vol04.制御できない発電出力が社会全体のコストを増加させる

再生可能エネルギー電源起因で悪化し、

近隣諸国を巻き込むループフローの問題

以前から存在していたループフローが、なぜ再生可能エネルギー電源の大量に導入により注目されているのか?ドイツの状況を例に示そう。

ドイツでは再生可能エネルギー電源優遇の政策が導入され、その結果、再生可能エネルギー電源が急速に増加している。

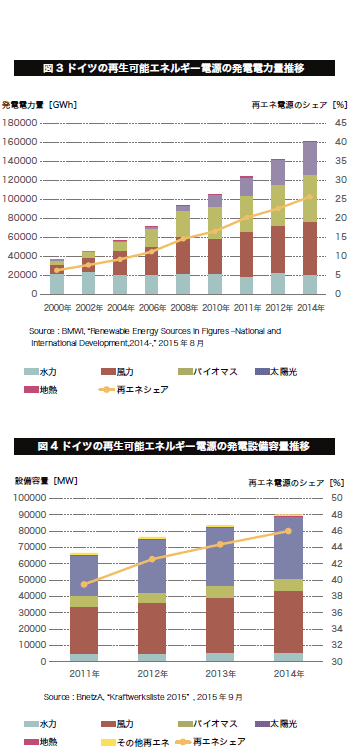

図3 からわかるように、2000 年から2010 年にかけて風力による発電電力量が、2010 年代には太陽光による発電電力量が急激に増加している。また、図4 からわかるように、近年では発電設備容量の5 割近くが再生可能エネルギー電源である。このように、発電設備の容量としては、再生可能エネルギー電源は約5 割を占めているものの、発電電力量の割合は約3 割に留まる。また、ドイツ全土の風力発電の数は、23,000 を超えている。原子力発電や火力発電と比べると、稼働率が低く、容量が小さい再生可能エネルギー電源が、多数ドイツ内に接続されている状況である。

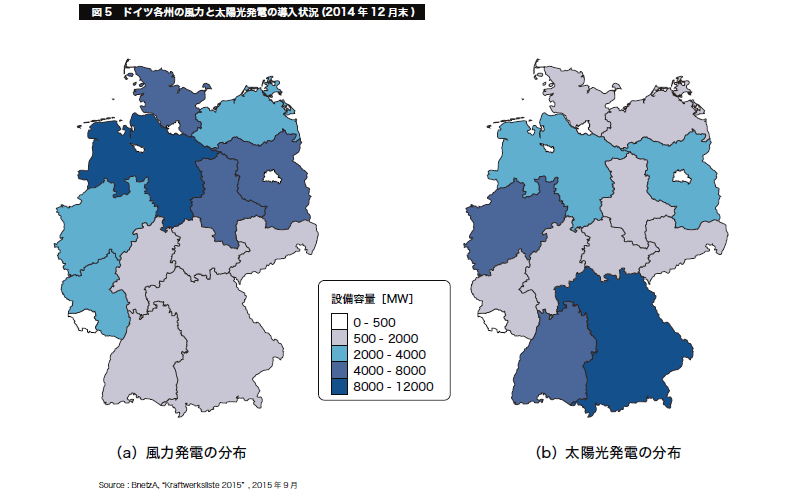

再生可能エネルギー電源は、気候条件により発電出力が変化するため、風力発電は風況の良いところに、太陽光発電は日射量の多いところに導入されることになる。図5 からドイツの北部に風力発電が、南部に太陽光発電が導入される傾向はあるものの、ドイツ全土にくまなく導入されている様子が伺える。すなわち、発電出力が気候条件によって変わる電源がドイツ全土に多数散らばっている。

ドイツの原子力発電、火力発電、水力発電と需要の近年の状況から、大まかな電力潮流としては、北東で発電された電力が南西の需要地に送電される。しかしながら、気候条件に依存して、電気の利用の瞬間まで発電出力がわからない再生可能エネルギー電源が、ドイツ全体に存在していること、さらには、前節で述べたようにドイツは周辺国との連系が密でメッシュ型の系統であることから、ドイツ国内はもとより周辺国との間の電力潮流の全ては一定でなく、予測が難しくなる。すなわち、再生可能エネルギー電源の大量導入により、実際に利用されるまで出力がわからない電源の割合が大きくなり、そのため潮流の予測ができず、ループフロー問題が悪化している。

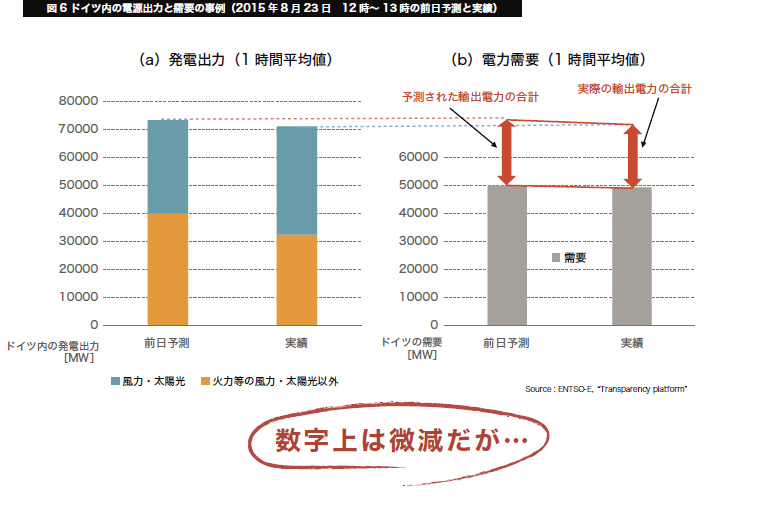

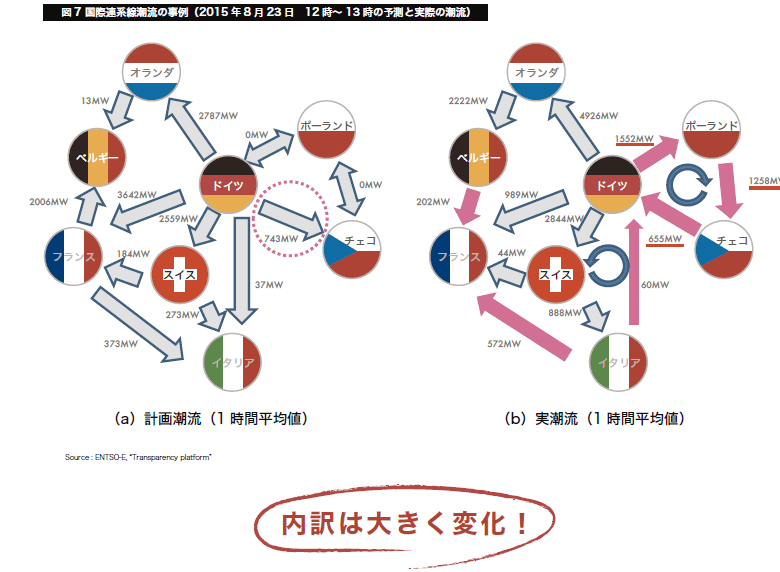

ここで、ドイツにおける発電出力と需要の前日予測と実績を図6 に、実際の国際連系線の計画潮流( 電力の使用の年間・月間計画や、電力の使用の前日や約1 時間前を含めた想定) と、実際の国際連系線の実潮流を図7 に示す。事例として、2015 年8 月23 日の12 時~ 13 時をとりあげる。結果として、この時間帯には、ドイツの電力需要の約80% が再生可能エネルギー電源で供給されていた。図6、7 の電源の出力と電力潮流は、1時間平均値を示す。また図7 において、計画潮流と実潮流の方向が異なる潮流の場合、矢印の色を変え、電力潮流が「ループ化」している箇所に目印を追加した。

図7に示す国間の連系線は、複数ルートをまとめて示している。一方、図7に示す国以外にも、ドイツとの国際連系線が存在する。デンマークもドイツとの国際連系線がある国である。また、ドイツとオーストリア、ドイツとルクセンブルクの間には、国際連系線は存在するが、国際連系線の数があまりにも多く、容量が大きいため、同じエリアとして扱う場合がある。そのため、本稿の図7では、ドイツ、オーストリア、ルクセンブルクをまとめて、「ドイツ」として扱っている。

図7のドイツ-ポーランド-チェコ間を見ると、予測では、ドイツからチェコに743MWの電力が流れるだけである。しかしながら、実際には、チェコからドイツに655MW、ドイツからポーランドに1552MW、ポーランドからチェコに1258MW 流れた。ドイツからチェコへの743MWの電力潮流を計画潮流とすると、その差分のチェコからドイツへの1398MW(=655MW-(-743MW))、ドイツからポーランドへの1552MW(=1552MW-0MW)、ポーランドからチェコへの1258MW(=1258MW-0MW) がループフローとなる。

ループフローが増えると、最悪のケースでは大規模停電に陥る可能性がある。このような最悪の事態に陥らないための対応策は、(1) 電力潮流をコントロールするための発電出力の意図的な変更、もしくは、(2) ループフローが発生しても送電できるような送電線の増強である。この対応策のためには、系統の必要な箇所に、必要なタイミングで、必要な容量の電源や送電線が存在することが重要である。