キーワード:JAIF

-

COP28:UAEコンセンサス採択 原子力の価値を認知

COP最終日となった12月13日、参加国約200か国が、化石燃料からの移行を全ての国に求めることで合意。成果文書となる「UAEコンセンサス」を採択し、閉幕した。なお今回の成果文書ではCOP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記された。焦点であった化石燃料については、その段階的な削減を明確に約束する文言は盛り込まれていない。しかし各国に対し、「公正に科学的知見に則って2050年までのネットゼロを達成するために、エネルギーシステムにおける化石燃料からの移行に向けた世界的な取り組みに貢献」するよう求めるなど、化石燃料からの移行を初めて明確に要求しており、COPとして化石燃料からの移行という方向性を打ち出すことに成功した点で、UAEコンセンサスは高く評価されている。UAEコンセンサスでは、化石燃料からの移行手段に言及しており、移行手段として初めて原子力が取り上げられた。これは排出量削減が困難な分野や水素製造等におけるゼロ炭素/低炭素テクノロジーの中で、再生可能エネルギーやCO2回収・貯留(CCUS)と並ぶテクノロジーとして原子力がリスト入りしたもの。これまでCOPの場では原子力が話題になることがあっても、文書化されたことはなく、今回初めてCOPに原子力の名が刻まれた。COP28の議長としてUAEコンセンサスをとりまとめたスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相は今回の合意について、「地球規模の気候変動問題へ心から誠実に取り組む人々にとっての真の勝利。 これは現実的で、結果を重視し、科学を重視する人々にとっての真の勝利だ」と高らかに宣言した。世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「原子力の扱いが180度転換した。(COP3の)京都議定書メカニズムから除外された唯一のテクノロジーが、ついにCOP28においてさまざまな枠組みに含まれることになった」と述べ、「今年、世界の原子力産業界がCOPでの存在感をさらに高めるべく、ネットゼロ原子力(NZN)イニシアチブを設立した。 今こそ、世界の原子力発電設備容量を急速に拡大すべき時だ」と強い意欲を示した。英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックスCEOは、コンセンサスに原子力が含まれたことを歓迎し、「これは気候変動との戦いにとって重要な瞬間だ」と述べた。そして「今必要なのは、英国が同盟国とともに重要な役割を果たし、原子力発電を大規模かつハイペースで拡大し、ネットゼロを達成すること」と指摘した。会合出席のため来日したNEAのマグウッドDG日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「公式文書において原子力の低炭素価値が認められ明記されたのはCOP史上初めてであり大変意義深い」としたうえで、「NZNパビリオン、IAEAパビリオンを中心とした活動のほかに50にも及ぶ原子力関連サイドイベントが開催された。また、今回初めて、日本政府主催のジャパン・パビリオンで、原子力に係るパネル展示が実施されたほか、米国、カナダ、韓国、英国、仏国などの各国パビリオンでも積極的に原子力に関する展示やイベントが行われたことは大きな前進である」と強調した。原子力産業新聞の独占インタビューに応じたOECD原子力機関(NEA)のウィリアム・マグウッド事務局長は、COP28について、「今回は原子力が話題の中心だった」と振り返り、「CO2排出量削減には原子力が大きな役割を果たすことが認められたということであり、ネットゼロ達成に必要な主要テクノロジーの中に原子力が初めてリスト入りした」との認識を示した。次回のCOP29は、来年11月にアゼルバイジャンのバクーで開催される。

- 14 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:第1回NZNサミットが閉幕

COP9日目の12月8日、ドバイ市内のホテルで開催されていたCOP併催「第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミット」が閉幕した。これはNZNイニシアチブ発足初となるサミットで、首長国原子力会社(ENEC)が事務局を務め、2日間の日程で開催。特に7日木曜日は、COP会場が休日で閉鎖されていたこともあり、多くの関係者がサミットに出席した。サミットでは、新規建設をめぐる政治的な課題やファイナンス面でのソリューション、次世代による新しいコミュニケーションのあり方や、これからの環境主義(environmentalism)などが議論され、ミス・アメリカのグレース・スタンケさんやTikTokで著名なインフルエンサーであるイザベラ・ベメキさんなどが登壇した。同国初の原子力発電所バラカ1~3号機が好調に稼働する、アラブ首長国連邦(UAE)らしいプログラム構成だった。閉会セッションで最後にあいさつした日本原子力産業協会の植竹明人常務理事は、2050年までに原子力発電設備容量を3倍に拡大するという目標を、ドバイの観光名所である「バージュ・カリファ」(2010年に完成した世界一高いビルで828m206階。ちなみに世界二位は632m)にたとえ、「きわめて高い目標」だと指摘。そして、このような巨額のプロジェクトを成し遂げるには、「並外れた先見性、洞察力、思慮深さ、決断力、そして勇気が必要」であり、「原子力産業界も高い目標を達成するために同様の覚悟が必要」との考えを示した。また「バージュ・カリファ」の大規模な基礎部分の強度になぞらえ、原子力産業界の目標達成においても、「確固たる原子力政策、次世代人材の確保、革新的な技術、ファイナンス、国際連携」などの堅牢な基礎が必要だと説明。そのうえで、「すべての根底にある最も重要な要素は安全」であると強調した。さらに「福島第一原子力発電所事故から学んだことは、安全について社会とコミュニケーションすることの重要性」であり、「常に安全性について社会と議論しコミュニケーションすることが、私たちの 2050 年の目標に向けた長い挑戦を支える基礎になる」と結んだ。

- 11 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:札幌5首脳 新たな燃料市場創設へ42億ドル

COP8日目の12月7日、日本をはじめとする米国、フランス、カナダ、英国の“札幌5”((今年4月に札幌でコミュニケを採択した5か国のため、こう呼ばれる))首脳が、原子燃料の供給保障を万全にするため、新たな燃料サプライチェーンの構築に42億ドルを投じることを発表(仮訳)した。これは同日開催されていた第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場を借りて、急遽発表されたもので、2日に発表された22か国((その後アルメニアも加わり、23か国))による2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にする宣言の実現に向けた具体的な動きだ。42億ドルという巨額を投じ、今後3年でウランの濃縮および転換能力を拡大し、世界の原子燃料市場で大きなシェアを占めているロシアの影響力を排除した新しい燃料市場を創設する。主導した米エネルギー省(DOE)のK.ハフ原子力担当次官補は「2050年までに世界の炭素排出ネットゼロおよび1.5℃目標を達成できるのは原子力だけ」とし、そのためには「信頼性のある安全な原子燃料サプライチェーンが必要だ」と述べた。日本原子力産業協会をはじめ、米原子力エネルギー協会(NEI)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)は共同で声明を発表し、新しい原子燃料サプライチェーンの構築に向けた政府の姿勢を歓迎。安定した燃料供給は脱炭素化とエネルギー・セキュリティを向上させるだけでなく、国家安全保障も強化すると指摘した上で、「産業界の供給能力拡大には今回のような政府による支援も不可欠だが、さらに前進させるには、民間企業および金融機関からの投資が不可欠だ」と強調した。ロシアは、世界のウラン濃縮および転換市場でほぼ50%を支配しており、米国の原子力発電所で使用される燃料の約2割はロシア製と言われている。ロシアは、安価な価格で原子燃料を供給し、世界市場における支配力を強めているが、特に、今後新興国も含む世界規模での導入が予想される先進炉の多くが装荷するHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の供給元は、ロシアだけだった。こうした独占状況を打破するため今年10月、米国のウラン濃縮企業であるセントラス・エナジー社(旧USEC)が、オハイオ州パイクトンでHALEU燃料の製造を開始したばかり。HALEU燃料は先進的原子炉の設計を一層小型化するとともに、運転サイクルを長期化し運転効率を上げることにも役立つと目されており、今後の需要増が見込まれている。DOEが進める「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」においても、支援対象に選定された10の先進的原子炉のうち、9の炉型でHALEU燃料の装荷が予定されている。会場で記念のセルフィーを撮るハフ次官補とセントラス・エナジー社のD.ポネマンCEO

- 08 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:原子力発電設備容量3倍に向け 産業界が誓約

COP6日目の12月5日、「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブが発起人となり、2050年までに原子力発電設備容量を3倍にする目標に向け最善を尽くすことを誓う「Net Zero Nuclear Industry Pledge」(以下、誓約)が、世界120社・機関の賛同を得て署名、発表された。これは同2日に、日本をはじめとする米英仏加など22か国((その後アルメニアも署名し、23か国))が、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという宣言文書を発出したことを受けたもので、産業界としての決意表明と言えそうだ。誓約に賛同したのは、世界140か国で原子力関連事業を手がける120社・機関。日本からは、電気事業連合会、メーカー、ゼネコンなど13者が賛同。政府の宣言文書には署名していないロシアの企業も名を連ねている。誓約によると原子力産業界は、2050年までに原子力発電設備容量を3倍にする目標の達成に向け、政府、規制当局などと協力し、安全を最優先としながら、現在運転中 の既存炉の運転期間を最大限延長すると同時に、新規建設のペースを加速していく。誓約では、原子力発電は毎年平均 2.5兆kWhの電力を供給しており、世界の電力の約 1割、世界のクリーン電力の約 4 分の 1 を供給していることに言及している。その上で、持続可能な経済成長を維持しつつ、気候変動による壊滅的な被害を回避するために、原子力を含む利用可能なあらゆる低炭素テクノロジーを積極的に支持するべきとの考えを表明。各国政府が原子力を、政策面や資金調達面で、他のクリーンエネルギー源と同等に扱うことで原子力発電導入の世界規模での拡大が可能になると指摘している。誓約の詳細はコチラ。今回の誓約をとりまとめた世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「経済成長と気候変動防止を両立させるために原子力が必要とされる規模から逆算すれば、(3倍という数字は)野心的だが達成が必要」と強調し、「野心を現実の政策に反映させるとともに、目標達成のための資金調達を実現し、原子力新設を予算通りスケジュール通りに実施しよう」と呼び掛けた。米原子力エネルギー協会(NEI)のマリア・コーズニック会長は、原子力は低炭素エネルギーであるのみならず、高い信頼性を誇り、雇用やエネルギー安全保障をもたらすとした上で、 原子力は米国では超党派の合意が得られる分野の一つだと指摘した。一方で、サプライチェーンの再構築や労働力の確保などに課題があるとの考えを示し「原子力の拡大は容易ではないが、世界の産業界が総力を上げれば実現可能になる」との認識を示した。欧州原子力産業協会(nucleareurope)のイヴ・デバゼイユ事務局長は、「原子力アライアンス(Nuclear Alliance)」((欧州で原子力発電を利用している14か国の協力イニシアチブ。フランスが主導))の参加国など計16か国が今年の5月に、現在欧州で稼働する約1億kWの原子力発電設備容量を2050年までに1.5億kWに拡大することは実現可能と発表したことに言及。世界の原子力設備容量3倍という目標も、欧州の観点から見れば同様に実現可能との考えを示した。カナダ原子力協会(CNA)のジョン・ゴーマン理事長は、「クリーン電力を2〜3倍にするというのは、数学で考えて大変なチャレンジになる」としながらも、過去3年間で原子力を取り巻く環境に「大きな進展」があり現実味を帯びつつあるとの認識を示した。英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックスCEOは、「今回の誓約は、CO2排出実質ゼロを達成し、将来にわたるエネルギーシステムを構築するために、産業界が原子力を大規模かつハイペースで建設する用意があることを示している」と強調。各国政府が進める原子力拡大目標を支援する準備があるとした上で「来年英国政府が策定するロードマップの中で、原子力を3倍にするという計画が盛り込まれるのが楽しみだ」と政府の行動に期待を寄せた。最後にスピーチした日本原子力産業協会の植竹明人常務理事は、「日本の原子力産業界は、福島第一発電所事故をすべての活動の礎として刻み込み、何よりも安全性を優先している」、「廃炉作業と福島地域の復興に全力で取り組んでいる」と述べたうえで、原子力安全推進協会(JANSI)や世界原子力発電事業者協会(WANO)の活動を通じ、自発的に原子力安全のレベルをさらに高めていることにも言及。「何よりも安全を最優先とする真摯な姿勢が、日本および世界で原子力が復権を果たす礎となっている」と述べた。また、植竹常務理事は「福島第一事故により、それまで総発電電力量の約3割を占めていた原子力はゼロに落ち込んだ。しかし、事故から12年を経て、12基が再稼働し、さらに5基が新規制基準に合格して再稼働の準備を進めている」と日本の現況を紹介。現在10基が審査中であり「仮に、これらすべてが再稼働すれば合計27基となり、2020年時点に稼働していた9基の3倍ということになる」と指摘した。そして日本の革新炉開発の状況にも触れ、革新大型軽水炉以外にも、小型モジュール炉(SMR)、ナトリウム冷却高速炉、高温ガス炉、核融合炉など様々な先進炉の開発を多くの国と協力しながら進めていることにも言及し「こうした技術協力を通じて誓約の実現に大きく貢献できる」との見方を示した。

- 06 Dec 2023

- CULTURE

-

原産協会 COP28で原子力をアピール

日本原子力産業協会(JAIF)の新井史朗理事長は11月24日、記者会見を行い、30日に開幕するCOP28(UAE ドバイ)におけるJAIFの取組について紹介した。COP28に向けては、9月に世界原子力協会(WNA)とUAEの原子力公社(ENEC)によって、「ネットゼロニュークリア」イニシアチブが立ち上がっており、JAIFも発足メンバーとして参加している。〈既報〉会期中、海外の原子力産業団体とともに、IAEAと連携し、同イニシアチブのもと、パビリオン設置などの活動を行い、共同声明を発出する予定。COPで原子力に特化したパビリオンが設置されるのは、今回で3回目となる。2021年に英国・グラスゴーで行われたCOP26では、世界150か国以上の原子力関係組織が結集した草の根イニシアチブ「Nuclear for Climate」(N4C)が初めてブースを設置。2022年のCOP27(エジプト シャルム・エル・シェイク)では、IAEAが初めて原子力パビリオンを設置したほか、JAIFを含む世界の原子力産業団体が運営に協力し、「現在の地政学的状況における原子力発電の重要な役割に関する共同声明」を公表している。今回のCOP28でも、各国代表団が集まるメイン会場にパビリオンを設置し、プレゼンテーションやメディアインタビューを実施。12月7、8日に開催されるイベント「ネットゼロニュークリアサミット」では、世界から官民のハイレベルな関係者が参集し、パネルディスカッションやラウンドテーブルなどが行われる予定だ。新井理事長は、「COPにおける原子力のプレゼンスは年々高まっており、原子力が気候変動対策の有効な手段になるとの認識も確実に浸透してきている」と強調。「COP28で、気候変動対策において原子力が果たす多大な貢献を訴求するとともに、現地から様々な情報を発信していく」としている。

- 28 Nov 2023

- NEWS

-

WNU-SI 日本参加者が報告会

原子力分野で国際的に活躍する若手のリーダー育成を目的とした「世界原子力大学・夏季研修」(WNU-SI)が、今夏、初めて日本で開催された。〈既報〉WNUは、世界原子力協会(WNA)が国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)、世界原子力発電事業者協会(WANO)他の協力によって2003年に設立した国際教育訓練パートナーシップ。2005年以降、毎夏、世界各地で開催するWNU-SIには、これまでに千人を超す研修生が参加している。今回、日本原子力産業協会の「向坊隆記念国際人材育成事業」による支援を受けた5名を含む、計7名の日本人参加者の報告会が10月18日に行われ、6月25日~7月28日の5週間にわたる研修成果が報告された。研修プログラムは、各国の原子力産業界や国際機関の現役リーダー・OBらの指導による講義・グループワーク、および施設見学が中心。講義を踏まえ日々与えられるテーマについて10名程度の研修生らで議論し発表し合うグループワークでは、原子力発電を導入しようとする国を想定し、その国の政府や企業の立場から原子力産業のあり方や地域住民への説明内容を発表するという課題もあった。研修に参加した東京電力ホールディングスの滝口剛司さんは、「客観的視点で自国の原子力産業を振り返る契機となった」とするとともに、グループワークで政府広報マンの役として発表した経験から、「まずは『伝えよう』とすること、たとえ初歩的な質問であっても自ら『議論に参加しよう』という姿勢が必要」と、コミュニケーションの重要性を強調した。また、日立GEニュークリア・エナジーの多田岳史さんは、研修生らとの議論を通じ、「『他のやりかた・言い方がないか?』と常に自問する」姿勢を学んだ一方、「あまり差のない2つの案の間で悩み、議論が止まる」場面に戸惑った経験から、リーダーシップの涵養に向け、適応力と決断力を身に付ける必要性を強調。昨今のAI普及から英語プレゼンにおけるChatGPTの有用性にも言及した。今回のWNU-SIでは、小型モジュール炉(SMR)や核融合など、革新的原子力技術に係る内容が拡充され、ITER機構主席戦略官の大前敬祥氏も講義。関西電力の的場大輔さんは、「特にアフリカ諸国からはSMR導入への熱い視線を感じた」などと、研修の所感を述べたほか、自身が主な業務とする新型燃料開発に関し、今後、海外の原子力技術者との交流を深めていくことに意欲を示した。研修プログラムの一環となるテクニカルツアーでは、福島第一・第二原子力発電所などを見学。同施設で通訳を任された東芝エネルギーシステムズの中村勇気さんは、「事故発生当時は学生だった。当事者の視点に立つ貴重な経験となった」と振り返った。講義・グループワークの放課後を利用し行われた異文化交流では、国ごとにブースを出展し伝統芸能や特産物などを紹介。日本ブースでは、参加国の味覚に応じた日本酒、伊勢銘菓「赤福餅」などが振る舞われ、特に国内でも親しまれているスナック菓子「うまい棒」には絶大な人気が集まったという。会期中、懇親会、スポーツ観戦、ショッピングなどを通じ海外研修生との交流を深めたという日立GEニュークリア・エナジーの皆川祐輔さんは、「文化の違いを実感した」としたほか、コミュニケーション能力に関して「『わからないことを“わからない”と伝える』のに最も苦労した」などと振り返った上で、日本の文化、歴史、政治的考え方をあらためて勉強し直すことを今後の抱負として述べた。次回のWNU-SIは、2024年6月2日~7月6日にブラジル(リオデジャネイロ)で開催予定。原産協会では11月24日まで、「向坊隆記念国際人材育成事業」による支援対象者を募集している。*「向坊隆記念国際人材育成事業」の概要、これまでのWNU-SI参加報告、次回WNU-SIの支援対象者募集は、こちら をご覧ください。

- 10 Nov 2023

- NEWS

-

日英原子力産業フォーラム 先進技術もテーマに

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館の主催による「日英原子力産業フォーラム」が10月25日に駐日英国大使館で開催され、英国側は15の企業、日本側は電力、大手メーカー、ゼネコン、商社など、31の関係機関・企業から、合わせて約100名が参加し、両国関係者らによる活発な情報・意見交換が行われた。同フォーラムは、英国市場協議会、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会が後援。7回目となった今回、メインテーマとして、これまでの廃止措置・廃棄物管理に加え、小型モジュール炉(SMR)などの先進原子力技術も取り上げられた。冒頭、歓迎挨拶に立ったジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、G7広島サミット(5月19~21日)に際し行われた日英首脳ワーキング・ディナーにて発出の「強化された日英のグローバルな戦略的パートナーシップに関する広島アコード」に言及。広島アコードに盛り込まれたSMR、廃棄物管理、技術・多様性、核融合、原子力安全、広報など、原子力エネルギーの重要事項に関する協力姿勢をあらためて述べるとともに、高温ガス炉や福島第一原子力発電所の廃炉における技術的知見共有の可能性を一例に「既存の日英間パートナーシップをさらに深めていきたい」と強調した。また、原産協会の新井史朗理事長は「世界のエネルギー価格が高騰する中、日本の原子力政策では脱炭素への取組や国際協力が進展した」と、NIAのトム・グレイトレックス理事長はビデオメッセージを通じ「英国でも原子力発電は非常に大きな岐路に立たされている。今回のフォーラムが両国の産業界にとって互いに発展する機会となって欲しい」と述べ、有意義な国際間の企業交流が図られるよう期待を表明した。「新規建設と先進原子力技術」のセッションでは、日本ロールス・ロイス社社長の神永晋氏、コア・パワー社CEOのミカル・ポー氏、モルテックスフレックス社商業開発担当ディレクターのトリス・デントン氏、英国原子力公社(UKAEA)RACE((Remote Applications in Challenging Environments:遠隔操作・ロボット技術センター))・JET((Joint European Torus:EUの核融合実験装置))廃止措置担当ディレクター兼責任者のロブ・バッキンガム氏らが登壇。神永氏は、欧州諸国でロールス・ロイス社が開発を進めているSMRについて、低コスト・低炭素で水素製造も可能な他、「再生可能エネルギーとバランスよく既存のインフラ設備に接続できる」メリットを強調。4月の原産年次大会にも登壇したポー氏は、「原子力と海事の融合」と標榜し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給にも貢献する浮体式原子力発電の展望を披露。1兆ドル規模にも及ぶビジネスチャンスを見込み、同氏は、遠隔地・離島へのエネルギー供給の可能性や、「世界の海運業で排出される11億トンのCO2削減に挑む」との意気込みを示し、日本のメーカー・造船業の積極的な参画を期待した。デントン氏、バッキンガム氏は、それぞれ溶融塩炉、核融合における要素技術開発や人材育成の取組について発表。将来の社会実装に向けて、燃料、ポンプ機器、材料開発、コンピューター、ロボティクスなどの諸分野において、サプライチェーンを確保し国際間のパートナーシップを図っていくことの重要性を強調した。フォーラムでは、日英原子力関連企業の連携を促進するため、英国企業によるパネル展示のほか、今回、初となる日英企業による個別面談の機会も設けられた。

- 02 Nov 2023

- NEWS

-

「原子力産業セミナー」が東京で開催 28日には大阪でも

企業と学生の採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とするエネルギー未来フォーラム「原子力産業セミナー2025」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月7日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。同セミナーは、毎年、東京と大阪で開催されており、今回は主に2025年卒の大学・大学院生・高専生が対象。東京会場に続き、28日には、梅田スカイビル(大阪市)でも行われる。東京会場の参加学生数は計283名(オンライン参加も含む)で、前年度より25名増。出展企業・機関数は、それぞれ東京会場が46ブース、大阪会場が39ブースで、合わせて延べ85ブースと、2006年度の初回開催以降、最多となった。東京会場では、今回、初参加の企業が3社。そのうち、茨城県を中心に放射線安全設計のコンサルティング業務などを手がける東京ニュークリア・サービスの担当者は、「企業の年齢構成が上がっており、技術的な継承を早めに進めねばならない」と、参加の動機を話した。同社ブースを訪れた学生に対する印象として、「熱意、高い志を持った学生が非常に多い」と、関心の高さを強調する一方で、若年人口の減少にも鑑み、今後の人材獲得に向けては、「厳しい状態が続いている」と懸念。その上で、「他社の取組も参考になる」などと、今回のセミナーも活用し手探りで模索していく考えを述べた。原子力発電所の40年超運転で注目される関西電力の担当者は、「長期にわたって運転していくには、優秀な人材をできるだけ多く確保しなければならない」と、全国から幅広い専攻分野の人材を確保すべく、地元の大阪会場と合わせ東京会場に出展した意義を強調。また、2025年開催の大阪・関西万博への出展にも関連し、「新しいことに挑む」重要性をアピール。来場する学生たちには、「色々な業界を見て知って、『自分の可能性がどこにあるのか』を見つけて欲しい」と、期待を寄せた。同セミナーに初回からに参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)のブースでは、際立って多くの学生たちが参集。担当者は、「今回は圧倒的に理系の学生が多い」と話しながらも、地層処分に関しては、「『初めて聞いた』という学生が何人もいた」と述べ、認知度向上の必要性を痛感していた。

- 24 Oct 2023

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 処理水放出「着実に安全に」

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は10月6日、記者会見を行い、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出について発言した。8月24日から17日間かけて行われた1回目の海洋放出は、安全かつ着実に実施され、海域モニタリングや魚のトリチウム濃度分析においても異常値は検出されておらず、10月5日からは2回目の放出が始まっている。今のところ、福島県内魚介類の価格低下はみられず、むしろ「常磐もの」の流通量が不足していることから、新井理事長は、「全国の多くの方々が福島を応援している」と、原子力産業に携わる立場から謝意を表した。一方で、中国や北朝鮮による科学的根拠によらない主張や、中国による日本の海産物輸入の全面停止を「大変遺憾に思う」と非難。特に、北海道産ホタテへの影響を憂慮した。さらに、新井理事長は、先般、開催されたIAEA総会(ウィーン、9月25~29日)への出席、「原子力とグリーントランスフォーメーション(GX)」をテーマとする日本ブース展示について紹介。そのオープニングセレモニーは、高市早苗内閣府科学技術担当相の「処理水海洋放出を科学的根拠に基づき透明性のある形で説明し続けることが重要」とのスピーチで幕を開け、浜通り地方の日本酒を来訪者に振る舞い福島の復興をアピールしており、「好評だった」と所感を述べた。その上で、新井理事長は、処理水の海洋放出に関し、「何十年にもわたって続く長い取組」との認識をあらためて示し、「東京電力が着実に安全に海洋放出を継続することが大前提であり、その上で、一日一日、異常がないというデータが積み重なっていくことが極めて重要」と強調した。また、新井理事長は、9月29日に資源エネルギー庁と共同で公開したウェブサイト「原子力サプライチェーンプラットフォーム」について紹介。日本国内では、1970年以降に運転開始した原子力発電所の多くで、原子力技術の国産化率が90%を超えるなど、国内企業にその技術が集積されており、国内の発電所の安定利用や経済・雇用に貢献してきた。しかしながら、東日本大震災以降は、再稼働の遅れや新規建設プロジェクトの途絶により将来の事業見通しが立たず、重要な技術を持つ中核サプライヤーの撤退が相次いでいる。こうした状況を踏まえ、3月に原子力サプライチェーンの維持・強化を目的とした「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が資源エネルギー庁により設立され、原産協会が共同事務局を務めることとなった。このたび公開したウェブサイトでは、人材や技術の維持・強化に向けた各事業者の取組事例、補助金・税制に関する紹介の他、海外の建設プロジェクトへの参画に向けた情報公開を行っていく。

- 10 Oct 2023

- NEWS

-

Net Zero Nuclear イニシアチブをロンドンで立ち上げ 原産協会も参加

世界原子力協会(WNA)とアラブ首長国連邦(UAE)の首長国原子力会社(ENEC)は9月7日、「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブを共同で立ち上げた。NZNの下、エネルギー・セキュリティの確保と、CO2排出量の実質ゼロ化の両立に、原子力が果たす多大な貢献を世界中に周知し、原子力開発の世界規模での拡大を目指す。同時に、UAEがホスト国となる今年11月末から開催される国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)において、こうした原子力の価値が言及されることを狙う。同国の原子力発電の導入スピードはめざましく、発展が期待されるMENA地域(中東および北アフリカ)における、原子力導入のモデルケースとして世界中から注目を集めている。NZNは、国際原子力機関(IAEA)の同様のイニシアチブである「Atoms4NetZero」の協賛を得ており、英国のエネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)もNZNへの参加を表明。日本からは、日本原子力産業協会(JAIF)が参加表明し、NZNの発足式には植竹明人常務理事が出席した。最新の分析では、世界的規模でクリーンなエネルギーによる供給を保障しつつ、2050年までに世界中のCO2排出量を実質ゼロ化するためには、原子力設備容量を少なくとも現在の3倍に拡大しなければならないと指摘されている。すなわち原子力発電プラントを年平均4,000万kWのペースで建設する必要があり、これは過去10年間の開発規模の6倍以上ときわめて難しい数字である。WNAのS.ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「我々はエネルギー危機の真っただ中におり、CO2排出量の実質ゼロ化で原子力の果たす役割を過小評価している余裕はない」と強調。同時に、実際に原子力設備容量を拡大するには迅速で効率的な資金調達や政治的意志が必要だとした上で、「クリーン・エネルギーへの移行において、一刻も早く現実的かつ実証済みのアプローチを取るべきだ」との見解を示した。原産協会の植竹常務理事は「これまで国連気候変動枠組条約締約国会議の場では原子力の役割りが十分に議論されてこなかった。しかし、今や世界の多くの国は原子力なしで地球温暖化を防ぐことが難しいことに気付いている。今回こそイデオロギーの違いを乗り越えて原子力を正当に評価する議論をしてほしい」と、同イニシアチブ参加の意義を強調し、「COP28まで時間的余裕はないが、原産協会としても可能な限り広く賛同を得るべく努力していきたい」と強い意欲を示した。今後NZNでは、各国の政府機関や産業界、NGOなどに呼び掛けて、イニシアチブへの参加を促していく。そして世界中からステークホルダーが集まるCOP28の場で、世界へ向けてNZNとしての強いメッセージを発信していきたい考えだ。

- 12 Sep 2023

- NEWS

-

高浜1号機が発電再開 国内2基目の40年超運転

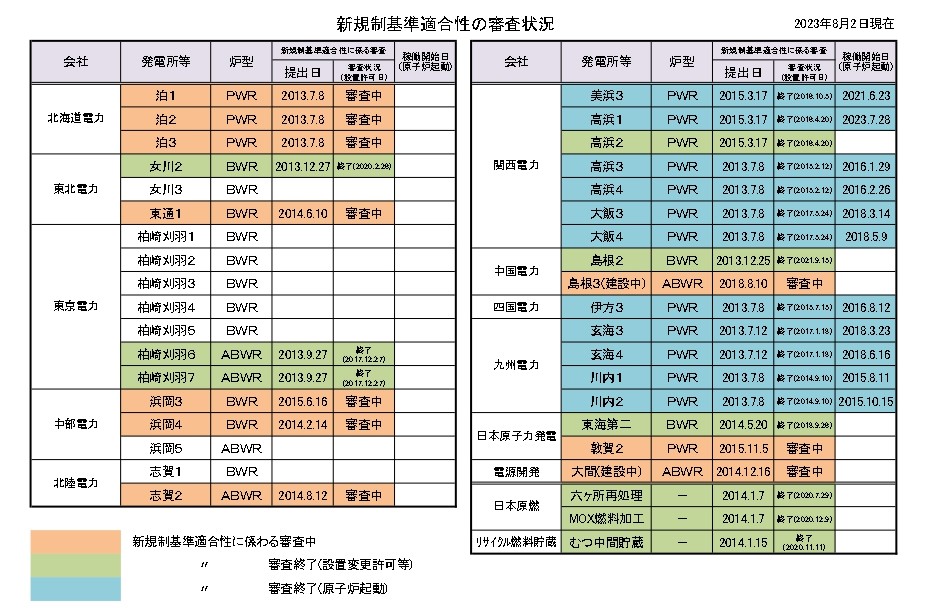

関西電力の高浜発電所1号機(PWR、82.6万kW)が8月2日15時、およそ12年半ぶりに発電を再開した。国内の40年超運転としては同社・美浜3号機(新規制基準施行後、2021年6月に原子炉起動、同7月に営業運転再開)に続き2基目。新規制基準をクリアし再稼働したプラントとしては11基目となる。高浜1号機は、日本が高度経済成長期の真っ只中にあった1969年に建設が開始され、1974年11月14日に、国内では8基目、関西電力では美浜1・2号機に続く3基目の原子力発電プラントとしてデビュー。出力82.6万kWは、当時、国内最大級だった。1年後の1975年11月14日には高浜2号機(PWR、82.6万kW)が運転を開始。高浜1・2号機は、その後、同社で、美浜3号機、大飯1・2号機へと続く大型プラントの先駆けとなった。高浜1号機は2011年1月に定期検査に伴い停止した後、東日本大震災を経て、2015年3月に同2号機、美浜3号機とともに新規制基準適合性に係る審査が開始。2号機とともに、2016年4月に原子炉設置変更許可となり、2021年4月までに再稼働に対する地元の「理解表明」を得た。一方で、高浜1・2号機は、新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年)を2021年6月9日に満了。整備期間を経て、1号機については、2023年7月14日に特重施設が運用を開始し、同28日に原子炉起動となった。今後、定期検査の最終段階となる国の総合負荷性能検査を経て、8月28日に営業運転に復帰する見通しだ。原産協会の新井史朗理事長は、コメントを発表し、関西電力のこれまでの再稼働実績にも言及した上で、「安全・安定運転の積み重ねが、地元を始め、国民の皆様の原子力への信頼を深めてもらうためにとても大切」と強調。今後、高浜2号機やこの他のBWRプラントの再稼働に向けても、引き続き安全最優先で作業が進められることを期待した。

- 02 Aug 2023

- NEWS

-

原産協会理事長 ALPS処理水の理解「粘り強く国際社会に」

原産協会の新井史朗理事長は7月27日、記者会見を行い、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出に関して、粘り強く国際社会へ訴えていく考えを明らかにした。新井理事長は、IAEAが4日に公表したALPS処理水の安全性レビューに関する包括報告書の示す「海洋放出へのアプローチ、並びに東京電力、規制委員会、日本政府による活動は国際的な安全基準に合致している」、「計画されている海洋放出が人および環境に与える放射線の影響は無視できる水準である」との結論について、「グローバルスタンダードな評価として、わが国にとって大変心強いものだ」と強調。一方で、放出完了までに長い期間を要することから、「的確な運転操作の継続と設備の劣化などへの対応も必要」として、高い透明性の確保に加え、中長期的な課題に対する検証、国内外にある様々な不安や懸念に向かい合い続けることの重要性をあらためて述べた。中国における海洋放出を理由とした日本からの輸入水産物の放射性物質検査を強化する動きに関し、「運転中プラントからの放出と同様、環境や人に影響しない科学的根拠に基づく放出であることを、粘り強く国際社会に訴えていかねばならない」と強調。ウェブサイトを通じた情報発信や、中国、韓国、台湾の原子力産業団体で構成する「東アジア原子力フォーラム」を通じた対話など、原産協会によるこれまでの取組に言及し、今後も「原子力産業界をあげて、廃炉と復興の両立を支援していく」との姿勢を示した。海洋放出への社会の理解について問われた新井理事長は、廃炉と復興の両立と、再稼働した原子力発電所の地道な安全・安定運転が信頼回復の一歩と述べた。風評被害対策に関しては、電気事業連合会による全国大の水産加工品消費・売上げ振興策に言及した。この他、高温ガス炉実証炉の基本設計を担う中核企業として資源エネルギー庁より25日に三菱重工業が選定されたことについて、高温熱を用いた水素製造の可能性や立地の課題に関し質疑応答がなされた。〈理事長メッセージは こちら〉なお、三菱重工は、2030年代の運転開始を目指す高温ガス炉実証炉の建設に向け、研究開発および設計、建設までを一括して取りまとめていく。同社は、日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」による水素製造の実証試験を進めており、今回の中核企業への選定を受け、「これまでの高温ガス炉開発における当社の豊富な実績や研究開発への積極的な取組、高い技術力などが評価された」と、コメントしている。

- 28 Jul 2023

- NEWS

-

新増設に「待ったなし」 原子力小委

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が7月26日、およそ7か月ぶりに行われた。〈配布資料は こちら〉前回の開催以降、原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」の改定や、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」における議論などを踏まえ、4月に「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」が閣議決定。今回の会合では、資源エネルギー庁が「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」の示す再稼働への総力結集既設炉の最大限活用次世代革新炉の開発・建設バックエンドプロセス加速化サプライチェーンの維持・強化国際的な共通課題の解決への貢献――の6つの柱に沿い、原子力政策に関する直近の動向、今後の取組について説明し、意見交換を行った。次世代革新炉の開発・建設に関しては、高速炉、高温ガス炉の実証炉開発を行う中核企業として、それぞれ7月12日、25日に、いずれも三菱重工業が選定され、今後、開発の司令塔となる組織の具体化に向け検討を進めていく。サプライチェーンの維持・強化に向けては、3月に「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が設立されており、全国約400社の関連企業に対し、(1)戦略的な原子力人材の育成・確保、(2)部品・素材の供給途絶対策や事業承継、(3)海外プロジェクトへの参画支援――など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を強化していく。これに関し、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、韓国で躍進する重工業メーカーの視察経験を踏まえ、「日本も新増設を急がないとサプライチェーンは消滅してしまう」と危機感を示し、早急な建設具体化の必要性を強調した。また、今回の会合から、同小委員会の革新炉ワーキンググループで座長を務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所所長)が議論に参加。同氏は、次世代革新炉の開発・建設に向け、立地地域とのコミュニケーションの観点にも触れ、「どこに作るかをそろそろ考える時期」と訴えた。今回、資源エネルギー庁は、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度「長期脱炭素電源オークション」(初回応札を2024年1月に実施予定)に、既設原子力発電所の安全対策投資を対象とする方向性を提示。これに関し、田村多恵委員(みずほ銀行産業調査部次長)は、事業環境整備の観点から、「原子力の安全対策投資に関しては、立地条件ごとにかなり個別性が高い」と述べ、工事費用など、様々な論点で丁寧な議論の必要性を指摘した。専門委員として出席した電気事業連合会の伊原一郎原子力開発対策委員長(中部電力原子力本部長)は、最近の取組として、既設炉の早期再稼働、原子燃料サイクルの推進、革新軽水炉開発に向けた規制委との対話などについて説明。同じく原産協会の新井史朗理事長は、(1)既設炉の早期再稼働と最大限活用、(2)電力市場自由化の中での事業環境整備、(3)サプライチェーンの維持・強化――について発言。原子力発電プラントの建設に係わる技術の国内集積から、「高品質の機器製造・工事保守の供給は必須であり、そのためには早期の再稼働や新規建設着手が必要」と、強調した。

- 26 Jul 2023

- NEWS

-

WNU-SIが日本初開催

原子力分野で国際的に活躍できるリーダーの育成を目的として毎夏開催される「世界原子力大学・夏季研修」(WNU-SI)が6月25日~7月28日の日程で、初めて日本で開講。5週間にわたる研修プログラムは、終盤を迎えている。WNUは、世界原子力協会(WNA)が、国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)、世界原子力発電事業者協会(WANO)他の協力によって2003年に設立した国際教育訓練パートナーシップ。WNU-SIは、2005年の米国を皮切りに、毎年、世界各地で開催されてきた。これまで16回の開催で、延べ90か国・1,270名の研修実績を持つ。日本原子力産業協会では、産官学で形成される「原子力人材育成ネットワーク」の枠組みのもと、WNU-SIの日本開催を実現すべく、準備委員会を組織し取り組んできた。日本初開催となった今回のWNU-SIでは、大阪市内のホテルをメイン会場に講義・ワークショップが行われているほか、福島、福井へのテクニカルツアーなどを実施。30か国・地域から将来のリーダー候補となる30歳前後の実務経験者ら約70名が参加し、各国原子力産業界や国際機関の現役リーダー・OBらが指導に当たる。6月26日に行われた開講式では、原産協会の新井史朗理事長が、特別講義を行い、福島第一原子力発電所の廃炉、再稼働の進捗、エネルギー基本計画など、日本の原子力発電をめぐる現状について紹介。加えて、ウクライナ情勢に伴う世界のエネルギー危機、地球温暖化対策の喫緊化など、世界規模の課題にも言及し、「原子力の価値」(3E:Energy Security, Environment, Economic Efficiency)の重要性を強調。その上で、「原子力の価値」を活かすため、日本における必要なアクションとして、(1)早期再稼働、(2)運転期間の延長、(3)新増設・リプレース、(4)バックエンドの推進、(5)研究・開発――を提示。さらに、そのアクションを着実に進めていくため、(1)予見性、(2)ものづくり基盤とサプライチェーン、(3)海外での原子力発電見直しの機会、(4)若い年代層とのコミュニケーション――が重要なカギとなると述べた。WNU-SIの参加者は、研修プログラム第1~4週の7月21日まで、リーダーシップと国際社会、原子力発電の導入と安全確保、イノベーション、長期運転、核燃料サイクルに関する講義・ワークショップや、福島第一/第二原子力発電所、大飯発電所他の見学に臨んだ。24日からの最終週は、廃止措置に関する講義・ワークショップに充てられており、最終日の28日にはグループによる発表、修了式が行われ、閉幕となる運び。原産協会ではこれまで、向坊隆記念国際人育成事業を通じて、WNU-SIへの日本人受講生派遣を支援してきた。今回も日本人7名が参加しており、参加費の助成や事前研修などの支援を行っている。新井理事長は、6月23日の定例記者会見で、「研修受講後、所属組織に戻って、国際的に活躍し、10年、20年後、研修の成果や研修で得たネットワークを原子力産業界に還元してくれることを期待する」と述べている。WNU-SIは、単に知識を修得するのではなく、原子力に関連する課題について、少人数での議論、プレゼンテーションなど通じ、リーダーシップと課題解決能力を養うとともに同世代間のネットワーク構築を図るのが特長だ。原産協会が例年行っている日本人参加者による事後の報告会では、「ストレス耐性とリーダーシップを養う戦略ゲーム形式のグループワークは、社内の研修でもこれまで経験がなく、今後の業務に活かせると感じた」(電力)、「研修終了後も、他国の参加者との交流が続いており、人のネットワークは財産だ」(メーカー)といった声も聞かれている。

- 25 Jul 2023

- NEWS

-

原産協会総会 三村新会長就任

日本原子力産業協会は6月15日、2023年度定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2022年度決算および事業報告が承認された。合わせて、2023年度の事業計画・予算案について報告した。今回の総会で2006年から17年間にわたり在任した今井敬会長は退任。新たに選任された理事4名のうち、総会終了後の理事会で、三村明夫氏(日本商工会議所名誉会頭)の新会長就任が決定した。総会の開会に際し、今井会長が挨拶。今井会長は、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い世界的なエネルギー危機にある現状から、「エネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に解決しなければならない、という歴史的転換点に立っている」との認識を示した。日本のエネルギー自給率の低さにも言及した上で、「エネルギーは、国民生活や産業・経済活動の基盤であり、わが国の危機的な状況を改善するには、原子力を最大限活用することが必要不可欠」と改めて強調。最近、5月31日に原子力の利用価値を明確にした「GX脱炭素電源法案」(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)が成立したことについて、「大変意義深い」と歓迎し、本法の趣旨に沿い、産業界として、「再稼働の着実な進展を始め、既設炉の徹底活用や、将来の新増設・リプレースなど、原子力の持続的かつ最大限の活用を実現していく」と述べた。さらに、日本が原子力を最大限活用していく上で、特に重要なこととして、福島の復興と福島第一原子力発電所の廃炉推進六ヶ所再処理工場の早期しゅん工を始めとする核燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物処分の推進――を指摘。こうした状況を踏まえ、原産協会として、引き続き、「国民理解」、「人材確保、育成」、「国際協力」を3本柱に、放射線利用も含め原子力産業の再生に向けた取組を積極的に展開していくと述べた。西村経産相また、来賓として訪れた西村康稔経済産業相は、本年が第一次石油危機の起きた1973年から50年目の節目にあることに言及した上で、原子力活用の重要性も踏まえ「現在、エネルギー政策の再構築に取り組んでいる」と強調。原子力関連企業を支援する枠組「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立(3月)や、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」に併催した「国際原子力フォーラム」の開催(4月)を振り返った。その上で、「原子力はエネルギー安定供給とGX(グリーントランスフォーメーション)実現の両立を進めていくエンジンであり、その基盤となるものは、世界に冠たるわが国の原子力産業が有する技術・人材だ」と強調。原産協会に対し、世界の産業界を牽引するリーダーとしての役割を果たすよう期待を寄せた。続いて文部科学省研究開発局長の千原由幸氏が永岡桂子文科相の挨拶を代読。原子力の非エネルギー分野における活用、人材育成・研究開発基盤の整備、損害賠償の円滑化に向けた取組姿勢などを述べた。三村新会長なお、三村新会長は、「原子力のあるべき地位復興に向け、最大限努力する」と抱負を述べた。同氏は、2011~12年に総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会委員長を、2013年に同基本政策分科会会長を務め、東日本大震災後のエネルギー政策建て直しに向け議論をリードしてきた。

- 16 Jun 2023

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 G7受け「最大限活用」へ意欲

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月26日、定例の記者会見を行った。新井理事長はまず、19~21日に開催されたG7広島サミットを受けて発表した理事長メッセージについて説明。今回のサミットで発出された共同コミュニケでは、原子力について、「化石燃料への依存を低減し得る低廉な低炭素エネルギーを提供し、気候危機に対処し、ベースロード電源や系統の柔軟性の源泉として世界のエネルギーを確保する」ものと、その役割の重要性が改めて確認された。これに先立ち、原産協会は、「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)の機会を捉え、米原子力エネルギー協会(NEI)と「国際原子力エネルギーフォーラム」を共同開催。会見で新井理事長は、その成果にも言及し、原子力産業界として、「G7で確認された原子力の役割の重要性に鑑み、気候危機への対応とエネルギー安全保障の確保に向けて原子力を最大限活用すべく、世界の原子力産業界と協力しながら、引き続き取り組んでいく」と強調した。また、最近の原子力政策を巡る政府の動きとして、4月28日に閣議決定された高レベル放射性廃棄物の「最終処分に関する基本方針」の改定では、処分地選定に向けて国が前面に立ち有望地点の拡大などの取組を強化していくこととされたが、これに関して、新井理事長は「この課題が日本全体で共有されるとともに、具体的なプロセスが進展する」よう期待。さらに、同日、原子力関係閣僚会議で、再稼働への総力結集、既設炉の最大限活用、次世代革新炉の開発・建設、サプライチェーンの維持・強化などに取り組む「今後の原子力政策の方向性と行動指針」が決定されたことについては、「わが国のエネルギー安全保障、電力の安定供給、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、原子力を持続的に活用するための今後の方向性が整理された」ものと認識。「これを踏まえ、原子力の最大限活用に取り組んでいく」と改めて述べた。記者より、昨今、核融合エネルギーの実用化を目指し研究開発に取り組むベンチャー企業や、浮体式原子力発電所プロジェクトを進める海外企業、これに対する国内企業による出資の動きから、その実現可能性について問われたのに対し、新井理事長は、今後の技術革新やスタートアップに期待しつつも「まだハードルは高い」などと応えた。

- 29 May 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】2050年を見据えた原子力技術

「第56回原産年次大会」では2日目の4月19日、セッション4「原子力の最大限活用とその進化―2050年を見据えて」が行われた。黒﨑健氏(京都大学複合原子力科学研究所所長・教授)をモデレーターに、パネリストとして、神﨑寛氏(三菱重工業原子力セグメント原子力技術部部長)、姉川尚史氏(東京電力ホールディングフェロー)、大島宏之氏(日本原子力研究開発機構理事)、ミカル・ボー氏(英国 CORE POWER社創設者、会長兼CEO)、曽根理嗣氏(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授)が登壇。セッション開始に際し、黒﨑氏は、「原子力は発電分野にとどまらず、様々な社会・経済活動と脱炭素化に貢献できる技術だ。2050年の姿を見据え、原子力のポテンシャルや多様な利用形態に焦点を当て、原子力利用の幅を広げ深化させていくための示唆を得たい」とねらいを述べた。同セッションには原子力分野に関心を持つ学生ら約50人も訪れ聴講。総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループで座長を務めている黒﨑氏は、「革新炉開発をきっかけに原子力イノベーションを実現していきたい」と強調するとともに、「原子力の新しい価値の創造」、「最先端分野・異分野との融合」、「人を呼び込む・若者にとって魅力ある原子力」をキーワードに掲げ、口火を切った。日本における革新炉開発の取組については、神﨑氏が三菱重工の取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW、2030年代半ばの実用化が目標)のコンセプトを中心に説明。同氏は、「SRZ-1200」の他、小型軽水炉(電気出力30万kW)、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉(離島・へき地・災害地用の電源に利用できるポータブル炉)からなる同社の「革新炉ラインナップ」を披露した上で、参集した学生たちに対し「色々な技術、オポチュニティがある。是非挑戦し社会に貢献して欲しい」と呼びかけた。また、研究開発の立場から、大島氏は、社会実装に向けた次世代革新炉に求められる要件として、「一層の安全性向上」を前提に、「安定供給」(大規模で安定な脱炭素電源、革新的安全性向上、サプライチェーンの維持・強化や技術自給)、「資源循環性」(廃棄物問題の解決、資源の有効利用)、「柔軟性」(再エネを支える出力可変性、水素・熱利用、立地の柔軟性、医療用RI製造)を提示した上で、原子力機構が取り組む高温ガス炉、高速炉に係る技術開発について紹介。高速炉については、廃棄物減容・有害度低減の他、他産業からの廃熱も組み合わせ再生可能エネルギーと共存する新たなエネルギー供給システムの可能性を展望。「様々なチャレンジがある。われわれと一緒に開発を進めていければ」と、意欲ある学生たちの参入に期待を寄せた。他分野と連携した原子力開発・利用の可能性に関しては、姉川氏、ボー氏、曽根氏が発表。姉川氏は、造船関連企業も参画した「産業競争力懇談会」が検討を進めている浮体式原子力発電について紹介。海外の石油掘削などで実用化されている海上浮揚型プラントの技術を原子力発電にも応用するもので、沖合に係留することにより、津波の被害を避ける、海水を利用した除熱ができる、事故時の住民避難が不要となるといったメリットを持つとしている。同氏は、将来的に地震リスクの高い東南アジア諸国への導入も展望し、今後の基本設計・具体化に向けて、技術継承も合わせ原子力発電所の建設経験を持つ技術者OBと学生との共同作業を提案した。さらに、海上輸送の生産性向上に向けて新たな原子力技術開発に取り組むボー氏は、世界の船舶約10万隻のうち、主に大型船7,300隻が海上燃料の50%超を消費し、CO2や大気汚染物質を排出している現状を示し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給が可能な浮体式原子力発電を導入する意義を強調。その市場規模は6兆ドルにも上ると見込んだ。技術的な実現性として、同氏は、最長30年間の燃料交換不要、組立ラインでの製作可能性などから検討を行った結果、最適な炉型とされた「溶融塩高速炉」(MCFR)の米国アイダホ国立研究所での実証を2026年頃に目指しているとした。また、JAXAで宇宙用蓄電池の研究開発に従事してきた曽根氏はまず、小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル回収の経験を披露。「惑星間往復航行が今の日本で可能な技術となった」とした上で、今後、さらに木星以遠への到達を目指す「深宇宙探査船団構想」の課題として、太陽光利用の限界をあげた。同氏は、宇宙の原子力電源として、崩壊熱利用と連鎖核分裂利用の2つをあげ、それぞれ探査機、拠点開発での適用を見込むとともに、ラジオアイソトープの利用が小電力稼働の探査機の設計に革命を起こす可能性に強く期待。原子力産業界への理解・協力を求めた。「宇宙の電池屋」を自称する曽根氏は、現在も深宇宙探査を展望し、セイル(帆)膜面上に搭載した薄膜太陽光電池で推進する「ソーラー電力セイル探査機システム」の開発に取り組んでいる。同氏は、かつて電池研究への志を周囲に否定された経験を振り返りながら、学生たちに対し「自分の目指すところに逆風が吹いていると思ったら、それはむしろチャンスだと思って欲しい」とエールを送った。

- 24 Apr 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】大熊町のこれまでとこれから

「第56回原産年次大会」2日目のセッション3「福島復興の今と未来」では、東京電力から廃炉状況の説明を受けたのち、福島県双葉郡大熊町にスポットを当て、震災から12年が経過した現状と今後の取り組みについて、大熊町長の吉田淳氏と大熊町商工会会長蜂須賀禮子氏が講演。モデレーターに長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏を迎え、ディスカッションがおこなわれた。最初に高村氏が「福島復興のこれまでとこれから」について、チェルノブイリ事故と福島第一事故の比較、福島復興、長崎大学による復興支援の取り組みなどを紹介。311事故当時、長崎大学でチェルノブイリ対象の甲状腺がんの診断支援などをおこなっていた高村氏は、事故の一週間後に福島へ入り、事故における危機管理として放射線被ばくと健康への影響などを説明するクライシスコミュニケーションをいわき市から始めたという。長崎大学の福島復興支援事業として翌年には川内村に復興推進拠点を設け、長崎大学の保健師が常駐して、帰還した住民を訪問、あるいは、小さなグループでのリスクコミュニケーションを実施した。現在、川内村では約8割の住民が帰還している。その一方で、事故前には人口約1万人いた大熊町に、現在帰還しているのは10%に満たないなど、12年が経つと復興のフェーズが自治体ごとに異なる現状が顕著に浮き彫りになることを高村氏は指摘。「震災から12年が経過した。今回は大熊町の今について皆さんと思いを共有する機会としたい」と、大熊町町長の吉田淳氏の講演につないだ。吉田氏は、震災から12年が経ち、ようやく復興のスタートを切ることができたと感謝の意を表し「大熊町の復興状況について」と題して、復興の進捗と取り組みを紹介した。大熊町の居住制限区域、避難指示解除準備区域は、2019年4月に避難指示が解除された。帰還困難区域の中の特定復興再生拠点区域(復興拠点)においては2022年6月30日に避難指示が解除された。大熊町で最初の復興拠点となった大川原地区の取り組みについて、令和元年5月に大熊町役場新庁舎が業務を開始し、帰還者のための災害公営住宅や新たな転入者を受け入れる再生賃貸住宅も同年に入居が始まったことを報告。令和3年に宿泊温浴施設「ほっと大熊」、交流施設「linkる大熊」、商業施設「おおくまーと」をオープン。医療・福祉施設診も整備した。認定こども園と義務教育学校が一体となる学校教育施設「学び舎 ゆめの森」では、この4月10日に入園式、入学式、始業式、これらを一つにまとめた始まりの式をおこなった。吉田氏は、学校の再開で、帰還する家族、移住してくる家族が増えることに期待を寄せた。蜂須賀氏は「復興のひかり」をテーマに、東日本大震災から今日に至るまで国内外からの支援に感謝の意を表し、今の思いを語った。かつて蜂須賀氏は大熊町で小さなフラワーショップを営んでいた。地元の中学校の卒業式に花を納め、ほっと一息をつこうとする矢先に大きな地震がおきた。全町避難という命令が出され生活が一変した。震災当時を振り返り、12年が経つ今も「心の安心、心の復興を感じられない」と打ち明ける。今も蜂須賀氏は避難者として、大熊町から60km離れた郡山市で生活し、週に3回ほど大熊町の商工会館に通っているという。大熊町商工会には現在260名ほどの会員がいるが、町内の小さな事業者の廃業は続く。早く帰還できなかったこと、帰還して事業を再開してもきてくれるお客様が戻らないことなど、事業継続の難しさを語った。震災当時、50年間は住めないと言われていた大熊町も、今や12年目にして復興拠点地域には役場新庁舎、復興住宅、集合店舗、交流施設ができ、年間1万人以上の利用者がある。蜂須賀氏は、福島民友に掲載された写真付きの記事を示し、家業を引き継いだり新しい事業を起こしたりと懸命に取り組む大熊町商工会青年部の部員たちの話をした。その中で、ある部員が「福島原子力発電所ができること、働くことを自分たちの親は誇りにしていた。今度は、事故が起きた発電所の廃炉作業に自分たちが参加して、廃炉にしたことを子どもや孫たちに自慢をしたい」と語ったという。「変えられるものが二つある。それは自分と未来だ」という福島の偉人、野口英世の言葉を引用し、「12年間かすかな光の中で歩み、未来に向かう若者が前に進もうとしている。未曾有の事故を起こした発電所の廃炉作業において、科学的根拠に基づき、IAEAなどによる安全性の検証、第三者機関による監視を徹底し、地元住民にクリアな情報を伝えていただかないと自分たちにも若者たちにも未来はない」と、蜂須賀氏の思いがこもる言葉で講演を終えた。その後、高村氏の進行で大熊町の将来について意見交換がおこなわれた。吉田氏は、「大熊町の復興は前町長の渡辺利綱氏の強い思い入れと多くの人の支えがあってこそ。教育や起業する人を応援することが恩返しであると考え、大熊インキュベーションセンターは、家賃や光熱費を安くして若い世代が活用しやすくした」と述べた。蜂須賀氏も、商工会には大熊インキュベーションセンターを利用する若者たちと検討している創業塾を開く計画があるとし、「大熊町で生まれ育った人たちと新しい人たち、新しい風、新しい考え方が加わり、一歩進んだ大熊町になる」と続けた。「医療体制についても浜通りの復興において重要なキーワードになる」と高村氏。これに対し、吉田氏も自身が富岡町に新しくできた医療センターで治療を受けた経験を踏まえ、大熊町にも日常的に救急医療に対応できる医療機関の必要性に同意した。医療と並んで地域の復興に欠かせないものに教育がある。今年の4月に大熊町で教育活動が再開したことについて、「0歳から100歳まで、皆が一緒に学べる場にしたい」と吉田氏は語る。「施設が贅沢ではないかと言われることもあるが、元々は、幼稚園が2つ、小学校が2つ、中学校が1つ、保育所が1つ、児童館があったものを1つにまとめた施設。だからこそユニークな建物になる」と、他にはない施設の魅力をアピールする。蜂須賀氏も「大熊町の『学び舎 ゆめの森』に行かなければ『この授業を受けられないんだ』『こんなに楽しいんだ』」と、通いたい気持ちを持ってもらえるような学校になるよう、地域住民で見守っていきたいとエールを送る。意見交換の締めくくりとして、吉田氏は「大熊町の復興は他の地域に比べると遅れている。約11,500人がいた人口は今なお1,000人弱にとどまる。それでも、大熊町には伸びしろがある。まずは人口を増やす。住む場所を増やす。工業団地も整備を進める。遅れを取り戻すべく、期待と支援をお願いしたい」と語った。蜂須賀氏は「大熊町は夢を描ける街。良い方向に変わっていく大熊町を一緒に見守っていただきたい」とのメッセージを参加者に訴えた。

- 21 Apr 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】原子力産業の活性化は人材確保がカギ

4月18日に開幕した「原産年次大会」のセッション2では、欧米の原子力団体から登壇者を迎え、「再評価される原子力:原子力産業活性化と世界的課題への貢献」と題し、パネル討論が実施された。登壇者は世界原子力協会(WNA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、英国原子力産業協会(NIA) 、米原子力エネルギー協会(NEI)、カナダ原子力協会(CNA)の5団体から。そして日本原子力産業協会の新井史朗理事長がモデレーターを務めた。16日にG7気候・エネルギー・環境相会合で採択されたコミュニケには、原子力に前向きな文言が並び、原子力には世界的に追い風が吹いている。では現実に既存炉の長期運転や新規炉の建設を進めるために、産業界がなすべきこと、あるいは政府が支援すべきことは何だろうか。この問いに対しパネリストからは、「エネルギー技術は全て同じ土俵に立つべきであり、政策面で再エネのみを優遇しないことが重要」(イヴ・デバゼイユnucleareurope事務局長)、「英国では政府が原子力を強く推進しており、規制面でも資金調達面でも様々なスキームを整備している。産業界もそれに応え、プロジェクトを予定通りに進行させることが大事」(トム・グレイトレックスNIA理事長)、「産業界として引き続き高いパフォーマンスでプラントの運転を継続すること。原子力需要に応えるサプライチェーンの整備。そして人材育成を通じた労働力の確保が必須」(キャロル・ベリガンNEIエグゼクティブディレクター)などが指摘された。各国ごとに違いはあるものの、実際に必要とされる規模の原子力発電プラントを稼働させることができるかどうかがカギになるとの考えが示された形だ。また、実際にプラントの改修や建設プロジェクトが実行されているカナダやイギリスからは、「サプライチェーンが大幅に強化された」(ジョージ・クリスティディスCNA副理事長)、強化されたサプライチェーンを維持するために、「後続のプロジェクトが確保されなければならない」(グレイトレックス氏)との認識が示された。一方で人材不足が世界共通の課題となっており、「理工系の人材がなかなか集まらない。小中学校などにも働きかけて、授業の中で原子力を取り上げてもらい、学生たちが原子力を選択肢に考えるよう働きかけている」(ベリガン氏)、「欧州はエンジニア人材が多いが、なかなか原子力産業には集まらない。原子力の魅力をアピールしていきたい」(デバゼイユ氏)、「プラントが完成した時に、人材が揃っている必要があり、業界として必要な人材を集めるために魅力を訴える必要を感じている」(ジョナサン・コブWNAシニアコミュニケーションマネージャー)、「英国では”Just Transition”といって人材の公正な移行を推奨している。例えば石油ガス産業にいる人たちを、希望に応じてクリーンエネ産業へ挑戦させるような取り組みをしている。また多様な人材を集めるために若い人たちには原子力の魅力を単に提示するだけでなく、その目的や使命を伝え、夢のあるメッセージを伝えることが大切だと思う」(グレイトレックス氏)等の意見が出た。そして原子力に対する国民の理解促進へ向けた具体的方策については、「恋愛と同じで理由なしで原子力を好きになってもらいたい。理解させるのではなく好きになってもらうのだ。原子力関係者は理系が多いのでなんでも技術的に説明しようとするが、世間の多くはそうではない。原子力を説明し理解させるのではなく、原子力に何ができるか、原子力によって世界がどうなるのかということを伝えるべきだ」(コブ氏)、「エネルギー危機が起こり、ウクライナ戦争が起こり、気候変動も考慮すると、あまり選択肢はないことに国民は気づき始めている。だがいざ原子力を導入する段になって、導入までのリードタイムが15〜20年という状態では政策的に有効にならない。だが短期導入が可能なSMRであれば、国民の期待にも応えることができる」(デバゼイユ氏)、「説明すべきことはするが詳細すぎないこと。えてして守りに入り説明が難解になってしまうが、それは人々と原子力業界の乖離を生んでしまう」(グレイトレックス氏)、「人類の存続をかけた問題に原子力が貢献できるんだと伝えることが大事。加えて多様なメッセンジャーがいることがポイント。原子力業界人からだけではなく、若い人たちや、他業界の人たちが原子力のメリットについて語ることが大切だ」(ベリガン氏)、「メッセージを伝える人の多様性が大事。メッセンジャーになってもいいという人を増やす。カナダでは実際にそれが効果的だった」(クリスティディス氏)といった数多くの興味深い意見があった。モデレーターを務めた新井理事長は「今後も6機関が課題を共有し、他機関のベストプラクティスを導入していきたい」と、今後の協力関係構築に、強い意欲を示した。

- 20 Apr 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】揺れ動く国際情勢と各国のエネルギー情勢

「第56回原産年次大会」が4月18日、19日の2日間、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開催された。国内外より630名が参集し、「エネルギー・セキュリティの確保と原子力の最大限活用-原子力利用の深化にむけて」をテーマに議論した。セッション1は「揺れ動く国際情勢と各国のエネルギー情勢」というテーマの下、ストラテジック・アソシエイツ・ジャパン社の市川眞一代表取締役がモデレーターを務め、世界の国際的な専門家4人から講演を伺った。市川氏によると、欧州ではリーマンショック後の通貨危機を経て経済が低迷、これにともない「2030年までに温室効果ガスを1990年比40%削減」という目標は労せず達成できる状況だった。しかし、2019年にEC委員長に就任したU.フォンデアライエン氏が削減目標を55%に引き上げたことから、域内の排出量取引制度(EU-ETS)ではCO2価格が高騰。欧州企業の事業所ではコストが上がるなど大変な状況に追い込まれたが、重要なポイントは欧州の人々がこれを投資ととらえたこと。全体的な生産コストを下げることができれば欧州企業の競争力が高まり、国際競争に生き残ることができる。これに続いて米国企業も速いスピードで欧州に追いつこうとしており、日本はすでに取り残されようとしている状況だ。講演後の全体的感想として市川氏は、地球温暖化の抑止に向けて我々は非常に長期の取り組みを求められてきたが、エネルギーの安全保障は今や経済の安全保障にバージョンアップしていると指摘。原子力は、そうした中でどのように経済を維持していくか考える際のキーポイントになる。原子力への支持を国民から幅広く得るには、政府や産業界が絶え間なく説明することが重要だと締めくくった。♢ ♢貞森氏国際エネルギー機関(IEA)の貞森恵祐エネルギー市場・安全保障局長はセッションの基調講演として、「エネルギーシステムの脱炭素化における原子力の役割」について発表した。貞森氏の発言要旨CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するIEAの「NZE」シナリオでは、原子力発電の設備容量が2050年までに倍増する見通し。しかし、間欠性のある再生可能エネルギーを補うため、各国の原子力産業界は新たな原子炉の建設プロジェクトを日程通り、予算の範囲内で進めねばならない。また、先進経済諸国のプロジェクトでは、現在進行中のプロジェクトのほぼ半分までコストをカットする必要がある。NZEシナリオを実現する道筋のなかでは、世界では原子力の設備投資を今後10年間で3倍に拡大しなければならないが、先進経済諸国における既存の設備容量は急速に低下していく可能性がある。2019年以降、世界では5,000万kW分の既存炉で運転期間の延長が認められたが、これらは一層安価で確実なクリーンエネルギーへの移行に大きく貢献できる。 原子力の設備容量が低いケースでは、CO2排出量を実質ゼロ化するのは一層難しくなる。新規炉の建設件数の増強や既存炉の運転期間延長に失敗した場合、消費者が追加で負担する金額は年間200億ドルを越える見通し。サプライチェーンには重圧がかかり、原子力で100万kW分の設備不足を補うためにその他の電源で350万kWの追加設備が必要になる。ただし、原子力は無炭素な電力と熱、水素を生産可能という利点があり、その役割の拡大にともないNZEシナリオよりもコストが低下すれば、市場では一層高いシェアを得ることが可能になる。結論として言えることは以下のとおり。原子力が受け入れられている国では、クリーンエネルギーへの迅速かつ確実な移行に原子力が重要な役割を担う。原子力の発電量が少なければ、その移行は一層難しくなりコストもかかる。原子力への投資を速やかに強化し、既存炉の運転期間も延長する必要がある。原子力産業界は新たな建設プロジェクトを日程通り、予算の範囲内で収めなくてならない。電力市場の設計は、低炭素で出力調整が可能な電源の価値を反映した構造にする必要がある。各国政府は原子力の安全規制を効率的かつ効果的に推進するとともに、放射性廃棄物問題に解決策を見出し、新規炉の建設に向けた財政支援の仕組みを創出すべきである。CO2排出量の実質ゼロ化を達成するには多くの分野で技術革新が必要となるが、小型モジュール炉(SMR)は有望な技術と言える。出力変動しやすい再エネの割合が高い将来の電力システムでは、火力発電所が発電量の季節変動の大部分を柔軟にカバーするようになる。原子力など低炭素な電源を複数備えた電源ミックスでは、供給量の季節変動を抑えるのに有効であり、電力供給保証の強化に役立つ。♢ ♢チョン氏韓国・慶熙大学原子力工学部のチョン・ボムジン教授は、「韓国原子力産業の課題と可能性」と題して講演した。チョン氏の発言要旨韓国では天然資源が不足しているため、エネルギーの95%を輸入に依存。これは国全体の輸入額の25%に相当し、年間のエネルギー輸入額である約1,000億ドルの7割以上が石油に費やされている。原子力については2023年現在で25基の商業炉が稼働しており、建設中は3基。ムン・ジェイン(文在寅)前政権時代に2つの新サイトで各2基の建設計画が中止されたが、新ハヌル3、4号機は建設計画が再開される予定である。発電コストはMWhあたり約60ドルで、石炭火力の約80ドルやLNG火力の約120ドルと比べて非常に割安。その後、石炭とLNGのコストが2倍以上に高騰しており、再エネは設置に適した場所が少ないため資源不足となっている。ムン前大統領は2017年6月、古里1号機の永久閉鎖式で脱原子力を突然宣言した。原子力と石炭の割合を縮小する一方、再エネとLNGを拡大すると表明。これに対して、一部の勇敢な専門家や大学教授らが抗議したため、公開討論の後に新古里5、6号機の建設計画が再開されたものの、韓国電力公社は赤字に転落、原子力サプライチェーンもダメージを受けた。一方、出力調整不能で間欠性があるという再エネの欠点が改めて認識された。現在は原子力推進派のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が勝利し、産業界では原子力発電所の輸出に対する期待が高まっている。クリーンエネルギーとして原子力を肯定する意見も増えており、国民の70%が原子力の継続に支持を表明している。ユン大統領は大型炉とSMRの建設で韓国の競争力を高めるなど、クリーンエネルギー技術立国の上位に入ることを約束。原子力をベースロード電源としつつ、再エネも拡大して調和を図る方針である。CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化する計画に関しては、再エネを原子力に置き換えなければ不可能である。原子力に対しては依然として反対意見も強く、使用済燃料の処分など課題も多いが、韓国では気候変動への対応やエネルギー・セキュリティ強化の観点から、原子力のシェアを30%台に拡大することが見込まれる。また、海外では既存の原子炉の建て替え需要や、持続可能な経済発展を目指す国があるなど、輸出の機会やSMRの開発・導入機会の拡大が期待できると考えている。♢ ♢ヘイキンヘイモ氏フィンランド経済雇用省原子力・燃料局のL.ヘイキンヘイモ次長は、「フィンランドのエネルギーシステムの一翼を担う原子力」と題して講演した。ヘイキンヘイモ氏の発言要旨フィンランドでは、社会全体と産業界の電化が進みエネルギーの自給自足が重要視されるにつれ、原子力は信頼性の高い重要な無炭素電源の一つと認識されている。2022年にロシアからのエネルギー供給が段階的に縮小したことから、エネルギーの供給保証は以前にもまして重要になってきた。フィンランドの電力消費量は2022年に860億kWhであり、このうち87%が再生可能エネルギーなどの無炭素電力。2022年5月にロシアからの電力輸入(全体の約10%)が停止されたが、2023年には出力172万kWのオルキルオト3号機が運転を開始した。総電力消費量に占める原子力の割合は2022年実績で約30%であり、多数の風力発電所が建設段階や計画段階にある。ロシアから輸入している一次エネルギーの割合は2021年に消費量全体の34%だったが、2022年5月にロシアのガス企業はフィンランドに対する天然ガスの供給を停止。フィンランド企業はその年の夏、石炭と石油の調達先をロシア以外の国に切り替えた。原子力に関しても、フォータム社がロビーサ発電所(ロシア型PWR×2基)用燃料の調達先を多様化する準備を進めている。フィンランドでは原子力に対する国民の支持率が1990年代末頃に反対派を上回り、過去数年間は急激に上昇。2022年時点で賛成派は過去最高の60%に達している。ただし、原子力の利用には特別な危険がともなうとの認識があるため、社会全体にとって原子力が良い影響をもたらすことが大前提となる。近年は新たな技術として、SMRの導入に向けた動きが活発化。SMRの特徴を踏まえた規制や新しいビジネス・モデル、SMRから出る放射性廃棄物の管理等で関係者が連携を強めている。放射性廃棄物の管理に関しては、フィンランドは世界に先駆けてポシバ社が、2016年12月からオルキルオトで使用済燃料の深地層処分場建設を進めている。操業開始は2024年末となる見通しだが、政府が操業許可を発給するには規制当局から肯定的な評価を得ることが必要、2024年~2025年頃の許可発給に向けて準備を進めている。処分場の操業期間は建設期間も含めて100年間を見込んでおり、埋設を終えて処分場を閉鎖するのは2120年頃になると予測している。。♢ ♢ベルグロフ氏スウェーデン原子力産業協会のC.ベルグロフ事務局長は、同国の新政権がもたらした「スウェーデンの新しいエネルギー政策の展望と原子力新規建設の見通し」について紹介した。ベルグロフ氏の発言要旨スウェーデンではこれまで原子力があらゆる側面で無視されてきたが、昨年秋に発足した新政権に反対派政党は含まれておらず、40年ぶりという純粋な原子力推進政権となった。原子力の制限政策を撤廃するなどエネルギー政策の歴史的転換点を迎えつつあり、原子力を巡る状況は大きく改善されている。最盛期に国内では12基の商業炉が稼働していたが、政治介入によりこれまでに6基が閉鎖された。エネルギー問題は昨年、政治的議論の主要項目だったが、国民は今や高い電気料金と原子力の容量不足の間に相関関係があることに気づいている。過去数十年の間にスウェーデンでは原子力の段階的廃止か現状維持かという議論があり、1980年の国民投票とその後の議会審議で、スウェーデンは2010年までに原子力から段階的に撤退することを決定した。しかし、2010年に近づくなかで代替電源が見つからず、この期限を撤廃。2016年のエネルギー政策協議では、2040年までに再エネ100%のエネルギー供給システムに移行することで合意しており、新規の原子炉を建設することは難しくなった。それが過去3年ほどの間に、政策転換の切っ掛けとなる出来事がいくつか発生。2020年に産業界の22部門が脱炭素化計画を発表し、化石燃料を使わずに鉄鋼や水素を製造することを目指したが、多くの場合安価な電力の不足がボトルネックとなっていた。2021年には、国内送電網が不安定になりつつあることが判明。これを安定化するには追加の送電設備と電力が必要だったが、原子炉6基のうち3基までが定検により稼働できない状態だった。2022年になるとロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、スウェーデンの電気料金は高騰。国民は原子力発電所の稼働率と電気料金が深く関わっていることを悟り、初めて電力不足のリスクを経験した。こうした背景から、新規の原子炉建設を支持する国民の割合は2022年11月に過去最高水準の59%をマーク。原子炉を段階的に廃止すべきだとする国民の割合は、過去最低の8%に低下した。政権3党と閣外協力を約束した1党は昨年10月、南部のティード城における政策協議の一項目として新たな原子力政策で合意。この「ティード合意」では、目標を「100%再エネ」から「100%非化石燃料」に変更したほか、同時に稼働が許される原子炉数と立地に関する制限を撤廃するとした。また、新規建設も含めた対策に4,000億クローナ(約5兆2,000億円)の信用保証を提供、政治的理由による原子炉の段階的廃止は補償の対象とすることに決定。さらに、閉鎖したリングハルス1、2号機の再稼働に向けて調査を行うこと、SMRなど新たな原子炉の導入に向けて法・規制を修正すること、新規原子炉の建設準備を始めるよう要請するとしている。

- 19 Apr 2023

- NEWS