キーワード:JAIF

-

日欧の原子力産業協会が関係強化

日本原子力産業協会は4月18日、欧州原子力産業協会(nucleareurope)と今後の関係強化をめざした協力覚書(MOU)を締結した。今回のMOUは、昨今のエネルギー・セキュリティや気候変動への対応など、原子力を取り巻く状況変化をふまえ、2012年4月に両者が締結したMOUを具体化したもの。両者が合意した協力分野は、以下の6つを柱としている。エネルギー・セキュリティと気候変動問題の解決に貢献する原子力発電への支持拡大に向け、各国政府や国際機関への働きかけ、原子力のさまざまな用途への活用に関する理解促進活動クリーンな原子力発電の加速度的な技術革新と産業界の国際的な活動への支援、小型モジュール炉や先進型炉等の技術開発や導入に向けた投資を促進するビジネス環境に関する情報の共有若手に焦点を当てた各種イニシアチブなどの国際的な業界レベルの交流活動を通じた人材育成の促進サプライチェーン支援に関連する情報の共有と参入機会の促進燃料サイクルのバックエンド分野における情報の共有と参入機会の促進相互利益となる業務や主催イベントへの参画今回のMOU締結についてY. デバゼイユnucleareurope事務局長は、2012年から続く当協会との協力活動への高い評価と感謝を表明。同氏は、「原子力なしでは脱炭素社会の達成は不可能である」という強い共通認識を示したうえで、原子力産業界の共通の課題にお互いが補完的役割をもって取り組むことに期待を寄せた。また日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、nucleareuropeとの連携強化を通じて、「原子力産業の基盤強化とともに、エネルギー・セキュリティと気候変動問題の解決に貢献する原子力発電の推進や原子力イノベーションの促進等を進めていく」との強い意気込みを語った。欧州原子力産業協会は、ブリュッセルに拠点を置く欧州原子力産業の業界団体で、欧州15か国の原子力協会と6法人の会員から構成。EU機関やその他の主要な利害関係者とのエネルギーに関する議論において、欧州の原子力産業の声を代弁する役割を果たしている。欧州原子力産業協会は、2022年6月に名称をForatomからnucleareuropeへと改称している。

- 19 Apr 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】今井会長「原子力政策が大きく前進」

「第56回原産年次大会」が4月18日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開幕した。国内外より630名が参集し(オンライン参加を含む)、19日までの2日間、「エネルギー・セキュリティの確保と原子力の最大限活用-原子力利用の深化にむけて」を基調テーマに議論する。開会セッションの冒頭、今井敬会長が所信表明を行い、最近の日本における政府方針・法案決定の動きに関し「原子力利用の価値を明確にした」として、「わが国の原子力政策は大きく前進しようとしている」との認識を示した。その上で、「原子力に関連する大きな方向性が示された中、安全性を大前提に今後、一つ一つの取組が具体的かつ着実に進展することを強く期待している」と述べ、政府において着実な事業環境の整備がなされることを切望した。また、海外の動向に関し、2年目に突入したロシアによるウクライナ侵攻が世界のエネルギー・セキュリティに及ぼす影響を懸念する一方で、欧米における原子力開発促進の動きに加え、「脱原発を目指していた国々においても原子力へ回帰する動きが出てきている」ことに言及。こうした原子力をめぐる足下の世界情勢について、初日セッション1「揺れ動く国際情勢と各国のエネルギー情勢」での議論に期待を寄せた。さらに、4月15、16日に行われた「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」で世界の原子力産業団体がG7のリーダーに対し共同ステートメントを発出したことを紹介。これを踏まえ、同セッション2「再評価される原子力-原子力産業活性化と世界的課題への貢献」でも活発な議論が展開されるよう期待した。2日目は、セッション3「福島復興の未来」、セッション4「原子力の最大限活用とその進化-2050年を見据えて」が予定されている。続いて来賓挨拶に立った経済産業省の保坂伸・資源エネルギー庁長官はまず、「食糧の安全保障と並んで、エネルギー・セキュリティは常に人類が直面してきた課題だった」と強調。世界のエネルギー情勢をめぐっては、昨今生じた世界的な資源価格の高騰、ロシアのウクライナ侵攻などから、「歴史的転換点に来ている」との現状認識を示した上で、「『脱炭素社会の実現とエネルギー・セキュリティの両立』という地球規模の課題解決に向けて、再び原子力が注目を集めている」とした。エネルギー政策を進める上で、「福島第一原子力発電所事故の反省と教訓を一時も忘れることなく、安全性を最優先に」と、原子力災害の経験が原点にあることを改めて強調。一方で、「わが国の原子力産業は今や大きな危機に直面している。原子力産業を盛り上げていくことの重要性は今や世界的な共通認識となっている」などと述べ、先般、設立された「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じ、原子力のサプライチェーン、技術基盤・人材確保の維持・強化に努めていく考えを述べた。IAEAのラファエル・グロッシー事務局長からはビデオメッセージが寄せられ、その中で、同氏は、原産年次大会の開催について「1968年の初開催以来、その時々、また、将来に向けた原子力の重要なテーマを語る場となってきた」と強調。ウクライナ情勢に関しては、最近の同国訪問に触れ、「『戦争下での原子力安全とセキュリティへの脅威』という前例のない、しかもあってはならない状況を打開しようと努力を続けている」と、依然として予断を許さぬ状況にあるとした。一方で、気候変動対策の観点も含め原子力利用に対する各国の関心の高まりを、「世界的に数十年ぶりの高い水準」と強調。大規模な原子力発電導入に向けた課題として、法整備、資金調達の環境整備、サプライチェーン強化をあげた上で、IAEAが2022年7月に新たなイニシアチブ「Nuclear Harmonization Standard Initiative」(NHSI)を開始したことを紹介。NHSIでは、小型モジュール炉(SMR)を始めとする先進的原子炉の設計標準化や関係する規制活動の調和を促し、加盟各国がその開発・建設を安全・確実に進めていくことを目指している。また、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いについては、IAEAのタスクフォースが安全性レビューに関する包括的報告書を年内に公表するとした。グロッシー事務局長は、原子力の人材確保に関して、「次世代のプロを着実に育てていく必要がある」と強調。ジェンダーバランスの是正も図るべく、既存の「マリー・キュリープログラム」に加え、新たな「リーゼ・マイトナープログラム」の立ち上げを紹介し、日本に対し理解・協力を求めた。開会セッションでは、ジャーナリストで国家基本問題研究所理事長の櫻井よしこ氏が「原子力発電を日本の元気の基にしよう」と題して特別講演。同氏は、「『CO2を削減しながら新しい産業を起こしていく』という、ともすれば矛盾する、相対立する目的に向かって、カギとなるのは原子力発電の幅広い活用だ」、「日本では福島の事故以来、原子力発電の安全性は飛躍的に高まっている。安全性を高めた原発建設への関心は世界的に高まっており、ここにわが国も積極的に参加していかねばならない」と強調。さらに、昨春の首都圏を中心とした電力需給ひっ迫の経験などを踏まえ、再生可能エネルギーについて、天候による変動から過度に依存するリスク、コスト、立地上の制約を指摘し、「エネルギー政策は国の根幹であり、現実を見据え、国益を考えて進めねばならない」と述べた。櫻井氏は、各国の比較から、日本は、太陽光発電の国土面積当たりの設備容量では世界トップレベルにあるにもかかわらず、発電と熱供給を合わせたCO2排出係数(発電量換算で1kWh当たりのCO2排出量)では「成績が良くない」ことを例示。火力発電が再エネのバックアップとなっていることを一因にあげ、安定電源となる原子力を主力電源の一つに位置付けるべきと主張した。また、福島第一原子力発電所事故以降、多くの施設を取材した経験から、櫻井氏は、原子力の安全対策に係る努力を国民に周知する重要性を述べる一方、再稼働に向けた審査の長期化に鑑み、原子力規制に係る根本的改善の必要性を指摘。同氏は、東日本大震災発生時、福島第二原子力発電所では現場のチームワークにより重大事故が阻止された事実にも言及し、「日本の原子力技術は非常に優れている。現場の人たちの努力を形にすることは国の責任だ」と訴えた。

- 18 Apr 2023

- NEWS

-

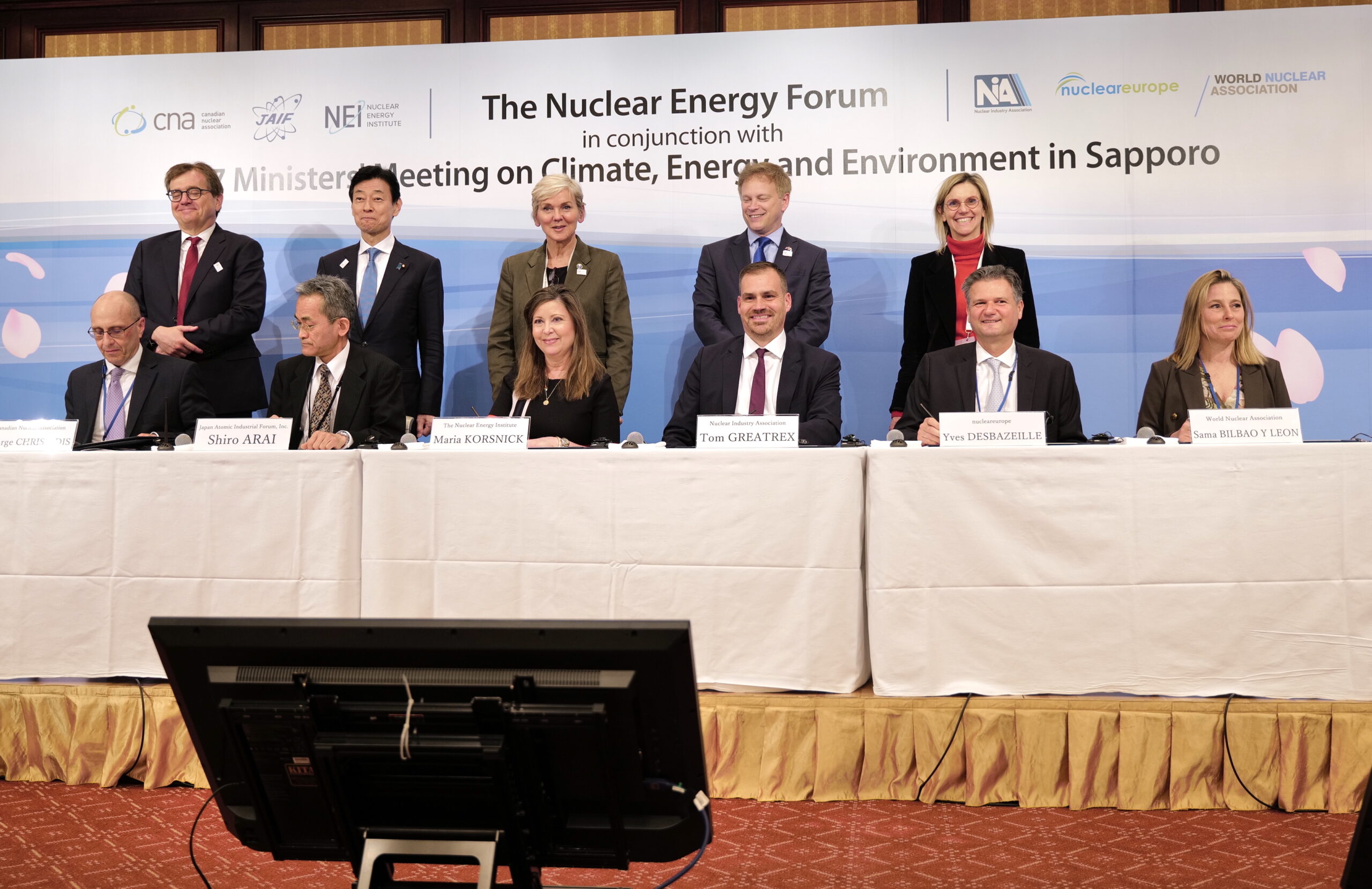

原子力分野で『G5』が結束強める 原産協会主催イベント

日本原子力産業協会は4月16日、札幌市内で「国際原子力フォーラム」を開催した。G7気候・エネルギー・環境相会合に併せて開催したもので、各国の原子力産業団体と連名で、エネルギー分野のG7リーダーに対し共同ステートメントを発表。気候変動の緩和およびエネルギー・セキュリティの強化へ向け、原子力発電の積極活用を強く訴えた。参加した産業団体は、日本原子力産業協会の他、米原子力エネルギー協会(NEI)、世界原子力協会(WNA)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)の6団体。共同ステートメントは、「安全性を大前提に、原子力利用拡大へ向けた産業界としての決意と各国政府への要望をとりまとめた」(新井史朗・原産協会理事長)もので、以下の9点を柱としている。既存炉の最大限活用新規炉導入の加速原子燃料分野のロシア依存低減原子力分野への資金調達スキームの整備規制基準の標準化および効率化革新炉開発への支援原子力への社会的理解の促進最終処分場立地に向けた良好事例の共有原子力の新規導入国や導入検討国への支援このうち原子燃料調達におけるロシア依存の低減に関しては、同日発表されたG7札幌コミュニケでも大きく取り上げられた。それを象徴するかのように、国際原子力フォーラムには、G7のうち原子力利用国である5か国のエネルギー大臣が全員出席しただけでなく、同フォーラムの場で、採掘から燃料加工、輸送に至るまでのフロントエンド分野の協力で5か国が合意に達したことを明らかにした。これにより5か国間で国際的な燃料サプライチェーンを構築し、同分野でのロシア依存を低減し、原子力発電を最大限に活用することを目指すという。加えて各大臣から、原子力発電の推進に関し、「脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の両立という地球規模の課題解決に向けて、今ほど原子力に注目が集まっている時はない」(西村康稔経済産業相)、「民生用原子力分野で規制当局間のワーキンググループを作りたい」(A.パニエ=リュナシェ仏エネルギー移行相)、「SMRなど進捗著しい分野においても、許認可のペースがスピード感を失わないようにしたい」(J.ウィルキンソン加天然資源相)、「世界中の国が同じ方向を向いており、原子力拡大を通しエネルギー・セキュリティを強化するため、これまでにないほどのチャンスが訪れている」(G.シャップス英エネルギー安全保障・ネットゼロ相)等の前向きな発言があった。米エネルギー省のJ.グランホルム長官は、「G7のうち少なくとも5か国が同じ目的意識を共有している」とした上で、現在を「新しい原子力の夜明け」と形容。今後、①規制体系の協力、②資金調達面の協力を進めると同時に、すぐにでも原子力導入が必要な途上国向けに「これまで蓄積してきた我々の知見を提供するべき」だと強調した。そして「(今回提起された)産業界の提言全てに同意する」とし、「“G5”で原子力分野の協力ができることが楽しみだ」と構想実現に向けて強い意欲を示した。

- 18 Apr 2023

- NEWS

-

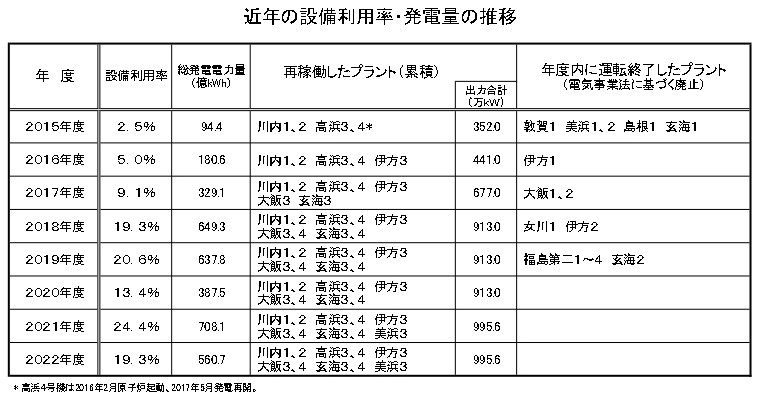

2022年度の国内原子力発電 設備利用率は19.3%

原子力産業新聞が電力各社より入手したデータによると、2022年度の国内原子力発電所の平均設備利用率は19.3%(対前年比5.1ポイント減)、総発電電力量は560.7億kWh(同20.8%減)となった。年度内に稼働したプラントは前年と変わらず、いずれもPWRで10基・995.6万kW。新たに再稼働したプラントはなかった。テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備に伴う停止もあり、稼働状況は下降を見せたが、既に再稼働している関西電力美浜3号機、同大飯3・4号機、九州電力玄海3・4号機では同施設の運用を開始し、いずれも電力応需の戦列に復帰した。

- 11 Apr 2023

- NEWS

-

原産協会 「世界の原子力発電開発の動向」2023年版刊行

日本原子力産業協会は4月7日、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版を刊行した。同協会が毎年、継続的に行っている調査で、世界の原子力事業者へのアンケート調査等に基づき、2022年における世界の原子力発電開発の主な動向と、2023年1月1日現在のデータを取りまとめたもの。今年は従来の紙版に加え、電子版も販売されている。〈お申込みは こちら〉それによると、世界で運転中の原子炉の基数は、前回調査と同じ431基、合計出力は前回調査より238.8万kW増加して4億928.1万kWとなった。今回の調査で営業運転開始が明らかになったのは、4か国の計5基・618万kWで、内訳は、中国2基、韓国、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)で各1基だった。一方で、ベルギー、英国、米国で計5基・386.7万kWの閉鎖が明らかになった。中国では、福清6号機(華龍一号、116.1万kW)が2022年1月1日に送電を開始し、3月25日には営業運転を開始。華龍一号の営業運転開始は、前年の福清5号機(116.1万kW)の初号機に続く2基目。さらに紅沿河6号機(ACPR-1000、111.9万kW)も6月23日に営業運転を開始した。パキスタンでは、前年のカラチ2号機に続き、華龍一号設計を採用したカラチ3号機(110万kW)が4月18日に営業運転を開始。UAEでは、前年のバラカ1号機に続き、バラカ2号機(韓国製APR1400、140万kW)が3月24日に営業運転を開始したほか、同3号機(同)が10月8日に送電を開始。韓国では、新ハヌル1号機(APR1400、140万kW)が6月9日に送電を開始し、12月7日に営業運転を開始した。また、2022年中には、エジプトで初となるエルダバ1・2号機(VVER-1200、各120万kW)など、4か国で計10基・995.8万kWの原子力発電所が着工。世界で建設中の原子力発電所は計72基・7,477.1万kWとなった。さらに、同年中、新たに、カナダ1基、中国7基、インド10基、ポーランド5基、ロシア7基が計画入りとなり、計画中の原子力発電所は前年比16基増の計86基・9,020.4万kWとなった。原産協会の新井史朗理事長は、4月7日の定例記者会見で、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版刊行を紹介。同書で述べられている近年の欧米諸国における小型モジュール炉(SMR)開発の顕著な進展や、新興国・開発途上国での原子力開発の躍進ぶりなどに言及した上で、「本書では、国ごとに最新の動向を取りまとめているほか、世界中で進む運転期間延長の状況や、SMRの開発動向などを独自に取りまとめている」として、基本データとして広く活用されるよう期待を寄せた。

- 07 Apr 2023

- NEWS

-

原子力のサプライチェーンでシンポ

経済産業省と日本原子力産業協会は3月6日、国内原子力企業による海外展開や事業承継・人材育成支援など、原子力サプライチェーンの維持・強化策を議論するシンポジウムを都内で開催した。2022年12月末に資源エネルギー庁が提示した「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」で原子力サプライチェーンの維持・強化が重要な柱の一つとなっており、今回のシンポジウムで経産省は、原子力関連企業を支援する枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立を発表した。開会挨拶に立った西村康稔経産相は、「地球規模の課題解決に向けて、今ほど原子力に注目が集まっているときはない」と、シンポジウムの開催意義を強調。日本の原子力産業に関し「半世紀以上にわたる卓越した技術・人材の蓄積がある」と評価するとともに、1月の米国エネルギー省(DOE)・ジェニファー・グランホルム長官との会談における日米間の原子力サプライチェーン構築に向けた議論にも言及し、「経済安全保障の観点からもサプライチェーンの維持・強化は喫緊の課題」と明言。新たな枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じた取組を積極的に支援していく姿勢を示した。また、海外からのビデオメッセージで、IEAのファティ・ビロル事務局長は、昨今の世界的なエネルギー危機を懸念。IEAが昨夏発表した原子力の有用性を説く勧告を多くの国が実行していることに触れ、「世界が原子力にカムバックしている」と述べた。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は、IAEAが昨秋発表した世界の原子力発電規模の高位予測から、「今後30年以内に600G((ギガ:10の9乗))Wの新規原子力開発が見込まれる」と説明。「計装機器、ギアなど、専門知識を有するサプライヤの役割」に期待する一方、「世界のあらゆる産業がサプライチェーンの課題に直面している」と懸念。サプライチェーンの維持に向け、国境を越えた議論の必要性を指摘するとともに、日本に対して、「高度なものづくり技術や研究開発基盤を多く有している」などと期待を寄せた。世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、同じくビデオメッセージの中で、原子力サプライチェーンの維持・強化に向けて、オープンで透明性のあるビジネス環境の構築、事業の予見性向上、熱利用などの発電以外の用途への技術展開、いわゆる「セクターカップリング」の必要性を指摘した。ディスカッションで説明する原産協会・植竹明人常務理事国内における革新炉の開発状況については、三菱重工業が革新軽水炉「SRZ-1200」、日立GEが小型炉「BWRX-300」(米国GE日立と共同)の展望を紹介。日揮とIHIは、米国ニュースケール社の小型モジュール炉(SMR)開発への出資について説明した。ディスカッションでは、原産協会が海外とのビジネス交流や会員企業と海外企業とのマッチング事業について紹介。国内サプライヤとしてTVE(原子力向けバルブ)、日本ギア工業(バルブアクチュエータ)が品質保証、供給途絶対策(他企業への製造移管、製造技術の転換など)、技術継承に関する課題・取組状況を説明した。原産協会の新井史朗理事長は閉会挨拶の中で、現在、世界各国で検討されている新規建設プロジェクトに際し、「わが国の企業が海外プロジェクトに参画することで、その技術力の維持・強化を図るとともに、世界の原子力発電所の安全性向上にも寄与できる」と、強い期待を表明した。

- 08 Mar 2023

- NEWS

-

原産協会 GX関連法案の国会審議に期待

原産協会の新井史朗理事長は2月24日、定例記者会見を行い、今後のGX(グリーントランスフォーメーション)関連法案の国会審議に向け期待を示した。新井理事長はまず、2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」を受け、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに原子力を最大限活用する方針が示されたことは意義深い」と改めて強調。40年プラス20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停止期間に限り追加的な延長を認めることや、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとした同方針に関し、新井理事長は、「国民の理解を得るためにも審議を尽くして成案を得て欲しい」と要望するとともに、原子力産業界として「GX推進に向けて原子力を活用していくために、弛まぬ安全性向上に努め、安定運転の実績を積み重ね国民の皆様に信頼してもらえるよう引き続き取り組んでいく」と述べた。また、福島第一原子力発電所事故から間もなく12年を迎えることに際し、改めて被災した方々への見舞いおよび復興に係る方々への尽力・苦労に対する敬意・感謝の意を表明。2月7日に閣議決定された福島復興再生特別措置法改正案で新設の「特定帰還居住区域」(仮称)に関し、「住民の意向をきめ細かく反映したものとなり、先行して避難指示が解除された『特定復興再生拠点区域』((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))と一体となって地域が復興することを期待する」と述べた。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))に関しては、「情報をわかりやすく発信するとともに、中国、韓国、台湾の原子力産業協会と組織する『東アジア原子力フォーラム』などの枠組を通じて科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていく」とした。折しもロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度1年を迎え、新井理事長は、ウクライナの原子力発電所の安全確保に向けたIAEAの取組を支持し、「原子力関連施設の安全を脅かすすべての行為に強く反対する」と強調。「ウクライナの原子力関連施設とそこで働く職員の安全が一日も早く確保されることを望む」と述べた。

- 27 Feb 2023

- NEWS

-

人材育成でシンポ 学校教科書調査についても発表

「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、大学・高専、行政機関、地方自治体等からなる原子力人材育成のプラットフォーム))の2022年度シンポジウムが2月14日、都内で開催された(日本原子力研究開発機構主催、オンライン併用)。1年間の活動成果を報告するとともに、原子力人材育成に資するデータ収集・分析など、3つのテーマを設け議論。次世代人材育成のテーマでは学校教科書の原子力や放射線に関わる記述についても取り上げられた。同ネットワークの運営委員長を務める原産協会の新井史朗理事長は、開会に際して挨拶。先に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」の中、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに、原子力を最大限活用する」方針が示されたことに言及し、「原子力に関わる人材育成の課題解決に向けて、共通の思いを新たにしてもらい」と述べたほか、「機関横断的な活動の成果が一層実りあるものとなって欲しい」と、有意義な議論を期待した。原子力人材育成に資するデータ収集・分析に関し、日本原子力文化財団は、毎年実施している「原子力に関する世論調査」(全国15~79歳の男女対象)について紹介。直近の2021年度調査から、「若年層は他の年代より、今後の原子力発電の利用に対する肯定意見の割合が多い」との分析結果を示した。調査結果を説明する杉本純氏 ©︎Japan Nuclear Human Resource Development Networkまた、次世代人材育成のテーマでは、元京都大学教授で日本原子力学会教科書調査ワーキンググループ主査を務める杉本純氏が小中高校の教科書のエネルギー、環境、原子力、放射線に関わる記述の充実化に向けた調査結果を説明。同調査では、教科書改訂などの時宜をとらえ、対象学年・教科は調査年次により異なるが、1996年以降、これまでに17件の報告書を発表し、文部科学省、教科書出版会社などに提言を行ってきた。例えば、昨夏、報告書が発表された2022年度使用開始の高校教科書を対象とした調査は、地理歴史、公民、理科、保健体育、家庭、工業について、計11科目・72冊の教科書を対象に実施。新設された「公共」(公民の1科目)に関連し、社会系の教科について、再生可能エネルギーのメリット・デメリットや、エネルギー供給の安定性、安全性、環境への影響にも言及するよう提言。また、原子力エネルギー利用についての学びに関し、「考えるべき視点が様々かつ一教科の学びで完結しない」、「それゆえに、新学習指導要領が掲げる『主体的・対話的で深い学び』を展開できる」とした上で、調べ学習、ディベート、観察・実験を採り入れるなど、教科横断的な関連を理解させる工夫を要望している。杉本氏は、同WGの報告書がメディアで取り上げられた事例も紹介。今後の活動として、「現場の先生方、教科書会社で執筆している担当者と直接の意見交換も行いたい」などと述べた。

- 22 Feb 2023

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 「産業界の責務果たす」

原産協会の新井史朗理事長は1月27日、定例記者会見を行い、昨年末、政府が示した「GX実現に向けた基本方針」について、「非常に意義深い」と述べた。加えて、原子力の最大限活用を記載した同方針を支持するとともに、法制化などにより将来にわたってこれが維持・継続することを要望。次世代革新炉の開発・建設についても支持し、産業界からの投資を促す観点から、政府による支援、制度措置など、事業環境整備の早期具体化を要望した。〈関連の理事長メッセージは こちら〉2023年の原産協会の取組として、新井理事長は、原子力に対する理解促進福島復興支援人材確保・人材育成国際協力――の4点を列挙。「原子力発電の最大限活用には、原子力の優位性や、原子燃料サイクルの重要性、事業者の安全性追及への取組などについて、多くの方々に知ってもらうことが肝要」と、述べた上で、原子力が持つ価値の発信に取り組むとともに、立地地域との対話を通じて、理解活動に取り組んでいくことを強調した。福島復興支援に向けては、福島第一原子力発電所の廃炉作業の進捗、処理水の海洋放出などに対し、理解を深めてもらうよう、福島に関する情報発信、現地視察の実施、福島物産の紹介や販売協力を通じた情報提供提供に取り組むとしている。人材確保・人材育成については、企業説明会などを通じて、原子力が夢とやりがいのある魅力的な産業であることを、若い世代に知ってもらうとともに、産業界の原子力人材の確保を支援。「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、学術界、地方自治体、行政庁からなる国内外の人材育成のプラットフォーム))を通じ、効率的、効果的、戦略的に人材育成の取組を進めていくとした。国際協力については、「高い技術と品質で定評のあるわが国の企業が海外のプロジェクトに参加できれば、技術力の維持・強化とともに、世界の原子力発電所の安全性向上に寄与できる」と述べ、わが国の原子力産業振興の一助となる情報発信やビジネス交流を行っていくとした。

- 30 Jan 2023

- NEWS

-

「原産シンポジウム」開催 福島県立医大・坪倉氏が講演

原産協会は1月19日、日本工業倶楽部(東京・千代田区)で「原産シンポジウム」を開催。今回は、福島県立医科大学放射線健康管理学講座主任教授の坪倉正治氏が「放射線の健康影響の基礎知識と原発事故後の健康課題」と題して講演を行うセミナー形式となり、会員企業・組織から約60名が参集した。坪倉氏は、もともと東京で血液内科医として医療に従事していたが、東日本大震災後は、福島県の相馬中央病院と南相馬市立総合病院を往復しながら、通常の診療に加え、ホールボディカウンターを用いた内部被ばく検査や住民への放射線影響に関する説明会など、被災地支援に取り組んできた。講演の中で、同氏は、発災後のおよそ12年間を振り返り、「どのような健康課題に住民は直面してきたか」を時系列的に整理。特に、避難後、施設に入所していた高齢者の死亡リスクが急増したことに関し、南相馬市内5施設の集計から「避難後3か月間以内で、実に25%の方々が亡くなった。これはすさまじい数だ」と指摘。仮設住宅への移住に伴うメンタル面・地域コミュニティの問題を始め、生活習慣病の増加、かかりつけ医との疎遠・がん検診の希薄化などを要因に掲げ、医療従事者の立場から「避難中に亡くなられる災害関連死を忘れてはならない」と強調した。発災から数年以降に関しては、介護サービスに係る地域間格差の他、偏見・デマの影響など、社会環境の変化に伴う要因にも言及。総じて、「健康問題を個人の意思や行動の帰結として捉えるのではなく、社会や周辺環境によって規定されている、と考えることが重要」と訴えかけた。さらに、福島第一原子力発電所事故に伴う放射線被ばくによる健康影響については、「リスク的にはゼロとはいえないが、健康問題をトータルでみた場合、中心となる放射線被ばくよりも、周辺の影響の方が爆発的に大きい」と強調。これまでにみられた被災地住民の健康状態悪化・回復のジグザグ傾向に関し、「半年から1年のタームで様々な環境変化が繰り返されてきた」ことを要因としてあげた上で、現状の行政支援システムから、避難指示解除以降の「戻りたくても戻れない人へのケア」の手薄さに懸念を示した。坪倉氏は、放射線の健康影響の基礎知識や福島県民の健康調査についても概説。同氏は、地元の学校に赴き生徒・教員に対し放射線に関する講義を行うなど、次世代層への普及・啓発に努めているが、「最近では震災を知らない子供たちが増えてきた。まず『なぜ学ぶのか』から説明しないといけない」と、課題をあげた上で、環境省が開設し若手中心で放射線の正確な情報発信に取り組む「ぐぐるプロジェクト」を課題解決に向けた一例として紹介した。福島第一原子力発電所事故による放射線影響の評価について、坪倉氏は、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の2020年報告書(2021年3月公表)を紹介。同報告書の主な結論として、「放射線被ばくが直接原因となるような将来的な健康影響はみられそうにない」ことなどをあげた。UNSCEARは科学的・中立的な立場から放射線の人・環境への影響調査・評価などを行う国際機関で、昨夏、2020年報告書の日本政府への手交のため来日した同組織のギリアン・ハース前議長は、取りまとめに当たった者として、「この報告書がもたらす主たる結論は堅固なもので、見通しうる将来に向け大きく変わるものではない」と、普遍性を強調している。

- 25 Jan 2023

- NEWS

-

原子力新年の集い 今井会長「原子力を積極活用すべき」と

「原子力新年の集い」(原産協会主催)が1月6日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら、約500名が参集し、新しい年の幕開けを祝し親睦を深めた。年頭挨拶に立った原産協会の今井敬会長は、昨今の化石資源への投資低迷や新型コロナによる経済停滞からの回復に伴うエネルギー需給のひっ迫・価格高騰に加え、2022年2月からのウクライナ情勢がこの傾向にさらに拍車をかけたとして、「安定したエネルギー供給が各国の喫緊の課題となっている」と強調。「カーボンニュートラル」達成のためにも、「原子力を積極活用すべきであることは、国際的にはもやは論を俟たない段階にあり、これはわが国も同様」と述べた。2022年の国内における原子力政策の動きに関しては、「『GX実行会議』において、政府が主導となり、ようやく新たな一歩を踏み出せた」と高く評価。「今後、法制化などの国による環境整備が行われることを強く期待する」とした。また、今春開始予定の福島第一原子力発電所のALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の海洋放出に関しては、関係者に対し「確実な工事の遂行と、引き続きの理解活動の推進」を要望。しゅん工時期が延期となった六ヶ所再処理工場については、「確実なしゅん工に向け、関係者の総力を結集して対応してもらいたい」と期待を寄せた。続いて来賓挨拶に立った中谷真一・経済産業副大臣は、「わが国には原子力に関して世界に誇る優れた技術・人材、強固なサプライチェーンが存在するが、福島第一原子力発電所事故以降、具体的な建設が進まなかったこともあり、こうした強みが失われつつある」と憂慮。官民連携による海外プロジェクト参画の構想にも言及した上で、特に将来の人材育成について、政府として支援を図る考えを示すとともに、原子力産業界に対してもより注力するよう求めた。電気事業連合会の池辺和弘会長は、2023年初頭に際し、「日本のエネルギーを安定的に供給するシステムを再構築し実行に移す年になる」と展望。事業者として、「わが国のエネルギー安定供給と『2050年カーボンニュートラル』実現のため、様々な課題に挑戦し、社会の発展と変革に貢献していく」と抱負を述べた。一同は、島田太郎副会長(東芝社長)の音頭で祝杯を上げた。

- 06 Jan 2023

- NEWS

-

日韓原子力専門家会合 3年ぶりに対面開催

日本原子力産業協会(JAIF)と韓国原子力産業協会(KAIF)との共催による「日韓原子力専門家会合」が12月6日、都内で開催された。対面での開催は3年ぶりとなる。同会合は、JAIFとKAIFとの協力覚書に基づき、原子力開発・利用に関する情報・意見交換を行うことにより、日韓両国の原子力産業界レベルでの協力を促進し、原子力関連産業の一層の発展を目的として、1979年以来、開催されているもの。2017年以降は、開始当初の名称「日韓原子力産業セミナー」を改称し、現在に至っている。韓国側からは、KAIFの他、韓国電力公社(KEPCO)、韓国水力・原子力(KHNP)、韓国原子力環境公団(KORAD)などから15名が来日し出席した。今回会合では、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、韓国におけるエネルギー政策に関する特別セッションが設けられ、それぞれ、日本側から東京電力、韓国側から慶熙(キョンヒ)大学校が発表。また、両国において関心の高い原子力発電所の廃止措置、放射性廃棄物の処理・処分など、バックエンド対策をテーマに議論がなされた。これらを踏まえたQ&Aセッションでは、韓国側、日本側からの質問に対し、それぞれJAIFの新井史朗理事長、KAIFのカン・ジョヨル常勤副会長が回答。韓国側から寄せられた原子力産業に係る国内市場や国際展開のリサーチに関する質問に対し、新井理事長は、JAIFが毎年、会員企業などを対象に実施している「原子力発電に係る産業動向調査」を紹介。一方、日本側からUAEバラカ1~4号機プロジェクトの成功要因に関連して韓国の原子力人材確保・育成について問われたのに対し、カン常勤副会長は、これまでの韓国における原子力開発の歴史を振り返りながら、「教育は人材育成の重要な要素」と強調。大学の原子力関連学科の充実化とともに、企業においても早い段階から海外への派遣を通じ教育・訓練に努めているなどと説明した。韓国一行は、会合終了後、福島へ移動し、福島第一・第二原子力発電所や日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターなどを訪れた。

- 09 Dec 2022

- NEWS

-

「IYNC2022」が郡山で開幕 世界から若手原子力関係者が参集

原子力業界の若手を対象とした世界最大規模の国際会議「IYNC(国際青年原子力会議)2022」(主催=日本原子力学会若手連絡会)が11月27日、福島県郡山市内のホテルで開幕した。12月2日まで、世界各国から概ね39歳以下の若手原子力関係者ら約350名(オンライン参加も含む)が参集し、コミュニケーション・人材戦略、イノベーションなどをテーマに話し合うほか、少人数でのワークショップではロールプレイングやカードゲーム体験を通じ参加者同士の交流も深める。「IYNC」は、原子力平和利用の促進や世代・国境を超えた知識継承を目的に、2000年以来隔年で開催。30か国から300名以上が参加しており、英語での発表経験や人的ネットワーク構築の機会ともなっている。今回、当初はロシア・ソチでの開催が予定されていたが、昨今の情勢を踏まえ、急遽、日本で初開催されることとなった。福島第一・第二原子力発電所の見学や、廃炉・汚染水対策について考える福島特別セッションも設定。原子力発電所の高経年化対策や長寿命運転などの機運を背景に、ベテラン技術者と若手との世代間ネットワークの強化も視点となっている。11月28日のキーノートセッションで講演を行った原産協会の新井史朗理事長は、「IYNC2022」がテーマとして掲げる「You are the Core」を改めて強調し、「これから10年、20年、それ以降の世界の原子力利用を盛り立てていって欲しい」と、将来の原子力産業における若手の活躍に期待。また、日本の原子力政策の動きを紹介した上で、「原子力の価値を生かすために必要なアクション」として、早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレース、研究・開発をあげた。そのアクションを着実に進めていくため、原子力産業界がクリアすべき課題として、予見性の確保、「ものづくり基盤」とサプライチェーンの強化、海外における原子力発電に対する価値の見直しに加え、若い年代層とのコミュニケーションの必要性に言及。「若手の方々や、今後の原子力技術・産業の担い手となる学生など、若い層へ原子力の価値の浸透を図ることが重要だと考える。学生には、原子力産業が有望な職業であることを確信してもらい、原子力を将来の職業として考えてもらえるよう訴えたい」と述べた。

- 30 Nov 2022

- NEWS

-

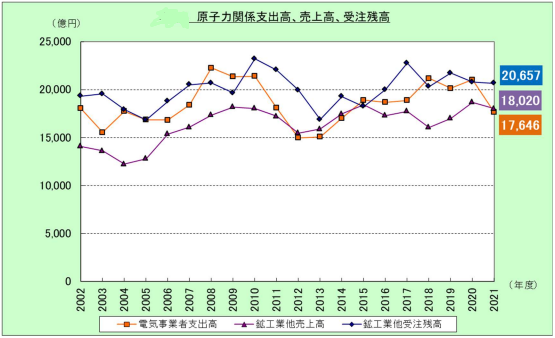

原産協会 「原子力発電に係る産業動向調査」報告書を発表

原産協会は11月25日、「原子力発電に係る産業動向調査2022報告書(2021年度対象調査)」を発表した。1959年以来、わが国における原子力産業、特に原子力発電に係る産業の全体像を把握し、会員企業・組織や関連省庁への情報提供および同協会の事業活動に活かすことを目的として実施しているもの。今回の報告書は、2021年度を対象とした電気事業者、重電機器メーカー、燃料メーカー、商社、建設業、サービス業など、243社からの回答による調査結果。それによると、電気事業者の原子力関係支出高は1兆7,646億円で対前年度比16%減。うち、「機器・設備投資費」、「土地・建物・構築物」、「運転維持・保守・修繕費」が、前回の調査と比べ大きく減少。新規制基準対応支出額は3,521億円で全体の約20%を占めていた。また、鉱工業他の原子力関係売上高は1兆8,020億円で同0.7%減。納入先別にみると、「電気事業者向け」が1兆2,681億円で同7%減となった一方、「鉱工業等向け」は4,259億円で同19%増となった。さらに、産業構造区分別にみると、「プラント既設」関連が9,846億円で同11%減となった。原子力発電に係る産業の景況感に関しては、現在を「悪い」とする回答が前回から8ポイント減の68%となり、1年後を「良くなる」とする回答も5年ぶりに「悪くなる」との回答を上回ったことから、若干の改善傾向がみられている。一方で、原子力発電所の長期停止に伴う影響について尋ねたところ(複数回答可)、「技術力の維持・継承」をあげた割合は60%で、近年で最も高くなった。さらに、「技術力の維持・継承」への影響としては、「OJT機会の減少」との回答が格段に最も多く、「調達先の消失によるモノ・役務の入手が困難」となる企業も近年増加傾向がみられている。また、他社の撤退の影響を受ける、若しくは受ける恐れのある分野としては、「技術者・作業者」との回答が引き続き最も多く、人材への懸念が高まっているものとみられる。今回の調査では、原子力人材の採用状況や革新炉への関心についても尋ねた。採用状況については、「十分に採用できている」が28%、「必要な人数より2~3割足りない」が46%、「必要な人数の半分以下しか採用できていない」が14%と、多くの企業で思うように採用できていない実情が明らかとなった。また、新型炉・革新炉事業への関心については、「関心がある」との回答が、国内向け、海外向けでそれぞれ69%、52%を占めていた。原子力発電に係る産業を維持する上での課題について尋ねたところ(複数回答可)、「政府による一貫した原子力政策の推進」が83%で最も多く、「原子力発電所の早期再稼働と安定的な運転」が67%で、これに次いでおり、いずれの回答割合とも近年で最も高くなっていた。原産協会の新井史朗理事長は、11月25日の記者会見で、今回の調査結果について説明。景況感に若干の改善がみられた一方で、「新規制基準対応のための安全対策工事がピークを越えた電気事業者が出てきたことや、化石燃料高騰などにより電気事業者がコスト削減に努めているとみられ、原子力関係売上高は減少している」と述べ、現状は依然として厳しい市場環境にあるとの認識を示した。

- 25 Nov 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 「原子力産業セミナー2024」の開催結果発表

原産協会の新井史朗理事長は11月4日、記者会見を行い、原子力産業界における人材確保支援と理解促進を目的として関西原子力懇談会との共催で毎年実施している「原子力産業セミナー2024」の開催結果(速報)を発表した。同セミナーは、主に2024年卒の大学生・大学院生・高専生が対象。今回、10月15日に東京で、同29日に大阪で開催された。両会場を合わせた学生参加者数は計473人(前年比24%増)で、2012年度以降、最高の参加者数となったほか、前々回の開催より採り入れたオンライン参加も各々31名に上っており、「対面・オンラインのハイブリッド方式をとる本セミナーの価値が高まっている」と分析している。出展企業・機関数は両会場を合わせ76社で、前年度より11社増加。新井理事長は「コロナ前の状況に戻りつつある」と述べ、また、会場で学生らと交わした話を振り返り「原子力の仕事したいという強い意志を持って来場している学生や、福島の復興に貢献したいという思いを持つ学生もいた」と語った。今後の原子力人材確保に向け、新井理事長は、「原子力産業は原子力工学だけでなく、電気、化学、土木、建築など、様々な分野の人材が必要。文系も含めてできるだけ多くの学生にアピールできるよう努力している。また、様々な業界が集う就活イベントに出展するなどして、原子力専攻以外の学生にも知ってもらえるよう努力している」と強調。近年の文系学生の来場者増加傾向にも好ましい見方を示した。また、新井理事長は、10月26日に原産協会が米原子力エネルギー協会(NEI)と発表した「未来の原子力に向けた日米産業界共同声明」について紹介。カーボンニュートラル社会の実現とエネルギー安全保障の持続的確保を念頭に、日米両国の原子力産業界がサプライチェーンを強靭化し世界で安全性の高い原子力の利用を促進することを目指すもので、第三国への原子力導入支援も視野に入れている。新井理事長は、「経験豊かな両国の原子力産業が、カーボンニュートラル、エネルギー安全保障といった地球規模の課題において、さらに協力を深めていくことを確認できたことの意味は大きい」と強調した。先般、原子力規制委員会が原子力発電所の60年超運転の可能性を見据え高経年化プラントの安全規制で新たな制度案を示したことについて、新井理事長は「科学的にも技術的にも合理的」と述べた上で、「事業者にとって選択肢が増えることになる」と評価した。

- 07 Nov 2022

- NEWS

-

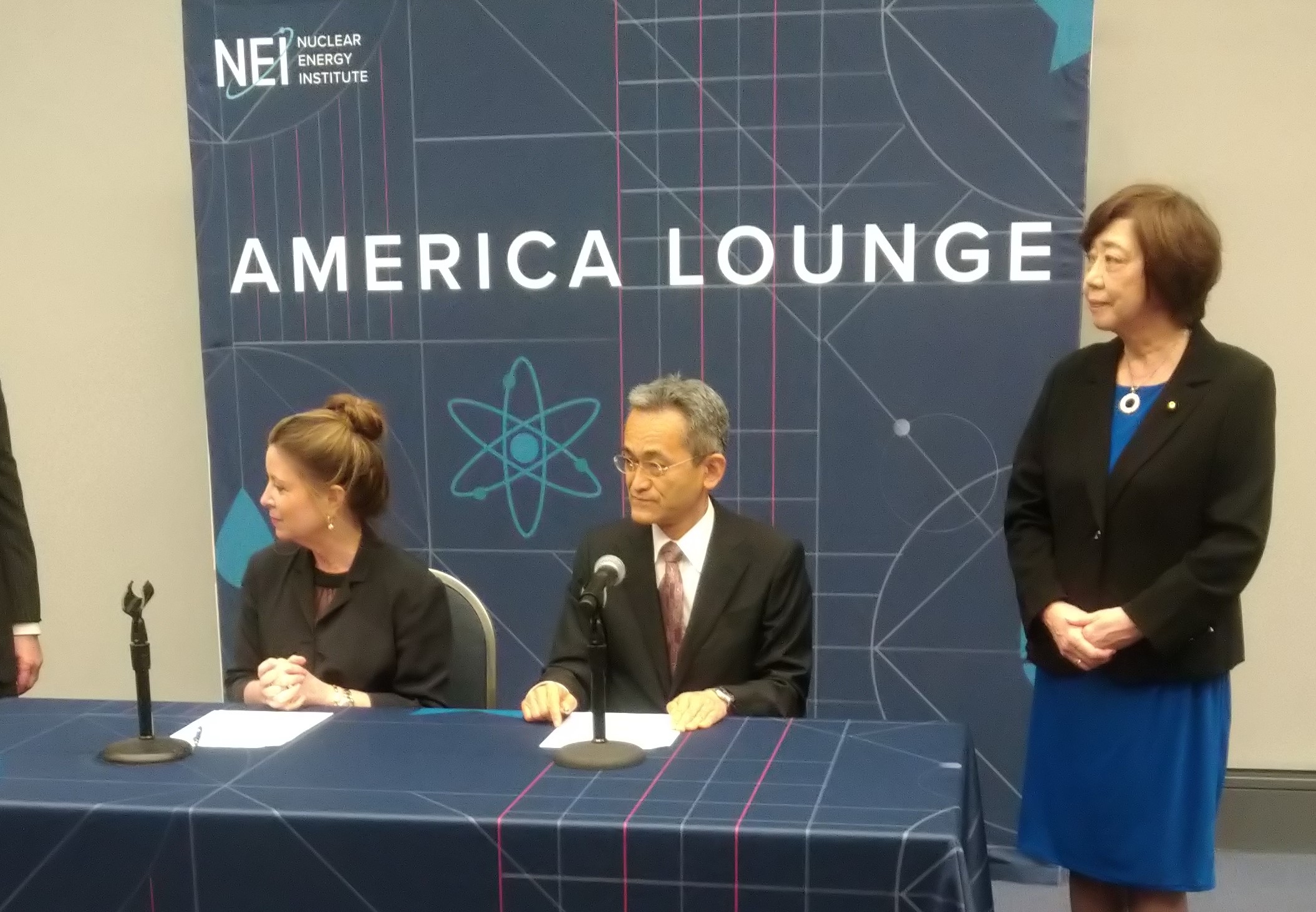

原産協会と米NEI 原子力輸出へ向け共同声明

日本原子力産業協会と米原子力エネルギー協会(NEI)は10月26日、「未来の原子力に向けた日米産業界共同声明」を発表した。同共同声明を契機に、日米原子力産業界として、日米協力に基づく第三国への原子力導入を加速すべく両国政府・金融機関から外交・産業政策・財政支援を得ることが重要との考えのもと、両国の原子力サプライチェーンを強靭化し世界で安全性の高い原子力利用の促進に貢献していく。共同声明では、原子力について、脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の確保という地球規模の課題を解決する有力な手段であり、「頑強で安定した電源であり、再生可能エネルギーと併せて活用することで、クリーンで確実なエネルギーシステムへの移行をさらに加速させることが可能」、「発電のみならず、熱供給や水素製造を通じて、輸送、化学、鉄鋼など、他の経済部門の脱炭素化にも大きな可能性を持っている」とメリットを強調している。これを踏まえ、原子力の有する付加価値を最大化すべく、日米両国の政府に対し、運転期間延長を含めて既設原子炉を最大限活用し、革新的な原子炉の研究開発、建設への支援を強化するとともに、原子力事業の中長期的な予見性を高め設備・人材への投資を促進すべく、市場・規制などの制度の改善や政策支援などを要請。さらに、金融界に対しては、グリーン資金調達の枠組における柱の一つに原子力を含めることで脱炭素化とエネルギー安定供給に貢献する原子力の役割が金融市場において適正に価値換算されるようなシステムの導入など、課題解決に向けた金融インセンティブの強化を要請している。その上で、「日米の原子力産業の発展に責任を負う」立場から、今後の行動目標として、日米を始め価値観を共有する国の事業者間での連携を深め、世界の原子力利用を促進すると宣言。具体的には、国際的秩序の攪乱に対応するため、相互信頼と共有する価値観のもとで結束する産業の協力により、原子力サプライチェーンを強靭化小型モジュール炉(SMR)を含む先進的原子炉の世界展開で両国政府が価値観を共有する他の国々と協力して必要な政策支援を行い、世界市場での産業競争力を実現するよう日米協力を促進――するとしている。今回の共同声明について原産協会は、「今後、原子力への期待が世界中で大きくなっていく中で、日米両国の原子力産業界はパートナーとして、世界中の原子力発電の需要に応えられると確信している。そしてそれが日米両国の原子力のサプライチェーンの維持・強化につながるものと期待している」とコメント。また、共同声明の調印に同席した太田房江経済産業副大臣は、「日本とアメリカは原子力における協力関係、あるいは技術の連携ということについて長い歴史を持っているが、今日、この日を一つのエポックとして、同じ価値観を持つ国同士でこの分野における日米協力をより進化させていきたい」と述べた。

- 28 Oct 2022

- NEWS

-

文科省 次世代革新炉の研究開発に向け検討開始

文科省の革新炉開発に関する検討会の主査を務める山口氏文部科学省の「次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する検討会」(主査=山口彰・原子力安全研究協会理事)が10月17日、初会合を開催した。「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」での岸田文雄首相の指示を踏まえ、経済産業省を中心に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に係る検討が進められている。同検討会は、文科省として、必要な基盤的研究開発・インフラの整備に向け、研究開発用原子炉燃料製造バックエンド対策――などの観点から、今後10年以内に着手すべき事項を議論。さらに、次世代革新炉に係る人材育成の課題の他、日本原子力研究開発機構が「大学の知の集約拠点」として産業界をつなぐ役割についても検討を行った上、関係審議会に報告を行うもの。〈配布資料は こちら〉電工会(JEMA)が試算する将来の原子力利用、2050年の電源構成比20%達成には震災前に計画されていたプラント8基も60年運転させる必要がある(JEMA発表資料より引用)17日の会合では、小澤隆委員(日本電機工業会原子力部長)が2050年までの原子力発電による電源構成比、年間発電電力量、設備容量、設備利用率の試算結果を披露。それを踏まえ、「既存炉の再稼働に向けた審査の加速化」に取り組む必要性のもと、さらなる導入の選択肢として、既設サイトへの中大型炉の増設・リプレース等の追加静的安全システムを備えた小型炉など、原子力イノベーションの社会実装米国など、国際的に進められている60年を超える運転の検討・実現――を提起。自然災害への耐性強化、事故耐性燃料など、最新の知見・技術を取り入れたシビアアクシデント対策、テロへの耐性強化を実現する「安全性を強化した革新軽水炉での新増設・リプレ―ス」の早期市場投入を図る考えを示した。続いて、原子力機構の大島宏之理事が高速炉サイクルと高温ガス炉に関する研究開発の取組状況を説明。これに対し、小澤委員は、メーカーの立場から、それぞれ「もんじゅ」、「HTTR」の建設・臨界達成時と比較した技術基盤に係るギャップを懸念し、今後の実証炉に向けたスケールアップも見据え「プラント全体のシステムの実力発揮」を検討していく必要性を示唆した。高温ガス炉の開発課題については、次回以降に議論する予定。この他、委員からは、産業界におけるサプライチェーンの維持・強化などに関し意見があった。

- 19 Oct 2022

- NEWS

-

「原子力産業セミナー2024」が東京で開催

企業と学生の採用・就職活動支援と原子力産業界への理解向上を目的とした「エネルギー未来フォーラム『原子力産業セミナー2024』」(主催=原産協会/関西原子力懇談会)が10月15日、東京都立産業貿易センター(東京・港区)で開催され、企業・機関42社が出展し、258名(速報値、オンライン参加の31名を含む)の学生らが訪れた。主に2024年卒の大学生・大学院生・高専生が対象。同セミナーは例年同様、大阪でも開催(10月29日)される予定で、東京会場に参加した企業・機関も含め34社が出展する。いずれの会場とも参加企業・機関数は昨年度を上回り、東京会場の来場者数はおよそ3割増となった。ブースで説明に当たるBlossom Energy・濱本CEO(左)と同・近岡COO今回、初参加の(株)Blossom Energyは、革新炉研究開発に取り組む設立から間もないベンチャー企業。日本原子力研究開発機構で20年間にわたり高温ガス炉の運転・保守・研究開発に従事してきたというCEOの濱本真平氏は、かつて指導を受けた上司の気概を回顧しながら、「人が減ってしまえばどんな産業も衰退する」との思いを強く感じ後進の育成を目指してセミナーに出展したと話している。放射線検出機器を手がけるセーコー・イーアンドジー(株)は今回、2年ぶりの参加。学生の頃、セミナーに参加したという担当者もブースに立ち、同社の事業に対し機械関係、食品関係他、幅広い分野の学生から関心が寄せられており、特に、小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルの分析など、大型プロジェクトへの関わりに「反応がよかった」と印象を語った。初回(2006年度)からセミナーに参加している原子力発電環境整備機構の担当者は、今回の傾向に関し、「例年と比べ、原子力関係の学生が多く文科系は少ない」、「学校の授業で地層処分について聞き知っているという学生も増えてきた」などと話している。セミナーに訪れた原子力専攻の学生3名グループ(いずれも学部3年生)に話を聞いたところ、Aさん 普段、耳慣れない企業もあり、色々なブースを回り知識を深めていきたいBさん 新型炉、SMR (小型モジュール炉)、高速炉に関する話も聞けて、ためになったCさん 原子力に関する知識を一般に提供する場が必要だと思う――などと語った。

- 17 Oct 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長、次世代革新炉開発の動きを歓迎

原産協会の新井史朗理事長は9月30日、記者会見を行い、同月22日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で専門委員として発言した早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて改めて紹介。同小委員会は、西村康稔経済産業相が8月に示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受け、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――について検討を行っている。新井理事長は、「今後、原子力がその価値を十分に発揮できるよう、様々な視点から議論が進むことを期待する」と強調した。次世代革新炉の開発に関連し、9月29日に三菱重工業がPWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で革新軽水炉「SRZ-1200」の基本設計を進めると発表したこと〈既報〉については、原子力を持続的に活用していく上での必要性を認識し、「人材育成・確保という観点でもよい影響を与える」などと歓迎。一方で、記者から今後の建設具体化に関して問われ、立地点も見通した開発プロジェクトを持つ北米と比べやや遅れをとっている日本の状況に懸念を示したほか、事業の予見性を確保していく必要性、サプライチェーンに与える好影響にも言及した。また、運転期間の延長については「世界的な潮流」と強調。米国で進められている80年運転の動きにも関連し、運転期間延長の判断に係る不確かさについて問われたのに対し、「運転実績が積み上がれば積み上がるほど、先の見通しがつきやすくなる」と述べ、不確かさの幅も含めた判断の必要性を示唆した。今回、新井理事長は、9月26~30日にウィーンで開催されたIAEA通常総会へのオブザーバー出席から帰国直後に会見に臨み、今次総会の所感として、「多くの国からウクライナ原子力施設に対する軍事行動への非難と、事故を未然に防ぐためのIAEAの役割に対する期待が述べられ、IAEAの取組の重要性がこれまでになく高まっていることを実感した」と述べた。その上で、改めて「ウクライナの原子力施設に対する軍事行動や、ウクライナの原子力安全を脅かすすべての行為」への断固たる反対を明言した。

- 03 Oct 2022

- NEWS

-

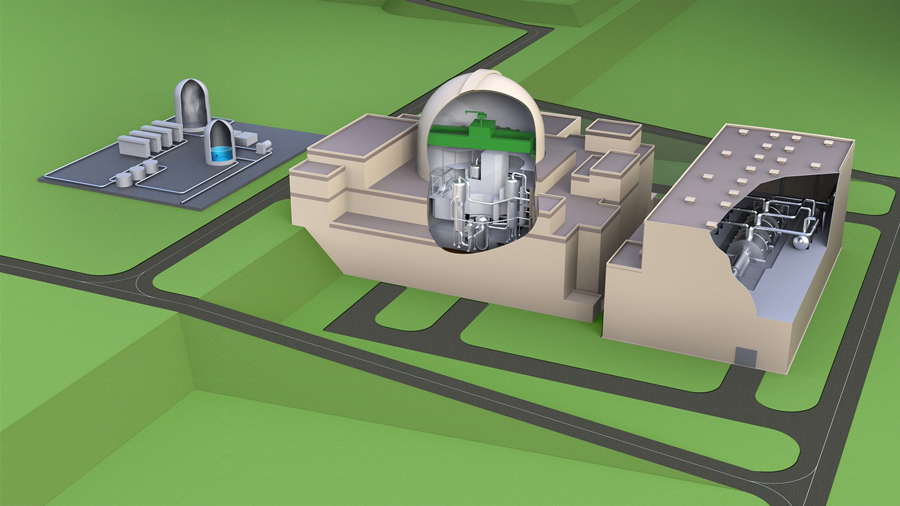

三菱重工、電力と共同で革新軽水炉「SRZ-1200」開発へ

三菱重工業は9月29日、PWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で、将来にわたる日本のエネルギー安定供給に向けて、従来のPWRよりもさらなる安全性向上が図られた革新軽水炉「SRZ-1200」のプラントのコンセプトを確立し、今後、基本設計を進めていくと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉同社の発表によると、「SRZ-1200」は120万kW級の発電炉で、安全系設備の強化、地震・津波などの自然災害への耐性、テロ・不測事態に対するセキュリティ強化といった安全性・信頼性向上について新規制基準を踏まえ開発を進めている。新たな安全メカニズムとしては、プラントの状態に応じて自動作動する設備(パッシブ設備)となる三菱重工独自の高性能蓄圧タンク(窒素ガス加圧による自動炉心注水)やコアキャッチャー(溶融デブリを格納容器内に確実に保持・冷却する設備)を設置するほか、万一重大事故が発生しても放出される放射能量を低減し影響を発電所敷地内に留めるためのシステム設計にも取り組む。さらに、再生可能エネルギーなど、他電源の電力量変化に柔軟に対応可能な出力調整運転や水素製造も視野に入れていく。開発を進める革新軽水炉の名称“SRZ”には、S:Supreme Safety(超安全)、Sustainability(持続可能性)R:Resilient(しなやかで強靭な)Z:Zero Carbon(CO2排出ゼロ)の意味が込められている。三菱重工が標榜する原子力技術開発の展望(三菱重工発表資料より引用)三菱重工では、これまでも原子力技術の継続的な利用に向け、既設軽水炉の再稼働推進とともに、次世代軽水炉、将来炉(小型炉、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉)、核融合炉の開発・実用化を目指し、短・中・長期にわたる開発計画を策定し取り組んできた。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会では8月に、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発のロードマップ」(骨子案)を取りまとめ、2050年以降を見据えた革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉の各炉型に係る研究開発、建設・運転に向けた技術ロードマップとともに、原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略を示している。原産協会の新井史朗理事長は、30日に行われた月例の記者会見で、次世代炉の開発に関し、中長期も見据え「原子力を最大限活用していく」ことへの意義を強調した。

- 30 Sep 2022

- NEWS