中高生対象の映画制作WSで指導に当たる監督ら(内閣府他発表資料より引用)内閣府・経済産業省は7月26日、映像・芸術文化の誘致を通じ新たな地域の独自性を創出する復興の取組「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」の立上げを発表。その皮切りとして、映画に着目し、8月に双葉町(産業交流センター・伝承館)で、若手映画監督、脚本家、俳優、映像制作に関わる学生、地域住民などが集う映画制作イベントが開催されることとなった。同イベントでは、全国の中高生を対象に、プロの制作スタッフがサポートし、ロケハン、脚本作り、撮影、編集、ポスター作りなど、短編映画制作のプロセスを体験する合宿形式のワークショップも行われる。映像・芸術文化と福島浜通りが秘めるシナジー・独自性のポテンシャルとして、内閣府・経産省では、(1)芸術家にとって、開かれた環境で集中して創作活動に取り組める、新たな活動を自由に行えるといった点で、魅力的な場所となりうる(2)国際的な関心が高まることで、新たな独自の魅力になりうる(3)この地域を「新たな挑戦のフィールド」と捉える潜在的移住者にとっての魅力となりうる――ことを列挙した。新たな魅力に惹かれる若者が集う流れを作り出すためにも、同プロジェクトを通じ、映画・演劇、芸術文化に関わる人々が地域と交流し、インフルエンサーによる発信が図られることが期待される。双葉北小学校で撮影を行う東放学園映画専門学校の学生たち(内閣府他発表資料より引用)既に、先行プロジェクトとして、東京藝術大学や東放学園映画専門学校の学生による浜通り地域を舞台とした映像制作が5月に行われた。学生からは、「同年代の双葉町出身の人たちを中心に映画づくりをしたい」、「ネット情報では感じ取れない、住民の思いなどに触れて、脚本執筆の参考になった」といった感想が寄せられている。萩生田光一経産相は、今回のプロジェクト始動に当たって、「国内外に発信できる新しいまちづくり・映画づくりの仕組みを実現すべく検討を進めていく。今後は、演劇、音楽、現代アートなどにも取組を広げていきたい」と強い意気込みを見せている。

28 Jul 2022

2602

日本赤十字社は7月25日、ウクライナにおける医療活動を支援するため、同国赤十字社に可搬型のX線撮影装置を寄贈するとともに、放射線技師を派遣したと発表した。ウクライナでは現在、国際赤十字社・赤新月社連盟による安全管理のもと、各国赤十字社の協力で仮設診療所の開設が進められている。このほどX線撮影装置が寄贈されたのは、ザカルパッティア州の山岳地帯にあるタチブという町に開設予定(7月下旬)の診療所。〈日赤発表資料は こちら〉今回のX線撮影装置に係る現地スタッフ指導のためウクライナ西部のウジュホロド(6月に仮設診療所が開設)に派遣された日赤愛知医療センター名古屋第二病院の診療放射線技師・大島隆嗣氏によると、「輸送するためには、多くの書類や手続きが必要で、無事ウクライナ国内に入るには2か月程度を要した」という。さらに、「現地に装置が到着したことを確認して日本を出発したのだが、装置の最終的な移動に再度許可が必要となり、現地の赤十字社の幹部が当局に事情を説明し、ようやく倉庫から装置を搬出することができた」と、機器の現地搬入までにも困難があったことを述べている。この可搬型のX線撮影装置は、海外救援時の医療支援用機材として以前より使用されてきたもので、多くの国内避難民が住むウクライナ西部各地では結核などの感染症の懸念があることから、同国赤十字社は日赤に対し装置に係る支援を要請していた。日赤では、「ウクライナ国内では、医療施設への攻撃が報道されており、人々が医療を受ける機会の喪失にもつながっている。現在、1,200万人以上が医療支援を必要としている状態だ」と懸念。ウェブ上で随時、ウクライナにおける日本人医療スタッフの活躍などを紹介し、「ウクライナ人道危機救援金」への理解・協力を呼びかけている。

27 Jul 2022

2475

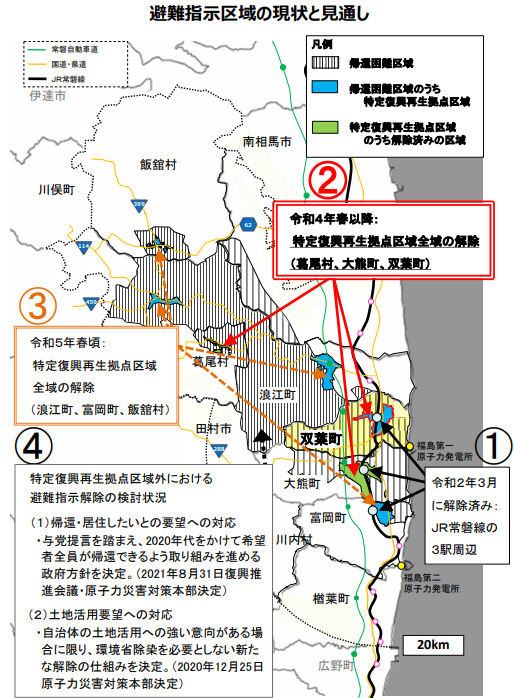

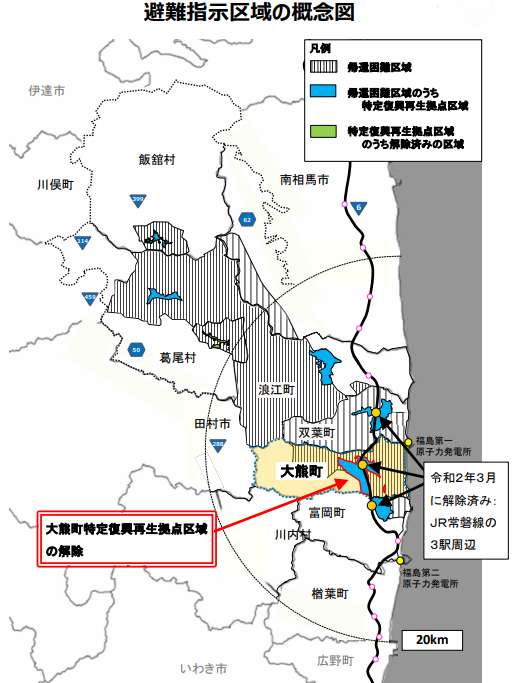

政府・原子力災害対策本部は7月26日、福島県双葉町に設定されている避難指示を8月30日午前零時をもって一部解除することを決定した。〈原子力災害対策本部発表資料は こちら〉今回、避難指示が解除されるのは、双葉町に設定された帰還困難区域のうち、国が認定した計画に基づき除染やインフラ整備が進められる特定復興再生拠点区域約555ha(同町面積全体の約1割)。帰還困難区域における避難指示解除は、2020年3月に双葉町・大熊町・富岡町内の3駅を含むJR常磐線周辺で行われているが、居住を前提としたものは、2022年6月12日の葛尾村、同30日の大熊町に続いて3例目となる。内閣府原子力被災者生活支援チームでは、「双葉町はこれまで帰還者ゼロが続いていたが、初めての住民帰還・居住を実現するものとなる」と説明。大熊町、双葉町、葛尾村の他、帰還困難区域内に特定復興再生拠点区域が設定されている富岡町、浪江町、飯舘村では、2023年春頃の避難指示解除に向けて準備宿泊などが進められている。萩生田光一経済産業相は、26日の閣議後記者会見で、「避難指示解除はゴールではなく復興に向けたスタート。引き続き安心して帰還できる環境整備に取り組んでいく」と述べた。

26 Jul 2022

3159

東京電力は7月25日、柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に係る不適切事案に伴い設置された第三者評価組織「核セキュリティ専門家評価委員会」(委員長=板橋功・公共政策調査会研究センター長)より、報告書を受領した。同報告書は初回となるもので、今後も評価は継続される。〈東京電力発表資料は こちら〉同社では、柏崎刈羽原子力発電所において2020年以降に発生したIDカード不正使用や核物質防護設備機能が一部喪失する事案を受け、2021年9月に改善措置活動の計画を取りまとめるとともに、社外委員のみで構成される独立検証委員会からの検証報告書も合わせ、原子力規制委員会に報告。「核セキュリティ専門家評価委員会」は、その報告を踏まえ、改善措置の確実な浸透のため、社外専門家の視点で東京電力の核セキュリティに係る取組を評価することを目的として、2021年12月に設置されたもの。今回の同委員会による報告書では、検査を受ける側と検査を行う側のコミュニケーションおよび相互理解・協力の推進身分証明書等の統一化の推進核物質防護部門の教育強化および核セキュリティの資質を有する幹部の育成迷惑警報(誤警報)対策のさらなる推進東京電力一丸となった(ALL TEPCOでの)改善――の5項目を提言。板橋委員長は、現地調査も踏まえた総括的コメントとして、「柏崎刈羽においては、改善措置に取り組んでいることもあり、明るさを感じ、前向きに歩みだしている状況を確認できた」などと、一定の評価を示している。

26 Jul 2022

3607

原産協会の新井史朗理事長は7月22日、記者会見を行い、同日発表の「サプライチェーンの維持・強化に向けた提言」について説明し質疑に応じた。新井理事長はまず、先般の岸田首相による「この冬に向けて最大9基の原子力発電所の稼働を進め、日本全体の電力消費量の約1割に相当する分を確保する」との発言に言及。同発言は「(岸田首相の)原子力に対する強い期待が述べられたもの」と指摘した。その上で、今回の提言に至った経緯について、「昨年10月に策定された第6次エネルギー基本計画に明記された原子力の持続的活用を可能にするためにはサプライチェーンの維持が極めて重要」との問題意識から、会員企業へのアンケート調査や分析を実施したと説明した。提言は、原子力発電所早期再稼働のためのあらゆる取組の実施新増設・リプレースを明記したエネルギー計画の明示原子力発電所の新増設・リプレースに投資が可能な事業環境整備大型軽水炉を含む革新炉の技術開発や実証事業への支援拡大機器や部品の輸出振興に関する包括的支援策の検討──の5項目からなる。新井理事長は、同提言に先立ち原産協会が2021年9~11月に実施し会員企業154社から回答を得たアンケート調査の結果について紹介した。それによると、2010年度と比較した売上高は22%が増加傾向と回答している一方で、48%が減少傾向と回答。また、減少傾向と回答した企業はその理由を「発電所の停止」と回答していることなどから、新規制基準対応のための安全対策工事に従事する企業は売上高が増加しているものの、運転・保守に従事する企業では売上高が減少していると分析した。原子力発電所の運転停止に伴う影響として、「技術力の維持・継承」をあげた企業は56%に上っており、これに関し、新井理事長は「新設経験のない国はもとより、欧米でも10年間建設が途絶えると予算・工程通りに進まない状況にある」などと、空白期間が長くなるほど技術力の回復に時間を要することを懸念。また、足下の課題となる再稼働に向けた効率的な審査に関しては、電気事業連合会による「再稼働加速タスクフォース」を通じた業界横断的な取組の他、原子力規制委員会で随時行われる事業者の原子力部門責任者との意見交換(CNO会議)や原子力エネルギー協議会(ATENA)の活動に期待を寄せた。革新炉の技術開発や国際展開に関しては、技術力の維持・向上や学生への関心喚起に向け「魅力的なプロジェクト」となるよう切望した。

22 Jul 2022

2311

原子力規制委員会は7月22日の臨時会議で、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに伴う希釈放出設備および関連施設に係る実施計画の変更認可を決定した。ALPS処理水取扱いに係る設備の概要(原子力規制委員会発表資料より引用)同計画は、測定・確認用設備、希釈設備、放水設備からなり、測定・確認用設備では、測定・確認用のタンク群の放射性核種の濃度を均一にした後、試料採取・分析を行い、ALPS処理水であることを確認。ALPS処理水を海水と混合しトリチウム濃度を1,500ベクレル/ℓ(環境へ放出される際の規制基準値の40分の1)未満に希釈した上で放水設備に排水し、沿岸から約1km離れた沖合に放出するというもの。本件に関し、東京電力は2021年12月に規制委員会に対し審査を申請。これを受け、同委では、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準を満たすものである(2)ALPS処理水の処分に関する政府方針(2021年4月決定)に則ったものである――との方針に従い、審査・確認を行ってきた。2022年5月18日に審査書案を了承した後、1か月間のパブリックコメントを実施。計1,233件の意見(廃炉工程全般、海洋放出の是非、風評被害の懸念、大学・研究機関が取り組むトリチウム除去技術の可能性など、審査案件に直結しないものも含む)が寄せられ、これら意見への考え方を整理した上で、審査書の正式決定に至った。規制委員会の認可を受け、東京電力は、「引き続き、IAEAのレビュー等に真摯に対応するとともに、実施計画に基づく安全確保や、人と環境への放射線影響など、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、放射性物質のモニタリング強化等、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」とコメント。2023年4月中旬頃の設置完了を目指し、ALPS処理水の取扱いに係る設備の現地据付・組立に着手する運び。また、原産協会は、「事業者はもとより国も環境影響についての対応をわかりやすく丁寧に説明を続けるとともに、国内外に向けては風評の防止のために理解醸成ならびに懸念の解消に努めて欲しい」とする理事長メッセージを発信した。

22 Jul 2022

2654

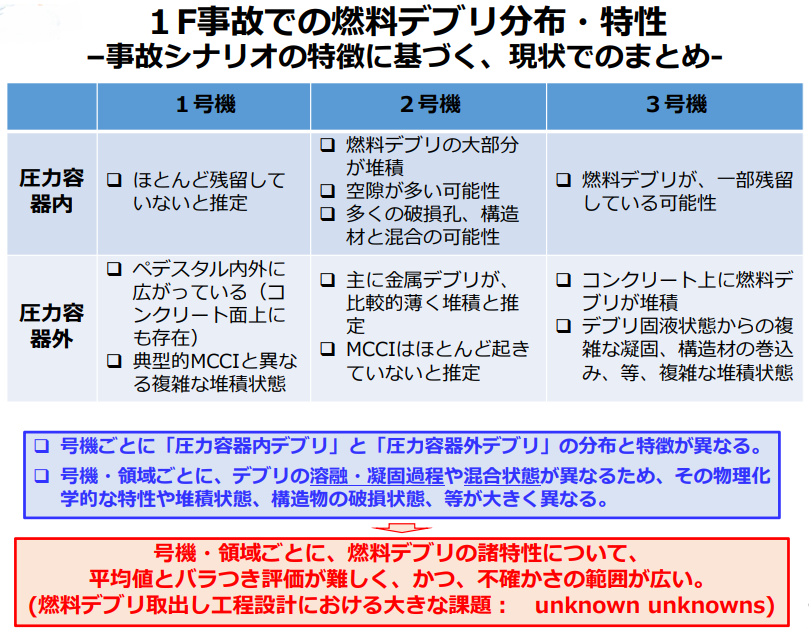

福島第一原子力発電所の廃炉に伴う燃料デブリ取り出しの課題について考えるシンポジウムが6月25日、オンラインにて行われた。日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(委員長=宮野廣氏〈元東芝〉)の主催によるもので、「デブリの生成過程と取扱い」、「燃料デブリの取り出しとロボット技術」をテーマにパネルディスカッション。事故発生から11年を経過した現在、原子力問題について長く取材を続けてきた報道関係者にもコメントを求めながら、今後の長期にわたる廃炉活動の一助とすべく議論を深めた。「デブリの生成過程と取扱い」に関して、倉田正輝氏(日本原子力研究開発機構廃炉環境国際共同研究センター長)が論点を提示。同氏は、一般に「メルトダウン」と呼ばれる原子炉圧力容器内の燃料溶融・破損のメカニズムについて、米国TMI事故との違いをあげながら説明。福島第一原子力発電所事故では、固体と液体が混合状態で“どろっ、ぐずっ”と崩落する「ドレナージ型」の傾向が2号機、3号機、1号機の順に強いとの分析結果を示し、「この現象が燃料デブリの分布や特性に非常に大きく影響している」ことを繰り返し強調した。こうした号機・領域ごとに多様で複雑な分布・堆積状態を踏まえ、「燃料デブリのデータベースの効率的な整備が大きな課題」とした上で、「分析の基準物質が存在しない」、「不確かさの評価には膨大な分析が必要」という燃料デブリの“unknown”を解決する必要性を指摘。さらに、倉田氏は、「どこまで“unknown”であれば安全裕度を十分にとった工程設計ができるか。そこからどのように“unknown”を減らしていけば工程を合理化できるのかが工学的な課題だ」と述べ、議論に先鞭をつけた。ロボットアームの性能試験を行う原子力機構楢葉センターのモックアップ設備(ペデスタル:圧力容器下部の土台、CRD:制御棒駆動機構、IRID発表資料より引用)「燃料デブリの取り出しとロボット技術」に関しては、奥住直明氏(国際廃炉研究開発機構〈IRID〉開発計画部長)がIRIDの取組状況を説明。現在、燃料デブリ取り出しの初号機となる2号機での試験的取り出しに向けて、ロボットアームのモックアップ試験・操作訓練が原子力機構の楢葉遠隔技術開発センターで行われている。同氏は、燃料デブリ取り出し時の重要項目として、(1)閉じ込め(作業時に発生するダストを環境に放出させない)(2)作業員被ばくの低減(3)臨界防止(4)火災・爆発の防止(5)冷却――をあげた。これを受け、パネリストからは、鈴木俊一氏(東京大学大学院工学系研究科特任教授)が、将来予測されるリスクを見据え廃棄物管理も含めた廃炉工程全体を俯瞰する重要性を強調。土木分野で用いられる遠隔技術の有効性を述べるとともに、「安全を担保した上で、時間軸を意識した工法選択をすべき」とした。ロボット工学の立場から大隅久氏(中央大学理工学部教授)は、「どんな機械でも初めて作ったものがすぐに使えたことはない」と、ロボット開発においてトライアル・アンド・エラーを繰り返してきた経緯を振り返る一方で、過酷な環境下で働く廃炉に用いるロボットの特徴から、「徹底したモックアップ試験やオペレーター訓練を通じ、『想定外』を潰す努力が必要」と強調。廃炉検討委員会のもとで、ロボット分科会の主査を務める吉見卓氏(芝浦工業大学工学部教授)は、「作業の進展によって現場の作業環境も変わっていく」と指摘。作業段階に応じたモックアップ訓練やヒューマンエラーを防ぐシステム導入の必要性などを述べた。ロボットの設計・運用に関し、報道関係者からのコメントとして滝順一氏(日本経済新聞編集委員)がAI技術の活用を提案。核融合炉のメンテナンス用ロボットの開発経験を持つ吉見氏は、原子炉の円形構造に着目し、自動車搭載のアラウンドビューモニターの応用による遠隔操作効率化の可能性に言及。建設ロボットに詳しい大隅氏は、廃炉作業における工法に関し、ゼネコンの実例にも触れながら、ロボットを利用しやすい環境構築や工法全体の最適化などを図る「サイト全体のロボット化」の考えを提唱した。廃炉で培われた技術・経験の社会展開に向け、鈴木氏が若手へのモチベーション喚起も見据え広く発信していく「廃炉の魅(み)える化」を主張。福島の復興を巡る諸問題に関して継続的に取材を行ってきた吉野実氏(テレビ朝日報道局)は、他県の中小企業でも廃炉事業への参画機運が高まっていることを紹介した。

22 Jul 2022

3766

住友商事は7月20日、米国の核融合関連企業 TAE Technologies社に出資参画したことを明らかにした。〈住友商事発表資料は こちら〉同社の発表によると、TAE社への出資は6月30日に実施済み。これに至った背景として、近年のカーボンニュートラル社会の実現を目指す世界的潮流の中、民間資金の動きや技術開発など、「核融合の実現に向けた動きが世界で加速している」ことをあげている。TAE社は、1998年にカリフォルニア州で設立された核融合ベンチャー企業。先進燃料p-B11(水素とホウ素)を用いることで、中性子が発生せず放射性物質が生成されない、より安全な核融合炉の開発・運転を目標としている。20年以上にわたり実験炉の建設・運転実績を持ち、商用化実現に必要な実験データや知見を豊富に保有。2014年には米国グーグル社と連携し、資金面だけでなく核融合炉開発に必要な機械学習技術に関しても支援を受けており、これらの経験やパートナーとの連携を活かし、2020年代後半に核融合炉を商用化すべく取り組んでいる。住友商事では、今般のTAE社への出資参画を通じて、核融合発電の最先端技術・業界動向により理解を深め、これまでの知見・経験も活かし核融合発電の社会実装を目指すとともに、発電以外の用途開発にも幅広く取り組むことで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献したいとしている。米国では、核融合ベンチャー企業への民間投資が拡大しており、TAE社の他、コモンウェルス・フュージョン・システムズ社など、それぞれ数百億円規模の出資を集める躍進ぶりだ。2021年6月に経済産業省が中心となって策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」によると、日本の核融合ベンチャー企業に関しては、2010年代後半から芽吹きつつあるものの、「民間における核融合への出資は他国と比して相対的に少ない」などと分析している。

20 Jul 2022

3259

「Japan-IAEA原子力エネルギーマネジメントスクール」(NEMS:Nuclear Energy Management School、主催=東京大学、日本原子力研究開発機構、原産協会他、共催=IAEA、実行委員長=出町和之・東京大学大学院工学系研究科准教授)が7月19日、開講した。NEMSは、世界各国で将来、原子力エネルギー計画を策定・管理するリーダーとなる人材の育成を目的とした研修コース。日本での開催は10回目となる。前回の2021年はZOOMによるオンライン開催となったが、3年ぶりの対面開催となった今回、ブラジル、チェコ、エストニア、ガーナ、インドネシア、メキシコ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、ベトナム、日本の各国から計24名の研修生が参加。8月5日までの3週間にわたり、東京大学本郷キャンパスを主会場に、講義、グループディスカッションに臨むほか、2週目にはテクニカルツアーとして福島県に移動。福島第一原子力発電所などを訪れ廃炉や復興の現状を視察する。東京大学本郷キャンパスで行われた開講式では、ミカエル・チュダコフIAEA原子力エネルギー局事務次長がビデオメッセージを通じて挨拶。気候変動対策やSDGs達成における原子力エネルギーの重要性を述べた上、今回のNEMSが成功裏に行われるよう期待した。来賓挨拶に立った上坂充原子力委員会委員長(前NEMS実行委員長)は、昨今のウクライナ情勢がもたらしたエネルギー安全保障に係る世界的な危機を踏まえ、原子力の果たす役割を改めて強調。参集した研修生らに対し、原子力に携わる者として、科学技術だけでなく社会学・倫理の観点からも学ぶ重要性を訴えるとともに、原子力の将来に向けてNEMSが多国間のネットワーク構築にもつながることを期待した。

19 Jul 2022

3217

関西電力は7月13日、定期検査中の大飯発電所4号機(PWR、118万kW)について、15日に原子炉を起動し17日に調整運転を開始する予定と発表した。原子力規制委員会による最終検査を経て8月12日に営業運転に復帰する運び。〈関西電力発表資料は こちら〉同機は、新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の運用を8月10日に開始する予定で、調整運転中に同施設が運用を開始する初のケースとなりそうだ。特重施設の設置は、プラント本体の設計・工事計画認可から5年間の猶予期間が設けられており、大飯4号機は8月24日が期限となっている。 特重施設の設置については現在、13基で原子炉設置変更許可に、5基が運用開始に至っている。最近では、7月13日に東京電力柏崎刈羽6・7号機について、規制委員会が審査書案を了承している。

14 Jul 2022

4297

日本原子力学会は6月開催の通常総会で2022年度の新体制を決定。これに伴い就任した川村慎一会長(日立GEニュークリア・エナジー技師長)が7月12日、都内で記者会見を行い抱負を述べた。川村会長は、特に力を入れていく事項として、(1)福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、未来への取組を進める(2)専門知に基づく情報発信、ならびに対話と交流を活性化する(3)多様性を尊重し、学会をより多くの人が成長できる場にしていく(4)健全な財務基盤を維持する――ことを列挙。その上で、「社会に貢献し社会にとって魅力ある学会であるため、真摯に取り組んでいく」と抱負を述べた。同氏は、原子力に関わる者として「福島第一原子力発電所事故を防ぎ得なかった」反省の意を改めて述べ、これまでの学会における検討を踏まえ「安全性向上を図る仕組み作り」に取り組んでいくとするとともに、ALPS処理水の取扱いにも関連し、「技術者だけでなく社会科学の専門家や市民の視点も含め幅広く対話する」重要性を繰返し強調。原子力学会では3月にロシアによるウクライナの原子力発電所攻撃を受け抗議声明を発表したが、原子力発電所への武力攻撃に係る学会としての役割について問われたのに対し、川村会長は、「原子力の専門家だけで解決できるものではない」とした上で、他学会とも協力し、施設のセキュリティ強化や外的事象への耐性確保が図られるよう努めていく考えを述べた。また、次世代炉・革新炉開発に向けては、「直近の課題である既存の原子力発電所の安全な再稼働」を大前提に、将来のカーボンニュートラル実現目標に応えられるよう、安全評価のあり方や人材育成など、様々な検討を行っていくとした。

13 Jul 2022

4029

原子力産業協会の新井理事長はこのほど、フランスで開催された核燃料サイクルに関する国際会議「GLOBAL2022」に登壇。日本のエネルギー政策と原子力発電の状況およびサイクル確立への取り組みについて紹介した。「GLOBAL」は、1993年から2年ごとに開催されている核燃料サイクルに関する国際会議。今回はフランス原子力学会の主催で、「エネルギーの供給危機と気候変動における原子力の新たな視点」をテーマに7月6~8日、フランス北東部のランスで開催された。新井理事長は、開会初日冒頭のプレナリーセッション1「エネルギー供給保証および気候中立目標に貢献する原子力-核燃料サイクルへの影響」に登壇。日本のエネルギー政策、原子力発電所再稼働の現状、研究開発プログラム、核燃料サイクルの推進状況について紹介した。そして昨今の状況に鑑み、国際的なエネルギー情勢の不安定さは今後も大きな懸念材料であるした上で、エネルギーセキュリティ確保の必要性ならびに2050年温室効果ガス排出量実質ゼロの達成という目標に向け、低炭素エネルギーの最大限の利用が欠かせないと指摘。「こうした問題解決に大きく貢献するのが原子力」と強調した。その上で、日本のエネルギー政策の原則である「3Eの実現」を図り、2030年度の電源構成目標である「原子力シェア20~22%」を達成するために、プラント再稼働の早期拡大が必須となると繰り返し言及した。また新井理事長は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、「日本は引き続き核燃料サイクルを推進する」とし、国内各電力による軽水炉でのMOX利用計画を説明。最終段階に入った日本原燃の六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場の建設状況を紹介した。そして日本の原子力産業界として、「今後も世界の原子力コミュニティと連携しながら、安定供給性、経済効率性、環境適合性を備えた原子力発電の最大限活用のため、核燃料サイクルの確立を図りつつ事業に取り組む」強い決意を表明した。 同セッションでは、国際原子力機関(IAEA)のラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長がビデオメッセージを寄せたほか、OECD原子力機関(NEA)のダイアン・キャメロン部長、欧州委員会(EC)のマイケル・ハベル部長、各国代表(英国、米国、フランス、中国)が登壇した。新井理事長はGLOBAL2022全体の議論を振り返り、「昨年であれば脱炭素が第一の優先課題だったが、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、エネルギーの安全保障こそが国家の安全保障と認識されるようになった。今や各国では、エネルギー自給率の向上やエネルギーの安定供給が最優先課題のようだ」と指摘。こうした潮流の中で「数多くの国々で原子力の重要性が見直され、原子力推進政策が進められている」、「フロントエンドでのロシア依存低減や、資源の有効利用のためにも、核燃料サイクルの重要性が増している」との見解を示した。

13 Jul 2022

2496

アジア諸国の若手研究・技術者、学生らが参集し原子力・放射線利用について情報・意見交換を行う「アジア若手原子力シンポジウム」(原子力委員会主催)が7月10 日に開幕した。同シンポジウムはオンライン形式による開催で、11日までの2日間、インドネシア、カザフスタン、タイ、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、日本、モンゴルなどから40歳未満の若手社会人・学生らが集まり議論に臨む。会期初日の10日には、一般聴講者を含め約100名参集のもと、グループディスカッション「カーボンニュートラルと原子力」が行われた。討論に先立つ基調講演で、東京大学大学院工学系研究科准教授の小宮山涼一氏が、昨今の日本における化石燃料輸入増に伴う電力価格の上昇傾向や電力供給予備率確保の厳しい見通しを示し、現在、原子力発電所の再稼働が将来に向けた脱炭素化とともにエネルギー安全保障を達成する上での重要課題の一つとなっていることを強調。さらに、カーボンニュートラル実現に向けた視点として、「S+3E+R」(安全、安定供給、経済性、環境適合性、レジリエンス)を掲げた上で、「これらを同時達成するエネルギー源は存在しない」と述べ、各資源・技術の長所・短所を踏まえたエネルギーベストミックスを図っていく重要性を説いた。また、元インドネシア原子力庁(BATAN)長官のジャロット・スリスティオ・ウィスヌブロト氏は、同国の2060年までのゼロエミッション電源構想を披露。同氏の説明によると、太陽光発電の大幅拡大とともに、早ければ2045年にも地震によるリスクが比較的低いカリマンタン島西部を立地候補に原子力発電の導入を見込んでおり、2019年に行った調査で約9割の住民が賛成しているという。基調講演を受け、若手参加者らは6名ごとの4グループに分かれディスカッション。各国におけるエネルギー政策や化石燃料への依存状況、福島第一原子力発電所事故の影響、小型モジュール炉(SMR)の可能性などに関して議論された。ディスカッションの成果発表で、パブリックアクセプタンス(PA)についても積極的に意見が交わされていたことから、講評に当たった小宮山氏は、「PAは原子力を進める上で避けられない課題だ」と述べ、教育の役割や科学的根拠に基づく意思決定プロセスの重要性を示唆した。同シンポジウムでは11日、放射線利用や核セキュリティをテーマに議論が行われている。

11 Jul 2022

2732

日本学術会議主催の「安全工学シンポジウム」が6月29日~7月1日、オンラインで開催された。同シンポジウムは、関連学協会の共催により、毎年、「国民安全の日」(7月1日)の時期に行われているもの。シンポジウム初日の6月29日には、パネルディスカッション「リスク学の歴史・展開・社会実装」を実施。リスク概念の変遷をたどりつつ、リスク評価、リスクコミュニケーションのあり方などを巡り意見が交わされ、3日間にわたる工学各分野の安全に係る議論に先鞭をつけた。同パネルで座長を務めた岸本充生氏(大阪大学データビリティフロンティア機構教授)によると、1950年代に国際放射線防護委員会(ICRP)がリスク概念を導入し、原爆被爆生存者の疫学調査に基づく発がんリスクの定量化を実施。60年代からは英国や米国で原子力発電所を対象とした確率論的リスク評価(PRA)の手法開発が進められ、70年代からは健康リスク分野、特に発がんに係る定量的なリスク評価手法が導入され始め、「1960~90年代にリスク学が興隆した」という。自然災害の甚大化やテロの脅威など、昨今、リスク概念は一層多様化しており、同氏は、「リスク学の歴史は『守りたいもの』、『脅かすもの』の拡大の歴史だ」と説いた。また、リスク評価に関連し、米田稔氏(京都大学大学院工学研究科教授)は、「リスク比較の重要性を行政や市民が認識した」事例を2つ紹介。一つは、新型コロナのワクチン接種に関し、「接種した場合の副作用リスク」と「接種しない場合の感染リスク」を比較したというもので、東京都の2回目ワクチン接種率(2022年6月時点)が50歳以上で90%だったのに対し、40歳代以下では80%前後だったことから、「若い世代は高齢の世代に比べ、感染リスクよりも副作用リスクの方を大きく認識したのでは」と推察。もう一つは、コロナ拡大下、洪水による避難勧告(法改正により現在は「避難指示」に一本化されている)を受け、住民が「自宅に留まることによる被災リスク」と「避難所における感染リスク」を比較し行動したというもの。こうした事例を通じ、米田氏は、死亡リスク、生活の質低下のリスク、災害リスク、経済的リスクなど、トレードオフ関係ともなる「異なる価値」に基づくリスク比較が必要だとした。これに対し、岸本氏は、夏季の学校における生徒のコロナ対策と熱中症対策のトレードオフ関係を例に、「リスクの定量的評価が難しい」とした上で、ステークホルダーである保護者や地域の人たちの話をまず聞くなど、「意思決定のプロセス」の重要性を繰り返し強調。化学物質のリスク管理を専門とし基準値の設定に関する著書を持つ小野恭子氏(産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員)は、「ALARA」(As Low As Reasonably Achievable:合理的に達成可能な程度に低いならば許容しうるリスク)の考え方に言及し、「他分野の事例を広く知ることも重要」と指摘した。高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けて文献調査が進む寿都町で「対話の場」のファシリテーターを務める竹田宜人氏(北海道大学大学院工学研究院客員教授)も登壇し、リスクコミュニケーションのあり方について発表。福島第一原子力発電所事故発災時の被災地の状況を振り返り、「『毎日の生活が大事と思っている人』、『将来世代の健康影響が大事と思っている人』、それぞれ持っている価値観は皆違い、どうしても定量的な比較はできない」とした上で、「意思決定に係るプロセスの大事さを理解できる社会」を構築する重要性を主張。同氏がナッジ(チラシ配布や映像などを通じて人の感情に働きかけ“何となく”行動を促す行動科学の手法)の有効性を提案したのに対し、「一つの価値観を指向した説得のための手段」に凝り固まってしまうことを危惧する意見も出された。討論を受け、これまでも「リスク共生社会の構築」を標榜し意見を述べてきた野口和彦氏(横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授)がコメント。同氏は、「人間社会はそれぞれの価値観で動いているので整合させることが難しい。これを前提に、意思決定をするため、どのようなリスクを考えておけばよいのか、整理しておくことが重要」と述べた。

07 Jul 2022

2186

7月1日付で原子力規制庁長官に就任した片山啓氏(前・同次長兼原子力安全人材育成センター所長)が4日、記者会見を行い、「規制委員会の意思決定のサポート、原子力規制の確実な遂行に全力で取り組んでいく」と抱負を述べた。2012年9月の原子力規制委員会・原子力規制庁発足から間もなく10年を迎えるのに際し、片山長官は、新規制基準策定や新検査制度導入など、これまでの取組を振り返った上で、次の10年に向けて、「初心を忘れず、現状に安住せず、変化を恐れず、規制の立場から継続的な原子力の安全性向上を追求していきたい」と強調。同氏は、規制庁の原子力安全人材育成センター所長を3年間務めていたが、「最も大切なリソースは人」と、原子力規制人材の育成・確保を図るとともに職員一人一人が服務規律を遵守し使命感を持って職務に当たる重要性を改めて述べた。福島第一原子力発電所事故発生時、旧原子力安全・保安院で企画調整課長として事故の対応に当たったという片山氏は、(1)情報を集約しプラントの状態を把握した上で、東京電力をサポートすることができなかった(2)マニュアル・システムはあったものの、実効的な住民の防護措置の立案・実行につながらなかった(3)地震・津波による被害に比して、被災した住民を支援する体制の立上げに手間取った――ことを当時の反省点として列挙。「今でも発災時の緊迫した状況がフラッシュバックすることがある」と語る同氏は、「判断を求められたときにジャッジできることが一番大事」と述べ、厳しい事態を想定した意思決定訓練を継続的に実施していく必要性を強調した。座右の銘は学生時代に寄せ書きで記したという「初志貫徹」と、趣味は「私の仕事になっている」としながら休みの日に家族に料理をふるまうことと語った。

05 Jul 2022

4247

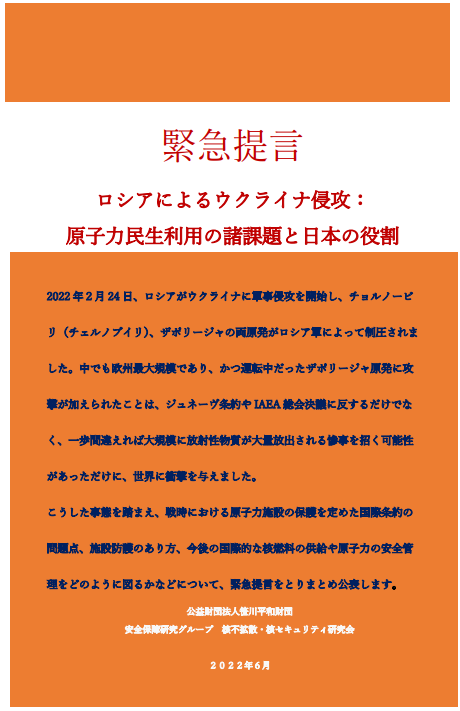

笹川平和財団は7月1日、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、政府に対し国際的な核セキュリティの強化に向け先導的役割を果たすよう求める緊急提言を発表した。緊急提言は、同財団の核不拡散・核セキュリティ研究会(座長=鈴木達治郎・長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)が取りまとめた「ロシアによるウクライナ侵攻:原子力民生利用の諸課題と日本の役割」と題するもの。冒頭、ロシアによるチョルノービリ(チェルノブイリ)発電所、ザポリージャ(ザポロジェ)発電所への武力攻撃に関し、「一歩間違えれば大規模に放射性物質が放出される惨事になっていた可能性があるだけに世界に衝撃を与えた」と、危機感を表明。原子力施設の防護に関し3項目の提言を述べている。その中で、「日本政府は国内の原子力施設の防護に関連する従来の想定を見直すとともに、国際協力のもと、核セキュリティの強化を一層図るよう国際社会に呼びかけるべき」と提言。国内については、欧米の原子力施設の防護に関する実情を整理した上で、(1)全国最多の原子炉が立地する福井県警の取組を参照し、専門部隊を全国に展開し専門知識を有する隊員を育成(2)ウクライナ侵攻のような事態の発生に備え、原子力事業者、警察に加え、自衛隊も参加する実働訓練を定期的に実施――することを求めている。また、柏崎刈羽原子力発電所で発生した核物質防護に係る不適切事案から、「日本においては、施設の防護を含む核セキュリティの重要性はまだ浸透していない」と危惧。内部脅威(関係者が身分や経歴を偽り事業者内に悪意を持って侵入し、設備の破壊や核物質の盗取がなされる恐れ)につながる恐れにも言及し、「厳格な法制度に基づき、国が責任を持って実施する体制が確立されていない」と、日本の信頼性確認の不十分さも指摘した上で、然るべき法整備や制度の適切な運用を求めている。さらに、提言では、国際協力によって世界的な核セキュリティの実効性を上げるべく、日本による「核セキュリティ・サミット」主催などを提案。「核セキュリティ・サミット」は、2001年の米国同時多発テロを受け、米国オバマ大統領(当時)の提唱により2010年にワシントンで初開催後、オランダ、韓国で順次行われたが、2016年の第4回開催以降、開かれていない。

04 Jul 2022

2461

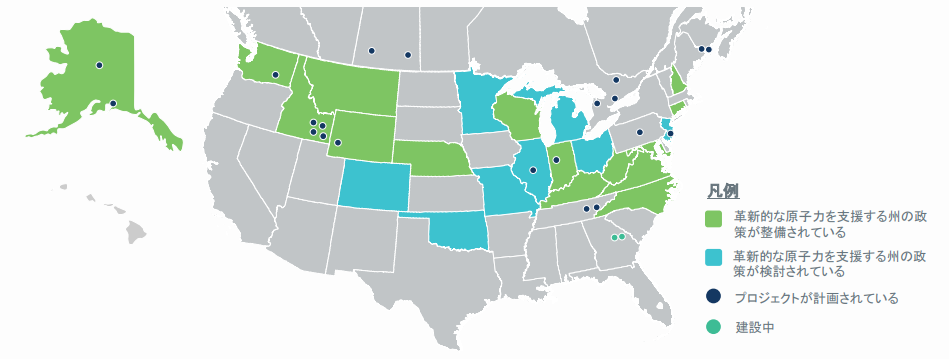

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は7月1日の会合(オンライン開催)で、米国原子力規制委員会(NRC)原子炉規制局ディレクターのモハメド・シャムズ氏、同原子力エネルギー協会(NEI)シニアディレクターのマーク・ニコル氏を招き意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉シャムズ氏は、革新炉技術に係る許認可申請の増加に備えたNRCの取組を紹介。リスク情報などを活用した「許認可近代化」を標榜し、組織の体制強化や国際協力を図っているとした。ニコル氏は北米において計画・検討されている20件以上の革新炉プロジェクトの展望を紹介。革新炉の持つ安全性、経済性を強調するとともに、2030年までに多くのプロジェクトで運転が開始されるとの見通しを示した上で、規制の効率化、強固なサプライチェーンの確立などを課題としてあげた。これに対し、同WG上層となる原子力小委員会の委員長を務める山口彰委員(原子力安全研究協会理事)が規制を向上させていく重要性を述べた上で、米国の革新炉開発における産業界と規制の関わり、国立研究機関の規制への関与について質問。ニコル氏は、許認可申請前の審査活動が一定のガイドラインの下で行われていることに関し、「申請の質も上がり、産業界としても歓迎している」とするとともに、「NRCはコンサルタントではない。規制の独立性は重要」と強調。シャムズ氏も「産業界とはある意味でパートナーシップだが、適切な独立性をキープする必要がある」と、同感の意を述べたほか、規制における国立研究機関の役割に関して、ガイドライン作成、設計のレビューなどを担っており「非常に重要だ」とした。この他、WG会合では、革新炉開発におけるサプライチェーンの維持・強化に関連し、原産協会、助川電気工業、TVE(旧東亜バルブエンジニアリング)がプレゼンテーション。原産協会からは、昨秋に154社を対象として実施したサプライチェーン調査の結果や、会員企業への海外展開支援活動の事例が紹介された。「常陽」、「もんじゅ」への電磁ポンプなどの納入実績を持つ助川電気工業は、震災を受けた原子力・エネルギー関係の売上げ減少が「転換期」となったという。同社技術の医療や自動車産業への転用例を披露した上で、再稼働が進まぬ状況下、「新たなテーマを掲げて原子力技術の活性化を」と訴えた。TVEは、バルブの主要サプライヤーとしてPWR、BWRともに多くの納入実績を持つが、新増設・リプレースによる安定的な需要が望めない見通しとともに、バルブ鋳鋼用の木型製造技術者の高齢化・後継者不足から、製造技術の維持、人材育成・技術伝承を課題としてあげた。委員からは、職人技を適切に評価する制度設計に係る要望、大学の研究施設の老朽化が人材育成に及ぼす影響を懸念する声があがったほか、革新炉開発に向けては、規制の予見性確保、海外展開に伴う多様なニーズに対応した政府の支援策、投資計画に関連して商業化を見据えた議論の必要性などに関する意見が出された。

01 Jul 2022

2647

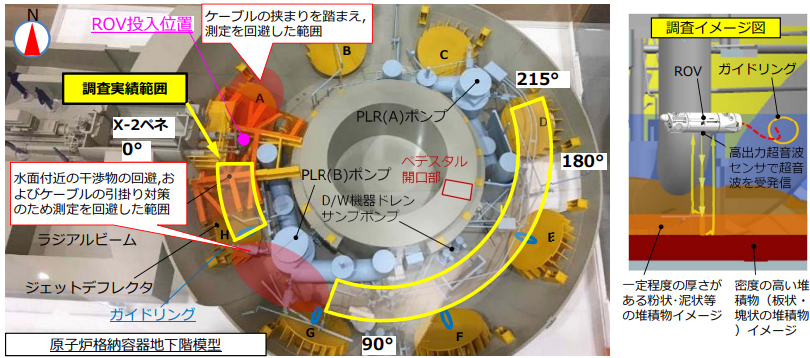

東京電力は6月30日、福島第一原子力発電所の廃止措置進捗状況を発表。燃料デブリ取り出しに向けた取組として、1月より水中ROV(遊泳型ロボット)を用いて実施している1号機内部調査の状況が公表された。5月に実施した調査で、ペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)の開口部壁面におけるテーブル状堆積物や、堆積物下部でコンクリートがなく鉄筋が露出していることが確認されたが、その後、ペデスタルの損傷に伴うプラントへの影響を考察した結果、地震により大規模な損壊に至る可能性は低いとしている。6月7~11日には、用途に応じ6種類ある水中ROVのうち、堆積物の厚さ測定を行う「ROV-C」によりペデスタル外周部13か所で測定を実施しており、これまでに3か所の評価を完了。それによると、原子炉格納容器底部からの堆積物厚さについては、ペデスタル開口部付近が約0.8~1.0mだったのに対し、X-2ペネと呼ばれるROV投入位置付近は約0.3mで、X-2ペネ付近に近付くにつれて徐々に低くなっていることが確認された。2017年の1号機格納容器内部調査で投入された自走式調査装置「PMORPH」(IRID発表資料より引用)1号機原子炉格納容器については、2017年3月にも自走式調査装置を用いた内部調査(ワカサギ釣りのようにスノコから計測ユニットをつり下ろす)が実施されている。今回の調査で測定された堆積物の厚さは、2017年の調査結果と比較しほぼ同じだった。今後、残る10か所の評価を行った上で、「ROV-C」に続く「ROV-D」による堆積物デブリ検知(核種分析など)、「ROV-E」による堆積物サンプリングに向けて、調査方針を検討することとしている。

01 Jul 2022

2982

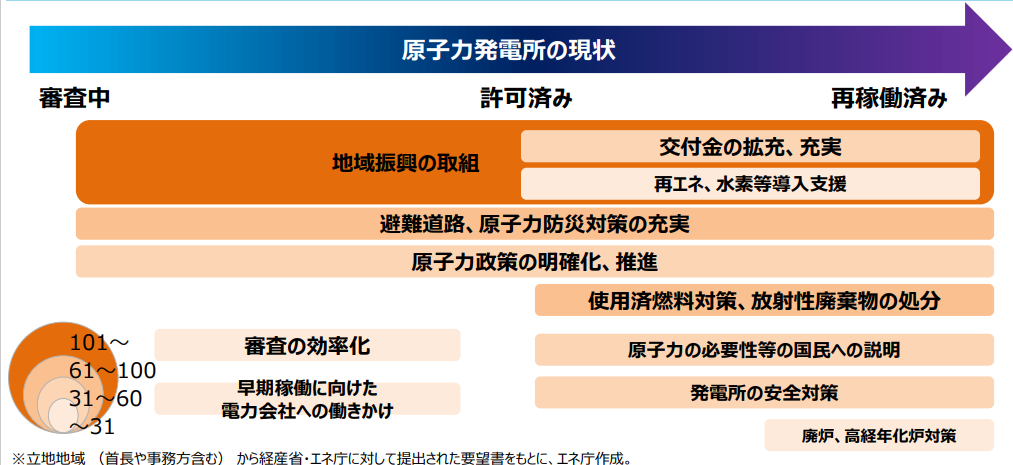

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は6月30日、地域との共生と国民理解の促進について議論。今回の議論に関連し、同調査会委員の他、全国原子力発電所立地市町村協議会(全原協)の渕上隆信会長(敦賀市長)が出席した。〈配布資料は こちら〉地域との共生に関し、資源エネルギー庁が立地自治体の人口動態、産業構造、課題、地域振興に関する取組支援例について整理。立地地域から2019~21年に寄せられた要望書をもとにした分析によると、原子力発電所の稼働状況にかかわらず、「再生可能エネルギー導入を含めた地域振興の取組支援」、「避難道路など、原子力防災対策の充実」、「原子力政策の明確化・推進」に関する要望が多く、再稼働に係る許可前では審査の効率化、許可後ではバックエンド対策や国民理解に関する要望が多くなっていた。全国紙5紙の原子力発電に関する世論調査の推移比較(資源エネルギー庁発表資料より引用)また、国民理解に関し、資源エネルギー庁が原子力発電に関する世論調査結果の推移から「福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電の再稼働について、最近、肯定意見が増加し否定意見が減少」との分析を示したのに対し、渕上会長は、「理解が進んているようにも感じるが、特に電力消費地における理解は十分とはいえない」と懸念を表明。安全確保に厳しい目を向けている立地地域の一方で、消費地・遠隔地の人たちに対しては、「安心を担保し不安を払しょく」するよう、インスタグラム、YouTube、漫画なども活用したわかりやすい理解活動の有効性を示唆した。情報発信に関し、越智小枝委員(東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座准教授)は、SNSやホームページを通じた発信について、それぞれ「感情をあおる記事だけが拡散することがある」、「調べようとする人にしか伝わらない」などと、信頼や関心を醸成する上での難しさを指摘。さらに、「過剰に不安を払拭しようとすることが却って不信感につながる」などと危惧した上で、目的や世代に応じた細やかな情報発信戦略のデザイニングがなされる必要性を訴えかけた。また、松村孝夫専門委員(電気事業連合会原子力開発対策委員長/関西電力副社長)は、事業者によるコミュニケーション活動・地域共生の取組について紹介。地域共生と理解促進の双方に関連し、伊藤聡子委員(フリーキャスター)は、「原子力発電所に従事する人を通じて『地域の美味』などを発信することで、『地域愛』も含め信頼関係が醸成されるのでは」と提案した。政策立案プロセスにも関連し、消費者の立場から村上千里委員(日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事)が「民意を反映した意思決定」を主張。一方で、エネルギー安全保障の観点から遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、「国民の賛同だけが判断基準であってはならない」と指摘した。地域振興の関連では、先般、立地自治体、国、事業者の参画による「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」(2021年6月創設)が、「ゼロカーボンを牽引する地域」、「スマートで自然を共生する持続可能な地域」を将来像に掲げ、水素・アンモニア供給拠点など、40の取組に係る工程表を取りまとめたところだ。これについて、杉本達治委員(福井県知事)は、「嶺南地域の将来像を描く意義深いもの」と評価し、他の立地地域への水平展開にも期待を示した。新井史朗専門委員(原産協会理事長)は、立地自治体も含まれる会員組織やメディアを通じた情報提供・意見交換、地域組織とも連携した立地地域相互間の情報共有などの取組を紹介。原子力発電所の運営に地域が深く関わっている現状から、「地域産業全体の技術力向上や経済波及効果のメリット」を踏まえた原子力政策が示されるよう求めた。また、学生向けのエネルギーに関する出前講座の経験から、「答えの押し付けではなく、データを提供して考えてもらう双方向の取組が理解の向上につながる」と強調した。〈発言内容は こちら〉

30 Jun 2022

2971

原子力規制委員会は6月29日の定例会合で、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の松山泰浩氏、原子力発電環境整備機構(NUMO)の近藤駿介理事長らを招き、高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分に係る取組についてヒアリングを行った。規制委員会では、処分地選定に向けた寿都町・神恵内村における文献調査開始など、地層処分に係る動きを受け、文献調査に続くプロセスとなる概要調査、精密調査、施設建設(いずれも地域の意見に反して先へは進まない)の地区選定時における「安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」(考慮事項)の検討に1月より着手。定例会合の場で随時、集中的に議論し、6月8日には、避けるべき断層、火山、鉱物資源の鉱床などについて整理した考慮事項の案文を取りまとめた。エネ庁・松山電力・ガス事業部長29日の会合で、松山氏は、高レベル放射性廃棄物の地層処分について、「原子力発電を持続的に活用していく上で、必ず解決せねばならない重要な課題」との認識から、NUMOと連携し着実に進めていく姿勢を改めて強調。さらに、「非常に長期間にわたる廃棄物管理を安全かつ実施可能な形で行わねばならない」と、処分事業の特徴を述べた上で、「地域固有の文献データに基づく調査と並行し地域の方々との対話を深めている」と、現状を説明。考慮事項案に関しては、「処分事業に係る安全性評価は地域の安心感の観点からも非常に重要」として、意義あるものとの認識を示した。NUMO・近藤理事長また、近藤理事長は、地層処分に関係する地域の科学的特性を色分けした全国地図「科学的特性マップ」公表(2017年)を契機とする全国での広報活動を引き続き実施し、寿都町・神恵内村においては「対話の場」を通じ情報提供・意見交換に努めていると説明。海外の安全規制機関の取組についても議論となる現状から、日本の規制機関として考慮事項案が示されたことに関し「ありがたく受け止める」と述べた。これに対し、更田豊志委員長は、「これから先、まだまだ長いプロセス。社会とのコミュニケーションは大変重要」と強調。先行する欧州諸国の安全規制機関の動きも参考に「この問題に相応しい関わり方をしていきたい」などと述べた。考慮事項については、7月8日までパブリックコメントに付されている。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

29 Jun 2022

2660

政府の原子力災害対策本部(本部長=岸田文雄首相、今回は持ち回りにて開催)は6月28日、福島県大熊町に帰還困難区域として設定されていた避難指示を、6月30日午前9時に一部解除することを決定した。〈原子力災害対策本部発表資料は こちら〉帰還困難区域における避難指示解除は、2020年3月に大熊町・双葉町・富岡町内に位置するJR常磐線の駅舎および周辺の道路などで行われているが、居住を前提としたものは、2022年6月12日の葛尾村に続き2例目となる。今回、避難指示が解除されることとなったのは、大熊町の特定復興再生拠点区域として除染やインフラが進められてきた約860haのうち、先行して避難指示が解除された21 haを除く部分。内閣府原子力被災者生活支援チームによると、特定復興再生拠点区域は同町の面積全体の11%、震災前の人口で66%(2022年6月27時点の住民登録数は5,888人)を占めており、「ここをしっかり復興させていくことが大変重要」と説明している。萩生田光一経済産業相は、28日の閣議後記者会見で、「福島第一原子力発電所が立地する大熊町において、帰還困難区域であった震災前の町の中心部で避難指示が解除されることは、今後の復興に向けた大きな第一歩」との認識を示した上で、引き続き「『ふるさとへ戻りたい』と考えている方々が安心して帰還できる環境」の整備に向け、関係省庁と連携し取り組んでいくと述べた。

28 Jun 2022

2045

会見を行う原産協会・新井理事長原産協会の新井史朗理事長は6月24日、記者会見を実施。中国電力島根原子力発電所2号機(BWR、82万kW)の再稼働に向けた期待を改めて述べた。新井理事長はまず、6月2日に島根2号機の再稼働に係る島根県・丸山達也知事の同意を受けて発表した理事長メッセージを紹介。「PWRに比べて再稼働が遅れているBWRに関し、地元自治体から了解をいただいたことは大きな意義を持つ」と強調した。また、昨今のエネルギーを巡る世界情勢に関し、「ロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度4か月となった」とした上で、化石燃料のロシア依存度低減に向けた動き、国際的な資源・エネルギー価格の高騰や円安の進行によるエネルギーコストの負担増を踏まえ、エネルギー自給率の低い日本にとって「各国による資源争奪戦の影響は小さくない」と懸念。日本の国富流出への強い危機感を示すとともに、今夏の、特に東京エリアにおける厳しい電力需給見通しを見据え、「エネルギーの安定供給は、国民生活とあらゆる経済活動の土台であり、エネルギー安全保障なしには脱炭素の取組もなしえない」との考えを改めて述べ、「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の観点から「原子力の活用が不可欠」と訴えかけた。また、新井理事長は、G7サミット(6月26~28日、ドイツ・エルマウ)に向け、原産協会がカナダ原子力協会、欧州原子力産業協会、米国原子力エネルギー協会、英国原子力産業協会、世界原子力協会とともに発出する共同声明を紹介。共同声明は会見終了後に公表されており、「原子力はエネルギー安全保障を強化し環境目標に貢献できる」と強調している。新規制基準の施行から間もなく9年を迎えるが、記者から事業者側の再稼働に係る姿勢に関して問われたのに対し、新井理事長は、「27基の審査申請がなされたうち、10基が再稼働したが、ややスローペースではないか」と振り返った上で、原子炉設置変更許可に続く設計・工事計画認可や地元了解に要する時間、審査の効率化に向けた動きにも言及しながら、審査において迅速にレスポンスを図る努力に期待を示した。

27 Jun 2022

2566

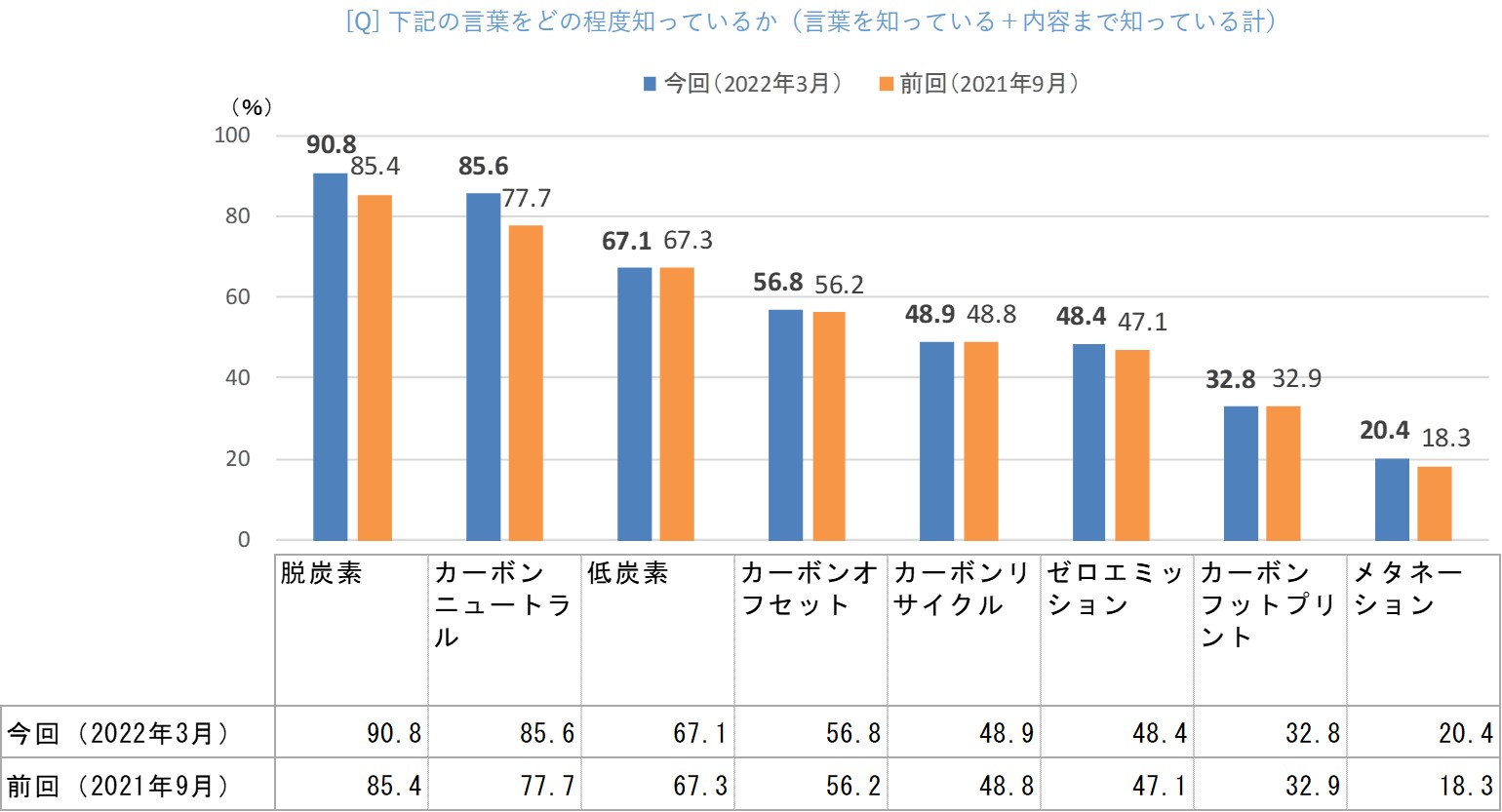

博報堂は6月23日、3月4、5日に全国15~79歳の男女1,400名を対象にインターネットを通じて実施した「生活者の脱炭素意識&アクション調査」の結果を発表した。同調査は昨秋に続き2回目となる。今回の調査結果によると、地球温暖化対策に関連した言葉について、「知っている」と「内容まで知っている」を合わせた回答割合は、最も高い「脱炭素」で90.8%(前回85.4%)、これに次ぐ「カーボンニュートラル」で85.6%(同77.7%)となり、いずれも前回調査より増加していた。「日々の暮らしの中で脱炭素社会に向けた行動をしている」と回答した人は33.1%で、前回調査の32.1%から微増。一方で、「国民全体で取り組む問題だとはわかっている」、「もっと日本全体でやらないとまずいと思っている」との回答割合が、それぞれ73.5%、70.3%に上っており、調査の担当者は、「自然災害のニュースや関連するテレビ番組を見たときは環境について意識するものの、『日常的には意識して行動していない』という生活者が依然として多いことがわかった」と分析している。さらに、年代別にみると、10~20代では、「よくわからないので、やるべきことを決めてくれたら従う」、「意識・貢献できる具体的な瞬間がない」、60~70代では、「自分でできることは取り組めていると思う」が、他の年齢層に比して回答割合が高くなっていた。また、「どのようなメリットがあれば脱炭素につながる行動をしたいと思うか」尋ねたところ(複数回答可)、「金銭的なメリット」が52.4%で最も多く、「機能的なメリット(便利・味がおいしいなど)」が31.1%でこれに次いでいた。「金銭的なメリット」をあげた回答割合は、10~20代で66.4%、30~50代で58.4%、60~70代で35.3%と、若年層ほど高くなっていた。なお、こうした若年層の地球温暖化問題に対する行動意識の高まりに関しては、総合エネルギーサービス会社のシナネンホールディングスが最近実施した実態調査で一端をみることができる。自宅の電力プランを自身で選んでいる全国の社会人約1,000人を対象に行ったもので、調査結果によると、20代では約半数が再生可能エネルギー由来の電力プランを選択し、そのうちの約9割が直近1年以内に利用を開始していた。同調査では、生活様式の変化や企業の環境保全に対する姿勢にも関連し、再生可能エネルギー由来の電力プランの利用者で在宅勤務を利用している人は約4分の3、そのうち、勤め先から電気代が支給されている人も約4分の3に上っていたことから、就業環境も生活者の環境保全に係る行動に影響していることが示唆された。

23 Jun 2022

2710

松野博一官房長官は6月21日の記者会見で、8月に米国で開かれる核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議に岸田文雄首相が出席する予定を明らかにした。核兵器禁止条約への政府対応に関連した記者からの質問に答えたもので、日本の首相としての出席は初となる。NPT運用検討会議の会期は8月1~26日が予定されているが、岸田首相の出席日程については現在調整中。松野官房長官は、「核兵器国と非核兵器国との双方が参加する国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石」と、NPTの意義を改めて強調。その上で、「総理自らが出席し、政府として同会議で意義ある成果を収められるよう全力を尽くす」とした。岸田首相は昨秋の就任以来、「被爆地(広島)出身の総理大臣として、核兵器のない世界に向けて全力を尽くしていく」と繰り返し述べている。5年に1度開催されるNPT運用検討会議は、条約が発効した1970年以来、その時々の国際情勢を反映した議論が展開されてきた。日本は条約発効50周年となる2020年開催予定の同会議の意義ある成果に向け様々な取組を行ってきたが、新型コロナの影響で延期が続いていた。度重なる延期を受け、日本外務省と米国国務省は2022年1月、同会議の早期開催に向けた機運を維持・高揚すべく日米共同声明を発出している。一方、今日から開かれる核兵器禁止条約の締約国会議に日本政府はオブザーバーとしても参加しないが、これに関し、松野官房長官は、同条約の意義に一定の理解を示しながらも、「核兵器国は1か国も参加していない。わが国は唯一の被爆国として核兵器国を関与させるよう努力し、核兵器のない世界に向けて現実的な取組を進めていく考え」と説明している。

21 Jun 2022

2044