キーワード:ウクライナ

-

「コスト」と「投資」 明暗を分けたG7気候・エネルギー・環境大臣会合

4月15~16日、札幌市でG7気候・エネルギー・環境大臣会合が行われた。同会合はG7広島サミットに連なる関係閣僚会議の1つに他ならない。これ以外にも4月16~18日に軽井沢で行われた外相会合、29~30日に高崎で行われたデジタル・技術大臣会合など、全部で15の閣僚会合が開催され、その全てで日本の担当大臣が議長を務める。エネルギー・環境大臣会合には、G7の他、G20議長国のインド、ASEAN議長国のインドネシア、そして国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)議長国のアラブ首長国連邦(UAE)が招待された。それ以外にも、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、経済協力開発機構(OECD)、国際エネルギー機関(IEA)などの国際機関も招かれている。気候変動とエネルギーは国際社会の大きな課題になっており、主要国の役割が極めて重要であることに疑問の余地はない。議長は西村康稔経済産業大臣、西村明宏環境大臣、清和会(安倍派)出身の両西村大臣が共同で務めた。もっとも、準備段階での調整を含め、この会合に関し議長国の日本は防戦一方だったようだ。16日付けのフィナンシャルタイムズ(電子版)は、“G7 countries have pledged to accelerate a gradual phase-out of fossil fuels and the shift towards renewable energy, as Japan faced significant pushback on central parts of its climate strategy(日本は気候戦略の中心部分に関して厳しい抵抗に直面し、G7は段階的な脱化石燃料と再生可能エネルギーへのシフト加速を約束した)”と報じていた。日本が米欧から責め立てられたのは、フィナンシャルタイムズが指摘する化石燃料に加え自動車だろう。会合後に発表された共同コミュニケには、化石燃料に関して以下のように書かれていた。We underline our commitment, in the context of a global effort, to accelerate the phase-out of unabated fossil fuels so as to achieve net zero in energy systems by 2050 at the latest in line with the trajectories required to limit global average temperatures to 1.5℃ above preindustrial levels, and call on others to join us in taking the same action.(われわれは地球規模の活動の一環として、産業革命以前との比較で平均気温の上昇を1.5度に止めることを求めた道程に沿い、遅くとも2050年までにネットゼロのエネルギーシステムを達成するため、削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させるわれわれのコミットメントを強調し、他の国々にも同様の行動に参加するよう求める。)日本政府が作成した当初のドラフトでは、この“accelerate the phase-out of unabated fossil fuels(削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させる)”の部分はなかったようだが、英国、ドイツ、フランスの欧州3か国が議長国を押し切った模様だ。石炭の活用に期限を設けることは押し返したものの、現在の日本のエネルギー事情を考えると、高いハードルが設定されたと言えるだろう。自動車についても、日本にとっては厳しい書きぶりになった。We highlight the various actions that each of us is taking to decarbonize our vehicle fleet, including such domestic policies that are designed to achieve 100 percent or the overwhelming penetration of sales of light duty vehicles (LDVs) as ZEV by 2035 and beyond; to achieve 100 percent electrified vehicles in new passenger car sales by 2035; to promote associated infrastructure and sustainable carbon-neutral fuels including sustainable bio- and synthetic fuels(われわれは、2035年までかそれ以降に販売される小型車に関し、100%もしくは圧倒的な規模を排出ゼロ車とすること、2035年までに新たに販売される乗用車の100%をEVにすること、関連するインフラ及び持続的なバイオ燃料や合成燃料を含めた持続的な排出中立の燃料を促進すること、と言った国内政策を含め、それぞれの国が自動車の脱炭素化のために実施する多様な取り組みを強調する。)注意深く読むと、G7の全ての国が2035年までに100%排出ゼロ車とすることや、同じく2035年までに新車販売を全てEV化すると約束したわけではない。あくまでそれぞれの国が実施する「多様な取り組み」を例示したのに止まっている。しかしながら、電気自動車(EV)化で出遅れた日本にとって、非常に厳しい現実を突き付けられつつあるのではないか。調査会社のマークラインズによれば、2022年における世界のEV販売台数は前年比66.6%増の726万台であり、自動車市場の9.5%を占めた。企業別に見ると、トップはテスラ(米国)の127万台、2位は比亜迪(BYD:中国)の87万台、3位はゼネラルモーターズ(GM:米国)の70万台だ。日本勢では、日産・ルノー・三菱連合が28万台で7位と辛うじてトップ10に食い込んだが、ホンダ3万台(26位)、トヨタ2万台(27位)と全体に大きく出遅れている(図表1)。ガソリン車で強い存在感を維持してきたことから、競争力の源泉であるエンジンに拘り、EV化へ抗ってきたことが背景と言えよう。EVはバッテリーとモーターで駆動することから、ガソリン車に比べて圧倒的に参入障壁が低い。地球温暖化を抑止するため化石燃料の消費削減を求められるなか、世界シェアトップのトヨタは水素に活路を見出そうとした。燃料電池は内燃機関以上に技術的な難易度が高く、優位性を維持できるとの考えが背景にあったと見られる。もっとも、可燃性が極めて高い水素は取り扱いが難しく、自動車普及に欠かせない水素ステーションの整備には巨額の費用が必要だ。一般的な乗用車としてはあまりにも課題が多いため、国際社会はどうやら次世代の乗用車の動力としてモーターを選んだ。自動車は日本の基幹産業であり、その国際競争力は日本経済を左右しかねない。従って、産業界だけでなく、日本政府もEVへのシフトを躊躇い、議長国として臨んだ今回のG7会合に象徴されるように、国内外においてガソリン車の延命を図ろうとして厳しい批判に晒されている。もちろん、電力インフラの脆弱な新興国、途上国を中心にガソリン車への需要は続くだろう。しかしながら、少なくとも先進国ではEV化の流れは避けられそうにない。EV化は日本の自動車産業のみならず、日本経済全体にとっても大きなダメージだ。ただし、変化を躊躇えば全てを失うシナリオすら現実となり得る。4月18日に開幕した上海国際自動車ショーが日本でも大きく報じられていたが、世界最大の自動車市場となった中国はEVへのシフトを急速に進めてきた。EVは情報通信技術(IT)との親和性が高く、自動運転化などを通じて交通インフラの在り方も大きく変えると見られる。日本が引き続きガソリン車に拘れば、取返しのつかない差をつけられる可能性は否定できない。 規制の強化がコストを投資に転化環境に関する技術の変化、そして規制の見直しは関連業界にとって負荷が大きい。しかし、それが競争力の源泉となり得ることは日本の自動車産業が証明済みだ。1970年12月、米国連邦議会において「大気清浄法改正法案」(マスキー法)が可決された。エドムンド・マスキー上院議員が提案した自動車の排ガス規制である。1975年以降に製造される自動車は、1970−71年型車に対して排気ガス中の一酸化炭素、炭化水素を10分の1以下、1976年以降に製造される車はさらにチッソ酸化物も同じく10分の1にする…との極めて野心的な内容だった。あまりに大胆過ぎたことから、米国内において自動車業界が激しく反発し、結局、施行を1年後に控えた1974年に連邦議会において廃止されたのである。一方、日本は1978年に米国でお蔵入りになったマスキー法と概ね同等の厳しい規制を導入した。「昭和53年規制」、「日本版マスキー法」と呼ばれる自動車の排ガス規制だ。当時は光化学スモッグが社会問題化していた上、第一次石油危機後の省エネ化の流れを背景に、自動車に対する世論の風当たりが厳しくなっていたことが背景と言えるだろう。この厳しい規制をクリアするためのエンジン技術の開発が、日本の低燃費・低公害車を生み出す原動力になった。全くの時代の巡り合わせだが、1978年1月に始まったイラン革命を契機とした第2次石油危機により原油価格が急騰、日本の自動車産業が世界に飛躍する大きな転機が訪れたのである。燃費の良い日本車への需要が米国などで急速に拡大、1975年に183万台だった完成車輸出は、1985年には443万台へ急増した(図表2)。日本版マスキー法による排ガス規制の強化は、結果的に自動車業界を国の基幹産業へと飛躍させる原動力になったのである。同じような取り組みをしているのが今の欧州だろう。典型的な例は、EUによる温室効果ガス削減目標の大幅な引き上げだ。EUがフェーズ4とする2021~30年に関して、当初は削減目標を1990年比40%としていたのだが、2020年11月8日、EU理事会と欧州議会は55%への引き上げで暫定合意した。さらに、同年12月11日の首脳会議を経て、同17日、EU理事会が正式に決定している。ドイツの国防大臣であったウルズラ・フォンデアライエン氏が、2019年12月1日、EUの政府に当たるEU委員会の委員長に就任したことが転機となった。このEU内における排出規制の強化を受け、欧州排出量取引制度(EU-ETS)における排出量の価格が急騰、過去最高値圏で推移している(図表3)。排出量が基準を上回る可能性のある事業所が多数存在するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった結果だ。これは、一見するとEU域内の企業にとりコストの上昇に見える。もっとも、EUの真の狙いは投資の誘発だろう。カーボンプライシングにより、排出量を基準よりも削減した企業は温室効果ガス排出量のクレジットを売却、生産コストを下げることが可能である。一方、基準よりも多い企業は排出量のクレジットを買わなければならない。このインセンティブとペナルティにより、企業に強い排出量削減の動機が働くのではないか。排出量の基準が甘く、多くの企業が達成可能である場合、排出量クレジットの価格は低迷するはずだ。実際、2005年の市場開設以降、EU-ETSにおけるクレジットの価格は低迷し、取引量も少なかった。それでは、企業に新たな行動を起こす動機付けにはなり難い。一方、規制を強化して市場におけるクレジットの価格を引き上げれば、インセンティブとペナルティの効果は自ずと大きくなる。結果として排出量を減らすための投資が行われ、EU域内において温室効果ガスの排出量削減が進む可能性が強い。これがEU域内の排出量削減に止まるプロジェクトであれば、域内におけるゼロサムゲームとなる。ただし、フォンデアライエン委員長などが狙っているのは、さらに野心的な成果なのではないか。EUが域外国との間で排出量の国境調整を行う計画であることもあり、いずれは多くの国でカーボンプライシングが採用されるだろう。その時、厳しい規制により先行して排出量を削減してきた欧州企業は、国際市場において強い競争力を発揮する可能性が高まる。仮にこの目論見が奏功すれば、EU域内企業は、投資のコストを域内のゼロサムではなく、域外から回収することになるはずだ。 遠ざかる欧州の背中、迫る米国の足音1960~70年代、日本は高度経済成長の歪みにより厳しい公害問題に苦しんだ。それを克服する過程において、省エネ・省資源化を進めたことが、日本の国際競争力強化に大きく貢献したと言えるだろう。1990年時点において、購買力平価で算出したドル建てGDP1ドルを産み出すに当たって排出する温室効果ガスは、即ち原単位排出量は、米国0.812kg、EU0.572lgに対し、日本は0.442kgと圧倒的な競争力を有していた(図表4)。結果として、日本国民、企業の間で日本は「環境大国」との認識が広がったのではないか。しかしながら、長引く経済の低迷で投資が停滞した上、2011年の東日本大震災に伴う原子力発電所の停止により、日本の原単位排出量は2000年代に入って削減が進まなくなった。一方、この間、戦略的に取り組んできた欧州は、既に日本の遥か先を進んでいる。さらに、かつては地球温暖化問題に関心が薄いイメージだった米国が、今や日本のすぐ後ろを並走する状態になった。カーボンプライシングが国際競争力に影響すると見抜いたことにより、温暖化対策はコストではなく投資との認識が広がったからだろう。倫理だけでなくビジネス上の課題になれば、米国は極めて迅速、且つ柔軟な対応力を持つ国と言えよう。米欧主要国は規制と補助金など政策を総動員、エネルギー問題と温暖化対策を起爆剤として国際競争力の強化を図ろうとしている。他方、日本は自らを「環境立国」と位置付けつつ、G7では既得権益を守るためブレーキを踏まざるを得ない国になった。日本の自動車産業はその象徴だ。1970年代後半から80年代の成功があまりに大きく、これまでのガソリンエンジンを軸とした業界における序列を守ることが重視され、世界の変化に取り残されつつある感が否めない。日本政府も化石燃料、自動車の専守防衛に政策の重心を置き、この件に関してはG7のなかで孤立感を深めた。日本ではまだ温室効果ガス排出量削減への取り組みをコストと考える風潮が強い。一方、米国、欧州ではこれを投資のチャンスと捉え、政策の後押しを受けてビジネスの拡大を図ろうとしている。コストと考えるか、それとも投資の機会と考えるか、この違いは決定的に大きな結果の差を産み出すのではないか。

- 22 May 2023

- STUDY

-

西村経産相 ALPS処理水に係る韓国視察団受入れで「理解が深まるよう期待」

西村康稔経済産業相は5月9日の閣議後記者会見で、7、8日に行われた日韓首脳会談など、直近の外交を巡り質疑に応じた。韓国・ソウルを訪問した岸田文雄首相は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領と会談。福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されているALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関し、韓国国内の理解を深める観点から同国専門家からなる現地視察団の5月中の受入れが合意された。〈外務省発表資料は こちら〉これについて、西村経産相はまず、「タンクがもう一杯になる状況を含め、ALPS処理水の海洋放出が必要であり、また、それに当たってはIAEAのレビューを受けながら、安全を確保し放出設備の工事を進めている」と強調。各国・地域への説明に努めている姿勢を改めて示し、韓国からの視察団来日に際しても、「日韓双方がIAEAの取組を共通の前提に調整している」とした上で、「現場の状況を見てもらいながら丁寧に説明する。視察を通じ韓国内でALPS処理水の海洋放出について安全性の理解が深まるよう期待したい」と述べた。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューについては、直近5月4日の規制レビューに関するものを含め、これまでに5件の報告書が公表されており、本年前半にも包括的報告書が公表される見込み。また、依然と予断を許さぬロシアによるウクライナの原子力発電所に対する武力攻撃に関して、西村経産相は、戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の観点からも「断じて容認できるものではない」と強調。経産省として、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けた支援を図る200万ユーロのIAEA拠出、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)における原子力安全・核セキュリティの重要性を強調するコミュニケの採択を行ったことを改めて説明。さらに、大型連休を挟んだ4月29日~5月8日の欧州8か国訪問に言及し、その中で、チェコ、ポーランド、ルーマニアの関係閣僚に対し「価値観を共有する同志国とのサプライチェーン強化を働きかけた」などと述べた。今回の欧州訪問で、西村経産相は、フランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相と会談を行い、日仏の原子力協力深化に向け、既存原子炉の長期運転、福島第一原子力発電所の廃炉、新興国への支援、次世代革新炉開発などに係る研究開発に焦点を当てた共同声明に署名。また、チェコでも産業貿易相と会談し、原子力協力の強化に向けた協力覚書に署名を行っている。「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」のコミュニケを踏まえ、「価値観を共有する同志国」および「原子力の使用を選択する国」として、協力の重要性を認識した上、小型モジュール炉(SMR)開発などの協力を盛り込んでいる。

- 09 May 2023

- NEWS

-

ウクライナ 最大20基のSMR建設に向け米ホルテック社と協力協定

ウクライナ民生用原子力発電公社のエネルゴアトム社は4月21日、米ホルテック・インターナショナル社製・小型モジュール炉(SMR)「SMR-160」(電気出力16万kW)の初号機を、2029年3月までにウクライナで送電開始するというパイロット・プロジェクトの実施に向け、同社と協力協定を締結した。同協定で、エネルゴアトム社は最終的に最大20基の「SMR-160」の国内建設を視野に入れ、「SMR-160」に使用する様々な専用機器の製造施設建設など、同技術の一部国産化も検討している。両社はこれら20基の運転と機器製造施設の操業開始を早期に実現するため、効率的な実施計画を共同で策定する。ホルテック社はウクライナで使用済燃料の集中中間貯蔵施設(CSFSF)の建設計画を請け負うなど、20年以上にわたりエネルゴアトム社と協力。同CSFSFは、2022年4月に操業を開始している。SMR関係では2018年3月に協力のための了解覚書を締結しており、両社はウクライナ北西部のリウネ原子力発電所で6基の「SMR-160」建設を目指すとしていた。2019年6月には、これら2社にウクライナ国立原子力放射線安全科学技術センター(SSTC NRS)を加えた3者が「SMR-160」の国内建設を進めるため、国際企業連合を設立している。今回の協定への調印は、エネルゴアトム社のP.コティン総裁がウクライナの首都キーウで、同時にホルテック社のK.シン社長兼CEOが米ニュージャージー州のカムデンにおいて、オンラインで行った。このほか、ウクライナ・エネルギー省のG.ハルシチェンコ大臣、ホルテック社でウクライナ事業を担当するR.エイワン副社長らも調印式に参加した。今回の協定を通じて、エネルゴアトム社はウクライナにおけるエネルギー供給保証の強化に向け、一層広範な協力関係をホルテック社と確立する方針である。SMRはウクライナのエネルギー部門全体の脱炭素化とエネルギーの自給促進に有効であるだけでなく、専用ハイテク機器の製造業創業にも有効だと同社は指摘。ロシアによる軍事侵攻の終了後を見据え、SMRを通じて破壊された火力発電所などエネルギーインフラの再構築を図るとともに脱炭素化も進めていく。具体的には双方の活動を調整するため、両社は同協定の下で「共同プロジェクト事務所」を設置する。石炭火力発電所の跡地等を中心に、ウクライナ全土で「SMR-160」を設置するのに必要な作業や許認可手続き等を協力して遂行。同事務所には両社のスタッフに加えて、ウクライナの国家原子力規制検査庁(SNRIU)やエネルギー省、SSTC NRS、ホルテック社のSMR事業に協力している三菱電機や韓国の現代E&C社(現代建設)のスタッフも常駐する見通しである。エネルゴアトム社のコティン総裁は、「クリーンエネルギーへの移行に有効な革新的技術の実証をウクライナはこれまで懸命に進めてきたが、エネルギーの自給や多様化を進めるには先進的な原子力技術が不可欠。原子力はウクライナの総電力需要の55%以上を賄う重要電源であることから、今回の協定を通じてウクライナは安全でクリーンかつ信頼性の高い有望なSMRを建設し、主要なクリーンエネルギー国になる」と表明。同時に、経済開発や雇用の創出、製造施設や訓練施設の建設も進め、ホルテック社の原子力技術を世界中に普及させる地域ハブとする考えを明らかにしている。(参照資料:エネルゴアトム社、ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Apr 2023

- NEWS

-

西村経産相がグロッシーIAEA事務局長と初会談

西村康稔経済産業相は4月20日、IAEAのラファエル・グロッシー事務局長とオンライン会談を行った。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱い、ウクライナ情勢が主な内容。両者による会談は初めてのこと。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉西村経産相からは、ALPS処理水の安全性に関するレビューに係る諸活動への謝意とともに、引き続き日本政府として、IAEAによる厳格なレビューにしっかり対応していくことが述べられた。さらに、IAEAによる継続的な情報発信を改めて要請するとともに、科学的根拠に基づく透明性ある情報発信の重要性を確認。加えて、先般、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)が採択したコミュニケの中で、「ALPS処理水に関するIAEAによる独立したレビューを支持する」との記述が盛り込まれたことに言及した。ALPS処理水の安全性レビューで、IAEAは年内にも包括的報告書を公表することとなっている。また、ロシアからの侵攻を受けているウクライナの原子力施設の安全確保に関しては、グロッシー事務局長が「最前線で指揮を執っている」との現状。経産省として、IAEAに対し200万ユーロの拠出(2022年度補正予算で2.7億円計上)を行ったことを明らかにした。同拠出金事業は、IAEAによるウクライナ・ザポリージャ原子力発電所の安全確保・回復に向けた調査団派遣などの取組を踏まえ、日本の民間企業が有する技術や知見を活用し支援を図るもの。今後の具体的な支援内容に関し、資源エネルギー庁原子力政策課では、「まずは現地のニーズを丁寧に把握することが必要」などと説明している。

- 21 Apr 2023

- NEWS

-

ロールス・ロイスSMR社 北欧とウクライナでのSMR建設に向け覚書

英国のロールス・ロイスSMR社は3月21日、フィンランドとスウェーデンで同社製小型モジュール炉(SMR)の建設機会を共同で模索していくため、フィンランドの国有エネルギー企業フォータム社と協力覚書を締結した。同社はまた、ロシアと戦争中のウクライナで住宅や電力設備を再建する動きがあることから、将来的な戦後の復興支援として同国でSMRを建設することを念頭に、20日付でウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社とも協力覚書を交わしている。フォータム社は、フィンランド国内でロビーサ原子力発電所を所有・運転する大手エネルギー企業。2022年11月からは、同国とスウェーデンの両国で大型炉やSMRなど原子炉の新設に向けた2年計画の実行可能性調査(FS)を開始した。原子炉の新設を可能にするための必須条件を、これら2か国で技術面や商業面、社会面から特定する方針。同社の戦略的優先事項として、北欧諸国に原子力で信頼性の高いクリーン・エネルギーをもたらし、産業界の脱炭素化を促すとしている。同社がロールス・ロイスSMR社と結んだ協力覚書はこのFSの一部であり、フォータム社は新しいパートナーシップやビジネスモデルに関する調査も実施する。ただし、フォータム社はロールス・ロイスSMR社のほかに、独自のSMRを開発中のフランス電力(EDF)やスウェーデンのプロジェクト開発企業であるシャーンフル・ネキスト(Kärnfull Next)社、およびフィンランド・ヘルシンキ市営のエネルギー企業であるヘレン社ともSMR建設に向けた協力覚書を締結済み。フォータム社としての最終的な投資判断は、後の段階で下すとしている。ロールス・ロイスSMR社は、英ロールス・ロイス社が80%出資する子会社として2021年11月に設立された。同社製SMRは既存のPWR技術を活用した出力47万kWのモジュール式SMRで、少なくとも60年間稼働することができる。同炉はベースロード用電源としての役割を果たすほか、間欠性のある再生可能エネルギーを補うことで、再エネ電源の設置容量拡大を支援。英国では2030年代初頭にも、SMR発電所を送電網に接続することを目指している。ロールス・ロイスSMR社とエネルゴアトム社の協力覚書 ©Energoatomエネルゴアトム社と結んだ協力覚書では、ロールス・ロイスSMR社はSMRの建設を通じて、ウクライナの100万戸以上の世帯に十分な無炭素電力を60年以上にわたり供給し、エネルギーの自給と供給保証の再構築を支援すると表明。同社のT.サムソン社長兼CEOは、「英国の原子力技術でウクライナの速やかな再建を後押ししていきたい」と述べた。これに対してエネルゴアトム社のP.コティン総裁は、「ウクライナは引き続きエネルギーの自給に向けた努力を続けていくが、先進的な原子炉技術が無ければ難しい」と指摘。「今回の協力覚書を通じて、ウクライナは戦後のエネルギー・インフラを高品質なものに作り替え、有望なSMR技術を導入した最初の国の一つになる」と表明している。(参照資料:ロールス・ロイスSMR社、フォータム社、エネルゴアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 23 Mar 2023

- NEWS

-

原産協会 GX関連法案の国会審議に期待

原産協会の新井史朗理事長は2月24日、定例記者会見を行い、今後のGX(グリーントランスフォーメーション)関連法案の国会審議に向け期待を示した。新井理事長はまず、2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」を受け、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに原子力を最大限活用する方針が示されたことは意義深い」と改めて強調。40年プラス20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停止期間に限り追加的な延長を認めることや、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとした同方針に関し、新井理事長は、「国民の理解を得るためにも審議を尽くして成案を得て欲しい」と要望するとともに、原子力産業界として「GX推進に向けて原子力を活用していくために、弛まぬ安全性向上に努め、安定運転の実績を積み重ね国民の皆様に信頼してもらえるよう引き続き取り組んでいく」と述べた。また、福島第一原子力発電所事故から間もなく12年を迎えることに際し、改めて被災した方々への見舞いおよび復興に係る方々への尽力・苦労に対する敬意・感謝の意を表明。2月7日に閣議決定された福島復興再生特別措置法改正案で新設の「特定帰還居住区域」(仮称)に関し、「住民の意向をきめ細かく反映したものとなり、先行して避難指示が解除された『特定復興再生拠点区域』((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))と一体となって地域が復興することを期待する」と述べた。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))に関しては、「情報をわかりやすく発信するとともに、中国、韓国、台湾の原子力産業協会と組織する『東アジア原子力フォーラム』などの枠組を通じて科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていく」とした。折しもロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度1年を迎え、新井理事長は、ウクライナの原子力発電所の安全確保に向けたIAEAの取組を支持し、「原子力関連施設の安全を脅かすすべての行為に強く反対する」と強調。「ウクライナの原子力関連施設とそこで働く職員の安全が一日も早く確保されることを望む」と述べた。

- 27 Feb 2023

- NEWS

-

「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定

政府は2月10日、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」を閣議決定した。2022年2月以降のウクライナ情勢に伴いエネルギー安定供給の確保が世界的に大きな課題となっている中、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現するべく、昨夏より「GX実行会議」や各省における審議会などで議論されてきたもの。今通常国会に関連法案が提出される運びだが、松野博一官房長官は同日の記者会見で、「今後10年間で150兆円を超える官民協調でのGX投資を実現する」と述べ、必要な予算措置・法整備に向け、国会での前向きな議論に期待を寄せた。同基本方針では、エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネルギーの推進再生可能エネルギーの主力電源化原子力の活用など――があげられている。昨年末から1か月間行われたパブリックコメントでは、3,000件を超す意見が寄せられた。当初の案文から、原子力に関しては「エネルギー基本計画を踏まえて活用」と修正がなされたほか、次世代革新炉への建て替えについて、廃炉を決定したサイトにおける「敷地内で」との文言が追記されている。原子力政策に係る一連の法案についても、2月下旬に国会提出となる見込み。同日は、最終処分関係閣僚会議も行われ、高レベル放射性廃棄物などの最終処分に関する基本方針の改定(案)が示され、パブリックコメントに付すこととなった。処分地選定に向けて、現在、北海道の寿都町・神恵内村のみで行われている文献調査の実施地域拡大を目指すことなどが盛り込まれている。松野官房長官は、「原子力に対する国民の大きな懸念の一つである『最終処分場が決まっていないこと』をしっかり認識した上で、政府が一丸となり責任を持って最終処分に向けて取り組んでいく」と、原子力のバックエンドに係る問題意識を改めて述べ、取組の具体化を図っていく考えを強調した。これを受け、原子力発電環境整備機構(NUMO)の近藤駿介理事長は、北海道両町村への謝意を表した上、さらに複数の自治体で文献調査が受け入れられるよう取組を強化していくとのコメントを発表した。*理事長メッセージは こちら をご覧ください。

- 10 Feb 2023

- NEWS

-

COP27が改めて示したエネルギー自立の重要性

シャルム・エル・シェイクで開催されていたCOP27は、予定を2日間延長して2022年11月20日に閉幕した。今更ではあるが、COPは“Conference of Parties”、つまりある条約の「締約国会議」であり、本来は一般名称に他ならない。しかしながら、近年は気候変動枠組条約締約国会議の短縮名としてすっかり定着した。気候変動枠組条約は“UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)”だ。この条約は、1992年5月9日、国連総会において採択され、1994年3月21日に発効した。第7条1項には、締約国会議は同条約の最高機関として「この条約の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う」とあり、「別段の決定を行わない限り毎年開催する」(同4項)とされている。COP1は1995年にベルリンで行われた(図表1)。再開会合も含めた28回の会議のうち、14回は欧州で開催されており、特にドイツはボン3回、ベルリン1回、計4回にわたり開催国となっている。ドイツに次ぐのがポーランドの3回だ。開催国は必然的に議長国なので、調整役として会議の結論に大きな影響を与える。ドイツが地球温暖化問題で国際社会において強い存在感を発揮する背景の1つと言えるだろう。28回のうち、1997年12月に開催されたCOP3が「京都会議」だ。『京都議定書』が採択され、先進国に1990年と比較した2008〜12年平均の温室効果ガス排出削減目標を課すと共に、新興国・途上国の排出削減を支援するため排出量取引が導入された。また、COP21は2015年にパリで開催され、『パリ協定』が採択されている。COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。その名称から誤解されることが多いものの、各国政府間の調整を行う機関ではない。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。世界の科学者が発表した気候に関する論文やデータをまとめ、5~7年の間隔で評価報告書を作成している。2007年には『第4次評価報告書』の功績が認められ、『不都合な真実』のアルバート・ゴア元米国副大統領とノーベル平和賞を共同受賞した。この評価報告書は、COPにおいて議論をまとめる叩き台とされている。今年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)は、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」と結論付けた。その上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」としている。英国気象庁メットオフィスハドレーセンター及びオスロー大学の観測データは、第6次評価報告書を概ね裏付ける結果と言えるだろう(図表2)。このデータを詳しく見ると、1850~99年までの50年間に対し、2010~19年の平均気温は0.93度上昇した。一方、温室効果ガスの排出量は、1950~99年の7億6,613万トンと比べ、2010~19年は46倍の351億3,209万トンになっている。温室効果ガス排出量と気温の関係を統計的に比較した場合、少なくとも過去170年間に関しては、明らかに正の相関関係が存在すると言えるだろう(図表3)。第1作業部会報告書では、2100年までの温室効果ガスの排出量による温度変化を5つのシナリオに分けて推計している。このうち、最も排出量が少ない「SSP1-1.9」の場合、1850~1900年と比べて2081~2020年の平均気温は1.0~1.8℃上昇と足下からほぼ横ばいとされた。一方、最も排出量が多くなる「SSP5-8.5」だと3.3~5.7℃の上昇になり、大雨の発生頻度は2.7倍、干ばつの発生する頻度は4.1倍と見込まれている。これは人間を含む地球上の生態系に極めて大きなダメージを与えるのではないか。 複雑化する対立の構図地球温暖化は人類共通の問題だ。しかしながら、国際社会は必ずしも一枚岩ではない。米国の国内も例外ではなく、特に共和党の2人の大統領は2つの大きな国際合意を一時的にせよ骨抜きにした。1人目はジョージ・ブッシュ大統領(当時)である、2001年3月28日、京都議定書からの離脱を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと・・・2点が理由である。前任のビル・クリントン大統領は、京都議定書の取り纏めに強い意欲を示し、日本はその意向に従って不利な条件を飲んでいた。それだけに、日本政府は梯子を外された感が否めなかったであろう。2015年11月30日から12月12日にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の実質的な後継となる新たな条約が採択された。196加盟国全てが参加したこの『パリ協定』は、平均気温の上昇を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。IPCCによる第5次報告書を受けた結論だった。この協定については、2017年6月1日、ドナルド・トランプ大統領(当時)が米国の離脱を発表した。同大統領の場合は、IPCCの報告書を科学的根拠が脆弱と批判、地球温暖化そのものを否定したのである。「米国をエネルギー輸出国にする」との公約を掲げた同大統領にとり、シェールガス・オイルの開発が優先課題だったのだろう。2021年1月20日に就任したジョー・バイデン大統領は、その日のうちにパリ協定へ復帰するための大統領令に署名、2月19日には正式に復帰した。世界のビジネスでESGを重視する流れが加速するなか、「グリーン・ニューディール」を公約に掲げた同大統領は、温暖化抑止への官民連携を経済成長のドライバーと捉え、先行する欧州を追撃する意図があると見られる。ちなみに、2023年のCOP28はUAEのドバイにおいて開催されることが決まった。2029年のCOP29はオーストラリアやチェコがホスト国に名乗りを上げている。一方、多くの国際会議を主宰してきた米国は、過去28回のCOPで一度も開催国になったことがない。それは、地球温暖化問題に対する米国国内の複雑な事情を反映しているのだろう。蛇足だが、民主党所属ながらバイデン政権に批判的なスタンスを採ることの多いジョン・マンチン上院議員は、ウェストバージニア州選出だ。同州の州民1人当たりGDPは全米50州で47番目、最も多いニューヨーク州の53%に止まる。このウェストバージニアは、全米屈指の炭鉱業の盛んな州であり、それ故に近年は経済的な苦境に陥った。マンチン上院議員がバイデン大統領に冷淡なのは、同大統領が注力する脱化石燃料路線への反発が大きいと言えるだろう。エネルギー問題に関する米国の国内事情は、傍から見るよりもかなり複雑だ。さらに、先進国間、先進国と新興国・途上国、資源国と非資源国・・・エネルギーと環境を巡る様々な対立が浮き彫りとなり、国際的な意見集約を阻もうとしている。そうしたなか、ロシアのウクライナ侵攻とエネルギー価格の高止まりが、皮肉にも西側主要先進国にESGの重要性を再認識させ、カーボンニュートラルを目指す強いインセンティブになりつつあるようだ。 先進国 vs. 途上国・新興国原始地球が誕生してから46億年と言われるが、大気中の酸素濃度が現在の21%程度で安定したのは、科学的コンセンサスによれば1億年ほど前だった。そこまで遡ることはできないものの、南極の氷床からボーリングにより掘削された分析用の氷柱、「氷床コア」により80万年前に遡って大気中の二酸化炭素濃度が分かっている。具体的には、南極に「ボストーク」、「ドームC」、「ドームふじ」の3つの代表的な氷床コアがあり、なかでも欧州南極氷床コアプロジェクトチーム(EPICA)が手掛けたドームCは3,190mまで掘削され、最も古い年代の大気の組成が分析可能になった。それによれば、この間に概ね10万年を周期とする8回の氷河期と間氷期のサイクルがあり、大気中の二酸化炭素濃度は228ppmを中心に200〜260ppmの範囲を循環していた模様だ(図表4)。米国海洋大気庁によれば、2022年の二酸化炭素濃度は418ppmに達した。過去80年間の標準レベルと比べた場合、明らかに異常値だ。この500年程度の推移を見ると、18世紀半ばから19世紀にかけての産業革命期、1960年代の高度経済成長期を起点とするエネルギー多消費時代、2つの大きな転換点があったと言える。一方、世界銀行の統計では、2019年における温室効果ガスの排出量は中国が全世界の27.4%を占め、インド、ロシアなど他の新興国・途上国を合わせると66.1%に達した(図表5)。気候変動に関し、新興国・途上国の重要性が高まっているのはこのためだ。特に中国やアジア諸国などは、1990年代に入って以降、温室効果ガス排出量が大きく増加した(図表6)。その背景は、1991年12月に旧ソ連が崩壊、米国1国主導によるグローバリゼーションが進んだことだと考えられる。世界のサプライチェーンが統合されるなか、教育水準が高いにも関わらず、労働コストが相対的に低かったASEAN諸国、中国、メキシコなどが工業化、対先進国向け輸出により高度経済成長期に入ったからだろう。結果として、米国を含め主要先進国の物価は安定し、新興国に対米輸出市場を奪われた日本はデフレになった。温室効果ガスに関しては、成長率が低下した先進国において環境規制が強化され、排出量は軒並みピークアウトしている。この点こそが、地球温暖化問題に関して先進国と新興国・途上国の間で対立が深まる最大の要因に他ならない。原単位方式、即ちGDP1ドルを得るに当たって排出される温室効果ガスは、足下、米国、日本が共に0.24kgなのに対し、ロシアは1.17kg、インド0.91kg、中国は0.75kgだ(図表7)。つまり、同じ付加価値を生み出すのに、中国は米国、日本の3倍の温室効果ガスを排出しなければならない。西側先進国の立場から見れば、地球全体の温室効果ガス排出量を減らすためには、新興国・途上国による持続的な努力が必須だろう。米国のブッシュ大統領(当時)が京都議定書からの離脱を決定したのは、先述の通り中国の温室効果ガス排出急増を受け、「附属書Ⅰ国」に分類された先進国のみが削減目標を負う仕組みに反発したからだ。他方、新興国・途上国の側から見れば、18世紀央に始まる産業革命以降、現在の主要先進国が温室効果ガスを大量に排出する時期が続いた(図表8)。確かに1800年代に関しては産業革命の震源地であり、7つの海を制覇して覇権国になった英国が最大の排出国だったと見られる。ただし、19世紀末頃から、米国が急速に工業化を進め、温室効果ガスの排出量でも他国を圧倒した。この当時、中国、現在のASEAN諸国、インドなどは地球環境にほとんど負荷を掛けていない。新興国・途上国側としては、既に経済を成熟化させ、十分に豊かになった先進国が、現在の状況を静止的に捉えて、新興国・途上国に努力を求めるのは心外に感じられるのだろう。そこで、経済的・技術的な支援を先進国に求めているわけだ。先進国vs.新興国・途上国の構図は、1992年に国連総会において気候変動枠組条約が採択された当時から続いていた。1997年のCOP3で採択された京都議定書が画期的と言われたのは、排出量取引を導入したことで、新興国・途上国の排出量削減へ向け、先進国に対しアメとムチを制度化したことだったと言える。紳士・淑女の倫理感や高邁な哲学ではなく、市場原理によるインセンティブに具体的な成果を求めたのだ。もっとも、先進国と新興国・途上国の対立が解消されたわけではない。むしろ、近年は双方の考え方の違いがより明確になったと言えるだろう。 国際的遠心力の下で日本が目指すべき方向シャルム・エル・シェイクで行われたCOP27では、干ばつや洪水など気候変動による“Loss and Damage(損失と被害)”に対して、新興国・途上国がかねてより求めていた基金の創設を決めた。もっとも、新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれており、内容については完全に先送りしている。次の焦点は「移行委員会」での議論になるだろう。一方、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、天然ガスの調達が大きな問題となった欧州では、エネルギー自給率の引き上げへ向け、化石燃料に依存しない経済構造の構築が急務になった。従って、ESGへの取り組みはさらに加速し、技術や投資において世界に先行するポジションの維持を図ることが予想される。米国のバイデン政権は、シェールガス・オイルの輸出を拡大すると同時に、大統領選挙の公約である『グリーン・ニューディール』を推進、この分野で欧州へのキャッチアップを目指す模様だ。今回のCOP27で存在感の薄かった中国は、目立つことにより批判の矢面に立たされることを回避したのかもしれない。まずは需要が伸びるエネルギーの安定調達を最優先し、温室効果ガスの削減を段階的に進める独自路線を採ると見られる。ウクライナ戦争、そしてOPECプラスの存在感の高まりは、エネルギー純輸入国にとり大きな脅威になった。また、カーボンプライシングにより温室効果ガス排出のコストが見える化しつつあることで、新たなビジネス及び投資のチャンスが広がったと言えるだろう。もっとも、国際社会の分断が深まるなかで、COPのような枠組みが画期的な成果を生むのは難しくなった。そうしたなか、市場原理によるビジネスの論理が、ESGのフィルターを通してむしろ地球温暖化抑止の主な推進力になりつつある。その背景にあるのは、分断の時代だからこそ、経済安全保障の観点も含め、エネルギー自給率の引き上げが国家にとって最重要課題の1つであるとの考え方だろう。COP27は国際社会の分断を改めて再認識させるものとなった。日本にとってこの枠組みの重要性が変わったわけではないものの、取り敢えずは日本自身がエネルギー自給率向上へ向けた歩みを加速する必要がありそうだ。

- 23 Jan 2023

- STUDY

-

2022年の貿易統計速報 燃料輸入増に伴い約20兆円の赤字

財務省は1月19日、2022年の貿易統計(速報)を発表した。輸出額は98兆1,860億円で対前年比18.2%増、輸入額は118兆1,573億円で同39.2%増。その結果、貿易収支がマイナス19兆9,713億円(対前年比およそ10倍)と、過去最大の赤字額となったことに関し、松野博一官房長官は、同日の記者会見で、鉱物性燃料(石炭、石油、LNGなど)の輸入額増による主要因に言及した上で、「輸出を通じた成長は企業にとっても日本経済にとっても引き続き重要であり、しっかり支援していく」と述べ、所要の予算措置を図るとともに今後の動向を注視していく姿勢を示した。鉱物性燃料輸入額は、対前年比96.8%増の33兆4,755億円に上り、他の品目を大きく凌駕。中でも石炭は同178.1%増の顕著な上昇となっている。〈財務省発表資料は こちら〉2022年は、2月にロシアによるウクライナ侵攻が起こって以降、世界的なエネルギー供給危機となり、日本もエネルギー価格の高騰に見舞われた。政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が昨夏に示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」によると、今夏・来冬以降に目指す原子力発電プラント17基の稼働により、約1.6兆円の国富流出が回避できると試算されている。

- 19 Jan 2023

- NEWS

-

欧州はなぜESGへ さらに傾斜しているのか?

昨年の10月末より11月上旬に掛け欧州へ出張し、3年ぶりにミラノ(イタリア)、ジュネーブ(スイス)、ロンドン(英国)を訪れた。出発にあたり興味があったのは、欧州におけるESG((Environment/Social/Governance(環境/社会/ガバナンス)))の現状だ。これまで、EUを中心に欧州主要国が国際社会においてESGのフロントランナーであったことに疑問の余地はない。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、西側諸国は深刻なエネルギーの調達不安に直面している。そうしたなか、環境問題より目先のエネルギー確保に重心がシフトしているのか、それとも長期的な化石燃料の使用削減へ向けさらに議論が進みつつあるのか、生き馬の目を抜くとも言われる金融の世界において、この点を対面で確認することが今回の旅の個人的な目的だった。エネルギー問題に踏み込む前に実感したのは、欧州が既に“post Corona”へ移行していたことである。国境管理においてワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明を求められることはなく、訪問した3都市、移動の際の駅、空港、列車の車内、飛行機の機内において、マスクをされている方を見ることもほとんどなかった。レストランは何の制限もなく賑わっており、新型コロナ禍以前と変わった印象はない。この3都市は、一時、厳しいロックダウンの下に置かれた。新型コロナの感染者が急増し、医療供給体制が危機的とも言える状況に陥ったからだ。もっとも、その結果として既に感染を経験された方が少なくないなか、ワクチン接種も進捗し、集団免疫によって新たに感染しても重症化は防げるとの考え方が定着したのだろう。法的か社会的かは別として、何らかの制限による経済や日常生活への影響とその効果を考えた場合、“with Corona”を前提に社会の正常化を選択したのだと実感した。一方、帰国時に非常に驚いたのは、羽田へ向かう飛行機に乗る前の段階で、日本政府の運営するVisit JapanのWebサイトにおいて利用者登録を求められ、検疫の準備手続きとしてワクチン接種証明のアップロードが必要だったことだ。何よりも意外だったのは、厚生労働省が運営する接種証明アプリとは直接連動しておらず、アプリの接種証明ページをスクリーンショットで撮影し、その画像をVisit Japanにアップロードする必要があることだった。まさかアップロードされた画面を人海戦術で確認し、手動で承認ボタンを押しているわけではないと信じたい。さらに、事前審査終了によりVisit JapanでQRコードが発行されたにも関わらず、羽田空港で飛行機を降りた際、相当数の私服の上にピンク色のビブスを着用したアルバイトと見られるにわか「検疫官」からスマートフォンの審査済み画面の提示を求められ、ブルーのカードを渡された。その上で、結局、検疫カウンターではQRコードを機械により読み取らせなければならない。日本政府にとってデジタル化とは一体何を意味しているのか、改めて考えさせられる経験だった。帰国後、日本では新型コロナの感染第8波への懸念が高まっている。データを調べてみると、人口当たりの新型コロナ新規感染者数は、イタリア、スイス、英国との比較で日本が最も多い。もちろん、サイクルのずれもあるとは思うが、日本の新型コロナ対策は抜本的に見直す時期に来ていると痛感した。 市場原理を活用したカーボンプライシングさて本題のエネルギー問題だが、今回の訪問で感じたのは、ロシアによるウクライナ侵攻後、むしろ欧州においてESGへの意識が高まっていることだった。その背景には、近年における異常気象の影響があるのかもしれない。10月27日、ミラノ・マルペンサ空港に降り立った際、暖かいことに驚かされた。10月下旬の北イタリアと言えば、例年、かなり寒い時期であり、コートなしではいられないのが普通だ。しかしながら、今回、日中は20℃を大きく超えて汗ばむような陽気であり、コートがむしろ邪魔だった。ちなみに、10月27日は最高気温が23℃、28日は24℃だったのだが、平年のこの時期におけるミラノの最高気温は15℃である。ジュネーブへ移動する際に列車の車窓から見たアルプスの山々も、雪はあっても頂上付近に止まっており、山肌の紅葉はまだ進んでいなかった。シオン駅から3千メートル級の頂であるヴィルトホルンを見上げると、雪どころか夏山と見間違えるような緑色の目立つ景色である(図表1)。さらに、ジュネーブも非常に暖かく、昨年、今年と夏に熱波が来襲したこともあり、多くの人たちが地球温暖化を実感している様子だった。気候変動の影響が地域の経済や社会生活にもおよんでいるため、環境保護への意識は高まらざるを得ないのだろう。1992年5月に国連気候変動枠組条約が採択されて以降、欧州社会はEUを中心に環境問題に熱心に取り組んできた。例えば、定格熱入力20MWを超える燃料燃焼施設及び石油精製、鉄鋼、セメント、紙・パルプなど10種類の施設を指定して排出量の上限を設定、2005年からの「フェーズ1」では排出量取引(EU-ETS:European Emission Trading)を開始している(図表2)。この制度においては、ある施設の排出量がキャップを下回った場合、その部分を二酸化炭素に換算した上で1トン当たり1クレジットとして市場で売却することを可能にした。排出量がキャップを超えた施設は、クレジットを購入しなければならない。つまり、温室効果ガスの経済性を価格によって見える化し、市場原理を活用したインセンティブとペナルティによって排出量を減らす試みである。キャップを段階的に引き下げることにより、最終的に域内経済全体としてカーボンニュートラルの達成を目指しているわけだ。2008〜12年の「フェーズ2」において航空セクター、2013〜18年の「フェーズ3」ではアルミニウム製造、非鉄金属製造、アンモニア製造など10業種が対象に加えられ、今では域内の温室効果ガス排出量の45%をカバーするようになった。もっとも、当初は鳴り物入りで導入されたEU-ETSだが、2010年代に入って取引量、価格とも低迷していたのである(図表3)。リーマンショックに加え、ユーロ危機が欧州経済を襲い、景気停滞により温室効果ガスの排出量が減少したことが一因と言えるだろう。しかしながら、2020年に入って排出量価格は急騰した。2020年5月は二酸化炭素換算で1トン当たり20ユーロを割っていたのだが、今年8月22日に97.50ユーロの史上最高値を付け、足下も70ユーロ台での推移となっている。2021年から始まった温室効果ガス排出削減計画の「フェーズ4」に関し、当初、EUは2030年までの排出量削減率を1990年比40%にするとの目標を掲げていた。もっとも、この達成が早期に見込まれたことから、2020年12月11日、ブリュッセルで行われたEU首脳会議において、ターゲットが55%削減へと大幅に引き上げられたのである。新たなキャップの達成が難しい事業所が続出するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった。さらに、ロシアによるウクライナへの侵攻で相対的に温室効果ガスの排出が少ない天然ガスの調達が難しくなり、排出量クレジットの価格は高止まりしている。市場原理を活用して温室効果ガスの排出量を減少させるカーボンプライシングの手法は、欧州において明らかな効果を挙げつつあると言えるだろう。 不動産価格にも影響する排出量企業評価においても環境が重視される欧州においては、ファンドの投資先企業のESGへの取り組みを基準にして、投資家が運用機関を選定する文化が定着しつつある。同業種内において、温室効果ガスの排出量が相対的に多い企業に投資をしている場合、そのファンドから資金が引き上げられるケースもあるようだ。従って、株価の評価に関しても、温室効果ガスの排出削減が進んでいる企業は高く評価される傾向がある。企業への投資のみならず、それを強く実感したのがロンドンにおける不動産ファンドだった。1666年の大火災以降、ロンドンでは法令により木造建築が認められず、建築物はレンガや石造りが圧倒的に多い。その上、地震がないことから、建築物の耐用年数は日本に比べ非常に長く、竣工から100年以上を経たビルも少なくないようだ。例えばレンガ造りの工場を他の用途に転用する場合、日本では既存のビルを壊し、更地に新しい建物を建築するのが普通だろう。しかしながら、レンガや石で出来た建物の場合、ライフサイクルを考えると、建築時と解体時に最も多い量の温室効果ガスを排出してしまう。そこで、レンガ造りの工場をリノベーションしてデータセンターなど新たなニーズに合うよう生き返らせた上で、最新テクノロジーを駆使してエネルギー効率を向上させ、温室効果ガスの排出量を劇的に削減した場合、物件価値が大幅に上昇するケースが多いそうだ。実際に古いビルを購入し、リノベーションして売却するファンドが、良好なパフォーマンスを挙げていると聞いた。もちろん、そこには不動産投資に対する高度なノウハウが必要なのだろう。英国はBrexitによりEUから離脱しており、EUのルールにかならずしも縛られているわけではない。しかし、経済的な結び付きは依然として強く、ESGへの取り組みへの真剣さは大陸に劣らない印象を受けた。カーボンプライシングの定着で、温室効果ガス排出量の削減効果が金額として可視化できるようになり、キャッシュフローの比較が可能になったことが極めて大きいと言えそうだ。また、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、EU及び欧州各国が課したロシアへの制裁に対する逆制裁措置として、エネルギー資源大国であるロシアは、欧州への天然ガスの供給を絞っている模様である。従来、EUは天然ガス調達の40%程度をロシアに依存してきた。暖冬傾向とは言え、本格的なエネルギーの需要期を控え、多くの国がエネルギー危機のリスクに直面しようとしている。そうしたなか、各国に芽生えつつあるのは、ロシアからの天然ガス調達量を構造的に減らし、エネルギー自給率の向上を図るため、むしろ積極的にESGを目標化するとの考え方である。もちろん、当面は燃料の調達先を多様化して凌ぐとしても、中長期的にはエネルギー安全保障の確立と温室効果ガスの排出量削減を両立させる戦略なのだろう。そのための切り札の1枚が、カーボンプライシングと言えるのではないか。 欧州で改めて考えた国際競争下における日本の立ち位置カーボンプライシングについては、早晩、日本企業、国民も無関心ではられなくなるはずだ。去る10月26日、首相官邸で開かれた『第3回グリーントランスフォーメーション(GX)実行会議』において、岸田文雄首相は「炭素に対する賦課金と排出量取引市場の双方を組み合わせるハイブリッド型とするなど、効果的な仕組みを検討する」よう指示した。岸田政権は、日本にもカーボンプライシング制度を導入する意向を明確にしたと言えよう。さらに、11月29日の第4回GX実行会議では、新たな国債である「GX経済移行債(仮称)」を発行して20兆円程度を調達し、企業の投資支援に活用する案が示された。その償還財源を確保する意味もあって、温室効果ガス排出に関し炭素税と類似の賦課金を課し、排出量取引と併用して排出量を削減する方向で検討が進みつつある。2030年をメドに本格的なカーボンプライシング制度の導入が計画されているわけだ。2020年10月26日、臨時国会で所信表明演説に臨んだ菅義偉首相(当時)は、2050年までにカーボンニュートラルを達成すると宣言した。これは、2021年10月31日からグラスゴーで開催された気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において国際公約されている。カーボンニュートラルへ向けては、エネルギーにおける供給側の構成を変えることが最も効率的であることは論を待たない。再生可能エネルギー、原子力、そして水素(アンモニア)によるエネルギーミックスを推進すると同時に、一定の化石燃料使用を前提として、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)などのインフラを整備する必要があろう。一方、需要サイドにおいては、炭素税(賦課金)、排出量取引によるカーボンプライシングで、排出コストを金額として見える化することが削減へ向けた第一歩となる(図表4)。日本は、供給側、需要側の両面において、欧州に後れをとった感が否めない。欧州が地球温暖化を含むESGで厳しい規制を設けてきたのは、この分野で先行することが持続可能な社会に貢献するだけでなく、多様な国を汎ヨーロッパでまとめる意図もあったと考えられる。さらに、ビジネスにおいて、欧州の国際競争力を高めることも重要な狙いなのではないか。特に意識したのは、エネルギー多消費経済である米国への対抗と言えそうだ。もっとも、今回の出張においては、米国のビジネス界がESGに関して欧州を猛追しているとの見方を耳にすることも少なくなかった。ジョー・バイデン大統領が2020年の大統領選挙で環境を公約の軸に据えたのは、先行する欧州を睨んでのことだろう。米国、欧州のESGビジネスは、熾烈な戦いの局面に突入した模様である。また、特に燃料の多くを輸入に頼る欧州では、対ロ戦略を考える上で、長期的な観点からは化石燃料への依存度を下げなければならない。従って、エネルギー価格の高止まりとウクライナ問題は、金融ビジネスにおいてもESGの重要性を高める要因となっている。欧州以上に資源のない貿易立国の日本は、当然、この流れと無縁ではないはずだ。もっとも、かつて国際社会から「省エネ大国」と称賛されたことに胡坐をかき、いつの間にか競争力が急速に低下した感は否めない。「検討」、「検討」を繰り返し、SNS上では「遣唐使(けんとうし)」ならぬ「検討士」と揶揄されている岸田首相だが、革新的な次世代の原子炉に関して研究・新設の方向を示すなど、エネルギー・環境については一歩踏み込んだ姿勢を示している。それは、日本の現状に対する危機感と言えるかもしれない。今回の欧州出張では、ロシアによるウクライナ侵攻を受けても、投資の世界におけるESG重視の流れに何等の変化がないことを改めて確認した。エジプトで開催された国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)は、分断が進む国際社会において、協調による成果を挙げることが難しくなりつつある状況を浮き彫りにしている。ただし、その分断がエネルギー供給を不安定化させているだけに、むしろ各国・地域はエネルギー・環境問題と否応なく向き合わざるを得なくなったとも言えそうだ。それだけに、この分野に関して岸田政権がどこまで真剣に取り組むのか、また民間がこのピンチをビジネスチャンスに変えることができるのか、改めて興味をかき立てられる出張となった。リモート化が進んでも、現地に行き、人と会うことの重要性を再確認したことも付記したい。

- 10 Jan 2023

- STUDY

-

原子力新年の集い 今井会長「原子力を積極活用すべき」と

「原子力新年の集い」(原産協会主催)が1月6日、東京プリンスホテル(東京・港区)で開催され、会員企業・組織、国会議員、駐日大使館関係者ら、約500名が参集し、新しい年の幕開けを祝し親睦を深めた。年頭挨拶に立った原産協会の今井敬会長は、昨今の化石資源への投資低迷や新型コロナによる経済停滞からの回復に伴うエネルギー需給のひっ迫・価格高騰に加え、2022年2月からのウクライナ情勢がこの傾向にさらに拍車をかけたとして、「安定したエネルギー供給が各国の喫緊の課題となっている」と強調。「カーボンニュートラル」達成のためにも、「原子力を積極活用すべきであることは、国際的にはもやは論を俟たない段階にあり、これはわが国も同様」と述べた。2022年の国内における原子力政策の動きに関しては、「『GX実行会議』において、政府が主導となり、ようやく新たな一歩を踏み出せた」と高く評価。「今後、法制化などの国による環境整備が行われることを強く期待する」とした。また、今春開始予定の福島第一原子力発電所のALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の海洋放出に関しては、関係者に対し「確実な工事の遂行と、引き続きの理解活動の推進」を要望。しゅん工時期が延期となった六ヶ所再処理工場については、「確実なしゅん工に向け、関係者の総力を結集して対応してもらいたい」と期待を寄せた。続いて来賓挨拶に立った中谷真一・経済産業副大臣は、「わが国には原子力に関して世界に誇る優れた技術・人材、強固なサプライチェーンが存在するが、福島第一原子力発電所事故以降、具体的な建設が進まなかったこともあり、こうした強みが失われつつある」と憂慮。官民連携による海外プロジェクト参画の構想にも言及した上で、特に将来の人材育成について、政府として支援を図る考えを示すとともに、原子力産業界に対してもより注力するよう求めた。電気事業連合会の池辺和弘会長は、2023年初頭に際し、「日本のエネルギーを安定的に供給するシステムを再構築し実行に移す年になる」と展望。事業者として、「わが国のエネルギー安定供給と『2050年カーボンニュートラル』実現のため、様々な課題に挑戦し、社会の発展と変革に貢献していく」と抱負を述べた。一同は、島田太郎副会長(東芝社長)の音頭で祝杯を上げた。

- 06 Jan 2023

- NEWS

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(後編)

前編はこちら 中編はこちらウクライナ戦争に関して、米国は非常に慎重に対応してきた。国際社会においてウクライナを支持する世論形成に尽力し、武器の供与など軍事的な支援は手厚い。一方、当然ながら自らが戦闘に関与する事態を避けている。米国の国民が国外における米軍の人的損傷に強く否定的である上、米ロ両国は世界に存在する核弾頭の約9割を保有する核超大国であり、直接の衝突は世界の最終戦争を意味する「ハルマゲドン」のリスクを伴うからだろう。また、ウクライナ軍が短期間に圧勝したり、ロシア領を攻撃可能とするような支援も行っていない。その好例は、ウクライナに供与した高機動ロケット砲システム『ハイマース』だ。ウクライナ軍が反転攻勢に転じたのは、6月からハイマースの活用が可能になったことが大きいと言われる。正にゲームチェンジャーに他ならない。もっとも、ハイマースが搭載可能な『MGM-140 ATACMS地対地ミサイル』の最大射程は300㎞だが、ウクライナに供与されているのは射程80㎞に限定されている。これは、あくまでウクライナの領土防衛を支援しているのであって、ロシア本土への攻撃を意図してはいないとの米国の基本姿勢を国際社会とロシアに示す意味があるのだろう。米国が狙うこの戦争の終わらせ方は、時間を掛けてロシアを経済的苦境に追い込み、国内の厭戦気分によってウラジミール・プーチン大統領の政権を内部崩壊させることではないか。 ロシアの内部崩壊を待つ米国の狙いロシアは、経済力が強くない上、産業構造がエネルギーの輸出に偏重しており、その取引先は西欧諸国が主だ。このロシアのファンダメンタルズを十分に研究した上で、ウクライナ戦争に関して米国が重視している戦略は、ウクライナ軍が負けないように軍事的な支援を積み重ねる一方、ロシアが短期間に決定的な打撃を被らないようコントロールすることだと考えられる。これには2つの意味があるのではないか。まず第1には、ロシアが急速に劣勢になった場合、プーチン大統領が核兵器や化学兵器の使用、あるいは原子力発電所への攻撃を決断するリスクがあることだ。その場合、欧州のみならず世界全体を危険にさらす可能性がある。ジョー・バイデン大統領としては絶対に避けたいシナリオだろう。第2にはウクライナ戦争を敢えて長期化させることにより、ロシアを経済的な苦境に追い込む意図である。戦争そのものの敗北ではなく、経済的な自滅によりプーチン体制を内部崩壊に導くのが、ウクライナにとっても、米国にとっても、最も現実的なこの戦争の終わらせ方と言えるかもしれない。1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領(当時)が旧ソ連の消滅を宣言した。米国と覇権を争った超大国があっけなく滅びたのは、米ソ冷戦下における軍拡競争により硬直的な社会主義体制下の経済が著しく疲弊したことが要因だ。そうしたなか、ソ連が犯した大きな失敗は、1979年12月24日、南側の隣国であったアフガニスタンへの侵攻だった。何ら得るものもなく1989年2月15日に全面撤退したが、この10年近い不毛の侵攻が、共産党、軍に対する国民不信感を育て、ソ連の経済力を確実に消耗させたと言えるだろう。つまり、超大国のあっけない瓦解は、経済が行き詰ったことによる内部崩壊によるものだった。その後、ボリス・エリツィン、プーチン両大統領の下、ロシアは民主化と市場経済への移行を進めてきたように見える。しかしながら、旧国営企業の権益をオリガルヒが独占し、プーチン大統領も政権の長期化に連れて野党への弾圧や独裁的政治色を強めている。また、外交面においては、シリアにおいて強権を振るうアサド政権を支え、米国と対立するイランとも関係の強化を図っている模様だ。ロシアによるクリミア半島編入以前であり、まだ参加国がG8だった2013年6月17、18日、ロック・アーン(英国)で行われた第39回主要国首脳会議(サミット)において、米国のバラク・オバマ大統領(当時)は、人権を抑圧するアサド政権を厳しく批判したとされる。これに対し、プーチン大統領は米国がサダム・フセイン政権の与党であったバース党を壊滅させた結果、イラクが無政府状態に陥った例を挙げた上で、西側諸国が供与した武器をシリアの反政府勢力がテロ組織に売却、私腹を肥やしていると反論したそうだ。オバマ大統領はじめ各国首脳はプーチン大統領の主張に言い返すことはできず、結局、対シリア政策は結論が曖昧になった。理論家で実践家でもあるプーチン大統領は、米国にとっては極めて付き合い難い相手と言える。そこで、ロシアによるウクライナへの侵略が、プーチン体制の弱体化をもたらすとすれば、核の厳格な管理を前提とした場合、米国にとり安全保障上の脅威が軽減されることを意味するだろう。特にロシアは核超大国であり、同じく国連安保理常任理事国である中国との結び付きが一段と強まる状況は、米国が是が非でも避けたいシナリオと考えられる。内部崩壊によるロシアの弱体化は、中国との覇権戦争を戦う上で、米国にとり極めて重要な成果に他ならない。ジョー・バイデン大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻を極めて戦略的に捉え、活用しようとしているのではないか。 最大の負け組と最大の勝ち組ロシアの弱体化を図る米国にとって、ウクライナへの支援は経済的にもメリットが大きい可能性がある。直ぐに思い浮かぶのは、石油及び天然ガスのマーケットにおいて、ロシアからシェアを奪い取るシナリオだ。2021年、ロシアは世界の天然ガス純輸出の36.3%をまかなっていた(図表1)。しかし現在、最大の顧客であるEUは代替調達先を探しており、ロシアはドイツとの天然ガスパイプラインであるノルドストリーム経由のガス供給を停止している。2020年11月の大統領選挙において、バイデン大統領は『グリーンニューディール』を政策の柱に掲げ、シェールガス・シェールオイルの開発に歯止めを掛けようとした。しかしながら、その後、国際社会が地球温暖化抑制に注力したことから、将来に向けた開発投資が先細りになるとの思惑が台頭、むしろ化石燃料の価格高騰が米国のインフレを加速させたのである。ロシアによるウクライナ侵攻は、苦境に陥っていたバイデン大統領にとって、化石燃料を巡る政策転換を図る契機となった。少なくともプーチン体制が続く限り、欧州をはじめとした西側諸国は、ロシアからの燃料調達を削減しなければならないだろう。その場合、供給余力があるのは中東のペルシャ湾岸諸国、もしくは米国と考えられる。米国にとっては、ロシアのシェアを奪い、エネルギー輸出を拡大する大きなチャンスが来ている。ロシアのウクライナ侵攻がもたらす米国にとってのもう1つの好機は、米国の軍事関連産業に対する世界の注目だ。ロシアによるウクライナへの侵攻開始から3日目の2月27日、ドイツのオラフ・ショルツ首相は連邦議会で演説、国防費の対GDP比率を早期にNATOの標準である2%へ引き上げると宣言した。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2021年におけるドイツの国防予算は560億ドル、GDPの1.3%である。これを2%にするには、年間300億ドルの追加支出が必要だ。また、5月23日、東京で行われた日米首脳会談の席上、岸田文雄首相はバイデン大統領に防衛費の大幅増額を約束した。6月7日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針2022』(骨太方針2022)には、NATO加盟国の国防予算について「対GDP比2%以上とする基準」を示しながら、「国家安全保障の最終的な担保となる防衛力を5年以内に抜本的に強化する」と書き込まれている。日本の場合、隣国の北朝鮮が弾道ミサイル実験を繰り返している上、台湾有事に巻き込まれる可能性も否定できず、国民の間でも防衛力強化への理解が深まりつつある模様だ。国家予算のどこまでを「防衛費」とするかなど未解決の問題があるものの、仮に日本の防衛費をNATO加盟国並みの対GDP比率2%にする場合、年間5兆円を超える増額になる。つまり、日本とドイツの2か国だけで防衛費・国防費は年間9兆円程度増える可能性があると言えよう。SIPRIのデータによれば、2020年において世界の企業で最も軍事関連の売上高が大きかったのは、ロッキード・マーチンの582億ドルだった(図表2)。以下、レイセオン(386億ドル)、ボーイング(321億ドル)、ノースロップ・グラマン(304億ドル)など世界第5位まで米国企業が並ぶ(図表2)。ちなみに、ウクライナ戦争で脚光を浴びた歩兵携行型対戦車ミサイル『ジャベリン』はレイセオン、『ハイマース』はロッキード・マーチンの製品だ。一方、トップ10に中国の国営企業が3社入っており、近年における同国の国防産業の充実ぶりが示されている。もっとも、世界の軍事産業の売上高の総計5,547億ドルのうち、米国のシェアは圧倒的に大きい55%だった(図表3)。米国がウクライナに対して積極的に武器を供与、その武器による戦果がメディアの送る映像を通じて国際社会へ伝えられることにより、改めて米国製の武器に関する技術力の高さ、効果が確認される形となった。多くの国が防衛力の強化に際して米国製の兵器を有力な選択肢にせざるを得ないだろう。特にドイツや日本など西側諸国の場合、有事に際して米軍との緊密な連携が必要になる。日独両国など西側を構成する国においては、国防・防衛予算を大幅に増額する場合、結局、米国企業が大きな恩恵を受けることになる。つまり、ロシアの弱体化は、外交・安全保障面だけでなく、経済的にも米国の勝利を意味する。侵略により戦地になってしまったウクライナを除けば、ロシアによるウクライナ侵攻の最大の負け組はロシア、そして最大の勝ち組は米国になる可能性が強い。 日本の目指す進路ロシアによるウクライナ侵攻は、プーチン政権の内部崩壊による自滅で終わる可能性が強いのではないか。ただし、仮にその方向へ行くとしても、長期化は避けられないだろう。日本は2つの点で備えが必要だ。まず、国家安全保障に関して、敵基地反撃能力の整備など、防衛力を増強しなければならない。もっとも、防衛費を大幅に増やす場合、明確な財源が必要だ。デフレ時代であれば、日銀が量的緩和の一環として国債を購入、実質的に国家の借金をファイナンスすることが可能だった。しかしながら、インフレ下においては、日銀は国債を買うことが難しくなる。財源なき財政の拡大は、長期金利の上昇や円安を招いて日本経済を弱体化させかねない。ちなみに、ロシアによるクリミア半島編入を契機として、日本政府もサイバー戦争への対応を進めてきた。第2次安倍政権下の2018年12月18日、『2019年度以降に係る防衛計画の大綱』(以下「新大綱」)が閣議決定されたのだが、そこには「軍事力の質・量に優れた脅威に対する実効的な抑止及び対処を可能とするためには、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域と陸・海・空という従来の領域の組合せによる戦闘様相に適応することが死活的に重要になっている」と書かれていた。さらに、「宇宙領域専門部隊」、「サイバー防衛隊」の新規編成、「電磁波の情報収集・分析能力、相手方のレーダーや通信等を無力化するための能力、電磁波利用を統合運用の観点から適切に管理・調整する能力」を強化する方針が示されている。この新大綱に示された際立つ特徴は、平時からの監視強化、情報の収集と分析と共に、攻撃に際しては「宇宙・サイバー・電磁波の領域を活用して攻撃を阻止・排除する」と積極的な戦術を用いる可能性を示唆していることだろう。日本の国家安全保障は専守防衛を原則としているが、それは領土・領海及びその上空である領空に限定された概念に他ならない。国家としての物理的な領域が存在しない新たな戦闘空間において、新大綱が示唆したのは先制的な行動が有り得るとの意味と言えそうだ。また、世界最大級の資源大国であるロシアの弱体化に向けては、西側諸国による燃料調達の削減が重要な課題となる。特にエネルギー自給率が11%と極めて低い日本の場合、化石燃料の調達先を多様化すると同時に、再生可能エネルギーと原子力の活用強化により自前の供給力を確保しなければならない。岸田文雄首相は、原子力発電所の運転期間延長に加え、次世代革新炉の開発・新設に踏み込んだ。ただし、国際情勢は緊迫度を増しており、時間的な余裕は極めて少ない。早い段階で新たなエネルギー戦略を再構築し、官民を挙げてそれに取り組む必要があるだろう。

- 26 Dec 2022

- STUDY

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(中編)

前編はこちらロシアがウクライナへ侵攻した理由については、安全保障上の要因と説明されることが多いようだ。ウクライナは経済面でEUへの加盟を申請し、安全保障上は北大西洋条約機構(NATO)の一員となることを求めていた。仮にウクライナにNATO軍が駐留した場合、ウクライナと陸上で2,094㎞もの国境を接するロシアとしては、安全保障上の脅威が大きくなるとの見方には説得力があるように思えるかもしれない。率直に言って、侵攻開始当初、安全保障に関するロシアの強烈な被害者意識が主な動機と考えていた。もっとも、1999年にNATOに加盟したポーランドとロシアの国境は陸地だけで204㎞、2004年加盟のラトビアは271㎞、リトアニアも266㎞を接している。ラトビア、リトアニアはウクライナと同様に旧ソ連を構成していた共和国であり、今回のロシアの過剰反応をNATO加盟問題だけで説明するのは難しい。さらに、これは結果論だが、ロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、スウェーデンとフィンランドがNATOへの加盟申請を行った。フィンランドとロシアの国境線は1,272㎞に達している。仮に隣国のNATO化にそこまで敏感であれば、フィンランドによるNATO加盟申請はプーチン大統領にとっては大きな誤算のはずだ。しかしながら、ロシアと友好な関係を維持するトルコのレジェップ・エルドアン大統領が両国との加盟交渉開始を容認した際、ロシアがかならずしも強い影響力をトルコに行使したわけではないようだ。隣国のNATO化にそれほど敏感であるならば、この件に関するロシアの中途半端な姿勢には疑問を禁じ得ない。ロシアがウクライナに拘るもう1つの理由としては、「大ロシア主義」とも説明されている。15共和国から構成されていた旧ソ連の復興を目指しているとの観測だが、これも不可解な点があるだろう。ラトビア、エストニア、リトアニアの3か国は既にEUおよびNATOに加盟しているからだ。つまり、「安全保障」、「大ロシア主義」だけでロシアによるウクライナ侵攻の暴挙を説明することは極めて難しい。 ロシアがウクライナへ侵攻した真の理由ロシアがウクライナに侵攻した理由は、自国経済への危機感ではないか。1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領(当時)が旧ソ連の消滅を宣言、15社会主義共和国がそれぞれ独立した後、最も際立った動きをしたのはバルト3国だった。2004年3月29日に揃ってNATOへ加盟し、同年5月1日にはEUの一員になっている。その後、この3か国は著しい経済発展を遂げた。例えば、リトアニアの場合、1995年の国民1人当たりGDPは3,134ドルであり、ロシアの2,666ドルと大きな差はない(図表1)。しかし、2021年には2万7,281ドルになり、ロシアの2.2倍になった。リトアニアは2万3,433ドル、ラトビアも2万642ドルで、いずれもロシアの1万2,173ドルを大きく上回っている。EUへの加盟による欧州との経済的連結がバルト3国の成長を牽引したのだろう。旧社会主義国の特徴として教育水準が高い上、相対的に低い労働コストにより、欧州主要国向けの生産拠点になったことが大きい。通貨をユーロに統合し、為替変動の影響も受けなくなった。ウクライナの街を映像で見る限り、典型的な欧州の古都の趣があり、豊かな印象を受ける。しかし、世界銀行によれば、2021年の1人当たりGDPは4,836ドル、世界平均の約40%に過ぎない。むしろ貧しい国の1つなのだ。仮にウクライナがEUに加盟した場合、バルト3国と同様、高い教育水準と安価な労働コストを駆使して、高度経済成長を遂げる可能性は否定できない。ウクライナには830万人のロシア系住民が住んでおり、ロシアへの情報伝達力は強力と見られる。隣国であり、弟分と思っていたウクライナの人々の暮らしが急速に豊かになれば、ロシアの政治に対する国民の不満が一気に高まるだろう。それは、プーチン体制に対する政治的なリスクであり、経済的な利得を独占してきた新興財閥、いわゆる「オリガルヒ」と呼ばれる富裕層の危機でもある。プーチン大統領が恐れたのは、そうした事態なのではないか。つまり、ウクライナ侵攻の最大の理由は、同国をロシアが直接コントロールし、NATOだけでなくEUへの加盟を阻止、経済的に貧しいままでいさせることが真の目的と考えられる。それがウクライナをロシア化することの真の狙いであるとすれば、プーチン大統領の行動は他のどのような説明よりも合理的に理解することが可能だ。そのために、プーチン大統領は2014年のクリミア半島編入同様、今回も電撃的な侵攻とハイブリッド戦争((前編参照))で主導権を握ろうとしたのだろう。しかしながら、大きな誤算は、それに対して米国が十分な対処の手段を用意していたことであろう。 泥沼化する戦争昨年12月7日、ウクライナ問題に対してビデオによる米ロ首脳会談に応じたジョー・バイデン大統領は、ロシア軍がウクライナへ侵攻した場合に関するプーチン大統領の質問に対し、「米国は片務的な米軍のウクライナへの派遣を検討していない」と回答した。バイデン大統領が“unilateral(片務的)”との表現を用いたのは、ウクライナがNATOに未加盟であることに根差すと見られる。NATOは「集団防衛」、「危機管理」、「協調的安全保障」の3つを中核的任務としており、加盟国が第三国から攻撃を受けた場合、集団的自衛権の発動で相互に防衛義務を負う。つまり、“bilateral(双務的)”な同盟だ。2月24日のロシアによるウクライナへの侵攻を受けて、このバイデン大統領の発言は批判の対象となった。5月16日付け朝日新聞は、ジョン・ボルトン元国家安全保障担当大統領補佐官が、同紙のインタビューでバイデン大統領の発言を「決定的なミス」と語ったことが報じられている。同氏は、「『あらゆる選択肢がテーブルの上にある』と言い、プーチン氏に対して曖昧さを残すべきだった」と述べていた。もっとも、日本政府関係者のなかには、このバイデン大統領の発言に対する別の見方もあるようだ。それは、同大統領は敢えて弱腰の姿勢を示し、プーチン大統領がウクライナ侵攻を決断するよう仕向けたとの仮説である。つまり、内容は異なるものの、1941年夏、日本に対米開戦を決意させたコーデル・ハル国務長官の覚書、即ち『ハルノート』に関する一部の考え方に通じるものだ。ハルノートは、日本に対米宣戦布告させるため、フランクリン・ルーズベルト大統領による罠だったとの推測を支持する見解は少なくない。バイデン大統領の発言に関する仮説の背景には、ウクライナでの戦闘が長期化した場合、ロシアは経済的な苦境に陥り、弱体化するとの見方があるだろう。実際にロシアが始めたこの戦争は、ロシア自身の経済を圧迫しつつある。同国連邦政府統計局によれば、今年4-6月、ロシアの経済成長率は前年同期比4.0%のマイナスになった(図表2)。IMFは2022年のロシアの実質成長率を▲3.4%、2023年も▲2.3%と予測している。ロシア経済の最大の強みは豊富なエネルギー資源の存在だ。2020年における同国の輸出額はGDPの31.6%、新型コロナ禍前の2018年には36.7%に達していた。新型コロナ禍で大きく低下したとは言え、燃料が13.3%を占めている。ちなみに、2021年における日本のGDPに占める輸出額は19.1%であり、ロシア経済の輸出依存は際立っている。特にGDPの1割以上を化石燃料の輸出が支えているわけで、非常に偏った経済構造と言えるだろう。ロシアは間違いなく「資源大国」だ。BPによれば2021年、世界の天然ガスの純輸出量の36.3%、原油純輸出の21.2%をロシアが担っていた。EUの場合、天然ガス調達の37.0%をロシアに依存しており、それもプーチン大統領が強硬姿勢を示した一因だろう。ウクライナに侵攻しても、短期間に小さな被害で全土を掌握できれば、2014年のクリミア編入時同様、ロシアのエネルギー供給に依存する西側社会は厳しい制裁措置を講じないと考えた可能性は否定できない。ただし、米国が待ち構えていたとなれば話は別だ。米国が軍を派遣することはなくても、巨大な経済力を背景に強力な武器を供与することにより、ウクライナが強い国土防衛の意志を持つ限り、同国が負けないように支援することは可能と考えられる。戦闘の長期化は厳しい損害をウクライナ、ロシア双方へもたらし、ロシアは国際社会において孤立せざるを得ない。10月12日、国連総会はウクライナ東部・南部4州の編入に対するロシアの非難決議を採決したが、賛成143か国の圧倒的多数で採択された(図表3)。石油や天然ガスの価格が高値圏で推移するなか、インド、中国などがロシアからの購入量を増やしていると言われている。もっとも、EUが調達していた量の化石燃料を中国が継続して買うとは思えない。例えば天然ガスについて、8月19日、中国国家発展改革委員会が所管する国家エネルギー局が発表した『中国天然ガス開発レポート2022』には、自国生産を強化し、輸入を抑制するとの方針が示されていた。資源調達の一極集中によるパワーバランスへの影響を懸念する中国は、ロシアを友好国として一定の配慮をしつつも、EUへの供給分を肩代わりすることはないだろう。仮にロシアが輸出量を昨年並みに確保できたとしても、戦争には莫大なコストを必要とする。クリミア半島編入時に威力を発揮したハイブリッド戦略は、既に技術力において米国に凌駕され、今回はあまり機能していない模様だ。結局、通常兵器による普通の戦闘になり、事実上、泥沼化の様相を呈している。それは、ロシアにとって極めて大きな人的、経済的損失を迫ることになりかねない。 苛立ちを隠さないプーチン大統領9月21日、プーチン大統領は国民向けにテレビ演説を行い、「部分的動員令」を発令すると明言した。予備役に限定して30万人程度を招集するもので、ウクライナでの戦闘が兵員不足に陥っていることを内外に示すことになった。この動員令を受けて、ロシア国内では抗議活動が活発化、陸路、空路で国外脱出を図る国民の姿が報じられた。ウクライナへの侵攻に関してプーチン大統領を強く支持してきたロシア国民だが、この動員令により戦況が思わしくないことを確認せざるを得なかったのではないか。それから3週間後の10月14日、記者会見を行ったプーチン大統領は、部分的動員令に関し「22万2千人が既に動員済み」と説明、2週間以内に計画である30万人に達し、追加の動員は「検討されていない」と説明した。動員の理由については、「1,100㎞におよぶ前線を職業軍人の部隊だけで維持するのは不可能」と語り、国民に理解を求めている。ウクライナへの侵攻に関して「私の行動は正しい」としたものの、「今起こっていることは控えめに言っても不愉快だ」と厳しい戦況に苛立ちを隠さなかった。侵攻開始から8か月が経過、明らかに想定外の方向へ進んでいるのだろう。英国の情報機関である政府通信本部(GHCQ)のジェレミー・フレミング長官は10月11日、英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)において講演し、ロシア軍は疲弊しており、「物資と弾薬が尽きつつある」と語った。西側諸国からの経済制裁で半導体などの調達に苦労するロシアでは、これまでウクライナ国民を苦しめて来た精密誘導ミサイルが不足しつつあるとの見方も強まっている。仮に米国の誘いに乗ったのだとすれば、会見での言葉とは逆に、プーチン大統領はウクライナへの侵攻を深く後悔しているのではないか。権力が集中した結果、裸の王様状態になり、正確な情報を得ることが難しくなっていると推測される。最も大きな問題は、編入したウクライナ東部・南部の4州に関してウクライナ軍の奪還作戦が奏功しつつあり、プーチン大統領がこの戦争を終わらせる道を見出せなくなっている可能性があることだ。(後編へ続く)

- 15 Dec 2022

- STUDY

-

ウクライナ戦争の終わらせ方(前編)

やや古い話になるが、2006年10月、初めてモスクワを訪れた際、驚かされたことがあった。何が切っ掛けだったかは忘れてしまったが、ロシア人の通訳の方と「1917年のロシア革命以降で国民に最も人気がある指導者」が話題になり、彼女は躊躇うことなく「スターリン」と答えたのだ。ヨシフ・スターリンと言えば、日ソ不可侵条約を破棄し、旧日本軍兵士をシベリアに抑留した第2次大戦期における旧ソ連の指導者であり、日本での評価は最悪の部類に属するだろう。また、ベルリンに壁を設けてドイツを東西に分断、東欧圏を旧ソ連の衛星国化したことにより、欧州では日本以上に嫌われ者であることも間違いない。さらに、自分の国でも100万人近い国民が政敵として粛清されたと言われている。そのスターリンが曲がりなりにも民主化の進んだ2006年のロシアで評価が高かったのは、「スターリン時代のソ連は強かった」(通訳女史)ことが理由だった。もちろん、世論調査をしたわけではなく、あくまで何人かのロシア国民にたずねた印象だが、それはモスクワではコンセンサスのように感じられたと記憶している。一方、最も厳しい批判に晒されていたのは、今年8月30日に亡くなったミハイル・ゴルバチョフ氏だった。理由はスターリンと正反対で「ロシアを弱くしたから」と見做されているからだ。1991年12月25日、ゴルバチョフ大統領(当時)は旧ソ連の崩壊を宣言した。その後のロシアにおける混乱、そして短兵急に導入した市場経済の下で拡大した貧富の格差は、超大国であった旧ソ連時代への郷愁を生み、それを壊したとされるゴルバチョフ氏への評価に結び付いていたのだろう。皇帝ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、そしてアドルフ・ヒトラー総統麾下のドイツ軍による2度の侵略を受け、国家存亡の危機に立たされたロシアならではの指導者に対する考え方と言えるかもしれない。第2次世界大戦では、2千万人以上の国民を失ったと推計されている。ウラジミール・プーチン大統領が自らの強いイメージに拘るのは、そうした国民感情を背景にしているのではないか。ただし、ウクライナへの侵攻は、プーチン体制の根幹を蝕むだけでなく、ロシアを弱体化させる可能性がある。世界最大の核保有国、世界最大級のエネルギー大国の屋台骨が揺らげば、国際社会にも影響は多方面に及ぶだろう。 ロシアが開発したハイブリッド戦争ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから4か月が経とうとしていた6月19日、NHK総合テレビが『デジタル・ウクライナ:衛星が変えた戦争』とのタイトルでドキュメンタリーを放映した。50分の番組であり、NHKらしく凝った内容で興味深い。ウクライナが米国の民間衛星などを駆使して戦っている状況を丁寧に取材しており、MAXAR社の運営する高解像度地球観測衛星、合成開口レーダー(SRA)衛星、HawkEye360社の電波探知衛星、さらにSpaceXのStarlinkなどの最新技術が紹介されていた。国家などが行う諜報活動には、“OSINT”、“SIGINT”、“HUMINT”の3つがあると言われている。例えば“OSINT”は“Open Source Intelligence”の略語で、公開情報を活用して行う。“SIGINT”は“Signal Intelligence”であり、電話や無線、eメールなどを傍受、対象の動向を探る活動だ。さらに“HUMINT”は“Human Intelligence”の略で、人との接触を通じて行う諜報活動とされ、一般には伝統的なスパイのイメージが強いだろう。もっとも、“HUMINT”は人と人との関係を通じた情報収集活動全般を指し、かならずしも非合法的な接触を指しているわけではない。情報通信技術の進歩により、日常的に使われる情報交換の手段は大きく変化した。その結果、最近のインテリジェンス活動の80~90%は公開情報の分析、つまり“OSINT”によるとも言われている。数年前、あるテレビ局の報道フロアーを訪れた際、同局の報道局長から「ここが、今、テレビ局各社が最も力を入れているチームです」と紹介していただいたのは、報道局のなかでSNSを分析している部署だった。ツイッターなどの投稿をAIが解析、そのデータから10人ほどのスタッフが事件や事故を把握し、取材班の投入を決定しているそうだ。事件発生直後の映像が報じられ、その手際の良さに驚くことが増えたのは、こうしたチームの活躍に負うところが大きいのだろう。国家安全保障に関わる話ではないものの、“OSINT”を活用した典型的な情報取得・分析の例と言えそうだ。諜報活動は情報の収集、分析が目的とされる傾向がある。しかしながら、積極的に事実とは異なる情報や一般に知られていない情報を流すことで、相手を攪乱し、世論を操作するのも諜報活動の重要な仕事だ。特にSNS時代になったことで、多様な世論操作が行われている可能性は否定できない。例えば、ドナルド・トランプ前大統領がヒラリー・クリントン元国務長官を破った2016年11月の米国大統領選挙では、ロシアがSNSを駆使して米国の世論操作を試みたと指摘されている。“OSINT”の攻撃的な利用方法と言えるだろう。2014年3月のロシアによるウクライナのクリミア自治共和国・セヴァストポリ特別市の併合では、サイバー攻撃が広範に活用された。この世界を揺るがせた大事件は、2014年2月23日、親ロ派住民がセヴァストポリで集会を開き、「人民市長」を選出したことに始まる。同27日にはクリミア自治共和国政府及び議会を親ロ派武装勢力が占拠、3月16日の住民投票の結果を受け、プーチン大統領は2日後の18日にクリミア半島全体のロシアへの編入を宣言した。わずか4週間で国土の4.4%、人口の5.2%を占める黒海の要衝をウクライナが奪われたのは、クリミア半島の住民235万人のうち58.5%がロシア系であったことが大きいだろう。また、先述のNHKの番組でも報じられていたが、ロシアはクリミアの放送やSNSを使って情報を操作、住民の反ウクライナ感情を煽った。“OSINT”の攻撃的利用に他ならない。さらに、ウクライナ海軍総司令官に任命されたデニス・ベレゾフスキー提督がロシア側に寝返り、ロシア海軍黒海艦隊副司令官に就任するなど、ロシア側の“HUMINT”による周到な事前準備が奏功したとも言えそうだ。これに加えて、ロシアは軍事面でも高度なIT技術を駆使したと見られる。戦域においてウクライナ側の通信網やミサイル誘導システム、GPS、携帯電話の機能が麻痺、ウクライナ軍は半ば無抵抗状態に追い込まれたようだ。2016年4月5日、米国上院軍事委員会空陸小委員会では、ジェセフ・アンダーソン陸軍参謀次長、ハバード・マクマスター陸軍能力統合センター長、ジョン・マレー陸軍次官の3陸軍中将(役職はいずれも当時)が証言を行った。マクマスター中将は、その後、2017年2月から2018年3月まで、ドナルド・トランプ大統領の国家安全保障担当補佐官を務めた人物だ。この議会証言において、同中将は、ロシアによるクリミア編入に際し、通常戦力のみならず、無人航空機、サイバー攻撃、電磁波などITによる軍事作戦が複合的に活用され、ウクライナの指揮命令系統が無力化されたと指摘した。さらに2017年5月25日、米陸軍指揮幕僚大学のアモス・コックス少将(当時)は、『複合的攻撃:21世紀におけるロシアの戦闘方法』との論文を発表、通常戦力とITを組み合わせたロシアの新たな戦術を「ハイブリッド攻撃」と名付けている。マクマスター氏はトランプ大統領により国家安全保障担当大統領補佐官を解任されたが、その後を襲ったジョン・ボルトン氏は、2018年9月20日の会見でトランプ政権が新たな『攻撃的サイバー運用』の戦略を決定したと発表した。さらに同12月18日、トランプ大統領は、国防総省に陸軍、海軍、空軍、海兵隊、沿岸警備隊、海洋大気庁士官部隊、公衆衛生局士官部隊に続く第8の武官組織として『宇宙軍(USSF)』を創設するよう指示、2019年12月20日にUSSFは正式に発足している。こうした米国の急速な動きの背景には、ロシアによるクリミア半島編入の衝撃があったことは間違いないだろう。米国は民間企業を巻き込みながら次のハイブリッド戦争への準備を進めて来た。その威力は、今回のウクライナ戦争で如何なく発揮されている模様だ。 軍事は経済に依存するロシアが軍事へのIT技術活用を進めた最大の理由は、「経済的事情が大きい」(防衛相経験者)と言われている。通常兵器の開発、配備には莫大なコストと時間を要するが、2021年におけるロシアのGDPは1兆7,758億ドルに過ぎない。ウクライナの2,001億ドルと比べれば8.9倍だが、米国の13分の1に止まる(図表1)。東西冷戦時代は米国と軍事力を競っていたが、最終的にはその経済負担により旧ソ連は崩壊した。ちなみに、2015年に出版されて話題になった『帝国の参謀』は、1973年に国防総省に入省し、2015年に退任するまで42年間に亘って国防官僚を務めたアンドリュー・マーシャル氏の軌跡を描いたノンフィクションだ。同氏が仕えた大統領はリチャード・ニクソンからバラク・オバマまで8代に及び、退任時点で93歳になられていたそうである。マーシャル氏が国防総省入りしたのは、ニクソン政権のジェームズ・シュレジンガー国防長官に懇願され、新設された『総合評価室(ONA)』を率いるためだった。旧ソ連との冷戦に勝つための戦略としてマーシャル氏が考え出したのは、「軍拡競争」だったと『帝国の参謀』は説明している。つまり、社会主義体制の下で極めて効率の悪いソ連は、軍備増強の経済的負担に耐え切れず、早晩、破綻せざるを得ないとの分析だった。このマーシャル氏の分析が正しかったことは、歴史が証明しているだろう。現代に話を戻せば、独裁的権限を持つと言われるプーチン大統領ですら、国家として軍事に投入できるコストは経済に比例せざるを得ないのである。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2021年におけるロシアの国防予算は米国の12分の1に相当する659億ドルであり、意外にも541億ドルの日本と大きな差がない(図表2)。旧ソ連時代は米国と世界の覇権を2分したロシアだが、今は軍事大国のイメージとは大きく異なり、国防に充てられる国費は決して潤沢ではないのだ。プーチン大統領が「大ロシア」の夢を捨てきれず、米国を中心とした北大西洋条約機構(NATO)と軍事的に競おうとするならば、財政面での制約条件の下で知恵を絞る必要があるだろう。そこで達した結論が、核戦力とIT技術で軍事面から大国としての地位を守る道なのではないか。核戦力については、旧ソ連時代からの遺産として、ロシアは解体待ちも含め6,267発の核弾頭を保有する世界最大の核兵器大国だ。米国も5,550発の核弾頭を持ち、この2か国で世界に存在する核弾頭の約9割を占有している。ウクライナへの侵攻に当たっても、戦況が思わしくなくなるに連れ、ロシア側から核の使用をほのめかす発言が増えた。実際に核兵器を使えば、ロシアに対する国際社会の批判は一段と強まる上、一つ間違えれば第3次世界大戦の引き金を引きかねない。従って、現段階では対ウクライナ以上に、対西側諸国に対する脅かしの可能性が強いと考えられる。ただし、ロシアにとっての核兵器は、大国としての対面を保ち、米国などと対等な立場で交渉する外交的な意味を含め、国家安全保障上の切り札と言えそうだ。そしてもう1つの武器を確保する上で、新たな仮想戦場であるサイバー空間や宇宙での優位性確保、地上においては電磁波で敵の通信網やミサイル誘導システムを無力化、さらにはSNSを活用した世論操縦の技術に限られた予算を振り向けたのではないか。これは、通常戦力を開発するよりも経済的に安上がりで、時間も稼ぐことができたのだろう。実際に2014年のクリミア編入においては先述の通り大きな威力を発揮した。また、2016年の米国の大統領選挙でも一定の影響を及ぼしたと見られている。クリミア編入が4週間で大きな混乱なく完了したことから、今回のウクライナ侵攻作戦を検討するに当たり、ハイブリッド戦略をフルに活用することで、短期間に全土を掌握できるとプーチン大統領が考えたとしても不思議ではない。しかしながら、米国は周到な対策を練り、特に民間企業を巻き込んでロシアの技術力を圧倒的に凌駕した模様だ。従って、ロシアの電撃作戦は早い段階で挫折、目標をウクライナ全土の確保から東部のルハンスク、ドネツク、南部のザポリッジャ、ヘルソンの4州併合に切り替えたのではないか。もっとも、プーチン大統領が当該4州の編入を宣言した9月30日から2日後の10月2日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ドネツク州の要衝、リマンの奪還を宣言した。強い経済力を持つ米国をはじめとした西側諸国に支えられ、ウクライナの反転攻勢が目立ちつつある。(中編へ続く)

- 07 Dec 2022

- STUDY

-

世界の人口が80億人に 2050年カーボンニュートラルが急務

COP27で挨拶に立つグテーレス国連事務総長©国連広報センター11月15日に世界の人口は80億人に達する見通し。国連が今夏公表した「世界人口推計2022年版」によるもの。世界の国別人口は、現在首位の中国を2023年にもインドが抜くと予測されている。折しもCOP27(エジプト・シャルム・エル・シェイク)会期中となったが、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、7日の開会挨拶で、「80億人目の赤ちゃん」の誕生を前に、「この節目は、この気候変動会議とは何であるかを大局的に見るきっかけとなる」と議論に先鞭。さらに、「時は刻一刻と過ぎている。われわれは生死をかけた闘いの中にいる。そしてわれわれは敗北しつつある。温室効果ガスの排出量は増え続けている。われわれの地球は、気候変動地獄へと向かう高速道路をアクセルを踏んだまま走っているのだ」と危惧。昨今のウクライナ情勢に伴う化石燃料への依存がもたらすリスクも憂慮し、世界全体での「2050年カーボンニュートラル」実現の必要性を強調した〈既報〉。世界のエネルギー情勢に関し、IEA(国際エネルギー機関)のファティ・ビロル事務局長は、9月に行われた日本エネルギー経済研究所主催のシンポジウムで、「世界で電気にアクセスできない人々の数は年々減少してきたが、今年は2,000万人増える」との悲観的な見通しを示している。

- 15 Nov 2022

- NEWS

-

エネルギーから見た円安

外国為替市場では円安が進んでいる。製造業の国内回帰など、円安のメリットを指摘する声もあるようだ。しかしながら、日本経済が輸出産業主導で成長していた1980年代までと異なり、自動車産業を中心に多くの企業が海外現地生産、現地販売に力を入れて来た。1971年8月15日のニクソンショック以降、為替変動に振り回されてきたことから、たどり着いた当然の結論だろう。従って、円安は輸入物価の上昇を通じて生活コストを押し上げる日本経済にとっての悪材料に他ならない。この円安の最大の要因は、日本の中央銀行である日銀、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)…両中央銀行の金融政策が真逆になり、日米間の金利の差が円と比較したドルの相対的な魅力となっていることである。ただし、円安の要因はそれだけではなさそうだ。日本のエネルギー自給率が11%に止まり、主要国で最も低いことも為替に大きく影響しているのではないか。 金利差が生み出す合理的な円安3連休の谷間となった9月22日、財務省は円/ドルレートが145円を超えた時点でドル売り・円買い介入を行った。日本のこのタイプの介入は、1998年6月17日以来、実に24年ぶりのことだ。後に公表された介入額はドル売り介入としては過去最大の2兆8,382億円だった(図表1)。介入後に会見を行った鈴木俊一財務相は、「投機による過度な変動は決して見過すことはできないことから、為替介入を実施した」と明言した。また、国連総会出席のため訪米中だった岸田文雄首相も、ニューヨーク証券取引所での講演に際して質問に答え、投機による為替の過度な変動に対しては「断固として必要な対応を取りたい」と語っている。一方、米国財務省は、マイケル・キクカワ報道官名でe-mailにより声明を発表、「今日、日銀は外国為替市場で介入を行った。我々は日本の行動を最近の円相場に関する高いボラティリティを抑制するためであると理解している」と米国の立場を説明した。この声明は、今回の為替介入に関し、米国政府が事前に容認していたものの、介入自体は日本単独であったことを間接的に示している。また、米国が日本政府の動きを認めたのは、あくまで大きな変動を抑えるためのスムージングオペレーションの範囲であることを明らかにしたと言えよう。インフレ抑止に苦労するジョー・バイデン政権としては、輸入物価の抑制につながるドル高はむしろ歓迎のはずだ。そうしたなか、日本の介入に寛容な姿勢を示せば、自国通貨安に苦しむ他の国・地域へ影響が広がりかねない。それは、各国の介入合戦によるあからさまな国家間の通貨戦争を意味する。7月12日、来日中のジャネット・イエレン財務長官は、鈴木財務相との会談後、記者団に対して「稀で特別な環境においてのみ為替介入は許される」と語っていた。米国政府が日本の継続的な介入を容認することはないだろう。なお、キクカワ報道官の声明には厳密に言えば誤りがある。日本の場合、介入を決定するのは財務省であり、日銀はその事務を執行するに過ぎない。売買の注文は日銀が行うため、完全な間違いとは言えないものの、主語は「日銀」ではなく「財務省」が適切だったのではないか。ちなみに、改めて確認すると、円高局面において財務省が行う円売り・ドル買い介入の際には、外国為替資金特別会計(外為特会)が政府短期証券(為券)を発行して売るための円を調達する。他方、ドル売り・円買い介入の場合、外為特会に積み立てられた外貨準備を活用しなければならない。8月末時点での外貨準備は1兆2,921億ドル(185兆円)であり、うち1兆368億ドルが外国証券、1,361億ドルが外貨預金だ(図表2)。外国証券のほとんどは米国国債と見られるが、この売却は米国政府との調整が必要でかなり難しい。従って、当面、活用可能なドル売りの原資は外貨預金の19兆5千億円程度になる。介入を実施する度に外貨預金は取り崩されるため、1回3兆円規模なら6回で枯渇だ。9月23日付けのウォールストリートジャーナル(電子版)は、日本政府による為替介入に関する記事において、円安の要因を「根本的には日米金利差と急減する日本の経常黒字による」と指摘していた。その通りなのではないか。岸田首相、鈴木財務相の指摘する「投機」の定義は定かではないが、日本では日銀の金融政策により政策金利である無担保コール翌日物金利、及び10年国債の利回りは共に概ねゼロ%近辺で推移している。日銀の黒田東彦総裁は、これまで金利を引き上げる金融政策の変更を明確に否定してきた。一方、インフレ圧力を抑え込むため、今年3月以降、FRBは既に5回利上げを実施している。結果として米国の政策金利であるFFレート(翌日物金利)は3.00~3.25%だ。つまり、同じ翌日物の金利について、日本と米国の間では3%ポイントの差がついた(図表3)。さらに、FRBは2022年中にあと2回の利上げを行い、政策金利を4.25~4.50%とする可能性が強い。金融政策に大きな違いが生じるなかで、個人向けの商品である1年定期のドル預金について、年3.80%の金利を提示する日本の金融機関も見られるようになった。これだと、ドル買い、ドル売りで各50銭の為替手数料を要するとしても、為替変動がなければ税引き前で3%程度の利回りが確保できる。岸田首相が提唱する「資産所得倍増プラン」に則れば、この金利差を利用してドル預金を行う家計が増加しても不思議ではないだろう。これは、岸田首相や鈴木財務相が指摘する「投機」ではなく、ファンダメンタルズに基づく合理的な「投資」にしか見えない。日本の個人金融資産は1,900兆円を超えている。19兆円程度の外貨準備の外貨預金では、その全てを使ってドル売り・円買いの為替介入を行っても、市場の流れを止められるとは思えない。 エネルギーがなぜ為替に影響するのか?円安に歯止めが掛からないもう1つの理由は、日本のエネルギー自給率の低さではないか。ウォールストリートジャーナルの記事が指摘する通り、国際収支統計上、今年1~8月期における日本の貿易・サービス収支は12兆1,693億円の赤字で、昨年同期の3,953億円から大幅に悪化した。第1所得収支は17兆7,393億円の黒字であり、経常収支は3兆9,636億円の黒字を確保したが、昨年同期の12兆7,235億円を大きく下回る。経常収支の黒字縮小は、実需の面で円売り要因と言えるだろう。貿易収支・サービス収支の赤字が激増した主な要因は、石油、石炭、LNG輸入額の拡大だ。具体的には、今年1~8月期、これら化石燃料の輸入額が前年同期に比べ10兆1,060億円増加した。輸入された化石燃料の内訳をさらに詳しく見ると、石油は輸入量が前年同期比7.5%増に対し、輸入額は同103.7%増加している。LNGは輸入量が2.7%減少したものの、輸入額は104.8%増だ。さらに、石炭は輸入量が3.5%増、輸入額は226.6%増だった。単価を計算すると、原油は前年同期比91.3%、LNGは同111.1%、石炭も同215.6%、それぞれ上昇している。化石燃料はドル建てにより取引されるが、円/ドルの平均レートは今年1~8月期が126円48銭、昨年同期は108円34銭だった。ドルベースでの価格上昇に加え、16.7%の円安が円ベースでの単価を押し上げたことは間違いない。輸入量は概ね横ばいだが、円建てで見た単価の上昇が輸入額に大きく影響しているわけだ。日本のエネルギー自給率は11%に止まり、燃料の調達は輸入に大きく依存しているからである(図表4)。ちなみに、国際エネルギー機関(IEA)によると、2010年における日本のエネルギー自給率は20.2%だった(図表5)。それが急速に低下したのは、2011年3月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の重大事故を受け、国内の原子力発電所が停止に追い込まれたことが理由だ。全原子力発電所が動かなかった2014年、エネルギー自給率は6.3%へと落ち込んでいる。その後はやや持ち直したものの、足下は10%を少し超えた程度であり、主要国のなかでは最も低い水準だ。日本は石油、石炭、LNGの調達先を多様化し、長期契約を重視してきたことから、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けても、今のところ供給全般が極端に滞っているわけではない。しかしながら、単価上昇と円安の影響を受け、国内で生み出された所得が燃料輸入のために海外に流出する事態を招いている。このエネルギー自給率の脆弱性が、実は為替レートにも影響を及ぼしている可能性は否定できない。図表6は横軸に主要国、地域の2020年におけるエネルギー自給率、縦軸にロシア軍がウクライナに侵攻して以降の米ドルに対する各国・地域通貨の騰落率をとり、2つの指標の関係を見たものだ。一次回帰直線は右肩上がりになっており、ウクライナ戦争の下、エネルギー自給率の低い国・地域ほど通貨が下落する傾向があることが示されている。例えば、エネルギー自給率が高いカナダ、ブラジルは、通貨の対ドル下落率が相対的に小さい。エネルギー自給率が727%に達するノルウェーの場合(数字が大き過ぎてこのグラフには入れていない)、クローネは対ドルでこの間に20.4%上昇した。一方、エネルギー自給率の低い日本の円は、主要通貨で最も対ドルの下落率が大きい。貿易収支の赤字が急速に拡大していることを反映しているのではないか。また、同じくエネルギー自給率の低い韓国のウォン、ユーロ、英国ポンド、人民元などもウクライナ戦争を受けて大幅に値下がりした。世界が新たな分断の時代を迎えるなか、エネルギー安全保障面での脆弱性が、円の弱さの背景になっている可能性は否定できない。これは、ロシアに天然ガス調達の約4割を依存してきたEUにも言えることだ。一方、エネルギー自給率が106%の米国は、主要通貨では独り勝ちの状況になっている。各国・地域のエネルギー事情は、為替相場にも影響を及ぼしつつあると考えるべきだろう。 円安による化石燃料輸入額増加の悪循環今年初めまで、主要国にとってのエネルギー政策は、必要量の安定的な確保と温室効果ガスの削減…この2つが大きな課題だった。当時、もがいていたのは米国だ。ジョー・バイデン大統領が2020年11月の大統領選挙において地球温暖化対策を公約の柱としたことにより、化石燃料の価格高騰に対しむしろ柔軟性を失っていたからだ。気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が行われた昨秋、米国を含め多くの国が2050年までのカーボンニュートラルを宣言、それは化石燃料の開発投資にブレーキを掛けるとの観測から、皮肉にも石油、天然ガス(LNG)、石炭の価格が軒並み高騰した。そうしたなか、米国国内におけるシェールガス/シェールオイルの新規開発促進は、バイデン大統領にとり主要政策を自ら破棄することを意味した。方向転換は困難だったのではないか。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻で状況は一変したと言えよう。世界最大級の資源大国からの天然ガス/石油の調達を減らすことが西側諸国の重要なミッションとなり、エネルギーを取り巻く各国の政策は2次方程式から3次方程式へ複雑さを増したのだ。ただし、それはバイデン大統領にエネルギー政策を修正する格好の機会を与えた。シェールガス/シェールオイルの開発支援策が実施され、米国は資源大国としての優位性を発揮するようになったのである。だからこそ、ドルはウクライナ戦争下で力強さを誇示しているのだろう。一方、日本では、岸田文雄首相が化石燃料の高騰、資源調達の不透明感を背景に次世代原子炉の開発、新設を検討する方針を公にした。ただし、既存の原子力発電所の再稼働もまだ進んでおらず、原子力活用のハードルが高い状況に大きな変化があったわけではない。日本のエネルギー自給率が急速に改善することはないだろう。エネルギー自給率の低さは、貿易収支の変化を通じて、今後も為替相場に影響を及ぼすのではないか。円安になればなるほど化石燃料の輸入額が増加、貿易収支が悪化する悪循環になりかねない。これも円安傾向が続くと考える重要な要因だ。

- 04 Nov 2022

- STUDY

-

太田経産副大臣が訪米 IAEA閣僚会議や日米原子力産業対話に出席

太田房江経済産業副大臣は10月25~28日、米国・ワシントンD.C.に出張し、IAEA主催の「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」、および「日米原子力産業対話」に出席した。〈経産省発表資料は こちら〉「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」(10月26~28日)は、IAEAが持続可能な発展への原子力エネルギーの貢献、原子力エネルギーの今後の課題などについてハイレベルで議論を行うため、通例4年ごとに開催している閣僚級会合で、今回は5回目となる。併せて、米国原子力エネルギー協会(NEI)が主催する日米の原子力産業界が集うサイドイベントも開催された。太田副大臣は、26日の各国演説で、岸田首相のリーダーシップのもと、グリーンエネルギー中心の経済、社会、産業構造の実現に取り組んでおり、現在、既存原子力発電所の運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設の検討を進めるとともに、IAEAの協力を得ながら福島第一原子力発電所の廃炉と処理水の海洋放出に向けた準備を進めていることなど、日本の現状について報告。加えて、ウクライナの原子力施設の安全確保や戦災からの復興に関し、IAEAの取組に敬意を示すとともに、日本としても全力で支援すると表明。さらに、世界各国における小型モジュール炉(SMR)を含む原子力発電の導入を支援していく考えにも言及した。また、26日に行われた「日米原子力産業対話」では、日本原子力産業協会とNEIとの間で合意された「未来の原子力に向けた日米産業共同声明」の署名に同席〈既報〉。太田副大臣は、原子力を活用していく上で日米を始めとする価値観を共有する国々が連携し信頼性の高いサプライチェーンを維持・強化していく重要性などについて、日米双方の産業界関係者に対し訴えかけた。なお、新興国における原子力導入支援に関し、米国国務省(DOS)は26日、同閣僚会議の場で日米両国がガーナへのSMR導入に向けパートナーシップを結んだと発表している。

- 01 Nov 2022

- NEWS

-

欧州はどうして危機に陥ったのか?

欧州経済が苦境に陥っている。8月の消費者物価上昇率は、EUが10.1%、英国も前年同月比9.9%に達した(図表1)。第1次世界大戦後のハイパーインフレがナチズムの台頭を招いたことへの反省から、インフレには極めて敏感と言われてきたドイツも、8月の消費者物価上昇率は7.9%と極めて高い。インフレ圧力が強まっているのは世界共通の事象だが、特に欧州においては足下の動きが顕著だ。背景にはエネルギー、特に天然ガス価格の急騰がある。ロシアによるウクライナへの侵攻が、欧州のエネルギー危機の最大の要因であることは間違いない。EU、そして英国は西側の主要メンバーとしてロシアに対し厳しい経済制裁に踏み切った。それに反発したロシアは欧州への天然ガス供給を意図的に絞っている模様で、欧州の調達コストは大幅に上昇している。ただし、化石燃料価格はウクライナ戦争以前から既に上昇していた。昨年秋に開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)に向け、EUをはじめ多くの国・地域が2050年までのカーボンニュートラル達成を宣言、化石燃料資源の開発投資が急速に縮小すると想定されたからだ。地球温暖化抑止へ積極的に取り組んできた欧州にとって、カーボンニュートラルへ向けた前提条件は、ロシアからの天然ガスの調達だった。ウクライナ戦争によりこの前提が崩れたことこそ、欧州経済が苦境に陥った最大の要因と言えるのではないか。 天然ガス価格が示すエネルギー問題2019年における天然ガス価格は、欧州の指標であるオランダTTF(Title Transfer Facility)だと平均で100万Btu=4.80ドルだった。新型コロナ禍による世界経済の落ち込みにより、2020年の平均は3.24ドルまで下落したものの、2021年末には一転して38.03ドルへと高騰している。2020年12月11日、EUはブリュッセルにおいて首脳会議を開催、2021~2030年の「フェーズ4」に関し、温室効果ガスの排出削減量について、従来の1990年比40%削減から55%削減へと目標を大幅に引き上げた。また、米国では、2021年1月に就任したジョー・バイデン大統領が、選挙公約の柱として地球温暖化対策による『グリーン・ニューディール』を掲げ、ドナルド・トランプ前大統領が推進した国有地におけるシェールガス、シェールオイルの開発に待ったを掛けたのである。さらに、先述の通りCOP26前後には日本を含め多くの国が2050年、もしくは2060年までのカーボンニュートラルを宣言した。石油、天然ガス、そして石炭… 化石燃料の開発には巨額のコスト、そして長い時間を要する。需要が先細りする可能性が強まるなか、事業者は開発投資を絞り込むとの観測が市場に影響したのは当然のことだろう。一方、化石燃料の需要が直ぐに急減するわけではない。特に新型コロナ禍から世界経済が正常化する過程だっただけに、需要の回復が天然ガス価格を大きく押し上げたのだった。石油や石炭も同様だ。そうしたなか、世界最大の天然ガス輸出国であるロシアがウクライナへ侵攻したのである。TTF価格は2022年8月25日に史上最高値である91.02ドルへと上昇した(図表2)。足下は50ドル近辺へ下落したものの、昨年前半は5ドル台で推移しており、欧州の天然ガス事情は1年で一変したのである。非常に注目されるのは地域間格差に他ならない。例えば、米国の天然ガス指標価格であるヘンリーハブの場合、9月の価格は7.76ドルである。また、パイプライン経由ではなく、液化天然ガス(LNG)をタンカーにより調達している日本も、輸入単価は21.70ドルだった。同じ天然ガスでありながら、欧州の価格の突出ぶりは異常と言えるだろう。コモディティであるにも関わらず、地域間でこれだけ大きな格差が生じるのは、天然ガスの特徴ではないか。天然ガスの場合、ガス田から消費地へ運ぶには大きく分けて2つの方法がある。最も効率が良いのはパイプライン経由であり、これだと気体で産出した天然ガスの品質調整をした上でそのまま送れるため、最初にインフラ整備を終えれば、ランニングコストを低く抑えることが可能だ。一方、パイプラインがない場合、タンカーで運ぶことになる。ただし、エネルギー密度の低い気体のままでは効率が極めて悪いため、液化しなければならない。天然ガスは▲162℃で液化し、体積は気体の600分の1に圧縮される。この液化のための専用設備への投資に加え、当該設備のメンテナンス、天然ガスの冷却、専用タンカーによる運搬に関わる費用がランニングコストとして加わることで、通常、LNGは天然ガスに対して割高にならざるを得ないのだ。米国の輸出価格を見ると、7月はパイプライン経由が100万Btu当たり8.14ドル、LNGが15.31ドルだった。つまり、差額の7.17ドルが液化コストである。ちなみに、原油は液体として採掘され液体のまま、石炭は固体で掘り出されやはり固体のままで運送される。液体、固体は運搬に適しており、世界の何処で産出しても、何処へでも運べるように船舶による運送システムが確立されてきた。従って、品質、運送距離による多少の違いはあっても、原則として国際的な価格裁定が機能する。これに対して、天然ガスの供給にはパイプライン、もしくは液化・再ガス化プラント、LNG船を必要とすることにより、供給できる地域、量が限定されるのだ。価格に比較的大きな地域間格差が生じるのは止むを得ないだろう。 ウクライナ戦争によりEUの前提が崩壊欧州の天然ガス価格が突出しているのは、ロシアに対する依存度が極めて高いことが理由と考えられる。結果として物価が上昇、経済は苦境に陥った。ドイツはその典型だ。近年における日本国内での同国のイメージと言えば、「再生可能エネルギー大国」だろう。2021年の電源構成を見ると、再エネの比率は40%を超えており、日本の15.8%を大きく上回っていた(図表3)。世界第4位の経済規模を誇るドイツにおいて、電源構成上、ここまで再エネ比率を高めてきたことは、賞賛に値するだろう。もっとも、そのドイツでも残りの60%については再エネ以外の電源だったわけだ。意外なことに地球温暖化に極めて厳格な同国において、石炭・褐炭の発電比率が28%を占めていた。ドイツは、2022年中に稼働している3基の原子力発電所を全て止めると共に、2038年には石炭・褐炭の使用を原則として止める計画であり、そのためにロシアとの間で天然ガスパイプラインの「ノルドストリーム2」の建設を進めてきたのである。2012年10月に開通した既存の「ノルドストリーム」は、ロシアのヴィボルグからバルト海の海底を通ってドイツのグライフスヴァルトに至る全長1,222㎞のパイプラインであり、年間送ガス流量は550億㎥だ。同様のスペックを持つノルドストリーム2の運用が開始された場合、両パイプラインで欧州の総需要量の2割程度を賄うと見られていた。昨年7月15日、退任を間近に控えたアンゲラ・メルケル首相(当時)が、最後の訪米でジョー・バイデン大統領と会談したのは、米国にノルドストリーム2の運用を認めさせることが最大の目的だったと言える。2011年6月、福島第一原子力発電所の事故を受け、2022年末での脱原子力を公約した同前首相にとって、ノルドストリーム2はその政策を完成させる上での極めて重要なパーツだったのだろう。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でノルドストリーム2による天然ガス輸入は無期限停止になった。さらに、ノルドストリームについても、ガス漏れにより使用不能となっている。原因に関しては、西側主要国、ロシアの間で相手側の破壊工作と批判合戦が起こっている。真相は不明だが、冬の需要期を控え、欧州側にとって大きな痛手であることは間違いない。西側による対ロ制裁に反発するロシアが、欧州の分断を図るため、エネルギーで揺さぶりを掛けている可能性が高いと考えられる。ロシアが対EU政策でエネルギーを武器にできるのは、それだけEUのロシア依存度が高いからだろう。例えば天然ガスの場合、欧州の総需要量に対するロシア及びその友好国であるCIS(独立国家共同体)諸国への依存度は、昨年、35.7%に達していた(図表4)。輸入の絶対量も2,039億㎥であり、ロシアによる中国向け輸出の555億㎥を遥かに上回っている。石油についても、欧州のロシア依存度は35.7%と非常に高い。温室効果ガス削減に積極的な姿勢を示してきたEUは、石炭の使用を止めるに当たり、ロシアからの安定的な天然ガス輸入を前提にしていたと考えられる。ロシアによるウクライナ侵攻を受けても、その戦略を簡単には変えられず、7月6日、欧州議会は環境上の持続可能性を備えたグリーン事業への投資基準、『EUタクソノミー』の技術的精査基準である「地球温暖化の影響を緩和する補完的委任法令」を改正したが、原子力だけでなく、天然ガスも「持続可能な経済活動」として加えられた。特にEU最大の経済規模を誇るドイツは、メルケル時代にロシアとの関係強化に努め、その結果としてノルドストリーム、ノルドストリーム2の開通に漕ぎ着けたのである。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻でその目算は完全に崩れた。仮にロシアとウクライナの停戦が実現しても、ウラジミール・プーチン大統領の在任中、西側との関係改善が劇的に進むシナリオは考え難い。ドイツ政府は、昨年10月15日、再生可能エネルギー法(EEG)に基づく2022年のサーチャージを1kWhにつき3.72セントと決定、2021年の6.50セントから42.8%引き下げると発表した(図表5)。電力価格の高騰に対する国内の不満に対応するためだ。もっとも、結局、燃料費の高騰を受け電力料金は大幅に引き上げられている。この電力価格を中心とした物価上昇を背に、5月8日のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、同15日のノルトライン=ヴェストファーレン州の州議会議員選挙では、オラフ・ショルツ首相率いる社会民主党(SPD)が大敗を喫した。ショルツ政権は、堪らずに停止を予定していた原子力発電所3基のうち、2基を予備電源として2023年4月半ばまで稼働可能な状態に維持すると発表した。もちろん、燃料価格の高騰による電力料金の上昇は、ドイツ、そして欧州だけの問題ではない。むしろ、欧州の苦しい状況は、エネルギー戦略において、自給率の確保、そして調達先を多様化することの重要性を国際社会に教えているのではないだろうか。 重要な自給率と調達先の多様性最大の顧客であった欧州向け天然ガス輸出の抑制は、ロシアにとっても痛手だろう。一部に中国が受け皿になるとの見方があるものの、中国、ロシア双方の事情により、その可能性が高いとは思えない。まず中国だが、天然ガスに関しては、自国生産を強化する一方、輸入は調達先を高度に分散させることで、経済安全保障のリスクに配慮してきた(図表6)。これは、ロシアによるウクライナ侵攻で苦境に陥ったドイツなどを反面教師にしているのだろう。8月19日、中国国家発展改革委員会が所管する国家エネルギー局は、『中国天然ガス開発レポート2022』を発表した。読んでみると、「2022年において天然ガスの国内生産は2,200億㎥を上回り、年率にして100億㎥の増産を目指す。天然ガスの輸入はやや減少し、LNG輸入は近年で初めての減少になるだろう」と書かれている。ロシアとの間でパイプラインを強化、天然ガスの購入量を大幅に増加させた場合、高いロシア依存度が両国のパワーバランスに影響を及ぼす可能性は否定できない。従って、中国はロシアからの輸入拡大に慎重姿勢を崩しておらず、国産の強化、調達先の多様化を実践しているようだ。非常に優れた戦略と言えるだろう。他方、ロシアにとっても、供給余力が過剰な状態で中国への接近を試みた場合、足下を見られて買い叩かれることになりかねない。それを嫌って、サハリン2の新運営会社「サハリンスカヤ・エネルギヤ」に関し、ロシア政府は最終的に三井物産、三菱商事の出資を認めたのだろう。こうした天然ガスを巡る各国・地域の相克、特に欧州の厳しい状況については、日本にとって極めて重要な示唆を与えている。それは、エネルギー自給率の引き上げと調達策の多様性確保だ。国際エネルギー機関(IEA)によれば、日本の自給率は11%に止まり、42%のEUよりかなり低い。ただし、石油、LNG、石炭共に調達先、そして契約期間を多様化してきたことで、これまでのところウクライナ戦争による甚大な影響を辛うじて避けられている。しかしながら、資源大国ロシアによるウクライナ侵攻を通じて、エネルギーは経済的な問題であるだけでなく、安全保障上の重要なテーマであることが再確認された。石油、天然ガス、石炭の何れも自給できない日本としては、再生可能エネルギー、そして原子力の活用を推進することが喫緊の課題と言えるだろう。岸田文雄首相は、既存の原子力発電所に関し、再稼働へ向け強い意欲を示すと共に、次世代革新炉の開発・新設にも前向きな姿勢を見せた。ウクライナ戦争が長期化の様相を見せ、ロシアによる西側諸国へのカウンター制裁が現実になるなか、日本政府によるエネルギー戦略が問われていることは間違いない。

- 28 Oct 2022

- STUDY

-

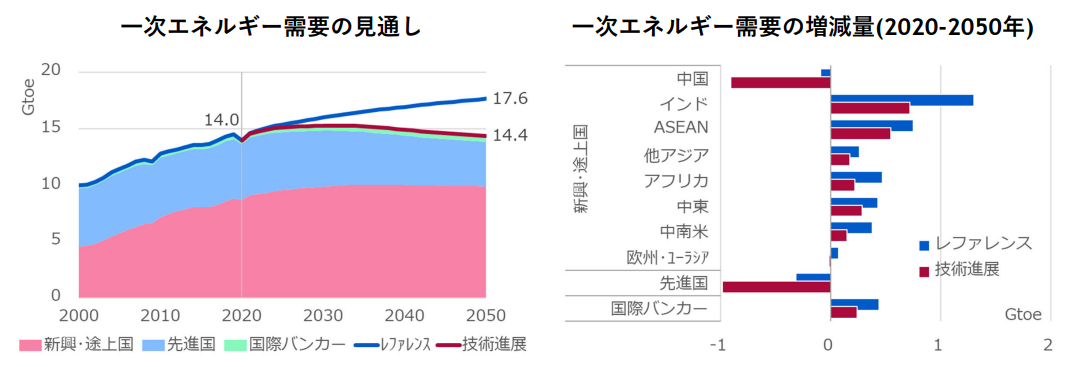

エネ研「IEEJアウトルック2023」を発表

日本エネルギー経済研究所は10月18日、2050年までの世界のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2023」を発表した。技術・政策の進展・動向に応じ、レファレンスシナリオ 現在までのエネルギー・環境政策等を背景とし、これまでの趨勢的な変化が継続する技術進展シナリオ エネルギー安定供給の確保や気候変動対策の強化のため、エネルギー/環境技術が最大限導入される――の2シナリオを想定し分析を行ったもの。それによると、世界の一次エネルギー需要は今後、レファレンスシナリオでは「増加し続け、2050年には2020年の約1.3倍となる」、技術進展シナリオでは「2030年代前半をピークに緩やかに減少。振興・途上国は2030年代から概ね横ばいで推移する」との見通しが示された。いずれのシナリオでも、需要増加の中心はインド/ASEANで、これまで需要増を牽引してきた中国は2030年までにはピークアウト。特に、レファレンスシナリオでは、一次エネルギー需要のインド・ASEANにおける増加分が、中国の減少分をはるかに上回る勢いとなる。カーボンニュートラル達成は途上国がカギ(APS:Announced Pledges Scenario 〈各国が表明した政策目標が達成した場合の推計〉、エネ研発表資料より引用)また、「化石燃料への依存は続く」と明言。2050年時点で、化石燃料は、一次エネルギー需要のうち、レファレンスシナリオで2020年とほぼ同レベルの8割、技術進展シナリオで6割を占める見通しから、「化石燃料の安定供給は引き続き重要な課題」と指摘。さらに、世界のCO2排出量は、技術進展シナリオでも169億トン(2020年比47%減)となり、「カーボンニュートラル実現には程遠い。途上国における省エネルギーおよび脱炭素化のさらなる推進が世界の脱炭素化のカギを握る」と述べている。昨今のウクライナ情勢を踏まえたエネルギー安全保障問題、燃料価格高騰下における電力安定供給の課題などに鑑み、同所戦略研究ユニット研究理事の久谷一朗氏は、記者団への説明の中で、原子力発電の役割に関し、「ゼロエミッションのベースロード電源としての期待がある」と強調。世界の原子力利用推進に向けた動きに関し、原産協会による調査結果から、計画中、建設中の原子炉のうち、ロシア製と中国製を合わせた割合がそれぞれ54%、61%を占めている現状(2022年1月時点)を踏まえ、「依然として世界の原子力市場は中露が優勢」と分析。一方で、欧米諸国については、「直近の数十年間は新設プロジェクトの件数が激減し、建設のノウハウが失われたことなどにより、新設の遅延やコスト超過が見られる」との見方を示した。

- 20 Oct 2022

- NEWS

-

日中国交50年、日印国交70年と これから

今年は鉄道開業(新橋―横浜間)150年。記念行事が各地で開催され、水際規制緩和で賑わいを取り戻し始めた観光地を盛り上げている。日本人は○○周年が好きな国民だと改めて思う。100年企業などザラだし、もしかすると○○周年は日本ならではの行事なのかもしれない。今年は特に国レベルでの周年行事が多いように感じる。1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効による主権回復70年、同月同日の日本とインドの国交樹立70年、72年5月15日の沖縄の日本復帰50年、そして同年9月29日の日本と中国の国交樹立50年と日台断交50年、さらに92年9月17日、自衛隊第1陣のカンボジアPKO(国連平和維持活動)派遣30年と続く。これらの中でいささか「不都合な真実」が日中と日印である。国交樹立が図らずも20年違いのため、周年行事が常に重なる運命となってしまった。国家ある限り永遠で、これはツライ。とくに日印には。日中国交樹立は今では信じ難いような超友好ムードに始まり、パンダ人気が拍車をかけ、周年行事では常に主役。一方日印はと言えば、国交樹立は20年も早く、一貫して親日、象のインディラも頑張ったけれど、同じ周年ゆえに主役の座はとれなかったのが現実だったと言ってよいだろう。ただし、ここで「現実だった」と過去形にしたのは、日中も日印も今や転換期にあるからだ。そもそもウクライナ戦争最中の国際情勢自体が転換期で、もはや日中が主役を張り続けるとは限らなくなってきた。9月29日の記念式典が象徴的だ。主催は民間、招待された岸田文雄首相は欠席し、報道によれば祝賀ムードには程遠かった。背景に日中関係の冷却化があるのは否めない。尖閣諸島周辺海域への艦船の航行や領海侵入、台湾への過剰な軍事圧力など、関係悪化を招くような事案ばかり。内閣府世論調査(2021年9月)によれば、中国に親しみを感じない人は79%、対中関係が良好だと思わない人も85.2%に上る。また民間団体の言論NPOによる日中共同世論調査(2021年10月)でも、中国に良くない印象を持つ日本人は90.9%、日中関係が良いと思う人は2.6%しかいない。もっとも初期の蜜月時代を知らない世代の日本人にしてみれば、日中関係とはそんなものとクールで、日中国交50年自体、知らないか他人事かもしれない。さらに日台は冷える対中関係とは逆に、断交50年が緊密化へ進展した。このように日中は厳しい材料に事欠かない。明から暗へ。これからが思いやられる状況だ。では主役の座は日印がとって代わるのだろうか。話はそう簡単ではないだろう。ただ日印の距離感が目に見えて狭まってきたことは確かである。立役者はナレンドラ・モディ首相をおいていない。首相就任3か月後の2014年8月、最初の外遊に日本を選び、安倍晋三首相(当時)との日印首脳会談で「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を宣言した。日中は「戦略的互恵関係」(2006年)を謳っているが、日印は特別を追加、視野も互恵からグローバルへ広げたのである。翌9月には訪米、続く翌年15年1月のインド共和国記念日の記念式典にバラク・オバマ米大統領を主賓として招待(前年は安倍首相)し、印米関係を強化した。さらに11月にはオーストラリアも訪問。もうお分かりだろう。もともとクアッド(日米豪印4か国の枠組み)は安倍首相が中心的役割を果たし創設されたが、モディ首相にも受容の用意はあった。アジア太平洋からインド太平洋への変更も、もちろん歓迎した。独立以来、非同盟主義を掲げ、どことも同盟しない戦略的自立性を是として来たインド外交から、モディ首相は大きく踏み出したのである。その一方ウクライナ戦争では、長年の友好国ロシアを正面切って非難はせず、国連決議案も常に棄権票を投じ、制裁強化の欧米と一線を画す。中国と共にロシアの天然ガスを安く買い込む。その意味では、依然として戦略的自立に努め、インドの独自性を発揮してやまない。来年日本はG7(主要7か国)、インドはG20(主要20か国・地域)の議長国となる。これからの日印は、その役割をますます強化することが課せられている。その意味で、日印にも主役の座は大いに近づいているのである。

- 20 Oct 2022

- COLUMN