キーワード:ウクライナ

-

総合エネ調原子力小委、安全性向上の取組に関しヒア

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は10月13日、安全性向上の取組を中心に松久保肇委員(原子力資料情報室事務局長)他よりヒアリングを行った。同委員会は、前回9月22日の会合で示した中間論点整理の中で、「『安全性が最優先』との共通原則の再確認」を第一に掲げている。〈配布資料は こちら〉松久保委員は、現在、同委員会下のワーキンググループで検討中の革新炉が備える受動的安全機能(炉心冷却にポンプを使わないなど、動的機器によらず自然法則を安全機能に採用する概念)の有効性に関し、福島第一原子力発電所事故発生時の1号機非常用復水器(IC)による冷却機能が喪失したことを例に、見直す必要性を示唆。既設原子力発電所の運転期間延長に関しては、「安全最優先の原則に照らして古い炉を使う妥当性を考えるべき」と指摘するとともに、設備利用率向上の面からも近年の原子力発電所の稼働状況低迷から高経年プラントの活用に疑問を呈した。また、専門委員の電気事業連合会・松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、新たな安全マネジメント改革の取組として、電力各社のCNO(原子力部門の責任者)らで構成する「安全マネジメント改革タスクチーム」の設置について紹介。事業者ごとに組織文化や組織構成が異なる状況に鑑み、業界横断的な情報共有・横展開を強化すべく、「各社のCNO同士で議論しトップが関与することで迅速な改善につなげていく」という設置目的を強調した。さらに、原子力安全推進協会(JANSI)の山崎広美理事長は、原子力産業界の自主規制組織として取り組むピアレビューなどの活動状況を紹介。同氏は、「今、原子力発電に対する大きな期待が寄せられているが、安全性・信頼性のあくなき追求なくしてこの期待に応えることはできない」との認識のもと、引き続き福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れず、自主的・継続的な安全性向上に向けた取組が緩まぬよう事業者を厳しく牽引していく姿勢を示した。電事連やJANSIによる取組に関し、専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「自主的・継続的な安全性向上に向け、事業者同士の連携、独立した外部組織との連携は大変有効」と発言。他の委員からは、運転期間延長に伴う経年劣化評価におけるIoT(Intrnet of Things、モノのインターネット)の活用、JANSIの活動に係わる情報発信・指標の設定などに関し意見が出された。松久保委員が昨今のウクライナ情勢にも鑑み損害賠償の法体系にも言及しながら「原子力関連施設への攻撃は想定外とはいえない時代にある」と危惧したのに対し、委員からは、事業者と国家防衛組織との連携体制に係る情報公開の要望、次期G7議長国として日本が重要インフラに対する攻撃阻止に関し対応をリードすべきとの意見があった。

- 13 Oct 2022

- NEWS

-

IEA・ビロル事務局長、「クリーンで安全なエネルギーへの転換点」と現状認識

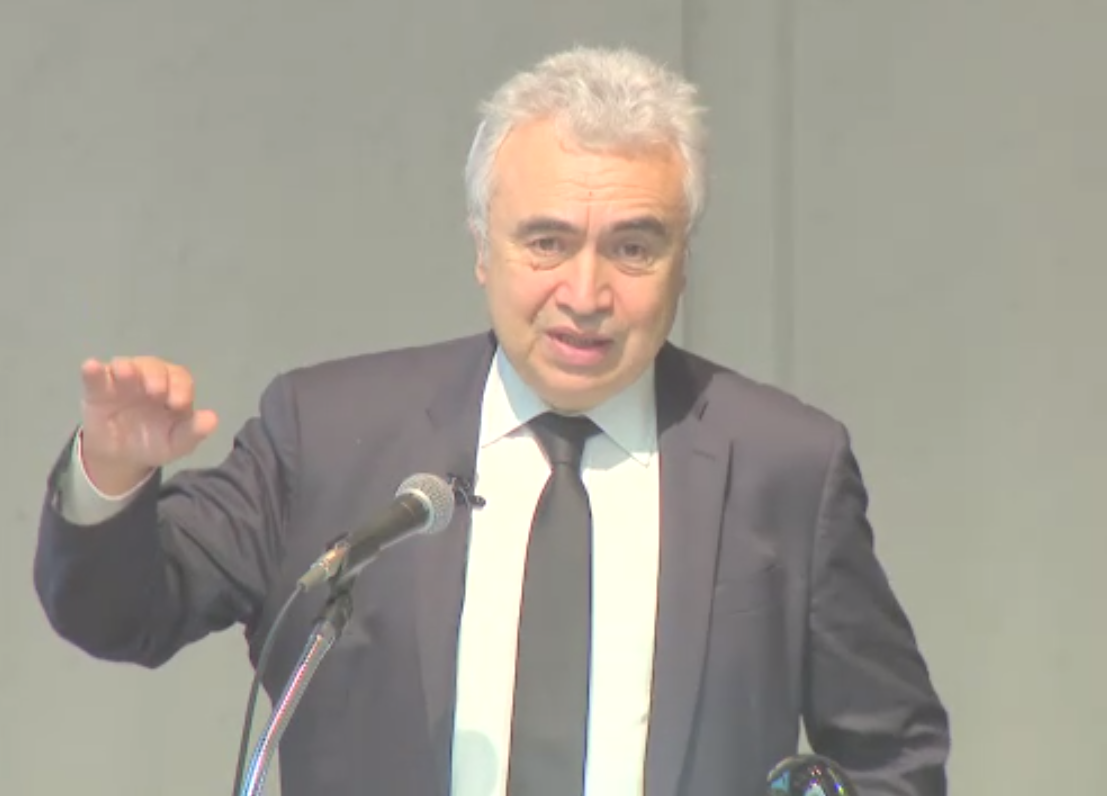

日本エネルギー経済研究所主催の「国際エネルギーシンポジウム」が9月27日に開催され(登壇者を除きオンライン)、国際エネルギー機関(IEA)のファティ・ビロル事務局長が講演を行った。ビロル事務局長はまず、ウクライナ情勢に起因した欧州を中心とする石油・ガス市場の混乱について説明。その上で、「世界は今、未曾有のエネルギー危機に直面している」との認識を示した。IEAでは毎年、世界のエネルギーに関する長期的動向を予測・分析した「ワールド・エナジー・アウトルック」(WEO)を公表している。昨今のエネルギー情勢を俯瞰し、同氏は、「世界で電気にアクセスできない人々の数は年々減少してきたが、今年は2,000万人も増える」との見通しを示した。また、1970年代の石油危機を振り返り、「多くの国々でインフレ・不況が起きたが、同時にエネルギー政策への関心が大きく高まった」と回顧。自動車の燃費基準見直しにより走行100km当たりのガソリン消費量が18リットルから11リットルに改善した事例をあげたほか、当時の原子力導入機運の高まりに関し「現在、世界で稼働する原子力発電所のおよそ4割は、石油危機への対応として建設されたものだ」と述べた。さらに、「現在のグローバルなエネルギー危機は、クリーンで安全なエネルギーへの転換点となる」と指摘。IEAは3月、欧州各国のロシアに対するLNG依存を懸念し、既存の原子力発電所の閉鎖時期先送りなどを提言した。これを受けて、ベルギー、ドイツでは、廃止を予定していた原子力発電所の運転期間延長や利用可能な状態での維持といった動きも出ている。ビロル事務局長は今回、9月下旬からの環境問題関連の会議を集中開催する「東京GX(グリーン・トランスフォーメーション)ウィーク」に合わせて来日。シンポジウムの前日には、岸田文雄首相と面談し、IEAの諸活動への貢献に対する謝意を伝えるとともに、日本における原子力活用に向けた取組やGXのイニシアティブを歓迎した。同氏は、講演の結びに、日本に対し、2023年のG7議長国として、途上国のエネルギー・食糧事情も踏まえ「緊張が高まる地政学的な状況の是正」に向けた手腕発揮に期待を寄せた。ビロル事務局長は10月5、6日、世界から2,000人以上の有識者が参集し技術イノベーションによる気候変動対策について議論する国際会合「ICEF」(東京)に登壇する予定。

- 04 Oct 2022

- NEWS

-

岸田首相 国会演説「原子力発電の問題に正面から取り組む」

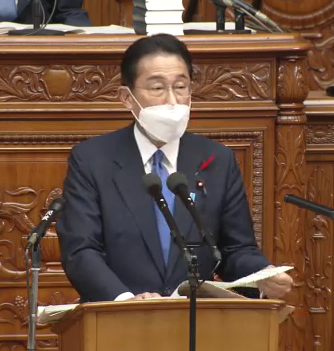

演説を行う岸田首相(衆院本会議にて、インターネット中継)10月3日に開会した臨時国会で、岸田文雄首相は所信表明演説を行った。冒頭、岸田首相は、世界規模の物価高騰、厳しさを増す安全保障環境、感染症危機、エネルギー・食糧危機、温暖化による気候危機、ロシアによるウクライナ侵略、揺らぐ核不拡散体制など、内外を巡る情勢に対し、「今、日本は国難ともいえる状況に直面している」と危惧。その上で、「世界が、そして日本が直面する劇的な難局を乗り越え、わが国の未来を切り拓くため、政策を一つ一つ果断にかつ丁寧に実行していく」との決意を述べた。これに関し、岸田首相は、「先日(9月17日)訪問した福島でその思いを一層強くした」と強調。双葉町の役場新庁舎や「福島国際研究教育機構」立地予定地(浪江町)の視察などを通じ、「多くの皆様の力により、福島は着実に復興に向けて歩みを進めている」とした。双葉町では8月末に初めて居住を前提に避難指示が一部解除されている。また、社会課題を成長のエンジンへと転換し持続的な成長を促す「成長のための投資と改革」に向けて、官民の投資を加速させる科学技術・イノベーションスタートアップ(起業支援)グリーン・トランスフォーメーション(GX)デジタル・トランスフォーメーション(DX、デジタル田園都市国家構想推進)――の重点4分野を提示。GXについては、「年末に向け、経済、社会、産業の大変革であるGX推進のためのロードマップの検討を加速する」とし、エネルギーの安定供給の確保に向けて、「原子力発電の問題に正面から取り組む」と明言。十数基の原子力発電所の再稼働、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設について、年末に向けて専門家による議論の加速を指示したことを改めて述べた。ウクライナ情勢に関しては、「ロシアの暴挙は国際秩序の根幹を揺るがすもの」と厳しく非難。引き続き、対露制裁、対ウクライナ支援を強力に推し進めるとした。また、8月に日本の首相として初めて出席したNPT運用検討会議を振り返り、「ロシアの反対により成果文書が採択されなかったことは極めて遺憾」と述べ、一般討論演説で提唱した「ヒロシマ・アクション・プラン」に沿って取組を進め、NPT体制を維持・強化することで、「核兵器のない世界」に向けた現実的なアプローチを図っていくとした。

- 03 Oct 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長、次世代革新炉開発の動きを歓迎

原産協会の新井史朗理事長は9月30日、記者会見を行い、同月22日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で専門委員として発言した早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて改めて紹介。同小委員会は、西村康稔経済産業相が8月に示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受け、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――について検討を行っている。新井理事長は、「今後、原子力がその価値を十分に発揮できるよう、様々な視点から議論が進むことを期待する」と強調した。次世代革新炉の開発に関連し、9月29日に三菱重工業がPWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で革新軽水炉「SRZ-1200」の基本設計を進めると発表したこと〈既報〉については、原子力を持続的に活用していく上での必要性を認識し、「人材育成・確保という観点でもよい影響を与える」などと歓迎。一方で、記者から今後の建設具体化に関して問われ、立地点も見通した開発プロジェクトを持つ北米と比べやや遅れをとっている日本の状況に懸念を示したほか、事業の予見性を確保していく必要性、サプライチェーンに与える好影響にも言及した。また、運転期間の延長については「世界的な潮流」と強調。米国で進められている80年運転の動きにも関連し、運転期間延長の判断に係る不確かさについて問われたのに対し、「運転実績が積み上がれば積み上がるほど、先の見通しがつきやすくなる」と述べ、不確かさの幅も含めた判断の必要性を示唆した。今回、新井理事長は、9月26~30日にウィーンで開催されたIAEA通常総会へのオブザーバー出席から帰国直後に会見に臨み、今次総会の所感として、「多くの国からウクライナ原子力施設に対する軍事行動への非難と、事故を未然に防ぐためのIAEAの役割に対する期待が述べられ、IAEAの取組の重要性がこれまでになく高まっていることを実感した」と述べた。その上で、改めて「ウクライナの原子力施設に対する軍事行動や、ウクライナの原子力安全を脅かすすべての行為」への断固たる反対を明言した。

- 03 Oct 2022

- NEWS

-

ロシアへの非難相次ぐ 第66回IAEA通常総会

ロシアによる侵攻が続くウクライナでは、国際原子力機関(IAEA)が9月よりザポリージャ原子力発電所(ZNPP)へIAEA専門家を常駐させるなど、警戒を強めている。IAEAの通常総会では、各国からロシアに対する非難が相次ぎ、IAEAの果たす役割に高い期待が寄せられた。IAEA通常総会は9月26~30日にオーストリア・ウィーンで開催されている。総会では例年、IAEA事務局長の開会挨拶を皮切りに、加盟各国代表が「一般演説」と呼ばれるスピーチを行う。その中で各国が、核不拡散、保障措置、核物質防護をはじめ、放射線利用や核医学、原子力発電利用などについての取り組み状況や、今後の方針を明らかにするのが通例だ。近年はパンデミックや気候変動への対応、先進炉開発、への言及が増えてきたが、今年はウクライナ紛争への言及が大半を占めた。多くの国がウクライナでのロシアの軍事行動を「原子力安全、核セキュリティ、保障措置への多大な脅威」(ブラジル代表)と捉えており、「この戦争の悲劇に、原子力発電所の事故が加わることがあってはならない」(EU代表)との強い懸念を表明。そしてR.M.グロッシー事務局長が提唱するZNPP周辺への原子力安全/セキュリティ保護エリアの設定を支持し、IAEAに核の番人としての使命の遂行を求めている。 各国の一般演説から抜粋した詳細は、以下。第66回IAEA通常総会での一般演説から見るウクライナ問題に対する各国の姿勢

- 30 Sep 2022

- NEWS

-

“行動するIAEA”へ支援求める IAEA総会でグロッシー事務局長

国際原子力機関(IAEA)の第66回通常総会がウィーンで、9月26日から5日間の日程で始まった。R.M.グロッシー事務局長は、世界的なエネルギー危機への対応やウクライナでの原子力安全確保など、現在のIAEAに課せられている新たな使命を強調。各国からのより一層の支援を求めた。初日プレナリーセッションの冒頭、開会挨拶に立ったグロッシー事務局長は、感染症対策、気候変動対策、安全な食糧および水の確保、がん撲滅、海洋汚染対策ーーなどといった従来からのIAEAの取り組みを取り上げるだけでなく、世界を取り巻く情勢としてエネルギー危機やウクライナでの紛争に言及。こうした情勢の変化により、カバーする範囲や作業量など「IAEAが果たすべき役割」がこれまでにないレベルに拡大しているとの認識を示した。事務局長は世界規模のエネルギー危機に関し、安全で信頼性が高く低炭素なエネルギー供給体制を確立するには原子力が欠かせないと指摘。今後30年で原子力発電設備容量が倍増すると見込まれる中で、IAEAの原子力安全および核セキュリティ活動が量的にも質的にも増大し、ますます重要性が高まると強調した。またウクライナの紛争に関しては「IAEAは懸念を表明するにとどまらず、原子力安全とセキュリティの確保に向けて状況を改善するために行動している」と、これまでの支援活動を紹介。今回の紛争中に4度に渡って派遣したIAEAの調査ミッションなど、ウクライナでの原子力事故を未然に防止するためにIAEAが果たしてきた役割に言及した。そしてロシアを名指しで非難することは避けながらも、ウクライナの原子力施設周辺に「原子力安全/セキュリティ保護エリア」を早急に設定すべく、両国と詳細な協議を開始したことを明らかにした。続く各国代表による一般演説では、日本は7番目に登場。ビデオ録画ではあったが高市早苗内閣府科学技術政策担当大臣がスピーチ。ウクライナの原子力施設周辺でのロシアの軍事行動を強く非難し、IAEAの取り組みを高く評価した。その上でウクライナでの「原子力安全/セキュリティ保護エリア」早期設定に向け、200万ユーロの拠出を表明した。また高市大臣はALPS処理水について、IAEAがこれまで実施してきたレビューやモニタリングについて言及。今後もIAEAの協力のもと、国内外の安全基準に従い透明性を高めた形で、「科学的に」海洋放出を実施していくことを強調した。そのほか日本のエネルギー政策に関し高市大臣は、「エネルギーの安定供給に向けてあらゆるエネルギーオプションを堅持する」決意を表明。今後は高速炉、高温ガス炉、SMR、核融合炉など次世代炉技術の研究開発にも力を入れていく方針を明らかにし、国際社会に強く印象付けた。♢ ♢日本原子力産業協会・新井理事長とブースで談笑する上坂委員長(右) ©︎JAIF例年通りIAEA総会との併催で展示会も行われている。日本のブース展示では、「脱炭素とサステイナビリティに向けた原子力イノベーション」をテーマに、高温ガス炉やナトリウム冷却高速炉、中・小型炉、水素貯蔵材料等の開発、ALPS処理水に関するQ&Aなどをパネルで紹介している。展示会初日には、上坂充原子力委員長がブースを訪れ、出展関係者より展示内容の説明を受けた。

- 27 Sep 2022

- NEWS

-

日本財団の「18歳意識調査」 エネ事情に関心増

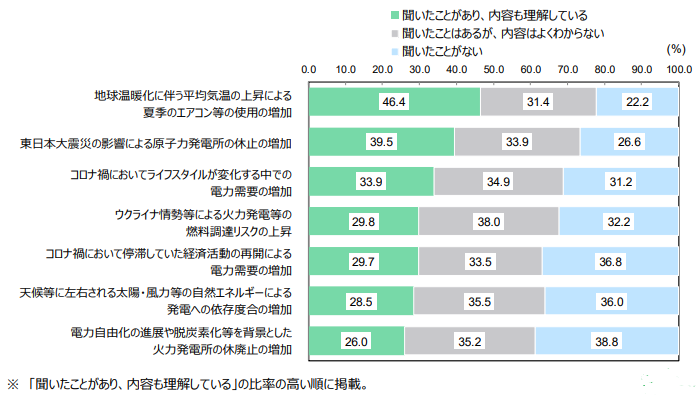

日本財団は8月31日、全国の17~19歳の男女1,000人を対象に実施したエネルギー問題に関する「18歳意識調査」の結果を発表。昨今の電力需給ひっ迫やウクライナ情勢を背景に、日本のエネルギー事情への関心が高まっている傾向が浮き彫りとなった。同財団は、気候変動・災害、政治・文化、感染症対策、性意識など、時宜を得たテーマを設け、若者を対象としたアンケート調査を随時実施している。今回の調査は、7月29日~8月2日にインターネットを通じて実施。日本のエネルギー事情に関する記述を掲示し質問を行う形式をとっている。例えば、「今夏は、全国的に電力不足が懸念されている。政府は、2022年7月1日から9月末頃まで、全国の家庭や企業に、生活や経済活動に支障のない範囲で節電を要請している」との記述を示した上で、「今夏の電力不足に対する関心度合」について尋ねたところ、55.0%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも12.5ポイント多かった。さらに、電力の安定供給が難しくなった主な背景に係る認知度・理解度(聞いたことがあり、内容も理解している)の割合は、高い順に、「地球温暖化に伴う平均気温の上昇による夏季のエアコン等の使用の増加」(46.4%)、「東日本大震災の影響による原子力発電所の休止の増加」(39.5%)、「コロナ禍においてライフスタイルが変化する中での電力需要の増加」(33.9%)、「ウクライナ情勢等による火力発電等の燃料調達リスクの上昇」(29.8%)となっている。「2030年の電源構成における原子力発電の比率を20~22%程度」に対する考え(日本財団発表資料より引用)日本のエネルギー政策について、「S+3E」(安全性、自給率、経済効率性、環境適合性)の同時達成を目指す方針を示し考えを尋ねたところ、55.4%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.9ポイント多かった。さらに、全体で、日本の一次エネルギー自給率の低さについては約7割が、「2050年カーボンニュートラル」実現目標については約3割が、それぞれ「知っていた」と回答。エネルギー基本計画で示される「2030年の電源構成における原子力発電比率20~22%」との目標については、「高めるべきである」が17.6%、「賛成である」が43.6%、「下げるべきである」が23.7%、「原子力発電は完全にやめるべきである」が15.1%となった。「高めるべきである」と「賛成である」を合わせた原子力発電規模を維持することに賛成する回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.7ポイント多かった。原子力発電比率を「下げるべきである」または「原子力発電は完全にやめるべきである」と回答した人の約6割は「再生可能エネルギーで原子力発電を減らす分を補うことがよい」と回答しており、具体的なエネルギー源として挙げられたのは、太陽光、水力、地熱、バイオマス、陸上風力、洋上風力の順に多く(複数回答可)、全体として「電源の脱炭素化」を求める傾向がみられた。

- 20 Sep 2022

- NEWS

-

原平協フォーラム 三浦瑠麗氏を招き敦賀で開催

福井県原子力平和利用協議会(原平協、山口治太郎会長〈元美浜町長〉)は9月10日、敦賀市民文化センターで、「エネルギーフォーラム in 敦賀『世界情勢を踏まえたこれからのエネルギー問題を考える』」(共催=関西原子力懇談会、北陸原子力懇談会、後援=原産協会他)を開催。約700人の来場者のもと、国際政治学者の三浦瑠麗氏が招かれ講演を行うとともに、「エネルギー資源の乏しい日本にとって、準国産エネルギーでもある原子力発電の活用は、エネルギー安全保障の観点からも必要不可欠」とする宣言文を採択した。原平協は、原子力発電所の立地地域から「原子力の正しい理解の輪を拡げる」ことを目指し、福井県嶺南地方の有志により設立された。フォーラム開催に際し挨拶に立った山口会長は、政府による今後の原子力政策推進に向けた動きを踏まえ、「原平協の活動は非常に重要になってくる」と強調した。続いて、来賓を代表し挨拶に立った福井県選出衆議院議員の髙木毅氏は、自由民主党の電力安定供給推進議員連盟の事務局長として、まず福島第一原子力発電所事故の反省を改めて述べた上で、同議連がこれまで発表してきた再稼働の推進、運転期間延長、新増設・リプレースに係る提言の実行に関し、「世論の動きもあり難しくなかなか進んでこなかった」と振り返った。さらに、昨今のウクライナ侵攻に伴うエネルギー情勢などにも鑑み、「今、政府も原子力政策をしっかり進めねばならないところに“漸く”なった」、「エネルギー基本計画も時宜を見て速やかに改定されるべき」と強調。福井県内の原子力発電所では再稼働が進みつつあるが、「最終処分場の必要性については国民に絶対に理解してもらわねばならない」と、バックエンド対策の重要性も訴えかけた。講演に移り、三浦氏はまず、感染症対策を例に、日本人のリスクに対する考え方の諸外国との違いを説いた上で、不確実性は「対応自体がどうすればよいか難しいもの」と、リスクは「何がどのくらいの確率で起きるかがわかり、対処策を講じることができるもの」と定義し、両者を分けて考える正しいリスク認識、それに向けたコミュニケーションが図られる必要性を提唱。また、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、エネルギーを始めとする経済制裁のもたらす影響を懸念し、「金融、エネルギー、軍事というのは極めて専門性が高い分野。分野をまたいで多数の専門家が協力しなければならない」と指摘。日本のエネルギー事情に関しては、「輸入大国」である脆弱性を繰り返し述べ、不確実性に依存している現状から、「まず国民がしっかりコミュニケーションしなければならない」などと訴えかけた。三浦氏は、国際政治学者の立場から、米中貿易摩擦の行く末や欧州の政治情勢にも言及。世界のグローバリゼーションに関し、「民意を持続可能な形で環境保護、将来世代に向け合意形成していくことは極めて重要」と述べた。カーボンニュートラルの実現に向けては、気候変動対策が経済競争のゲームチェンジャーとなる可能性にも触れ、「あらゆる面での努力を総合して初めて実現できる。一つの電源だけでの達成は絶対ありえない」と強調した上で、「ゼロリスク」などの幻想に硬直せず、事実を踏まえ状況に合わせた判断をすべきとした。「年表 原平協50年のあゆみ」今回のフォーラム参加者には、原平協が設立50周年に際し1月に制作した記念誌「年表 原平協50年のあゆみ」が配布された。

- 13 Sep 2022

- NEWS

-

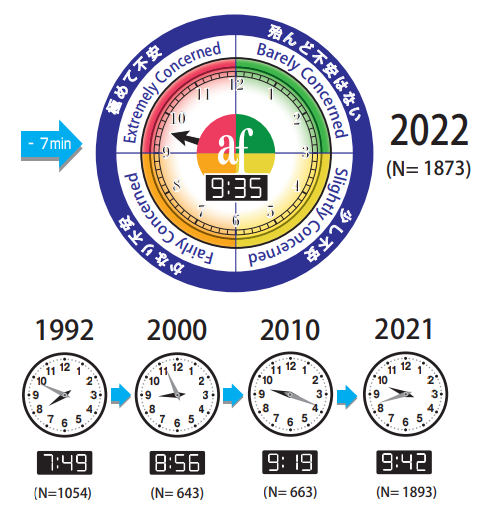

世界の「環境危機時刻」が7分後退、旭硝子財団の有識者アンケートで

旭硝子財団は9月8日、世界の環境問題に対する危機感を時計の針に例えた「環境危機時計」の時刻が2022年、前年より7分戻って9時35分になったと発表した。〈旭硝子財団発表資料は こちら〉「環境危機時計」は、同財団が1992年より世界各国・地域の有識者らを対象に毎年実施している「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の調査結果に基づき分析・公表しているもの。時計が示す「環境危機時刻」として、0時1分~3時は「ほとんど不安はない」、3時1分~6時は「少し不安」、6時1分~9時は「かなり不安」、9時1分~12時は「極めて不安」と、針が進むにつれて深刻度が増す。今回のアンケート調査は、4~5月に日本を含む202か国・地域の有識者らに調査票を送付し、127か国・地域の1,876人から回答を得た。各回答者は、自身の居住する国・地域の環境問題を考える上で、「気候変動」、「生物圏保全性(生物多様性)」、「陸域系の変化(土地利用)」、「生物化学フロー」、「水資源」、「人口」、「食糧」、「ライフスタイル」、「社会、経済と環境、政策、施策」の9項目から重要と思う3項目を選び、それぞれについて現状に相当する時刻を回答。得られた回答を分析し、各地域の「環境危機時刻」を決める。世界各地の環境危機時刻(日本は9時33分で世界の平均レベル、旭硝子財団発表資料より引用)世界の「環境危機時計」は、2011年以降、針が進む傾向にあったが、2020年は9時47分、2021年は9時42分、2022年は9時35分と、2年連続で針が戻っており、これは12年ぶりのこと。地域別には、2022年はアジア、オセアニアでは時刻が戻る一方、北米、アフリカ、中東、東欧・旧ソ連では時刻が進むという二極化がみられており、同財団では「現在の世界の地政学的な要因が影響している」と推察。実際、今回は、9項目の中で「社会、経済と環境、政策、施策」に係る「環境危機時刻」が9時49分(前回は9時34分)と、最も進んでいたことから、「ロシアによるウクライナ侵攻の影響が出ている」と分析している。この他、項目別には、「生物圏保全性(生物多様性)」が9時43分(同9時54分)、「気候変動」が9時40分(同9時41分)の順に深刻度が高い。同財団では、2019年のアンケートより「環境問題への取組に係る改善の兆し」に関する調査を行っている。その中で、「脱炭素社会への転換」については、世界全体でみると、政策・法制度、社会基盤に係る取組は一般の人々が思うほど進んでいないと認識されていることが示された。一方、中国では、3年連続して政策・法制度、社会基盤の面で脱炭素社会への転換が進んでいるとの意識が強く現れていた。同国は回答者数が多く、また、9割近くが20~30代であることから、「若い世代が中国政府の環境対策を高く評価し、環境問題は良い方向に向かっていると考える人が多い」とみている。アンケートにおける自由記述意見では、地球温暖化問題について述べたものも多く、「明確なコンセンサスがなく、どのように温暖化を解決していくのか道筋が不明」、「単に再生可能エネルギーにすべて置き換えれば済む話ではなく、ライフスタイルの転換が大きな問題」といった日本のエネルギー利用に関する指摘の他、先進国と発展途上国とのCO2排出に係る対立、人口爆発・食糧危機対策とのトレードオフ、ウクライナ情勢が気候変動対策に及ぼす影響への懸念もあった。

- 09 Sep 2022

- NEWS

-

西村経産相、「危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を」と抱負

第2次岸田改造内閣発足に伴い就任した西村康稔経済産業相が8月12日、エネルギー、自動車、鉄鋼、繊維などの産業専門紙の記者団によるインタビューに応じた。1985年に「日本の将来を担う中心的な官庁」との思いから通商産業省(当時)に入省し、1999年の退官後、「より大きな視点で仕事をしたい」との決意から国政入りを目指した(2003年に衆議院議員に初当選)という西村大臣は、まず「この2つの初心をもう一度思い起こす」と強調。その上で、「コロナ禍とロシアのウクライナ侵略という2つの危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を作っていくため、今は非常に大事な局面にある。そのためのイノベーションを起こし、制度改革を行っていく。この先の5年は正に勝負だ。これまでの経験を活かし全力で取り組んでいきたい」と抱負を述べた。エネルギー需給を巡る課題に関し、西村大臣は、「燃料の着実な調達、再生可能エネルギー、原子力、火力を含め、あらゆる手を尽くしてしっかりと安定供給に努めていかねばならない」と、その重要性を改めて強調。加えて、現在、総合資源エネルギー調査会で検討が進められている電力・ガス小売全面自由化にも言及し、「総合的に取り組んでいく必要がある」とした。原子力については、「この冬に向けて、安全性の確保を大前提に、安全対策工事の加速、定期検査期間の調整などを進めながら、岸田首相の指示した『最大9基の稼働』を確保できるよう、事業者とも連携しながら着実に取り組んでいく」と明言。三井物産・三菱商事による新ロシア法人への参画に係る判断が注目されている「サハリン2プロジェクト」(日本のLNG需要量の約9%、総発電量の3%に相当)については、「権益を維持する方針は今後も変わりはない」とした上で、ロシア政府による決定の詳細を確認し意思疎通を図りながら具体的対応を検討していく考えを示した。この他、西村大臣は、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた電気自動車普及や水素還元製鉄の実用化、環境に配慮した繊維製品の社会実装を通じた日本の魅力「クールジャパン」発信などに言及。通産省勤務時代の石川県商工課長在任を契機とした地元とのつながりが今でも活きていることに触れ、地域産業の技術力支援やブランド化にも意気込みを示した。西村大臣は、内閣府経済財政政策担当相在任中(2019年9月~21年10月)、2020年3月からは安倍晋三首相(当時)の指示によりコロナ対策に係る政府対応をリードした。

- 16 Aug 2022

- NEWS

-

長崎大、NPT運用検討会議の全日程をブログ掲載

長崎大学核兵器廃絶研究センターは、8月1日よりニューヨーク国連本部で開幕する核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議で、26日までの全日程をカバーすべく同センタースタッフを現地に派遣する。会期中、論点整理や課題、意義などを簡潔にレポートする「NPTブログ2022」をウェブ上に掲載すると発表した。開幕に先立ち、7月29日には、「第0号ブログ」として、NPT運用検討会議の注目ポイントなどを掲載。冒頭、昨今のロシアによるウクライナへの軍事侵攻により「核兵器使用リスクの急激な高まりは世界中の人々に不安と衝撃を与えている」と、危惧を示している。最終文書採択を含む8月24~26日にブログを担当する同センター副センター長の鈴木達治郎教授は、7月28日に長崎大学内で行われた記者会見で、核物質防護に関する議論に期待を寄せ、「原子力施設への攻撃禁止について、是非合意文書に入れてもらいたい」と述べた。今回のNPT運用検討会議には、日本の首相としては初めて岸田文雄首相が出席し、一般討論演説などを行う。外務大臣在任中にも、2015年NPT運用検討会議に出席。折しも広島・長崎被爆70年の節目の年だったが、最終文書の合意には至らなかった。岸田首相は、就任後初となる2021年10月の国会における所信表明演説で、「核兵器のない世界」を目指し、「核兵器国と非核兵器国との橋渡しに努める」としている。これに関し、8月1~9日に主に核軍縮関連の議論でブログを担当する同センターの中村桂子准教授は、「岸田首相の演説を切り口に、これまでの枠を超えるような軍縮外交が展開されることを期待する」と述べた。「ナガサキ・ユース代表団」の学生たち(長崎大ホームページより引用)長崎大学の核兵器廃絶研究センターは、2012年の設立以来、「長崎を最後の被爆地に」との想いから、核兵器廃絶に焦点を当てた研究・教育の拠点として政策提言などを行ってきたほか、人材育成や市民交流にも取り組んでいる。同センターでは、今回、NPT運用検討会議でサイドイベントなどに参加する学生ら「ナガサキ・ユース代表団」によるブログも掲載していく。

- 01 Aug 2022

- NEWS

-

日赤がウクライナにX線撮影装置を寄贈、技師派遣も

日本赤十字社は7月25日、ウクライナにおける医療活動を支援するため、同国赤十字社に可搬型のX線撮影装置を寄贈するとともに、放射線技師を派遣したと発表した。ウクライナでは現在、国際赤十字社・赤新月社連盟による安全管理のもと、各国赤十字社の協力で仮設診療所の開設が進められている。このほどX線撮影装置が寄贈されたのは、ザカルパッティア州の山岳地帯にあるタチブという町に開設予定(7月下旬)の診療所。〈日赤発表資料は こちら〉今回のX線撮影装置に係る現地スタッフ指導のためウクライナ西部のウジュホロド(6月に仮設診療所が開設)に派遣された日赤愛知医療センター名古屋第二病院の診療放射線技師・大島隆嗣氏によると、「輸送するためには、多くの書類や手続きが必要で、無事ウクライナ国内に入るには2か月程度を要した」という。さらに、「現地に装置が到着したことを確認して日本を出発したのだが、装置の最終的な移動に再度許可が必要となり、現地の赤十字社の幹部が当局に事情を説明し、ようやく倉庫から装置を搬出することができた」と、機器の現地搬入までにも困難があったことを述べている。この可搬型のX線撮影装置は、海外救援時の医療支援用機材として以前より使用されてきたもので、多くの国内避難民が住むウクライナ西部各地では結核などの感染症の懸念があることから、同国赤十字社は日赤に対し装置に係る支援を要請していた。日赤では、「ウクライナ国内では、医療施設への攻撃が報道されており、人々が医療を受ける機会の喪失にもつながっている。現在、1,200万人以上が医療支援を必要としている状態だ」と懸念。ウェブ上で随時、ウクライナにおける日本人医療スタッフの活躍などを紹介し、「ウクライナ人道危機救援金」への理解・協力を呼びかけている。

- 27 Jul 2022

- NEWS

-

原子力学会・川村新会長、「魅力ある学会」を標榜

日本原子力学会は6月開催の通常総会で2022年度の新体制を決定。これに伴い就任した川村慎一会長(日立GEニュークリア・エナジー技師長)が7月12日、都内で記者会見を行い抱負を述べた。川村会長は、特に力を入れていく事項として、(1)福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、未来への取組を進める(2)専門知に基づく情報発信、ならびに対話と交流を活性化する(3)多様性を尊重し、学会をより多くの人が成長できる場にしていく(4)健全な財務基盤を維持する――ことを列挙。その上で、「社会に貢献し社会にとって魅力ある学会であるため、真摯に取り組んでいく」と抱負を述べた。同氏は、原子力に関わる者として「福島第一原子力発電所事故を防ぎ得なかった」反省の意を改めて述べ、これまでの学会における検討を踏まえ「安全性向上を図る仕組み作り」に取り組んでいくとするとともに、ALPS処理水の取扱いにも関連し、「技術者だけでなく社会科学の専門家や市民の視点も含め幅広く対話する」重要性を繰返し強調。原子力学会では3月にロシアによるウクライナの原子力発電所攻撃を受け抗議声明を発表したが、原子力発電所への武力攻撃に係る学会としての役割について問われたのに対し、川村会長は、「原子力の専門家だけで解決できるものではない」とした上で、他学会とも協力し、施設のセキュリティ強化や外的事象への耐性確保が図られるよう努めていく考えを述べた。また、次世代炉・革新炉開発に向けては、「直近の課題である既存の原子力発電所の安全な再稼働」を大前提に、将来のカーボンニュートラル実現目標に応えられるよう、安全評価のあり方や人材育成など、様々な検討を行っていくとした。

- 13 Jul 2022

- NEWS

-

ウクライナ戦争と女性政治家の胆力

前回に続いてまたウクライナですかと言われてしまいそうだが、戦争から垣間見えた女性政治家たちの覚悟と決断について取り上げたい。6月末の北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で、北欧スウェーデンとフィンランドがNATO加盟に道筋をつけた。ロシアのプーチン大統領の東方へのNATO拡大阻止という思惑とは裏腹に、ウクライナ侵攻はNATOの拡大強化に弾みをつけ、要衝バルト海はNATOによって包囲される形になる。両国が加盟意思を表明したのは4月のこと。スウェーデンのアンデション、フィンランドのマリン両女性首相が水辺をバックに共同会見し、その爽やかで晴れやかなこと、思わず目を見張った。自国が歴史的転換へ踏み出そうとしているのに、気負うことなく「欧州の安保環境はロシアのウクライナ侵攻で根本的に変わった」と語る姿はまったく自然で、女性の政界進出が進む欧州の中でも、北欧がとりわけ顕著なことを改めて実感した。それにしても長年堅持し伝統となっていた中立主義を──もちろん今後様々な議論が予想されるにしても──こんなにもアッサリと放棄出来るのは、それだけロシアの脅威が高まったからだし、両女性指導者のリーダシップもあってのことだろう。両国はウクライナへの軍事支援にも積極的で、大国でありながら、武器の出し惜しみをしたり、プーチン氏を慮ったり、何だかグズグズ優柔不断なショルツ独首相やマクロン仏大統領とは大違いだ。その両首相以上に存在感を発揮しているのが欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長である。早くからウクライナ全面支援を打ち出し、欧州連合(EU)内の不協和音には「民主主義や法の支配、私たちの価値観のために戦っているウクライナを支援しないことはあり得ない」と喝破し、その後もぶれない。彼女も気負わず、エレガントでさえある。前職の独国防相から欧州委員会初の女性委員長に僅差で承認された時、今日の活躍を予期した人はどれだけいるだろう。危機で怖気づく政治家もいれば、飛躍する政治家もいる。彼女は後者に違いない。独の女性政治家と言えばこれまで1にも2にもメルケル前首相だったが、首相時代の対ロ融和姿勢が批判を浴びている同氏に代わってフォン・デア・ライエン氏が「顔」になる日が来ないとは言えない。かつて女性の政界進出をめぐって、女性が首相や指導者になった方が戦争は起きないなどと言われたことがあった。ところがイスラエルのゴルダ・メイア首相(1973年当時)はアラブ諸国と、インドのインディラ・ガンディー首相(1971年当時)はパキスタンと、イギリスのサッチャー首相(1982年当時)はアルゼンチンと、名だたる女性宰相たちは皆、戦争したとあって、議論はあっさり否定され、女性政治家の方が好戦的との声さえ上がった。もっとも私には、この3人は大義や信念、祖国愛などを前にする時、政治家は男も女もないという見本のように思える。アンデション、マリン、フォン・デア・ライエンの3人はいずれも先輩たちのような豪胆さやカリスマ性はない。しかし彼女たちに欠けがちだった普通人の感覚、身近さが持ち味かもしれない。それだけ女性政治家が特別ではなくなった証だろう。プーチン氏が引き起こした軍事侵略に立ち向かう女性指導者はまだまだいる。EU首脳会議で加盟を申請し、加盟候補国に認められた旧ソ連構成国のモルドバは、サンドゥ大統領とガブリリツア首相が女性同士でタッグを組む。彼女たちに託された国家の命運は、ロシアの傀儡国家・沿ドニエストル共和国を内に抱え、侵攻の口実は如何様にもという不気味さを孕み、やわな精神ではとても務まりそうにないが、見たところはどこにでもいそうな普通の女性というのが逆にスゴイ。またNATOの対ロ防衛の最前線バルト三国の1つ、エストニアも女性首相で、カッラス首相は「NATOの(現行)計画ではエストニアは地図から消えるだろう」とNATOの更なる防衛力増強を訴えている。世界は「男は度胸」より「女は度胸」が腑に落ちる時代になってきた。プーチン氏へ。敵は多く、手強い。

- 06 Jul 2022

- COLUMN

-

笹川平和財団がウクライナ情勢を受け緊急提言、核セキュリティ強化など

笹川平和財団は7月1日、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、政府に対し国際的な核セキュリティの強化に向け先導的役割を果たすよう求める緊急提言を発表した。緊急提言は、同財団の核不拡散・核セキュリティ研究会(座長=鈴木達治郎・長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)が取りまとめた「ロシアによるウクライナ侵攻:原子力民生利用の諸課題と日本の役割」と題するもの。冒頭、ロシアによるチョルノービリ(チェルノブイリ)発電所、ザポリージャ(ザポロジェ)発電所への武力攻撃に関し、「一歩間違えれば大規模に放射性物質が放出される惨事になっていた可能性があるだけに世界に衝撃を与えた」と、危機感を表明。原子力施設の防護に関し3項目の提言を述べている。その中で、「日本政府は国内の原子力施設の防護に関連する従来の想定を見直すとともに、国際協力のもと、核セキュリティの強化を一層図るよう国際社会に呼びかけるべき」と提言。国内については、欧米の原子力施設の防護に関する実情を整理した上で、(1)全国最多の原子炉が立地する福井県警の取組を参照し、専門部隊を全国に展開し専門知識を有する隊員を育成(2)ウクライナ侵攻のような事態の発生に備え、原子力事業者、警察に加え、自衛隊も参加する実働訓練を定期的に実施――することを求めている。また、柏崎刈羽原子力発電所で発生した核物質防護に係る不適切事案から、「日本においては、施設の防護を含む核セキュリティの重要性はまだ浸透していない」と危惧。内部脅威(関係者が身分や経歴を偽り事業者内に悪意を持って侵入し、設備の破壊や核物質の盗取がなされる恐れ)につながる恐れにも言及し、「厳格な法制度に基づき、国が責任を持って実施する体制が確立されていない」と、日本の信頼性確認の不十分さも指摘した上で、然るべき法整備や制度の適切な運用を求めている。さらに、提言では、国際協力によって世界的な核セキュリティの実効性を上げるべく、日本による「核セキュリティ・サミット」主催などを提案。「核セキュリティ・サミット」は、2001年の米国同時多発テロを受け、米国オバマ大統領(当時)の提唱により2010年にワシントンで初開催後、オランダ、韓国で順次行われたが、2016年の第4回開催以降、開かれていない。

- 04 Jul 2022

- NEWS

-

原産協会、島根2号機の再稼働に期待

会見を行う原産協会・新井理事長原産協会の新井史朗理事長は6月24日、記者会見を実施。中国電力島根原子力発電所2号機(BWR、82万kW)の再稼働に向けた期待を改めて述べた。新井理事長はまず、6月2日に島根2号機の再稼働に係る島根県・丸山達也知事の同意を受けて発表した理事長メッセージを紹介。「PWRに比べて再稼働が遅れているBWRに関し、地元自治体から了解をいただいたことは大きな意義を持つ」と強調した。また、昨今のエネルギーを巡る世界情勢に関し、「ロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度4か月となった」とした上で、化石燃料のロシア依存度低減に向けた動き、国際的な資源・エネルギー価格の高騰や円安の進行によるエネルギーコストの負担増を踏まえ、エネルギー自給率の低い日本にとって「各国による資源争奪戦の影響は小さくない」と懸念。日本の国富流出への強い危機感を示すとともに、今夏の、特に東京エリアにおける厳しい電力需給見通しを見据え、「エネルギーの安定供給は、国民生活とあらゆる経済活動の土台であり、エネルギー安全保障なしには脱炭素の取組もなしえない」との考えを改めて述べ、「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の観点から「原子力の活用が不可欠」と訴えかけた。また、新井理事長は、G7サミット(6月26~28日、ドイツ・エルマウ)に向け、原産協会がカナダ原子力協会、欧州原子力産業協会、米国原子力エネルギー協会、英国原子力産業協会、世界原子力協会とともに発出する共同声明を紹介。共同声明は会見終了後に公表されており、「原子力はエネルギー安全保障を強化し環境目標に貢献できる」と強調している。新規制基準の施行から間もなく9年を迎えるが、記者から事業者側の再稼働に係る姿勢に関して問われたのに対し、新井理事長は、「27基の審査申請がなされたうち、10基が再稼働したが、ややスローペースではないか」と振り返った上で、原子炉設置変更許可に続く設計・工事計画認可や地元了解に要する時間、審査の効率化に向けた動きにも言及しながら、審査において迅速にレスポンスを図る努力に期待を示した。

- 27 Jun 2022

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.2 マシュー・メイリンガーさん

コミュニケーションを通じて先入観や思い込みを払拭マシューさんが原子力業界で働きたいと思ったきっかけは何でしたか?マシュー私が9年生、日本でいえば高校1年生の時、国語の授業で小論文(エッセイ)を書くことになり、たまたま選んだテーマが「原子力」、それがきっかけでした。いろいろ調べていくと原子力技術は効率のよい発電方法であると同時に、医療や工業、農業など幅広く社会に貢献し、エネルギー問題や環境問題にも寄与することを知りました。将来的に原子力分野の仕事は意義があり、また安定しているため、キャリアを積み重ねていく価値があると思ったのです。原子力業界に入る前と入った後で、意識などに何か変化はありましたか?マシュー実際に原子力分野で仕事を始めてから感じたことは、原子力が社会に幅広く利用されるためには一般市民の人たちに理解してもらうことが重要だ、ということでした。原子力工学を学んでいた時にはもっぱら技術的なことに取り組んでいましたが、様々な経験を経て、原子力利用の普及のためには技術の問題よりも一般市民に理解されるかどうか、つまりコミュニケーションを通じて先入観や思い込みの部分を払拭していくことが必要だと実感しました。この10年ほどYGNの活動を通じて一般市民の方々との対話を重ねてきましたが、こうした活動をまだまだ今後も続けていくことが重要だと考えています。ウクライナ問題などエネルギー情勢はめまぐるしく変化しています。このような時期にあって、原子力利用の意義と将来性についてどうお考えですか?マシューロシアのウクライナに対する軍事侵攻により、エネルギーや食糧の自給自足がいかに大事かということが明らかになりました。とりわけ各国が発電の手段を確保しておくことは重要です。ロシアのような資源国の状況変化に左右されないよう、発電手段を確保することが必要だと思います。エネルギー不足に直面すると、結局のところ、苦しむのは一般の人々です。特にドイツでは痛感されているのではないでしょうか。ドイツは天然ガスをロシアに依存していたことから、外交のカードとして使われてしまった。ベルギーも同じような状況にあり、脱原子力の立場から見直しを迫られている状況です。まして気候変動問題に真剣に取り組むことが求められている現状では、原子力発電は再生可能エネルギーと並んで最適な選択肢です。ウクライナではロシアの軍事侵攻によって多くの発電設備が破壊され、電力供給が停止していると聞きます。そのような中で、原子力発電所は運転を継続し電力を供給し続けています。安全性や安定供給が原子力発電所の特長といえますが、今後SMRが実現すると、より安全性の高い原子炉が運転を開始することになります。ウクライナ問題は各国政府が原子力発電の特長を再評価するきっかけになるでしょうから、原子力の将来性について国際的な評価が高まると期待しています。カナダの原子力利用の将来を担うであろう小型モジュール炉(SMR)開発について、またそれを支える人材の育成などについて、どのようにお考えでしょうか?マシューSMR開発についてカナダは、世界に先行するトップランナーの位置にあるといえるでしょう。カナダの4つの州、すなわちオンタリオ州、ニューブランズウィック(NB)州、サスカチュワン州、およびアルバータ州で覚書を取り交わして導入にむけた共同戦略計画を進めているところです。連邦政府のレベルでSMR開発のロードマップ(工程表)が定められ、それに基づいてアクションプラン(行動計画)が策定されています。アクションプランの中に人材育成やサプライチェーンの構築などの進め方も盛り込まれており、SMRを導入する事業者側の課題も挙げられています。またSMR開発自体については連邦政府が財政的な支援を行う計画です。英モルテックス・エナジー社やテレストリアル・エナジー社、米ウェスチングハウス(WH)社などカナダ国内でSMR建設を進める企業に資金を拠出します。カナダでは主に3つのSMR開発プロジェクトが進められていますが、オンタリオ州営の電力公社オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が建設するマイクロモジュール炉は2026年の運転開始を予定しています。またOPG社が2028年の運転開始を目指し、GE日立のBWRX-300を建設するプロジェクトも進行しています。PAが重要な課題SMRの導入に関して現在、重要な課題は何でしょうか?マシューもっとも重要な課題は一般市民の合意、すなわちパブリックアクセプタンス(PA)だと考えています。そのために継続的に対話活動に取り組んでいく必要があります。カナダ政府としても、「実証されていない」あるいは「投資に見合わない」と国民に思われてしまっているものをわざわざ推進しようとは考えません。例えば気候変動やエネルギー不足への対応、水素供給や地域熱供給への活用、そうしたメリットについて広く理解が進み、一般市民の側からプロジェクト推進の声が寄せられるような状況が望ましいと思います。一方で技術的な課題についてですが、初号機に採用された技術は実証済みのものですので、当面する課題は特にないと考えています。それ以降の、いわゆる第4世代の新技術については、今後の課題として進めていくものだと思います。最初に実現するSMRは実証された確実な技術で進めればよいでしょう。新技術の開発などにあたり、若手の研究者や技術者への期待は大きいと思うのですが、マシューさんから見て、現状や今後への期待などはいかがでしょうか?マシューおよそ10年前の福島第一原子力発電所事故の後、カナダでも原子力に対する世論が厳しくなった時期もありましたが、様々な活動を通じた印象としては原子力利用に将来的な希望を抱く若者は少なくないと思います。日本の状況について詳しくは承知していませんが、原子力に対して希望を抱く若者は、日本よりカナダのほうが多いといえるでしょう。私は、大事なことは彼らに「原子力のメリット」に目を向けてもらうことだと考えています。環境にクリーンな電源であることや、医学や工業、農業などの分野で社会に貢献する多様なメリットを原子力技術が有していることを実感してもらえるような活動が重要です。現在も絶えず技術革新を遂げつつある原子力分野の仕事は、若者に「COOL(クール)」と感じてもらえる側面がありますよね。ですから彼らにもそういった印象を持ってもらえるよう、常日頃から心掛けています。日常的にこなすルーティンな仕事というだけでなく、熱い意欲をもって取り組む価値のある仕事だということを理解してもらえるよう努力したいと思っています。そのために今後も引き続き、原子力の様々なメリットを実感してもらうために、シンポジウムや交流会への参加や、発電所サイトの視察機会を多く作っていこうと考えています。マシューさんが取り組んでいるYGNで、そうした機会を作っていくということですか?マシューはい。YGNの活動を通じて今までも取り組んできましたが、これからも引き続き、様々な機会を作る努力をしていきたいです。実は私、6月から3年の任期でYGNのプレジデント(理事長)に就任します。今後の活動について、私自身、強調していきたいのは国際的な活動の充実です。国を越えて若者同士がお互いのベストプラクティスを共有できればと考えています。今回の来日中に福島第一原子力発電所に訪れ、その後に日本のYGNのみなさんと交流する機会を持つ予定ですので、お互いの活動についても共有し、様々な学びが得られると楽しみにしています。私たちが活動する北米のYGNでは、将来を担う子供たちを対象に、コンテスト形式で絵を書いてもらったり、作文を発表してもらうイベントを開催しているほか、わかりやすい絵本を作って読み聞かせをするといった活動をしています。また政府・関係団体に対して若手の視点から意見を表明する政策的な活動として、州が開催する公聴会に参加して意見を表明するといった活動もしています。さらに幅広いネットワークを活かして地域社会の皆さんとの交流を続けています。YGNのメンバーが地域の皆さんに良い印象を持ってもらえるよう交流の場を作ることは大切な活動ですから、今後も原子力利用に対する理解を深めてもらえるよう努力をしていきたいと考えています。SMRが切り拓く 私たちの未来最近の情勢変化を踏まえ、欧州では原子力発電を脱炭素にむけた主要電源として見直す動きもあるようです。環境問題に対する原子力の役割についてどのようにお考えでしょうか?マシュー環境問題への対応の観点から、SMRを導入することで原子力利用の新たな市場が開拓できるというメリットについてお話ししたいと思います。カナダでは従来の大型の原子炉を導入すると、州によっては電力需要を上回ってしまう状況がありました。その点でSMRは各州の状況に応じて柔軟に対応できるため、新たな市場を切り拓くことになるでしょう。またカナダには遠隔地の電力需要をどのように賄うかという問題があります。冬期には道路が凍結するため、事前にディーゼル発電機用の燃料を備蓄する必要があるわけですが、SMRはより安定した電源であり、かつ脱炭素化が可能になります。同様のことはカナダの主要産業である鉱業部門にもいえます。天然資源採掘の現場にSMRを導入すれば安全で安定した電源というばかりでなく、大幅に脱炭素化がはかれるというメリットが期待できます。さらに水素製造や淡水化への応用、負荷追従運転による電力需要への柔軟な対応など、幅広いメリットを考えれば、SMRの実現によってさまざまな新たな可能性が切り拓けると思います。そして重要なことは、環境問題への対応という面で、従来とは違う観点で原子力をとらえることができるようになるということです。つまり、これからは原子力か再生可能エネルギーか、という対立した選択肢ととらえるのではなく、両者をうまく組み合わせ、原子力が再生可能エネルギーを補うといった新たな考え方が可能になると思うのです。それから、輸送部門への活用もSMRに期待されるメリットのひとつです。船舶の動力に使えば、脱炭素化がかなりスピーディーに実現できるでしょう。現在は原子力潜水艦など舶用の小型原子炉は軍事利用がメインとなっていますが、今後民生用の舶用炉という新たな市場がSMRによって切り拓かれることになると期待しています。

- 16 Jun 2022

- FEATURE

-

ウクライナ危機 長期化が迫る日本の覚悟

“We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine.”(侵略したウクライナにおいてロシアが行ってきたようなことが出来ない程度まで、我々はロシアが弱体化することを望む)米国のロイド・オースティン国防長官は、4月25日、前日に行われたウクライナの首都キーウ訪問に関し、アンソニー・ブリンケン国務長官と共にポーランドで会見を行った。その際、ロシアの「弱体化」について言及したのである、日本ではあまり報じられていなかったものの、米欧のメディアはこの発言を大きく取り上げた。ウクライナへ侵略したロシアの暴挙は許しがたいとしても、米国の国防の責任者が直接的に敵対していない国の弱体化に言及するのは異例と言えよう。この日、ホワイトハウスでの会見で質問を受けたジェン・サキ大統領報道官(当時)は、“So what Secretary Austin was talking about is our objective to prevent that from happening(オースティン長官が語ったのは、<ロシアによる侵略を>防ぐと言う米国の目標だ)”と説明した。しかしながら、確信犯か失言だったかは別として、同長官は米国の本音を吐露したのではないか。それには先例がある。2015年に出版されて話題になった“The Last Warrior(最後の参謀:邦題『帝国の参謀』日経BP社)”は、1973年に国防総省に入省し、2015年に退任するまで、42年間に亘って国防官僚を務めたアンドリュー・マーシャル氏の軌跡を描いたノンフィクションだ。同氏が仕えた大統領はリチャード・ニクソンからバラク・オバマまで8代に及び、退任時点で93歳になられていたと言う。同書によれば、マーシャル氏が国防総省入りしたのは、ニクソン政権のジェームズ・シュレジンジャー国防長官に懇願され、新設された“Office of Net Assessment(ONA:総合評価室)”を率いるためだった。旧ソ連との冷戦に勝つための戦略として、マーシャル氏が考え出したのは軍拡競争だ。社会主義による効率の悪いソ連経済は、軍備増強の負担に耐え切れず、早晩、破綻せざるを得ないとの分析が背景だった。歴史を振り返れば、マーシャル氏の戦略は極めて正しかったと言えるのではないか。ロナルド・レーガン大統領の下で進められた軍事力強化策は、米国経済に財政収支、経常収支の「双子の赤字」をもたらしたものの、米国は経済成長によりそれを乗り越えることができた。しかしながら、1979年12月に侵攻したアフガニスタンの泥沼化もあり、ソ連経済は急激に悪化、1991年12月25日、ミハイル・ゴルバチョフ大統領が超大国の終焉を宣言して呆気なく消え去ったのである。鉄のカーテンの向こう側にあり、情報が厳しく統制されていたなかで、当時、ソ連の崩壊を予言できた人はどれくらいいたのだろうか。一方、インターネットの時代になり、ロシア経済については大雑把に状況を把握することは可能になった。そこで改めて冷静にデータを見ると、同国の経済基盤が脆弱であることは間違いない。 軍事大国を支えられないロシアの経済力旧ソ連は、構成していた15の共和国に分裂したが、ロシアは多くの遺産を継承した。そのうち、最も重要なのは外交面における国連安保理常任理事国の地位であり、軍事的には核兵器と言えるだろう。米国の軍事系シンクタンクであるArms Control Associationによれば、2021年11月の時点でロシアが保有する核弾頭は解体待ちを含めて6,267であり、5,550の米国を上回っている(図表1)。3番目の中国は350であり、米ロ両国でこの世に存在する核弾頭の90%を独占しているわけだ。世界を消滅させるのに十分な核兵器を保有するロシアは、旧ソ連に負けず劣らず軍事大国であるとの評価が一般的だろう。しかしながら、その軍事力を支える経済力に大きな課題があることは、旧ソ連時代から変わっていないようだ。2014年2月、クリミア半島で親ロシア派住民がウクライナからの独立を主張して武装し、ロシア軍が実質的にそれを支援した際、ウクライナ軍が苦しんだのは無人航空機、サイバー攻撃、電磁波などが複合的に組み合わされ、ウクライナの通信システムやGPS、軍事システムを無力化したロシアの戦術だった。2016年4月5日、米国上院軍事委員会空陸小委員会において証言を行ったハーバート・マクマスター陸軍能力統合センター長は、このロシアによる新たな戦い方を連邦議会に報告している。マクマスター陸軍中将は、2017年2月から2018年3月まで、ドナルド・トランプ大統領の国家安全保障担当補佐官を務めた。さらに2017年5月25日、米陸軍指揮幕僚大学のアモス・コックス少将は、“Hybrid Warfare: the 21st Century Russian Way of Warfare(複合型戦闘:21世紀におけるロシアの戦闘方法)”との論文を発表、ロシアの新たな戦術を「ハイブリッド型戦闘」と名付けている。ロシアが通常戦力にサイバー、電磁波などを関連させてハイブリッド型としたのは、同国の経済が依然として豊かとは言えず、ウクライナでロシア軍を苦しめている米国の歩兵携行型対戦車ミサイル『FGM-148 ジャベリン』のように優れた通常兵器を開発・製造する力がないことが背景だろう。限られた経済力を相対的に見れば安価な攻撃手段に集中投資することで、効率的に軍事力の維持・強化を図ろうとしたわけだ。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、2020年のロシアの国防費は617億ドル、米国の7,782億ドルと比べ13分の1に過ぎない(図表2)。それでも、対GDP比率では4.3%に達し、米国の3.7%を上回った。改めて説明するまでもなく、それは米国の経済規模がロシアの13.9倍に達するからである(図表3)。国連常任理事国5か国のなかで、ロシア経済は最も規模が小さい。それにも関わらず、世界有数の軍事大国として他国を恐れさせるためには、相当な無理を重ねなければならないだろう。ウラジミール・プーチン大統領は、通常戦力の技術革新を諦め、サイバー、電磁波、宇宙などを絡めたハイブリッド型戦闘に経済資源を集中、大量の核兵器と合わせて軍事大国の座を守ろうとしているように見える。しかしながら、ハイブリッド型戦闘に関して、既に米国がロシアに追い付き、追い越した可能性は否定できない。それもあってか2014年2月のクリミアへの介入時に比べ、ロシア軍はウクライナの各戦線で非常に苦労しているようだ。首都キーウなどからは既に撤退し、東部及び南部の支配地域拡大に勢力を注いでいる。米国とその同盟国・友好国から手厚い支援を受けたウクライナ軍の抵抗に対し、ロシア軍はかなり苦戦しているのではないか。米国が供与したジャベリンが猛威を振るっているとすれば、それはロシアの通常戦力が脆いことを示す証左と言えるかもしれない。2019年3月、97歳で亡くなったマーシャル氏の戦略を踏襲するのであれば、米国の狙いはロシアを長期戦に追い込むことだと考えられる。戦争は国家による究極の消費であり、その継続には莫大な費用が必要だ。経済基盤が脆弱なロシアは、時間の経過と共に疲弊し、戦力の補強が難しくなるだろう。逆から考えた場合、この戦争にロシアが明確に勝利するのはもはや困難なのかもしれない。米国など西側諸国には、ロシアがその時点で用意できる以上の戦力を供与することで、常にウクライナ軍が劣勢にならないよう支援する経済力があるからだ。さらに、侵略側のロシア軍よりも、祖国防衛に燃えるウクライナ軍の方が士気は高いと見られる。西側諸国が懸念しているのは、この局面を打開するためプーチン大統領が戦術核兵器や化学兵器を使用する可能性だろう。 貿易立国の蹉跌(さてつ)ウクライナに対する直接的な軍事支援に加え、西側諸国が急いでいるのはロシアからの石油、天然ガスの輸入削減だ。5月8日にリモートで行われたG7首脳会議において、石油の輸入停止が決まった。また、EUの最高意思決定機関であるEU理事会のシャルル・ミシェル議長は、日本経済新聞の電話インタビューに際し、ロシア産化石燃料への依存を終わらせると述べ、天然ガスについても段階的な輸入削減に乗り出す意向を示している。一方、4月27日、ロシア国営企業のガスプロムは、ポーランド、ブルガリアへの天然ガス供給停止を発表した。さらに、5月12日付けフィナンシャル・タイムズ紙は、ガスプロムが、ポーランドを通り西欧へ向かう天然ガスパイプライン「ヤマル・ストリーム」による供給を停止したと報じている。これらのニュースを受け、欧州市場では天然ガス価格が急騰した。ロシアにとっては、軍事力を活用した威嚇を除いた場合、欧州に対する最大の制裁措置と言えるだろう。ただし、これはロシア経済へのダメージも極めて大きいと想定される。ロシアは貿易黒字がGDPの8%に達しており、輸出の半分程度を燃料が占めている(図表4)。ちなみに、米国との貿易摩擦が最高潮に達していた1985年、日本の貿易黒字はGDPの4%だった。つまり、ロシアは究極の貿易立国なのだが、石油、天然ガスの最大の輸出先はEUだ。ウクライナへの侵攻で国際的に孤立するなか、ロシアが年間1,500億㎥の代替輸出先を探すのは困難だろう。中国が欧州分を肩代わりするとの見方もあるが、それは中ロ双方にとって好ましくないシナリオではないか。ロシアは中国に安値で買い叩かれることを懸念しているだろう。だからこそ、非友好国に指定しながらも、日本政府及び日本企業がサハリン1、2に持つ権益について今のところ没収の気配はない。一方、中国は石油、天然ガスの調達先について分散を心掛け、一極集中を避けてきた。仮にロシアからの輸入に偏れば、いずれそれが中国にとってロシアに対する弱みになる可能性がある。従って、ロシアが余らせた石油、天然ガスについて中国がその全てを引き受ける可能性は低いだろう。ウクライナでの戦争が長期化し、戦費の急速な増大にも関わらず、天然資源の輸出が大きく減少すれば、ロシア経済は極めて厳しい状況に陥る。国際エネルギー機関(IEA)によれば、2021年、ロシア政府の歳入のうち45%が石油、天然ガスによるものだった。オースティン米国防長官が望んだように、ウクライナ戦争の長期化によって、ロシアは弱体化の道をたどるシナリオが十分にあり得る状況となっている。 日本に求められるエネルギー戦略再構築ロシア経済が軍事力を支えられなくなり弱体化した場合、米国と覇権を争う中国には痛手だろう。戦後の歴史を振り返ると、旧ソ連、そしてロシアと中国が常に友好関係にあったわけではない。しかしながら、国連安全保障理事会常任理事国であるロシアは現在の中国にとって重要な友邦と言える。その友邦が隣国を侵略して自らを苦境に追い込んだ上、ウクライナ戦争を契機として西側諸国が米国を中心に結束を固めることが予見できたのであれば、冬季五輪開幕式出席のためプーチン大統領が北京を訪問した2月4日、習近平国家主席はウクライナへの軍事侵攻を諫めていたのではないか。一方、ウクライナ戦争を契機として、米国は西側諸国の間でリーダーシップを取り戻しつつある。第2次大戦後、安全保障政策において中立を貫いてきたフィンランド、スウェーデンは、北大西洋条約機構(NATO)への加盟を相次いで表明した。加えて、シェールガス・シェールオイルを急ピッチで増産することにより、米国はエネルギーの輸出を大幅に伸ばすことが可能だ。特に天然ガスに関しては、液化設備を整備し、欧州向けの供給拡大を目指すと見られる。さらに、ドイツ、日本などが国防予算を急ピッチで増やす意向であり、米国にとっては兵器の輸出にも拍車が掛かるだろう。ジョー・バイデン政権によるウクライナへの支援額は、軍事関係だけで既に50億ドルに達した。今後、その額はさらに増えることが予想される。もっとも、それでロシアが弱体化するのであれば、米国にとっては十分に見合うコストではないか。ロシアは、国土防衛に燃えるウクライナ国民だけでなく、強大な経済力・技術力でウクライナを支援する米国を相手に戦っていると言えるかもしれない。プーチン大統領は、結果的に米国を利する極めて大きな失策を犯したと言えそうだ。世界経済にとってウクライナ戦争の長期化は、インフレの要因だ。特に世界最大級の資源大国であるロシアの石油、天然ガス輸出が先細ることで、価格の高止まりは避けられないだろう。エネルギー自給率の極めて低い日本は、戦略を再構築する必要がある。原子力によってベースロード電源を供給し、再生エネルギー利用を最適化するための構造改革が重要だろう。また、ペルシャ湾岸の有力産油国・産ガス国との友好関係促進や、将来へ向け水素(アンモニア)((『日本におけるゼロエミッションの最適解』参照))、大容量蓄電池の技術を磨かなければならない。

- 09 Jun 2022

- STUDY

-

2021年度エネルギー白書が閣議決定、ウクライナ情勢による影響分析など

2021年度のエネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)が6月7日、閣議決定された。1年間のエネルギーを巡る状況と主な施策をまとめたもので、(1)その年の動向を踏まえた分析、(2)内外のエネルギーデータ集、(3)施策集――の3部構成。第1部では、毎年の「福島復興の進捗」に加え、「カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応」、「エネルギーを巡る不確実性への対応」をテーマにまとめている。白書の序文では、2021年度を振り返り、「『S+3E』、すなわち、安全性(Safety)、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)のうち、とりわけエネルギー安定供給にとって死活的な課題が投げかけられた年だった」と強調。第一に2022年2月24日のロシア軍によるウクライナ侵略、第二に世界的なエネルギー需給のひっ迫と価格高騰、第三に日本における電力需給のひっ迫があったと、エネルギーを巡る昨今の課題を列挙。記憶に新しい3月22日の電力需給ひっ迫に関しては、史上初の「需給ひっ迫警報」発令の背景・要因として、気温低下に伴う暖房使用増、天候不順による太陽光発電の低迷、3月16日の福島県沖地震による火力発電の被害をあげた上で、「東日本では、原子力発電が稼働していなかった。今回の事案を通じて、エネルギーを安定供給することの重要性が改めて確認された」と述べている。こうした背景から第1部でまとめた「エネルギーを巡る不確実性への対応」では、ロシアによるウクライナ侵略によるエネルギーへの影響について、(1)欧州は化石燃料のロシア依存度が高い、(2)ロシア国営企業ガスプロムのEU向け天然ガス輸出量が2021年末に向けて減少、(3)ガスプロムの長期契約価格の決定方法は天然ガス連動が大半を占めることから価格高騰に直結――と分析。エネルギー価格高騰に対する各国の政策対応として、中長期的に「原子力や石炭を含む化石燃料に対する評価が見直される傾向にある」としており、英国における原子力の資金調達を支援する枠組「規制資産モデル」(RABモデル)の検討を例示したほか、フランスについては「2050年までに最大14基の原子力発電所が新設される可能性があり、建設は早ければ2028年に開始する予定」などと述べている。

- 07 Jun 2022

- NEWS

-

ウクライナとWH社が追加契約、全基分の燃料調達と合計9基のAP1000建設へ

ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社と米ウェスチングハウス(WH)社は6月3日、ウクライナで稼働する15基のロシア型PWR(VVER)すべてにWH社製原子燃料を調達するとともに、同国で建設するWH社製AP1000も9基に増やすなど、これまでの協力を大幅に拡大する追加契約を締結した。ウクライナのロシア離れは、2014年にロシアがクリミア半島を一方的に併合して以降、進展している。南ウクライナ原子力発電所やザポリージャ原子力発電所ではすでに、2015年から2016年にかけてWH社製原子燃料の試験装荷が始まっていた。ウクライナはまた、建設工事が中断しているフメルニツキ原子力発電所3、4号機(K3/K4)(各100万kWのVVER)の完成に向けて、2010年にロシアと結んでいた協力協定を解除すると2015年に表明。2021年8月にエネルゴアトム社がWH社と締結した契約では、建設進捗率が28%のK4にAP1000を採用するとしたほか、その他の原子力発電所も含めてAP1000をさらに4基建設するとしていた。両社の今回の追加契約ではさらに、ウクライナ国内でのAP1000建設プロジェクトを支える「ウエスチングハウス・エンジニアリング・センター」を同国に新たに設置することになった。ウクライナで稼働する既存の15基の運転支援や、これらの炉で将来的に実施される廃止措置の支援も、同センターの役割に含まれるとしている。追加契約への調印は、最初のAP1000が2基建設される予定のフメルニツキ原子力発電所で、エネルゴアトム社のP.コティン総裁とWH社のP.フラグマン社長兼CEOが行った。これにはウクライナのエネルギー相と、WH社の燃料製造施設が立地するスウェーデンの在ウクライナ大使も同席。調印後は同発電所の視察が行われている。新しい契約によって、両社は既存の契約を再構築したと説明している。WH社の発表によると、稼働中原子炉の全面的な燃料調達先として同社が選定されたのは、ウクライナでエネルギーを確実に供給していく必要性を両社が共有していることや、両社がこれまでに築いてきた盤石な協力関係に基づいている。また、ウクライナ向けの原子燃料を製造するスウェーデンのバステラスでは、燃料集合体の機器製造に関するウクライナへの技術移転を今後も継続。エネルゴアトム社傘下のアトムエネルゴマシ社は近年、WH社製燃料集合体の上下ノズルについて、製造認定を受けたとしている。エネルゴアトム社のコティン総裁は今回の契約について、「現在のように困難な状況下においても、当社は戦略的パートナーであるウェスチングハウス社との協力分野や規模を広げており、ウクライナの原子力発電の歴史に新たな一ページが刻まれるだけでなく、欧州のエネルギー自給にも大きく貢献できると確信している」と述べた。WH社のフラグマンCEOは「業界をリードする当社の原子燃料やサービスで、ウクライナの稼働中原子炉を全面的にサポートできることや、新たに建設するAP1000の基数が5基から9基に増えたことを誇りに思う」と表明。「エネルゴアトム社との長年にわたる連携関係を今後も大切にし、ウクライナの脱炭素化に向けて協力していきたい」としている。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 06 Jun 2022

- NEWS