キーワード:ウクライナ

-

電事連・池辺会長、所得の海外流出を懸念し原子力の必要性を強調

電気事業連合会の池辺和弘会長は5月20日の定例記者会見で、昨今のウクライナ情勢や電力需給ひっ迫を踏まえ、「中長期的な供給力の確保の重要性と原子力の必要性」について述べた。〈発表資料は こちら〉池辺会長は、2021年来の世界的な化石燃料の需給ひっ迫、価格高騰の継続を省み、「2年ぶり、かつ5兆円を超える巨額の貿易赤字となった」との報道や、「石油・石炭・天然ガスなどの輸入額が2020年度と比較して87%増加、金額にして9兆円以上増加し、日本の貿易赤字を拡大させる大きな要因」とする貿易統計に基づく分析を示し、「国民一人当たり7万円以上に相当する規模」と、所得の海外流出を懸念。その上で、「燃料費の割合が低い原子力発電は、非常に大きな役割を果たすものと考えている。エネルギーの安全保障や経済性の確保、さらには『2050年カーボンニュートラル』の実現という『S+3E』の観点からも、今ある原子力を、安全最優先で最大限活用していくことが不可欠」と強調した。池辺会長は、「不確実性に備えた供給力の確保」についても説明。既設電源の維持や新規電源の建設に資する事業環境の整備を喫緊の課題として掲げた。2022年度夏季の電力需給は、東北・東京・中部エリアで7月の予備率が安定供給に最低限必要な3%を辛うじて上回る3.1%に、冬季は、東京から中部までの7エリアで予備率3%を下回り、特に東京エリアでは予備率がマイナスとなる非常に厳しい見通しだ。資源エネルギー庁では、火力の休廃止増加や福島沖地震の影響による供給力の不足コロナ禍により経済社会構造が変化する中での電力需要の増加ウクライナ情勢により不確実性が高まる燃料調達リスク――を方向性に据え、今後の電力需給対策を近く取りまとめることとなっている。

- 23 May 2022

- NEWS

-

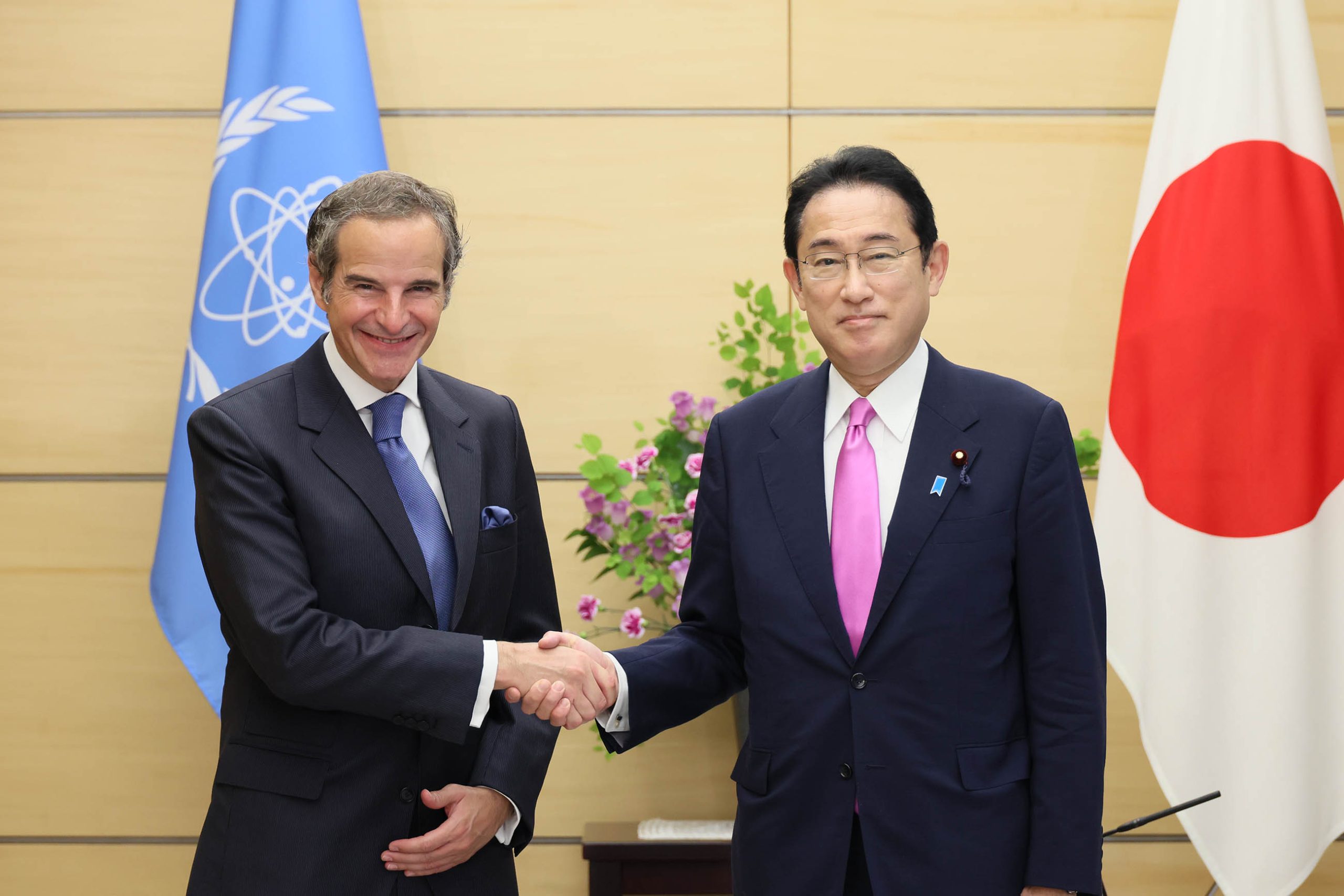

IAEA・グロッシー事務局長、就任後2度目の来日

IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長が5月18~20日に来日。岸田文雄首相への表敬他、政府関係者との会談、福島第一原子力発電所への訪問などが行われた。2019年の事務局長就任後、同氏の来日は2度目となる。岸田首相は20日、グロッシー事務局長の表敬を受け、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けたIAEAの取組を高く評価するとともに、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いの安全性に係る協力に謝意を表明。さらに、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出に向け継続されるIAEAによる科学的・客観的なレビューは国内外の理解を得る上で大変重要な取組。わが国として、引き続き透明性を持って対応していく」と述べた。これに対し、グロッシー事務局長は、「ウクライナにおける軍事侵攻は明らかに前例のないことで、通常兵器による紛争ではあるが、多くの原子力施設がある中、実際に現場で兵隊が戦闘に当たっている状況。われわれは非常に厳しい挑戦に立ち向かわねばならない。何よりも原子力施設の安全を確保することが極めて重要だ」と述べた上で、近々チェルノブイリ(チョルノービリ)発電所とザポロジェ(ザポリージャ)発電所を訪れる意向を表明。また、両者は、北朝鮮の核・ミサイル問題を巡る情勢に関し、日本とIAEAとの協力の重要性について一致した。同日、グロッシー事務局長は、日本記者クラブでは初となる記者会見に臨み、IAEAが取り組む原子力の平和的利用の促進に係る活動について紹介。原子力発電の有用性に関し「現在、世界が直面するエネルギー危機の解決策となり、地球温暖化対策の一つとなりうる」と述べ、新興国に対し支援を図っていくとした。また、保健・医療、農業など、様々な分野で用いられる原子力技術の応用事例にも触れた上で、「イラン、ウクライナ、北朝鮮の核開発問題、気候変動対策、食料安全保障、IAEAはこれらすべての分野で重要な役割を果たしつつある」と強調。記者からALPS処理水の安全性レビューについて質問があったのに対し、同氏は「プロセス全体は数十年単位でかかる。長期にわたるプロセスを丁寧に進めていかねばならない」などと述べ、国際安全基準に基づき厳格な姿勢で臨む考えとともに、被災地住民の声が最大限尊重されることの重要性を合わせて強調した。政府関係者とは、18日に萩生田光一経済産業相と、19日に林芳正外務相と会談。両者からはそれぞれ、若手女性研究者を支援する「IAEAマリー・キュリー奨学金」、途上国における放射線がん治療の確立・拡大を目指す新たなイニシアチブ「Rays of Hope」への各100万ユーロの支援が表明された。「Rays of Hope」を訴えかけるグロッシー事務局長(帝国ホテルにて)「Rays of Hope」に関しては、都内ホテルで講演会(日本核医学会他主催)が開催され、グロッシー事務局長は、「アフリカでは人口の70%以上が放射線治療にアクセスできず、放射線治療設備がない国は20以上にも上る」現状を示し、日本の関連学会や企業に同イニシアチブに対する理解・支援を呼びかけた。

- 23 May 2022

- NEWS

-

バイデン政権の強かなエネルギー政策転換

米国内務省は、4月15日、石油、ガス採掘事業者に対する国有地賃借権の新規売却再開を発表した。広さは14万4千エーカー(583km²)で、適地と評価された面積の約2割程度のようだ。また、リース料は石油、天然ガス産出額の18.75%とされ、従来の12.5%から大幅に引き上げられた。2020年11月の大統領選挙において、ジョー・バイデン大統領が、温室効果ガス排出量削減のため国有地におけるシェールガス・オイルの開発を規制すると公約したことは周知の事実と言えよう。就任初日、新規賃借を禁止する大統領令に署名した。しかしながら、新型コロナ禍から世界経済が急速に回復、化石燃料への需要は拡大している。さらに、地球温暖化抑止への国際的潮流を背景に事業者が投資を抑制するとの見方が強まり、石油、天然ガス、石炭の価格が軒並み上昇して米国ではインフレが加速した。バイデン大統領は、インフレとカーボンニュートラルの板挟み状態へ期せずして自らを追い込んだのである。そこにウクライナ危機が勃発した。国連安保理常任理事国であり、世界最大級の資源国による想定外の侵略行為に直面して、バイデン大統領は、長期的な目標として脱化石燃料の旗を降ろさず、当面の優先順位としてエネルギー安全保障とインフレ抑制に舵を切りつつあると見られる。備蓄原油の放出では限界があるため、今回の米国政府による決定は、シェールガス・オイルの本格的な増産へ向けた施策の第1弾なのではないか。 冷え込んだ米国と湾岸主要産油国の関係ドナルド・トランプ前大統領は、米国を石油輸出国へすると公約、シェール開発を積極的に後押しした。同前大統領は、貿易収支の不均衡是正に極端なまでの執着心を示し、中国だけでなく、EU、メキシコ、カナダ、韓国などが個別交渉のテーブルに着くことを求められたのである。例外的にトランプ砲を被弾しなかったのは、主要国・地域では日本だけだった。国際社会で孤立した感の強いトランプ大統領にとって、安倍晋三首相(当時)は西側諸国で唯一頼れる首脳だったからだろう。貿易相手国に対米輸出の縮小と米国製品の購入拡大を求めたトランプ大統領が、戦略的輸出品である石油、天然ガスの生産拡大を図ったのは不思議なことではない。その結果、同大統領の就任した2017年1月に日量890万バレル程度だった米国の産油量は、新型コロナ禍直前の2020年2月には同1,300万バレルへと拡大している(図表1)。もっとも、2010年代以降の米国によるシェールガス・オイルの急激な増産は、国際的な原油・天然ガス市況を直撃した。伝統的な有力産油国・産ガス国にとって、米国のシェール革命は死活問題と言っても過言ではないだろう。それにも関わらず、バラク・オバマ大統領は2014年1月の一般教書で「エネルギーの独立」を宣言、同大統領がイランへの制裁を解除したこともあり、サウジアラビアなど中東主要産油国と米国の関係は急速に冷え込んでいった。さらに、コロナ禍で原油価格が急落した2020年春、OPECは市況回復を図るべく米国に減産を求めたが、トランプ大統領は「石油価格は市場が決めるべき」との姿勢を崩さず、実質的にその要請を拒絶したのである。国営もしくは国策会社が石油やガスの生産を手掛ける主要産油国と異なり、米国のシェール事業者はあくまで民間企業に他ならない。従って、トランプ大統領の主張は米国の立場から見れば極めて合理的だ。しかしながら、それはサウジアラビアにとって米国の裏切り行為に見えた可能性は否定できない。1990年、イラクがクウェートに侵攻した際、サウジアラビアは米国主導で組織された多国籍軍に軍事基地を提供した。また、第3次石油危機が起こらないよう、スウィングプロデューサーとして原油の需給調整を図り、価格の安定に寄与してきたのである。そうした歴史的経緯から見れば、オバマ、トランプ両大統領は、サウジアラビアの感情を逆撫でしたと言えるのではないか。 バイデン政権が模索するエネルギー政策のリセットコロナ禍により2020年春に急落した原油・天然ガス価格だが、世界経済の回復に伴い早い段階で上昇に転じた。その勢いが加速したのは2020年後半からだろう。象徴的な出来事は、2019年12月1日、ドイツの国防相であったウルズラ・フォン・デア・ライエン氏が、第13代欧州委員会委員長に就任したことである。新委員長は、同年12月11日、ブリュッセルで開かれたEU首脳会議において、『EUグリーンニューディール』を発表した。そのなかで、2021~2030年のフェーズ4におけるEUの温室効果ガス排出量削減目標は、従来の1990年比40%から55%へ大きく引き上げられていたのである。このEUの地球温暖化阻止に向けた積極姿勢に反応したのは、欧州排出枠取引市場(EU-ETS)における排出枠価格に他ならない。2019年末には25ユーロ/トン前後での推移だったが、新型コロナ禍による世界経済失速の懸念から2020年3月に15ユーロ台まで下落している。もっとも、その後は回復して同年末には32ユーロ台になった(図表2)。さらに、2021年に入ってから急速な上昇を続け、今年2月8日には97.51ユーロの史上最高値を付けている。足下は80ユーロ近辺での推移だ。温室効果ガス排出削減の遅れている事業所が、排出枠の購入を急いだことが価格急騰の背景だろう。さらに、昨年10月31日から11月13日まで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)において、石炭の段階的使用削減が決まった。それに連動する形で、化石燃料のなかでは相対的に二酸化炭素排出量の少ない天然ガスの価格が、石炭からの代替需要拡大の期待が高まり急速な上昇局面を迎えたのである。また、COP26を控えて、2021年は日米欧主要国の多くが2050年までに実質的なカーボンニュートラルを達成すると公約した。それは、長期的な化石燃料の需要先細りを意味するため、長い年月と巨額の投資を負担して開発を行う事業者にとり、投資を抑制する要因に他ならない。例えば米国の場合、コロナ禍前の2019年末に677基だった稼働中の石油リグは、2020年8月央に172基まで減少した(図表3)。その後、緩やかに増加しつつあるものの、4月15日の時点で548基に止まっている。また、2019年末に125基が稼働していた天然ガスのリグも、2020年7月下旬には69基となった(図表4)。その後、温室効果ガス排出削減に向け石炭から天然ガスへの切り替えが進むとの観測から、直近の稼働リグ数は143基へと増加している。もっとも、トランプ政権下では200基近くが生産を行っており、現在もその水準までには戻っていない。コロナ禍の下で採算性の低い事業者が撤退した上、バイデン政権による国有地の新規賃借禁止措置により新たな開発が進まなかったからだろう。化石燃料の事業者が将来の需要減少を見越して生産維持・拡大のため投資を抑制しても、化石燃料の消費量が直ぐに激減するわけではない。結果として、需要と供給のミスマッチが長期化するとの思惑が働き、天然ガスのみならず石油や石炭の価格も急騰した。エネルギー価格の上昇は、米国のインフレを加速させる主要な要因の1つである。危機感を強めたバイデン政権は、増産余力のあるサウジアラビアなどペルシャ湾岸の主要産油国に原油の増産を働き掛けた。しかしながら、近年における米国との関係悪化が祟り、バイデン大統領の要請は丁重に拒絶されている。むしろ、米国の中東政策、エネルギー政策に不満を強めたサウジアラビアは、同じ資源国であるロシアと組むことにより、OPEC13か国と非OPEC産油国10か国の協議体である「OPECプラス」の枠組みを重視してきた。両国が議論をリードすることにより、2020年後半以降における原油の増産ペースを緩やかに保つことで、価格の高値維持を図っている。バイデン大統領が抜本的なエネルギー戦略の見直しを模索していた可能性は強い。しかしながら、大統領選挙の公約を自ら覆す政策の転換は、ただでさえ落ち着かない与党・民主党内の亀裂をさらに深めるなど、政治的リスクを意識せざるを得ないだろう。そうした状況下において、国際社会を驚愕させる事態が発生した。今年2月24日、ロシア軍がウクライナに侵攻したのだ。このロシアによる侵略行為は、バイデン政権にとって、安全保障だけでなく、エネルギー政策をリセットする重要な契機となったと考えられる。 国際的危機下で見直される米国の役割と日本の採るべき道英国のエネルギー大手であるBPによれば、ウクライナを侵略したロシアは、2020年、世界の天然ガス純輸出の39.7%を占めていた(図表5)。量としては2,271億㎥であり、このうち1,590億㎥がEU向けである。天然ガスに関するEUの対ロシア依存度は41.9%に達しており、それがドイツやイタリアがロシアからの輸入を止められない背景だ。ロシアは、石油でもサウジアラビアに次ぐ世界第2位の純輸出国である。2014年3月、クリミア半島をロシアが編入した際、西側諸国が厳しい制裁措置を課すことができなかったのは、資源大国との関係を完全に断つ場合、自国経済に及ぶ影響が懸念されたからだろう。逆に言えば、ウラジミール・プーチン大統領は、天然ガスや石油の供給を国際社会に対する人質にして、ウクライナへ侵攻したと考えられる。しかしウクライナにおける戦闘は泥沼化の様相を呈しつつあり、SNSなどを通じてロシア軍による一般市民を対象とした残虐行為も明らかになった。少なくともプーチン大統領の在任中、ロシアが国際社会、そして西側の市場へ本格的に復帰するのは困難なのではないか。つまり、西側諸国は長期的にロシアへ依存しないエネルギーの構造を構築しなければならない。それができなければ、対ロ制裁の効果が薄れる上、エネルギーの確保を求めて西側各国が自国の利益を追求し、米国を中心に結束が固まりつつある西側諸国に再び遠心力が働きかねないからだ。ロシアが供給してきた石油・天然ガスの代替供給地として期待されるのは、現実的には中東湾岸諸国と米国に他ならない。特に天然ガスについては当面、米国のシェールガスが最も現実的な解決策と言える。ちなみに、米国エネルギー省のエネルギー情報局によれば、2017年9月以降、米国は天然ガスの純輸出国に転じた(図表6)。昨年の純輸出量は1,089億㎥に達し、ロシアに次ぐ世界第2位だが、規模としてはロシアの半分程度に過ぎない。また、天然ガスをパイプラインのない欧州へ輸出するには、液化した上で専用のLNGタンカーで運ぶ必要がある。液化プラントやLNG船などのインフラ整備には巨額の投資と時間が必要であり、米国がシェールガスを増産したとしても直ぐに世界のエネルギー問題が解決するわけではない。さらに、世界有数の資源大国を市場から締め出す以上、化石燃料の価格は高止まりが予想される。もっとも米国にとっては今後、長期に亘り自国産の天然ガス、そして石油に対する国際的需要が拡大する見込みとなった。バイデン政権は、ウクライナ危機を理由として慎重にエネルギー政策の修正を図り、地球温暖化抑止とエネルギー安全保障および経済安定のバランスを重視するだろう。原子力と再生可能エネルギーにより国内での脱炭素化を進めつつ、改めてシェール開発を促進することになりそうだ。シェール事業向け国有地の新規賃貸再開は、その第一歩となる可能性が強い。国有地のリース料を大幅に引き上げても、現在の天然ガス価格であれば、事業者の採算が十分に見合うことも計算済みと考えられる。さらに、ドイツ、そして日本などがGDPの2%をメドに国防費(防衛費)の大幅な増額を図る見込みとなった。これも、米国の軍事産業にとっては大きなビジネスチャンスと言える。国際的な危機の時代にあって、安全保障と経済的利得の方向性を一致させることができることこそ、米国の強(したた)かさと言えるのではないか。ウクライナ危機に関して日本ができる最大の貢献は、ドイツと同じく天然ガス・石油のロシアへの依存度を低下させることだ。そのためには、原子力と再生可能エネルギーの利用を進める必要がある。安定的に大規模発電が可能な原子力をベースロードとして活用し、再エネとの相互補完を図る政策は、脱化石燃料へ向け極めて合理的なエネルギーミックスだからだ。一方、ウクライナ危機を受けて、スウェーデン、フィンランドが北大西洋条約機構(NATO)に加盟申請した。ウクライナのNATO加盟を阻止するために軍事侵攻したことで、ロシアが失ったものは少なくない。むしろ、希薄化していた西側諸国の結束を固める方向へ作用し、米国の存在を際立たせることになった。今後、ロシアの国力が長期的に低下するシナリオも十分にあり得るだろう。

- 23 May 2022

- STUDY

-

自民特別委員会が原子力安全規制・防災の充実・強化に向け中間報告、10項目の提言

自由民主党の「原子力規制に関する特別委員会」(委員長=鈴木淳司衆議院議員)は5月12日、原子力安全規制・防災の充実・強化に向けた提言の中間報告をまとめ、高市早苗同党政務調査会長に説明するとともに、山口壯環境相らに申入れを行った。同委員会が1月より原子力規制庁、立地自治体、産業界、有識者からのヒアリングを通じ検討を行ってきたもの。中間報告では、これまで新規制基準をクリアし再稼働を果たした6発電所10基に関し「炉心損傷確率が大幅に低下するなど、安全性は確実に向上」などと評価。さらに、同委員会が前回提言を取りまとめた2018年以降の原子力規制委員会による対応については、新検査制度施行やバックフィット(既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する)運用に係る取組に関して一定の進捗を評価する一方、「自治体・事業者とのコミュニケーションのあり方や審査の効率的実施など、なお改善の余地が大きい項目もある」としている。その上で、(1)コミュニケーションの継続的改善、(2)国際的視野に立った規制の点検、(3)効率的な規制の徹底、(4)40年運転制限ルールのあり方の検討、(5)事業者の自主的な安全性向上に向けた取組の促進、(6)テロ対策・武力攻撃対処の強化、(7)放射性廃棄物の管理・処分、(8)原子力災害対応の実効性の向上、(9)避難道路等の優先的な整備促進、(10)原子力の安全確保に係る基盤の強化――の10項目を提言。昨今の電力需給ひっ迫やエネルギー価格高騰などに鑑み、「原子力発電所が安定供給に果たす役割への社会的な要請は高まっている」と強調する一方で、「早期の再稼働の大前提となるのは、安全審査の的確性に対する信任」とも指摘。規制委員会に対し、安全審査が適切かつ効率的に行われていることについて、立地地域や社会全体に説明責任を果たしていくよう、理解してもらうことを意識した情報公開、幅広い関係者との双方向コミュニケーションを求めている。また、40年運転制については、規制委員会と原子力エネルギー協議会(ATENA)との科学的・技術的議論にも言及し、「停止期間が長期化する中、政府、原子力事業者とも、それぞれの役割に応じた措置を速やかに講ずること」と提言。事業者の自主的な安全性向上に向けた取組については、原子力安全推進協会(JANSI)によるピアレビュー、IAEAによる国際的な安全評価レビューの積極的活用を、テロ対策・武力攻撃対処については、核セキュリティ体制の強化とともに、ウクライナの原子力施設に対する武力攻撃を踏まえ、国、自治体、事業者他に対し「有事を含む実効力を高めること」などを求めている。中間報告では、結言の中で、原子力の規制に関し、「角を矯めて牛を殺すといった事態になってはならない」と、利用を止めるのではなく安全に動かすため、「最適化」が図られることの重要性を強調し、その実現に向け規制側と事業者側の双方による努力を切望。取りまとめをリードした特別委員会委員長の鈴木氏は、去る1月に開催の立地自治体首長らも参加した原子力国民会議(原子力の安全と利用の促進を目指し全国で講演会などを行う団体)の討論会で、「東日本大震災から11年が過ぎ、原子力規制行政も新しいベースに移行しなければならない段階にある」と述べている。

- 16 May 2022

- NEWS

-

資源大国なき資源市場への備え 後編

前編はこちら3月26日、米国のジョー・バイデン大統領は訪問先のワルシャワで演説を行い、ロシアのウラジミール・プーチン大統領について、「願いを込めて言えば、この男は権力の座にとどまれないだろう」と語ったことが国際社会で問題視された。少なくとも西側諸国においては、ロシアによるウクライナへの侵攻は主権国家への侵略行為と見做されている。しかし、ある国の元首が他の主権国の元首に関してその適・不適を不用意に言及することは、内政干渉の疑いが濃厚であると批判されてもやむを得ない。特にウクライナ危機を早期に収拾するにはプーチン大統領への説得が欠かせないとの見方も根強くあるなか、逆に挑発するような発言への懸念が指摘されているわけだ。もっとも、バイデン大統領は確信犯の可能性があるとも推測されている。内政干渉問題を指摘するのはあくまで政治家や有識者であり、一般の米国民の心情はむしろバイデン大統領の発言に近いだろう。プーチン大統領を激しい言葉で批判することにより、11月の中間選挙へ向け、強いリーダーとしての印象付けを狙う意図があったのではないか。さらに、備蓄石油の放出を発表した3月31日の記者会見において、バイデン大統領は、「十分な証拠があるわけではなく、現時点でこの点に重きを置くつもりはない」と断りつつ、「プーチン大統領は孤立しているかもしれない。彼が何人かのアドバイザーを解雇したか、自宅軟禁している気配がある」と語った。ウクライナ危機は、明らかに情報戦の様相を呈している。もっとも、ロシア国内での情報統制に腐心するプーチン大統領に対し、バイデン大統領は失言まがいの言葉を駆使してロシアの非を世界に訴え、これまでのところその戦略は奏功しているようだ。バラク・オバマ、ドナルド・トランプ両大統領の時代、国際社会における米国のリーダーシップは明らかに低下した。ロシアによるウクライナへの侵攻は計算外としても、バイデン大統領は積極的に情報を開示し、発言することによって少なくとも西側諸国における米国の主導的地位を再構築することに成功している。また、2020年の大統領選挙を通じて地球温暖化対策の重要性を訴え、大統領就任後はシェール開発への規制を強化した。もっとも、国際社会における温室効果ガス削減の動きは、化石燃料事業者の投資抑制によるエネルギー価格高騰の要因となった感は否めない。世界的にインフレ圧力が強まり、米国経済においてはスタグフレーションのリスクも指摘されている。バイデン政権は、地球温暖化の旗を掲げつつ、シェールガス・シェールオイルについては政策の見直しを模索していたのではないか。政治的にリスクの高い軌道修正と言えるが、ウクライナ危機は結果としてバイデン政権に恰好の理由を提供した。米国はロシアの肩代わりをする形でシェールガス・シェールオイルの輸出拡大を図るだろう。その政策転換を正々堂々と進めるためにも、バイデン大統領にとっては洗練された情報戦略が必要なのだと推測される。 ロシア国民がプーチン大統領を支持する理由ウクライナ危機の行方は予断を許さない。ただし、戦争が長期化し、特に市民の犠牲者が増えるに連れ、ロシアは外交面だけでなく、経済的にも国際市場への復帰が難しくなりそうだ。西側諸国によるロシア経済への様々な措置は、時間の経過と共にロシア国民の生活に影響を及ぼすだろう。ちなみに、英国のエネルギー大手であるBPの統計によれば、2020年、天然ガスの調達に関するEUのロシアへの依存度は42%に達していた(図表1)。ウクライナへの侵攻で西側諸国が気付かされたのは、ロシアが国際法に従う国ではないと言う事実だろう。それにも関わらず、EUがロシアによる天然ガスの供給に頼る状態を続けた場合、深刻な安全保障上の問題を抱える可能性は否定できない。従って、ウクライナとロシアが停戦に合意しても、EUは天然ガスの調達に関するロシアへの依存度を段階的に引き下げるだろう。プーチン体制の下、ドイツがノルドストリーム2の開業を認める可能性も限りなくゼロになった。プーチン大統領が就任したのは2000年5月だ。2008年から2012年までは憲法上の再選規定により首相職に退いたが、2012年5月には選挙を経て再び大統領に返り咲いた。20年以上権力の座におり、ロシア国民から高く支持されている理由は、国民に経済的な豊かさをもたらしたからではないか。大統領就任時、ロシア国民1人当たりのGDPは5,324ドルだった(図表2)。それが2期8年に亘る最初の大統領としての任期を終えた際、1人当たりGDPは9,093ドルになっていた。実質成長率は年平均6.9%であり、ロシア経済は低所得国から中所得国へ飛躍したわけだ。高い経済成長を遂げる上で、プーチン政権が注力したのはエネルギーを中心とした国営系企業の育成と外資の誘致だった。そのため、プーチン大統領はロシア経済を国際市場へ統合する上で様々な改革を行い、国営を含めたロシアの主要企業は少なくとも表面上、西側諸国の経済ルールや商慣行を受け入れてきたと言える。もちろん、例外もあった。2006年9月、ロシア政府がサハリン2に関する環境アセスメントの不備を理由に開発中止命令を出し、同年12月、国営企業であるガスプロムがサハリン・エネジー株式の過半を強引に入手したのは、そうした例外のうちの1つだろう。今回のウクライナ侵攻で、ロシアに対する西側諸国・企業の信用が失墜したことは間違いない。EUは将来に向けたエネルギーの安定的確保について、経済、安全保障の両面から見直さざるを得ず、当然の帰結として調達先の多様化を推進すると考えられる。 中国はロシアの石油・天然ガスを引き受けるか?日本国内では、サハリン1、2の権益に関し撤退論も台頭した。もっとも、岸田文雄首相は、3月31日、衆議院本会議で答弁し、これらの権益を維持する方針を明言している。日本の燃料調達に重要な役割を果たしていることが理由だ。さらに、日本政府周辺や経済界においては、日本が撤退した場合、ロシアは中国に権益を売却する可能性が指摘されている。もちろん、その可能性はあるものの、この問題はそう単純ではないだろう。日本が撤退した場合、中国はロシアの足下を見て安く買い叩こうとする可能性が強いからだ。ロシア側はそれを懸念、「非友好国」に指定しつつも、今のところ日本をサハリンから締め出す動きは見られない。一方、中国にとっては、サハリンから新たなパイプラインを敷設することで、天然ガスの安定調達を期待できる。その反面、ロシアへの依存度が高くなり過ぎると、今のEU同様、エネルギー安全保障上の深刻な問題を抱える可能性は否定できない。つまり、ロシアと中国がなんらかの件で対立した場合、ロシアが天然ガス供給を交渉材料にするリスクが高まるわけだ。ロシアは核保有国なので、中国が軍事力でロシアを脅かすことは困難と言える。これまで、中国は天然ガスの調達先をかなり分散させてきた(図表3)。近年におけるオーストラリアとの関係悪化から、同国からの輸入をロシア産に置き換える可能性はあるものの、エネルギー安全保障上、石油も含めて多様な供給源確保をロシアとの経済的結合強化より優先させると見られる。そうした中ロ双方の思惑を冷静に考えた場合、両国が蜜月関係になるシナリオはかならずしも現実的ではない。特にロシアによるウクライナ侵攻が泥沼化しつつあるなか、中国はロシアと一定の距離を保とうとするのではないか。 ロシア経済の長期的苦境を示す象徴的な撤退日本にとって、天然ガス(LNG)の安定調達は経済・安全保障上の重要課題だ。そのリスクを冷静に考慮した場合、ロシアからの輸入削減を段階的に進めざるを得ないだろう。ただし、必要量のスケールと経済へのインパクトから見て、ロシアを国際市場から排除するハードルが最も高いのも天然ガスであることは間違いない。ロシアが世界の純輸出量の40%を占める天然ガス価格は、欧州の指標とされるオランダ市場において2020年に入り急騰した(図表4)。EUが2030年における温室効果ガス排出量削減の目標について、従来の1990年比40%減から、55%減へ引き上げると発表したことが背景だ。温室効果ガス排出量取引(EU-ETS)における排出枠価格が急上昇し、石炭からのシフトが見込まれる天然ガスの値上がりが著しくなった。仮にロシアがウクライナへ侵攻していなくても、燃料価格は高止まりしていたのではないか。そこにウクライナ危機が重なった。日本を含む西側のエネルギー輸入国は、価格の高止まりを前提に安定調達を考えなければならないだろう。一方、ロシアは政治・外交的にも経済的にも国際社会には簡単に戻れない状況に陥った。それを端的に示すのが、米国の大手投資銀行の動きだ。1998年、ロシア国債のデフォルトに端を発した国際的な金融危機の際には、米国の大手ヘッジファンドであるLTCMが破綻したこともあり、米系大手投資銀行はロシア政府のアドバイザーとして重要な役割を果たした。しかし、今次のウクライナ危機に際し、ゴールドマンサックス、JPモルガンなどはロシアからの撤退を表明している。もちろん、それはウクライナ侵略に対する究極の批判的姿勢の発露だろう。ただし、中国が民主派を抑圧し、英国による返還から50年間に亘る1国2制度堅持の約束を反故にした香港から撤退した米欧主要銀行がないことも事実だ。米系大手投資銀行は、ロシアの経済的苦境が長期にわたるとの判断に至ったのではないか。ロシア経済の場合、貿易黒字がGDPの約8%に達している。日米通商摩擦が激化、G5がニューヨークのプラザホテルでドルの実質的な切り下げを決めた1985年、日本の貿易黒字対GDP比率は4%だった。つまり、ロシアは貿易立国であり、輸出の約半分は天然ガス、石油、希少金属など資源が占めている。その資源輸出が長期にわたって滞ると想定されるからこそ、世界有数の投資銀行が同国から逃げ出しているのだろう。 資源国でない日本の苦境日本が備えるべきは、世界最大の天然ガス輸出国、世界第2位の石油輸出国である資源大国が、エネルギー供給のメジャープレーヤーではなくなる可能性だ。それは、化石燃料の需給ひっ迫が長期化することを意味する。米国の場合、インフレを懸念するバイデン政権は、あまり役に立たない備蓄石油の放出以上に、シェールガス・シェールオイルの開発と生産、そして輸出を政策的に後押しするだろう。また、シェール革命以降、疎遠になっていた感のある中東の主要産油国、産ガス国との関係改善に乗り出す可能性が強い。産油国・産ガス国側が、供給量を確保する代償として、高価格の維持を求めたとしても、米国は自らも産油国・産ガス国としてその恩恵を享受することもできる。一方、日本経済は、大きな影響が避けられそうにない。電力・ガスシステム改革により誕生した新電源の多くが、既に逆ザヤで経営難に陥った。もっとも、それ自体は2007年の米国におけるカリフォルニア電力危機が既に示唆していたことだ。不正会計により破綻したエンロンは論外としても、結局のところ電力事業は発電部門を含めたスケールメリットがなければ、何か想定外の事象が起こった場合の対応が難しいのだろう。家計は既に電気料金の値上がりに直面している。例えば東京電力の場合、電力価格に燃料費の増減を反映させる仕組みである燃料費調整額は、2021年の平均は基準電力料金からキロワット時当たり3.32円の値引きだった(図表5)。しかし、今年5月は2.74円のプラスだ。環境省によれば、平均世帯が1年間に使用する電力は4,322kWhなので、年率換算にすると昨年平均から2万6,200円の負担増になる。もちろん、賃金が十分に上がっているのなら吸収できるが、過去10年間、勤労世帯の主たる所得者の年平均賃上げ率は0.4%に過ぎない。2021年の平均賃金を前提にすれば、額にして2万6,500円程度だ。つまり、賃上げ分は電気料金の値上がりで消えてしまうことになる。日本国内でもインフレ圧力が強まる見込みであり、2022年の家計はかなり厳しい状況に追い込まれるのではないか。この問題に対応するためには、化石燃料の代替調達先を確保すると共に、原子力発電所の再稼働を進め、リプレース、新設の議論をしっかり進めなければならない。2011年3月11日以降、政治は原子力に関する議論を極力避けてきたが、最早、猶予は許されないだろう。ちなみに、テスラの経営者であるイーロン・マスク氏は、ウクライナ危機を受けた3月7日、以下のようなツイートをしていた。非常に優れた主張と考えられる。Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones. This is *critical* to national and international security. For those who (mistakenly) think this is a radiation risk, pick what you think is the worst location. I will travel there & eat locally grown food on TV. I did this in Japan many years ago, shortly after Fukushima. Radiation risk is much, much lower than most people believe. Also nuclear is vastly better for global warming than burning hydrocarbons for energy.(希望を持って言えば、欧州諸国は休眠中の原子力発電所を再稼働し、発電量を増加させる必要があることは極めて明白だ。それは、国及び国際的な安全保障に「決定的」である。原子力について誤解に基づき放射線リスクがあると考えている人々は、最悪の場所を何処と考えているのか挙げて見るがよい。私はそこへ行きTVカメラの前で栽培された食料を食べるつもりだ。何年も前のことだが、福島の事故の直後に日本でそれを実行した。放射線のリスクはほとんどの人が考えているよりも極めて低い。さらに、原子力はエネルギーとして炭化水素を燃やすよりも地球温暖化抑止にとって極めて効果的だ。)

- 10 May 2022

- STUDY

-

資源大国なき資源市場への備え 前編

ロシア軍によるウクライナ侵攻から2か月が経過した。率直に言って、ウラジミール・プーチン大統領がウクライナへの侵略を決定することは考えておらず、且つウクライナ国民がウォロディミル・ゼレンスキー大統領のリーダーシップの下でここまで粘り強く抵抗することも予想できなかった。ロシアによる短期決戦の目算が狂ったことで、ウクライナにおける一般市民の被害は甚大なものになり、苛立つロシア軍は占領地域で残虐行為を重ねていると報じられている。ロシアの戦争犯罪が立証された場合、貿易立国であるロシア経済へ長期的に厳しいダメージを与えるだろう。同時に世界最大級の資源大国から天然ガスや石油、小麦、希少金属などの調達を抑制せざるを得ない以上、日本を含む多くの国・地域にとり強力なインフレ圧力になると考えられる。ただし、ウクライナ国民の辛苦、そして民主主義の大義を護るため、西側諸国はそれに耐えなければならない。恣意的な理由による他国への侵略を容認すれば、同様の事態が東アジアを含む世界各地で起こりかねないからだ。日頃、リベラル派を自認する某テレビ局の記者が、同局の番組に出演し、ウクライナ軍の実質的な降伏を唯一の解決策と評論したらしい。どのような意図だったのかは不明だが、ウクライナの人々にとっては全くの余計なお世話なのではないか。ロシア軍の侵略に対しどのように臨むかは、優れて主権を持つウクライナ国民が決めることだ。戦うか、降伏するかをウクライナに助言する権限が、直接的な脅威に晒されていない日本の記者にあるとは思えない。また、仮にこの降伏論の前提に立つ場合、力による現状変更を追認することにより、世界の軍拡競争に歯止めが掛からなくなる。強い軍事力を持つことで、他国への侵略や脅迫がまかり通ることになるからだ。さらに深刻なことは、ロシアがウクライナ国民の尊厳に敬意を表し、人道的な姿勢で臨むとは考え難いことではないか。ブチャなど一時的にせよロシア軍の支配下におかれた地域に関する報道を見る限り、ウクライナが降伏すれば、国民は自由を奪われ、法律に基づかない残虐行為や性的暴行が行われる恐れもある。少なくとも映像が伝えるウクライナの惨状に触れる限り、どの国、どの人種に属す人であろうが、大半はロシアによる蛮行が一日も早く収束し、ウクライナに平和が戻ることを祈らずにはいられないだろう。ロシアの一般国民も本来はそうであると信じたいが、残念ながら正しい情報が伝わっておらず、善悪の判断材料を決定的に欠いているようだ。ただし、ロシア軍の損害も小さくないと見られる上、西側諸国による経済制裁により、ロシア国民の暮らしは中長期的に悪化する可能性が強い。ウクライナ国民が侵略者と戦うと決めた以上、日本を含む民主主義国家の陣営はそれぞれの立場で最大限の支援を実行すべきである。日本は軍事的なサポートが困難であり、3月23日、ゼレンスキー大統領が国会においてリモートで行った演説でもそれは求められなかった。ただし、経済的支援に加え、生活必需品の供給や避難民の受け入れ、戦後の復興支援などやるべきことは山積している。特に最大の側面支援は、ロシアへの経済制裁を強化し、天然ガス、石油など資源調達の依存度を速やかに低下させることだろう。 長期戦の様相を呈するウクライナ危機トルコのレジェップ・エルドアン大統領の仲介もあり、イスタンブールなどでウクライナとロシアの停戦交渉が断続的に行われてきた。外交・安全保障政策の関係者、安全保障・軍事に詳しい専門家の方々に話を聞くと、2月24日に開始された侵攻当初、ロシア軍はウクライナ全土の掌握を目指していたとの見解で一致している。機動部隊の電撃的な投入により首都キーウを中心とした主要都市を短期間で制圧、ゼレンスキー大統領を解任して傀儡政権を樹立する計画だったのではないか。ウクライナへの侵攻に当たり、ロシアのプーチン大統領が主張した停戦の条件は次の5つだった。ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟阻止ウクライナの非武装・中立ウクライナの非ナチ化クリミア半島におけるロシアの主権の承認ドネツク・ウルガンスク両州における親ロ政権の独立承認このうち、ゼレンスキー大統領は、既にNATOへの早期加盟は目指さないとの方針を示している。ロシアとウクライナは1,576㎞の長大な国境を接しており、NATO軍がウクライナへ駐留することは、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍、アドルフ・ヒトラー麾下のドイツ軍の侵攻を受けた経験のあるロシアとしては、安全保障上、極めて深刻な問題なのだろう。それが隣国を侵略する正当な理由になるとは思えないが、ゼレンスキー大統領が求める新たな安全保障の枠組みを前提とすれば、ウクライナのNATO加盟問題は妥協点を見出せる可能性が強い。一方、全く一致点がないのは領土に関わる問題だろう。ウクライナの中立化が実現しても、ロシア軍のダメージや西側諸国による経済制裁の影響を考えた場合、それだけでは軍事侵攻を始めたプーチン大統領にとって十分な成果ではないと考えられる。ウクライナ軍の頑強な抵抗で首都キーウなどの制圧を断念したかに見えるロシア軍だが、部隊を再編した上でマリウポリなど東部の要衝を陥落させ、ロシア系住民が一部を実効支配してきたドネツク、ルガンスク両州のウクライナからの独立を目指している模様だ。5月9日は例年恒例の対ドイツ戦勝記念日であり、プーチン大統領はその日までにウクライナ東部において一定の戦果を挙げ、内外に向け勝利宣言を行う意向との見方が強まった。逆に言えば、クリミア半島、ドネツク・ウルガンスク両州における何らかの戦果がなければ、ロシア国内での指導力低下を懸念するプーチン大統領は停戦合意を決断できない可能性もある。クリミア半島は2014年3月から既に実効支配しており、新たな戦争には新たな戦果が必要なのではないか。外からは盤石に見えるプーチン大統領の権力基盤だが、自ら始めた戦争の泥沼化で国力の低下を招けば、指導力を失う契機にもなり得るだろう。これに対して、ゼレンスキー大統領は、当然ながらクリミア半島を含め「領土は1ミリたりとも渡さない」との姿勢を堅持している。武力侵攻を受けたことにより領土の割譲に応じた場合、相手国は軍事力を背景に次々と領土的野心をエスカレートさせかねない。つまり、ドネツク、ルガンスク、そしてクリミア半島に関する妥協案について、ウクライナが受け入れることは考え難いだろう。畢竟、決着が軍事的成果に委ねられる可能性は強い。ロシア側はウクライナ東部における支配地域の拡大に全力を傾けることが予想される。これに対して、米国を中心にNATO加盟国から追加の支援を受け体制を立て直したウクライナ軍は、粘り強い抵抗を続ける見込みだ。軍事力に劣るウクライナとしては、長期戦に持ち込むことにより、ロシア軍、そしてロシア経済が疲弊するのを待つことになるだろう。1991年12月、旧ソ連が消滅した要因の1つは、1979年12月にアフガニスタンへ侵攻、何も得るものなく1989年2月に撤退を余儀なくされたことだった。双方の主張には大きな隔たりがあり、結果として停戦交渉は進捗せず、戦闘は長期化の可能性を強めつつある。ただし、侵略戦争が持久戦になった場合、侵攻した側が不利になるのが歴史の教訓と言える。機動力による電撃戦を得意としたドイツ軍がソ連侵攻で躓いたのは、スターリングラード(現ボルゴグラード)、レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の攻防戦において、いずれも想定外の長期戦を迫られたことだった。 突き付けられた世界の分断20年以上前であれば、ロシア軍は一般民間人への攻撃や支配地域における住民の殺害をある程度隠蔽できたかもしれない。しかしながら、多くの人がスマートフォンを所持し、ネットを通じて世界とつながっているSNS時代において、事実を長時間にわたり覆い隠すことは不可能だろう。また、米国はウクライナにおける戦況について、偵察衛星の映像、通信の傍受、ウクライナ政府からの情報、ロシアやウクライナ及び周辺国での人的な諜報活動を複合的に組み合わせ、ほぼリアルタイムで正確に把握していると考えられる。その米国は、早い段階から積極的に警告を発するなどウクライナ政府と共に情報戦でロシアを圧倒した感が強い。ロシアは侵攻そのもののみならず、国際法に違反すると見られる残虐な行為により、国際社会の強い怒りと不信感を買った。仮にウクライナでの戦闘行動がなんらかの合意を経て停戦に至ったとしても、プーチン大統領の在任中、ロシアが国際社会へ本格的に復帰するのはかなり難しいだろう。元は同じ国とは言え、主権国を武力侵攻し、無辜の国民に多大なる犠牲を強いた以上、同大統領、そして国家としてのロシアが西側諸国との関係を修復するのは容易ではないと考えられる。ロシアが安全保障理事会の常任理事国である国連を除いた場合、同国と西側主要国が参加する唯一の枠組みはG20だ。今年は11月15-16日にインドネシアのバリ島で首脳会議が予定されている。もっとも、このG20は、条約に基づくものではなく、あくまで任意の集まりに過ぎない。G20による初のイベントは、1999年12月15-16日、ドイツのベルリンにおいて開催された財務相・中央銀行総裁会議だった。1997年のアジア経済危機、1998年のロシアショックを受け、主要先進国だけでなく、有力な新興国を含めた協議の枠組みが必要とされたのだ。G20による首脳会議は、リーマンショックによる国際的な金融危機を背景に、2008年11月14-15日、ワシントンD.C.で行われたのが第1回である。バイデン大統領は、3月24日、訪問先のブリュッセルで記者会見に臨んだ。この時、「ロシアをG20から排除すべきか」との記者の質問に対し、「私の答えはイエスだ。ただし、G20の判断による」と答えている。この件に関しバイデン大統領に明確な権限があるわけではなく、最終的にどの国を招待するか決めるのは、今年の議長国であるインドネシアのジョコ・ウィドド大統領に他ならない。ちなみに、国連総会で3月2日に行われた『ロシアに対して軍事行動の即時停止を求める決議案』、及び3月24日の『ウクライナの人道危機に対する決議案』は、賛成が141か国、140か国の圧倒的多数でいずれも採択された。G20参加国・地域のうち、国連加盟国ではなく総会での投票権がないEUを除く19か国の投票行動を見ると、G7に加えてインドネシアを含む8か国、計15か国が2本の決議案いずれにも賛成している(図表1)。一方、中国、インド、南アフリカの3か国は両案で棄権に回り、反対したのは当事国であるロシア1国のみだった。しかし、国連人権理事会におけるロシアの資格を停止するための4月7日の決議では、G20のなかでブラジル、インドネシア、メキシコ、サウジアラビアが棄権、中国は反対に回ったのである。決議は可決されたものの、G20の間で亀裂が大きく広がった感は否めない。仮にウクライナで停戦が実現、ジョコ大統領がプーチン大統領に招待状を送り、プーチン大統領が出席を決断した場合でも、G20首脳会議の開催には様々な課題が想定される。日米欧主要国が参加を取り止めてG7首脳会議などで対抗、G20の枠組みが崩壊する可能性も十分にあり得るのではないか。ロシアがクリミア共和国、セヴァストポリ特別市を編入した2014年、当時のG8はプーチン大統領を議長としてソチで首脳会議(サミット)を開催する予定だったが、ロシア以外の7か国は出席を拒否、6月4-5日にブリュッセルでG7首脳会議を行った。これ以降、1998年から続けられてきたG8の枠組みは消滅し、西側諸国のみのG7に戻っている。2020年6月に米国で行われる予定だったG7サミットでは、ドナルド・トランプ大統領(当時)がプーチン大統領の招待を示唆した。しかしながらコロナ禍により首脳会議は延期され、同年11月の大統領選挙でトランプ大統領が敗北したことから、結局、この年は開催が見送られた。3月23日に行われたゼレンスキー大統領による日本の国会でのリモート演説において、同大統領は1)ロシアへの経済制裁継続、2)ウクライナの復興支援、3)国連改革──の3点を日本の国会議員に訴えた。日本の立場を理解し、先述の通り軍事的要素を絡ませない非常に冷静な要請だったと言える。もっとも、第2次大戦の戦勝国である5か国が安全保障理事会で拒否権を持つ以上、国連の組織を変えるのは容易ではない。そこで、日米欧の間ではG7の強化を軸とした新たな国家間連携の枠組みが模索されている可能性がある。中国が国際社会に存在感をアピールしたのは、2008年の第1回首脳会議において、胡錦涛国家主席(当時)が表明した4兆元(約56兆円)の経済対策だった。成長著しい新興国が巨額の財政支出で経済を支える意欲を示し、リーマンショックに慄く世界の金融市場に強い安心感を与えたからだ。そのG20首脳会議が休業状態に入るとすれば、中国がG7に対抗して新たな枠組みを模索することも十分に考えられる。ウクライナ危機は、世界が分断の時代に入った事実を我々に突き付けているのではないか。(後編へ続く)

- 06 May 2022

- STUDY

-

総合エネ調の革新炉WG、今夏目途の中間取りまとめ目指し始動

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため設置した革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の初会合が4月20日に行われた。今夏目途の中間取りまとめを目指す。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち同会合では、資源エネルギー庁が、革新炉による貢献の可能性について、安全性向上、脱炭素化(水素・熱供給)、電力ネットワーク(負荷追従による系統安定化など)、安定供給・経済安全保障、廃棄物問題などの項目ごとに整理し説明。革新炉開発に求められる価値の評価軸として、(1)技術の成熟度と必要な研究開発、(2)実用化された際の市場性、(3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制、(4)実用化する際の規制対応――を提示し、「どのように評価していくか」と、議論に先鞭をつけた。続いて、日本原子力研究開発機構、三菱重工業、日立製作所、東芝エネルギーシステムズが革新炉開発に係る取組状況を説明。日本原子力研究開発機構からは、3月28日の原子力小委員会会合でも発表を行った大島宏之理事(同WG専門委員)が改めて機構の取組について紹介。三菱重工業からは原子力セグメント長の加藤顕彦氏が「三菱革新炉ラインナップ」として、次世代軽水炉、小型軽水炉、高温ガス炉、高速炉などの開発状況を披露。その中で、コンテナ輸送が可能な「マイクロ炉」(熱出力1MW~、電気出力500kW~)は、燃料交換不要、長期間の遠隔・自動運転、メンテナンスフリーを実現する「まったく新しい」炉心構造を有するポータブル原子炉で、離島・へき地・災害地での利用が期待されている。また、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの久米正氏は、小型炉「BWRX-300」、軽水冷却高速炉「RBWR」、金属燃料ナトリウム冷却高速炉「PRISM」について紹介。同氏は、革新炉開発を巡る現状の課題として、プラント建設経験者の年齢構成や取引企業に行ったアンケートから、「技術伝承と経験あるサプライヤーの維持」を第一にあげた。東芝エネルギーシステムズの薄井秀和取締役は、静的安全系(安全機能が外部からの信号や操作なしにそれ自体の有するメカニズムで確保される)を有する東芝次世代BWR「iB1350」や事故耐性燃料「炭化ケイ素被覆管」など、「安全性に優れた炉の追求」を強調。「炭化ケイ素被覆管」は2022年度に米国で照射試験が予定されている。委員からは、革新炉の早期実用化への期待とともに、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた開発のタイムスパンや優先順位付けに係る意見も多くあがった。サプライチェーンの維持に関しては、田村多恵氏(みずほ銀行産業調査部参事役)が「世界の革新炉市場の中で日本は何%くらいシェアできるのか」などと、競争力分析の必要性を指摘。将来の人材確保に向けては、原子力教育に携わる高木直行氏(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)が、今春の新入生オリエンテーションの所感として「革新炉に関心を持つ学生も多い」と期待を寄せた。また、社会に対する説明や理解醸成に関しては、医療や遠隔操作など、原子力関連技術の非エネルギー分野における波及効果や、SDGs目標のようなわかりやすい形での発信を求める意見、また、昨今のウクライナへの軍事侵攻に鑑み、核セキュリティや地政学的リスクへの懸念や、「国際的な原子力ガバナンスについても検討すべき」といった声もあがった。

- 20 Apr 2022

- NEWS

-

【第55回原産年次大会】「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに開幕

「第55回原産年次大会」が東京国際フォーラム(東京都・千代田区)で4月12日に開幕した(オンライン配信併用)。13日までの2日間、国内外660名の参加者のもと、「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに、原子力が能力と価値を最大限発揮し、気候変動対応や社会・経済の持続的発展のため、どのような役割を果たすべきかについて考える。開会セッションでは、冒頭、原産協会・今井敬会長が所信を述べた。今井会長は、「世界ではカーボンニュートラルの目標のもと、原子力をその具体的な解決策とした取組が積極的に推進されている」として、最近の英国とフランスにおける原子力推進の動きを例示。さらに、「わが国も含め、新型炉開発など、イノベーションの分野でも各国支援のもと、多数のプロジェクトが進められている」とも述べ、「脱炭素社会の実現に向けた具体的手段」としての原子力に対する世界的な評価を改めて強調。加えて、昨今のウクライナ危機を始めとする世界情勢の不安定化に鑑み、「エネルギー安全保障の面からも原子力の重要性はより一層高まっている」とした。今井会長は、今回大会の各セッションがねらう論点を紹介。12日のセッション1と2では、「原子力の開発・利用、事業環境の整備について、日本や欧米各国がどのような国家戦略のもと、対処しようとしてるのか」を考えるとした。翌13日のセッション3では福島第一原子力発電所の廃炉、セッション4では六ヶ所再処理工場を始めとするバックエンド事業の意義とこれに対する期待、セッション5では国内外の若手パネリストを招き「若手が考える原子力の未来」について、それぞれ話し合う。細田経産副大臣続いて、細田健一経済産業副大臣が来賓挨拶。細田副大臣は、先般の電力需給ひっ迫を踏まえ電力の安定供給確保に努めるとともに、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策と福島の復興を引き続き「最重要課題」と位置付け着実に取り組んでいくことを改めて述べた。さらに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関しては、「わが国のエネルギー安定供給構築の重要性を再確認するきっかけとなった」とするとともに、ロシア依存からの脱却を見据えた燃料調達の多様化の中で、原子力を再評価する欧州の動きにも言及。「四方を海に囲まれ資源の乏しいわが国において、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合のすべてを満たす単一の完璧なエネルギー源は存在しない。原子力を含めた多様なエネルギー源をバランスよく活用することが重要」と、日本におけるエネルギー供給の現状を認識した上で、当面の課題である原子力発電所の再稼働に向けては、「円滑に進むよう、産業界とも連携し的確な安全審査対応をサポートするとともに、国も前面に立って立地自治体等、関係者の協力を得られるよう粘り強く取り組んでいく」とした。開会セッションでは、この他、OECD/NEA事務局長のウィリアム・マグウッド氏と国際エネルギー機関(IEA)チーフエネルギーエコノミストのティム・グールド氏による特別講演(ビデオメッセージ)、「リーダー・パースペクティブ」としてテラパワー社長兼CEOのクリス・レベスク氏のプレゼンテーションが行われた。OECD/NEA事務局長・マグウッド氏マグウッド氏は、「ネットゼロを目指して-原子力エネルギーの必要性と課題」と題し講演。同氏は、「各国で資源の賦存状況など、政策意思決定の要因は色々と異なるが、どの国もエネルギー安全保障について真剣に考えねばならない」と繰り返し述べた上で、石炭利用の縮小やCO2排出削減目標などを背景に、現在、多くの国々で原子力が重要な戦略要素として再浮上しているとした。さらに、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の「1.5℃特別報告書」(世界の平均気温上昇を産業革命以前から1.5℃未満に抑える検討)が示す90のシナリオを分析して得た「世界の原子力設備容量を2050年までに2020年の3倍に増加する必要がある」とのNEAによる評価を紹介。これに関し、IEAとNEAによる「発電コスト予測」(2020年版)から、「原子力発電所の建設コストは平均して下がっている一方、石炭はほとんどの市場で競争力を失っている。今は原子力発電所を長期運転することが最も低コストなオプションだ」と強調。その上で、マグウッド氏は、「国によって原子力の規制プロセスが異なるほか、運転期間の延長に多額の投資が必要な場合もある。何よりも市場がプラントのもたらす価値を明確にとらえていないことが大きな問題だ」と、原子力によるネットゼロの実現に向けた課題を示唆した。IEA・グールド氏また、グールド氏は「IEAの視点-安定したエネルギー転換における原子力の役割」と題し講演。同氏は、IEAの「2050年ネットゼロシナリオ」を披露し、今後30年で原子力発電容量が倍増する見通しを示した上で、「拡大する再生可能エネルギーを補完するものとして、原子力の役割が重要」との考えを繰り返し述べた。世界の電力需給に関して、電化の進展により2050年の電力需要は2020年の約3倍に拡大し、電力供給では、原子力と水力を基盤として風力と太陽光のシェアが大幅に伸びるといった予測を図示。一方で化石燃料の減少に伴い、「ネットゼロの実現に向けて、蓄電池や水素ベース燃料など、調整力を持つ様々な電源が必要になる」とも指摘。日本に対するメッセージとして、グールド氏は、「安全に原子力発電所を再稼働することは、CO2排出削減と電力の安定供給の両方の目的にとって大変重要だ」と述べた。テラパワー社長・レベスク氏(右、オンラインにて)とエネ研・村上氏「リーダー・パースペクティブ」では、村上朋子氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレーターを務め、米国テラパワー社が取り組む新型炉開発についてレベスク氏が紹介。テラパワー社は高速炉「ナトリウム」の2028年運開を目指しており、日本の「常陽」や「もんじゅ」の経験に期待を寄せ、1月には日本原子力研究開発機構、三菱重工業他とナトリウム冷却高速炉の技術協力に関する覚書を締結している。レベスク氏は、「日本が学んできた色々な経験・教訓を安全確保に活かしていきたい」と強調。また、同氏は、「ナトリウム」プロジェクトが米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プログラム」(ARDP)による支援獲得に行った経緯についても言及し、原子力技術における米国のリーダーシップ再興に向けた戦略的な動きをアピールした。「ナトリウム」の実証炉は、ワイオミング州ケンメラー市で閉鎖予定の石炭火力発電所に建設される計画となっている。レベスク氏は、「過去100年以上にわたり地域コミュニティは米国のエネルギー産業に大変貢献してきた」と述べ、テラパワー社による革新技術に地元が参画することに強い期待を寄せた。同氏の発表を受け、村上氏との間で、「ナトリウム」に関し、初号機以降の建設計画やマーケティング戦略などに関し質疑応答がなされた。

- 12 Apr 2022

- NEWS

-

ウクライナ戦争の教訓とこれから

ウクライナの首都キエフ(現キーウ)とチェルノブイリ(同チョルノービリ)を訪れたのは、原発事故から30年の2016年3月下旬だった。その一端は本欄の前身「コラムsalon」で報告させていただいた。建設中の原発を覆う巨大な格納庫には雪が舞っていたが、近くの林や草地では芽吹く緑や蕾が春の訪れと、希望をも感じさせた。しかし今、その原発を一時占拠したロシア軍兵士たちが塹壕を掘って立て籠もり、許容量を超す放射能を浴びて隣国ベラルーシの病院に搬送されたと報じられた。ロシアの軍事侵攻に始まったウクライナ戦争は、戦争自体の残虐性とともに、こうした俄かには信じ難いニュース、惨事や蛮行が現実の出来事として次々明らかとなり、人間の尊厳性破壊の様相さえ帯びている。しかも戦争の終わりは未だ見えない。しかし、ここでは戦争が示唆することを教訓として、今後についても考えてみたい。真っ先にあげたい教訓の1は、「天は自ら助ける者を助く」である。ゼレンスキー大統領以下ウクライナの人々がロシアに対してかくも勇敢で不撓不屈であったからこそ、欧米ひいては世界中からの支持と支援、共感を得た。数日で首都陥落、あわよくば傀儡政権の樹立を企んだプーチン大統領にとっては誤算に次ぐ誤算だった。2014年に簡単に奪われたクリミアの失敗に学び、ウクライナは自らが守る時、他国も助けてくれることを証明した。それが将来的には抑止力ともなり得る。日本はウクライナになれるだろうか。「命が大事」と不戦を勧めるような識者がいたが、ウクライナの人々の心には響かない助言である。冒頭の格言は、明治時代にスマイルズの『自助論』から中村正直が『西国立志編』に訳出した。開国するや欧米列強の脅威を前に危機感を覚えた明治の日本人は、平和に安住する今と違って、訳語に深く共感する心情を有していたのだろうか。第2は、エネルギー自立の重要性である。確かに欧州連合(EU)や各国はかつてない厳しい制裁をロシアに科している。しかし完全禁油には踏み切れず、ロシアは見透かしている。英国は原発を8基新設するが、全ての国に可能なわけではない。世界の原発の開発・建設はロシアと中国が主導する。二重三重に組み込まれた対露・対中依存の構造は今こそメスを入れる時だ。日本も石炭の段階的な輸入廃止は決めてもロシア原油は断てず、エネルギー基本政策を根本から問い直す機会を生かせない。経済優先の桎梏である。食糧自給についても同様だ。世界は小麦をロシアとウクライナに仰ぐ。お米大好きの私は、昨今のパン偏重の風潮を危惧する。第3に独裁政権は必ず道を誤る。有能であればこそ独裁者となり、それゆえ最後は失脚する。イラクのフセイン、リビアのカダフィ、インドネシアのスハルト、フィリピンのマルコスなど…権力に在ること約20年のプーチン氏も例外ではない。ソ連解体後の混乱・衰退からロシアを救った一時の英雄は隣国を破壊、ロシアを転落させ、世界に多大な被害を与え、戦争犯罪人として歴史に名を刻むのが必至だ。中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記には、とりわけ学んで貰いたい教訓である。第4は国連安全保障理事会の機能不全がもはや万人の目に明らかになったこと。荒療治が必要だ。例えば国連総会が安保理解体・消滅を宣言すると同時に、新安保理創設を目指し、改革に着手する。安保理常任理事国入りに挫折して来た日本の出番である。一朝には実現しないから、一方で主要国首脳会議(G7)が一層結束し、実行力を高めて行くことが望まれる。最後第5に情報を制することが死活的に重要なこと。ゼレンスキー氏とウクライナが国を挙げて駆使したSNSやITの見事な戦略は、プーチン氏とロシアにとって決定的打撃となった。戦争の帰趨がどうあれ、ロシアは地位も名誉も失い、世界の表舞台にしばらく上れない。ただそのため世界はより不透明で危険性を孕むことを覚悟しなければいけないのかもしれない。

- 12 Apr 2022

- COLUMN

-

欧米の原子力学会、ロシアのウクライナ侵攻で原子力関係施設に対する攻撃や偽情報を非難

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続くなか、欧州と米国の両原子力学会(ENSとANS)は4月4日、原子力部門で働く世界中の労働者を代表し、同国の原子力関係施設に対する軍事攻撃や偽情報を非難するとの共同声明を発表した。両学会はこの軍事侵攻にともない、ウクライナの原子力関係施設が戦闘行為や不安を煽るよう誇張された情報に晒されていることを深く憂慮すると言明。両学会に所属する原子力部門の科学者やエンジニア、専門家らの抗議メッセージとして以下の事項を表明している。・ウクライナ国民が必要とする電力を安全に発電するため、同国の原子力発電所職員が専門的な能力をもって献身的に働いていることを(我々は)認識している。・(我々は)ロシア軍が3月3日にザポリージャ原子力発電所を攻撃したことを強く非難する。これは戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の第1追加議定書56条に違反しており、原子力発電所やダム、堤防などの民生用インフラを攻撃から防護することもこれに含まれる。・いかなる原子力関係施設に対しても、これ以上の攻撃を停止するよう要求する。ウクライナの原子力関係施設やその職員、および駐留しているIAEA職員の安全を脅かすような軍事行動は、意図的なものであってもなくてもすべて非難する。・ウクライナの原子力関係施設で安全な運転を継続的に確保するため、IAEAが進めている枠組の設置作業を支援する。このような重要タスクの遂行においては、作業員が不当な圧力を受けないようにすることが大切である。・「ウクライナが民生用原子力プログラムで核兵器を開発している」、などという根拠に乏しい主張は受け付けないし、この件およびその他の核不拡散問題については、IAEAの関係当局による解決を支援していく。・IAEAがウクライナの原子力関係施設に設置したモニタリング機器への妨害行為は、いかなるものであっても非難する。・原子力関係施設の安全状況について流布された偽情報や、危険な放射性物質の流出リスクに関する偽情報は糾弾していく。両学会によると原子力発電は過去数10年にわたって、危険な汚染物質を排出する化石燃料の使用を抑制してきた。これにより、世界では過去半世紀の間に180万人以上の人々が早世を免れ、大国同士が資源を巡って争うリスクが軽減された。また、この10年間では、「CO2を排出しない原子力は、地球温暖化に対処可能な主要ツール」との認識が世界中で高まっており、原子力発電所の職員は持続可能なエネルギーの開発で自らが担う役割に誇りを持っている。両学会は、このような原子力発電の安全性を脅かし放射線への社会不安を煽る行為は、この戦争に関わるすべての人々に不利益をもたらすだけと指摘。また、原子力発電所をリスクにさらす無責任な戦法は、平和的で持続可能な開発、および地球温暖化の回避という人類共通の課題への対処方策を減ずることになると強調している。(参照資料:ENSの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Apr 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見、「第55回原産年次大会」について説明

原産協会の新井史朗理事長は4月1日、会見を行い記者団との質疑に応じた。新井理事長はまず、現下のウクライナ情勢に関し、「市民を含め多くの犠牲者が出ている現状に心を痛めるとともに、一刻も早い停戦合意を願っている。当協会としては、ウクライナの原子力発電所や関連施設に対して行われているあらゆる軍事的攻撃や、安全性を脅かすすべての行為について強く反対する」と改めて述べた(参照:理事長メッセージ〈3月11日発表〉)。原産協会では3月14日、カナダ原子力協会、FORATOM(欧州原子力産業協会)、米国原子力エネルギー協会、英国原子力産業協会、世界原子力協会、世界原子力輸送協会とともに「ウクライナにおける原子力施設および職員の安全とセキュリティを確保すべくIAEAの活動を支援する用意がある」との声明を発表したほか、ウクライナの原子力施設に関する情報を随時発信している。続いて新井理事長は4月12、13日に開催される「第55回原産年次大会」(於:東京国際フォーラム〈オンライン配信併用〉)について説明。今回のテーマ「世界の持続可能な発展と原子力への期待」に関し、「主要国がカーボンニュートラルを目指す中、コロナからの経済回復と相まって、昨年来、化石燃料価格が高騰。ロシアのウクライナ侵攻を機に、世界のエネルギー供給はますます不安定になっている。こうした地球規模の環境問題や地政学的リスクの解として原子力発電の評価が高まりつつある」と、原子力を巡る世界情勢を概観し、大会での議論が広く発信されることを期待した。同大会2日目のセッション「核燃料サイクルの意義と期待」に関しては、「本年は六ヶ所再処理工場のしゅん工が予定されている」と、時宜を踏まえた議論を期待。「今、世界では先進炉や小型モジュール炉(SMR)の開発が推進されているほか、こうした開発プロジェクトには多くの優秀な若者が携わっている」とも述べ、同2日目のセッション「若手が考える原子力の未来」では、原子力技術のイノベーションへの期待や問題意識について国内外の若手関係者から話を聞き、今後の課題・対策を考えていきたいとした。また、昨今の電力需給ひっ迫を踏まえ、原子力の果たすべき役割について質問があったのに対し、新井理事長は3月28日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会での発言内容を説明。危機的状況への対応の重要性を強調した上で、「常日頃から再稼働できるプラント基数を増やすよう努め、ベースロード電源として原子力の厚みを確保しておくこと」とした。

- 04 Apr 2022

- NEWS

-

JANSIが「アニュアルコンファレンス」開催

原子力安全推進協会(JANSI)は3月23日、「アニュアルコンファレンス」をオンラインで開催し、「原子力安全のレジリエンス向上」をテーマにパネル討論を行った。約600名が参集。開会に際し挨拶に立ったウィリアム・エドワード・ウェブスター・ジュニア会長は、「原子力産業界が一堂に会し『原子力安全の最高水準を真摯に追及する』という協会としての決意を新たにする場」と、開催の意義を強調。加えて、11日に福島第一原子力発電所事故発生から11年を迎えたことを受け「事故の教訓を改めて心に刻みたい」と、JANSI発足の原点を省みた上、今後の活動に向けて有意義な議論となるよう期待した。続いて、原子力規制委員会の更田豊志委員長、電気事業連合会の池辺和弘会長、世界原子力発電事業者協会(WANO)のトム・ミッチェル議長が来賓挨拶。規制委・更田委員長更田委員長は、現職に就いてからの4年半を振り返りながら、「専門的な知識・見解は『〇〇課長』といった職名に付くものではなく、あくまで個々人に属するもの」、「極端な仮定を置いた評価は安全に対するある種の思考停止を意味し、決して信頼につながるものではない」などと、組織文化に係る視点から、判断におけるプロセス・責任所在、安全神話復活への危惧、行動に結び付く議論の必要性に関し自身の考えを述べた。電事連・池辺会長池辺会長は、世界的な気候変動問題への関心の高まり、自然災害の頻発・甚大化、電力需給のひっ迫、化石燃料の価格高騰など、電気事業を巡る様々な情勢変化やリスクを列挙。エネルギー需給における「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の実現に向け、安全最優先で原子力発電所の再稼働・安定運転を進めていく必要性を強調するとともに、今回のテーマに関し、「旧来の考え方に固執することなく、しなやかな発想を持って改善の取組を継続していくことが非常に重要」と述べた。WANO・ミッチェル議長ミッチェル議長は、今回、ビデオメッセージとなったが、現下のウクライナ情勢に関し、同国で原子炉15基を運転するエネルゴアトム社とチェルノブイリ原子力発電所への支援について説明。「現実に即したあらゆる形で効果的に支援を提供できるよう組織体制を整えている」とWANOとしての使命を強調するとともに、「ウクライナの会員事業者が安全に職務を遂行できるよう介入が一切ないことを望む」と繰り返し訴えかけた。スウェーデン・リンショーピング大学名誉教授のエリック・ホルナゲル氏による基調講演「健全・安全で効果的な組織とは」を受けたパネル討論には、同氏に加え、大場恭子氏(日本原子力研究開発機構技術副主幹、座長)、ジャック・レガルド氏(フランス電力副社長)、中島和江氏(労働者健康安全機構理事)、長井啓介氏(四国電力社長)、山﨑広美氏(JANSI理事長)が登壇。ホルナゲル氏は、講演の中で「レジリエンス・エンジニアリング」の考え方から、組織全体に関わる潜在能力として、「対処」、「監視」、「学習」、「予見」の重要性を提唱。「予見」に関連し、長井氏は、組織のレジリエンス強化に向け、(1)多くの「気付き」を収集できる、(2)各階層が原子力安全にフォーカスした判断ができる――ことをポイントとしてあげた。レガルド氏は6年間のWANO議長経験も踏まえた原子力安全文化醸成の取組について説明。また、医療現場の事例から中島氏は、組織のレジリエンス発揮に向け「心理的安全とチーミング(境界を超えて協働する即興のチームワーク)」の重要性を説いた。心理的安全に関し、ホルナゲル氏は、「人は今何が起きようとしているのかを理解し、自分が行動することで確実性を高めようとする。それによって安心し穏やかな気持ちで仕事ができる」としたほか、安全文化の醸成については「10年、20年もかかる。シンプルな解決策はない」とも述べ、さらに議論を深めていく必要性を示唆した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 24 Mar 2022

- NEWS

-

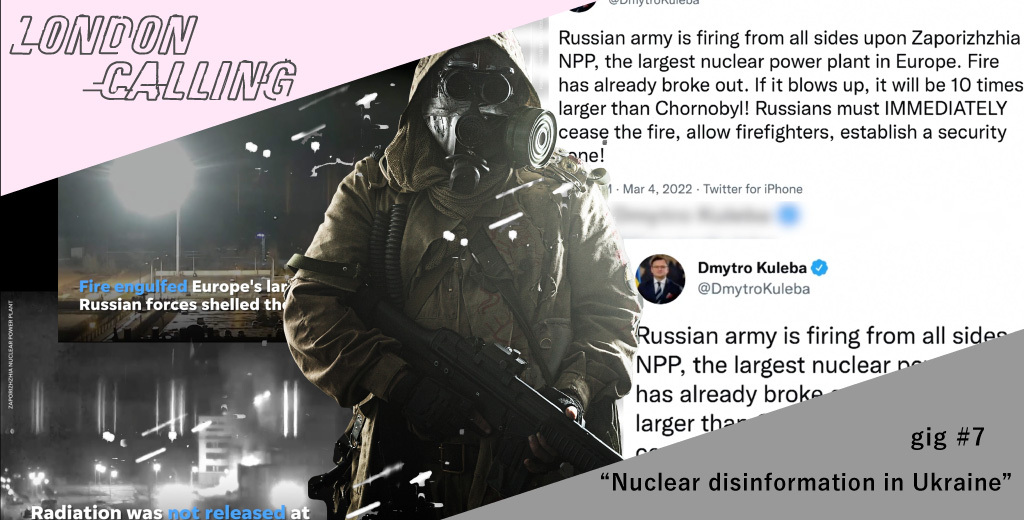

“Nuclear disinformation

in Ukraine”情報やITの使い方は変化し続けており、武力紛争が起こるたびに役割をめまぐるしく変える。偽情報(disinformation)は、国家対国家で用いられることが多いが、今次のロシアとウクライナ間の戦争は、原子力をめぐる偽情報が双方によって飛び交った最初のケースになる。原子力ならびに放射線被ばくのリスクは、そもそもの初めからこの戦争の最前線につきまとっている。ロシアのメディアは、ウクライナが「ダーティ・ボム」を製造するためにチェルノブイリ発電所から放射性物質を取り出していると非難し、根拠のないウワサやフェイク映像を用いて、自国民の恐怖を煽っている。そしてロシアによる侵攻が始まった日、最初に起こったことの1つは、ロシア軍によるチェルノブイリ占拠だった。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、すかさず英語で「1986年の悲劇が繰り返されぬよう、ウクライナ軍は命を捧げている…(中略)…これは欧州全体への宣戦布告なのだ」とツイートし、チェルノブイリ事故を想起させる恐怖を煽り、この戦争における原子力リスクをめぐるコミュニケーションのパターンを設定した。緊急時においてコミュニケーションおよびジャーナリズムの専門家は、“One Message, Many Voices”という基本原則に従う。危機についてレポートする内容はすべて、責任ある当局(電力会社、規制当局、政府)からのメッセージに基づかなければならない。例えば、福島第一原子力発電所事故について私がロンドンからレポートしていた時、私は東京電力/旧・原子力安全保安院/経済産業省/内閣からの情報に頼っていた。日本原子力産業協会やその英文ニュースサイト「Atoms in Japan」がシェアした多くの貴重な情報も活用し、理解を深めた。この長きにわたる福島危機の間、私は、公式情報が多くのデータを持ちながらメッセージが少ないという問題に直面した。ある公式情報は「格納容器内の圧力は840kPa」とのデータを伝えたが、これが設計値(400kPa)の2倍であり深刻な事態になっていることは伝えなかった。当局からのメッセージが十分に明確でなかったため、私は自力で解決しなければならなかったのだ。ウクライナでは真逆の問題に直面している。一国の大統領が、チェルノブイリのような事故の恐怖を煽るのだ。実際にはまだ何も起きていないのに。“One Message, Many Voices”に則って、メディアは大騒ぎした。だが、ゼレンスキー大統領の言葉を繰り返しただけの記者たちを、誰が責めることができるだろうか?その1週間後、ロシア軍がザポロジェ原子力発電所に接近。ウクライナのドミトロ・クレバ外相は「(ザポロジェが)爆発すると、チェルノブイリ事故の10倍の規模になる」とツイートし、またもや同じパターンが繰り返された。もちろんウクライナはワザとやっている。ロシアというはるかに強大な国を相手に、生き残るために戦っているのだ。ウクライナは欧州の近隣諸国や世界の民主主義国からの支援を必要としている。ゼレンスキー大統領とクレバ外相が、自国の生存をかけてあらゆる手段を尽くしていることを、私たちは責めることはできない。ウクライナでの戦争は3週間を経過し、5度も原子力安全上の脅威にさらされた。チェルノブイリが占拠され、ザポロジェが攻撃されて制圧され、ハリコフの研究施設が2度もミサイルで攻撃され、チェルノブイリでは数日間送電網とのラインを切断された。これらはすべて戦時国際法違反であり、現場で働くスタッフたちや周辺住民にとって、現実のリスクである。これまでのところ、国際原子力事象評価尺度(INES)での評価はなされていないが、私たちは、この最悪な状況で安全な運転を維持したウクライナのオペレーターの力量に、敬意を表してしかるべきだろう。チェルノブイリではロシア軍に制圧されて以来現在(3月17日現在)も、約210名のスタッフが現場に閉じ込められている。スタッフたちは愛する人たちが危機に瀕している間、世界で最も繊細な原子力施設を管理運営しており、ロシア軍の侵略に遭いながらも外部電源供給途絶問題に対処している。一方IAEAは、チェルノブイリの保障措置モニタリング機器がロシア軍の占拠後に動かなくなったと遺憾の意を表している。モニタリング・カメラなしでは、国際社会は、そこに保管されているすべての放射性物質が、違法な目的に使用されていないと確信することができない。ロシアはすでに噂を拡散させている。私はチェルノブイリに関して、誰も知らない秘密の情報を持っているわけではない。読者諸兄と同じくメディアや公式の情報ソースからの情報を読み解くのみだ。だがチェルノブイリへは2021年11月にIAEAの査察官が訪問しており、ロシア軍が支配した後になってから保障措置システムに問題が起こった、ということは留意すべきだと思う。これをロシアの意図と結びつけることは、憶測の域を出ない。ただし、チェルノブイリからの保障措置に関する情報が不足すると、悪意ある行動や虚偽の告発の余地が生じてしまう。この戦争でどちらかの側から核問題についての主張がなされたとしたら、チェルノブイリはウクライナに1か所しかなく、戦争はわずか3週間しか経っていないにもかかわらず、国際社会が真実を特定するのに何か月もかかることだろう。これまでのところ、ウクライナでは本質的な原子力安全は維持されている。今後も放射線の危険が生じないことを願っている。同時に、原子力に関する偽情報も危険であることを認識しなければならない。この戦争はまだ続く(おそらく数か月間)だろう。私たちは原子力の安全と偽情報の両方に、警戒しなければならない。文:ジェレミー・ゴードン訳:石井敬之

- 23 Mar 2022

- CULTURE

-

バイデン外交が彷彿とさせる1970年代のリスク

ジョー・バイデン米国大統領と言えば「外交政策通」と考えられてきた。理由はその政治家としてのキャリアである。36年間の連邦上院議員時代、外交委員会に長く席を置き、通算4年間に亘って委員長を務めた。財政委員会、司法委員会と共に1816年に創設された同委員会の権威は非常に高く、条約の批准など米国の外交政策、さらには外交に関する人事について、極めて大きな権限を有している。歴代委員長には、ジェームズ・フルブライト、フランク・チャーチ、ジョン・ケリーと言った大物上院議員が名を連ねた。バイデン大統領は、上院外交委員会の有力議員として旧ソ連崩壊後のユーゴスラビア紛争や同時多発テロ事件を受けたテロとの戦いで目立つ活躍を見せたと言われている。また、バラク・オバマ政権の副大統領であった8年間、外交経験のないオバマ大統領の指南役とも目されていた。そのバイデン大統領が昨年11月の大統領選挙で勝利した後、国務長官に指名したのがアントニー・ブリンケン氏だ。国務省の外交官、上院外交委員会の民主党スタッフを務め、オバマ政権で国家安全保障担当大統領補佐官に就任した外交・安全保障に関するプロフェッショナルに他ならない。バイデン大統領との良好な関係を築いてきたことでも知られている。前任のドナルド・トランプ大統領は、外交のみならず政治家としての経験がなく、貿易収支の不均衡是正に極めて熱心だった以外、明確な外交方針は見えなかった。一方、バイデン大統領のキャリアや人事から見て、就任当初、バイデン政権の外交は手堅いとの観測が強かったのではないか。ただし、同大統領はアジア外交で中国を重視する傾向が強いと言われ、日本の外交関係者の間では、米国が日本の頭越しに対中対話を進めるシナリオが懸念されていた。オバマ大統領の「戦略的忍耐」はかならずしも北朝鮮だけでなく、中国にも実質的に適用された結果、南シナ海の南沙諸島において中国の人工島建設を許し、海洋進出を加速させる背景となったことも不安材料だったと見られる。しかしながら、バイデン大統領の外交は2つの点で日本の想定を裏切ったのではないか。その1つは厳しい対中姿勢であり、もう1つは戦略性・緻密さの欠如だ。後者については、国際社会の分断を加速させ、資源の争奪戦を助長して日本経済に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 想定を超える厳しい対中姿勢バイデン政権の発足から1年が経過するなか、意外感が強いのは予想以上に厳しい対中姿勢だ。特に台湾問題を極めて重視、中国に台湾海峡における現状維持を度々求めている。昨年8月19日、ABCニュースが報じた単独インタビューにおいて、同大統領は「北大西洋条約機構(NATO)の加盟国が攻撃を受けた場合、(米国は)同条約第5条に基づき速やかに対処する。日本や韓国、そして台湾に対しても同様だ」と語り、世界を驚かせた。この発言は、事実上、米国が台湾に対して防衛義務を負うと解されたからだ。さらに、同年10月21日、メリーランド州ボルティモアで開催した住民との対話集会でも、司会者が中国により台湾が攻撃されれば「米国は台湾を防衛するか」と尋ねた際、同大統領は「米国にはそうする義務がある」と語ったことが伝えられた。この2回の発言後、いずれもホワイトハウスは「米国の政策に変更はない」として火消に追われたのである。1979年1月1日、日本に6年3ヶ月遅れて米国は中華人民共和国との国交を正常化した。その際、公式には中華民国(台湾)と断交している。結果として1955年3月に発効した『米華相互防衛条約』は1979年末に失効した。ただし、台湾と一定の関係を維持するため、1979年4月10日、ジミー・カーター大統領(当時)は『台湾関係法』に署名した。この法律は、米国が台湾を国家並みの扱いとすること、台湾の居住民に対する武力行使には適切な行動を採ること・・・などが定められている。ただし、同法はあくまで米国の国内法であり、条約上、中国の一部として認めた台湾に関して、米国が防衛義務を負っているとのバイデン大統領の発言は正確ではない。外交通の同大統領がこの件を正しく理解していないとは考え難いだけに、実は確信犯として対台湾政策を示したのではないかとの見方が強まっている。中国は1984年12月に英国との間で『英中共同声明』に署名、1997年7月1日における香港の返還を正式に決めた際、50年間に亘って「一国二制度」を維持すると約束した。しかしながら、2020年の全国人民代表大会(全人代)で『国家安全法(国安法)』を香港にも適用すると議決、英国との約束は、事実上、反故になったと言える。中国が台湾統一を「核心的利益」であると繰り返すなか、台湾防衛に踏み込んだバイデン大統領の発言は、中国が香港と同様に治安維持を名目として実質的な台湾の統一を図る可能性を牽制したものだろう。これは、「戦略的忍耐」を掲げたオバマ大統領、通商交渉以外に興味を示さなかったトランプ大統領の時代と比べ、バイデン政権が非常に厳しい姿勢で中国に臨んでいることを示す傍証と言えるのではないか。2月4日に開幕した北京冬季五輪についても、習近平国家主席が国威発揚の場として極めて重視してきたにも関わらず、米国は政府高官の開会式への出席を見送った。中国は射程距離が1万2千㎞に及ぶ潜水艦発射大陸間弾道弾(SLBM)、『JL-3(巨狼3号)』の開発最終段階にあると見られる。発射の兆候を極めて掴み難いSLBMが実戦配備された場合、台湾周辺の海域から米国全土を射程圏内に収める可能性が高まるだろう。台湾情勢の緊迫、そしてJL-3の開発が、バイデン大統領による厳しい対中姿勢の背景なのではないか。 分断を加速させた『民主主義サミット』昨年8月31日、米軍はアフガニスタンから完全に撤退した。この決定はトランプ大統領時代の2020年2月、米国とタリバンが同意したものだ。ただし、撤退の方法は慎重さに欠け、8月15日には首都カブールが実質的にタリバンの支配下になった。さらに、同26日にはカブール国際空港周辺でイスラム国(IS)による自爆テロ事件が起こり、米軍兵士13人を含む多くの人が死傷したのである。結局、米国を後ろ盾としたアフラシュ・ガニ大統領は出国して政権は崩壊、アフガニスタンはタリバンの支配下に逆戻りし、米国における同時多発テロ事件直後の2001年10月、テロとの戦いの一環として同国に軍事介入した米国の20年間の努力は報われなかった。アフガニスタンからの米軍の撤退について、米国の有権者に異論は少ないようだ。しかしながら、7月に入って米軍の駐留米軍の規模が縮小され、タリバンの攻勢が明確になるなか、各種世論調査でバイデン大統領の支持率は低下した(図表1)。米国に協力したアフガニスタン人がタリバンから復讐されているとの報道もあり、結果から見れば十分な準備がなされたとは言えない幕引きについて、バイデン大統領の外交手腕に対する米国内外の強い懸念が残った。バイデン政権の外交政策への不信感がさらに高まったのは、昨年12月9-10日、米国が主宰してリモートにより開催された『民主主義のためのサミット(民主主義サミット)』ではないか。独裁色を強める中国、ロシアに対し、民主主義国家の結束を固めるためのイベントだったが、戦略性と配慮に欠けた招待国の選択を疑問視する声は少なくないようだ。国連加盟国193か国中109か国及びEUと台湾が出席したのだが、NATO加盟国でありながらハンガリー、トルコは「独裁的である」として招待されていない(図表2)。その結果、ハンガリーはロシアへの傾斜を強め、今年2月1日にはウクライナ問題が深刻化するなかでオルバン・ビクトル首相がモスクワを訪問、ウラジミール・プーチン大統領と首脳会談を行った。この時、プーチン大統領はハンガリーへの天然ガスの供給拡大を約束している。また、東南アジアでは、ASEAN加盟10か国のうちシンガポール、タイ、カンボジアに加えてベトナムも社会主義国であることを理由に民主主義サミットへ招かれなかった。もっとも、同国は1979年の中越戦争で中国と戦っており、ASEANのなかで最も厳しい対中姿勢を堅持している国だ。もちろん、同国は米国とも泥沼の戦争をしたわけだが、その後はむしろ日本、米国との外交や経済交流を強化し、特に日本とは極めて良好な関係を維持している。それを象徴しているのは、2012年12月に政権を奪還して第2次内閣を発足させた安倍晋三首相(当時)が、最初の外遊先にベトナムを選んだことだろう。また、後任の菅義偉首相(同)も、安倍前首相の先例に倣い、内閣総理大臣就任後、ベトナムを初の訪問国とした。2017年11月、APEC首脳会議に伴い開催されたTPP関係国会議では、開催国であったベトナムと日本が共同議長を務め、最終合意へ向けた詰めの作業を行っている。中国、台湾がTPPの加盟を同時申請、既存メンバー11か国の見解が分かれるなかで、日本政府にとってベトナムとの連携は極めて重要だろう。さらに、地理的に見れば、ベトナムは南シナ海に面し、安倍元首相が提唱、今や米欧諸国も追随した「自由で開かれたインド太平洋戦略」のど真ん中に位置している。フィリピンやマレーシアを民主主義サミットに招待し、シンガポールを招待しなかったことも衝撃的だが、ベトナムを敢えて仲間外れにしたバイデン政権の判断基準は理解に苦しむ。日本政府も困惑したのではないか。もちろん、岸田文雄首相は民主主義サミットへ出席、演説も行ったが、日本にとっては何のためのサミットか意味不明だ。さらに、国際的なエネルギー問題の鍵を握るサウジアラビア、UAE、カタールなども招待されていない。中国、ロシアは米国による包囲網として非招待国との連携強化を表明、民主主義サミットが開催されていた12月9日、招待されなかった中米のニカラグアは、中国と国交を回復して台湾と断交すると発表したのである。敢えてこの時期に世界を巻き込んだイベントを開催し、各国に対するバイデン政権の色分けを示した印象になったことで、民主主義サミットは国際社会の分断加速に貢献したと言えるかもしれない。結果として、招待された国の間においてもバイデン大統領の外交手腕に対する疑問が深まり、独自路線を模索する動きが加速することも考えられる。民主主義サミットの開催で米国が払った代償は小さくないと言えるのではないか。 1970年代の苦い教訓ロシアとの緊張が高まるウクライナ情勢に関しては、1月28日、当事国であるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が首都キエフで記者会見に臨み、「複数の尊敬される国家のリーダーでさえ、明日にも戦争が起こると煽っている。これはパニックであって、結果としてウクライナにどれほどの犠牲を強いるつもりなのか」と語った。「尊敬される国家のリーダー」には、バイデン大統領も含まれると見られる。このゼレンスキー大統領の指摘は、少なくとも米国とウクライナの間で円滑な意思疎通が行われていない可能性を示唆するだろう。日本の報道や論評では、バイデン大統領の命運を11月8日の中間選挙が握っているとの見方が少なくないようだ。しかしながら、それはかならずしも正しくはない。戦後、新大統領が初めて臨む中間選挙において、全議席が改選となる連邦下院で大統領与党が議席を増やしたことは1回しかない(図表3)。ジョージ・W・ブッシュ大統領の下での2002年の中間選挙であり、前年の同時多発テロによって国民の大統領に対する支持が高まっていた異例の選挙だった。 一方、ビル・クリントン、バラク・オバマ両民主党大統領は1回目の中間選挙で歴史的な大敗を喫したものの、2年後の大統領選挙では大差で再選された。それは、1期目の大統領の評価を決めるのが、大統領選挙前2年間の景気だからである。再選された7人の大統領はこの2年間の米国経済は好調であり、トランプ前大統領を含めて再選されなかった4人の場合、どちらかの年に米国はリセッションに陥っていた。2024年の大統領選挙へ向け、バイデン大統領にとって重要なのは中間選挙ではなく2023、24年の米国経済に他ならない。ただし、内政において社会保障強化・地球温暖化対策を盛り込んだ“Build back better(より良き再建)”法案が予算規模を半減させたにも関わらず、民主党のジョー・マンチン上院議員の反対で頓挫、バイデン大統領は公約実現へ向けた主導権を失った。外交も目覚ましい成果がないとすると、今のところバイデン大統領には景気頼み以外の再選戦略が見えないことも事実だろう。強い閉塞感の下、早くも民主党周辺には2024年へ向け新たな大統領候補を模索する動きが顕在化しつつあるようだ。カマラ・ハリス副大統領の人気も凋落していることから、ピート・ブティジェッジ運輸長官やエイミー・クロブシャー上院議員、ジョセフ・パトリック・ケネディ3世下院議員などの名前が既に有力メディアに取り上げられた。そうしたなか、注目を集めたのが今年1月11日のウォールストリートジャーナル(電子版)がオピニオン欄で取り上げた“Hillary Clinton’s 2024 Election Comeback(ヒラリー・クリントンは2024年の選挙へ復帰)”との投稿だ。書いたのは政治アナリストのダグラス・シェーン氏、ニューヨーク州下院議員のアンドリュー・ステイン氏だった。クリントン氏は現在74歳、バイデン大統領より5歳年下であり、ご本人の意向次第では可能性がゼロではないようだ。一方、共和党はドナルド・トランプ前大統領が今のところ最有力候補である。仮に民主党もクリントン氏が「ポスト・バイデン」の最右翼になるとすれば、米国の政界では大統領になり得るべき人材が払底しているのかもしれない。バイデン政権の混迷が他人事として看過できないのは、日本にとって苦い経験があるからだ。米国でウォーターゲート事件が深刻化した1973年10月20日、渦中の人、リチャード・ニクソン大統領はアーチボルト・コックス特別検察官の解任を拒否したエリオット・リチャードソン司法長官、ウィリアム・ラッケルハウス副長官を更迭した。このニクソン大統領による『土曜日の虐殺』が行われたその日、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は第4次中東戦争でイスラエルを支援した米国、オランダへの石油禁輸措置を発動したのである。大統領の権威が失墜、米国の政治が混乱している最中を突いて、石油危機は深刻化した。また、ニクソン大統領の後継となったジェラルド・フォード、ジミー・カーター両大統領は、指導力や戦略性に欠け、米国の外交・安全保障政策が弱体化しただけでなく、イラン革命による第2次石油危機を招いて世界の分断を深刻化させたのである。オバマ大統領の「戦略的忍耐」、トランプ大統領の“MGAM(Make America Great Again)”は、結局のところ中国の台頭を招き、現下における国際情勢の不安定化につながった。さらにバイデン政権が外交的な失策を重ねれば、国際社会の分断は加速しかねない。資源を海外に依存する島国日本としては、この状況は決して好ましいとは言えないだろう。特に地球温暖化抑止の観点からエネルギーに関して備蓄の難しいLNGへの依存度を高めれば、日本のエネルギー安全保障はこれまで以上に国際情勢に左右される。東シナ海や南シナ海、台湾海峡が有事となれば、LNGの調達に支障を来す事態が起こり得るからだ。米国のリーダーシップによる国際社会の安定は明らかに揺らいでいる。そうしたなかで、日本は米国のみならず、EU、英国、豪州、インド、ASEAN諸国などとの連携を深め、独自の外交・安全保障戦略で国益を守る必要があるだろう。また、中国やロシアとの対話も継続しなければならない。そうしたなか、経済の安定にはエネルギーの確保が必須だ。経済安全保障を確保する上で、日本は強固なエネルギー戦略を求められている。 (編集部注:2月上旬に御寄稿いただきました)

- 22 Mar 2022

- STUDY

-

萩生田経産相がG7臨時会合に出席、ウクライナ情勢を踏まえ議論

萩生田光一経済産業相は3月10日夜、G7臨時エネルギー大臣会合(オンライン)に臨んだ。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の各国エネルギー大臣、EUエネルギー担当委員が会し、現下のロシア・ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論。萩生田大臣は、G7と連帯し安定供給の確保やエネルギー源の多様化に取り組み、エネルギー市場の安定、エネルギー安全保障を強化していく重要性を強調。これらの観点を盛り込んだ共同声明が採択された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉共同声明では、まず今回のロシアによる軍事侵攻に関し、「不当な大規模軍事侵略であり、国際法および国連憲章に違反し、国際安全保障と安定を損なうもの」と厳しく非難。G7メンバーによるウクライナへのエネルギー安全保障上の支援拡大を約束するとともに、原子力施設および周辺に対する武力行使を停止しウクライナ政府の安全な管理下に置かれるよう確保すべきとロシアに対し要請。チェルノブイリ原子力発電所の外部電源喪失については、「同施設の安全を保証するために必要なすべての行動を強く求める」とした。国際的なエネルギー市場への影響に関しては、「G7やそれ以外の地域でも、石油、ガス、石炭、そして間接的には電力についてさらなる大幅な価格上昇を引き起こしている」と懸念。石油・ガス生産国に対する増産の働きかけ、石油の市場放出に係る国際エネルギー機関(IEA)との連携、LNG供給への投資の必要性などを盛り込むとともに、原子力については「低廉な低炭素エネルギーを提供し、ベースロード・エネルギー源としてエネルギー供給の安全保障に貢献する」と明記された。11日の閣議後記者会見で萩生田大臣はまず、東日本大震災発生から11年を迎えたのに際し、改めて犠牲者への哀悼ならびに被災者への見舞いの意を表した上で、引き続き福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、福島の復興を「最重要課題」と認識し全力で取り組んでいく考えを強調。前日のG7エネルギー大臣会合の関連で、国内の原子力発電所再稼働について問われたのに対し、「国も前面に立ち自治体など、関係者の理解が得られるようしっかりと粘り強く取り組んでいくとともに、産業界に対しても事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけていく」と、安全性の確保を大前提として着実に進めていく姿勢を示した。ウクライナ情勢に鑑み、エネルギー安定供給や危機管理体制に係る政治団体や自治体の動きが活発化しているが、原子力発電所が武力攻撃を受けた場合の対応に関して、萩生田大臣は「関係省庁・機関が連携し、事態の状況に応じて国民保護法に基づき警報発令や住民避難などの措置を迅速かつ的確にとる」などと説明。原油価格の高騰については、企業活動や暮らしに及ぼす影響を懸念し「引き続き主要な消費国やIEAとも連携ししっかり対応していきたい」と述べた。

- 11 Mar 2022

- NEWS

-

東京電力「原子力改革監視委員会」が開催

東京電力の取締役会が設置する諮問機関「原子力改革監視委員会」の会合が3月9日に開かれた。同委員会は、東京電力が取り組む原子力安全改革の実現に向け、外部の視点から監視、提言、発信を行う組織で、今回会合は2021年1月以来、およそ1年ぶりの開催。会合終了後、委員長を務めるデール・クライン氏(元米国原子力規制委員会〈NRC〉委員長)は、記者会見に臨み、同社から「安全意識」、「技術力」、「対話力」を3本柱とする原子力安全改革の取組状況について報告を受け、(1)正確かつタイムリーな作業に向けた経営層による積極的な関与、(2)コミュニケーションの改善、(3)高いスタンダードでの行動維持を通じた国民の信頼回復、(4)一人一人の安全最優先の姿勢――などをコメントしたと説明。委員会としては、2022年度上期を目途に改めて改革の進捗状況について報告を受けることとしている。同委員会では、副委員長を務めていたバーバラ・ジャッジ氏の死去(2020年8月)に伴い、2021年4月にアミール・シャカラミ氏(元エクセロン・ニュークリア社上級副社長)と西澤真理子氏(リテラジャパン代表)が委員に就任。リスクコミュニケーションを専門とする西澤氏は会見の中で、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関連し、「まず伝える側が相手の視点に立ち、『何を不安に思っているのか、何を知りたいのか』を把握することが基本」と、対話の重要性を強調した。会見では、ロシアによるウクライナ原子力施設への攻撃に関する質問も出され、クライン氏は、「非常に無責任な行動だ」と非難の意を述べた上で、ウクライナで稼働中の原子力発電所に関し、「ミサイル攻撃を受けることを想定し設計されているわけではないが、堅牢な格納容器があり、様々なシナリオに対し放射性物質の飛散を封じ込めるものとなっている」などと説明。加えて、「これ以上攻撃がないことを祈るばかりだ」とした。

- 09 Mar 2022

- NEWS

-

ウクライナ:ロシアによる制圧後もザポロジェ原子力発電所は運転継続

ロシア軍の攻撃が激しさを増すウクライナの情勢について、国際原子力機関(IAEA)のR.M.グロッシー事務局長は3月6日、同国のザポロジェ原子力発電所(各100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)では引き続き運転を継続中であると明らかにした。同発電所は先週金曜日にロシア軍に制圧され、6基の運用についてはロシア軍司令官による事前の承認が必要になっているという。現在2号機と4号機がフル出力に近いレベルで稼働しているほか、計画停止中だった1号機ではメンテナンス作業を継続、3号機は解列されて冷態停止状態となったが、それ以前に送電網から切り離されていた5、6号機は冷却中となっている。また、ウクライナの国家原子力規制検査庁(SNRIU)は同日、ハリコフにある国立研究センター(NSA)物理技術研究所がロシア軍の砲撃を受けて火災となり、変電所の一つが破壊されるなど電子線型加速器で駆動する「NSA中性子源(未臨界集合体)」が多大な被害を被ったと発表している。ロシア軍が2月24日にウクライナへの攻撃を開始して以降、IAEAは同国の国家原子力規制検査庁(SNRIU)から随時現状の報告を受けており、それによると欧州最大規模の容量を持つザポロジェ原子力発電所では、4日のロシア軍の砲撃により、原子炉から数100m離れたトレーニングセンターで火災が発生。同センターの建屋が深刻な被害を受けたほか敷地内の研究所建屋や運営管理棟も損害を被ったが、発電所の重要機器やスタッフに被害はなく、原子炉の運転は継続されている。敷地内の使用済燃料冷却プールも通常通り操業されており、乾式貯蔵施設でも目視点検で異常はなかったとしている。しかし、グロッシー事務局長の4日付け記者会見によると、ザポロジェ原子力発電所では同事務局長が2日のIAEA臨時理事会で説明した「原子力発電所の安全・セキュリティ上、不可欠の7項目」のうち、いくつかがリスクにさらされており、同事務局長は深い憂慮を表明。ウクライナの原子力発電所における安全・セキュリティ状況を確認するため、同事務局長としてはチェルノブイリ発電所を訪問する用意があると述べた。現状でウクライナへの渡航は難しいものの不可能ではなく、加盟国に対する技術的支援の提供というIAEAの責務を全うしたいとしている。6日現在のIAEAの発表では、これら7項目のうち3番目:「発電所スタッフは発電所における安全・セキュリティの確保という義務を全面的に果たし、不当な圧力に屈せず独自に判断を下す能力を維持しなければならない」がすでに守られていない。また、7番目の誓約:「原子力発電所では規制当局と信頼性の高いコミュニケーションを取らねばならない」も破られており、同発電所では現在、インターネットへの機器接続やネットワークが遮断され、通常の通信チャンネルでは信頼できる情報の入手が困難な状態。前日の段階ではSNRIUとザポロジェ原子力発電所の間でコミュニケーションが取れていたが、6日になると電話回線やファックス、eメールが使えなくなっており、携帯電話による通信のみが辛うじて可能だとしている。一方、NSA中性子源に関するSNRIUの発表によると、ハリコフの物理技術研究所では0.4kVの変電所が完全に破壊されたのに加えて、実験装置の冷却システムで使用する空調装置のケーブルが破損した。NSA中性子源関係の複数の建屋や構造物の暖房ラインもダメージを受け、冷却塔や放射性同位体研究所の窓ガラスが割れたとしているが、全体的な損害については現在調査中である。(参照資料:IAEA、SNRIUの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 07 Mar 2022

- NEWS

-

松野官房長官、相次ぐウクライナ原子力施設への攻撃に「強く懸念」

松野博一官房長官は、3月7日の記者会見で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関し、「4日に行われたザポロジェ(*)原子力発電所への攻撃は決して許されない暴挙」と、改めて非難するとともに、「福島第一原子力発電所事故を経験したわが国として強く非難する」とも述べた。また、6日(現地時間)、ウクライナ北東部に位置するハリコフの国立原子力研究施設にも攻撃があったとの情報を受け、「強く懸念」を表明した。国際的な対露制裁強化の動きの中、エネルギー安定供給と安全保障に関しては、「守るべき国益の一つ」との姿勢を強調。その上で、「G7を始めとした国際社会と連携しながら適切に対応していきたい」とした。具体的には、昨今の原油価格上昇傾向による企業活動や暮らしに及ぼす影響への懸念から、国際エネルギー機関(IEA)加盟国としての石油協調放出、主要消費国と連携した産油国に対する増産の働きかけ、元売り事業者に対する補助金支給額上限の大幅引き上げなど、緊急対策を列挙。政府として、「引き続き緊張感を持って国際的なエネルギー市場の動向や日本経済に及ぼす影響を注視するとともに、機動的に対応策を講じていく」考えを述べた。ロシアによる原子力発電所攻撃に関し、福島県の内堀雅雄知事は4日、「現時点で敷地内や周辺の空間放射線量に大きな上昇は見られていないとのことだが、大変憂慮している」と発言。コロナ感染対策について説明する臨時記者会見の中で質問に応えたもので、一連の軍事侵攻に対し、「国際社会の平和や安全にとって深刻かつ重大な脅威であり、極めて遺憾」と述べた。また、同日、日本原子力学会は抗議声明を発表。原子力発電所への攻撃に対し、「原子力の安全性、公衆と従事者の安全、並びに環境に対して重大な脅威となるもの」と非難した上で、攻撃の停止とともに原子力発電所の安全が確保されることを求めた。*「ザポリージャ」、「ザポリーツィア」とも呼称・表記される。

- 07 Mar 2022

- NEWS

-

ウクライナ:廃棄物処分場にミサイルが着弾も、すべての原子力発電所は安全

国際原子力機関(IAEA)は2月28日、ウクライナ外務省から伝えられた情報として、ロシア軍が同国南東部のザポロジェ原子力発電所(100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)近郊まで迫って来たものの、現時点で内部までは侵入しておらず、核物質防護体制を維持。同発電所の6基は安全な状態に維持されていると発表した。ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社も同日、「ザポロジェ発電所を掌握したとするロシア国防省の発表とロシア・メディアの報道は事実無根のフェイクだ」と表明。ウクライナにおける4サイト・15基の原子炉のうち、定検等により停止中のものを除く9基が同公社の管理下で通常運転中だと強調した。また、ウクライナ国家原子力規制検査庁(SNRIU)が27日付けでIAEAに伝えた情報によると、ロシア軍が発射したミサイルが26日、同国北東部ハリコフ近郊の低レベル放射性廃棄物処分場に着弾。27日にはキエフにある低レベル廃棄物処分場にも着弾した。これらの処分場では医療用や工業用に使用した低レベル廃棄物が処分されているが、ハリコフで変圧器が損傷したことを除けば、どちらの施設からも建屋の損傷や放射性物質の放出といった報告はなかったとしている。IAEAのR.M.グロッシー事務局長はウクライナの状況について、「原子力発電所や原子力関連施設の安全・セキュリティを脅かすような軍事活動等は、どのような方法を使っても回避せねばならない」と指摘。同国の原子力発電所が安全運転を維持していけるかという点に重大な懸念を表明しており、情勢を今後も注意深く見守っていくと述べた。グロッシー事務局長はまた、原子力施設においてはその安全性の確保で運転チームの能力維持が非常に重要になると説明。緊急の補修時も含めて、原子力施設の維持に必要な資機材や機器、サービス等をいつでも確保できるよう、サプライチェーンを利用可能な状態にしておかねばならないと強調した。一般報道によると、IAEAは3月2日にもオーストリアのウィーンにある本部で緊急理事会を開催すると決定、ウクライナ情勢について議論するとみられている。ロシア軍は2月24日にウクライナへの侵攻を開始しており、同日中にキエフ州の立ち入り禁止区域内にある「国家専門企業チェルノブイリ発電所」を制圧した。同サイトでは、稼働していた4基の軽水冷却黒鉛減速炉(RBMK)が2000年までにすべて閉鎖され、現在、使用済燃料を含む放射性廃棄物の処理、設備の廃止措置、環境モニタリング作業などが行われている。グロッシー事務局長はこの件についても26日、SNRIUから伝えられた情報として「チェルノブイリでは通常通りの業務が続けられているが、24日以降スタッフが交代していない」と指摘。「立ち入り禁止区域内の施設で業務が影響を受けたり、途絶するような事態は何としても回避しなければならない」と述べ、安全性が損なわれるような活動を控えスタッフには休息を取らせるなど、すべての施設を効率的に管理することを呼びかけた。同サイトではまた、放射線量が25日に一時的に最大で毎時9.46マイクロ・シーベルトまで上昇した。グロッシー事務局長はSNRIU情報として「ロシア軍の重車両が上層の汚染土壌を巻き上げたためと思われるが、これは立ち入り禁止区域で設定された許容範囲内の低い線量だ」と説明、周辺の一般公衆に害が及んではいないと強調している。ウクライナの原子力発電ウクライナでは現在、フメルニツキ、ロブノ、南ウクライナ、ザポロジェの4サイトで合計15基、約1,382万kWのロシア型PWR(VVER)が稼働可能であり、これらの発電量でウクライナの総発電量の約半分を賄っている。ウクライナ内閣は2017年8月、2035年までのエネルギー戦略「安全性とエネルギー効率および競争力」を承認。この中で原子力は、2035年まで総発電量の50%を供給していくことが規定されたほか、再生可能エネルギーで25%、水力で13%、残りが化石燃料火力という構成になった。1986年のチェルノブイリ事故直後、同国は最高会議の決定により新規原子力発電所の建設を中断したものの、電力不足と国民感情の回復を受けて1993年に建設モラトリアムを撤回している。2014年に親ロシア派のV.ヤヌコビッチ政権が崩壊して以降は、クリミアの帰属問題や天然ガス紛争等により、ロシアとの関係は悪化。ロシアからのエネルギー輸入依存から脱却するため、ウクライナは国内15基のVVERで使用する原子燃料についても調達先の多様化を推進中。米ウェスチングハウス(WH)社やカナダのカメコ社など、ロシア企業以外からの調達を進めている。ウクライナではまた、VVER設計による建設工事が停止中のフメルニツキ3、4号機(K3/K4)を完成させるため、閣僚会議が2010年にロシア政府と協力協定を結んでいたが、ウクライナ議会は2015年9月、同協定を無効とする法案を234対0、棄権73で承認した2021年8月になると、原子力発電公社のエネルゴアトム社が国内でWH社製AP1000を複数建設していくことになり、同社と独占契約を締結。建設進捗率が28%で停止したK4にAP1000を採用すると見られており、75%まで完成していたK3についても2021年11月にWH社のエンジニア・チームが建設サイトを視察、完成に向けた可能性を模索するとしている。ウクライナではこのほか、米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の導入に向けて、国内規制体制等の検討調査が行われる予定となっている。(参照資料:IAEA、SNRIU、エネルゴアトム社(ウクライナ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 01 Mar 2022

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見、福島第一事故発生11年を前にコメント

原産協会の新井史朗理事長は2月25日、会見を行い記者団との質疑に応じた。冒頭、新井理事長は、福島第一原子力発電所事故発生から間もなく11年を迎えるのに際しコメント。改めて被災された方々への見舞いの言葉、復興に取り組む方々の苦労・尽力に対し敬意・謝意を述べた。福島第一原子力発電所の廃炉に関しては、先般行われた1号機原子炉格納容器の内部調査、2号機の燃料デブリ取り出しに向けた楢葉モックアップ施設におけるロボットアームの性能確認試験開始など、最近の進捗状況を説明。長期にわたる困難な作業の完遂に向けて、「安全確保を最優先に着実な進展を期待する」と述べた。ALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関しては、「海洋放出については国内外で懸念の声があることも事実。安全を確保した設備の設計や運用はもちろん、心配の声を丁寧に聴き、透明性の高い情報発信、風評対策に万全を期して欲しい」と、国や東京電力を始めとした関係者による着実な取組を要望。特に懸念を表明する近隣アジア諸国・地域に対し、原産協会として、中国、韓国、台湾の原子力産業界で組織する「東アジア原子力フォーラム」のウェブサイトを通じ、科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていくとした。終わりに、「原子力利用を進めるに当たり、福島第一原子力発電所の廃炉と福島復興の支援に取り組むことは必須」と強調。福島に関する正確な情報発信とともに、会員組織と連携した県産品の紹介や販売協力にも努めていく考えを述べた。記者からは、緊迫するウクライナ情勢がエネルギー安定供給に及ぼす影響などに関し多くの質問があがった。これに対し、新井理事長はまず「大変悲しいこと」と事態を憂慮。昨今の原油価格高騰やLNG市場動向などに鑑み、原子力発電については、燃料の安定的供給が可能な優位性から「注目は高まっていくもの」とした。ウクライナにおけるフメルニツキ3・4号機計画(米国ウェスチングハウス社と協力しAP1000を建設)など、同国の原子力によるエネルギー自給率向上に向けた動きにも言及。一方で軍事侵攻に伴う原子力関連施設への影響も懸念されるが、新井理事長は、各国の政治的問題については切り離した上で、「洋の東西を問わず事故が起きることは原子力産業界全体にとってマイナスとなる」などと述べた。また、欧州委員会(EC)が2月2日に原子力発電を持続的な活動としてEUタクソノミ―(EUが気候変動緩和・適合のサステナビリティ方針に資する経済活動を明示した「グリーン・リスト」)に位置付けたことに関し、新井理事長は「とても意義深いこと」と歓迎。一方で、運転期間の延長、放射性廃棄物の処分、事故耐性燃料の装荷などに関し期限付きの厳しい条件があることから、「国によって状況は異なるが、よりよい条件に移行していくよう今後の流れに期待する」とした。

- 28 Feb 2022

- NEWS