キーワード:カーボンニュートラル

-

2023年度エネ需給 CO2排出量は減少傾向続く

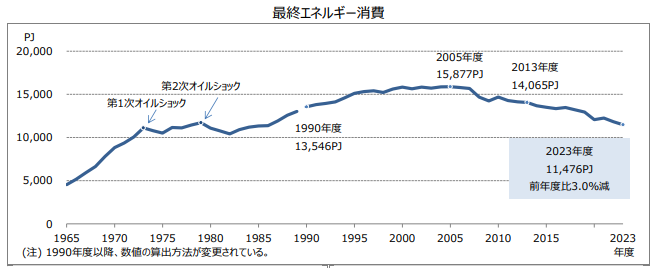

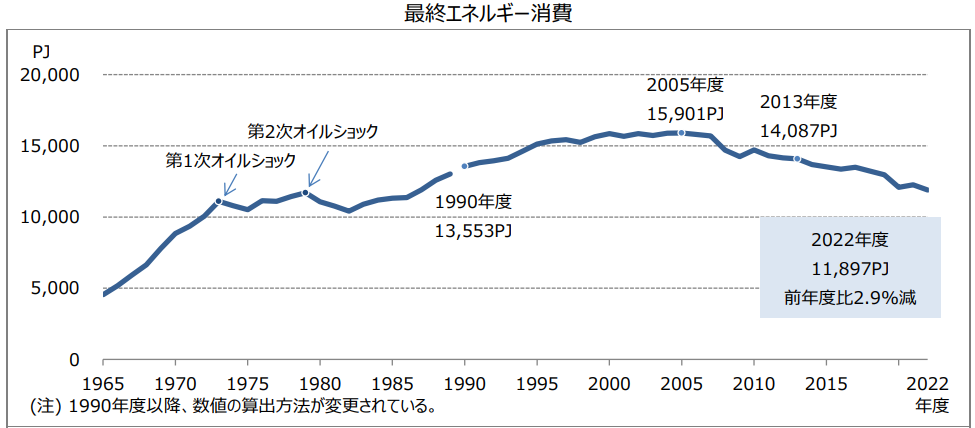

資源エネルギー庁は11月22日、2023年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。〈発表資料は こちら〉再生可能エネルギーの増加、原子力発電の再稼働により、脱炭素電源比率は31.4%にまで上昇。エネルギー自給率は15.2%と、いずれも東日本大震災以降で最高となった。最終エネルギー消費は、前年度比3.0%減の11,476PJと、2年連続の減少。企業・事業者他部門が製造業の生産活動停滞により、家庭部門がテレワーク実施率の低下などにより、各々減少したことが要因とみられている。最終エネルギー消費は、1990年以降で算出方法に変更がなされているが、1980~90年代のバブル期に上昇し、2000年代初頭でピークに達した後、近年、減少傾向にあり、1970年代のオイルショック時の水準に近付きつつある。一次エネルギーの国内供給は、前年度比4.1%減。化石燃料が同7.0%減となる一方、非化石燃料は10.6%増で、水力を含む再生可能エネルギーは11年連続で増加した。そのうち、原子力は再稼働の動きに伴い、同51.2%増と躍進。最近10年では最も高い供給量となった。2023年度中は、関西電力高浜1、2号機がそれぞれ7、9月に再稼働している。発電電力量は、前年度比1.6%減の9,854億kWhとなり、2010年度以降で最小。非化石燃料のシェアは東日本大震災以降、初めて30%を越え31.4%となった。エネルギー起源のCO2排出量は、前年度比4.8%減、2013年度比25.9%減の9.2億トンとなり、1990年以降で最小を更新。企業・事業所部門では初めて5億トンを下回った。電力のCO2排出原単位は同4.1%減となる0.45kg-CO2/kWhだった。

- 27 Nov 2024

- NEWS

-

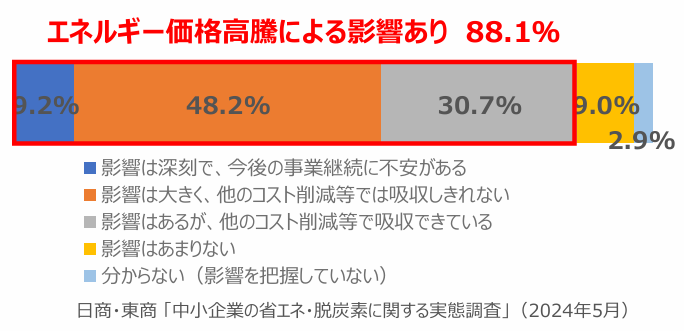

日商 エネ基見直しで意見

日本商工会議所は10月18日、現在、見直しに向け検討が進められているエネルギー基本計画について、意見を取りまとめ発表した。今回、発表した意見ではまず、中小企業を対象に3~4月に実施した調査から、「エネルギー価格の上昇により、経営に影響を受けている」と総括し、あらためて「安定・安価なエネルギー供給が求められている」ものと認識。さらに、デジタル社会の進展に伴うAI普及やデータセンター設置、脱炭素に向けた電化進展の見通しなどから、「電力安定供給確保の重要性があらためて高まっている」と強調。その上で、エネルギー政策は「S+3E&G」へ脱炭素移行期は柔軟性・機動性ある対応をエネルギーミックスの最適化・多重化を――を基本的な考え方としてあげた。総合資源エネルギー調査会では5月よりエネルギー基本計画見直しの議論が開始。ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢など、地政学リスクの高まりやエネルギー価格の高騰も議論されている。こうした国際情勢のもと、実際、日商による調査では、88.1%の中小企業が「エネルギー価格高騰による影響」に不安を持っている現状が示された。エネルギー政策を取り巻く変化への対応として、今回の意見では、従来の「S+3E」(安全性、環境適合、安定供給、経済効率性)に加え、国際性(Global)の視点を追加した。さらに、電源については、再生可能エネルギー、原子力、火力(化石エネルギー)、それぞれの現状と課題、目指すべき方向性を整理。原子力については、「脱炭素と安定供給を支える電源」としての位置付けを強調した上で、安全性が確保されたプラントの再稼働の推進とともに、革新炉の研究開発・人材育成を進め、「原子力新時代」への取組を推進すべきと、提言している。国内の再稼働プラントは12基に留まり、電源構成では1割未満に過ぎず、特に東日本における「再稼働ゼロ」の現状から、電力料金高騰の一因ともなっている原子力発電をめぐる現状を憂慮。日商として、早期再稼働、次世代革新炉の実装に向けた研究開発・人材育成とともに、最終処分場問題や核燃料サイクルの解決、原子力に対する情報発信・国民理解の促進、ALPS処理水放出に伴う諸外国・地域による水産物輸入規制の早期撤廃にも言及している。エネルギー基本計画見直しに向けた意見と合わせ、日商では、「中小企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けた取組推進」に関する要望も発表した。コスト削減にもつながる省エネ中心に取組を進められている一方で、取引先からの要請に加え、「マンパワー・ノウハウ不足」、「算定方法がわからない」、「資金不足」といった中小企業が抱える課題を提示。その上で、温室効果ガス削減に関し「知る、測る、減らす、つなぐ」取組推進が図られるよう提言している。

- 22 Oct 2024

- NEWS

-

EVの失速で浮上するエタノール ハイブリッド車の逆襲なるか

二〇二四年十月十日 みなさんも日々のニュースでお気づきのように、電気自動車(EV)が失速し始めた。代わって人気なのが、エンジンと電気モーターで走るハイブリッド車だ。この流れを受けて、日本で大きな注目を集めそうなのが車の燃料としてのエタノール(アルコール)である。脱炭素の救世主とも呼ばれるエタノールは今後、日本のエネルギー事情をどう揺るがすのか?その未来像を描いてみた。欧米でEVが失速 八月以降、EVの失速をうかがわせるニュースが後を絶たない。読売新聞は八月二十三日付で「米EV軌道修正」との見出しで米国の車大手フォードが「スポーツ用多目的車(SUV)タイプのEVの開発を中止した」と報じた。また、ゼネラル・モーターズ(GM)も「米国ミシガン州の工場で新型EVの生産開始を当初計画から二年遅らせ、二〇二六年からに見直す」と報じた。価格の高いEVは富裕層以外には売れず、燃費のよいハイブリッド車がお買い得という事情が背景にあるようだ。 また、毎日新聞(九月六日付)によると、スウェーデンのボルボ・カーズ(現在は中国の浙江吉利控股集団の傘下)は当初、二〇三〇年までにエンジン車やハイブリッド車の販売を終え、EV専業になるとの目標を掲げていたが、九月四日、それを「撤回する」と発表した。 ドイツでも、EVの売れ行きが伸びず、工場の閉鎖まで出てきた。朝日新聞(九月七日)によると、ドイツのフォルクスワーゲン(VW)はディーゼル排気ガスの不正事件後、EVの開発・販売に舵を切り、巨額の投資を行ってきたが、EV戦略の目算が狂い、ドイツでは初めて車の生産工場を閉鎖する検討が始まったという。 さらに、九月二十二日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」では、EVで世界制覇を目指す中国で、EV関連メーカーの倒産が急増し、売れ残った大量のEVが捨てられているEV墓場の様子が報じられていた。世界では「E10」が普及 もはやEVの失速は紛れもない事実のようだ。そうなれば、これまで目の敵にされてきたガソリン車(エンジン車)が見直されることになる。そこで注目したいのが、ガソリンにエタノール(アルコール)を一〇%混ぜた「E10」といわれる燃料だ。日本ではほとんど知られていないが、米国をはじめ、カナダ、英国、ブラジル、タイ、中国、フィリピン、インド、ドイツなど世界中で、「E10」「E27(同二七%)」「E85(同八五%)」を燃料にした車がごく普通に走っている。米国、カナダ、英国では、エタノールの一〇%混合を法律で義務づけている。いまや「E10」は世界標準の車の燃料と言ってもよいだろう。エタノールはカーボンニュートラル なぜ、「E10」が普及しているかと言えば、エタノールが脱炭素の救世主だからだ。現在、エタノールの最大の生産・供給国は米国とブラジルだ。米国ではトウモロコシ、ブラジルではサトウキビを原料に生産されている。 エタノールは植物由来のため、車の燃料として燃やせば、確かにCO2は発生するが、そのCO2はもともと大気中にあったCO2を植物が吸収したものなので、CO2の発生量は差し引きゼロ、つまりカーボンニュートラルというわけだ。もちろん、エタノールを生産する過程でCO2が発生するため、CO2の発生量が正味ゼロとは言えないが、ガソリンに比べれば、CO2の発生量はおおよそ半分だ。米国産のエタノールはさらなる低炭素化が進行 今年四月、そのエタノールの最前線を知るため、米国イリノイ州と首都ワシントンDCを訪れた。イリノイ州では三つのエタノール生産工場を見学した。驚いたのは、どの工場でも生産過程で発生したCO2を地下に閉じ込める「CCS」(CO2回収・貯留)が進んでいたことだ。日本でも石炭火力発電所などから排出されるCO2を集め、地下に貯留・圧入する実証実験が行われているが、米国のエタノール工場ではすでに実用化の段階に入っていた。エタノールの生産工場 筆者撮影 「CCS」を経て出荷されるエタノールは、地下貯留なしのエタノールに比べて、二酸化炭素の発生量がより少ないグリーン(低炭素)なエタノールといえる。米国は今後、このグリーンエタノールを持続可能な航空燃料(SAF)も含めて、世界へ向けて輸出する作戦だという。 今年四月、岸田総理(当時)とバイデン米国大統領の共同声明が公表されたが、その中に「エタノールの推進」がうたわれていた。このことは日本ではほとんど報道されていないが、この共同声明は間違いなく、今後、日本に米国産エタノールが確実に入ってくることを予感させる。 ただいまのところ、日本では「E10」の販売はない。名古屋市の中川物産株式会社だけが日本で唯一、エタノールを七%混ぜた「E7」を製造販売しているが、これもほとんど知られていない。とはいえ、いずれ石油元売り業者もエタノール入りガソリンを販売してくるだろう。EVの製造時のCO2発生量はガソリン車の二倍 そうなると俄然、車の世界で強みを発揮すると私が見ているのは、エンジンとモーターの二つの動力源をもつハイブリッド車(トヨタのプリウスなど)だ。 一般にEV(電気自動車)はCO2の発生が少ないと思われているが、実は製造段階ではガソリン車の二倍以上のCO2を発生させる。EVは走行時(充電時に火力発電で生まれた電気を充電すれば間接的にCO2を出すことになるものの)にはCO2を出さないため、走る距離が長くなると徐々にガソリン車のCO2発生量に近づいていく。 原料の採掘から車の製造・廃棄までの全工程を考慮したLCA(ライフサイクルアセスメント)という指標でCO2の排出量を比べた場合、ガソリン車がどれくらい走ったときにEVと同じ発生量になるかといえば、その距離(CO2等価発生量距離)は約十一万キロメートル(火力発電が約八割を占める日本の場合)である。なんと走行距離が十万キロメートルの時点では、まだガソリン車のほうがCO2の発生量は少ないのである。ボルボ社によるガソリン車とEVのLCA比較©Volvo Cars このことはすでに今年七月三十一日掲載の当コラム欄で述べておいたが、ここで強調したいのは、ガソリン車よりも燃費のよいハイブリッド車だと、EVとの「CO2等価発生量距離」は十一万キロメートルよりも長い十数万キロメートルになるだろうということだ。そして、さらにハイブリッド車がエタノール入りガソリンで走れば、CO2の発生量や使い勝手の比較では、間違いなくハイブリッド車のほうがEVよりも優れているといえることだ。 その意味では、日本政府が進めている脱炭素政策の中にぜひ、エタノールを導入したハイブリッド車によるCO2削減量の試算をマクロ的に示してほしいと思う。これは原子力政策などエネルギーミックスにも微妙に影響するはずだ。自国産エタノールとハイブリッド車で日本が再生! 結論を言おう。日本が強みをもつハイブリッド車は、エタノールを起爆剤にして、欧米や中国のEV戦略に十分に対抗できる武器のひとつになりうるということだ。 幸い、日本はエタノールの原料となるコメという武器をもっている。減反政策をやめ、広大な遊休農地を水田に変えて、コメを増産すれば、国産エタノールの生産も夢ではない。そのあたりの事情については、「アルコールで走る車が地球を救う」(毎日新聞出版)を読んでほしいが、水田が増えてコメが増産されれば、食料自給率が上がり、食料安全保障の強化にもつながる。 ハイブリッド車を中心に日本の車産業が活気づき、同時に日本の農業分野に新たなエタノール産業が生まれれば、「食料安全保障の強化」「車産業の基盤強化」「新たな水田アグリ産業の創出」というトリプルメリットが誕生する。エタノールの出現でそんな未来像が実現する日を期待したい。

- 10 Oct 2024

- COLUMN

-

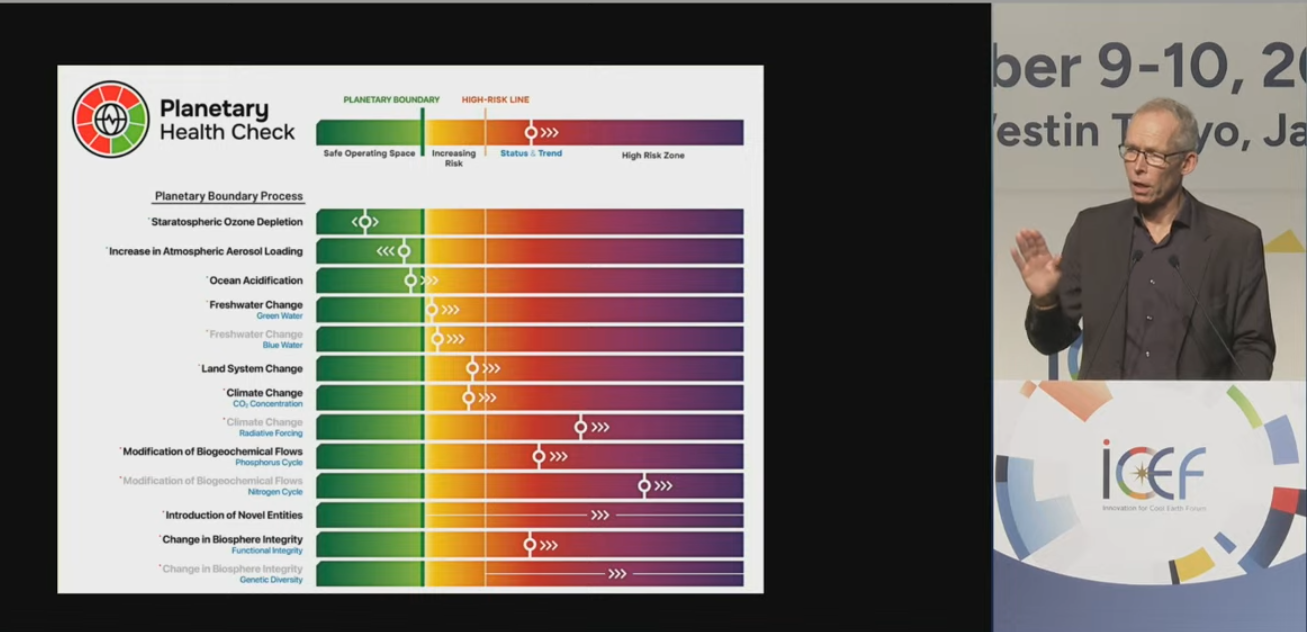

ICEF年次総会開幕

技術イノベーションによる気候変動対策について世界の産学官のリーダーが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男氏〈元IEA事務局長〉)の年次総会が10月9日、都内のホテルで開幕した。ICEFは故安倍晋三元首相の提唱により始まり、今回の年次総会は2014年の初開催から数え11回目を迎える。年次総会では、水素の利活用や原子力エネルギーの未来などを取り上げる技術セッション、ロードマップ策定にも資するスペシャルセッション「人工知能(AI)と気候変動緩和」を設定。2日間にわたる議論を通じ、ステートメントを取りまとめる。開会式では、日本政府を代表し、岩田和親経済産業副大臣が挨拶。岩田副大臣は、「気候変動は全世界がともに取り組むべき喫緊の課題」との認識をあらためて示した上で、2050年カーボンニュートラルの目標達成に向けて、「2030年に向けたGXの加速がカギ」と強調。産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討する経産省内の体制整備も踏まえ、旧岸田内閣が示した2040年を標榜する「GX2040」については、これまでの方針通り「年末を目途に取りまとめていく」ことを明言した。ICEF年次総会は毎年、約80か国・地域から1,000名超が参集する会合で、今回は、エネルギー・環境関連の国際会議を都内中心に集中開催する「東京GXウィーク」(10月6~15日)に合わせたもの。岩田副大臣は、「世界中から様々なバックグラウンドを持つ識者らが集う知のプラットフォーム。多様化はイノベーションの源泉」とも述べ、精力的な議論を期待した。今回のICEF年次総会のテーマは「プラネタリー・バウンダリーをグリーン・イノベーションでより良く生きる」。最初のキーノートセッションでは、人類が生存できる安全な活動領域とその境界を定義する概念として「プラネタリー・バウンダリー」を提唱したヨハン・F・ロックストローム氏(ポツダム気候影響研究所所長)が登壇。IPCC報告書などを踏まえ、世界の平均気温上昇の加速化を危惧。同氏は、地球の「健康診断」として評価を行った9つの定量的指標のうち、6項目が既に「限界指標」を越えていることを図示し、「人類が今後も反映していくにはイノベーションが必要だ」などと述べ、議論に先鞭をつけた。

- 09 Oct 2024

- NEWS

-

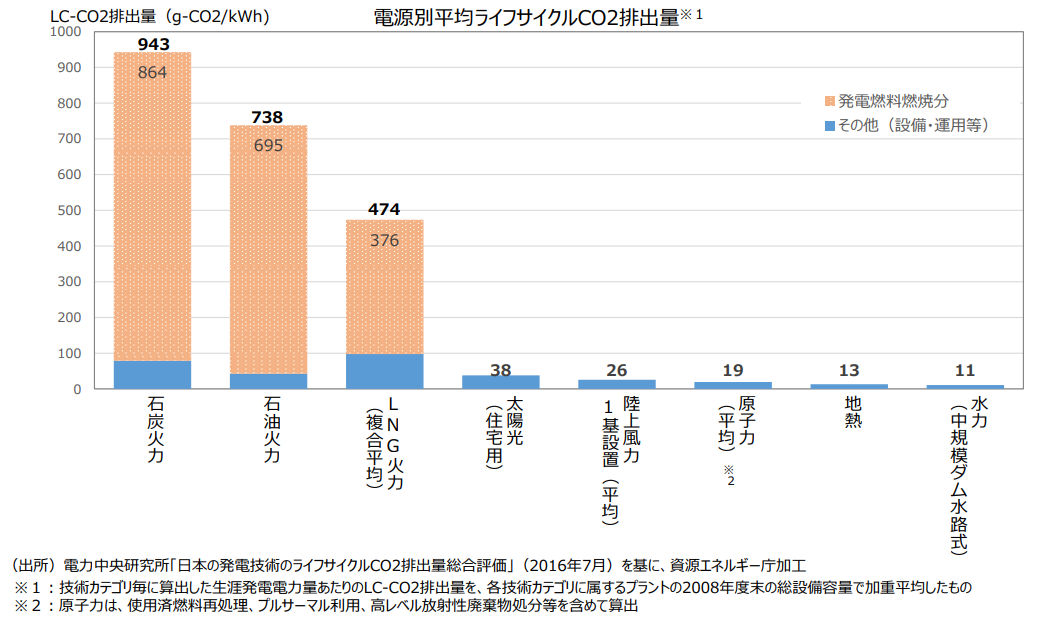

総合エネ調基本政策分科会 脱炭素電源について議論

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京日動火災保険相談役)は7月8日、脱炭素電源の現状と課題について議論した。〈配布資料は こちら〉5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始した同分科会だが、冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回、供給面の議論に入るのに際し、「巨額の投資、一定のリードタイムを要することから、予見性確保や時間軸を踏まえた対応が必要」と強調。技術面の課題にも言及し、有意義な議論を期待した。各電源の現状と課題に関する整理の中で、資源エネルギー庁は、原子力の脱炭素電源としての特長について、ライフサイクルCO2排出量を数値比較。電源別に、石炭火力943g-CO2/kWh、石油火力738g-CO2/kWh、LNG火力474g-CO2/kWh、太陽光38g-CO2/kWh、陸上風力26g-CO2/kWh、原子力19g-CO2/kWh、地熱13g-CO2/kWh、水力11g-CO2/kWhとなっており、「水力・地熱に次いで低い水準」と説明した。また、電力需要増の要因となるデータセンターについては、前々回の会合で、その拡大に応じた電力設備の建設リードタイムも議論となっているが、IT分野における脱炭素電源活用の海外事例として、米国企業による原子力発電所直結のデータセンター整備などが紹介された。これを受け、立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、原子力政策の明確化をあらためて強調。次期エネルギー基本計画策定に向け、2040年以降、発電設備容量が激減する見通しから、「開発・建設をどのように具体化していくのか」と、必要量・時間軸の明確化とともに、再処理工場の竣工時期、高経年化、人材育成など、課題を列挙し、国の責任ある対応を求めた。澤田純委員(NTT会長)は、「福島第一原子力発電所事故を忘れるべきではない」と、原子力の安全確保の重要性をあらためて強調。インフラのレジリエンスをめぐっては、昨今、集中豪雨も頻発しており、住宅密集地では大規模水害対策に備える自治体も多いようだ。同氏は、江戸川区の「水害ハザードマップ」を例示し、原子力防災に関して「天候などの状況にも応じた避難対策を準備しておくべき」などと、複合災害に備えておく必要性を訴えた。また、革新技術開発の一例として、政府主導による高温ガス炉建設を通じた投資の予見可能性向上にも言及。発生熱によるクリーン水素製造、近隣データセンターへのオンサイト直流送電などを実施することを提案した。消費者の立場からは、河野康子委員(日本消費者協会理事)が、「これまで各電源の長所・短所が細切れで情報提供がなされてきた」などと指摘。国民自らがエネルギーについて考えるよう、的確なデータ開示の必要性を主張した。再生可能エネルギーに関しては、設置に伴う環境影響や地域理解、地産地消に係る意見も多く出された。この他、新たなエネルギー源として期待される水素・アンモニアの市場形成・投資判断促進に向けた国の関与、ガス火力発電とCO2回収・有効利用・貯留(CCUS)の組合せを通じたASEANとの連携、蓄電池の再利用などについても言及があった。

- 08 Jul 2024

- NEWS

-

経産・環境省 地球温暖化対策計画の見直し開始

地球温暖化対策計画の改定について議論する経済産業省・環境省合同の有識者ワーキングループが6月28日、初会合を行った。現行の同計画は、2021年10月に閣議決定されており、間もなく地球温暖化対策推進法に基づく3年ごとの見直し時期を迎える。〈配布資料は こちら〉同じく3年ごとの見直し時期を前に、総合資源エネルギー調査会では5月15日に、エネルギー基本計画改定に向けた議論が開始された。政府・GX実行会議では、年度内を目途とする両計画の改定とともに、各界の幅広い有識者による「GX2040リーダーズパネル」からの見解聴取も踏まえ、2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」策定につなげていく。日本の地球温暖化対策をめぐっては、2020年10月の「2050年カーボンニュートラル」宣言を受け、2021年4月に「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す」とされ、また、国際的な枠組みである「パリ協定」に基づき、「国が決定する貢献」(NDC)として、2025年2月までに次期の2035年目標を提出することが求められている。さらに、最近の国際的動向として、COP28(2023年11~12月、UAE・ドバイ)で初めて採択された「パリ協定」の進捗状況を評価する仕組み「グローバル・ストックテイク」において、温暖化を1.5℃に抑えるため、世界全体の温室効果ガス排出量を「2019年比で2030年までに43%、2035年までに60%削減する」必要性が指摘された。合同WGでは、こうした状況を踏まえ、地球温暖化対策計画の見直しを含めたわが国の気候変動対策について議論していく。WG会合の始動に際し、八木哲也環境副大臣が挨拶に立ち、その中で、気候変動問題に対する危機感を、「2023年の世界の平均気温は、1891年以降、最高を記録した。世界中で異常気象が頻発するなど、解決は待ったなしの状況」と強調。さらに、「先進国の一員として温室効果ガスの排出削減などを着実に進めていく必要がある」との認識を示す一方で、昨今の地政学的リスクの高まりを受けたエネルギー安全保障や、生成AIの進展に伴う電力需要増を課題としてあげた。日本については、人口減少・過疎化、労働力不足などの変化が加速していると指摘。国内外を俯瞰し「複雑な状況を踏まえた気候変動対策が求められている」と述べ、有意義な議論を期待した。環境省(今回会合の担当省庁で経産省と交互に進行役を受け持つ)による論点整理を受け、大下英和委員(日本商工会議所産業政策第二部長)、井上久美枝委員(日本労働組合総連合会副事務局長)は、それぞれ中小企業、労働者・生活者の立場から「安定・安価なエネルギー供給の確保」の重要性を強調。温暖化対策の評価に関し独自のモデル分析を行っている秋元圭吾委員(地球環境産業技術研究機構主席研究員)も、エネルギー多消費産業の途上国移転に向けた動きをとらえ、温室効果ガス排出量との相対的関係から「エネルギー価格感を強く意識した対策」が図られるよう求めた。また、総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画見直しの議論にも参画する高村ゆかり委員(東京大学未来ビジョン研究センター教授)は、電源構成の3割が石炭を占めている日本の現状に言及。これまでも温暖化対策を通じた企業価値の向上に関し意見を述べてきたが、民間投資に向けた予見性確保の観点で「日本のエネルギー転換がどのように進んでいくのか道筋を示す」ことなどを、今後の議論に向けて期待した。地方の立場からは、福田富一委員(栃木県知事)が発言。全国知事会脱炭素・地球温暖化対策本部長を務める同氏は、大規模な太陽光発電「メガソーラー」導入に伴う地域間トラブルの事例を踏まえ、施設設置が地域への利益還元につながる制度設計や、パネルのリサイクルシステムなどを柱とする地域調整型再生可能エネルギーの導入を提案した。WG会合は今後、概ね月1回のペースで開かれる。

- 01 Jul 2024

- NEWS

-

石炭火力報道

日本の産業を守ろうとしないメディア二〇二四年五月十七日 温室効果ガスの今後の削減対策などをめぐって、イタリア・トリノで開かれた先進7か国(G7)気候・エネルギー・環境相会合が四月三十日に閉幕した。その報道を各紙で比較したところ、やはり読売・産経と朝日・毎日・東京(もしくは共同通信)ではニュアンスがかなり異なり、気をつけて読まないとだまされてしまうことが分かった。見出しからは「石炭火力廃止」? G7で何が決まったかを報じた5月1日付新聞の見出しを見比べてほしい(写真1)。右から順に毎日、朝日、読売、産経、東京(共同通信)の見出しだ。石炭火力を廃止する年限に関して、「30年代前半廃止」と「35年までに廃止」と分かれた。どちらにせよ、共同声明では「石炭火力は廃止される」ことで合意したと読める。 これらの見出しを見て、ついに日本は世界でもトップレベルの環境性能を誇る石炭火力を手放すのか?アンモニアを混焼する脱炭素型石炭火力も放棄するのか?そんな絶望的なヒヤリ感を覚えた。写真1 ところが、丁寧に読み進めると読売新聞は前文で「35年以降の稼働を認める余地も残しており、石炭火力で多くの電力を賄う日本に配慮した形だ」とある。産経新聞も「石炭火力の依存度が高い日本は、燃焼時に二酸化炭素(CO2)が出ないアンモニアなどを活用して対応する」と報じた。これで単純に石炭火力を廃止するわけではないことが分かる。 そのことは東京新聞(トリノ、東京・共同)を読んで、確信に変わった。東京新聞は「環境団体は『排出削減対策が講じられていない』という条件が残る点を問題視し、『抜け穴』だと指摘する」という談話を載せた。環境団体が「抜け穴」だと批判しているということは、明るくて良いニュースだと考える習性を持つようになった私は、これらの記事でようやく、排出削減対策のない石炭火力は廃止するが、そうではない石炭火力は残りそうだ、と理解できた。 この点については、読売新聞の見出しだけは他紙と違い、「各国に配慮 日本は継続可」と「継続可」を強調していた。これは日本が誇る高性能の石炭火力は継続して残るという意味だ、と読み比べてようやく分かった。高性能の石炭火力を残すかどうかが焦点 そうであるならば、単に「石炭火力の廃止」という見出しはどう見ても、読者を惑わせる表現である。よく読むと、毎日、読売、産経、共同通信も「二酸化炭素の排出削減対策が講じられていない石炭火力を段階的に廃止」と書いている。さらっと読むと、その意味が理解できずに単に石炭火力が廃止されるんだと思ってしまう。日本が誇る脱炭素型で高効率の石炭火力を残す道が、明示的ではないにせよ認められたのであれば、それこそが価値あるニュースであり、私が見出し編集担当であれば、「日本の高性能石炭火力は廃止せず」との大見出しを飾ったであろう。 これらの記事を見ていると、記者たちの視点が、石炭火力の削減しか眼中にない欧米的思考に染まり過ぎているように思える。なぜ中国やインドを批判しないのか! 興味深かったのは朝日新聞だ。本文(五月一日付)の中で「今回の共同声明でも、廃止の対象に例外を設けたり、年限に解釈の余地を残したりすることで、各国が妥協した形だ」と書いたが、その詳しい意味がよく分からない。なぜ曖昧に書いているのだろうと思っていたところ、翌日の新聞にその解説版ともいえる大きな記事が載った。見出しは「脱石炭 孤立する日本 狭まる逃げ道 政府・電力、従来姿勢崩さず」だった。本文を読むと経済産業省の話として、今回の「排出削減採択のない施設」の定義について、「各国が合意したものではない。アンモニアの混焼、発電効率の高い石炭火力は対策を講じた施設と理解している」という内容が載った。これで昨日の記事の意味がより深く理解できた。 つまり、日本政府は高性能の石炭火力を何とかして残そうとしているが、他国からは批判を浴びている。この日本の奮闘ぶりを朝日新聞は環境団体のコメントを交えながら、「孤立する日本」と形容したわけだ。 この状況に対して、私なら「高効率石炭火力は、日本のエネルギーや電力の安定供給にとって不可欠だ。自国(他の先進国)に有利な政策を日本に押し付けてくる国際交渉の場でよくぞ自国の主張を貫き通してくれた」と絶賛する記事を書いたであろう。そもそも中国やインドはいまも電力の約六~七割を石炭火力に頼っている。日本が孤立するなら、中国やインドはとっくに孤立しているはずだが、いまもって国際交渉の場で堂々と渡り合っている。日本のメディアはなぜ、欧米側だけに立って、日本を責めるのだろうか。 石炭火力が電力の一~二%しかない英国やフランスが「石炭火力を全廃しよう」と提唱したところで自国にとっては痛くもかゆくもない。そのような国に対して、日本が高効率の石炭火力で対抗するのは理の当然である。どうやら日本のメディアは西欧の理念だけに共鳴し、自国の産業が滅んでも平気のようだ。なぜ、文化まで欧米人の視点を意識するのか? 日本人が欧米人の目を気にする習性は、何も外交交渉に限ったわけではない。 五月二日(日本時間三日)、米国のドジャー・スタジアムで行われた球団主催のチャリティーイベントに大谷翔平選手と妻の真美子さんがそろって登場した。その場面をテレビで見ていて、ご存じの方も多いだろうが、真美子さんは大谷選手の一歩、二歩と下がり、後ろから遠巻きに眺めていた。その光景を見て、あなたはどんな印象をもっただろうか。 六日のTBSテレビの情報番組「ひるおび」でゲスト出演していた落語家の立川志らくさんは「日本女性の謙虚な所って、外国の人が見たらどう思うんですかね。何で夫人は後ろに下がってんだろ、って(思わないかな)」とコメントした。 女性が男性の後ろに立つという日本的光景をどう感じるかは、人それぞれが自身の人生観や価値観で判断すればよい話だ。なぜこの場面で「外国の人が見たら、どう思うだろうか」というおかしな発想が出てくるのだろうか。ここでいう外国人は欧米人であって、中国やインドのようなアジア人ではない。 夫婦関係も含め、日本の伝統文化を重んじた行動をとる日本人がいたところで何の不思議もない。日本人がいちいち欧米人の気に入るような行動をとったら、そのほうがむしろ異常である。立川氏のコメントを見ていて、やはり日本人には、欧米人の視点が正しく、日本人の伝統的な価値観は劣っているという深層心理のようなものがあるのではないかと感じた。 話を石炭火力に戻す。石炭火力が電力の多くを占める国と、ほぼ石炭火力のない国が同じエネルギー戦略を採用することはそもそも無理だ。今世界各国が目指している共通目標は、「二酸化炭素の削減」のはずである。目指すは石炭火力をどうするかではなく、二酸化炭素をどう減らすかである。であるならば、石炭火力を残しながらも、二酸化炭素を減らす技術(CCSやバイオマス利用も含む)を日本は堂々と進め、主張していけばよい。無責任なメディアの論調を気にしていては、日本の産業は本当に滅んでしまう。

- 17 May 2024

- COLUMN

-

政府「GX2040ビジョン」策定へ エネルギー基本計画見直しも明日始動

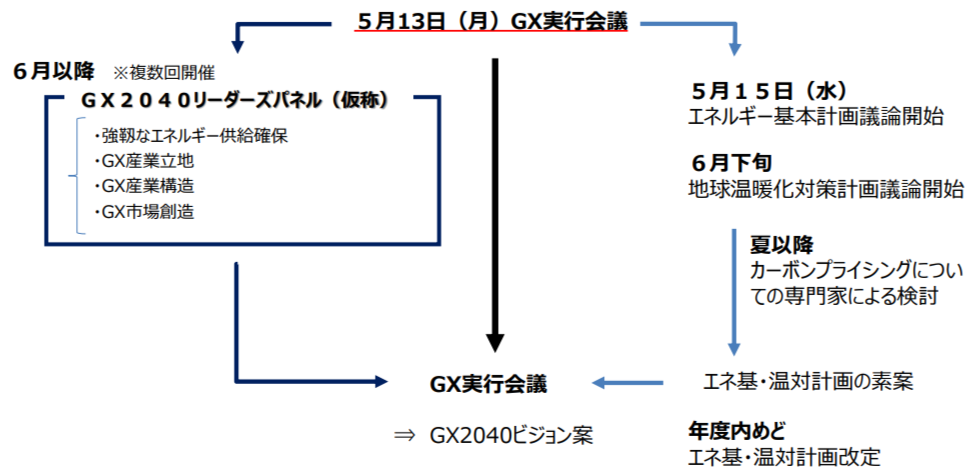

政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が5月13日、5か月ぶりに開かれ、今後、経済社会の大変革と脱炭素の取組を一体的に検討し、2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示された。同会議の議長を務める岸田文雄首相は、議論の再開を「GX2.0の検討を始める」ものと位置付けた上、「2050年カーボンニュートラルに至る最大の難所を、一歩一歩登っていく。そのために、官民で共有する脱炭素への現実的なルートを示す」と強調。その根幹となるエネルギー基本計画と地球温暖化対策計画を、年度内にも改定する考えをあらためて示した。〈配布資料は こちら〉「GX実行会議」は、「2050年カーボンニュートラル」の目標達成、エネルギー、全産業、経済社会の大変革を実行していくことを標榜し、2022年7月に始動。同年8月には、ウクライナ情勢に起因する石油・ガス市場のかく乱、福島第一原子力発電所事故後のエネルギー政策の遅滞など、エネルギーを巡る内外事情に鑑み「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を掲げており、その中で、原子力発電所の再稼働加速も緊急対策として盛り込んでいる。5月13日の会合で、齋藤健経済産業相(GX実行推進担当)は、エネルギーの安定供給確保、経済成長、脱炭素の同時実現を目指し取り組んできたこれまでのGXに係る議論を整理。10年間で150兆円規模の官民GX投資、昨夏には、原子力発電所の運転期間延長を盛り込んだGX脱炭素電源法が成立するなど、所要の予算措置や法整備も進んだ。これを踏まえ、齋藤経産相は、「産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討し、より長期的視点に立った『GX2040ビジョン』を示す」とした。具体的には、6月以降、「GX2040リーダーズパネル」(仮称)を始動し、有識者からの見解を聴取する。また、これと並行して行うエネルギー基本計画の見直しに向けては、14日の閣議後記者会見で、15日より総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で議論を開始することを表明。「『S+3E』のバランスを取りながら、わが国の目指す将来のエネルギーの方向性について、重厚な議論をしていきたい」と、強調した。

- 14 May 2024

- NEWS

-

総合エネ調作業部会 「長期脱炭素電源オークション」の次回入札に向け議論

「2050年カーボンニュートラル」の実現を見据え、電源のゼロエミ化(脱炭素化)を加速していくカギとして、「長期脱炭素電源オークション」の活用が注目されている。脱炭素電源への新規投資を促進するため、新たに設けられた入札制度だ。落札電源には、固定費水準の容量収入を原則20年間得られるようにすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を担保するもの。資源エネルギー庁の指揮のもと、電力市場管理者である電力広域的運営推進機関(OCCTO)が、初回応札を1月に行い、4月26日に約定結果を発表した。総合資源エネルギー調査会の制度検討作業部会(座長=大橋弘・東京大学大学院経済学研究科教授)は5月10日の会合で、続く第2回の入札に向けて、検討項目を、募集量・上限、エリア偏在、上限価格、事業報酬・他市場収益の還付、制度適用期間、落札後の固定費変動に整理。初回応札で、原子力に関しては、建設工事途中も含めた新設・リプレースが制度対象となったが、今後、既設プラントの安全対策投資についても対象とすることが論点となっている。既設プラントは、これまで、12基・1,160万kWが再稼働済みだが、東日本大震災以降、未だ20基・2,000万kW以上のプラントが停止した状態だ。また、全国の落札容量は、関西エリアだけでほぼ4分の1を占めており、制度適用のエリア偏在も今後の懸案事項とみられる。〈配布資料は こちら〉同会合で、委員からは、電源固有の事情を踏まえ事業者からヒアリングを実施する必要性の他、近く始動するエネルギー基本計画見直しを見据え、エネルギーミックスとの関係、国民負担とのバランスにも言及があり、「投資が促進される制度設計を総合的に検討していく」ことの重要性が示された。「長期脱炭素電源オークション」の初回応札容量は合計1.356.2万kWで、そのうち落札容量(個々のプラントの発電出力とは異なる)は976.6万kWだった。電源種別には、蓄電池が多くを占める中、原子力として、建設中の中国電力島根原子力発電所3号機(ABWR、電気出力137.3万kW)が落札。その落札容量は131万5,707万kWで、全案件中、最大となった。この他、運転開始後40年以上を経過した東北電力東新潟火力発電所1・2号機(LNG、各60万kW)を、最新鋭高効率コンバインドサイクル発電設備にリプレースする同6号機(LNG専焼、65万kW級)の落札も注目される。同所は、全国屈指の規模を持つ火力発電設備で、東日本大震災発生時には、東北地方太平洋岸の発電設備が軒並み停止する中、復旧を支える要の一つとなった。*理事長メッセージは こちら です。

- 13 May 2024

- NEWS

-

新年度内にエネ基改定へ 首相表明

岸田文雄首相は3月28日、「2024年度中を目途とするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う」ことを表明した。現行の第6次エネルギー基本計画は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法に基づく3年ごとの見直し時期を間もなく迎え、今後、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会を中心に議論が本格化しそうだ。岸田首相は同日、2024年度予算の国会成立を受け、記者会見を行い、まず、震災対応の取組を被災地のニーズに沿いながら進めていくことを述べた上で、デフレ経済からの脱却に向けた「最大のカギ」として、賃上げ、人手不足対策など、中小企業の支援方針を示した。それに伴い、「中小企業を含め、日本の稼ぐ力を復活させる上で今後重要なのは、低廉で強靭なエネルギー」との認識を示すとともに、「エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければならない」と、経済安全保障の観点からもエネルギー政策の重要性をあらためて強調。「脱炭素につながり、国内で稼ぐ力を強くするエネルギー構造に転換していくため、国家戦略の実行が不可避」として、エネルギー基本計画改定に着手する考えを述べた。第6次エネルギー基本計画は、2050年カーボンニュートラル、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」の実現に向け、エネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマとなった。2030年度のエネルギーミックスについては、総発電電力量に占める電源別シェアが、石油2%、石炭19%、LNG20%、原子力20~22%、再生可能エネルギー36~38%、水素・アンモニア1%となっている。同計画の策定以降、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、エネルギー供給保障が世界的に大きな課題となる中、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現すべく、2023年2月に「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」が閣議決定され、関連法が成立。7月には政策を具体化する「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)が閣議決定。岸田首相は、会見の中で、「GX推進戦略」をさらに発展させ、次期エネルギー基本計画の裏打ちとなる「GX国家戦略」を策定することも表明した。現在、電力政策関連では、総合資源エネルギー調査会において、電力システム改革の検証、元旦に発生した能登半島地震を踏まえた対応など、また、電力広域的運営推進機関(OCCTO)においては、将来の電力需給シナリオに関する検討が行われており、これらの検討結果が次期エネルギー基本計画の議論に資することとなりそうだ。

- 01 Apr 2024

- NEWS

-

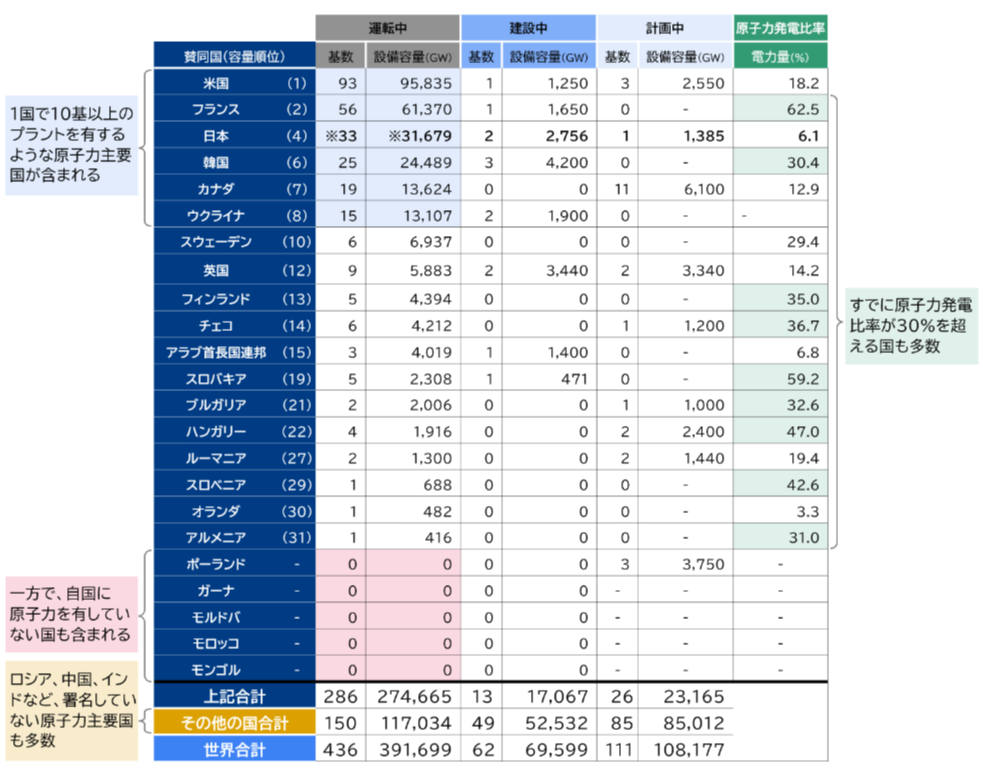

三菱総研 「原子力3倍化の宣言」で意見

三菱総合研究所は12月26日、先のCOP28(UAE・ドバイ)で発表された「2050年までに、2020年比で世界全体の原子力発電設備容量を3倍にする」共同宣言(「原子力3倍化の宣言」)に関し、日本として、既存炉の再稼働に向けたこれまでの取組に加え、「世界の安全・安定な原子力稼働に積極的に貢献すべき」とする意見を発表した。〈発表資料は こちら〉「原子力3倍化の宣言」の賛同国は計25か国(12月15日時点)。日本は、第三国への革新炉導入支援や同志国と連携したサプライチェーンの強靭化などの取組を通じて、世界全体の原子力発電設備容量の増加に貢献する観点から賛同している。今回、三菱総研が発表した意見ではまず、「原子力3倍化の宣言」について、同じくCOP28で発表された再生可能エネルギー拡大の文書とともに、「従来施策の延長線上では達成できない野心的な内容だ」と評価。その上で、原子力と再生可能エネルギーの二者択一ではなく、「脱炭素エネルギー全体を考慮した国際レベルでの議論が必須」と、指摘している。「原子力3倍化の宣言」を巡る世界のエネルギー情勢については、IEAによる「World Energy Outlook 2023」(WEO2023)などをもとに解説。それによると、WEO2023のシナリオで最も原子力導入を進める「ネットゼロエミッションシナリオ」でも、2050年時点の原子力発電設備容量は、「原子力3倍化宣言」の目標に対しおよそ3億kW不足する見通し。さらに、世界原子力協会(WNA)のデータに基づく世界の既存・建設中・計画中の原子力発電設備容量との関係から、既存炉の閉鎖を考慮した場合、「2050年までに新たに約7億5,000万kWの新設が必要」とも指摘している。また、「原子力3倍化の宣言」に賛同した国の原子力発電の状況を分類・整理。同宣言には、原子力主要国であるロシア、中国、インドが参加していないことから、目標達成に向け「各国のさらなるコミットが必要不可欠」と、強調している。「原子力3倍化の宣言」に対する日本の立ち位置については、直近の課題として、国内既存炉の早期再稼働と運転期間延長をあげたほか、世界の原子力市場への貢献に向けて、原子力産業が培ってきた技術基盤やリスク評価、人材育成のノウハウを活かすことを「日本が世界での存在感を発揮する役割」として期待。サプライチェーンの強靭化に関しては、他国と比べた競争優位性、性能・品質の高度化の必要性にも言及している。

- 26 Dec 2023

- NEWS

-

COP28 復活する原子力

Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science.(正義、秩序、公平な方法でエネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を進め、科学に沿って2050年までにネットゼロを達成するために、この重要な10年間の行動を加速する。)第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)は、『最初の地球規模の見直しに関する成果』と題した合意文書を発表、予定より23時間遅れて13日に閉会した。産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催され、議長がスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相であったことから、当初、この会議に関してはかなり懐疑的な見方が強かったと言える。『不都合な真実』でノーベル平和賞を受賞した米国のアルバート・ゴア元副大統領は、UAEが議長国であることを「馬鹿げている」と批判していた。アル・ジャベール氏は形の上でUAEの大臣ではあるものの、本業は国営アブダビ石油会社のCEOであり、化石燃料を守る立場と見られても止むを得ないだろう。しかしながら、この合意文書が発表されると、13日付けフィナンシャルタイムズ(電子版)が“Countries reach ‘historic’ COP28 deal to transition from fossil fuels(参加国は化石燃料からの移行に関しCOP28で「歴史的な」合意を達成)”と評価を一変させている。当初、合意案には化石燃料からの“phaseout(脱却)”が盛り込まれていた。これにはサウジアラビアなど化石燃料の産出国が異議を唱えて“phaseout”の表現が消えた段階で、COP28の成果にはかなりの懸念が生じたことは間違いない。もっとも、最終合意案には“transition away(移行を進める)”との表現が盛り込まれ、COPの歴史で初めて化石燃料へ明確な言及がなされたのだった。12月14日付けの日本経済新聞が「化石燃料『廃止』消える 中東反対、妥協の色濃く COP28成果文書 実効性は見通せず」と批判していた通り、今回のCOPの結果が全面的に支持されているわけではないだろう。しかしながら、脱化石燃料へ向けた方向性を示したことで、「歴史的」との表現は間違っていないのではないか。会議をまとめたアル・ジャベール産業・先端技術相への評価も一変した。COP29はアゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まっている。同国は旧ソ連を構成するが、ナゴルノ・カラバフの領有を巡りアルメニアを支援するロシアとは一線を画してきた。実はカスピ海沿岸の油田による石油収入で経済を支えて来た産油国でもある。第2のスルタン・アル・ジャベールが登場するか、注目されるところだろう。 対立が解けない先進国 vs 新興国・途上国2015年にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の後継として『パリ協定』が採択された。気候変動枠組条約に加盟した196か国全てが参加したこの条約は、産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26において、パリ協定から一歩踏み込んで「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決まった。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロ、即ちカーボンニュートラルの達成が必要とされている。世界の先陣を切った英国の産業革命の時期は、一般に1760年代から1830年代と定義されているだろう。英国のハドレー気候予測研究センターによれば、1961~1990年までの30年間を基準とした場合、信頼できるデータのある1850~99年までの平均はそれを0.36℃下回っていた(図表1)。一方、2004~2023年までの30年間だと、基準値を0.71℃上回っている。 つまり、既に産業革命期から1.07℃の上昇となったわけだ。世界的に高温となった今年の場合、現時点での推計値で19世紀後半の平均を1.36℃上回っており、1.5℃は目前に迫っている。世界的に大規模な天災が頻発し、かなり危機感の強い状況でCOP28が開催されたことは間違いない。ちなみに、COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年に、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。昨年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)では、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」とした上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」と結論している。少なくとも1850年以降の170年間、急速に増加した温室効果ガス排出量に連動して、世界の気温は上昇した(図表2)。温室効果ガス排出量の削減に関しては、米国のドナルド・トランプ前大統領やブラジルのジャイール・ボルソナロ前大統領など例外的な政治家を除けば、既に世界のコンセンサスと言えるだろう。問題は誰が温室効果ガスを削減し、誰がそのコストを負担するかである。直近20年間を見ると、世界の温室効果ガスの排出量の増加率は年1.4%であり、なかでも中国は同4.8%、インドも同3.3%に達した(図表3)。一方、日本は▲0.8%、米国▲0.7%、ドイツ▲1.5%、ドイツを除くEUは▲1.2%だ。新興国の排出量が急速に伸びているのに対し、先進国は軒並み抑制を実現してきた。結果として、2021年における世界の排出量では、中国が28.0%を占め、新興国・途上国全体で68.5%と3分の2を超えている(図表4)。2001年3月28日、米国のジョージ・ブッシュ大統領(当時)は、京都議定書から離脱する意向を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長力を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと──の2点が理由だ。また、パリ協定についても、2017年6月1日、米国のドナルド・トランプ大統領(当時)が離脱を表明した。同前大統領は地球温暖化そのものに懐疑的だったが、やはり中国が排出量を急速に増加させるなかで、米国の産業が不利益を被りかねない状況を指摘したのである。もっとも、米国はジョー・バイデン大統領が就任して直後の2021年2月19日、正式にパリ協定へ復帰した。一方、1970年時点での排出量のシェアを振り返ると、中国6.5%、インド3.4%に対し、米国19.7%、ドイツ4.4%、日本3.2%とかなり足下とは異なる。従って、産業革命以降、温室効果ガスを大量に排出して豊かになった先進国が、資金と技術を供与すべきと新興国・途上国は主張している。この点が、先進国と新興国・途上国の大きな対立点となり、COPの議論は集約が難しくなった。昨年のCOP27でもこの対立が最大の論点であり、干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」に対し、最終段階で辛うじて合意が成立、新興国・途上国が求めていた基金の創設が決まった。新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれている。議論が集約したとは言えないものの、12月1、2日のCOP28首脳級会合では、加盟国から総額約4億ドルの資金拠出の申し出があった。もっとも、それは途上国を納得させ、温室効果ガスの排出抑制を達成するのに十分な規模とは到底言えないだろう。また、今回の首脳級会合には、世界最大の排出国である中国の習近平国家主席は姿を見せず、パレスチナ問題を理由に米国のバイデン大統領も出席していない。そうしたなか、岸田文雄首相は、1日、首脳級会合で短い演説を行い、「排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」と明言した。それでも、脱石炭の年限を明らかにしなかったことに加え、「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組みの下で各国との協働を進め」、石炭火力発電所について「各国の事情に応じたそれぞれのネットゼロへの道筋の中で取り組まれるべき」と述べたことで、世界のNGOが参加する『気候行動ネットワーク』より恒例の「化石賞」を受賞している。同じく石炭・褐炭を依然として活用しているドイツが高く評価されているのに対し、日本への酷評が続くのは、情報発信力の問題が大きいだろう。 再確認された原子力の役割今回のCOP28において、温暖化対策の主役の1つとして改めて脚光を浴びつつあるのは原子力ではないか。12月2日、ドバイにおいて、“Declaration Recognizes the Key Role of Nuclear Energy in Keeping Within Reach the Goal of Limiting Temperature Rise to 1.5 Degrees Celsius(気温を1.5度上昇に止める目標へ到達するための原子力の重要な役割を認識する宣言)”が22の有志国により採択された。米国が発案したこの宣言に参加したのは、日本、フランス、韓国、オランダ、英国などだ。2050年までに原子力発電の設備容量を2020年比で3倍とすることに加え、小型モジュール炉(SMR)の開発加速や原子力を活用した水素の製造などが盛り込まれた。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、国際的に厳しい見方が拡大していたが、温室効果ガス排出抑止と経済成長の両立に向けた現実的な解決策として、原子力が見直されつつあると言えるだろう。日本を含む多くの国が2021年秋に英国のグラスゴーで開催されたCOP26において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言した。世界な異常気象により大規模災害が頻発したことに加え、この年の1月20日、米国で温暖化問題を重視するジョー・バイデン大統領が就任したことも大きかったと言える。カーボンニュートラルを実現する現実的な方法としては、EVに象徴されるように末端のエネルギー供給を電力とした上で、発電時に化石燃料を使わず、化石燃料の利用が止むを得ない場合は森林(植林)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・地中貯留)により吸収することが主流になると見られる。また、水素の活用、即ち燃料電池として発電するか、直接、もしくはアンモニアを生成して燃やして発電するか、これも中長期的な課題に他ならない。カーボンフリーの発電方法として、再生可能エネルギーが主役であることは万人の認めるところだろう。2022年までの20年間で見ると、世界の総発電量は年率3.0%のペースで増加した(図表5)。太陽光、風力、バイオマス、その他の再生可能エネルギーは年率14.8%で伸びており、総発電量に占めるシェアは2002年の1.7%が2022年には14.7%になっている。この間、太陽光は年率39.4%、風量も同20.4%の高い成長率を記録した(図表6)。一方、当該20年間では、原子力による発電量は横ばいになっている。2011年3月の東日本大震災を原因とする福島第一原子力発電所の事故は、日本国内だけでなく、世界の原子力に大きな影響を与えてしまった。安全性を向上させるためのコストが急増、米国では原子炉の建設計画が相次いで白紙になった。今年4月にはドイツが原子力発電から脱却したが、これは福島第一の事故直後の2011年6月8日、アンゲラ・メルケル首相(当時)が稼働していた原子炉17基の段階的廃炉を決めたことが背景だ。結果として、脱化石燃料を実現する上で原子力は主役の座を降り、再エネの拡大が国際社会の大きな課題とされた。もっとも、2022年の段階で、世界の総発電量の35.7%を石炭火力、22.1%をガス火力が担っている(図表7)。そうしたなか、EVの普及、そしてIT化を強化する上でのデータセンターなどへのニーズを考えれば、省エネ化が進むとしても、世界の電力需要は趨勢的に伸びる可能性が強まった。一方で脱化石燃料化を進め、同時に電力需要の拡大への対応を迫られるなか、再生可能エネルギーだけでは限界があることは明らかだろう。また、化石燃料のなかでは最も温室効果ガス排出量が少ない天然ガスは、カーボンニュートラルへ向けた重要なカードの1枚だったと言える。しかしながら、最大の供給国であるロシアが2022年2月にウクライナへ侵攻、西側諸国にとり調達のハードルは確実に上がった。バルト海の海底に敷設したパイプライン、『ノルドストリーム』、『ノルドストリーム2』を活用したロシア産天然ガスの調達を脱原子力、脱石炭の代替と想定してきたドイツにとり、ウクライナ戦争は極めて大きな誤算ではないか。ドイツの電気料金は高騰し、家計、企業の重い負担となっている。COP28が開催されているドバイにおいて、2日、22か国が原子力の役割を再認識する宣言を採択したのは、再エネと共に原子力の活用を拡大しない限り、カーボンニュートラルと電力供給の拡大の両方のニーズを満たすことが困難との現実的な認識があるだろう。 背景にある先行する中国への危機感世界最初の発電用原子炉が稼働したのは、1954年6月27日、旧ソ連のオブニンスク発電所だった。国際原子力機関(IAEA)によれば、それ以降、632基が運転を開始し、現在は412基が稼働している(図表8)。稼働時期別に見ると、1984、85年の33基がこれまでのピークだった。1960年代に先進国が高度経済成長期を迎えてエネルギー消費量が急拡大したことに加え、1973~75年の第1次石油危機が各国に原子力の平和利用を迫ったのだ。しかしながら、1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ(チョルノービリ)原子力発電所の事故が起こり、1990年代に入って原油、天然ガスなど化石燃料価格が低位安定化したことから、発電用原子炉の建設ラッシュも一段落した。このところ、原子炉の稼働がやや増える傾向にあるのは、中国が牽引しているからだ。同国では、2015年以降に商業運転を開始した炉が33基に達した。この間、世界で稼働した発電用原子炉は56基なので、その58.9%を中国が占めていることになる。人口が14億人を超える中国では、経済成長に伴い電力需要が急増している上、温室効果ガスの排出量削減が喫緊の課題として浮上した。中国広核集団(CGN)と中国核工業集団(CNNC)が共同で第3世代の加圧水型原子炉(PWR)『華龍一号』を開発、これまで3基が商業運転を開始している。国家的な原子力シフトへの努力により、2022年の原子力による発電量は3,954億kWhに達し、発電量ベースではフランスを追い越し、米国に次ぐ世界第2位の原子力大国となった。もっとも、総発電量に占める原子力の比率はまだ5.0%に過ぎない(図表9)。習近平政権は、さらに原子力に注力し、これまでの発電の主流であった石炭火力のウェートを低下させる方針を示している。現在、世界で建設中の発電用原子炉は58基だが、うち20基が中国だ(図表10)。中国は国内での実績をテコに外国への売り込みも強化、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2基が運転している他、アルゼンチンでも受注契約に至った。22か国による原子力強化の宣言は、米国、日本、フランス、英国、韓国などが牽引しており、中国は加わっていない。2050年までに原子力発電の設備容量を3倍に引き上げる野心的な目標は、電力需要拡大下でカーボンニュートラルを達成することに加え、国際的な原子力商戦における中国との競争を意識していると言えるだろう。いずれにしても、カーボンニュートラルを達成する上での主役は、再エネと原子力、それに水素(アンモニア)となることが確実な情勢だ。 第7次エネ基へ向けて福島第一原子力発電所の事故は、原子力に大きな教訓を残した。この事故で人生が変わってしまった方、未だに故郷へ帰還できない方も少なくない。その事実を忘れてはならないだろう。その上で、国際社会は、現実的な選択肢として再び原子力をカーボンニュートラルの中核に据えようとしている。日本国内においても、福島第一からの処理水の海洋放出が始まり、長期に亘る廃炉計画は1つの節目を迎えた。また、原子力規制委員会は、福島第一の事故の当事者である東京電力が保有、運営する柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関し、規制基準に則って運転禁止命令の解除へ向けたプロセスを進めている模様だ。規制委員会が正式に運転禁止命令を解除した場合、そこから先は政治の分野となるだろう。柏崎刈羽6、7号機の再稼働は、日本の原子力発電にとって大きな転機となり得る。次のステップは、廃炉が決まった原子炉のリプレースに他ならない。多様な目標を打ち上げるものの、具体策の決定が遅いと批判される岸田政権だが、原子力関係に関しては、思い切った判断を下してきた。COP28は、岸田政権のエネルギー政策が国際社会の潮流に沿ったものであることを示したと言える。2024年は『第7次エネルギー基本計画』策定の年だ。地球温暖化抑止へ向け、政治がさらに一歩、二歩、前に踏み込むことに期待したい。

- 22 Dec 2023

- STUDY

-

COP28:UAEコンセンサス採択 原子力の価値を認知

COP最終日となった12月13日、参加国約200か国が、化石燃料からの移行を全ての国に求めることで合意。成果文書となる「UAEコンセンサス」を採択し、閉幕した。なお今回の成果文書ではCOP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記された。焦点であった化石燃料については、その段階的な削減を明確に約束する文言は盛り込まれていない。しかし各国に対し、「公正に科学的知見に則って2050年までのネットゼロを達成するために、エネルギーシステムにおける化石燃料からの移行に向けた世界的な取り組みに貢献」するよう求めるなど、化石燃料からの移行を初めて明確に要求しており、COPとして化石燃料からの移行という方向性を打ち出すことに成功した点で、UAEコンセンサスは高く評価されている。UAEコンセンサスでは、化石燃料からの移行手段に言及しており、移行手段として初めて原子力が取り上げられた。これは排出量削減が困難な分野や水素製造等におけるゼロ炭素/低炭素テクノロジーの中で、再生可能エネルギーやCO2回収・貯留(CCUS)と並ぶテクノロジーとして原子力がリスト入りしたもの。これまでCOPの場では原子力が話題になることがあっても、文書化されたことはなく、今回初めてCOPに原子力の名が刻まれた。COP28の議長としてUAEコンセンサスをとりまとめたスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相は今回の合意について、「地球規模の気候変動問題へ心から誠実に取り組む人々にとっての真の勝利。 これは現実的で、結果を重視し、科学を重視する人々にとっての真の勝利だ」と高らかに宣言した。世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「原子力の扱いが180度転換した。(COP3の)京都議定書メカニズムから除外された唯一のテクノロジーが、ついにCOP28においてさまざまな枠組みに含まれることになった」と述べ、「今年、世界の原子力産業界がCOPでの存在感をさらに高めるべく、ネットゼロ原子力(NZN)イニシアチブを設立した。 今こそ、世界の原子力発電設備容量を急速に拡大すべき時だ」と強い意欲を示した。英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックスCEOは、コンセンサスに原子力が含まれたことを歓迎し、「これは気候変動との戦いにとって重要な瞬間だ」と述べた。そして「今必要なのは、英国が同盟国とともに重要な役割を果たし、原子力発電を大規模かつハイペースで拡大し、ネットゼロを達成すること」と指摘した。会合出席のため来日したNEAのマグウッドDG日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「公式文書において原子力の低炭素価値が認められ明記されたのはCOP史上初めてであり大変意義深い」としたうえで、「NZNパビリオン、IAEAパビリオンを中心とした活動のほかに50にも及ぶ原子力関連サイドイベントが開催された。また、今回初めて、日本政府主催のジャパン・パビリオンで、原子力に係るパネル展示が実施されたほか、米国、カナダ、韓国、英国、仏国などの各国パビリオンでも積極的に原子力に関する展示やイベントが行われたことは大きな前進である」と強調した。原子力産業新聞の独占インタビューに応じたOECD原子力機関(NEA)のウィリアム・マグウッド事務局長は、COP28について、「今回は原子力が話題の中心だった」と振り返り、「CO2排出量削減には原子力が大きな役割を果たすことが認められたということであり、ネットゼロ達成に必要な主要テクノロジーの中に原子力が初めてリスト入りした」との認識を示した。次回のCOP29は、来年11月にアゼルバイジャンのバクーで開催される。

- 14 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:第1回NZNサミットが閉幕

COP9日目の12月8日、ドバイ市内のホテルで開催されていたCOP併催「第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミット」が閉幕した。これはNZNイニシアチブ発足初となるサミットで、首長国原子力会社(ENEC)が事務局を務め、2日間の日程で開催。特に7日木曜日は、COP会場が休日で閉鎖されていたこともあり、多くの関係者がサミットに出席した。サミットでは、新規建設をめぐる政治的な課題やファイナンス面でのソリューション、次世代による新しいコミュニケーションのあり方や、これからの環境主義(environmentalism)などが議論され、ミス・アメリカのグレース・スタンケさんやTikTokで著名なインフルエンサーであるイザベラ・ベメキさんなどが登壇した。同国初の原子力発電所バラカ1~3号機が好調に稼働する、アラブ首長国連邦(UAE)らしいプログラム構成だった。閉会セッションで最後にあいさつした日本原子力産業協会の植竹明人常務理事は、2050年までに原子力発電設備容量を3倍に拡大するという目標を、ドバイの観光名所である「バージュ・カリファ」(2010年に完成した世界一高いビルで828m206階。ちなみに世界二位は632m)にたとえ、「きわめて高い目標」だと指摘。そして、このような巨額のプロジェクトを成し遂げるには、「並外れた先見性、洞察力、思慮深さ、決断力、そして勇気が必要」であり、「原子力産業界も高い目標を達成するために同様の覚悟が必要」との考えを示した。また「バージュ・カリファ」の大規模な基礎部分の強度になぞらえ、原子力産業界の目標達成においても、「確固たる原子力政策、次世代人材の確保、革新的な技術、ファイナンス、国際連携」などの堅牢な基礎が必要だと説明。そのうえで、「すべての根底にある最も重要な要素は安全」であると強調した。さらに「福島第一原子力発電所事故から学んだことは、安全について社会とコミュニケーションすることの重要性」であり、「常に安全性について社会と議論しコミュニケーションすることが、私たちの 2050 年の目標に向けた長い挑戦を支える基礎になる」と結んだ。

- 11 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:札幌5首脳 新たな燃料市場創設へ42億ドル

COP8日目の12月7日、日本をはじめとする米国、フランス、カナダ、英国の“札幌5”((今年4月に札幌でコミュニケを採択した5か国のため、こう呼ばれる))首脳が、原子燃料の供給保障を万全にするため、新たな燃料サプライチェーンの構築に42億ドルを投じることを発表(仮訳)した。これは同日開催されていた第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場を借りて、急遽発表されたもので、2日に発表された22か国((その後アルメニアも加わり、23か国))による2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にする宣言の実現に向けた具体的な動きだ。42億ドルという巨額を投じ、今後3年でウランの濃縮および転換能力を拡大し、世界の原子燃料市場で大きなシェアを占めているロシアの影響力を排除した新しい燃料市場を創設する。主導した米エネルギー省(DOE)のK.ハフ原子力担当次官補は「2050年までに世界の炭素排出ネットゼロおよび1.5℃目標を達成できるのは原子力だけ」とし、そのためには「信頼性のある安全な原子燃料サプライチェーンが必要だ」と述べた。日本原子力産業協会をはじめ、米原子力エネルギー協会(NEI)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)は共同で声明を発表し、新しい原子燃料サプライチェーンの構築に向けた政府の姿勢を歓迎。安定した燃料供給は脱炭素化とエネルギー・セキュリティを向上させるだけでなく、国家安全保障も強化すると指摘した上で、「産業界の供給能力拡大には今回のような政府による支援も不可欠だが、さらに前進させるには、民間企業および金融機関からの投資が不可欠だ」と強調した。ロシアは、世界のウラン濃縮および転換市場でほぼ50%を支配しており、米国の原子力発電所で使用される燃料の約2割はロシア製と言われている。ロシアは、安価な価格で原子燃料を供給し、世界市場における支配力を強めているが、特に、今後新興国も含む世界規模での導入が予想される先進炉の多くが装荷するHALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の供給元は、ロシアだけだった。こうした独占状況を打破するため今年10月、米国のウラン濃縮企業であるセントラス・エナジー社(旧USEC)が、オハイオ州パイクトンでHALEU燃料の製造を開始したばかり。HALEU燃料は先進的原子炉の設計を一層小型化するとともに、運転サイクルを長期化し運転効率を上げることにも役立つと目されており、今後の需要増が見込まれている。DOEが進める「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」においても、支援対象に選定された10の先進的原子炉のうち、9の炉型でHALEU燃料の装荷が予定されている。会場で記念のセルフィーを撮るハフ次官補とセントラス・エナジー社のD.ポネマンCEO

- 08 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:原子力発電設備容量3倍に向け 産業界が誓約

COP6日目の12月5日、「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブが発起人となり、2050年までに原子力発電設備容量を3倍にする目標に向け最善を尽くすことを誓う「Net Zero Nuclear Industry Pledge」(以下、誓約)が、世界120社・機関の賛同を得て署名、発表された。これは同2日に、日本をはじめとする米英仏加など22か国((その後アルメニアも署名し、23か国))が、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという宣言文書を発出したことを受けたもので、産業界としての決意表明と言えそうだ。誓約に賛同したのは、世界140か国で原子力関連事業を手がける120社・機関。日本からは、電気事業連合会、メーカー、ゼネコンなど13者が賛同。政府の宣言文書には署名していないロシアの企業も名を連ねている。誓約によると原子力産業界は、2050年までに原子力発電設備容量を3倍にする目標の達成に向け、政府、規制当局などと協力し、安全を最優先としながら、現在運転中 の既存炉の運転期間を最大限延長すると同時に、新規建設のペースを加速していく。誓約では、原子力発電は毎年平均 2.5兆kWhの電力を供給しており、世界の電力の約 1割、世界のクリーン電力の約 4 分の 1 を供給していることに言及している。その上で、持続可能な経済成長を維持しつつ、気候変動による壊滅的な被害を回避するために、原子力を含む利用可能なあらゆる低炭素テクノロジーを積極的に支持するべきとの考えを表明。各国政府が原子力を、政策面や資金調達面で、他のクリーンエネルギー源と同等に扱うことで原子力発電導入の世界規模での拡大が可能になると指摘している。誓約の詳細はコチラ。今回の誓約をとりまとめた世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「経済成長と気候変動防止を両立させるために原子力が必要とされる規模から逆算すれば、(3倍という数字は)野心的だが達成が必要」と強調し、「野心を現実の政策に反映させるとともに、目標達成のための資金調達を実現し、原子力新設を予算通りスケジュール通りに実施しよう」と呼び掛けた。米原子力エネルギー協会(NEI)のマリア・コーズニック会長は、原子力は低炭素エネルギーであるのみならず、高い信頼性を誇り、雇用やエネルギー安全保障をもたらすとした上で、 原子力は米国では超党派の合意が得られる分野の一つだと指摘した。一方で、サプライチェーンの再構築や労働力の確保などに課題があるとの考えを示し「原子力の拡大は容易ではないが、世界の産業界が総力を上げれば実現可能になる」との認識を示した。欧州原子力産業協会(nucleareurope)のイヴ・デバゼイユ事務局長は、「原子力アライアンス(Nuclear Alliance)」((欧州で原子力発電を利用している14か国の協力イニシアチブ。フランスが主導))の参加国など計16か国が今年の5月に、現在欧州で稼働する約1億kWの原子力発電設備容量を2050年までに1.5億kWに拡大することは実現可能と発表したことに言及。世界の原子力設備容量3倍という目標も、欧州の観点から見れば同様に実現可能との考えを示した。カナダ原子力協会(CNA)のジョン・ゴーマン理事長は、「クリーン電力を2〜3倍にするというのは、数学で考えて大変なチャレンジになる」としながらも、過去3年間で原子力を取り巻く環境に「大きな進展」があり現実味を帯びつつあるとの認識を示した。英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックスCEOは、「今回の誓約は、CO2排出実質ゼロを達成し、将来にわたるエネルギーシステムを構築するために、産業界が原子力を大規模かつハイペースで建設する用意があることを示している」と強調。各国政府が進める原子力拡大目標を支援する準備があるとした上で「来年英国政府が策定するロードマップの中で、原子力を3倍にするという計画が盛り込まれるのが楽しみだ」と政府の行動に期待を寄せた。最後にスピーチした日本原子力産業協会の植竹明人常務理事は、「日本の原子力産業界は、福島第一発電所事故をすべての活動の礎として刻み込み、何よりも安全性を優先している」、「廃炉作業と福島地域の復興に全力で取り組んでいる」と述べたうえで、原子力安全推進協会(JANSI)や世界原子力発電事業者協会(WANO)の活動を通じ、自発的に原子力安全のレベルをさらに高めていることにも言及。「何よりも安全を最優先とする真摯な姿勢が、日本および世界で原子力が復権を果たす礎となっている」と述べた。また、植竹常務理事は「福島第一事故により、それまで総発電電力量の約3割を占めていた原子力はゼロに落ち込んだ。しかし、事故から12年を経て、12基が再稼働し、さらに5基が新規制基準に合格して再稼働の準備を進めている」と日本の現況を紹介。現在10基が審査中であり「仮に、これらすべてが再稼働すれば合計27基となり、2020年時点に稼働していた9基の3倍ということになる」と指摘した。そして日本の革新炉開発の状況にも触れ、革新大型軽水炉以外にも、小型モジュール炉(SMR)、ナトリウム冷却高速炉、高温ガス炉、核融合炉など様々な先進炉の開発を多くの国と協力しながら進めていることにも言及し「こうした技術協力を通じて誓約の実現に大きく貢献できる」との見方を示した。

- 06 Dec 2023

- CULTURE

-

2022年度エネルギー需給実績 最終消費が2年ぶり減少

資源エネルギー庁は11月29日、2022年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、最終エネルギー消費は11,897PJ((ペタ〈10の15乗=千兆〉ジュール)))で、対前年度比2.9%減。部門別にみると、企業・事業所他部門は物価上昇や海外景気悪化などで生産活動が鈍化したことにより減少、運輸部門はコロナ禍からの回復により2年連続で増加、家庭部門は微増となった。2022年度、一次エネルギー国内供給は18,283PJで同2.3%減。そのうち、化石燃料は同1.9%減となった一方、再生可能エネルギー(水力を含む)は10年連続で増加。原子力は同21.7%減で、非化石燃料の同4.4%減に大きく影響した。同年度内は、計10基の原子力発電プラントが稼働。新たな再稼働プラントはなかった。また、関西電力大飯3・4号機、九州電力玄海3・4号機のテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の設置期限が年度内に到来。それぞれ同施設整備のための停止期間があった。発電電力量は1兆82億kWhで同2.5%減。非化石発電率は27.3%で同0.1ポイント増となった。発電電力量の構成は、再生可能エネルギー(水力を含む)が21.7%で同1.4ポイント増、原子力が5.6%で同1.3ポイント減、火力(バイオマスを除く)が72.7%で同0.1ポイント減。また、エネルギー起源CO2排出量は9.6億トンで、同2.9%減、2013年度比22.5%減と、1990年度以降で最少となった。CO2排出量は、リーマンショック後の経済回復と東日本大震災後の原子力発電所停止などの影響で2013年度まで4年連続で増加したが、その後のエネルギー消費減、再生可能エネルギーの普及や原子力発電所の再稼働により減少傾向にあった。2021年度は対年度比2.0%増となったが、2022年度は企業・事業所他のエネルギー消費減が影響して2年ぶりに減少した。電力のCO2原単位は、0.46kg-CO2/kWhで、同1.8%減となった。

- 04 Dec 2023

- NEWS

-

COP28:世界の原子力発電設備容量を3倍に 22か国が宣言に賛同

COP3日目の12月2日、日本をはじめとする米英仏加など22か国が、「パリ協定」で示された1.5℃目標((世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑える努力目標))の達成に向け、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという野心的な宣言文書を発出した。賛同した22か国((15日現在アルメニア、クロアチア、ジャマイカも署名し25か国))は、日本のほか、アラブ首長国連邦、ウクライナ、英国、オランダ、ガーナ、カナダ、韓国、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、米国、ポーランド、モルドバ、モロッコ、モンゴル、ルーマニア。2050年までに世界の原子力発電設備容量を、2020年比で3倍とする目標を掲げるだけでなく、小型モジュール炉(SMR)や先進炉の導入拡大、原子力を利用した水素製造などにも言及。電力以外の産業分野への応用も視野に入れた。また原子力プロジェクトに対するファイナンスについても取り上げ、世界銀行を筆頭とする国際金融機関並びに各国の金融機関等に対し、融資対象に原子力を含めることを奨励している。そのほか宣言に盛り込まれた取組内容は以下の通り。最高水準の安全性、持続可能性、セキュリティおよび核拡散抵抗性を保持しつつ、責任を持って原子力発電所を運転すること、 長期にわたって責任を持って使用済み燃料を管理すること新しい資金調達メカニズムなどを通じ、原子力発電への投資を奨励すること原子力発電所が安全に稼働するために、燃料分野を含む強靭なサプライチェーンを構築すること技術面で実行可能かつ経済性がある場合には、原子力発電所の運転期間を適切に延長させること原子力導入を検討する国々を支援することそして、これら取組の進捗状況をCOPの場で毎年レビューするとしている。強いリーダーシップで宣言を取りまとめたJ.ケリー米大統領特使 ©︎COP28近年、世界の原子力産業界では、エネルギー・セキュリティの確保と、CO2排出量の実質ゼロ化の両立に、原子力が果たす役割を周知しようと、国際間で連携しての活動が主流となっている。9月に英ロンドンで立ち上げられた「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブも一連の流れだ。同じく9月には、仏パリでOECD原子力機関(NEA)と仏エネルギー移行省の共催による官民ハイレベル会合「新しい原子力へのロードマップ」が開催され、各国の原子力産業団体が連名で、気候変動の緩和およびエネルギー・セキュリティの強化へ向け、原子力発電の迅速かつ大規模な導入を強く訴える共同ステートメントを発表した。同ステートメントは、4月に札幌での「G7気候・エネルギー・環境相会合」に併せ、日本原子力産業協会らが採択した同種のステートメントをベースとしており、2050年までの炭素排出量実質ゼロ目標を達成するには、原子力発電設備容量を現在の2~3倍に拡大する必要があるとの認識を強調している。原産協会の調べでは、世界の原子力発電設備容量は2020年末時点で、4億788万kW。3倍ということは、これを12億kW強とすることになる。国際エネルギー機関(IEA)が10月に発表した最新の「世界エネルギー見通し」では、最も野心的なネットゼロエミッション(NZE)シナリオでも、2050年の原子力発電設備容量を9億1,600万kW((2022年=4億1,700万kWと設定))と予測。国際原子力機関(IAEA)が同じく10月に発表した報告書「2050年までの世界のエネルギー・電力・原子力発電予測」では、高予測シナリオでも2050年の原子力発電設備容量を8億9,000万kW((2022年=3億7,100万kWと設定))と予測している。これらの予測と比較して、今回の3倍宣言が非常に野心的な目標設定であることがわかる。産業界を代表してWNAのサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長が登壇した ©︎COP28発表セレモニーでスピーチした世界原子力協会のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、「世界の原子力産業を代表して、この大胆かつ現実的な宣言を作り上げたことに深く感謝する。皆さんの原子力への取り組みは単なる声明ではなく、世界中の原子力産業界への課題として受け止めたい」と謝意を表した。そして宣言と同様の野心的な精神で、既存炉の運転期間延長や新規原子炉の導入加速に向けて一致団結することを表明し、「今後も最高水準の安全性を維持し、若手の科学者やエンジニアら優秀な人材を惹きつけ、育成していきたい」と強い意欲を示した。

- 03 Dec 2023

- CULTURE

-

COP28:ロスダメ基金 初日に合意

COP28の初日である11月30日、昨年のCOP27で設立に合意した「損失と損害(loss and damage)基金=ロスダメ基金」に関するより詳細な内容を定めた文書が、早くも採択された。主要な炭素排出国である先進国が、気候変動で損害を被っている開発途上国に対し賠償する基金で、世界銀行が運営する。厳密には、12月12日に予定されている会議終了までは、すべての文書は最終決定ではない。しかし今回の合意は、会議に出席した各国の代表者らからスタンディングオベーションで迎えられるなど、議長国であるアラブ首長国連邦(UAE)の面目躍如たる幕開けとなった。合意文書によると、ロスダメ基金の初期総額は4億ドルを超えた。UAEが1億ドルを拠出。EUは2億4,500万ドル(ドイツからの1億ドル含む)を拠出し、英国は5,000万ドル強、米国は1,750万ドル、日本は1,000万ドルを拠出する。ドイツのS.シュルツェ経済協力・開発相は、「ドイツとアラブ首長国連邦が先頭に立ち、気候変動による損失と損害に対応する新しい基金に自国から拠出する意欲と能力があるすべての国に出資を呼び掛けたい。30 年前にはまだ発展途上国だった国々でも、今では世界規模の気候変動に対する責任を負う余裕があるはずだ」と強調した。基金設立に向けた昨年の合意は、途上国における気候変動緩和の緊急的な必要性を認め、炭素排出大国が途上国へ過去何十年にもわたる損害を償う機会を生み出したという点で、非常に大きな一歩と評価されたが、具体的な金額規模などが明記されておらず、基金の持続可能性を疑問視する向きもあった。今回、あらためて金額が示されたことで基金実現に向けての大きな後押しとなりそうだ。また、他の先進国には今後、基金の出資額を発表するよう圧力がかかることになるだろう。気候変動に関する国連枠組条約(UNFCCC)のS.スティエル事務局長は、「各国政府にとってCOPのスタートを切るきっかけとなり、交渉当事者はここドバイで真に野心的な成果をもたらすためにこれを活用するべきだ」と高く評価している。

- 01 Dec 2023

- CULTURE

-

原産協会 COP28で原子力をアピール

日本原子力産業協会(JAIF)の新井史朗理事長は11月24日、記者会見を行い、30日に開幕するCOP28(UAE ドバイ)におけるJAIFの取組について紹介した。COP28に向けては、9月に世界原子力協会(WNA)とUAEの原子力公社(ENEC)によって、「ネットゼロニュークリア」イニシアチブが立ち上がっており、JAIFも発足メンバーとして参加している。〈既報〉会期中、海外の原子力産業団体とともに、IAEAと連携し、同イニシアチブのもと、パビリオン設置などの活動を行い、共同声明を発出する予定。COPで原子力に特化したパビリオンが設置されるのは、今回で3回目となる。2021年に英国・グラスゴーで行われたCOP26では、世界150か国以上の原子力関係組織が結集した草の根イニシアチブ「Nuclear for Climate」(N4C)が初めてブースを設置。2022年のCOP27(エジプト シャルム・エル・シェイク)では、IAEAが初めて原子力パビリオンを設置したほか、JAIFを含む世界の原子力産業団体が運営に協力し、「現在の地政学的状況における原子力発電の重要な役割に関する共同声明」を公表している。今回のCOP28でも、各国代表団が集まるメイン会場にパビリオンを設置し、プレゼンテーションやメディアインタビューを実施。12月7、8日に開催されるイベント「ネットゼロニュークリアサミット」では、世界から官民のハイレベルな関係者が参集し、パネルディスカッションやラウンドテーブルなどが行われる予定だ。新井理事長は、「COPにおける原子力のプレゼンスは年々高まっており、原子力が気候変動対策の有効な手段になるとの認識も確実に浸透してきている」と強調。「COP28で、気候変動対策において原子力が果たす多大な貢献を訴求するとともに、現地から様々な情報を発信していく」としている。

- 28 Nov 2023

- NEWS