キーワード:カーボンニュートラル

-

自民党議連がGX推進に向け提言 持続的な原子力発電の活用を

自由民主党の電力安定供給推進議員連盟(会長=細田博之氏〈衆議院議長〉)は11月24日、「我が国のエネルギー安全保障の確保・GX(グリーントランスフォーメーション)推進に向けた提言」を発表した。提言では、昨今のウクライナ情勢伴う化石燃料価格の高騰などに鑑み、「電力の安定供給における危機はさらに顕在化している」と危惧。電力供給危機といえる現下の状況を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュートラル」の実現も標榜し、持続的な原子力発電の活用を図るべく、「原子力発電の最大限の活用」および「安全性を高めた新型炉のリプレース・新増設」を、国のエネルギー政策の基本方針として明確に位置付ける国が前面に立って、設置変更許可を受けた既設炉の再稼働を迅速に進める安全性の確保を大前提に、現在最長60年とされている既設炉の運転期間の延長を行う再処理や廃炉、最終処分など、バックエンド対策の加速に向けた取組を早急に具体化していく原子力発電所に対する武力攻撃等を想定し、必要な措置を講じる――よう求めている。政府の「GX実行会議」における岸田文雄首相の指示を受け、西村康稔経済産業相は8月に示した「日本のエネルギー安定供給の再構築」の中で、原子力政策に関し、再稼働に向けた総力の結集、安全性の確保を大前提とした運転期間の延長、既設原子力発電所の最大限の活用、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設など、今後の政治判断を必要とする項目を提示。現在、総合資源エネルギー調査会で議論を進めている。今回の提言は、その年末までの具体論取りまとめに向け発表されたもの。同議連の塩谷立幹事長(衆院議員)らは24日、西村経産相を訪れ提言書を手渡した。

- 25 Nov 2022

- NEWS

-

2021年度エネルギー需給実績

資源エネルギー庁は11月22日、2021年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、最終エネルギー消費は12,330PJ(ペタ〈10の15乗〉ジュール)で対前年度比2.0%増。部門別にみると、家庭部門は新型コロナ感染の落ち着きによる在宅時間減の影響から同6.5%減、企業部門は前年度の需要減からの回復影響から4.5%増などとなった。一次エネルギー国内供給は18,575PJで対前年度比3.4%増。そのうち、化石燃料は同1.4%増で8年ぶりに増加し、再生可能エネルギーは9年連続で増加した。化石燃料は、石炭が同6.8%増、石油が同2.9%増、天然ガス・都市ガスが同6.4%減。非化石燃料は、原子力が同82.6%増、太陽光が同10.3%増。非化石燃料のシェア増加により、化石燃料のシェアは83.2%と、東日本大震災以降で最小となった。発電電力量は1兆327億kWhで対前年度比3.2%増。そのうち、非化石電源の割合は27.1%で同3.5ポイント増となった。発電電力量の構成は、再生可能エネルギーが20.3%で同0.5ポイント増、原子力が6.9%で同3.0ポイント増、火力(バイオマスを除く)が72.9%で同3.5ポイント減などとなっている。エネルギー起源CO2排出量は9.8億トンで、対前年度比1.2%増と、コロナ禍からの需要回復影響などにより8年ぶりに増加に転じた。

- 22 Nov 2022

- NEWS

-

世界の人口が80億人に 2050年カーボンニュートラルが急務

COP27で挨拶に立つグテーレス国連事務総長©国連広報センター11月15日に世界の人口は80億人に達する見通し。国連が今夏公表した「世界人口推計2022年版」によるもの。世界の国別人口は、現在首位の中国を2023年にもインドが抜くと予測されている。折しもCOP27(エジプト・シャルム・エル・シェイク)会期中となったが、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、7日の開会挨拶で、「80億人目の赤ちゃん」の誕生を前に、「この節目は、この気候変動会議とは何であるかを大局的に見るきっかけとなる」と議論に先鞭。さらに、「時は刻一刻と過ぎている。われわれは生死をかけた闘いの中にいる。そしてわれわれは敗北しつつある。温室効果ガスの排出量は増え続けている。われわれの地球は、気候変動地獄へと向かう高速道路をアクセルを踏んだまま走っているのだ」と危惧。昨今のウクライナ情勢に伴う化石燃料への依存がもたらすリスクも憂慮し、世界全体での「2050年カーボンニュートラル」実現の必要性を強調した〈既報〉。世界のエネルギー情勢に関し、IEA(国際エネルギー機関)のファティ・ビロル事務局長は、9月に行われた日本エネルギー経済研究所主催のシンポジウムで、「世界で電気にアクセスできない人々の数は年々減少してきたが、今年は2,000万人増える」との悲観的な見通しを示している。

- 15 Nov 2022

- NEWS

-

COP27:「途上国への原子力輸出がカギ」IEA指摘

COP会場内の原子力パビリオンで11月9日、「新規原子力へのファイナンス」をテーマとするセッションが開催された。世界原子力協会(WNA)の主催で、国連欧州経済委員会(UNECE)、国際エネルギー機関(IEA)、および原子力関連団体のアナリストらが出席し、原子力の新設に向けた投資課題を議論した。IEAのクリストファー・マクリード氏は「ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機を回避するための各国政府の危機対応が注目される」とし、米国のインフレ抑制法、EU の Repower EU、日本でのグリーン・トランスフォーメーション(GX)、中国やインドでのクリーンエネルギー技術の導入を挙げ、これらの政策の結果として、計2兆ドルという巨額の投資が実施されると指摘。そして「原子力だけでなくさまざまなテクノロジー全体へ投資される」と分析。「気候変動問題ではなく、むしろエネルギー・セキュリティ問題」によってクリーンエネルギー分野への投資が促進されるとの認識を示した。一方で、IEAの2050年ネットゼロに向けたロードマップによると、依然としてネットゼロ達成は難しいと指摘し、原子力発電設備容量の大幅増加によってのみネットゼロ達成が可能との見方を示した。またその場合に必要な投資額は4兆ドル規模になるとし、現時点で各国が示す政策だけでは、必要な原子力発電設備容量に達することは難しいと断言。途上国での需要も高まっていることから、先進国から途上国への原子力輸出によって達成が可能になるのでは、との見方を示した。そのほかUNECEのダリオ・リグッティ氏は、「運転開始までのリードタイムが15年もの長期ではファイナンスを受けるのは難しい」と指摘。モジュール方式で工期短縮が見込まれ、初期投資額も小さいSMRへ期待を寄せた。また投資家は単一の電源に投資するのではなくエネルギー全体のポートフォリオに投資し、リスクを分散させるため、投資先の選択肢として常に原子力を堅持しておくことが何よりも大切、と助言した。欧州原子力産業協会(Nucleareurope)のジェシカ・ジョンソン氏は、新規建設はリードタイムが長いため、足元の現実的な解決策は「既存の原子力発電所をできるだけ長期に運転させること」であるが、長期運転で時間稼ぎをし、2035年までに各国が「新規の原子力発電所を運転開始させるべき」との考えを示した。

- 15 Nov 2022

- NEWS

-

COP27:「長期運転こそ影のヒーロー」グロッシー事務局長

COP会場内にある原子力パビリオンで11月9日、国際原子力機関(IAEA)のグロッシー事務局長と、ブルームバーグのエネルギー担当編集主幹ウィリアム・ケネディ氏との対話セッションが開催された。ケネディ氏からの、原子力は低炭素かつベースロードを支える電源だが、完成するまで15年もかかるのでは遅すぎるとの指摘に対し事務局長は、「リードタイムが15年以上というケースは、プロジェクトマネジメントや規制体制に原因があった。振り返ると1970年代の原子力導入期のプラントは、極めて短期間で運転開始にこぎつけている。最近でもUAEのバラカ原子力発電所のように、同国初の原子力プラント導入であったにもかかわらず、わずか7年で運転開始を達成したケースもある」と答えた。その上で事務局長は、原子力産業界全体での炉型や規制の標準化といった取り組みを早急に進めていく決意を表明した。また小型モジュール炉(SMR)にも言及し、「SMRは(技術面でも規制面でも)既存炉よりもはるかにグローバル化が進んでおり、リードタイムは短縮されるだろう」と各国で進むSMR導入の動きに大きな期待を寄せた。ただし、「国ごとに求めるスケールは違う」として大型炉が相応しいケースも多いと指摘。SMRはどちらかというと開発途上国向けの選択肢になるとの考えを示した。事務局長は、1970年代に運転を開始したプラントが50年を迎えつつあることから、その老朽化について問われ、「気候変動対策のアンサング・ヒーロー(影のヒーロー)は長期運転だ」と断言。長期運転にかかるバックフィット等のコストは初期コストの半分以下であり、50年どころか80年近く経過しながらも安全なプラントもあることに言及し、「私は100年の運転も可能と考えている」と強調した。そして、「欧州の一部の国では拙速な脱原子力政策により非常に脆弱なエネルギー供給状況に置かれている」ことに言及し、個人的な見解としながらも、「気候変動と戦う上で原子力を閉鎖することは誤りだ」と強調。「政治の世界では2+2=4ではないとわかってはいるが、科学的観点から見ると馬鹿げたことが多すぎる」と懸念を示した。そしてこれからのIAEAの使命として、原子力コミュニティから外へ出て、原子力について反対意見を持つ政治家とコミュニケーションをとっていくとの決意を語った。また、10年後のCOP37時点での世界の原子力発電規模を問われた事務局長は、「倍増する必要があるが、実際はそこまで行かないだろう。それでも現在よりはるかに大きくなる」との見通しを示した。

- 14 Nov 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 運転期間延長について議論

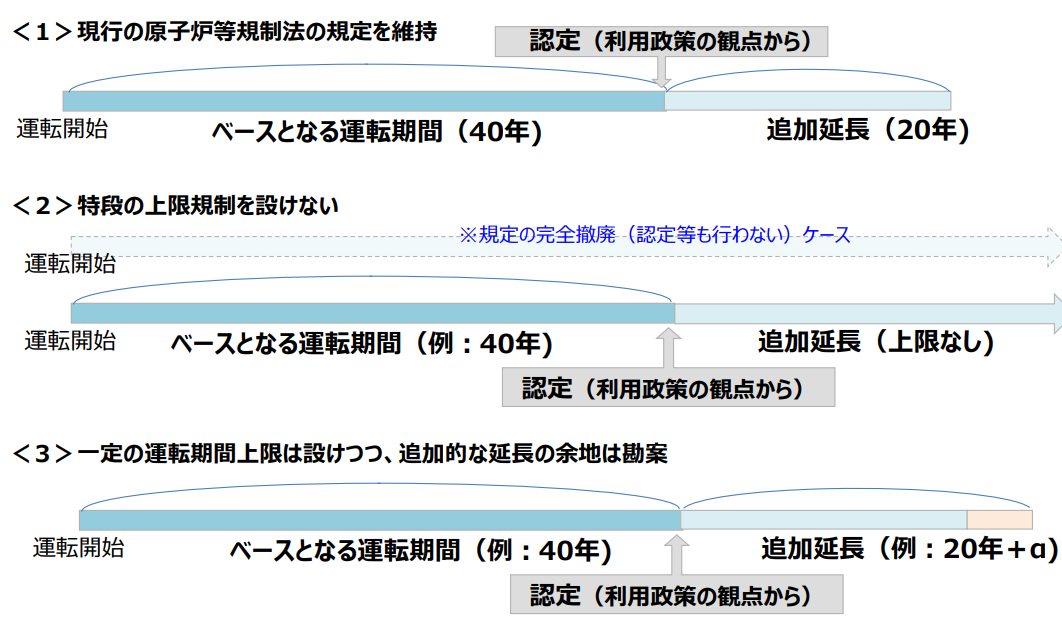

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は11月8日、主に原子力発電所の運転期間のあり方を中心に議論した。〈配布資料は こちら〉8日の同小委員会会合で、資源エネルギー庁は、いずれも原子炉等規制法に基づく安全性の確認を大前提に、今後の運転期間のあり方について、現行の原子炉等規制法にある上限規定(最大60年)を維持特段の上限規制を設けない(ベースとなる運転期間を設定した上で追加延長には上限を設けない、など)一定の運転期間上限は設けつつ、現行の上限規定に対し追加的な延長の余地は勘案(新たな規制対応に伴う運転停止期間を算入しないいわゆる「時計を止める」、など)――の選択肢を提示し、委員らに意見を求めた。運転期間の延長を含む既存プラントの最大限活用については、「原子力政策の今後の進め方」((8月24日のGX実行会議で経済産業相が提出した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に記載))の中で課題の一つにあがったことから、同小委員会では今秋より検討に着手。一方、原子力規制委員会は、10月15日の定例会合で資源エネルギー庁よりヒアリングを行い、「運転期間に係る方針は利用政策側の法体系の中で検討される。規制側としては、高経年化した原子炉の安全確認のための規制について明確化する」ことを確認。これに基づき、同委は、11月2日の定例会合で、現行の運転期間延長認可と高経年化技術評価の2者を統合する新たな制度案を提示し検討を開始した。新たな制度案は、運転開始から30年以降、10年を超えない期間ごとに、安全上重要な機器の劣化状況を把握し経年劣化に関する技術評価を行うとともに、その評価結果に基づく施設の劣化を管理する「長期施設管理計画」を策定するよう事業者に対し義務付けるというもの。運転期間の上限については言及していないものの、規制委の山中伸介委員長は「現行制度よりはるかに厳しい規制となる」と述べている〈既報〉。8日の原子力小委員会会合で、杉本達治委員(福井県知事)は、昨夏に国内初の40年超運転を開始した関西電力美浜3号機を例に、長期運転に向けた取組を充実化していく必要性を述べた上で、運転期間延長に関し、利用側と規制側との整合性ある制度設計を求めるとともに、「古くなれば安全性が損なわれる可能性も高まる。住民の安全・安心を最優先に国が運転期間に責任を持つべき」と訴えかけた。また、技術的観点から、竹下健二委員長代理(東京工業大学名誉教授)は、「基本的に運転期間は、中性子照射脆化やコンクリート劣化などを含め、炉の安全性が科学的に確認できる場合は60年を超えて運転を認めるのが合理的」と説明。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「エネルギー安定供給と国際的公約である2030年46%削減((2021年4月に菅首相が表明した2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減するという目標))、2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、既存炉の早期再稼働の実現とともに、運転期間延長を含む原子力の最大限活用が不可欠」と述べた。〈発言内容は こちら〉同小委員会では今回、資源エネルギー庁が提示した運転期間のあり方に関する3つの選択肢に対し、特段の採否表明は求めていないが、委員からは、この他に、経済に及ぼす影響、政策上の整理を行う必要性、技術基準の明確化、バックエンド対策、司法判断に伴って生じた運転停止期間の除外の是非に関し意見があった。

- 09 Nov 2022

- NEWS

-

原産協会と米NEI 原子力輸出へ向け共同声明

日本原子力産業協会と米原子力エネルギー協会(NEI)は10月26日、「未来の原子力に向けた日米産業界共同声明」を発表した。同共同声明を契機に、日米原子力産業界として、日米協力に基づく第三国への原子力導入を加速すべく両国政府・金融機関から外交・産業政策・財政支援を得ることが重要との考えのもと、両国の原子力サプライチェーンを強靭化し世界で安全性の高い原子力利用の促進に貢献していく。共同声明では、原子力について、脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の確保という地球規模の課題を解決する有力な手段であり、「頑強で安定した電源であり、再生可能エネルギーと併せて活用することで、クリーンで確実なエネルギーシステムへの移行をさらに加速させることが可能」、「発電のみならず、熱供給や水素製造を通じて、輸送、化学、鉄鋼など、他の経済部門の脱炭素化にも大きな可能性を持っている」とメリットを強調している。これを踏まえ、原子力の有する付加価値を最大化すべく、日米両国の政府に対し、運転期間延長を含めて既設原子炉を最大限活用し、革新的な原子炉の研究開発、建設への支援を強化するとともに、原子力事業の中長期的な予見性を高め設備・人材への投資を促進すべく、市場・規制などの制度の改善や政策支援などを要請。さらに、金融界に対しては、グリーン資金調達の枠組における柱の一つに原子力を含めることで脱炭素化とエネルギー安定供給に貢献する原子力の役割が金融市場において適正に価値換算されるようなシステムの導入など、課題解決に向けた金融インセンティブの強化を要請している。その上で、「日米の原子力産業の発展に責任を負う」立場から、今後の行動目標として、日米を始め価値観を共有する国の事業者間での連携を深め、世界の原子力利用を促進すると宣言。具体的には、国際的秩序の攪乱に対応するため、相互信頼と共有する価値観のもとで結束する産業の協力により、原子力サプライチェーンを強靭化小型モジュール炉(SMR)を含む先進的原子炉の世界展開で両国政府が価値観を共有する他の国々と協力して必要な政策支援を行い、世界市場での産業競争力を実現するよう日米協力を促進――するとしている。今回の共同声明について原産協会は、「今後、原子力への期待が世界中で大きくなっていく中で、日米両国の原子力産業界はパートナーとして、世界中の原子力発電の需要に応えられると確信している。そしてそれが日米両国の原子力のサプライチェーンの維持・強化につながるものと期待している」とコメント。また、共同声明の調印に同席した太田房江経済産業副大臣は、「日本とアメリカは原子力における協力関係、あるいは技術の連携ということについて長い歴史を持っているが、今日、この日を一つのエポックとして、同じ価値観を持つ国同士でこの分野における日米協力をより進化させていきたい」と述べた。

- 28 Oct 2022

- NEWS

-

総合エネ調革新炉WG 検討の深掘りに向け論点整理

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の会合が10月24日に行われ、今後の検討の深掘りに向け論点を整理した。〈配布資料は こちら〉同WG は、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目的として4月に検討を開始。8月には、その中間論点整理がWG上層となる原子力小委員会において、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」(骨子案)として取りまとめられたのに続き、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」の中で、次世代革新炉の開発・建設が検討課題の一つとして盛り込まれた。さらに、文部科学省においても、次世代革新炉の開発に向けた基盤インフラの整備に関する検討会が10月17日に始動している。24日のWG会合ではまず、三菱重工業が9月に発表した革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW級)の開発を始めとする同社のカーボンニュートラルに向けた原子力事業の取組について説明。原子力の意義を「エネルギーの安定供給とともに、『2050年カーボンニュートラル』の実現に向けて活用は必至」と強調した上で、短期・中期・長期の視点からの開発ロードマップを披露した。革新軽水炉「SRZ-1200」については、開発コンセプトとして、超安全・安心地球に優しく大規模な電気を安定供給――を掲げ、「現行の規制基準に適合すべく設計しており、既に実用化が見通せる段階。2030年代半ばの実用化を目指す」と表明。委員から工期に関する質問があったのに対し、「先進工法の採用により、5年位での建設を目指す」などと説明した。また、同日の会合では、資源エネルギー庁が今後の議論の深掘りに向けて、事業環境整備開発体制・司令塔組織サプライチェーン・人材の維持・強化研究基盤整備――を論点として提示。事業環境整備については、欧米諸国の財政支援に係る事例とともに、総合エネ調下、電力需給に関する作業部会で検討中の容量市場導入や長期脱炭素電源オークション(いずれも投資回収の予見性を高める制度設計)などを、「原子力発電だけに特化するものではない」参考案件として紹介した。さらに、過去の開発における反省として、「ふげん」や「もんじゅ」に携わった関係者からのヒアリングを踏まえたプロジェクトマネジメント、予算管理、地元との信頼関係に係る課題を列挙。その中で、「まず国でしっかりとした組織・体制をつくるべき」との意見に関連し、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)における体制を、「現場に配慮しながら、一連の関連分野を統括する開発体制が全体としてシステマティックにできている」良好事例として示唆した。その上で、革新炉開発体制を検討する要件として、強力なリーダーシップによって、開発、設計から建設、安定的な運転に至るまでの一連の工程を指揮・命令できるマネジメント体制長期間にわたる予算措置とそれを適切に管理・配分を行う機能立地地域との適切なコミュニケーションの下での協力体制――を示し、さらに議論を深めていくこととなった。

- 25 Oct 2022

- NEWS

-

エネ研「IEEJアウトルック2023」を発表

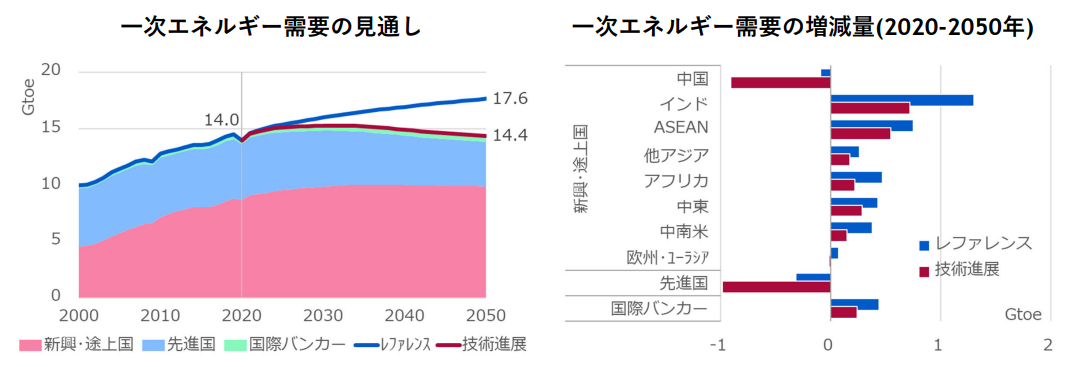

日本エネルギー経済研究所は10月18日、2050年までの世界のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2023」を発表した。技術・政策の進展・動向に応じ、レファレンスシナリオ 現在までのエネルギー・環境政策等を背景とし、これまでの趨勢的な変化が継続する技術進展シナリオ エネルギー安定供給の確保や気候変動対策の強化のため、エネルギー/環境技術が最大限導入される――の2シナリオを想定し分析を行ったもの。それによると、世界の一次エネルギー需要は今後、レファレンスシナリオでは「増加し続け、2050年には2020年の約1.3倍となる」、技術進展シナリオでは「2030年代前半をピークに緩やかに減少。振興・途上国は2030年代から概ね横ばいで推移する」との見通しが示された。いずれのシナリオでも、需要増加の中心はインド/ASEANで、これまで需要増を牽引してきた中国は2030年までにはピークアウト。特に、レファレンスシナリオでは、一次エネルギー需要のインド・ASEANにおける増加分が、中国の減少分をはるかに上回る勢いとなる。カーボンニュートラル達成は途上国がカギ(APS:Announced Pledges Scenario 〈各国が表明した政策目標が達成した場合の推計〉、エネ研発表資料より引用)また、「化石燃料への依存は続く」と明言。2050年時点で、化石燃料は、一次エネルギー需要のうち、レファレンスシナリオで2020年とほぼ同レベルの8割、技術進展シナリオで6割を占める見通しから、「化石燃料の安定供給は引き続き重要な課題」と指摘。さらに、世界のCO2排出量は、技術進展シナリオでも169億トン(2020年比47%減)となり、「カーボンニュートラル実現には程遠い。途上国における省エネルギーおよび脱炭素化のさらなる推進が世界の脱炭素化のカギを握る」と述べている。昨今のウクライナ情勢を踏まえたエネルギー安全保障問題、燃料価格高騰下における電力安定供給の課題などに鑑み、同所戦略研究ユニット研究理事の久谷一朗氏は、記者団への説明の中で、原子力発電の役割に関し、「ゼロエミッションのベースロード電源としての期待がある」と強調。世界の原子力利用推進に向けた動きに関し、原産協会による調査結果から、計画中、建設中の原子炉のうち、ロシア製と中国製を合わせた割合がそれぞれ54%、61%を占めている現状(2022年1月時点)を踏まえ、「依然として世界の原子力市場は中露が優勢」と分析。一方で、欧米諸国については、「直近の数十年間は新設プロジェクトの件数が激減し、建設のノウハウが失われたことなどにより、新設の遅延やコスト超過が見られる」との見方を示した。

- 20 Oct 2022

- NEWS

-

三菱総研、長期的な原子力利用のあり方を提言

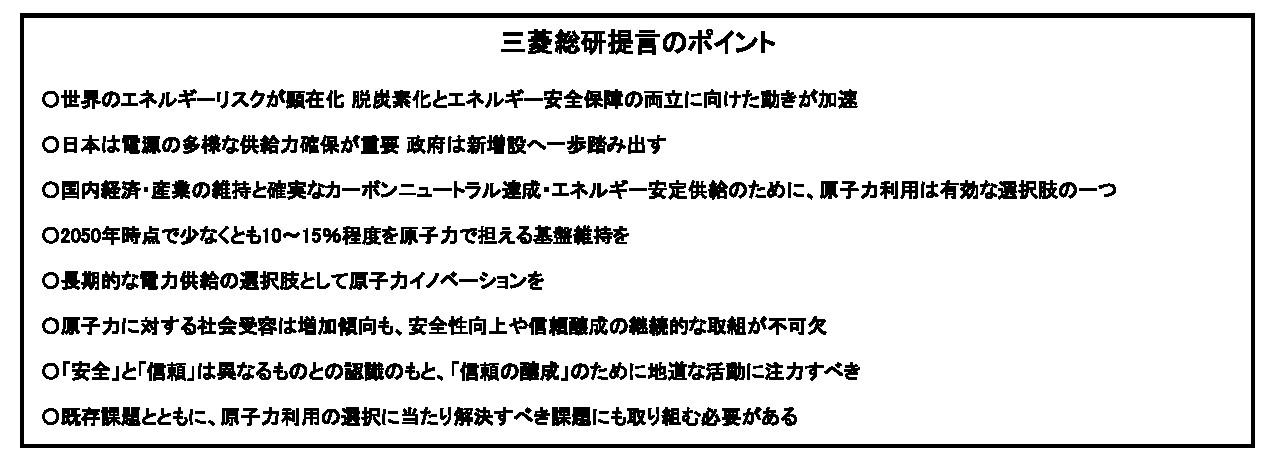

三菱総合研究所は10月7日、「カーボンニュートラル時代の長期的な原子力利用のあり方」との提言を発表した。7月発表の同社の提言「2050年カーボンニュートラルの社会・経済への影響」では、「長期的な目線に立ち原子力というオプションを『日本に残す』というメッセージを明確に発することが重要となる。そのためには、技術・人材の維持、そして原子力自体のイノベーションが必要」と述べられている。今回の提言では、それを具体化するものとして、ウクライナ情勢に伴う世界のエネルギーリスクの顕在化や、脱炭素化とエネルギー安全保障の両立に向けた動きの加速化をとらえ、2050年以降も見据えた原子力利用のあり方として、短期視点 規制基準に適合した既存原子力発電所を再稼働し、電力の安定供給に寄与すべき中期視点 2050年までは原子力利用を継続すべき長期視点 2050年以降は、2040年頃を目途に代替する他の脱炭素技術の見通し・安全保障動向等から、その利用方針(拡大、維持、卒原子力等)を改めて判断すべき将来の選択肢の一つとすべく、水素・アンモニア・CCS(CO2回収・貯留)等の技術と同様、原子力イノベーションも進めるべき――との考えを提示した。加えて、「原子力利用のあり方を曖昧なままにしておけば、技術・人材・サプライチェーンが弱体化し、2050年までの維持は難しく、さらには、原子力利用を選択肢として残すことは非現実的となる」と、警鐘を鳴らしている。2050年時点での原子力の必要量について、今回の提言では、水素・CCS等の脱炭素技術の開発の不確実性の補填多様な供給力原子力の安全基盤(技術・人材)維持――の3つの観点で試算。設計や高度な設備製造に係る技術・人材・サプライチェーンの維持については、同社による調査結果などに基づき、運転・保守のみならず、設計・建設に係わる固有技術を継承すべく「今後数年に1基程度の建設が必要」と指摘。総合的に勘案し、「少なくとも発電電力量の10~15%程度を原子力が担うことが現実解」と述べている。原子力の社会受容に関するアンケート結果、原子力の活用に肯定的な見方が増加傾向にある(三菱総研発表資料より引用)今回の提言発表に際しては、全国30,000人を対象とする独自のアンケート調査(2022年6月)も実施された。それによると、原子力を「積極的に活用した方がよい」、「活用した方がよい」との回答割合が各年代とも、この2年間で増加していたが、福島第一原子力発電所事故の経験やウクライナ情勢に伴う不安感なども踏まえ、提言では、「安全性の向上、信頼性の醸成に向けた継続的な取組は不可欠だ」と述べている。さらに、原子力業界に対する信頼に関しても、別途、独自のアンケート調査を実施しており、調査結果の分析から、「多様な社会の思い・価値観を適切に汲み取りながら、これに応える業界としての姿勢を示し続けることが信頼醸成の第一歩」と指摘している。

- 12 Oct 2022

- NEWS

-

ICEF開催、技術イノベーションによる気候変動対策について議論

技術イノベーションによる気候変動対策について、世界の産学官のリーダーらが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男・元国際エネルギー機関〈IEA〉事務局長)の年次総会が10月5、6日、都内のホテルで開催された(オンライン併催)。ICEFは安倍晋三元首相の提唱により2014年以降、毎年秋に年次総会が行われており、今回、87の国・地域の政府、国際機関、産業界、学会から約1,600名が参集。「危機の時代における低炭素イノベーション」をメインテーマに、政策イノベーション、CO2除去技術、原子力システム、重要金属・鉱物の安定供給など、幅広い議論が展開された。開会に際し、西村康稔経済産業相ら、日本政府関係者による挨拶(ビデオメッセージ)に続き、ICEF運営委員長の田中氏がIEA事務局長のファティ・ビロル氏と対談(事前収録ビデオの上映)。ビロル氏は、昨今のウクライナ情勢を踏まえ「われわれはエネルギー危機の真っただ中にいる」との認識を示した。その上で、ICEF立上げの趣旨に立ち返り「エネルギー安全保障、気候変動への対応、産業政策の3つが揃うことで非常に強力な組み合わせとなる」と述べたほか、1970年代の石油危機からの立ち直りも省み、「今はクリーンエネルギー技術が気候変動問題解決に向けたカギとなる『エネルギーの歴史における転換点』だ」と強調。2日間の議論に先鞭をつけた。2日目の「持続可能な原子力システム」に関するセッションでは、駐日米国大使のラーム・エマニュエル氏が登壇し講演。同氏はまず、世界情勢を俯瞰し「エネルギーの安全保障が今後さらに重要となる」とした上で、原子力発電については「温室効果ガス削減に役割を果たす」と、気候変動対策における重要性も強調した。日本に対しては、小型モジュール炉(SMR)開発に係る協力や既設原子力発電所の運転期間延長に向けた動きに期待。その一方で、世界のエネルギー市場における各国投資の脆弱性を、米国の卓上ゲーム「ピックアップスティック」(「将棋崩し」に似たもの)に喩えながら危機感を示し、エネルギー安定供給への担保をより強化していく必要性を指摘した。若手による討論の模様(インターネット中継)ICEFでは、「多様化がイノベーションの源泉」との認識の下、ジェンダー平等と若手の参画を推進している。今回の年次総会でも、サイドイベントとして初日の夕刻、若手専門家によるディスカッションが行われ、途上国協力、食料安全保障、教育・コミュニケーションの課題にもわたり活発な意見が交わされた。田中氏は、総会終了後の記者会見で、今回、登壇したパネリストについて、「女性の占める比率が半数を超えたほか、各セッションに若い人を必ず一人は入れるようにした」とした上で、今後も若手のSNS活用にも留意しオンライン参加の方法を工夫していく考えを述べた。

- 07 Oct 2022

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会、エネ供給の再構築に向け議論開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が9月28日に開かれ、エネルギー供給体制の見直しに向け、議論を開始した。これは、岸田文雄首相の指示を受け8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受けたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村経産相はまず、「世界のエネルギー情勢はロシアのウクライナ侵略によって一変した」などと、昨今のエネルギーを取り巻く地政学的状況の変化を強調。さらに、「今後、エネルギーの争奪戦が激化する」との危機感に立ち、「エネルギーの安定供給の再構築を行うことが経産省の最重要ミッション」との強い使命感を認識した。その上で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」で示した今冬の厳しい電力需給見通しを見据えた「足元の対応」や、原子力の安全第一での運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設などを課題としてあげた「中長期の対応」について、年末までの具体的結論に向け検討を加速化していくことを改めて明言。委員らに対し忌憚のない意見を求めた。2030年度エネルギーミックスの進捗状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)基本政策分科会では、昨夏にかけて「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月閣議決定)の原案取りまとめに向けて議論。今般、資源エネルギー庁は、新たな議論の皮切りに際し、昨今のエネルギーを巡る状況を説明。その中で、立地地域のステークホルダーなどから現行のエネルギー基本計画の早期見直しを求める意見も出ていることを述べた上で、エネルギー政策の基本的視点となる「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)を踏まえた「2030年度エネルギーミックス」の進捗状況を図示した。また、日本エネルギー経済研究所とデロイトトーマツコンサルティングがそれぞれ、2050年までの脱炭素化に向けたモデル試算、電力コストの変化がもたらす経済的影響について発表。エネ研は、将来の原子力発電設備容量として、現状の10基に留まるケース、2030年までに現時点で新規制基準をクリアした全17基が運転するケース、建設中のプラントも含めた全36基が運転するケースの他、2050年に向けては全36基が80年まで運転期間を延長するケースも想定し試算。その上で、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、「原子力発電所の運転期間延長の他、変動性再生可能エネルギー(太陽光、陸上・洋上風力)の発電単価をいかに低減させ得るかがエネルギーシステム全体の経済性に大きく影響する」と指摘した。デロイトトーマツは、長期エネルギー分析プログラム「D-TIMES」により2030年までの発電コストへの影響度を化石燃料、原子力、太陽光について感度分析するエネルギーシミュレーションを紹介。脱炭素化の実現と経済活性化の両立に向けて「電力価格の低減のためには電源の多様化を図ることが必要」などと提言した。これを受けて、原子力技術開発の必要性を度々訴えてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、先般の六ヶ所再処理工場のしゅん工延期を、核燃料サイクル事業の早期確立の観点から厳しく非難。また、「電力需給がひっ迫したらGXどころではない。大型電源の新設こそが電力の安定供給に不可欠」と、エネルギーインフラに係るスケールメリットの重要性を主張した。総合資源エネ調査会の原子力小委員会では、9月22日の会合で、先の「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に関し、原子力政策に係る今後の検討事項として、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――をあげ議論を開始している〈既報〉。今後、基本政策分科会では、同調査会下の各小委員会における議論も吸い上げながら、年末の「GX実行会議」への報告に向け検討を進める方針だ。

- 30 Sep 2022

- NEWS

-

日本財団の「18歳意識調査」 エネ事情に関心増

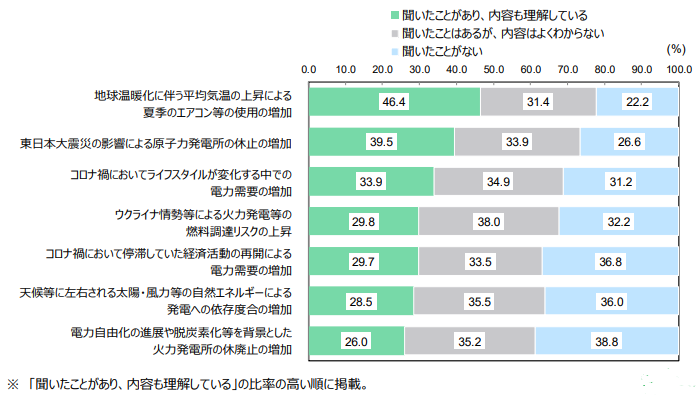

日本財団は8月31日、全国の17~19歳の男女1,000人を対象に実施したエネルギー問題に関する「18歳意識調査」の結果を発表。昨今の電力需給ひっ迫やウクライナ情勢を背景に、日本のエネルギー事情への関心が高まっている傾向が浮き彫りとなった。同財団は、気候変動・災害、政治・文化、感染症対策、性意識など、時宜を得たテーマを設け、若者を対象としたアンケート調査を随時実施している。今回の調査は、7月29日~8月2日にインターネットを通じて実施。日本のエネルギー事情に関する記述を掲示し質問を行う形式をとっている。例えば、「今夏は、全国的に電力不足が懸念されている。政府は、2022年7月1日から9月末頃まで、全国の家庭や企業に、生活や経済活動に支障のない範囲で節電を要請している」との記述を示した上で、「今夏の電力不足に対する関心度合」について尋ねたところ、55.0%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも12.5ポイント多かった。さらに、電力の安定供給が難しくなった主な背景に係る認知度・理解度(聞いたことがあり、内容も理解している)の割合は、高い順に、「地球温暖化に伴う平均気温の上昇による夏季のエアコン等の使用の増加」(46.4%)、「東日本大震災の影響による原子力発電所の休止の増加」(39.5%)、「コロナ禍においてライフスタイルが変化する中での電力需要の増加」(33.9%)、「ウクライナ情勢等による火力発電等の燃料調達リスクの上昇」(29.8%)となっている。「2030年の電源構成における原子力発電の比率を20~22%程度」に対する考え(日本財団発表資料より引用)日本のエネルギー政策について、「S+3E」(安全性、自給率、経済効率性、環境適合性)の同時達成を目指す方針を示し考えを尋ねたところ、55.4%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.9ポイント多かった。さらに、全体で、日本の一次エネルギー自給率の低さについては約7割が、「2050年カーボンニュートラル」実現目標については約3割が、それぞれ「知っていた」と回答。エネルギー基本計画で示される「2030年の電源構成における原子力発電比率20~22%」との目標については、「高めるべきである」が17.6%、「賛成である」が43.6%、「下げるべきである」が23.7%、「原子力発電は完全にやめるべきである」が15.1%となった。「高めるべきである」と「賛成である」を合わせた原子力発電規模を維持することに賛成する回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.7ポイント多かった。原子力発電比率を「下げるべきである」または「原子力発電は完全にやめるべきである」と回答した人の約6割は「再生可能エネルギーで原子力発電を減らす分を補うことがよい」と回答しており、具体的なエネルギー源として挙げられたのは、太陽光、水力、地熱、バイオマス、陸上風力、洋上風力の順に多く(複数回答可)、全体として「電源の脱炭素化」を求める傾向がみられた。

- 20 Sep 2022

- NEWS

-

原平協フォーラム 三浦瑠麗氏を招き敦賀で開催

福井県原子力平和利用協議会(原平協、山口治太郎会長〈元美浜町長〉)は9月10日、敦賀市民文化センターで、「エネルギーフォーラム in 敦賀『世界情勢を踏まえたこれからのエネルギー問題を考える』」(共催=関西原子力懇談会、北陸原子力懇談会、後援=原産協会他)を開催。約700人の来場者のもと、国際政治学者の三浦瑠麗氏が招かれ講演を行うとともに、「エネルギー資源の乏しい日本にとって、準国産エネルギーでもある原子力発電の活用は、エネルギー安全保障の観点からも必要不可欠」とする宣言文を採択した。原平協は、原子力発電所の立地地域から「原子力の正しい理解の輪を拡げる」ことを目指し、福井県嶺南地方の有志により設立された。フォーラム開催に際し挨拶に立った山口会長は、政府による今後の原子力政策推進に向けた動きを踏まえ、「原平協の活動は非常に重要になってくる」と強調した。続いて、来賓を代表し挨拶に立った福井県選出衆議院議員の髙木毅氏は、自由民主党の電力安定供給推進議員連盟の事務局長として、まず福島第一原子力発電所事故の反省を改めて述べた上で、同議連がこれまで発表してきた再稼働の推進、運転期間延長、新増設・リプレースに係る提言の実行に関し、「世論の動きもあり難しくなかなか進んでこなかった」と振り返った。さらに、昨今のウクライナ侵攻に伴うエネルギー情勢などにも鑑み、「今、政府も原子力政策をしっかり進めねばならないところに“漸く”なった」、「エネルギー基本計画も時宜を見て速やかに改定されるべき」と強調。福井県内の原子力発電所では再稼働が進みつつあるが、「最終処分場の必要性については国民に絶対に理解してもらわねばならない」と、バックエンド対策の重要性も訴えかけた。講演に移り、三浦氏はまず、感染症対策を例に、日本人のリスクに対する考え方の諸外国との違いを説いた上で、不確実性は「対応自体がどうすればよいか難しいもの」と、リスクは「何がどのくらいの確率で起きるかがわかり、対処策を講じることができるもの」と定義し、両者を分けて考える正しいリスク認識、それに向けたコミュニケーションが図られる必要性を提唱。また、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、エネルギーを始めとする経済制裁のもたらす影響を懸念し、「金融、エネルギー、軍事というのは極めて専門性が高い分野。分野をまたいで多数の専門家が協力しなければならない」と指摘。日本のエネルギー事情に関しては、「輸入大国」である脆弱性を繰り返し述べ、不確実性に依存している現状から、「まず国民がしっかりコミュニケーションしなければならない」などと訴えかけた。三浦氏は、国際政治学者の立場から、米中貿易摩擦の行く末や欧州の政治情勢にも言及。世界のグローバリゼーションに関し、「民意を持続可能な形で環境保護、将来世代に向け合意形成していくことは極めて重要」と述べた。カーボンニュートラルの実現に向けては、気候変動対策が経済競争のゲームチェンジャーとなる可能性にも触れ、「あらゆる面での努力を総合して初めて実現できる。一つの電源だけでの達成は絶対ありえない」と強調した上で、「ゼロリスク」などの幻想に硬直せず、事実を踏まえ状況に合わせた判断をすべきとした。「年表 原平協50年のあゆみ」今回のフォーラム参加者には、原平協が設立50周年に際し1月に制作した記念誌「年表 原平協50年のあゆみ」が配布された。

- 13 Sep 2022

- NEWS

-

原子力機構、英国の高温ガス炉実証プログラムに参画へ

高温工学試験研究炉「HTTR」(原子力機構発表資料より引用)日本原子力研究開発機構は9月5日、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)より、同国国立原子力研究所(NNL)とともに、新型炉開発プログラムの予備調査を行う実施事業者として選定されたと発表した。英国が2030年代初頭までに高温ガス炉(HTGR)の実証を目指す「先進的モジュール式原子炉(AMR、高温ヘリウムガスなど軽水以外を冷却材として利用する)研究開発・実証プログラム」のフェーズA(基本設計関係の予備調査)に参画するもの。〈原子力機構発表資料は こちら、海外NEWS 既報 もご覧下さい〉BEISは2021年12月、AMR技術の一つとして、高温ガス炉を正式に選択。AMR研究開発・実証プログラムでは、その開発スケジュールについて、2022年以降のフェーズA、2023年以降のフェーズB(詳細設計の基礎となる基本設計調査)、2025年以降のフェーズC(サイトや建設・運転の許認可活動)の3段階のアプローチを想定。フェーズAでは、高温ガス炉の実証炉概念をまとめるほか、研究開発上の課題などを特定し、その実行可能性を検討するため、原子炉実証と燃料実証の2分野で総額最大250万ポンド(約4億円)の支援を図る。原子力機構は、2022年4月にBEISがフェーズAを実施する事業者の公募を開始後、高温ガス炉技術分野で協力関係にあるNNLからの要請を受けて、AMR研究開発・実証プログラムに応募した。実施事業者として選定されたのを受け、同機構は今後、プログラムへの参画を通して、高温工学試験研究炉「HTTR」の建設・運転を通じて培った高温ガス炉技術の高度化、その英国での実証を進め国際協力の強化を図っていく。高温ガス炉の核となる技術は国産(原子力機構発表資料より引用)「HTTR」は新規制基準適合性審査をクリアし2021年7月に運転を再開。これまで国内大手メーカーによる設計・建設・運転経験が蓄積されてきたほか、原子力用構造材として世界最高温度(950℃)で使用できる金属材料、高い閉じ込め性能を有するセラミックを用いた燃料被覆(軽水炉の約3倍の燃焼度)、高強度・高熱伝導・耐照射性を持つ黒鉛材料には、国内サプライチェーンの技術力が活かされている。今回の発表に関し、西村康稔経済産業相は、6日の閣議後記者会見で、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年6月策定)を踏まえエネルギー基本計画に明記された原子力産業に係る「海外の開発プロジェクトに高い製造能力を持つ日本企業も連携して参画する」との記述に言及。日本が有する高温ガス炉技術が評価されたとの認識を示した上で、「革新炉の研究開発・人材育成は国際連携の成果も活用しながら進めていきたい」と強調した。

- 06 Sep 2022

- NEWS

-

西村経産相、今後のエネルギー政策に向け「S+3Eが大原則」と強調

会見を行う西村経産相(インターネット中継)西村康稔経済産業相は8月26日の閣議後記者会見で、「S+3E」(安全性、安定供給、経済性、環境への適合)を大原則とすることなど、今後のエネルギー政策に対する取組姿勢を改めて示した。西村大臣は、24日に総理官邸で開催された経済・社会・産業構造の脱炭素化に向けた検討を行う「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、「日本のエネルギー安定供給の再構築」として、今後の再生可能エネルギーや原子力に係る政策の進め方を示している。会見で、西村大臣は、「将来にわたってわが国のエネルギー安定供給に万全を期していくため、原子力を含め、あらゆる選択肢を確保していくことが重要」と強調。今後、関係の審議会で具体的な施策について議論を進めるに当たり、「開かれた形で専門家の意見も聴きながら検討を進めていくと同時に、国民の皆様にも理解を深めてもらえるよう、できる限り丁寧に分かりやすい形で説明していきたい」と述べた。「GX実行会議」で示された今後の原子力政策の進め方では、2030年までの再稼働加速化について基数を明記した形で記載しているほか、次世代革新炉の開発・建設に関しても年末までに具体論を取りまとめるとされた。これに関し、西村大臣は、昨秋策定のエネルギー基本計画の掲げる「可能な限り原発依存度を低減」、「2030年に発電電力量の20~22%を目指す」ことなど、現在のエネルギー政策との整合性については「何ら矛盾しない」と明言。今後のエネルギー政策に向けて、「『S+3E』の大前提のもとで進めることに変わりはない」と、繰り返し強調した。また、次世代革新炉の開発・建設の関連では、先般、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が骨子案を示した革新炉開発の技術ロードマップに言及。ロードマップの中で、2030年代前半の製作・建設、同後半以降の運転開始など、商用炉の開発工程が示された革新軽水炉について、西村大臣は、「半地下型構造やシビアアクシデント対策となるコアキャッチャー(溶融炉心を保持・冷却する)など、研究開発の状況やサプライチェーンの製造能力といった様々な要素を勘案しながら議論を進めていく」と述べた。かつて通商産業省(現経産省)の職員として、石油関連の施策の他、1992年にブラジル・リオデジャネイロで行われた国連環境開発会議「地球サミット」にも関わった西村大臣は、当時を振り返りながら、「エネルギー安定供給と気候変動への対応、この2つを両立せねばならない」と述べ、自身の経験を活かし今後の施策に取り組んでいく意気込みを示した。

- 26 Aug 2022

- NEWS

-

政府・GX実行会議が原子力政策の進め方示す、再稼働の加速など

「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向けて、経済社会の変革に係る施策について検討する政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)が8月24日、2回目の会合を開催。その中で、西村康稔経済産業相(GX実行推進担当相)は、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」として、エネルギーを巡る世界情勢や日本におけるエネルギー政策の遅滞に係る課題を整理した上で、原子力政策については、2030年までを見据え官民で再稼働の加速を図るべく今秋にも対応策を取りまとめるとした。〈配布資料は こちら〉前回、7月27日に行われた初回会合で、岸田首相は、電力・ガスの安定供給に向けて、「政治の決断が求められる項目」を明確に示すよう指示。これに対し、今回の会合で西村経産相は、原子力政策について、再稼働への関係者の総力結集安全第一での運転期間延長次世代革新炉の開発・建設の検討再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――などの検討課題を提示した。国内原子力発電所の立地と再稼働に向けた現状(来夏・来冬に向けて破線囲みの7基の再稼働を目指す、資源エネルギー庁発表資料より引用)再稼働の加速化については、今冬、既に再稼働している計10基のうち、最大9基の稼働確保に向けて、工事期間短縮の努力や定期検査スケジュールの調整などを通じ設備利用率の向上を図るとともに、来夏・来冬に向けては、それ以外の新規制基準適合性審査をクリアした計7基に係る安全工事の円滑実施(高浜1・2号機、女川2号機、島根2号機)や地元の理解確保(柏崎刈羽、東海第二)が進むよう国が前面に立って対応していく。さらに、再稼働の先の展開を見据え、次世代革新炉の開発・建設、運転期間延長のあり方などに関し、年末までに具体論を取りまとめる。同日の議論を踏まえ、岸田首相は、「電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今年の冬のみならず今後数年間を見据えてあらゆる施策を総動員し不測の事態にも備えて万全を期していく」と強調。さらに、再生可能エネルギーや原子力に関しては「GXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギー」との認識を改めて示し、今後の制度設計や国民理解に係る方策の検討を加速化するとした。原子力政策に係わる政治の動きとしては、自由民主党の「原子力規制に関する特別委員会」(委員長=鈴木淳司衆議院議員)が5月に提言をまとめており、その中で、審査に伴うプラント停止期間の長期化に鑑み、審査の効率化とともに40年運転制のあり方について検討すべきなどと述べられている。今回、GX実行会議で「政治の決断が求められる項目」が示されたことに関し、翌25日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)で、杉本達治委員(福井県知事)は「立地地域の立場から評価したい」と述べ、今後、国が責任を持って原子力の将来像を明確にすべきと要望した。山下ゆかり委員(日本エネルギー経済研究所常務理事)は、再稼働の加速化に関して「短期的な電力供給の確保と2030年に向けたエネルギー政策の立て直しにとって重要」と評価するとともに、次世代革新炉の開発についても、「石油危機後、原子力技術はわが国のエネルギー安定供給の多様化を支えてきた」と期待。一方で、バックエンド対策や核燃料サイクルについて、「国が前面に立ち、長期的な整合性を念頭に方針を再確認すべき」と指摘した。同委員会では、前回9日の会合に続き、「原子力の開発・利用に当たっての『基本原則』の再確認」など、5項目からなる中間論点整理案が示された。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「原子力の価値を再確認しておくことは政策の安定性を図る意味で重要」と強調。さらに、ものづくり基盤やサプライチェーンを維持する上で未稼働プラントの長期停止が続く現状に懸念を示し、産業競争力確保の観点から、停止プラントの早期再稼働や新規プラントの早期建設開始の必要性を訴えた。〈発言内容は こちら〉

- 25 Aug 2022

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.3 ドミニク・ムイヨさん

2022年のWiN Global年次大会を東京で開催コロナ禍の中、WiNの活動にどのように取り組んできましたか?ドミニクウェブ会議など、オンラインで活動してきました。2020年にカナダで開催するはずだった年次大会はキャンセルせざるを得ませんでした。翌2021年もカナダ開催を試みましたが、感染拡大のため、最終的にはオンラインで年次大会を開催しました。5月に東京で開催されたWiN Global年次大会はいかがでしたか?ドミニク今年こそは顔を合わせて話し合いたいと考えていました。全員が参加するのは難しいので、対面とオンラインを併せたハイブリッド方式の年次大会を東京で開催しました。大会はパーフェクトにオーガナイズされ、大変興味深い内容でした。WiN-Japanのメンバーと大会主催者のみなさんのおかげです。コロナ禍に立ち上げた若手グループと専門グループに期待WiN Globalの会長として、特に力を入れてきたことを教えてください。ドミニク2020年の会長就任以来、私は新しいイニシアティブの立上げに取り組んできました。ひとつは、WiN Globalの中に若い世代のグループをつくること。今では30か国60人の若いメンバーのグループができました。彼女たちが国際原子力青年会議(IYNC)など、原子力業界の若い世代と対話し、新しいアイデアでWiN Globalのアクションプランを推進してくれることを期待しています。ふたつ目のイニシアティブとして、6つの専門グループをつくりました。私たちのネットワークのノウハウ共有やメンバーのプロモーションを目的としていますが、それと同時に、若い女子学生たちに、原子力業界の様々な分野でキャリアを築く道筋を示すためでもあります。それぞれのグループには、パートナーとなる組織がついています。核セキュリティに取り組むグループのパートナーは、国際原子力機関(IAEA)です。廃止措置に取り組むグループは、フランス電力(EDF)がパートナーです。そして、原子力のイノベーションに取り組むグループのパートナーは、ロンドンにある世界原子力協会(WNA)です。原子力防災に取り組むグループもつくりました。パートナーは2つあり、IAEAと、モロッコにある国立エネルギー・原子力科学技術センター(CNESTEN)です。このほか、核医学に取り組むグループや放射性医薬品に取り組むグループもあります。将来的には、専門家組織として各国政府に認められ、意思決定に関わることを目指しています。原子力業界における女性エンジニアのパイオニアとしてそもそも原子力業界の仕事を選んだ理由を教えてください。ドミニク私は学生時代に化学を専攻していました。化学工学の学位を取るためにフランス原子力庁(CEA=現・原子力・代替エネルギー庁)で半年間研究して学位論文をまとめました。CEAはそのまま私を研究エンジニアとして採用しました。特に原子力の研究機関を選んだわけではなく、偶然だったのです。もともと理系の科目が得意だったのですか?ドミニク子どもの頃から数学が得意でした。エンジニア養成コースには、週に16時間も数学の授業があり、私は数学が好きでしたので、そのコースに進みました。それだけです。化学というよりも数学が進路を決めましたね。当時はエンジニア志望の女子学生は少なかったのでしょうね。ドミニク在学中、30人の学生のうち女子は5人しかいませんでした。CEAには女性研究員がもっといましたが、それほど多くはなかったですね。CEAの化学研究エンジニアとして、様々な研究に関わりました。ラ・アーグにある再処理施設で核燃料の再処理に関する研究を行いましたし、核ペースメーカーの研究もやりました。高レベル放射性廃棄物を宇宙空間で処分する研究も! どれも面白かったですし、なにしろバラエティに富んだ研究がありました。若いエンジニアとして、こんなに様々なチャンスを与えられて、私は燃えました。そして、この業界でやっていこうと決めたのです。ですが、4年ほどでCEAを辞めました。研究は自分の天職ではないとわかったからです。私は産業界に入り、アメリカ系企業のフランス法人で原子力防護のための計測機器の装備の仕事に就きました。そこには女性は誰もいませんでした。男性ばかりの産業界は、働く環境としてどうだったのでしょう?ドミニク快適でしたよ。快適ですか!?ドミニク紅一点で快適でした(笑)実際、自社の技術開発や売り込みのために、パートナー企業やクライアントを訪問すると、彼らは女性が来たのを見て驚いたものです。競争相手は男性ばかり。私は自分の知識や能力を示す必要がありました。それが最初のバリアでしたね。担当分野で“ものすごくデキる”と認められること。私はとにかく働きました。このバリアを乗り越えてからは、競争相手やクライアントである男性たちに助けられてばかりでした。私は女のコじゃない。私はエンジニア。それだけです。実力を示してからは同僚や上司もサポートしてくれたのですか?ドミニクはい。ドイツ系の企業に転職してからも女性は私一人でしたが、社長も管理職層も私の能力を認めてくれました。繰り返しますが、私はとにかくよく働きました。知識も技術も誰にも負けないように。そうなると、周りの男性たちもとても協力的でしたね。そのように徐々にステップアップし、その後、フランスの会社では責任ある高い地位に就きました。ずっとフランスで働いてきて、女性であることは私にとって障害ではありませんでした。気候変動対策における原子力の役割気候変動対策における原子力の役割を、どう考えますか?ドミニク気候変動対策としての原子力の推進は重要です。それを世間にアピールするベストな場所は、COPだと考えています。WiNの具体的な取り組みをお聞かせください。ドミニク昨年グラスゴーで開催されたCOP26では、『Nuclear for Climate』という原子力業界の有志が打ち出したキャンペーンに署名しました。WiNの40の支部が署名し、署名した組織の半数を占めています。COPへの正式参加はできなかったため、WiN Globalの代表として、若い世代のリーダーと前会長をグラスゴーに送りました。2人は『Nuclear for Climate』のブースに参加して、WiN Globalの役割を説明し認知してもらえるよう努めました。そして、COP26で発表された「ジェンダー平等と気候変動に関するグラスゴーの女性リーダーシップ宣言」にも署名しました。今年はエジプトで開催されるCOP27にWiNが参加できるように準備しているところです。既にオブザーバーとしての参加は認められていますが、できればスピーカーとして参加したいので、たくさんの書類を送って主催者側の回答を待っているところです。なかなか簡単にはいかないんですよね(笑)持続可能な社会にとって、どのようなエネルギーミックスが望ましいでしょうか?ドミニク原子力業界は、もはや「原子力100%」という考え方ではないと思います。それは社会が期待していることではありません。風力や太陽光などの再生可能エネルギーに加えて、原子力にも役割があるエネルギーミックスがソリューションだと確信しています。私は、再エネに取り組む女性の国際組織と初めて連携することにしました。Global Women’s Network of Energy Transition (GWNET)という組織で、40か国からメンバーが参加しています。彼女たちは原子力に好意的ではありません。しかしWiN Globalは、業界内のパートナーシップばかりではなく、再エネを推進する組織にもオープンであるべきだと私は考えています。まずは6月末に、GWNETと共同で大きなイベントを開催しました。フランスのカダラッシュにあるITER機構の本部で、エネルギーミックスについて話し合う円卓会議です。原子力の組織と再エネの組織が互いに対立するのではなく、共に取り組むための対話を始めました。エネルギー問題やビッグサイエンスに取り組むほかの女性組織にもオープンになろうとWin Globalに提案しています。女性として私たちが果たせる役割があります。もちろん、私たちだけの役割ではありませんが、対話を進める上で私たちも役に立てると思います。原子力発電のリスクとどう向き合うか原子力にはメリットがある反面、福島第一原子力発電所のような事故のリスクもあります。ドミニク福島で起きたのは原子力事故ではなく、津波です。不幸にも、この津波が原子力事故を引き起こし、原子炉が制御不能となりました。発電所が機能していなかったことが原因ではありません。それでも、私たちはこのことから教訓を学ぶ必要があります。チョルノービリの事故からも教訓を学んだように。福島から学んだすべての教訓を、原子炉の運転の安全性のために考慮に入れてきました。私たちはゼロリスクとは決して言いません。ゼロリスクはどこにも存在しないのです。国際社会は、既存の原子力発電所の安全性に関わる全ての構成要素を強化し、新設に際しては、強化された安全基準をより一層考慮に入れてきました。今も努力を続けているところです。安全性のためにそこまで厳格な基準や条件を定めている産業部門は、そう多くはありません。そして、安全性のためのあらゆる方策と条件が恒久的に遵守されることを保証するために、各国の安全規制当局の独立性が保たれなければならないと考えます。高レベル放射性廃棄物の最終処分は、同世代間の地理的な不公平感、また、将来世代の負担をもたらす大変難しい問題です。どのようにお考えですか?ドミニク難しい問題です。原子力を活用している国々の中でも考え方が違います。原子力発電所から出た使用済み燃料をそのままの形で処分(直接処分)することに決めた国々もあります。一方、フランスや日本では、使用済み燃料を再処理して高レベル放射性廃棄物だけを処分します。フランスでは、高レベル放射性廃棄物を地下に埋めますが、その際に、可逆的な方法を取ることにしました。「可逆的な方法」とはどのようなものでしょうか?ドミニク何百年も経過すると、今日の私たちには未知のイノベーションが起こるかもしれません。そのためにも、地下に埋めた廃棄物を取り出せるようにしておくという意味です。高レベル放射性廃棄物は影響が弱まるまでに長い年月がかかりますが、量的に多いわけではなく、安全な方法で保管することができます。汚染物質を川に流したり自然界に捨てたりしている産業もありますが、原子力業界ではそのようなことはしません。自分たちが出した廃棄物を完璧に管理しているのです。確かに、私たちが「放射性廃棄物」を抱えていることは現実です。ですが、ITERで研究が進められている核融合が産業レベルで導入できるようになれば、発電による廃棄物は大幅に減ることでしょう。先ほどお話ししたように、数十年前には、放射性廃棄物を宇宙処分する案もありました。アリアン(Ariane=欧州宇宙機関 が開発した人工衛星打ち上げ用ロケットシリーズ)を使って廃棄物を宇宙空間の太陽軌道に送ろうと考えたのです。結局は、高コストのため実現しませんでした。原子力業界は放射性廃棄物の処分について、ベストなソリューションを求めて取り組み続けてきたのです。一般市民の理解を促進するために原子力について一般市民の理解を促進するために、どのような活動に力を入れていますか?ドミニク市民のみなさんとのコミュニケ―ションにも長年取り組んでいます。各国のWiNのチームが年に数回、ローカルなイベントを開催しています。原子力エネルギーや原子炉、核医学、原子力に関わるアート、天文学や農学など、原子力や放射線の様々な活用について、スピーカーを招いて地元の人たちに参加してもらうのです。原子力のベネフィットを知ってもらい、原子力のリスクへの偏見や恐怖のイメージを取り除いていくのです。そういうイベントに参加者をどうやって集めるのですか?ドミニクたとえば、地域の文化センターでは定期的に一般市民向けのイベントを開催しており、私たちが原子力・放射線の活用をテーマに会議を開く機会もあります。市民のみなさんはそういったイベントに参加することに慣れているので、私たちの会議にも来てくれるわけです。文化センターのような地方のパートナーとのつながりが必要で、WiNのローカルメンバーが力を発揮します。若い世代との意見交換にも取り組み、今ではWiN Globalの中に若い世代のグループもあります。原子力だけでなく、脱炭素について話し合える新しいアイデアを出してもらいたいですね。若い世代向けのミニ・コンテストも開催しています。コミュケーションは長期にわたるプロセスです。地方レベルと国レベルで一歩一歩進める必要があります。原子力業界は、もっとコミュニケーションを取り、もっと説明し、もっと教育活動に力を入れるべきです。若い人たちともっと話をし、もっともっと多くの若い人たちが原子力に興味を持って原子力業界に入ってくるようになれば、少しずつ、原子力への偏見がなくなっていくのではないかと思うのです。東日本大震災後の日本へのメッセージ福島第一原子力発電所の事故から11年経った今でも、日本では原子力の活用について対話するのがなかなか難しい状況です。そんな日本の原子力業界へのメッセージをぜひお願いいたします。ドミニク私はフランスで12年間、三菱重工さんと仕事をする機会に恵まれました。私が会ったエンジニアのみなさんは経験豊富な方々でした。私は日本の原子力産業を、彼らを通して知りました。三菱重工、東芝、日立といった日本の優秀な原子炉メーカーは、もはやグローバルな組織の一部であり、未来のための新しいテクノロジーに取り組んでいます。信頼できるみなさんだと思います。一般の人たちの考えを進化させるのは容易ではありません。しかし、それもWiN Globalの役割の一つですし、WiN-Japanが力になれると思います。WiN-Japanのメンバーが市民のみなさんの議論に参加することは、議論の助けとなり、原子力のメリットや使用済み燃料の再利用に対する意識を高めることにつながるのではないでしょうか。人類の持続可能な未来と原子力への強い信念原子力推進の取り組みを続けてこられたモチベーションは何でしょうか?ドミニク人類の持続可能な未来を信じているということです。そして、人類の持続可能な未来のためには原子力が必要だと確信していることです。深く強い信念です。私がずっと原子力業界で働いてきたのは、それが理由です。私は原子力推進に取り組み続けます。人類の持続可能な未来のための鍵は、原子力でありエネルギーミックスなのです。それがムイヨ会長の信念なのですね。ドミニク心の底からの強い信念です。個人の強い信念がなければ、こんなことをずっとやってこられたでしょうか? できるものではありません。強い信念を持つことはとても大切です。ムイヨ会長の心を支える「座右の銘」がありましたら、ぜひ教えてください。ドミニク人生において、私には情熱を持ち続けているものが二つあります。原子力、そして乗馬です。どちらも求められるものは同じ。それは信念と情熱、そして耳を傾けることです。原子力業界では、相手の言うことに耳を傾ける必要があります。たとえば、反対派、若い人たち、一般の人たち。彼らによく耳を傾けなければなりません。そして、馬に乗る時は常に馬に耳を傾けるのです。自分がすべてを仕切っていて、自分の思い通り、馬は常に従うべきだなんて思ったら大間違い。自分の馬によく耳を傾ける必要があります。どれぐらい耳を傾けられるか、日々精進しなければなりませんね(笑)

- 23 Aug 2022

- FEATURE

-

西村経産相、「危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を」と抱負

第2次岸田改造内閣発足に伴い就任した西村康稔経済産業相が8月12日、エネルギー、自動車、鉄鋼、繊維などの産業専門紙の記者団によるインタビューに応じた。1985年に「日本の将来を担う中心的な官庁」との思いから通商産業省(当時)に入省し、1999年の退官後、「より大きな視点で仕事をしたい」との決意から国政入りを目指した(2003年に衆議院議員に初当選)という西村大臣は、まず「この2つの初心をもう一度思い起こす」と強調。その上で、「コロナ禍とロシアのウクライナ侵略という2つの危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を作っていくため、今は非常に大事な局面にある。そのためのイノベーションを起こし、制度改革を行っていく。この先の5年は正に勝負だ。これまでの経験を活かし全力で取り組んでいきたい」と抱負を述べた。エネルギー需給を巡る課題に関し、西村大臣は、「燃料の着実な調達、再生可能エネルギー、原子力、火力を含め、あらゆる手を尽くしてしっかりと安定供給に努めていかねばならない」と、その重要性を改めて強調。加えて、現在、総合資源エネルギー調査会で検討が進められている電力・ガス小売全面自由化にも言及し、「総合的に取り組んでいく必要がある」とした。原子力については、「この冬に向けて、安全性の確保を大前提に、安全対策工事の加速、定期検査期間の調整などを進めながら、岸田首相の指示した『最大9基の稼働』を確保できるよう、事業者とも連携しながら着実に取り組んでいく」と明言。三井物産・三菱商事による新ロシア法人への参画に係る判断が注目されている「サハリン2プロジェクト」(日本のLNG需要量の約9%、総発電量の3%に相当)については、「権益を維持する方針は今後も変わりはない」とした上で、ロシア政府による決定の詳細を確認し意思疎通を図りながら具体的対応を検討していく考えを示した。この他、西村大臣は、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた電気自動車普及や水素還元製鉄の実用化、環境に配慮した繊維製品の社会実装を通じた日本の魅力「クールジャパン」発信などに言及。通産省勤務時代の石川県商工課長在任を契機とした地元とのつながりが今でも活きていることに触れ、地域産業の技術力支援やブランド化にも意気込みを示した。西村大臣は、内閣府経済財政政策担当相在任中(2019年9月~21年10月)、2020年3月からは安倍晋三首相(当時)の指示によりコロナ対策に係る政府対応をリードした。

- 16 Aug 2022

- NEWS

-

2021年度版原子力白書、2050年CNへ課題示す

2021年度版原子力白書が7月29日の閣議で配布された。前日28日に原子力委員会で決定されたもの。今回の白書では、「2050年カーボンニュートラルおよび経済成長の実現に向けた原子力利用」を特集。原子力委員会・上坂委員長白書の冒頭、今回の特集に関し、同委・上坂充委員長は、「エネルギーは人間のあらゆる活動を支える基盤であり、誰にとっても他人事ではない」と、原子力を含むわが国の今後のエネルギー利用のあり方について指摘。白書を通じ、国民一人一人が「じぶんごと」として捉え考える必要性を訴えている。特集では、世界におけるカーボンニュートラルに向けた取組状況を整理。「電力消費が多いカーボンニュートラル宣言国の多くでは、将来も原子力エネルギー利用を継続する見通し」、「原子力エネルギーを利用せず、カーボンニュートラルを目指す国・地域もある」と、大別し各国・地域のエネルギーを巡る現状や政策について述べている。その上で、「カーボンニュートラル達成には、様々な手段を組み合わせて投入していく必要がある。どのような手段にも、メリットと課題がある。その両方を正しく把握することが、手段を適切に組み合わせていく上でも重要」と述べ、原子力エネルギーのメリットとして、発電時に温室効果ガスを排出しない気象条件等による発電電力量の変動が少ない準国産エネルギー源として安定供給できる発電コストと統合コストがともに低いカーボンフリーな水素製造や熱利用等への展開が見込める――ことをあげた。一方で、課題として、社会的信頼の回復組織文化等、関連機関に内在する本質的な課題解決安全性向上、核セキュリティの追求廃炉や放射性廃棄物処分等のバックエンド問題への対処エネルギー源としての原子力の活用を継続するための高いレベルの原子力人材・技術・産業基盤の維持、強化――が必要と指摘。社会的要請を踏まえた原子力エネルギー利用に向けて(原子力白書より引用)これらを踏まえ、社会的要請を踏まえた原子力エネルギー利用に向けて、国や事業者を始めとするすべての関係者に対し、「福島第一原子力発電所事故の原点に立ち返った責任感ある真摯な姿勢や取組を通じ、社会的信頼の回復に努める」必要性を改めて強調。さらに、「集団思考や集団浅慮、同調圧力、現状維持志向が強いことや、組織内での部分最適に陥りやすいことなど、わが国の原子力関連機関に内在する本質的な課題についても、引き続き解決に向けた取組が必要」と、改善を求めている。原子力委員会としては、「原子力エネルギーを取り巻く状況や位置付け等について、良い面も悪い面も、光も影も、中立的な立場で積極的にわかりやすく発信するよう努めていく」との姿勢を示している。

- 29 Jul 2022

- NEWS