キーワード:カーボンニュートラル

-

大熊町でベンチャー企業支援の施設開所

6月30日に特定復興再生拠点区域((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))の避難指示が解除された大熊町で、7月22日、「町の今後を担う新しい産業・雇用の創出を目的に、企業誘致エリアの整備を進める」との町政方針のもと、新しく起業するベンチャー企業などへの支援を行う「大熊インキュベーションセンター」が開所した。「インキュベーション」(incubation)は「卵の孵化」の意。〈大熊町発表資料は こちら〉同施設は、その名のごとく、企業の育成・促進の場を提供し将来的に「孵化し羽ばたかせる」ことを目的としている。町内の大野小学校校舎を活用したもので、入居企業や町民の交流スペースを整備するとともに、会議室は生徒が使っていた机を残し、「町民らが懐かしさを感じ集える場」としての利用も期待されている。大熊町の学校教育については、幼保小中一体化施設「大熊町立 学び舎 ゆめの森」が2023年度に開校予定。次世代太陽電池「ペロブスカイト」のイメージ(東芝ESS発表資料より引用)また大熊町では、2021年2月に「大熊町ゼロカーボンビジョン」を策定し、2040年のCO2排出実質ゼロとの目標を掲げ、再生可能エネルギーの地産地消に係る取組を進めている。7月には地元企業で福島第一原子力発電所の廃炉作業にも参画するエイブルと連携協定を締結。9月に地域新電力「大熊るるるん電力」が設立された。最近では、2022年7月22日に大熊町と東芝エネルギーシステムズ社との間で「ゼロカーボン推進による復興まちづくりに関する連携協定書」が締結された。同社は、冬季も降雪が少なく日照に恵まれた大熊町の気象条件を活かし、大川原地区において軽量・フレキシブルな次世代太陽電池「ペロブスカイト」の開発・実証に取り組むこととしている。〈東芝ESS発表資料は こちら〉

- 28 Jul 2022

- NEWS

-

住友商事、核融合実現を目指し米TAE社に出資

住友商事は7月20日、米国の核融合関連企業 TAE Technologies社に出資参画したことを明らかにした。〈住友商事発表資料は こちら〉同社の発表によると、TAE社への出資は6月30日に実施済み。これに至った背景として、近年のカーボンニュートラル社会の実現を目指す世界的潮流の中、民間資金の動きや技術開発など、「核融合の実現に向けた動きが世界で加速している」ことをあげている。TAE社は、1998年にカリフォルニア州で設立された核融合ベンチャー企業。先進燃料p-B11(水素とホウ素)を用いることで、中性子が発生せず放射性物質が生成されない、より安全な核融合炉の開発・運転を目標としている。20年以上にわたり実験炉の建設・運転実績を持ち、商用化実現に必要な実験データや知見を豊富に保有。2014年には米国グーグル社と連携し、資金面だけでなく核融合炉開発に必要な機械学習技術に関しても支援を受けており、これらの経験やパートナーとの連携を活かし、2020年代後半に核融合炉を商用化すべく取り組んでいる。住友商事では、今般のTAE社への出資参画を通じて、核融合発電の最先端技術・業界動向により理解を深め、これまでの知見・経験も活かし核融合発電の社会実装を目指すとともに、発電以外の用途開発にも幅広く取り組むことで、カーボンニュートラル社会の実現に貢献したいとしている。米国では、核融合ベンチャー企業への民間投資が拡大しており、TAE社の他、コモンウェルス・フュージョン・システムズ社など、それぞれ数百億円規模の出資を集める躍進ぶりだ。2021年6月に経済産業省が中心となって策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」によると、日本の核融合ベンチャー企業に関しては、2010年代後半から芽吹きつつあるものの、「民間における核融合への出資は他国と比して相対的に少ない」などと分析している。

- 20 Jul 2022

- NEWS

-

「アジア若手原子力シンポ」開幕、脱炭素エネとしての役割など議論

アジア諸国の若手研究・技術者、学生らが参集し原子力・放射線利用について情報・意見交換を行う「アジア若手原子力シンポジウム」(原子力委員会主催)が7月10 日に開幕した。同シンポジウムはオンライン形式による開催で、11日までの2日間、インドネシア、カザフスタン、タイ、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、日本、モンゴルなどから40歳未満の若手社会人・学生らが集まり議論に臨む。会期初日の10日には、一般聴講者を含め約100名参集のもと、グループディスカッション「カーボンニュートラルと原子力」が行われた。討論に先立つ基調講演で、東京大学大学院工学系研究科准教授の小宮山涼一氏が、昨今の日本における化石燃料輸入増に伴う電力価格の上昇傾向や電力供給予備率確保の厳しい見通しを示し、現在、原子力発電所の再稼働が将来に向けた脱炭素化とともにエネルギー安全保障を達成する上での重要課題の一つとなっていることを強調。さらに、カーボンニュートラル実現に向けた視点として、「S+3E+R」(安全、安定供給、経済性、環境適合性、レジリエンス)を掲げた上で、「これらを同時達成するエネルギー源は存在しない」と述べ、各資源・技術の長所・短所を踏まえたエネルギーベストミックスを図っていく重要性を説いた。また、元インドネシア原子力庁(BATAN)長官のジャロット・スリスティオ・ウィスヌブロト氏は、同国の2060年までのゼロエミッション電源構想を披露。同氏の説明によると、太陽光発電の大幅拡大とともに、早ければ2045年にも地震によるリスクが比較的低いカリマンタン島西部を立地候補に原子力発電の導入を見込んでおり、2019年に行った調査で約9割の住民が賛成しているという。基調講演を受け、若手参加者らは6名ごとの4グループに分かれディスカッション。各国におけるエネルギー政策や化石燃料への依存状況、福島第一原子力発電所事故の影響、小型モジュール炉(SMR)の可能性などに関して議論された。ディスカッションの成果発表で、パブリックアクセプタンス(PA)についても積極的に意見が交わされていたことから、講評に当たった小宮山氏は、「PAは原子力を進める上で避けられない課題だ」と述べ、教育の役割や科学的根拠に基づく意思決定プロセスの重要性を示唆した。同シンポジウムでは11日、放射線利用や核セキュリティをテーマに議論が行われている。

- 11 Jul 2022

- NEWS

-

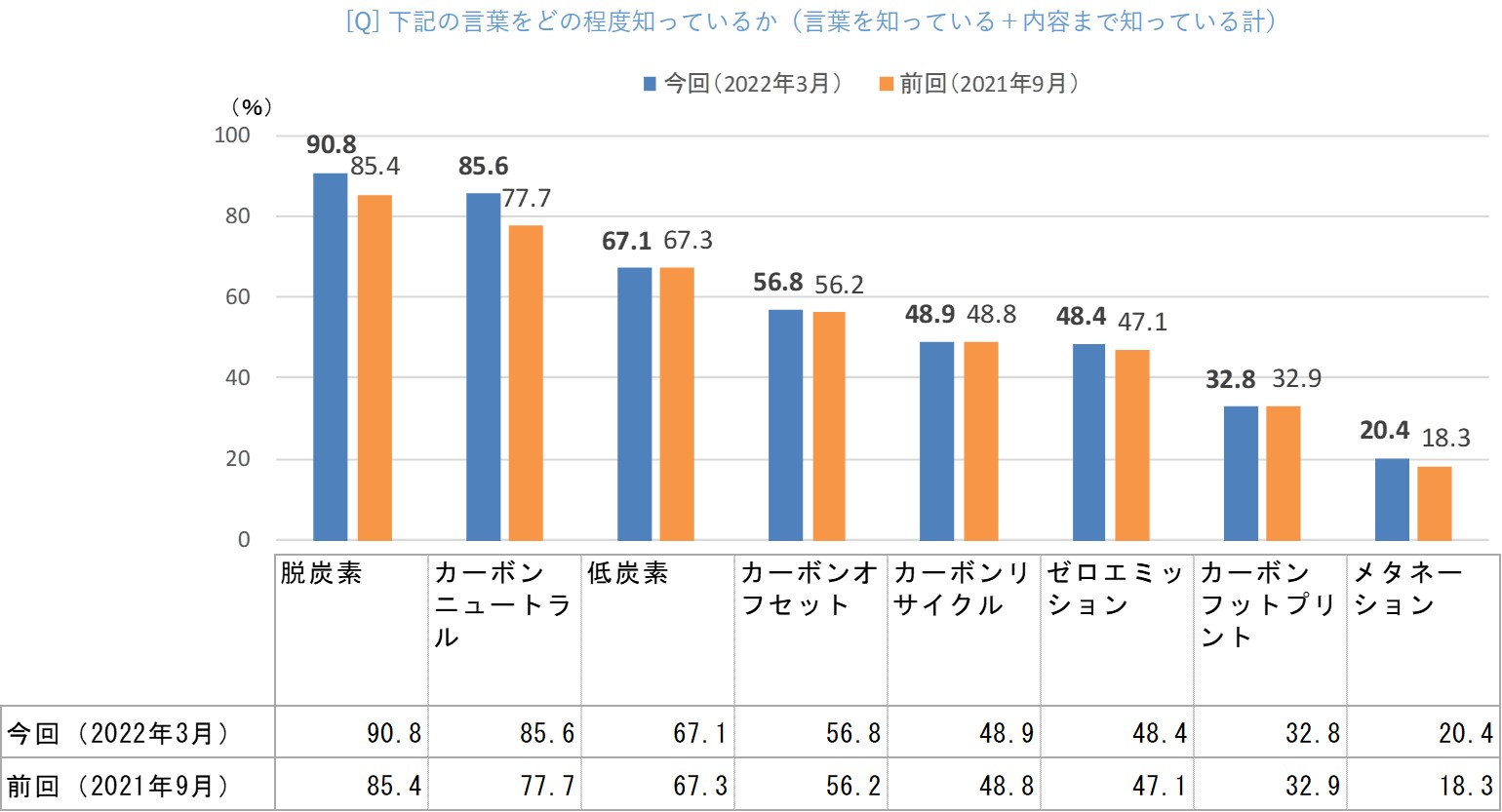

博報堂、生活者の脱炭素意識に関する調査結果を発表

博報堂は6月23日、3月4、5日に全国15~79歳の男女1,400名を対象にインターネットを通じて実施した「生活者の脱炭素意識&アクション調査」の結果を発表した。同調査は昨秋に続き2回目となる。今回の調査結果によると、地球温暖化対策に関連した言葉について、「知っている」と「内容まで知っている」を合わせた回答割合は、最も高い「脱炭素」で90.8%(前回85.4%)、これに次ぐ「カーボンニュートラル」で85.6%(同77.7%)となり、いずれも前回調査より増加していた。「日々の暮らしの中で脱炭素社会に向けた行動をしている」と回答した人は33.1%で、前回調査の32.1%から微増。一方で、「国民全体で取り組む問題だとはわかっている」、「もっと日本全体でやらないとまずいと思っている」との回答割合が、それぞれ73.5%、70.3%に上っており、調査の担当者は、「自然災害のニュースや関連するテレビ番組を見たときは環境について意識するものの、『日常的には意識して行動していない』という生活者が依然として多いことがわかった」と分析している。さらに、年代別にみると、10~20代では、「よくわからないので、やるべきことを決めてくれたら従う」、「意識・貢献できる具体的な瞬間がない」、60~70代では、「自分でできることは取り組めていると思う」が、他の年齢層に比して回答割合が高くなっていた。また、「どのようなメリットがあれば脱炭素につながる行動をしたいと思うか」尋ねたところ(複数回答可)、「金銭的なメリット」が52.4%で最も多く、「機能的なメリット(便利・味がおいしいなど)」が31.1%でこれに次いでいた。「金銭的なメリット」をあげた回答割合は、10~20代で66.4%、30~50代で58.4%、60~70代で35.3%と、若年層ほど高くなっていた。なお、こうした若年層の地球温暖化問題に対する行動意識の高まりに関しては、総合エネルギーサービス会社のシナネンホールディングスが最近実施した実態調査で一端をみることができる。自宅の電力プランを自身で選んでいる全国の社会人約1,000人を対象に行ったもので、調査結果によると、20代では約半数が再生可能エネルギー由来の電力プランを選択し、そのうちの約9割が直近1年以内に利用を開始していた。同調査では、生活様式の変化や企業の環境保全に対する姿勢にも関連し、再生可能エネルギー由来の電力プランの利用者で在宅勤務を利用している人は約4分の3、そのうち、勤め先から電気代が支給されている人も約4分の3に上っていたことから、就業環境も生活者の環境保全に係る行動に影響していることが示唆された。

- 23 Jun 2022

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.2 マシュー・メイリンガーさん

コミュニケーションを通じて先入観や思い込みを払拭マシューさんが原子力業界で働きたいと思ったきっかけは何でしたか?マシュー私が9年生、日本でいえば高校1年生の時、国語の授業で小論文(エッセイ)を書くことになり、たまたま選んだテーマが「原子力」、それがきっかけでした。いろいろ調べていくと原子力技術は効率のよい発電方法であると同時に、医療や工業、農業など幅広く社会に貢献し、エネルギー問題や環境問題にも寄与することを知りました。将来的に原子力分野の仕事は意義があり、また安定しているため、キャリアを積み重ねていく価値があると思ったのです。原子力業界に入る前と入った後で、意識などに何か変化はありましたか?マシュー実際に原子力分野で仕事を始めてから感じたことは、原子力が社会に幅広く利用されるためには一般市民の人たちに理解してもらうことが重要だ、ということでした。原子力工学を学んでいた時にはもっぱら技術的なことに取り組んでいましたが、様々な経験を経て、原子力利用の普及のためには技術の問題よりも一般市民に理解されるかどうか、つまりコミュニケーションを通じて先入観や思い込みの部分を払拭していくことが必要だと実感しました。この10年ほどYGNの活動を通じて一般市民の方々との対話を重ねてきましたが、こうした活動をまだまだ今後も続けていくことが重要だと考えています。ウクライナ問題などエネルギー情勢はめまぐるしく変化しています。このような時期にあって、原子力利用の意義と将来性についてどうお考えですか?マシューロシアのウクライナに対する軍事侵攻により、エネルギーや食糧の自給自足がいかに大事かということが明らかになりました。とりわけ各国が発電の手段を確保しておくことは重要です。ロシアのような資源国の状況変化に左右されないよう、発電手段を確保することが必要だと思います。エネルギー不足に直面すると、結局のところ、苦しむのは一般の人々です。特にドイツでは痛感されているのではないでしょうか。ドイツは天然ガスをロシアに依存していたことから、外交のカードとして使われてしまった。ベルギーも同じような状況にあり、脱原子力の立場から見直しを迫られている状況です。まして気候変動問題に真剣に取り組むことが求められている現状では、原子力発電は再生可能エネルギーと並んで最適な選択肢です。ウクライナではロシアの軍事侵攻によって多くの発電設備が破壊され、電力供給が停止していると聞きます。そのような中で、原子力発電所は運転を継続し電力を供給し続けています。安全性や安定供給が原子力発電所の特長といえますが、今後SMRが実現すると、より安全性の高い原子炉が運転を開始することになります。ウクライナ問題は各国政府が原子力発電の特長を再評価するきっかけになるでしょうから、原子力の将来性について国際的な評価が高まると期待しています。カナダの原子力利用の将来を担うであろう小型モジュール炉(SMR)開発について、またそれを支える人材の育成などについて、どのようにお考えでしょうか?マシューSMR開発についてカナダは、世界に先行するトップランナーの位置にあるといえるでしょう。カナダの4つの州、すなわちオンタリオ州、ニューブランズウィック(NB)州、サスカチュワン州、およびアルバータ州で覚書を取り交わして導入にむけた共同戦略計画を進めているところです。連邦政府のレベルでSMR開発のロードマップ(工程表)が定められ、それに基づいてアクションプラン(行動計画)が策定されています。アクションプランの中に人材育成やサプライチェーンの構築などの進め方も盛り込まれており、SMRを導入する事業者側の課題も挙げられています。またSMR開発自体については連邦政府が財政的な支援を行う計画です。英モルテックス・エナジー社やテレストリアル・エナジー社、米ウェスチングハウス(WH)社などカナダ国内でSMR建設を進める企業に資金を拠出します。カナダでは主に3つのSMR開発プロジェクトが進められていますが、オンタリオ州営の電力公社オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が建設するマイクロモジュール炉は2026年の運転開始を予定しています。またOPG社が2028年の運転開始を目指し、GE日立のBWRX-300を建設するプロジェクトも進行しています。PAが重要な課題SMRの導入に関して現在、重要な課題は何でしょうか?マシューもっとも重要な課題は一般市民の合意、すなわちパブリックアクセプタンス(PA)だと考えています。そのために継続的に対話活動に取り組んでいく必要があります。カナダ政府としても、「実証されていない」あるいは「投資に見合わない」と国民に思われてしまっているものをわざわざ推進しようとは考えません。例えば気候変動やエネルギー不足への対応、水素供給や地域熱供給への活用、そうしたメリットについて広く理解が進み、一般市民の側からプロジェクト推進の声が寄せられるような状況が望ましいと思います。一方で技術的な課題についてですが、初号機に採用された技術は実証済みのものですので、当面する課題は特にないと考えています。それ以降の、いわゆる第4世代の新技術については、今後の課題として進めていくものだと思います。最初に実現するSMRは実証された確実な技術で進めればよいでしょう。新技術の開発などにあたり、若手の研究者や技術者への期待は大きいと思うのですが、マシューさんから見て、現状や今後への期待などはいかがでしょうか?マシューおよそ10年前の福島第一原子力発電所事故の後、カナダでも原子力に対する世論が厳しくなった時期もありましたが、様々な活動を通じた印象としては原子力利用に将来的な希望を抱く若者は少なくないと思います。日本の状況について詳しくは承知していませんが、原子力に対して希望を抱く若者は、日本よりカナダのほうが多いといえるでしょう。私は、大事なことは彼らに「原子力のメリット」に目を向けてもらうことだと考えています。環境にクリーンな電源であることや、医学や工業、農業などの分野で社会に貢献する多様なメリットを原子力技術が有していることを実感してもらえるような活動が重要です。現在も絶えず技術革新を遂げつつある原子力分野の仕事は、若者に「COOL(クール)」と感じてもらえる側面がありますよね。ですから彼らにもそういった印象を持ってもらえるよう、常日頃から心掛けています。日常的にこなすルーティンな仕事というだけでなく、熱い意欲をもって取り組む価値のある仕事だということを理解してもらえるよう努力したいと思っています。そのために今後も引き続き、原子力の様々なメリットを実感してもらうために、シンポジウムや交流会への参加や、発電所サイトの視察機会を多く作っていこうと考えています。マシューさんが取り組んでいるYGNで、そうした機会を作っていくということですか?マシューはい。YGNの活動を通じて今までも取り組んできましたが、これからも引き続き、様々な機会を作る努力をしていきたいです。実は私、6月から3年の任期でYGNのプレジデント(理事長)に就任します。今後の活動について、私自身、強調していきたいのは国際的な活動の充実です。国を越えて若者同士がお互いのベストプラクティスを共有できればと考えています。今回の来日中に福島第一原子力発電所に訪れ、その後に日本のYGNのみなさんと交流する機会を持つ予定ですので、お互いの活動についても共有し、様々な学びが得られると楽しみにしています。私たちが活動する北米のYGNでは、将来を担う子供たちを対象に、コンテスト形式で絵を書いてもらったり、作文を発表してもらうイベントを開催しているほか、わかりやすい絵本を作って読み聞かせをするといった活動をしています。また政府・関係団体に対して若手の視点から意見を表明する政策的な活動として、州が開催する公聴会に参加して意見を表明するといった活動もしています。さらに幅広いネットワークを活かして地域社会の皆さんとの交流を続けています。YGNのメンバーが地域の皆さんに良い印象を持ってもらえるよう交流の場を作ることは大切な活動ですから、今後も原子力利用に対する理解を深めてもらえるよう努力をしていきたいと考えています。SMRが切り拓く 私たちの未来最近の情勢変化を踏まえ、欧州では原子力発電を脱炭素にむけた主要電源として見直す動きもあるようです。環境問題に対する原子力の役割についてどのようにお考えでしょうか?マシュー環境問題への対応の観点から、SMRを導入することで原子力利用の新たな市場が開拓できるというメリットについてお話ししたいと思います。カナダでは従来の大型の原子炉を導入すると、州によっては電力需要を上回ってしまう状況がありました。その点でSMRは各州の状況に応じて柔軟に対応できるため、新たな市場を切り拓くことになるでしょう。またカナダには遠隔地の電力需要をどのように賄うかという問題があります。冬期には道路が凍結するため、事前にディーゼル発電機用の燃料を備蓄する必要があるわけですが、SMRはより安定した電源であり、かつ脱炭素化が可能になります。同様のことはカナダの主要産業である鉱業部門にもいえます。天然資源採掘の現場にSMRを導入すれば安全で安定した電源というばかりでなく、大幅に脱炭素化がはかれるというメリットが期待できます。さらに水素製造や淡水化への応用、負荷追従運転による電力需要への柔軟な対応など、幅広いメリットを考えれば、SMRの実現によってさまざまな新たな可能性が切り拓けると思います。そして重要なことは、環境問題への対応という面で、従来とは違う観点で原子力をとらえることができるようになるということです。つまり、これからは原子力か再生可能エネルギーか、という対立した選択肢ととらえるのではなく、両者をうまく組み合わせ、原子力が再生可能エネルギーを補うといった新たな考え方が可能になると思うのです。それから、輸送部門への活用もSMRに期待されるメリットのひとつです。船舶の動力に使えば、脱炭素化がかなりスピーディーに実現できるでしょう。現在は原子力潜水艦など舶用の小型原子炉は軍事利用がメインとなっていますが、今後民生用の舶用炉という新たな市場がSMRによって切り拓かれることになると期待しています。

- 16 Jun 2022

- FEATURE

-

アツイタマシイ Vol.1 プリンセス・トンビニさん

原子力はアフリカ「脱貧困」のための鍵「プリンセス」という素敵な名前には何か由来があるのですか?プリンセス私は、南ア最大の部族であるズールー族の出身です。父は自称「ズールー国の王」(笑)でしたので、父の“王国”の娘である私に“姫”と名付けました。そのため、私は自分の中には王族の血のような何か偉大なものが秘められていて、それを見つけなければならないと感じてきました。民族由来の名前を使う人も多いですが、私はこの名前が気に入っていて、若い頃から「プリンセス」で通しています。どんなお子さんだったのでしょう?プリンセスとても恥ずかしがり屋で物静かな女の子でした。でも好奇心は旺盛で、新しいガジェットを見ると興味津々。ラジオを分解して中がどうなっているのか知りたがるような子どもでしたね。好奇心の強いプリンセスさんが原子力に興味を持つようになったきっかけを教えてください。プリンセス原子力のことは、NECSAの仕事に就くまでは全く関心がなく何も知りませんでした。それまでは原子力に対してネガティブなイメージも持っていなかったのですか?プリンセスはい。南アの多くの人々がそうであるように、私は原子力に対してまっさらな状態でした。NECSAへの就職の時の話をしましょう。その頃失業中だった私は、毎朝図書館に通ってインターネットで職探しをしていました。当時は自宅からインターネットへのアクセスがなかったからです。ある日、就職エージェントから、NECSAに面接に行くようにという連絡があり、ヨハネスブルグからNECSAがあるプレトリアまで出かけました。80kmの道のりは遠くて、面接の時間に大幅に遅刻しましたし、疲れ切って、その場所の印象からも気乗りがせず、この仕事はお断りしようと思ったのですが、翌日、NECSAから電話がかかってきて1時間も懇々と説得され、働くことを承諾しました。実際にNECSAで仕事を始めてみると、原子力という技術は非常に興味深いものでした。私にはサイエンスやテクノロジーのバックグラウンドがなく、原子力について何も知りませんでしたが、NECSAに入ったことによって、自分の「パーパス」、つまり、やるべきことが見えてきたと言えます。以来、原子力への理解を促進するためのコミュニケ―ションに取り組んできました。アフリカの持続可能な開発の鍵を握るのは原子力持続可能な開発のためのアフリカ連合(AU)の「アジェンダ2063」実現の鍵を握るのは原子力である━━と考える理由を教えてください。プリンセスAUの「アジェンダ2063」は、アフリカを将来的にグローバルな大国に転換していくための青写真です。それを達成するためには、まず、アフリカ大陸にとって大きな課題であるエネルギー貧困を解消することから始める必要があります。アフリカ諸国はもう何十年も何世紀も、“開発途上国”と呼ばれてきました。なぜ、そういう状況が続いているのか。それは、エネルギー貧困が主な原因だと私は考えています。エネルギー貧困がある限り、インフラ開発は進みません。まず、電力へのアクセスを含めた安定性が確保されていないかぎり、投資家が投資することはありません。ですから、何としてもエネルギー貧困を解決しなくてはならないのです。アフリカ大陸では今でも、電力へのアクセスがない人々が6億人もいます。そのうち、4億人は衛生的な水へのアクセスもありません。こういった深刻な課題を解決するためにも、まずはエネルギー貧困を解決し、エネルギー・セキュリティを確保する必要があります。電力源として、なぜ、原子力なのでしょうか?プリンセスまず、コストです。現在、アフリカ大陸で唯一、商用原子力発電所を持っているのは南アです。南アで稼働しているクバーグ原子力発電所(PWR、97万kW×2基)の発電コストは、他の石炭火力や再生可能エネルギーと比較して最も安いのです。原子力はベースロード電源です。南アも含めて、アフリカ諸国は石炭火力によって成長してきましたが、世界は2050年までにゼロカーボンを目指すことになりました。それは、アフリカ諸国にとって、化石燃料への依存度を下げ、新たな技術に着目するチャンスです。南アには豊富な石炭資源がありますが、石炭の使用を削減していくとなると、他のオプションが必要になり、私としては、原子力が有力だと考えています。なぜなら、アフリカでは水不足が深刻ですので、多くの国で水へのアクセスがありません。ですので、水力発電に期待することはほぼ不可能です。モザンビークなどには天然ガス資源がありますが、まだインフラ整備が十分ではありません。他の国々に天然ガスを送るパイプラインなど、インフラ整備にはかなり時間もコストもかかってしまいます。そうなると、現にあるエネルギー貧困や気候変動問題に対応するためには、原子力を使う必要があると私は考えます。アフリカにとって、ベストなエネルギーミックスはどのようなものであるとお考えですか?プリンセス私は、「使用可能なあらゆる発電技術を使っていく」というエネルギーミックスの考え方を支持します。と同時に、それは現実的な解決策でなければならないと考えています。「アフリカでは再生可能エネルギー100%の実現を!」とお考えの人たちもいるようですが、それは誰もやったことがない、とても不可能なことです。どうぞご自分のお国でおやりになってください。私としてはアフリカでは、原子力を含めて多様な発電技術を活用するエネルギーミックスを推進したいと考えています。アフリカ諸国は原子力開発に向かっている現在のアフリカ諸国での原子力発電の進展状況を教えてください。プリンセス南アフリカでは、クバーグ原子力発電所について20年の運転期間延長に向けた手続きが現在進行中です。また、それとは別に、250万kW級の新規発電所建設の計画が進んでいます。既に2020年にRFI(情報提供依頼書)が出ました。RFP(提案依頼書)もまもなく出る予定です。規制当局は“契約の停止条件”(資金調達など、次のステップに進むために満たさなければならない一連の条件のこと)と呼ぶものを提示しているようですが、新設のための調達プロセスを2024年までに完了することを目指しています。次に、ガーナでは原子力発電導入のためのRFIが発出され、市場調査を進めているところです。RFIをベースに、ロシア、韓国、フランス、アメリカなど、各国政府や民間企業が関心を示していますが、日本の名前はなかったと思います。また、ナイジェリアでは原子力のインフラ整備の規制やプロセスなどを規定した5つの法律が制定され、400万kW分の原子力発電所を建設するための入札が発表されたばかりです。これからアフリカで大規模な原子力開発が進むということですね?プリンセスアフリカ大陸は次代の経済ハブになりますので、原子力開発の新しい中心地にもなるわけです。もう一つ付け加えますと、エジプトでは「エルダバ原子力発電所建設プロジェクト」が間もなく着工という段階に至っています。長期的には原子力を持つ計画があり、原子力インフラを準備している“TIER 3”の段階の国々は、これからますます増えていくのでしょうか。プリンセスそうなることを願っています。TIER 3というのは、原子力に関心はあるが国としてのサポートがない状況の国々ですので、その状況が変わることによって、TIER 3の国々がTIER 2(原子力発電プログラムの開始に賛同し、原子力インフラを積極的に開発している)の段階に上がり、新しい国がTIER 3に加わることを期待しています。やはり、人は実際に見たことしか信じないものですから、原子力発電を実現できた国が現れれば、それを目にした他の国々もそれが可能であることを確信できるのではないかと思います。原子力発電のリスクとどう向き合うか原子力には大きなメリットがある反面、重大な事故の危険性や放射性廃棄物の処分の問題があります。原子力発電のリスクについて、どのように考えておられますか。プリンセスあらゆる技術にはリスクがつきものであると考えていますが、原子力についてだけ申し上げます。既存の原子力プラントは50年以上前に建てられたものですが、いま開発されているプラントでは、科学者や技術者は、いかに人的ファクターの影響を制限、排除することができるか、安全を第一に考えて、技術開発に取り組んでいます。小型モジュール炉も、人的ファクターが影響する度合いを制限し、世界各地で過去に起きた事故の教訓を取り入れ、リスクを考慮に入れて設計されています。また、リスクを低減し、核拡散抵抗性についても考慮した燃料が開発されています。このように、テクノロジーは進化し続けており、新しい方法を見出すところにサイエンスの素晴らしさがあると思います。放射性廃棄物について言えば、原子力産業は、廃棄物をみずから管理・処分しようとしている唯一の産業です。ほかの産業では、自分たちが出したゴミがどこへ行ったかなんて、知る由もなく、あちこちに散乱してしまった状況だと思います。原子力産業では、50年前に発生させた廃棄物でさえ、今どこにあるのか把握していて、説明することができます。量的にも相対的に少なく、管理が難しいという状況ではありません。私自身は、いつでも自分の庭に持ってきてもらっても構いません。廃棄の段階になったものは十分に安全で、人体や環境に悪影響を及ぼすことはないと考えています。ロシアによるウクライナ侵攻の過程で、原子力発電所が攻撃対象になりました。また、5月にロシアのソチで開催予定だった2022年の国際原子力青年会議(IYNC)が延期となっています。この事態へのコメントをお願いします。プリンセス政治は専門分野外ですので、原子力に限って申し上げます。長年にわたり、原子力はネガティブな報道に直面してきました。主に、チェルノブイリ、スリーマイルアイランド、福島第一での歴史的な事故の影響によるものです。反原子力のロビー団体は、みずからの目的を達成するためにそういった報道を利用してきました。ウクライナとロシアは、原子力業界のそのような経験を十分に理解している国々だと思います。両国が原子力発電所をしっかりと守り、さらに、原子力産業のイメージを守ってくれることを期待しています。IYNCは、平和を目的として、原子力業界のプロフェッショナルが全員参加する場を作るための国際会議です。現状では、全員参加がほとんど不可能ですので、あらゆることを考慮した上で延期という判断になったのだと思います。アフリカで原子力への理解を促進していくためにアフリカで原子力の理解促進活動を行う中で、どのような困難に直面していらっしゃいますか?また、それをどのように乗り越えていこうとしておられますか?プリンセス難しい点が3つあります。まず、主流のメディアに入っていくことです。メディアには反原子力の声がかなり入っているところも多く、そこに原子力推進の立場として入っていくのは容易ではありません。2つ目は、アドボカシー活動((さまざまな社会的課題に対し、多くの人が関心を持っていることを示し、政策を動かしていくことを目的とした活動))のためのリソースを得ることの難しさです。原子力はほぼ国営事業であり財政上の制約がいろいろありますので、なかなか、コミュニケーションやアドボカシー活動に優先的に予算を頂くことは難しいのです。3つ目は、アフリカの人々にとってまだまだなじみのない原子力というものを説明することの難しさです。私自身もかつては何も知りませんでしたが、やはり、そういう複雑なものをわかりやすく伝えること、そもそも興味を持って聞いてもらうこと自体が難しいです。いろいろな動画を制作して、ある程度の人たちにはリーチできていますが、新しい試みとして、最近は原子力のポエムも書いてみました(笑)。創意工夫を凝らして、いろいろ手がけています。人々に少しでも耳を傾けてもらえるように!その動画の発信というのが、2021年に創設されたAfrica4Nuclearの活動ですね。ソーシャルメディアで原子力に関する教育動画を発信する効果にどのような手応えを感じていますか?プリンセス海外のみなさんにも注目していただき、予想以上の効果がありました。もう少し地元の人たちにも見てもらいたいんですけどね(笑)アフリカは若い人たちの大陸ですから。ソーシャルメディアを使っているアフリカの若者たちに見てもらいたいです。オンラインのコンテンツですから、これから何十年先でも見てもらえると考えています。元々は、学校の先生たちがこれからは動画を使って教えることが増えていくだろうと考えて制作したものでした。将来どんな変化が起きるかやってみようと思ったのです。今のように、まさかマスクをして生活することになろうとは思いませんでしたよね。物事は変わっていくのです。教科書だけでなく、将来は、こういう動画を使って子どもたちに教えてもらえればと思っています。それが動画制作の意図でしたが、海外の人たちにも注目され、さまざまな国際イベントに声をかけてもらえるようになりました。原子力の専門家にも動画に出演してもらっていることも一つの推進力になっています。一連の動画を昨年撮影したのですが、実は今年はまだ撮影できていなくて、「次のシリーズはいつ出るのか?」という問い合わせをあちこちからいただいているところです。将来的には、Africa4Nuclearをアフリカ大陸における原子力に関わるあらゆる事柄のシンクタンクとして位置付けたいと考えています。アドボカシー活動を推進するために、支援してくださる組織と覚書を締結しています。主流のメディアにもどんどん入っていき、テレビで取り上げてもらったり屋外広告を出したりといった計画を進めています。アフリカの貧困を克服するために原子力を推進していく今後、力を入れていきたいことを教えてください。プリンセス原子力とは関係のない市民団体とも関係を構築していきたいと考えています。アフリカの人々の生活水準を上げていくためにはさまざまな課題がありあす。その中で、人道的な側面に力を入れなければならないと考えています。そういう活動も地道にやっていきたいですね。日本の団体や組織のみなさんにも、ぜひ一緒に取り組んでいただきたいと思います。インフラ整備を進めていくよう、アフリカ諸国のリーダーが動けるような環境づくりをしたいのです。そのためには、一般市民を説得して、納得してもらう必要があります。一般市民の見方、とらえ方を変えていかなければなりません。そのために、コミュニケーションやアドボカシー活動への投資が必要です。日本のみなさんにもぜひ協力していただきたいと思います。原子力についての考え方は世代によってどう違うのでしょうか?プリンセス若い世代は、「何も気にしない」という感じですが、より成熟した世代の人たちは、アフリカには解決しなければならないもっと大きな問題があるということを認識しています。ですから、電力へのアクセスがないという問題を解決しなければならず、その状況を原子力によって解決できることを伝えれば、「ぜひ原子力を!」ということになると思います。困難に直面しながらも原子力推進の取り組みを続けるモチベーションは何でしょうか?プリンセス私は根っからのヒューマニストです。アフリカ各地を訪ねる時、目の当たりにする貧困の状況は本当に痛ましいものです。ですから、私にとっては、単に原子力や技術がどうこうという話ではなく、もっと大きな文明や人権の問題なのです。ひどい貧困状態に置かれた人たちは人間としての権利が侵害されているのです。朝起きても何もできないほど貧しい境遇にある人に、どうやって人間としての権利の話ができるでしょうか。私のモチベーションとなっているネルソン・マンデラの言葉があります。「アパルトヘイトも貧困も自然のものではない。人間が生み出したものだ。それゆえに人間の行動で貧困を克服、撲滅させることができる」と。次の世代に引き渡していくこの世界を、より良い場所に変えていくために、誰しも自分の役割を果たす責任があると私は感じています。人間である限り。

- 25 May 2022

- FEATURE

-

原産協会理事長会見 「世界の原子力発電開発の動向」紹介

原産協会の新井史朗理事長は5月20日、記者会見を行い質疑に応じた。新井理事長はまず、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が18日に「審査書案」を了承したことに関し、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメント。引き続き国内外に向けて、ALPS処理水の処分に係る正確な情報の提供と理解促進に努めていく考えを述べた。また、原子力・放射線利用分野で働く女性たちによる国際NGO「WiN」(Women in Nuclear)の年次大会が5月23~26日に東京で開催されることを紹介〈大会サイトは こちら〉。今回の大会は「福島第一原子力発電所事故から11年を経た廃炉と復興の進展」をテーマに掲げ、カーボンニュートラル実現に向けた原子力の役割、科学技術におけるジェンダーバランスについても話し合われる。原産協会は同大会の「ゴールドスポンサー」として開催に協力しており、新井理事長は、「原子力が社会からの信頼を得るためにも、WiNのような女性専門家によるネットワークの力に期待している」と強調した。原産協会ではこのほど「世界の原子力発電開発の動向 2022年版」を刊行。今回の会見では、その概要について記者団に説明した。世界の原子力発電所は2022年1月1日現在、2021年中に中国、ベラルーシ、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)、ロシアで7基・829.1万kWが運転を開始したほか、ドイツ、パキスタン、英国、ロシア、台湾、米国で10基・936.8万kWが閉鎖され、運転中は計431基・4億689.3万kW。また、中国、インド、ロシア、トルコで10基・987.4万kWが着工し建設中は計62基・6,687.4万kWに、中国とポーランドで各1基が新たに計画され計画中は計70基・7,970.3万kWとなった。特に、中国では7基が運転を開始、6基が着工しており、新井理事長は「躍進ぶりには目を見張るものがある」と強調。また、2021年中、ベラルーシとUAEでの運転開始により「原子力発電国・地域は33となった」としたほか、トルコ、バングラデシュ、エジプトなど、新規導入国における建設・計画、小型モジュール炉(SMR)の開発・導入、英国とフランスの原子力発電推進に向けた国家戦略、既存炉の運転期間延長の動きにも言及。同年を振り返り、「カーボンニュートラルの推進が各国のエネルギー政策の要となる中、化石燃料価格上昇の影響もあり、2021年は原子力利用に注目する動きが国際的に顕著であった」と概括した。記者から将来のSMR開発に向けて日本の原子力産業を支えるサプライチェーンの存続、人材・技術基盤の維持に係る危機感が示されたの対し、新井理事長は、東日本大震災以降の運転停止継続や建設中断によるサプライチェーンを構成する企業の離脱を懸念。「技術力を高めていく」必要性を繰り返し強調した上で、日揮・IHIが昨春、米国ニュースケール社によるSMR開発への出資を発表したことを例に、国内企業の国際プロジェクト参画にも期待感を示した。

- 23 May 2022

- NEWS

-

IAEA・グロッシー事務局長、就任後2度目の来日

IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長が5月18~20日に来日。岸田文雄首相への表敬他、政府関係者との会談、福島第一原子力発電所への訪問などが行われた。2019年の事務局長就任後、同氏の来日は2度目となる。岸田首相は20日、グロッシー事務局長の表敬を受け、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けたIAEAの取組を高く評価するとともに、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いの安全性に係る協力に謝意を表明。さらに、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出に向け継続されるIAEAによる科学的・客観的なレビューは国内外の理解を得る上で大変重要な取組。わが国として、引き続き透明性を持って対応していく」と述べた。これに対し、グロッシー事務局長は、「ウクライナにおける軍事侵攻は明らかに前例のないことで、通常兵器による紛争ではあるが、多くの原子力施設がある中、実際に現場で兵隊が戦闘に当たっている状況。われわれは非常に厳しい挑戦に立ち向かわねばならない。何よりも原子力施設の安全を確保することが極めて重要だ」と述べた上で、近々チェルノブイリ(チョルノービリ)発電所とザポロジェ(ザポリージャ)発電所を訪れる意向を表明。また、両者は、北朝鮮の核・ミサイル問題を巡る情勢に関し、日本とIAEAとの協力の重要性について一致した。同日、グロッシー事務局長は、日本記者クラブでは初となる記者会見に臨み、IAEAが取り組む原子力の平和的利用の促進に係る活動について紹介。原子力発電の有用性に関し「現在、世界が直面するエネルギー危機の解決策となり、地球温暖化対策の一つとなりうる」と述べ、新興国に対し支援を図っていくとした。また、保健・医療、農業など、様々な分野で用いられる原子力技術の応用事例にも触れた上で、「イラン、ウクライナ、北朝鮮の核開発問題、気候変動対策、食料安全保障、IAEAはこれらすべての分野で重要な役割を果たしつつある」と強調。記者からALPS処理水の安全性レビューについて質問があったのに対し、同氏は「プロセス全体は数十年単位でかかる。長期にわたるプロセスを丁寧に進めていかねばならない」などと述べ、国際安全基準に基づき厳格な姿勢で臨む考えとともに、被災地住民の声が最大限尊重されることの重要性を合わせて強調した。政府関係者とは、18日に萩生田光一経済産業相と、19日に林芳正外務相と会談。両者からはそれぞれ、若手女性研究者を支援する「IAEAマリー・キュリー奨学金」、途上国における放射線がん治療の確立・拡大を目指す新たなイニシアチブ「Rays of Hope」への各100万ユーロの支援が表明された。「Rays of Hope」を訴えかけるグロッシー事務局長(帝国ホテルにて)「Rays of Hope」に関しては、都内ホテルで講演会(日本核医学会他主催)が開催され、グロッシー事務局長は、「アフリカでは人口の70%以上が放射線治療にアクセスできず、放射線治療設備がない国は20以上にも上る」現状を示し、日本の関連学会や企業に同イニシアチブに対する理解・支援を呼びかけた。

- 23 May 2022

- NEWS

-

経団連、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け提言発表

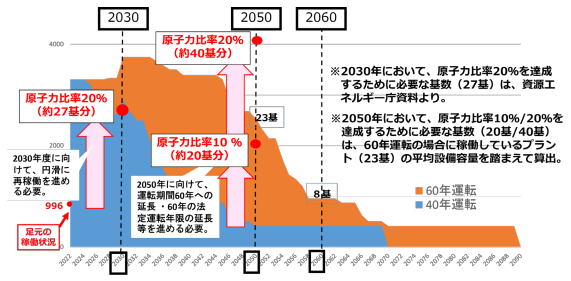

日本経済団体連合会は4月26日、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた提言を発表した。「国を挙げて『経済と環境の好循環』を創出しながら、経済社会全体の変革『グリーン・トランスフォーメーション(GX)』を推進する必要がある」との考えのもと、(1)イノベーション、(2)トランジション(技術の社会実装に至る過程での円滑な移行)、(3)投資の促進、(4)産業競争力の強化――の4つの視点を掲げ、政府に対しグランドデザイン「GX政策パッケージ」の策定を求めている。昨秋発足した岸田内閣は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」の策定・推進を標榜。経済産業省では、産業構造審議会のもとに「GX推進小委員会」を置き、総合資源エネルギー調査会との合同会合を2021年12月に始動し、同戦略の策定に向けた検討を進めており、これまで7回の会合で、関係省庁、産業界、シンクタンクよりヒアリングを実施した。今回の経団連による提言は、こうしたGXを巡る動きに対応したものといえる。経団連の十倉雅和氏会長は、提言の序文の中で、「昨今のエネルギー資源価格の高騰や足元のロシア・ウクライナ情勢など、GXを取り巻く国内外の環境は、日々、大きく変化している」と述べ、提言内容の不断の見直しを図っていくとしている。「GX政策パッケージ」については、まず社会実装が必要な技術・投資額・政策に関するロードマップの明示、省庁横断的な司令塔「GX実現会議」の創設を要望。その上で、エネルギー供給構造の転換、原子力利用の積極的推進、電化の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発など、推進すべき8項目の諸施策をあげている。原子力については、既存プラントの運転期間を60年に延長しても、2040年以降に設備容量が著しく縮小し、2050年段階では原子力比率20%(2030年のエネルギー需給見通しでは約20~22%)に遠く及ばないとのデータを図示。60年超運転の検討、安全性が向上した革新軽水炉に加え、小型モジュール炉(SMR)や水素製造に活用できる高温ガス炉などを念頭に、政府として新たなプラントの建設方針を示すべきとしている。また、火力発電の脱炭素化については、2030年度に向けてLNGなどの低炭素燃料への転換を進めるとともに、「S+3E」(安全性、エネルギー安全保障・安定供給、経済効率性、環境適合性)を大前提に非効率火力発電プラントの廃止を進め依存度を低減。「2050年カーボンニュートラル」を見据え、脱炭素火力の社会実装を図るべく水素・アンモニアの専焼、CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)活用に係るイノベーション創出に取り組むとしている。今回の提言では、「GX政策パッケージ」を実行し「2050年カーボンニュートラル」が実現した際の経済の姿も展望。2050年度の実質GDPは2019年度比で91.0%増加し、1,026.8兆円となるとの試算を示している。

- 28 Apr 2022

- NEWS

-

総合エネ調の革新炉WG、今夏目途の中間取りまとめ目指し始動

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため設置した革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の初会合が4月20日に行われた。今夏目途の中間取りまとめを目指す。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち同会合では、資源エネルギー庁が、革新炉による貢献の可能性について、安全性向上、脱炭素化(水素・熱供給)、電力ネットワーク(負荷追従による系統安定化など)、安定供給・経済安全保障、廃棄物問題などの項目ごとに整理し説明。革新炉開発に求められる価値の評価軸として、(1)技術の成熟度と必要な研究開発、(2)実用化された際の市場性、(3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制、(4)実用化する際の規制対応――を提示し、「どのように評価していくか」と、議論に先鞭をつけた。続いて、日本原子力研究開発機構、三菱重工業、日立製作所、東芝エネルギーシステムズが革新炉開発に係る取組状況を説明。日本原子力研究開発機構からは、3月28日の原子力小委員会会合でも発表を行った大島宏之理事(同WG専門委員)が改めて機構の取組について紹介。三菱重工業からは原子力セグメント長の加藤顕彦氏が「三菱革新炉ラインナップ」として、次世代軽水炉、小型軽水炉、高温ガス炉、高速炉などの開発状況を披露。その中で、コンテナ輸送が可能な「マイクロ炉」(熱出力1MW~、電気出力500kW~)は、燃料交換不要、長期間の遠隔・自動運転、メンテナンスフリーを実現する「まったく新しい」炉心構造を有するポータブル原子炉で、離島・へき地・災害地での利用が期待されている。また、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの久米正氏は、小型炉「BWRX-300」、軽水冷却高速炉「RBWR」、金属燃料ナトリウム冷却高速炉「PRISM」について紹介。同氏は、革新炉開発を巡る現状の課題として、プラント建設経験者の年齢構成や取引企業に行ったアンケートから、「技術伝承と経験あるサプライヤーの維持」を第一にあげた。東芝エネルギーシステムズの薄井秀和取締役は、静的安全系(安全機能が外部からの信号や操作なしにそれ自体の有するメカニズムで確保される)を有する東芝次世代BWR「iB1350」や事故耐性燃料「炭化ケイ素被覆管」など、「安全性に優れた炉の追求」を強調。「炭化ケイ素被覆管」は2022年度に米国で照射試験が予定されている。委員からは、革新炉の早期実用化への期待とともに、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた開発のタイムスパンや優先順位付けに係る意見も多くあがった。サプライチェーンの維持に関しては、田村多恵氏(みずほ銀行産業調査部参事役)が「世界の革新炉市場の中で日本は何%くらいシェアできるのか」などと、競争力分析の必要性を指摘。将来の人材確保に向けては、原子力教育に携わる高木直行氏(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)が、今春の新入生オリエンテーションの所感として「革新炉に関心を持つ学生も多い」と期待を寄せた。また、社会に対する説明や理解醸成に関しては、医療や遠隔操作など、原子力関連技術の非エネルギー分野における波及効果や、SDGs目標のようなわかりやすい形での発信を求める意見、また、昨今のウクライナへの軍事侵攻に鑑み、核セキュリティや地政学的リスクへの懸念や、「国際的な原子力ガバナンスについても検討すべき」といった声もあがった。

- 20 Apr 2022

- NEWS

-

【第55回原産年次大会】「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに開幕

「第55回原産年次大会」が東京国際フォーラム(東京都・千代田区)で4月12日に開幕した(オンライン配信併用)。13日までの2日間、国内外660名の参加者のもと、「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに、原子力が能力と価値を最大限発揮し、気候変動対応や社会・経済の持続的発展のため、どのような役割を果たすべきかについて考える。開会セッションでは、冒頭、原産協会・今井敬会長が所信を述べた。今井会長は、「世界ではカーボンニュートラルの目標のもと、原子力をその具体的な解決策とした取組が積極的に推進されている」として、最近の英国とフランスにおける原子力推進の動きを例示。さらに、「わが国も含め、新型炉開発など、イノベーションの分野でも各国支援のもと、多数のプロジェクトが進められている」とも述べ、「脱炭素社会の実現に向けた具体的手段」としての原子力に対する世界的な評価を改めて強調。加えて、昨今のウクライナ危機を始めとする世界情勢の不安定化に鑑み、「エネルギー安全保障の面からも原子力の重要性はより一層高まっている」とした。今井会長は、今回大会の各セッションがねらう論点を紹介。12日のセッション1と2では、「原子力の開発・利用、事業環境の整備について、日本や欧米各国がどのような国家戦略のもと、対処しようとしてるのか」を考えるとした。翌13日のセッション3では福島第一原子力発電所の廃炉、セッション4では六ヶ所再処理工場を始めとするバックエンド事業の意義とこれに対する期待、セッション5では国内外の若手パネリストを招き「若手が考える原子力の未来」について、それぞれ話し合う。細田経産副大臣続いて、細田健一経済産業副大臣が来賓挨拶。細田副大臣は、先般の電力需給ひっ迫を踏まえ電力の安定供給確保に努めるとともに、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策と福島の復興を引き続き「最重要課題」と位置付け着実に取り組んでいくことを改めて述べた。さらに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関しては、「わが国のエネルギー安定供給構築の重要性を再確認するきっかけとなった」とするとともに、ロシア依存からの脱却を見据えた燃料調達の多様化の中で、原子力を再評価する欧州の動きにも言及。「四方を海に囲まれ資源の乏しいわが国において、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合のすべてを満たす単一の完璧なエネルギー源は存在しない。原子力を含めた多様なエネルギー源をバランスよく活用することが重要」と、日本におけるエネルギー供給の現状を認識した上で、当面の課題である原子力発電所の再稼働に向けては、「円滑に進むよう、産業界とも連携し的確な安全審査対応をサポートするとともに、国も前面に立って立地自治体等、関係者の協力を得られるよう粘り強く取り組んでいく」とした。開会セッションでは、この他、OECD/NEA事務局長のウィリアム・マグウッド氏と国際エネルギー機関(IEA)チーフエネルギーエコノミストのティム・グールド氏による特別講演(ビデオメッセージ)、「リーダー・パースペクティブ」としてテラパワー社長兼CEOのクリス・レベスク氏のプレゼンテーションが行われた。OECD/NEA事務局長・マグウッド氏マグウッド氏は、「ネットゼロを目指して-原子力エネルギーの必要性と課題」と題し講演。同氏は、「各国で資源の賦存状況など、政策意思決定の要因は色々と異なるが、どの国もエネルギー安全保障について真剣に考えねばならない」と繰り返し述べた上で、石炭利用の縮小やCO2排出削減目標などを背景に、現在、多くの国々で原子力が重要な戦略要素として再浮上しているとした。さらに、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の「1.5℃特別報告書」(世界の平均気温上昇を産業革命以前から1.5℃未満に抑える検討)が示す90のシナリオを分析して得た「世界の原子力設備容量を2050年までに2020年の3倍に増加する必要がある」とのNEAによる評価を紹介。これに関し、IEAとNEAによる「発電コスト予測」(2020年版)から、「原子力発電所の建設コストは平均して下がっている一方、石炭はほとんどの市場で競争力を失っている。今は原子力発電所を長期運転することが最も低コストなオプションだ」と強調。その上で、マグウッド氏は、「国によって原子力の規制プロセスが異なるほか、運転期間の延長に多額の投資が必要な場合もある。何よりも市場がプラントのもたらす価値を明確にとらえていないことが大きな問題だ」と、原子力によるネットゼロの実現に向けた課題を示唆した。IEA・グールド氏また、グールド氏は「IEAの視点-安定したエネルギー転換における原子力の役割」と題し講演。同氏は、IEAの「2050年ネットゼロシナリオ」を披露し、今後30年で原子力発電容量が倍増する見通しを示した上で、「拡大する再生可能エネルギーを補完するものとして、原子力の役割が重要」との考えを繰り返し述べた。世界の電力需給に関して、電化の進展により2050年の電力需要は2020年の約3倍に拡大し、電力供給では、原子力と水力を基盤として風力と太陽光のシェアが大幅に伸びるといった予測を図示。一方で化石燃料の減少に伴い、「ネットゼロの実現に向けて、蓄電池や水素ベース燃料など、調整力を持つ様々な電源が必要になる」とも指摘。日本に対するメッセージとして、グールド氏は、「安全に原子力発電所を再稼働することは、CO2排出削減と電力の安定供給の両方の目的にとって大変重要だ」と述べた。テラパワー社長・レベスク氏(右、オンラインにて)とエネ研・村上氏「リーダー・パースペクティブ」では、村上朋子氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレーターを務め、米国テラパワー社が取り組む新型炉開発についてレベスク氏が紹介。テラパワー社は高速炉「ナトリウム」の2028年運開を目指しており、日本の「常陽」や「もんじゅ」の経験に期待を寄せ、1月には日本原子力研究開発機構、三菱重工業他とナトリウム冷却高速炉の技術協力に関する覚書を締結している。レベスク氏は、「日本が学んできた色々な経験・教訓を安全確保に活かしていきたい」と強調。また、同氏は、「ナトリウム」プロジェクトが米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プログラム」(ARDP)による支援獲得に行った経緯についても言及し、原子力技術における米国のリーダーシップ再興に向けた戦略的な動きをアピールした。「ナトリウム」の実証炉は、ワイオミング州ケンメラー市で閉鎖予定の石炭火力発電所に建設される計画となっている。レベスク氏は、「過去100年以上にわたり地域コミュニティは米国のエネルギー産業に大変貢献してきた」と述べ、テラパワー社による革新技術に地元が参画することに強い期待を寄せた。同氏の発表を受け、村上氏との間で、「ナトリウム」に関し、初号機以降の建設計画やマーケティング戦略などに関し質疑応答がなされた。

- 12 Apr 2022

- NEWS

-

エネ庁、小学生の自由研究「かべ新聞コンテスト」で優秀作品発表

資源エネルギー庁は4月7日、エネルギー教育推進事業の一環として小学校高学年を対象に作品を募った「『わたしたちのくらしとエネルギー』かべ新聞コンテスト」の2021年度受賞者を発表。全国からエネルギーに関する自由研究をかべ新聞形式でまとめた394作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞(経済産業大臣賞)には北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」が選ばれた。この他、優秀賞として19作品、入賞として16作品が選ばれている。〈講評と受賞作品一覧は こちら〉最優秀賞作品の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」では、エネルギー基本計画が示す電源構成、「2050年カーボンニュートラル」の意味、電気自動車の普及、原子力発電に関する校内アンケート、旭川市の旭山動物園が取り組む環境保全の取組などを「記事」にまとめ、「地球は人間だけのものではない。私たちも空と森、そして未来のために電気の無駄使いからなくしていき、カーボンニュートラルを実現したい」と訴えかけている。「あさひやま 動物園で バイオマス たくさん学ぶ 猛暑の中で」。これは、同作品をまとめた山村理透さん(5年、応募当時)が旭山動物園を取材した感想を短歌にしたものだ。山村さんが動物園を訪れた2021年7月31日、旭川市は最高気温が37.6℃に上る記録的な猛暑となった。地球温暖化・森林破壊がホッキョクグマやオランウータンの生態に及ぼす影響、園内に設置される水・くみ取り不要のバイオトイレに関して説明を受けたとしており、昨今の異常気象を肌で感じながら、エネルギーと気候変動の関係や環境保全について考える重要性を学んだものと思われる。北海道教育大学附属札幌小学校からは、今回、優秀賞11作品、入賞6作品が選ばれており、冬季に降り積もった雪を貯蔵し施設の夏季冷房に利用する雪氷熱エネルギーや、畜牛の糞尿を発酵させて得られるメタンで熱・電気を起こすバイオガスプラント(副産物として肥料)など、地元ならではの課題がエネルギーへの還元を通じて解決される取組を現地取材した作品も幾つかあった。優秀作品にみられるこうした傾向に関し、コンテストの審査委員長を務めた山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「具体的な見学や調査に基づいて考えが述べられていた」、「自分たちの住む地域の問題に目を向けていた」などと評価。一方で、取り上げるテーマが再生可能エネルギーと地球温暖化に偏っていることを憂慮し、「もう少し広い視野が欲しい」ともコメントしている。

- 11 Apr 2022

- NEWS

-

原子力機構・小口新理事長就任、カーボンニュートラル実現に「強い責任感を」と

小口新理事長©原子力機構日本原子力研究開発機構の理事長に4月1日、元三菱重工業副社長の小口正範氏が就任した。2005年に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構との統合により発足した同機構の理事長は6代目となる。〈原子力機構発表資料は こちら〉小口理事長は、就任に際しメッセージを発表。カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー基本計画の具体化に関する議論が進められている現状などを踏まえ、原子力に関する総合的研究開発機関として、「果たすべき使命は誠に重大」、「強い責任感をもって行動する」と、抱負を述べている。「原子力科学を通じて人類社会の福祉と繁栄に貢献する」という原子力機構の使命を改めて強調。「安全を最優先する」大前提のもと、カーボンニュートラルに貢献する軽水炉・高温ガス炉・高速炉の研究開発、人材育成プラットフォーム機能の充実、福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発、持続的なバックエンド対策などに重点を置いて取り組むとしている。児玉前理事長©原子力機構これに伴い退任した児玉敏雄・前理事長は、2015年4月に松浦祥次郎氏の後任として就任。新任の小口理事長と同じく三菱重工の出身で、7年間の在任中、研究炉の審査対応・運転再開、「もんじゅ」集中改革、バックエンド対策を見据えた施設中長期計画の策定・推進など、多くの課題に取り組んだほか、量子ビーム・核融合分野に係る放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構)との再編統合でも組織間の相乗効果に向け手腕を発揮した。また、4月1日付で、副理事長(敦賀事業本部長)に、伊藤洋一氏の後任として、板倉康洋執行役を充てる役員人事も発表された。

- 01 Apr 2022

- NEWS

-

バイデン外交が彷彿とさせる1970年代のリスク

ジョー・バイデン米国大統領と言えば「外交政策通」と考えられてきた。理由はその政治家としてのキャリアである。36年間の連邦上院議員時代、外交委員会に長く席を置き、通算4年間に亘って委員長を務めた。財政委員会、司法委員会と共に1816年に創設された同委員会の権威は非常に高く、条約の批准など米国の外交政策、さらには外交に関する人事について、極めて大きな権限を有している。歴代委員長には、ジェームズ・フルブライト、フランク・チャーチ、ジョン・ケリーと言った大物上院議員が名を連ねた。バイデン大統領は、上院外交委員会の有力議員として旧ソ連崩壊後のユーゴスラビア紛争や同時多発テロ事件を受けたテロとの戦いで目立つ活躍を見せたと言われている。また、バラク・オバマ政権の副大統領であった8年間、外交経験のないオバマ大統領の指南役とも目されていた。そのバイデン大統領が昨年11月の大統領選挙で勝利した後、国務長官に指名したのがアントニー・ブリンケン氏だ。国務省の外交官、上院外交委員会の民主党スタッフを務め、オバマ政権で国家安全保障担当大統領補佐官に就任した外交・安全保障に関するプロフェッショナルに他ならない。バイデン大統領との良好な関係を築いてきたことでも知られている。前任のドナルド・トランプ大統領は、外交のみならず政治家としての経験がなく、貿易収支の不均衡是正に極めて熱心だった以外、明確な外交方針は見えなかった。一方、バイデン大統領のキャリアや人事から見て、就任当初、バイデン政権の外交は手堅いとの観測が強かったのではないか。ただし、同大統領はアジア外交で中国を重視する傾向が強いと言われ、日本の外交関係者の間では、米国が日本の頭越しに対中対話を進めるシナリオが懸念されていた。オバマ大統領の「戦略的忍耐」はかならずしも北朝鮮だけでなく、中国にも実質的に適用された結果、南シナ海の南沙諸島において中国の人工島建設を許し、海洋進出を加速させる背景となったことも不安材料だったと見られる。しかしながら、バイデン大統領の外交は2つの点で日本の想定を裏切ったのではないか。その1つは厳しい対中姿勢であり、もう1つは戦略性・緻密さの欠如だ。後者については、国際社会の分断を加速させ、資源の争奪戦を助長して日本経済に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 想定を超える厳しい対中姿勢バイデン政権の発足から1年が経過するなか、意外感が強いのは予想以上に厳しい対中姿勢だ。特に台湾問題を極めて重視、中国に台湾海峡における現状維持を度々求めている。昨年8月19日、ABCニュースが報じた単独インタビューにおいて、同大統領は「北大西洋条約機構(NATO)の加盟国が攻撃を受けた場合、(米国は)同条約第5条に基づき速やかに対処する。日本や韓国、そして台湾に対しても同様だ」と語り、世界を驚かせた。この発言は、事実上、米国が台湾に対して防衛義務を負うと解されたからだ。さらに、同年10月21日、メリーランド州ボルティモアで開催した住民との対話集会でも、司会者が中国により台湾が攻撃されれば「米国は台湾を防衛するか」と尋ねた際、同大統領は「米国にはそうする義務がある」と語ったことが伝えられた。この2回の発言後、いずれもホワイトハウスは「米国の政策に変更はない」として火消に追われたのである。1979年1月1日、日本に6年3ヶ月遅れて米国は中華人民共和国との国交を正常化した。その際、公式には中華民国(台湾)と断交している。結果として1955年3月に発効した『米華相互防衛条約』は1979年末に失効した。ただし、台湾と一定の関係を維持するため、1979年4月10日、ジミー・カーター大統領(当時)は『台湾関係法』に署名した。この法律は、米国が台湾を国家並みの扱いとすること、台湾の居住民に対する武力行使には適切な行動を採ること・・・などが定められている。ただし、同法はあくまで米国の国内法であり、条約上、中国の一部として認めた台湾に関して、米国が防衛義務を負っているとのバイデン大統領の発言は正確ではない。外交通の同大統領がこの件を正しく理解していないとは考え難いだけに、実は確信犯として対台湾政策を示したのではないかとの見方が強まっている。中国は1984年12月に英国との間で『英中共同声明』に署名、1997年7月1日における香港の返還を正式に決めた際、50年間に亘って「一国二制度」を維持すると約束した。しかしながら、2020年の全国人民代表大会(全人代)で『国家安全法(国安法)』を香港にも適用すると議決、英国との約束は、事実上、反故になったと言える。中国が台湾統一を「核心的利益」であると繰り返すなか、台湾防衛に踏み込んだバイデン大統領の発言は、中国が香港と同様に治安維持を名目として実質的な台湾の統一を図る可能性を牽制したものだろう。これは、「戦略的忍耐」を掲げたオバマ大統領、通商交渉以外に興味を示さなかったトランプ大統領の時代と比べ、バイデン政権が非常に厳しい姿勢で中国に臨んでいることを示す傍証と言えるのではないか。2月4日に開幕した北京冬季五輪についても、習近平国家主席が国威発揚の場として極めて重視してきたにも関わらず、米国は政府高官の開会式への出席を見送った。中国は射程距離が1万2千㎞に及ぶ潜水艦発射大陸間弾道弾(SLBM)、『JL-3(巨狼3号)』の開発最終段階にあると見られる。発射の兆候を極めて掴み難いSLBMが実戦配備された場合、台湾周辺の海域から米国全土を射程圏内に収める可能性が高まるだろう。台湾情勢の緊迫、そしてJL-3の開発が、バイデン大統領による厳しい対中姿勢の背景なのではないか。 分断を加速させた『民主主義サミット』昨年8月31日、米軍はアフガニスタンから完全に撤退した。この決定はトランプ大統領時代の2020年2月、米国とタリバンが同意したものだ。ただし、撤退の方法は慎重さに欠け、8月15日には首都カブールが実質的にタリバンの支配下になった。さらに、同26日にはカブール国際空港周辺でイスラム国(IS)による自爆テロ事件が起こり、米軍兵士13人を含む多くの人が死傷したのである。結局、米国を後ろ盾としたアフラシュ・ガニ大統領は出国して政権は崩壊、アフガニスタンはタリバンの支配下に逆戻りし、米国における同時多発テロ事件直後の2001年10月、テロとの戦いの一環として同国に軍事介入した米国の20年間の努力は報われなかった。アフガニスタンからの米軍の撤退について、米国の有権者に異論は少ないようだ。しかしながら、7月に入って米軍の駐留米軍の規模が縮小され、タリバンの攻勢が明確になるなか、各種世論調査でバイデン大統領の支持率は低下した(図表1)。米国に協力したアフガニスタン人がタリバンから復讐されているとの報道もあり、結果から見れば十分な準備がなされたとは言えない幕引きについて、バイデン大統領の外交手腕に対する米国内外の強い懸念が残った。バイデン政権の外交政策への不信感がさらに高まったのは、昨年12月9-10日、米国が主宰してリモートにより開催された『民主主義のためのサミット(民主主義サミット)』ではないか。独裁色を強める中国、ロシアに対し、民主主義国家の結束を固めるためのイベントだったが、戦略性と配慮に欠けた招待国の選択を疑問視する声は少なくないようだ。国連加盟国193か国中109か国及びEUと台湾が出席したのだが、NATO加盟国でありながらハンガリー、トルコは「独裁的である」として招待されていない(図表2)。その結果、ハンガリーはロシアへの傾斜を強め、今年2月1日にはウクライナ問題が深刻化するなかでオルバン・ビクトル首相がモスクワを訪問、ウラジミール・プーチン大統領と首脳会談を行った。この時、プーチン大統領はハンガリーへの天然ガスの供給拡大を約束している。また、東南アジアでは、ASEAN加盟10か国のうちシンガポール、タイ、カンボジアに加えてベトナムも社会主義国であることを理由に民主主義サミットへ招かれなかった。もっとも、同国は1979年の中越戦争で中国と戦っており、ASEANのなかで最も厳しい対中姿勢を堅持している国だ。もちろん、同国は米国とも泥沼の戦争をしたわけだが、その後はむしろ日本、米国との外交や経済交流を強化し、特に日本とは極めて良好な関係を維持している。それを象徴しているのは、2012年12月に政権を奪還して第2次内閣を発足させた安倍晋三首相(当時)が、最初の外遊先にベトナムを選んだことだろう。また、後任の菅義偉首相(同)も、安倍前首相の先例に倣い、内閣総理大臣就任後、ベトナムを初の訪問国とした。2017年11月、APEC首脳会議に伴い開催されたTPP関係国会議では、開催国であったベトナムと日本が共同議長を務め、最終合意へ向けた詰めの作業を行っている。中国、台湾がTPPの加盟を同時申請、既存メンバー11か国の見解が分かれるなかで、日本政府にとってベトナムとの連携は極めて重要だろう。さらに、地理的に見れば、ベトナムは南シナ海に面し、安倍元首相が提唱、今や米欧諸国も追随した「自由で開かれたインド太平洋戦略」のど真ん中に位置している。フィリピンやマレーシアを民主主義サミットに招待し、シンガポールを招待しなかったことも衝撃的だが、ベトナムを敢えて仲間外れにしたバイデン政権の判断基準は理解に苦しむ。日本政府も困惑したのではないか。もちろん、岸田文雄首相は民主主義サミットへ出席、演説も行ったが、日本にとっては何のためのサミットか意味不明だ。さらに、国際的なエネルギー問題の鍵を握るサウジアラビア、UAE、カタールなども招待されていない。中国、ロシアは米国による包囲網として非招待国との連携強化を表明、民主主義サミットが開催されていた12月9日、招待されなかった中米のニカラグアは、中国と国交を回復して台湾と断交すると発表したのである。敢えてこの時期に世界を巻き込んだイベントを開催し、各国に対するバイデン政権の色分けを示した印象になったことで、民主主義サミットは国際社会の分断加速に貢献したと言えるかもしれない。結果として、招待された国の間においてもバイデン大統領の外交手腕に対する疑問が深まり、独自路線を模索する動きが加速することも考えられる。民主主義サミットの開催で米国が払った代償は小さくないと言えるのではないか。 1970年代の苦い教訓ロシアとの緊張が高まるウクライナ情勢に関しては、1月28日、当事国であるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が首都キエフで記者会見に臨み、「複数の尊敬される国家のリーダーでさえ、明日にも戦争が起こると煽っている。これはパニックであって、結果としてウクライナにどれほどの犠牲を強いるつもりなのか」と語った。「尊敬される国家のリーダー」には、バイデン大統領も含まれると見られる。このゼレンスキー大統領の指摘は、少なくとも米国とウクライナの間で円滑な意思疎通が行われていない可能性を示唆するだろう。日本の報道や論評では、バイデン大統領の命運を11月8日の中間選挙が握っているとの見方が少なくないようだ。しかしながら、それはかならずしも正しくはない。戦後、新大統領が初めて臨む中間選挙において、全議席が改選となる連邦下院で大統領与党が議席を増やしたことは1回しかない(図表3)。ジョージ・W・ブッシュ大統領の下での2002年の中間選挙であり、前年の同時多発テロによって国民の大統領に対する支持が高まっていた異例の選挙だった。 一方、ビル・クリントン、バラク・オバマ両民主党大統領は1回目の中間選挙で歴史的な大敗を喫したものの、2年後の大統領選挙では大差で再選された。それは、1期目の大統領の評価を決めるのが、大統領選挙前2年間の景気だからである。再選された7人の大統領はこの2年間の米国経済は好調であり、トランプ前大統領を含めて再選されなかった4人の場合、どちらかの年に米国はリセッションに陥っていた。2024年の大統領選挙へ向け、バイデン大統領にとって重要なのは中間選挙ではなく2023、24年の米国経済に他ならない。ただし、内政において社会保障強化・地球温暖化対策を盛り込んだ“Build back better(より良き再建)”法案が予算規模を半減させたにも関わらず、民主党のジョー・マンチン上院議員の反対で頓挫、バイデン大統領は公約実現へ向けた主導権を失った。外交も目覚ましい成果がないとすると、今のところバイデン大統領には景気頼み以外の再選戦略が見えないことも事実だろう。強い閉塞感の下、早くも民主党周辺には2024年へ向け新たな大統領候補を模索する動きが顕在化しつつあるようだ。カマラ・ハリス副大統領の人気も凋落していることから、ピート・ブティジェッジ運輸長官やエイミー・クロブシャー上院議員、ジョセフ・パトリック・ケネディ3世下院議員などの名前が既に有力メディアに取り上げられた。そうしたなか、注目を集めたのが今年1月11日のウォールストリートジャーナル(電子版)がオピニオン欄で取り上げた“Hillary Clinton’s 2024 Election Comeback(ヒラリー・クリントンは2024年の選挙へ復帰)”との投稿だ。書いたのは政治アナリストのダグラス・シェーン氏、ニューヨーク州下院議員のアンドリュー・ステイン氏だった。クリントン氏は現在74歳、バイデン大統領より5歳年下であり、ご本人の意向次第では可能性がゼロではないようだ。一方、共和党はドナルド・トランプ前大統領が今のところ最有力候補である。仮に民主党もクリントン氏が「ポスト・バイデン」の最右翼になるとすれば、米国の政界では大統領になり得るべき人材が払底しているのかもしれない。バイデン政権の混迷が他人事として看過できないのは、日本にとって苦い経験があるからだ。米国でウォーターゲート事件が深刻化した1973年10月20日、渦中の人、リチャード・ニクソン大統領はアーチボルト・コックス特別検察官の解任を拒否したエリオット・リチャードソン司法長官、ウィリアム・ラッケルハウス副長官を更迭した。このニクソン大統領による『土曜日の虐殺』が行われたその日、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)は第4次中東戦争でイスラエルを支援した米国、オランダへの石油禁輸措置を発動したのである。大統領の権威が失墜、米国の政治が混乱している最中を突いて、石油危機は深刻化した。また、ニクソン大統領の後継となったジェラルド・フォード、ジミー・カーター両大統領は、指導力や戦略性に欠け、米国の外交・安全保障政策が弱体化しただけでなく、イラン革命による第2次石油危機を招いて世界の分断を深刻化させたのである。オバマ大統領の「戦略的忍耐」、トランプ大統領の“MGAM(Make America Great Again)”は、結局のところ中国の台頭を招き、現下における国際情勢の不安定化につながった。さらにバイデン政権が外交的な失策を重ねれば、国際社会の分断は加速しかねない。資源を海外に依存する島国日本としては、この状況は決して好ましいとは言えないだろう。特に地球温暖化抑止の観点からエネルギーに関して備蓄の難しいLNGへの依存度を高めれば、日本のエネルギー安全保障はこれまで以上に国際情勢に左右される。東シナ海や南シナ海、台湾海峡が有事となれば、LNGの調達に支障を来す事態が起こり得るからだ。米国のリーダーシップによる国際社会の安定は明らかに揺らいでいる。そうしたなかで、日本は米国のみならず、EU、英国、豪州、インド、ASEAN諸国などとの連携を深め、独自の外交・安全保障戦略で国益を守る必要があるだろう。また、中国やロシアとの対話も継続しなければならない。そうしたなか、経済の安定にはエネルギーの確保が必須だ。経済安全保障を確保する上で、日本は強固なエネルギー戦略を求められている。 (編集部注:2月上旬に御寄稿いただきました)

- 22 Mar 2022

- STUDY

-

経産省、クリーンエネルギー戦略策定で原子力産業を議論

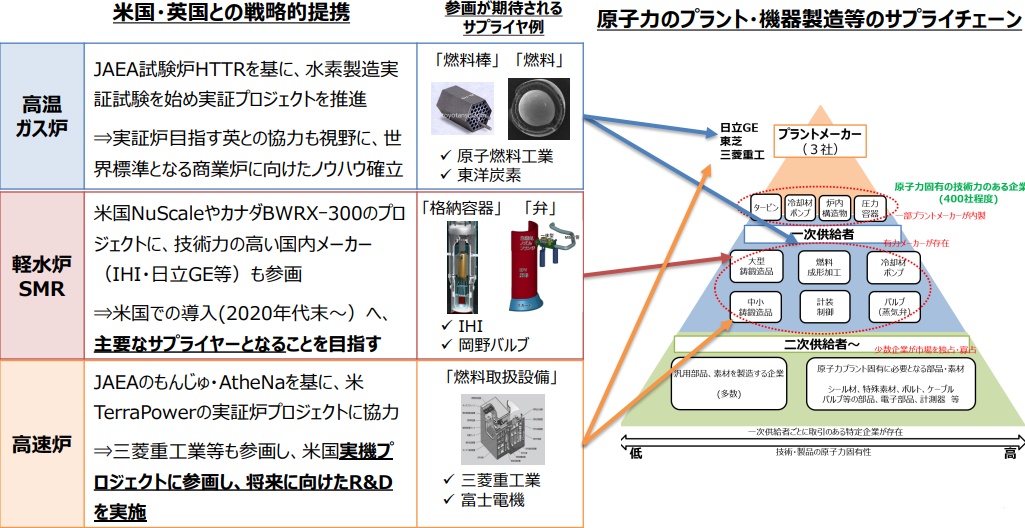

「クリーンエネルギー戦略」の策定に向け議論する総合資源エネルギー調査会と産業構造審議会の合同会合が3月1日に開かれ、自動車産業、原子力産業などを取り上げ話し合った。〈配布資料は こちら〉同会合は、昨秋発足の岸田内閣による「クリーンエネルギー戦略」策定の表明を受け、供給側とともに需要側各分野でのエネルギー転換の方策について、2021年12月より検討を開始したもの。今回で4回目の開催となる。冒頭、挨拶に立った萩生田光一経済産業相は、「自動車産業は多くの雇用を支える基幹産業」、原子力は実用段階にある脱炭素電源であり、『2050年カーボンニュートラル』の実現に不可欠な技術」と、今回会合で取り上げる産業分野の重要性を強調した。原子力産業に関する論点につき、資源エネルギー庁が、現状のビジネス環境、カーボンニュートラルが産業や社会に与える環境、海外プレイヤーの動向の視点から整理。先般10か月ぶりに開かれた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも述べられた通り、2050年に向けアジアを中心とする需要増に応じた世界の原子力市場の拡大傾向を示した上で、「米国と英国では原子力のサプライチェーンが完全に弱体化。フランスと韓国では現在立て直しを図っているところ。中国とロシアは世界の軽水炉市場の6割を席巻している」などと、海外プレイヤーの動向について概観した。また、米国テラパワー社・日本原子力研究開発機構・三菱重工業による高速炉開発に向けた覚書締結など、日本の高い技術力に期待した昨今のコラボレーションの動きを述べる一方で、国内における新規プラント建設の中断や海外への輸出案件の中止といった環境変化から、「ものづくりの現場がなくなっている。将来の投資が見通せない中で撤退する企業も多い」などと問題点を指摘。韓国の輸出支援策についても紹介した上で、政府による総合的取組を通じたサプライチェーン立て直しの必要性を示し議論を求めた。委員からは、「マーケットが狭まれば、そこに仕事を求めていく学生もいなくなる」、「製造・運転を担う人材をこれ以上失ってはならない」といった人材確保に関する危機感が多く示された。

- 02 Mar 2022

- NEWS

-

エネルギー価格と日本に忍び寄るインフレのリスク

世界的にインフレの懸念が高まりつつある。例えば米国の場合、新型コロナ禍前の2019年までの20年間、消費者物価上昇率は年平均2.1%、変動の激しい食品とエネルギーを除いたコアベースでは2.0%だった。それが、昨年12月は総合指数が前年同月比7.0%、コア指数は5.5%上昇した。総合指数は39年ぶり、コア指数も30年ぶりの高い伸びだ。欧州主要国でも軒並みインフレ圧力が急速に強まっている。この物価上昇について、当初、米国の中央銀行である連邦準備制度理事会(FRB)は、新型コロナ禍からの景気回復期における「一過性の現象」と指摘していた。しかしながら、このところは見方を変え、インフレが長期化するリスクを懸念しつつある。FRBは、新型コロナ禍への対応で実施した歴史的緩和の方針を既に転換し、米国の金融政策を決める3月15、16日の次回連邦公開準備委員会(FOMC)で利上げに踏み切るとの見方が大勢だ。世界的にインフレ圧力が強まりつつある背景については、様々な要因が考えられる。そのなかで、最も根本的な変化は、国際社会が「グローバリゼーション」から新たな「分断の時代」へ突入したことではないか。 ゲームチェンジャーとしての新型コロナ過去60年間における主要国の消費者物価上昇率を振り返ると、1960~80年代はインフレの時代だった(図表1)。一方、1990~2010年代は物価安定の時代だ。2つの時代の境目で起こった象徴的な事件は、1989年11月のベルリンの壁崩壊、そして1991年12月の旧ソ連消滅だろう。それ以前は東西冷戦期であり、世界のサプライチェーンは統一されておらず、米ソ両ブロックが陣地獲りと資源の争奪戦を繰り広げていた。さらに、2回の石油危機に象徴される地域紛争が資源価格を高騰させ、世界経済を極度のインフレに導いたのである。ちなみに、第1次石油危機のきっかけは、1973年10月6日、エジプト、シリアを主力とするアラブ連合軍が、ゴラン高原に展開するイスラエル軍を攻撃して始まった第4次中東戦争だった。この時、アラブ諸国を支援していたのは旧ソ連であり、イスラエルは米国を後ろ盾としていたのである。しかしながら、旧ソ連が消滅して以降、世界は唯一の覇権国になった米国を軸として単一市場の形成に向け大きく動き出した。特筆されるのは、1995年に設立された世界貿易機構(WTO)を中心に国際的な通商ルールが確立されるなか、中国、東南アジア諸国、メキシコなどが急速に工業化し、その供給力によって需要超過の米国もインフレから解放されたことだろう。一方、冷戦下で米国への輸出により高成長を遂げた日本は、新興国に対し競争力を失って過剰供給による構造的なデフレに陥った。もっとも、30年間に亘って続いてきたグローバリゼーションの時代は、新たな転換点を迎えようとしているのではないか。その表面的な契機は新型コロナ禍だ。中国の武漢市で発生したと言われるこの国際的な疫病が米国へ飛び火した2020年初頭以降、ドナルド・トランプ大統領(当時)は急速に対中批判を先鋭化させた。それ以前は貿易収支の不均衡で対中圧力を強めていたものの、自身の別荘であるフロリダ州のマールアラーゴへ習近平中国国家主席を招待するなど、両国関係はむしろ良好だったと言える。しかし、自身の再選を目指す大統領選挙まで1年を切った段階での新型コロナの感染急拡大により、トランプ大統領は中国への姿勢を大幅に硬化させた。ただし、新型コロナはあくまで象徴的出来事であり、米中対立の本質は中国が将来において米国から覇権を奪取する意図を隠さなくなったことではないか。近年における人民解放軍の急速な近代化と東シナ海、南シナ海、フィリピン海への海洋進出、国家による支援を後ろ盾とした国営企業による通信、半導体、人工知能(AI)など最先端技術の開発、そしてアジア・太平洋、アフリカ、中南米などにおける外交・経済両面でのプレゼンスの拡大は、米国にとり中国による挑戦と見えても不思議ではない。経済的交流がほとんどなかった東西冷戦時代の米ソと異なり、現代の米中両国は相当規模での相互依存関係を築いてきた。例えば、米国にとって中国は最大の農産品の輸出先であり、中国は発行された米国国債の約5%を保有している。従って、米中が覇権を争うとしても、1950〜80年代と同じタイプの冷戦にはならないだろう。しかし、米国と中国による新たな分断の時代は、30年間続いた世界的な物価安定の終焉を意味する可能性がある。好例はウクライナ情勢だ。2月4日、北京冬季五輪の開幕式に合わせて行われた中ロ首脳会談において、習近平国家主席は中国はロシアが最も懸念する北大西洋条約機構(NATO)の拡大に反対の立場を鮮明にし、ウラジミール・プーチン大統領は台湾を中国の領土であると再確認した。エネルギー部門を含めた中ロの連携強化は、ウクライナ情勢などを通じて国際的な資源価格の高騰の背景となり、インフレ圧力を強める可能性がある。また、習近平政権は新たな経済政策の目標として「共同富裕」を掲げた。その直接的なイメージは貧富の格差の是正だろう。もっとも、本質的な狙いは個人消費主導の経済成長ではないか。消費拡大は、国民の生活水準向上であり、即ち一党独裁制を敷く共産党への国民のローヤリティを高める道に他ならないからだ。加えて、世界最大の人口を使って世界中から財貨を購入することにより、米国と同様、世界経済における中国の存在感の向上、国際社会における発言力の強化を狙っていると見られる。問題は14億人の消費水準向上が世界の資源需要に与えるインパクトだろう。エネルギーや食料の需給関係が引き締まり、国際的な価格の押し上げにつながることで、インフレの油に火を注ぐ可能性がある。本質的な要因ではないにせよ、新型コロナ期を転換点、即ちゲームチェンジャーとして、米中両国は次世代の覇権を巡り対立を深める時代に入ったようだ。結果として、今後、世界的な地域紛争の激化と資源の争奪戦、サプライチェーンの寸断による製造・物流コストの上昇などの現象が起こり、インフレ圧力が恒常化するリスクを考えなければならないだろう。 日本が物価安定を飛び越してインフレに陥るリスク2012年12月26日、第2次安倍晋三内閣が発足した。同年9月26日の自民党総裁選以降、安倍氏が訴えたのはデフレからの脱却だ。2013年1月22日、『政府・日銀共同声明』により日銀は「安定的な物価目標」として初めて生鮮食品を除くコア消費者物価で前年同月比2%のインフレターゲッティングを導入した。さらに、3月に就任した黒田東彦総裁の下、日銀は「量的・質的緩和」を採用、この政策は金融市場で好感され、円高の是正と株価上昇が急速に進んだのである。もっとも、肝心の物価目標については、世界の主要中央銀行に類を見ない大胆な金融緩和を続けてきたにも関わらず、消費税率引き上げの影響が反映された時期を除けば、この9年間で1度も達成されたことがない。今年1月21日、総務省は昨年12月の消費者物価統計を発表した。それによると、総合指数が前年同月比0.8%、生鮮食品を除くコア指数が同0.4%、それぞれ上昇している(図表2)。依然として目標には全く届いていないのだが、翌22日付けの日本経済新聞は、『インフレ率、春2%視野 資源高が暮らしに波及』との見出しでこの件を報じた。つまり、今後、急速に物価が上がる可能性を日経は指摘したのだ。その背景にあるのは、特殊要因が剥落(はくらく)し、世界的なインフレの影響が日本にも波及するシナリオだろう。米国の消費者物価と異なり、日本の統計ではエネルギー価格がコア指数に算入される。12月の消費者物価統計を詳しく見ると、コア指数に対する寄与度はエネルギーが+1.2ポイント、通信は▲1.6ポイントだった(図表3)。つまり、エネルギーがコア指数を1.2ポイント押し上げる一方、通信は1.6%押し下げ、エネルギー、通信以外が0.8ポイント押し上げたことになる。通信がコア消費者物価全体を大きく下げる方向へ寄与しているのは、菅義偉前首相の政策に依ると言っても過言ではない。第2次安倍政権の官房長官時代から通信料金引き下げの必要性を強く主張し、2020年9月の自民党総裁選挙では公約の柱とした。内閣総理大臣就任後、業界に価格体系の見直しを迫り、2021年3月より大手3社はデータ容量20GBの新たな料金プランを導入している。サービスの開始日は、ソフトバンクの“LINEMO”が同3月17日、auの“povo”は同23日、ドコモの“ahamo”は同26日だ。2021年の消費者物価統計における通信の価格を見ると、2月は前年同月比1.1%の上昇だったが、新プランが始まった3月は同0.7%下落し、4月は新価格体系による実質的な値下げがフルに寄与した結果、同24.6%の大幅な低下となっている。2021年12月の消費者物価統計では、通信の下落率は34.3%に達していた。新料金プランの導入から1年が経過するため、今年4月以降、この通信による消費者物価への影響が解消される。結果として、2022年度については通信価格による消費者物価全体への寄与度は概ねゼロになるだろう。マイナスの寄与度がなくなることで、通信部門は実質的に消費者物価を押し上げる見込みだ。一方、1月17、18日に開催された政策決定会合に伴い、日銀は年4回の『経済・物価情勢の展望(展望レポート)』を発表した。それによると、総裁、2人の副総裁を含む政策委員9人の物価見通しの中央値は、2021年度のコア消費者物価上昇率が前年度比横ばいで昨年10月から据え置かれる一方、2022年度は前回の0.9%から1.1%へ、2023年度も同じく1.0%から1.1%へ、いずれも小幅ながら上方修正されている。日銀は、展望レポートのなかでエネルギー価格が落ち着くことにより、通信とは逆の効果をもたらすと指摘した。黒田総裁は、会合後の記者会見で「利上げを検討しているか」と聞かれ、「一時的な資源価格の上昇に対応して、金融引き締めを行うことは全く考えていない」と答えている。ただし、足下、原油市況はWTI先物価格が1バレル=90ドル台に達し、じり高歩調を崩していない。今後についても、世界的な脱化石燃料化の潮流の下で新たな開発への投資が難しくなっている上、国際社会の分断により中東やウクライナにおいて地政学的な緊張が高まり、むしろ石油、石炭、天然ガス価格は上昇を続ける可能性がある。消費者物価指数統計におけるエネルギーのコア消費者物価への寄与度は、概ね原油市況と連動してきた(図表4)。今後、価格の上昇率は縮小しても、原油価格のじり高歩調が続けば、天然ガスや石炭を含めた燃料コストの上昇により、エネルギーの物価全体への寄与度はプラス圏を維持するのではないか。その場合、前述の通り4月になれば通信価格値下がりの影響がほぼ解消される一方、エネルギー価格はコア消費者物価指数を引き続き押し上げることになる。他方、エネルギーや通信を除く広範な分野において、日本国内でも値上げの動きが顕在化してきた。国際的なインフレ圧力により、昨年12月の企業物価は前年同月比8.5%上昇した(図表5)。これまではコスト削減努力により消費者物価への転嫁が抑えられてきたものの、企業にとって今後も値上げを我慢するのは難しいだろう。つまり、通信・エネルギー以外の分野のコア消費者物価上昇率に対する寄与度は、今後、プラスの幅を拡大する可能性が強い。結果として、日経の記事が指摘していたように、4月以降、コア消費者物価上昇率が日銀の安定的目標である2%を超える事態も起こり得るのではないか。必要なエネルギー政策の再構築中央銀行が2%の物価目標を提示し、それに向けてマネーの供給を大幅に増やすと、世の中のマインドがインフレ期待に転換され、物価上昇前に消費や投資をしようとする動きが強まって実需が拡大、結果的にインフレターゲットが実現する…これが量的・質的緩和に関して日銀が描いてきたシナリオだ。つまり、内需が盛り上がるなかでの適度なインフレであり、当然、賃金が物価を上回るペースで上昇するため、好景気が持続する。しかしながら、現実に日本経済が直面しつつあるのは、資源高などにより、国内で価格転嫁が避けられなくなって起こるインフレのリスクだ。このケースでは、石油などの購入価格が値上がりするため、海外への支払いが増えて日本の富が流出する。当然、賃上げは難しく、日本の平均世帯の購買力が低下するため、インフレと不況が同居するスタグフレーションになる可能性も否定できない。1973年の第1次石油危機に端を発した「狂乱物価」は、正にそうしたスタグフレーションの典型的な状態だった。もっとも、1974年の消費者物価上昇率は23.2%だが、賃上げ率はそれを上回る25.5%に達し、実は消費者(=勤労者)の実質購買力は低下していない。日本経済が青年期で人口が増加し、内需も旺盛だったからだろう。さらに、この危機下において日本は短期間に産業構造の転換を成し遂げ、1980年代における自動車や電気製品・部品の輸出拡大への基盤を築いたのである。また、エネルギー戦略を見直し、燃料資源の海外依存度を低下させるため、原子力発電所の建設を強力に推進した。現在の日本経済には1970年代のような体力はなく、国際情勢も大きく変化している。人口が減少するなかでのスタグフレーションは、日本の消費者の実質購買力を失わせる結果、生活の質が大きく低下しかねない。マクロ的に見ても、それは縮小均衡のシナリオだ。そうしたリスクを軽減するためには、財政・金融政策や成長戦略の見直しだけでなく、エネルギー政策も再構築する必要があるのではないか。特に長期的な化石燃料の価格上昇を想定し、カーボンニュートラルと経済安全保障を両立させなければならない。岸田文雄政権には、2011年3月の東日本大震災以後に止まってしまった時計を再稼働させ、原子力政策の推進を期待したいところである。

- 28 Feb 2022

- STUDY

-

総合エネ調原子力小委が約1年ぶりに開催、新エネ基を踏まえた議論開始

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が2月24日に開かれ、昨秋策定された第6次エネルギー基本計画を踏まえた今後の原子力政策推進に向け議論を開始した。〈配布資料は こちら〉議論に先立ち資源エネルギー庁が原子力を巡る国内外動向を整理。世界の原子力市場について、米国原子力エネルギー協会(NEI)が分析した「2050年には最大で約40兆円まで拡大。革新炉のシェアは市場の4分の1規模を占める」とする右肩上がりの予測を示す一方、国内のエネルギー需給に関しては、昨今の気候変動対策の活発化やウクライナ情勢などを踏まえ、国際資源情勢の大きな変化を見据えたエネルギーセキュリティ戦略の強化を課題としてあげた。さらに、近年の電力需給ひっ迫の顕在化や電気料金の上昇傾向、再稼働の停滞と廃炉の進展、原子力産業サプライチェーンが直面する存続危機の現状など、今後の原子力エネルギーを考える視座を提示。2020年の電気料金(平均単価)は、震災前(2010年)と比べ、家庭向け、産業向けともに約28%上昇しているという。また、震災前に国内で進んでいた10基を超す原子力発電所建設計画が中断・撤回・未着工となっているほか、英国、トルコ、ベトナムに向け計画されていた輸出案件についても中止されるなど、技術基盤の維持も課題となっている。国内外における原子力発電開発プロジェクトの状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)こうした状況を踏まえ、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド問題への取組――を論点としてあげた。今回の小委員会は、およそ1年ぶりの開催となり、新たに山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)を委員長に迎えたほか、数名の委員が交替。朝野賢司氏(電力中央研究所社会経済研究所上席研究員)、岡田往子氏(東京都市大学原子力研究所客員准教授)、小林容子氏(Win-Japan理事)、佐藤丙午氏(拓殖大学国際学部教授)、竹下健二氏(東京工業大学科学技術創成研究院教授、委員長代理)、松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)の7名が初出席した。山下氏は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「ゼロエミッション電源である原子力の活用方針を国が前面に立ち明確にすべき」とした上で、現在、新規制基準適合性審査が途上または未申請のプラントも含めた全36基の再稼働、高い設備利用率の達成など、「原子力の最大限の活用」を主張。一方、原子力利用に慎重な姿勢をとる松久保氏は、国際機関による将来予測の信ぴょう性に疑問を呈したほか、高経年化に伴うトラブルや発電量の減少、エネルギー基本計画に記載された放射性廃棄物の輸出(国内で処理が困難な廃炉に伴い発生する大型機器類について例外的に輸出が可能となるよう規制を見直すもの)、核燃料サイクル政策の見直しに関し委員会での検討を求めた。新たに委員となった都市大・岡田氏(左)とWin-Japan・小林氏、人材確保について発言(インターネット中継)また、人材確保に関しては、岡田氏が行政主導の人材育成事業に関わった経験から「バランスのとれた技術者を育てるには分野融合の教育が必要」と、従来の縦割り的なシステムからの脱却を切望。小林氏は、英国ヒンクリーポイントC発電所のEPR新規建設において地元とともに取り組まれている体系的な教育プログラム「インスパイアエデュケーション」の良好事例を紹介した。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、(1)原子力を最大限活用するための実質的な方針、(2)早期の再稼働とともに将来に向けた新増設・リプレースに向けた明確な見通し、(3)経営の予見性を高めるような事業環境整備――が示されるよう求めた。

- 24 Feb 2022

- NEWS

-

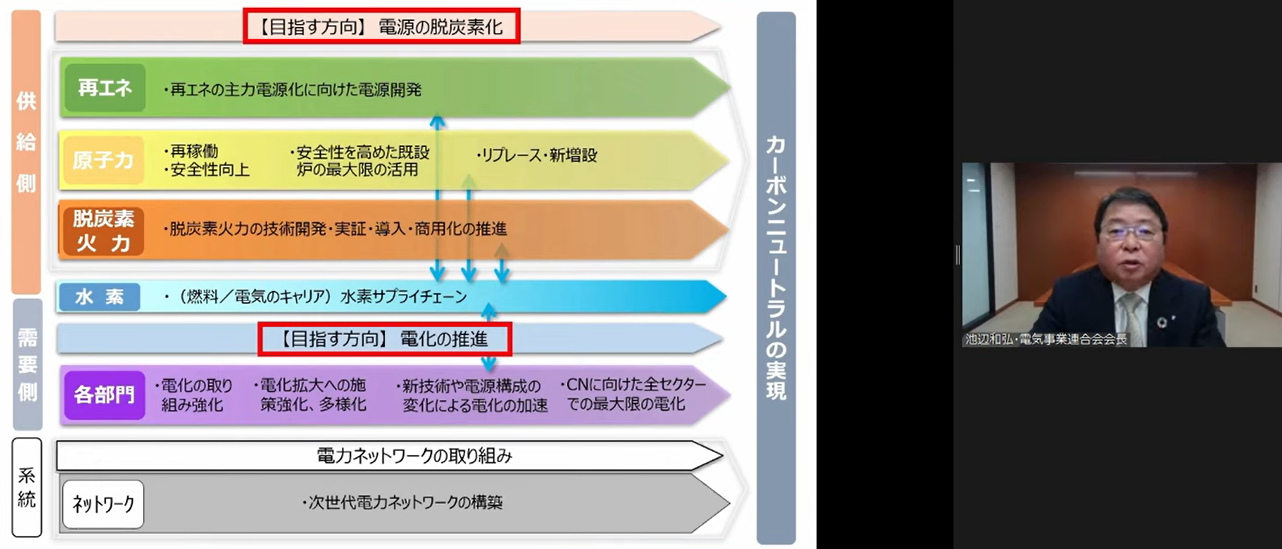

電事連・池辺会長が日本記者クラブで会見

電気事業連合会の池辺和弘会長は2月16日、日本記者クラブで記者会見(オンライン)を行った。同クラブが「脱炭素社会」をテーマに昨秋より有識者を順次招き行っている会見シリーズの4回目で、同氏は、「2050年カーボンニュートラル」に向けた電気事業者の取組として、供給側の「電源の脱炭素化」、需要側の最大限の「電化の推進」について説明。エネルギー需給における「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の同時達成の重要性を改めて強調した。〈電事連発表資料は こちら〉冒頭、九州電力社長でもある池辺会長は、同社から東京まで約1,000kmの往復移動に要するエネルギーおよび発生するCO2に言及し、「このような形がスタンダードになるべき」と、オンラインを通じた会見を歓迎する意を表明した上で、エネルギー事業者として取り組む「電源の脱炭素化」と「電化の推進」との需給両面を2本柱とするカーボンニュートラル実現に向けた全体像を図示。再生可能エネルギーについては、「主力電源化に向け最大限の導入を図る」と述べ、電力各社の開発・サービス事例を紹介する一方、「遠浅の海が少ない」、「平地面積が少ない」、「他国と系統がつながっておらず、安定性を維持するための系統コストが高くつく」といった大量導入に係る日本特有の地理的課題をあげた。実際、同氏が示した海外との比較データによると、洋上風力発電が設置可能な面積は英国の8分の1に過ぎず、また、太陽光設備では平地単位面積当たりの設置容量がドイツの約2倍、フランスの約16倍と、世界最高水準の過密となっている。こうした課題を踏まえ、「カーボンニュートラルを達成するためには、再エネと合わせて実用段階にある脱炭素電源の原子力を引き続き活用していくことが必要不可欠」なことを示唆した。再稼働/審査の状況(電事連発表資料より引用)原子力については、足下の課題である再稼働に向けた新規制基準適合性審査の状況を図示。電事連内に2021年に設置した「再稼働加速タスクフォース」による業界挙げての(1)人的支援の拡大、(2)審査情報の共有、(3)技術支援――に取り組んでおり、これから再稼働を目指す電力に対し審査資料DVDの作成、発電所長クラス他総勢約500名が参加する説明会の開催などを実施しているという。将来に向けては、既設炉の安全性向上、原子燃料サイクルの推進、設備利用率の向上や長期サイクル運転とともに、「技術力・人材を国内で確保し続ける」観点から、新増設・リプレースが必要となるとした。最近の建設経験をみても、北海道電力泊3号機(2009年運転開始)、中国電力島根3号機(建設中、2009年に原子炉圧力容器据付け完了)から既に10年を経過しており、新規プラント建設までの空白期間が長期化することで、原子力産業基盤の維持が困難になりつつある状況だ。火力については、「発電電力量の7割以上を占め、安定供給上、大変重要な役割を担っており、必要な規模を維持しながら脱炭素化を目指す」考えから、水素・アンモニア混焼、CCUS(CO2回収・有効利用・貯留)など、イノベーションの創造・実装に取り組んでいくとした。また、需要側の脱炭素化のカギとして、ヒートポンプ技術導入によるCO2排出削減効果を披露。2050年度までに現状の国内CO2年間排出量の約1割に匹敵する約1.4億トンの削減が可能だと説明した。記者から、原子力の関連で、新増設・リプレースの具体化や小型モジュール炉(SMR)導入の可能性について問われたの対し、池辺会長は、「まずは安全・安定運転の確保を通じた信頼獲得が一番の務め」と強調するなど、早期再稼働の実現が目下の課題であることを繰り返し述べた。この他、昨今の電力需給ひっ迫やウクライナ情勢の緊迫に鑑み、再生可能エネルギーへの急激な転換に伴うリスクやLNG調達の投資計画に関する質問も出され、池辺会長は、日本のエネルギー需給構造の脆弱さや価格高騰への危惧を示した上で、「選ばれるエネルギー源」となるよう電気事業者として努めていく考えを述べた。

- 18 Feb 2022

- NEWS

-

原子力委員会が有識者よりヒア、田中伸男氏他

原子力委員会は年明けより、「原子力利用の基本的考え方」の改定に向けて、有識者からのヒアリングを定例会の場(一部オンライン開催)で行っている。初回の原子力発電環境整備機構理事長/元原子力委員長・近藤駿介氏に続き、1月18日には東京大学大学院情報学環准教授の開沼博氏が招かれた。福島第一原子力発電所事故後の対話・執筆活動に取り組んできた開沼氏は、除染で発生する除去土壌の仮置きに関する合意形成のプロセスなどを踏まえ、原子力のコミュニケーション活動に関し「福島の現場には、様々な葛藤に直面したが故に信頼回復を促すための事例と教訓がある」と強調。一方通行型のシンポジウム開催や既存のパンフレット配布などの問題点にも言及し、「まず聞く、次に可視化、その上で説明する」ことの重要性を指摘した。同25日には、元国際エネルギー機関(IEA)事務局長の田中伸男氏よりヒアリング。田中氏は、IEAが2021年5月に公表した報告書「2050年ネットゼロのロードマップ」に基づき、世界のエネルギー需給に関し「2050年の脱炭素化を目指すとすれば、石油は既に2019年でピークを過ぎており、2050年にはその25%にまで抑えねばならない」などと、化石燃料を巡る状況を述べ、再生可能エネルギーに加え、原子力が必要となることを説いた。日本の原油輸入で賄うエネルギー供給を風力で代替した場合、全国土に匹敵する面積が必要という試算も紹介。その上で、「持続可能な原子力」の条件として、(1)安全を確保する、(2)廃棄物を処理できる、(3)核兵器に転用されない――ことをあげ、同氏が持論とする福島第一原子力発電所の燃料デブリ処理も視野に入れた「金属燃料小型高速炉」(IFR)の構想を例示した。イノベーションによる気候変動対策について世界の有識者らが対話するICEF(Innovation for Cool Earth Forum)の運営委員長も務める田中氏は、オンラインを通じた若手フォーラム「Youth ICEF」での議論も踏まえ、将来に向けて女性と若者の活躍に期待を表した。2月1日には、原子力資料情報室共同代表の伴英幸氏と東京大学大学院工学系研究科教授の山口彰氏よりヒアリング。原子力利用に慎重な姿勢をとる伴氏は、近年のエネルギー政策や世論の動向を踏まえ、原子力の依存度低下から撤退への流れ、廃炉を着実に進めるための人材育成、使用済燃料全量再処理政策の転換などを「原子力利用の基本的考え方」に位置付けるべきとしたほか、福島第一原子力発電所のエンドステート(サイトの最終的状態)に関し議論することを原子力委員会に求めた。総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画策定にも関わった山口氏は、エネルギー政策における原子力の位置付けについて定量的評価に基づき議論する必要性を指摘。「原子力利用の基本的考え方」に関し、原子力基本法やエネルギー政策基本法など、法規との関連性を整理した上で、改定に向けて、(1)網羅的かつ詳細な計画ではなく、(2)府省庁を超えた原子力政策の方針を示すもの、(3)専門的見地や国際的教訓を踏まえた独自の視点から、(4)長期的な方向性を示す羅針盤――との当初の趣旨を改めて喚起した。各ヒアリングでは、放射線利用の啓発やSNS・ボードゲームを利用したコミュニケーション活動、核燃料サイクルのコスト、革新技術に係る国際プロジェクト参画、国際機関との連携、ジェンダーバランス、教育などについて意見交換がなされた。原子力委員会では、引き続き国際環境経済研究所理事の竹内純子氏らを招きヒアリングを行う予定。

- 04 Feb 2022

- NEWS

-

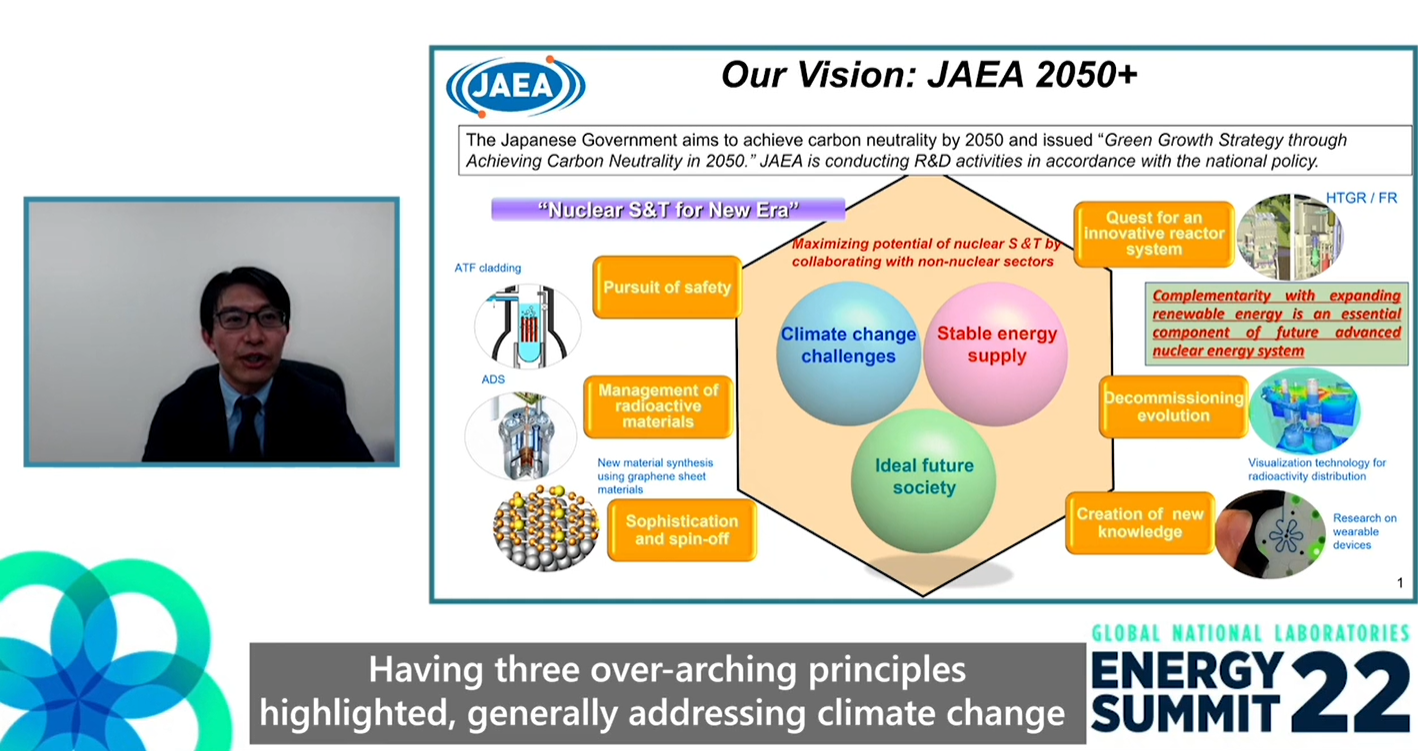

原子力機構、統合エネルギーシステムに関する国立研究所サミットに参加

日本原子力研究開発機構は2月2日、統合エネルギーシステムに関する国立研究所サミット「Global National Laboratories Summit 22」に参加したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉統合エネルギーシステムは、原子力、再生可能エネルギーなど、個々のエネルギー技術を組み合わせ、電力、熱、水素の効率的・持続的供給を図るといったエネルギーシステム全体としての最適化を図る概念だ。サミットは1月26日にオンラインにて開催。カナダ、フランス、日本、英国、米国の5か国から8研究所が参加した。同サミットは、COP26の議長国である英国の国立原子力研究所(NNL)が、COP26以降も低炭素化に向けたモメンタムを維持する観点から、関係国の原子力および非原子力のエネルギー機関に呼びかけ実現したもの。原子力機構からは舟木健太郎理事が登壇し、同機構が2019年に発表した将来ビジョン「JAEA 2050+」を披露。「原子力のポテンシャルの最大限の追求」、「他の科学技術分野との協働・融合」を掲げた将来ビジョンのもとで開発を進めている高温ガス炉や小型モジュール炉(SMR)などの革新的原子炉を活用した統合エネルギーシステムの構想を示し説明した。NNL呼びかけのもと、サミットには、原子力機構の他、日本エネルギー経済研究所、カナダ原子力研究所、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)、エナジー・システムズ・カタパルト(英国)、アイダホ国立研究所(米国、INL)、国立再生可能エネルギー研究所(同、NREL)が参加。各研究所からの発表を受け、サミットでは声明を採択。声明では、統合エネルギーシステムについて、「信頼性が高く、持続可能性を有する、安価な低炭素エネルギー。人々に便益をもたらすエネルギーサービスを提供するために、原子力や再生可能エネルギーのような低炭素エネルギー源を組み合わせるもの」などと位置付けた上、今後研究機関間でのベストプラクティス共有を図っていくとした。原子力機構では、高温ガス炉を利用した熱利用・水素製造に向けた取組を進めている。原子力の有用性に関し、「電力のみならず、熱、水素製造での利用可能性を有する点などにおいて、再生可能エネルギーを補完する役割が期待されている」ことから、非原子力分野の研究機関も参加する同サミットの意義を重くとらえ参加した。今後、声明に基づき、各国の研究機関との間で統合的なエネルギーシステムの検討に関する知見共有を進めていく。

- 03 Feb 2022

- NEWS