キーワード:IAEA

-

欧米の原子力学会、ロシアのウクライナ侵攻で原子力関係施設に対する攻撃や偽情報を非難

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続くなか、欧州と米国の両原子力学会(ENSとANS)は4月4日、原子力部門で働く世界中の労働者を代表し、同国の原子力関係施設に対する軍事攻撃や偽情報を非難するとの共同声明を発表した。両学会はこの軍事侵攻にともない、ウクライナの原子力関係施設が戦闘行為や不安を煽るよう誇張された情報に晒されていることを深く憂慮すると言明。両学会に所属する原子力部門の科学者やエンジニア、専門家らの抗議メッセージとして以下の事項を表明している。・ウクライナ国民が必要とする電力を安全に発電するため、同国の原子力発電所職員が専門的な能力をもって献身的に働いていることを(我々は)認識している。・(我々は)ロシア軍が3月3日にザポリージャ原子力発電所を攻撃したことを強く非難する。これは戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の第1追加議定書56条に違反しており、原子力発電所やダム、堤防などの民生用インフラを攻撃から防護することもこれに含まれる。・いかなる原子力関係施設に対しても、これ以上の攻撃を停止するよう要求する。ウクライナの原子力関係施設やその職員、および駐留しているIAEA職員の安全を脅かすような軍事行動は、意図的なものであってもなくてもすべて非難する。・ウクライナの原子力関係施設で安全な運転を継続的に確保するため、IAEAが進めている枠組の設置作業を支援する。このような重要タスクの遂行においては、作業員が不当な圧力を受けないようにすることが大切である。・「ウクライナが民生用原子力プログラムで核兵器を開発している」、などという根拠に乏しい主張は受け付けないし、この件およびその他の核不拡散問題については、IAEAの関係当局による解決を支援していく。・IAEAがウクライナの原子力関係施設に設置したモニタリング機器への妨害行為は、いかなるものであっても非難する。・原子力関係施設の安全状況について流布された偽情報や、危険な放射性物質の流出リスクに関する偽情報は糾弾していく。両学会によると原子力発電は過去数10年にわたって、危険な汚染物質を排出する化石燃料の使用を抑制してきた。これにより、世界では過去半世紀の間に180万人以上の人々が早世を免れ、大国同士が資源を巡って争うリスクが軽減された。また、この10年間では、「CO2を排出しない原子力は、地球温暖化に対処可能な主要ツール」との認識が世界中で高まっており、原子力発電所の職員は持続可能なエネルギーの開発で自らが担う役割に誇りを持っている。両学会は、このような原子力発電の安全性を脅かし放射線への社会不安を煽る行為は、この戦争に関わるすべての人々に不利益をもたらすだけと指摘。また、原子力発電所をリスクにさらす無責任な戦法は、平和的で持続可能な開発、および地球温暖化の回避という人類共通の課題への対処方策を減ずることになると強調している。(参照資料:ENSの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの4月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Apr 2022

- NEWS

-

ウクライナ:ロシアによる制圧後もザポロジェ原子力発電所は運転継続

ロシア軍の攻撃が激しさを増すウクライナの情勢について、国際原子力機関(IAEA)のR.M.グロッシー事務局長は3月6日、同国のザポロジェ原子力発電所(各100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)では引き続き運転を継続中であると明らかにした。同発電所は先週金曜日にロシア軍に制圧され、6基の運用についてはロシア軍司令官による事前の承認が必要になっているという。現在2号機と4号機がフル出力に近いレベルで稼働しているほか、計画停止中だった1号機ではメンテナンス作業を継続、3号機は解列されて冷態停止状態となったが、それ以前に送電網から切り離されていた5、6号機は冷却中となっている。また、ウクライナの国家原子力規制検査庁(SNRIU)は同日、ハリコフにある国立研究センター(NSA)物理技術研究所がロシア軍の砲撃を受けて火災となり、変電所の一つが破壊されるなど電子線型加速器で駆動する「NSA中性子源(未臨界集合体)」が多大な被害を被ったと発表している。ロシア軍が2月24日にウクライナへの攻撃を開始して以降、IAEAは同国の国家原子力規制検査庁(SNRIU)から随時現状の報告を受けており、それによると欧州最大規模の容量を持つザポロジェ原子力発電所では、4日のロシア軍の砲撃により、原子炉から数100m離れたトレーニングセンターで火災が発生。同センターの建屋が深刻な被害を受けたほか敷地内の研究所建屋や運営管理棟も損害を被ったが、発電所の重要機器やスタッフに被害はなく、原子炉の運転は継続されている。敷地内の使用済燃料冷却プールも通常通り操業されており、乾式貯蔵施設でも目視点検で異常はなかったとしている。しかし、グロッシー事務局長の4日付け記者会見によると、ザポロジェ原子力発電所では同事務局長が2日のIAEA臨時理事会で説明した「原子力発電所の安全・セキュリティ上、不可欠の7項目」のうち、いくつかがリスクにさらされており、同事務局長は深い憂慮を表明。ウクライナの原子力発電所における安全・セキュリティ状況を確認するため、同事務局長としてはチェルノブイリ発電所を訪問する用意があると述べた。現状でウクライナへの渡航は難しいものの不可能ではなく、加盟国に対する技術的支援の提供というIAEAの責務を全うしたいとしている。6日現在のIAEAの発表では、これら7項目のうち3番目:「発電所スタッフは発電所における安全・セキュリティの確保という義務を全面的に果たし、不当な圧力に屈せず独自に判断を下す能力を維持しなければならない」がすでに守られていない。また、7番目の誓約:「原子力発電所では規制当局と信頼性の高いコミュニケーションを取らねばならない」も破られており、同発電所では現在、インターネットへの機器接続やネットワークが遮断され、通常の通信チャンネルでは信頼できる情報の入手が困難な状態。前日の段階ではSNRIUとザポロジェ原子力発電所の間でコミュニケーションが取れていたが、6日になると電話回線やファックス、eメールが使えなくなっており、携帯電話による通信のみが辛うじて可能だとしている。一方、NSA中性子源に関するSNRIUの発表によると、ハリコフの物理技術研究所では0.4kVの変電所が完全に破壊されたのに加えて、実験装置の冷却システムで使用する空調装置のケーブルが破損した。NSA中性子源関係の複数の建屋や構造物の暖房ラインもダメージを受け、冷却塔や放射性同位体研究所の窓ガラスが割れたとしているが、全体的な損害については現在調査中である。(参照資料:IAEA、SNRIUの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの3月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 07 Mar 2022

- NEWS

-

ウクライナ:廃棄物処分場にミサイルが着弾も、すべての原子力発電所は安全

国際原子力機関(IAEA)は2月28日、ウクライナ外務省から伝えられた情報として、ロシア軍が同国南東部のザポロジェ原子力発電所(100万kWのロシア型PWR=VVER-1000×6基)近郊まで迫って来たものの、現時点で内部までは侵入しておらず、核物質防護体制を維持。同発電所の6基は安全な状態に維持されていると発表した。ウクライナの民生用原子力発電公社であるエネルゴアトム社も同日、「ザポロジェ発電所を掌握したとするロシア国防省の発表とロシア・メディアの報道は事実無根のフェイクだ」と表明。ウクライナにおける4サイト・15基の原子炉のうち、定検等により停止中のものを除く9基が同公社の管理下で通常運転中だと強調した。また、ウクライナ国家原子力規制検査庁(SNRIU)が27日付けでIAEAに伝えた情報によると、ロシア軍が発射したミサイルが26日、同国北東部ハリコフ近郊の低レベル放射性廃棄物処分場に着弾。27日にはキエフにある低レベル廃棄物処分場にも着弾した。これらの処分場では医療用や工業用に使用した低レベル廃棄物が処分されているが、ハリコフで変圧器が損傷したことを除けば、どちらの施設からも建屋の損傷や放射性物質の放出といった報告はなかったとしている。IAEAのR.M.グロッシー事務局長はウクライナの状況について、「原子力発電所や原子力関連施設の安全・セキュリティを脅かすような軍事活動等は、どのような方法を使っても回避せねばならない」と指摘。同国の原子力発電所が安全運転を維持していけるかという点に重大な懸念を表明しており、情勢を今後も注意深く見守っていくと述べた。グロッシー事務局長はまた、原子力施設においてはその安全性の確保で運転チームの能力維持が非常に重要になると説明。緊急の補修時も含めて、原子力施設の維持に必要な資機材や機器、サービス等をいつでも確保できるよう、サプライチェーンを利用可能な状態にしておかねばならないと強調した。一般報道によると、IAEAは3月2日にもオーストリアのウィーンにある本部で緊急理事会を開催すると決定、ウクライナ情勢について議論するとみられている。ロシア軍は2月24日にウクライナへの侵攻を開始しており、同日中にキエフ州の立ち入り禁止区域内にある「国家専門企業チェルノブイリ発電所」を制圧した。同サイトでは、稼働していた4基の軽水冷却黒鉛減速炉(RBMK)が2000年までにすべて閉鎖され、現在、使用済燃料を含む放射性廃棄物の処理、設備の廃止措置、環境モニタリング作業などが行われている。グロッシー事務局長はこの件についても26日、SNRIUから伝えられた情報として「チェルノブイリでは通常通りの業務が続けられているが、24日以降スタッフが交代していない」と指摘。「立ち入り禁止区域内の施設で業務が影響を受けたり、途絶するような事態は何としても回避しなければならない」と述べ、安全性が損なわれるような活動を控えスタッフには休息を取らせるなど、すべての施設を効率的に管理することを呼びかけた。同サイトではまた、放射線量が25日に一時的に最大で毎時9.46マイクロ・シーベルトまで上昇した。グロッシー事務局長はSNRIU情報として「ロシア軍の重車両が上層の汚染土壌を巻き上げたためと思われるが、これは立ち入り禁止区域で設定された許容範囲内の低い線量だ」と説明、周辺の一般公衆に害が及んではいないと強調している。ウクライナの原子力発電ウクライナでは現在、フメルニツキ、ロブノ、南ウクライナ、ザポロジェの4サイトで合計15基、約1,382万kWのロシア型PWR(VVER)が稼働可能であり、これらの発電量でウクライナの総発電量の約半分を賄っている。ウクライナ内閣は2017年8月、2035年までのエネルギー戦略「安全性とエネルギー効率および競争力」を承認。この中で原子力は、2035年まで総発電量の50%を供給していくことが規定されたほか、再生可能エネルギーで25%、水力で13%、残りが化石燃料火力という構成になった。1986年のチェルノブイリ事故直後、同国は最高会議の決定により新規原子力発電所の建設を中断したものの、電力不足と国民感情の回復を受けて1993年に建設モラトリアムを撤回している。2014年に親ロシア派のV.ヤヌコビッチ政権が崩壊して以降は、クリミアの帰属問題や天然ガス紛争等により、ロシアとの関係は悪化。ロシアからのエネルギー輸入依存から脱却するため、ウクライナは国内15基のVVERで使用する原子燃料についても調達先の多様化を推進中。米ウェスチングハウス(WH)社やカナダのカメコ社など、ロシア企業以外からの調達を進めている。ウクライナではまた、VVER設計による建設工事が停止中のフメルニツキ3、4号機(K3/K4)を完成させるため、閣僚会議が2010年にロシア政府と協力協定を結んでいたが、ウクライナ議会は2015年9月、同協定を無効とする法案を234対0、棄権73で承認した2021年8月になると、原子力発電公社のエネルゴアトム社が国内でWH社製AP1000を複数建設していくことになり、同社と独占契約を締結。建設進捗率が28%で停止したK4にAP1000を採用すると見られており、75%まで完成していたK3についても2021年11月にWH社のエンジニア・チームが建設サイトを視察、完成に向けた可能性を模索するとしている。ウクライナではこのほか、米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の導入に向けて、国内規制体制等の検討調査が行われる予定となっている。(参照資料:IAEA、SNRIU、エネルゴアトム社(ウクライナ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの2月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 01 Mar 2022

- NEWS

-

福島第一ALPS処理水の安全性でIAEAがレビュー実施

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関し、IAEAによるレビューが2月14~18日に行われた。〈経産省発表資料は こちら〉2021年7月に日本政府とIAEAとの間で交わされた署名に基づくもので、当初、12月に予定されていたが、感染症拡大に伴い延期となっていた。今回、IAEA原子力安全・核セキュリティ局のグスタボ・カルーソ氏ら、IAEA職員6名と国際専門家8名(米国、英国、フランス、ロシア、中国、韓国、ベトナム、アルゼンチン)が来日。IAEA一行は、15日には現地を訪問し、ALPS処理水の取扱いに関し、希釈放出前に放射性物質の濃度を確認するためのタンク群など、関連設備の現場調査を実施。また、経済産業省および東京電力との会合では、IAEAの安全基準に基づいて、ALPS処理水の性状、放出プロセスの安全性、人と環境の保護に関する放射線影響など、技術的な確認が行われ、レビュー結果については4月末を目途にIAEAから公表されることとなった。東京電力は2021年11月、ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価書を発表し、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした保守的な評価も行った上で、「人および環境への影響は極めて軽微であることを確認した」という。今回のIAEAレビューによる指摘事項は、同報告書の見直しに反映され、内容の充実化に資することとなる。会見を行うIAEA・エヴラール事務次長(インターネット中継)日程を終了し18日、IAEAの原子力安全・核セキュリティ局をリードするリディ・エヴラール事務次長は、フォーリン・プレスセンター(東京都千代田区)でオンラインを通じ記者会見に臨み、ALPS処理水の安全性を確認するIAEAの安全基準に関し、「人々や環境を防護するためのグローバルで調和のとれた高いレベルの安全確保に寄与するものだ」と、その意義を繰り返し強調。IAEAによるレビューは、今後も放出の前後を通じ、安全性、規制、環境モニタリングの面から数年間に及ぶものとなるが、同氏は、「包括的かつ明確に国際社会、一般の人たちに伝わるものとしていきたい」と述べ、引き続きの支援を惜しまぬ考えを示した。今回レビューミッションの団長を務めたIAEA・カルーソ氏(インターネット中継)今回、IAEA一行は福島第一原子力発電所でALPS処理水のサンプル採取も視察。今後、IAEAの研究所で放射性物質の濃度分析が行われることとなっており、エヴラール事務次長とともに会見に臨んだカルーソ氏は、「処理水放出の前・最中・後、様々な段階で、日本の規制への準拠も含め検証していく」などと説明。会見には国内外から100名を超す記者が集まり、ALPS処理水の海洋放出に対する近隣諸国からの反対や日本の漁業関係者・消費者の懸念に関する質問が多く寄せられた。IAEAでは、ALPS処理水の安全性についてわかりやすく説明する特設サイトを立ち上げ情報発信に努めている。

- 21 Feb 2022

- NEWS

-

原子力委、医療用RIの製造・利用に係る検討を開始

原子力委員会は11月22日、医療用ラジオアイソトープ(RI)の製造・利用推進に係る検討を開始した。同委員会では今夏以降、定例会の場で、RIを用いた核医学検査・治療に関する有識者ヒアリングを随時実施。「RIを用いた治療の普及を通じ、わが国の医療体制を充実し、国民の福祉向上に貢献することが重要」との考えから、専門部会による検討を進めオールジャパン体制での医療用RI供給確保の取組が進展するよう年度内を目途にアクションプランを策定することとなった。核医学治療のイメージ(核医学診療推進国民会議ホームページより引用)内閣府の調べによると、工業、医療・医学、農業など、多岐にわたる放射線利用の経済規模(2015年度)は、全体で4兆3,700億円にのぼり、特に医療・医学利用については10年間で30%増の伸びを見せるなど、高い経済効果が見込まれている。核医学治療は、対象となる腫瘍組織に集まりやすい性質を持つ化合物と、アルファ線やベータ線を放出するRIを組み合わせた医薬品を、経口や静脈注射により投与し、体内で放射線を直接照射して治療する方法で、近年治療実績の向上が目覚ましい。日本アイソトープ協会の調査報告書によると、2017年までの10年間で、核医学検査の件数に大きな変化がないのに対し、核医学治療の件数はおよそ2倍となっている。専門部会委員の日本アイソトープ協会医薬品部・北岡麻美氏は、22日の会合で、医療用RIの需給状況について説明。日本で流通する放射性医薬品の75%を占めるテクネチウム99m(原料となるモリブデン99を含む)は、海外のサプライチェーンを通じ100%を輸入に依存しているが、短半減期核種のため空輸を要することから、自然災害や国際情勢の影響を受けやすいほか、製造している多くの原子炉も老朽化が進んでおり、供給に不安が生じているとした。モリブデン99/テクネチウム99m の供給を巡っては、2009年のカナダ原子炉「NRU」の計画外停止に続き、2010年のアイスランド火山噴火に伴う航路一時停止が生じた際、内閣府で官民合同による検討が行われたことがある。国産化に向けては、2021年2月に運転を再開した日本原子力研究開発機構の研究炉「JRR-3」を用いることで、国内需要の20~30%を賄える見通し。北岡氏は、医療用RI確保の不安定さを懸念し、「国内製造が喫緊の課題」とした。地域分散型のRI製造拠点として、加速器の利用も期待されており、アイソトープ協会は11月10日に、理化学研究所仁科加速器科学研究センターとRI・放射線利用に関する連携協定を締結している。専門部会に出席した上坂充委員長は、(1)RI製造方法のベストミックス(研究炉/加速器)、(2)IAEA中心の国際連携、(3)完全国内サプライチェーンの構築――の観点から意見を表明。核医学治療用のアルファ線源として海外で多くの臨床試験が行われているアクチニウム225について、人形峠ウラン濃縮原型プラント(2021年1月に廃止措置計画認可)の鉱さいを利用した医薬品生成の構想を明らかにした。同氏は、9月のIAEA総会の機に開催した原子力委員会主催のサイドイベントで、アクチニウム225の研究・医療に係る国際的協力促進の必要性を訴えている。

- 24 Nov 2021

- NEWS

-

東京電力、福島第一ALPS処理水の海洋放出に係る放射線影響評価を発表

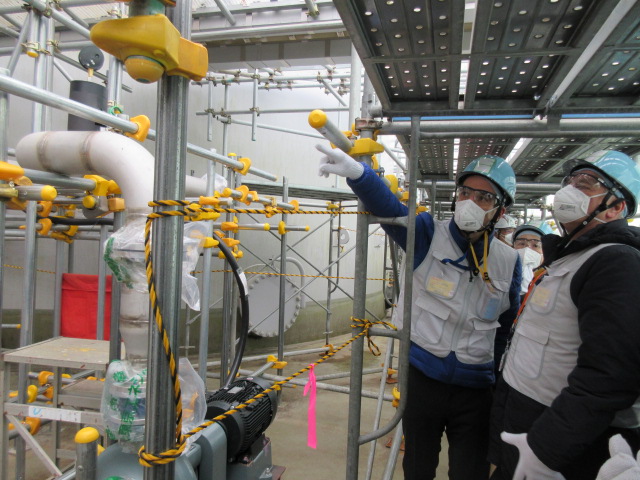

東京電力は11月17日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の海洋放出に係る放射線影響評価について発表した。〈東京電力発表資料は こちら〉ALPS処理水の処分に関する政府基本方針の決定(2021年4月)を受け、同社は風評影響を最大限抑制するための対応を徹底すべく具体化を進めてきた設備の設計や運用など、検討状況について8月に公表。今回の評価で、放出を行った場合の人および環境への影響について、国際的に認知されたIAEA安全基準文書、ICRP勧告に従う評価手法を定め、評価を実施したところ、「線量限度や線量目標値、国際機関が提唱する生物種ごとに定められた値を大幅に下回り、人および環境への影響は極めて軽微である」ことを確認したとしている。評価は、実際のALPS処理水に基づくものに加え、「非常に保守的な評価」として、トリチウムの他、被ばくの影響が相対的に大きい核種だけが含まれるとした「仮想ALPS処理水」の2つのモデルを用い、環境中の拡散・移行については、米国で開発された領域海洋モデル「ROMS」(Regional Ocean Modeling System)を福島沖に適用し、発電所周辺南北約22.5km×東西約8.4kmの海域を最密約200mメッシュの高解像でシミュレーション。人の外部被ばくについては、「年間120日漁業に従事し、そのうち80日は漁網の近くで作業を行う」、「海岸に年間500時間滞在し96時間遊泳を行う」とし、内部被ばくについては、厚生労働省の国民健康・栄養調査報告を参照し、魚介類を平均的に摂取する人と多く摂取する人(平均+標準偏差×2)の2種類で評価。生物に関する評価として、ヒラメ、カレイ、ヒラツメガニ、ガザミ、ホンダワラ、アラメの各魚介・海藻類を選定。海洋における拡散シミュレーション結果で、現状の周辺海域の海水に含まれるトリチウム濃度(0.1~1ベクレル/ℓ)よりも濃度が高くなると評価された範囲は、発電所周辺の2~3kmの範囲に留まった。放出を行う海底トンネル(全長約1km)出口直上付近では拡散前、30ベクレル/ℓとなる箇所もあったが、その周辺で速やかに濃度が低下。30ベクレル/ℓは、 ICRP勧告に沿って定められた国内の規制基準(6万ベクレル/ℓ)やWHO飲料水ガイドライン(1万ベクレル/ℓ)を大幅に下回るレベルだ。人の被ばくについては、「仮想ALPS処理水」による非常に保守的な評価でも、一般の線量限度(年間1mSv)の約2,000分の1~約500分の1、自然放射線による被ばく(年間2.1 mSv)の約4,000分の1~約1,000分の1、魚介類についても、ICRPが提唱する誘導考慮参考レベル(生物種ごとに定められ、これを超える場合は影響を考慮する必要がある線量率レベル)の約130分の1~約120の1程度となっていた。福島第一を視察するIAEA関係者(測定・確認用設備となるK4タンク群、東京電力発表資料より引用)東京電力では今後、評価結果を取りまとめた報告書について、IAEAの専門家によるレビューや各方面からの意見などを通じ見直していくとしている。なお、12月にIAEAによるALPS処理水の海洋放出に係る安全性評価、国際専門家の観点による助言を目的としたレビューが予定されており、11月16日にはその準備に向けて評価派遣団による現地視察が行われた。

- 18 Nov 2021

- NEWS

-

萩生田経産相、福島第一原子力発電所事故発生後10年のIAEA国際会議でメッセージ

IAEA国際会議にメッセージを送る萩生田経産相(経産省発表資料より引用)萩生田光一経済産業相は11月10日、IAEAが福島第一原子力発電所事故発生から10年を機に開催した国際会議の中で、ビデオメッセージを通じ挨拶を述べた。〈経産省発表資料は こちら〉同国際会議は、11月8~12日にウィーンにてハイブリッド形式で開催され、事故発生後10年の間に各国・国際機関がとった行動に基づく教訓・経験を振り返り、今後の原子力安全のさらなる強化に向けた道筋を確認することを目的とし、日本の他、各国から規制当局を含む政府関係者、電気事業者らが参加。萩生田経産相は、「事故の教訓や経験を世界の原子力安全の専門家と共有し、今後の原子力安全の強化に活かしていくことはわが国の責務」との認識を改めて示した上で、福島第一原子力発電所のALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の処分に当たっては、日本政府が4月に発表した基本方針を踏まえ、高い透明性をもって対応するとともに、IAEAによる安全性に係るレビューを受け、その結果を幅広く発信していくとした。IAEA・グロッシー事務局長(IAEAホームページより引用)今回の国際会議は、折しも英国グラスゴーで開催されたCOP26の会期と重複したが、IAEAのR.M.グロッシー事務局長は、閉会に際し、「皆にとって安全な原子力発電は気候変動の解決策の一部となる」と強調した。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューに関しては、9月にリディ・エヴラール事務次長らが来日し今後のスケジュールやレビュー項目について検討が始まったのに続き、現在、11月15~19日の日程で、12月の評価派遣団来日に向けて日本側関係者との準備会合、現地視察が行われているところだ。

- 16 Nov 2021

- NEWS

-

スロベニア唯一の原子力発電所で長期運転に向けたIAEA審査が完了

国際原子力機関(IAEA)は10月15日、スロベニア唯一の原子力発電所であるクルスコ発電所(PWR、72.7万kW)で、今月4日から実施していた(長期運転の実施に先立つ事前の)長期運転安全評価(SALTO)が14日付で完了したと発表した。1983年に営業運転を開始した同発電所では、2023年に営業運転開始後40年目を迎える。事業者のクルスコ原子力発電会社(NEK)は、国内総発電量の約三分の一を賄う同発電所の運転期間を、2043年まで20年延長することを計画。運転期間の長期化(LTO)に際しIAEAの安全基準を満たしているか、事前のSALTOチームによるレビューをIAEAに要請していた。同チームはクルスコ発電所における準備活動について、「タイムリーに進められており、多くの経年化管理対策はすでにIAEAの安全基準を満たしている」と評価。同発電所に対しては、レビュー結果へのさらなる取り組みと、安全なLTOに向けて機器類の経年化管理レビューなど、改善が必要な部分の対策をすべて進めるよう奨励した。米ウェスチングハウス(WH)社製のPWRである同発電所はスロベニア東部に位置しており、隣国クロアチアと共同で国営スロベニア電力(GENエネルギア社)が所有。同発電所の運転期間の20年延長に関しては、スロベニアの原子力安全規制当局がすでに2015年7月に承認している。今回のIAEAの事前SALTOチームは、加盟6か国から来た専門家7名に3名のIAEAスタッフを加えた10人構成で、安全なLTOに向けた同発電所の準備状況や関係組織、プログラムなどを検証。その結果、同発電所で行われている良慣行や、世界中の原子力産業界がシェアすべき良好実績を次のように指摘した。・安全性に関わるケーブルの経年化管理で、先を見越した対応や状況に応じた活動を実施する際、しっかりした構成の包括的プログラムが使われている。・発電所内に効率的な企業内ネットワークが構築されており、すべての従業員が管理アプリや関係するプログラム、文書、手順書、データ・記録等を利用することができる。・発電所の蒸気発生器(SG)経年化管理プログラムによって、国際的な安全基準を凌ぐ卓越した管理活動が行われている。一方、以下の点については、IAEAチームはLTOの準備活動をさらに改善して進めることを勧告した。・2022年に実施予定の大規模安全審査に向け、綿密な管理計画を立てる。・所内のシステムや構造物、機器類の経年化管理レビューを完了させる。・LTOを補助する活動として、効果的な知識管理対策を実施する。なお、GENエネルギア社は今年7月、同発電所で2基目の原子炉を建設する計画(JEK2プロジェクト)の実施に向け、準備作業を開始した。これは同プロジェクトの実行可能性調査(FS)の結果に基づき、スロベニア政府のインフラ省が「エネルギー(事業)許可」をGENエネルギア社に発給したことによるが、この許可により2号機の建設が決定したわけではない。同社によると、FSではスロベニアが将来的に低炭素な電力への移行を効率的に果たし、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で、プロジェクトの実施は必要との結論が示されている。(参照資料:IAEAの発表資料、NEKの発表資料(スロベニア語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月18日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 Oct 2021

- NEWS

-

上坂原子力委員長がIAEA総会出張報告、グロッシー事務局長らと会談

上坂原子力委員長(左)とグロッシーIAEA事務局長(外務省ホームページより引用)原子力委員会の上坂充委員長は10月12日の定例会で、第65回IAEA総会(9月20~24日)出席に伴うウィーン出張報告を行った。今回のIAEA総会では、日本政府代表としての出席。一般討論演説は、井上信治・内閣府科学技術政策担当大臣(当時)のビデオ録画映写となった。〈原子力委員会発表資料は こちら〉上坂委員長は会期中、政府代表として、IAEAのR.M.グロッシー事務局長、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)のフランソワ・ジャック長官、米国国家核安全保障庁(NNSA)のジル・フルービー長官とそれぞれ会談。グロッシー事務局長とは、IAEAとの関係強化に向けた具体的方策、福島第一原子力発電所の廃炉やALPS処理水(トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで多核種除去設備等で浄化処理した水)の取扱いに係る協力について意見交換。フランス、米国の各長官とは、それぞれ高速炉開発、核不拡散・核セキュリティ分野での協力関係をさらに拡大していくことで一致。また、原子力委員長として、IAEAの幹部9名、OECD/NEAのW.マグウッド事務局長ら、計11名との個別会談を行った。その中で、ALPS処理水の安全性レビューで9月初旬に来日したリディ・エヴラールIAEA事務次長(原子力安全・核セキュリティ局担務)とは、対外的な情報発信のあり方について意見交換。ミハイル・チュダコフIAEA事務次長(原子力エネルギー局担務)との会談では、「JAPAN-IAEA エネルギーマネジメントスクール」(今年は9月27日~10月15日にオンライン開催)について説明し、若い世代への原子力分野に関する教育・啓発の重要性などを確認した。この他、内閣府主催の医療用ラジオアイソトープに関するサイドイベントに登壇。アルファ線放出核種薬剤の製造・供給に係る国際機関・各国の取組や放射線治療の途上国展開に関して議論がなされた。定例会で上坂委員長は、今回の出張を振り返り「タイトなスケジュールだった」と所感を述べた上で、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関しては、「日本が責任を持って実施し、IAEAと国際専門家グループにチェックしてもらう。このプロセスが国際社会における受容性を確保する上で非常に重要だと改めて認識した」と強調。また、小型モジュール炉(SMR)を始めとする革新炉の国際連携に関し、IAEA、フランス、米国との会談を通じ「ものづくりの観点から日本との技術協力への期待を実感した」とした。

- 14 Oct 2021

- NEWS

-

三菱重工、IAEA提唱による「The Group of Vienna」に参画

三菱重工業は9月27日、IAEAと世界の原子力関連企業で構成される対話のプラットフォーム「The Group of Vienna」への参画を発表した。R.M.グロッシーIAEA事務局長の提唱により設立された気候変動への対応や持続可能な開発に原子力技術が果たす役割について議論する枠組みで、IAEA他、同社を含め世界各国の主要な原子力関連企業13社により構成。これを通じ、クリーンエネルギーへの転換における原子力の有用性を発信するほか、放射線技術の医療や食料生産への活用といった原子力平和利用の促進などを議題に、IAEAと各企業トップによる会議を毎年開催する。「The Group of Vienna」は、IAEA年次総会(9月20~24日)に合わせウィーンで開かれた発足会議で、「人々の健康と福祉を向上させるため、原子力の貢献を拡大するというIAEAの使命をサポートする」との共同声明を採択し、グループ設立と活動目的、構成企業を発表。三菱重工業は、「The Group of Vienna」の一員として、IAEAおよびメンバー企業とともに、グループの目的達成に向けた活動を推進するとしている。〈三菱重工業発表資料は こちら〉「The Group of Vienna」のメンバーは、IAEA、中国核工業集団(中国)、フランス電力(フランス)、ブラジル国営原子力発電公社(ブラジル)、カザトムプロム(カザフスタン)、三菱重工業(日本)、アルゼンチン原子力発電公社(アルゼンチン)、ニュースケール・パワー社(米国)、ロールス・ロイスSMR社(英国)、ロスアトム(ロシア)、SNCラヴァリン・グループ(カナダ)、テオリスーデン・ボイマ社(フィンランド)、ウレンコ社(英国)、ウェスチングハウス社(米国)。

- 29 Sep 2021

- NEWS

-

原産協会・新井理事長が会見、エネルギー基本計画見直しへの意見など説明

原産協会の新井史朗理事長は9月24日、理事長会見を行い、記者団からの質疑に応じた。新井理事長はまず、最近発表の理事長メッセージ「島根原子力発電所2号機の原子炉設置変更許可決定に寄せて」、「第6次エネルギー基本計画(案)に対するパブリックコメントにあたって」に関し説明。中国電力島根2号機については、9月15日に約8年の審査期間を経て新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に至ったが、同機による地域への電力供給とCO2排出量削減の見込みに触れ、「早期再稼働の実現を期待する」と述べた。また、現在、資源エネルギー庁が新たなエネルギー基本計画(案)を示し実施しているパブリックコメントに当たり、(1)原子力を最大限活用していくべき、(2)新増設・リプレースがエネルギー政策に明確に位置付けられるべき、(3)電力自由化の中で経営の予見性が必要であり英国・米国に見られるような制度を参考に導入が検討されるべき、(4)産業・業務・家庭・運輸部門に原子炉熱による脱炭素技術の記載がない――との意見提出を行ったことを説明。原子燃料サイクルに関しては、別途理事長メッセージ「原子力の持続的活用と原子燃料サイクルの意義について」を発信しており、新井理事長は、「エネルギーセキュリティ確保、資源の有効利用、放射性廃棄物の減容化・有害度低減の観点から、わが国の重要な政策と位置付けられている」と、その意義を改めて強調した。続いて新井理事長は、原産協会の第65回IAEA総会(9月20~24日)出席について説明。原産協会は、これまでIAEA総会の場で、IAEA幹部や加盟各国出席者との意見交換、展示会への出展を行ってきた。今回は、国内14機関・企業の協力を得て、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた原子力イノベーション、福島復興における10年間の歩みをテーマとした日本ブースを設け、国内外から多くの関係者が来訪。新井理事長は、「重要な役割を果たした。今後もこのような機会をとらえ福島の復興や廃炉の取組について発信していきたい」と述べた。記者からは、エネルギー基本計画改定の関連でプルサーマルの見通し、高温ガス炉や核融合の展望の他、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護事案への対応などに関し質疑があった。

- 27 Sep 2021

- NEWS

-

第65回IAEA総会開幕、井上科学技術大臣が一般討論演説

IAEAの第65回通常総会が9月20~24日の日程で、ウィーンにおいて開催されている。ビデオ録画で演説する井上科学技術相開幕初日の20日、前回に引き続き日本からは井上信治・内閣府科学技術政策担当大臣がビデオ録画により一般討論演説を行った。冒頭、井上大臣は、新型コロナウイルス感染症への対応という挑戦も続く中、専門性を活かした取組を促進しているIAEAのR.M.グロッシー事務局長のリーダーシップに敬意を表した上で、IAEAが行う感染症対策事業に対する日本の支援にも言及。東日本大震災による事故発生から10年の節目を経過した福島第一原子力発電所の廃炉に関し、今後、ALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性や規制面、海面モニタリングについてIAEAによるレビューが行われることに触れた上で、日本として、国際社会に対し科学的根拠に基づき透明性を持って同発電所の状況を継続的に説明し、各レビューの実施に向けてIAEAと協力していくと強調した。展示会・日本ブースを訪れた上坂原子力委員長(左から2人目)また、IAEA総会との併催で展示会も行われている。前回は新型コロナウイルスの影響で中止されたため、2年ぶりの開催となった。日本ブースでは、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた原子力イノベーションと、福島復興における10年間の歩みを主なテーマに、「NEXIP(Nuclear Energy × Innovation Promotion)イニシアチブ」に基づく官民の取組や、ALPS処理水に関するQ&Aなどをパネルで紹介。展示会初日には、IAEA総会出席のためウィーンを訪問中の上坂充原子力委員長、更田豊志原子力規制委員長、OECD/NEAのW.マグウッド事務局長ら、国内外関係者がブースを訪れた。今回、日本政府代表として総会に出席した上坂委員長は20日、内閣府主催のサイドイベント「アルファ線薬剤の開発とアイソトープの供給」に登壇したほか、グロッシー事務局長、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)のフランソワ・ジャック長官と会談を行った。その中で、グロッシー事務局長は、「日本とIAEAとの間には取り組むべき多くの重要な問題やプロジェクトがある。ともに未来志向で協力していきたい」と強調。上坂委員長からは、IAEAによる福島第一原子力発電所の廃炉に向けた協力に対する謝意の他、北朝鮮・イランの核不拡散問題に関する取組への支持などが示された。

- 21 Sep 2021

- NEWS

-

IAEAの年次予測報告書:2050年までに世界の原子力発電容量が倍増

国際原子力機関(IAEA)は9月16日、世界中で利用されている原子炉の長期的な傾向を地域ごとに分析した最新の年次報告書、「2050年までのエネルギー、電力、原子力発電予測」の第41版を発表した。この中でIAEAは、10年前の福島第一原子力発電所事故以降初めて、今後数十年間に世界で予想される原子力設備容量の伸びを前年版から上方修正したと表明。地球温暖化防止の観点から世界中が脱化石燃料の方向に進んでおり、多くの国が信頼性の高いクリーンエネルギーの生産加速という観点から原子力の重要性を認識、その導入を検討中だと指摘している。IAEAは、野心的だが妥当かつ技術的に実現可能な政策シナリオ「高ケース」で、世界の原子力発電設備容量は2020年末時点の3億9,260万kWから、2050年には7億9,200万kWに倍増すると予測。前年版の予測では高ケースで7億1,500万kWとしていたが、今回この数値を約10%上方修正した。ただし、この予測を実現するには、原子力発電技術の技術革新を加速するなどの重要施策を実行に移す必要がある。市場政策や利用技術、リソース等の傾向が現状のまま続く「低ケース」の場合、原子力発電設備は2050年まで現在の数値とほぼ同レベルの3億9,400万kWに留まるとしている。IAEAのR.M.グロッシー事務局長は、「低炭素なエネルギー生産で原子力が果たす必要不可欠な役割が明確に示された」とコメント。「CO2排出量の実質ゼロ化という点で、非常に重要な電源である原子力への注目が高まったのは明るい兆候だ」と述べた。今回の年次報告書によると、2020年の末時点で世界では442基、3億9,260万kWの原子炉が稼働中で、52基、5,440万kWの原子炉が建設中だった。この年に5基、552万1,000kWの原子炉が新たに送電網に接続された一方、閉鎖された原子炉は6基、516万5,000kW。このほか4基、447万3,000kWの原子炉建設が新たに始まっている。IAEAは世界の総発電量は今後30年間で2倍に増加すると予測しているが、世界中の原子炉は2020年に2兆5,530億kWh(約4%減)を発電し、総発電量の10.2%を供給。高ケース予測では、2050年までに原子力発電シェアは前年版予測の11%から約12%に増加するものの、これを達成するには政府や産業界、国際機関等の協調行動により、相当量拡大させる必要があるとした。低ケースではこの数値は6%に低下するが、この場合石炭火力の発電シェアは1980年以降ほとんど変化せず、2020年実績の最大シェアである約37%をそのまま維持するとしている。また、原子力による水素製造や、先進的原子炉あるいは小型炉などの新しい低炭素な発電技術は、CO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で非常に重要だとIAEAは指摘。原子力は電力需要の増加や大気の質の改善、エネルギーの供給保証等に解決策をもたらすものであり、原子力技術の活用を拡大する技術革新が進行中だと述べた。さらに、経年劣化の管理プログラムなど、長期運転に向けた作業が行われている原子炉の基数はますます増加している。世界の原子炉の約三分の二で運転開始後30年以上が経過しており、一部の原子力発電所では運転期間を60年から80年に拡大する動きもみられるが、長期的には閉鎖される原子炉の容量を相当量の新たな原子炉で補わねばならない。現在のエネルギーミックスで原子力が果たしている役割を維持するにも、新たな原子炉が数多く必要となるが、経年化した原子炉の更新については特に、欧州や北米で不確定要素が残されているとIAEAは指摘している。(参照資料:IAEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月16日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 21 Sep 2021

- NEWS

-

福島の海洋放出水をみなで持ち帰る「放出水シェア運動」を展開しよう

東京電力・福島第一原子力発電所の「処理水」の海洋放出に関して、8月25日、東京電力は海底トンネルをもうけて、陸から約1km離れた沖合に放出することを公表した。何もそこまで大掛かりな対策をとらなくてもよいのではとの思いもあるが、それだけ国民の信頼をつかみたい決意が強いのだろう。では、風評を抑えながら、海洋放出を成功させる最大のポイントは何だろうか。3つの提案をしたい。福島第一原発の敷地内に林立するタンクはすでに1000基を超え、そのタンク水は計約127万トンにも上っている。この水を約30年かけて、少しずつ海洋に放出するのがいまの計画だ。タンクにたまる水は、炉心溶融で発生した核燃料デブリに触れた冷却水と壊れた原子炉建屋に侵入してきた地下水や雨水が混ざったものだ。これが放射性物質を含む汚染水だ。その汚染水はいったん多核種除去設備(ALPS=アルプス)で処理されてからタンクに入るが、放射性物質はまだ完全には除去されていない。いずれ海へ流してもよい状態まで浄化処理されるが、いざ放出が始まった場合、みなに安心感をもってもらうために何が必要なのだろうか。福島だけの問題にしないことが共感を呼ぶ行政や漁業関係者が一番心配しているのは、福島産水産物への風評被害だ。そこでまず重要なのは、この海洋放出の問題を福島だけの問題にしないことだ。原子力発電に批判的な私の知人は「そんなに安全な処理水なら、東京湾に流しましょうよ」と皮肉交じりに言った。全くその通りだ。受けて立とうと思う。福島県の漁業関係者が海洋放出に強く反対しているのは、福島産の水産物が風評によって売れなくなるからだ。ならば、福島の放出水が特別なものではないことを示せばよい。最近、私が編著者となって、「みんなで考えるトリチウム水問題~風評と誤解への解決策」(エネルギーフォーラム)を出版した。執筆者は私を含めて9人。現役の新聞記者、フリーのジャーナリスト、学者など多彩な顔触れが登場する。事前に原稿をすり合わせる調整をしなかったにもかかわらず、ジャーナリストの井内千穂さんは「ペットボトル1本でもよいから、海洋放出水((基準をクリアし、1km沖合から放出された希釈処理水))をみなで分かち合うセレモニーができないか」と書いた。新聞記者の鍛治信太郎さんは「処理水を東京湾に流すことを公約にする東京都知事が現れたら、1票を投じたい」と書いている。2年前、大阪市の松井一郎市長が「大阪湾に流すのに協力の余地がある」と述べたことがある。これについて、リスク研究専門家の山崎毅さんは「処理水を大阪湾で受け入れるアイデアに共感する。国民がより安心感をもつことができるからだ」と書いた。これらの意見はどれも福島の海洋放出を福島だけの問題にしてはいけないという考えに立つ。「福島の痛みをみなで分かち合おう」という提案である。いったん海洋に放出された福島の処理水なら、全国の人が持ち帰って、自分の住む地域の海へ流しても何ら問題はないはずだ。そもそも海はつながっている。東京湾にも大阪湾にも流せば、福島の痛みをみなで共有することにつながるはずだ。万が一、風評被害が発生した場合には、漁業関係者に損害賠償の履行を確実に約束しておくことは当然であるが、漁業関係者のほうも、反対運動よりも、国民に向けて「痛みの分かち合い」を求める共感運動を起こしたほうが風評の抑制に効果的だと提唱したい。ALPS処理水の状況を一目でわかるよう逐次公表2番目に重要なことは、タンクの水がその都度、どういう状況にあるかを分かりやすくビジュアルに伝えることである。たとえば、私なりの伝え方はこうだ。「現在、タンクの約3割は海へ放出してもよい状態になっていますが、残る7割のタンクはまだ環境基準を超える62種類の放射性物質と炭素14(これも放射性物質)が残っています。62種類の放射性物質を基準以下に減らせば、すべてのタンクは海へ流してもよい状態になります。ただし、水と同じ性質をもつトリチウムは除去が難しいため、トリチウムは残ってしまいます」。要は「情報の透明性」と「分かりやすく伝えるコミュケーション術」である。「ALPS処理水」を手にするIAEAのグゼリ部長(2021年8月)©️TEPCOつまり、タンクの中の水は2種類ある。ひとつは、海へ流してもよい処理水だ。この合格水を東京電力や国は「ALPS処理水」と呼ぶ。これに対し、7割のタンクは放出規制基準を超える放射性物質(ストロンチウム90など)が残っているため、「処理途上水」(東京電力の呼称)と呼ぶ。「不完全処理水」と言ってもよいだろう。メディア関係者も含め、国民の中には、1000基余りのタンクにたまっている水はどれも同じだと勘違いしている人が意外に多い。また、どのタンクにも大量の放射性物質がたまっていて、海へ流したら海が汚染されると思っている人もいる。そうした誤解を解くには、規制基準以上の放射性物質が残っている7割のタンクの水をそのまま海へ流すわけではないことをまず知ってもらう必要がある。国民が知りたいのは、海へ流してもよいALPS処理水がその都度、どうなっているかである。そこで提案したい。東京電力のホームページを見たら、すぐにその比率が分かるような図(イラスト)を作り、一目で「海へ流してもよい合格水はいま○○%」が分かるようにすることだ。難解な文章を交えた長い解説を読む人はいない。ビジュアルなイラストがあれば、より情報の透明性は高くなる。福島のトリチウム放出量を海外の数値と比べてビジュアルに見せよう3つ目に重要なことは、国内外の原子力発電所や再処理工場でも、トリチウムを含む処理水が海や大気へ放出されていることを国民に知らせていくことだ。そして、その情報の信頼性を高めるために、常に国際原子力機関(IAEA)との連携をとっていくことが必要だ。ALPS処理水は希釈して海へ放出されるが、その際、希釈後のトリチウムの濃度は、1リットルあたり1500ベクレル未満にするという。そして、年間のトリチウム放出量は22兆ベクレル以下にする方針だという。「ALPS処理水」を手にするヴァルマ駐日インド大使(2021年7月)©️TEPCOこれもいきなり数値で言われても、理解できない人が多いはずだ。1500ベクレルの意味を伝えるには、そもそもトリチウムの海洋放出時の国際基準が1リットルあたり6万ベクレルであること、そして、WHOの飲料水基準が同1万ベクレルであることをちゃんと伝える必要がある。これもイラストでビジュアルに見せれば、1500ベクレル以下の放出が国際基準や飲料水基準よりもはるかに低いことがわかるはずだ。個人的には国際基準並みでよいと思うが、東京電力はより厳しい値を選択した。いずれにせよ、東京電力のウェブサイト上の画面を見たときに、国際基準と飲料水基準の数値の下に「○○日の放出濃度は900ベクレル」といった数値が目に入れば、だれもが「相当に低いなあ」と思うはずだ。これが安心感につながる。さらに、トリチウムの年間放出量が22兆ベクレル以下という意味もビジュアルに伝える必要がある。海外の原子力施設から放出されているトリチウム量は約40兆~400兆ベクレルといった例はざらにある。世界地図に各国の原子力発電所をプロットし、「韓国の○○発電所のトリチウムは○○兆ベクレル放出」などと記した上で、「福島の○○年の放出量は20兆ベクレル」と示せば、福島の放出量が相当に低いことは一目でわかるだろう。福島の放出水と海外のトリチウム放出量の比較が一目でわかる世界地図は、的確な情報を正しく伝えるリスクコミュニケーションの必須アイテムだ。この地図は、新聞やテレビの報道でいつでも引用してもらえるような図にするとよいだろう。この地図を見れば、福島のタンク水だけが特別なのではないというメッセージは確実に伝わる。国際原子力機関との連携も重要タンクエリアを視察するIAEAのエヴラール事務次長(2021年9月)©️TEPCO東京電力は「処理水の放出時には毎日、海水をサプリングし、トリチウムの濃度が1500ベクレルを下回っていることを確認し、すみやかに公表する」としている。これは的確な広報だと思うが、そうした情報発信の際には、国際原子力機関の監視と確認を得て、発信しているということも明記したほうがよいだろう。第三者の目を通過した数値と地図なら、信頼感が高いからだ。最後にもうひとつ提案がある。現状を正しく知るには、現場を見るに越したことはない。東京電力はホームページで現場視察の重要性を指摘している。その通りだと思う。メディアや消費者団体など様々な人たちに向けて、オンライン視察も含め、「現場を見てもらう視察」を積極的にやってほしい。現場を見た第三者の目こそが、一番信頼される情報発信となるだろう。

- 14 Sep 2021

- COLUMN

-

福島第一処理水の安全性レビューに向け、IAEAエヴラール事務次長らが来日

IAEAと経産省の幹部が会談(経産省提供)福島第一原子力発電所に保管されたALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関するレビューの本格実施に向け、IAEAのリディ・エヴラール事務次長ら、原子力安全・核セキュリティ局の幹部が9月6~9日に来日し、経済産業省他、関係省庁と、今後のスケジュールやレビュー項目について議論した。〈経産省発表資料は こちら〉政府は4月に「2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始する」とする基本方針を決定しており、今回の議論を踏まえ、(1)放出される水の性状、(2)放出プロセスの安全性、(3)人と環境の保護に関する放射線影響――について、IAEAの安全基準に照らした評価が行われる。IAEAよるレビューは数年間にわたる見込みだが、まずは12月を目途に評価派遣団が来日することで日本側と合意した。会見を行うエヴラール事務次長(オンライン)エヴラール事務次長は9日、フォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者会見に臨み、中国、フランス、ドイツ、インドネシア、ロシア、シンガポール、韓国、英国、米国の海外メディアを含む計78名の記者に対し、来日の成果について説明。同氏は来日中、江島潔経済産業副大臣、鷲尾英一郎外務副大臣他、環境省や原子力規制委員会の幹部との会談とともに、福島第一原子力発電所の視察を行い、「コロナ禍にもかかわらず対面での討議を通じ内容の濃い議論ができ、非常に貴重な経験となった」とした。今後、IAEAでは専門家で構成されるタスクフォースを立上げ、数週間以内にも東京電力による海洋放出実施計画に関し、規制、安全性、環境モニタリングの面からのレビューに着手し、最初の評価報告書を放出開始前までには公表するとしている。福島第一のタンクエリアを視察するエヴラール事務次長(東京電力ホームページより引用)ALPS処理水の取扱いに係る(1)大量の水がタンクに保管されている、(2)長期間をかけて海洋に放出していく、(3)地域の関心が高い――という特殊性を備えたIAEAとしても前例のないレビュー実施に向けて、エヴラール事務次長は、「包括的に客観性・透明性を持つことにコミットし、国際的にも明瞭に情報発信を行っていきたい」と強調した。今回のIAEA幹部の来日は、8月19日に行われた梶山弘志経産相とR.M.グロッシーIAEA事務局長との会談で合意に至ったもの。同合意のもと、福島第一原子力発電所廃炉全般に関するレビューミッションが8月末に来日したところだ。梶山大臣は、9月10日の閣議後記者会見で、「IAEAによる評価を丁寧に発信し国際社会の理解を得ていきたい」と述べた。

- 10 Sep 2021

- NEWS

-

福島第一廃炉に関するIAEAレビューミッションが評価レポート、2018年以来の来日

IAEA・グゼリ氏(右)より評価レポートを受取る江島経産副大臣(経産省ホームページより引用)福島第一原子力発電所の廃炉に関するIAEAのレビューが8月27日に終了し、26の評価事項と23の助言を示した評価レポートが、来日中の同レビューミッションで団長を務めたIAEA核燃料サイクルの廃棄物技術部長・クリストフ・グゼリ氏より江島潔経済産業副大臣に手渡された。〈経産省発表資料は こちら〉IAEAによるレビューミッション来日は、2018年11月以来5回目となるが、今回は感染症対策のため、チーム全員の来日ではなく、6月末から8月初めにかけて週2回のオンラインを通じた討議を経た後、福島第一原子力発電所の現地視察についてはグゼリ氏を含む2名が23、24日に行う形となった。福島第一を訪れALPS処理水を手にするグゼリ氏(東京電力ホームページより引用)処理水の安全性に関しては、別途9月にIAEAの担当幹部が来日し専門的評価が行われる予定だが、27日にフォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者説明を行ったグゼリ氏は、4月の日本政府による処理水処分に関する基本方針決定について、廃炉計画全体の実行を促進するものとして「評価すべき点」と述べた。2018年の前回レビューミッションからの主な進展としては、3号機使用済燃料プールの燃料取り出し完了(2021年2月)、汚染水発生量が約170㎥/日(2018年度)から約140㎥/日(2020年度)に低減したことなどがあげられるが、グゼリ氏は、「東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーは詳細な計画を示しており、安全に対する強いリーダーシップも発揮されている」と、組織・プロジェクトマネジメント力を評価。2020年4月に完了した1/2号機排気筒の解体作業にもみられた地元産業の活用についても、「地元の雇用創出や経済活性化につながるもの」などと、肯定的な見方を示した。また、2022年に2号機より着手予定の燃料デブリ取り出しについては、「包括的に性状把握を行っていく必要がある」と、7月に英国より日本に到着したロボットアームによるサンプリング調査の意義を強調したほか、廃棄物の管理や最終的な処分までを見据えた研究開発の必要性も指摘した。

- 27 Aug 2021

- NEWS

-

経産相とIAEA事務局長とが会談、福島第一レビューミッション来日で合意

8月18~20日の日程でオーストリアを訪問中の梶山弘志経済産業相は19日、R.M.グロッシーIAEA事務局長と会談し、日本側の要請に応じ福島第一原子力発電所の廃炉、および処理水の安全性に関する各レビューミッションの来日について合意した。〈経産省発表資料は こちら〉福島第一原子力発電所の廃炉全般に関しては、政府・東京電力による中長期ロードマップに基づく取組の進捗状況に対する国際レビューとして、これまで4回にわたりIAEA専門家で構成されるレビューミッションを受け入れている。直近のミッションは、2018年11月に来日しており、日本に対し、17の評価事項と21の助言を提示した。今回の会談で、5回目となるミッションが8月23日の週に来日することが決まり、梶山大臣は、グロッシー事務局長に対し、厳正で透明性のあるレビュー実施を依頼した。また、処理水の安全性に関するレビューについては、9月にIAEAの担当幹部が来日し開始することで合意。処理水の放出時における周辺環境への影響を含む安全性について、IAEAの安全基準に照らした専門的評価がなされる予定。福島第一原子力発電所の処理水に関しては、梶山大臣がグロッシー事務局長と4月にTV会談を行った際、(1)レビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保――で協力を要請しており、7月にはIAEAの支援について日本政府・IAEA間で署名が行われている。この他、会談で、梶山大臣は、カーボンニュートラルの実現に向けた原子力の持続的な利用に関して、原子力分野の人材育成と正確な情報発信に関する新たな取組について提案。IAEAが加盟国に対し実施する原子力人材の育成事業で、事故の教訓を踏まえ福島第一原子力発電所を専門教育の場として活用することを提案するとともに、若手女性研究者の原子力科学・技術分野でのキャリア構築支援を目的として創設された「IAEAマリー・キュリー奨学金」などへの支持を表明した。「IAEAマリー・キュリー奨学金」は、2020年の国際女性デー(3月9日)に、マリー・キュリー博士の功績を顕彰して、グロッシー事務局長が立上げを表明したもので、日本も50万ユーロの支援を行っている。

- 20 Aug 2021

- NEWS

-

原子力機構のバックエンド対策でIAEAによるレビュー結果が公表

IAEAは6月22日、日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的レビュー「ARTEMIS」(4月12~22日)の結果を公表した。原子力機構が2018年に策定した79施設の廃止措置、廃棄物処理・処分、核燃料物質の管理、これらに要する費用などを取りまとめた「バックエンドロードマップ」に対し評価が行われたもの。それによると、「原子力機構は将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに、直面する課題もはっきり示したロードマップを作成した」などと評価した上で、さらなる改善に向けた助言を示している。「ARTEMIS」はIAEAが加盟国からの要請に基づき原子力施設の廃止措置にフォーカスしたレビューを実施する専門家チーム。核燃料サイクルの技術開発に貢献した東海再処理施設は廃止措置に約70年を要するなど、原子力機構のバックエンド対策は長期に及び、全体の費用は約1.9兆円と試算されている。現在、同機構において、東海再処理施設、高速増殖原型炉「もんじゅ」、新型転換炉「ふげん」の3つの主要施設に廃止措置プロジェクトが集中している状況下、「ARTEMIS」チームは、廃止措置戦略全体でリスク軽減や費用削減に向けた優先順位付けが図られていることを確認。一方で、放射性廃棄物管理の計画に関して、事業に遅れが生じた場合の貯蔵施設不足を課題として指摘し、「処分施設の利用可能性と廃棄物貯蔵管理能力を合わせて評価した明確な戦略を示すべき」と助言した。また、今回のレビュー結果では優良事例として、様々な炉型の原子炉を立地する福井県の強みを活かし地元産業の廃止措置に関する技術を支援する「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ、敦賀市)を評価。スマデコでは、「廃止措置解体技術検証」、「レーザー加工高度化」、「廃止措置モックアップ試験」の3つの試験・訓練フィールド、企業交流スペースを整備しており、熟練者の「勘」を再現するロボット制御システムの開発などが成果をあげている。

- 24 Jun 2021

- NEWS

-

IAEA、原子力技術で地球温暖化の影響を緩和する新たな戦略構想を開始

国際原子力機関(IAEA)は6月9日、原子力科学・技術の有効活用によって地球温暖化など世界規模の難題の克服を目指す戦略構想「Nuclear Saves Partnership」を立ち上げ、関係企業や組織に幅広く参加を呼びかけた。これにはすでに、米国の原子力エネルギー協会(NEI)とウェスチングハウス(WH)社が参加の意思を表明。同構想を通じて、原子力発電と再生可能エネルギーを統合したエネルギーシステムの開発や、気候変動対応型(=CO2排出量が少なく干ばつや豪雨等への適応力が高い)農業の促進に資金を提供する考えを明らかにしている。この構想は同日、将来のエネルギー政策や地球温暖化の防止策を協議するため、NEIが原子力産業界のリーダーらを招集して開催したオンライン・イベントで発表された。IAEAのR.グロッシー事務局長は同構想について、「世界中の数多くの人々に一層の健康と繁栄をもたらす原子力科学・技術の平和利用を、IAEAが加盟173か国でさらに促進できるよう、関係企業から資金面の支援をお願いする機会になる」と説明した。同事務局長の発表文によるとIAEAはこれまで、放射線治療装置を持たないコミュニティに装置を提供したり、干ばつに強い農作物への品種改良に原子力技術の活用を促すなどしてきた。今現在は、世界で最も大きな課題となっているマイクロ・プラスチックによる海洋汚染や、頻発する人畜共通感染症の大流行にも精力的に取り組んでいるとした。その上で同事務局長は、「マイクロ・プラスチックの追跡や人畜共通感染症の流行を未然に検知する方法として原子力技術を活用することは、従来の原子力発電所や小型モジュール炉(SMR)の利用とはかけ離れているかもしれない。しかし、原子力科学・技術の恩恵を、特に貧しい国のコミュニティに対して一層普及させることは、原子力への信頼を築くことにつながる」と述べた。また、そのような信頼は、地球温暖化の影響緩和で原子力が潜在能力を発揮する際の必須条件でもあると指摘している。一方、WH社はこの構想に参加した最初の原子力企業になったことについて、「地球温暖化の防止に向けて戦うという当社の方針を行動で示す機会になるともに、IAEAとの連携を強化する重要なステップになった」とコメント。温暖化の防止で世界中が協力していくなか、同社は将来の官民連携モデルとして役立ちたいと述べた。WH社はまた、「原子力はCO2を排出しない世界最大の電源であるため、脱炭素化の達成期限を守り地球温暖化の影響緩和する上で非常に重要だ」と指摘。原子力を定格に近い出力で稼働すれば、太陽光や風力など間欠性のある電源の空白を確実に埋めることができると強調した。同構想ではさらに、WH社その他の民間企業が提供する資金によって、IAEAは今後、原子力の平和利用を一層加速できると明言。具体的には、がんの診断・治療や人畜共通感染症の予防と抑制、地球温暖化への適応と影響の緩和、クリーンエネルギーへの移行などがこれに含まれるとしている。(参照資料:IAEA、WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 11 Jun 2021

- NEWS

-

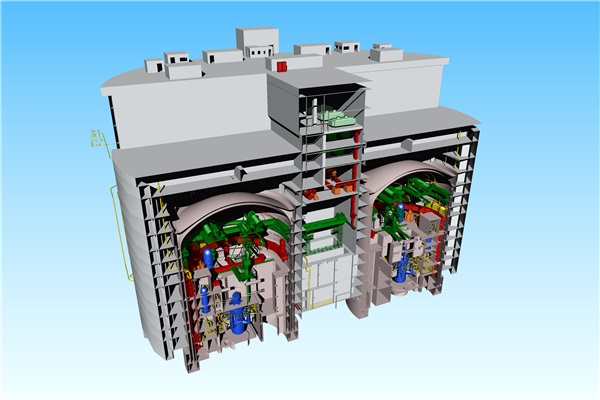

中国の国家発展改革委、SMR「玲龍一号」の実証炉計画を承認

中国核工業集団公司(CNNC)は6月4日、同国の国家発展改革委員会が海南省昌江における多目的小型モジュール炉(SMR)「玲龍一号」の実証炉建設計画を承認したと発表した。CNNCは当初、仏国のPWR技術をベースに開発した10万kW級の第3世代炉「ACP100」の実証炉を、福建省莆田市で2基建設することを計画。同設計は2016年4月、国際原子力機関(IAEA)の「包括的原子炉安全レビュー(GRSR)」をパスしている。しかしCNNCはその後、60万kW級の国産PWRが稼働する昌江原子力発電所に同設計の建設サイトを変更。炉型名も「玲龍一号」に変えた上で2019年7月、実証炉の建設プロジェクトに着手すると発表していた。今回、国家発展改革委員会が承認したのは出力が各12.5万kWの実証炉建設で、CNNCの100%子会社である海南核電公司が建設プロジェクトを担当する。着工や竣工のスケジュールは明らかにされていないが、米国の業界紙は、2017年の国際原子力機関(IAEA)の会合で中国の代表者が「2022年以前に1号機を着工する」と発言したことを伝えている。CNNCの発表によると、SMR実証炉の建設は中国の原子力発電所の開発レベルと中国独自のイノベーションを促進する重要案件であるだけでなく、環境にやさしいエネルギーの供給を保証するものとなる。CNNCは今後も原子力発電所の安全性や品質向上を重視するとしており、原子炉建設現場ではプロジェクト・マネジメントを強化するだけでなく、立地点の地域振興にも留意するとしている。CNNCはこのほか、5月11日から江蘇省の田湾原子力発電所で試運転中だった6号機(PWR、111.8万kW)が6月2日の夜遅く、営業運転を開始したことを発表。同炉は中国で50基目の商業炉であり、同国の原子力発電設備容量は4,800万kWを超えた。田湾発電所では現在、ロシア製の100万kW級PWR(VVER-1000)を採用した1号機~4号機がすでに稼働中。6号機については、2020年9月に営業運転を開始した5号機とともにCNNC製の100万kW級PWRを採用している。(参照資料:CNNC(中国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 07 Jun 2021

- NEWS