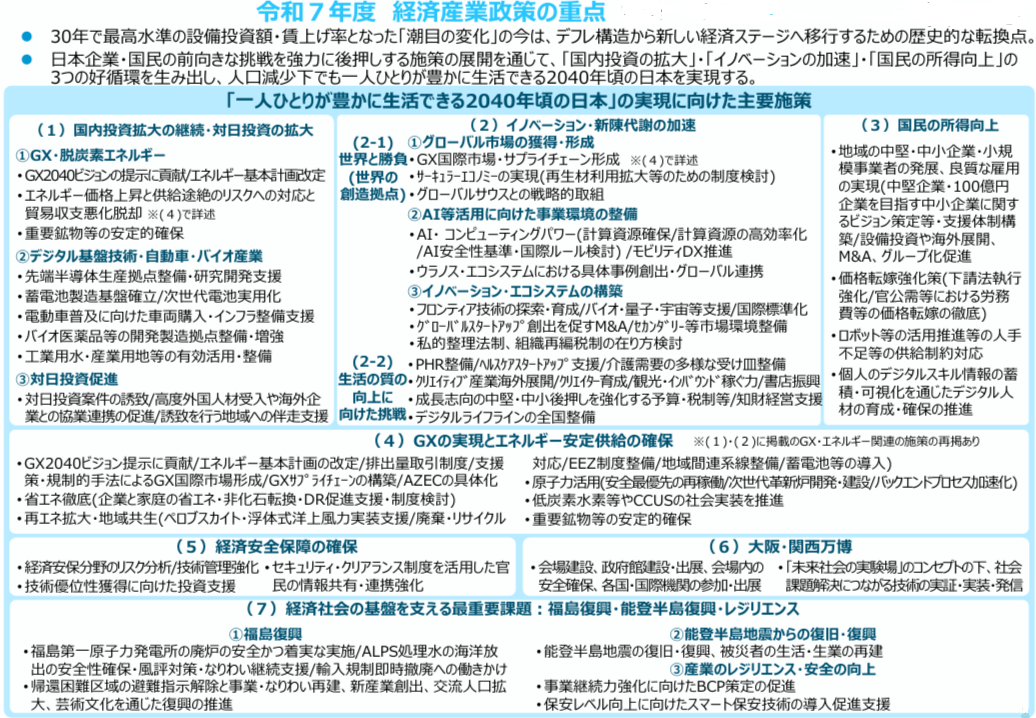

2025年度の政府概算要求が8月末までに出そろった。経済産業省は、合計で対前年度比23.7%増の2兆3,596億円を要求。先立ち、8月1日に行われた産業構造審議会総会では、2025年度の経済産業政策における重点として、「一人ひとりが豊かに生活できる2040年頃の日本」の実現が示された。その大方針のもと、今回の概算要求は、国内投資拡大の継続・対日投資の拡大イノベーション・新陳代謝の加速国民の所得向上GXの実現とエネルギー安定供給確保経済安全保障の確保大阪・関西万博経済社会の基盤を支える最重要課題:福島復興・能登半島復興・レジリエンス――の主要施策に大別されている(施策間の重複計上も含む)。〈経産省発表資料は こちら〉GX・脱炭素エネルギーの関連では、同29.1%増の1兆2,487億円を要求。2040年を見据えた国家戦略「GX2040ビジョン」およびエネルギー基本計画の改定に際し、エネルギーの価格上昇リスクや供給途絶リスクに対応し、貿易収支の悪化から脱却するため、GX・省エネ投資の推進に加え、再生可能エネルギー、原子力など、エネルギー自給率向上に資する脱炭素エネルギーの供給を拡大する事業環境整備などを推進していく。その中で、高速炉・高温ガス炉の実証炉開発を図る「次世代革新炉の研究開発支援事業」については、同約1.5倍の829億円を計上。日本原子力研究開発機構や民間企業への技術支援を通じ、概念設計を進めていく。福島復興の関連では、同33.8%増の629億円を計上しており、引き続き、福島第一原子力発電所廃炉の安全かつ着実な実施、ALPS処理水処分の安全性確保と風評対策、日本産食品の輸入規制撤廃への働きかけなどに取り組んでいく。文部科学省は、「原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組」として、同25.3%増の1,847億円を要求。年度内に設置許可申請の見込み時期が示される「もんじゅ」サイトを活用した新試験研究炉の開発・整備については、同約2.5倍の15.8億円を、2021年に運転再開した原子力機構の研究炉「JRR-3」の安定的運用・利活用促進については、同36.8%増の20.8億円を計上。次世代革新炉の開発・安全性向上に資する技術基盤整備・強化については、2026年度半ばの運転再開を目指す原子力機構「常陽」の安全対策工事などに向け、同約6倍の218.4億円を計上している。核融合エネルギーの実現に向けた研究開発の関連では、同34.7%増の287億円を計上。ITER計画の推進、原型炉実現に向けた基盤整備などを図っていく。〈文科省発表資料は こちら〉この他、大型放射光施設「SPring-8」の高度化で132億円(新規、2028年度までの総額で約500億円)を要求しており、共用開始から25年以上が経過した同施設のアップグレードとして、約1年間の停止期間を含む4年間で「SPring-8-Ⅱ」の整備を行う。原子力規制委員会は、同25%増の707億円を要求。「最終処分の安全確保に係る規制技術研究事業」、「福島第一原子力発電所事故の事象進展の解明に係る調査事業」として、それぞれ新規に3.2億円、2.9億円を計上したほか、機構・定員要求で、六ヶ所再処理工場の保障措置対応に係る業務増を見込み、長官官房参事官の新設(1名)、および68名の増員を要求している。〈原子力規制委員会発表資料は こちら〉

02 Sep 2024

3426

日本原燃は8月29日、六ヶ所再処理工場、MOX燃料工場の竣工目標を、それぞれ「2026年度中」、「2027年度中」に延期することを発表した。同社はこれまで、六ヶ所再処理工場は「2024年度のできるだけ早期」、MOX燃料工場は「2024年度上期」を竣工時期として、設備工事計画認可の審査、工事、検査に取り組んできたが、23日に、「2024年9月以降も審査への対応が継続する」と判断。原子力規制委員会の審査会合を踏まえ、新たな竣工目標について検討するとしていた。29日、両工場の竣工時期変更について、同社より報告を受けた青森県の宮下宗一郎知事は、度重なる延期から、「新たな工程を示しても信頼できない」と非難。六ヶ所村の戸田衛村長は、「地域の経済対策、地域振興など、関係するすべての対策に万全を期すこと」と要望。日本原燃の増田尚宏社長は同日、臨時記者会見を行い、「知事、村長の言葉をしっかりと受け止め、新たな竣工目標に向けて、全力で取り組んでいく」と述べた。新たな竣工目標の決定を受け、電気事業連合会の林欣吾会長は、コメントを発表し、「ウラン資源の有効活用、廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から極めて重要」と、核燃料サイクルの意義をあらためて強調。その上で、「引き続き、安全を最優先に早期竣工と審査・検査の円滑な対応に向け、一層日本原燃をオールジャパン体制で支援していく」としている。六ヶ所再処理工場、MOX燃料工場は、それぞれ1993年、2010年に着工。東日本大震災をはさみ、新規制基準への適合性審査は、いずれも2020年に事業変更許可(原子力発電所の審査でいう、原子炉設置変更許可に相当)に至った。六ヶ所再処理工場の竣工延期は、今回で通算27回目。続く審査対応については、原子力発電所と異なり、前例がなく、対象となる機器が約2万点と、極めて膨大なことなどから、長期化している。原子力規制委員会前委員長の更田豊志氏は、在任中、「非常にチャレンジングな審査だ」と述べていた。30日に行われた総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で、委員として出席した福井県の杉本達治知事は、エネルギー基本計画見直しにおいて、原子力政策の明確化を求める中、六ヶ所再処理工場の竣工延期に関し、「国が講じるべき施策を具体的に示す必要がある」と強調した。福井県内では現在、7基の原子力発電プラントが稼働中だ。

30 Aug 2024

14289

原子力規制委員会は8月28日の定例会合で、日本原子力発電敦賀発電所2号機(PWR、116万kW)に係る新規制基準適合性審査について、「安全上重要な施設(原子炉建屋等)は、将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置する」との要求事項に適合しないことから、「原子炉設置変更を許可しない」とする「審査書案」を了承した。同案につき今後、パブリックコメントを実施することで一致し、これを踏まえ、正式決定となる運び。〈参考資料は こちら〉2013年に原子力発電所に関する新規制基準が施行されてから、試験研究炉や核燃料サイクル施設も含め、「不合格」との結論に至ったのは初めてのこと。原電は2015年に敦賀2号機の審査を申請。同社による地質調査に係るデータ疑義に伴い、審査が中断した時期があったが、敷地内の「D-1破砕帯」(2号機原子炉建屋直下を通る)の延長近くに存在する「K断層」の活動性および連続性が焦点となり、2023年9月以降、規制委審査チームは、計8回の審査会合、現地調査を実施。2024年7月26日に行われた同委審査会合では、「K断層」について、「後期更新世以降(約12~13万年前以降)の活動が否定できない」、「2号炉原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性が否定できない」ことが確認結果として示され、今回、「審査書案」としての取りまとめに至った。同日の審査会合後、原電は、「今後も追加調査やデータの拡充に取り組んでいく」として、同機の再稼働に向け取り組んでいく姿勢を示したほか、8月2日の臨時会合では、社外の技術者も加えた専門チームを交えた追加調査内容を説明した上で、引き続き「今後の対応について検討していく」とのコメントを発表している。原子力施設に係る審査において、特に地質・地震動については、断層活動性の見極めが人類史上以前であることなどから、規制基準に照らした判断が難しく、審査期間長期化の一因ともなってきた。今回の敦賀2号機に係る「審査書案」了承に際し、地震・津波審査担当の石渡明委員は「科学的判断の根拠を示した審査書だ」との見方を示す一方、プラント審査担当の杉山智之委員は「『白黒の判断』をつけることが簡単にできる分野ではない」と発言。山中伸介委員長は、定例会終了後の記者会見で、自身の委員就任以前に開始し、8年余に及んだ同機に係る審査期間を振り返り、「非常に大きな判断だった」と繰り返し強調するとともに、審査チームの労力にも言及し「十分に時間をかけて慎重に審査を進めてもらった」と所感を述べた。なお、山中委員長は、今後、見込まれる同機に係る再申請について、「何ら否定するものではない」との姿勢を示している。

29 Aug 2024

2912

政府の「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)は8月27日、GX加速に向けた日本におけるエネルギー安定供給の再構築に係る議論の中で、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、対応策の具体化を図っていくことを了承した。現在、同7号機の再稼働に向けて、新潟県主催の県民説明会が開催されるなど、地元の判断が焦点となっている。「GX実行会議」は、2050年カーボンニュートラルの目標達成に向け、「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革」を図ることを標榜。必要な施策を検討すべく、2022年7月に始動し、これまで計12回の会合を開催し、関係閣僚他、有識者との意見交換を通じて議論を深化。ロシアによるウクライナ侵攻に起因する石油・ガス市場の混乱など、世界情勢を背景に、2022年8月の第2回会合では、福島第一原子力発電所事故以降の国内におけるエネルギー政策遅滞を課題として、「原子力政策の今後の進め方」を提示。新規制基準に係る原子炉設置変更許可が発出済の7基(関西電力高浜1・2号機、東北電力女川2号機、中国電力島根2号機、東京電力柏崎刈羽6・7号機、日本原子力発電東海第二)の再稼働を加速していく方向性が示された。8月27日の会合で、岸田首相は、近く見込まれる退陣に言及した上で、GX前進に向けて「東日本における原子力発電の再稼働の準備」を残任期間の重要な職務の一つとして強調。東日本における電力需給の実態に関し、「東京湾や太平洋岸に集中する火力発電に7割近くを依存し、災害リスクに脆弱だ」としたほか、「再稼働が進んでいる西日本に比べ、電力料金の東西格差も生まれている」とも懸念。こうした状況を踏まえ、岸田首相は、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関して、来週にも原子力関係閣僚会議を開催し「対応策の具体化に向けて確認と指示を行う」と述べた。実際、資源エネルギー庁が6月に取りまとめた今夏の電力需給対策によると、東京エリアの火力発電は、運転開始から40年以上を経過した高経年プラントが約1割を占めているほか、東京湾岸に計約3,000万kW相当が集中し、「トラブル停止のリスクが高い」とされている。猛暑に見舞われ冷房使用に伴う電力需要が急増している今夏、東京電力の「でんき予報 最大電力実績カレンダー」によると、7月29日14~15時には、同社管内で5,699万kWの最大電力需要を記録した(当日埼玉県熊谷市では最高気温40.0℃を記録、昨夏の最大電力需要は7月18日14~15時の5,525万kW)。

28 Aug 2024

3482

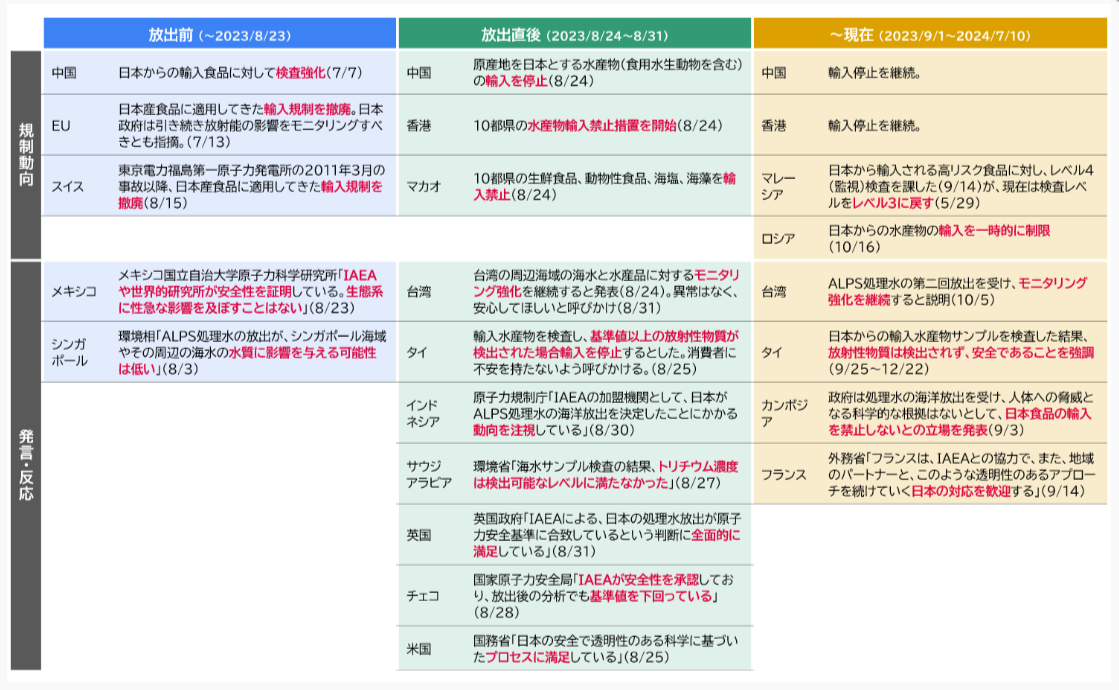

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出が開始してから、8月24日で丸1年を迎えた。同日、福島県を訪問した岸田文雄首相は、いわき市小名浜魚市場の視察、県漁業協同組合連合会との意見交換に臨み、地元水産物「常磐もの」の美味しさを絶賛する一方、ALPS処理水の海洋放出を理由とした一部の国による輸入停止の継続に関し、「科学的根拠に基づかず、極めて遺憾なことだ」と、強い懸念を表明した。こうした中、三菱総合研究所は、ALPS処理水の海洋放出に関するコメントを22日に公表。海洋放出開始前後における諸外国・地域の反応を整理した上で、長期にわたる福島第一原子力発電所廃炉作業を見据え、処理水放出について「まだ序盤に過ぎない」との見方を示し、今後、プロセスの定期的見直しと改善を行いながら、風評被害の排除とリスク管理を最後まで続ける重要性を提言している。同コメントは、三菱総研の社会インフラ事業部他が随時、ウェブサイト上で原子力問題の議論を喚起するコラム「カーボンニュートラル時代の原子力」の一環。関係省庁による三陸・常磐産品の販売促進イベント、在京外交団向け説明会、バナー広告や解説動画を通じた発信など、政府主体の継続的取組を評価するとともに、日本原子力文化財団実施の「2023年度原子力に関する世論調査」結果や、2023年度版原子力白書の記載にも言及し、ALPS処理水の安全性について「国民の間に一定程度浸透している」ことを首肯する見方を示した。さらに、福島第一原子力発電所の廃炉完遂に向け、「処理水などを保管する1,000以上のタンク群を減らす」ことの重要性をあらためて強調。これに関し、トリチウム総量が「多いケース」と「少ないケース」のそれぞれについて、2051年度までの放出シミュレーション結果を試算した上で、「地上保管によるリスクを可能な限り低減するためには、ALPS処理水の海洋放出量を拡大する検討も重要」などと指摘している。今回のコメントは、まとめとして、「現在見込まれる約30年間という放出期間に鑑み、この1年は序盤に過ぎない」と、今後も、予断を持たずに対応していく必要性を述べるとともに、技術的観点からの一般論として「30年間もの期間をトラブルゼロで過ごすことは、どんな機器であっても難しい」と強調。その上で、「トラブルを未然に防ぐための対策と、トラブル発生時における迅速かつ適切な対処を徹底すべき」と提言している。

27 Aug 2024

2430

将来のリーダーシップ発揮が期待される国内外の若手人材を対象とした研修コース「Japan-IAEA 原子力マネジメントスクール(NEMS)2024」が8月20日、開講した。ブラジル、ブルガリア、エストニア、ガーナ、インド、ヨルダン、カザフスタン、マレーシア、フィリピン、ポーランド、サウジアラビア、スロバキア、スロベニア、ベトナムの海外14か国および日本から、32名(うち日本人13名)の研修生が参加。9月6日までの約3週間にわたり、東京大学本郷キャンパスでの座学、テクニカルツアーなどを通じ、原子力に関連する幅広い課題について学ぶ。NEMSは、2010年にイタリアで始まり、今回、日本での開催は12回目。ホスト機関の原子力人材育成ネットワーク、東京大学大学院工学系研究科、日本原子力研究開発機構、日本原子力産業協会、原子力国際協力センターは、2023年までに海外も含めた計52回の開催で「104か国から2,000人以上が参加した」と、NEMSの実績を評価している。今回、開講式で挨拶に立ったNEMS2024実行委員長の出町和之・東京大学大学院工学系研究科准教授は、NEMSのメリットとして、講義やグループワークを通じ、最新の知見が得られることに加えて、研修生同士の親睦形成も強調。日本開催は2020、21年と、新型コロナの影響により延期・オンライン併用となったが、例年、研修期間は暑さの厳しい時期に当たることを踏まえ、今回も健康管理に留意し楽しく学んでもらうよう期待した。IAEAからはヘレナ・ジヴィツカヤ知識管理専門官らが挨拶に立ち研修生らを歓迎。原産協会の増井秀企理事長は、原子力人材育成ネットワーク運営委員会委員長の立場からも、「原子力エネルギー計画を成功裏に進めるための最も重要な要素」と、人材育成の重要性を述べ、研修生らに対し、「皆のコミットメント、積極的な参加姿勢、学ぶ意欲」が求められていると期待を寄せた。今回もテクニカルツアーで、研修生一行は福島第一原子力発電所他を見学するが、これに関し、NEMS前実行委員長で原子力委員会委員長を務める上坂充氏は「大変重要な機会だ」と述べ、実際に現場を自分の目で見て話し合う意義を強調した。

26 Aug 2024

2070

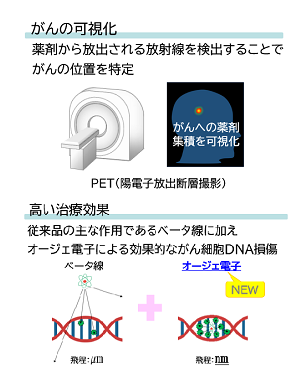

政府は8月22日、2024年度の「大学発ベンチャー表彰」受賞者を発表した。同表彰制度は、大学・研究機関における研究成果を活用し起業したベンチャーの中から、今後の活躍が期待される優れた取組を称えるもので、2014年度より行われている。今回は、大学発ベンチャー表彰特別賞の一つとして、リンクメッド社による「革新的『見える』がん治療薬の事業化による難治性がん克服への挑戦」が選定された。同社は、量子科学技術研究開発機構(QST)が開発したCu64(放射性銅)による「がんの可視化」を応用し、薬剤から放出される放射線を特定しがんの位置を特定する「診断」とともに、Cu64による「オージェ電子の治療効果」から、「高い効果と低い副作用の治療」の実現に向け、社会実装を進めている。健康長寿社会に対する関心の高まりから、今回は、医療関係の受賞が注目される。例えば、経済産業大臣賞には、ソニア・セラピューティクス社による「膵がんを始めとする難治がんに対する新たな治療モダリティとして次世代型集束超音波治療装置実用化」が、日本ベンチャー学会会長賞には、トレジャムバイオファーマ社による「歯の再生治療薬の開発」が選定。トレジャムバイオファーマ社は、京都大学発のベンチャー企業で、歯の再生治療薬の開発を通じ、先天的な理由で永久歯の一部がない患者の歯の回復とともに、今後は永久歯喪失後も「第3の歯」を再生することで、味覚や美容など、QOLの向上にも寄与する社会実装を目指している。

23 Aug 2024

1610

ジュリア・ロングボトム駐日英国大使は8月19日、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所を訪れ、安全対策設備である防潮堤、ガスタービン発電機車、代替熱交換器車、フィルタベントを視察した。〈動画は こちら〉視察後、所員らとの対面に臨み、まず「大変熱心に仕事に取り組んでいる様子を知ることできた」と激励。さらに、「一人ひとりがプロフェッショナルとしての意識を持って努めていることが印象に残った」とも述べた上、原子力発電の意義に関し、「低炭素エネルギーであり、気候変動を解決するためにはなくてはならないもの。現在、英国政府でも、原子力が金融緩和や気候変動、持続可能なエネルギー確保に必要不可欠」と強調した。翌20日には、新潟県庁を訪れ、笠島公一副知事と会談。ロングボトム大使は、日本語が堪能な親日家としても知られており、柏崎刈羽原子力発電所視察の所感、原子力利用における地元理解の重要性を話すとともに、このほど世界遺産登録が決定した佐渡金山を通じた日英間の観光交流についても期待感を示したものとみられる。ロングボトム大使は、日本原子力産業協会と英国ビジネス・通商省らが共催する「日英原子力産業フォーラム」にも、毎年出席。高温ガス炉や福島第一原子力発電所廃炉における技術的知見の共有など、産業界の日英間パートナーシップを深めていく姿勢を示している。

21 Aug 2024

2000

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)は8月20日、事業環境整備に関し、電気事業連合会、電力中央研究所、原子力エネルギー協議会(ATENA)よりヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉8月1日、政府・GX実行会議が国家戦略「GX2040ビジョン」策定に向けて行っている有識者からの意見聴取「リーダーズパネル」は、「再生可能エネルギー拡大、原子力発電所の再稼働やリプレース、火力の脱炭素化に必要な投資拡大の必要性」を課題の一つとして掲げている。今回小委員会の冒頭、資源エネルギー庁の久米孝・電力・ガス事業部長が挨拶に立ち、脱炭素エネルギーへの転換に向けた現状について、「世界がネットゼロという未知の領域に進んでいる」とあらためて強調。一方で需要面の不確実性が高いことなどから、「極めて難度の高い課題」との認識を示した上、原子力の観点からエネルギー政策の将来像について、忌憚のない意見を求めた。ヒアリングで、電事連の佐々木敏春副会長は、電気事業を取り巻く大きなトレンドとして、「世界的な脱炭素の潮流」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展によるベースロードを中心とする電力需要増」、「エネルギー・経済安全保障リスクの高まり」を提示。これらの環境変化に対する適応可能性から、原子力については「持続的かつ最大限活用していくべき電源」と強調した。既設炉の最大限活用に加え、建設のリードタイムを踏まえ、早急に次世代革新炉の開発・建設に着手する必要性を、今世紀後半までの設備容量予測により図示。さらに、2040年度末までに運転期間60年に達する4基分(高浜1・2号機、美浜3号機、東海第二)をリプレースするとした場合、必要な投資額を、2021年に総合資源エネルギー調査会が実施した発電コスト検証をもとに、約2.5兆円と試算した。厳しい財務状況を背景とした電力をめぐる資金調達環境の悪化も憂慮。原子力事業の継続性確保に向け、「円滑なファイナンスが可能となる資金調達環境整備」の早急な検討を求めた。電中研社会経済研究所研究参事の服部徹氏は、原子力事業環境整備の海外事例について紹介。新増設に係る英国、フィンランド、フランス、米国の各事例の他、既設炉維持やバックエンドの事例にも言及し、費用回収とファイナンスの課題への対応について説いた。これに関し、朝野賢司委員(電中研社会経済研究所副研究参事)は、電力事業におけるファイナンス整備の重要性を「原子力だけでなく将来必要となるあらゆる大規模な脱炭素電源への設備投資と密接に関連する」と強調。一方で、日本における次世代革新炉の開発・建設に向けては、「投資回収の予見可能性があまりに低い」ことをファイナンス整備の課題として挙げたほか、「リスクとコストの適切なバランス」について、電気事業者・大手メーカーだけに偏らず、関連するステークホルダー間で議論が進められる必要性を指摘した。ATENAは、革新軽水炉の取組として、三菱重工業が開発に取り組む「SRZ-1200」の安全対策を紹介。規制の予見性の観点から、原子力規制委員会との議論に向けた準備を進め、「高い安全性を持つ革新軽水炉導入の早期実現」を目指すとした。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、現在検討が進められる次期エネルギー基本計画に、原子力発電の新規建設を前提に、その基数と時期を明確に記載することを要望。その実現化に向け、資金調達・回収、革新軽水炉の規制基準について意見を述べた。〈発言内容は こちら〉今回の会合では、利用政策の観点から運転期間延長に係る審査基準についても、資源エネルギー庁より考え方が示され議論。立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、「安全が最優先。運転延長後もプラントの安全性が確保されていることが重要」と強調した。

20 Aug 2024

2330

文部科学省の有識者ワーキンググループは8月19日、核融合エネルギーの実現に向け、「発電実証のさらなる前倒しの可能性」について検討を開始した。〈配布資料は こちら〉ITER(国際熱核融合実験炉)に続き、日本において発電実証を行う原型炉の研究開発については、「統合イノベーション戦略」(6月に閣議決定)、「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画2024年改訂版」(同)で、世界に先駆けて「2030年代の発電実証」を目指す方針。7月10日、文科省の核融合科学技術委員会は、ITER計画の進捗状況(ファーストプラズマ達成は2025年から34年頃に遅れる)や諸外国による核融合開発の目標などを踏まえ、原型炉の研究開発方針を見直す考えを示している。〈既報〉8月16日、同委員会下のWGは、量子科学技術研究開発機構(QST)量子エネルギー部門研究企画部長の大山直幸委員らよりヒアリング。原型炉による発電時期の前倒しについて、QSTは、「スタートアップを含む産業界の取組をも後押しするもの」と期待感を示した上で、2035年頃に原型炉段階への移行判断を行う「JA DEMO」構想を紹介した。QSTは、ITER計画における日本国内機関としての立場からも、今後の原型炉概念に関し、日本の技術力が発揮されるトロイダル磁場コイル、増殖ブランケット、ダイバータについては、「ITER技術基盤の延長線上」に概念を構築し、一方でITERにない技術については、「産業界の発電プラント技術および運転経験、大学などによる未踏技術の解決方策」も取り入れた概念を構築していくと、技術的見通しを説明。他の委員からは、海外におけるトカマク型以外の研究開発など、ベンチャー企業や萌芽的研究の台頭も踏まえ、「原型炉への移行判断に必要な要素」については、十分に留意する必要性が指摘された。これを受け、文科省からは、原型炉実現に向けた基盤整備として、研究開発、人材育成、アウトリーチ活動、イノベーション拠点化について、各取組の具体的な方向性が整理され、今後の議論に先鞭を付けた。人材育成については、ITER参加7極の学生・若手研究者が日本で核融合の専門分野を学ぶ「ITER国際スクール」(IIS)の2024年日本主導開催や、QSTの施設を活用した「JT-60SA国際核融合スクール」(第2回JIFS)が8月26日に始まることなどを紹介。アウトリーチ活動については、2025年度に大阪万博において広報活動が実施される予定。委員からは、「若い層からも注目が集まっている」として、各取組を融合した活動強化の必要性を示唆する発言があった。

19 Aug 2024

5172

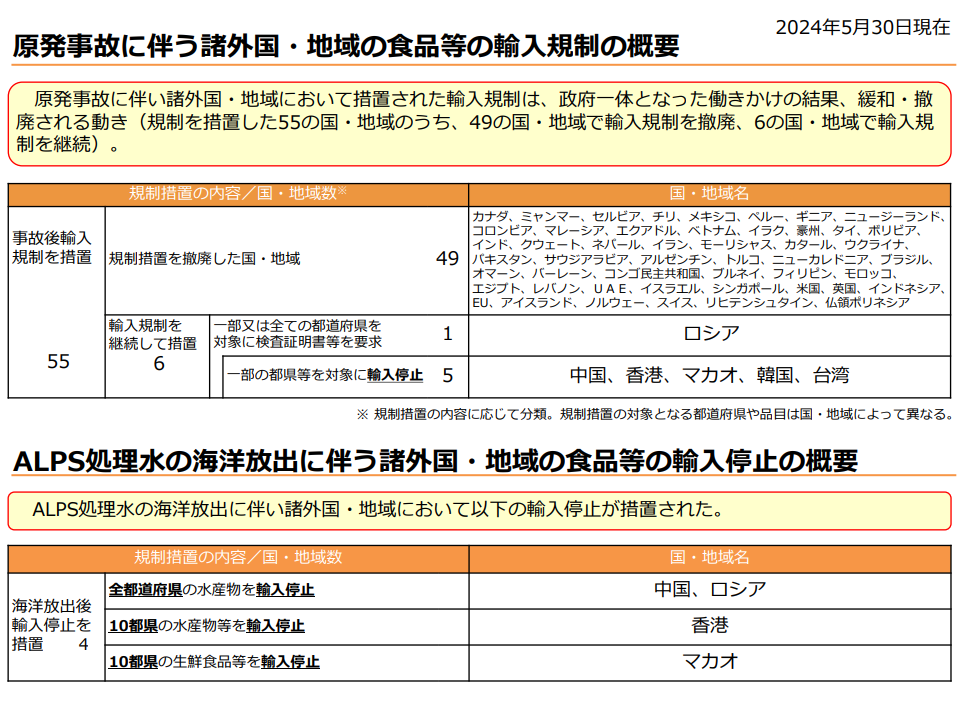

坂本哲志農林水産相は8月15日の閣議後記者会見で、現在も一部の国・地域で続く日本産農林水産物・食品に係る輸入規制の現状について述べた。同日から17日までを予定する香港訪問に関連し、記者からの質問に答えたもの。坂本農水相は、16、17日、アジア最大級とされる食の見本市「Food Expo PRO 2024」で日本産農林水産物・食品のトップセールスを行うほか、その輸出拡大に向けて、香港政府関係者との会談や現地食品製造・販売事業者の視察などに臨む。会見の中で、坂本農水相は、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出を受け、香港政府が10都県産の水産物の輸入を禁止していることに対し、「いずれも科学的根拠に基づかないものであり、極めて遺憾だ」と強調。一方で、香港について「わが国の農林水産物の重要な輸出先」との認識をあらためて示した上で、今回の訪問で予定する同政府関係者との会談に向け、「規制の即時撤廃を要請する」考えを述べた。福島第一原子力発電所事故後、諸外国・地域で設定された輸入規制は、49の国・地域(EUは一つとしてカウント)で既に撤廃。その一方、香港の他、ロシア、中国、マカオ、韓国、台湾が現在も規制を継続している。中でも、昨夏に開始したALPS処理水の海洋放出に伴い、中国とロシアでは全都道府県の水産物が輸入停止となっている状況だ。中国で続く輸入規制に関し、坂本農水相は、これまでの二国間会談や国際的議論を通じた即時撤廃の働きかけに言及した上、「引き続き科学的根拠に基づかない輸入規制措置に関して、政府一丸となって強く働きかけていく」と強調した。農水省が8月2日に発表した2024年上半期の農林水産物・食品輸出額によると、中国は対前年同期比43.8%減、香港は同10.5%減。輸出額の減少が最も大きい品目は、ホタテ貝(生鮮等)の同142億円減で、中国・香港による日本産水産物の禁輸措置が減少要因とみられている。一方で、海外バイヤーの日本招へい、国内加工業者の海外派遣など、国内の水産業を守る政策パッケージが成果をあげており、ホタテ貝の輸出額は、ベトナム、タイ、米国向けで、それぞれ対前年同期比約7.9倍、約3.5倍、約1.6倍と、増加している。

16 Aug 2024

2212

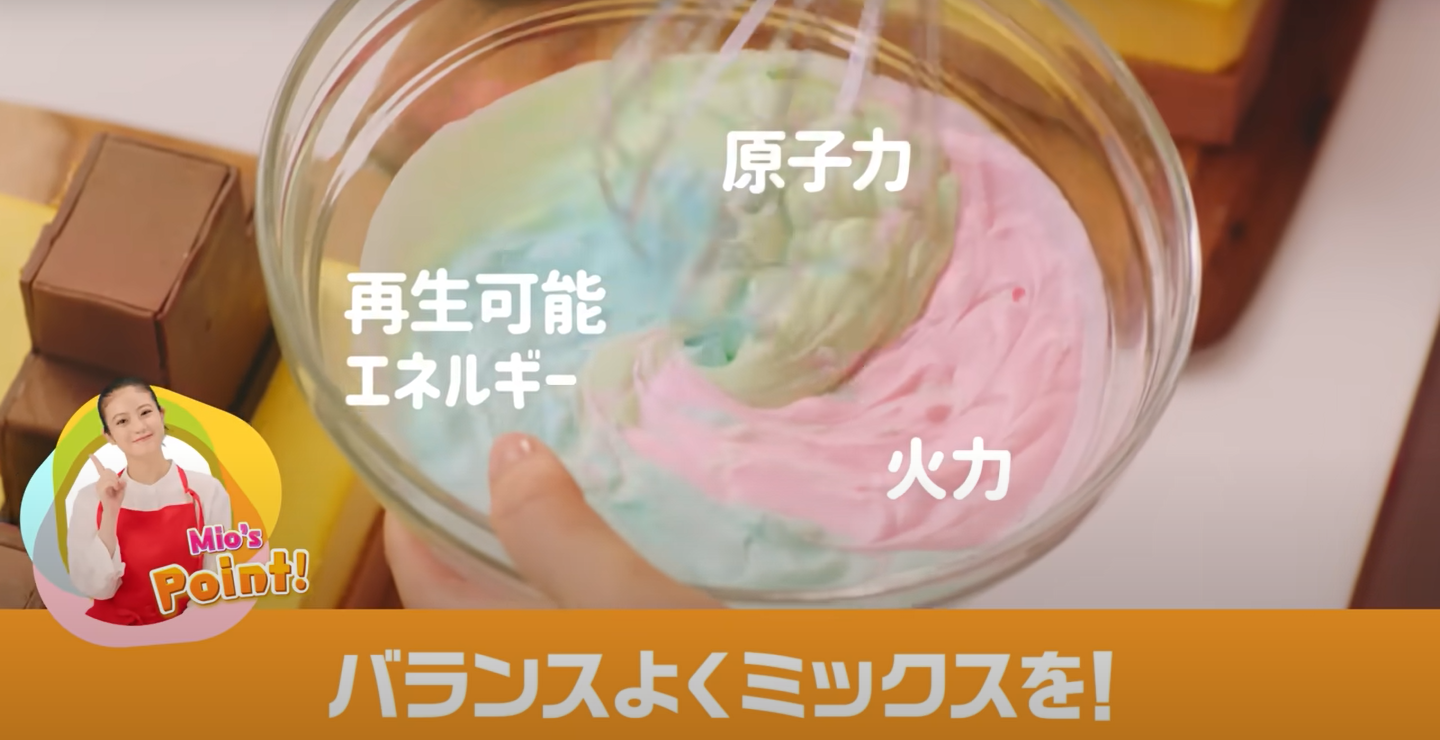

電気事業連合会は8月15日、女優の今田美桜(いまだみお)さんを起用した新Webムービー「今田美桜のお料理してミーオ!」を公開した。今田さんが料理番組のMCに扮し、日本のエネルギー事情、電力安定供給と地球温暖化対策といった課題、様々なエネルギーをバランスよく組み合わせる「エネルギーミックス」の大切さを説明するもの。同日、第1弾として公開された「作り方」篇(約1分半)の冒頭、今田さんは、日本のエネルギー自給率を「ある食品」の形で示し、エネルギー問題に対する関心を喚起。「天の声」とのやり取りを基調に、食べ物をモチーフとして「電気の作り方」を取り上げている。今田さんは、厨房の電子レンジを前に、「発電量の約7割を火力発電が占めるため、エネルギー資源の多くを海外に頼っている」と、日本の「電気を作る」上での課題を提起。「天の声」は、「環境に優しい再生可能エネルギーを増やしたら」などと問いを発する。今田さんは、色分けされたクリーム生地の泡立てを通じて、一つの電源のみに決め打ちができず多様性を必要とする日本の「エネルギーミックス」の現状を説く。エネルギー基本計画見直しに向けた検討が6月より始まっている。電事連では、今回のWebムービー公開に際し、「再生可能エネルギー、原子力、火力をバランスよく活用していくことの大切さを、料理番組を題材としたWebムービーを通じて、若い世代を始め多くの皆様に、より身近に考えてもらうきっかけとなれば」と、エネルギーミックスの大切さをアピール。続く第2弾も9月に公開予定だ。今田さんはこれまでも、電事連によるテレビCM「エネルギーから、明日をおもう。」に登場し、明治時代と現代の教師に扮して、それぞれの時代の電気の価値や使われ方の違いを説明するなど、エネルギー安定供給の重要性をPRする動画コンテンツで起用されてきた。

15 Aug 2024

1912

福井県美浜町で8月8~10日、「美浜エネルギー・キャンプ2024」が開催された。3月の初回に引き続き、2回目の開催となる今回は、一般財団法人教育支援グローバル基金が支援する全国の奨学生19名(高校生13名、大学生6名)が参加した。現地では、福井南高等学校・浅井ゼミ(浅井佑記範教諭)の生徒や、ボランティアで参加した大学生らが行動を共にした。教育支援グローバル基金は、親との死別・離別などの困難を経験した若者たちを、奨学金支給や人材育成プログラムの開催を通じて支援する非営利組織。今回の美浜エネルギー・キャンプは、リーダーシップ育成を目的に同法人が主催する4泊5日の宿泊型研修「サマー・リトリート2024」((一般財団法人教育支援グローバル基金が2017年以来計6回開催している宿泊型研修で、今年は石川県および福井県で開催))のプログラムの一環として開催された。参加者たちは、美浜町で過ごす3日間の日程の中で、関西電力・美浜原子力発電所の見学や、電池推進遊覧船の乗船体験、エネルギー環境教育体験館「きいぱす」((日本で唯一、エネルギー環境教育に特化した体験館で、廃校となった小学校を再利用し、2017年に美浜町営の施設として開館))での体験学習などを行い、エネルギー生産地の現状への理解を深めた。各施設では、メモを取りながら担当者の説明に真剣に耳を傾け、積極的に質問を投げかける参加者たちの姿が見られた。丹生公民館で参加者たちに向けて講演を行った美浜町エネルギー政策課・上野和行課長は、「(美浜エネルギー・キャンプで)見聞きしたことや経験したことを、みなさんがどのように噛み砕き、理解するかが重要。今回の研修をきっかけに、エネルギー問題など、今自分たちが直面している問題について、『どうしたら良いか』ということを考えられるリーダーになってもらえたら」と期待を込めた。また、美浜町の戸嶋秀樹町長も来場し、参加者と懇談。戸嶋町長は、「エネルギーは、国の根幹をなす重要な資源の1つであり、エネルギー問題に向き合う今回のような機会は、非常に意義があるもの」と話し、国のエネルギー政策や、美浜町の「エネルギーと共生する町づくり」に向けての取り組み、その重要性などを紹介。また、「原子力発電所は世界に数多くあるが、美浜の発電所は自然景観と調和しており、夜景がきれい」と、町の魅力をPRした。キャンプに参加した奨学生たちからは、「発電所が安全面に非常に気を遣っていたことが印象的で、発電する側の苦労を初めて知ることができた」「日々の生活の中で、想像以上にエネルギーを消費していることを知った。また、発電体験を通して発電の大変さを実感し、節電に気を付けようと思った」「今までエネルギーについては考えたことがなかったが、『きいぱす』での体験学習は楽しかった。学校の授業も、こんな感じだったらみんな興味を持つと思う」などの感想が聞かれた。今回のキャンプにボランティアで参加し、奨学生たちの美浜での活動をサポートした島根県内の大学生は、「エネルギーは、社会や理科など、幅広い分野が関わっており、議論が活発になるという点が魅力。今回のキャンプを通じて、エネルギーについて考えたり、意見交換することの楽しさを実感してほしい」と話した。また、日頃から原子力や地層処分に関する社会課題に取り組む浅井ゼミの生徒は、「今回参加している奨学生の多くは、電力生産地以外の地域から来ており、今までエネルギーについて考えたこともなかったという子も少なくなかった。美浜町でエネルギー生産地の現状を学んだことが、たとえば原子力発電所に賛成・中立・反対など、エネルギーについて何か自分の意見を持つきっかけになってもらえたら嬉しい」と語った。

15 Aug 2024

1889

キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)は、「市民社会とエネルギー政策の関係」と題する動画シリーズを公開している。同所研究員の渡辺凛氏が各回10分程度で解説するもの。エネルギー基本計画の見直しに向けた議論が6月より総合資源エネルギー調査会で開始しているが、渡辺氏は、動画シリーズの初回(8月8日公開)で、エネルギー政策の特徴として、「とても複雑な問題」、「経済活動に欠かせないインフラ」、「リードタイムが長い(実現するのが3年、5年、10年先)」との観点を提示。さらに、「決まったことが政権交代のたびに覆されることは比較的起こりにくい」という安定性に言及し、「政治や民意よりも、実務や行政の力が強い政策分野といえる」とも分析している。また、これまで日本のエネルギー政策がとってきた「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合)の枠組みに一定の評価を示す一方で、「他にも重要な観点がある」と指摘。例えば、EUにおけるエネルギー政策の考え方を例に、「健康・福祉、地域経済、食料問題など、幅広い社会問題と複合的にエネルギー問題を考え、議論の結果を政策にインプットする仕組みを作ること」をあげており、今後、行政だけでなく、研究機関、アカデミア(学術界)、NPO・NGOなども交え、議論の多様性・厚みを増していくことの重要性を強調している。続いて、第2回(8月9日公開)では、原子力を巡る反対運動の根源として、リスクの不確実性が十分に議論されていないこと、それゆえに「一部の人だけが被害を受ける仕組みはおかしい」という主張に至っている現状に言及。その上で、エネルギー政策決定に関わる市民参加型の議論について、「目的をはっきりと」、「対象・目的に対し適切な問いを」、「結果をどう意思決定に活かすのか」を、ポイントとして指摘している。13、14日には、第3、4回「物事を100%、『科学的に』、『合理的に』決めることはできない」を公開。その中で、渡辺氏は、「科学は不安を取り除く道具にはならない。解釈するのは人間一人ひとりの価値観だから」と強調している。とかく水掛け論になりがちな個人の「価値観の議論」に関し、「科学者もそれぞれ価値観を持っている。お互いが異なる価値観を理解し合うことで打開策が考えられるのでは」と述べ、事前アンケートの実施、フリーディスカッションの設定など、市民参加型の議論に向けて、「場の設計」の重要性を指摘。一例として、同氏は、東海村の若手市民を対象とした高レベル放射性廃棄物の地層処分に関するインタビュー経験を紹介し、事前の情報提供を15分程度行うだけで「専門的知識の多少にかかわらず、市民は意見を述べることができる」と説いた。原子力・エネルギー政策にとどまらず、公益的課題に関して「価値観の議論」の重要性を強調する渡辺氏は、方針ありきで進めていくいわゆる「ガス抜き」的な市民参加では信頼の失墜につながってしまうと、警鐘を鳴らし、まずは「コミュニケーションの実績を地道に積んでいくことが大事」と指摘した。

14 Aug 2024

1359

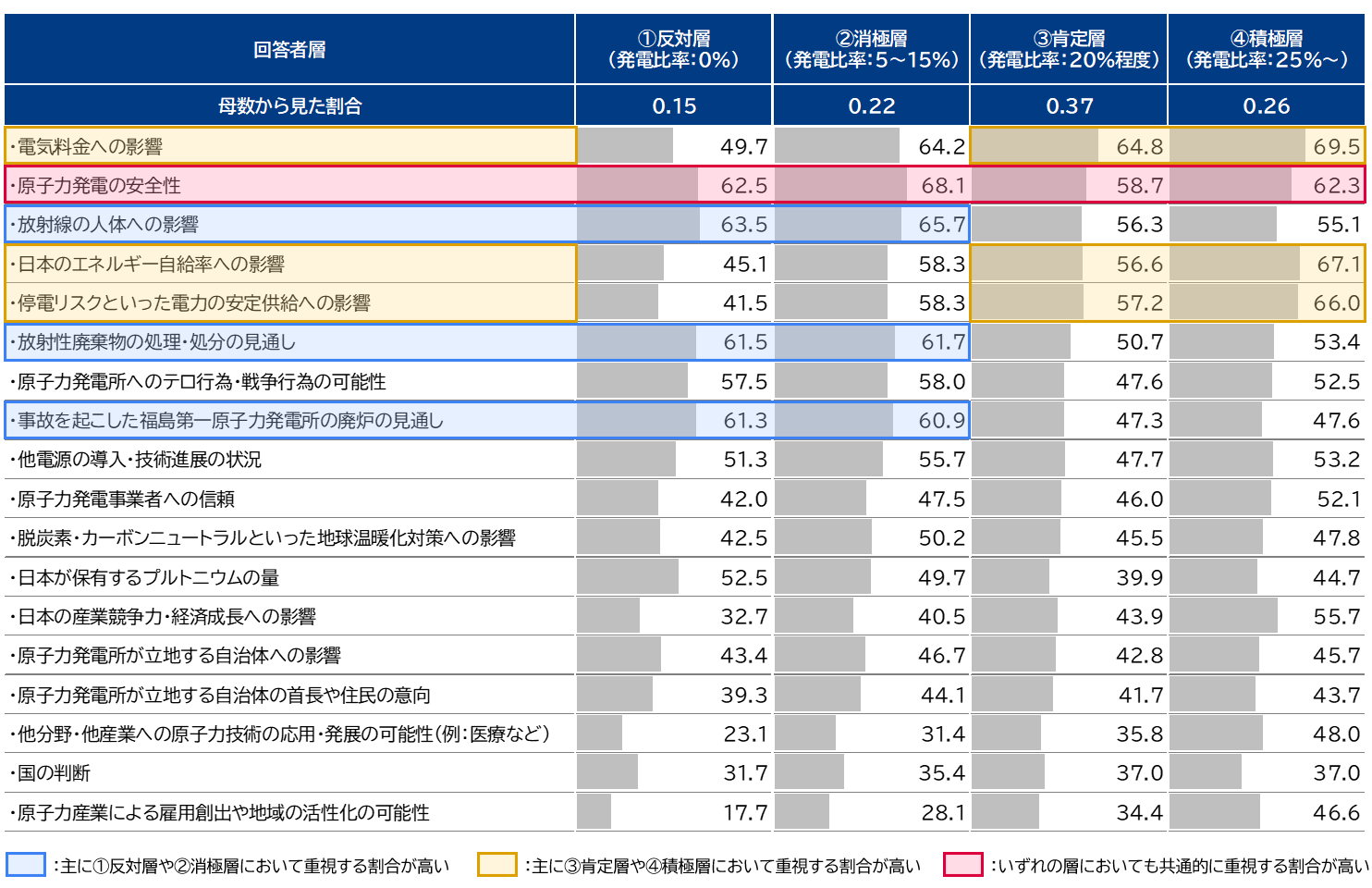

三菱総合研究所は8月6日、「原子力政策の議論を円滑に進めるカギとは?」とする意見を発表した。〈三菱総研発表資料は こちら〉同社のWEBサイト上に掲載するコラムシリーズ「カーボンニュートラル時代の原子力」の最新版として、社会インフラ事業本部がエネルギー基本計画見直しの検討開始をとらえ、独自に実施したアンケート調査に基づき取りまとめたもの。同事業本部は昨年末にも、COP28で発出された「原子力3倍化の宣言」の関連で、「国内の再稼働を進めつつ、技術・人的な世界貢献を進めることが重要」とする意見を発表している。今回、各都道府県100名・全国4,700名を対象とした原子力発電の利用に関するアンケート調査(2023年8月実施)を踏まえ、回答者を、「反対層」、「消極層」、「肯定層」、「積極層」に分類・分析。その上で、原子力利用における「信頼」に焦点を当て意見を述べた。アンケート調査結果によると、全体の傾向として、「原子力発電の再稼働や新規建設の是非の判断で重視すること」(複数回答可)については、回答割合の多い順に、「電気料金への影響」、「原子力発電の安全性」、「放射線の人体への影響」と、個人にとって身近な点を重視していることが示された。一方で、「国の判断」、「原子力産業による雇用創出や地域の活性化の可能性」など、個人との結び付きが弱いと考えられる点については、選択割合が低くなっていた。さらに、「様々な電源がある中で、2030年度に原子力発電が全電力量のうち、何%程度をまかなうべきか」との問いに対する回答者を、 (1)原子力発電を利用すべきでない(発電比率0%:反対層) (2)政府目標よりも低い水準にすべき(発電比率5~15%:消極層) (3)政府目標と同程度の発電比率にすべき(発電比率20%程度:肯定層) (4)政府目標水準以上に利用すべき(発電比率25%以上:積極層)――の4つのスタンスに分類。各層の割合は、それぞれ15%、22%、37%、26%だった。この4つの分類ごとに、「原子力発電の再稼働や新規建設の是非の判断で重視すること」について、回答を分析。その結果、いずれの層ともに「原子力発電の安全性」が重視されていることが示された。さらに、「反対層」と「消極層」では、「放射線の人体影響」、「放射性廃棄物の処理処分の見通し」など、原子力固有の課題が上位に、一方で、「肯定層」と「積極層」では、「電気料金への影響」、「エネルギー自給率」、「電力の安定供給」が上位にランキング。今回のアンケート調査結果からは、「肯定層」と「積極層」では、原子力利用の価値を重視していることがわかった。他の層との比較で「重視すること」の回答割合の差が顕著だったものとしては、「事故を起こした福島第一原子力発電所の廃炉の見通し」が「反対層」で、「停電リスクといった電力安定供給への影響」が「積極層」で、それぞれ高くなっていた。調査結果を踏まえ、今回の意見では、政府・事業者による原子力利用政策に対し「国民から信頼を獲得するには、国民と重視する要素が一致することが重要であるが、『重視する要素は多様にある』ことから、すべての国民と重視する要素が一致した政策や施策を実装することは困難」と、指摘。その上で、「相反するスタンスを有する国民の双方とバランスよく議論する」ことを提言している。三菱総研はかつて、JCO臨界事故(1999年)後の原子力行政の建て直しに向け、様々なステークホルダーが意見を述べ合う原子力委員会「原子力政策円卓会議」の運営を担った経験がある。

08 Aug 2024

2911

三菱重工業と量子科学技術研究開発機構(QST)は7月31日、ITER(国際熱核融合実験炉)に用いられるダイバータ((核融合で発生するヘリウムや不純物粒子を排出する装置))の重要な構成要素「外側垂直ターゲット」のプロトタイプを完成したと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉完成したプロトタイプは、高さ約1.5m、幅約0.6mの“J”字型をした実機大モックアップ。三菱重工とQSTでは、2020年より製作に取り組んできた。三菱重工は、「外側垂直ターゲット」実機全58基(予備を含む)のうち、既に18基を受注し製作を進めており、2025年度にも6基分の納入が計画されている。プロトタイプの完成により、実機量産化に向けて準備が整った格好だ。プラズマから来る大きな熱流を受止めるダイバータの熱負荷は、最大で20MW/㎡。これは、小惑星探査機が大気圏突入の際に受ける表面熱負荷に匹敵し、人が搭乗する宇宙船ではスペースシャトルが受ける表面熱負荷の約30倍に相当する。正にトカマク型核融合炉の「最も過酷な場所」だ。そのため、構成する部材は極めて厳しい熱環境での使用に耐えるよう、高融点であるものの加工が困難なタングステンなどの特殊な材料が用いられる。ITER計画は参加各極による物納貢献が基本で、ダイバータを構成する「外側垂直ターゲット」は日本が、「内側垂直ターゲット」は欧州が主に受注。「外側垂直ターゲット」は、30×30×10mm程度の「タングステンモノブロック」で構成。1基当たり3,000個以上の「タングステンモノブロック」は、1個でも熱負荷で溶融すれば大きなトラブルにつながることから、厳しい技術水準が要求される。三菱重工は、高熱に耐えるタングステン材料、それを冷却するためのクロムジルコニウム銅合金冷却管、材料を接合する熱処理方法「ろう付け接合」を開発し、超高温下における耐久性の課題を克服。要素試験、小規模試験体および実規模試験体による検証を行い、材料特性に適した高度な接合技術、加工技術、組立方法など、「外側垂直ターゲット」を製作する基盤技術を確立した。ITER計画は、「核融合エネルギー実現の見通しを得る」ことを目指し、前例のない技術目標を掲げた国際プロジェクトで、2007年10月に外交レベルの協定が発効。QSTでは、前身の日本原子力研究開発機構(核融合部門)の頃を含め、計画当初よりダイバータ「外側垂直ターゲット」の研究開発に注力し、三菱重工は2012年より製作に参加している。

06 Aug 2024

3530

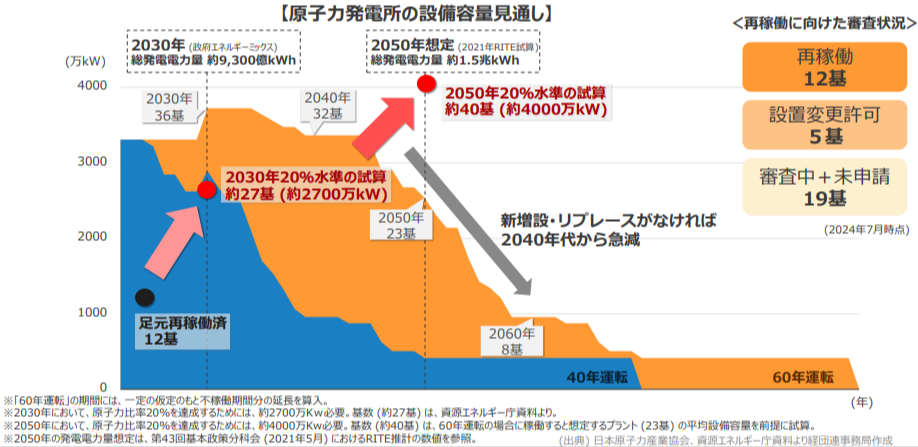

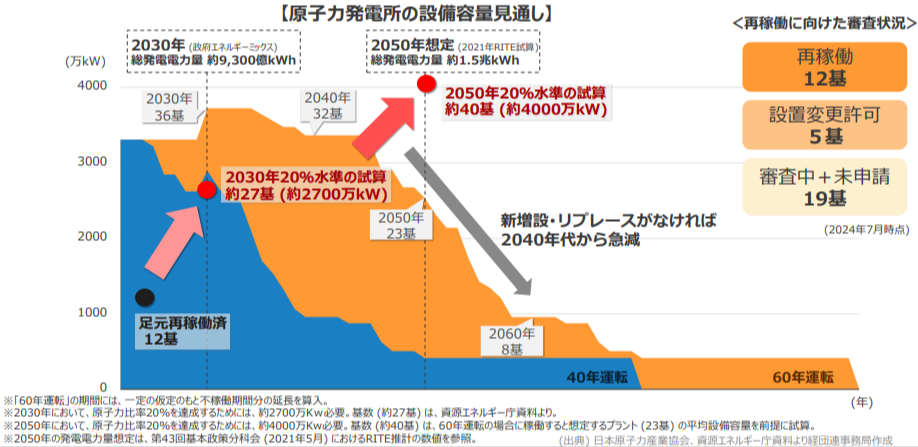

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は8月2日、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所他よりヒアリングを行った。同分科会は、5月よりエネルギー基本計画の見直しに向け検討を開始しており、今回の会合はその6回目となる。〈配布資料は こちら〉経団連の岩村有広常務理事はまず、日本の有する「供給面の制約が厳しい」、「需要規模が大きい」といったエネルギー事情を踏まえ、「単一のエネルギー源に過度に依存することなく、バランスの取れたエネルギーミックスの実現を志向すべき」と強調。その上で、今後の論点として、「化石燃料依存度の低減」、「ゼロエミッション電源の最大限活用」を示した。再生可能エネルギーの主力電源化とともに、原子力の最大限活用を挙げ、次世代炉の開発に向け各技術の置かれた現状を、実用化に近い順に「実装段階」、「実証段階」、「実験段階」に分類。当面は、革新軽水炉(実装段階)の建設・活用を進めつつ、並行して高速炉や高温ガス炉(実証段階)の実証を進めていく必要性を指摘した。経団連の十倉雅和会長は7月8日の記者会見で、GX推進や国際プロジェクトにおける日本のプレゼンス向上に関連し、ITER計画への期待を述べている。今回の分科会会合における発表でも、経団連は、核融合発電(実験段階)について、「高レベル放射性廃棄物を発生させない」などの利点から、その実用化を強く求めた。再稼働に関し規制側の判断や地元の理解が注目されているが、経団連は、日本原子力産業協会他のデータに基づき、今後の原子力発電設備容量の見通し(電源構成に占める割合は20%水準、60年までの運転を想定)を図示。それによると、新増設・リプレースがなければ、2040年代から設備容量が急減することから、建設に要するリードタイムも考慮し、「次世代革新炉の建設具体化」とともに、産業界の立場から「予見性確保、資金調達の観点も踏まえた事業環境整備」の必要性を訴えた。経済同友会の兵頭誠之エネルギー委員長らも、発表の中で、2040年をポイントとして指摘。同会は東日本大震災後の「縮・原発」の姿勢を改め、昨年末に長期的な原子力活用に向けて「活・原子力」を提唱した。今回、供給側の取組として、短期、短中期、中期、中長期のタイムスパンで課題を整理。原子力に関して、短期的には、「審査合格後の早期再稼働に向け、国民にファクトベースの説明」を行う必要性を指摘した。同会の新浪剛史代表幹事は、7月16日の記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関連し、電力消費地域の理解を進める必要性を述べている。また、中長期的な課題としては、核燃料サイクル・最終処分事業の推進とともに、「革新炉の特性を最大限に活かし、実態に即した新たな規制のあり方を検討する」、「人材・技術・サプライチェーン維持の取組を産官学一体となって推し進める」ことなどを提示。原子力の国民理解に関し、同会は、意見交換会「未来選択会議」などを通じ、若手との議論に取り組んできたが、今回の分科会でも、「社会全体を覆う『原子力を語れない空気』の払拭」が図られるよう、引き続き熟議に努めていく姿勢を示した。日商は、中小企業のエネルギーを巡る現状として、88%の企業がエネルギー価格の上昇により「経営に何らかの影響がある」と懸念していることなどを指摘。さらに、地方の観点からも、電源立地地域への産業誘致など、脱炭素化と産業活性化を両立する地域特性を踏まえたエネルギー戦略の立案を今後の議論に向け期待した。立地地域として、杉本達治委員(福井県知事)は、引き続き原子力に対する国の姿勢の明確化を切望。先般の能登半島地震にも鑑み、災害対応に資する蓄電池の活用にも言及し、電力安定供給を支える基盤確保の重要性をあらためて訴えた。今回の同分科会では、経済団体の他、日本労働組合総連合会、全国消費者団体連絡会からもヒアリングを行った。

05 Aug 2024

2727

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は8月1日、就任後初の記者会見を行った。〈就任挨拶は こちら〉増井理事長は、6月18日に行われた同協会2024年度定時社員総会で、前任・新井史朗理事長を引き継ぎ就任した。初会見では、現在、検討が行われている次期エネルギー基本計画について言及。IT需要や脱炭素化の進展に伴う電力需要の増加に備え、エネルギー安定供給の観点から、既存プラントの早期再稼働に加えて、リプレースや新増設の必要性、それらを実現するために必要な事業環境の整備について明記されることを求めた。さらに、国民理解が進むよう注力し、医療・工業・農業などにおける原子力・放射線利用の促進にも努めていく考えを強調。原子力政策に関しては、6月25日の総合資源エネルギー調査会原子力小委員会において前任・新井理事長(特任フェローとして出席)が発言した4つのポイントとして、既設炉の最大限活用新増設・リプレースを含めた必要容量・時間軸の明記原子力事業者が適切な時期に新規建設の投資判断を可能とするための事業環境整備原子力の価値を広く国民に知ってもらうための官民挙げた理解促進――をあらためて説明した。〈発言内容は こちら〉記者からは、現在渦中にある日本原子力発電敦賀2号機の新規制基準適合性審査に係る質問も多く出された。会見前日の7月31日、原子力規制委員会は、同機について、地質関連の設置基準に照らし「適合しているとは認められない」との審査結果を了承している。増井理事長は、地震の多い日本の現状に触れた上で、8月2日に行われる規制委と同社経営幹部との意見交換に関し、「追加調査を含め対応をしっかり説明して欲しい」と述べた。また、「日本の原子力発電のパイオニア」である同社のGCR、BWR、PWRと多様な炉型開発の実績にも言及。原産協会として、同社は「重要なプレーヤー」との認識をあらためて示した。この他、エネルギー基本計画改定の中で発電コストの議論が始まったところだが、原子力発電については「パフォーマンスの向上」を、今後の新増設・リプレースに向けては日本のサプライチェーン維持・強化の課題を指摘。増井理事長は、就任前、東京電力原子力・立地本部副本部長を務めるなど、原子力発電における基盤強化・安全文化醸成に取り組んできたことから、記者より、柏崎刈羽7号機の再稼働について問われたのに対し、地元地域の信頼を獲得し安全第一に進めて欲しいことを強調した。同機については、現在、新潟県各地で国による説明会が行われている状況だ。

02 Aug 2024

2127

原子力規制委員会は7月31日の定例会合で、日本原子力発電敦賀発電所2号機(PWR、116.0万kW)の新規制基準適合性審査に関し、同社の村松衛社長らから意見聴取を行うことを了承した。〈規制委発表資料は こちら〉同機の新規制基準適合性審査は、2015年11月に申請され、審査期間は既に8年を超えている。2022年1月、2023年8月には補正申請がなされ、その中で、地震・津波関係の審査に関して、「敷地内の『D-1トレンチ』内に認められる『K断層』の活動性および原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性」が論点となっていた。2024年7月26日の審査会合で、審査チームは、設置許可基準に照らし「適合しているとは認められない」と判断。これを受け、原電より、審査会合の結果を精査し追加検査を検討しており、補正申請を超える内容についても検討し、調査結果がまとまった時点であらためて審査を願う旨、申し出がなされた。31日の定例会合では、原子力規制庁の内藤浩行安全規制管理官(地震・津波審査)らが、審査結果について説明。「K断層」の活動性、連続性ともに、「否定できていない」とした。これに関し、地震・津波審査担当の石渡明委員は、「K断層」の連続性評価に関し、地質学の一般論として「幅が広い大きな断層という特徴が調査フローに入っていない」と指摘。内藤管理官は「実際、目視で確認する中、非常に判断が難しい」などと述べた上で、安全サイドに立ち、総合的判断を行った経緯を説明した。この他、活動性評価に用いられた光ルミネッサンス年代測定法の信頼性など、調査手法に係る質疑もあったが、プラント審査を担当する杉山智之委員は、「明確な答えはまだわからないのでは」と述べ、さらに精査する必要性を示唆した。原電社長を招く意見聴取は、8月2日に規制委臨時会合として公開の場で実施される予定だ。敦賀2号機の審査について、同委は、2023年4月に原電経営幹部と行った意見交換の中で、最新の補正書を「最後とする」方針を示している。今回定例会合終了後の記者会見で山中伸介委員長は、「次のステップとして原電から追加の調査、再補正をしたいという意見もあるので、社長の意見をあらためて聴いた上で、規制委としての方針を示したい」と述べた。7月26日の審査会合の後、原電は、引き続き敦賀2号機の再稼働に取り組む姿勢を示している。同社は、2015年の新規制基準適合性に係る審査申請以前にも、海外有識者による国際的評価、規制委に対する意見書提出などを通じ、「敷地に分布する破砕帯は『将来活動する可能性のある断層等』ではない」ことを一貫して主張している。

01 Aug 2024

2111

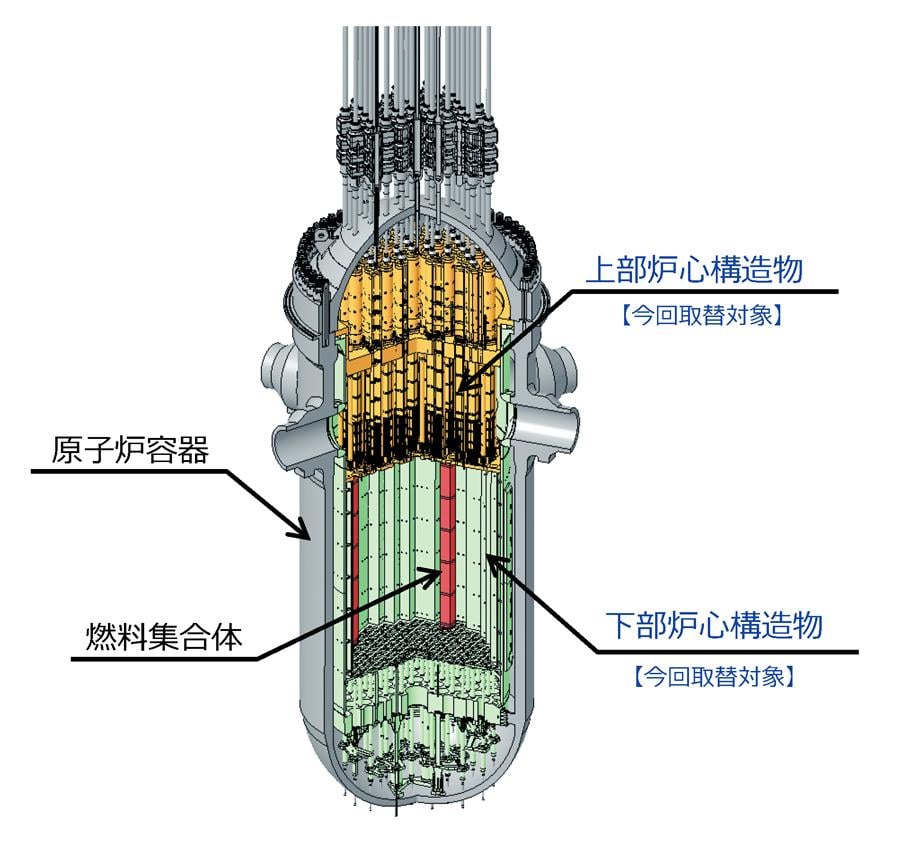

三菱重工業は7月25日、関西電力高浜発電所1・2号機向けに、取替用炉内構造物2基の製造・取替工事を受注したと発表した。同日、関西電力は、原子力規制委員会に対し両機の炉内構造物取替計画に係る原子炉設置変更許可申請を行っており、それぞれ、2028年6~12月、2028年11月~29年4月に予定する定期検査で取替工事を実施する計画だ。〈三菱重工発表資料は こちら〉炉内構造物は、原子炉容器の中で燃料集合体を保持する重要設備。全長約10m、外径約4m、重量約130トンのステンレス製で、燃料集合体を収納する下部炉心構造物(約89トン)と、それを上部から支持する上部炉心構造物(約44トン)で構成される。今回、製造する炉内構造物は、長期的な信頼性向上の観点から、海外において発生事例のあるボルト損傷への対策を施すなど、最新設計を取り入れ一体取替を実施。三菱重工神戸造船所で順次製造した後、現地で取替工事を行う。特に高い安全性と信頼性が求められる炉内構造物は、大型構造物であるものの0.01mm単位での厳しい加工精度が要求され、高い設計・製造技術力と、原子炉容器に据え付ける際にも、高い精度で位置決めする施工技術力も求められる。三菱重工が炉内構造物の一体取替工事を受注するのは、2021年に実施した関西電力美浜発電所3号機向けに続くもの。今回、世界で6、7例目となるが、これまでもすべて同社が手がけてきた。高浜1・2号機、美浜3号機はいずれも、40年超運転に入っているプラントで、高浜1号機は今秋、運転開始から50年となる。長期的な信頼性確保の観点から、予防保全策として炉内構造物一式を取り替えることとなった。

30 Jul 2024

7656

日本原子力発電は7月26日、敦賀2号機について同日、原子力規制委員会が地質関連の基準に関し「適合しているとは認められない」との確認結果を示したことを受け、コメントを発表。これまでの審査会合・現地調査での対応を踏まえ、「今後も追加調査やデータの拡充に取り組んでいく」として、引き続き同機の再稼働に向け取り組んでいく態度を鮮明にした。敦賀2号機(PWR、116.0万kW)に係る審査会合は2015年に開始。これまでの会合開催は計27回(プラント関係の審査も含む)に上る。原電による地質調査データの疑義に伴い中断した時期があったが、規制委の指導文書に従い補正申請が確認されたことから、2023年9月に再開。同発電所敷地内の「D-1破砕帯」(2号機原子炉建屋直下を通る)の延長近くに存在する「K断層」の活動性評価が論点となっていた。同社との質疑応答を踏まえ、審査チームは、2024年5月31日の会合で、「『K断層』の活動性を否定することは困難である」との確認状況を提示。6月6、7日には現地調査も行われた。7月26日の会合で、原電は、ボーリング調査等を通じた「K断層」の分析結果を示し、従来からの説明通り、連続性は認められないと説明したが、規制委の審査チームは同社の説明に科学的な根拠は乏しい点があるなどと指摘し、「K断層」と「D-1破砕帯」の連続性を否定できないとの認識を示した。前回の会合(6月28日開催)で、審査チームからは、7月の会合をもって敦賀2号機の現行補正申請に関する審議をしめくくる方針が示されていたが、同社は、必要な再調査の実施を含めて、「K断層」の活動性および連続性に関する追加的な検討を行う方針を表明。現行の補正書に記載した内容(論理構成や評価基準の変更など)を超えることが見込まれるため、再補正を視野に入れており、その時期などについては検討中とした。地震・津波審査担当の石渡明委員は、現行補正書に関する審査結果をまとめ、7月31日の規制委定例会合で報告する考えを示した。同日は、原電も出席し、今後の再補正に関する方針等を説明する見通しだ。2013年の新規制基準施行以前、規制委は発足当初より、旧原子力安全・保安院を引き継ぎ、敦賀発電所を含む6発電所について、有識者による破砕帯評価を実施。現地調査やピアレビューを踏まえ、「D-1破砕帯」については、同年5月に「耐震設計上考慮する活断層」との評価結果が示されている。これを受け、原電では、2つの国際レビューチームによる評価を実施し、同年8月にこれを覆す見解を発表。2014年2月には、地球物理学分野で権威のある「米国地球物理学連合」も、この問題に注目し、同社による主張を支持する論文を学会誌に掲載した。こうした国際的評価も踏まえ、原電は2015年11月、「敷地に分布する破砕帯は『将来活動する可能性のある断層等』ではないことを確認した」として、敦賀2号機に係る新規制基準適合性審査を規制委に申請し、説明に当たってきた。同機は1987年2月に運転開始。2011年5月の定期検査入りから停止が続いている。

29 Jul 2024

2643

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出が開始して、間もなく1年。一部の海外諸国による日本産水産物の輸入停止措置などを踏まえ、東京電力では、全国各地でのイベントや販売促進会、社内販売などを通じ、全社員・全グループが一丸となって国産水産物の消費拡大に取り組んでいる。一方、北海道では2024年上半期の水産物輸出額が前年同期比で半減しており、依然として厳しい状況だ。こうした中、同社はこのほど、東京・JR新橋駅前SL広場を中心に毎年開催される「新橋こいち祭」に初めて出店。7月25、26日の期間中(両日とも、15時~20時30分)、「常磐もの」を使った「さんまのポーポー焼き」(サンマのすり身に味噌と薬味を混ぜて団子にした漁師飯)や福島の酒を提供する「発見!ふくしま」の他、昨年11月にSL広場で行われた復興応援イベント「ホタテ祭り」でも盛況だった「ホタテ応援隊」のブースを設け、福島県・北海道の美味を振る舞う。開催初日の25日には小早川智明社長が応援に駆け付け、「ホタテ串焼き」の調理・販売に当たった。「ホタテ応援隊」のブースは、JR新橋駅日比谷口を出てすぐ。駅のコンコースにも香ばしさが漂う。15時の開場後、小早川社長がブースに立った16時半頃には、ホタテを求める来場者の列ができ、仕事帰りの人たちが繰り出す19時半過ぎには既に売り切れとなる人気ぶりだった。ブース対応後、取材に応じた小早川社長は、これまでの国産水産物販売支援に対する謝意を繰り返し強調。7月16日に通算7回目(今年度3回目)を完了したALPS処理水の海洋放出については、「これからもしっかりと安全を第一に進めていき、海域の放射能測定データを示していく」と述べた。会場内、C11形SLの脇に設置された温度計は34℃。17時頃からは小雨がぱらつきながらも、さらに賑わいを増し、「かにみそ甲羅焼き」、「うに貝焼」の他、福島特産の桃を用いたアイス「ふしぎなピーチバー」(竹内まりやのヒット曲に因んだ命名)など、様々な美味が食欲をそそった。同氏は、まず「食べてもらう」ことと強調し、今後も着実に応援していく姿勢を示した。「新橋こいち祭」は、バブル崩壊後の90年代半ば、新橋界隈に務めるサラリーマンらに「“小一”時間楽んでもらう」思いで地元商店会が始めたもの。近年では、若者連れも多く、27回目となる今回、2日間で約14万人の動員を見込む。

26 Jul 2024

1851

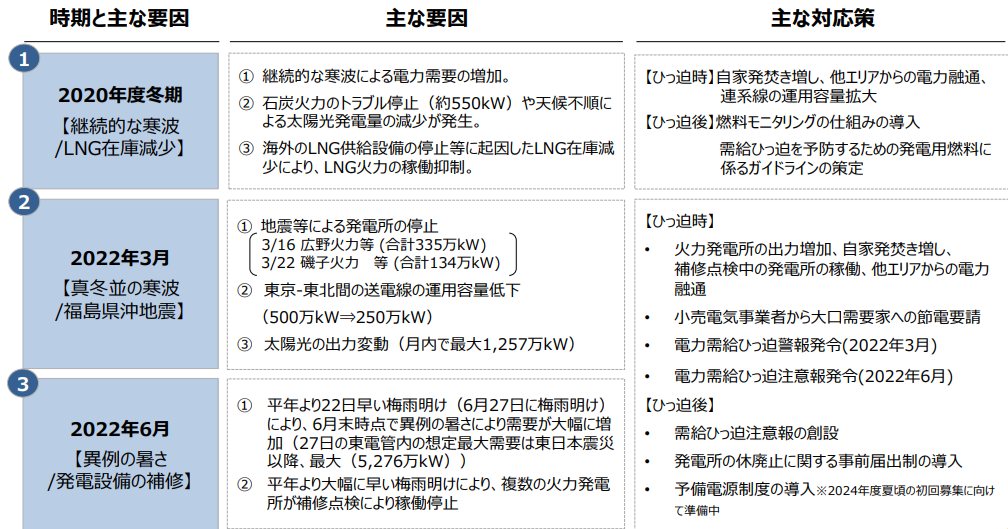

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は7月23日、安定供給の現状・課題と火力の脱炭素化のあり方について議論した。〈配布資料は こちら〉同分科会は5月15日、エネルギー基本計画の見直しに向け検討を開始。7月23日の会合で、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、これまでの議論を振り返り、「需要が増加していく中で、脱炭素電源を最大限増加していかねばならない」と強調。去る6月6日の会合では、通信ネットワーク関連企業からの発表も受け、データセンターの拡大など、AI技術普及に伴う電力需要増に関し議論されている。村瀬長官は今回、オイルショックを受け半世紀前に設立された資源エネルギー庁の理念に立ち返り、「安定供給をしっかり確保していく必要がある」との使命感をあらためて示した上、引き続き有意義な議論を期待した。脱炭素電源の現状と課題については、前回、7月8日の会合で議論。各電源のCO2排出量比較などが示された上で、委員からは、原子力の安全性、再生可能エネルギー設置に伴う環境影響、国民理解の必要性などをめぐり意見が出された。一方で、日本の一次エネルギー供給・電源構成における化石エネルギー比率(2021年)は83%と、G7各国と比較し、依然と高いレベルにある。今回、火力の脱炭素化に係る議論に際し、資源エネルギー庁は「日本は最も化石燃料のリスクにさらされている」と危惧。さらに、電力需給に関しても、7月8日には、首都圏で最高気温37℃を記録し、東京電力管内では中部電力からの電力融通が行われるなど、需給バランスは予断を許さぬ状況にある。実際、夏季・冬季の電力最大需要発生時の予備率見通しについては、2015年度以降の推移から、特に、近年では、東日本の予備率が相対的に低くなっている。安定供給に関連し、資源エネルギー庁は、近年で電力需給がひっ迫した2020年度冬季(継続的な寒波/LNG在庫減少)、2022年3月(真冬並みの寒波/福島県沖地震)、2022年6月(異例の暑さ/発電設備の補修)について、要因・対応策を整理したほか、化石燃料輸入に伴う国富流出にも触れた上で、委員より意見を求めた。委員からは、東京湾岸に集結する火力発電の電源脱落リスクに関し、「高度成長期の産業政策『太平洋ベルト地帯』は今や、首都圏直下型地震のリスクからもレジリエンス上のネックとなっている」と懸念し、火力プラントの移設とともに、原子力発電の早急な再稼働を求める意見があった。また、地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、新たなエネルギー源として期待される水素・アンモニアに関し、敦賀港を中心とした貯蔵タンクの拠点整備の一方で、「日本海側は都市が点在しており、大規模な需要が存在しているわけはない」と、産業振興の課題を述べた上で、日本海側と太平洋側が相互に連携し合う体制が構築されるよう国の支援策を求めた。

24 Jul 2024

1906

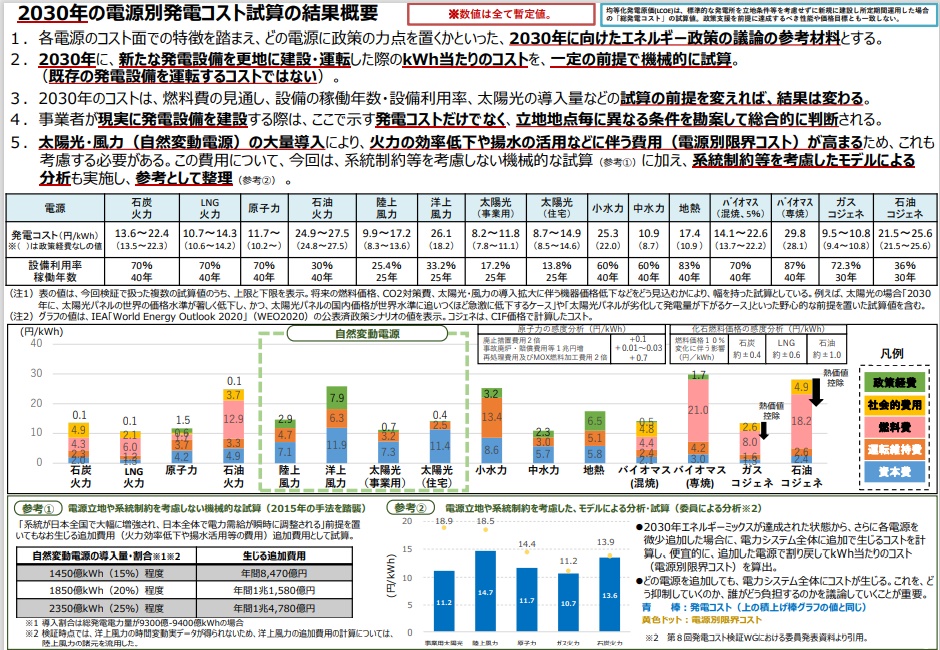

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会は7月22日、発電コストワーキンググループ(座長=秋元圭吾・地球環境産業技術研究機構主席研究員)を始動した。同分科会では、5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始しており、その参考とすべく、各電源の発電コストについて試算し検討に資するもの。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち、資源エネルギー庁が現行のエネルギー基本計画策定に向け行った「2021年の発電コスト検証」について説明。石炭火力、LNG火力、原子力、風力(陸上/洋上)、太陽光(事業用/住宅)など、15の電源別に、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりのコストを、一定の計算式に基づき、2020年時点と、2030年時点で機械的に試算したもの。今後、燃料費の見通し、設備の稼働年数・利用率、再エネの導入量の他、実際の発電設備建設に際し立地点ごとに異なる条件を勘案する必要など、不確定要素が関わることから、あくまで参考モデルとして評価・分析している。それによると、原子力(設備利用率70%、稼働年数40年)は11.7円/kWh~で、LNG火力の10.7~14.3円/kWh、太陽光(事業用)の8.2~14.9円/kWhなどと比して遜色ない水準が示されている。今回、新たな発電コスト試算に際し、有識者の立場から日本エネルギー経済研究所特別主幹研究員の松尾雄司氏が発表。同氏は、「基本的な考え方は前回から大きく変えることはない」との前提に立ち、LCOE(均等化発電原価)手法による評価結果を紹介した。OECD/NEA、IEAなどの試算も参考としたLCOE手法では、各電源の稼働年数・設備利用率を通常運転で可能な最大値を想定。原子力については、それぞれ60年、85%と設定し評価した。その結果、事業用太陽光11.2円/kWh、陸上風力14.7円/kWh、原子力11.7円/kWh、LNG火力10.7円/kWh、石炭火力13.6円/kWhとのベースラインを示した上で、電気自動車やヒートポンプの普及など、今後の電力システムの柔軟性向上に応じ変化する可能性を図示。まとめとして、LCOE手法以外の有用な指標も有効活用し、電源ごとの経済性の変化や、各指標の比較などを行い、「将来のエネルギーシステムの中での各電源の特性や役割を把握し正しく国民に伝える努力が求められる」と指摘し、今後の議論に先鞭をつけた。委員からは、新たなエネルギー源として注目される水素・アンモニアに係るコスト検証を求める意見も出された。資源エネルギー庁は、発電技術そのものの評価に適した「モデルプラント方式」による試算を提案。また、中東情勢の緊迫化に伴う不確実性の高まり、GX推進など、現行のエネルギー基本計画策定以降の動きが発電コストに与える影響を考慮する必要性も示した。基本政策分科会は、概ね隔週の頻度で開催されており、エネルギー価格に対する関心が高まる昨今、WGでの検討状況がエネルギー基本計画見直しの議論に反映されていくこととなりそうだ。

23 Jul 2024

5964