総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は6月17日の会合で、エネルギーを巡る国際情勢について有識者からのヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉冒頭、齋藤健経済産業相は、「世界的に不確実性が高まる中で、いかにエネルギー安定供給と脱炭素化の両立を確保するか、コストの上昇にどのように対応するかが各国共通の課題。その状況を把握することは、わが国の対応を考えていく上で重要」と、今回のヒアリングを行う意義を強調。同分科会では、次期エネルギー基本計画策定に向けた検討を5月15日にキックオフ。以降、3回目となる会合に際し、齋藤経産相は、「野心を持ちつつ、着実かつ現実的なアプローチを追求していくためにも、今後、イノベーションを積極的に進めた上で、その進展状況を踏まえ、コスト面での検証を行いながら、あるべき政策の方向性を見出していく」と、さらに議論を深めていく姿勢を示した。ヒアリングでは、コスト面の課題について、中東情勢・化石燃料市場に詳しい日本エネルギー経済研究所専務理事の小山堅氏が、ウクライナ危機に伴い高騰したエネルギー価格が下降傾向にあると概観しながらも、原油価格は「歴史的観点で高水準」にあると指摘。過去のオイルショックを振り返り、中東・ウクライナ・東アジアを中心とする「地政学リスク」を筆頭に、「政策変更リスク」、「過少投資リスク」、「マーケットパワーリスク」、「需給構造変革リスク」、「自然災害・サイバーリスク」など、様々なリスクの存在をあげ、「国際エネルギー情勢にはまだまだ先行き不透明な要素がある」ことを強調。その上で、ウクライナ危機発生以降、中長期的な脱炭素化に向けた世界動向の一つとして、小山氏は、「原子力重視の潮流顕在化」をあげ、既存炉の有効活用、新規建設、新型炉の開発の他、米国で動きのある「廃炉が決定していたプラントの再稼働」にも言及した。脱炭素化に係る課題・不確実性に関しては、コスト抑制を「重要なカギ」と指摘。その他、「政策変更リスク」に関連し、11月に予定される米国大統領選挙も注目すべきとした。小山氏は、先進技術・イノベーションの役割、経済安全保障の重要性についても述べた上で、次期エネルギー基本計画に向けた論点として、新情勢を踏まえ、あらためて「S+3E」の同時達成を目指すこと総合的な観点でのコスト最小化・最適化の追求エネルギー戦略と成長戦略・産業政策の一体化・融合――などを提案。エネルギー安全保障政策を国家戦略ととらえ、GXを踏まえた政策策定を政府一体となって進める必要性を示唆した。同分科会会合のヒアリングでは、この他、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた課題に関連し、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン・シニアパートナーの堀井摩耶氏が、水素・アンモニア、CO2回収・貯留(CCUS)など、各技術の普及ペースとコスト低減の関係を整理した上で、投資加速化の重要性を主張。三菱UFJ銀行サステナブルビジネス部長の西山大輔氏は、同行が刊行する「MUFGトランジション白書」および欧米視察調査について紹介。ドイツにおける世論調査結果で、「原子力を許容」とする回答割合が、電力価格高騰を背景に、東日本大震災直後の24%から、2023年4月には59%に増加していることなどを示した。

18 Jun 2024

1451

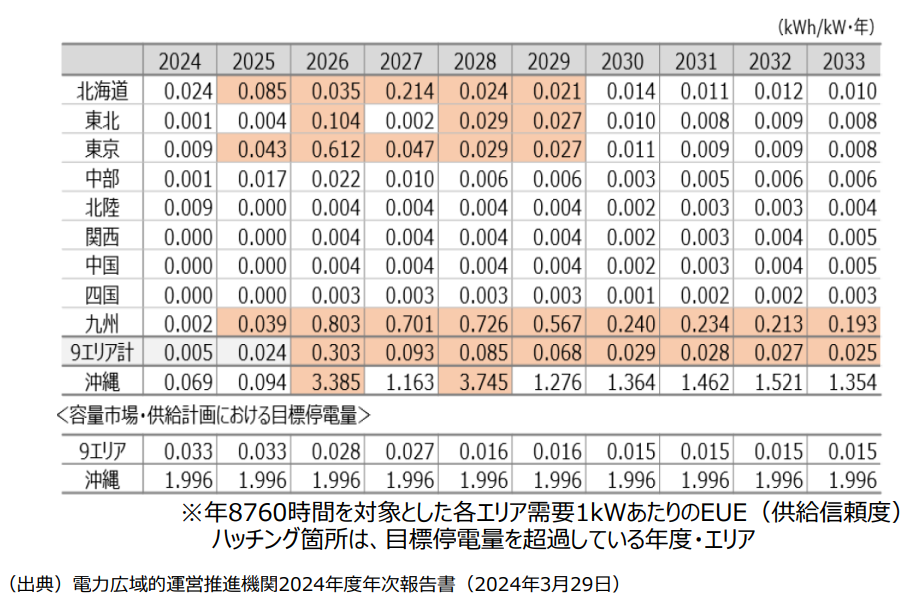

電気事業連合会の林欣吾会長は、6月14日の定例記者会見で、夏の電力高需要期に向けて、近年の需給ひっ迫の懸念を振り返り、「緊張感をもって、供給力の確保を万全のものとしていきたい」と、電力安定供給を担う事業者としての使命をあらためて強調した。資源エネルギー庁が6月3日の総合資源エネルギー調査会会合で説明した今夏の電力需給対策によると、「全エリアで安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できる」見通し。しかしながら、北海道、東北、東京の各エリアでは、7月の最小予備率が4.1%と低くなっており、特に東京エリアについては、運転開始から40年以上が経過した高経年火力プラントが供給力の約1割を占めるなど、供給脱落のリスクが高くなっている。こうした状況を踏まえ、会見の中で林会長は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)による今後10年間の「EUE」(Expected Unserved Energy)と呼ばれる分析結果を紹介した。「EUE」では、全国10エリアごとに、2024~33年度の各年間で停電がどれだけ発生する可能性があるかを確率論的に評価している。供給面における再生可能エネルギーの進展など、電源の多様化に伴い、需給両面での不確実性が高まり、各エリアで最大電力が発生する季節・時間帯の供給予備率だけによる需給リスク評価が困難となっていることから採り入れられた指標だ。それによると、沖縄を除く全国9エリアの合計でみた場合、2026年度以降は、供給信頼度の目標値が満たされず、「全国レベルで需給がひっ迫する懸念があり、決して予断を許さない状況」と、厳しい見方を示した。その上で、現実的な需要想定と、それに見合うだけの設備運用を計画的に進め、エネルギーの安全保障の観点も含めた電源のバランスを考えていくことの重要性をあらためて強調。さらに、具体的な選択肢の一つとして、原子力の最大限の活用をあげ、再稼働しているプラントの安定稼働、BWRの再稼働加速化、将来に向けて、新増設やリプレースの必要性にも言及した。現在、再稼働している12基はいずれもPWRで、新規制基準をクリアしたBWRのうち、東北電力女川2号機(5月27日に安全対策工事完了)、中国電力島根2号機が、それぞれ2024年9月、12月に再稼働する見通し。

17 Jun 2024

1983

齋藤健経済産業相は6月14日の閣議後、東京電力柏崎刈羽原子力発電所に係る対応について記者団からの質疑に応えた。前日、花角英世・新潟県知事の他、自由民主党でエネルギー政策に係る細田健一衆議院議員らによる訪問を受けて、今後の再稼働を巡り、記者会見の中で質疑応答があったもの。花角知事からは東京電力に対する指導・監督の強化、原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難道路整備などに関する要望事項が示されており、これまでも地元住民からは、元旦に発生した能登半島地震に鑑み、厳寒期の広域的な防災対策について不安の声が出されている。齋藤経産相はまず、柏崎刈羽発電所の再稼働を巡り、「様々な懸念や不安の声がある」との現状認識をあらためて示した上で、今回の新潟県知事他による要望に対しては、「しっかりと受け止めて、今後あらためて回答したい」とした。その上で、今後も「地域の方々の理解が得られるよう、柏崎刈羽発電所の必要性・意義について説明を尽くしていく」と強調。防災対策については、「能登半島地震で得られた教訓を踏まえて、内閣府(原子力防災)と連携しつつ、地域の緊急時避難対応を取りまとめていく」と説明した。現在、新潟県では、柏崎刈羽発電所の再稼働に係る判断に向けて、県の技術委員会での議論が大詰めとなっており、東京電力や関係行政機関も説明に当たっている。会見の中で、齋藤経産相は、今回の知事との会談を好機ととらえ、「今後も様々な機会をとらえ直接コミュニケーションをとっていく。地域の実情を踏まえ丁寧に説明していきたい」と強調した。なお、新規制基準適合性に係る審査をクリアした柏崎刈羽7号機について、東京電力では、燃料装荷を完了後、6月12日までに、健全性確認を一通り実施し原子炉の起動に必要な主要設備の機能が発揮できることを確認したとしている。また、一連の核物質防護に係る事案を踏まえ受け入れたIAEAによるエキスパートミッション(3月25日~4月2日)からも、6月6日公表の結果報告書の中で、「核セキュリティ文化を改善するために措置を講じている」と、高い評価が得られている。こうした事業者による取組に対し、齋藤経産相は、「安全性向上に向けて自律的な改善の取組を進めていくとともに、丁寧に地域・社会に説明して欲しい」と述べた。

14 Jun 2024

2218

日立製作所は6月11日、同社の取り組む「デジタル」、「グリーン」、「コネクティブ」の各戦略について、投資家・報道関係者らを対象に説明する「Hitachi Investor Day 2024」を開催した。〈配布資料は こちら〉冒頭、小島啓二社長は、日立グループが事業のデジタル化を加速すべく掲げるビジョン「Lumada」のもと、「厳しい環境の中にも常に『成長』の2文字を追い求める企業でありたい」との経営姿勢を強調。AI技術に関しては、「新たなビジネスチャンスを生む」ものと大いに期待。一方で、それに伴うデータセンター需要の急拡大や半導体供給不足、中長期的には「電力不足の深刻化」などを懸念し、こうした将来課題に対しても「One Hitachi」で取り組み、「企業価値を一層向上させていく」との意気込みを示した。「グリーン」戦略については、グリーンエナジー&モビリティ戦略企画本部長のアリステア・ドーマー氏が登壇し説明。同氏は、昨今のAI技術の加速化を「デジタル革命、社会の転換」と称した上で、「膨大なデータセンターと大量のグリーンエネルギーを必要とする。それによってパワーグリッド事業のみならず、原子力事業における小型モジュール炉(SMR)の潜在需要も見込まれる」との見通しを述べた。さらに、2050年までの世界的な電力の産業需要に関し、IEAによる調査をもとに、保守的に見ても10兆kWh(日本の年間電力消費量の10倍規模に相当)オーダーでの増加が見込まれると予測。同社のデジタル技術を活用した最近の国内電力供給におけるソリューション事例として、2023年11月に送配電システムズ合同会社(全国エリアをカバーする送配電ネットワーク10社)より受注した「次期中央給電指令所システム」を紹介。昨今、電力需給のひっ迫が懸念される中、周波数制御などを通じ全国の需給運用を統合する初のシステムとして期待されている。2024年度以降のグローバル成長を見据え、ドーマー氏は、「市場は巨大で、われわれは強気な目標を設定している」と強調。モビリティの分野では、特に日立が強みとする鉄道事業に関して「そのサービスビジネスは圧倒的に収益性が高い」と期待し、一例として2022年に受注した米国メリーランド州・ワシントン地下鉄の車両製造工場・試験線の建設プロジェクトを紹介した。コンパクトでメンテナンスフリーな車両設計は、日本におけるノウハウも活かされそうだ。また、エネルギーの分野では、「SMRは非常に大きなポテンシャル」として、米国GEベルノバ社の原子力事業会社であるGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)による「BWRX-300」(BWRをベースとした30万kW級のSMR)開発に向けたパートナーシップの他、今後、カナダ、英国、ポーランドでの市場拡大も展望した。

13 Jun 2024

2352

原子力発電環境整備機構(NUMO)は6月10日、佐賀県玄海町において、高レベル放射性廃棄物等の地層処分地選定に向けた文献調査を開始した。5月10日、同町の脇山伸太郎町長が文献調査受け入れを表明。文献調査の実施は、2020年に開始された北海道寿都町・神恵内村に続き3件目。文献調査は、処分地選定に係る最初の段階。関心を示した市町村を対象として、地域の地質に関する文献・データについて机上調査を行うもので、調査期間中、国から最大20億円が交付される。玄海町には原子力発電所が立地するが、同調査で放射性廃棄物は一切持ち込まれない。同町では、4月より地元商工団体の要請を踏まえ、町議会で文献調査応募に係る議論がなされたほか、5月1日には資源エネルギー庁より申入れ文書が町長に手渡された。新たな文献調査の実施に際し、NUMOの近藤駿介理事長はコメントを発表。「地層処分の技術・安全性を含む事業内容や文献調査の進捗状況・結果などを丁寧に説明しながら、地域の皆様の関心に丁寧に答えていく」としている。地層処分事業を実施する立場から、文献調査について、「最終処分施設建設地の選定に直結するものではない」と、あらためてその位置付けを強調。今後、玄海町では、北海道2町村での実績を踏まえ、地元との「対話の場」が開かれる見通し。NUMOでは引き続き、全国での対話型説明会開催や次世代層への啓発に向けた取組を通じ、理解活動に努めていく。齋藤健経済産業相は、6月11日の閣議後記者会見で、文献調査を受入れた玄海町に対する敬意・謝意を述べた上で、原子力発電を利用した後の高レベル放射性廃棄物の処分問題に関し、「国家的課題だ」と、その重要性を強調。最終処分に関する検討が全国レベルで行われるよう、必要な情報提供を図っていく姿勢を示した。なお、総合資源エネルギー調査会の有識者ワーキンググループでは現在、寿都町・神恵内村での文献調査取りまとめに向けた審議が行われているところだ。

11 Jun 2024

2707

政府の「新しい資本主義実現会議」は6月7日、実行計画の2024年改訂版案を取りまとめた。6月下旬にも閣議決定となる運び。「新しい資本主義」の実現は、2021年10月に発足した岸田内閣が「成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに目指した経済政策。「新型コロナというピンチをチャンスに変え、希望のある未来を切り開いていく」ことを目指し、有識者らによる「新しい資本主義実現会議」を同月に始動。当初のメンバーとして、産業界からは、現在、日本原子力産業協会会長を務める三村明夫氏(当時、日本商工会議所会頭)も参画し、国内サプライチェーン企業を代表して意見を述べてきた。今回、2回目の改訂となる実行計画は、中小・小規模企業で働く労働者の賃上げ定着三位一体の労働市場改革の早期実行企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新国内投資の推進GX・エネルギー・食料安全保障資産運用立国の推進 ――などが主な柱。GX・エネルギーについては、「安定的で強靭なエネルギー」の重要性を強調。「エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければならない」とするとともに、「脱炭素化につながり、競争力強化に貢献するエネルギー構造に転換していくための国家戦略の策定・実行が不可欠」として、年度内を目途にエネルギー基本計画改定の議論を集中的に行うとした。その上で、同計画の裏打ちとして、前年に策定の「GX推進戦略」をさらに発展する内容として「GX国家戦略」を展開することを表明。「原子力の活用」については、安全性の確保を大前提に原子力規制委員会の審査・検査により規制基準の適合が確認され、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進めるほか、高速炉・高温ガス炉・核融合など、次世代炉の開発・建設に取り組むとしている。

10 Jun 2024

2252

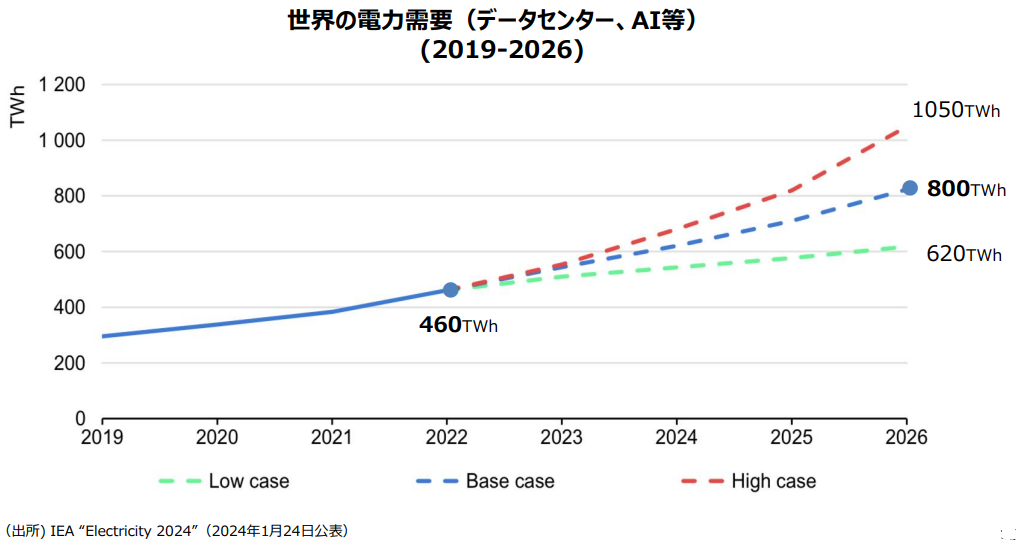

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は6月6日の会合で、将来的な電力需要に関し、通信・半導体・鉄鋼関係企業よりヒアリングを実施。電力インフラへの先行投資の重要性が浮き彫りとなった。〈配布資料は こちら〉同分科会は、5月15日に次期エネルギー基本計画策定に向けた検討をキックオフ。その中で、GX(グリーントランスフォーメーション)に向けた取組の進展や、AIの社会実装に伴うデータセンター拡大など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展による電力需要増加の可能性が指摘された。今回の会合ではまず、資源エネルギー庁がデータセンター需要の予測について整理。IEAの予測によると、2024年1月時点で、世界に8,000以上あるデータセンターの33%が米国、16%がEU、10%が中国に立地し、2022年から2026年にかけて、その電力需要はいずれも1.3倍程度増加する。また、世界のデータセンター・AIなどの電力需要は、同じく4,600億kWhから8,000 億kWhまで急増する見通しだ。英国の電力系統企業による調査では、同国のデータセンターの電力消費量が、2050年に2020年のおよそ10倍にまで達する可能性もあるという。国内のデータセンターの電力消費量については、科学技術振興機構の調査から、2018年の140 億kWhが、省エネの進展度合いに応じ、2030年に60~900億kWhに、2050年に1,100億~12兆kWhに変動すると説明した。これを受け、ソフトバンク、キオクシア、NTT、JFEホールディングスよりヒアリング。ソフトバンクは、同社が北海道苫小牧市に2029年までに整備する総受電容量30万kW級の大型AIプロジェクトなどを紹介した上で、将来的な計算需要の伸びから、国内のデータセンターが必要とする発電設備容量は、2030年から2040年の10年間で約8倍の3,300万kW(現在の国内原子力発電総設備容量に相当)に急増すると試算。電力需給それぞれの建設リードタイムに関し、データセンターが3年なのに対し、発電所はLNG6年、風力・地熱8年、原子力17年と、大きな開きがあることを示し、「発電所や系統への先行投資が必要」と、指摘した。NTTは、光通信を利用した未来のネットワーク構想「IOWN」(Innovative Optical and Wireless Network)を紹介。超低消費電力実現の可能性を述べながらも、電力事業の将来的課題として、「電力量確保」、「価格コントロール」、「連系線確保」、「法制度見直し」をあげた。半導体製造のキオクシアは「基本的に24時間・365日のフル稼働」が必要な現状を述べ、鉄鋼業のJFEホールディングスは、脱炭素化に向けて取り組む倉敷製鉄所(岡山県・水島コンビナート)の「高効率・大型電気炉」導入計画を紹介。電力需要の大幅増を見通し、それぞれ、原子力発電に係る課題として、東日本で再稼働が進まないこと、中国電力島根2・3号機の早期再稼働・運転開始の必要性などを訴えた。委員からの意見では、AIを利用した省エネの進め方・定量化の検討、需給調整に加え災害対策も見据えた蓄電池の活用などに関する提案もあった。

07 Jun 2024

5088

核セキュリティ対策の強化に向け昨今、国内外で注目すべき動きがみられている。5月20~24日に、IAEA主催の「核セキュリティに関するIAEA国際会議」(ICONS、ウィーン)が開催され、日本からは、政府代表として辻清人外務副大臣が初日の閣僚会合に出席。同会議は、2013年の初回開催以来、概ね4年ごとに行われており、今回、第4回会合での議論は、今夏のパリ五輪開催を前に、国際的関心が高いものとみられる。〈外務省発表資料は こちら〉核セキュリティとは、テロリストなどが魅力とする核兵器の盗取盗取された核物質を用いた核爆発装置の製造放射性物質の発散装置の製造原子力施設や放射性物質の輸送等に対する妨害破壊行為――といった脅威が現実のものとならないよう、とるべき措置を指しており、国内でもIAEAミッションによる提言などを踏まえ、所要の法整備が図られてきた。辻外務副大臣は、今回のICONS閣僚会合での代表演説の中で、「各国におけるエネルギー需要の増大や脱炭素の世界的潮流の中で、原子力発電への国際社会の関心が高まる中、原子力の平和的利用を進める各国は、非国家主体への核兵器や核物質の拡散リスクといった核セキュリティに対する認識を向上させ、最高水準の核セキュリティの確保に向け取り組んでいく必要がある」と強調。閣僚会合で発出された議長声明では、加盟各国による小型モジュール炉(SMR)への関心高揚、サイバー攻撃に関するリスク対応など、昨今の情勢にも留意し、引き続き核セキュリティ分野のコミュニケーション向上を図っていくことが盛り込まれた。議長声明では、IAEA核セキュリティ実演訓練センターの開所を歓迎した上で、加盟各国による能力構築の重要性も強調している。日本では、これまでも核セキュリティ分野の能力構築に向け、技術的な立場から貢献してきた。2024年3月末には、日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)による核物質防護実習フィールド(PPフィールド)がリニューアル。5月10日には、元ISCNセンター長で現在、原子力委員会委員を務める直井洋介氏出席のもと、新施設の開所式が行われた。PPフィールドは、核物質防護・核セキュリティに係る国内外の人材育成を支援すべく2012年度に整備された施設で、実際の脅威を模擬し侵入検知センサーや監視カメラなどの機能を体験型で実習する施設だ。セキュリティ確保上、報道関係者による取材も厳しく制限されている。PPフィールドはこのほど、12年に及ぶ使用による経年劣化から、建屋の更新を中心とした整備・拡充を実施。バーチャルリアリティ(VR)システムを更新したほか、新たな脅威に対応するトレーニングシステムの開発機能も備え、「ISCN実習フィールド」としてリニューアルされた。

06 Jun 2024

6468

次期エネルギー基本計画策定の検討が本格化しつつあり、また、高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に向けた文献調査応募の新たな動きもみられている。こうした状況下、日本原子力学会の有志らはこのほど、2050年に向け「脱炭素とエネルギー安全保障強化に貢献する原子力ビジョン」と題する提言を発表した。同提言は、2014年6月~15年6月、原子力学会会長を務め、内閣府の革新的研究開発推進プログラム「ImPACT」で高レベル放射性廃棄物の資源化に係る研究をリードしてきた藤田玲子氏が中心となって、29名の有識者が連名で取りまとめ発表されたもの。同氏によるプロジェクトでは、通信機材や装飾品に用いられるパラジウムの抽出・再生利用などの研究成果が注目されている。提言ではまず、「わが国は資源が少ない国であることには変わりなく、再生可能エネルギーとともに、脱炭素電源である原子力を活用することが重要」との認識を強調。福島第一原子力発電所事故発生以来、原子力学会が「福島特別プロジェクト」として重点を置く福島の復興を始め、「2050年カーボンニュートラル」の達成、既存の原子力発電所の再稼働、軽水炉の新設、六ヶ所原子燃料サイクル事業の安定操業といった従前からの取組を着実に推進することに加え、「わが国の事情に合った原子力技術を開発していくこと」が重要と述べている。また、原子力エネルギーの活用に関し、発電にとどまらず、水素製造、熱利用、船舶の動力源、宇宙開発などにおいて、小型炉の利用が広がる可能性にも言及。医療分野での利用に向けても「人類の健康上最大の敵であるがんの診断や治療に、原子力が一層貢献する」などと、期待を寄せている。その上で、高速炉そして高レベル放射性廃棄物の地層処分を実現する原子力関係者以外も加わって、透明性を持つ原子力政策を策定し、一般の人々の理解を得るように努力する――ことの2点を提言。かつて産官学連携で、高速増殖炉サイクルの実用化研究開発が進められていた時期もあった。提言では、「わが国で廃棄物の低減は重要な課題」と、あらためて明記。処分場の規模を極力小さくすべく、「高速炉の開発が必要」と述べ、2050年の原子力ビジョンとして、「原子力を再び夢のある分野として魅力あるものにしていきたい」と強調している。原子力学会では、一般との対話・他学会との交流の場として、毎年「原子力総合シンポジウム」を開催しているほか、次世代層への啓発に向け「原子力のいまと明日」(丸善出版)の改訂版を刊行するなど、理解活動に努めている。今回の提言は、こうした同学会のプレゼンスをさらに高めていくことにつながりそうだ。

05 Jun 2024

2047

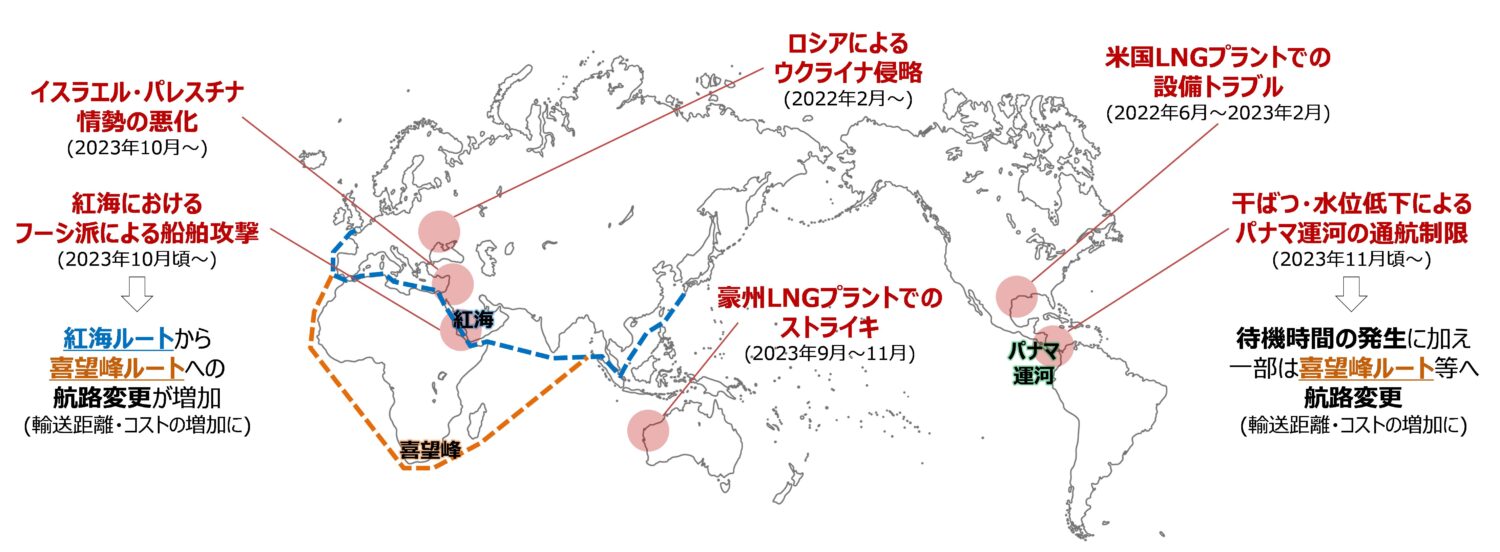

2023年度の「エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2024)が6月4日、閣議決定された。エネルギー政策基本法に基づき、政府がエネルギーの需給に関して講じた施策の概況を取りまとめ国会に提出するもの。2023年度の施策状況とともに、冒頭で、福島復興の進捗カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保GX・カーボンニュートラルの実現に向けた課題と対応――に焦点を当てて紹介している。「福島復興の進捗」については、2023年8月に開始された福島第一原子力発電所におけるALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出に言及。ALPSで取り除くことのできないトリチウムも、安全基準を大幅に下回るまで海水で薄めた上で放出することから、「環境や人体への影響は考えられない」と説明している。また、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組としては、2023年11月に「特定復興再生拠点区域」(2017年5月に創設され、5年を目途に避難指示を解除し住民の帰還を目指すもの)の全域で避難指示が解除されたのに続き、同年6月に創設された「特定帰還居住区域」制度のもと、2024年2月に、大熊町・双葉町・浪江町・富岡町における「特定帰還居住区域復興再生計画」認定を受け、今後、4町での除染・インフラ整備などを実施し避難指示解除を推進。2020年代をかけて、「帰還を希望する全住民が帰還できるよう、避難指示解除の取組を進めていく」としている。「カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保」については、昨今のロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の悪化など、エネルギーに影響を及ぼす地政学的なリスクを図示。「世界のエネルギー情勢を巡る不確実性は増加の一途」との懸念を示した上で、日本のエネルギー事情に関しても、燃料価格の高水準持続、電力需要増の可能性から、「影響を与えうる『変数』も増加する」と、不確実性の高まりを危惧している。例えば、今後の電力需要に関しては、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が2024年1月に公表した2033年度までの想定を踏まえ、データセンターや半導体工場の新増設により2020~30年の約1兆kWhから、2050年に約1.35兆~1.5兆kWhに増加するとの見通しを提示。1年前の前回想定では電力需要の減少が予測されていたが、今回の想定では電力需要が増加する見通しとなったという。こうした状況を踏まえ、今回の白書は、日本のエネルギーが抱える構造的課題の解決に向けて、「エネルギー危機に強い需給構造の転換が必要」などと指摘しており、総合資源エネルギー調査会が5月に検討を開始した次期エネルギー基本計画の策定にも資する内容といえそうだ。世界規模での「GX・カーボンニュートラルの実現に向けた課題と対応」に関しては、COP28(2023年11~12月、UAE・ドバイ)において、原子力が気候変動対策として初めて明記されたことも述べている。 資源エネルギー庁では、今回の白書についてわかりやすく説明したスペシャルコンテンツ「エネルギーに関するさまざまな動きの今がわかる!」を公開し啓発に努めている。

04 Jun 2024

2969

東芝エネルギーシステムズは5月30日、ポーランド初の原子力発電所向けの機器納入および保守に関し、地元企業2社と協業検討に合意した。今後、欧州現地法人の東芝インターナショナル・ヨーロッパ社とともに、蒸気タービンおよび発電機などの供給に向け、同国地元企業であるロックフィン社、エトスエナジー社の2社とそれぞれ、機器納入、保守に関する協業を検討していく。〈東芝発表資料は こちら〉ポーランドでは、石炭火力発電への依存度が高く、排出ガスに起因した酸性雨などの環境影響が問題となっており、これまでもIAEAや日本政府・研究機関の協力で、浄化を行う加速器(電子線)を建設・運転するなど、対策を講じ、その副産物として肥料の生産にもつながってきた。2000年代に入ってからは、エネルギー安全保障の確保と石炭火力発電による環境負荷の低減のため、原子力発電の導入に向けた準備が進められ、同国政府は2022年11月に、国内初の原子力発電所を建設する決議を採択。エネルギー集約型の産業が中心のポーランドでは、昨今、小型モジュール炉(SMR)の導入を目指した動きも活発化している。今回の合意に際し、東芝ESSは、「建設・メンテナンスや、再稼働向け対策、福島第一原子力発電所の廃炉対策、廃止措置対策、燃料サイクル、さらには次世代炉・核融合の未来に向けたエネルギー開発など、幅広い事業領域に積極的に取り組んでいる」と、自社の原子力発電プラントに関する豊富な経験と技術力を強調。その上で、「グローバルでの電力の安定供給と環境負荷低減の両立に貢献していく」と、将来展望を述べている。東芝ESSではこれまでも、ポーランド初の原子力発電所の機器納入に向け、2022年に米国現地法人とともに、米国の建設会社であるベクテル社との協業で合意に達している。この他、最近の原子力・放射線分野での国際展開に関しては、2024年5月末に、韓国に納入した重粒子線治療装置の回転ガントリーによる治療が開始されており、同社の技術力発揮に注目が集まるところだ。

03 Jun 2024

3003

東京電力が柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案の改善措置について、客観的な評価を受けるため、昨夏に設置した有識者委員会の会合が5月30日、同所内で行われた。同委員会が会合を行うのは、一連の事案を受け、柏崎刈羽原子力発電所について原子力規制委員会が発出していた「特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令」が昨年末、解除されてから初めてのこと(分科会を除く)。小早川智明社長、福田俊彦・原子力・立地本部長、稲垣武之・柏崎刈羽原子力発電所長らが出席し、同社の取組状況に対し委員からの意見を求めた。冒頭、伊丹俊彦委員長(弁護士)は、2023年6月の委員会設置後1年間の振り返りに際し、評価において重点監視項目とした3つの事項、「協力企業との連携」、「社内の部門間の距離感」、「地域内外のコミュニケーション」をあらためて提示。これまで行ってきた現場視察や意見交換などを通じ、「改善活動は着実に成果をあげている」と評価した上で、「東京電力は新たなステージを踏み出した」との認識を示し、今後は、「自律的に運営できる組織となるよう、自発的に一人一人が改善しようとする組織文化が必要だ」と指摘した。会合では、東京電力が2023年5月に設置した社長直轄の組織「核物質防護モニタリング室」が、前回(2023年12月)以降の進捗状況、3つの重点事項に対する事務局としての評価を説明。その中で、セキュリティ部門と他部門との「距離感」について、IDカードを保管するロッカーの未施錠や暗証番号の未設定が数件確認されたことから、内部脅威に関し「認識の浸透が十分とは言えない」と、課題をあげた。続く各委員の発言については非公開で実施。会合終了後、記者団の取材に応じた伊丹委員長は、後日、今回の会合を踏まえた提言を正式に公表するとした上で、2年目に入る同委員会の新たな取組として、「発電所で働く意義・目的の理解醸成を評価の大きな切り口として見ていく」ことを強調。また、これに関して、小早川社長は、柏崎刈羽原子力発電所内で従事する人員が協力企業を含め約6,000名に上ることをあげ「今後1年間の活動として非常に重要となる」との認識を示したほか、IDカード管理の不備については「一人一人がリスクを認識する必要がある」などと、さらなる改善活動の必要性を示唆した。

31 May 2024

1446

原子力規制委員会は5月29日、関西電力の高浜発電所3・4号機(PWR、各87.0万kW)に係る20年間の運転期間延長について認可することを決定した。高浜3・4号機は、それぞれ2025年1月、6月に法令に定める40年の運転期間を満了する。関西電力は2023年4月、両機について「運転期間を60年」とする認可申請を規制委員会に行った。同社では、設備の劣化状況評価に関して、安全上重要な機器および構築物に対し、1基当たり約4,200機器に及ぶ20年の延長期間を想定した健全性評価を実施し、問題ないことを確認している。規制委は、審査会合や現地調査を通じ、40年超運転に必要な事業者による特別点検が適切に行われていることなどを確認。29日の定例会合では、5名の委員長・委員いずれからも異論なく、運転期間延長の認可が決定された。今回の延長認可を受け、関西電力は、「原子力発電所の安全性・信頼性の向上に努め、地元を始めとする皆様の理解を賜りながら、原子力発電を重要な電源として活用していく」とのコメントを発表。現在、同社の原子力発電プラント7基がフル稼働している状況だ。原子力発電プラントの40年超運転の認可は、関西電力高浜1・2号機、同美浜3号機、日本原子力発電東海第二、九州電力川内1・2号機に続き、これで計8基となる。そのうち、高浜1・2号機、美浜3号機が既に40年超運転に入っており、新規制基準施行後、再稼働の先陣を切った川内1号機も7月に40年超運転入りとなる見通し。

29 May 2024

2633

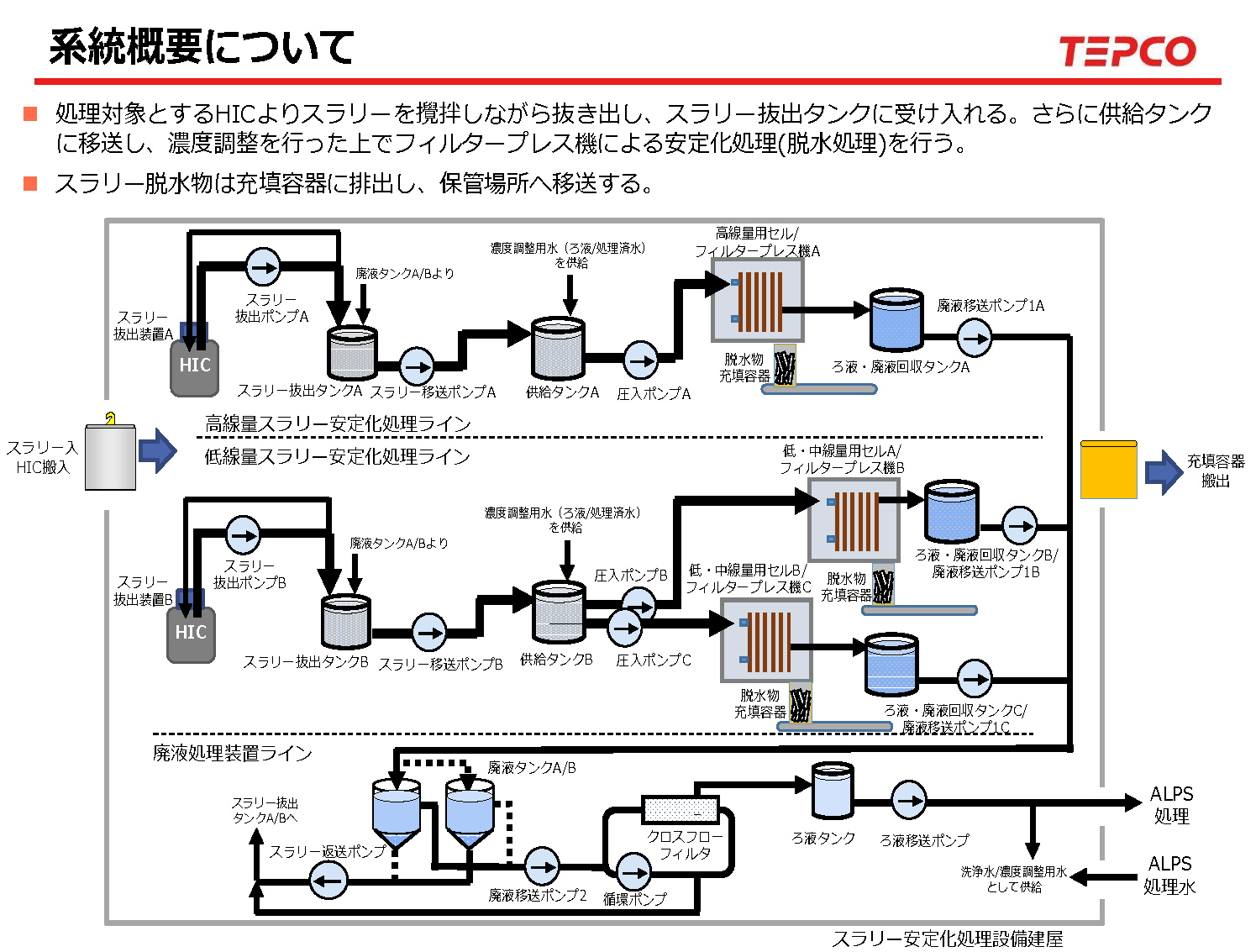

原子力規制委員会(規制委)は27日、特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合を開き、福島第一原子力発電所における作業点検実施の状況等について東京電力から報告を受けた。昨年10月に増設 ALPS 配管洗浄作業における身体汚染が発生して以降、今年4月までに作業員が負傷するなどのトラブルが相次いで発生したことから、同社では再発防止策の検討に加え発電所が一体となって作業の安全性を高める必要があるとし、5月初めから全ての作業員が参加する作業点検を実施している。報告によると、同社は各作業において把握しているリスク要因ごとのリスク分析が不足していたとの認識に立ち、現場状況を確認したうえで作業に応じたリスク要因を再評価。関係する作業員が双方向で議論できる環境を作って改善内容を導出し、認識を共有する方法をとって点検を進めている。5月23日時点で約730件の点検を実施した。これまでに重大な見直しにつながる事案はみられていないものの、今回の点検によって最新の現場状況を踏まえた更なる作業安全性向上のための現場改善等が抽出されたことから、作業手順の改善や放射線防護装備の運用指示の明確化などの改善を行っている。報告を受け、規制委の伴信彦委員は「共通要因が得られればそこにきちんと対応すべき」などとし、背景要因なども把握し必要な対策をしっかり講じる必要があるとの認識を示した。そのほか、原子力規制庁からは作業員の声をどのように改善につなげていくかが重要などとする意見が示され、次の会合で作業点検および分析の結果について東京電力からの報告を受け、背景要因についても議論することとした。このほか、この日の会合では福島第一発電所の廃炉作業にともなう各種の廃棄物処理等の計画についても東京電力から報告を受け、技術的な確認が行われた。このうち、ALPS(多核種除去設備)から発生するスラリー(泥状の廃棄物)を安全に保管するための安定化処理設備については、主に閉じ込め性能に関して報告を受け、基本的な考え方を確認。今後、設備運用やメンテナンス時における閉じ込め性能に関して詳細な点を確認することとした。他の技術的な論点として非常用電源に対する考え方や脱水物の保管の安全性などについても順次、検討を進めていく方針だ。保管容量の面でスラリー安定化処理設備の設置、運用は着実に進める必要があり、東京電力は今年度内に認可を受けて2025年度に設備の詳細設計を行い、工事に着手。2026年度にも運用を開始する計画を示している。原子力規制庁は同社に、全体のまとめ資料の提出をはじめ、審査に必要な情報を早めに提出するよう求めた。

29 May 2024

1853

学生時代、化学の中和滴定実験で器具の微妙な取扱いに戸惑った経験を持つ人も多いのではないだろうか。試薬を一滴ずつ滴下させるピペットのコック操作を誤り、ビーカーに溶かした指示薬の変色反応分岐点を大きく超え、正しい分析ができなくなるのは、実にもどかしいものだ。また、粗雑な扱いでガラス器具先端を欠損すると、高価な実験機材の損失ともなってしまう。そんな手間や歯がゆさの解決にもつながりそうな実験・分析器具を、日本原子力研究開発機構が理化学機器の製造・販売を行う藤原製作所と共同開発し、5月27日より販売を開始した。ロボットでも操作可能な電動ピペットシステム「ぴぺすま」だ。理工学系の教育現場の他、分子生物学、製薬・医学、分析化学、環境保全など、幅広い学術・産業分野で、「微量の液体を必要なだけ分注(吸引・排出)する」ツールとして、「マイクロピペット」が利用されており、原子力機構らは、「複雑な分注操作を安価に自動化できるスマートな製品」と、「ぴぺすま」の可能性を強調。微妙な成分配合の調整が求められる食品・化粧品の分野での活用も期待できそうだ。〈原子力機構発表資料は こちら〉従来型の「マイクロピペット」は、電動タイプであっても、人による手操作が前提で、特に先端箇所の排出は人がボタンを押す手動式となっていることから、ロボットに操作を行わせることが困難だった。そのため、コンピューターで分注する容量を指定するなど、新たな機構を有した「ぴぺすま」を開発。これにより、人が操作しにくいグローブボックス・セル内での分注操作にも適用できるという。原子力機構で開発に当たった物質科学研究センター研究主幹の大澤崇人氏は、「ぴぺすま」の特徴として、「一般的な多関節ロボットでもピペット操作が可能」な他、遠隔操作の特性から、毒物・劇物や放射性物質を含んだ液体などについても安全に実験・分析が実施できること、安価な研究室レベルでの導入などをあげており、今後、幅広い分野での活用が期待される。藤原製作所は1916年創業の理化学機器製造・販売の老舗。原子力機構では、研究者のニーズに応じた商品・サービス提供で経験を有する同社と技術協力し、昨秋、自動減圧ろ過装置「ろかすま」を販売するなど、民間企業と連携した研究用実験装置の開発にも力を入れている。

28 May 2024

1915

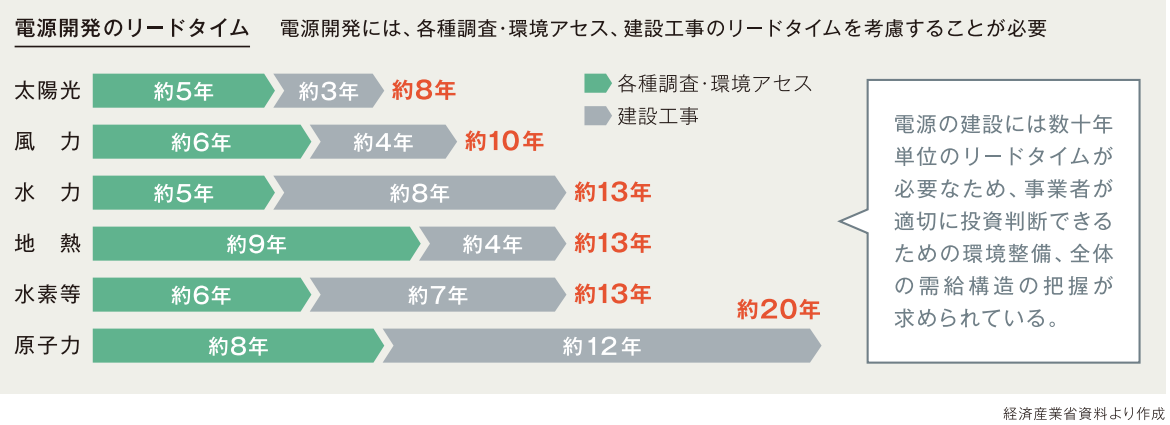

電気事業連合会は5月27日、エネルギー基本計画の見直しに向けて、電気事業者として考える「重要な論点と期待事項」をまとめた解説資料を作成し発表した。現行のエネルギー基本計画は2021年に策定され、法令に定める3年後の見直し時期を間もなく迎えることから、5月15日に総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で改定に向けて検討が始まっている。電事連の林欣吾会長(中部電力社長)は、17日の定例記者会見で、「エネルギー基本計画は、わが国のエネルギー政策の羅針盤となるものであり、国の経済と国民の暮らしを支える政策として、責任ある議論を丁寧に進めていく必要がある」との基本認識を示した上で、「重要な論点と期待事項」として、将来の不確実性を見据えたシナリオ設定安定供給とエネルギー安全保障の重要性の明確化再生可能エネルギーの推進原子力発電の活用の明確化火力発電の維持・確保、脱炭素化の推進電化の推進GX実現に向けた環境整備――を掲げた。27日に発表された解説資料は、その各項目に係る「背景と課題」、「今後求められる事項」を整理したもので、「将来の不確実性を見据えたシナリオ設定」に関しては、各電源の開発において各種調査・環境アセス、建設工事のリードタイムを考慮した上で、現実的な設備形成・電源構成につながるよう、将来の不確実性に備えた柔軟なシナリオ設定を求めている。原子力に関しては、「国民理解が途上にあり、エネルギー政策における位置づけが不十分」、「再稼働が十分に進んでいない」、「投資・コスト回収の予見性が不十分」との課題を指摘。「今後求められる事項」として、エネルギー安全保障に寄与する脱炭素電源として「最大限の活用」(再稼働や新増設・リプレース)の明確化投資・コスト回収促進につながる事業環境の整備やファイナンス支援等の制度措置の構築原子燃料サイクルを始めとするバックエンド事業における一定の国の関与適切な賠償を前提とした原子力損害賠償制度の見直し――をあげている。

27 May 2024

2468

東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)は23日、日本エネルギー経済研究所(IEEJ)と共催で、「電力消費地から原子力について考える」と題したシンポジウムを大阪で開催した。電力消費地を含む社会全体が原子力利用に対する理解を向上させることが目的。国内のみならず欧米から原子力立地地域のオピニオンリーダーらを招き、カーボンニュートラル(CN)実現とエネルギー安全保障に果たす原子力の役割を、あらためて浮き彫りにした。基調講演に立った資源エネルギー庁の原子力立地政策室長の前田博貴氏は、再生可能エネルギーの拡大や、原子力発電の再稼働の遅れなどにより、電力需給がひっ迫している現状を指摘。今後、データセンターや半導体工場の新増設などによる産業部門の電力需要がますます拡大するとの見通しを示し、原子力の重要性を再確認した。そして日本国内の世論傾向として、日本原子力文化財団が実施している世論調査を引用。「原子力発電利用の増加や維持を求める意見が増加傾向にある」と強調した。同世論調査に関しては、地球環境産業技術研究機構(RITE)主席研究員の秋元圭吾氏も言及。同世論調査結果を「個人的な実感ともかなり近い」とした上で、「近年、特に地方での講演会の場で、お年寄りから『再エネけしからん』との非難を受けるようになった」と指摘した。同氏はこの原因について、「地方における再生可能エネルギーの大規模導入に伴う歪みが表れているのではないか」と分析。「従来原子力に反対していた地方の高齢者層が、太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの無秩序な導入によって、各自が抱いている故郷の原風景を破壊されたことで、かなり怒っている」との見方を示した。日本の原子力立地地域からは、福井県原子力平和利用協議会敦賀支部長の武内貴年氏が登壇。メディアによる風評被害の実例を紹介し、「原発」「核のゴミ」などネガティブなワードを使用しないよう呼び掛けた。また、福井県が取り組むクリアランス制度の産業化にも言及。2025年に開催される大阪万博の会場にクリアランス製品を設置し、来場者の理解を促進できないかとのアイデアを提案した。シンポジウムではその他、高レベル放射性廃棄物の最終処分問題が進展するフィンランドや、新規原子力発電プロジェクトが進展する英国のヒンクリーポイントやウィルヴァ、ディアブロキャニオン原子力発電所の閉鎖が撤回された米カリフォルニア州から、ステークホルダーを迎えてパネル討論が行われ、地域と原子力との共生について議論された。

27 May 2024

2441

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月24日、記者会見を行い、「第7次エネルギー基本計画の策定に向けて」と題した理事長メッセージを発表した。エネルギー基本計画の見直しに向けては、5月15日に総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で検討が始まった。現行の同計画は、2021年に策定され、法令に定める3年後の見直し時期を間もなく迎える。関係筋によると、次期計画は年内にも原案がまとまり、年明け2月頃に閣議決定となる見通しだ。新井理事長はまず、「エネルギー政策は、わが国の経済と国民の暮らしの根幹であり、政府には丁寧な検討を期待する」との基本姿勢を強調。現行のエネルギー基本計画が策定された2021年以降を振り返り、「世界の地政学的情勢は大きく変化し、エネルギーの脱炭素化はもとより、エネルギー安全保障における原子力発電への期待は高まった」との認識を示した。また、海外に目を向け、英国での2050年までに最大2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させる計画や、昨年末のCOP28(UAE・ドバイ)での日本を含む25か国による「世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させる」宣言文への支持にも言及。国内においては、「GX実現に向けた基本方針」(2023年2月閣議決定)による原子力を最大限活用する方針の一方で、電力自由化の進展に伴う様々な課題が指摘されていることをあげた。原子力については、現行計画に記載の「依存度を可能な限り低減する」との表現を見直し、新増設・リプレースの必要性を明記するなど、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略、2023年7月閣議決定)を踏まえ、「原子力の最大限活用の方針」が反映されるよう求めた上で、既設炉の最大限活用原子力サプライチェーンの維持・強化適切な時期に投資判断を可能とするための事業環境整備国民理解(原子力の価値の共有)――について、前向きに検討されることを要望した。その中で、国内でデータセンターや半導体工場の新増設により、増加が見込まれる電力需要を考慮するとともに、安定的に発電できる動力源、つまりベースロード電源としての原子力への期待を踏まえ、原子力の必要容量と時間軸を明記するよう要請。経済成長や産業競争力強化にも貢献する「原子力の価値」を広く国民と共有することについても、丁寧な議論がなされるよう期待した。今後、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会などを通じて、意見を表明していく考えだ。

24 May 2024

1780

「全国原子力発電所所在市町村協議会」(全原協、会長=米澤光治・敦賀市長)の年次総会が5月22日、都内のホールで開催された。全国の原子力発電所などを立地する会員25市町村の首長らが一堂に会し、国に対して原子力・エネルギー政策に係る提言を行うもの。2024年度の活動として、「被災地の復興」、「安全規制・防災対策」、「原子力政策」、「立地地域対策」の分野で、計64の重点項目を掲げ、国・関係機関に要請していくことが了承された。総会には、政府より、上月良祐・経済産業副大臣、本田顕子・文部科学大臣政務官、国定勇人・内閣府大臣政務官(原子力防災)他、原子力規制庁、国土交通省も含め、関係省庁の幹部らが出席。立地地域からの要望に対し回答に応じた。先週に始まった次期エネルギー基本計画の検討に関する質疑応答も多く、今後の議論に資するものとなりそうだ。今回の総会では、元旦に発生した能登半島地震に鑑み、「原子力災害時に実効性のある対策が実行できるよう、原子力防災対策の検証と強化を図ること」が全原協の要請事項としてあげられた。立地地域からも関連の質疑が多く出され、大地震に見舞われた志賀町の稲岡健太郎町長は、大雪時の複合災害に伴う道路寸断などの影響も懸念した上で、「全国の原子力立地自治体共通の課題だ」と強調し、国による所要の財源確保を要望。石巻市の渡邉伸彦副市長は、最近、宮城県による実証試験が行われた「避難支援アプリ」など、原子力防災に資するデジタル技術の有用性について発言した。先の玄海町による高レベル放射性廃棄物処分地選定に向けた文献調査応募に係る動きから、バックエンド関連の質疑も多く、来賓として訪れた地元の国会議員からは「全国レベルでの議論」を強く求める声や、各地の首長からは消費地域の政治家の出席を求める意見もあった。使用済燃料の中間貯蔵施設を立地するむつ市の山本知也市長は、2024年度上期に予定される同施設の稼働に関し、次期エネルギー基本計画への「使用済燃料の搬出先の明確化と長期的な再処理工場の考え方」明記とともに、法令で求められる災害発生時の応急対策拠点「オフサイトセンター」の早急な整備を要望。この他、再稼働の関連では、柏崎刈羽原子力発電所を立地する柏崎市の櫻井雅浩市長が、新潟県の技術委員会による議論などに鑑み、地元との安全協定の法的位置づけに関し国の考え方を質した。また、地域振興に関しては、東通村の畑中稔朗村長が、昨春に資源エネルギー庁が立ち上げた「原子力政策地域会議」の早期再開を求め、美浜町の戸嶋秀樹町長は、国の取組姿勢に理解を示しながらも「マイナスイメージが拡がる」ことに懸念を示した。

23 May 2024

1713

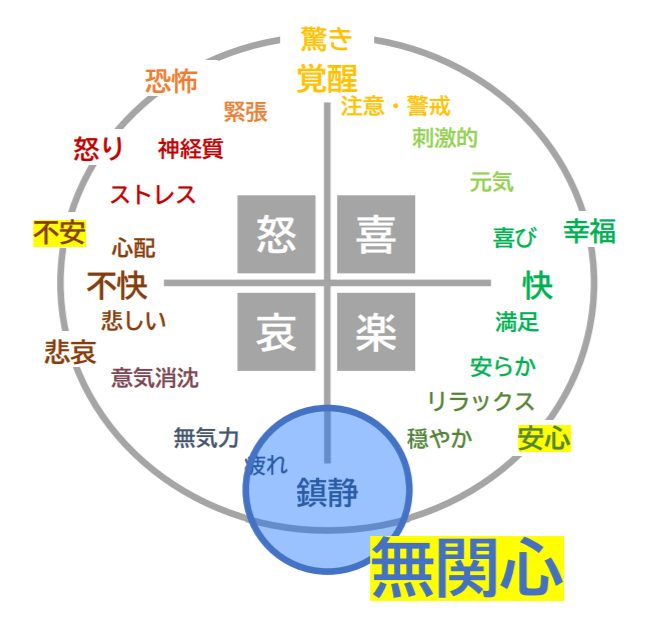

原子力委員会は、次期原子力白書の取りまとめに向けて、有識者らからのヒアリングを2月より開始しており、福島第一原子力発電所事故、放射線利用の他、原子力に関する世論・コミュニケーションについても取り上げ意見交換を行っている。同委は、4月23日の定例会合で、毎年、日本原子力文化財団が実施している「原子力に関する世論調査」の最新調査結果について説明を受けたのを踏まえ、続く5月14日には、リスクコミュニケーションや科学リテラシーに関し研究実績を有する木村浩氏(木村学習コンサルタンツ代表)からヒアリングを行った。原子力文化財団による調査は、2006年度から継続する全国規模の定点調査で、最近では、2023年10月に全国1,200人(15~79歳男女)を対象に実施されている。〈木村浩氏発表資料は こちら〉木村氏は、調査結果の経年推移に着目。同調査での設問「原子力やエネルギー、放射線の分野において、あなたが関心のあることはどれか」(複数回答可)に対する回答が、東日本大震災(2011年3月)、川内原子力発電所の再稼働(2015年8月)、ウクライナ紛争勃発(2022年2月)を機に変動していることを指摘。その中で特に、関心ある項目として「電気料金」をあげた割合は、ウクライナ紛争勃発の前後で、30.0%から48.3%に急増。最近の調査結果でも45.0%と高く、首位「地球温暖化」の52.8%に次いでいる。こうした調査結果を踏まえ、木村氏は「では、無関心とは何か」と問題提起。同氏はまず、大脳生理学の視点から、人間の身体と意識の関係を概括した上で、「感情の仕組み」を座標軸で例示。各々正方向に、縦軸を「行動を起こすかどうか」を基準とした「鎮静→覚醒」、横軸を「行動の方向性を示す」ものとなる「不快→快」とし、人間の様々な感情を象限上にプロットした。「覚醒」は、「美味しそうなものを見たとき、食べようとする」、「危険な状況になったとき、そこから避けようとする」など、動物の持つ本能的な感覚だという。その上で、「無関心」については、明らかに「鎮静」の状況にあり、「安心」という感覚にも近い、とした。一方で、「そもそも感情を呼び起さないため、能動的な行動が喚起されない」ことを社会的観点から問題視。具体的には、「社会が安定していることの裏返しかもしれないが、関心がないと知識・情報を得ようとしない。一度何か起きると、感情が呼び起こされて直感的に行動し、右往左往してしまう」と危惧。これらを踏まえ、木村氏は、コミュニケーションを考える上でのポイントとして、自分を理解する相手を理解し尊重するお互いの主眼を洗い出す相互の信頼関係を醸成する相乗効果のある解決策を検討する――ことを提示した。原子力文化財団による調査で、「今後日本は、原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との設問に対し「わからない」と回答した割合は、2023年度は29.5%と、過去10年間で最高を記録。また、同じく女性で「わからない」と回答した割合は37.0%と、男性の21.8%を大きく上回っていた。これに関して、委員から質問があったのに対し、木村氏は、「原子力に対する関心が下がってきている」、「男性は論理的に考えるのに対し、女性は直感的にその場の状況をとらえる」などと推測し、今後のコミュニケーションにおける課題を示唆した。

22 May 2024

2290

1メートルの10億分の1というナノの世界を観察することができる世界最高水準の先端大型研究施設NanoTerasu(ナノテラス)が4月に始動し、5月18日に運用開始記念式典が宮城県仙台市のNanoTerasu実験ホールで開かれた。盛山正仁文科相や村井嘉浩宮城県知事、郡和子仙台市長らが出席した。基礎科学をはじめとして、エネルギー、材料、デバイス、バイオ、食品など様々な産業領域において幅広く利用され、科学とイノベーションの両面を支えることが期待されており、盛山文科相は21日の定例会見で「学術界から産業界に至るまで幅広く利用され、イノベーションの創出に貢献することを期待する」と述べた。宮城県仙台市の東北大学青葉山新キャンパスに整備され、量子科学技術研究開発機構(QST)が地域パートナーの代表機関である一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)、利用促進にあたる高輝度高科学研究センター(JASRI)と共同で運営する。大きく分けて、線型加速器、蓄積リング、挿入光源、ビームラインの4つの装置により構成され、高精度の測定を可能とする放射光を発生する。最先端の科学や産業利用で世界をリードするためには3GeV程度の軟X線領域での放射光施設が必要として建設、運用に至ったもので、軽元素を感度良く測定でき、従来の物質構造に加え、機能に影響を与える「電子状態」、「ダイナミクス」等の詳細な解析が可能という特徴がある。また物質表面の分析では、たんぱく質や触媒材料の表面で起こる化学反応の変化等の解析による創薬や新たな高活性触媒等の開発が、磁性・スピンの解析では、磁石やスピントロニクス素子等の研究開発が期待できる。今後、産業利用の面で新たな高性能・安価な触媒の開発、また創薬設計の合理化、さらに消費電力が課題になっているデータ記録媒体の省エネ化などに新境地を拓くためナノテラスが重要な役割を果たすものと期待されている。科学技術・学術審議会の量子ビーム利用推進小委員会は17日、ナノテラス施設の計画的な増設について報告書を公表。フェーズⅠを整備期とし、フェーズⅡ、Ⅲと計画的にビームラインを増設・高度化し、今後の高度なニーズに応えていくことが望ましいとした。その際に各ビームラインの特徴や強みを分かりやすくユーザーに対して示す必要があるとし、自動化・遠隔化などの研究環境の整備、必要な人材の確保と育成も計画的に進めることが望ましいと提言している。なお、大型放射光施設としては兵庫県の播磨科学公園都市に8GevのSPring-8があり、1997年10月から運用が開始されている。ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究に活用されており、理化学研究所のまとめでは総利用者約30万人、最高品質の低燃費タイヤや次世代の蓄電池開発などで多くの成果がみられている。一方で、すでに共用開始から25年余を経ており、施設の高度化も課題になっている。

22 May 2024

3464

三菱重工業は5月20日、国際熱核融合実験炉(ITER)に用いられるダイバータ(核融合反応で発生するヘリウムや不純物粒子を排出する装置)の重要な構成要素「外側垂直ターゲット」12基の製作を、ITER国内機関の量子科学技術研究開発機構(QST)より受注したと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉国際協力で推進するITER計画は、物納貢献が主となっており、日本には、トロイダル磁場コイル(TFコイル)、中心ソレノイド、高周波加熱装置(ジャイロトロン)などの部材製作が分担されている。今回、三菱重工が発表した「外側垂直ターゲット」の製作受注は、2021年受注の初回製作分6基に続くもの。順次、製作し2026年よりQSTに納品する予定。プラズマからの熱負荷や粒子負荷などに晒される「外側垂直ターゲット」の構造体は非常に複雑な形状を有しており、高精度の製作・加工技術が要求される。ダイバータの部材調達は、日本の他、欧州、ロシアも分担しており、その中で「外側垂直ターゲット」は、ボディ本体の裏側で見えにくいが、従来の産業機器以上に厳しい熱負荷耐性が求められる部材の一つだ。同社は、これまでも、ITER計画において、誤差1万分の1以下の極めて高い精度を要するTFコイルを製作。全19基中、日本が分担する9基のうち、2020年1月の初号機完成を始め、2023年には計5基の製作・出荷を完了するなど、高い技術力を有している。三菱重工では、今後、ITER計画で用いる他の主要機器製作にも継続して取り組むとともに、将来的に建設が計画される発電実証を行う原型炉についても、設計・開発を積極的に支援し、核融合エネルギーの実現に貢献していく、としている。

20 May 2024

2788

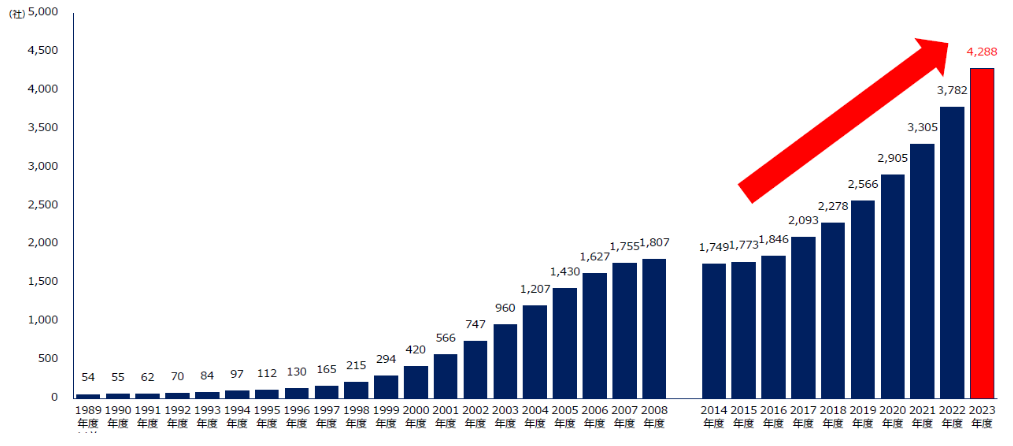

大学発のベンチャー企業数が2023年度、計4,288社に達し過去最高を記録した。これは、経済産業省が5月15日に発表した年次調査報告(速報)によるもので、前年度からの増加数も506社と、調査データのある1989年度以来、最高の伸び幅だった。大学別には、東京大学が引き続き最も多く420社(対前年度比50社増)。2位には慶應義塾大学が291社(同55社増)で浮上し前年度の京都大学を凌ぐなど、今回の調査では、特に私立大学の躍進がみられている。大学発ベンチャーにも種々あるが、大学で達成された研究成果に基づく特許や新たな技術・ビジネス手法を事業化する「研究成果ベンチャー」がその筆頭にあげられ、目に見える社会実装の成果、ビジネスチャンスの創出、若手研究・技術者の活躍などから、極めて関心が高い。エネルギー関連では近年、核融合分野が注目されている。京都大学発の「京都フュージョニアリング」、大阪大学発の「EX-Fusion」(レーザー核融合)に続き、最近では、2024年1月、日本大学が、筑波大学によるプラズマ閉じ込め方式「タンデムミラー」などを活用し、両学共同で核融合の早期実用化を目指す「LINEAイノベーション」を設立した。エネルギー安定供給やゼロエミッション電源への関心が高まる中、こうした動きはさらに活発化しそうだ。高市早苗・内閣府科学技術担当相は、17日の閣議後記者会見で、大学発ベンチャー企業の台頭に関し、「大学における革新的成果を経済・社会のイノベーションに結び付ける担い手として大変重要」との見方をあらためて強調。他省庁とも連携したスタートアップ企業の国内拠点整備や海外展開などに向けた各種支援メニューを例示した上で、「これらの取組の成果が順調に表れてきた。今後も着実に実施していきたい」などと述べた。なお、核融合エネルギーの実現に向けては、内閣府の主導により、2023年4月に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」が策定されたのを受け、2024年3月には産業協議会「J-Fusion」が立ち上がった。5月10日には、年度内の取りまとめを目指し、「安全確保の基本的な考え方」を検討するタスクフォースが始動している。

17 May 2024

3137

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動保険相談役)が5月15日、新たな委員構成のもと、5か月ぶりに開かれ、エネルギー基本計画の見直しに向け議論を開始した。2021年10月に閣議決定された現行の「第6次エネルギー基本計画」は、今秋にも法令に定める再検討の時期を迎える。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った齋藤健経済産業相は、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化など、地政学リスクの高まりから、「世界はエネルギーの量・価格の両面でリスクに直面している」と、エネルギー安全保障に係る危機感をあらためて指摘。さらに、国内のエネルギー事情に関して、「化石燃料の輸入金額は2022年に34兆円にまで上昇しており、輸出で稼いだ国富をすべて失っている」と危惧。また、昨今、AIの社会実装やデータセンターが拡大する中、それに応じた電力の安定した供給が欠かせないとした上で、「脱炭素エネルギーへの転換は極めて困難な課題」、「今、日本はエネルギーにおける戦後最大の難局にある」と、強調した。先立つ13日には政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、2040年頃の日本の産業構造も含めた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示され、今後、有識者によるパネル討論など、集中的な議論が見込まれている。齋藤経産相は、GX実行推進担当相の立場からも、同ビジョンの検討に資するべく、「将来のエネルギー政策のあるべき姿を議論して欲しい」と、活発な議論を期待。エネルギー基本計画は、地球温暖化対策計画など、関連する政策と合わせて年度内にも改定され、「GX2040ビジョン」に盛り込まれる見通しだ。同分科会の議論再開に際しては、資源エネルギー庁が、昨今のエネルギー安全保障を巡る内外の環境変化、脱炭素に向けた世界の動向、日本の現状と課題についてあらためて整理。委員からの意見を求めた。その中で、山口彰氏(原子力安全研究協会理事)を引き継ぎ、同調査会の原子力小委員会委員長を務めることとなった黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、大量で良質な脱炭素電源を提供できる特性、世界の趨勢などから「原子力を使わない手はない」と、原子力の価値を強調。国内においては、再稼働の速やかな推進、設備利用率の向上とともに、2050年以降に向け新増設の必要性を示唆した上で、今後の課題として、長期にわたる事業環境の整備、国民の信頼醸成、技術基盤・人材確保を図っていくことを指摘した。産業界からは、澤田純委員(NTT会長)、橋本英二委員(日本製鉄会長兼CEO)が、それぞれ核融合研究、電力多消費型産業に係る立場から「原子力開発の方向性を明確に」、「脱炭素は地球規模のニーズで、日本経済復活の大きなチャンスだ」として、多様な技術開発や電力の総合的機能発揮の重要性を強調。今回から新たに参加する小堀秀毅委員(旭化成会長)は、現行のエネルギー基本計画の進捗状況を問うた上で、地方創生や災害対策の観点から「エネルギーの多様性・分散化」を主張。いずれも政策立案における予見可能性を重視すべきことが示唆された。この他、消費者団体からは、生活への影響や原子力のバックエンド対策に対する不安、若者からの声を求める必要性などに鑑み、かつて東日本大震災後のエネルギー政策見直し時に実施された「討論型世論調査」の再度実施を求める意見も出された。資源エネルギー庁では、今後の検討に資するべく「エネルギー政策に関する意見箱」を設置し、一般からの意見公募を開始している。

16 May 2024

3694