核融合エネルギーの産業化を目指す「一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会」(J-Fusion)が3月29日に設立され、4月1日には産業界に対し賛同・参画を呼びかけるウェブサイトが立ち上がった。「J-Fusion」は、昨春に政府の統合イノベーション戦略推進会議が策定した「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」に基づくもの。同戦略では、物納貢献を主体としたITER(国際熱核融合実験炉)計画が進展することによる調達減少など、今後の核融合関連産業における「空白期間」を懸念した上で、発電実証を行う将来の原型炉建設への民間企業参画を見据え、「フュージョンインダストリーの育成を目的とした場の設立」を明記。これを踏まえ、内閣府(科学技術政策)では、昨年末より「J-Fusion」設立の準備を進め、発起人として、メーカー、商社、ゼネコンなど、計21社の企業が参集した。2024年3月22日には、高市早苗・内閣府科学技術担当大臣が「J-Fusion」の設立を発表。同日、ワシントンDCにおいて、米国の産業協議会に当たる「Fusion Industry Association」他との共催イベントも開催された。「J-Fusion」では、今後、議決権を持つ特別会員・正会員の他、賛助会員・アカデミア会員・連携会員、個人レベルのサポーター会員を募集。国内外の核融合産業の動向調査、会員企業間の情報共有、技術の標準化や安全規制も含めた国への政策提言、若手との意見交換会、海外産業協議会との連携イベントの開催など、幅広く活動していく。「J-Fusion」の会長には、京都大学発のベンチャー企業である京都フュージョニアリングの代表を務める小西哲之氏が就任した。研究者として日本原子力研究所(日本原子力研究開発機構の前身)在任時より核融合エネルギーの実現を標榜してきた同氏は、新たな協議会の設立に際し、「業界内外の有志企業を始め、大学や研究所、公的機関や国の組織の同志も集まり、産官学の知恵と人材、知識と経験を集めて新たな産業を興し、未踏のサプライチェーンを構築していく」との決意を強調。副会長には、住友商事執行役員の北島誠二氏、「株式会社 Helical Fusion」代表の田口昂哉氏が就いた。3月に、京都フュージョニアリングは東京都による「ゼロエミッション東京の実現等に向けたイノベーション促進事業」に、Helical Fusionは経済産業省主催のGX(グリーントランスフォーメーション)スタートアップに関するコンテストの大賞にそれぞれ選定されており、昨今、行政による核融合分野への理解・評価も進んできている。また、科学技術振興機構は29日に、挑戦的な研究開発を推進する「ムーンショット型研究開発事業」として、新たに核融合分野をリードするプログラムマネージャーの募集を開始した。こうした核融合に関連する新興産業や研究分野の開びゃく的な動きが今後、加速化しそうだ。

03 Apr 2024

8713

岸田文雄首相は3月28日、「2024年度中を目途とするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う」ことを表明した。現行の第6次エネルギー基本計画は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法に基づく3年ごとの見直し時期を間もなく迎え、今後、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会を中心に議論が本格化しそうだ。岸田首相は同日、2024年度予算の国会成立を受け、記者会見を行い、まず、震災対応の取組を被災地のニーズに沿いながら進めていくことを述べた上で、デフレ経済からの脱却に向けた「最大のカギ」として、賃上げ、人手不足対策など、中小企業の支援方針を示した。それに伴い、「中小企業を含め、日本の稼ぐ力を復活させる上で今後重要なのは、低廉で強靭なエネルギー」との認識を示すとともに、「エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければならない」と、経済安全保障の観点からもエネルギー政策の重要性をあらためて強調。「脱炭素につながり、国内で稼ぐ力を強くするエネルギー構造に転換していくため、国家戦略の実行が不可避」として、エネルギー基本計画改定に着手する考えを述べた。第6次エネルギー基本計画は、2050年カーボンニュートラル、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」の実現に向け、エネルギー政策の道筋を示すことが重要テーマとなった。2030年度のエネルギーミックスについては、総発電電力量に占める電源別シェアが、石油2%、石炭19%、LNG20%、原子力20~22%、再生可能エネルギー36~38%、水素・アンモニア1%となっている。同計画の策定以降、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、エネルギー供給保障が世界的に大きな課題となる中、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の3つを同時に実現すべく、2023年2月に「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」が閣議決定され、関連法が成立。7月には政策を具体化する「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)が閣議決定。岸田首相は、会見の中で、「GX推進戦略」をさらに発展させ、次期エネルギー基本計画の裏打ちとなる「GX国家戦略」を策定することも表明した。現在、電力政策関連では、総合資源エネルギー調査会において、電力システム改革の検証、元旦に発生した能登半島地震を踏まえた対応など、また、電力広域的運営推進機関(OCCTO)においては、将来の電力需給シナリオに関する検討が行われており、これらの検討結果が次期エネルギー基本計画の議論に資することとなりそうだ。

01 Apr 2024

3911

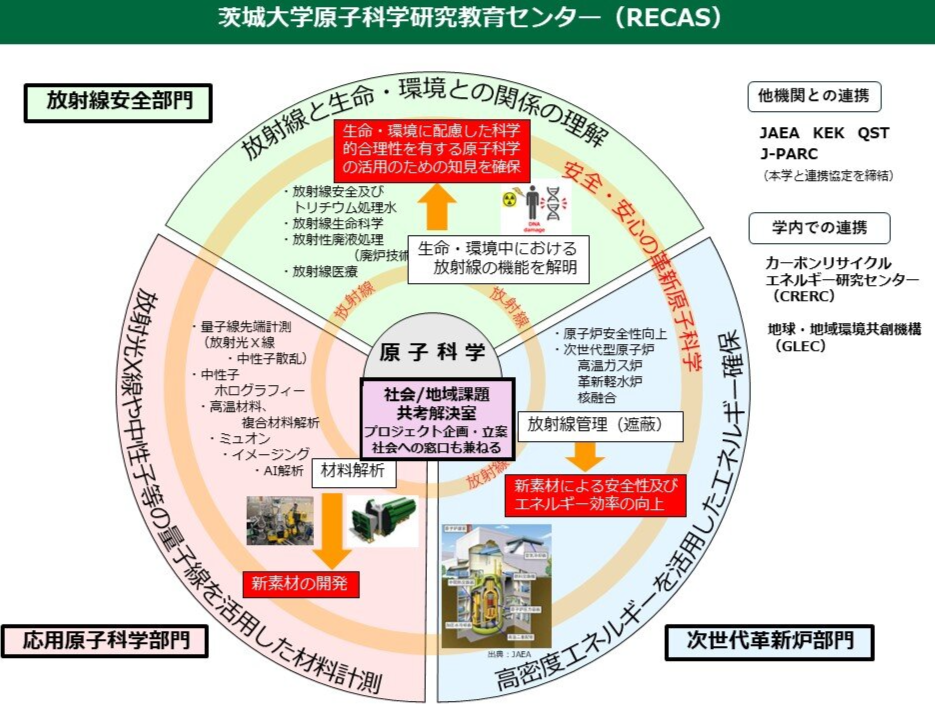

茨城大学は4月1日、「原子科学研究教育センター」(RECAS:Research and Education Center for Atomic Science)を開設する。東海サテライトキャンパスを拠点に、エネルギー技術や原子・物質・生命科学を融合的に推進する「原子科学」の先進的な研究と高度専門人材の育成を進めていく。RECASは2008年に設置されたフロンティア応用原子科学研究センター(iFRC)を発展的に改組するもの。〈茨城大発表資料は こちら〉iFRCが開設された当時は、大強度陽子加速器施設「J-PARC」(東海村)が本格稼働を開始し、茨城県によるビームラインが設置され、中性子の産業応用に対する地域の期待が高まっていた。また、「原子力ルネッサンス」の政策を受けた動きも盛んで、茨城大学では2009年に、日本原子力研究開発機構と全国6大学とが連携しプログラム実施・情報交流を通じ専門人材の育成を図る「原子力教育大学連携ネットワーク」協定に参画するなど、原子力エネルギー利用に対する機運が高揚していた。RECASは、iFRCがこれまで担ってきた中性子や放射光などに係る研究・教育に加え、原子科学をベースにしたより安全な次世代のエネルギーに関連する新たな技術開発、環境放射線の健康や生命への影響評価に係る取組を総合的に進めるべく、「応用原子科学部門」、「次世代革新炉部門」、「放射線安全部門」を新設し、分散されていた機能を1か所に集結。さらに、これら3部門をつなぎ、学内外の研究施設群との共同研究や社会・地域との連携、新たなプロジェクトの企画・立案を進める「社会/地域課題共考解決室」を設置。同室は、エネルギー問題に関する社会のニーズの把握・分析や地域コミュニケーションのハブとしての機能を担う「原子科学による社会への貢献のフロント役」となることが期待されている。RECASが拠点とする東海村では、1999年にJCO臨界事故が発生。その後、東日本大震災に伴う影響も受けている。一方で、こうした災害時には地域に近接する原子力機構の施設・専門家らが事故収束や防護対策などの支援に当たってきた。RECASの開設に際し、太田寛行学長は、「事故の経験を有する茨城の国立大学」としての役割をあらためて認識した上で、「世界有数の原子科学研究機関とともに、新たな総合原子科学の確立と研究者・高度技術者の育成に貢献し、持続可能なエネルギー社会の構築を目指していきたい」と、コメントしている。

29 Mar 2024

1958

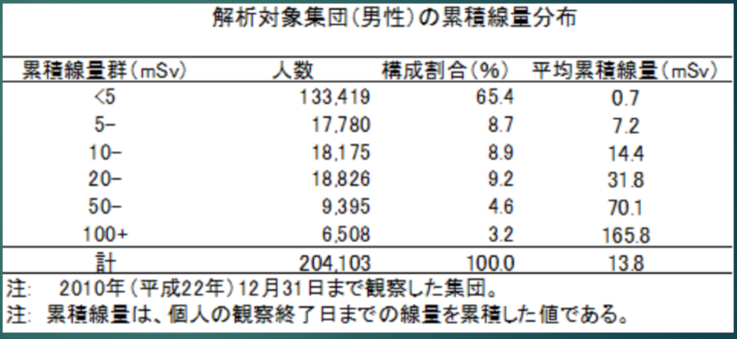

「低線量による人体への影響に関する疫学的調査」を実施する放射線影響協会は、原子力発電所などの放射線業務従事者約20万人を対象とした1990~2014年度の5期・25年間にわたる調査結果を踏まえ、「低線量域の放射線が悪性新生物の死亡率に影響を及ぼしていると結論付けることはできない」との見解を示した。同協会放射線疫学調査センターの三枝新氏が、3月19日の原子力委員会定例会合で説明したもの。〈放影協発表資料は こちら〉同調査は、原爆のように高線量を短時間に被ばくして現れる「急性障害」と異なり、被ばくのリスク増加に統計学的に有意な差が認められないとされる「低線量域の放射線の慢性被ばく」の健康影響について科学的知見を得るのが目的。調査結果は5年ごとに公表されており、1990年度を始期とする「第Ⅰ期」以降、調査対象者は、当初の約18万人から、研究施設なども含めた若手の放射線業務従事者を追加し、2014年度を終期とする「第Ⅴ期」には約27万人となっている。「第Ⅴ期」では、生死・観察状況が確認され評価を行うに値する20歳以上の男性約20万人が解析対象者となった。総観察人員・期間は288.9万人・年にのぼり、1人当たりの平均観察期間は14.2年。解析結果によると、1人当たりの平均累積線量は13.8mSvで、累積線量は5 mSv未満が65.4%、100mSv以上が3.2%と、相対的に低い側に偏った分布状況だった。女性は対象者数が少なく線量分布が極端に低いことから除外されている。発がんのリスクは、生活習慣に大きく依存し、被ばくによる影響なのか区別が難しい。職業集団の方が一般集団と比べて死亡率が低い「健康労働者効果」も評価を行う上で一種のバイアスだ。国立がんセンターの研究によると、継続した喫煙は1,000~2,000 mSv、運動不足は200~500 mSv、野菜不足は100~200 mSvの被ばくと同等とされている。三枝氏は、こうした要因が累積被ばく線量と相関している場合、健康との関連に影響を与える「交絡因子」となり得るとした。さらに、単位線量当たりの死亡率上乗せ分を示す「ERR」(過剰相対リスク)と呼ばれる指標を用いた有意性の評価結果を紹介。それによると、解析対象者約20万人の死因に関し、肝臓がんと肺がんで「ERR」が有意に高くなっており、さらに、がんの部位別の分析結果も踏まえ、「喫煙が累積線量と死亡との関連に交絡している」などと推察している。「第Ⅴ期」までの調査では教育年数も「交絡因子」の一つとしてあげられており、これまでに得られた示唆をもとに、2015年度からの「第Ⅵ期」調査以降は、生活習慣の調査(喫煙、飲酒、教育年数、業務内容他)、がん罹患情報の活用、ICRP勧告を踏まえた主要12臓器別の線量換算など、新たな方策を導入した。現在、同調査は、2020年度からの「第Ⅶ期」が進行中。三枝氏は、生活習慣の調査にまでは及ばない海外の放射線疫学研究を例示・比較した上で、「世界初の調査であり、放射線リスクの検討に際して、精度、妥当性の高い結果を得るもの」と、期待を寄せている。

27 Mar 2024

1966

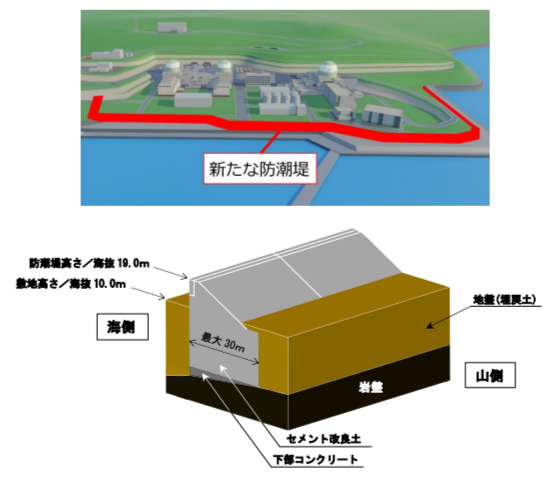

北海道電力は3月22日、泊発電所の津波対策として、新たな防潮堤の設置工事を3月28日より開始すると発表した。〈北海道電力発表資料は こちら〉新たな防潮堤は、海抜高度19.0m、延長約1,200m、最大幅30mで、地中の強固な岩盤に直接支持させる安全性の高い「岩着支持構造」を採用。総工事費約1,800億円を投じ、「現状考え得る工程短縮方策を織り込み、工事着工後3年程度での完成」を目標とし、さらに少しでも早い完成を目指し取り組んでいく。泊発電所は現在、2012年5月に3号機が定期検査入りして以来、1~3号機すべてが停止中。新規制基準の適合性に係る審査については、2013年7月の施行直後に全号機そろって申請された後、既に10年以上が経過している。同社では、福島第一原子力発電所を襲った津波と同等の浸水高さ15mの津波にも敷地への浸水を防止すべく、2012年8月より、泊発電所敷地前面の海岸部全域にわたり海抜高度16.5m、延長1,250mの防潮堤の建設に着手。2014年12月に完成している。3号機に関しては審査が先行して進捗。その中で、重大事故対処など、プラント関連の審査はほぼ終了したものの、日本海東縁部に想定される津波や火山への対策など、自然ハザードに係る論点が残されている。北海道電力では、耐津波設計方針として、「安全性をより一層高める」観点から、既設防潮堤の撤去工事を2022年より開始し、地盤の地震による液状化の影響を考慮した新たな防潮堤を設置することとした。2024年2月までに、原子力規制委員会に対し防潮堤の設計方針・構造成立性評価結果について説明し基本構造を確定した。

26 Mar 2024

5019

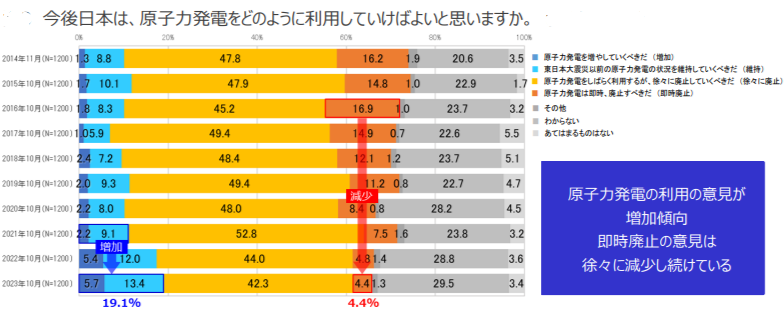

日本原子力文化財団は3月22日、2023年度の「原子力に関する世論調査」の結果を発表した。同財団が2006年度から継続的に行っているもので、今回、2023年9月30日~10月13日に、全国の15~79歳男女を対象として、質問票により実施。1,200人から回答を得た。同調査は、「全国規模の世論調査を定点的、経年的に実施し、原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握する」のがねらい。今回の調査結果によると、「今後日本は、原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との問いに対し、最も多かった回答は、「原子力発電をしばらく利用するが、徐々に廃止していくべきだ」の42.3%で、前回調査の44.0%を下回った。一方で、「原子力発電を増やしていくべきだ」と「東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべきだ」とを合わせた「増加+維持」の回答割合は19.1%、さらに、「わからない」は29.5%で、いずれも、最近10年間では最も高い水準となった。近年でやや増加傾向にある「わからない」とする回答割合は、年代別にみると、24歳以下で41.5%を占め(前回調査では31.5%)、他の年齢層と比して高く、特に若年層に対し「判断材料となる情報の発信が重要」であることが示された。「増加+維持」の回答割合は25~44歳で最も高く23.0%、「徐々に廃止」の回答割合は65歳以上で最も高く52.7%に上っており、今回の調査では年代による意識の差が顕著にみられた。また、原子力発電の再稼働に対する考えに関して、最も多かった意見(複数回答可)は、「国民の理解は得られていない」の46.9%で、近年、続いており回答割合もほぼ横ばい傾向。一方で、電力の安定供給、地球温暖化対策、経済への影響などの観点から、肯定的な考えが、否定的な考えに対し、拮抗から徐々に優勢となってきている。「原子力やエネルギー、放射線の分野において、関心のあること」(複数回答可)については、「地球温暖化」が最も多く52.8%、「電気料金」の45.0%、「原子力の安全性」の38.3%がこれに次いだが、「高レベル放射性廃棄物の処分」は19.4%、「原子力発電所の廃炉」は18.5%で、前回調査からそれぞれ10.6ポイント減、8.3ポイント減となり、廃炉・バックエンド対策に対する関心が低下している傾向がみられた。原子力に対するイメージとしては、「危険」と「不安」が減少し、いずれも過去最低となったが、全般に否定的なイメージが依然と優勢となっている状況。これまでの調査結果を踏まえ、同財団では、福島第一原子力発電所事故や再稼働の動きに関連し「ニュースによって伝えられる情報量によって変動している」と推測している。同調査では、毎回、原子力やエネルギー、放射線に関する情報源についても分析しており、「テレビニュース」は年代を問わず定着しているものの、今回、「新聞」をあげた回答割合(複数回答可)は、24歳以下で15.7%(前回調査では24.8%)、65歳以上では67.4%(同74.0%)などと、若年層の活字離れが際立っていた。

25 Mar 2024

7439

齋藤健経済産業相は、3月22日の閣議後記者会見で、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関し、「新潟県、柏崎市、刈羽村等の関係自治体とよく相談させてもらいながら、地域の方々の理解が得られるよう取り組んでいく」と述べた。その中で、元旦に発生した能登半島地震にも鑑み、地域の避難計画を含む緊急時対応の取りまとめに内閣府(原子力防災)とも連携し取り組んでいく考えを示したほか、引き続き柏崎刈羽原子力発電所の必要性について丁寧に説明していきたいと強調。柏崎刈羽6・7号機は2017年に新規制基準をクリア(原子炉設置変更許可取得)。核物質防護に係る不適切事案に伴い原子力規制委員会により発出されていた核燃料物質移動禁止命令も、昨年末に解除された。今後は地元の理解が焦点となる。齋藤経産相は、3月15日に東京電力の小早川智明社長と会談。小早川社長は、「自律的改善の継続」、「社外の目線を取り入れること」、「信頼回復の方針」に係る各取組状況を報告。核セキュリティに関しては、3月25日~4月2日にIAEAの専門家ミッションを現地に受け入れ、国際基準に照らした評価・助言を踏まえ、核物質防護の強化を図っていくとした。これを受け、3月18日、齋藤経産相は、新潟県の花角英世知事、柏崎市の櫻井雅浩市長、刈羽村の品田宏夫村長と電話で会談。その中で、原子力については、新規制基準に適合すると認められた場合、地元の理解を得ながら再稼働を進めていく原子力災害対応の実効性向上に取り組んでいく東京電力に対し「信頼を獲得するのは10年、失うのは一瞬」ということを肝に銘じ、緊張感を持って対応するよう指導していく――ことを説明。こうした点について、21日には、村瀬佳史資源エネルギー庁長官らを各自治体に派遣し、「柏崎刈羽6・7号機の再稼働に向けた政府の方針」とする文書を手渡した。その中で、脱炭素電源としての活用とともに、「東日本エリアにおいて、東京湾岸に火力発電所が集中していることに加え、1割以上を占める老朽火力を最大限維持している」といった首都圏の電力需給状況にも言及し、「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働が非常に重要」と、理解を求めている。実際、資源エネルギー庁が昨秋に取りまとめたところによると、東日本エリアで運転開始から40年以上を経過した火力発電設備は、およそ600万kW(冬季最大需要のほぼ9分の1に相当)に上っており、電力供給における脱落リスクが懸念される現状だ。同日、柏崎市議会では、1969年の誘致決議に立ち返り、運転開始以降、電力安定供給を通じ日本の経済発展や地域活性化に寄与してきた柏崎刈羽原子力発電所の「一日も早い運転再開を求める」請願が賛成多数で可決された。村瀬長官は25日、柏崎市議会、刈羽村議会の各議長の訪問を受け会談に臨む予定だ。

22 Mar 2024

2371

高度経済成長期以降に整備された社会インフラの老朽化対策が課題となっている。2023年の国土交通省白書によると、建設後50年以上を経過する道路橋(橋長2m以上、約73万橋)の割合は、2020年の約30%が、2030年に約55%、2040年に約75%と、立地環境や維持管理の状況によって異なり一概には言えないものの、「加速度的に高くなる」見通しだ。実際、老朽化が進行した橋には、通行閉鎖され、落橋したものもあり、計画的な維持管理・更新が急務となっている。こうした社会インフラの健全性維持に向けた放射線利用の有効性について、国内で高速道路を管理・運営するNEXCO中日本他が、3月5日の原子力委員会定例会合で発表した。〈NEXCO発表資料は こちら〉NEXCO中日本環境・技術企画部の青木圭一氏によると、NEXCO東日本・中日本・西日本全社の高速道路総延長は9,663km(JR全旅客路線営業キロの約半分に相当)、日平均利用台数は約729万台にのぼるという。車両の走行を支える橋梁・土構造物・トンネルは、使用年数のみならず、重量違反車両や過酷さを増す気象条件などにより、老朽化の進行が懸念されており、今後、15年をかけて、総額約3兆円を投じ更新していく計画だ。同氏はその中で、高速道路の橋梁に用いられるプレストレストコンクリート(PC)鋼材の腐食に関し、「ひび割れなどの変状が桁表面に現れにくく、目視点検を主体とする方法で把握することが困難」なため、X線を用いた非破壊検査が有効であることを、大型車両の通行が多い北陸自動車道の橋梁への適用事例などから紹介。作業者の被ばく管理、周辺住民への立入り制限・説明、通行車両への対応など、安全管理にも万全を期しているとした。X線以外にも、超音波や磁束密度測定を利用した手法も紹介したが、「どうしても測定する部材の厚みは限界(300mm程度)がある」現状。そのため、近年、産業界による応用・成果が期待されている中性子を用いた非破壊検査手法も検討しているという。実際、「橋梁劣化の大部分の要因は水。目に見えない水の状況が把握できれば、劣化状態の把握も容易となり先んじた対策も可能」と強調した上で、今後、「水の有無がわかる」中性子による非破壊検査の有用性を示唆。その中で、理化学研究所他が2019年に発表した小型中性子源システム「RANS-Ⅱ」を例示。同機は、コンクリートインフラ構造物の劣化診断などに広く適用できる加速器中性子源で、現場への車載搬入も可能なコンパクトな機材(全長約5m)として、実用化が期待されている。

21 Mar 2024

3147

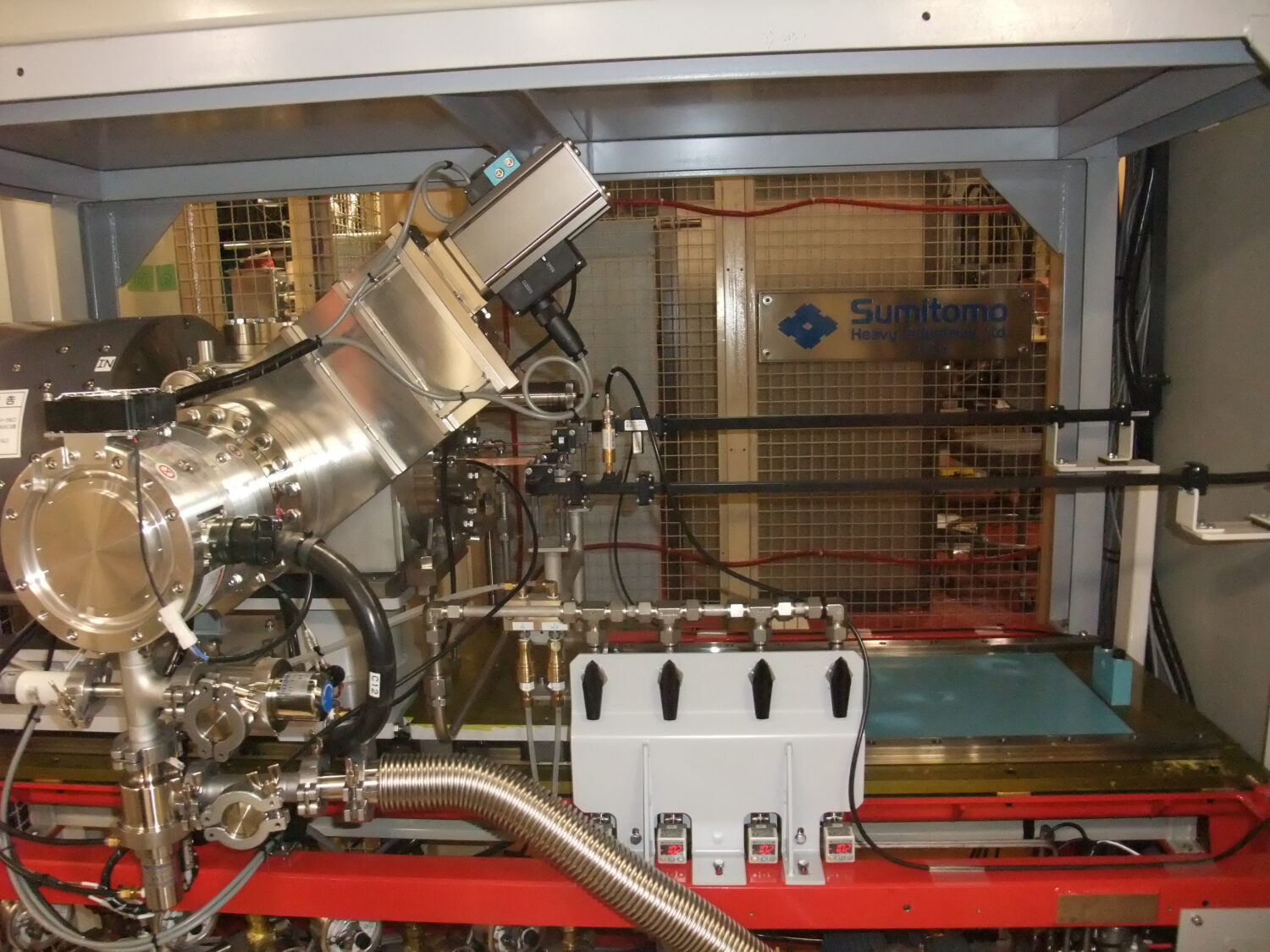

量子科学技術研究開発機構(QST)は3月15日、マルチイオンを用いた重粒子線がん治療を、骨軟部肉腫を対象に開始したことを発表した。〈QST発表資料は こちら〉マルチイオンによる重粒子線がん治療は、QSTが取り組む次世代装置「量子メス」実現に向けた要素技術の一つ。住友重機械工業とともに2016年より開発を進めてきた。従来の重粒子線がん治療装置では、炭素イオンのみが用いられていたが、マルチイオン治療は、「病変への細胞殺傷効果をさらに高めつつ、副作用を低減するため、腫瘍の悪性度に応じて最適な種類のイオンビームを組み合わせて用いる」もので、両者は2022年に、ネオン、酸素、ヘリウムなど、複数のイオンによる「マルチイオン源」の開発に成功。QST放射線医学研究所の重粒子線がん治療装置「HIMAC」(千葉市)に設置・接続し研究を進めてきた。例えば、腫瘍の中心には炭素より重い酸素を、正常組織に近い部分には軽いヘリウムを照射。線量分布や生物効果分布を分析したところ、炭素イオンのみを照射する場合と比較し、様々なイオンビームを用いることで、重粒子線がん治療の高い効果が確認された。骨軟部肉腫は、部位によっては手術することで神経障害を生じる患者が多いとされている。重粒子線の適用で、手術が困難な患者にも良好な治療成績をあげてきたが、大きな腫瘍での再発などが課題だった。今回、開始したマルチイオン治療の1例目は、2023年11~12月に実施され、計16回照射。炭素イオンと酸素イオンの同日治療は初の試みとなったが、イオン線の切替えも順調で、患者は治療終了の翌日に退院。2か月が経過したが、早期副作用はない状況だ。「HIMAC」は、重粒子線がん治療のパイオニアとして、1994年の臨床試験開始以来、30年にわたり新技術の導入や対象部位の拡大に努め、これまで多くの治療実績を上げており、国内外への普及に向け礎となった。超伝導磁石を採用した回転ガントリーの開発・適用では、治療台を傾けずに患部への集中照射が可能となり、治療成績の向上とともに患者の負担低減にもつながっている。「HIMAC」に対しては2月1日に、電気学会が毎年、社会生活に大きく貢献した概ね25年以上の実績を有する電気技術への顕彰「でんきの礎」が授与(顕彰先:QST、住友重機、東芝エネルギーシステムズ、日立製作所)されている。〈東芝ESS発表資料は こちら〉

19 Mar 2024

3223

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁による第2回「原子力サプライチェーンシンポジウム」が3月14日に都内ホールで開催された。〈既報〉来日中の国際原子力機関(IAEA)ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長による挨拶、「原子力産業の未来」と題するセッションに続き、サプライチェーン強化の取組として、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策の3つの個別テーマを設け議論。近藤寛子氏(マトリクスK代表)がファシリテータを務め、文部科学省、大手メーカーの他、原子力発電プラントの運用を支える国内バルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業も登壇した。その中で、人材育成・確保については、産官学によるプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」で国際化分科会主査を務める日立製作所・吉村真人氏が10年先を見据えたロードマップを示し、国内外、産業界、大学・研究機関、学生らを巻き込んだ広範な取組を進めていく必要性を強調。技術者教育に関しては、東芝エネルギーシステムズの小向夕紀氏が、同社の取り組む将来の革新軽水炉「iBR」開発などを踏まえた教育プロセスを紹介。社会人としての基礎教育、ものづくり、グローバルな視点とともに、原子力技術者としての安全文化醸成も重視した「高い専門性を有するプロフェッショナル」育成を目指していると強調した。海外プロジェクトへの参画については、米国ホルテック社がミシガン州に建設する「SMR-300」(電気出力30万kW)プロジェクトにおける三菱電機との計装機器関連の協働を紹介。SMR(小型モジュール型炉)の固有の安全性、工業地域への熱供給の可能性、既存軽水炉の許認可が準用できるといったメリットをあげ、「今後、世界の需要に応えていくには、日本のサプライヤーとも協力していく必要がある」と、日本の技術力活用に期待を寄せた。また、原子力分野の国際連携強化と海外展開支援に関し、原産協会の植竹明人常務理事が2023年11月28~30日にフランス・パリで開催された「世界原子力展示会」(WNE2023)について紹介。同展示会の会場レイアウトを図示し、88か国・地域から約23,600人が参加した盛況ぶりを述べる一方、中国や韓国に比して日本の占める展示スペースが見劣りしていたことに懸念を示した。供給途絶対策については、CGD(Commercial Grade Dedication、一般品を評価・検証することで原子力施設での使用を可能とする手法)の取組が焦点となった。その中で、日本電機工業会原子力部長の小澤隆氏は、54年前の同日、国内初のBWRプラントである日本原子力発電敦賀1号機が運開したことに触れ、これまで60年余にわたり築かれた国内サプライチェーン発展の経緯を振り返るとともに、福島第一原子力発電所事故以降の状況として、新規プラント建設の停滞による経験者の高齢化・リタイヤを懸念。大手メーカーとして、日立GEニュークリア・エナジーからは、電動弁、排風機など、CGDの適用可能が確認済みの品目とともに、「原子力品としての供給力が困難となった製品、設計変更により供給不可となった製品、従来のサプライヤーが撤退した製品」の品質レベルを維持した供給に向けて、その適用意義が述べられた。また、サプライヤーとして、岡野バルブからは、「新規採用品を一般品とすることができれば、サプライヤーの候補や製品選択肢の幅が大きく広がる」メリットがある一方で、シビアアクシデント対策など、新たな調達品目により、不適合・トラブル対応時の影響や、品質管理規格の高度な要求から、労力・コストに見合った顧客対応に支障をきたす可能性が課題としてあげられた。

18 Mar 2024

2592

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁は3月14日、国内原子力関連企業による海外展開や事業承継、人材育成支援などの原子力サプライチェーン維持・強化策を紹介・議論し、取組を加速すべく、「原子力サプライチェーンシンポジウム」を都内ホールで開催。オンラインも含め約400名が参加した。同シンポジウムの開催は、昨春に続き2回目。前回、経産省より「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の設立が発表され、NSCPの枠組みを通じ、原子力人材の育成・確保、部品・素材の供給途絶対策や事業承継、海外プロジェクトへの参画に対し、地方経済産業局とも連携した支援態勢を構築する取組が進められている。シンポジウム開会に際し、挨拶(ビデオメッセージ)に立った齋藤健経済産業相は、昨年末のCOP28の成果などから、「世界では原子力の必要性を再認識する動きが着実に加速している」と期待。その一方、国内で元旦に発生した能登半島地震にも鑑み、今後の原子力活用に向け、「福島第一原子力発電所事故への反省を一刻も忘れることなく、高い緊張感を持って安全最優先に万全の対応を行うことが大前提」とあらためて強調。さらに、東日本大震災後の13年を振り返り、原子力発電所新規建設の機会が失われていることから、「次世代にバトンを引き継ぐ時間的猶予は殆ど残されていない」と、技術基盤・人材確保の維持を危惧し、政府として官民ミッション団の北米派遣など、同志国とのサプライチェーン交流を通じて、政策支援の多角化を強化していく方針を示した。今回のシンポジウムには、来日中のラファエル・マリアーノ・グロッシー国際原子力機関(IAEA)事務局長も出席。同氏も、COP28を振り返り、「再生可能エネルギーと原子力が並び、国際的なコンセンサスが得られるようになってきた」と、原子力の役割に期待。海水淡水化やデータセンターへの運用など、原子力技術の多様な可能性にも言及したほか、近くベルギーで開催予定の各国首脳が参集する原子力エネルギーのサミットについて紹介し、新たな原子力市場・プロジェクトの開拓をリードしていくことに意欲を示した。また、グロッシー事務局長は、「産業界も規制当局も一つの傘の下で議論する必要がある」と指摘。IAEAとして「皆様と新しい時代を切り拓いていきたい」とエールを送った。また、原産協会の三村明夫会長も、挨拶の中で「原子力発電の積極的な活用の機運は、国内外にて極めて高まっている」と強調。近く検討が開始される次期エネルギー基本計画に向けて、「原子力の役割がより具体的に示される必要があり、そうなるものと信じている」とした。さらに、日本の原子力開発を振り返り、原子炉圧力容器や発電タービンなど、主要機器の国内供給比率は9割に及び、プラント保守も50年以上の経験を有すると、国内サプライチェーンの技術力を再認識し、「既存炉の最大限の活用にとどまらず、新設炉の建設において大いに力を発揮する」と期待を寄せる一方で、具体的な新規建設計画が停滞していることから、「産業基盤の劣化が進行する」と、現状を危惧。今回のシンポジウムでは学生も参加し合同企業説明会が併催されることに触れ、「これからの原子力産業界を背負っていく可能性のある皆さんに世界の原子力利用推進の熱量を感じ取ってもらいたい」と強調した。「原子力産業の未来」と題するセッションでは、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会をリードした山口彰氏(原子力安全研究協会理事)が講演を行ったほか、三菱重工業より革新炉開発の取組について発表。サプライチェーン強化の取組に関する個別テーマについては、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策に関する3つのセッションが設けられ、資源エネルギー庁、文部科学省、日本電機工業会、大手メーカーの他、原子力発電プラントを支えるバルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業などが登壇し議論した。

15 Mar 2024

2431

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水・処理水対策に係る資源エネルギー庁の評議会が3月13日、福島県いわき市で開催された。今回会合には、来日中のラファエル・マリアーノ・グロッシー国際原子力機関(IAEA)事務局長も出席し、ALPS処理水の安全性レビューに関して説明し意見を交わした。同評議会は、県および立地市町村との意見交換の場として、随時行われているもの。ALPS処理水の海洋放出は2023年8月に開始。日本政府との覚書に基づき実施されているIAEA専門家による安全性レビューミッションが同年10月、海洋放出開始後、初めて行われ、2024年1月30日には、日本の取組について「妥当」とする報告書が公表されている。グロッシー事務局長の来日は昨夏以来。今回の評議会で同氏は、当時、日本政府に提出したALPS処理水の安全性に関し、IAEAが取りまとめた包括報告書についてあらためて言及。「IAEAは大変重要な意志決定を行った」と述べるとともに、「環境にマイナスの影響が及ばないようしっかりとプレゼンスを示していく」との強い姿勢を示した。これに立脚し、独立した評価を担保すべく、福島第一原子力発電所構内にIAEA職員を駐在させている意義を繰り返し強調。海洋放出の現状に関しては、「放出されているのはまだ5%未満に過ぎず、長い道のりの最初の段階にある」と述べ、引き続き「高い透明性、正確な技術を持ち、オープンに対話する」必要性を述べた。一方で、「近隣諸国からIAEAの活動自体に対する批判がある」と、政治的な懸念も示した上で、「皆様から色々なことを学んでいきたい」と、忌憚のない意見を求めた。グロッシー事務局長は、12日には齋藤健経済産業相との会談、東京大学での講演会などに臨んだ。13日には同評議会への出席後に福島第一原子力発電所を視察し14日には資源エネルギー庁・日本原子力産業協会主催の「原子力サプライチェーンシンポジウム」に出席する。

13 Mar 2024

2033

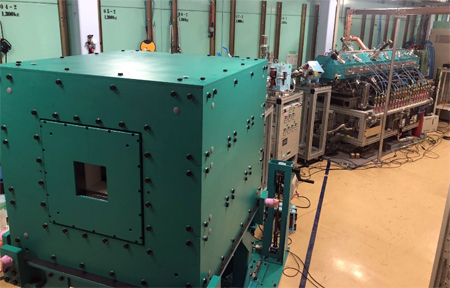

京都フュージョニアリングは3月12日、筑波大学とプラズマ加熱に関する特別共同研究契約を締結したと発表した。核融合エネルギーの早期実現を目指すもの。〈発表資料は こちら〉同社は、京都大学発のベンチャー企業で、核融合反応を起こすために必要なプラズマ加熱システム「ジャイロトロン」の開発・販売を主力事業の一つとしている。核融合発電試験プラント「UNITY」の建設を目指し、昨秋には、京都府久御山町に自社研究開発施設「京都リサーチセンター」を開設。海外との連携意欲も旺盛で、北米企業・研究機関との受注契約や協力覚書締結に続き、2月には、英国原子力公社(UKAEA)とトカマク型炉のブランケット設計に係る技術開発に共同で取り組むべく包括協定を締結している。核融合反応でカギとなるプラズマ閉じ込め方式は、ITER(国際熱核融合実験炉)計画で採用されるトカマク型の他、ヘリカル型、ミラー型、レーザー方式があり、今回、同社が特別共同研究契約を締結した筑波大は、その中で、ミラー型の世界最大級となるプラズマ閉じ込め装置「GAMMA-10」を保有。「GAMMA-10」では、核融合反応に不可欠な超高温プラズマの持続方法などを検証することができ、プラズマ加熱に関する様々な試験を行う。今後、両者は、低周波ジャイロトロンにおける連続動作の実証や高出力化の開発などを通じ、プラズマ加熱に関する技術成熟度の向上を目指す。なお、昨今、政府による「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」(2023年4月統合イノベーション戦略推進会議決定)を受け、国内民間企業による核融合エネルギー実用化に向けた海外投資の動きも顕著だ。3月7日には、伊藤忠商事が、米国スタートアップ企業のブルー・レーザー・フュージョン(BLF)社と資本・業務提携を締結したと発表している。カリフォルニア州に本社を置くBLF社は、2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏が共同創業者として2022年に設立され、レーザー方式による核融合商用化を目指している。

12 Mar 2024

3506

福島第一原子力発電所事故から13年に当たり、3月11日、原子力規制委員会の山中伸介委員長が原子力規制庁職員らに訓示を行った。山中委員長はまず、元旦に発生した能登半島地震を振り返り、「多くの方々が犠牲となり、いまだに避難生活を余儀なくされている」と、被災者への哀悼および見舞いの意を述べた上で、強い揺れに見舞われた石川県志賀町に立地する北陸電力志賀原子力発電所について、「安全性が確保された状態が続いているが、現地検査官は引き続き、その状態が維持されていることを確認して欲しい」と指示。さらに、「自然災害は避けることはできない。しかし、どのような自然災害に対しても、福島第一原子力発電所のような事故を二度と起こしてはならない」と、あらためて事故の反省・教訓を忘れぬよう訓示した。一方で、「日々の業務を進めていく中で、熱い気持ちが冷めていくことはないだろうか」と、事故後13年が経過し、継続的改善の姿勢が緩むことを危惧。山中委員長は、大阪大学で教鞭を執っていた経験などを踏まえ、「学びとは真理(まこと)を胸に刻むこと。教えとは希望を人に語ること」というフランス詩人のルイ・アラゴンによる名言を紹介し、「教えることで学ぶ。教えてみて、初めて自身の能力・技量を自ら測り、自身の無知を知り、明日への学びにつながっていく」と、知識・経験の伝授を通じて「原子力規制委員会全体の活力」向上に向け相乗効果が図られるよう期待した。原子力規制委員会は2012年に発足し、現在、当初の委員らはすべて交替。3代目委員長として指揮を執る山中委員長は「原子力に100%の安全はない」と、現状に慢心せず科学技術的視点に立脚した判断を行う同委の行動理念をあらためて強調。29年前の阪神淡路大震災による被災経験も振り返り、原子力災害からの復興が長期化していることを懸念しながら、「10年後の自分自身について考えて欲しい。最上のものは過去ではなく未来にある」とも述べ、変化を恐れず職務に当たるよう訓示した。

11 Mar 2024

1978

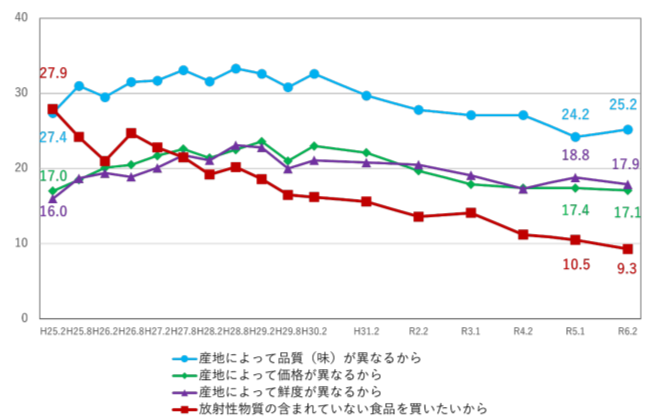

消費者庁は3月7日、東日本大震災後の農林水産物に対する消費者意識の実態調査結果を発表した。調査は2013年2月の初回以降、ほぼ年1回行われている。17回目となる今回は、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要な仕向け先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2024年1月~2月にインターネットを通じて実施。その結果、普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となり、前回の10.5%を下回り、これまでで最小となった。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」、「被災地を中心とした東北」、「東北全域」、「北関東」と回答した人の割合も減少傾向を示し、それぞれ、4.9%、3.4%、1.3%、1.1%と、いずれもこれまでの調査で最小を記録。「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は61.5%で、2020年度調査で急増後、最近4年間は横ばい傾向にある。また、風評を防止するために行うべきこと(複数回答可)としては、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」をあげた人が45.9%で最も多く、これに次いで、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」が30.6%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」が29.7%、「海外と比較し厳しい安全対策を実施している旨の内外への情報提供」が26.7%となった。一方で、「何もやっても安心できるとは思わない」との回答割合は18.7%を占め、前回調査の14.8%から3.9ポイント増加。消費者庁では、食品安全委員会や厚生労働省とともに、生産者・流通関係者・消費者団体を招いた食品リスクコミュニケーションに係るシンポジウムを全国都市部で継続開催し、理解・対話活動に努めているが、「風評の固定化」に係る懸念も浮き彫りとなっている。今回の調査結果を踏まえ、消費者庁では、引き続き関係府省庁や地方自治体とも連携し、意見交換会の開催、多言語によるパンフレット活用などを通じ情報発信に取り組んでいくとしている。

08 Mar 2024

1761

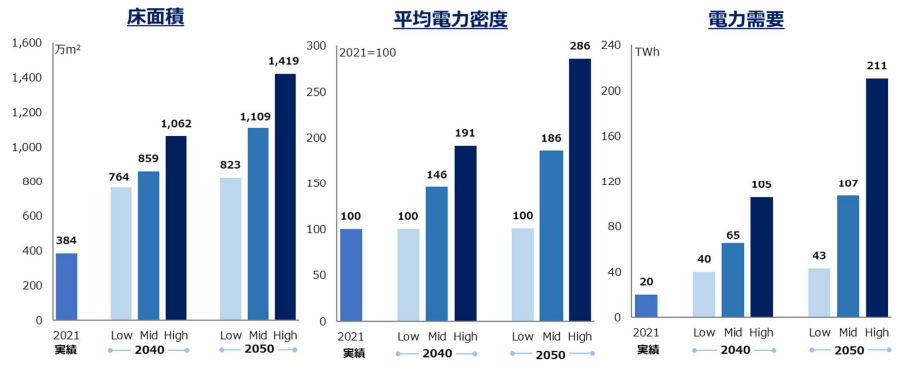

電力広域的運営推進機関(OCCTO)に設置された有識者検討会では、2040・2050年を時間軸とした電力需給シナリオについて、昨秋より、多様性、客観性、事後検証性、発展性をポイントに、専門的知見を有する「技術検討会社」として、電力中央研究所、地球環境産業技術研究機構(RITE)、デロイトトーマツコンサルティング合同会社の3社からヒアリングを行い、2024年度末までの取りまとめを目指し検討を進めている。同検討会は3月5日、4回目の会合を開催した。〈配布資料は こちら〉今回会合では、産業構造変化に伴う電力需要見通しについて、事務局が1~2月に実施した作業会で業界団体から寄せられた意見を踏まえ、データセンター、半導体、自動車産業、鉄鋼産業、化学産業、自家発関連、熱需要の各要素に係る電力需要の分析結果を整理。その中で、通信ネットワークを支える重要なインフラ設備となるデータセンターに関しては、大手通信会社3社の2022年における電力需要が86億kWh程度(日本の電力需要全体の1%弱)にも上っている現状が示された。特に、リモートワーク・ワーケーションが急速に普及し始めた2020年以降、高速通信を可能とする「5G設備」の本格的な設置準備が供用空白エリアを埋めるべく進んだこともあり、昨今、データセンターに係る電力需要の増加傾向が顕著となっている。さらに、「データ量は指数関数的に増加しており、2017~22年で年間平均成長率は30%」、「情報処理システムに係る需要設備であることから、常時、電力使用の変動が小幅で一定。そのため増加する電力需要に対応し、供給力のベースアップが必要」などと指摘した。これを受け、電中研社会経済研究所の間瀬貴之氏らが、産業構造変化を踏まえた2050年度までの電力需要想定について発表。データセンターにおける電力需要増については、決定要因となるパラメーターとして、「床面積」と「平均電力密度」(電力需要/床面積)に着目し、2030年代前半までの増加分について、電力需要増に関する昨秋の電気新聞報道(500億kWh)、OCCTO供給計画(300億kWh)、技術革新・省エネにより需要増の要因は鈍化または同程度、の3ケースを前提としたそれぞれ、「High」、「Mid」、「Low」のシナリオを提示。その結果、2050年度のデータセンターの電力需要を430億~2,110億kWhと想定し、「データ利用量が増加していくことは確度が高い」とする一方で、基地局の立地や技術開発の動向などから「将来が読みづらい」と、今後の検討に向け、不確実性を十分に認識しておく必要性を強調した。この他、RITEシステム研究グループリーダーの秋元圭吾氏が独自の温暖化対策評価モデル「DNE21+」による分析結果を紹介し、データセンターの電力需要に関しては、半導体需要増のシナリオモデルを高位・中位・低位のケースで想定・分析。2050年時点で、およそ3倍もの開きがあることを図示した上で、「価格弾力性を考慮する」必要性などを指摘した。デロイトトーマツコンサルティングの濱﨑博氏らは、日本を地域別人口や工業製品出荷額に応じ按分した電力需要の分析モデルを紹介。2050年のデータセンターの消費電力増については、科学技術振興機構のデータをもとに960億kWhと想定した上、将来的に「立地場所と地域的な電源配置の計画を合わせて検討していくことが重要」などと指摘した。今回、それぞれの分析結果により想定幅が見られたことなどを踏まえ、OCCTOでは、引き続き「技術検討会社」とさらにコミュニケーションを深めていくとしている。

07 Mar 2024

5658

原子力発電環境整備機構(NUMO)は3月1日、「私たちの未来のための提言コンテスト」の受賞作品を発表した。NUMOでは、高レベル放射性廃棄物の地層処分を進めるに当たり、将来的に世論形成の中核となる次世代層に関心を持ってもらうため、学生を対象に、処分事業の理解促進につながる方策をテーマに「提言」を募集している。5回目となる今回は、2023年9月~24年1月の募集で計198編の「提言」が寄せられた。「高専4年生以上・大学生・大学院生」と「中学生・高校生・高専3年生以下」の2部門で審査が行われ、「高専4年生以上・大学生・大学院生」の部門では、最優秀賞として、東海大学大学院工学系研究科の地井桐理子さんによる「地層処分が抱えるコミュニケーション的課題と、当事者意識を生むためのきっかけづくりの提案」が選ばれた。地井さんは、処分地選定における「NIMBY」(Not In My Backyard、必要なのはわかるが自分の家の裏庭には作らないで欲しい)問題の背景に、「コミュニケーション方法が影響している」ことに着目。社会科学分野の考え方から、「最初から地層処分の受入れを国民に投げかけている現状が問題」と指摘した上で、「まずは議論を喚起することによって、人々は当事者意識を持つのでは」と考察。その「きっかけづくり」として、手軽に見られる1分以内のYou Tubeのショート動画を利用した情報提供を提案した。地井さんが作成した動画では、ボール状の愛らしいキャラクターが日本のエネルギーや原子力発電の使用済み燃料などに関する問題を提起し解説。実際、地層処分についてほとんど知識のない大学生・社会人に動画を視聴してもらい、アンケートをとったところ、認知度の向上が見られたことから、「短い・早い・手軽」な情報提供手段として、ショート動画の利用が期待できるとしている。「中学生・高校生・高専3年生以下」の部門では、最優秀賞として、島根大学教育学部附属義務教育学校9年(中学3年)の生徒6名による「高レベル放射性廃棄物の地層処分を目指して」が選ばれた。生徒らは、原子力発電に焦点を当てた探求の中で、地元に立地する島根原子力発電所で保管される使用済み燃料の行く末に着目。高レベル放射性廃棄物の地層処分に関して、「まず問題の背景を自分たちで調べる」ため、校内の生徒や家族、教職員、教育実習生らへの認知度調査、理科・社会科の教科書における記述調査の他、県外高校生との意見交換も実施。福井県の高校生との意見交換からは、「高レベル放射性廃棄物の問題は、日本全体の課題として、すべての地域の同世代が認識を広げ解決を目指す必要があると実感した」という。これらの活動を踏まえ、生徒らは資源エネルギー庁の職員と島根県知事から地層処分に関する認知度向上に向け、各々話を聞いた上で、「同世代同士で考えを共有する」ため、授業の場で実験を通じて科学的に理解し話し合うこと、環境に関する全国イベントへの参加などを提案した。

06 Mar 2024

2004

第6次エネルギー基本計画の策定(2021年10月閣議決定)から間もなく2年半となり、法令に定める見直しの時期を迎えつつある中、原子力委員会前委員長の岡芳明氏を含む9名の有識者らが「第7次エネルギー基本計画」の検討に向けて、2月24日に報告書「エネルギードミナンス」を発表した。これまでも政府審議会などで意見を述べてきたキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏が全体を取りまとめている。同報告書では、「強く豊かな日本を造るために、豊富、安価、安定なエネルギーを供給し、エネルギーに関する優勢(ドミナンス)を築く」という概念から、「電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする」など、計11項目の提言を発表。エネルギー需給に関しては、「原子力を最大限活用する(全電源に占める比率50%を長期的目標)」、「化石燃料の安定利用をCO2規制で阻害しない」こと、さらに、再生可能エネルギーの導入や省エネに係るコスト低減や規制制度とともに、EV推進に伴う日本の自動車産業振興への影響にも留意。国際公約の関連では、「パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する」ことにも言及している。現行のエネルギー政策については、「極端なCO2排出削減目標に束縛され、かつイデオロギー的に技術選択が太陽光・風力・電気自動車などに偏狭に縛られているがゆえに、コストが高く、持続不可能に陥っている」と指摘。その中で、太陽光発電に関しては、天候に左右されるデメリットを「間欠的」と懸念したほか、昨今の自然災害多発に鑑み「破損しても発電し続ける特徴から、感電による二次災害が発生する恐れがある」と危惧し、大量導入を停止する必要性を述べている。原子力については、「発電量当たりの人命リスクが最も低く安全な電源」と評価した上で、安価で安定な電力の安定供給に向けて、早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新増設が不可欠と強調。その一方で、安全規制と防災に関し「リスク・ベネフィット」の考え方がないバランス感の欠如から、「リスクゼロ」を追い求める姿勢を危惧。さらに、「原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスク、経済上の不利益も大きい」ことを指摘し、今後のエネルギー基本計画改定の中で、さらに議論を深めていく必要性を示唆している。福島第一原子力発電所事故から間もなく13年。報告書では、昨今の原子力発電を巡る状況に関して、BWRプラント停止の長期化、電気料金高騰による国民生活への悪影響などを踏まえ、「個別の審査だけではなく、中長期的な課題を含め検討すべき時期にある」とも述べている。

05 Mar 2024

4016

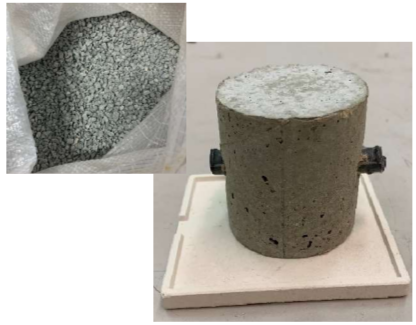

大阪大学大学院工学系研究科に、研究者が中立的立場で福島第一原子力発電所事故の調査に取り組む「1F-2050」チームが設置されている。事故の進展過程を解明するとともに、行政機関や他大学とも連携し、中長期的には廃炉対策・福島復興に資することを目指す部門横断的な総勢20名程度のグループだ。チーム名は、エネルギー需給の視点で「2050年カーボンニュートラル」への貢献を最終目標としていることに由来。次世代革新炉の開発に向けた原子力安全に係わるフィードバックも視野に入れている。同チーム代表の村田勲教授らが、2月27日の原子力委員会定例会合で、活動状況について説明した。〈阪大発表資料は こちら〉同氏は、「純粋なアカデミア」として活動するチームの意義を述べる一方で、原子力規制委員会が設置する事故分析検討会への参加経緯も踏まえ、「あまりにも存在するデータが多過ぎる」などと、事故原因の解明に向け、現地調査の困難さ、技術的論点の山積する現状をあらためて指摘。テーマを絞って分析していく必要性を強調した上で、今後「多くの専門家の参加が不可欠」との問題意識を示した。同チームでは、まず現状把握として、1号機の原子炉格納容器(PCV)内の状況調査に着目。1号機については、東京電力において、水中ROV(潜水機能付きボート型ロボット)によるPCV内部調査がこれまでに実施されており、2024年2月末からはPCV全体の状況を把握すべく、小型ドローンやヘビ型ロボットの導入が行われている。東京電力によると、1号機では昨春、ペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)の内壁で、コンクリートが溶け落ち配筋が露出し、ガレキ・塊状の堆積物が確認されている状況。今回の原子力委員会会合で、阪大の大石佑治准教授が同機ペデスタル周辺のコンクリート破損要因に関し、機械的破損、水との反応、溶融の3つのシナリオによる調査・分析結果を紹介。模擬コンクリートによる物性試験を、ホームセンターや阪大研究施設から購入・サンプリングした材料で実施したところ、溶融温度がコンクリートの種類によって異なることなどから、「実際とできるだけ同じものを用いなければならない」必要性が判明したという。現在は福島県産の川砂を用いた加熱試験も進めており、今後、爆裂試験、高圧試験、組成・粘性評価など、さらに専門的分析を進めていく考えだ。「1F-2050」チームからの説明を受け、原子力委員会の上坂充委員長は、工学系の研究に関ってきた経験から、事故発生時における海水注入に伴う塩分の影響にも言及した上で、TMI事故など、海外のデータも含め、さらに多くの情報を収集し詳細な分析が進むよう期待した。

04 Mar 2024

2324

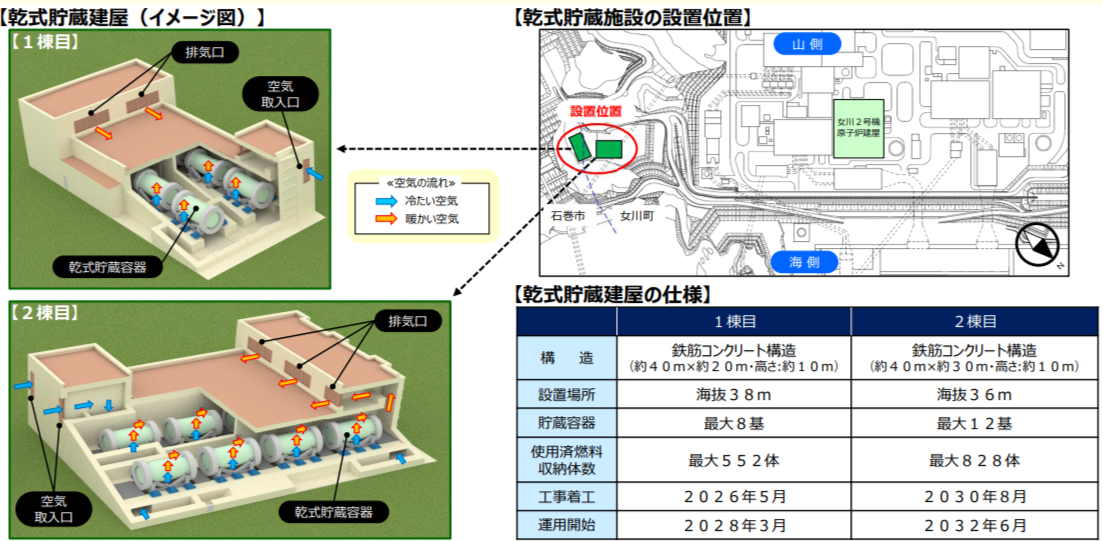

東北電力は2月27日、女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)における使用済み燃料乾式貯蔵施設の設置について、宮城県ならびに女川町・石巻市に対し、地元との安全協定に基づき、事前協議を申し入れるとともに、翌28日には、原子力規制委員会への原子炉設置変更許可申請を行った。〈東北電力発表資料は こちら〉女川2号機については、丁度4年前の2020年2月、新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更が許可された後、現在、2024年9月の再稼働に向け、安全対策工事が進められている。同機の使用済み燃料プールは、再稼働から4年程度で貯蔵容量の上限に達する見通しで、使用済み燃料を発電所外に搬出するまでの間、敷地内で一時的に貯蔵する施設として、今般、乾式貯蔵施設を2棟設置することとした。乾式貯蔵施設は、使用済み燃料プール(PWRでは燃料ピットとも呼ばれる)で十分に冷却された使用済み燃料を、堅牢な金属製乾式貯蔵容器に収納し、空気の自然対流により冷却する。原子力発電所構内における同貯蔵方式については、日本原子力発電・東海第二で運用されているほか、中部電力・浜岡、四国電力・伊方、九州電力・玄海の各発電所でも規制委員会による審査対応など、設置に向けた準備が進められている。最近では、関西電力が2月8日、美浜、高浜、大飯の各発電所における設置計画を発表し、福井県および各立地町に対し事前了解願を提出した。乾式貯蔵容器は、地震や竜巻などの自然現象で貯蔵建屋に損傷が生じた場合にも、安全機能を維持できる設計。実際、東日本大震災時にも、福島第一原子力発電所に設置された同貯蔵容器の頑健性が保たれた。東北電力では、2026年5月にも乾式貯蔵施設の工事に着手し、2棟それぞれ、2028年3月、2032年6月の運用を目指しており、今後、規制委の審査に対する適切な対応、地域から理解を得られるようわかりやすい丁寧な説明に努めていくとしている。

28 Feb 2024

3260

クリアランス制度の普及に力を入れる福井県で、高校生が「クリアランス金属」を活用した防犯灯をデザイン。このほど、完成した防犯灯を披露するとともに、地元住民を対象に実施したクリアランス金属の理解活動について、同県の杉本達治知事に報告した。今回完成した防犯灯は、廃止措置が進む日本原子力発電・東海原子力発電所(GCR)に設置されていた燃料取替機由来のクリアランス金属を使用。下から見ると六角形になっており、福井県の県花である水仙をモチーフとしている。手掛けたのは、福井南高等学校・浅井ゼミ(浅井佑記範教諭)のゼミ生9名。同ゼミでは、ゼミ生がリーダーシップを取り、原子力や地層処分問題などの社会課題に取り組んでおり、2021年以降毎年「高校生の原子力に関する意識調査」を実施していることでも有名だ。最寄駅から学校までの通学路が暗く、生徒が田んぼに落ちてしまう事故が絶えないこと、そして県の事業として掲げられたクリアランス金属のリサイクルが進まないことから、防犯灯としての活用を思いついたという。防犯灯は学校周辺の通学路上や公民館に設置するだけでなく、嶺北地方の各自治体にも配布する。クリアランス金属は放射性物質の放射能濃度が低く、人への健康影響がほとんどない。ゼミ生たちは防犯灯の設置にあたって、地域住民を対象に説明会を開くなど、クリアランス金属への理解を求める活動も行った。同ゼミはこうした地道な活動が評価され、アジア鋳物会議や日本原子力学会などの場で数々の賞を受賞している。クリアランス金属の活用についても、原子力について学んでいく過程で知ったというゼミ生たちは、「社会にもっと原子力やクリアランス制度が浸透するような活動を行っていきたい」(西田杏乃さん)と、杉本知事に抱負を語った。ゼミ生たちからの報告に終始ニコニコと耳を傾けていた杉本知事は、「原子力にいろいろな課題があることを認識した上で、クリアランス金属を防犯灯のように身近なところで活用しようというアイデアが素晴らしい。田んぼに落ちてしまうのがきっかけといったところを楽しく拝聴したが、皆さんは同時に大きな社会課題に取り組んでいる」とゼミ生たちを称賛。そして、「多くの国民が原子力発電の大切さをわかっているが、そこから出る廃棄物は敬遠されており、安全であるにもかかわらず使われない事態が続いている」と憂慮し、「県ではクリアランス金属を資源として産業化する日本初のリサイクルビジネスに取り組もうとしており、いずれこの防犯灯も福井県の名産品にしたい」との強い意欲を示した。また杉本知事は福井県に立地する原子力発電所について、「発電するだけでなくCO2排出量削減などの副次的効果も大きい。安価な電力供給が可能で、社会が発展していく礎にもなる。さらに言うならば、原子力なしでは日本の電力需要を賄えない」と指摘。「(原子力のように)なくてはならないものを忌避しつつも、安いからと言って利用するという状況に矛盾を感じる。危ないというならば何が危ないのか、いかにしてそれを安全にしていくのか、と考えることが人類の叡智ではないか」との認識を示した。そして同ゼミがまとめた原子力に関する意識調査(上述)にも触れ「県議会でも話題になり私も拝読したが、県内でも原子力発電所が立地する嶺南と、立地しない嶺北とでは意識に大きな差があることが分かった。嶺北は東京とほとんど意識に差がないようだ。県内でももっと早い段階から(エネルギー教育を)進めていけないか、教育機関や教育委員会なども含めて検討していきたい」と述べた。

28 Feb 2024

3645

筑波大学はこのほど、治療法が確立できていない難治性の悪性脳腫瘍である膠芽腫を対象に、加速器による「ホウ素中性子捕捉療法」(BNCT)を適用した治験を開始すると発表した。〈筑波大発表資料は こちら〉膠芽腫は、脳腫瘍の中でも最も悪性とされており、頭痛やめまいなどの主訴を示さない乳幼児にも発生するほか、働き盛りの世代ではストレスに起因する自律神経失調症とも症状が混同され、診断が難しく進行が極めて速いことで知られている。また、浸潤性(正常組織との境界が不明瞭で手術で患部を完全に切除できない)や、術後の社会復帰に対する懸念もあり、治療が困難な悪性新生物(がん)の一つだ。BNCTは、放射線治療の一種で、「がんを細胞レベルでピンポイントに破壊する」もの。がん細胞だけに集積する性質のホウ素薬剤を投与、患部にエネルギーを調整した中性子を照射し、中性子とホウ素が核反応し発生したアルファ線とリチウムががん細胞を破壊するというメカニズムだ。粒子線治療でも治療が困難な、正常組織に浸み込んだがんに対する新たな治療法として注目されている。これまで、原子炉を利用した実証もなされてきたが、加速器を利用した中性子システムも京都大学と住友重機械工業の共同により開発が進められている。筑波大学はこれまでも陽子線治療で実績をあげており、新たな治療システムについても、近隣に立地する高エネルギー加速器研究機構との協働で要素技術実証と臨床試験の相乗効果も図れる。同学が2月26日に発表したところによると、今回の加速器によるBNCT治験は初発膠芽腫の患者を対象とした世界初のもの。これまで5年生存率が10%程度と極めて低く、手術と放射線・化学療法を組み合わせても多くが再発し治療が困難であったが、すべてを取りきれない難しい部位に悪性腫瘍がある患者を対象にBNCTの安全性・忍容性を検証することで、高い有効性が期待される、としている。今回の治験開始に際し、プロジェクトリーダーの同学陽子線治療センター部長の櫻井英幸氏は、「決して治すのが容易ではないような、難治性がんへの挑戦だ」と、BNCT治療法への期待を述べた。

27 Feb 2024

3810

大林組は2月22日、ドローンおよび自律4足歩行ロボット「Spot」を用いた放射線計測システムを開発したと発表した。原子力災害被災地の復興にも貢献する技術で、福島県浜通りの飯舘村に活動拠点を置く菊池製作所他との共同によるもの。〈大林組発表資料は こちら〉除去土壌の中間貯蔵施設における放射線量の計測は、モニタリングポストによる定点観測や歩行調査などの手法が採用されており、広大な敷地に対し、面的に計測を行う技術が確立されていないことから、大林組では、被ばく低減とともに、人手不足に対応する省力化の必要性にも着目。現地(大熊3工区土壌貯蔵施設)での実証試験を通じ、「局所的に放射線量の高い箇所が発生していないか」など、放射線量の計測を高度化・省力化させる技術を実現したもの。同社は、これまでもフレコン(除染廃棄物を保管した袋)の放射能濃度測定で、車両積載のまま運用可能な測定ゲートの開発を、放射線測定機器メーカーのキャンベラジャパンと手がけた経験を有している。実証試験を行った中間貯蔵施設は、除染作業で発生した土壌を覆土。「地表面に局所的に放射線量が高い箇所が発生していないか」観測する調査を、鉛の遮蔽体が装着された検出器を搭載するドローンおよび「Spot」で行った。ドローンは広大な面積を迅速に計測。一方、自律4足歩行ロボット「Spot」はより詳細に異常箇所を特定でき、ドローンの飛行できない建屋内にも立ち入り計測することも可能だ。現地では、1メガベクレルの線源を地表面に設置。ドローンおよび「Spot」を直上に走行させたところ、6か所のピークで線源を特定し、十分に小さな放射線量でも検出できることが実証された。今回の計測技術開発を受け、大林組では、除去土壌の中間貯蔵施設や減容・再生利用だけでなく、原子力発電所の廃止措置における建屋周辺および内部のモニタリングや、放射性廃棄物の地下埋設後の点検作業にも有用、と期待を寄せている。実証試験では、狭あいエリアを詳細に検査する有効性も確認。1時間当たり約4,500㎡の速度で計測したほか、通常の人による歩行調査(約1,100㎡/人・時間)の約4倍の効率性を実現した。さらに、日常業務として、広範囲の計測にドローンを使用する場合、1時間当たり約40,000㎡(東京ドームの約8割の面積に相当)の計測も可能となると見込まれ、今後は他分野への波及効果も期待できる。

26 Feb 2024

2296

京都大学経済研究所先端政策分析研究センター(CAPS)は2月17日、18日の2日間、シンポジウム「東日本大震災における原発事故による福島の損害賠償と復興~これまでの歩みとこれから~」を京都大学・吉田キャンパスで開催した(共催:京都大学社会科学統合研究教育ユニット、公益財団法人 KIER経済研究財団)。CAPSは、行政機関等と連携して政策研究を進める組織で、研究成果の社会発信の一環として、シンポジウムを開催している。今回は、会場およびオンラインのハイブリッド開催で、両日合わせて200名超が参加した。17日は、「福島の原子力損害賠償」をテーマに講演とパネル討論が行われた。最初にCAPSの山下恭範特定准教授が、福島の損害賠償と復興について概況を説明。その後、松浦重和氏(文部科学省研究開発局前原子力損害賠償対策室室長代理)が、原子力損害賠償紛争審査会(審査会)による中間指針の策定とその改訂等について、策定作業に携わった立場から基調講演を行った。松浦氏は、福島第一原子力発電所の事故による賠償すべき損害が、中間指針で類型化して示されたことで、被害者の立証の負担が軽減されたほか、賠償金の支払いが迅速化したと説明。また、事故にともなう7件の集団訴訟の確定判決を踏まえ、審査会が2022年12月に「中間指針第五次追補」を決定したが、その後、集団訴訟においてもこの追補を踏まえて和解する例が出ていることなどを報告した。賠償請求に関して和解仲介を担っている原子力損害賠償紛争解決(原賠ADR)センターについては、人手不足等の課題は残るものの、「訴訟によらない救済の受け皿として、非常に大きな役割を担っている」と指摘した。続いて、審査会で会長代理等を10年以上にわたり務めた大塚直氏(早稲田大学法学部教授)が、福島における原子力損害賠償の意義と課題について、法的な観点から講演。審査会の指針は、事故による被害の状況を踏まえた考慮の結果、①原状回復の理念を一部取り入れたこと、②不安に対する精神損害を一部認めたこと、③間接損害の要件を緩和したこと、④環境損害を正面から認めたこと──等において、不法行為法の判例を踏み越えていると指摘。自ら素案の検討に当たった「中間指針第五次追補」については、「従来の指針との一貫性を維持しつつも、新たな類型化が取り込まれている」と説明した。一方で、高齢者のような、生活の再構築が困難な被災者に対する賠償等、未だに解決されていない問題が多数あることを課題として挙げた。民法や環境法を専門とする大坂恵里氏(東洋大学法学部法律学科教授)は、福島第一原子力発電所事故による被害と賠償の実態について講演。災害弱者や農業従事者等が抱える多様な問題について言及し、中間指針や原賠ADRセンターの総括基準の損害項目は、こうした幅広い被害について「相当程度対応している」と指摘。特に中間指針については、東京電力の自主賠償を強く促す効果があったとの考えを示した。一方、被申立人である東京電力が多数の賠償対応を経験しノウハウを積み上げているのに対し、原賠ADRセンターに持ち込まれる案件では、近年、申立人である被災者側の弁護士代理率が極端に低下していることを紹介。法律に詳しくない被害者への法的支援が不十分である状況を問題視した。北郷太郎氏(OECD/NEA原子力法委員会副議長、IAEA国際原子力賠償専門家グループ委員、第3回原子力損害補完補償条約(CSC)締約国等会議議長)は、「コロンビア・レポート」や「フォーラム・レポート」等のアメリカにおける原子力損害賠償制度の検討から始まる、原子力損害賠償制度の国際的な歴史と日本の原賠法立案までの経緯やその後の制度改正の歴史を紹介。さらに、福島第一原子力発電所事故の賠償を、国際社会がどのように受け止め、反応しているかを解説した。北郷氏は、事故の賠償には課題も多いが、国際的にはその枠組み及び実務について高い評価を受けていることを指摘した上で、特に日本の賠償実務(クレーム・ハンドリング)や事故後の試行錯誤の結果は、今後の国際的な制度改善のための貴重なノウハウであり、国際的に発信するべきであると強調した。17日のシンポジウム後半では、それまでの講演を受け、「福島の原子力損害賠償の現状と課題、今後の展望について」と題したパネル討論が行われ、山下氏がファシリテーターを務めた。冒頭、鎌田薫氏(早稲田大学前総長・文部科学省原子力損害賠償紛争審査会前会長)は、原子力損害賠償制度専門部会の部会長代理として事故後の原賠法の見直しをめぐる議論に参加した経験を踏まえつつ、制度の課題等を総括した。その上で、損害賠償は、元来事故によって失われた利益を元の水準に戻すことが主たる役割であるが、人と人との繋がりや生業などの原状回復は不可能であると指摘。福島が魅力ある地域として、再生し、発展していくためには、新たな産業や文化、社会環境を創造していくことが不可欠であり、そのためにも、「損害賠償制度と法政策が相互に補完しながら効果を最大化していく」ことが重要と指摘した。その後、①福島の損害賠償の現況と今後の課題、②賠償制度が持続可能な形で維持していくために必要なこと、③損害賠償と復興──の3点について登壇者が議論。最後は鎌田氏が「福島における復興政策と損害賠償の調和を1つのモデルケースとして確立していってほしい」と締めくくった。「福島の復興や街づくり」がテーマとなった18日は、内閣府福島原子力事故処理調整総括官の新居泰人氏(元・福島相双復興推進機構専務)が、復興の経緯や復興を支援する政府の取組みについて紹介。広野町夢大使を務める小沢晴司氏(宮城大学教授、福島大学客員教授、元・環境省福島環境再生本部長)からは環境除染の取組について、福島国際研究教育機構理事の木村直人氏からは新たに立ち上げ中の研究機関、福島国際研究教育機構(F-REI)を活用した地域復興の取組について、講演が行われた。また、高橋大就氏(一般社団法人NoMAラボ代表理事、一般社団法人東の食の会専務理事、福島浜通り地域代表)は、福島の高付加価値な食品を活かした地域振興の取組を紹介した。パネル討論では、長谷山美紀氏(北海道大学副学長・大学院情報科学研究院長)が、AI研究者の視点でみた地域振興の在り方等について講演。続いて、復興や新たな地域の在り方を目指した地域振興について議論された。

26 Feb 2024

2643