関西電力は11月5日、美浜発電所サイト内でのプラント新設を見据え、地質調査を再開したと発表した。具体的な調査計画も公表しており、調査は2段階に分けて2030年ごろまで実施する予定である。調査は、2010年にすでに着手されていたが、2011年の福島第一原子力発電所の事故を受けて、一時的に中断されていた。同事故以降、電力会社によるプラント新設に向けた地質調査は、今回が国内初の事例となる。同日には、資機材の搬入を開始。まずは概略調査として、今月10日にボーリング調査を開始し、来月下旬には地表踏査を実施する予定である。発電所の敷地内外の地表面の地質の分布や将来活動する可能性のある断層等の有無を調べるために、ボーリング調査、弾性波探査、地表踏査を行い、地質の概況を把握した上で、より優位なエリアを選定する。続く詳細調査では、選定したエリアにおける地形や地質の状況を把握し、原子炉等の設置に適しているかを確認する。試掘坑調査、弾性波探査、深浅測量、ボーリング調査、地震に関する調査等を行い、新規制基準適合性審査時のスムーズな認可取得を目指すとしている。美浜発電所は、2015年4月に1、2号機の廃止が決定され、現在は、3号機(PWR、82.6万kWe)のみ稼働している。同社は同サイト内でのリプレース、特に次世代型原子炉の設置を視野に入れており、今回の調査結果に加え、革新軽水炉の開発や規制方針、投資判断に係る事業環境整備の状況等を総合的に勘案し、今後の方針を決定する。

07 Nov 2025

1044

関西電力は11月4日、原子力規制委員会から高浜発電所2号機(PWR、82.6万kWe)の高経年化対策に係る長期施設管理計画の認可を取得したと発表した。これにより同機は、2035年11月13日(営業運転開始から60年)まで運転が可能となった。原子力発電所の長期運転をめぐっては、既存炉の健全性を確認したうえで、運転期間を延長する動きが世界的に広がっている。こうした潮流を受け日本では、GX脱炭素電源法が今年6月に全面的に施行され、原子力発電に関連する「電気事業法」や「原子炉等規制法」の改正によって、実質的に「60年超」運転が可能となっている。ただ、高経年化炉に対する安全規制は強化され、運転開始から30年を超える原子炉は、10年以内ごとに長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。同社によると、同機の安全上重要な機器・構造物を対象に、経年劣化事象が発生していないか、また今後の運転で劣化が進展する可能性はないか、劣化評価を実施した。そして、劣化の恐れがある機器・構造物については、運転開始後70年時点を想定し、現行の保全活動で安全性が確保されているか確認を行った。それらの結果に基づき、同社では現行の保全活動に加えた追加対策を策定。具体的には、炉内構造物の計画的な取替えや原子炉容器の第6回監視試験を行い、疲労評価の継続的な確認を実施。さらに、ステンレス鋼配管の検査計画への最新知見の反映や、原子炉容器保温材内側の冷却空気流入経路の封止など、温度管理の強化を進める。また、電気系統ではピッグテイル型電気ペネトレーションを取替えるなど、長期運転に向けた信頼性向上策を講じる方針だ。同社は、現在行っている保全活動に加えて、これらの追加保全策を実施していくことで、運転開始から50年以降においてもプラントを健全に維持できることを確認したという。

06 Nov 2025

1388

日本原子力学会シニアネットワーク連絡会(SNW)は10月16日、東京都内でシンポジウムを開催した。2050年以降を見据えた「長期的視点に立った骨太のエネルギー基盤の確立」を基本テーマに、各界の専門家を招いて、エネルギー政策の展望と課題を共有し、原子力が目指すべき道筋について議論を交わした。冒頭挨拶でSNWの早野睦彦会長は、「エネルギー政策は本来、短期的ではなく国家100年の計として進めるべきもの。今年策定された第7次エネルギー基本計画では一定の前進が見られた一方、2040年以降の長期的視点や、原子力発電の具体的な拡大策が十分とは言えない」と指摘。「安全規制の予見性、資金調達、高レベル放射性廃棄物処分、司法リスクなど、解決すべき課題は多く残されている」と今後の課題に言及したうえで、「原子力を含む多様な電源を現実的に組み合わせ、安定供給と脱炭素を両立する中長期の国家戦略を確立することが、日本の持続的な発展の鍵」と強調した。続いて、滝波宏文農林水産副大臣(当時)が登壇。「立地に寄り添うエネルギー政策推進議員連盟」の事務局長も務めている同氏は、これまで一貫してエネルギー・原子力政策に関わり、原子力と立地地域産業との関係構築に携わってきたこれまでの経緯を紹介。同氏は、「立地地域に寄り添うとは、安全性を考えることと同義だ。安全性とは立地自治体の住民を守ることであり、避難道路の整備や最終処分場の現実的な受入れ策など、地域視点での政策が不可欠だ」との認識を示した。また、原子力の是非を「推進か脱原子力か」の二項対立で論じるのではなく、「立地地域に寄り添っているかどうか」というもう一つの軸から考えるべきと訴えた。また、先般行われた自民党総裁選候補者への公開アンケート結果についても触れ、「以前は原子力に否定的だった候補者も、今ではほぼ全員が前向きな姿勢を示している」と意識の変化を指摘。その一方で、風向きが好転している今こそ気を引き締める必要性を強調し、リプレースの実現や人材確保、地域との共生に向けた政策の具体化を訴えた。基調講演では、日本エネルギー経済研究所の専務理事・首席研究員の小山堅氏、慶應義塾大学産業研究所の野村浩二教授、東京大学生産技術研究所の荻本和彦特任教授が登壇したほか、日米学生会議で代表を務めた東京大学医学部医学科の富澤新太郎さんが登壇。同シンポジウムのテーマに沿った展望と課題について、それぞれの立場から具体的な見解が示された。小山氏は、中東情勢をはじめとする地政学リスクや国際分断の深刻化を背景に、エネルギー安全保障と脱炭素化の両立が一層困難になっている現状を指摘。AIやデータセンターの普及による電力需要の急増を踏まえ、安全性を確保した上での原子力の最大限活用が「S+3E」同時達成の鍵になると訴えた。野村教授は、2010年代後半以降に加速した脱炭素政策が経済成長の制約要因になっているとし、主要国のエネルギー価格差や産業空洞化の実態を分析。安価で安定的なエネルギー供給体制の確立と、脱炭素政策からの現実的な転換を呼びかけた。荻本特任教授は、化石燃料制約や地球温暖化、紛争リスクと新たな需要増を背景に、社会全体のエネルギーシステム変革の必要性を強調。エネルギーミックスや、電源の再配置や送電ネットワークの強化によって、持続可能な脱炭素化を実現すべきだと述べた。その後のパネルディスカッションでは、エネルギー安全保障と脱炭素化をめぐり、登壇者間で活発な意見交換が行われた。

05 Nov 2025

882

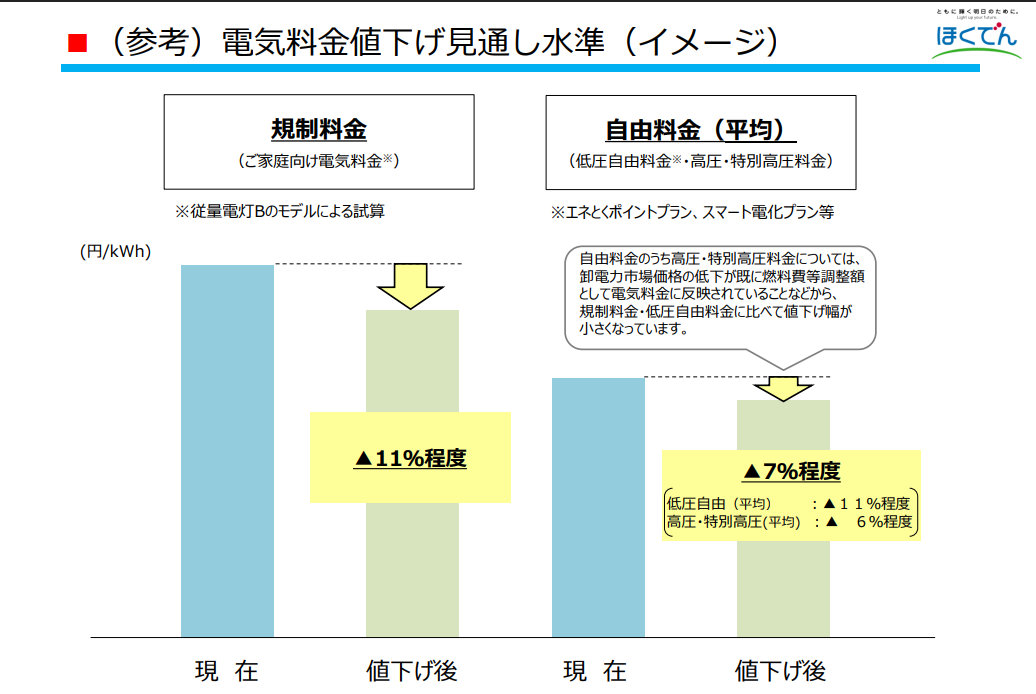

北海道電力は10月31日、泊発電所3号機(PWR、91.2万kWe)の再稼働後に実施を予定している、電気料金の値下げ見通しを公表した。家庭向けの電気料金は平均11%程度値下げし、企業用などでは平均7%程度の値下げを行う。同機は今年7月、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けており、同社が掲げる「2027年のできるだけ早期の再稼働」に向けて大きな節目を迎えている。北海道電力によると、3号機の再稼働後に安全対策費や定期検査費用等は増加するものの、同社の電源構成の8割超を占める火力発電所の稼働率が下がるため、燃料費等の減少が見込まれる。その費用低減効果を年間約600億円と試算した。また、防潮堤等の安全対策に係る建設工事費は長期間にわたり分割されるため、電気料金の値下げへの影響は小さくなると説明した。一方で、将来的な物価上昇に伴う修繕費や諸経費の増加、さらには金利上昇に伴い、社債発行や資金調達時の利息負担の増加が見込まれ、その額を年間約300億円と試算。しかし同社は、「カイゼン活動」と「DX推進」の融合を軸にした生産性向上策を強化し、年間約200億円のコスト削減を行うことで、年間約500億円程度のコスト圧縮を実現できるという。具体的には、カイゼン活動を通じた発電所の定期検査周期の延伸・定期検査費用の低減、遠隔監視、自動巡視点検ロボット等を用いた発電所の運用・保守高度化、生成AIを活用した抜本的な業務見直しなどを掲げた。これらを電気料金の値下げの原資として活用していく考え。

04 Nov 2025

1773

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は10月24日、定例記者会見を行い、電気事業連合会による将来リプレース試算への所感や、「原子力産業セミナー2027」と「第11回東アジア原子力フォーラム」への参加報告などについて語った。会見の冒頭、増井理事長は第46回原子力小委員会で電気事業連合会が提示した「将来的に必要な原子力発電所のリプレース規模に関する試算」について、「試算は穏当なもの。その上で、産業界が未来に希望を持てるよう、中期・長期それぞれの見通しを2段階で提示することが適切だろうと進言した」と述べた。また、同委員会で日本電機工業会が示した原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、「人材の確保と定着、シニア人材の活用など、原子力産業の基盤維持対策の必要性」について進言し、「限られた人員でも現在と同じ成果を維持すべく、自動化・デジタル技術の活用が重要になる」と発言したことを報告した。続いて、原子力産業界の人材確保を目的とした合同企業説明会「原子力産業セミナー2027」の実施を報告。今年は初めて福岡市でも開催し、参加者は3会場(東京・大阪・福岡)で計564名、出展企業数が前年より約10%増加したという。また、電気電子系や文系学生の参加が増えたことを受け、「参加学生の専攻分布や傾向について、今後さらに分析を進めたい」と述べた。次に、韓国・慶州で開催された第11回東アジア原子力フォーラムへの参加を報告。ここでは、日本、中国、韓国、台湾の関係者が一堂に会し、原子力産業の現状と展望をテーマに意見交換した。韓国からは原子力を維持する国家エネルギー政策の重要性と、安全性強化・資源の制約克服に向けた東アジア地域内での協力の必要性が説かれた。中国からは海外向け原子力事業の拡大方針が示された。台湾からは金山原子力発電所の廃止措置計画の進捗など、将来的な具体的なマイルストーンが発表されたという。日本からは増井理事長が「日本の新規建設プロジェクトにおける重要課題」と題して登壇し、新設に向けた課題と展望を発表した。また同フォーラムの翌日から2日間にわたり、慶州市隣接地域の原子力関連施設などを訪問し、関係者と活発な意見交換を行ったと述べ、今後の同地域の関係者間の連携強化に期待を寄せた。その後、記者から就任直後の高市首相に関連する質問が飛んだ。「次世代革新炉やフュージョンエネルギーの早期の社会実装を目指す」と所信表明演説で発言した高市首相について、「原子力に対する理解が深く、原子力の事業環境整備の進展にも意欲を示されており、非常に力強い存在だと感じる」と述べた。特に、事業環境整備の重要性を長らく進言している同協会にとって、同じ志を持った新首相への信頼は大きく、「政府には今後も一貫性のある原子力政策の推進を期待している」と述べた。

31 Oct 2025

1059

高市早苗首相は10月28日、訪日中のD・トランプ米大統領と会談し、両国による対米投資を柱とした経済協力の強化で合意した。会談後に公表された「日米間の投資に関する共同ファクトシート」には、エネルギーやAI、重要鉱物など幅広い分野で日本企業が米国のプロジェクトに参画を検討していることが明記された。両首脳は、7月の関税合意を踏まえ、総額5,500億ドル(約84兆円)規模の対米投資枠を設定。そのうち最大2,000億ドルが原子力分野への投資となる見込みだ。日本政府系金融機関の支援も活用し、日米双方の企業による新たなビジネス協力を促進する考えを示した。原子力分野では、ウェスチングハウス(WE)社が米国内で進める大型炉AP1000(PWR、125万kWe)やSMR(小型モジュール炉)の建設計画に対し、三菱重工業、東芝、IHIなどの日本企業が関与を検討している。事業規模は最大1,000億ドル(約15兆円)に達する見通し。また、米国のGEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社製のSMR「BWRX-300」(30万kWe)についても、日本の日立GEベルノバニュークリアエナジー社らが関与する構想が盛り込まれた。経済産業省によると、ファクトシートは関心を示した企業の案件を列挙したものであり、投資実行が確定したわけではないという。日米両政府は同日、AIや核融合など7分野の科学技術協力に関する覚書にも署名し、経済・技術両面での連携強化を確認した。

29 Oct 2025

1874

核融合エネルギーの開発ベンダーであるHelical Fusion(ヘリカルフュージョン)は10月27日、核融合発電に欠かせない「高温超電導コイル」を開発し、実際の核融合炉に近い磁場環境を再現した試験装置において、同コイルの実証(通電)に世界で初めて成功した。この試験環境は、コイル自身が発生させる磁場に加え、外部からの磁場が同時に作用し、磁場を介して電流同士が相互に影響し合う複雑な状態を再現したもの。将来の核融合炉で想定される条件下で大電流を流しても、破損せずに安定して磁場を生み出せることを確認したという。実証に用いられたのは、絶縁体を使わずに製作された「無絶縁型」の高温超伝導コイルで、この方式による大型導体の実証は世界初となった。今回の成功を受け同社は、最終実証装置「Helix HARUKA(ヘリックス・ハルカ)」の製作・建設に着手する。2030年代中にはこの「Helix HARUKA」による統合実証、および世界初の実用発電の達成を目指す。同社は、核融合科学研究所(NIFS)出身の研究者らによるスタートアップ企業で、複雑な形状でプラズマを制御する「ヘリカル方式」を採用している。これは、らせん状に曲げたコイルを用いて強力な磁場のかごを作り、内部に閉じ込めた高温・高圧のガスで持続的に核融合反応を起こし、発生する膨大なエネルギーを発電に利用する。複雑な形状のコイルを用いるため製作の難易度が高い一方、運転時にプラズマに電流を流す必要がないという特長がある。また、高温超電導を使えば、小型の炉でもより強力な磁場を発生させることができるという。同社の田口昂哉代表取締役CEOはウェブサイト上で「今回の達成は、当社だけでなく世界の核融合技術開発において極めて重要なマイルストーンとなった。この歴史的な達成を受けて、我々はいよいよ発電前の最終段階に入った。これは、当社にとどまらず、日本が世界の開発競争において先頭に躍り出たことを意味する」と述べた上で、「これまで70年かけて日本の国立大・国立研で研究されてきた技術を社会実装するために、ますます力を尽くして成功に辿り着きたい」と今後に向けて意欲を示した。

28 Oct 2025

3296

九州電力は10月24日、川内原子力発電所(PWR、89.0万kWe×2基)のサイト内に使用済み燃料乾式貯蔵施設を新設することを発表し、同日、原子力規制委員会へ原子炉設置変更許可を申請した。また、安全協定に基づく事前協議書を鹿児島県及び薩摩川内市に提出した。同社は総工費約350億円を投じ、2029年度を目途に運用開始を目指す。同社は今年の5月、玄海原子力発電所での乾式貯蔵施設の設置工事を開始。こちらは2027年度の運用開始を目指している。乾式貯蔵施設は、プールで十分に冷却された使用済み燃料を金属製のキャスクに入れ、空気の自然対流によって建物内で冷却する。水や電源を必要としない点が特長だ。いずれの貯蔵施設も、2026年度に運用開始予定の青森県の六ヶ所再処理工場への搬出を前提としている。川内原子力発電所では、使用済み燃料のプールでの貯蔵率が、1号機が約75%、2号機が約80%(今年9月時点)に達しており、それぞれ2034年、2028年以降に上限に達する見込みとなっていたため、解決策が急務となっていた。同社の計画によると、貯蔵施設は最大560体の燃料集合体を貯蔵可能で、高さ約15メートル、幅約40メートル、奥行き約40メートルの規模となる。遮へい機能を持った鉄筋コンクリート構造の建屋内に乾式貯蔵容器を貯蔵することで、乾式貯蔵施設を設置しても、既設建屋を含めた敷地境界における線量が目標値である年間 50μSv を十分下回る設計になっているという。また、乾式貯蔵容器は、発熱を外気で冷却する除熱機能や、二重の蓋構造で内部を密閉し放射性物質の漏えいを防ぐ閉じ込め機能、金属胴体や中性子遮へい材による遮へい機能、さらに燃料の配置を工夫して臨界を防止する臨界防止機能を備えている。

27 Oct 2025

1670

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稲垣武之所長は10月23日の定例会見で、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)で実施されている健全性確認が、早ければ今月中に完了する見通しだと発表した。健全性確認とは、燃料装荷を行った後、主に「止める」「冷やす」「閉じ込める」機能に問題がないか、また、正しい位置に配置されているか等を確認するもの。今後実施される原子炉建屋気密性能検査を経て、同6号機は技術的に再稼働ができる状態が整う。6号機は今年6月に燃料装荷を開始。同月中に、使用済み燃料プールにあった872体の燃料を、すべて装荷した。今月17日には、全ての制御棒についての「制御棒駆動機構の機能確認」を実施した。一方、同23日、新潟県の花角英世知事は定例記者会見で、同発電所の再稼働に関する県民意識調査について、インターネットで追加調査を実施する方針を示した。再稼働を巡って新潟県は、今年6月から8月末にかけて、県内5か所で県民公聴会を実施しているほか、9月には1万2千人を対象に意識調査を実施している。花角知事は「UPZ(緊急防護措置を準備する区域)全体の意見傾向をより丁寧に見るべきだ」という議会での意見を受け、「UPZ全体の傾向を把握するためには、サンプルの取り方を変更し、人口に比例した調査を行う必要があるため、現在、実務的に調査の設計準備を進めている。インターネット調査のためそれほど時間はかからないだろう」と述べた。

24 Oct 2025

1780

原子力規制委員会は10月22日の定例会合の中で、10月9日に開催された「第22回主要原子力施設設置者(被規制者)の原子力部門の責任者との意見交換会」の概要を報告した。同意見交換会では、以下の4つの議題が挙がり、それぞれ事業者から提案があった。 ①シビアアクシデント(SA)設備の特定重大事故等対処施設(特重施設)の運転上の制限(LCO)に関する記載の一部見直しについて②重大事故等時への特重施設積極活用による安全性向上に係る取組について③特重施設等設置の経過措置期間(延長)について④原子力発電所の廃止措置について 詳細は<こちら>これら議論の報告を受けて、この4件を今後どう扱っていくか、同定例会合に参加した規制委の各委員から意見が挙がった。①と④の議題については、規制委と事業者の認識がほぼ一致しており、「前向きに検討していきたい」との発言があった。また②については、事業者ごとに事情が異なるため、個別の確認が必要だとする意見が挙がったが、概ね、今後の審査で確認すべき事柄が定まっており、特段の異論はなく「個別審査や中期目標の中で進めるべき事項と理解している」との見解が示された。一方で③に関する議論においては、事業者側から建設業界の労働環境の変化等を理由に、特定重大事故等対処施設(特重施設)の3年間の設置期限延長要望があったことを受け、規制委側からさまざまな意見が挙がった。労働基準法改正に伴う時間外労働の上限規制等により、建設業界や物流業界などに影響が出ていることから、マンション建設などでも当初より大幅に完成が遅れる例があるため、柔軟に対応すべきだ、といった意見がある一方で、特重の設置期限を5年から8年に延ばす場合にリスクがどう変化するのか、また、社会に対して相応の説明責任が発生するため、建設業界等の事情のみならず他の要素も含めて情報を整理すべきだとの声が挙がった。また、特重の設置期限の延長が適用される範囲が明確でないため、事業者に確認すべきだとの声が挙がり、規制委では今後、東北電力など事業者側へ追加の聞き取りを実施することが決定した。

23 Oct 2025

1697

英国ビジネス・通商省および駐日英国大使館は10月7日、第9回日英原子力産業フォーラムを駐日英国大使館大使公邸にて開催した。後援は英国市場協議会(BMC)、英国原子力産業協会(NIA)、日本原子力産業協会。9回目となった今年の同フォーラムには、英国と日本の関係機関および企業の関係者を合わせて約100名、レセプションには約150名が参加した。開会挨拶に際しジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日本初の商業用原子炉は英国の設計によるもので、以来、両国の原子力産業は密接な繋がりを築いてきた」と述べ、日英の原子力分野における関係性に長い歴史と深い絆があることを強調。また、日本の使用済み燃料の再処理を英国で長年行ってきたことについて言及し、両国が共通して抱える廃止措置課題の解決に向けて、引き続き、相互に利益をもたらすパートナーシップに期待を寄せた。続いて英国原子力廃止措置機関(NDA)のデイビッド・ピーティCEOが登壇し、設立20周年を迎えたNDAの活動や今後の戦略に関する説明があった。NDAでは、最優先課題であった同国セラフィールド社(NDAの傘下企業)の貯蔵施設から、燃料デブリと廃棄物の取り出しに初めて成功するなど大きな進展があったほか、スコットランドのハンターストンB原子力発電所2号機(改良型ガス冷却炉:AGR・64.4万kW)を皮切りに、EDFが運営するAGRが来年4月以降に順次NDAに移管され、NDAの廃炉活動が大幅に拡大されるという。ピーティCEOは「私たちの仕事は『過去を解体する』だけではなく『未来を築く』ことだ」と述べた上で、「廃棄物や負の遺産に対して誠実に対応できるという信頼があってこそ、原子力開発の社会受容につながり、英国をクリーンエネルギー超大国にするという政府計画を支えることができる」と訴えた。開会セッションの最後に登壇した原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)の更田豊志上席技監は、「廃止措置には倫理的課題や知識管理、ステークホルダーの参加といった克服しきれていない問題が深く関わり、日英両国の理解と経験を結集する重要な挑戦となる」と語り、今後も日英両国の協力が人材育成や知識管理、環境社会ガバナンスにおける価値の統合といった分野でより一層深まり、国際社会への貢献に繋がることへの期待を示した。続くセッションでは、廃止措置と廃棄物管理をテーマに、日英の最新の原子力政策の動向や、メーカー・研究機関による研究開発の最新情報、原子力関連施設の廃止措置状況、NDAや使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)による廃止措置事業のマネジメントの事例などの発表があった。その他、日英の原子力関連企業の連携を促進するため、会場内において、英国企業によるパネル展示などが行われたほか、セッションの合間にケーススタディとして各社の廃止措置における取組みや日英連携プログラムの進捗が紹介され、活発な情報・意見交換が行われた。閉会セッションで、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレートレックスCEOは、「近年の英国の原子力産業界の目覚ましい進展は、社会受容の基盤となる確実な廃炉と廃棄物管理を実現する取り組みがあったからだ」と語り、廃止措置が原子力産業の中核にあり、地域社会や国民全体から信頼を得るための基盤となることを改めて強調した。続けて「廃炉は新設ほど注目を集めることはないが、英国の原子力産業界で働くおよそ10万人のうち相当数が廃止措置関連業務に従事し、わが国の技術革新を促進し、関連産業にも広く波及効果をもたらしている」と述べた。続けて閉会セッションにて日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「福島第一原子力発電所事故の教訓を常に念頭に置き、その知見を既存炉や新規建設炉に適切に反映させることは日本の原子力開発の基盤だ。今後も、日英両国が相互に学び、支え合い、成長し、長年にわたるパートナーシップをさらに深めていくことを願っている」と述べ、エネルギー安全保障、カーボンニュートラル、廃止措置といった共通課題に直面している日英両国が互いに学び、協力し合う重要性が再確認され有意義なフォーラムになったと評価した。

22 Oct 2025

949

東京電力は10月16日、柏崎刈羽原子力発電所1、2号機(BWR、110.0万kWe×2基)の廃炉に向けた検討を具体化する方針を表明した。同社は今後、原子力規制委員会の承認を経て、今年6月にすでに燃料装荷を開始、完了した同6号機(ABWR、135.6万kWe)の再稼働に向けた準備を進めながら、廃炉の計画も前に進めていく。廃炉の最終的な判断は6号機の再稼働後、1年半を目途に行うとした。理由については、以前より新潟県の一部自治体から1~5号機の一部廃炉を求める声が挙がっていたことや、同社経営への影響などを総合的に判断したという。再稼働を巡って新潟県は、今年6月から8月末にかけて、県内5か所で県民公聴会を実施済み。同県の花角英世知事は同公聴会を再稼働の是非を県民に問う場として掲げ、開催終了後に、再稼働の是非の判断を下す意思を示していた(既報)。また、同社は同日、新潟県議会連合委員会へ小早川智明社長らが参考人として出席し、「柏崎刈羽原子力発電所における安全・安心の向上と地域経済の活性化に向けた取組について」と題した資料を用いて、同発電所の基本方針と安全性の向上に向けた改善の状況を説明。その後、報道陣に応じた小早川社長は、新潟県向けの支援策として1,000億円規模の資金を拠出する計画を併せて示した。資金の適用先は今後新潟県との協議で決定される。同社は防災施設や道路整備、地域活性化や雇用増につながる分野の企業進出の後押し等に活用してもらう考えを示している。

21 Oct 2025

2215

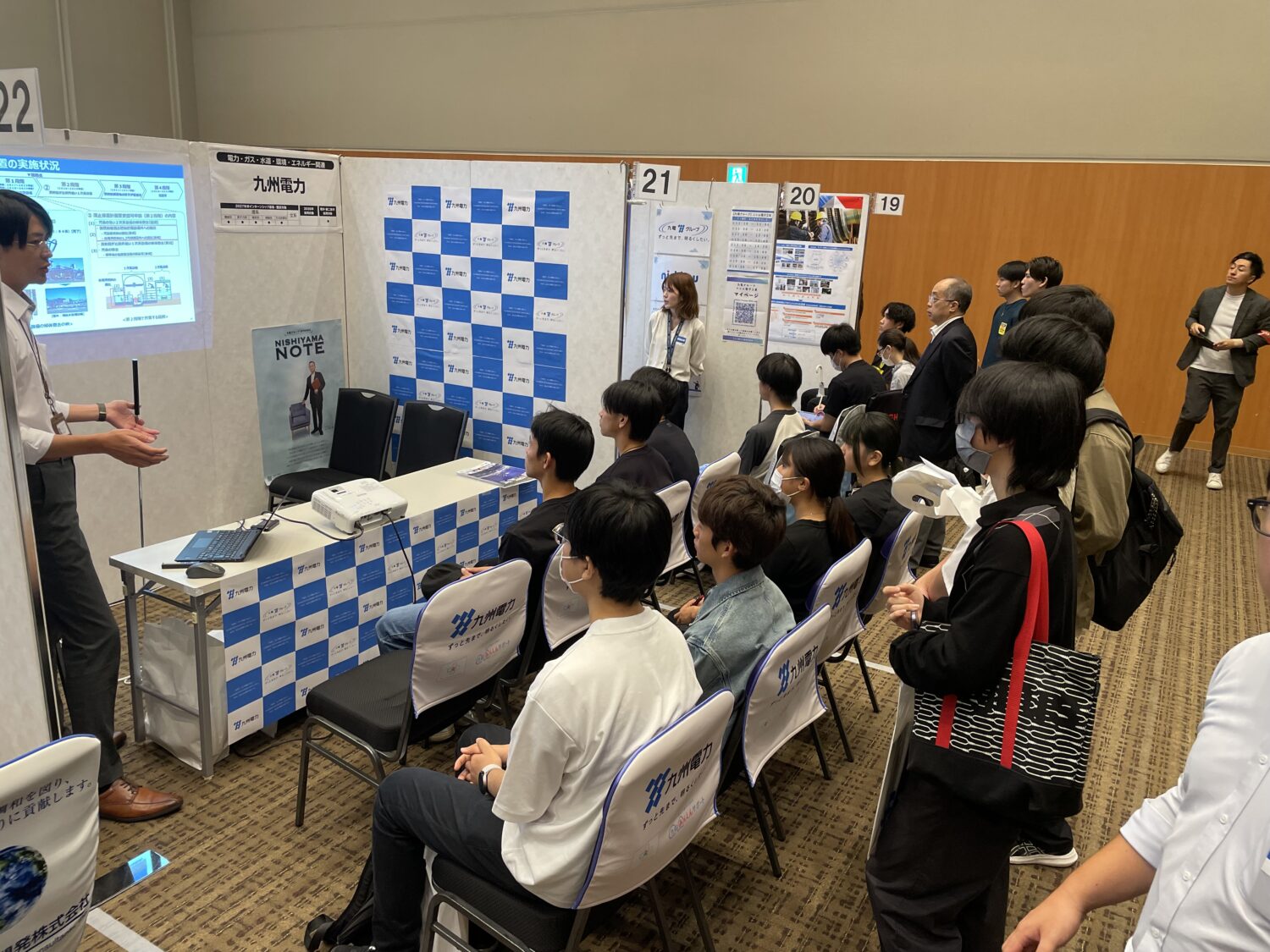

原子力産業界の人材確保支援と理解促進を目的とした「原子力産業セミナー2027」(主催:日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月18日、福岡市のエルガーラホールにて開催された。同セミナーは、原子力関連企業や関係機関が一堂に集う企業説明会で、これまで東京や大阪などで実施(東京9/20・大阪9/27開催済み)しているが、今回、初めて福岡でも開催された。同セミナーには九州電力をはじめ、九州を拠点とする企業を中心に全国から26社が出展。当初の想定を上回る140名の学生が来場し、各ブースではスライドや展示資料を用いて熱心に自社紹介をする様子が見られた。今年、初めて福岡市で同セミナーを開催した狙いについて、主催者である日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「首都圏や関西だけでの開催では九州の学生が参加しにくかった。多くの学生に原子力産業界の仕事を知ってもらいたいと考え、福岡市での開催に至った」と語った。国内では原子力発電所の再稼働やリプレースの具体化が進められ、原子力産業界全体で人材確保が課題となっているが、人口減少に伴ない人材獲得競争が激化している。こうした現状について増井理事長は、「人口減少に対応するためには、AIや先進的なデジタル技術の活用など、原子力産業界全体の省人・省力化が必要になる」と指摘。また、「原子力関連企業や関係機関それぞれの個々の努力に頼るのではなく、産業界として共通化できる部分を整理し、連携を強化することで、より効果的な仕組みを作れると考えている」と展望を語った。また、同セミナー初の福岡開催について増井理事長は、「多くの学生が熱心に話を聞いており、企業側も具体的なキャリアモデルを提示しながら、各企業の魅力を伝えていた。報酬や福利厚生など現実的な話題も含め、バランスの取れた説明が行われており、非常に良い雰囲気だった」と手応えを語った。そして、「原子力産業界への就職と聞くと、専門的な学問を学んだ人しか関われないと思われがちだが、実際には土木・機械・電気・化学などの幅広い専門分野の知識が活かせる職種が多い。経理や事務など、工学系以外の分野でも多くの人が活躍している」と語り、原子力産業は、多様な専門性が結集する総合的な産業であり、各分野の連携によって安全な発電所の運転が支えられていることを強調し、今後も同産業界の魅力を最大限伝えていく意欲を示した。

20 Oct 2025

1070

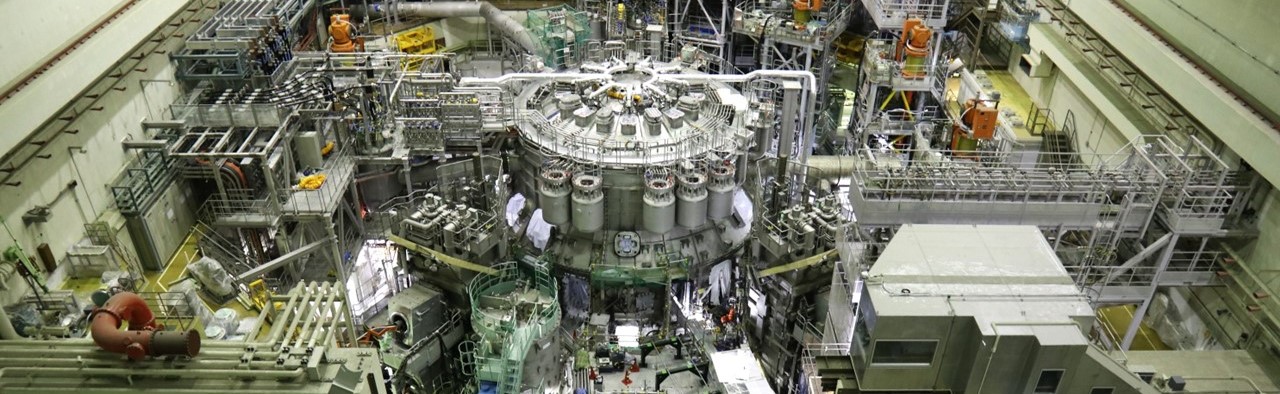

量子科学技術研究開発機構(QST)と欧州のフュージョンフォーエナジー(F4E)は10月11日、米国のジェネラル・アトミクス(GA)と、那珂フュージョン科学技術研究所にあるトカマク型超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」への先進計測器提供に関する協力取決めを締結したことを発表した。また、QSTとF4Eは同日、同じく米国のプリンストン・プラズマ物理研究所(PPPL)とも同様に先進計測器提供に関する協力取決めを締結したことを発表した。JT-60SAは核融合の実験装置で、茨城県那珂市の那珂フュージョン科学技術研究所にある。2023年10月に初プラズマ(運転開始)を達成した同装置は、約マイナス269℃に冷却された強力な超伝導コイルを使用して1億℃に達するプラズマを閉じ込めることが可能だ。現在、ITERでは実現が難しい高圧のプラズマを100秒ほど維持する運転や制御方法の確立を目指している。なお、同装置とITERは同じトカマク型である。この度の協力取決めでは、米GAから先進プラズマ研究に不可欠な先進計測器を、PPPLからプラズマ不純物を計測する先進計測器の提供が決まった。米GAが開発した最先端の計測器は、高速イオン重水素の光放出を測定し、プラズマ中の高エネルギー粒子の振る舞いを解析するための重要なデータを取得する。これにより、プラズマ加熱や電流駆動など、核融合反応の性能向上に不可欠な要素の理解が進むことが期待されている。PPPLが開発したX線イメージング結晶分光器は、不純物の発光を高精度・高速に測定し、イオン密度や温度、流速などの詳細なデータを取得できる。トカマク型の核融合炉では、プラズマを安定に維持するために不純物の挙動を正確に把握することが重要であるが、これにより、プラズマ中で不純物が輸送する物理の理解とプラズマ制御の最適化が一層進むと期待されている。QSTは、2026年に同装置の本格的なプラズマ加熱実験を始める予定だ。この度の協力取決めを受けて、城内実科学技術政策担当相は14日の会見で「米国の研究機関らが、QSTの進めるプロジェクトに参画を決めたことを大いに歓迎する」と述べ、フュージョンエネルギーの社会実装に向けて、今後のQSTの取り組みに期待を寄せた。

17 Oct 2025

1653

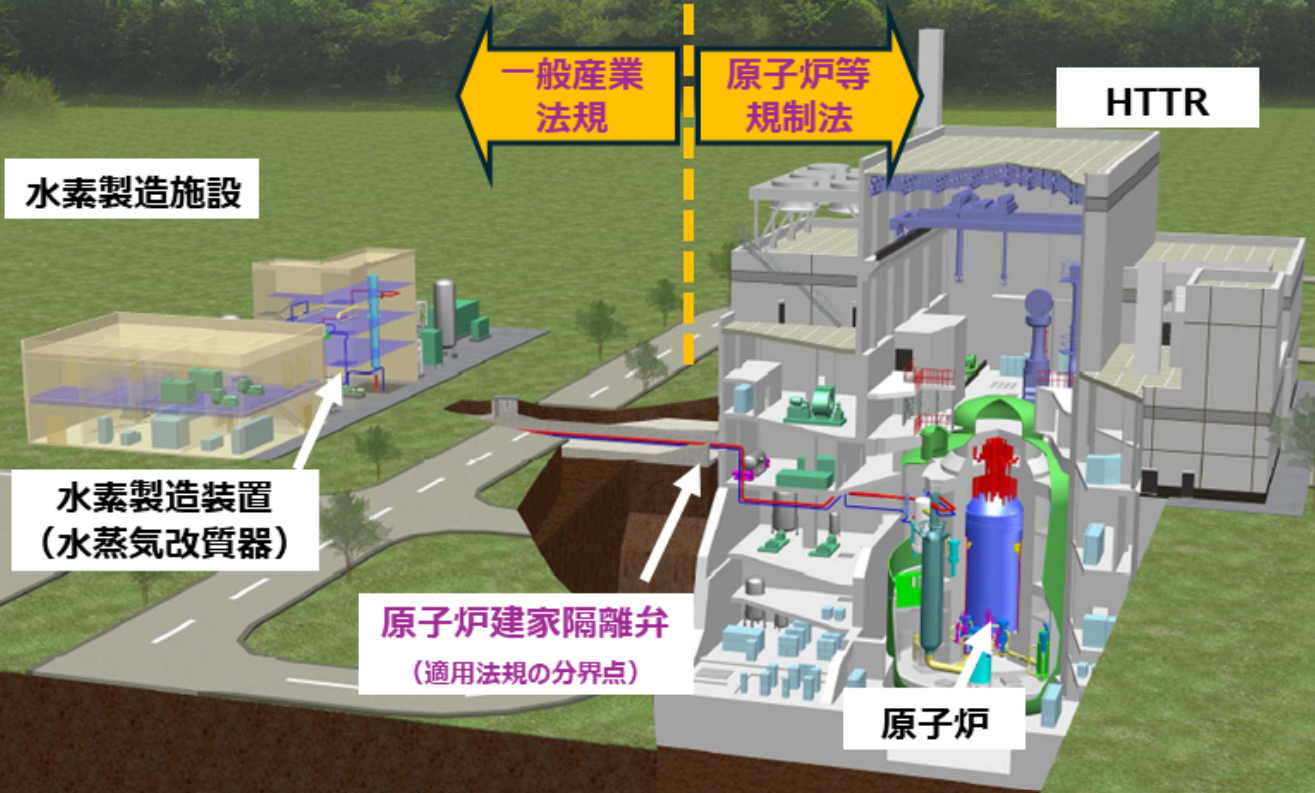

日本原子力研究開発機構(JAEA)は9月26日、高温工学試験研究炉 (HTTR、熱出力3万kW)への水素製造施設の接続に係る原子炉設置変更許可申請書の補正書を、原子力規制委員会へ提出した。 JAEAは、今年3月、HTTRと水素製造施設の接続に必要な許可を得るため、原子炉設置変更許可申請を原子力規制委員会に提出していた。提出後の審査会合では、(今年5月・7月)、原子炉等規制法の適用範囲に関する議論が行われ、その結果、水素製造施設は同法の範囲外とされ、今後の審査を進めることで合意した。水素製造施設が一般産業法規の適用範囲へと認定されたことで、設計・調達の柔軟性が高まり、産業界の参入が促進されることが期待されている。 HTTRは、日本初かつ唯一の高温ガス炉であり、高温工学試験研究の中核を担う原子炉として、大洗原子力工学研究所(茨城県)内に1987年に建設された。以来、高温ガス炉の技術基盤を確立するとともに、原子力エネルギーを利用した水素社会の実現に向けて貴重なデータを取得・蓄積している。高温ガス炉は二酸化炭素を排出することなく高温熱を供給可能であることから、安定的に大量の水素を製造することが可能である。 政府は、2023年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」の参考資料において、2030年代の運転開始を目標とする高温ガス炉実証炉開発工程が示されるとともに、経済産業省の革新炉ワーキンググループは実証炉建設に向けた技術ロードマップにおいて、HTTRを活用し、2030年までに高温ガス炉を用いた水素製造を行う計画が示されている。 この、HTTRの核となる技術は国産技術であり、例えば、原子力用構造材として世界最高温度の950℃で使用できる金属材料は日本メーカーによるもの。水の熱分解反応による水素製造「ISプロセス」は、水素の製造過程で化石燃料を使用せず、多様な産業利用に期待が寄せられている。 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、製鉄、化学工業等の脱炭素が難しい分野における脱炭素化のためには、水素の利活用が不可欠とされている。

16 Oct 2025

1617

原子力AI学シンポジウムが10月6日、東京大学にて開催された。当日は、200名以上が参加した(オンラインを含む)。同シンポジウムは、東京大学大学院工学系研究科と日立GEベルノバニュークリアエナジーの共同研究として、2025年7月から3年間の計画で「原子力AI学講座」が設置されたことを受け、その具体的な研究内容について、幅広く意見を聴くことを目的に開催された。東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の学生向け講座として実施される同講座は、原子力分野における「3S」(Safety, Security, Safeguards)を対象に、AI応用技術を俯瞰的にとらえた教育・研究を進め、最新の原子力AI技術を開発・実現する人材の育成と輩出を目指している。同研究科の岡本孝司教授によると、同講座の教育は机上の学習にとどまらず、原子力産業の現場を実際に訪問し、産業界が求めるAI活用の方向性を理解した上で、原⼦⼒への活用方法を自ら⾒出し、かつ道筋を⽴てられる人材の育成を目指すという。冒頭挨拶にて、同研究科の津本浩平副研究科長は「原子力分野では、長年にわたり蓄積されてきた運転・保守に関する膨大なデータや、熟練技術者の知見をいかに継承していくかが重要な課題となっている」と述べた上で、「AI技術の活用はこれらの課題解決に向けて有効な手段であり、そうした社会的要請に応えるべく同講座を設置した」と語った。また、「本講座が原子力の安全・安心を支える新たな知の創出と、未来を担う人材の育成に寄与すること」に期待を示した。続いて登壇した、日立GEベルノバニュークリアエナジーの久持康平取締役社長は「私たちがこれまで築いてきた原子力技術の土台は、丁寧な検証と長年の積み重ねの上に成り立っているが、今後はAIの力を借りて、より効率的かつ高度な設計・評価を進め、新たな進化へとつなげていきたい」と述べた。また、同社が開発した小型モジュール炉BWRX-300や原子力メタバースプラットフォームを例に挙げ、「グループの総合力を活かし、原子力関連の技術革新とスピードアップに取り組んでいきたい」と意欲を示した。原子力へのAI適用を紹介するセッションでは、東京大学の岡本孝司教授、出町和之特任教授、三輪修一郎准教授が登壇。原子力産業にAI技術を応用することで、核セキュリティのための物理的防護力の強化、運転・保守の合理化及び高度化による安全性と経済性の向上、過酷事故時におけるレジリエンス力の強化などが期待されることや、すでに米国では、AIを用いたオンラインメンテナンスが導入され、プラントの安全性が大幅に向上している実例が紹介された。シンポジウムの後半には、複数のパネリストが登壇し、「原子力AI学の展開、今後の教育・研究の方向性」をテーマに討論形式で活発な意見交換が行われた。

15 Oct 2025

1168

首都圏に電力を供給する新潟県と首都圏との交流を図るイベント「電力の産地を応援!にいがた魅力発信フェア」が15日、東京都千代田区の東京商工会議所1階多目的スペースで始まり、多くの来場者でにぎわっている。会場では、新潟県産の米や日本酒、菓子など約130品目の特産品を販売。特に「笹団子」や「柿の種のオイル漬け」が人気を集め、訪れた人からは「東京で新潟の味を楽しめるのがうれしい」といった声が聞かれた。また、エネルギーの生産地としての新潟の役割を発信しようと、東京電力によるパネル展示やVR映像の体験コーナーも設けられている。柏崎刈羽原子力発電所の内部をVRで見学できるほか、新潟県内での発電事業や原子力発電所の安全対策への取り組みなどが紹介されている。イベントは、東京商工会議所が今年から始めた「電力の産地と消費地を結ぶ交流事業」の一環。新潟県内の商工会議所と連携し、地域間の交流促進や地元企業の販路拡大、ビジネスマッチングの機会創出を目指している。東京商工会議所の担当者は「今後もこのようなイベントを通じて電力産地との交流を深めていきたい」と話している。開催は10月16日(木)まで。時間は午前11時から午後6時までで、入場は無料。キャッシュレス決済にも対応している。https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206131

15 Oct 2025

923

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

14 Oct 2025

999

環境省が手掛ける放射線に関する正しい情報を発信する「ぐぐるプロジェクト」では、今年度の作品コンテストの募集を10月1日より開始した。締め切りは12月25日まで。同プロジェクトは、放射線の健康影響に関する誤解や風評、差別、偏見の解消を目指し、メディア向け公開講座や、全国の企業や学校でのセミナーの開催、作品コンテストの実施など、幅広い活動を手掛けている。中でも、セミナーで学んだ知識を作品として世に発信していく一連の流れを「ラジエーションカレッジ」と称し、同プロジェクトの要に位置づけている。今回募集の作品コンテストとは、このラジエーションカレッジの一環であり、放射線の健康影響について学び、それを多くの人に広く伝えることが目的だ。公募テーマは「学び感じたあなたの想いを広く届ける。」で、募集部門は、「キャッチコピー部門」、「グラフィックアーツ部門」「ショート動画部門」の3部門。詳細はウェブサイトへ。

10 Oct 2025

830

10月7日に横浜市で開かれたOECD/NEA主催の国際シンポジウム「Information, Data and Knowledge Management for Radioactive Waste」では、関西大学の鷲尾隆教授が「AI技術 および原子力産業への その適用可能性」と題して講演を行った。鷲尾教授は長年にわたり原子力分野でAI研究を続ける第一人者であり、講演とその後の議論は会場を大いに沸かせた。冒頭、鷲尾教授は機械学習やディープラーニングなどAIの代表的手法を紹介し、「AIはデータが豊富な領域では優れた補間能力を発揮するが、未知の状況に当てはめて正しく判断することはできない」と強調した。「AIは与えられたデータの中で最適解を見つけるが、データが存在しない事象には無力だ。したがって、AIによる完全自動化を目指すべきではなく、あくまでも人間が監視・評価する“協働的ツール”として位置づけるべきだ」と述べた。続いて、ChatGPTなどに代表される生成AIの仕組みを解説。「生成AIは巨大な確率モデルであり、人間のような創造的思考をしているわけではない」と述べ、「文章をもっともらしく生成しても、未知の領域に当てはめて判断すると誤りが生じる可能性がある」と警告した。さらに、「AIの“答え”は、確率的に最も出現しやすい単語列の延長にすぎない。本質を理解して使わなければ、誤用によって安全文化そのものを損なうリスクがある」と語った。鷲尾教授はAIの応用例として、産業技術総合研究所(産総研)・日本電気株式会社(NEC)と共同で進めた人工衛星望遠鏡の迷光(stray light)分析を紹介。AIがリスク条件を自動的に探索するアルゴリズムを用い、従来のランダム探索より10万倍の効率で危険シナリオを発見できたという。そして、「この手法は、原子力発電所における想定外事故シナリオの自動抽出にも応用できる」と説明した。さらに、大阪大学との共同研究では、化学反応条件をAIが最適化することで、少数の実験データから高収率条件を導出。また、日産自動車などとのプロジェクトでは、工場の運転データをAIが解析し、シミュレーションモデルを自動補正して現場との整合性を高めたという。鷲尾教授は、「AIによるプロセス最適化や運転計画の高精度化は、原子力施設の安全運転支援にもつながる」と述べた。講演後の質疑応答では、スウェーデンの研究者から「AIは人間のCompetence(能力)を将来的に継承できるだろうか?」との質問が寄せられた。これに対し鷲尾教授は、「AIは知識やデータを扱えるが、人間の判断力や洞察力を直接再現することはできない」と明言。「重要なのはAIの出す解を“どう設計し、人間社会の意思決定に結びつけるか”であり、それは技術よりも組織や社会制度、そして人間同士の対話にかかっている」と答えた。会場からは「AIが“教育や会議を通じて能力を育てる存在”になれるのでは」という追加意見もあがったが、教授は「それは今後の哲学的・倫理的テーマ」として議論を未来に託した。米国の技術者からは、「フロッピーディスクやCD-ROMなど、古いデータ媒体が読み取れなくなった現状をどう考えるか?」との現実的な問いもあった。これに対して鷲尾教授は、「AIやデータベースの維持管理は、企業の自己責任だけに任せてはならない。将来的には政府による公的管理が必要になる」と指摘。「情報やAIモデルは“社会的インフラ”として保全されるべきだ」との見解を示した。最後に参加者から、「AIは未知領域を探索できるのか?」という質問が寄せられた。鷲尾教授は、「AIの根本的な限界は“未知を定量的に評価できない”ことにある」と説明。「AIは未知の発見を支援するが、自ら未知を創造することはできない。だからこそ、人間の科学的直感とAIの分析能力を組み合わせることが重要だ」と述べた。講演の締めくくりに鷲尾教授は、「原子力業界は安全を最優先するあまり、新技術導入に慎重すぎる傾向がある。しかし、安全性を高めるためにも、技術を“保守的に探求”する姿勢が必要だ」と述べた。そして、「AIの限界を理解したうえで、その強みを人間の判断力と結合することが、次世代の安全文化の形成につながる」と結び、会場は大きな拍手に包まれた。

10 Oct 2025

1558

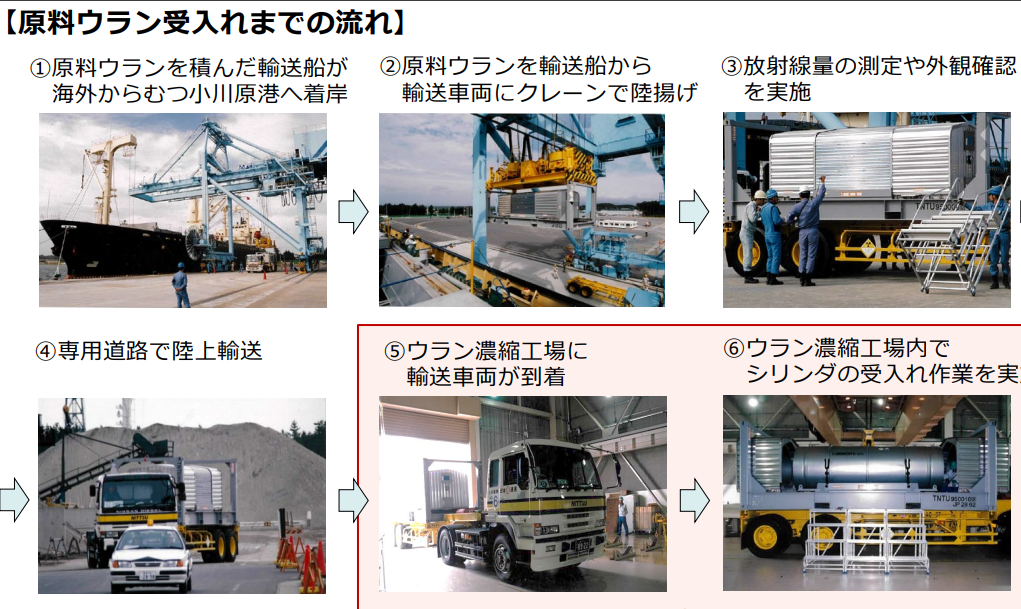

日本原燃は10月7日、青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場に、2014年以来、11年ぶりに濃縮ウランの原料となる六フッ化ウランを運び入れたと発表した。同日、青森県六ヶ所村のむつ小川原港に運びこまれたシリンダ(金属製の容器)を、輸送船から輸送車両にクレーンで陸揚げし、国土交通省の立ち合いのもと、放射線量の測定や外観確認を実施。その後、専用道路にて陸上輸送され、ウラン濃縮工場内でシリンダの受け入れ作業が行われた。同ウラン濃縮工場は1992年に操業を開始したが、2017年9月に一時生産を停止。2023年8月から運転を再開し、現在、112.5トンSWU/年の生産能力を誇る。同社は、2028年度中に450トンSWU/年の生産体制を目指しており、すでに事業変更許可を取得した2号カスケード設備(150トンSWU/年の処理能力)では、新型の遠心分離機などへ設備更新が進み、安全性と効率の向上を図っているところだ。また、ウラン化合物を取り扱う六フッ化ウラン処理設備や高周波電源設備、放射線監視設備、非常用設備についても同様に設備更新が行われ、順調に設備更新が進んでいることから、この度、ウランの受け入れが決定した。今回の受け入れでは、カナダのCameco(カメコ)社から、シリンダ50本分、最大625トンを受け入れる。同社はこれまで、1991年から2014年までの間に計41回、シリンダ1,299本分のウランを搬入してきた実績がある。同社はWEBサイト上で「国内に唯一のウラン濃縮工場を安全に運転し続け、日本のエネルギーセキュリティに貢献できるよう事業に取り組んでまいります。そして、長年にわたって支えていただいている地域の皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、これからも地域とともに歩み続け、地域の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

09 Oct 2025

2222

経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)主催の国際シンポジウムで来日したW.D.マグウッド事務局長は10月7日、記者会見に臨み、放射性廃棄物処分をめぐる知識・データ管理(Information, Data and Knowledge Management=IDKM)の重要性と、国際的な協力の方向性について語った。日本では2000年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、2002年にNUMOが文献調査の公募を開始。実際の文献調査は、2020年に北海道の寿都町・神恵内村で始まっているとはいえ、すでに公募開始から四半世紀が経過している。この点についてマグウッド事務局長は、「国ごとの文化や制度、社会的背景を踏まえ、社会的合意を得るための時間を十分に取ることが不可欠だ」と強調。「20年、30年、あるいはそれ以上をかけてでも、拙速な決定で失敗するよりははるかに良い」と述べた。さらに、事務局長は過去の失敗事例として米国のマクシーフラッツ(Maxey Flats)低レベル処分場を挙げ、「記録や知識の欠如が、地域住民の不安や巨額の除染費用を招いた」と指摘。記録と知識の管理が、いかに将来の社会的信頼の基盤となるかを強調した上で、「私たちは未来の世代に、問題だけを残すのではなく、それを管理するための知識を伝える責任がある」と語った。原子力産業新聞は、NEAが公表した『SMRダッシュボード』に関連して、長期にわたり燃料交換不要や、密閉炉心を謳うSMR(小型モジュール炉)であっても、最終的には廃棄物が発生することから、NEAはどのように世界規模での廃棄物管理対策を検討しているのか質問。事務局長は、「NEAは、新型炉による廃棄物の発生量と性状を正確に把握し、対応策を準備することを最優先課題としている」と説明。「新しい技術を導入しても、処分経路が確立していないのでは本末転倒だ。各国の制度や環境は異なるため、廃棄物処理基準の『国際的な調和(harmonization)』は容易ではないが、今こそ将来に向けた共通基盤づくりを始める好機である」との認識を示した。 また、デジタル技術の採用について本紙が、NEAが以前指摘していた「原子力分野はデジタル技術の採用で取り残されてはならない」との考え方を踏まえ、AIは知識管理だけでなく安全文化、意思決定をどのように改善しうるか、事務局長の見解を求めたところ、事務局長は「AIは今後、情報整理や検索機能などで極めて大きな役割を果たすだろう」としつつも、「長期的な影響や応用範囲についてはまだ見通せない部分が多い」と慎重な見方を示した。そして「AIは強力なツールであると同時に、文脈や人間的判断を失わせる危険もある。長期的な知識の継承と信頼性確保の観点から、慎重に統合していく必要がある」と述べた。 そのほか質疑では、「データとは何か」との問いに対し、数値やテキスト等の事実情報に限らず、公開対話や協議の記録、当時の社会状況や意思決定の経緯といった文脈や暗黙知も含めて捉えるべきだとし、将来世代が全体像を理解できるよう記録の幅と質を確保する重要性を強調した。NUMOについては、「NUMOの技術的能力は世界のいかなる処分機関にも劣らない」と評価。スウェーデンやフィンランドなど先行国の知見を吸収しながら、段階的で慎重なプロセスを進めているとし、「NUMOの公開・レビュー活動は国際的にも透明性の高い取り組み」であり、今後もNEAが継続的に支援していく考えを示した。会見とシンポジウムを通じて、技術・制度の整備だけでなく、「記録・知識・記憶」の継承こそが社会的信頼を築く鍵であるという趣旨が、繰り返し強調されていた。NEAが提唱する情報・データ・知識管理(IDKM)は、NUMOが進める地層処分の長期的な安全性と社会的合意形成の双方を支える基盤となるだろう。

09 Oct 2025

1019

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)は10月7日、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、「放射性廃棄物管理に関する情報・データおよび知識マネジメント」をテーマにシンポジウムを開催した。国内外から技術者、研究者、規制当局、政策決定者など約100名が参加。高レベル放射性廃棄物の地層処分をめぐる長期的な情報管理の重要性や、各国の取り組みについて議論が行われた。OECD/NEAは2019年に「情報・データ・知識管理(Information, Data and Knowledge Management=IDKM)」作業部会と専門家グループを設立し、活動を開始。放射性廃棄物の処分にあたっては、処分技術や施設の安全性に加え、記録・知識・記憶の世代間継承を重視している。アジアで同テーマのシンポジウムを開催するのは今回が初めて。日本を代表して、原子力発電環境整備機構(NUMO)がホストを務めた。開会にあたり、OECD/NEAのW.D.マグウッド事務局長は、「気候変動への対応やロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機を背景に、加盟国では原子力発電の再評価が進んでいる」と述べ、従来とは異なる新たな局面にあるとの認識を示した。また、新型炉の開発も進む中、放射性廃棄物に関して世代を超えた長期にわたる情報管理を徹底することは、放射性廃棄物の処分について人々の理解を得るうえで極めて重要であると強調した。NUMOの山口彰理事長は、単に情報を保存するだけでなく将来の関係者が理解し実際に活用できる形で情報を維持することの重要性を指摘。そのうえで、シンポジウムで得られた各国の知見や協力関係が、具体的な行動につながるよう期待を示した。本セッションでは、NEAによる国際的な取組状況に加え、日本国内における放射性廃棄物管理および関連研究開発の現状が紹介された。また、関西大学ビジネスデータサイエンス学部長の鷲尾隆教授からはAI技術の原子力産業への応用可能性に関する講演が行われた。シンポジウムは10月9日まで、3日間にわたり開催される。

08 Oct 2025

1107

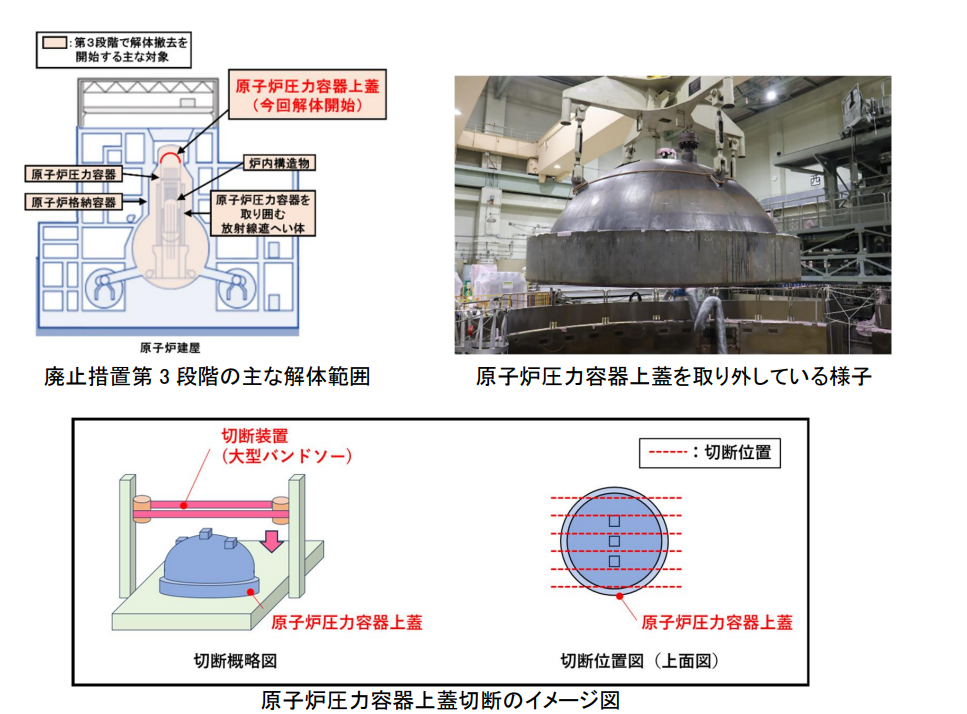

中部電力は10月7日、浜岡原子力発電所1号機(BWR、54.0万kWe)の建屋内にある原子炉圧力容器の上蓋(直径約5m、高さ約3m)をクレーンで取り外し、原子炉領域の解体撤去工事を開始したと発表した。原子炉領域とは、原子炉圧力容器および炉内構造物、原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域を指す。同1号機の使用済み燃料はすでに取り出されており、今後、切断装置(大型バンドソー)等を用いて圧力容器や格納容器の解体作業に入る。同社によると、その際発生する廃棄物は、廃棄先が決まるまで建屋内にて安全に保管されるという。今年3月、すでに同発電所の2号機(BWR、84.0 万 kWe)の解体撤去工事が開始されており、日本国内における商業用原子力発電所の原子炉領域における解体撤去は、同1号機が2例目となった。同1、2号機は、2009年1月に運転を終了し、同年11月、廃止措置計画認可を受けた。その後、複数回の廃止措置計画の変更を経て、この度、原子炉領域の解体作業に着手する。原子炉の廃止措置計画は4段階に分かれ、この度の作業は、その第3段階目にあたる。同計画では、2035年度までに原子炉領域の解体撤去工事を終え、2042年度までにすべての廃炉を完了させる予定だ。また、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)は10月3日、原子炉本体の解体に向けたパイロットプロジェクトを立ち上げた。これを受けて、同社は1・2号機を実証プラントとして提供し、プロジェクトに参画することを表明した。このプロジェクトは、NuRO、電力10社、電気事業連合会、原子力エネルギー協議会(ATENA)が連携し、安全性を最優先に、原子炉本体の円滑かつ合理的な解体工法の確立を目指すもの。NuROは、実証を通じて原子炉領域の解体工事に伴うさまざまな課題を検証し、その成果を今後の他プラントの廃止措置に活かす考えを示している。同社はWEBサイト上で、「同プロジェクトを牽引し、引き続きトップランナーとして原子炉本体の解体を進めることで、日本の廃止措置に貢献できるものと考える」と意欲を示した。

08 Oct 2025

1507