首都圏に電力を供給する新潟県と首都圏との交流を図るイベント「電力の産地を応援!にいがた魅力発信フェア」が15日、東京都千代田区の東京商工会議所1階多目的スペースで始まり、多くの来場者でにぎわっている。会場では、新潟県産の米や日本酒、菓子など約130品目の特産品を販売。特に「笹団子」や「柿の種のオイル漬け」が人気を集め、訪れた人からは「東京で新潟の味を楽しめるのがうれしい」といった声が聞かれた。また、エネルギーの生産地としての新潟の役割を発信しようと、東京電力によるパネル展示やVR映像の体験コーナーも設けられている。柏崎刈羽原子力発電所の内部をVRで見学できるほか、新潟県内での発電事業や原子力発電所の安全対策への取り組みなどが紹介されている。イベントは、東京商工会議所が今年から始めた「電力の産地と消費地を結ぶ交流事業」の一環。新潟県内の商工会議所と連携し、地域間の交流促進や地元企業の販路拡大、ビジネスマッチングの機会創出を目指している。東京商工会議所の担当者は「今後もこのようなイベントを通じて電力産地との交流を深めていきたい」と話している。開催は10月16日(木)まで。時間は午前11時から午後6時までで、入場は無料。キャッシュレス決済にも対応している。https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=206131

15 Oct 2025

950

日本原子力産業協会は9月25日、中国核能行業協会(CNEA)と共催で「第2回日中原子力産業セミナー」を7年ぶりに対面で開催した。中国からは、CNEA、中国核工業集団有限公司、中国広核集団有限公司、中国華能集団有限公司、香港核電投資有限公司、清華大学など関連企業・機関から16名が参加。日本からは、日本原子力産業協会、日本原子力発電、電気事業連合会など、関連企業・機関から43名(オンライン傍聴を含む)が参加した。同セミナーでは「原子力発電所の運転および新規建設」をテーマに、両国の原子力産業界がそれぞれ知見を共有し、対話を通じて一層の交流促進と協業の可能性を探った。特に、中国で次々と進められる新規建設プロジェクトに関する実践的な知見について、日本側の参加者から「多くの学びを得られた」との声が上がった。また、中国の訪問団一行は、日本滞在中に、福島県および茨城県内にある複数の原子力関連機関・施設を訪問した。福島県の東日本大震災・原子力災害伝承館、東京電力廃炉資料館への視察では、東日本大震災の発生から今日に至る復興への取り組みについて、映像や展示物を通じて説明があり、関係者との質疑を通じて現状理解を深める場が設けられた。東京電力福島第一原子力発電所構内の視察では、バスから乾式キャスク仮保管設備や多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水を保管するタンクなどを見学し、その後、展望デッキにて1~4号機の廃炉作業、さらに、ALPS処理水のサンプルを用いた海洋放出に関する説明が行われた。参加者からは、発電所構内での作業員の安全確保や放射線管理、今後の解体工程などに関する質問が多く寄せられ、現場の細部に至るまで強い関心が示された。福島県の日本原子力研究開発機構(JAEA)楢葉遠隔技術開発センターへの視察では、同センターの設立の経緯や役割、国内外の機関との連携実績や技術実証事例についての紹介があった。そして、VR/AR技術を活用したシステムのデモンストレーションの実施、施設内の試験棟の視察が行われ、関係者との質疑応答の時間には、将来的な技術交流の可能性に関する話があがった。茨城県のJAEA原子力科学研究所の視察では、世界最大級の加速器施設として幅広い研究に利用されているJ-PARCの見学、また、中性子利用研究の中核拠点であるJRR-3の見学が実施された。それぞれの施設の運用体制や、各分野への活用・応用事例が示され、中国出身の研究者による中国語での解説を交えた活発な質疑応答が行われた。〈詳細はこちら〉

14 Oct 2025

1037

環境省が手掛ける放射線に関する正しい情報を発信する「ぐぐるプロジェクト」では、今年度の作品コンテストの募集を10月1日より開始した。締め切りは12月25日まで。同プロジェクトは、放射線の健康影響に関する誤解や風評、差別、偏見の解消を目指し、メディア向け公開講座や、全国の企業や学校でのセミナーの開催、作品コンテストの実施など、幅広い活動を手掛けている。中でも、セミナーで学んだ知識を作品として世に発信していく一連の流れを「ラジエーションカレッジ」と称し、同プロジェクトの要に位置づけている。今回募集の作品コンテストとは、このラジエーションカレッジの一環であり、放射線の健康影響について学び、それを多くの人に広く伝えることが目的だ。公募テーマは「学び感じたあなたの想いを広く届ける。」で、募集部門は、「キャッチコピー部門」、「グラフィックアーツ部門」「ショート動画部門」の3部門。詳細はウェブサイトへ。

10 Oct 2025

862

10月7日に横浜市で開かれたOECD/NEA主催の国際シンポジウム「Information, Data and Knowledge Management for Radioactive Waste」では、関西大学の鷲尾隆教授が「AI技術 および原子力産業への その適用可能性」と題して講演を行った。鷲尾教授は長年にわたり原子力分野でAI研究を続ける第一人者であり、講演とその後の議論は会場を大いに沸かせた。冒頭、鷲尾教授は機械学習やディープラーニングなどAIの代表的手法を紹介し、「AIはデータが豊富な領域では優れた補間能力を発揮するが、未知の状況に当てはめて正しく判断することはできない」と強調した。「AIは与えられたデータの中で最適解を見つけるが、データが存在しない事象には無力だ。したがって、AIによる完全自動化を目指すべきではなく、あくまでも人間が監視・評価する“協働的ツール”として位置づけるべきだ」と述べた。続いて、ChatGPTなどに代表される生成AIの仕組みを解説。「生成AIは巨大な確率モデルであり、人間のような創造的思考をしているわけではない」と述べ、「文章をもっともらしく生成しても、未知の領域に当てはめて判断すると誤りが生じる可能性がある」と警告した。さらに、「AIの“答え”は、確率的に最も出現しやすい単語列の延長にすぎない。本質を理解して使わなければ、誤用によって安全文化そのものを損なうリスクがある」と語った。鷲尾教授はAIの応用例として、産業技術総合研究所(産総研)・日本電気株式会社(NEC)と共同で進めた人工衛星望遠鏡の迷光(stray light)分析を紹介。AIがリスク条件を自動的に探索するアルゴリズムを用い、従来のランダム探索より10万倍の効率で危険シナリオを発見できたという。そして、「この手法は、原子力発電所における想定外事故シナリオの自動抽出にも応用できる」と説明した。さらに、大阪大学との共同研究では、化学反応条件をAIが最適化することで、少数の実験データから高収率条件を導出。また、日産自動車などとのプロジェクトでは、工場の運転データをAIが解析し、シミュレーションモデルを自動補正して現場との整合性を高めたという。鷲尾教授は、「AIによるプロセス最適化や運転計画の高精度化は、原子力施設の安全運転支援にもつながる」と述べた。講演後の質疑応答では、スウェーデンの研究者から「AIは人間のCompetence(能力)を将来的に継承できるだろうか?」との質問が寄せられた。これに対し鷲尾教授は、「AIは知識やデータを扱えるが、人間の判断力や洞察力を直接再現することはできない」と明言。「重要なのはAIの出す解を“どう設計し、人間社会の意思決定に結びつけるか”であり、それは技術よりも組織や社会制度、そして人間同士の対話にかかっている」と答えた。会場からは「AIが“教育や会議を通じて能力を育てる存在”になれるのでは」という追加意見もあがったが、教授は「それは今後の哲学的・倫理的テーマ」として議論を未来に託した。米国の技術者からは、「フロッピーディスクやCD-ROMなど、古いデータ媒体が読み取れなくなった現状をどう考えるか?」との現実的な問いもあった。これに対して鷲尾教授は、「AIやデータベースの維持管理は、企業の自己責任だけに任せてはならない。将来的には政府による公的管理が必要になる」と指摘。「情報やAIモデルは“社会的インフラ”として保全されるべきだ」との見解を示した。最後に参加者から、「AIは未知領域を探索できるのか?」という質問が寄せられた。鷲尾教授は、「AIの根本的な限界は“未知を定量的に評価できない”ことにある」と説明。「AIは未知の発見を支援するが、自ら未知を創造することはできない。だからこそ、人間の科学的直感とAIの分析能力を組み合わせることが重要だ」と述べた。講演の締めくくりに鷲尾教授は、「原子力業界は安全を最優先するあまり、新技術導入に慎重すぎる傾向がある。しかし、安全性を高めるためにも、技術を“保守的に探求”する姿勢が必要だ」と述べた。そして、「AIの限界を理解したうえで、その強みを人間の判断力と結合することが、次世代の安全文化の形成につながる」と結び、会場は大きな拍手に包まれた。

10 Oct 2025

1597

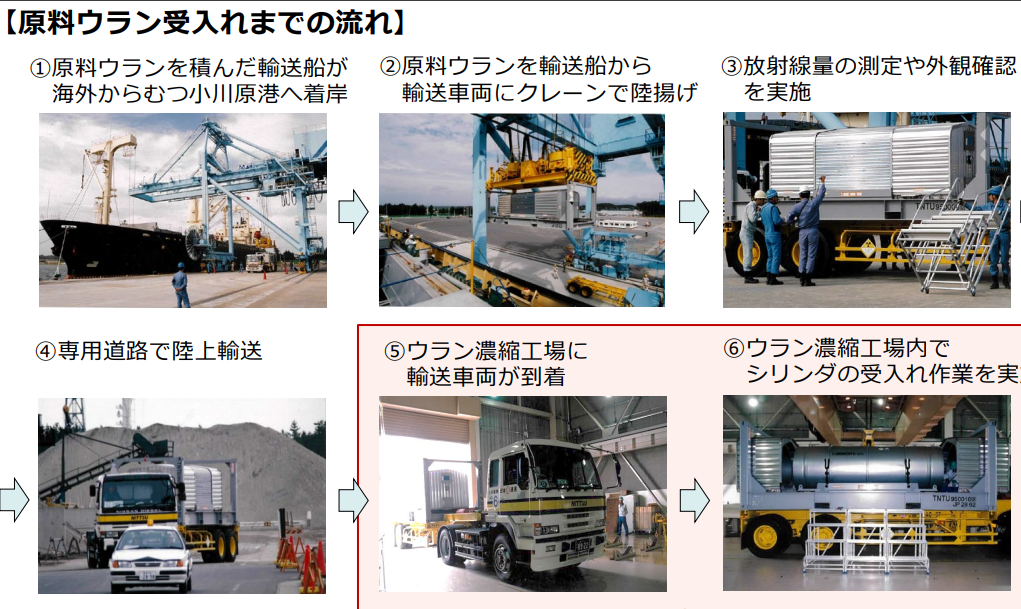

日本原燃は10月7日、青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場に、2014年以来、11年ぶりに濃縮ウランの原料となる六フッ化ウランを運び入れたと発表した。同日、青森県六ヶ所村のむつ小川原港に運びこまれたシリンダ(金属製の容器)を、輸送船から輸送車両にクレーンで陸揚げし、国土交通省の立ち合いのもと、放射線量の測定や外観確認を実施。その後、専用道路にて陸上輸送され、ウラン濃縮工場内でシリンダの受け入れ作業が行われた。同ウラン濃縮工場は1992年に操業を開始したが、2017年9月に一時生産を停止。2023年8月から運転を再開し、現在、112.5トンSWU/年の生産能力を誇る。同社は、2028年度中に450トンSWU/年の生産体制を目指しており、すでに事業変更許可を取得した2号カスケード設備(150トンSWU/年の処理能力)では、新型の遠心分離機などへ設備更新が進み、安全性と効率の向上を図っているところだ。また、ウラン化合物を取り扱う六フッ化ウラン処理設備や高周波電源設備、放射線監視設備、非常用設備についても同様に設備更新が行われ、順調に設備更新が進んでいることから、この度、ウランの受け入れが決定した。今回の受け入れでは、カナダのCameco(カメコ)社から、シリンダ50本分、最大625トンを受け入れる。同社はこれまで、1991年から2014年までの間に計41回、シリンダ1,299本分のウランを搬入してきた実績がある。同社はWEBサイト上で「国内に唯一のウラン濃縮工場を安全に運転し続け、日本のエネルギーセキュリティに貢献できるよう事業に取り組んでまいります。そして、長年にわたって支えていただいている地域の皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなく、これからも地域とともに歩み続け、地域の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

09 Oct 2025

2345

経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)主催の国際シンポジウムで来日したW.D.マグウッド事務局長は10月7日、記者会見に臨み、放射性廃棄物処分をめぐる知識・データ管理(Information, Data and Knowledge Management=IDKM)の重要性と、国際的な協力の方向性について語った。日本では2000年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、2002年にNUMOが文献調査の公募を開始。実際の文献調査は、2020年に北海道の寿都町・神恵内村で始まっているとはいえ、すでに公募開始から四半世紀が経過している。この点についてマグウッド事務局長は、「国ごとの文化や制度、社会的背景を踏まえ、社会的合意を得るための時間を十分に取ることが不可欠だ」と強調。「20年、30年、あるいはそれ以上をかけてでも、拙速な決定で失敗するよりははるかに良い」と述べた。さらに、事務局長は過去の失敗事例として米国のマクシーフラッツ(Maxey Flats)低レベル処分場を挙げ、「記録や知識の欠如が、地域住民の不安や巨額の除染費用を招いた」と指摘。記録と知識の管理が、いかに将来の社会的信頼の基盤となるかを強調した上で、「私たちは未来の世代に、問題だけを残すのではなく、それを管理するための知識を伝える責任がある」と語った。原子力産業新聞は、NEAが公表した『SMRダッシュボード』に関連して、長期にわたり燃料交換不要や、密閉炉心を謳うSMR(小型モジュール炉)であっても、最終的には廃棄物が発生することから、NEAはどのように世界規模での廃棄物管理対策を検討しているのか質問。事務局長は、「NEAは、新型炉による廃棄物の発生量と性状を正確に把握し、対応策を準備することを最優先課題としている」と説明。「新しい技術を導入しても、処分経路が確立していないのでは本末転倒だ。各国の制度や環境は異なるため、廃棄物処理基準の『国際的な調和(harmonization)』は容易ではないが、今こそ将来に向けた共通基盤づくりを始める好機である」との認識を示した。 また、デジタル技術の採用について本紙が、NEAが以前指摘していた「原子力分野はデジタル技術の採用で取り残されてはならない」との考え方を踏まえ、AIは知識管理だけでなく安全文化、意思決定をどのように改善しうるか、事務局長の見解を求めたところ、事務局長は「AIは今後、情報整理や検索機能などで極めて大きな役割を果たすだろう」としつつも、「長期的な影響や応用範囲についてはまだ見通せない部分が多い」と慎重な見方を示した。そして「AIは強力なツールであると同時に、文脈や人間的判断を失わせる危険もある。長期的な知識の継承と信頼性確保の観点から、慎重に統合していく必要がある」と述べた。 そのほか質疑では、「データとは何か」との問いに対し、数値やテキスト等の事実情報に限らず、公開対話や協議の記録、当時の社会状況や意思決定の経緯といった文脈や暗黙知も含めて捉えるべきだとし、将来世代が全体像を理解できるよう記録の幅と質を確保する重要性を強調した。NUMOについては、「NUMOの技術的能力は世界のいかなる処分機関にも劣らない」と評価。スウェーデンやフィンランドなど先行国の知見を吸収しながら、段階的で慎重なプロセスを進めているとし、「NUMOの公開・レビュー活動は国際的にも透明性の高い取り組み」であり、今後もNEAが継続的に支援していく考えを示した。会見とシンポジウムを通じて、技術・制度の整備だけでなく、「記録・知識・記憶」の継承こそが社会的信頼を築く鍵であるという趣旨が、繰り返し強調されていた。NEAが提唱する情報・データ・知識管理(IDKM)は、NUMOが進める地層処分の長期的な安全性と社会的合意形成の双方を支える基盤となるだろう。

09 Oct 2025

1039

経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)は10月7日、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、「放射性廃棄物管理に関する情報・データおよび知識マネジメント」をテーマにシンポジウムを開催した。国内外から技術者、研究者、規制当局、政策決定者など約100名が参加。高レベル放射性廃棄物の地層処分をめぐる長期的な情報管理の重要性や、各国の取り組みについて議論が行われた。OECD/NEAは2019年に「情報・データ・知識管理(Information, Data and Knowledge Management=IDKM)」作業部会と専門家グループを設立し、活動を開始。放射性廃棄物の処分にあたっては、処分技術や施設の安全性に加え、記録・知識・記憶の世代間継承を重視している。アジアで同テーマのシンポジウムを開催するのは今回が初めて。日本を代表して、原子力発電環境整備機構(NUMO)がホストを務めた。開会にあたり、OECD/NEAのW.D.マグウッド事務局長は、「気候変動への対応やロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機を背景に、加盟国では原子力発電の再評価が進んでいる」と述べ、従来とは異なる新たな局面にあるとの認識を示した。また、新型炉の開発も進む中、放射性廃棄物に関して世代を超えた長期にわたる情報管理を徹底することは、放射性廃棄物の処分について人々の理解を得るうえで極めて重要であると強調した。NUMOの山口彰理事長は、単に情報を保存するだけでなく将来の関係者が理解し実際に活用できる形で情報を維持することの重要性を指摘。そのうえで、シンポジウムで得られた各国の知見や協力関係が、具体的な行動につながるよう期待を示した。本セッションでは、NEAによる国際的な取組状況に加え、日本国内における放射性廃棄物管理および関連研究開発の現状が紹介された。また、関西大学ビジネスデータサイエンス学部長の鷲尾隆教授からはAI技術の原子力産業への応用可能性に関する講演が行われた。シンポジウムは10月9日まで、3日間にわたり開催される。

08 Oct 2025

1127

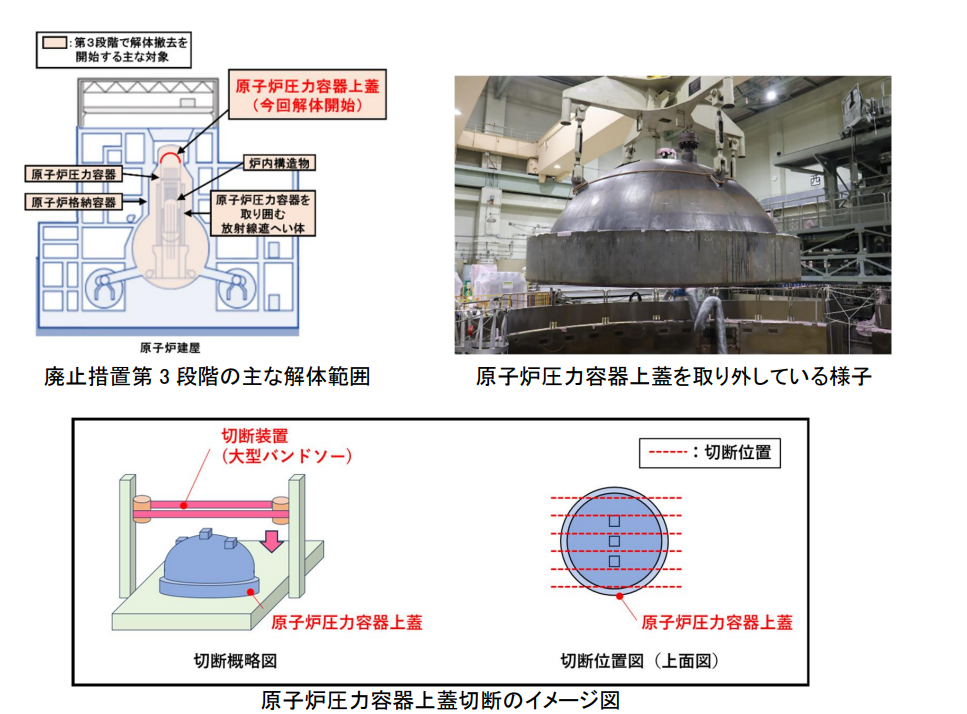

中部電力は10月7日、浜岡原子力発電所1号機(BWR、54.0万kWe)の建屋内にある原子炉圧力容器の上蓋(直径約5m、高さ約3m)をクレーンで取り外し、原子炉領域の解体撤去工事を開始したと発表した。原子炉領域とは、原子炉圧力容器および炉内構造物、原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域を指す。同1号機の使用済み燃料はすでに取り出されており、今後、切断装置(大型バンドソー)等を用いて圧力容器や格納容器の解体作業に入る。同社によると、その際発生する廃棄物は、廃棄先が決まるまで建屋内にて安全に保管されるという。今年3月、すでに同発電所の2号機(BWR、84.0 万 kWe)の解体撤去工事が開始されており、日本国内における商業用原子力発電所の原子炉領域における解体撤去は、同1号機が2例目となった。同1、2号機は、2009年1月に運転を終了し、同年11月、廃止措置計画認可を受けた。その後、複数回の廃止措置計画の変更を経て、この度、原子炉領域の解体作業に着手する。原子炉の廃止措置計画は4段階に分かれ、この度の作業は、その第3段階目にあたる。同計画では、2035年度までに原子炉領域の解体撤去工事を終え、2042年度までにすべての廃炉を完了させる予定だ。また、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(NuRO)は10月3日、原子炉本体の解体に向けたパイロットプロジェクトを立ち上げた。これを受けて、同社は1・2号機を実証プラントとして提供し、プロジェクトに参画することを表明した。このプロジェクトは、NuRO、電力10社、電気事業連合会、原子力エネルギー協議会(ATENA)が連携し、安全性を最優先に、原子炉本体の円滑かつ合理的な解体工法の確立を目指すもの。NuROは、実証を通じて原子炉領域の解体工事に伴うさまざまな課題を検証し、その成果を今後の他プラントの廃止措置に活かす考えを示している。同社はWEBサイト上で、「同プロジェクトを牽引し、引き続きトップランナーとして原子炉本体の解体を進めることで、日本の廃止措置に貢献できるものと考える」と意欲を示した。

08 Oct 2025

1563

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(以下WG、座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月3日、約1年ぶりに開催され、次世代革新炉の開発の道筋の具体化に向けた議論が行われた。前回のWG開催後に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力を脱炭素電源として活用することが明記され、次世代革新炉(革新軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合)の研究開発を進める必要性が示された。今回のWGでは、実用化が間もなく見込まれる革新軽水炉と小型軽水炉に焦点を当てた議論が行われ、開発を進める各メーカー(三菱重工・日立GEベルノバニュークリアエナジー・東芝エネルギーシステムズ・日揮グローバル・IHI)から、安全性への取り組み、技術の進捗、今後の見通しなどの説明があった。三菱重工のSRZ-1200は、基本設計がおおむね完了しており、立地サイトが決まれば詳細設計に進む段階で、すでに原子力規制庁との意見交換も5回実施済み。規制の予見性向上に取り組んでいるとの報告があった。日立GEベルノバニュークリアエナジーからは、開発中の大型革新軽水炉HI-ABWRや小型軽水炉BWRX-300の説明があり、特にBWRX-300はカナダのオンタリオ州で建設が決定しているほか、米国やヨーロッパでも導入・許認可取得に向けた動きがあると述べた。東芝エネルギーシステムズは、開発中の革新軽水炉iBRに関して、頑健な建屋と静的安全システムの採用で更なる安全性向上を進めながら、設備・建屋の合理化を進め早期建設の実現を目指すと強調した。IHIと日揮ホールディングスは、米国のNuScale社が開発中の小型モジュール炉(SMR)について、米国では設計認証を取得し、ルーマニアで建設に向けた基本設計業務が進められていると伝えられた。両社は、経済産業省の補助事業を活用し、原子炉建屋のモジュール化や要求事項管理、大型機器の溶接技術、耐震化などの技術開発に取り組んでいるという。その後、参加した委員から多くの期待感が示されたが、同時に課題点の指摘があった。例えば、革新炉開発の技術ロードマップの定期的な見直しの必要性や、日本特有の自然条件への適合に関する議論の進展、また、各社が進める新型炉の開発状況に応じた規制要件や許認可プロセスの予見性向上の必要性など挙げられた。また、エネルギー安全保障の観点や立地地域との信頼の醸成など技術開発以外で取り組むべき事項についても意見があった。産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、ロードマップには技術開発だけでなく、投資判断の際に重視される事業環境整備やサプライチェーン、人材の維持・強化についても明示的に盛り込むよう要望。また、環境影響評価や設置許可などの行政手続きについては、標準的なタイムラインの提示が必要だと指摘した。 小型軽水炉のロードマップに関しては、国内での開発動向や新たな知見を反映したアップデートに加え、日本企業が参画する海外の小型軽水炉プロジェクトの導入可能性も視野に、ロードマップで取り上げることを提案。またGX関連支援では、革新技術だけでなく、サプライチェーンを支える製造基盤の維持に対する支援継続も不可欠と訴えた。

07 Oct 2025

3020

京都大学複合原子力科学研究所の中村秀仁助教らは10月2日、文部科学省にて「Nプロジェクト」に関する記者会見を開いた。同プロジェクトは、高校生が科学の「ワクワク感」を小学生や地域社会に伝える対話型学習活動であり、このたび初めて公立小学校(4校、50クラス、計1704名)に展開することが正式に発表された。中村助教は、20年にわたり科学教室を続けてきた経験を振り返り、「これまで理科好きの子どもや保護者が熱心な家庭にしか届いていなかった」と反省を語った。その上で「科学は学問ではなく、世界共通の言語。人と対話するツールとしてこそ意味がある」と強調。学力中間層や文系生徒を対象とした新たなアプローチの意義を訴えた。今回の小学校での授業は、低学年に「気象」、高学年に「放射線」を題材に、高校生1名に対し、小学生4~5名の少人数形式で45分間。自作のスケッチブックを使ったクイズ形式で行われる予定だ。中村助教は「文系の生徒に科学を届けたい」と考え、題材を設計した経緯を説明。高校2年で文理が分かれる際、文系に進む理由の多くは「古文が好きだから」や「漢文が好きだから」ではなく、「算数が苦手だから」であり、理系科目に対して苦手意識があるという実態がある。こうした生徒に物理や化学の題材を取り上げても「理系の生徒には勝てない」「自分にはできない」という意識が先立ち、学びにつながらない。そこで中村助教は、社会的な話題でありながら、理系生徒も文系生徒も「誰もが同じスタートラインに立てるテーマ」を選ぶ必要があると考えた。その一つが「福島第一の処理水に含まれるトリチウム水」の問題だった。理系も文系も詳しくないテーマであり、初めて「対等に議論できる」題材となったのだ。放射線は一般的に不安や偏見と結び付けられがちだが、科学的に学べば「必ずしも悪いものではない」ことを理解できる。だからこそ、放射線を題材に選ぶことには、科学リテラシーを育てる契機となる社会的にセンシティブな話題に向き合う力をつけるという狙いがある。大阪高等学校の平野宏太校長は「2000人近い生徒たちがNプロジェクトに参加しているが、その7割近くが文系の生徒。その文系の生徒たちが、Nプロジェクトが終わった後に、物理や科学系の参考書を読み始めたり、YouTubeを見るようになった」と語り、これまでの授業とは全く違う形での教育効果を実感していると述べた。中村助教も「小学校で実施するからと言って、小学生に知識を与えることが目的ではない。かっこいいお兄さん・お姉さんの姿を見て、『あんなふうになりたい』と思ってもらうことが大切」と述べ、高校生にとっても「役割交代」を通じてキャリア意識を育む機会になるとした。記者会見に同席した京都大学複合原子力科学研究所の川端祐司特任教授は、Nプロジェクトについて「3年目という若いプロジェクトだが、アウトプットの場を多様に設けることで子どもたちの非認知能力に改善が見られる」と評価。「吹田市のご協力を得て公立小学校という公の教育の場で活動できるのは、我々にとって全く新しいステージに入った」と語った。当初は「放射線を題材にする」ことへの不安が小学校側から多く寄せられたが、大阪・関西万博での高校生の活動を見た教員らがSNSで拡散し、協力的な姿勢へと転じたという。保護者からも「家庭で子どもが科学やニュースを話題にするようになった」と喜びの声が寄せられている。授業は10月20日からスタートし、桃山台小、津雲台小、佐竹台小、千里たけみ小の4校で順次実施される。さらに今後は海外当局との共同記者会見も計画されているそうで、Nプロジェクトは国際的な広がりを視野に入れているようだ。 高校生が語る「挑戦」と「ワクワク感」今回の会見には、大阪高等学校から2名の高校生が出席し、それぞれの成長体験と今後の意気込みを語った。寒川琴音さん(3年):「科学のワクワク感」を伝えたい文系の生徒として参加した寒川さんは、中学時代に委員会や生徒会の活動を断り続けてきた後悔から、高校入学時に「前向きにすべてに挑戦しよう」と決意したという。Nプロジェクトでは「科学のワクワク感を伝える」ことを最も重視しており、「教えるという形にこだわらずに伝える」という姿勢で小学生との対話に臨むと語った。小学生への説明で最も苦労している点について「漢字が使えないこと」を挙げており、「風向計とかも風の向きを計測する機械です」と大人には説明できるが、小学生低学年へひらがなで説明する際は「イラストを丁寧に描く」といった工夫が必要だと話した。将来は芸能関係を目指す寒川さんは、「いろいろな人と話せるようになりたい」と語り、今回の活動がコミュニケーション能力向上の良い機会になると期待している。同世代の高校生に対しては「挑戦したら変わるよっていう挑戦することの大切さを身をもって実感できるので、それを伝えたい」と述べ、自らの変化体験を基にした説得力のあるメッセージを送っている。横田さくらこさん(3年):「踏み出す勇気」を伝えたい横田さんは、高校入学前は将来について何も考えていなかったが、姉が大阪高等学校の在校生だったことからNプロジェクトの存在を知り、「文系理系関係ないなら、科学とか得意じゃないけどできるかな」という気持ちで参加した。参加後は発表機会が増えるにつれて「コミュニケーション能力とかプレゼン力がどんどん上がってきた」と実感。理科の授業に対する向き合い方も変化し、「公式を覚える授業というよりは、自分が知って、科学に興味を持ってるから取り組む」ようになり、「ただ暗記するような、テスト用の勉強じゃなくなった」と語った。小学生と向かい合うことに関しては「ちょっと踏み出すことによって、こんなにも世界が広がるというのを伝えていけたら」と語る横田さん。自分には弟や妹がいないため「どうやって接したらいいのかわからないから」と、小学生との接し方についても学びたいと話した。同世代の高校生に対しては「何事にも関係ないって思わずに挑戦しよう」と語り、「将来や進路につながらなくても、きっとどこかにつながると思う。科学だけじゃなくて、プレゼン力やコミュニケーション力とか。大事なことは知識だけじゃない」と強調した。川端特任教授は、寒川さんと横田さんの発言を受けて「普通の高校生がこのような場に来て、自分の言葉で話すというのはなかなか難しい。学力のボリュームゾーンの子どもたちが自分で考えて、プレッシャーがある場で話すことができること自体が、大きな成果だ」と評価した。

06 Oct 2025

1361

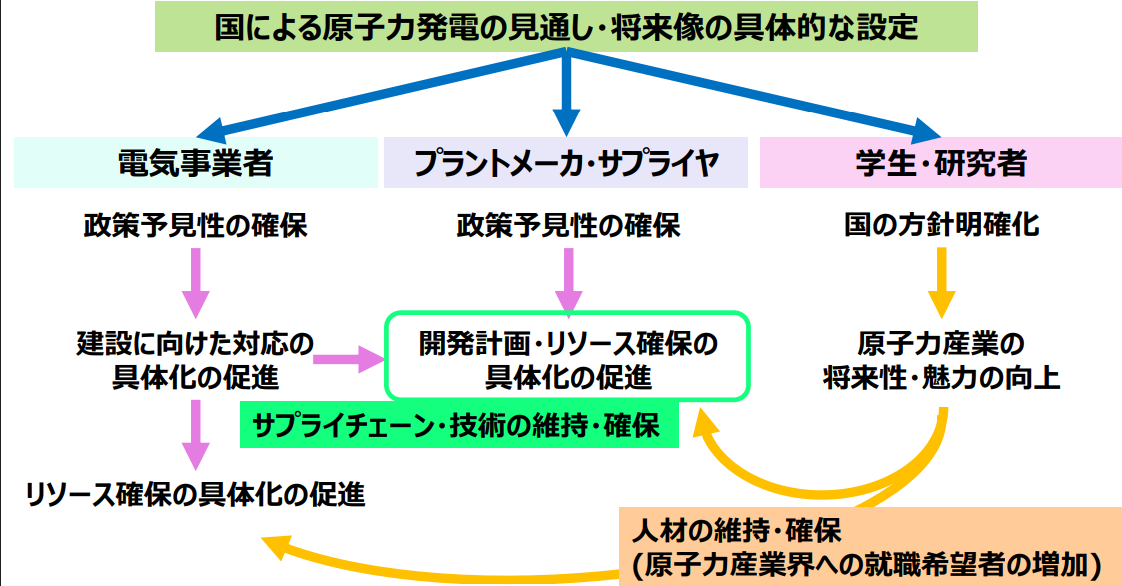

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が10月1日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力発電の将来像と見通しが議論された。同委員会では、次世代革新炉の動向や立地地域との共生、燃料サイクル、サプライチェーン・人材確保、国際動向などさまざまな課題が示され、委員から幅広い意見が出された。特に、電気事業連合会(電事連)がまとめた資料には、運転期間60年を前提とした場合、2030年代半ば以降に廃止措置に入る原子炉が増えるため、2040年代に約550万kWのリプレースが必要との試算が示され(既報)、これを中長期議論の出発点とすべきといった提案がなされた。黒﨑委員長は、脱炭素電源不足を避けるため将来像を提示する意義を強調し、定量的見通しの重要性、そして、電事連が示した試算を議論の出発点とする妥当性を確認した。他の委員からも、「リプレースに必要なリードタイムを考慮すると、時間的な猶予はあまりないため早期に議論に着手すべき」との声や「2040年以降のシナリオも、海外事例を参考に、政府と産業界が共同で計画を検討すべきだ」との声が上がった。この試算について多くの委員が支持した一方で、電力需要の伸び方など、DXやGXの進展次第で大きく変わる不確実性を考慮し複数シナリオを提示する必要性や、安全文化の確立、規制の予見性向上に関する指摘があがった。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、電事連が示したリプレースに関する試算について「電力需要の見通しと原子力比率に基づいた試算であり穏当と受け止めた」と評価し、国が将来像を策定するに当たって、「中期・長期の二段階で見通しを提示すべき」との意見を示した。また、原子力産業の基盤維持・強化の取組みに関して、①原子力産業への就業確保②産業内での人材定着③シニアの活用、の3点を挙げ、原子力産業界全体の生産性向上に向け、省人化技術を積極的に活用することの重要性を訴えた。また、これらの課題について、「産官学の協力が必須であり、協会としても当事者意識をもってしっかり取り組みたい」と意欲を示した。〈発言内容はこちら〉

03 Oct 2025

1386

電気事業連合会(電事連)は10月1日、第46回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の原子力小委員会において、「今後の電力需給を見据えた原子力発電の見通し・将来像について」と題する資料を提示し、将来的に必要となる原子力発電所のリプレース規模に関する説明を行った。それによると、国が定めた第7次エネルギー基本計画に記された原子力発電容量(総発電電力量の2割程度)を達成するためには、2040年代に約550万kWの原子力リプレースが必要で、2050年代には最大で約1,270~1,600万kWのリプレースが必要な可能性があるという。今後の発電電力量の推移や、脱炭素電源の導入状況によっては、さらなるリプレースが必要なケースも想定される。第7次エネルギー基本計画では、増加する電力需要に応えるべく、脱炭素電源としての再生可能エネルギーと原子力を最大限活用しつつ、出力調整機能に優れた火力発電等の電源を組み合わせるエネルギーミックスの重要性が示された。電事連は、今後の設備容量の低下や原子力発電所建設に係る長いリードタイムを踏まえると、既存の安定電源を如何に更新していくかが重要だと指摘している。また、電事連は、既設炉を最大限活用していくとしても、運転開始後60年で廃止を決定するとした場合、2030年代半ばから廃止措置段階を迎えるプラントが増え、2040年度までに4基、2050年度までに更に11基が廃止措置段階へ移行すると試算している。そのため、既設炉の最大限活用を進めるとともに、次世代革新炉の開発と建設に取り組む必要性を強調したほか、それら具体的な中長期の見通し・将来像の明示が、人材やサプライチェーン、技術基盤の維持や再構築に直結すると訴えた。その上であらためて、国による事業環境の整備や、規制予見性向上が重要であると指摘した。

02 Oct 2025

1886

中国電力は9月30日、「中国電力グループ経営ビジョン2040」を公表し、今後、原子力発電を最大限活用するなど、脱炭素化と成長を両立させる取り組みを打ち出した。経営ビジョンの改定は5年ぶり。中川賢剛代表取締役社長執行役員は冒頭メッセージで、「前回の経営ビジョンの策定以降、脱炭素化の潮流加速や電力システム改革の進展、国のエネルギー基本計画の改定など、当社をとりまく環境は大きく変化している」と指摘。そのうえで、中国地域の電力需要が、全国平均を上回るペースで増加する見通しをふまえ、「エネルギー供給の安定化や脱炭素化ニーズに応えていくことは当社の使命であり、経営環境の変化や社会課題の解決をグループ全体の成長の好機と捉えている」と述べた。新ビジョンでは、自己資本比率を現在の16.5%から2040年度までに25~30%へ引き上げ、経常利益は2040年度までに1,600億円とする目標を掲げた。その前提として、建設中の島根原子力発電所3号機(ABWR, 137.3万kWe)の営業運転開始を位置付けている。同社は今後、原子力発電所等の脱炭素関連設備への投資を行いつつも、負債の増加を抑制しながら利益を着実に上げる財務体質を目指し、同社グループ全体の飛躍に繋げたいとしている。同3号機は現在、新規制基準適合性審査の対応中で、2028年度を目途に安全対策工事を完了し、2030年度までの営業運転開始を目指している。昨年12月には13年ぶりに同2号機(BWR、82.0万kWe)が再稼働しており、2040年度までに発電電力量に占める原子力の割合を2割程度まで高める計画だ。さらに、使用済み燃料貯蔵対策の一環として、中間貯蔵施設の設置検討を加速させるほか、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、山口県上関町での原子力発電所建設計画にも取り組む方針を盛り込んだ。

01 Oct 2025

1647

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は9月26日、定例の記者会見を行い、「第69回IAEA総会」と「第3回新しい原子力へのロードマップ会議」への参加報告や原子力産業セミナー2027東京会場の速報、また、記者からの質疑に応じた。 増井理事長はまず、第69回IAEA総会に参加し、IAEAの幹部ら(ラファエル・グロッシー事務局長、ミカエル・チュダコフ事務局次長)と面会したことや、日本ブースの展示を政府や民間関係機関と共同で取りまとめたことについての所感を述べた。 グロッシー事務局長との面会においては、ALPS処理水放出や福島第一原子力発電所の国際社会への理解促進におけるIAEAの貢献に感謝の意を示し、引き続きIAEAと同協会の関係を深め、さらなる協力可能性等について意見を交わしたことを報告した。また、日本ブースの展示においては、次世代革新炉を中心とした原子力技術開発の展望や福島第一原子力発電所の状況などを紹介し、来訪者が計780名と昨年を100名以上も上回る盛況ぶりであったと伝えた。その他、オープニングセレモニーには日本政府代表である城内実科学技術政策担当大臣から挨拶を頂戴したことや、復興庁の協力により福島県浜通りの銘酒が来訪者に振舞われ、福島の復興をアピールする良い機会となるなど、ブース全体の充実ぶりを伝えた。 次に、OECD原子力機関(NEA)と韓国政府が主催した「第3回新しい原子力のロードマップ会議」に参加し、他国の原子力関係機関とともに共同声明を発表したこと、そして、毎年秋に同協会が実施している「原子力産業セミナー2027」の東京会場での速報を報告した。 原子力産業セミナー2027の東京会場では、来場者数と出展企業数が昨年より増加し、参加者アンケートにおいても全体的にポジティブな回答が多かったと述べた。この後、開催される大阪(9/27に開催済み)と福岡(10/18開催予定)会場においても、同じような盛り上がりが見られることに期待を寄せた。 その後、記者から、「原子力産業セミナーに来場した学生の関心等傾向は年々変わってきているのか」と問われ、増井理事長は、「同セミナーの現場に立ち会ったのは昨年が初めてだが、採用する企業側の熱意があふれていると感じた。学生らは、仕事の面白さや手ごたえ等キャリアアップに関する点を重視していると同時に、転勤の有無や住宅補助等の実利的な面にも着目しているという印象を受けた」と述べた。 また、記者から「原子力工学以外を専攻する学生への訴求や、今後、原子力人材の育成や確保に向けて、どういった手立てが考えられるか」と問われ、増井理事長は、「原子力発電所の運営には、土木、機械、電気、化学やその他事務系等、総合的な人材が必要であるため、原子力産業セミナーの意義について、今後さらに説明を重ね、幅広い学生に原子力産業の入口としての理解を促していく。また、当協会が実施している人材育成活動をさらに強化し、原子力産業界が人材を引き付けて長く留まってもらうための方策を考えていきたい」と課題と抱負を述べた。

30 Sep 2025

948

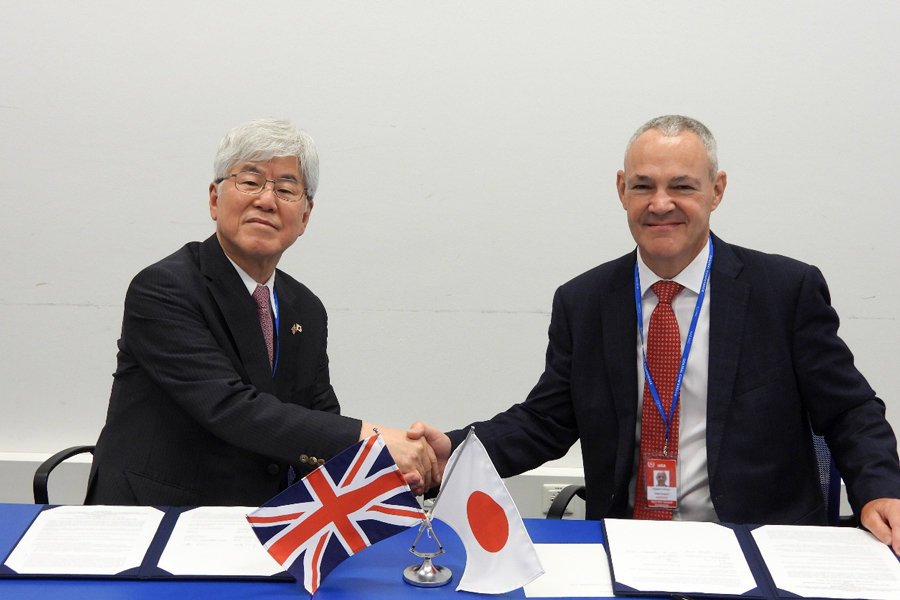

東京電力は9月12日、英国のセラフィールド社との情報交換協定を延長したと発表した。同日、締結式が執り行われ、東京電力の小野昭副社長とセラフィールド社のユアン・ハットン最高経営責任者(CEO)が協定に署名した。セラフィールド社は、英国原子力廃止措置機関(NDA)の傘下にあり、同国中西部に位置するカンブリア州にて広大な原子力施設を運営している。両社は、2014年9月に情報交換協定を初めて締結。東京電力にとって、廃止措置作業の経験を持った海外事業者と相互に知見を共有することは、安全で着実な福島第一原子力発電所の廃炉措置を進める上で重要な一歩となった。以来、両社は随時内容の見直しを行いながら協定を延長し、この度、2回目の協定延長の合意に至った。今後も、両社が共通して取り組んでいる課題を解決すべく、活発で開かれた情報交換を目指す。すでに、2018年度から東京電力の社員をセラフィールド社へ派遣するなど、福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けて先進的かつ有用な知見の習得に取り組んでいるという。この度の協定延長を受けて東京電力の小野明副社長は「セラフィールド社と約11年間にわたり、廃炉分野において良好な協力関係を続けてこられたことを喜ばしく思う。すでに、確実で安全な廃炉プロセスの構築に資する成果を上げている。今回の延長合意は、両社の関係をさらに深化させ、発展させる新たな出発点となる」と期待を示した。

26 Sep 2025

919

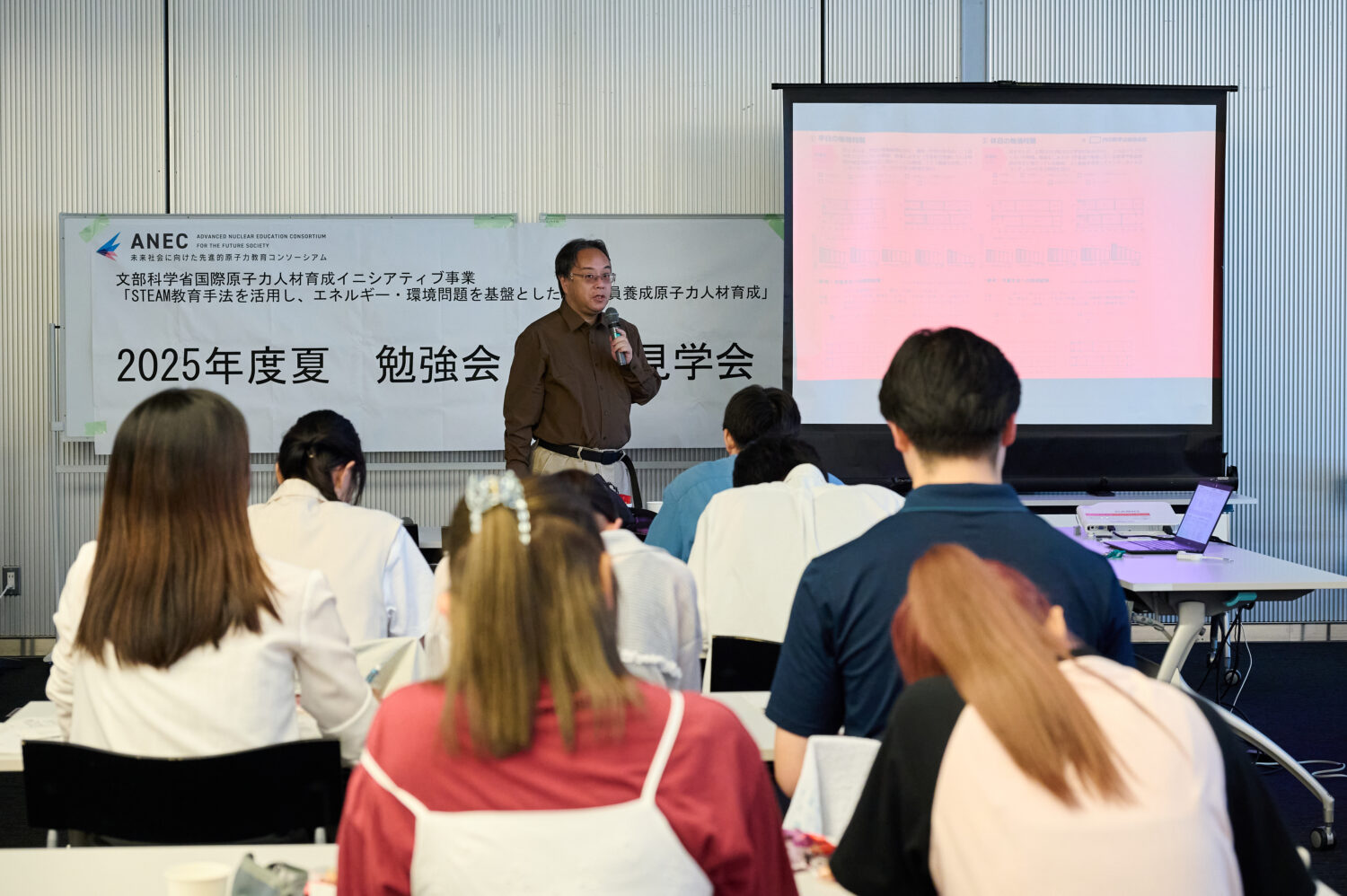

岩手県盛岡市内において9月21日、静岡大学の大矢恭久教授らが企画した「STEAM教育手法を活用し、エネルギー・環境問題を基盤とした原子力人材育成 2025年度夏 勉強会」が開催された。文部科学省国際原子力人材育成イニシアティブ事業の一環。対象は小中高の理科教員を目指す教育学部の学生および大学教員であり、文部科学省や大学研究者による講義を通じて、中学校理科における放射線教育、エネルギー環境教育、そしてSTEAM教育のあり方について専門的な議論が交わされた。文部科学省国立教育政策研究所の神孝幸先生は、「中学校理科における放射線教育の可能性 ~現場の実践から考える~」をテーマに講義した。神先生は、広島市での放射線教育実践例として、霧箱を使った2本の授業動画を比較しながら、効果的な授業展開のあり方について詳しく解説した。1本目の動画は、広島市美鈴が丘中学校での理科の授業であった。この授業では、霧箱を提示して放射線の観察を行ったが、生徒たちは平和学習で培った放射線に関する知識から、原子爆弾や放射線の危険性といった社会科学的なアプローチで思考が展開された。神先生は、この授業では「理科らしい展開にはならなかった」と振り返った。2本目の動画は、同じ学校での総合的な学習の時間の授業であった。この授業では、霧箱の観察から始まり、最終的にシーベルトの単位や品種改良、ポテトチップスの製造過程での放射線利用など、理科的な身近な利用について生徒たちの思考が向けられた。神先生は「こちらの方が理科らしい展開になった」と評価した。神先生は、この2つの授業の違いを通じて、同じ教材を使っても授業の枠組みや教師のアプローチによって生徒の思考の方向性が大きく変わることを示した。特に、広島という地域の特性(平和学習の影響)を踏まえながら、理科教育として適切な方向に生徒の思考を導くことの重要性を強調した。中央大学理工学部の栢野彰秀先生は、「本勉強会が意図するエネルギー環境教育 / 学習指導要領がめざすエネルギー環境教育」をテーマに講義した。栢野先生は、SDGs(持続可能な開発目標)の背景にある1987年の国連での持続可能な開発の考え方について説明し、ブルントラント報告書((「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に公表した報告書「Our Common Future」のこと。同委員会の委員長を務めたのが、当時ノルウェー首相だったG.H.ブルントラント氏だったため、こう呼ばれる。))の内容を引用しながら、「エネルギーと環境はセットである」ことを強調した。そして、学習指導要領の大きな変化について「見方・考え方がゴールなのか、それとも見方・考え方を授業の中で発揮させるものなのか、これは大きな違い」と説明し、「目的が手段になった」と指摘。また、現行の学習指導要領は「内容(コンテンツ)中心」から「資質・能力(コンピテンシー)中心」への転換であり、小中高の全教科で探究学習が導入されていることを指摘した。エネルギー環境教育については、「エネルギーの教育」(エネルギーそのものの概念理解)と「エネルギーについての教育」(エネルギー資源の保全や省エネ、再生可能エネルギー、原子力などを扱う)の二層構造で捉えることが重要であることを説明した。また、科学的プラクティス(第1~6単元)と工学的プラクティス(第7単元)を使い分ける必要性について詳しく解説し、STEAM教育の要素を指導案に組み込む具体的な方法についても言及した。北海道教育大学釧路校の森健一郎先生は、「STEAM教育とエネルギー環境教育 ―『見方・考え方』に着目して―」をテーマに講義した。森先生は、STEAM教育の視点からエネルギー環境教育を再考し、「見方・考え方」に着目した授業設計と評価の重要性を説いた。特に印象的だったのは、過去に中学校で実際に使われていた「水からの伝言」という道徳教材についての言及である。森先生は、当時中学校教員として勤務していた際に、この教材が道徳の授業で大真面目に使われていた経験を語った。「水に『バカ野郎』と言って凍らせると結晶が汚くなり、『可愛いね』や『ありがとう』という綺麗な言葉を話しかけて凍らせると綺麗な結晶になる」という内容の教材で、文化祭の意見発表でこのテーマについて話した生徒が最優秀賞を取って市の大会に出場したという。森先生は「なぜ止めなかったのか」と自問しながらも、当時の状況では受け入れられていたことを振り返った。この経験を通じて森先生は、教材の良し悪しを見分ける力の重要性を強調した。科学的根拠のない教材が教育現場で使われる危険性を指摘し、STEAM教育の視点から正しい科学教育を実践することの大切さを訴えた。特に、放射線教育においても「正しく怖がる」ことの重要性を説き、根拠のない恐怖ではなく、科学的な理解に基づいた判断力の育成が不可欠であることを強調した。神先生の講義後の質疑応答では、参加した学生たちから実践的な質問が相次いだ。カリキュラムマネジメントに関する質問として、「教科横断という言葉だけが先走りして、教科横断の要素が入った指導案を作って満足してしまう場面が多いが、実際に良い実践が行われた後の先生たちの話し合いやカリキュラムマネジメントの現状はどうなのか」という具体的な疑問が寄せられた。神先生は、授業の目的について「子どもたちが考えるきっかけができれば十分であり、必ずしもゴールを示す必要はない。考えるきっかけとなって、次の授業や評価、学習段階でいつか答えが出てくればよい」と回答した。また、「カリキュラムマネジメントも重要だが、教科横断に欲張るよりは、本時で子どもたちに何を身につけさせたいのかを明確にし、その目標に到達できたかどうか、できなかった場合はどこを改善すべきかを、まず自分の教科で解決することが重要」と助言した。今回の勉強会は、小中高の理科教員を目指す教育学部の学生にとって、学習指導要領の背景にある考え方を理解し、今後の教育現場での指導に活かす重要な機会となった。特に、理論と実践の橋渡しとなる具体的な指導法について、三人の講師から多角的な視点が提供された。エネルギーや放射線といったテーマは、社会的にも関心が高く、誤解や感情的議論を招きやすい領域である。だからこそ、教育の現場で「見方・考え方」を養うことが、次世代の科学的リテラシーを育むカギとなる。参加者からは「学習指導要領の変革について、これまで漠然と理解していた部分が明確になった」「STEAM教育の具体的な実践方法が分かり、指導案作成への意欲が高まった」「現場での実践に向けて、継続的な学習の必要性を実感した」といった声が寄せられた。今後、放射線教育に関する教師のリテラシー向上や、エネルギー環境教育とSTEAM教育の統合による新しい教育モデルの確立が課題となる。今回の勉強会は、これらの課題に取り組む人材育成に向けた重要な一歩となった。

26 Sep 2025

1116

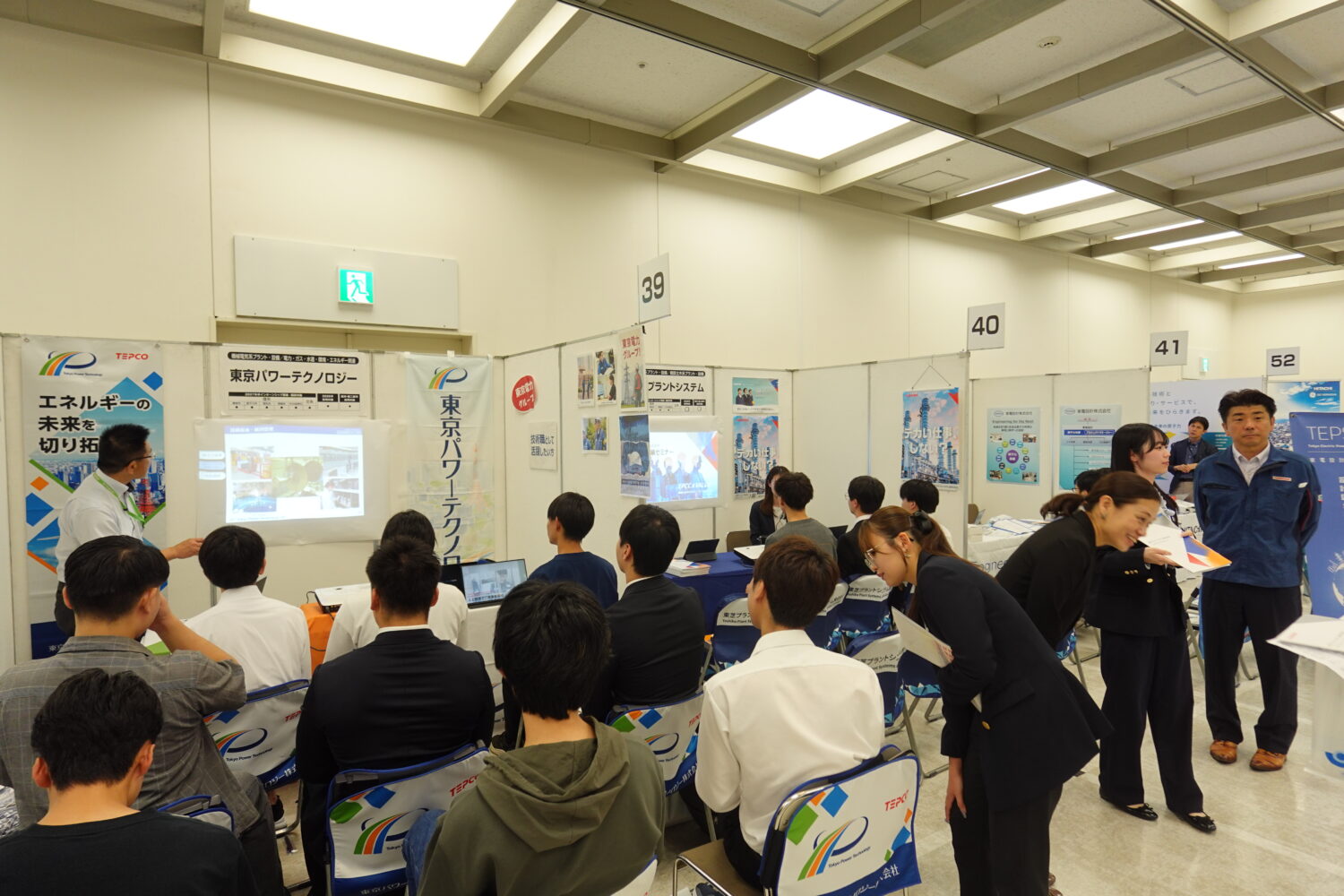

原子力産業界の人材確保支援と理解促進を目的とした「原子力産業セミナー2027」(主催:日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が9月20日、新宿NSビル地下1階大ホールにて開催された。同セミナーは、原子力関連企業や関係機関が一堂に集う企業説明会で、今年で20回目の開催。9月27日には大阪市、10月18日には、福岡市内でも開催される。主に、2027年に卒業予定の大学・大学院生・高専生、既卒の学生らが対象。東京会場の出展企業・機関数は52社と、昨年の46社を上回ったほか、来場者数も239名と、昨年の223名を上回る結果となった。また、文系学生が全体の25%を占めるなど、専攻学科を問わず、原子力産業に対して熱意のある学生の姿が多く見られた。採用する企業側も人柄や意欲を重視した柔軟な採用活動、各々の個性に応じたキャリア支援を打ち出し、学生らに熱心に自社紹介をする様子が見られた。人口減少に伴ない人材獲得競争が激化している原子力産業界の現状について、主催者である日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、「ここ数年、各企業の採用意欲の高さを感じているが、当協会が毎年実施している産業動向調査の結果を見ても、希望採用人数に到達していない会員企業が多い」と述べ、「人口減少に対応するためには、原子力産業界全体の省人・省力化が必要になるだろう」とコメントした。9月1日より「日本中で考えよう。地層処分のこと。」をテーマとした新CMを公開している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、「CMを見て興味を持った」と話す学生が来場したことを踏まえ、地道な広報活動が採用活動にも良い影響を与えていると実感したと語った。また、NUMOのここ数年の採用人数は増加傾向にあり、「特に技術系の職種の採用を強化し、国内外の研究機関等との共同研究への参加を通じて若手人材の育成に力をいれている」と強調した。「地層処分事業の社会貢献性の高さに共鳴し、課題に誠実に向き合えるプロフェッショナルな人材を育んでいきたい」と、今回のセミナーで得た手応えと意欲を語った。今回、初出展したゼネコンの株式会社安藤・間は、茨城県つくば市に放射線実験室「安藤ハザマ技術研究所」を保有し、厚さ100cmの遮蔽扉を備えた高レベル実験室にて、各種材料の遮蔽性能試験や、がん治療などに用いられる医療施設の設計・施工のための技術開発を進めている。先般行われた「日本原子力学会 2025年秋の大会」に出展し、中性子の遮蔽性能を向上させた独自のコンクリート建材などを紹介したという。セミナーには、前述の「安藤ハザマ技術研究所」での採用を見越して出展したが、想定以上に文系学生がブースに多く来場したことを明かし、「当社は文系出身者が技術職に挑戦できる体制を整えており、そうした強みも採用活動にて発揮したい」と意欲を述べた。同じく初出展となった日本核燃料開発株式会社は、原子燃料や、原子炉を構成する材料等の研究・開発を行っている企業だが、担当者によると「3年ほど前から潮流が変わり、インターンシップや企業研究会に来場する学生数が増えた」と述べた。「決まった製品を作るのではなく、さまざまなニーズに合わせて研究や試験を行う会社であるため、自ら探究心を持って試行錯誤しながら取り組める人材を採用したい」と初参加に際しての意気込みを語った同じく初出展の西華産業株式会社は、エネルギー分野に強みを持つ総合機械商社として、関西エリアに拠点を多く構え、主に三菱重工グループの原子力発電関連設備の販売代理店の役割を担っている。同社の担当者は、「想定を上回る来場があり、大きな手ごたえを得た。来年度以降、新卒採用者数を増やす計画でいる。原子力事業は、当社が扱っている商材の一部ではあるが、関西エリアで原子力新設・リプレースのニュースを受け、当社としても良い潮流の中にあり、今後の採用活動に繋げていきたい」と意気込みを語った。

24 Sep 2025

1771

第2回国際原子力科学オリンピック(INSO)が7月末から8月にかけてマレーシアで開催され、日本代表として初出場した高校生4名が金1、銀2、銅1を獲得した。さらに実験最高得点賞と最優秀女性選手賞の特別賞も受賞する快挙となった。9月20日に東京大学で開かれた報告会と解団式では、支援委員会代表の飯本武志教授(東京大学)や育成チームの佐藤大樹氏(日本原子力研究開発機構)らが経緯を報告。選手たち自身も国際舞台で得た成長を語った。報告会で挨拶した飯本教授は、INSOの背景を解説。IAEAが中心となり、アジア太平洋地域を含む各国の要望を受けて設立された経緯を紹介し、「次世代のNST(原子力科学=Nuclear Science and Technology)人材を育成する国際的な試み」と位置づけた。INSOは数学・物理オリンピックの流れを汲み、原子力科学を題材に理論(5時間)と実験(3.5時間)の試験を行う。2024年の第1回大会はフィリピンで開催された。日本はフィリピン大会を視察した関係者の強い要望を受け、今年初めてナショナルチームを結成し、大会に参加した。今回の日本代表派遣は、多くの企業・団体・個人からの支援によって実現した。飯本教授は「完全ボランティアで運営している支援委員会の活動は、多くの方々に支えていただいている」と感謝を表明。「6人のメンバー(リーダー2名+選手4名)を海外へ派遣するだけでもそれなりにかかる」との内情を明かし、感謝の念を述べた。支援企業には匿名希望も含まれているが、原子力関連企業を中心に幅広い業界からの協力があった。また、個人支援者も多数に上り、原子力分野の専門家をはじめ、次世代人材育成に関心を持つ多くの方々から寄付金が集まったという。角山雄一・京都大学准教授とともに選手団リーダーを務めた佐藤氏は、2024年12月の教材提供/勉強会に始まる、国内での準備活動について報告した。2025年4月に筆記・英語面接による選抜試験を実施し、18名から4名の代表選手を選出。選抜試験では、カリウム40を題材とした計算・知識問題と英語面接を実施した。筆記試験は文章理解と計算問題、知識を問う問題で構成され、英語面接では「おすすめの日本食は何ですか」「放射能って何ですか」といった質問に、20秒で考えて45秒で回答することが求められ、頭の回転が問われたという。その後、選ばれた4名の代表選手たちに、DiscordやZoomを活用した遠隔指導を実施。大会直前には茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構の施設で、測定技術合宿を実施、そのまま東京へ移動して壮行会を実施し、羽田からマレーシアへ向けて出国といった極めてタイトなスケジュールだったことが紹介された。マレーシア大会での成果大会には14か国から56名が参加。既報だが、日本は以下の成績を収めた。金メダル:田中 優之介 選手(私立東海高等学校3年)銀メダル:田部 主真 選手(国立筑波大学附属駒場高等学校3年) 堀 航士朗 選手(私立武蔵高等学校3年)銅メダル:佐々木 柚榎 選手(大阪府立北野高等学校2年)さらに田部選手が実験最高得点賞、佐々木選手が最優秀女性選手賞を受賞した。なお試験では、核分裂、環境放射線、資源利用から、ビタミンCの放射線安定性や紛失線源の探索といった高度な課題が出題された。佐藤リーダーは舞台裏で行われる採点会議での事例として、途中式が省略された日本選手の答案が0点とされたことを紹介。粘り強く食い下がった結果、「『この場で途中式が補完できるなら減点しない』ということになったので、私が必死に解きました!」と語り、判定を覆したエピソードを明かした。一方選手たちは、国際舞台での経験を通じて大きな成長を実感していた。金メダルを獲得した田中選手は「原子力は未知だったが学べば学ぶほど面白く、将来は原子力分野に進みたいと考えている。研修での施設見学も貴重だった」と語り、銀メダルの堀選手はビデオメッセージで「世界中の参加者と交流できたのが大きな財産。試験だけでなく文化の違いを体験できた」と振り返った。同じく銀メダルと実験最高得点賞を獲得した田部選手は「シンガポールやシリアの学生との議論で、多様な才能に触れた。受験期にこうした経験ができ感謝」と述べ、銅メダルと最優秀女性選手賞を獲得した佐々木選手はZOOM画面を通して「女子は少数だったが、最優秀女性選手賞を通じて後輩に勇気を与えたい。世界中に同世代の仲間がいることを実感した」と語った。報告会には、原子力業界の支援者たちが駆けつけ、学生たちの快挙を心から祝福した。日本原子力研究開発機構理事の上田光幸氏は、現在の原子力業界の動向に触れながら激励の言葉を述べた。「世界的に原子力が再評価される中で、高校生の活躍は心強い」と語り、Microsoft、Amazon、Googleといった巨大IT企業が原子力発電所に投資を開始するなど、まさに生き馬の目を抜くような時代になっていると指摘。「みなさんのような優秀な人材がこの分野で活躍してくれることを心から期待している」と結んだ。日本アイソトープ協会専務理事の上蓑義朋氏は、受験期という重要な時期に高度な問題に挑戦した学生たちの姿勢を高く評価した。「基礎的なことしか知らない高校生のみなさんが、自分で種を見つけていかないといけないような高度な問題を解かれたのは驚きだ」と称賛。問題の難易度と学生たちの成果の大きさを強調した。日本原子力文化財団専務理事の矢野伸一郎氏は、業界全体の期待を込めて語った。「原子力の世界は後継者不足、次への継承が非常に難しくなってきている」と現状を憂慮しながらも、「みなさんの活躍を素晴らしいニュースとして関心を持っていただいた」と、学生たちの成果が業界に与えた影響の大きさを強調した。電気事業連合会広報部部長の風間章光氏は、国際大会という貴重な経験の価値を語った。「国際交流を通じて得た経験は人生の大きな財産となる」と述べ、緊張や不安を乗り越えて勇気を振り絞った経験そのものが、将来の大きな糧になると激励した。文部科学省原子力課長の有林浩二氏はメッセージを寄せ、「今回のみなさんの取り組みは、確実に次の年、次の高校生たちに引き継がれたのだと確信しました。原子力分野の人材育成に新たな道筋を与えてくれました」と代読され、今回の成果が後輩たちへの大きな励みとなったことが強調された。式典の最後には、来年度の第3回INSOに向けた準備が進められていることが発表された。2026年1月に一次選考、4月に二次選考を実施予定。飯本代表は「手作りの形で、みんなで盛り上げて、みんなで作り上げているような雰囲気の国際原子力科学オリンピック、さらには日本チームに育ったらいいなと思っている」と語り、継続的な支援を呼びかけた。なお支援委員会の宮村浩子氏(JAEA)から、「来年度は原子力人材育成ネットワークが事務局を引き継ぎ、全力でサポートしていく」と明かされ、INSOが産官学連携による人材育成活動の一環として認知されたことが明らかになった。

24 Sep 2025

1678

日本原子力研究開発機構(JAEA)は、英国原子力規制局(ONR)との間で締結している高温ガス炉の安全性に関する情報交換の取決めについて、その期間を今後5年間延長することで合意したと発表した。JAEAは、2020年10月に英国国立原子力研究所(UKNNL)との包括的技術協力の取決めを改定し、高温ガス炉の技術開発協力を開始。さらに同年11月には、ONRと安全性に関する情報交換の取決めを締結し、技術開発と規制の両輪で連携体制を構築してきた。英国政府はカーボンニュートラルの達成に向け、非電力分野では革新炉として高温ガス炉を選択しており、2030年代初頭の実証炉の運転開始を目指している。JAEAとUKNNLはこれまで、日英両国における高温ガス炉の導入を目指した研究開発、原子力サプライチェーンの構築、人材育成等、さまざまな活動に取り組んできた。今回の合意により、JAEA・UKNNL・ONRの三者の協力体制がさらに強化され、英国での高温ガス炉導入に向けた取り組みが一段と加速する見通しだ。一方、英国で高温ガス炉を早期に社会実装するには、燃料サプライチェーンの確立が課題とされている。現在、英国民間企業との連携による燃料製造が有力な選択肢として検討されているが、日本の技術に基づく燃料製造を英国で実現するには、規制当局との十分なコミュニケーションが不可欠だ。JAEAは今後、英国での社会実装を推進し、国内の実証炉計画にも活かすためにも、今回の取決め延長をさらなる連携強化の好機と位置付けている。

19 Sep 2025

1115

国際原子力機関(IAEA)は9月12日、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関する安全面の報告書を公表。一連の対応は国際的な安全基準に完全に沿っており、問題は見つからなかったと結論付け、ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)と一致していることが改めて明記された。同報告書は、今年5月26日から30日にかけて、IAEAのスタッフ及び専門家7名(アルゼンチン、カナダ、韓国、中国、米国、ベトナム、ロシア)が来日し、ALPS処理水の海洋放出に関する安全性レビューミッションを行い、その結論を示したもの。また、IAEAと日本政府(原子力規制委員会、環境省、水産庁、経済産業省及び外務省)、福島県及び東京電力との間で議論も交わされ、一連の対応が国際安全基準に合致しているかどうかを総合的に判断・確認した。今回で、安全性レビューミッションは海洋放出開始以来4回目となったが、これまでの3回で強調された結論と大きく変更はなかった。主な要点は以下の通り。IAEAが定めた国際安全基準の要求事項と合致しないいかなる点も確認されず、「包括報告書」に記載された安全性レビューの根幹的な結論を再確認することができる。ALPS処理水のために実施されているモニタリングプログラムは、関連する国際安全基準及び指針と一致。ALPS処理水の放出が人および環境に及ぼすリスクは無視できる程度であるという放射線環境影響評価(REIA)の結論と一致している。ALPS処理水の放出に関する安全監視を維持するため、原子力規制委員会が自らのモニタリングプログラム及び現地での立会を通じて、ALPS処理水に対する規制上の監視を継続してきたことを強調した。ALPS処理水の放出に関する機器及び設備は、国際安全基準に合致した方法で設置され、運用されていることが確認された。IAEAは、東京電力と日本政府から報告されたデータの正確性と信頼性を維持し、包括的で透明性のある独立した検証を提供するため、この監視を続けていく。同報告書を受けて東京電力は、webサイト上にて「ALPS 処理水の海洋放出にあたり、引き続き、IAEAの国際安全基準に照らしたレビューおよびモニタリングを通じて、安全確保に万全を期す。そして、広く国内外の皆さまに対し、理解が深まるよう努力する」とコメントした。

18 Sep 2025

1360

JST/RISTEXプロジェクトの成果報告に合わせ、9月16日に都内で開かれたシンポジウムでは、「専門知の多様性」と「市民の意思」を核に、原子力政策を社会にどう実装するかが議論された。政策選択と技術選択の峻別、評価軸の偏り、市民参加の設計――浮かび上がったのは、専門知と市民意思をつなぐ「接続の設計指針」だ。本シンポジウムは、科学技術振興機構(JST)・社会技術研究開発センター(RISTEX)の第3期研究開発プロジェクト「原子燃料サイクル政策の受容に対する熟議的アプローチ」の成果発表を兼ねて開催された。原子燃料サイクルは高度な科学技術政策の象徴であり、限られた専門家と政策当局の間で決定が進められる傾向が強い。そのため、多様な知見や市民意思を政策に反映させることが難しいという課題が指摘されてきた。午前は研究成果の報告、午後は有識者によるパネル討論という構成で、政策形成の新たな枠組みが議論された。午前の部では、研究プロジェクトの成果報告が行われた。社会科学グループ(報告者=林嶺那・法政大学教授)、自然科学グループ(同=深谷裕司・日本原子力研究開発機構)、政策実装グループ(同=松尾雄司・立命館アジア太平洋大学教授)の三領域での取り組みが紹介され、専門家の多様性、市民との対話、コンジョイント実験による選好調査、AIを活用した情報提供のあり方などが議論された。研究報告はいずれも、午後のパネル討論につながる問題意識を提示した。午後の部では、村上朋子氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレータを務め、4人の研究者が登壇した。鈴木達治郎氏(ピースデポ代表、長崎大客員教授)は、政策選択と技術選択を明確に分けるべきだと強調。「全量再処理」「直接処分」「併存」という三択をまず提示し、その上で技術開発を位置づけるべきだと主張した。また、核不拡散/核セキュリティや費用転嫁のリスクを政策議論に組み込む必要性も訴えた。寿楽浩太教授(東京電機大)は、STS(科学技術社会論)の観点から「政策固着」の構造を分析。AIや原子力における「期待→投資→失望」のサイクル、テクノロジカル・イマジナリー、制度化された無知が重なり、柔軟な政策選択が阻害されると指摘した。プレファレンスを調べる手法を技術選択だけでなく、社会の期待を掘り起こす手法として活用すべきだと提案した。山本章夫教授(名古屋大)は、技術と社会の接続方法として4つのアプローチを提示。政府の強制実行、技術を社会に合わせる、社会を技術に合わせる、対話・調整のうち、理想的なのは「技術を社会に合わせる」だが条件付きだと指摘。遺伝子組み換え技術の例を挙げ、社会の選好に基づく技術調整の可能性を示した。城山英明教授(東京大)は、固着の概念について、原子力政策と原子燃料サイクル政策で意味が異なると指摘。軽水炉は経路依存的な固着、核燃料サイクルはビジョンの固着化だと分析した。また、政策フレーミングの重要性と将来世代の人材育成が最重要課題だと述べた。討論全体を通じて、政策選択と技術選択の峻別、専門知の多様性の活用、市民参加の設計、第三者機関の必要性など、原子力政策の合意形成を前進させるための具体的な課題が浮き彫りになった。シンポジウムでは、専門知と市民意思を接続するための具体的な方策が多角的に議論された。政策選択と技術選択の峻別、専門知の多様性の活用、市民参加の設計、第三者機関の必要性など、原子燃料サイクルをめぐる議論はなお揺れているが、合意形成を前進させるための条件は少しずつ見えてきたようだ。

17 Sep 2025

1214

北海道経済連合会ら8団体(北海道経済連合会・北海道経済同友会・北海道商工会連合会・北海道建設業協会・北海道商工会議所連合会・北海道観光機構・北海道中小企業団体中央会・北海道商店街振興組合連合会)は9月11日、泊原子力発電所3号機(PWR、91.2万kWe)の早期再稼働に関する要望書を、北海道の鈴木直道知事、北海道議会の伊藤条一議長へ、それぞれ手渡した。同要望書は、日本のエネルギー自給率が依然として低水準に留まる中で、昨今の世界的な政情不安等が大きな脅威となり、安定したエネルギー供給の重要性が高まっていると指摘。今年2月に国が定めた第7次エネルギー基本計画で原子力発電の重要性が改めて示されたことを受け、電力の安定供給と脱炭素化の着実な推進、そして、北海道の経済成長に向けて、泊3号機の早期再稼働を求めた。同機は今年7月、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受けており、北海道電力は2027年早期の再稼働を目指している。また、立地する泊村では10日、発電所の周辺4町村の地元商工会などから提出された再稼働を求める陳情書が議会に付託され、今後、同村の原子力発電所対策特別委員会で審議される予定だ。

16 Sep 2025

1467

伊藤忠彦復興大臣は9月2日、福島復興局の体制を強化するため、来年度のできるだけ早い時期に、福島県双葉町の産業交流センターに新たな拠点を設けると発表した。福島復興局は2012年に設置された復興庁の地方機関で、福島市の本局以外に富岡町と浪江町に支所がある。しかし、この度の体制強化の一環として富岡支所と浪江支所を統合し、双葉町の新拠点にて一本化することとなった。また、新たに福島復興局副局長のポストを設けて新拠点のトップとして常駐させるほか、職員数も増やすという。新拠点では、地域住民の医療、福祉、学校などの生活環境の改善、営農の再開、事業者支援など多岐にわたる課題の解決に取り組む。同日の会見で、今回の統合でどのようなメリットが生まれるかを問われた伊藤大臣は「限られた職員数で、効果的・効率的に復興を推進していくために、新拠点で新たに一元的に業務を遂行することが適当だと考えた」と述べ、「両支所が担っていた業務は新拠点が担う。支援体制を縮小したわけではない」と強調した。また、新拠点を双葉町に置くことにした理由を問われた伊藤大臣は「来年度なるべく早い時期に新拠点を発足させたかったため、すでに地域の中核施設として機能する産業交流センターのある双葉町を選定した」と述べた。同センターは2020年10月にオープンし、貸会議室や貸事務所のほか、フードコートやレストラン、土産物店等の商業施設が入る複合施設となっている。

12 Sep 2025

1266

原子力規制委員会は9月10日の委員長定例会見にて、原子力災害時の放射線防護の措置などの対応方針をまとめた「原子力災害対策指針」の改正を公表した。同指針の目的は、緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な影響を回避または最小化することであり、防護措置として、「予防的避難」と「屋内退避」の2点が重要な観点だと定められている。これまでも、原子力発電所にて事故が起きた場合、原則以下のような指針が定められてきた。①発電所から概ね5km以内のPAZ(予防的防護措置区域)においては、放射性物質が放出される前段階から予防的に避難等を行う②発電所から概ね5km~30km以内のUPZ(緊急防護措置区域)においては、予防的な防護措置を含め、段階的に屋内退避、避難、一時移転を行う今回の同指針の改正では、「屋内退避」に関する運用の考え方(実施期間や解除要件)に、一部、加筆修正がなされた。具体的には、屋内退避の継続は実施後3日目を目安に国が判断することや、発電所の状態(放射性物質の放出が無い場合)によっては、屋内退避期間中の外出も許可されること、放射性物質を含む空気の塊が周囲に留まらない場合には退避を解除できること等が、新たに盛り込まれた。記者から「屋内退避の継続判断の3日という期間の根拠はどこにあるか」と問われた山中伸介委員長は、「住民の心理的ストレス等を鑑み、国際的な基準と照らし合わせて導いた。また、福島第一原子力発電所の事故の教訓として、無計画な避難は住民に健康被害を及ぼす可能性があること、防災関連備品のストックの目安が3日とされていることも考慮している」と答えた。また、同指針の改正によって期待していることや、今後の課題について問われた山中委員長は「対話の場をこれからも増やし、遮蔽機能を持った建物に留まることも有効な防護措置であることをご理解いただく。そして、各自治体が定める防災計画と照らし合わせ、指針に不十分な部分があれば随時修正し、複合災害対策として、これまで以上に関係省庁間の密な連携を図る必要がある」と述べた。

11 Sep 2025

1874