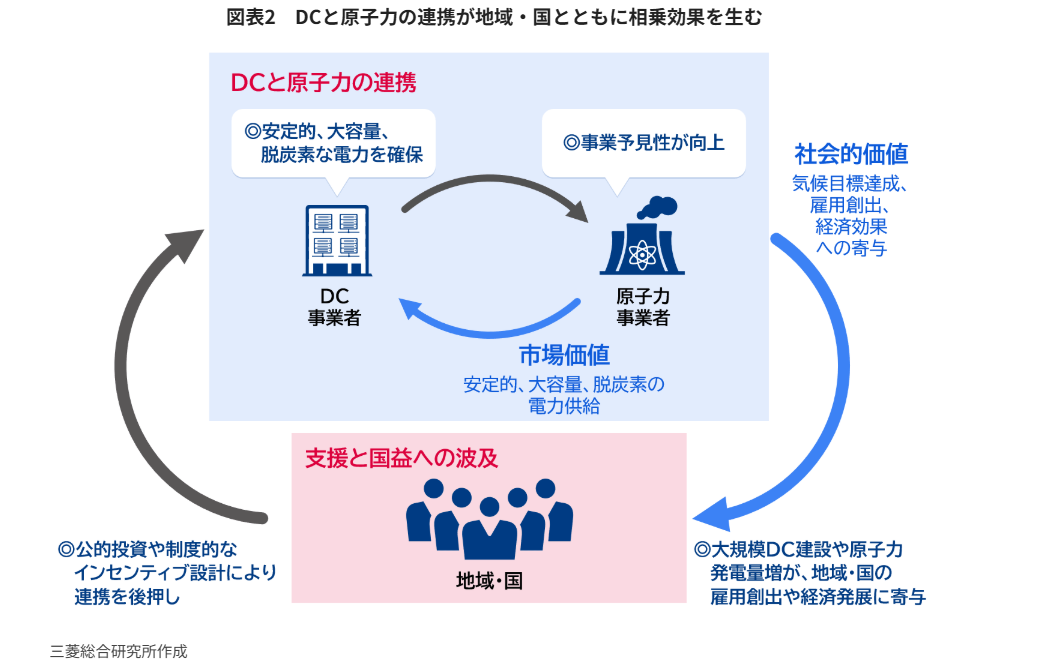

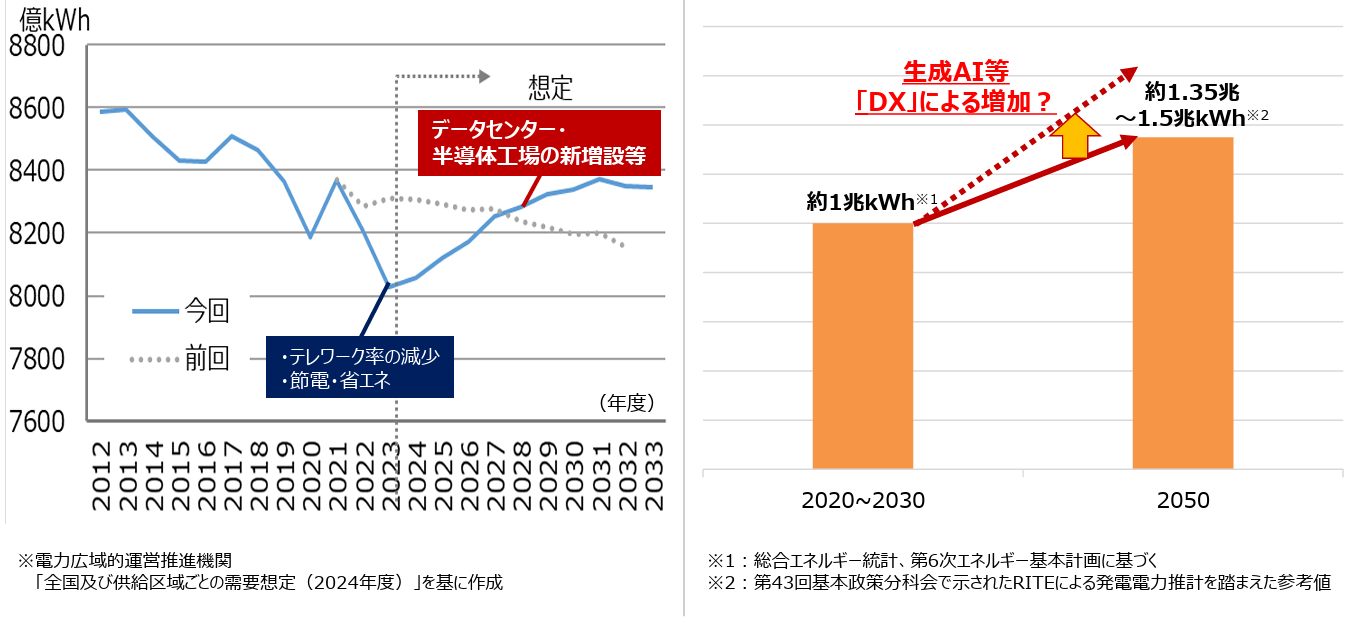

三菱総合研究所は7月14日、「データセンターと原子力の協業から考えるワット・ビット連携」と題したコラムを公表した。執筆者は吉永恭平氏。これまで3回にわたる連載では、再生可能エネルギーとワット・ビット連携の可能性を論じてきたが、第4回となる本稿では、もう一つの脱炭素電源である原子力とデータセンター(DC)の協業に焦点を当てている。現代社会は、生成AIの普及によりDCの電力需要が急増し、安定的かつ大規模な脱炭素電源の確保が急務となっている。米国では、大手IT企業が既存の原子力発電所に隣接するDCと長期契約を結び、原子力活用を進める動きが盛んだが、これは原子力事業者にとっても収益性や事業予見性を高める好機となっているという。その代表例として、2024年9月、Microsoft社が、2019年に経済性を理由に閉鎖されたスリーマイルアイランド原子力発電所1号機(PWR、89.0万kWe)から電力供給契約(PPA)を締結したが、この背景には、Microsoft社とPPAを締結したことで、事業者のコンステレーション社の事業予見性が向上したことがあると指摘されている。一方、日本ではDC新設が相次ぐが、原子力への新規投資は限定的で、制度検討は未だ途上にある。急増する電力需要への現実的な対応策として既存炉の再稼働が期待されるが、今後は、電力需要増加をけん引する主要な需要家であるDC事業者が電力会社と連携し、電源開発に主体的に関わる姿勢が求められると、吉永氏は指摘している。複数の事業者によるプロジェクトの共有は、原子力の市場・社会的価値の可視化につながり、原子力事業者にとっては事業予見性の向上とリスク低減の契機となる。一方、DC事業者にとっては、安定した脱炭素電力の確保により、長期的な財務計画や脱炭素目標の達成が現実味を増すという。そして日本においても、今こそ、電力の安定供給・脱炭素目標の達成に向け、再エネと原子力の位置づけを明確にし、導入・拡大に向けた先行投資と環境整備を実施すべきと結論している。

15 Jul 2025

3737

日本エネルギー経済研究所(IEEJ)と東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA:Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)は7月11日、「GX 実現に向けた電源確保と地域振興における原子力の役割」と題したシンポジウムを東京都内で開催した。同シンポジウムは、原子力の役割を再確認すると同時に、立地地域の振興という観点を取り入れ、今後の脱炭素電源確保に向けた課題を、国内およびアジア諸国の関係者間で共有し、政策提言に繋げることを目的に行われた。2018年の初開催を皮切りに、新型コロナウイルス拡大に伴う中断期間を挟んで今回が5回目の開催となった。開会に際し、日本エネルギー経済研究所の寺澤達也理事長は、「原子力は大規模な脱炭素電源として期待されているほか、再生可能エネルギーの変動性を補完するベースロード電源としての役割を担っている」と述べた上で、「原子力発電所が地域の発展に寄与し、地域と共生していくことの重要性」を説いた。また、原子力政策の推進を実現するためには、欧米の先行事例を参考に、そのあり方を学ぶ必要性を指摘。そして、ASEAN諸国の原子力導入への関心にも言及し、そうした国々に向けては、今以上の国民理解促進活動が重要であることを強調した。その後、海外事例を紹介するセッションでは、米国から原子力エネルギー協会(NEI)のマーク・ニコル次世代原子力担当執行理事、英ウェールズからバンガー大学原子力未来研究所教授兼メナイサイエンスパーク理事のマイケル・ラシュトン氏、フィンランドから欧州経済社会評議会 産業変化諮問委員会委員のエイヤ・リッタ氏、また、同国の原子力産業団体FinNuclearのハッリ・ヴァルヨネン事務局長の計4名が登壇。原子力発電所や運転事業者とその立地自治体の共存事例が紹介された。特に、フィンランドでは、地域暖房やデータセンターなどの安定的なエネルギー需要に応える手段として、小型モジュール炉(SMR)への期待が高まっており、脱炭素化を目指す国家プログラムが整備され、補助金や税制優遇を通じて、雇用、地域経済にも波及効果をもたらしていると説明された。また、世界初となる使用済み燃料の地層処分場が2026年に稼働予定で、厳格な規制の下で、プロジェクトが順調に進んでいることを強調した。また、国内GXと地域振興のセッションにおいては、世界のクラウドサービスを代表するAWS(アマゾンウェブサービス )社から、エネルギー戦略担当のパトリック・レオナード氏と、エネルギー調達担当のベノワット・ドュボー氏の2名が登壇し、脱炭素電源を活用したデジタルインフラの整備について、産業界の視点を提供する機会が設けられた。さらに、資源エネルギー庁電力ガス事業部電力基盤整備課の筑紫正宏課長と、経済同友会の元副代表幹事である栗原美津枝氏が登壇。GX産業立地の実現に向けた政府の施策や、経済界におけるエネルギー問題の位置づけと課題について、それぞれの立場から具体的な見解が示された。また、海外登壇者を交えたパネルディスカッションでは、原子力をめぐる国際的な視点を交えた活発な意見交換が行われた。

14 Jul 2025

1428

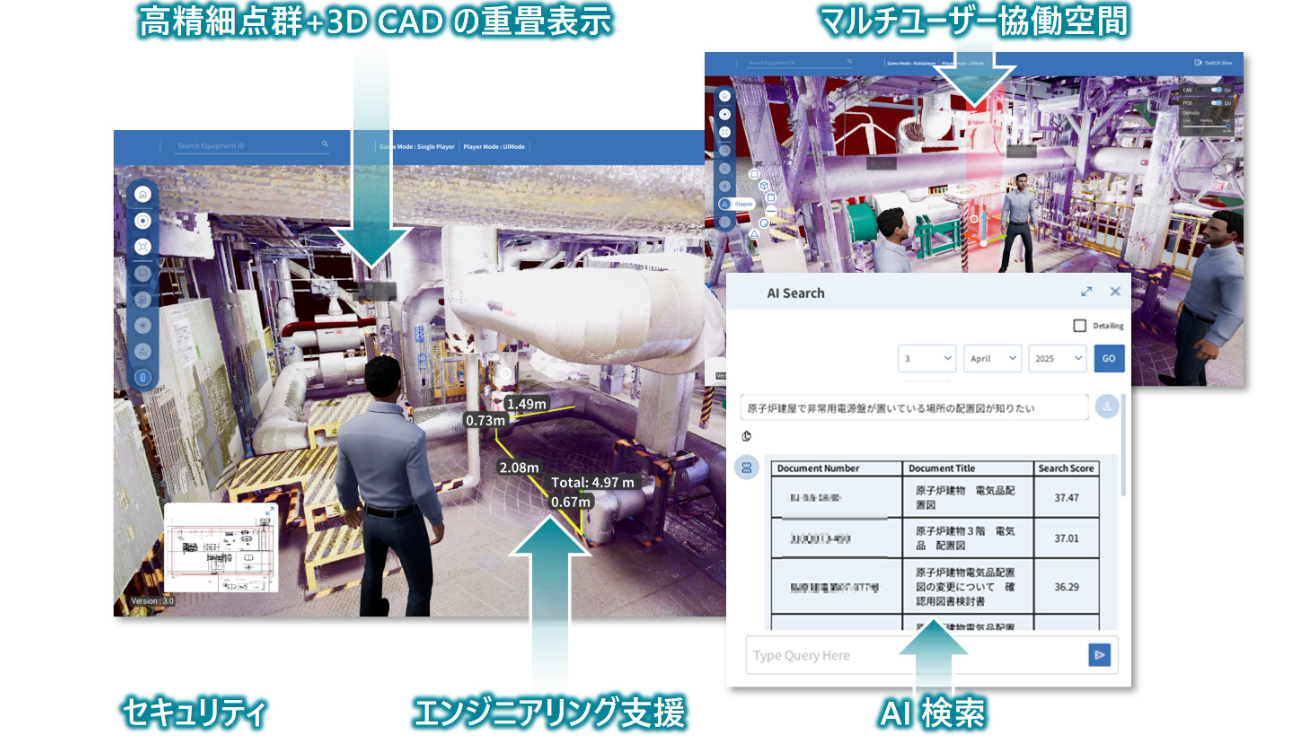

日立製作所は、原子力発電所の建設・保全作業の効率化を実現する「原子力メタバースプラットフォーム」を開発した。高精度な点群データと3DCADデータを用いて、メタバース空間上に原子力発電所の設備を再現。電力事業者や工事施工会社などのステークホルダー間で情報を共有することで、生産性向上を実現する仕組みだ。開発の背景には、原子力発電所の現場作業をめぐる複雑な課題がある。原子力発電所の工事は、限られた工期内で高精度な計画と確実な施工が求められるが、法令により現場への立ち入りが制限されることが多く、現場調査の機会が限られるなど、原子力発電所建設固有の課題が点在する。さらに、福島第一原子力発電所の事故以降、新規建設の長期停止を背景に熟練技術者の退職が進んだことで、技術継承や人材育成の難しさも顕在化。労働人口の減少もあり、生産性の維持・向上は大きな課題となっていた。こうした状況を踏まえ同社は、「原子力メタバースプラットフォーム」によって、仮想空間上に発電所の設備を再現し、関係者が場所を問わず、現場の状況を共有できる仕組みを整えた。現場に立ち入らなくても正確な指示を出すことが可能で、設計・施工の打ち合わせや寸法確認などをリアルタイムで行い、工程の円滑化や手戻り作業の削減の実現を図る。今後、同社はこの「原子力メタバースプラットフォーム」をベースに、現場設備のデータを集約・解析し、故障の事前検知や投資計画の立案に活用する「データドリブン発電所」の構築を目指す。設備の稼働率や信頼性の向上といった電力事業者が直面するさまざまな課題に対して、デジタル技術を用いて解決を図り、社会課題の解決を推進していく狙いだ。なお、「原子力メタバースプラットフォーム」は、2025年7月17日に開催予定の「Hitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA」にて紹介される。

10 Jul 2025

2464

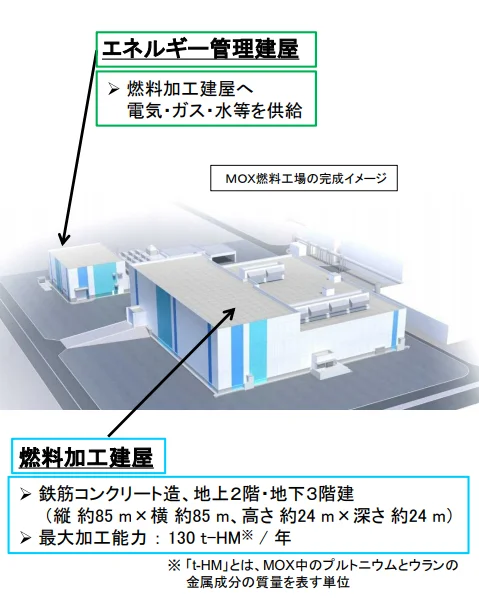

日本原燃は7月7日、MOX燃料工場に関する設計および工事計画について、第3回目となる変更認可申請および新たな認可申請を原子力規制委員会に提出した。申請は全4回に分けて行われ、これまでに第1回(認可日=2022年9月)と第2回(認可日=2025年3月)の認可をすでに取得している。今回の申請では、一次・二次混合設備、圧縮成形設備、研削設備、ペレット検査設備といった成形施設をはじめ、火災防護設備、非常用所内電源設備、放射線監視設備など、約500点の設備が対象となった。申請内容には、新規制基準が施行される前に認可を受けた設計・工事計画(設工認)の変更に加え、新たな設工認の取得も含まれる。これにより、新規制基準への確実な適合を図りつつ、使用済み燃料の有効活用に向けた取り組みを一層加速させる方針だ。建設が進められているMOX燃料工場は、隣接する六ヶ所再処理工場で回収されたウランとプルトニウムを原料に、MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料を製造する。日本の燃料サイクルを支える中核拠点として、2027年度中の竣工を目指している。地政学リスクやウラン価格の高騰が続く中、エネルギーの安定供給と安全保障の観点から、MOX燃料の国内製造体制の強化が課題となっていた。日本原燃は、「オールジャパン体制」で、早期の認可取得と工場完成に向けて全力で取り組む姿勢を示している。

09 Jul 2025

4565

東京電力が7月7日、福島第一原子力発電所5、6号機と福島第二原子力発電所の1~4号機で保管していた使用済み燃料を、青森県むつ市の中間貯蔵施設へ搬出する方針を示した。同社の小早川智明社長は同日、青森県庁で宮下宗一郎知事と会談。中間貯蔵施設に関する中長期の搬入・搬出計画を提示し、「事故後の点検や技術評価の結果、中間貯蔵と再処理を行うことは十分技術的に可能だ」と説明した。なお、発電所からの搬出に当たっては、原子炉等規制法に基づき、事前に発送前検査を実施し、中間貯蔵および再処理に問題がないことを改めて確認する。むつ市にある中間貯蔵施設は、東京電力と日本原子力発電が出資するリサイクル燃料貯蔵(RFS)によって運営され、昨年9月には柏崎刈羽原子力発電所の使用済み燃料を受け入れている。同施設は、使用済み燃料を空気で冷やす「乾式貯蔵」方式が採用されている。中間貯蔵施設への具体的な搬入時期等は未定だが、2030年代には年間200~300トン程度の使用済み燃料を搬入する考えだ。同施設で、使用済み燃料を最大50年間保管した後、日本原燃再処理工場(2026年度に竣工予定)へ搬出する計画だが、搬出は貯蔵期限に間に合うよう、年間約300トンのペースで進められる想定となっている。東京電力は、現時点で保有する原子力発電所の稼働基数を確定できていないものの、少なくとも3基の稼働を想定し、安定的な運転の継続や、運転終了後の計画的な廃炉に向けて、使用済み燃料を順次搬出していく方針。また、日本原子力発電も同様に、東海第二原子力発電所(BWR、110万kWe)および敦賀2号機(PWR、116万kWe)の運転を想定し、使用済み燃料の早期搬出を進める考えだ。

08 Jul 2025

1989

原子力規制庁で7月3日、1日付で原子力規制庁長官に新たに就任した金子修一氏(59)の就任会見が開かれた。6代目長官の金子氏は、前任の片山啓氏(62)に続く経済産業省の出身。2012年の原子力規制委員会の発足準備段階から携わっているひとりだ。2011年の福島第一原子力発電所の事故対応の経験を持つ同氏は、「事故対応の経験を持つ職員は一定数いるが、数としては少なくなった。事故から学んだことは、準備ができていないことは実行できないということ。危機感や臨場感を口頭で伝えるだけではなかなか伝わらないという課題もあるが、規制庁で培われてきた独立性や継続的改善の姿勢を継承し、当時の状況や意識を伝え続けていく」と抱負を述べた。その後、記者から、「準備に万全はないという発言は、安全規制には終わりがないという意味が込められていると思うが、特に力を入れたいことは何か」を問われ、金子長官は、「最近は、新型炉の規制や核融合といった新しい技術に対応する規制のあり方など、幅広い課題に取り組んでいる。そういった技術の動向や政策の方向性については関心を持って見ており、事業者や研究機関と密に連携していくつもりだ。また、4月から新しい中期目標を設定し、今後5年間で重点的に取り組むべき課題をその中に盛り込んだ。これら課題を着実に解決したい」と述べた。そして、他の記者から「審査期間の長期化によって、膨大なコストをもたらすと懸念されているが、審査や規制の効率化について、どのように考えているか」と問われ、金子長官は「先述の中期目標において審査の効率化は大きな柱として掲げた。過去の経験や実績を活かし、確認済み事項については再確認を不要とするなど、事業者と連携しながら効率化は図れるだろう」と述べた。また「規制庁の職員は1000人を超え、大きな組織となっている。職員1人ひとりがやりがいを感じ、積極的に、前向きに仕事ができる環境を整えることも私の重要な役割だ」と働き方改革にも意欲を見せた。

07 Jul 2025

2048

東京電力は7月3日、2025年度の使用済み燃料等の輸送計画について、3月28日に発表した内容に加え、新燃料の輸送を追加すると発表した。3月時点では、使用済み燃料138体(約24トンU)を柏崎刈羽原子力発電所から青森県むつ市のリサイクル燃料貯蔵に搬出するほか、低レベル放射性廃棄物1,800本を、同発電所から青森県六ヶ所村の日本原燃へ輸送する計画を公表していた。一方、新燃料の輸送予定は当初「なし」とされていたが、今回、福島第一原子力発電所6号機(BWR、110.0万kWe)の新燃料貯蔵庫に保管されている新燃料30体(約10トンU)を、製造元である仏フラマトム社のリッチランド工場(米ワシントン州)へ輸送する計画が加わった。輸送は2025年10~12月に実施される見通しで、米国に輸送後は、燃料を解体、精製し、ウランを回収する。6号機の原子炉建屋には、今回輸送が決まった30体を含む計1,884体の燃料(使用済み・新燃料)が保管されていた。このうち1,456体の使用済み燃料は、2025年4月16日までにすべて共用プール(建屋外)へ輸送され、現在は新燃料198体が使用済み燃料プールに、230体が新燃料貯蔵庫に保管されている(2025年7月1日現在)。

04 Jul 2025

2749

日本原燃は6月30日、青森県六ヶ所村のウラン濃縮工場において、新型に更新した遠心分離機の設計・工事計画認可(設工認)の申請が、原子力規制委員会(NRA)から認可されたと発表した。同工場は、濃縮ウランを製造する国内唯一の施設で、これまで新型の遠心分離機への更新作業を4つに分けて進めてきたが、その最後のひとつが、認可された形だ。同工場では現在、原子炉約1基分に相当する年間112.5トンSWU(分離作業単位)の濃縮ウランを生産しており、2028年度中に、年450トンSWUのウラン生産が可能な体制を目指している。ウラン燃料は、転換・濃縮・成形などの工程を経て、原子力発電所で利用されるが、世界では転換の3割、濃縮の約4割をロシアが担っており、ロシアが世界的なシェアを占めている。増大する電力需要に対応するため、世界では原子力発電を積極的に活用する流れが加速しており、ウランの需要増が見込まれるが、2022年のロシアによるウクライナ侵攻の長期化によって、ロシア産ウランの依存度低減に向けた動きが欧米で進展している。日本においても、ウラン濃縮の国産能力を維持・強化することは課題となっている。

03 Jul 2025

2358

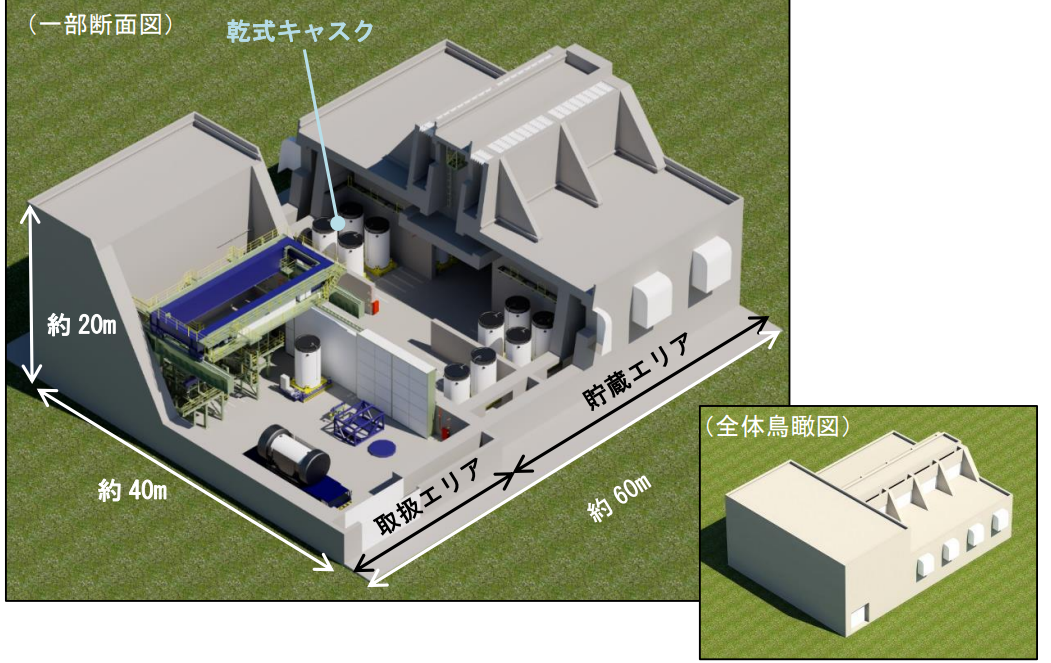

四国電力は7月1日、伊方原子力発電所の敷地内で、「乾式貯蔵施設」の運用を開始したと発表した。同施設は、キャスクに入れた使用済み燃料を空気で冷却しながら保管する施設で、青森県の六ケ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵される。同発電所は、年間およそ35〜40体の使用済み燃料が発生し、これまで主に水中で冷却・保管(湿式貯蔵)されてきた。電力各社で進められている乾式貯蔵は、2011年の東日本大震災時、福島第一原子力発電所でもその頑健性が確認されており、原子力規制委員会でもその普及を推奨している。伊方発電所は現在、3号機(PWR、89.0万kWe)が運転中で、1・2号機はすでに廃止措置に入っている。2020年9月にサイト内での乾式貯蔵施設設置に係る原子炉設置変更許可を取得し、2021年11月に工事を開始していた。運用開始となった乾式貯蔵施設は、鉄筋コンクリート造り(東西約40m、南北約60m、高さ約20m)の建屋で、貯蔵容量は、乾式キャスク45基分、最大約1,200体の燃料集合体を収納できる。使用される乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮へい、除熱)を有し、六ヶ所再処理工場等への輸送容器としても転用できるため、容易に発電所外へ搬出することが可能だ。四国電力は、「更なる安全性・信頼性向上に向けて不断の努力を重ね、一層の安全確保に万全を期してまいります」とコメントしている。

02 Jul 2025

1739

新潟県は6月29日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関する県民公聴会を実施した。同公聴会は、新潟県の花角英世知事が再稼働をめぐる是非を県民に問う場として掲げ、8月末までに県内5か所で開催する。初回の同日は、柏崎・刈羽エリアの住民が対象となった。18名の参加を予定していたが、2名が欠席し、新潟県商工会議所連合会など6団体から8名、一般公募が8名の計16名が参加した。賛成7名、反対5名、条件付き賛成2名、1人が再稼働に「疑義がある」とし、残る1名は賛否を明かさなかった。県トラック協会の推薦を受けて出席した柏崎市在住の70代の男性は、「日本は化石燃料に大きく依存しており、国内に資源がない。エネルギー供給の不安定さを解消するため、また、脱炭素電源として原子力が担う役割は大きいと考えている。柏崎刈羽原子力発電所は同地域や新潟県のみならず、国にとっても重要な資産。私自身、発電所周辺のUPZ(緊急防護措置区域)に住んでいるが、活用しない手はない」と述べ、賛成の立場を示した。また、新潟県商工会議所連合会から推薦を受けた柏崎市在住の60代の男性は、「現在、発電所では多くの新潟県民が勤務し、その中でも多数が柏崎刈羽地域に住む人々である。再稼働が進む西日本と比べ、電気料金の地域格差も広がっており、これは産業界や家庭にも影響を及ぼしている」と述べた。その一方で、「立地地域にとっての真の安心・安全は、原子燃料サイクル全体の完成であり、その責任を国に果たしてほしいと思う」と述べ、今後の課題を口にした。一方で、柏崎市在住の70代男性からは「避難道路がまだ完成していないほか、内閣府が定めた広域避難計画の緊急時対応の実効性を疑問視している」といった声もあがるなど、賛否が交錯する公聴会となった。花角英世知事は、県内市町村長との懇談会を5月下旬から行っており、これを「夏いっぱい」まで実施する見解を示している。そのため、同公聴会の開催終了を見込む8月末以降に、再稼働の是非の判断がくだされる見通しだ。

01 Jul 2025

3021

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は6月27日、定例の記者会見を行い、プレスリリースや活動報告、また、記者からの質疑に応じた。増井理事長はまず、6月19日に行われた「第1回日本・カナダ原子力フォーラム」の概要を紹介。同フォーラムは、両国の原子力産業界のビジネス交流の促進が目的で、カナダから17社・33名、日本からは32社・53名が参加し、活発な意見交換が行われるなど、「とても盛況だった」と述べた。このほか、双方の官民代表による講演や、技術・事業に関するパネルディスカッションを実施したことや、カナダの国立研究機関や大学関係者が来日し、日本側の多くの参加企業との交流が行われたことを説明。多くの参加者から、「非常に有意義だった」「今後の連携につながる機会となった」といった前向きな声が多く寄せられたことなどを伝えた。増井理事長は「カナダは、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)の実用化計画が進むダーリントン原子力発電所があり、以前から着目していた国のひとつ。今回のフォーラムを通して、両国の原子力政策や産業の現状について理解を深める貴重な機会となり、将来的なビジネス連携の可能性を探る上でも大きな意義があった」と述べ、引き続き産業界・関係機関と連携していく考えを示した。その後、記者から、「SMRの導入が実現間近のカナダと比べ、なぜ日本では具体的な話進まないのか」を問われ、増井理事長は、「日本では、新たなサイトを確保するのが現実的に難しく、既設炉のサイト内の有効活用が前提となっている。そのため、導入の道筋が明確である次世代型の高温ガス炉や大型炉の開発が優先されている」と述べた。また、「カナダの規制機関はすでにSMR(BWRX-300)に対して設計認証を出しているが、これは米国などで認証を受けた技術をベースにしているため、審査項目の一部が省略され、簡素化が図られている」と説明し、両国の原子力規制当局の連携について触れた。また、増井理事長は、6月6日に全面施行された「GX脱炭素電源法」について、原子力産業界にとって大きな意味を持つものであり、非常に歓迎すべきものだと受け止めている」とコメント。同24日に専門委員として出席した原子力小委員会での自身の発言については、「原子力発電電力量の見通しの明確化、資金調達と投資回収のあり方についてはさらなる検討が不可欠」とあらためて強調した。

30 Jun 2025

1055

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が6月24日に開催され、第7次エネルギー基本計画を踏まえた原子力政策の具体化に向けて議論された。同委員会では、次世代革新炉の開発・導入や既設炉の最大限活用、サプライチェーンと人材の維持、SMRの国内実証、投資環境の整備などについて、どのような観点や仮定の下であれば定量的な見通しを示せるかが議論され、「第7次エネルギー基本計画は決定されたものの、再生可能エネルギーと並ぶ脱炭素電源として原子力を活用するには、具体化すべき課題が数多く残されている」といった意見が多くの委員から示された。委員の日本エネルギー経済研究所の山下ゆかり氏は、フランスを例に挙げ、「同国では2022年2月に、2050年までに6基から14基の大型原子炉と数基のSMRの新設計画を発表し、原子力の延長に必要な技術開発の準備を進めている。ただ、需要側供給側の双方に様々な不確実性があるため、原子力発電の目標数字を示すことが困難で、リスクとなることも理解する」と述べた。また、同じく委員のみずほ銀行の田村多恵氏は、「今後、革新炉の開発が進めば、炉型ごとに違ったサプライチェーンが必要になるかもしれない。定量的な見通し、将来像の設定は難しいが、実効性のある数値が示されることに期待する」と述べた。他にも、委員のSMBC日興証券の又吉由香氏は、「原子力発電設備容量の見通しと将来像を定量的に示すことは重要だが、一方で年限を定めた見通しの提示には不確実性が伴う。何年で何基の市場投入ペースといったベンチマーク議論から発展させていくプロセスも重要だ」と述べ、発電事業者、業界団体、規制当局らをまたいだ統合的な推進をつかさどる司令塔を作り、機能させることの重要性を訴えた。専門委員として出席している日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、原子力が「どれだけの容量がいつまでに必要か」という長期にわたる時間軸と開発規模の明示、そして、資金調達・投資回収制度の検討、サプライチェーンの課題解決、の3点を訴え、今後も政府と産業界が連携して継続的に取り組むことが重要であると述べた。〈発言内容は こちら〉黒﨑健委員長は、第7次エネルギー基本計画で「2040年度の電源構成に占める原子力発電比率を2割程度とする」という方向性が示された中で、「実効性がある具体的な計画を出すのは大きな宿題だ」と述べたほか、福島第一原子力発電所の廃炉対応や六ヶ所再処理工場の審査延期問題を指摘し、竣工後を見据えたバックエンド事業の議論の重要性を強調した。また、今回の会合では、原子燃料サイクルの推進に向け小委の下に作業部会を新設することが決定した。

27 Jun 2025

1749

日本政府は6月13日、2024年度版のエネルギーに関する年次報告(通称:エネルギー白書)を閣議決定した。本白書は、エネルギー政策基本法に基づく法定白書で、2004年から毎年作成され、今回が21回目となる。同白書は例年3部構成となっており、第1部は、福島復興の進捗と原子力安全対策、各年度のエネルギーを取り巻く動向を踏まえた分析など、第2部は国内外のエネルギーに関するデータ、第3部は前年度に講じたエネルギー政策や支援策の実施状況、を中心にまとめられている。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が長期化しているほか、直近では、イランと米国の間で新たな緊張の火種が生じており、各地で情勢の不安定化が懸念されている。それに伴い、化石燃料の需給バランスが崩れ、以前から日本でも電気・ガス代やガソリン価格が高止まりしているが、回復の兆しは見えない。そして、米トランプ政権は、脱炭素政策を転換し、アラスカ州での資源開発の加速に意欲を示したことにも触れ、「安定供給や価格に影響を与えるリスクが顕在化している」と分析した。そのため、既存の原子力発電所よりも安全性や燃料の燃焼効率が高い「次世代革新炉」の早期実用化や、薄く折り曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」など、次世代技術の活用を推進し、脱炭素化と電力の安定供給を両立する必要性を強調している。また、発生から14年が経過した東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、デブリの取り出しや処理水の処分を着実に進めることで「復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と記されている。

24 Jun 2025

1977

日本原子力産業協会とカナダ原子力協会(CNA)は6月19日、東京都港区の在日カナダ大使館で「第1回 日本・カナダ原子力フォーラム」を開催。80名を超す参加者が詰めかけた。両協会は、2021年に協力覚書を締結しており、今回のフォーラムはその活動の一環。両国の原子力産業界のさらなるビジネス交流の促進を図り、協業の在り方を模索するのが目的。カナダ側はCNAのほか、原子力研究所、在日カナダ商工会議所、各州政府在日事務所、原子力関連企業らが参加した。冒頭挨拶に立ち、日本原子力産業協会の増井理事長は、「CANDU炉に象徴されるように、カナダは原子力技術の面で世界をリードし、日本とはウラン供給などにおいて長年協力関係にある。また、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)実用化計画が進むダーリントン原子力発電所において、日本企業が関与するなど、以前から着目していた国のひとつだ。このフォーラムを通じて両国の新たな連携の芽が育まれる契機となってほしい」と述べた。CNAの一行は翌20日、福島県双葉郡に位置する東京電力廃炉資料館と、福島第一原子力発電所を視察。廃炉資料館では、東日本大震災の発生から原子炉の冷温停止までの経緯や、現在進められている廃炉作業の詳細について、映像や展示物を通じて説明を受けた。また、福島第一では、1~6号機の現状や処理水の海洋放出の流れ、燃料デブリの取り出しに関する取り組みについて、約1時間の構内バスツアーを通じて視察し、理解を深めた。CNAのジョージ・クリスティディス理事長は福島県での視察を終えて、「日本の原子力産業界関係者のレジリエンスに大きな感銘を受けたほか、緻密に計画された工程で廃炉作業に取り組んでいることを学んだ。この事故によって発生した犠牲や痛みを軽んじるつもりは一切ないが、ここで得られた知識や技術には大きな価値がある」と述べ、福島第一での経験が、今後多くの国の廃炉プロジェクトにも活かされるとの期待を示した。

23 Jun 2025

1457

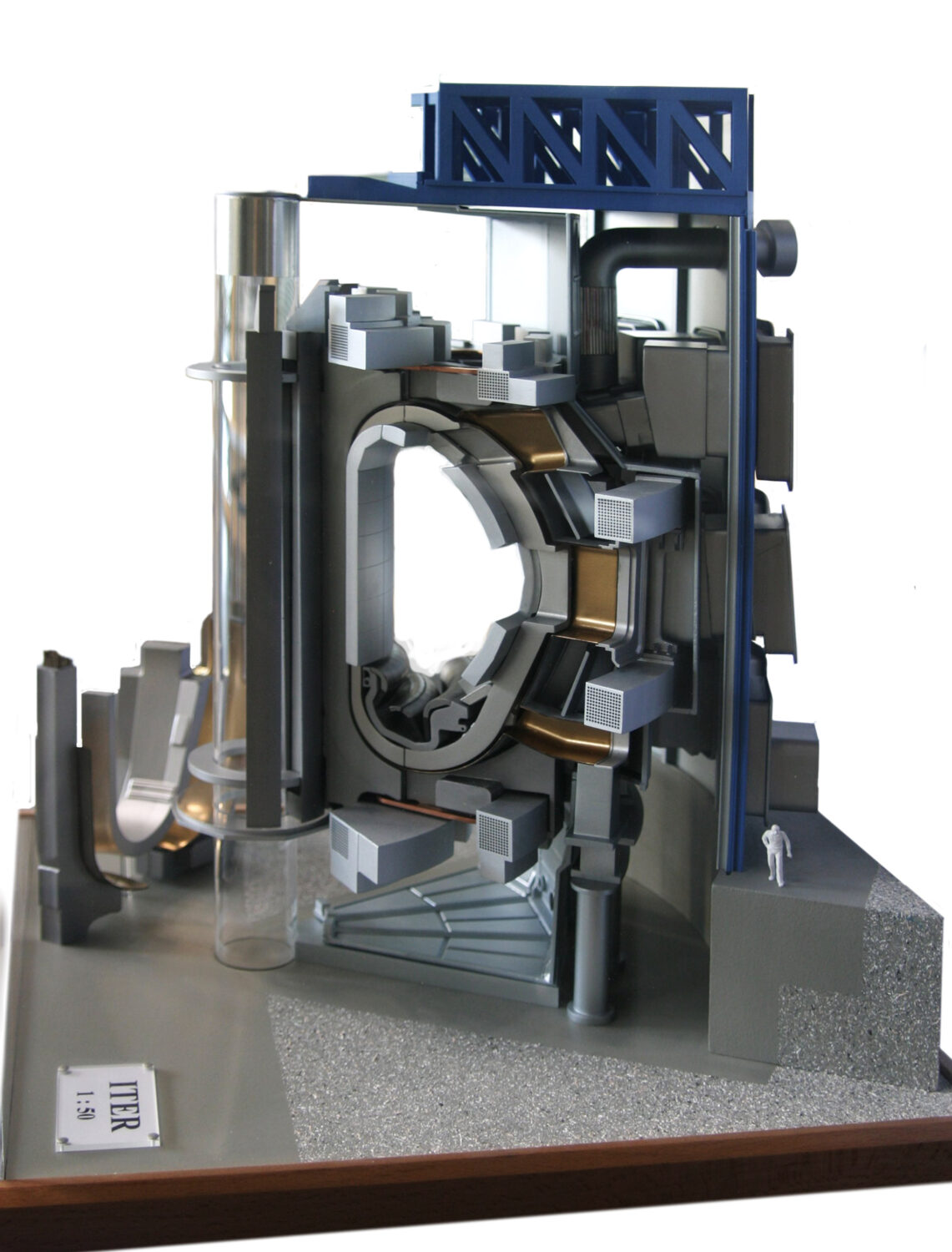

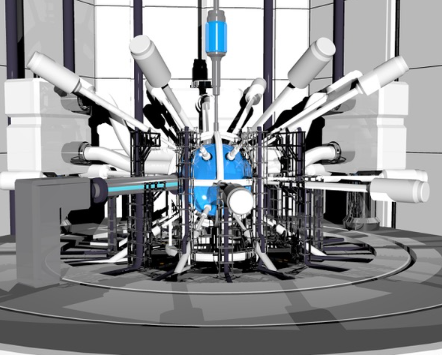

内閣府は6月4日、核融合エネルギーの開発と推進を掲げた「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定した。2023年に策定された同戦略の改定は今回が初めてで、「世界に先駆けた2030年代の発電実証を目指す」と明記し、実現に向けた具体的な指針を打ち出した。改定された同戦略の冒頭では、日本の低いエネルギー自給率を踏まえ、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行と同時に、エネルギー安全保障を確保する重要性が強調されている。昨今の異常気象の激化や地政学的リスクの高まりを背景に、核融合はCO₂を排出せず、海水中に豊富に存在する重水素を燃料とすることで、資源の偏在性を克服できる。こうした特性から、核融合は現代の多様なエネルギー課題を解決する可能性を秘めた「夢のエネルギー」として注目されている。今回、内閣府は今後10年を見据え、「フュージョンエネルギーの産業化」をビジョンに掲げた。次世代のグローバルエネルギーとして期待されるフュージョンエネルギーの実用化に向け、技術的優位性を活かして市場での勝機を狙っている。今回の戦略改定を通じて、国が主導して開発を進める姿勢を打ち出すことで、民間からの投資を呼び込む狙いがある。そして、改定後の最初の協力国として英国を選出。両国は核融合技術の開発協力に関する覚書を交わし、6月19日にロンドンで署名式が行われる予定だ。施設の相互利用や人材育成、安全規制の整備でも協力する方針だという。

19 Jun 2025

3465

三菱重工業は6月17日、英国のサイズウェルC(SZC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)向け海水ポンプなど、計5機種34台を受注したことを明らかにした。同社は今後、兵庫県の高砂製作所にてポンプを製造し、運転試験を実施予定の英国トリリアム・フロー・テクノロジーズ社に、順次納入を進める。このトリリアム社が、プロジェクト管理、モーターの調達、工場試験、現地据付指導を手掛ける予定だ。SZCは、フランス電力(EDF)と英国政府が英国東部のサフォーク州サイズウェルにて計画するプロジェクトで、英国ですでに建設が始まっているヒンクリーポイントC(HPC)原子力発電所1~2号機(EPR-1750、172万kWe×2基)と同一設計。三菱重工はこれまでに、HPC向けにポンプ5機種、計34台を受注・製作しており、今回もその流れを受けた受注となった。

18 Jun 2025

2482

東北電力は6月16日、2024年3月に竣工した女川原子力発電所(BWR、82.5万kWe×2基)の防潮堤かさ上げ工事が、2024年度の公益社団法人土木学会の「技術賞」、および、公益社団法人地盤工学会の「技術業績賞」を受賞したと発表した。いずれの賞も、土木・地盤分野における優れた技術や、社会の発展に大きく寄与したことが認められたプロジェクトに贈られる最高峰の技術賞で、同社としては初の受賞となった(施工した鹿島建設株式会社と共同受賞)。2013年5月に着工した同工事は、東日本大震災の教訓と最新の科学的知見を踏まえ、津波や地震などの自然災害に対する安全性をさらに高めることを目的に実施された。津波の流入を防止するため、岩盤を支持層とした鋼管式鉛直壁およびセメント改良土による盛土堤防で構成された「防潮堤」を敷地の海側に設置。海抜約29mという国内最大規模の高さを誇る。また、防潮堤の前面には漂流物防護工を設置し、漂流物衝突や地盤液状化などの複合リスクに対応した構造となった。工事途中には、安全性向上のための追加補強や、施工済みの杭の深部の地盤改良など、難易度の高い工事がいくつも発生したが、さまざまな技術的工夫を重ね、品質と安全を確保しながら、2024年3月に完成。こうした課題克服に向けた工夫や技術開発が、社会や技術の発展に大きく貢献したものとして、高く評価された。同社は「引き続き『原子力発電所の安全対策に終わりはない』という確固たる信念のもと、さらなる安全性向上に取り組んでまいります」とコメントしている。

17 Jun 2025

1370

日本原子力産業協会は6月13日、定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2024年度決算および事業計画、2025年度の事業計画・予算案がそれぞれ報告、承認された。総会には、委任状を含む合計322人の会員が出席した。新理事には安藤康志電気事業連合会副会長、竹内努東芝エネルギーシステムズ取締役パワーシステム事業部長CNO、中西宏典発電設備技術検査協会理事長の3氏が就任した。総会の冒頭、日本原子力産業協会の三村明夫会長は、「今年は第7次エネルギー基本計画が閣議決定し、原子力の最大限活用が明確に打ち出され、ファイナンス、サプライチェーン、人材確保・育成といった課題への対応が盛り込まれた。原子力政策がようやく正常化し、力強く前に進みはじめたことは、原子力産業界全体にとって心強いかぎりだ」とコメント。その上で、原子力最大限活用の課題として、1.既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成2.新規建設の具体化3.原子燃料サイクルの確立と高レベル放射性廃棄物の最終処分を挙げた。そして、既設炉の再稼働と建設中プラントの早期完成について、「昨年の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kWe)と島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kWe)の再稼働により、BWRのサプライチェーンにも動きが見られた一方で、全国には運転開始に至っていないプラントも多く、再稼働の加速が求められる」と指摘。「次世代に安心感と使命感を伝えるには、早期再稼働と現場の安定運営が必要だ」と語った。新規建設の具体化については、「持続可能な技術力の活用やサプライチェーン、人材の確保を支えるためにも、新設計画の着手は喫緊の課題」と述べ、政府に対して、「資金調達や投資回収の事業環境整備を早急に進めるよう求めていきたい」と語った。原子燃料サイクルと高レベル放射性廃棄物の最終処分については、「原子燃料サイクルの確立は、原子力の安定的な活用の前提条件」とした上で、関係者の連携によるさらなる前進を呼びかけた。また、来賓として挨拶に立った加藤明良経済産業大臣政務官は、「世界的に原子力の導入・再稼働が加速する中で、日本も脱炭素・エネルギー安定供給の柱として原子力を最大限活用するために、再稼働や新設、次世代革新炉の開発が重要」と強調。国内原子力産業の基盤・人材の維持強化、海外展開支援にも取り組む意向を示した。政府は政策と予算面で環境整備を進め、産業界には具体化と加速を期待。官民連携で原子力政策の実行を進める必要性を訴えた。同じく来賓の赤松健文部科学大臣政務官は、文部科学省として、次世代革新炉の研究開発や人材育成を強化していく方針を示し、高速実験炉「常陽」や、高温ガス炉のHTTRを活用した実証、核融合エネルギーの官民連携に言及した。さらに、先進的原子力教育コンソーシアム(ANEC)を軸とした産学連携による人材育成の取り組みを重視する考えを強調。産業界の協力を求めつつ、同分野での今後の連携強化に期待を寄せた。

16 Jun 2025

1346

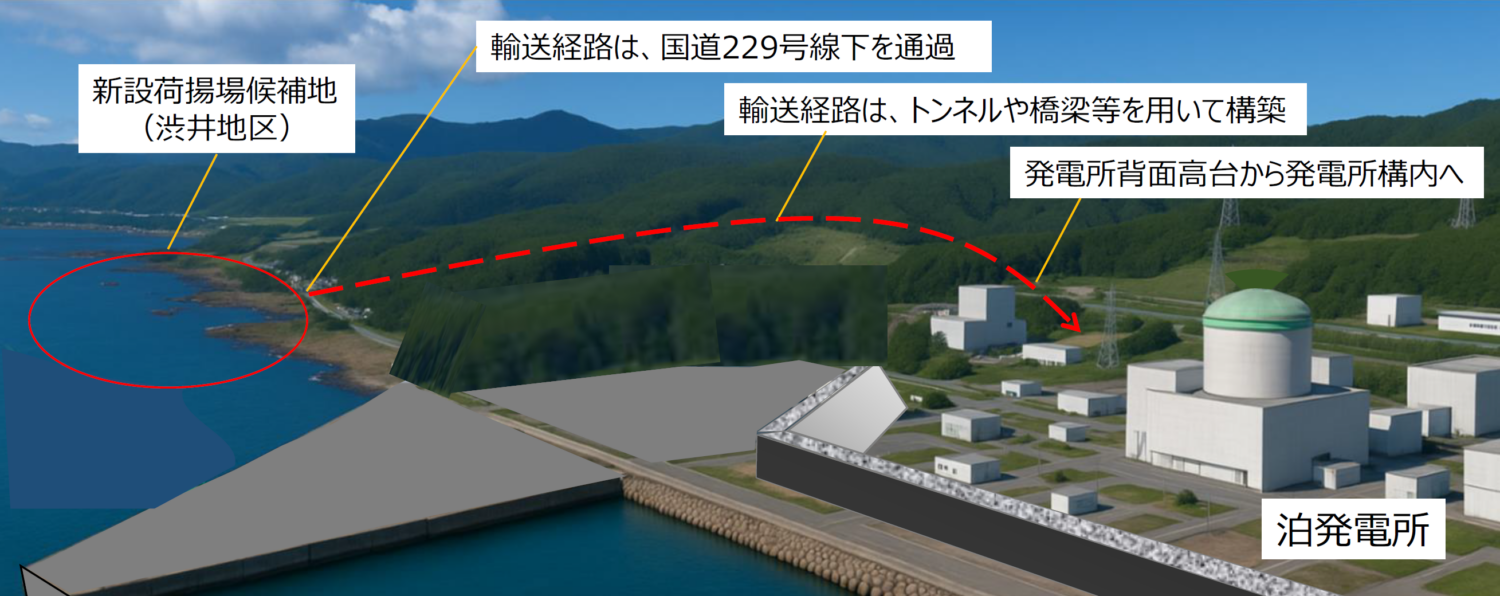

北海道電力は6月11日、泊発電所(PWR、57.9万kWe×2基、91.2万kWe×1基)の再稼働に向けた安全対策の一環として、同発電所の構外北側に新港を建設する計画を発表した。同社は、泊発電所の北側・渋井地区に新たな荷揚場と専用道路を整備し、将来の原子燃料の事業所外運搬に備える計画だ。輸送ルートは新設するトンネルや橋を活用し、周辺の居住地に影響が出ないように設計。防護フェンスや監視カメラ、警備員の配置など、構外においても構内と同等の安全対策を徹底し、異常事態への対応も既存の防災計画に基づいて行う。例えば、泊発電所専用港湾に停泊する燃料等輸送船が、津波に伴い漂流し、防潮堤など津波防護施設を損傷させる可能性がある。これを防ぐために、燃料等輸送船を泊発電所専用港湾に入港させず、構外に新たに設置する荷揚場にて燃料等の搬入出を行うことも可能となる。同社は「引き続き、荷揚場および専用道路の新設に向けて、原子力規制委員会はもとより、その他関係機関、地元の皆さまをはじめ、道民の皆さまにご理解いただけるよう、しっかりと説明を尽くしてまいります」とコメントしている。

13 Jun 2025

3160

東京電力は6月10日、柏崎刈羽原子力発電所6号機(ABWR、135.6万kWe)で、燃料装荷を開始した。6号機は、新規制基準を踏まえた安全対策工事の施工や、燃料装荷までに行う使用前事業者検査を実施し、同日、原子力規制委員会の承認を受けている。また、5月22日の稲垣武之柏崎刈羽原子力発電所長の定例会見にて、同社の保安規定に定められた、重大事故が発生した際の対応が出来るかを確認する「シーケンス訓練」と「大規模損壊訓練」をそれぞれ5月13日から15日と、5月21日に実施したことを報告した。6号機では制御棒を挿入した後、使用済み燃料プールにある872体の燃料を1体ずつ専用の装置でつり上げて原子炉に移し、約2週間かけて順次装荷していく予定。これにより、再稼働に向けた準備が先行する柏崎刈羽原子力発電所7号機(ABWR、135.6万kWe)に続き、技術的な準備が最終段階に入る見通し。順調に進めば、8月中にも再稼働が可能な状態となる。同社は、今回の燃料装荷について「課題等が見つかれば立ち止まり、必要な対策を講じる」とコメントしている。

12 Jun 2025

2353

「リーゼ・マイトナー・プログラム(LMP)」の開講式が、6月9日、国際原子力機関(IAEA)と内閣府の共催で、東京大学で開かれた。原子力分野の実務経験者や、博士課程等を専攻する女性を対象とした人材育成研修プログラムで、今回が初の日本開催となる。LMPはIAEAのリーダーシップの下、原子力分野の実務者や博士課程を専攻する女性を対象とした人材育成研修として2023年にスタート。これまで米国、韓国、アルゼンチンで開催された。今回は81か国から373名の応募があり、選ばれた15名が参加した。多くの応募があったことについて、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の出町和之准教授は「日本という国に魅力を感じている応募者が多いようだ。また、福島第一原子力発電所の視察など、日本ならではのプログラムの前評判も良い」と話した。また、同プログラムを通して、参加者の技術的知識やリーダーシップ・スキルの強化が図られ、原子力分野でより多くの女性の活躍が促進されるよう期待を示した。約2週間にわたり開催される同プログラムでは、前半は座学研修、後半は原子力関連施設への視察が予定されている。座学研修では、IAEA、東京大学、東京電力、原子力関連メーカーなどの担当者より、原子力安全や廃棄物管理などをテーマに講義を実施。また、現地視察では、中部電力の浜岡原子力発電所、東京電力の福島第一原子力発電所や廃炉資料館、日本原子力研究開発機構の原子力人材育成・核不拡散・核セキュリティ総合支援センター、大洗研究所、原子炉安全性研究炉(NSRR)、楢葉町遠隔技術開発センターなどを視察する予定だ。また、静岡県内では日本文化を体験するプログラムも用意されており、事務局担当者は、「以前、韓国で実施された際には文化体験の評価が高かったと聞いている。日本ならではの企画を通じて、参加者同士の円滑なコミュニケーションの促進につながれば」と話している。

11 Jun 2025

2107

核融合エネルギーの開発ベンダーである「EX-Fusion」は6月5日、総額約26億円の資金調達を実施したと発表した。同社は、大阪大学出身の若手研究者によるスタートアップ企業。これまでに30億円の資金調達を実施しており、累計調達額は56億円となった。核融合の代表的な方式としては、ドーナツ型の燃料プラズマを生成し、それを太陽のように高温・高密度の状態にして磁場で閉じ込める「トカマク型」や、物体がその場にとどまろうとする慣性の法則を利用し、一瞬だけ閉じ込めたプラズマにレーザーなどを照射して加熱し、瞬間的な核融合反応を繰り返す「レーザー型」などがある。核融合は、エネルギー効率の高さや豊富な燃料資源、高い環境保全性がメリットで、脱炭素化とエネルギー安全保障の観点から、世界各地で開発が進められており、日本政府も2030年代の発電実証を目指している。同社は今回の資金調達により、1秒間に10回の核融合反応を連続的に起こす連続運転の実証を目指す。実証できれば、高出力レーザーや光制御技術を通じて、発電以外にも、加工、医療、宇宙など多分野への応用が可能となる。同社は「レーザー核融合を起点に新たな光産業を創出し、エネルギーと産業の姿を変えていきたい」と強く意欲を示している。

10 Jun 2025

2502

GX脱炭素電源法が、6月6日に全面的に施行された。同法案は、脱炭素電源の利用促進を進めながら電力の安定供給を保つために整備された法案で、計5本の法改正を束ねて2023年5月に成立した。このうち、原子力発電に関連する「電気事業法」や「原子炉等規制法」の改正により、実質的に「60年超」運転が可能となった。運転期間の原則40年、最大60年という枠組みは維持されたが、新規制基準の審査や司法判断など、事業者が予見しがたい事由による停止期間が、運転期間のカウントから除外されることになった。例えば、関西電力の高浜発電所1号機(PWR、82.6万kWe)は、審査等で約12年半稼働していないため、運転開始から72年後の2047年頃まで稼働可能となる。一方で、高経年化炉に対する安全規制は強化された。運転開始から30年を超える原子炉については、10年以内ごとに「長期施設管理計画」を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられた。

06 Jun 2025

3001

関西電力とフランス電力(EDF)は6月3日、美浜発電所(PWR、82.6万kWe×1基、ほか2基が閉鎖)とビュジェイ発電所(PWR、94.5万kWe×2基、91.7万kWe×2基、ほか1基が閉鎖)との間で「姉妹発電所交流協定」を締結した。協定の締結期間は5年で、当日は福井県美浜町の美浜原子力PRセンターにて調印式が実施された。双方の発電所長らが年に1回程度、交互にプラントを訪問し、設備運用、技術、人材育成など幅広い分野で知見を共有することが目的。両社はすでに、2010年から原子力分野における包括協力協定を締結しており、今回の協定はその関係をさらに深めることになる。両発電所は、ともに40年超運転や廃止措置を実施しており、安全性や信頼性向上に向けた情報交換の強化が期待されている。

05 Jun 2025

1563