日本原子力文化財団は7月17日、京都市内で、「おはよう関西」(NHK)などのテレビ番組で活躍する気象予報士の塩見泰子氏と地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダーの秋元圭吾氏を招き、地球温暖化問題について考えるセミナーを開催。近畿圏在住の一般市民120名(オンライン含め)が参加した。塩見氏折しもセミナー当日は「近畿・東海地方が梅雨明け」との報道。季節はいよいよ夏本番を迎えるが、流行を先取りする店舗ショーウィンドウにはもう初秋を思わすアイテムがちらほら出始めるところ、塩見氏は、毎日の天気解説以外にも、「次の冬に向けて、セーターをどれだけ作れば在庫を抱えずに済むか」といったアパレル業界からの相談にも応じていることなど、気象予報士の仕事の幅広さをアピール。防災士、健康気象アドバイザーの資格も有する同氏は、「命を守る情報をしっかり届ける」との使命を強調し、「人の心に残る気象情報を」、「楽しくわかりやすく伝える」を大事にしたい思いから、京都大学大学院の認知神経科学研究室で「記憶に残る情報の伝え方」の研究にも取り組んでいるという。近畿地方は全国的にみて暑さの厳しい地域といえる(上)、京都の夏は過去に比べ夜間も気温が下がらなくなってきた(赤線は誤差補正後、いずれも塩見氏発表資料より引用)地域の気象情報を伝える立場から感じる地球温暖化の兆しとして、塩見氏は、「ただ暑くなるだけではなく、空気が温かくなると含まれる水蒸気の量が多くなり、短時間にザァーッと降る、いわゆるゲリラ豪雨も増えている」と説明。気象データとして、地域別の年間猛暑日(最高気温が35℃を超える日)日数ランキング、京都の夏の気候を例に1880年以降、特に最低気温が上昇傾向にあることを図示した。最近、静岡県内で土石流による甚大な被害が発生しているが、同氏は、こうした災害の教訓を踏まえ、平時にハザードマップで自分の住む場所に潜むリスクを予め押さえ、それぞれの「マイ避難計画」の中で、「豪雨で家の周りの側溝があふれたら〇〇へ逃げる」といった危機的状況を見極め行動を起こすシグナル「避難スイッチ」を決めておく必要性を訴えかけた。セミナーには地元の高校生たちも参加。塩見氏は、「『どんなことが地球に対してできるか』を考えてもらえたら」と語りかけ、続く秋元氏とのトークセッション「2050年のカーボンニュートラルに向けて 温室効果ガスの排出を減らすにはどうする?」に移った。秋元氏総合資源エネルギー調査会の委員として「2050年カーボンニュートラル」実現のためのシナリオ分析をまとめた秋元氏は、20世紀後半からの世界のエネルギー消費量増大と、それに伴うCO2排出量増大の関係を示し、「『電力の消費なくして世界の経済成長はない』のが、今、われわれが置かれている状況。電力消費を伸ばしながらいかに脱炭素電源を使っていくかが非常に重要」と強調。塩見氏が「私もエコな生活を心がけていますが、『電気を作る側がどうするのか』が大きなポイントとなってきますね」と返すと、秋元氏は、まず省エネの重要性を述べた上で、カーボンニュートラルを図るエネルギー供給のオプションとして、原子力、再生可能エネルギー、火力+CCS(CO2回収・貯留)の3つをあげた。電力の需給バランス維持のイメージ(秋元氏発表資料より引用)さらに、「太陽光や風力で電力需要を100%賄う未来はあるのでしょうか?」と塩見氏が尋ねたのに対し、秋元氏は、土砂崩れによる太陽光パネルの損壊、観光地の景観に影響を及ぼすことなど、平地の少ない日本において再生可能エネルギーの急拡大で生じた課題を例示。加えて、「電気は基本的に貯めることができない」と述べ、天候に左右される再生可能エネルギーの大量導入に伴い、常に需要と供給のバランスを保ち続ける難しさ・現場の努力を強調した。福島第一原子力発電所事故発生の直後に福井テレビに入社し原子力関連の取材も経験したという塩見氏に対し、秋元氏は、重大事故に備えた電源や原子炉冷却手段の多重化・多様化など、事故の教訓を通じた安全対策について説明するとともに、立地地域への感謝の必要性にも言及。まとめとして、「どんな電源にもメリット・デメリットがある」と、エネルギーのあり方に「唯一の正解はない」ことを強調し、多様なリスクを総合的に把握しバランスあるエネルギー対策をとる重要性を説いた。

27 Jul 2021

5466

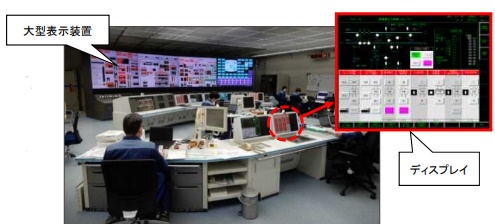

次期エネルギー基本計画の素案が7月21日、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)で示された。今夏、現行計画の策定から3年となることから、昨秋より見直しに向け検討を行ってきたもの。〈配布資料は こちら〉分科会会合の冒頭、梶山弘志経済産業相は、「『2050年カーボンニュートラル』に加え、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減する新たな目標を踏まえ、温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野の取組は極めて重要」と述べた上で、素案をもとに議論を深めるよう求めた。新たなエネルギー基本計画は、「気候変動問題への対応」と「日本のエネルギー需給構造の抱える課題の克服」を視点に、主として(1)福島第一原子力発電所事故後10年の歩み、(2)「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた課題と対応、(3)2050年を見据えた2030年に向けた政策対応――から構成。各論に先立ち、2021年3月に東日本大震災と福島第一原子力発電所事故から10年を迎えたのに際し、「事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて、エネルギー政策の再出発を図っていくことが今回のエネルギー基本計画の見直しの原点」と改めて明記された。昨秋、菅首相が表明した「2050年カーボンニュートラル社会の実現」に向けては、再生可能エネルギーや原子力などの実用段階にある脱炭素電源の活用、火力発電のイノベーション(水素・アンモニア発電、CO2貯蔵・再利用など)の追求、産業・民生・運輸部門の「脱炭素化された電力による電化」を図っていくとした。原子力については、現行計画(2050年シナリオの設計)の記載を踏襲し、再生可能エネルギーの拡大を図る中、可能な限り依存度を低減するとし、リプレース・新増設については記載せず、「必要な規模を持続的に活用していく」としている。原子力人材・技術・産業基盤の強化、安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求、バックエンド問題の解決に向けた技術開発も引き続き進めていく。現行のエネルギー基本計画が策定された2018年以降の情勢変化として、「脱炭素化に向けた世界的潮流」に加え、新型コロナウイルス感染症の急拡大による生活の変化、米中対立による国際的な安全保障の緊張感の高まり、自然災害の多発やサイバー攻撃など、エネルギーの安定供給を脅かすリスクをあげ、「こうした国内外の動向を踏まえながら進めていくことが時代的な要請となっている」と明記。次期基本計画素案が示す2030年度の電源構成見通し(右は現行のエネミックス、資源エネルギー庁発表資料より引用)2030年に向けた政策対応としては、「S+3E」(安全性、エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境への適合)の実現のため、最大限取り組むことを基本方針に掲げ、需要サイドの徹底した省エネを始め、各エネルギー源や資源・燃料の安定的確保の取組について記載。原子力については、安全最優先での再稼働、使用済燃料対策、核燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向けた調査の実施、長期運転に係る諸課題への取組、消費地域も含めた国民理解促進などの「対策を将来へ先送りせず、着実に進める取組」とともに、国民・立地地域・国際社会との信頼関係構築、研究開発の推進について述べている。また、「需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合」として、2030年度のエネルギー需給見通しを図示。総発電電力量は現行の2030年エネルギーミックスの約1兆650億kWhから約13%減の約9,300億kWhと見込まれた。電源構成では、再生可能エネルギーが36~38%(2030年エネルギーミックスで22~24%)、水素・アンモニアが1%(同0%)、原子力が20~22%(同・同じ)、LNGが20%(同27%)、石炭が19%(同26%)、石油が2%(同3%)となっている。今回のエネルギー基本計画の素案では、「国民各層とのコミュニケーションの充実」の項目の中で、エネルギー教育に関して具体的な記述がなされている。最近日本原子力学会より中学校教科書のエネルギーに関する記述で調査報告が出されたところだが、素案では、「エネルギー選択は、理科、社会、家庭科、技術科といった様々な教科にまたがる上、『正解』がない課題でもあり、子供たちが自らの考えを深め、『じぶんごと』として向き合うことができるテーマ」と、重要性を強調。その上で、エネルギー教育に関する授業展開例や副教材、電力バランスについて考えるゲーム・コンテンツの作成、全国各地でエネルギー教育に取り組む教員の支援などを例示している。基本政策分科会では、エネルギー基本計画の取りまとめに向け、今回会合での議論も踏まえ、引き続き審議を行う。

21 Jul 2021

4448

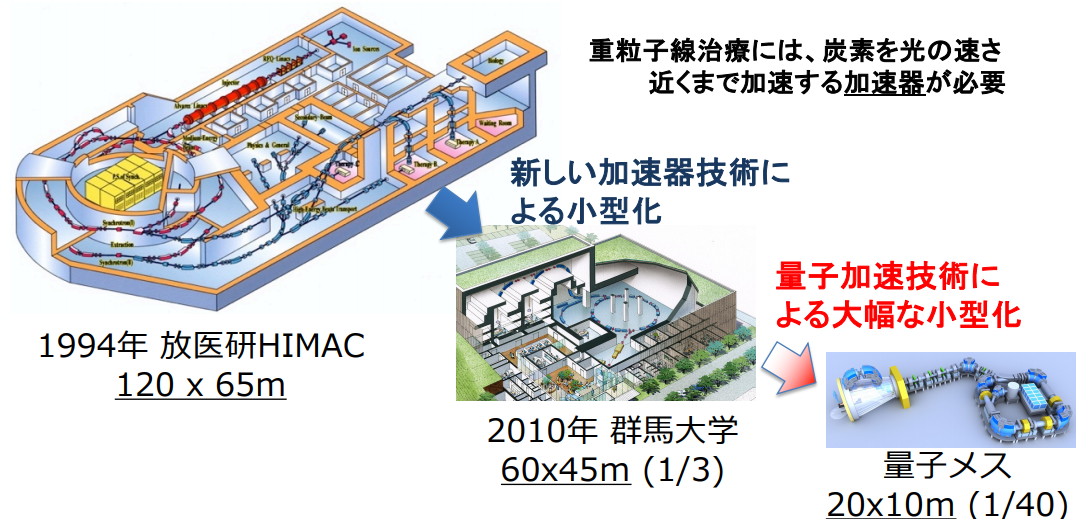

量子科学技術研究開発機構(QST)は7月15日、小型化・高性能化した次世代の重粒子線がん治療装置「量子メス」に関する研究成果を紹介し将来構想について考えるシンポジウムを都内ホール(オンライン参加含む)で開催した。重粒子線がん治療装置は、QSTで1994年に「HIMAC」(千葉市・放射線医学研究所の医用専用加速器)が臨床試験を開始して以来、兵庫、佐賀など、国内各地域に順次開設され、2021年2月には山形東日本重粒子センターが全国7か所目の施設として稼働した。「『がん死ゼロ健康長寿社会』の実現を目指して」と題する今回シンポジウムの開会に際し挨拶に立った平野俊夫理事長は、「人生100年時代。100歳まで元気に暮らすことが当たり前の時代を迎える」として、高いQOL(生活の質)を維持したがん治療を実現する「量子メス」の開発意義を強調。さらに、2016年度の放射線医学総合研究所と日本原子力研究開発機構の量子ビーム・核融合部門との統合によるQST発足時の初心に立ち返り、改めて各部門が取り組む超伝導やレーザー加速などの「技術を統合する強み」を活かすことに意欲を示した。2016年に行われた「量子メス」開発協力協定の調印式(左より、三菱電機・柵山社長、日立・中西会長、QST・平野理事長、東芝・綱川社長、住友重機・別川社長〈いずれも肩書は当時〉、帝国ホテルにて)「量子メス」の開発協力に関しては、2016年12月に締結されたQST、住友重機械工業、東芝、日立製作所、三菱電機による協定がこのほど期間満了を迎え、今後は社会実装に向けた新たな研究開発段階へと移行する。シンポジウムでは、このうち住友重機から岡村哲也副社長、東芝から綱川智社長、日立から菊池秀一・ヘルスケア事業部長がビデオメッセージを寄せた。それぞれ、「一流商品とサービスで社会に貢献」、「すべての人が健康で質の高い生活を送れる世界の実現」、「新しい価値を創出するデジタルイノベーション」の理念のもと、より小型化した装置の国内外普及とともに、各社の技術力向上につながった5年間の協力成果を語り、今後のさらなる低コスト化、世界標準化に期待した。世界最高の集光強度を誇るレーザー装置「J-KAREN」(QST発表資料より引用)重粒子線治療は「装置が巨大で高額」なのが課題だが、小型化に向けた技術開発の成果について、QST量子メス研究プロジェクトマネージャーの白井敏之氏らが発表。同氏は、「HIMAC」(第1世代装置、120×65m)と対比し、「プラントではなく治療室の中に置くことができる医療機器」を目指して、6分の1規模の第4世代装置(45×34m)、40分の1規模の第5世代装置(10×20m)と、2段階の開発戦略を図ったとしている。超伝導技術とマルチイオン照射(正常組織の近傍には副作用が少ない粒子線を照射するなど、がんの状態・領域に応じビーム種を最適化)を応用する第4世代装置については、2022年度の建設開始、2026年度の治療開始を目途とするロードマップを示し、今後の実証機器製作・臨床試験に向けても「メーカーの協力が欠かせない」と強調。また、同サブマネージャー・近藤公伯氏は、第5世代以降の装置開発に関し、QST関西光科学研究所にある世界トップクラスの極短パルス超高強度レーザー「J-KAREN」を用いた研究成果を披露した。パネル討論の模様(左より、門村氏、大野氏、宮崎氏、眞島氏、佐野氏、インターネット中継)この他、パネル討論(モデレーター=門村幸夜・科学技術・学術政策研究所客員研究官)が行われ、大野達也氏(群馬大学重粒子線医学センター腫瘍放射線学教授)、宮崎勝氏(国際医療福祉大学副学長)、眞島喜幸氏(NPO法人パンキャンジャパン理事長)、佐野雄二氏(科学技術振興機構未来社会創造事業プログラムマネージャー)が登壇。難治がんに対する重粒子線治療の臨床研究に関わってきた経験から宮崎氏は、医療従事者への啓蒙を図るべく、「治療のエビデンス発信」の重要性を繰り返し強調。妹がすい臓がんと診断されたことを機にがん患者・家族の支援活動を行っている眞島氏は、治療法を選択する患者の立場から、保険適用の必要性を指摘したほか、タレントの西郷輝彦さんが前立腺がんの最先端治療のためオーストラリアに渡った報道を例に、「ジャーナルに載ることも有効」などと、メディアの果たす役割にも言及。重粒子線治療の普及に向け、大野氏、佐野氏は、それぞれ、放射線治療・高等教育、内閣府の革新的研究開発プログラムに関わる立場から人材育成の重要性を述べた。討論を受け、群馬大学名誉教授でQST量子生命・医学部門長の中野隆史氏がコメントに立ち、医療関係者の間でも重粒子線治療が十分理解されていない現状から専門の学会を最近立ち上げたことに触れ、「治療した患者さんと一緒に啓蒙活動ができれば」などと述べた。

20 Jul 2021

4936

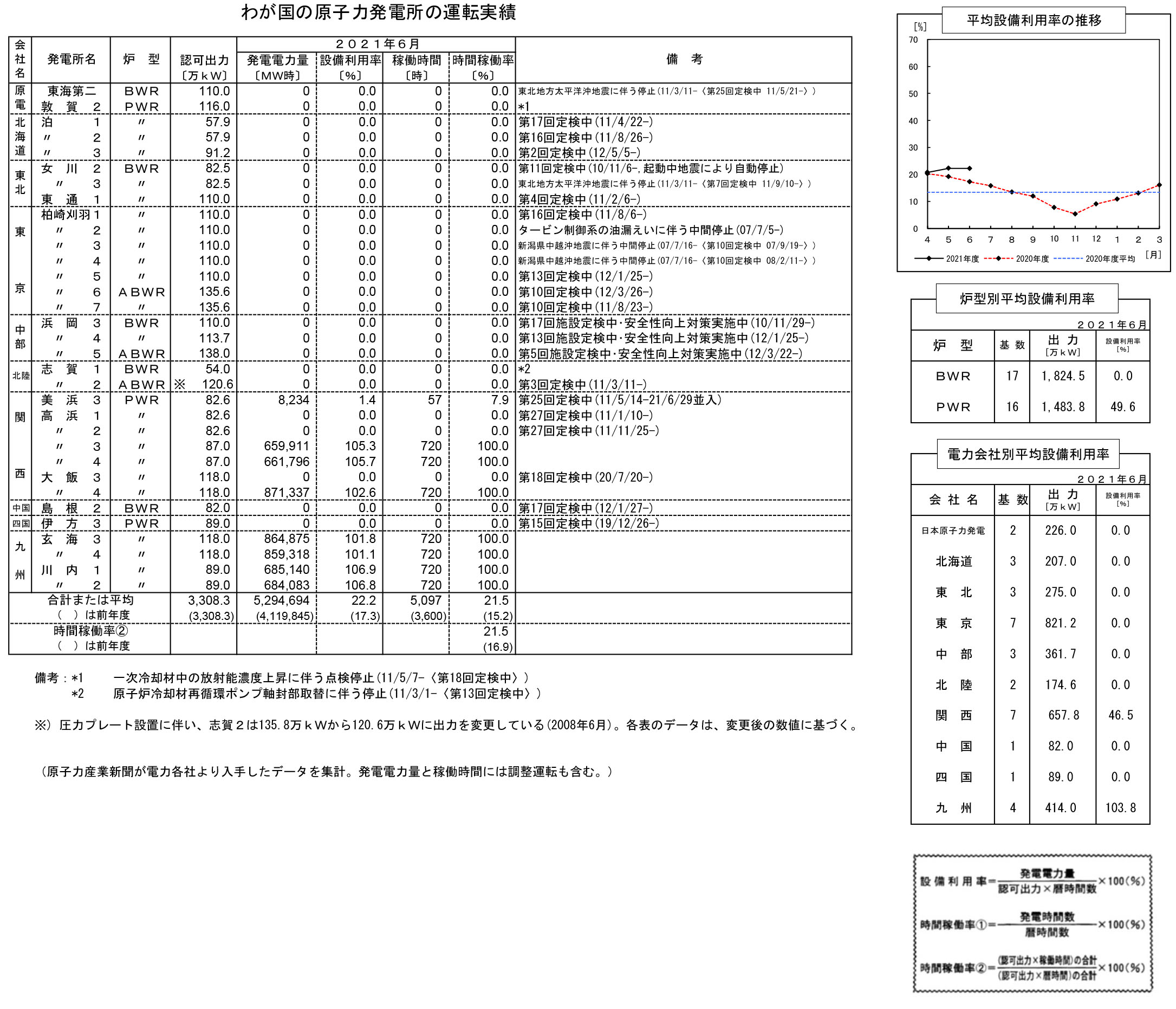

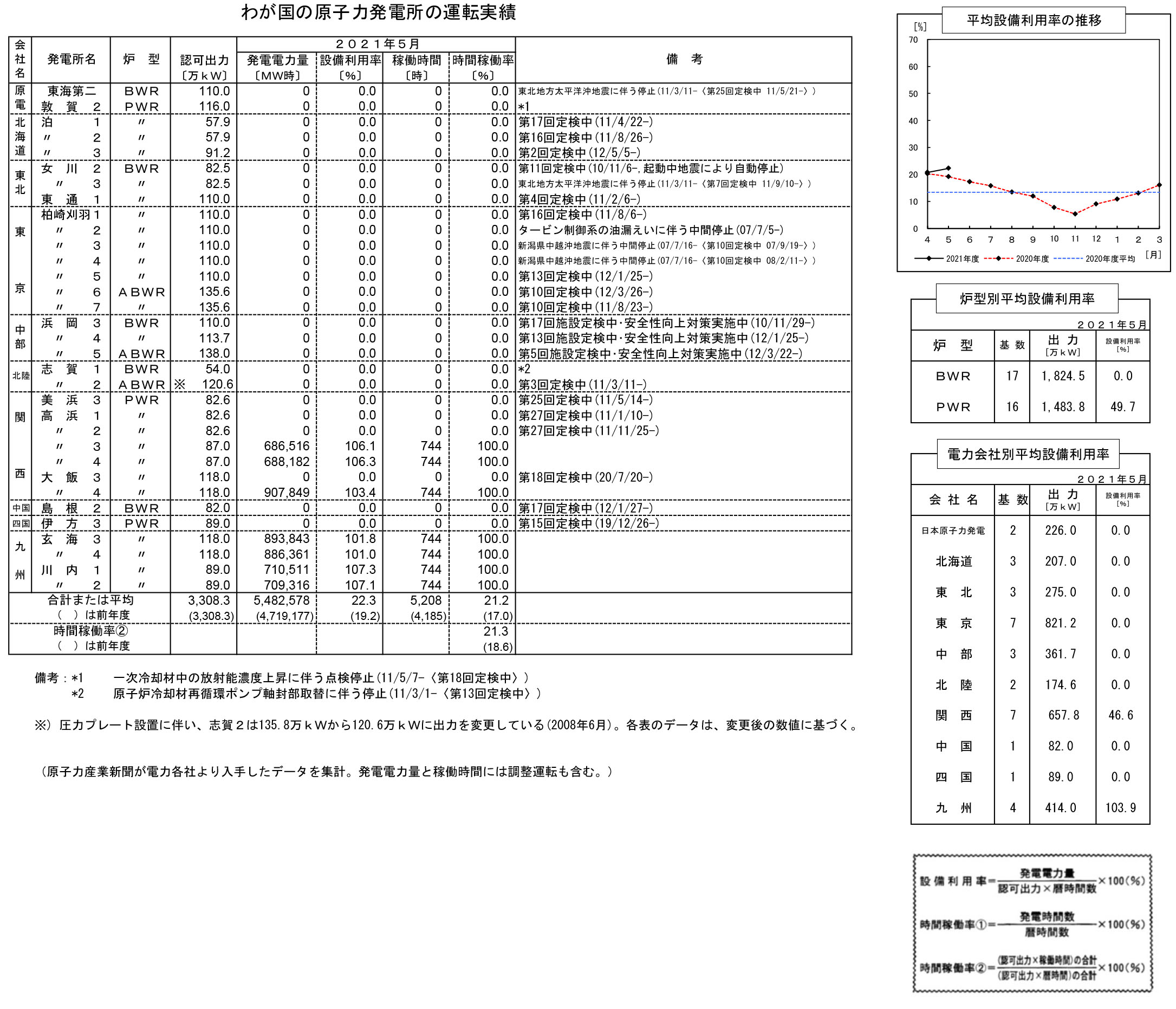

【国内】▽2日 東京電力が核物質防護に関する独立検証委員会を設置▽2日 「日本量子医科学会」が設立記念シンポ、がん治療から宇宙進出まで展望▽4日 2020年度エネルギー白書が閣議決定、「2050年カーボンニュートラル」など取り上げ▽7日 福島第一処理水の取扱いに関する政府WGが宮城県で開催、村井知事他が意見陳述▽7日 原子力学会が福島第一処理水の取扱いで見解、12日には風評被害対策などを考えるウェブセミナー開催▽8日 東芝ESS製、ITERトロイダル磁場コイル(高さ16.5m、総重量300トン)の初号機が完成▽10日 電力会社原子力本部長らが核物質防護事案を巡り、業界大の取組を規制委に報告▽16日 四国電力が伊方3号機を10月12日に原子炉起動すると発表、2019年に定検入りし司法判断で運転停止中▽18日 経産省が新たな「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定▽21日 原子力立地地域の将来像を考える「共創会議」が福井県で初会合、自治体・国・電力が参画▽22日 原子力機構のバックエンド対策でIAEAによる国際レビュー結果が公表、79施設の取組を評価▽23日 規制委が中国電力島根2号機で新規制基準適合性に係る審査書案を了承、日本原燃六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター増設の同案件も▽25日 福島第一処理水の取扱いに関する政府WGが茨城県で開催、大井川知事他が意見陳述▽25日 小惑星「リュウグウ」の試料分析開始で高エネ研他が合同会見、J-PARCなどの施設活用▽29日 関西電力美浜3号機が10年ぶりに発電再開、国内初の40年超運転 【海外】▽ 1日 米TVA、ブラウンズフェリー発電所の2回目の運転期間延長に向けパブコメ募集▽2日 米テラパワー社、ワイオミング州におけるナトリウム冷却高速炉の実証炉建設協力で州知事らと合意▽4日 中国の国家発展改革委、中国核工業集団公司のSMR「玲龍一号」実証炉建設計画を承認▽7日 英国で約40年稼働した改良型ガス冷却炉、ダンジネスB原子力発電所が永久閉鎖▽8日 ロシアがシベリア化学コンビナートで鉛冷却高速実証炉「BREST-300」を着工 ▽8日 韓国原研とサムスン重工、海上浮揚式原子力発電所の共同開発で協力協定締結▽9日 カナダのオイルサンド業界、生産時のCO2排出量実質ゼロ化に向けSMRの活用を検討▽9日 IAEA、原子力技術で地球温暖化の影響を緩和する新たな戦略構想を開始▽11日 米国防総省、USNC社の協力を受け、月まで航行する原子力推進システムを開発へ▽11日 カナダの原子力NPO団体、原子力が水素製造支援で果たす役割を調査▽14日 米規制委、セントラス社が計画するHALEU燃料製造で最大20%のウラン濃縮を許可▽16日 中国当局、米国メディアによる「放射能漏れの発生疑惑」報道を受け、台山1号機で小規模な燃料破損の発生を認める▽18日 中国の国家原子能機構、高レベル廃棄物の地層処分に向け甘粛省で地下研究所が着工したと発表▽21日 米デューク・エナジー社がオコニー原子力発電所で2度目の運転期間延長を申請▽22日 米USNC社、自社開発SMRの燃料試験にオランダのペッテン炉を活用すると発表▽22日 ルーマニア議会、チェルナボーダ3、4号機の完成に向け米国との協定を批准▽25日 中国の紅沿河5号機が初併入▽25日 米オクロ社、超小型高速炉「オーロラ」に使用する先進的原子炉燃料の商業化でエネ省基金から100万ドル獲得▽23日 英国で稼働するAGRのデコミもNDAが引き受け 英仏が合意▽28日 米イリノイ大、USNC社製「マイクロ・モジュラー・リアクター」の建設に向け規制委に意向表明▽28日 インドでロシア製のクダンクラム5号機が着工 ▽30日 エジプトの原子力発電庁、ロシア製のエルダバ発電所の建設許可を申請 ▽30日 米貿易開発庁、ポーランドの原子力導入計画支援で同国企業に補助金を交付すると発表 ☆過去の運転実績

16 Jul 2021

3420

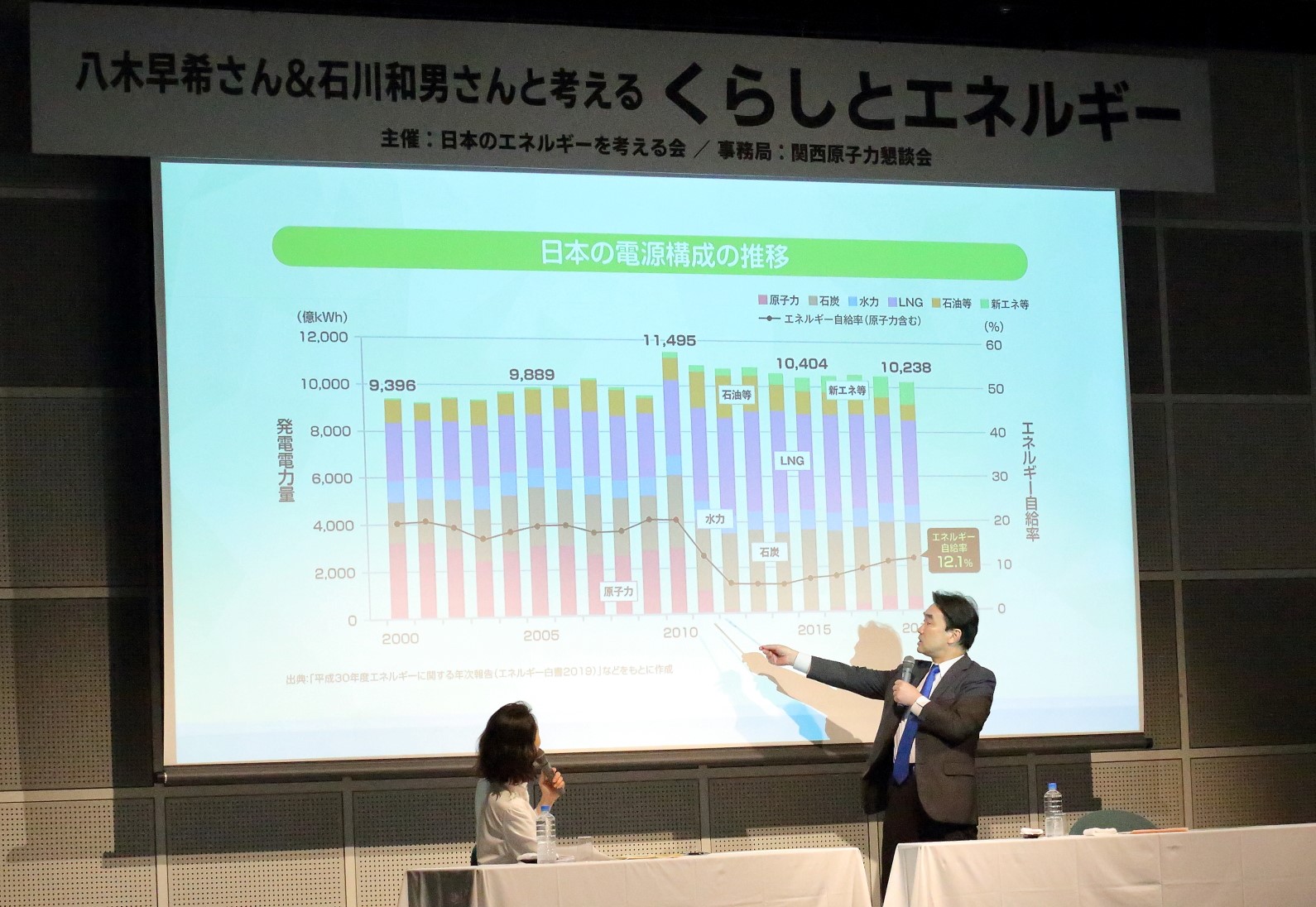

フリーアナウンサーの八木早希氏と社会保障経済研究所代表の石川和男氏によるトークイベント「くらしとエネルギー」(主催=日本のエネルギーを考える会、事務局=関西原子力懇談会)が7月4日、大阪市内のホール(オンライン参加も含む)で開催された。両氏はともにテレビ・インターネット番組で活躍中。八木氏は米国ロサンゼルスに生まれ、地元の大阪阿倍野で育った。経済産業省で資源エネルギー・中小企業政策に携わった経験を持つ石川氏は、都内から今回のイベント出席に際し、前日、静岡県熱海市で発生した土石流に伴い東海道新幹線がストップしたため、急きょ飛行機に振替えて大阪に到着できたことを振り返り、「大都市が線路一本で結ばれ、日本は良い国だといわれるが、災害が発生すると途端に交通がマヒし脆いところもある」と語った。災害時における感染症対策も課題となっている状況下、八木氏は「『平時と非常時の2パターン』で備えねばならないという感覚がコロナを受けて一段と増した」と返し、トーク第1部「With コロナ、After コロナで変わるくらし」が幕を開けた。八木早希氏国内で新型コロナが拡大し始めた2020年2月以降の番組収録を振り返り、石川氏は、スタジオ内の「密」を避けるべく無観客となったほか、リモート出演のパネラーたちも他者の存在を意識せず一方的に主張しているなどと指摘。コミュニケーション手法に関する講演活動も行う八木氏は、「リモートでは、間合い、場の空気を読むこと、信頼関係を結ぶのが難しい」とした。さらに、石川氏は、テレワークに伴う「霞が関」の職場環境の変化から「With コロナ」の1年間を回想。パソコンを通じ上司から監督されるストレス、夜の付き合いの消滅をあげたほか、通勤移動がなくなることから「結構太るよね~」とも。これに対し、八木氏は、「After コロナ」に向けて、「関西圏は中小企業が多くデジタル化といっても目先の設備投資がしにくい」との地域事情や、女性の視点から、家事負担増を「旦那は家にいてもいいけど、いるなら動いて欲しい。『ご飯まだ?』なんて言わないで」と突っ込むなど、雑談風のトークが展開された。八木氏が「おうち時間」に伴う家庭の光熱費増加に触れると、石川氏は消費税改定に係る盛んな議論に比して、電気・ガス・水道に対するコスト意識の低さを指摘。トークは第2部「くらしを支える脱炭素エネルギーのリアル」に移った。石川氏は日本における2000年度以降の電源構成の推移を図示。東日本大震災以降、再生可能エネルギーの比率が拡大してきたことをあげ、昨秋の菅首相による「2050年カーボンニュートラル」実現表明を受けてさらに加速化するとの見通しを示した。特に太陽光について、同氏は、自治体による支援制度拡充の動きとともに、「導入量は中国、米国に次いで世界3位にある」などと強調。八木氏が再生可能エネルギーのメリット・デメリットについて問うと、石川氏は、「国内で賄え、燃料費がかからず、それ自体はCO2を出さない。一方で、初期投資がかかり消費者の電気料金に跳ね返ってくることから、なかなか普及しない」とした。さらに、「原子力・火力発電所は一種の工場といえ、それほど面積をとらない。しかし、100万kW級の原子力発電プラント1基分を太陽光発電で代替しようとすると、山手線で囲まれる敷地面積(約58平方km)にパネルを敷き詰めねばならない」と説明。石川和男氏電力の安定供給維持に関わった経験から、関西圏の需要ピークに関し「テレビとエアコンが同時につく夏の甲子園の決勝が目安」と語る石川氏は、「電気は『生産、即消費』のもの。蓄電池が普及しない現状で、自然条件によって変動する太陽光・風力を導入するほど、調整力の利点を持った火力が必要となってくる」ことも図示。各電源のメリット・デメリットを踏まえたエネルギーベストミックスの構築を、折しも食い倒れの街・大阪に因み「電気もつまみ食いで」と表現した。両氏によるトークは、現在改定作業が大詰めとなっているエネルギー基本計画を巡り、CO2回収技術や水素・アンモニア混焼の可能性など、多方面にわたった。原子力の関連では、先般、関西電力美浜3号機が国内初の40年超運転に向け発電を開始したが、運転期間延長に係る地元の不安は根強い。その一方で、将来に向けたイノベーションとして小型モジュール炉(SMR)への期待も高まっており、石川氏は海外における長期運転や革新炉開発の動きについて米国を例に説明した。同氏はさらに、檀上を明るく照らし心地よい風を送るホールを差し、「ここの電気はどこから来ていると思いますか?福井県なんですよ」と語りながら、エネルギー生産地に対する感謝の気持ちの重要性を強調。八木氏も「電気は自動的に流れ、機械的に発電されているもの、というイメージを持っていた」と、エネルギーに対する理解不足を自覚した上で、「今後も市民レベルで話し合う場を設けることが大事」と述べ締めくくった。 ※写真は、関西原子力懇談会提供。

16 Jul 2021

2895

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は7月13日、前回会合までの「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた様々な想定・前提条件に基づく複数シナリオ分析に続き、発電コストに関わる検証報告を受けさらに議論した。〈配布資料は こちら〉エネルギー基本計画の見直しに資するべく、同分科会下、発電コスト検証ワーキンググループが3月末より検討を開始し、7月12日に電源別の発電コスト試算結果をまとめている。冒頭、梶山弘志経済産業相は、「それぞれの電源の特徴・特性を踏まえ、2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標(2013年度より46%減)とエネルギー安定供給の両立に向けた課題や対応の方向性を集中的に議論して欲しい」と述べた。2030年の電源別発電コスト試算(計算方法・各費目の内訳は配布資料2のP.8・9を参照、資源エネルギー庁発表資料より引用)発電コスト試算結果については、WG座長の山地憲治氏(地球環境産業技術研究機構理事長)が説明。原子力、石炭火力、LNG火力、石油火力、風力、太陽光、水力など、15の電源別に、2030年時点で「新たな発電設備を更地に建設・運転」した際の発電電力量(kWh)当たりのコストを、一定の計算式に基づき試算(設備利用率・稼働年数を設定し、建設から廃止に至るライフサイクル全体を評価するモデルプラント方式)したもの。太陽光・風力の大量導入により、その出力変動を補う火力・揚水式水力発電のバックアップ調整、地域間連系線の増強、大型蓄電池導入などに伴い追加費用「統合コスト」が高まることを考慮すべきとした上で、原子力は11円台後半以上、石炭火力は13円台後半~22円台前半、LNG火力は10円台後半~14円台前半、石油火力は24円台後半~27円台後半、陸上風力は9円台後半~17円台前半、太陽光は8円台後半~14円台前半などと算出。原子力については設備利用率70%、稼働年数40年で試算しているが、分科会委員の豊田正和氏(日本エネルギー経済研究所顧問)は、稼働率の向上でさらにコストが下がる可能性に言及し、脱炭素電源の中では最も安価な部類に入ることを指摘。実際、司法判断による運転差し止め期間を除けば、再稼働プラント(9基)の平均設備利用率は概ね世界水準に匹敵する80.4%となっている。また、イノベーション推進を主張する隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)は、再生可能エネルギーの急拡大に関し、「開発を急ぐあまり山林のCO2吸収価値を損ねることがあってはならない」と警鐘を鳴らした上で、火力の脱炭素化に向けた水素・アンモニア混焼や、海外におけるCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)適地確保など、政策支援を通じ「目に見える成果」が現れることを切望。原子力については、「自前のエネルギーで供給の安定とコスト削減を図ることが不可欠」との日本の立ち位置から、再稼働の着実な推進とともに新型炉・小型炉の開発・導入を政策に盛り込むよう求めた。エネルギー基本計画見直しの議論も大詰めとなってきたが、資源エネルギー庁は、他の小委員会も含めたこれまでの議論を整理し、2030年の再生可能エネルギー導入量について、現行のエネルギーミックス水準の1.2~1.3倍に相当する3,120億kWhとの見通しを示した。これは日本で原子力発電が最盛期だった頃(1996~2002、2005~06年度)の年間発電量にほぼ匹敵する。

14 Jul 2021

4086

東京電力福島第一原子力発電所2号機における燃料デブリ取り出しの試験的取り出し装置(ロボットアーム)が7月12日、英国より神戸市内に到着した。福島第一廃炉の中長期ロードマップでは、燃料デブリ取り出しの先陣として、同2号機での2021年内の試験的取り出し開始を目標としており、国際廃炉研究開発機構(IRID)と英国VNS社がロボットアームの開発を行っていたが、新型コロナウイルスのまん延状況や技術者の入国制限などに伴い、日本への輸送時期を精査し一部の性能確認試験が英国内での実施となった。2号機燃料デブリ取り出しのイメージ(エンクロージャ:アームを内蔵する箱、東京電力発表資料より引用)ロボットアームは英国で予定された作業を終了し、今後、日本国内で性能試験、モックアップ試験、訓練が行われる。これと並行し福島第一2号機では2021年後半よりX-6ペネ(格納容器貫通孔)のハッチ解放・堆積物除去、ロボットアーム設置が進められ、2022年後半にも内部調査・試験的取り出し作業に入る計画だ。英国で開発されたロボットアーム(東京電力発表資料より引用)英国企業との協力により開発されたロボットアームは、伸ばしてもたわまない高強度のステンレス鋼製で、長さ約22m、重さ約4.6トン、耐放射線性約1メガグレイ。先端に取り付ける燃料デブリ回収装置先端部(金ブラシ型、真空容器型)で原子炉格納容器内の粉状の燃料デブリ(1g程度)を取り出す。2号機の燃料デブリ取り出しに向けては、2018、19年に釣りざお型調査装置による原子炉格納容器内部調査が行われており、小石状の堆積物が動かせることを確認している。

13 Jul 2021

7975

原子力学会会長に就任した山口氏日本原子力学会の新会長(第43代)に東京大学大学院工学系研究科教授の山口彰氏がこのほど就任。7月9日に記者会見を行った。〈原子力学会発表資料は こちら〉山口氏はまず、「『2050年カーボンニュートラル』社会という極めてチャレンジングな目標が掲げられ、その実現のためには原子力の技術・学術が大変重要な役割を担うものと確信している」と強調する一方、「原子力を取り巻く環境は難しい状況にある」と述べ、その一因として、原子力技術の価値と現状を伝えるべき学会のこれまでの活動が不十分だったことを認識。今後、学会として、原子力のエネルギー利用だけでなく、多様な分野での放射線利用を可能とする技術の有用性を伝えるとともに、福島第一原子力発電所事故がもたらした深刻な事態、経験、教訓をしっかりと心に刻み、今後の原子力分野の活動に反映していかねばならないとした。3月に福島第一原子力発電所事故発生から10年を迎えたのを機に原子力学会では、若手リーダーによる「原子力の未来像を考える」テーマを盛り込んだシンポジウムや事故調査に係る提言のフォローアップなどを実施。これらを通じて整理された課題を踏まえ、山口氏は学会の今期重点事項として、(1)専門知を社会に伝えていく交流の場を持つ、(2)会員数の減少傾向に歯止めをかけ活動を活性化させる、(3)コロナと共生する新しい時代の学会活動を工夫する――をあげた。新型コロナがまん延したこの1年を振り返り、「困難な環境の中でどのように学会活動を行うか模索し続けた」とする山口氏は、今後の対話活動のあり方について問われたのに対し、「高校生・大学生、マスコミ他、学会に入っていない人でも原子力に強い関心を持っている人がたくさんいる」と強調。その上で、現在まだ具体案の段階にはないが、オンラインを通じ専門家以外の人たちも含め意見交換を行う場を立ち上げる考えを示した。山口氏は、現在総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会および原子力小委員会の委員として、エネルギー政策に係る議論に参画中。同氏は、文部科学省の原子力人材育成に関する作業部会主査などを歴任したほか、日本原子力文化財団の一般向け解説・資料集「原子力総合パンフレット」の監修にも当たっており、原子力教育の分野で広く活動している。

12 Jul 2021

3818

日本原子力学会は7月7日、2021年度から施行されている新学習指導要領(2017年告示)に基づく中学校教科書のエネルギー・環境・原子力・放射線教育関連の記述について行った調査報告書を発表。同学会の教育委員会による継続的取組で、これまでも改正学習指導要領施行の機に小中高校の教科書を調査し、エネルギー・環境・原子力・放射線教育の充実化に向け、本文、コラム、図表に対するコメント・修文案を示してきたが、今回、理科、社会、保健体育、技術・家庭の計13社・35点の中学校教科書を対象に実施した。報告書では、全般として、「出版社独自の工夫が凝らされ優れた教科書となっている」と評価する一方、最新のデータ・図表の使用と本文との整合性に気配りした編集、原子力・放射線に関する用語の正しい使用を求め、発展的学習に関しては、生徒自らの多角的な意見を引き出す工夫が欲しいなどと要望。その上で、教科書の記述・編集に関し、(1)福島第一原子力発電所事故、(2)わが国および世界各国の原子力エネルギー利用の状況、(3)放射線および放射線利用、(4)放射性廃棄物、(5)地球環境問題、(6)原子力エネルギー利用についての多様な学習方法の拡充――の6項目の観点から提言を示した。福島第一原子力発電所事故に関連した事項に関しては、理科2年と技術・家庭を除くほぼすべての教科書で取り上げられていた。概ね正確・公平な記述となっていたが、「福島原発」、「福島の原子力発電所」、「福島県の原子力発電所」などの表記は、「県全体が被害を受けたような風評被害・差別につながる恐れがある」として、「東京電力福島第一原子力発電所」や「福島第一原子力発電所」とするよう要望。新学習指導要領では、前回の改正(2008年告示)に引き続き理科第1分野(物質とエネルギー)で放射線を取り扱うこととされたが、今回調査した理科の教科書では、対象5社のすべてに放射線・放射性物質の基礎事項、関係する単位、低線量被ばくを含む健康影響などに関する記述があった。放射線に関する記述の充実化に関しては、「限られた紙面の中で幅広く基礎的な事項が取り上げられている」と評価。特に、大日本図書と教育出版が発行した中学3年の教科書中、「原子を野球場とすると、原子核はごま粒(米粒)ほどの大きさである」との記述については、ミクロレベルの物理現象の理解を助けるものとして推奨している。放射性廃棄物に関連する記述は、一部の教科書に留まっているほか、使用済燃料について、「核のゴミ」といった放射性廃棄物そのものと誤解されるような表現があった。高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けて、北海道の寿都町・神恵内村で昨秋文献調査が始まったところだが、「将来に向けたこの課題の解決を図ることの重要性」から極力取り上げるとともに、エネルギー確保や環境保全に係る課題を学ぶ上で、より正確な記述となるよう表現を見直すことを要望。福島第一原子力発電所事故以降の世界の原子力を巡る動きに関しては、一部の社会の教科書にみられた「ドイツやオーストリア、イタリア、ベルギー、スイスでは、国内すべての原発が廃止されることになった」との記述について、元々原子力発電を行っていないオーストリア(建設されたが運転せず閉鎖)、事故前に原子力発電の廃止を決定したイタリア(1990年閉鎖)が含まれていることから、「世界が脱原子力発電に向かっているかのような表現は適切ではない」と指摘した。さらに、学習方法に関し、「考えるべき視点は様々で、一教科の学びで完結することはなく、教科横断の学びが必要」と強調。エネルギー問題に係る教科書の記述で、「タンカー満載の原油でもわずか半日で消費してしまう」、「原油の中東依存度は約9割」、「再生可能エネルギーはまだまだ主力の電源にはなり得ていない」を例示し、これらを互いに関連付けて考えさせる、ディベートなどの学習方法を活用できるような編集を要望している。

09 Jul 2021

4540

日本原子力研究開発機構の敦賀総合研究開発センターは、廃炉作業に必要なレーザー応用技術や将来の高速炉のための研究開発、産学官連携の取組について紹介する報告会のオンデマンド配信を7月7日より開始した。21日までインターネット上で視聴できる。〈報告会視聴は こちら〉同機構の「ふげん」、「もんじゅ」を始め、福井県内には、廃止措置が進められている原子力プラントが複数存在し、その保守・補修を支えてきた地元企業には多くの経験・ノウハウが蓄積されている。原子力機構では、廃止措置ビジネスの確立と関連企業群の育成を図るべく、文部科学省の事業の一環として「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ)を2018年より運用開始。スマデコには、複合現実感(MR)システムや実環境を模擬するモックアップを備えた廃炉技術に関する試験・訓練フィールド、企業交流スペースなどが整備されており、先般IAEAが実施した廃止措置分野の国際レビューでも高く評価されている。「ふげん」の原子炉水中遠隔解体のイメージ(原子力機構ホームページより引用)今回の報告会では、スマデコでの研究事例として、若狭湾エネルギー研究センター主幹技師の前田敏男氏が「ふげん」廃炉に関わる「水中レーザー切断と気中粉じん移行動向の調査」について発表。新型転換炉原型炉としてMOX燃料利用の実績を積んだ「ふげん」は、2033年度までの工程で廃止措置が進められており、2022年度からは「原子炉本体解体撤去」の段階に入る計画だ。原子炉本体の解体は、汚染拡大防止や被ばく低減の観点から、原子炉本体の上部に解体用プールを設置し水中で遠隔操作により行う。前田氏が発表を行ったレーザー切断工法については、今後の軽水炉の廃止措置にも適用できるよう、気中・水中切断技術の確立に向け技術開発が継続されている。約25年間の運転により放射化した「ふげん」原子炉の構造材解体に際し、同氏は「レーザー切断時には放射性の粉じんなどの粒子性物質が発生することから、事前にそれらの挙動データを取得することが重要」と、今回実施した調査研究の意義を強調。遠隔水中ロボット(マニピュレータ)を常設した高さ約10.5mの円筒型プール(試験水槽)で、「ふげん」の構造材を模した試験体を用いて水中レーザー切断に係るデータを取得・解析した結果、レーザー照射ヘッドの小型・軽量化や、切断方向を変えることで切断幅が直進し半減するなど、切断時の安定性向上が図られたとしている。この他、高速炉の関連では、冷却材に用いられるナトリウムの応用に関し、福岡大学理学部教授の武末尚久氏が、力学的振動を電気に変換するクリーンエネルギー「振動発電」の低コスト化につながる「ナトリウム含有ペロブスカイト型圧電セラミックス」の研究について発表。また、シマノ社長の嶋野寛之氏は、狭あいな廃炉現場での放射線マップデータ収集に資する放射線観測用ロボットの開発成果を紹介。凹凸面上での安定した移動力に着目し、自在に歩行できる「多脚ロボット」(クモ型)を試作した同氏は、「くぐり抜け」、「またぎ抜け」、「昇降移動」や、転倒からの復帰といった様々な姿勢・モーションの試行を披露した。

08 Jul 2021

3833

石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)はこのほど、ウズベキスタンにおけるウラン鉱床発見に関し、同機構の資源探査部関係者(3名)が資源地質学会の2020年技術賞を受賞したと発表。6月30日に開催された同学会の年会で表彰されたもの。〈JOGMEC発表資料は こちら〉原子力発電の燃料となるウランも、石油、石炭、LNGなどと同様に多くを海外からの輸入に依存しており、日本では長期にわたりウランを安定して確保できるよう、供給国の多様化を図るとともに、それぞれの供給国と長期契約を結んでいる。ウズベキスタンは世界第11位のウラン資源国で、JOGMECは2015年に同国と資源分野の技術協力や共同調査に関する合意文書を締結した。今回の技術賞受賞は、そのうちのウラン鉱床の共同探査・開発に関する協力覚書に基づき行われたナボイ州の有望鉱区「メシェティンスカヤ地域」(2,057平方km)共同調査プロジェクトにおいて、長期の現場派遣を通じ探査プログラム策定や地質解析に主体的に関与し新規鉱床の発見と資源量の拡大に貢献したことが評価されたもの。JOGMECは2016年からボーリング調査を開始し、ウラン資源量2,000トンを超える砂岩型ウラン鉱床(4億年~数千万年前に堆積した河川成の砂岩層とれき岩層中に産する鉱床、比較的低コストでの生産が可能)を発見した。資源地質学会では、「ウズベキスタンが外国企業の探査活動参入を許可して以降、初めて砂岩型ウラン鉱床を発見した事例であり、日本・ウズベキスタンの関係深化にも貢献した」としている。ウズベキスタンで会談に臨む甘利経産相(2007年、資源エネルギー庁ホームページより引用)ウズベキスタンとのウラン開発に係る原子力協力については、「原子力立国計画」策定(2006年、資源エネルギー庁)の頃、世界的なウラン獲得競争激化を見据えた資源戦略上の中央アジアの重要性から、2007年に甘利経済産業相(当時)率いる企業トップら100名以上同行の海外ミッションが編成され、カザフスタンとともに二国間協力の強化が合意。これを受け、ウズベキスタンでは、JOGMECの他、三井物産や双日が黒色頁岩型ウラン鉱床(硯の材料にも使われる薄層が積み重なった黒色の泥岩中に堆積する低品位の鉱床、ウランが低価格の時代には開発対象ではなかった)の開発に乗り出した経緯がある。

06 Jul 2021

3010

京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター助教の角山雄一氏がこのほど、小中学生を対象にオンラインで講義を行った。同氏は、放射線が種類によって透過力が異なることを攻撃カード(透過)と防御カード(遮蔽)の対戦を通じて学ばせるゲーム「ラドラボ」(タンサン(株) 2015年発売)の監修に当たるなど、放射線知識の普及・啓発に努めている。今回のオンライン講義は、「実践的な学び」を掲げ市民講座・ワークショップなどを開催するナレッジキャピタル(株)(大阪)のシリーズ講座「SpringX 超学校」の一つで、科学技術振興機構のジュニアドクター育成事業「めばえ適塾」とも連携。「放射線って? 基礎知識から先端研究事例まで」と題し、6月19、26日の2回にわたる連続構成で、近畿圏を中心とする小学3年生から中学3年生までの生徒たちが参加した。霧箱製作の模様角山氏は、クイズを交えながら、20世紀初頭のレントゲン博士によるX線の発見に始まり、放射線の種類と性質、食品中の放射性物質、宇宙放射線、原爆の惨禍など、基礎知識を説明。放射線測定器の操作、霧箱実験も披露した。霧箱実験では、金属缶、スポンジ、ろ紙、食品用ラップ、消毒用アルコール、ドライアイスなど、家庭で用意できる材料を用いて器具の組立から着手し、放射線が飛ぶ様子を見せ、生徒たちに「失敗しながら学んで欲しい」と、自身でも工夫し製作・実験してもらうことを期待。同氏は一人で研究室を駆け回り汗をかきながら実演し、オンラインではあったが臨場感あふれる内容だった。この他、角山氏は、がん治療、美術品鑑定、タイヤゴムなどの材料加工の他、密入国者や爆発物の検知にも用いられる放射線の多方面にわたる応用例を原理から紹介。宇宙開発分野での利用に関し、同氏は、生徒たちの親の世代が幼少の頃、地球を飛び立った宇宙探査機「ボイジャー」搭載の原子力電池が太陽系を離れた現在も機能し40年以上データが送られ続けていることを感慨深く語った。

02 Jul 2021

4545

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は6月30日、「2050年カーボンニュートラル」実現のためのエネルギー・電源構成に関し、6つの研究機関・関連団体よりヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉同分科会では、2050年の発電電力量で、再生可能エネルギーを約5~6割、原子力と化石燃料+CCUS(CO2回収・有効利用・貯蔵)を合わせて約3~4割、水素・アンモニアを約1割とする「参考値」を示した上で、複数のシナリオ分析を行うこととしており、前回5月13日の会合で地球環境産業技術研究機構より分析結果について説明を受けている。今回会合の冒頭、梶山弘志経済産業相は、「2050年に向けては技術の進展や社会情勢の変化といった様々な不確実性が存在する」と、複数のシナリオを想定し課題や制約を明らかしていく必要性を強調。パリ協定に基づく国際約束とともに、11月のCOP26を控え気候変動対策推進に向けた国際的気運の高まりにも言及し、「『2050年カーボンニュートラル』と安価なエネルギー供給の両立を踏まえて議論を深めてもらいたい」と述べた。「デロイト トーマツ コンサルティング」社によるコスト評価、再エネ大量導入ケースで限界費用が11円から52円までの上昇もあり得ると試算(同社発表資料より引用)ヒアリングで、「デロイト トーマツ コンサルティング」社は、IEAで開発された長期エネルギー分析プログラム「TIMES」によるシナリオ分析を紹介。カーボンニュートラル社会実現に向けて、再生可能エネルギー・原子力・火力を活用しコストを最小化する「コスト最小化ケース」と、再生可能エネルギーを95%導入し既存電源(原子力・火力)を代替する「再エネ大量導入ケース」のシミュレーション結果について説明した。それによると、発電限界費用(さらに1kWh発電するための費用、エネルギーミックスの経済合理性を評価する一つの指標となる)は、最大で現状より、「コスト最小化ケース」で約2倍に、「再エネ大量導入ケース」で約5倍へと上昇する可能性が示され、「エネルギーシステム全体が柔軟性を持たないことが電力価格に影響を与える」などと指摘。また、日本エネルギー経済研究所は、費用を最小化するエネルギー・技術の導入量推計モデル「IEEJ-NE_JAPAN」による分析結果を披露。太陽光・風力の導入に係るコスト評価の不確実性や森林環境への影響などをあげ、原子力発電の新設がカーボンニュートラル達成に貢献しうることを示唆したのに対し、委員の隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)も、「原子力利用が制約されれば東京都区部面積の12倍に及ぶ太陽光パネルと膨大な容量の蓄電池設備が必要」とするIEAビロル事務局長の言葉を引用し、再生可能エネルギーへの過度な期待を危惧した。この他、国立環境研究所、自然エネルギー財団、地球環境戦略研究機関、電力中央研究所がシナリオ分析結果について説明。各団体同士でも議論が交わされ、コスト評価手法の見直し、メディアの果たす役割なども指摘された。「100%自然エネルギーのエネルギーシステム」の構築を掲げシナリオ設定を行った団体もあったが、山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)は、今回のヒアリングについて、「コスト最小化と再エネ導入最大化の観点からの評価だった」と振り返った上で、将来の不確かさを考慮しバランスのとれた政策が策定されるよう、「エネルギーの選択に伴うリスクのコントロール、レジリエンス維持の視点からの評価も必要」などと指摘した。

01 Jul 2021

3696

関西電力美浜発電所3号機(PWR、82.6万kW)が6月29日、およそ10年ぶりに発電を再開した。1976年12月に運転を開始した同機は、2011年5月の定期検査入り後、新規制基準適合性および60年までの運転期間延長に係る審査を経て、国内初となる40年超運転に向け、2021年6月23日に原子炉を起動。このほど定期検査の最終段階となる調整運転を開始(発電機並列)したもの。今後、7月27日に原子力規制委員会による最終検査を経て本格運転に復帰する見通し。定期検査中は、福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策工事の他、中央制御盤を最新のデジタル式に取り替える工事などが行われたが、テロに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備が未了のため、同施設の設置期限に従い10月23日に再び定期検査入りする予定。美浜発電所全景(右が3号機)今回の美浜3号機発電再開を受け、関西電力の森本孝社長は、「当社の原子力発祥の地である美浜で、新規制基準施行後、全国で初めて40年を超えたプラントを運転するという新たな一歩を踏み出すことができた」とコメント。改めて立地地域に対する謝意とともに、「当社と協力会社社員一人一人が原子力の安全性をたゆまず向上させていくという強い意志と覚悟のもと、安全最優先で慎重に作業を進めていく」との決意を述べた。福井県の杉本達治知事は、6月30日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で、「再稼働が可能な原子力発電の活用は不可欠」と強調する一方、40年以降の運転期間や運転終了後を見据え、地域振興に及ぼす影響などを懸念し、「次期エネルギー基本計画では原子力利用の道筋をより明確にしてもらいたい」と訴えた。

30 Jun 2021

4069

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は6月25日、記者会見を行い、現在検討作業が佳境となっている次期エネルギー基本計画に関して、「『原子力の依存度を可能な限り低減』とする現行方針の見直しと、新増設・リプレースへの言及」を改めて訴えた。新井理事長は、4月に菅首相が表明した「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」および「2050年カーボンニュートラル」の達成に向け、「原子力の活用が不可欠」と明言。原子力が役割を果たすため、4月26日の理事長メッセージで示す通り、新規制基準に適合したプラントの再稼働を着実に進めるとともに、設備利用率の向上や運転期間の延長が必要だと再度述べた。さらに、2050年を見据え、「今から新増設・リプレースの明確な方針を打ち出し必要な準備を進めるべき」とした上で、「より高い安全性を目指すことは大前提。そのための技術開発、人材育成を官民挙げて進める必要がある」と強調。原産協会として、「脱炭素社会の実現と持続的発展に貢献する『原子力の価値』に対する国民理解が深まるよう、精一杯努めていく」と述べた。また、国内初の40年超運転に向け関西電力美浜3号機が6月23日に原子炉を起動したことに関して、5月18日発表の理事長メッセージ「高浜発電所1、2号機および美浜発電所3号機の60年運転について」を配布。3基は1970年代に運転を開始しているが、10年ごとの定期安全レビュー、運転開始から30年以降は高経年化技術評価の実施とそれに基づく長期保守管理方針の策定、40年を超える運転期間延長に際しては、原子炉圧力容器などの取替が困難な設備の健全性確認が行われており、「延長期間における運転に問題がないことが確認されている」と説明。他プラントでの運転期間延長にも期待を寄せた。さらに、「世界の40年以上運転している原子力発電所」一覧表(原産協会作成、2021年1月現在)から、米国における近年の長期運転に向けた動きを述べ、5月に原子力規制委員会(NRC)より2回目の運転期間延長認可の承認を受けたサリー発電所1、2号機(バージニア州、PWR、各87.5万kW)を始め、80年までの延長認可が6基に上っていることを紹介。各国で進む原子力の長期運転について、IEAとOECD/NEAによる経済性評価にも触れ、電力安定供給における優位性とともに、エネルギーの脱炭素化にかかる期待も述べた。記者から、長期サイクル運転(定期検査の間隔を現在国内すべてのプラントが区分されている13か月を超えて運転すること)導入や運転期間制度の見直し(いわゆる「審査中は時計を止める」)について質問があったのに対し、新井理事長は、原子力エネルギー協議会(ATENA)による技術的取組・原子力規制員会との対話への期待や地元理解の重要性などを述べた。原子力発電所の新規建設計画が進まぬ中、既存プラントを通じた技術の蓄積・継承に関しては、今後の長期運転に向けた大規模改造が場を提供する可能性にも言及。この他、新井理事長は、6月24日の原産協会とカナダ原子力協会との協力覚書締結について紹介。同協力覚書のもと、新たなパートナーシップの構築を通じ、カナダの国家レベルでの小型モジュール炉(SMR)開発、ウラン供給を通じた原子力産業界との長いつながりを背景に、気候変動対策における原子力発電の推進、原子力イノベーション促進に資する活動を進めていく。

28 Jun 2021

2327

福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関する基本方針決定を受けた関係閣僚会議下のワーキンググループ(座長=江島潔経済産業副大臣)の第3回会合が6月25日、茨城県水戸市で行われた。5月31日の福島県、6月7日の宮城県での開催に引き続き、地元自治体・産業団体代表らより意見を聴取。経産省、復興庁、農林水産省、環境省、東京電力が対応策などについて回答した。〈配布資料は こちら〉茨城県・大井川知事今回の会合に出席した茨城県の大井川和彦知事は、政府による行動計画の策定に関し、「漁業関係者などの声をしっかりと受け止めた上で、具体的かつ効果的な対策を明確に打ち出し国民の理解を得ていくこと」と要望。その上で、処理水の取扱いに係る今後の対応について、(1)関係者に対する説明と理解、(2)国内外への情報発信、(3)海洋放出設備に係る安全対策の徹底、(4)万全な風評被害対策、(5)風評被害が生じた場合の政府が前面に立った損害賠償、(6)茨城県沖のモニタリングの強化、(7)国際社会の理解醸成、(8)東京電力の指導・監督――を求めた。茨城沿海地区漁業協同組合連合会会長の飛田正美氏、茨城県水産加工業協同組合連合会会長の髙木安四郎氏は、いずれも「海洋放出に反対」との立場を明示。飛田氏は漁師の後継者問題を、髙木氏は水産物加工品の新製品開発・販路拡大に及ぼす影響をそれぞれ懸念し、具体的・長期的な風評被害への対応策を求めた。情報発信に関しては、茨城県商工会議所連合会会長の大久保博之氏が、消費者の声を踏まえ女性の視点から見たわかりやすい説明の重要性を強調したほか、地元への風評被害相談窓口の設置を要望。この他、農業、ホテル・旅館業の関連団体も意見を陳述し、1999年に東海村で発生したJCO臨界事故の経験から「風評被害にさらされるのはこれで2度目」といった声もあがった。県内自治体からは漁港・海水浴場を有する大洗町の國井豊町長らが出席。同氏はマスコミの報道姿勢やSNSを通じた流言飛語を危惧し、「まずは今ある風評被害をしっかり解決すべき」と訴えた。茨城県産の水産物に関し、政府関係からは、葉梨康弘農水副大臣が自身の衆議院議員選挙区内に位置する霞ヶ浦の天然ナマズが最近出荷解禁となったことを紹介。江島副大臣は前職で市長を務めていた山口県下関市の名産でもあるアンコウを例に「日本の財産の一つ」と称え、それぞれ支援を惜しまない姿勢を示した。WGによるヒアリングなどを踏まえた対応すべき課題や必要な対策は関係閣僚会議に報告され、今夏の中間とりまとめ、年内を目途とする中長期的行動計画策定に資することとなる。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

25 Jun 2021

3071

IAEAは6月22日、日本原子力研究開発機構のバックエンド対策に関する国際的レビュー「ARTEMIS」(4月12~22日)の結果を公表した。原子力機構が2018年に策定した79施設の廃止措置、廃棄物処理・処分、核燃料物質の管理、これらに要する費用などを取りまとめた「バックエンドロードマップ」に対し評価が行われたもの。それによると、「原子力機構は将来にわたる廃止措置の方向性を確立するとともに、直面する課題もはっきり示したロードマップを作成した」などと評価した上で、さらなる改善に向けた助言を示している。「ARTEMIS」はIAEAが加盟国からの要請に基づき原子力施設の廃止措置にフォーカスしたレビューを実施する専門家チーム。核燃料サイクルの技術開発に貢献した東海再処理施設は廃止措置に約70年を要するなど、原子力機構のバックエンド対策は長期に及び、全体の費用は約1.9兆円と試算されている。現在、同機構において、東海再処理施設、高速増殖原型炉「もんじゅ」、新型転換炉「ふげん」の3つの主要施設に廃止措置プロジェクトが集中している状況下、「ARTEMIS」チームは、廃止措置戦略全体でリスク軽減や費用削減に向けた優先順位付けが図られていることを確認。一方で、放射性廃棄物管理の計画に関して、事業に遅れが生じた場合の貯蔵施設不足を課題として指摘し、「処分施設の利用可能性と廃棄物貯蔵管理能力を合わせて評価した明確な戦略を示すべき」と助言した。また、今回のレビュー結果では優良事例として、様々な炉型の原子炉を立地する福井県の強みを活かし地元産業の廃止措置に関する技術を支援する「ふくいスマートデコミッショニング技術実証拠点」(スマデコ、敦賀市)を評価。スマデコでは、「廃止措置解体技術検証」、「レーザー加工高度化」、「廃止措置モックアップ試験」の3つの試験・訓練フィールド、企業交流スペースを整備しており、熟練者の「勘」を再現するロボット制御システムの開発などが成果をあげている。

24 Jun 2021

3022

原子力規制委員会は6月23日の定例会合で、中国電力島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kW)が新規制基準に「適合している」とする審査書案(概要版は こちら)を了承した。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。本件は2013年12月に東北電力女川原子力発電所2号機(2020年2月に原子炉設置変更許可)とほぼ同時期に新規制基準適合性に係る審査が申請され、サイト特性の自然災害に対する評価見直しなども経て、審査の最終段階では耐津波対策が主な焦点となっていた。島根2号機の審査は、廃止措置が進められている1号機、建設中の3号機の原子炉には燃料が装荷されない状態を前提としている。定例会合では原子力規制庁が審査の経緯を説明。自然ハザードに関して、中国電力は、規制委員会の指摘を踏まえ、発電所から約2kmの距離にあり地震動評価に与える影響が大きいとされる「宍道断層」の長さを約22 km から約39kmに、津波による漂流物衝突については航行の不確かさを考慮し総トン数19トンの漁船を想定(通常は5トン程度を想定)。さらに、火山の影響については、発電所から南西方向約80kmの距離にある「三瓶山」に関し、文献や風向を考慮したシミュレーションに基づく保守的な検討を追加実施した上で、噴火による降灰層厚を56cmと評価しており、審査では、各々の評価、それを踏まえた設計方針の妥当性を確認したとしている。また、中国電力は、機器・配管系の耐震補強で、従来型の支持構造物に加え、国内の原子力発電所では実績のない制振装置「三軸粘性ダンパ」を適用。審査では、加振試験結果との整合性などから、適切な設計手法であることを確認したとしている。同日の会合では、この他、日本原燃の六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに関し、3号埋設施設(最大42,240㎥、200リットルドラム缶211,200本相当)の増設などを行う事業変更許可について、妥当とする審査書案も了承した。会見を行う更田委員長(インターネット中継)更田豊志委員長は、定例会合終了後の記者会見で、申請から約7年半を要した島根2号機に係る審査書案の取りまとめを受け、「他の発電所の審査とも並行した関係でこれだけの期間となったと考えている」などと述べ、特に自然ハザードとそれに対する設計方針に関して慎重な審査を行った経緯を振り返った。また、同日に関西電力美浜発電所3号機が国内初の40年超運転に向け原子炉を起動したことに関して、「緊張感をもって運転に当たって欲しい」と、長期停止を踏まえた現場士気の維持・高揚の重要性を改めて強調。今後、同高浜1、2号機の40年超運転も予定されており、原子力発電プラントの運転期間延長に関心が集まっているが、更田委員長は、「高経年化にとらわれ過ぎることが、逆に『新しいプラントならば安心』という慢心につながりかねない」との危惧を示した。

23 Jun 2021

2439

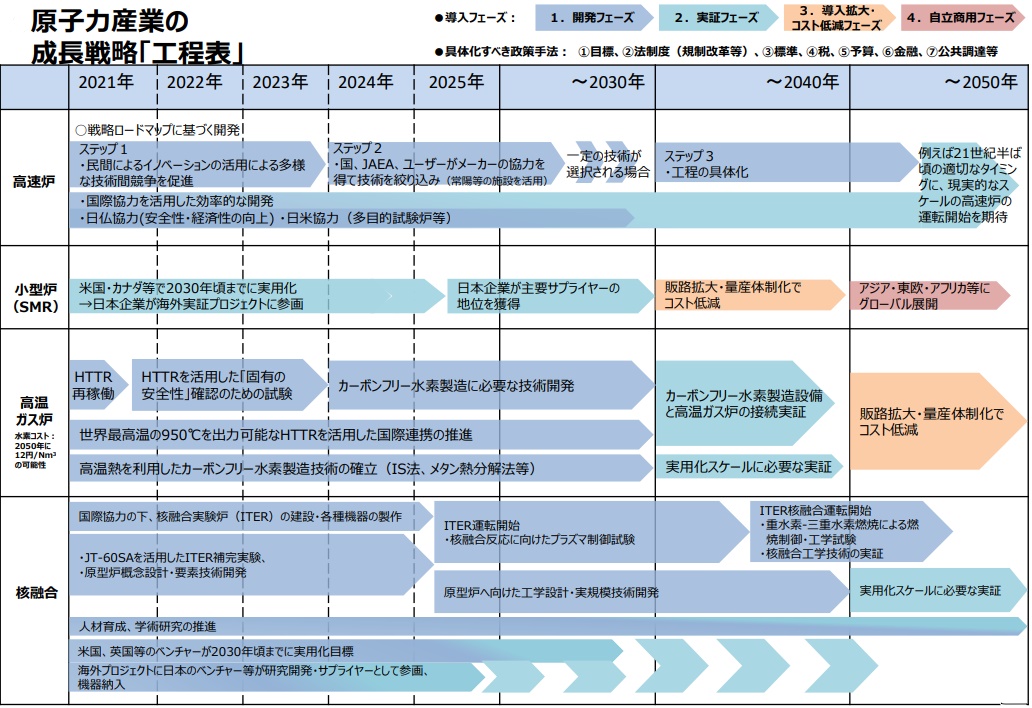

経済産業省は6月18日、新たな「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定。2020年12月に「経済と環境の好循環」につなげるための産業政策として関係省庁との連携により策定された同戦略だが、このほど脱炭素効果以外の国民生活へのメリットについて深掘りするなど、さらなる具体化を図ったもので、同日閣議決定の「成長戦略実行計画」にも盛り込まれている。新グリーン成長戦略では、14の重要産業分野(洋上風力・太陽光・地熱、水素・燃料アンモニア、次世代熱エネルギー、原子力、自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラ、食料・農林水産、航空機、カーボンリサイクル・マテリアル、住宅・建築物・次世代電力マネジメント、資源循環、ライフスタイル)ごとに2050年までの工程表を再整理。原子力産業では、目標として(1)国際連携を活用した高速炉開発の着実な推進(新たに追加)、(2)2030年までに国際連携による小型モジュール炉(SMR)技術の実証、(3)2030年までに高温ガス炉による水素製造に係る要素技術の確立、(4)ITER計画等の国際連携を通じた核融合研究開発の着実な推進――を掲げている。国民生活へのメリットとしては、研究炉を利用した医療用放射性同位体の製造による先進的がん治療への貢献を例示。経産省では新戦略の策定に際し、2020年末に民間企業、大学、研究機関、行政庁の若手有志(平均年齢30歳)からなるワーキンググループを設け5回にわたり議論。2050年に指導的立場で活躍する人たちの意見として、「2050年カーボンニュートラル」実現の取組が短期的にコスト負担ととられぬよう未来に残す総資産を測る指標「GDS」(国内総持続可能性、Gross Domestic Sustainability)の政策導入を検討すべきといったWG提言も今回のグリーン成長戦略に記載された。会見を行う梶山経産相梶山弘志経産相は22日の閣議後記者会見で、「『2050年は遠い先の将来ではなく近い将来』との認識のもと、関係省庁と連携しグリーン成長戦略をしっかりと実行していきたい」と述べている。

22 Jun 2021

7483

資源エネルギー庁は6月21日、「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」の初会合を若狭湾エネルギー研究センター(敦賀市)で行った。〈配布資料は こちら〉福井県内では関西電力美浜3号機など、国内初の40年超運転が近く開始するところだが、原子力の長期的利用に向けて、運転終了後も見据えながら持続的な地域の発展を実現すべく、「立地地域の将来像」について議論する場として立ち上げられたもの。メンバーは、杉本達治・福井県知事始め、原子力発電所を有する敦賀市、美浜町、おおい町、高浜町の各首長ら立地自治体代表の他、関係行政機関の幹部、関西電力、北陸電力、日本原子力発電の各社社長、および有識者で構成。同会議では、各自治体の地域振興計画なども踏まえ、20~30年後を見据えた地域産業・くらしの「将来像」や、その実現に向けた国・事業者による対応のあり方を「将来像に関する基本方針」として、また、必要となる国の施策や事業者による地域共生の取組内容・スケジュールを工程表として、それぞれ取りまとめた上で、毎年フォローアップを実施する。今後、実務担当者レベルのワーキンググループも通じて検討を進め、今秋までを目途に具体的アウトプットを目指す。現在エネルギー基本計画見直しに係る検討が佳境の総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも、「中長期的な立地地域の持続的発展」が原子力政策の課題の一つとして掲げられており、梶山弘志経済産業相は、4月末に行われた杉本知事との会談の中で、地域振興の取組について次期基本計画にも着実に反映していく考えを示している。資源エネルギー庁・保坂長官共創会議開始に際し挨拶に立った保坂伸・資源エネルギー庁長官は、多くの原子力施設を立地する福井県嶺南地域のエネルギー政策における重要性を、「国の電力安定供給を支える基盤としての役割を果たしている」と強調。その上で、(1)福島第一原子力発電所事故による国民不安が高まる一方でさらなる脱炭素化の取組が求められており将来の原子力政策の明確化が重要、(2)初の40年超運転開始・再稼働の停滞・廃炉の進展といった地域ごとの状況が複雑化している、(3)少子高齢化の進行からもより難しい行政運営が迫られている――などと、地域から寄せられる要望・課題を示した。こうした立地地域を巡る状況下、エネルギー政策を担う立場として、「地域の声をしっかりと受け止め、目指すべき将来像について皆様と一緒に悩みながら構造作りをサポートしていく」と表明。自治体・国・事業者が共同で立地地域の発展について総合的検討を行う取組は初めてとみられるが、保坂長官は、「新たな『福井モデル』を創り全国に発信していく」と述べ、今後の議論を通じ有効な成果が得られることを期待した。福井県・杉本知事また、杉本知事は、次期エネルギー基本計画策定や「2050年カーボンニュートラル」実現に係る議論が進む中、原子力政策の方向性が明確化されるよう改めて要望。その上で、共創会議における議論の方向性として、(1)原子力研究開発・人材育成、(2)エネルギーの多元化、(3)地域産業の複線化――をあげた。同氏は福井県が2020年3月に策定したエネルギー(Energy)をキーワードとする「嶺南Eコースト計画」を中心に意見を述べ、原子力の長期的利用に向けた今後の研究開発・人材育成に関し「安全性をいかに高めていくか」との視点の重要性を強調。また、エネルギー多元化の関連では、県の物流上の利便性や大地震のリスクに係る優位性をあげた上で、水素サプライチェーン拠点としての可能性を述べた。さらに、将来の北陸新幹線延伸計画から、関西・中京都市圏との近接をとらえた新産業創出や観光振興も展望。共創会議が設けられた先行地域として、「全国の原子力立地地域のモデルケースとなるよう国も最善を尽くして欲しい」と訴えた。この他、各自治体の地域戦略として、敦賀市の渕上隆信市長は敦賀港を拠点とした広域的経済圏形成を目指す「ハーモニアポリス構想」を、おおい町の中塚寛町長と高浜町の野瀬豊町長は、町の人口減少に伴う影響を懸念し「ポストコロナ」を見据えた子育て世代の移住・定住構想や海を資源とした町おこし戦略などを紹介した。関西電力・森本社長また、関西電力の森本孝社長は、現在原子炉起動に向け作業を進めている美浜3号機の運転について、「引き続き安全最優先で取り組んでいく」と改めて表明。今後の共創会議での議論に際し、「地域の皆様の声をしっかりと聴き、数十年後の姿を思い描きながら持続的な地域の発展に向け主体的かつ積極的に取り組んでいく」と述べた。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

21 Jun 2021

4112

モバイルゲームアプリ「ポケモン GO」にも用いられたAR(拡張現実)技術による災害情報の活用支援について、電気通信大学大学院情報理工学研究科教授の山本佳世子氏が6月15日の原子力委員会定例会で説明。原子力災害への適用の可能性なども含め意見が交わされた。最近流行した「ポケモン GO」はスマートフォン端末を持つ利用者が現在位置情報をGPSで取得し付近に設定されたコンテンツ(キャラクター)を画面表示・獲得する「位置認識型AR」を用いたものだが、山本氏は、こうしたナビゲーションシステムの「平常時から災害発生時まで」継続した利用により有効な災害情報提供を図ることに着目。SNSも活用した「ソーシャル・センサ」として、行政や専門家による災害情報に加え、地域住民が投稿する経験知・生活知に基づく災害情報も収集・蓄積させ、平常時は防災意識の高揚、災害発生時には避難行動や帰宅困難者への支援などを図り、災害対策の拡充に役立てようというもの。災害発生時の住民らによる投稿情報を自動分類し地図上に表示するシステムについて、山本氏は、電気通信大地元の東京都三鷹市での実証結果を披露。同市は東京郊外の商業施設や住宅が集中する地域だが、ツイッターからも投稿された危険性・安全性に関する情報、給水・備蓄拠点などを地図上に図示しながら、平常時から、避難経路図・安全マップの作成、防災訓練・教育にも活用できるとした。近隣には深大寺・神代植物公園(調布市)などの名所もあり、平常時には観光情報の提供として、災害発生時には観光客も含めた避難活動支援に資するといった応用が考えられ、山本氏は、「平常時から使い慣れたシステムを災害発生時にも継続的に利用する」有効性を強調。同氏は、この他、各種仮想空間技術を統合しInstagramやYouTube他とも連携した「時空間情報システム」の開発についても紹介。2018年夏の西日本豪雨時における投稿画像のマッピングを示した上で、災害発生時における位置情報の重要性を説いた。原子力施設の立地地域には気比松原(敦賀市)や金華山(石巻市)などの観光スポットもあり、原子力災害発生時における観光客の避難対応も課題だ。委員からは、AR技術の原子力災害への適用も含めた社会実装の見通しの他、デマ・フェイクニュースや「情報弱者」への対応、若手への啓発、風評被害を発生させる懸念などについて質問があり、山本氏は、海外山林火災での事例に触れるとともに、現在関連学会とも連携しながら適切な運用方法について模索しているとした。

18 Jun 2021

3109

原子力学会・中島会長(原子力学会ホームページより引用)日本原子力学会は6月12日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに関するオンラインセミナーを開催した。4月に「海洋放出を選択する」との政府による基本方針が決定されたのを受け、同学会は6月7日、「廃炉の円滑な遂行と地元産業の再生・コミュニティの復興」の総合的推進を妨げない考えから、科学的・技術的に実行可能でリスクの少ない選択肢として、できるだけ速やかな実施を提言する見解を発表。今回のセミナーは、見解を踏まえ、福島復興・廃炉推進に向けた36学協会連携の連絡会「ANFURD」との共催で行われたもの。処理水中のトリチウム濃度希釈のイメージ(資源エネルギー庁発表資料より引用)処理水の取扱いに関する政府の基本方針については、資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室長の奥田修司氏が説明を行った。これを受け、原子力学会会長の中島健氏は、2年後を目途に開始される海洋放出に関し、処理水中に含まれるトリチウムの希釈濃度(WHO飲料水基準の約7分の1)と管理目標値(年間22兆ベクレル)を踏まえ、「完了まで40年程度はかかる」見通しから、今後の廃炉戦略構築に向けて課題となることを示唆。「ANFURD」では放射線被ばく・健康影響に係るリスクコミュニケーションなど、情報発信活動に取り組んでいるが、同氏は、地域社会の理解・合意形成の重要性を改めて強調する一方で、「風評被害について発信すること自体が却って風評被害の発端となっているのでは」とも懸念した。その上で、アカデミアの立場から、今後も原子力・放射線分野だけに留まらず、社会科学の専門家からも知見を受けるとともに、海外の学会とも連携しながら国・東京電力の取組を支援していく考えを述べた。また、トリチウムの海洋拡散予測について、日本原子力研究開発機構システム計算科学センター副センター長の町田昌彦氏が研究成果を説明した。数理科学が専門の同氏は、自然発生、核実験、原子力施設に由来するトリチウムの沿岸/沖合での存在量を「ボロノイ分割法」と呼ばれる手法で調査・分析した評価結果を披露。同氏は、海洋放出の管理目標値(年間22兆ベクレル)は、調査で設定した一定のエリアの沖合における平均存在量(250兆ベクレル)の11分の1に過ぎず、「放出による福島沖合への影響は僅か」であることを説いた。加えて、過去には核実験に伴いトリチウムの存在量が基本方針に示す管理目標値を遥かに上回る時期もあったとしている。風評被害対策については、社会学の立場から筑波大学社会学類准教授の五十嵐泰正氏が調査データや取材経験に基づき問題点を指摘した。同氏はまず、消費者庁が毎年実施する「風評被害に関する消費者意識の実態調査」結果を示し、福島県産品への忌避傾向が年々下がっている状況下、出荷制限体制・検査実施に係る認知度が最近1年間で大きく下落しているとして、「コロナの影響もあるが関心低下が極めて顕著に進んでおり、科学的な説明・啓発も時期を追うごとに効果が限定的になる」などと懸念。さらに、他の調査結果から、処理水が海洋放出された場合の福島県産海産物に対する購入の忌避傾向に関し、「2018年時点の2倍以下で、事故直後よりは低い」とした上で、いわゆる「買い控え」が長期化・固定化する市場的要因として、(1)取引順位の低下(代替産地の台頭)、(2)流通のスイッチングコスト(仕入産地を変える際のバイヤー交渉)、(3)関連業者の廃業、(4)過剰な忖度(取引先・贈答先に対するネガティブ評価)――をあげた。流通量が低迷する懸念に関しては、都内大手スーパーによる福島県産品販売促進イベントでの「売れ行きは良好でリピーターも多いが、十分な供給量がなく安定して売り場を作れず、取組店舗を増やせない」といった現場の声を例示。五十嵐氏は、「販路を絶対に閉ざさない」覚悟で、適切な供給量を維持し消費者に近いところからコミュニケーション促進を図っていく必要性を強調した。

16 Jun 2021

2925

英国大使館・国際通商省(DIT)主催による「日英原子力産業フォーラム」(日本原子力産業協会、英国原子力産業協会他後援)が6月10日、オンラインで開催。原子力施設における廃止措置の進展を中心に日英双方から報告を受け、バックエンドの共通課題に対し両国間の協力関係を深めていく意義を確認した。開会挨拶に立つロングボトム英国大使開会に際し挨拶に立ったジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、「日英間では60年以上にわたる非常に緊密な原子力分野の協力関係があり、これまで大きなメリットをもたらしてきた」とした上で、現在日本のエネルギー分野で政策課題となっている福島第一原子力発電所の廃炉や「2050年カーボンニュートラル」実現に向けても、一層協力関係が進展するよう有意義な議論を期待した。フォーラムではまず、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)と日本の経済産業省より、自国のエネルギー政策が説明され、日英それぞれ「2050年カーボンニュートラル」(ネットゼロ排出)における原子力の果たす役割を強調。BEISからは、「11月に英国グラスゴーで行われるCOP26に向けて、エネルギー部門の脱炭素化を進める世界的なすう勢を継続させていく。その中で原子力は重要な役割を果たす」として、2020年11月にジョンソン首相が公表した「グリーン産業革命に向けた10ポイントプラン」で掲げる原子力関連の施策が紹介された。小型モジュール炉(SMR)や革新モジュール炉(AMR)の開発、「英国では1世紀ぶりの新設」とされるヒンクリー・ポイントC発電所(2基)の建設推進に向け、雇用の確保実現も含めた法整備・予算措置を図っていくとした。また、経産省からは2020年12月策定の「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が紹介された。SMR、高温ガス炉、核融合など、原子力技術イノベーションの加速化に向けたロードマップを披露し、高温ガス炉については日本原子力研究開発機構「HTTR」の今夏再稼働の見通しとともに大量かつ安価なカーボンフリー水素製造への可能性を、核融合については新たに京都フュージョニアリングが研究開発に参入したことなどをあげた上で、「国際協力が成功のカギ」と強調。NDA・シンパー氏NDF・山名氏廃止措置に関しては、英国原子力廃止措置機関(NDA)チーフサイエンティストのエイドリアン・シンパー氏と原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)理事長の山名元氏が対談。両者ともに原子力開発黎明期から長く続く日英間の原子力協力を振り返った上で、山名氏は、「福島第一原子力発電所の廃炉は日本にとって重要な課題」として、今後の燃料デブリ取り出しを見据えた遠隔技術分野での協力関係深化に期待を寄せた。その上で、「廃炉は地域の皆様の理解がなければなし得ない」として、正確な情報発信の重要性を強調。対して、複数の原子力施設の廃止措置が進められているセラフィールドサイトの取組状況を説明したシンパー氏は、周辺住民との信頼関係構築について、「常に正直でフランクであること。『事故は起きない』という説明の仕方ではいけない。トラブル情報も隠さず共有することで信頼が築かれていく」と述べた。山名氏は、NDFが実施する地元住民との意見交換について触れ、その中の学生対話セッションの経験から「若い人たちからの廃炉に対する前向きの声が理解促進にも通じている」などと説明。さらに、同氏は、今後も英国から理解活動の手法・経験を学ぶ姿勢を示すとともに、廃炉に関するビジネスチャンスの拡大、国際的な安全標準の必要性にも言及した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

14 Jun 2021

3059

【国内】▽12日 関西電力が美浜3号機など40年超プラント3基の運転方針を発表▽13日 総合エネ調が「2050年カーボンニュートラル」を見据えたエネルギーミックスに関するシナリオ分析で議論を開始▽14日 原子力学会が福島第一原子力発電所事故調査で「10年目のフォローアップ」を発表▽18日 外務省が国際機関の邦人増強に向けIAEAと共催で初のオンラインWS開催(~20日)▽20日 G7気候・環境相会合がテレビ会議で開催、梶山経産相「あらゆるエネルギー源、技術」をバランスよく活用する重要性に言及(~21日)▽23日 環境省が福島の除染に伴う土壌再生利用・中間貯蔵の理解に向け「対話フォーラム」を都内で開催▽25日 総合エネ調が今夏・今冬の電力需給対策につき議論、高経年火力の維持が課題に▽25日 経産相と原子力事業者による「使用済燃料対策推進協議会」が開催、核燃料サイクルの進展を見据え▽25日 小泉環境相が女川を対象に原子力総合防災訓練の今年度実施(昨年度は見送り)を発表▽27日 IHIが米ニュースケール社SMR事業への参画を表明▽27日 東京電力が福島第一処理水の海洋放出実施に向け、測定・評価用「サンプルタンク群」の整備計画を発表▽28日 東大宇宙線研「ハイパーカミオカンデ」(岐阜県)着工記念式典が開催、2027年の実験開始を目指す▽31日 福島第一処理水取扱いに係る基本方針決定を受け政府WGが福島で初会合開催、漁連他から意見を聴取 【海外】▽ 4日 米規制委、サリー発電所の2基でそれぞれ80年間、2回目の運転期間延長を承認▽5日 OECD/NEAがTMI、チェルノブイリ、福島第一の3つの原子力発電所における過酷事故後の長期管理と対応行動で報告書を公表▽6日 米TVA、ケイロス社製の先進的原子炉「フッ化物塩冷却高温炉(FHR)」の実証炉建設支援を公表 ▽7日 フィンランドで使用済燃料最終処分場を建設中のポシバ社が、処分用坑道の掘削を開始▽ 11日 中国で50基目の商業炉、田湾6号機を初めて送電網に接続▽ 11日 英政府がSMRを含む先進的原子炉設計を設計認証審査の対象に、申請ガイダンスを公表▽ 12日 ポーランド政府と国立原研のHTGRが基本設計開発段階に▽ 17日 英ロールス・ロイス社、今秋の設計審査開始に向け同社製SMRの出力を47万kWに増強▽ 17日 2021年10月に初併入予定の オルキルオト3号機、建設プロジェクトの完了条件で事業者と工事を請け負った企業連合が合意▽19日 中国でロシア企業が建設する田湾7、8号機と徐大堡3、4号機で起工式を開催▽19日 米エネ省、先進的原子炉から出る使用済燃料の削減プログラムに4,000万ドル拠出と発表▽ 20日 カナダ安全委が実施中の米社製SMRの許認可手続きが技術審査段階に▽20日 IAEAが「原子力と再エネのハイブリッド・システム」について技術評価のために新しい「協働研究プロジェクト(CRP)」を実施と発表▽24日 英政府、サイズウェルC発電所を使ったCO2回収システムの開発に補助金提供と発表▽25日 英モルテックス社製のSMR、カナダの許認可申請前ベンダー審査で第1段階をクリア▽26日 IEAがスペインのエネ政策レビュー:「全廃予定の原子力発電所の活用がCO2排出目標達成に有効」と勧告▽26日 米ニュースケール社、米国内でのSMR建設の可能性評価で新たにワシントン州の公営電力と覚書を締結▽28日 米バイデン政権初の予算教書、過去最高額の原子力予算を計上▽28日 米仏のエネ相 温暖化対策の共同声明で先進的原子力技術の利用等で協力する方針を表明▽31日 スウェーデンのバッテンフォール社、エストニアでSMR導入を計画するフェルミ社への出資を決定 ☆過去の運転実績

11 Jun 2021

3277