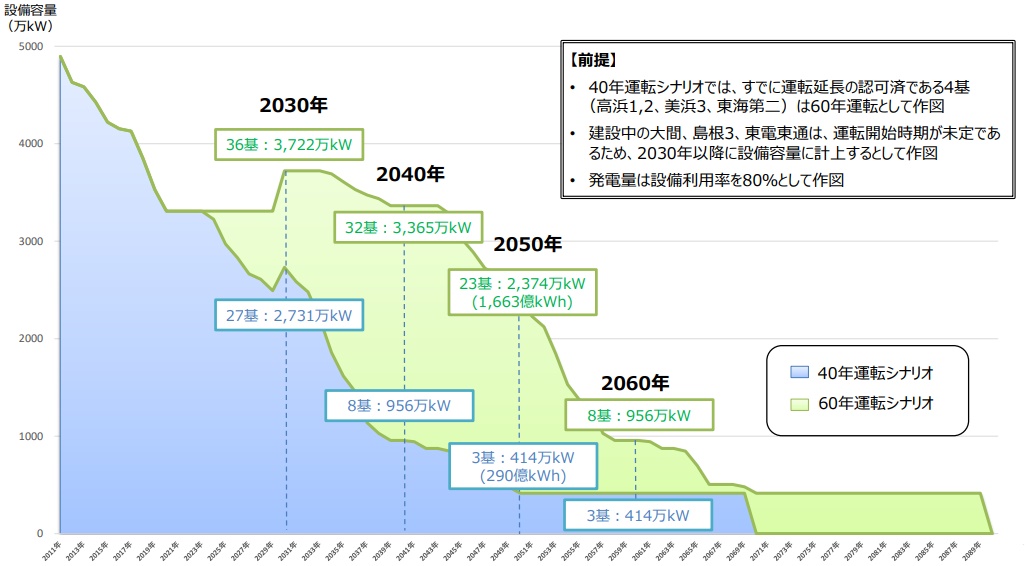

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は12月21日、2050年カーボンニュートラルに向けた火力発電と原子力利用のあり方について議論した。同分科会では、10月末の菅首相による2050年カーボンニュートラルの表明を受け、エネルギー起源CO2削減の観点から、11月よりエネルギー基本計画見直しの検討を本格化。前回12月14日の会合では、再生可能エネルギー導入拡大に向けた課題と対応に関し電力中央研究所などからヒアリングを行った。今回会合では、原子力政策を巡り、資源エネルギー庁が、世界の動向や、福島第一原子力発電所廃炉の取組、原子力の持つ3E(安定供給、経済効率性、環境適合)特性などを説明。新規制基準適合性に係る設置変更許可を受けたが再稼働に至っていない7基、審査中の11基の状況についても具体的に示した。その上で、課題と対応の方向性について、(1)安全性の追求、(2)立地地域との共生、(3)持続的なバックエンドシステムの確立、(4)自由化した市場の中での事業性向上、(5)人材・技術・産業基盤の維持・強化と原子力イノベーション――に整理。これら課題を乗り越え、「国民からの信頼回復」に取り組んでいくことが必要だとしている。〈エネ庁説明資料は こちら〉また、火力については水素発電・アンモニア発電を有望な非化石電力源としてあげた上で、今後のエネルギーミックスの議論に向けて、2050年における各電源を、「確立した脱炭素電源」(再生可能エネルギー、原子力)と「イノベーションが必要な電源」(火力)に大別。発電電力量のうち、再生可能エネルギーで約5、6割を、原子力については、化石燃料とCCUS(CO2回収・有効利用・貯留)/カーボンリサイクルと合わせ約3、4割を賄うといった「参考値」を示し、今後複数のシナリオ分析を行っていくこととなった。資源エネルギー庁がまとめた今世紀後半に向けた原子力発電設備容量の推移で、60年までの運転期間延長を仮定しても、2040年代以降、大幅に減少する見通しが示され、委員からは、新増設・リプレースに関する意見が多く出された。立地地域の立場から、杉本達治氏(福井県知事)は、40年超運転や大飯発電所行政訴訟による県民の不安の高まりなど、直面する課題を述べ、研究開発・人材基盤の整備や国民理解の促進も含め、「長期的な原子力利用の道筋を早く示して欲しい」と訴えた。また、隅修三氏(東京海上日動火災相談役)は、「60~80年の運転期間延長は必須」としたほか、高速炉や高温ガス炉への開発投資に取り組む必要性を強調。この他、原子力については、コスト評価、事故の反省、事業環境に関する意見や、組織・体制に対する不信感から慎重な姿勢をとる人の意見も検証すべきといった声もあった。また、今後のシナリオ分析については、2050年以降や需要サイドの想定も含めた検討を求める意見があった。*参考 総合資源エネルギー調査会基本政策分科会情報は こちら

22 Dec 2020

4536

浜通り地域の新産業創出を目指す「福島イノベーション・コースト構想」の将来について考えるシンポジウムが12月19日、双葉町産業交流センターで開催され、同構想の実現に向けて活躍する企業、地元学生たちの登壇のもと、成果発表や意見交換が行われた。挨拶に立つ加藤官房長官シンポジウムには、加藤勝信内閣官房長官、内堀雅雄福島県知事、伊澤史朗双葉町長らが訪れ、挨拶を述べた。加藤官房長官は、「福島復興は内閣の最重要課題」との認識を改めて示した上で、福島ロボットテストフィールド、福島水素エネルギー研究フィールド、東日本大震災・原子力災害伝承館の開所や、2023年春の一部開所を目指す「国際教育研究拠点」計画の進展など、「福島イノベーション・コースト構想」を巡る1年間の動きに触れ、同構想が浜通り地域の原動力となるよう期待。内堀知事は、同構想で得られた成果の国内外発信に向け「来年は東京五輪の開催により世界から注目される絶好の機会」と、2022年春の帰還開始を目指す双葉町の伊澤町長は、「20年後の双葉町を担っていく生徒たちに期待。新たな未来を考えていく地」と、それぞれ意気込みを見せた。当日は、双葉中学校の生徒も出席し、伝統芸能の「山田のじゃんがら念仏踊り」や「せんだん太鼓」の練習風景を紹介した。「福島イノベーション・コースト構想」に関わる各界の取組については、阪本未来子氏(JR東日本常務執行役員、基調講演)、徳田辰吾氏((株)ネクサスファームおおくま 工場長)、金岡博士氏((株)人機一体社長)、秋光信佳氏(東京大学アイソトープ総合センター教授)が発表。阪本氏阪本氏は、2020年3月に全線復旧した常磐線に関し、「常磐炭田の石炭輸送が日本のエネルギー政策・経済を支えてきた」役割を経て、現在ではビジネス・観光利用に供される重要路線として発展してきた経緯を紹介。動物侵入防止柵や避難通路の整備など、震災後の常磐線復旧工事について触れたほか、2019年に開設されたJヴィレッジ駅(楢葉町)に関し、(1)平成に開業した最後の駅、(2)日本初の「ヴ」がつく駅(3)JR東日本で初のアルファベットがつく駅――と、駅名のうんちくを語った。「観光は『光を観る』と書く」と、今後の観光振興に期待を寄せる同氏は、震災発生から10年の節目に際し、交流人口の拡大を目指す「巡るたび、出会う旅。東北」をキャッチコピーとした東北6県観光キャンペーンの長期開催計画を披露。徳田氏大熊町でイチゴの周年栽培を行う徳田氏は、「農業分野は閉鎖的で交流が足りない。個人で行う農業と組織で行う農業とではやり方が全然違う」として、他業界からの人材の積極採用を図り、環境制御プログラムなど、様々な技術を開発・検証しながら収穫量を伸ばしてきた経緯を紹介。「多くの観光客が訪れ、『大熊町がイチゴの町になった』と言われるようになれば」と、期待を述べた。金岡氏福島ロボットテストフィールドで人の手足と連動して機能するロボット「人型重機」の開発に取り組む金岡氏は、福島第一原子力発電所事故の経験から、「研究だけでなく社会実装に達することが必要と感じた」と、先端ロボット工学技術の課題を述べ、革新的な知的財産を求心力にリソースと産業を集めるしくみ「人機プラットフォーム」を福島に導入したいと強調。秋光氏高等教育の立場から秋光氏は、保育園・小学校の線量調査など、発災直後から地道に取り組んできた被災地支援活動の経験を踏まえた「復興知学」講義を紹介。講義後の学生アンケートで、「普通の県として扱うべき」といった福島に対する対等なパートナーとしての見方が印象に残ったという。「浜通りは大きなポテンシャルを秘めている」と、同氏は強調し、阿武隈変成帯に着目したミュージアムプロジェクトなど、地域と共同した今後の活動に意気込みを示した。原町高の生徒たちこの他、原町高校からは福島ロボットテストフィールドでの水中ドローン訓練、平工業高校からは土木工学科による中学校への出前授業など、地元5校の高校生たちが浜通り地域に根差した実習経験を披露した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

21 Dec 2020

2701

電気事業連合会は12月17日、新たなプルサーマル計画を発表。同日、電事連の池辺和弘会長(九州電力社長)が梶山弘志経済産業相を訪れ報告した。7月に行われた経産相と電気事業者他の経営トップとの意見交換会の中で、経産相より事業者側に対し核燃料サイクルに関する要請事項(使用済燃料対策、六ヶ所再処理工場のしゅん工、プルサーマルの導入、バックエンド対策)が示されていた。今回の新たな計画は、六ヶ所再処理工場やMOX燃料工場の新規制基準適合性に係る審査の進展を踏まえ、要請事項に対し電事連が示した取組状況の一つで、プルサーマル発電について、早期かつ最大限導入することを基本に、「2030年度までに少なくとも12基の原子炉」での実施を目標としている。プルサーマルのしくみ(電事連ホームページより引用、使用済MOX燃料の再処理については今後検討を進めることとなっている)プルサーマル発電は、2009年に九州電力玄海3号機で開始。電事連では「16~18基の原子炉でプルサーマルの導入を目指す」との方針を掲げているが、現在、再稼働済のプルサーマル発電炉は計4基(関西電力高浜3、4号機、四国電力伊方3号機、九州電力玄海3号機)に留まっている。新規制基準をクリアし再稼働した原子力発電プラントは現在9基。電事連が発表した新たなプルサーマル計画では、「稼働するすべての原子炉を対象に1基でも多くプルサーマルが導入できるよう検討し、プルトニウムの需給バランスの確保に最大限取り組んでいく」としている。また、電事連は、新たなプルサーマル計画の策定に際し、使用済燃料対策の拡充に向け、東京電力と日本原子力発電が設立したリサイクル燃料貯蔵(株)が建設を進めるむつ中間貯蔵施設の共同利用の検討に着手するとした。これに関し、梶山経産相は、18日の閣議後記者会見で、「新たな選択肢を検討することは、核燃料サイクルを推進する上で大きな意義がある」と述べた上で、「青森県、むつ市に対し丁寧に説明し理解してもらうことが重要」と、事業者と連携し地元の理解促進に主体的な姿勢で取り組んでいく考えを示した。

18 Dec 2020

8671

新日本空調はこのほど、VR(バーチャルリアリティ)技術を活用し原子力空調設備施工に係る工事状況の確認・各種検査を遠隔で行う現場支援システムを確立したと発表した。360度撮影カメラとVRゴーグルを利用し現場状況をよりリアルに再現し共有するもの。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現場への大人数での立入りが難しくなっている状況下、設計や品質管理に通じたベテラン技術者が本部に在室したまま、施行状況のチェック・アドバイスの他、作業安全や品質検査の技量向上に関する若手への指導を、タイムリーに行うことが可能となる。遠隔医療や障害者支援などにおけるVRシステム導入で実績のあるジョリーグッドとの共同で開発された同システムは、現場担当者が高性能カメラ(360度/8K)と小型簡易カメラ(360度/5.6K)を用いて予め設定されたポイントで現場状況を撮影し、データをサーバーに転送した後、本部側で専用のVRゴーグルを通じ視聴できるというもの。各自の視点に合わせ360度を見渡せるVRゴーグルは同時に10台まで接続できるほか、タブレット端末からの映像の移動やマーキングにより、VRゴーグルを装着したまま工程の要所ごとに議論することも可能。新日本空調は、戦前の満鉄特急「アジア号」の全列車客室空調に始まり、日本初の超高層ビル霞ヶ関ビルの空調設備の施工も手掛けた「空調設備のパイオニア」だ。原子力分野でも、1957年の研究炉「JRR-1」(日本原子力研究所)への施工以降、商業用原子力発電所の換気・空調でも多くの施工実績を持つ。同社は微粒子可視化に係る技術を強みとしており、最近では新型コロナウイルス感染症拡大下での劇場利用の考察に向け、楽器メーカーや音楽関連団体との協力で管楽器演奏や合唱における飛沫流動の検証実験も行っている。

17 Dec 2020

3801

経済産業省東北経済産業局はこのほど、2020年の「東北経済・産業の10大ニュース」を発表した。毎年、同局内で候補となる印象的な出来事を募集し、職員の投票により選定を行っているもの。2020年の10大ニュースとして筆頭に上がったのは、「東北各地で新型コロナウイルス感染症拡大の影響深刻。工場の稼働停止や小売店の営業自粛措置、東北の夏祭りやイベントの中止が相次ぐ」だった。他9件の中には、東日本大震災後の産業復興に関するものが多くあがった。「常磐線が9年ぶりに全線運転再開」、「浜通りの産業再生の拠点『福島ロボットテストフィールド』が開所」、「世界最大級の再生可能エネルギー由来の水素製造装置を備えた『福島水素エネルギー研究フィールド』が開所」、「東北から新型車続々。東北地域のものづくりを大きく牽引」など。JR東日本・常磐線は、3月の帰還困難区域の一部解除(富岡町、大熊町、双葉町)に伴い、最後まで残った不通区間「富岡~浪江」が運転を再開。仙台から都内までを直通する特急「ひたち」も運行されるようになった。同じく3月に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市、浪江町)には、2018年7月の一部開所から2020年10月末までの約2年間に3万人以上が視察や実験に訪れた。5月には福島第一原子力発電所の使用済燃料プール内調査に向けた水中ロボットの操作訓練も実施。現在、20の企業・団体が入居しドローンや空飛ぶクルマなどの開発に供されており、今後、国内におけるロボットの一大開発拠点として、浜通りの産業再生、福島のロボット関連産業の発展に寄与することが期待される。昨今消費税増税や新型コロナウイルスの影響により自動車販売は低迷気味だが、トヨタ自動車東日本(宮城県大衡村)が東北地域で全量生産する小型SUV車「ヤリスシリーズ」が売上げを伸ばし、地域のものづくり企業の下支えに貢献した。また、復興関連の他、10大ニュースには、「脱炭素化に向けてエネルギー政策に動き」があがった。10月に菅首相が「2050年カーボンニュートラル」を表明し、これを踏まえたエネルギー基本計画見直しの検討も開始。2020年は、東北電力女川原子力発電所2号機について、11月に宮城県知事が国の再稼働方針に理解を表明したほか、六ヶ所再処理工場、MOX燃料加工工場、むつ中間貯蔵施設の安全審査が進展するなど、東北地域に立地する原子力・核燃料サイクル施設に係る動きがあった。

15 Dec 2020

2851

関西学院大学の災害復興制度研究所はこのほど、福島第一原子力発電所事故に伴い避難した住民の生活に関する調査結果を発表した。同研究所は、阪神・淡路大震災による学内犠牲者の発生、救援ボランティア活動の経験を踏まえ、震災から10年の節目となる2005年に設立され、「人間の復興」を理念に、人文・社会科学の側面から復興制度に係る研究を行っている。今回の調査は、兵庫県立大学、川崎医療福祉大学、その他NPOの協力で行われたもの。調査は、2020年7~9月、生活再建支援拠点を通じて4,876件の調査票を配布し、福島第一原子力発電所事故発生から10年を迎えるのを前に、仕事や居住環境など、発災以前との生活の変化について尋ねた。回収数は694件(回収率14%)。調査結果によると、回答者の年齢構成は40、50歳代が多く全体の54%を占め、平均は55.8歳。性別は男性40%、女性60%だった。震災当時福島県内に住居があった人が75%を占め、現状の避難指示については、帰還困難区域が14.4%、避難指示解除区域が20.2%、指定なしが60.1%となっている。震災前と昨年との総収入の比較では、300万円を境に、以上が減少、未満が増加しており、収入の低下がみられた。震災前と現在との職業については、農林水産業、会社勤め、自営業、専門職がいずれも減少する一方、臨時雇用・パート・アルバイトが15.9%から21.9%に、専業主婦が8.4%から12.2%に、無職が17.0%から27.2%にそれぞれ増加していた。避難先での近所づきあいについては、「何か困ったときに助け合う親しい人がいる」が51.9%から19.3%に大きく減少。仕事、収入、健康、余暇、住宅、地域環境、教育環境、自然環境、公共施設、文化活動、スポーツ活動、買物、医療、交通、生活全般の計15項目に関する満足度の震災前後の比較では、買物と交通の利便性でわずかに「満足・やや満足」の増加がみられたが、すべての項目で「不満・やや不満」が増加していた。震災前の居住地が帰還困難区域にある人については、87%が住民票を故郷に残したままとしており、避難先地域への愛着度はかなり低くなっている。また、将来福島に戻る意向では、67%が「戻るつもりはない」と回答していた。震災前の居住地に戻っていない理由(複数回答)としては、「空間線量は下がったが山林や草地の汚染されたところが残っていると思うから」が46.1%で最も多く、「現在の居場所で落ち着いているため」が44.8%でこれに次いだほか、廃炉作業への不安、仕事や子供の学校の都合などがあげられた。今回の調査結果では、まとめとして、「帰りたい想いと帰れない状況、様々な要因が複雑に絡み、改めて『人間の復興』を実現する状況には至っていない」と指摘。災害復興制度研究所は合わせて、原子力災害に関し、(1)避難者準市民制度の創設、(2)避難時最低所得補償の創設、(3)避難者援護法の制定と援護基金の創設――を提言した。

14 Dec 2020

2406

原子力平和利用の国際協力枠組「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の大臣級会合が12月10日、オンライン形式で行われた。FNCAでは、オーストラリア、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、カザフスタン、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナムの12か国の参加により、放射線利用を中心としたプロジェクト活動が実施されている。今回の大臣級会合には、日本から、井上信治内閣府科学技術政策担当大臣、岡芳明原子力委員長、和田智明FNCA日本コーディネーターらが出席。開会に際し挨拶に立った井上大臣は、「農業、医療、工業、環境の各分野での利用が目覚ましく拡大し、アジアの持続的開発に貢献している」と、FNCAによるプロジェクト活動の成果を評価した上で、将来に向け原子力科学技術の恩恵が幅広く共有されていくことを期待した。講演を行うグロッシーIAEA事務局長FNCAは発足から20年来、IAEAアジア原子力地域協力協定(RCA)による活動との相乗効果の強化に努めてきたが、今回の大臣級会合では、IAEAよりラファエロ・マリアーノ・グロッシー事務局長がオンラインにて講演を行った。同氏はまず、「アジア地域の原子力活動は非常にダイナミズムに満ちている」と、FNCA活動の将来性に期待。一方、「2020年は世界がこれまでに最も大きな課題に直面した年だった」と、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に見舞われた1年を振り返り、6月に提唱した「ZODIAC」(Zoonotic Disease Integrated Action、動物由来の感染症対策強化に向けた包括的フレームワーク)を紹介。「ZODIAC」は、IAEAがこれまで実施してきた原子力技術を活用したPCR検査、獣医学診断ネットワークなどの個別プロジェクトの統合化により、国際的な感染症対策の強化を図るもので、日本も100万ユーロの支援を行っている。「SARS、ジカ熱、エボラ出血熱など、パンデミックは概ね1年半ごとに発生している」と、グロッシー事務局長は述べ、蓄積された経験を活かすとともに、加盟各国がリソースを提供し合い、次のパンデミックに備えておく必要性を強調した。各参加国からの概況報告、意見交換を受け、大臣級会合は、(1)FNCAとIAEAのさらなる連携、(2)停滞を余儀なくされているプロジェクト活動の正常化に向けた努力、(3)ZODIACプロジェクトへの協力、(4)ウェブシンポジウムなどを活用した研究・技術人材交流の強化――を盛り込んだ共同コミュニケを採択し閉会した。

11 Dec 2020

3119

日本原子力研究開発機構は12月8、9日、核不拡散・核セキュリティについて話し合う国際フォーラムを開催した。同機構核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)の主催により、オンライン形式で行われた。今回のフォーラムでは、ISCN設立 10周年を機に、これまでの活動成果を振り返るとともに、8日には学生セッションを設け、ISCNが実施する夏期実習に参加した学生4名からの報告も踏まえ、次の10年に向けた課題について議論。ISCNは、核兵器、核物質、放射性物質を使った「核テロ」を防止するため、様々な措置を講じる核セキュリティの強化に向けて、2010年に米国で行われた「核セキュリティ・サミット」において日本政府の提唱を受け原子力機構に設置された組織で、核物質検知・鑑識などの技術開発や、アジア諸国を中心とした人材育成支援を行っている。8日に行われた学生セッションで、北朝鮮などによる核実験の国内監視に関するテーマで実習に参加した東海大学工学部3年の栗城祐輔さんは、「HYSPLIT(気象データを用いて放射性物質の大気中の移動・拡散をシミュレーションする大気輸送モデル)を用いた核実験によるキセノン133の拡散予測および解析」との研究報告を披露。北朝鮮による核実験実施を想定し、4つの気象条件、(1)冬型の気圧配置、(2)台風、(3)温帯低気圧、(4)猛暑――で放射性物質の拡散状況が大きく異なることを示した上で、CTBT(包括的核実験禁止条約)に基づくモニタリングステーションの効果的な配置について考察し提案した。また、学生らは実習報告に続いて、ディスカッションに臨み、核不拡散・核セキュリティの将来に向け、今後の国際社会、日本、原子力機構の役割や期待について議論。核不拡散・核セキュリティについては、「周囲に話し合える学生がいない」、「原子力を学ぶ学生でさえもほとんど知らない」との認識から、広島大学大学院先進理工系科学研究科修士1年の白藤雅也さんは、自身の経験として原爆体験談と合わせた学ぶ機会の設定を提案。この他、「IAEAとも協力し映像教材を作成しては。オンライン形式やアニメなど、媒体も工夫すべき」、「文科系の人は伝えることが上手いと感じる。是非巻き込むべき」といった教育や情報発信に関する意見が多く出され、白藤さんは、これらを集約し翌9日のセッションで報告した。核不拡散・核セキュリティの今後10年に向けた展望を述べる直井ISCNセンター長(オンライン中継)国内行政機関の他、IAEA、米国エネルギー省(DOE)などを交えた2日目のセッションでは、「専門家ではない政治家、一般の人々も含め、共通の問題意識を持つことが重要」(外務省)、「廃止措置施設に係る核セキュリティや、人材育成に関して女性を対象としたフェローシップ制度も必要」(IAEA)、「サイバー攻撃の脅威は今後10年間で一層高まっていく」(原子力規制庁)といった意見があった。参加者からは、米国の政権移行に伴う核セキュリティの動向に関する質問が多く寄せられ、DOE・在日米国大使館エネルギー首席担当官のロス・マッキン氏は、「超党派のサポートが10年以上あり、バイデン政権でも続くと確信を持っている。日本との関係、世界とのパートナーシップをより強くしていきたい」などと述べた。なお、ISCNでは、設立10周年を機にパンフレットを制作し公開している。

10 Dec 2020

3645

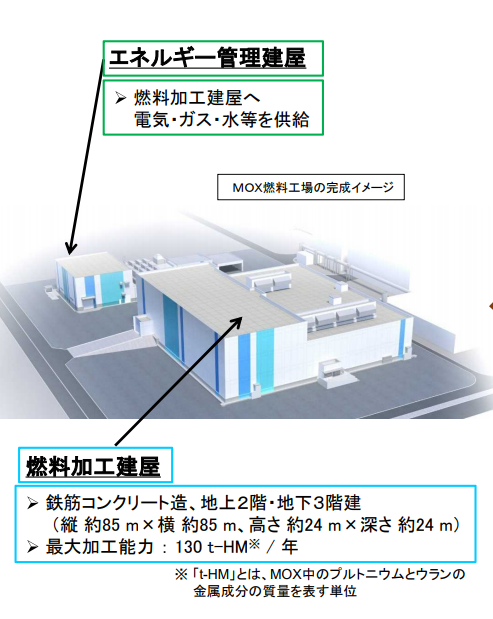

原子力規制委員会は12月9日の定例会合で、日本原燃のMOX燃料加工工場(青森県六ヶ所村)に関し、新規制基準に「適合している」として、原子炉等規制法に基づき事業変更許可の発出を決定した。2014年1月の審査申請からおよそ7年を経ての判断。7月には同じく六ヶ所再処理工場が事業変更許可に至った。再処理工場で使用済燃料からウランとプルトニウムを回収し、混合酸化物燃料(MOX燃料)として軽水炉で再利用する(プルサーマル発電)。今回のMOX燃料加工工場に係る決定に際し、規制委は10月7日に「審査書案」を取りまとめ、経済産業相への意見照会、パブリックコメントに付していた。計545件寄せられた一般からの意見では、六ヶ所再処理工場操業の見通し、プルサーマル計画の具体性など、核燃料サイクル政策に関するものが多くを占めた。定例会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、原子力委員会が示すプルトニウムの需給バランスにも言及し、「再処理とMOX燃料加工はセット。加工することによって安全性、核拡散抵抗性が高まる」と述べ、施設の早急な運用開始の必要性を示唆した。MOX燃料加工工場は六ヶ所再処理工場と同じく2022年度上期のしゅん工が目標となっている。日本原燃は「安全を最優先に建設工事を進め、地域の皆様に安心してもらえるよう、当社社員、グループ会社、一丸となってしゅん工に向けて全力で取り組んでいく」と、電気事業連合会は「原子燃料サイクルの実現に向けた大きな一歩。今後も業界一丸となって日本原燃を支援していく」とのコメントをそれぞれ発表した。〈日本原燃コメントは こちら、電事連コメントは こちら〉

09 Dec 2020

3494

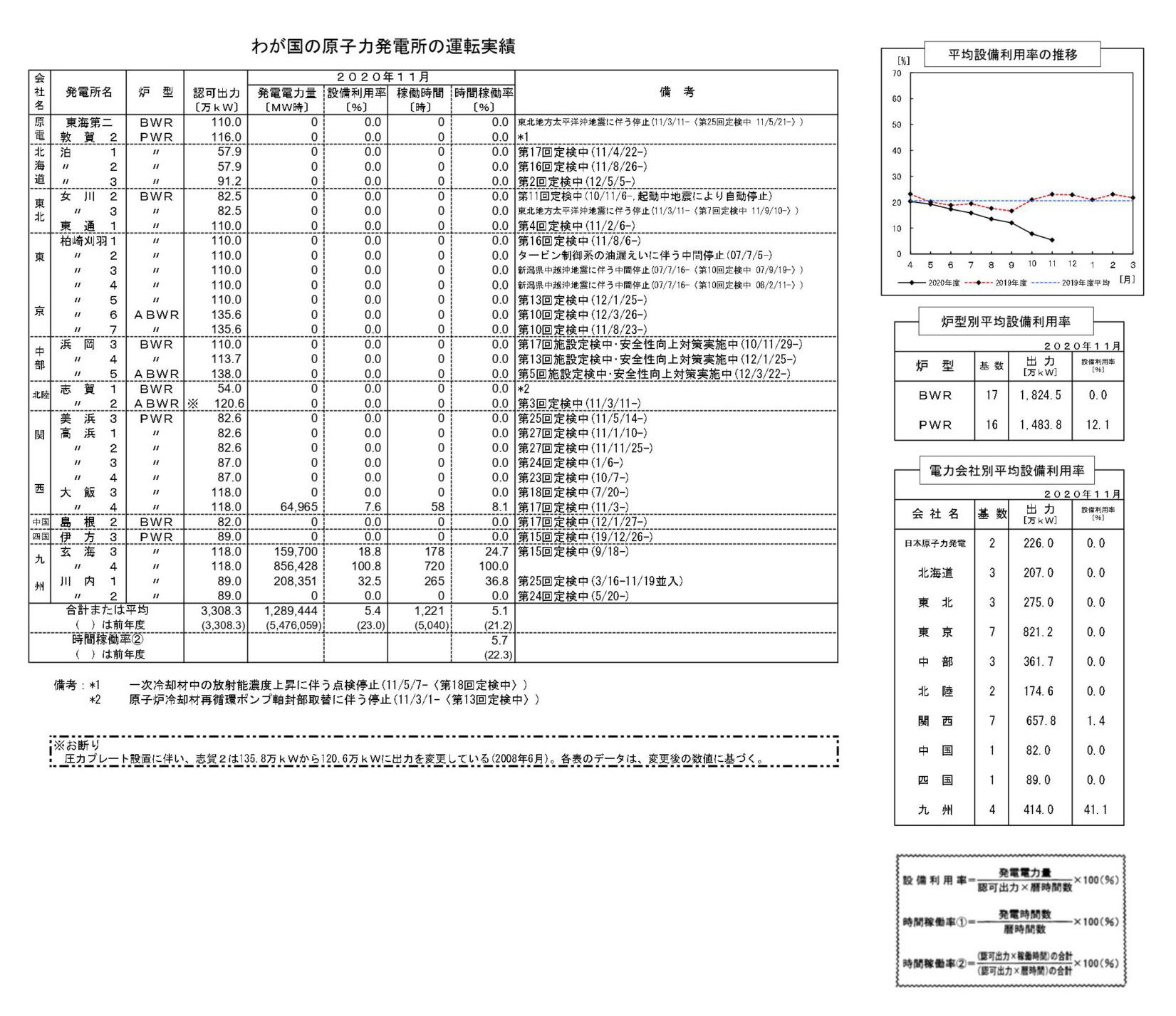

【国内】▽2日 内閣府、感染症流行下での原子力災害防護措置でガイドラインをまとめる▽9日 経団連が「。新成長戦略」発表、2030年の建設着手を目指す新型炉開発も▽11日 規制委、むつ中間貯蔵施設の新規制基準審査で事業変更許可▽11日 九州電力川内1号機で、「特定重大事故等対処施設」が初の運用開始(19日に発電再開)▽11日 新潟県の委員会が福島第一原子力発電所事故検証で避難生活影響に関し報告書を取りまとめる▽11日 原子力委員会とインドネシア原子力庁(BATAN)が原子力技術研究で共同シンポ開催(~12日)▽17日 NUMOが高レベル放射性廃棄物の処分地選定で文献調査実施へ、寿都町・神恵内村の応募を受け▽18日 東北電力が女川2号機の再稼働に関し宮城県・女川町・石巻市より「事前了解」受領、2022年度の安全対策工事完了を目指す▽18日 2019年度エネルギー需給実績が発表される、CO2排出量は6年連続で減少▽20日 衆参両院が「気候非常事態宣言」を可決、「一日も早い脱炭素社会の実現」を▽24日 福島第一原子力発電所1号機使用済燃料プールで「がれき落下防止・緩和対策」が完了▽25日 高浜町議会が関西電力高浜1、2号機の40年超運転に同意▽27日 原子力委員長に東大・上坂充氏、衆参両院の同意がそろう▽27日 原子力機構と英国原子力規制局(ONR)が高温ガス炉の安全性に関する情報交換で取決め締結▽30日 三菱重工が2050年カーボンニュートラルに向けた戦略「エナジートランジション」を発表 【海外】▽2日 米ホルテック社、日本で同社製使用済燃料貯蔵システムの建設目指し日立と覚書▽3日 ベラルーシ初の商業炉が送電開始▽3日 中国で建設中の実証モジュール高温ガス炉(HTR-PM)で冷態機能試験が完了▽4日 ポーランドの化学素材メーカー「シントス社」、米USNC社製SMRの建設に向け実行可能性評価▽8日 英ロールス・ロイス社のSMR開発チームに米エクセロン社が運転経験で協力▽9日 英ロールス・ロイス社、チェコでのSMR建設に向け国営電力と覚書▽10日 米ニュースケール社、開発中SMRの出力を7.7万kWに増強▽10日 米テレストリアル社、溶融塩炉の商業化に向けアルゴンヌ研と詳細試験▽10日 ロシアのRBMK原子炉、レニングラード2号機が永久閉鎖▽13日 カナダ・オンタリオ州、ダーリントン発電所サイトでSMR建設に向けた活動開始▽16日 カナダ政府、放射性廃棄物処分政策の最新化と統合戦略の作成開始▽16日 カナダのNBパワー社がARC社、モルテックス社とSMRベンダー・クラスター設立▽18日 英ジョンソン首相、CO2排出量の実質ゼロ化に向け原子炉の新設を確約▽18日 トルコの規制当局、アックユ3号機の建設許可発給▽20日 ハンガリー公益企業規制庁、電力法に基づきパクシュII期工事建設計画を許可▽23日 南ア、250万kWの原子力発電設備建設に関する意見募集開始▽24日 米印がインドの「原子力パートナーシップ・センター」における協力を10年延長▽25日 英財務省、国家インフラ戦略で原子力の価値を強調▽27日 中国で「華龍一号」の福清5号機が送電開始▽27日 インド規制委、ゴラクプール1、2号機建設計画で最初のコンクリート打設を許可▽30日 スウェーデンのバッテンフォール社、エストニアのSMR導入計画への協力を拡大☆過去の運転実績

08 Dec 2020

2756

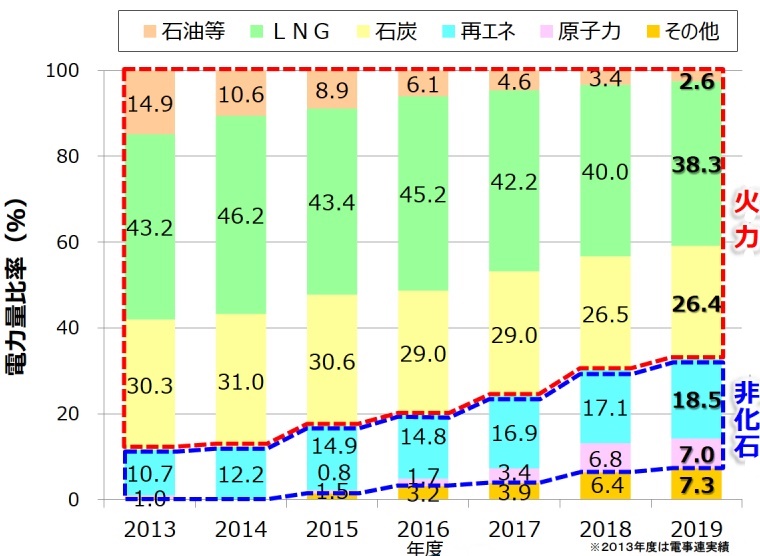

経済産業省の資源・エネルギー分野のワーキンググループが12月7日に会合を開き、関連する業界団体から2030年度に向けたCO2排出削減目標に対する進捗状況について報告を受けた。同WGは、経産省の地球温暖化対策について検討する委員会下に設置されている。今回報告を行ったのは、電気事業低炭素社会協議会、石油連盟、日本ガス協会、日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、石油鉱業連盟、日本LPガス協会の7団体。今後、鉄鋼、流通・サービス、自動車など、他分野に関するWGからの報告も総括した上で、産業界による地球温暖化対策の自主的取組「低炭素社会実行計画」の評価・検証に資することとなる。計62社の電気事業者からなる電気事業低炭素社会協議会は、2015年に「電気事業における低炭素社会実行計画」を策定(協議会発足前で、電気事業連合会、新電力の有志による)。2030年度に排出係数0.37kg-CO2/kWhを目指すとされた。全国電気事業者に占める同協議会参加企業のカバー率(販売電力量ベース)は9割台を維持。WGでの説明によると、非化石エネルギーの利用拡大、電力設備の効率向上などに継続的に取り組んできた結果、2019年度の実績で、販売電力量が2013年度比で10.8%減少したのに対し、CO2排出量は同約30%減、CO2排出係数は同約22%減と、大幅な削減幅となったとしている。電源別の電力量比率は、原子力が7.0%、再生可能エネルギーが18.5%で、非化石エネルギーの占める割合は協議会が発足した2015年度以降、最も高くなった一方、化石燃料は67.3%で最も低くなった。また、協議会では、実行計画に基づく企業活動や国際貢献の推進、革新的技術開発に加え、昨秋には2030年度以降に向けた長期ビジョンを策定・公表したほか、PDCAサイクルに新たな評価軸を導入し会員企業のインセンティブ向上などに努めている。各団体からの報告を受け、WGの委員からは、2050年カーボンニュートラルを見据えた目標設定、革新的技術の具体的な導入見込み、社会・経済面とのバランス、教育も視野に入れた情報発信などに関する意見があった。

07 Dec 2020

3090

衆議院の原子力問題調査特別委員会が12月3日に開かれ、原子力規制委員会の更田豊志委員長(=写真上)ら政府関係者招致のもと質疑応答が行われた。冒頭、更田委員長が規制委員会の業務について説明。新規制基準への適合性審査では、原子力発電プラントについて11事業者から27基に係る申請を受け、うち16基に設置変更許可を発出し、その他の原子力施設については9事業者から21施設に係る申請を受け、うち16施設に事業変更許可等を発出した実績を述べた。この他、福島第一原子力発電所廃炉の取組に関する監視・指導や事故の分析調査、新検査制度の運用、安全研究を通じた新知見の取得、原子力災害対策などをあげ、「原子力利用の安全が確実に担保され、原子力規制に対する信頼が回復されるよう、今後も努力していく」とした。自由民主党で電力安定供給推進議員連盟に所属する細田健一氏(=写真下)は、審査の長期化がエネルギー安定供給に与える影響を懸念し、行政手続法が定める標準処理期間や、米国原子力規制委員会(NRC)の「良い規制の原則」をあげながら、審査の効率化を要望。更田委員長は、審査実績の有効活用やチーム体制の構築に努めているとする一方、「プラントごとに異なる自然ハザード」を、審査長期化の一因としてあげ、地震規模の想定や敷地内断層に関する追加検討など、「事業者の対応によるところも大きい」として、規制側・事業者側、双方の努力が必要なことを示唆した。また、細田氏が原子力発電所の運転サイクル(定期検査の間隔)に関し柔軟な判断を求めたのに対し、更田委員長は、「運転サイクルを延ばすことは必ずしもリスクの増加につながるものではない。諸外国では一般に16~18か月、長いところでは24か月、日本の運転サイクルは国際的にみて短い。事業者からの提案があれば議論していきたい」と答えた。この他、細田氏は、バックフィット(既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する)運用に関する産業界とのコミュニケーションについて意見を述べた上で、規制委員会に対し、現場で運転管理に当たってきた電力会社OBの積極的採用や、新興国も含めた海外規制機関や国際機関との人的交流などを喚起し、「国際的に高く評価される組織であって欲しい」と期待した。新型コロナウイルス感染症の拡大をとらえ、公明党の中野洋昌氏は、原子力災害発生時における感染症対策について質問。これに対し、内閣府大臣官房審議官(原子力防災)の佐藤暁氏は、6月に策定した「感染症流行下での原子力災害時における防護措置の基本的考え方」を踏まえ、女川、高浜、大飯の各原子力発電所立地地域の緊急時対応改定を図ったほか、11月には防護措置実施のガイドラインをまとめたとし、他の立地地域への対応についても「関係自治体と一体となって速やかに取り組んでいく」と答えた。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

04 Dec 2020

4481

政府の成長戦略会議は12月1日、「実行計画」を取りまとめた。菅政権のもと、(1)2050年カーボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略、(2)ポストコロナに向けた企業改革の支援、(3)中小企業の足腰を強くするための支援強化--を柱に経済の好循環を目指すもの。原子力については、「技術的に確立した脱炭素技術として、持続的な原子力の利用システムを構築する」とされている。エネルギー基本計画の見直し開始や、菅首相の「2050年カーボンニュートラル」の表明を受け、与党内ではエネルギー政策に関する議論が活発化しつつある。

03 Dec 2020

2024

福島県はこのほど、動画「常磐もののアナゴを東京へ」を県公式チャンネルに公開した。各界で活躍する福島の若者たちの姿を描く動画シリーズの一つで、今回はサーフィンのメッカとして知られるいわき市久之浜で鮮魚店(合同会社はまから)を営む阿部峻久さんが主人公。福島県沖の海は、北からの寒流(親潮)と南からの暖流(黒潮)が交わる日本有数の豊かな漁場とされており、この海域で獲れる魚介類は身が引き締まり味のよい「常磐もの」として市場での評価も高いことから、県では「ふくしま常磐もの」をキーワードに各種プロモーション活動を展開し、認知度向上、販路拡大を図っている。動画では、「常磐もの」の中でヒラメやメヒカリなどと比べ認知度の低いアナゴに着目し、新商品の開発、販売促進に取り組む阿部さんの奮闘ぶりを紹介。阿部さんは、漁港で水揚げされるアナゴの映像に合わせ、「脂がのっている。東京からも卸して欲しいという相談が来る」と、美味しさをアピール。「土用の丑の日のウナギに替わる『アナゴ重』のような商品を目指している」として、10月に都内で行われた福島県産食材の商談会に出展し、「アナゴ蒲焼」などを売り込む様子を来場者の声とともに紹介。商談会で、「常磐もの」を毎週仕入れているという都内の飲食店経営者は、「アナゴももちろん知っている。身厚でプリプリして、煮ても焼いても美味しい」と絶賛。阿部さんは、「100種類以上と魚種は豊富なので、一つ一つの魚を皆様に紹介できれば」と、「常磐もの」の全国展開に意欲を見せている。

03 Dec 2020

2858

2020年度の原子力総合防災訓練が、東北電力女川原子力発電所を対象として、2月上旬に実施されることとなった。内閣府(原子力防災)が12月2日の原子力規制委員会定例会合で説明したもの。原子力災害対策特別措置法に基づき国が実施するもので、同法施行後、女川原子力発電所が対象となるのは初めてのこと。同発電所では、2号機が新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に至っており、11月18日に立地自治体の事前了解を得たところだ。前回訓練も新規制基準下では再稼働していない中国電力島根原子力発電所が対象となり、政府機関、自治体、地域公共機関など、約200機関、住民を含め約8,000人が参加し行われた。今回の訓練は、「宮城県沖を震源とした地震、津波が発生。これにより、運転中の女川2号機が手動にて緊急停止。さらに、設備の故障が重なり、残留熱除去機能、原子炉注水機能が喪失する事象が発生し、施設敷地緊急事態、全面緊急事態に至る」ことを想定。自然災害と原子力災害の複合災害を想定し、(1)迅速な初動体制の確立、(2)中央と現地の連携による防護措置実施に係る意思決定、(3)住民避難・屋内退避――などの訓練を実施する。女川原子力発電所の原子力防災に関しては、6月に「女川地域の緊急時対応」が取りまとめられており、移動に海路を要する地理的特性から、牡鹿半島(先端部)および周辺離島については、PAZ(発電所から半径概ね5km圏内)に準じた「準PAZ」として設定し、放射性物質が放出される前の段階から、住民避難などの予防的防護措置を実施することとされた。また、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、避難所・車両、屋内退避における感染拡大防止策についても具体化されており、今回の訓練では、これらについても実効性を検証する。

02 Dec 2020

3673

三菱重工業は11月30日、2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)の実現に向けて同社グループが総力を結集し取り組むプロジェクト「エナジートランジション」を発表した。エネルギー・環境分野の新事業創出を通じ、2030年度までに売上3,000億円規模までの拡大を目指す成長エンジンとなるもの。「エナジートランジション」の展望として、エナジードメイン長の細見健太郎氏は説明会で、「火力発電の脱炭素化と原子力によるCO2削減」を第1ステップとする2050年カーボンニュートラル達成への道筋を披露。三菱重工グループが海外企業との協力も通じ積極的に取り組んでいる水素利用に関しては、製鉄業界への供給も視野に高温ガス炉による大量かつ安定的な水素製造の可能性もあげた。また、原子力セグメント長の加藤顕彦氏は、「2050年カーボンニュートラルの達成に向け、将来にわたって原子力の活用は必須」とした上で、既設プラントの再稼働推進の他、多様化する社会ニーズに応じた小型炉・高温ガス炉・高速炉の開発・実用化、ITER(国際熱核融合実験炉)計画への参画など、脱炭素に向けた原子力事業の展望について説明。当面の取組としては、60年までの運転期間延長を見据え、蒸気発生器取替などの大型保全工事を計画的に実施しプラントの安全・安定運転につなげるとともに、六ヶ所再処理工場やMOX燃料加工工場の早期しゅん工対応を始め、使用済燃料の輸送・貯蔵兼用キャスクの設計・製造により核燃料サイクルの確立を図るとした。将来に向けては、2030年代半ばの実用化を目標に経済性・安全性に優れた次世代軽水炉の研究開発を推進していることなどをあげ、「原子力産業のリーディングカンパニーとして、脱炭素化の取組を着実に進めていく」と強調した。

01 Dec 2020

8452

東京電力は11月26日、福島第一原子力発電所廃炉作業の進捗状況を発表した。1号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けては、原子炉建屋内既設の天井クレーンや燃料取扱機の落下を回避するため、これらを下部から支える支保の設置(動画リンクは燃料取扱機に関わる作業の模様)が11月24日に完了した。これにより、今後のガレキ(崩落した屋根など)撤去に際し、変形した天井クレーンや燃料取扱機の落下によるダスト飛散や燃料損傷などのリスクを低減する「ガレキ落下防止・緩和対策」が完了したこととなる。1号機の「ガレキ落下防止・緩和対策」は、2019年12月の燃料取り出しプラン選定を踏まえ、2020年3月より使用済燃料プール上の養生バッグ(エアモルタルを注入しビーチマットのように膨らませる)設置などが進められてきた。今後は、ガレキ撤去に先行し2021年度上期より原子炉建屋を覆う大型カバーの設置工事に着手。2023年度頃までに大型カバーの設置を完了し、ガレキ撤去・除染・遮蔽後、燃料取扱設備を設置した上で燃料取り出しとなる。1号機使用済燃料プールからの燃料取り出し開始は2027~28年度の予定。また、2号機の燃料デブリ取り出しに向けては、原子炉格納容器内部調査および試験的取り出しで用いるアーム型装置の導入のため、X-6ペネ(貫通孔)内堆積物の接触調査、3Dスキャン調査が10月に実施されている。今回の調査では、堆積物が固着しておらず形状が変化することなどを確認しており、これらの成果を踏まえ、今後X-6ペネ内の堆積物除去を検討していく。一方、アーム型装置は現在、英国で開発が進められているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、モックアップ試験に入れない状況となっている。福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏は、11月26日の記者会見で、今後の対応について国際廃炉研究開発機構(IRID)とも協力しながら早急に詰めていく考えを示した。

27 Nov 2020

3967

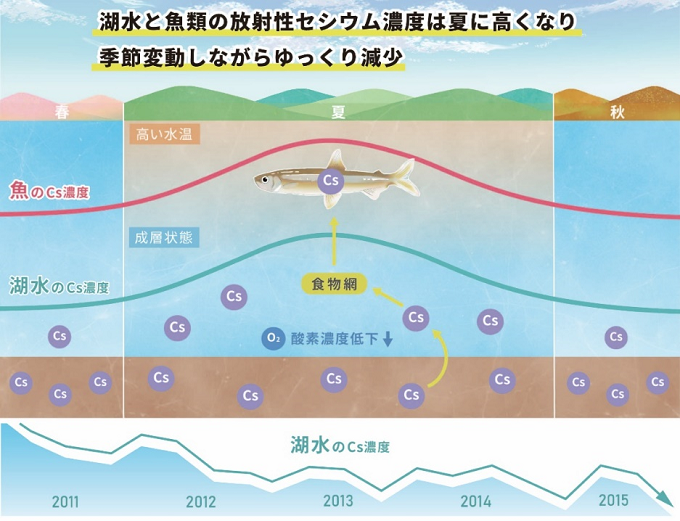

国立環境研究所は11月24日、茨城県の霞ヶ浦(西浦)で行った観測から、福島第一原子力発電所事故後、湖水中および魚類の放射性セシウム濃度が季節により変動しながら、徐々に低下していることを明らかにしたと発表した。〈環境研発表資料は こちら〉同研究所の生物・生態系環境研究センター他による共同チームは、事故後5年間にわたり、霞ヶ浦の3か所で毎月の水温や溶存酸素量などの環境測定に加え、季節ごとに表層水(水深2mまで)の採水を行い、湖水中に含まれる溶存態(水中にイオンの形で溶け込んでいる状態)の放射性セシウムの濃度測定を実施。調査の結果、いずれの地点とも、夏の表層水温の上昇と底層(湖底から10cm程度)の溶存酸素濃度の低下が確認されたほか、湖水中の放射性セシウム濃度については、事故から1~2年の間に大きく低下した後、「夏のわずかな上昇、秋から春にかけての低下」という季節変動を繰り返しながら徐々に下降していることがわかった。湖水中の放射性セシウム濃度の変動に関し要因を分析したところ、夏に底層の溶存酸素濃度が低下することに伴い、底泥からの放射性セシウムの溶出が起きていることが示唆された。さらに、共同チームでは、霞ヶ浦において底泥からの溶出により上昇した湖水中の放射性セシウム濃度が魚類に与える影響を合わせて調べるため、ワカサギについて分析。その結果、事故直後から出荷規制値を上回っておらず、1年から1年半後にかけて急激に低下し、以降も徐々に下降していることがわかった。ここでも、湖水と同じく、夏に放射性セシウム濃度がわずかに高くなる季節変動を確認。フナ類でも同様の傾向がみられたことから、底泥から溶出した放射性セシウムが食物網を通じて魚類に取り込まれている可能性を示唆するものとしている。今回の研究成果に関し、共同チームでは、淡水魚類の長期的な放射能影響の解明につながるほか、放射性セシウム濃度の季節変動を考慮することで、より確度の高い水産物の出荷制限対応が可能となるとしている。

26 Nov 2020

2802

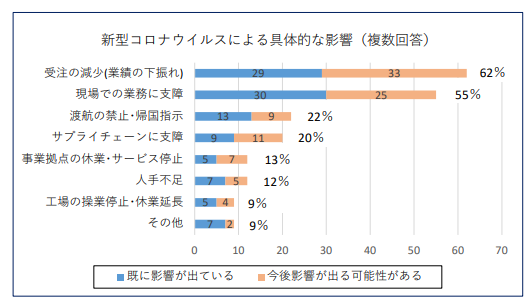

原産協会は11月20日のプレスブリーフィングで、2019年度の「原子力発電に係る産業動向調査」報告書の概要を説明した。調査対象は、会員企業を含む原子力発電に係る産業の支出や売上、従事者を有する営利目的の企業で、248社(電気事業者11社、鉱工業他226社、商社11社)より有効回答を得た。それによると、2019年度の電気事業者の原子力関係支出高は、「機器・設備投資費」の大幅な減少により、前年度比5%減の2兆155億円。一方、鉱工業他の原子力関係売上高は、同6%増の1兆7,017億円、原子力関係受注残高は同7%増の2兆1,724億円となった。電気事業者と鉱工業他を合わせた原子力関係従事者数は、前年度とほぼ横ばいの4万8,728人だった。原子力発電に係る産業の景況感に関しては、現在(調査を実施した2020年度)を「悪い」とする回答が78%で前回調査から2ポイント減少したものの、1年後(2021年度)は「悪くなる」との回答が27%と3ポイント増加しており、福島第一原子力発電所事故以降、景況感の回復は厳しい状況。原子力発電所の運転停止に伴う影響としては、「技術力の維持・継承」(59%)、「売上の減少」(58%)が依然と上位にあがっている。「技術力の維持・継承」に係る影響の具体例としては、「OJT機会の減少」が最も多く、この他、雇用の確保や企業の撤退に伴う技術・ノウハウの散逸などがあげられた。また、他社の撤退による影響を受けている、または受ける恐れのある主な分野としては、「技術者・作業者」(38%)、「素材・鋼材」(23%)が多かった。一方で、原子力発電所の追加安全対策が受注の増加や、技術力向上につながっているとする企業もあった。原子力発電に係る産業を維持するための課題としては、「政府による一貫した原子力政策の推進」(73%)、「原子力発電所の早期再稼働と安定的な運転」(61%)、「原子力に対する国民の信頼回復」(58%)が引き続き上位にあがっている。今回の調査では、新型コロナウイルス感染拡大による影響についても尋ねており、50%が「既に影響が出ている」と、39%が「今後影響が出る可能性がある」と回答。具体的な影響としては、「受注の減少(業績の下振れ)」が最も多く62%で、「現場での業務に支障」の55%がこれに次いだ(=図)。

24 Nov 2020

2799

衆議院は11月20日の本会議で、原子力委員会の委員長に上坂充氏(東京大学大学院工学系研究科教授、=写真)を当て、佐野利男委員を再任する人事案の同意を可決した。任期は12月16日から3年間。

20 Nov 2020

3749

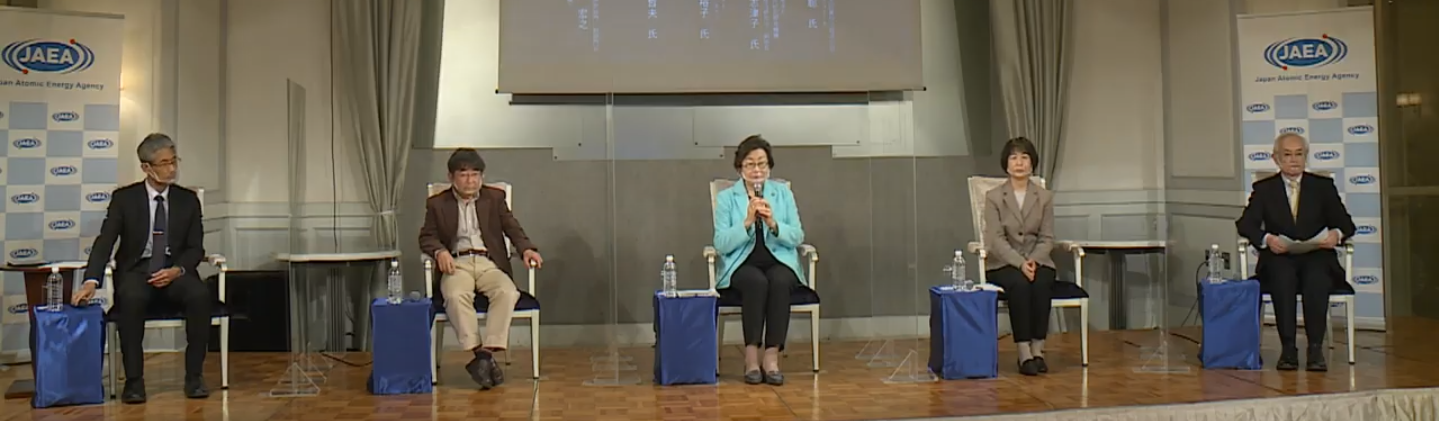

日本原子力研究開発機構は11月17日、研究成果を発表する報告会をオンラインにて開催した。今回の報告会は、「Shaping Innovation ~新たな変革に向けて」と題し、研究成果発表とともに、伊藤聡氏(計算科学技術振興財団チーフコーディネータ)、柿沼志津子氏(量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所副所長)、崎田裕子氏(ジャーナリスト)、高嶋哲夫氏(作家)の登壇によるトークセッションを設定。新型コロナウイルス感染症の拡大、菅首相による2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)実現の表明など、昨今の情勢を背景とした原子力機構への今後の期待に関してディスカッションが行われた。崎田氏市民との対話活動に取り組む崎田氏は、「放射能と新型コロナウイルスは、両方とも目に見えないという共通点がある。社会はゼロリスクを求めようとするが、どのようにリスクと一緒に暮らしていくか」と、将来に向けた課題を提起。その上で、原子力機構の取組に対し、「地球規模で考えると大変重要な分野。自分の研究が社会でどう活かされているのか、イメージを持ちながら思いを語れることが重要」と述べ、社会とのコミュニケーションを軸足とした研究開発が進められることを期待した。柿沼氏新たな研究領域「量子生命科学」に挑んでいるという柿沼氏は、重粒子線がん治療の普及に向け、レーザー、加速器など、装置の小型化を図るための要素技術開発の取組を紹介。量研機構では、放射線分野の他、核融合エネルギーの研究開発も行われており、同氏は、今後も原子力機構と相互に協力していきたいと述べた。伊藤氏また、民間企業の経験から、「ピンチをチャンスに」と強調する伊藤氏は、感染症情勢により増えつつあるイベントのオンライン開催やバーチャルツアーに関し、「情報は伝わっても色々なものが落ちている。香りをどう伝えるのか。これではイノベーションとはいえない」と指摘した上で、研究機関が「総合力」を発揮しイノベーション創出に結び付くよう強く期待した。高嶋氏「首都感染」(強力なインフルエンザのまん延により東京が封鎖される危機を描いたフィクション、2010年)を著した高嶋氏は、ペスト、コレラ、スペイン風邪などにより数千万単位の死者が発生してきた感染症に関わる人類の歴史に言及。阪神淡路大震災を実体験したと話す同氏は、自然災害への対応も振り返りながら、「日本は過去の経験から学ぶことが欠けている。感染症もまた何年か後に新たに起きるだろう。新型コロナウイルス拡大を貴重な経験として活かして欲しい」と述べた。また、学生時代に核融合に魅せられ、かつて日本原子力研究所(原子力機構の前身)で研究に関わった経験にも触れ、「2050年カーボンニュートラルに向けて、世界のどこにもない考え方を示し、若い人たちが夢のあるテーマを見つけるようになれば」と、原子力機構の今後に期待を寄せた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

20 Nov 2020

2664

原子力規制委員会は11月18日の臨時会合で、日本原燃の池辺和弘会長、増田尚宏社長と意見交換を行った(=写真、インターネット中継)。増田社長が意見交換に招かれるのは2019年2月以来2度目。同社の六ヶ所再処理工場が2020年7月に新規制基準に「適合する」として事業変更許可に至ったことから、今後の施設のしゅん工、安全・安定操業に向けた取組を中心に、経営層と現場との意思疎通、技術力の維持などについて話し合われた。六ヶ所再処理工場の規制対応に関しては、引き続き設計・工事計画の認可申請や安全対策工事など、膨大な作業量が見込まれているが、池辺会長は、電気事業連合会会長も務める立場から、「業界一丸となって日本原燃に寄り添いながら、しゅん工・運転に必要な支援に全力をあげる」と強調。増田社長は、設備工事計画の認可申請について、効率的な審査を念頭に、申請対象設備の選定と類型化を図り、12月の第1回申請に向けて全体計画を11月中にまとめる考えを示した。新規制基準適合性審査からさかのぼり、六ヶ所再処理工場は2008年以降、全体の本格的運転(2006年3月に開始したアクティブ試験で発電所の試運転に相当)が長期間行われていないことから、今回の意見交換で増田社長は、特に、フランスの再処理施設「ラ・アーグ工場」での実機訓練など、運転員の技術力維持・向上の取組について説明。委員からは、電力会社との企業文化の違い、自然災害への備え、労働安全確保、セキュリティ対策に関する質問があった。これに対し、増田社長は、若手社員による現場の案内・説明を通じたマイプラント意識の醸成、安全ハンドブックや危険体感施設を活用した安全意識の徹底や、人材育成に関しては、再処理工場の特性から化学プラント関係者の話も参考にしながら取り組むなど、今後のしゅん工・操業に相応しい体制構築を目指すとした。六ヶ所再処理工場は2022年度上期のしゅん工が見込まれている。東日本大震災の発災当時、増田社長は東京電力で福島第二原子力発電所長を務めていたが、これに関し、地震・津波対策の審査を担当する石渡明委員は、「自然災害リスクの話をすれば誰でも聞くと思う」と、同氏の現場指揮に当たった経験が伝承・活用されることを期待した。

19 Nov 2020

3417

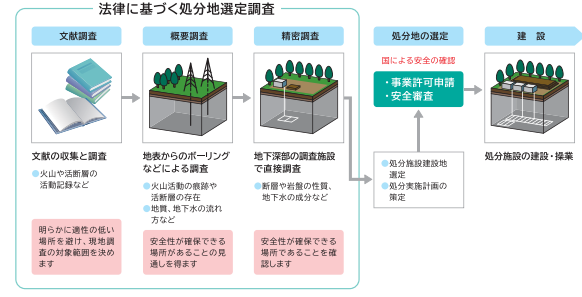

原子力発電環境整備機構(NUMO)は11月17日、北海道の寿都町と神恵内村で高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査を実施することを発表した。法律に基づく処分地選定調査の第1段階となる文献調査は、地質図や鉱物資源図など、地域固有の文献・データをもとにした机上調査で、現地調査(ボーリングなど)は行われない。また、次の調査段階に進む場合は、改めて知事および当該市町村長の意見を聴き、反対の場合は先へ進まないこととなっている。NUMOでは、2017年に地層処分の適性に関し日本地図を4色で塗り分けた「科学的特性マップ」を公表し、全国各地で対話型説明会を開催するなど、理解活動を進めてきた。10月に両町村より文献調査受入れの応募を受け、NUMOは調査実施に向けて事業計画の変更を経済産業相に申請。このほど認可となったもの。NUMOでは今後、文献調査とともに、地層処分事業に関する理解活動、調査の進捗説明、地域の発展ビジョンの具体化検討に取り組んでいくとしている。NUMOの近藤駿介理事長は、今回の文献調査開始に際しコメントを発表。両町村によるこれまでの判断に対し謝意を表明した上で、「地質に関する文献・データを調査分析し情報提供することを通じて。市町村で地層処分事業について理解を深めてもらう」と、文献調査を対話活動の一環と考えていることを述べたほか、調査期間中に放射性廃棄物を持ち込まないことを改めて明言した。

18 Nov 2020

2706

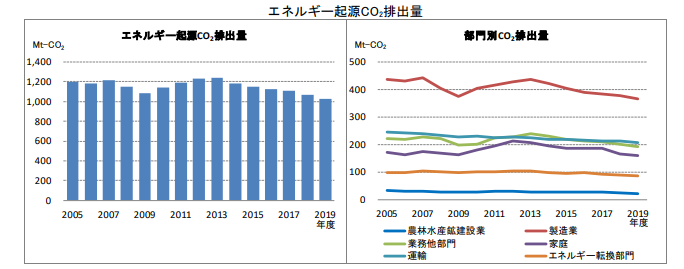

資源エネルギー庁は11月18日、2019年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。最終エネルギー消費は前年度比2.0%減の12,959PJ(ペタジュール)。一次エネルギー国内供給は、全体で同3.1%減の19,104PJとなり、化石燃料は6年連続で減少する一方、非化石エネルギー(再生可能エネルギー、原子力など)は7年連続で増加した。原子力は、再稼働が始まった2015年度以降、毎年増加し続けていたが、2019年度は前年度比3.2%減となった。再生可能エネルギーは同7.6%増で、ここ数年で最も小さい伸び率に留まった。発電電力量は前年度比2.2%減の1兆277億kWhで、非化石電源の割合は同1.2ポイント増の24.2%。発電電力量の構成は、再生可能エネルギーが18.0%(前年度比1.2ポイント増)、原子力が6.2%(同横ばい)、火力(バイオマスを除く)が75.8%(同1.2ポイント減)となった。 また、エネルギー起源CO2排出量は、前年度比3.4%減の10.3億トンで、6年連続の減少となり、2013年度比で16.7%減。電力のCO2排出原単位(使用端)は、0.47kg-CO2/kWhで前年度より2.6%改善した。 11月17日の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会では、菅首相が10月の所信表明演説で宣言した2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)の実現に関し議論がなされた。次期エネルギー基本計画においては、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)のバランスを踏まえ、「再生可能エネルギー、原子力など、使えるものは最大限活用する」といった考えのもと、2050年のカーボンニュートラルに向けた道筋・政策が示されることとなる。

18 Nov 2020

3548