米国空軍省(DAF)の民間事務所である「エネルギーと施設および環境問題担当・空軍次官局(SAF/IE)」は9月26日、アラスカ州のアイルソン空軍基地でマイクロ原子炉を試験的に運転するプログラムの実施に向け、国防兵站局と共同で「提案を依頼する文書(RFP)」を発出した。この試験プログラムについては、2020年9月にDAFが「関係する情報の提供依頼書(RFI)」を発出しており、翌2021年10月にはマイクロ原子炉の設置地点としてアイルソン空軍基地を選定した。DAFはその後、RFPの案文を作成していたもので、今回RFPを発出した後は2023年にマイクロ原子炉のベンダーを選定し、原子力規制委員会(NRC)を交えた許認可関係の活動を開始する。2025年には建設工事を始めるなど試験段階に移行する計画で、2026年に運転開始前試験、2027年までに試験運転を終えた後は商業運転に入るとしている。 DAFは空軍としてのミッションを成功裏に遂行するため、所有施設におけるエネルギーシステムのリスク対応能力の増強を進めており、次世代技術であるマイクロ原子炉で安全・確実かつ信頼性の高いクリーンエネルギーをアイルソン空軍基地に導入し、その技術を実証。十分利用可能であることを決定付けるなど、国防インフラ施設に確実にエネルギーを供給する今後のイニシアチブに、新たな知見をもたらしていく考えだ。折しも、国防総省(DOD)が同様に、気候変動にともなうリスクの緩和や耐久性があるクリーンエネルギー源の模索で、積極的な活動を展開中。この目標の達成に向けて、エネルギー省(DOE)が「国防権限法2019」に基づき、認可されたマイクロ原子炉を2027年末までに少なくとも1基、建設・運転するための商業契約を締結し、DOD施設にリスク対応能力を持たせるための試験プログラムを実施することになった。マイクロ原子炉の定義としてDAFは、「電力と熱エネルギーを生産できる出力0.1万kW~2万kWのシンプルでコンパクトな原子炉設計」と述べており、使用する燃料で定義されるわけではないと説明。アップグレードが容易なモジュール式の機器を備える一方、冷却材として必ずしも水を使用せず、排出する放射性廃棄物の量も限られているとした。マイクロ原子炉はまた、炉心が過熱するのを防ぐため、変化する条件や需要に応じて自動的な調整能力を備えるなど、固有の安全性がある。送電網から切り放された場所でも発電が可能なほか、CO2の排出量も削減できることから、DAFは国防インフラ施設の中でも、国内遠隔地域の重要な軍事施設にエネルギー供給するのに有望だとしている。DAFで環境と安全性およびインフラ問題を担当するN.バルカス次官補代理は、「地球温暖化や国防上の脅威にさらされながらDAFが確実かつ持続的に使命を果たすには、このプログラムが非常に重要になる」とコメント。いかなる地点においても、空軍施設に安全で信頼性の高いエネルギーの供給が可能であることを実証していくと強調している。(参照資料:米空軍省の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Oct 2022

2200

ルーマニアの国営原子力発電会社(SNN)は9月27日、国内で米ニュースケール・パワー社製の小型モジュール炉(SMR)「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を建設するため、民間エネルギー企業のノバ・パワー&ガス社と合弁で、同計画のプロジェクト企業「RoPower Nuclear社」を設立したと発表した。計画では、ルーマニア南部ドゥンボビツア県のドイチェシュテイ(Doicesti)で13年前に閉鎖された石炭火力発電所の跡地に、出力7.7万kWのNPMを6基備えた「VOYGR-6」(合計出力46.2万kW)を建設する。2028年頃の完成を目指す。同発電所ではまた、出力約8万kWの再生可能エネルギー源も併設する予定である。SNNとノバ社が折半出資するRoPower社は今後、米国のJ.バイデン大統領が今年6月にルーマニアへの提供を約束した支援金1,400万ドルを使って、この計画の予備的な基本設計(FEED)調査を実施する。具体的には、設計・エンジニアリング活動や建設サイトの詳細な技術分析、国内外の基準に適合する許認可活動を行うとしており、その際は国際原子力機関(IAEA)が今年8月に実施した「立地評価・安全設計レビュー(SEED)」の勧告事項も適用する方針である。 設立の記念式には、米国務省のJ.フェルナンデス経済成長・エネルギー・環境担当次官やルーマニア・エネルギー省のV.ポペスク大臣が同席した。同大臣は、ルーマニアで建設されるSMR初号機が欧州においても初のものになるとした上で、「この建設計画は、原子力分野における米国とルーマニアの連携協力の成功例だ」と指摘。この協力により、ルーマニアは最も重要な経済面の安定やエネルギーの供給保証という恩恵を被ることから、ルーマニア政府も同計画が近隣諸国を含めたエネルギーの自給に有効との認識から、支援していると強調した。この計画に関しては米国政府も積極的に後押ししており、2019年3月にSNNとニュースケール社が最初の協力覚書を結んだ翌年の10月、ルーマニアと米国の両政府は、ルーマニアでチェルナボーダ3、4号機を完成させる計画を米国が支援するだけでなく、同国の民生用原子力発電部門の拡充と近代化にも協力するため、「原子力分野における政府間協力協定(IGA)」に調印した。これと同じ日に米輸出入銀行(US EXIM)は、ルーマニアのエネルギー・インフラ分野等に対して、最大70億ドルの財政支援を行うための了解覚書を同国政府と結んでいる。2021年1月になると、米貿易開発庁(USTDA)がSMR建設サイトの選定に向けた予備的評価作業のため、約128万ドルの技術支援金をSNNに交付。この調査が完了した今年5月には、建設に適した候補地が複数特定されており、最有力候補であるドイチェシュティで詳細調査を行うことになった。同月24日には、SNNとニュースケール社、およびドイチェシュティの石炭火力発電所オーナーで、ノバ社を傘下に置くE-Infra社グループが了解覚書を締結、SMR初号機の建設について分析評価を行うと表明している。(参照資料:SNNの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

04 Oct 2022

3166

英国で5サイト・9基の商業炉をすべて所有・運転しているEDFエナジー社は9月28日、2024年3月に閉鎖が予定されているハートルプール(各AGR、65.5万kW×2基)とヘイシャムA(各AGR、62.5万kW×2基)の両原子力発電所について、運転期間の短期的な延長を検討していることを明らかにした。現時点で検討の初期段階にあることから、同社は今後実施する審査の結果に基づき方向性を判断する。欧州を中心に発生しているエネルギー危機の重大性と、これらの発電所で使用されている黒鉛レンガ製燃料チャンネルの点検状況を踏まえた上で、同社はエネルギーコストの上昇や供給量不足に対処するため、閉鎖の一時延期を検討中だ。 これは、同社が英国で担っているエネルギー供給保証上の役割のうち、短期的役割の一つとして示したものである。このほかに、2023年~2025年に10億ポンド(約1,625億円)をかけて原子力発電設備を維持することや、今年中に原子力で420億kWhを発電し、国内電力需要の13%を賄うことなどを明示。これらの原子力発電所の管理に当たっている5,000名の従業員とともに、現在の非常に困難な状況下においても、クリーンで低価格な電力を原子力で顧客に引き続き供給すると表明。今後数年間の最優先事項として、既存の原子力発電所で出来るだけ多くの電力量を確保し、英国におけるエネルギーの供給保証と原子力関係の能力維持に貢献するとしている。英国政府は2050年までに原子力発電設備を2,400万kWまで拡大することを目指しており、EDFエナジー社は英国政府が新規建設可能なサイトとして指定した8サイト中、ハートルプールやヘイシャムなど4サイトを所有している。同社は2018年12月からイングランド南西部サマセット州で、170万kW級の欧州加圧水型炉(EPR)2基で構成されるヒンクリーポイントC (HPC)原子力発電所の建設工事を開始した一方、今年8月には隣接するヒンクリーポイントB原子力発電所(各AGR、65.5万kW×2基)を永久閉鎖している。今回の発表によると、同社は英国政府の目標達成に一定の役割を果たす覚悟であり、新規の原子力発電所の建設支援で新たに設置される政府機関GBN (Great British Nuclear)と協力していく。原子力関係能力の再構築を英国の主要な優先事項とし、将来の原子力開発を可能にするため、今年はスタッフの技術スキルの維持と向上に4,000万ポンド(約65億円)を投資する。また、来年の計画としては、既存の原子力発電所で最大200名のスタッフを新たに雇用し、HPC発電所が建設されているグロスターシャー州の事務所に運営・技術本部を移転する考えである。同社は現在、中国広核集団有限公司(CGN)と共同でHPC発電所建設計画に260億ポンド(約4兆2,240億円)の投資を行っており、同発電所の2基で英国の電力需要の7%を供給する計画。また、これに続いてイングランド南東部のサフォーク州では、サイズウェルC(SZC)原子力発電所(約167万kWの英国版欧州加圧水型炉:UK-EPR×2基)の建設に向けて、2023年中に最終投資判断を下すことになる。さらに、この近隣で1995年から稼働しているサイズウェルB原子力発電所(PWR、125万kW)については、運転期間を2055年まで20年延長し、60年とする方針である。なお、ハートルプール原子力発電所に関して、同社は英国政府が次世代原子力技術開発プログラムで進めている高温ガス炉(HTGR)の最初の実証炉建設サイトとすることを提案。現在、複数の技術プロバイダーと採用技術に関する協議を重ねている。(参照資料:EDFエナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

03 Oct 2022

2866

ドイツの経済・気候保護省(BMWK)と環境・自然保護・原子力安全省(BMUV)は9月27日、年末までの閉鎖が予定されていた原子炉2基を最長で2023年4月15日まで運転可能とする方針について、運転事業者と基本的合意に達した。事業者とは、ドイツ南部でイザール原子力発電所2号機(PWR、148.5万kW)を運転するプロイセンエレクトラ社の親会社のE.ON社と、ネッカー原子力発電所2号機(PWR、140万kW)を運転するEnBW社である。BMWKが今月初頭、これら2社に対し2基の暫定的な温存を提案して以降、広範な協議が重ねられていた。2011年の福島第一原子力発電所事故発生を受けて、ドイツでは2022年までに原子力発電所を全廃すると決定。当時稼働していた原子炉17基の閉鎖を順次開始しており、現時点で残っていた今回の2基と、北部にあるエムスラント原子力発電所(PWR、140.6万kW)を年末までに永久閉鎖し、脱原子力を達成することになっていた。しかし、ロシアのウクライナへの軍事侵攻にともない天然ガスの供給量確保で危機に直面しているほか、様々な不確定要因により今年の冬季はエネルギーの供給リスクが増大。BMWKはこの冬季をカバーする送電網のストレステストを春と夏に2回実施した結果、「送電システムが危機的状況に陥る可能性は非常に低いが、完全に排除することはできない」と指摘しており、南部に立地する今回の2基を、非常用の予備電源として4月半ばまで温存することを事業者に提案していた。北部のエムスラント発電所については、その他の電源で補填が可能なことから、予定通り年末に永久閉鎖することが決まっている。今回の基本合意について、E.ON社は「実行可能な解決策を見つけるために、BMWKとは緊密な調整を幅広く実施した」と説明。同社としてはイザール2号機の年末以降の解体に向けて、過去数年かけて準備を進めていたが、BMWKから補償計画が提示されたのを受けて暫定的な運転期間の延長に取り組んだ。E.ON社の計画では、加圧器バルブの分解修理のため同炉を短期的に一旦停止するが、再稼働後は現行炉心のまま同炉を少なくとも来年3月まで運転可能にする。一方、連邦政府は遅くとも12月初旬までに、2基の暫定的温存の必要性を判断する。運転を継続する場合、運転会社のプロイセンエレクトラ社は2023年に同炉が発電する約20億kWhで市場価格による利益を得るが、運転期間の延長にともなう追加コストによって、この利益が相殺されないよう規制する必要がある。反対に、同炉を温存する必要がなくなった場合は、この追加コストはすべて連邦政府が支払うことになる。もう一方のEnBW社は、ネッカー2号機を運転継続する可能性について、BMWKから重要事項の伝達を受けており、両者は今回それらについて合意したもの。すなわち、今年の12月末以降、最長で2023年4月15日まで同炉の運転継続を念頭に、EnBW社は準備作業を開始する。連邦政府は遅くとも12月初頭までに、ネッカー2号機の発電量についてドイツのエネルギー供給保証上の必要性を判断するが、2023年の1月初頭にも連邦政府は改めてこの必要性をチェックする。ネッカー2号機の発電量が必要と確認された場合、再稼働により確実に最大17億kWhを発電できるようにする。ネッカー2号機を温存する必要がなくなった場合、また運転継続のためのコストがこれにともなう利益を上回った場合は、連邦政府が損失分を補填する。EnBW社の認識では、法的に正当な条件の下でネッカー2号機が運転継続するには、これに対応する契約の締結根拠としてBMWKが直ちに法的措置を取る必要がある。同社の担当幹部は連邦政府の要請について、「年末までの閉鎖に向けて進めてきた準備をすべて、安全運転の継続に転換しなければならないなど、その実行は当社にとって非常に厳しいものだ」と指摘。それでも、同社はエネルギー企業としてドイツのエネルギー供給保証に全力を尽くす覚悟であり、BMWKとの今回の合意は経済的リスクや得られる利益の点から見ても正当との見方を示している。(参照資料:独政府(独語のビデオ)、E.ON社、EnBW社(独語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

30 Sep 2022

2442

ロシアによる侵攻が続くウクライナでは、国際原子力機関(IAEA)が9月よりザポリージャ原子力発電所(ZNPP)へIAEA専門家を常駐させるなど、警戒を強めている。IAEAの通常総会では、各国からロシアに対する非難が相次ぎ、IAEAの果たす役割に高い期待が寄せられた。IAEA通常総会は9月26~30日にオーストリア・ウィーンで開催されている。総会では例年、IAEA事務局長の開会挨拶を皮切りに、加盟各国代表が「一般演説」と呼ばれるスピーチを行う。その中で各国が、核不拡散、保障措置、核物質防護をはじめ、放射線利用や核医学、原子力発電利用などについての取り組み状況や、今後の方針を明らかにするのが通例だ。近年はパンデミックや気候変動への対応、先進炉開発、への言及が増えてきたが、今年はウクライナ紛争への言及が大半を占めた。多くの国がウクライナでのロシアの軍事行動を「原子力安全、核セキュリティ、保障措置への多大な脅威」(ブラジル代表)と捉えており、「この戦争の悲劇に、原子力発電所の事故が加わることがあってはならない」(EU代表)との強い懸念を表明。そしてR.M.グロッシー事務局長が提唱するZNPP周辺への原子力安全/セキュリティ保護エリアの設定を支持し、IAEAに核の番人としての使命の遂行を求めている。 各国の一般演説から抜粋した詳細は、以下。第66回IAEA通常総会での一般演説から見るウクライナ問題に対する各国の姿勢

30 Sep 2022

2277

ベルギーの商業炉7基すべてを保有・運転しているエレクトラベル社は9月23日、同国北部のドール原子力発電所で40年間稼働した3号機(PWR、105.6万kW)を永久閉鎖したと発表した。同炉による累計の総発電量は2,700億kWhにのぼっている。同国ではこれまでに、PWRのプロトタイプ原子炉「BR3」(1.1万kW)が1987年に永久閉鎖されたが、商業炉の閉鎖は今回が初めて。同炉より先に運転開始したドール1、2号機(各PWR、46.5万kW)とチアンジュ1号機(PWR、100.9万kW)については、原子力税の支払いなどと引き換えに運転期間を2025年まで延長することが決まっている。ベルギーは、ドールとチアンジュ両原子力発電所の合計7基で総発電量の約半分を賄ってきたが、2003年に緑の党を含む連立政権が脱原子力法を制定。運転期間を40年に制限した上で、2025年までにこれらをすべて閉鎖すると決定した。しかし、代替電源が確保できないことから、2009年当時の政権はドール1、2号機とチアンジュ1号機の運転期間を10年延長する代わりに、税金の支払いを求める覚書を事業者と締結している。その後、2011年に発生した福島第一原子力発電所事故の影響により、運転期間の延長はチアンジュ1号機に限定されたものの、2015年に当時の政権はドール1、2号機についても、電力の安定供給の観点から2025年まで運転期間を延長することでエレクトラベル社と合意。両炉では運転を継続しつつ設備の近代化を図り、最新の安全基準を順守するため、総額約7億ユーロ(約969億円)をかけた改修作業が行われている。近年はまた、ロシアによるウクライナへの軍事進攻にともない近隣諸国への天然ガス供給が停止するなど、地政学的な状況が大きく変化。ベルギー政府は今年3月、脱原子力の達成時期を延期し、7基のうち最も新しいドール4号機(PWR、109万kW)とチアンジュ3号機(PWR、108.9万kW)の運転期間を2035年まで10年延長すると決定した。7月にはこの決定の実施に向け、エレクトラベル社の親会社である仏エンジー社と原則合意したことを明らかにしている。一方、今回閉鎖されたドール3号機、および来年1月末に閉鎖が予定されているチアンジュ2号機(PWR、105.5万kW)は、ともに2012年夏に原子炉容器からクラックの兆候が検出されていた。このため、どちらも営業運転開始後40年以上の運転継続は見送られたと見られている。閉鎖後のドール3号機について、エレクトラベル社は直ちに燃料を取り出し冷却プールに貯蔵すると表明。来年の春以降、十分に冷却されたものから専用の貯蔵施設に移送するが、冷却プールが空になるまでに4年以上を要する見込みだ。また、3号機からすべての放射性物質が取り除かれた後は、2026年から本格的な廃止措置を開始するとしている。(参照資料:エレクトラベル社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

28 Sep 2022

2849

©UNECE国連経済社会理事会の欧州経済委員会(UNECE)は9月19日、欧州と北米および中央アジア地域で、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するためのロードマップ報告書「Carbon Neutrality in the UNECE Region:Technology Interplay under the Carbon Neutrality Concept」を公表した。これは11月のエジプトでの第27回国連気候変動枠組条約・締約国会議(COP27)開催に合わせて取りまとめたもので、「実質ゼロ化を達成するには、低炭素や無炭素なエネルギー技術をすべて最大限に活用するなど、大胆かつ持続可能なアクションを直ちに始めなければならない」と強調。原子力に関しては、大型発電所の建設コストや財政リスクを軽減するとともに、小型モジュール炉(SMR)など先進的技術の開発と建設を加速するための政策的支援が必要だと各国に訴えている。今回の報告書は、対応地域の国際的な専門家の知見に基づいており、近年の地政学的危機やエネルギー供給危機を踏まえつつ、2050年までにCO2排出量をゼロ化するために有効な技術や政策を幅広く網羅している。UNECEはまず、2020年時点で国内総生産(GDP)からエネルギー関係に投資されている年間1.24%の金額を、2025年以降は2050年まで年間2.05%に増額する必要があると指摘。2050年までの総投資額は44兆8,000億ドル~47兆3,000億ドルにのぼる見通しで、ここでは近年の夏季における猛暑など極端な天候を考慮。これらに対処しなかった場合、自然災害は一層大きな課題となり、対応コストはさらに高まると強調している。UNECEの対応地域では現在、一次エネルギーの80%以上が化石燃料に起因している。UNECEの気候モデルで見ると、パリ協定やCOP26で設定されたCO2排出量の国際的な削減目標、および各国政府の現行政策では、CO2排出量を実質ゼロ化し世界の気温上昇を1.5~2度Cに抑えるには不十分だ。UNECE地域でCO2の実質ゼロ化を達成するには、以下の政策が各国に求められると指摘している。低炭素技術と無炭素技術をすべて活用するなど、一次エネルギーと最終エネルギーの供給源を多様化する。化石燃料利用の段階的削減を加速する。再生可能エネルギーと原子力に重点を置いて、あらゆる産業部門の電化を推進。エネルギーを貯蔵する新たな方式を開発する必要があり、これによって化石燃料によるバックアップを不要にする。CO2の回収・貯留・利用(CCUS)や水素、先進的原子力発電などの低炭素技術や無炭素技術の技術革新を広範囲に支援するための能力を強化する。先進的原子力技術の活用原子力発電技術についてUNECEは、「CO2排出量の実質ゼロ化に貢献する低炭素で重要な熱電源」と説明。実証技術を用いた既存の商業炉とともに、近年は新しい原子炉技術が数多く開発されており、柔軟な負荷調整や産業用高温熱の生産、熱電併給、電気分解法による水素製造等で、新たな市場が生まれる可能性がある。このため、原子力発電所の活用を決めた国は、UNECE域内のエネルギーシステムを脱炭素化する上で重要な役割を果たすと述べている。UNECEは昨年8月、地球温暖化の防止や低炭素エネルギー技術の開発加速に向けて、原子力に関する技術概要書(technology brief on nuclear power)を取りまとめており、CO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で原子力が果たす重要な役割を指摘した。この技術概要書によって、いくつかの国は原子力発電の低炭素エネルギーがもたらす潜在的な可能性に注目。エネルギーミックスにおける実行可能な脱炭素化オプションとして、いくつかの国は原子力発電の利用を選択するかもしれない。その一方で、ある国ではその安全性と廃棄物の問題から、またある国では天然資源に恵まれていることから原子力を利用しないと決めているが、各国は徐々に地球温暖化の防止目標を達成できないリスクに気付き始めている。UNECEによると、エネルギー価格が高騰し原子力の安全性が改善されるなかで「エネルギーシステムを脱炭素化する必要性」が生じたことは、原子力に対する人々の意見を変えつつある。これにより、既存の大型原子炉市場に先進的原子炉技術が進出するなど、新たな市場が生まれる見通しで、大型炉については財政リスクと建設コストの軽減、SMRについては開発と建設を加速するための政策的支援が必要となってきた。SMRは発電のみならず、熱電併給や産業用の高温熱といった幅広いエネルギーサービスを提供できるほか、UNECEの気候モデルによれば、1kWあたりの建設費は大型炉と同等でも、工期については大幅に短縮が可能である。このため、大型炉の今後の運転モードとしては、①柔軟な出力調整を行わない95%という高設備利用率のベースロード運転か、②ガス複合発電と同程度の柔軟性を備えた設備利用率75%の運転――が考えられる。UNECEはエネルギー供給保証の観点から、安全な運転が可能な既存の原子力発電所の運転期間を延長することは、化石燃料への依存を大幅に緩和し、長期の負債や財政リスクを伴わない新規の建設プロジェクトでエネルギーコストを軽減できると強調している。(参照資料:UNECEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

27 Sep 2022

2032

国際原子力機関(IAEA)の第66回通常総会がウィーンで、9月26日から5日間の日程で始まった。R.M.グロッシー事務局長は、世界的なエネルギー危機への対応やウクライナでの原子力安全確保など、現在のIAEAに課せられている新たな使命を強調。各国からのより一層の支援を求めた。初日プレナリーセッションの冒頭、開会挨拶に立ったグロッシー事務局長は、感染症対策、気候変動対策、安全な食糧および水の確保、がん撲滅、海洋汚染対策ーーなどといった従来からのIAEAの取り組みを取り上げるだけでなく、世界を取り巻く情勢としてエネルギー危機やウクライナでの紛争に言及。こうした情勢の変化により、カバーする範囲や作業量など「IAEAが果たすべき役割」がこれまでにないレベルに拡大しているとの認識を示した。事務局長は世界規模のエネルギー危機に関し、安全で信頼性が高く低炭素なエネルギー供給体制を確立するには原子力が欠かせないと指摘。今後30年で原子力発電設備容量が倍増すると見込まれる中で、IAEAの原子力安全および核セキュリティ活動が量的にも質的にも増大し、ますます重要性が高まると強調した。またウクライナの紛争に関しては「IAEAは懸念を表明するにとどまらず、原子力安全とセキュリティの確保に向けて状況を改善するために行動している」と、これまでの支援活動を紹介。今回の紛争中に4度に渡って派遣したIAEAの調査ミッションなど、ウクライナでの原子力事故を未然に防止するためにIAEAが果たしてきた役割に言及した。そしてロシアを名指しで非難することは避けながらも、ウクライナの原子力施設周辺に「原子力安全/セキュリティ保護エリア」を早急に設定すべく、両国と詳細な協議を開始したことを明らかにした。続く各国代表による一般演説では、日本は7番目に登場。ビデオ録画ではあったが高市早苗内閣府科学技術政策担当大臣がスピーチ。ウクライナの原子力施設周辺でのロシアの軍事行動を強く非難し、IAEAの取り組みを高く評価した。その上でウクライナでの「原子力安全/セキュリティ保護エリア」早期設定に向け、200万ユーロの拠出を表明した。また高市大臣はALPS処理水について、IAEAがこれまで実施してきたレビューやモニタリングについて言及。今後もIAEAの協力のもと、国内外の安全基準に従い透明性を高めた形で、「科学的に」海洋放出を実施していくことを強調した。そのほか日本のエネルギー政策に関し高市大臣は、「エネルギーの安定供給に向けてあらゆるエネルギーオプションを堅持する」決意を表明。今後は高速炉、高温ガス炉、SMR、核融合炉など次世代炉技術の研究開発にも力を入れていく方針を明らかにし、国際社会に強く印象付けた。♢ ♢日本原子力産業協会・新井理事長とブースで談笑する上坂委員長(右) ©︎JAIF例年通りIAEA総会との併催で展示会も行われている。日本のブース展示では、「脱炭素とサステイナビリティに向けた原子力イノベーション」をテーマに、高温ガス炉やナトリウム冷却高速炉、中・小型炉、水素貯蔵材料等の開発、ALPS処理水に関するQ&Aなどをパネルで紹介している。展示会初日には、上坂充原子力委員長がブースを訪れ、出展関係者より展示内容の説明を受けた。

27 Sep 2022

3401

アラブ首長国連邦(UAE)で原子力発電の導入計画を主導する首長国原子力会社(ENEC)は9月22日、バラカ原子力発電所で建設中の3号機(韓国製PWR、140万kW)が初めて臨界条件を達成したと発表した。同機は今後、数週間以内にUAE送電網に接続され、段階的な出力上昇試験や性能保証試験などを経て、2023年上半期にも営業運転を開始する予定である。UAE初の原子力発電所であるバラカ発電所は、2012年7月からUAE北部のアブダビ首長国で建設工事が本格的に始まり、1、2号機はすでにそれぞれ2021年4月と2022年3月から営業運転中である。2014年9月に本格着工した3号機は2021年11月までに建設工事が完了し、冷態機能試験と温態機能試験、構造性能確認試験(ILRT)や総合漏洩率試験などを終えている。同発電所の運転管理担当会社であるNAWAHエナジー社(ENECと建設プロジェクトの主契約者である韓国電力の合弁企業)は今年6月に同炉の運転許可を規制当局から取得、その後は燃料の装荷を行っていた。3号機が起動したことについてENECは、巨大プロジェクトの管理能力がUAEにあることを示したもので、UAEの発電部門はこれにより脱炭素化が加速。2050年までのCO2排出量実質ゼロ化に向け、UAEは先陣を切ることになると評価した。特に、世界中で多くの国がエネルギー供給不足への対応を迫られるなかでの起動は、UAEが2008年4月にクリーンで信頼性の高いベースロード用電源として、原子力をUAEのエネルギー・ミックスに含める判断を下した成果だと強調。同炉が営業運転を開始すれば、新たに140万kWの無炭素電源が送電網に加えられ、UAEはエネルギーの供給保証を大幅に強化、地球温暖化への取り組みでも大きな一歩を刻むことになると述べた。同炉の安全性についてENECは、起動に先立ち連邦原子力規制庁(FANR)による監督の下で包括的な試験を実施したこと、世界原子力発電事業者協会(WANO)が起動前レビュー(PSUR)を実施した点に言及。3号機では、原子力産業界の国際的な良好事例が取り入れられていると指摘した。バラカ原子力発電所ではこのほか、2015年7月に着工した4号機の建設工事が起動に向けた最終段階に入っており、NAWAHエナジー社はこれら4基を完成させてUAEの総電力需要の25%まで賄う計画である。ENECとしては、同発電所を通じて小型モジュール炉(SMR)や次世代原子炉など、革新的技術を採用したクリーン・エネルギーへの移行を進め、水素等のクリーン燃料の開発にもつなげる方針。同社の説明では、バラカ発電所はUAEの発展とエネルギーの安定供給を支えるだけでなく、価値の高い雇用を生み出して地域産業の成長にも貢献する。60年以上稼働することによってエネルギー部門の急速な脱炭素化を促し、年間2,240万トンのCO2排出を抑えるなど環境面の利点も非常に大きいと強調している。(参照資料:ENEC、KEPCO(韓国語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

26 Sep 2022

5862

米エネルギー省(DOE)は9月20日、原子力発電所から出る使用済燃料を管理し中間貯蔵する施設について、地元の合意に基づいた立地プロセスに関心を持つコミュニティを支援するため、合計1,600万ドルの支援金を交付すると発表した。DOEは使用済燃料と高レベル放射性廃棄物(HLW)の長期的処分に関する研究開発を進めているが、その実施にともなう透明性を最大限に高め、管理施設の建設を支援していく方策として、「地元の合意に基づくアプローチ」の形成を推進中。各コミュニティに特有のニーズを満たすことで、使用済燃料の中間貯蔵を実施する方針である。DOEは昨年11月、使用済燃料の中間貯蔵施設立地点の選定に向けて、「地元の合意に基づく立地プロセス」を策定するため、情報提供の依頼書(RFI)を関係するコミュニティやステークホルダーに対して発出した。今月初旬にその結果を公表しており、この立地プロセスを成功裏に進めるには、関係コミュニティと堅固な信頼関係を構築する必要があると表明。今回の支援金交付もRFIで得られた意見を反映している。DOEの計画では、18か月~24か月の間、最大8つのコミュニティに支援金を交付する。交付を受けたコミュニティは、内部で住民らが相互学習を進めるとともに関係情報を容易に入手できるようにし、オープンな議論が可能となる環境作りを目指す。支援金を通じてDOEが推進する主要なタスクは、以下の3分野である。関係コミュニティとステークホルダーが主導的な立場で、使用済燃料管理施設の立地プロセスに関与できるようにする。連邦政府が建設する集中中間貯蔵施設の立地プロセスに、関係するコミュニティとの協力や地元のニーズに基づくフィードバックを反映させるため、公共的な価値や利益、目的などを明確化する。関係コミュニティやステークホルダー、専門家の間で使用済燃料関係の相互学習促進を目指す戦略を策定し、実行していく。米国の民間部門では現在、中間貯蔵パートナーズ(ISP)社とホルテック・インターナショナル社がそれぞれ、テキサス州アンドリュース郡とニューメキシコ州南部で集中中間貯蔵施設の建設計画を進めている。一方、連邦政府は今回の支援においても、同様の施設を自発的に受け入れるサイトを募集しているわけではない。しかし、DOEとしてはこれを皮切りに、この問題に関心を持つコミュニティやステークホルダーらが、地元の合意に基づく立地プロセスについてオープンに話し合い、関わっていくよう促す考えだ。DOEのJ.グランホルム長官は、「信頼性の高い安全な原子力エネルギーを米国内で得ることは、J.バイデン大統領が掲げる(2035年までに米国の電力部門を脱炭素化し、2050年までに米国経済全体でCO2排出量を実質ゼロ化するという)目標を達成する上で非常に重要だ」コメント。今回の予算措置を通じて、使用済燃料を地元の合意ベースで貯蔵する最良の解決策について、関係するコミュニティと建設的な協議を重ねていきたいと述べた。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

22 Sep 2022

1874

チェコ政府内で独立した第三者機関である経済競争保護局(UOHS)は9月14日、国営電力であるチェコ電力(CEZ)グループが6月に公表していた、原子力機器サプライヤーのスコダ社買収計画を承認すると発表した。同時に、スコダ社の非住居用不動産を管理しているミドル・エステート社の買収も認めるとしており、これらの決定がすでに法的に有効となったことを明らかにしている。1859年にチェコで創業されたスコダ社は、1950年代から原子力関係機器も取り扱う重電メーカー。これまでに、40万kW~50万kWのロシア型PWR(VVER-440)を21基、100万kW級のVVER-1000を3 基、チェコのほかにスロバキアやハンガリーなど中・東欧諸国に納入した実績があり、CEZとは主に原子燃料と一次系機器のメンテナンス分野で長期的な協力関係にある。しかし、同社は数年前にロシアの大手重機械製造企業OMZ社のグループ企業となり、実質的にロシア三大銀行の一つであるガスプロムバンクの支配下に置かれている。CEZの6月の説明では、ウクライナに対するロシアの軍事侵攻にともない、スコダ社は制裁対象となるリスクにさらされている。同社がCEZ所有の原子力発電所に提供している機器やサービスにも重大な影響がおよぶ可能性があるため、CEZはスコダ社の単独所有者となることでこのような課題を解決する方針である。UOHSは、CEZの買収計画が電力卸売市場の競争原理や、新しい原子力発電所の設計・建設、および一次系のメンテナンス等サービス業務の提供にどのような影響が及ぶかを評価。最終的に、買収によってCEZが電力市場で競争原理を歪めるほど大きな影響力を持つことはないと結論付けている。(参照資料:UOHS(チェコ語)、CEZの発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

21 Sep 2022

2454

ロシア国営の総合原子力企業ロスアトム社はこのほど、ベロヤルスク原子力発電所4号機として営業運転中の高速実証炉「BN-800」(FBR、88.5万kW)に、ロシアの原子力史上初めて全炉心にMOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)燃料が装荷されたと発表した。同炉はすでに燃料交換とメンテナンスのための停止期間を終え、送電網に再接続されている。高速実証炉である同炉の主な目的は、高速炉を活用した核燃料サイクルの各段階の技術を実証すること。2016年10月に同炉が営業運転を開始した当時から、初期炉心はウラン燃料とMOX燃料のハイブリッド炉心になっており、2020年1月に初回の燃料交換を行った後、炉内のMOX燃料集合体は合計18体に増加した。2021年2月の燃料交換時にはMOX燃料のみを160体装荷したことから、同炉は炉心の三分の一までがMOX燃料になった。その後もMOX燃料だけで燃料交換を行っており、ロスアトム社は今回すべてのウラン燃料集合体がMOX燃料集合体に置き換わったと説明している。装荷したMOX燃料集合体は、クラスノヤルスク地方ゼレズノゴルスクにある鉱業化学コンビナート(MCC)で製造されたもの。MCCでは、燃料製造設備が備え付けられ、2018年後半からMOX燃料集合体の連続製造を開始していた。(参照資料:ロスアトム社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

21 Sep 2022

6017

エストニアの新興エネルギー企業であるフェルミ・エネルギア社は9月15日、英国や米国で次世代型の小型モジュール炉(SMR)を開発しているデベロッパー3社に対し、入札の招聘状を送付したと発表した。それらは、米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社とニュースケール・パワー社、および英国のロールス・ロイスSMR社で、フェルミ社は3社から建設コストの見積もり等に必要な総合的技術文書を12月までに入手し、2023年2月には採用炉型を決定する方針である。GEH社製の「BWRX-300」は電気出力30万kWのBWR型SMR。カナダのダーリントン原子力発電所内で同炉の建設を計画しているオンタリオ・パワー・ジェネレーション社は今年3月、サイトの事前準備作業を開始すると表明した。ロールス・ロイスSMR社のSMRはPWRタイプで電気出力は47万kW。少なくとも60年の稼働が可能で、今年4月からは英国原子力規制庁(ONR)らが同設計について「包括的設計審査(GDA)を開始している。ニュースケール社が開発した「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」はPWRタイプの一体型SMRで、電気出力5万kW~7.7万kWのモジュールを最大12基まで連結することで出力の調整が可能。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月、出力が5万kWの「NPM」に対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給した。今回の発表によると、フェルミ社は採用炉型の選定基準として、発電技術としての成熟度や経済的な競争力、サプライチェーンにエストニア企業を加えることなどを挙げており、最適の候補企業とはプロジェクト開発と予備的作業に関する契約を締結する。同社がデベロッパーに求めているのは、天候に左右されずに長期的な固定価格(運転開始当初は55ユーロ/MWhを想定)で確実に電力供給できる炉型だ。工場での機器製造が可能で標準化されたSMRは、これまでの大型炉と比較して、建設工事の遅れとそれにともなうコストの上昇といったリスクを軽減できると見られている。フェルミ社は、エストニアで第4世代のSMR導入を目指して、同国の原子力科学者やエネルギー関係の専門家、起業家などが設立した企業である。2030年代初頭にも、欧州連合(EU)初の第4世代SMRを国内で建設するため、2019年7月に様々なSMR設計について実行可能性調査を実施すると発表していた。フェルミ社のK.カレメッツCEOは、「これまでに検討してきた数多くのSMRの中でも、有望なものについてエストニアの条件や送電システムに最適の設計を選定する。また、これまでのプロジェクトの電力価格の実績も考慮に入れる」と述べた。同CEOはまた、招聘状を送った3社のSMRがそれぞれ、米国や英国の政府資金援助を受けて完成度が増していること、主要国での建設に向けて正式な許認可手続きに入っている点などを指摘。2020年代末までにこれらの初号機がすべて、運転を開始すると見られていることから、エストニアが建設するSMRはすでに確証済みの最良の次世代技術になるとの見通しを示している。(参照資料:フェルミ・エネルギア社(エストニア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

16 Sep 2022

2484

米エネルギー省(DOE)の原子力局(NE)は9月13日、米国内で閉鎖された石炭火力発電所を、先進的原子炉等でリプレースした場合の課題とメリットについて、調査報告書を発表した。報告書は、前時代に「電化を通じて米国経済の構築に貢献した」数百もの石炭火力発電所を、原子力発電所に置き換えること(coal-to-nuclear =C2N )は十分可能であり、これにより確実で需要調整力の高いクリーン電力の供給量が大幅に増加すると指摘。米国が2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成する上でも、大きな効果があると強調している。この報告書は、DOE傘下の(アルゴンヌ、アイダホ、オークリッジ)3つの国立研究所が実施した調査をもとにNEがまとめたもので、「C2Nへの移行」にともなう3つの全体的な課題、①閉鎖済みの石炭火力発電所が米国内のどこに所在し、どのようなファクターが原子力への移行を可能にするか、②採用炉型やコスト、建設スケジュール等、投資家に建設プロジェクトへの投資を決断させるファクターは何か、③「C2Nへの移行」が地元コミュニティにどのような影響を及ぼすか――を取り上げている。国立研究所の調査チームはすべての石炭火力発電所の特性を精査して、C2N候補となる157の閉鎖済みサイトと237の運転中サイトを特定。これらをさらに、人口密度や地震断層からの距離、洪水の可能性など10項目のパラメーターで、原子力発電所の安全な運転が可能であるか評価した。その結果、同チームはこれらの80%が様々な規模やタイプの先進的原子炉の立地に必要な基本的特性を備えていると分析。閉鎖済みの125サイトで新たに計6,480万kW、運転中の190サイトでは計1億9,850万kWの原子力発電設備容量が設置可能だと結論付けた。現在米国では、約9,500万kWの原子力発電設備で無炭素電力の約半分を供給しているが、C2Nへの移行にともない、無炭素電源の設備容量を3億5,000万kW以上に拡大できると強調している。同報告書はまた、「C2Nへの移行」を通じて石炭火力の地元コミュニティでは、新たな雇用や経済活動が生み出され、環境条件も改善されると指摘。このような恩恵は、化石燃料発電による大気汚染で不利益を被ったコミュニティでは特に重要だと述べた。調査チームの計算では、ケーススタディとして出力120万kWの石炭火力発電所をほぼ同じ規模の原子力発電所((ニュースケール・パワー社製の出力7.7万kWのSMR×12基を使用。原子力の設備利用率の高さを考慮して出力は低めに設定。))でリプレースした場合、用地や送電網、事務棟、電気機器設備など石炭火力のインフラ設備を再利用できるため、更地に建設するケースに比べ原子力発電所の建設コストは15%~35%削減されるという。地元コミュニティでは年間2億7,500万ドルの追加的な経済効果が発生するとともに、新たに650名以上の常勤雇用が創出される。地元コミュニティには石炭火力発電所に勤務していた熟練の人材が残されており、新たな原子力発電プロジェクトではノウハウとスキルが豊富な地元の労働力を活用できる。環境面の利点としては、原子力発電へのリプレースにより石炭火力の地元コミュニティではCO2の排出量が86%削減され、調査チームはガソリン車50万台分以上の排出量削減に相当すると強調。大気質の改善により、喘息や肺がん、心臓病などの発病率も低下するとしている。調査チームの説明では、今回の報告書で評価した石炭火力発電所はあくまでも分析目的で選択されたもので、現時点で入手が可能なデータと文書化された仮説に基づいている。判明したのは一般的な情報であるため、関係するコミュニティや投資家、その他のステークホルダーが、特定の石炭火力発電所を特定の原子炉に置き換える際、詳細な分析等の実施に役立ててほしいとしている。(参照資料:DOEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月14日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

15 Sep 2022

2987

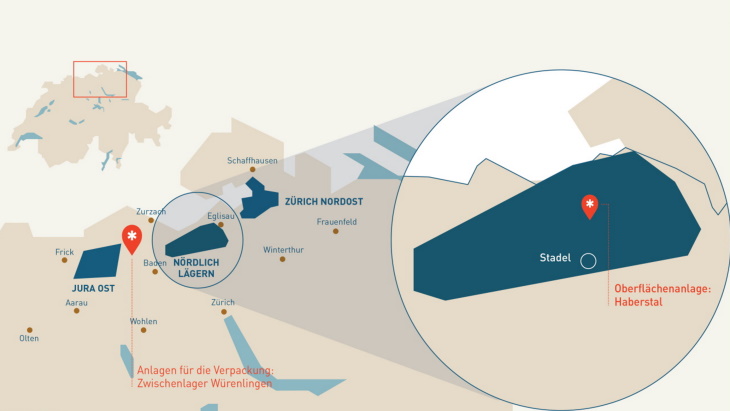

スイスの放射性廃棄物処分の実施主体である放射性廃棄物管理協同組合(NAGRA)は9月12日、2008年から約14年にわたって調査した結果、あらゆるレベルの放射性廃棄物を長期間、安全に処分する深地層処分場に最良の立地点として、スイス北部のアールガウ州とチューリッヒ州を跨ぐ「北部レゲレン」エリアをスイス連邦政府に提案した。具体的には、チューリッヒ州のハーバーシュタルに同処分場の入り口など、主な「地上施設」を建設するほか、「北部レゲレン」エリアの地下に形成されているオパリナス粘土層の岩盤で放射性廃棄物を安定的に閉じ込める計画。また、アールガウ州ビュレンリンゲン村にある「ツビラーグ集中中間貯蔵施設」の敷地内では、使用済燃料の封入施設を建設する考えだ。NAGRAは2024年にも、これらの施設の建設に向けて「概要承認許可」をスイス連邦エネルギー庁(SFOE)に申請する方針である。申請書は、スイス連邦原子力安全検査局(ENSI)を始めとする関係当局や専門家委員会等による審査を経て、連邦参事会(内閣)と議会が可否を決定。この決定について国民投票の実施が提案された場合は、スイス国民に最終判断が委ねられる。NAGRAは深地層処分場が操業を開始するまでに、さらに30年を要すると見積もっている。スイスでは原子力法に基づいて、高レベル放射性廃棄物(HLW)と低中レベル放射性廃棄物(L/ILW)をすべて深地層処分することになっており、NAGRAは2008年に3段階で構成される「サイト選定プログラム」を策定した。2011年11月までの第一段階で、NAGRAは6つの候補エリアを連邦政府に提案しており、2018年11月までの第二段階で、これらを「ジュラ東部」と「チューリッヒ北東部」、および「北部レゲレン」の3エリアに絞り込んだ。これら3エリアではともに、廃棄物の定置に適しているというオパリナス粘土層の岩盤が地下に形成されているが、2018年時点で「北部レゲレン」エリアは「立地の可能性が残る予備地点」の扱いだった。しかし、その後の第三段階で、NAGRAはこれらのエリアでボーリング調査や3次元地震探査等を実施してサイト同士を比較。これらの科学的なデータから、「北部レゲレン」エリアの岩盤が地下の非常に深い位置にあり、放射性廃棄物の処分に必要な厚みや安定性があるなど、バリアとしての効果が高い最高品質であることが判明した。ほかの2つの候補エリアと比べても、遠い将来にわたって廃棄物を最も安全に閉じ込められるとNAGRAは指摘。同エリアの地質が、最終的に処分場の建設サイトに選定される決め手になったと説明している。このような知見から、NAGRAは現時点でHLWとL/ILWの両方を処分する複合型施設の建設を「北部レゲレン」エリアで提案している。(参照資料:NAGRAとENSIの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

14 Sep 2022

2893

米ミシガン州のG.ホイットマー知事は9月9日、今年5月に同州南西部で永久閉鎖されたパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kW)について、現在の所有者であるホルテック・インターナショナル社の方針を支持し同発電所を再稼働させる計画を支援すると表明した。ホイットマー知事はこの日、同じくミシガン州知事を務めた経験を持つDOEのJ.グランホルム長官宛に書簡を送付。その中で、米国の既存の原子力発電所が早期閉鎖に追い込まれるのを防ぐため、エネルギー省(DOE)が今年4月に総額60億ドルの「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」を設置し、ホルテック社が7月5日付でパリセード原子力発電所への同プログラム適用を申請したことを明らかにした。ホイットマー知事は、ミシガン州の競争力強化と将来的な経済成長にとって同発電所は非常に重要だとの認識を表明。ホルテック社の申請が認められた場合は州政府としても資金提供等を通じて同発電所を支援し、同発電所の売電契約締結を促進する考えを示している。1971年12月に送電開始したパリセード原子力発電所は、2007年1月に原子力規制委員会(NRC)から運転期間の20年延長を認められ、40年が経過した2011年以降も運転を継続。その永久閉鎖については、2016年12月に当時の所有者であるエンタジー社が「現行の電力売買契約を打ち切って2018年にパリセード発電所を早期に閉鎖し、その後は他のグリーン・エネルギーに追加投資する」方針を発表した。しかし、同契約の打ち切りにともなうコストの関係から、エンタジー社は翌2017年9月に早期閉鎖の方針を取り消し、最終的に燃料が切れて同契約も満了する2022年5月20日に同発電所を永久閉鎖。翌6月には廃止措置を実施するため、ホルテック・インターナショナル社に売却していた。 DOE長官宛ての書簡の中でホイットマー知事は、パリセード発電所の運転継続は同州にとって最優先事項だと表明。「実現するのは容易いことではないが、ホルテック社と協力して信頼性の高いクリーンなエネルギーの生産をミシガン州で支え、同発電所で高サラリーの雇用約600名分を維持するためにCNCプログラムの適用申請を支持する」と述べた。また、この判断に至るまでには、ホルテック社との調整業務に数か月を費やしたことを明らかにしている。具体的に同知事は、パリセード原子力発電所の運転を維持することで州内のエネルギー・コストが低く抑えられると指摘。これがミシガン州の競争力強化と、将来的な経済成長につながるとしており、同発電所が立地するミシガン州南西部では関係するビジネス・チャンスが獲得し易くなるほか、地元では約1,700名分の関係雇用が守られると強調している。ホルテック社のK.シン社長兼CEOは、ホイットマー知事がパリセード発電所について、ミシガン州にクリーンエネルギーによる未来をもたらす極めて重要な設備と認識している点を歓迎。州政府との協力を今後も継続し、同州南西部に歴史的なビジネス・チャンスをもたらしたいと述べた。(参照資料:ミシガン州知事の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

13 Sep 2022

3574

米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社は9月8日、英国内での同社製小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の建設に備えて、英国最大手の大型鋳鍛造品メーカーであるシェフィールド・フォージマスターズ(SF)社と協力するための了解覚書を締結した。この覚書に基づき、両社は今後、原子力関係の複雑な鋳鍛造品を製造するSF社の能力が、英国内で「BWRX-300」の建設需要を満たすのに有効であるか協議する。英国政府は原子力発電設備の増強により、国内電力需要の約25%を賄う計画であるため、GEH社は「BWRX-300」用の鍛造品を英国内で入手する契約の締結に向けてSF社と話し合うほか、将来的には世界中で「BWRX-300」を建設していくことも念頭に、その可能性を探るとしている。イングランド中部のシェフィールドを本拠地とするSF社は、2021年7月に国有化されており、すでに昨年12月、ロールス・ロイスSMR社のSMR用として、鍛造品を納入する370万ポンド(約6億1,620万円)の契約を獲得済みである。SF社のD.ボンドCEOは、SMRについて「民生用原子力発電設備の標準型になる可能性がある」とコメント。同社は原子力規模の機器供給では長期にわたる実績があるため、その専門的な鍛造経験を市場に大々的にもたらすことができるとした。同社はまた、今後10年間に最大4億ポンド(約667億円)を投資して、これまでの防衛産業向け業務から転換を図りつつある。このため、GEH社との協力では、原子力グレードの複雑な鍛造品を「BWRX-300」の商業化に向けて製造し、英国サプライチェーンにおけるGEH社のパートナー企業になる方針である。「BWRX-300」は電気出力30万kWのBWR型SMR。GEH社の説明では、2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)のGEH社製設計「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用している。「BWRX-300」はまた、顧客がCO2排出量の削減目標を達成する一助になるだけでなく、建設と運転にともなうコストも従来の大型原子力発電所と比べて大幅に削減可能である。「BWRX-300」自体は今のところNRCのDC認証を受けていないが、カナダのオンタリオ州営電力であるOPG社は2021年12月、早ければ2028年までに既存のダーリントン原子力発電所内で完成させるSMRとして「BWRX-300」を選択。同じくカナダのサスカチュワン州営電力も今年6月、同州内で2030年代半ばまでにSMRを建設する場合は「BWRX-300」を採用すると表明した。また、ポーランド最大の化学素材メーカーであるシントス社も2021年12月、同社のグループ企業がポーランドの石油精製企業であるPKNオーレン社と合弁企業を設立し、SMRの中でも特に、「BWRX-300」の建設に重点的に取り組む方針を発表している。(参照資料:GEH社、SF社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

12 Sep 2022

3614

ルーマニアの国営原子力発電会社(SNN社)とポーランド鉱業大手のKGHM銅採掘会社(KGHM社)は9月6日、国内でそれぞれ計画している米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の建設で協力するため、了解覚書を締結した。これは、ポーランドのカルパチで開催されていた経済フォーラムの場で発表された。同覚書は法的拘束力を持たないが、これに基づいて両社は建設サイトの選定から廃止措置に至るまで、関連するすべての作業について協力していく。具体的には今後36か月にわたり、両社はSMR開発に係わる技術面や経済面、法制面、資金調達面等について、蓄積してきた経験やノウハウを共有。現時点でポーランドは原子力発電設備を持っていないため、大型原子力発電所の運転で25年以上の実績を持つルーマニアが、ポーランドに実質的な支援を提供することになる。今回の発表によると、両社はニュースケール社との協力により、1基あたりの出力が7.7万kWの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた出力46.2万kWの「VOYGR-6」プラントを、それぞれの国内で建設する。出力5万kWのNPMについては、米原子力規制委員会(NRC)が2020年8月にSMRとしては初めて、「標準設計承認(SDA)」を発給している。ルーマニアのSNN社は2019年、NPMの建設可能性を探るためニュースケール社と最初の協力覚書を締結。翌2020年10月に、ルーマニアと米国の両政府は原子力開発プロジェクトに関する政府間協定(IGA)を結んでおり、米輸出入銀行(US EXIM)は原子力を含むルーマニアのエネルギー・インフラ開発を支援するため、最大70億ドルの提供を約束した。2021年11月には、ルーマニアのK.ヨハニス大統領と米国のJ.ケリー気候担当大統領特使が、民生用原子力分野における両国の連携協力を通じて、ルーマニア初のSMRを2028年までに完成させることで合意した。SNN社はまた、米貿易開発庁(USTDA)が2021年1月に提供した支援金を活用して、今年5月にルーマニア南部のドイチェシュティを「VOYGR-6」建設の最有力サイトに選定。これにともない、SNN社とニュースケール社、および石炭火力発電所の跡地である同サイトのオーナーが了解覚書を結んでいる。一方、ポーランドのKGHM社は同国南西部にある欧州最大規模の銅鉱床で採掘を行っており、この事業に必要な電力や熱エネルギーの約半分を2030年末までに自社で賄うため、SMRや再生可能エネルギー源の設置プロジェクトを進めている。2021年9月にニュースケール社と協力覚書を締結した後は、今年2月に同社と先行作業契約を締結。早ければ2029年にも「VOYGR」プラントを完成させる計画で、これに向けて建設候補地点の選定を進めるほか、完成までの建設スケジュール立案や費用の見積もりを実施する。KGHM社はまた、ポーランドの原子力規制当局である国家原子力機関(PAA)に対しては、ニュースケール社製SMR技術の評価とサイト調査の準備を申請したことを明らかにした。これと同時に、SMRの運転訓練用として制御室のシミュレーターを国内に設置する準備も進展中だとしている。SNN社のC.ギタCEOは、「SMR建設に対する国際的な関心の高まりは、エネルギーの確実な供給保証と脱炭素化目標の達成に対する各国の関心を直接反映している」と指摘した。KGHM社のM.チャドジンスキー社長は「当社にとって、原子力はエネルギーの自給と低コスト化を意味している」と表明。革新的な技術であるSMRへの投資は同社の最優先事項であり、ポーランド経済にとっても一大転機になると強調している。(参照資料:KGHM社、SNN社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

08 Sep 2022

2227

ドイツの経済・気候保護省(BMWK)は9月5日、国内の系統運用事業者4社に委託して実施した送電網の安定運用に関するストレス・テストの結果、年末までに永久閉鎖を予定している残り3基の商業炉のうち、イザール原子力発電所2号機(PWR、148.5万kW)とネッカー原子力発電所2号機(PWR、140万kW)については、2023年の4月半ばまで利用可能な状態で維持する方針をこれら2基の事業者に提案した。2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、ドイツは2022年末までにすべての原子力発電所を閉鎖し、脱原子力を達成する予定だった。しかし、この夏の猛暑により河川の水位が低下し水力発電量に影響が出ているほか、フランスの原子力発電所の約半数が点検等により停止中であること、ロシアのウクライナへの軍事侵攻にともない天然ガスの供給量が低下していることなど、様々な不確定要因により今年の冬季は国内エネルギー供給システムのリスクが増大している。ドイツでは今年の3月から5月にかけて、今年の冬季をカバーする送電網の初回のストレス・テストを実施しており、7月半ばから9月初旬にかけて行った今回は2回目。前回よりかなり厳しくなった状況の分析結果としてBMWKは、「年末から2023年にかけての冬季に、送電システムで危機的な状況が発生する可能性は非常に低いものの、現時点で完全に排除することはできない」と指摘した。そのため、追加の対策を複数取ることが推奨されるが、石炭火力発電所の運転再開など、このうちいくつかはすでに実施中である。同省のR.ハーベック大臣は「電力確保のために必要なことはすべて実施する」と述べており、ドイツ南部で追加の対策が必要となった場合に備えて、3基の商業炉を予定通り年末に送電網から一旦切り離した後、南部に立地する2基を非常用の予備電源として利用可能な状態に残しておく考えを示したもの。ただし、原子力法に基づく脱原子力政策は堅持する方針で、これら2基に新たな燃料が装荷されることはなく、4月半ば以降には永久閉鎖すると改めて表明した。また、北部については原子力よりリスクの少ない対策を講じる考えで、石油火力の移動式発電所(パワーバージ)の活用などを検討している。同相によると、「原子力発電は依然としてリスクの高い発電技術であり、高レベル放射性廃棄物の処分は後の世代にとって大きな負担となる」。このため、安全性の観点から原子力発電所の全面的な運転期間延長が正当化されることはなく、2基の一時的な温存も今回の冬季に限った特別措置。2回目のストレス・テストの計算結果からも、電力供給に対する原子力の貢献は限定的だと強調している。連邦政府の今回の提案について、ネッカー原子力発電所を保有するEnBW社は、「エネルギー供給保証に対する政府の努力は支持するものの、年末以降に運転する可能性に備えて、双方が合意する法的枠組みや具体的な手続きをできるだけ早急に設定する必要がある」と指摘した。これに加えて、発電事業者との協議では計画の詳細を明確に説明してほしいと政府に要請。それに基づいて、同社はネッカー2号機の技術的な利用可能性を検証するとしている。(参照資料:BMWK(ドイツ語)、EnBW社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

07 Sep 2022

2434

米サザン社の子会社であるサザン・ニュークリア社は9月1日、ジョージア州で運転しているエドウィン・I・ハッチ原子力発電所(BWR、90万kW級×2基)について、2回目の運転期間延長(SLR)を2025年に申請予定と原子力規制委員会(NRC)に伝えたことを明らかにした。同発電所1、2号機の現在の運転期間(運転開始当初の40年プラス20年)にさらに20年を追加し、1号機は2054年まで、2号機は2058年までのそれぞれ80年間とする意向表明書を8月31日付で提出したもの。NRCの審査結果が出るのは、2020年代後半になると同社は予想している。1、2号機はそれぞれ、1974年4月と1978年7月に送電を開始しており、保有する運転認可は2034年と2038年に満了する。これら2基の所有権は、サザン社のもう一つの子会社であるジョージア・パワー社のほか、オーグルソープ電力、ジョージア州営電力(MEAG)、ダルトン市営電力で分け合っているが、過半数を保有するジージア・パワー社は同社の2022年版「総合資源計画(IRP)」に沿って、ハッチ原子力発電所で運転期間の延長手続きを開始したいとジョージア州の公益事業委員会(PSC)に要請。今年7月にPSCがこの要請を承認したことから、同州で50年近く無炭素な電力を安定的に供給してきた両炉の運転をさらに継続し、周辺コミュニティに対して教育関係その他のサービスを引き続き提供するなど、支援していくことになった。なおジョージア州内では、ハッチ原子力発電所の2基とアルビン・W・ボーグル原子力発電所(120万kW級のPWR×2基)で電力需要の20%以上を賄っている。ハッチ発電所はまた、地元コミュニティの経済にプラスの効果をもたらしており、毎年発電所で行われる大規模な作業や燃料交換に雇われる契約作業員など約900名を雇用。送電を開始して以降、地元コミュニティの機関や非営利団体に対しても、広範囲な支援を提供している。米国では近年、大型の原子力発電所を新規に建設するよりも、既存の発電所の運転期間を延長する動きが活発化。米国内の100基近い商業炉のほとんどが、すでに運転開始当初の認可期間40年に加えて、20年間運転を延長する許可をNRCから得ている。2回目の運転期間延長に関しても、NRCはこれまでにフロリダ州のターキーポイント3、4号機(PWR、各76万kW)、ペンシルベニア州のピーチボトム原子力発電所2、3号機(BWR、各118.2万kW)、およびバージニア州のサリー原子力発電所1、2号機(PWR、各87.5万kW)に対して承認した。しかしNRCは今年2月、地球温暖化など潜在的な環境リスク関係の基準を見直す方針を表明しており、NRCスタッフが環境影響問題の再評価を完了するまで、ターキーポイントとピーチボトムの運転期間延長は実質的に取り消されている。(参照資料:サザン・ニュークリア社、NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

06 Sep 2022

4087

英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は9月2日、総額3億8,500万ポンド(約619億円)の「先進的原子力基金」で実施する「先進的モジュール式原子炉(AMR)の研究開発・実証(RD&D)プログラム」について、約330万ポンド(約5億3,000万円)の予算を確保したと発表した。 英国政府が支援するこの次世代原子力技術開発プログラムでは、高温ガス炉(HTGR)の開発が中心となっており、その「フェーズA」として今回、HTGRの「基本設計に先立つ予備調査(pre-FEED)」関係のプロジェクトを6件選定した。これらに対し、330万ポンドのうち計約250万ポンド(約4億200万円)を交付する方針だ英国政府は2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指しており、HTGR開発はそのために最も有望な実証モデルになると考えられている。2021年7月には、HTGR実証炉を2030年代初頭までに1億7,000万ポンド(約273億円)の予算で完成させると表明。初期段階の革新的技術開発に対する今回の投資を通じて、英国政府は民間部門の関係投資を促し、クリーンエネルギー関係の高いスキルを必要とする雇用の創出を促進。国産の原子力技術開発を加速することにより、英国のエネルギー供給保証を強化する考えである。AMR RD&Dプログラムの「フェーズA」で、英国政府は2023年までの期間にHTGR燃料の実証案件2件を含む6件について、pre-FEED調査を実施する。燃料関係では、HTGRの被覆粒子燃料(CPF)開発に、それぞれ約25万ポンド(約4,020万円)を交付。モジュール式HTGRの実証案件としては、EDFエナジー・ニュークリア・ジェネレーション社、英国立原子力研究所(NNL)、U-バッテリー・デベロップメンツ社、および米ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の英国法人によるプロジェクトを選定、それぞれに約50万ポンドずつ(約8,000万円)交付することが決定した。具体的な計画として、EDFエナジー・ニュークリア・ジェネレーション社はHTGR利用者の要件分析に焦点を絞り、2030年代に予定されている実証に最適の特徴を備えた設計を確定する。同社はまた、英国内で保有・運転しているハートルプール原子力発電所を最初のHTGR実証炉の建設サイトとして提案している。一方、NNLは日本原子力研究開発機構とタッグを組み、HTGRの設計・建設と運転に関して日本が確証済みの技術や革新的なアプローチを活用する。また、USNC社の英国法人は、同社が開発した「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」技術に基づいて、英国産業界の状況や今後増大が見込まれる高温熱の需要に最適な「改良型MMR+(プラス)」を開発・実証する。ロンドン郊外のスラウを本拠地とするU-バッテリー・デベロップメンツ社は、同社製のAMR実証炉について、英国内での実証に最適のサイズやコスト、輸送手段等を確定する方針である。BEISはこのほか、最大83万ポンド(約1億3,340万円)を原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)に交付すると表明。HTGRに対し両機関が革新的な規制アプローチを取れるよう、能力を向上させるとしている。BEISのG.ハンズ・エネルギー相はAMR技術について、「産業界を脱炭素化する上でコスト面の効果が高いソリューションであり、HTGR等のAMRが生産する低炭素な高温熱は特に、水素製造や産業用として活用が可能だ」と指摘している。(参照資料:BEISの発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

05 Sep 2022

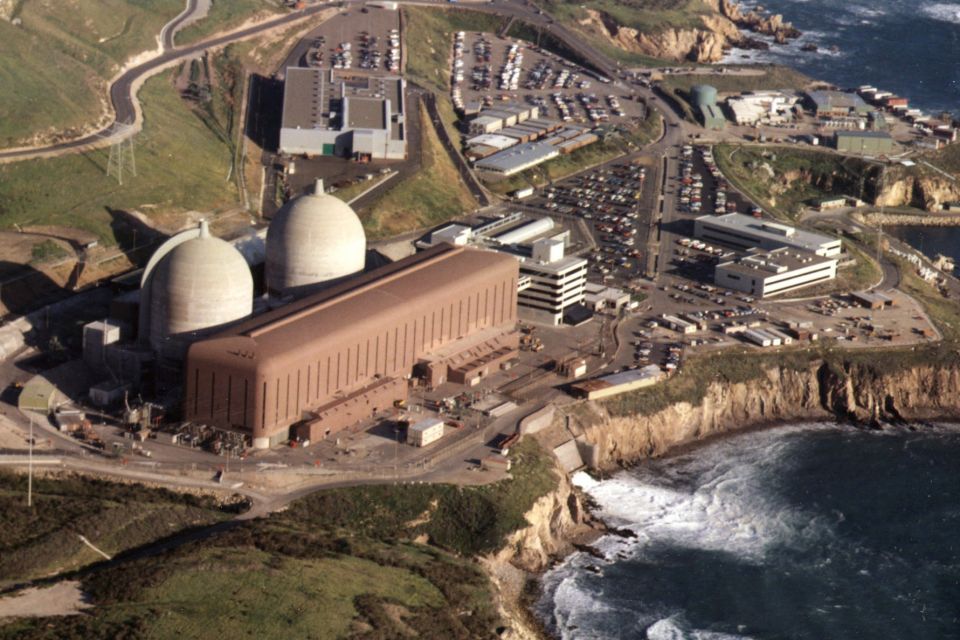

3055

米カリフォルニア州の州議会下院は会期終了間際の9月1日、同州に唯一残されている原子力発電所のディアブロキャニオン発電所(DCPP、約117万kWのPWR×2基)について、運転期間を2030年まで5年間延長する法案(上院846号)を69対3の圧倒的多数で承認した。州議会の上院がすでに同法案を承認したことから、同州のG.ニューサム知事の署名をもって成立する。今年初頭に州議会に提出されたこの法案は、DCPPの運転期間延長を求めるニューサム知事の直前の提案を反映して修正されており、運転事業者であるパシフィック・ガス&エレクトリック(PG&E)社に対しては、延長にともなう経費として州政府から14億ドルの融資を提供する。CO2を排出しない原子力発電所の運転期間を延長し、その間に加州は再生可能エネルギーの設備をさらに増強。現在の厳しい電力供給事情を改善して、2045年までにすべての電力をクリーンエネルギーで賄う方針である。PG&E社は2016年8月、再生可能エネルギーによる発電コストの低下と電力供給地域における電力需要の伸び悩みを理由に、DCPPの2基が40年の運転期間を満了する2024年11月と2025年8月までに、永久閉鎖する計画を発表した。2009年に原子力規制委員会(NRC)に提出済みだった運転期間の20年延長申請も取り下げており、2031年までに同社の再生可能エネルギーによる発電シェアを55%に拡大するという目標の達成に向け努力していくことになった。加州の公益事業委員会(CPUC)は2018年1月に同社の永久閉鎖計画を承認したが、2020年の夏に同州は記録的な厳しい熱波に見舞われ、ニューサム知事は停電を回避するための緊急事態宣言に署名。電力会社に対しては計画停電を指示する事態となった。同州はまた、今年も熱波と電力供給のひっ迫懸念から緊急事態を宣言。現地の報道によるとニューサム知事は8月11日、「DCPPの2基の運転を5年~10年継続することは加州のエネルギー・システムの信頼性を確保し、CO2排出量を最小限化する上で非常に重要」とする法案の案文を州議会議員に配布した。その中で、加州の総発電量の8.6%を賄うとともに無炭素電力の約17%を賄うDCPPの運転期間を延長し、法的拘束力のある目標として同州が掲げていた「2045年までに州内でCO2排出量の実質ゼロ化」を達成するよう促していた。同知事はまた、J.バイデン大統領が昨年11月に承認した「超党派のインフラ投資法」に基づき、エネルギー省(DOE)が今年4月に設置した総額60億ドルの「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」について、DCPPが適用可能になるよう基準の変更をDOEに要請したと伝えられている。既存の原子力発電所が早期閉鎖に追い込まれるのを防止するために設置した同プログラムで、DOEは今年6月末、事業者に十分な準備期間を与えるため、5月19日に設定していた初回の申請締め切り日を9月6日に変更している。今回の州法が正式に成立した後、PG&E社は同プログラムへの申請を行う方針とみられている。(参照資料:加州議会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月1日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

02 Sep 2022

3474

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は8月30日、極東のチュクチ自治区に設置する北極圏用「海上浮揚式原子力発電ユニット(NFPU)」の初号船について、船体部分の起工式を中国の造船所で開催した。このNFPUは、同社のエンジニアリング部門であるアトムエネルゴマシ(AEM)社が昨年7月、チュクチ自治区内で計画されているバイムスキー銅鉱山プロジェクト用に、所有者であるGDKバイムスカヤ社から受注したもの。この契約で、アトムエネルゴマシ社は電気出力約5万kWの小型炉「RITM-200」が2基搭載されたNFPU(10.6万kW)を4隻建造する。原子炉を搭載する船体の長さは140m、幅30m、船体のみの重量は9,549トンだが、すべての機材を積み込んだ後の総重量は2万トン近くなる見通しである。ロスアトム社傘下のOKBMアフリカントフ社が開発した「RITM-200」の機器製造は、すでに昨年からアトムエネルゴマシ社のグループ企業内で始まっているが、完成した船体部分が中国の造船所から機材の設置のため、ロシア側に納入されるのは2023年末になる予定。1隻目のNFPUとして、チュクチ自治区の銅鉱山に近いナグリョウィニン岬に係留され、運転開始するのは2026年末頃になるとみられている。請け負った4隻のうち、最初の2隻の船体を中国で建造する理由として、ロスアトム社は建造スケジュールに余裕がなく、ロシア国内の造船所でこなせる作業量ではない点を挙げている。3隻目と4隻目の船体建造については、今年の第4四半期に建造スケジュールと作業場所が決定される。アトムエネルゴマシ社のA.ニキペロフ総裁は今回の案件を特別視している理由として、まず同社がNFPU建設の最初から最後まで責任を持つ、最終製品のサプライヤーとなった点を挙げた。また、NFPUには北極圏用や準備中の熱帯用のほかに様々な出力や目的のものがあるが、今回のプロジェクトがその端緒となったこと、大規模な産業プロジェクト用や輸出用としても非常に大きな可能性がある点を指摘している。ロシアはこれまでに、電気出力3.5万kWの小型炉「KLT-40S」を2基搭載した「アカデミック・ロモノソフ号」を、2020年5月からチュクチ自治区内の湾岸都市ペベクで商業運転中。電気出力に加えて17.5万kW~19万kWの熱出力を持つ「RITM-200」は「KLT-40S」の特性をさらに生かしたSMRシリーズで、ロシアの原子力砕氷船に搭載した小型炉のこれまでの運転経験が活用されている。その陸上設置版である「RITM-200N」(電気出力5.5万kW)については、極東サハ共和国の北部、ウスチ・ヤンスク地区のウスチ・クイガ村で2028年までに完成させる計画が現在進展中となっている。(参照資料:ロスアトム社、AEMグループ(ロシア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月31日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

01 Sep 2022

4385

英国ロールス・ロイス社の小型モジュール炉(SMR)開発子会社であるロールス・ロイスSMR社は8月25日、オランダで同社製SMRの建設に向けて協力していくため、オランダの新興原子力事業者であるULC-エナジー社と独占契約を締結したと発表した。ULC-エナジー社は昨年アムステルダムで設立された企業で、オランダ国内で原子力発電所の建設プロジェクトを進め、同国の脱炭素化を促進することを使命としている。確証済みの技術に基づく近代的で最新鋭のモジュール式原子炉の建設を目指しているため、同社はSMRの供給者としてロールス・ロイスSMR社を選択。両社はともに「原子力発電こそ、オランダがクリーンで安価、かつ信頼性の高いエネルギー・システムへ移行するのを加速できる」と考えており、今回の正式な連携協力契約に基づき、今後数年間にわたりオランダでSMR建設を準備する。ロールス・ロイスSMR社の発表によると、同社製SMRはPWRタイプで出力は47万kW。これは陸上風力発電のタービン150台以上に相当し、少なくとも60年間はベースロード用電源として稼働が可能。再生可能エネルギーの間欠性を補えることから、その設備拡大を支援することができる。同社のSMRはまた、機器の90%が工場で製造されるため、設置場所での作業は主に既製の試験済みモジュールを組み立てるだけ。これによりプロジェクトとしてのリスクが著しく軽減され、工期も大幅に縮減される可能性がある。ULC-エナジー社のD.ラベリンクCEOは今回、「エネルギー市場の中でも特に西欧の状況が厳しくなるなか、信頼性の高い安価なエネルギー・システムの重要性が浮き彫りになった」と指摘した。「オランダ政府は原子力が国内で有意な役割を果たせること、また果たすべきだと確信しており、出力47万kWで設備利用率が95%を超えるロールス・ロイスSMR社のSMRは正に理想的。これを効率的に建設していくことで、電力の供給や産業用の熱電併給が可能になる」としている。ロールス・ロイスSMR社のSMRについては、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)が2021年11月、民間部門で行われている投資のマッチングファンドとして、2億1,000万ポンド(約339億円)を提供すると発表した。ロールス・ロイスSMR社も、同じ月に同社製SMRについて包括的設計審査(GDA)の実施を申請しており、BEISによる初期スクリーニングを経て、今年4月から原子力規制庁(ONR)と環境庁(EA)が審査を開始。英国内では2030年代初頭にも、最初のSMRが運開する計画だ。また、国外ではトルコとチェコ、およびエストニアに対して、輸出のための覚書が締結済みである。(参照資料:ロールス・ロイスSMR社、ULC-エナジー社(オランダ語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月25日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

31 Aug 2022

3223