キーワード:小型モジュール炉(SMR)

-

韓国電力技術、海上浮揚式原子力発電所の開発で大宇造船海洋と協力

韓国電力公社(KEPCO)の子会社として発電所のエンジニアリングと建設を担当する韓国電力技術(KEPCO E&C)はこのほど、海上浮揚式原子力発電所の技術開発で造船大手の大宇造船海洋と長期的に協力していくため、覚書を締結したと発表した。韓国電力技術は、遠隔地域に対する熱電供給や海水の脱塩、再生可能エネルギーによるハイブリッド発電システムの開発などに利用可能な小型モジュール炉(SMR)「BANDI-60」を2016年から開発中。今回の覚書では、同社の世界レベルの先進的原子力設計技術と建設技術、および大宇造船海洋の船舶製造における様々な経験とノウハウを活用し、海上浮揚式原子力発電技術の開発と関係事業の発掘、これらを応用した共同プロジェクトを進めていく方針である。韓国電力技術は両社それぞれの技術で相乗効果が期待できると考えており、「BANDI-60」を搭載した海上浮揚式原子力発電所の開発にさらに弾みがつくとした。このため、今回の覚書を契機に両社間の戦略的協力を長期的に継続していきたいと述べた。大宇造船海洋側も、「国内外の原子力発電所で設計と建設を経験した韓国電力技術との協力により、安定性と信頼性をワンランク高めた製品を顧客に提供することができる」としている。ブロック型のPWRとなる「BANDI-60」は熱出力20万kW、電気出力6万kWの原子炉設計で、韓国電力技術が従来の大型発電所向けサービスで40年以上積み重ねてきた経験と実証済みの技術に基づいている。基幹送電網への接続を想定して設計された化石燃料発電所や大型炉と競合させるというより、分散型エネルギー供給インフラとしてニッチ市場を狙ったものだと同社は説明した。原子炉の安全性と操作性を向上させるため、同設計では減速材中に可溶性ホウ素を使用せず(SBF)、原子炉容器内に制御棒駆動装置(CEDM)を設置する。また、原子炉容器上部に炉心計装(ICI)を搭載するほか、残留熱の除去や格納容器の冷却等で各種の受動的安全システムを備えたものになるとしている。(参照資料:韓国電力技術(韓国語)、韓国原子力学会の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 09 Oct 2020

- NEWS

-

ルミナ・ヴェルシ カナダ原子力安全委員会 委員長

事業者を束縛しない──カナダの許認可体制はスムーズなことで有名だ。日本が遅すぎるのかもしれないが、ポイントは?カナダ原子力安全委員会(CNSC)は何十年もの歴史ある規制当局です。CNSCが卓越しているのは、規制の枠組みがいわゆるテクノロジー・ニュートラルであることです。柔軟性があり、すべてパフォーマンスに基づいて規制をします。ああしろこうしろと命令的なやり方はしません。事業者に一方的に指示するのでなく、「目指すべき目標がこれですが、どうやって実現するか示してください」とだけ言うのです。こうすることで、事業者は柔軟性を得てイノベーティブになり、自主的に新しいアイデアを思いつきます。我々は事業者を束縛しません。最近、国際的な規制審査団がカナダにやって来て、私たちの規制体制(枠組み)とプロセスを審査されました。その結果、「包括的で堅牢な規制体制」と高い評価をいただきました。CNSCが提供しているサービスでもう一つ非常に好評なのは、いわゆる「ベンダー設計審査」※と呼ばれる予備的設計評価サービスです。事業者が予め審査対象となる設計を私たちとシェアすることで、認可プロセスに入る前の段階から、その設計や技術に「致命的な欠陥(showstoppers)」がないかどうかを確認することができます。もちろんプロセスは非公式なものですが、それにより、CNSCはその設計をよりよく理解できるようになります。また、事業者も我々の条件・規制要件をより詳しく知ることができす。そして、致命的な欠陥があれば、それを早い段階で見つけることも出来ます。CNSCのもう一つユニークな点は、許認可の審査体制です。私はCNSCの委員長兼CEOであり、この組織のスタッフ約900人を統括していると同時に、委員会の議長でもあります。現在、委員は5人ですが、最大7人まで増員が可能です。すべての許認可決定、規制および規制文書の承認すべてがこの委員会によってなされ、すべての委員会の審議は一般公開されています。なぜなら、それは一般の人々が参加し、介入し、意見を共有できるオープン・フォーラムだからです。多くの人々の意見を取り入れているため、それが良質な情報に基づく意思決定につながります。※ベンダーの要請により実施される任意の評価サービスで、事業者が建設許可等の申請を実際に行う前に、当該設計がカナダの規制要件を満たしているか評価。実際の要件に照らしたレベルの高い同審査を通じて、設計上の問題点などを早い段階でフィードバックすることが可能になる。審査は第3段階まであり、「ARC-100」のほかに米ホルテック・インターナショナル社のSMR設計や、テレストリアル・エナジー社の小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)などが審査中となっている。リスクと便益のバランス──「規制者と被規制者とのやり取り」において、カナダは合理性・効率性においてトップクラスと聞いている。CNSCは無駄な質問をしないし、原子力事業者も無駄な書類は作らない。その根源的な理由はなんだろうか?なぜ、カナダは合理的に進められるのか?「合理性がある」というお褒めの言葉に、完全に同意していいのかわかりませんが、私たちはリスクに精通した規制当局として、常に合理性に基づいた形で判断を行います。ご存知かどうか分かりませんが、私たちが掛ける努力の度合いも、どれだけリスクがあるかにかかっています。低リスクの場合はそれほど時間をかけません。また、事業者に課している規制上の負担についても、リスクと便益の分析を試みています。我々は長い経験を持ち、良好な実績を持ち、他者から常に学び、改善を図っています。あなたのおっしゃる「合理的な意思決定」のことを、我々は「リスク情報に基づいた意思決定」と呼んでいます。まず、すべての人に意見を表現する機会を与え、それを基にして決定を下します。SMR開発をリード──カナダはSMRに大変力を入れているが、何がモチベーションとなっているのか?SMRの開発当事者ではなく、外から物事を見る規制当局者として話しますが、多くの海外諸国と同様に、カナダのクリーンエネルギーの目標は非常に野心的です。その目標だけでなく、パリ協定の目標も達成するために、原子力が大きな役割を果たさなければならない、果たし続けなければならないという認識があります。そして、SMRには多くの利点があります。カナダは広大な国で、ファーストネーションらのコミュニティーの多くは遠隔地にあり、ディーゼル発電に依存しています。SMRは彼らのそうしたディーゼル依存からの脱却に大いに貢献するのです。またカナダは非常に資源多消費型の国ですので、SMRは資源の有効利用にも役立ちます。同様に、出力が小さく柔軟な運転が可能でより安全なSMRは、送電系統においてもはるかに大きな役割を果たせるようになるでしょう。そのため、連邦政府の天然資源省(Natural Resources Canada)では様々なステイクホルダーを交えて検討を重ねた「SMRロードマップ」を策定し、SMRの登場・活用に備えています。カナダ企業が国内外でSMRを展開した場合に備え、我々規制当局も準備を整えています。規制当局としてどのように準備しているかというと、先ほど「ベンダー設計審査」についてお話しましたが、このプロセスが効果を上げているのです。現在、12種の異なるSMR設計を審査中です。すでにチョークリバー向けの15 MWのマイクロ原子炉※のために最初のサイト準備許可(LTPS)申請を受け取っており、今年後半には、もう1件の、より出力の大きいSMRのLTPSが申請されるだろうと予想しています。※USNC社が開発した第4世代の小型モジュール式(高温ガス)炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」のこと。カナダ原子力研究所(CNL)のチョークリバー・サイトに建設予定だ。もはやSMRの勢いが増していることは誰の目にも明らかです。カナダの3つの州(オンタリオ州、ニューブランズウィック州、サスカチュワン州)では最近、SMRの開発および建設を目指して協力していくことを発表しています。私自身の成果の一つは、昨年、米国原子力規制委員会のスビニッキ委員長とMOUやMOCに署名し、SMRの設計審査に関してより緊密に協力することに合意したことです。両国がSMR設計の評価結果や研究結果を共有し、それによって互いに学び、リソースを共有するだけでなく、審査をより効率的に進め、より良い判断を通して安全性を改善することができます。このカナダと米国の取り組みを出発点に、他国の規制当局を広く迎え入れ、国際的な規制要件の統一に移行できればいいと考えています。それは、標準設計が各国に展開されるのを促進するだけでなく、SMRに大きな関心を示している新興国にとっても、先進規制当局の専門知見から、確実な便益を得られるからです。たとえば、米国、カナダ、日本などの規制当局が合意した規制要件であれば、新興国はそれに依存できますよね。こうして世界中のSMRの安全性を合理的に高めることができるでしょう。トリチウムに精通──日本では福島第一サイトでのトリチウムの処理に苦しんでいる。カナダでは重水炉からかなりの量のトリチウムが発生すると思うが、どのように管理しているのか?CANDU炉は、重水を減速材としても冷却剤としても使用しています。したがって、トリチウムは、カナダのCANDU炉にとって非常に重要な役割を果たしています。私は保健物理学者になる以前は原子力発電所で働いていましたが、トリチウムは常に私たちにとってハザード(危険を引き起こす状況・物質)でした。そのため、カナダは長年にわたり、多くの技術(トリチウムを制御、測定、除去、監視する技術、必要な防護服など)を開発してきました。トリチウム量が蓄積すると重水ごとトリチウム除去設備へ送られ、トリチウムガスを抽出します。そしてトリチウムは廃棄物としてキャニスターに保管されます。全工程を通じてモニタリングされており、徹底的に制御されています。規制当局としても事業者とは別にモニタリング(環境モニタリング)を行っており、事業者の報告と照らし合わせています。他にもトリチウムを監視する州および連邦当局があります。国民は我々のトリチウム管理に信頼を寄せているのです。 福島第一よりも多いトリチウム?カナダでは資源!?回答者オンタリオ工科大学グレン・ハーベル教授トリチウムの発生源は?CANDU炉では、重水を用いて中性子を減速しています。トリチウムは主にその過程で発生します。トリチウム量を最小限に抑えるために、トリチウム除去設備を用意しています。そこでは重水とともにトリチウムを取り入れ、トリチウムを気化させて抽出し、重水を再び原子炉内へ循環させています。抽出されたトリチウムはどこへ?抽出されたトリチウムはさまざまな形態で保管されます(それこそ種類もさまざまです!)。企業に販売されるケースもあります。ご存知の通りトリチウムは自発光塗料として利用されており、出口用の看板等で需要がありますから。しかし多くの場合は、トリチウムを含んだ重水をそのまま保管し、半減期を待ちます。トリチウムの半減期は13年程度ですので、大した懸念はありません。シールドで遮蔽された部屋やタンクに保管されていますし、人に触れるような場所ではないからです。ですから、我々はトリチウムのことをそれほど心配しておりません。最大の問題はプラントを廃炉にして永久閉鎖するときです。それまで保管していたトリチウムをそのまま保管できればよいのですが、早急な処理を迫られた場合は対応が難しくなりますね。日本ではトリチウムの抽出が困難とされている抽出プロセスは大変コストが掛かりますので、世界でも現実に実施しているところは少ないでしょう。カナダではダーリントン原子力発電所に優秀なトリチウム除去設備があるので、容易なのです。日本では「ふげん」 ※ にトリチウム除去設備がありましたが小規模でした。現実的ではありませんね。お金をいくらかけてもいいならば話は別ですが(笑)※ふげん:日本の国家プロジェクトとして開発された新型転換炉。2003年3月に運転を終了し、廃止措置中。カナダのトリチウム保管量はかなり多く、福島第一より多いとのことだが?カナダのトリチウムは、多くがトリチウム重水の状態です。福島第一のトリチウム総量は860兆ベクレルですか?そのまま比較はできませんが数字だけを並べると、ダーリントン原子力発電所から2015年の1年間に放出された液体のトリチウム量だけでも241兆ベクレル※です。規制当局から定められた年間の放出限度(DRL)が5,300,000兆ベクレルですから、これでも規制値の0.004%にすぎません。※同年の気体のトリチウム放出量は、254兆ベクレル。「トリチウムは保管」という先ほどの話と矛盾するようだが?ご説明しましょう。それはカナダでは、河川や湖や海洋に、意図的にトリチウムを放出しているわけではないからです。日本のみなさんならばよくご存知でしょうが、トリチウムは水素ですから、完全に封じ込めることは大変困難です。意図的な放出はありませんが、漏洩は避けられません。繰り返しますがカナダのトリチウムは、トリチウム重水ですから、大部分は原子炉内に存在します。またドラム缶等に備蓄し、半減期を待っている状態のトリチウム重水もあります。トリチウム除去設備で処理され、ガス化してキャニスタ等に保管されるトリチウム重水はごくわずかです。ほとんどはトリチウム重水のまま残されています。それはトリチウムの市場規模が小さいからです。そして重水はバルブやシールを通して漏洩します。これは必ず起こります。移送過程で、ホースやポンプやバルブなどから、果てにはドラム缶からも漏洩します。これは防げません。以前も起こりましたが、これからも起こるでしょう。そのような制御不能なトリチウム放出に対処するために、CNSCがDRLという規制値を定めました。このDRLは、一般市民の線量限度である年間1ミリシーベルトを下回るように設定されており、設備や周辺環境の変化に応じて、各発電所毎に数字は異なります。もちろん数字は、都度アップデートされています。大事なことは漏洩した時にその影響を最小限度にとどめることです。違いますか?いずれは大気や海中に放出?規制当局の承認が必要ですが、放出も可能です。しかし期待されている一つの可能性は核融合プラントの実現です。これが実現すると、トリチウムが燃料となるわけですから、トリチウムの抽出設備が極めて重要となってきます。我々には大規模なトリチウム在庫があり、それが役に立ちます。もし(核融合プラントの)実現がない場合でも、おそらくトリチウムは保管して半減期を待ち、その後別の原子炉に再利用するか、分散するか、それらが将来の選択肢です。トリチウムは将来の資源?そうです。トリチウムは将来的に資源になりうるのです。トリチウム抽出の過程でアクシデント的に外部環境へ流出した、損失したトリチウム量は低く、気になる程度ではないのです。現地のコミュニティから反発は?ありませんよ(笑)アクセスを容易に──カナダでは原子力に対する世論の支持が高いと聞いた。日本では数多くの対策をし、安全基準を十二分にクリアしても、国民からさほど支持を得られていない。私をはじめCNSCの優先分野の一つは、規制当局としての我々に対する国民の信頼をどのように取り付け、強化するかです。強力かつ独立し有能な規制当局とみなされることは我々にとって望ましいことですし、原子力産業界にとっても良いことです。規制当局に対する信頼度について、世論調査も実施しています。国民が我々をどれだけよく知っているか、我々についてどう思うか、そして我々はどういうところを改善すればいいかなどを理解することが目的です。CNSCのウェブサイトでは、委員会に提示されているすべてのものを一般公開しています。国民は我々の情報(事業者にも情報提供するよう勧めていますが)に簡単かつスピーディーにアクセスできるようになることは、その信頼構築に大いに貢献しています。また、審査会合に誰でも参加できるように、非常にインフォーマルな形を取っています。公聴会に12歳の参加者が登場することもあります。我々はすべてを非常にアクセスしやすくしようとしています。そうすることによって、国民に安心を感じさせることができると思います。我々のもう一つの義務・任務は客観的な情報発信です。原子力産業界は非常に規制された業界です。我々はウェブサイトへの掲載や、出版物への掲載など、さまざまな媒体を通して、原子力産業界で起きていることを一般人に伝えようとしています。リスクはどこにあるか、どのように規制しているか、ということをです。こうした情報発信には常に改善の余地があり、我々は新しいツールや仕組みを常に模索しています。先ほど申し上げた世論調査もそうですが、我々の(コミュニケーションの)やり方を改善するためにいろいろな方法を試しているのです。広報は「中間層」を狙う──原子力反対派とどう対話すべきか?長いこと原子力業界に携わってきて、発見したことがあります。率直に言って、この世には決して心を変えない人がいるということです。もちろん必ずしも彼らに心を変えて欲しいというわけではありません。ただ、正しい情報を彼らに伝え、理解して欲しいだけです。それでもなかには決して受け入れない人々がいます。私はそうした(反対派に対して説明する)努力をしても無駄だと気づきました。十分な情報を検討した結果、態度を決めている人たちは、それが自らの判断なのであれば、それでOKだと思います。その一方で、賛成反対の両極端の間、真ん中にいる非常に大きな中間層が存在します。この中間層の人たちは何も知らないか、あるいはあまり信頼できない情報源に依存してますので、彼らを広報のターゲットにする必要があると思います。そのためにありとあらゆるコミュニケーション手法をとる必要があります。なお、CNSCをはじめ多くの世論調査の分析結果によると、原子力に関しては、女性のほうが男性より比較的支持が低い傾向があり、男性よりも情報源が少ないことが分かりました。また、多くの調査・研究が、女性が(男性ではなく)女性同士の方をより信頼する傾向があることを示しています。彼女たちが信頼しているのは、数多くの男性科学者ではなく、実際に原子力業界に入っている女性や、信頼できる情報源と見なしている女性なのです。そうしたことを踏まえ、工夫の余地はまだまだあります。これも規制当局としてのCNSCの任務の重要な一環です。そうそう、私たちが実施した世論調査で、とても大事なことが明らかになりました。実は、半数のカナダ人は、CNSCについて何も知らなかったのです(笑)

- 27 Aug 2020

- FEATURE

-

加ブルース・パワー社とカメコ社が次世代原子力技術センターを起ち上げ

カナダで原子力発電所を運転するブルース・パワー社と大手ウラン生産業者のカメコ社は8月20日、「次世代原子力技術センター」の創設を中心とする複数の共同イニシアチブを起ち上げると発表した。両社のこれまでの連携関係を活用して、新型コロナウイルス感染後のカナダ経済の再生を支援するとともに、CO2を排出しない原子力発電で地球環境を保全。世界中に蔓延したコロナウイルス感染症のような疾病との戦いにおいても、原子力サプライチェーンを使ってコミュニティの必需品を確保するなどの協力を強化する。両社は原子力技術革新によって小型モジュール炉(SMR)のような新技術を開発する基盤を築き、ガン治療に役立つ放射性同位体(RI)や水素経済への移行に向けた水素の生産技術の進展を後押しできると確信。すなわち、原子力インフラへの投資を通じて現行経済を刺激し、将来的には世界に力を与えることも可能だと考えている。原子力発電所の運転企業および燃料サプライヤーとして蓄えてきた専門的知見を一層深め、ブルース・パワー社が電力供給するオンタリオ州やカメコ社が本拠地を置くサスカチュワン州のみならず、カナダ全体の将来的な経済や輸出を支援していく考えである。両社はそれぞれ、オンタリオ州とサスカチュワン州の産業リーダー的存在であり、間接雇用も含めた従業員の総数は約2万7,000人。カナダ経済への投資額は年間90億~120億カナダドル(約7,200億~9,600億円)に達するなど、カナダ全体の原子力産業を代表する企業として、温室効果ガスを排出しない発電やガン治療用RIの生産といった科学技術革新の最前線に留まっている。今回の発表で両社は、これら2つの州政府が経済を立て直すためのチャンスをもたらしたいとしている。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に際しても、両社はCO2を排出しない電力をカナダ全土に安全・確実に供給し続けている。今後は、カナダ最大のインフラ・プロジェクトの1つと言われるブルース・パワー社のブルース原子力発電所(=写真)運転期間延長プログラムを活用して、国家経済の再構築を手助けしていく方針。州を跨いだ両社間の重要な連携関係を拡大・強化するため、「次世代原子力技術センター」は、両社がBWXT社やオンタリオ州のブルース郡とともに2018年に創設した「原子力技術革新協会(NII)」の付属施設とする計画。NIIは、カナダの原子力産業界で技術革新を促進することを目指した非営利組織である。なお、両社間の今回の協力では、ブルース発電所の運転期間延長プログラムと既存の長期燃料供給契約に加えて、ブルース6号機が機器の交換を終えて再起動する2024年にカメコ社が追加で1,600体の燃料バンドルをブルース・パワー社に供給することになった。これは、2017年に両社が締結した20億カナダドル(約1,600億円)の既存の燃料供給契約に基づいて決定したとしている。(参照資料:ブルース・パワー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 24 Aug 2020

- NEWS

-

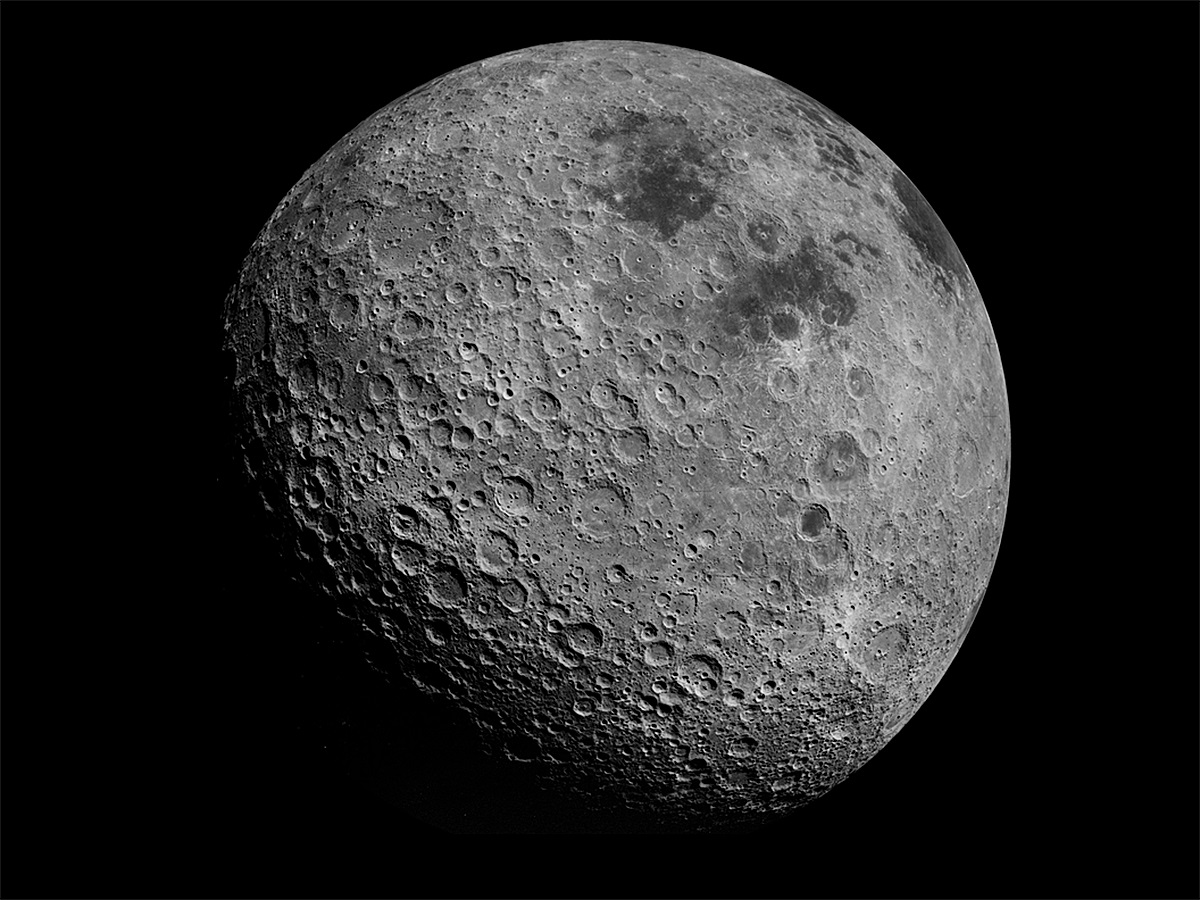

米エネ省のアイダホ研、月面探査用の原子力発電技術開発で情報依頼書を発出

米エネルギー省(DOE)傘下のアイダホ国立研究所(INL)はこのほど、月面での探査活動に使用する原子力発電(FSP)システムを設計するため、革新的技術開発に関する情報提供依頼書(RFI)を原子力産業界や宇宙産業界の上層部宛てに発出したと発表した。このRFI発出はアメリカ航空宇宙局(NASA)の後援によるもので、DOEとINLがこれに協力。実際の発出はINLの管理・運営を担当するバッテル・エナジー・アライアンス(BEA)社が行った。月面の厳しい環境下で長期的に探査活動を行うには信頼性と耐久性の高いエネルギー源が必要なことから、NASAらは月面に設置するFSPの設計の有効性を試験・実証するため、革新的技術に基づいたアプローチを取る方針。火星探査など後続のミッションに流用する考えで、INLは9月8日までの期間、このような技術に関する情報を募集するとともに提案企業と連携関係を構築する。小型モジュール炉(SMR)などの先進的原子炉は、連邦政府が関心を持っている宇宙探査ミッションに不可欠な電力供給能力を持っており、NASAは月面設備に対する信頼性と耐久性に優れたエネルギー供給源となるFSPシステムの必要性を認識。「原子力核分裂発電プロジェクト 」を管理するNASAのグレン研究センターでは、技術実証ミッションの一つとして月面用FSPの開発も担っている。RFIを通じて情報収集した後、INLは今回の計画の第一段階として「提案募集(RFP)」を発出する予定だが、ここではFSPシステムの工学実証ユニット(FSP-EDU)を予備的に設計する。また、これに続く第二段階では、FSPの最終設計を固めた上でFSP-EDUのプロトタイプを製造・建設し、試験も実施。このほか、FSPを月まで輸送する飛行システム(FSP-FS)についても、この段階で月への打ち上げサイトに納める。INLのJ.ワグナー担当副所長は、「有望な先進的原子炉の建設をINLの敷地内で推進するなど、原子力技術革新で米国が世界のリーダーシップを握る上でINLは中心的役割を担っている」と説明。「月面で先進的原子炉を建設できる可能性に胸が高鳴る思いであり、最も先見の明がある民間部門の企業らと連携すればこれを実現する一助になるだろう」と述べた。 なお、類似の月面での発電源開発は、2018年6月の中露原子力技術包括協力でも取り上げられており、原子力技術が宇宙での利用に関心がもたれていることが、今回さらに明確になった。(参照資料:INLの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 04 Aug 2020

- NEWS

-

米国際開発金融公社、国外の原子力開発計画に対する資金提供の禁止措置を解除

米国政府の独立機関として民間の開発プロジェクトに資金提供を行っている国際開発金融公社(DFC)は7月23日、小型モジュール炉(SMR)や超小型原子炉の建設など、国外の原子力開発プロジェクトに対する財政支援を可能とするため、DFCの「環境・社会政策と関係手続き(ESPP)」の中で資金提供の禁止措置を解除したと発表した。DFCはこれまで、これらのプロジェクトへの資金提供を禁じてきたが、今回の政策等の変更により、DFCは十分な電力が得られない発展途上国のコミュニティに適正価格のエネルギーをもたらすとともに経済成長が促されるよう、原子力というCO2を排出しない安全確実な電源を提供するための支援を約束。米国が核不拡散体制の強化に向けた保障措置を促進し国内原子力企業の競争力を増強する一方、独裁的な体制下の国々の資金調達に新たな選択肢を提供することができると述べた。DFCはまた、エネルギー省(DOE)の下に創設された原子燃料作業部会(NFWG)が今年4月、「米国が原子力で再び競争上の優位性を取り戻すための戦略」を公表した事実に言及。今回政策を変更したことで、この戦略の主要な勧告事項――核不拡散政策との整合性や国家安全保障を維持しながら、関連する輸出も拡大するという方針が実行に移されるとしている。DFCの今回の決定は、政策変更の提案について30日にわたって一般国民から意見を募集した後に下された。これには米国議会や政府機関、非政府組織、民間部門など外部の幅広いステークホルダーが参加しており、DFCが受け取った800件以上の見解のうち98%がこの政策変更を支持。中でも、米国議会の議員らは超党派でDFCに新しい政策への転換を勧告。これには上院のC.クーンズ議員やL.マコウスキー議員のほか、下院のA.キンジンガー議員などが含まれている。このような支持を背景に、DFCは世界でも最も厳しい安全基準を順守しつつ、新興国市場に対する先進的原子力技術の輸出を最優先に支援していく考えである。DFCの前身は、米国企業の新興国への投資を支援していた半官半民の海外民間投資公社(OPIC)である。2019年10月に、米国国際開発庁(USAID)の一部と統合・改組した上でDFCが発足した。DFCのA.ベーラーCEOは「世界中の同盟国のエネルギー需要に応えるという米国の支援努力において重要な一歩が刻まれた」と明言。限られたエネルギー資源の中で、DFCは途上国の経済成長を加速する適正な立場に置かれることになったと強調した。DOEのD.ブルイエット長官は今回、D.トランプ大統領が設置したNFWGの主要勧告の実施に向けてDFCが動き出したことを称賛。過去3年以上の間にDOE高官は、米国の民生用原子力技術を切望する国の政府や民間産業界と会談を重ねてきたが、OPICが必要な財政支援を禁じていたことなどから技術の輸出は実現しなかった。同長官によれば、このような禁止措置の解除は世界中のエネルギー供給保証を強化する健全な行動であり、その他の国々が信頼性の高いベースロード電力を国民のために確保しつつCO2の排出量削減目標を達成するのを支援することにもつながるとした。米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニック理事長も、DFCの決定は米国の国家安全保障や経済成長を加速させるだけでなく、地球温暖化の防止目標達成にも寄与すると指摘。ロシアや中国のように国営原子力企業を有する国との競争では、米国企業が一層公平な条件で戦えるようになると評価している。(参照資料:DFCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月24日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Jul 2020

- NEWS