キーワード:福島

-

消費者庁調査 食品中の放射性物質に対する意識が最小に

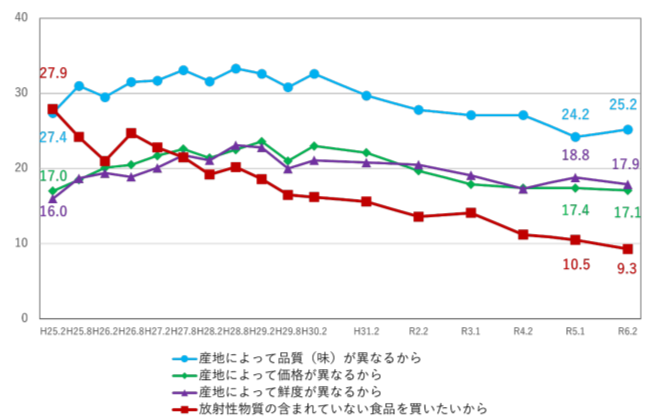

消費者庁は3月7日、東日本大震災後の農林水産物に対する消費者意識の実態調査結果を発表した。調査は2013年2月の初回以降、ほぼ年1回行われている。17回目となる今回は、被災地域(岩手、宮城、福島、茨城の各県)および被災県産農林水産物の主要な仕向け先(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の各都府県)に居住する20~60代の男女約5,000名を対象として、2024年1月~2月にインターネットを通じて実施。その結果、普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は9.3%となり、前回の10.5%を下回り、これまでで最小となった。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」、「被災地を中心とした東北」、「東北全域」、「北関東」と回答した人の割合も減少傾向を示し、それぞれ、4.9%、3.4%、1.3%、1.1%と、いずれもこれまでの調査で最小を記録。「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は61.5%で、2020年度調査で急増後、最近4年間は横ばい傾向にある。また、風評を防止するために行うべきこと(複数回答可)としては、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」をあげた人が45.9%で最も多く、これに次いで、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」が30.6%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」が29.7%、「海外と比較し厳しい安全対策を実施している旨の内外への情報提供」が26.7%となった。一方で、「何もやっても安心できるとは思わない」との回答割合は18.7%を占め、前回調査の14.8%から3.9ポイント増加。消費者庁では、食品安全委員会や厚生労働省とともに、生産者・流通関係者・消費者団体を招いた食品リスクコミュニケーションに係るシンポジウムを全国都市部で継続開催し、理解・対話活動に努めているが、「風評の固定化」に係る懸念も浮き彫りとなっている。今回の調査結果を踏まえ、消費者庁では、引き続き関係府省庁や地方自治体とも連携し、意見交換会の開催、多言語によるパンフレット活用などを通じ情報発信に取り組んでいくとしている。

- 08 Mar 2024

- NEWS

-

阪大「1F-2050」 原子力事故解明に向け取組

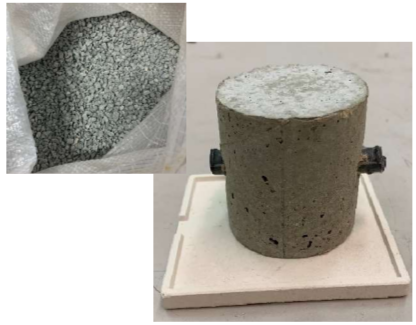

大阪大学大学院工学系研究科に、研究者が中立的立場で福島第一原子力発電所事故の調査に取り組む「1F-2050」チームが設置されている。事故の進展過程を解明するとともに、行政機関や他大学とも連携し、中長期的には廃炉対策・福島復興に資することを目指す部門横断的な総勢20名程度のグループだ。チーム名は、エネルギー需給の視点で「2050年カーボンニュートラル」への貢献を最終目標としていることに由来。次世代革新炉の開発に向けた原子力安全に係わるフィードバックも視野に入れている。同チーム代表の村田勲教授らが、2月27日の原子力委員会定例会合で、活動状況について説明した。〈阪大発表資料は こちら〉同氏は、「純粋なアカデミア」として活動するチームの意義を述べる一方で、原子力規制委員会が設置する事故分析検討会への参加経緯も踏まえ、「あまりにも存在するデータが多過ぎる」などと、事故原因の解明に向け、現地調査の困難さ、技術的論点の山積する現状をあらためて指摘。テーマを絞って分析していく必要性を強調した上で、今後「多くの専門家の参加が不可欠」との問題意識を示した。同チームでは、まず現状把握として、1号機の原子炉格納容器(PCV)内の状況調査に着目。1号機については、東京電力において、水中ROV(潜水機能付きボート型ロボット)によるPCV内部調査がこれまでに実施されており、2024年2月末からはPCV全体の状況を把握すべく、小型ドローンやヘビ型ロボットの導入が行われている。東京電力によると、1号機では昨春、ペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)の内壁で、コンクリートが溶け落ち配筋が露出し、ガレキ・塊状の堆積物が確認されている状況。今回の原子力委員会会合で、阪大の大石佑治准教授が同機ペデスタル周辺のコンクリート破損要因に関し、機械的破損、水との反応、溶融の3つのシナリオによる調査・分析結果を紹介。模擬コンクリートによる物性試験を、ホームセンターや阪大研究施設から購入・サンプリングした材料で実施したところ、溶融温度がコンクリートの種類によって異なることなどから、「実際とできるだけ同じものを用いなければならない」必要性が判明したという。現在は福島県産の川砂を用いた加熱試験も進めており、今後、爆裂試験、高圧試験、組成・粘性評価など、さらに専門的分析を進めていく考えだ。「1F-2050」チームからの説明を受け、原子力委員会の上坂充委員長は、工学系の研究に関ってきた経験から、事故発生時における海水注入に伴う塩分の影響にも言及した上で、TMI事故など、海外のデータも含め、さらに多くの情報を収集し詳細な分析が進むよう期待した。

- 04 Mar 2024

- NEWS

-

大林組 4足歩行ロボにも搭載可能な放射線計測システム開発

大林組は2月22日、ドローンおよび自律4足歩行ロボット「Spot」を用いた放射線計測システムを開発したと発表した。原子力災害被災地の復興にも貢献する技術で、福島県浜通りの飯舘村に活動拠点を置く菊池製作所他との共同によるもの。〈大林組発表資料は こちら〉除去土壌の中間貯蔵施設における放射線量の計測は、モニタリングポストによる定点観測や歩行調査などの手法が採用されており、広大な敷地に対し、面的に計測を行う技術が確立されていないことから、大林組では、被ばく低減とともに、人手不足に対応する省力化の必要性にも着目。現地(大熊3工区土壌貯蔵施設)での実証試験を通じ、「局所的に放射線量の高い箇所が発生していないか」など、放射線量の計測を高度化・省力化させる技術を実現したもの。同社は、これまでもフレコン(除染廃棄物を保管した袋)の放射能濃度測定で、車両積載のまま運用可能な測定ゲートの開発を、放射線測定機器メーカーのキャンベラジャパンと手がけた経験を有している。実証試験を行った中間貯蔵施設は、除染作業で発生した土壌を覆土。「地表面に局所的に放射線量が高い箇所が発生していないか」観測する調査を、鉛の遮蔽体が装着された検出器を搭載するドローンおよび「Spot」で行った。ドローンは広大な面積を迅速に計測。一方、自律4足歩行ロボット「Spot」はより詳細に異常箇所を特定でき、ドローンの飛行できない建屋内にも立ち入り計測することも可能だ。現地では、1メガベクレルの線源を地表面に設置。ドローンおよび「Spot」を直上に走行させたところ、6か所のピークで線源を特定し、十分に小さな放射線量でも検出できることが実証された。今回の計測技術開発を受け、大林組では、除去土壌の中間貯蔵施設や減容・再生利用だけでなく、原子力発電所の廃止措置における建屋周辺および内部のモニタリングや、放射性廃棄物の地下埋設後の点検作業にも有用、と期待を寄せている。実証試験では、狭あいエリアを詳細に検査する有効性も確認。1時間当たり約4,500㎡の速度で計測したほか、通常の人による歩行調査(約1,100㎡/人・時間)の約4倍の効率性を実現した。さらに、日常業務として、広範囲の計測にドローンを使用する場合、1時間当たり約40,000㎡(東京ドームの約8割の面積に相当)の計測も可能となると見込まれ、今後は他分野への波及効果も期待できる。

- 26 Feb 2024

- NEWS

-

福島での原子力損害賠償をテーマにシンポ 京都大

京都大学経済研究所先端政策分析研究センター(CAPS)は2月17日、18日の2日間、シンポジウム「東日本大震災における原発事故による福島の損害賠償と復興~これまでの歩みとこれから~」を京都大学・吉田キャンパスで開催した(共催:京都大学社会科学統合研究教育ユニット、公益財団法人 KIER経済研究財団)。CAPSは、行政機関等と連携して政策研究を進める組織で、研究成果の社会発信の一環として、シンポジウムを開催している。今回は、会場およびオンラインのハイブリッド開催で、両日合わせて200名超が参加した。17日は、「福島の原子力損害賠償」をテーマに講演とパネル討論が行われた。最初にCAPSの山下恭範特定准教授が、福島の損害賠償と復興について概況を説明。その後、松浦重和氏(文部科学省研究開発局前原子力損害賠償対策室室長代理)が、原子力損害賠償紛争審査会(審査会)による中間指針の策定とその改訂等について、策定作業に携わった立場から基調講演を行った。松浦氏は、福島第一原子力発電所の事故による賠償すべき損害が、中間指針で類型化して示されたことで、被害者の立証の負担が軽減されたほか、賠償金の支払いが迅速化したと説明。また、事故にともなう7件の集団訴訟の確定判決を踏まえ、審査会が2022年12月に「中間指針第五次追補」を決定したが、その後、集団訴訟においてもこの追補を踏まえて和解する例が出ていることなどを報告した。賠償請求に関して和解仲介を担っている原子力損害賠償紛争解決(原賠ADR)センターについては、人手不足等の課題は残るものの、「訴訟によらない救済の受け皿として、非常に大きな役割を担っている」と指摘した。続いて、審査会で会長代理等を10年以上にわたり務めた大塚直氏(早稲田大学法学部教授)が、福島における原子力損害賠償の意義と課題について、法的な観点から講演。審査会の指針は、事故による被害の状況を踏まえた考慮の結果、①原状回復の理念を一部取り入れたこと、②不安に対する精神損害を一部認めたこと、③間接損害の要件を緩和したこと、④環境損害を正面から認めたこと──等において、不法行為法の判例を踏み越えていると指摘。自ら素案の検討に当たった「中間指針第五次追補」については、「従来の指針との一貫性を維持しつつも、新たな類型化が取り込まれている」と説明した。一方で、高齢者のような、生活の再構築が困難な被災者に対する賠償等、未だに解決されていない問題が多数あることを課題として挙げた。民法や環境法を専門とする大坂恵里氏(東洋大学法学部法律学科教授)は、福島第一原子力発電所事故による被害と賠償の実態について講演。災害弱者や農業従事者等が抱える多様な問題について言及し、中間指針や原賠ADRセンターの総括基準の損害項目は、こうした幅広い被害について「相当程度対応している」と指摘。特に中間指針については、東京電力の自主賠償を強く促す効果があったとの考えを示した。一方、被申立人である東京電力が多数の賠償対応を経験しノウハウを積み上げているのに対し、原賠ADRセンターに持ち込まれる案件では、近年、申立人である被災者側の弁護士代理率が極端に低下していることを紹介。法律に詳しくない被害者への法的支援が不十分である状況を問題視した。北郷太郎氏(OECD/NEA原子力法委員会副議長、IAEA国際原子力賠償専門家グループ委員、第3回原子力損害補完補償条約(CSC)締約国等会議議長)は、「コロンビア・レポート」や「フォーラム・レポート」等のアメリカにおける原子力損害賠償制度の検討から始まる、原子力損害賠償制度の国際的な歴史と日本の原賠法立案までの経緯やその後の制度改正の歴史を紹介。さらに、福島第一原子力発電所事故の賠償を、国際社会がどのように受け止め、反応しているかを解説した。北郷氏は、事故の賠償には課題も多いが、国際的にはその枠組み及び実務について高い評価を受けていることを指摘した上で、特に日本の賠償実務(クレーム・ハンドリング)や事故後の試行錯誤の結果は、今後の国際的な制度改善のための貴重なノウハウであり、国際的に発信するべきであると強調した。17日のシンポジウム後半では、それまでの講演を受け、「福島の原子力損害賠償の現状と課題、今後の展望について」と題したパネル討論が行われ、山下氏がファシリテーターを務めた。冒頭、鎌田薫氏(早稲田大学前総長・文部科学省原子力損害賠償紛争審査会前会長)は、原子力損害賠償制度専門部会の部会長代理として事故後の原賠法の見直しをめぐる議論に参加した経験を踏まえつつ、制度の課題等を総括した。その上で、損害賠償は、元来事故によって失われた利益を元の水準に戻すことが主たる役割であるが、人と人との繋がりや生業などの原状回復は不可能であると指摘。福島が魅力ある地域として、再生し、発展していくためには、新たな産業や文化、社会環境を創造していくことが不可欠であり、そのためにも、「損害賠償制度と法政策が相互に補完しながら効果を最大化していく」ことが重要と指摘した。その後、①福島の損害賠償の現況と今後の課題、②賠償制度が持続可能な形で維持していくために必要なこと、③損害賠償と復興──の3点について登壇者が議論。最後は鎌田氏が「福島における復興政策と損害賠償の調和を1つのモデルケースとして確立していってほしい」と締めくくった。「福島の復興や街づくり」がテーマとなった18日は、内閣府福島原子力事故処理調整総括官の新居泰人氏(元・福島相双復興推進機構専務)が、復興の経緯や復興を支援する政府の取組みについて紹介。広野町夢大使を務める小沢晴司氏(宮城大学教授、福島大学客員教授、元・環境省福島環境再生本部長)からは環境除染の取組について、福島国際研究教育機構理事の木村直人氏からは新たに立ち上げ中の研究機関、福島国際研究教育機構(F-REI)を活用した地域復興の取組について、講演が行われた。また、高橋大就氏(一般社団法人NoMAラボ代表理事、一般社団法人東の食の会専務理事、福島浜通り地域代表)は、福島の高付加価値な食品を活かした地域振興の取組を紹介した。パネル討論では、長谷山美紀氏(北海道大学副学長・大学院情報科学研究院長)が、AI研究者の視点でみた地域振興の在り方等について講演。続いて、復興や新たな地域の在り方を目指した地域振興について議論された。

- 26 Feb 2024

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 福島第一原子力発電所事故から13年で所感

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は2月22日の記者会見で、福島第一原子力発電所事故から間もなく13年を迎えるのに際し所感を述べ、また、電力システム改革の検証に関し意見を提出したことを紹介した。福島第一原子力発電所事故から3月で13年を迎えるのに際し、新井理事長は、あらためて被災した方々への見舞いの言葉とともに、復興に携わる方々の尽力に対し謝意を表した上で、県内6町村に設定された「特定復興再生拠点区域」における避難指示の全解除、新たに新設された「特定帰還居住区域」に係る大熊町、双葉町、浪江町、富岡町の申請・認定など、復興に向けた最近の動きに言及。また、福島県産食品に対する輸入規制が縮小し、2021年度は過去最高、2022年度も過去2番目の輸出量を記録したことなどを紹介。2023年8月に開始した福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出については、「廃炉の貫徹に向けた重要なステップ」との認識をあらためて示す一方、これに伴う近隣諸国による日本産水産物の禁輸が改善されない状況に関し遺憾の意を述べた。さらに、2023年1月、年度後半に予定されていた福島第一2号機における燃料デブリの試験的採取の開始時期が延期されたことに関し、新井理事長は、「今後も安全最優先に一歩一歩進めてもらいたい」と強調。原子力産業界として、「東京電力が進める廃炉の取組をしっかりと支援していくとともに、福島県産品の消費拡大に貢献していく」との姿勢を示した。また、新井理事長は、現在、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会で進められている電力システム改革の検証に対し、このほど意見を提出したことを紹介。原子力の最大限活用が可能な電力システムを構築する必要があるとの考えに基づき、「現在の電力システムで、2030年のエネルギーミックスを達成できるのか、また、長期脱炭素電源オークションについて、ファイナンスの観点や投資回収の予見性確保の観点から、適切な制度となっているか」について、検証を求めたものと、説明した。

- 22 Feb 2024

- NEWS

-

IAEAがレビューミッションの報告書 海洋放出後初

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水に関し、海洋放出が始まってから初となるIAEA安全性レビューミッションの報告書が1月30日に公表され、日本の取組は「妥当」と評価された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回の安全性レビューミッションは、2023年10月24~27日に行われたもので、6回目となる。IAEAからは、リディ・エヴラール事務次長、グスタボ・カルーソ氏(原子力安全・核セキュリティ局調整官)ら、7名の職員が、この他、アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシアの国際専門家9名が来日。経済産業省、原子力規制委員会、外務省、東京電力との会合を通じ、海洋放出開始後のモニタリング状況、放出設備の状況などについて説明を受け、意見交換を行うとともに、現地調査を実施し、IAEA国際安全基準に基づき技術的事項を議論した。このほど公表された報告書は、技術的事項ごとに議論のポイントや所見の概要を記載したもので、「関連する国際安全基準の要求事項と合致しない如何なる点も確認されなかった。IAEAが2023年7月4日の包括的報告書で示した安全審査の根幹的な結論を再確認することができる」と、日本の取組を「妥当なもの」と評価。現地視察に基づき、機器・設備が国際安全基準に合致した方法で設置・運用されていることも確認したとしている。また、国際安全基準の要求事項とは別に、「すべてのモニタリングデータを単一のウェブサイトに集め、アクセスしやすい形式にすることが非常に有用」と、情報発信に関し指摘した。IAEAによる次回のレビューミッションは、今春に実施される予定。今回のIAEA報告書を受け、日本政府では、「引き続き、IAEAレビューを通じ国際的な安全基準に従った対策を講じ続け、安全確保に万全を期していく」としている。合わせて、IAEAは、ALPS処理水および海洋環境中の放射性核種分析に関する2つの報告書を公表しており、IAEAの研究所などによる「分析機関間比較」(ILC)を通じ、それぞれ、東京電力、日本の分析機関の分析能力の公正さが確認されている。

- 31 Jan 2024

- NEWS

-

福島第一近傍の2022年海洋モニタリングでIAEAが報告書

福島第一原子力発電所近傍における海水・海底土や福島県の水産物の採取によるIAEAの海洋モニタリングに関する2022年報告書が12月12日までに公表された。〈発表資料は こちら〉日本政府の要請に基づき、わが国の海域モニタリングの信頼性、透明性を担保すべく、2014年から実施されている分析機関間比較調査で、IAEAが福島第一原子力発電所廃炉の進捗について、2013年度に取りまとめた報告書のフォローアップとなるもの。2022年は、11月7~14日に、モナコのIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家に加え、さらなる透明性向上の観点から、独立した第三国として韓国とフィンランドの分析機関も参加している。今回公表された報告書によると、採取した海水・海底土、福島県で水揚げした数種類の魚は、均質化した上で、日本の11機関、IAEA/MEL、第三国の分析機関に送付され分析。IAEAが集約・評価した。その結果、それぞれの試料中の放射性核種を比較し、大多数に有意な差がみられず高い信頼水準にあると結論付けた上、「日本の分析機関が、引き続き高い正確性と能力を有する」と、評価している。2022年からは、日本政府とIAEAとの覚書により実施されているALPS処理水安全性レビューの一環となる分析機関間比較調査も行われており、その結果については別途公表される予定。2023年も、10月16~23日、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も来日し、同調査が行われた。

- 12 Dec 2023

- NEWS

-

東京・新橋駅前広場で「ホタテ祭り」

北海道・三陸・福島の復興を応援する「ホタテ祭り」が11月30日と12月1日の両日、東京・JR新橋駅西口SL広場で開催された。2日間の「緊急プロジェクト!」と題する同イベントの会期初日には、グループ総力を挙げて国産水産品の消費拡大に努める東京電力の小早川智明社長が駆けつけ、出店ブースでの試食や、「殻付きホタテの浜焼き」の調理・販売に当たった。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出が開始されてから3ヶ月が経過したが、中国による日本産水産物の輸入停止措置の影響は深刻で、中国向けの水産物の輸出額が前年同月を90%余り下回る状況が続いている。特に大きな影響を受けている北海道・三陸産ホタテの消費拡大を呼びかけるとともに、福島県産の魚介類「常磐もの」を使ったメニューや、地酒・地ビールなどを提供し東日本大震災からの復興を後押しするのがねらい。イベントには近隣の商業施設「ニュー新橋ビル」や新橋二丁目烏森町会も協力。周辺は、ホタテの他、カニ味噌甲羅焼、ポーポー焼き(サンマのすり身に味噌と薬味を混ぜて団子にした漁師飯)など、香ばしさが漂い、人気のブースには行列ができるほどとなり、多くの仕事帰りの人たちが立寄り賑わった。入場無料。12月1日の午後8時まで。なお、農林水産省、経済産業省らは12月1日、これまで主に中国でなされてきたホタテの加工作業を、ベトナムで実施するなどの新たな支援策を発表。これまで中国で殻むき加工がなされてから米国に輸出されていたホタテについて、ベトナム等で殻むき加工を行って米国に輸出するルートの構築を進めており、農林水産省は先月からベトナムの水産加工施設で、輸出に必要な衛生条件を満たすかどうかの調査を行っている。今月上旬にはベトナムで商談を希望する事業者の募集を開始しているほか、販路拡大に向け、福島県や北海道などの産地に海外バイヤーを招き、商談の場を設けることも計画中。宮下農水大臣は、国内の消費も拡大していることから「中国などによる禁輸措置のダメージを乗り越えつつある」と述べている。

- 01 Dec 2023

- NEWS

-

全国各地の魚介グルメが一堂に 26日まで

全国各地の魚介グルメが堪能できる「SAKANA & JAPAN FESTIVAL」(実行委員長=近藤豊和・産業経済新聞社上席執行役員)が11月26日まで、東京・お台場で開催されている。東日本大震災からの復興応援を目的に、「常磐もの」と呼ばれる福島の魚介を使った料理が味わえる「発見!ふくしまお魚まつり」、北海道・三陸エリアを中心に厳選した魚介料理を集めた「食べて応援!ニッポンの幸」エリアも併催・併設。会場内には約80の店舗ブースが設けられ、会期中(11月23~26日)、約15~20万人の来場者が見込まれている。23日の会期初日は、晴天に恵まれ、祝日でもあったことから、10時の開場前から入場待ちの列ができ、家族連れや若者同士、近隣のアウトドア系イベントへの参加がてらに立寄るサイクリストや愛犬家など、多くの来場者で賑わった。ノドグロ、ヒラメ、アナゴ、メイプルサーモン、ネギトロ、生エビと、「常磐もの」をふんだんに盛った「ふくしま全部のせ丼」(かに船)を提供する海鮮丼ブースには、開場から間もなく長蛇の列ができる盛況。定評ある「福島の地酒」飲みくらべコーナー(福島県酒造協同組合)も、魚介類と相性のよい品種を揃え、人気を博していた。開会挨拶に立った土屋品子復興相は、風評が懸念される一方、多くの飲食店が福島産の魚介類の活用に積極的なことを「本当に嬉しく思う」と述べた上、その安全性について「国内外にしっかり発信していく」と強調。栄養士の資格を持つ同相は、海鮮丼やポーポー焼き(サンマのすり身に味噌と薬味を混ぜて串刺し団子にした漁師飯)を試食し、「日本料理は世界でも注目の的で、健康に直結する。是非、お魚を食べる習慣をつけてもらいたい」とも話した。マグロ解体ショーの模様昨今、輸出減が憂慮されるホタテを使った料理も、北海道、青森、宮城から多数出店しそれぞれの味を提供。宮城県石巻産のホタテを使った「ホタテクリームコロッケバーガー」(Bon Quish)は、和洋中3種類の味が楽しめる。会期中の毎日、数回行われる本マグロの解体ショー(豊洲かんぺい会)も見どころだ。さばきたての新鮮なマグロの赤身、中トロ、大トロをのせた「本まぐろの大とろ入り三色丼」も味わえる。また、食品の安全性に関する理解に向け、会場内では、専門家による放射性物質検査の実演・説明が行われている。会場入口は、新交通「ゆりかもめ」東京国際クルーズターミナル駅(旧 船の科学館駅)からすぐ。開催時間は、24、25日が午前10時~午後8時、26日が午前10時~午後6時。入場無料(飲食代は別途)。

- 24 Nov 2023

- NEWS

-

復興推進委 教育を通じた福島再生が議論に

政府の復興推進委員会(委員長=今村文彦・東北大学災害科学国際研究所教授)の第43回会合が11月22日に開催され、東日本大震災被災各県(岩手、宮城、福島)の復興状況に関する報告を受けて、復興・再生に向け意見が交わされた。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った復興庁の高木宏壽副大臣は、最近の被災地視察経験から、「復興の状況を一言で言えば、実に複雑多様」と強調。特に、福島県については、避難指示解除の段階による復興状況の差異に言及し、「原子力災害からの復興は今、ようやく緒に就いたばかり」と述べ、引き続き国が前面に立って支援していく姿勢を示した。福島県内の避難指示については、政府・原子力災害対策本部が21日、富岡町に設定された帰還困難区域を11月30日に一部解除することを決定。これで、6町村に設定された特定復興再生拠点区域((帰還困難区域のうち、避難指示を先行して解除し居住を可能とすることにより、復興・再生の推進を図るエリア))のすべてが解除されることとなる。リモートで出席した内堀雅雄委員(福島県知事)は、あらためて「帰還困難区域すべてを避難指示解除し、復興・再生に最後まで責任をもって取り組む必要がある」と強調。同氏は、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出に関し、一部の国における輸入規制強化などの影響を懸念し、「幅広い業種に対する万全な風評対策に政府一丸となって最後まで全責任を全うして欲しい」と国に対し要望。さらに、発災から12年8か月を経て「今後は風化との闘いとなる」とも述べ、マスメディアを巻き込んだ積極的な情報発信、若手に対する災害教育の重要性を強調した。現地調査報告を行う戸塚委員「福島復興の姿を世界に発信すべき」と今回の委員会会合では、教育が一つの論点となった。福島県の大熊町、双葉町、浪江町を10月25日に現地調査で訪れた戸塚絵梨子委員(パソナ東北創生社長)が、その調査結果を報告し、今春、大熊町に開校した幼保小中一体化施設「学び舎 ゆめの森」の校長の話を紹介。それによると、特徴的な校舎や少人数を活かした特色ある教育が注目され「同校に入るための町内転入者も増えている。子供たちは地域のコミュニティを担う大きな存在だ」という。また、浪江町の震災遺構「請戸小学校」では、町担当者より、発災時の適切な避難により教職員・生徒全員の命が守られた経験、防災教育・訓練の重要性が説明されたことを強調。戸塚委員は、この他、「創造的復興の中核拠点」を目指し浪江町内に設立された福島国際研究教育機構(F-REI)など、計7か所の施設・区域を訪れた感想として、「『これから始まっていく』というエネルギーを感じた。世界に注目され飛躍していく場所となる」などと述べ、福島県が東北全体の復興の牽引役となることを期待した。これに対し、「子育て世代」と称する小林味愛委員(株式会社 陽と人 代表)は、教育の充実化に加え、小児医療の課題などを指摘。高等教育に携わる山﨑登委員(国士舘大学防災・救急救助総合研究所教授)は、「発災から10年以上が経過し、学生が学ぶにも断片的な情報だけで、全体を俯瞰し理解するのが難しくなっている。被災地から離れるほど、小中学生は当時のことを既に知らない」と述べ、過去の取組を再整理し、継続的な防災教育・人材育成が図られるよう求めた。今村委員長は、「学び舎 ゆめの森」について、今後の運営に向け予算面が課題となっていることを指摘した。内堀委員は、今回、復興・再生のさらなる推進に向けて、財源確保の必要性を強調している。今後の会合では、「第2期復興・創生期間」(2021~25年度)における財源の枠組みが論点となりそうだ。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 22 Nov 2023

- NEWS

-

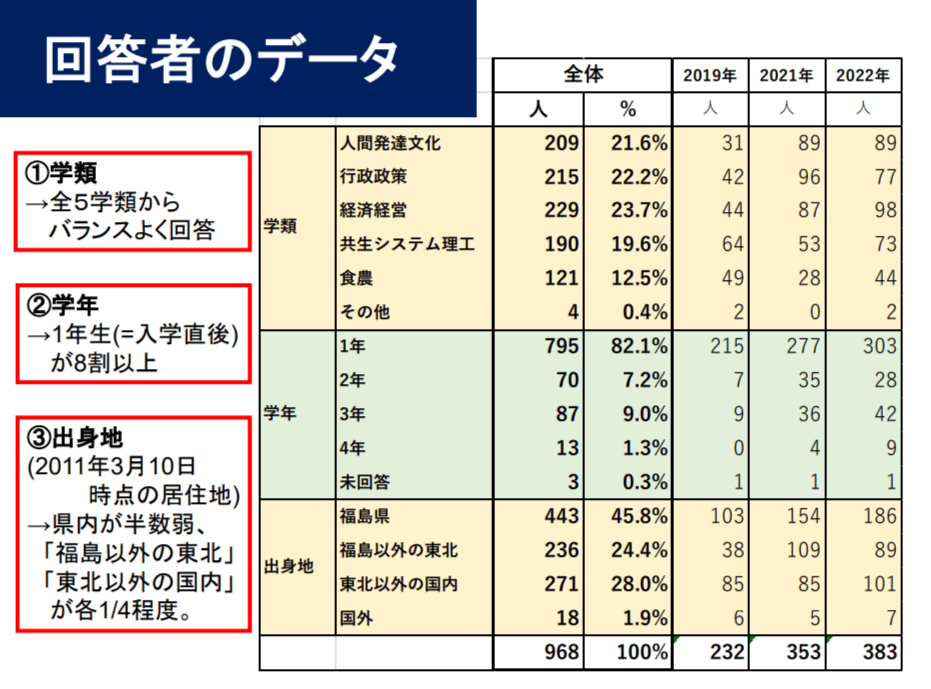

原子力発電所事故の「風化」が課題に 福島大の学生調査

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故後の福島に関する学生の知識が、時間の経過とともに薄れている。福島大学教育推進機構の前川直哉准教授らが同学学生を対象に実施した調査で明らかになったもの。〈福島大発表資料は こちら〉11月1日に発表された同調査結果によると、2019~22年度、福島大の一般教養科目「ふくしま未来学入門」を受講する学生を対象に、成績とは無関係の調査・研究目的として、同一の設問で震災・原子力発電所事故に関する知識チェックを実施したところ、20点満点の平均得点は、2019、21、22年度で、それぞれ9.5点、8.6点、8.1点と低下傾向にあり、学生の知識が時間の経過とともに薄れてきている多くの設問で正答率の低下がみられたが、「事故を起こした発電所の正式名称」、「シーベルトの定義」に関する設問では正答率が上昇した福島県内出身者の得点は、「福島県以外の東北地方」、「東北地方以外の国内」の出身者よりも統計的に優位に高かった――ことが明らかになった。調査で実施した知識チェックは、「震災と原発事故」、「原発事故と避難」、「放射線と除染」、「現在の福島県」の4セクションに分類され、各セクション5問・全20問で5者択一形式。計968名の学生が回答した。その中で、「福島第一原発でつくられた電気の供給先」との設問(正解は、つくられた電気は首都圏など、東京電力管内に供給されていた)では、正答率が2019、21、22年度で、それぞれ49.6%、47.0%、33.9%と、大幅に低下。この他、正答率が低下した設問としては、「風向きの影響で多くの放射性物質が降り注いだ方角」、「ピーク時の県内外への避難者数」などがあった。また、県内・県外の出身者で正答率の差が大きかった設問としては、「除染の具体的作業」(正解は、表土をはぎ取る)があり、正答率は、福島県で84.4%、福島県以外の東北地方で46.2%、東北地方以外の国内で51.7%だった。今回の調査結果を踏まえ、研究グループでは、「震災・原発事故に関する『風化』は確実に進行している」と懸念し、「学校と社会全体で知識を伝えていく必要がある」などと分析・考察している。

- 15 Nov 2023

- NEWS

-

「現代の名工」 後進の育成に努める原子力技術者も

若手の指導に当たる小泉さん(厚労省発表資料より引用)厚生労働省は11月10日、卓越した技能者の功績を称える「現代の名工」の2023年度表彰対象者150名を発表。13日には都内ホテルで表彰式が行われた。同表彰制度は、技能の世界で活躍する職人、これを志す若者に目標を示し、将来を担う技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に承継していくことを目指し、1967年に創設されたもの。今回は、放射性物質からの隔離に必要な製品「グローブボックス」の製造に係る技能に卓越した技術者の小泉英雄さん(茨城県・株式会社ヨシダ)らが選ばれた。小泉さんは、65年以上にわたり機械・溶接加工・組立の全般を通じ携わった経験と幅広い知識を有しており、特に原子力業界においては、同氏の手がけた高い密閉性と遮蔽性を持つ「グローブボックス」が福島第一原子力発電所の廃炉現場に設置されるなど、高い評価を受けている。小泉さんは、現在、82歳だが、仕事に不可能はないという「信念をもって取り組む」これまでに習得してきた技術を活かしつつ「常に挑戦し続ける」ともに繁栄していくグループとして「協力先には迷惑をかけない」――という気概を持ち、得られた製作ノウハウを「未来への財産」と重んじ、若手・中堅への技術継承にも邁進中だ。この他、原子力関連では、PWRにおける機器組立作業に従事してきた製缶工の梅原信男さん(兵庫県・三菱重工業神戸造船所)が「現代の名工」に選ばれている。梅原さんは現在54歳。「管寄せ」と呼ばれる複数の配管を集合・分配するための高精度な配管曲げ・組立技能が評価された。

- 14 Nov 2023

- NEWS

-

ALPS処理水海洋放出後初 IAEAレビュー終了・年内に報告書

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関するIAEAレビューミッションが10月27日、4日間の日程を終了した。今回のミッションは、2022年2月以来、6回目で、2023年8月24日に海洋放出が開始されてからは初となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉日本を訪れたIAEAタスクフォースチームは、リディ・エヴラール事務次長、グスタボ・カルーソ氏(原子力安全・核セキュリティ局調整官)を含む、7名のIAEA職員の他、アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシアの9名の国際専門家で構成。日本滞在中、経済産業省、原子力規制委員会、外務省、東京電力との会合を通じ、海洋放出開始後のモニタリング状況、放出設備の状況などについて説明を受け、意見交換を行うとともに、25日には現地調査を実施。ALPS処理水の海洋放出の安全性について、IAEA国際安全基準に基づき技術的議論を行った。今回のミッションに関しては、年内に報告書をまとめる予定。レビュー開始に先立ち、23日にフォーリン・プレスセンターで外国人記者団らとの会見に臨んだエヴラール事務次長はまず、7月にIAEAが公表したALPS処理水の安全性レビューに係る包括報告書に言及。海洋放出計画に関し、「国際安全基準に合致しており、人および環境に対して無視できるほどの放射線影響だ」と、あらためて強調した上で、IAEAとして、海洋放出中・放出後を通じ、引き続き安全性評価にコミットしていく姿勢を示した。同氏は、ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長と上川陽子外相が9月の国連総会に伴う渡米中、署名したALPS処理水に係る日本・IAEA間の協力覚書についても紹介。IAEAによる確認・評価に関する枠組みを設定したもので、専門家の日本駐在、独立した裏付け(サンプリング・分析)、アウトリーチ・広報活動などを盛り込んでいる。会見には、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、シンガポール、韓国、中国の外国人記者が参加。エヴラール事務次長は、「独立性、客観性、透明性を確保することで、国内外の信頼醸成につながるものと考える」と、IAEA安全性レビューのスタンスを強調したALPS処理水の海洋放出は、10月23日に2回目が終了。11月2日に3回目の放出が始まる予定。

- 30 Oct 2023

- NEWS

-

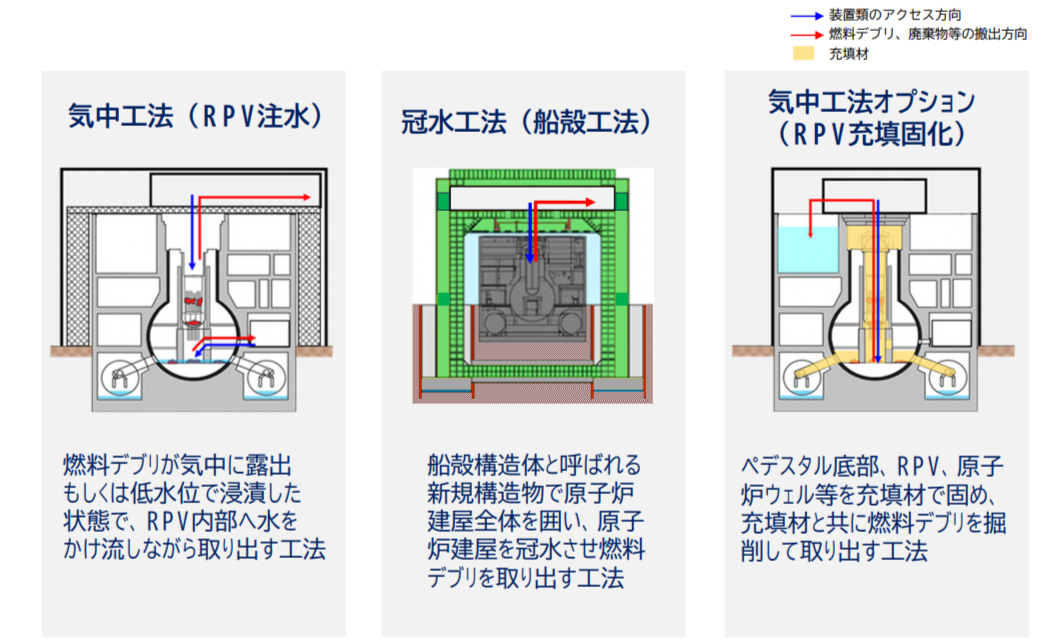

福島第一燃料デブリ取り出し 充填固化工法も

福島第一原子力発電所の廃炉に係る技術的支援を行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は10月18日、「技術戦略プラン2023」を公表。3号機に関して概念検討が進められている燃料デブリ取り出し規模の拡大に向け、気中工法、冠水工法に加え、新たに充填固化工法も提案した。充填固化工法は、固体の充填材によって燃料デブリを一旦固めて安定化させ、掘削などにより、燃料デブリを構造物や充填材ごと回収する手法だ。充填固化によって燃料デブリを安定化でき、充填材が一定の遮蔽の役割を果たすといった利点があるものの、充填材の種類や充填範囲の検討や、固められたものの掘削・切断・回収方法の技術的検討などが今後の課題となる。東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは、26日の定例記者会見で、充填固化工法の一番の利点として、作業時にダストの舞い上がりを抑えられる可能性など、被ばく抑制の観点から優位性をあげる一方で、廃棄物が大幅に増えることを懸念。NDF提案の3工法に関して、現時点では「一長一短」との認識を示した。「技術戦略プラン2023」公表に先立ち、NDFの山名元理事長は10月10日、資源エネルギー庁主催の廃炉・汚染水・処理水対策に関する地元評議会で、NDFの技術評価委員会における検討結果として、燃料デブリの大規模取り出しに向けた3工法について説明。その中で、同氏は、「世界的にも前例のない技術的挑戦で、長期にわたる廃炉の成否を決める」と述べ、その技術的困難さとして、格納容器の内部が非常に高線量で、人は近づけず、機器もダメージを受けるそのため、建屋内では短時間しか作業ができない燃料デブリの性状や分布などがまだ十分にわかっていない――ことをあらためて強調した。その上で、3工法に関し、「それぞれ利点と課題を持っている。現時点ではまだ優劣を付けられる状態にはない」とするとともに、「これら以外の工法や3工法の組合せも考えられる」と、さらなる検討の余地があることを示唆した。なお、燃料デブリ取り出しについては、中長期ロードマップに基づき、2号機を手始めに、2023年度後半目途に少量での試験的な取り出しに着手することとされており、アーム型装置を格納容器内に挿入するための貫通孔(X-6ペネ)ハッチの開放作業が10月16日に完了。入り口付近が堆積物で覆われていることが確認された。

- 27 Oct 2023

- NEWS

-

IAEAの海洋モニタリング開始 中国も参加

福島第一原子力発電所周辺の海洋試料を採取し分析を行う、モナコ所在のIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家一行が、10月16~23日の日程で調査を開始した。日本の海域モニタリングの信頼性・透明性確保に向け、IAEAや国内外分析機関による分析結果を比較評価するもので、2014年より継続実施されている。〈外務省発表資料は こちら〉今回、さらなる透明性向上の観点から、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も新たに参加する。中国の参加に関し、日本サイドとして同調査をリードする原子力規制委員会の山中伸介委員長は、11日の定例記者会見で、「IAEAの客観的モニタリングについて、中国も含めた第三者が加わったことで、より中立性、透明性、公平性が高まった」と、期待を寄せた。調査期間中、専門家一行は海水・海底土、水生生物・水産物などの試料を採取。評価結果は、IAEAが別途、実施しているALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの裏付けにも資する。例えば、水産庁が参画する水産物の採取については、福島県で漁獲される6種程度を予定しており、19日にいわき市沿岸で採取した後、20日に海洋生物環境研究所(千葉県御宿町)で分析状況の確認を行う。直近、2021年度実施分の報告書では、「日本の分析機関の試料採取方法は適切であり、高い正確性と能力を有している」と、評価されている。ALPS処理水の海洋放出は8月24日~9月11日の初回分が終了し、続く2回目が10月5日から約17日間の予定で行われている。海洋放出開始後、初となるIAEAの安全性レビューミッションは、10月24~27日に来日する予定。今回、調査を行うタスクチームには、IAEA職員の他、独立した立場で参加するアルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、韓国、マレーシア、マーシャル諸島、ロシア、米国、英国、ベトナムの各国出身の国際専門家11名が含まれる。

- 16 Oct 2023

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 処理水放出「着実に安全に」

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は10月6日、記者会見を行い、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出について発言した。8月24日から17日間かけて行われた1回目の海洋放出は、安全かつ着実に実施され、海域モニタリングや魚のトリチウム濃度分析においても異常値は検出されておらず、10月5日からは2回目の放出が始まっている。今のところ、福島県内魚介類の価格低下はみられず、むしろ「常磐もの」の流通量が不足していることから、新井理事長は、「全国の多くの方々が福島を応援している」と、原子力産業に携わる立場から謝意を表した。一方で、中国や北朝鮮による科学的根拠によらない主張や、中国による日本の海産物輸入の全面停止を「大変遺憾に思う」と非難。特に、北海道産ホタテへの影響を憂慮した。さらに、新井理事長は、先般、開催されたIAEA総会(ウィーン、9月25~29日)への出席、「原子力とグリーントランスフォーメーション(GX)」をテーマとする日本ブース展示について紹介。そのオープニングセレモニーは、高市早苗内閣府科学技術担当相の「処理水海洋放出を科学的根拠に基づき透明性のある形で説明し続けることが重要」とのスピーチで幕を開け、浜通り地方の日本酒を来訪者に振る舞い福島の復興をアピールしており、「好評だった」と所感を述べた。その上で、新井理事長は、処理水の海洋放出に関し、「何十年にもわたって続く長い取組」との認識をあらためて示し、「東京電力が着実に安全に海洋放出を継続することが大前提であり、その上で、一日一日、異常がないというデータが積み重なっていくことが極めて重要」と強調した。また、新井理事長は、9月29日に資源エネルギー庁と共同で公開したウェブサイト「原子力サプライチェーンプラットフォーム」について紹介。日本国内では、1970年以降に運転開始した原子力発電所の多くで、原子力技術の国産化率が90%を超えるなど、国内企業にその技術が集積されており、国内の発電所の安定利用や経済・雇用に貢献してきた。しかしながら、東日本大震災以降は、再稼働の遅れや新規建設プロジェクトの途絶により将来の事業見通しが立たず、重要な技術を持つ中核サプライヤーの撤退が相次いでいる。こうした状況を踏まえ、3月に原子力サプライチェーンの維持・強化を目的とした「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が資源エネルギー庁により設立され、原産協会が共同事務局を務めることとなった。このたび公開したウェブサイトでは、人材や技術の維持・強化に向けた各事業者の取組事例、補助金・税制に関する紹介の他、海外の建設プロジェクトへの参画に向けた情報公開を行っていく。

- 10 Oct 2023

- NEWS

-

明日まで開催「ホタテ祭り」 東京電力

東京電力は、安心・安全な北海道・三陸常磐エリアの水産物をPRし、国内での消費拡大を推進すべく、JR御徒町駅前・おかちまちパンダ広場(東京・台東区)で、「緊急プロジェクト! ホタテ祭り in おかちまちパンダ広場」を10月5日まで開催している。日本の国産水産物は、中国政府による輸入停止措置の影響により大きな打撃を受けている。現在、特に、国産ホタテが行き場を失っており、漁業関係者を中心に損害が発生している状況だ。今回のイベントでは、北海道産ホタテを中心に加熱調理し販売。「1トン相当のホタテ(殻付きで約5,000個)を食べつくす!」を目標に、ホタテに合うお酒として、福島県産の地酒やクラフトビールも提供。立食も可能だが、ゆっくりと北海道・三陸常磐の味を堪能してもらえるよう、テーブル席(要予約)が用意されている。ホタテは定番の浜焼き屋台販売がメイン。会場直近のJR御徒町駅高架ホームにまで、熱々の香ばしさが漂い、背中にホタテ貝を描いたネイビーブルーのTシャツに身を包むスタッフらの威勢の良い呼び込み声が聞こえてくる。東京・六本木のスペイン料理店「アサドール エル シエロ」もキッチンカーを出店し洋食風に調理し販売。イベント初日の3日、16時の開場前から入場待ちの行列ができ、開始後2時間ほどで用意されたホタテは完売する大盛況ぶりだった。開催時間は、4日が16~21時、5日が16~20時(ラストオーダー19時30分)。雨天決行・荒天中止。〈詳細は こちら〉

- 04 Oct 2023

- NEWS

-

「社説ワースト3」その後 共通項は「福島への温かい眼差し」の欠如

二〇二三年九月二十七日 福島第一原子力発電所の処理水の一回目の海洋放出が無事終わり、近く二回目の放出が始まる。懸念された国内の風評被害はいまのところ、起きていない。だが、安心は禁物だ。メディアが風評に加担する恐れがあるからだ。以前に書いた「地方紙の社説ワースト3」は、その後、どう変わったのだろうか。いまなお「汚染水」にこだわり このコラムで今年一月、地方紙の社説を取り上げた。ワースト1は琉球新報の社説(二〇二二年五月二十一日)だった。当時、琉球新報は「『汚染水』放出は無責任だ」と主張し、「汚染水」という言葉を使っていた。それから一年余りたった今年七月四日の社説の見出しは「原発『処理水』放出迫る 強行は重大な人権侵害だ」だった。「汚染水」から「処理水」に変わっていた。しかし、中身を読むと処理水という言葉について、「『希釈した汚染水』というのが妥当ではないか」となおも汚染水という言葉にこだわりを見せていた。 さらに、「中国政府の『日本は汚染水が安全で無害であることを証明していない』という批判を否定できるだろうか」と書き、中国政府の心情をくみ取った形で「汚染水」という言葉を使った。やはり何としても「汚染水」と言いたい心情が伝わってくる。 そして、放出が翌日に迫る八月二十三日の社説では、中国の輸入禁止措置にも触れ、「放出開始前の対抗措置は強硬な手段だが、それだけ懸念が根強いのだろう」と書き、ここでも中国の心情に寄り沿うかのような内容だ。さらに「いくら安全だと説明されても、放射性物質が及ぼす影響への恐れは簡単に払拭されない」と書き、海洋放出に納得できない心境を吐露する。 この八月二十三日の社説には、さすがに「汚染水」という言葉は出てこない。ここへ来て「汚染水」という言葉を使い続けると世論の反感を買うと考えたのだろうと推測する。「トリチウムが残る限り汚染水である」と言っていた昨年五月二十一日の社説に比べると、言葉の上では改善された跡が見られるが、社説の論調自体は依然として、海洋放出によって魚介類に影響があるかのようなニュアンスを伝えている。立憲民主党の一部議員と通底 中國新聞はどうか。昨年七月二十四日の社説では「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。…政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」と書いていた。まるで内部被ばくが起きるかのような論調だ。 一年余りたった今年八月二十三日の社説では、内部被ばくという言葉は出てこないが、相変わらず漁業者の反対を楯に「このまま放出に踏み切れば、将来に禍根を残す」と手厳しい。そして、「約千基のタンクが廃炉作業の妨げになっているのは確かだ」と言いつつも、「政府もIAEAも『国内外の原発の排水にも含まれる物質』と説明するが、通常運転の原発の排水と、デブリに触れた水では比較になるまい。トリチウム以外の放射性物質も完全に取り除けるわけではない」とやはり放射性物質の影響があるかのような主張だ。 「比較になるまい」という突き放した言い方がとてもひっかかる。この言葉から類推すると、中國新聞は「事故を起こした日本の処理水は海外の処理水に比べて危ない」と言いたいことが分かる。立憲民主党の一部議員は「海外の処理水と日本の処理水は異なる」という理由で「汚染水」という言葉を使い続けている。中國新聞は汚染水という言葉こそ使っていないものの、立憲民主党の一部議員と相通じる思考をもっていることが分かる。説明責任はメディアの側にある 中國新聞は九月四日の社説でも処理水問題を取り上げた。「処理水を巡っては、国際原子力機関(IAEA)が「国際的な安全基準に合致している」と評価したと殊更に強調するだけでは、好転しない。トリチウム以外の放射性物質も含まれる点や、その長期的な影響など、重ねて検討が必要な要素は多い。海洋放出が妥当なのかを検証しつつ、責任を持って説明を続ける姿勢が日本政府には求められる」と書く。処理水という言葉を使っているものの、長期的には処理水の影響が人や環境に及ぶかのような内容だ。 海洋放出が妥当かどうかはすでに政府内で検証され、政府は幾度も海洋放出の妥当性に関する説明を行ってきた。いまこの時点で中國新聞が「海洋放出が妥当ではない」と主張したいならば、その根拠を示す説明責任は中國新聞の側にある。海洋放出を批判する論説があってもよいだろう。だがそれを書くからには、どのような長期的な影響があるかについて科学的なデータを示しながら、詳しい情報を示してほしいものだ。「さすが中國新聞は違う」と科学者を唸らせるくらいの重厚な社説なら大歓迎である。 しかし、ただ脅すような言葉を並べているだけの主張では、福島産の魚介類に悪いイメージ、つまり風評被害をもたらすだけだ。海洋放出は社会的合意の問題 佐賀新聞はどうか。昨年七月二十三日の社説では、処理水について「トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」と書き、さらに「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としている…」と書いていた。 約一年たった今年八月二十三日の社説では、昨年の「地元の合意なしには放出はしない」という部分が「関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず…」となり、誤りだった「合意」は正しい「理解」という言葉に訂正されていた。ただ、どの読者もそうした知らぬ間の訂正に気づいていないだろうと思う。筆者は昨年と同じ共同通信の論説委員だ。 今回の社説は東京電力と政府への批判が大半を占めた。「…詳細な科学的、技術的な議論もないまま、三百四十五億円もの国費を投じて建設された凍土壁の効果も限定的だ。今回、過去の約束をほごにせざるを得なくなった最大の原因は、政府や東電が長期的なビジョンなしに、このようなその場しのぎの言説と弥縫(びほう)策を繰り返すという愚策を続けてきたことにある。…被災者の声を無視した今回のような事態を目にし、復興や廃炉を進める中で今後なされる政府や東電の主張や約束を誰が信じるだろうか。首相は今回の決断が将来に残す禍根の大きさを思い知るべきだ」。 海洋放出の問題は社会的合意の問題だとして、政府や東京電力の姿勢を批判するのはよいとしても、問題が科学的な評価ではないというならば、海洋放出に反対ではあっても、「福島産の魚介類に風評を起こしてはいけない。食べて応援しよう」くらいの一文があってもよさそうだが、この社説からは福島への温かい心情が全く伝わってこない。 不思議なことに同じ佐賀新聞でも、九月八日の社説は同じ処理水を論じていながら、論調はかなり違っていた。日本からの水産物の全面輸入禁止措置をとった中国に対して、「今回の中国の措置は、科学的根拠を欠き、貿易によって圧力をかける「経済的威圧」で、責任ある大国にふさわしい振る舞いにほど遠い。日本側が即時撤回を要求したのは当然だ。交流サイト(SNS)をきっかけに、中国から日本への嫌がらせ電話が殺到したのも常軌を逸しており、それを抑えようとしなかった中国指導部の姿勢も合わせ〝嫌中感情〟が増幅した…」と書いた。最後の筆者名を見ると、先に紹介した2つ(昨年七月二十三日と今年八月二十三日)の社説とは異なる記者だと分かった。同じ共同通信でも筆者が違うと、こうも論調が違うのかと驚くばかりだ。福島への温かい眼差しが見えない 今年一月のコラムでも書いたように、地方紙はおしなべて海洋放出に批判的なトーンが目立つ。北海道新聞は社説(八月二十六日)で「政府は風評被害で水産物需要が落ち込んだ際に、漁業者団体の一時的買い取りや冷凍保管を基金から全国的に支援するという。これでは問題の先送りだ。食卓に並ぶ見込みもつかぬまま金だけ渡すやり方は漁業者の誇りを傷つけよう。人材難に拍車がかかり水産業を衰退させかねない」と書いた。 政府はお金だけを渡すやり方をしているわけではない。各地でさまざまな支援イベントを行い、福島産などの水産物が食卓に並ぶよう努めている。北海道新聞の社説はどう見ても傍観者的である。水産業の衰退が心配なら、新聞社自らが支援キャンペーンをはって、漁業者が誇りをもてるようにすることのほうが大事なのではないだろうか。 地方紙の社説の多くを読んでいて常に感じるのは、すべての責任は政府や東京電力にあり、自分たち(メディア)は関係ないといった傍観者的な立ち位置だ。海洋放出に関して、「汚染」と書けば、結果的に「福島の海は汚染され、そこの水産物は危ない」という差別的なメッセージを送ることになるという想像力が足りないように思う。福島に自分の家族や友人・知人が住んでいたら、軽々に「汚染」と口にするだろうか。結局のところ、福島への温かい眼差しが足りないのだ。これが地方紙の多くの社説に見る最大の問題点だと悟った。

- 27 Sep 2023

- COLUMN

-

社員向け販売会に国産ホタテ加工品も 東京電力

東京電力は9月13日、東京都千代田区の本社本館で、福島県産品・宮城県産品を中心に取り扱う社員向け販売会「復興大バザール」を開催した。会場には僅か3時間のうちに750名の社員が詰めかけ、完売。レジ待ちの行列で一時、入場が制限されるなど大盛況だった。同社は2013年3月より、社員食堂や社内販売会などで福島県産品・宮城県産品を取り扱い、被災地の復興を強く後押ししてきた。87回目となる今回の販売会では特に、通常品目である農産品、農水産加工品、菓子、酒類に加え、宮城県産・北海道産の「国産ホタテ加工品」も登場。特設コーナーでは、同社の小早川智明社長自らが売り場に立ち、会場にいる社員に国産ホタテ加工品を試食販売するなど、ALPS処理水放出にともなう中国の禁輸措置などを踏まえ、同社としても、影響を受ける水産品の販売支援を拡大していく強い意欲を示した。会場の社員たちは「微力ながら福島の商品を買うことで応援したい」、「品揃えがデパートの物産展並みに豊富で、毎回楽しみ」と述べながら買い物を楽しんでいた。小早川社長は「福島第一での事故当初から、会社を挙げて、食べて応援する取り組みを進めている。社員全員が福島や三陸常磐ものの美味しさを実感し、日頃から、食べて応援している」と強調。そのうえで、「風評に打ち勝つため、社内販売会や食堂、イベントでの即売会など、東京電力グループを挙げて取り組んでいきたい」と、力強く語った。

- 13 Sep 2023

- NEWS

-

もはや「ポリコレ」扱いの処理水、そのリスクの相場観を知っておこう!

二〇二三年九月十三日 「処理水」か「汚染水」かをめぐって、政治の世界で争いが起きているようだが、この件は立憲民主党代表の一声で決着がついたといえよう。これからは、処理水の海洋放出によるトリチウムのリスクをいかに分かりやすく伝えていくかが課題だ。新聞ではあまり報じられていないリスクの相場観を考えてみたい。泉氏の発言は歴史的な転換点 八月二十四日、福島第一サイト内のタンクに貯蔵されている処理水の海洋放出が始まった。その一連の報道で一番注目したのは、野村哲郎農相(当時)が八月三十一日に「汚染水」と失言したことへの野党の反応だった。立憲民主党の泉健太代表は九月一日の会見で「不適切。今、放出されているものは処理水だ。所管大臣として気が抜けた対応で資質が感じられない」(産経新聞など参照)と批判した。 いつものことながら、岸田政権を批判する狙いで言ったのだろうが、「大臣としての資質が感じられない」という言い方を聞いて、とっさに同じ立憲民主党の中で堂々と「汚染水」と呼んで反対デモを行っている議員の姿が思い浮かんだ。 同じ政党にいる仲間よりも先に与党の大臣に向かって、「汚染水ではない。処理水でしょう」と詰め寄った意義はとてつもなく大きい。個人的には、この泉氏の発言は処理水報道の歴史に残る大転換点だとみている。 敵方の与党大臣に向かって、「資質が感じられない」と言った以上は、「汚染水」と呼んでいる仲間に対しても「あなたたちは議員の資質が感じられない」と言わねば帳尻が合わない。おそらく泉氏は、韓国の野党と一緒になって、処理水の海洋放出に反対するデモに加わっている一部議員に対しても、暗に「資質が感じられない」と内心では思っていたのだろうと勝手に空想をふくらませた(もっとも一部議員から見れば、泉氏の発言のほうが失言だと思ったかもしれないが)。 野村農相の失言に対して、中国政府は「事実だから」と擁護した。だが、さすがに社説で海洋放出反対を書いた主要な新聞でさえも、「野村農相の発言は事実なのだから、謝罪する必要はない。汚染水と呼んでいる一部議員のほうが正しいのだから、泉氏の批判は的外れだ」といった論陣を張ったケースは見られなかった。主要新聞は泉氏と同じく「処理水」に同意したわけだ。 政府を批判する立場の最大野党の立憲民主党代表が「処理水だ」と断言(お墨付きを与えた)してくれたおかげで、もはや「処理水」は最近のはやり言葉で言えば、良い意味でポリティカル・コレクトネス(直訳すると政治的正しさ=ポリコレ)並みに昇格したと言ってよいだろう。九月八日に開かれた衆参両院の閉会中審査で野村農相が再度、謝罪した際に野党から追及がなかったことを見ても、もはやポリコレ確定となったようだ。 泉氏の発言は、野村農相の失言がなかったならば、聞けなかった可能性が高い。その意味では野村農相の失言は、泉氏の歴史的な発言を引き出した点において、偉大なる怪我の功名といえよう。 泉氏の発言とそれを批判しなかった主要新聞のおかげで今後、言論と政治の世界では「処理水」は確たる言葉として流布していくだろうと予測する。トリチウムは核実験で一九六二年がピーク とはいえ、メディアに身を置く私としては、一部議員や記者、市民が「汚染水」だと公言すること自体は言論の自由があり、認めたい。発言まで禁止したら、それこそ自由のない、どこかの独裁国家と同じ三流国家になってしまう。大事なのは、汚染水だといっている人たちの言動に煽られないことだ。 では、海洋放出に伴うトリチウムのリスクを分かりやすく伝える方法はあるのだろうか。ここで大事なのは、リスクのおおよその大きさをイメージできる「リスクの相場観」をもつことである。 そこで紹介したいのが、二枚の図だ。ひとつは、環境省がホームページの「第2章 放射線による被ばく 身の回りの放射線」という解説欄に載せている「トリチウムの放射性降下物の経時的推移」と記された図だ(図1)。これを見ると、中国などが核実験を盛んにやっていた一九五〇年代~六〇年代には、いまとは比べものにならないくらいに、トリチウムを含む放射性降下物が地球全体に降り注いでいたことが分かる。トリチウムによる個人の平均被ばく線量がピークに達したのは一九六二年で、その量は七・二マイクロシーベルトに達していた。当時は、放射性セシウムやストロンチウムなども環境中に放出されていた。 一九六二年と言えば、東京オリンピックが開かれる二年前だ。愛知県犬山市に住んでいた私は小学五年生だった。学校の先生や親から「雨に当たらないように。髪の毛が抜けるから」と言われていたのを思い出す。当時はトリチウムが雨に混じって落ちていたのだ。現に一九六三年には、降水中のトリチウムの濃度が一リットルあたり百ベクレルを超えていた(日本原子力学会誌「アトモス」Vol.60など参照)。また、私たちはいまよりも濃度の高いトリチウムが含まれた飲み水を飲んでいたのだ。 その後、個人の被ばく線量は少なくなり、一九九九年になって、ようやくピーク時の七百分の一の〇・〇一マイクロシーベルトに下がった。つまり、私のケースで言えば、生まれてから高校を卒業(一九七〇年)するまで、いまよりもはるかに多いトリチウムにさらされていたということだ。核実験でも悪影響はなかったようだ では、一九六二年のピーク時に浴びていた七・二マイクロシーベルトとは、どれくらいの大きさだったのだろうか。資源エネルギー庁によると、福島第一の処理水が海に放出されたあとの被ばく線量は、多めに見積もっても、おおよそ〇・〇二マイクロシーベルト(〇・〇〇〇〇二ミリシーベルト)と推計されている。私が子供のころに浴びた七・二マイクロシーベルトは、その約三六〇倍にあたる。 ちなみに、〇・〇二マイクロシーベルトは、私たち日本人が自然界で浴びている自然放射線(宇宙線やラドン、大地、食物など)からの被ばく量(約二・一ミリシーベルト)のおおよそ十万分の一前後に過ぎない。処理水放出によるトリチウムのリスクがいかに小さいかが分かるだろう。 核実験で降り注いだトリチウムの影響について、環境省は同ホームページ(二〇二一年三月三十一日更新)で次のように解説している。 「トリチウムの公衆被ばくの影響に関して、これまでの疫学研究からは、トリチウム特有のリスクは確認されていません。また、一九六〇年代前半の核実験が盛んな時期以降においても、小児白血病の増加が認められていないことより、トリチウムの健康リスクが過小評価されている可能性は低いとされています」。 核実験の影響をもろに受けた私は幸いながら、新聞社を退職(二〇一八年)するまで健康を害することもなく、仕事を全うすることができた。「当時のトリチウム濃度が高かったのだから、いまの程度なら我慢すべきだ」と受忍論を主張しているのではない。海洋放出後のトリチウムのリスクを知る上で、過去の状況を知ることは、リスクの相場観を持つのに役立つのだということだ。イオンの自主基準は七千ベクレル もうひとつの図は、流通最大手イオンが公表している図だ(図2)。「福島鮮魚便」と称して、福島県内で水揚げされたヒラメなどを積極的に販売しているイオンは八月下旬、「これからも福島県産水産物を応援してまいります」とコメントしたうえで、トリチウムの自主検査を実施して、その結果をサイト上で公開すると公表した。 注目したいのは、国際的な基準よりも厳しい「自主基準」を設定した点だ。その自主基準を超えた場合には販売を見合わせるという。 イオン独自の自主基準値は、一リットルあた七千ベクレルである。世界保健機関(WHO)の飲料水に関する一リットルあたり一万ベクレルよりも低い。魚に含まれる水分をどのように測定して検査するかまでは分からないが、イオンのホームページによると、仮に七千ベクレルを毎日摂取し続けたとしても、国際的に安全管理目安とされる年間 一ミリシーベルト(追加被ばく線量)の十分の一になるよう設定したという。つまり、イオンの自主基準はより安全サイドに立った数値といえる。公開された図では、国際的な基準値と自主基準値と魚介類のトリチウム濃度の数値が視覚的に分かる。 これまでに福島県沖で検査された魚介類のトリチウム濃度はいずれも検出限界(百ベクレル)以下である。食品に関するトリチウムの公的な基準値はない。イオンが自主基準を設定して安全な魚介類を提供することは、消費者に安心感を与える上でもその意義は大きい。 東京電力は処理水に含まれるトリチウムの濃度を一リットルあたり千五百ベクレル未満で放出している。イオンの自主基準と比べても低いことが分かる。これもリスクの相場観を知る上で参考になるのではないか。

- 13 Sep 2023

- COLUMN