キーワード:福島

-

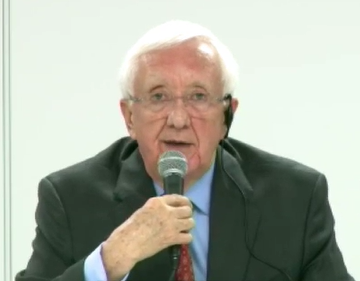

ALPS処理水 IAEAが2回目の安全性レビュー終了

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の安全性レビューに関し来日していたIAEAのミッションが11月18日、5日間の日程を終了した。ALPS処理水の放出前・中・後にわたり継続的に実施されるIAEAによる安全性レビューは、2月に続き2回目となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回は、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏を筆頭に7名のIAEA職員と、9名の国際専門家(アルゼンチン、中国、韓国、フランス、マーシャル諸島、ロシア、英国、米国、ベトナム)が来日。一行は、経済産業省、東京電力との会合で、前回レビュー後、4月に取りまとめた報告書で技術的事項として示されている横断的な要求事項と勧告事項ALPS処理水/放出水の性状放出管理のシステムとプロセスに関する安全性放射線環境影響評価放出に関する規制管理と認可ALPS処理水と環境モニタリング利害関係者の関与職業的な放射線防護――についてレビュー。特に、東京電力が11月14日に原子力規制委員会に提出した放出を管理するための組織体制の明確化、処理水中の測定対象核種の改善などを含む実施計画の変更認可申請書について、IAEAの安全基準に基づいて専門的な議論を行った。16日には、福島第一原子力発電所を訪問。希釈放出設備の工事進捗状況などを視察し同社と意見交換を行った。会見を行うIAEA・カルーソ氏(インターネット中継)18日にフォーリン・プレスセンターで記者会見を行ったカルーソ氏は、「われわれが作成するレポートはすべて一般に公開される。科学的な評価を行うことで、日本だけでなく、IAEAメンバー各国にとっても安心感を与えるものとなる」と、IAEAが堅持する厳しい国際基準と高い透明性を確保する姿勢を強調。来春に予定されるALPS処理水の放出を前に包括的な報告書を公表する考えを述べた。

- 21 Nov 2022

- NEWS

-

福島「常磐もの」魚介グルメが日比谷公園に 20日まで

全国各地の魚介料理が堪能できる「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 2022 ~全国魚市場&魚河岸まつり~」(主催=SAKANA & JAPAN PROJECT ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会)が日比谷公園(東京都千代田区)で開催されている。会期は11月17~20日(雨天決行・荒天中止)。感染症防止対策を徹底し、出店数は前回の3倍となる約70ブースに拡大。入場無料で、会場内の混雑状況により入場制限が行われる場合がある。同フェスティバルでは、今回も東日本大震災からの復興応援を目的として、「常磐もの」と呼ばれる福島県産の海産物を味わえる「発見!ふくしまお魚まつり」(主催=発見!ふくしまお魚まつり実行委員会)を併催。全5種類の「ふくしまご当地海鮮丼」、小名浜サンマの塩焼き、直径1.5mの巨大鍋で150人前を一気に調理する「常磐ものイカスミパエリア」の他、「福島牛ステーキのウニとイクラのせ」、「常磐煮干し極上中華そば」など、肉・麺とのコラボメニューも味わえる。また、新酒鑑評会で金賞受賞数日本一を9回連続で獲得した福島の地酒で出店した福島県酒造協同組合は「福島の魚介との相性は抜群」と絶賛。ブースでは、大吟醸、純米、それぞれ3種類の飲み比べができる。折しも絶好の晴天に恵まれた会期初日の17日、人気のブースには開場から30分足らずでおよそ40分待ちの長蛇の列ができるほどの盛況ぶりだった。絶好の秋晴れのもと、テープカットに臨む経産省・復興庁の政務ら(中央に秋葉復興相、左端は「発見!ふくしま」公式アンバサダーの箭内夢菜さん)同日午前に行われたテープカットに際し、同フェスティバル実行委員長の近藤豊和氏(産業経済新聞社上席執行役員)は、「四方を海に囲まれ水産資源に恵まれた日本。もっともっとお魚を食べよう」と、日本の水産業振興に向けエール。また、秋葉賢也復興大臣は、「福島の復興なくして東北の復興なし。東北の復興なくして日本の再生なし。今回のイベントを通して福島県の漁獲水揚量・販売額がさらに拡大することを心より期待する」と述べた。

- 17 Nov 2022

- NEWS

-

東京電力 福島第一廃炉に関し海外メディアに説明

東京電力は10月24日、フォーリン・プレスセンターで、福島第一原子力発電所の廃炉・ALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))取扱いに関する記者会見を行い、海外メディアからの質疑に応じた。会見者は、福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏と同カンパニープロジェクトマネジメント室長の松本純一氏。会見の冒頭、小野氏は、「廃炉作業は着実に進捗しており、『廃炉の本丸』といえる燃料デブリ取り出しの着手まであと一歩というところに来ている」と概括。ALPS処理水の取扱いについては、2021年4月に決定された政府の基本方針を踏まえ、海洋放出に必要な関連設備の設計・運用に係る認可を原子力規制委員会より取得し、現在、その設置に向けて準備を進めているとした。その上で、今後の廃炉進捗やALPS処理水の取扱いに関し、「近隣諸国を含む海外メディアの皆様に定期的に情報を発信していく」と強調。今回、参集した16名の海外記者・在日大使館関係者らに対し、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出しの準備、津波対策など、直近の進捗状況を説明した。続いて、松本氏は、ALPS処理水の海洋放出に係る安全確保面に関し、設備上のポイント、IAEAによる国際レビュー、環境モニタリングの一環として行う海洋生物の飼育試験について説明。その理解促進に向けて、ポータルサイトやリーフレットなどを通じた情報発信に関し、「英語、中国語、韓国語と、多言語化を進め、国内外の皆様に理解してもらえるよう努力する」と述べた。記者団からは、ウクライナ情勢に鑑み福島第一原子力発電所における武力攻撃・サイバー攻撃への対策、廃炉と福島の復興との両立に関しても質問があった。ALPS処理水の海洋放出に伴う風評被害への懸念について、小野氏は、「『安心してもらう』ということが非常に重要なポイント」と述べ、正確でわかりやすい情報発信に努めていく考えを強調。また、燃料デブリ取り出しの関連で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が先に発表した「廃炉のための技術戦略プラン2022」で示されている「船殻工法」(従来の原子炉格納容器冠水工法と異なり、新規構造物で原子炉建屋全体を囲い冠水させる方式)に関しては、「様々な課題が多く、現時点ではっきりしたことはいえないが、実現性があるのかしっかり検討していくことが大事だと思う」と説明した。

- 26 Oct 2022

- NEWS

-

東京新聞の処理水報道=稚拙な解釈で読者をミスリード

二〇二二年十月十九日 東京新聞が福島第一原発の事故の影響で発生している処理水の安全性に関する記事(十月三日付一面トップ)を署名入りで載せた。何せ東京新聞だから、いつものことと片付けてしまえばよいが、今度の記事は記者の悪意に満ちた解釈で読者をミスリードする、典型的なバイアス記事である。見過ごせない。見出しの「『印象操作』批判免れず」は、そっくりそのまま東京新聞にお返ししたい。こじつけ解釈の記事 東京新聞の記事の前文は以下(一部要約)の通りだ。 「東京電力が福島第一原発の視察者に、放射性物質のトリチウムが検知できないうえに、セシウムについても高濃度でないと反応しない線量計を使い、処理水の安全性を強調する宣伝を繰り返していることが本紙の取材で分かった。視察ツアーでは、放出基準の約十五倍のトリチウムを含む処理水入りのビンにガンマ線のみを検出する線量計を当てて反応のない様子を示す。東電によると二〇二〇年七月から約千三百団体・一万五千人に見せている。本紙は先月十四日の取材時に説明を受けた。担当者は、建屋の高濃度汚染水に含まれる放射性物質のうち、ガンマ線を発するセシウムなどは除去し、処理後の水は周囲の放射線量と同等になっていると説明したが、ベータ線用の測定器を使っていない以上は「線量計を反応させるほど高濃度のセシウムは含まれない」ことがいえるにすぎない」 これを簡単に言えば、トリチウムを含む処理水入りの瓶にガンマ線のみを検出する線量計を当てて、安全かのような印象を与えたのは問題だという内容だ。言い換えるとトリチウムの出すベータ線を測って実演をすべきだという趣旨にも聞こえる。 この記事に関しては、フリーランスライターの林智裕氏や唐木英明・東京大学名誉教授がネット記事で的確な批判を展開しているので、それらの記事を読んでほしいが、私は、東京新聞の記者が記事を作り上げるときのスタンスに作為的な悪意がある、という別の視点から批判したい。ベータ線の測定実演はそもそも難しい まず知っておきたいのは、そもそもベータ線を測って見せる実演は難しいということだ。 トリチウムを測定するには、放射線が当たると光を発する薬品を蒸留水に加え、一昼夜、暗所においたあと、その光の量を測定する特殊な分析方法が必要になる(東京電力の処理水ポータルサイトから)。こんな緻密な測定を野外の実演で見せることはそもそも不可能だ。 実は、べテラン記者である山川剛史記者はそのことを百も承知だった。なぜなら、そのことを記事に書いているからだ。 記事の前半で「処理水は、基本的には微弱なベータ線を発するトリチウムを含むだけの状態にしたもの」と書いており、さらに記事の後半で「東電は、ベータ線を発するトリチウムが放出基準値を超えていることも説明している」との記述がある。 つまり、東京電力の担当者が手に持っている瓶の中には放出基準値を超える微弱なトリチウムが含まれており、さらにトリチウムが出すベータ線は微弱なため、ガンマ線を測定する線量計では測定できないことを記者は東電の説明で知っていたのである。 ならば、その事実を素直に読者に伝えれば済むはずだが、それでは東京電力を批判する記事をつくり上げることができない。そこで、通常の線量計を当てて、反応がないことを理由に、「印象操作」や「うそ」と受け取られても仕方がない、という理屈を無理ゲーでひねり出したと私は考える。 言い換えると、山川記者は通常の線量計では反応がないことを理由に「東電が処理水の安全性を宣伝している」と書くが、そもそも東京電力の側にそんな実演でトリチウムの安全性を宣伝しようとした意図が全くないことが記事からも分かる。にもかかわらず、東電が嘘を言っているかのような言いがかりを組み立てたのは山川記者のほうである。 私も毎日新聞の記者をしていたから分かるが、通常の記者感覚なら、微弱なベータ線はそれ専用の測定法が必要であり、実演で見せるのは難しいと書けば、それで済む話である。それをあえて、「線量計で反応がないのは、安全だと思わせる印象操作」と解釈するのは、何がなんでも東電を批判したいがための山川記者の特ダネを意識した身勝手な解釈に過ぎない。東電がポータルサイトで反論 そもそも記事を読んでも、東電がどのような説明をしたかが詳しく書かれていない。これでは公平性を欠く。 この記事に対して、東京電力は処理水ポータルサイトに「ご視察時のALPS処理水サンプルキットを用いたご説明について」と題した、いわば抗議に近い説明文を載せた。その中で東電は「ALPS処理水に含まれるトリチウムが出すベータ線は、紙一枚で遮られるほどエネルギーが弱く、処理水サンプルキット(ボトル容器)でベータ線が遮られる」と説明している。 ボトル容器(=瓶)で遮られるという点について、山川記者は過去にも処理水に関する記事を書いているので、それくらいの知識はあったはずである。にも関わらず山川記者はあえて、瓶の中のトリチウムは通常の線量計では測れない、という当たり前の事実を持ち出し、あのような稚拙な解釈で読者をミスリードする記事を書いた。どうみても記者として、読者に正確な科学的事実を伝えようとする誠実さが見られない。朝日や毎日も報道していた トリチウムが残る処理水については、ALPS(多核種除去施設)では除去できないトリチウムが国の安全規制基準(正式な言葉は告示濃度限度)を超えて残っていることを、東電の担当者はこれまでに何度も説明してきた。他紙も何度となく、それを報じてきた。 だからこそ、処理水を海へ流すときは、海水で希釈し、国の基準(一リットルあたり六万ベクレル)よりもはるかに低い一リットルあたり一五〇〇ベクレル未満で流すことになっているのだ。この一五〇〇ベクレルは、世界保健機関(WHO) の飲料水水質ガイドラインにある一リットルあたり一万ベクレルよりもはるかに低い。こうした事実は朝日新聞や毎日新聞でも報じている。 ちなみに、国の放出基準の一リットルあたり六万ベクレルは、その水を毎日、約二リットル飲み続けた場合、一年間で管理規制目標の目安とされる一ミリシーベルト(それを超えたから健康被害が生じるという意味ではない)の被ばくとなる濃度から、定められている。 瓶に含まれるトリチウムのリスクは、上記のように解説すればよいだけのことである。原子力規制委員会は処理水放出を認可 実は、同じ東京新聞でも別の記者は「トリチウムは三重水素と呼ばれ、自然界にも存在する。普通の水と分離するのは技術的に難しい。放射線(ベータ線)は比較的弱く、人体に入っても大部分は排出され、影響は小さいとされる。トリチウムは原発や使用済み核燃料の再処理施設でも発生し、排出基準は異なるものの、海に流している」(二〇二一年四月十四日)と書いていた。 こういう記事が過去にもあったのに、山川記者は線量計の「反応なし」に異常にこだわり、東電を批判する独自解釈の記事をつくった。不思議なのは、この記事が原稿をチェックするデスクや上層部の目を通過したことである。読めば、おかしな記事だとすぐに分かるのに、なぜ、こんな記事が一面を飾ったのか。「東京新聞の情報力は大丈夫か」と勘繰ってしまう。 処理水の放出については、原子力規制委員会や国際原子力機関(IAEA)は、環境や人への影響はないことを認め、ゴーサインを出している。もちろんだが、この線量計の「反応なし」を安全とみなして、認めたわけではない。なぜ、他紙は追いかけないのか! 東京新聞のようなカラーがあってもよいだろう。いろいろな意見が存在する言論空間のほうが健全だからだ。しかし、政府や事業者を名指しで批判するからには、他紙が追いかけてくるような良質な記事を書いてほしい。今回のような稚拙な記事では、他紙が追いかけることは絶対にない。追いかける価値がないからだ。 処理水の放出を批判したいなら、堂々と科学的な事実を突きつけて批判すればよい。科学的な論争なら意味があるだろう。しかし、一記者がひねり出した稚拙な記事では、逆に東京新聞の信頼度を落とすだけである。 十月十二日、ボトル(五百cc)に亀裂が入り、中のトリチウム水が数滴漏れる事故があった。だが実演を中止するほどの事故ではなく、従来通りの説明をしっかりと続けてほしい。 山川記者は解説の最後で「現地で愚直に努力を続ける姿を見せることが、処理水への理解を得る最も近道だろう」と書いている。だが私が知りたいのは、処理水のリスクに関する科学的な分かりやすい解説だ。これもこう言い返せるだろう。 「愚直に処理水のリスクをしっかりと科学的に伝える姿を見せることが、東京新聞への信頼を得る最も近道だろう」と。

- 19 Oct 2022

- COLUMN

-

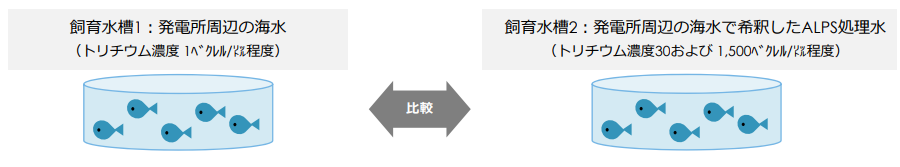

ALPS処理水の処分に向け海洋生物の飼育試験開始

東京電力は9月30日、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の処分に係る環境モニタリングの一環として、海洋生物の飼育試験を開始した。飼育水槽にはライブカメラが設置され、ウェッブサイトでも見ることができる(夜間は照明を消灯)。〈東京電力発表資料は こちら〉政府は2021年4月、ALPS処理水を来春を目途に海洋放出する方針を決定。これを受け、東京電力は「海洋放出に当たっては、法令に基づく安全基準等の遵守はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人および環境への放射線影響評価により、放出する水が安全な水であることを確実にして、公衆や周辺環境、農林水産物の安全を確保する」との基本姿勢の下、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信と風評抑制、適切な賠償に向けた考え方を示した。今回始まった飼育試験では、ALPS処理水の海洋放出開始に先立ち、「海水」と「海水で希釈したALPS処理水」の環境下で、海洋生物の生育状況を比較するとともに、生体中のトリチウム濃度を分析・評価。双方に有意な差がないことを確認する。当面、飼育試験を行うのは、魚類、貝類、海藻類として、それぞれヒラメ(幼魚750尾程度)、アワビ(稚貝750個程度)、アオサ・ホンダワラ(数kg程度)が対象。飼育環境は、発電所周辺の海水、発電所周辺の海水で希釈したALPS処理水とで各々水槽を設け比較を実施する。海水で希釈したALPS処理水については、トリチウム濃度1,500ベクレル/リットル程度(実際の放出設備での希釈後に相当)の水槽の他、11月からは同30ベクレル/リットル程度(放水トンネル出口周辺に相当)の水槽も設け追加的な飼育試験を行う。飼育試験の実施に際しては、2022年3月より社外専門家による技術的サポートも得ながら、モックアップ水槽での練習などを通じノウハウの習得に努めてきた。飼育試験の取りまとめについては、今後、半年間の試験データを収集し、過去の知見との整合性などを評価した上で、年度末に公表される予定。

- 06 Oct 2022

- NEWS

-

規制委・更田委員長が最終会見、発足からの10年間を振り返る

原子力規制委員会の更田豊志委員長が9月21日をもって任期満了となり、同日の定例会合後の委員長記者会見(毎週水曜午後に開催)が折しも最後の会見となった。日本原子力研究開発機構で原子炉の安全研究に従事し、旧原子力安全・保安院の高経年化ワーキンググループなどにも参画していた同氏は、委員会発足時の2012年9月、「原子炉に最も近い立場」として委員に選任。主にプラント関係の審査を担当した後、2017年9月に初代委員長の田中俊一氏を引き継いで2代目委員長に就任。都合10年間にわたり委員・委員長を務めた更田委員長は、退任に当たっての所感を問われたのに対し、「率直なところ実感がない。任期を終えるまで、一旦事故が起きれば自身が指揮を執らねばならない。振り返れるようになるのは退任してから」と繰り返し述べ、後任の委員長となる山中伸介委員に常時携行する「防災携帯電話」を引き渡すまで、緊張感を緩めず職務を全うする姿勢を示した(新委員長就任は認証の関係で26日の予定)。規制委員会は9月19日に発足から10年を迎えている。更田委員長は、同委発足時から持ち続けていた意識として、「『規制の虜』になってはならない」、「『安全神話』の復活を許してはならない」の2点をあげ、「その姿勢を貫くことはできたが、緩んだらまた逆戻りする。ずっと注意し続けることが必要」と強調。さらに、委員に就任してから最初の1、2年を振り返り、「新規制基準の策定およびこれに基づく適合性審査を開始した頃(2013年7月)、時間的にも仕事の密度的にも最も厳しい時期ではあったが、自身にとって最も印象に残っている」とした。これまでに審査が申請された原子力発電プラントは計27基で、そのうち再稼働に至ったのは10基。現在も10基が審査途上にあり、新規制基準策定当初から約9年の審査期間を経過したプラントもあるが、更田委員長は「基数を斟酌するものではない」と、予断を持たずに審査に当たってきたこと明言した。直近の課題である東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案に関しては、セキュリティ上、情報公開が限られる特殊性にも言及し、「規制側も改めるところが多々あることに気付かされた」と述べ、一例として、追認に甘んじず常に問いかけ続けることの重要性を、「『ちゃぶ台返し』を恐れてはいけない」と、改めて強調。同発電所については現在、法令に基づく是正措置命令を発出し追加検査を進めているが、更田委員長は、「トップマネジメントに関しては明らかに改善の兆しがみられる。是非、この危機感を組織全体に浸透させ改善を進めて欲しい」と期待した。また、今後の課題として、現行の運転期間制度に関連し、審査期間をカウントしないいわゆる「時計を止める」に関して問われたのに対し、「個々の炉によって耐震性など、様々な条件が異なる。高経年化対策の有効性は個別にみるしかない」と回答。次世代革新炉の規制に向けては、各国の動向をウォッチしているとしながらも、「まだ日本では事業者からの発信は何もない。炉型によって千差万別で、まったくアプローチが異なる。個別の炉型に係る提案があって要求水準の策定に当たることとなる」とした。さらに、現在、設計・工事計画認可の審査が進められている日本原燃六ヶ所再処理工場に関連し、使用済燃料の発生量などを踏まえ、将来的に第二再処理工場を検討する必要性を示唆。福島第一原子力発電所の廃炉については、固体廃棄物の保管管理を例に「まだまだこれから難しい問題が残っている」と述べ、引き続き注視していく考えを示した。規制に携わる人材確保に関し、更田委員長は、「技術的能力は最も重要な『基本中の基本』で、発足時に比べ格段に伸びている」とする一方、原子力界全体の課題として採用の難しさを憂慮。「事故の分析を続けることも若手を惹きつける一つの有効な手段」と述べ、地道に取り組んでいく必要性を強調した。

- 22 Sep 2022

- NEWS

-

東京電力・監視委でクライン委員長、柏崎刈羽「安全運転に向けたギアチェンジを」

会見を行うクライン委員長(東京電力本社にて、インターネット中継)東京電力が設置する外部有識者による諮問機関「原子力改革監視委員会」(委員長=デール・クライン・元米国原子力規制委員会〈NRC〉委員長)が9月15日に開かれ、前回3月の会合で重点課題としてあげられた「継続的な安全性向上の取組」、「統括的視点によるマネジメント」、「組織内部、社会とのコミュニケーション」に対する改善状況について同社より報告を受けた。〈配布資料は こちら〉同委員会は、福島第一原子力発電所事故発生以降、東京電力が「安全意識」、「技術力」、「対話力」を柱に取り組む原子力安全改革の進捗状況について、外部の視点から監視するとともに、随時報告を受け、同社に対し提言を行っている。今回の会合で報告を行った東京電力の小早川智明社長はまず、「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の対応を適切に行うことは、当社の使命『福島への責任』を貫徹する上で極めて重要」と述べ、安全最優先の廃炉作業、地元への迅速かつ的確な情報提供など、引き続きグループ全体を挙げて取り組んでいく姿勢を改めて示した。「統括的視点によるマネジメント」に係る改善の関連で、小早川社長は、昨秋より進めている本社原子力部門の一部機能の現地移転、外部人材の登用など、体制の見直し、現場重視の事業運営に向けた取組状況を説明した上で、「最も重要なのは人。現場のパフォーマンスを最大限発揮するため、一人一人が改めて『安全最優先』を認識することが重要」と強調。今後、累計300名程度の移転を計画している。会合終了後、記者会見に臨んだクライン委員長は、柏崎刈羽原子力発電所における東京電力の取組の焦点として、「建設工事から安全運転に向けたギアチェンジが必要」と助言し、アミール・シャカラミ委員(元エクセロン・ニュークリア社上級副社長)は、安全対策工事の確認を着実に行う必要性を述べた。また、ALPS処理水の取扱いに関して、クライン委員長は、トリチウム水が水と同じ性質を持ち人や特定の生物への濃縮が確認されていないことから、「安全性の問題ではない」と繰り返し述べ、「東京電力がすべきことは、『トリチウムとは何か』について多くの人たちに説明し納得してもらうこと」と指摘。さらに、リスクコミュニケーションが専門の西澤真理子委員(リテラジャパン代表)は、安全が安心につながるよう信頼感を得ることの重要性を強調した。柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護などに係る不適切事案に関し、クライン委員長は、安全規制をリードしてきた立場から「非常に残念」と、遺憾の意を表明。「こうした問題が起きると社会の原子力に対する信頼が失墜してしまう。だが人は間違いを起こすもの。何か問題があったときに、それをきちんと直すことが重要」と述べた。クライン委員長は、会合に先立ち柏崎刈羽原子力発電所を視察しており、明日16日には福島第一原子力発電所にも訪れる予定。

- 15 Sep 2022

- NEWS

-

政府、ALPS処理水取扱いに関し新たな行動計画決定

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関して検討する関係閣僚会議は8月30日、「風評を生じさせないための仕組みづくり」、「風評に打ち勝ち、安心して事業を継続・拡大できる仕組みづくり」などを強化・拡充した新たな行動計画を決定した。2021年4月に政府は「2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始する」ことなどを盛り込んだ基本方針を決定し、12月には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画を策定。今回の新たな行動計画は、風評を最大限抑制するための処分方法の徹底モニタリングの強化・拡充国際機関等の第三者による監視および透明性の確保安心が共有されるための情報の普及・浸透国際社会への戦略的な発信安全性等に関する知識の普及状況の観測・把握安全証明・生産性向上・販路拡大等の支援全国の漁業者に対する事業継続のための支援万一の需要減少に備えた機動的な対策風評の被害者の立場に寄り添う賠償風評を抑制する将来技術の継続的な追及の各対策について、これまで/今後1年間/中長期――の取組を整理。今秋には流通・小売事業者を対象に広くモニタリングの取組・データを知ってもらうシンポジウムを開催するほか、消費者の理解向上に向けて全国地上波のテレビCMなども活用し情報発信の強化を図る。松野博一官房長官は、同日午前の記者会見で、「風評影響の払拭に向けて、徹底した安全性の担保とその見える化、全国大での安全・安心の理解醸成、事業者が安心して事業継続・拡充できると確信を深められるための支援、放出前後を通じ変わらずに地元産品の取引が継続される体制の構築などの対策を、政府一体となって早急かつ確実に進めていく」と述べた。

- 30 Aug 2022

- NEWS

-

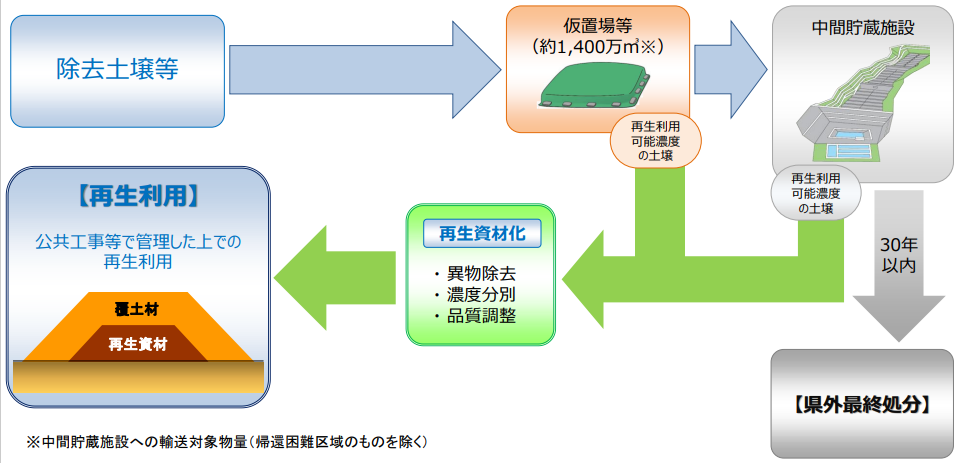

産総研、除去土壌最終処分の社会受容性を調査

産業技術総合研究所は8月24日、福島第一原子力発電所事故に伴う除去土壌最終処分の社会受容性に関する調査結果を発表した。除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物などは、最終処分するまでの間、中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)で安全に管理・保管。中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に福島県外で最終処分を行うこととなっているが、輸送対象物量は約1,400万㎥(東京ドーム約11杯分)にも上ることから、県外最終処分量を低減するため、環境省を中心として除去土壌の減容・再生利用やその理解活動に向けた取組が進められている。今回の調査は、「県外最終処分は国民的な課題であり、どのような条件が社会受容性が高いのかを知ることは重要」との考えのもと、同研究所地圏資源環境研究部門の研究グループが大阪大学、北海道大学、国立環境研究所などと共同で、福島県民を除く全国4,000名を対象にインターネットを通じてアンケートを実施したもの。アンケートでは、最終処分場に係る4つの属性受入れを決めた経緯処分される物質の量と濃度自分の住んでいる場所と処分場との距離・位置関係全国に設置される処分場の数――のそれぞれについて条件を定めた「ケースA」と「ケースB」の2つの選択肢を例示し、回答者に「より望ましい方」を選択させる形式で行われた。除去土壌と焼却灰の最終処分場に関する各属性の選好(産総研発表資料より引用)その結果、回答者は、受入れを決めた経緯として「トップダウン型」(住民の意見を収集せず首長が決定)よりも「意見反映型」を、全国に設置される処分場の数としては「1か所」よりも「46か所」を選ぶ傾向にあり、処分場の選定に関し、手続き的公正さや分配的公正さが高く評価されることが示された。また、自分の住んでいる場所と処分場との距離・位置関係に関しては、「地域内(近所)」、「市町村内」、「都道府県内」と、エリアが広がるにつれ選好(受入れを容認する傾向)が高くなっていたことから、「最終処分場が居住地近くにできることだけでなく、居住地近くが全国唯一の処分場となることに否定的」、「負担の分担という視点を持ち、複数箇所で最終処分を検討することで、社会受容が高くなることが示唆された」と分析している。処分される物質の量と濃度に関しては有意な差はみられなかった。研究グループでは、今後、社会受容性とともに、合意形成フレームワークに関する研究も推進していく。

- 30 Aug 2022

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.3 ドミニク・ムイヨさん

2022年のWiN Global年次大会を東京で開催コロナ禍の中、WiNの活動にどのように取り組んできましたか?ドミニクウェブ会議など、オンラインで活動してきました。2020年にカナダで開催するはずだった年次大会はキャンセルせざるを得ませんでした。翌2021年もカナダ開催を試みましたが、感染拡大のため、最終的にはオンラインで年次大会を開催しました。5月に東京で開催されたWiN Global年次大会はいかがでしたか?ドミニク今年こそは顔を合わせて話し合いたいと考えていました。全員が参加するのは難しいので、対面とオンラインを併せたハイブリッド方式の年次大会を東京で開催しました。大会はパーフェクトにオーガナイズされ、大変興味深い内容でした。WiN-Japanのメンバーと大会主催者のみなさんのおかげです。コロナ禍に立ち上げた若手グループと専門グループに期待WiN Globalの会長として、特に力を入れてきたことを教えてください。ドミニク2020年の会長就任以来、私は新しいイニシアティブの立上げに取り組んできました。ひとつは、WiN Globalの中に若い世代のグループをつくること。今では30か国60人の若いメンバーのグループができました。彼女たちが国際原子力青年会議(IYNC)など、原子力業界の若い世代と対話し、新しいアイデアでWiN Globalのアクションプランを推進してくれることを期待しています。ふたつ目のイニシアティブとして、6つの専門グループをつくりました。私たちのネットワークのノウハウ共有やメンバーのプロモーションを目的としていますが、それと同時に、若い女子学生たちに、原子力業界の様々な分野でキャリアを築く道筋を示すためでもあります。それぞれのグループには、パートナーとなる組織がついています。核セキュリティに取り組むグループのパートナーは、国際原子力機関(IAEA)です。廃止措置に取り組むグループは、フランス電力(EDF)がパートナーです。そして、原子力のイノベーションに取り組むグループのパートナーは、ロンドンにある世界原子力協会(WNA)です。原子力防災に取り組むグループもつくりました。パートナーは2つあり、IAEAと、モロッコにある国立エネルギー・原子力科学技術センター(CNESTEN)です。このほか、核医学に取り組むグループや放射性医薬品に取り組むグループもあります。将来的には、専門家組織として各国政府に認められ、意思決定に関わることを目指しています。原子力業界における女性エンジニアのパイオニアとしてそもそも原子力業界の仕事を選んだ理由を教えてください。ドミニク私は学生時代に化学を専攻していました。化学工学の学位を取るためにフランス原子力庁(CEA=現・原子力・代替エネルギー庁)で半年間研究して学位論文をまとめました。CEAはそのまま私を研究エンジニアとして採用しました。特に原子力の研究機関を選んだわけではなく、偶然だったのです。もともと理系の科目が得意だったのですか?ドミニク子どもの頃から数学が得意でした。エンジニア養成コースには、週に16時間も数学の授業があり、私は数学が好きでしたので、そのコースに進みました。それだけです。化学というよりも数学が進路を決めましたね。当時はエンジニア志望の女子学生は少なかったのでしょうね。ドミニク在学中、30人の学生のうち女子は5人しかいませんでした。CEAには女性研究員がもっといましたが、それほど多くはなかったですね。CEAの化学研究エンジニアとして、様々な研究に関わりました。ラ・アーグにある再処理施設で核燃料の再処理に関する研究を行いましたし、核ペースメーカーの研究もやりました。高レベル放射性廃棄物を宇宙空間で処分する研究も! どれも面白かったですし、なにしろバラエティに富んだ研究がありました。若いエンジニアとして、こんなに様々なチャンスを与えられて、私は燃えました。そして、この業界でやっていこうと決めたのです。ですが、4年ほどでCEAを辞めました。研究は自分の天職ではないとわかったからです。私は産業界に入り、アメリカ系企業のフランス法人で原子力防護のための計測機器の装備の仕事に就きました。そこには女性は誰もいませんでした。男性ばかりの産業界は、働く環境としてどうだったのでしょう?ドミニク快適でしたよ。快適ですか!?ドミニク紅一点で快適でした(笑)実際、自社の技術開発や売り込みのために、パートナー企業やクライアントを訪問すると、彼らは女性が来たのを見て驚いたものです。競争相手は男性ばかり。私は自分の知識や能力を示す必要がありました。それが最初のバリアでしたね。担当分野で“ものすごくデキる”と認められること。私はとにかく働きました。このバリアを乗り越えてからは、競争相手やクライアントである男性たちに助けられてばかりでした。私は女のコじゃない。私はエンジニア。それだけです。実力を示してからは同僚や上司もサポートしてくれたのですか?ドミニクはい。ドイツ系の企業に転職してからも女性は私一人でしたが、社長も管理職層も私の能力を認めてくれました。繰り返しますが、私はとにかくよく働きました。知識も技術も誰にも負けないように。そうなると、周りの男性たちもとても協力的でしたね。そのように徐々にステップアップし、その後、フランスの会社では責任ある高い地位に就きました。ずっとフランスで働いてきて、女性であることは私にとって障害ではありませんでした。気候変動対策における原子力の役割気候変動対策における原子力の役割を、どう考えますか?ドミニク気候変動対策としての原子力の推進は重要です。それを世間にアピールするベストな場所は、COPだと考えています。WiNの具体的な取り組みをお聞かせください。ドミニク昨年グラスゴーで開催されたCOP26では、『Nuclear for Climate』という原子力業界の有志が打ち出したキャンペーンに署名しました。WiNの40の支部が署名し、署名した組織の半数を占めています。COPへの正式参加はできなかったため、WiN Globalの代表として、若い世代のリーダーと前会長をグラスゴーに送りました。2人は『Nuclear for Climate』のブースに参加して、WiN Globalの役割を説明し認知してもらえるよう努めました。そして、COP26で発表された「ジェンダー平等と気候変動に関するグラスゴーの女性リーダーシップ宣言」にも署名しました。今年はエジプトで開催されるCOP27にWiNが参加できるように準備しているところです。既にオブザーバーとしての参加は認められていますが、できればスピーカーとして参加したいので、たくさんの書類を送って主催者側の回答を待っているところです。なかなか簡単にはいかないんですよね(笑)持続可能な社会にとって、どのようなエネルギーミックスが望ましいでしょうか?ドミニク原子力業界は、もはや「原子力100%」という考え方ではないと思います。それは社会が期待していることではありません。風力や太陽光などの再生可能エネルギーに加えて、原子力にも役割があるエネルギーミックスがソリューションだと確信しています。私は、再エネに取り組む女性の国際組織と初めて連携することにしました。Global Women’s Network of Energy Transition (GWNET)という組織で、40か国からメンバーが参加しています。彼女たちは原子力に好意的ではありません。しかしWiN Globalは、業界内のパートナーシップばかりではなく、再エネを推進する組織にもオープンであるべきだと私は考えています。まずは6月末に、GWNETと共同で大きなイベントを開催しました。フランスのカダラッシュにあるITER機構の本部で、エネルギーミックスについて話し合う円卓会議です。原子力の組織と再エネの組織が互いに対立するのではなく、共に取り組むための対話を始めました。エネルギー問題やビッグサイエンスに取り組むほかの女性組織にもオープンになろうとWin Globalに提案しています。女性として私たちが果たせる役割があります。もちろん、私たちだけの役割ではありませんが、対話を進める上で私たちも役に立てると思います。原子力発電のリスクとどう向き合うか原子力にはメリットがある反面、福島第一原子力発電所のような事故のリスクもあります。ドミニク福島で起きたのは原子力事故ではなく、津波です。不幸にも、この津波が原子力事故を引き起こし、原子炉が制御不能となりました。発電所が機能していなかったことが原因ではありません。それでも、私たちはこのことから教訓を学ぶ必要があります。チョルノービリの事故からも教訓を学んだように。福島から学んだすべての教訓を、原子炉の運転の安全性のために考慮に入れてきました。私たちはゼロリスクとは決して言いません。ゼロリスクはどこにも存在しないのです。国際社会は、既存の原子力発電所の安全性に関わる全ての構成要素を強化し、新設に際しては、強化された安全基準をより一層考慮に入れてきました。今も努力を続けているところです。安全性のためにそこまで厳格な基準や条件を定めている産業部門は、そう多くはありません。そして、安全性のためのあらゆる方策と条件が恒久的に遵守されることを保証するために、各国の安全規制当局の独立性が保たれなければならないと考えます。高レベル放射性廃棄物の最終処分は、同世代間の地理的な不公平感、また、将来世代の負担をもたらす大変難しい問題です。どのようにお考えですか?ドミニク難しい問題です。原子力を活用している国々の中でも考え方が違います。原子力発電所から出た使用済み燃料をそのままの形で処分(直接処分)することに決めた国々もあります。一方、フランスや日本では、使用済み燃料を再処理して高レベル放射性廃棄物だけを処分します。フランスでは、高レベル放射性廃棄物を地下に埋めますが、その際に、可逆的な方法を取ることにしました。「可逆的な方法」とはどのようなものでしょうか?ドミニク何百年も経過すると、今日の私たちには未知のイノベーションが起こるかもしれません。そのためにも、地下に埋めた廃棄物を取り出せるようにしておくという意味です。高レベル放射性廃棄物は影響が弱まるまでに長い年月がかかりますが、量的に多いわけではなく、安全な方法で保管することができます。汚染物質を川に流したり自然界に捨てたりしている産業もありますが、原子力業界ではそのようなことはしません。自分たちが出した廃棄物を完璧に管理しているのです。確かに、私たちが「放射性廃棄物」を抱えていることは現実です。ですが、ITERで研究が進められている核融合が産業レベルで導入できるようになれば、発電による廃棄物は大幅に減ることでしょう。先ほどお話ししたように、数十年前には、放射性廃棄物を宇宙処分する案もありました。アリアン(Ariane=欧州宇宙機関 が開発した人工衛星打ち上げ用ロケットシリーズ)を使って廃棄物を宇宙空間の太陽軌道に送ろうと考えたのです。結局は、高コストのため実現しませんでした。原子力業界は放射性廃棄物の処分について、ベストなソリューションを求めて取り組み続けてきたのです。一般市民の理解を促進するために原子力について一般市民の理解を促進するために、どのような活動に力を入れていますか?ドミニク市民のみなさんとのコミュニケ―ションにも長年取り組んでいます。各国のWiNのチームが年に数回、ローカルなイベントを開催しています。原子力エネルギーや原子炉、核医学、原子力に関わるアート、天文学や農学など、原子力や放射線の様々な活用について、スピーカーを招いて地元の人たちに参加してもらうのです。原子力のベネフィットを知ってもらい、原子力のリスクへの偏見や恐怖のイメージを取り除いていくのです。そういうイベントに参加者をどうやって集めるのですか?ドミニクたとえば、地域の文化センターでは定期的に一般市民向けのイベントを開催しており、私たちが原子力・放射線の活用をテーマに会議を開く機会もあります。市民のみなさんはそういったイベントに参加することに慣れているので、私たちの会議にも来てくれるわけです。文化センターのような地方のパートナーとのつながりが必要で、WiNのローカルメンバーが力を発揮します。若い世代との意見交換にも取り組み、今ではWiN Globalの中に若い世代のグループもあります。原子力だけでなく、脱炭素について話し合える新しいアイデアを出してもらいたいですね。若い世代向けのミニ・コンテストも開催しています。コミュケーションは長期にわたるプロセスです。地方レベルと国レベルで一歩一歩進める必要があります。原子力業界は、もっとコミュニケーションを取り、もっと説明し、もっと教育活動に力を入れるべきです。若い人たちともっと話をし、もっともっと多くの若い人たちが原子力に興味を持って原子力業界に入ってくるようになれば、少しずつ、原子力への偏見がなくなっていくのではないかと思うのです。東日本大震災後の日本へのメッセージ福島第一原子力発電所の事故から11年経った今でも、日本では原子力の活用について対話するのがなかなか難しい状況です。そんな日本の原子力業界へのメッセージをぜひお願いいたします。ドミニク私はフランスで12年間、三菱重工さんと仕事をする機会に恵まれました。私が会ったエンジニアのみなさんは経験豊富な方々でした。私は日本の原子力産業を、彼らを通して知りました。三菱重工、東芝、日立といった日本の優秀な原子炉メーカーは、もはやグローバルな組織の一部であり、未来のための新しいテクノロジーに取り組んでいます。信頼できるみなさんだと思います。一般の人たちの考えを進化させるのは容易ではありません。しかし、それもWiN Globalの役割の一つですし、WiN-Japanが力になれると思います。WiN-Japanのメンバーが市民のみなさんの議論に参加することは、議論の助けとなり、原子力のメリットや使用済み燃料の再利用に対する意識を高めることにつながるのではないでしょうか。人類の持続可能な未来と原子力への強い信念原子力推進の取り組みを続けてこられたモチベーションは何でしょうか?ドミニク人類の持続可能な未来を信じているということです。そして、人類の持続可能な未来のためには原子力が必要だと確信していることです。深く強い信念です。私がずっと原子力業界で働いてきたのは、それが理由です。私は原子力推進に取り組み続けます。人類の持続可能な未来のための鍵は、原子力でありエネルギーミックスなのです。それがムイヨ会長の信念なのですね。ドミニク心の底からの強い信念です。個人の強い信念がなければ、こんなことをずっとやってこられたでしょうか? できるものではありません。強い信念を持つことはとても大切です。ムイヨ会長の心を支える「座右の銘」がありましたら、ぜひ教えてください。ドミニク人生において、私には情熱を持ち続けているものが二つあります。原子力、そして乗馬です。どちらも求められるものは同じ。それは信念と情熱、そして耳を傾けることです。原子力業界では、相手の言うことに耳を傾ける必要があります。たとえば、反対派、若い人たち、一般の人たち。彼らによく耳を傾けなければなりません。そして、馬に乗る時は常に馬に耳を傾けるのです。自分がすべてを仕切っていて、自分の思い通り、馬は常に従うべきだなんて思ったら大間違い。自分の馬によく耳を傾ける必要があります。どれぐらい耳を傾けられるか、日々精進しなければなりませんね(笑)

- 23 Aug 2022

- FEATURE

-

“してもらう” という情報発信

先日、福島県内のいくつかの地域を回り、福島第一原子力発電所の廃炉について今、地元の方がどのように受け止めているのかをお聞きする機会がありました。興味深かったことは、参加された方のほとんどは放射線や廃炉についてかなり詳しい知識を持っているにもかかわらず、ほぼ全員が「廃炉についての情報が足りない」と答えられたことです。では彼らが感じる「足りない情報発信」とは何なのでしょうか。廃炉の「肌感覚」「生活圏の中にまだまだ避難区域があって、たとえ家に帰れても『実のなるものは作らないでください』と言われます。作っても毎日が増えてしまった猿とかイノシシとの戦い。廃炉の情報を分かりやすく伝えるだけでなく、そんな事実も伝えていただきたい」ある浜通りの農家の方のご意見です。また、風評によって損なわれた市場での競争力が、廃炉が進んでも回復しない、その心配を知ってほしい、という方もいます。「この10年で日本や世界での市場が失われました。このままだと福島がなくなるかもしれない、という感覚すらあります。震災後、自慢の桃を目の前で吐き出された経験がある私たちからすれば、『美味しいものを作れば売れる』というような単純な問題ではないんです」原発から山脈2つを隔てた会津地域の方々からですら、そんな切羽詰まった声が聴かれました。義務化する廃炉一方残念なことに、受け手側の廃炉関係者の中にはこういう話を聞くと、「またきた」とばかりに心の耳を塞いでしまう方がいます。自分たちが責められている、と感じて身構えてしまうのはやむを得ないかもしれませんが、明らかに用意してきたと思われる弁明だけを述べる方を見ると「この人たちは今でも地元の方をパターン化してしまっているのかな」と感じることもあります。被害者である住民と加害者である政府・東電。今もなおこのような構図を描きがちなのは、実は住民ではなく施策者側であることが多いように思います。「廃炉に携わる東京電力の新入社員が生きがいを持って入社できているのか」「生きた『廃炉』を次世代にバトンタッチしたい」参加者の中からはむしろ、廃炉関係者の生きがいを問うような言葉も聞かれるようになっています。「今の廃炉は、日常生活から浮いた『義務』のようになってしまって、皆が疲れた顔をしています。これを義務ではなく日々の営みとして機能させる必要があるのだと思います」ある会社経営者の方がおっしゃった言葉です。目の前で行われている「廃炉」が自分たちの暮らしと切り離された結果、次世代に残したい、と思えないような科学的情報や事務作業の羅列となってしまっている。地元の方々が一番違和感を覚えるのは、そんな今の発信の在り方なのではないでしょうか。もちろん、国にとっては廃炉は義務なのでしょう。しかし過剰な自己防衛と、その結果としての無味乾燥な作業の繰り返しが、この「義務感」を地元に浸透させてはいないでしょうか。放射能を減らすこと、安全を確保すること、風評を払拭すること…そんな義務ばかりを強調し、それに携わる現場の人々が活き活きと暮らせない国策。それは、地域を守る施策としては本末転倒と言っても過言ではないと思います。生きた発信とはもちろん活き活きとする事と浅薄な楽しみを吹聴することは異なります。「とにかく来ていただいて、福島を好きになって欲しい。でもその後に10年前の悲しい事故の歴史を知れば、その美味しさ、美しさがより深いものになると思います」物づくりを続ける人々が、異口同音におっしゃったことです。「好き」「楽しい」「すごい」という肌感覚があれば、その背後にある不幸な歴史はその感覚を深めることはあっても、決して風評被害となることはない。それこそが、福島にプライドを持つ方々が経験から学ばれたことなのだと思います。そして面白かったことは、色々な方と情報発信の話をすると、知らず知らずのうちに必ずと言っていいほど「とにかく来てほしい」「食べて欲しい」という言葉に帰結することでした。情報発信とは、情報の受け手に何かを「知ってもらう」「学んでもらう」手段です。それがなぜ「来てもらう」ことにつながるのか。これは、人の学び方の多様さにあるように思います。マネジメントの創始者として有名なピーター・F・ドラッカーはその著書の中で、人には各々得意とする学び方がある、と書いています((Peter F. Drucker, "Managing Yourself", Harvard Business Review.))。学校の勉強のように読んだり書いたりして学ぶことが得意な方もいますし、経営者の中には、何かを書いたり人に語ることで学ぶ方も多いでしょう。そして学び方はそれだけではありません。福島に関わる方には、「食べて」「育てて」「作って」「してあげて」学ぶことが得意、そんな方が特に多いように思います。このような方々に情報を届けるためには、その学び方に合わせた発信が必要なのではないでしょうか。「受信者が行動する」情報発信それは「情報発信の結果、人が来る」のではなく、人が来て、食べて、作業をしてもらうこと自体が情報発信の「手段」なのだ、という発想の転換も必要ではないか、ということです。今、情報発信と言えば文字や絵、動画で発信するといった、受信者が受け身のものが大半です。しかしいくら有名YouTuberを呼んでも、その発信は「書いて学ぶ」人や「喋って学ぶ」人、ましてや「食べて」「作って」「育てて」「してあげて」学ぶことが得意な人と言った、能動的な学びが得意な方には届かないのではないでしょうか。WebページやYouTubeにこれだけ多くの発信がなされていてもなお、多くの方が「情報発信が足りない」と感じるのは、このある意味偏った情報発信のせいなのかもしれません。世の中にフェイクニュースが氾濫し、流される文字や映像の持つ価値は不安定なものとなっています。そんな今だからこそ、私たちは“してもらう”という情報発信を真剣に考えるべきなのかもしれません。

- 17 Aug 2022

- COLUMN

-

福島第一、処理水放出に向け設備工事開始

ALPS処理水取扱い設備に関する事前了解文書を手渡す内堀福島県知事(中央、福島県ホームページより引用)東京電力は8月3日、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備および関連施設の設置工事を4日から行うと発表。同施設の設置に関しては、7月22日に原子力規制委員会より認可がなされた後、26日に県の廃炉安全監視協議会で「妥当」との判断が得られ、8月2日には福島県、大熊町、双葉町から事前了解を得た。〈東京電力発表資料は こちら〉8月2日夕刻、福島県の内堀雅雄知事、大熊町の吉田淳町長、双葉町の伊澤史朗町長は、県庁にて、東京電力の小早川智明社長らに対し、県の技術検討会が要求事項として示したALPS処理水に含まれる放射性物質の確認ALPS処理水の循環・かくはんにおける適切な運用管理希釈用海水に含まれる放射性物質の管理トラブルの未然防止に有効な保全計画異常時の環境影響拡大防止のための対策短縮された工期(補正申請により工事期間が当初計画より2か月短縮)における安全最優先の工事処理水の測定結果等のわかりやすい情報発信放射線影響評価等のわかりやすい情報発信経産省内で職員・来庁者向けに販売される福島産水産物「常磐もの」を用いた弁当(左より、サバスモークのボカディージョ、真ダコのシーフードパエリア、アンコウのイカスミパエリア、経産省twitterより引用)――の確実な実施とともに、廃炉・汚染水対策に関し、新たに発生する汚染水のさらなる低減、汚染水処理に伴い発生する二次廃棄物の安全な処理・処分に取り組むよう意見を付して、了解する旨を回答。3首長は翌3日朝に萩生田光一経済産業相を訪れ、本件に係る報告および福島県産品の風評払拭に向けた要望を行っている。東京電力は、これらの意見に対する真摯な対応、着実な取組を図り、2023年春頃の設備設置を目指し、ALPS処理水希釈設備の工事を安全最優先で行い、その状況を適時公開するとともに、自治体による安全確認やIAEAのレビューなどに真摯に対応し、客観性・透明性を確保することで、国内外から信頼されるよう取り組んでいくとしている。福島第一廃炉推進カンパニープレジデントの小野明氏は、3日午後の記者会見で、工事計画について説明するとともに、わかりやすい情報発信に関し、「地域の方々一人一人が持つ不安・懸念にしっかり向き合い説明していくことに尽きる」と、対話の重要性を繰返し強調した。

- 03 Aug 2022

- NEWS

-

2021年度版原子力白書、2050年CNへ課題示す

2021年度版原子力白書が7月29日の閣議で配布された。前日28日に原子力委員会で決定されたもの。今回の白書では、「2050年カーボンニュートラルおよび経済成長の実現に向けた原子力利用」を特集。原子力委員会・上坂委員長白書の冒頭、今回の特集に関し、同委・上坂充委員長は、「エネルギーは人間のあらゆる活動を支える基盤であり、誰にとっても他人事ではない」と、原子力を含むわが国の今後のエネルギー利用のあり方について指摘。白書を通じ、国民一人一人が「じぶんごと」として捉え考える必要性を訴えている。特集では、世界におけるカーボンニュートラルに向けた取組状況を整理。「電力消費が多いカーボンニュートラル宣言国の多くでは、将来も原子力エネルギー利用を継続する見通し」、「原子力エネルギーを利用せず、カーボンニュートラルを目指す国・地域もある」と、大別し各国・地域のエネルギーを巡る現状や政策について述べている。その上で、「カーボンニュートラル達成には、様々な手段を組み合わせて投入していく必要がある。どのような手段にも、メリットと課題がある。その両方を正しく把握することが、手段を適切に組み合わせていく上でも重要」と述べ、原子力エネルギーのメリットとして、発電時に温室効果ガスを排出しない気象条件等による発電電力量の変動が少ない準国産エネルギー源として安定供給できる発電コストと統合コストがともに低いカーボンフリーな水素製造や熱利用等への展開が見込める――ことをあげた。一方で、課題として、社会的信頼の回復組織文化等、関連機関に内在する本質的な課題解決安全性向上、核セキュリティの追求廃炉や放射性廃棄物処分等のバックエンド問題への対処エネルギー源としての原子力の活用を継続するための高いレベルの原子力人材・技術・産業基盤の維持、強化――が必要と指摘。社会的要請を踏まえた原子力エネルギー利用に向けて(原子力白書より引用)これらを踏まえ、社会的要請を踏まえた原子力エネルギー利用に向けて、国や事業者を始めとするすべての関係者に対し、「福島第一原子力発電所事故の原点に立ち返った責任感ある真摯な姿勢や取組を通じ、社会的信頼の回復に努める」必要性を改めて強調。さらに、「集団思考や集団浅慮、同調圧力、現状維持志向が強いことや、組織内での部分最適に陥りやすいことなど、わが国の原子力関連機関に内在する本質的な課題についても、引き続き解決に向けた取組が必要」と、改善を求めている。原子力委員会としては、「原子力エネルギーを取り巻く状況や位置付け等について、良い面も悪い面も、光も影も、中立的な立場で積極的にわかりやすく発信するよう努めていく」との姿勢を示している。

- 29 Jul 2022

- NEWS

-

大熊町でベンチャー企業支援の施設開所

6月30日に特定復興再生拠点区域((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))の避難指示が解除された大熊町で、7月22日、「町の今後を担う新しい産業・雇用の創出を目的に、企業誘致エリアの整備を進める」との町政方針のもと、新しく起業するベンチャー企業などへの支援を行う「大熊インキュベーションセンター」が開所した。「インキュベーション」(incubation)は「卵の孵化」の意。〈大熊町発表資料は こちら〉同施設は、その名のごとく、企業の育成・促進の場を提供し将来的に「孵化し羽ばたかせる」ことを目的としている。町内の大野小学校校舎を活用したもので、入居企業や町民の交流スペースを整備するとともに、会議室は生徒が使っていた机を残し、「町民らが懐かしさを感じ集える場」としての利用も期待されている。大熊町の学校教育については、幼保小中一体化施設「大熊町立 学び舎 ゆめの森」が2023年度に開校予定。次世代太陽電池「ペロブスカイト」のイメージ(東芝ESS発表資料より引用)また大熊町では、2021年2月に「大熊町ゼロカーボンビジョン」を策定し、2040年のCO2排出実質ゼロとの目標を掲げ、再生可能エネルギーの地産地消に係る取組を進めている。7月には地元企業で福島第一原子力発電所の廃炉作業にも参画するエイブルと連携協定を締結。9月に地域新電力「大熊るるるん電力」が設立された。最近では、2022年7月22日に大熊町と東芝エネルギーシステムズ社との間で「ゼロカーボン推進による復興まちづくりに関する連携協定書」が締結された。同社は、冬季も降雪が少なく日照に恵まれた大熊町の気象条件を活かし、大川原地区において軽量・フレキシブルな次世代太陽電池「ペロブスカイト」の開発・実証に取り組むこととしている。〈東芝ESS発表資料は こちら〉

- 28 Jul 2022

- NEWS

-

福島復興:8月に双葉町で映画制作イベント

中高生対象の映画制作WSで指導に当たる監督ら(内閣府他発表資料より引用)内閣府・経済産業省は7月26日、映像・芸術文化の誘致を通じ新たな地域の独自性を創出する復興の取組「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」の立上げを発表。その皮切りとして、映画に着目し、8月に双葉町(産業交流センター・伝承館)で、若手映画監督、脚本家、俳優、映像制作に関わる学生、地域住民などが集う映画制作イベントが開催されることとなった。同イベントでは、全国の中高生を対象に、プロの制作スタッフがサポートし、ロケハン、脚本作り、撮影、編集、ポスター作りなど、短編映画制作のプロセスを体験する合宿形式のワークショップも行われる。映像・芸術文化と福島浜通りが秘めるシナジー・独自性のポテンシャルとして、内閣府・経産省では、(1)芸術家にとって、開かれた環境で集中して創作活動に取り組める、新たな活動を自由に行えるといった点で、魅力的な場所となりうる(2)国際的な関心が高まることで、新たな独自の魅力になりうる(3)この地域を「新たな挑戦のフィールド」と捉える潜在的移住者にとっての魅力となりうる――ことを列挙した。新たな魅力に惹かれる若者が集う流れを作り出すためにも、同プロジェクトを通じ、映画・演劇、芸術文化に関わる人々が地域と交流し、インフルエンサーによる発信が図られることが期待される。双葉北小学校で撮影を行う東放学園映画専門学校の学生たち(内閣府他発表資料より引用)既に、先行プロジェクトとして、東京藝術大学や東放学園映画専門学校の学生による浜通り地域を舞台とした映像制作が5月に行われた。学生からは、「同年代の双葉町出身の人たちを中心に映画づくりをしたい」、「ネット情報では感じ取れない、住民の思いなどに触れて、脚本執筆の参考になった」といった感想が寄せられている。萩生田光一経産相は、今回のプロジェクト始動に当たって、「国内外に発信できる新しいまちづくり・映画づくりの仕組みを実現すべく検討を進めていく。今後は、演劇、音楽、現代アートなどにも取組を広げていきたい」と強い意気込みを見せている。

- 28 Jul 2022

- NEWS

-

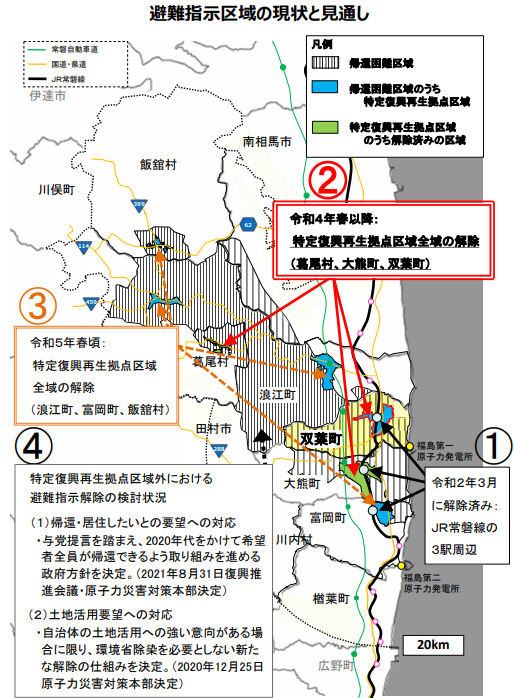

双葉町の避難指示が8月30日に一部解除

政府・原子力災害対策本部は7月26日、福島県双葉町に設定されている避難指示を8月30日午前零時をもって一部解除することを決定した。〈原子力災害対策本部発表資料は こちら〉今回、避難指示が解除されるのは、双葉町に設定された帰還困難区域のうち、国が認定した計画に基づき除染やインフラ整備が進められる特定復興再生拠点区域約555ha(同町面積全体の約1割)。帰還困難区域における避難指示解除は、2020年3月に双葉町・大熊町・富岡町内の3駅を含むJR常磐線周辺で行われているが、居住を前提としたものは、2022年6月12日の葛尾村、同30日の大熊町に続いて3例目となる。内閣府原子力被災者生活支援チームでは、「双葉町はこれまで帰還者ゼロが続いていたが、初めての住民帰還・居住を実現するものとなる」と説明。大熊町、双葉町、葛尾村の他、帰還困難区域内に特定復興再生拠点区域が設定されている富岡町、浪江町、飯舘村では、2023年春頃の避難指示解除に向けて準備宿泊などが進められている。萩生田光一経済産業相は、26日の閣議後記者会見で、「避難指示解除はゴールではなく復興に向けたスタート。引き続き安心して帰還できる環境整備に取り組んでいく」と述べた。

- 26 Jul 2022

- NEWS

-

規制委、福島第一ALPS処理水の取扱いに係る実施計画を認可

原子力規制委員会は7月22日の臨時会議で、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに伴う希釈放出設備および関連施設に係る実施計画の変更認可を決定した。ALPS処理水取扱いに係る設備の概要(原子力規制委員会発表資料より引用)同計画は、測定・確認用設備、希釈設備、放水設備からなり、測定・確認用設備では、測定・確認用のタンク群の放射性核種の濃度を均一にした後、試料採取・分析を行い、ALPS処理水であることを確認。ALPS処理水を海水と混合しトリチウム濃度を1,500ベクレル/ℓ(環境へ放出される際の規制基準値の40分の1)未満に希釈した上で放水設備に排水し、沿岸から約1km離れた沖合に放出するというもの。本件に関し、東京電力は2021年12月に規制委員会に対し審査を申請。これを受け、同委では、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準を満たすものである(2)ALPS処理水の処分に関する政府方針(2021年4月決定)に則ったものである――との方針に従い、審査・確認を行ってきた。2022年5月18日に審査書案を了承した後、1か月間のパブリックコメントを実施。計1,233件の意見(廃炉工程全般、海洋放出の是非、風評被害の懸念、大学・研究機関が取り組むトリチウム除去技術の可能性など、審査案件に直結しないものも含む)が寄せられ、これら意見への考え方を整理した上で、審査書の正式決定に至った。規制委員会の認可を受け、東京電力は、「引き続き、IAEAのレビュー等に真摯に対応するとともに、実施計画に基づく安全確保や、人と環境への放射線影響など、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、放射性物質のモニタリング強化等、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」とコメント。2023年4月中旬頃の設置完了を目指し、ALPS処理水の取扱いに係る設備の現地据付・組立に着手する運び。また、原産協会は、「事業者はもとより国も環境影響についての対応をわかりやすく丁寧に説明を続けるとともに、国内外に向けては風評の防止のために理解醸成ならびに懸念の解消に努めて欲しい」とする理事長メッセージを発信した。

- 22 Jul 2022

- NEWS

-

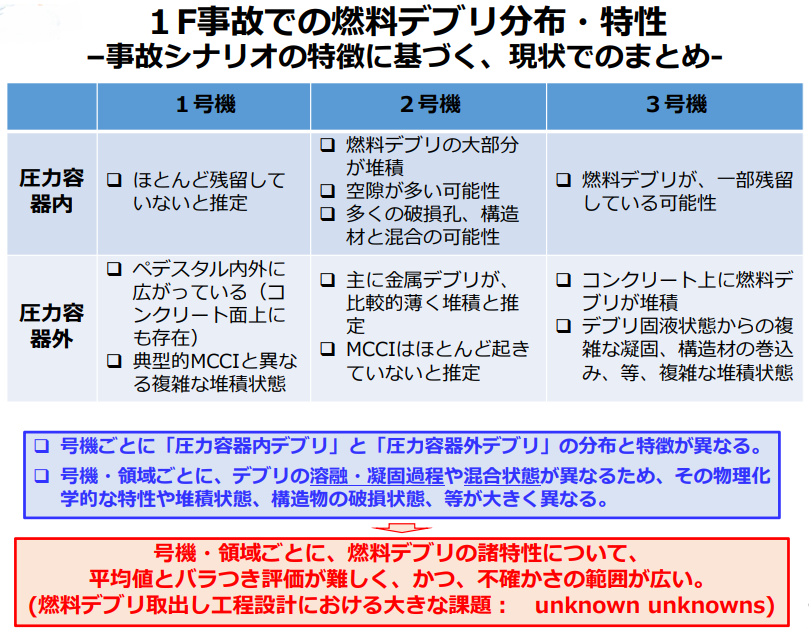

原子力学会、福島第一の燃料デブリ取り出しに関しシンポ

福島第一原子力発電所の廃炉に伴う燃料デブリ取り出しの課題について考えるシンポジウムが6月25日、オンラインにて行われた。日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(委員長=宮野廣氏〈元東芝〉)の主催によるもので、「デブリの生成過程と取扱い」、「燃料デブリの取り出しとロボット技術」をテーマにパネルディスカッション。事故発生から11年を経過した現在、原子力問題について長く取材を続けてきた報道関係者にもコメントを求めながら、今後の長期にわたる廃炉活動の一助とすべく議論を深めた。「デブリの生成過程と取扱い」に関して、倉田正輝氏(日本原子力研究開発機構廃炉環境国際共同研究センター長)が論点を提示。同氏は、一般に「メルトダウン」と呼ばれる原子炉圧力容器内の燃料溶融・破損のメカニズムについて、米国TMI事故との違いをあげながら説明。福島第一原子力発電所事故では、固体と液体が混合状態で“どろっ、ぐずっ”と崩落する「ドレナージ型」の傾向が2号機、3号機、1号機の順に強いとの分析結果を示し、「この現象が燃料デブリの分布や特性に非常に大きく影響している」ことを繰り返し強調した。こうした号機・領域ごとに多様で複雑な分布・堆積状態を踏まえ、「燃料デブリのデータベースの効率的な整備が大きな課題」とした上で、「分析の基準物質が存在しない」、「不確かさの評価には膨大な分析が必要」という燃料デブリの“unknown”を解決する必要性を指摘。さらに、倉田氏は、「どこまで“unknown”であれば安全裕度を十分にとった工程設計ができるか。そこからどのように“unknown”を減らしていけば工程を合理化できるのかが工学的な課題だ」と述べ、議論に先鞭をつけた。ロボットアームの性能試験を行う原子力機構楢葉センターのモックアップ設備(ペデスタル:圧力容器下部の土台、CRD:制御棒駆動機構、IRID発表資料より引用)「燃料デブリの取り出しとロボット技術」に関しては、奥住直明氏(国際廃炉研究開発機構〈IRID〉開発計画部長)がIRIDの取組状況を説明。現在、燃料デブリ取り出しの初号機となる2号機での試験的取り出しに向けて、ロボットアームのモックアップ試験・操作訓練が原子力機構の楢葉遠隔技術開発センターで行われている。同氏は、燃料デブリ取り出し時の重要項目として、(1)閉じ込め(作業時に発生するダストを環境に放出させない)(2)作業員被ばくの低減(3)臨界防止(4)火災・爆発の防止(5)冷却――をあげた。これを受け、パネリストからは、鈴木俊一氏(東京大学大学院工学系研究科特任教授)が、将来予測されるリスクを見据え廃棄物管理も含めた廃炉工程全体を俯瞰する重要性を強調。土木分野で用いられる遠隔技術の有効性を述べるとともに、「安全を担保した上で、時間軸を意識した工法選択をすべき」とした。ロボット工学の立場から大隅久氏(中央大学理工学部教授)は、「どんな機械でも初めて作ったものがすぐに使えたことはない」と、ロボット開発においてトライアル・アンド・エラーを繰り返してきた経緯を振り返る一方で、過酷な環境下で働く廃炉に用いるロボットの特徴から、「徹底したモックアップ試験やオペレーター訓練を通じ、『想定外』を潰す努力が必要」と強調。廃炉検討委員会のもとで、ロボット分科会の主査を務める吉見卓氏(芝浦工業大学工学部教授)は、「作業の進展によって現場の作業環境も変わっていく」と指摘。作業段階に応じたモックアップ訓練やヒューマンエラーを防ぐシステム導入の必要性などを述べた。ロボットの設計・運用に関し、報道関係者からのコメントとして滝順一氏(日本経済新聞編集委員)がAI技術の活用を提案。核融合炉のメンテナンス用ロボットの開発経験を持つ吉見氏は、原子炉の円形構造に着目し、自動車搭載のアラウンドビューモニターの応用による遠隔操作効率化の可能性に言及。建設ロボットに詳しい大隅氏は、廃炉作業における工法に関し、ゼネコンの実例にも触れながら、ロボットを利用しやすい環境構築や工法全体の最適化などを図る「サイト全体のロボット化」の考えを提唱した。廃炉で培われた技術・経験の社会展開に向け、鈴木氏が若手へのモチベーション喚起も見据え広く発信していく「廃炉の魅(み)える化」を主張。福島の復興を巡る諸問題に関して継続的に取材を行ってきた吉野実氏(テレビ朝日報道局)は、他県の中小企業でも廃炉事業への参画機運が高まっていることを紹介した。

- 22 Jul 2022

- NEWS

-

原子力学会・川村新会長、「魅力ある学会」を標榜

日本原子力学会は6月開催の通常総会で2022年度の新体制を決定。これに伴い就任した川村慎一会長(日立GEニュークリア・エナジー技師長)が7月12日、都内で記者会見を行い抱負を述べた。川村会長は、特に力を入れていく事項として、(1)福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、未来への取組を進める(2)専門知に基づく情報発信、ならびに対話と交流を活性化する(3)多様性を尊重し、学会をより多くの人が成長できる場にしていく(4)健全な財務基盤を維持する――ことを列挙。その上で、「社会に貢献し社会にとって魅力ある学会であるため、真摯に取り組んでいく」と抱負を述べた。同氏は、原子力に関わる者として「福島第一原子力発電所事故を防ぎ得なかった」反省の意を改めて述べ、これまでの学会における検討を踏まえ「安全性向上を図る仕組み作り」に取り組んでいくとするとともに、ALPS処理水の取扱いにも関連し、「技術者だけでなく社会科学の専門家や市民の視点も含め幅広く対話する」重要性を繰返し強調。原子力学会では3月にロシアによるウクライナの原子力発電所攻撃を受け抗議声明を発表したが、原子力発電所への武力攻撃に係る学会としての役割について問われたのに対し、川村会長は、「原子力の専門家だけで解決できるものではない」とした上で、他学会とも協力し、施設のセキュリティ強化や外的事象への耐性確保が図られるよう努めていく考えを述べた。また、次世代炉・革新炉開発に向けては、「直近の課題である既存の原子力発電所の安全な再稼働」を大前提に、将来のカーボンニュートラル実現目標に応えられるよう、安全評価のあり方や人材育成など、様々な検討を行っていくとした。

- 13 Jul 2022

- NEWS

-

原子力規制庁・片山長官が就任会見、「初心を忘れず」と

7月1日付で原子力規制庁長官に就任した片山啓氏(前・同次長兼原子力安全人材育成センター所長)が4日、記者会見を行い、「規制委員会の意思決定のサポート、原子力規制の確実な遂行に全力で取り組んでいく」と抱負を述べた。2012年9月の原子力規制委員会・原子力規制庁発足から間もなく10年を迎えるのに際し、片山長官は、新規制基準策定や新検査制度導入など、これまでの取組を振り返った上で、次の10年に向けて、「初心を忘れず、現状に安住せず、変化を恐れず、規制の立場から継続的な原子力の安全性向上を追求していきたい」と強調。同氏は、規制庁の原子力安全人材育成センター所長を3年間務めていたが、「最も大切なリソースは人」と、原子力規制人材の育成・確保を図るとともに職員一人一人が服務規律を遵守し使命感を持って職務に当たる重要性を改めて述べた。福島第一原子力発電所事故発生時、旧原子力安全・保安院で企画調整課長として事故の対応に当たったという片山氏は、(1)情報を集約しプラントの状態を把握した上で、東京電力をサポートすることができなかった(2)マニュアル・システムはあったものの、実効的な住民の防護措置の立案・実行につながらなかった(3)地震・津波による被害に比して、被災した住民を支援する体制の立上げに手間取った――ことを当時の反省点として列挙。「今でも発災時の緊迫した状況がフラッシュバックすることがある」と語る同氏は、「判断を求められたときにジャッジできることが一番大事」と述べ、厳しい事態を想定した意思決定訓練を継続的に実施していく必要性を強調した。座右の銘は学生時代に寄せ書きで記したという「初志貫徹」と、趣味は「私の仕事になっている」としながら休みの日に家族に料理をふるまうことと語った。

- 05 Jul 2022

- NEWS