キーワード:福島

-

福島県・内堀知事、福島第一ALPS処理水の理解に向け「正確な情報発信に今後も力を」と

福島県の内堀雅雄知事は6月20日の定例記者会見で、18日に福島テレビ他が行った県民世論調査の結果中、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関する政府の基本方針について、「理解が広がっていない」との回答が47.3%を占めたことに関し、「県として正確な情報発信に今後も力を入れていきたい」と述べた。内堀知事は、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出への反対の他、新たな風評の発生や陸上保管に伴う復興への影響を危惧する声など、様々な意見が示されている」として、県民や国民による理解の重要性を改めて強調。国に対する要望として、2021年末策定の「基本方針の着実な実行に向けた行動計画」に基づく情報発信の充実強化など、「責任を持ってしっかり取り組んでもらいたい」とした。さらに、福島第一原子力発電所による輸入規制措置が現在も14の国・地域で継続していることに関し、「厳しい現実」と認識。海外にも及ぶ風評の払拭を県政の重要課題ととらえ、「政府とも連携しゼロになるよう努めていく」と述べた。森林内の原木から発生したなめこ(福島大発表資料より引用)また、「国内で流通するなめこのルーツは福島にあり」との福島大学他による研究成果に関し、内堀知事は、「既に全国でニュースになっており非常に嬉しく思った」と歓迎した上で、これを契機に、安全で美味しい県産の農林水産物「ふくしまプライド。」のトップセールスに引き続き取り組んでいく意欲を示した。同研究成果は、日本国内で年間約2万トンが生産されるなめこの起源について、1962年に福島県林業研究センター(喜多方市)で採取された単一の野生株に由来する可能性が高いことを明らかにしたもの。

- 20 Jun 2022

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.2 マシュー・メイリンガーさん

コミュニケーションを通じて先入観や思い込みを払拭マシューさんが原子力業界で働きたいと思ったきっかけは何でしたか?マシュー私が9年生、日本でいえば高校1年生の時、国語の授業で小論文(エッセイ)を書くことになり、たまたま選んだテーマが「原子力」、それがきっかけでした。いろいろ調べていくと原子力技術は効率のよい発電方法であると同時に、医療や工業、農業など幅広く社会に貢献し、エネルギー問題や環境問題にも寄与することを知りました。将来的に原子力分野の仕事は意義があり、また安定しているため、キャリアを積み重ねていく価値があると思ったのです。原子力業界に入る前と入った後で、意識などに何か変化はありましたか?マシュー実際に原子力分野で仕事を始めてから感じたことは、原子力が社会に幅広く利用されるためには一般市民の人たちに理解してもらうことが重要だ、ということでした。原子力工学を学んでいた時にはもっぱら技術的なことに取り組んでいましたが、様々な経験を経て、原子力利用の普及のためには技術の問題よりも一般市民に理解されるかどうか、つまりコミュニケーションを通じて先入観や思い込みの部分を払拭していくことが必要だと実感しました。この10年ほどYGNの活動を通じて一般市民の方々との対話を重ねてきましたが、こうした活動をまだまだ今後も続けていくことが重要だと考えています。ウクライナ問題などエネルギー情勢はめまぐるしく変化しています。このような時期にあって、原子力利用の意義と将来性についてどうお考えですか?マシューロシアのウクライナに対する軍事侵攻により、エネルギーや食糧の自給自足がいかに大事かということが明らかになりました。とりわけ各国が発電の手段を確保しておくことは重要です。ロシアのような資源国の状況変化に左右されないよう、発電手段を確保することが必要だと思います。エネルギー不足に直面すると、結局のところ、苦しむのは一般の人々です。特にドイツでは痛感されているのではないでしょうか。ドイツは天然ガスをロシアに依存していたことから、外交のカードとして使われてしまった。ベルギーも同じような状況にあり、脱原子力の立場から見直しを迫られている状況です。まして気候変動問題に真剣に取り組むことが求められている現状では、原子力発電は再生可能エネルギーと並んで最適な選択肢です。ウクライナではロシアの軍事侵攻によって多くの発電設備が破壊され、電力供給が停止していると聞きます。そのような中で、原子力発電所は運転を継続し電力を供給し続けています。安全性や安定供給が原子力発電所の特長といえますが、今後SMRが実現すると、より安全性の高い原子炉が運転を開始することになります。ウクライナ問題は各国政府が原子力発電の特長を再評価するきっかけになるでしょうから、原子力の将来性について国際的な評価が高まると期待しています。カナダの原子力利用の将来を担うであろう小型モジュール炉(SMR)開発について、またそれを支える人材の育成などについて、どのようにお考えでしょうか?マシューSMR開発についてカナダは、世界に先行するトップランナーの位置にあるといえるでしょう。カナダの4つの州、すなわちオンタリオ州、ニューブランズウィック(NB)州、サスカチュワン州、およびアルバータ州で覚書を取り交わして導入にむけた共同戦略計画を進めているところです。連邦政府のレベルでSMR開発のロードマップ(工程表)が定められ、それに基づいてアクションプラン(行動計画)が策定されています。アクションプランの中に人材育成やサプライチェーンの構築などの進め方も盛り込まれており、SMRを導入する事業者側の課題も挙げられています。またSMR開発自体については連邦政府が財政的な支援を行う計画です。英モルテックス・エナジー社やテレストリアル・エナジー社、米ウェスチングハウス(WH)社などカナダ国内でSMR建設を進める企業に資金を拠出します。カナダでは主に3つのSMR開発プロジェクトが進められていますが、オンタリオ州営の電力公社オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が建設するマイクロモジュール炉は2026年の運転開始を予定しています。またOPG社が2028年の運転開始を目指し、GE日立のBWRX-300を建設するプロジェクトも進行しています。PAが重要な課題SMRの導入に関して現在、重要な課題は何でしょうか?マシューもっとも重要な課題は一般市民の合意、すなわちパブリックアクセプタンス(PA)だと考えています。そのために継続的に対話活動に取り組んでいく必要があります。カナダ政府としても、「実証されていない」あるいは「投資に見合わない」と国民に思われてしまっているものをわざわざ推進しようとは考えません。例えば気候変動やエネルギー不足への対応、水素供給や地域熱供給への活用、そうしたメリットについて広く理解が進み、一般市民の側からプロジェクト推進の声が寄せられるような状況が望ましいと思います。一方で技術的な課題についてですが、初号機に採用された技術は実証済みのものですので、当面する課題は特にないと考えています。それ以降の、いわゆる第4世代の新技術については、今後の課題として進めていくものだと思います。最初に実現するSMRは実証された確実な技術で進めればよいでしょう。新技術の開発などにあたり、若手の研究者や技術者への期待は大きいと思うのですが、マシューさんから見て、現状や今後への期待などはいかがでしょうか?マシューおよそ10年前の福島第一原子力発電所事故の後、カナダでも原子力に対する世論が厳しくなった時期もありましたが、様々な活動を通じた印象としては原子力利用に将来的な希望を抱く若者は少なくないと思います。日本の状況について詳しくは承知していませんが、原子力に対して希望を抱く若者は、日本よりカナダのほうが多いといえるでしょう。私は、大事なことは彼らに「原子力のメリット」に目を向けてもらうことだと考えています。環境にクリーンな電源であることや、医学や工業、農業などの分野で社会に貢献する多様なメリットを原子力技術が有していることを実感してもらえるような活動が重要です。現在も絶えず技術革新を遂げつつある原子力分野の仕事は、若者に「COOL(クール)」と感じてもらえる側面がありますよね。ですから彼らにもそういった印象を持ってもらえるよう、常日頃から心掛けています。日常的にこなすルーティンな仕事というだけでなく、熱い意欲をもって取り組む価値のある仕事だということを理解してもらえるよう努力したいと思っています。そのために今後も引き続き、原子力の様々なメリットを実感してもらうために、シンポジウムや交流会への参加や、発電所サイトの視察機会を多く作っていこうと考えています。マシューさんが取り組んでいるYGNで、そうした機会を作っていくということですか?マシューはい。YGNの活動を通じて今までも取り組んできましたが、これからも引き続き、様々な機会を作る努力をしていきたいです。実は私、6月から3年の任期でYGNのプレジデント(理事長)に就任します。今後の活動について、私自身、強調していきたいのは国際的な活動の充実です。国を越えて若者同士がお互いのベストプラクティスを共有できればと考えています。今回の来日中に福島第一原子力発電所に訪れ、その後に日本のYGNのみなさんと交流する機会を持つ予定ですので、お互いの活動についても共有し、様々な学びが得られると楽しみにしています。私たちが活動する北米のYGNでは、将来を担う子供たちを対象に、コンテスト形式で絵を書いてもらったり、作文を発表してもらうイベントを開催しているほか、わかりやすい絵本を作って読み聞かせをするといった活動をしています。また政府・関係団体に対して若手の視点から意見を表明する政策的な活動として、州が開催する公聴会に参加して意見を表明するといった活動もしています。さらに幅広いネットワークを活かして地域社会の皆さんとの交流を続けています。YGNのメンバーが地域の皆さんに良い印象を持ってもらえるよう交流の場を作ることは大切な活動ですから、今後も原子力利用に対する理解を深めてもらえるよう努力をしていきたいと考えています。SMRが切り拓く 私たちの未来最近の情勢変化を踏まえ、欧州では原子力発電を脱炭素にむけた主要電源として見直す動きもあるようです。環境問題に対する原子力の役割についてどのようにお考えでしょうか?マシュー環境問題への対応の観点から、SMRを導入することで原子力利用の新たな市場が開拓できるというメリットについてお話ししたいと思います。カナダでは従来の大型の原子炉を導入すると、州によっては電力需要を上回ってしまう状況がありました。その点でSMRは各州の状況に応じて柔軟に対応できるため、新たな市場を切り拓くことになるでしょう。またカナダには遠隔地の電力需要をどのように賄うかという問題があります。冬期には道路が凍結するため、事前にディーゼル発電機用の燃料を備蓄する必要があるわけですが、SMRはより安定した電源であり、かつ脱炭素化が可能になります。同様のことはカナダの主要産業である鉱業部門にもいえます。天然資源採掘の現場にSMRを導入すれば安全で安定した電源というばかりでなく、大幅に脱炭素化がはかれるというメリットが期待できます。さらに水素製造や淡水化への応用、負荷追従運転による電力需要への柔軟な対応など、幅広いメリットを考えれば、SMRの実現によってさまざまな新たな可能性が切り拓けると思います。そして重要なことは、環境問題への対応という面で、従来とは違う観点で原子力をとらえることができるようになるということです。つまり、これからは原子力か再生可能エネルギーか、という対立した選択肢ととらえるのではなく、両者をうまく組み合わせ、原子力が再生可能エネルギーを補うといった新たな考え方が可能になると思うのです。それから、輸送部門への活用もSMRに期待されるメリットのひとつです。船舶の動力に使えば、脱炭素化がかなりスピーディーに実現できるでしょう。現在は原子力潜水艦など舶用の小型原子炉は軍事利用がメインとなっていますが、今後民生用の舶用炉という新たな市場がSMRによって切り拓かれることになると期待しています。

- 16 Jun 2022

- FEATURE

-

処理水の風評対策に いよいよ岸田総理の出番か!?

二〇二二年六月十五日 原子力規制委員会は五月十八日の定例会合で、福島第一原子力発電所のALPS(アルプス)処理水の海洋放出に、事実上のゴーサインを出した。そこで最近の一連の新聞を読み比べてみたところ、半分の新聞メディアは風評の解消どころか、その拡大に加担していることがあらためてわかった。では、どうすればよいのだろうか?読売新聞は「安全」を強調 五月十九日付の主要六紙(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経)を見ると、これまでの流れの通り、朝日、毎日、東京は海洋放出に批判的だ。この三陣営と読売、産経の二陣営が対立する「分断の構図」は間違いなく定着したといってもよいだろう。 読売新聞は二面と三面で扱った。社説横の三面ではほぼ全面を費やし、「海へ処理水『安全』 福島第一原発 規制委『合格』 地元の理解が焦点」と海洋放出の安全と審査合格をアピールした。冒頭の文章では、更田豊志・規制委員会委員長の「健康や海産物への影響は到底考えられないが、非常に多くの人の関心も懸念もあるので丁寧に審査した」とのコメントを載せ、安全性を強調した。 見出しで「安全」という大きな文字が目に飛び込むのは読売だけであった。これは明らかに風評が生じないように意図された記事に思える。産経は一面の二段見出しで「処理水放出計画を了承」とあっさりした内容だった。朝日新聞はあえて「木材への風評」を持ち出した 興味深いのは朝日新聞だ。 五月十九日付に限れば、社会面の四段見出しで「処理水放出 規制委が了承、着工 地元の了解が焦点」と事実関係を中心に報じ、意外に地味だった。しかしこれは、すでに四月十四日付けの新聞で二頁(四面と八面)にわたり大特集を組み、批判的に報じたからに他ならない。 驚いたのはこの四月十四日付総合面(四面)。福島県森林組合連合会の代表理事会長の「反対だ」の声を載せ、「処理水が放出されれば、福島産木材のイメージ低下につながるとの懸念」と、海とは関係ない木材の風評まで持ち出した。 海への放出が、なぜ木材の風評にまで拡大するのか、私は想像したこともない。危険な方向に対して想像力がたくましく働く朝日新聞の記者はあえて木材関係者の声を拾い、「木材への風評が生じるのでは」と小火に火種を放り込むような記事に仕立てた。本人は善意と警告の意図から書いているのだろうが、結果的にはこういう記事が風評を起こすのだというお手本のような記事である。 いったい記者は何を目的に記事を書いているのだろうか。私自身は海洋放出が滞りなく進むことを願っているが、朝日の記者は木材への風評が生じるのをまるで期待しているかのような書きっぷりである。朝日新聞は一月三十一日付でも、一面と二面を割いて特集を組んだ。一面の大見出しは「処理水『来春放出不信なお』で不信を強調していた。これでは風評に火と油を注ぐようなものだ。威勢がよい東京新聞 反原発路線を貫く東京新聞は依然として威勢がよい。一面の見出しは「抗議の声向き合わず 処理水放出計画了承 住民らが批判」。原発被災者訴訟の原告団長の「反対や不安の声が出ているのに、何があっても流そうという強硬な姿勢を感じる」とのコメントを載せ、海洋放出が反対の動きを押し切る形で強行される事態を強調した。毎日新聞の社説はまるで他人事の論調 毎日新聞は五月十九日付の一面では「処理水放出『計画』了承」と事実関係をあっさりと報じたが、風評に向き合う傍観者的姿勢がより鮮明に分かったのは五月二十九日付社説だった。 同社説はいきなり「政府や東電には地元や国内外に対して説明を尽くそうという姿勢が見えない」と書いた。私から見れば、国民にわかりやすい説明を尽くそうとしないのは新聞の方に思える。 この社説はさらに「政府は三〇〇億円の基金を新設し、風評で海産物の価格が下がった場合に買い取ったり、販路の拡大を支援したりする方針を示している。被害対策を講じるだけでは、関係者の不安は解消されまい。風評そのものが生じないように努めることが欠かせない」と書く。そして「何よりも重要なのは、正確な情報の発信に力を入れることだ」と強調するが、一体誰に向けて言っているのだろうか。重ねて言うが、風評そのものが生じないように正確な情報の発信に力を入れるべきなのは新聞の方である。 なぜそう言えるのか、説明しよう。五〇〇回説明してもまだ足りないのか? その証拠のような記事が朝日新聞の一月三十一日付朝刊だった。「政府は昨年四月から約五〇〇回の説明会や意見交換会を開いてきた」と書いている。しかし、五〇〇回開いても、「対象者は農林漁業者、観光業者、自治体職員と限られ、学校など若い世代への説明は少ない」と批判した。 政府が学校にチラシを配ろうとすると、それを阻もうとしたのは自治体やメディアである((『処理水のチラシ配布に見る国の「ひ弱さ」とメディアの傍観主義の行く末は?』))。 政府が五〇〇回もの説明会を開いても、なお説明が行き届かず、なおかつ風評が収まらないというのであれば、それを補う形でメディアがしっかりと正確な記事を書けばよいはずだと思うが、朝日新聞にはそうした問題解決を指向する情報発信に努める意識は低いようだ。 仮に政府が一〇〇〇回の説明会を開いても、それと同時並行して、新聞が反対や不安をもつ人たちの異議ばかりを報じれば、説明会の努力は無に帰すだろう。 そこに見られるのは、風評を鎮めるのは政府の役目であり、われわれメディアは高みの見物(よく言えば客観的な観察者)といこうとの構図だ。このようなメディアの姿勢で風評が収まるわけがない。高みの見物だけならまだしも、その高みから世間の諍いに向けて火の玉を投げているのが実情である。記者は国の報告書をもっと分かりやすく解説を 原子力規制庁は五月十八日にALPS処理水の海洋放出関連に係る「審査書案の取りまとめ」(全一一〇頁)と題した詳細な報告書を公表している。そこには海や海の生物、人などへの影響が細かく解説されている。風評を抑えたいと思うなら、記者はそれをじっくりと読み込んだ上で、その内容を国民に伝えればよい。こうした解説記事を書くなら、 風評の軽減に少しは貢献できるはずだ。 ところが、朝日、毎日、東京の記事のパターンは、政府の決定に対して、異を唱える人達のコメントをメインに掲げ、「計画通りに放出できるかは不透明だ」「地元との調整が難航しそうだ」「風評対策の基金をつくっても、地元の理解の醸成につながるかは未知数だ」といったワンパターン記事を繰り返す。政府の対策への言及は五~六行で終わりだ。岸田総理は記者会見で直接、国民に語ろう ではどうすればよいか。岸田総理が風評対策に絞った記者会見を何度か開き、一回の会見で少なくとも三〇分間にわたり、処理水に関する科学的な説明を行えばよい。ジャーナリストの池上彰氏のような感覚で解説するのだ。こうすれば、記者も書かざるを得ないだろう。 その会見で威力を発揮するのが前回のコラム((『原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!』))で書いた「サウンドバイト術」である。 「トリチウムを含む処理水は世界中で放出されている」「海産物に蓄積することはない」「トリチウムは川や飲み水など自然界にも存在する」などの基本的な事実を総理がしっかりと伝えれば、一定の伝達効果はあるはずだ。 イラストや図をふんだんに使って、岸田総理が肉声で解説を行えば、テレビは「総理自らの異例の解説とメッセージ」と生放送で流してくれるだろう。新聞も会見内容を無視することは難しいだろう。サウンドバイト術を駆使した会見をぜひ見たいものだ。

- 15 Jun 2022

- COLUMN

-

環境白書、放射線影響に係るリスコミ「ぐぐるプロジェクト」紹介

2022年版環境白書が6月7日に閣議決定された。環境省が2021年度に講じた環境保全に係る施策について取りまとめたもの。その中で、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故からの復興・再生に向けた取組として推進している放射線影響に係るリスクコミュニケーション「ぐぐるプロジェクト」が取り上げられている。事故後の健康影響について、今回の白書では、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)による「放射線被ばくが直接の原因となるような将来的な健康影響は見られそうにない」、福島県の県民健康調査検討委員会による「現時点において本格検査(2回目検査)に発見された甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められない」との評価を明記。その上で、「放射線の健康影響に係る正しい科学的知見が届かないことにより、不安や風評が生じ、これが差別偏見につながっていく怖れがある」と、課題を提起している。こうした背景から、「ぐぐるプロジェクト」は、「学び・知をつむ“ぐ”」、「人・町・組織をつな“ぐ”」、「自分ごととしてつたわ“る”」ことにより、放射線の健康影響に関する情報を読み解く力と風評に惑わされない適正な判断力を身に付ける場を創出すべく、2021年7月に立ち上げられた。同プロジェクトは現在、「知る」、「学ぶ」、「決める」、「聴く」、「調べる」の5つの活動を展開しており、その詳細については特設サイトで見ることができる。「ラジエーションカレッジ」では、放射線の健康影響に関する誤った認識により結婚を反対する両親を子供が説得する短編ドラマも作成(環境省ホームページより引用)「学ぶ」活動の一つとして、2021年度は、全国の大学生らを対象にプレゼン作品を募集し優秀作を表彰する「ラジエーションカレッジ」が行われた。「ラジエーションカレッジ」では、1,300人以上の学生がセミナーなどに参加しており(2022年2月末時点)、今後は社会人を対象とした職域公開講座も開催し、風評払拭に向けて発信対象を広げていく予定だ。

- 14 Jun 2022

- NEWS

-

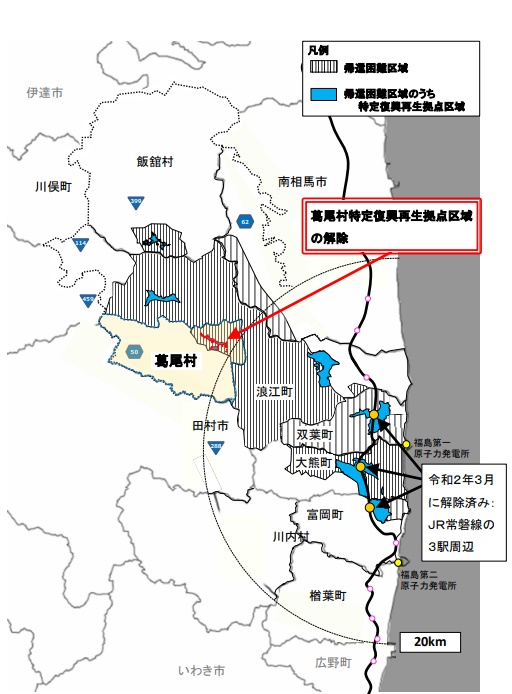

政府、葛尾村の避難指示の一部解除を決定

政府の復興推進会議と原子力災害対策本部の合同会合が6月3日に行われ、福島県葛尾村に帰還困難区域として設定されていた避難指示の一部を、同12日の午前8時に解除することを決定した。〈原子力災害対策本部発表資料は こちら〉帰還困難区域における避難指示については、2020年3月に双葉町・大熊町・富岡町で、JR常磐線の線路・駅舎および周辺の道路などで解除されているが、居住を前提としたものは今回が初めてとなる。現在、葛尾村は面積の約2割が帰還困難区域となっており、このほど避難指示の解除が決定したのは、その中の特定復興再生拠点区域として除染やインフラ整備が進められる野行(のゆき)地区。区域面積は約95haで山間部に位置しており、同村の復興再生計画では居住人口約80人が目標に掲げられている。合同会合で、岸田文雄首相は、「引き続き大熊町や双葉町などの特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けた手続きを進め、福島復興を加速させていく」と強調。岸田首相は6月5日に葛尾村を訪問する予定だ。また、萩生田光一経済産業相は、3日の閣議後記者会見で、「避難指示解除はゴールではなくスタート。今後ともふるさとに戻りたいと考えている方々が安心して帰還できる環境整備に向け、関係省庁とも連携し取り組んでいく」と述べた。帰還困難区域を有する福島県内6町村による各復興再生計画で、葛尾村と同じく、今後の特定復興再生拠点区域の避難指示解除目標を2022年春頃としている大熊町、双葉町では現在、避難指示解除を見据え住民説明会が進められている。また、富岡町では、常磐線夜ノ森駅周辺に続く避難指示解除目標を2023年春頃としており、山本育男町長は6月3日に行われた長崎大学主催のシンポジウムで「夜の森の桜並木道」などを観光資源とした町の復興・再生に意欲を示した。

- 03 Jun 2022

- NEWS

-

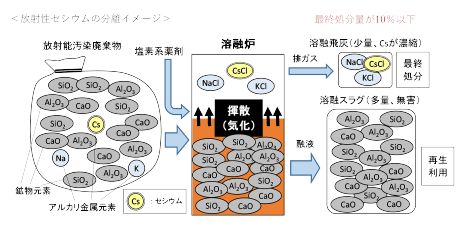

発明協会、除去土壌の減容・再生利用技術でクボタ他に「発明賞」

発明協会は5月31日、全国発明表彰の2022年度受賞者を発表。福島第一原子力発電所事故後の除染に伴う除去土壌の減容・再生利用に資する熱処理技術を開発したクボタの釜田陽介氏ら7名が「発明賞」を受賞した。中間貯蔵施設での集中管理・保管の後、最終処分量を低減する技術として、今回の受賞者らが取り組んだ「放射性セシウム分離濃縮方法及び放射性セシウム分離濃縮装置の発明」は、汚染廃棄物に塩素系助剤を添加し溶融することで、廃棄物に含まれる放射性セシウムを低沸点の塩化セシウムに化学変化させて高効率に気化分離し、溶融飛灰中に濃縮させ、結果、90%以上の減容化を図るもの。さらに、溶融液は、放射性セシウム濃度が処理前より大幅に低減され、コンクリート骨材、セメント材料、道路舗装材など、産業用資源への加工により有効利用が可能だ。同発明は福島県双葉町の処理施設で採用されている。ダンスやスポーツ観戦などの臨場感・一体感を誰もが体験できるよう開発された「Ontenna」は多くのろう学校で導入が進む、ヘアピンのような簡便さで2019年度グッドデザイン金賞も © Fujitsu今回の全国発明表彰で、最も名誉な「恩賜発明賞」は、「音を振動・光で知覚する身体装着装置の意匠」で、富士通の本多達也氏ら4名(受賞する法人の代表者に与えられる「発明実施功績賞」を含む)が受賞した。同発明は、リズムやパターンといった音の特徴を体で感じさせる音知覚装置に関するもので、ろう学校の音楽・語学教育などでの活用に向けた体験型コミュニケーションツール「Ontenna(オンテナ)」として提供されている。

- 02 Jun 2022

- NEWS

-

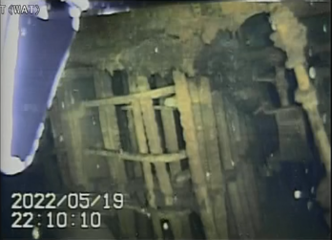

福島第一1号機の原子炉格納容器内部調査、堆積物は熱中性子束から「燃料デブリ由来と推定」

1号機格納容器内部調査で映し出されたペデスタルの鉄筋(東京電力ホームページより引用)東京電力は5月26日、福島第一原子力発電所廃止措置の進捗状況を発表した。1号機の燃料デブリ取り出しに向けて、2月より原子炉格納容器内に水中ROV(遊泳型ロボット)を投入し調査を進めているが、5月20、21日の調査分から「ペデスタル(原子炉圧力容器下部)開口部付近で堆積物より熱中性子束(単位時間に単位体積内を熱中性子が走行する距離の総和)が多く確認されていることから、燃料デブリ由来と推定」としている。〈動画は こちら〉水中ROVは用途に応じ6種類あり、これまでに通過用のガイドリング取付け、ペデスタル内外の詳細目視を行う2種類を投入。原子炉格納容器底部に堆積物があることなどが確認されている。引き続き、後続の水中ROVで堆積物の高さ・厚さ、燃料デブリの含有状況を調査する予定。これまでの水中ROV による調査ではペデスタルの鉄筋が確認されており、福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏は、27日の記者会見で、鉄の溶融温度などに鑑み「炉心溶融の程度はかなり厳しいものであったと思う」と推察したほか、「今後事故進展のシナリオも含め検証していかねばならない」などと述べ、燃料デブリ取り出しに向けて、さらに調査・評価を進めていく必要性を強調した。

- 27 May 2022

- NEWS

-

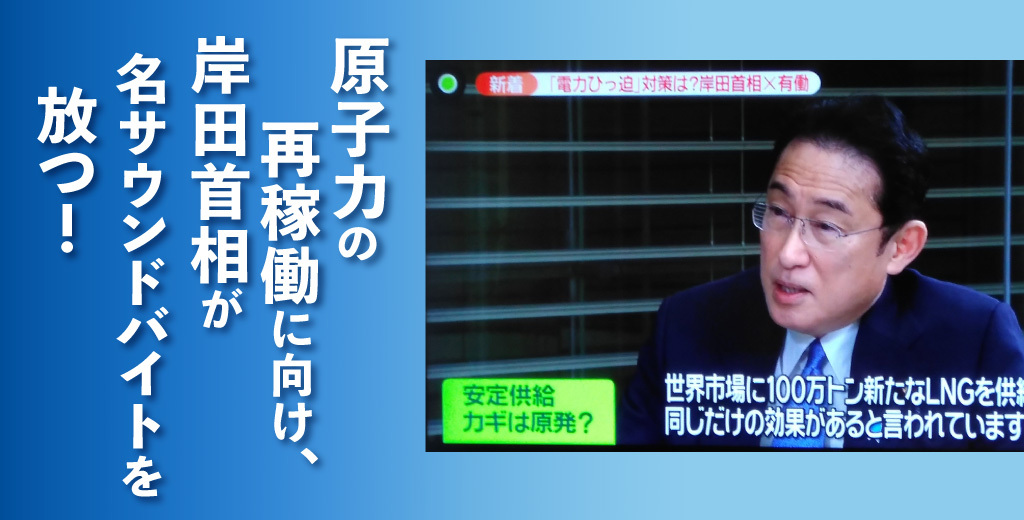

原子力の再稼働に向け、岸田首相が名サウンドバイトを放つ!

二〇二二年五月二十四日 エネルギー価格の高騰で原子力の再稼働に注目が集まる中、その再稼働に向けて、岸田文雄首相が短い言葉で的確なメッセージを伝える「サウンドバイト術」のお手本ともいえる大ヒットを放った。来年に予想される福島第一でのALPS処理水の海洋放出についても同様に、ホームラン級のサウンドバイトを期待したい。テレビ番組「ZERO」で明言 五月十三日夜に放映された日本テレビのニュース番組「ZERO」に出演した岸田総理(=写真)は有働由美子アナウンサーのインタビューに答えて「原発一基の再稼働で 一〇〇万トンの新たなLNG(液化天然ガス)を供給する効果がある」と自信に満ちた表情で述べた。たまたまテレビを見ていて、「この言い方は、事の本質をズバリと伝えるサウンドバイトのお手本だ」と思い、心の中で喝采を送った。 サウンドバイト(sound bite)とは、政治家や識者などの発言や映像が放送などで短く切り取られて伝えられることを指す。簡単に言えば、発言のカケラ(biteは「ひとかじり」の意)のことだ。多くの人が経験する通り、テレビのインタビューを受けて、三十分間とうとうと話しても、実際に放送されるのは、発言の一部だけで、たいていは10~20秒程度の長さの発言が視聴者に届くだけだ。 ならば、最初からテレビのインタビューを受けるときは、10~20秒に収まるような発言を用意しておいて、そのフレーズを何度も強調することが「サウンドバイト術」となる。政治家やテレビのコメンテーターは、たとえどんなテーマであっても、常にこのサウンドバイト術を身に着け、事の本質をとことん考え抜いた上で、視聴者の心に響く短い言葉を編み出しておく必要がある。「一〇〇万トン」の数字にインパクト だれもが知る通り、ロシアのウクライナ侵攻で天然ガスをはじめ、さまざまな原料の価格が高騰している。電力を生み出すエネルギー価格、そして電気代も上昇中だ。この悲惨な現状を見れば、電気代の抑制につながる原子力の再稼働が当然議論されるべきであり、原子力の再稼働に向けた強力なメッセージが必要になる。識者でも政治家でもよいから、原子力の再稼働をプッシュする的確な言葉を、このタイミングでズバッと言ってくれないものかと個人的に思っていた。 私なら、どういう言い方をするのだろうかと思案していた矢先に、岸田総理の発言を聞いた。原子力の再稼働は「LNG一〇〇万トンの経済価値」という数字を聞いたとき、「なるほど」と感心した。 日本は海外から石炭、石油、天然ガスを大量に輸入している。その価格が跳ね上がれば、巨額の国富が海外に消えていく。この国富の流失は、言ってみれば、海外の資源国に巨額の税金を払っているようなものだ。その国民負担を抑えてくれるのが原子力の再稼働である。 この窮状を打破する言葉が岸田総理の「一〇〇万トン」だった。原子力発電所一基の再稼働でLNGが一〇〇万トンも節約されると聞けば、相当な量だというイメージが誰にでも伝わる。それこそが、私が大ヒットと形容した理由である。 翌日の毎日新聞はこの発言をニュースにした。 朝日は「一〇〇万トン」という言葉を入れずにニュースにした。一〇〇万トンという数字を入れると、いかにも原子力の再稼働に有利な数字に見えるので、あえてインパクトのある数字を外したとしたら、さすが朝日新聞らしいなぁと感心する。サウンドバイトは繰り返しが重要 実は、岸田総理の同様の発言は四月二十六日に放送されたテレビ東京の「WBS(ワールドビジネスサテライト)」でも見られた。このときも「一〇〇万トン」という数字を出していた。東京電力の株価が一時急騰したくらいだから、世間に対する影響力はあったといえる。 サウンドバイト術の大事な点は、一回言ったら終わりというわけではないことだ。良いフレーズは、どの媒体でも、何度でも繰り返す。これが肝要である。テレビでも、ラジオでも、新聞でも、視聴者や読者はいつも同じ層が見たり、読んだりしているわけではない。一回言ったところで全国民に伝わることはない。その観点からも、岸田総理の複数回にわたる「一〇〇万トン」発言はサウンドバイト術にぴったりとかなっている。金額を示せば、ホームラン ただし、一〇〇点とは言えない。一〇〇万トンの節約に相当する金額がどれくらいかが分からないからだ。 LNGの輸入価格は相場の変動で上下するが、一トン当たりおよそ十万円となっているようだ。とすると一〇〇万トン×十万円で一千億円となる。つまり、原発一基の再稼働でおよそ一千億円の国富を食い止めることができる。コロナ禍で経済的に苦しむ人たちへの給付金に換算するならば、十万円を一〇〇万人に配れる額である。 こういう身近な例を挙げて、一千億円という金額も同時に示せば、サウンドバイト評価ではホームランだった。一千億円という言葉を追加するだけなら、二秒もあれば十分だ。次に発言するときには、ぜひとも金額を加えてほしい。 来年はいよいよ福島第一のALPS処理水の海洋放出が始まる。処理水のリスクの大きさをしっかりと伝え、なおかつ風評被害を抑えるために、政府関係者は20秒以内で伝える言葉と映像を今から考えておく必要があるだろう。

- 24 May 2022

- COLUMN

-

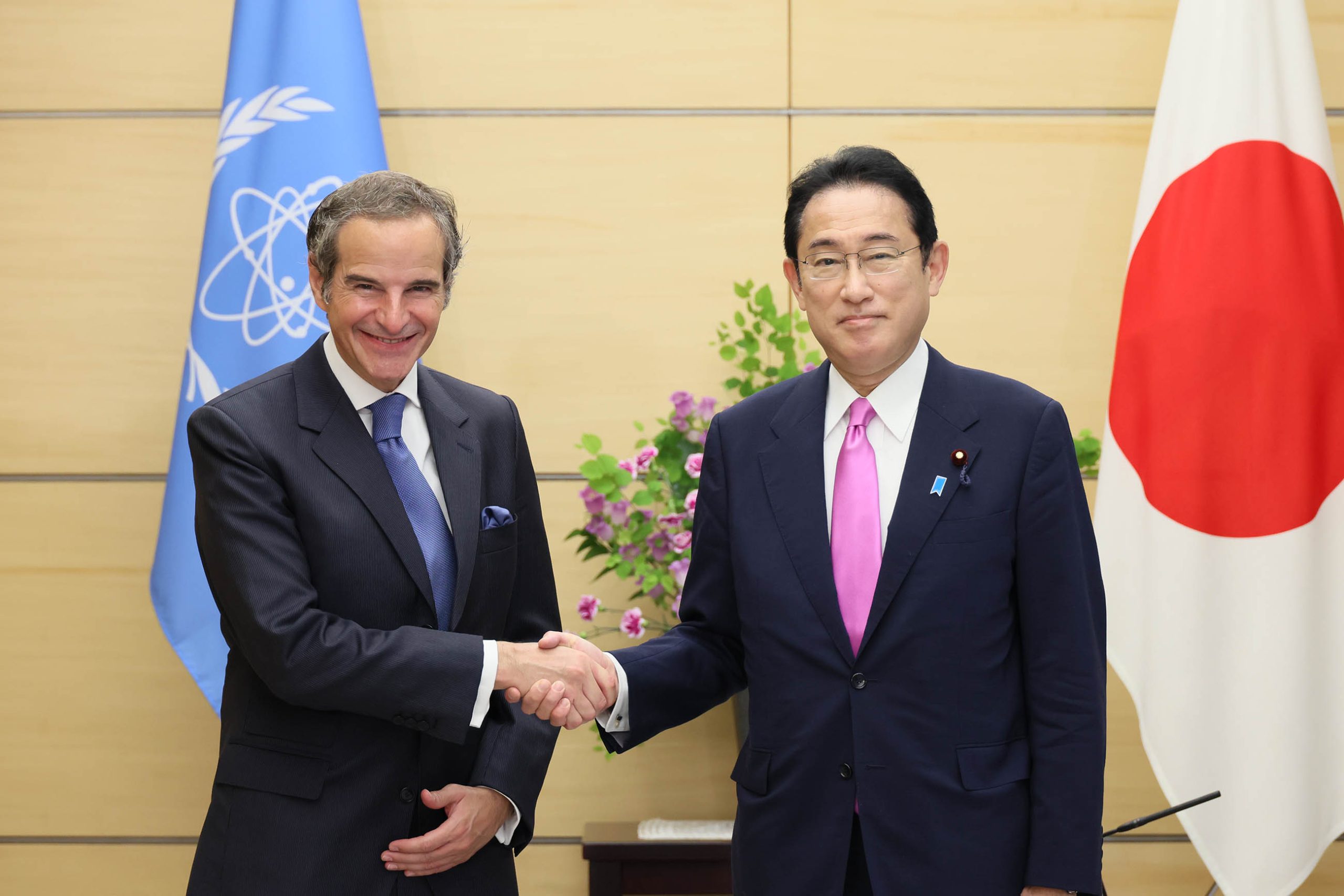

IAEA・グロッシー事務局長、就任後2度目の来日

IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長が5月18~20日に来日。岸田文雄首相への表敬他、政府関係者との会談、福島第一原子力発電所への訪問などが行われた。2019年の事務局長就任後、同氏の来日は2度目となる。岸田首相は20日、グロッシー事務局長の表敬を受け、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けたIAEAの取組を高く評価するとともに、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いの安全性に係る協力に謝意を表明。さらに、ALPS処理水の取扱いに関し、「海洋放出に向け継続されるIAEAによる科学的・客観的なレビューは国内外の理解を得る上で大変重要な取組。わが国として、引き続き透明性を持って対応していく」と述べた。これに対し、グロッシー事務局長は、「ウクライナにおける軍事侵攻は明らかに前例のないことで、通常兵器による紛争ではあるが、多くの原子力施設がある中、実際に現場で兵隊が戦闘に当たっている状況。われわれは非常に厳しい挑戦に立ち向かわねばならない。何よりも原子力施設の安全を確保することが極めて重要だ」と述べた上で、近々チェルノブイリ(チョルノービリ)発電所とザポロジェ(ザポリージャ)発電所を訪れる意向を表明。また、両者は、北朝鮮の核・ミサイル問題を巡る情勢に関し、日本とIAEAとの協力の重要性について一致した。同日、グロッシー事務局長は、日本記者クラブでは初となる記者会見に臨み、IAEAが取り組む原子力の平和的利用の促進に係る活動について紹介。原子力発電の有用性に関し「現在、世界が直面するエネルギー危機の解決策となり、地球温暖化対策の一つとなりうる」と述べ、新興国に対し支援を図っていくとした。また、保健・医療、農業など、様々な分野で用いられる原子力技術の応用事例にも触れた上で、「イラン、ウクライナ、北朝鮮の核開発問題、気候変動対策、食料安全保障、IAEAはこれらすべての分野で重要な役割を果たしつつある」と強調。記者からALPS処理水の安全性レビューについて質問があったのに対し、同氏は「プロセス全体は数十年単位でかかる。長期にわたるプロセスを丁寧に進めていかねばならない」などと述べ、国際安全基準に基づき厳格な姿勢で臨む考えとともに、被災地住民の声が最大限尊重されることの重要性を合わせて強調した。政府関係者とは、18日に萩生田光一経済産業相と、19日に林芳正外務相と会談。両者からはそれぞれ、若手女性研究者を支援する「IAEAマリー・キュリー奨学金」、途上国における放射線がん治療の確立・拡大を目指す新たなイニシアチブ「Rays of Hope」への各100万ユーロの支援が表明された。「Rays of Hope」を訴えかけるグロッシー事務局長(帝国ホテルにて)「Rays of Hope」に関しては、都内ホテルで講演会(日本核医学会他主催)が開催され、グロッシー事務局長は、「アフリカでは人口の70%以上が放射線治療にアクセスできず、放射線治療設備がない国は20以上にも上る」現状を示し、日本の関連学会や企業に同イニシアチブに対する理解・支援を呼びかけた。

- 23 May 2022

- NEWS

-

萩生田経産相、福島第一ALPS処理水に係る規制委「審査書案」了承受け発言

萩生田光一経済産業相は、5月20日の閣議後記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が同18日に「審査書案」を了承したことに関し発言。今後のALPS処理水の処分に向け、萩生田経産相は、「国際的専門機関であるIAEAに客観的立場から厳正に確認してもらい、高い透明性をもってその確認結果を発信するとともに、生産者から流通・消費者に至るまで、サプライチェーン全体に対し繰り返し丁寧に説明していく」と述べ、地元を始めとする国民の理解醸成に政府一丸で取り組んでいく姿勢を改めて示した。東京電力では来春のALPS処理水希釈放出設備・関連施設の設置完了を目指している。ALPS処理水の海洋放出開始に関し、萩生田経産相は、「肌感覚で理解度を深めていくものであって、アンケートで『何%の方々が了解した』からとか、投票で決めるといった性格のものではない。一人一人心配している項目は違う」などと述べ、事故発生から11年にわたり積み重ねられた復興の取組が無にならぬよう、風評対策にきめ細かな対応を図っていく考えを繰り返し強調した。規制委員会では、2021年12月に東京電力からの審査申請を受け、原子炉等規制法とALPS処理水の処分に係る政府基本方針(2021年4月決定)に則って審査を実施。18日に了承した「審査書案」については現在、1か月間の意見募集に入っており、寄せられた意見を踏まえ7月中にも正式決定となる運び。東京電力は、「自治体の安全確認、IAEAのレビュー等に真摯に対応するともに、安全を確保した設備設計や運用、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、モニタリング強化など、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」としている(東京電力発表資料は こちら)。また、原産協会の新井史朗理事長は、20日夕方の記者会見で、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメントした。

- 20 May 2022

- NEWS

-

命の手触り

災害後の静けさ2022年3月16日、福島県相双地区北部は、震度6強の大地震に見舞われました。横揺れの激しかった今回の地震は、津波を除けば2011年・2020年の地震以上の建物・インフラ被害をもたらしたと言われています。3.11災害ではビクともしなかった家が今回は瓦礫と化した。そんな話もしばしば聞かれました。「今度こそは立ち直れない気がしています」2度の大地震と令和元年台風から回復してきた福島県内では、そのような声も度々聞かれます。津波の後10年をかけて美しい景観を取り戻した浜辺がふたたびブルーシートで埋め尽くされた様は、見ているだけで心を折られそうな光景です。この被害は内陸の福島市や白河市まで広範に及んでいます。しかしそれだけの被害にも関わらず、今回の災害では世間の関心の薄さも際立っています。報道もされず、支援にも乏しい災害。被災地の人々の気力を奪っているのは、この静けさにもあると思います。では今回の災害はなぜ支援されないのでしょうか。それは、コロナ禍やロシア・ウクライナ戦争に比べ、今回の災害の規模が「小さい」ためだと思います。しかし、コロナ禍や戦争は、私たちが1つ1つの災害を支援するか否かの判断に直接関係するわけではありません。災害が死者数の多寡のみをもって相対化されてしまう。私はその風潮に懸念を覚えます。数値化される死者この2年あまりのコロナ禍では、感染者数・死者数の増減が日々報じられてきました。その結果、私たちは命が単なる数字として扱われることに違和感を覚えなくなっているように思えます。命は奪われなければ良いというものではないですし、死者は数の多寡で測るものではありません。平時にはごく当たり前のこの感覚が、災害時には失われがちです。たとえば今起きているロシア・ウクライナ戦争は、何千人もの人々が殺害される痛ましい人災です。それは何千という数ではなく、失われた命、傷ついた人々の1人1人が痛ましいはずです。しかし私たちはついこの戦争を死者の数のみで語ってしまいがちです。そしてこの感覚の延長が、先日の災害への無関心へもつながっています。「今回の地震ではお年寄りが少し死んだだけでしょう」「家が壊れただけでしょう」東京ではそんな発言もしばしば聞かれました。災害規模を評価するための数値化が、生命以外の多くを奪われた人々をむしろ蔑ろにしてしまう。10年前に福島で感じていた矛盾を、ここ最近の日本全体に感じます。「失われない命」の重さしかし一方で、1人の人間でも亡くなれば「悪」と断定する正義の発言にもまた違和感を覚えます。なぜならそれが人1人を活かすことの難しさを軽んじる、裏返しの「人命軽視」に聞こえるからです。「人を死なせないこと」は、とても難しい。安全設計や医療などの現場に身を置く人間であれば、一度は実感することです。医療でも、建築でも、外交でも、政策でも──どんなに細心の注意を払っても、様々な要因が複雑に絡まり合った結果、人の生活や命を奪うことがあるからです。そして当然のことながら、人々が「普通に生きる」世界を守ることは、人を死なせないこと以上に困難な道です。もちろん人の命や暮らしは大切です。だからこそ、安易に善悪を判ずることで、人が生きて暮らすことの重さと有り難さを見失ってはいけないと思います。差別される命また、命を数値化することは、結果として命の差別にもつながり得ます。たとえば福島での原子力災害の直後「放射能では誰も死んでいない」という発言がしばしば聞かれました。それは「客観的事実」であったかもしれません。しかし当時、自分たちの命が「死者数」としてしか認識されていないことに憤りを覚えた住民の方は少くなかったと思います。一方で「放射能」のみが注目を浴びた結果、放射能を避けることによる間接的被害が何年もの間無視されていたこともまた、忘れてはいけないと思います。当時「関連死の方が重大だ」と発言する人々は、「親・原発の御用学者」として世間の攻撃の対象にすらなりました。今、福島の災害関連死の重大性は当たり前のように議論されます。しかし、ウクライナ人の死や知床遊覧船事故を悼む一方でロシアの経済封鎖や軍艦の沈没には快哉を叫ぶ一部の風潮に、当時の福島でみられた「命の差別」と同じ危機感を覚えています。 大災害時の死者の数値化により生まれる命の手触りの喪失。それは各所に、命への無関心と過剰な正義による紛争という2つの種を蒔いているのではないでしょうか。社会にゆとりのない今だからこそ、死者数という数値から離れ、命の手触りと向き合うべく、丁寧に生きていかなければいけないな、と思います。

- 13 May 2022

- COLUMN

-

「科学ジャーナリスト賞」、原子力関係の作品が入賞

日本科学技術ジャーナリスト会議(室山哲也会長〈NHK・OB〉)は4月26日、科学技術に関する優れた報道・出版や啓発活動を顕彰する「科学ジャーナリスト賞」の2022年度受賞作品を発表。NHKメルトダウン取材班(代表=近堂靖洋・NHK報道局編集主幹)による書籍「福島第一原発事故の『真実』」(講談社、2021年3月刊行)が大賞に選ばれた。「科学ジャーナリスト賞」の大賞が選出されるのは3年ぶりのこと。同書は、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故発生から10年となる2021年3月に刊行。1,500人以上に及ぶ関係者への取材や膨大な資料収集を通じ事故の原因や経過について検証したノンフィクション作品で、記録資料としての価値も高く評価された。執筆者代表の近堂氏は、2016年度にも福島第一原子力発電所の廃炉に関する技術的課題を取り上げたドキュメンタリー番組「NHKスペシャル『廃炉への道』」シリーズで入賞したことがある。また、優秀賞として、北海道放送報道部デスク・山﨑裕侍氏による映像「ネアンデルタール人は核の夢を見るか ~“核のごみ”と科学と民主主義」(2021年11月20日放送)など、3作品が選ばれた。同作品は、2020年に高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査に応募した寿都町の町民らの葛藤を、地元メディアの視点から描いたドキュメンタリー。昨秋の同町長選挙の経緯なども交えながら、科学と民主主義のあり方を巡る課題を突き付けており、2021年度文化庁芸術祭賞の優秀賞(テレビ・ドキュメンタリー部門)も受賞している。日本科学技術ジャーナリスト会議は、新聞、通信、放送、出版、インターネットなど、メディアの業態を超えて科学技術に係るジャーナリストらが集まる任意団体で、月例講演会や見学会を通じ交流・研さんを深めている。

- 09 May 2022

- NEWS

-

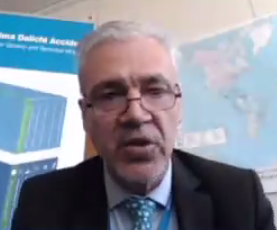

福島第一ALPS処理水でIAEAが安全性レビュー報告書公表

IAEAタスクフォースの座長を務めるカルーソ原子力安全・核セキュリティ局調整官福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関する報告書が4月29日、IAEAより公表された。〈エネ庁発表資料は こちら〉日本政府とIAEAとの間で2021年7月に行われたALPS処理水処分の支援に関する署名に基づき、国際専門家も含むIAEAタスクフォースにより指定されたレビューチームが去る2月に来日。今回の報告書は、東京電力が2021年12月に原子力規制委員会に提出したALPS処理水の取扱いに関する実施計画変更認可申請書(希釈放出設備および関連施設の設計などを記載)や、同年11月に公表した海洋放出に係る人・環境への放射線影響評価報告書の内容を踏まえ、レビューを通じて得られた見解を記述。今後ALPS処理水の放出前・中・後を通じ実施されるレビューの最初の報告書となるもの。それによると、安全性については、国際基準に照らし、放出設備の設計において予防措置が的確に講じられており、人への影響が規制当局が定める水準より大幅に小さいことが確認されたとしている。現在、IAEAタスクフォースでは、2022年後半に2回目のレビューチーム派遣を計画。今後、ALPS処理水の放出開始前に、レビューの全側面にわたって収集した結論を含む完全な報告書が取りまとめられる予定。今回のIAEAによるレビュー報告書では「現実に即した評価や説明の追加を求める」との指摘もあったことから、萩生田光一経済産業相は4月29日発表の談話の中で、「こうした指摘を東京電力の計画にしっかりと反映させ、ALPS処理水の処分に係る安全確保と国内外の理解醸成に引き続き取り組んでいく」としている。

- 02 May 2022

- NEWS

-

春の叙勲、桐花大綬章を伊吹文明氏が受章

政府は4月29日、春の叙勲受章者を発表。桐花大綬章を元衆議院議長の伊吹文明氏が受章する。伊吹氏は、2006~07年に文部科学大臣(第1次安倍内閣)を、2007~08年に財務大臣(福田内閣)を務めるなど、政府要職を歴任。資源エネルギー庁で「原子力立国計画」が策定され原子力のプレゼンス向上の機運が高まっていた文科大臣在任当時、高速増殖炉の実証ステップや第二再処理工場の検討など、核燃料サイクルの推進を文教・科学技術行政の立場からリード。2012~14年には衆院議長を務め、2014年11月の解散時、議員らの万歳のタイミングをたしなめたことで話題になった。旭日大綬章を受章する田中氏(2012年、文科省記者団とのインタビューにて)旭日大綬章は、元内閣府科学技術政策担当大臣の竹本直一氏、元文科大臣の田中眞紀子氏、元環境大臣兼内閣府原子力防災担当大臣の山本公一氏他、計11名が受章。竹本氏は内閣府大臣在任中の2020年2月、就任間もないIAEAグロッシー事務局長との会談に臨んだ。田中氏は科学技術庁(現文科省)長官、文科大臣などを歴任。1994~95年の科学技術庁長官在任中、フランスから青森県六ヶ所村への高レベル放射性廃棄物返還輸送の開始(1995年4月)に際し地元対応に尽力。1995年7月には電気事業連合会より要請された新型転換炉(ATR)実証炉計画の見直しに理解を示すなど、原子力政策に係る大きな節目で手腕を発揮した。旭日重光章は、元原子力規制委員会委員長の田中俊一氏、元総務大臣の片山善博氏ら、瑞宝重光章は、元文部科学審議官の林幸秀氏らが受章。田中氏は、2007~09年に原子力委員会委員長代理を、2012~17年には原子力規制委員会の初代委員長を務め、福島第一原子力発電所事故後の原子力安全行政を軌道に乗せた。1967年に日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)に入所した同氏は、東海研究所副所長在任時、JCO臨界事故(1999年9月)の収束で対応に当たった経験がある。片山氏は、総務大臣就任前の1999~2007年に鳥取県知事を務め、同県東郷町(現湯梨浜町)における日本原子力研究開発機構のウラン残土問題で2006年に文科大臣、同県三朝町長、原子力機構理事長との協定書を締結し解決を図った。林氏は、1996~98年の科学技術庁原子力局政策課長在任時、動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)のアスファルト固化処理施設火災爆発事故が発生(1997年3月)。その後の法人改革などで手腕を発揮した。この他、原子力関係では、瑞宝中綬章を長崎大学名誉教授の朝長万左男氏、元徳山工業高専校長の天野徹氏、元文科省科学技術政策研究所長の和田智明氏が受章。朝長氏は被爆者医療に尽力するとともに、日本の被爆経験を踏まえた核攻撃に関する調査結果を発表するなど、国内外に向け核兵器の非人道性を訴え続けている。天野氏は科学技術庁原子力局政策課長在任時にJCO臨界事故が発生。その後の原子力行政の建て直しに取り組んだ。和田氏は科学技術行政の経験を活かし「アジア原子力協力フォーラム」(FNCA)の日本コーディネーターとして活躍中だ。ルース米国大使(左)と野田首相(2011年〈肩書は当時〉、官邸ホームページより引用)また、外国人では、旭日大綬章を元駐日米国大使のジョン・ビクター・ルース氏が、旭日中綬章を「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)事務局長のマルコム・クリック氏が受章。ルース氏は2010年8月、駐日米国大使として初めて広島原爆死没者慰霊式・平和祈念式に参列。同氏は東日本大震災後の復興支援にも注力し、日米間の関係強化・友好親善に寄与した。クリック氏は、科学的・中立的な立場から福島第一原子力発電所事故による放射線の影響に関する報告書をまとめ、福島県内での説明会も行うなど、日本の放射線理解促進に寄与した。

- 02 May 2022

- NEWS

-

東京電力、「復興と廃炉の両立」に向けパートナー企業と合意

東京電力は4月27日、「復興と廃炉の両立」に向けた浜通り地域の廃炉産業集積の取組として、燃料デブリ取り出しエンジニアリング会社(仮称、福島第一原子力発電所近隣に設置)と浜通り廃炉関連製品工場(同、福島県楢葉町)を設立することで、それぞれパートナー企業のIHI、日立造船との基本合意に至ったと発表した。いずれも新会社は2022年10月の設立予定。〈東京電力発表資料は こちら〉燃料デブリ取り出しエンジニアリング会社について、東京電力は「燃料デブリ取り出しシステム・設備の構築を実現し、浜通りの廃炉関連製品工場と連携して福島の復興にも貢献していく」とともに、共同事業体を通じ「燃料デブリ取り出しを安全かつ着実に遂行し、長期にわたる廃炉の貫徹を目指す」としている。また、浜通り廃炉関連製品工場については、日立造船の使用済燃料の輸送・貯蔵に係る知見を活用し、これまで県外製造とせざるをえなかった高機能製品を中長期的に浜通りで生産。地元出身者の積極的な雇用なども通じ福島の復興に貢献していく。この他、東京電力は同日、廃炉事業のプロジェクトマネジメント強化を図るため、海外での廃炉に豊富な知見を持つ米国Jacobs社と協業契約を締結。Jacobs社は、英国の廃止措置サイトであるセラフィールドのプロジェクトで豊富な実績を有しており、その中で培われた技術・知見が福島第一原子力発電所の廃止措置に係る課題の解決に大きく役立つものと期待している。

- 28 Apr 2022

- NEWS

-

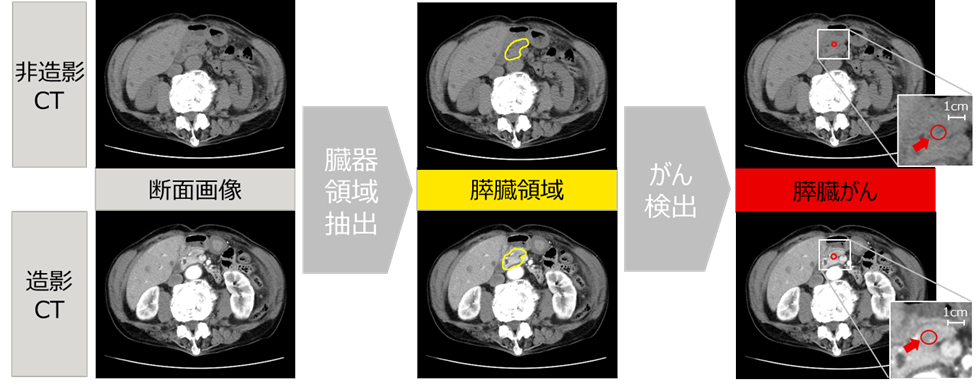

南東北病院・富士通、すい臓がんの早期発見に向けたAI技術の共同研究を開始

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院と富士通は4月25日、すい臓がんを進行前に造影剤を用いないCT画像(非造影CT画像)から検出するAI技術の共同研究を開始したと発表した。〈南東北病院発表資料は こちら〉「がんの王様」とも呼ばれるすい臓がんは極めて進行が速く、国立がん研究センターが昨秋まとめたデータによると、5年生存率(がん以外の死因による影響を均した相対生存率)は12.1%、10年生存率(同)は6.6%と、部位別で最も予後が悪いことから、早期発見を可能とする技術の確立が喫緊の課題だ。最近では、「ゴルゴ13」で知られる漫画家のさいとう・たかをさん、「キャンディ・キャンディ」や「南の虹のルーシー」の主人公役を演じたアニメ声優の松島みのりさんなど、日本のソフトパワーを支える人物の命を絶っている。総合南東北病院と富士通による同共同研究では、病院が保有する300件に及ぶすい臓がん患者のCT画像データをAIに学習させ画像解析能力を高めることで、人間の目では見逃がしそうな微小ながんやがんの疑いのある部位を検出する技術の開発に取り組む。この技術により、人間ドックなどで広く実施されている非造影CT画像でもすい臓がんを検出できるようになる。非造影CT画像はコントラストが低く、他の臓器との境界が不明瞭なすい臓自体の位置を特定することが困難で、すい臓の中に存在するがんの部位の検出が非常に難しい。今回、開発に取り組むAI技術により、正常なすい臓の見た目と微かに異なる病変をCT画像上に示すことが可能となり、より効率的かつ確実な画像診断が実現されるとしている。今後、臨床現場への適用を通じ有効性を検証していく総合南東北病院の医師・福島大造氏は、「すい臓がんの早期診断につながり、救命可能な症例数が飛躍期に高まる」と期待。また、2022年度内の技術確立を目指す富士通のコンバージングテクノロジー研究所所長・増本大器氏は、「研究成果を広く医療や健康増進サービスなどに応用し、健康な社会づくりに貢献していく」とコメントしている。福島県郡山市にある総合南東北病院は、陽子線治療装置を備えるとともに、2020年3月にはBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)を開始し、地域のがん診療の拠点として位置付けられているほか、アジア圏をターゲットとしたメディカルツーリズム(高度先進医療の提供に買い物・観光なども加え経済効果を図るもの)など、医療分野におけるビジネスモデルの創出にも取り組んでいる。

- 26 Apr 2022

- NEWS

-

【第55回原産年次大会】セッション3「福島第一原子力発電所の廃炉進捗状況と課題」

「第55回原産年次大会」では4月13日、セッション3「福島第一原子力発電所の廃炉進捗状況と課題」が行われた。同セッションでは、東京電力福島第一廃炉推進カンパニープレジデントの小野明氏が「福島第一における廃炉・汚染水対策の現状と課題」について報告。また、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏が「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水放出の安全性に関するIAEAレビュー」と題して講演(ビデオメッセージ)を行った。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し、政府は丁度1年前、折しも前回年次大会の会期中でもあった2021年4月13日に、「2年後を目処に海洋放出を開始する」との基本方針を決定。小野氏は、「福島第一原子力発電所事故から11年が経った。廃炉作業は着実に進捗しており、その『本丸』ともいえる燃料デブリ取り出しの着手にあと一歩のところにまできている」などと述べ、事故発生からこれまでの歩みを振り返るビデオを紹介し、(1)汚染水・処理水対策、(2)使用済燃料プール内の燃料取り出し、(3)燃料デブリの取り出し――に係る取組状況を説明。ALPS処理水を保管するタンクの容量に関しては現在、敷地内の雨水などを踏まえ満杯となる時期について精査中としているが、「今後、よりリスクの高い燃料デブリの保管場所の確保など、バランスよく廃炉を進めるためには、敷地を有効に活用していく必要がある。タンクを建設し続けることは現実的に難しい」との現状を述べ、ALPS処理水の処分に向け、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信と風評抑制に努めていくとした。東京電力は2022年3月24日に海域モニタリング計画を策定しており、小野氏は、これに基づき、4月18日より発電所近傍や福島県沿岸における試料採取を開始すると発表。今後、ALPS処理水放出の実施主体として、海水、魚類、海藻類を採取し、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を放出前から継続して確認していく計画だ。1号機原子炉建屋の全景(左)と大型カバー設置工事の開始となったアンカー(鋼製のボルト)削孔作業(東京電力発表資料より引用)使用済燃料プール内の燃料取り出しについては、3、4号機で2021年2月、2014年12月にそれぞれ完了。続く1号機では2027~28年度、2号機では2024~26年度に取り出し開始が予定されており、そのうち、1号機については、まず、原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、同カバー内でガレキ撤去などの作業を実施することとなっている。小野氏は、「当初は開放型で実施する予定だったが、周辺地域の皆様の安全・安心を最優先と考え、放射性物質を含むダストが万が一にも飛散しないよう検討したもの」と説明。折しもカバーの設置作業がこのセッション当日の4月13日に開始されており、「2024年のカバー設置完了を目指し安全かつ着実に作業を進めていく」と強調した。2号機についてもダスト飛散の抑制など、安全確保を最優先として、建屋を解体せず建屋南側からアクセスする工法を採用の上、現在、燃料取り出し用の構台設置工事が進められているところだ。原子力機構楢葉センターに到着したロボットアーム(東京電力発表資料より引用)燃料デブリの取り出しについては、最初となる2号機で2022年内の試験的取り出しが予定されている。小野氏は、これに向けて英国で開発・製造されたロボットアーム(全長約18m)について、2021年7月の日本到着から現在行われている日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センターでのモックアップ試験・操作訓練に至る経緯をまとめたビデオを紹介。「今後の燃料デブリ取り出しの段階的な規模拡大につなげていきたい」などと述べた。1号機では原子炉格納容器の内部調査に向けて、2022年2月より潜水機能付きボート型ロボット(水中ROV)が投入されている。2号機に続く燃料デブリ取り出しは、建屋内の環境改善の進捗状況などから3号機が先行するとの見通しだ。小野氏は、福島に拠点を持つ企業による1・2号機排気筒の解体工事完了(2020年5月)など、廃炉作業における地元企業との連携の重要性にも触れながら、東京電力が取り組む「復興と廃炉の両立」について紹介し報告を終えた。IAEA・カルーソ氏ALPS処理水の処分に関し、2021年7月8日には、日本政府とIAEAとの間で、(1)日本へのレビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保に関する協力――に係るIAEAによる支援について署名がなされた。今回のセッションでは、IAEAレビューの概要に関し、当初登壇する予定だったリディ・エヴラール事務次長に替わりカルーソ氏が説明。カルーソ氏は、そのうちのIAEAレビューについて、「レビュー要請者(経済産業省と東京電力)による放出開始前の計画と行動が国際的な安全基準に従っているか」、「原子力規制委員会が放出に係る施設の審査・確認・認定を行う上での計画と行動が国際的な安全基準に従っているか」の2つの側面があると概観した。さらに、「短期(認可前)、中期(認可から海洋放出)、長期(海洋放出後)に焦点を当て、IAEAによる安全基準をベンチマークに結論を導き出す。その安全基準に書かれた記述に照らして一つ一つ確認し、『遵守されているのか』を検証する」と、長期的かつ厳正にレビューに臨む姿勢を強調。また、同氏は、IAEA・グロッシー事務局長の指示によりIAEA内に設置されたレビューの主要組織となるタスクフォースについて触れ、加盟国の専門家らも含む同組織の座長として、「それぞれの持つ専門分野を結集して『IAEA安全基準が守られているのか』を確認し、結論を導き出していく」と、リーダーシップの発揮に意欲を示した。IAEAレビューミッションは、感染症拡大に伴う制約も生じたが、2022年2月に経済産業省と東京電力に対し、3月には原子力規制委員会に対し派遣が開始した。それぞれ、報告書は4月末~5月初め、6月に公表される予定で、その後、2022年後半にはフォローアップミッションの実施、2023年前半(海洋放出開始の2か月前目途)にはタスクフォースの指摘事項と結論をまとめた統合報告書の公表が計画されている。

- 14 Apr 2022

- NEWS

-

長崎大、放射線被害者支援に関する政策提言を発表

長崎大学の核兵器廃絶研究センター(センター長=吉田文彦教授)と同原爆後障害医療研究所(所長=宮﨑泰司教授)は4月6日、被爆地としての経験を踏まえた放射線被害者支援に関する政策提言を発表した。同日、記者会見を行った核兵器廃絶研究センター副センター長の広瀬訓教授は、「2017年に国連で採択され、昨年1月に発効した核兵器禁止条約の第1回締約国会議(2022年6月にウィーンで開催予定)を念頭にまとめた」と、今回の提言のスタンスを説明。続けて、「非人道的な兵器の使用による犠牲者を生まないための完全な対策は兵器そのものを禁止すること。そして、もう一つは不幸にしてそのような兵器の犠牲になった人が現れた場合には速やかに支援・救済すること」と、核兵器禁止条約の主旨を説いた。同条約の締約国会議は2年に一度行われることとなっている。提言では、その初回会議で、放射線被害者への支援・救済に関し、締約国、非締約国、専門家、NGOの参加を得て、医療上の課題を検討する「医療ワーキンググループ」と、制度設計や法的な問題の解決などに取り組む「支援制度ワーキンググループ」を設置し実務的な作業を進めるよう要望。広瀬教授は、「長崎大の原爆後障害医療研究所には、実際に長崎で被爆した方々へのケアに関し非常に長きにわたる経験・蓄積がある。これを国際的により有効に役立ててもらいたい」と、同学による貢献の可能性を強調した。「医療ワーキンググループ」については、核爆発による影響を受けたと思われる地域や人々に関する情報・データの収集、国際データベースの構築、国際的な支援基準・ガイドラインの策定などの検討を行うものとしている。これに関し、原爆後障害医療研究所の高村昇教授は、「被災者の健康影響を考えるとき、線量の把握が非常に重要。広島・長崎の被爆に係るこれまでの知見がスタンダードとなる」と、データ・資料を着実に整理していく必要性を強調。さらに、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故で被災地の復興支援に取り組んできた経験から、今回の提言を通じ、災害・被ばく医療に係る人材育成が図られることにも期待を寄せた。支援のための資金調達に関し、広瀬教授は、「核兵器禁止条約を既に批准した国々をみると、先進国はあまり多くなく、むしろ開発途上国が多い」と、締約国に財政負担を求める難しさを述べた上で、WHO主導によるコロナワクチン供給の国際ファンドにも言及するなど、柔軟なメカニズムが構築される必要性を示唆した。

- 07 Apr 2022

- NEWS

-

萩生田経産相が福島第一ALPS処理水の取扱いに関し全漁連と意見交換

萩生田光一経済産業相は4月5日、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長を訪れ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し意見交換を行った。ALPS処理水の取扱いについては2021年4月、有識者による検討、国際機関からの評価、関係者への説明などを踏まえ、「2年後を目処に海洋放出を開始する」とする処分に関する政府の基本方針が示された。その後も、福島県および隣接県を始めとする産業団体他、国民からの意見聴取や、海外への説明が行われ、2021年末には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画が取りまとめられている。萩生田経産相との面談で、岸会長は、全国の漁業関係者による理解を得られない状況でのALPS処理水の海洋放出に「断固反対」の姿勢を強調。今回の意見交換を踏まえ、全国の漁業関係者への丁寧なかつ真摯な説明が継続され、実効性ある具体策が示されるよう要望した。一方、萩生田大臣は、「処分に伴う風評影響について最後まで全責任をもって対策を講じていく。東京電力に対して信頼回復に努めるよう指導を徹底していく」などと述べた上で、全国の漁業者が安心して漁業を継続できるよう「政府一丸となって様々な対策を講ずる」と、改めて強調。全漁連が要望する(1)漁業者・国民への説明、(2)風評被害への対応、(3)安全性の担保、(4)漁業者の経営継続、(5)ALPS処理水を継続保管することの検討――に関し対応していく姿勢を示した。資源エネルギー庁では、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策(水産物の販路拡大基金による支援)として、2022年度予算で300億円を計上している。

- 05 Apr 2022

- NEWS

-

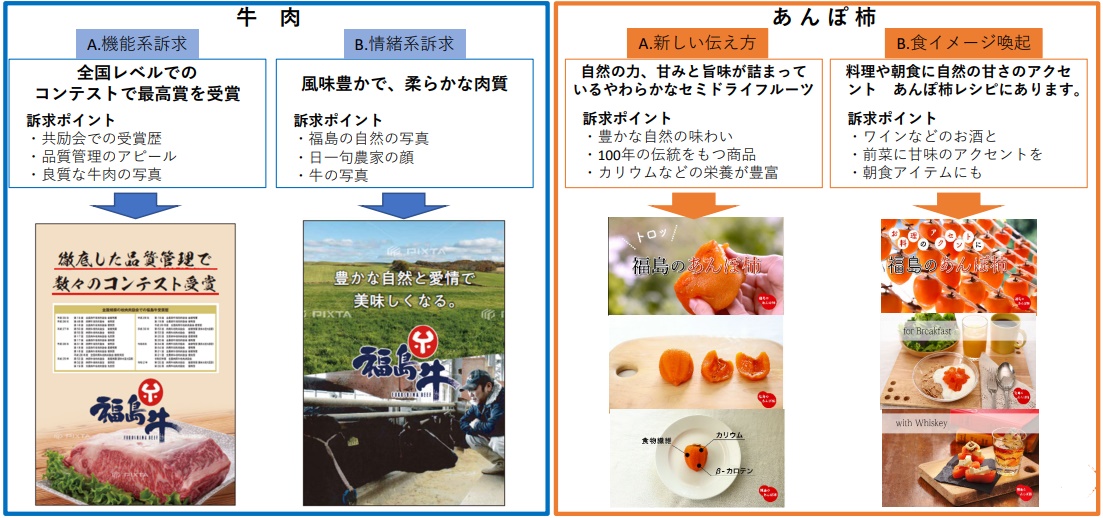

農水省、福島県産品の2021年度流通実態調査結果を発表

農林水産省は3月25日、福島県産農水産物に関する2021年度の流通実態調査結果を発表した。例年調査を継続する重点6品目の米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン、ヒラメについては、依然と出荷量が震災前の水準まで回復しておらず、全国平均との価格差も徐々に縮小してはいるものの、牛肉、桃で約10%下回っており、「引き続き販売不振の解消に向けた取組が必要」としている。一方で、納入業者が納入先の取扱姿勢を実態よりネガティブに評価する(「福島県産品を紹介しても嫌がるだろう」など)姿勢は概ね改善傾向にあった。福島県産品に対する流通段階における認識齟齬の改善に関しては、前回調査で、「ナッジ」(人の感情に働きかけて“何となく”行動を促す行動科学の手法)を活用したチラシ配布による効果も確認されている。また、前回調査では福島県産品と他県産品の価格差の固定化に関し、「ブランド力が弱く市場の需給バランスに左右されている」といったマーケティングの課題が指摘されたことから、今回の調査では、牛肉とあんぽ柿を対象に成果指標(認知度やブランド理解)の改善を目指しマーケティング実証調査を行った。牛肉については、コンテスト受賞歴などの品質評価を切り身の写真とともに記載した「機能系訴求」と自然の風景や農家・牛の写真で感情に訴える「情緒系訴求」の2種類の販売促進ポスター・のぼり旗を作成し、協力店舗への設置前と後のそれぞれにつき来店者アンケートを実施。「ブランド力がある」との評価に関しては両訴求でほとんど差はなかったが、「高級である」では具体的な実績を示した「機能系訴求」の方が優れていた。他方、「情緒系訴求」は、「健康によい」、「品質が安定している」、「伝統がある」といった点の評価が優れていた。あんぽ柿については、特徴や伝統などを伝える「新しい伝え方」と食べ方を訴求する「食イメージ喚起」の2種類の動画を作成し同様に調査。動画を店舗で流す前と後で購入・食用意向の上昇幅を比較したところ、50代までの消費者では、「新しい伝え方」の方が高く、60代以上の消費者では「食イメージ喚起」の方が高くなっていた。今回のマーケティング実証調査では、消費者の購買プロセスにおける課題を踏まえた企画立案の重要性や、消費者の属性によって施策への反応が異なることが示され、福島県産品の価格回復に向けた実態として、「対象品目ごとに課題を調査・整理し仮説を立ててマーケティング活動に取り組むことが重要」ととらえている。

- 29 Mar 2022

- NEWS