キーワード:福島

-

原産協会 GX関連法案の国会審議に期待

原産協会の新井史朗理事長は2月24日、定例記者会見を行い、今後のGX(グリーントランスフォーメーション)関連法案の国会審議に向け期待を示した。新井理事長はまず、2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」を受け、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに原子力を最大限活用する方針が示されたことは意義深い」と改めて強調。40年プラス20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停止期間に限り追加的な延長を認めることや、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとした同方針に関し、新井理事長は、「国民の理解を得るためにも審議を尽くして成案を得て欲しい」と要望するとともに、原子力産業界として「GX推進に向けて原子力を活用していくために、弛まぬ安全性向上に努め、安定運転の実績を積み重ね国民の皆様に信頼してもらえるよう引き続き取り組んでいく」と述べた。また、福島第一原子力発電所事故から間もなく12年を迎えることに際し、改めて被災した方々への見舞いおよび復興に係る方々への尽力・苦労に対する敬意・感謝の意を表明。2月7日に閣議決定された福島復興再生特別措置法改正案で新設の「特定帰還居住区域」(仮称)に関し、「住民の意向をきめ細かく反映したものとなり、先行して避難指示が解除された『特定復興再生拠点区域』((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))と一体となって地域が復興することを期待する」と述べた。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))に関しては、「情報をわかりやすく発信するとともに、中国、韓国、台湾の原子力産業協会と組織する『東アジア原子力フォーラム』などの枠組を通じて科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていく」とした。折しもロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度1年を迎え、新井理事長は、ウクライナの原子力発電所の安全確保に向けたIAEAの取組を支持し、「原子力関連施設の安全を脅かすすべての行為に強く反対する」と強調。「ウクライナの原子力関連施設とそこで働く職員の安全が一日も早く確保されることを望む」と述べた。

- 27 Feb 2023

- NEWS

-

信頼なき安全への挑戦

「東日本大震災の後、原子力は信頼を回復できたのか」この12年間、私たちはこの問いを幾度となく口にし、耳にしてきました。そしてその問いに対する「まだ十分ではない」「さらなる努力が必要」という回答もまた、繰り返されてきたように思います。では将来原子力は、震災前と同じだけの信頼を人々から得る日が来るのでしょうか。私は、それは難しい、と感じています。それは原子力が危ないものだから、とか、関係者の努力が足りないから、という意味ではありません。今、世界中で「世間に信頼される組織」という存在自体がなくなりつつある、と感じるためです。メディア民主化の時代、大衆の信頼を得るための努力を、どこまで続けるのか。私たちはそのことを見直さなければならない時に来ているのかもしれません。アラブの春、福島の春2010年、中東・北アフリカ諸国では、「アラブの春」と呼ばれる同時多発的な反政府デモが勃発しました。この民主化運動が国境を超えて一気に広まった背景には、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)によるリアルタイムの情報共有能力の強化があると言われています。それまでハコの中でツブやく遊び、と見られてきたSNSが、現実社会の革命や政治にも力を及ぼすようになった。福島第一原子力発電所事故は、そのような「メディアの民主化」時代の幕開けに起きた災害でした。その結果福島では、放射能についての真偽入り乱れた情報がSNSを介して一瞬で拡散し、世界規模の不安と風評被害をもたらしています。私がSNSの影響を実感したのは、震災5年後に、福島県内のある対話の会に出席した時のことでした。そこにいらした70代の参加者が、会の最後にこんな感想を述べられたのです。「私は今日初めて、『甲状腺がんが増えているかもしれない』という説があることを知りました。」その方は夫婦二人暮らしでSNSとは無縁であり、普段の情報源は新聞とNHKニュースのみだったそうです。実際、甲状腺検査についての議論がマスメディアで報道されるようになったのは、震災6年後の2017年頃からのことのようです。自分の目からはとても大きく見えていた社会問題も、実はインターネットの中でのみ起きていることがある。そう思い知らされる出来事でした。「全員勇者」の世界マスメディアに比べてSNSが特に力を発揮するのは、二項対立の議論、とくに人々が権力や権威に反対する「対立の連合」((ウルリッヒ・ベック「世界リスク社会論」(ちくま学芸文庫).P116))を形成する時だと思います。この連合は明確な形を持たず、大きさすら分からない匿名の集団として存在するため、容易には消滅しません。その在り方はテロ組織にも似ていますが、それ以上に厄介なのは、この連合が「ある存在(意見)に対立する」という目的のみを共有し、それ以外の統一性は皆無であることも多い、という点です。言い換えれば、人々は各々が勇者となって巨悪と戦っている、というストーリーこそを共有しているように見えます。その結果、いくら個々のつぶやきを論破しても、それに更に対抗する匿名の英雄たちがどこからともなく現れ続けることになります。それは現実世界の権威を破壊する「メディアの民主化」の一番の強みでもあり、また社会問題でもあるでしょう。貢献と感謝が生む不信運動「そんなネット上のつぶやきなど無視して、現実世界で貢献していれば信頼は得られる」現場感覚を持つ方の中には、そう考える人も多いと思います。実際に、地域の創生・支援活動への貢献と感謝、という実体験を求めて福島県を訪れる方々は少なくありません。しかし、もしそれを「業界が世間の信頼を取り戻すための投資」と考えるのであれば、それはおそらく間違いでしょう。たとえば地元ではこんな声を聞いたこともあります。「イノベーションコーストとか再エネとか色々やっているみたいだけど、結局ヒラメ御殿やイチゴ御殿の代わりに再エネ御殿が建つだけでしょ」「スタッフ個人はいい人がいるかもしれないけど、会社はそんな人を利用しているだけ」この程度の不満の声はいつの世も聞かれたものでしょう。しかし今が昔と違うことは、そのつぶやきがSNSをエコーチェンバーとして、意外な大きさで社会へ拡散し得る、ということです。どんなに地元に貢献し、地域の信頼を得ても、いやむしろその活動が耳目を引くほど、SNS上ではそれに対する不信を煽る発言も同時に増えてしまう。そう考えれば、このようなネットワーク上の「大衆」に対し、これまでのマスメディアを用いた宣伝などで「信頼を得る」ことが難しいことが分かります。信頼なき安全の形今ある原子力への不信は、確かに福島の災害が引き金となっています。しかしその不信は、どんなに地元の信頼を得ても根本的にはなくならない、というのが私の考えです。この1年間、ウクライナ戦争や石油価格の高騰により、ベースロード電源としての原子力発電が急速に見直されつつあります。これを「原子力が人々の信頼を再び勝ち取るチャンス」と眺めている人もいるかもしれません。しかし古き良き企業像が失われている今、原子力が「信頼される正義の味方」となる時代は来ないのではないでしょうか。復興は「復旧」ではない。それは恐らく、被災地だけではなく原子力の世界でも同じことでしょう。「大衆の信頼」という概念が失われつつあるこの時代の、新たな安全の形。今私たちはそんなイノベーションの機会に直面しているのかもしれません。

- 17 Feb 2023

- COLUMN

-

福島の復興促進に向け法整備 「特定帰還居住区域」創設など

政府は2月7日、福島の復興促進に向け、「特定帰還居住区域」(仮称)設定の制度創設を含む福島復興再生特別措置法の改正案を閣議決定した。〈復興庁発表資料は こちら〉2017年の同法改正により、帰還困難区域内に市町村長が住民・移住者の生活・地域経済再建の拠点となる「特定復興再生拠点区域」を設定できる制度が創設され、除染・インフラ整備などの一体的・効率的実施などにより、避難指示が一部解除されてきた。一方で、同拠点区域外の帰還困難区域では、避難指示解除の具体的な方針が示されておらず、住民が帰還を望みながらも依然として避難生活を余儀なくされている状況にある。政府では、2021年に「2020年代をかけて拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できる」よう、必要な箇所の除染を進めるという方針を決定した。今回、その方針を実施すべく、「特定復興再生拠点区域」外の帰還困難区域においても、避難指示解除による住民の帰還および帰還後の生活再建を目指す「特定帰還居住区域」を市町村長が設定できる制度を創設することとした。「特定帰還居住区域」は、帰還住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会所、墓地などを含む範囲で、放射線量を一定基準以下に低減できる一体的な日常生活圏を構成しており、事故前の住居で生活の再建を図ることができる計画的かつ効率的な公共施設等の整備ができる「特定復興再生拠点区域」と一体的に復興再生できる――という要件で設定。市町村長が「特定帰還居住区域」の設定範囲、公共施設整備などの事項を含む「特定帰還居住区域復興再生計画」(仮称)を作成し国が認定する。認定を受けた計画に基づき、除染・インフラ整備の費用負担や代行などに関し国による特例措置の適用が図られることとなる。同制度の運用により、帰還困難区域における避難指示解除に向けた取組を着実に進め、帰還意向のある住民の帰還の実現、居住人口の回復を通じた自治体全体の復興を後押ししていく。

- 07 Feb 2023

- NEWS

-

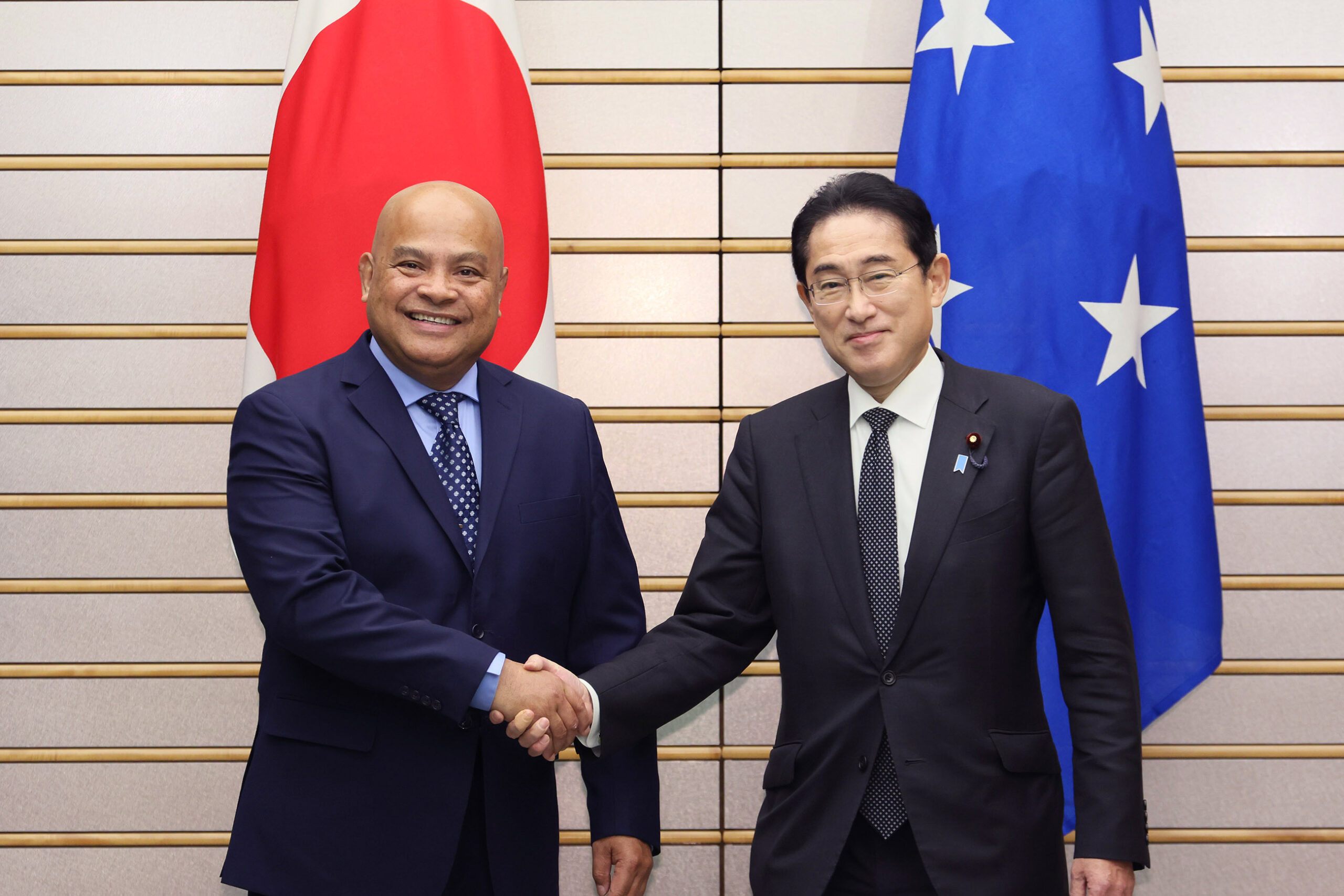

日・ミクロネシア会談 パニュエロ大統領が福島第一ALPS処理水に係る取組に理解

岸田文雄首相は2月2日夕刻、ミクロネシアのデイビッド・W・パニュエロ大統領と総理官邸で会談。両国間の協力関係のさらなる発展に向けたコミットメントを確認する中で、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いについても話し合った。〈外務省発表資料は こちら〉岸田首相は、「ALPS処理水の海洋放出は、環境および人の健康に害がないことを確保した上で実施されること、日本は引き続きIAEAのレビューを受けつつ、太平洋島しょ国・地域に対し、高い透明性をもって科学的根拠に基づく説明を誠実に行っていくこと」を説明。これに対し、パニュエロ大統領は、駐ミクロネシア日本大使によりALPS処理水に関して透明性ある説明がなされていることに謝意を表明。その上で、「以前に国連総会で述べたほどの恐れや懸念はもはや有していない。こうした説明によって、今や、われわれが共有する海洋資産および資源を傷つけないという日本の意図、技術力をより深く信頼している」として、ミクロネシア国内のALPS処理水に係る理解に向けた日本の取組を高く評価した。日本および大洋州の計19か国・地域の首脳が参加した第9回太平洋・島サミット(2021年7月、テレビ会議)で、菅義偉首相(当時)は、「国際基準を踏まえた規制基準を遵守してALPS処理水の海洋放出を行うこと、IAEAと緊密に協力し、科学的根拠に基づく説明を引き続き提供すること」を説明している。日本と太平洋島しょ国との首脳レベルの会談でALPS処理水について話し合われた最近の例としては、2022年9月の日・パラオ会談があり、その中で、パラオのスランゲル・S・ウィップス・Jr.大統領は、岸田首相による説明に対し、日本の「緊密な対話を継続する」との意向に歓迎の意を示した。ALPS処理水の海洋放出開始時期については、去る1月13日の関係閣僚会議で、「本年春から夏頃と見込む」とされ、政府では引き続きALPS処理水の性状や安全性に関し、関係省庁の連携による国際社会への戦略的な情報発信に努めている。外務省では、在京外交団向けテレビ会議説明会の他、昨年末にはユーロニュース社(フランスに拠点を置く欧州のニュース専門放送局)とタイアップし、専門家や福島の方々へのインタビューも交えた短編の解説番組を制作。ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ペルシャ語、アラビア語など、多言語で全世界に放送されている。

- 03 Feb 2023

- NEWS

-

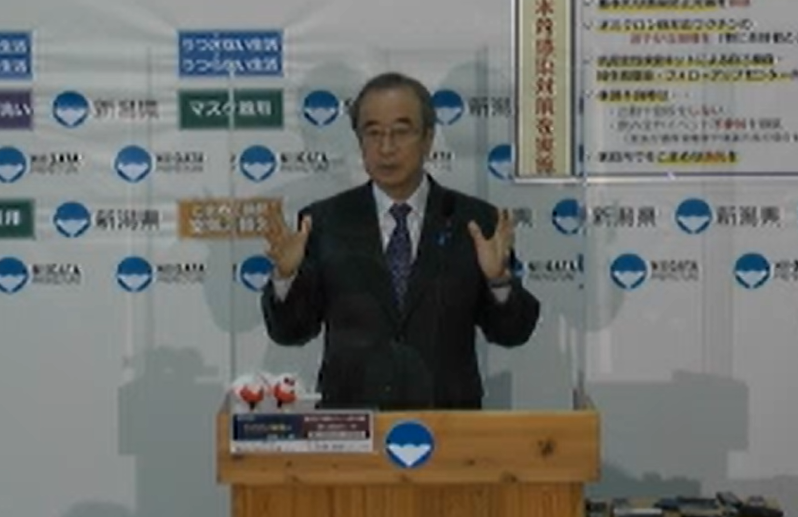

新潟県 福島第一原子力発電所事故に係る「3つの検証」完了へ

会見を行う新潟県・花角知事(インターネット中継)新潟県が福島第一原子力発電所事故の検証のため設置している「健康と生活への影響に関する検証委員会」の健康分科会(座長=鈴木宏・新潟大学名誉教授)は、1月30日の会合で、最終報告書を概ね了承した。県では、福島第一原子力発電所事故を受け、「事故原因」、「事故が健康と生活に及ぼす影響」、「万一事故が起こった場合の安全な避難方法」の3つの検証を有識者による委員会で進めてきたが、これですべての検証に係る報告書が出そろうこととなる。花角英世知事は2月1日の定例記者会見で、約5年半にも及んだ同分科会における地道な議論に対し謝意を表明。3つの検証は、県が柏崎刈羽原子力発電所再稼働の是非に係る議論開始の前提としており、今後、「新潟県原子力発電所事故に関する検証総括委員会」で、各報告書の総括が行われる運びだが、花角知事は「これからどういう議論の進め方をするかは、最終的に検証が終わったところで議論を始めたい」とし、明確な方向性は示さなかった。健康分科会の最終報告書では、事故の複合災害としての検証結果として、「原発の『安全神話』を過去のものとし、『想定外』が常に起こることを前提とした対応が常に求められる時代を迎えたことが明確になった」と指摘。原子力事故対応に当たる専門家や行政担当者への基本的要望として、「原子力事故データが国民に帰属するとの認識の保持、情報の透明性の担保、情報の解析に基づく活動への説明責任の遂行」をあげた上で、通常時対応、事故発生時緊急対応、事故後の中長期的対応に大別し、計26項目を提言。原子力事故の環境や健康への影響に関する「ヘルスリテラシー」の向上や、事故後、10年ごとの節目などを捉え、国内外アカデミアと市民を含む第三者組織による原子力事故対応活動の検証を継続することも求めている。

- 01 Feb 2023

- NEWS

-

原産協会・新井理事長 「産業界の責務果たす」

原産協会の新井史朗理事長は1月27日、定例記者会見を行い、昨年末、政府が示した「GX実現に向けた基本方針」について、「非常に意義深い」と述べた。加えて、原子力の最大限活用を記載した同方針を支持するとともに、法制化などにより将来にわたってこれが維持・継続することを要望。次世代革新炉の開発・建設についても支持し、産業界からの投資を促す観点から、政府による支援、制度措置など、事業環境整備の早期具体化を要望した。〈関連の理事長メッセージは こちら〉2023年の原産協会の取組として、新井理事長は、原子力に対する理解促進福島復興支援人材確保・人材育成国際協力――の4点を列挙。「原子力発電の最大限活用には、原子力の優位性や、原子燃料サイクルの重要性、事業者の安全性追及への取組などについて、多くの方々に知ってもらうことが肝要」と、述べた上で、原子力が持つ価値の発信に取り組むとともに、立地地域との対話を通じて、理解活動に取り組んでいくことを強調した。福島復興支援に向けては、福島第一原子力発電所の廃炉作業の進捗、処理水の海洋放出などに対し、理解を深めてもらうよう、福島に関する情報発信、現地視察の実施、福島物産の紹介や販売協力を通じた情報提供提供に取り組むとしている。人材確保・人材育成については、企業説明会などを通じて、原子力が夢とやりがいのある魅力的な産業であることを、若い世代に知ってもらうとともに、産業界の原子力人材の確保を支援。「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、学術界、地方自治体、行政庁からなる国内外の人材育成のプラットフォーム))を通じ、効率的、効果的、戦略的に人材育成の取組を進めていくとした。国際協力については、「高い技術と品質で定評のあるわが国の企業が海外のプロジェクトに参加できれば、技術力の維持・強化とともに、世界の原子力発電所の安全性向上に寄与できる」と述べ、わが国の原子力産業振興の一助となる情報発信やビジネス交流を行っていくとした。

- 30 Jan 2023

- NEWS

-

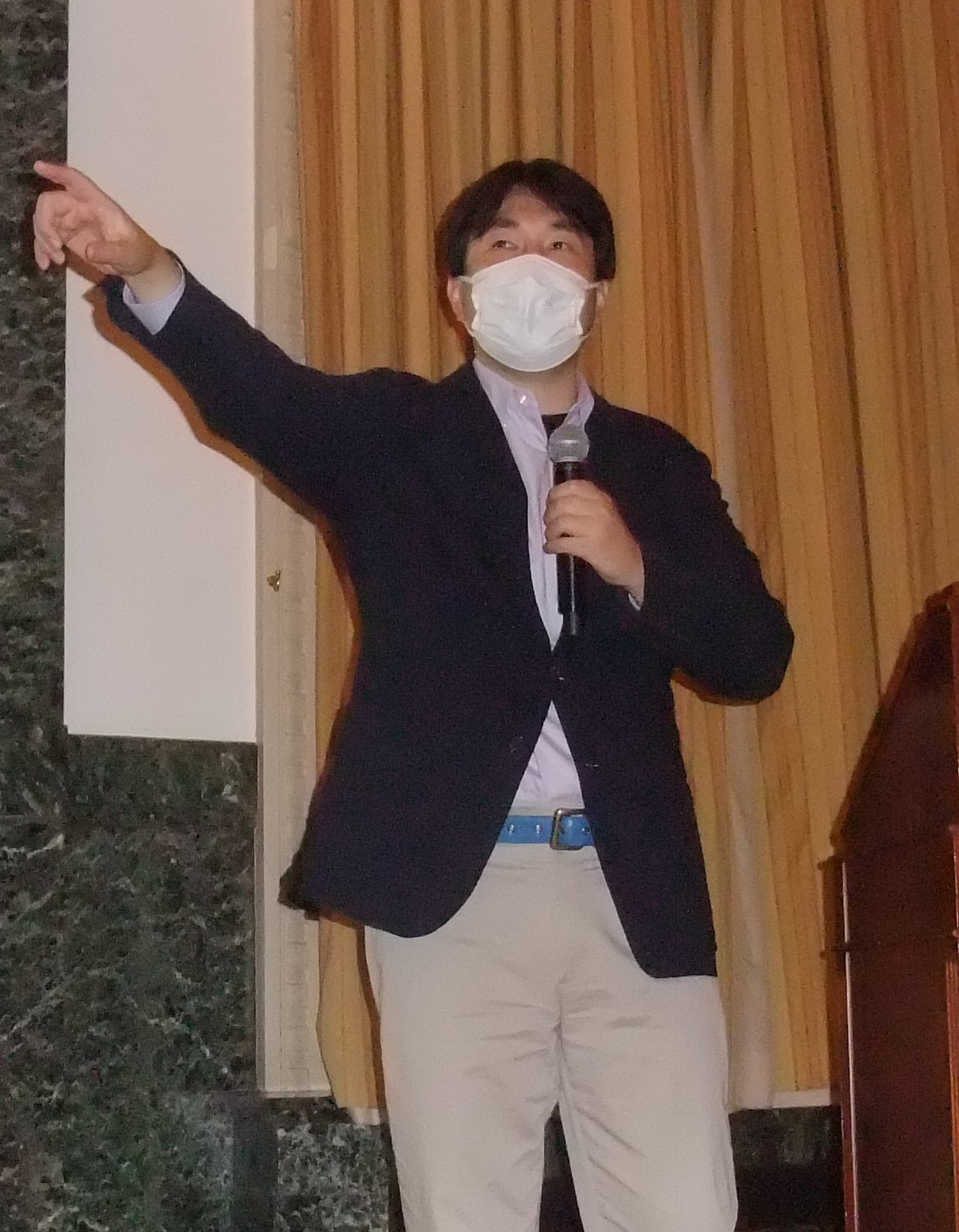

「原産シンポジウム」開催 福島県立医大・坪倉氏が講演

原産協会は1月19日、日本工業倶楽部(東京・千代田区)で「原産シンポジウム」を開催。今回は、福島県立医科大学放射線健康管理学講座主任教授の坪倉正治氏が「放射線の健康影響の基礎知識と原発事故後の健康課題」と題して講演を行うセミナー形式となり、会員企業・組織から約60名が参集した。坪倉氏は、もともと東京で血液内科医として医療に従事していたが、東日本大震災後は、福島県の相馬中央病院と南相馬市立総合病院を往復しながら、通常の診療に加え、ホールボディカウンターを用いた内部被ばく検査や住民への放射線影響に関する説明会など、被災地支援に取り組んできた。講演の中で、同氏は、発災後のおよそ12年間を振り返り、「どのような健康課題に住民は直面してきたか」を時系列的に整理。特に、避難後、施設に入所していた高齢者の死亡リスクが急増したことに関し、南相馬市内5施設の集計から「避難後3か月間以内で、実に25%の方々が亡くなった。これはすさまじい数だ」と指摘。仮設住宅への移住に伴うメンタル面・地域コミュニティの問題を始め、生活習慣病の増加、かかりつけ医との疎遠・がん検診の希薄化などを要因に掲げ、医療従事者の立場から「避難中に亡くなられる災害関連死を忘れてはならない」と強調した。発災から数年以降に関しては、介護サービスに係る地域間格差の他、偏見・デマの影響など、社会環境の変化に伴う要因にも言及。総じて、「健康問題を個人の意思や行動の帰結として捉えるのではなく、社会や周辺環境によって規定されている、と考えることが重要」と訴えかけた。さらに、福島第一原子力発電所事故に伴う放射線被ばくによる健康影響については、「リスク的にはゼロとはいえないが、健康問題をトータルでみた場合、中心となる放射線被ばくよりも、周辺の影響の方が爆発的に大きい」と強調。これまでにみられた被災地住民の健康状態悪化・回復のジグザグ傾向に関し、「半年から1年のタームで様々な環境変化が繰り返されてきた」ことを要因としてあげた上で、現状の行政支援システムから、避難指示解除以降の「戻りたくても戻れない人へのケア」の手薄さに懸念を示した。坪倉氏は、放射線の健康影響の基礎知識や福島県民の健康調査についても概説。同氏は、地元の学校に赴き生徒・教員に対し放射線に関する講義を行うなど、次世代層への普及・啓発に努めているが、「最近では震災を知らない子供たちが増えてきた。まず『なぜ学ぶのか』から説明しないといけない」と、課題をあげた上で、環境省が開設し若手中心で放射線の正確な情報発信に取り組む「ぐぐるプロジェクト」を課題解決に向けた一例として紹介した。福島第一原子力発電所事故による放射線影響の評価について、坪倉氏は、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の2020年報告書(2021年3月公表)を紹介。同報告書の主な結論として、「放射線被ばくが直接原因となるような将来的な健康影響はみられそうにない」ことなどをあげた。UNSCEARは科学的・中立的な立場から放射線の人・環境への影響調査・評価などを行う国際機関で、昨夏、2020年報告書の日本政府への手交のため来日した同組織のギリアン・ハース前議長は、取りまとめに当たった者として、「この報告書がもたらす主たる結論は堅固なもので、見通しうる将来に向け大きく変わるものではない」と、普遍性を強調している。

- 25 Jan 2023

- NEWS

-

ALPS処理水第2回規制レビュー IAEAが妥当性確認

会見を行うIAEA・カルーソ氏(フォーリン・プレスセンターホームページより引用)福島第一原子力発電所のALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関する国際原子力機関(IAEA)の規制レビューチームがこのほど来日。2022年3月に続き2回目となる規制レビューを完了し、20日、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏は、記者会見を行い、「前回のミッションで出たほとんどの問題について考慮されていることを確認できた」として、原子力規制委員会の審査や認可プロセスの妥当性を首肯した。1月16日からの日程を終了し、フォーリン・プレスセンターで記者会見に臨んだカルーソ氏は、規制委員会へのヒアリングや現地調査の結果を踏まえ「国際的な安全基準に合致した形での放出に関する規制のコミットメントの現れだ」と評価。日本政府の関係閣僚会議は1月13日に、「海洋放出設備工事の完了、工事後の規制委員会による使用前検査やIAEAの包括的報告書等を経て、具体的な海洋放出の時期は本年春から夏頃を見込む」としている。同氏は、海外メディア・在日大使館関係者からの質問に対し、国際安全基準の厳格さ・透明性を強調。「これから放出が行われるまでの検査活動にさらに注目していく」と述べ、今回のミッションに関する報告書を3か月以内に、本年半ばを目途にIAEAとしての包括的な報告書を公表することを表明した。ALPS処理水に関する理解醸成として、資源エネルギー庁では最近、国内向けのテレビCM放映・新聞広告掲載の他、韓国政府向けのテレビ会議説明会を実施。東京電力では、海外向けの処理水ポータルサイト(中国語・韓国語版)のリニューアルを昨年末に行っている。〈東京電力発表資料は こちら〉

- 23 Jan 2023

- NEWS

-

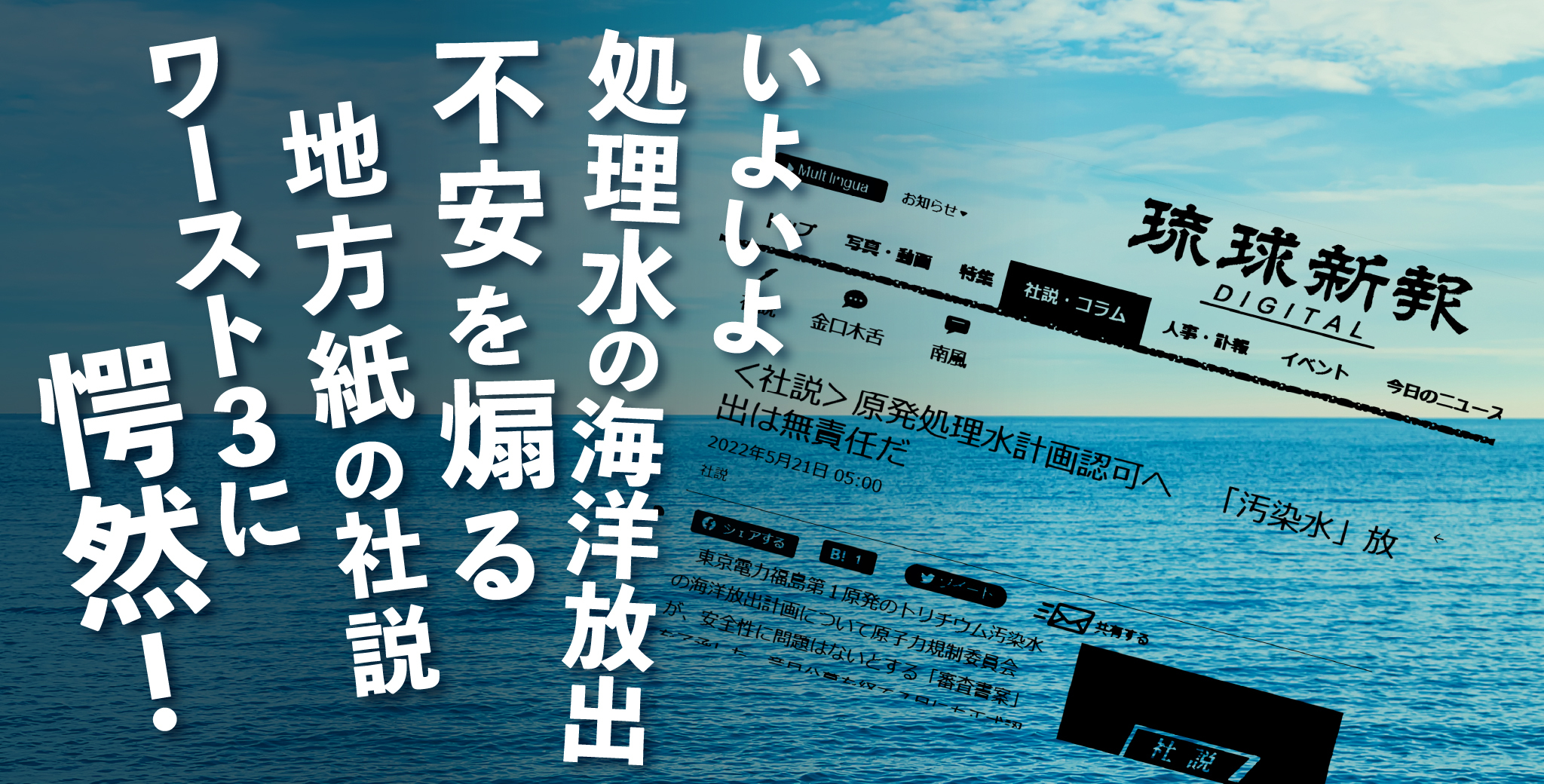

いよいよ処理水の海洋放出 不安を煽る地方紙の社説ワースト3に愕然!

二〇二三年一月十八日 福島第一原子力発電所に林立するタンクの処理水が今年、いよいよ放出を迎える。風評被害が抑えられるかどうかが最大の懸念材料だが、地方紙の社説が風評を起こす盲点になっていることに気づいた。大半の地方紙は福島から遠く離れているせいか、まるで他人事のように不安を煽る社説が多い。社説ワースト3を紹介しよう。 処理水に関する社説は、これまで主要6紙(読売、朝日、毎日、産経、日経、東京)ばかりを読んでいたが、改めて地方紙の社説をネットで検索して読んでみたところ、そのあまりのヒドさに絶句する心境に何度か陥った。福島から離れた県民ほど、福島産食品の実態(放射線量が検査されて安全だという事実)を知らない人の割合が多いという事実をよく聞くが、その背景には、不安や恐怖を煽る地方紙の社説があるのではないか。そう思いたくなるほど劣悪な内容の社説に出合った。驚嘆に値する琉球新報 たとえば、琉球新報(二〇二二年五月二十一日付)。見出しは「原発処理水計画認可へ『汚染水』放出は無責任だ」。海へ流すときの処理水は、汚染水とは言わないが、あえて不安をかきたてる「汚染水」という言葉を使う。見出しを見ただけで悪意ある社説だとわかる。 中身は驚嘆に値する。自然界や人体にも微量ながら存在するトリチウムについて、同社説は次のように書く。 「水素の同位体トリチウム(三重水素)は放射性物質である。希釈すれば放出してもいいということに、地元関係者をはじめ多くの人が疑問を持っている。…廃炉作業が続く限り生成が続き、排出量は増していく。漁業者が反対し、住民が懸念するのは当然だ。海洋放出は無責任だ。…東電は『処理水』とするが、トリチウムが残る限り『汚染水』である」。 トリチウムは通常の原子力発電所の運転でも発生する。世界中の原子力施設が放出基準を順守しながら、トリチウムを海などに放出しているという事実を無視し、一方的に「汚染水だ」と決めつけて不安を煽る。 社説は続く。「矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授(物性物理学)は『トリチウム水は普通の水と同じ性質だが、質量が大きい分、気化もしにくく生物濃縮も起きやすい。細胞内でDNAを傷つける可能性がある』と指摘する」と恐怖を煽る。 水と同じ性質をもつトリチウムが生物の体内で濃縮することはないというのが科学者の共通認識である。つまり、「生物濃縮が起きやすい」は間違いである。もし濃縮する生物がいるならば教えてほしい。そのような生物がいるならば、むしろ濃縮に活用できるからだ。 この社説は、現在の科学的な共通認識とは明らかに異なる一部の異端的な意見だけを取り上げて恐怖を煽る手法そのものである。社説を書く論説委員は科学を重視するタイプの記者だと思っていたが、違うようだ。福島の痛みがまるで分っていない 琉球新報は約二か月後の七月二十七日付社説でも、同様の論説を繰り返した。 「安全性に問題はないというのが理由だが、果たしてそうなのか。疑問は尽きない。海に流してしまうということには地域、漁業者らに加えて国際社会にも批判がある。…このまま海洋放出計画を進めるのは無責任である。放出以外の方法を引き続き検討すべきだ。トリチウムは放射性物質である。トリチウムが残る限り『汚染水』である。いくらトリチウムの濃度を下げるといっても、これを海洋に出すことの影響はどうなのか」。 またしても悪意に満ちた「汚染水」という言葉を使っている。不安を煽って福島産食品の悪い風評を広めれば、福島県民が悲しむことくらいは、米軍基地を抱える沖縄であればわかりそうなものなのに、まるで傍観者である。中国や韓国の立場に立つ中國新聞 中國新聞(二〇二二年七月二十四日付)もひどい。 「処理水に含まれる放射性物質トリチウムなどが健康被害をもたらす可能性は否定できない。それが確認されなくても風評被害を招くことは避けられまい。地元の漁業者を含め、全国漁業協同組合連合会が激しく反対している。政府や東電が放出計画を強引に進めることなどあってはならない。ただALPSでトリチウムは除去できない。政府は『原発の排水にも含まれている物質』と危険性の低さを強調するが、体内に蓄積される内部被曝(ひばく)の影響まで否定できるものではない」。 トリチウムは人の体内で蓄積しないというのが科学者の共通認識だが、琉球新報と同様にトリチウムの体内蓄積で健康被害が起きるかのような論説だ。 さらに「規制委の認可に韓国は『潜在的影響』への憂慮を示し、責任ある対応を日本政府に求めることを決めた。中国は『無責任』と激しく反発している。福島第一原発事故に由来するセシウムが北極海にまで広がっていた事例も報告されている。人体に静かに蓄積され、長期間にわたり被害を及ぼしかねないことを踏まえれば、海洋放出の判断には慎重を期すべきだ。子や孫やその先の世代に影響が出ても、その時に今回の認可の責任を取れる人は誰もいないことを忘れてはならない」。 いったいどこまで脅せば気が済むのか。これはもはや論説というよりもアジテーション(煽動)である。中国や韓国の立場に立って、日本を非難するのも琉球新報と同じ手法だ。孫の代まで影響が及ぶかのごとく主張するが、何の根拠もない。こんなひどい社説が堂々とまかり通っているという事実に愕然とせざるを得ない。言葉を捻じ曲げて伝えた佐賀新聞 佐賀新聞(二〇二二年七月二十三日付)も悪意に満ちている。 「第一原発では炉内冷却のための注水や建屋に流れ込む地下水、雨水によって大量の汚染水が発生している。これを特殊な装置で浄化したものを『処理水』というが、トリチウムなど取り切れない放射性物質が含まれる汚染物質であることに変わりはない」 やはり、この社説でも「汚染」という言葉を強調する。どの新聞が不安を煽っているかを知る指標は、海に放出する水を「汚染」と呼ぶかどうかでわかる例でもある。 続けて、同社説は「海洋放出に関してより重要なのは、これらの科学的、工学的な評価ではなく、社会的な合意という問題だ。東電は『地元の合意なしには放出はしない』としているし、立地自治体と結んでいる協定では、放射性物質の影響が及ぶ可能性がある施設を新増設する場合、地元の事前了解を得る必要がある。だが、東電はどのような形なら地元合意が得られたと考えるのかを明確にしていない」と書く。 ここでは絶妙なトリックも披露している。「地元の合意なしには放出はしない」は誤りで、正しくは「地元の理解なしには」である。「理解」と「合意」では雲泥の差がある。たとえ海洋放出に反対であっても、理解を示すことはありうるからだ。この部分は、本来なら、「『合意』は『理解』の間違いでした」と訂正が必要だろう。社説の筆者は、勝手に「理解」を「合意」という言葉にすり替え、「東京電力は合意を無視して、海洋放出を強行した」というイメージを作り出したいのだろうと推測する。 この佐賀新聞の社説は最後に署名があり、共同通信社の論説委員が書いたものだと分かった。共同通信社の体質がよくわかる好例でもある。地方紙の大半は「海洋放出に反対」か ここに挙げたワースト3以外にも京都新聞、神戸新聞、西日本新聞の社説は風評被害を助長する内容だった。ネット検索だけでは、すべての地方紙の社説が読めるわけではないため、ワースト3といっても、おそらく氷山の一角だろう。 これらの社説を通じてわかることは何だろうか。確たることは言えない(おそらく当たっていると思う)が、福島県の地方新聞を除き、地方紙の大半の社説は「海洋放出」に否定的もしくは反対の論説を掲げていることが推測される。その背景には地方紙にニュースを提供している共同通信社の影響が大きいだろうとみている。処理水の海洋放出に対する共同通信社の姿勢はたいていの場合、不安を呼び起こすネガティブな内容だからだ。社説も例外ではない。 共同通信社は一九四五年に全国の新聞社やNHKが組織した一般社団法人の通信社(職員約一七〇〇人)である。新聞を発行しているわけではないが、全国の都道府県に記者を配置し、地方紙に記事を配信しているため、実は予想以上に大きな世論喚起力をもっている。地方紙は一般的に自らの県と東京・大阪以外には記者を配置していないため、記事の大半を共同通信社からの配信記事で埋めている。 つまり、地方紙を読んでいる読者は、共同通信社の記事を読んでいるのに等しいのだ。私があえて「共同通信社の影響が大きい」と形容したのは、そうした地方紙と共同通信社の関係を指しているわけだ。 地方紙に記事を配信している通信社としては、他に時事通信社(株式会社)もあるが、従業員は共同通信社の半分の約八七〇人しかいない。国内の五十四か所に記者を置いているが、地方紙に採用される率は低いので、影響力は共同通信社に比べて弱い。地方紙の多くは福島の痛みに共感せず そして、もうひとつ地方紙に共通することは、ここに挙げた琉球新報、佐賀新聞、中國新聞のように、福島の痛みを自分事の痛みとして感じていないことだ。どの社説も中国や韓国の言い分を嬉々として載せているのも、不快な気持ちにさせる。中国や韓国はトリチウムを含む水を福島の海洋放出基準以上の濃度で海へ放出している。それに触れることなく、中国や韓国側の非難の声を載せるという報道行為は、日本が海外から批判され、風評被害が生じるのを喜んでいるとしか思えない。 三つの社説を読んだだけでも、多くの読者は「ここまでひどいとは思わなかった」と嘆きの声を抱いていることだろうと想像する。中央の主要6紙の購読部数が大きく減る中、地方紙の影響力が相対的に大きくなっている。そういう中で煽動的な地方紙の社説はまさに盲点だった。共同通信社と地方紙の論調にもっと目を光らせていくことが必要だろう。

- 18 Jan 2023

- COLUMN

-

韓国NGOが福島第一を視察 ALPS処理水の正しい情報発信に向け

韓国のNGO団体「The Fact and Science」が12月13日、福島第一原子力発電所を訪れ、廃炉作業の進捗やALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の放出に向けた準備状況などを視察した。〈東京電力の資料は こちら〉同団体は、「事実と科学に基づく合理的な問題解決を通じた先進的な社会構築」を目指し、2018年に韓国内で設立されたネットワーク。前政権の脱原子力政策に対し、新聞広告、署名活動、セミナー開催、SNSなどを通じ、原子力や放射能に関する正しい情報発信を求めてきた。韓国の前政権による「福島第一原子力発電所の敷地に保管された汚染処理水は放出してはならない危険物質」という主張は、まだ多くの韓国人の脳裏に強く残っている。そのため、処理水がどのように管理されているか直接確認し、正確な情報を韓国政府、国会議員、韓国国民に伝えることを目的に、同団体ディレクターのパク・ギチョル氏(元韓国水力・原子力会社〈KHNP〉副社長)ら7名が福島第一原子力発電所を訪れた。一行は、1~4号機全景の他、原子炉建屋内の冷却に伴い発生する汚染水を浄化処理する多核種除去設備(ALPS)、ALPS処理水の海洋放出に係る設備の建設現場、測定・確認用タンクエリア、環境モニタリングの一環として行う海洋生物飼育試験の施設などを視察。視察後、「ALPS処理水の海洋放出については、まずは地元の方々の理解を得なければならない。大変なことだが、信頼を得られるよう願っている」とコメント。同NGOでは、今回の福島第一原子力発電所訪問に関する出版物を検討中とのこと。現場を訪れた所感として、「数千人もの人員が復旧のために黙々と働く姿はとても感動的だった」と述べた。ALPSで取り除くことのできないトリチウムに関し、韓国他、多くの国の原子力施設で排出されている事実に触れた上で、「韓国では海洋放出に反対する人々がまだ大勢いる。福島第一原子力発電所に対する歪んだ情報を正し、事実と科学に基づき原子力発電と放射能に対する誤解と恐怖を払拭していきたい」と意気込みを語った。

- 26 Dec 2022

- NEWS

-

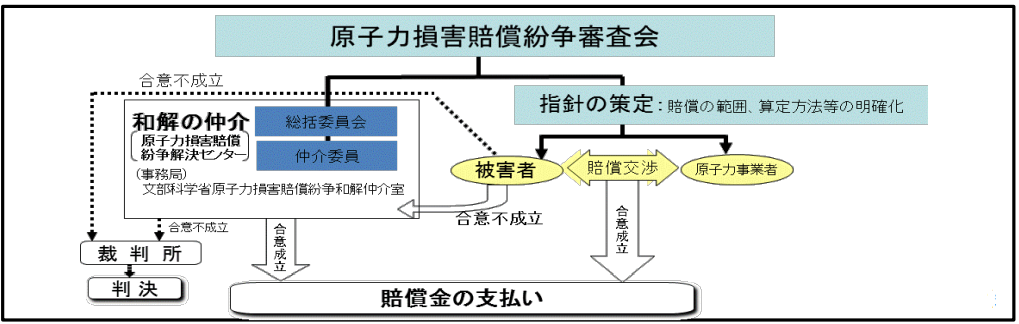

原賠審 原子力災害に伴う精神的損害で新たな指針追補を決定

文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長=内田貴・東京大学名誉教授)は12月20日、福島第一・第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定に関する「中間指針第5次追補」を決定した。事故に伴う損害賠償請求の7つの集団訴訟について、賠償額に係る部分の判決が確定したことを踏まえ、9年ぶりに見直しを行ったもの。避難に伴う精神的損害賠償に関し、新たな事由の損害を認め、損害の範囲や賠償額の目安が示されている。同審査会は、原子力損害賠償法に基づき、事故の当事者による自主的な解決を促進し被災者への賠償を円滑に進めるべく、発災から1か月後の2011年4月に設置された。以降、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順次、損害項目や範囲などに関する指針を策定しており、2011年8月には、その全体像を示す「中間指針」を策定。その後、2013年12月までに、自主的避難、政府による避難区域見直し、農林漁業・食品産業の風評被害、避難指示の長期化を主な事由に、それぞれ同指針第1~4次追補を策定してきた。精神的損害、つまり「長年住み慣れた住居および地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」に対する賠償に関しては、2013年12月の同指針第4次追補で賠償の考え方が示されたが、今回の第5次追補では、対象として「過酷避難状況による精神的損害」を新たに類型化。例えば、事故発生時に福島第一原子力発電所から半径20km圏内に居住し避難を余儀なくされた住民について、「放射線に対する情報が不足する中で、被ばくの不安と今後の展開に関する見通しも示されない不安を抱きつつ、着の身着のまま取るものも取り敢えずの過酷な状況の中で避難を強いられたことによる精神的苦痛」は賠償すべき損害と認められるとし、従前の指針で示された賠償額に対し一人当たり30万円を加算。また、精神的損害の増額事由として、要介護者・障がい者やその介護を行った者、妊娠中や乳幼児の世話を行った者など、通常の避難者と比べて精神的苦痛が大きいと認められる場合は、増額することとし目安となる金額を示した。今回の決定を受け、永岡桂子文科相は20日夕刻、東京電力の小早川智明社長に対し、今後の対応について要請を行う。

- 20 Dec 2022

- NEWS

-

エネ庁 ALPS処理水の理解に向け広報強化

資源エネルギー庁は、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))について、「多くの方々に知っていただく・考えていただく」きっかけとなるよう、テレビCM、新聞広告などを通じた全国規模での広報を強化している。テレビCMについては、12月13日より30秒/15秒の実写篇を放映開始(2週間程度を予定)。現在、アニメーション篇も制作中だ。新聞広告も同日、全国紙5紙、各県紙・ブロック紙(朝刊)に掲載された。また、都心部を中心とする屋外・交通広告(電車内ビジョンなど)も19日頃から行う予定。2021年4月の政府による「ALPS処理水の処分に関する基本方針」決定を受け、風評影響を最大限抑制するための国民・国際社会の理解醸成に向け、関係省庁では情報発信やIAEAによる国際的レビューに努めている。資源エネルギー庁では12月1日、ALPS処理水について科学的根拠に基づいた情報をわかりやすくまとめたウェッブサイトを新設。「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」との共通メッセージとともに、情報発信・関心喚起に取り組んでおり、ウェッブ広告(12月13日から1か月程度公開)の中で西村康稔経済産業相は「是非ご覧下さい」と語りかける。ALPS処理水は来春頃に海洋放出を開始することを目途に準備が進められている。

- 14 Dec 2022

- NEWS

-

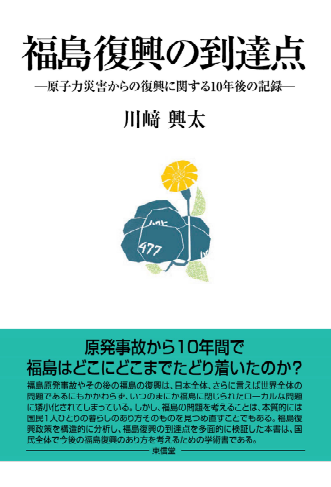

福島大・川﨑教授 「国民全体で福島復興に関する総合的検証を」

福島大・川﨑教授は著書の中で、福島復興に関し国民全体での総合的検証の必要性を述べている(福島大発表資料より引用)福島第一原子力発電所事故から10余年が経過。福島大学共生システム理工学類の川﨑興太教授は、12月7日に行われた同学・三浦浩喜学長による定例記者会見の中で、「国民全体での福島復興に関する総合的な検証が必要」と指摘している。〈福島大発表資料は こちら〉同氏は、2018年に学際的研究会「福島長期復興政策研究会」を設立。2021年までに、事故発生から10年間における福島の復興および関連政策の検証、および今後の調査・研究の一環として、福島県内の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)の首長を対象にヒアリングを実施し、復興に向けた課題を抽出。同調査・研究の成果は今秋、「福島復興の到達点―原子力災害からの復興に関する10年後の記録―」(東信堂)として出版された。会見で川﨑教授は、その内容について紹介。「福島復興10年間の到達点」に関し、避難指示は2020年3月までに帰還困難区域を除きすべて解除されたものの、多くの住民は避難し続けており、自治体は存続の危機に陥っている除染が完了しても、放射能汚染問題がすべて解消したわけではない福島の基幹産業である農林水産業は、それぞれ文脈は異なるものの、いずれも苦境に立たされ続けているそもそも事故が収束していない県や自治体は新たな復興計画を策定し、未来を切り拓こうとしているが、解決すべき課題が山積している――との段階にあると指摘している。さらに、同氏は、福島第一原子力発電所事故やその後の復興について、「日本全体、世界全体の問題であるにもかかわらず、いつのまにか福島に閉じられたローカルな問題に矮小化されている」と懸念。総合的な検証の必要性を示し、その視点として、事故発生の原因究明と責任所在の解明被害実態の包括的・総体的な把握と追求被災者の生活再建と被災地の復興・再生に関する実態に即した課題の抽出事故の再発防止策と再発した場合の被害最小化策の合理性――を提示。「福島の問題を考えることは、本質的には国民一人一人の暮らしのあり方そのものを見つめ直すことでもある」との考えから、検証は、福島の住民、県・市町村、国、東京電力だけでなく、国民全体で行うべきと提言している。

- 12 Dec 2022

- NEWS

-

日韓原子力専門家会合 3年ぶりに対面開催

日本原子力産業協会(JAIF)と韓国原子力産業協会(KAIF)との共催による「日韓原子力専門家会合」が12月6日、都内で開催された。対面での開催は3年ぶりとなる。同会合は、JAIFとKAIFとの協力覚書に基づき、原子力開発・利用に関する情報・意見交換を行うことにより、日韓両国の原子力産業界レベルでの協力を促進し、原子力関連産業の一層の発展を目的として、1979年以来、開催されているもの。2017年以降は、開始当初の名称「日韓原子力産業セミナー」を改称し、現在に至っている。韓国側からは、KAIFの他、韓国電力公社(KEPCO)、韓国水力・原子力(KHNP)、韓国原子力環境公団(KORAD)などから15名が来日し出席した。今回会合では、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、韓国におけるエネルギー政策に関する特別セッションが設けられ、それぞれ、日本側から東京電力、韓国側から慶熙(キョンヒ)大学校が発表。また、両国において関心の高い原子力発電所の廃止措置、放射性廃棄物の処理・処分など、バックエンド対策をテーマに議論がなされた。これらを踏まえたQ&Aセッションでは、韓国側、日本側からの質問に対し、それぞれJAIFの新井史朗理事長、KAIFのカン・ジョヨル常勤副会長が回答。韓国側から寄せられた原子力産業に係る国内市場や国際展開のリサーチに関する質問に対し、新井理事長は、JAIFが毎年、会員企業などを対象に実施している「原子力発電に係る産業動向調査」を紹介。一方、日本側からUAEバラカ1~4号機プロジェクトの成功要因に関連して韓国の原子力人材確保・育成について問われたのに対し、カン常勤副会長は、これまでの韓国における原子力開発の歴史を振り返りながら、「教育は人材育成の重要な要素」と強調。大学の原子力関連学科の充実化とともに、企業においても早い段階から海外への派遣を通じ教育・訓練に努めているなどと説明した。韓国一行は、会合終了後、福島へ移動し、福島第一・第二原子力発電所や日本原子力研究開発機構の楢葉遠隔技術開発センターなどを訪れた。

- 09 Dec 2022

- NEWS

-

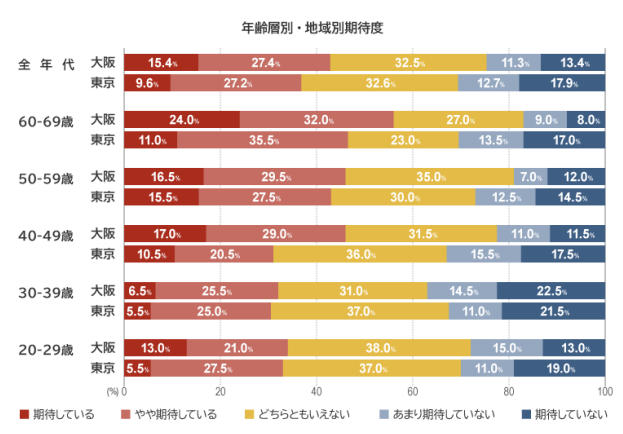

三菱総研が調査 福島の復興アピールへ期待

三菱総合研究所は12月2日、福島県の復興状況や放射線の健康影響に対する意識や関心・理解などに着目したアンケート調査の結果を発表した。同社では2017年以降、東京都民を対象として継続的に調査を実施してきたが、第5回目となる今回、2025年に大阪で開催予定の万博において、「東日本大震災からの復興を成し遂げつつある姿を世界に発信する」ことも重要視されていることから、調査対象に大阪府民を加えている。調査は、2022年6月に、東京都と大阪府の20~69歳の男女、各都府1,000名に対しインターネットを通じて実施。「震災・復興を語り継ぐことの大切さ」を提言している。調査結果では、東京都民を対象とした「原発事故から11年が経過し、自身の震災に対する意識や関心が薄れていると思うか」との問いに対し、「そう思う」と「ややそう思う」との回答が初回調査から引き続き半数を超えていたことから、「東京都民における震災への意識・関心は薄れつつあることが浮き彫りになった」と分析。その上で、「震災から得た重要な教訓を語り継いでいくという観点では、15年、20年という節目のタイミングでの情報発信やイベントなど通じて、人々の意識・関心を再び喚起する機会を効果的に設けていくことも重要」と述べている。また、大阪・関西万博における東日本大震災からの復興アピールに、「期待している」または「やや期待している」との回答割合は、東京が36.8%に対し大阪が42.8%と、6ポイントほどの開きがあり、年齢別には、東京、大阪ともに60歳代以上の期待が特に大きく30歳代以下と大きな差があった。この理由として、「1970年万博当時の盛り上がりなどの記憶を持つ世代の期待が大きくなっている」と推察。今後に向け「1970年の万博後に生まれた若い世代の期待度を高めることが強く望まれる」と提言している。福島県の復興に関する意識については、東京と大阪でそれほど大きな違いはなかった。今回の調査では、震災・復興を語り継いでいくための参考として、「阪神・淡路大震災」と「東日本大震災」の日本における過去10年間のインターネット検索状況を比較。震災発生の周年期など、節目節目でのアクセス数が高まることなどから、「阪神・淡路大震災から30年となる2025年に開催される大阪・関西万博では、震災・復興についての積極的な情報発信の取組が強く期待される」と述べている。

- 05 Dec 2022

- NEWS

-

いぐねと自由意志

浜通りと東京では時間の流れ方が違う。そう感じることがしばしばあります。それは単に風景や生活のテンポが違うというだけではなく、そもそも「自分」を形作る時間の単位が異なるのではないか。2つの県を行き来する間に、そう感じるようになりました。時間を超える「我が事」「20年後にはこの村はなくなっているかもしれない。でも200年後にはまた人が住んでいるかもしれません」帰還困難区域の近くで林業を営む方が、木を育て続ける理由について語った時の言葉です。一旦消滅して再び芽吹くかもしれない「この村」を、今の自分の延長として自然に想像できる。そこには都会では見られない未来との一体感がありました。東北地方では、子孫が建材や燃料として利用できるよう、家の周りに「いぐね(居久根)」という屋敷林を植える文化もあります。いぐねが育つ先の未来が暮らしの一部となっている方々にとって、200年というのは大した長さではないのかもしれません。このような時間を超えた「我が事」は、過去に対しても同様に見られます。たとえば東日本大震災と大津波の後、津波被災地の方々が真っ先に行ったことは、先祖代々のお墓を建て直すことだった、という話をよく聞きます。その行動を「お墓はここの人たちにとってはアイデンティティの一部だから」と説明される方もいました。またご自宅が中間貯蔵施設の敷地内となった方の中には「たった数十年使えないだけでこの土地を手放したら、ご先祖に合わせる顔がない」と言われていた方もいます。命の長さ「…過去はおそらく生物体にとって、また意識的存在にとっては確実に、一つの現実なのだ。流れた時間は恒存的だと想定されている体形にとっては何の得失にもならないが、生物にとっては多分、また意識的存在にとっては異論の余地なく利得なのである。…このような条件の中で、時間の作用に従いつつ持続を蓄えながら、まさにそのことによってエネルギー保存の法則を免れるような或る意識的力ないし自由意志というものがあるのではないか。」これはベルグソン「時間と自由」の一説ですが、家のまわりにいぐねを育て、お墓を自分のアイデンティティとして大切に守る方々の中には、正にそんな自由な命の在り方が息づいていると感じます。200年前のご先祖も、200年後の村も自然に「我が事」の延長にある。それは逆に言えば自身の命が空間・時間の中で自在に形を変えて生き続けていることを意味するのではないでしょうか。生き残る自己今、競争社会が激化する中で「国家生き残り」「地域生き残り」といった言葉をしばしば耳にします。一方で競争を回避するための「自分らしさ」を追求する人もいます。しかし、その中で生き残る国家や地域、自分とは何なのか。それは多くの場合、他者とは隔絶し、短い時間や狭い空間に固定された、何か不自由な自己、という感が否めません。「国破れて山河あり」は人の世の儚さを詠んだと言われますが、その山河もまた自己の延長と受け入れることができれば、そこには目先の栄枯盛衰とは全く異なるものが見えてくるのではないでしょうか。政治やビジネスではない、そんな「生き残り戦略」をふるさとから学べないものかな、と思っています。

- 01 Dec 2022

- COLUMN

-

規制委とOECD/NEA 「福島第一原子力発電所事故後10年の規制活動」でシンポ

「福島第一原子力発電所事故後10年の規制活動」について話し合う原子力規制委員会とOECD/NEAによるシンポジウムが11月28日、都内ホテルで開幕した。国内外の政府・規制当局、電力事業者、大学・学会、地方自治体などから約200名が参集。29日までの2日間、原子力規制を巡り、自然災害への対応、信頼構築・透明性確保、ジェンダーバランスなど、今後取り組むべき課題について議論する。開会に際し基調講演を行った規制委員会の山中伸介委員長は、2012年の発足から9月で10年を迎えた同委のこれまでの活動を振り返り、「信頼回復のための10年だったといっても過言ではない」と強調。規制の継続的改善に関し、2016年のIAEA総合規制評価サービス(IRRS)受入れを踏まえ自身が主導した新検査制度の導入を例示しながら、「ゴールなどない」と述べ、今後も怠りなく取り組んでいく姿勢を示した。また、OECD/NEAのウィリアム・マグウッド事務局長は、福島第一原子力発電所事故後の世界における原子力規制の改善に関し、「既に延べ何百万時間にも及ぶ様々な努力が注がれ、本当に時代が転換した」と振り返った。同事故から得た自然ハザードに備えレジリエンスを図る教訓を、「『起こらない』と思ったことが来週にも起きるかもしれない。想定しておくことが大事なのだ」と強調。さらに、「人間が最後の深層防護」とも述べ、規制に係るヒューマンリソースやステークホルダー関与の重要性も訴えかけた。今回のシンポジウムには、日本の他、カナダ、フィンランド、フランス、ドイツ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の規制機関が参集。マグウッド事務局長は、「原子力規制で一番変革したのは、世界中の規制者が連携するようになったことだ」と述べ、2日間の議論が有意義なものとなるよう期待した。

- 28 Nov 2022

- NEWS

-

原子力規制委員会・山中委員長が日本記者クラブで会見

原子力規制委員会の山中伸介委員長は11月21日、日本記者クラブで記者会見を行い、9月に2012年の発足から10年を迎えた同委のこれまでの取組と今後のあり方について述べた。山中委員長はまず、2011年に発生した福島第一原子力発電所事故に関し、「長年、原子力に携わってきたものとして、『痛恨の極み』であり、『なぜあのような事故を防ぐことができなかったのか』という大いなる後悔と反省の気持ちを今も持ち続けている」と述べ、これを原点に原子力規制のさらなる改善に向けて「変化を恐れず」に取り組んでいく考えを強調。続けて、新規制基準の策定・適合性審査、新検査制度の運用開始、福島第一原子力発電所事故の調査・分析など、10年間の取組について説明。福島第一原子力発電所の廃炉については、これまでの緊急措置的な対応から今後の10年に向け、「放射性物質で汚染された様々な物質の分析・分類・保管を着実にかつ安全に、社会的影響にも十分配慮して進めていく必要がある」と述べた。原子力発電所の運転期間延長に関して、山中委員長は、規制委員会が2020年7月に示した「運転期間のあり方は、原子力利用に関する政策判断にほかならず、当委員会が意見を述べるべき事柄ではない」との見解を改めて明言。これを前提に規制側として、「必要な安全規制を継続して実施できるようにする」ための制度設計に向けて準備を進めているとし、現在、検討中の新たな安全規制制度案について説明した。現行の高経年化技術評価制度と運転期間延長認可制度を統合するもので、規制委員会が運転開始から10年以内ごとに事業者に対し策定を義務付ける「長期施設管理計画」を審査し認可されたプラントが運転を継続できるよう法整備を図る。運転期間延長に関する記者からの質問に対し、山中委員長は、「高経年化した原子炉の規制に抜けがあってはならない」と、独立した立場から厳正に審査を行う考えを繰り返し強調。海外の原子力発電所の実績にも鑑み長期運転に係るデータの信頼性について指摘されたのに対し、「各国で様々な取組があるが、われわれ独自の安全規制を図っていきたい」と応えた。

- 22 Nov 2022

- NEWS

-

ALPS処理水 IAEAが2回目の安全性レビュー終了

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の安全性レビューに関し来日していたIAEAのミッションが11月18日、5日間の日程を終了した。ALPS処理水の放出前・中・後にわたり継続的に実施されるIAEAによる安全性レビューは、2月に続き2回目となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回は、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏を筆頭に7名のIAEA職員と、9名の国際専門家(アルゼンチン、中国、韓国、フランス、マーシャル諸島、ロシア、英国、米国、ベトナム)が来日。一行は、経済産業省、東京電力との会合で、前回レビュー後、4月に取りまとめた報告書で技術的事項として示されている横断的な要求事項と勧告事項ALPS処理水/放出水の性状放出管理のシステムとプロセスに関する安全性放射線環境影響評価放出に関する規制管理と認可ALPS処理水と環境モニタリング利害関係者の関与職業的な放射線防護――についてレビュー。特に、東京電力が11月14日に原子力規制委員会に提出した放出を管理するための組織体制の明確化、処理水中の測定対象核種の改善などを含む実施計画の変更認可申請書について、IAEAの安全基準に基づいて専門的な議論を行った。16日には、福島第一原子力発電所を訪問。希釈放出設備の工事進捗状況などを視察し同社と意見交換を行った。会見を行うIAEA・カルーソ氏(インターネット中継)18日にフォーリン・プレスセンターで記者会見を行ったカルーソ氏は、「われわれが作成するレポートはすべて一般に公開される。科学的な評価を行うことで、日本だけでなく、IAEAメンバー各国にとっても安心感を与えるものとなる」と、IAEAが堅持する厳しい国際基準と高い透明性を確保する姿勢を強調。来春に予定されるALPS処理水の放出を前に包括的な報告書を公表する考えを述べた。

- 21 Nov 2022

- NEWS

-

福島「常磐もの」魚介グルメが日比谷公園に 20日まで

全国各地の魚介料理が堪能できる「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 2022 ~全国魚市場&魚河岸まつり~」(主催=SAKANA & JAPAN PROJECT ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会)が日比谷公園(東京都千代田区)で開催されている。会期は11月17~20日(雨天決行・荒天中止)。感染症防止対策を徹底し、出店数は前回の3倍となる約70ブースに拡大。入場無料で、会場内の混雑状況により入場制限が行われる場合がある。同フェスティバルでは、今回も東日本大震災からの復興応援を目的として、「常磐もの」と呼ばれる福島県産の海産物を味わえる「発見!ふくしまお魚まつり」(主催=発見!ふくしまお魚まつり実行委員会)を併催。全5種類の「ふくしまご当地海鮮丼」、小名浜サンマの塩焼き、直径1.5mの巨大鍋で150人前を一気に調理する「常磐ものイカスミパエリア」の他、「福島牛ステーキのウニとイクラのせ」、「常磐煮干し極上中華そば」など、肉・麺とのコラボメニューも味わえる。また、新酒鑑評会で金賞受賞数日本一を9回連続で獲得した福島の地酒で出店した福島県酒造協同組合は「福島の魚介との相性は抜群」と絶賛。ブースでは、大吟醸、純米、それぞれ3種類の飲み比べができる。折しも絶好の晴天に恵まれた会期初日の17日、人気のブースには開場から30分足らずでおよそ40分待ちの長蛇の列ができるほどの盛況ぶりだった。絶好の秋晴れのもと、テープカットに臨む経産省・復興庁の政務ら(中央に秋葉復興相、左端は「発見!ふくしま」公式アンバサダーの箭内夢菜さん)同日午前に行われたテープカットに際し、同フェスティバル実行委員長の近藤豊和氏(産業経済新聞社上席執行役員)は、「四方を海に囲まれ水産資源に恵まれた日本。もっともっとお魚を食べよう」と、日本の水産業振興に向けエール。また、秋葉賢也復興大臣は、「福島の復興なくして東北の復興なし。東北の復興なくして日本の再生なし。今回のイベントを通して福島県の漁獲水揚量・販売額がさらに拡大することを心より期待する」と述べた。

- 17 Nov 2022

- NEWS