キーワード:DOE

-

米WEと韓国企業 知的財産権をめぐる紛争を終結

米ウェスチングハウス(WE)社は1月16日、韓国電力公社(KEPCO)ならびに韓国水力・原子力(KHNP)との間で、知的財産権に関する紛争の終結で合意したことを明らかにした。併せて、WE社は韓国の両社と協力して、現在係争中の訴訟をすべて取り下げる予定であると表明。なお、和解の条件については、当事者間の合意により機密事項となっている。WE社のP. フラグマンCEO(今年3月末にCEOを退任予定)は、「世界的にベースロード電源の需要が高まる中、この合意は両社による新たな原子力プロジェクトを推進するための協力関係の基盤となる」と述べた。一方、KHNPのJ. ファンCEOは、「今回の合意は、両社のより一層緊密な協力関係を構築する契機となる」とし、世界市場での協力体制と競争力を強化する方針だ。この和解を受け1月16日、米エネルギー省(DOE)のJ. グランホルム長官は声明を発表、「民生用原子力部門で数十万人の雇用創出を維持し、数千億ドルの協力プロジェクトを進める道を開く可能性のある大きな成果。私はこれら関係企業とリーダーたちの献身、決意、忍耐力に感謝している」と述べた。WE社は、韓国のAPR1000やAPR1400が同社の技術を組み込んでおり、KHNPはWE社の同意なしに第三者にサブライセンス供与する権利も有しておらず、米政府から技術輸出に必要な承認を取得する法的権利を有しているのはWE社だけであると主張。知的財産権と輸出管理をめぐり、2022年以降、KEPCOならびにKHNPと係争を繰り広げてきた。国際仲裁ならびに米国での訴訟が進行しており、WE社は仲裁が2025年後半までに決着する可能性は低いとみていた。こうしたなか1月8日、米DOEと韓国の産業通商資源部(MOTIE)は、2024年11月に仮調印していた、原子力輸出及び協力の原則に関する覚書(MOU)に正式調印。両政府が、原子力輸出協力の意向を明確に示したことにより、両企業間の交渉が今後円滑に進む可能性が指摘されていた。

- 20 Jan 2025

- NEWS

-

米テラパワー 主要機器の供給者を決定

米国の原子力開発ベンチャー企業であるテラパワー社は12月18日、同社が開発する先進炉「Natrium」の主要機器の製造契約を締結したと発表した。製造されるコンポーネントと契約先は以下のとおり。原子炉ヘッド:スペイン・Equipos Nucleares(ENSA)炉心バレル、原子炉容器ガードベッセル、炉内構造物:韓国・斗山エナビリティ(旧斗山重工業)原子炉容器:韓国・HD現代重工業回転プラグ:カナダ・Marmenテラパワー社のC. レベスクCEOは、「Natriumはゲームチェンジャーな先進炉。初号機の建設に向けた適切なベンダーチームの結成により、この先進炉を商業化し、世界的なエネルギー需要の高まりに応えていきたい」と抱負を語った。Natriumは34.5万kWeのナトリウム冷却小型高速炉。熔融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを備え、負荷追従運転が可能。ピーク時には電気出力を50万kWまで上昇させ5.5時間以上稼働する。初号機は、電気事業者パシフィコープ社がワイオミング州南西部のケンメラーに所有する閉鎖予定の石炭火力発電所の近くに建設される。テラパワー社は、Natriumがクリーンエネルギーを生産するだけでなく、閉鎖する石炭火力発電所に代わり、エネルギー生産地域の経済を支え、建設やその後の運転期間における雇用を促進すると見込んでいる。同社は今年3月、米原子力規制委員会(NRC)に建設許可を申請、6月には起工式を挙行し、非原子力部の建設工事を開始した。Natriumは2020年10月、米エネルギー省(DOE)が支援する先進的原子炉実証プログラム(ARDP)の「5~7年以内に実証可能な炉」に選定されたプロジェクトの1つである(もう1つは、X–エナジー社の高温ガス炉「Xe-100」)。テラパワー社はARDPを通じて、Natriumの設計、建設、運転特性を検証する。原子力部の着工は早くて2026年、運転開始は2030年を予定している。なお、テラパワー社は、マイクロソフト社創業者のビル・ゲイツ氏が設立、会長を務めるベンチャー企業。

- 24 Dec 2024

- NEWS

-

米DOE 濃縮ウラン契約の供給者6社を選定

米エネルギー省(DOE)の原子力エネルギー(NE)局は12月10日、「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、米国における新たなウラン生産能力の拡大にインセンティブを与えるため、低濃縮ウラン (LEU) の調達契約を締結する6社を選定した。燃料分野において、ロシアの影響を受けない強靭なサプライチェーンを構築しつつ、全米の消費者が安価で信頼できる電力と高賃金のクリーンエネルギー関連の雇用を保証する、米政権の肝入りの施策である。DOE原子力局のM. ゴフ首席次官補代理は、「今回の調達契約は、米国におけるウラン濃縮能力の安全かつ責任ある構築を促進するもの。米国のエネルギー安全保障を強靭にするため、米国内における濃縮ウランの生産能力を向上させなければならない」として、今回の契約締結の意義を強調した。DOEが調達契約を締結したのは以下の6社。LEU供給で競争原理を生み出し、強力な投資の促進をねらう。American Centrifuge Operating, LLC(セントラス・エナジー傘下)General Matter, IncGlobal Laser Enrichment, LLCルイジアナ・エナジー・サービシーズ社(ウレンコ傘下)Laser Isotope Separation Technologies, IncOrano Federal Services, LLCDOEはLEUの新たな国内生産能力を掘り起こし、米国の既存の原子力発電所のほか、将来の先進炉の国内外での展開に必要な燃料供給を確保したい考えだ。DOEはこれらの契約を通じ、濃縮施設の新設、または既存の濃縮施設の拡張により生産されるLEUを購入する。契約は最長10年間、基本報酬として各社に最低200万ドル(約3.0億円)を支払う。DOEは今年6月、米国内産のLEU購入に関する提案依頼書(RFP)を発行。「米国への投資」アジェンダから27億ドル(約4,148億円)を支援することとしている。米国において、原子力は総発電電力量のほぼ2割を供給しており、急速に増加する電力需要を満たし、CO2削減が困難な産業プロセスと運輸部門の脱炭素化に貢献する最大のクリーンエネルギー源。米国のクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たすと考えられている。米国は2023年にアラブ首長国連邦(UAE)で開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)において、2050年までに世界の原子力発電設備容量を3倍にするという公約を共同で主導した。この公約の達成には、米国は追加の原子力発電容量を配備する必要があるが、これには大型炉のほか、小型モジュール炉(SMR)、マイクロ炉など、あらゆる規模の新しい原子炉が含まれる。さらに既設炉の運転期間延長、出力向上や、閉鎖炉の運転再開を想定。これら設備容量拡大には、安定した燃料供給源が必要となる。ロシアは現在、世界のウラン濃縮能力の約44%シェアを保有。米国が輸入する燃料の約35%をロシア産が占める。J. バイデン大統領は今年5月、ロシアからのLEU輸入禁止法案に署名し、8月に発効した。一方で、米国の既存の原子力発電所が運転を中断することのないようDOEは、DOE長官が国務長官および商務長官と協議の上、特定の状況下で特定量のロシア産LEUに免除を与えるプロセスを発表。この規定に基づく免除は、2028年1月1日までに終了する。ロシアは11月、対抗措置として、ロシア産濃縮ウランの米国への一時的な輸出制限を決議した。脱炭素化やロシア産原子燃料への依存の回避、エネルギーセキュリティの強化を要因とする、世界的な原子力発電への評価の高まりを受け、世界的に濃縮役務の需要が増加している。英国に本拠地を置く、グローバルな濃縮事業者であるウレンコ社は、米国における濃縮ウランの需要増に応えるため、同社(ウレンコUSA)がニューメキシコ州ユーニスで操業する、米国で唯一の商業用濃縮プラントを拡張し、生産能力の拡大を目指している。同プラントは現在、米国の電力会社の濃縮ウラン需要の約1/3をカバーしている。なお、米原子力規制委員会(NRC)は12月11日、ウレンコUSAに対し、ウラン濃縮レベルを最大10%に引き上げるライセンス修正を承認した。NRCの承認により、既存の原子力発電所の燃料交換期間の短縮や、一部の先進炉への燃料供給が可能となる。

- 18 Dec 2024

- NEWS

-

次世代炉導入に向け各国が協力体制を構築

SMRなどの革新的な原子炉の導入に向け、各国が協力体制を構築している。このほど米国はリトアニアと政府間協定を、英国はフィンランドと協力覚書を締結した。米エネルギー省(DOE)のJ. グランホルム長官とリトアニアのD. クレイビス・エネルギー相は11月26日、米国のワシントンで、リトアニアの民生用原子力発電プログラムの開発に協力する政府間協定を締結した。同協定は、特に第4世代小型モジュール炉(SMR)のリトアニアへの導入に焦点を当てた、米国初となる政府間枠組み。米国は、リトアニアと次世代炉開発における知見を共有するとともに、第4世代のSMRのビジネスモデル分析と開発可能性評価を実施し、リトアニアが掲げる2050年までのネットゼロ達成目標を支援する。リトアニアは、2025年2月に同国を含むバルト三国がロシアの電力網から完全に切り離され、欧州の電力網に接続する予定で、欧州域内でエネルギー輸出国としてシェアを拡げたい考えだ。協定ではSMR導入に係る協力に加えて、リトアニアにおける最高水準の安全とセキュリティの促進や民生用原子力施設の核物質防護・セキュリティの強化のほか、廃止措置、燃料管理、人材育成に係るベストプラクティスなどを協議する専門家交流も想定している。グランホルム長官は「安全、クリーンで信頼性の高い原子力エネルギーは、リトアニアのエネルギー政策上のカナメとなる」と強調。クレイビス・エネルギー相は、「リトアニアの増大するエネルギー需要を満たし、ネットゼロ目標の達成のため、米国の次世代炉開発の知見に期待している」と述べるとともに、リトアニアの地政学的な安全保障、長期的な経済成長、技術力向上にも資する、本協定の意義を強調した。リトアニアでは、イグナリナ原子力発電所(軽水冷却黒鉛減速炉:RBMK-1500×2基、各150万kWe)が1980年代から稼働していたが、欧州連合(EU)は、チョルノービリと同型であるRBMK炉の安全性への懸念から閉鎖を要求、リトアニアはEU加盟と引き換えに同発電所を2009年までに閉鎖した。イグナリナ原子力発電所近傍のヴィサギナスに日立製作所が主導する新規原子力発電所プロジェクトも浮上したが、福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電に対する国民の支持は低下。2012年の同プロジェクトへの支持を問う国民投票では、新規建設に対する否定的な意見が優勢となり、計画は2016年に凍結された。リトアニアの総発電電力量は約57億kWh(2023年実績)で、その内、約73%を再生可能エネルギー(風力、太陽光、水力)、約11%を火力発電(天然ガス)が占める。現在の電力消費量は約120億kWh。エネルギー部門の脱炭素化と電化には大量の追加電源が必要であり、2050年代には約6倍の740億kWhへの増大を予想する。そのため、エネルギーシステム全体の均衡を保ち、再生可能エネルギーへより多く投資することを可能にするSMRの導入を推進したいとし、2028年にはSMR建設の決定を目指している。 英国はフィンランドと一方、英エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)とフィンランド経済雇用省は11月18日、民生用原子力エネルギー分野における協力覚書(MOU)を締結した。協力の対象分野は、SMRや先進モジュール炉(AMR)のような革新技術の導入、既存・新設炉を対象とした燃料供給の多様化、SMRやAMRの効率的な導入に係わる規制組織間の意見交換、資金調達、使用済み燃料最終処分を含む放射性廃棄物管理と廃炉、原子力安全とセキュリティ、人材育成など。これらの分野で知見やベストプラクティスを共有し、両国の産官学の政策・技術・学術関係者の交流や、民間企業間の緊密な協力によるビジネスの機会の促進を図る。両政府は、SMRやAMRなどの新原子力技術が、エネルギーセキュリティと気候変動の双方に革新的な解決策となる可能性を認識。発電だけでなく、熱生産および水素製造、その他の非電力用途の原子力技術の研究開発でさらに協力する機会を模索したいとしている。今回のMOUにより、英国の輸出信用機関である英国輸出信用保証局(UKEF)は、英国の商品やサービスを購入するフィンランドを拠点とするプロジェクトに対し、最大40億ポンド(約7,600億円)の融資支援が可能となる。UKEFは、英国製SMRのフィンランドへの導入を念頭に置いている。フィンランドの輸出信用機関であるフィンベラ(Finnvera)も、フィンランドの商品やサービスを購入する英国を拠点とするプロジェクトに対して同様に資金提供が可能になるという。

- 04 Dec 2024

- NEWS

-

米国とウクライナ SMR導入プロジェクトで連携

アゼルバイジャンのバクーで開催された国連気候変動枠組条約第29回締約国会議 (COP 29)会期中の11月16日、米国のB. ジェンキンス国務次官(軍備管理・国際安全保障担当)とウクライナのG. ガルシェンコ・エネルギー相は「小型モジュール炉(SMR)の責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラム下で実施する、三つのプロジェクト・パートナーシップを発表した。気候目標の達成、エネルギー安全保障、経済成長、先進的な原子力エネルギー利用において、ウクライナの戦後のリーダーシップ展望を支援するのが目的。FIRSTは米国務省(DOS)が主導し、核セキュリティ、原子力安全、核不拡散に関する最高レベルの国際水準の下で、エネルギー安全保障とクリーン・エネルギーの目標達成にSMRの可能性を探る国々を支援する。発表イベントには、駐アゼルバイジャンY. フシェフ・ウクライナ大使、米エネルギー省(DOE)M. ゴフ次官補代行、米アルゴンヌ国立研究所P. カーンズ所長、米電力研究所(EPRI)N. ウィルムハースト上級副所長も参加し、3,000万ドル(約46.2億円)を投じて、以下の三つの支援プロジェクトを開始する。SMRクリーン燃料パイロットプラント建設(フェーズ2)(Clean Fuel Project)ウクライナにSMRパイロットプラントを建設し、農業肥料の主成分である水素とアンモニアの生産を実証する。日本、韓国、ウクライナ、米国の多国籍官民コンソーシアムによって実施(COP 27で発表されたフェーズ1に続く)。プロジェクト・フェニックス中・東欧で進行中のプロジェクト・フェニックスを拡張し、ウクライナの石炭火力発電所を既存インフラを活用したSMR発電所にリプレースし、人材の再訓練を促進する。サイト調査と実現可能性調査を実施、包括的な送電網の統合戦略を策定し、石炭からSMRへの転換に関する助言を行う。SMRによるクリーン・スチール・ロードマップの作成(Clean Steel Project)SMRを利用した、ウクライナ鉄鋼産業の再建、近代化、脱炭素化のためのロードマップを作成、技術支援を行う。鉄鋼の生産にSMRによる電力、プロセス熱、水素を利用する道を開く。ガルシェンコ・エネルギー相はオンライン・スピーチで、「ウクライナは原子力に未来を託している。我が国はチョルノービリ事故を乗り越え、現在はロシアによる欧州最大の原子力発電所であるザポリージャ発電所の占拠という前代未聞の困難に直面しているが、既存の原子力発電所の近代化、新規原子力発電所の建設計画を実行し、前進を続ける」と語った。ウクライナでは、老朽化やロシアの攻撃により損傷した火力発電所のSMRへのリプレースを検討するほか、SMRの建設候補地として、チョルノービリ原子力発電所の周辺ならびに立入禁止区域内も検討されている。今年10月初め、国家立入禁止区域管理庁(SAUEZM)、原子力発電会社エネルゴアトム社、およびチョルノービリ原子力発電所の専門家が現地を視察、これらの場所がSMR建設に適しているか技術的な検討を行っている。なお、エネルゴアトム社は、エネルギー戦略の一環としてSMR導入計画を進めており、SMR開発会社と多くの協力覚書を締結している。

- 26 Nov 2024

- NEWS

-

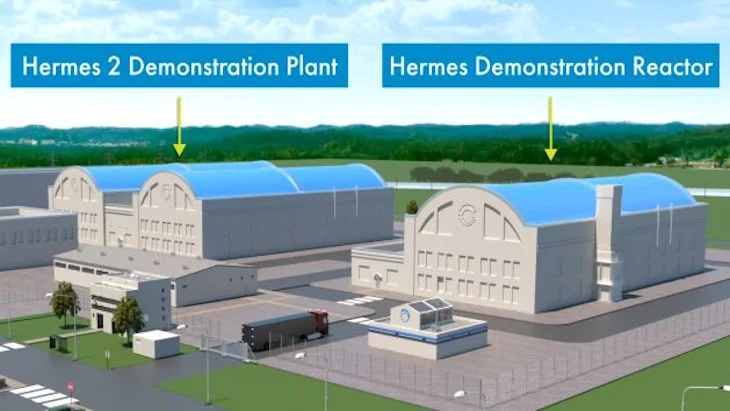

米規制委 実証炉「ヘルメス2」の建設許可発給へ

米原子力規制委員会(NRC)は11月20日、米ケイロス・パワー社によるテネシー州オークリッジでの「ヘルメス2」実証プラント建設プロジェクトに関し、建設許可の発給を決定した。近く発給される見込み。ヘルメス2は、米国で建設が承認された初の第4世代の発電炉(2万kWe)となる。ケイロス社は2023年7月、NRCにヘルメス2の建設許可を申請。NRCは2024年7月に最終安全性評価を、2024年9月にサイトの最終環境アセスメントを公表していた。ヘルメス2の稼働にあたっては、別途、NRCによる運転認可の審査と承認が必要である。今回のヘルメス2の建設許可発給の決定にあたり、NRCのC. ハンソン委員長は、「安全性を最優先にしながら、許認可手続きは非常に効率的に行われ、18か月足らずで発給を決定した。期間の短縮は、以前の審査で用いた関連する結論を迅速に適用した結果である」と述べた。迅速化には、簡素化されたヒアリング手続きの効果もあるという。ヘルメス2は、米エネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」に建設されるヘルメスに隣接。ヘルメスで採用される、フッ化物塩冷却高温炉(非発電炉、3.5万kWt)を2基ならびに共有する発電設備(2万kWe)を備える。安価でクリーンな熱生産を実証するため、TRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料と熔融フッ化物塩冷却材を組み合わせ、原子炉設計を簡素化しているのが特徴。2023年12月、NRCはヘルメスの建設許可を発給、今年7月には、土木工事(掘削作業)が開始されている。ヘルメスは、2023年12月、米原子力規制委員会(NRC)が50年以上ぶりに建設を許可した非水冷却炉で、2027年に運開予定だ。ケイロス社はこれらのヘルメス・シリーズで得られる運転データやノウハウを活用して、技術面、許認可面および建設面のリスクを軽減し、コストを確実化して、2030年代初頭に商業規模のフッ化物塩冷却高温炉「KP-FHR」(32万kWt、14万kWe)の完成を目指している。ケイロス社は今年10月、米IT企業大手Google社と、ケイロス社が開発する先進炉を複数基、合計出力にして最大50万kWeを2035年までに導入し、Google社のデータセンターに電力を供給する、電力購入契約(PPA)を締結している。

- 25 Nov 2024

- NEWS

-

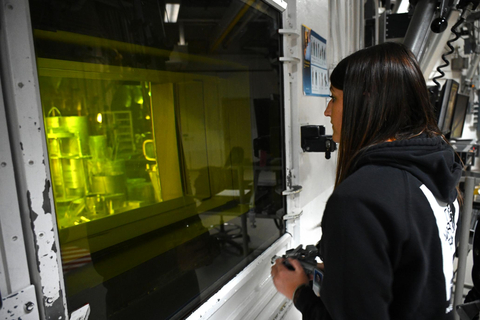

米ラディアント マイクロ炉開発に進展

米エネルギー省(DOE)は11月14日、スタートアップ企業のラディアント社が、アイダホ国立研究所(INL)で同社製マイクロ炉「Kaleidos」プロトタイプの試験に向けて、基本設計・実験機設計(Front-End Engineering and Experiment Design:FEEED) プロセスを完了したことを明らかにした。マイクロ炉「Kaleidos」は、早ければ2026年半ばにもINL内で国立原子炉イノベーション・センター(NRIC)が運営する世界初のマイクロ炉のテストベッドで試験を開始する。ラディアント社のT. シバナンダン最高執行責任者は、「FEEEDプロセス完了は大きなマイルストーン。多くの設計レビューを行い、概念安全設計報告書も提出。すべて予定通り、予算内で実施した」と語り、INL/NRICとの今後の連携に意欲を示した。米エネルギー省(DOE)は2023年10月、国内でマイクロ炉を開発するウェスチングハウス(WE)社、ラディアント(Radiant)社、ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)の3社に対し、FEEEDプロセスの実施に向けて総額390万ドルをNRICを通じて提供。具体的には、燃料を装荷する実験炉の設計、機器製造、建設、およびNRICのマイクロ炉実験機の実証(Demonstration of Microreactor Experiments=DOME)用テストベッドを使った試験の計画策定を目指している。DOMEテストベッドは、INLで30年以上運転された「実験増殖炉II(EBR-II)」の格納ドームを利用してNRICが改修中。同テストベッドはHALEU燃料を使用する最大熱出力2万kWの先進的な実験用原子炉を収容、初臨界時には安全性を重視した閉じ込め機能を持つ。産業界による新技術開発に伴うリスクを軽減して開発を促進させ、先進的な原子炉設計を概念段階から実証段階へと進め、実用化と商業化への道筋をつけることを目的としている。ラディアント社は引き続き、NRICと協力して「Kaleidos」試験計画の最終調整や、テストベッドへの設置に向けた長納期品の確保に着手する。なお、米WE社のマイクロ炉「eVinci」はFEEEDプロセスを今年9月に完了している。USNC社は高温ガス冷却マイクロ炉「Pylon」(0.1万kWe)を開発していたが、同社は破産申請ならびに業務継続を条件とする売却手続きを今年10月末から実施している。「Kaleidos」は電気出力0.12万kW、熱出力0.19万kWの高温ガス冷却炉。TRISO燃料(3重被覆層・燃料粒子)を使用し、運転サイクルは5年。コンパクト設計のすべてのコンポーネントは単一の輸送コンテナに梱包されるため、迅速な配備が可能。遠隔地のディーゼル発電機の代替から、病院、軍事施設、データセンターへのバックアップ電源や、熱供給、海水脱塩まで、幅広い用途に対応する。

- 21 Nov 2024

- NEWS

-

トランプ次期米大統領 DOE長官らを指名

米国のトランプ次期大統領は、このほど、来年1月20日に発足する新政権のエネルギー省(DOE)長官、ならびに新設される国家エネルギー評議会の議長を指名した。なお就任にあたっては、米上院の承認が必要である。DOE長官には、エネルギーサービス会社リバティ・エナジー社のCEOである、C. ライト氏を、国家エネルギー評議会の議長には、ノースダコタ州知事のD. バーガム氏を指名した。なお、バーガム氏は内務長官にも指名されている。DOEの新長官に指名されたライト氏は、コロラド州に本社を置く2011年設立のリバティ・エナジー社の創設者。同社は北米で陸上の石油・天然ガス探査・生産企業向けに、革新的なサービスと技術を提供している。同氏は、先進炉のマイクロ炉「オーロラ」を開発するオクロ社の取締役も務める。トランプ次期大統領は、自身のソーシャルメディアに掲げる声明の中で、「クリスは、エネルギー業界の傑出した科学技術者で起業家。米国シェール革命を立ち上げ、米国のエネルギー自立を促進し、世界のエネルギー市場と地政学を変革した先駆者の一人」「DOE長官として、イノベーションを推進し、官僚的な形式主義に陥ることなく、米国の繁栄と世界平和の新たな黄金時代を先導する重要なリーダーとなる」と述べている。ライト氏はDOE長官の指名を受け、「世界中のあらゆるコミュニティにエネルギーの恩恵をもたらす気概を持ち、原子力、太陽光、地熱のみならず、現在は石油、ガス、次世代地熱に取り組んでいる。エネルギーが安全かつ安定し、手頃な価格で、人々の生活を向上させるのであれば、それがどこから来ても構わない」「国家に奉仕し、米国内外の市民に手頃な価格で信頼性の高いエネルギーを提供するという使命を継続できる機会を非常に光栄に思う」とコメントしている。国家エネルギー評議会議長への指名を受けたバーガム氏は、2016年からノースダコタ州知事を務め、現在2期目。それまでは政治経験がなく、ビジネスで成功を収め、全米の州知事の中で最も裕福な一人といわれている。米国の天然資源を保護・管理し、公有地の管理などで中心的な役割を果たす内務省の長官のほか、国家安全保障会議のメンバーも兼ねる。トランプ次期大統領によると、新設される国家エネルギー評議会は、「あらゆる形態の米国のエネルギーの許認可、生産、発電、流通、規制、輸送に関わるすべての省庁から構成」される。また、「官僚的な形式主義に陥ることなく、経済のあらゆる部門で民間部門の投資を強化し、長年にわたり続いてきた、全く不必要な規制より、イノベーションに焦点を当て、米国をエネルギー大国へと導く」という。さらに、「ライト氏とバーガム氏は長年の知己であり、共に仕事をしてきたチーム。米国のエネルギー支配を推進し、インフレを押し下げ、米国の外交力を拡大して、世界中の戦争を終結させる」との期待を示した。バーガム氏は自身のソーシャルメディアで、「米国のエネルギーを前進させるため、連邦政府組織間の前例のないレベルの調整を促進する。米国のエネルギー支配を確立して経済を活性化させ、消費者のコストを削減し、財政赤字削減のために数十億ドルの歳入を生み出す」「国の課題を解決するために規制よりもイノベーションに焦点を当て、米国のエネルギーをスマートに拡大し、敵国からエネルギーを買うのではなく、友好国や同盟国にエネルギーを販売し、世界をよりクリーンで安全なものにする」と、抱負を語った。

- 20 Nov 2024

- NEWS

-

チェコ当局 韓国社選定に対する異議申し立てを棄却

チェコ政府内で独立した第三者機関である競争保護局(ÚOHS)は10月31日、チェコ電力(ČEZ)が原子力発電所増設プロジェクトの優先交渉者に韓国水力・原子力(KHNP)を選定した入札手続きに対する、米ウェスチングハウス(WE)社ならびに仏EDFによる異議申立てを、第一審で却下した。ČEZは今年7月、ドコバニとテメリン両原子力発電所における最大4基の増設プロジェクトの優先交渉者としてKHNPを選定した。しかし、入札に参加を認められなかったWE社と、選外となったEDFは翌8月、ÚOHS に入札手続きの見直しを求め、異議を申立てた。WE社は契約権限者による公共調達法の枠外となる国家安全保障上の例外適用に一部異議を唱え、また、WE社とEDFはKHNPの選定に関して公共調達の基本的原則に準拠しない違法性(公共契約の履行対象の大幅な拡大、優先交渉者であるKHNPの契約履行能力の欠如など)を訴えたが、ÚOHSは、WE社が例外適用を認識した時点から15日以内(2022年3月)の異議申立て期限を過ぎていること、また、例外適用により公共契約を行う契約権限者の特定の手続きに対する法的異議の申立ては受入れられないとして、行政手続きを終了させた。このほか、外国補助金規則の違反とする両社の主張については、契約権限者が公共調達法により従うべき手続きではないため、異議を却下した。ÚOHS は今回の一審判決の前日30日には、最終判決が出るまでKHNPとの契約締結の仮差止めを命じている。なお、今回の一審判決への不服申立ては、 ÚOHS長官宛てに控訴することで可能だ。今回の裁定を受けČEZは声明を発表。契約締結の仮差止めは通常の措置であるとし、ドコバニ発電所5、6号機の増設に関する最終契約についてはKHNP社と交渉が進行中であり、 ÚOHSの最終判決は、予定する来年3月末の契約調印に間に合うだろうとの見通しを示した。なおWE社は、「KHNPのAPR1000およびAPR1400設計は、WE社がライセンス供与した技術を利用、KHNPはその基本技術を所有しておらず、WE社の同意なしに第三者にサブライセンス供与する権利も有していない。米政府から技術輸出に必要な承認を取得する法的権利を有しているのはWE社だけである」として、知的財産権と輸出管理をめぐり、現在、国際仲裁および米国で訴訟が進行中である。WE社とKHNP間で係争が続く中、11月1日、米エネルギー省(DOE)と韓国の産業通商資源部(MOTIE)は、原子力輸出及び協力の原則に関する覚書(MOU)に仮調印した。両国の当局者は、最高水準の不拡散、安全、保障措置、安全保障を支持しつつ、原子力の平和利用を促進するという相互のコミットメントを再確認し、両者は民生用原子力技術の輸出管理を強化するとしている。同時に、気候変動対応、グローバルなエネルギー移行の加速化及びサプライチェーンの確保などの分野での協力も拡大し、両国の産業に数十億ドルの経済効果と数万人の雇用をもたらすと強調している。両国企業間の紛争にも係らず両政府の協力意向を明確に示し、原子力輸出管理分野のコミュニケーションを通じて将来の紛争防止を図り、今後グローバル市場で両国間の原発輸出協力を緊密に行いたい考えだ。

- 11 Nov 2024

- NEWS

-

米テラパワー HALEU製造施設の建設契約を締結

米国の原子力開発ベンチャー企業であるテラパワー社は10月30日、HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の供給拡大に向け、米ASP アイソトープ社と、①南アフリカにおけるウラン濃縮施設の建設、②テラパワー社が開発するナトリウム冷却小型高速炉「Natrium」への燃料供給―に関するタームシート((最終契約の締結にいたるまでの過程で、契約書に盛り込むべき重要事項をまとめたもの))を締結した。テラパワー社は、米ASP アイソトープ社による南アフリカでのHALEU製造施設の建設に出資し、同施設で製造されるHALEUを購入。米ワイオミング州南西部のケンメラーで開発されているNatriumおよびエネルギー貯蔵システムに利用する計画である。購入したHALEUは、テラパワー社と米エネルギー省(DOE)が先進炉実証プログラム(ARDP)を通じて共同出資する、米グローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社がノースカロライナ州ウィルミントンのサイトに建設する燃料加工施設で加工される。テラパワー社のレベスクCEOは、「当社は『Natrium』用に安定したHALEUサプライチェーンを確保するために懸命に取り組んできた。今回の合意は、国内および同盟国におけるHALEU製造の商業化に向けた当社の取組みの一例」と強調した。テラパワー社は、米国内でHALEU製造促進に向け、複数の戦略的契約を締結している。その中には、HALEUの商業化に関するセントラス社とのMOU、HALEU金属化パイロットプラントの建設に関する仏フラマトム社との契約、ワイオミング州産ウランの供給可能性に関するウラニウム・エナジー社との調査契約が含まれる。ASP アイソトープ(ASPI)社は2021年に設立されたが、前身は1980年代の南アフリカにおけるウラン濃縮プログラムにさかのぼる。さまざまな業界で使用されるアイソトープ製造の技術とプロセスの開発を専門とする先端材料企業。HALEUウラン濃縮施設の建設とNatriumへの供給は、ASPIの子会社である米Quantum Leap Energy 社が行う。ASPI社によると、濃縮施設で製造される予定のHALEUの長期供給契約も締結される予定であり、テラパワー社は施設の完成後10年間で製造されるHALEUの独占購入権を持つことを想定している。また、ASPI社がHALEUの供給について第三者と交渉したり、別のASP技術べースのウラン濃縮施設に取組まないようにする独占期間を示す条項がタームシートには含まれているという。ASPI社は、従来の遠心分離プロセスを使用した濃縮施設の建設と比較して、大幅に低いコストと短い時間で、自社の濃縮技術をHALEU製造施設に導入できると考えている。従来、医療や半導体業界向けの高濃縮同位体の製造と商業化に重点を置くが、開発中の濃縮技術を使用し、原子力発電分野向けの同位体濃縮を実施する計画だ。Natrium は34.5万kWeのナトリウム冷却高速炉。熔融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを備え、電力負荷の変化に追従する柔軟な運転が可能。米ワイオミング州で閉鎖予定の石炭火力発電施設の近くに建設され、今年6月には起工式が開催された。今年3月末に米原子力規制委員会(NRC)に建設許可を申請している。原子力部の着工は早くて2026年、運転開始は2030年を予定している。

- 08 Nov 2024

- NEWS

-

米DOE オクロの燃料製造施設の概念設計を承認

米エネルギー省(DOE)は10月15日、米国で先進炉開発を進めるオクロ社のマイクロ炉「オーロラ」向け燃料製造施設の概念安全設計報告書(CSDR)を承認した。今回の承認は、先進的な燃料リサイクル技術を実証する重要なステップ。なお、DOEは今年1月、同燃料製造施設の安全設計戦略(SDS)を承認している。オクロ社は、引き続きアイダホ国立研究所(INL)と協力して施設設計を完了し、建設開始前にDOEの承認を得る予定。この燃料製造施設はINL敷地内に設置される。1964年~1994年にINLで稼働していた実験増殖炉EBR-IIの使用済み燃料から高濃縮ウランを回収、低濃縮ウランと混合・希釈してHALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))とし、燃料を製造する。オクロ社は、初の商用オーロラ発電所をINL敷地内に2027年に設置し、製造した燃料を装荷する計画だ。INLは電気化学プロセスを使用して、2028年12月までにEBR-II燃料から約10トンのHALEUを回収する計画。オクロ社は、2019年に競争入札で獲得したINLとの契約により、内5トンのHALEUの利用が可能である。DOEはHALEUの使用中も使用後もその所有権を保持する。「オーロラ」はHALEU燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ原子炉で、電気出力は0.15~5万kW。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能なほか、放射性廃棄物をクリーン・エネルギーに転換することもできる。DOEは2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、INL敷地内で「オーロラ」の建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)に「オーロラ」初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請したが、NRCは、審査の主要トピックスに関する情報がオクロ社から十分に得られないとして、2022年1月に同社の申請を却下した。オクロ社は同年9月、「オーロラ」の将来的な許認可手続きが効率的かつ効果的に進められるよう、NRCとの事前協議を提案する「許認可プロジェクト計画(LPP)」をNRCに提出している。

- 29 Oct 2024

- NEWS

-

米DOE HALEUサプライチェーン確立に前進

米エネルギー省(DOE)の原子力エネルギー(NE)局は10月17日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の国内サプライチェーン確立を支援するため、濃縮役務を提供する国内4社と契約を締結した。バイデン政権は、国内に強固で信頼性の高いHALEUサプライチェーンを確立することにより、先進炉の実証と展開を支援、高レベルの雇用を創出し、同分野における米国のリーダーシップを確立したい考えだ。DOEは、2035年までに100%のクリーンな電力、2050年までにネットゼロの達成という政府目標を達成するためには、HALEU燃料を使用する先進炉の活用が欠かせないと予測。2020年代末までに先進炉用のHALEU燃料が40トン以上必要となるという。DOEのJ. グランホルム長官は、「先進炉の稼働により原子力発電は前進を続け、今後何世代にもわたり米国最大の無炭素電源を確保することとなる。今回の契約締結は、クリーンで信頼性の高い電力需要の高まりに応え、国内にHALEUサプライチェーンの構築を目指す、現政権の最新の取組みの現れ」と強調。ホワイトハウスのA. ザイディ国家気候アドバイザーは、「現政権の民間原子力部門への数十億ドルの投資は、閉鎖した原子力発電所の再稼働や、新しい原子炉の稼働、燃料サプライチェーンの構築など、全米各地で原子力産業を躍進させ、大きな成果をもたらしている」と評価した。NE局は、現在開発中の小型で運転サイクルが長い多くの先進炉では、高効率化のためにHALEUが必要になると指摘。今回の契約により4社間でHALEU製造の「競争原理」を生み出し、DOEが最適な企業を選択できるようにするという。契約は最長10年間、基本報酬として各社に最低200万ドル(約3億円)を支払う。契約を締結した4社は、 ルイジアナ・エナジー・サービス(Louisiana Energy Services:Urenco傘下)、オラノ・フェデラル・サービス(Orano Federal Services)、ジェネラル・マター(General Matter:新興企業)、アメリカン・セントリフュージ・オペレーティング(American Centrifuge Operating:Centrus Energy傘下)。予算の確保状況にもよるが最大27億ドル(約4,028億円)の契約が可能だという。DOEは今年1月、濃縮サービスに関する提案依頼書(Request for Proposals:RFP)を発行していた。これは、2020年エネルギー法によりDOEが民間による国内研究、開発、実証、商業利用のためHALEUへのアクセスの確保を目的に、インフレ抑制法(IRA)から資金手当てを得て実施する「HALEU利用プログラム」の一部である。今回の契約を通じてDOEが取得するHALEUは燃料に加工され、DOEの先進的原子炉実証プログラム(ARDP)を通じて開発中の、テラパワー社のNatriumやXエナジー社のXe-100などに供給される。なお、10月8日には、国内6社とHALEU再転換事業のサプライチェーン支援に関する契約が締結されている。米国では現在、商業レベルのHALEUの濃縮および再転換を行っていない。実証レベルでは、セントラス社が2023年11月、オハイオ州パイクトンのポーツマス・サイトにある米国遠心分離濃縮プラント(ACP)で20kgのHALEUを製造し、DOEに初納入した。現在、同社は年間900kgのHALEU製造フェーズに移行している。

- 21 Oct 2024

- NEWS

-

Amazon SMRプロジェクトを支援

米大手テック企業のAmazon社は10月16日、米X-エナジー社が開発する小型モジュー炉(SMR)の商業化に向けて、約5億ドル(約750億円)を出資すると発表した。主に、同社の気候変動対策に関する誓約のための基金(Climate Pledge Fund)から拠出する。今回の出資には、多国籍ヘッジファンドCitadel社、オルタナティブ投資会社Ares Management社、エネルギーに特化した未公開株式投資会社NGP社、ミシガン大学も参加する。同基金は2020年、Amazon社が20億ドル(約3,000億円)を投じて設立。2040年までに同社事業の温室効果ガス排出量を実質ゼロとするために、持続可能な技術やサービス開発を支援している。Amazon社は電力需要が拡大し続ける中、再生可能エネルギーへの投資を継続するとともに、新たな電源としてカーボンフリーで規模の拡大が柔軟な原子力発電に着目。とりわけ、設置面積が小さく、送電による逸失を最小限にするためにデータセンターなどのサービス施設の近傍に設置可能で、建設期間が短いSMRを活用する考えだ。両社は今回の出資により、2039年までに米国内で合計500万kWe以上のX-エナジー社製SMRの稼働を目指す。Amazon社は自社のデータセンター事業を支えるため、SMR建設プロジェクトへの直接投資と長期の電力購入契約(PPA)を通じて、増大する電力需要に対応する考えだ。さらに両社は、SMR導入と資金調達のモデルを確立することで、標準化させることを狙っている。X-エナジー社への具体的な支援策としてAmazon社は、SMR設計や機器製造、許認可取得活動、およびテネシー州オークリッジのTRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料製造施設の第一期の完成作業のほか、ワシントン州の電気事業者であるエナジー・ノースウェスト社のX-エナジー社製SMR×4基による合計32万kWeの建設プロジェクトに直接資金を投入。12基、合計96万kWeへの拡張も視野に入れる。Amazon社は、原子力発電への投資はその拠点となる地域社会に雇用などの経済的効果をもたらすと指摘している。X-エナジー社製SMRは「Xe-100」と呼ばれる電気出力8万kWの小型高温ガス炉で、TRISO燃料を使用。連結して32万~96万kWの発電容量への拡張が可能。米エネルギー省(DOE)が2020年、先進的原子炉実証プログラム(ARDP)で5~7年以内に実証(運転)を目指し、支援対象に選定した二つの設計のうちの一つである。X-エナジー社は、米・大手化学メーカーであるダウ・ケミカル社のテキサス州メキシコ湾沿いに位置するシードリフトの製造施設で、Xe-100を4基連結させた発電所の建設を計画。エナジー・ノースウェスト社とは2023年、同社のコロンビア原子力発電所(BWR、121.1万kW)の隣接地でXe-100を採用した発電所を建設する共同開発合意書を締結している。またAmazon社はドミニオン・エナジー社と、同社がバ―ジニア州で所有・運転するノースアナ原子力発電所(PWR、100万kW級×2基)の近傍に、少なくとも30万kWeのSMR設置を検討する契約を締結したことを明らかにした。ドミニオン社は今年7月、将来的なエネルギー需要を見据え、同発電所でのSMR導入の実現可能性を評価するため、SMR開発企業を対象に「提案依頼書(RFP)」を発行している。バージニア州には米マイクロソフト社、米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社をはじめ、世界の巨大データセンターのうち、約35%にあたる約150施設が立地している。ドミニオン社の予測によると、バージニア州の電力需要は毎年5%以上増加しており、今後15年間で倍増するという。生成AI(人工知能)の普及により、データセンターの電力消費量が急増する中、大手テック企業では、再生可能エネルギーへの投資とともに、信頼性の高い原子力の活用を進める動きが活発化している。米マイクロソフト社は今年9月、大手電力会社のコンステレーション・エナジー社と閉鎖済みのスリーマイル・アイランド(TMI)1号機(PWR、89万kWe)を再稼働させ、マイクロソフト社のデータセンターに電力を供給する、20年間の売電契約の締結を発表。また同機と同じくペンシルベニア州にあるサスケハナ原子力発電所(BWR、133.0万kW×2基)に隣接するデータセンターを今年3月、米Amazon傘下のAWS社が買収した。10月14日には、Google社と米原子力新興企業のケイロス・パワー社が2035年までに複数の先進炉導入による電力購入契約(PPA)を締結したばかり。

- 18 Oct 2024

- NEWS

-

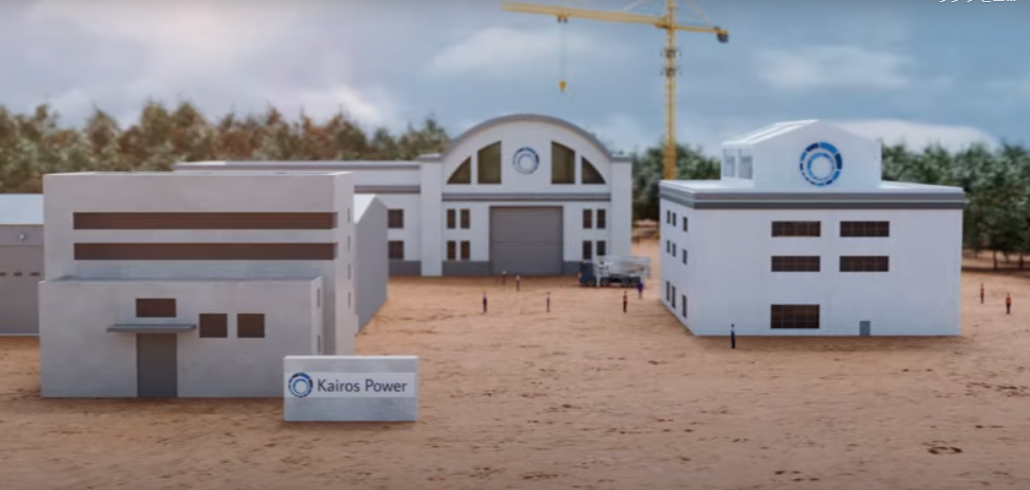

Googleと米ケイロス・パワー社が先進炉導入で提携

米IT企業大手Google社と米原子力新興企業のケイロス・パワー社は10月14日、2035年までに複数の先進炉導入による電力購入契約(PPA)を締結した。この契約は、先進炉の複数基導入に関する米国初の企業間契約になるという。本契約により、ケイロス社が開発する先進炉のフッ化物塩冷却高温炉を複数基、合計出力にして最大50万kWeが建設され、Google社のデータセンターに電力を供給する。初号機を2030年までに運転開始させた後、後続機を順次建設していく計画だ。なお、建設サイトや契約額などの詳細は明らかにされていない。ケイロス社は、米エネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」でフッ化物塩冷却高温実証炉「ヘルメス」(非発電炉、熱出力3.5万kW)の土木工事(掘削工事)に着手している。ヘルメスは2023年12月に、米原子力規制委員会(NRC)が50年以上ぶりに建設を許可した非水冷却炉だ。TRISO燃料(3重被覆層・燃料粒子)と熔融フッ化物塩冷却材を組み合わせ、原子炉の設計を簡素化しているのが特徴で、2027年に運開予定。ヘルメスは、DOEによる「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」の支援対象炉でもある。また、ヘルメスに隣接し、同炉を2基備えた実証プラント「ヘルメス2」(発電炉、2万kWe)の建設許可が昨年7月に申請されている。ケイロス社はこれらのヘルメス・シリーズで得られる運転データやノウハウを活用して、技術面、許認可面および建設面のリスクを軽減、コストを確実化して、2030年代初頭に商業規模の「KP-FHR」(熱出力32万kW、電気出力14万kW)の完成を目指している。Google社は脱炭素化に本格的に取り組んでおり、2010年以来、115件以上の契約により合計1,400万kWe以上の発電設備からクリーンな電力を調達している。今回の契約によりGoogle社は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの既存利用を補完するとともに、安定したカーボンフリーの電力供給と2030年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするという野心的な目標の達成を目指している。Google社のエネルギー・気候変動担当シニアディレクターのM. テレル氏は今回の提携発表について、Google社とケイロス社が米国の電力網に新たに50万kWeのカーボンフリーの電力を年中無休で供給し、クリーンエネルギーへの移行を加速させると強調。先進的なエネルギー技術を商業化させて、規模を拡大し、将来的により多くのコミュニティがクリーンで安価な電力を享受できるようにするというGoogle社の強い意欲を示した。Google社は今年7月に公開した2024年の環境報告書で、2023年の温室効果ガスの排出量が2019年比で43%増加し、2030年までにネットゼロの目標達成は、データセンターの電力消費の増加とサプライチェーン・インフラによる排出量の増加で困難に直面していると指摘しており、クリーンかつ増大する電力需要を満たす電源の確保が急務となっていた。生成AI(人工知能)の普及により、データセンターの電力消費量が急増する中、大手テック企業では、再生可能エネルギーへの投資とともに、信頼性の高い原子力の活用を進める動きが活発化している。米マイクロソフト社は今年9月、大手電力会社のコンステレーション・エナジー社と閉鎖済みのスリーマイル・アイランド(TMI)1号機(PWR、89万kWe)を再稼働させ、マイクロソフト社のデータセンターに電力を供給する、20年間の売電契約の締結を発表。また同機と同じくペンシルベニア州にあるサスケハナ原子力発電所(BWR、133.0万kW×2基)に隣接するデータセンターを今年3月、米アマゾン傘下のアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社が買収している。

- 17 Oct 2024

- NEWS

-

米DOE 2050年原子力3倍化に向けて報告書

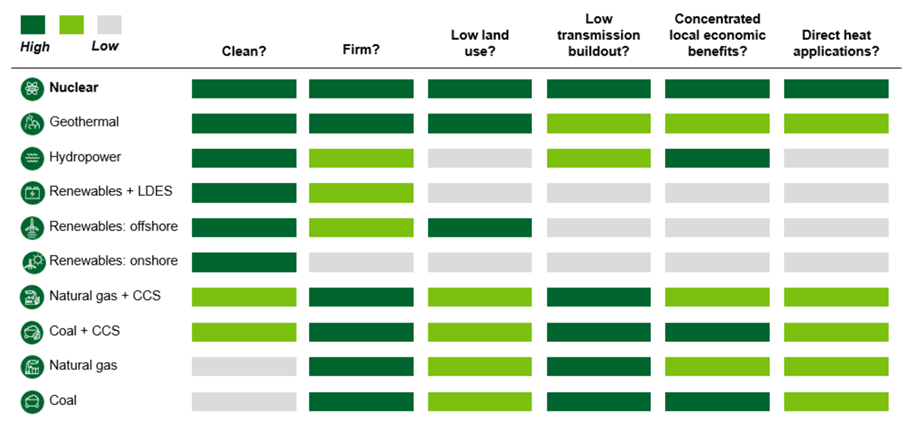

米エネルギー省(DOE)は9月30日、報告書「Pathways to Commercial Liftoff: Advanced Nuclear(商業化へのパスウェイ:先進原子力((報告書が指す先進原子力とは、第3世代+と第4世代の原子炉において実証済みの技術から革新的な技術まで、大型炉/小型炉/マイクロ炉の3サイズがある。 報告書では一般例として、大型軽水炉=約100万kW、小型モジュール炉(SMR)=約5万~約35万kW、マイクロ原子炉=5万kW以下、と定義している。)))」の最新版を発表した。2023年3月に発表された同報告書の改訂版で、重要なクリーンエネルギーの商業化成功への道筋を示している。具体的には、新型炉の導入に至るスケジュール感などの認識を官民で共有し、より迅速かつ協調的な行動を促進することが狙い。報告書は、昨今の電力需要の増加、最新の大型炉であるAP1000 に対する関心の高まり、閉鎖炉の再稼働計画といった、既存炉が有する価値の再認識など、最近の原子力再評価の動きを反映した内容となっている。報告書はまず、米国の原子力発電設備容量が2024年の1億kWから2050年までに3億kWまで3倍になる可能性があるとの見通しを提示。背景として、人工知能(AI)やデータセンターによる電力需要が増加している現状を挙げ、それに伴い新規原子力への投資を支援する新たな顧客層が出現した、と指摘した。さらに、インフレ抑制法(IRA)のインセンティブが、既存原子力発電所および新規原子炉の評価に大きな変化をもたらしているとし、電力会社が2年前には原子炉を閉鎖していた状況から一変、2024年には原子炉の80年運転、出力増強、閉鎖炉の再稼働など、原子力の積極活用に舵を切っているとの現状認識を示した。また報告書は、原子力が再生可能エネルギーを補完する存在として、エネルギー移行に不可欠な役割を担っていると指摘。再エネの導入ペースにかかわらず、電力システムの脱炭素化モデルは、ネットゼロ達成のためには少なくとも7億~9億kWの追加のクリーンかつ確実な発電設備容量を必要としているとした。そして、原子力は、これを大規模に達成できる数少ない実証済みのオプションの一つであり、原子力を組み合わせることにより、安定しない電源の追加設置、エネルギー貯蔵、送電網の必要性を減らし、脱炭素化コストの削減にも寄与するとした。さらに、原子力は、脱炭素化においてさまざまな価値を提供すると紹介。具体的には、①カーボンフリー電力である、②再エネを補完する確実な電力を提供できる、③土地の利用が少ない、④分散型電源よりも送電に必要な条件が少ない、⑤高サラリーな雇用を提供し、地域経済にも大きなメリットがある、⑥ネットゼロへの公平な移行を支援し、産業用熱利用などさまざまな用途がある――ことなどを挙げた。そのうえで、今後の新規原子力の大規模展開に向けては、少なくとも同じ炉型を5〜10基シリーズ建設するという確約された受注が、商業展開を促進するための最初の重要なステップであると指摘。同一炉型を繰り返し建設することで、建設コストが大幅に削減されるとの見方を示した。また、最初のプロジェクトを適切にオンタイム、オンバジェットで実施することが不可欠とも強調。米国で30数年ぶりに建設開始し、このほど運転開始をしたボーグル3、4号機(AP1000×2基)の経験により、サプライチェーンの基盤や人材開発が整備され、さらに今後のAP1000の展開にあたっては、30~50%の投資税額控除やコストの最大80%のDOE融資プログラム局(LPO)による融資が適用されるなど、IRAにより大幅なコスト削減が可能、との見方を示した。最後に、商業化展開への障害として、①電力市場価格が原子力発電の価値を一貫してカバーしていない、②コストおよび超過リスク、③米国の原子力および巨大プロジェクトの実施基盤の不足――を挙げ、原子力産業界、投資家、政府、そしてより広範なステークホルダーらそれぞれが、これら課題を克服すべく役割を担っていると結論している。

- 16 Oct 2024

- NEWS

-

米DOE HALEU再転換のサプライチェーンを支援

米エネルギー省(DOE)の原子力エネルギー(NE)局は10月8日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の再転換事業のサプライチェーンを支援するため、国内6社と契約を締結した。NE局は、現在開発中の小型で運転サイクルが長い多くの先進炉では、高効率化のためにHALEUが必要になると指摘。今回の契約により6社間でHALEU再転換の「競争原理」を生み出し、DOEが最適な企業を選択できるようにするという。契約は最長10年間、基本報酬として各社に最低200万ドル(約2.9億円)を支払う。契約を締結した6社は、BWX テクノロジーズ(BWXT)社、セントラス・エナジー社、フラマトム社、GE ベルノバ社、オラノ社、ウェスチングハウス社。予算の確保状況にもよるが最大8億ドル(約1,196億円)の契約が可能だという。DOEは昨年11月、濃縮ウランを先進炉向けに再転換するサービスの提案依頼書(Request for Proposals:RFP)を発行していた。これは、2020年エネルギー法によりDOEが民間による国内研究、開発、実証、商業利用のためHALEUへのアクセスの確保を目的に、インフレ抑制法(IRA)から資金手当てを得て実施する「HALEU利用プログラム」の一部である。今回の契約を通じてDOEが取得するHALEU燃料は、DOEの先進的原子炉実証プログラム(ARDP)を通じて開発中の、テラパワー社のNatriumやXエナジー社のXe-100などに供給される。米国では現在、商業レベルのHALEUの濃縮および再転換を行っていない。なおDOEは、HALEUサプライチェーンの全体をサポートする濃縮サービスの契約も締結する予定。DOEのD. トゥルク副長官はリリースの中で、「強力で信頼性の高い国内燃料サプライチェーンの構築によって、政府の野心的な気候目標の達成、および高賃金・高スキルの雇用の創出や経済競争力を強化する。今回の契約は、原子燃料のロシアへの依存を排除し、エネルギー安全保障の強化を掲げる米政府の姿勢を明確にするものだ」と強調した。DOEの予測では、2035年までに100%のクリーンな電力、2050年までにネットゼロの達成という政府目標の達成のためには、2020年代末までに先進炉用のHALEU燃料40トン以上が必要であり、毎年、追加の量が必要になるという。

- 15 Oct 2024

- NEWS

-

米ケイロス・パワー ニューメキシコ州に施設拡充

米ケイロス・パワー社は10月2日、ニューメキシコ州アルバカーキ市にある同社サイトにおいて先進炉向け熔融塩冷却材製造施設の起工式を開催した。同社がテネシー州オークリッジで建設中の低出力実証炉「ヘルメス」をはじめ、同社の先進炉に高純度の熔融塩冷却材を供給する。ケイロス・パワー社のへルメスおよびフッ化物塩冷却高温炉(KP-FHR)は、Flibe(フリベ)と呼ばれる化学的に安定したフッ化リチウム塩とフッ化ベリリウム塩の混合物である熔融フッ化物塩冷却材によって冷却される。独自の伝熱媒体により、原子炉は低圧で動作し、放射能を封じ込め、堅牢な固有安全性を確保、設計を簡素化する。建設される熔融塩冷却材製造施設は、オハイオ州にある熔融塩精製プラントから得られたノウハウをベースとしている。同プラントでは、昨年、非原子力工学試験ユニット(ETU 1.0)向け14トンのFlibeの生産に成功した。ケイロス・パワー社は独自の化学プロセスを採用し、高純度のFlibeを大量に生産。将来のプロセス最適化と、商用炉向けのFlibeの生産を拡大する能力の確立を目指している。重要な部品や材料の生産を自ら実施することで、同社はサプライチェーンのリスクを軽減、コストとスケジュールを確実に管理しながら、自社の先進炉の開発と展開を加速させたい考えだ。ケイロス・パワー社は、熔融塩製造施設の建設と操業を支える、20~30名の高レベルの雇用創出を予定している。同製造施設は、ニューメキシコ州とアルバカーキ市から資金支援を受けるプロジェクト。また、米エネルギー省(DOE)の先進的原子炉実証プログラム(ARDP)からの資金も活用する。ケイロス・パワー社は2020年にアルバカーキ市のメサ・デル・ソルに製造開発に特化したサイトを開設。4年間で、同サイトへ1.25億ドル(約187億円)以上の設備投資を行い、現在130名以上の常勤のスタッフがいる。サイトには先進炉部品製造、Uスタンプ圧力容器製造、モジュール炉建設、大規模な非原子力試験のための施設やTRISO燃料の技術開発ラボがあり、今回、熔融塩の製造施設が加わることにより、ヘルメス実証炉の実現と商用炉向けの生産拡大が可能となる。また、これらの施設の操業により、ニューメキシコ州に、この先10年で4.78億ドル(約714億円)の経済効果をもたらすとの予測もある。熔融塩の製造施設は米国の原子力産業にとって初となるものであり、ケイロス・パワー社は、重要な材料の国内生産能力を確立し、海外サプライヤーへの依存の低減を狙う。

- 10 Oct 2024

- NEWS

-

米政府 パリセード発電所再稼働に向けた資金支援を最終決定

米政府は9月30日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、米エネルギー省(DOE)および米農務省(USDA)を通じて、同国中西部において信頼性が高く、安価なクリーン電力供給を支援するため、総額およそ28億ドル(4,100億円)の支援を発表した。内、DOEは融資プログラム局(LPO)を通じて、ミシガン州のパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kWe)の復旧と再稼働に係る資金調達を支援するため、同発電所を所有するホルテック・パリセード社に対し、最大15.2億ドル(約2,225億円)の融資保証を最終決定した。今回の融資保証は、2022年に成立したインフレ抑制法(IRA)のエネルギーインフラ再投資(EIR)プログラムに基づくもので、今年4月、DOEは同発電所の再稼働に向けた融資保証としてLPOを通じて同額を上限とする条件付きの資金支援を発表していた。ホルテック社は現在、2051年まで運転できるよう大規模なバックフィットを実施中で、2025年第4四半期の送電開始をめざしている。今回の融資保証の決定は、米国の原子力発電所を再稼働させるためのDOE初の取組みであり、カーボンフリーの発電およびミシガン州の雇用拡大とともに、米国の原子力発電部門の強化に資するもの。パリセード発電所の再稼働により、ミシガン州で最大600名の常勤の高スキル、高サラリーの雇用が維持または創出される見込みで、さらに定検期間中には1,000名もの雇用も支えるという。また、同発電所の再稼働により、年間447万トンのCO2排出の削減に寄与し、これは、ガソリン車97万台以上による年間排出量にほぼ相当する。またUSDAは、IRAの一部である、エンパワリング・ルーラル・アメリカ(New ERA)プログラムの一環として、農村地域にある2つの電力協同組合のウルバリン電力協同組合(Wolverine Power Cooperative)とフージャー・エナジー(Hoosier Energy)に合計約13億ドル(1,900億円)を交付すると発表した。同プログラムは、農村地域の家庭や中小企業が安価な電力を利用できるようにし、農村地域の労働力やエネルギー、教育インフラに投資することで、農村地域のより豊かな未来を支援することを目的としている。ホルテック・パリセード社は、ミシガン州、イリノイ州、インディアナ州の農村地域に電力を供給する、これら2つの農村電力協同組合と長期電力購入契約を既に締結している。バイデン政権の気候政策担当上級顧問のJ. ポデスタ氏は、「閉鎖済みの原子力発電所を米国史上初めて復活させ、ミシガン州、ウィスコンシン州、インディアナ州、イリノイ州の農村地域に、信頼性が高く、安価なクリーン電力を供給する。インフレ抑制法が中西部のコミュニティをいかに活性化させているかを示している」と強調した。パリセード発電所は、1971年に営業運転を開始。その後、2022年5月に経済性を理由に永久閉鎖され、翌6月には同発電所は所有者・運転者のエンタジー社から、廃止措置を実施するホルテック社に売却された。近年、各国がCO2排出の抑制に取り組み、原子力のように発電時にCO2を排出しないエネルギー源が重視されるなか、ホルテック社は同発電所を再稼働する方針に転換、2023年9月、米原子力規制委員会(NRC)に運転認可の再交付を申請している。

- 04 Oct 2024

- NEWS

-

米WE社のマイクロ炉開発に進展

米ウェスチングハウス(WE)社は9月16日、アイダホ国立研究所(INL)で同社製マイクロ炉「eVinci」のプロトタイプの試験に向けて、基本設計・実験機設計(Front-End Engineering and Experiment Design:FEEED) 段階を完了したことを明らかにした。WE社はFEEEDにおいて、eVinciの5分の1サイズの実験機の建設を計画。早ければ2026年にINL内で国立原子炉イノベーション・センター(NRIC)が運営する世界初のマイクロ炉のテストベッドで試験を開始、最終設計の決定や許認可手続きに役立てたい考えだ。WE社傘下のeVinci テクノロジー社のJ. ボール社長は、「FEEEDプロセスの完了は、eVinciの商業化に向けた重要なステップ。今後10年以内に世界中に複数のeVinciの配置を目標としている」と述べ、NRICと協力し、eVinci試験計画の最終調整や、テストベッドへの設置に向けた長納期品の確保作業を開始するとしている。米エネルギー省(DOE)は2023年10月、国内でマイクロ炉を開発するWE社、ウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)、およびスタートアップ企業のラディアント(Radiant)社の3社に、FEEEDプロセスの実施に向けて総額390万ドルをNRICを通じて提供。具体的には、燃料を装荷する実験炉の設計、機器製造、建設、およびNRICのマイクロ炉実験機の実証(Demonstration of Microreactor Experiments=DOME)用テストベッドを使った試験の計画策定を目指している。WE社はFEEEDプロセスの重要マイルストーンである、予備安全設計報告書 (PSDR) のNRICへの提出を他2社に先んじて行った。USNC社とラディアント社も年末までにFEEEDプロセスを完了予定。NRICは、INLで30年以上運転された「実験増殖炉II(EBR-II)」の格納ドームを利用したDOMEテストベッドを改修中である。同テストベッドはHALEU燃料を使用する最大熱出力2万kWの先進的な実験用原子炉を収容、初臨界時には安全性を重視した閉じ込め機能を持つ。産業界による新技術開発に伴うリスクを軽減して開発を促進させ、先進的な原子炉設計を概念段階から実証段階へと進めて、実用化と商業化への道筋をつけることを目的としている。DOEは2020年12月、eVinciを官民のコスト分担方式で進めている「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定しており、7年間に総額930万ドル(このうち740万ドルをDOEが負担)を投じるとしている。eVinciは熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWのヒートパイプ冷却の可搬式原子炉で、軽水炉のような冷却ポンプは不要。2エーカー(約4,000㎡)ほどの敷地に設置し、HALEU燃料の3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用、燃料交換は約8年おき。遠隔地のコミュニティへの熱電供給から採掘作業やデータセンターまで、幅広い用途を持つと期待されている。eVinciの建設をめぐっては、2023年、カナダのサスカチュワン州がeVinciの州内建設に向け、8,000万加ドル(約87億円)の研究補助金の交付を発表している。

- 04 Oct 2024

- NEWS

-

米国防総省 マイクロ炉の建設に着手

米国防総省(DOD)は9月24日、アイダホ国立研究所(INL)で、軍事作戦用の可搬式プロトタイプのマイクロ炉「プロジェクト・ペレ」の建設に着手したことを明らかにした。原子炉は現在、同省の戦略的能力室(SCO)主導の下、バージニア州リンチバーグのBWXTアドバンスド・テクノロジーズ社で製造中。原子炉の組立を2025年2月に開始し、2026年に組立を終え完成した原子炉をINLに輸送、設置する計画で、米国初の第4世代炉となる。SCOは2022年6月、「プロジェクト・ペレ」と呼ばれる軍事作戦用の可搬式プロトタイプのマイクロ炉の設計・建設・実証プロジェクトにBWXT社の高温ガス炉(HTGR)設計を選定した。燃料には、HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))燃料の3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用する。原子炉設備は20フィート(約6m)の輸送用コンテナ4つでINLに輸送され、2026年の設置に向けて、来年にもINLの重要インフラのテストサイトにコンクリート製の遮蔽構造物を建設する。原子炉設備は同遮蔽構造物の中に設置、INLの特殊なマイクログリッドに接続され、出力規模は1~5千kWe。DODによると、最終的な安全レビューを完了後、初期評価を行い、結果が良好であれば、DODの重要拠点である遠隔地や厳しい環境下に配置し、電力供給を行うとしている。SCOのJ. ドライヤー室長は、DODが戦略的かつ重要技術に関する米国のイノベーションの推進に貢献してきた長い実績に触れたうえで、「プロジェクト・ペレは、DODのエネルギー回復力の向上を目指すカギとなるイニシアチブであり、民生用の原子力技術を進歩させる上でも重要な役割を果たす」と強調した。プロジェクト・ペレは政府全体の取り組みであり、エネルギー省(DOE)、原子力規制委員会(NRC)、米国陸軍工兵隊、NASA、国家核安全保障局(NNSA)が重要な専門知識を提供するなど、大きく貢献している。このほか、同プロジェクトの主契約者BWXT社の業務支援には、様々な経験を積んだ企業チームが協力。その主要メンバーには、軍需メーカーのノースロップ・グラマン社、英ロールス・ロイス社の北米技術部門であるリバティワークス、防衛・宇宙製造業のトーチ・テクノロジーズ社が含まれている。原子炉はDOEのアイダホ・オペレーション室の監督の下、米国内でのみ実証される。INLで最低3年間稼働予定であり、クリーンで信頼性が高く、輸送可能な原子力の利用を実証し、全米の軍事基地で増大するエネルギー需要を満たすことが期待されている。BWXT社はまた、プロジェクト・ペレでの経験を活かし、DOEの将来実証リスク削減プログラム(ARDP)の支援を受けている民生用マイクロ炉のBANR(BWXT Advanced Nuclear Reactor)の開発を促進する方針。高温ガス炉の部品とサービスの国内サプライチェーンの確立のほか、TRISO燃料製造分野においても活用したい考えだ。

- 01 Oct 2024

- NEWS