キーワード:DOE

-

既存サイトで6,000万kW以上の新設が可能 米DOE報告書

米エネルギー省(DOE)は9月9日、米国内で運転中または最近閉鎖された原子力発電所サイトで、6,000万kW~9,500万kWの新規建設が可能とする報告書「原子力発電所および石炭火力発電所サイトにおける新規原子力立地評価(Evaluation of Nuclear Power Plant and Coal Power Plant Sites for New Nuclear Capacity)」を公表した。この報告書は、DOE傘下のオークリッジ、アルゴンヌ両国立研究所の協力を得て、DOEの原子力局(NE)がとりまとめたもので、54の運転中および11の閉鎖済み原子力発電所サイトを評価。サイトの敷地面積や空中写真などの情報を用いて分析したことに加え、冷却水の利用可能性、人口密集地や危険施設からの距離、地震、洪水の可能性などの観点からも分析を行った。その結果、運転中および閉鎖済みの41サイトで新規原子力発電所の立地が可能であることが判明。AP1000のような大型軽水炉の場合、6,000万kW、60万kWの小型先進炉の場合では、9,500万kWの原子力発電設備容量が設置可能と評価した。報告書は、既存サイトへの新規建設の優位性として、地元コミュニティが、①既に原子力を支持している、②安全文化に精通している、③厳格な環境モニタリングが継続的に実施されていることを認識している――ことを挙げたほか、地元への環境面、雇用面、地域経済面での恩恵を強調した。そのほか、米国原子力規制委員会(NRC)に建設・運転一体認可(COL)を申請済みだが、実際の建設には至っていない17の原子炉についても評価を実施。その結果、2,400万kWの原子力発電設備容量の追加導入が可能と結論し、このようなサイトの活用は、許認可プロセスの迅速化や新設に必要な時間とコストの節約につながるとした。また、報告書は、閉鎖済みまたは今後閉鎖予定の石炭火力発電所サイトへの原子力新設の可能性も検討。その結果、1億2,800万kW~1億7,400万kWの新規原子力発電設備容量の設置が可能と評価した。米国では、クリーンエネルギーへの移行に伴い、2035年までに国内の石炭火力発電所の30%近くが閉鎖されると予測されるなか、DOEは、「石炭から原子力への移行(coal-to nuclear (C2N) transitions」を通じて石炭火力の地元コミュニティでは、既存の労働力とインフラを活用することにより、地元経済と環境に多大な利益がもたらされる、とそのメリットを強調している。なお、DOEは、今回の報告書について、既存の原子力発電所を活用した、新たな原子力発電所の建設可能性について知見を提供するものとしつつも、あくまで予備的な分析であり、最終的には、電力会社と地域社会が協力して、建設の判断を下す必要があるとしている。DOEは2023年3月に発表した報告書のなかで、米国が2050年ネットゼロを達成するためには、米国内で2050年までに約2億kWの追加の原子力発電設備容量が必要との見方を示している。

- 13 Sep 2024

- NEWS

-

仏オラノ 米国でウラン濃縮施設を建設へ

米テネシー州のB. リー知事は9月4日、仏オラノ社の米国法人であるオラノUS社が遠心分離方式によるウラン濃縮施設の建設候補地に同州オークリッジ市を選定したことを明らかにした。ウラン濃縮施設の敷地面積は約75万平方フィート(約7万平方メートル)と北米最大規模となり、操業すれば300人以上の直接雇用を創出する見込み。 今回の建設は、テネシー州が2023年に5,000万ドル(約71億円)を投じて創設した、原子力関連企業の同州への拠点移転支援や同州の大学・研究機関における原子力教育の発展を目的とする原子力基金を活用して建設されるもの。リー知事は、同州が、原子力関連投資に最適な州であり、オラノ社との提携を通じて、米国のエネルギー自立や継続的な経済成長と機会拡大の推進に貢献できると強調している。テネシー州では、このほどBWRX-300の導入に向け追加投資を決めたテネシー峡谷開発公社(TVA)が所有、運転するワッツ・バー1,2号機(PWR、120万kW級×2基)、セコヤー1,2号機(PWR、120万kW級×2基)の計4基の大型PWRが運転中。そのほか、オークリッジ国立研究所(ONRL)、ケイロス・パワー社、TRISO-X社、セントラス社などの原子力関連企業・機関約230社が拠点を置いている。 米国では、ロシア産低濃縮ウラン(LEU)の米国へ輸入を禁止した「ロシア産ウラン輸入禁止法」が8月11日から施行されているほか、米エネルギー省(DOE)が国内のウラン濃縮能力の強化、商業用核燃料の供給源多様化や安定供給を狙いとして27億ドル(約3,820億円)を拠出するなど、燃料のサプライチェーン強化に向けた動きが活発化している。

- 12 Sep 2024

- NEWS

-

ガーナ 米製SMRを1基導入へ

ガーナの原子力発電公社(NPG)は8月29日、米国のレグナム・テクノロジー・グループと、ガーナに米ニュースケール社製の小型モジュール炉(SMR)「VOYGR-12」を1基建設することで合意した。「VOYGR-12」は、ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)を12基組み合わせた発電プラント。レグナム社は、ニュースケール社などと提携する原子力プロジェクト開発会社で、近くNPG社とガーナで「VOYGR-12」を所有/運転する子会社を設立する計画だ。契約は、ケニアの首都ナイロビ市で開催された米・アフリカ原子力エネルギーサミットの会期中に締結された。同サミットは、米エネルギー省(DOE)が主催。原子力導入に向けたアフリカ産業界の準備事項に焦点を当て、原子力サプライチェーン、能力開発、ステークホルダーの参加、資金調達などのテーマで討議された。昨年11月、ガーナで開催された初回に引き続き、2回目となる。同サミットに出席した米国務省(DOS)のB. ジェンキンス軍備管理・国際安全保障担当次官は、「今回の契約締結により、ガーナはアフリカにおけるSMR建設のリーダーとなり、地域の経済発展と雇用創出の起爆剤となる」と指摘。米DOEのA. ダンカン国際協力次官補代理は、「ガーナをはじめとする多くのアフリカ諸国が、経済発展、エネルギー安全保障、脱炭素化の目標達成のために原子力導入を目指している。米国がノウハウとリソースを提供する、強力かつ積極的なパートナーであり続け、アフリカ大陸全体への原子力導入を成功させたい」と抱負を語った。米DOEは2014年以来、NPMを複数設置したVOYGRシリーズの設計および許認可取得への支援に、5.79億ドル(約830億円)以上を投じてきた。5万kWeのNPMは、米原子力規制委員会(NRC)から唯一、設計認証(DC)を取得しているSMR。ニュースケール社は2023年1月、出力を7.7万kWeまで引上げたNPMの標準設計承認(SDA)を申請し、NRCが現在審査中である。米DOSは、今年5月にガーナで開催された、アフリカ原子力ビジネスプラットフォーム会合で、ガーナをSMRの地域ハブとすることを含む、新たな民生用原子力協力を発表している。DOSが主導する「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラムなどの能力開発イニシアチブを通じ、ガーナをアフリカにおける最初のSMRの運転者とし、将来のSMRサプライチェーンのニーズを支える人材育成と雇用創出を支援していく考えだ。なお、ケニアのエネルギー・石油省のA.ワチラ筆頭次官は、同サミットでのスピーチの中で、2034年までにケニア初の原子力発電所を、2030年までに研究炉を完成させる目標を再確認した。米DOEは、次回のサミットを2025年7月にルワンダで開催、特にSMRに焦点を当てる予定だという。

- 10 Sep 2024

- NEWS

-

米TVA SMR建設に向けて追加出資

米テネシー州のテネシー峡谷開発公社(TVA)の理事会は8月22日、テネシー州オークリッジ近郊のクリンチリバー・サイトへの小型モジュール炉(SMR)建設に向けて、1.5億ドル(約217.5億円)の追加出資を承認した。すでに2022年2月の理事会で2億ドル(約290億円)の出資を承認しており、今回の承認によりSMR建設プロジェクトは総額3.5億ドル(約507.5億円)となる。人口および経済が拡大する地域の電力供給にSMRを活用し、クリーンエネルギーへの移行の加速化をねらう。TVAのJ. ライアシュCEOは、「SMRは、米国が覇権を握るべきエネルギー革新技術。米国のエネルギー安全保障のためであり、まさに国家安全保障である」と述べた。また、テネシー州のB. リー知事は、「テネシー州民は、安全でクリーンで信頼性の高い原子力へのTVAの継続的な投資を高く評価。テネシー州は原子力エネルギー企業が投資して繁栄するナンバーワンの州となる」と今回の追加出資を歓迎している。TVAはクリンチリバー・サイトについて2019年12月、米原子力規制委員会(NRC)より、SMR建設用地として事前サイト許可(ESP)を取得済みだ。TVAは合計電気出力が80万kWを超えない2基以上のSMRの同サイトでの建設を想定し、2016年5月にNRCにESPを申請していた。TVAは、SMRの中でも最も実現性が高いとの判断から、2022年8月、クリンチリバー・サイトで、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMRのBWRX-300(BWR、30万kWe)を建設する可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始した(既報)。TVAは、先進炉の開発・導入には連邦政府による支援が不可欠であり、財務的・技術的リスク回避の観点から、複数のパートナーと連携して開発すべきとの考えだ。そのため、カナダのダーリントン新原子力プロジェクトにBWRX-300を採用した、加オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社と2022年4月に提携で合意、SMRの設計、許認可、建設、運転について協力するほか、ポーランドにBWRX-300導入を計画する、オーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社とも革新技術導入に伴う財務リスク低減のためノウハウの共有促進で協力する。さらに、TVAは2022年4月、米ケイロス・パワー社が結成した北米電力会社のコンソーシアム(加ブルース・パワー社、米コンステレーション社、米サザン・カンパニー)にも参加し、ケイロス社のフッ化物塩冷却高温炉(FHR、14万kWe)の開発を支援している。2021年5月、ケイロス社と低出力(熱出力3.5万kW)のFHR実証炉ヘルメスの建設への協力を表明。クリンチリバー・サイトに近い、米エネルギー省(DOE)の東部テネシー技術パーク(ETTP)内での建設に向けて、エンジニアリング、運転、許認可手続関係の支援を実施している。TVAは1933年、米大統領F. ルーズベルトが、世界恐慌の対策として実施したニューディール政策の一環として、テネシー川流域の総合開発と失業率対策を目的に行われた米政府による公共事業を実施する国有電力企業。現在、アラバマ州、テネシー州において3サイトで計7基の120万kW級の大型軽水炉を所有/運転する。

- 30 Aug 2024

- NEWS

-

米パリセード発電所 再稼働へ向け冷却システムを更新へ

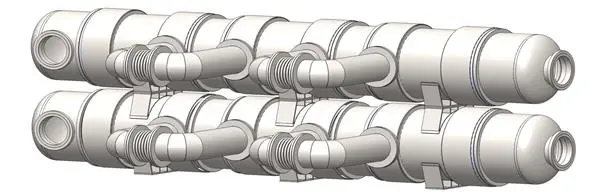

米ホルテック・インターナショナル社は8月15日、同社のパリセード原子力発電所の改修の一環として、ミシガン湖の水温上昇予測に対応する新しい熱交換器システムを製造中であると発表した。ホルテック社によると、湖や海、川などの水域からの冷却水に依存する発電所の出力は、地球温暖化の影響で水温が上昇するにつれて確実に低下。現在、改修工事中のパリセード原子力発電所に冷却水を供給するミシガン湖の水温は、世界の他の貯水池と同様に上昇を続けており、今後数十年の運転期間延長の間にも、上昇を続けると予想している。パリセード発電所の改修の一環として、ホルテック社は、ペンシルベニア州ピッツバーグにある自社の工場で冷却水熱交換器システムを製造している。既存の熱交換器の設置スペースが極めて限られる中、予想される湖水温度の上昇に対応するため、新しい熱交換器は既存の2倍以上の伝熱面積が必要であった。自社の革新的な設計開発によりアップグレードされた熱交換器セットは、2025年末に予定されるパリセード発電所の再稼働のため、今後1年以内に設置される予定。この冷却システムのアップグレードには土木/構造工事がほとんど必要なく、費用は当初の見込みより50%以上削減できる可能性があるという。ホルテック社のJ. ラッセル広報担当責任者は、「地球温暖化が原子力発電所やその他の発電所に及ぼす悪影響と闘うために何が可能か、この技術的成果を他の発電所の関係者と共有したい」と述べた。パリセード発電所(PWR、85.7万kWe)は、1971年に営業運転を開始し、2022年5月に永久閉鎖となり、翌6月、同発電所は所有者・運転者のエンタジー社から、廃止措置を実施するため、ホルテック社に売却された。近年、各国が炭素負荷の抑制に取り組み、原子力のようにクリーンなエネルギー源が重視される時代となったことを受け、ホルテック社は同発電所を再稼働する方針に切り替え、2023年9月、米原子力規制委員会(NRC)に運転認可の再交付を申請した。パリセード発電所の再稼働方針については、ミシガン州のG. ホイットマー知事が2022年9月に支持を表明。2023年7月には、同発電所の再稼働に1.5億ドル(約215.4億円)の支援を盛り込んだ2024会計年度の州政府予算法案に署名している。2024年4月には、米エネルギー省(DOE)が融資プログラム局(LPO)を通じて、同発電所の再稼働に向けた融資保証として15.2億ドル(約2,183.2億円)を上限とする条件付きの提供を発表。ホルテック社は、少なくとも2051年まで運転できるよう種々の機器の大規模な改修や交換工事プラントの改良を実施中だ。なお、ホルテック社は、同社製小型モジュール炉「SMR-300」(PWR、30万kWe)を2基、パリセード発電所サイトに建設する計画も進めている。同2基が稼働すれば、ミシガン州の無炭素電源の設備容量はほぼ倍増となる。2026年の建設許可申請を予定している(既報)。

- 26 Aug 2024

- NEWS

-

米国 ATF燃焼度の引上げを国内初承認

米ウェスチングハウス(WE)社は8月15日、米原子力規制委員会(NRC)から、同社製事故耐性燃料(ATF)であるEncore燃料の燃焼度制限引上げの承認を取得した。国内で初承認となる。燃料効率の向上、燃料交換間隔の延長により、運転コストの削減に貢献する。米国のPWRは現在18か月サイクルで運転されており、この新しい高燃焼度燃料によって供給バッチサイズを小さくすることが可能になり、燃料サイクルの経済性が改善される。米国で初めて62,000MWd/tの燃焼度制限を超えた燃料装荷が可能となり、将来的には24か月サイクル運転になることが期待される。WE社は、今回の燃焼度引上げの承認が、2012年に同社が開始したATF開発プログラムにとって重要なマイルストーンと強調する。同プログラムには、米エネルギー省(DOE)が資金拠出。米国のエネルギー安全保障と気候目標の達成支援のため、原子炉性能と安全性を向上させることを目的としている。WE社のEncore燃料は、既存燃料よりもはるかに厳しい条件下で耐性を持つ。炭化ケイ素燃料被覆管の融点は極めて高く(2,800℃以上)、水との反応が少ないため、特にジルコニウム燃料被覆管が1,200℃を超えると水素と熱の生成反応が著しくなるのに比べ、過酷事故条件下で画期的な安全性を発揮するという。また、同社はジルコニウム-蒸気反応も抑制する代替被覆管材料であるクロムコーティングジルコニウム合金も開発している。

- 26 Aug 2024

- NEWS

-

米オクロ社 SMRでシーメンスと機器供給契約

米国で先進炉開発を進めているオクロ社は8月13日、同社が開発する小型モジュール炉(SMR)である「オーロラ」向け電力変換システムに関する優先サプライヤー契約を、独シーメンス・エナジー社と締結した。オクロ社によると、本契約は昨年12月に締結した覚書に基づいており、顧客の増大する電力需要に応えるため、生産の拡張、コスト効率、および迅速な展開を強化するという同社のビジョン上、重要なステップとなるという。オクロ社は、複数の発電所全体で機器を標準化し、製造、建設、運転、メンテナンスのコスト削減のみならず、メンテナンスによる停止期間を短縮させ、全体的なパフォーマンスを向上させたい考えだ。オーロラは、液体金属冷却の高速中性子炉で、ヒートパイプを使用して炉心から超臨界二酸化炭素発電システムに熱を運び発電する。HALEU((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))燃料を使用しており、少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能である。出力は顧客のニーズに合わせて1.5万~5万kWeの範囲で調整が可能だ。米エネルギー省(DOE)は2019年12月、先進的原子力技術の商業化を支援するイニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」の一環として、アイダホ国立研究所(INL)敷地内でオーロラの建設を許可。これを受けてオクロ社は翌2020年3月、原子力規制委員会(NRC)にオーロラ初号機の建設・運転一括認可(COL)を申請したが、NRCは、審査の主要トピックスに関する情報がオクロ社から十分に得られないとして、2022年1月に同社の申請を却下した。オクロ社は同年9月、オーロラの将来的な許認可手続きが効率的かつ効果的に進められるよう、NRCとの事前協議を提案する「許認可プロジェクト計画(LPP)」をNRCに提出している。なお、DOEおよびアルゴンヌ国立研究所やアイダホ国立研究所などと共同で、使用済み燃料から残りの潜在的エネルギーの90%以上を抽出し、オーロラの燃料として利用する、先進的な燃料リサイクル技術の開発にも取り組んでいる。

- 21 Aug 2024

- NEWS

-

米WE社 高濃縮度燃料ペレットを製造

米ウェスチングハウス(WE)社は8月7日、英国のスプリングフィールド燃料加工工場で高濃縮度の新燃料ペレットの製造に成功した。この燃料ペレット「LEU+ADOPT」は、原子力発電所の性能と安全性の向上を目的に、米エネルギー省(DOE)の事故耐性燃料(ATF)プログラムを通じて開発された。同プラグラムは10年以内に商業化される可能性のある新燃料ペレットと被覆管設計を支援している。従来の燃料より安全性能を向上させ、濃縮度を8%まで高めることで、より長時間の運転を可能にし、燃料交換に必要な停止回数を減らして運転コストを改善する。現在、ほぼすべての商業用原子燃料はウラン235を3~5%に濃縮したものである。新燃料は英国の工場で4体の先行試験用燃料集合体に組み込まれ、2025年春、米ジョージア州にあるA.W.ボーグル2号機(PWR、122.9万kWe)での照射試験のため出荷される。

- 19 Aug 2024

- NEWS

-

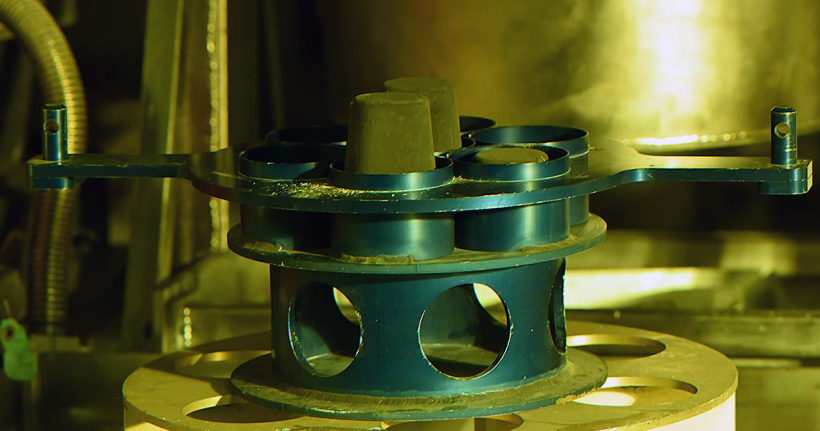

米国 熔融塩実証炉の土木工事開始

米ケイロス・パワー社は7月30日、熔融塩実証炉「ヘルメス(Hermes)」の建設予定サイトで土木工事を開始した。テネシー州オークリッジにある米エネルギー省(DOE)の「東部テネシー技術パーク(ETTP)」内に建設される。ヘルメスは昨年12月、米原子力規制委員会(NRC)が50年以上ぶりに建設を許可した非水冷却炉。ヘルメス(熱出力3.5万kW)は、2020年12月にDOEによる「先進的原子炉実証プログラム(ARDP)」の支援対象炉に選定。DOEは、同炉の設計、建設、試運転の支援のため最大3.03億ドルを資金援助することになっている。ヘルメスは、安価でクリーンな熱生産を実証するため、TRISO燃料((ウラン酸化物を黒鉛やセラミックスで被覆した粒子型の燃料))と熔融フッ化物塩冷却材を組み合わせて原子炉の設計を簡素化している。2027年に運開予定だ。また、ケイロス社はロスアラモス国立研究所と提携し、同研究所の低濃縮燃料製造施設でヘルメス向けのTRISO燃料を製造するほか、テネシー峡谷開発公社(TVA)とは、設計、許認可、建設、運転等で協力する共同開発契約を締結している。なお、ケイロス社は今年7月上旬、ニューメキシコ州アルバカーキの製造施設における最初の工学試験ユニット(ETU 1.0)でフッ化物熔融塩12トンを使った2,000時間の運転試験を完了した。ETU 1.0はヘルメスの実物大の電気加熱プロトタイプで、ヘルメスの設計、建設、運転の支援向けのユニット。熔融塩システムの試験ユニットでは世界最大規模だ。現在、ニューメキシコ州でヘルメスのモジュール設計の実証に焦点を当てたETU 2.0を建設中。最終段階のETU 3.0は、ヘルメスのサイトに隣接して建設される。

- 14 Aug 2024

- NEWS

-

ルーマニア 米国との協力でSMRプロジェクトに進展

ルーマニアの国営原子力発電会社であるニュークリアエレクトリカ(SNN)と小型モジュール炉(SMR)建設プロジェクト会社のロパワー(RoPower)社は7月24日、米大手EPC(設計・調達・建設)契約企業のフルアー(Fluor)社と米ニュースケール・パワー社のSMR建設プロジェクトの基本設計の第2段階(Front-End Engineering and Design:FEED2)契約を締結した。ニュースケール社の大株主であるフルアー社は、2023年第4四半期に完了したFEED1に引き続きFEED2を受注。FEED2の契約に基づき、プロジェクトの最新のコスト見積とスケジュール、最終投資決定(FID)に必要な設計、関連する原子力安全およびセキュリティの分析結果を提供する。ルーマニアの首都ブカレストで開催された同契約の調印式典には、ルーマニア・エネルギ省のS. ブルドゥージャ大臣、米エネルギー省(DOE)のJ. グランホルム長官らが出席。式典では、両国間の強固な協力の継続とともに、カーボンフリーの電力需要への対応とエネルギー安全保障の強化におけるSMR技術の重要な役割が強調された。ロパワー(RoPower Nuclear)社は、SNNが国内で米ニュースケール社製SMR「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を建設するため、民間エネルギー企業のノバ・パワー&ガス社と合弁で2022年に設立したプロジェクト企業。ルーマニア南部ドゥンボビツア県のドイチェシュテイ(Doicesti)で13年前に閉鎖された旧・石炭火力発電所サイトに、出力7.7万kWeの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた「VOYGR-6」(合計出力46.2万kWe)の建設を計画し、現在、サイト準備が進められている。本プロジェクトでは、プラント内に約200名の正規雇用のほか、建設段階で1,500名、製造・部品組立段階で2,300名の雇用を創出するとともに、年間400万トンのCO2排出削減に貢献するという。ルーマニアは、経済的で安定供給可能なクリーン・エネルギーでエネルギー自給率向上を目指す一方、SMR機器の製造や組立、運転員や専門家の教育訓練を支援するハブ(拠点)となり、中・東欧地域におけるSMR建設と運転の模範例として後続国を牽引していく方針だ。なお、本SMR建設プロジェクトは、ルーマニア政府の他、米国貿易開発庁(USTDA)からの技術支援金の交付や、米輸出入銀行(US EXIM)と米国際開発金融公社(US DFC)からの多額の金融投資など、米国政府からも多大な支援を受けている。

- 05 Aug 2024

- NEWS

-

米国 乾式貯蔵システムの耐震試験を完了

米エネルギー省(DOE)は7月22日、実物大の使用済み燃料乾式貯蔵システムの耐震試験を実施し、完了したことを明らかにした。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは、DOEから資金提供を受け、屋外振動台を使用した耐震試験を実施。重さ125トンの実物大の垂直キャスクと111トンの水平貯蔵システムを対象に、どちらもダミーの燃料集合体と240以上のセンサーを装着し、約40種類の地震のシミュレーションのデータを収集した。今回の試験で得られたデータにより、国内の70を超える原子力発電所サイトで安全に貯蔵されている使用済み燃料に対し、地震が与える潜在的な影響を詳細に評価し、将来の使用済み燃料貯蔵システムの設計と許認可に有用なデータを収集する。また、現在の貯蔵方法の改善や、国内の使用済み燃料の安全で、効率的、持続可能な管理にも資するという。耐震試験の様子はDOEのYouTubeチャンネルで視聴できる。

- 01 Aug 2024

- NEWS

-

米DOE セントラスにロシア産ウラン輸入禁止を免除

米エネルギー省(DOE)は7月18日、米セントラス・エナジー社が、2024年及び2025年に米国顧客への納入を確約している低濃縮ウラン(LEU)について、ロシア産LEUの輸入禁止の免除を許可した。セントラス社が米国証券取引委員会(SEC)に宛てた7月19日付の提出書類で明らかにした。5月13日、バイデン大統領の署名により「ロシア産ウラン輸入禁止法」が成立、8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、DOEへの申請により輸入禁止の免除措置が適用される。ただし、その場合も免除される量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない(既報)。なお、免除される量は、2024年は476,536kg、2025年は470,376kg、2026年は464,183kg、2027年は459,083kgとなっている。

- 30 Jul 2024

- NEWS

-

米国 燃料サプライチェーン強化に27億ドル拠出

米エネルギー省(DOE)は6月27日、米国内産の低濃縮ウラン(LEU)購入に関する「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、J. バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダから27億ドル(約4,363億円)を支援するもので、ロシア産LEUへの依存脱却に向け、米国内のウラン濃縮能力を強化し、商業用核燃料の供給源の多様化や安定供給を図ることが狙い。DOEは今回のRFPを通じて、新規の濃縮施設や既存の濃縮施設の拡張プロジェクトなど、新たな供給源と2件以上の契約を締結する予定だ。今回の発表について、J. グランホルムDOE長官は、DOEが国家安全保障の強化と国内原子力産業の成長に不可欠な、米国内のウラン供給力を強化しているとしたうえで、「原子力業界の世界的リーダーであり続けるという米国の決意を示すもの」と表明。また、A. ザイディ大統領補佐官兼国家気候アドバイザーは、バイデン政権下で進められてきたクリーンエネルギーの拡大促進が、高賃金な雇用を生み、なおかつエネルギー安全保障を高めてきたとこれまでの実績を強調した。ウランの調達をめぐっては、バイデン大統領が5月13日、ロシア産LEUの米国への輸入を禁止した「ロシア産ウラン輸入禁止法」に署名、来月8月11日に施行される。同法は、2040年まで有効。DOEによると、原子炉や米国の原子力関連企業の継続的な運営を維持するために、代替となるLEUの供給源がない、あるいは、LEUの輸入が国益にかなうと判断した場合は、輸入禁止の免除が可能。ただし、その場合もLEUの輸入量は限られ、いかなる免除も2028年1月1日までに終了しなければならない。DOEエネルギー情報局(EIA)が6月に発表した最新のウラン市況年次報告書(2023 Uranium Marketing Annual Report)によると、ロシアは米国の商業用原子力発電所向けLEUの27%を供給しており、米国に次ぐ第2位のシェアを占めている。現在、LEUの購入において、米国では全体の約72%が海外調達となっている。

- 03 Jul 2024

- NEWS

-

米GNF 高燃焼度燃料の照射後試験へ

米GEベルノバ社傘下の燃料製造会社であるグローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社は5月9日、同社製の高燃焼度燃料棒を商業用原子炉で6年間燃焼後、米国エネルギー省(DOE)のオークリッジ国立研究所(ORNL)で照射後試験を実施することを明らかにした。燃料棒は、DOEの事故耐性燃料(ATF)プログラムの支援を受け、ノースカロライナ州ウィルミントンにあるGNF社の施設で製造され、ORNLで燃料の安全性と性能を確認する照射後試験を実施する。高燃焼度燃料は、長期貯蔵のために取り出す前により長く炉心に留まることが可能となり原子力の安全性を高め、燃料交換停止の回数は減少、発電量の増加による経済性の向上のほか、運転期間中に発生する使用済み燃料を減少させる。ORNLは今後数年間にわたって照射後試験を行う。GNF社は高燃焼度燃料の2020年代末までに商業展開を目指し、得られた試験データをエンジニアリング、ライセンス取得の取り組みに活用する予定だ。

- 21 May 2024

- NEWS

-

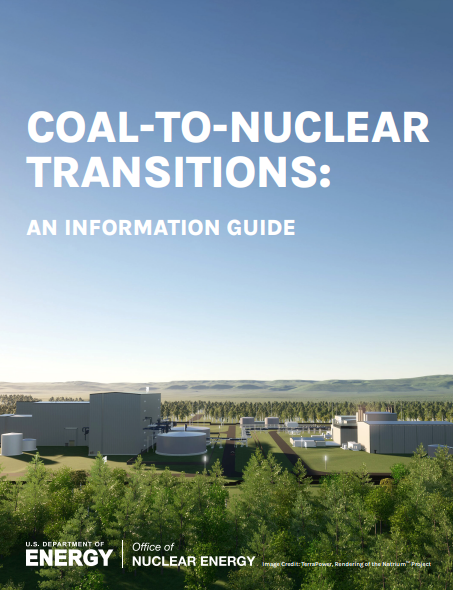

米エネ省 石炭火力から原子力への移行ガイドライン

米エネルギー省(DOE)は4月1日、閉鎖済み、または閉鎖する石炭火力発電所の原子力発電所への代替を検討するコミュニティ向けにガイドラインを発表した。ガイドライン(Coal to Nuclear Transitions: An information guide)は、石炭火力発電所から原子力発電所への移行が、地元での雇用機会、高賃金の雇用創出、立地地域・発電事業者・地元サプライヤーの収入増など立地地域に利益をもたらすことを示した。これはDOE傘下の(アルゴンヌ、アイダホ、オークリッジ)の3つの国立研究所による詳細な共同研究に基づく。また、トレーニング・プログラムにより、既存の石炭火力発電所のほとんどのスタッフが代替する原子力発電所へ移行可能であることが研究で明らかになっている。2035年までに国内の石炭火力発電所の30%近くの閉鎖が予想されており、発電所が立地する地域社会にとって経済的な不確実性を意味する、とガイドラインは指摘する一方、先進的小型モジュール炉(SMR)は石炭火力発電所の代替に最適であるとしている。ガイドラインは、コミュニティに対して石炭から原子力への移行(coal-to-nuclear=C2N)に伴う経済的影響、労働力の移行に関する考慮事項、政策と資金に関する情報を提供するほか、電力会社向けに移行スケジュールやインフラの再利用などの考慮事項についても示している。「CO2排出実質ゼロ(ネットゼロ)経済への移行に取組む中、何十年にもわたって米国のエネルギーシステムを支えてきたエネルギーコミュニティと石炭労働者へのサポートは絶対不可欠である」とDOEのK.ハフ原子力担当次官補は語る。DOEの2022年の調査報告書では、C2Nの潜在的な候補地として、閉鎖157か所と運転中237か所の石炭火力発電所を特定し、候補地の80%が先進原子炉の立地に適していると報告。C2Nでは、用地や電気機器設備、道路や建物など石炭火力のインフラ設備を再利用できるため、何もない更地に建設する場合と比べ最大35%の建設コストの削減が見込まれている。先進炉開発会社であるテラパワー社は、同社製「Natrium」初号機の建設サイトに、閉鎖される石炭火力発電所の隣接サイトを選定している。3月末にワイオミング州南西部のケンメラーでの建設許可を米原子力規制委員会(NRC)に申請し、年内に非原子力部を着工する計画だ。この石炭火力発電所を運転するパシフィコープ社は昨年、「Natrium」をユタ州で運転中の石炭火力発電所の近くにも2基導入する検討を始めたことを発表している。

- 16 Apr 2024

- NEWS

-

【第57回原産年次大会】「今何をすべきか」を基調テーマに開幕

「第57回原産年次大会」が4月9日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開幕した。国内外より約700名が参集し(オンライン参加を含む)、10日までの2日間、「今何をすべきか 国内外の新たな潮流の中で原子力への期待に応える」を基調テーマに議論する。開会セッションの冒頭、挨拶に立った日本原子力産業協会の三村明夫会長はまず、「原子力発電の積極的な活用の機運が国内外において極めて高まっている」と強調。最近1年間を振り返り、2023年4月の「G7札幌エネルギー・環境大臣会合」では日本がG7議長国として「原子力の最大限活用」が謳われ、12月のCOP28(ドバイ)では「COP史上初めて公式に原子力が積極評価されるとともに、25か国により『原子力3倍宣言』が発出された」とした。また、直近3月には、ベルギー・ブリュッセルで、IAEAとベルギー政府の主催による史上初の原子力に特化した首脳会議「原子力サミット」が37か国参加のもとで開催されたことに言及。こうした動きをとらえ、「原子力発電の拡大を目指す国際的な動きが加速している」と、あらためて述べ、「国内外の強い原子力推進モメンタムの中で、われわれ原子力産業界は今何をすべきなのか」と、今大会基調テーマの趣旨を訴えかけた。開会セッションに続き、セッション1では「カーボンニュートラルに向けた原子力事業環境整備」、セッション2では「バックエンドの課題:使用済み燃料管理・高レベル放射性廃棄物最終処分をめぐって」、10日のセッション3では「福島第一廃炉進捗と復興状況」、同セッション4では「原子力業界の人材基盤強化に向けて」と題し、それぞれ議論する。三村会長は、これらセッションを通じ「原子力の最大活用に向けた課題と展望、日本のみならず世界のエネルギー・環境問題を解決するための糸口について、見出せることを切に願う」と、活発な議論が展開されるよう期待した。続いて、来賓挨拶に立った岩田和親・経済産業副大臣は、「福島第一原子力発電所事故の反省を一時も忘れることなく、高い緊張感を持って、安全最優先で万全の対策を行うことが大前提」と、原子力エネルギーを活用する上での姿勢をあらためて強調。さらに、元旦に発生した能登半島地震に伴うエネルギーインフラに係る被災・復旧状況も踏まえ、「不断の安全性向上に努めていくことが重要。長い積み重ねであっても、一瞬の気の緩みで信頼が失われかねない」との教訓を述べた。原子力発電に関しては、東日本大震災以降、新規プラントの建設機会喪失により、「サプライチェーン・人材を含めた原子力産業を支える事業環境は年々危機的な状況になりつつある」と懸念。次世代革新炉の建設、核燃料サイクルの推進、バックエンドの課題対応などを見据え、原子力産業の基盤を支援すべく「強靭なサプライチェーン構築に向け政策支援を一層強化していく」と、引き続き事業環境整備に取り組んでいく姿勢を示した。開会セッションでは、特別講演として、世界原子力発電事業者協会(WANO)の千種直樹CEO、元米国エネルギー省(DOE)副長官のダニエル・ポネマン氏(ビデオメッセージ)が登壇。千種氏は、1986年のチョルノービリ発電所事故を契機に設立後、世界の原子力発電事業の安全性を向上する「リーダー」となるビジョンを掲げ、35年にわたって情報交換、ベストプラクティス共有などに取り組んできたWANOの活動を紹介。WANOのメンバーとなる発電所は現在、世界で運転中460基、建設中60基に上るという。これまで蓄積された豊富なデータとその分析は「これから建設に入る国々への支援にも資する」などと、WANOのグローバルな活動姿勢を示した上で、こうした活動に対し、産業界からの一層の支援を求めた。また、同氏は、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、「ウクライナのすべての原子力発電所にとって非常に由々しき状況」と危惧。WANOとして、IAEAとも協力し、ザポリージャ発電所に係るタスクフォースミッション派遣の他、住民らの心理的ケアも行っていることを紹介した。ポネマン氏は、「エネルギー戦略における新しい視点と原子力の役割」と題し講演。かつても原産年次大会に登壇した経験のある同氏は、あらためて原産協会との協力意義を振り返りながら、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた原子力の役割を強調。電力部門にとどまらず「電気自動車の普及が進むことにより、運輸部門の脱炭素化にも重要な役割を果たす」などと、産業界による技術革新への期待を述べた上で、「世界のエネルギー業界ではますます原子力の拡大が必要」と訴えかけた。さらに、同氏は、データセンターやAIの普及に伴う世界のエネルギー需要増を、「原子力発電所の新設でも賄いきれない、遥かに速いスピードで進む爆発的勢いだ」と懸念。その上で、再生可能エネルギーの限界にも言及し、原子力の役割について、「すべての人の意見が一致することはできないが、こうした深刻な懸念にも立ち向かわねばならない」などと述べ、今大会の議論に先鞭をつけた。

- 09 Apr 2024

- NEWS

-

米DOE パリセード発電所再稼働に融資保証

米エネルギー省(DOE)融資プログラム局(LPO)は3月27日、2022年5月に閉鎖したパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kW)の再稼働に向け、同発電所を所有するホルテック社に対して15.2億ドル(約2,306億円)を上限とする条件付き融資保証を決定した。この計画が進めば、閉鎖後に再稼働する米国初の原子力発電所となる。ホルテック社は、原子力発電所の廃止措置のほか、放射性廃棄物の処分設備や小型モジュール炉(SMR)の開発など、総合的なエネルギー・ソリューションを手掛ける企業。同社は2018年、ミシガン州南西部のパリセード発電所の廃炉に向けて、当時の所有者兼運転者のエンタジー社から同発電所の買収で合意。閉鎖から数週間後の2022年6月に買収が完了し、2041年までにサイトの解体、除染、復旧作業を完了する計画だった。しかし、CO2の排出削減に各国が取り組む中、原子力がクリーンなエネルギー源として重視されるようになり、DOEが既存の原子力発電所の早期閉鎖を防止するため2022年4月に設置した「民生用原子力発電クレジット(CNC)プログラム」に同発電所を適用対象として申請した。しかし、同発電所への適用は認められず、2023年初め、再稼働に必要な融資を求めてDOEのLPOに連邦融資資金を申請していた。パリセード発電所の再稼働方針は、ミシガン州のG.ホイットマー知事も2022年9月に支持を表明。同知事が2023年7月に署名したミシガン州の2024会計年度の州政府予算法案で、同発電所の再稼働に向けて1.5億ドル(約228億円)の支援を盛り込んでいる。ホルテック社は2023年9月、州内の非営利団体のウルバリン電力協同組合と、子会社を通じて再稼働時に同発電所による発電電力の長期の電力売買契約(PPA)を締結。同9月には米原子力規制委員会(NRC)にパリセード発電所の運転認可の再交付を申請した。DOEによると、ホルテック社はNRCの承認を条件に同発電所を稼働させ、少なくとも2051年までベースロードのクリーン電力生産のために改良する計画だという。同発電所の再稼働により、年間約447万トン、今後25年間で合計1.11億トンのCO2排出が削減される見込み。DOEのJ.グランホルム長官は、「原子力発電は、米国でカーボンフリーの唯一最大の電源であり、全米で10万人の雇用を直接支え、さらに数十万人の雇用を間接的に支えている」とし、「J.バイデン大統領の『米国への投資(Investing in America)』アジェンダは、パリセード発電所への多額の資金提供により、ミシガン州で活気に満ちたクリーンエネルギー分野において労働力を支援・拡大するもの」と強調している。DOEによる融資保証の発表を受け、ホイットマー知事は「パリセードの再稼働により600名の高賃金・高スキルの雇用維持と80万世帯にクリーンで信頼性の高い電力供給が可能になる。再稼働すれば、パリセードは米国初の閉鎖後の再稼働に成功した原子力発電所となり、地域経済に3.63億ドルの好影響をもたらす」と述べた。パリセード発電所の再稼働は、2022年8月に署名された米国インフレ削減法に基づくエネルギーインフラ再投資(Energy Infrastructure Reinvestment: EIR)プログラムを通じて条件付きの融資保証を提供された初プロジェクト。EIRプログラムでは、温室効果ガス排出への対処を目的に、稼働していない既存のエネルギーインフラの再稼働や、稼働中のインフラに対するプロジェクトへの融資が可能である。ホルテック社は、DOEが最終的な融資文書を作成し融資を実行する前に、一定の技術的、法的、環境的、財務的条件を満たす必要がある。なお、ホルテック社はパリセード・サイトに小型モジュール炉(SMR)の2基導入も計画している。DOEによるとSMRは条件付き融資の対象ではないが、「既存インフラを活用しながら、敷地内に容量を追加し、気候変動との闘いに不可欠な新型炉の国内開発を促進する可能性がある」という。パリセード発電所は1971年に営業運転を開始。閉鎖に至るまでの50年以上、安全で信頼性の高い運転実績を持つ。運転の認可期限は2031年であったが、エンタジー社は売電契約が満了したタイミングで同発電所を閉鎖した。同発電所は閉鎖後に燃料を取出し済みで、再稼働にあたっては、既存の発電所インフラを利用するが、既存設備の点検、試験、改修等は必要である。

- 02 Apr 2024

- NEWS

-

米国 HALEU製造計画が一時減速

米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・米国濃縮公社:USEC)は2月8日、HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))を収納するシリンダーの一時的不足により、米エネルギー省(DOE)との契約の第2段階で予定していた900kgのHALEU燃料の年内納入は不可能との見通しを示した。DOEは契約上、製造されたHALEU燃料収納のための貯蔵用シリンダーを提供する必要があった。2023年第4四半期および通期決算報告の中で明らかにしたもので、同社の発表によると、DOEは、「サプライチェーンの問題により、必要な5B型シリンダーの確保が困難になっている」という。5B型シリンダー入手の遅れは一時的なものであるが、契約どおりの本年11月までには当初予想されていた900kgのHALEU燃料のDOEへの納入は困難との見方を示した。B型シリンダーは、濃縮ウランを含む燃料のガンマ線と中性子線からの遮蔽維持が可能な規制当局認定のキャスク。30B型シリンダーは、低濃縮ウランを燃料加工業者に輸送するために使用されるが、5%以上の濃縮ウランであるHALEU燃料には使用できない。セントラス社は昨年11月、オハイオ州パイクトンのポーツマス・サイトにある米国遠心分離濃縮プラント(ACP)で製造された20kgのHALEU燃料をDOEに初納入し、2022年に締結されたコストシェア((総費用を折半して支払う。))契約である第1段階を予算内かつ予定より早く終了した。その後、同社は第2段階のコスト・プラス・インセンティブ・フィー((原価加算契約の一種。発注者が負担すべき合理的な費用に加え、コスト削減を含め、パフォーマンス目標を達成または上回る契約に対して、成功報酬を上乗せして支払う。))契約である年間900kgのHALEU燃料製造に移行した。これら契約は、次世代原子炉用の先進燃料であるHALEU燃料を確保し、米国内のHALEU燃料のサプライチェーン構築を目的とするDOEの取り組みの一環である。製造されたHALEU燃料はサイト内の特設貯蔵施設に保管される。パイクトンでは、ポーツマス濃縮工場が1954年から2001年まで操業。当初は国の核兵器開発で濃縮ウラン製造のために建設されたが、1960年代に入り、商業的な用途に重点が置かれ、主に原子力発電所向けの濃縮ウランを供給した。冷戦終結後の1991年、兵器級ウラン濃縮は停止、1993年に濃縮施設はDOEからUSECにリースされたが、2001年に濃縮事業は中止された。USECは2014年に破産後、セントラス・エナジー社として再出発した。2019年のDOE原子力局との契約に基づき、同社はHALEU燃料製造を実証するため、ACPに新型遠心分離機「AC100M」16台連結の新しいカスケードを建設、昨年10月に濃縮役務を開始した。

- 27 Feb 2024

- NEWS

-

米国 WE社製次世代燃料を照射後試験へ

米国のウェスチングハウス(WE)社は1月25日、事故耐性燃料(ATF)を含む25本の照射済みの試験用燃料棒を照射後試験のため、アイダホ国立研究所(INL)に送ったことを明らかにした。この照射後試験は、新型燃料の商業用原子炉での使用認可を得るために重要なプロセスの一環。納入された燃料は、ATFと商業用原子力発電所の炉心で照射された高燃焼度燃料。照射済み燃料が試験のためにINLに納入されたのは、20年ぶりのこと。INLを含む複数の国立研究所の技術支援と米エネルギー省(DOE)の資金援助を受けてWE社が開発・製造した次世代燃料は、安全性能の向上だけでなく、原子力発電所の運転サイクル期間を現在の18か月から24か月に延長することが可能だ。燃料交換停止回数の削減、使用済燃料の減容により発電事業者は大幅なコスト削減が可能になる。また、出力も増強されるため、原子炉の増設にも匹敵する。INLでは次世代燃料が通常の使用条件下でどのような性能を発揮するか実験・分析、また、想定される事故条件下における性能を確認し、貯蔵中や再処理中における挙動を実証するために追加試験を実施する。得られたデータは、米原子力規制委員会(NRC)の燃料に関する安全基準策定に利用される。同様の照射済み燃料棒は、以前にもテネシー州のオークリッジ国立研究所(ORNL)で試験された。INLとORNLにおける高度な検査と照射後試験は、次世代燃料を世界中の商用炉に装荷する最終承認を米NRCから得るための重要なマイルストーンである。WE社、米NRC、DOE原子力局、DOE国家核安全保障局(NNSA)のほか、日本、韓国、西欧の規制機関などにもデータが提供される。

- 06 Feb 2024

- NEWS

-

米国 HALEU国内生産の提案を募集

米エネルギー省(DOE)は1月9日、J.バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、HALEU燃料((U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン))の国内での大規模供給体制を確立するため、濃縮サービスに関する提案依頼書(Request for Proposals:RFP)を発行した。DOEのJ.グランホルム長官は、「原子力は現在、国内のカーボンフリー電力のほぼ半分を供給しており、今後もクリーンエネルギーへの移行において重要な役割を果たし続ける」と強調した。HALEUは、現在開発中の多くの先進的原子炉に採用されている新型燃料で、先進的原子炉の展開は、バイデン大統領の掲げる2050年までのCO2排出量実質ゼロ(ネットゼロ)の達成、エネルギー安全保障の強化、高賃金の雇用の創出、米国の経済競争力の強化に貢献する。また、HALEU燃料の利用により炉心寿命は長くなり、安全性、効率向上が期待できる。現在、米国に拠点を置く供給事業者からHALEU燃料の商業的規模の供給はなく、原子力発電事業での積極的活用上の懸念材料となっていることから、国内供給が増加すれば、米国における先進的原子炉の開発と配備が促進されると見込まれている。バイデン大統領のインフレ抑制法は、2026年9月までとの期限付きの総額7億ドル(約1,015億円)を限度とする「HALEU利用プログラム」により国内にHALEUサプライチェーンを確立することを目的としている。今回のRFPで採択されるHALEU濃縮契約と昨年11月に発表されたRFPによる別契約(濃縮されたウランを先進的原子炉向けの金属、酸化物等の形態に再転換するサービス)に最大5億ドル(約725億円)の拠出が予定されている。DOEの原子力局は、国内のウラン濃縮事業者とHALEU燃料製造の契約を複数締結する計画だ。濃縮されたHALEUは、再転換事業者に出荷する必要があるまで製造サイトで保管する。最大契約期間10年のHALEU濃縮契約に基づき、政府は各ウラン濃縮事業者に対し最低発注金額として200万ドル(約2.9億円)を保証する。濃縮および貯蔵活動は米国本土で行われ、国家環境政策法に準拠する必要がある。今回のRFPによる提案提出の期限は3月8日。このRFPには、昨年6月に発行されたRFP草案に対する業界からのコメントに基づく修正がされている。DOEは、政府所有の研究炉の使用済み燃料のリサイクルを含む、先進的商業炉のHALEUサプライチェーンを拡大するための活動を支援している。DOEの予測では、2035年までに100%のクリーンな電力、2050年までにネットゼロの達成という政府目標の達成のためには、2020年代末までに先進的原子炉用にHALEU燃料40トン以上が必要であり、毎年、さらにこれを上回る燃料を製造しなければならない。昨年11月、DOEはHALEU燃料の実証製造プロジェクトにおいて重要なマイルストーンを達成した。米国のウラン濃縮事業者のセントラス・エナジー社(旧・USEC)が国内初となるHALEU燃料を20kg製造。なお、DOEは今後3年間で世界のウラン濃縮と転換能力を拡大し、ロシアの影響を受けない強靱なウラン供給市場の確立をめざし、官民セクターの投資促進のために有志国と連携を深めている。昨年12月7日、COP28の会期中に開催された第1回ネットゼロ原子力(NZN)サミットの場で、米国、カナダ、フランス、日本、英国は合同で、安全で確実な原子力エネルギーのサプライチェーンを確立するために政府主導の拠出42億ドル(約6,090億円)を動員する共同計画を発表した。これは、COP28における、日本をはじめとする米英仏加など25か国による、世界の原子力発電設備容量を2020年比の3倍に増加させるという宣言文書の具体化である。

- 15 Jan 2024

- NEWS