キーワード:SMR

-

米X-エナジー社 商業規模のTRISO燃料製造施設の起工式

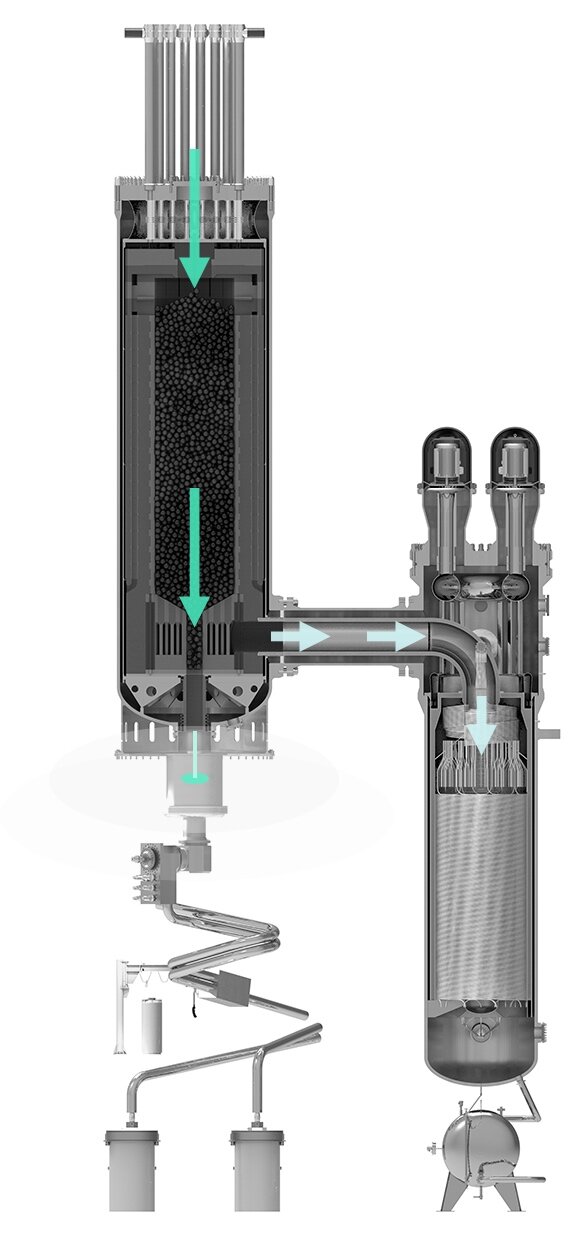

米メリーランド州で第4世代の小型高温ガス炉「Xe-100」を開発しているX-エナジー社は10月13日、同炉で使用する3重被覆層・燃料粒子(TRISO燃料)の商業規模の製造施設「TRISO-X(TF3)」を建設するため、同社の100%子会社であるTRISO-X社がテネシー州オークリッジの建設サイトで起工式を開催したと発表した。TRISO燃料は、U235の濃縮度が5~20%の低濃縮ウラン(HALEU燃料)を黒鉛やセラミックスで3重に被覆した粒子型燃料。電気出力7.5万kWの小型モジュール炉(SMR)となる「Xe-100」について、X-エナジー社は2028年の運転開始を見込んでいるが、TRISO燃料は「Xe-100」のみならず、他社が開発中の多くの先進的原子炉設計でも使用される見通しである。TF3の建設と操業を担当するTRISO-X社は今年4月、このように特殊な核物質(カテゴリーⅡ)の取り扱いに関する許可申請書を原子力規制委員会(NRC)に提出しており、NRCは現在、24~36か月かけてこの申請を審査中。早ければ2025年にも、TF3の操業が可能になると同社は予想している。TF3の初期段階の生産量は、「Xe-100」12基分に相当する年間8トン(ウラン換算)だが、2030年代初頭までに16トン/年の生産量を目指すとしている。テネシー州ではすでに、TRISO-X社のパイロット製造ラインと研究開発センターが所在していることから、同社はTF3サイトの準備やその他の許認可取得に関する作業も進めている。同社はTF3について「将来、商業規模の様々な先進的原子炉の開発と建設を可能にする先駆けになる」と評しており、TF3の建設と操業で400名以上の雇用が生み出されるほか、約3億ドルの投資が呼び込まれると指摘している。X-エナジー社のC.セルCEOは、TF3の起工式を開催したことについて「地球規模で脱炭素化を進めるという誓約を果すために、先進的原子炉技術を実現していく重要な節目になった」と強調。「Xe-100」の開発計画が2020年に、米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉設計実証プログラム(ARDP)」の支援対象に指定されたことから、「今後もDOE、および東部テネシー州やオークリッジのコミュニティと連携協力していきたい」と述べた。同CEOはまた、オークリッジで長年にわたって培われてきた原子力関係の専門的知見が、同地を北米初の先進的原子燃料製造施設建設の最適地にしたと指摘している。 なお、「Xe-100」の開発計画について、X-エナジー社は今年8月、DOEの「新型原子炉概念の開発支援計画(ARC)」の下で基本設計を完了したと発表した。今後は、実証炉建設のサイト選定作業を進めるほか、同炉の全体的な許認可手続きの一部として、来年原子力規制委員会(NRC)に同炉の安全性関係の技術や知見に関する追加のトピカル・レポートを提出、2023年末までには建設許可をNRCに申請する方針である。同炉の実際の建設については、ワシントン州の2つの公益電気事業者が同州内での共同建設を目標に、2021年4月にX-エナジー社と覚書を締結。メリーランド州のエネルギー管理局も今年6月、「Xe-100」で州内の石炭火力を代替できるか、経済面や社会面の実行可能性を調査すると発表した。国外では、ヨルダン原子力委員会とカナダのオンタリオ州政府が「Xe-100」の利用可能性を探るため、それぞれ2019年11月と本年7月に同社との協力合意書を交わしている。(参照資料:X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの10月17日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 20 Oct 2022

- NEWS

-

ICEF開催、技術イノベーションによる気候変動対策について議論

技術イノベーションによる気候変動対策について、世界の産学官のリーダーらが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男・元国際エネルギー機関〈IEA〉事務局長)の年次総会が10月5、6日、都内のホテルで開催された(オンライン併催)。ICEFは安倍晋三元首相の提唱により2014年以降、毎年秋に年次総会が行われており、今回、87の国・地域の政府、国際機関、産業界、学会から約1,600名が参集。「危機の時代における低炭素イノベーション」をメインテーマに、政策イノベーション、CO2除去技術、原子力システム、重要金属・鉱物の安定供給など、幅広い議論が展開された。開会に際し、西村康稔経済産業相ら、日本政府関係者による挨拶(ビデオメッセージ)に続き、ICEF運営委員長の田中氏がIEA事務局長のファティ・ビロル氏と対談(事前収録ビデオの上映)。ビロル氏は、昨今のウクライナ情勢を踏まえ「われわれはエネルギー危機の真っただ中にいる」との認識を示した。その上で、ICEF立上げの趣旨に立ち返り「エネルギー安全保障、気候変動への対応、産業政策の3つが揃うことで非常に強力な組み合わせとなる」と述べたほか、1970年代の石油危機からの立ち直りも省み、「今はクリーンエネルギー技術が気候変動問題解決に向けたカギとなる『エネルギーの歴史における転換点』だ」と強調。2日間の議論に先鞭をつけた。2日目の「持続可能な原子力システム」に関するセッションでは、駐日米国大使のラーム・エマニュエル氏が登壇し講演。同氏はまず、世界情勢を俯瞰し「エネルギーの安全保障が今後さらに重要となる」とした上で、原子力発電については「温室効果ガス削減に役割を果たす」と、気候変動対策における重要性も強調した。日本に対しては、小型モジュール炉(SMR)開発に係る協力や既設原子力発電所の運転期間延長に向けた動きに期待。その一方で、世界のエネルギー市場における各国投資の脆弱性を、米国の卓上ゲーム「ピックアップスティック」(「将棋崩し」に似たもの)に喩えながら危機感を示し、エネルギー安定供給への担保をより強化していく必要性を指摘した。若手による討論の模様(インターネット中継)ICEFでは、「多様化がイノベーションの源泉」との認識の下、ジェンダー平等と若手の参画を推進している。今回の年次総会でも、サイドイベントとして初日の夕刻、若手専門家によるディスカッションが行われ、途上国協力、食料安全保障、教育・コミュニケーションの課題にもわたり活発な意見が交わされた。田中氏は、総会終了後の記者会見で、今回、登壇したパネリストについて、「女性の占める比率が半数を超えたほか、各セッションに若い人を必ず一人は入れるようにした」とした上で、今後も若手のSNS活用にも留意しオンライン参加の方法を工夫していく考えを述べた。

- 07 Oct 2022

- NEWS

-

国連欧州経済委、CO2排出量の実質ゼロ化に向け原子力の利用拡大を提言

©UNECE国連経済社会理事会の欧州経済委員会(UNECE)は9月19日、欧州と北米および中央アジア地域で、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するためのロードマップ報告書「Carbon Neutrality in the UNECE Region:Technology Interplay under the Carbon Neutrality Concept」を公表した。これは11月のエジプトでの第27回国連気候変動枠組条約・締約国会議(COP27)開催に合わせて取りまとめたもので、「実質ゼロ化を達成するには、低炭素や無炭素なエネルギー技術をすべて最大限に活用するなど、大胆かつ持続可能なアクションを直ちに始めなければならない」と強調。原子力に関しては、大型発電所の建設コストや財政リスクを軽減するとともに、小型モジュール炉(SMR)など先進的技術の開発と建設を加速するための政策的支援が必要だと各国に訴えている。今回の報告書は、対応地域の国際的な専門家の知見に基づいており、近年の地政学的危機やエネルギー供給危機を踏まえつつ、2050年までにCO2排出量をゼロ化するために有効な技術や政策を幅広く網羅している。UNECEはまず、2020年時点で国内総生産(GDP)からエネルギー関係に投資されている年間1.24%の金額を、2025年以降は2050年まで年間2.05%に増額する必要があると指摘。2050年までの総投資額は44兆8,000億ドル~47兆3,000億ドルにのぼる見通しで、ここでは近年の夏季における猛暑など極端な天候を考慮。これらに対処しなかった場合、自然災害は一層大きな課題となり、対応コストはさらに高まると強調している。UNECEの対応地域では現在、一次エネルギーの80%以上が化石燃料に起因している。UNECEの気候モデルで見ると、パリ協定やCOP26で設定されたCO2排出量の国際的な削減目標、および各国政府の現行政策では、CO2排出量を実質ゼロ化し世界の気温上昇を1.5~2度Cに抑えるには不十分だ。UNECE地域でCO2の実質ゼロ化を達成するには、以下の政策が各国に求められると指摘している。低炭素技術と無炭素技術をすべて活用するなど、一次エネルギーと最終エネルギーの供給源を多様化する。化石燃料利用の段階的削減を加速する。再生可能エネルギーと原子力に重点を置いて、あらゆる産業部門の電化を推進。エネルギーを貯蔵する新たな方式を開発する必要があり、これによって化石燃料によるバックアップを不要にする。CO2の回収・貯留・利用(CCUS)や水素、先進的原子力発電などの低炭素技術や無炭素技術の技術革新を広範囲に支援するための能力を強化する。先進的原子力技術の活用原子力発電技術についてUNECEは、「CO2排出量の実質ゼロ化に貢献する低炭素で重要な熱電源」と説明。実証技術を用いた既存の商業炉とともに、近年は新しい原子炉技術が数多く開発されており、柔軟な負荷調整や産業用高温熱の生産、熱電併給、電気分解法による水素製造等で、新たな市場が生まれる可能性がある。このため、原子力発電所の活用を決めた国は、UNECE域内のエネルギーシステムを脱炭素化する上で重要な役割を果たすと述べている。UNECEは昨年8月、地球温暖化の防止や低炭素エネルギー技術の開発加速に向けて、原子力に関する技術概要書(technology brief on nuclear power)を取りまとめており、CO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で原子力が果たす重要な役割を指摘した。この技術概要書によって、いくつかの国は原子力発電の低炭素エネルギーがもたらす潜在的な可能性に注目。エネルギーミックスにおける実行可能な脱炭素化オプションとして、いくつかの国は原子力発電の利用を選択するかもしれない。その一方で、ある国ではその安全性と廃棄物の問題から、またある国では天然資源に恵まれていることから原子力を利用しないと決めているが、各国は徐々に地球温暖化の防止目標を達成できないリスクに気付き始めている。UNECEによると、エネルギー価格が高騰し原子力の安全性が改善されるなかで「エネルギーシステムを脱炭素化する必要性」が生じたことは、原子力に対する人々の意見を変えつつある。これにより、既存の大型原子炉市場に先進的原子炉技術が進出するなど、新たな市場が生まれる見通しで、大型炉については財政リスクと建設コストの軽減、SMRについては開発と建設を加速するための政策的支援が必要となってきた。SMRは発電のみならず、熱電併給や産業用の高温熱といった幅広いエネルギーサービスを提供できるほか、UNECEの気候モデルによれば、1kWあたりの建設費は大型炉と同等でも、工期については大幅に短縮が可能である。このため、大型炉の今後の運転モードとしては、①柔軟な出力調整を行わない95%という高設備利用率のベースロード運転か、②ガス複合発電と同程度の柔軟性を備えた設備利用率75%の運転――が考えられる。UNECEはエネルギー供給保証の観点から、安全な運転が可能な既存の原子力発電所の運転期間を延長することは、化石燃料への依存を大幅に緩和し、長期の負債や財政リスクを伴わない新規の建設プロジェクトでエネルギーコストを軽減できると強調している。(参照資料:UNECEの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Sep 2022

- NEWS

-

エストニアのフェルミ社、SMRのデベロッパー3社に入札招聘

エストニアの新興エネルギー企業であるフェルミ・エネルギア社は9月15日、英国や米国で次世代型の小型モジュール炉(SMR)を開発しているデベロッパー3社に対し、入札の招聘状を送付したと発表した。それらは、米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社とニュースケール・パワー社、および英国のロールス・ロイスSMR社で、フェルミ社は3社から建設コストの見積もり等に必要な総合的技術文書を12月までに入手し、2023年2月には採用炉型を決定する方針である。GEH社製の「BWRX-300」は電気出力30万kWのBWR型SMR。カナダのダーリントン原子力発電所内で同炉の建設を計画しているオンタリオ・パワー・ジェネレーション社は今年3月、サイトの事前準備作業を開始すると表明した。ロールス・ロイスSMR社のSMRはPWRタイプで電気出力は47万kW。少なくとも60年の稼働が可能で、今年4月からは英国原子力規制庁(ONR)らが同設計について「包括的設計審査(GDA)を開始している。ニュースケール社が開発した「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」はPWRタイプの一体型SMRで、電気出力5万kW~7.7万kWのモジュールを最大12基まで連結することで出力の調整が可能。米国の原子力規制委員会(NRC)は2020年9月、出力が5万kWの「NPM」に対し、SMRとしては初めて「標準設計承認(SDA)」を発給した。今回の発表によると、フェルミ社は採用炉型の選定基準として、発電技術としての成熟度や経済的な競争力、サプライチェーンにエストニア企業を加えることなどを挙げており、最適の候補企業とはプロジェクト開発と予備的作業に関する契約を締結する。同社がデベロッパーに求めているのは、天候に左右されずに長期的な固定価格(運転開始当初は55ユーロ/MWhを想定)で確実に電力供給できる炉型だ。工場での機器製造が可能で標準化されたSMRは、これまでの大型炉と比較して、建設工事の遅れとそれにともなうコストの上昇といったリスクを軽減できると見られている。フェルミ社は、エストニアで第4世代のSMR導入を目指して、同国の原子力科学者やエネルギー関係の専門家、起業家などが設立した企業である。2030年代初頭にも、欧州連合(EU)初の第4世代SMRを国内で建設するため、2019年7月に様々なSMR設計について実行可能性調査を実施すると発表していた。フェルミ社のK.カレメッツCEOは、「これまでに検討してきた数多くのSMRの中でも、有望なものについてエストニアの条件や送電システムに最適の設計を選定する。また、これまでのプロジェクトの電力価格の実績も考慮に入れる」と述べた。同CEOはまた、招聘状を送った3社のSMRがそれぞれ、米国や英国の政府資金援助を受けて完成度が増していること、主要国での建設に向けて正式な許認可手続きに入っている点などを指摘。2020年代末までにこれらの初号機がすべて、運転を開始すると見られていることから、エストニアが建設するSMRはすでに確証済みの最良の次世代技術になるとの見通しを示している。(参照資料:フェルミ・エネルギア社(エストニア語)の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月15日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Sep 2022

- NEWS

-

GEH社、英国での「BWRX-300」建設を念頭に鋳鍛造品メーカーと協力

米国のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社は9月8日、英国内での同社製小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」の建設に備えて、英国最大手の大型鋳鍛造品メーカーであるシェフィールド・フォージマスターズ(SF)社と協力するための了解覚書を締結した。この覚書に基づき、両社は今後、原子力関係の複雑な鋳鍛造品を製造するSF社の能力が、英国内で「BWRX-300」の建設需要を満たすのに有効であるか協議する。英国政府は原子力発電設備の増強により、国内電力需要の約25%を賄う計画であるため、GEH社は「BWRX-300」用の鍛造品を英国内で入手する契約の締結に向けてSF社と話し合うほか、将来的には世界中で「BWRX-300」を建設していくことも念頭に、その可能性を探るとしている。イングランド中部のシェフィールドを本拠地とするSF社は、2021年7月に国有化されており、すでに昨年12月、ロールス・ロイスSMR社のSMR用として、鍛造品を納入する370万ポンド(約6億1,620万円)の契約を獲得済みである。SF社のD.ボンドCEOは、SMRについて「民生用原子力発電設備の標準型になる可能性がある」とコメント。同社は原子力規模の機器供給では長期にわたる実績があるため、その専門的な鍛造経験を市場に大々的にもたらすことができるとした。同社はまた、今後10年間に最大4億ポンド(約667億円)を投資して、これまでの防衛産業向け業務から転換を図りつつある。このため、GEH社との協力では、原子力グレードの複雑な鍛造品を「BWRX-300」の商業化に向けて製造し、英国サプライチェーンにおけるGEH社のパートナー企業になる方針である。「BWRX-300」は電気出力30万kWのBWR型SMR。GEH社の説明では、2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)のGEH社製設計「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」の技術や機器を最大限に活用している。「BWRX-300」はまた、顧客がCO2排出量の削減目標を達成する一助になるだけでなく、建設と運転にともなうコストも従来の大型原子力発電所と比べて大幅に削減可能である。「BWRX-300」自体は今のところNRCのDC認証を受けていないが、カナダのオンタリオ州営電力であるOPG社は2021年12月、早ければ2028年までに既存のダーリントン原子力発電所内で完成させるSMRとして「BWRX-300」を選択。同じくカナダのサスカチュワン州営電力も今年6月、同州内で2030年代半ばまでにSMRを建設する場合は「BWRX-300」を採用すると表明した。また、ポーランド最大の化学素材メーカーであるシントス社も2021年12月、同社のグループ企業がポーランドの石油精製企業であるPKNオーレン社と合弁企業を設立し、SMRの中でも特に、「BWRX-300」の建設に重点的に取り組む方針を発表している。(参照資料:GEH社、SF社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、ほか)

- 12 Sep 2022

- NEWS

-

ルーマニアとポーランドの2社、双方が計画中のSMR建設で協力

ルーマニアの国営原子力発電会社(SNN社)とポーランド鉱業大手のKGHM銅採掘会社(KGHM社)は9月6日、国内でそれぞれ計画している米ニュースケール・パワー社製小型モジュール炉(SMR)の建設で協力するため、了解覚書を締結した。これは、ポーランドのカルパチで開催されていた経済フォーラムの場で発表された。同覚書は法的拘束力を持たないが、これに基づいて両社は建設サイトの選定から廃止措置に至るまで、関連するすべての作業について協力していく。具体的には今後36か月にわたり、両社はSMR開発に係わる技術面や経済面、法制面、資金調達面等について、蓄積してきた経験やノウハウを共有。現時点でポーランドは原子力発電設備を持っていないため、大型原子力発電所の運転で25年以上の実績を持つルーマニアが、ポーランドに実質的な支援を提供することになる。今回の発表によると、両社はニュースケール社との協力により、1基あたりの出力が7.7万kWの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた出力46.2万kWの「VOYGR-6」プラントを、それぞれの国内で建設する。出力5万kWのNPMについては、米原子力規制委員会(NRC)が2020年8月にSMRとしては初めて、「標準設計承認(SDA)」を発給している。ルーマニアのSNN社は2019年、NPMの建設可能性を探るためニュースケール社と最初の協力覚書を締結。翌2020年10月に、ルーマニアと米国の両政府は原子力開発プロジェクトに関する政府間協定(IGA)を結んでおり、米輸出入銀行(US EXIM)は原子力を含むルーマニアのエネルギー・インフラ開発を支援するため、最大70億ドルの提供を約束した。2021年11月には、ルーマニアのK.ヨハニス大統領と米国のJ.ケリー気候担当大統領特使が、民生用原子力分野における両国の連携協力を通じて、ルーマニア初のSMRを2028年までに完成させることで合意した。SNN社はまた、米貿易開発庁(USTDA)が2021年1月に提供した支援金を活用して、今年5月にルーマニア南部のドイチェシュティを「VOYGR-6」建設の最有力サイトに選定。これにともない、SNN社とニュースケール社、および石炭火力発電所の跡地である同サイトのオーナーが了解覚書を結んでいる。一方、ポーランドのKGHM社は同国南西部にある欧州最大規模の銅鉱床で採掘を行っており、この事業に必要な電力や熱エネルギーの約半分を2030年末までに自社で賄うため、SMRや再生可能エネルギー源の設置プロジェクトを進めている。2021年9月にニュースケール社と協力覚書を締結した後は、今年2月に同社と先行作業契約を締結。早ければ2029年にも「VOYGR」プラントを完成させる計画で、これに向けて建設候補地点の選定を進めるほか、完成までの建設スケジュール立案や費用の見積もりを実施する。KGHM社はまた、ポーランドの原子力規制当局である国家原子力機関(PAA)に対しては、ニュースケール社製SMR技術の評価とサイト調査の準備を申請したことを明らかにした。これと同時に、SMRの運転訓練用として制御室のシミュレーターを国内に設置する準備も進展中だとしている。SNN社のC.ギタCEOは、「SMR建設に対する国際的な関心の高まりは、エネルギーの確実な供給保証と脱炭素化目標の達成に対する各国の関心を直接反映している」と指摘した。KGHM社のM.チャドジンスキー社長は「当社にとって、原子力はエネルギーの自給と低コスト化を意味している」と表明。革新的な技術であるSMRへの投資は同社の最優先事項であり、ポーランド経済にとっても一大転機になると強調している。(参照資料:KGHM社、SNN社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月7日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 08 Sep 2022

- NEWS

-

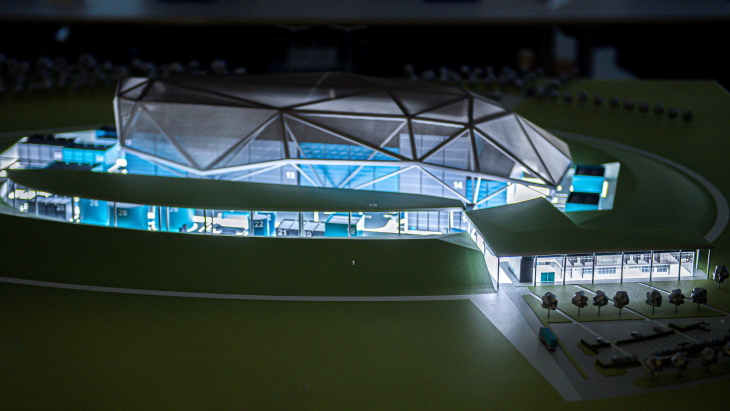

米USNC社、オークリッジでSMR用燃料のパイロット製造施設をオープン

米国のウルトラ・セーフ・ニュークリア社(USNC)は8月19日、同社製小型モジュール炉(SMR)に使用する3重被覆層・燃料粒子「TRISO」と「完全なセラミック・マイクロカプセル化(FCM)燃料」のパイロット製造(PFM)施設を、テネシー州のオークリッジでオープンしたと発表した。USNC社は現在、熱出力1.5万kW、電気出力0.5万kWという第4世代の小型高温ガス炉「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」を開発している。PFM施設が立地する「東部テネシー州テクノロジカル・パーク(ETTP)」の専門的な労働力を活用し、初のMMR用燃料を数キロ単位で製造する。この燃料が複数基のMMRを備えた「エネルギー・システム」で使用可能であるか、試験と性能認定を実施する計画で、成功裏に進めばこのエネルギー・システムを米国のみならず世界中の市場に投入していく。MMRについては、カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社とUSNC社の合弁事業体であるグローバル・ファースト・パワー(GFP)社がすでに2019年3月、カナダ原子力研究所(CNL)チョークリバー・サイトにおける初号機建設を念頭に、同国の原子力安全委員会(CNSC)に「サイト準備許可(LTPS)」を申請した。CNSCは同年7月から、カナダにおけるSMR開発手続きとしては初めて、この申請を審査中である。米国ではイリノイ大学が2021年7月、学内で将来的にMMRを建設するため、原子力規制委員会(NRC)に「意向表明書(LOI)」を提出している。燃料粒子「TRISO」は1960年代に米国と英国で開発されたもので、ウラン酸化物の核に黒鉛やセラミックスを3重に被覆、2000年代からはエネルギー省(DOE)と傘下の国立研究所が改良を重ねてきた。USNC社が特許を持つFCM燃料は次世代版の「TRISO」で、「TRISO」で使われる黒鉛マトリックスの代わりに炭化ケイ素(SiC)マトリックスを使用。USNC社の説明によると、これにより高い放射線や高温に対するFCM燃料の耐性は飛躍的に向上している。今回オープンしたPFM施設で、USNC社は「TRISO」燃料粒子の製造に使用するモジュールでFCM燃料も製造する。このプロセスを通じて、同社は将来的にこの製造モジュールでMMR用燃料を商業的に製造できることを実証する方針だ。同社はまた、PFM施設の燃料製造プロセスがDOEの研究開発に基づいて開発されたこと、同施設が民間資金だけで12か月かからずに設計・建設できた事実に言及。今回の施設によって、米国で初めて民間部門のTRISO燃料粒子とFCM燃料が製造されると指摘した。実際の燃料製造に先立つPFM施設のオープン記念式には、USNC社のF.ベネリCEOやテネシー州のR.マクナリー副知事、同州選出の議員複数名のほか、DOEのK.ハフ原子力担当次官補代行と原子力局のA.カポニティ(先進的原子炉担当)次官補代理、傘下のオークリッジ国立研究所(ORNL)のK.マッカーシー副所長、原子力エネルギー協会(NEI)のM.コースニック理事長らが出席した。USNC社のベネリCEOは、「PFM施設の完成により当社の燃料製造はまた一歩、商業化に近づいた」と発言。同社のK.テラニ上級副社長は、「オークリッジを建設地に選んだことで、建設スケジュールや予算等の点で特段の配慮や支援を得ることができた」と表明している。(参照資料:USNC社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月22日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 23 Aug 2022

- NEWS

-

加テレストリアル社、IMSRの建設に向けアルバータ州と覚書

カナダのテレストリアル・エナジー社は8月11日、同社製小型モジュール式・一体型溶融塩炉(IMSR)の建設と商業化を、アルバータ州をはじめとするカナダの西部地域で進めるため、同州の州営非営利企業「インベスト・アルバータ(Invest Alberta)社」と了解覚書を締結したと発表した。テレストリアル社の説明によると、第4世代の原子炉設計であるIMSRは熱出力40万kW、電気出力19万kW。また、同炉を組み込んだ発電所では、CO2を排出せずにコストの競争力もある高温熱を生み出せるため、天然資源の抽出や低炭素な水素やアンモニアの製造、その他のエネルギー多消費産業に適している。 こうしたことから、同社はIMSRであればアルバータ州内の石油や天然ガス、および石油化学製品部門など様々な産業の熱電併給ニーズに応えられると指摘。州内で小型モジュール炉(SMR)開発を推し進めている州政府とインベスト・アルバータ社、および産業界や学術機関などと連携し、カナダの西部全域で質の高い雇用の創出等に貢献する考えだ。カナダでは、2019年12月に東部のオンタリオ州とニューブランズウィック州、および中部のサスカチュワン州の3州が、地球温暖化とエネルギー需要への取り組みや、経済成長と技術革新を支援するクリーンエネルギー・オプションとしてSMR開発を進めることで合意。アルバータ州はこれら3州の協力覚書に2021年4月に参加。今年3月には4州がカナダ国内で多目的SMRの開発・建設を促進する共同戦略計画を策定した。インベスト・アルバータ社は価値の高い投資の誘致を目的とした企業で、今回の覚書ではテレストリアル社との協力により、連邦政府や州政府の政策、産業界からの要望に沿って、IMSRのように革新的なエネルギー技術の開発を州内で促進する。同州のS.サベッジ・エネルギー相はSMRについて、「当州のオイルサンド層開発プロジェクトから排出されるCO2の量を削減し、遠隔地域の産業利用にCO2を排出しないエネルギーを供給できる可能性が高い」と指摘。テレストリアル社のような民間企業が、同州内でSMR技術の開発を進める覚書に合意したことを歓迎した。テレストリアル社の計画ではIMSRの最初の商業用実証炉をカナダで建設し、その後、同社の米国法人(TEUSA社)を通じて北米をはじめとする世界市場でIMSRを幅広く売り込む方針。カナダ原子力安全委員会(CNSC)は2016年4月から、同国の規制要件に対するIMSRの適合性を「許認可申請前設計審査(ベンダー設計審査:VDR)」で審査しており、2018年12月から同審査は第2段階に移行している。(参照資料:テレストリアル・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月12日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 19 Aug 2022

- NEWS

-

米国のダウ社、X-エナジー社製小型HTGRの建設に向け基本合意

米ミシガン州に本社を置く素材関連企業のダウ(Dow)社は8月9日、メキシコ湾沿いの同社施設の一つでX-エナジー社製の小型高温ガス炉(HTGR)「Xe-100」を建設するため、基本合意書を交わしたと発表した。ダウ社はプラスチックや人工化合物のシリコーン、産業用中間代謝産物といった素材製品分野で世界31か国の104地点に製造工場を持ち、2050年までに同社が排出するCO2の実質ゼロ化を目指している。そのため、同社の施設で2030年頃までに「Xe-100」を完成させ、同炉が生み出す無炭素で安価な電力と熱を自社の系列施設に供給する計画。この建設協力の一環としてダウ社は同日、X-エナジー社の少数株主となる方針も明らかにしている。両社の発表によると、第4世代の原子炉設計となる「Xe-100」は過去数十年にわたる研究開発と原子力発電所の運転経験に基づいて開発され、1モジュールあたりの電気出力は8万kW。これを4モジュール備えた発電設備では、クリーンで安全性の高いベースロード用電力を32万kW分供給できる。また、1モジュールあたりの熱出力は20万kWで、高温高圧の蒸気を産業用に提供することが可能である。米エネルギー省(DOE)は先進的な小型モジュール炉(SMR)設計を、「クリーンで安全、かつ安価な原子力オプションを開発する」上で非常に重要と認識しており、2020年10月には、原子力産業界が実施する先進的原子炉設計の実証を支援するため、X-エナジー社を「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」における初回支援金交付対象の1つに選定した。その後の今年4月、ワシントン州の2つの公益電気事業者が、州内での「Xe-100」初号機建設に向けて同社と了解覚書を締結した。また、6月にはメリーランド州のエネルギー管理局が、州内の石炭火力発電設備のリプレースとして、同設計の経済的実行可能性や社会的便益の評価等を開始している。ダウ社のJ.フィッタリング会長兼CEOは、SMRについて「当社がCO2排出量を実質ゼロ化する際の重要ツールであり、低炭素な方法で顧客に製品を提供できるという能力を示すもの」と評価。X-エナジー社の「Xe-100」は、その中でも最も進んだ次世代技術と指摘した上で、「これを建設することは、当社がCO2を排出しない製造方法で業界をリードする重要な機会になる」と強調している。(参照資料:ダウ社、X-エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月10日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 16 Aug 2022

- NEWS

-

米規制委、SMRに初の「設計認証」発給へ

米原子力規制委員会(NRC)は7月29日、「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の設計認証(DC)審査で、NPMを米国内で建設可能な標準設計の1つに認証するための最終規則を発行すると発表した。同規則が連邦官報に公表された日から30日後に、NPMのDCが有効になる。NPMは、ニュースケール・パワー社が開発した電気出力5万kWの小型モジュール炉(SMR)。同社は2016年12月末日、NPMのDC審査をNRCに申請した。同審査の技術審査と最終安全評価報告書(FSER)の発行が2020年8月までに完了し、NRCスタッフはNPMを「技術要件を満たす」と判断、2020年9月に「標準設計承認(SDA)」を発給した。今回、同設計で最終認証規則の制定が完了したことから、NRCは同設計がNRCの定めた安全要件をすべて満たしたことになると説明。SMR初のDCが発給されることになった。今後、米国内でNPMの建設と運転に向けた一括認可(COL)が申請された場合、DC規則で解決済みの課題に取り組む必要がなくなり、発電所の建設が提案されているサイトに特有の安全性や環境影響について残りの課題のみに対処することになる。NPMは1つの発電所に最大12基を接続可能なPWRタイプのSMRで、運転システムや安全系には重力や自然循環などを活用、すべてのモジュールが地下プール内に収められる設計である。NRCはこれまでに、GEニュークリア・エナジー社の「ABWR」、ウェスチングハウス社の「システム80+」と「AP600」、および「AP1000」、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」、韓国電力と韓国水力・原子力会社(KHNP)の「APR1400(改良型加圧水型炉)」に対し、DCを発給済みである。「NPM」の初号機については、ユタ州公営共同事業体(UAMPS)が1モジュールの出力が7.7万kWのNPMを6基備えた設備「VOYGR-6」をアイダホ国立研究所内で建設する計画を進めており、最初のモジュールは2029年の運転開始を目指している。ニュースケール社側もこれに加えて、出力7.7万kWのNPM「ニュースケールUS460」についてNRCからSDAを取得するため、今年の第4四半期に申請書の提出を予定している。米国内ではこのほか、ウィスコンシン州のデーリィランド電力協同組合が今年2月、供給区内でニュースケール社製SMRの建設可能性を探るため、ニュースケール社と覚書を締結した。米国外では、カナダやチェコ、ウクライナ、カザフスタン、ブルガリアなどの企業が国内でのNPM建設を検討しており、それぞれが実行可能性調査等の実施でニュースケール社と了解覚書を締結。ポーランドでは、鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘会社が今年2月、「VOYGR」設備をポーランド国内で建設するため、ニュースケール社と先行作業契約を交わした。また、ルーマニアでは今年5月、同国南部のドイチェシュティにおける「VOYGR-6」建設に向けて、国営原子力発電会社とニュースケール社、および建設サイトのオーナーが了解覚書を結んでいる。(参照資料:NRCの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの8月2日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 03 Aug 2022

- NEWS

-

米ラスト・エナジー社、ポーランドにおける10基のSMR建設に向け基本合意

ポーランドのレグニツァ経済特別区運営会社(Legnica Special Economic Zone SA=LSSE)は7月28日、エネルギーの効率化サービスを提供しているDBエナジー社とともに、米ラスト・エナジー社が開発した小型モジュール炉(SMR)を同国南西部のレグニツァ地区内で10基建設することを目指し、3社で基本合意書を交わした。LSSE社は、ポーランドの地方経済活性化のために定められた経済特別区関係の複数の法規に基づき、有利な条件の下で同区内での事業を許された投資家のための運営企業。3社による今回の合意では、LSSE社と同区内のテナントがSMRの発電電力を、少なくとも24年にわたり購入する契約の締結意思が含まれている。ラスト・エナジー社のSMRは実証済みのPWR技術を用いたモジュール式の設計で、電気出力は2万kW。これを10基建設することで総設備容量は20万kWになり、ベースロード用電源としての活用が可能になる。LSSE社はこのプロジェクトを通じて、無炭素な電力を同区内で安全かつ安定的に供給する技術に、投資が確実に行われるとしている。LSSE社の発表によると、専門家の予測として、今後数年間でエネルギー価格の高騰から火力発電所の稼働率が低下する。こうしたことから、ポーランドでは原子力への投資意欲が高まっており、3社は今回の合意に向けた活動を今年6月に開始、SMRを産業利用するための準備作業で議定書も締結済みである。今回の合意についてLSSE社のP.ボゼック社長は、「エネルギーの供給量不足という世界的な課題については様々な議論がなされているが、レグニツァ地区内の工場ではSMRという新たな解決策によって、無炭素なエネルギーを安全かつ安定的に得られる可能性がある」と指摘。「当社はCO2を排出しないエネルギーの確保に向けてさらに一歩進むだけでなく、エネルギー供給保証の強化に向けて前進している」と強調した。ラスト・エナジー社ポーランド支部のD.ジャムロズ社長はポーランドについて、「当社のSMRが建設される最初の国の一つになる」と表明。LSSE社からSMR建設への合意と長期の電力購入契約を締結する意思が示されたことを受け、今後は立地点の特定作業を始めたいと述べた。ポーランド西部のブロツワフを拠点とするDBエナジー社は、「エネルギーの効率化で当社が提供するサービスとラスト・エナジー社のSMRを組み合わせることで、顧客である同区内の起業家には、CO2排出量を実質ゼロ化する包括的なサービスを提供できる」と強調している。ラスト・エナジー社製のSMRに関しては、ポーランド政府所有の電力会社であるエネア(Enea)・グループが今年6月、国内での建設を目指した基本合意書を同社と締結。この合意では、SMRの設計・建設から、資金調達、設置とメンテナンス、燃料供給と廃棄物の回収、廃止措置に至るまで、ラスト・エナジー社がエネア・グループに協力することになる。(参照資料:LSSE社、ラスト・エナジー社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月29日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 01 Aug 2022

- NEWS

-

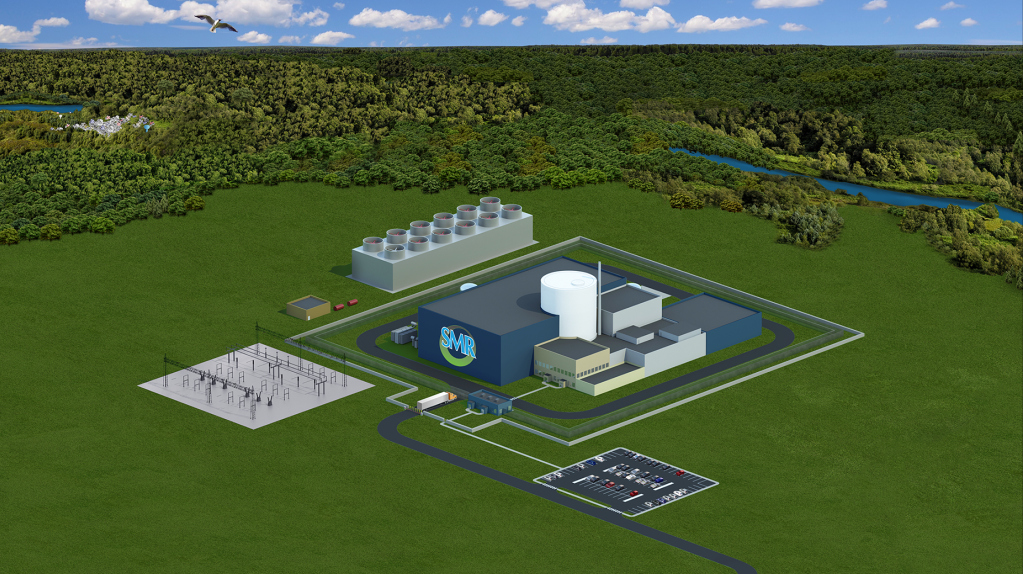

米ホルテック社、米国内でのSMR建設で政府の融資保証を申請

米国のエネルギー関連サービス大手であるホルテック・インターナショナル社は7月20日、同社製小型モジュール炉(SMR)の建設計画、およびSMRの量産に向けた機器製造能力の向上計画に連邦政府の融資保証プログラムを適用してもらうため、74億ドル規模となる建設計画の申請書をエネルギー省(DOE)に提出したと発表した。発表によると同社はすでに今年3月、開発中の「SMR-160」(電気出力16万kW)を国内で4基建設する計画への融資保証プログラム適用を求めて、申請書の前半部分(パートI)をDOEに申請した。これを受けてDOEが、計画全般について申請を行うようホルテック社に要請したことから、同社は19日に計画の後半(パートⅡ)として、SMR用機器の既存の製造プラント拡張と新設に関する部分を申請した。2005年エネルギー政策法に基づくDOEの融資保証プログラムは、新たなエネルギー技術の商業利用化とクリーン・エネルギー計画に道筋をつけることが主な目的。原子力発電所の新規開発計画については、建設コストの最大80%まで政府が保証することとなっており、これまでにジョージア州におけるA.W.ボーグル原子力発電所3、4号機(各PWR、110万kW)増設計画に対して、融資保証が適用されている。ホルテック社は現在、ニュージャージー(NJ)州カムデンとペンシルベニア州ピッツバーグで機器の製造プラントを保有しており、SMR機器を毎年1,000点近く製造。計画では、カムデンにある先進的な製造プラントに機械加工やロボット溶接、原材料取扱関係の機器を追加してSMR機器の製造能力を拡大するが、これは今後10年間に予想されるSMR需要の増大を満たす措置となる。同社はまた、新たにSMR-160用機器を製造する大型プラントの建設を計画中。立地点は今のところ未定だが、同社ではこの「ホルテック重工施設(Holtec Heavy Industries)」を、カムデンの製造プラントよりも規模の大きい主力プラントにする方針である。SMR-160の国内建設に関してホルテック社は今回、米国の大手原子力発電事業者であるエンタジー社と合意覚書(MOA)を締結したことを明らかにしている。同MOAに基づいて、エンタジー社は同社のサービス区域内にある既存のサイト1か所以上で、SMR-160を1基以上建設する実行可能性を調査。同社のC.バッケン原子力部門責任者は「モジュール方式を採用したSMR-160には固有の安全性が備わっているほか、小型で操作が簡便、確証済みの軽水炉技術を採用するなど、CO2排出量を実質ゼロ化していく上で有効」と指摘している。SMRの建設でDOE融資保証の適用を受けるには、SMRの立地候補地を有する州政府から長期の電力購入契約や建設工事に対する財政支援を得ることが必要だ。ホルテック社が今回提出した融資保証申請書には、可能性のある立地点が複数記載されている。エンタジー社のサービス区域内に加えて、ホルテック社はNJ州内で保有するオイスタークリーク原子力発電所(※2018年9月に永久閉鎖された後、廃止措置のため当時の保有者であるエクセロン社から購入)の敷地内を潜在的なSMR立地点の1つに想定。ホルテック重工施設についても、最初の一群のSMR-160立地エリアに建設する可能性があるとしている。(参照資料:ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月21日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 27 Jul 2022

- NEWS

-

英政府、原子燃料基金構想を発表

英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は7月19日、原子力部門で高度なスキルを要する雇用を維持しつつ新たな原子力インフラへの投資を促進するため、原子力発電所用原子燃料の国内生産量拡大を目的とした「原子燃料基金(NFF)」を7,500万ポンド(約124億円)の予算で始動すると発表した。同基金で支援するプロジェクトの選定入札を今秋に控えて、BEISは同基金を通じて原子力部門における費用対効果を確実なものにし、英国のエネルギー需要を十分に満たせるよう同基金の構造設計を検討している。このためBEISは同日、入札に関心を持つ企業に同基金への登録を促すとともに、入札の意思がないステークホルダーからは、原子力部門が抱える課題や今後のビジネス機会について知見に基づく見解など、基金設計の構築に役立つ情報を得るため、「情報提供依頼書(RFI)」を産業界に向けて発出したことを明らかにした。8月4日までの期間、書面で情報を提供してほしいと要請している。BEISは今年4月、クリーンで安価な国産エネルギーの開発を英国で大幅に加速し、エネルギー自給を長期的に改善するという「英国エネルギー供給保証戦略(BESS)」を発表した。このなかで安全でクリーンな原子力発電については、2050年までに現在の約3倍に相当する最大2,400万kWの設備容量を確保し、現時点で約15%に留まっている発電シェアを最大25%に引き上げる方針だと明記。既存の技術を使った軽水炉(LWR)や小型モジュール炉(SMR)に加えて、先進的原子炉設計(AMR)など、今後は様々なタイプや出力の原子炉を建設していくとしており、今年5月には新規の原子力発電所開発プロジェクトを支援するため、1億2,000万ポンド(約199億円)の補助金制度「将来の原子力開発を可能にするための基金(Future Nuclear Enabling Fund)」を起ち上げたと発表している。英国はこれまで、既存の原子炉で使用する原子燃料のほとんどすべてを国内サプライチェーンで確保してきたが、BEISによれば、民生用原子力発電所の開発規模拡大にともない、様々な原子炉設計を利用する可能性が高まり、原子燃料部門の重要性は一層高まっている。供給途絶を回避する確実な燃料供給により、原子力が英国のエネルギー供給システムに最大限に貢献すると指摘した。燃料部門のこのような潜在能力を現実化するため、英国政府は今回、「2021年の包括的歳出レビュー」で原子燃料基金の設置を決めた。同基金の入札では、国内での原子燃料生産量の拡大や諸外国からの燃料輸入量削減に資する様々な施設の設計・建設プロジェクトを選定し、それぞれに対し最大50万ポンド(約8,300万円)を提供。支援を受けたプロジェクトの諸活動は、2025年3月末までにすべて完了することになる。このような政府支援では、プロジェクトへの共同投資を民間部門から引き出すことも狙っており、BEISのK.クワルテング大臣は「原子力発電を大幅に拡大する計画を立てたため、それに見合う強靱で確実な燃料サプライチェーンを国内で確保することは理に適っている」とコメント。「この資金援助により、英国では既存の原子炉や将来の先進的原子炉設計に燃料を供給する様々なプロジェクトが始動し、民間部門からの投資も促される。これらは関係雇用を創出するだけでなく、英国のエネルギー供給保証を一層強化することにも繋がる」と指摘している。(参照資料:英国政府の発表資料①、②、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月19日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 20 Jul 2022

- NEWS

-

米TVA、原子力含め500万kWの無炭素電源プロジェクトの提案募集

米テネシー州のテネシー峡谷開発公社(TVA)は7月12日、最大500万kW分の無炭素電源を開発するプロジェクトについて、10月19日までの期間に提案を募集(RFP)すると発表した。太陽光や風力、水力などに加えて原子力や電力貯蔵電池(BES)など、TVAは2029年までに自社の送電網に確実に接続可能となるような開発プロジェクトを選定し、来年春にも結果を公表する。これは、米国でも最大級のクリーンエネルギー調達要請になると同公社は指摘している。発表によると、TVAはクリーンエネルギー開発を牽引する組織として、その他の無炭素電源事業者とともにCO2排出量の削減構想を一層迅速、かつ本格的に進めていく方針。配電地域である南東部7州の経済成長をクリーンエネルギーで促すとともに、これらの地域を脱炭素化技術の国内リーダーに位置付ける考えを明らかにした。TVAが進めている長期的な脱炭素化戦略では、2030年までに同公社の事業にともなうCO2排出量を2005年レベルから70%削減し、2035年までに80%削減、2050年には実質ゼロ化することを目指している。そのため、無炭素電源の開発を意欲的に進めており、太陽光については追加で1,000万kWを2035年までに運転開始する予定である。同公社はまた、2018年から配電地域で「グリーン事業への投資プログラム」を進めており、7州における総投資額は30億ドルを超えた。昨年10月に始まった2022会計年度の最初の半年間で、同公社が過去最高の開発を進められたのも、再生可能エネルギー開発プログラムによる後押しがあったからだと同公社は指摘。同プログラムでは73億ドル以上の資本が投下され、4万人以上の雇用が確保されたとしている。TVAのJ.ライアシュ総裁兼CEOはこのほか、同公社の昨年実績として、脱炭素化戦略に基づくテネシー州での小型モジュール炉(SMR)建設に向けて、エネルギー省(DOE)のオークリッジ国立研究所や原子力技術エンジニアリング企業のケイロス・パワー社、およびカナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社などと協力を進めた業績に言及。また、将来のエネルギーシステム構築と送電網の性能改善に向けて、2025年までに20億ドルを新たな送電インフラに投入すると発表したこと、次世代の炭素補足や水素製造等で新たな技術開発に乗り出したことなどに触れた。TVAが現在保有・運転している原子力発電設備は、テネシー州のワッツバー発電所やアラバマ州のブラウンズフェリー発電所など、7基・約800万kWに及んでいる。TVAの今回のRFP発出について、原子力エネルギー協会(NEI)のM.コースニック理事長は「無炭素電源の建設や国内送電網の脱炭素化という我々共通の目標の達成に向け、TVAは有意義な活動を展開している」とコメント。「配電地域の経済成長を促進し顧客の需要に応えるには、太陽光や風力その他の低炭素発電技術とともに原子力が重要な役割を果たすことをTVAはよく理解している」と称えた。その上で、「TVAが脱炭素化目標を達成し、米国が適正価格のクリーンエネルギー社会に移行するには、原子力が生み出す無炭素エネルギーが必要不可欠だ」と強調している。(参照資料:TVAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 Jul 2022

- NEWS

-

加OPG社、SMRの産業利用で米X-エナジー社のHTGR活用へ

カナダ・オンタリオ州の州営電力会社であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は7月12日、米X-エナジー社が開発している小型のペブルベッド型高温ガス炉「Xe-100」をカナダ国内で幅広く産業利用する可能性を探るため、同社と協力する枠組み協定を締結したと発表した。OPG社は昨年12月、既存のダーリントン原子力発電所で完成させるカナダ初の小型モジュール炉(SMR)として、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製の「BWRX-300」(電気出力30万kW)を選定。「Xe-100」はその際、候補の3設計の中に含まれていた。今回の協定を通じて、両社は「Xe-100」を用いて産業界の脱炭素化を促したいと考えている。オンタリオ州内の様々な産業サイトで「Xe-100」を建設する機会を模索するだけでなく、カナダ全土においても同設計の活用が可能な産業サイトやエンド・ユーザーを特定していく。発表によると、「Xe-100」では電力と高温蒸気の生産技術を効率的に組み合わせるなど、国内産業の脱炭素化に貢献できる実証済みの原子力技術を最大限に採用。具体的には、オイルサンドから石油を抽出する事業や鉱山での採掘事業などでの応用が可能だとしている。第4世代の原子炉設計に位置付けられる「Xe-100」は、需要に応じた出力の変動が可能で、1基あたり最大で20万kWの熱出力と8万kWの電気出力を備えている。565℃の高温蒸気を効率的に生産できるなど、柔軟性の高いコジェネレーション(熱電併給)オプションとなるため、両社は「複数の産業プロセスの脱炭素化を促進するとともに、エンド・ユーザーの電力ニーズにも応えられる理想的な設計」だと評価している。連邦政府の天然資源省が作成した「SMR行動計画」によると、カナダにおけるSMRの開発と建設は2030~2040年の期間に、年間190億カナダドル(約2兆250億円)の経済効果を国内で生み出すほか、カナダ全土で年間6,000名以上の新規雇用を創出する可能性がある。カナダはまた、地球温暖化への対応およびエネルギー供給保証の観点から、世界中でSMRの建設機会が生まれるようリードしていく方針。「SMR行動計画」では、2040年までにSMRは世界中の様々な分野で年間1,500億加ドル(約15兆9,900億円)の価値を生み出すと試算。具体的にそれらの分野は、重工業への熱電併給に加えて石炭火力発電所のリプレース、遠隔地の島国や送電網が届かないエリアへの電力供給だと指摘している。 X-エナジー社カナダ法人のK.M.コール社長は、「オンタリオ州のみならず、カナダ全土におけるクリーンエネルギーの課題に、当社は腰を据えて取り組んでいく。今回の枠組み協定を通じて、当社のSMRが産業界の脱炭素化に貢献できることを実証するが、このことは州政府とカナダ連邦政府が地球温暖化の防止で掲げた目標の達成においても重要だ」と指摘した。 オンタリオ州政府のT.スミス・エネルギー相は、「原子力分野の技術革新とエネルギー供給の保証対策という点で、当州は引き続き世界をリードする」と表明。その上で、「SMR技術への初期投資、およびカナダのその他の州政府や諸外国と進めている協力はCO2排出量の削減に役立つだけでなく、経済成長や雇用の創出などの機会を国中に提供している」と強調した。(参照資料:OPG社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 14 Jul 2022

- NEWS

-

IAEA、SMRなど先進的原子炉の建設促進で新たなイニシアチブを開始

国際原子力機関(IAEA)は7 月4日、小型モジュール炉(SMR)を始めとする先進的原子炉設計の標準化や関係する規制活動の調和を図ることにより、その開発と建設を安全・確実に進めていくという新しいイニシアチブ「Nuclear Harmonization Standardization Initiative(NHSI)」を開始したと発表した。初回会合を6月23日と24日の両日にウィーンのIAEA本部で開催しており、この目標の達成に向けたロードマップ作りについて協議したことを明らかにしている。発表によると、IAEAはNHSIを通じてSMRの建設を円滑に進めるとともに、最終的には2050年までにCO2排出量を実質ゼロ化するための、SMRの貢献を最大限に拡大する方針である。初回会合には33か国から原子力関係の上級規制官や産業界のリーダーなど125名が参加し、規制当局者による会合、および先進的原子炉技術の開発事業者や運転事業者などに分かれて議論。互いに補完し合うこれらの議論を通じて、2024年までの共同作業計画を策定するとしている。開会挨拶をしたIAEAのR.M.グロッシー事務局長は、「原子力発電では安全・セキュリティの確保で最も厳しい基準をクリアしなければならないが、これらの安全・セキュリティは必要な規模の原子炉建設が可能であるかを計る基準になる」と指摘。その上で、「NHSIは懸案事項を減らすための構想ではなく、現状を正しく理解して速やかな目標達成を促すためのものだ」と説明した。規制当局者の会合では、①情報共有インフラ、②事前の規制審査を行う国際的な枠組み、③ほかの規制当局の審査結果を活用するアプローチ、それぞれの構築に向けて3つの作業部会が設置され、作業を並行的に進めることになった。同会合の座長を務めたIAEAのA.ブラッドフォード原子力施設安全部長は、「目標としているのは、規制当局者同士の協力を拡大することで審査の重複を避け、規制面の効率性を強化、原子炉の安全性と各国の国家的主権を損なわずに規制上の見解を一致させることだ」と述べた。原子力産業界による会合では、SMRの製造と建設および運転で一層標準化したアプローチをとることが目標に掲げられ、SMRの許認可スケジュール短縮やコスト削減、工期の短縮を図ることになった。SMR開発のビジネス・モデルにおいてはこのような標準化アプローチにより、初号機を建設した後の連続建設時にコストや工期の削減が可能になることが多い。産業界の会合ではこのため、①高いレベルのユーザー要件の調和を図る、②各国の関係規格と基準について情報を共有する、③コンピューター・シミュレーションでSMRをモデル化する際のコードについて、実験と検証を重ねる、④SMRに必要な原子力インフラの実現を加速する、といった目標の達成に集中的に取り組むとしている。NHSI初会合ではこのほか、SMR建設の加速で規制当局者と原子力産業界の協力を促進するのにあたり、重要になる分野として、「特定のSMR設計とその安全・セキュリティに関する両者間の情報共有で解決策を確立すること」などが指摘された。NHSIの次回会合は2023年に予定されており、それまでの進展状況等を評価することになる。(参照資料:IAEAの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月6日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 13 Jul 2022

- NEWS

-

ポーランド規制当局、2つのSMR設計について予備的安全性評価等を実施

ポーランドの原子力規制当局である国家原子力機関(PAA)はこのほど、小型モジュール炉(SMR)建設を計画する国内2社から、PAA長官による「包括的な(評価)見解」の取得申請書を受領したと発表した。米ニュースケール社の「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を複数基備えた原子力発電設備「VOYGR」の建設は、ポーランド鉱業大手のKGHMポーランド銅採掘(KGHM)会社が計画中。一方、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社の「BWRX-300」については、オーレン・シントス・グリーン・エナジー社が建設を計画している。「包括的な(評価)見解」の取得は予備的な許認可手続きの一つであるが、原子力安全と放射線防護の確保に関わるため同国の原子力法にも規定されている。当該設備の設計や技術、事業者の組織構造等に対するPAA長官の評価によって、その設備が原子力安全面と放射線防護面の要件を満たしているかの決定で直接的な影響を与える。PAA長官は通常6か月かけて評価結果をまとめるが、複雑な案件であることから3か月延長して9か月後に見解を提示する可能性があるとしている。KGHM社はポーランド南西部にある欧州最大規模の銅鉱床で採掘を行っている企業で、これらの事業に必要な電力や熱エネルギーの約半分を2030年末までに社内設備で賄う方針。同社はまた、2050年までに同社事業によるCO2排出量の実質ゼロ化を目指しているため、太陽光などの再生可能エネルギーや先進的SMRなど原子力発電の開発を進めている。PAAの今回の発表によると、KGHM社が建設を計画しているのは1モジュールの出力が5万kWのNPM。NPMは2020年9月に米国のSMR設計として初めて、原子力規制委員会(NRC)から「標準設計承認(SDA)」を取得している。今年の2月には、同社は「VOYGR」の国内建設に向けてニュースケール社と先行作業契約を締結しており、早ければ2029年にも最初のNPMの運転を開始する方針。今回の申請について同社は「ポーランド初の申請者になった」と強調しており、次の段階として立地点の選定準備を始めるほか、運転員など原子力関係の専門家訓練も実施すると表明している。一方のオーレン・シントス・グリーン・エナジー社は、同国の大手化学素材メーカーであるシントス社(Synthos SA)のグループ企業シントス・グリーン・エナジー(SGE)社と、最大手の石油精製企業であるPKNオーレン社が50%ずつ出資して設立した合弁事業体。シントス社は無炭素電源による電力に関心が高く、PKNオーレン社は2050年までに自社のCO2排出量を実質ゼロ化することを目指している。これらのことから、オーレン・シントス・グリーン・エナジー社はポーランド国内でSMRの商業化を進める方針。GEH社の「BWRX-300」を選択した理由については、カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社がオンタリオ州内のダーリントン原子力発電所で建設するSMRとして、3つの設計候補の中から「BWRX-300」を選択した事実を挙げた。「BWRX-300」は出力30万kWのBWR型SMRで、2014年にNRCから設計認証を受けた第3世代+(プラス)のGEH社製設計「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」がベース。今回の申請にともないオーレン・シントス・グリーン・エナジー社がPAAに提出した技術文書は、カナダ原子力安全委員会の「予備的設計評価(ベンダー設計審査:VDR)」に向けてGEH社が準備した文書が元になっている。OPG社がカナダで「BWRX-300」の初号機を建設すれば、オーレン・シントスJVのSMRは同設計の2基目となるため、その開発や投資の準備、許認可、建設・運転まで、OPG社の経験を参考にできると説明している。(参照資料:PAAの発表資料①、②(ポーランド語)、KGHM社、およびオーレン社の発表資料(ポーランド語)、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの7月11日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 12 Jul 2022

- NEWS

-

“Darkest before the dawn”

米国で原子力発電プラントが次々に早期閉鎖されるのを、うんざりするほど目にする。だがこれは一見ネガティブなトレンドに見えるが、将来の原子力の急成長に向けた“種”を蒔いていると見ることもできる。現時点で最後に閉鎖されたプラントは、ミシガン州のパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kW)だ。50年の運転期間を経て、今年5月に閉鎖された。パリセードは最後に無停止で577日間も発電を続けたことからも、好調に稼働していたことがわかる。有効な運転認可を10年も残しての閉鎖となったが、プラントのオーナーであるエンタジー社は、たとえ連邦政府からの支援を受けられるとしても「もう十分」と判断したのである。再生可能エネルギーへの高額の補助金が原因で、一握りの原子力発電プラントが、自由化されたエネルギー市場からハジキ出された。そして、原子力発電の面倒を好まない電力会社の手で安楽死させられた。パリセードはそのうちの一つだ。閉鎖されたプラントは通常、ホルテック社やエナジー・ソリューション社のような廃止措置専門企業に売却され、この新しいオーナーが廃棄物と使用済み燃料を含むサイト全体を管理する。プラントの運転認可や、廃止措置のために積み立てられた基金も、新しいオーナーに移管される。そして、やるべき作業は明白だ。プラントを廃止措置するのだ。基金額よりも少ないコストで廃止措置を実施しさえすれば、残りの基金残高はマル儲けである。この単純なビジネスモデルは、革新的な廃止措置メソッドと組み合わさって、大変な利益をもたらしうるのである。この利益がモチベーションとなり、より多くの原子力プラントの早期閉鎖につながったことは間違いないが、私は、それだけでは一連のプラント安楽死の加速を説明することはできないと考えている。ホルテック社は廃止措置分野のエキスパートだ。米国のプラントに長年にわたって、使用済み燃料の乾式貯蔵システムや、関連サービスを供給してきた。パリセードの新しいオーナーとなったが、そのほかにもここ数年でピルグリム、オイスタークリーク、インディアンポイントの計3つの原子力発電サイトを同じように手に入れている。ホルテック社には、「SMR-160」と呼ばれる小型原子炉の開発を手掛ける部門もある。この小型PWRはすでに米原子力規制委員会と申請前の折衝を開始しており、早ければ2025年にも「設計認証(DC)」を取得することを目指している。DC取得後、ホルテック社は初号機をわずか36か月で建設し、2028~29年頃にグリッドに接続させる考えだ。おそらくもう誰もがお気付きだろう。旧いプラントの廃止措置を引き受けたホルテック社は、あるいはほかの廃止措置企業も、サイト全体のオーナーになる。そこはただのサイトではない。送電グリッドへの接続も容易で、運転経験豊富なスタッフたちが大勢いるサイトだ。そして新規原子力発電プラントの認可に必要なものは、採用する炉型のDCだけではない。サイト自体が原子力サイトに適しているかどうかを審査する「事前サイト許可(ESP)」も必要である。もちろん旧原子力サイトがなんの問題もなくESPを取得することは、容易に想像しうる。つまり多くの点で旧原子力サイトは、新しい原子力発電所を立ち上げるのにパーフェクトな場所なのだ。新しくフレキシブルなテクノロジー、電気だけでなく水素などのプロダクト、そして本気で取り組む企業。この3者が揃った時、何が起こるだろうか?すでにホルテック社は、オイスタークリーク・サイトにSMR-160初号機を建設する「可能性を模索している」と発言している。廃止措置作業が順調に進めば、ホルテック社は新規建設候補サイトのオーナーとなり、SMRテクノロジーのオーナーとなり、その健全なバランスシートを利用して、新規原子力発電所の建設に悠々と着手できるのである。発電プラントの旧オーナーが原子力利用に積極的でなかったからといって、将来のオーナーが原子力に手を出さないというわけではない。となると、旧いプラントが早期に閉鎖されればされるほど、新しいプラントが花開く、という考え方だってアリではないかと思うのだ。文:ジェレミー・ゴードン訳:石井敬之

- 11 Jul 2022

- CULTURE

-

加サスカチュワン州、GEH社の「BWRX-300」を選定

カナダ中西部サスカチュワン州の州営電力会社であるサスクパワー社は6月27日、同州内で2030年代半ばまでに小型モジュール炉(SMR)を建設する場合、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のBWR型SMRである「BWRX-300」(出力30万kW)を採用すると発表した。このSMR建設計画を実際に実行するかについて、同社は2029年まで判断を下さない方針だが、そのために必要なプロジェクトの開発業務や許認可など規制関係業務を現在進めている。この中でも特に重要なのが、採用炉型の選定と建設サイトの選定で、サスクパワー社はSMRを受け入れる可能性のあるサイトの詳細な技術評価をさらに進め、年内にも適切と思われるサイトを複数選定するとしている。サスクパワー社は、2030年までに州内の温室効果ガス(GHG)排出量を2005年レベルの50%削減し、最終的には2050年までに実質ゼロ化することを目標に掲げている。そのため、GHGを排出しない発電オプションについて技術評価を実施しており、その中には風力と太陽光発電の拡大、隣接州との送電網相互接続、バイオマス、地熱、および原子力としてのSMR導入が含まれている。この評価で同社が特に重点を置いたのは、安全性や発電技術としての完成度のほかに、発電規模、燃料のタイプ、予想される発電コストなど。SMRに関しては、カナダ全域で複数のユニットを建設するアプローチについて、2019年から独自の包括的な評価作業をオンタリオ州の州営電力(OPG)などと緊密に協力して実施した。同社によれば、この方式であれば規制面や建設・運転面のコストが低く抑えられるほか、初号機建設にともなうリスクも回避され、サスカチュワン州にとって多くの利点がある。OPG社は2021年12月、オンタリオ州内のダーリントン原子力発電所内で、早ければ2028年初頭までに完成させるSMRとして「BWRX-300」を選定しており、GEH社の今回の発表では、OPG社は年内にも同SMRの建設許可を申請する見通しである。これらのことから、サスクパワー社は同じ設計を選択することで「カナダ全域で複数ユニット」方式の利点が発揮されると説明している。同社の今回の決定について、サスカチュワン州政府のD.モーガン・サスクパワー社担当大臣は、「当州が一層クリーンで持続可能な未来に向けて前進する重要な節目になった」と評価。同州が設定した「サスカチュワン成長計画」に基づき、CO2を排出しないSMRの建設計画がさらに進展したと強調した。サスクパワー社のT.キング暫定社長兼CEOは、「原子力産業界の一リーダーであるGEH社は、当社とサスカチュワン州の住民に今後数十年にわたって恩恵をもたらす可能性がある」と指摘。「同社の『BWRX-300』設計は、安全で信頼性の高い持続可能な電力を供給しつつCO2排出量を削減するという当社の目標達成に大きく貢献する」と述べた。カナダでは2019年12月、大型の原子力発電所が立地するオンタリオ州とニューブランズウィック州、およびウラン資源が豊富なサスカチュワン州の州政府が、出力の拡大・縮小が可能で革新的な技術を用いた多目的SMRを国内で建設するため協力覚書を締結。2021年4月にはこの協力覚書にアルバータ州も加わっており、これら4州は今年3月に、SMRを開発・建設してくための共同戦略計画を発表している。SMR建設の許認可手続については、カナダ原子力安全委員会(CNSC)が2019年7月、プロジェクト開発企業のグローバル・ファースト・パワー社が、米ウルトラ・セーフ・ニュークリア社製「マイクロ・モジュラー・リアクター(MMR)」をオンタリオ州内のチョークリバー・サイトで建設するために提出した「サイト準備許可(LTPS)」の申請書を受理。同審査は2021年5月、技術審査段階に進展している。一方、ダーリントン発電所内でOPG社が建設する「BWRX-300」については、同社が大型炉建設計画のために2012年に取得したLTPSの10年延長を、2020年6月にCNSCに申請。CNSCは2021年10月にこれを承認しており、ダーリントン・サイトは現在、カナダで唯一LTPSが認められている地点である。(参照資料:サスクパワー社、GEH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月28日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 29 Jun 2022

- NEWS

-

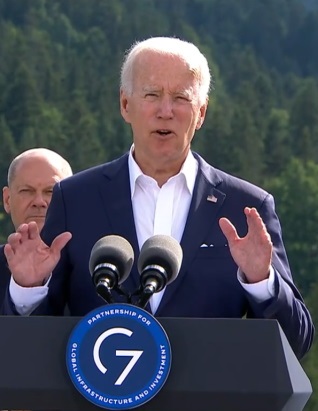

米大統領、ルーマニアのSMR計画に1,400万ドルの支援を発表

G7で発言するバイデン大統領 ©White House米国のJ.バイデン大統領は6月26日、ドイツ南部のエルマウにおける主要7か国(G7)首脳会議で、ルーマニアが進めている米ニュースケール・パワー社製・小型モジュール炉(SMR)の建設計画を支援するため、1,400万ドルを拠出すると発表した。この日のG7では、発展途上国へのインフラ投資を促す新たな枠組み「グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)」の発足が決定しており、米国政府は助成金や連邦政府資金、および民間資金も含めて今後5年間で2,000億ドルを調達すると表明。対象案件の一つとして、ルーマニアにおける「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」の建設計画を挙げたもの。米国政府がニュースケール社とともに拠出する助成金の1,400万ドルは、候補地である同国南部のドイチェシュティ(Doicesti)で出力7.7万kWのNPMを6基備えた発電設備「VOYGR-6」を建設するのに先立ち、実施が予定されている「(予備的な)基本設計(FEED)調査」に充てられる。この計画については、米貿易開発庁(USTDA)がすでに2021年1月、建設サイトの選定作業を支援するため、ルーマニア国営の原子力発電会社(SNN)に約128万ドルを交付した。このような実績に基づき、今回の助成金は政府資金を呼び水として、数十億ドル規模の企業投資を促すことを狙っている。同時に、先進的原子力技術の分野で米国が保有する技術力を明確に示し、クリーンエネルギーへの移行を加速するほか、数千人規模の雇用を創出する意図がある。また、原子力発電で高いレベルの安全・セキュリティや核拡散抵抗性を維持しつつ、欧州のエネルギー供給を強化・保証するものでもある。この発表については、SNNが翌27日に謝意を表明している。ドイチェシュティのFEED調査で得られる重要データは、コストの見積もりや綿密なスケジュールの立案、許認可手続きなど国内外の規制要件に基づいたプロジェクト設計に役立てるほか、ルーマニア国内で機器の製造・組立てや関連サービスを提供する可能性のあるサプライヤーを、この段階で特定すると説明した。SNNのC.ギタCEOは、「米国の原子力規制委員会(NRC)が初めて承認した唯一のSMR設計を、我が国の脱炭素化のみならず、エネルギーの自給力向上と繁栄にも役立てたい」とコメント。その上で、「米国との協力を通じて、原子力分野の新しいプロジェクトでは最も厳しい安全基準を確実にクリアしていくとともに、ルーマニアが既存のチェルナボーダ1、2号機で25年以上にわたり蓄積してきた安全運転の経験や専門的知見で、欧州初のSMR建設に貢献したい。民生用原子力プログラムの導入を検討中の国々には、その範例を示すつもりだ」と述べた。なお、ルーマニアではこのほか、建設工事が停止中のチェルナボーダ3、4号機(各70.6万kWのカナダ型加圧重水炉)を完成させる計画も進められており、米国政府は2020年10月、同計画への支援とルーマニアの民生用原子力発電部門の拡大と近代化に協力するため、ルーマニアとの政府間協定(IGA)案に調印した。米輸出入銀行(US EXIM)もこれと同じ日、ルーマニアのエネルギー・インフラ分野等に対する最大70億ドルの財政支援に向けて、同国の経済・エネルギー・ビジネス環境省と了解覚書を締結している。(参照資料:ホワイトハウス、SNNの発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの6月27日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 28 Jun 2022

- NEWS