キーワード:SMR

-

COP28 復活する原子力

Transitioning away from fossil fuels in energy systems, in a just, orderly and equitable manner, accelerating action in this critical decade, so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science.(正義、秩序、公平な方法でエネルギーシステムにおける化石燃料からの移行を進め、科学に沿って2050年までにネットゼロを達成するために、この重要な10年間の行動を加速する。)第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)は、『最初の地球規模の見直しに関する成果』と題した合意文書を発表、予定より23時間遅れて13日に閉会した。産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催され、議長がスルタン・アル・ジャベールUAE産業・先端技術相であったことから、当初、この会議に関してはかなり懐疑的な見方が強かったと言える。『不都合な真実』でノーベル平和賞を受賞した米国のアルバート・ゴア元副大統領は、UAEが議長国であることを「馬鹿げている」と批判していた。アル・ジャベール氏は形の上でUAEの大臣ではあるものの、本業は国営アブダビ石油会社のCEOであり、化石燃料を守る立場と見られても止むを得ないだろう。しかしながら、この合意文書が発表されると、13日付けフィナンシャルタイムズ(電子版)が“Countries reach ‘historic’ COP28 deal to transition from fossil fuels(参加国は化石燃料からの移行に関しCOP28で「歴史的な」合意を達成)”と評価を一変させている。当初、合意案には化石燃料からの“phaseout(脱却)”が盛り込まれていた。これにはサウジアラビアなど化石燃料の産出国が異議を唱えて“phaseout”の表現が消えた段階で、COP28の成果にはかなりの懸念が生じたことは間違いない。もっとも、最終合意案には“transition away(移行を進める)”との表現が盛り込まれ、COPの歴史で初めて化石燃料へ明確な言及がなされたのだった。12月14日付けの日本経済新聞が「化石燃料『廃止』消える 中東反対、妥協の色濃く COP28成果文書 実効性は見通せず」と批判していた通り、今回のCOPの結果が全面的に支持されているわけではないだろう。しかしながら、脱化石燃料へ向けた方向性を示したことで、「歴史的」との表現は間違っていないのではないか。会議をまとめたアル・ジャベール産業・先端技術相への評価も一変した。COP29はアゼルバイジャンの首都バクーで開催されることが決まっている。同国は旧ソ連を構成するが、ナゴルノ・カラバフの領有を巡りアルメニアを支援するロシアとは一線を画してきた。実はカスピ海沿岸の油田による石油収入で経済を支えて来た産油国でもある。第2のスルタン・アル・ジャベールが登場するか、注目されるところだろう。 対立が解けない先進国 vs 新興国・途上国2015年にパリで開催されたCOP21では、京都議定書の後継として『パリ協定』が採択された。気候変動枠組条約に加盟した196か国全てが参加したこの条約は、産業革命前からの世界の気温上昇幅を2℃未満に抑え、1.5℃未満を目指すことをミッションとしている。さらに、2021年におけるグラスゴー(英国)でのCOP26において、パリ協定から一歩踏み込んで「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する」ことが決まった。その実現には、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年と比べて45%減らし、2050年には実質ゼロ、即ちカーボンニュートラルの達成が必要とされている。世界の先陣を切った英国の産業革命の時期は、一般に1760年代から1830年代と定義されているだろう。英国のハドレー気候予測研究センターによれば、1961~1990年までの30年間を基準とした場合、信頼できるデータのある1850~99年までの平均はそれを0.36℃下回っていた(図表1)。一方、2004~2023年までの30年間だと、基準値を0.71℃上回っている。 つまり、既に産業革命期から1.07℃の上昇となったわけだ。世界的に高温となった今年の場合、現時点での推計値で19世紀後半の平均を1.36℃上回っており、1.5℃は目前に迫っている。世界的に大規模な天災が頻発し、かなり危機感の強い状況でCOP28が開催されたことは間違いない。ちなみに、COPにおける温暖化抑止のベースとなる科学的検証を提供しているのが、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)だ。ジュネーブに事務局を置くIPCCは、1988年に、国連環境機関(UNEP)と世界気象機関(WMO)により専門家集団として設立された。昨年5月に公表された『第6次評価報告書第1作業部会報告書』(以下、「第1作業部会報告書」)では、「1750年頃以降に観測された温室効果ガス(GHG)の濃度増加は、人間活動によって引き起こされたことに疑う余地がない」とした上で、「1850~1900年から2010~2019年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8~1.3℃の可能性が高く、最良推定値は 1.07℃である」と結論している。少なくとも1850年以降の170年間、急速に増加した温室効果ガス排出量に連動して、世界の気温は上昇した(図表2)。温室効果ガス排出量の削減に関しては、米国のドナルド・トランプ前大統領やブラジルのジャイール・ボルソナロ前大統領など例外的な政治家を除けば、既に世界のコンセンサスと言えるだろう。問題は誰が温室効果ガスを削減し、誰がそのコストを負担するかである。直近20年間を見ると、世界の温室効果ガスの排出量の増加率は年1.4%であり、なかでも中国は同4.8%、インドも同3.3%に達した(図表3)。一方、日本は▲0.8%、米国▲0.7%、ドイツ▲1.5%、ドイツを除くEUは▲1.2%だ。新興国の排出量が急速に伸びているのに対し、先進国は軒並み抑制を実現してきた。結果として、2021年における世界の排出量では、中国が28.0%を占め、新興国・途上国全体で68.5%と3分の2を超えている(図表4)。2001年3月28日、米国のジョージ・ブッシュ大統領(当時)は、京都議定書から離脱する意向を表明した。地球温暖化と温室効果ガスの因果関係を認めつつも、1)温室効果ガスの排出削減が米国経済の成長力を阻害すること、2)排出量の大きな中国など途上国に削減目標が設けられなかったこと──の2点が理由だ。また、パリ協定についても、2017年6月1日、米国のドナルド・トランプ大統領(当時)が離脱を表明した。同前大統領は地球温暖化そのものに懐疑的だったが、やはり中国が排出量を急速に増加させるなかで、米国の産業が不利益を被りかねない状況を指摘したのである。もっとも、米国はジョー・バイデン大統領が就任して直後の2021年2月19日、正式にパリ協定へ復帰した。一方、1970年時点での排出量のシェアを振り返ると、中国6.5%、インド3.4%に対し、米国19.7%、ドイツ4.4%、日本3.2%とかなり足下とは異なる。従って、産業革命以降、温室効果ガスを大量に排出して豊かになった先進国が、資金と技術を供与すべきと新興国・途上国は主張している。この点が、先進国と新興国・途上国の大きな対立点となり、COPの議論は集約が難しくなった。昨年のCOP27でもこの対立が最大の論点であり、干ばつや洪水など気候変動による「損失と被害」に対し、最終段階で辛うじて合意が成立、新興国・途上国が求めていた基金の創設が決まった。新基金に関する合意の部分には「この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関して、COP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会を設置する」と書かれている。議論が集約したとは言えないものの、12月1、2日のCOP28首脳級会合では、加盟国から総額約4億ドルの資金拠出の申し出があった。もっとも、それは途上国を納得させ、温室効果ガスの排出抑制を達成するのに十分な規模とは到底言えないだろう。また、今回の首脳級会合には、世界最大の排出国である中国の習近平国家主席は姿を見せず、パレスチナ問題を理由に米国のバイデン大統領も出席していない。そうしたなか、岸田文雄首相は、1日、首脳級会合で短い演説を行い、「排出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していく」と明言した。それでも、脱石炭の年限を明らかにしなかったことに加え、「アジアゼロエミッション共同体(AZEC)の枠組みの下で各国との協働を進め」、石炭火力発電所について「各国の事情に応じたそれぞれのネットゼロへの道筋の中で取り組まれるべき」と述べたことで、世界のNGOが参加する『気候行動ネットワーク』より恒例の「化石賞」を受賞している。同じく石炭・褐炭を依然として活用しているドイツが高く評価されているのに対し、日本への酷評が続くのは、情報発信力の問題が大きいだろう。 再確認された原子力の役割今回のCOP28において、温暖化対策の主役の1つとして改めて脚光を浴びつつあるのは原子力ではないか。12月2日、ドバイにおいて、“Declaration Recognizes the Key Role of Nuclear Energy in Keeping Within Reach the Goal of Limiting Temperature Rise to 1.5 Degrees Celsius(気温を1.5度上昇に止める目標へ到達するための原子力の重要な役割を認識する宣言)”が22の有志国により採択された。米国が発案したこの宣言に参加したのは、日本、フランス、韓国、オランダ、英国などだ。2050年までに原子力発電の設備容量を2020年比で3倍とすることに加え、小型モジュール炉(SMR)の開発加速や原子力を活用した水素の製造などが盛り込まれた。2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、国際的に厳しい見方が拡大していたが、温室効果ガス排出抑止と経済成長の両立に向けた現実的な解決策として、原子力が見直されつつあると言えるだろう。日本を含む多くの国が2021年秋に英国のグラスゴーで開催されたCOP26において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言した。世界な異常気象により大規模災害が頻発したことに加え、この年の1月20日、米国で温暖化問題を重視するジョー・バイデン大統領が就任したことも大きかったと言える。カーボンニュートラルを実現する現実的な方法としては、EVに象徴されるように末端のエネルギー供給を電力とした上で、発電時に化石燃料を使わず、化石燃料の利用が止むを得ない場合は森林(植林)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・地中貯留)により吸収することが主流になると見られる。また、水素の活用、即ち燃料電池として発電するか、直接、もしくはアンモニアを生成して燃やして発電するか、これも中長期的な課題に他ならない。カーボンフリーの発電方法として、再生可能エネルギーが主役であることは万人の認めるところだろう。2022年までの20年間で見ると、世界の総発電量は年率3.0%のペースで増加した(図表5)。太陽光、風力、バイオマス、その他の再生可能エネルギーは年率14.8%で伸びており、総発電量に占めるシェアは2002年の1.7%が2022年には14.7%になっている。この間、太陽光は年率39.4%、風量も同20.4%の高い成長率を記録した(図表6)。一方、当該20年間では、原子力による発電量は横ばいになっている。2011年3月の東日本大震災を原因とする福島第一原子力発電所の事故は、日本国内だけでなく、世界の原子力に大きな影響を与えてしまった。安全性を向上させるためのコストが急増、米国では原子炉の建設計画が相次いで白紙になった。今年4月にはドイツが原子力発電から脱却したが、これは福島第一の事故直後の2011年6月8日、アンゲラ・メルケル首相(当時)が稼働していた原子炉17基の段階的廃炉を決めたことが背景だ。結果として、脱化石燃料を実現する上で原子力は主役の座を降り、再エネの拡大が国際社会の大きな課題とされた。もっとも、2022年の段階で、世界の総発電量の35.7%を石炭火力、22.1%をガス火力が担っている(図表7)。そうしたなか、EVの普及、そしてIT化を強化する上でのデータセンターなどへのニーズを考えれば、省エネ化が進むとしても、世界の電力需要は趨勢的に伸びる可能性が強まった。一方で脱化石燃料化を進め、同時に電力需要の拡大への対応を迫られるなか、再生可能エネルギーだけでは限界があることは明らかだろう。また、化石燃料のなかでは最も温室効果ガス排出量が少ない天然ガスは、カーボンニュートラルへ向けた重要なカードの1枚だったと言える。しかしながら、最大の供給国であるロシアが2022年2月にウクライナへ侵攻、西側諸国にとり調達のハードルは確実に上がった。バルト海の海底に敷設したパイプライン、『ノルドストリーム』、『ノルドストリーム2』を活用したロシア産天然ガスの調達を脱原子力、脱石炭の代替と想定してきたドイツにとり、ウクライナ戦争は極めて大きな誤算ではないか。ドイツの電気料金は高騰し、家計、企業の重い負担となっている。COP28が開催されているドバイにおいて、2日、22か国が原子力の役割を再認識する宣言を採択したのは、再エネと共に原子力の活用を拡大しない限り、カーボンニュートラルと電力供給の拡大の両方のニーズを満たすことが困難との現実的な認識があるだろう。 背景にある先行する中国への危機感世界最初の発電用原子炉が稼働したのは、1954年6月27日、旧ソ連のオブニンスク発電所だった。国際原子力機関(IAEA)によれば、それ以降、632基が運転を開始し、現在は412基が稼働している(図表8)。稼働時期別に見ると、1984、85年の33基がこれまでのピークだった。1960年代に先進国が高度経済成長期を迎えてエネルギー消費量が急拡大したことに加え、1973~75年の第1次石油危機が各国に原子力の平和利用を迫ったのだ。しかしながら、1986年4月26日に旧ソ連でチェルノブイリ(チョルノービリ)原子力発電所の事故が起こり、1990年代に入って原油、天然ガスなど化石燃料価格が低位安定化したことから、発電用原子炉の建設ラッシュも一段落した。このところ、原子炉の稼働がやや増える傾向にあるのは、中国が牽引しているからだ。同国では、2015年以降に商業運転を開始した炉が33基に達した。この間、世界で稼働した発電用原子炉は56基なので、その58.9%を中国が占めていることになる。人口が14億人を超える中国では、経済成長に伴い電力需要が急増している上、温室効果ガスの排出量削減が喫緊の課題として浮上した。中国広核集団(CGN)と中国核工業集団(CNNC)が共同で第3世代の加圧水型原子炉(PWR)『華龍一号』を開発、これまで3基が商業運転を開始している。国家的な原子力シフトへの努力により、2022年の原子力による発電量は3,954億kWhに達し、発電量ベースではフランスを追い越し、米国に次ぐ世界第2位の原子力大国となった。もっとも、総発電量に占める原子力の比率はまだ5.0%に過ぎない(図表9)。習近平政権は、さらに原子力に注力し、これまでの発電の主流であった石炭火力のウェートを低下させる方針を示している。現在、世界で建設中の発電用原子炉は58基だが、うち20基が中国だ(図表10)。中国は国内での実績をテコに外国への売り込みも強化、既にパキスタンのカラチ原子力発電所で2基が運転している他、アルゼンチンでも受注契約に至った。22か国による原子力強化の宣言は、米国、日本、フランス、英国、韓国などが牽引しており、中国は加わっていない。2050年までに原子力発電の設備容量を3倍に引き上げる野心的な目標は、電力需要拡大下でカーボンニュートラルを達成することに加え、国際的な原子力商戦における中国との競争を意識していると言えるだろう。いずれにしても、カーボンニュートラルを達成する上での主役は、再エネと原子力、それに水素(アンモニア)となることが確実な情勢だ。 第7次エネ基へ向けて福島第一原子力発電所の事故は、原子力に大きな教訓を残した。この事故で人生が変わってしまった方、未だに故郷へ帰還できない方も少なくない。その事実を忘れてはならないだろう。その上で、国際社会は、現実的な選択肢として再び原子力をカーボンニュートラルの中核に据えようとしている。日本国内においても、福島第一からの処理水の海洋放出が始まり、長期に亘る廃炉計画は1つの節目を迎えた。また、原子力規制委員会は、福島第一の事故の当事者である東京電力が保有、運営する柏崎刈羽原子力発電所6、7号機に関し、規制基準に則って運転禁止命令の解除へ向けたプロセスを進めている模様だ。規制委員会が正式に運転禁止命令を解除した場合、そこから先は政治の分野となるだろう。柏崎刈羽6、7号機の再稼働は、日本の原子力発電にとって大きな転機となり得る。次のステップは、廃炉が決まった原子炉のリプレースに他ならない。多様な目標を打ち上げるものの、具体策の決定が遅いと批判される岸田政権だが、原子力関係に関しては、思い切った判断を下してきた。COP28は、岸田政権のエネルギー政策が国際社会の潮流に沿ったものであることを示したと言える。2024年は『第7次エネルギー基本計画』策定の年だ。地球温暖化抑止へ向け、政治がさらに一歩、二歩、前に踏み込むことに期待したい。

- 22 Dec 2023

- STUDY

-

COP28:SMR導入に向け官民協力を NEA

COP6日目となる12月5日、OECD原子力機関(NEA)はネットゼロへむけ小型モジュール炉(SMR)導入を加速させるイニシアチブ「Accelerating SMRs for Net Zero」を発表。SMRを最大限活用するため、産官学および規制当局の英知を結集し、研究開発から建設、運転までの流れを加速させる方針を示した。イニシアチブはNEAのほか、仏エネルギー移行省、米エネルギー省が設立メンバーとして参加。マグウッド事務局長は「クリーンエネルギーである原子力の中で、SMRは筆頭のニューウェーブ」との認識を示し、「SMRの導入の成否を握るカギは、官民が協力して課題に立ち向かうかどうか」と強調した。具体的には、NEAの持つ各国政府/研究機関/各種専門家のネットワークを活用して、協働作業を可能にするようなプラットフォームを構築する。そしてNEAが第三者機関として、SMR各炉型の商業化および導入に向けた進捗状況を包括的に評価。評価項目は許認可、立地、資金調達、サプライチェーンの確保、燃料の手配など多岐にわたり、各SMRプロジェクトの進捗状況の把握を容易にすることで、金融機関らの投資決定に寄与する情報を提供するという。

- 07 Dec 2023

- CULTURE

-

米ホルテック社 パリセード発電所敷地内でSMR建設へ

米国のホルテック・インターナショナル社は12月1日、同社製小型モジュール炉(SMR)を「SMR-300」(電気出力30万kW)を、ミシガン州のパリセード原子力発電所敷地内で建設すると発表した。2026年に米原子力規制委員会(NRC)に建設許可を申請し、2030年の半ば頃までに同発電所の運転開始を目指す方針だ。パリセード発電所では、市場の自由化で経済性が悪化した出力85.7万kWのPWRが2022年5月に閉鎖されており、ホルテック社は同発電所で廃止措置を実施するため、当時の所有者であるエンタジー社から運転認可とともに同炉を買い取った。しかし、近年はCO2の排出問題でクリーンなエネルギー源である原子力が重視されるようになったため、同社は今年2月、米エネルギー省(DOE)の融資プログラム局にパリセード発電所の再稼働を目指して連邦融資資金を申請。9月には、州内のウルバリン電力共同組合と再稼働時に発電電力を長期販売する契約を締結した。10月には運転認可の再交付をNRCに正式に申請しており、同炉で実施した様々な改修工事や、ミシガン州政府と連邦政府および地元コミュニティの幅広い支持に基づき、2025年末までに同炉を再稼働できると見込んでいる。 パリセード発電所内でのSMR建設は、この電力売買契約の拡大条項に含まれていた。復活した同炉に2基のSMRが加われば、ミシガン州における無炭素電力の設備容量は現在の2倍近くになり、年間約700万トンのCO2排出量が削減されると同社は強調している。ホルテック社は使用済燃料の集中中間貯蔵施設建設や原子力発電所の廃止措置など、原子力関係の事業を幅広く展開しており、SMRの開発は2011年に開始した。電気出力16万kW、PWR型の同社製SMRである「SMR-160」は、事故時に運転員の介入や冷却システム用の外部電源なしで、原子炉を安全に停止する受動的安全性を備えているという。このSMRは2020年12月、DOEの「先進的原子炉建設実証プログラム」(ARDP)で支援対象に選定され、2030年~2034年頃の実用化を目指すSMRに分類された。資金援助額は7年間に1億1,600万ドルで、ホルテック社は「SMR-160」実証炉建設に向けた設計・エンジニアリングや許認可手続きを進めている。2022年7月には、同社は米国内で同SMRを合計4基建設する計画に政府の融資保証プログラムの適用を求めて、DOEに申請書を提出。建設予定地としては、ニュージャージー州で同社が保有する閉鎖済みのオイスタークリーク原子力発電所などを検討していた。ホルテック社は今回、オイスタークリーク発電所についても「早い時期に『SMR-300』発電所の建設を考えている」と表明。今年10月にDOEが「地域のクリーン水素製造ハブ(Regional Clean Hydrogen Hubs: H2Hub)」プログラムで、ニュージャージー州の「中部大西洋岸水素ハブ(MACH2)」を含む7地域の水素製造ハブを全米から選定したことから、MACH2のメンバーであるホルテック社は、廃止措置が概ね完了した同発電所で「SMR-300」を建設した場合に、水素製造に利用できるか技術評価を実施する考えだ。(参照資料:ホルテック社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの12月5日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 06 Dec 2023

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.6 グレース・スタンケさん

原子力の力で人々を助けたいなぜ原子力エンジニアになろうと思ったのですか?グレース最初は父に対する“理由なき反抗”でした。思春期にありがちな、ね(笑) 父は16歳だった私が原子力工学に進もうとすることを、とても嫌がっていましたから。ですが思春期を終えた今なお原子力に夢中な理由は、ちがいます。私が学部生になりたての頃、がんに冒された父の命が二度も、放射線治療をはじめとする核医学の力で救われました。なんてクールなサイエンスなんだ、と心からそう思いました。そもそも米国の電力の2割は、原子力でまかなわれています。飛行機に乗れば放射線を浴びますし、花崗岩やバナナからも放射線は飛んできます。(イオン化式の)煙感知器は放射性物質を利用しています。私たちの周りは、原子力サイエンスにあふれているのです。それなのにどうして人々は原子力を忌み嫌うのでしょうか?「私が原子力のすばらしさを世の中に広めてやろう!」、今はそう思って原子力エンジニアの道を邁進しています。 子供のころは、数学や科学の分野で何かをしたいと思っていました。私はおしゃべりなので、教師のような仕事もいいな、なんてね。ですが私が一番大切にしていることは、「私の父が原子力サイエンスに助けられたように、原子力の力で人々を助けたい」という強い思いです。そして今、大好きだった数学や科学に加えて、コミュニケーションのスキルも磨きながら、「ミス・アメリカ」を務めています。原子力サポーターとしての「ミス・アメリカ」の活動について教えてくださいグレース政策決定者である政治家のみなさんにお会いすることはもちろん、幼稚園から老人ホームまで、どこへでも出掛けて、原子力サイエンスについて、原子力がどれだけ日常生活にかかわっているのかを語っています。もちろん大学の講義のように語るのではなく、コミュニケーションとして他愛もない会話からスタートさせていますよ。コミュニケーションの基本は、会話を通して、原子力が彼らのどこにフィットするのか探っていくことです。私は特に子どもたちを相手に、彼らの情熱ややりたいことを見つけてあげることが大好きです。マーケティングに関心があるならば、原子力の分野で活かせないか考えてあげるのです。ほら、原子力プロジェクトにはマーケティングの観点も必要ですよね。エンジニアリングに関心のある子どもには、原子力エンジニアの話を。溶接に関心がある子どもには、原子力グレードの高度な溶接技術について話します。政治に関心がある子どもには、政治参加を大いに勧めます。政界には原子力へのサポートが不足していますから。このように、どんな人にとっても原子力分野には活躍の場があることを伝えています。これってエキサイティングで、とってもクールなことですよ。もちろん小さい子どもには電気の話だけをします。ティーポットを加熱するホットプレートは、ウラン燃料代わりです。ティーポットの中では蒸気が発生し、プラスチック製の小さな風車をかざすと回転します。ええ、ティーポットがちょっとした小型炉兼蒸気発生器となり、風車=タービンを回転させるのです。簡易発電所の出来上がりです。こうした簡単なステップを子どもたちに教えると、原子力サイエンスはそれほど恐ろしいものではないということがわかります。難しいことは何もなく、ただの沸騰したお湯なのです。蒸気を使ってキラキラと輝く風車を回転させれば、子どもたちは大興奮です。こういった対面での活動に加え、ソーシャルメディアを活用して原子力の価値を発信しています。ソーシャルメディアが最大の強みグレースさんは普段からソーシャルメディアで発信されてますよね?グレース個人アカウントで実施しているソーシャルメディアは、すべて自分で管理しています。私のアカウントですから、誰の指図も受けません。自分で打ち込み、自分でポストします。ソーシャルメディアは、私たちの世代の最大の強みなのだと思います。私たちの世代はクリック1つで、次々とつながることができます。メッセージをシェアし、ストーリーをシェアし、時にはミッションもシェアします。同時にソーシャルメディアを通して、知らない分野のことを学ぶことができます。たとえばTikTokは私が知る由もないランダムなテーマについて、多くを教えてくれました。ソーシャルメディアのアルゴリズムには感謝しかありません(笑) これは実に画期的なツールで、若い世代は恐れることなく使いこなしています。ほかの原子力サポーターたちとコラボすることはありますか?グレース北米原子力若手連絡会(NAYGN)、Mothers for Nuclear、米原子力学会(ANS)、Women in Nuclear(WiN)など、これまでもさまざまなグループと協力してきました。年末のCOP28では、映画監督のオリバー・ストーンさんや、原子力のファッションアイコンであるイザベル・ベメキさん((ブラジル出身のファッションモデル兼原子力インフルエンサー))ともご一緒する予定です。何か面白いコンテンツができるんじゃないかと、今からワクワクしています。原子力には数多くのアピールポイントがありますが、若い世代にはどれが最も“刺さる”のでしょうか?グレース若い世代に「エネルギー・セキュリティ」のような国家規模のトピックを訴えても、たいして刺さらないと思います。若者に“刺さる”のは「電力」と「核医学」ではないでしょうか。たとえ気候変動の防止にさほど関心がなくても、若者は(たとえばスマホの充電に必要な)安定した電力には夢中になります。気候変動と安定した電力の両方をみたすのは、ゼロ・カーボン電源であり、いつでも安定して電力を供給できる原子力というわけです。それと前述したように、核医学は父を二度もがんから救いました。これは非常に身近なことであり、おそらく若い人なら誰しも身の周りに、がんと闘病中の方、がんを克服した方、がんで亡くなった方がいらっしゃることと思います。核医学と若者には、実は強い結びつきがあるのです。もちろん核医学は原子力サイエンスの一分野です。将来のキャリアはどのようにお考えですか?グレース来年(2024年)の1月14日に「ミス・アメリカ」としての任期が満了します。3月からは米国最大の原子力発電事業者であるコンステレーション・エナジー社に勤務し、さまざまなタイプの原子炉の炉心設計を担当します。炉心をマッピングし、装荷した燃料のバランスを確認し、均一になるようにするのが炉心設計という分野です。もちろん原子力サポーターとしての活動は続けますよ! ワシントンDCの政界だけでなく、学校の教室やコミュニティの会議室等で、原子力をサポートする活動を続けるつもりです。これまでのように最前線で原子力をサポートできることがうれしいです。原子力にとって、若者がサポートし、女性がサポートすることは、とても大事なのです。美浜発電所は「excellent」福島第一サイトの印象は?グレースはい。まさか私が福島第一サイトに足を踏み入れるとは思っていませんでした。これまで福島第一事故のことは本で読みましたし、講義で学んでいました。ドキュメンタリー番組で観たこともあります。しかしこの事故が日本の皆さんにどれほどの影響を与えたか、私は全く理解していませんでした。福島第一サイトで廃炉作業にあたっている人たちの途轍もない努力と責任感には、敬服するほかありません。エンジニアの皆さんがチームワークで、事故サイトでのマニュアルのないカスタムメイドなソリューションを模索し、実行していました。そして、社会の皆さんに対して「申し訳ありません」と謝罪の言葉を口にしていました。米国では企業が一般社会に対し謝罪することはあまりなく、私自身これまでも耳にしたことがなかった言葉だったので、驚きました。六ヶ所再処理施設はいかがでしたか?グレースとてもクールでした。核燃料サイクルの輪の完結を間近に感じることができました。米国は直接処分政策を採っていますが、核燃料サイクルがしばしば話題に上がることも事実です。サイクルが完結すれば、エネルギー自給がますます高まるわけですから。再処理施設を利用しリサイクルを継続する。ましてや福島第一事故を経た日本で、再処理施設が完成し、稼働するなんて本当に素晴らしいことだと思います。核燃料サイクルを実現させた国として日本も名を刻むわけですから、この分野でグローバル・リーダーとして活躍することを求められることになると思います。美浜原子力発電所の印象は?グレース米国と日本の原子力プラントに大きな共通点を見出しました。米国のプラントでは「excellent」であることが大変重視されています。原子力プラントを運転するには、ただ「good」で「great」な運転をするだけではダメなのです。「excellent」な運転をしなければなりません。美浜発電所で私は「excellent」な運転状況を目にしました。日本では福島第一事故後に、すべての原子力プラントで過酷事故対策が見直されたわけですが、美浜発電所での自然災害対策は、エンジニアリングの観点から見て信じられないほど「excellent」でした。「ああ、これなら大丈夫だ」と思いました。ここでは事故は起こらないとね。安全がすべてに優先されていることを実際に目の当たりにし、このプラントは「excellent」に運転されているな、と実感しました。短い来日期間でしたが、ほかに印象に残ったことは?グレース原子力サイエンスに取り組んでいる若者や学生たち、そしてもちろん女性たちにお会いしました。言葉の壁なんて関係なく、大いに盛り上がりましたよ。彼らが取り組んでいることや、キャリアパス、STEM((「Science」(科学)、「Technology」(技術)、「Engineering」(工学)、「Mathematics」(数学)))分野において女性が置かれている環境などについて、率直な意見交換ができました。博士課程の学生や大学院生として、これから彼らが日本におけるロールモデルとなり、次世代の若い人たちに影響を与えていく存在になるのですから。原子力こそソリューション今回のCOP28にはどのような期待を?グレース今年こそ、気候変動へのソリューションとして、原子力がキチンと議題に上がるところを見届けたいですね。会議場の外では「原子力こそがソリューション!」と言いながらも、会議場のテーブルに着くと原子力についていっさい触れない、というこれまでの状況に、いい加減フラストレーションがたまります。今こそ、胸を張って原子力をソリューションとして掲げる時だと思います。もちろん政策決定者がトップダウンで始めなければなりません。世間の皆さんが原子力支持に大いに傾いている様子を、日々目にしていますが、原子力はそうした世論のボトムアップだけでなく、政策決定者によるリーダーシップも欠かせないと私は思います。国民からの原子力への支持はもちろん大切です。しかし原子力は簡単なものではありません。NIMBY問題を解決するためには、国のリーダーが意欲をもって最初の一歩を踏み出す必要があります。国家の安全保障上の問題が絡んでいることはもちろんですが、どの国であっても、原子力発電所の建設には政府からの支援が不可欠なのです。私はCOP28の会場では主に、「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブ((世界原子力協会(WNA)とアラブ首長国連邦(UAE)の首長国原子力会社(ENEC)が今年の9月に立ち上げたイニシアチブ。日本からは日本原子力産業協会(JAIF)らが参加。NZNは、国際原子力機関(IAEA)の同様のイニシアチブである「Atoms4NetZero」の協賛を得ている。))関連の活動を予定しています。そこで、原子力を誇りに思う多くの人々とともに、原子力が温暖化防止に貢献することを伝え、メディアを通して世界中に「原子力こそソリューションだ!」と発信されることをこの目で見たいです。それこそ最高ですよね!

- 24 Nov 2023

- FEATURE

-

佐野原子力委員 IFNEC会合でアフリカのSMR導入に言及

「国際原子力エネルギー協力フレームワーク」(IFNEC)の閣僚級会合が11月2、3日、ガーナ(アクラ)で開催され、開催地のアフリカを念頭とした新規参入国に対し、「原子力先進国ができることは何か」を主なテーマに議論がなされた。日本からは原子力委員会の佐野利男委員らが出席した。〈原子力委員会発表資料は こちら〉IFNECは、米国の提唱で2006年に立ち上げられた「国際原子力エネルギー・パートナーシップ」(GNEP)を前身とする原子力国際協力の枠組みで、概ね毎年開かれる閣僚級会合は日本でも2018年に開催されている。今回のIFNEC閣僚級会合の参加国・機関は、メンバー国がオーストラリア、カナダ、中国、ガーナ、ハンガリー、日本、ケニア、韓国、オランダ、米国の10か国、オブザーバー国・機関がナイジェリア、アフリカ原子力委員会(AFCONE)で、この他、国際機関として、IAEA、OECD/NEA。主催国として開会挨拶に立ったガーナのクワク・アフリイエ環境科学技術相は、同国における原子力発電の「脱炭素化実現に向けた重要なエネルギー源の一つ」としての位置付けを強調し、IFNEC会合の開催を歓迎した。原子力発電を持たないガーナでは現在、小型モジュール炉(SMR)の導入を検討中。IFNECには2010年から参加している。AFCONEからは、「アフリカの人口は急増しており、原子力発電の利用可能性の検討は喫緊の課題であり、複数のアプローチを活用して原子力発電導入への検討を進めていきたい」との発言があった。14日の原子力委員会定例会でIFNEC閣僚級会合出席の報告を行った佐野委員は、「原子力エネルギーを導入していないアフリカ諸国を将来のマーケットとした場合に、今後の諸問題をどう考えるか」と述べ、安全確保、ファイナンス、人材育成、PA、規制、バックエンドなどの課題を提示。SMR開発に関しては、日本企業の参画の一方、先日の米国ニュースケール社によるSMR初号機建設計画の中止にも鑑み、「ベンダーの方もしっかりとした技術を確立すべき」と強調。さらに、大型軽水炉のスケールメリットにも言及し、各国のエネルギー需要に応じた開発を進めていく必要性などを指摘した。上坂充委員長は、「経済的にも発展していくアフリカに安全な原子力を適切に導入していくため、規制の調和に関し先進国がどう対応すべきか」と問題意識を示した上で、最近のIAEAによる関連会合への出席経験も踏まえ、SMR規制の標準化に向けて、今後も、IFNECでアフリカのSMR開発を取り上げる必要性などを指摘。さらに、原子力開発が進む南アフリカの大学における教育スタッフの意欲に触れ、人材育成で日本が協力していくことの重要性を強調した。

- 16 Nov 2023

- NEWS

-

日本はドイツよりフランスに学ぶべきではないのか?

仮にフランスの政治的目的が、ドイツが持つとされる経済的優位性を減じ、ドイツを弱体化させるための計画の一部としてユーロを創出したとするならば、結果は明らかに逆のものになっている。ドイツの競争力の向上は、即ちドイツをより強くしているのであり、弱くしているのではない。ある意味ではそれは当然、且つ不可避の帰結なのだ。何故ならば、ユーロ圏において我々は最強の経済だからである。インフレ率は相対的に低く、そして他の(欧州の)国々は、もはや通貨を切り下げることができない。2007年4月号のフォーリン・アフェアーズ誌は、ゲアハルト・シュレーダー元ドイツ首相へのデビット・マーシュ氏のインタビューを掲載していた。同元首相の発言で注目されるのは、このユーロに関する部分だ。シュレーダー元首相の首相在任期間は1998年4月7日から2005年11月22日までの7年7か月であり、その間の1999年1月1日に単一通貨ユーロが導入された。同元首相はまさにユーロ誕生の立役者の一人と言えるだろう。このインタビュー記事のことを後になって思い出したのは2012年春だったと記憶している。当時はギリシャの国家財政に関する粉飾決算が明らかになり、ユーロ危機が深刻化していた。しかし、ドイツは下落したユーロを活かしてユーロ圏外への輸出を大きく伸ばしていただけでなく、強い競争力によりユーロ圏内への輸出も拡大させたのだ。シュレーダー元首相の予言通り、フランスやイタリア、スペイン、ポルトガルなどは通貨調整で対抗することができず、ドイツは独り勝ちの状態となった。ドイツ以外にこの危機を上手く乗り切った欧州の国は、1992年のポンド危機により欧州通貨システム(EMS)からの離脱を余儀なくされ、ユーロ入りを断念した英国だけではないか。英国は怪我の功名だが、ドイツは明らかに意図を持って通貨統合を進めたと考えられる。そのドイツと英国が、足下、揃って景気低迷に見舞われた。国際通貨基金(IMF)によれば、2023年、G7でマイナス成長が想定されるのはドイツの▲0.3%のみだ(図表1)。また、英国も2021、22年の反動があり0.4%と低成長の見込みになった。両国に共通しているのは、足下、エネルギーコストの高止まりに苦しんでいることだろう。 エネルギー価格高騰が直撃したドイツ経済ハンガリーとオーストリアのエネルギー当局がフィンランドのコンサルであるvassaETTに委託して作成されている家計エネルギー価格指数(HEPI:Household Energy Price Index)の7月のレポートを使い、家庭向け電力価格をドル換算すると、英国は1kWh当たり0.47ドル、ドイツは同0.40ドルだった(図表2)。EUの平均は0.28ドルなので、両国の電力料金は欧州のなかでもかなり割高だ。また、日本は0.29ドル、米国は0.16ドルであり、イタリアも含め欧州主要3か国は国際競争力において大きな問題を抱えていると見られる。英国の場合、新型コロナ禍に加えロシアのウクライナ侵攻により、電源として約4割を依存する天然ガスの調達が滞った。また、東欧などからの人材の供給が止まって深刻な人手不足に陥るなど、Brexitの副反応によるマイナスの影響が顕在化している。さらに、国際金融市場としてのロンドンの地盤沈下も著しい。ソフトバンクグループが売却する世界有数の半導体設計会社アームは、英国企業でありながら、上場市場に米国のNASDAQ(ナスダック)を選択した。この件は、ロンドンの黄昏を象徴する出来事と言えるだろう。一方、ドイツの場合、エネルギー政策の柱として再生可能エネルギーを重視してきたことが国際的にも高く評価されてきた。しかしながら、この戦略の大前提はロシアとの緊密な関係に他ならない。ウクライナ戦争で最も重要な前提条件が崩れたことこそ、ドイツ経済を苦境に陥れた最大の要因と言えるのではないか。もちろん、ドイツ政府は手をこまねいて見ているわけではない。ロシアによるウクライナ侵攻を受けたエネルギー危機の下、2021年に1kWh当たり6.5セントだった再生可能エネルギー法(EEG)に基づく賦課金について、家庭向けは昨年前半に3.72セントへ減額、後半以降はゼロとした(図表3)。同賦課金は今年もそのままゼロで据え置かれている。また、産業用についても、EEG賦課金は家庭用同様に昨年後半から徴収が見送られた(図表4)。その結果、大口向けの電力料金は、2023年後半の0.53ユーロ/kWhから、今年は約半分の0.27ユーロへ低下している。しかしながら、燃料の調達コスト上昇が強く影響して、21年の水準に比べると高止まりの状態だ。ドイツ商工会議所は、8月29日、会員企業3,572社を対象とする『エネルギー転換バロメーター調査』を発表した。「エネルギー転換政策が企業の競争力に与える影響への評価」についての設問では、事業にとてもポジティブとの回答は4%、ポジティブが9%だったのに対し、ネガティブが32%、とてもネガティブは20%に達した。また、「国外への生産拠点の移転、または国内における生産抑制」に関しては、計画中16.0%、既に進行中10.5%、既に実施5.2%、合計31.7%が積極的な姿勢を示している。この比率は昨年と比べて倍になった。エネルギー価格の高騰、そして安定供給への不安が、ドイツの産業界に与える影響は小さくないようだ。 ドイツが抱える問題はコストだけではないドイツは、脱炭素へ向けエネルギーの転換政策を進めており、G7のなかで最も活発な取り組みをしてきたと言えるだろう。再生可能エネルギーの活用を積極的に進めると同時に、2020年7月3日には石炭・褐炭火力発電所を2038年までに全廃する法案を成立させた。この法律にはいくつかの前提条件があるものの、期限を明確にしたことは、国際社会から高く評価されている。また、アンゲラ・メルケル首相(当時)率いる内閣は、2011年6月6日、2022年までに全ての原子力発電所の運転を停止する方針を閣議決定した。東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の重大事故を受けた方針転換だ。同年7月3日には、連邦議会が脱原子量法案を可決した。当時、ドイツでは17基の原子力発電所が稼働しており、2010年は総発電量の22.2%を原子力が賄っていた。この時期を設定して脱原子力の実現を目指す姿勢も、世界の環境団体などの受けが極めて良いようだ。ロシアによるウクライナ侵攻から3日後の昨年2月27日、連邦議会で演説したオラフ・ショルツ首相は、ロシア産天然ガスの依存度を低下させるため、エネルギー転換政策に関し一部を修正する意向を示した。一方、稼働していた3基の原子力発電所は、政府内での議論の末に運転が3か月半延長されたものの、今年4月15日にその全てが停止している。結果として、今年前半の総発電量に占める再生可能エネルギーの比率は51.7%となり、半期ベースで初めて50%の大台を超えた(図表5)。もっとも、再エネによる発電量は、前年同期に比べ0.7%減少している。景気停滞により総発電量が同10.9%の大幅な落ち込みとなるなか、原子力発電所の停止と共に、石炭・褐炭、天然ガスなど化石燃料による発電量が15.7%減ったことにより、全体に占める再エネの比率が向上したのだった。需要の減少によって、電力不足に陥りかねないリスクが糊塗されたとも言えるだろう。しかしながら、価格高騰を抑止することは出来ていない。ドイツのエネルギー政策が抱える問題は、価格の問題だけではなく、重視してきた温室効果ガス削減の取り組みでも深刻度を増しているのではないか。G7において1kWhの発電量に伴い排出されるCO2の量は、昨年、フランスが最も少なく85グラムだった(図表6)。また、石炭比率の高い日本は495グラムに達している。一方、脱化石燃料で優等生とされるドイツは385グラムであり、意外にも小幅ながら米国やイタリアの後塵を拝する状況だ。再エネにこれだけ注力して国際社会の賞賛を浴びながら、実は現段階におけるドイツの温室効果ガス排出量削減がかならずしも主要国において先行しているわけではない。今後、自動車のEV化が進むことが想定されるなかで、発電時の温室効果ガス排出量の重要性はさらに高まるだろう。ドイツの心中は穏やかではないはずだ。フランスとドイツの最大の違いは、原子力政策に尽きる。昨年、総発電量に占めるドイツの原子力発電の比率は6.0%だ。一方、フランスは62.7%に達していた。同国の再生可能エネルギーは26.3%を占めているので、クリーン電源の比率が総発電量の89.0%に昇る。今も石炭・褐炭に3割弱を依存するドイツとは大きな違いと言えよう。 ドイツを教訓とする日本のエネルギー政策日本ではドイツを脱化石燃料において最も進んだ主要国と捉える風潮がある。しかしながら、率直に言ってそれは間違っているのではないか。ベースロードに安定性の高い原子力を利用し、再エネとの相互補完関係を重視してきたフランスの方が、コスト、効果の面で明らかに先進的と言えるだろう。2021年9月26日の総選挙において、ドイツではショルツ首相率いる中道左派の社会民主党(SPD)が第1党になり、中道右派の自由民主党(FDP)、中道左派の同盟90/緑の党と3党で連立内閣を発足させた。新政権では、反原子力を主要政策に掲げる同盟90/緑の党のロベルト・ハーベック氏が副首相兼経済・気候保護大臣に就任、エネルギー政策は非常に柔軟性を欠く状況になっている。従って、ロシアによるウクライナ侵攻があっても、脱原子力の原則を曲げなかった。その結果、電力価格が高騰して産業競争力に負の影響を及ぼし、IMFによる2023年の経済見通しではG7で唯一のマイナス成長とされている。再生可能エネルギーが極めて重要な電源であることは間違いない。ただし、風力、太陽光は今のところ安定性に欠け、ベースロードとしての活用には限界がある。そうしたなか、原子力発電所を止めたことにより、ドイツは結局のところベースロードを石炭・褐炭、天然ガスに依存せざるを得なくなったと言えよう。再生可能エネルギーの積極活用でEUにおける環境優等生と称賛されていたドイツだが、足下はコストの抑制と脱炭素の両面でエネルギー政策の行き詰まりが隠せなくなった。しかしながら、統一通貨ユーロを採用した以上、景気が落ち込んでも、通貨安を利用して輸出で経済を建て直すことは出来ない。このままだと、少なくとも当面、ドイツは経済の停滞が避けられないのではないか。ちなみに、シュレーダー元首相は、昨年5月20日、ロシアの国営石油会社ロスネフチの取締役を退任、同24日にはガスプロムの監査役就任を辞退したことが伝えられた。連邦議会内に与えられた個人事務所の特権を議会から剥奪されるなど、ドイツ国内において厳しい批判に晒されている模様だ。SPDのシュレーダー元首相、キリスト教民主同盟(CDU)のメルケル前首相、この2人の治世は合計23年1か月に及んだ。所属する政党は異なるものの、ドイツの政権を長期に亘って担った2人のリーダーに共通していたのは、ロシアのウラジミール・プーチン大統領との強い信頼関係に他ならない。従って、再エネ重視、脱石炭・褐炭、脱原子力を基軸とするドイツのエネルギー政策は、ロシアから大量の天然ガスを安価に直接調達することを大前提としていた。だからこそ、ドイツはロシアと同国を結ぶ天然ガスのパイプライン、「ノルドストリーム」及び「ノルドストリーム2」を重視してきたと考えられる。シュレーダー元首相は、政界引退後、ロシアの世界的なエネルギー企業に職を得た。また、2021年7月、任期中における最後の訪米でホワイトハウスを訪れたメルケル前首相は、ジョー・バイデン大統領との会談において、「ノルドストリーム2」の利用開始を米国が容認するよう強く求めたと言われる。この時、バイデン大統領は、メルケル首相に押し切られた形で実質的なお墨付きを与えた。しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻により、この2人の偉大な首相が築き上げたドイツのエネルギー政策に関するシナリオは根本的に崩れた。経済を持続的に回復させるためには、エネルギー政策の立て直しは避けられないだろう。これは、日本のエネルギー政策にとって極めて重要な教訓と考えられる。国家安全保障、経済安全保障、そして経済合理性の観点から、エネルギーの調達を他国に過度に依存するのは極めて危険だ。この点において、日本が参考とすべきはドイツではなく、明らかにフランスなのである。脱炭素は人類共通の課題となった。再生可能エネルギー、原子力の組み合わせを軸として、将来における水素・アンモニアの活用へ準備を進めること、これこそが日本のエネルギー政策が歩むべき王道と言えるのではないか。

- 18 Sep 2023

- STUDY

-

米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針

米国のホルテック・インターナショナル社は9月12日、ミシガン州で2022年に永久閉鎖となったパリセード原子力発電所(PWR、85.7万kW)を再稼働させるため、子会社を通じて、同原子力発電所が発電する電力を州内のウルバリン電力協同組合(Wolverine Power Cooperative)に長期にわたり販売する契約を締結した。ホルテック社は今年2月、同発電所の再稼働に必要な融資依頼を米エネルギー省(DOE)に申請している。米原子力規制委員会(NRC)のスタッフとは、すでに複数回の公開協議を通じて、同発電所の運転再認可に向けた規制手続について議論を重ねており、「パリセード発電所は閉鎖後に再稼働を果たす米国初の原子力発電所になる」と強調。再稼働を必ず実現させて、ミシガン州の各地に無炭素エネルギーによる未来をもたらしたいと述べた。また、長期停止中の原子力発電所を数多く抱える日本や脱原子力を完了したドイツでも、同様の流れになることを期待するとした。米国では、独立系統運用者が運営する容量市場取引きの台頭など、電力市場の自由化が進展するのにともない、電力事業者間の従来通りの電力取引をベースとしていたパリセード発電所の経済性が悪化。2007年に同発電所をコンシューマーズ・エナジー社から購入したエンタジー社は2022年5月、当時の電力売買契約が満了するのに合わせて、合計50年以上安全に稼働していた同発電所を閉鎖。その翌月には廃止措置を実施するため、同発電所を運転認可とともにホルテック社に売却していた。ホルテック社は、原子力発電所の廃止措置のほか、放射性廃棄物の処分設備や小型モジュール炉(SMR)の開発など、総合的なエネルギー・ソリューションを手掛ける企業。同社によると、近年CO2の排出に起因する環境の悪化から各国が炭素負荷の抑制に取り組んでおり、原子力のようにクリーンなエネルギー源が重視される時代となった。パリセード発電所の購入後、ホルテック社は、DOEが既存の原子力発電所の早期閉鎖を防止するため実施中のプログラムに同発電所を対象に申請書を提出。これを受けてミシガン州のG.ホイットマー知事は2022年9月、この方針を支持すると表明していた。ホルテック社が今回結んだ電力売買契約では、パリセード発電所が発電する電力の3分の2をウルバリン電力協同組合が買い取り、同組合に所属する他の電力協同組合を通じてミシガン州主要地域の家庭や企業、公立学校等に配電する。残りの3分の1は、ウルバリン協同組合が協力中のフージャー・エナジー(Hoosier Energy)社が買い取る予定。なお、今回の契約では、ホルテック社がパリセード原子力発電所敷地内で、出力30万kWのSMRを最大2基建設するという契約拡大条項も含まれている。これらを追加建設することになれば、ミシガン州では年間約700万トンのCO2排出量が削減される見通し。ホルテック社の説明では、パリセード発電所の再稼働に対する地元コミュニティや州政府、連邦政府レベルの強力な支持は、CO2の排出削減における原子力の多大な貢献に基づいている。ホルテック社で原子力発電と廃止措置を担当するK.トライス社長は、「パリセード発電所を再稼働させることで、ミシガン州は今後のエネルギー需要を満たしつつ地球温暖化の影響を緩和できるほか、高収入の雇用を数百名分確保し地方自治体の税収を拡大、州経済の成長にも貢献できる」と指摘している。(参照資料:ホルテック社、ウルバリン電力協同組合の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの9月13日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 15 Sep 2023

- NEWS

-

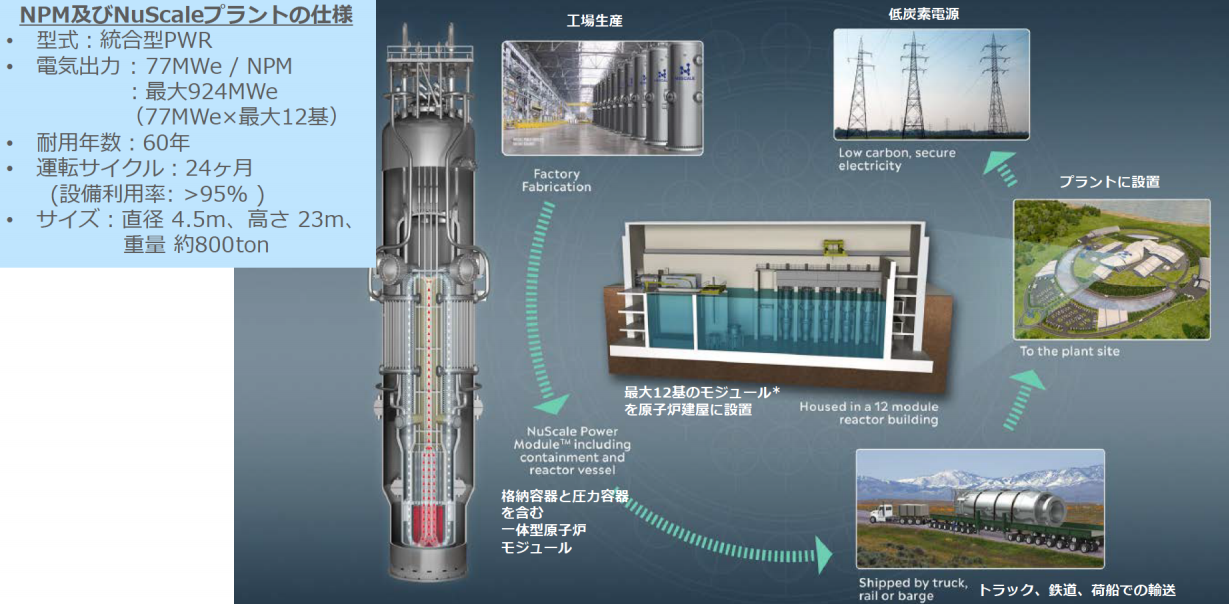

中部電力 SMR開発で米ニュースケール社に出資へ

中部電力は9月7日、小型モジュール炉(SMR)開発企業の米国ニュースケール社へ出資を行うことを決定し、国際協力銀行(JBIC)が保有する一部株式の持分譲渡に関する契約を締結したと発表した。ニュースケール社に対する日本の企業・金融機関による出資は、2021年の日揮・IHI、2022年のJBICに続くもの。〈中部電力発表資料は こちら〉ニュースケール社は、2007年にSMR開発を目的として設立された米オレゴン州立大学発のスタートアップ企業。同社が開発するSMRは、電気出力5~7.7万kWのモジュール炉を最大12基設置する統合型PWRで、蒸気発生器と圧力容器の一体化による小型かつシンプルな設計で安全性・信頼性を向上。再生可能エネルギー電源と組み合わせ調整する負荷追従運転や自然災害時における緊急電力供給としての利用が可能なほか、工場での組立て・輸送が簡単なモジュール工法により、工期短縮、初期投資の抑制も図られる。同社では、米エネルギー省(DOE)の支援で開発を進め、2029年に初号機をアイダホ国立研究所内で運転開始することを目指しており、2020年には電気出力5万kW版のSMRについて、米原子力規制委員会(NRC)による設計認証(DC)審査がSMRとしては初めて完了している。米国政府は2013年以降、ニュースケール社に対し530億円を投じ開発を支援(2022年2月時点)。2020年には、先行き10年間で運営主体に対し、およそ14億ドルの追加支援を行うことを発表している。中部電力では、ニュースケール社による事業拡大の将来性を「SMR開発のトップランナー」と期待し、今回の出資を通じ「次世代技術の社会実装を推進することで、当社の企業価値の向上を目指していく」としている。

- 08 Sep 2023

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.5 黒﨑 健さん

「次世代」って?政府が推進する「次世代革新炉」とは何でしょうか?黒﨑「次世代革新炉」という表現が出てきたのはここ1~2年のことだと思います。その「次世代革新炉」にも5タイプあって、技術的には新しいものも以前からあるものも含まれています。たとえば、「革新軽水炉」は、まさにこれから作る最先端技術を取り入れた軽水炉という意味で、新しいものです。小型軽水炉も新しい方に入ります。一方で、高速炉や高温ガス炉は、昔からありますね。高速炉は日本原子力研究開発機構(JAEA)の「もんじゅ」(福井県敦賀市)がありましたし、高温ガス炉は、同じくJAEAの高温工学試験研究炉(HTTR、茨城県大洗町)が動いています。炉としては新しいわけではありませんが、たとえば、高温ガス炉を使って水素を作るといった考えが新しく出てきています。もちろん、水素を作ることも以前から言われていますが、その事業化や水素業界との連携を国を挙げてスタートさせるということが、そうした姿勢というか取り組みが新しいわけです。次世代革新炉の中にある核融合炉は研究段階ですよね?その他にも研究段階のものが数多くあるのでしょうか?黒﨑革新炉WGで挙げているのは核融合炉までですが、その他にも研究開発中の革新炉はいろいろあります。たとえば、浮体式原発。かつての原子力船むつにあったような原子炉ですが、それを巨大なイカダの上に置いて海に浮かぶ発電所にするというところが新しい。そのほかに、溶融塩炉やマイクロ炉といったものも研究開発されています。今までの原子炉とどう違うのでしょうか?黒﨑たとえば、安全性は格段に高まっています。もちろん、既存の原子炉も、新規制基準に適合するように様々な対策が追加で付け加わっているので、安全性は高まっていますが、費用も莫大にかかり、全体最適化という意味でスマートかというとそうではありません。その点、これから作ろうとしている革新軽水炉は、最初から新規制基準への対応が設計に組み込まれ、“シュッとした” 原子炉と言えます(笑)「次世代」という表現は、どのようなニュアンスなのでしょうか?黒﨑次世代革新炉の中でも事業実現性が高いのは、革新軽水炉と考えています。2050年カーボンニュートラルを達成するには、既存炉の再稼働だけでは足りませんし、運転期間を延長しても足りません。そこで、新しい原子炉が必要ですが、いきなり高速炉や小型モジュール炉(SMR)というよりは、既存の軽水炉の最先端版を作ろうというのが、革新軽水炉です。革新軽水炉によるリプレースと、将来を見据えた高速炉の研究開発推進というのが一つの進め方になるでしょう。しかしそれだけではなかなか進まないので、高温ガス炉による水素製造や、主に北米などで開発が進むSMRの開発、さらに核融合なども含めて「次世代革新炉」という表現でひとくくりにして進めていこうということだと思います。チョルノービリ事故でめざめた興味黒﨑先生が原子力に興味を持つようになったきっかけを教えてください。黒﨑中学生のときにチョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所事故がありました。すごく大きな事故が遠いところで起こったというニュースで、子どもなりにいろいろ調べると、「原子力」というものがあると。それで、なぜだかよくわからないけれど、その「原子力」に関わるような仕事をしたいと思ったのが最初のきっかけです...といつも学生たちには話しています(笑)原子力というものが日本にもあって、それに関係する仕事をしたいと。黒﨑はい。原子力発電所とか、その仕組みとか、詳しいことは何も知りませんでした。ですからもしかしたら、福島第一原子力発電所の事故がきっかけで、もっと知りたいと思った若い人がいたらいいなと思い、いつもその話をしています。原子力に否定的な人たちも多い世の中で、あえて原子力の道を選んだということですね。黒﨑あまり人が選ばないものを選ぶというような気持ちもあったかもしれません。僕は音楽が好きで、昔から好きで追っかけているザ・ピロウズというバンドがあるのですが、これがあまり有名じゃない(笑)Mr.Childrenやスピッツと同期で、メジャーデビューして30年以上経ちます。ほかのバンドは売れたのですが、僕の好きなピロウズはちっとも売れなくて。テレビにもラジオにも流れない。でも、ピロウズが好きで、CDを買ったりして1人で聴いていました。一度ライブに行ってみたら、小さなライブハウスなんですけど、ピロウズが好きな人ばかり集まっていて、「こんなにピロウズ好きな人が僕以外にもおるんや!」と思ったのと同じ気持ちを、大学に入学した時に感じたことを思い出しました。「原子力が好き」という思いを抱いて阪大工学部の原子力教室に足を踏み入れたら、同じような人が40人いたという(笑)福島第一原子力発電所事故を受けとめて福島第一原子力発電所事故の後、世の中が反原発、脱原発の雰囲気になりました。黒﨑先生はどのように受けとめておられましたか?黒﨑僕自身は関西にいたので、少し距離がありました。東京や東北の先生方は、身近なところで事故が起きて、もうなんかすごく大変な様子が見えていましたが、大阪にいると、事故に関係する話に関わりたいけれど関われないという気持ちの方が大きかったですね。そのため、ちょっとゆっくり、物事を考えることができる時期があったのかなと思います。福島第一原子力発電所の中でどんなことが起きていたのか、デブリの取り出しをどうするのか、といったことを考えていました。原子力の専門家ということで、身近な人たちから白い目で見られる感じはありましたか?黒﨑目に見えてそのような感じはありませんでしたが、肩身の狭さは少なからずあったと思います。これから脱原発が進んでいくと思われましたか?黒﨑それは現実的に無理だと思っていました。再生可能エネルギーだけで日本の電力をどこまで賄えるのかという話もありますし、化石燃料はいろいろな意味で課題山積です。もちろん、そういう意味では原子力も課題山積ですが、だからと言って原子力だけを止めてしまうのは問題ではないかと。また原子力が必要だという時が絶対に来るとは思っていました。まさに今ですよね。ウクライナの問題もあって、時代がだんだん変わってきています。日本には原子力が必要だという黒﨑先生の信念は変わらないわけですね。黒﨑変わりません。少なくとも「2050年カーボンニュートラル」をやるのであれば、原子力は絶対必要です。まさにエネルギーミックスなのだと思います。どれか一つに絞るという話ではなく、原子力も再エネも、そして、火力も今は三本柱のうちの一つであって、やめてはいけないと思います。2050年ってすぐそこですよ。原子力をやらずに、あと30年も経たないうちに炭素排出量を実質ゼロにするなんて、ほとんど不可能だと思います。そして、日本には核燃料サイクルも必要だと。黒﨑核燃料サイクルの中には、放射性廃棄物の最終処分も入っています。自分で作ったごみは自分で処分しなければなりません。そういう意味で核燃料サイクルは必要です。使用済み燃料の再処理も必要なのですか?黒﨑再処理に関しては、国によって考え方や方針が違います。アメリカのように再処理せずに直接処分を志向する国もありますが、日本では再処理が必要だと僕は思っています。日本は資源がない国で、ウランも海外から輸入しています。だから、外国から買っているウランを使える限り使い倒すという意味でのリサイクル、再処理をやっていくというのは日本にとっては必要だと思っています。そのうえで最終処分もやる。高レベル放射性廃棄物の最終処分高レベル放射性廃棄物処分はとても難しい問題ですね。黒﨑10万年後のことなんて想像もできないくらい遠い未来ですよね。そういった想像を絶する未来のことも考えながら物事を進めなければならないことに、この問題の難しさがあります。それでも地下深くに埋めたほうがいいとお考えですか?黒﨑そうですね。地層処分というのは国際的にも現時点で最も現実的な技術だと認識されています。もう一つ、「10万年」という言葉が独り歩きしていますが、高速炉をうまく使えば10万年と言われているタイムスケールを300年に縮めることができるといわれています。高レベル放射性廃棄物の有害度低減と呼んでいます。300年でしたら、今の技術で、工学的に可能と言える範囲で物事を進めることができると思います。原子力をめぐる対話の試み原子力に否定的な人たちと話す機会はありますか?黒﨑あります。5~6年前のことですが、阪大の工学研究科にいた頃、大学として、新しい博士人材育成のための文理融合型の大学院教育プロジェクトを、文科省の支援の下でやっていまして、その中で今から考えると結構チャレンジングな授業を実施していました。文系と理系の大学院生を20人ぐらいバスで福井県の原子力発電所立地地域に連れて行くんです。現地で、原子力に肯定的な意見を持っている敦賀の原子力平和利用協議会の青年団の方々とディスカッションをして、その後、原子力に否定的な意見を持っている小浜市内のお寺の住職さんのところに押し掛けてディスカッションをする。初日にそれをやり、翌日は実際に発電所を見学します。面白いですね。黒﨑どちらのディスカッションも面白く、カラーがあります。住職さんには住職さんのお考えがあり、青年団の方は青年団の方でお考えがあります。ディスカッションというと議論をするというように思われるかもしれませんが、どちらかというと、お考えを聞かせていただく、というようなスタンスで学生達は参加していました。原子力に肯定的な意見と否定的な意見を両方聞いた結果、どうなるのでしょうか?黒﨑授業の目的は、別に賛成・反対を判断することではなくて、授業を通じて、自身の考えを持ってもらうということです。いろいろな人の話を聞いて、自分で考えて、その考えの変化を自分の言葉で述べさせます。授業を終えた後は、原子力に肯定的になる学生が多いですね。若い感性、柔軟な頭で、論理的に物事を考え出すと、結論としてはそうなるのかなと思っています。全面的に賛成ではなく、安全性の問題や廃棄物の最終処分という課題があり、そこは解決しなければならないという前提で賛成というような、より現実的な意見もあります。仮に黒﨑先生が、原子力に否定的な人と膝詰めで話す場面があるとしたら、どんな対話をしますか?黒﨑話を聞くことに徹すると思います。こちらから主張すると意見が対立することもありますし。話を聞いて、言いたいことを言ってもらって、考えを聞くだけでもいいのかなと思っています。むしろ聞いてみたいです。いろんな方のお考えを知ることも勉強ですし。実は、この授業は僕と社会科学系の先生と2人で担当していました。その先生は原子力に対して慎重なご意見をお持ちの方でした。慎重なお考えの人と話し合いながら、授業を組み立てていくのですか!?黒﨑そういうことです。事前学習では、僕が原子力の平和利用、主に発電とかエネルギー事情の話を90分します。そしてこの社会科学系の先生は、原子力に対して慎重なお考えを90分します。それからみんなで仲良くバスに乗って出掛けるわけです。事前に両方の話を聞くわけですね。黒﨑そうです。この先生は、太平洋のミクロネシアやポリネシアの人文・社会科学がご専門です。原子力に対しては慎重なお考えをお持ちですが、でも、「気になる」ということで、ご自身で原子力発電所を見学に出掛けたりする方なんです。僕たちすごく仲がいいんですよ。僕の研究や仕事内容もその先生は理解されています。敵対するわけではなく、言い合いするわけでもない。コミュニケーションって、そういうものではないでしょうか?原子力による新たな価値創造黒﨑先生にとって、原子力の魅力はどういうところにありますか?黒﨑さきほども言いましたが、僕にはあまり人が選ばないものを選ぶというところがあって。原子力って正直なところ大人気というわけではないじゃないですか。でもすごく必要で、重要性は高いのだけれど、あまり人気がないというのは、ある種の特徴であって魅力なのかなと思っています。昨今言われる「原子力による新たな価値の創造」とは、どのようなものでしょうか?黒﨑一つは、再エネとの連動や、熱利用による水素製造などが挙げられていますが、それ以外にも、原子炉を利用して放射性同位体の薬を作るとか。今後大きなビジネスに発展しそうな、そういうところに、発電だけではない原子力の新しい価値があります。医療にも放射線が使われていて、私が所長を務める京大の複合原子力科学研究所(複合研)でも積極的に取り組んでいます。僕は原子力のほかに、実はもう一つ別の分野の研究にも同じぐらい力を入れています。熱を電気に直接変換する熱電変換という技術の研究です。熱を直接電気に変換する!?そんなことができるなら、何でも熱いものから電気ができることになりますね。黒﨑そういうことです。原子力分野では核燃料の研究をしてこられましたね。黒﨑はい。僕が研究しているのは、たとえばごく一例ですが、原子炉の中で核燃料が燃焼、核分裂した後、どのように組織が変わっていくかということです。最初はきれいなペレットですが、燃焼させると大きく組織が変わります。ヒビが入ってくるのです。ヒビが入ると、当然熱の伝わり具合が変わってくるので、どのようにヒビが入るのか、きちんと理解しておく必要があるわけです。これがなかなか難しいのです。もう一つ、材料開発に情報科学やデータサイエンスを組み込むマテリアルズ・インフォマティクス(MI)という分野があるのですが、それを原子力分野に応用するという研究に取り組んでいます。熱電分野では、MIがそれなりに取り入れられているのですが、原子力の方ではまだあまり使われていないので、熱電変換の研究で培ってきた知識や経験を原子力分野に応用するという研究に、予算をつけていただき、2~3年前から取り組んでいます。僕の恩師は今の原子力規制委員会の山中伸介委員長です。熱電変換の研究に取り組んだのは山中先生のおかげです。「原子力ばかりやっていたら、時代の波もあるし視野が狭くなるから、違うテーマもやった方がいいよ」と山中先生に勧められて、その頃、先生が始められた熱電の研究を一緒にやらせてもらいました。一つの分野だけでなく、別の分野にも同じぐらいのウェイトを置いて研究してきて本当に良かったと思います。原子力のことを考えていくにしても、視野を広げられて良かったということでしょうか?黒﨑その通りです。全然違う分野ですが、基盤は共通しているのです。たとえば、熱電というのは材料が熱をどう伝えるかという性質を勉強する学問が基礎になりますし、核燃料も熱を伝えるということがだいじなんです。そういうところが共通していて、理解するために学ぶべきことも共通しています。ですが分野は全く異なっていて、関わっている研究者も全く異なる人たちなんですよ(笑)そうすると、両方の人たちとのネットワークができますね。黒﨑複数の分野に興味を持つとそういうことになります。それはとても良かったと思っています。原子力イノベーションでどのような社会を目指すのか「次世代革新炉」の開発や原子力イノベーションによって、どのような社会になっていくのでしょうか?黒﨑今は電気の社会なんですよ。電気がこんなに使われるようになったのはつい最近のことです。200~300年前はそうではなかった。200~300年後にどうなるかもわからない。もしかしたら、電気に代わる新しい何かができるかもしれません。そうなると原子力も発電としては意味がなくなってきますね。まぁ、なかなかそうはならないと僕は思っていますが。しばらくは電気の社会が続くと?黒﨑はい。しかも、もっと需要が増えるでしょう。電気を使う便利なものがどんどん増えて。基本法則ですが、エネルギーの総量は変わらなくて、形が変わっているだけの話なんですよ。電気もエネルギーの形の一つだし、熱もそうだし、原子力の核エネルギーもそうです。その中でエネルギーの形を変えて、最終的に電気という形で我々がいろいろなことに使っているというのが、今の世の中の仕組みです。これから電気がもっと必要になってくるので、その電気を作る担い手として原子力の必要性、重要性は大きく、次世代革新炉がその一翼を担っていくでしょう。もしも将来、電気を使わない時代がやってきて、放射性廃棄物だけが残ったら、原子力発電の恩恵を全く受けなかった将来世代が廃棄物を負担することになりますね。黒﨑確かに、今の世代で管理しきれないような廃棄物を出し続ける発電方法なんて、理想論で言うならばやめた方がいいのです。でも、今は代わりがない。代わりがあるとしても、化石燃料や再エネです。どちらもいろいろと課題があります。そうなると、課題はあるにしろ「原子力をうまく使っていきましょう」という言葉が近いのかもしれません。課題や後始末のことも、同時進行で考えていくしかないと。黒﨑そう思います。1950年代の日本の電力消費量は年間500億kWh程度で、その6割を水力発電でまかなっていました。それが今では年間1兆kWhもの電気を消費しています。現実的に考えて、70年前の年間500億kWhの時代に戻れるわけではありませんので、1兆kWhもの電気を何でまかなうかということになります。そんなにバラ色な感じではなく、原子力をやらざるを得ないということなのですね。黒﨑理想論だけではなく現実をきちんと見て理解することがだいじだということです。やらざるを得ないというだけでは、人材が集まらない気がしますが、ネガティブなところばかりでなく、原子力の可能性というものに、どうやって若い世代を惹きつければいいのでしょうか?黒﨑そういう意味では、「次世代革新炉」とか「原子力イノベーション」とか、その辺りが一つキーワードですね。宇宙開発はすごく若者を惹きつけています。夢があるので。でも、あれがビジネスになっているかと言うと、なかなかそうではなく、ただ一方で、国力の一つのバロメーターにはなっています。3月にロケットの打ち上げができなかった時に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の人が、「失敗」と言わず、「発射中止」と言ったところ、マスコミが「これはどう見ても失敗なのに、なぜ失敗と言わないのか?」とJAXAの人に詰め寄りました。しかし、それを見ていた一般の人たちは、「失敗」じゃないから別に「失敗」と言わなくてもいいじゃないか、マスコミの方がおかしい、という世論になりました。これが原子力だったらどうなっていたか。「失敗と言うべきだ」と世の中の人たちから言われていたことでしょう。残念ながら、原子力とはそういう分野なのかもしれません。それでも惹き寄せられてくる若者もいるのではありませんか?黒﨑かつての僕のようにね(笑)原子力はあまり人気がない...でも、すごくだいじ。そこに惹かれる若者は、少ないながらも必ずいます。そしてそうした若者ほど、強い意志や自分の考え・意見を持っている。なので、それほど悲観することもないのかな、と思っています。

- 07 Jul 2023

- FEATURE

-

SMRの海外展開に意欲 日立製作所

経営戦略を説明する小島社長(日立ホームページより引用)日立製作所は6月13日、報道関係者・投資家を対象に同社グループの経営戦略について説明する「Hitachi Investor Day 2023」を開催し、小型モジュール炉(SMR)の海外展開に強い意欲を示した。冒頭、小島啓二社長は、市場成長を駆動する3つの技術潮流として、「グリーン」、「デジタル」、「コネクティブ」を掲げ、他社と差別化を図り優位性を確立するため、「複数のビジネスユニットが“One Hitachi”で協働する」と、事業間シナジーの重要性を強調。企業価値の向上に向け、環境価値の創出では「グリーンビジネス」を中心に「年1億トンのCO2排出量削減に貢献する」とした。「グリーンビジネス」に関しては、アリステア・ドーマー副社長が説明。同氏は、「世界の気候変動の問題は新しいテクノロジーなくして解決できない。将来のビジネスチャンス獲得に向け、優秀な人材、中期経営計画で研究開発投資8,000億円を『グリーンビジネス』に投入していく」と強調。さらに、産業の脱炭素化に係るビジネスチャンスを“Carbon Neutral as a Service”と称し、強く期待した。原子力エネルギーについて、ドーマー副社長は、SMRの潜在的市場規模の大きさを展望。SMRの標準化に向け、米国合弁会社のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)と、カナダ、ポーランドの各企業との技術協力に言及し、「複数の地域で、より信頼性が高く、コスト効果の高いクリーンなエネルギーを供給できるSMRをつくる」と強調した。

- 14 Jun 2023

- NEWS

-

三菱電機と三菱重工 発電機事業を統合

三菱電機と三菱重工業は、発電機事業のジョイントベンチャーを2024年4月に設立する。カーボンニュートラル実現に向けた取組の加速化など、電力を取り巻く世界環境が大きく変化する中、発電機事業を統合し、両社の技術・資産を結集することで、市場競争力をさらに強化することがねらい。〈三菱電機発表資料は こちら〉事業の統合については、両社が昨年末に基本的に合意しており、5月29日に諸条件を定めた統合契約を同日付で締結したことが発表された。今後、三菱電機が100%子会社の準備会社を設立し、両社の火力、原子力、水力の各発電事業を分割・承継させる。出資比率は三菱電機が51%、三菱重工が49%となる予定だ。新会社は神戸市に設立される。三菱電機の漆間啓社長は同日、報道関係者・投資家を対象とした経営戦略説明会の中で、サステナビリティの実現を目指し同社が注力する課題領域の筆頭に「カーボンニュートラル」を掲げ、「温室効果ガスの削減に向けた取組を強化するなど、企業としての責任をしっかり果たしていきたい」と強調。また、同専務執行役の高澤範行氏は、インフラビジネス分野における成長戦略の中で、海外パートナーとの戦略的提携を図っていくことなどを述べた。同社では2022年に米国ホルテック社が開発する小型モジュール炉(SMR)向けに計装制御システムの設計契約を締結している。高澤氏は、「市場変化に対応した生産・事業基盤の再構築」の一戦略として、今回の三菱重工との発電機事業JV設立について説明し、「世界的にリモートワークが定着する中、投資抑制傾向にある交通事業や、競争が激化している変電事業についても、生産体制の最適化を図っていく」とも述べている。

- 02 Jun 2023

- NEWS

-

原子力関連法案が成立

「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が5月31日、参議院で可決され、成立した。2月に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」に基づき、「地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入促進」、「安全確保を大前提とした原子力の活用」に向けて、関連法を改正するもの。原子力の関連では、「事業者に対し、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付ける」(原子炉等規制法)、「『運転期間は最長で60年に制限する』という現行の枠組みを維持した上で、事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外する」(電気事業法)ことなどを規定している。同法案は、4月27日に衆議院で可決後、参議院に送付され同経済産業委員会(吉川沙織委員長〈立憲民主党〉)にて審議。5月30日に同委で可決後、31日の本会議に諮られ、賛成多数で可決、成立となった。採決に先立つ討論で、日本維新の会と国民民主党の各議員が賛成の立場で、立憲民主党と日本共産党の各議員が反対の立場で意見を表明。経済産業委員会での審議では、いわゆる「束ね法案」((「束ね法案」とは、幾つもの法案を ひとつの法案にまとめて提出されたものを、「一括審議」と区別するため「一括法案」とは呼ばずに「束ね法案」と呼ぶ。「一括審議」とは、国会に提出された別々の法案であっても、 何らかの共通点を見出して、同一の手続きで審議を進めることをいう。))として提出されたことが議論の一つとなったが、国民民主党の礒﨑哲史議員は、本会議での討論の中で、法案への賛意表明の一方、「まだ深掘りした議論が不足している」、「国民への丁寧な説明の機会を逸したことに大きな問題があった」と指摘した。 参院経済産業委員会に招かれた参考人(右より、山地氏、岩船氏、松久保氏)参議院の経済産業委員会は、同法案の審議に関し、内閣委員会、環境委員会との連合審査会を含め計7回開催。5月25日には、有識者として、山地憲治氏(地球環境産業技術研究機構理事長)、岩船由美子氏(東京大学生産技術研究所教授)、松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)を参考人に招き質疑応答を行った。岩船氏は供給対策だけでなく需要対策も活用したエネルギー安定供給を図る必要性を、松久保氏は福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れぬことなどをそれぞれ主張。有識者の発言を受け、石川博崇委員(公明党)は、原子力産業新聞が2021年に福島第一原子力発電所事故から10年の機に行ったインタビュー特集「ふくしまの今 ~復興と廃炉、10年の歩み~」に言及し、インタビュー中の山地氏による「国民の信頼を回復し、事故の負のイメージを払拭する取組が必要」との発言に関し質問。山地氏は、「まず国が前面に立って『原子力を活用していく』と、国民に示していくことが非常に重要だ」と応えた。電力安定供給の重要性を踏まえ、SMRに期待する平山委員また、平山佐知子委員(無所属)は、「今、子供から高齢者までスマホを使うようになり、話題の『ChatGPT』も電力を多く必要とする。これからますます電力を消費する社会となっていく」と、将来に向けた電力安定供給の重要性を強調。「あらゆるエネルギー源を否定することなく、様々なイノベーションをしっかりと起こしていく必要がある」と、現実的・総合的に対応していく必要性を主張した上で、次世代革新炉の開発に関し、小型モジュール炉(SMR)を利用した水素製造の可能性にも期待を寄せた。なお、今回の法案成立を受け、松野博一官房長官は5月31日午後の記者会見で、「原子力規制委員会が厳格に規制を行っていく方針に変わりはない。今後、エネルギー安定供給とカーボンニュートラルの実現の両立に向け、本法の着実な施行に努めていく」と発言。また、電気事業連合会の池辺和弘会長は、「安定供給と2050年カーボンニュートラルの実現に向け、引き続き、安全確保を大前提とした原子力発電の最大限の活用、火力発電の脱炭素化、電化の推進など、需給両面であらゆる対策を講じていきたい」とのコメントを発表した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 01 Jun 2023

- NEWS

-

先進炉等に支持広がる――NGOの多国間世論調査

このほど公表された多国間世論調査「The World Wants New Nuclear」によると、先進原子力エネルギー技術(モジュール性、サイズ、安全性などの側面においてイノベーションをもたらす様々な次世代原子力エネルギー技術)に対する支持が各国で広まっている。この調査はNGOのClearPath(米), Third Way(米), Potential Energy Coalition(米), Replanet(欧)が共同で2022年11月から2023年1月にオンラインで実施したもので、フランス、ドイツ、日本、ポーランド、韓国、スウェーデン、英国、米国の8か国の一般市民からランダムに計13,500人を抽出し対象としている。先進原子力エネルギーを支持すると答えた人の割合が高い国は、ポーランド、フランス、スウェーデンで、とりわけ昨今、大型炉やSMRの導入に向けた動きが活発化しているポーランドでは、回答者の84%が先進原子力エネルギーを支持する結果となった。またポーランドの回答者の78%が気候目標を達成するためには原子力エネルギーが必要と考えており、調査対象国のなかでも最も高いレベルを記録した。また今回の調査では、全ての国で環境保護団体のメンバーやサポーターが先進原子力エネルギーを支持していることが判明。今年4月に商業用原子力発電所を全廃したドイツでも環境保護団体のメンバーやサポーターの間で支持が51%、反対が28%と支持が反対を上回った。日本においては、全体の45%が先進原子力を支持する結果となり、調査対象国の中では支持の相対順位は最低ながらも、反対の29%を上回った。また、環境保護団体のメンバーやサポーターの55%が先進原子力を支持すると回答。こうした環境保護団体のメンバーやサポーターにおける支持の背景について報告書は、原子力が気候目標の達成に不可欠であるとの認識が全般的に好意的な結果につながっている、と分析している。さらに報告書では、日本では先進原子力に強く反対する人の60%が55歳以上の年齢層に集中していることや、先進原子力を支持する要因として経済的な利点を認識していることなどを特筆した。その他、調査全体で男女別に見た場合、「他のエネルギー源と並んで、最新の原子力エネルギー技術を使用して発電することを支持」との問いに対し、70%の男性が「強く同意」「やや同意」と回答。これに対し、女性の支持は54%と男性の支持を下回るものの、27%が「中立」と回答し、「やや反対」「強く反対」の19%を上回った。今回の多国間世論調査を実施したNGOの一つReplanetの共同設立者のM. ライナス氏は、「原子力発電は不人気だと思われがちだが、今回の研究結果は、クリーンで、カーボンフリーの原子力発電が、どの調査国でも過半数の支持を得ていることを決定的に示している」とコメント。「この大多数の支持は、多くの場合、環境保護団体や緑の党のメンバーにまで及んでおり、政策立案者や投資家は、緊急に必要とされている先進原子力の導入の決定をする際に、世論を恐れる必要はないことを示している」と指摘した。

- 01 Jun 2023

- NEWS

-

アツイタマシイ Vol.4 ミカル・ボーさん

原子力に新しいイメージを現在、インフレやウクライナ戦争で国際的に物流コストが上昇する中、物流の安定と安全、環境負荷の軽減が世界経済にとっても非常に重要な課題と認識されてきています。これらの課題に対して、ボーさんが提案されている新しい原子力利用では、どのような貢献ができるのでしょうか?ボーこれはいきなり大きな質問(Big Question)を頂戴しました(笑)いくつかの共通した問題の視点から捉えることができると思います。第1に気候変動と脱炭素化、第2にエネルギー安全保障の地政学的な性質、そして第3に今までの便利な生活から脱炭素化された新たな生活への移行/転換する際の高コスト--といった視点です。これら問題に対応するには、人々の考え方を変える必要があるのです。エネルギーの生産および利用のあり方をどうするか。あるいはエネルギー源とそれを届ける手段をどうするか。考え方を根本から変えなければなりません。具体的な解決策を3つ挙げましょう。まず1つ目は、まったく新しい原子力テクノロジーで人々の考え方を変えることです。これまで原子力というと、廃棄物、高コスト、安全性といった必ずしもポジティブではないイメージが付きまとってきましたが、これを一新させることのできる新しい原子力利用の形を示すのです。2つ目は、これまでプロジェクトベースだった原子力産業を、製造現場に立脚したプロダクトベースの産業に変えていくことです。原子力発電所では、現場での工期が長期にわたると、コストがどんどんかさんでいきました。これに対し最新のモジュール工法では、原子炉など機器を製造し、建設現場へ輸送し、あとは組み立てるだけです。これまでの原子力産業のイメージが大きく変わります。そして3つ目はプロジェクトの推進体制です。わたしたちはエネルギー・セキュリティを重視しており、安全保障上もパートナーとなる各国と協力する枠組みを用意しています。それぞれのパートナーの長所を活かし、ソリューションを生み出していくのです。CORE POWER社の拠点は英国です。主に米国のパートナーが核心となる原子炉技術を開発しています。日本のパートナーは造船やエンジニアリング分野を担当しています。リーガル分野やファイナンスおよびインシュアランスを担当しているのが英国です。この英米日のパートナーシップによってエネルギー・セキュリティを担保することが可能ですし、各国の安全保障にもつながると考えています。ボーさんが提案されている海上で利用する浮体式発電について、その特長や技術的な可能性について教えてください。ボー浮体式発電については2つのタイプを検討しています。ひとつは恒久的に運用していくタイプで、出力も大きく、100万kWクラスの原子炉を採用します。沖合でも港湾内でもユーザーが指定する場所で、電力あるいは熱を供給するシステムです。水素やアンモニア、メタノールなどの製造施設や、製鉄所やアルミ工場、臨海の都市などに、電力や熱を供給することができます。もうひとつのタイプが、移動式です。バージ(はしけ)や船舶に出力6万~10万kWクラスの原子炉を搭載します。移動が極めて容易ですので、遠隔地へ電力や熱を供給することが可能です。災害発生時には被災地へ派遣することもできます。また用途に応じて、例えばデータセンターに電力を供給したり、淡水化プラントに利用することもできます。小規模で移動式ですので、必要な用途に柔軟に対応できるというのが、この新しい原子力システムがもつ特長だといえるでしょう。浮体式発電所は地震や津波にも強く、洋上風力を補完している石炭火力やガス火力をリプレースすることで、炭素排出量を大きく削減することができます。課題は、実用化に向けた技術開発と試験の実施、許認可の取得です。エンジニアリング面では技術的な課題が残っていますが、ブレイクスルーを必要とするほど困難な課題ではなく、地道に工学的な開発を進めるだけです。試験、実験については、原子炉周りのシステムとそれ以外のシステムのインターフェイスを確認するなど、あらゆる機器についてテストを繰り返していく必要があります。関連許認可を申請し承認される必要もありますので、今後7~10年で完了させたいと考えています。早ければ2030~2032年頃に初号機を稼働させます。もちろん、許認可をより迅速に進める方策があれば、計画を前倒しで実施できます。海運業界への応用も考えられていらっしゃるとか?ボー海運業界は2040年までに炭素排出量を現在の50%に減らさなければなりません。世界にはおよそ10万隻の船舶が存在しますが、燃料を多く使う大型船舶の多くは主要国が保有しています。10万隻のうち7300隻で、船舶燃料の50%超を消費し、大気汚染の大きな原因ともなっています。この分野での脱炭素の市場規模は、6兆ドルと試算されています。その一方で、欧州や北米の造船業は既に衰退しており、現在、発注の50%以上が中国向けです。欧州、北米および日本はエネルギー・セキュリティや貿易戦争、保護主義、もしくは地政学的リスクなど、不安要素だらけです。ロジスティクスの世界では、消費財や工業製品、食糧、鉄などを安全に、安心できる形で運ぶことがなによりも大切です。つまりエネルギーと海運の安全保障は、国家の安全保障に繋がっているのです。新たな原子力技術を海運事業に導入することで、グリーンな水素、アンモニア、メタノール、そして合成燃料といったグリーン燃料を生産し、船舶を動かしていくことができるようになります。EPZの範囲が小さい浮体式原子炉採用する原子炉については、特に安全性やメンテナンスの容易さ、廃棄物の処理などが重要だと思いますが、どのような特長や技術的な課題があるのでしょうか?ボーおっしゃる通り、原子炉が技術開発の中心です。わたしたちは6年以上にわたり、採用炉型を検討してきました。その結論が、米テラパワー社が開発中の塩化物熔融塩高速炉(MCFR, Molten Chloride Fast Reactor)です。MCFRは、燃料と冷却材に塩化物熔融塩を使用し、核分裂反応をより効率的に行う高速炉型原子炉です。従来の原子炉よりも高温で運転できるため、発電効率が高く、プロセス熱や熱貯蔵の可能性も秘めています。熔融塩炉であり高速炉であるところがポイントで、液体燃料ですから燃料と冷却材が一体という非常にユニークなものです。メルトダウンする心配がないとされていることが大きな特長といえるでしょう。また原子炉が加圧された環境下にありませんので、万一の事故時にも、放射性物質が圧力で拡散することがありません。したがってEPZ(緊急時計画区域)の範囲も極めて限定的です。これは非常に重要なポイントで、通常であれば30kmに設定されているEPZを、メートル単位に縮小することができるのです。有事の際、オペレーターには、避難あるいは除染の責任が生じますが、EPZが小さい場合、この責任の範囲は基本的に船舶内に収まってしまいます。したがって、特に海上で利用する場合は、沿岸部や港湾内など需要地のすぐ近くで利用できるメリットがあります。さらに高速炉では、長寿命核種のアクチノイド元素が核分裂で消費されるので、原子炉の運転にともなって高レベル放射性廃棄物が燃えて減るという特徴があります。これは放射性廃棄物の量を削減するという点で非常に重要なメリットです。また液体燃料で、かつ高速炉であることにより、エネルギー効率を高めることができます。MCFRは、運転中に燃料補給が可能ですので、その都度運転を停止して燃料を交換する必要がありません。燃料サイクルを停止することなく燃料を追加できるわけで、長期間運転が可能となります。持続可能なエネルギーに極めて近いものであると言えるでしょう。熔融塩炉のメリットを最大限活かせるということでしょうか?ボーそうです。開発中のMCFRの設計寿命は40年~50年を想定しています。申し上げた通りエネルギー効率が高く、静的安全性も高いものです。海上で利用しますので環境的にも有利です。こうしたメリットを十分に活かせます。また工場でモジュール方式で製造しますので、コストは5割減、工期は7割減を見込んでいます。冒頭の質問にあったような、経済や環境の課題に対応した新しい原子力利用の形が実現できるでしょう。いま環境問題への選択肢として太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及が進んでいますが、わたしたちが提案する原子炉MCFRは24時間運用できる効率性をもち、小型で安全です。きっと日本の皆さんにも新たな機会をもたらすのではないでしょうか。福島第一事故から得られた教訓をすべて学び活用をボーさんの提案に対して、各国からはどのような反応や期待があるのでしょうか?ボー2016年にわたしたちが原子力の海上利用について提案し始めた頃は、懐疑的な人が多かったですし、疑問の声も上がっていました。賛同してくれる人たちはごく僅かでした。しかし提案が具体化するにしたがって、徐々に変わってきたと感じています。MCFRのような先進炉がもたらすメリットについて、理解が進んできたのだと思います。まだ許認可や一般の人たちへの理解活動などの課題は残されていますが、政府も支援してくれていますし、若い世代には支持してくれる人たちが大勢います。将来性のある素晴らしいアイデアだと考えている若者が存在することは、大変心強いことです。最後に、エネルギー・環境問題の解決にあたり、新たな原子力利用の可能性を追求する意義について、とくに日本の人たちに対してメッセージがあればお願いします。ボーまず、わたしたちの提案する新しい原子力利用の考え方に賛同し、未来にむかって前進していきたいというパートナーの人たちが、日本をはじめ各国にいらっしゃることに、わたしたちは勇気づけられています。これまでの原子力利用に問題があるとは思っていませんが、12年前に起きた福島第一原子力発電所の事故から得られる教訓はすべて学ぶべきだと考えています。それはテクノロジー面での学びだけでなく、メディアや一般の人たちへの対応ということも含めて、あらゆる教訓を活用しなければならないと思います。そのうえで、物事を前に進め、さらに未来への大きな飛躍を可能にするという意味で、原子力の海洋利用の実現は、非常に大きな一歩になると考えています。そして最後に、この新しい原子力利用の実現が、人類の未来に必要であるということを強調させてください。ありがとうございました。

- 24 May 2023

- FEATURE

-

「コスト」と「投資」 明暗を分けたG7気候・エネルギー・環境大臣会合

4月15~16日、札幌市でG7気候・エネルギー・環境大臣会合が行われた。同会合はG7広島サミットに連なる関係閣僚会議の1つに他ならない。これ以外にも4月16~18日に軽井沢で行われた外相会合、29~30日に高崎で行われたデジタル・技術大臣会合など、全部で15の閣僚会合が開催され、その全てで日本の担当大臣が議長を務める。エネルギー・環境大臣会合には、G7の他、G20議長国のインド、ASEAN議長国のインドネシア、そして国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)議長国のアラブ首長国連邦(UAE)が招待された。それ以外にも、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局、経済協力開発機構(OECD)、国際エネルギー機関(IEA)などの国際機関も招かれている。気候変動とエネルギーは国際社会の大きな課題になっており、主要国の役割が極めて重要であることに疑問の余地はない。議長は西村康稔経済産業大臣、西村明宏環境大臣、清和会(安倍派)出身の両西村大臣が共同で務めた。もっとも、準備段階での調整を含め、この会合に関し議長国の日本は防戦一方だったようだ。16日付けのフィナンシャルタイムズ(電子版)は、“G7 countries have pledged to accelerate a gradual phase-out of fossil fuels and the shift towards renewable energy, as Japan faced significant pushback on central parts of its climate strategy(日本は気候戦略の中心部分に関して厳しい抵抗に直面し、G7は段階的な脱化石燃料と再生可能エネルギーへのシフト加速を約束した)”と報じていた。日本が米欧から責め立てられたのは、フィナンシャルタイムズが指摘する化石燃料に加え自動車だろう。会合後に発表された共同コミュニケには、化石燃料に関して以下のように書かれていた。We underline our commitment, in the context of a global effort, to accelerate the phase-out of unabated fossil fuels so as to achieve net zero in energy systems by 2050 at the latest in line with the trajectories required to limit global average temperatures to 1.5℃ above preindustrial levels, and call on others to join us in taking the same action.(われわれは地球規模の活動の一環として、産業革命以前との比較で平均気温の上昇を1.5度に止めることを求めた道程に沿い、遅くとも2050年までにネットゼロのエネルギーシステムを達成するため、削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させるわれわれのコミットメントを強調し、他の国々にも同様の行動に参加するよう求める。)日本政府が作成した当初のドラフトでは、この“accelerate the phase-out of unabated fossil fuels(削減対策が講じられていない化石燃料からの脱却を加速させる)”の部分はなかったようだが、英国、ドイツ、フランスの欧州3か国が議長国を押し切った模様だ。石炭の活用に期限を設けることは押し返したものの、現在の日本のエネルギー事情を考えると、高いハードルが設定されたと言えるだろう。自動車についても、日本にとっては厳しい書きぶりになった。We highlight the various actions that each of us is taking to decarbonize our vehicle fleet, including such domestic policies that are designed to achieve 100 percent or the overwhelming penetration of sales of light duty vehicles (LDVs) as ZEV by 2035 and beyond; to achieve 100 percent electrified vehicles in new passenger car sales by 2035; to promote associated infrastructure and sustainable carbon-neutral fuels including sustainable bio- and synthetic fuels(われわれは、2035年までかそれ以降に販売される小型車に関し、100%もしくは圧倒的な規模を排出ゼロ車とすること、2035年までに新たに販売される乗用車の100%をEVにすること、関連するインフラ及び持続的なバイオ燃料や合成燃料を含めた持続的な排出中立の燃料を促進すること、と言った国内政策を含め、それぞれの国が自動車の脱炭素化のために実施する多様な取り組みを強調する。)注意深く読むと、G7の全ての国が2035年までに100%排出ゼロ車とすることや、同じく2035年までに新車販売を全てEV化すると約束したわけではない。あくまでそれぞれの国が実施する「多様な取り組み」を例示したのに止まっている。しかしながら、電気自動車(EV)化で出遅れた日本にとって、非常に厳しい現実を突き付けられつつあるのではないか。調査会社のマークラインズによれば、2022年における世界のEV販売台数は前年比66.6%増の726万台であり、自動車市場の9.5%を占めた。企業別に見ると、トップはテスラ(米国)の127万台、2位は比亜迪(BYD:中国)の87万台、3位はゼネラルモーターズ(GM:米国)の70万台だ。日本勢では、日産・ルノー・三菱連合が28万台で7位と辛うじてトップ10に食い込んだが、ホンダ3万台(26位)、トヨタ2万台(27位)と全体に大きく出遅れている(図表1)。ガソリン車で強い存在感を維持してきたことから、競争力の源泉であるエンジンに拘り、EV化へ抗ってきたことが背景と言えよう。EVはバッテリーとモーターで駆動することから、ガソリン車に比べて圧倒的に参入障壁が低い。地球温暖化を抑止するため化石燃料の消費削減を求められるなか、世界シェアトップのトヨタは水素に活路を見出そうとした。燃料電池は内燃機関以上に技術的な難易度が高く、優位性を維持できるとの考えが背景にあったと見られる。もっとも、可燃性が極めて高い水素は取り扱いが難しく、自動車普及に欠かせない水素ステーションの整備には巨額の費用が必要だ。一般的な乗用車としてはあまりにも課題が多いため、国際社会はどうやら次世代の乗用車の動力としてモーターを選んだ。自動車は日本の基幹産業であり、その国際競争力は日本経済を左右しかねない。従って、産業界だけでなく、日本政府もEVへのシフトを躊躇い、議長国として臨んだ今回のG7会合に象徴されるように、国内外においてガソリン車の延命を図ろうとして厳しい批判に晒されている。もちろん、電力インフラの脆弱な新興国、途上国を中心にガソリン車への需要は続くだろう。しかしながら、少なくとも先進国ではEV化の流れは避けられそうにない。EV化は日本の自動車産業のみならず、日本経済全体にとっても大きなダメージだ。ただし、変化を躊躇えば全てを失うシナリオすら現実となり得る。4月18日に開幕した上海国際自動車ショーが日本でも大きく報じられていたが、世界最大の自動車市場となった中国はEVへのシフトを急速に進めてきた。EVは情報通信技術(IT)との親和性が高く、自動運転化などを通じて交通インフラの在り方も大きく変えると見られる。日本が引き続きガソリン車に拘れば、取返しのつかない差をつけられる可能性は否定できない。 規制の強化がコストを投資に転化環境に関する技術の変化、そして規制の見直しは関連業界にとって負荷が大きい。しかし、それが競争力の源泉となり得ることは日本の自動車産業が証明済みだ。1970年12月、米国連邦議会において「大気清浄法改正法案」(マスキー法)が可決された。エドムンド・マスキー上院議員が提案した自動車の排ガス規制である。1975年以降に製造される自動車は、1970−71年型車に対して排気ガス中の一酸化炭素、炭化水素を10分の1以下、1976年以降に製造される車はさらにチッソ酸化物も同じく10分の1にする…との極めて野心的な内容だった。あまりに大胆過ぎたことから、米国内において自動車業界が激しく反発し、結局、施行を1年後に控えた1974年に連邦議会において廃止されたのである。一方、日本は1978年に米国でお蔵入りになったマスキー法と概ね同等の厳しい規制を導入した。「昭和53年規制」、「日本版マスキー法」と呼ばれる自動車の排ガス規制だ。当時は光化学スモッグが社会問題化していた上、第一次石油危機後の省エネ化の流れを背景に、自動車に対する世論の風当たりが厳しくなっていたことが背景と言えるだろう。この厳しい規制をクリアするためのエンジン技術の開発が、日本の低燃費・低公害車を生み出す原動力になった。全くの時代の巡り合わせだが、1978年1月に始まったイラン革命を契機とした第2次石油危機により原油価格が急騰、日本の自動車産業が世界に飛躍する大きな転機が訪れたのである。燃費の良い日本車への需要が米国などで急速に拡大、1975年に183万台だった完成車輸出は、1985年には443万台へ急増した(図表2)。日本版マスキー法による排ガス規制の強化は、結果的に自動車業界を国の基幹産業へと飛躍させる原動力になったのである。同じような取り組みをしているのが今の欧州だろう。典型的な例は、EUによる温室効果ガス削減目標の大幅な引き上げだ。EUがフェーズ4とする2021~30年に関して、当初は削減目標を1990年比40%としていたのだが、2020年11月8日、EU理事会と欧州議会は55%への引き上げで暫定合意した。さらに、同年12月11日の首脳会議を経て、同17日、EU理事会が正式に決定している。ドイツの国防大臣であったウルズラ・フォンデアライエン氏が、2019年12月1日、EUの政府に当たるEU委員会の委員長に就任したことが転機となった。このEU内における排出規制の強化を受け、欧州排出量取引制度(EU-ETS)における排出量の価格が急騰、過去最高値圏で推移している(図表3)。排出量が基準を上回る可能性のある事業所が多数存在するとの思惑から、排出量クレジットへの需要が急速に高まった結果だ。これは、一見するとEU域内の企業にとりコストの上昇に見える。もっとも、EUの真の狙いは投資の誘発だろう。カーボンプライシングにより、排出量を基準よりも削減した企業は温室効果ガス排出量のクレジットを売却、生産コストを下げることが可能である。一方、基準よりも多い企業は排出量のクレジットを買わなければならない。このインセンティブとペナルティにより、企業に強い排出量削減の動機が働くのではないか。排出量の基準が甘く、多くの企業が達成可能である場合、排出量クレジットの価格は低迷するはずだ。実際、2005年の市場開設以降、EU-ETSにおけるクレジットの価格は低迷し、取引量も少なかった。それでは、企業に新たな行動を起こす動機付けにはなり難い。一方、規制を強化して市場におけるクレジットの価格を引き上げれば、インセンティブとペナルティの効果は自ずと大きくなる。結果として排出量を減らすための投資が行われ、EU域内において温室効果ガスの排出量削減が進む可能性が強い。これがEU域内の排出量削減に止まるプロジェクトであれば、域内におけるゼロサムゲームとなる。ただし、フォンデアライエン委員長などが狙っているのは、さらに野心的な成果なのではないか。EUが域外国との間で排出量の国境調整を行う計画であることもあり、いずれは多くの国でカーボンプライシングが採用されるだろう。その時、厳しい規制により先行して排出量を削減してきた欧州企業は、国際市場において強い競争力を発揮する可能性が高まる。仮にこの目論見が奏功すれば、EU域内企業は、投資のコストを域内のゼロサムではなく、域外から回収することになるはずだ。 遠ざかる欧州の背中、迫る米国の足音1960~70年代、日本は高度経済成長の歪みにより厳しい公害問題に苦しんだ。それを克服する過程において、省エネ・省資源化を進めたことが、日本の国際競争力強化に大きく貢献したと言えるだろう。1990年時点において、購買力平価で算出したドル建てGDP1ドルを産み出すに当たって排出する温室効果ガスは、即ち原単位排出量は、米国0.812kg、EU0.572lgに対し、日本は0.442kgと圧倒的な競争力を有していた(図表4)。結果として、日本国民、企業の間で日本は「環境大国」との認識が広がったのではないか。しかしながら、長引く経済の低迷で投資が停滞した上、2011年の東日本大震災に伴う原子力発電所の停止により、日本の原単位排出量は2000年代に入って削減が進まなくなった。一方、この間、戦略的に取り組んできた欧州は、既に日本の遥か先を進んでいる。さらに、かつては地球温暖化問題に関心が薄いイメージだった米国が、今や日本のすぐ後ろを並走する状態になった。カーボンプライシングが国際競争力に影響すると見抜いたことにより、温暖化対策はコストではなく投資との認識が広がったからだろう。倫理だけでなくビジネス上の課題になれば、米国は極めて迅速、且つ柔軟な対応力を持つ国と言えよう。米欧主要国は規制と補助金など政策を総動員、エネルギー問題と温暖化対策を起爆剤として国際競争力の強化を図ろうとしている。他方、日本は自らを「環境立国」と位置付けつつ、G7では既得権益を守るためブレーキを踏まざるを得ない国になった。日本の自動車産業はその象徴だ。1970年代後半から80年代の成功があまりに大きく、これまでのガソリンエンジンを軸とした業界における序列を守ることが重視され、世界の変化に取り残されつつある感が否めない。日本政府も化石燃料、自動車の専守防衛に政策の重心を置き、この件に関してはG7のなかで孤立感を深めた。日本ではまだ温室効果ガス排出量削減への取り組みをコストと考える風潮が強い。一方、米国、欧州ではこれを投資のチャンスと捉え、政策の後押しを受けてビジネスの拡大を図ろうとしている。コストと考えるか、それとも投資の機会と考えるか、この違いは決定的に大きな結果の差を産み出すのではないか。

- 22 May 2023

- STUDY

-

米WH社 AP1000のSMR版「AP300」を発表

米ウェスチングハウス(WH)社は5月4日、同社製AP1000の電気出力を30万kWに縮小したPWRタイプの小型モジュール炉(SMR)「AP300」を発表した。今後10年以内に初号機を完成させ、稼働させることを目指している。同社は現在、電気出力が最大でも0.5万kWというヒートパイプ冷却式のマイクロ原子炉「eVinci」を開発中だが、「AP300」はすでに稼働実績のある第3世代+(プラス)のAP1000設計に基づいており、いわば「実証済み」のテクノロジー。AP1000はまた、米国と英国、および中国で設計認証を取得したほか、欧州の電力事業者が定めた安全基準「欧州電気事業者要件(EUR)」の認証審査をクリアしている。このため同社は、「AP300」では許認可手続き上の利点も備わるなど、顧客にとってはリスクが最小限の提案になると強調している。「eVinci」は2020年12月、米エネルギー省(DOE)が推進する「先進的原子炉設計の実証プログラム(ARDP)」の支援対象に選定され、2030年~2032年の商業化を目指すカテゴリーの炉に分類された。これに対して、WH社は「AP300」では2027年までに原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得し、2020年代末に同炉の初号機でサイト関係の認可手続きを完了し建設工事を実施する方針。同社のP.フラグマン社長兼CEOは、「数あるSMRの中でも『AP300』は唯一、実際の建設・運転経験に裏付けられた設計であり、明確に見通せる建設スケジュールとコストの実証性を兼ね備えた先進的原子炉として世界中の顧客のニーズに応えていく」と述べた。WH社の説明によると、「AP300」は1ループ式の超コンパクト設計で、設置面積はサッカー・コートの4分の1ほど。AP1000と同じくモジュール工法が可能で、同一の主要機器や構造部品を使用、これには受動的安全系や燃料、計装制御(I&C)系も含まれている。また、AP1000用の成熟したサプライチェーンを活用出来るほか、建設にともなう課題への対応策もこれまでの経験から得られている。さらに同炉には、負荷変動に速やかに追従する能力があり、運転管理・保守点検(O&M)の手順もAP1000の18炉・年に及ぶ運転実績から確認済みである。「AP300」で得られる安全でクリーンな電力は、地域暖房や海水の淡水化に利用できるほか、間欠性を持つ再生可能エネルギー源の補完電源としても理想的。将来的には、クリーンな水素を製造する安価な手段としても活用が可能だとしている。 なお、WH社は「AP300」開発チームを率いる上級副社長として、R.バランワル最高技術責任者(CTO)を任命した。同氏はDOEの原子力次官補経験者であり、先進的原子力技術の商業化支援イニシアチブ「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」では担当ディレクターを務めるなど、原子力発電分野で数10年の経験を有している。(参照資料:WH社の発表資料、原産新聞・海外ニュース、およびWNAの5月4日付け「ワールド・ニュークリア・ニュース(WNN)」)

- 08 May 2023

- NEWS

-

【第56回原産年次大会】原子力産業の活性化は人材確保がカギ

4月18日に開幕した「原産年次大会」のセッション2では、欧米の原子力団体から登壇者を迎え、「再評価される原子力:原子力産業活性化と世界的課題への貢献」と題し、パネル討論が実施された。登壇者は世界原子力協会(WNA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、英国原子力産業協会(NIA) 、米原子力エネルギー協会(NEI)、カナダ原子力協会(CNA)の5団体から。そして日本原子力産業協会の新井史朗理事長がモデレーターを務めた。16日にG7気候・エネルギー・環境相会合で採択されたコミュニケには、原子力に前向きな文言が並び、原子力には世界的に追い風が吹いている。では現実に既存炉の長期運転や新規炉の建設を進めるために、産業界がなすべきこと、あるいは政府が支援すべきことは何だろうか。この問いに対しパネリストからは、「エネルギー技術は全て同じ土俵に立つべきであり、政策面で再エネのみを優遇しないことが重要」(イヴ・デバゼイユnucleareurope事務局長)、「英国では政府が原子力を強く推進しており、規制面でも資金調達面でも様々なスキームを整備している。産業界もそれに応え、プロジェクトを予定通りに進行させることが大事」(トム・グレイトレックスNIA理事長)、「産業界として引き続き高いパフォーマンスでプラントの運転を継続すること。原子力需要に応えるサプライチェーンの整備。そして人材育成を通じた労働力の確保が必須」(キャロル・ベリガンNEIエグゼクティブディレクター)などが指摘された。各国ごとに違いはあるものの、実際に必要とされる規模の原子力発電プラントを稼働させることができるかどうかがカギになるとの考えが示された形だ。また、実際にプラントの改修や建設プロジェクトが実行されているカナダやイギリスからは、「サプライチェーンが大幅に強化された」(ジョージ・クリスティディスCNA副理事長)、強化されたサプライチェーンを維持するために、「後続のプロジェクトが確保されなければならない」(グレイトレックス氏)との認識が示された。一方で人材不足が世界共通の課題となっており、「理工系の人材がなかなか集まらない。小中学校などにも働きかけて、授業の中で原子力を取り上げてもらい、学生たちが原子力を選択肢に考えるよう働きかけている」(ベリガン氏)、「欧州はエンジニア人材が多いが、なかなか原子力産業には集まらない。原子力の魅力をアピールしていきたい」(デバゼイユ氏)、「プラントが完成した時に、人材が揃っている必要があり、業界として必要な人材を集めるために魅力を訴える必要を感じている」(ジョナサン・コブWNAシニアコミュニケーションマネージャー)、「英国では”Just Transition”といって人材の公正な移行を推奨している。例えば石油ガス産業にいる人たちを、希望に応じてクリーンエネ産業へ挑戦させるような取り組みをしている。また多様な人材を集めるために若い人たちには原子力の魅力を単に提示するだけでなく、その目的や使命を伝え、夢のあるメッセージを伝えることが大切だと思う」(グレイトレックス氏)等の意見が出た。そして原子力に対する国民の理解促進へ向けた具体的方策については、「恋愛と同じで理由なしで原子力を好きになってもらいたい。理解させるのではなく好きになってもらうのだ。原子力関係者は理系が多いのでなんでも技術的に説明しようとするが、世間の多くはそうではない。原子力を説明し理解させるのではなく、原子力に何ができるか、原子力によって世界がどうなるのかということを伝えるべきだ」(コブ氏)、「エネルギー危機が起こり、ウクライナ戦争が起こり、気候変動も考慮すると、あまり選択肢はないことに国民は気づき始めている。だがいざ原子力を導入する段になって、導入までのリードタイムが15〜20年という状態では政策的に有効にならない。だが短期導入が可能なSMRであれば、国民の期待にも応えることができる」(デバゼイユ氏)、「説明すべきことはするが詳細すぎないこと。えてして守りに入り説明が難解になってしまうが、それは人々と原子力業界の乖離を生んでしまう」(グレイトレックス氏)、「人類の存続をかけた問題に原子力が貢献できるんだと伝えることが大事。加えて多様なメッセンジャーがいることがポイント。原子力業界人からだけではなく、若い人たちや、他業界の人たちが原子力のメリットについて語ることが大切だ」(ベリガン氏)、「メッセージを伝える人の多様性が大事。メッセンジャーになってもいいという人を増やす。カナダでは実際にそれが効果的だった」(クリスティディス氏)といった数多くの興味深い意見があった。モデレーターを務めた新井理事長は「今後も6機関が課題を共有し、他機関のベストプラクティスを導入していきたい」と、今後の協力関係構築に、強い意欲を示した。

- 20 Apr 2023

- NEWS

-

原産協会 「世界の原子力発電開発の動向」2023年版刊行

日本原子力産業協会は4月7日、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版を刊行した。同協会が毎年、継続的に行っている調査で、世界の原子力事業者へのアンケート調査等に基づき、2022年における世界の原子力発電開発の主な動向と、2023年1月1日現在のデータを取りまとめたもの。今年は従来の紙版に加え、電子版も販売されている。〈お申込みは こちら〉それによると、世界で運転中の原子炉の基数は、前回調査と同じ431基、合計出力は前回調査より238.8万kW増加して4億928.1万kWとなった。今回の調査で営業運転開始が明らかになったのは、4か国の計5基・618万kWで、内訳は、中国2基、韓国、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)で各1基だった。一方で、ベルギー、英国、米国で計5基・386.7万kWの閉鎖が明らかになった。中国では、福清6号機(華龍一号、116.1万kW)が2022年1月1日に送電を開始し、3月25日には営業運転を開始。華龍一号の営業運転開始は、前年の福清5号機(116.1万kW)の初号機に続く2基目。さらに紅沿河6号機(ACPR-1000、111.9万kW)も6月23日に営業運転を開始した。パキスタンでは、前年のカラチ2号機に続き、華龍一号設計を採用したカラチ3号機(110万kW)が4月18日に営業運転を開始。UAEでは、前年のバラカ1号機に続き、バラカ2号機(韓国製APR1400、140万kW)が3月24日に営業運転を開始したほか、同3号機(同)が10月8日に送電を開始。韓国では、新ハヌル1号機(APR1400、140万kW)が6月9日に送電を開始し、12月7日に営業運転を開始した。また、2022年中には、エジプトで初となるエルダバ1・2号機(VVER-1200、各120万kW)など、4か国で計10基・995.8万kWの原子力発電所が着工。世界で建設中の原子力発電所は計72基・7,477.1万kWとなった。さらに、同年中、新たに、カナダ1基、中国7基、インド10基、ポーランド5基、ロシア7基が計画入りとなり、計画中の原子力発電所は前年比16基増の計86基・9,020.4万kWとなった。原産協会の新井史朗理事長は、4月7日の定例記者会見で、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版刊行を紹介。同書で述べられている近年の欧米諸国における小型モジュール炉(SMR)開発の顕著な進展や、新興国・開発途上国での原子力開発の躍進ぶりなどに言及した上で、「本書では、国ごとに最新の動向を取りまとめているほか、世界中で進む運転期間延長の状況や、SMRの開発動向などを独自に取りまとめている」として、基本データとして広く活用されるよう期待を寄せた。

- 07 Apr 2023

- NEWS

-

非水冷却炉 | 米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況非水冷却炉従来の原子炉が冷却材に水を使用するのに対し、非水冷却型の原子炉は、熔融塩、液体金属(ナトリウム、鉛)、または気体(ヘリウムなど)を使用するタイプのものだ。これらの原子炉設計では、冷却用に大量の水を必要としないため、立地がより容易になると言われている。熔融塩炉MCFRテラパワーが開発中の塩化物熔融塩高速炉(MCFR, Molten Chloride Fast Reactor)は、燃料と冷却材に塩化物熔融塩を使用し、核分裂反応をより効率的に行う高速炉型原子炉。従来の原子炉よりも高温で運転できるため、発電効率が高く、プロセス熱や熱貯蔵の可能性もあるという。「MCRE」の概念図 ? Southern Company米大手電力会社であるサザン・カンパニーは2021年11月、世界初の高速炉型の熔融塩実験炉「塩化物熔融塩実験炉(MCRE, Molten Chloride Reactor Experiment)」の設計、建設、運転を行う協力協定をDOEと締結した。サザンが主導するMCREプロジェクトは、ARDPのうちの「将来実証リスク削減プログラム」に選ばれており、7年間の投資額1億1,300万ドルのうち、DOEが9,040万ドルを負担する。MCREは、共に研究開発を実施しているテラパワーのMCFR技術の商業化に資するもので、テラパワーのほか、INL、コア・パワー、オラノ・フェデラル・サービス、米国電力研究所(EPRI)、3Mが参画し、共同でプロジェクトを進める。今後、MCREをINLの敷地内に建設、熱出力は500kW未満で2026年の運転開始をめざしている。KP-FHRケイロス・パワーが開発中のKP-FHR(Kairos Power Fluoride salt-cooled High temperature Reactor)は、電気出力14万kWで、冷却材として低圧の液体フッ化物塩を用い、燃料には3重被覆層・燃料粒子「TRISO」を使用。固有の安全性を保持しつつ、電力と高温の熱を低コストで生産するというもの。ケイロスは現在、商業規模のKP-FHRを小型化した低出力実証炉「ヘルメス」をテネシー州オークリッジに建設し、2026年の運転開始をめざしている。ケイロスはヘルメスの開発により、今後商業規模のKP-FHRの開発につなげたい意向だ。なおヘルメスは熱のみを生産し、電力は生産しない。「ヘルメス」の完成予想図 ?KAIROS POWER LLCケイロスは2020年12月、ARDPの「将来実証リスク削減プログラム」に選定され、DOEから資金提供(7年間で総額3億300万ドル)を受け、ヘルメスの開発に取り組んでいる。またヘルメスの開発には、TVAが設計、許認可、建設、運転などの面で協力している。高速炉Natrium「Natrium」は、電気出力34.5万kWの原子炉で、小型モジュール式高速炉「PRISM」を開発したGEHとテラパワーが共同で開発している。これに熔融塩を使ったエネルギー貯蔵システムを組み合わせることで、必要に応じて出力を50万kWまで拡張し、5.5時間以上稼働し続けることができるという。両社はこのエネルギー貯蔵システムについても2020年8月から共同開発を進めており、2020年代後半に実質的な利用開始をめざしている。Natrium炉とエネルギー貯蔵システムの完成予想図 ?TerraPower, LLCNatriumをめぐっては、DOEが2020年10月、ARDPの「先進原子炉実証」における支援対象の2つのうちの1つに同炉を選定、今後7年間で運転開始を実現するため、同じく選定されたX-エナジーの「Xe-100」と併せて総額32億ドルを交付する。またテラパワーは2021年6月、Natriumの実証炉をワイオミング州ケンメラーにある石炭火力発電所跡地に建設することで同州および同州を含む西部6州に電力を供給するパシフィコープと合意、2023年中頃にも建設許可を申請する意向だ。このプロジェクトには、日本原子力研究開発機構(JAEA)や三菱重工業などが技術協力を実施する予定。なおテラパワーは、米マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏が会長を務める原子力開発ベンチャー企業。高温ガス炉Xe-100X-エナジーが開発中の「Xe-100」は、第4世代のHTGR(高温ガス炉)で、一基当たりの電気出力は約8万kW、熱出力は20万kWである。これを4基設置した発電プラントでは32万kWの発電が可能になるだけでなく、電気出力とプロセス熱の生産量を柔軟に変更することができる。海水脱塩や水素生産など幅広い分野に適用可能で建設工期が短縮されるほか、物理的にメルトダウンが発生せず、冷却材の喪失時にも運転員の介入なしで安全性が保たれるという。「Xe-100」の概念図 ©X Energy, LLCXe-100を4基備えた最初の発電所建設については、西海岸最北に位置するワシントン州の2つの公益電気事業者が2021年4月、X-エナジーと「3社間エネルギー・パートナーシップ」のための了解覚書を締結し、2027年までに同州での建設をめざしている。また、2022年6月にはメリーランド州のエネルギー管理局が、州内の石炭火力発電設備のリプレースとして、同設計の経済的実行可能性や社会的便益の評価などを開始した。さらには、米化学大手のダウと同8月、メキシコ湾岸施設へのXe-100の建設に向け基本合意した。X-エナジーはまた、2022年4月に商業規模の「TRISO-X燃料製造施設(TF3)」をテネシー州オークリッジの「ホライズンセンター産業パーク」内で建設すると発表、すでに建設許可申請書をNRCに提出済である。続く10月には、TF3の起工式が行われた。操業開始は早ければ2025年に予定しており、Xe-100とその他の次世代原子炉に燃料を供給する予定だ。なおXe-100は、テラパワーのNatriumとともにARDPの「先進原子炉実証」における支援対象の1つ。また米国外では、カナダのOPGが2022年7月、Xe-100をカナダ国内で幅広く産業利用する可能性を探るため、X-エナジーと協力する枠組協定を締結した。Xe-100を用いて産業界の脱炭素化を促すことが狙いで、具体的には、オイルサンドから石油を抽出する事業や鉱山での採掘事業などでの応用が想定されている。その他、X-エナジーは2019年11月、ヨルダン原子力委員会とXe-100を2030年までに建設する基本合意書に調印している。Xe-100は、カナダ原子力安全委員会(CNSC)による許認可前ベンダー設計審査(Pre-licensing Vendor Design Review, VDR)のフェーズ2が進行中である。VDRはベンダーの要請に応じてCNSCが提供するオプションサービスで、ベンダーの原子炉技術に基づき、CNSCスタッフが設計プロセスの初期段階でフィードバックを提供する仕組。フェーズ1:規制要件全般への適応性評価、フェーズ2:ライセンス取得に基本的な障壁となり得るものに関する事前評価、フェーズ3:フェーズ2の評価結果のフォローアップ--の3フェーズに分かれる。米国で開発中のその他の主な非水冷却炉SMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見る本文に戻る

- 30 Jan 2023

- STUDY

-

米国で進むSMR開発の最新状況

SMRって何?米国で進むSMR開発の最新状況2023年1月30日世界では今、気候変動の緩和やエネルギー・セキュリティの強化などを背景に、原子力発電への期待が高まっている。多くの国で安全性や効率性をより一層高めた次世代原子炉の開発が盛んに行われており、とりわけ、SMRと呼ばれる小型の原子炉に注目が集まっている。SMRとは、Small Modular Reactorの略で、日本では一般的に小型モジュール炉と呼ぶ。1基あたりの電気出力が30万kW以下で、従来の約3分の1。1基の規模は小さいが、単基でも複数基でも配備可能なため、エネルギー需要が少なく送電網の規模が小さい地域では1ユニットで、従来の電源設備のリプレースなら複数ユニットで、といったように立地条件に応じた配備が可能だ。「VOYGR」発電所の完成予想図 ©NuScale Power, LLCまたSMRは、機器やシステムは工場で製造され、モジュール化して立地サイトへ搬送、プレハブのように現地で組み立てることができるため、工期短縮やコスト削減が期待されている。その他、電力以外の用途、例えば、地域暖房や工業プロセスへの熱供給、水素製造、海水淡水化などの用途に利用可能なものもあり、脱炭素化が難しいとされる産業分野での利用が期待される。さらにSMRは負荷追従運転に優れているため、今後大量導入が見込まれる出力変動性の高い再生可能エネルギーとの組み合わせにもマッチし、電力システムの信頼性向上に寄与すると言われている。SMRの中でも熱出力2万kW以下、または電気出力1万kW以下の超小型のものはマイクロ炉と呼ばれ、その多くはトラックや輸送コンテナで運べるほどの規模である。ディーゼル発電機を利用している離島や遠隔地、鉱山サイト、軍事基地での利用から災害救助活動などに至るまで、小型分散型電源として多目的な利用が見込まれており、これまでの大型炉では実現が難しかったニッチな電力・エネルギー市場向けへの導入が想定されている。工場から運搬される高温ガス冷却炉EM2のイメージ図 ©General Atomicsこのように、SMRはさまざまな用途が期待されているのだが、開発の実態はどうだろうか。国際原子力機関(IAEA)によれば、開発が進められているSMRは世界で80以上あるとのことだが、すでに運転を開始しているのはロシア(ロシア極東地域チュクチ自治管区内のペベク)の海上浮揚型原子力発電所であるアカデミック・ロモノソフと中国(山東省栄成の石島湾)のHTR-PM、の2つだけである。その他、アルゼンチンのCAREM25や中国の玲龍一号、ACPR50S(海上浮揚型)の建設が現在進められているが、他は全て開発中であり、いわば机上の「ペーパー・リアクター」なのだ。最も開発が盛んな米国でも、数基が2020年代末の運転開始をめざして、開発中という状況だ。今、米国では、老朽化した石炭火力発電所のリプレースや遠隔地・鉱山で使用されているディーゼル発電機の代替として、また鉄鋼、化学などの製造部門における熱利用・水素製造などのニーズを背景に、多くの企業がさまざまなタイプのSMR開発に取り組んでいる。米国政府も気候変動やエネルギー・セキュリティの観点から、原子力のイノベーションと利用拡大を重要視している。そして何よりも、ロシアへのエネルギー依存からの脱却をめざし、次世代原子炉の開発と実証に向け、数十億ドル規模の投資を行っている。米国の原子力産業界を代表する組織である米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニック理事長兼CEOは、2022年6月に行った講演のなかで、電気事業者に対して実施した聞き取り調査を紹介。米国の電気事業者が2050年までに新たに9,000万kWの原子力新設を検討中であることを明らかにした。もしこれら全てがSMRで建設されるとすれば、約300基というとんでもない規模のSMRを建設することに相当する。ロシアの海上浮揚型原子力発電所「アカデミック・ロモノソフ」 ©The State Atomic Energy Corporation ROSATOM実際に、SMR開発が盛んな米国の状況を見てみよう。主な開発プロジェクトを炉型別に表にまとめ、開発予定サイトや導入時期、政府による資金援助まで、その開発状況を紹介する。SMR建設の最新状況を表で見る米国で開発中の主なSMR出典:全米公営事業委員協会(NARUC)委託の調査報告書「重要なクリーンエネルギー資源としての原子力」などを基に原子力産業新聞が作成先進的原子炉実証プログラム(ARDP)表を閉じるSMRの炉型別開発状況開発予定サイトが既に発表されている代表的なSMRをいくつか取り上げ、その開発状況を炉型別に紹介する。水冷却炉詳細を見る非水冷却炉詳細を見るマイクロ炉詳細を見るこのように、米国のSMRの中には開発サイトや導入時期が具体化しているものもある。UAMPSのニュースケール・パワー・モジュール「VOYGR」は2029~2030年の導入を目指しているほか、テラパワーのNatrium(2028年導入)とX-エナジーのXe-100(2027年導入)は米エネルギー省(DOE)の先進的原子炉実証プログラム(ARDP)のうち、7年以内の導入目標を掲げた先進原子炉実証対象に選ばれている。なおARDPとは 、官民コストシェアリングにより先進炉の実証を加速するプログラムで、具体的には①先進原子炉実証(運転目標7年以内)②将来実証リスク削減(運転目標10~14年以内)③先進炉概念2020(ARC-20、運転目標2030年代半ば)――の3つがある。米国内だけではない。米国発のSMRを海外輸出しようとする動きも盛んだ。2022年11月にエジプトで開催されたCOP27では、米国のジョン・ケリー気候問題担当大統領特使が、2つのSMR海外展開プロジェクト(①ウクライナでのSMRを用いた水素製造実証プロジェクト②欧州の石炭火力をSMRでリプレースするプロジェクト)を発表した。このほかにもCOP27ではSMRの途上国での利用可能性が大いに議論された。IAEAのグロッシー事務局長も SMRのグローバル化が進んでいると指摘し、特に、原子力を新規建設する際の課題である「リードタイム」が短縮されると大きな期待を寄せた。ただし誤解してはいけないのは、SMRは万能ではないということだ。日本のように、立地点が限られ、かつ、しっかりとした送電グリッドが形成されているケースでは、事業者が SMRを選択するか疑問である。国は、廃炉となったプラントの建て替えを想定し革新炉開発を進める方針だが、既存炉と同程度の出力を確保するためにはSMRを4〜5基連結する必要があり、それは必ずしも経済的だと言えない。グロッシー事務局長も、必要となる設備容量は国ごとに異なると指摘し、大型炉が相応しいケースも多いと言及。SMRはどちらかというと開発途上国向けの選択肢になるのでは、との見方を示している。■文/原子力産業新聞編集部

- 30 Jan 2023

- STUDY