キーワード:SMR

-

チェコ SMR導入の準備進む

チェコ電力(ČEZ)は8月27日、チェコ政府と小型モジュール炉(SMR)の開発に係る安全保障協定を締結した。国内に導入するSMRのサプライヤーを選定する際、大型炉の建設と同様に、国家の安全保障を確保するのが目的。2021年9月に成立した低炭素エネルギーへの移行法により、サプライヤー選定に先立ち必要となる取決めである。J. スィーケラ産業貿易相は、「SMRは老朽化した石炭火力発電を代替し、チェコの将来のエネルギーミックスにとって不可欠となる可能性がある。同時に、SMR建設プロジェクトはチェコ経済にとって大きな好機。大型炉の場合と同様に、機器の製造やサプライチェーンに参加する機会もある。本協定は、SMR開発における国家の安全保障の確保を保証するものだ」と語る。ČEZは、チェコのエネルギー安全保障を維持するため、SMRが大型炉を適切に補完し、長期的に原子力と再生可能エネルギーの組合わせによるエネルギーミックスを追求する中で、大きな役割を果たすと考えている。現在、チェコの総発電電力量に占める原子力発電のシェアは40%である。ČEZは、南ボヘミアのテメリン原子力発電所の近くにSMR初号機の建設を計画している。2040年までに予定されている大型炉の運転に先立ち、完成させる計画だ。ČEZは南ボヘミア州政府および同社子会社であるÚJV Řežと、「南ボヘミア原子力パーク」プロジェクトを始動、緊密に協力して準備を進めている。また後続のSMRの建設サイトについては、閉鎖予定の石炭火力発電所サイトであるチェコ北東部のジェトマロヴィツェ(Dětmarovice)および北西部のトゥシミツェ(Tušimice)で、サイト適性の調査を集中的に進めている。なお、ČEZはこれまでに、米ニュースケール社、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社、英ロールス・ロイス社、フランス電力(EDF)、米ウェスチングハウス(WE)社、韓国水力・原子力会社(KHNP)、米ホルテック・インターナショナル社とSMR分野での協力覚書を締結し、建設の実行可能性等を調査中である。チェコ政府内で独立した第三者機関である競争保護局(UOHS)は8月27日、米WE社と仏EDFが、チェコのドコバニ原子力発電所5、6号機のほか、テメリン原子力発電所3、4号機の増設で、今年7月に韓KHNPが優先交渉者に選定された入札手続きの見直しを求めていることを明らかにした。EDFは入札の競争者。WE社は、必要な条件を満たしていないという理由で1月に入札から除外されていた。WE社は、韓国のAPR1000やAPR1400はWE社の技術を組み込んでいると主張、知的財産権と輸出管理をめぐってKHNPと係争中だ。WE社は、国際仲裁が2025年後半までに決着する可能性は低いとみている。

- 03 Sep 2024

- NEWS

-

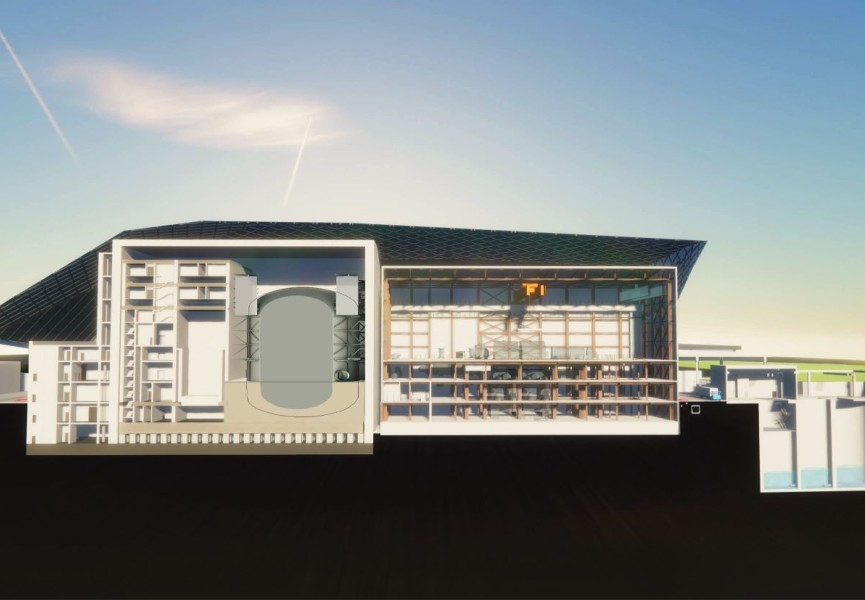

米WE社のSMR 英国での審査対象に

米ウェスチングハウス(WE)社は8月23日、英エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)が同社製の小型モジュール炉(SMR)であるAP300(PWR、30万kWe)の英国の包括的設計審査(GDA)への参加を正式に承認したと発表した。WE社は今年2月、DESNZにAP300のGDAを申請していた。DESNZはWE社のGDA申請書を事前に精査、AP300のGDA開始前の評価基準適合を確認後、原子力規制庁(ONR)が同設計の安全性とセキュリティ面について、環境庁(EA)が(該当する場合、ウェールズ自然保護機関(NRW)も)環境影響面について、英国の基準を満たしているかを2段階で、サイト特定後の建設許可申請とは別に評価する。WE社が2023年5月に発表したAP300は、同社のAP1000型炉をベースとした1ループ式のPWRで、2030年代初頭に初号機の運転開始を目指している。AP300は、AP1000のエンジニアリング、コンポーネント、サプライチェーンを活用し、許認可手続きの合理化が可能だ。WE社傘下のWEエナジー・システムズ社のD. リップマン社長は、「英国はAP300の基盤技術に精通しており、AP1000が英国および世界で許認可を取得してきた確固たる実績があるため、GDA手続きを迅速に進められる」と指摘し、自信を示した。英政府は原子力発電設備容量を、現在の653.4万kWから2050年までに2,400万kWまで拡大する計画を発表しており、SMR導入も謳われている。すでにAP300は、英国の原子力発電所新設の牽引役として2023年7月に発足した政府機関「大英原子力(Great British Nuclear:GBN)」が実施するSMRの支援対象選定コンペの最終候補の1つに選定されており、現在、評価中だ。今年2月、WE社は英国のコミュニティ・ニュークリア・パワー(CNP)社と、AP300×4基の建設で合意した。建設予定地はイングランド北東部、ティーズ川北岸にあるノース・ティーサイド地域。経済発展が著しい同地域では、カーボンフリーで安定した電力供給が可能な電源が必要とされており、英国初の民間出資の建設プロジェクトとなる。WE社によると、AP300は英国の他、欧州、北米の顧客に導入が検討されているという。

- 02 Sep 2024

- NEWS

-

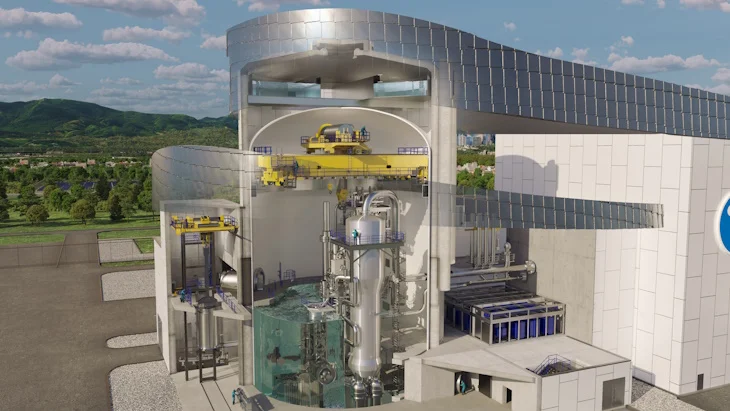

米TVA SMR建設に向けて追加出資

米テネシー州のテネシー峡谷開発公社(TVA)の理事会は8月22日、テネシー州オークリッジ近郊のクリンチリバー・サイトへの小型モジュール炉(SMR)建設に向けて、1.5億ドル(約217.5億円)の追加出資を承認した。すでに2022年2月の理事会で2億ドル(約290億円)の出資を承認しており、今回の承認によりSMR建設プロジェクトは総額3.5億ドル(約507.5億円)となる。人口および経済が拡大する地域の電力供給にSMRを活用し、クリーンエネルギーへの移行の加速化をねらう。TVAのJ. ライアシュCEOは、「SMRは、米国が覇権を握るべきエネルギー革新技術。米国のエネルギー安全保障のためであり、まさに国家安全保障である」と述べた。また、テネシー州のB. リー知事は、「テネシー州民は、安全でクリーンで信頼性の高い原子力へのTVAの継続的な投資を高く評価。テネシー州は原子力エネルギー企業が投資して繁栄するナンバーワンの州となる」と今回の追加出資を歓迎している。TVAはクリンチリバー・サイトについて2019年12月、米原子力規制委員会(NRC)より、SMR建設用地として事前サイト許可(ESP)を取得済みだ。TVAは合計電気出力が80万kWを超えない2基以上のSMRの同サイトでの建設を想定し、2016年5月にNRCにESPを申請していた。TVAは、SMRの中でも最も実現性が高いとの判断から、2022年8月、クリンチリバー・サイトで、米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMRのBWRX-300(BWR、30万kWe)を建設する可能性に基づき、予備的な許認可手続きを開始した(既報)。TVAは、先進炉の開発・導入には連邦政府による支援が不可欠であり、財務的・技術的リスク回避の観点から、複数のパートナーと連携して開発すべきとの考えだ。そのため、カナダのダーリントン新原子力プロジェクトにBWRX-300を採用した、加オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社と2022年4月に提携で合意、SMRの設計、許認可、建設、運転について協力するほか、ポーランドにBWRX-300導入を計画する、オーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社とも革新技術導入に伴う財務リスク低減のためノウハウの共有促進で協力する。さらに、TVAは2022年4月、米ケイロス・パワー社が結成した北米電力会社のコンソーシアム(加ブルース・パワー社、米コンステレーション社、米サザン・カンパニー)にも参加し、ケイロス社のフッ化物塩冷却高温炉(FHR、14万kWe)の開発を支援している。2021年5月、ケイロス社と低出力(熱出力3.5万kW)のFHR実証炉ヘルメスの建設への協力を表明。クリンチリバー・サイトに近い、米エネルギー省(DOE)の東部テネシー技術パーク(ETTP)内での建設に向けて、エンジニアリング、運転、許認可手続関係の支援を実施している。TVAは1933年、米大統領F. ルーズベルトが、世界恐慌の対策として実施したニューディール政策の一環として、テネシー川流域の総合開発と失業率対策を目的に行われた米政府による公共事業を実施する国有電力企業。現在、アラバマ州、テネシー州において3サイトで計7基の120万kW級の大型軽水炉を所有/運転する。

- 30 Aug 2024

- NEWS

-

IAEA 原子力導入に向けた指針の中でSMRを考察

国際原子力機関(IAEA)は8月9日、「原子力発電のための国家インフラ開発におけるマイルストーン」の改訂版を公開。その中で、小型モジュール炉(SMR)に関する諸問題を考察している。改訂版は、原子力発電の新規導入または既存の原子力発電計画の拡大の準備方法に関するIAEAの基本的な指針を示し、小型モジュール炉(SMR)特有の導入問題を概説した付属文書を含む。原子力発電所導入の計画、建設、運転、廃炉の全プロセスを通じて各国の指針となる段階的手法であるマイルストーン・アプローチが定義する、3つの全フェーズを完了または大きく進展させた国の現況にも焦点を当てている。IAEAは、「今は、多くの国がネットゼロの公約を達成するためエネルギーミックスとして原子力を検討する重要な時期。2007年の初版発行、2015年の改訂を経て、今回2度目となる改訂は時宜を得たもの」と指摘する。今回の改訂版では、原子力発電を新規導入または拡大している国に対する最近の統合原子力基盤レビュー(INIR)ミッションから得られた教訓を取り入れている。また、今後数年の間に、新規炉の多くが大型水冷却炉となると予想する一方で、SMRが排出削減と持続可能な発展のために重要な役割を果たすとの認識を示している。SMR導入の利点として、遠隔地や送電網が貧弱な地域への導入の利便性のほか、モジュール設計による工期短縮を掲げている。なお、増大する電力需要に応えるため原子力発電導入を検討するデータセンターなどの新たなエンドユーザーや、脱炭素化を必要とする産業用途が多数あり、SMRの展開は迅速なライセンス取得と商業化の達成次第であると強調する。IAEA原子力局のA.クロワゾー部長は、「原子力を取り巻く状況が進化するにつれて、IAEAの支援も進化していかなければならない。SMRがクリーンエネルギーへの移行に不可欠な要素であることは明白であり、SMRに関心を持つ国がプロジェクトを成功するには何が必要かを確実に理解するよう支援したい」と語った。改訂版では、SMRは従来の原子炉とシステムの多くが共通で、法的・規制的枠組み、ステークホルダーの関与、環境保護への配慮などもほとんど同じだが、低出力や簡素化された設計などの独自の特徴により、特定のインフラ要件が異なる可能性を指摘。特に非水冷却炉のSMR導入を計画する国は、新たな形態の放射性廃棄物が発生する可能性があるため、廃棄物管理計画への留意の必要性や、新たな種類の燃料採用にあたり、安定調達を可能にするサプライチェーンの確保、新設計の特徴に対応した、新たな保障措置アプローチの開発などが重要であると言及している。IAEAは、今年10月21日~25日にウィーンで「第1回SMRとその応用に関する国際会議」を開催する。会議ではSMR開発および展開の加速に向けた機会、課題、実現条件について議論する予定だ。

- 20 Aug 2024

- NEWS

-

英製SMR 設計評価が最終段階へ

英ロールス・ロイスSMR社製小型モジュール炉(SMR)は7月30日、英原子力規制庁(ONR)、環境庁(EA)およびウェールズ自然保護機関(NRW)による包括的設計審査(GDA)のステップ2(実質的な技術評価段階)を完了。最終段階となるステップ3(詳細評価)へ移行した。GDAとは英国で初めて建設される炉型に対して行われる設計認証審査で、ONRが設計の安全性とセキュリティの観点から、EAとNRWが環境影響の観点から英国の基準を満たしているかを評価する。「ロールス・ロイスSMR」のGDAは2022年4月に開始された。同炉は既存のPWRをベースとしており、電気出力が47万kWとSMRにしては大型なのが特徴。60年以上の運転期間を可能とし、特別な燃料も必要としない。なお、現在、英国の原子力発電所新設の牽引役として2023年7月に発足した政府機関「大英原子力(Great British Nuclear=GBN)」が実施するSMRの支援対象選定コンペの最終候補の1つに選定され、評価中だ。ロールス・ロイスSMR社は、「当社のSMRが最終的に選定されれば、何千人もの高度なスキルを持つ人材の長期的な雇用の創出や、莫大な輸出の可能性が開ける」と抱負を語っている。

- 08 Aug 2024

- NEWS

-

イタリア 鉄鋼業界の競争力強化と脱炭素化に向けSMRの活用を摸索

フランスおよびイタリアの5者が7月23日、イタリアの鉄鋼業界の競争力強化と脱炭素化をめざし、原子力利用の推進協力に係る覚書に調印した。5者は、フランス電力(EDF)とそのイタリア法人であるエジソン社、イタリア鉄鋼連盟、イタリアのアンサルド・エネルギア・グループ、およびその100%子会社のアンサルド・ヌクレアーレ社。協力を通じて、各者が有する専門知見を活用し、今後10年間でイタリアでの新規建設、とりわけ小型モジュール炉(SMR)の建設に向けた共同出資を検討する。また、5者は、両国間で既に稼働している国際連係線を活用し、イタリアにおける鉄鋼生産の脱炭素化に貢献すべく、原子力による電力の中長期的な供給契約の締結も検討していく。今回の覚書について、イタリア鉄鋼連盟のA. ゴッツィ会長は、鉄鋼メーカーとして、持続可能な鉄鋼産業への移行をリードする意向を表明。同会長は、「原子力は、野心的な脱炭素化目標を達成するために戦略的に必要な要素、かつ唯一の実行可能な方法。排出削減が難しいとされるあらゆる産業部門の模範となるよう取り組んでいく」と意気込みを語った。なお、今回覚書に調印したイタリア鉄鋼連盟以外の4社は2023年3月、欧州でSMR等の原子炉開発や建設での協力可能性を探るための基本合意書(LOI)に調印。これは、イタリアで将来的に、エネルギー政策変更の可能性があることを見越し、同国での原子力発電所建設を念頭に締結されたものだ(既報)。脱原子力国であるイタリアでは、昨年から同国で原子力発電復活の可能性に関する議論を再開。最近では、トリノで4月に開催されたG7気候・エネルギー・環境閣僚会合の議長を務めた同国のG.ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障大臣が、米シンクタンク主催のイベントでの基調講演のなかで、2050年CO2排出実質ゼロの目標達成には、短・中期的には原子力の利用を検討しなければならず、特にSMRに注目していると述べている(既報)。また、政府がこの7月に欧州委員会(EC)に提出した「国家エネルギー・気候計画」(NECP)の最終文書では、原子力発電計画の再開を決定した場合、2035年からSMRなどの先進原子力の導入を想定したシナリオが描かれている(既報)。

- 29 Jul 2024

- NEWS

-

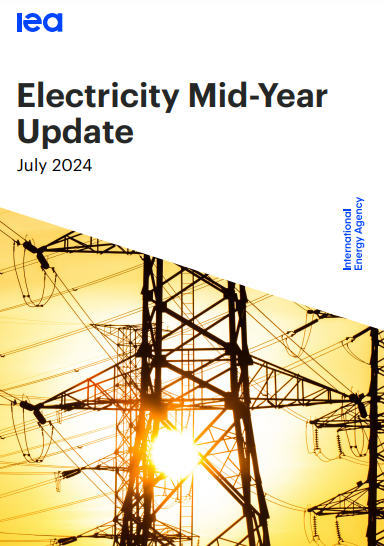

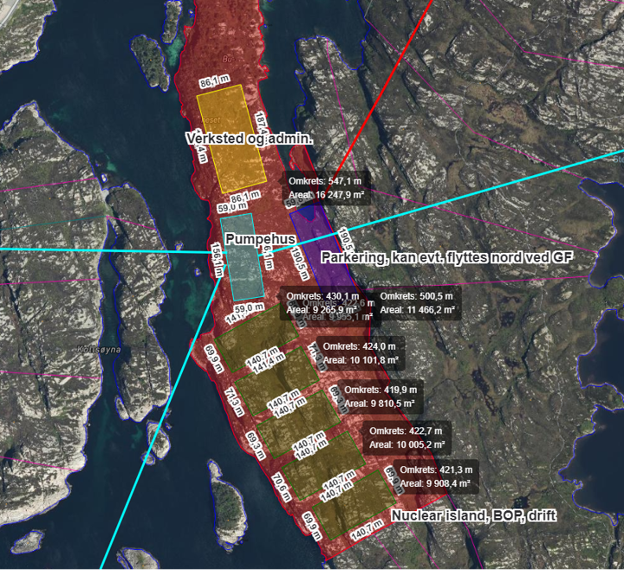

IEA報告書 世界的な電力需要増で原子力に注目

国際エネルギー機関(IEA)は7月19日、電力の需給予測に関する最新報告書「Electricity Mid-Year Report」を公表した。堅調な経済成長、熱波、電気自動車などの電化の普及拡大により、世界の電力需要はここ数年で最も速いペースで増加しており、2023年の成長率が2.5%だったのに対し、2024年には約4%となる見通しだ。報告書によると、この需要の伸びは、金融危機やコロナ禍後を除いて過去20年間で最高レベルであり、2025年もこの傾向は継続し、再び4%前後の成長が見込まれるという。報告書は、再生可能エネルギーによる発電量は今後2年間で急速に拡大し、発電シェアは2023年の30%から2025年には35%に上昇すると予測。太陽光と風力だけで、2024年の発電電力量は7,500億kWh増。25年には9,000億kWh増となると予測した。また、再エネによる発電量が2025年に初めて石炭火力による発電量を上回るとの見方を示す一方、石炭火力の発電量は、特に中国とインドの需要増により、2024年に減少する可能性は低いと見ている。その結果、電力部門のCO2排出量は、2025年までほぼ横ばいで推移する見通し。IEAの貞森恵祐エネルギー市場・安全保障局長は、「今年から来年にかけて、世界の電力需要は過去20年間で最も急速に伸長する見込みで、電力が果たす役割の重要性と深刻化する熱波の影響を浮き彫りにしている」と指摘。「電力ミックスに占めるクリーンエネルギーの割合が増え続けていることは心強いが、エネルギー・気候目標を達成するためには、クリーンエネルギーの導入をより迅速に進める必要があると同時に、送電網の拡大・強化および、より高いエネルギー効率基準の導入が不可欠」との認識を示した。原子力発電については、世界の原子力発電量が過去最高を記録した2021年を上回り、2025年には2兆9,150億kWhに達し、記録を更新する見通し。報告書は、保守作業中だったフランスの原子力発電所の再稼働や日本の再稼働、中国、インド、韓国、欧州などでの新規原子炉の運転開始により、原子力発電量は2024年には1.6%、2025年には3.5%増加すると予測している。また、報告書は、人工知能(AI)の台頭により、データセンターによる電力消費が注目されているなか、安定した低排出電源の必要性などから、原子力発電が地熱発電とならんで、魅力的な存在になりつつあると指摘。具体的な動きとして、米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社によるサスケハナ原子力発電所(BWR、133.0万kW×2基)に隣接するデータセンターの買収のほか、オンサイトの小型モジュール炉(SMR)の活用例として、不動産・プロジェクト開発企業の米グリーン・エナジー・パートナーズ(GEP)社によるSMRと水素発電設備を備えたデータセンター・キャンパスの建設計画、ノルウェーの原子力プロジェクト会社のノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)社によるデータセンター向けのオフグリッドのSMR建設計画などを挙げた。そのほか、米マイクロソフト社と米ヘリオン社の核融合発電に関する電力購入契約(PPA)締結の事例なども紹介。その一方で、IEAは、SMRや核融合発電などの活用をめざす動きは今後の技術開発に勢いを与えるものとしつつも、技術的成熟度から言えば未だ初期段階と指摘。供給スケジュールに関しては、大きな不確実性が存在する点に留意する必要があるとし、今後の動向に注視する必要性に言及している。

- 29 Jul 2024

- NEWS

-

インドが国産SMRを開発へ 民間も参入可能に

インドのN. シタラマン財務大臣は7月23日、2024年度(2024年4月~2025年3月)予算を発表し、そのなかで、同国のエネルギーミックスにおける原子力シェアの拡大に向け、民間部門と提携して、小型炉の設置や小型モジュール炉(SMR)の研究開発等を支援していく方針を明らかにした。インドで、原子力プロジェクトに民間の参入を認める方針が示されたのは今回が初めて。発表資料によると、原子力は、N. モディ首相が掲げる「先進インド構想(ヴィクシット・バーラト)」に向けた、エネルギーミックスの土台となっている。今後、政府は民間部門と提携し、研究・イノベーションのために新たに設けられた1兆ルピー(約1兆8,500億円)の研究開発資金を活用して、①バーラト小型炉(PHWR)の設置、②バーラトSMR(BSMR)の研究開発、③原子力に関する新技術の研究開発――を推進していく方針だ。原子力など科学技術を担当するJ.シン閣外専管大臣は2023年8月、議会下院における答弁の中で、政府が海外との協力やSMRの自主開発の選択肢を模索しているほか、民間部門の参入を可能にするため、1962年原子力法の改正を検討中と答弁していた(既報)。1962年原子力法は、民間部門が原子力発電に参加することを認めておらず、これまでインドの商用原子力発電所を所有、運転するインド原子力発電公社(NPCIL)と提携が許されていたのは、インド国営火力発電公社(NTPC)といった政府系公社だけだった。今回、民間部門の提携が認められたことで、新規原子力発電所の資金調達に新しい道が開かれることになる。日本原子力産業協会の調査によると、インドでは2024年1月1日現在、23基・748.0万kWが運転中で、10基・800.0万kWが建設中(このうち、カクラパー4号機が2024年3月31日に営業運転を開始している)。インド原子力省(DAE)は、原子力発電設備容量を2031年までに2,248万kWに増強する目標を設定している。インドはまた、2024年3月、同国南部のタミルナドゥ州・カルパッカムで建設中の同国初の高速増殖原型炉「PFBR」(50.0万kW)で、モディ首相立ち合いの下、燃料装荷を開始している(既報)。

- 24 Jul 2024

- NEWS

-

ノルウェー 地方自治体でSMR導入への関心が拡大

ノルウェーの新興エネルギー企業ノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)社は7月上旬、新たに国内3か所の自治体と、小型モジュール炉(SMR)の立地可能性調査に関する協力で合意した。ノルスク社は7月8日、ノルウェー南部のアグデル(Agdel)県リュングダール(Lyngdal)自治体とSMR立地可能性を調査するため協力合意を締結した。リュングダールは、地域貿易の中心地であり、国内有数の産業や企業も多い。U. フソイ同自治体首長は「議会が全会一致で協力合意への締結に賛成した。産業界および消費者は、安定して、手頃な価格の電力供給を必要としている。土地の所有面積が少なく、温室効果ガスの排出が少ないエネルギー源である原子力に依存したい」と述べ、今後の調査への期待を示した。なおノルスク社は、7月4日には、同アグデル(Agdel)県のファーサンド(Farsund)自治体とSMR立地の可能性に関する初期調査を共同で実施する協力合意を締結している。同自治体では、電力集約型産業やエンジニアリング産業などで、大量の電力需要が見込まれる。I.ウィリアムセン同自治体首長は「原子力発電所立地の可能性調査の実施について、ファーサンドの幅広い政治的多数の賛成を得た。ファースンが原子力発電の適地となれば喜ばしい」と語った。また同社は、7月1日には、ノルウェー南西部のルーガラン(Rogaland)県ルンド(Lund)自治体と、原子力発電所立地に関する調査の協力合意を締結。同自治体では、持続可能な産業計画による電力需要の大幅増加が見込まれ、G. ヘレランド同自治体首長は「本合意により、SMR建設の適切なサイトの特定や影響評価の開始など、当自治体における原子力発電の実現に向けた一歩となりうる」と評価した。ノルスク社は、ノルウェー国内の複数の自治体や電力集約型産業と連携したSMRの立地可能性調査を実施し、SMRの建設・運転を目指している。同社のJ. ヘストハンマルCEOは、SMRをノルウェー国内に大規模導入させたい考えだ。同CEOによると、国内では原子力発電導入に向けた調査に率先して取組む自治体の数が急速に増加しているという。また、ノルスク社が40%出資するハルデン・シャーナクラフト社がこのほど発表した報告によると、SMR×4基構成の発電所の発電電力量は、年間100億kWhであり、これは、ノルウェーの総発電電力量の約7%に相当し、約400人もの雇用を生み出すという。

- 22 Jul 2024

- NEWS

-

米国 ノースアナ発電所へのSMR増設を検討へ

米国のドミニオン・エナジー社(以下、ドミニオン社)は7月10日、バージニア州で所有、運転するノースアナ原子力発電所(PWR、100万kW級×2基)での小型モジュール炉(SMR)導入の実現可能性を評価するため、SMR開発企業を対象に「提案依頼書(RFP)」を発行した。RFPは、同サイトでのSMR建設を確約するものではないが、将来的なエネルギー需要を見据えた対応だという。バージニア州のG.ヤンキン知事は、将来の電力需要を満たすために、信頼性の高い、手頃でクリーンなエネルギーを利用できる技術を模索することが不可欠であるとした上で、「SMRによって、バージニア州は原子力イノベーションのハブとなる」と強調した。 ドミニオン社は今秋にも、バージニア州の規制当局である州企業委員会(SCC)に対して、SMR開発コストの回収ができるよう申請する考えだ。バージニア州議会は今年初め、SMR開発のコスト回収に関する超党派の法案を可決しており、ヤンキン知事が7月10日、同法案への署名を行った。同法はコスト回収額に上限を設けているが、ドミニオン社の見積りでは、申請額はこの上限を大幅に下回るという。バージニア州経済開発機構(VEDP)によると、バージニア州には米マイクロソフト社、米アマゾン・ウェブ・サービス社をはじめ、世界の巨大データセンターのうち、約35%にあたる約150施設が立地しているという。そのため、電力需要に対する関心は高く、2022年にはヤンキン知事がエネルギー計画を発表し、原子力イノベーションのハブを目指すことを明らかにしていた。 なお、ドミニオン社はノースアナ発電所以外に、バージニア州内にサリー原子力発電所(PWR、89.0万kW×2基)を所有、運転しており、2021年5月には80年運転の認可を取得したため、1号機が2052年5月まで、2号機が2053年1月までそれぞれ運転継続することが可能。一方のノースアナも80年運転をめざし、現在2回目の運転期間延長の審査が米原子力規制委員会(NRC)により進められている。

- 17 Jul 2024

- NEWS

-

韓国 世界初のSMR船舶研究機関を設立

韓国の国立木浦大学校は7月2日、同校の付属研究機関として世界初の小型モジュール炉(SMR)船舶研究所を開所した。同研究所では今後、SMR搭載船舶の開発と商業化のほか、同船舶の専門家を育成するための教育プログラムの開発と運営にも取り組む計画だ。 開所式には、韓国水力・原子力会社(KHNP)、サムスン重工業(SHI)などの原子力・造船関係企業、米国船級協会(ABS)、ロイド船級協会(LR)などの国際船級協会、地方自治体、企業や団体の関係者100名以上が出席。同校のS. ハチョル学長は、「SMR搭載船舶が、将来の海洋産業の中核を担う技術として注目を集めている」と述べ、その要望に積極的に応えるため、今回の研究所設立に至ったと説明。そのうえで、同学長は「今後は国内外の大学、研究機関、造船会社、船級協会などと協力し、ネットワークを構築して、総力をあげて研究を進める」と意気込みを語った。国連の専門機関である国際海事機関(IMO)が2023年に採択した「2023 IMO GHG削減戦略」によると、国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出量を2050年頃までに正味ゼロにすることが目標として掲げられている。海洋環境に対する規制が厳しくなるなか、先進的な新技術を搭載した次世代燃料船(ゼロエミッション船)の開発が求められており、SMRの技術が、今後の海事産業の技術的選択肢の一つとして注目されている。SMRをめぐっては、最近ではY.ソンニョル大統領が6月に慶州市でのSMRの産業ハブ創設計画を発表したほか、韓国製SMR「i-SMR」の国内外の展開をめざして産官学が連携して開発を進めるなど、SMR開発を積極的に推進している。また、原子力の船舶利用については、サムスン重工業が、デンマークのシーボーグ社製コンパクト熔融塩炉(CMSR)を搭載した海上浮体式原子力発電所の概念設計に協力している。日本では、IMOのGHG削減戦略に対応するため、大手造船会社と日本海事協会が「一般財団法人次世代環境船舶開発センター」を2020年に設立し、ゼロエミッション船や低・ゼロ炭素燃料などの研究を行っている。なお、2023年5月、浮体式原子力発電所プロジェクトを手掛ける英国のコアパワー社に対し、日本の今治造船(愛媛県今治市)や尾道造船(兵庫県神戸市)など13社が出資したことが明らかになっている。

- 11 Jul 2024

- NEWS

-

韓国 i-SMRの運転試験用シミュレーターが完成

韓国水力・原子力会社(KHNP)は6月28日、自社の研究施設(CRI)内に、小型モジュール炉(SMR)「i-SMR」の運転試験用シミュレーターを開設した。i-SMRは電気出力17万kWの一体型PWRで、概念設計と基本設計は昨年末に完成している。今回のシミュレーターはそれらを基に開発したもので、i-SMRの設計や操作を検証し、開発にフィードバックさせるのが狙いだ。KHNPは、2025年末までに「標準設計(SD)」を完成させ、2028年に「標準設計承認(SDA)」を取得したい考えだ。i-SMRのベースとなったのは、韓国原子力研究院(KAERI)が開発したSMART炉(System-integrated Modular Reactor)。事故時に運転員の介入や電力供給なしで、原子炉を安全に停止する受動的安全性を備えているほか、モジュール化による工期短縮、運転システムの自動化による省人化などが特長だという。KHNPは2020年、i-SMR開発プロジェクトに着手し、2023年に同プロジェクトは、政府の全面的な支援を受けた国家研究開発プロジェクトと位置付けられた。韓国政府のバックアップの下、プロジェクト全体を管理するi-SMR開発機構が発足し、KHNPやKAERIのほか、韓国電力技術(KEPCO E&C)、韓電原子力燃料(KNF)や斗山エナビリティなど、韓国の主要原子力関連企業が参加している。i-SMRをめぐっては、KHNPは今年4月、i-SMRと太陽光や風力などの再生可能エネルギーを組み合わせて、エネルギーの安定供給とCO2排出ネットゼロを実現する都市構想である「スマートネットゼロシティ(SSNC)」を発表。SSNCの開発促進のため、同月、韓国南東部の慶尚北道(キョンサンブクト)の慶山市と了解覚書(MOU)を締結した。続く6月には、KHNPは、大邱広域市と、大邱慶北新空港近くのハイテク産業団地へのi-SMR建設に向け、フィージビリティ・スタディ(FS)を含むMOUを締結している。さらに、KHNPは昨年12月、第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の会期中、インドネシアの電力会社ヌサンタラ・パワー(PLN NP)社およびヨルダン原子力委員会(JAEC)とそれぞれMOUを締結。KHNPとPLN NP社は、インドネシアにおけるi-SMR開発の経済性や技術に関する共同基礎研究を実施するほか、地域の専門技術の開発、原子力分野の人的・技術交流などで協力する。一方、KHNPとJAECは、共同FSの実施など、ヨルダンにおけるi-SMRの展開可能性に関するMOUを締結している。

- 09 Jul 2024

- NEWS

-

ポーランド SMR展開支援に向け北米企業と協業へ

ポーランドのオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社は6月28日、米GE・日立ニュクリアエナジー(GEH)社製小型モジュール炉(SMR)である「BWRX-300」(30万kW)のポーランドにおける展開支援に向け、「BWRX-300」のサプライチェーン・グループ3社と契約を締結した。今回契約を締結した3社は、アトキンス・リアリス社(旧SNC-ラバリン社)、建設大手エーコン(Aecon)社、GEH社で、OSGEはこれら3社と協業契約を締結、さらにアトキンス・リアリス社とエーコン社とは「BWRX-300」の建設分野に係る2つの枠組協定を結んだ。OSGE社は、ポーランドの建設・エンジニアリング企業にSMR建設に係る知識や技術が不足しているなか、経験豊富なカナダ企業のノウハウを活用していきたい考えだ。なお、エーコン社は、オンタリオ・パワー(OPG)社のダーリントン・サイトでの「BWRX-300」建設プロジェクトの建設を担当しており、さらにアトキンス・リアリス社とともに、現在OPG社とブルース・パワー社が保有するCANDUプラントでの大規模な改修工事も手がけている。今回の契約について、エーコン社のT. クロシャー原子力担当副社長は、エネルギー移行において、SMRの導入は重要な役割を果たすとし、「ポーランドにおけるクリーンで信頼できる安価な電力供給に貢献する」と今回の協働の意義を強調。一方、アトキンス・リアリス社のI. エドワーズ社長兼CEOは、世界の電力需要が2050年までに3倍に増加し、新たに1000基規模の原子炉市場が生まれると予測した上で、「大型原子炉だけでなくSMRが今後の新規建設の一画を担う」との見方を示した。ポーランドの大手化学素材メーカーとポーランド最大手の石油精製企業の合弁会社であるOSGE社は2023年4月、首都ワルシャワを除く国内6地点における合計24基の「BWRX-300」建設に関する原則決定(DIP)を気候環境省に申請。同省は同年12月、これら発電所に対するDIPを発給した。DIPは、原子力発電所建設計プロジェクトに対する最初の基本的な行政判断で、DIP発給によりプロジェクトが正式に認められたことを意味する。OSGE社は、2030年代初めにも「BWRX-300」の初号機を完成させたい考えで、今年に入って、ポーランド環境保護総局(GDOŚ)は同プロジェクトに関する環境影響評価(EIA)の報告書作成に向けて取り組むべき分野を提示。これを受け同社は、ポーランド南部のスタビ・モノフスキエ(Stawy Monowskie)地点での「BWRX-300」建設に向けた環境・立地調査を開始する。また、ポーランドの規制当局である国家原子力機関(PAA)は2023年5月、「BWRX-300」の安全評価に関する包括的な見解を長官名で公表し、同炉がポーランドの関係法に基づく安全要件に適合していることを確認した。「BWRX-300」は出力30万kWの次世代原子炉で、2014年に米国の原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。

- 05 Jul 2024

- NEWS

-

カナダの2州 原子力発電導入で協力覚書を締結

カナダのアルバータ州とサスカチュワン州の両政府は5月2日、2050年までにネットゼロの達成に向けて、原子力発電の開発を促進するための協力覚書(MOU)に調印した。MOUに基づき、両州は原子力サプライチェーンや人材育成、燃料供給保障、小型モジュール炉(SMR)などの開発や法規制など、原子力発電の主要分野における協力や情報共有を実施する。また両州は、エネルギー開発に関して長年の協力関係にあり、脱炭素化に関連する同様の課題を有することから、産業界の脱炭素化の促進と送電網の信頼性向上にも取り組む。電力需要を満たし、経済成長に貢献する原子力発電の導入に期待を寄せる。2019年12月、オンタリオ州、ニューブランズウィック州、サスカチュワン州は、カナダでSMRを推進するためのMOUに調印し、アルバータ州は2021年4月に正式に同MOUに加わった。4州は2022年3月、「SMR展開の戦略計画」を発表している。今回のアルバータ州とサスカチュワン州との間の新たなMOUには、産業界の脱炭素化や送電網の信頼性確保といった共通の関心分野が追加されている。

- 14 May 2024

- NEWS

-

イタリア エネ大臣が原子力再導入の可能性を示唆

イタリアのG.ピケット=フラティン環境・エネルギー安全保障大臣は4月28日、原子力、特に小型モジュール炉(SMR)の新たな役割について、「建設的かつ科学的な議論」が行われるよう求め、同国における原子力再導入の将来的な可能性に言及した。フラティン大臣は、イタリア・トリノで開催されたG7気候・エネルギー・環境閣僚会合で議長を務めており、今回の発言は同会合に先立って開催された米シンクタンク、アトランティック・カウンシルのイベント「エネルギー移行における原子力の役割」における基調講演でのこと。フラティン大臣は基調講演の中で、イタリアは現在、エネルギーの1/3を再生可能エネルギーで、2/3を化石燃料でまかなっており、2030年までにこの比率を逆転させることを目指しているが、2050年のCO2排出実質ゼロの目標達成には、短・中期的には原子力の利用を検討しなければならないと発言。大臣は、特に小型モジュール炉(SMR)に注目していると述べた。また、COP28で原子力発電設備容量を3倍にするという目標が掲げられたことにも触れた。フラティン大臣は、原子力発電は環境面での利点に加え、イタリアにとって(ロシア問題など)地政学的影響を排除するのに役立つと指摘。また、イタリアが欧州SMR産業アライアンスに参加していることにも言及。イタリアが原子力発電について「イデオロギー的な議論ではなく、建設的かつ科学的な議論」を行うことを期待すると強調した。イタリアでは1960年初頭から4サイトで合計4基の原子力発電所が稼働していたが、チョルノービリ原子力発電所事故後の1987年、国民投票によって既存の全発電所の閉鎖と新規建設の凍結を決定。最後に稼働していたカオルソ(BWR、88.2万kWe)とトリノ・ベルチェレッセ(PWR、27万kWe)の両発電所は1990年に閉鎖し、脱原子力を完了した。2009年になるとEU内で3番目に高い電気料金や世界最大規模の化石燃料輸入率に対処するため、原子力復活法案が議会で可決している。しかし、2011年の福島第一原子力発電所事故を受けて、同じ年の世論調査では国民の9割以上が脱原子力を支持。当時のS.ベルルスコーニ首相は、政権期間内に原子力復活への道を拓くという公約の実行を断念した。しかし、近年は世界的なエネルギー危機にともない、イタリアのエネルギー情勢も変化。2021年6月に実施された世論調査では、イタリア人の1/3が国内での原子力利用の再考に賛成しており、回答者の半数以上が新しい先進的な原子炉の将来的な利用を排除しないと述べるなど、情勢は変化している。2023年5月、議会下院は、国のエネルギーミックスに原子力を組み込むことを検討するよう政府に促す動議を可決。9月には、環境・エネルギー安全保障省が主催する「持続可能な原子力発電に向けた国家政策(PNNS)会議」の第一回会合が開催され、近い将来にイタリアで原子力発電を復活させる可能性が議論されている。原子力の位置付けの見直しとともに、具体的な原子力利用再開に向けた動きもみられる。イタリアの電力会社で、フランス電力(EDF)のイタリア子会社でもあるエジソン社は2023年10月、イタリアの原子力復活に向けた条件が整えば、出力34万kWeのSMRを国内で2基、2030~2040年頃をメドに建設する意欲を表明した。親会社のEDFは仏原子力・代替エネルギー庁(CEA)などと協力して、欧州主導のSMR「NUWARD」(出力17万kWeの小型PWR×2基)を開発中。エジソン社は「2040年までに自社電源の9割を脱炭素化する」ことを目指している。また、今年3月にはイタリアの大手電力会社エネル社と原子力機器製造・設計建設会社のアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare)社が、SMRや先進型モジュール炉(AMR)などの技術開発、ビジネスモデル、産業への応用について共同調査・評価の実施で合意している。

- 01 May 2024

- NEWS

-

ノルウェー SMR建設に新たな候補サイト

ノルウェーの新興エネルギー企業ノルスク・シャーナクラフト(Norsk Kjernekraft)社は4月4日、最大5基の小型モジュール炉(SMR)で構成される原子力発電所の建設サイト候補地として、ノルウェー西岸ヴェストラン県ベルゲン市の西にあるエイガーデン(Øygarden)自治体サイトの影響評価作業を開始することを明らかにした。ノルスク社は今後、自治体、住民、産業界との協議の基礎となる、SMR発電所建設の評価に関する提案書をエネルギー省に提出し、同省が承認すればコメントとともに影響評価の準備に反映する。ノルスク社はこれまで、エイガーデン自治体当局や政治家との会合に出席したほか、公開会合を数回開催してきた。対象となるサイトはコルスネス工業地帯に隣接し、エイガーデンの前首長が所有する、250エーカー(約1km2)。ノルスク社は、SMR発電所の建設サイトとして同サイトを取得することを明記した意向書を前首長と交わした。ノルスク社によると、同サイトに電気出力30万kWのSMRを5基建設すると、年間125億kWhの発電が可能で、これはノルウェーの現在の総電力消費量の約10%に相当する。ノルスク社のJ.ヘストハンマルCEOはこの合意を受け、「調査に前向きな自治体は非常に多く、将来的に原子力発電所の建設可否の判断材料となる具体的な情報を得られる」と語る。ノルスク社は2023年、ノルウェー海に面したアウレ(Aure)自治体とハイム(Heim)自治体、北極圏のナルヴィク(Narvik)自治体およびバレンツ海に面したヴァードー(Vardø)自治体からSMR立地可能性調査の実施要請を受け、各自治体と調査プログラムの実施協定を締結している。自治体での原子力発電導入の可能性に関連して、同社は同年6月、フィンランドのティオリスーデン・ボイマ(TVO)社のコンサルティング子会社であるTVOニュークリア・サービス(TVONS)社と、ノルウェーにおけるSMR導入に向けた共同調査の実施に係る基本合意書を締結した。11月には、アウレとハイムの両自治体におけるSMR発電所建設の評価に関する提案書を石油・エネルギー省に提出し、ヴァードー自治体についても同様の提案書を作成中である。また同月、エストフォル・エネルギー(Østfold Energi)社ならびにハルデン市と、かつて研究炉が運転されていたハルデン市におけるSMR発電所建設の調査に向け、共同で新会社のハルデン・シャーナクラフト(Halden Kjernekraft)社を設立した。ノルスク社は、電力集約型産業と共同でノルウェーにSMR発電所を建設、所有、運転することを目指し、国内規制と国際基準(IAEAのマイルストーン・アプローチ)に従って許認可申請を準備するとしている。なお、ハイム自治体は4月12日、SMR発電所建設区域の設定に向けた規制作業を開始し、同区域の既存の計画を中止すると発表した。同自治体とアウレ自治体との境界に位置する共同工業地帯には温室効果ガス排出の大幅な削減と大量の電力を必要とする電力集約型産業が立地しており、SMRの必要性が高まっている。ノルスク社のヘストハンマルCEOは、「ハイムとアウレの両自治体は、産業と住民に十分な信頼性の高い電力を供給することに前向きに取り組んでいる。当社は、両自治体とともにSMR発電所建設に関する提案書を石油・エネルギー省に提出した」と指摘した。

- 17 Apr 2024

- NEWS

-

スロベニアのSMR導入 米国が支援

J. ハープートリアン駐スロベニア米国大使は2月6日、小型モジュール炉(SMR)の国内建設を検討しているスロベニアに対し、米国がSMRの実行可能性調査(F/S)や技術支援などに資金提供を行うとした書簡をスロベニアのT. セルセン環境・気候・エネルギー省副大臣に手交した。今回の決定は、米国が主導する石炭火力発電所からSMRによる原子力への転換プログラムである「プロジェクト・フェニックス(Project Phoenix)」の一環。スロベニアは2023年6月、環境・気候・エネルギー省が中心となり、国内唯一のクルスコ原子力発電所(PWR×1基、72.7万kW)を所有する国営電力のGENエネルギア社、国営スロベニア電力ホールディング(HSE)、コンサルティング企業のハッチ社などの協力を得て、同プロジェクトへの助成金申請を行っていた。これまでに、同プロジェクトの支援対象となっている国は、チェコ、スロバキア、ポーランド、ルーマニアの計4か国。プロジェクト・フェニックスは、欧州での石炭火力発電所からSMRへの移行を加速させると同時に、プラント・スタッフの再訓練を通じて地元の雇用を維持する計画で、中・東欧諸国の脱炭素化とエネルギーセキュリティを支援するために、F/Sや技術支援などを米国が直接支援する。2022年11月、J. ケリー米気候問題担当大統領特使が、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)で同プロジェクトを発表、米国務省の国際支援プログラム「SMR技術の責任ある活用に向けた基本インフラ(FIRST)」の下、安全性やセキュリティ、核不拡散の最高水準に基づいて、パートナー国の能力開発支援が行われる。また、国務省は、技術、コンサルティング支援に米エンジニアリング企業のサージェント&ランディ社(Sargent & Lundy, L.L.C.)をプロジェクトの実施パートナーとして選定している。今回の米国の決定について、セルセン副大臣は、「プロジェクト・フェニックスへの参加は、スロベニアの国家エネルギー・気候計画の国際公約遵守に向けた取組に資するもの」として歓迎している。なお、欧州委員会(EC)の資料によると、2021年のスロベニアの電源構成は、再生可能エネルギー(バイオマス等含む)38%、原子力37%、化石燃料23%、天然ガス2%となっている。スロベニアは現在、既存のクルスコ原子力発電所の隣接サイトで最大240万kWの原子炉増設を計画中(JEKプロジェクト)。JEKプロジェクトをめぐっては、増設の是非を問う国民投票が今年後半にも実施される予定である。一方、既にプロジェクト・フェニックスの助成対象に選ばれているスロバキアのスロバキア電力(SE)は14日、サージェント&ランディ社のスタッフが同国を訪問し、F/S実施に向けた初期の現地調査を開始したことを明らかにした。スロバキア電力によると、2025年までにF/Sを終え、2029年までに環境影響評価(EIA)を含むSMRの初期設計と許認可手続きを完了し、2035年の運転開始をめざしている。

- 19 Feb 2024

- NEWS

-

オランダ 原子力人材育成を強化へ

オランダ政府の原子力利用拡大の意向を受け、オランダの原子力および教育セクターの関係者は1月12日、原子力の理工系分野における職業教育の強化を目的とした共同声明に署名した。原子力分野でのキャリアに対する学生の関心を高めるために、新しい原子力教育カリキュラムの共同開発などを視野にいれている。現在、オランダの原子力シェアは小さく、国内唯一の原子力発電所であるボルセラ発電所(PWR、51.2万kW)が国内の総発電電力量の約3%を供給するのみ。同発電所は1973年の運転開始後40年目の2013年に運転期間が20年間延長され、運転認可は2033年末まで有効である。2021年3月に発足した連立政権の4党は、2040年までにCO2排出量の実質ゼロ化を目指しており、同年12月に4党が合意した2025年までの政策方針の中で、ボルセラ発電所の運転を長期に継続するとともに、政府の財政支援により新たに2サイトで原子力発電所を建設する方針を明記。2022年12月、政府は第3世代+(プラス)の原子炉(各100万~165万kW)2基の新設を計画し、建設サイトとして、ボルセラ発電所の立地エリアを指定している。いずれも2035年に運転開始させ、2基で国内の総発電電力量の9~13%を賄うと試算する。また、ボルセラ発電所では、政府の資金提供を受け、2034年以降の運転継続に向けた実行可能性調査が進行中である。オランダでは、クリーンエネルギーへの移行に寄与するとして小型モジュール(SMR)の建設計画も進められている。オランダのULCエナジー社は英ロールス・ロイス社製のSMRを複数基導入する考えで、2023年11月、英ロールス・ロイスSMR社とオランダの建設企業BAMインフラ・ネーデルランド社と長期的に協力することで基本合意している。また、ロシアのウクライナ侵攻による地政学的な変動で、原子燃料の需要の高まりを受け、英国に本拠地を置く濃縮事業者のウレンコ社は、オランダにあるアルメロ工場の濃縮能力を拡大する計画だ。核医学分野では、医療用アイソトープ製造のため、新しい研究炉PALLAS(熱出力5.5万kW)が北ホラント州のペッテンで建設中である。原子力研究コンサルタント・グループ(NRG)が1960年から運転する高中性子束炉(HFR、熱出力4.5万kW)の後継機となる。HFRは、医療用アイソトープの欧州の需要の約60%、世界の需要の約30%を生産する。政府は、PALLAS建設への資金拠出を通じて世界市場における地位の向上と北ホラント州の高い知見と雇用の維持を目指している。「これらの野心的な目標を実現するには、原子力分野の十分な知識を持つスタッフを増やす必要がある」「そのためには、職業教育が重要な役割を果たすため、原子力産業界と教育機関との連携を強化する必要がある」と共同声明は指摘している。共同声明の署名式には、産業界からはCOVRA(放射性廃棄物の処理・貯蔵)、EPZ社(原子力発電)、NRG-Pallas(医療用アイソトープ製造)およびUrenco社(ウラン濃縮事業)が参加した。教育機関からは中等職業教育(MBO)機関のScalda、Horizon College/Regio College、Vonk、ROC van Twenteおよびデルフト工科大学(TU Delft)が参加している。

- 23 Jan 2024

- NEWS

-

加アルバータ州へのSMR導入 電力2社が提携

カナダのキャピタル・パワー社とオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は1月15日、電気出力30万kWの小型モジュール炉(SMR)「BWRX-300」のアルバータ州での建設を目指し、協力することで合意した。技術面だけでなく事業運営も含めた実現可能性を検討する。実現可能性評価は、2年以内に完了するが、その後の取り組みでも協力を継続する。この合意により、アルバータ州、オンタリオ州、サスカチュワン州、ニューブランズウィック州政府が2022年に発表したSMR導入のための共同戦略計画が前進することになる。キャピタル・パワー社は、アルバータ州エドモントンに本社を置く、北米の電力会社。アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、および米国10州に、火力、太陽光、風力など約760万kWの発電設備容量を所有している。カナダ・オンタリオ州の州営電力であるオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社は、北米初のSMRをオンタリオ州のダーリントン原子力発電所サイト内に建設するため、準備作業を実施している。採用炉型は、GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製のBWRX-300で、計4基建設予定。1基目の建設は2028年末までに完了し、2029年末までに運転を開始する計画だ。キャピタル・パワー社のA.デイCEOは、「SMRはアルバータ州にとって、安全で信頼性が高く、柔軟性があり、手頃な価格で重要なクリーンなベースロード電源になる。この合意は長期的な戦略的パートナーシップの基礎を築くものである」「30万kWのSMRは、アルバータ州の電力市場にとって適切なサイズであり、OPG社の原子力発電の経験を活かし、アルバータ州でのSMR導入を加速させる」と期待を寄せる。同社は、2030年から2035年にかけて最初のSMRの設置を目指している。OPGのK.ハートウィックCEOによると、ダーリントン原子力発電所サイト内での新しいプラントの建設許可取得の規制手続きを完了し、2025年初頭までにSMR全4基のコストを公表できるだけの情報が十分に揃うという。初号機は少し高価になるが、後続機はコストが低減されるという。なお、この提携同意の発表式典には、アルバータ州とオンタリオ州の関係政府機関の大臣も列席。アルバータ州政府のN.ノイドルフ公共事業担当大臣は、「SMRはクリーンで信頼性が高く、手頃な価格の電力を供給するための適切なエネルギーミックスを求めるアルバータ州にとって、大きな役割を果たす可能性がある」とし、「このパートナーシップは、オンデマンドのベースロード電力を維持しながら脱炭素化を目指す我々にとり、エキサイティングで重要な前進である」と述べた。同大臣は、SMRを1か所あるいはそれ以上の場所に設置するかは実現可能性の段階で検討されるが、SMRの魅力は、原子炉をフリート化したり、より離れた場所に単独で設置したりと両方が可能なことだ、と指摘する。アルバータ州は2023年9月、同州のオイルサンド事業へのSMR導入に関する複数年にわたる調査に700万カナダドル(約7.7億円)を投資すると発表。アルバータ州政府のB.ジーン・エネルギー鉱物資源大臣は、SMRはクリーンな発電供給ミックスの重要な要素であり、オイルサンド事業にとって有望であると語った。オンタリオ州政府のT.スミス・エネルギー大臣は、「世界トップクラスのオンタリオ州の原子力の専門知識を活用した次世代のSMR技術の推進を期待する」「SMRは高賃金の雇用を創出する新たな投資を確保し、安全で信頼性の高い電力を供給、地域社会の増大するニーズに対応する」と述べた。折しも、発表式典の2日前、週末のアルバータ州の気温はマイナス45度近くまで下がり、高い電力需要により輪番停電の可能性が発生、住民に節電が要請された。スミス大臣は、アルバータ州の州都エドモントンからソーシャルメディアに投稿。風力発電や太陽光発電がほとんど稼働せず、輪番停電の可能性があることに触れ、オンタリオ州の原子力に関する専門知識をエネルギーの自立と安全保障を求める世界中の地域に輸出していきたい、と発信している。

- 19 Jan 2024

- NEWS

-

エストニア 政府部会がSMR導入を支持

エストニア政府の原子力作業部会は12月29日、原子力導入がエストニアの気候変動目標の達成とエネルギー安全保障の向上に役立つと結論づけ、特に小型モジュール炉(SMR)が最適とする報告書をとりまとめた。作業部会は、国際原子力機関(IAEA)の「原子力発電導入にむけたインフラ開発のロードマップ」に従い、SMRの導入の可能性について2年半にわたり分析。原子力は再生可能エネルギーを支援するものであり、タイムリーな計画、十分な資金、政治的・国民大の支持があれば、エストニアにおける原子力導入は可能であるとしている。政府とエストニア議会は、原子力計画について2024年初めの数か月にも議論を開始する予定である。原子力作業部会の代表であり、気候省のA.トゥーミング次官は、「原子力エネルギーは、エストニアにおいて将来世代にわたって安定したエネルギー供給を保証する可能性を秘めている」としながらも、「原子力を選択することで、再生可能エネルギーの生産・貯蔵能力の強化に影響を与えたり、排出削減を先送りしてはならない」と強調している。公表された報告書では、原子力の経験のない国で原子力を導入するには何年もの準備が必要であり、原子力計画の実施から発電を開始するには9〜11年のリードタイムを要すると予測。原子力利用を決定した場合、エストニアにおける次のステップは、法的枠組みの整備、人材育成、原子力発電所の建設サイトの選定であるとしている。また、原子力発電所の建設資金を民間部門から調達し、原子力利用を可能にする枠組みを構築するための国家予算の初期費用は、約7,300万ユーロ(約115.4億円)となるが、原子力エネルギーの導入は、主に税収の増加や経済活動の活性化により国家に安定した歳入をもたらすという。エストニアの現在の電源は、化石燃料、特にオイルシェール燃料が大半を占めている。エストニアは、2050年までに排出量実質ゼロを達成することを掲げており、国内のオイルシェールの段階的廃止を開始する2035年までにエネルギー・ミックスを多様化するため、信頼性が高く低炭素な電源の選択肢として原子力発電に注目している。報告書では、電気出力40万kW以下のSMRの導入が適切とし、小規模なバルト海電力市場、再生可能エネルギー、供給目標、欧州の水素市場の発展の可能性を考慮し、水素製造が可能なSMRを3~4基または合計120万kWまでの導入可能性を検討。炉型の選択にあたっては稼働実績と燃料供給の安定性を重視するという。なお、2023年2月、エストニアの新興エネルギー企業のフェルミ・エネルギア社は、GE日立・ニュクリアエナジー社のSMR「BWRX-300」を2030年代初頭までに建設すると発表している。

- 10 Jan 2024

- NEWS