キーワード:SMR

-

カナダ小型高速炉 事前審査の主要段階をクリア

カナダと米国に拠点を置くARCクリーン・テクノロジー社は7月8日、自社の開発する小型モジュール炉(SMR)「ARC-100」が、カナダ原子力安全委員会(CNSC) の実施する正式な許認可申請前の任意の設計評価サービス「ベンダー設計審査(VDR)」の第2段階(許認可上、問題となる点の特定)を完了したことを明らかにした。CNSCは報告書の中で、認可取得における根本的な問題は認められなかったと結論。ARC社は、ARC-100の商業化に向けた重要な一歩となったと歓迎している。ARC-100は、第4世代のナトリウム冷却・プール型の高速中性子炉で、電気出力は10万kW。電力とプロセス熱の両方の用途向けに設計されており、石油・ガス、精製、化学分野などにおける脱炭素化イニシアチブに適している。同炉の技術は、米エネルギー省(DOE)傘下のアルゴンヌ国立研究所で30年以上運転された高速実験炉EBR-Ⅱで実証済みだ。ARC-100は、CNSCによる事前審査を完了した初の先進ナトリウム冷却高速中性子炉となった。VDRの第2段階は、CNSCの規制要件や期待に関するフィードバックをベンダーに提供するもの。2022年2月に開始された同審査の一環として、ARC社はCNSCが定義する将来の認可申請にとって重要な19の重点分野をカバーする数百の技術文書を提出。これには、安全システム、安全解析、炉およびプロセスシステムの設計、規制遵守、品質保証に関する情報が含まれていた。ARC社は今回の審査完了が、カナダ・ニューブランズウィック州で進行中のARC-100実証機の認可申請活動にも、さらなる信頼と弾みを与えるものと指摘する。2023年6月には、ニューブランズウィック・パワー(NBパワー)社がポイントルプロー原子力発電所(Candu-600×1基、70.5万kWe)サイトにおけるARC-100建設に向けた「サイト準備許可」(LTPS)を申請し、認可取得プロセスが開始された。ARC-100は2030年までに運開を予定している。2018年以来、ARC社とARC-100を共同開発しているNB Power社のL. クラークCEOは、「当社は本事前審査を通じて技術支援を提供し、審査の完了をプロジェクト開発における重要な進展と認識している。今後も革新的なエネルギーソリューションの模索に、引き続き協力していく」とコメントした。ARC社は今年6月、スイスと米国に拠点を置くDeep Atomic社と次世代データセンターとAIインフラへの電力供給に向けて、ARC-100の展開を検討するための覚書を締結している。Deep Atomic社はSMRを電源とするデータセンターのプロジェクト開発サービスを提供しており、両社はARC-100をDeep Atomic社のデータセンターインフラプロジェクトに近接して展開できる場所を共同で評価する予定だ。

- 17 Jul 2025

- NEWS

-

アフリカ指導者ら 大陸の成長に向けて原子力を支持

ルワンダの首都キガリで6月30日~7月1日、アフリカ原子力エネルギー・イノベーション・サミット(NEISA 2025)が開催された。アフリカの人口が今後数十年で30億人に達すると予測される中、同サミットでは、増大するエネルギー需要に対応し、工業化を促進し、持続可能な開発を達成するためのカギとして、原子力エネルギー、とりわけ、小型モジュール炉(SMR)とマイクロ炉(MMR)の可能性が議論された。同サミットは、ルワンダ政府が主催、国際原子力機関(IAEA)、国連アフリカ経済委員会(UNECA)、OECD原子力機関(NEA)、世界原子力協会(WNA)をはじめとする主要な国際機関および地域金融機関の協力のもとで開催された。アフリカでは、差し迫ったエネルギー需要に対応し、より持続可能で信頼性の高い原子力エネルギーヘの期待が高まっている。同サミットには40か国以上から政策決定者、産業界のリーダー、著名な原子力専門家が出席。エネルギーの自給自足、クリーンな電力へのアクセス、気候変動問題への対応、アフリカ大陸全体の産業成長を加速するため、大陸のエネルギー需要に対する実行可能で変革的なソリューションである、SMRとMMRに焦点を当て、その導入に必要な条件-インフラ、資金調達、政治のリーダーシップ、地域の技術開発-について議論された。サミットの開会式で、ルワンダのE. ンギレンテ首相は、アフリカの開発アジェンダを推進する革新的でクリーンなエネルギーソリューションを採用するために、アフリカの指導者たちが協力して取り組む必要性を強調。アフリカでは6億人以上が電力を利用できない中、アフリカの長期的なエネルギー安全保障と気候変動に対するレジリエンスを支えることができる原子力の役割を強調し、アフリカの指導者に対し、原子力技術がもたらす機会をとらえるよう呼び掛けた。サミットで演説したIAEAのR. グロッシー事務局長は、アフリカ諸国による原子力開発計画を支援するというIAEAのコミットメントを再確認し、アフリカ大陸における低炭素電源の価値を強調。進化する世界のエネルギー情勢において「アフリカがその地位を主張することを妨げるものは何もない」と述べ、クリーンで信頼性の高いエネルギーはもはや贅沢品ではなく、大陸にとって差し迫った必需品であると付け加えた。SMRとMMRの可能性に関するセッションでは、SMRやMMRはアフリカのエネルギー移行を加速させる大きな可能性を秘めているが、その展開の成功は、技術的な準備だけでなく、強固な支援インフラにもかかっていると指摘。アフリカの現在のインフラ状況は、大陸全体で発電能力の15%、4,000万kWの電力が、インフラの問題、送電網の不備等により、供給できなくなっており、インフラ計画と投資に対する包括的かつ体系的なアプローチが必要であると結論。また、SMR/MMRのクリーンで信頼性の高いエネルギー供給が、アフリカの主要産業である、広大な鉱業部門の発展を促進すると強調された。資金調達に関するセッションでは、SMR/MMRの可能性を現実に変えるには、多額の設備投資と革新的な財務アプローチが必要であると指摘された。アフリカは歴史的に外部からの低利融資に依存してきたが、現在はその依存度が減少しているという。そして、国内および地域の財源を活用した、長期的な民間インフラプロジェクトへの資金供給の必要性を指摘。アフリカは、国内の金融機関と緊密に協力し、公的資金や開発金融を通じてプロジェクトのリスクを軽減することで、現在、重要なプロジェクトに流入していない膨大な資本プールを活用することができるとも言及された。国内金融セクターの長期インフラへの積極融資のほか、世界銀行などの国際開発金融の活用、原子力プロジェクトと地球規模の気候目標との戦略的整合など、多面的なアプローチをとるべきとの見解が示された。さらにアフリカでは、原子力部門を支えるために必要なスキルを育成する必要があるとし、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)は、アフリカの若者が加盟国間で自由に移動して学び、働くことができ、スキルギャップに対処するものとして、地域の専門知識を育成するための貴重なメカニズムであると強調された。

- 15 Jul 2025

- NEWS

-

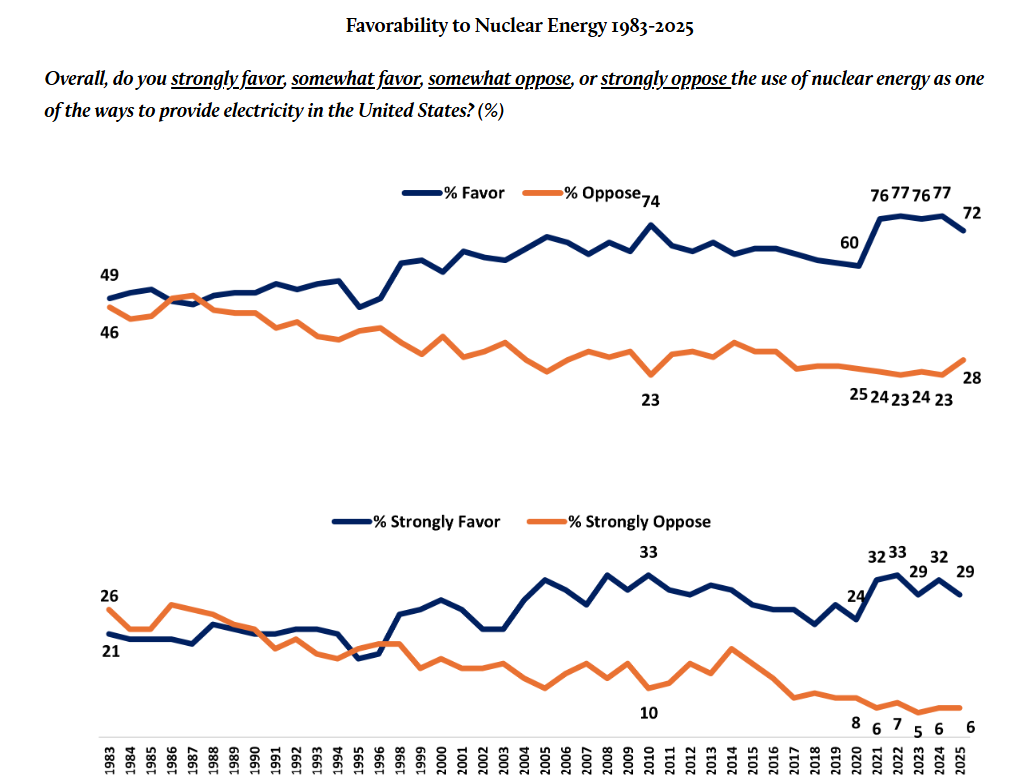

米国民の原子力支持 72%と高水準を維持

米国民の原子力支持が依然として高い水準を保っていることが、最新の世論調査で明らかになった。米国のビスコンティ・リサーチ社が6月18日に発表した世論調査結果によると、米国の原子力支持の割合が72%となり、前年から5ポイント減少したものの、引き続き高い水準を維持している。同調査はビスコンティ・リサーチ社が5月28日から6月8日にかけて、1,000人を対象に調査を実施した。同調査によれば、回答者のうち29%が原子力を「強く支持する」と回答し、「強く反対する」(6%)の約5倍に上った。また、知識量が多い人ほど原子力を支持する傾向にあり、知識量が非常に多い層では、66%が原子力を「強く支持」すると回答した一方、「強く反対する」と回答した人はわずか6%に過ぎなかった。「原子力発電所の運転認可更新」については、87%が「安全基準を満たす限り認可を更新すべき」と回答。また、「将来の新規建設」についても64%が支持した。新規建設の支持率は3年連続で70%を超えていたが、今回は7ポイント低下した。一方、小型モジュール炉(SMR)について「知っている」と答えたのは26%にとどまった。ただし、SMRについて聞いたことがある層では、クリーンエネルギーや信頼性、安全性、手頃な価格といったイメージを持つ傾向が、聞いたことがない層に比べて高いことが分かった。調査では、電源を評価する際に「極めて重要」と考える8つの要素についても尋ねた。その結果、上位は「信頼性」(63%)「手頃な価格」(63%)、「きれいな空気」(61%)、「効率性」(52%)、「良質な雇用」(49%)、「エネルギー・セキュリティ」(48%)、「気候変動対策」(46%)、「エネルギーの自給」(43%)が続いた。なかでも「信頼性」を「極めて重要」または「非常に重要」と回答した人は94%にのぼったが、原子力をその特性と結び付けた人は59%にとどまった。「手頃な価格」では93%が重視した一方、原子力と結び付けた人は49%だった。さらに、女性やZ世代((一般的に1990年代半ばから2010年序盤生まれの年齢層の若者を指す。))では、「きれいな空気」「信頼性」と原子力との関連性を認識している割合が低かった。ビスコンティ・リサーチ社は、この8項目はいずれも本来、原子力に当てはまる特性であるにもかかわらず、多くの米国人が原子力と結び付けて認識していないと分析している。また、太陽光、風力、水力と比較して、原子力を「最も信頼できるクリーンエネルギー源」と評価した人は30%で、太陽光(41%)が最も高かった。なお、水力と風力は原子力よりも評価が低く、それぞれ15%、14%だった。

- 08 Jul 2025

- NEWS

-

フィンランド フォータム社が海外ベンダー3社と先行作業契約を締結

フィンランドの電力大手フォータム社は6月25日、フィンランドおよびスウェーデンでの新規原子力発電所プロジェクトに関して、大型炉のベンダーである、フランス電力(EDF)および米ウェスチングハウス(WE)社-韓・現代E&C(現代建設)社、さらに小型モジュール炉(SMR)の開発企業である米GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社と、それぞれ先行作業契約(Early Works Agreements: EWA)を締結したことを明らかにした。これにより、各陣営との選定プロセスを継続し、協力関係を正式化する。フォータム社は2022年10月に、フィンランドとスウェーデンの2か国における新規原子力発電所の商業面、技術面、社会面での前提条件を調査する、実行可能性調査(F/S)を開始。2年間にわたる調査では、複数のベンダーやパートナー候補、顧客、社会的利害関係者と詳細な協議を重ね、2025年3月にF/Sの結果を発表した。将来の北欧地域における電力需要に応えるための長期的選択肢として、既存原子力発電所のリプレースを視野に、原子力発電開発の継続を決定した。その一環として、フォータム社は、大型炉では仏EDFおよび米WE社-韓・現代E&C(現代建設)社 、さらにSMRでは米GVH社との連携を強化する意向を示していた。今回締結したEWAには、初期プロジェクト計画、サイトおよび設計の適応性、さらにフィンランド放射線・原子力安全庁(STUK)およびスウェーデン放射線安全局(SSM)などの原子力安全規制当局との予備的な許認可活動なども含まれる。各陣営はそれぞれ、EDFはEPR、WE社はAP1000、GVH社はSMRのBWRX-300の導入をめざす。フォータム社のL. レベグル副社長(新規原子力担当)は、「投資決定に先立ち、技術への信頼性を強化し、国別の設計変更のリスクを最小限に抑え、開発段階からベンダーの能力を評価することが不可欠。EWAに基づく作業は、プロジェクトリスクの軽減に大きく貢献する」と指摘した。フォータム社は現在、VVER-440(PWR、53.1万kW×2基)で構成されるロビーサ発電所を運転中。同発電所はフィンランド初の原子力発電所であり、現在、同国の総発電電力量の10%を供給している。1号機は1977年、2号機は1981年に営業運転を開始。両機は2023年2月、20年間の運転期間延長の認可を取得し、2050年末までの運転が可能となった。なお同社は、フィンランドのオルキルオト原子力発電所(1,2号機:BWR、92.0万kW×2基、3号機:PWR=EPR、166.0万kW)のほか、スウェーデンのオスカーシャム原子力発電所(3号機:BWR、145.0万kW)、フォルスマルク原子力発電所(BWR、100万kW級×3基)の共同所有者でもある。

- 04 Jul 2025

- NEWS

-

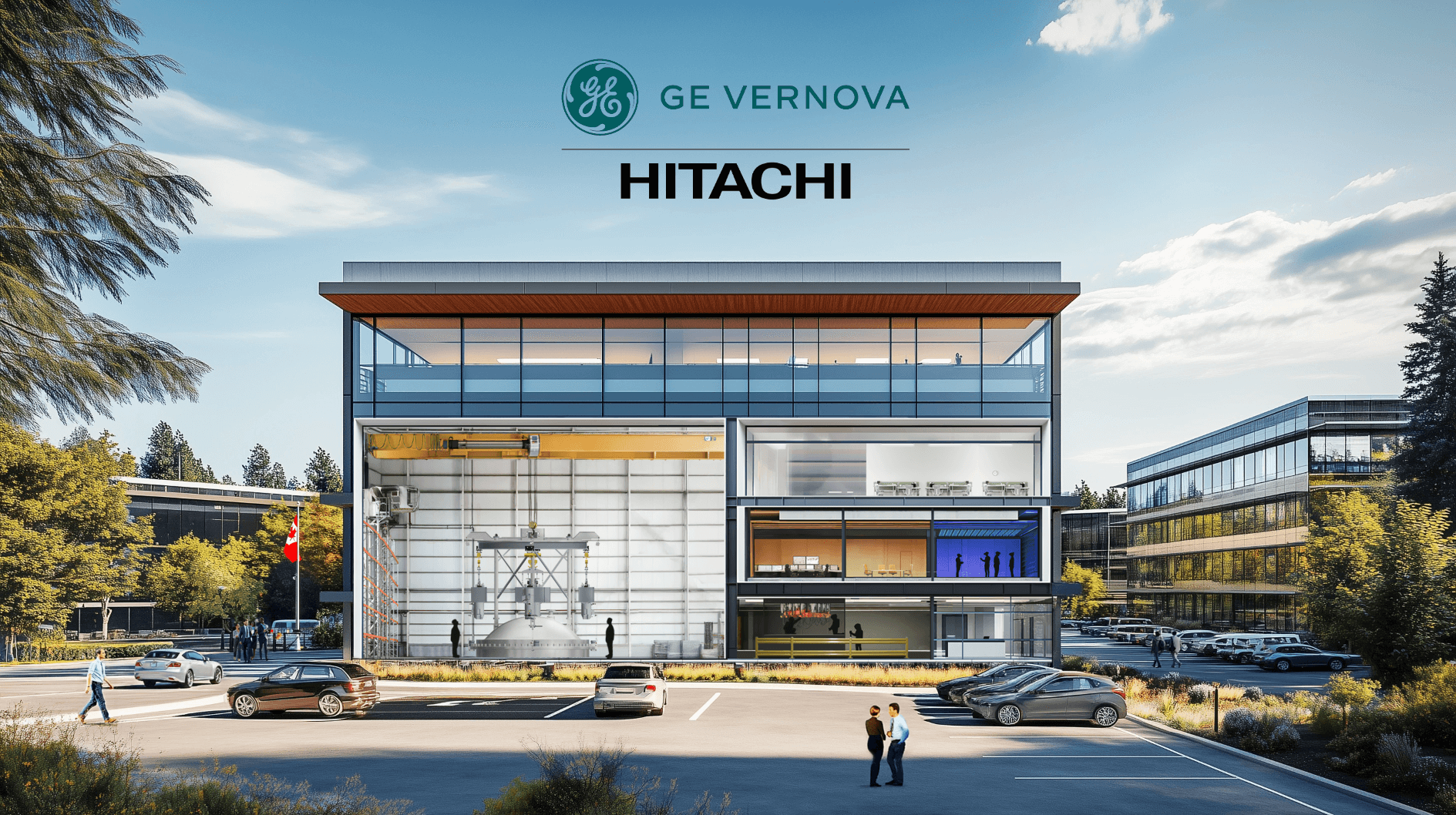

米GVH社 加オンタリオ州にBWRX-300の拠点設立へ

GEベルノバ日立ニュークリアエナジー(GVH)社は6月23日、カナダ・オンタリオ州で州営電力のオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が取組む、ダーリントン新・原子力プロジェクト(DNNP)近くのダラム地域に、BWRX-300のエンジニアリング&サービスセンターを設立する計画を発表した。同センターには最大5,000万米ドル(約71.8億円)を投資する予定で、DNNPに配備予定のGVH社製SMRのBWRX-300の長期的な運転と保守を支援するためのエンジニアリングならびに技術サービスを提供する。また、イノベーションとトレーニング、知識共有、サプライチェーンへの関与、労働力開発のハブとしての役割ももたせる。年間最大2,000人の原子力専門家、サプライヤー、国際パートナーがオンタリオ州に集まり、ダラム地域に大きな経済的利益をもたらすことが期待されている。GEベルノバ・カナダ社のH. チャ―マーズCEOは、「本センターは、オンタリオ州の原子力リーダーとしての地位をさらに強化し、業界をリードする研修体制を通じてカナダの原子力人材の育成を促進する。原子力分野の最先端の人材と技術革新を州にもたらし、BWRX-300の世界展開を後押しするものだ」と語った。同センターは2027年末までに稼働予定。最先端のバーチャルリアリティ・シミュレーターが設置され、安全で効率的なSMRの燃料補給や保守作業の研修が可能になる。また、SMRに特化した高度な保守・点検技術の開発や、BWRX-300の停止期間に備えた計画・実行準備の拠点としての機能も果たす。さらに、原子力事業に加えてGEベルノバ社の他事業の支援拠点としての役割も担うほか、GVH社の米ノースカロライナ州ウィルミントンにある生産拠点も補完する。BWRX-300は、電気出力30万kWの次世代BWR。2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得した第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。カナダ原子力安全委員会(CNSC)は今年4月、OPG社に対し、DNNPサイトにおけるBWRX-300の初号機の建設許可を発給。翌5月、オンタリオ州はダーリントン・サイトへのBWRX-300初号機の建設計画を承認した。

- 01 Jul 2025

- NEWS

-

増井理事長会見 日加フォーラムなど紹介

日本原子力産業協会の増井秀企理事長は6月27日、定例の記者会見を行い、プレスリリースや活動報告、また、記者からの質疑に応じた。増井理事長はまず、6月19日に行われた「第1回日本・カナダ原子力フォーラム」の概要を紹介。同フォーラムは、両国の原子力産業界のビジネス交流の促進が目的で、カナダから17社・33名、日本からは32社・53名が参加し、活発な意見交換が行われるなど、「とても盛況だった」と述べた。このほか、双方の官民代表による講演や、技術・事業に関するパネルディスカッションを実施したことや、カナダの国立研究機関や大学関係者が来日し、日本側の多くの参加企業との交流が行われたことを説明。多くの参加者から、「非常に有意義だった」「今後の連携につながる機会となった」といった前向きな声が多く寄せられたことなどを伝えた。増井理事長は「カナダは、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)の実用化計画が進むダーリントン原子力発電所があり、以前から着目していた国のひとつ。今回のフォーラムを通して、両国の原子力政策や産業の現状について理解を深める貴重な機会となり、将来的なビジネス連携の可能性を探る上でも大きな意義があった」と述べ、引き続き産業界・関係機関と連携していく考えを示した。その後、記者から、「SMRの導入が実現間近のカナダと比べ、なぜ日本では具体的な話進まないのか」を問われ、増井理事長は、「日本では、新たなサイトを確保するのが現実的に難しく、既設炉のサイト内の有効活用が前提となっている。そのため、導入の道筋が明確である次世代型の高温ガス炉や大型炉の開発が優先されている」と述べた。また、「カナダの規制機関はすでにSMR(BWRX-300)に対して設計認証を出しているが、これは米国などで認証を受けた技術をベースにしているため、審査項目の一部が省略され、簡素化が図られている」と説明し、両国の原子力規制当局の連携について触れた。また、増井理事長は、6月6日に全面施行された「GX脱炭素電源法」について、原子力産業界にとって大きな意味を持つものであり、非常に歓迎すべきものだと受け止めている」とコメント。同24日に専門委員として出席した原子力小委員会での自身の発言については、「原子力発電電力量の見通しの明確化、資金調達と投資回収のあり方についてはさらなる検討が不可欠」とあらためて強調した。

- 30 Jun 2025

- NEWS

-

世銀とIAEA 開発途上国における原子力開発で連携

世界銀行グループのA. バンガ総裁と国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は6月26日、フランス・パリで、開発途上国における原子力の安全かつ確実で責任ある利用に向けた協力に関するパートナーシップ協定に調印した。本協定は、両者の過去1年間にわたる複数の連携を正式な枠組みにまとめるものであり、世界銀行グループが数十年ぶりに原子力分野への関与を再開する最初の具体的な一歩となる。同協定はまた、世界銀行グループが進める、アクセス性・経済性・信頼性を重視しつつ炭素排出量にも責任を持つ新たな電化アプローチを反映。開発途上国の電力需要は2035年までに2倍以上になると予測されており、同アプローチは各国の開発目標や国別気候目標(NDC)に応じた最適なエネルギー移行の実現を支援するものである。両機関は、原子力は系統の安定性とレジリエンスを強化する継続的なベースロード電源であり、安定した電力供給は、インフラ、農業、医療、観光、製造業など、雇用創出を担う産業にとって不可欠であるとの共通認識にたつ。さらに、原子力は高レベルな人材雇用を創出し、経済全体への投資を刺激するほか、電力需要の変動への対応や周波数調整も可能で、再生可能エネルギーの導入拡大にも貢献するものだと指摘する。世界銀行グループのA. バンガ総裁は、「工場も、病院も、学校も、水道インフラも、そして雇用も、電力を必要としている。AIの進展と経済開発が進む中で、信頼性が高く、手頃な価格の電力供給を各国が確保できるよう支援していく。だからこそ、原子力を解決策の一部として受入れ、世界銀行グループとして再び選択肢に加えることとした。特に原子力は、現代経済に不可欠なベースロード電源を提供する。IAEAとの連携は重要な一歩。今後は専門知識を深め、原子力を選択する国々を支援し、安全・安心・持続可能性を原則にすべての取組みを進めていく」と意欲を示した。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えていた。IAEAのグロッシー事務局長は、「本協定は、昨年6月にワシントンで開催された世界銀行グループ理事会で原子力への融資解禁を訴えてから以降1年間の共同作業の成果であり、記念すべき節目である」と述べた上で、「この画期的なパートナーシップは、原子力に対する世界の現実的な再評価を象徴するものであり、他の多国間開発銀行や民間投資家が原子力をエネルギー安全保障と持続可能な繁栄のための有効な手段と見なす道を開く」と語った。本協定により、IAEAは以下の3つの主要分野で世界銀行グループと連携する。原子力に関する知識の構築原子力安全・セキュリティ・保障措置、国家エネルギー計画、新技術、燃料サイクル、原子炉のライフサイクル、廃棄物管理などに関する世界銀行グループの理解を深める。既存の原子力発電所の運転期間延長多くの原子炉が40年の運転期限を迎える中、既存炉の安全な運転期間延長を通じて、低炭素でコスト効率の高い電力供給を支援する。小型モジュール炉(SMR)の推進柔軟な展開が可能で初期費用が低く、途上国での広範な導入が期待されるSMRの開発を加速する。現在31か国が原子力発電を導入しており、原子力発電は世界の電力の約9%、低炭素電力の約4分の1を生み出している。また、開発途上国を中心とする30か国以上が原子力導入を検討または準備しており、安全・安心・持続可能な導入に向けIAEAと連携してインフラ整備を進めているという。グロッシー事務局長は、「SMRは、貧困削減と発展の原動力となる、クリーンで信頼できる電源になる大きな可能性を秘めているが、資金調達は依然として大きな課題。本協定は、その課題を取り除くための重要な第一歩だ」とその意義を強調した。

- 27 Jun 2025

- NEWS

-

タイ SMR導入に向けて韓KHNPと協力

国営タイ電力公社(EGAT)は6月10日、韓国水力・原子力(KHNP)と小型モジュール炉(SMR)の分野における協力覚書(MOU)を締結した。両者は、SMRに関する基本的な技術知識を共同で研究・交換し、将来のSMRプロジェクトの実現可能性を評価するほか、ワーキンググループを結成してエネルギー関連の経験やベストプラクティスを共有、研修プログラム、現地視察、その他の技術協力などを推進、将来のプロジェクトを支援するための人材育成のためのガイドラインを策定することとしている。タイの電力需要の約6割は天然ガス火力でまかなっており、輸入も25%を占めている(2024年実績)。なお、EGAT発電分は3割であり、残りは中小の独立系電気事業者らが発電している。同国エネルギー省が策定する電力開発計画(PDP)では、エネルギー源を多様化しクリーンエネルギーの割合を増やす必要性を強調しており、「カーボンニュートラル2050」の目標達成に向けて、原子力を含む低炭素エネルギー源の拡大を目指している。両国は原子力安全や人材育成などの分野ですでに長年にわたり協力しているが、今年3月に両政府間で「原子力平和利用に関する協力協定」が締結。協力の枠組みが確立され、両国の原子力協力の大きな転換点となった。MOU締結により、タイの原子力の平和利用基盤を強化し、SMRを通じた脱炭素移行の実現に期待を寄せている。タイEGAT側の調印者である、T. イアムサイ発電所開発・再生可能エネルギー担当副総裁は「SMRはエネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に達成できる有望な技術」だとし、「世界的に指折りの原子力発電所の運転経験と専門性、技術ノウハウを持つKHNPとの協力は、EGATのエネルギー移行戦略に大きく貢献するだろう」と語った。KHNP側の調印者である、P. インシク海外事業担当副本部長は、「今回のMOU締結は、当社の技術力を共有する重要な出発点だ」と述べ、「今後もEGATと緊密に協力し、タイの持続可能なエネルギーの未来を共に作り、タイをはじめとするASEAN地域のSMR市場への進出を本格化してグローバルなエネルギー移行に貢献する協力モデルを構築していく」と強調した。なお、2022年11月、米国のK. ハリス副大統領(当時)が気候変動対策を目的としたプログラムの一環として、SMRを通じてタイの原子力発電を支援するとの声明を発表。これを受けタイでは電力源としてSMR導入が検討されており、米国務省主導による「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラム下で、エネルギーミックス等に関するワークショップが開催されるなど、協力活動が実施されている。

- 25 Jun 2025

- NEWS

-

米ニューヨーク州 次世代炉建設へ

ニューヨーク州のK.ホークル知事は州営のニューヨーク電力公社(NYPA)に対し、同州北部への次世代原子力発電所建設の検討を開始するよう指示した。実現すれば、ニューヨーク州で新たに原子力発電所が建設されるのは半世紀ぶり。ニューヨーク州に立地するインディアンポイント原子力発電所について前任のA.クオモ知事が早期閉鎖を要求し、3基すべてが2021年5月までに早期閉鎖されたことを思い返すと、画期的な政策転換として注目されている。

- 25 Jun 2025

- STUDY

-

日加原子力フォーラム初開催 福島視察も

日本原子力産業協会とカナダ原子力協会(CNA)は6月19日、東京都港区の在日カナダ大使館で「第1回 日本・カナダ原子力フォーラム」を開催。80名を超す参加者が詰めかけた。両協会は、2021年に協力覚書を締結しており、今回のフォーラムはその活動の一環。両国の原子力産業界のさらなるビジネス交流の促進を図り、協業の在り方を模索するのが目的。カナダ側はCNAのほか、原子力研究所、在日カナダ商工会議所、各州政府在日事務所、原子力関連企業らが参加した。冒頭挨拶に立ち、日本原子力産業協会の増井理事長は、「CANDU炉に象徴されるように、カナダは原子力技術の面で世界をリードし、日本とはウラン供給などにおいて長年協力関係にある。また、西側諸国初のSMR(BWRX-300、30万kWe)実用化計画が進むダーリントン原子力発電所において、日本企業が関与するなど、以前から着目していた国のひとつだ。このフォーラムを通じて両国の新たな連携の芽が育まれる契機となってほしい」と述べた。CNAの一行は翌20日、福島県双葉郡に位置する東京電力廃炉資料館と、福島第一原子力発電所を視察。廃炉資料館では、東日本大震災の発生から原子炉の冷温停止までの経緯や、現在進められている廃炉作業の詳細について、映像や展示物を通じて説明を受けた。また、福島第一では、1~6号機の現状や処理水の海洋放出の流れ、燃料デブリの取り出しに関する取り組みについて、約1時間の構内バスツアーを通じて視察し、理解を深めた。CNAのジョージ・クリスティディス理事長は福島県での視察を終えて、「日本の原子力産業界関係者のレジリエンスに大きな感銘を受けたほか、緻密に計画された工程で廃炉作業に取り組んでいることを学んだ。この事故によって発生した犠牲や痛みを軽んじるつもりは一切ないが、ここで得られた知識や技術には大きな価値がある」と述べ、福島第一での経験が、今後多くの国の廃炉プロジェクトにも活かされるとの期待を示した。

- 23 Jun 2025

- NEWS

-

英政府 SZCプロジェクトに大型支援

英政府は6月10日、イングランド東部サフォーク州に建設されるサイズウェルC(SZC)原子力発電所(EPR-1750×2基、各172万kWe)への142億ポンド(約2.8兆円)の投資を発表した。この投資は、政府の歳出見直し(Spending Review)の一環として行われる。SZCプロジェクトでは、既に地元企業と3.3億ポンド(約646億円)の契約を締結しているという。英国全土のサプライチェーンを強化するため、契約の約70%が英企業3,500社に発注されると予想されており、本投資によって、建設、溶接などの新たな雇用の創出が見込まれている。SZCは隣接するサイズウェルB(PWR、125万kWe)が1995年に運転を開始して以来、ヒンクリー・ポイントC(HPC)発電所(EPR-1750×2基、各172万kWe)の建設(2018年~)に続く、新設プロジェクト。SZCの建設により、1,500人の研修・実習職を含む、1万人の雇用が創出され、英国全土でさらに数千人の雇用が見込まれている。EDFエナジー社は2020年6月に英原子力規制庁(ONR)にサイト許可(NSL)を申請。2022年11月、英政府はこのプロジェクトに6.79億ポンドの直接投資を発表し、EDFエナジー社の親会社であるフランス電力(EDF)とともにSZCプロジェクトの50%株主となった。2022年7月に開発合意書(DCO)、2024年5月にはサイト許可(NSL)がそれぞれ発給されており、現在、サイト内および周辺で土木・インフラ工事が進行中。なお、SZCプロジェクトは、新しい資金調達方式であるRABモデル((規制資産ベース(RAB)のコスト回収スキーム。個別の投資プロジェクトに対し、総括原価方式による料金設定を通じて建設工事の初期段階から、需要家(消費者)から費用(投資)を回収する。これにより投資家のリスクを軽減でき、資本コスト、ひいては総費用を抑制することが可能になる。))を適用している。資金調達モデルに関する最終的な投資決定(FID)は、今夏後半に予定されているという。R. リーブス財務相は、「我々は再び英国の再生に投資しており、これは一世代ぶりの最大規模の原子力建設計画だ」と語り、E. ミリバンド・エネルギー安全保障・ネットゼロ(DESNZ)相も、「将来への投資を怠り、英国のエネルギー不安という現状を受け入れるつもりはない」「家計を守り、エネルギー主権を取り戻し、気候危機に対応するには、新たな原子力が必要。これはクリーンエネルギーの黄金時代を切り開く政府の使命である」とコメントした。英国で現在稼働している原子炉は9基で、合計出力は約650万kWe。英政府はサイズウェルBを除き、既存炉は2030年代初頭までに段階的に廃止される可能性が高いと言及。また、SZCはミリバンド大臣が2009年当時のエネルギー相在任時に新規原子力発電所の候補地として特定した8サイトの内の一つであったが、その後の保守党政権下での14年間、同プロジェクトには十分な資金が提供されなかったと指摘する。英政府(前政権)は2024年1月、2050年のCO2排出実質ゼロの達成とエネルギー安全保障の強化のため、原子力ロードマップを発表。2050年までに国内で合計2,400万kWeの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力で賄うとする野心的な原子力開発目標を示した。SZCが完成すれば、約600万世帯分に相当する電力供給が可能になり、英国の原子力発電電力量は、2030年代にSMR、SZC、HPCが運転開始することで、過去半世紀を上回ると見込まれている。英政府は今回の投資が、長年にわたるプロジェクト遅延と不確実性に終止符を打つものと捉え、エネルギー安全保障と経済成長の促進を目指し、SZCプロジェクトを強力に支援している。 なお同日の6月10日、英政府は同国初となる小型モジュール炉(SMR)の建設に向けた国際コンペにより、英ロールス・ロイスSMR社を支援対象の優先権者に選定している。

- 20 Jun 2025

- NEWS

-

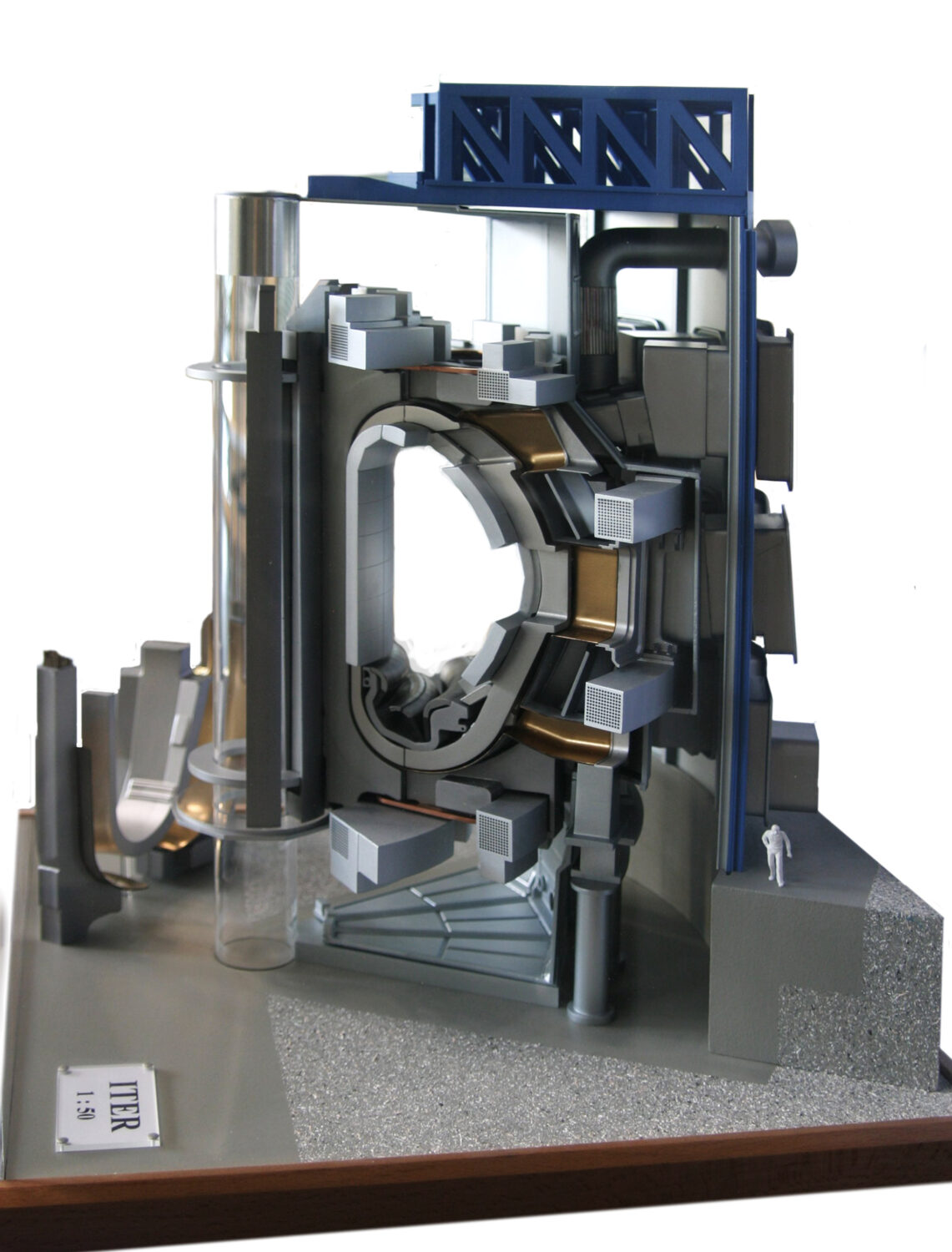

内閣府 核融合戦略を改定

内閣府は6月4日、核融合エネルギーの開発と推進を掲げた「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定した。2023年に策定された同戦略の改定は今回が初めてで、「世界に先駆けた2030年代の発電実証を目指す」と明記し、実現に向けた具体的な指針を打ち出した。改定された同戦略の冒頭では、日本の低いエネルギー自給率を踏まえ、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行と同時に、エネルギー安全保障を確保する重要性が強調されている。昨今の異常気象の激化や地政学的リスクの高まりを背景に、核融合はCO₂を排出せず、海水中に豊富に存在する重水素を燃料とすることで、資源の偏在性を克服できる。こうした特性から、核融合は現代の多様なエネルギー課題を解決する可能性を秘めた「夢のエネルギー」として注目されている。今回、内閣府は今後10年を見据え、「フュージョンエネルギーの産業化」をビジョンに掲げた。次世代のグローバルエネルギーとして期待されるフュージョンエネルギーの実用化に向け、技術的優位性を活かして市場での勝機を狙っている。今回の戦略改定を通じて、国が主導して開発を進める姿勢を打ち出すことで、民間からの投資を呼び込む狙いがある。そして、改定後の最初の協力国として英国を選出。両国は核融合技術の開発協力に関する覚書を交わし、6月19日にロンドンで署名式が行われる予定だ。施設の相互利用や人材育成、安全規制の整備でも協力する方針だという。

- 19 Jun 2025

- NEWS

-

英政府 ロールス・ロイスSMRを選定

英国が次世代原子力の中核に位置づける小型モジュール炉(SMR)として、ロールス・ロイスSMRを正式に選定した。すでに大型炉建設プロジェクトであるヒンクリーポイントC(HPC)やサイズウェルC(SZC)が進む中で、今回の決定は、大型炉と並ぶ新たな原子力の選択肢として、SMRを国家戦略に本格的に組み込む初の試みである。政府主導の炉型選定、事業化支援、規制改革を組み合わせたこの動きは、英国の原子力政策における構造的な転換を意味しており、SMRビジネス時代の幕開けとして国際的にも注目されている。

- 18 Jun 2025

- STUDY

-

世界銀行 原子力発電プロジェクトへの融資を解禁

世界銀行の理事会は6月10日、原子力発電プロジェクトへの融資を禁止する措置の解除を決定した。電力需要の急増が予想される開発途上国での安定供給を支援していく。複数のメディアによると、世界銀行のA. バンガ総裁は翌11日、スタッフに送った電子メールの中で、すでに原子炉を保有する国での稼働期間の延長、送電網の更新や関連インフラへの支援のほか、小型モジュール炉(SMR)の開発への支援にも取組むなど、原子力への参入を進め、国際原子力機関(IAEA)と連携していく方針を示しているという。世銀発足以後、原子力発電への融資は、1959年、イタリア南部のガリリアーノ原子力発電所(BWR、16.4万kWe、1982年閉鎖)建設プロジェクトへの4,000万ドル相当、建設費のほぼ3分の2に充てる融資が最後で、以降は途絶えている。世銀は貧困削減や開発支援を目的とした国際機関。経済成長を促進し、生活水準を向上させるインフラプロジェクト等に低金利で融資を行い、加盟国の貧困層の発展を支援している。しかし、原子力インフラについては、2013年発表のエネルギー部門に対する方針の中で、原子力施設の安全性と不拡散は専門分野ではないため、原子力発電の資金提供またはその評価・開発に関する具体的な技術支援を行わず、原子力発電に係る内部能力の強化もしないとしていた。その一方、世界では、エネルギー需要の急増が予測されるため、持続可能な開発、脱炭素化の迅速な達成に向けて、クリーンで信頼性の高いエネルギーが大量に必要とされ、他の低炭素技術とともに原子力発電の展開を加速するよう求める新たな世界的コンセンサスが生まれている。こうした気運を受け、2023年12月、アラブ首長国連邦のドバイで開催された第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)の成果文書ではCOP史上初めて、炭素排出量を削減するための重要なアプローチの1つとして「原子力」が明記され、参加25か国(現在31か国)が2050年までのネットゼロ達成に向けて、世界の原子力発電設備容量を3倍に増加させるという誓約に署名。同誓約では世界銀行、国際金融機関、地域開発銀行に対し、原子力を融資対象に含めるよう呼びかけていた。また、2024年6月、国際原子力機関(IAEA)のR. グロッシー事務局長は、世銀グループの理事会に出席。世銀をはじめとする国際開発金融機関(MDB)に対し、途上国における原子力発電導入プロジェクトへの融資解禁を強く訴え、原子力発電への融資は、この「新たな世界的コンセンサス」にMDBが歩調を合わせることになると言及していた。今回の世銀理事会の決定を受け、世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は声明を発表。「国際エネルギー政策にとって重大な転換。クリーンで信頼性の高い原子力発電の恩恵の享受には、資金へのアクセスが重要である。当協会は、世界銀行や他のMDBとさらに協力し、原子力への融資に関する意思決定のための能力開発を支援していきたい」と意欲を示している。

- 13 Jun 2025

- NEWS

-

米オクロ社 韓KHNPと第4世代SMRプロジェクトで協力

米国で先進炉と原子燃料リサイクル開発を進めているオクロ社は5月23日、韓国水力・原子力(KHNP)と第4世代炉の開発における協力促進を目的に覚書(MOU)を締結した。MOUの締結により、オクロ社とKHNPは、オクロ社が計画するオーロラ(Aurora)発電所(7.5万kWe)の標準設計開発とライセンス戦略について協力する。両社はまた、オーロラの主要機器の製造、BOP(バランスオブプラント=原子炉以外のタービン、発電機等の付帯設備)サプライチェーンの確立、市場における実現可能性評価においても協力していく方針。オーロラは、HALEU燃料を使用する液体金属高速炉のマイクロ炉で、出力は顧客のニーズに合わせて1.5万kWeと5万kWeのユニットで柔軟に調整。少なくとも20年間、燃料交換なしで熱電併給が可能である。オクロ社は、2027年末までに米アイダホ国立研究所(INL)サイト内でオーロラ発電所の導入を目標に、米原子力規制委員会(NRC)との間で許認可申請前活動を実施。年内に建設運転一括認可(COL)の申請を予定している。これに続き、顧客基盤の拡大に伴う、1,400万kWeを超える受注残向けの申請をしていく計画だ。オクロ社のJ. デウィットCEOは、「当社は、初号機のサイト特性調査のためのボーリング掘削を完了し、商業化を最優先課題として建設準備を進めている。世界有数の原子力発電所の建設企業であるKHNPとのMOUは、製造、建設、サプライチェーン開発などの重要要素において連携する貴重な機会をもたらすもの。KHNPが1971年から継続的に原子力発電所を建設してきた経験は、当社の取り組みを補完し、オーロラの商業化を効率的に進め、早期建設の実現を可能にするものだ」と述べた。KHNPのJ. ファン社長は、「当社は韓国独自のSMR(i-SMR)の継続的な技術開発を通じて世界的な競争力の獲得を目指している。急速に発展する第4世代のSMR市場では、安全性が引き続き最優先事項であり、早期の市場参入を実現するためには、世界の技術リーダーとの緊密な協力が不可欠」と指摘。「米国の大手SMR企業とKHNPの強みを合わせ、次世代SMRの設計・建設・運用では強力なシナジー効果が期待できる」と強調した。

- 12 Jun 2025

- NEWS

-

英国 SMRコンペでロールス・ロイスを選定

英政府は6月10日、同国初となる小型モジュール炉(SMR)の建設に向けたコンペにより、ロールス・ロイスSMR社を支援対象に選定した。政府の最終承認後、今年後半にも政府機関のグレート・ブリティッシュ・エナジー・ニュークリア(旧グレート・ブリティッシュ・ニュークリア:GBN)がロールス・ロイスSMR社と契約を締結、共同開発会社を設立し、建設サイトを割り当てる予定。GBNは2023年7月、英国で建設するSMRを選定するコンペを開始。約2年間にわたって審査を続けてきた。選定されたロールス・ロイスSMR社が、国内に3基を建設する。2025年2月、GBNから最終入札への招請の段階で最終選考に残っていたのは、米GE日立・ニュクリアエナジー・インターナショナル社、米ホルテック・インターナショナル社英法人、英ロールス・ロイスSMR社、米ウェスチングハウス(WE)社英法人の4社であった。国際エネルギー機関(IEA)によれば、世界の発電量は2050年までに倍増。中でもSMR市場は、2050年までにおよそ5,000億ポンド(約97.7兆円)規模に成長する見込みである。英政府は、今回の選定を受け、英国が新しい原子力技術の国際競争でリードするための重要な一歩であると指摘、同プロジェクトは自国をクリーンエネルギー大国に変革する「変革の計画(Plan for Change)」の一環と位置づけている。また、国内のサプライチェーンより7割を調達するだけでなく、建設のピーク時に最大3,000人の高レベルの雇用創出と約300万世帯分の電力供給が可能になるとし、地域経済とエネルギー安全保障を強化するものと強調している。なお英政府は、2030年4月までの歳出見直し(Spending Review)期間中に総額25億ポンド(約4,884億円)以上をSMRプログラムに計上予定であり、2030年代半ばの送電開始を目指している。SMRを含む新規建設を容易にするため、計画規則(Planning Rules)を改正する方針も発表されている。従来の原子炉よりも小型かつ短期間で建設可能で、後続機ほどコストが低減されるため、SMRへの期待は大きい。英国の原子力発電電力量は、2030年代にSMR、サイズウェルC、ヒンクリー・ポイントCが運転開始することで、過去半世紀を上回ると見込まれている。ロールス・ロイスSMRは既存のPWRをベースとしており、電気出力が47万kWとSMRにしては大型なのが特徴。運転期間は60年以上。同SMRは、英国の規制評価プロセスにおいて、競合他社より18か月進んでいるという。詳細な特集記事はコチラ

- 11 Jun 2025

- NEWS

-

イタリアとウズベキスタン 先進炉等で協カ

イタリア・ジェノバに拠点を置く、電力エンジニアリング会社のアンサルド・エネルギア(Ansaldo Energia)社は5月29日、ウズベキスタン原子力庁(ウザトム=Uzatom)と、先進的な原子力技術と小型モジュール炉 (SMR)の開発分野における協力を目的に、覚書を締結した。本覚書は、イタリアのJ. メローニ首相、ウズベキスタンのS. ミルジヨーエフ大統領の立会いの下、アンサルド・エネルギア社のA. ベンベドゥティ上級副社長とウザトムのA. アフメドハジャエフ長官により調印された。これにより両社は、次世代原子力発電所の設計と建設、放射性廃棄物管理、専門家育成プログラムなどの分野で戦略的に協力していく方針。特に世界市場を見据え、SMR開発に重点を置く考えだ。アンサルド・エネルギア社は、傘下のアンサルド・ヌクレアーレ(Ansaldo Nucleare) 社を通じて、第3世代ならびに第4世代炉、および核融合炉などの幅広い経験を活用し、原子力発電の専門能力の開発を共同で実施する。両国は、本協力の推進により、戦略的パートナーシップの強化を図り、経済成長と技術革新の促進に期待を寄せている。なお、ウザトムは、ウズベキスタン・ジザク州で、ロシア国営原子力企業のロスアトム傘下にあるアトムストロイエクスポルト社(Atomstroyexport)との契約に基づき、合計出力33万kWeのSMR発電所の建設プロジェクトを進めている。プロジェクトは、舶用炉を陸上用に改良したPWR型SMRのRITM-200Nを6基採用。設計運転年数は60年。初号機は2029年に運転開始、2033年までに段階的に全6基を稼働させる計画だ。ロシアにとってはSMRの初の海外輸出プロジェクトである。現在、建設プロジェクトは設計段階にあり、設計文書の作成、工学的調査が行われている。建設予定サイトでは、原子力施設の高い安全性確保のため、地震監視、航空気象、地下水文調査、水理学的調査を実施中。また、ウズベキスタン国内の天然ウラン資源を用いた原子燃料の製造可能性についても検討しており、ウズベキスタンはコスト効率を高め、国のエネルギー自立の強化をねらう。

- 09 Jun 2025

- NEWS

-

米大手電力会社とMeta 20年間の電力調達契約を締結

米大手電力会社のコンステレーション社とIT大手のMeta社は6月3日、コンステレーション社がイリノイ州で運転するクリントン原子力発電所(BWR、109.8万kWe)からの電力を20年間購入する電力購入契約(PPA)を締結した。契約額は未公表。本契約は2027年6月に開始され、イリノイ州のゼロ・エミッション・クレジット(ZEC)((クリーンエネルギー発電事業者に対して、その発電した電力量に応じて一定のベネフィットを提供するもの。廃止予定だった原子力発電所の運転延長など、原子力発電もこれに含められるのが一般的である。))プログラム終了後も、同発電所の継続的な運転を支援することになる。同発電所の電気出力を3万kWe増強するとともに、地元では1,100人の高レベルな雇用を維持し、年間1,350万ドルの税収の確保が予想されている。コンステレーション社のJ. ドミンゲスCEOは、「昨年、当社が発表したクレーン・クリーン・エネルギー・センター(スリーマイル・アイランド1号機)の運転再開計画は多くの関心と圧倒的な支持にもかかわらず、重要な問題が見落とされていた。それは、そもそもなぜこのような価値のある発電所を閉鎖してしまったのかということ。閉鎖によって、地域社会の雇用と税収が失われ、大気汚染は拡大、電気料金が上昇した」と述べ、「Meta社はこの重要な問題を提起してくれた。既存発電所の運転期間延長と出力増強への支援は、新たなエネルギー源を見つけることと同じ影響力がある」と契約締結の意義を強調した。Meta社のU. パレク・グローバルエネルギー部門長は、「クリーンで信頼できる電力確保は、当社のAIの野望を前進させ続けるために必要不可欠。クリントン発電所の運転を維持し、エネルギー分野における米国のリーダーシップ強化に向けた重要な要素であると示していきたい」と語った。クリントン原子力発電所(別名:クリントン・クリーン・エネルギー・センター)は、イリノイ州で1987年に運転を開始、最も稼働率の高い原子力発電所の一つであったが、長年にわたる赤字で、運転認可期限である2027年を待たずに、2017年に早期閉鎖が予定されていた。同発電所の閉鎖は、イリノイ州のエネルギー法案である「未来エネルギー雇用法(Future Energy Jobs Act)」の制定によって阻止され、同法により、2027年半ばまで同発電所を財政的に支援するZECプログラムが設立された。今回のPPA契約は、実質的にZECプログラムに代わる市場ベースの解決策であり、料金支払者の追加負担なしに同発電所の長期的な運転を保証することとなる。コンステレーション社は2024年2月、米原子力規制委員会(NRC)に同発電所の20年間の運転期間延長(60年運転)を申請済み。本PPA契約の締結により、20年運転の継続が保証される中、コンステレーション社は同サイトでの改良型原子炉または小型モジュール炉(SMR)の開発に向けて、NRCに既存の事前サイト許可(ESP)の有効期間を延長申請するか、新たな建設許可を求めるか、戦略を検討中である。Meta社は自社データセンターの効率的な運用を最優先し、電力の100%をクリーンで再生可能なエネルギーで賄うとともに、新興のエネルギー技術の研究開発にも取り組んでいる。同社は、AIの進化に伴い、将来の電力需要の増大が予想される中、信頼性が高く安定した供給が可能な電源として原子力の価値を認識。原子力プロジェクトが地域経済を支えるとともに、米国のエネルギーリーダーシップの強化に資するとの考えから、新たな原子力発電の促進にも注力している。その一例としてMeta社は2024年12月初め、合計電気出力100万〜400万kWの原子力発電プロジェクトの早期開発を目的とする事業提案依頼を実施。電力会社、開発者、原子力技術メーカーなど、さまざまな参加者から50を超える提案が寄せられた。提案では、全米20以上の州で多様な技術オプション、取引条件、サイトの提示を受け、原子力開発を迅速に進め、実行可能性が高く、タイムラインの確実性が見込める場所を優先し、複数の州で有力な原子力プロジェクト候補を既に選定済み。現在、最終的な協議を進めており、年内にも完了する見通しだ。この他、Meta社は今年3月、大手IT企業を含む14社による「2050年までの世界の原子力発電設備容量を少なくとも3倍に増やす」という目標を支持する誓約書に署名している。

- 04 Jun 2025

- NEWS

-

IAEA アフリカ・ケニアでSMRスクールを発足

国際原子力機関(IAEA)原子力エネルギー局は5月13日、小型モジュール炉(SMR)とそのエネルギーミックスにおける潜在的な役割について、各国政府、規制当局、業界関係者への情報提供を目的とした新たなイニシアチブとして、SMRスクールを発足、実施したと明らかにした。初回のスクールは5月5日~9日にかけて、ケニア政府主催で首都ナイロビにて開催された。アフリカ諸国に焦点をあて、ケニアをはじめ、ガーナ、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、ザンビアで原子力プログラムを実施している組織の公務員、政策立案者、管理者など28人が参加した。スクールでは、技術開発と実証、法的枠組み、利害関係者の関与、安全性、セキュリティ、セーフガードなど、SMRの主要な側面をカバー。参加した各国高官らは、将来の原子力導入に向けた理解を深めた。ケニア国営企業の原子力発電・エネルギー機構(Nuclear Power and Energy Agency: NuPEA)のS. エセンディCEO代理は、「ケニアは、原子力の新規参入国として、クリーンで手頃な価格のエネルギーへのアクセスのギャップを埋め、産業の成長を支え、再生可能エネルギーの野心を補完する上で、SMRの重要な役割を認識している」と述べ、「このスクールは、技術チーム、規制当局、将来のリーダーに、原子力技術を責任ある形で展開するためのノウハウを提供する触媒となる」とその意義を強調した。ナイジェリア原子力委員会のR. A. オグノラ氏も、「技術的な発表、議論、経験の共有により、SMRの展開と規制上の考慮事項について理解が深まった」「安全かつ効果的な原子力プログラムの構築を支援する出版物やサービスについて学ぶことができた。この知識は、原子力発電プログラム開発のマイルストーンを進める際の有益な情報となる」と評価した。アフリカでは原子力発電が拡大しつつあり、IAEAは各国が安全かつセキュアな原子力エネルギーに必要なインフラ整備を支援している。エジプトは4基のロシア製大型炉からなるエルダバ発電所(VVER-1200)を建設しており、南アフリカはアフリカ大陸で唯一稼働するクバーグ発電所(PWR、97.0万kW×2基)に加え、原子力発電プログラムの拡大を計画している。更に多くのアフリカ諸国が、エネルギーミックスの一環でSMRの導入を検討しているところだ。大型炉の数分の一のサイズのSMRは、世界中で現在開発が進められており、中国とロシアは既に初プラントを配備している。2023年にドバイで開催された国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)で原子力発電の拡大に関する世界的なコンセンサスが浮上する中、SMRを太陽光や風力などの再生可能エネルギーと並行して取り組み、開発の初期費用を抑え、柔軟性を持つ原子力発電としてより身近な選択肢になることが期待されている。 IAEAのD. ハーン・プラットフォームコーディネーターは、「各国がエネルギーと開発の課題に向けてクリーンで信頼性の高いエネルギーの解決策を求める中、原子力エネルギー、特にSMRの選択肢がますます注目されている」と指摘。「IAEA SMRスクールは、この有望な新技術の開発と展開に関連する一連の問題について各国がより深く理解するため重大なギャップを埋めることを目的としている」と付け加えた。次回のIAEA SMRスクールは、タイ・バンコクで、7月21日~25日に開催され、アゼルバイジャン、カンボジア、エストニア、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、マレーシア、モンゴル、サウジアラビア、セルビア、タイ、ウズベキスタンからの参加者を迎える。8月25日~29日には、アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催され、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ジャマイカ、パラグアイ、ペルーからの参加者が予定されている。

- 03 Jun 2025

- NEWS

-

米ニュースケール社製SMR 増強版で2回目の「標準設計承認」取得

米国のニュースケール・パワー社は5月29日、米原子力規制委員会(NRC)から、同社製の小型モジュール炉(SMR)のニュースケール・パワー・モジュール(PWR型NPM、7.7万kWe)の標準設計承認(SDA)を取得した。NRCに2023年1月にSDAを申請、同7月に受理されていた。ニュースケール社は、米国でSMR設計の設計承認を受けた唯一のSMR開発企業であり、2020年9月のNPM(5万kWe)の設計に対するSDA取得に続き、今回で2回目。今回の7.7万kWe版の承認は、5月28日のNRCスタッフによる最終安全評価報告書(FSER)の発行に基づくもの。出力を増強した7.7万kWe版の設計は、当初、顧客であったユタ州公営共同事業体(UAMPS)が希望する出力レベルに応じて、同NPMを6基搭載した原子力発電設備VOYGR-6(合計出力46.2万kWe)の建設を念頭に置いていたものの、2023年11月に経済性を理由に同建設計画は打ち切りとなっている。今回のSDA発給により、ニュースケール社の独占的なグローバル戦略パートナーで、同社のSMRの商業化、流通、展開の独占権を有するENTRA1エナジー社は、同SMRを内蔵したENTRA1エナジー・プラントにより、オフテイカーや消費者に信頼性の高いカーボンフリーのエネルギーを供給していく計画だ。初号機は2030年までの導入目標としている。7.7万kWe版の設計は、すでに承認された5万kWe版のNPMを部分的にベースにし、運転システムと安全機能において、対流や重力などの自然の受動的安全機能を継続して採用。固有の安全性能により異常な状況下で原子炉を自動停止し、人の介入や追加の注水、外部からの電力供給なしで原子炉の冷却が可能である。また、出力増強とモジュール数の調整により増加する容量ニーズに対応、プラントの建設と運用の全体的な経済性も向上している。当初は今夏の終わりに承認される予定だったが、NRCの審査プロセスが早期に完了した。なお、ニュースケール社は2016年12月に5万kWe版の設計認証(DC)審査をNRCに申請しており、2017年3月にNRCは受理。その後、米国内で建設可能な標準設計の一つとして認証適用するための規制手続き「最終規則」の策定の完了を受け、2023年1月にSMRとしては初となるDCが発給された。DCの発給により、今後、建設運転一括認可(COL)や建設許可の申請(CPA)において設計に関する審査を受ける必要がなくなるため、審査の大幅な合理化が期待される。米エネルギー省(DOE)はこれまで、ニュースケール社のSMRプラント設計と許認可取得活動に5.75億ドル(約825億円)以上を支援しているという。ニュースケール社のJ. ホプキンスCEOは、「今回のSDA発給は、ニュースケール社だけでなく、業界全体にとって歴史的な出来事。当社は10年以上にわたり、厳格な安全基準で国内外に認められるNRCと設計承認に向けて協力してきた。当社はENTRA1社と、クリーンで信頼性が高く、安全なエネルギーをオフテイカーと消費者に幅広く供給していく」と語った。ニュースケール社のSMRはモジュール統合型のPWRで、7.7万kWの電力、25万kWの熱を生成するNPMを最大12基連結。顧客のニーズに合わせて柔軟に拡張可能である。発電、地域暖房、海水淡水化、商業規模の水素製造、その他のプロセス熱として供給し、世界中の多様な顧客にサービスを提供する体制を整えているという。ニュースケール社は現在、ルーマニアのロパワー・ニュークリア(RoPower Nuclear)社が計画する、NPM(7.7万kWe)を6基備えた合計出力46.2万kWeのSMRプラントの基本設計(FEED)作業を実施中。また製造パートナーである韓国の斗山エナビリティ社と協力して12基のNPMを製造中で、受注の拡大を目指している。

- 02 Jun 2025

- NEWS