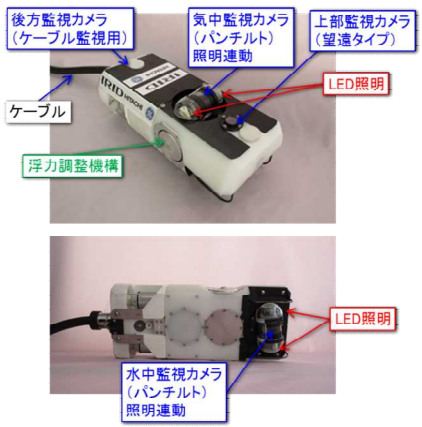

東京電力は3月28~31日、水中ROV(潜水機能付きボート型アクセス・調査装置、機能に応じ6種類ある)による福島第一原子力発電所1号機の原子炉格納容器内部調査を実施した。〈既報〉今回、初めてカメラがペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)内に入り撮影に成功。4月4日には、その動画が公開された。〈東京電力発表資料は こちら〉同調査では主にペデスタル開口部・内部を撮影。円筒状のペデスタル内壁でコンクリートが溶け落ち配筋が露出していること、CRD(制御棒駆動機構)と推定される構造物やガレキ状・塊状の堆積物などを確認しており、今後の燃料デブリ取り出しに資する有用な情報が得られた。ペデスタルの健全性に関しては、過去に国際廃炉研究開発機構(IRID)が実施した耐震性評価で、「ペデスタルが一部欠損していても重大なリスクはない」ことを確認しているが、同社では、これまでに得られたデータをもととして、さらに評価を継続することとしている。

06 Apr 2023

2126

資源エネルギー庁は3月30日、全国の小学校4~6年生を対象とした「わたしたちのくらしとエネルギー」をテーマとする自由研究発表「かべ新聞コンテスト」の2022年度優秀作・計38作品を発表した。小学生のエネルギー問題に対する関心と当事者意識を喚起するとともに、学校や家庭・地域における実践行動を促すことを目的として、毎年、実施されるもの。今回は、767人から405作品の応募があり、人数と作品数の比率から例年と比べ部活動やグループでの研究発表は少なかったものとみられる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉最優秀賞(経済産業大臣賞)は、「しっかり知って正しく話そう エネルギーのこと」(北海道教育大学附属札幌小学校6年・山村理透さん、在学校・学年は発表時〈以下同じ〉)、「エネルギー変革新聞」(東京都小平市立小平第十小学校5年・相澤心結さん)の2件が受賞した。前回に続き最優秀賞を受賞した山村さんは、今回、昨今の電気料金上昇の動きに着目し、「かべ新聞」を通じ、エネルギー問題を提起。自身が通っていた幼稚園でも採り入れられている浦幌町産の間伐材を利用した「ペレットストーブ」(地産地消)、ニセコ町の高断熱建築(省エネ)の取材などを通じ、地元の北海道から「暮らし方を少し変えるだけでかわる未来」を訴えかけた。原子力については、北海道電力泊発電所のPRセンター「とまりん館」の見学から、「電力の種類によって、CO2の排出量が異なるため、よりクリーンな電力を集めることが大切です。原発については、怖いイメージがありますが、安全の仕組み、メリット・デメリットを理解すると、エネルギーMIXの仲間に加える議論も必要なのかと考えました」と、自身の考えを述べている。「エネルギー変革新聞」を発表した相澤さんは、「カーボンニュートラル」に着目。脱炭素社会の実現に向けた「化石エネルギーから次世代エネルギーへの変革」として、水素利用を取り上げ、関連施設の取材体験を記事にした。また、地元の交差点などで調べたCO2濃度測定結果を示し、「渋滞しているだけで二酸化炭素をむだに排出し続けてしまうので、渋滞しない道路作りをお願いしたいです」と、都市部ならではの着眼点からも意見を述べている。今回のコンテストで寄せられた作品に関し、審査委員長の山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「現在の問題、自分が生活する地域の問題、自分の体験や経験に基づく問題、これまであまり目が向けられていなかった問題などに着目した作品が多くあった」とコメントしている。

04 Apr 2023

2831

東京電力は3月31日、福島第一原子力発電所1号機のペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)内から原子炉圧力容器底部方向を見上げて撮影した静止画像を公開した。水中ROV(潜水機能付きボート型アクセス・調査装置、機能に応じ6種類ある)投入し撮影したもので、CRD(制御棒駆動機構)関連と思われる構造物を確認。カメラが同機ペデスタル内部に入ったのは初めてのこと。〈東京電力発表資料は こちら〉1号機燃料デブリ取り出しに向けて、2021年度末より水中ROVを用いた原子炉格納容器内部調査が実施されており、これまでにペデスタル開口部付近で厚さ約0.8~1.0mの堆積物を確認している。今回、2022年度末までに予定された同調査の最終行程として、小型装置のROV-A2を初めてペデスタル内部にまで投入させ撮影に成功。3月28日からのROV-A2投入による調査では、30日までに円筒状のペデスタル内側の基礎部において、ほぼ半周にわたりコンクリートが溶け落ち一部配筋が露出していることが確認されている。1号機は、同じく燃料溶融が起きた2・3号機と比較して、溶融が激しいと解析されていたが、今回の調査結果はそれを裏付けることとなった。ペデスタルの健全性に関して、同社では、過去に国際廃炉研究開発機構(IRID)が実施した耐震性評価により、「ペデスタルが一部欠損していても重大なリスクはない」とする一方、これまでに得られたデータをもとに引き続き調査・評価を継続していくこととしている。

03 Apr 2023

2958

QST・小安理事長©QST量子科学技術研究開発機構(QST)の新理事長に、小安重夫氏(元理化学研究所理事)が4月1日付で就任した。QSTは放射線医学総合研究所を前身とし、2016年4月に日本原子力研究開発機構の量子ビーム研究と核融合研究開発に関する業務を統合し発足。同氏は2代目理事長となる。小安理事長は4月1日、就任挨拶を発表した。就任に際し、同氏は、人類の活動によって生じた海洋汚染、気候変動、資源の枯渇など、地球規模の課題を列挙し、「科学に携わる私たちには、持続可能な循環型地球社会を目指し、科学によって課題を解決する使命がある」と強調。QSTが取り組む重粒子線がん治療、核融合エネルギーに係る研究開発、量子技術を活かした新たな研究分野の開拓などを展望し、「研究活動を通じて新たな価値を創出・提供し、健康・長寿社会の実現、持続可能な環境・エネルギーの実現、さらにこれを支える人材育成に貢献する」と抱負を語った。退任する平野俊夫理事長は、QST発足から7年間、初代理事長として2法人統合によるシナジー効果発揮に努め、新組織の基盤を確立。就任以来、「がん死ゼロ健康長寿社会の実現」を目指し、既存病院建屋にも設置可能な次世代がん治療装置「量子メス」の開発に取り組んできた。QST職員への退任挨拶の中で、同氏は、日頃から口にしてきた「己を知り、己を磨き、己を誇る」、「目の前の山を登りきる」、「夢は叶えるためにある」と、改めて訓示。謙虚な気持ち、挑戦する意志、高い志と理念を持つ重要性を強調し、「新しい世界を切り開いて欲しい」と、期待を寄せた。

03 Apr 2023

2360

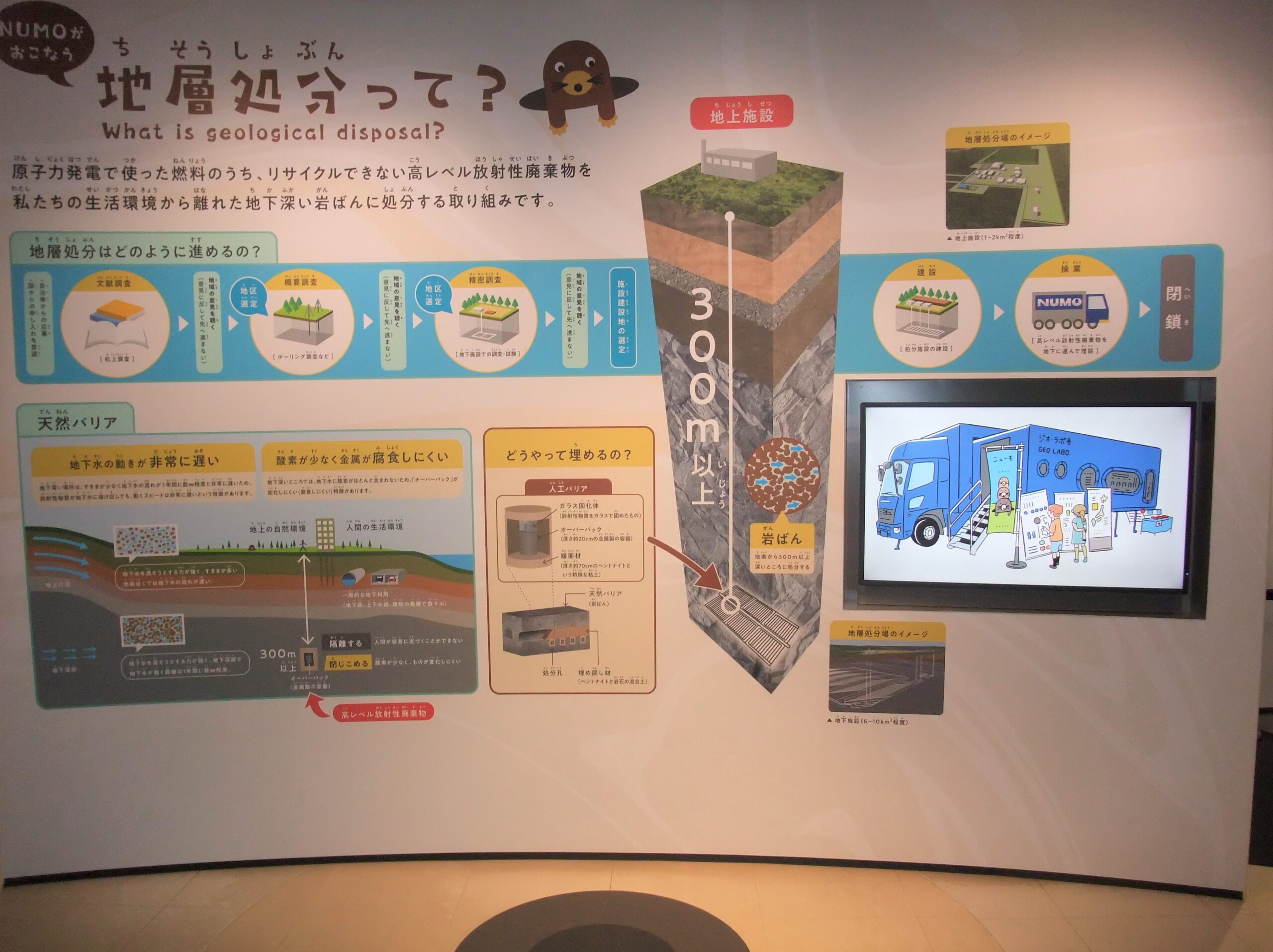

原子力発電環境整備機構(NUMO)が科学技術館(千代田区・北の丸公園)で出展している「アトミックステーション ジオ・ラボ」の一部が3月31日、リニューアルオープンした。〈NUMO発表資料は こちら〉新たな展示「体感!なぜ?なに?地層処分!!」では、「地層処分場とはどういうものか」、「どのように処分を進めていくのか」、「処分する地下にはどのような特性があるのか」について、グラフィックによる「学び」+3面大型スクリーンを配したシアターでの「ゲーム体験」を通じ、次世代層に対し効果的に訴求するのがねらい。メインターゲットとなる小学生とその親世代が直感的に最終処分場の長期的な安全性を理解し、その理解が「自分ごと化」されるストーリーを構築している。なお、昨今の感染症対策にも留意し、センシング技術を導入することで非接触でも体験性が高まる展示を実現した。一度に6人が参加できるゲーム(所要約10分)では、体験者が自身のアバター(スクリーンに投影される分身)を見ながら、地下300m以上の地中深くまで穴を掘るなど、3つの模擬体験を通じ、地層処分に対する「自分ごと感」を高めてもらう。NUMOでは、昨年末、国により取りまとめられたGX(グリーントランスフォーメーション)基本方針を受け、「最終処分の実現に向けた国民理解の促進」が重要との認識のもと、「科学技術館における最新展示手法を導入したリニューアルにより、より広く地層処分に関心を持ってもらえるよう努めていく」としている。「アトミックステーション ジオ・ラボ」は科学技術館の3階に開設。同館の開館時間は10時~16時50分(入館は16時まで、現在は個人での入館に予約は不要)。なお、NUMOでは、子供・ファミリー層向けの広報活動として、2021年に感染症対策にも留意した新たな地層処分展示車「ジオ・ラボ号」を完成させ、全国各地のショッピングモールなどへの巡回展示を行っている。

31 Mar 2023

2181

文部科学省の「次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する検討会」(主査=山口彰・原子力安全研究協会理事)は3月28日、高速炉および高温ガス炉を中心に今後、開発に必要となる研究開発・基盤インフラの整備に向け提言を発表した。昨秋より、資源エネルギー庁の革新炉ワーキンググループにおける議論などを踏まえ検討を行ってきたもの。高速炉 今後の実証炉開発の進め方を整合するよう、実用化・高度化に必要となる基盤インフラに関する具体的な整備計画について政府のロードマップにおいて明確に位置付けていくべき高温ガス炉 熱利用などの可能性を実証する研究を実施するとともに、エネルギー・産業システムでのニーズと貢献について検討していくべき――と提言している。高速炉に関しては、日本原子力研究開発機構による「新高速中性子照射炉を中心とする原子力イノベーション構想」が盛り込まれた。「社会ニーズに対応した高速炉で実現可能な新機能を実証する新たな試験施設」をコンセプトに、放射性廃棄物の減容・有害度低減再エネ協調(小型高速炉を実用化し再エネを補完する調整電源として活用)国民福祉向上への貢献(高速実験炉「常陽」と2基体制で医療用RIを安定的に供給)高速炉技術基盤の確立――の実現を目指すもの。原子力機構の整備計画によると、新たな「新高速中性子照射炉」は、熱出力100MW、MOX燃料装荷、安全技術となる受動的炉停止設備の適用などを基本仕様とし、近く再稼働を目指す「常陽」の実証データや新燃料製造施設の整備などを踏まえ、2030年代半ばの運転開始が見込まれている。一方で、今後の高速炉技術基盤の確立に向けては、設計・建設・運転の技術スキルの維持・継承、人材の維持、サプライチェーンの再構築が課題となっており、「早期に炉を建設・運転する」ことが求められている。

29 Mar 2023

2505

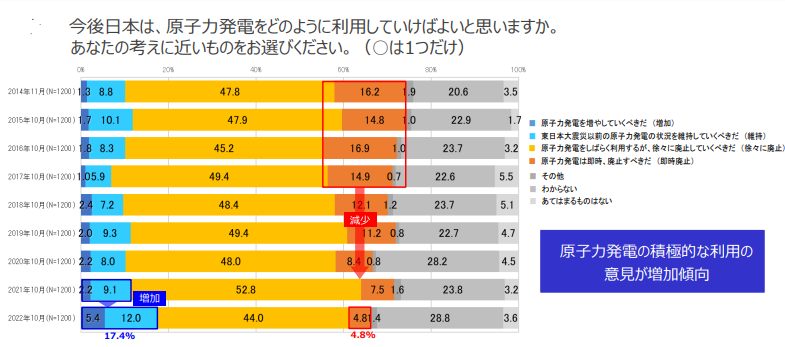

日本原子力文化財団はこのほど、「原子力に関する世論調査」の2022年度調査結果を発表。「今後日本は、原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との問いに対し、「原子力発電を増やしていくべきだ」と「東日本大震災以前の原子力の状況を維持していくべきだ」を合わせた回答(増加・維持)は17.4%、「原子力発電は即時、廃止すべきだ」との回答は4.8%と、2014年度の調査以降で、それぞれ最大、最小となり、「原子力発電の積極的な利用」を支持する意見が増加傾向にあることが示された。今回の調査で、原子力発電の再稼働に対する考えについて(複数回答可)、最も多かったのは「国民の理解は得られていない」(46.0%、前年度は46.3%)で、「電力の安定供給を考えると、再稼働は必要」(35.4%、同30.0%)がこれに次いだ。また、「原子力やエネルギー、放射線の分野において関心のあること」については(複数回答可)、「地球温暖化」(52.8%、同50.5%)を筆頭に、「電気料金」(48.3%、同30.0%)、「日本のエネルギー事情」(39.1%、同31.5%)がこれに次いだほか、「電力不足」や「災害による大規模停電」をあげた人も多く、エネルギー安定供給への関心の高まりが示される結果となった。さらに、最近の原子力やエネルギーに係るニュースに関して尋ねたところ(複数回答可)、「気になる事柄」として、約7割の人が地球温暖化による気候変動が自然環境・暮らしに与える影響を、ほぼ半数の人がロシアのウクライナ侵攻に伴う日本のエネルギー需給への影響を回答。一方で、総理による原子力発電利用に関する発言をあげた人は2割未満にとどまった。今回の調査では、福島第一原子力発電所で発生する処理水の海洋放出についても質問。汚染水の発生・浄化、処理水の海洋放出時の希釈、取り除くことのできないトリチウムの性状、風評対策など、14項目の認知度に関し、「どの項目も聞いたことがない」、「どの項目も説明できない」という人がそれぞれ約3割、約8割に上っており、「汚染水をそのまま海洋放出する」と誤解している可能性があることなどが示された。原子力やエネルギーに関する情報源に関しては、年代による差が顕著に表れており、新聞をあげた人は、44歳以下では30%を下回っていたが、45歳以上では5割を超えていた。若年世代(24歳以下)では学校、Twitterが高く、高齢世代(65歳以上)では近年、インターネット関連の回答が増加し、マスコミのニュースサイトをあげた人は他の年代を凌ぎ約2割に上っていた。「原子力に関する世論調査」は、同財団が原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握することを目的として、2006年度より継続的に実施しているもの。今回、2022年10月に調査を実施し、全国の1,200人(15~79歳の男女)から回答を得た。

28 Mar 2023

4241

岡田委員©原子力委員会原子力委員会の岡田往子委員は3月22日、同委定例会で、OECD/NEA(経済協力開発機構/原子力機関)が原子力分野におけるジェンダーバランスの現状把握のため実施し、8日に公表したアンケート調査の結果について説明した。OECD/NEAのタスクグループが加盟国を対象に実施したもので、17か国に対し行われた定量的調査と、32か国に対し行われた定性的調査からなり、今後のジェンダーバランス改善に向けた政策立案に資する「国際的に初めて公開されたデータ」とみられる。〈原子力委員会・岡田委員発表資料は こちら〉岡田委員はまず、ジェンダーバランスに関し、「男女の賃金格差、昇進格差をなくし、男女の採用の公平性を高めること」とする(一社)パートナーシップ協会による定義を紹介した上で、「誰もが働きやすい社会の実現に向け、ジェンダーの平等は必須」と強調。さらに、過去にノーベル賞を受賞した科学者の男女比について、生理学・医学賞は225名対12名、化学賞は191名対8名、物理学賞は222名対4名と調べ上げ、「女性は非常に少ない」と、科学技術分野での功績者実績にもジェンダーバランスの格差がみられることに問題意識を示した。OECD/NEAによる定量的アンケート調査で、日本からは、日本原子力研究開発機構、量子科学技術研究開発機構、原子力規制庁が協力。調査結果によると、原子力分野での全労働者に占める女性の比率は、調査対象国の平均24.9%(ロシアはサンプル数が多いため除外、以下同様)に対し、日本は15.4%で、調査対象国の中で最低となり、岡田委員は「日本では、原子力分野への女性の進出が遅れていることは明確」と指摘した。新入職員全体に占める女性の割合は、調査対象国の平均28.8%に対し、日本は27.0%で、ほぼ世界平均の水準だった。一方、キャリアパスに関して、女性昇進者の全体に占める割合は、調査対象国の平均27.1%に対し、日本は14.0%で、調査対象国の中で最低であった。さらに、賃金格差(男性の給与に対する女性の給与の割合)については、調査対象国の平均マイナス5.2%に対し、日本はマイナス26.4%で「韓国と並び女性の給与が男性に比べ極端に低い」結果となり、「女性が上級管理職ポストに就く割合が極端に低いことがその一因」と分析されている。職場風土・環境、家庭への影響、男女間の不平等などに関する定性的アンケート調査の結果からは、「原子力特有の問題が、より広範な社会文化的課題と相互作用して、女性の貢献を制限している」との課題が抽出された。これらを踏まえ、岡田委員は、原子力分野におけるジェンダーバランスの改善に向け、今、働いている女性の活躍の場を広げる今、働いている女性の活躍を発信する将来世代の女性たちに可能性を示す将来世代の女性たちに夢を与える原子力分野の足りないもの、わかっていないこと、やらなければならないことを明確にする――ことを提言。今後の具体的進め方として、アカデミアとも連携したロールモデル集の開発、WiN(Women in Nuclear:原子力・放射線利用の分野で働く女性による国際NGO)への支援などをあげた。これを受け、佐野利男委員は、定量的データをより精緻化していく必要性を指摘したほか、原子力以外の分野とも連携した取組や、LGBTQ((性的少数者とされるレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイア他))に対する支援にも言及。上坂充委員長は、原子力委員会が重点的取組として掲げる医療用RI製造・利用などの核医学分野や、社会学・コミュニケーション分野で、今後、女性が活躍することに期待を寄せた。

24 Mar 2023

2975

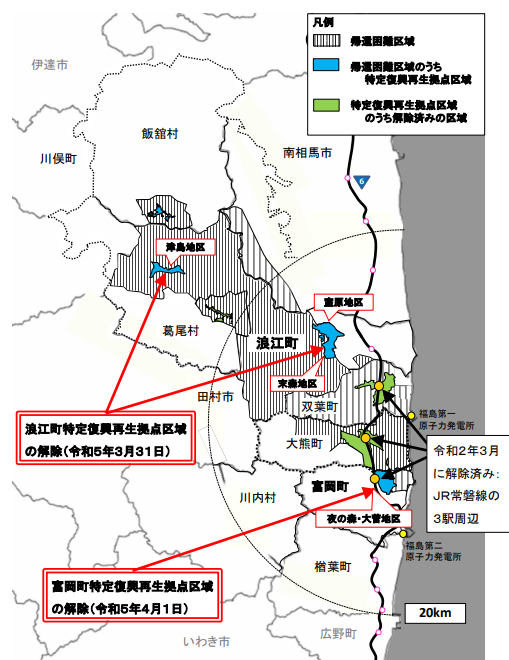

政府の原子力災害対策本部は3月22日、浪江町、富岡町に設定された「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)((帰還困難区域のうち市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))の避難指示を、それぞれ、3月31日午前10時、4月1日午前9時に解除することを決定した。復興拠点は福島県内6町村に設定。葛尾村、大熊町、双葉町では2022年6~8月に避難指示が解除された。残る飯舘村についても、今春の避難指示解除に向け地元への説明などが行われている。〈原災対策本部発表資料は こちら〉今回、避難指示解除が決定されたのは、浪江町の津島地区・室原地区・末森地区(約661ha)、富岡町の夜の森・大菅地区(約390ha)。浪江町については2017年12月に、富岡町については2018年3月に、各町による「特定復興再生拠点区域復興再生計画」が国により認定された。浪江町では国の伝統工芸品に指定されている「大堀相馬焼」の窯元、富岡町では観光スポット「夜の森の桜並木道」を中心としたエリアが含まれ、指示解除により、それぞれ、伝統文化、観光資源を活かした地域の復興・再生が期待される。22日の原子力災害対策本部会合では、浜通り地域の特色を活かした国際教育研究拠点として4月に設立予定の「福島国際研究教育機構」(本部施設は浪江町に設置)に関する関係閣僚会議の初会合も合同で行われた。渡辺博道復興相は22日の閣議後記者会見で、「今般、避難指示解除を決定した浪江町、富岡町について、復興が円滑に進むよう取り組んでいく」と強調。同拠点区域外の避難指示解除についても、「2020年代をかけて帰還意向のある住民の方々が全員帰還できるよう、避難指示解除に向けた取組を進めていく」との基本方針のもと、今国会提出の関連法案の成立に万全を期すとした。また、「福島国際研究教育機構」については、「世界に冠たる『創造的復興の中核的拠点』として、研究開発や産業化、人材育成の取組を加速できるよう、関係大臣と連携しながら政府一丸となって支えていく」と述べた。

23 Mar 2023

2477

「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の総会が3月13~20日、スイス・インターラーケンで開催され、2014年以来、9年ぶりとなる統合報告書(第6次)を採択した。1850~1900年を基準とする世界の平均気温は2020年までに約1.1℃上昇したと指摘。「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がない」と、警鐘を鳴らしている。前回の統合報告書では、平均気温の推移について、1880年から2012年の間に0.85℃上昇と評価していることから、地球温暖化がさらに深刻化してきたといえそうだ。パリ協定(2015年12月に採択された2020年以降の温室効果ガス排出削減のための国際枠組み)では、「世界の平均気温の上昇を2℃より十分下回るものに抑えること、1.5℃に抑える努力を継続すること」との目標を掲げているが、今回の報告書は、「現状の政策による2030年の世界全体の温室効果ガス排出量では、気温上昇が21世紀の間に1.5℃を超える可能性が高い」と指摘。人為的な地球温暖化の抑制に向け、「カーボンニュートラル」の必要性を述べている。今回のIPCC報告書について、西村明宏環境相は、3月22日の閣議後記者会見で、「行動変革を通じたエネルギー需要の削減が強調された」ことをポイントとしてあげ、今後、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」を踏まえ所要の施策に取り組んでいく姿勢を示した。また、「来月のG7札幌気候・エネルギー・環境相会合などの機会を通じ、世界全体の脱炭素化に向けて議論をリードしていきたい」と強調。アントニオ・グテーレス国連事務総長が先進国に対し「カーボンニュートラル」の前倒しを要請したことに関しては、「人類に対する科学の強いメッセージと受け止めている。IPCCの科学的知見も踏まえ、わが国として、緩和策、適応策の両面から気候変動対策をさらに強化していきたい」と述べた。

22 Mar 2023

2839

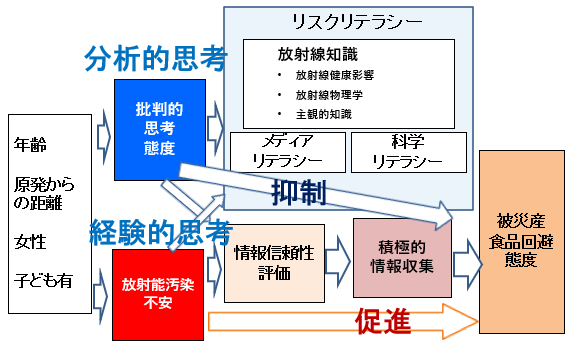

京都大学、大阪大学他による研究グループは3月14日、東日本大震災の被災県・首都圏と関西圏の市民を対象に、心理学の観点から実施した食品の放射線リスクに関する調査結果を発表した。9年間にわたり約1,800人の市民に協力を得て、10回の継続的調査を行い得られたもの。〈京大他発表資料は こちら〉それによると、食品の放射線リスクに対する態度について、放射能不安、積極的な情報探索行動、被災地産食品の回避は、時間経過とともに減少する積極的な情報探索行動や放射線に関する知識は、被災地が他の地域より高い被災地産の食品を避ける行動は、被災県では関西圏より少ない――傾向があることがわかった。 調査対象は、被災県(福島・宮城・岩手)、首都圏(東京・埼玉・神奈川)、関西圏(京都・大阪・兵庫)の20~50代の既婚者、各584人、計1,752人(男女各876人)。1回目の調査は発災から半年後の2011年9月にオンラインで実施。2回目以降は、毎年2~3月に同じ回答者に回答を依頼。 同調査では、被災地産の食品を回避する市民の態度について、放射能に対する不安に基づく、経験的で直感的な判断をする「経験的思考プロセス」批判的思考態度やリスクリテラシーなどに基づいて、論理的・分析的な判断をする「分析的思考プロセス」――の2つのプロセスを仮定。被災からの時間経過と被災地からの距離についても焦点を当てた。2つの思考プロセスによる影響に関し、研究グループでは今回、9年間の調査を検証。「不安は、積極的な情報収集を強く促進し、行政の情報に関する信頼度を低下させ、積極的な情報収集は、被災地産の食品回避を強く促進していた」、その一方で、「批判的思考態度は、報道の受け手のメディアリテラシーを高め、メディアリテラシーは、被災地産食品の回避を抑制していた」などと考察した。さらに、研究グループでは、「震災直後は、市民の放射線による健康への影響に不安が高まったことが、『経験的思考』による感情的・直観的判断プロセスを通して、積極的な情報探索と被災地産食品の回避行動を促進した」、その一方で、「『分析的思考』という論理的判断プロセスが、批判的思考態度を促進し、リスクリテラシーを喚起したことで、被災地産食品の回避を抑制した」と分析。調査結果を踏まえ、「日本国民の放射線リスクに対する反応の長期的な変化を解明する手がかりになる」とコメントしている。

20 Mar 2023

2338

NTTと北海道大学は3月16日、宇宙線起因の中性子が電子機器の半導体デバイスに衝突し誤作動を起こすソフトエラーの発生率を、低エネルギー領域(10meV~1MeV)において実測することに成功したと発表した。大強度陽子加速器施設「J-PARC」(東海村)を利用したもの。〈NTT・北大発表資料は こちら〉中性子エネルギーとソフトエラーの発生率の関係(NTT・北大発表資料より引用)これまでに両者は、名古屋大学とも共同し、高エネルギー領域(1MeV~800MeV)における同発生率の測定実績を得ており、今回の研究成果と合わせて、ソフトエラーの低エネルギー・高エネルギー領域を通じた発生傾向を分析。中性子エネルギーが0.1MeV付近で最も減少する傾向がみられ、ここから低くまたは高くなるにつれ増加傾向にあるという特性がわかった。同研究成果は、「J-PARC」の物質・生命科学実験施設(MLF)に設置された中性子源特性試験装置「ビームラインNo.10:NOBORU」で、NTTが開発した高速ソフトエラー検出器を用いて測定し得られたもの。NTT・北大では、「ソフトエラーは半導体を持つすべての電子機器の誤作動を引き起こす可能性を持っている。今後、拡大が予想されるAIによる自動制御やスマートファクトリーなど、様々な業界・事業分野で重要な役割を果たすことが期待できる」としている。MLFは産業分野での利用が顕著だ。高出力・大容量のセラミックス電池開発、タイヤ用新材料の開発など、実用レベルで多くの成果をあげている。ソフトエラーに関しては、近年、半導体デバイスの微細化・低消費電力化に伴い、透過性が高く中性子と比較し発生率の傾向が異なる宇宙線「ミュオン」の影響が深刻化しつつあることから、ミュオン科学実験施設「MUSE」を用いた環境放射線評価・対策技術に係る研究も行われている。

17 Mar 2023

2524

原子力安全推進協会(JANSI)は3月15日、「JANSI Annual Conference 2023」を都内で開催。オンライン視聴も含め約500名が参加した。JANSIは2012年に、「福島第一原子力発電所事故のような過酷事故を二度と起こさない」という原子力産業界の強い決意のもと、米国原子力発電運転協会(INPO)をモデルに設立された自主規制組織で、現場観察やヒアリングによる評価を通じ規制適合だけに満足せず自主的な安全性向上活動を促す「ピアレビュー」などを実施している。開会挨拶に立ったウィリアム・エドワード・ウェブスター・ジュニア会長は、昨秋、JANSIが設立10周年を迎えたことについて「単なる通過点に過ぎない」との認識を示し、「引き続き自主的な改善に努めていく」と強調した。続いて、原子力規制委員会の山中伸介委員長、INPOのロバート・フレデリック・ウィラードCEO、電気事業連合会の池辺和弘会長が挨拶。山中委員長(ビデオメッセージ)は、JANSIに対し、「民間の原子力規制機関と考えており、人員規模は原子力規制委員会にも匹敵する」と、組織の有する意義・リソースの大きさを明言した上で、技術情報の共有、継続的な安全性の向上、検査制度の実効性向上、安全・セキュリティ文化の醸成、人材育成において、産業界を牽引する指導的取組を図っていくよう期待した。ウィラードCEO(ビデオメッセージ)は、JANSI設立10周年の節目に際し祝意を表した上で、「INPOはTMI事故、JANSIは福島第一原子力発電所事故、どちらも国内の原子力が危機にさらされている中で設立された」としたほか、設立から10年時点のINPOを振り返り、会員企業に対する懸命な理解活動など、困難の克服に挑んだ経緯を回顧。JANSIに対し「国際的な原子力産業の視点から見ても、価値の高いプログラムが評価されている」とする一方、「過去の成果に決して甘んじてはいけない」と述べ、原子力の安全性・信頼性のパフォーマンス向上に向け、JANSIと引き続き協力していく姿勢を示した。池辺会長は、事業者を代表する立場から「JANSIが自主規制組織として果たす役割の重要性はますます高まっている」と強調。昨秋、JANSIの「ピアレビュープログラム」が世界で初めて、世界原子力発電事業者協会(WANO)によるものと「同等」と認定されたことなど、最近のJANSIに対する国際的評価に言及。「10年間の成果が目に見える形で表れている」とする一方、今後に向け「JANSIを含む産業界全体が『運命共同体である。“We are in the same boat”』の精神のもと、緊密に連携する必要がある」と述べ、慢心せず自主的・継続的に安全性向上に取り組んでいく姿勢を示した。基調講演を行った米国エナジー・ノースウェスト社CEOのロバート・シュッツ氏は、コロンビア原子力発電所(ワシントン州)を例に、米国原子力産業界における安全性向上の取組を紹介。INPOの取組に関しては、会員企業のCEOが集まる年次総会で行う改善活動の相互比較をあげ、「最下位となった企業のCEOは他社から批判的コメントを受ける」と説明。その上で、「学ぶべきことは『われわれは互いに説明し合う義務がある』ことで、これこそが自主規制の神髄だ」と強調した。パネルディスカッションには、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事、座長)、シュッツ氏、山口彰氏(原子力安全研究協会理事)、ビクター・マクリー氏(ニュークリーダー・コンサルティング社オーナー兼プリンシパル・オペレーティング・オフィサー)、森望氏(関西電力社長)、JANSIからウェブスター会長と山﨑広美理事長が登壇。JANSIの今後10年に向けた展望、日本の原子力産業が目指すべき方向性などをテーマに意見交換が行われた。

16 Mar 2023

3028

高速炉開発に関し実務レベルの検討を行う資源エネルギー庁の戦略ワーキンググループは3月14日、2024年以降に見込まれる高速炉の実証炉概念設計開始に向け、最有望となるナトリウム冷却高速炉について、その炉概念の仕様・中核企業を選定すべく4月中旬にかけ公募を実施することを決定した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同WGでは昨秋、今後の高速炉開発に関し、技術の絞り込みを段階的に行いつつ、実証炉の基本設計・許認可の開始につなげることができるよう、今夏に炉概念の仕様を選定、2024~28年度に実証炉の概念設計・研究開発、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断を行うとした戦略ロードマップの改訂案を提示。同案は昨年末、原子力関係閣僚会議で決定された。14日のWG会合で資源エネルギー庁は、炉概念の仕様・中核企業選定に向けた公募に際し、評価の視点として、 (1)技術の成熟度と必要な研究開発 (2)実用化された際の市場性 (3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制 (4)実用化する際の規制対応 (5)事業成立性の見通しに関する総合的な評価――を提示。特に、中核企業が備えるべき要件として、総合的なエンジニアリング能力、わが国産業全体のハブとなるべき実力・実績、サプライチェーンの維持・発展の政策目的に照らし具体的な方策や国内に閉じた技術基盤を持っているか、を強調した。これに対し、日本原子力研究開発機構の板倉康洋副理事長は「高速炉の実用化に向けた大きな一歩と考える。その開発に全力で取り組んでいきたい」と、電気事業連合会原子力開発対策委員長の松村孝夫氏(関西電力副社長)は「実証炉の概念設計に向けて、その開発の核となる炉概念の仕様並びに中核企業の選定は非常に重要なプロセスと考える」と発言。それぞれ、実験炉「常陽」を活用した研究開発、実用化を見据えた経済性を含む開発要素の重要性を強調した。

15 Mar 2023

2654

社会学の視点から原子力の風評問題に取り組む関西大・土田氏(写真は2021年の文科省主催シンポにて)日本原子力学会の「2023年春の年会」が3月13~15日、東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)で開催された。同学会では毎年、春と秋にそれぞれ年会、大会として研究発表の場を設けているが、「春の年会」の対面での開催は4年ぶり。今回の年会では、3日間で約150件のセッションが設けられ、同学会の専門委員会・ネットワークなどが活動成果を報告し、来場者を交え意見交換を行った。初日の13日に行われた「原子力に関わる人文・社会科学的総合知問題」研究専門委員会と社会・環境部会との合同セッションでは、風評問題をテーマに議論。同専門委員会は、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いを巡り顕在化してきた原子力の風評問題をとらえ、社会的課題の解決に向け分野を横断した「総合知」を活用する必要性から、2022年4月に設置された。同セッションでは、土田昭司氏(関西大学社会安全学部教授、座長)、佐田務氏(日本原子力研究開発機構広報部)、寿楽浩太氏(東京電機大学工学部教授)、関谷直也氏(東京大学大学院情報学環准教授、基調講演)が登壇。これまでの検討状況を発表するとともに、一般来場者も交え総合討論を行った。JCO臨界事故(1999年)を契機に社会心理学の立場から原子力の風評問題に関わってきたという関谷氏は、いわゆる「うわさ話」に関し、流言、都市伝説、ゴシップ、デマ、スティグマ(差別・偏見)、パニックなどに分類。最近の「件」(くだん、「人面牛」の様相をした妖怪で絵図を掲げることで厄除けになるといわれている)に関する都市伝説にも言及した。風評被害については、過去の事例分析から「本来、安全とされる食品、商品、土地、企業などを人々が危険視し、消費や観光を忌避することによって引き起こされる経済的被害」と定義。同氏は「うわさは関心の強い人や不安を感じる人の間で流れるが、風評被害はどちらかといえば関心の低い人の間で引き起こされる現象。両者を区別して考える必要がある」と指摘した。水産物の風評影響については、第五福竜丸の被爆(1954年)、原子力船「むつ」の放射線漏れ(1974年)、敦賀発電所の放射性物質漏えい(1981年)にさかのぼり、損害賠償・訴訟の歴史を説明。福島第一原子力発電所事故後、設定された食品中の放射性物質に関する基準値に対する人々の見方にも触れた上で、関谷氏は、風評の原因・対応の難しさとして報道や流通に係る問題をあげ、「物理的な正しさだけでなく、心理的な納得にも向かい合わねばならない」と述べた。総合討論に移り、流通の問題について、地層処分の社会学的側面に関する研究にも取り組む寿楽氏は、「被災地以外の産地に移っていく消費者の購買志向をくい止めるのはなかなか難しい」などと、産業構造上の課題を示唆。一般来場者からは、所沢ダイオキシン騒動((1990年代後半、一部マスコミの「高濃度のダイオキシン検出」との報道により埼玉県所沢市を中心に野菜価格の暴落を招いた))にも鑑み、いわゆる「風評加害」を危惧する意見もあり、原子力分野の報道対応に長く携わる佐田氏は、インターネットを通じた情報拡散に問題意識を示したほか、「安全・危険の尺度」が人によって異なること、政治への不信感が背景にあるなどと指摘した。今回の年会では、原子力分野のジェンダーバランス、GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けたアカデミアの役割に関するセッションも設けられた。次回、「秋の大会」は、9月6~8日に名古屋大学で開催予定。

15 Mar 2023

3067

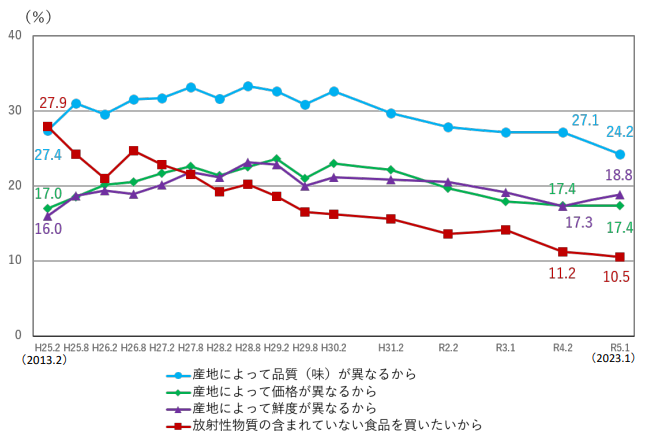

消費者庁は3月10日、風評に関する消費者意識の実態調査結果を発表した。東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を受け実施しているもの。初回調査は2013年2月に実施され今回で16回目。今回の調査は、2023年1月、被災地域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県)および、その主要出荷先(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県)に居住する20~60代の男女約5,200名を対象にインターネットを通じて行われた。それによると、「普段の買物で食品を購入する際に、その食品がどこで生産されたかを気にされますか」との問いに対し、「気にする」または「どちらかといえば気にする」と回答した人の割合は、59.1%で、前回調査(2022年2月)の61.0%より減少。その理由(複数回答可)にとして、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人は10.5%(調査対象者全体に対し)で、これまでの調査で最小となった。最も多かったのは「産地によって品質(味)が異なるから」の24.2%(同)だった。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ(複数回答可)、東北全域が1.5%(初回調査では6.6%)、北関東が1.4%(同8.1%)、被災地を中心とした東北が3.8%(同14.9%)、福島県が5.8%(同19.4%)で、いずれの対象地域も減少傾向にあり、これまでで最小となった。一方、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は、近年、大きな変化は見られないものの、初回調査では22.4%だったのが、今回は63.0%で、これまでで最大となった。また、「風評を防止し売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいか」を尋ねたところ(複数回答可)、「それぞれの食品の安全に関する情報提供(検査結果など)(48.0%)、「食品に含まれる科学的な説明」(32.5%)、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」(31.2%)が上位を占めた。消費者庁では、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省とも連携し、都市部を中心に、生産者、加工・流通業界、消費者団体が食品に関するリスクコミュニケーションをテーマに話し合うシンポジウムを継続的に開催するなど、情報発信や意見交換に努めている。

13 Mar 2023

2404

IAEAと東海大学との共催による研修コース「IAEA国際スクール 原子力・放射線安全リーダーシップ」が2月20日~3月3日、同学湘南キャンパス(神奈川県平塚市)を中心に行われた。IAEAと東海大学が2018年度に締結した原子力安全教育分野における協力協定に基づくもので、2020年の日本での初開催以来、対面で行われるのは3年ぶり。同スクールは、IAEA標準の「GSR-Part2」に基づき、原子力安全のためのリーダーシップとマネージメントに関する能力開発を目的としている。今回、日本原子力研究開発機構、日本原子力産業協会の支援を得て参加者を募り、日本およびアジア諸国(マレーシア、ベトナム、バングラデシュ、フィリピン)から34名が受講した。同スクールは、原子力・放射線利用に関わる若手・中堅の研究者、技術者を対象に、授業形式の講義ではなく、グループワーク、ケーススタディ、ゲーム形式の演習など、ロールプレイ体験(例えば、原子力発電所の定期検査におけるスケジュール管理と保全活動遂行の葛藤といった場面を想定)を通じ、原子力安全のためのリーダーシップ能力を養うのが特長。今回の研修でも、実際、現場で遭遇し得る場面での「登場人物」の振る舞いや意思決定のプロセスをリーダーシップの観点から検証。指導に当たった東海大学工学部・若杉圭一郎教授は、「参加者は事故に至る複雑な状況や原子力分野で直面しそうな立場や役割を疑似体験し、改善を試みることで、より深いレベルで理解することができた」などと評価している、スクール参加者は3月2~3日に福島県を訪れ、東京電力廃炉資料館や原子力機構の楢葉遠隔技術開発センターなどを見学。閉会式(於:いわきワシントンホテル)では、参加者全員に「卒業証書」が授与された。参加者の一人、フィリピン原子力研究所スタッフでフィリピン大学大学院にも在学するジェナ・サプレインさんは、「特に印象に残ったのは、リーダーとは役職ではなく誰もがなれる資質があるということだった。心を落ち着かせ、異なる意見を受け入れながら議論すれば、周囲との信頼関係を得られる。今後の仕事に活かしていきたい」と話している。東海大学では、これまでも経済産業省と文部科学省との共同事業「原子力発電分野の高度人材育成プログラム」(GIANTプログラム、2008~12年)や国際原子力開発(JINED)との協力によるベトナムの発電所幹部候補生を対象とした人材育成プログラム(2012~18年)を実施するなど、原子力分野の人材育成に力を入れてきた。海外から来日した研修生には、専門教育や現場体験だけでなく、日本語や日本の文化・風習の理解に係るカリキュラムも設けてきた。

10 Mar 2023

2644

会見を行う原子力規制委員会・山中委員長(インターネット中継)原子力規制委員会の山中伸介委員長は3月8日の定例記者会見で、同日の定例会合で議題となった東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案を受け同社に対し実施している追加検査に関し、「5月初旬から中旬を目途に報告書の議論に入る」との見通しを示した。核物質防護機能の一部喪失などの事案発生を受け、規制委員会は2021年3月に柏崎刈羽原子力発電所の規制上の対応区分を「第4区分」(事業者が行う安全活動に長期間にわたる、または重大な劣化がある状態)に変更。同4月、東京電力に対し、規制上の対応区分が「第1区分」(事業者の自律的な改善が見込める状態)に改善するまで、事実上、運転が不可能となる是正措置命令を発出。合わせて追加検査を開始した。現地には、昨年末以降、2023年2月までに、山中委員長他、4名の委員が視察に訪れており、3月3日には原子力規制庁の柏崎刈羽原子力発電所追加検査チームが小早川智明社長へのヒアリングを行っている。会見で、山中委員長は、命令解除の可否に関し「公開の場で結論を出したい」と明言。検査で確認された課題として、ハード面では検知器の問題、ソフト面では協力会社も含めた気付き事項の取り上げや「改善措置を一過性にしない」仕組みが不十分なことを指摘し、現時点での命令解除は「なかなか難しい」との見通しを示した。追加検査は計3,300時間に及んでいるが、現在、関連法案が国会で審議中の「事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外」とする規定の適用に関して問われたのに対し、山中委員長は「資源エネルギー庁が判断すること」と応えるに留めた。

08 Mar 2023

2789

経済産業省と日本原子力産業協会は3月6日、国内原子力企業による海外展開や事業承継・人材育成支援など、原子力サプライチェーンの維持・強化策を議論するシンポジウムを都内で開催した。2022年12月末に資源エネルギー庁が提示した「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」で原子力サプライチェーンの維持・強化が重要な柱の一つとなっており、今回のシンポジウムで経産省は、原子力関連企業を支援する枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立を発表した。開会挨拶に立った西村康稔経産相は、「地球規模の課題解決に向けて、今ほど原子力に注目が集まっているときはない」と、シンポジウムの開催意義を強調。日本の原子力産業に関し「半世紀以上にわたる卓越した技術・人材の蓄積がある」と評価するとともに、1月の米国エネルギー省(DOE)・ジェニファー・グランホルム長官との会談における日米間の原子力サプライチェーン構築に向けた議論にも言及し、「経済安全保障の観点からもサプライチェーンの維持・強化は喫緊の課題」と明言。新たな枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じた取組を積極的に支援していく姿勢を示した。また、海外からのビデオメッセージで、IEAのファティ・ビロル事務局長は、昨今の世界的なエネルギー危機を懸念。IEAが昨夏発表した原子力の有用性を説く勧告を多くの国が実行していることに触れ、「世界が原子力にカムバックしている」と述べた。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は、IAEAが昨秋発表した世界の原子力発電規模の高位予測から、「今後30年以内に600G((ギガ:10の9乗))Wの新規原子力開発が見込まれる」と説明。「計装機器、ギアなど、専門知識を有するサプライヤの役割」に期待する一方、「世界のあらゆる産業がサプライチェーンの課題に直面している」と懸念。サプライチェーンの維持に向け、国境を越えた議論の必要性を指摘するとともに、日本に対して、「高度なものづくり技術や研究開発基盤を多く有している」などと期待を寄せた。世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、同じくビデオメッセージの中で、原子力サプライチェーンの維持・強化に向けて、オープンで透明性のあるビジネス環境の構築、事業の予見性向上、熱利用などの発電以外の用途への技術展開、いわゆる「セクターカップリング」の必要性を指摘した。ディスカッションで説明する原産協会・植竹明人常務理事国内における革新炉の開発状況については、三菱重工業が革新軽水炉「SRZ-1200」、日立GEが小型炉「BWRX-300」(米国GE日立と共同)の展望を紹介。日揮とIHIは、米国ニュースケール社の小型モジュール炉(SMR)開発への出資について説明した。ディスカッションでは、原産協会が海外とのビジネス交流や会員企業と海外企業とのマッチング事業について紹介。国内サプライヤとしてTVE(原子力向けバルブ)、日本ギア工業(バルブアクチュエータ)が品質保証、供給途絶対策(他企業への製造移管、製造技術の転換など)、技術継承に関する課題・取組状況を説明した。原産協会の新井史朗理事長は閉会挨拶の中で、現在、世界各国で検討されている新規建設プロジェクトに際し、「わが国の企業が海外プロジェクトに参画することで、その技術力の維持・強化を図るとともに、世界の原子力発電所の安全性向上にも寄与できる」と、強い期待を表明した。

08 Mar 2023

3207

原子力規制委員会は3月3日、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に係る不適切事案に関し、同社・小早川智明社長へのヒアリングを行った。柏崎刈羽原子力発電所では、2020年以降、核物質防護機能の一部喪失などの事案が発生。規制委員会は、「組織的な管理機能が低下」、「核物質防護上、重大な事態になり得る状況であった」と指摘し、2021年3月に同所の規制上の対応区分を「第4区分」(事業者が行う安全活動に長期間にわたる、または重大な劣化がある状態)に変更。同4月、東京電力に対し、柏崎刈羽原子力発電所に係る規制上の対応区分が「第1区分」(事業者の自律的な改善が見込める状態)に改善するまで、事実上、運転が不可能となる是正措置命令を発出。合わせて同所に係る追加検査を開始した。豪雪の中、柏崎刈羽発電所を視察する原子力規制委員会・山中委員長(原子力規制委員会提供)現地には、昨年末以降、2023年2月までに、山中伸介委員長他、4名の委員が視察に訪れている。今回のヒアリングは、その追加検査の一環として行われたもの。原子力規制庁の柏崎刈羽原子力発電所追加検査チーム長・古金谷敏之氏(長官官房緊急事態対策監)らが東京電力(本社)を訪れ、同社による改善措置活動の状況について説明を受けた。冒頭、小早川社長は、「自ら現場を確認する」ことの重要性を強調。設備のパフォーマンス向上などの取組状況を述べた上、引き続き「社長である私の責任で着実に対応していく」姿勢を示した。ヒアリング終了後、取材に応じた古金谷氏は、東京電力との間の認識に関し「大きなズレはなかった」と、課題に対する取組・成果を認める一方、CAP((小さな気付きを広く収集し改善につなげる取組))の不十分さなど、まだ改善の余地があることを指摘。今回のヒアリングに関し「結論ありきのものではない」と述べ、追加検査の終了や是正措置命令解除に向けた具体的見通しについては言及しなかった。また、小早川社長は、「是正措置命令を受けてから2年間取り組んできた中身についてお話しした」と説明。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関しては、「セキュリティとセイフティがしっかりと健全な状態になって初めて再稼働の時期について言及」する姿勢を示した上で、「スケジュールありきではなく、まずは改善」との考えを強調した。原子力規制庁の柏崎刈羽原子力発電所追加検査チームは3月6日、現地にて稲垣武之所長らからのヒアリングを行う。

06 Mar 2023

3901

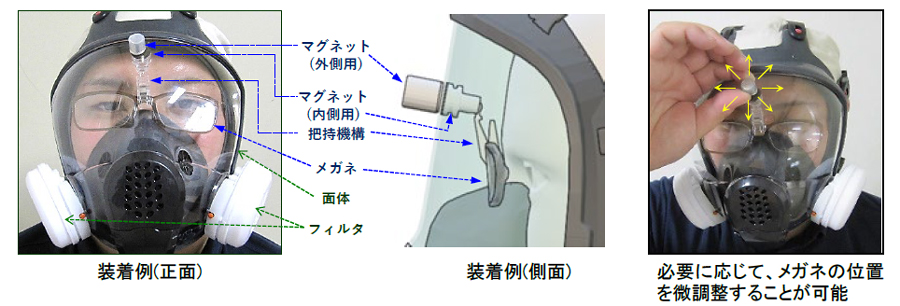

日本原子力研究開発機構の研究グループはこのほど、全面マスク装着時、その機能を損なうことなく眼鏡をかけた状態でも作業ができる「全面マスク用マグネット固定方式眼鏡」を開発。同機構のMOX燃料製造技術開発施設における汚染検査作業での運用を開始するとともに、自衛消防班(核燃料サイクル工学研究所所属)にも配備した。今回開発された眼鏡は、理化学・保安用品を手がけるコクゴから3月1日より発売されている、〈原子力機構他発表資料は こちら〉眼鏡の各パーツ名称(パリミキホームページより引用)全面マスクは、その構造上、テンプルの付いた眼鏡をかけた状態で装着すると、顔面とマスクの間に隙間ができ気密性が損なわれることから、被ばく管理を要する原子力施設での作業者支障が生じるなどの懸念があった。実際、研究グループが実施した眼鏡(市販品)をかけた状態での全面マスクの漏れ率試験によると、かけていない状態に比べ、防護係数(呼吸用保護具の防護性能を表す指標)が大幅に低下することが示されている。そのため、研究グループでは、テンプルがなくマグネットにより固定できる方式を採用した眼鏡を開発した。視界を妨げない額などの位置に、全面マスクの外側と内側のそれぞれ、眼鏡を固定できるマグネットをマスク本体を挟む格好で取り付け、眼鏡を固定。マスク外側のマグネットを動かすことで内側のマグネットも動き、マスクを外すことなく眼鏡の位置を微調整することが可能な仕組みとなっている。レンズ、リム、ブリッジが一体型の構造で、誰でも簡単に確実な装着が可能だ。材質は落下などによる破損防止のため、プラスチック製を採用。度数は多くの人が使用できるよう、近眼用と老眼用で計7種類を用意している。「全面マスク用マグネット固定方式眼鏡」の適用分野に関し、研究グループでは、全面マスクの種類によらず汎用性が高いことから、原子力施設における安全対策への貢献のみならず、化学施設、医療施設、消防施設を有する防災機関でも利活用できると期待。一方で、磁力を用いることから、心臓ペースメーカー装用者への対応なども今後の課題として指摘している。

02 Mar 2023

3204

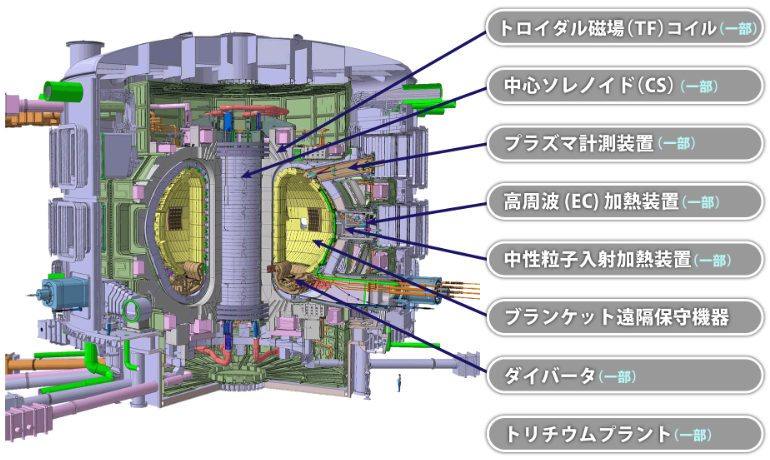

フランスで建設中のITER(国際熱核融合実験炉)に組み込む超伝導トロイダル磁場コイル(TFコイル)の日本分担分全8基の製作がこのほど完了した。量子科学技術研究開発機構(QST)が2月21日に発表したもの。QSTは2021年までに三菱重工業と共同でTFコイル4基を製作。今回、東芝エネルギーシステムズと共同で4基目を完成させ製作完了となった。〈QST他発表資料は こちら〉TFコイルは、ITERの主要機器の一つで、高さ約16.5m(5階建てビル相当)、幅約9m、重量約300トンのD字型の超伝導コイル。計18基が真空容器を取り囲むように放射状に並び、高温かつ高密度のプラズマを閉じ込めるため、最大12テスラの強力な磁場を発生させる。ITERに用いるTFコイルは計19基製作され、9基(予備1基を含む)を日本、10基を欧州とで分担。巨大さにもかかわらず、誤差1万分の1以下(数mm)の厳しい精度が要求される。今回のTFコイル製作完了を受け、QSTと東芝エネルギーシステムズは、「ITER計画における日本分担機器製作の着実な進展を示すとともに、同計画における日本の貢献が非常に大きいことを示すもの」としている。日本分担分のTFコイル初号機はQSTと三菱重工が製作。2020年1月に三菱重工二見工場(兵庫県明石市)で行われた同機の完成披露式典で、ITER機構長のベルナール・ビゴ氏(当時、2022年逝去)は、「日本は常にプロジェクトの中心となる貢献をしており、世界の核融合開発の牽引役だ」と、日本の技術力を賞賛した。〈関連記事は こちら〉ITERは2035年の核融合運転開始を目標にフランスのサン・ポール・レ・デュランスで建設中。日本製作のTFコイルのうち、7基は既に現地に輸送されている。2022年11月に行われたITER理事会によると、運転開始までの建設進捗率は77.5%(同9月末時点)となっている。

01 Mar 2023

3864

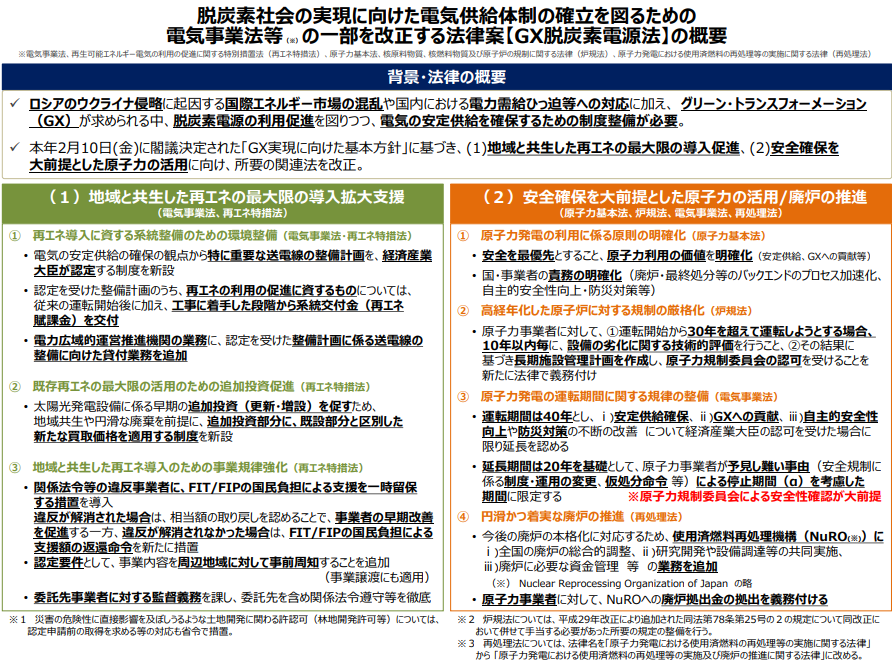

政府は2月28日、エネルギー関連の5つの法改正案を閣議決定。これらをまとめた束ね法案「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(GX脱炭素電源法)として、今通常国会に提出された。GX脱炭素電源法のうち、原子力に関しては、原子力発電の利用に係る原則の明確化(原子力基本法)高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(原子炉等規制法)原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)円滑かつ着実な廃炉の推進(再処理等拠出金法)――が柱となっている。原子力基本法の改正では、従前の条文に対し、目的、基本方針の中に、それぞれ「地球温暖化の防止」、「福島第一原子力発電所事故を防止できなかったことを真摯に反省」との文言が追加され、安全最優先、原子力利用の価値を明確化。さらに、廃炉・最終処分などのバックエンドプロセスの加速化、自主的安全性向上・防災対策に係る「国・事業者の責務」について、新たに条文立てされている。高経年化炉の規制については、関連法案の成立を前提として既に原子力規制委員会で技術的検討が開始されているが、事業者に対し、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行う、②その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、規制委員会の認可を受ける――ことを義務付ける。運転期間については、原子炉等規制法から電気事業法に移され、これまで通り「運転期間は40年」、「延長期間は20年」の原則を維持。安定供給確保、GX(グリーントランスフォーメーション)への貢献、自主的安全性向上や防災対策の不断の改善につき、経済産業相の認可を受けた場合に限り延長を認め、「延長しようとする期間が20年を超える」場合は、事業者が予見しがたい事由(東日本大震災以降の安全規制に係る制度・運用の変更、司法判断など)に限定して運転期間のカウントから除外することで、実質的に60年超運転を可能とする。また、再処理等拠出金法では、経済産業省の認可法人「使用済燃料再処理機構」の業務に、「各地の廃炉作業の統括」を追加している。

28 Feb 2023

6395

原産協会の新井史朗理事長は2月24日、定例記者会見を行い、今後のGX(グリーントランスフォーメーション)関連法案の国会審議に向け期待を示した。新井理事長はまず、2月10日に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」を受け、「エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として、再生可能エネルギーとともに原子力を最大限活用する方針が示されたことは意義深い」と改めて強調。40年プラス20年の運転期間制限を設けた上で、一定の停止期間に限り追加的な延長を認めることや、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組むとした同方針に関し、新井理事長は、「国民の理解を得るためにも審議を尽くして成案を得て欲しい」と要望するとともに、原子力産業界として「GX推進に向けて原子力を活用していくために、弛まぬ安全性向上に努め、安定運転の実績を積み重ね国民の皆様に信頼してもらえるよう引き続き取り組んでいく」と述べた。また、福島第一原子力発電所事故から間もなく12年を迎えることに際し、改めて被災した方々への見舞いおよび復興に係る方々への尽力・苦労に対する敬意・感謝の意を表明。2月7日に閣議決定された福島復興再生特別措置法改正案で新設の「特定帰還居住区域」(仮称)に関し、「住民の意向をきめ細かく反映したものとなり、先行して避難指示が解除された『特定復興再生拠点区域』((帰還困難区域のうち、市町村作成・国認定の計画に基づき居住を目指し除染やインフラ整備を推進する地域))と一体となって地域が復興することを期待する」と述べた。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))に関しては、「情報をわかりやすく発信するとともに、中国、韓国、台湾の原子力産業協会と組織する『東アジア原子力フォーラム』などの枠組を通じて科学的根拠に基づく正しい情報提供に努めていく」とした。折しもロシアによるウクライナ侵攻開始から丁度1年を迎え、新井理事長は、ウクライナの原子力発電所の安全確保に向けたIAEAの取組を支持し、「原子力関連施設の安全を脅かすすべての行為に強く反対する」と強調。「ウクライナの原子力関連施設とそこで働く職員の安全が一日も早く確保されることを望む」と述べた。

27 Feb 2023

1978