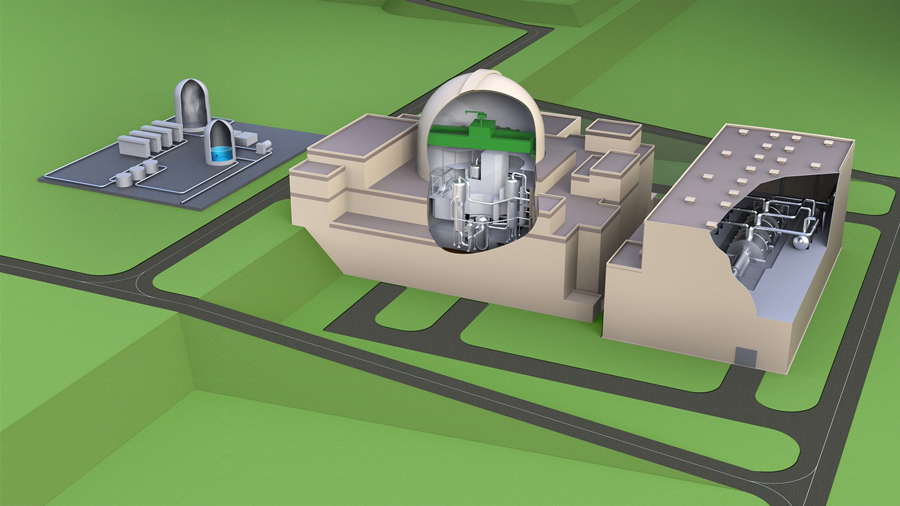

三菱重工業は9月29日、PWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で、将来にわたる日本のエネルギー安定供給に向けて、従来のPWRよりもさらなる安全性向上が図られた革新軽水炉「SRZ-1200」のプラントのコンセプトを確立し、今後、基本設計を進めていくと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉同社の発表によると、「SRZ-1200」は120万kW級の発電炉で、安全系設備の強化、地震・津波などの自然災害への耐性、テロ・不測事態に対するセキュリティ強化といった安全性・信頼性向上について新規制基準を踏まえ開発を進めている。新たな安全メカニズムとしては、プラントの状態に応じて自動作動する設備(パッシブ設備)となる三菱重工独自の高性能蓄圧タンク(窒素ガス加圧による自動炉心注水)やコアキャッチャー(溶融デブリを格納容器内に確実に保持・冷却する設備)を設置するほか、万一重大事故が発生しても放出される放射能量を低減し影響を発電所敷地内に留めるためのシステム設計にも取り組む。さらに、再生可能エネルギーなど、他電源の電力量変化に柔軟に対応可能な出力調整運転や水素製造も視野に入れていく。開発を進める革新軽水炉の名称“SRZ”には、S:Supreme Safety(超安全)、Sustainability(持続可能性)R:Resilient(しなやかで強靭な)Z:Zero Carbon(CO2排出ゼロ)の意味が込められている。三菱重工が標榜する原子力技術開発の展望(三菱重工発表資料より引用)三菱重工では、これまでも原子力技術の継続的な利用に向け、既設軽水炉の再稼働推進とともに、次世代軽水炉、将来炉(小型炉、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉)、核融合炉の開発・実用化を目指し、短・中・長期にわたる開発計画を策定し取り組んできた。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会では8月に、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発のロードマップ」(骨子案)を取りまとめ、2050年以降を見据えた革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉の各炉型に係る研究開発、建設・運転に向けた技術ロードマップとともに、原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略を示している。原産協会の新井史朗理事長は、30日に行われた月例の記者会見で、次世代炉の開発に関し、中長期も見据え「原子力を最大限活用していく」ことへの意義を強調した。

30 Sep 2022

8696

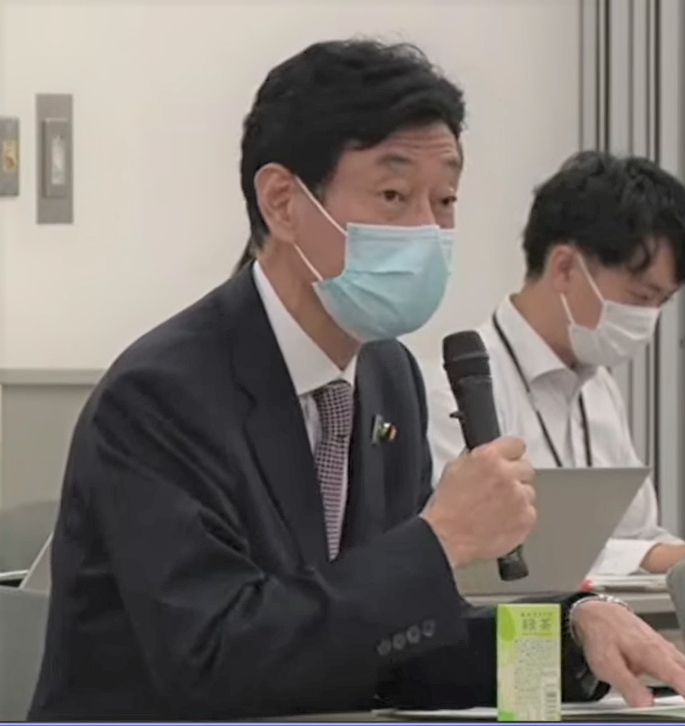

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が9月28日に開かれ、エネルギー供給体制の見直しに向け、議論を開始した。これは、岸田文雄首相の指示を受け8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受けたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村経産相はまず、「世界のエネルギー情勢はロシアのウクライナ侵略によって一変した」などと、昨今のエネルギーを取り巻く地政学的状況の変化を強調。さらに、「今後、エネルギーの争奪戦が激化する」との危機感に立ち、「エネルギーの安定供給の再構築を行うことが経産省の最重要ミッション」との強い使命感を認識した。その上で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」で示した今冬の厳しい電力需給見通しを見据えた「足元の対応」や、原子力の安全第一での運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設などを課題としてあげた「中長期の対応」について、年末までの具体的結論に向け検討を加速化していくことを改めて明言。委員らに対し忌憚のない意見を求めた。2030年度エネルギーミックスの進捗状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)基本政策分科会では、昨夏にかけて「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月閣議決定)の原案取りまとめに向けて議論。今般、資源エネルギー庁は、新たな議論の皮切りに際し、昨今のエネルギーを巡る状況を説明。その中で、立地地域のステークホルダーなどから現行のエネルギー基本計画の早期見直しを求める意見も出ていることを述べた上で、エネルギー政策の基本的視点となる「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)を踏まえた「2030年度エネルギーミックス」の進捗状況を図示した。また、日本エネルギー経済研究所とデロイトトーマツコンサルティングがそれぞれ、2050年までの脱炭素化に向けたモデル試算、電力コストの変化がもたらす経済的影響について発表。エネ研は、将来の原子力発電設備容量として、現状の10基に留まるケース、2030年までに現時点で新規制基準をクリアした全17基が運転するケース、建設中のプラントも含めた全36基が運転するケースの他、2050年に向けては全36基が80年まで運転期間を延長するケースも想定し試算。その上で、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、「原子力発電所の運転期間延長の他、変動性再生可能エネルギー(太陽光、陸上・洋上風力)の発電単価をいかに低減させ得るかがエネルギーシステム全体の経済性に大きく影響する」と指摘した。デロイトトーマツは、長期エネルギー分析プログラム「D-TIMES」により2030年までの発電コストへの影響度を化石燃料、原子力、太陽光について感度分析するエネルギーシミュレーションを紹介。脱炭素化の実現と経済活性化の両立に向けて「電力価格の低減のためには電源の多様化を図ることが必要」などと提言した。これを受けて、原子力技術開発の必要性を度々訴えてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、先般の六ヶ所再処理工場のしゅん工延期を、核燃料サイクル事業の早期確立の観点から厳しく非難。また、「電力需給がひっ迫したらGXどころではない。大型電源の新設こそが電力の安定供給に不可欠」と、エネルギーインフラに係るスケールメリットの重要性を主張した。総合資源エネ調査会の原子力小委員会では、9月22日の会合で、先の「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に関し、原子力政策に係る今後の検討事項として、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――をあげ議論を開始している〈既報〉。今後、基本政策分科会では、同調査会下の各小委員会における議論も吸い上げながら、年末の「GX実行会議」への報告に向け検討を進める方針だ。

30 Sep 2022

2416

関西電力の美浜発電所3号機が9月26日、昨秋より行われていた定期検査の最終段階となる総合負荷性能検査を終了し、11か月ぶりに本格運転に復帰した。〈関西電力発表資料は こちら〉同機は2021年7月、国内初の40年超運転として新規制基準をクリアし再稼働(本格運転入り)。その後、10月にテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置期限を迎え定期検査に入っていた。7月28日に特重施設の運用を開始し、このたびの運転再開となった。40年超運転のプラントで、特重施設が運用を開始したのは初のことである。現在、関西電力の原子力発電所では、特重施設の整備が進められている。高浜3・4号機では、それぞれ2020年12月、2021年3月に。大飯4号機では2022年8月に、特重施設の運用が開始された。このほか、40年超運転に係る原子炉設置変更許可が発出された高浜1・2号機では、それぞれ2023年5、6月の特重施設運用開始を目指している。なお、美浜発電所については、同所を対象に、原子力災害対策特別措置法に基づく2022年度原子力総合防災訓練を11月上旬に実施することが、9月28日の原子力規制委員会定例会合で内閣府(原子力防災)より説明された。今回の訓練では、「福井県嶺南を震源とした地震が発生。これにより、運転中の美浜3号機が緊急停止。原子炉冷却材の漏えいが発生するとともに、設備の故障が重なり、蒸気発生器冷却機能、原子炉注水機能を喪失する事象が発生」との想定のもと、県外へも含めた住民避難など、国、地方公共団体、原子力事業者における防災体制の実効性を確認する。〈規制委発表資料は こちら〉

28 Sep 2022

5907

原子力規制委員会の山中伸介委員長が9月26日、就任会見を行い抱負を述べた。同氏は、2017年9月に委員に就任し、主にプラント関係の審査や検査制度の見直しを担当。2012年9月に発足した同委の初代委員長・田中俊一氏、前任の更田豊志氏を引き継ぎ3代目委員長に就任したのに際し、「前代の2人が築いてきた原子力規制の信頼回復に向けた土台は非常に大きいもので、絶対に潰してはならない。今後も原子力規制庁の職員とともに、その土台の上に新たな信頼回復の山が少しでも築いていきたい」と語った。山中委員長は、「『福島第一原子力発電所事故を決して忘れない』という強い気持ちを持ち、独立性・透明性を堅持し、厳正な原子力規制を遂行していく方針に何ら変わりはない」と、規制委員会の組織理念を繰り返し強調。さらに、「『原子力に100%の安全はない』ということを肝に銘じ、慢心することなく謙虚に規制業務を遂行していく」、「原子力規制のさらなる高みを目指し、変化を恐れることなく改善を続ける」と、常に問いかける姿勢を示した上で、今後の規制委員会の運営に向け、情報発信と対話現場重視の規制規制に関する人材育成――について、近く議論を開始することを明言。また、任期中に核セキュリティと原子力安全に関し、国際機関による外部評価を受ける意向を示した。直近の課題である東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案については、組織文化・マネジメントの改善状況に係る見極めの難しさに言及。その上で、「およそ半年程度で委員会での議論ができるのでは」と、同発電所に関し発出されている是正措置命令の解除に向けた見通しを示した。現在、設計・工事計画認可の審査が大詰めとなっている日本原燃六ヶ所再処理工場に関しては、事業者による審査対応の改善を認めつつも、これまで繰り返されてきたしゅん工時期の延期などから、「スケジュール管理に甘さがあるのでは」と指摘。審査完了時期については「見通せない」とした。福島第一原子力発電所の廃炉に向けては、「汚染物の処理・安定化が非常に大事な作業となる。燃料デブリの取り出しは、まず状態を知ることが第一歩」などと述べ、今後、分析作業に係る取組が重要となるものと認識。昨今のエネルギー政策に係る動きに関連し、山中委員長は、「安全に係る第一義的責任は事業者にある。事業者による自主的な改善の取組を阻害する規制であってはならない」、さらに、「エネルギー安全保障を進める『車の両輪』のうち、原子力規制は原子力施設を安全に運用するための『片輪』だと考える」と述べ、推進側とは別に規制側として厳正な姿勢で臨むことを改めて強調した。会見を行う杉山委員また、委員長の交替に伴い、新たに杉山智之委員が就任(山中委員長の就任に伴う委員としての後任で、残任期間〈2025年9月まで〉が任期となる)。同氏は、日本原子力研究開発機構で約30年にわたり主に原子炉の安全性に係る研究に従事し、原子力規制庁への出向経験もある。規制委員会について「2012年の発足当初からずっと経緯を見てきた」とする杉山委員は、既成路線の踏襲とともに「技術的に原子力規制を発展させる」必要性を明言。一例として、事故耐性燃料の導入を「自身の経験を活かせる分野」としてあげる一方、海外の研究炉でしか照射試験が行われてこなかった経緯に忸怩たる思いを述べるなど、国内の安全研究基盤を強化する必要性を示唆した。事故耐性燃料は、燃料の被覆管を金属でコーティングすることなどにより、事故時の事象進展を遅らせ水素発生を抑える安全性を高めた燃料で、国内外で開発が進められている。〈委員長・各委員のプロフィールは こちら〉

27 Sep 2022

3294

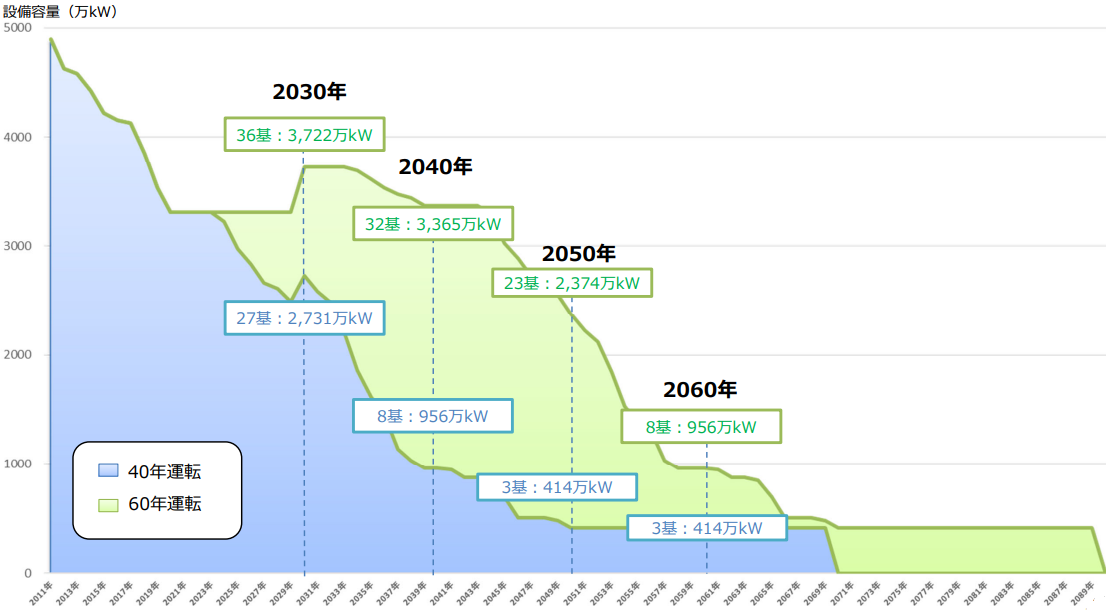

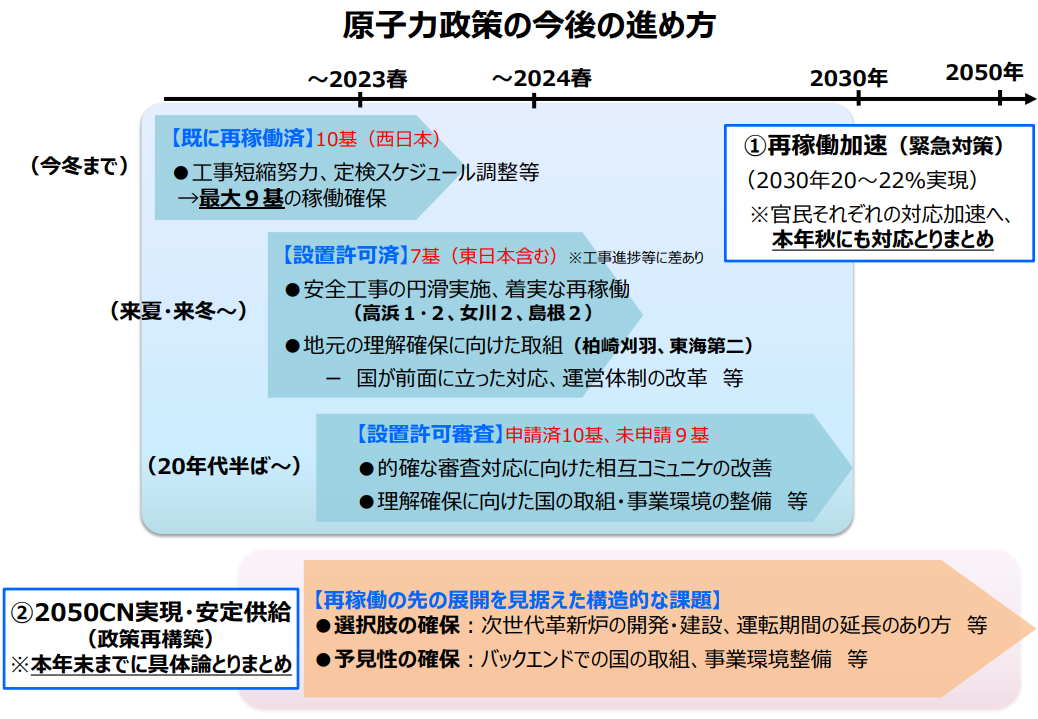

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が9月22日に開かれ、8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)で西村康稔経済産業相が示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を踏まえ、原子力政策に関する今後の検討事項を、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――に整理し議論した。〈配布資料は こちら〉杉本達治委員(福井県知事)は、昨秋に策定されたエネルギー基本計画を早急に見直す必要性に言及した上で、「今後、GX実行会議で決めていく内容を、わが国のエネルギー政策にどう位置付けていくべきか、政府の考えを明確にすべき」と主張。福井県内では昨夏に国内初の40年超運転として関西電力美浜3号機が再稼働。折しも22日には、同高浜3、4号機の40年以降運転に向けた特別点検の実施が発表されたが、同氏は原子力発電所の運転期間延長に関し、「科学的・技術的な根拠をもとに、規制当局も含め十分に議論すべき」と述べた。また、六ヶ所再処理工場の度重なるしゅん工延期に対し「原子力政策全体への不信につながりかねない」と危惧。「核燃料サイクルの中核を担う施設」の着実な稼働に向け、審査対応を含め政府全体での取組を求めた。運転期間の延長に関し、資源エネルギー庁は今世紀末頃までを見据えた原子力発電所の設備容量の見通しを図示。60年間までの運転期間を想定しても、このままでは設備容量が2045年以降、急激に減少し、2090年にはゼロとなる見通しだ。こうした現状を踏まえ、安全性最優先を大前提とした原子力利用政策の観点から、運転期間など、規制面の制度のあり方に関して、原子力規制委員会に対しコミュニケーションを図っていく方向性が示された。朝野賢司委員(電力中央研究所社会経済研究所副研究参事)は、「革新炉の商用運転には相当の期間を要する」ことから、国際エネルギー機関(IEA)による勧告も踏まえ、運転期間の延長に係る意思決定を第一に据え、既に建設が進められているプラントの運転開始、新増設・リプレースと、時間軸を考慮した進め方を提唱。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて意見を陳述。運転期間の延長に関し、「取替困難な機器の劣化状況に着目し、科学的・技術的に評価し見極めるもの」とした上で、安定供給確保とともに最も経済的なCO2削減策として「既存の原子炉を最大限に活用する」必要性を強調した。〈発言内容は こちら〉また、同じく電気事業連合会の松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、六ヶ所再処理工場のしゅん工を支援する「サイクル推進タスクフォース」の設置について紹介した。

22 Sep 2022

3654

原子力規制委員会の更田豊志委員長が9月21日をもって任期満了となり、同日の定例会合後の委員長記者会見(毎週水曜午後に開催)が折しも最後の会見となった。日本原子力研究開発機構で原子炉の安全研究に従事し、旧原子力安全・保安院の高経年化ワーキンググループなどにも参画していた同氏は、委員会発足時の2012年9月、「原子炉に最も近い立場」として委員に選任。主にプラント関係の審査を担当した後、2017年9月に初代委員長の田中俊一氏を引き継いで2代目委員長に就任。都合10年間にわたり委員・委員長を務めた更田委員長は、退任に当たっての所感を問われたのに対し、「率直なところ実感がない。任期を終えるまで、一旦事故が起きれば自身が指揮を執らねばならない。振り返れるようになるのは退任してから」と繰り返し述べ、後任の委員長となる山中伸介委員に常時携行する「防災携帯電話」を引き渡すまで、緊張感を緩めず職務を全うする姿勢を示した(新委員長就任は認証の関係で26日の予定)。規制委員会は9月19日に発足から10年を迎えている。更田委員長は、同委発足時から持ち続けていた意識として、「『規制の虜』になってはならない」、「『安全神話』の復活を許してはならない」の2点をあげ、「その姿勢を貫くことはできたが、緩んだらまた逆戻りする。ずっと注意し続けることが必要」と強調。さらに、委員に就任してから最初の1、2年を振り返り、「新規制基準の策定およびこれに基づく適合性審査を開始した頃(2013年7月)、時間的にも仕事の密度的にも最も厳しい時期ではあったが、自身にとって最も印象に残っている」とした。これまでに審査が申請された原子力発電プラントは計27基で、そのうち再稼働に至ったのは10基。現在も10基が審査途上にあり、新規制基準策定当初から約9年の審査期間を経過したプラントもあるが、更田委員長は「基数を斟酌するものではない」と、予断を持たずに審査に当たってきたこと明言した。直近の課題である東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案に関しては、セキュリティ上、情報公開が限られる特殊性にも言及し、「規制側も改めるところが多々あることに気付かされた」と述べ、一例として、追認に甘んじず常に問いかけ続けることの重要性を、「『ちゃぶ台返し』を恐れてはいけない」と、改めて強調。同発電所については現在、法令に基づく是正措置命令を発出し追加検査を進めているが、更田委員長は、「トップマネジメントに関しては明らかに改善の兆しがみられる。是非、この危機感を組織全体に浸透させ改善を進めて欲しい」と期待した。また、今後の課題として、現行の運転期間制度に関連し、審査期間をカウントしないいわゆる「時計を止める」に関して問われたのに対し、「個々の炉によって耐震性など、様々な条件が異なる。高経年化対策の有効性は個別にみるしかない」と回答。次世代革新炉の規制に向けては、各国の動向をウォッチしているとしながらも、「まだ日本では事業者からの発信は何もない。炉型によって千差万別で、まったくアプローチが異なる。個別の炉型に係る提案があって要求水準の策定に当たることとなる」とした。さらに、現在、設計・工事計画認可の審査が進められている日本原燃六ヶ所再処理工場に関連し、使用済燃料の発生量などを踏まえ、将来的に第二再処理工場を検討する必要性を示唆。福島第一原子力発電所の廃炉については、固体廃棄物の保管管理を例に「まだまだこれから難しい問題が残っている」と述べ、引き続き注視していく考えを示した。規制に携わる人材確保に関し、更田委員長は、「技術的能力は最も重要な『基本中の基本』で、発足時に比べ格段に伸びている」とする一方、原子力界全体の課題として採用の難しさを憂慮。「事故の分析を続けることも若手を惹きつける一つの有効な手段」と述べ、地道に取り組んでいく必要性を強調した。

22 Sep 2022

3759

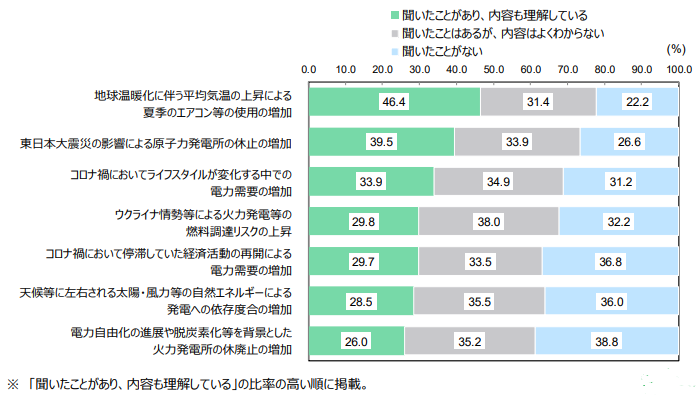

日本財団は8月31日、全国の17~19歳の男女1,000人を対象に実施したエネルギー問題に関する「18歳意識調査」の結果を発表。昨今の電力需給ひっ迫やウクライナ情勢を背景に、日本のエネルギー事情への関心が高まっている傾向が浮き彫りとなった。同財団は、気候変動・災害、政治・文化、感染症対策、性意識など、時宜を得たテーマを設け、若者を対象としたアンケート調査を随時実施している。今回の調査は、7月29日~8月2日にインターネットを通じて実施。日本のエネルギー事情に関する記述を掲示し質問を行う形式をとっている。例えば、「今夏は、全国的に電力不足が懸念されている。政府は、2022年7月1日から9月末頃まで、全国の家庭や企業に、生活や経済活動に支障のない範囲で節電を要請している」との記述を示した上で、「今夏の電力不足に対する関心度合」について尋ねたところ、55.0%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも12.5ポイント多かった。さらに、電力の安定供給が難しくなった主な背景に係る認知度・理解度(聞いたことがあり、内容も理解している)の割合は、高い順に、「地球温暖化に伴う平均気温の上昇による夏季のエアコン等の使用の増加」(46.4%)、「東日本大震災の影響による原子力発電所の休止の増加」(39.5%)、「コロナ禍においてライフスタイルが変化する中での電力需要の増加」(33.9%)、「ウクライナ情勢等による火力発電等の燃料調達リスクの上昇」(29.8%)となっている。「2030年の電源構成における原子力発電の比率を20~22%程度」に対する考え(日本財団発表資料より引用)日本のエネルギー政策について、「S+3E」(安全性、自給率、経済効率性、環境適合性)の同時達成を目指す方針を示し考えを尋ねたところ、55.4%が「非常に関心がある」または「やや関心がある」と回答。「非常に関心がある」との回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.9ポイント多かった。さらに、全体で、日本の一次エネルギー自給率の低さについては約7割が、「2050年カーボンニュートラル」実現目標については約3割が、それぞれ「知っていた」と回答。エネルギー基本計画で示される「2030年の電源構成における原子力発電比率20~22%」との目標については、「高めるべきである」が17.6%、「賛成である」が43.6%、「下げるべきである」が23.7%、「原子力発電は完全にやめるべきである」が15.1%となった。「高めるべきである」と「賛成である」を合わせた原子力発電規模を維持することに賛成する回答は、性別にみると、男性が女性よりも11.7ポイント多かった。原子力発電比率を「下げるべきである」または「原子力発電は完全にやめるべきである」と回答した人の約6割は「再生可能エネルギーで原子力発電を減らす分を補うことがよい」と回答しており、具体的なエネルギー源として挙げられたのは、太陽光、水力、地熱、バイオマス、陸上風力、洋上風力の順に多く(複数回答可)、全体として「電源の脱炭素化」を求める傾向がみられた。

20 Sep 2022

2921

会見を行うクライン委員長(東京電力本社にて、インターネット中継)東京電力が設置する外部有識者による諮問機関「原子力改革監視委員会」(委員長=デール・クライン・元米国原子力規制委員会〈NRC〉委員長)が9月15日に開かれ、前回3月の会合で重点課題としてあげられた「継続的な安全性向上の取組」、「統括的視点によるマネジメント」、「組織内部、社会とのコミュニケーション」に対する改善状況について同社より報告を受けた。〈配布資料は こちら〉同委員会は、福島第一原子力発電所事故発生以降、東京電力が「安全意識」、「技術力」、「対話力」を柱に取り組む原子力安全改革の進捗状況について、外部の視点から監視するとともに、随時報告を受け、同社に対し提言を行っている。今回の会合で報告を行った東京電力の小早川智明社長はまず、「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の対応を適切に行うことは、当社の使命『福島への責任』を貫徹する上で極めて重要」と述べ、安全最優先の廃炉作業、地元への迅速かつ的確な情報提供など、引き続きグループ全体を挙げて取り組んでいく姿勢を改めて示した。「統括的視点によるマネジメント」に係る改善の関連で、小早川社長は、昨秋より進めている本社原子力部門の一部機能の現地移転、外部人材の登用など、体制の見直し、現場重視の事業運営に向けた取組状況を説明した上で、「最も重要なのは人。現場のパフォーマンスを最大限発揮するため、一人一人が改めて『安全最優先』を認識することが重要」と強調。今後、累計300名程度の移転を計画している。会合終了後、記者会見に臨んだクライン委員長は、柏崎刈羽原子力発電所における東京電力の取組の焦点として、「建設工事から安全運転に向けたギアチェンジが必要」と助言し、アミール・シャカラミ委員(元エクセロン・ニュークリア社上級副社長)は、安全対策工事の確認を着実に行う必要性を述べた。また、ALPS処理水の取扱いに関して、クライン委員長は、トリチウム水が水と同じ性質を持ち人や特定の生物への濃縮が確認されていないことから、「安全性の問題ではない」と繰り返し述べ、「東京電力がすべきことは、『トリチウムとは何か』について多くの人たちに説明し納得してもらうこと」と指摘。さらに、リスクコミュニケーションが専門の西澤真理子委員(リテラジャパン代表)は、安全が安心につながるよう信頼感を得ることの重要性を強調した。柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護などに係る不適切事案に関し、クライン委員長は、安全規制をリードしてきた立場から「非常に残念」と、遺憾の意を表明。「こうした問題が起きると社会の原子力に対する信頼が失墜してしまう。だが人は間違いを起こすもの。何か問題があったときに、それをきちんと直すことが重要」と述べた。クライン委員長は、会合に先立ち柏崎刈羽原子力発電所を視察しており、明日16日には福島第一原子力発電所にも訪れる予定。

15 Sep 2022

2401

会見を行う高市内閣府科学技術相(内閣府ホームページより引用)総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で8月、革新炉開発の技術ロードマップ(骨子)が取りまとめられたが、内閣府、経済産業省の会議体は9月13日までにそれぞれ核融合、高速炉の実用化に向けた戦略案を相次いで示している。内閣府の統合イノベーション戦略推進会議(議長=松野博一官房長官)は9月12日、核融合の開発促進に向けて、同会議のもと、産業界からの参画も得た有識者会議を設置し検討を進める新たな戦略を決定。高市早苗内閣府科学技術政策担当大臣は、13日の閣議後記者会見で、「研究開発から産業育成を含む推進方策について検討を行い、来春を目途にわが国の戦略を取りまとめていく」と述べた。ITER計画などの国際的取組も進んでいるが、高市大臣は、「既に協調から競争の時代に入っている」と、海外動向に係る認識を示した上で、核融合開発を通じ諸外国に対する日本の技術的優位性を確保し産業競争力につなげるとともに将来のエネルギー安全保障に資することの重要性を強調した。ITERの次段階として発電を行う原型炉に関しては、現在、文部科学省の戦略タスクフォースで検討が行われている。〈内閣府発表資料は こちら〉翌13日、経産省の高速炉開発に係る戦略ワーキンググループ(資源エネルギー庁、文部科学省、三菱重工業、電気事業連合会、日本原子力研究開発機構により構成)はナトリウム冷却高速炉を「最も有望」な概念と位置付けた上で、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可の開始への移行判断を行うとする新たな高速炉開発に係る「戦略ロードマップ」を策定する方向性を示した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉2016年に「もんじゅ」(ナトリウム冷却高速炉)を廃炉とする政府方針が決定。これを受けて、現行の「戦略ロードマップ」は2018年に、同WGでの議論を踏まえ、「2024年以降に採用する可能性のある見込みのある技術の絞り込みを、政策実現性を確認する国、技術的知見を有する原子力機構、最終ユーザーであり事業化の見通しを判断する電気事業者が、技術的実現性に責任を有するメーカーの協力を得て実施する」として関係閣僚会議により策定された。13日のWG会合では、高速炉開発に係る有識者委員会の委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)がナトリウム冷却高速炉、軽水炉冷却高速炉、溶融塩高速炉について、「技術の成熟度と必要な研究開発」、「実用化された際の市場性」、「具体的な開発体制と国際的な連携体制」、「実用化される際の規制対応」の4つの評価軸に沿った各技術の評価結果を説明。その中で、ナトリウム冷却高速炉が、プラントの重要要素技術について技術成熟度が高く、これまで「常陽」、「もんじゅ」の設計・建設・運転・保守などで蓄積されてきた国内技術・知財の有効活用が可能で、「2024年からの概念設計開始が可能な見通し」と評価した。なお、原子力小委員会が取りまとめた革新炉開発の技術ロードマップで、高速炉については、2040年代半ばの実証炉運転開始が目標となっている。

14 Sep 2022

5919

福井県原子力平和利用協議会(原平協、山口治太郎会長〈元美浜町長〉)は9月10日、敦賀市民文化センターで、「エネルギーフォーラム in 敦賀『世界情勢を踏まえたこれからのエネルギー問題を考える』」(共催=関西原子力懇談会、北陸原子力懇談会、後援=原産協会他)を開催。約700人の来場者のもと、国際政治学者の三浦瑠麗氏が招かれ講演を行うとともに、「エネルギー資源の乏しい日本にとって、準国産エネルギーでもある原子力発電の活用は、エネルギー安全保障の観点からも必要不可欠」とする宣言文を採択した。原平協は、原子力発電所の立地地域から「原子力の正しい理解の輪を拡げる」ことを目指し、福井県嶺南地方の有志により設立された。フォーラム開催に際し挨拶に立った山口会長は、政府による今後の原子力政策推進に向けた動きを踏まえ、「原平協の活動は非常に重要になってくる」と強調した。続いて、来賓を代表し挨拶に立った福井県選出衆議院議員の髙木毅氏は、自由民主党の電力安定供給推進議員連盟の事務局長として、まず福島第一原子力発電所事故の反省を改めて述べた上で、同議連がこれまで発表してきた再稼働の推進、運転期間延長、新増設・リプレースに係る提言の実行に関し、「世論の動きもあり難しくなかなか進んでこなかった」と振り返った。さらに、昨今のウクライナ侵攻に伴うエネルギー情勢などにも鑑み、「今、政府も原子力政策をしっかり進めねばならないところに“漸く”なった」、「エネルギー基本計画も時宜を見て速やかに改定されるべき」と強調。福井県内の原子力発電所では再稼働が進みつつあるが、「最終処分場の必要性については国民に絶対に理解してもらわねばならない」と、バックエンド対策の重要性も訴えかけた。講演に移り、三浦氏はまず、感染症対策を例に、日本人のリスクに対する考え方の諸外国との違いを説いた上で、不確実性は「対応自体がどうすればよいか難しいもの」と、リスクは「何がどのくらいの確率で起きるかがわかり、対処策を講じることができるもの」と定義し、両者を分けて考える正しいリスク認識、それに向けたコミュニケーションが図られる必要性を提唱。また、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、エネルギーを始めとする経済制裁のもたらす影響を懸念し、「金融、エネルギー、軍事というのは極めて専門性が高い分野。分野をまたいで多数の専門家が協力しなければならない」と指摘。日本のエネルギー事情に関しては、「輸入大国」である脆弱性を繰り返し述べ、不確実性に依存している現状から、「まず国民がしっかりコミュニケーションしなければならない」などと訴えかけた。三浦氏は、国際政治学者の立場から、米中貿易摩擦の行く末や欧州の政治情勢にも言及。世界のグローバリゼーションに関し、「民意を持続可能な形で環境保護、将来世代に向け合意形成していくことは極めて重要」と述べた。カーボンニュートラルの実現に向けては、気候変動対策が経済競争のゲームチェンジャーとなる可能性にも触れ、「あらゆる面での努力を総合して初めて実現できる。一つの電源だけでの達成は絶対ありえない」と強調した上で、「ゼロリスク」などの幻想に硬直せず、事実を踏まえ状況に合わせた判断をすべきとした。「年表 原平協50年のあゆみ」今回のフォーラム参加者には、原平協が設立50周年に際し1月に制作した記念誌「年表 原平協50年のあゆみ」が配布された。

13 Sep 2022

3276

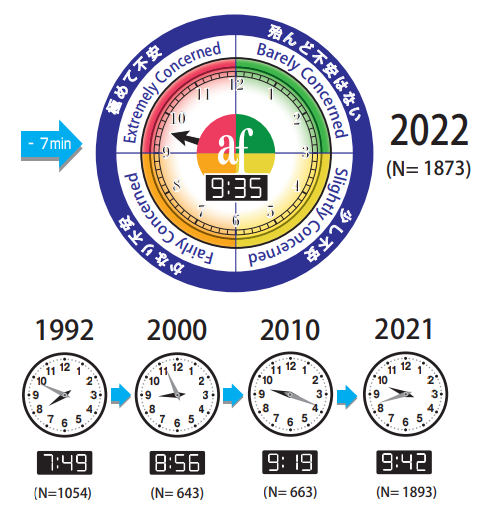

旭硝子財団は9月8日、世界の環境問題に対する危機感を時計の針に例えた「環境危機時計」の時刻が2022年、前年より7分戻って9時35分になったと発表した。〈旭硝子財団発表資料は こちら〉「環境危機時計」は、同財団が1992年より世界各国・地域の有識者らを対象に毎年実施している「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の調査結果に基づき分析・公表しているもの。時計が示す「環境危機時刻」として、0時1分~3時は「ほとんど不安はない」、3時1分~6時は「少し不安」、6時1分~9時は「かなり不安」、9時1分~12時は「極めて不安」と、針が進むにつれて深刻度が増す。今回のアンケート調査は、4~5月に日本を含む202か国・地域の有識者らに調査票を送付し、127か国・地域の1,876人から回答を得た。各回答者は、自身の居住する国・地域の環境問題を考える上で、「気候変動」、「生物圏保全性(生物多様性)」、「陸域系の変化(土地利用)」、「生物化学フロー」、「水資源」、「人口」、「食糧」、「ライフスタイル」、「社会、経済と環境、政策、施策」の9項目から重要と思う3項目を選び、それぞれについて現状に相当する時刻を回答。得られた回答を分析し、各地域の「環境危機時刻」を決める。世界各地の環境危機時刻(日本は9時33分で世界の平均レベル、旭硝子財団発表資料より引用)世界の「環境危機時計」は、2011年以降、針が進む傾向にあったが、2020年は9時47分、2021年は9時42分、2022年は9時35分と、2年連続で針が戻っており、これは12年ぶりのこと。地域別には、2022年はアジア、オセアニアでは時刻が戻る一方、北米、アフリカ、中東、東欧・旧ソ連では時刻が進むという二極化がみられており、同財団では「現在の世界の地政学的な要因が影響している」と推察。実際、今回は、9項目の中で「社会、経済と環境、政策、施策」に係る「環境危機時刻」が9時49分(前回は9時34分)と、最も進んでいたことから、「ロシアによるウクライナ侵攻の影響が出ている」と分析している。この他、項目別には、「生物圏保全性(生物多様性)」が9時43分(同9時54分)、「気候変動」が9時40分(同9時41分)の順に深刻度が高い。同財団では、2019年のアンケートより「環境問題への取組に係る改善の兆し」に関する調査を行っている。その中で、「脱炭素社会への転換」については、世界全体でみると、政策・法制度、社会基盤に係る取組は一般の人々が思うほど進んでいないと認識されていることが示された。一方、中国では、3年連続して政策・法制度、社会基盤の面で脱炭素社会への転換が進んでいるとの意識が強く現れていた。同国は回答者数が多く、また、9割近くが20~30代であることから、「若い世代が中国政府の環境対策を高く評価し、環境問題は良い方向に向かっていると考える人が多い」とみている。アンケートにおける自由記述意見では、地球温暖化問題について述べたものも多く、「明確なコンセンサスがなく、どのように温暖化を解決していくのか道筋が不明」、「単に再生可能エネルギーにすべて置き換えれば済む話ではなく、ライフスタイルの転換が大きな問題」といった日本のエネルギー利用に関する指摘の他、先進国と発展途上国とのCO2排出に係る対立、人口爆発・食糧危機対策とのトレードオフ、ウクライナ情勢が気候変動対策に及ぼす影響への懸念もあった。

09 Sep 2022

3186

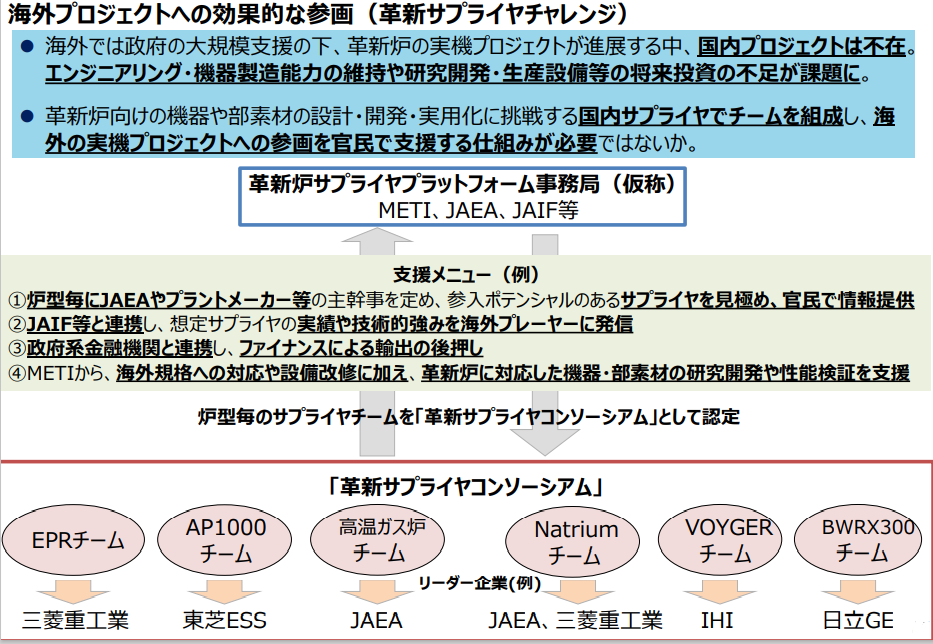

原子力委員会は9月6日の定例会で、8月末に取りまとめられた2023年度概算要求の原子力関連施策について、経済産業省、文部科学省、内閣府よりヒアリングを行った。その中で、経産省は、「原子力の国際協力と人材・技術・産業基盤」として、主に革新炉技術開発の取組について説明。今後、海外プロジェクトへの効果的な参画を目指し、革新炉向けの機器や部素材の設計・開発・実用化に挑戦する炉型ごとの国内サプライヤチームを「革新サプライヤコンソーシアム」として認定し、官民で支援する仕組みを構築する方向性を明らかにした。〈経産省発表資料は こちら〉革新炉開発に関しては、8月に総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉について、導入に向けた技術ロードマップが取りまとめられている。6日の原子力委員会定例会では、資源エネルギー庁原子力政策課の遠藤量太課長が経産省の概算要求について説明。軽水炉の安全性向上技術開発、高速炉開発、革新的技術開発など、原子力産業・技術支援に関しては、前年度より軒並み増額要求している。一方で、同氏は、革新炉予算について、福島第一原子力発電所事故以前、約100億円あったものの、ここ10年で半分以下に落ち込み、人材・技術基盤の維持が困難になっている現状を憂慮。今後の課題として、「民間企業を取り込んだプロジェクト組成・管理の知見蓄積が必要」と強調した。その上で、海外の市場獲得に向けて、炉型ごとに日本原子力研究開発機構やプラントメーカー等の主幹事を定め、参入ポテンシャルのあるサプライヤを見極め、官民で情報提供原産協会等と連携し、想定サプライヤの実績や技術的強みを海外プレーヤーに発信政府系金融機関と連携し、ファイナンスによる輸出の後押し経産省から、海外規格への対応や設備改修に加え、革新炉に対応した機器・部素材の研究開発や性能検証を支援――する仕組み「革新サプライヤチャレンジ」を構築する方向性を示した。炉型ごとに「革新サプライヤコンソーシアム」を組成するもので、例えば、高温ガス炉であれば原子力機構、「BWRX-300」(カナダで進められるBWR型小型モジュール炉のプロジェクト)であれば日立GEがリーダー企業となることが考えられている。経産省では今後、原子力委員会からの意見も踏まえ、研究開発や海外展開に係る司令塔機能が発揮されるよう、具体化に向けて検討を進めていく。革新炉関連では、文科省が取り組む高温ガス炉の研究開発や原子力人材育成に関しても議論が交わされ、上坂充委員長は、「国内で閉じてしまうことがないように」と強調し、米国エネルギー省(DOE)、IAEA、OECD/NEAなどとも連携が図られるよう求めた。

08 Sep 2022

4501

原子力規制委員会は9月7日の定例会合で、今後の新規制基準適合性審査に係る審査効率化に関し、事業者から示された提案も踏まえ、できるだけ早い段階での確認事項や論点の提示公開の場における「審査の進め方」に関する議論および共有審査会合における論点や確認事項の書面による事前通知原子力規制委員または原子力規制庁職員の現地確認の機会を増加基準や審査ガイドの内容の明確化――を図っていく対応方針を概ね了承した。規制委員会では、公開の場において事業者の経営トップらを招き安全性向上に係る取組について意見交換を順次実施。2022年度は、4月に北海道電力と、その後、4か月のブランクを挟んで8月以降、東北電力、電源開発、中部電力、北陸電力と、主に審査の効率化を焦点に意見交換を行っている。審査に関しては、2013年に新規制基準が策定された後、これまでに計27基についてその適合性に係る申請がなされており、現在10基が審査中。最も新しい中国電力島根3号機でも8月10日に申請から4年が経過したところだ。審査をクリアし再稼働したのは10基。7基が設置変更許可に至るも安全・防災対策や地元の理解などが対応途上のため再稼働していない状況。8月以降に行われた同委との意見交換で、東北電力は、女川2号機(2020年2月設置変更許可)の約6年間にわたった審査を振り返り、東京電力柏崎刈羽6・7号機、日本原子力発電東海第二に係る集中審査に伴い中断期間が生じたことをあげ、「自ら提示したスケジュール通りに審査資料の準備・提出ができなかった」、「審査対象の早期決定と審査リソースの充実化が課題」などと問題提起。電源開発は大間(建設中)の審査効率化に向け、厳しい気象条件や交通事情について懸念が示されたが、「現地状況の認識の共有は、審査において理解促進につながる」として、現地確認の活用を要望。中部電力は浜岡3・4号機の並行審査の合理性を主張した。事業者との意見交換の中で、地震・津波関連の審査を担当する石渡明委員は、地質調査に関し「掘ってみなければわからない」として、サイトごとに異なる審査の予見可能性確保の難しさを指摘。更田豊志委員長は、7日の会合で、自然ハザードに係る対応に関し、審査過程で新たな立証材料が求められる可能性を繰り返し強調した上で、「なぜ審査期間が伸びるのかを詳らかにすべき」などと述べた。審査の効率化に向けて、審査会合の柔軟な設定も改善の方向性として委員間で概ね一致したが、基準や審査ガイドの内容の明確化について、更田委員長は予断を持った審査に陥ることに危惧を示した。

07 Sep 2022

3414

高温工学試験研究炉「HTTR」(原子力機構発表資料より引用)日本原子力研究開発機構は9月5日、英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)より、同国国立原子力研究所(NNL)とともに、新型炉開発プログラムの予備調査を行う実施事業者として選定されたと発表した。英国が2030年代初頭までに高温ガス炉(HTGR)の実証を目指す「先進的モジュール式原子炉(AMR、高温ヘリウムガスなど軽水以外を冷却材として利用する)研究開発・実証プログラム」のフェーズA(基本設計関係の予備調査)に参画するもの。〈原子力機構発表資料は こちら、海外NEWS 既報 もご覧下さい〉BEISは2021年12月、AMR技術の一つとして、高温ガス炉を正式に選択。AMR研究開発・実証プログラムでは、その開発スケジュールについて、2022年以降のフェーズA、2023年以降のフェーズB(詳細設計の基礎となる基本設計調査)、2025年以降のフェーズC(サイトや建設・運転の許認可活動)の3段階のアプローチを想定。フェーズAでは、高温ガス炉の実証炉概念をまとめるほか、研究開発上の課題などを特定し、その実行可能性を検討するため、原子炉実証と燃料実証の2分野で総額最大250万ポンド(約4億円)の支援を図る。原子力機構は、2022年4月にBEISがフェーズAを実施する事業者の公募を開始後、高温ガス炉技術分野で協力関係にあるNNLからの要請を受けて、AMR研究開発・実証プログラムに応募した。実施事業者として選定されたのを受け、同機構は今後、プログラムへの参画を通して、高温工学試験研究炉「HTTR」の建設・運転を通じて培った高温ガス炉技術の高度化、その英国での実証を進め国際協力の強化を図っていく。高温ガス炉の核となる技術は国産(原子力機構発表資料より引用)「HTTR」は新規制基準適合性審査をクリアし2021年7月に運転を再開。これまで国内大手メーカーによる設計・建設・運転経験が蓄積されてきたほか、原子力用構造材として世界最高温度(950℃)で使用できる金属材料、高い閉じ込め性能を有するセラミックを用いた燃料被覆(軽水炉の約3倍の燃焼度)、高強度・高熱伝導・耐照射性を持つ黒鉛材料には、国内サプライチェーンの技術力が活かされている。今回の発表に関し、西村康稔経済産業相は、6日の閣議後記者会見で、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(2021年6月策定)を踏まえエネルギー基本計画に明記された原子力産業に係る「海外の開発プロジェクトに高い製造能力を持つ日本企業も連携して参画する」との記述に言及。日本が有する高温ガス炉技術が評価されたとの認識を示した上で、「革新炉の研究開発・人材育成は国際連携の成果も活用しながら進めていきたい」と強調した。

06 Sep 2022

4049

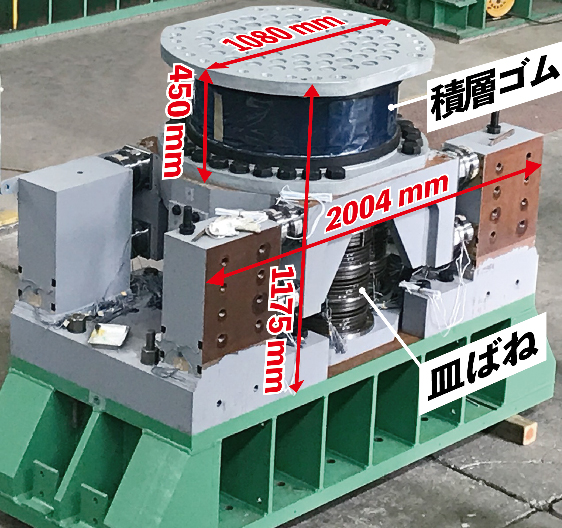

日本原子力研究開発機構は9月2日、ナトリウム冷却高速炉などの次世代原子力システムに適用可能な水平方向と上下方向の地震力を低減するユニット型の3次元免震装置を開発したと発表した。富山県立大学、東京電機大学、日本原子力発電、三菱FBRシステムズ、大林組、川金コアテック、平和発條、ブリヂストンとの協力によるもの。〈原子力機構発表資料は こちら〉原子力機構によると、高速炉の機器設計要求では、構造物の厚さが耐熱設計の観点からは薄肉構造に、耐震設計の観点からは厚肉構造になるという相反する傾向があるため、薄肉構造でも耐震設計が成立するよう、地震荷重の大幅低減に着眼した原子炉建屋への3次元免震システムの導入が検討されてきた。3次元免震システムには、支持機能、復元機能、減衰機能の3つの機能があり、そのうちの水平方向の減衰機能については、昨秋に従来の約2倍以上の許容速度を持つ高性能オイルダンパを開発している。今回開発されたユニット型の3次元免震装置は、主に支持機能と水平方向の復元機能を積層ゴム(ブリヂストン製作)が、上下方向の復元機能を皿ばね(平和発條製作)が担うとともに、水平免震機能と上下免震機能を持つ機器を1つに統合して建屋下部に設置することで、設置の簡便化とメンテナンスの容易さも格段に向上。同研究成果は、精密機器工場やデータセンターなど、一般建築物の耐震性向上への応用も期待されている。

05 Sep 2022

4330

2023年度の政府概算要求が8月31日までに各省庁より出揃った。経済産業省は、エネルギー対策特別会計として、対前年度比15%増となる8,273億円を計上。「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」で32.5億円(対前年度比39%増)、「原子力産業基盤強化事業」で24.0億円(同約2倍)、「高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託費」で55.9億円(同29%増)と、いずれも増額の要求。引き続き、原子力産業の人材・技術・産業基盤の維持・強化、米仏との協力を通じた高速炉などの基盤技術開発を進めていく。今後の予算編成過程で金額の検討を行う事項要求としては、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策関連で「長期にわたるALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の海洋放出に伴う水産業における影響を乗り越えるための施策」などがあげられた。文部科学省は、原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組として、対前年度比24%増となる1,826億円を計上。高温ガス炉に係る研究開発の推進など、革新的な技術開発に向けた取組で235億円(対前年度比約2.5倍)、バックエンド対策で676億円(同23%増)を要求。原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進では53億円(同38%増)を計上しており、日本原子力研究開発機構の「JRR-3」と「常陽」を活用した医療用ラジオアイソトープの製造技術開発・実証にも取り組む。原子力規制委員会は、対前年度比22%増となる721億円を計上。「原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業」、「放射線監視等交付金」で、いずれも前年度より30億円超の大幅な増額要求となっている。この他、環境省は除染に伴い発生する土壌・廃棄物の中間貯蔵関連事業として1,786億円(対前年度比10%減)、内閣府は原子力防災対策の充実・強化として166億円(同58%増)をそれぞれ計上している。

02 Sep 2022

2661

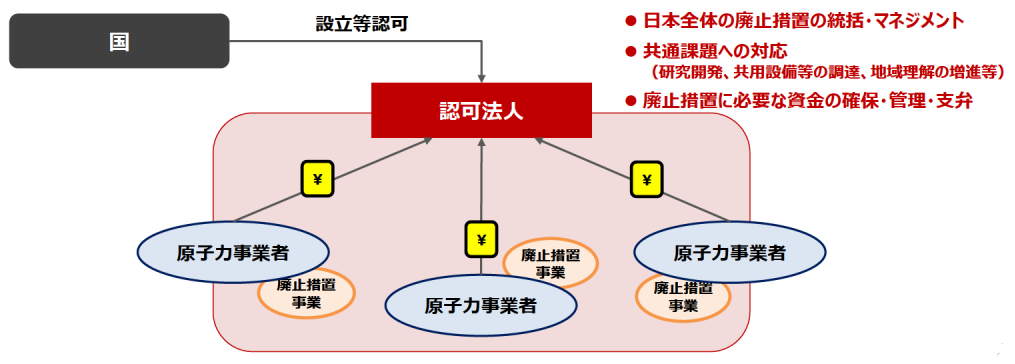

総合資源エネルギー調査会の廃炉等円滑化ワーキンググループ(座長=山内弘隆・武蔵野大学経営学部特任教授)は8月31日の会合で、国内における原子炉廃止措置全体の総合的なマネジメントに向けて、新たな認可法人を設置する方向性を示した。次回会合で取りまとめに入る中間報告書に、今後の具体的な制度設計に係る詳細事項が盛り込まれる見込み。同WGでは、2020年代半ば以降、国内原子炉の廃止措置プロセスが本格化することを踏まえ、6月より廃止措置を着実に実施していくための課題と対応策について検討を開始した。現在、国内の商業用原子炉60基(建設中含む)のうち、18基(福島第一を除く)が廃炉を決定済みで、今後、廃炉プロセスのうち、比較的濃度の高い放射性廃棄物が発生する「第3段階」(原子炉領域設備解体)が本格化する見通しだ。前回会合では、電気事業連合会と日本原子力発電より意見を聴取。今回の会合では、廃炉が決定した原子炉7基(「ふげん」、「もんじゅ」を含む)を立地する福井県の吉川幸文地域戦略部長、日本原子力研究開発機構の目黒義弘バックエンド推進部長が招かれ、それぞれエネルギー(Energy)をカギとする地域振興計画「嶺南Eコースト計画」などを通じた廃炉ビジネス、研究施設のバックエンド対策に係る取組状況を説明。クリアランスの推進も今後の課題としてあげられた。これまでの議論を踏まえ、資源エネルギー庁は「着実かつ効率的な廃止措置の実現に向けた政策の方向性」を提示。廃止措置の実施体制に関し、「共通する知見・ノウハウを蓄積した上で、わが国の廃止措置全体を総合的にマネジメントし、計画的・効率的な廃止措置を実現するための主体」として、事業計画の認可、解散の制限など、国の関与・監督が及ぶ認可法人を設置することが適切との方向性が示された。新たに設置する法人は、我が国全体の廃止措置に統括・マネジメント機能を担うとともに、安全かつ効率的な廃止措置に向けた研究開発、地域理解の促進、廃止措置に必要な資金の確保・支弁などの事業を実施。原子力事業者は、各々が有する原子力発電所の廃止措置を実施するとともに、同法人の運営に必要な資金を拠出金として納付。国は、同法人の事業継続が困難になるなど、不測の事態が生じた場合には適切な措置を講じる責任を負う。なお、資源エネルギー庁所管の認可法人としては、原子力発電環境整備機構(NUMO)、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)、電力広域的運営推進機関(OCCTO)、使用済燃料再処理機構(NuRO)などがある。

31 Aug 2022

3718

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関して検討する関係閣僚会議は8月30日、「風評を生じさせないための仕組みづくり」、「風評に打ち勝ち、安心して事業を継続・拡大できる仕組みづくり」などを強化・拡充した新たな行動計画を決定した。2021年4月に政府は「2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始する」ことなどを盛り込んだ基本方針を決定し、12月には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画を策定。今回の新たな行動計画は、風評を最大限抑制するための処分方法の徹底モニタリングの強化・拡充国際機関等の第三者による監視および透明性の確保安心が共有されるための情報の普及・浸透国際社会への戦略的な発信安全性等に関する知識の普及状況の観測・把握安全証明・生産性向上・販路拡大等の支援全国の漁業者に対する事業継続のための支援万一の需要減少に備えた機動的な対策風評の被害者の立場に寄り添う賠償風評を抑制する将来技術の継続的な追及の各対策について、これまで/今後1年間/中長期――の取組を整理。今秋には流通・小売事業者を対象に広くモニタリングの取組・データを知ってもらうシンポジウムを開催するほか、消費者の理解向上に向けて全国地上波のテレビCMなども活用し情報発信の強化を図る。松野博一官房長官は、同日午前の記者会見で、「風評影響の払拭に向けて、徹底した安全性の担保とその見える化、全国大での安全・安心の理解醸成、事業者が安心して事業継続・拡充できると確信を深められるための支援、放出前後を通じ変わらずに地元産品の取引が継続される体制の構築などの対策を、政府一体となって早急かつ確実に進めていく」と述べた。

30 Aug 2022

2752

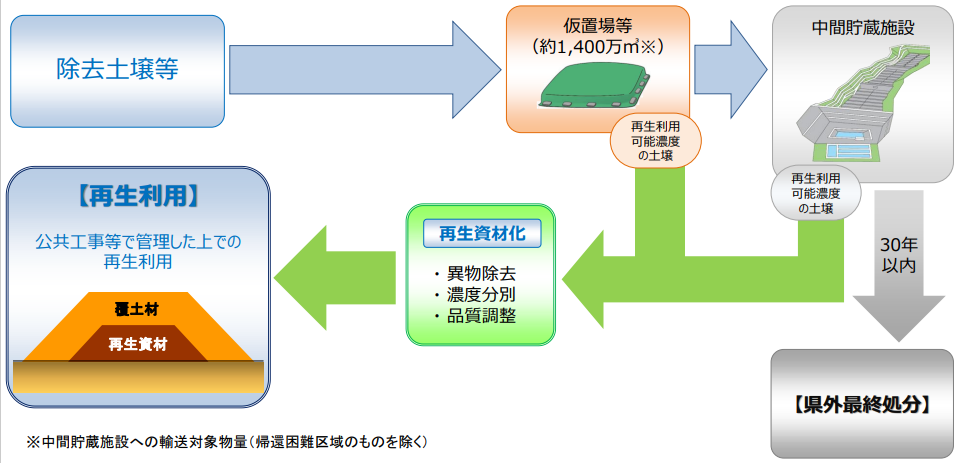

産業技術総合研究所は8月24日、福島第一原子力発電所事故に伴う除去土壌最終処分の社会受容性に関する調査結果を発表した。除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物などは、最終処分するまでの間、中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)で安全に管理・保管。中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に福島県外で最終処分を行うこととなっているが、輸送対象物量は約1,400万㎥(東京ドーム約11杯分)にも上ることから、県外最終処分量を低減するため、環境省を中心として除去土壌の減容・再生利用やその理解活動に向けた取組が進められている。今回の調査は、「県外最終処分は国民的な課題であり、どのような条件が社会受容性が高いのかを知ることは重要」との考えのもと、同研究所地圏資源環境研究部門の研究グループが大阪大学、北海道大学、国立環境研究所などと共同で、福島県民を除く全国4,000名を対象にインターネットを通じてアンケートを実施したもの。アンケートでは、最終処分場に係る4つの属性受入れを決めた経緯処分される物質の量と濃度自分の住んでいる場所と処分場との距離・位置関係全国に設置される処分場の数――のそれぞれについて条件を定めた「ケースA」と「ケースB」の2つの選択肢を例示し、回答者に「より望ましい方」を選択させる形式で行われた。除去土壌と焼却灰の最終処分場に関する各属性の選好(産総研発表資料より引用)その結果、回答者は、受入れを決めた経緯として「トップダウン型」(住民の意見を収集せず首長が決定)よりも「意見反映型」を、全国に設置される処分場の数としては「1か所」よりも「46か所」を選ぶ傾向にあり、処分場の選定に関し、手続き的公正さや分配的公正さが高く評価されることが示された。また、自分の住んでいる場所と処分場との距離・位置関係に関しては、「地域内(近所)」、「市町村内」、「都道府県内」と、エリアが広がるにつれ選好(受入れを容認する傾向)が高くなっていたことから、「最終処分場が居住地近くにできることだけでなく、居住地近くが全国唯一の処分場となることに否定的」、「負担の分担という視点を持ち、複数箇所で最終処分を検討することで、社会受容が高くなることが示唆された」と分析している。処分される物質の量と濃度に関しては有意な差はみられなかった。研究グループでは、今後、社会受容性とともに、合意形成フレームワークに関する研究も推進していく。

30 Aug 2022

2489

会見を行う西村経産相(インターネット中継)西村康稔経済産業相は8月26日の閣議後記者会見で、「S+3E」(安全性、安定供給、経済性、環境への適合)を大原則とすることなど、今後のエネルギー政策に対する取組姿勢を改めて示した。西村大臣は、24日に総理官邸で開催された経済・社会・産業構造の脱炭素化に向けた検討を行う「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、「日本のエネルギー安定供給の再構築」として、今後の再生可能エネルギーや原子力に係る政策の進め方を示している。会見で、西村大臣は、「将来にわたってわが国のエネルギー安定供給に万全を期していくため、原子力を含め、あらゆる選択肢を確保していくことが重要」と強調。今後、関係の審議会で具体的な施策について議論を進めるに当たり、「開かれた形で専門家の意見も聴きながら検討を進めていくと同時に、国民の皆様にも理解を深めてもらえるよう、できる限り丁寧に分かりやすい形で説明していきたい」と述べた。「GX実行会議」で示された今後の原子力政策の進め方では、2030年までの再稼働加速化について基数を明記した形で記載しているほか、次世代革新炉の開発・建設に関しても年末までに具体論を取りまとめるとされた。これに関し、西村大臣は、昨秋策定のエネルギー基本計画の掲げる「可能な限り原発依存度を低減」、「2030年に発電電力量の20~22%を目指す」ことなど、現在のエネルギー政策との整合性については「何ら矛盾しない」と明言。今後のエネルギー政策に向けて、「『S+3E』の大前提のもとで進めることに変わりはない」と、繰り返し強調した。また、次世代革新炉の開発・建設の関連では、先般、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が骨子案を示した革新炉開発の技術ロードマップに言及。ロードマップの中で、2030年代前半の製作・建設、同後半以降の運転開始など、商用炉の開発工程が示された革新軽水炉について、西村大臣は、「半地下型構造やシビアアクシデント対策となるコアキャッチャー(溶融炉心を保持・冷却する)など、研究開発の状況やサプライチェーンの製造能力といった様々な要素を勘案しながら議論を進めていく」と述べた。かつて通商産業省(現経産省)の職員として、石油関連の施策の他、1992年にブラジル・リオデジャネイロで行われた国連環境開発会議「地球サミット」にも関わった西村大臣は、当時を振り返りながら、「エネルギー安定供給と気候変動への対応、この2つを両立せねばならない」と述べ、自身の経験を活かし今後の施策に取り組んでいく意気込みを示した。

26 Aug 2022

3267

「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向けて、経済社会の変革に係る施策について検討する政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)が8月24日、2回目の会合を開催。その中で、西村康稔経済産業相(GX実行推進担当相)は、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」として、エネルギーを巡る世界情勢や日本におけるエネルギー政策の遅滞に係る課題を整理した上で、原子力政策については、2030年までを見据え官民で再稼働の加速を図るべく今秋にも対応策を取りまとめるとした。〈配布資料は こちら〉前回、7月27日に行われた初回会合で、岸田首相は、電力・ガスの安定供給に向けて、「政治の決断が求められる項目」を明確に示すよう指示。これに対し、今回の会合で西村経産相は、原子力政策について、再稼働への関係者の総力結集安全第一での運転期間延長次世代革新炉の開発・建設の検討再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――などの検討課題を提示した。国内原子力発電所の立地と再稼働に向けた現状(来夏・来冬に向けて破線囲みの7基の再稼働を目指す、資源エネルギー庁発表資料より引用)再稼働の加速化については、今冬、既に再稼働している計10基のうち、最大9基の稼働確保に向けて、工事期間短縮の努力や定期検査スケジュールの調整などを通じ設備利用率の向上を図るとともに、来夏・来冬に向けては、それ以外の新規制基準適合性審査をクリアした計7基に係る安全工事の円滑実施(高浜1・2号機、女川2号機、島根2号機)や地元の理解確保(柏崎刈羽、東海第二)が進むよう国が前面に立って対応していく。さらに、再稼働の先の展開を見据え、次世代革新炉の開発・建設、運転期間延長のあり方などに関し、年末までに具体論を取りまとめる。同日の議論を踏まえ、岸田首相は、「電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今年の冬のみならず今後数年間を見据えてあらゆる施策を総動員し不測の事態にも備えて万全を期していく」と強調。さらに、再生可能エネルギーや原子力に関しては「GXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギー」との認識を改めて示し、今後の制度設計や国民理解に係る方策の検討を加速化するとした。原子力政策に係わる政治の動きとしては、自由民主党の「原子力規制に関する特別委員会」(委員長=鈴木淳司衆議院議員)が5月に提言をまとめており、その中で、審査に伴うプラント停止期間の長期化に鑑み、審査の効率化とともに40年運転制のあり方について検討すべきなどと述べられている。今回、GX実行会議で「政治の決断が求められる項目」が示されたことに関し、翌25日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)で、杉本達治委員(福井県知事)は「立地地域の立場から評価したい」と述べ、今後、国が責任を持って原子力の将来像を明確にすべきと要望した。山下ゆかり委員(日本エネルギー経済研究所常務理事)は、再稼働の加速化に関して「短期的な電力供給の確保と2030年に向けたエネルギー政策の立て直しにとって重要」と評価するとともに、次世代革新炉の開発についても、「石油危機後、原子力技術はわが国のエネルギー安定供給の多様化を支えてきた」と期待。一方で、バックエンド対策や核燃料サイクルについて、「国が前面に立ち、長期的な整合性を念頭に方針を再確認すべき」と指摘した。同委員会では、前回9日の会合に続き、「原子力の開発・利用に当たっての『基本原則』の再確認」など、5項目からなる中間論点整理案が示された。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「原子力の価値を再確認しておくことは政策の安定性を図る意味で重要」と強調。さらに、ものづくり基盤やサプライチェーンを維持する上で未稼働プラントの長期停止が続く現状に懸念を示し、産業競争力確保の観点から、停止プラントの早期再稼働や新規プラントの早期建設開始の必要性を訴えた。〈発言内容は こちら〉

25 Aug 2022

7840

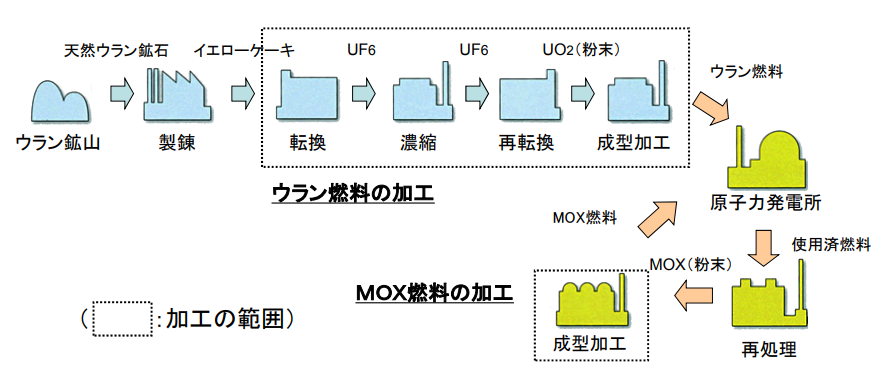

三菱原子燃料は8月23日、PWR燃料集合体などを製造する同社の加工施設(最大処理能力440トンU/年、東海村)に係る新規制基準適合性審査において、再稼働に向けた最終段階となる使用前検査合格証および使用前確認証を19日に原子力規制委員会より受領したと発表した。今後、生産に向けて準備を進め燃料製造を再開する。〈三菱原子燃料発表資料は こちら〉三菱原子燃料は2014年1月に規制委員会に対し本件の審査を申請。2017年11月に事業変更許可を取得した。2021年6月には設計・工事計画認可に係る審査が完了したが、2022年5月に分析装置に関する原子力検査に対する不適切な対応が発覚し運転再開に向けた動きが滞っていた。燃料集合体を組み立てる成型加工施設としては、他に新規制基準適合性審査が行われているグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、原子燃料工業東海事業所、同熊取事業所に先んじ、初の運転再開となりそうだ。三菱重工グループでは、「燃料加工施設における安全性向上に取り組み、燃料供給を通じて国内における原子力発電プラントの安定運転に引き続き貢献していく」とコメントしている。

24 Aug 2022

4561

原子力発電環境整備機構(NUMO)の地層処分事業に係る広報の一環として、8月19日に日本原子力研究開発機構の幌延深地層研究センター(北海道幌延町)を紹介するマイナビニュースとのタイアップ番組が配信された。〈動画は こちら〉マイナビニュースが昨秋よりTwitterで配信しているシリーズ番組「竹山家のお茶の間で団らん」の最新号。同番組は、「竹山家」の父、母、娘をそれぞれタレントのカンニング竹山さん、篠田麻里子さん、越智ゆらのさんが演じ、話題となっている場所やトレンドをゲスト出演者を交えたトークなどを通じ掘り下げていく内容だ。今回配信された番組は、「竹山家の夏休み」と題し、カンニング竹山さんと篠田麻里子さんが「夫婦二人旅」を楽しむもの(越智ゆらのさんがナレーション)。高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発について学ぶ「大人の社会科見学」に臨むとともに、「ほろのべトナカイ観光牧場」での動物たちとのふれあい、植物園「ノースガーデン」に咲く希少なブルーポピー、トナカイソーセージやサロベツ合鴨の味など、道北観光の魅力も紹介している。幌延深地層研究センターでは、地層処分技術を実際の地質環境に適用して確認わが国固有の地質環境を理解深地層を体験・理解する場を整備――するための研究を、瑞浪深地層研究所(岐阜県瑞浪市)とともに行っており、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはなく、研究終了後は地下施設をすべて埋め戻すこととなっている。同センターを訪れた2人はまず、PR施設「ゆめ地創館」で核燃料サイクルとこれに伴い発生する高レベル放射性廃棄物、地層処分の必要性・システムについて説明を聞く。その後、地下350mに造られた研究施設に潜入。お笑い系のカンニング竹山さんは「人生の中で大江戸線(東京を走る地下鉄、最深部で約40m)が一番深いと思ってた」とギャグを飛ばす。坑道を歩きながら、同行する原子力機構職員からは、地下と地表に設置した地震計の観測比較で「地表の揺れに対して小さくなっている。地下は地震に対して安定な環境」と説明を受け、地層処分の安全性について理解。見学を終え、篠田麻里子さんは、「夏休みといわず、北海道に来たら是非行ってもらいたい」と、家族旅行の行き先として勧める。見学についてはウェブ上で紹介されている。

24 Aug 2022

2865

日本原子力学会は8月18日、教科書のエネルギー・環境・原子力・放射線関連の記述に係る調査報告書を発表した。同学会の教育委員会が毎年、小中高校で用いられる教科書を対象に実施しているもので、今回は、新学習指導要領に基づき2022年度から使用されている高校の地理歴史、公民、理科、保健体育、家庭、工業の各教科の検定済み教科書計72点を調査し、エネルギー・環境・原子力・放射線に関連した記述(写真、図・グラフも含む)、これに対するコメント・修文例を整理。エネルギーや原子力に関する教育の改善につながるよう意見・提言をまとめた。高校の新学習指導要領は、2022年度入学生から学年進行で実施されており、今回、調査した教科では現在、地理歴史の地理総合と歴史総合(近現史、旧課程の世界史A・日本史Aに概ね相当)、公民科の公共(旧課程の現代社会に概ね相当)の新設科目を含む計11科目が履修されている。地理総合では、今回調査した教科書6点中5点が資源・エネルギー問題について取り上げており、発展的学習として、国ごとのエネルギー事情の比較、日本の電源別発電量の推移など、資料を提示した上で、エネルギーの将来についてディスカッションを通じ考えさせる記述もあった(二宮出版「わたしたちの地理総合 世界から日本へ」)。そこでは、「従来通り、化石燃料を中心におく」、「原子力発電との共存を図る」、「再生可能エネルギーに迅速に移行する」の3つの主張をあげ、自身と意見の異なるグループとのディスカッションを経て「自分の意見はどう変わったか」を考えさせる内容となっており、今回の報告書では「理解を深め考察を促す効果的な内容」と評価している。歴史総合では、12点中11点がチェルノブイリ((本紙では「チョルノービリ」と表記しているが、実際の教科書の記述にならった))原子力発電所事故について取り上げていた。これに関し、報告書では、「『ウクライナ』、『ロシア』、『ソ連』の関係が今の生徒にはわかりにくい」と指摘し、「ウクライナ」の記載に関しては、「ソ連」との関係性を明確にするため、「ウクライナ(旧ソ連)」と記載するよう提案。また、戦後50年の国内外の動きを振り返る記述の中で、高速増殖炉「もんじゅ」の所在地を「大洗」と記載した誤りもあった(正しくは福井県敦賀市)。公共では、「これからの日本の発電エネルギーはどうあるべきか」をテーマとした市民、専門家、自治体職員、経営者によるロールプレイを通じた議論の事例を紹介した教科書があり、報告書では、「重大な問題を多角的に考える姿勢を育成する意味で大変好ましい」と高く評価(帝国出版「高等学校 公共」)。また、エネルギー問題の複雑さから、公共の教科書に関しては、新エネルギーのメリットとデメリットを紹介し理解しやすくする工夫を図るとともに、供給の安定性、安全性、環境への配慮、経済性も含めた総合的な観点、長期的な視点から言及するよう要望している。福島第一原子力発電所事故に関しては、化学基礎と「科学と人間生活」を除くほぼすべての教科書が記述。「カーボンニュートラル」については、地理総合と物理基礎の計4点の教科書が取り上げていた。電力の需給バランスについては、2018年の北海道胆振東部地震に伴う大規模停電を例をあげ、「火力発電・水力発電・原子力発電に加え、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーなどをふくめたうえで、電力の需給バランスを維持する必要がある」などと記述し、詳細に説明している教科書があり、報告書では「大変適切」と評価(啓林館「高等学校 科学と人間生活」)。高レベル放射性廃棄物の処分問題を取り上げた教科書も多くあったが、「科学的特性マップ」に触れていたのは1点のみだった(実教出版「地学基礎」)。

22 Aug 2022

2942