新堀会長©原子力学会日本原子力学会の会長に就任した新堀雄一氏(東北大学大学院工学研究科教授)が7月4日、記者会見を行い、抱負を述べた。新堀会長は6月開催の同学会通常総会で選任された。新堀会長は、就任挨拶の中で、昨今の国際情勢や環境問題を背景としたGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた取組を、「原子力の利用において大きな追い風になり、いわゆる次世代革新炉についての議論も一層盛んになっている」と歓迎。一方で、「着実な軽水炉の再稼働」を第一に、核燃料サイクルの早期実現、廃止措置や廃棄物の管理・処分を着実に進めていく必要性を強調。その上で、今後、重点を置く取組として、 福島第一原子力発電所事故に係る学術的提言の発信、復興に向けた学協会連携の活動 会員の持つ専門知を多様な考え方を持つ人々に伝えていくこと 未来に向けた原子力学会のあり方について学際的に議論を深めること――をあげた。福島の復興と廃炉の推進に向け現在、36の学協会が連携して活動する「福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会」(ANFURD)については、引き続き幹事学会として、理工系の学協会だけでなく、社会科学系の学協会もメンバーとする体制拡大を検討。未来に向けた原子力学会のあり方については、同学会の若手連絡会・学生連絡会とも連携を図る。新堀会長は、原子力分野の幅広い専門知識・用語に関連し、専門家間でも依然と「言葉が通じないことがある」と指摘。その中で、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関し、「移行抑制」という言葉が専門分野によって認識が異なることを一例にあげた上で、一般の人たちの理解も見据え、「専門家同士が対等に議論し合える」素地を築くべく、特別専門委員会で検討していく考えを述べた。

06 Jul 2023

2933

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の取扱いの安全性に係るレビューを総括するIAEA包括報告書〈要旨仮訳は こちら〉が7月4日、ラファエル・グロッシー事務局長より岸田文雄首相に手交された。2021年7月に日本政府とIAEAとの間で署名された「ALPS処理水の取扱いに係るレビューの包括的な枠組みに関する付託事項」に基づき、IAEAが行ってきた一連のレビューを総括するもの。IAEA包括報告書では、ALPS処理水の海洋放出へのアプローチ、並びに東京電力、原子力規制委員会および日本政府による関係する活動は国際的な安全基準に合致している東京電力が現在計画しているALPS処理水の海洋放出が人および環境に与える放射線の影響は無視できる水準――と結論付けている。今回、グロッシー事務局長が来日したのは、2022年5月以来、3度目。来日初日の7月4日には、岸田首相の他、林芳正外相、西村康稔経済産業相、山中伸介原子力規制委員会委員長と会談を行った。グロッシー事務局長と面会した岸田首相は、包括報告書の受取りに際し、これまでのIAEAによる協力に謝意を表した上で、「科学的根拠に基づいて、高い透明性をもって国内外に丁寧に説明していきたい」と強調。グロッシー事務局長は、「科学的かつ中立的で、日本が次のステージに進むに当たって決断を下すのに必要な要素がすべて含まれている」と述べた。包括報告書は、ALPS処理水の海洋放出について「あくまで決定するのは日本政府であり、この報告はその方針を推奨するものでも、支持するものでもない」としている。会談後、グロッシー事務局長は日本記者クラブで記者会見に臨み、海外からの不安に関する質問に対し「われわれは科学的に健全な評価ができたと確信している」と、包括報告書の意義を強調。また、海洋放出前・中・後を通じモニタリング・評価を継続すべく、福島第一原子力発電所構内にオフィスを立ち上げ、職員を常駐させる考えを表明した。グロッシー事務局長は5日、福島に赴き、午前中、政府・原子力災害対策本部が設置する地元との意見交換の場「廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会」(いわき市)に出席。IAEA包括報告書について説明した上で、ALPS処理水の安全性の理解に関し「魔法の杖はない。皆さんの声に耳を傾けることが何よりも大事」と、対話の重要性を強調した。午後からは、福島第一原子力発電所を視察する。IAEA包括報告書の公表を受け、東京電力は、「内容をしっかりと確認し、ALPS処理水の放出に係る安全・品質の確保・向上に活かしていく」とのコメントを発表した。

05 Jul 2023

2611

7月に入り、資源エネルギー庁では、東京エリアに8月末までの2か月間、需要対策として「無理のない範囲での節電の協力」を呼びかけるなど、電力需給見通しは依然と予断を許さぬ状況にある。こうした中、「みんなで一緒に考える」を理念に生活者の視点で活動する「フォーラム・エネルギーを考える」(神津カンナ代表)は、パンフレット「暮らしの中のエネルギー 2023」を制作し、エネルギー問題に関する知識の普及・啓発に努めている。パンフレットは、「地球環境問題」、「世界のエネルギー事情」、「日本のエネルギー事情」の3部構成。グラフ・図表を中心としたわかりやすさが特長で、教育現場での活用も期待できそうだ。パンフレットの大半を占める「日本のエネルギー事情」では、まず、日本における2050年までの年齢別人口の将来推計などから、少子高齢化時代到来の実態を示している。その上で、「1世帯当たりの人員が減り続ける一方、世帯数は年々増えている。世帯数が増えると電気製品や自家用車などが増え、エネルギー消費量も増加する」と説明。さらに、1975年度以降のデータから、産業部門のエネルギー消費は横ばいなのに対し、民生部門(家庭など)や運輸部門では増加傾向にあることを示し、「暮らしとエネルギー」について問題提起。例えば、家庭のエアコン普及率は1980年度の約40%が2020年度には約96%に、パソコンの普及率は1986年度の約15%が約79%に急増し、「省エネ技術は進むが、大型化・多機能化で消費電力は増加傾向」と指摘している。省エネについては、1970~90年の大幅なエネルギー消費効率(最終エネルギー消費/実質GDP)の改善実績を図示。実質GDP当たりの一次エネルギー消費量は世界平均の約4割(2019年)で、世界の中でも「省エネ先進国」といわれるまでになったものの、1人当たりのエネルギー消費量は世界平均の約1.7倍(2020年)と依然として多いことから、「引き続きエネルギー消費効率のさらなる改善を目指し、省エネに徹底して取り組むことが必要」と述べている。エネルギーの安定供給に関しては、太陽光・風力、揚水式水力、石油火力、天然ガス・LPガス、石炭火力、原子力、一般水力、地熱の各電源の特性を整理。「S+3E」(安全性、安定供給、経済性、環境保全)の観点から、エネルギー資源の多様性を確保してバランスよく組み合わせる「エネルギーミックス」の重要性を説いている。原子力については、「燃料調達の安定性、経済性に優れており、ベース供給力として活用できる」と評価。世界の動向、福島第一原子力発電所事故を踏まえた新規制基準、核燃料サイクル、放射性廃棄物の処理・処分のあらましとともに、放射線の基礎知識も紹介している。

04 Jul 2023

1598

福島県の浜通り地域への移住をテーマとした連続ドラマ「姪のメイ」(青野華生子企画・プロデュース、清水康彦監督、本郷奏多・大沢一菜主演)がテレビ東京で9月7日より放送される(毎週木曜深夜24時30分~)。ドラマの制作には、2021年に福島県が県内12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)への移住・定住を促進すべく設置した「ふくしま12市町村移住支援センター」が協力。ロケも現地で行い、「前向きに生きる地元の人たち」の生の姿を映し出す。〈同センター発表資料は こちら〉ドラマのあらすじは、東京在住の中小企業会社員・小津(本郷奏多)が、両親を事故で亡くした姪っ子のメイ(大沢一菜)を一時的に引き取り、夏休みの1か月間だけ楢葉町に仮住まいを決め、リモートワークをしながらメイとの絆を深めていくというもの。都会で育った現代的な思考を持つ32歳の独身男子と芸術家肌で達観した12歳の少女というミスマッチな2人のひと夏の出来事を、地元の温かい人間模様を背景に描くヒューマンコメディ。小津を演じる本郷奏多さんは、これまで映画「GANTZ」シリーズ、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」など、数々の話題作に出演。メイを演じる大沢一菜さんは今回、テレビドラマ初出演となる。本郷さんは「広大な自然と穏やかな風景が広がる福島というロケーションも大きな見どころ」と、大沢さんは「福島で暮らす個性的な近所のみんなとの絆がどんどん深まっていく姿を見て前向きな気持ちになってもらえたら嬉しい」と、それぞれコメントしている。

03 Jul 2023

2379

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が6月28日に開かれ、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」と関連法成立を受けた今後のエネルギー政策のあり方について意見交換を行った。同分科会の開催は半年ぶり。〈配布資料は こちら〉その中で、杉本達治委員(福井県知事)は、GX脱炭素電源法(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律)の成立に関し「国の責務や基本的施策が示され、原子力政策の明確化に向けた大きな一歩となった」と評価。一方で、「将来の原子力の必要な規模とその確保に向けた道筋についてはまだ明らかになっていない」と述べ、エネルギー基本計画の見直しをできるだけ早期に検討するよう求めた。現行のエネルギー基本計画(第6次)は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法で少なくとも3年ごとの見直しが求められている。この他、原子力技術の重要性を訴え続けてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、「地域間の電力価格格差の最大要因は原子力が稼働しているかだ」と指摘し、再稼働の促進に向け国が前面に立った取組を切望。遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、原子力発電所部材製造現場の内外視察経験にも言及し、日本の国際競争力停滞やサプライチェーン消滅の危惧から「新増設に向けた具体的制度設計が急務」と強調した。また、最近のエネルギー戦略の動きから、水素・アンモニアの導入促進、浮体式洋上風力発電による産業競争力強化への期待や、エネルギー政策と雇用対策・産業政策・資源循環政策との連携、脱炭素化における企業評価に関する意見、今後のエネルギー基本計画見直しに向けては、科学的レビューや国民対話を求める意見も出された。

30 Jun 2023

2195

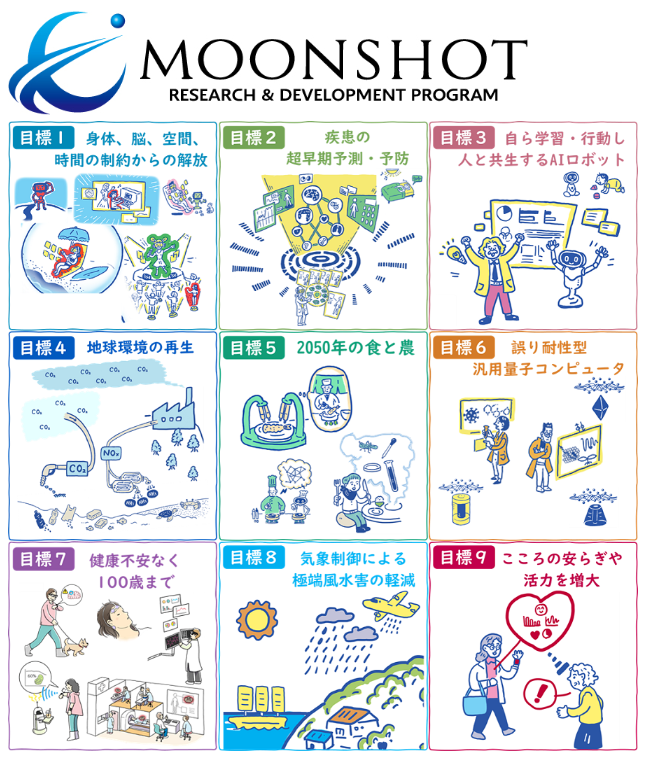

文部科学省は6月28日、「核融合の挑戦的な研究の支援のあり方に関する検討会」(主査=足立正之・堀場製作所社長)を始動した。内閣府による「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」策定(2023年4月)を受け、核融合の未来の可能性を拓くイノベーションへの挑戦的な研究支援のあり方を検討するもの。今回の会合で、「ムーンショット型研究開発制度」((超高齢化社会や地球温暖化問題など、重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標を国が設定し、大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進するプログラム。現在、2040、50年を標榜し9つの目標が設定されている。2023年度予算で約30億円計上。))を活用することで概ね一致した。〈配布資料は こちら〉検討会のキックオフに際し、竹永秀信委員(量子科学技術研究開発機構六ヶ所研究所長)が核融合エネルギーの原理・特徴、実現への道筋について説明。ITER(国際熱核融合実験炉)計画に続き、約64万kWの発電実証を行う産学連携による日本独自の原型炉設計の取組を紹介した上で、将来の実用炉との「技術ギャップ」に関し、「経済性の向上」に向けた小型化、高稼働率化、簡素化をカギとしてあげた。さらに、「技術ギャップ」を埋めるための研究開発について、「研究機関、大学などがそれぞれで実施しており系統的なものとなっていないが、まだ潜在的なアイデアもあるのでは」と指摘。今後の進め方として、竹永委員は、幅広いアカデミアや産業界からのアイデア活用、全体を統括する「プログラムディレクター」を設置する必要性などを主張した。また、核融合エネルギーのベンチャー企業「京都フュージョニアリング」の設立に携わった武田秀太郎委員(九州大学都市研究センター准教授)は、まず世界で核融合エネルギー実現に取り組むスタートアップ企業の過去20年間の推移を図示。「2000年代にはほぼ1、2社だったのが、今や35社にまで上っており、2021年単年でも約5,000億円の投資を集め、民間投資だけでも累計で7,500億円を超えると推定」と、その躍進ぶりを強調。特に、米国では、2021年に民間からの投資額が政府予算をおよそ5倍相当で初めて上回り、業界に活力を与えているという。世界のスタートアップ企業について、武田委員は「3社に2社が2035年以前の初送電を見込んでいる」と、核融合実現に掲げる目標の短さを特筆事項にあげた。その上で、核融合スタートアップの技術的革新に向けた軸として、革新的な閉じ込め方式(代表的とされるトカマク、ヘリカル、レーザー以外の方式)革新的な要素技術革新的な社会実装――を提示。革新的な要素技術に関しては、先進材料やAIの開発・活用などを通じ小型化・低コスト化を目指す欧米の取組を紹介。革新的な社会実装に関しては、宇宙輸送、核医学、水素製造、熱供給など、発電以外の応用を例に、将来のニーズ・市場からバックキャスト(目標とする未来像を描き、それを実現する道筋を未来から現在へとさかのぼり政策を立案する手法)した研究により社会・産業構造の変革に取り組むべきとした。核融合の研究開発に向け活用する方向性が示された「ムーンショット型研究開発制度」では、現在、社会・環境・経済の諸課題の解決に向け9つの目標を設定し、挑戦的な研究が推進されている。吉田善章委員(自然科学研究機構核融合科学研究所長)は「幅広い科学技術分野を巻き込んでいくことで色々なイノベーション生まれてくる」と、学際的な取組の重要性を強調。高校時代から国の競争的資金に採択され研究に取り組んでいる村木風海委員(炭素回収技術研究機構代表理事)は「埋もれている個人の才能を引き出す施策も今後必要」と、萌芽的研究を支援していく必要性を示唆した。

28 Jun 2023

4762

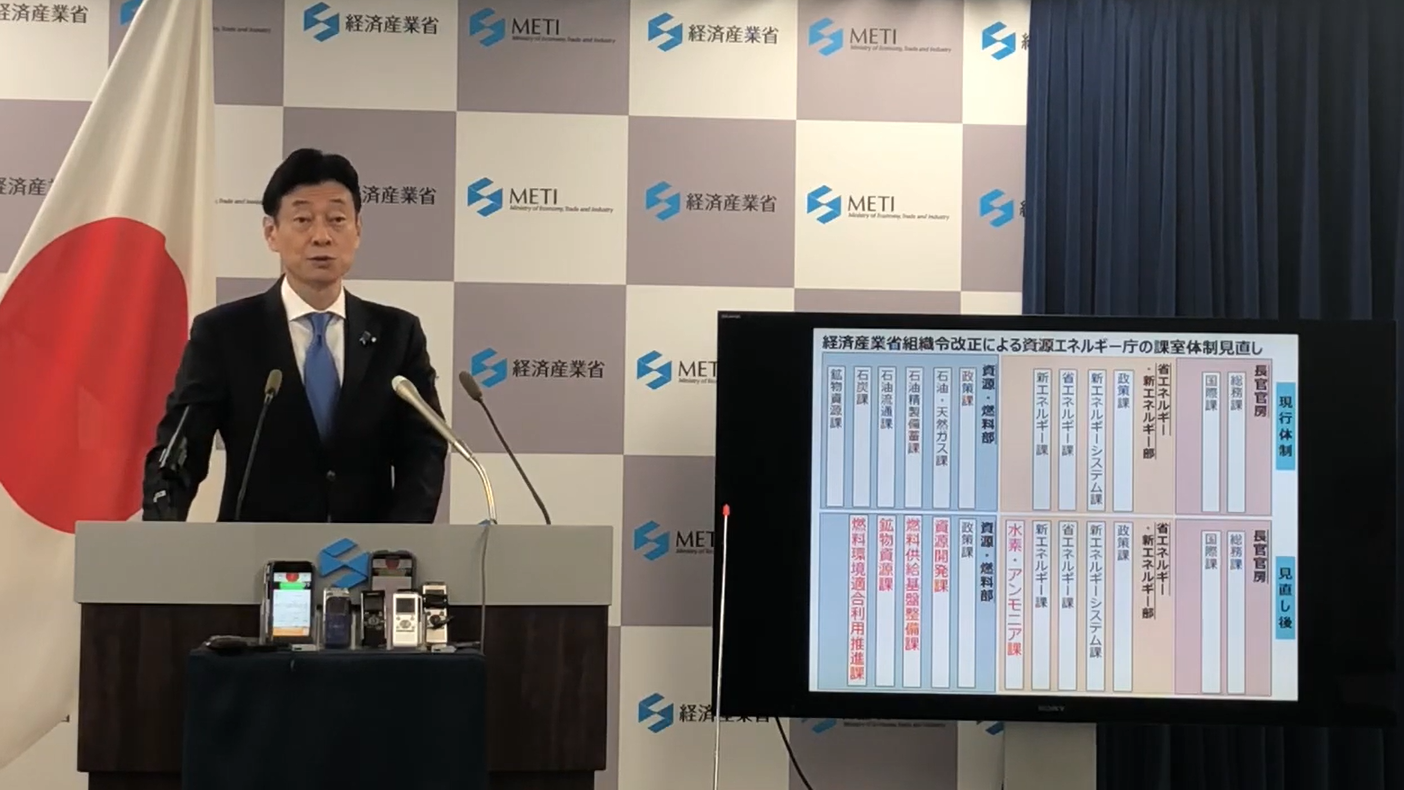

政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が6月27日に開かれ、同会議の議長を務める岸田文雄首相は、GXの推進について「わが国の成長戦略の中核であるのみならず、経済安全保障の上でも大きな役割を果たす」と、政策の重要課題に位置付けられることを改めて強調。西村康稔経済産業相を中心に、関係府省庁が連携し前例にとらわれない大胆な政策の具体化を図るよう閣僚らに指示した。同会議の開催は、昨年末の「GX実現に向けた基本方針」決定以来、半年ぶり。会議終了後、記者会見を行った西村経産相は、GX推進の体制整備を見据えた7月4日付の幹部人事、資源エネルギー庁の組織見直しを発表。人事では、多田明弘事務次官の後任に、「脱炭素社会成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)の総括責任者で経済産業政策の新機軸を牽引してきた飯田祐二経済産業政策局長兼首席エネルギー・環境・イノベーション政策統括官を充てる。また、平井裕秀経済産業審議官の後任に保坂伸資源エネルギー庁長官が、同長官の後任には村瀬佳史内閣府政策統括官(経済財政運営)がそれぞれ就く。一連の幹部人事に関し、西村経産相は、「通商政策、GX推進法の詳細な制度設計、半導体・蓄電池戦略といった様々な重要施策の継続性に万全を期していく」などと述べた。資源エネルギー庁の組織見直しについては、省エネルギー・新エネルギー部に水素およびアンモニアに特化して需要と供給の両面での政策を担う「水素・アンモニア課」を、資源・燃料部にGXを見据えた資源外交戦略を担う「国際資源戦略室」をそれぞれ新設。また、資源・燃料部では、石油・天然ガス課を「資源開発課」に、石油精製備蓄課と石油流通課を統合し「燃料供給基盤整備課」に、鉱物資源課と石炭課を統合し「鉱物資源課」にそれぞれ改組。課室名から石油、天然ガス、石炭の名が消え、カーボンニュートラル時代を見据えた大幅な体制見直しとなる。西村経産相は、「時代の大きな変化を感じている。新しい時代に向けてエネルギー政策をしっかり推進していきたい」と、決意を新たにした。

27 Jun 2023

3121

県議会に臨む杉本・福井県知事(インターネット中継)福井県の杉本達治知事は、6月23日の県議会本会議で、12日に電気事業連合会・関西電力が発表した使用済燃料のフランスへの搬出計画に関し、「県として、改めて政策当事者である国の評価や、その具体的理由等について確認するとともに、立地市町や県議会の意見も聴いた上で、総合的に判断していきたい」と述べた。6月の定例会開会に際し、県政を巡る課題の一つとして、原子力のバックエンド対策に関し発言したもの。電事連は5月19日、プルサーマル発電で発生する使用済MOX燃料に関する再処理実証研究の実施に向けた取組を、国内原子力事業者により進めることを発表。使用済MOX燃料を商業用プラントで再処理した実績を有するフランス・オラノ社他との協力で行うもの。6月12日には、その実証に必要な数量として、関西電力より使用済MOX燃料約10トンと使用済ウラン燃料約190トンを、2020年代後半にフランスに搬出し、2030年代初頭に再処理実証研究を行うことを発表。同日、関西電力は、福井県に対し本件について報告を行い、「使用済燃料が福井県外に搬出されるという意味で、中間貯蔵と同等の意義がある」との考え方を示した。同社は、2021年2月に、福井県外における中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点確定、2030年頃に操業開始」とする使用済燃料対策推進計画を発表している。福井県議会は、6月23日の夕刻、全員協議会を開催し、資源エネルギー庁の小澤典明次長を招き質疑応答。小澤次長は、使用済MOX燃料の再処理について、エネルギー基本計画の示す「2030年代後半の技術確立を目途に研究開発を進める」ことなどを踏まえ、今回の電事連・関西電力による発表に関しては「使用済燃料の搬出を確実に行う手段として評価できるもの」と説明した。西村康稔経済産業相も13日の閣議後記者会見で、同様の見解を示している。これに対し、議員からは、核燃料サイクル政策・事業に関し、使用済燃料のサイト内貯蔵容量のひっ迫、六ヶ所再処理工場のしゅん工遅れに係る問題の他、原子力政策の責任所在を問う声、県民へのわかりやすい説明を求める意見などが出された。

26 Jun 2023

2138

原子力規制委員会は6月22日、臨時会合を開き、柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護に係る不適切事案に関し、東京電力による改善措置活動の進捗状況について、小早川智明社長らよりヒアリングを行った。柏崎刈羽原子力発電所については、2021年3月に、原子力規制検査の対応区分が「第4区分」(事業者が行う安全活動に長期間にわたる、または重大な劣化がある状態)から、「第1区分」(事業者の自律的な改善が見込める状態)に改善されるまで、燃料移動禁止命令((特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令、事実上プラントが運転できない))が規制委員会より出されている。同委では、2023年4月までに延べ3,500人・時間に及ぶ追加検査を実施。各委員の現地視察も踏まえ、5月17日、対応区分は「第4区分」のまま、追加検査を継続することを決定した。東京電力・小早川社長(インターネット中継)22日の会合で、小早川社長は、是正措置命令発出後の2年間を振り返り、「経営陣が自分事として真剣に取り組む姿勢を貫く」意思を改めて示した上で、規制委員会が確認方針としている強固な核物質防護の実現自律的に改善する仕組みの定着改善措置を一過性のものとしない仕組みの構築――の改善措置サイクルを回す必要性を強調。さらに、「現場の管理者、担当者、協力企業との距離を近付けることが大事」と述べ、現地・現物を自ら把握し経営トップとしてリーダーシップを発揮していく意向を示した。〈東京電力・小早川社長発表資料は こちら〉一連の説明を受け、核セキュリティ担当の田中知委員が、残る課題とされている4項目、「正常な監視の実現」(不要警報の低減など)、「協力会社を含む気付き事項の取り上げ」、「核物質防護基本マニュアルの運用」、「改善措置の継続的な実施」の達成見込みについて質問。これに対し、小早川社長は「7月中を目処に形を作りたい」と応えた。また、自然ハザードに関する審査担当の石渡明委員は、不要警報の低減に関し、柏崎刈羽原子力発電所の厳しい自然環境(大雪、砂嵐など)から、「思わぬ現象も起きうる」として、侵入検知設備の設置場所など、ハード面の対策に限界があることを示唆。荒天時の特別な体制整備など、ソフト面の対策にも言及し、「自然現象への対応に、これで十分ということはない」として、継続的に改善を図っていく必要性を指摘した。山中伸介委員長は、核物質防護の取組を原子力安全確保に活かす考えから、柏崎刈羽原子力発電所の保安規定変更を検討するよう東京電力に求めた。また、同社退席後、委員長は、今後の命令解除の議論を見据え、柏崎刈羽6・7号機の新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可時(2017年12月)に行った「原子炉設置者としての適格性」に関し、改めて技術的観点から再確認する方針を固め、その具体的方法の検討を原子力規制庁に指示した。

23 Jun 2023

2370

関西電力は6月21日、高浜発電所1・2号機について、それぞれ8月下旬、10月中旬の本格運転再開を決定した。火災対策に係る対応のため、再開に向けた工程は当初予定より2か月ほど遅れる見通し。再稼働すれば、国内では、同社・美浜3号機(2021年7月本格運転再開)に続き、2例目の40年超運転となる。高浜1・2号機はそれぞれ1974年、75年に運転を開始しているが、いずれも2011年以降、停止している。〈関西電力発表資料は こちら〉同社は、2015年3月、美浜3号機とともに高浜1・2号機について、新規制基準適合性に係る審査を原子力規制委員会に申請。同年4月には、高浜1・2号機の運転開始から60年までの運転期間延長認可に係る申請を行い、2016年4月に両機とも原子炉設置変更が許可された。高浜町からは2021年2月に、福井県からは同年4月に再稼働に対する理解表明を得ており、安全対策工事も完了。テロに備えた「特定重大事故等対処施設」は、高浜1号機が今年7月中旬、同2号機が同8月下旬の運用開始予定。それぞれ、8月上旬、9月中旬にも調整運転(発電再開)を開始する見通しだ。関西電力では、高浜1・2号機の再稼働に当たり、「トラブルの未然防止のための総点検等を行い、安全を最優先に緊張感を持って進めていく」としている。

22 Jun 2023

2019

2023年版の科学技術・イノベーション白書が6月20日、閣議決定された。法令に基づき、政府が科学技術・イノベーション創出の振興に関して講じた施策を年次報告するもの。原子力の関連では、まず、内閣府原子力委員会が2023年2月、5年ぶりに改定を行った「原子力利用に関する基本的考え方」について記載。基本的考え方では、原子力のエネルギー利用のみならず、福島第一原子力発電所事故の反省と教訓、国際協力、核不拡散・核セキュリティの確保、国民からの信頼回復、廃止措置・放射性廃棄物への対応、放射線・ラジオアイソトープ(RI)利用、研究開発、人材育成といった幅広い分野に関する理念・基本目標が示されたとしている。原子力基礎・基盤研究開発に係る最近の施策としては、原子力委員会が2022年5月に策定した医療用RIの国産化を目指す「医療用等RI製造・利用推進アクションプラン」について記載。同委では、今春より同プランの進捗状況につき有識者からのヒアリングを実施している。この他、革新的な原子力技術の開発として、「GX(グリーントランスフォーメーション)に向けた基本方針」(2023年2月閣議決定)に盛り込まれた新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設が、原子力人材の育成・確保としては、教育にも資する「もんじゅ」サイトを活用した新たな試験研究炉の詳細設計(2022年3月~)についてそれぞれ記載された。また、核融合分野については、ITER(国際熱核融合実験炉)計画における日本の物納実績、これを補完・支援する日欧協力の取組「幅広いアプローチ活動」の一つ「JT-60SA」(茨城)の実験運転(2023年5月30日に再開した)に向けた調整など、研究開発の進捗の他、内閣府が産業化を見据え2023年4月に策定した「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」について記載している。今回の白書では、特集「地域から始まる科学技術・イノベーション」と題して、地域に根ざす大学・高専、自治体、企業が各々の強みを活かしつつイノベーションを創出し「地域の魅力」の拡大に取り組んでいる事例を紹介。東北大学他が2024年度稼働予定の次世代放射光施設「ナノテラス」(宮城)を中心に整備を進めるサイエンスパーク構想などが取り上げられている。

21 Jun 2023

2193

関西大学社会安全学部の土田昭司教授は、原子力政策の推進における国民とのコミュニケーションに関し、市民の声を政治や行政に届ける「社会的装置」の必要性を指摘した。5月23日の原子力委員会定例会で述べたもの。〈関西大・土田教授発表資料は こちら〉土田教授はまず、リスクコミュニケーションについて、「クライシスコミュニケーション」(災害対応など)、「ケアコミュニケーション」(医療など)、原子力で必要となる「コンセンサスコミュニケーション」(合意形成)に大別。さらに、「コミュニケーションというのは、相手に働きかける行為で、双方向といえるには、お互いが変わることも予期されねばならない」と説き、一方通行・説得型の情報提供に陥ることに懸念を示した。また、人間の危険に対する心理を、明確な危険を認識したときの「恐怖」と、不明確な危険を認識したときの「不安」の、2つの感情に類別。「不安」を感じたときに、「危険が確かにあるのかを探索する」と「危険が見つからない」との状況の繰り返しが人に不快感をもたらすとした。一方で、安全に関しては、国際標準化機構(ISO)の定義「許容できないリスクがないこと」を踏まえ、「完璧は存在しない」と明言。加えて、「安全の基準は、個人、社会、組織、文化、時代によって異なる」と述べた。その上で、土田教授は、「リスク」について、株取引や包丁を例に、「利益が伴うような危険」と表現した上で、リスクコミュニケーションにおいて「危険のことだけではなく、利用することで得られる便益についても話し合うべき」と指摘。また、原子力のリスクコミュニケーションに関し、科学的事実・知見に基づいて理解し合うことについては、不確実な情報も多く、人々の「ゼロリスク」志向などから、「人の理性が追い付かない。学界でもまだ決着がついていない」として、その難しさを強調した。危険と便益に関連し、上坂充委員長が「原子力も安全規制と利用の相互関係を考慮して議論すべきでは」と、考えを尋ねたのに対し、土田教授は、「日本には『武士は食わねど高楊枝』を美徳とし、利益やコストのことを話すのは、はしたないという文化がまだ残っている。さらに、『危険や利益の受容者は誰なのか』という視点が入ってくると、より丁寧に話をする必要がある」と、慎重な姿勢を示した。また、土田教授は、「コンセンサスコミュニケーション」に関し、欧米における市民参加型の行政意思決定システムに言及する一方、「日本も昔は、女性同士の井戸端会議や町内会・組長が住民の声を吸い上げる『村社会』が機能していた」とも述べ、市民の声を政治や行政に反映する日本型の仕組み作りの検討を提案した。

20 Jun 2023

2181

経済産業省の若手職員を中心とする芸術文化の力を活用した福島復興の取組が本格化しつつある。映像・芸術文化を通じた魅力あるまちづくりに向け、昨夏、経産省の若手有志職員により「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」が立ち上がり、その皮切りとして、8月に、監督、脚本家、俳優、映像制作に関わる学生、地域住民らが集う映画イベントが双葉町で開催された。これを踏まえ、経産省は6月15日、芸術家が浜通り地域に一定期間滞在し作品を制作する「滞在制作支援」など、2023年度の新規予算事業実施に伴い、「福島芸術文化推進室」を設置。16日には、西村康稔経産相が同プロジェクトに参画する若手職員(各所属部署の所掌業務の傍ら福島復興に取り組む)とともに看板掛けを行った。〈経産省発表資料は こちら〉同日の閣議後記者会見で、西村経産相は、「新しい発想で今後、福島の浜通りから心を潤してくれる映像、芸術文化を創造し、また発信することを通じて新たな魅力をつくり出してもらいたい」と、若手職員の活躍に期待。昨夏の映画イベントでは、中高生を対象に短編映画制作を体験させる合宿ワークショップも行われたが、年間100作品の劇場公開に足を運んだ往年の「映画少年」を自称し今もNetflixの動画配信をよく見るという西村経産相は、特に地元の学生たちによる映画制作への支援に意欲を示した。「東京国際映画祭」でトークセッションに臨む今泉監督、受賞作「窓辺にて」は稲垣吾郎さん主演のラブストーリー(インターネット中継)まずは映画に着目する「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」だが、2023年度からの「滞在制作支援」を見据え、2022年10月、「第35回東京国際映画祭」と連携し、福島における映画制作の将来を語り合うトークセッションが行われ、好評を博している。その中で、ダンサー・田中泯さんの生き様を描いたドキュメンタリー「名付けようのない踊り」(2022年公開)の犬童一心監督は、帰還困難区域で撮影を敢行した経験を振り返り、「映画の中で撮影しておくと記録にもなる」と、映画制作の副次的意義を強調。また、今回の映画祭で観客賞を受賞した「窓辺にて」(同)でメガホンをとった郡山市出身の今泉力哉監督は、「福島に住み続け映画を作り続ける若者」が現れることを強く期待した。

19 Jun 2023

1839

日本原子力産業協会は6月15日、2023年度定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2022年度決算および事業報告が承認された。合わせて、2023年度の事業計画・予算案について報告した。今回の総会で2006年から17年間にわたり在任した今井敬会長は退任。新たに選任された理事4名のうち、総会終了後の理事会で、三村明夫氏(日本商工会議所名誉会頭)の新会長就任が決定した。総会の開会に際し、今井会長が挨拶。今井会長は、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い世界的なエネルギー危機にある現状から、「エネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に解決しなければならない、という歴史的転換点に立っている」との認識を示した。日本のエネルギー自給率の低さにも言及した上で、「エネルギーは、国民生活や産業・経済活動の基盤であり、わが国の危機的な状況を改善するには、原子力を最大限活用することが必要不可欠」と改めて強調。最近、5月31日に原子力の利用価値を明確にした「GX脱炭素電源法案」(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)が成立したことについて、「大変意義深い」と歓迎し、本法の趣旨に沿い、産業界として、「再稼働の着実な進展を始め、既設炉の徹底活用や、将来の新増設・リプレースなど、原子力の持続的かつ最大限の活用を実現していく」と述べた。さらに、日本が原子力を最大限活用していく上で、特に重要なこととして、福島の復興と福島第一原子力発電所の廃炉推進六ヶ所再処理工場の早期しゅん工を始めとする核燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物処分の推進――を指摘。こうした状況を踏まえ、原産協会として、引き続き、「国民理解」、「人材確保、育成」、「国際協力」を3本柱に、放射線利用も含め原子力産業の再生に向けた取組を積極的に展開していくと述べた。西村経産相また、来賓として訪れた西村康稔経済産業相は、本年が第一次石油危機の起きた1973年から50年目の節目にあることに言及した上で、原子力活用の重要性も踏まえ「現在、エネルギー政策の再構築に取り組んでいる」と強調。原子力関連企業を支援する枠組「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立(3月)や、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」に併催した「国際原子力フォーラム」の開催(4月)を振り返った。その上で、「原子力はエネルギー安定供給とGX(グリーントランスフォーメーション)実現の両立を進めていくエンジンであり、その基盤となるものは、世界に冠たるわが国の原子力産業が有する技術・人材だ」と強調。原産協会に対し、世界の産業界を牽引するリーダーとしての役割を果たすよう期待を寄せた。続いて文部科学省研究開発局長の千原由幸氏が永岡桂子文科相の挨拶を代読。原子力の非エネルギー分野における活用、人材育成・研究開発基盤の整備、損害賠償の円滑化に向けた取組姿勢などを述べた。三村新会長なお、三村新会長は、「原子力のあるべき地位復興に向け、最大限努力する」と抱負を述べた。同氏は、2011~12年に総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会委員長を、2013年に同基本政策分科会会長を務め、東日本大震災後のエネルギー政策建て直しに向け議論をリードしてきた。

16 Jun 2023

2855

経営戦略を説明する小島社長(日立ホームページより引用)日立製作所は6月13日、報道関係者・投資家を対象に同社グループの経営戦略について説明する「Hitachi Investor Day 2023」を開催し、小型モジュール炉(SMR)の海外展開に強い意欲を示した。冒頭、小島啓二社長は、市場成長を駆動する3つの技術潮流として、「グリーン」、「デジタル」、「コネクティブ」を掲げ、他社と差別化を図り優位性を確立するため、「複数のビジネスユニットが“One Hitachi”で協働する」と、事業間シナジーの重要性を強調。企業価値の向上に向け、環境価値の創出では「グリーンビジネス」を中心に「年1億トンのCO2排出量削減に貢献する」とした。「グリーンビジネス」に関しては、アリステア・ドーマー副社長が説明。同氏は、「世界の気候変動の問題は新しいテクノロジーなくして解決できない。将来のビジネスチャンス獲得に向け、優秀な人材、中期経営計画で研究開発投資8,000億円を『グリーンビジネス』に投入していく」と強調。さらに、産業の脱炭素化に係るビジネスチャンスを“Carbon Neutral as a Service”と称し、強く期待した。原子力エネルギーについて、ドーマー副社長は、SMRの潜在的市場規模の大きさを展望。SMRの標準化に向け、米国合弁会社のGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)と、カナダ、ポーランドの各企業との技術協力に言及し、「複数の地域で、より信頼性が高く、コスト効果の高いクリーンなエネルギーを供給できるSMRをつくる」と強調した。

14 Jun 2023

4101

宮沢会長参議院の「資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会」((参院に解散がなく、議員の任期が6年であることに着目し、長期的かつ総合的な調査を行う目的で設けられた参院独自の機関。調査事項に係る報告書を議長に提出することが求められる。))(宮沢洋一会長〈自由民主党〉)が6月7日、中間報告書をまとめた。今期通常国会の会期中、同調査会は7回開催。「資源エネルギーの安定供給確保と持続可能社会の調和」をテーマに、政府関係者の他、計9名の有識者を参考人に招き質疑応答を行った。白石氏ロシアのウクライナ侵略開始からおよそ1年が経過した2月8日、有識者として招かれた総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会会長を務める白石隆氏(熊本県立大学理事長)は、「エネルギー危機に迅速に対応できる体制ができていなかった」と指摘。日本のエネルギー政策の問題として、電力自由化のもとで事業環境整備が遅れた再生可能エネルギー大量導入のための系統整備が遅れた原子力発電所の再稼働が遅れた――ことをあげた。山下氏同15日には、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)が、「3E」(安定供給、経済性、環境への適合)の観点からの各エネルギー源に関する分析を披露した上で、「原子力や化石燃料の脱炭素化も含め、単一ではなく、多様なエネルギー源を使うサスティナブルなポートフォリオを考える」重要性を強調。水素・アンモニアの混焼やCCUS(CO2の回収・有効利用・貯留)の技術進展とコスト削減に期待するとともに、途上国のエネルギークリーン化に向け、LNG利用を進める必要性から「化石燃料への投資を止める最近の動き」に懸念を示した。竹内氏4月12日には、「エネルギーや気候変動など SDGsを巡る日本の情勢」を焦点に、竹内純子氏(国際環境経済研究所理事)らが有識者として発言。同氏は、エネルギー政策について「足元の現実を見たフォワードルッキングの手法が必要」だが、気候変動政策については「あるべき姿からさかのぼって考えるバックキャストの手法が必要」と、両者の思考方法はまったく異なることを指摘。また、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」に有識者委員として議論に参画した経験も踏まえ、原子力発電について「初期投資が巨大で、投資回収期間が長期にわたる。事故時の賠償やバックエンド事業などの不確実性もあり、資金調達コストの抑制や高い稼働率を維持すれば安価な電力を供給するポテンシャルを持つが、それらが十分でないと高コストになってしまう」と評価した。その上で、原子力事業の健全性確保に関し、「制度・政策、安全規制、社会・立地地域の理解が面的にそろっていないとどこかで行き詰まってしまう」と指摘した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

13 Jun 2023

2330

2023年版環境白書が6月9日、閣議決定された(環境問題の全体像をわかりやすく示すため、循環型社会白書と生物多様性白書を合わせて編集し、1つの白書としてまとめている)。環境省が毎年、「環境の日」(6月5日)に合わせ発表しているもの。今回の白書では、冒頭、地球の限界「プラネタリー・バウンダリー」の考え方を提唱。地球の変化に関する各項目(気候変動、オゾン層の破壊、海洋の酸性化など)について、「人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば人間社会は発展し繁栄できるが、境界を超えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされる」というもの。その上で、2022年に世界で発生した気象災害を振り返り、「地球温暖化の進行に伴い、今後、豪雨や猛暑のリスクがさらに高まると予想されており、気候変動問題は危機的な状況にある」と警鐘を鳴らしている。科学的知見として、国連環境計画(UNEP)の「Emissions Gap Report 2022」が示す「現行対策シナリオでは今世紀の気温上昇は2.8℃となる」、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の第6次評価報告書(2023年3月)が示す「人間活動が、温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がない」ことを改めて強調。最近の気候変動に関する国際的な議論として、COP27(2022年11月、エジプト・シャルム・エル・シェイク)、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(2023年4月)を紹介している。日本が国際社会に表明する「2050年カーボンニュートラル」と2030年度に46%の温室効果ガス削減(2013年度比)の目標を巡っては、「2022年にロシアによるウクライナ侵攻が発生し、世界のエネルギー情勢が一変した」と危惧。2030年までの期間を「勝負の10年」と位置付けるとした上で、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた取組などを述べている。また、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故からの復興・再生に向けた取組については、リスクコミュニケーションの推進として、2021年に立ち上げられた放射線健康影響に正確な情報を発信する若手中心の活動「ぐぐるプロジェクト」(学び・知をつむ“ぐ”、人・町・組織をつな“ぐ”、自分事としてつたわ“る”)や、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))に係る風評対策について紹介。ALPS処理水の海洋放出に関しては、「客観性・透明性・信頼性を最大限高めた海域モニタリングを行い、結果を国内外へ広く発信する」としている。

12 Jun 2023

2473

「統合イノベーション戦略2023」が6月9日、閣議決定された。同戦略は、8日の総合科学技術・イノベーション会議(議長=岸田文雄首相)で議論。「先端科学技術の戦略的な推進」、「知の基盤と人材育成の強化」、「イノベーション・エコシステムの形成」の3つを機軸とし、フュージョンエネルギー(核融合)など、官民連携で推進していく9つの分野別戦略を盛り込んでいる。岸田首相は、「高市大臣(内閣府科学技術政策担当)のもと、関係府省が連携し、大胆な政策を、スピード感をもって一丸となって進めて欲しい」と述べた。今回の総合科学技術・イノベーション会議は、量子科学技術研究開発機構(QST)が今秋の初プラズマ達成を目指すトカマク型実験装置「JT-60SA」の中央制御室(那珂研究所)と中継を結んで行われ、5月30日より統合試験運転を再開した現場を激励。核融合エネルギーに関するデモンストレーションも行われた。会見を行う高市大臣(内閣府ホームページより引用)「統合イノベーション戦略2023」には、産業界も交えた議論を通じ4月に取りまとめられた「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を踏まえた核融合エネルギー分野の今後の取組方針も記載。高市早苗大臣は、9日の閣議後記者会見で、「発電に至るまで、日本の技術の強みをいかに活かしてビジネスにつなげていくか」と、核融合エネルギーの産業化の意義を強調し、「政府の司令塔として着実に戦略を実行していきたい」と述べた。

09 Jun 2023

3292

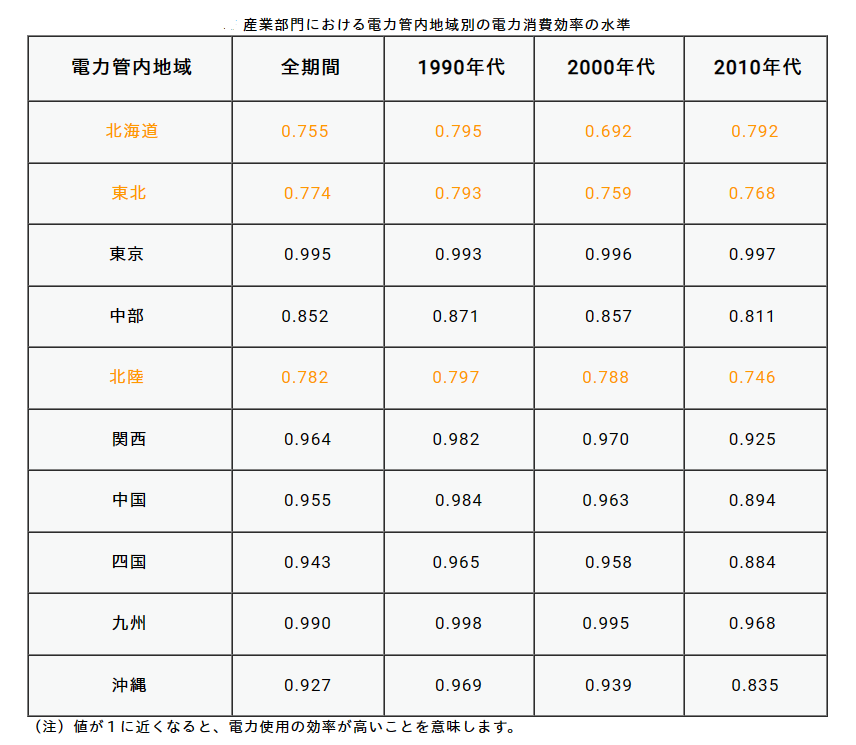

政府は6月9日、今夏の電力需給対策を決定。全国で「安定供給に最低限必要な予備率3%を確保」できる一方、東京エリアでは「7月の予備率は3.1%と非常に厳しい」見通しにあることから、昨冬に続き7・8月は無理のない範囲での節電の協力を呼びかけることとなった。大手電力7社の電気料金値上げ(経済産業相の認可を要する規制料金)も加わり、電力安定供給を巡る状況は今、難局にある。こうした中、横浜市立大学国際商学部の大塚章弘准教授は6月1日、日本の産業部門における電力消費の効率と改善可能性に関する研究成果を発表した。同研究では、「確率フロンティア分析」と呼ばれる手法を用い、「どういった社会経済的特性が電力消費の効率に影響を与えるのか」について考察。電力消費の「非効率性」に対して、気候条件が負の影響を与える事業所の規模が正の影響を与える地域の工場比率が正の影響を与える事業所の密度が負の影響を与える地域の市場競争が負の影響を与える――ことが明らかになったとしている。例えば、気候が厳しい地域では、冷暖房需要が多く空調に要する電力コストが高くなり、企業はコスト節約的な行動をとるため、電力使用の無駄は少なくなり、また、従業員が多い事業所では、広い作業空間や電子デバイス機器を必要とし、特にオフィスルームが増加すると電力の共有利用(照明やOA機器など)が妨げられるため、電力使用の無駄が発生しやすいということだ。さらに、こうした知見を踏まえ、北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄の各電力管内別に、1990~2015年の電力消費効率を分析し数値化。その結果、東京、関西、中国、九州、沖縄では電力消費効率が高く、逆に、北海道、東北、北陸では電力消費効率が低く節電のポテンシャルが大きいことがわかった。同研究では、エネルギー政策の変更が電力消費効率の改善に寄与しているとする一方、「東日本大震災を契機として日本の原子力発電の大半が稼働を停止し、その結果、電気料金が高騰」、「電力の主力電源を再生可能エネルギーとする方向性が定まったため、今後、電気料金の上昇が継続する可能性が高い」などと懸念。今回の研究成果は、エネルギー政策の費用対効果の検証にも利用できるとしている。

09 Jun 2023

1347

水産庁は6月2日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の水産加工業者における東日本大震災からの復興状況に関するアンケート結果を発表した。2014年度以降、毎年、実施しているもの。今回、2023年1~2月に全国水産加工業協同組合連合会などに所属する6県・971企業を対象にアンケートを実施し、221企業から回答を得た。アンケート結果によると、生産能力が8割以上回復した業者は67%(前回調査では68%)、売上げが8割以上回復した業者は50%(同49%)と、「依然として生産能力の回復に比べ、売上げの回復が遅れている」ことなどが明らかとなった。「生産が8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い青森県の76%に対し福島県は57%、「売上げが8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い千葉県の65%に対し福島県は40%で、生産能力、売上げとも、福島県が他の5県に比べ遅れており、全体として資本金の規模が小さいほど生産能力、売上げの回復が遅れている傾向もみられた。6県全体で、震災前と同水準まで売上げが戻った理由として多かったのは、「新商品開発・新ブランドの開発」(22%)、「新規販売チャンネルでの販売」(21%)で、一方、震災前と同水準まで売上げが戻っていない理由として多かったのは、「原材料の不足」(29%)、「人材の不足」(23%)、「販路の不足・喪失」(22%)だった。

08 Jun 2023

1496

廃止措置が進められている「もんじゅ」のサイトを活用した新たな試験研究炉の建設計画が具体化している。日本原子力研究開発機構は6月2日、文科省の作業部会会合で新試験研究炉の検討状況について説明。熱出力10MW級の中性子ビーム炉を基本案とする概念設計、敷地内の建設候補地における地質調査の進捗状況の他、新試験研究炉が主目的とする中性子利用に関し、「中性子小角散乱装置」、「中性子イメージング装置」など、幅広い産業利用に供する4つのビーム実験装置の設置に係る検討結果を紹介し、「最優先で設置し、新試験研究炉の存在意義のアピールが重要」とした。同機構の新試験研究炉推進室長の和田茂氏は、「最先端の利用をいかに実現するのか、最先端の研究をいかに地元貢献に展開するのか、これらに留意しつつ、関連コミュニティを巻き込んで活動を行う」と強調している。〈原子力機構発表資料は こちら〉新試験研究炉の着工・運転開始時期は未定だが、現在、概念設計を終え、許認可に向けて2022年度より詳細設計段階に入ったところだ。原子力機構では、設置許可申請の見込み時期を2024年中に提示する予定。作業部会の委員からは、今後の設計・運営に向け、産業界のニーズ、人材育成・技術継承における役割、学生や異分野に向けた啓発を考慮する必要性があげられたほか、規制対応や商業炉との対比の関連で、それぞれ「グレーデッドアプローチ」(分類したリスクに応じ最適な安全対策を講じていく考え方)による審査の合理化、メンテナンススケジュールのあり方についても意見が交わされた。原子力機構、京大、福井大は新試験研究炉の設置に向け5月8日に協力協定を締結(福井大にて、左から福井大・上田学長、京大・湊総長、原子力機構・小口理事長、原子力機構発表資料より引用)同作業部会は2020年に、新試験研究炉の炉型として、京大研究炉「KUR」の後継、幅広い学術分野での利用や産業分野への発展が見込まれることなどから、中出力炉(熱出力10MW未満程度)を「最も適切」とみて設計を進めていく考え方を示し、中核的機関として、原子力機構(試験研究炉の設計・設置・運転)、京都大学(幅広い利用運営)、福井大学(地元関係機関との連携構築)を選定した。

07 Jun 2023

5033

2022年度のエネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)が6月6日、閣議決定された。エネルギー政策基本法に基づき、政府がエネルギーの需給に関して講じた施策の概況を取りまとめ国会に提出するもの。 今回の白書「第1部」(特集)は、福島復興の進捗エネルギーを巡る課題と対応GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた課題と対応――に焦点を当てている。 例年、「第1部」に取り上げている「福島復興の進捗」では、「引き続き、被災地の実態を十分に踏まえ、地元との対話を重視しつつ、施策の具体化を進め、復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と明記。福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関する取組として、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の取扱いや、水中ロボットを活用した1号機原子炉格納容器内部調査など、最近の動きについて述べている。「エネルギーを巡る課題と対応」では、ロシアによるウクライナ侵攻がもたらした世界的なエネルギー危機に対し各国で取られた対応や政策の動向などを整理。「短期的なエネルギーの需給ひっ迫や価格高騰を引き起こしただけでなく、中長期的にもエネルギー市場への影響を及ぼすことが予想されている」とした上で、欧州のLNG需要が高まる見通しから「『LGN争奪戦』は短期間で終わることはなく、今後も一定程度この傾向が続いていく」との予測を示し、今後のエネルギー・資源確保に警鐘を鳴らしている。「GXの実現に向けた課題と対応」では、脱炭素社会への移行に向けた世界の動向を整理し、日本の対応として、2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」の中から、エネルギー安定供給に係る取組について紹介している。

06 Jun 2023

1818

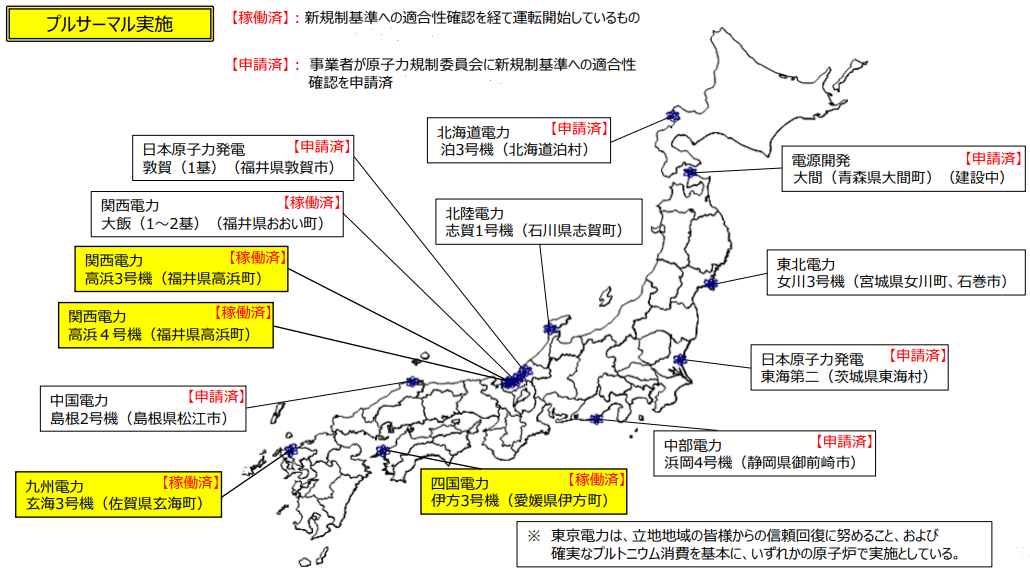

電気事業連合会は6月2日、「原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組について」を発表した。「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する」とする国の基本的方針を踏まえ、改めて、原子燃料サイクル事業の着実な推進プルサーマルの推進使用済燃料対策最終処分および廃止措置の取組地域振興――に係る取組方針を示し、「事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく」としている。六ヶ所再処理工場(2024年度上期のできるだけ早期にしゅん工予定)および MOX加工工場(2024年度上期しゅん工予定)の早期しゅん工と、しゅん工後の安全・安定操業に向けては、「原子燃料サイクル確立に向け極めて重要」と認識し、日本原燃の活動を全面的に支援。プルサーマルの推進に向けては、電事連が2020年、22年にそれぞれ策定した新たなプルサーマル計画、その推進に係るアクションプランに基づき、2030年度までに少なくとも原子炉12基でのプルサーマル実施を目指すとともに、事業者間で保有するプルトニウムを交換することなども計画的に進め、「プルトニウムバランスの確保」に責任を持って取り組む。プルサーマル発電に伴い発生する使用済MOX燃料については、5月19日に国内の原子力発電事業者11社がフランス・オラノ社とも協力し再処理実証研究の実施に向けた取組を進めることを決定。今回、発表した事業者の取組では、2030年代後半頃の再処理技術が確立するまでの間、「使用済MOX燃料は適切に貯蔵、管理し、具体的な貯蔵、運搬方法についても検討を進める」ことも述べている。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)は、5月23日に日本原子力文化財団が開催した記者懇談会の場で、原子燃料サイクルの進捗状況に関し、「なかなか芳しくないのでは」と問題意識をにじませた上で、使用済燃料対策や最終処分の取組など、バックエンドに係る議論がまだ不十分なことを指摘。海外の動向にも言及しながら、地道に成果を積んでいくことや国民的関心を高めていく必要性も示唆した。

06 Jun 2023

2980

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出に関するIAEAの包括レビューミッションが6月2日、全日程を終了した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回のミッションは、日本政府とIAEAとの間で2021年7月に署名された「ALPS処理水の取扱いに係る包括的な協力枠組みに関する付託事項」に基づきこれまで行ったALPS処理水に関する安全性に関するレビュー規制に関するレビュー独立したサンプリング・データの裏付け分析――を総括するもの。そのうち、「独立したサンプリング・データの裏付け分析」に関しては5月31日に、海外の研究機関も含めたデータ分析により「ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEA調査の結果、信頼に足るとの結論に達した」とする報告書が公表されている。包括レビューミッションでは、グスタボ・カルーソ氏(IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官)ら、8名のIAEA職員と9名の国際専門家(アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、韓国、フランス、ロシア、米国、ベトナム)が5月29日に来日。一行は、日本政府および東京電力と会合を行い、IAEA国際安全基準に基づいて技術的事項を議論するとともに、6月2日には現地を訪れALPS処理水の海洋放出に関する工事の進捗状況を確認した。〈東京電力発表の現地視察動画は こちら〉今回のレビューミッションの議論については、IAEAが年央を目途に公表予定の包括報告書に反映される。

05 Jun 2023

1510