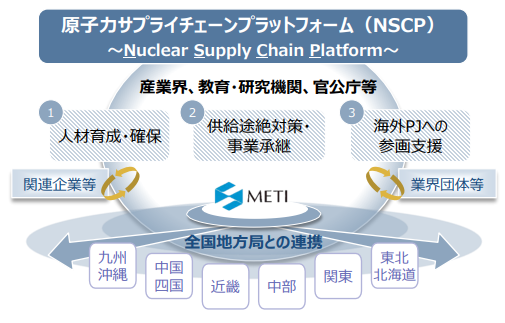

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は11月2日の会合で、次世代革新炉の建設に向けた人材育成や国民理解の促進を中心に意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉同WGは、前回10月24日の会合で、「革新炉開発に関する検討の深掘り」として、今後の論点を、事業環境整備開発体制・司令塔組織サプライチェーン・人材の維持・強化研究基盤整備――に整理。その中で、原子力サプライヤの実態に関し、資源エネルギー庁は今回の会合で、「中核技術を持つ一方で、政府支援が行き届かないまま、原子力事業から撤退する例がみられた過去の反省を踏まえ、重要企業を把握し必要な支援策を講じる体制構築が必要」との問題意識から、新たな原子力サプライチェーン新体制を提案。地域の関係機関と連携し日頃から中小企業などへの支援を行う地方経済産業局のネットワークを活用した「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を立上げ、支援策の検討・拡充が継続する仕組みを構築していくもの。資源エネルギー庁の説明によると、原子力を支えるサプライヤは全国に約400社点在しており、原子力事業以外を柱とする企業が多くを占めている。人材育成については、「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、学術界、地方自治体、行政庁からなる国内外の人材育成のプラットフォーム))の戦略WG主査を務める吉村真人氏(日立製作所)が産業界における現状と課題について発言。同ネットワークの戦略ロードマップ改定において議論している10年後を見据えた人材構成上の課題の一つとして、建設や運転期間延長に係る人材の維持・育成を指摘。国内における建設空白期間の長期化が及ぼす影響に関し、設計、製造、調達、建設、試験・検査の各分野で「新規建設を通じてのみ習得可能な技能があるのだが、教える側も既に建設の経験がない世代になっている」などと懸念を示した。「ANEC」のカリキュラム受講学生では就職先にとして原子力分野への関心の高まりがみられている(2022年度北大拠点でのアンケート結果、文科省発表資料より引用)さらに、文部科学省研究開発局原子力課長の新井知彦氏は人材育成の取組として、2020年度から進めている複数の大学・研究機関、企業などが連携したコンソーシアムを形成し教育資源・機能の結集・相互補完を図る「ANEC」(Advanced Nuclear Education Consorsium for the Future Society)を紹介。「ANEC」をリードする北海道大学拠点のオープンカリキュラム・実習の受講学生からは「就職先として原子力・放射線分野に関心を持った」という声も多く聞かれているという。これに対し、高等教育に携わる立場から高木直行委員(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)は、原子力関係学科への進学を巡る学生の志望意識低下や親の反対など、厳しい現状を述べ、「もう大学だけの努力ではどうにもならない。これでは原子力産業の低下は不可避」と憂慮。その一方で、全学対象の原子力関連講座に多くの学生が集まっている近況を、最近の革新炉開発関連の報道などによる効果ととらえ、国においても「予見性あるビジョン」が示されることを求めた。人材育成・教育に関しては、初等中等教育・高等教育との相互連携やリテラシー向上を求める意見、サプライチェーンの維持・強化に関しては、海外プロジェクトへの支援の有効性に係る指摘もあった。また、国民理解の関連では、教育との結び付きとともに、「情報を発信して終わるのではなく、体験学習など、得た情報をもとに思考を深めてもらう機会が重要となってくる」など、今後の新規建設を見据えた意見も出された。

02 Nov 2022

2691

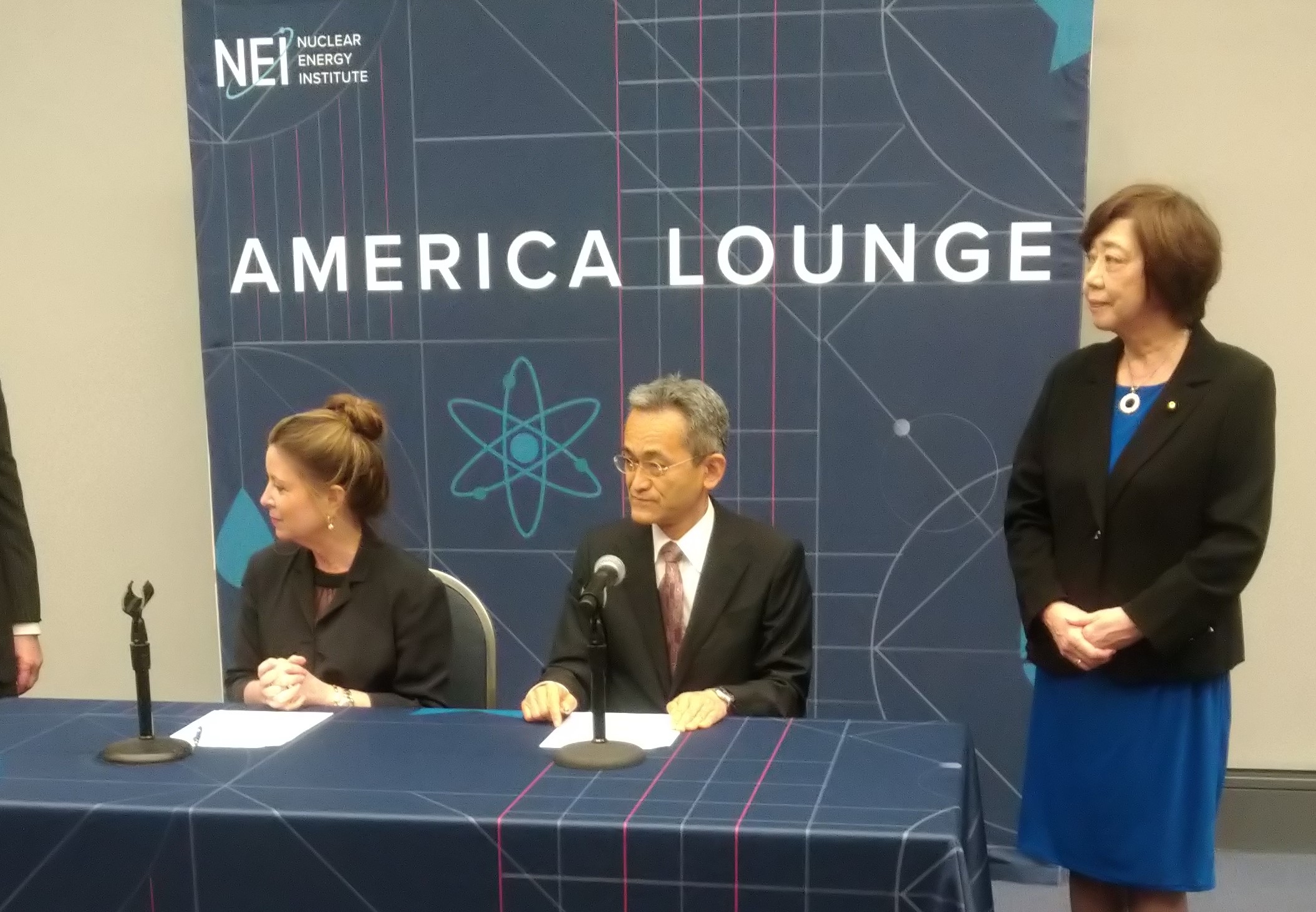

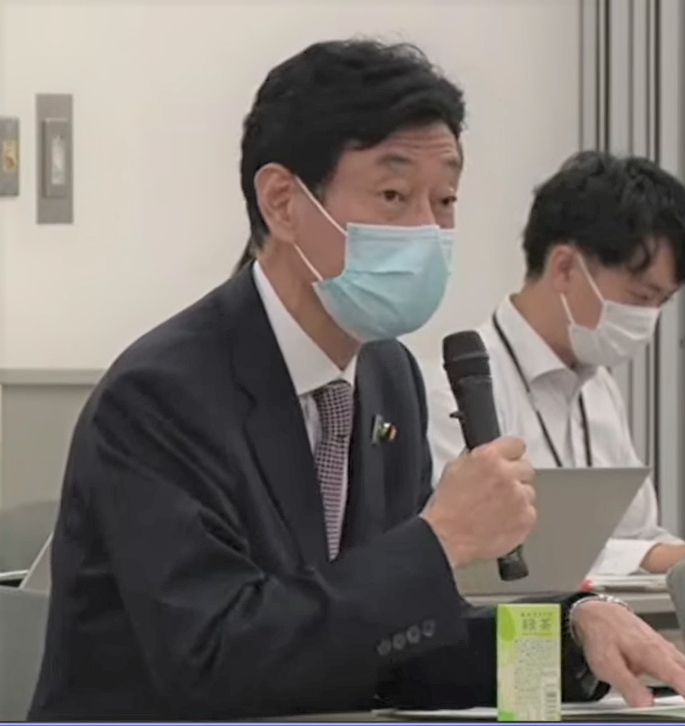

太田房江経済産業副大臣は10月25~28日、米国・ワシントンD.C.に出張し、IAEA主催の「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」、および「日米原子力産業対話」に出席した。〈経産省発表資料は こちら〉「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」(10月26~28日)は、IAEAが持続可能な発展への原子力エネルギーの貢献、原子力エネルギーの今後の課題などについてハイレベルで議論を行うため、通例4年ごとに開催している閣僚級会合で、今回は5回目となる。併せて、米国原子力エネルギー協会(NEI)が主催する日米の原子力産業界が集うサイドイベントも開催された。太田副大臣は、26日の各国演説で、岸田首相のリーダーシップのもと、グリーンエネルギー中心の経済、社会、産業構造の実現に取り組んでおり、現在、既存原子力発電所の運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設の検討を進めるとともに、IAEAの協力を得ながら福島第一原子力発電所の廃炉と処理水の海洋放出に向けた準備を進めていることなど、日本の現状について報告。加えて、ウクライナの原子力施設の安全確保や戦災からの復興に関し、IAEAの取組に敬意を示すとともに、日本としても全力で支援すると表明。さらに、世界各国における小型モジュール炉(SMR)を含む原子力発電の導入を支援していく考えにも言及した。また、26日に行われた「日米原子力産業対話」では、日本原子力産業協会とNEIとの間で合意された「未来の原子力に向けた日米産業共同声明」の署名に同席〈既報〉。太田副大臣は、原子力を活用していく上で日米を始めとする価値観を共有する国々が連携し信頼性の高いサプライチェーンを維持・強化していく重要性などについて、日米双方の産業界関係者に対し訴えかけた。なお、新興国における原子力導入支援に関し、米国国務省(DOS)は26日、同閣僚会議の場で日米両国がガーナへのSMR導入に向けパートナーシップを結んだと発表している。

01 Nov 2022

2121

原子力委員会と原子力規制委員会との意見交換が10月28日に行われた。両者が公開の場で意見交換を行うのはおよそ5年ぶり、3回目で、それぞれ上坂充委員長、山中伸介委員長の就任後では初となる。〈配布資料は こちら〉意見交換ではまず、原子力委員会側が2017年に閣議決定された「原子力利用の基本的考え方」の改定に向けた検討状況、および2022年5月に同委が取りまとめた「医療用等ラジオアイソトープ(RI)製造・利用推進アクションプラン」について説明。上坂委員長は、規制委員会に対し、審査の効率化に向けた取組の継続や、原子炉の長期運転、次世代革新炉の開発、医療用RI国産化・利用推進に係る規制対応を求めるとともに、質問事項として、安全確保と国民便益のバランスの観点における規制効率化の位置付け外部組織とのコミュニケーションに係る現状認識事業者による自主的な安全性向上の取組に対する評価安全審査におけるリスク情報の活用に関する現状認識と取組状況原子力規制庁職員の人材確保・育成――を提示。これに対し、山中委員長はまず、厳正に規制を行う立場から「『効率化』という言葉には慎重を期しており、『改善』と呼ぶようにしている」と、表現上、誤解を招かぬよう努めていることを繰り返し強調。外部組織との対話については、学協会が提示する技術基準の評価などに関し「できる限り進めていきたい」と、真摯に対応していく考えを示した。また、事業者による自主的な安全性向上の取組については、「安全に対する第一義の責任は事業者にある」とした上で、「自主的な取組をできるだけ促せるようなバックフィット(既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する)など、今後の安全確保のあり方を考えていきたい」と応えた。人材確保の関連で、原子力委員会の岡田往子委員は、規制庁におけるジェンダー・バランスの改善状況について、最近のOECD/NEAによる調査に言及しながら質問。先の規制委員会定例会合で議題となった「今後の規制委員会の運営方針」の中でも同様の問題意識を示した同委の伴信彦委員は、「一機関だけの努力でできるものではないが、働きやすい職場づくりなど、身近なできることを一つ一つ積み重ねていくこと。現在『小さなことでも形にしていこう』という段階にある」と応えた。次世代革新炉に関する規制対応については、原子力委員より先を見据えた人員の配分・増員を求める意見もあったが、プラント審査を担当する杉山智之委員は「まだ個別に考えることはできない状況。まずは事業者が次にどのようなものを具体的に考えているのか、情報待ちの段階」との認識を示した。

31 Oct 2022

2888

日本原子力産業協会と米原子力エネルギー協会(NEI)は10月26日、「未来の原子力に向けた日米産業界共同声明」を発表した。同共同声明を契機に、日米原子力産業界として、日米協力に基づく第三国への原子力導入を加速すべく両国政府・金融機関から外交・産業政策・財政支援を得ることが重要との考えのもと、両国の原子力サプライチェーンを強靭化し世界で安全性の高い原子力利用の促進に貢献していく。共同声明では、原子力について、脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の確保という地球規模の課題を解決する有力な手段であり、「頑強で安定した電源であり、再生可能エネルギーと併せて活用することで、クリーンで確実なエネルギーシステムへの移行をさらに加速させることが可能」、「発電のみならず、熱供給や水素製造を通じて、輸送、化学、鉄鋼など、他の経済部門の脱炭素化にも大きな可能性を持っている」とメリットを強調している。これを踏まえ、原子力の有する付加価値を最大化すべく、日米両国の政府に対し、運転期間延長を含めて既設原子炉を最大限活用し、革新的な原子炉の研究開発、建設への支援を強化するとともに、原子力事業の中長期的な予見性を高め設備・人材への投資を促進すべく、市場・規制などの制度の改善や政策支援などを要請。さらに、金融界に対しては、グリーン資金調達の枠組における柱の一つに原子力を含めることで脱炭素化とエネルギー安定供給に貢献する原子力の役割が金融市場において適正に価値換算されるようなシステムの導入など、課題解決に向けた金融インセンティブの強化を要請している。その上で、「日米の原子力産業の発展に責任を負う」立場から、今後の行動目標として、日米を始め価値観を共有する国の事業者間での連携を深め、世界の原子力利用を促進すると宣言。具体的には、国際的秩序の攪乱に対応するため、相互信頼と共有する価値観のもとで結束する産業の協力により、原子力サプライチェーンを強靭化小型モジュール炉(SMR)を含む先進的原子炉の世界展開で両国政府が価値観を共有する他の国々と協力して必要な政策支援を行い、世界市場での産業競争力を実現するよう日米協力を促進――するとしている。今回の共同声明について原産協会は、「今後、原子力への期待が世界中で大きくなっていく中で、日米両国の原子力産業界はパートナーとして、世界中の原子力発電の需要に応えられると確信している。そしてそれが日米両国の原子力のサプライチェーンの維持・強化につながるものと期待している」とコメント。また、共同声明の調印に同席した太田房江経済産業副大臣は、「日本とアメリカは原子力における協力関係、あるいは技術の連携ということについて長い歴史を持っているが、今日、この日を一つのエポックとして、同じ価値観を持つ国同士でこの分野における日米協力をより進化させていきたい」と述べた。

28 Oct 2022

2571

東京電力は10月24日、フォーリン・プレスセンターで、福島第一原子力発電所の廃炉・ALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))取扱いに関する記者会見を行い、海外メディアからの質疑に応じた。会見者は、福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデントの小野明氏と同カンパニープロジェクトマネジメント室長の松本純一氏。会見の冒頭、小野氏は、「廃炉作業は着実に進捗しており、『廃炉の本丸』といえる燃料デブリ取り出しの着手まであと一歩というところに来ている」と概括。ALPS処理水の取扱いについては、2021年4月に決定された政府の基本方針を踏まえ、海洋放出に必要な関連設備の設計・運用に係る認可を原子力規制委員会より取得し、現在、その設置に向けて準備を進めているとした。その上で、今後の廃炉進捗やALPS処理水の取扱いに関し、「近隣諸国を含む海外メディアの皆様に定期的に情報を発信していく」と強調。今回、参集した16名の海外記者・在日大使館関係者らに対し、使用済燃料プールからの燃料取り出し、燃料デブリ取り出しの準備、津波対策など、直近の進捗状況を説明した。続いて、松本氏は、ALPS処理水の海洋放出に係る安全確保面に関し、設備上のポイント、IAEAによる国際レビュー、環境モニタリングの一環として行う海洋生物の飼育試験について説明。その理解促進に向けて、ポータルサイトやリーフレットなどを通じた情報発信に関し、「英語、中国語、韓国語と、多言語化を進め、国内外の皆様に理解してもらえるよう努力する」と述べた。記者団からは、ウクライナ情勢に鑑み福島第一原子力発電所における武力攻撃・サイバー攻撃への対策、廃炉と福島の復興との両立に関しても質問があった。ALPS処理水の海洋放出に伴う風評被害への懸念について、小野氏は、「『安心してもらう』ということが非常に重要なポイント」と述べ、正確でわかりやすい情報発信に努めていく考えを強調。また、燃料デブリ取り出しの関連で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が先に発表した「廃炉のための技術戦略プラン2022」で示されている「船殻工法」(従来の原子炉格納容器冠水工法と異なり、新規構造物で原子炉建屋全体を囲い冠水させる方式)に関しては、「様々な課題が多く、現時点ではっきりしたことはいえないが、実現性があるのかしっかり検討していくことが大事だと思う」と説明した。

26 Oct 2022

3011

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の会合が10月24日に行われ、今後の検討の深掘りに向け論点を整理した。〈配布資料は こちら〉同WG は、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目的として4月に検討を開始。8月には、その中間論点整理がWG上層となる原子力小委員会において、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」(骨子案)として取りまとめられたのに続き、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」の中で、次世代革新炉の開発・建設が検討課題の一つとして盛り込まれた。さらに、文部科学省においても、次世代革新炉の開発に向けた基盤インフラの整備に関する検討会が10月17日に始動している。24日のWG会合ではまず、三菱重工業が9月に発表した革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW級)の開発を始めとする同社のカーボンニュートラルに向けた原子力事業の取組について説明。原子力の意義を「エネルギーの安定供給とともに、『2050年カーボンニュートラル』の実現に向けて活用は必至」と強調した上で、短期・中期・長期の視点からの開発ロードマップを披露した。革新軽水炉「SRZ-1200」については、開発コンセプトとして、超安全・安心地球に優しく大規模な電気を安定供給――を掲げ、「現行の規制基準に適合すべく設計しており、既に実用化が見通せる段階。2030年代半ばの実用化を目指す」と表明。委員から工期に関する質問があったのに対し、「先進工法の採用により、5年位での建設を目指す」などと説明した。また、同日の会合では、資源エネルギー庁が今後の議論の深掘りに向けて、事業環境整備開発体制・司令塔組織サプライチェーン・人材の維持・強化研究基盤整備――を論点として提示。事業環境整備については、欧米諸国の財政支援に係る事例とともに、総合エネ調下、電力需給に関する作業部会で検討中の容量市場導入や長期脱炭素電源オークション(いずれも投資回収の予見性を高める制度設計)などを、「原子力発電だけに特化するものではない」参考案件として紹介した。さらに、過去の開発における反省として、「ふげん」や「もんじゅ」に携わった関係者からのヒアリングを踏まえたプロジェクトマネジメント、予算管理、地元との信頼関係に係る課題を列挙。その中で、「まず国でしっかりとした組織・体制をつくるべき」との意見に関連し、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)における体制を、「現場に配慮しながら、一連の関連分野を統括する開発体制が全体としてシステマティックにできている」良好事例として示唆した。その上で、革新炉開発体制を検討する要件として、強力なリーダーシップによって、開発、設計から建設、安定的な運転に至るまでの一連の工程を指揮・命令できるマネジメント体制長期間にわたる予算措置とそれを適切に管理・配分を行う機能立地地域との適切なコミュニケーションの下での協力体制――を示し、さらに議論を深めていくこととなった。

25 Oct 2022

3037

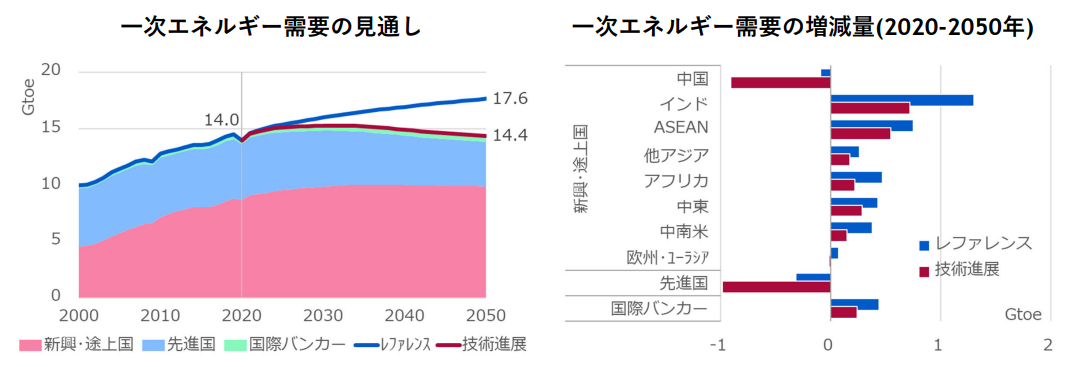

日本エネルギー経済研究所は10月18日、2050年までの世界のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2023」を発表した。技術・政策の進展・動向に応じ、レファレンスシナリオ 現在までのエネルギー・環境政策等を背景とし、これまでの趨勢的な変化が継続する技術進展シナリオ エネルギー安定供給の確保や気候変動対策の強化のため、エネルギー/環境技術が最大限導入される――の2シナリオを想定し分析を行ったもの。それによると、世界の一次エネルギー需要は今後、レファレンスシナリオでは「増加し続け、2050年には2020年の約1.3倍となる」、技術進展シナリオでは「2030年代前半をピークに緩やかに減少。振興・途上国は2030年代から概ね横ばいで推移する」との見通しが示された。いずれのシナリオでも、需要増加の中心はインド/ASEANで、これまで需要増を牽引してきた中国は2030年までにはピークアウト。特に、レファレンスシナリオでは、一次エネルギー需要のインド・ASEANにおける増加分が、中国の減少分をはるかに上回る勢いとなる。カーボンニュートラル達成は途上国がカギ(APS:Announced Pledges Scenario 〈各国が表明した政策目標が達成した場合の推計〉、エネ研発表資料より引用)また、「化石燃料への依存は続く」と明言。2050年時点で、化石燃料は、一次エネルギー需要のうち、レファレンスシナリオで2020年とほぼ同レベルの8割、技術進展シナリオで6割を占める見通しから、「化石燃料の安定供給は引き続き重要な課題」と指摘。さらに、世界のCO2排出量は、技術進展シナリオでも169億トン(2020年比47%減)となり、「カーボンニュートラル実現には程遠い。途上国における省エネルギーおよび脱炭素化のさらなる推進が世界の脱炭素化のカギを握る」と述べている。昨今のウクライナ情勢を踏まえたエネルギー安全保障問題、燃料価格高騰下における電力安定供給の課題などに鑑み、同所戦略研究ユニット研究理事の久谷一朗氏は、記者団への説明の中で、原子力発電の役割に関し、「ゼロエミッションのベースロード電源としての期待がある」と強調。世界の原子力利用推進に向けた動きに関し、原産協会による調査結果から、計画中、建設中の原子炉のうち、ロシア製と中国製を合わせた割合がそれぞれ54%、61%を占めている現状(2022年1月時点)を踏まえ、「依然として世界の原子力市場は中露が優勢」と分析。一方で、欧米諸国については、「直近の数十年間は新設プロジェクトの件数が激減し、建設のノウハウが失われたことなどにより、新設の遅延やコスト超過が見られる」との見方を示した。

20 Oct 2022

3435

文科省の革新炉開発に関する検討会の主査を務める山口氏文部科学省の「次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する検討会」(主査=山口彰・原子力安全研究協会理事)が10月17日、初会合を開催した。「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」での岸田文雄首相の指示を踏まえ、経済産業省を中心に、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に係る検討が進められている。同検討会は、文科省として、必要な基盤的研究開発・インフラの整備に向け、研究開発用原子炉燃料製造バックエンド対策――などの観点から、今後10年以内に着手すべき事項を議論。さらに、次世代革新炉に係る人材育成の課題の他、日本原子力研究開発機構が「大学の知の集約拠点」として産業界をつなぐ役割についても検討を行った上、関係審議会に報告を行うもの。〈配布資料は こちら〉電工会(JEMA)が試算する将来の原子力利用、2050年の電源構成比20%達成には震災前に計画されていたプラント8基も60年運転させる必要がある(JEMA発表資料より引用)17日の会合では、小澤隆委員(日本電機工業会原子力部長)が2050年までの原子力発電による電源構成比、年間発電電力量、設備容量、設備利用率の試算結果を披露。それを踏まえ、「既存炉の再稼働に向けた審査の加速化」に取り組む必要性のもと、さらなる導入の選択肢として、既設サイトへの中大型炉の増設・リプレース等の追加静的安全システムを備えた小型炉など、原子力イノベーションの社会実装米国など、国際的に進められている60年を超える運転の検討・実現――を提起。自然災害への耐性強化、事故耐性燃料など、最新の知見・技術を取り入れたシビアアクシデント対策、テロへの耐性強化を実現する「安全性を強化した革新軽水炉での新増設・リプレ―ス」の早期市場投入を図る考えを示した。続いて、原子力機構の大島宏之理事が高速炉サイクルと高温ガス炉に関する研究開発の取組状況を説明。これに対し、小澤委員は、メーカーの立場から、それぞれ「もんじゅ」、「HTTR」の建設・臨界達成時と比較した技術基盤に係るギャップを懸念し、今後の実証炉に向けたスケールアップも見据え「プラント全体のシステムの実力発揮」を検討していく必要性を示唆した。高温ガス炉の開発課題については、次回以降に議論する予定。この他、委員からは、産業界におけるサプライチェーンの維持・強化などに関し意見があった。

19 Oct 2022

3874

企業と学生の採用・就職活動支援と原子力産業界への理解向上を目的とした「エネルギー未来フォーラム『原子力産業セミナー2024』」(主催=原産協会/関西原子力懇談会)が10月15日、東京都立産業貿易センター(東京・港区)で開催され、企業・機関42社が出展し、258名(速報値、オンライン参加の31名を含む)の学生らが訪れた。主に2024年卒の大学生・大学院生・高専生が対象。同セミナーは例年同様、大阪でも開催(10月29日)される予定で、東京会場に参加した企業・機関も含め34社が出展する。いずれの会場とも参加企業・機関数は昨年度を上回り、東京会場の来場者数はおよそ3割増となった。ブースで説明に当たるBlossom Energy・濱本CEO(左)と同・近岡COO今回、初参加の(株)Blossom Energyは、革新炉研究開発に取り組む設立から間もないベンチャー企業。日本原子力研究開発機構で20年間にわたり高温ガス炉の運転・保守・研究開発に従事してきたというCEOの濱本真平氏は、かつて指導を受けた上司の気概を回顧しながら、「人が減ってしまえばどんな産業も衰退する」との思いを強く感じ後進の育成を目指してセミナーに出展したと話している。放射線検出機器を手がけるセーコー・イーアンドジー(株)は今回、2年ぶりの参加。学生の頃、セミナーに参加したという担当者もブースに立ち、同社の事業に対し機械関係、食品関係他、幅広い分野の学生から関心が寄せられており、特に、小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルの分析など、大型プロジェクトへの関わりに「反応がよかった」と印象を語った。初回(2006年度)からセミナーに参加している原子力発電環境整備機構の担当者は、今回の傾向に関し、「例年と比べ、原子力関係の学生が多く文科系は少ない」、「学校の授業で地層処分について聞き知っているという学生も増えてきた」などと話している。セミナーに訪れた原子力専攻の学生3名グループ(いずれも学部3年生)に話を聞いたところ、Aさん 普段、耳慣れない企業もあり、色々なブースを回り知識を深めていきたいBさん 新型炉、SMR (小型モジュール炉)、高速炉に関する話も聞けて、ためになったCさん 原子力に関する知識を一般に提供する場が必要だと思う――などと語った。

17 Oct 2022

3094

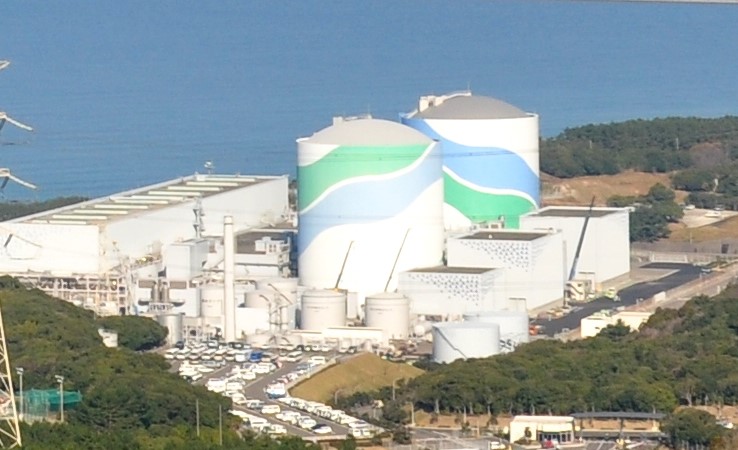

九州電力は10月12日、川内原子力発電所1・2号機(PWR、各89.0万kW)の40年超運転に係る認可申請を原子力規制委員会に提出した。川内1・2号機はそれぞれ、2024年7月、2025年11月に法令で定める40年の運転期間を満了することから、同社では2021年より順次、両機の運転期間延長認可申請に必要な特別点検を進め、運転開始後60年時点においても問題ないことを確認。20年間の運転期間延長に向けて認可申請を行ったもの。同社では、「今後の国の審査に真摯にかつ丁寧に対応するとともに、地域の皆様に安心し信頼していただけるよう、積極的な情報公開に努めていく」とコメントしている。〈九州電力発表資料は こちら〉国内原子力発電プラントの40年超運転に係る認可申請は、既に原子炉設置変更許可が得られている関西電力高浜1・2号機、同美浜3号機(2021年夏に再稼働)、日本原子力発電東海第二と合わせ計6基となる。川内1・2号機が立地する鹿児島県の塩田康一知事は、10月14日の記者会見で、運転期間延長の認可申請に係る九州電力の地元対応に関し「特段、何らかの同意が求められるといった法令上、協定上の義務はない」と現状を首肯する見方を示した上で、今後、県が設置する専門家会合の技術的検証結果を踏まえ意見を述べていくとした。現在、国内では既設炉を最大限活用すべく、現行の運転期間制度の見直しに向けた動きが本格化しつつあり、先般、行われた資源エネルギー庁と規制委員会との意見交換で、それぞれ利用政策、高経年化対策に係る法体系の中で検討を進めていくことが確認された。これに関し、西村康稔経済産業相は、同日の閣議後記者会見で、今冬の厳しいエネルギー需給見通しを危惧しながら、「年末に具体的結論が得られるよう、引き続き専門家の意見を受けながら利用政策の観点からの検討を深めていきたい」と述べた。

14 Oct 2022

2488

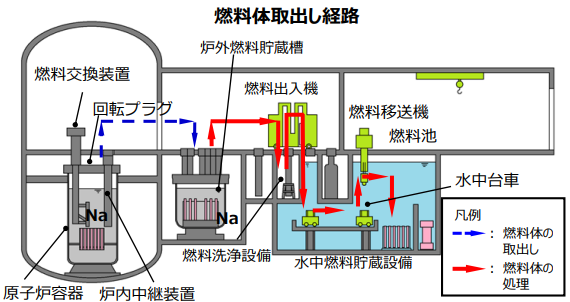

日本原子力研究開発機構は10月14日、廃止措置が進められている「もんじゅ」の燃料体取り出し作業をすべて完了したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉同機構が2017年に原子力規制委員会に提出した「もんじゅ」の廃止措置計画で、2047年度までにわたる全体工程は4段階に分かれており、燃料体の取り出しは、そのうちの第1段階(2018~22年度)に実施する主要作業。廃止措置開始時の燃料体の装荷・貯蔵状況は、原子炉容器370体、炉外燃料貯蔵設備160体で、このほど、その計530体が燃料池と呼ばれる水中貯蔵設備への移送を完了した。原子力機構では、今後の「もんじゅ」廃止措置に向け、「安全確保を最優先に、立地地域ならびに国民の皆様の理解を得ながら着実に進めていく」とコメント。続く第2段階(2023年度~)では、ナトリウム機器の解体準備に入る。

14 Oct 2022

3550

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は10月13日、安全性向上の取組を中心に松久保肇委員(原子力資料情報室事務局長)他よりヒアリングを行った。同委員会は、前回9月22日の会合で示した中間論点整理の中で、「『安全性が最優先』との共通原則の再確認」を第一に掲げている。〈配布資料は こちら〉松久保委員は、現在、同委員会下のワーキンググループで検討中の革新炉が備える受動的安全機能(炉心冷却にポンプを使わないなど、動的機器によらず自然法則を安全機能に採用する概念)の有効性に関し、福島第一原子力発電所事故発生時の1号機非常用復水器(IC)による冷却機能が喪失したことを例に、見直す必要性を示唆。既設原子力発電所の運転期間延長に関しては、「安全最優先の原則に照らして古い炉を使う妥当性を考えるべき」と指摘するとともに、設備利用率向上の面からも近年の原子力発電所の稼働状況低迷から高経年プラントの活用に疑問を呈した。また、専門委員の電気事業連合会・松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、新たな安全マネジメント改革の取組として、電力各社のCNO(原子力部門の責任者)らで構成する「安全マネジメント改革タスクチーム」の設置について紹介。事業者ごとに組織文化や組織構成が異なる状況に鑑み、業界横断的な情報共有・横展開を強化すべく、「各社のCNO同士で議論しトップが関与することで迅速な改善につなげていく」という設置目的を強調した。さらに、原子力安全推進協会(JANSI)の山崎広美理事長は、原子力産業界の自主規制組織として取り組むピアレビューなどの活動状況を紹介。同氏は、「今、原子力発電に対する大きな期待が寄せられているが、安全性・信頼性のあくなき追求なくしてこの期待に応えることはできない」との認識のもと、引き続き福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れず、自主的・継続的な安全性向上に向けた取組が緩まぬよう事業者を厳しく牽引していく姿勢を示した。電事連やJANSIによる取組に関し、専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「自主的・継続的な安全性向上に向け、事業者同士の連携、独立した外部組織との連携は大変有効」と発言。他の委員からは、運転期間延長に伴う経年劣化評価におけるIoT(Intrnet of Things、モノのインターネット)の活用、JANSIの活動に係わる情報発信・指標の設定などに関し意見が出された。松久保委員が昨今のウクライナ情勢にも鑑み損害賠償の法体系にも言及しながら「原子力関連施設への攻撃は想定外とはいえない時代にある」と危惧したのに対し、委員からは、事業者と国家防衛組織との連携体制に係る情報公開の要望、次期G7議長国として日本が重要インフラに対する攻撃阻止に関し対応をリードすべきとの意見があった。

13 Oct 2022

2476

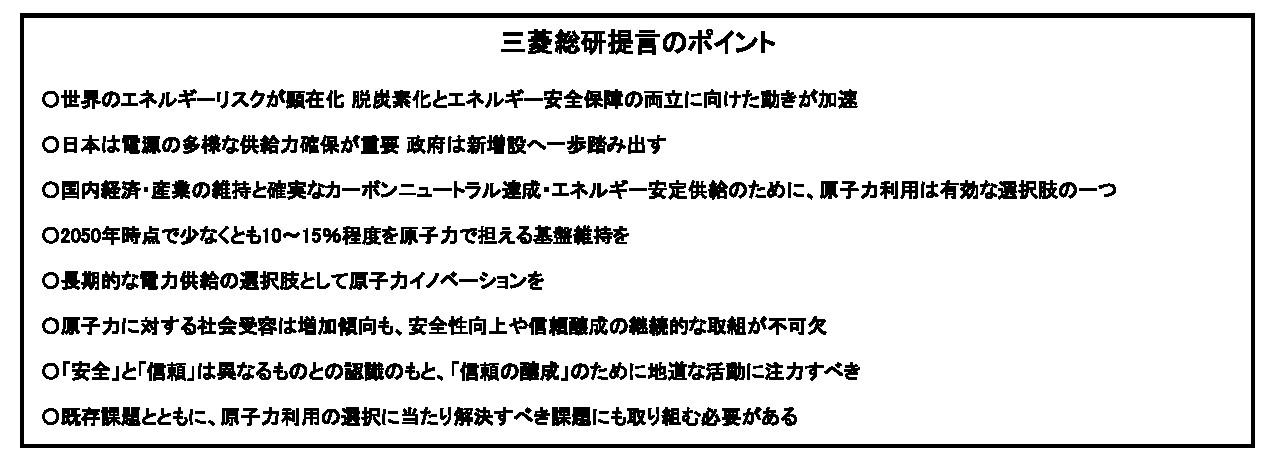

三菱総合研究所は10月7日、「カーボンニュートラル時代の長期的な原子力利用のあり方」との提言を発表した。7月発表の同社の提言「2050年カーボンニュートラルの社会・経済への影響」では、「長期的な目線に立ち原子力というオプションを『日本に残す』というメッセージを明確に発することが重要となる。そのためには、技術・人材の維持、そして原子力自体のイノベーションが必要」と述べられている。今回の提言では、それを具体化するものとして、ウクライナ情勢に伴う世界のエネルギーリスクの顕在化や、脱炭素化とエネルギー安全保障の両立に向けた動きの加速化をとらえ、2050年以降も見据えた原子力利用のあり方として、短期視点 規制基準に適合した既存原子力発電所を再稼働し、電力の安定供給に寄与すべき中期視点 2050年までは原子力利用を継続すべき長期視点 2050年以降は、2040年頃を目途に代替する他の脱炭素技術の見通し・安全保障動向等から、その利用方針(拡大、維持、卒原子力等)を改めて判断すべき将来の選択肢の一つとすべく、水素・アンモニア・CCS(CO2回収・貯留)等の技術と同様、原子力イノベーションも進めるべき――との考えを提示した。加えて、「原子力利用のあり方を曖昧なままにしておけば、技術・人材・サプライチェーンが弱体化し、2050年までの維持は難しく、さらには、原子力利用を選択肢として残すことは非現実的となる」と、警鐘を鳴らしている。2050年時点での原子力の必要量について、今回の提言では、水素・CCS等の脱炭素技術の開発の不確実性の補填多様な供給力原子力の安全基盤(技術・人材)維持――の3つの観点で試算。設計や高度な設備製造に係る技術・人材・サプライチェーンの維持については、同社による調査結果などに基づき、運転・保守のみならず、設計・建設に係わる固有技術を継承すべく「今後数年に1基程度の建設が必要」と指摘。総合的に勘案し、「少なくとも発電電力量の10~15%程度を原子力が担うことが現実解」と述べている。原子力の社会受容に関するアンケート結果、原子力の活用に肯定的な見方が増加傾向にある(三菱総研発表資料より引用)今回の提言発表に際しては、全国30,000人を対象とする独自のアンケート調査(2022年6月)も実施された。それによると、原子力を「積極的に活用した方がよい」、「活用した方がよい」との回答割合が各年代とも、この2年間で増加していたが、福島第一原子力発電所事故の経験やウクライナ情勢に伴う不安感なども踏まえ、提言では、「安全性の向上、信頼性の醸成に向けた継続的な取組は不可欠だ」と述べている。さらに、原子力業界に対する信頼に関しても、別途、独自のアンケート調査を実施しており、調査結果の分析から、「多様な社会の思い・価値観を適切に汲み取りながら、これに応える業界としての姿勢を示し続けることが信頼醸成の第一歩」と指摘している。

12 Oct 2022

3597

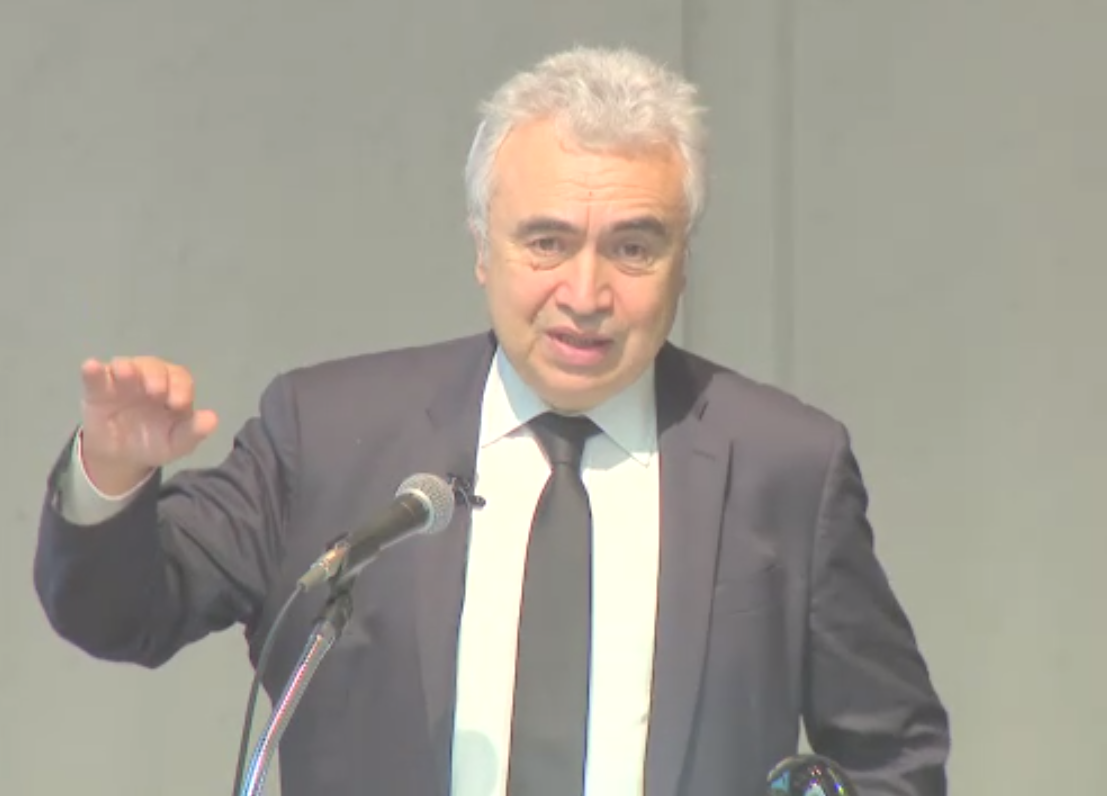

技術イノベーションによる気候変動対策について、世界の産学官のリーダーらが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男・元国際エネルギー機関〈IEA〉事務局長)の年次総会が10月5、6日、都内のホテルで開催された(オンライン併催)。ICEFは安倍晋三元首相の提唱により2014年以降、毎年秋に年次総会が行われており、今回、87の国・地域の政府、国際機関、産業界、学会から約1,600名が参集。「危機の時代における低炭素イノベーション」をメインテーマに、政策イノベーション、CO2除去技術、原子力システム、重要金属・鉱物の安定供給など、幅広い議論が展開された。開会に際し、西村康稔経済産業相ら、日本政府関係者による挨拶(ビデオメッセージ)に続き、ICEF運営委員長の田中氏がIEA事務局長のファティ・ビロル氏と対談(事前収録ビデオの上映)。ビロル氏は、昨今のウクライナ情勢を踏まえ「われわれはエネルギー危機の真っただ中にいる」との認識を示した。その上で、ICEF立上げの趣旨に立ち返り「エネルギー安全保障、気候変動への対応、産業政策の3つが揃うことで非常に強力な組み合わせとなる」と述べたほか、1970年代の石油危機からの立ち直りも省み、「今はクリーンエネルギー技術が気候変動問題解決に向けたカギとなる『エネルギーの歴史における転換点』だ」と強調。2日間の議論に先鞭をつけた。2日目の「持続可能な原子力システム」に関するセッションでは、駐日米国大使のラーム・エマニュエル氏が登壇し講演。同氏はまず、世界情勢を俯瞰し「エネルギーの安全保障が今後さらに重要となる」とした上で、原子力発電については「温室効果ガス削減に役割を果たす」と、気候変動対策における重要性も強調した。日本に対しては、小型モジュール炉(SMR)開発に係る協力や既設原子力発電所の運転期間延長に向けた動きに期待。その一方で、世界のエネルギー市場における各国投資の脆弱性を、米国の卓上ゲーム「ピックアップスティック」(「将棋崩し」に似たもの)に喩えながら危機感を示し、エネルギー安定供給への担保をより強化していく必要性を指摘した。若手による討論の模様(インターネット中継)ICEFでは、「多様化がイノベーションの源泉」との認識の下、ジェンダー平等と若手の参画を推進している。今回の年次総会でも、サイドイベントとして初日の夕刻、若手専門家によるディスカッションが行われ、途上国協力、食料安全保障、教育・コミュニケーションの課題にもわたり活発な意見が交わされた。田中氏は、総会終了後の記者会見で、今回、登壇したパネリストについて、「女性の占める比率が半数を超えたほか、各セッションに若い人を必ず一人は入れるようにした」とした上で、今後も若手のSNS活用にも留意しオンライン参加の方法を工夫していく考えを述べた。

07 Oct 2022

1912

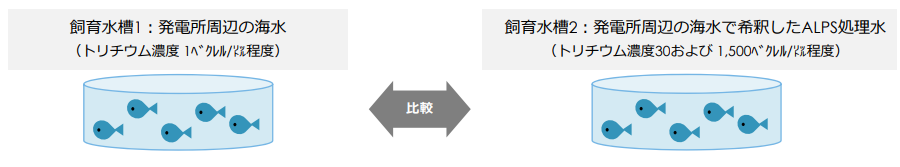

東京電力は9月30日、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の処分に係る環境モニタリングの一環として、海洋生物の飼育試験を開始した。飼育水槽にはライブカメラが設置され、ウェッブサイトでも見ることができる(夜間は照明を消灯)。〈東京電力発表資料は こちら〉政府は2021年4月、ALPS処理水を来春を目途に海洋放出する方針を決定。これを受け、東京電力は「海洋放出に当たっては、法令に基づく安全基準等の遵守はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人および環境への放射線影響評価により、放出する水が安全な水であることを確実にして、公衆や周辺環境、農林水産物の安全を確保する」との基本姿勢の下、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信と風評抑制、適切な賠償に向けた考え方を示した。今回始まった飼育試験では、ALPS処理水の海洋放出開始に先立ち、「海水」と「海水で希釈したALPS処理水」の環境下で、海洋生物の生育状況を比較するとともに、生体中のトリチウム濃度を分析・評価。双方に有意な差がないことを確認する。当面、飼育試験を行うのは、魚類、貝類、海藻類として、それぞれヒラメ(幼魚750尾程度)、アワビ(稚貝750個程度)、アオサ・ホンダワラ(数kg程度)が対象。飼育環境は、発電所周辺の海水、発電所周辺の海水で希釈したALPS処理水とで各々水槽を設け比較を実施する。海水で希釈したALPS処理水については、トリチウム濃度1,500ベクレル/リットル程度(実際の放出設備での希釈後に相当)の水槽の他、11月からは同30ベクレル/リットル程度(放水トンネル出口周辺に相当)の水槽も設け追加的な飼育試験を行う。飼育試験の実施に際しては、2022年3月より社外専門家による技術的サポートも得ながら、モックアップ水槽での練習などを通じノウハウの習得に努めてきた。飼育試験の取りまとめについては、今後、半年間の試験データを収集し、過去の知見との整合性などを評価した上で、年度末に公表される予定。

06 Oct 2022

2344

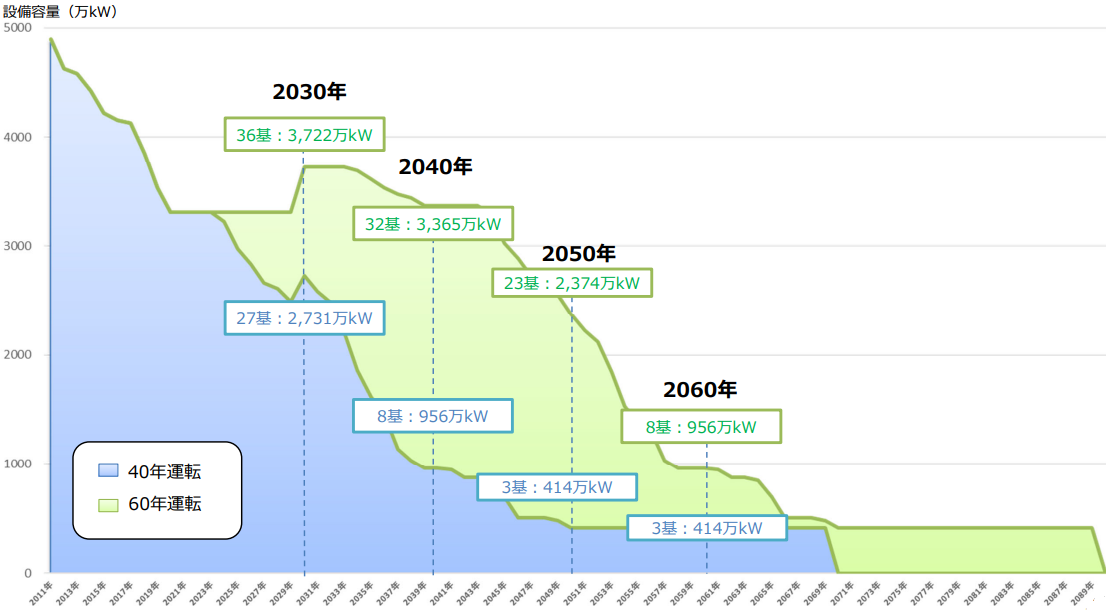

原子力規制委員会は、10月5日の定例会合で、現在、総合資源エネルギー調査会で検討が進められている原子力政策に関する課題のうち、運転期間延長と廃炉円滑化についてヒアリングを行った。会合では、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の松山泰浩氏が同調査会の原子力小委員会における検討状況を説明。同小委員会では9月22日、原子力政策に関する今後の課題を、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセスの加速化原子力発電所の設備容量見通し(資源エネルギー庁発表資料より引用)――に整理。現行の運転期間制度は、原子炉等規制法上「原子力発電所の運転期間は40年とし、1回に限り、20年延長できる」とされている。松山氏は、現行制度を前提とした場合の原子力発電所の設備容量見通しを図示し、40年運転では2070年に、60年運転でも2090年にはゼロとなることから、「将来的に電力の安定供給に支障をきたす」との懸念を示した。2022年6月には国際エネルギー機関(IEA)が、「安全な形で可能な限り長期に運転を継続するために、既存の原子力発電所の運転延長を承認すべき」との政策勧告を発表している。こうした状況をとらえ、同氏は、「原子力の価値の中で『安全』が一番大事という原則のもとで、運転期間の延長に対応する規制についても見直しが必要」との見方を示した。原子力規制委員会・杉山委員(インターネット中継)これを受け、原子炉安全工学を専門とする杉山智之委員は、「必要性を背景とした運転期間延長が議論されているが、それを根拠として60年超運転などの『お墨付き』を与える規制であってはならない。安全性が確保されなければ、40年プラス20年の運転延長であっても認められない」と指摘。さらに、高経年化評価に関し、「必ずしも個々の材料について性能を確認すればよいのではなく、システムとして、設計のコンセプト自体が古くなっているのをどう見ていくか」などと述べ、今後、不確実性を伴う多くの技術的課題について議論していく必要性を示唆した。山中伸介委員長は、会合終了後の記者会見で、資源エネルギー庁より「運転期間に係る方針は利用政策側の法体系の中で検討される」ことが確認できたとした上で、今後、規制側として、「高経年化した原子炉の安全確認のための規制について明確化する。運転期間にかかわらず、厳正な規制が歪められないよう抜けのない法的仕組みを整備する」と、繰返し強調。原子力規制庁に対し制度設計に向けて指示を出したことを明らかにした。一方、廃炉円滑化について資源エネルギー庁は、原子力小委員会下の廃炉等円滑化ワーキンググループで議論されている中間報告に、2020年代半ば以降の原子力発電所の廃止措置本格化を見据え、日本全体の廃止措置の総合的なマネジメント事業者共通の課題への対応資金の確保・管理・支弁――を担う認可法人の設立を盛り込む見通しであることを説明した。

05 Oct 2022

3085

日本エネルギー経済研究所主催の「国際エネルギーシンポジウム」が9月27日に開催され(登壇者を除きオンライン)、国際エネルギー機関(IEA)のファティ・ビロル事務局長が講演を行った。ビロル事務局長はまず、ウクライナ情勢に起因した欧州を中心とする石油・ガス市場の混乱について説明。その上で、「世界は今、未曾有のエネルギー危機に直面している」との認識を示した。IEAでは毎年、世界のエネルギーに関する長期的動向を予測・分析した「ワールド・エナジー・アウトルック」(WEO)を公表している。昨今のエネルギー情勢を俯瞰し、同氏は、「世界で電気にアクセスできない人々の数は年々減少してきたが、今年は2,000万人も増える」との見通しを示した。また、1970年代の石油危機を振り返り、「多くの国々でインフレ・不況が起きたが、同時にエネルギー政策への関心が大きく高まった」と回顧。自動車の燃費基準見直しにより走行100km当たりのガソリン消費量が18リットルから11リットルに改善した事例をあげたほか、当時の原子力導入機運の高まりに関し「現在、世界で稼働する原子力発電所のおよそ4割は、石油危機への対応として建設されたものだ」と述べた。さらに、「現在のグローバルなエネルギー危機は、クリーンで安全なエネルギーへの転換点となる」と指摘。IEAは3月、欧州各国のロシアに対するLNG依存を懸念し、既存の原子力発電所の閉鎖時期先送りなどを提言した。これを受けて、ベルギー、ドイツでは、廃止を予定していた原子力発電所の運転期間延長や利用可能な状態での維持といった動きも出ている。ビロル事務局長は今回、9月下旬からの環境問題関連の会議を集中開催する「東京GX(グリーン・トランスフォーメーション)ウィーク」に合わせて来日。シンポジウムの前日には、岸田文雄首相と面談し、IEAの諸活動への貢献に対する謝意を伝えるとともに、日本における原子力活用に向けた取組やGXのイニシアティブを歓迎した。同氏は、講演の結びに、日本に対し、2023年のG7議長国として、途上国のエネルギー・食糧事情も踏まえ「緊張が高まる地政学的な状況の是正」に向けた手腕発揮に期待を寄せた。ビロル事務局長は10月5、6日、世界から2,000人以上の有識者が参集し技術イノベーションによる気候変動対策について議論する国際会合「ICEF」(東京)に登壇する予定。

04 Oct 2022

2096

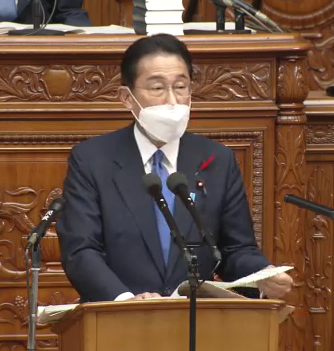

演説を行う岸田首相(衆院本会議にて、インターネット中継)10月3日に開会した臨時国会で、岸田文雄首相は所信表明演説を行った。冒頭、岸田首相は、世界規模の物価高騰、厳しさを増す安全保障環境、感染症危機、エネルギー・食糧危機、温暖化による気候危機、ロシアによるウクライナ侵略、揺らぐ核不拡散体制など、内外を巡る情勢に対し、「今、日本は国難ともいえる状況に直面している」と危惧。その上で、「世界が、そして日本が直面する劇的な難局を乗り越え、わが国の未来を切り拓くため、政策を一つ一つ果断にかつ丁寧に実行していく」との決意を述べた。これに関し、岸田首相は、「先日(9月17日)訪問した福島でその思いを一層強くした」と強調。双葉町の役場新庁舎や「福島国際研究教育機構」立地予定地(浪江町)の視察などを通じ、「多くの皆様の力により、福島は着実に復興に向けて歩みを進めている」とした。双葉町では8月末に初めて居住を前提に避難指示が一部解除されている。また、社会課題を成長のエンジンへと転換し持続的な成長を促す「成長のための投資と改革」に向けて、官民の投資を加速させる科学技術・イノベーションスタートアップ(起業支援)グリーン・トランスフォーメーション(GX)デジタル・トランスフォーメーション(DX、デジタル田園都市国家構想推進)――の重点4分野を提示。GXについては、「年末に向け、経済、社会、産業の大変革であるGX推進のためのロードマップの検討を加速する」とし、エネルギーの安定供給の確保に向けて、「原子力発電の問題に正面から取り組む」と明言。十数基の原子力発電所の再稼働、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設について、年末に向けて専門家による議論の加速を指示したことを改めて述べた。ウクライナ情勢に関しては、「ロシアの暴挙は国際秩序の根幹を揺るがすもの」と厳しく非難。引き続き、対露制裁、対ウクライナ支援を強力に推し進めるとした。また、8月に日本の首相として初めて出席したNPT運用検討会議を振り返り、「ロシアの反対により成果文書が採択されなかったことは極めて遺憾」と述べ、一般討論演説で提唱した「ヒロシマ・アクション・プラン」に沿って取組を進め、NPT体制を維持・強化することで、「核兵器のない世界」に向けた現実的なアプローチを図っていくとした。

03 Oct 2022

3937

原産協会の新井史朗理事長は9月30日、記者会見を行い、同月22日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で専門委員として発言した早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて改めて紹介。同小委員会は、西村康稔経済産業相が8月に示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受け、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――について検討を行っている。新井理事長は、「今後、原子力がその価値を十分に発揮できるよう、様々な視点から議論が進むことを期待する」と強調した。次世代革新炉の開発に関連し、9月29日に三菱重工業がPWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で革新軽水炉「SRZ-1200」の基本設計を進めると発表したこと〈既報〉については、原子力を持続的に活用していく上での必要性を認識し、「人材育成・確保という観点でもよい影響を与える」などと歓迎。一方で、記者から今後の建設具体化に関して問われ、立地点も見通した開発プロジェクトを持つ北米と比べやや遅れをとっている日本の状況に懸念を示したほか、事業の予見性を確保していく必要性、サプライチェーンに与える好影響にも言及した。また、運転期間の延長については「世界的な潮流」と強調。米国で進められている80年運転の動きにも関連し、運転期間延長の判断に係る不確かさについて問われたのに対し、「運転実績が積み上がれば積み上がるほど、先の見通しがつきやすくなる」と述べ、不確かさの幅も含めた判断の必要性を示唆した。今回、新井理事長は、9月26~30日にウィーンで開催されたIAEA通常総会へのオブザーバー出席から帰国直後に会見に臨み、今次総会の所感として、「多くの国からウクライナ原子力施設に対する軍事行動への非難と、事故を未然に防ぐためのIAEAの役割に対する期待が述べられ、IAEAの取組の重要性がこれまでになく高まっていることを実感した」と述べた。その上で、改めて「ウクライナの原子力施設に対する軍事行動や、ウクライナの原子力安全を脅かすすべての行為」への断固たる反対を明言した。

03 Oct 2022

2585

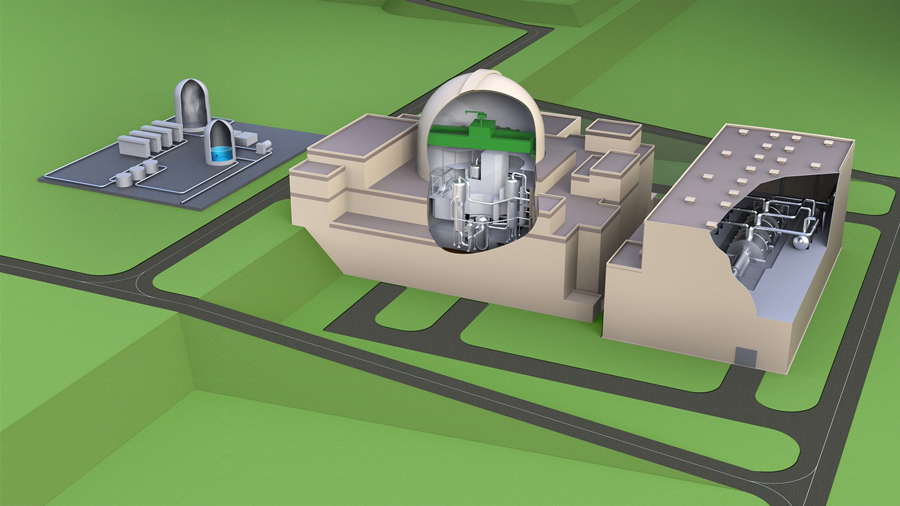

三菱重工業は9月29日、PWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で、将来にわたる日本のエネルギー安定供給に向けて、従来のPWRよりもさらなる安全性向上が図られた革新軽水炉「SRZ-1200」のプラントのコンセプトを確立し、今後、基本設計を進めていくと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉同社の発表によると、「SRZ-1200」は120万kW級の発電炉で、安全系設備の強化、地震・津波などの自然災害への耐性、テロ・不測事態に対するセキュリティ強化といった安全性・信頼性向上について新規制基準を踏まえ開発を進めている。新たな安全メカニズムとしては、プラントの状態に応じて自動作動する設備(パッシブ設備)となる三菱重工独自の高性能蓄圧タンク(窒素ガス加圧による自動炉心注水)やコアキャッチャー(溶融デブリを格納容器内に確実に保持・冷却する設備)を設置するほか、万一重大事故が発生しても放出される放射能量を低減し影響を発電所敷地内に留めるためのシステム設計にも取り組む。さらに、再生可能エネルギーなど、他電源の電力量変化に柔軟に対応可能な出力調整運転や水素製造も視野に入れていく。開発を進める革新軽水炉の名称“SRZ”には、S:Supreme Safety(超安全)、Sustainability(持続可能性)R:Resilient(しなやかで強靭な)Z:Zero Carbon(CO2排出ゼロ)の意味が込められている。三菱重工が標榜する原子力技術開発の展望(三菱重工発表資料より引用)三菱重工では、これまでも原子力技術の継続的な利用に向け、既設軽水炉の再稼働推進とともに、次世代軽水炉、将来炉(小型炉、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉)、核融合炉の開発・実用化を目指し、短・中・長期にわたる開発計画を策定し取り組んできた。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会では8月に、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発のロードマップ」(骨子案)を取りまとめ、2050年以降を見据えた革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉の各炉型に係る研究開発、建設・運転に向けた技術ロードマップとともに、原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略を示している。原産協会の新井史朗理事長は、30日に行われた月例の記者会見で、次世代炉の開発に関し、中長期も見据え「原子力を最大限活用していく」ことへの意義を強調した。

30 Sep 2022

8625

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が9月28日に開かれ、エネルギー供給体制の見直しに向け、議論を開始した。これは、岸田文雄首相の指示を受け8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受けたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村経産相はまず、「世界のエネルギー情勢はロシアのウクライナ侵略によって一変した」などと、昨今のエネルギーを取り巻く地政学的状況の変化を強調。さらに、「今後、エネルギーの争奪戦が激化する」との危機感に立ち、「エネルギーの安定供給の再構築を行うことが経産省の最重要ミッション」との強い使命感を認識した。その上で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」で示した今冬の厳しい電力需給見通しを見据えた「足元の対応」や、原子力の安全第一での運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設などを課題としてあげた「中長期の対応」について、年末までの具体的結論に向け検討を加速化していくことを改めて明言。委員らに対し忌憚のない意見を求めた。2030年度エネルギーミックスの進捗状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)基本政策分科会では、昨夏にかけて「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月閣議決定)の原案取りまとめに向けて議論。今般、資源エネルギー庁は、新たな議論の皮切りに際し、昨今のエネルギーを巡る状況を説明。その中で、立地地域のステークホルダーなどから現行のエネルギー基本計画の早期見直しを求める意見も出ていることを述べた上で、エネルギー政策の基本的視点となる「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)を踏まえた「2030年度エネルギーミックス」の進捗状況を図示した。また、日本エネルギー経済研究所とデロイトトーマツコンサルティングがそれぞれ、2050年までの脱炭素化に向けたモデル試算、電力コストの変化がもたらす経済的影響について発表。エネ研は、将来の原子力発電設備容量として、現状の10基に留まるケース、2030年までに現時点で新規制基準をクリアした全17基が運転するケース、建設中のプラントも含めた全36基が運転するケースの他、2050年に向けては全36基が80年まで運転期間を延長するケースも想定し試算。その上で、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、「原子力発電所の運転期間延長の他、変動性再生可能エネルギー(太陽光、陸上・洋上風力)の発電単価をいかに低減させ得るかがエネルギーシステム全体の経済性に大きく影響する」と指摘した。デロイトトーマツは、長期エネルギー分析プログラム「D-TIMES」により2030年までの発電コストへの影響度を化石燃料、原子力、太陽光について感度分析するエネルギーシミュレーションを紹介。脱炭素化の実現と経済活性化の両立に向けて「電力価格の低減のためには電源の多様化を図ることが必要」などと提言した。これを受けて、原子力技術開発の必要性を度々訴えてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、先般の六ヶ所再処理工場のしゅん工延期を、核燃料サイクル事業の早期確立の観点から厳しく非難。また、「電力需給がひっ迫したらGXどころではない。大型電源の新設こそが電力の安定供給に不可欠」と、エネルギーインフラに係るスケールメリットの重要性を主張した。総合資源エネ調査会の原子力小委員会では、9月22日の会合で、先の「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に関し、原子力政策に係る今後の検討事項として、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――をあげ議論を開始している〈既報〉。今後、基本政策分科会では、同調査会下の各小委員会における議論も吸い上げながら、年末の「GX実行会議」への報告に向け検討を進める方針だ。

30 Sep 2022

2410

関西電力の美浜発電所3号機が9月26日、昨秋より行われていた定期検査の最終段階となる総合負荷性能検査を終了し、11か月ぶりに本格運転に復帰した。〈関西電力発表資料は こちら〉同機は2021年7月、国内初の40年超運転として新規制基準をクリアし再稼働(本格運転入り)。その後、10月にテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置期限を迎え定期検査に入っていた。7月28日に特重施設の運用を開始し、このたびの運転再開となった。40年超運転のプラントで、特重施設が運用を開始したのは初のことである。現在、関西電力の原子力発電所では、特重施設の整備が進められている。高浜3・4号機では、それぞれ2020年12月、2021年3月に。大飯4号機では2022年8月に、特重施設の運用が開始された。このほか、40年超運転に係る原子炉設置変更許可が発出された高浜1・2号機では、それぞれ2023年5、6月の特重施設運用開始を目指している。なお、美浜発電所については、同所を対象に、原子力災害対策特別措置法に基づく2022年度原子力総合防災訓練を11月上旬に実施することが、9月28日の原子力規制委員会定例会合で内閣府(原子力防災)より説明された。今回の訓練では、「福井県嶺南を震源とした地震が発生。これにより、運転中の美浜3号機が緊急停止。原子炉冷却材の漏えいが発生するとともに、設備の故障が重なり、蒸気発生器冷却機能、原子炉注水機能を喪失する事象が発生」との想定のもと、県外へも含めた住民避難など、国、地方公共団体、原子力事業者における防災体制の実効性を確認する。〈規制委発表資料は こちら〉

28 Sep 2022

5854

原子力規制委員会の山中伸介委員長が9月26日、就任会見を行い抱負を述べた。同氏は、2017年9月に委員に就任し、主にプラント関係の審査や検査制度の見直しを担当。2012年9月に発足した同委の初代委員長・田中俊一氏、前任の更田豊志氏を引き継ぎ3代目委員長に就任したのに際し、「前代の2人が築いてきた原子力規制の信頼回復に向けた土台は非常に大きいもので、絶対に潰してはならない。今後も原子力規制庁の職員とともに、その土台の上に新たな信頼回復の山が少しでも築いていきたい」と語った。山中委員長は、「『福島第一原子力発電所事故を決して忘れない』という強い気持ちを持ち、独立性・透明性を堅持し、厳正な原子力規制を遂行していく方針に何ら変わりはない」と、規制委員会の組織理念を繰り返し強調。さらに、「『原子力に100%の安全はない』ということを肝に銘じ、慢心することなく謙虚に規制業務を遂行していく」、「原子力規制のさらなる高みを目指し、変化を恐れることなく改善を続ける」と、常に問いかける姿勢を示した上で、今後の規制委員会の運営に向け、情報発信と対話現場重視の規制規制に関する人材育成――について、近く議論を開始することを明言。また、任期中に核セキュリティと原子力安全に関し、国際機関による外部評価を受ける意向を示した。直近の課題である東京電力柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護に係る不適切事案については、組織文化・マネジメントの改善状況に係る見極めの難しさに言及。その上で、「およそ半年程度で委員会での議論ができるのでは」と、同発電所に関し発出されている是正措置命令の解除に向けた見通しを示した。現在、設計・工事計画認可の審査が大詰めとなっている日本原燃六ヶ所再処理工場に関しては、事業者による審査対応の改善を認めつつも、これまで繰り返されてきたしゅん工時期の延期などから、「スケジュール管理に甘さがあるのでは」と指摘。審査完了時期については「見通せない」とした。福島第一原子力発電所の廃炉に向けては、「汚染物の処理・安定化が非常に大事な作業となる。燃料デブリの取り出しは、まず状態を知ることが第一歩」などと述べ、今後、分析作業に係る取組が重要となるものと認識。昨今のエネルギー政策に係る動きに関連し、山中委員長は、「安全に係る第一義的責任は事業者にある。事業者による自主的な改善の取組を阻害する規制であってはならない」、さらに、「エネルギー安全保障を進める『車の両輪』のうち、原子力規制は原子力施設を安全に運用するための『片輪』だと考える」と述べ、推進側とは別に規制側として厳正な姿勢で臨むことを改めて強調した。会見を行う杉山委員また、委員長の交替に伴い、新たに杉山智之委員が就任(山中委員長の就任に伴う委員としての後任で、残任期間〈2025年9月まで〉が任期となる)。同氏は、日本原子力研究開発機構で約30年にわたり主に原子炉の安全性に係る研究に従事し、原子力規制庁への出向経験もある。規制委員会について「2012年の発足当初からずっと経緯を見てきた」とする杉山委員は、既成路線の踏襲とともに「技術的に原子力規制を発展させる」必要性を明言。一例として、事故耐性燃料の導入を「自身の経験を活かせる分野」としてあげる一方、海外の研究炉でしか照射試験が行われてこなかった経緯に忸怩たる思いを述べるなど、国内の安全研究基盤を強化する必要性を示唆した。事故耐性燃料は、燃料の被覆管を金属でコーティングすることなどにより、事故時の事象進展を遅らせ水素発生を抑える安全性を高めた燃料で、国内外で開発が進められている。〈委員長・各委員のプロフィールは こちら〉

27 Sep 2022

3273

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が9月22日に開かれ、8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)で西村康稔経済産業相が示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を踏まえ、原子力政策に関する今後の検討事項を、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――に整理し議論した。〈配布資料は こちら〉杉本達治委員(福井県知事)は、昨秋に策定されたエネルギー基本計画を早急に見直す必要性に言及した上で、「今後、GX実行会議で決めていく内容を、わが国のエネルギー政策にどう位置付けていくべきか、政府の考えを明確にすべき」と主張。福井県内では昨夏に国内初の40年超運転として関西電力美浜3号機が再稼働。折しも22日には、同高浜3、4号機の40年以降運転に向けた特別点検の実施が発表されたが、同氏は原子力発電所の運転期間延長に関し、「科学的・技術的な根拠をもとに、規制当局も含め十分に議論すべき」と述べた。また、六ヶ所再処理工場の度重なるしゅん工延期に対し「原子力政策全体への不信につながりかねない」と危惧。「核燃料サイクルの中核を担う施設」の着実な稼働に向け、審査対応を含め政府全体での取組を求めた。運転期間の延長に関し、資源エネルギー庁は今世紀末頃までを見据えた原子力発電所の設備容量の見通しを図示。60年間までの運転期間を想定しても、このままでは設備容量が2045年以降、急激に減少し、2090年にはゼロとなる見通しだ。こうした現状を踏まえ、安全性最優先を大前提とした原子力利用政策の観点から、運転期間など、規制面の制度のあり方に関して、原子力規制委員会に対しコミュニケーションを図っていく方向性が示された。朝野賢司委員(電力中央研究所社会経済研究所副研究参事)は、「革新炉の商用運転には相当の期間を要する」ことから、国際エネルギー機関(IEA)による勧告も踏まえ、運転期間の延長に係る意思決定を第一に据え、既に建設が進められているプラントの運転開始、新増設・リプレースと、時間軸を考慮した進め方を提唱。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて意見を陳述。運転期間の延長に関し、「取替困難な機器の劣化状況に着目し、科学的・技術的に評価し見極めるもの」とした上で、安定供給確保とともに最も経済的なCO2削減策として「既存の原子炉を最大限に活用する」必要性を強調した。〈発言内容は こちら〉また、同じく電気事業連合会の松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、六ヶ所再処理工場のしゅん工を支援する「サイクル推進タスクフォース」の設置について紹介した。

22 Sep 2022

3636