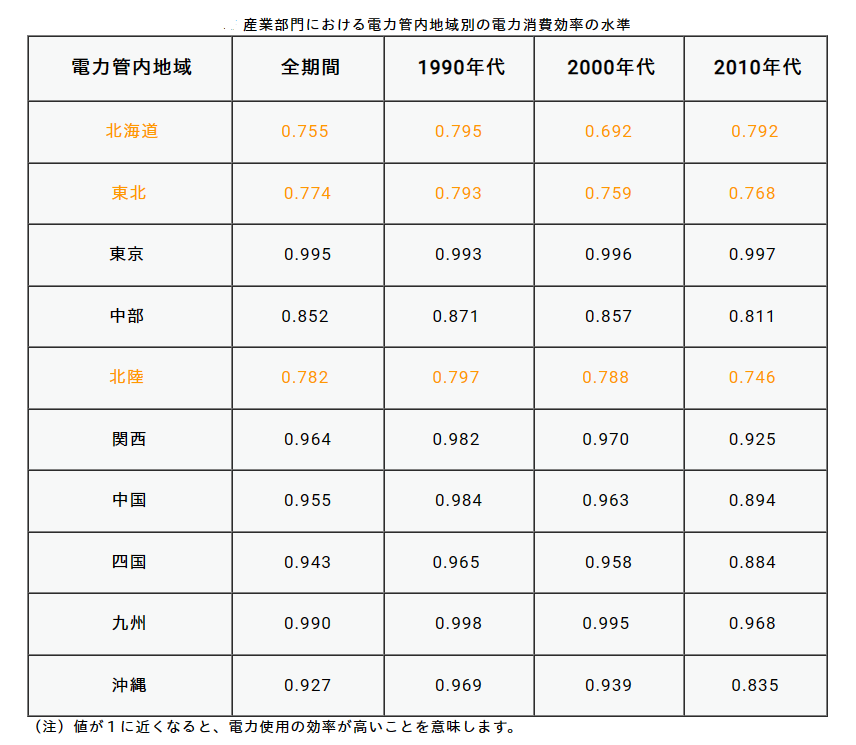

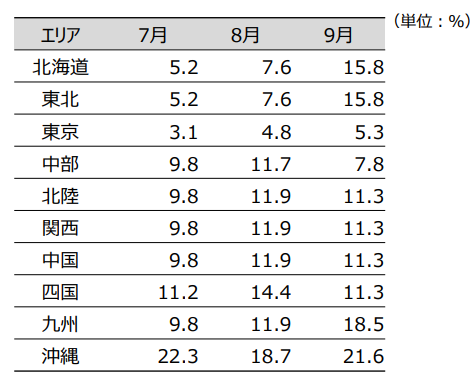

政府は6月9日、今夏の電力需給対策を決定。全国で「安定供給に最低限必要な予備率3%を確保」できる一方、東京エリアでは「7月の予備率は3.1%と非常に厳しい」見通しにあることから、昨冬に続き7・8月は無理のない範囲での節電の協力を呼びかけることとなった。大手電力7社の電気料金値上げ(経済産業相の認可を要する規制料金)も加わり、電力安定供給を巡る状況は今、難局にある。こうした中、横浜市立大学国際商学部の大塚章弘准教授は6月1日、日本の産業部門における電力消費の効率と改善可能性に関する研究成果を発表した。同研究では、「確率フロンティア分析」と呼ばれる手法を用い、「どういった社会経済的特性が電力消費の効率に影響を与えるのか」について考察。電力消費の「非効率性」に対して、気候条件が負の影響を与える事業所の規模が正の影響を与える地域の工場比率が正の影響を与える事業所の密度が負の影響を与える地域の市場競争が負の影響を与える――ことが明らかになったとしている。例えば、気候が厳しい地域では、冷暖房需要が多く空調に要する電力コストが高くなり、企業はコスト節約的な行動をとるため、電力使用の無駄は少なくなり、また、従業員が多い事業所では、広い作業空間や電子デバイス機器を必要とし、特にオフィスルームが増加すると電力の共有利用(照明やOA機器など)が妨げられるため、電力使用の無駄が発生しやすいということだ。さらに、こうした知見を踏まえ、北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄の各電力管内別に、1990~2015年の電力消費効率を分析し数値化。その結果、東京、関西、中国、九州、沖縄では電力消費効率が高く、逆に、北海道、東北、北陸では電力消費効率が低く節電のポテンシャルが大きいことがわかった。同研究では、エネルギー政策の変更が電力消費効率の改善に寄与しているとする一方、「東日本大震災を契機として日本の原子力発電の大半が稼働を停止し、その結果、電気料金が高騰」、「電力の主力電源を再生可能エネルギーとする方向性が定まったため、今後、電気料金の上昇が継続する可能性が高い」などと懸念。今回の研究成果は、エネルギー政策の費用対効果の検証にも利用できるとしている。

09 Jun 2023

1356

水産庁は6月2日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の水産加工業者における東日本大震災からの復興状況に関するアンケート結果を発表した。2014年度以降、毎年、実施しているもの。今回、2023年1~2月に全国水産加工業協同組合連合会などに所属する6県・971企業を対象にアンケートを実施し、221企業から回答を得た。アンケート結果によると、生産能力が8割以上回復した業者は67%(前回調査では68%)、売上げが8割以上回復した業者は50%(同49%)と、「依然として生産能力の回復に比べ、売上げの回復が遅れている」ことなどが明らかとなった。「生産が8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い青森県の76%に対し福島県は57%、「売上げが8割以上回復した」と回答した業者の割合は最も高い千葉県の65%に対し福島県は40%で、生産能力、売上げとも、福島県が他の5県に比べ遅れており、全体として資本金の規模が小さいほど生産能力、売上げの回復が遅れている傾向もみられた。6県全体で、震災前と同水準まで売上げが戻った理由として多かったのは、「新商品開発・新ブランドの開発」(22%)、「新規販売チャンネルでの販売」(21%)で、一方、震災前と同水準まで売上げが戻っていない理由として多かったのは、「原材料の不足」(29%)、「人材の不足」(23%)、「販路の不足・喪失」(22%)だった。

08 Jun 2023

1504

廃止措置が進められている「もんじゅ」のサイトを活用した新たな試験研究炉の建設計画が具体化している。日本原子力研究開発機構は6月2日、文科省の作業部会会合で新試験研究炉の検討状況について説明。熱出力10MW級の中性子ビーム炉を基本案とする概念設計、敷地内の建設候補地における地質調査の進捗状況の他、新試験研究炉が主目的とする中性子利用に関し、「中性子小角散乱装置」、「中性子イメージング装置」など、幅広い産業利用に供する4つのビーム実験装置の設置に係る検討結果を紹介し、「最優先で設置し、新試験研究炉の存在意義のアピールが重要」とした。同機構の新試験研究炉推進室長の和田茂氏は、「最先端の利用をいかに実現するのか、最先端の研究をいかに地元貢献に展開するのか、これらに留意しつつ、関連コミュニティを巻き込んで活動を行う」と強調している。〈原子力機構発表資料は こちら〉新試験研究炉の着工・運転開始時期は未定だが、現在、概念設計を終え、許認可に向けて2022年度より詳細設計段階に入ったところだ。原子力機構では、設置許可申請の見込み時期を2024年中に提示する予定。作業部会の委員からは、今後の設計・運営に向け、産業界のニーズ、人材育成・技術継承における役割、学生や異分野に向けた啓発を考慮する必要性があげられたほか、規制対応や商業炉との対比の関連で、それぞれ「グレーデッドアプローチ」(分類したリスクに応じ最適な安全対策を講じていく考え方)による審査の合理化、メンテナンススケジュールのあり方についても意見が交わされた。原子力機構、京大、福井大は新試験研究炉の設置に向け5月8日に協力協定を締結(福井大にて、左から福井大・上田学長、京大・湊総長、原子力機構・小口理事長、原子力機構発表資料より引用)同作業部会は2020年に、新試験研究炉の炉型として、京大研究炉「KUR」の後継、幅広い学術分野での利用や産業分野への発展が見込まれることなどから、中出力炉(熱出力10MW未満程度)を「最も適切」とみて設計を進めていく考え方を示し、中核的機関として、原子力機構(試験研究炉の設計・設置・運転)、京都大学(幅広い利用運営)、福井大学(地元関係機関との連携構築)を選定した。

07 Jun 2023

5044

2022年度のエネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)が6月6日、閣議決定された。エネルギー政策基本法に基づき、政府がエネルギーの需給に関して講じた施策の概況を取りまとめ国会に提出するもの。 今回の白書「第1部」(特集)は、福島復興の進捗エネルギーを巡る課題と対応GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた課題と対応――に焦点を当てている。 例年、「第1部」に取り上げている「福島復興の進捗」では、「引き続き、被災地の実態を十分に踏まえ、地元との対話を重視しつつ、施策の具体化を進め、復興に向けた道筋をこれまで以上に明確にしていく」と明記。福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関する取組として、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の取扱いや、水中ロボットを活用した1号機原子炉格納容器内部調査など、最近の動きについて述べている。「エネルギーを巡る課題と対応」では、ロシアによるウクライナ侵攻がもたらした世界的なエネルギー危機に対し各国で取られた対応や政策の動向などを整理。「短期的なエネルギーの需給ひっ迫や価格高騰を引き起こしただけでなく、中長期的にもエネルギー市場への影響を及ぼすことが予想されている」とした上で、欧州のLNG需要が高まる見通しから「『LGN争奪戦』は短期間で終わることはなく、今後も一定程度この傾向が続いていく」との予測を示し、今後のエネルギー・資源確保に警鐘を鳴らしている。「GXの実現に向けた課題と対応」では、脱炭素社会への移行に向けた世界の動向を整理し、日本の対応として、2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」の中から、エネルギー安定供給に係る取組について紹介している。

06 Jun 2023

1829

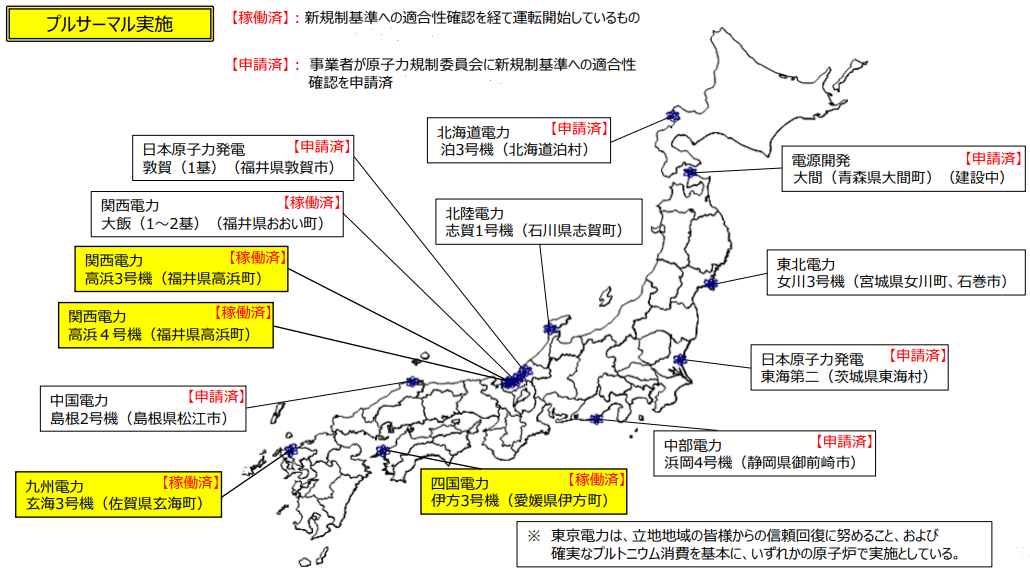

電気事業連合会は6月2日、「原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組について」を発表した。「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する」とする国の基本的方針を踏まえ、改めて、原子燃料サイクル事業の着実な推進プルサーマルの推進使用済燃料対策最終処分および廃止措置の取組地域振興――に係る取組方針を示し、「事業者間の連携をより一層強化し、整合的・総合的に進めていく」としている。六ヶ所再処理工場(2024年度上期のできるだけ早期にしゅん工予定)および MOX加工工場(2024年度上期しゅん工予定)の早期しゅん工と、しゅん工後の安全・安定操業に向けては、「原子燃料サイクル確立に向け極めて重要」と認識し、日本原燃の活動を全面的に支援。プルサーマルの推進に向けては、電事連が2020年、22年にそれぞれ策定した新たなプルサーマル計画、その推進に係るアクションプランに基づき、2030年度までに少なくとも原子炉12基でのプルサーマル実施を目指すとともに、事業者間で保有するプルトニウムを交換することなども計画的に進め、「プルトニウムバランスの確保」に責任を持って取り組む。プルサーマル発電に伴い発生する使用済MOX燃料については、5月19日に国内の原子力発電事業者11社がフランス・オラノ社とも協力し再処理実証研究の実施に向けた取組を進めることを決定。今回、発表した事業者の取組では、2030年代後半頃の再処理技術が確立するまでの間、「使用済MOX燃料は適切に貯蔵、管理し、具体的な貯蔵、運搬方法についても検討を進める」ことも述べている。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)は、5月23日に日本原子力文化財団が開催した記者懇談会の場で、原子燃料サイクルの進捗状況に関し、「なかなか芳しくないのでは」と問題意識をにじませた上で、使用済燃料対策や最終処分の取組など、バックエンドに係る議論がまだ不十分なことを指摘。海外の動向にも言及しながら、地道に成果を積んでいくことや国民的関心を高めていく必要性も示唆した。

06 Jun 2023

2998

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出に関するIAEAの包括レビューミッションが6月2日、全日程を終了した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回のミッションは、日本政府とIAEAとの間で2021年7月に署名された「ALPS処理水の取扱いに係る包括的な協力枠組みに関する付託事項」に基づきこれまで行ったALPS処理水に関する安全性に関するレビュー規制に関するレビュー独立したサンプリング・データの裏付け分析――を総括するもの。そのうち、「独立したサンプリング・データの裏付け分析」に関しては5月31日に、海外の研究機関も含めたデータ分析により「ALPS処理水に関する正確かつ詳細な測定を実施した東京電力の能力について、IAEA調査の結果、信頼に足るとの結論に達した」とする報告書が公表されている。包括レビューミッションでは、グスタボ・カルーソ氏(IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官)ら、8名のIAEA職員と9名の国際専門家(アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、韓国、フランス、ロシア、米国、ベトナム)が5月29日に来日。一行は、日本政府および東京電力と会合を行い、IAEA国際安全基準に基づいて技術的事項を議論するとともに、6月2日には現地を訪れALPS処理水の海洋放出に関する工事の進捗状況を確認した。〈東京電力発表の現地視察動画は こちら〉今回のレビューミッションの議論については、IAEAが年央を目途に公表予定の包括報告書に反映される。

05 Jun 2023

1515

三菱電機と三菱重工業は、発電機事業のジョイントベンチャーを2024年4月に設立する。カーボンニュートラル実現に向けた取組の加速化など、電力を取り巻く世界環境が大きく変化する中、発電機事業を統合し、両社の技術・資産を結集することで、市場競争力をさらに強化することがねらい。〈三菱電機発表資料は こちら〉事業の統合については、両社が昨年末に基本的に合意しており、5月29日に諸条件を定めた統合契約を同日付で締結したことが発表された。今後、三菱電機が100%子会社の準備会社を設立し、両社の火力、原子力、水力の各発電事業を分割・承継させる。出資比率は三菱電機が51%、三菱重工が49%となる予定だ。新会社は神戸市に設立される。三菱電機の漆間啓社長は同日、報道関係者・投資家を対象とした経営戦略説明会の中で、サステナビリティの実現を目指し同社が注力する課題領域の筆頭に「カーボンニュートラル」を掲げ、「温室効果ガスの削減に向けた取組を強化するなど、企業としての責任をしっかり果たしていきたい」と強調。また、同専務執行役の高澤範行氏は、インフラビジネス分野における成長戦略の中で、海外パートナーとの戦略的提携を図っていくことなどを述べた。同社では2022年に米国ホルテック社が開発する小型モジュール炉(SMR)向けに計装制御システムの設計契約を締結している。高澤氏は、「市場変化に対応した生産・事業基盤の再構築」の一戦略として、今回の三菱重工との発電機事業JV設立について説明し、「世界的にリモートワークが定着する中、投資抑制傾向にある交通事業や、競争が激化している変電事業についても、生産体制の最適化を図っていく」とも述べている。

02 Jun 2023

5792

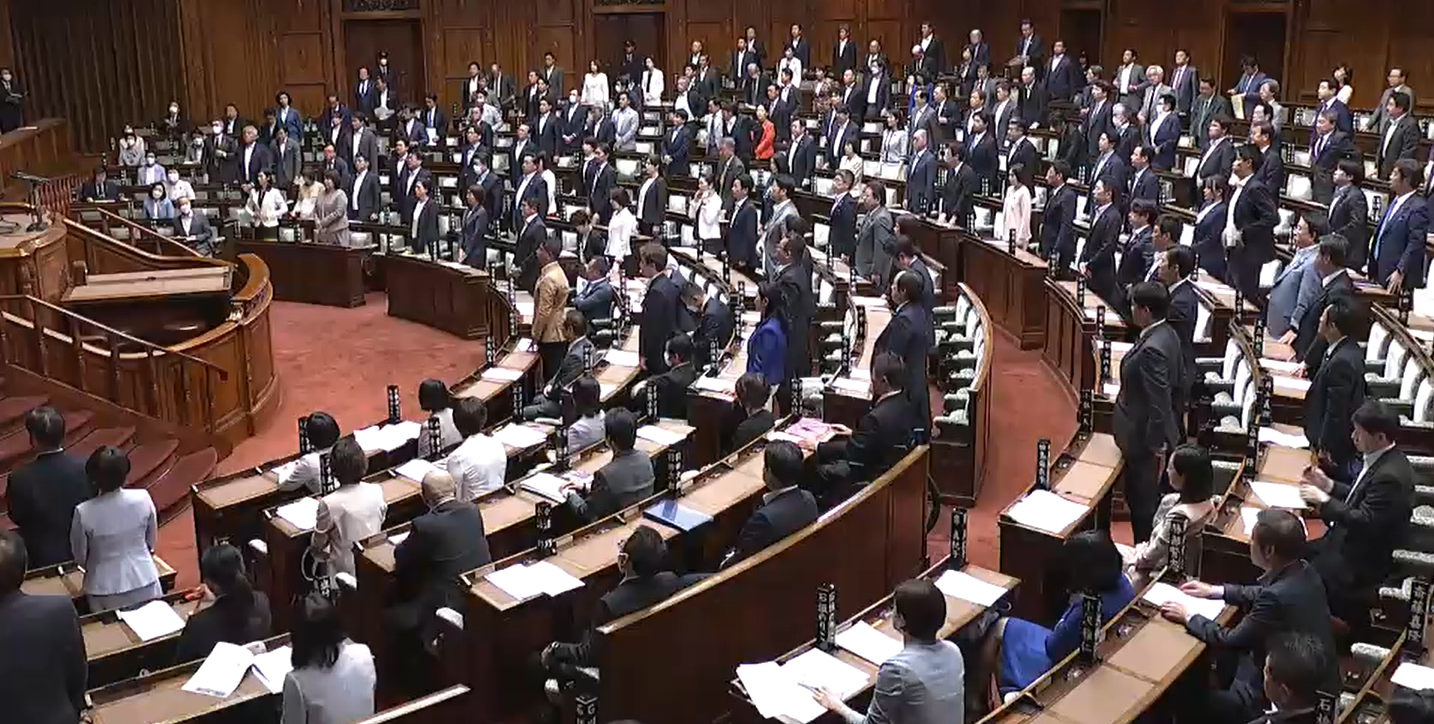

「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が5月31日、参議院で可決され、成立した。2月に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」に基づき、「地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入促進」、「安全確保を大前提とした原子力の活用」に向けて、関連法を改正するもの。原子力の関連では、「事業者に対し、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付ける」(原子炉等規制法)、「『運転期間は最長で60年に制限する』という現行の枠組みを維持した上で、事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外する」(電気事業法)ことなどを規定している。同法案は、4月27日に衆議院で可決後、参議院に送付され同経済産業委員会(吉川沙織委員長〈立憲民主党〉)にて審議。5月30日に同委で可決後、31日の本会議に諮られ、賛成多数で可決、成立となった。採決に先立つ討論で、日本維新の会と国民民主党の各議員が賛成の立場で、立憲民主党と日本共産党の各議員が反対の立場で意見を表明。経済産業委員会での審議では、いわゆる「束ね法案」((「束ね法案」とは、幾つもの法案を ひとつの法案にまとめて提出されたものを、「一括審議」と区別するため「一括法案」とは呼ばずに「束ね法案」と呼ぶ。「一括審議」とは、国会に提出された別々の法案であっても、 何らかの共通点を見出して、同一の手続きで審議を進めることをいう。))として提出されたことが議論の一つとなったが、国民民主党の礒﨑哲史議員は、本会議での討論の中で、法案への賛意表明の一方、「まだ深掘りした議論が不足している」、「国民への丁寧な説明の機会を逸したことに大きな問題があった」と指摘した。 参院経済産業委員会に招かれた参考人(右より、山地氏、岩船氏、松久保氏)参議院の経済産業委員会は、同法案の審議に関し、内閣委員会、環境委員会との連合審査会を含め計7回開催。5月25日には、有識者として、山地憲治氏(地球環境産業技術研究機構理事長)、岩船由美子氏(東京大学生産技術研究所教授)、松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)を参考人に招き質疑応答を行った。岩船氏は供給対策だけでなく需要対策も活用したエネルギー安定供給を図る必要性を、松久保氏は福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れぬことなどをそれぞれ主張。有識者の発言を受け、石川博崇委員(公明党)は、原子力産業新聞が2021年に福島第一原子力発電所事故から10年の機に行ったインタビュー特集「ふくしまの今 ~復興と廃炉、10年の歩み~」に言及し、インタビュー中の山地氏による「国民の信頼を回復し、事故の負のイメージを払拭する取組が必要」との発言に関し質問。山地氏は、「まず国が前面に立って『原子力を活用していく』と、国民に示していくことが非常に重要だ」と応えた。電力安定供給の重要性を踏まえ、SMRに期待する平山委員また、平山佐知子委員(無所属)は、「今、子供から高齢者までスマホを使うようになり、話題の『ChatGPT』も電力を多く必要とする。これからますます電力を消費する社会となっていく」と、将来に向けた電力安定供給の重要性を強調。「あらゆるエネルギー源を否定することなく、様々なイノベーションをしっかりと起こしていく必要がある」と、現実的・総合的に対応していく必要性を主張した上で、次世代革新炉の開発に関し、小型モジュール炉(SMR)を利用した水素製造の可能性にも期待を寄せた。なお、今回の法案成立を受け、松野博一官房長官は5月31日午後の記者会見で、「原子力規制委員会が厳格に規制を行っていく方針に変わりはない。今後、エネルギー安定供給とカーボンニュートラルの実現の両立に向け、本法の着実な施行に努めていく」と発言。また、電気事業連合会の池辺和弘会長は、「安定供給と2050年カーボンニュートラルの実現に向け、引き続き、安全確保を大前提とした原子力発電の最大限の活用、火力発電の脱炭素化、電化の推進など、需給両面であらゆる対策を講じていきたい」とのコメントを発表した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

01 Jun 2023

3493

全国原子力発電所所在市町村協議会(全原協、会長=米澤光治・敦賀市長)の2023年度総会が5月30日、都内のホールで行われた。全原協は、「原子力発電所の立地によって生じる諸問題に結束して解決し、住民の安全確保と地域発展を目指す」ことを目的とした全国の原子力施設が立地・計画される地域28市町村を会員とする団体。総会では、2023年度事業計画の一つとして、「被災地の復興」、「安全規制・防災対策」、「原子力政策」、「立地地域対策」に係る計58項目の要望事項について、国および関係機関に強く要請し早期実現を図っていくことを確認した。4月の敦賀市長交替に伴う就任後、初の総会に臨んだ米澤会長は、冒頭、挨拶に立ち、「全原協の発展のため、誠心誠意努めていく」と強調。前週に帰還困難区域を含む福島県浜通り地域を訪問・視察したという同氏は、「福島第一原子力発電所事故発生から12年が経過した今なお、帰還することのできない地域をこの目で見て、福島の現状に向き合わねばならないとの思いを強くした」として、復興に向けた長期的な取組の必要性を改めて述べた。また、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」の議論を踏まえた最近の原子力政策を巡る動きにも言及。次世代革新炉の開発・建設に取り組む方針が示されたことに関し「長期的に原子力発電所を活用していくという将来を見据えた姿勢が明確になった」などと評価する一方、放射性廃棄物、核燃料サイクル、原子力防災に係る停滞を指摘した上で、立地地域として「国が前面に立って責任を果たすよう声を上げていく」と強調した。来賓挨拶に立つ細田博之氏総会には、来賓として、およそ20年前に「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の制定に関わった衆議院議員で現在、同議長を務める細田博之氏(自由民主党)らが出席。細田氏は、来賓挨拶の中で、エネルギー政策に係る立地地域の理解・協力を労う一方、原子力発電所の再稼働が進まぬ状況を憂慮したほか、CO2を排出する化石燃料や気象条件に左右される太陽光・風力発電への過度の依存を「カーボンニュートラルのマイナス要因」と指摘。電力安定供給に係る議員連盟をリードしてきた同氏は、電気自動車や鉄鋼生産も「全部電力で賄われている」として、日本のエネルギー・経済安全保障に向け低廉な原子力発電を活用する必要性を改めて述べた。政府からは、内閣府、経済産業省、文部科学省、国土交通省、原子力規制庁の政務・行政官が出席し、全原協による要望事項を踏まえ地域の首長らと意見交換。経産省の中谷真一副大臣は、4月に立ち上げた政策対話の場「原子力政策地域会議」について紹介し、引き続きコミュニケーションを図っていく姿勢を示した。

31 May 2023

2084

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は5月29日、今夏の電力需給見通しを取りまとめた。30日開催の総合資源エネルギー調査会に報告される運び。それによると、全国各エリアで安定供給に最低限必要となる予備率3.0%以上を確保できる見通しとなったが、東京エリアについては、2021年度の冬季以降、電力の高需要期に実施してきた追加供給力公募、いわゆる「kW公募」による供給力増加を含めても、最も厳しい7月の予備率は3.1%と、ぎりぎりの水準が見込まれ、依然と予断を許さぬ状況にある。OCCTOでは、発電所の計画外停止などに備え、国・事業者と連携した追加対策を検討するとともに、電力需給モニタリングによる監視体制を強化し、需給ひっ迫の可能性がある場合のSNSを通じた周知を図るよう準備を進めていく。資源エネルギー庁は3月末、今夏の電力供給力対策の基本的方向性を提示。「2022年度冬季は、暖冬などの影響もあり、燃料調達に起因する電力安定供給上の支障は生じなかったものの、ウクライナ情勢は未だ収束しておらず、今後、他国の需要の伸び次第では、LNGを始めとした燃料調達がさらに激化することも予想される」ことから、今後の供給力確保に向け検討を進めてきた。その中で、東京エリアでは、「kW公募」により、JERAが長期計画停止中の広野火力2号機(重油・原油、60万kW)で落札され、今夏の供給力として57.6万kW(7・8月)分が追加されている。原子力発電の供給力は、2022年度冬季の全国最大需要時(1月25日9~10時、15,967万kWで東日本大震災以降の冬季最大需要を更新)、関西、四国、九州の3エリアで計857万kWだった。今夏の供給力見通しでは、同3エリアで計955万kW(8月)が見込まれている。

30 May 2023

2449

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は5月26日、定例の記者会見を行った。新井理事長はまず、19~21日に開催されたG7広島サミットを受けて発表した理事長メッセージについて説明。今回のサミットで発出された共同コミュニケでは、原子力について、「化石燃料への依存を低減し得る低廉な低炭素エネルギーを提供し、気候危機に対処し、ベースロード電源や系統の柔軟性の源泉として世界のエネルギーを確保する」ものと、その役割の重要性が改めて確認された。これに先立ち、原産協会は、「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)の機会を捉え、米原子力エネルギー協会(NEI)と「国際原子力エネルギーフォーラム」を共同開催。会見で新井理事長は、その成果にも言及し、原子力産業界として、「G7で確認された原子力の役割の重要性に鑑み、気候危機への対応とエネルギー安全保障の確保に向けて原子力を最大限活用すべく、世界の原子力産業界と協力しながら、引き続き取り組んでいく」と強調した。また、最近の原子力政策を巡る政府の動きとして、4月28日に閣議決定された高レベル放射性廃棄物の「最終処分に関する基本方針」の改定では、処分地選定に向けて国が前面に立ち有望地点の拡大などの取組を強化していくこととされたが、これに関して、新井理事長は「この課題が日本全体で共有されるとともに、具体的なプロセスが進展する」よう期待。さらに、同日、原子力関係閣僚会議で、再稼働への総力結集、既設炉の最大限活用、次世代革新炉の開発・建設、サプライチェーンの維持・強化などに取り組む「今後の原子力政策の方向性と行動指針」が決定されたことについては、「わが国のエネルギー安全保障、電力の安定供給、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、原子力を持続的に活用するための今後の方向性が整理された」ものと認識。「これを踏まえ、原子力の最大限活用に取り組んでいく」と改めて述べた。記者より、昨今、核融合エネルギーの実用化を目指し研究開発に取り組むベンチャー企業や、浮体式原子力発電所プロジェクトを進める海外企業、これに対する国内企業による出資の動きから、その実現可能性について問われたのに対し、新井理事長は、今後の技術革新やスタートアップに期待しつつも「まだハードルは高い」などと応えた。

29 May 2023

1540

福島第一原子力発電所のALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する。))に関する現状理解のため、来日していた韓国専門家による現地視察が5月25日、全日程を終了した。7日に行われた日韓首脳会談で、韓国国内における理解を深めるために実施が合意されていたもの。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉23、24日には、韓国のユ・グクヒ原子力安全委員長他、専門家ら20名が福島第一原子力発電所を訪問。外務省、経済産業省、原子力規制庁、東京電力など、日本側の同行のもと、多核種除去設備(ALPS)、貯蔵タンク、希釈放出設備、分析施設などを視察。発電所訪問後の25日、一行は日本側との意見交換に臨んだ。資源エネルギー庁原子力発電所事故収束対応室調整官は、今回、来日した視察団との技術的な質疑応答の詳細は明らかにしなかったが、「基本的に韓国側から要望のあった設備はすべて視察した」と説明している。日本政府は、これまでも韓国政府の他、各国・地域の在京外交団らに向け、ALPS処理水の取扱いに関するテレビ会議説明会などを開催してきた。今後も引き続き、福島第一原子力発電所の現地視察の実施を含め、情報発信を行い、国際社会の理解を求めていくとしている。なお、東京電力は25日、昨秋に本格開始した海洋生物(ヒラメ、アワビなど)の生育状況を「通常の海水」と「海水で希釈したALPS処理水」とで比較する飼育試験の進捗状況を発表。近畿大学水産研究所の家戸敬太郎教授より「ALPS処理水添加の水槽も、通常海水の水槽も生育状況に違いは見られず、自分の知見と比べても遜色なく良好である」とのコメントを受けたとしている。

26 May 2023

1697

原子力規制委員会は5月24日、日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」(大洗町、ナトリウム冷却型高速炉、熱出力100MW)について、新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、原子力委員会と文部科学省への意見照会、パブリックコメントを経て、正式決定となる運び。原子力機構は2017年3月、「常陽」の新規制基準適合性に係る審査を規制委員会に申請。炉心設計・熱出力に係る申請内容の補正に伴い、およそ1年半の審査保留を挟み、都合6年余の審査期間を経て、審査書案の了承となった。「常陽」は、高速増殖炉の基礎・基盤技術の実証、燃料・材料の照射試験、将来炉のための革新技術検証を使命に、1977年に初臨界に達した後、約71,000時間の運転実績を積んできた。現在、2007年度に実験装置のトラブルが生じ運転を停止中。2016年に高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉決定を踏まえ原子力関係閣僚会議が策定した「高速炉開発の方針」では、炉心燃料関連技術、ナトリウム取扱・主要機器関連技術など、高速炉特有の技術課題解決のための知見獲得、国際協力との相乗効果による開発推進の観点から、「常陽」の再稼働に向けて積極的に取り組むとされている。高速炉開発は非エネルギー分野での貢献も期待されており、原子力機構が昨秋開催した報告会での説明によると、現在、全量を海外に依存している医療用ラジオアイソトープの国産化に向けて、「常陽」を活用し、がん治療で世界的に注目されるアクチニウム225の製造実証を2026年度までに行うとしている。

24 May 2023

2980

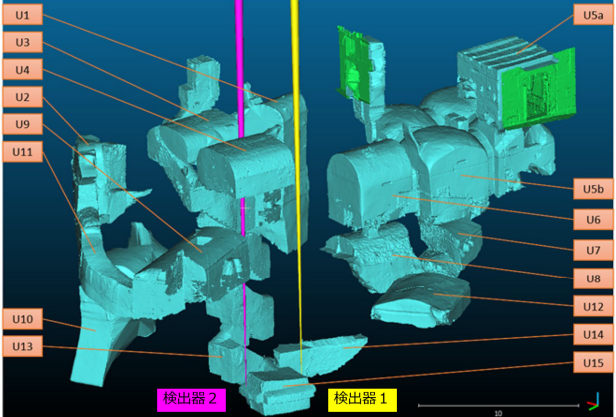

名古屋大学大学院理学研究科・森島邦博准教授らの研究グループは5月18日、上空から飛来する宇宙線ミュオンを利用した観測手法「宇宙線イメージング」により、イタリア・ナポリ市内地下10mに埋もれる「古代ネアポリス」遺跡の構造を可視化し、紀元前ギリシャ時代の埋葬室を新たに発見したと発表した。ナポリ大学との共同研究で行われたもの。ナポリ・サニタ地区には、未知の埋葬室が存在するという仮設が立てられていた。〈名大発表資料は こちら〉この「宇宙線イメージング」は、X線では測定不可能な巨大な対象物の周辺に、宇宙線を検出する特殊な写真フィルム「原子核乾板」を用いた検出器を設置して、岩盤1kmでも透過する宇宙線ミュオンの「エネルギーが高いほど透過能力が高い」特徴を利用し、対象物を通過するミュオンの飛来方向分布を計測。これを名古屋大独自開発のコンピューターシミュレーションにより分析することで、対象物を破壊することなく、内部の低密度領域、高密度領域の存在を把握し、未知なる空間の詳細構造の解明につなげるというもの。森島准教授らの研究グループは、同手法により、これまでも、エジプト・カイロ大学などとの共同研究で、クフ王ピラミッド内部に2つの未知の空間を発見するなど、研究成果をあげてきた。今回、発掘による考古学調査が困難な市街地における地下構造把握に極めて有効な手段となることが実証され、道路陥没事故を引き起こす地下空洞の探査など、都市部の防災技術への応用も期待されるとしている。「原子核乾板」を用いたミュオン測定手法は、軽量・コンパクトで電源を必要としないため、狭あい・過酷な環境下でも短時間で設置できる利点を持つ。森島准教授らは2015年に、東芝他との協力で、福島第一原子力発電所2号機の原子炉内部の透視に成功している。*森島准教授の研究は、放射線の基礎知識シリーズ「原子力ワンポイント」でも紹介されています。こちら をご覧ください。

23 May 2023

2359

G7広島サミット(5月19~21日、広島市)が全日程を終了。21日、岸田文雄首相は、議長国記者会見を行い、今回の開催地に広島を選んだ意義を「平和への誓いを象徴する」ふさわしい場所と改めて述べた上で、G7首脳との議論を通じ「『核兵器のない世界』に向けて取り組んでいく決意」が共有できたと強調した。同日夕刻、岸田首相は、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談。依然、ロシアによる侵略が予断を許さぬ同国に対し、新たな支援を約束した。サミットでは、20日、「G7広島首脳コミュニケ」を発出。エネルギーに係る項目の中で、原子力の有する潜在性として、「化石燃料への依存を低減し得る低廉な低炭素エネルギーを提供し、気候変動に対処し、およびベースロード電源や系統の柔軟性の源泉として世界のエネルギー安全保障を確保する」との認識を示した。さらに、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)のコミュニケに盛り込まれた既設炉の最大限活用、革新炉の開発・建設、強固な原子力サプライチェーンの構築、原子力技術・人材の維持・強化に係る取組姿勢を確認。改めて「最高水準の原子力安全および核セキュリティが、すべての国およびそれぞれの国民にとって重要である」と強調している。また、「G7広島首脳コミュニケ」では、福島第一原子力発電所の廃炉作業の着実な進展、日本による取組について、「科学的根拠に基づきIAEAとともに行われている」と、その透明性を歓迎。ALPS処理水((トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する規制基準値を確実に下回るまで、多核種除去設備等で浄化処理した水))の海洋放出に関しては、「IAEA安全基準および国際法に整合的に実施され、人体や環境にいかなる害も及ぼさないことを確保するためのIAEAによる独立したレビューを支持する」としている。20日、岸田首相は、今回、招待国となったクック諸島のマーク・ブラウン首相と会談を行っており、2月にも太平洋諸島フォーラム(PIF)代表団として来日したブラウン首相は、政治レベルや専門家間の対話など、ALPS処理水の海洋放出に係る日本の取組に理解を示した。今回のG7広島サミットを受け、日本経済団体連合会の十倉雅和会長は22日、地球環境・エネルギー分野の議論に関し、「気候変動対策について、開発途上国等との連携や多様な道筋の追求が合意され、エネルギー安全保障と持続的な経済成長を確保しつつ、再生可能エネルギーの拡大や、原子力、水素・アンモニア等の活用で一致したことを高く評価する」とのコメントを発表。また、日本原子力産業協会の新井史朗理事長は22日、「G7で確認された原子力の重要性に鑑み、気候危機への対応とエネルギー安全保障の確保に向けて原子力を最大限活用すべく、世界の原子力産業界と協力しながら引き続き取り組んでいく」とするメッセージを発表した。

22 May 2023

1985

内閣府はこのほど、原子力防災について、「被ばくとは何か」、「いつ避難などの行動をとるのか」などを簡単に説明する短編動画「!サクッと解説!原子力防災」を公開した。動画は全6編。いずれも1~2分程度で、ごく簡素なアニメーションを用いて解説している。第1編「被ばくって何?」では、外部被ばくと内部被ばくの違い、放射線の測定単位などを説明。第3編「どんなときに避難をするの?」では、PAZ((原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針で予防的防護措置を準備する区域、原子力発電所から概ね5km))、UPZ((同じく緊急防護措置を準備する区域、原子力発電所から概ね5~30km圏))の各区域における原子力発電所の状態に応じた防護措置(屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の服用など)について説明。第6編「避難の時は、何に注意したらいいの?」では、自然災害から命を守る行動を優先して行う指示がない状況で、慌てて避難しないできる限り肌を露出せず、使い捨てできる服装にする――ことを注意事項として述べている。内閣府(原子力防災)では昨年末、ウェブサイトのデザインを更新し、わかりやすいコンテンツの掲載に努めている。

19 May 2023

1551

核融合エネルギーの実用化に取り組む京都大学発のベンチャー企業「京都フュージョニアリング」は5月17日、総額約100億円の資金調達に成功したことを発表した。電力、商社、金融など、各界から、計17社が引き受けたもの。〈京都フュージョニアリング発表資料は こちら〉エネルギー問題と地球環境問題を同時に解決する次世代エネルギーとして核融合の研究開発に取り組む同社では、「ITER計画に加え、近年では諸外国で民間投資が増加したことにより、フュージョン(核融合)スタートアップによる研究開発も加速し、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けた動きが活発化している」と、核融合エネルギーの実用化を巡る国際競争の激化を認識。今回の資金調達によって獲得した資金と投資家の持つ知見を活用して、主力製品である核融合周辺装置やプラントの研究開発を加速させ、「米国・英国を拠点とした事業拡大をさらに強化し、世界におけるいち早いフュージョンエネルギーの実現と産業化に向けて邁進する」と、意気込みを見せている。出資企業の関西電力グループ合同会社「K4 Ventures」は「フュージョンエネルギーにかかる新しい知見の獲得や実用化の可能性検討に取り組み、ゼロカーボン社会の実現に貢献していく」と、電源開発株式会社は「発電事業、水素製造事業においても新たな価値をもたらす」と、それぞれ展望、期待。また、三菱商事は「フュージョンエネルギーを活かしたカーボンニュートラル新産業の創出に取り組み、脱炭素化および日本を含む世界各国でのエネルギーの安定供給に貢献する」としている。原研時代の小西哲之氏(原産新聞1999年8月12日号〈発刊2000号〉より)政府の統合イノベーション戦略推進会議では4月に、産業界からの参画も得た議論を踏まえ、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を策定。核融合エネルギーを新たな産業と捉え実用化に向け加速化を図っていく方針が示された。同会議には、有識者として「京都フュージョニアリング」取締役の小西哲之氏も参画。同氏は、日本原子力研究所(日本原子力研究開発機構の前身)でトリチウム工学研究に取り組んだ経験を有しており、1999年に、原子力産業新聞が創刊した「昭和31年」の生まれに因んだ発刊2000号特集インタビューで、核融合の将来に向け、「21世紀のエネルギーを考えると、核融合を筆頭として地球再生可能エネルギーを使っていくべきだ。あと30年で実証したい」と、熱く語っていた。

18 May 2023

4252

原子力規制委員会は5月17日の定例会合で、核物質防護に係る不適切事案のため東京電力柏崎刈羽原子力発電所に対し実施している追加検査を、引き続き行う対応方針を了承した。柏崎刈羽原子力発電所では、2020年9月に発電所社員が他社員のIDカードを無断で持ち出し中央制御室まで不正に入域する事案が発生。この他にも、核物質防護設備の機能の一部喪失事案が発覚したことから、規制委員会は、「組織的な管理機能が低下」、「核物質防護上、重大な事態になり得る状況」と指摘し、2021年3月、同所に対する原子力規制検査の対応区分を「第4区分」(事業者が行う安全活動に長期間にわたる、または重大な劣化がある状態)に変更。約2,000人・時間を目安として追加検査を行うことを決定し、東京電力に対し同年4月、対応区分が「第1区分」(事業者の自律的な改善が見込める状態)に改善するまで、事実上、運転が不可能となる是正措置命令を発出した。17日の会合では、原子力規制庁が2021年4月~23年4月に実施した追加検査の報告書について説明。検査時間は3,475人・時間に達したとしている。そのうち、2021年秋の東京電力による改善措置報告後に行われた「フェーズⅡ」では、「強固な核物質防護の実現」、「自律的に改善する仕組みの定着」、「改善措置を一過性のものとしない仕組みの構築」の3つの確認方針で検査。これに基づく27項目からなる確認視点のうち、4項目が未だ「是正が図られていない」との判断に至り、原子力規制検査の対応区分を「第4区分」のまま、「フェーズⅢ」として追加検査を継続するとしている。今回の報告書では、「是正が図られていない」と判断された確認視点の一つ「自然環境に適合した設備が設置され不要警報が減少しているか」に関し、荒天時の体制構築や不要警報の低減目標を踏まえた具体的対応について、引き続き確認の必要があると指摘。自然ハザードに関する審査を担当する石渡明委員は、日本海側の厳しい気象条件にも言及しながら、「長期的に改善している傾向がはっきりと見える。『あと一息』という感じではないか」と、東京電力の取組に一定の評価を示した。山中伸介委員長は、今後、追加検査の進捗について引き続き報告を受けるとともに、東京電力社長との対話の場を設定し、今回の報告書で指摘された課題への対応状況について意見交換を行う考えを示した。なお、規制委員会による対応方針を受け、東京電力は、検査で指摘事項のあった4項目について「しっかりと是正を図っていく」とのコメントを発表した。

17 May 2023

2290

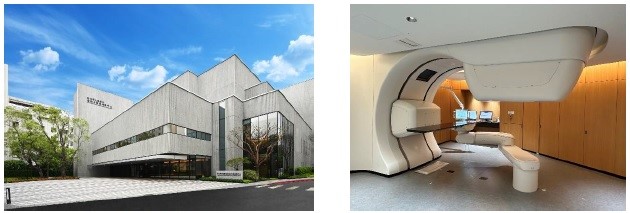

日立製作所は5月16日、台湾・台北栄民総医院に納入した重粒子線がん治療システムが15日から治療を開始したと発表した。台湾では初めての重粒子線がん治療システム稼働となる。また、陽子線がん治療システムでこれまで多くの海外納入実績を積んできた日立にとっても、今回の重粒子線がん治療システムは、初めての海外での治療開始となった。〈日立発表資料は こちら〉日立の発表によると、同システムは、台北栄民総医院の新しい重粒子線がん治療センターに設置され、水平・垂直方向からの照射が可能な治療室を2室完備。呼吸に伴う臓器の動きを捉える動体追跡技術と、腫瘍の形状に合わせて重粒子線を照射できるスキャニング照射技術を搭載している。納入先の台北栄民総医院は、台湾有数の医学センターとして世界でも高い知名度を有している。台湾のメディアによると、同地域内で、2020年にがんを発症した患者は前年比725人増の121,979人、前年より1秒縮まった4分19秒に1人のペースでがんに罹患している計算だという。今回の重粒子線がん治療システムの稼働開始により、訪日して治療を受けるより費用が安くあがり言葉の壁もなくなるといった期待の声も上がっている。昨今、国内メーカーによる重粒子線がん治療システムの海外展開が顕著となっており、4月末には、東芝エネルギーシステムズが韓国・延世大学校医療院に納入した装置が治療を開始した。

16 May 2023

2395

福島県の内堀雅雄知事は5月15日の定例記者会見で、19~21日に開催されるG7広島サミットを前に、「復興の歩みを進める本県への理解を深めてもらう貴重な機会」ととらえ、県の復興状況の積極的な発信に意欲を示した。内堀知事によると、G7広島サミットでは、各国から来日する要人の食事に福島県産の食材を活用するほか、報道関係者の取材拠点となる国際メディアセンターにおいても、県産の酒・食品の展示コーナーが設けられる予定。知事は、既に終了した関係閣僚会合、「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15~16日)、「G7長野県軽井沢外務大臣会合」(4月16~18日)と同様、政府とも連携しながら、同センターでパネル展示を行い福島県の復興状況の発信に努めると述べた。また、福島第一原子力発電所のALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))に係る国際理解に関し、5月12日の日韓外交レベルでの議論で「韓国専門家視察団の4日間の日本訪問」が合意されたことについて、内堀知事は、「国においては、こういった視察の場を活用し、科学的な事実に基づく正確な情報発信を行うとともに、引き続きIAEAなどと連携し、国内外の理解醸成に向け責任を持って取り組んで欲しい」と強調。韓国専門家視察団の5月中来日は、7日の岸田文雄首相と尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領との会談で合意されたもの。今回の視察団来日に際し、知事は県として具体的な対応予定はないとしたが、韓国側の「『汚染水』を『処理水』に改める」といった呼称を巡る動きに関して、「本質的な問題に係る重要な部分だと考える」との認識を示した。さらに、県内の除染により発生した除去土壌の再生利用に関する視察で来日したIAEA専門家チームが12日、国民の信頼醸成を今後の課題にあげたことについて、知事は、「科学的な安全論と社会的な安心感はイコールではなく、別の側面がある」として、リスクコミュニケーションの重要性を改めて述べた。

15 May 2023

1599

戸田建設は5月11日、建物の解体時、水素を利用し環境負荷の低減を図る「マスカットH工法」を、放射線施設の解体工事に適用したと発表した。〈戸田建設発表資料は こちら〉同工法は、現在、東京都中央区内で計画する新社屋「TODA BUILDING」(地上28階・約165m、2024年9月しゅん工予定)開発プロジェクトに伴う解体工事で適用実績のある「マスカット工法」を改良したもの。コンクリート構造物の解体作業時における現場周辺の環境振動への配慮に加え、水素のみを可燃性ガスに使用することでCO2を発生せず、建設業界における温室効果ガス排出量低減にもつながるのが特長だ。切り出された遮蔽鋼板、従来工法では150mm厚の切断が限界だった(戸田建設発表資料より引用)戸田建設では、新たな「マスカットH工法」を解体工事に適用し、厚さ1m以上の鉄筋コンクリート部材の切断など、実績を積み重ねてきたが、このほど、病院併設の放射線施設に初めて適用。これまで、放射線施設の解体工事では、遮蔽鋼板やコンクリートで堅牢な躯体が構築されているため、騒音、振動、粉塵の発生の他、一般的な建設現場で使用するガス切断設備では極厚の複数鋼板を一度に切断できず、プロパンガスなどの使用によるCO2排出の課題があった。同社では、今回、新工法を適用した施設の詳細は明らかにしていないが、「周辺に人通りの多い商業施設や閑静な住宅地がある」としており、近隣環境への影響低減に十分な効果が得られたという。「マスカットH工法」は、振動による落盤事故リスク、粉塵発生に伴う排気設備設置に制約のあるトンネル工事にも適用され、作業工程の短縮にもつながっており、同社では、今後も困難な解体作業を抱えている様々な現場に積極的に適用し、建設工事における水素エネルギーの利用拡大、脱炭素社会の実現に貢献したいとしている。

12 May 2023

2183

原子力規制委員会の山中伸介委員長は5月10日夕刻の定例記者会見で、同日会合の議題となり了承された運転開始から60年目以降の原子力発電所に課する「追加点検」の考え方に関し、「今後の専門的な議論に向けて大筋が固まった」と述べ、技術的論点は概ねクリアされたとの認識を示した。〈規制委発表資料は こちら〉現在、国会で「原子力発電の運転期間に関する規律の整備」、「高経年化した原子炉に対する規制の厳格化」などを盛り込んだ原子力関連の法案が審議中となっている。原子力事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り現行規定で最長60年の運転期間から除外する(電気事業法)とともに、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに設備劣化に関する技術的評価、および劣化を管理する計画の認可を受けることを義務付ける(原子炉等規制法)というもの。60年超の運転も認め得ることとなる。規制委員会では、こうした運転期間見直しの動きを踏まえ、昨秋より高経年化した原子力発電所の安全規制に関する検討を進め、随時、専門チームでの検討状況について報告を受けてきた。10日の定例会合では、現行の運転開始40年目で課する「特別点検」と同じ項目で、60年目以降の運転に係る認可の際、「追加点検」の実施を求めることを原則とする考え方を了承。山中委員長は会見で、「今後は規則・ガイド類をまとめていく必要がある」として、関連法案成立後、膨大な作業を要する見通しを示した。同委では高経年化した原子力発電所の安全規制に関するわかりやすい資料作りに取り組んでいるが、山中委員長は、「『劣化が進んでいくとはどういうことなのか。それに対しどういう規制を行っていくのか』を、国民に理解してもらうよう今後も改善を図っていく」と改めて強調。また、人工知能を使ったチャットサービス「ChatGPT」の活用について問われたのに対し、同氏は「職員の間で色々と勉強している段階だと思う」と応え、現時点では導入に向けた具体的検討はなされていないとした。

11 May 2023

2251

IAEA・カルーソ氏原子力規制委員会は5月10日の定例会合で、2023年1月に行われた福島第一原子力発電所のALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)取扱いに関するIAEA規制レビュー(ミッション団長=グスタボ・カルーソIAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官)の報告書について原子力規制庁より説明を受けた。〈規制委発表資料 こちら〉同報告書は、ALPS処理水の海洋放出に関し、2021年7月に日本政府がIAEAによる支援を要請し署名した付託事項に基づき行われたレビューのうち、規制面でのレビューについて取りまとめたもの。1月のIAEAによる規制レビューは2022年3月に続き2回目となり、規制委員会へのヒアリングや現地視察を終了後、団長のカルーソ氏は、「前回のミッションで出たほとんどの問題について考慮されていることを確認できた」と、日本の規制当局の取組を評価した上で、3か月以内にも報告書を公表するとしていた。今回、IAEAが公表した報告書では、政府の役割と責任、主要概念と安全目的、認可プロセスなど、規制に係る5つの技術的事項に関するレビューについて記載。進捗報告書との位置付けで、結論には言及しておらず、「ALPS処理水の海洋放出開始まで、および放出開始後において、国際安全基準に照らし規制プロセスとその活動を引き続き監視する」としている。IAEAはレビュー全側面にわたる包括的報告書を年央にも公表することとしているが、原子力規制庁担当者によると、これに向けたミッションが5月末にも来日する予定。日本政府は海洋放出開始時期を春から夏頃と見込んでいる。トンネル掘進完了後の放水トンネルの様子©東京電力この他、10日の定例会合では、東京電力が昨秋に申請した福島第一原子力発電所廃炉に関する実施計画の変更認可が決定された。ALPS処理水の海洋放出に当たり、トリチウム以外に測定・評価を行う対象核種として29核種を選定し放出基準を満足することを確認するとしたもの。ALPS処理水の希釈放出設備の設置工事は、4月26日に全長約1,031mの放水トンネルの掘進が完了している。

10 May 2023

2200

西村康稔経済産業相は5月9日の閣議後記者会見で、7、8日に行われた日韓首脳会談など、直近の外交を巡り質疑に応じた。韓国・ソウルを訪問した岸田文雄首相は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領と会談。福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されているALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関し、韓国国内の理解を深める観点から同国専門家からなる現地視察団の5月中の受入れが合意された。〈外務省発表資料は こちら〉これについて、西村経産相はまず、「タンクがもう一杯になる状況を含め、ALPS処理水の海洋放出が必要であり、また、それに当たってはIAEAのレビューを受けながら、安全を確保し放出設備の工事を進めている」と強調。各国・地域への説明に努めている姿勢を改めて示し、韓国からの視察団来日に際しても、「日韓双方がIAEAの取組を共通の前提に調整している」とした上で、「現場の状況を見てもらいながら丁寧に説明する。視察を通じ韓国内でALPS処理水の海洋放出について安全性の理解が深まるよう期待したい」と述べた。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューについては、直近5月4日の規制レビューに関するものを含め、これまでに5件の報告書が公表されており、本年前半にも包括的報告書が公表される見込み。また、依然と予断を許さぬロシアによるウクライナの原子力発電所に対する武力攻撃に関して、西村経産相は、戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の観点からも「断じて容認できるものではない」と強調。経産省として、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けた支援を図る200万ユーロのIAEA拠出、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)における原子力安全・核セキュリティの重要性を強調するコミュニケの採択を行ったことを改めて説明。さらに、大型連休を挟んだ4月29日~5月8日の欧州8か国訪問に言及し、その中で、チェコ、ポーランド、ルーマニアの関係閣僚に対し「価値観を共有する同志国とのサプライチェーン強化を働きかけた」などと述べた。今回の欧州訪問で、西村経産相は、フランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相と会談を行い、日仏の原子力協力深化に向け、既存原子炉の長期運転、福島第一原子力発電所の廃炉、新興国への支援、次世代革新炉開発などに係る研究開発に焦点を当てた共同声明に署名。また、チェコでも産業貿易相と会談し、原子力協力の強化に向けた協力覚書に署名を行っている。「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」のコミュニケを踏まえ、「価値観を共有する同志国」および「原子力の使用を選択する国」として、協力の重要性を認識した上、小型モジュール炉(SMR)開発などの協力を盛り込んでいる。

09 May 2023

1787