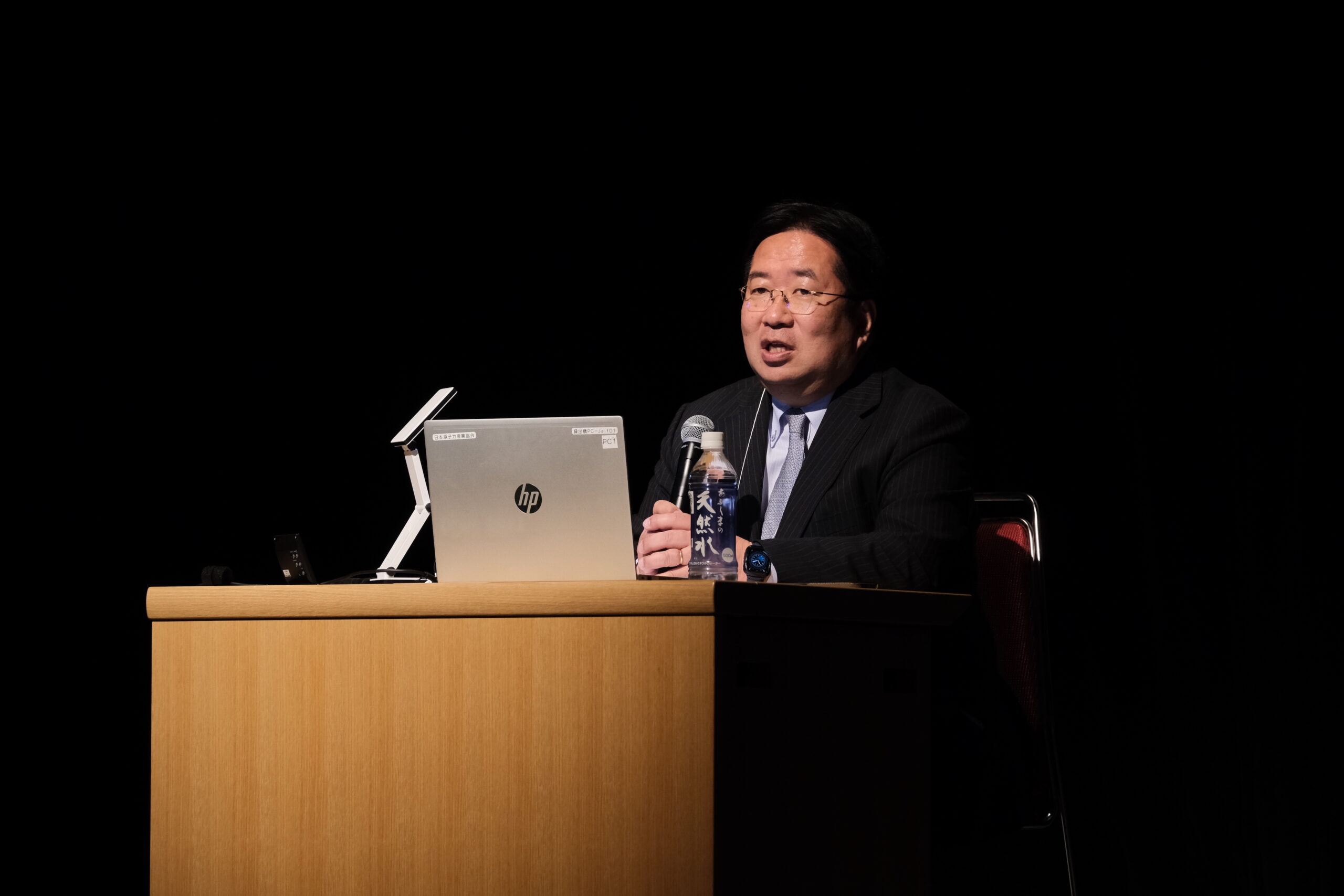

「第56回原産年次大会」では2日目の4月19日、セッション4「原子力の最大限活用とその進化―2050年を見据えて」が行われた。黒﨑健氏(京都大学複合原子力科学研究所所長・教授)をモデレーターに、パネリストとして、神﨑寛氏(三菱重工業原子力セグメント原子力技術部部長)、姉川尚史氏(東京電力ホールディングフェロー)、大島宏之氏(日本原子力研究開発機構理事)、ミカル・ボー氏(英国 CORE POWER社創設者、会長兼CEO)、曽根理嗣氏(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授)が登壇。セッション開始に際し、黒﨑氏は、「原子力は発電分野にとどまらず、様々な社会・経済活動と脱炭素化に貢献できる技術だ。2050年の姿を見据え、原子力のポテンシャルや多様な利用形態に焦点を当て、原子力利用の幅を広げ深化させていくための示唆を得たい」とねらいを述べた。同セッションには原子力分野に関心を持つ学生ら約50人も訪れ聴講。総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループで座長を務めている黒﨑氏は、「革新炉開発をきっかけに原子力イノベーションを実現していきたい」と強調するとともに、「原子力の新しい価値の創造」、「最先端分野・異分野との融合」、「人を呼び込む・若者にとって魅力ある原子力」をキーワードに掲げ、口火を切った。日本における革新炉開発の取組については、神﨑氏が三菱重工の取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW、2030年代半ばの実用化が目標)のコンセプトを中心に説明。同氏は、「SRZ-1200」の他、小型軽水炉(電気出力30万kW)、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉(離島・へき地・災害地用の電源に利用できるポータブル炉)からなる同社の「革新炉ラインナップ」を披露した上で、参集した学生たちに対し「色々な技術、オポチュニティがある。是非挑戦し社会に貢献して欲しい」と呼びかけた。また、研究開発の立場から、大島氏は、社会実装に向けた次世代革新炉に求められる要件として、「一層の安全性向上」を前提に、「安定供給」(大規模で安定な脱炭素電源、革新的安全性向上、サプライチェーンの維持・強化や技術自給)、「資源循環性」(廃棄物問題の解決、資源の有効利用)、「柔軟性」(再エネを支える出力可変性、水素・熱利用、立地の柔軟性、医療用RI製造)を提示した上で、原子力機構が取り組む高温ガス炉、高速炉に係る技術開発について紹介。高速炉については、廃棄物減容・有害度低減の他、他産業からの廃熱も組み合わせ再生可能エネルギーと共存する新たなエネルギー供給システムの可能性を展望。「様々なチャレンジがある。われわれと一緒に開発を進めていければ」と、意欲ある学生たちの参入に期待を寄せた。他分野と連携した原子力開発・利用の可能性に関しては、姉川氏、ボー氏、曽根氏が発表。姉川氏は、造船関連企業も参画した「産業競争力懇談会」が検討を進めている浮体式原子力発電について紹介。海外の石油掘削などで実用化されている海上浮揚型プラントの技術を原子力発電にも応用するもので、沖合に係留することにより、津波の被害を避ける、海水を利用した除熱ができる、事故時の住民避難が不要となるといったメリットを持つとしている。同氏は、将来的に地震リスクの高い東南アジア諸国への導入も展望し、今後の基本設計・具体化に向けて、技術継承も合わせ原子力発電所の建設経験を持つ技術者OBと学生との共同作業を提案した。さらに、海上輸送の生産性向上に向けて新たな原子力技術開発に取り組むボー氏は、世界の船舶約10万隻のうち、主に大型船7,300隻が海上燃料の50%超を消費し、CO2や大気汚染物質を排出している現状を示し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給が可能な浮体式原子力発電を導入する意義を強調。その市場規模は6兆ドルにも上ると見込んだ。技術的な実現性として、同氏は、最長30年間の燃料交換不要、組立ラインでの製作可能性などから検討を行った結果、最適な炉型とされた「溶融塩高速炉」(MCFR)の米国アイダホ国立研究所での実証を2026年頃に目指しているとした。また、JAXAで宇宙用蓄電池の研究開発に従事してきた曽根氏はまず、小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル回収の経験を披露。「惑星間往復航行が今の日本で可能な技術となった」とした上で、今後、さらに木星以遠への到達を目指す「深宇宙探査船団構想」の課題として、太陽光利用の限界をあげた。同氏は、宇宙の原子力電源として、崩壊熱利用と連鎖核分裂利用の2つをあげ、それぞれ探査機、拠点開発での適用を見込むとともに、ラジオアイソトープの利用が小電力稼働の探査機の設計に革命を起こす可能性に強く期待。原子力産業界への理解・協力を求めた。「宇宙の電池屋」を自称する曽根氏は、現在も深宇宙探査を展望し、セイル(帆)膜面上に搭載した薄膜太陽光電池で推進する「ソーラー電力セイル探査機システム」の開発に取り組んでいる。同氏は、かつて電池研究への志を周囲に否定された経験を振り返りながら、学生たちに対し「自分の目指すところに逆風が吹いていると思ったら、それはむしろチャンスだと思って欲しい」とエールを送った。

24 Apr 2023

3443

「第56回原産年次大会」2日目のセッション3「福島復興の今と未来」では、東京電力から廃炉状況の説明を受けたのち、福島県双葉郡大熊町にスポットを当て、震災から12年が経過した現状と今後の取り組みについて、大熊町長の吉田淳氏と大熊町商工会会長蜂須賀禮子氏が講演。モデレーターに長崎大学原爆後障害医療研究所教授の高村昇氏を迎え、ディスカッションがおこなわれた。最初に高村氏が「福島復興のこれまでとこれから」について、チェルノブイリ事故と福島第一事故の比較、福島復興、長崎大学による復興支援の取り組みなどを紹介。311事故当時、長崎大学でチェルノブイリ対象の甲状腺がんの診断支援などをおこなっていた高村氏は、事故の一週間後に福島へ入り、事故における危機管理として放射線被ばくと健康への影響などを説明するクライシスコミュニケーションをいわき市から始めたという。長崎大学の福島復興支援事業として翌年には川内村に復興推進拠点を設け、長崎大学の保健師が常駐して、帰還した住民を訪問、あるいは、小さなグループでのリスクコミュニケーションを実施した。現在、川内村では約8割の住民が帰還している。その一方で、事故前には人口約1万人いた大熊町に、現在帰還しているのは10%に満たないなど、12年が経つと復興のフェーズが自治体ごとに異なる現状が顕著に浮き彫りになることを高村氏は指摘。「震災から12年が経過した。今回は大熊町の今について皆さんと思いを共有する機会としたい」と、大熊町町長の吉田淳氏の講演につないだ。吉田氏は、震災から12年が経ち、ようやく復興のスタートを切ることができたと感謝の意を表し「大熊町の復興状況について」と題して、復興の進捗と取り組みを紹介した。大熊町の居住制限区域、避難指示解除準備区域は、2019年4月に避難指示が解除された。帰還困難区域の中の特定復興再生拠点区域(復興拠点)においては2022年6月30日に避難指示が解除された。大熊町で最初の復興拠点となった大川原地区の取り組みについて、令和元年5月に大熊町役場新庁舎が業務を開始し、帰還者のための災害公営住宅や新たな転入者を受け入れる再生賃貸住宅も同年に入居が始まったことを報告。令和3年に宿泊温浴施設「ほっと大熊」、交流施設「linkる大熊」、商業施設「おおくまーと」をオープン。医療・福祉施設診も整備した。認定こども園と義務教育学校が一体となる学校教育施設「学び舎 ゆめの森」では、この4月10日に入園式、入学式、始業式、これらを一つにまとめた始まりの式をおこなった。吉田氏は、学校の再開で、帰還する家族、移住してくる家族が増えることに期待を寄せた。蜂須賀氏は「復興のひかり」をテーマに、東日本大震災から今日に至るまで国内外からの支援に感謝の意を表し、今の思いを語った。かつて蜂須賀氏は大熊町で小さなフラワーショップを営んでいた。地元の中学校の卒業式に花を納め、ほっと一息をつこうとする矢先に大きな地震がおきた。全町避難という命令が出され生活が一変した。震災当時を振り返り、12年が経つ今も「心の安心、心の復興を感じられない」と打ち明ける。今も蜂須賀氏は避難者として、大熊町から60km離れた郡山市で生活し、週に3回ほど大熊町の商工会館に通っているという。大熊町商工会には現在260名ほどの会員がいるが、町内の小さな事業者の廃業は続く。早く帰還できなかったこと、帰還して事業を再開してもきてくれるお客様が戻らないことなど、事業継続の難しさを語った。震災当時、50年間は住めないと言われていた大熊町も、今や12年目にして復興拠点地域には役場新庁舎、復興住宅、集合店舗、交流施設ができ、年間1万人以上の利用者がある。蜂須賀氏は、福島民友に掲載された写真付きの記事を示し、家業を引き継いだり新しい事業を起こしたりと懸命に取り組む大熊町商工会青年部の部員たちの話をした。その中で、ある部員が「福島原子力発電所ができること、働くことを自分たちの親は誇りにしていた。今度は、事故が起きた発電所の廃炉作業に自分たちが参加して、廃炉にしたことを子どもや孫たちに自慢をしたい」と語ったという。「変えられるものが二つある。それは自分と未来だ」という福島の偉人、野口英世の言葉を引用し、「12年間かすかな光の中で歩み、未来に向かう若者が前に進もうとしている。未曾有の事故を起こした発電所の廃炉作業において、科学的根拠に基づき、IAEAなどによる安全性の検証、第三者機関による監視を徹底し、地元住民にクリアな情報を伝えていただかないと自分たちにも若者たちにも未来はない」と、蜂須賀氏の思いがこもる言葉で講演を終えた。その後、高村氏の進行で大熊町の将来について意見交換がおこなわれた。吉田氏は、「大熊町の復興は前町長の渡辺利綱氏の強い思い入れと多くの人の支えがあってこそ。教育や起業する人を応援することが恩返しであると考え、大熊インキュベーションセンターは、家賃や光熱費を安くして若い世代が活用しやすくした」と述べた。蜂須賀氏も、商工会には大熊インキュベーションセンターを利用する若者たちと検討している創業塾を開く計画があるとし、「大熊町で生まれ育った人たちと新しい人たち、新しい風、新しい考え方が加わり、一歩進んだ大熊町になる」と続けた。「医療体制についても浜通りの復興において重要なキーワードになる」と高村氏。これに対し、吉田氏も自身が富岡町に新しくできた医療センターで治療を受けた経験を踏まえ、大熊町にも日常的に救急医療に対応できる医療機関の必要性に同意した。医療と並んで地域の復興に欠かせないものに教育がある。今年の4月に大熊町で教育活動が再開したことについて、「0歳から100歳まで、皆が一緒に学べる場にしたい」と吉田氏は語る。「施設が贅沢ではないかと言われることもあるが、元々は、幼稚園が2つ、小学校が2つ、中学校が1つ、保育所が1つ、児童館があったものを1つにまとめた施設。だからこそユニークな建物になる」と、他にはない施設の魅力をアピールする。蜂須賀氏も「大熊町の『学び舎 ゆめの森』に行かなければ『この授業を受けられないんだ』『こんなに楽しいんだ』」と、通いたい気持ちを持ってもらえるような学校になるよう、地域住民で見守っていきたいとエールを送る。意見交換の締めくくりとして、吉田氏は「大熊町の復興は他の地域に比べると遅れている。約11,500人がいた人口は今なお1,000人弱にとどまる。それでも、大熊町には伸びしろがある。まずは人口を増やす。住む場所を増やす。工業団地も整備を進める。遅れを取り戻すべく、期待と支援をお願いしたい」と語った。蜂須賀氏は「大熊町は夢を描ける街。良い方向に変わっていく大熊町を一緒に見守っていただきたい」とのメッセージを参加者に訴えた。

21 Apr 2023

3057

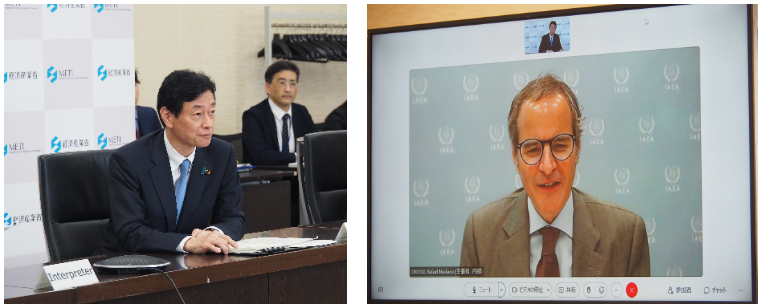

西村康稔経済産業相は4月20日、IAEAのラファエル・グロッシー事務局長とオンライン会談を行った。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱い、ウクライナ情勢が主な内容。両者による会談は初めてのこと。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉西村経産相からは、ALPS処理水の安全性に関するレビューに係る諸活動への謝意とともに、引き続き日本政府として、IAEAによる厳格なレビューにしっかり対応していくことが述べられた。さらに、IAEAによる継続的な情報発信を改めて要請するとともに、科学的根拠に基づく透明性ある情報発信の重要性を確認。加えて、先般、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)が採択したコミュニケの中で、「ALPS処理水に関するIAEAによる独立したレビューを支持する」との記述が盛り込まれたことに言及した。ALPS処理水の安全性レビューで、IAEAは年内にも包括的報告書を公表することとなっている。また、ロシアからの侵攻を受けているウクライナの原子力施設の安全確保に関しては、グロッシー事務局長が「最前線で指揮を執っている」との現状。経産省として、IAEAに対し200万ユーロの拠出(2022年度補正予算で2.7億円計上)を行ったことを明らかにした。同拠出金事業は、IAEAによるウクライナ・ザポリージャ原子力発電所の安全確保・回復に向けた調査団派遣などの取組を踏まえ、日本の民間企業が有する技術や知見を活用し支援を図るもの。今後の具体的な支援内容に関し、資源エネルギー庁原子力政策課では、「まずは現地のニーズを丁寧に把握することが必要」などと説明している。

21 Apr 2023

1969

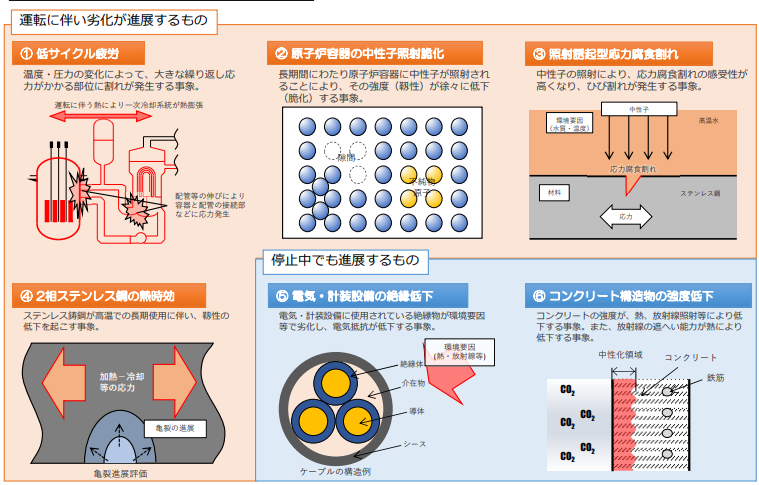

原子力規制委員会は4月19日、高経年化した原子力発電所の安全規制に関する検討状況と、その全体像についてわかりやすく説明するための資料をWEBサイトで公開した。現在、原子力発電の運転期間に関する規律の整備を含む「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が国会で審議中となっている。同法案では、「運転期間は最長で60年に制限する」という現行の枠組みは維持した上で、原子力事業者が予見しがたい事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外することを規定。これにより、現行法上の上限である60年を超えての運転も可能となる。今回、規制委員会が公開した資料では、同法案中、原子炉等規制法改正案に関する部分を説明。運転期間に関する規定が電気事業法に移管される一方、「原子力事業者に対して、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、規制委員会の認可を受けることを義務付ける」新たな制度を規定している。資料の概ね前半は、新規制基準、バックフィット制度((既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する))、物理的な経年劣化事象(低サイクル疲労、中性子照射脆化他)など、安全規制のあらまし・課題について説明。後半では、新たな制度で事業者に策定を義務付ける「長期施設管理計画」に定める内容、認可の基準などについて説明。さらに、現在、高経年化に関する規制委の検討チームで技術的議論が進められている非物理的な劣化、いわゆる「設計の古さ」については、「スペアパーツが入手できなくなったり、メーカーの技術サポートが受けられなくなること」を例示した。運転開始後60年以降の評価については、これまでの制度の運用や経年劣化に関する科学的知見から「科学的根拠をもとに厳格な審査ができる」とした上で、海外における運転開始から50年を超えた原子炉の一覧を示し、「60年超の劣化に関する科学的知見の蓄積が進んでいく」と述べている。同資料は、原子力規制庁制作による要約版との位置付け。4月18日の規制委定例会合で、資料のまとめに当たっている同庁長官官房総務課長の黒川陽一郎氏が内容を説明。これに対し、検討チームを主導する杉山智之委員は、「まだ世間の疑問に対して応えきれていない」と述べ、Q&A集、技術資料集の追加など、さらなる充実化を求めた。資料は今後、ブラッシュアップされていく見通し。

20 Apr 2023

2870

4月18日に開幕した「原産年次大会」のセッション2では、欧米の原子力団体から登壇者を迎え、「再評価される原子力:原子力産業活性化と世界的課題への貢献」と題し、パネル討論が実施された。登壇者は世界原子力協会(WNA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、英国原子力産業協会(NIA) 、米原子力エネルギー協会(NEI)、カナダ原子力協会(CNA)の5団体から。そして日本原子力産業協会の新井史朗理事長がモデレーターを務めた。16日にG7気候・エネルギー・環境相会合で採択されたコミュニケには、原子力に前向きな文言が並び、原子力には世界的に追い風が吹いている。では現実に既存炉の長期運転や新規炉の建設を進めるために、産業界がなすべきこと、あるいは政府が支援すべきことは何だろうか。この問いに対しパネリストからは、「エネルギー技術は全て同じ土俵に立つべきであり、政策面で再エネのみを優遇しないことが重要」(イヴ・デバゼイユnucleareurope事務局長)、「英国では政府が原子力を強く推進しており、規制面でも資金調達面でも様々なスキームを整備している。産業界もそれに応え、プロジェクトを予定通りに進行させることが大事」(トム・グレイトレックスNIA理事長)、「産業界として引き続き高いパフォーマンスでプラントの運転を継続すること。原子力需要に応えるサプライチェーンの整備。そして人材育成を通じた労働力の確保が必須」(キャロル・ベリガンNEIエグゼクティブディレクター)などが指摘された。各国ごとに違いはあるものの、実際に必要とされる規模の原子力発電プラントを稼働させることができるかどうかがカギになるとの考えが示された形だ。また、実際にプラントの改修や建設プロジェクトが実行されているカナダやイギリスからは、「サプライチェーンが大幅に強化された」(ジョージ・クリスティディスCNA副理事長)、強化されたサプライチェーンを維持するために、「後続のプロジェクトが確保されなければならない」(グレイトレックス氏)との認識が示された。一方で人材不足が世界共通の課題となっており、「理工系の人材がなかなか集まらない。小中学校などにも働きかけて、授業の中で原子力を取り上げてもらい、学生たちが原子力を選択肢に考えるよう働きかけている」(ベリガン氏)、「欧州はエンジニア人材が多いが、なかなか原子力産業には集まらない。原子力の魅力をアピールしていきたい」(デバゼイユ氏)、「プラントが完成した時に、人材が揃っている必要があり、業界として必要な人材を集めるために魅力を訴える必要を感じている」(ジョナサン・コブWNAシニアコミュニケーションマネージャー)、「英国では”Just Transition”といって人材の公正な移行を推奨している。例えば石油ガス産業にいる人たちを、希望に応じてクリーンエネ産業へ挑戦させるような取り組みをしている。また多様な人材を集めるために若い人たちには原子力の魅力を単に提示するだけでなく、その目的や使命を伝え、夢のあるメッセージを伝えることが大切だと思う」(グレイトレックス氏)等の意見が出た。そして原子力に対する国民の理解促進へ向けた具体的方策については、「恋愛と同じで理由なしで原子力を好きになってもらいたい。理解させるのではなく好きになってもらうのだ。原子力関係者は理系が多いのでなんでも技術的に説明しようとするが、世間の多くはそうではない。原子力を説明し理解させるのではなく、原子力に何ができるか、原子力によって世界がどうなるのかということを伝えるべきだ」(コブ氏)、「エネルギー危機が起こり、ウクライナ戦争が起こり、気候変動も考慮すると、あまり選択肢はないことに国民は気づき始めている。だがいざ原子力を導入する段になって、導入までのリードタイムが15〜20年という状態では政策的に有効にならない。だが短期導入が可能なSMRであれば、国民の期待にも応えることができる」(デバゼイユ氏)、「説明すべきことはするが詳細すぎないこと。えてして守りに入り説明が難解になってしまうが、それは人々と原子力業界の乖離を生んでしまう」(グレイトレックス氏)、「人類の存続をかけた問題に原子力が貢献できるんだと伝えることが大事。加えて多様なメッセンジャーがいることがポイント。原子力業界人からだけではなく、若い人たちや、他業界の人たちが原子力のメリットについて語ることが大切だ」(ベリガン氏)、「メッセージを伝える人の多様性が大事。メッセンジャーになってもいいという人を増やす。カナダでは実際にそれが効果的だった」(クリスティディス氏)といった数多くの興味深い意見があった。モデレーターを務めた新井理事長は「今後も6機関が課題を共有し、他機関のベストプラクティスを導入していきたい」と、今後の協力関係構築に、強い意欲を示した。

20 Apr 2023

2374

「第56回原産年次大会」が4月18日、19日の2日間、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開催された。国内外より630名が参集し、「エネルギー・セキュリティの確保と原子力の最大限活用-原子力利用の深化にむけて」をテーマに議論した。セッション1は「揺れ動く国際情勢と各国のエネルギー情勢」というテーマの下、ストラテジック・アソシエイツ・ジャパン社の市川眞一代表取締役がモデレーターを務め、世界の国際的な専門家4人から講演を伺った。市川氏によると、欧州ではリーマンショック後の通貨危機を経て経済が低迷、これにともない「2030年までに温室効果ガスを1990年比40%削減」という目標は労せず達成できる状況だった。しかし、2019年にEC委員長に就任したU.フォンデアライエン氏が削減目標を55%に引き上げたことから、域内の排出量取引制度(EU-ETS)ではCO2価格が高騰。欧州企業の事業所ではコストが上がるなど大変な状況に追い込まれたが、重要なポイントは欧州の人々がこれを投資ととらえたこと。全体的な生産コストを下げることができれば欧州企業の競争力が高まり、国際競争に生き残ることができる。これに続いて米国企業も速いスピードで欧州に追いつこうとしており、日本はすでに取り残されようとしている状況だ。講演後の全体的感想として市川氏は、地球温暖化の抑止に向けて我々は非常に長期の取り組みを求められてきたが、エネルギーの安全保障は今や経済の安全保障にバージョンアップしていると指摘。原子力は、そうした中でどのように経済を維持していくか考える際のキーポイントになる。原子力への支持を国民から幅広く得るには、政府や産業界が絶え間なく説明することが重要だと締めくくった。♢ ♢貞森氏国際エネルギー機関(IEA)の貞森恵祐エネルギー市場・安全保障局長はセッションの基調講演として、「エネルギーシステムの脱炭素化における原子力の役割」について発表した。貞森氏の発言要旨CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化するIEAの「NZE」シナリオでは、原子力発電の設備容量が2050年までに倍増する見通し。しかし、間欠性のある再生可能エネルギーを補うため、各国の原子力産業界は新たな原子炉の建設プロジェクトを日程通り、予算の範囲内で進めねばならない。また、先進経済諸国のプロジェクトでは、現在進行中のプロジェクトのほぼ半分までコストをカットする必要がある。NZEシナリオを実現する道筋のなかでは、世界では原子力の設備投資を今後10年間で3倍に拡大しなければならないが、先進経済諸国における既存の設備容量は急速に低下していく可能性がある。2019年以降、世界では5,000万kW分の既存炉で運転期間の延長が認められたが、これらは一層安価で確実なクリーンエネルギーへの移行に大きく貢献できる。 原子力の設備容量が低いケースでは、CO2排出量を実質ゼロ化するのは一層難しくなる。新規炉の建設件数の増強や既存炉の運転期間延長に失敗した場合、消費者が追加で負担する金額は年間200億ドルを越える見通し。サプライチェーンには重圧がかかり、原子力で100万kW分の設備不足を補うためにその他の電源で350万kWの追加設備が必要になる。ただし、原子力は無炭素な電力と熱、水素を生産可能という利点があり、その役割の拡大にともないNZEシナリオよりもコストが低下すれば、市場では一層高いシェアを得ることが可能になる。結論として言えることは以下のとおり。原子力が受け入れられている国では、クリーンエネルギーへの迅速かつ確実な移行に原子力が重要な役割を担う。原子力の発電量が少なければ、その移行は一層難しくなりコストもかかる。原子力への投資を速やかに強化し、既存炉の運転期間も延長する必要がある。原子力産業界は新たな建設プロジェクトを日程通り、予算の範囲内で収めなくてならない。電力市場の設計は、低炭素で出力調整が可能な電源の価値を反映した構造にする必要がある。各国政府は原子力の安全規制を効率的かつ効果的に推進するとともに、放射性廃棄物問題に解決策を見出し、新規炉の建設に向けた財政支援の仕組みを創出すべきである。CO2排出量の実質ゼロ化を達成するには多くの分野で技術革新が必要となるが、小型モジュール炉(SMR)は有望な技術と言える。出力変動しやすい再エネの割合が高い将来の電力システムでは、火力発電所が発電量の季節変動の大部分を柔軟にカバーするようになる。原子力など低炭素な電源を複数備えた電源ミックスでは、供給量の季節変動を抑えるのに有効であり、電力供給保証の強化に役立つ。♢ ♢チョン氏韓国・慶熙大学原子力工学部のチョン・ボムジン教授は、「韓国原子力産業の課題と可能性」と題して講演した。チョン氏の発言要旨韓国では天然資源が不足しているため、エネルギーの95%を輸入に依存。これは国全体の輸入額の25%に相当し、年間のエネルギー輸入額である約1,000億ドルの7割以上が石油に費やされている。原子力については2023年現在で25基の商業炉が稼働しており、建設中は3基。ムン・ジェイン(文在寅)前政権時代に2つの新サイトで各2基の建設計画が中止されたが、新ハヌル3、4号機は建設計画が再開される予定である。発電コストはMWhあたり約60ドルで、石炭火力の約80ドルやLNG火力の約120ドルと比べて非常に割安。その後、石炭とLNGのコストが2倍以上に高騰しており、再エネは設置に適した場所が少ないため資源不足となっている。ムン前大統領は2017年6月、古里1号機の永久閉鎖式で脱原子力を突然宣言した。原子力と石炭の割合を縮小する一方、再エネとLNGを拡大すると表明。これに対して、一部の勇敢な専門家や大学教授らが抗議したため、公開討論の後に新古里5、6号機の建設計画が再開されたものの、韓国電力公社は赤字に転落、原子力サプライチェーンもダメージを受けた。一方、出力調整不能で間欠性があるという再エネの欠点が改めて認識された。現在は原子力推進派のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が勝利し、産業界では原子力発電所の輸出に対する期待が高まっている。クリーンエネルギーとして原子力を肯定する意見も増えており、国民の70%が原子力の継続に支持を表明している。ユン大統領は大型炉とSMRの建設で韓国の競争力を高めるなど、クリーンエネルギー技術立国の上位に入ることを約束。原子力をベースロード電源としつつ、再エネも拡大して調和を図る方針である。CO2排出量を2050年までに実質ゼロ化する計画に関しては、再エネを原子力に置き換えなければ不可能である。原子力に対しては依然として反対意見も強く、使用済燃料の処分など課題も多いが、韓国では気候変動への対応やエネルギー・セキュリティ強化の観点から、原子力のシェアを30%台に拡大することが見込まれる。また、海外では既存の原子炉の建て替え需要や、持続可能な経済発展を目指す国があるなど、輸出の機会やSMRの開発・導入機会の拡大が期待できると考えている。♢ ♢ヘイキンヘイモ氏フィンランド経済雇用省原子力・燃料局のL.ヘイキンヘイモ次長は、「フィンランドのエネルギーシステムの一翼を担う原子力」と題して講演した。ヘイキンヘイモ氏の発言要旨フィンランドでは、社会全体と産業界の電化が進みエネルギーの自給自足が重要視されるにつれ、原子力は信頼性の高い重要な無炭素電源の一つと認識されている。2022年にロシアからのエネルギー供給が段階的に縮小したことから、エネルギーの供給保証は以前にもまして重要になってきた。フィンランドの電力消費量は2022年に860億kWhであり、このうち87%が再生可能エネルギーなどの無炭素電力。2022年5月にロシアからの電力輸入(全体の約10%)が停止されたが、2023年には出力172万kWのオルキルオト3号機が運転を開始した。総電力消費量に占める原子力の割合は2022年実績で約30%であり、多数の風力発電所が建設段階や計画段階にある。ロシアから輸入している一次エネルギーの割合は2021年に消費量全体の34%だったが、2022年5月にロシアのガス企業はフィンランドに対する天然ガスの供給を停止。フィンランド企業はその年の夏、石炭と石油の調達先をロシア以外の国に切り替えた。原子力に関しても、フォータム社がロビーサ発電所(ロシア型PWR×2基)用燃料の調達先を多様化する準備を進めている。フィンランドでは原子力に対する国民の支持率が1990年代末頃に反対派を上回り、過去数年間は急激に上昇。2022年時点で賛成派は過去最高の60%に達している。ただし、原子力の利用には特別な危険がともなうとの認識があるため、社会全体にとって原子力が良い影響をもたらすことが大前提となる。近年は新たな技術として、SMRの導入に向けた動きが活発化。SMRの特徴を踏まえた規制や新しいビジネス・モデル、SMRから出る放射性廃棄物の管理等で関係者が連携を強めている。放射性廃棄物の管理に関しては、フィンランドは世界に先駆けてポシバ社が、2016年12月からオルキルオトで使用済燃料の深地層処分場建設を進めている。操業開始は2024年末となる見通しだが、政府が操業許可を発給するには規制当局から肯定的な評価を得ることが必要、2024年~2025年頃の許可発給に向けて準備を進めている。処分場の操業期間は建設期間も含めて100年間を見込んでおり、埋設を終えて処分場を閉鎖するのは2120年頃になると予測している。。♢ ♢ベルグロフ氏スウェーデン原子力産業協会のC.ベルグロフ事務局長は、同国の新政権がもたらした「スウェーデンの新しいエネルギー政策の展望と原子力新規建設の見通し」について紹介した。ベルグロフ氏の発言要旨スウェーデンではこれまで原子力があらゆる側面で無視されてきたが、昨年秋に発足した新政権に反対派政党は含まれておらず、40年ぶりという純粋な原子力推進政権となった。原子力の制限政策を撤廃するなどエネルギー政策の歴史的転換点を迎えつつあり、原子力を巡る状況は大きく改善されている。最盛期に国内では12基の商業炉が稼働していたが、政治介入によりこれまでに6基が閉鎖された。エネルギー問題は昨年、政治的議論の主要項目だったが、国民は今や高い電気料金と原子力の容量不足の間に相関関係があることに気づいている。過去数十年の間にスウェーデンでは原子力の段階的廃止か現状維持かという議論があり、1980年の国民投票とその後の議会審議で、スウェーデンは2010年までに原子力から段階的に撤退することを決定した。しかし、2010年に近づくなかで代替電源が見つからず、この期限を撤廃。2016年のエネルギー政策協議では、2040年までに再エネ100%のエネルギー供給システムに移行することで合意しており、新規の原子炉を建設することは難しくなった。それが過去3年ほどの間に、政策転換の切っ掛けとなる出来事がいくつか発生。2020年に産業界の22部門が脱炭素化計画を発表し、化石燃料を使わずに鉄鋼や水素を製造することを目指したが、多くの場合安価な電力の不足がボトルネックとなっていた。2021年には、国内送電網が不安定になりつつあることが判明。これを安定化するには追加の送電設備と電力が必要だったが、原子炉6基のうち3基までが定検により稼働できない状態だった。2022年になるとロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、スウェーデンの電気料金は高騰。国民は原子力発電所の稼働率と電気料金が深く関わっていることを悟り、初めて電力不足のリスクを経験した。こうした背景から、新規の原子炉建設を支持する国民の割合は2022年11月に過去最高水準の59%をマーク。原子炉を段階的に廃止すべきだとする国民の割合は、過去最低の8%に低下した。政権3党と閣外協力を約束した1党は昨年10月、南部のティード城における政策協議の一項目として新たな原子力政策で合意。この「ティード合意」では、目標を「100%再エネ」から「100%非化石燃料」に変更したほか、同時に稼働が許される原子炉数と立地に関する制限を撤廃するとした。また、新規建設も含めた対策に4,000億クローナ(約5兆2,000億円)の信用保証を提供、政治的理由による原子炉の段階的廃止は補償の対象とすることに決定。さらに、閉鎖したリングハルス1、2号機の再稼働に向けて調査を行うこと、SMRなど新たな原子炉の導入に向けて法・規制を修正すること、新規原子炉の建設準備を始めるよう要請するとしている。

19 Apr 2023

2341

日本原子力産業協会は4月18日、欧州原子力産業協会(nucleareurope)と今後の関係強化をめざした協力覚書(MOU)を締結した。今回のMOUは、昨今のエネルギー・セキュリティや気候変動への対応など、原子力を取り巻く状況変化をふまえ、2012年4月に両者が締結したMOUを具体化したもの。両者が合意した協力分野は、以下の6つを柱としている。エネルギー・セキュリティと気候変動問題の解決に貢献する原子力発電への支持拡大に向け、各国政府や国際機関への働きかけ、原子力のさまざまな用途への活用に関する理解促進活動クリーンな原子力発電の加速度的な技術革新と産業界の国際的な活動への支援、小型モジュール炉や先進型炉等の技術開発や導入に向けた投資を促進するビジネス環境に関する情報の共有若手に焦点を当てた各種イニシアチブなどの国際的な業界レベルの交流活動を通じた人材育成の促進サプライチェーン支援に関連する情報の共有と参入機会の促進燃料サイクルのバックエンド分野における情報の共有と参入機会の促進相互利益となる業務や主催イベントへの参画今回のMOU締結についてY. デバゼイユnucleareurope事務局長は、2012年から続く当協会との協力活動への高い評価と感謝を表明。同氏は、「原子力なしでは脱炭素社会の達成は不可能である」という強い共通認識を示したうえで、原子力産業界の共通の課題にお互いが補完的役割をもって取り組むことに期待を寄せた。また日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、nucleareuropeとの連携強化を通じて、「原子力産業の基盤強化とともに、エネルギー・セキュリティと気候変動問題の解決に貢献する原子力発電の推進や原子力イノベーションの促進等を進めていく」との強い意気込みを語った。欧州原子力産業協会は、ブリュッセルに拠点を置く欧州原子力産業の業界団体で、欧州15か国の原子力協会と6法人の会員から構成。EU機関やその他の主要な利害関係者とのエネルギーに関する議論において、欧州の原子力産業の声を代弁する役割を果たしている。欧州原子力産業協会は、2022年6月に名称をForatomからnucleareuropeへと改称している。

19 Apr 2023

1745

「第56回原産年次大会」が4月18日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開幕した。国内外より630名が参集し(オンライン参加を含む)、19日までの2日間、「エネルギー・セキュリティの確保と原子力の最大限活用-原子力利用の深化にむけて」を基調テーマに議論する。開会セッションの冒頭、今井敬会長が所信表明を行い、最近の日本における政府方針・法案決定の動きに関し「原子力利用の価値を明確にした」として、「わが国の原子力政策は大きく前進しようとしている」との認識を示した。その上で、「原子力に関連する大きな方向性が示された中、安全性を大前提に今後、一つ一つの取組が具体的かつ着実に進展することを強く期待している」と述べ、政府において着実な事業環境の整備がなされることを切望した。また、海外の動向に関し、2年目に突入したロシアによるウクライナ侵攻が世界のエネルギー・セキュリティに及ぼす影響を懸念する一方で、欧米における原子力開発促進の動きに加え、「脱原発を目指していた国々においても原子力へ回帰する動きが出てきている」ことに言及。こうした原子力をめぐる足下の世界情勢について、初日セッション1「揺れ動く国際情勢と各国のエネルギー情勢」での議論に期待を寄せた。さらに、4月15、16日に行われた「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」で世界の原子力産業団体がG7のリーダーに対し共同ステートメントを発出したことを紹介。これを踏まえ、同セッション2「再評価される原子力-原子力産業活性化と世界的課題への貢献」でも活発な議論が展開されるよう期待した。2日目は、セッション3「福島復興の未来」、セッション4「原子力の最大限活用とその進化-2050年を見据えて」が予定されている。続いて来賓挨拶に立った経済産業省の保坂伸・資源エネルギー庁長官はまず、「食糧の安全保障と並んで、エネルギー・セキュリティは常に人類が直面してきた課題だった」と強調。世界のエネルギー情勢をめぐっては、昨今生じた世界的な資源価格の高騰、ロシアのウクライナ侵攻などから、「歴史的転換点に来ている」との現状認識を示した上で、「『脱炭素社会の実現とエネルギー・セキュリティの両立』という地球規模の課題解決に向けて、再び原子力が注目を集めている」とした。エネルギー政策を進める上で、「福島第一原子力発電所事故の反省と教訓を一時も忘れることなく、安全性を最優先に」と、原子力災害の経験が原点にあることを改めて強調。一方で、「わが国の原子力産業は今や大きな危機に直面している。原子力産業を盛り上げていくことの重要性は今や世界的な共通認識となっている」などと述べ、先般、設立された「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じ、原子力のサプライチェーン、技術基盤・人材確保の維持・強化に努めていく考えを述べた。IAEAのラファエル・グロッシー事務局長からはビデオメッセージが寄せられ、その中で、同氏は、原産年次大会の開催について「1968年の初開催以来、その時々、また、将来に向けた原子力の重要なテーマを語る場となってきた」と強調。ウクライナ情勢に関しては、最近の同国訪問に触れ、「『戦争下での原子力安全とセキュリティへの脅威』という前例のない、しかもあってはならない状況を打開しようと努力を続けている」と、依然として予断を許さぬ状況にあるとした。一方で、気候変動対策の観点も含め原子力利用に対する各国の関心の高まりを、「世界的に数十年ぶりの高い水準」と強調。大規模な原子力発電導入に向けた課題として、法整備、資金調達の環境整備、サプライチェーン強化をあげた上で、IAEAが2022年7月に新たなイニシアチブ「Nuclear Harmonization Standard Initiative」(NHSI)を開始したことを紹介。NHSIでは、小型モジュール炉(SMR)を始めとする先進的原子炉の設計標準化や関係する規制活動の調和を促し、加盟各国がその開発・建設を安全・確実に進めていくことを目指している。また、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いについては、IAEAのタスクフォースが安全性レビューに関する包括的報告書を年内に公表するとした。グロッシー事務局長は、原子力の人材確保に関して、「次世代のプロを着実に育てていく必要がある」と強調。ジェンダーバランスの是正も図るべく、既存の「マリー・キュリープログラム」に加え、新たな「リーゼ・マイトナープログラム」の立ち上げを紹介し、日本に対し理解・協力を求めた。開会セッションでは、ジャーナリストで国家基本問題研究所理事長の櫻井よしこ氏が「原子力発電を日本の元気の基にしよう」と題して特別講演。同氏は、「『CO2を削減しながら新しい産業を起こしていく』という、ともすれば矛盾する、相対立する目的に向かって、カギとなるのは原子力発電の幅広い活用だ」、「日本では福島の事故以来、原子力発電の安全性は飛躍的に高まっている。安全性を高めた原発建設への関心は世界的に高まっており、ここにわが国も積極的に参加していかねばならない」と強調。さらに、昨春の首都圏を中心とした電力需給ひっ迫の経験などを踏まえ、再生可能エネルギーについて、天候による変動から過度に依存するリスク、コスト、立地上の制約を指摘し、「エネルギー政策は国の根幹であり、現実を見据え、国益を考えて進めねばならない」と述べた。櫻井氏は、各国の比較から、日本は、太陽光発電の国土面積当たりの設備容量では世界トップレベルにあるにもかかわらず、発電と熱供給を合わせたCO2排出係数(発電量換算で1kWh当たりのCO2排出量)では「成績が良くない」ことを例示。火力発電が再エネのバックアップとなっていることを一因にあげ、安定電源となる原子力を主力電源の一つに位置付けるべきと主張した。また、福島第一原子力発電所事故以降、多くの施設を取材した経験から、櫻井氏は、原子力の安全対策に係る努力を国民に周知する重要性を述べる一方、再稼働に向けた審査の長期化に鑑み、原子力規制に係る根本的改善の必要性を指摘。同氏は、東日本大震災発生時、福島第二原子力発電所では現場のチームワークにより重大事故が阻止された事実にも言及し、「日本の原子力技術は非常に優れている。現場の人たちの努力を形にすることは国の責任だ」と訴えた。

18 Apr 2023

2404

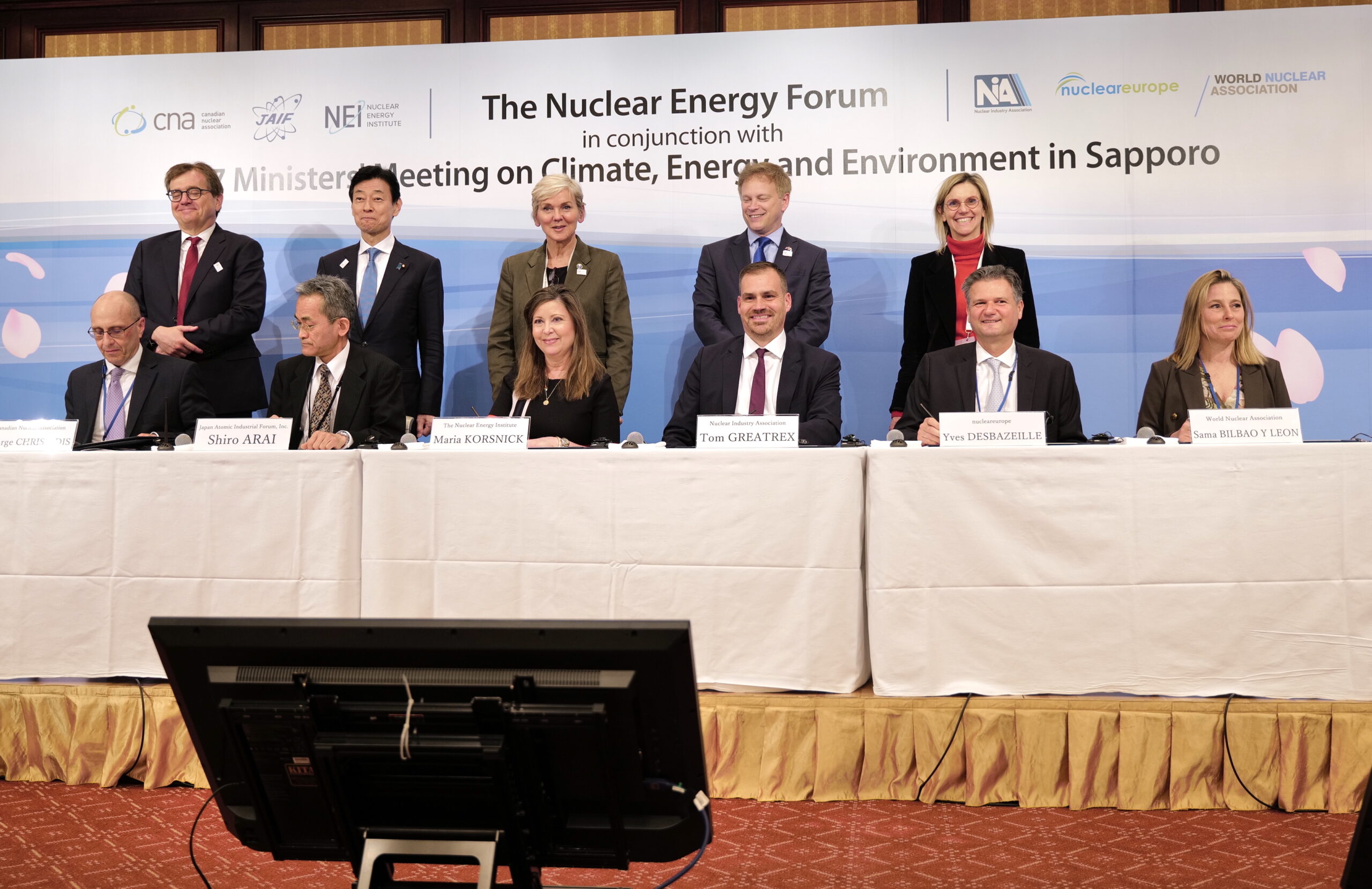

日本原子力産業協会は4月16日、札幌市内で「国際原子力フォーラム」を開催した。G7気候・エネルギー・環境相会合に併せて開催したもので、各国の原子力産業団体と連名で、エネルギー分野のG7リーダーに対し共同ステートメントを発表。気候変動の緩和およびエネルギー・セキュリティの強化へ向け、原子力発電の積極活用を強く訴えた。参加した産業団体は、日本原子力産業協会の他、米原子力エネルギー協会(NEI)、世界原子力協会(WNA)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)の6団体。共同ステートメントは、「安全性を大前提に、原子力利用拡大へ向けた産業界としての決意と各国政府への要望をとりまとめた」(新井史朗・原産協会理事長)もので、以下の9点を柱としている。既存炉の最大限活用新規炉導入の加速原子燃料分野のロシア依存低減原子力分野への資金調達スキームの整備規制基準の標準化および効率化革新炉開発への支援原子力への社会的理解の促進最終処分場立地に向けた良好事例の共有原子力の新規導入国や導入検討国への支援このうち原子燃料調達におけるロシア依存の低減に関しては、同日発表されたG7札幌コミュニケでも大きく取り上げられた。それを象徴するかのように、国際原子力フォーラムには、G7のうち原子力利用国である5か国のエネルギー大臣が全員出席しただけでなく、同フォーラムの場で、採掘から燃料加工、輸送に至るまでのフロントエンド分野の協力で5か国が合意に達したことを明らかにした。これにより5か国間で国際的な燃料サプライチェーンを構築し、同分野でのロシア依存を低減し、原子力発電を最大限に活用することを目指すという。加えて各大臣から、原子力発電の推進に関し、「脱炭素社会の実現とエネルギー安全保障の両立という地球規模の課題解決に向けて、今ほど原子力に注目が集まっている時はない」(西村康稔経済産業相)、「民生用原子力分野で規制当局間のワーキンググループを作りたい」(A.パニエ=リュナシェ仏エネルギー移行相)、「SMRなど進捗著しい分野においても、許認可のペースがスピード感を失わないようにしたい」(J.ウィルキンソン加天然資源相)、「世界中の国が同じ方向を向いており、原子力拡大を通しエネルギー・セキュリティを強化するため、これまでにないほどのチャンスが訪れている」(G.シャップス英エネルギー安全保障・ネットゼロ相)等の前向きな発言があった。米エネルギー省のJ.グランホルム長官は、「G7のうち少なくとも5か国が同じ目的意識を共有している」とした上で、現在を「新しい原子力の夜明け」と形容。今後、①規制体系の協力、②資金調達面の協力を進めると同時に、すぐにでも原子力導入が必要な途上国向けに「これまで蓄積してきた我々の知見を提供するべき」だと強調した。そして「(今回提起された)産業界の提言全てに同意する」とし、「“G5”で原子力分野の協力ができることが楽しみだ」と構想実現に向けて強い意欲を示した。

18 Apr 2023

3260

先進7か国(G7)の気候・エネルギー・環境相会合が4月15、16日の2日間、札幌市で開催され、コミュニケ(閣僚共同声明)を採択して閉幕した。コミュニケは終盤で原子力発電に言及。7か国のうち5か国(日本、米国、英国、フランス、カナダ)限定((脱原子力政策を採るドイツとイタリアの2か国を除いている))ながらも、「(原子力は、)気候変動による危機的状況に対処しつつ、エネルギー・セキュリティを確保できる安価かつ低炭素なエネルギー」との認識が示された。原子力についてはさらに、現在のエネルギー危機への対応として、既存の原子力発電所の長期運転の重要性を指摘したほか、小型モジュール炉(SMR)など革新炉に言及。最高水準の原子力安全および核セキュリティを担保しつつ、SMRの導入拡大のために、途上国向けの規制体系ならびに資金調達のスキームを整備するとした。G7はコミュニケの冒頭で、ロシアによるウクライナへの侵略戦争について「不法、不当、かつ正当性がなく、国連憲章違反」と強く非難。エネルギーや食料を武器として利用するロシアがもたらした世界規模のインフレ、エネルギー危機、食糧危機などの影響を憂慮するとともに、ウクライナへのクリーンなエネルギーインフラの構築に対する支援を表明しており、原子力分野でも「ロシア依存の低減」を明言。ロシア製機器やロシア産燃料への依存度を減少させ、供給源を多様化させるべく、強固で強靭な原子力サプライチェーンを構築することも謳っている。このほかコミュニケでは、福島第一原子力発電所の廃炉作業の着実な進展について「歓迎する」と表明した。その上で、ALPS処理水の海洋放出についても、国際原子力機関(IAEA)のレビュー結果を「支持する」と強調。海洋放出がIAEAの定める安全基準や国際法に則って実施されるのであれば、問題はないとの認識を示した。石炭火力発電については、英国などが求めていた廃止時期の明示は見送られた。これに代わり、CO2回収・貯留(CCS)などの対策を講じていない石炭や天然ガスなどの化石燃料の利用については、段階的に削減していくことで合意した。昨年5月にとりまとめられたコミュニケでは、CO2排出量の削減対策が取られていない場合、石炭の使用を段階的に削減するとしていたが、今回会合では、対象を化石燃料全体に広げることで、G7として2050年のCO2排出量ゼロに向けて本腰を入れる姿勢を強めた形だ。

17 Apr 2023

2923

政府の統合イノベーション戦略推進会議は4月14日、核融合エネルギーを新たな産業と捉え実用化に向け加速化を図る「フュージョン・イノベーション戦略」を決定した。同戦略では、核融合エネルギーについて、カーボンニュートラル、豊富な燃料、固有の安全性、環境保全性の特長をあげ、「エネルギー問題と地球環境問題を同時に解決する」と強調。欧米エネルギー分野での一般的呼称を踏まえ、「フュージョンエネルギー」と表現。今後10年を見据え、「技術的優位性を活かして市場の勝ち筋をつかむ“フュージョンエネルギーの産業化”をビジョンに掲げる」としている。核融合エネルギーの実現に向けては現在、国際プロジェクト「ITER計画」が進められており、日本も超伝導トロイダル磁場コイルの物納などを通じ同プロジェクトに貢献しているが、今回の「フュージョン・イノベーション戦略」では、今後の建設進展に伴う調達減少で需給縮小・空白期間が生じることを懸念。その上で、発電実証を行う原型炉開発への民間企業参画を見据え「フュージョンインダストリーの育成戦略」を提唱した。そこでは、「見える」、「繋がる」、「育てる」を3本柱に、現在、文部科学省の作業部会・ワーキンググループが2050年頃としている発電実証時期を「できるだけ早く明確化する」ことや、他分野技術とのマッチングの場となる「一般社団法人核融合産業協議会」(仮称、既存の核融合エネルギーフォーラムを発展的改組)の年度内設立、安全規制に関する議論、イノベーションを創出する振興技術の支援強化、教育プログラムの展開などを盛り込んでいる。統合イノベーション戦略推進会議を所管する高市早苗・内閣府科学技術政策担当相は、同日の閣議後記者会見で、「政府における司令塔を担う立場から、関係省庁と一丸となって様々な政策手段を総動員し、産学官が連携することによって着実に戦略を実行できるよう取り組んでいく」と、強い意欲を示した。

14 Apr 2023

4861

幌延町は、日本原子力研究開発機構の幌延深地層研究センターで行われている高レベル放射性廃棄物の処分技術に関する研究開発について、次世代層への理解を深めることを目的とした冊子「マンガで探検! 幌延深地層研究センター」(A5判、32ページ)を制作した。3月31日より同町のWEBサイト上でも公開されている。冊子のあらすじは、千葉県から幌延町の祖父の家に遊びに来た姉弟「深井ちか」(中学1年)と「深井だいち」(小学4年)が同町トナカイ観光牧場のマスコットキャラクター「ホロベー」の案内で現地の名産「サロベツ合鴨」を用いたステーキ丼やラーメンを堪能。その後、幌延深地層研究センターPR施設「ゆめ地創館」に生息し地層処分の研究に詳しいというキャラクター「モグ太くん」に出会い、地下研究施設を見学するというもの。2人とも高レベル放射性廃棄物については何も知らない。「モグ太くん」はまず、「電気の作り方にはいろいろな方法があります」と話し、火力発電、水力発電、太陽光発電、風力発電について、それぞれ原理を説明し、各々が持つCO2排出や天候の影響を受けるデメリットをあげ、「どの発電方法もいい部分ばかりではありません」と説く。原子力発電についても、略図を示しながら「ウランなどの原子が核分裂したときに発生する熱で水を沸かしてタービンを回すことで発電します」と、原理を説明。「発電工程において二酸化炭素を発生しないのが特長です」とメリットをあげる一方、「私たちの生活を便利にしてくれますが、放射性物質ができる」と話し、原子力発電における地層処分の必要性の理解に導く。2人は地下350mの研究施設を見学するが、「深井だいち」君の「ガラス固化体が埋まるってこと~?」との疑問に対し、「モグ太くん」はフリップを示し、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはしない研究終了後は、施設を埋め戻す研究実施区域に放射性廃棄物を捨てない。また、一時的に貯蔵もしない――とする研究施設に係る地域との約束を明示。地下坑道を歩きながら研究者から「ガラス固化体と同じ温度にするために電気ヒーターを設置し、地下水を注入して岩盤の温度や水分の変化を調査したり…」などと説明を受け、研究の実態を理解する。冊子の制作はビジネス書の漫画化で多くの実績を有するトレンド・プロが手掛けた。今回、監修に当たった北海道大学工学研究院教授の小崎完氏は、「『科学的厳密性』と『わかりやすさ』は多くの場合相反する。小さなお子さんに対して、道北・幌延町の魅力とともに、そこで行われている高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究とその研究施設を『厳密』かつ『わかりやすく』紹介することは容易ではない」と、コメントしている。

13 Apr 2023

2446

「切らずに治せる」非侵襲的な治療法として注目される粒子線がん治療の都内初となる装置導入が具体化している。量子科学技術研究開発機構(QST)発ベンチャー企業のビードットメディカルと社会福祉法人仁生社が取り組む「東京江戸川がんセンター構想」のもと、江戸川メディケア病院(江戸川区)への設置が計画される超小型陽子線がん治療装置だ。〈ビードットメディカル発表資料は こちら〉ビードットメディカルと仁生社・江戸川病院グループは4月3日、「東京江戸川がんセンター構想」の実現に向け、基本契約締結の調印式を行った。ビードットメディカルとこれまでも先端医療技術を採り入れてきた仁生社・江戸川病院はともに江戸川区内に所在し、2022年12月に、ビードットメディカル製の超小型陽子線がん治療装置の導入に関する基本合意を締結。地元を起点として他県まで通院する必要のない「都市型の陽子線治療装置」による治療を多くの患者に提供すべく取り組んでいる。医用原子力技術研究振興財団によると、国内には現在、粒子線がん治療施設が25か所(重粒子線:7か所、陽子線:19か所、両者併設含む)あり、東京近郊では、直近で、2022年1月に湘南鎌倉総合病院先端医療センター(神奈川県鎌倉市)で陽子線治療が開始された。陽子線治療は、QST病院(千葉市)などで既に多くの治療実績を持つ重粒子線治療と比べ、例えば肝臓がんでみた場合、3年の生存率で重粒子線73%(QST病院)に対し陽子線57%(筑波大附属病院)と、治療成績はやや劣る。一方で、陽子線治療は、機器配置の最適化などを図ることで、都市部での限られた敷地面積の縮小を図り、設置に要するコスト・期間を抑えることが可能だ。現状、設置に100億円以上のコストを要する重粒子線治療に関しては、QSTを中心に10年程度先の実用化を目指した装置小型化のプロジェクトが進められている。ビードットメディカルでは、「がんの診断時に収入のある仕事をしていた人は44%、治療で退職・休職した人は7割。いかに大切な日常を大きく変えることなく、高いQOLを維持しながら治療できるか」を理念に掲げ、陽子線治療装置の早期・大幅普及を目指し技術開発に取り組み、従来のX線治療装置と同程度のサイズまでの小型化を可能とする独自技術「非回転ガントリー」を考案。超小型陽子線がん治療装置の実現に向けて要素技術開発、原理実証を進めてきた。基本契約締結の調印式を受け、同社の古川卓司社長は、「都内最初の陽子線治療の実現を含む『東京江戸川がんセンター構想』のチャレンジに参画できることは大変光栄」とコメント。江戸川病院の加藤正二郎院長は、「希望する誰もが先進的な高度がん治療を受ける環境の実現を目指している。より低侵襲で治療効果の高い幅広い治療を提供したい」と話している。

12 Apr 2023

3910

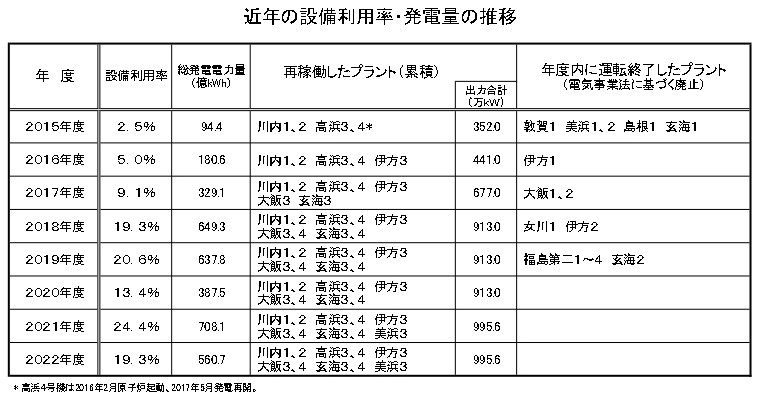

原子力産業新聞が電力各社より入手したデータによると、2022年度の国内原子力発電所の平均設備利用率は19.3%(対前年比5.1ポイント減)、総発電電力量は560.7億kWh(同20.8%減)となった。年度内に稼働したプラントは前年と変わらず、いずれもPWRで10基・995.6万kW。新たに再稼働したプラントはなかった。テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の整備に伴う停止もあり、稼働状況は下降を見せたが、既に再稼働している関西電力美浜3号機、同大飯3・4号機、九州電力玄海3・4号機では同施設の運用を開始し、いずれも電力応需の戦列に復帰した。

11 Apr 2023

11008

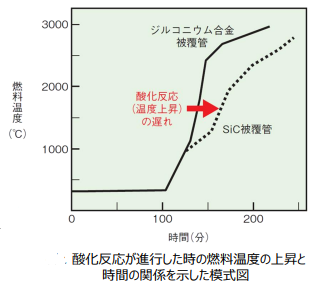

原子力の革新的安全性向上に向けた取組の一つとして、事故耐性燃料(ATF)の開発が国内外で進められている。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、燃料被覆管を金属でコーティングすることなどにより、酸化や水素発生を防ぎ安全性を高めるもの。将来的には革新型軽水炉への適用も視野に、できるだけ早期の実用化を目指している。日本原子力研究開発機構の大井川宏之理事は、4月4日の原子力委員会定例会合で、日本におけるATF研究の現状と今後の見通しについて説明した。福島第一原子力発電所事故では、ジルコニウム合金被覆管の酸化により温度が急上昇し、水素発生に至ったことから、これを抑制・緩和することで事故への対処時間を引き延ばすことが可能となる。日本におけるATF開発は、2015年頃より本格的に開始されており、原理実証、工学実証と段階を経た後、2030~35年頃に実用化される見通し。メーカー各社が開発に取り組むATFの候補材料としては、「炭化ケイ素燃料被覆管」(BWR・PWR用、東芝エネルギーシステムズ他)、「改良ステンレス鋼被覆管」(BWR用、日立GE/グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン)、「クロムコーティング被覆管」(PWR用、三菱重工業/三菱原子燃料)があり、原子力機構は、共通基盤技術開発、事業者間の連携推進に当たる。大井川理事は、これらATF要素技術開発に係る試験・評価、さらに、米国、フランスにおけるATF開発の状況について説明した。委員から日本のATF開発の課題について問われたのに対し、大井川理事は「照射炉を持っていないことが大きなネック」と、技術基盤に係る弱みに懸念を示した。実際、新型燃料開発では、海外試験炉や国内加速器施設を用いた試験データ取得が行われている。原子力機構では、2022年3月、12月に、ATF開発に関し国内のステークホルダーが一堂に会するワークショップを開催しており、その中で、同機構の技術担当者は「ATFは、短期的な経済合理性だけならば、開発が先行する米国から購入する方法もあるが、中長期的に技術基盤・人材の維持・確保を考えた場合、自主開発が必要」などと、開発の意義を強調している。

10 Apr 2023

3153

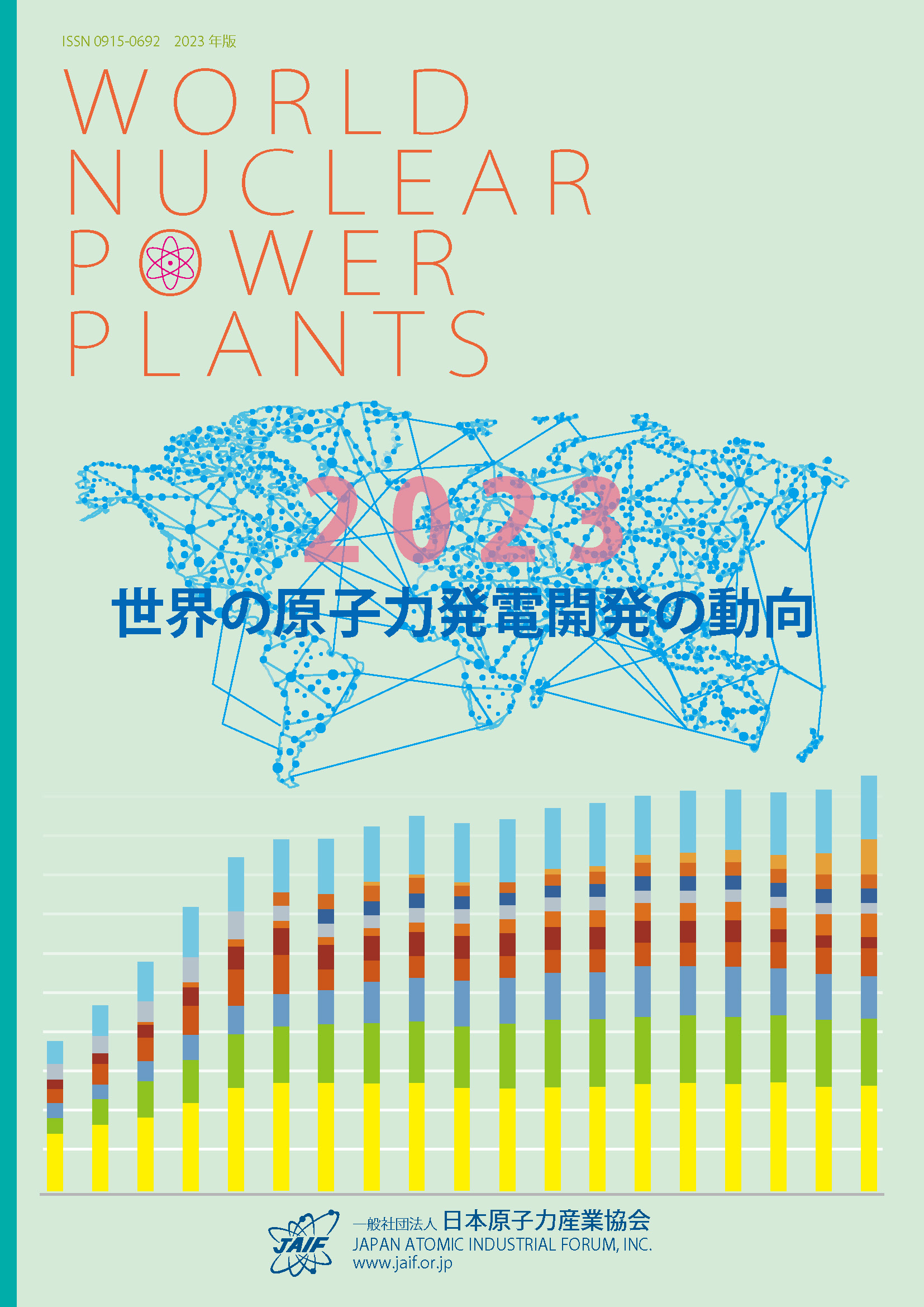

日本原子力産業協会は4月7日、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版を刊行した。同協会が毎年、継続的に行っている調査で、世界の原子力事業者へのアンケート調査等に基づき、2022年における世界の原子力発電開発の主な動向と、2023年1月1日現在のデータを取りまとめたもの。今年は従来の紙版に加え、電子版も販売されている。〈お申込みは こちら〉それによると、世界で運転中の原子炉の基数は、前回調査と同じ431基、合計出力は前回調査より238.8万kW増加して4億928.1万kWとなった。今回の調査で営業運転開始が明らかになったのは、4か国の計5基・618万kWで、内訳は、中国2基、韓国、パキスタン、アラブ首長国連邦(UAE)で各1基だった。一方で、ベルギー、英国、米国で計5基・386.7万kWの閉鎖が明らかになった。中国では、福清6号機(華龍一号、116.1万kW)が2022年1月1日に送電を開始し、3月25日には営業運転を開始。華龍一号の営業運転開始は、前年の福清5号機(116.1万kW)の初号機に続く2基目。さらに紅沿河6号機(ACPR-1000、111.9万kW)も6月23日に営業運転を開始した。パキスタンでは、前年のカラチ2号機に続き、華龍一号設計を採用したカラチ3号機(110万kW)が4月18日に営業運転を開始。UAEでは、前年のバラカ1号機に続き、バラカ2号機(韓国製APR1400、140万kW)が3月24日に営業運転を開始したほか、同3号機(同)が10月8日に送電を開始。韓国では、新ハヌル1号機(APR1400、140万kW)が6月9日に送電を開始し、12月7日に営業運転を開始した。また、2022年中には、エジプトで初となるエルダバ1・2号機(VVER-1200、各120万kW)など、4か国で計10基・995.8万kWの原子力発電所が着工。世界で建設中の原子力発電所は計72基・7,477.1万kWとなった。さらに、同年中、新たに、カナダ1基、中国7基、インド10基、ポーランド5基、ロシア7基が計画入りとなり、計画中の原子力発電所は前年比16基増の計86基・9,020.4万kWとなった。原産協会の新井史朗理事長は、4月7日の定例記者会見で、「世界の原子力発電開発の動向」2023年版刊行を紹介。同書で述べられている近年の欧米諸国における小型モジュール炉(SMR)開発の顕著な進展や、新興国・開発途上国での原子力開発の躍進ぶりなどに言及した上で、「本書では、国ごとに最新の動向を取りまとめているほか、世界中で進む運転期間延長の状況や、SMRの開発動向などを独自に取りまとめている」として、基本データとして広く活用されるよう期待を寄せた。

07 Apr 2023

3679

IAEAは4月5日、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の安全性レビューに関する報告書を公表。IAEAの国際基準に照らし、今後、海洋放出が行われるALPS処理水の取扱いに係る計画進展を評価するものとなっている。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉今回の安全性レビューは、2022年11月にIAEAの国際専門家(アルゼンチン、中国、韓国、フランス、マーシャル諸島、ロシア、英国、米国、ベトナム)らが来日し実施された。同安全性レビューは、日本政府とIAEAとの間で2021年7月に署名された協力枠組みに基づくもので、2022年2月に続き2回目となる。今回、ALPS処理水の性状、放出管理のシステムとプロセスに関する安全性、放射線影響評価など、8つの技術的事項について確認。報告書では、第1回レビュー(2022年4月報告書公表)での指摘事項に対する適切な対応を評価する一方、東京電力に対し、放射線環境影響評価に係るより明確な説明、定量的な評価を求めている。IAEAは今後、包括的報告書を公表する予定。日本政府はこれを踏まえた上で本年春から夏頃にも海洋放出を開始することとしている。IAEAよるレビューはALPS処理水の放出後も継続される運び。なお、IAEAがALPS処理水の取扱いについて、直近で2022年12月に公表した「IAEAによる独立したサンプリング、データの裏付けおよび分析活動」報告書に関しては、IAEA研究所の専門家が2023年3月28~31日に福島第一原子力発電所を訪れ、放射線核種の分析方法の適切性について現地確認を行っている。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉

06 Apr 2023

2240

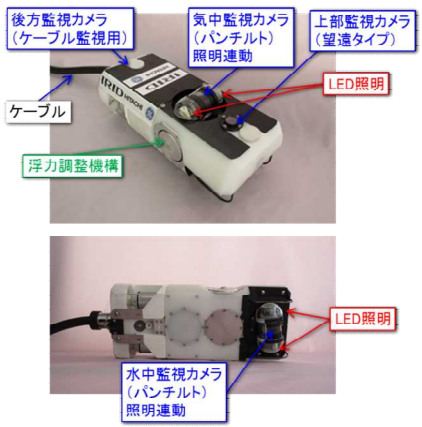

東京電力は3月28~31日、水中ROV(潜水機能付きボート型アクセス・調査装置、機能に応じ6種類ある)による福島第一原子力発電所1号機の原子炉格納容器内部調査を実施した。〈既報〉今回、初めてカメラがペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)内に入り撮影に成功。4月4日には、その動画が公開された。〈東京電力発表資料は こちら〉同調査では主にペデスタル開口部・内部を撮影。円筒状のペデスタル内壁でコンクリートが溶け落ち配筋が露出していること、CRD(制御棒駆動機構)と推定される構造物やガレキ状・塊状の堆積物などを確認しており、今後の燃料デブリ取り出しに資する有用な情報が得られた。ペデスタルの健全性に関しては、過去に国際廃炉研究開発機構(IRID)が実施した耐震性評価で、「ペデスタルが一部欠損していても重大なリスクはない」ことを確認しているが、同社では、これまでに得られたデータをもととして、さらに評価を継続することとしている。

06 Apr 2023

2116

資源エネルギー庁は3月30日、全国の小学校4~6年生を対象とした「わたしたちのくらしとエネルギー」をテーマとする自由研究発表「かべ新聞コンテスト」の2022年度優秀作・計38作品を発表した。小学生のエネルギー問題に対する関心と当事者意識を喚起するとともに、学校や家庭・地域における実践行動を促すことを目的として、毎年、実施されるもの。今回は、767人から405作品の応募があり、人数と作品数の比率から例年と比べ部活動やグループでの研究発表は少なかったものとみられる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉最優秀賞(経済産業大臣賞)は、「しっかり知って正しく話そう エネルギーのこと」(北海道教育大学附属札幌小学校6年・山村理透さん、在学校・学年は発表時〈以下同じ〉)、「エネルギー変革新聞」(東京都小平市立小平第十小学校5年・相澤心結さん)の2件が受賞した。前回に続き最優秀賞を受賞した山村さんは、今回、昨今の電気料金上昇の動きに着目し、「かべ新聞」を通じ、エネルギー問題を提起。自身が通っていた幼稚園でも採り入れられている浦幌町産の間伐材を利用した「ペレットストーブ」(地産地消)、ニセコ町の高断熱建築(省エネ)の取材などを通じ、地元の北海道から「暮らし方を少し変えるだけでかわる未来」を訴えかけた。原子力については、北海道電力泊発電所のPRセンター「とまりん館」の見学から、「電力の種類によって、CO2の排出量が異なるため、よりクリーンな電力を集めることが大切です。原発については、怖いイメージがありますが、安全の仕組み、メリット・デメリットを理解すると、エネルギーMIXの仲間に加える議論も必要なのかと考えました」と、自身の考えを述べている。「エネルギー変革新聞」を発表した相澤さんは、「カーボンニュートラル」に着目。脱炭素社会の実現に向けた「化石エネルギーから次世代エネルギーへの変革」として、水素利用を取り上げ、関連施設の取材体験を記事にした。また、地元の交差点などで調べたCO2濃度測定結果を示し、「渋滞しているだけで二酸化炭素をむだに排出し続けてしまうので、渋滞しない道路作りをお願いしたいです」と、都市部ならではの着眼点からも意見を述べている。今回のコンテストで寄せられた作品に関し、審査委員長の山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「現在の問題、自分が生活する地域の問題、自分の体験や経験に基づく問題、これまであまり目が向けられていなかった問題などに着目した作品が多くあった」とコメントしている。

04 Apr 2023

2815

東京電力は3月31日、福島第一原子力発電所1号機のペデスタル(原子炉圧力容器下部の土台)内から原子炉圧力容器底部方向を見上げて撮影した静止画像を公開した。水中ROV(潜水機能付きボート型アクセス・調査装置、機能に応じ6種類ある)投入し撮影したもので、CRD(制御棒駆動機構)関連と思われる構造物を確認。カメラが同機ペデスタル内部に入ったのは初めてのこと。〈東京電力発表資料は こちら〉1号機燃料デブリ取り出しに向けて、2021年度末より水中ROVを用いた原子炉格納容器内部調査が実施されており、これまでにペデスタル開口部付近で厚さ約0.8~1.0mの堆積物を確認している。今回、2022年度末までに予定された同調査の最終行程として、小型装置のROV-A2を初めてペデスタル内部にまで投入させ撮影に成功。3月28日からのROV-A2投入による調査では、30日までに円筒状のペデスタル内側の基礎部において、ほぼ半周にわたりコンクリートが溶け落ち一部配筋が露出していることが確認されている。1号機は、同じく燃料溶融が起きた2・3号機と比較して、溶融が激しいと解析されていたが、今回の調査結果はそれを裏付けることとなった。ペデスタルの健全性に関して、同社では、過去に国際廃炉研究開発機構(IRID)が実施した耐震性評価により、「ペデスタルが一部欠損していても重大なリスクはない」とする一方、これまでに得られたデータをもとに引き続き調査・評価を継続していくこととしている。

03 Apr 2023

2940

QST・小安理事長©QST量子科学技術研究開発機構(QST)の新理事長に、小安重夫氏(元理化学研究所理事)が4月1日付で就任した。QSTは放射線医学総合研究所を前身とし、2016年4月に日本原子力研究開発機構の量子ビーム研究と核融合研究開発に関する業務を統合し発足。同氏は2代目理事長となる。小安理事長は4月1日、就任挨拶を発表した。就任に際し、同氏は、人類の活動によって生じた海洋汚染、気候変動、資源の枯渇など、地球規模の課題を列挙し、「科学に携わる私たちには、持続可能な循環型地球社会を目指し、科学によって課題を解決する使命がある」と強調。QSTが取り組む重粒子線がん治療、核融合エネルギーに係る研究開発、量子技術を活かした新たな研究分野の開拓などを展望し、「研究活動を通じて新たな価値を創出・提供し、健康・長寿社会の実現、持続可能な環境・エネルギーの実現、さらにこれを支える人材育成に貢献する」と抱負を語った。退任する平野俊夫理事長は、QST発足から7年間、初代理事長として2法人統合によるシナジー効果発揮に努め、新組織の基盤を確立。就任以来、「がん死ゼロ健康長寿社会の実現」を目指し、既存病院建屋にも設置可能な次世代がん治療装置「量子メス」の開発に取り組んできた。QST職員への退任挨拶の中で、同氏は、日頃から口にしてきた「己を知り、己を磨き、己を誇る」、「目の前の山を登りきる」、「夢は叶えるためにある」と、改めて訓示。謙虚な気持ち、挑戦する意志、高い志と理念を持つ重要性を強調し、「新しい世界を切り開いて欲しい」と、期待を寄せた。

03 Apr 2023

2329

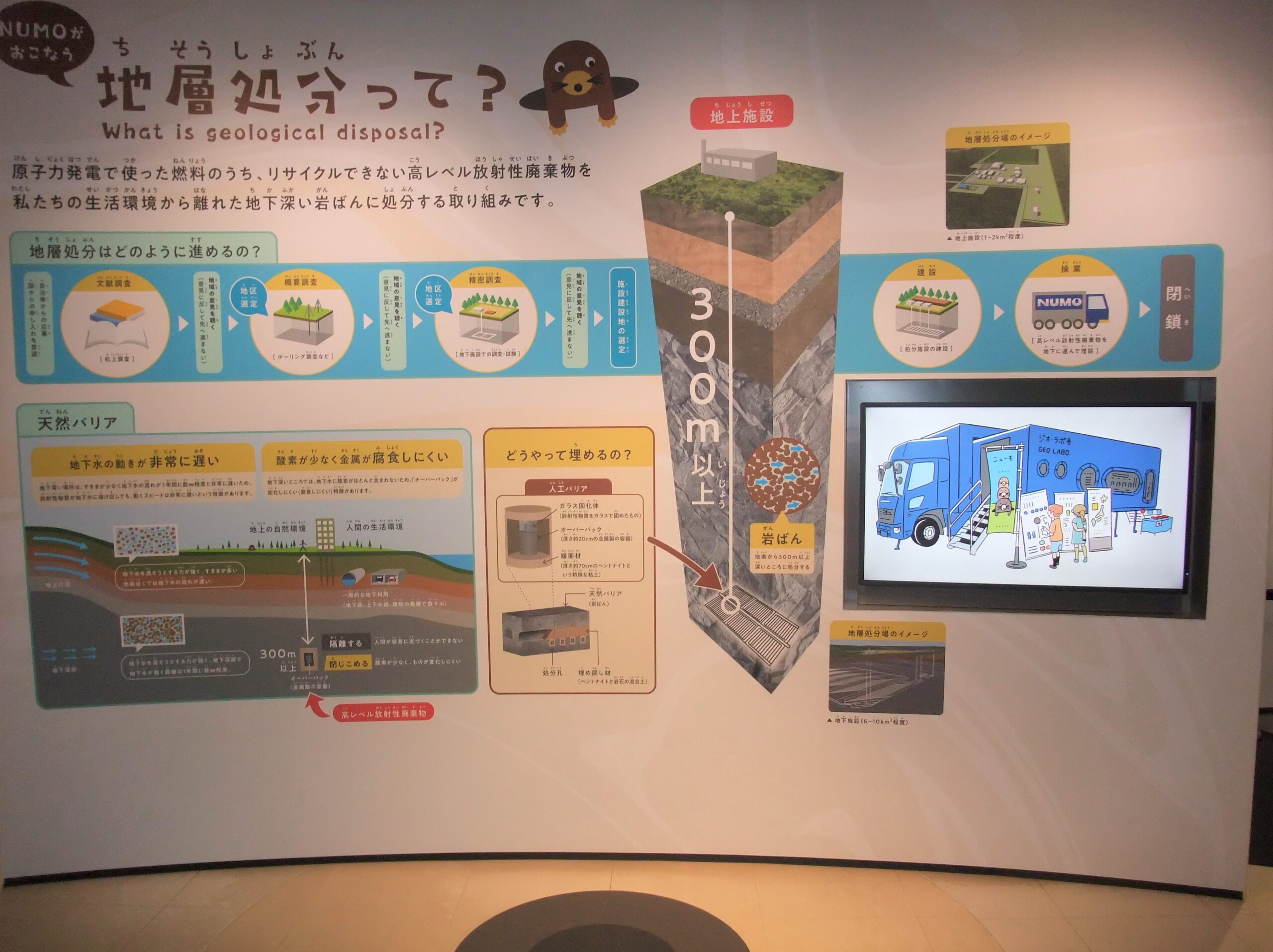

原子力発電環境整備機構(NUMO)が科学技術館(千代田区・北の丸公園)で出展している「アトミックステーション ジオ・ラボ」の一部が3月31日、リニューアルオープンした。〈NUMO発表資料は こちら〉新たな展示「体感!なぜ?なに?地層処分!!」では、「地層処分場とはどういうものか」、「どのように処分を進めていくのか」、「処分する地下にはどのような特性があるのか」について、グラフィックによる「学び」+3面大型スクリーンを配したシアターでの「ゲーム体験」を通じ、次世代層に対し効果的に訴求するのがねらい。メインターゲットとなる小学生とその親世代が直感的に最終処分場の長期的な安全性を理解し、その理解が「自分ごと化」されるストーリーを構築している。なお、昨今の感染症対策にも留意し、センシング技術を導入することで非接触でも体験性が高まる展示を実現した。一度に6人が参加できるゲーム(所要約10分)では、体験者が自身のアバター(スクリーンに投影される分身)を見ながら、地下300m以上の地中深くまで穴を掘るなど、3つの模擬体験を通じ、地層処分に対する「自分ごと感」を高めてもらう。NUMOでは、昨年末、国により取りまとめられたGX(グリーントランスフォーメーション)基本方針を受け、「最終処分の実現に向けた国民理解の促進」が重要との認識のもと、「科学技術館における最新展示手法を導入したリニューアルにより、より広く地層処分に関心を持ってもらえるよう努めていく」としている。「アトミックステーション ジオ・ラボ」は科学技術館の3階に開設。同館の開館時間は10時~16時50分(入館は16時まで、現在は個人での入館に予約は不要)。なお、NUMOでは、子供・ファミリー層向けの広報活動として、2021年に感染症対策にも留意した新たな地層処分展示車「ジオ・ラボ号」を完成させ、全国各地のショッピングモールなどへの巡回展示を行っている。

31 Mar 2023

2166

文部科学省の「次世代革新炉の開発に必要な研究開発基盤の整備に関する検討会」(主査=山口彰・原子力安全研究協会理事)は3月28日、高速炉および高温ガス炉を中心に今後、開発に必要となる研究開発・基盤インフラの整備に向け提言を発表した。昨秋より、資源エネルギー庁の革新炉ワーキンググループにおける議論などを踏まえ検討を行ってきたもの。高速炉 今後の実証炉開発の進め方を整合するよう、実用化・高度化に必要となる基盤インフラに関する具体的な整備計画について政府のロードマップにおいて明確に位置付けていくべき高温ガス炉 熱利用などの可能性を実証する研究を実施するとともに、エネルギー・産業システムでのニーズと貢献について検討していくべき――と提言している。高速炉に関しては、日本原子力研究開発機構による「新高速中性子照射炉を中心とする原子力イノベーション構想」が盛り込まれた。「社会ニーズに対応した高速炉で実現可能な新機能を実証する新たな試験施設」をコンセプトに、放射性廃棄物の減容・有害度低減再エネ協調(小型高速炉を実用化し再エネを補完する調整電源として活用)国民福祉向上への貢献(高速実験炉「常陽」と2基体制で医療用RIを安定的に供給)高速炉技術基盤の確立――の実現を目指すもの。原子力機構の整備計画によると、新たな「新高速中性子照射炉」は、熱出力100MW、MOX燃料装荷、安全技術となる受動的炉停止設備の適用などを基本仕様とし、近く再稼働を目指す「常陽」の実証データや新燃料製造施設の整備などを踏まえ、2030年代半ばの運転開始が見込まれている。一方で、今後の高速炉技術基盤の確立に向けては、設計・建設・運転の技術スキルの維持・継承、人材の維持、サプライチェーンの再構築が課題となっており、「早期に炉を建設・運転する」ことが求められている。

29 Mar 2023

2495

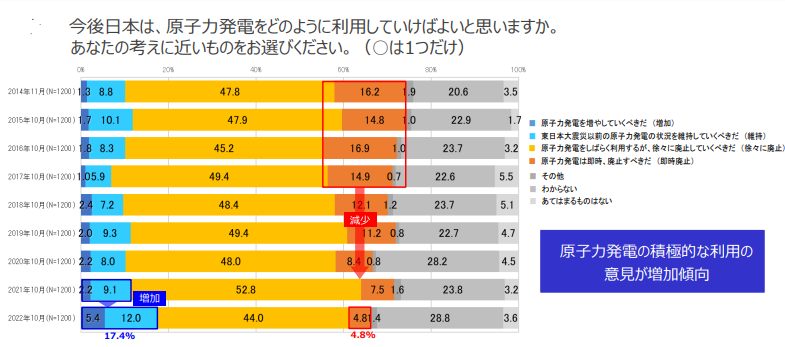

日本原子力文化財団はこのほど、「原子力に関する世論調査」の2022年度調査結果を発表。「今後日本は、原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との問いに対し、「原子力発電を増やしていくべきだ」と「東日本大震災以前の原子力の状況を維持していくべきだ」を合わせた回答(増加・維持)は17.4%、「原子力発電は即時、廃止すべきだ」との回答は4.8%と、2014年度の調査以降で、それぞれ最大、最小となり、「原子力発電の積極的な利用」を支持する意見が増加傾向にあることが示された。今回の調査で、原子力発電の再稼働に対する考えについて(複数回答可)、最も多かったのは「国民の理解は得られていない」(46.0%、前年度は46.3%)で、「電力の安定供給を考えると、再稼働は必要」(35.4%、同30.0%)がこれに次いだ。また、「原子力やエネルギー、放射線の分野において関心のあること」については(複数回答可)、「地球温暖化」(52.8%、同50.5%)を筆頭に、「電気料金」(48.3%、同30.0%)、「日本のエネルギー事情」(39.1%、同31.5%)がこれに次いだほか、「電力不足」や「災害による大規模停電」をあげた人も多く、エネルギー安定供給への関心の高まりが示される結果となった。さらに、最近の原子力やエネルギーに係るニュースに関して尋ねたところ(複数回答可)、「気になる事柄」として、約7割の人が地球温暖化による気候変動が自然環境・暮らしに与える影響を、ほぼ半数の人がロシアのウクライナ侵攻に伴う日本のエネルギー需給への影響を回答。一方で、総理による原子力発電利用に関する発言をあげた人は2割未満にとどまった。今回の調査では、福島第一原子力発電所で発生する処理水の海洋放出についても質問。汚染水の発生・浄化、処理水の海洋放出時の希釈、取り除くことのできないトリチウムの性状、風評対策など、14項目の認知度に関し、「どの項目も聞いたことがない」、「どの項目も説明できない」という人がそれぞれ約3割、約8割に上っており、「汚染水をそのまま海洋放出する」と誤解している可能性があることなどが示された。原子力やエネルギーに関する情報源に関しては、年代による差が顕著に表れており、新聞をあげた人は、44歳以下では30%を下回っていたが、45歳以上では5割を超えていた。若年世代(24歳以下)では学校、Twitterが高く、高齢世代(65歳以上)では近年、インターネット関連の回答が増加し、マスコミのニュースサイトをあげた人は他の年代を凌ぎ約2割に上っていた。「原子力に関する世論調査」は、同財団が原子力に関する世論の動向や情報の受け手の意識を正確に把握することを目的として、2006年度より継続的に実施しているもの。今回、2022年10月に調査を実施し、全国の1,200人(15~79歳の男女)から回答を得た。

28 Mar 2023

4211