文部科学省は8月8日、大型放射光施設「SPring-8」(理化学研究所運営、兵庫県佐用町)の高度化に関する報告書を取りまとめ発表した。老朽化対策や技術革新の進展などに対応し、施設の高度化を推進すべく、山本左近・文部科学大臣政務官を座長とし関係部局の行政官で構成されるタスクフォースで5月より検討を行ってきたもの。「SPring-8」は、光速近くまで加速した電子の進行方向を曲げたときに発生する極めて明るい光「放射光」を用いて、物質の原子・分子レベルの構造や機能を解析する世界最高性能の研究基盤施設で、1997年に供用を開始し、生命科学、環境・エネルギー、新材料開発など、様々な分野で革新的な研究開発に貢献している。報告書では、次世代半導体の量産やGX(グリーントランスフォーメーション)社会の実現など、国内外で大型放射光施設の利用が大きな契機を迎える2030年から先の社会・産業を見据え、「今、『SPring-8』を高度化した『SPring-8-Ⅱ』は待ったなしのタイミング」と強調。運転開始から25年が経過し、運転・保守に係るコストの年々増加している一方、欧米・中国など、海外における大型放射光施設の躍進から、「このまま陳腐化すると、わが国の研究者は海外施設に頼らざるを得ず、施設利用に際し他国に研究内容を開示する結果になる」と、「SPring-8」の将来を懸念。その上で、「放射光の輝度を約100倍に向上させ、高精細なデータが短時間で取得可能にすることが必須」と、アップグレードの必要性を指摘し、2024年度から所要の取組を進めるべきと述べている。さらに、「SPring-8」の高度化が5年、10年遅れた場合の逸失コストを、それぞれ74億円、211億円と試算。技術伝承・人材育成の観点からも高度化を先送りすることは大きな損失となるとしている。「SPring-8」の整備・共用について、文科省は例年、約100億円の予算を計上。安定的な運転の確保、利用環境の充実化に努めてきた。「SPring-8」の総累計利用者数は約30万人、同施設を利用した研究論文は累計で約2万件に上り、小惑星探査機「はやぶさ」が採取した試料の解析もその一つだ。また、共用ビームラインにおける全実施課題で産業利用の割合は約2割を占めている。「SPring-8」を利用した製品開発の例としては、GX社会実現のもと、さらなる普及が見込まれる燃料電池車から、コンタクトレンズに至るまで大小多岐にわたり、特に身近なものではヘアケア製品が注目される。古代からの整髪剤、既婚女性の風習だったお歯黒の原料として知られる米のとぎ汁が含む糖質「イノシトール」の予防美髪効果を放射光分析で解明し開発した量販品シャンプーのほか、植物性オイルの毛髪浸透をミクロレベルで可視化した研究成果を応用した美容室専売品もある。

09 Aug 2023

2720

東京電力の核セキュリティの取組を第三者の視点で確認する専門家評価委員会が8月7日、3回目となる評価報告書をまとめ、同社に提出した。同委員会は、柏崎刈羽原子力発電所で発生した核物質防護に係る不適切事案に対し、東京電力による改善措置活動を確認することを目的として2021年12月に設置され、これまで、2022年7月、2023年1月と、2回にわたり評価報告書をまとめている。前回報告の2023年1月以降の取組を評価対象とした今回の評価報告書では、セキュリティ部門と他の部門との人事交流等の継続的な促進セーフティ上、セキュリティ上の不適合事案「ゼロ」に向けた意識改革立入制限区域の変更の有効性と丁寧な説明廃炉(福島第一・第二)に伴う核セキュリティ教育のさらなる徹底不要警報(気象条件や鳥・小動物に起因する誤報)対策のさらなる改善広報における丁寧な説明とメディアとの信頼関係の醸成――の6項目を提言。評価報告書は8月7日、板橋功委員長(公共政策調査会研究センター長)より、東京電力・小早川智明社長に手渡された。板橋委員長は「核セキュリティのパフォーマンスは着実に向上しつつある」と評価。一方で、提言(2)に関し、「核セキュリティ上・セーフティ上の不適合事案が相次ぐことによって、折角のパフォーマンス向上も陰に隠れてしまう」と危惧。さらに、提言(6)に関し、「すべてをオープンにできないのはもちろんだが、説明できる部分についてはできるだけ丁寧に説明して欲しい」と述べ、核セキュリティの特性を考慮したメディアとの信頼関係構築の必要性を指摘した。小早川社長は、「委員会からの提言を踏まえた取組を進めた結果、核セキュリティのレベルは一定程度向上している。今後も報告書の内容をしっかりと確認し継続して改善に努めていく」と述べた。

08 Aug 2023

2204

東北大学と米国ミシガン大学が共催する原子力発電所の廃止措置に関するオンラインワークショップが8月4日(日本時間)に開催された。元米国原子力規制委員会(NRC)委員長のクリスティン・スビニッキ氏をモデレーターに迎え、両国の行政機関、規制機関、産業界の実務レベルによるパネルディスカッションを通じ、今後、国内で本格化する通常炉の廃止措置が安全・円滑に進捗するための方策を見出すのがねらい。開会に際し、東北大大学院工学研究科の渡邉豊教授は、「米国では既に10基を超える発電炉の廃炉が完了している。その成功事例とともに失敗の経験も学ぶ機会としたい」と、今回WSの意義を述べたほか、両国の学生参加者らに対し「20年後には社会を牽引するリーダーとなる」と、将来の活躍に期待を寄せた。また、ミシガン大原子核工学・放射線科学科のトッド・アレン教授は、原子力発電の有する「クリーンエネルギー」としての価値をあらためて強調。原子力発電所の廃止措置に関し、「成功裏での完遂は社会の信頼を得る上で欠かすことができず、将来のプラント設計に資するとともに、若手が活躍する場の選択肢ともなる」と述べた。両国の廃止措置の現状については、米国電力研究所(EPRI)と電気事業連合会がそれぞれ説明。EPRIからは現在、米国で進行中の12の廃止措置プロジェクトについて、電事連からは中部電力浜岡1・2号機を例に低レベル放射性廃棄物処分の課題やクリアランス((放射能濃度が基準値以下であることが確認されたものを再利用または一般の産業廃棄物として処分できる制度))対象物の再利用に係る取組などが紹介された。パネルディスカッションでは、原子力発電分野で40年以上の経験を有する専門家としてディアブロキャニオン発電所のアル・ベイツ氏が登壇。同氏は、「廃炉は極めて長期にわたるプロジェクト」と強調し、早い段階でのリスク認識、規制側とのパートナーシップ構築を図る必要性を指摘した。スビニッキ氏が日本の廃炉に係るスケジュール感について尋ねたのに対し、原子力規制庁で放射性廃棄物のリスク評価研究に従事する大塚楓氏は、日本では廃止措置の経験が少ないほか、福島第一原子力発電所事故の経験から慎重な判断が求められ、審査に時間を要している現状を説明。また、資源エネルギー庁の安良岡悟氏は、クリアランス制度の必要性に関し、日本の廃棄物処分に係る土地制約や地元理解の難しさにも言及した上で、今後も廃炉に資する知見を謙虚に蓄積していく姿勢を示した。この他、廃炉技術の研究開発、国際機関との連携、アカデミアの考え方と産業界のニーズとのギャップ、若手へのインセンティブ喚起などをめぐり意見が交わされた。

07 Aug 2023

2464

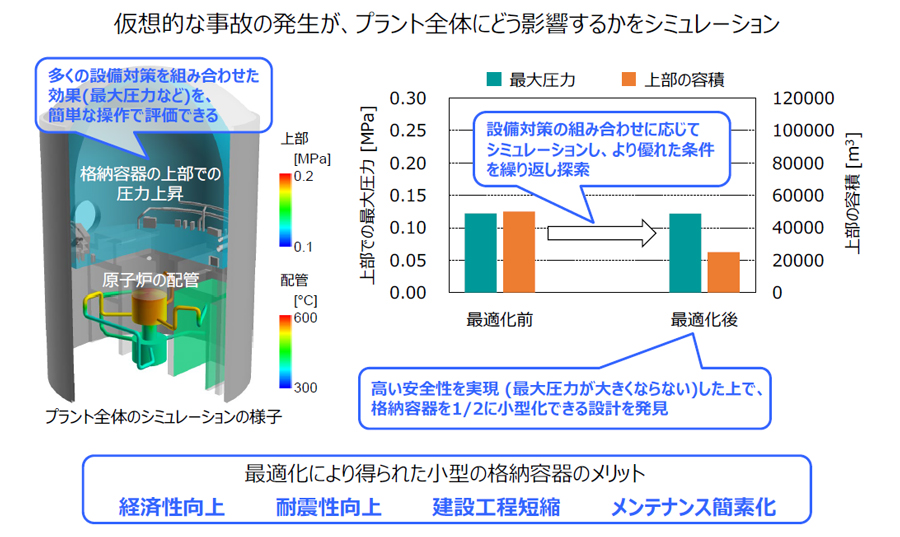

日本原子力研究開発機構は8月2日、ナトリウム冷却高速炉の安全性を評価し設計最適化を図る新しいシミュレーション手法を開発したと発表した。同機構が開発を進めている革新的な原子炉の実用化を支援する統合システム「ARKADIA」(Advanced Reactor Knowledge and AI-aided Design Integration Approach through the whole plant lifecycle)の一環となるもの。今回、ナトリウム漏えいを想定したシミュレーションを行い、安全性確保と格納容器の小型化を両立する最適な設計条件を見つけることに成功した。〈原子力機構 こちら〉原子力機構高速炉サイクル研究開発センターが開発した新しいシミュレーション手法は、原子炉容器の内部から、冷却系配管、格納容器に至る広い領域で、相互の影響を自動的に考慮できるのがポイント。それにより、無限の組合せが考えられる設計条件から、安全性と経済性の両者を高い水準で満たす最適な設計を選び出し、開発リソースの最小化を図る。「ARKADIA」で機器設計の最適化を目指すナトリウム冷却高速炉は、受動的安全性(自然に止まる・冷える・確実に閉じ込める)、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、多様な熱利用の利点から将来の実用化が期待されているが、化学的に活性な金属ナトリウムの取扱いが一つの課題だ。同研究開発センターでは、新しいシミュレーション手法の有効性を確認するため、「原子炉の配管を流れる液体ナトリウムが漏えいし、燃焼したことで、広い範囲で圧力が上昇する」という事故を想定。配管からのナトリウム漏えい量、格納容器の内部圧力を評価し、高い安全性を保ちつつ格納容器の大きさを半分に小型化できる最適な設計条件を発見した。格納容器の小型化は、経済性の向上、耐震性の向上、建設工程の短縮、メンテナンスの簡素化など、多くの利点につながる。同日、記者発表を行った高速炉サイクル研究開発センター高速炉解析評価技術開発部の内堀昭寛氏は、原子炉の設計プロセスを変革する「ARKADIA」の今後の展開に向け、「先ずはターゲットとしているのは高速炉だが、炉型にかかわらず応用できるようさらに開発を進めていきたい」と、抱負を述べた。

04 Aug 2023

2716

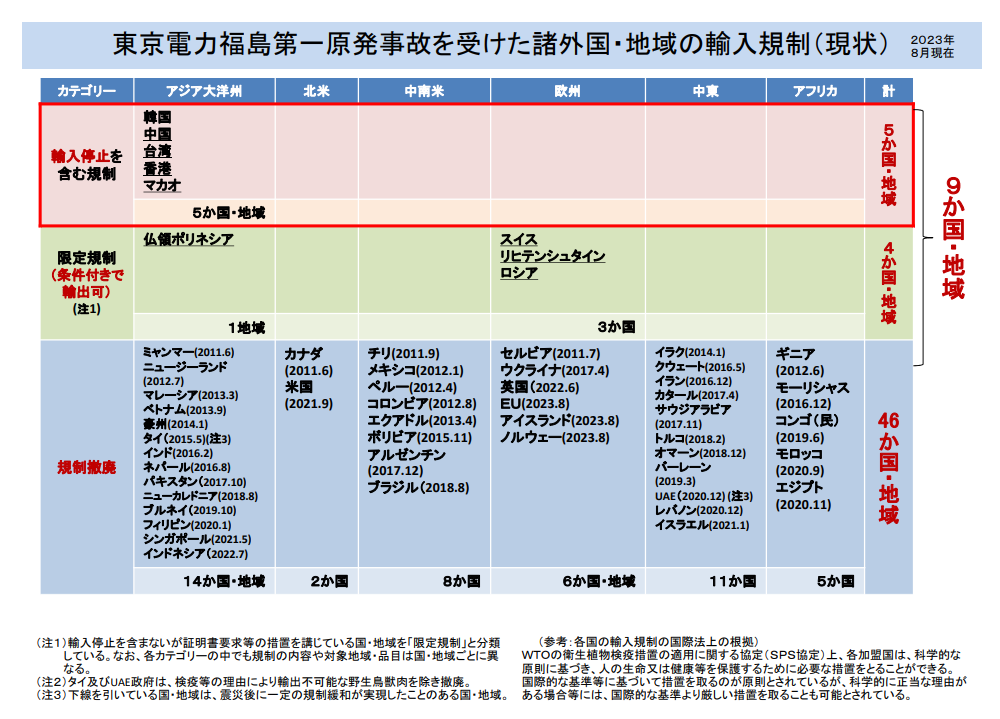

欧州連合(EU)は8月3日、福島第一原子力発電所事故以降、日本産食品に課してきた輸入規制を撤廃した。7月13日にベルギー・ブリュッセルで行われた日EU定期首脳協議において公表され、関係規則が発効したもの。〈既報〉また、ノルウェーとアイスランドも8月3日、同様に、関係規則に係る国内手続きが完了し、日本産食品に対する輸入規制を撤廃した。両国とも漁業が盛んで捕鯨国でもあることから、こうした国々の動きは、被災地復興を後押しするとともに、韓国、中国、台湾、香港などで依然として、継続している日本産食品輸入規制の緩和・撤廃や、日本の水産業に対する海外からの理解につながることが期待される。これで、55か国・地域で行われてきた日本産食品の輸入規制は、9か国・地域に減少した。松野博一官房長官は8月3日午前の記者会見で、欧州諸国による規制撤廃の動きを歓迎する一方、「一部の国・地域において規制が維持されていることは残念」とした上で、「政府として、日本産食品については、厳格な安全対策を講じ、『科学的見地からすべて安全性を確保している』ことを引き続き丁寧に説明していく」と述べた。原産協会の新井史朗理事長は、7月27日の記者会見で、EUの規制撤廃について「福島の復興を後押しするものであり、大いに歓迎する」とした上で、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出を理由とした中国や香港における放射性物質検査強化の動きに関し「環境や人に影響しない科学的根拠に基づく放出であることを、粘り強く国際社会に訴えていく」必要性を強調している。

03 Aug 2023

2031

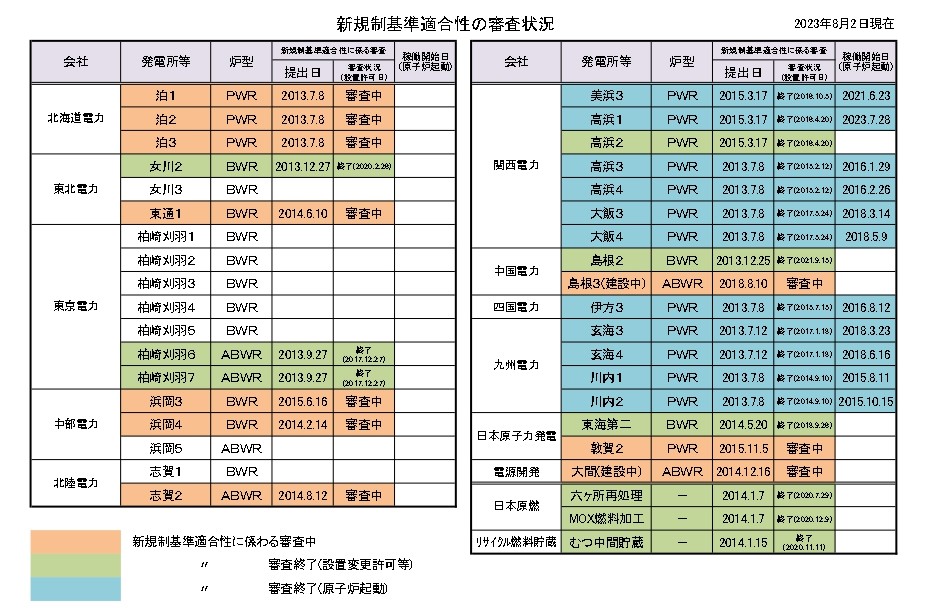

関西電力の高浜発電所1号機(PWR、82.6万kW)が8月2日15時、およそ12年半ぶりに発電を再開した。国内の40年超運転としては同社・美浜3号機(新規制基準施行後、2021年6月に原子炉起動、同7月に営業運転再開)に続き2基目。新規制基準をクリアし再稼働したプラントとしては11基目となる。高浜1号機は、日本が高度経済成長期の真っ只中にあった1969年に建設が開始され、1974年11月14日に、国内では8基目、関西電力では美浜1・2号機に続く3基目の原子力発電プラントとしてデビュー。出力82.6万kWは、当時、国内最大級だった。1年後の1975年11月14日には高浜2号機(PWR、82.6万kW)が運転を開始。高浜1・2号機は、その後、同社で、美浜3号機、大飯1・2号機へと続く大型プラントの先駆けとなった。高浜1号機は2011年1月に定期検査に伴い停止した後、東日本大震災を経て、2015年3月に同2号機、美浜3号機とともに新規制基準適合性に係る審査が開始。2号機とともに、2016年4月に原子炉設置変更許可となり、2021年4月までに再稼働に対する地元の「理解表明」を得た。一方で、高浜1・2号機は、新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年)を2021年6月9日に満了。整備期間を経て、1号機については、2023年7月14日に特重施設が運用を開始し、同28日に原子炉起動となった。今後、定期検査の最終段階となる国の総合負荷性能検査を経て、8月28日に営業運転に復帰する見通しだ。原産協会の新井史朗理事長は、コメントを発表し、関西電力のこれまでの再稼働実績にも言及した上で、「安全・安定運転の積み重ねが、地元を始め、国民の皆様の原子力への信頼を深めてもらうためにとても大切」と強調。今後、高浜2号機やこの他のBWRプラントの再稼働に向けても、引き続き安全最優先で作業が進められることを期待した。

02 Aug 2023

4016

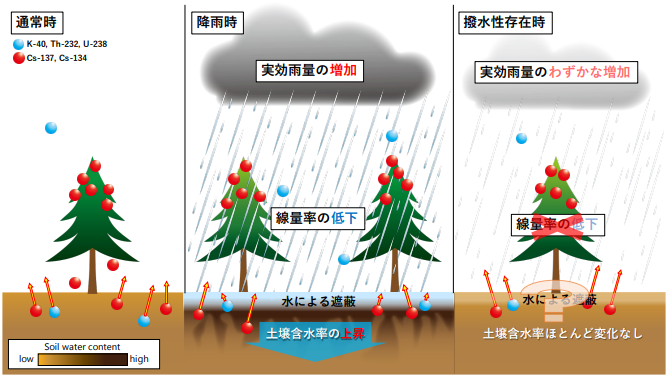

筑波大学の研究グループは7月24日、降雨による空間線量率の変動を推定するモデルを開発したと発表した。福島県内2地域での土壌水分量と空間線量率の観測結果から比較・評価を行い得られたもので、原子力災害被災地の環境回復を正確に定量化する指標となり得る研究成果だ。〈筑波大発表資料は こちら〉同研究では、福島第一原子力発電所事故以降、物理的減衰や除染により福島県の森林の空間線量率が順調に減少してきたものの、降雨後の低下や乾燥時の上昇など、一時的な変化もみられていることに着目。降雨後の空間線量率の低下は、土壌水分量が増え遮蔽効果が高まることによると予想されており、土壌水分量の変化と空間線量率の関係を調べるため、現地で観測を行った。観測は、空間線量率が5.0マイクロSv/時を超える浪江町の森林(2021年)と、除染が実施され空間線量率が1.0マイクロSv/時の川内村の森林(2019年)で実施。気象庁の降雨量データをもとに算出した「実効雨量」を用いて降雨による影響について評価・分析を行った結果、浪江町では土壌水分の増加とともに空間線量率が減少しており、その変化を降雨量から説明できた。また、空間線量率の低い地域である川内村についても、「実効雨量」から土壌水分の推定が可能だったが、はっ水性(水をはじく性質)を考慮する必要性が示された。研究グループでは、今後の展開に向け、地表面における放射性セシウムの存在量や、はっ水性の評価とともに、日射量や気温の季節差を踏まえ、年間を通した観測も必要となるとしている。今回の研究をリードした筑波大放射線・アイソトープ地球システム研究センター・恩田裕一教授は、これまでも、他大学・研究機関との連携により、福島の環境回復に関し、科学的視点からチョルノービリと比較した評価・分析などを行ってきた。

01 Aug 2023

1969

内閣府原子力委員会は7月27日、2022年度版原子力白書を取りまとめた。 今回の白書では、「原子力に関する研究開発・イノベーションの動向」を特集。その中で、安全性向上と脱炭素推進を兼ね備えた革新炉の開発水素発生を抑制する事故耐性燃料の開発原子炉の長期利用に向けた経年劣化評価手法の開発高線量を克服する廃炉に向けた技術開発核変換による使用済燃料の有害度低減への挑戦経済・社会活動を支える放射線による内部透視技術開発原子力利用に関する社会科学の側面からの研究――の7つのトピックを取り上げ、国内外における研究開発の動向、課題、将来展望について紹介している。革新炉開発では、小型軽水炉、高温ガス炉、ナトリウム冷却型高速炉を取り上げ、炉型ごとの安全性向上技術について紹介。例えば、米国で開発が進められる小型軽水炉「VOYGR」では、自然災害や航空機衝突など、外部ハザードへの耐性を強化するため、プラントを半地下に設置し、原子炉と格納容器から構成されるモジュールを大きな地下プール内に設置。万一事故が起きても、プール内の水で炉心が冷却され、水が蒸発しても空冷で「自然に冷える」設計となっている。高温ガス炉、ナトリウム冷却型高速炉についても、外部からの電源や動力が無くなるような非常時に、炉心や格納容器を冷却できる受動的安全機能の開発がそれぞれ進められている。さらに、炉型を問わず、特に、地震の多い日本に設置する原子炉に必要な安全性向上対策として、3次元免震装置を紹介。これまでの水平方向の揺れに加え、上下方向の揺れを減衰する技術を組み合わせた構造で、設置・メンテナンスが容易となる。一方で、万一、事故が施設内で収束しなかった場合の影響緩和に資する技術開発に加え、緊急時対応の検討も合わせて進めるよう指摘している。2023年2月に原子力委員会がおよそ5年半ぶりに改定した「原子力利用に関する基本的考え方」では、国が研究開発を支援するに当たり、将来の実用化を見据えること、技術の客観的評価の重要性などがあげられた。今回、原子力白書の特集に関しては、原子力委員会メッセージ「研究開発に当たって求められる態度」として、研究のための研究とならないよう、技術のメリットを強調するだけでなく、社会実装に向けて、科学的・工学的な課題を含めた技術の客観的な検証を進めていくべき社会実装の早期実現のため、放射性廃棄物対策、事業段階でのサプライチェーン、規制対応、経済性など、事業全体のライフサイクルに対する影響を早い段階から議論の俎上に載せるべき効果的・効率的な研究開発を促進するため、事業を担う産業界の主体性を活かす産学連携や国際連携を積極的に進めることが必要――と強調している。

31 Jul 2023

1971

原産協会の新井史朗理事長は7月27日、記者会見を行い、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出に関して、粘り強く国際社会へ訴えていく考えを明らかにした。新井理事長は、IAEAが4日に公表したALPS処理水の安全性レビューに関する包括報告書の示す「海洋放出へのアプローチ、並びに東京電力、規制委員会、日本政府による活動は国際的な安全基準に合致している」、「計画されている海洋放出が人および環境に与える放射線の影響は無視できる水準である」との結論について、「グローバルスタンダードな評価として、わが国にとって大変心強いものだ」と強調。一方で、放出完了までに長い期間を要することから、「的確な運転操作の継続と設備の劣化などへの対応も必要」として、高い透明性の確保に加え、中長期的な課題に対する検証、国内外にある様々な不安や懸念に向かい合い続けることの重要性をあらためて述べた。中国における海洋放出を理由とした日本からの輸入水産物の放射性物質検査を強化する動きに関し、「運転中プラントからの放出と同様、環境や人に影響しない科学的根拠に基づく放出であることを、粘り強く国際社会に訴えていかねばならない」と強調。ウェブサイトを通じた情報発信や、中国、韓国、台湾の原子力産業団体で構成する「東アジア原子力フォーラム」を通じた対話など、原産協会によるこれまでの取組に言及し、今後も「原子力産業界をあげて、廃炉と復興の両立を支援していく」との姿勢を示した。海洋放出への社会の理解について問われた新井理事長は、廃炉と復興の両立と、再稼働した原子力発電所の地道な安全・安定運転が信頼回復の一歩と述べた。風評被害対策に関しては、電気事業連合会による全国大の水産加工品消費・売上げ振興策に言及した。この他、高温ガス炉実証炉の基本設計を担う中核企業として資源エネルギー庁より25日に三菱重工業が選定されたことについて、高温熱を用いた水素製造の可能性や立地の課題に関し質疑応答がなされた。〈理事長メッセージは こちら〉なお、三菱重工は、2030年代の運転開始を目指す高温ガス炉実証炉の建設に向け、研究開発および設計、建設までを一括して取りまとめていく。同社は、日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」による水素製造の実証試験を進めており、今回の中核企業への選定を受け、「これまでの高温ガス炉開発における当社の豊富な実績や研究開発への積極的な取組、高い技術力などが評価された」と、コメントしている。

28 Jul 2023

1717

原子力規制委員会は7月26日の定例会合で、日本原子力研究開発機構の高速炉「常陽」(茨城県大洗町、ナトリウム冷却型、熱出力100MW)について、新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を決定した。原子力機構は、2017年3月に「常陽」の新規制基準適合性に係る審査を規制委員会に提出。規制委では、炉心設計・熱出力に係る申請内容の補正に伴い、およそ1年半の審査保留を挟み、6年余の審査期間を経て、2023年5月24日に審査書案を了承。その後、原子力委員会と文部科学相への意見照会、パブリックコメントを経て、原子炉設置変更許可となった。「常陽」は、高速増殖炉の基礎・基盤の実証、燃料・材料の照射試験、将来炉のための革新技術検証を使命に、1977年に初臨界に達した後、約71,000時間の運転実績を積んできた。実験装置のトラブルが生じ、2007年5月の定期検査入り以降、運転を停止中。原子力機構は、「常陽」の原子炉設置変更許可取得を受け、運転再開後、高速炉実証炉のための研究開発やがん治療への高い効果が期待されている医療用アイソトープの製造実証に活用していくとしている。〈原子力機構発表資料は こちら〉

28 Jul 2023

4538

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が7月26日、およそ7か月ぶりに行われた。〈配布資料は こちら〉前回の開催以降、原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」の改定や、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」における議論などを踏まえ、4月に「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」が閣議決定。今回の会合では、資源エネルギー庁が「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」の示す再稼働への総力結集既設炉の最大限活用次世代革新炉の開発・建設バックエンドプロセス加速化サプライチェーンの維持・強化国際的な共通課題の解決への貢献――の6つの柱に沿い、原子力政策に関する直近の動向、今後の取組について説明し、意見交換を行った。次世代革新炉の開発・建設に関しては、高速炉、高温ガス炉の実証炉開発を行う中核企業として、それぞれ7月12日、25日に、いずれも三菱重工業が選定され、今後、開発の司令塔となる組織の具体化に向け検討を進めていく。サプライチェーンの維持・強化に向けては、3月に「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が設立されており、全国約400社の関連企業に対し、(1)戦略的な原子力人材の育成・確保、(2)部品・素材の供給途絶対策や事業承継、(3)海外プロジェクトへの参画支援――など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を強化していく。これに関し、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、韓国で躍進する重工業メーカーの視察経験を踏まえ、「日本も新増設を急がないとサプライチェーンは消滅してしまう」と危機感を示し、早急な建設具体化の必要性を強調した。また、今回の会合から、同小委員会の革新炉ワーキンググループで座長を務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所所長)が議論に参加。同氏は、次世代革新炉の開発・建設に向け、立地地域とのコミュニケーションの観点にも触れ、「どこに作るかをそろそろ考える時期」と訴えた。今回、資源エネルギー庁は、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度「長期脱炭素電源オークション」(初回応札を2024年1月に実施予定)に、既設原子力発電所の安全対策投資を対象とする方向性を提示。これに関し、田村多恵委員(みずほ銀行産業調査部次長)は、事業環境整備の観点から、「原子力の安全対策投資に関しては、立地条件ごとにかなり個別性が高い」と述べ、工事費用など、様々な論点で丁寧な議論の必要性を指摘した。専門委員として出席した電気事業連合会の伊原一郎原子力開発対策委員長(中部電力原子力本部長)は、最近の取組として、既設炉の早期再稼働、原子燃料サイクルの推進、革新軽水炉開発に向けた規制委との対話などについて説明。同じく原産協会の新井史朗理事長は、(1)既設炉の早期再稼働と最大限活用、(2)電力市場自由化の中での事業環境整備、(3)サプライチェーンの維持・強化――について発言。原子力発電プラントの建設に係わる技術の国内集積から、「高品質の機器製造・工事保守の供給は必須であり、そのためには早期の再稼働や新規建設着手が必要」と、強調した。

26 Jul 2023

4312

原子力分野で国際的に活躍できるリーダーの育成を目的として毎夏開催される「世界原子力大学・夏季研修」(WNU-SI)が6月25日~7月28日の日程で、初めて日本で開講。5週間にわたる研修プログラムは、終盤を迎えている。WNUは、世界原子力協会(WNA)が、国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)、世界原子力発電事業者協会(WANO)他の協力によって2003年に設立した国際教育訓練パートナーシップ。WNU-SIは、2005年の米国を皮切りに、毎年、世界各地で開催されてきた。これまで16回の開催で、延べ90か国・1,270名の研修実績を持つ。日本原子力産業協会では、産官学で形成される「原子力人材育成ネットワーク」の枠組みのもと、WNU-SIの日本開催を実現すべく、準備委員会を組織し取り組んできた。日本初開催となった今回のWNU-SIでは、大阪市内のホテルをメイン会場に講義・ワークショップが行われているほか、福島、福井へのテクニカルツアーなどを実施。30か国・地域から将来のリーダー候補となる30歳前後の実務経験者ら約70名が参加し、各国原子力産業界や国際機関の現役リーダー・OBらが指導に当たる。6月26日に行われた開講式では、原産協会の新井史朗理事長が、特別講義を行い、福島第一原子力発電所の廃炉、再稼働の進捗、エネルギー基本計画など、日本の原子力発電をめぐる現状について紹介。加えて、ウクライナ情勢に伴う世界のエネルギー危機、地球温暖化対策の喫緊化など、世界規模の課題にも言及し、「原子力の価値」(3E:Energy Security, Environment, Economic Efficiency)の重要性を強調。その上で、「原子力の価値」を活かすため、日本における必要なアクションとして、(1)早期再稼働、(2)運転期間の延長、(3)新増設・リプレース、(4)バックエンドの推進、(5)研究・開発――を提示。さらに、そのアクションを着実に進めていくため、(1)予見性、(2)ものづくり基盤とサプライチェーン、(3)海外での原子力発電見直しの機会、(4)若い年代層とのコミュニケーション――が重要なカギとなると述べた。WNU-SIの参加者は、研修プログラム第1~4週の7月21日まで、リーダーシップと国際社会、原子力発電の導入と安全確保、イノベーション、長期運転、核燃料サイクルに関する講義・ワークショップや、福島第一/第二原子力発電所、大飯発電所他の見学に臨んだ。24日からの最終週は、廃止措置に関する講義・ワークショップに充てられており、最終日の28日にはグループによる発表、修了式が行われ、閉幕となる運び。原産協会ではこれまで、向坊隆記念国際人育成事業を通じて、WNU-SIへの日本人受講生派遣を支援してきた。今回も日本人7名が参加しており、参加費の助成や事前研修などの支援を行っている。新井理事長は、6月23日の定例記者会見で、「研修受講後、所属組織に戻って、国際的に活躍し、10年、20年後、研修の成果や研修で得たネットワークを原子力産業界に還元してくれることを期待する」と述べている。WNU-SIは、単に知識を修得するのではなく、原子力に関連する課題について、少人数での議論、プレゼンテーションなど通じ、リーダーシップと課題解決能力を養うとともに同世代間のネットワーク構築を図るのが特長だ。原産協会が例年行っている日本人参加者による事後の報告会では、「ストレス耐性とリーダーシップを養う戦略ゲーム形式のグループワークは、社内の研修でもこれまで経験がなく、今後の業務に活かせると感じた」(電力)、「研修終了後も、他国の参加者との交流が続いており、人のネットワークは財産だ」(メーカー)といった声も聞かれている。

25 Jul 2023

1833

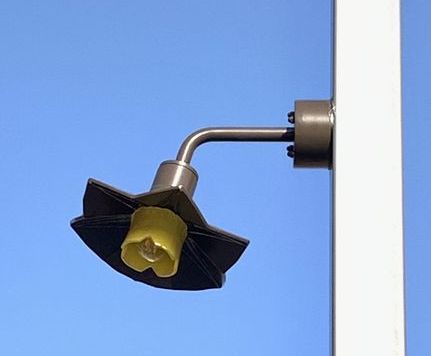

資源エネルギー庁は、エネルギー政策をめぐる様々な話題をわかりやすく解説するウェブサイト上の記事シリーズ(スペシャルコンテンツ)で、核燃料サイクルに関するテーマを相次いで取り上げている。原子力発電所の再稼働・運転期間延長、高レベル放射性廃棄物の処分地選定、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策など、昨今メディアで多く取り上げられる話題と比べ、忘れられがちな再処理、使用済燃料貯蔵、MOX燃料利用計画、クリアランス制度((放射能濃度が基準値以下であることが確認されたものを再利用または一般の産業廃棄物として処分できる制度))の「今」を平易に紹介。さらに詳しく知りたい人のために、過去に掲載した記事へのリンクも設定している。7月18日には、スペシャルコンテンツ「使用済燃料を有効活用!『核燃料サイクル』は今どうなっている?」を公開。折しも同日の原子力委員会会合で、2022年末時点、日本が保有するプルトニウムは、関西電力高浜4号機へのMOX燃料装荷などにより、前年末比で約0.7トン減少していることが報告されている。同コンテンツでは、核燃料サイクルを確立するため、解決すべき課題として、(1)再処理工場の稼働、(2)使用済燃料の貯蔵、(3)MOX燃料利用の推進――をあげ、それぞれの現状を説明。六ヶ所再処理工場については、2022年内に主要な安全対策工事が概ね終了し、2024年度上期のできるだけ早期のしゅん工に向け、大詰めの段階。使用済燃料貯蔵については、全施設の管理容量合計約2.4万トンに対し、貯蔵総量は約1.9万トンと、約80%までに達しており、現在、約4,600トン相当の貯蔵容量拡大に向けて、サイト内の乾式貯蔵施設、むつ市の中間貯蔵施設など、具体的な取組が進展している。MOX燃料については、現状の4基から2030年度までには少なくとも12基へと、利用先の拡大に向け、地元への理解活動や事業者間連携の強化が図られていく見通しだ。また、7月21日には、スペシャルコンテンツ「リサイクルで活用する原子力発電の“ゴミ”~『クリアランス制度』の今」を公開。同コンテンツでは、クリアランス制度のもとで進められている廃棄物再利用について、最近の活用事例を紹介している。例えば、中部電力では、浜岡原子力発電所地元の鋳造所に委託して、クリアランス金属を再利用した側溝用のグレーチング(すのこ状の蓋)を製造し、発電所敷地内の道路で活用。また、福井県内では、クリアランス物の再利用に関する実証事業により、公共施設のサイクルラック(自転車を停めておく器具)の他、高校生らがクリアランス制度について学んだ上でデザインした照明灯が使われている。クリアランス対象物は現状で年間約1,000トン発生しているが、既に廃炉が決まっている原子力発電所の数から、約10年後には10倍に増加する見通し。廃炉のスムーズな進行や資源の有効活用の観点から、今後は、電力業界内に限らず、クリアランス物の積極的な利用を進めていくことが必要と指摘している。

24 Jul 2023

2129

岸田文雄首相のアラブ首長国連邦(UAE)訪問を契機に、同国企業と日本企業・組織との間で原子力・放射線利用分野の覚書締結が行われている。7月21日までに、東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)、量子科学技術研究開発機構(QST)がそれぞれ、UAEの原子力発電所の運転・保守を行うNAWAH社、医療技術企業「M42」と覚書を締結した。岸田首相は7月17日、UAEのムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領と会談。UAEからの長年にわたる原油の安定供給に謝意を表明し、脱炭素化やクリーンエネルギーに関する協力の強化や、本年、同国が開催国となるCOP28の成功に向け、国際社会における気候変動対策に向けた行動をともに主導することで一致。また、日本貿易振興機構(JETRO)とUAE経済省が主催する「日・UAE・ビジネス・フォーラム」に出席し、UAEの政府・企業関係者に対し、「UAEの経済多角化と産業発展の実現に向けて、日本の官民の力を積極的に活用して欲しい」と強調している。東芝ESSは21日、NAWAH社と、保守管理、サプライチェーンの強化、産業育成、カーボンニュートラル達成に向けた協力関係の推進に焦点を当て覚書を締結したと発表。UAEでは現在、バラカ原子力発電所のプラント3基(140万kWの韓国製PWR「APR1400」)が商業運転中で、4基目も運転準備段階にある。UAEの原子力会社(ENEC)の合弁子会社であるNAWAH社は、サプライチェーンおよび同発電所の安全な運転を強化する計画を推進している。東芝ESSは、こうした計画をサポートし、発電所の継続的な安定操業につなげていく。同社は、アラブ初の商業炉バラカ1号機(2021年4月営業運転開始)に蒸気タービン・発電機を納入した実績を有している。また、QSTは18日、「M42」と重粒子線がん治療研究分野において研究協力覚書を締結したと発表。QSTの小安重夫理事長は「重粒子線がん治療の普及が一層進み、がん死亡ゼロ健康長寿社会の実現にまた一歩近付く」とコメントしている。

21 Jul 2023

2952

日本原子力研究開発機構(JAEA)と英国国立原子力研究所(NNL)が共同で、英国の高温ガス炉実証炉用の燃料製造技術開発に取り組むこととなった。JAEAが7月19日に発表した。〈海外NEWS 既報 もご覧下さい〉多様な熱利用の可能性や優れた安全性を有する高温ガス炉は、ポーランド、中国、韓国、米国など、各国で開発が進められており、かつて英国でも1960~70年代に実験炉「Dragon」(熱出力20MW)が建設・運転されたことがある。英国では脱炭素化に向けた原子力利用の最有力候補として高温ガス炉に着目。2030年代初頭までの実証を目指している。2022年9月に英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は、英国高温ガス炉実証炉プログラムの実施事業者として、JAEA 、NNL他、英国企業からなるチームを選定した。〈JAEA発表資料は こちら〉同プログラムは、フェーズA:事前概念検討(2022年9月~23年2月)フェーズB:基本設計、採算性評価(~2025年3月)フェーズC:許認可、建設、詳細エンジニアリング・運転(2030年代初期)――での3段階で行われる。このほど、英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ、2023年2月にBEISの担ってきたエネルギー政策を引き継いだ)は、JAEAとNNLとのチームをフェーズBの事業者として選定し、合わせて、高温ガス炉実証炉用の燃料開発プログラムの開始を発表した。フェーズBとして1,500万ポンド(約27億円)、燃料開発プログラムのステップ1として1,600万ポンド(約29億円)の予算額がそれぞれ投じられる運び。JAEAは、高温工学試験研究炉「HTTR」(熱出力30MW、2021年7月に再稼働)の開発実績を有する。「HTTR」の核となる技術は世界有数の国産技術で、例えば、原子力用構造材として世界最高温度950℃で使用できる金属材料は国内メーカーによるもの。高温ガス炉は国産技術のみで建設可能だ。今後、JAEAは、NNLと連携した燃料製造技術開発を通じ、日本の高温ガス炉技術の国外実証、英国における社会実装を進め、これらの成果を国内の高温ガス炉実証炉計画に活かしていく。

20 Jul 2023

2299

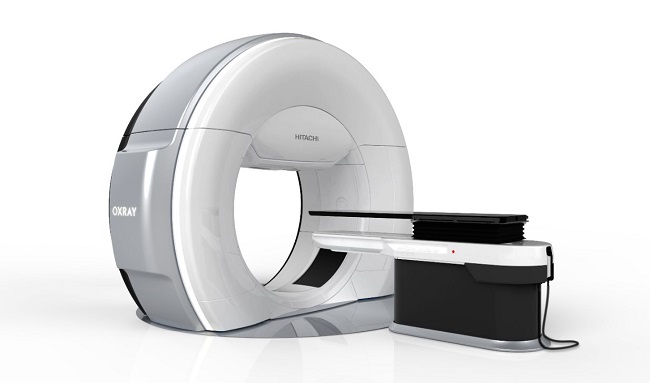

日立製作所は7月19日、高精度X線治療装置「線形加速器システム OXRAY」(オクスレイ)の販売を開始した。〈日立発表資料は こちら〉新製品「線形加速器システム OXRAY」は、装置の回転に自由度を高めた「O-リング型ガントリー構造」が特長で、正常組織へのダメージを低減しターゲットに対して高い精度で治療用X線を照射することが可能。また、患者寝台を動かすことなく多方向から連続的に照射でき、線量分布の改善とともに、患者の精神的・身体的負担の軽減にもつながる。日立では、放射線治療領域において、粒子線とX線の両方で事業を展開。粒子線治療では、これまでに陽子線がん治療システムで多くの海外納入実績を積んでおり、呼吸に伴う臓器の動きを捉える動体追跡技術や、がんの形状に合わせて照射できるスポットスキャニングなど、革新的な技術を開発し市場に投入してきた。今回の「線形加速器システム OXRAY」を契機に、同社では、広く普及しているX線治療装置を新たに自社開発し市場投入を目指す。今後も「『がんの恐れのない社会』に向けて、患者一人一人に寄り添った、低侵襲かつ経済性に優れた放射線治療システムを提供し、QOL(生活の質)の維持・向上とがん治療のさらなる発展に貢献していく」としている。

19 Jul 2023

5337

東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)は7月11日、同社が取り組む「カーボンニュートラルやエネルギー安定供給に貢献する原子力技術」をテーマに、報道関係者らと意見交換を行う「東芝技術サロン」を開催。その中で、革新軽水炉「iBR」のコンセプトが紹介された。冒頭、薄井秀和取締役(原子力技師長)は、火力、原子力、再生可能エネルギー、水素エネルギー、電力流通、医療分野の技術(重粒子線治療装置など)と、同社の手掛けるエネルギー事業領域を掲げ、「多くの事業で世界トップレベルの技術力を持っており、これまで数多くの実績を残している」と強調。その上で、電気を「つくる」、「おくる」、「ためる」、「かしこくつかう」ことを通じ、「将来のエネルギーのあり方そのものをデザインし社会に貢献していく」と、東芝グループのカーボンニュートラルやエネルギー安定供給に対する取組姿勢をあらためて示した。原子力発電所の設計・工事の効率化、再稼働、稼働率向上に向けては、軽水炉技師長の松永圭司氏が説明。東芝独自の技術により、例えば、東北電力女川2号機のサプレッションチェンバ(原子炉格納容器下部を囲むドーナツ型の容器)の耐震強化工事では、実物大のモックアップを用いた溶接員の習熟訓練などに努め、厳しい精度が要求される工事が工程・予算通りに進められてきたという。この他、現在・過去・未来の現場状況をパノラマ化する「3Dプラントビューア」、現場作業エリア管理をデジタル化する「エリア管理システム」などを紹介。東芝が培ってきた技術力の強みをアピールし、「デジタル技術を組み合わせることで付加価値の高いサービスを提供していく」と強調した。革新炉開発については、パワーシステム事業部シニアフェローの坂下嘉章氏が、革新安全軽水炉「iBR」のコンセプトを紹介。堅牢な建屋、静的メカニズムを取り入れた安全システムを採用し、さらなる安全性向上と安全設備・建屋の合理化を同時に達成するほか、再循環流量の加減により原子炉出力を容易に調整するABWRの特性を活かし再生可能エネルギーとの共存も図る。また、同氏は、将来の原子力のあるべき姿を多様な部門の幅広い年齢層の社員で討議してまとめた「原子力発電所Vision」を披露。「私たちの原子力発電所は、安全、安心はもちろんのこと、その技術の先進性をもって、発電所の存在が、関わる人々にとって心身ともに快適であり、誇りであり、将来の人々の営みにエネルギーを送り続けることで、豊かな生活の実現に貢献する」というもの。東芝は「iBR」の開発を通じ「新たな社会との共生の関係を築きあげる」ことを目指している。

18 Jul 2023

6152

EUは7月13日、福島第一原子力発電所事故後に導入した日本産食品に対する輸入規制を撤廃すると発表した。同日に行われた岸田文雄首相、シャルル・ミシェル欧州理事会議長およびウァズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長との日EU定期首脳協議(ベルギー・ブリュッセル)で明らかにされたもの。日本はこれまでも、EUに対し首脳レベルの会合を通じ、日本産食品に係る輸入規制措置の早期撤廃を要請してきた。東日本大震災後の日本産食品に対する輸入規制の現状(外務省ホームページより引用)発災後、55の国・地域で行われていた日本産食品の輸入規制は、今回の撤廃によって、11の国・地域に減少する。松野博一官房長官は14日の記者会見で、「一部の国・地域において規制が維持されていることは残念。また、ALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の海洋放出を理由に一部において規制強化の動きがみられることは大変遺憾」と憂慮し、引き続き日本産食品の安全性を科学的見地から丁寧に説明していく考えを述べた。また、これまでも福島県の食品・観光のトップセールスに努めてきた同県・内堀雅雄知事は、EUによる輸入規制撤廃の発表を受け、「EUにおける輸入規制の撤廃は、加盟する27か国すべてに適用されるものであり、その波及効果は非常に大きい」とする歓迎のコメントを発表。引き続き「さらなる輸入規制の撤廃に向け全力で取り組んでいく」と強調している。

14 Jul 2023

1902

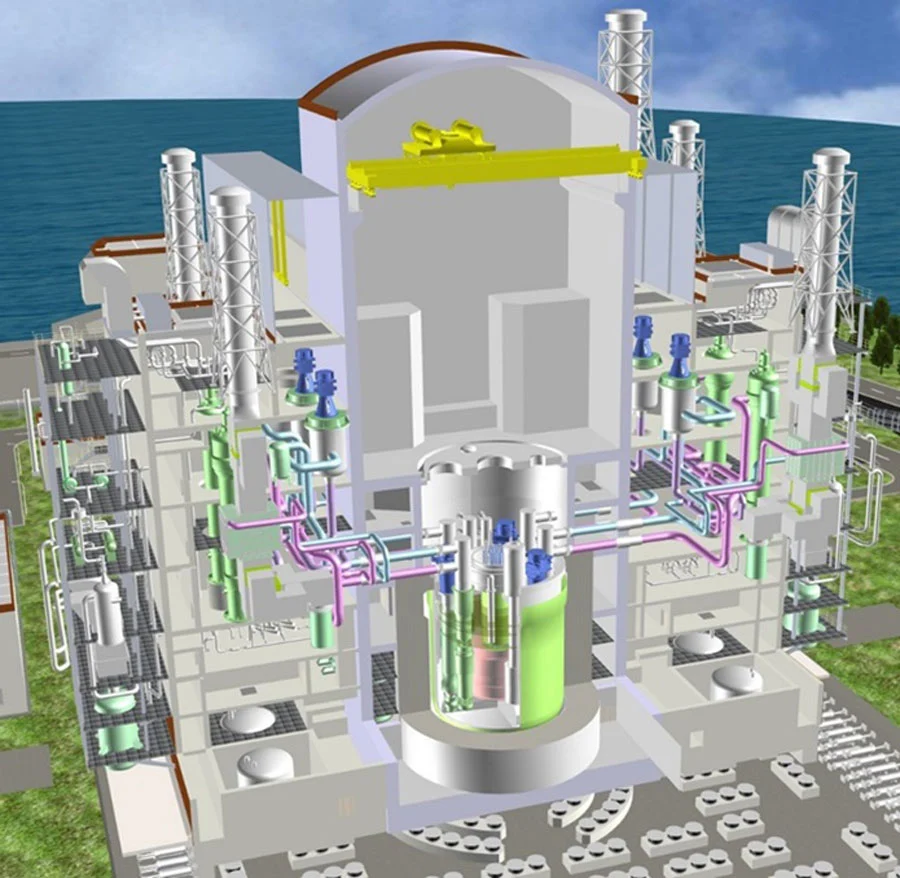

資源エネルギー庁は7月12日、高速炉実証炉の開発に向け、三菱FBRシステムズ(國嶋茂社長、MFBR)が提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」を概念設計対象に、将来的にその製造・建設を担う中核企業として三菱重工業を選定した。〈資源エネルギー庁WG発表資料は こちら〉2022年末、原子力関係閣僚会議は高速炉開発の戦略ロードマップを改訂。「常陽」、「もんじゅ」を経て、民間企業による研究開発が進展し、国際的にも導入が進んでいることから、ナトリウム冷却型高速炉を「今後開発を進めるに当たって最有望」と評価した。資源エネルギー庁では、2023年度から開始する「高速炉実証炉開発事業」(GX支援対策費)として、新規予算76億円を計上。2024年以降の概念設計を開始するに当たって最有望となるナトリウム冷却型高速炉について、その炉概念の仕様・中核企業選定のための公募を3月より行っていた。12日に行われた資源エネルギー庁の高速炉開発会議戦略ワーキンググループで、その選定結果を、技術評価委員会委員長の山口彰氏(原子力安全研究協会理事)が説明。選定されたMFBRが提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」は、設計成立性と経済性について、設計の実現と開発目標達成に向けた工程を見込むことができる耐震性向上やシビアアクシデント対策、コスト低減、基準整備などの課題に対応できる十分な計画性を有する中型の出力(電気出力65万kW)とすることで、大型炉のスケールメリットか小型炉の初期投資リスク抑制を選択し実用化につなげることができる大型炉を選択する場合、他電源と競合できるレベルであることが提示されており、実用化された際の市場性を具体的に展望できる開発が可能となる――ことから、概念設計の対象として適当と評価。また、その製造・建設を担う中核企業として、三菱重工は、高速炉のエンジニアリング会社として、MFBRと協働し日本原子力研究開発機構が行う研究開発と十分に連携した概念設計が可能である国内サプライチェーンの現状の脆弱性を具体的に整理し把握しており、その維持・拡充を図る中心となり、わが国産業全体の実力涵養に貢献できる総合的エンジニアリング能力を蓄積、継承してきており、原子力事業における設計から建設・試運転までをグループ各社で分担するプロジェクト遂行力によって高速炉開発に責任をもって取り組むことができる――ことから、適当と評価した。今回、概念設計対象として選定された「ナトリウム冷却タンク型高速炉」は、同じナトリウム冷却型でもループ型の高速増殖原型炉「もんじゅ」とは異なる仕様だが、フランス、中国、インドなど、海外では多く採用されている。今後、資源エネルギー庁では、高速炉開発の司令塔となる組織のあり方について検討していく。三菱重工は、高速炉実証炉の設計・開発を担う中核企業に選定されたことを受け、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、エネルギー資源の有効活用などの観点にも言及し、「これまで培ってきた技術と経験を活かし、MFBRとともに実証炉の概念設計ならびに設計に必要となる研究開発を開始し、高速炉の実用化に向けた取組を進めていく」とのコメントを発表した。三菱重工は、2006年に総合資源エネルギー調査会が取りまとめた「原子力立国計画」で示された高速増殖炉サイクル早期実用化の方針のもと、2007年に高速増殖炉開発のエンジニアリング中核企業に選定された経緯がある。また、日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「今後の高速炉開発に伴う関係産業の全体の実力涵養とともに、若者の原子力技術への興味を高め、人材育成にも寄与するものとして大いに期待したい」とする理事長メッセージを発表した。

13 Jul 2023

5644

群馬大学重粒子線医学推進機構の研究グループは7月11日、咳などにより発生する空気中の汚れの状況を調べ、狭あいな治療室など、閉鎖空間における影響を明らかにしたと発表した。新日本空調の独自技術「微粒子可視化システム」を用い、空気中の汚れを「見える化」するもので、感染症全般のまん延防止に役立つことが期待される。〈群大発表資料は こちら〉重粒子線治療を行う同研究グループによると、放射線治療を受ける患者は仰向けでの治療が一般的で、体を固定する装具は頭から首までを覆うことが多く、装着時に患者はマスクを外す必要があり、人によっては首が圧迫され咳が誘発されやすい。特に、放射線治療室は一般的に狭い密室空間であることから、医療スタッフにも感染リスクが高まる可能性がある。新型コロナウイルスを始めとした感染症への対応も喫緊な中、「がん治療に関連する医療スタッフへの感染対策として、放射線治療室内の汚れ具合の実態調査は急務」との考えから研究に着手したもの。今回の研究では、クリーンルーム(飛沫の動きのみを観察するために、背景に存在する無数の粒子の可及的除去が可能な装置を搭載)で、「微粒子可視化システム」を用いて、模擬患者から発生した飛沫の動きや到達点を「見える化」。クリーンルームでは、(1)通常の発声(2m程度の距離で聞こえる範囲の声の大きさ)、(2)大声による発声、(3)咳――の3種類で評価。その結果、通常の発声と比較して、大声と咳では、口の位置から垂直方向と、頭と足側から水平方向のいずれも飛沫の到達距離が大きく、特に口から70cm周囲が汚染されていた。実際の放射線治療室でも医療スタッフの立ち位置による汚染度合の比較を行っている。同研究成果は、今秋の日本放射線腫瘍学会で発表・議論され、有効な感染症防御対策の開発に寄与していく見通し。なお、同研究に協力した新日本空調は、原子力空調設備での施工実績を数多く有するほか、昨今の感染症対策への関心の高まりから、独自技術の「微粒子可視化システム」や「飛沫計測技術」を用いて、オーケストラの演奏者・聴衆の飛沫感染リスク低減に関する検証を行うなど、注目を集めている。

12 Jul 2023

1663

日本原子力産業協会は7月7日、都内で、IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長(7月4~7日に日本滞在)による講演会を開催(日本経済団体連合会共催、外務省後援)。グロッシー事務局長は、産業界から集まった約70名の参加者に、IAEAが途上国の支援に向け実施している活動への理解および経済的支援を強く呼びかけた。IAEAでは、発電分野にとどまらず、保健・医療、食料、農業、環境保全、水資源管理など、多分野の放射線利用に係る取組に注力しており、加盟各国からの関心も高まっている。今回の講演会は、「IAEAがSDGsや気候変動といった『グローバルアジェンダ』に対し、いかに幅広く貢献しているのか」について紹介し、IAEAと日本企業との関係構築の一助とするもの。グロッシー事務局長はまず、「IAEAをパートナーとして見て欲しい。われわれが取り組む世界的な活動のどこかに皆さんが『ともに参加できる領域』がある」と述べ、日本の産業界と今後も連携していく意向を示した。その中で、グロッシー事務局長は、「アフリカでは人口の7割が放射線治療にアクセスできない」と、途上国のがん患者をめぐる状況を危惧し、自身が音頭を取って1年半前、放射線治療施設が欠陥・不足している20以上の加盟国を支援するイニシアティブ「Rays of Hope」を立ち上げたことを紹介。その他、医療分野では感染症を媒介する虫の根絶に、農業分野ではかんばつに強い作物の品種開発で放射線技術が用いられ、開発途上国の経済発展に寄与していると述べた。また、最近、関心が高まっている取組として、海洋プラスチック問題に対応するイニシアティブ「NUTEC Plastic」を紹介。「同位体トレーシング」と呼ばれる技術により、プラスチックの再利用をより環境に優しく実現するもので、インドネシアなどでパイロットプラントが立ち上がっているという。「Rays of Hope」も「NUTEC Plastics」も日本政府が拠出金による支援を行っている。一方で、グロッシー事務局長は、「今、われわれが取り組んでいる問題の規模は巨大で、民間企業のダイナミックな力も必要だ」と強調し、産業界に対しIAEAが進めるプロジェクトへの理解・支援をあらためて求めた。グロッシー事務局長は、地球温暖化に伴い原子力エネルギーが世界中で大きな関心を集めている点にも言及。講演後、参加者との間で、浮体式原子力発電所の将来性、一方で、規制対応、産業界の標準化、ファイナンス面での課題についても質疑応答がなされた。また、若手女性研究者を支援する「IAEAマリー・キュリー奨学金」に関連し、参加者から学生向けプログラムの導入を求める声があったのに対し、グロッシー事務局長は、「今回の来日で、福島を訪問した際、生徒たちに原子力について説明したいという地元の高校の先生に会った。次回、福島を訪れた際には、高校生たちと対話したい」などと、微力ながら応えていく姿勢を示した。

10 Jul 2023

2311

原子力規制委員会は7月7日、東京電力に、福島第一原子力発電所のALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する。))の海洋放出に係る移送/希釈/放水の各設備について、使用前検査終了証を交付した。ALPS処理水の海洋放出設備は、(1)測定・確認用設備、(2)移送設備、(3)希釈設備、(4)放水設備――で構成。そのうち、(1)については、3月に使用前検査終了証が交付されており、今回、(2)~(4)の検査が完了し、規制委による使用前検査はすべて完了したこととなる。ALPS処理水の海洋放出設備は、2022年7月に規制委員会より福島第一原子力発電所に係る実施計画変更認可を受け、8月に設置工事が開始された。2023年4月26日には放水トンネル(長さ約1km)が完成。6月26日にすべての施設の設置が終わり、同30日に最終の使用前検査が実施された。ALPS処理水の処分に関する関係閣僚会議は2023年1月に、「海洋放出設備工事の完了、工事後の規制委員会による使用前検査、IAEAの包括的報告書等を経て、具体的な海洋放出の時期は、本年春から夏頃を見込む」との見通しを示している。ALPS処理水の安全性レビューに関するこの包括的報告書は7月4日に日本政府に提出されており、今回の使用前検査終了により、海洋放出開始に向け設備・保安上の準備は整ったこととなる。東京電力は、「ALPS処理水希釈放出設備および関連設備の保守管理に努めるとともに、同設備を的確に運用するため、引き続き、運転操作訓練・警報対応訓練を行なうなど、現場での安全に係る品質向上について積極的に取り組んでいく」とするコメントを発表した。

07 Jul 2023

2321

新堀会長©原子力学会日本原子力学会の会長に就任した新堀雄一氏(東北大学大学院工学研究科教授)が7月4日、記者会見を行い、抱負を述べた。新堀会長は6月開催の同学会通常総会で選任された。新堀会長は、就任挨拶の中で、昨今の国際情勢や環境問題を背景としたGX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた取組を、「原子力の利用において大きな追い風になり、いわゆる次世代革新炉についての議論も一層盛んになっている」と歓迎。一方で、「着実な軽水炉の再稼働」を第一に、核燃料サイクルの早期実現、廃止措置や廃棄物の管理・処分を着実に進めていく必要性を強調。その上で、今後、重点を置く取組として、 福島第一原子力発電所事故に係る学術的提言の発信、復興に向けた学協会連携の活動 会員の持つ専門知を多様な考え方を持つ人々に伝えていくこと 未来に向けた原子力学会のあり方について学際的に議論を深めること――をあげた。福島の復興と廃炉の推進に向け現在、36の学協会が連携して活動する「福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会」(ANFURD)については、引き続き幹事学会として、理工系の学協会だけでなく、社会科学系の学協会もメンバーとする体制拡大を検討。未来に向けた原子力学会のあり方については、同学会の若手連絡会・学生連絡会とも連携を図る。新堀会長は、原子力分野の幅広い専門知識・用語に関連し、専門家間でも依然と「言葉が通じないことがある」と指摘。その中で、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関し、「移行抑制」という言葉が専門分野によって認識が異なることを一例にあげた上で、一般の人たちの理解も見据え、「専門家同士が対等に議論し合える」素地を築くべく、特別専門委員会で検討していく考えを述べた。

06 Jul 2023

2932

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((多核種除去設備(ALPS)等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を下回るまで浄化した水。海水と混合し、トリチウム濃度を1,500ベクレル/リットル(告示濃度限度の40分の1)未満に希釈した上で放水する))の取扱いの安全性に係るレビューを総括するIAEA包括報告書〈要旨仮訳は こちら〉が7月4日、ラファエル・グロッシー事務局長より岸田文雄首相に手交された。2021年7月に日本政府とIAEAとの間で署名された「ALPS処理水の取扱いに係るレビューの包括的な枠組みに関する付託事項」に基づき、IAEAが行ってきた一連のレビューを総括するもの。IAEA包括報告書では、ALPS処理水の海洋放出へのアプローチ、並びに東京電力、原子力規制委員会および日本政府による関係する活動は国際的な安全基準に合致している東京電力が現在計画しているALPS処理水の海洋放出が人および環境に与える放射線の影響は無視できる水準――と結論付けている。今回、グロッシー事務局長が来日したのは、2022年5月以来、3度目。来日初日の7月4日には、岸田首相の他、林芳正外相、西村康稔経済産業相、山中伸介原子力規制委員会委員長と会談を行った。グロッシー事務局長と面会した岸田首相は、包括報告書の受取りに際し、これまでのIAEAによる協力に謝意を表した上で、「科学的根拠に基づいて、高い透明性をもって国内外に丁寧に説明していきたい」と強調。グロッシー事務局長は、「科学的かつ中立的で、日本が次のステージに進むに当たって決断を下すのに必要な要素がすべて含まれている」と述べた。包括報告書は、ALPS処理水の海洋放出について「あくまで決定するのは日本政府であり、この報告はその方針を推奨するものでも、支持するものでもない」としている。会談後、グロッシー事務局長は日本記者クラブで記者会見に臨み、海外からの不安に関する質問に対し「われわれは科学的に健全な評価ができたと確信している」と、包括報告書の意義を強調。また、海洋放出前・中・後を通じモニタリング・評価を継続すべく、福島第一原子力発電所構内にオフィスを立ち上げ、職員を常駐させる考えを表明した。グロッシー事務局長は5日、福島に赴き、午前中、政府・原子力災害対策本部が設置する地元との意見交換の場「廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会」(いわき市)に出席。IAEA包括報告書について説明した上で、ALPS処理水の安全性の理解に関し「魔法の杖はない。皆さんの声に耳を傾けることが何よりも大事」と、対話の重要性を強調した。午後からは、福島第一原子力発電所を視察する。IAEA包括報告書の公表を受け、東京電力は、「内容をしっかりと確認し、ALPS処理水の放出に係る安全・品質の確保・向上に活かしていく」とのコメントを発表した。

05 Jul 2023

2610