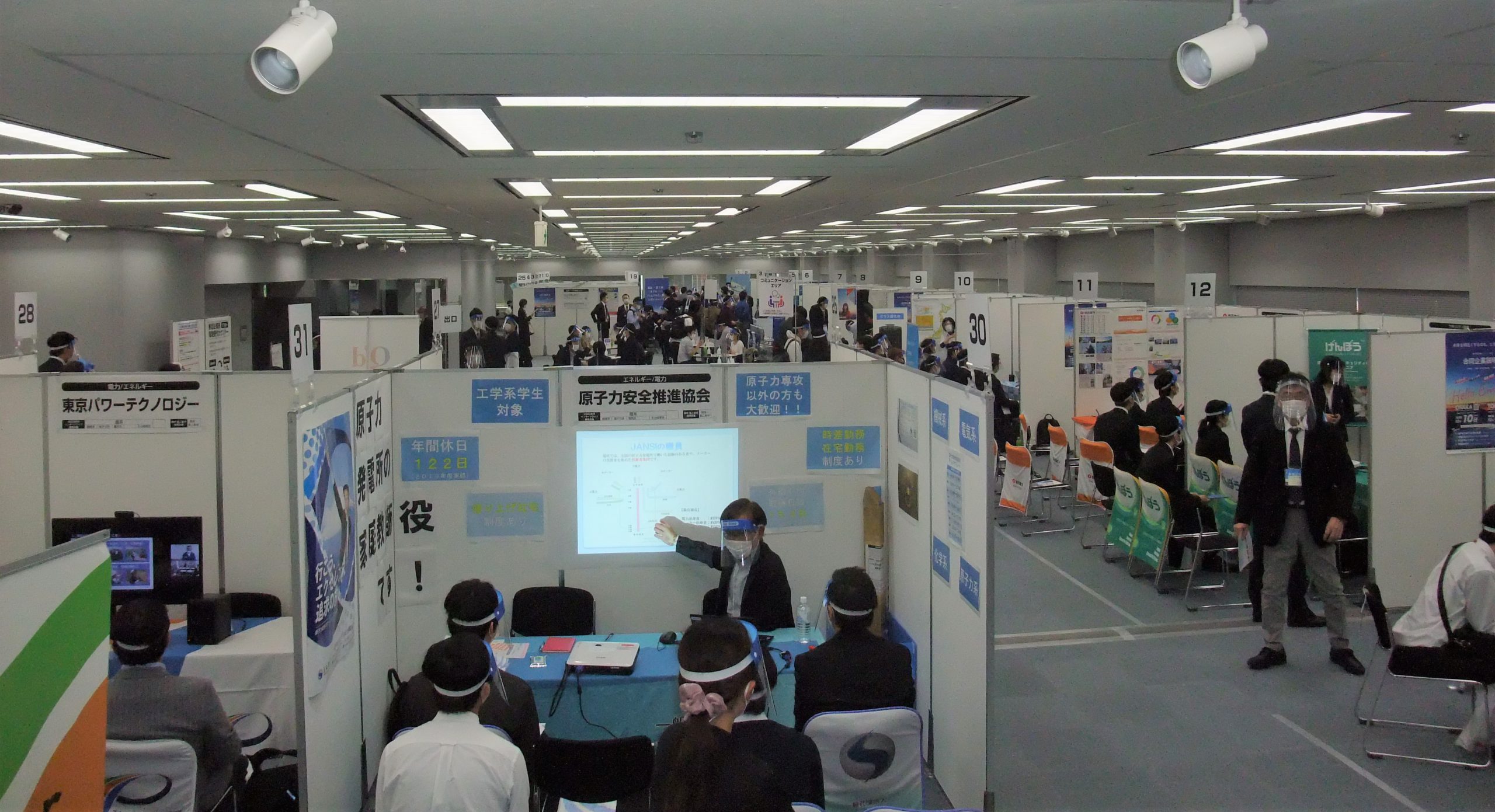

原子力関係企業・機関の合同就職説明会「原子力産業セミナー2022」(東京会場)が10月31日、新宿エルタワーのサンスカイルームで開催された。大学、大学院、高専を2022年に卒業予定の学生や既卒者などを対象とした就職活動支援、ならびに原子力産業界への理解向上を目的として、原産協会と関西原子力懇談会の主催により毎年度行われているもの。既に10日には大阪でも開催されており、今回セミナーの企業・機関の参加は、両会場とも、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ブースで担当者が学生たちに直接説明する形式の他、Web会議システムでの質疑応答スペースも設けられた。参加企業・機関数は、大阪会場が26社、東京会場が34社で、両会場の合計(延べ)は前回(2020年2月)の81社より減少。一方で、来場学生数は、大阪会場が193名、東京会場が246名、計439名と、前回の255名を上回った。学生が業界研究を始めるタイミングに合わせ、今回は開催時期を前倒し。感染症対策のためオンラインセミナーも増えつつある状況下、「学生たちが企業担当者と対面できる貴重な機会ととらえている」ことが学生数増加の一因と推察されている。今回、東京会場で取材に応じてもらえた幾つかのブースで採用担当者より話を聞いた。原子力発電環境整備機構(NUMO)では、高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けて、10月には北海道寿都町・神恵内村で文献調査応募に係る判断がなされるなど、注目すべき動きがあるが、担当者によると、「他の企業ブースでNUMOという組織名を聞いた」という学生は多いものの、地層処分に関しては「ほとんど認知されていない」という状況。一方で文科系学生も多く訪れていることに期待感を示し、「若い人たちに頑張ってもらわないと成功しない」と、幅広い分野の人材を確保していく必要性を語った。原子力規制庁では、「技術を活かせる」特徴を掲げ、通常の業務を一定期間離れて教育・訓練に専念させる資格付与制度の独自性など、入庁後にスキルアップしていく人材育成の姿勢を強調。訪れる学生には福島県の出身者も多いことから、「『原子力の安全性は重要』という気概を感じる」と話した。また、東海村の原子力関連企業団体「原子力人材育成・確保協議会」のブースでは加盟する5社が参加。2016年に設立された同協議会では、学生・教員・保護者対象の企業説明会、インターンシップ、出前授業などを通じた人材育成・確保活動を地道に行っており、今回のセミナー参加に際し「まず認知度を上げそれが採用につながれば」と期待を寄せていた。

02 Nov 2020

2630

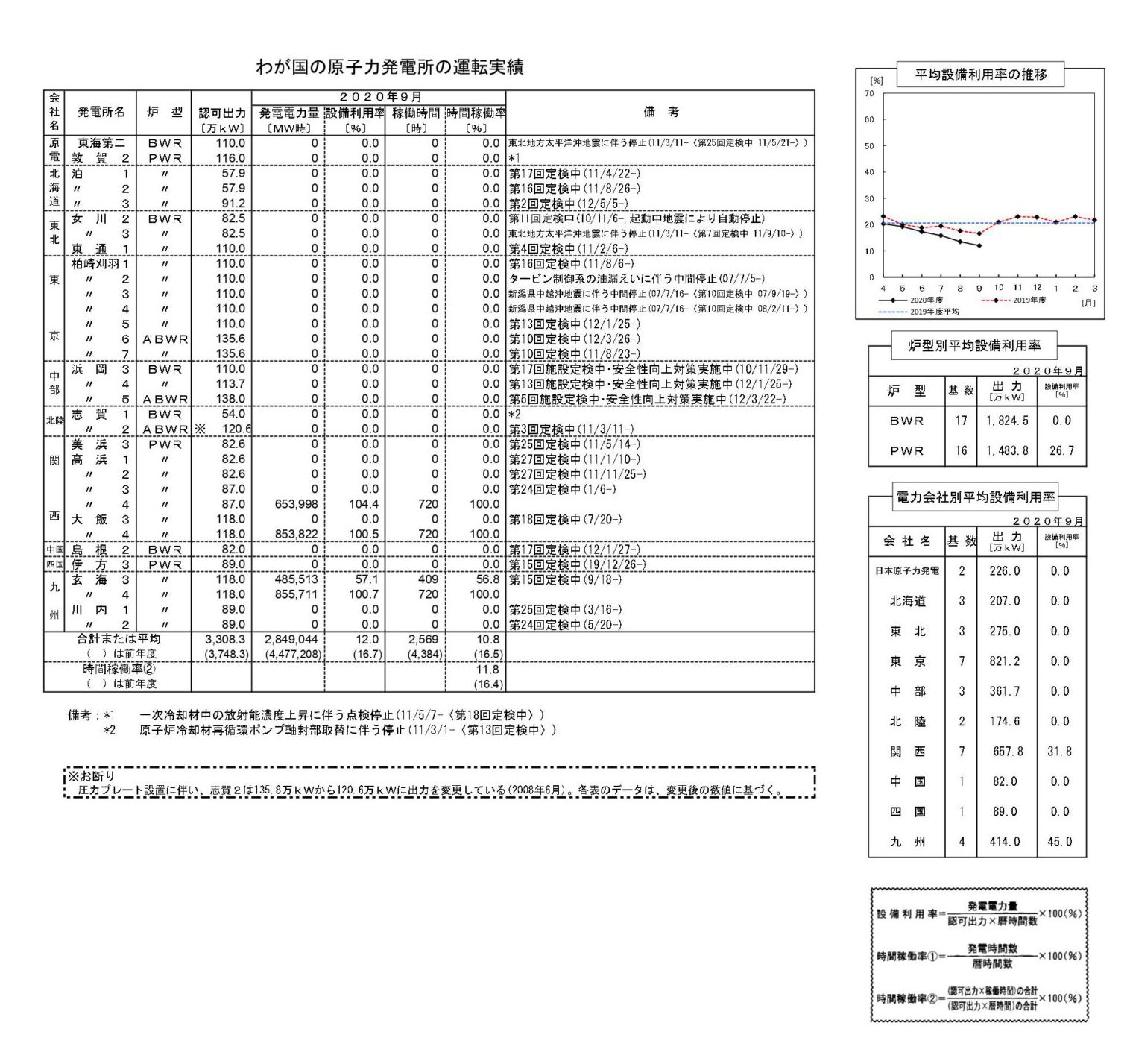

資源エネルギー庁は10月30日、冬(12~3月)の電力需給見通しをまとめた。全国各地域とも、安定供給に最低限必要とされる予備率3%を確保できる見通し。電力需要の増加が見込まれる夏季・冬季の数値目標を設定した節電要請は、2013年度冬季に北海道を対象とした「2010年度比でマイナス6%以上の節電」が最後となっており、今冬も引き続き行われないこととなる。全国の電力需給に関するデータを取りまとめている電力広域的運営推進機関(OCCTO)の報告書によると、1月の電力供給力で、原子力は、関西地域154万kW、九州地域279万kWの計433万kWが見込まれている。関西電力で再稼働している原子力発電プラント4基のうち、高浜4号機(87万kW)は10月7日から定期検査が行われており、2021年1月下旬に発電再開予定。現在稼働中の大飯4号機(118万kW)は11月3日より約3か月の予定で定期検査に入る。一方、高浜3号機(87万kW)は、定期検査中に確認された蒸気発生器伝熱管損傷への対応が続いているほか、8月3日に新規制基準で求められるテロ対策の「特定重大事故等対処施設」の設置期限を満了。同機の定期検査は2021年1月中旬までの予定となっている。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い当初予定より2月ほど遅れて7月20日に定期検査入りした大飯3号機(118万kW)は、超音波探傷試験で確認された配管損傷への対応のため発電再開の時期は未定。九州電力では、現在、川内1、2号機(各89万kW)の定期検査で「特定重大事故等対処施設」の設置工事が進められており、それぞれ11月26日、12月26日に発電再開予定となっている。9月18日より定期検査中の玄海3号機(118万kW)は12月中にも営業運転に復帰する見通し。なお、OCCTOは、今回の電力需給検証に関し、新型コロナウイルスに伴う影響評価を行っている。それによると、感染症がなかったと仮定した電力量と比較(簡易試算結果)し、4月はマイナス0.8%、5月はマイナス6.7%、6月はマイナス5.1%、7月はマイナス3.1%と、5月の落ち込みをピークに回復の兆しが示された。4~7月の内訳(家庭、業務、産業)で、業務部門が最大マイナス14.7%と大幅な減少となっているのに対し、家庭部門は最大6.9%増加しており、飲食業・宿泊業や娯楽サービスなどの営業縮小や、テレワークや学校休業による在宅増加が影響したものと分析している。

30 Oct 2020

2939

原産協会は10月28日、会員組織の主に女性を対象とした2020年度「女性シンポジウム」を開催した。今回は、オンラインシステムによる「Webセミナー」となり、約100名が参加。講師には、長崎大学原爆後遺症研究所助教の折田真紀子氏を招き、放射線と健康影響の基礎知識を始め、福島第一原子力発電所事故後、住民の方々に対し健康管理と放射線に関する正しい理解の普及に取り組んできた経験を聴き、質疑応答を行った。折田氏は、長崎大学が包括的連携協定締結のもと「復興推進拠点」を開設し復興支援を行ってきた川内村と富岡町での活動を主に紹介。2012年1月に福島県下で初めて「帰村宣言」を行った川内村だが、空間線量率の低下、学校の再開やインフラ整備が進む一方で、特に若年層での帰還が進まぬ現状を、2012年と2017年の年代別住民帰還率から示し、「川内郷 かえるマラソン大会」の開催、ワイン用ぶどう栽培、企業誘致など、帰還を促進する様々な取組が進められているとした。また、富岡町については、車座集会を通じた住民の方々との交流を紹介。食品中の放射性物質に関する質問の他、将来への不安感・疎外感の声もあることから、「行政と連携して取り組む必要があるのでは」などと述べた。自身が取り組む保健活動に関し同氏は、事故直後に福島県内で行われた勉強会で「娘が福島で出産できるのか」、「放射線はうつるのか」との質問があったことを振り返り、「放射線の健康リスクに関する知識や情報が住民の方々に適切に伝わらず、社会的な混乱が引き起こされた」として、リスクコミュニケーション・対話活動の重要性を強調。「客観的評価に基づいたリスクコミュニケーションが大事」とする取組姿勢の例として、富岡町の70歳男性が自身で行った個人積算線量の詳細な記録と、これを活かした今後の帰還支援の可能性をあげるなどした。参加者からは、放射線に関するわかりやすい説明の仕方、食品中の放射性物質基準値のとらえ方、空間線量率と帰還意思の関係、信頼関係の構築などに関し質問があった。

29 Oct 2020

2944

筑波大学、福島大学、日本原子力研究開発機構による研究グループはこのほど、福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の陸域環境中での動きから、「環境回復はチェルノブイリより大幅に速い」ことを裏付ける成果を発表した。10月27日に海外学術誌に掲載されたもの。〈筑波大発表資料は こちら〉同研究グループでは、福島の環境回復状況の変化をとらえ、陸域(発電所から80km圏内と阿武隈川流域)の環境モニタリングに関するおよそ200本の研究論文を集約・検証。福島第一原子力発電所事故により地上に降下したセシウム137は、森林67%、水田10%、畑・草地7.4%、市街地5%の割合で陸域に沈着したと算出。セシウム137の陸域移行の実態について、森林や土壌を介した下方への移行、水田から河川への移行、除染など、様々な経路・要因から総合的に分析した。その結果、福島の陸域では、チェルノブイリと比較して、急峻な地形で降水量が多いことや、耕作、除染などによって、表層部分のセシウム137の低減が速く進んだことが明らかになったとしている。例えば、放射性核種の下方への浸透速度を示す「重量緩衝深度」と呼ばれる係数を用いた評価で、特に耕作水田では、チェルノブイリ事故の影響を受けた陸域と比較し2~4倍と、耕作を放棄した水田、森林、草地などと比べて高く、人間活動や土地活用が土壌表層の放射能濃度低減に寄与していることも示された。福島森林のCs137の分布と移行(上下それぞれスギ林と落葉広葉樹林、筑波大発表資料より引用)一方、福島第一原子力発電所事故により、セシウム137放出の影響を最も受けた森林域については、樹種により経時変化が異なるが、セシウム137の量は河川水や土砂などを介し1年間当たり初期沈着量の0.3%以下しか流出せず、事故から8年間が経過しても森林生態系内(葉、枝、樹皮、幹、林床)にほとんど留まっていることがわかった。筑波大学では、福島第一原子力発電所事故発生以来、チェルノブイリとの比較とともに、生活圏である水田・耕作地・市街地を「PFU」(Paddy fields、Farmland、Urban areas)として着目し、人間活動と放射性物質低減との関係を継続的に調査してきた。2019年には、阿武隈川から海に流出した放射性セシウムの約85%が流域面積比で38%程度の「PFU」に起源していたとの共同研究成果(福島県、京都大学)を発表し、人間活動による放射性物質低減の効果を示唆している。

29 Oct 2020

8462

新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」(座長=中島健・京都大学複合原子力科学研究所副所長)が10月26日、福島第一原子力発電所事故に係る検証結果を取りまとめ、花角英世知事に報告を行った。2012年に当時の泉田裕彦知事からの要請を受け、柏崎刈羽原子力発電所の安全に資することを目的として、現地視察や、4事故調(民間、政府、国会、東京電力)報告書から課題を抽出したディスカッション、東京電力へのヒアリングなどを通じ検証を進めてきたもの。事故から得られた課題・教訓を、(1)地震対策、(2)津波対策、(3)発電所内の事故対応、(4)原子力災害時の重大事項の意思決定、(5)シビアアクシデント対策、(6)過酷な環境下での現場対応、(7)放射線監視設備・SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワーク)システム等のあり方、(8)原子力災害時の情報伝達・発信、(9)新たに判明したリスク、(10)原子力安全の取組や考え方――の10項目に整理。地震対策の関連では、水素爆発シミュレーションも実施し、「1号機非常用復水器(IC)の損傷原因が地震動による可能性も否定できないことを確認した」などと、事故調により見解に相違があった事象についても深堀し検証。「新たに判明したリスク」を踏まえた教訓としては、「使用済燃料プールのリスクに対応する安全基準を設けること」、「複数号機が同時に事故を起こしても、対応できる体制を構築すること」、「代替設備を用意するとともに、規格の統一により汎用性を向上させること」をあげている。技術委員会座長の中島氏は、今回の検証結果をまとめた報告書の冒頭で、柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の確認に資する趣旨とともに、「広く原子力発電所の安全性向上に貢献できれば」と、事故から得られた知見の水平展開にも言及。また、結びでは、「安全を確保するのは、最後は人だ」として、国や東京電力に対し教育・訓練を通じた人材育成の重要性を強調している。花角知事は10月27日の定例記者会見で、「『色々な可能性を排除せずに課題としてとらえる』という姿勢で議論が行われ、計133もの課題・教訓が抽出された」などと語り、8年間にわたる議論の成果を認識。新潟県では現在、福島第一原子力発電所事故に関し、「事故原因」、「健康と生活への影響」、「安全な避難方法」の3つの検証を進めており、このうちの一つに結論が出た格好となった。

27 Oct 2020

4293

菅義偉首相は10月26日、臨時国会の開会に際し所信表明演説を行った。9月の就任から1月を過ぎ菅首相はまず、「新型コロナウイルスの感染拡大、戦後最大の経済の落ち込みという国難の最中、国の舵取りという大変重い責任を担うこととなった」と述べ、感染症犠牲者への哀悼の意、医療関係者の尽力に対する敬意・謝意を表した上で、検査体制の強化、医療資源の適切な配分などとともに、安倍政権を引き継ぎ経済の再生に向けてさらなる対策に取り組む決意を表明した。地球温暖化対策に関しては、「経済と環境の好循環」の考えのもと、成長戦略の柱としての位置付けを改めて述べ、「わが国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」と、脱炭素社会の実現を目指すことを明言した。さらに、「温暖化への対応は経済成長の制約ではない。積極的に行うことが産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながる」と、発想転換の必要性を強調。次世代型太陽電池やカーボンリサイクルなど、エネルギー・環境分野の革新的イノベーションの実用化を見据えた研究開発の加速化や、規制改革、地方との協力も含め、「総力を挙げて取り組む」とし、エネルギー政策については、「省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの最大限の導入、安全最優先で原子力政策を進めることで安定的なエネルギー供給を確立する」との姿勢を示した。福島復興については、9月の双葉みらい学園訪問を振り返り、「生徒の皆様から復興に見せる熱意、風評被害と戦う取組を聴く中で、未来を切り開き世界に羽ばたく若者たちが育ちつつあると感じた」などと期待を寄せたほか、「例え長い年月を要しても将来的に帰還困難区域のすべての避難指示を解除する決意は揺るがない」と述べ、引き続き一層のスピード感を持って取り組んでいくとした。

26 Oct 2020

3540

福島第一原子力発電所に係る政府の廃炉・汚染水対策チーム会合(チーム長=梶山弘志経済産業大臣)が10月23日、総理官邸で行われた。汚染水を浄化する多核種除去設備(ALPS)で取り除くことのできないトリチウムを含んだ、いわゆるALPS処理水の取扱いが課題となっている。ALPS処理水の取扱いに関しては、資源エネルギー庁の小委員会が2月に「制度面や技術面から、現実的と考えられるのは、海洋放出か水蒸気放出」とする報告書を取りまとめ、政府による方針決定に向けて関係者との意見交換、パブリックコメント、説明会が行われていた。同チーム会合では、経産相以下、関係省庁の副大臣、原子力規制委員会委員長他、日本原子力研究開発機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力が出席のもと、これまでに寄せられた意見を整理した。4~10月に計7回にわたり開催された意見交換では、自治体・議会・町村会や、住民団体、経済、農林水産業、観光業、流通、消費者の各関連団体、計29団体・43名が公開の場で意見を表明。4~7月に実施されたパブリックコメントで寄せられた計約4,000件の意見を分類したところ、処理水の安全性への懸念で約2,700件、処分方法や分離技術開発の提案で約2,000件、風評影響・復興の遅延への懸念で約1,000件の他、「国民の合意がとれていない、時間をかけるべき」、海洋放出の方向性に関し「結論ありきの議論」、「国際社会から批判を受ける可能性がある」といった合意プロセスへの懸念も約1,400件に上ったという。梶山経産相は、チーム会合終了後の記者会見で、「いただいた意見に最大限対応することを前提にALPS処理水の取扱いを検討していく」と、今後の方向性を示し、「安全基準の厳格な遵守」を第一とし、関係各省に対して、意見を真摯に受け止め、風評被害の最大限の抑制、国内外に対する科学的根拠に基づいた正確な情報提供に努めるよう要請したと述べた。また、「27日にも政府方針を決定する」との一部報道に関しては、「具体的なタイミングを伝える段階にはない」と否定し、チーム会合での議論を踏まえ、「関係省庁で検討を深めた上で政府として責任を持って結論を出す」とした。

23 Oct 2020

3414

青森県と関係閣僚らが意見交換を行う核燃料サイクル協議会が10月21日、総理官邸で開催された。三村申吾青森県知事、加藤勝信官房長官、井上信治内閣府科学技術担当大臣、高橋ひなこ文部科学副大臣、梶山弘志経済産業大臣、池辺和弘電気事業連合会会長、増田尚宏日本原燃社長他が出席。〈経産省発表資料は こちら〉10年ぶり、福島第一原子力発電所事故以降初となった同協議会は、これまで核燃料サイクル政策の節目に際し行われており、今回、7月に日本原燃の六ヶ所再処理工場が新規制基準適合性審査に係る事業変更許可に至ったことを受け、青森県の要請により開催されたもの。同じくMOX燃料加工工場とむつ中間貯蔵施設に係る審査書案の取りまとめや、北海道寿都町・神恵内村による高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査応募の判断、エネルギー基本計画の見直し開始など、最近の原子力政策を巡る動きを含め意見交換がなされた。三村知事は、「核燃料サイクルの推進には、原子力発電の一定の利用が不可欠。中長期的にブレない確固たる国家戦略として、原子力発電・核燃料サイクルを推進するとともに、国民の信頼確保と安心の醸成に努めること」などと要望。国側は、「原子力は安定供給、エネルギー自給率などの観点から重要なベースロード電源であり、脱炭素化を実現していく観点からも重要なエネルギーであることから、今後も安全に利用していくことが必要」として、これまでの核燃料サイクル政策を引き続き堅持していくことを明言した。青森県がこれまで関係閣僚の交替の都度確認を求めてきた「県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしないこと」に関しても、国側より改めて「遵守」の姿勢とともに、「複数地域での文献調査実施につながるよう、最終処分の実現に向けて国が前面に立って取り組む」考えが示された。また、電事連の池辺会長は、「原子燃料サイクルの推進に当たり、業界一丸となって日本原燃を全面的に支援する」とした上で、プルサーマルの推進に向け具体的な計画を早期に示すと回答。この他、高速炉開発や人材育成・研究開発に関する質疑応答があった。前回2010年11月に開催された核燃料サイクル協議会は、民主党政権への交替からほぼ1年後だったが、当時「原子力立国計画」に掲げられた高速増殖炉サイクルの早期実用化に関し第二再処理工場の検討なども議論となった。

21 Oct 2020

3422

東北大学は10月19日、量子科学技術研究開発機構、住友重機械工業、千代田テクノルとともに、加速器を利用した革新的医療用ラジオアイソトープ(RI)製造施設の整備を図る「DATE(Deuteron Accelerator for Theranostics mEdicine at Tohoku University)プロジェクト」を立ち上げたと発表した。〈東北大発表資料は こちら〉同学サイクロトロンラジオアイソトープセンターが有する既存の加速器施設を増強し、様々ながんの診断・治療に有効なRI医薬品の国内での量産化、国際的な医療用RIの研究開発拠点形成を目指すもの。仙台藩主の伊達氏に因んだプロジェクト名“DATE”だが、“Theranostics”は「診断と治療の融合」を意味し、医薬品を投与する患者ごとに個人差のある集積度、治療効果、副作用などを考慮した最適な「個別化医療」を提供する重要性が込められている。RI医薬品の利用には、RIを含む薬剤を投与し発せられる放射線を捉えるポジトロン断層法(PET)などの画像診断の他、ラジウム223他を用いたアルファ線がん治療がある。近年整備の進む重粒子線がん治療が体外から照射し局所がんに有効なのに対し、アルファ線がん治療は体内から照射し転移性の病変に対して有効だ。ベータ線核種についても、ヨウ素131(甲状腺がん)やストロンチウム89(疼痛緩和)が既に利用されており、新たに銅67などもがん治療に適したベータ線と画像診断に適したガンマ線を同時に放出することから、病巣への薬剤の集積をその場で診断し合わせて治療も行える可能性があるとして注目を集めている。東北大学では、この銅67や銅64の量産に向けて、同一元素であることによるコスト上のメリットにも期待し研究を進め、このほど両核種の精製技術開発に成功し、マウス(大腸がん)により銅67の腫瘍部への集積を実証。こうした成果を踏まえ、「DATEプロジェクト」では今後、参画各者の強みを活かし、銅67や銅64の量産を始め、多様なRIのオンデマンド製造を目指す。

20 Oct 2020

2657

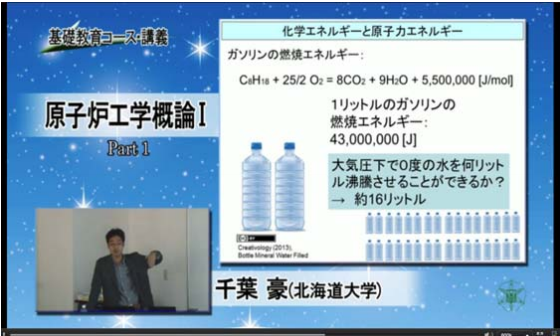

北海道大学は10月14日、国内27の大学・高専、研究機関、企業と連携しオンライン教材を活用した原子力教育の拠点化を進めると発表した。文部科学省が継続的に実施する「国際原子力人材育成イニシアティブ事業」にこのほど採択されたもの。原子力関係学科・専攻の減少など、昨今の人材育成機能の脆弱化に鑑み、同事業はスキームの大幅見直しを図っており、2020年度の公募では、大学や研究機関などが連携したコンソーシアムにより実施される7年間の拠点形成計画に対し資金を提供することで、機能を補い合う一体的な人材育成体制の構築を目指している。北海道大学では、2005年度に講義・公開講座の映像をウェブサイトで公開する「オープンコースウェア」を開設。原子力教育の関連でも既に多くのコンテンツを制作・公開しており、放射線に関する教養演習科目で道内大学連携のコンソーシアムを通じた単位互換化が図られている教材や、廃炉工学など、社会人教育での活用が多いものもある。同学では今後、道内にある旭川工業高専、釧路工業高専、函館工業高専、北海道電力の他、道外23の大学・高専、研究機関、企業(東北大学、東京大学、静岡大学、九州大学、日本原子力研究開発機構、日本原燃、アトックスなど)とコンソーシアムを構築。参画する各者が強みとするオンライン教材を制作・共有するとともに、実験・実習の機会も提供することで、原子力教育の利便性や効果を向上させるほか、海外の大学・研究機関との連携を通じたインターンシップ・留学の促進や国際セミナー開催、社会人教育や市民講座の教材開発にも取り組んでいく。

19 Oct 2020

2598

原子力規制委員会の安全性向上に関する検討チームは10月16日、東京電力、中部電力、関西電力、九州電力の原子力部門責任者(CNO)と意見交換を行った。規制委では、事業者経営トップと安全文化醸成活動で、複数社のCNOを集め技術的課題で意見交換を行っているが、同検討チームは許認可プロセスのあり方なども含め、今後の原子力施設の継続的な安全性向上に向けて有識者を交え幅広く議論するもの。同日の会合で、各社は新規制基準で原子力発電プラントの定期検査ごとに求められる「安全性向上評価」の活用を焦点に意見を表明。その中で、九州電力常務執行役員の豊嶋直幸氏は、再稼働の先陣を切った川内1、2号機を始め、玄海3、4号機で、これまで計8件の「安全性向上評価」届出を行ったとした。それぞれ5、7月に実施した川内1、2号機「安全性向上評価」(リンクは1号機に関する九州電力発表資料)での自主的な安全裕度向上対策として、桜島の火山灰層厚評価を踏まえた燃料取替用水タンク上部における溶接強化工事の実施をあげた上で、「事業者自らの安全性向上対策を実行できる範囲の拡大」に向け、ガイドライン整備の検討を規制委員会に要望。各社とも同様の意見を述べたのに対し、行政法の立場から板垣勝彦氏(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授)は、「新しい技術を導入する際に、現在の仕組みがディスインセンティブとなっているのでは」と、これらを共通の課題ととらえ議論を深めていく必要性を示唆した。関西電力副社長の松村孝夫氏は、美浜3号機事故後の安全文化醸成活動や、同社系列の原子力安全システム研究所による研修カリキュラム開発などの取組を説明。「トップのコミットメントと現場のマインドは車の両輪」と強調し、協力会社との意思疎通を今後の改善点の一例にあげた。東京電力常務執行役の牧野茂徳氏は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた安全性向上対策を説明。その中で、「専門性から一歩離れたところから安全性向上に対する気付きを得る取組」の近況として、新入社員も含めた安全性向上コンペで若手から意外な発案が出ることや、女性社員による「クールなでしこパトロール」のメリットをあげ、「現場を見て新たに発見する」重要性を強調。自社の取組に加え、中部電力副社長の倉田千代治氏は、原子力エネルギー協議会(ATENA)と規制委員会による公開の技術的議論に触れ、「全電力で共通する課題があり、議論の成果を個社に展開していくもの」と意義を述べた。 更田規制委員長(インターネット中継)各社から安全性向上の取組に関する説明を受け、関村直人氏(東京大学工学系研究科教授)は、「マネジメントシステムの一つに位置付けられている」と、経営上重点化されていることを評価。焦点となった「安全性向上評価」は再稼働が前提となっているが、同日の意見交換を振り返り、審査中のプラントへの新技術導入に係る議論が不十分だったことを指摘した。更田豊志委員長は、「安全性向上評価」に関し「社会からの信頼を得ることが必要」などと質的向上の重要性を述べたほか、各社に対し、間もなく発生から10年を迎える福島第一原子力発電所事故について改めて振り返るよう求めた。

16 Oct 2020

3539

【国内】▽1日 経産省・環境省、今後の気候変動対策に向け合同で議論開始▽1日 原子力機構がタンク型ナトリウム冷却高速炉で「耐震性、安全性、経済性が成立する見通しが得られた」と発表、日仏次世代炉協力の成果▽2日 規制委、新規制基準でむつ中間貯蔵施設の審査書案を了承▽3日 原産協会が各国・地域の原子力産業界と共同で「原子力の価値」を訴えるビデオメッセージ発信▽4日 原子力学会が地球環境問題における原子力発電の役割で報告書発表▽9日 エネ庁、福島第一処理水の取扱いで日商他より意見聴取▽11日 北海道神恵内村商工会、村に高レベル放射性廃棄物処分地選定に向けた文献調査応募を求める動き▽14日 東京電力、日本海溝津波想定踏まえ福島第一の防潮堤強化を発表▽16日 規制委、四国電力に伊方乾式貯蔵施設の設置変更許可を発出▽16日 日立が英国の原子力発電プロジェクトからの徹底を決定▽16日 原子力学会「秋の年会」がオンライン開催(~18日)▽20日 アーカイブ施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」が双葉町に開館▽26日 NUMOが北海道神恵内村で地層処分に関する説明会を開始▽27日 G20エネ大臣会合に日本政府より鷲尾外務副大臣らがTV会議出席、コミュニケに循環炭素経済に向け原子力の有用性も(~28日)▽30日 原子力総合シンポ開催、「2050年の持続可能社会の実現に向けたシナリオと原子力学術」で議論 【海外】▽1日 ロシアで建設中のレニングラードII-2号機、最小制御可能出力レベルに到達▽3日 韓国の4基が台風9号で自動停止、非常用ディーゼル発電機が起動▽4日 米ドミニオン社、ノースアナ1、2号機で2回目の運転期間延長申請▽4日 中国、「華龍一号」設計の福清5号機で燃料の初装荷開始▽4日 中国、福建省漳州発電所建設サイトで「華龍一号」設計の2号機を本格着工▽7日 ウクライナで建設工事停止中の2基の完成に向けWH社が支援提供を提案したと発表▽8日 WH社、事故耐性燃料の試験用燃料集合体を初めて欧州の商業炉に装荷▽9日 ポーランド、導入計画中の原子炉6基のうち2033年に初号機の運転開始▽15日 米テラパワー社、国産HALEU燃料の供給に向けてセントラス社と協力▽16日 英国での新設計画からの日立の撤退表明にともなう英国内の波紋▽16日 IAEAの原子力長期予測:「意欲的な見通しのケースで2050年に原子力設備が現在の2倍に」▽21日 スウェーデン規制当局、使用済燃料中間貯蔵施設と低中レベル廃棄物処分場の安全な操業継続を保証▽22日 欧州司法裁、HPC計画への国家補助に対するオーストリアの訴えを棄却▽22日 仏EDFらの原子炉デジタルツイン構築計画にフラマトム社が参加▽23日 米エネ省、多目的試験炉開発プロジェクトの意義と概要を承認 ▽28日 米アメレン社、キャラウェイ原子力発電所で2回目の運転期間延長を計画▽29日 フォーラトム:「原子力産業界で適切な能力を維持するため一層の教育・訓練が必要」▽29日 英計画審査庁、ホライズン社の意向受け新設計画へのDCO発給の可否判断を年末まで延期すると発表▽29日 米規制委、ニュースケール社製SMRに「標準設計承認(SDA)」発給したと官報に掲載▽30日 英計画審査庁、ホライズン社の意向受け新設計画へのDCO発給の可否判断を年末まで延期 ☆過去の運転実績

15 Oct 2020

2404

首都圏を対象に福島県産水産物の美味しさを広くPRし販路・消費の拡大を図る「ふくしま常磐ものフェア2020」が10月15日に始まった。「福島の漁業関係者の熱い想いをより多くの人に届ける」というコンセプトのもと、日本有数の漁業とされる福島県沖「潮目の海」で獲れるヒラメ、メヒカリ、サワラ、スズキ、ホッキ貝など、「常磐もの」を使ったオリジナルメニューを首都圏の飲食店で提供するもの。12月23日までの開催期間中、約150店舗が参加。レストラン検索・予約サイト「食べログ」にも特設サイトが開設される。〈参加店舗は こちら を参照〉今回のフェアでは、ウェブサイトを通じた生鮮食品流通を手掛けるベンチャー企業のフーディソンが11月25日までを担当。2週間ごとのタームに分けられ、フェアに参加する各ターム25店舗、3タームで計75店舗が同社の仕入サービスサイト「魚ポチ」を通じて「常磐もの」を仕入れ調理する。第1タームには、都内に飲食店を展開する(株)ジリオンの「酒場シナトラ」、「大衆ビストロジル」など、計12店舗がこぞって参加。「酒場シナトラ豊洲店」(江東区)では、日本酒・焼酎とともに、ホッキバター焼きなど、期間限定メニューが味わえる。同じく第1タームに参加するイタリアンレストラン「オステリア イル レオーネ」(新宿区)では、ホッキ貝のパスタやメヒカリのインサオールを提供。同店シェフは「福島の新鮮で味のよい水産物を使った料理で皆様の笑顔が見られることを楽しみにしている」と、期待を寄せている。同フェアは昨秋に続き2年目となるが、前回も福島県や福島県漁業協同組合連合会とタイアップし開催を支えたフーディソンによると、参加した飲食店からは、「お客様が福島の今を知ったときの反応がよかった」、「今まで福島の魚を使ったことがなかったが、今回のフェアを通じて料理人や店舗スタッフの知識も増えた」といった声もあったという。また、フェア終了後も8割以上が福島県産水産物の仕入れの継続を希望するとしており、今回フェアの開催に際し、福島漁連の野﨑哲会長は、「どれも鮮度、味もよく自信を持ってお薦めする」と、「常磐もの」のPRに意気込みを見せている。

15 Oct 2020

2661

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(部会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は10月13日、次期エネルギー基本計画の策定に向け議論を開始した。現行エネルギー基本計画は2018年7月に閣議決定されており、2030年の計画と2050年の方向性として、それぞれ「エネルギーミックス(原子力:20~22%、再生可能エネルギー:22~24%)の確実な実現」、「エネルギー転換・脱炭素化への挑戦」を示している。冒頭挨拶に立った梶山弘志経済産業相は、法令上エネルギー基本計画見直しの期限となる2021年を控え、「東日本大震災から10年目の節目の年となる」とした上で、「福島復興を着実に進め安全最優先でエネルギー政策を進めていくことが大前提」と、原子力災害の教訓が議論の原点にあることを改めて強調した。同分科会では今後、「S+3E(安全性、エネルギーの安定供給、経済効率性の向上、環境適合性)を目指す上での課題整理」、「今世紀後半のできるだけ早期に『脱炭素社会』を実現するための課題検証」、「2030年目標の進捗とさらなる取組の検証」の順に検討を進めていく。前回7月の同分科会会合では、「コロナショック」に伴うエネルギー情勢の変化を軸に議論が行われたが、13日の会合では、資源エネルギー庁が現行エネルギー基本計画策定以降の国内外の状況変化を整理し、次期基本計画検討に向けた課題を提示。これを踏まえた論点として、世界的な脱炭素化に向けた動き、エネルギー自給率の向上、サプライチェーンの再構築、需要サイドからの取組、日本の技術開発リードなどがあげられた。基本政策分科会の模様(経産省庁舎にて、インターネット中継)現行エネルギー基本計画で原子力は「長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けられており、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会委員長代理を務めている山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)は、「原子力の持続的な活用はエネルギーの自立に不可欠」として、効率的な活用に向け制度・プロセス面の構築も必要なことを指摘。また、杉本達治氏(福井県知事)は、北海道における高レベル放射性廃棄物処分地選定に向けた文献調査、核燃料サイクル施設の審査、女川発電所再稼働を巡る自治体の判断など、立地地域の立場から原子力政策に係る最近の動きを述べた上で、「これまでの受動的な対応では国民の理解は進まない」として、国に対しより前面に立った取組姿勢を求めた。今回初出席となった澤田純氏(NTT社長)は、デジタル化が進む中で増加傾向にある自社の電力需要に備えた自家発電計画のコスト的課題を述べ、蓄電池技術や直流・交流のハイブリッドシステムを例に、長期的な研究開発における国のリーダーシップ発揮を期待。また、NTTが5月にITER機構と包括連携協定締結を行ったことなど、革新的原子力技術への進出機運に触れ、「安全性が高くコンセンサスを得やすい」として、小型炉による新増設・リプレースの展望にも言及した。この他、委員からは、水素・燃料電池の導入、石炭火力のフェードアウト、産業競争力の強化、教育に関する意見や、脱炭素化に係る国民・企業の価値観や行動の変化を指摘する声、基本計画の議論に関し目標とするタイムスパンへの疑問や思考停止を招くことへの危惧などもあがった。

14 Oct 2020

3436

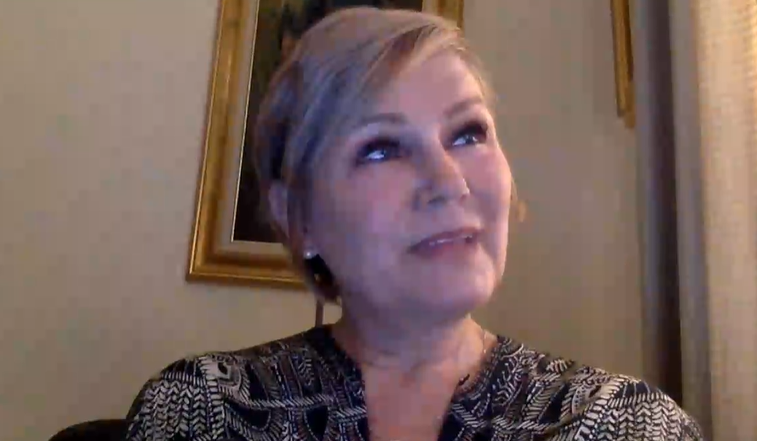

世界全体のCO2削減(ビヨンド・ゼロ)に向けて革新的環境イノベーションを通じた「環境と成長の好循環」を目指し国内外のリーダーらが話し合う一連の国際会議「東京・ビヨンド・ゼロ・ウィーク」が10月7日に開幕。9日までに、「ICEF2020」(Innovation for Cool Earth Forum 2020)、「RD20」(Research and Development 20 for clean energy technologies)、「TCFDサミット2020」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures Summit 2020)が開催された。いずれも感染症対策のためオンライン形式での開催となり、先陣を切った「ICEF2020」には、80か国・地域の政府、国際機関、産業界、学術界から1,300人以上が参集。8日には、9月28日より先行開催された分科会(水素製造技術と都市利用、原子力・核融合、デジタル技術の進歩とエネルギー技術の活用など、10テーマ)、続く2日間の本会議による議論を通じステートメントを取りまとめ発表した。ステートメントでは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う世界の状況について「気候変動によってもたらされる地球規模の脅威のリスクを強調している」と危惧した上で、気候変動の取組におけるイノベーションの重要性を改めて明記。原子力発電に関しては、「ベンチャー企業を含む様々な国の企業が、小型モジュール炉(SMR)を含む新型原子力技術や柔軟な原子力システムの研究開発を着実に進めている」との現状認識のもと、安全を確保し開発を加速するよう支援すべきと各国政府に対し求めている。本会議には、リチウムイオン二次電池に関する先駆的な研究で2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏(産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター長)も登壇。同氏は、「地球環境問題は一つの技術で解決できるものではない」と、気候変動への対応に向けて技術の融合が重要なことを強調。また、環境性、経済性、利便性の3つを必須要素にあげ、「不可能を可能にすること」を目指し、現在も研究開発に取り組んでいるとした。蓄電池を活用した次世代エネルギー管理システムや、「ICEF2020」で特に注目された水素利用については、「RD20」でも技術的な議論が行われた。今回ICEFのまとめをイメージしたインフォグラフィックスを示し閉会挨拶を述べる田中氏(インターネット中継)今回の「ICEF2020」は、ジェンダー平等に焦点を当てており、登壇するパネリストの概ね半分に女性を選んでいる。その中で、エイヤ-リイタ・コーホラ氏(元欧州議会メンバー)は、「女性活躍とクリーンエネルギーイノベーション」と題するセッションの中で、かつて原子力に対し懐疑的であったがその必要性を認識するに至った経緯を披露。同セッションのモデレーターを務めたICEF運営委員長の田中伸男氏(元IEA事務局長)は、「気候変動の影響をより強く受けるのは女性」、「社会的不平等の課題を皆で考える必要がある」などとして、女性のエンパワーメント強化に向けた議論の活発化を期待した。「東京・ビヨンド・ゼロ・ウィーク」では続く12日の週も、LNG産消会議、カーボンリサイクル産学官国際会議、水素閣僚会議が開催される。

12 Oct 2020

2100

資源エネルギー庁は10月8日、福島第一原子力発電所で発生する処理水の取扱いに係る関係者からの意見聴取を都内で行った。2月に「現実的な方法は海洋放出および大気放出」とする委員会報告書が取りまとめられてから7回目の開催。今回は、福島県水産加工業連合会(Web会議で参加)と全国漁業協同組合連合会が意見を述べた。福島県水産加工業連合会代表の小野利仁氏は、まず定価販売ではなく市場でのせりや入札で価格が決まる業界特有の「自分で値段を決められない」システムがあることを述べた上で、漁場を巡る隣県とのあつれき、冷凍業者への依存、昨今の新型コロナウイルス騒動による消費低迷など、県内水産業の置かれた厳しい現状を憂慮。同氏は、いわき市の郷土料理とされるさんま味りん干しの製造に携わっており、「食材は北海道産でも、加工は福島というだけで忌避される」と、水産物への根強い風評被害が生じていることから、処理水の取扱いに関し「特に海洋放出に関しては断固反対」と主張した。全国漁業協同組合連合会会長の岸宏氏も、「諸外国にも影響を与える極めて重要な問題」として反対意見を強調。同氏は、「風評被害の発生は必至で極めて甚大。これまでの漁業者の努力が水泡に帰すとともに、失望、挫折を引き起こし、わが国の漁業の将来に壊滅的影響を及ぼす」と、処理水放出への懸念を示し、「安心できる情報提供が第一。新たな風評被害を起こさないこと」などと、今後の取扱いに向けて慎重な判断が必要なことを訴えた。福島第一原子力発電所の処理水を貯蔵するタンクは2022年夏頃に満杯となる見込みだが、梶山弘志経済産業相は、9日の閣議後記者会見で、政府としての処理水の取扱い方針決定に向けて、「これまでに寄せられた意見をできるだけ早急に整理し、関係省庁と検討を深めた上で結論を出したい」と述べた。

09 Oct 2020

2290

原子力発電環境整備機構(NUMO、東京都港区)は10月9日、北海道寿都(すっつ)町より、高レベル放射性廃棄物地層処分の処分地選定に向けた文献調査に係る応募書類を受領した。文献調査は、最終処分法で定められた3段階の調査(文献調査:2年程度、概要調査:4年程度、精密調査:14年程度)の最初のプロセスとして、地質図や鉱物資源図など、地域固有の文献・データをもとにした机上調査を行うもので、現地作業(ボーリングなど)は実施しない。また、次の調査に進む場合には、改めて知事と当該市町村長の意見を聴き、反対の場合は先に進まないこととなっている。処分地選定のプロセス(NUMOパンフレットより引用)文献調査への応募については、高知県東洋町の事例(2007年)があるが程なく取り下げられており、2017年に地層処分に係る適性を全国地図で示した「科学的特性マップ」が公表されてからは今回が初めてとなる。寿都町の片岡春雄町長は9日、NUMOを訪れ、近藤駿介理事長に文献調査応募書を手渡した。近藤理事長は感謝の意を述べた上で、「われわれも地域社会とともに勉強していく。是非ご指導願いたい」と、相互に学習しながら対話活動に取り組んでいく姿勢を示した。NUMOは今後、「科学的特性マップ」に示された情報の確認、文献調査計画書の作成、経済産業省への年度事業計画の変更認可申請など、所要の手続きを進めていく。〈近藤理事長のコメントは こちら〉寿都町による文献調査応募を受け、梶山弘志経産相は、同日の閣議後記者会見で、8日に北海道神恵内(かもえない)村議会でも文献調査の誘致請願が採択されたことに触れ、両町村による判断に対し謝意を示した上で、「地域の理解・協力を得ながら全国のできるだけ多くの地域に最終処分に関心を持ってもらえるよう取り組んでいく」と、理解活動に努める姿勢を改めて示した。経産省では9日、神恵内村に対し文献調査の申入れを行う。

09 Oct 2020

2603

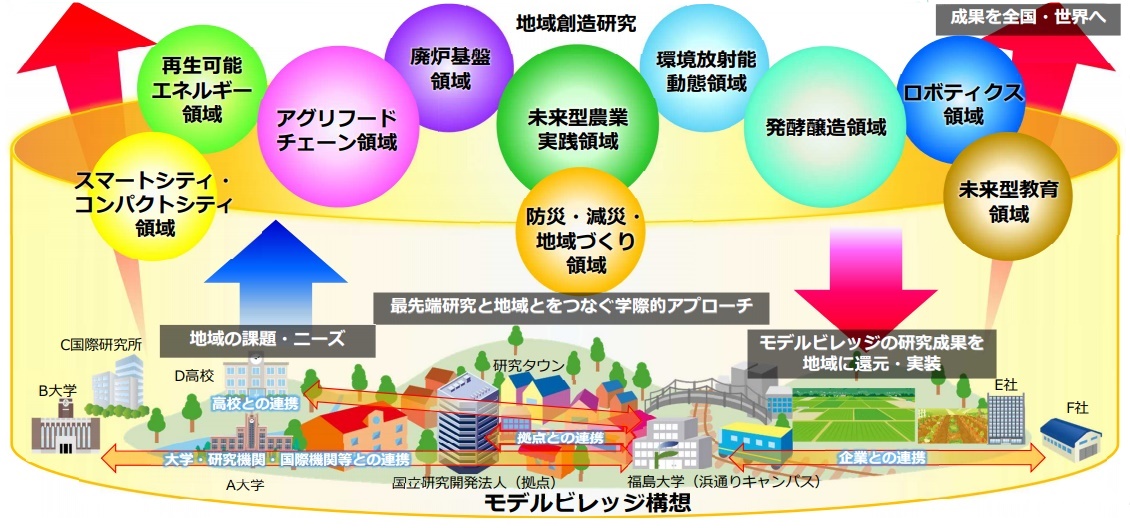

福島大学は、復興庁が中心となって検討を進めている浜通り地域の「国際教育研究拠点」への参画として、社会づくりの研究・実証フィールド「モデルビレッジ」構想を提言した。三浦浩喜学長が10月7日の記者会見で発表したもの。4月に就任した三浦学長はまず、新学長プラン「福島大学ミッション2030」を示し、その中で、「地域とともに21世紀的課題に立ち向かう大学」を基本理念に掲げ、人口減少・少子高齢化時代における地方の「新しい社会づくり」の実現・モデル化に取り組むとした。「国際教育研究拠点」への参画に向けては、東日本大震災以降、他大学に先駆けて環境、エネルギー、ロボット、農業、地域交通、自治体・コミュニティなどの諸問題に取り組んできたことを踏まえ、2040年を見据えた新しい社会のあり方を提案できる「実験室」としての大学像を標ぼう。同学が2013年に設立した「うつくしまふくしま未来支援センター」では、各学類の特徴を活かした活動をベースに、避難所運営シミュレーション教材の発信や子供を対象とした電子工作・プログラミングワークショップなどが行われてきた。これらの取組を通じ蓄積された知見を活かし、地域の課題・ニーズを吸い上げ、浜通り地域内の一定の区域に特区などを設けた研究・実証フィールドを設定する「モデルビレッジ」構想を提案。計10領域(未来型農業実践、アグリフードチェーン、発効醸造、ロボティクス、環境放射能動態、廃炉基盤、再生可能エネルギー、スマートシティ・コンパクトシティ、防災・減災・地域づくり、未来型教育)に整理した研究分野群を学際的アプローチにより有機的に連携させ、新しい地域・社会づくりに資する「地域創造研究」に取り組む。農業分野では規制改革のフレームを盛り込むことも視野に入れており、例えば、公道における農機具の無人走行 (道路交通法)、宅地の農地転用(都市計画法・農地法)など、特区による社会実験があげられている。「国際教育研究拠点」の整備に向けては、復興庁の有識者会議が6月に最終報告書を取りまとめており、2023年春の一部開所、2024年度の本格開所が目標とされている。

08 Oct 2020

2569

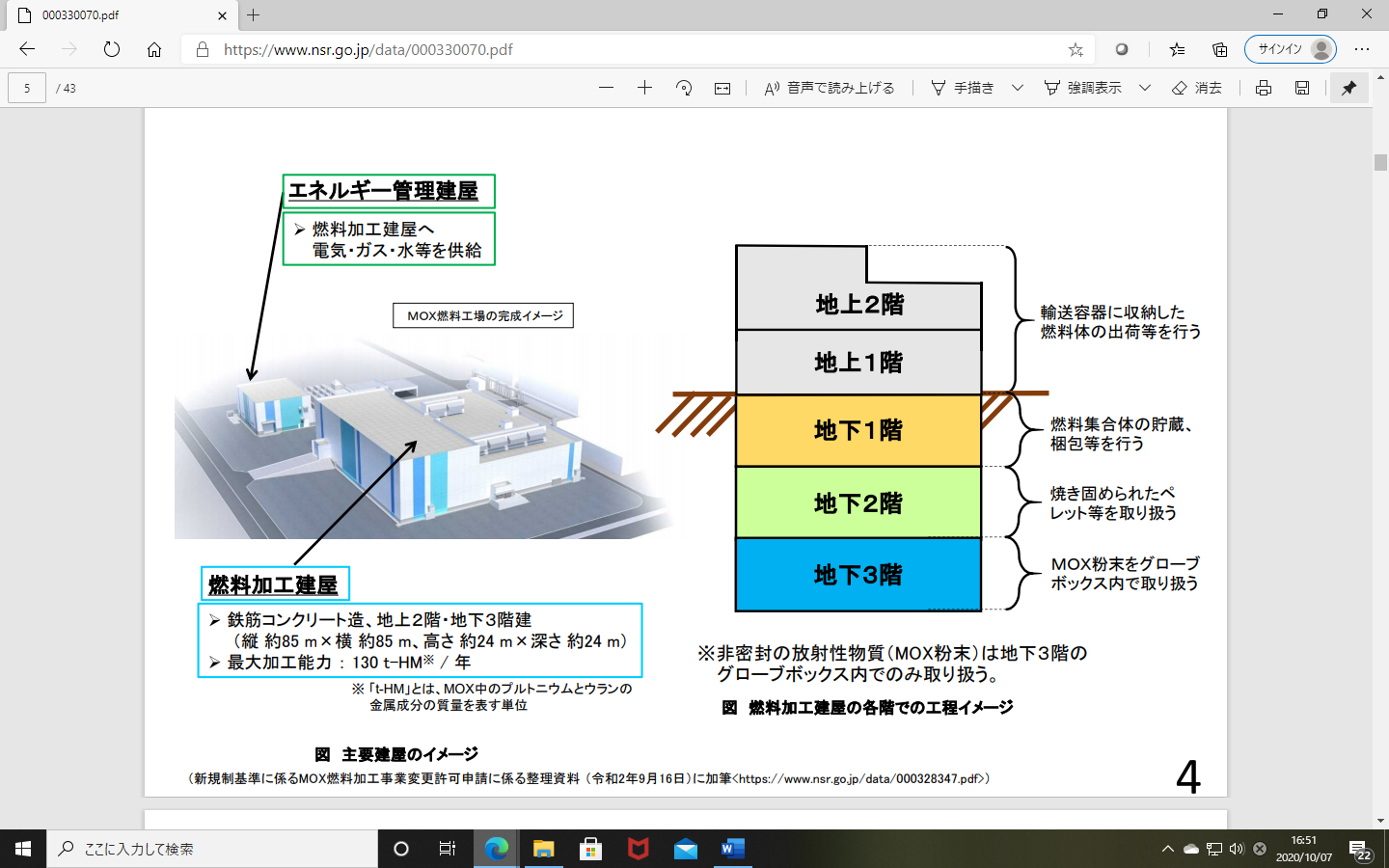

原子力規制委員会は10月7日の定例会で、日本原燃のMOX燃料工場(青森県六ヶ所村)について、新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。同施設の新規制基準に係る審査は、2014年1月に、先般事業変更許可に至った六ヶ所再処理工場とともに申請された。原子力規制庁の説明によると、計96回の審査会合と3回の現地調査を行い、立地点を同じくする再処理工場と概ね並行して審査が進められた。重大事故としては、(1)臨界事故、(2)核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失――に対して審査を行い、臨界に関しては、操作員による所要の対処などにより「技術的な想定を超えて複数回のMOX粉末の誤搬入を繰り返しても発生は想定できない」とする事業者の評価・対策の妥当性を確認。更田豊志委員長は、定例会終了後の記者会見で、再処理工場も含めた一連の核燃料サイクル施設の審査の進展に関し、原子力発電所と異なる施設の特徴や潜在的リスクから、今後の運用・運転に必要な設計・工事計画認可などに向けて、「より高い山はこれからだと思っている」と強調。また、MOX燃料に関し、技術的観点から「製造後すぐ燃焼した方が使いやすい」と、国産のメリットにも言及した。日本原燃ではMOX燃料工場の2022年度上期しゅん工を目指している。同日の定例会では、四国電力伊方発電所2号機の廃止措置計画の認可も決定。2059年度までを見込む廃止措置期間は4段階に区分されており、今回、第1段階の解体工事準備期間について認可となった。

07 Oct 2020

3421

山形大学医学部の東日本重粒子センターは2021年2~3月より、照射治療を開始する。前立腺がんの治療からスタートし、順次適用部位を広げていく計画。10月1日の学長定例会見で発表されたもので、同日より予約受付を始めている。前立腺がんの重粒子線治療は保険医療の対象となっており、放射線医学総合研究所(量子科学技術研究開発機構)によると、5年以内に再発しない確率は90%台に上っており、治療成績も良好だ。同センターが整備する2つの照射室のうち、今回診療を開始するのは水平方向から腫瘍に照射する「固定照射室」で、既に紹介患者として最初に治療を施行する12名が決定しており、9月よりがんの進行を抑えるホルモン治療などの準備が行われている。山形大の発表によると、前立腺がんの重粒子線治療は、仰向けに寝た状態で数分程度の照射を1日1回、計12回、週4回のペースで3週間にわたり実施し、照射中に痛みや熱はまったく感じないという。また、もう一つの照射室「回転ガントリー室」は、頭頚部、骨軟部、肝臓、すい臓などが対象で、2021年8月頃の照射治療開始を見込んでいる。山形大の重粒子線治療装置は、東芝との共同開発によるもので、治療台を傾けず回転体を回しどの角度からもピンポイントで病巣を集中して照射できる「回転ガントリー」を備えた治療室は、海外からも関心を集めている。日本の重粒子線治療施設(量研機構発表資料より引用)1994年に臨床試験を開始した放射線医学総合研究所から数え、国内の重粒子線がん治療施設は7施設目となり、東北・北海道地区では初となる。〈特集記事「重粒子線がん治療最前線」もご覧下さい〉

06 Oct 2020

4028

日本学術会議と関連学協会による「原子力総合シンポジウム2020」が9月30日に開催された。今回は「2050年の持続可能社会の実現に向けたシナリオと原子力学術」がテーマ。感染症対策のためWeb会議による開催となったが、400名を超す参加者のもと、山地憲治氏(地球環境産業技術研究機構副理事長)らの進行により、秋元圭吾氏(地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー)、小宮山涼一氏(東京大学大学院工学系研究科准教授)、土田昭司氏(関西大学社会安全学部教授)、野口和彦氏(横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授)、山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)が講演・討論に臨んだ。2019年の同シンポジウムでも論点となった「持続可能な社会の実現」に関し、秋元氏は、1870年以降の超長期にわたるCO2累積排出量と気温上昇の関係を図示し、「気温を安定化しようとすれば、いずれはCO2の正味ゼロに近い排出が必要」と考察した。その上で、各種エネルギー・CO2削減技術のコスト評価が可能なモデル「DNE21+」を開発し解析を行った長期排出シナリオを披露。同氏は、デジタル技術の進展による社会構造の変化にも言及し、再生可能エネルギーの大幅なコスト低減の他、カーシェアリングなど、需要サイドの社会イノベーションがさらに誘発される可能性から、原子力については、「重要なオプションに間違いない」とする一方、「持続可能な社会の実現」に貢献するには不透明性が増していくとも指摘した。総合資源エネルギー調査会の委員を務めている山口氏は、原子力がエネルギー政策において安定供給、経済効率性、環境適合に優れた「重要なベースロード電源」と位置付けられている一方、その便益が十分理解されていない現状を日本原子力文化財団による世論調査結果から示し、「原子力技術が過小評価されているギャップをまず押さえねばならない」と自省。近年の北米、欧州、中国における原子力イノベーションの躍進ぶりにも触れた上で、技術が社会に受け入れられる条件として、米国の科学者J.ダイアモンド氏の著書「銃・病原菌・鉄」が述べている(1)既存の技術より経済的である、(2)社会的ステータスがある、(3)既存の技術との互換性がある、(4)メリットがわかりやすい――ことをあげた。また、エネルギー確保に関わる技術的要件、社会的要件に関して、小宮山氏、野口氏が発言。小宮山氏は、日本機械学会や日本原子力学会における議論にも触れ、社会ニーズに適合した原子力のあり方の検討に向け、「3R+T」(再生可能エネルギーとの共存:Renewable、レジリエンス強化:Resilience、カーボンリサイクル:Recycle、信頼の獲得:Trust)を提唱。野口氏は、社会学の観点から「社会の豊かさは多様な価値観が関係し合っている」などとした上で、電力会社の姿勢に関し「自分たちは正しいという前提に立っているのではないか」と指摘し、地域住民の考え方を理解する視点の重要性を強調した。討論の中で、原子力が社会から受け入れられない理由について、社会心理学の立場から登壇した土田氏は「子供の頃から広島原爆の写真を見て、理屈なしに視覚情報で出てくるイメージが不安を巻き起こしていると思う」、また、理解を得ることに関し「自己同一性、『相手と自分は同じ』という意識に達しないとなかなか信頼は得られない」と述べた。さらに、学術会議で工学システムの安全と安心の関係に関する報告書取りまとめに携わった野口氏は、「200人乗りの飛行機は事故が起きても犠牲者はせいぜい200人。原子力は事故が起きたときの規模など、わからないことが多い」としたほか、専門家と一般市民との見方の違いも指摘し、原子力学会に対し「専門家への信頼は重要。最も厳しい専門家集団であって欲しい」と訴えかけた。

02 Oct 2020

3157

九州電力は10月1日、定期検査中の川内原子力発電所1、2号機の発電再開日を当初予定より1月前倒しする運転計画変更届を原子力規制委員会に提出したと発表。同定期検査において実施されるテロに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置工事について、工期短縮の見通しが得られたことによるもので、それぞれ11月26日、12月26日に発電を再開する予定。〈九州電力発表資料は こちら〉同社は2019年10月に発表した川内1、2号機の運転計画変更で、特重施設の設置期限(プラント本体の工事計画認可日から5年)満了を迎えるのに伴い、定期検査による停止期間をそれぞれ2020年3月16日~12月26日、同5月20日~2021年1月26日と予定していた。新規制基準で求められる特重施設の設置期限満了については、新基準施行後、先陣を切って再稼働した川内1、2号機が最初の事例となり、関西電力高浜3号機が8月3日(2020年1月より定期検査中)にこれに続いた。現在運転中の同4号機も10月8日に設置期限を満了する。関西電力では、2019年8月に同3、4号機の特重施設に係る工事計画認可を取得しており、早期完成に努めている。

02 Oct 2020

3807

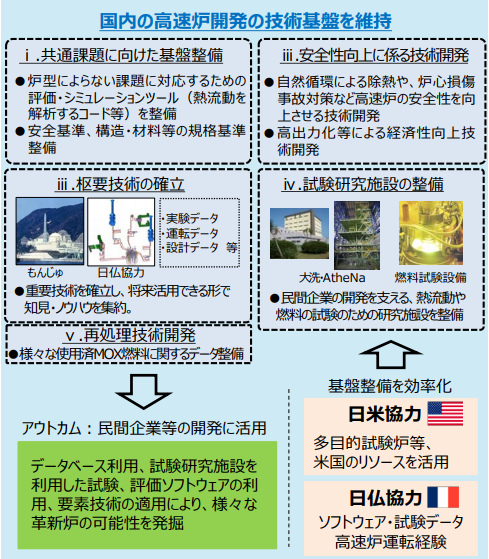

2021年度の政府概算要求が9月30日に各省庁より出そろった。経済産業省では、エネルギー対策特別会計として前年度より560億円増の8,365億円を要求。福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策など、福島復興・再生の関連で対前年度32%増の1,234億円、再稼働や原子力イノベーションの推進に向け同6%増の1,371億円を計上した。そのうち、「高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託費」では、同13%増の45.0億円を要求しており、諸外国で加速化する高速炉研究開発の進展を踏まえ、日仏間に加え米国との国際協力も柱に、2018年に取りまとめた「戦略ロードマップ」の実現に向け技術開発に取り組む。また、安全性・経済性に優れた小型炉や水素・熱利用が可能な高温ガス炉などの技術開発を推進する「社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業」、「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」についても、それぞれ、同33%増の12.0億円、同16%増の26.3億円と、いずれも増額要求となっており、国際連携や民間企業支援を通じた革新炉開発の取組強化が図られる。文部科学省では、原子力分野で前年度より122億円増の1,597億円を要求。そのうち、基礎基盤研究・人材育成に関しては、対前年度12%増の79億円を計上。日本原子力研究開発機構「JRR-3」の安定運転、高温ガス炉に係る国際協力や研究開発、「もんじゅ」サイトを活用した試験研究炉の概念設計などを推進していく。また、ITER計画の実施については同34%増の286億円、次世代放射光施設(軟X線向け高輝度3GeV級放射光源、東北大学に建設中)の整備については同3.8倍の66億円をそれぞれ計上。原子力規制委員会では、前年度より147億円増の687億円を要求。新型コロナウイルス感染症対策として、職員のテレワークやWEB会議中継に係るシステム整備、高度被ばく医療施設の感染症対応などに向け34億円が盛り込まれた。復興庁では、原子力災害からの復興・再生として、前年度より2,816億円減の4,665億円を要求。2024年度の本格開所を目指す浜通り地域の国際教育研究拠点の基本構想策定に向けて、新規に2億円を計上している。

01 Oct 2020

2792

世界の主要26か国・地域と国際機関が集まるG20エネルギー大臣会合が9月27、28日、サウジアラビア主催によりテレビ会議で開催された。日本からは、梶山弘志経済産業大臣、鷲尾英一郎外務副大臣(写真、外務省ホームページより引用)らが出席。今回の会合では、(1)循環炭素経済、(2)エネルギー・アクセス、(3)エネルギー安全保障・市場安定化――を中心に議論し、11月21、22日開催予定のG20サミット(首脳会議)への提出に向け閣僚声明を採択した。鷲尾外務副大臣は27日に行ったスピーチの中で、医療施設の運営や医薬品の保管に際してもエネルギーの安定供給が欠かせないことから、「新型コロナウイルス感染拡大が、エネルギー・アクセスの重要性を改めて強く想起させた」と強調。一方で、「世界では今も約8億人が電力に十分アクセスできていない」として、日本が主導するTICAD(アフリカ開発会議)などの枠組を通じ開発途上国への支援を図っていく考えを述べた。閣僚声明では、循環炭素経済の実現に向け、「Reduce」(廃棄物の発生抑制)、「Reuse」(再使用)、「Recycle」(再資源化)の3Rに、「Remove」(CO2回収・貯蔵や大気中からの直接回収を含む技術・アプローチ)を加えた4Rを提唱。この中で、「Reduce」の要素として、「省エネルギー、再生可能エネルギー、原子力などの技術利用・イノベーションを通じ、エネルギー供給・消費のよりよい管理を通じ低排出を追求する」ことが明記された。原子力については、「エネルギー安全保障を確保するのみならず、クリーンエネルギーを提供する役割を果たす」とした上で、廃炉や放射性廃棄物の最終処分の課題にも取り組む重要性を確認。2019年に日本が議長国を務めたG20エネルギー大臣会合(軽井沢)では、高レベル放射性廃棄物の最終処分実現に向け、原子力主要国政府が参加する「国際ラウンドテーブル」の立ち上げを合意し、2回の会合開催を踏まえ2020年8月に報告書を取りまとめている。循環炭素経済について、梶山経済産業相は、日本が策定した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」に盛り込まれた「環境と経済の好循環」に通じるものと評価。あらゆるエネルギー源や技術の活用を支持し、各国のイノベーション・リーダーらが集結するICEF2020を始めとした国際会議の集中開催「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク」(10月7~14日)を紹介した。

29 Sep 2020

2698