原子力産業協会の新井史朗理事長が9月25日、月例のプレスブリーフィングを行った。8月3日の就任後初めてで、「原産協会の主要事業である、地域社会の理解促進、海外との交流、人材育成に自身が先頭に立って取り組んでいく」と抱負を述べた。新井理事長は、最近の原子力界を巡る動きとして、六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査に係る事業変更許可の発出を始め、MOX燃料加工工場についても原子力規制委員会において審査書案取りまとめの段階に至ったなどをあげ、「資源に乏しいわが国にとって大変重要な事業」と、核燃料サイクルに関するこの数か月間の着実な進展を歓迎した。今後六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けた安全性向上対策工事が進められ、再稼働によりプルサーマル発電を行うプラントが増えていく必要性にも言及。さらに、8月中旬以降、北海道寿都町や神恵内村における高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査応募に関わる報道がなされていることについて、「大変ありがたいこと」と、最終処分への関心の高まりに期待感を示した上で、核燃料サイクル・バックエンド対策の重要性に対し「地域社会の理解促進が図られるよう努めていきたい」と述べた。また、9月3日に原産協会が各国・地域の原子力産業団体と共同で作成・発信したビデオメッセージ「Voice from Nuclear Industry-Contributing to a clean and resilient recovery」を紹介。オンラインで行う海外との交流事業を「ウィズコロナ時代の新たな工夫」と述べ、引き続き「社会に貢献できる原子力の価値を積極的に訴えていく」ことを強調した。今後の行事予定としては、合同企業説明会「原子力産業セミナー2022」の開催(大阪会場:10月10日、東京会場:同31日)、各会場の参加予定企業・機関を披露。今回は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い対面方式とWeb方式の併用となる。記者より、9月16日の菅政権始動について問われたのに対し、新井理事長は、「課題が山積しているところだが、エネルギー政策も国の根本となる政策」と述べ、次期エネルギー基本計画の検討において、新増設・リプレースも含め原子力の位置付けがより明確となるよう新たなリーダーシップに期待。また、現行のエネルギーミックスで掲げる原子力の総発電電力量に占める割合「20~22%」の妥当性に関しては、再生可能エネルギーの経済性などから、「原子力を一定程度利用していく」必要性を強調。その上で、福島第一原子力発電所事故で失われた信頼の回復に向け、「どうすれば効果的に情報発信できるか。われわれとしても課題」との認識を示した。

28 Sep 2020

3012

9月19日付で再任となった原子力規制委員会の伴信彦委員と山中伸介委員が24日、記者会見を行った。伴委員は2015年、山中委員は2017年にそれぞれ委員に就任している(山中委員は、更田豊志委員の任期中の委員長就任に伴う後任で、今回は残任期間満了による再任)。山中委員は、プラント関係の審査に携わる立場から「福島第一原子力発電所のような事故を二度と起こしてはならない。微力ながら福島復興の役にも立てるよう努めていきたい」と抱負を語り、5年間の経験を積んだ伴委員は、「本当に自分でいいのか、務まるのかという思いだった」と就任当時を振り返った上で、両委員ともに「初心を忘れずに」と、2期目の職務に当たる決意を述べた。伴委員(インターネット中継)4月に運用を開始した新検査制度に関し、山中委員は、「新型コロナウイルス感染症対策により若干の遅れが生じているが、大きなトラブルもなくスタートできたと思う」とする一方、「1、2年経たないと具体的成果は見えてこない」とも述べ、今後、国民の理解が得られるよう新制度の実効性向上に努めていく考えを強調。伴委員は、「原子力規制庁職員の専門性は決して満足できる状況にはない」として、就任以来懸念を示してきた組織の原子力人材育成の課題に対し、安全研究の拡充などを通じ取り組んでいく考えを改めて述べた。また、最近の案件に関しては、9月23日の定例会合で取り上げられた東京電力柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性審査における保安規定および設計・工事計画の認可について、山中委員は、「技術的審査はほぼ終わった」と発言。保安規定には、東京電力が規制委に確約した7項目(福島第一廃炉の完遂、経済性より安全性を優先など)が定められることとなり、山中委員は、「社長の責任が果たせるかを焦点に審査に臨んだ」と振り返った上で、今後も同社の対応を監視していく姿勢を示した。伴委員は、帰還困難区域の放射線防護対策について、「除染は被ばくを少なくする一つの手段。事故から10年目となり当初と比べ線量が下がっている。そのような地点も除染する必要があるのか、状況は変わってきている」などと述べ、自治体やコミュニティの意向も踏まえ柔軟な対応が求められることを強調した。

24 Sep 2020

4051

日本学術会議はこのほど、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故からの復興に関する提言を発表した。社会科学も含めた視点から、「復興庁の存続が決定し新たな復興像が模索される中、復興過程をどう把握し復興政策に反映させていくか、制度設計のあり方についての検討は喫緊の課題」との認識のもと、被災者の状況を観察し生活を営む社会が平常状態に戻るための方策を考える「社会的モニタリング」の確立、その記録作成を支える震災アーカイブの構築を提唱。「社会的モニタリング」を具現化し一般に公開していく機能として、同提言では、複合災害としての性格に対応し復興政策検証を行う「東日本大震災・原子力災害復興過程検証委員会」を設置すべきとし、同委は独立性を備えた組織として、政府(内閣府あるいは復興庁)または国会のもとへの設置が望まれるとした。また、復興過程について、復興庁を中心とする複数省庁や関係自治体など、政策担当者の立場から総括する「復興白書」の発行とともに、学術の立場から複眼的に評価するものとして、学術会議による「復興学術報告書」の作成を提案。両書が相互に参照し合うことで、政府施策の実効性向上や将来のリスクへの備えにもなるとしている。提言では、震災から9年半が経過し、これまで国、自治体、学術組織・学協会、大学・研究機関、マスコミ、シンクタンクなど、様々な立場・観点から調査研究や復興支援が行われてきたと評価を示す一方、資料のアーカイブ化に関しては、体系化・共有化や利活用方法についての検討が散発的で、未だ残された課題も多いと指摘。参考となる取組事例として、アーカイブ化のあり方検討に市民が参加する「仙台市震災復興メモリアル」拠点事業や、ボランティア・防災活動に取り組む社会学研究者のメーリングリストを通じた書誌情報の収集・更新などをあげている。

23 Sep 2020

2192

日立製作所は9月16日、英国におけるウィルヴァ・ニューウィッド原子力発電所建設プロジェクトからの撤退を決定したと発表した。2019年のプロジェクト凍結から20か月が経過し、新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより投資環境が厳しさを増していることを考慮し判断に至ったもの。〈日立発表資料は こちら〉同プロジェクトは、英国で発電事業を行う日立の子会社ホライズン社(2012年に独E.OnとRWEから買収)がウィルヴァ・ニューウィッドに英国版ABWR(135万kW×2基)を建設するもので、2017年に英国規制当局より包括的設計審査(GDA)の認可を取得後、実現に向けて英国政府と資金調達モデルなどに関する協議が進められていたが、合意に至らず、日立は2019年1月に経済合理性の観点から凍結を決定した。今回、同プロジェクトからの撤退を決定したことに伴い、日立は英国政府や関係機関とともに建設予定地の扱いや今後の協力などについて調整を進めるとしている。また、2019年3月期連結決算においてプロジェクト凍結に伴う減損損失2,946億円を計上していることから、業績への影響は軽微となる見込み。再稼働と廃炉に力点が置かれている国内の原子力発電を巡る現状から、日本の産業界ではプラントの設計や建設に関わる技術力維持への懸念も示されており、日立の東原敏昭社長は、2019年のプロジェクト凍結決定に際し、特に今後の原子力人材確保について「他のメーカーとともに議論し、なるべく早い段階で結論を出す必要がある」などと、危機感を表明していた。先般取りまとめられた2019年度版原子力白書でも、「原子力分野を担う人材の育成」の課題について取り上げた海外トピックスの中で、新規プラントの建設が進む中国と遅延が見られる欧米との比較から、建設経験の維持・蓄積の重要性を指摘している。

17 Sep 2020

5190

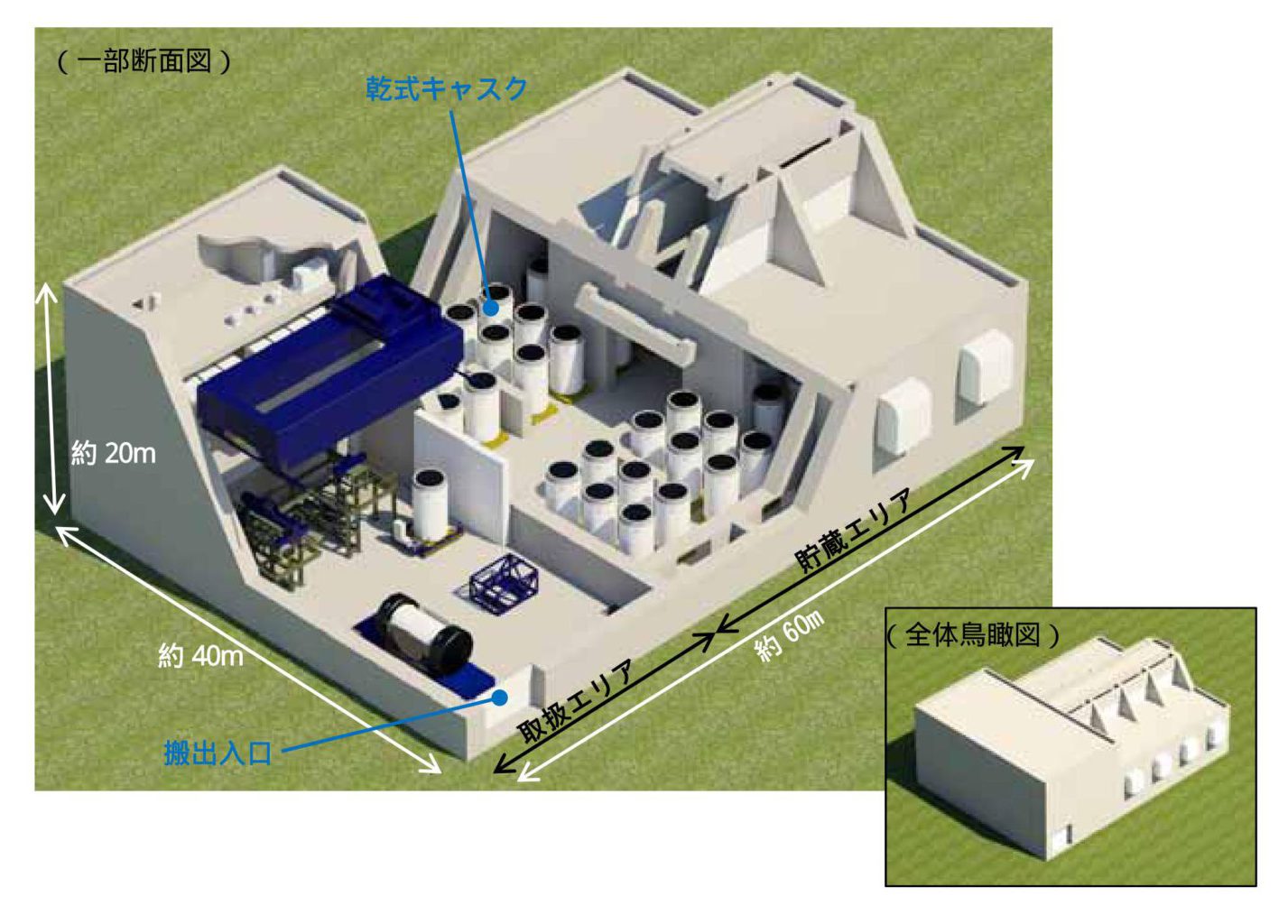

原子力規制委員会は、9月16日の定例会合で、四国電力伊方発電所の使用済燃料貯蔵対策となる乾式貯蔵施設(=図、四国電力発表資料より引用)の敷地内設置に関し、原子炉等規制法に基づき設置変更許可を発出することを決定した。伊方発電所で発生した使用済燃料を六ヶ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵するもの。同施設の審査は2018年5月に規制委員会に申請された。2020年6月に、乾式貯蔵施設の設置では初のケースとして原子炉等規制法に定める基準に「適合している」とする審査書案の了承となり、原子力委員会および経済産業相への意見照会、パブリックコメントが行われていた。伊方発電所では3号機が稼働中だが、使用済燃料貯蔵容量1,080トンに対し乾式貯蔵施設により貯蔵容量が500トン増強(審査申請時)。使用済燃料を収納する乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮蔽、除熱)を有し、使用済燃料を輸送容器に詰め替えることなく発電所外へ搬出できる。2024年度の運用開始を目指す。電力各社では、使用済燃料の貯蔵対策に取り組んでおり、九州電力玄海原子力発電所については、2020年3月にリラッキング(プール内の使用済燃料ラックセルの間隔を狭めることにより貯蔵能力を増強)の工事計画が規制委員会より認可された。乾式貯蔵施設の敷地内設置も、玄海原子力発電所(440トン)、中部電力浜岡原子力発電所(400トン)の審査が進められている。9月2日には、東京電力と日本原子力発電によるリサイクル燃料貯蔵「むつ中間貯蔵施設」(3,000トン)について、新規制基準適合性に係る審査書案が取りまとめられたところだ。

16 Sep 2020

3450

内閣府(原子力委員会)は9月22日(日本時間16:00~17:10)、量子科学技術研究開発機構と共催で、IAEA総会バーチャルサイドイベント「放射線がん治療の加速的な進歩」を開催する。オンライン配信によるプレゼンテーションを通じ、放射線や加速器を利用した先端がん治療技術の研究状況や、関連機器の開発状況の国際的共有を図るもの。内容は、IAEA健康医療部長のメイ・アブデル=ワーブ氏と量研機構病院長の辻比呂志氏による基調講演、放射線治療機器3メーカー(東芝エネルギーシステムズ、日立製作所、住友重機械工業)によるテクニカルプレゼンテーション「放射線治療技術開発の最前線」(ファシリテーター=野田耕司・量研機構理事)が予定されている。〈詳細は こちら〉2020年のIAEA総会は、9月21~25日にIAEA本部(ウィーン)で開催されるが、今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示会や政府主催のレセプションはすべて中止。サイドイベントは基本的にバーチャル形式での実施となる。また、多くの加盟国は、代表団を派遣せず、在オーストリア大使による出席など、基本現地対応とし、閣僚レベルの一般討論演説も録画したものを会場で放映する見通し。会議の模様はインターネットで中継されることとなっている。なお、今回のバーチャルサイドイベントは、原産協会が運営協力(Webex会議運営/英語サポート)を行う。イベントの参加登録は、こちら へ。

15 Sep 2020

3078

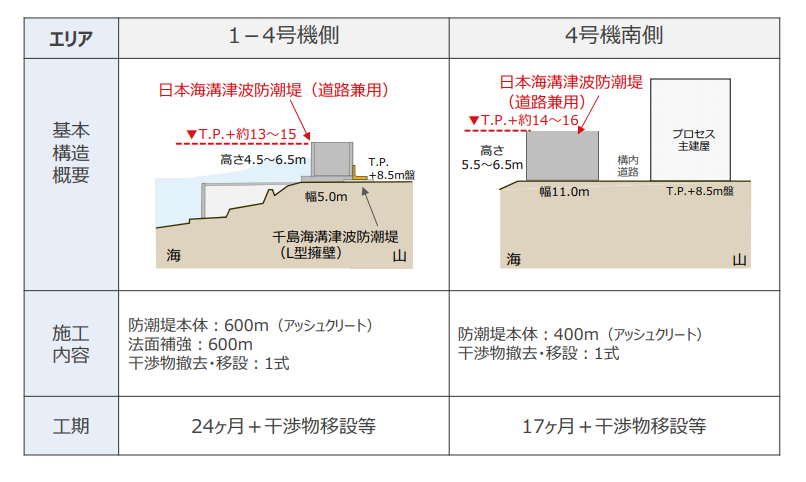

東京電力は、内閣府が4月にまとめた日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴う津波想定に関する評価を踏まえ、福島第一原子力発電所において、新たに「日本海溝津波防潮堤」を設置するなど、津波対策を強化する。9月14日に行われた原子力規制委員会の福島第一原子力発電所に係る監視・評価検討会で報告されたもの。日本海溝津波防潮堤の平面図(東京電力発表資料より引用)東京電力は、内閣府が切迫性を示した日本海溝津波について、福島第一原子力発電所沿岸における津波解析、敷地内の影響評価を実施。それによると、日本海溝津波の高さは、現在「千島海溝津波防潮堤」(全長600m、高さ11m)の設置工事が進められている1~4号機側で10.8~14.1m、4号機側で11.3~15.3mだった。これを踏まえ、同社は、年度内に「千島海溝津波防潮堤」の補強工事を実施し、高さ11mを超える津波が来襲した場合の被害の最小化に備える。続いて、1~4号機側で高さ約13~15 m、4号機側で高さ14~16 mの「日本海溝津波防潮堤」を新設。新たに設置する防潮堤は、道路兼用となっており、2021年度着工、2023年度完成を目指す。いずれの工事も、アッシュクリートと呼ばれる石炭灰(広野火力発電所で燃焼後発生)とセメントを混合させた人口地盤材料を活用する。

15 Sep 2020

3371

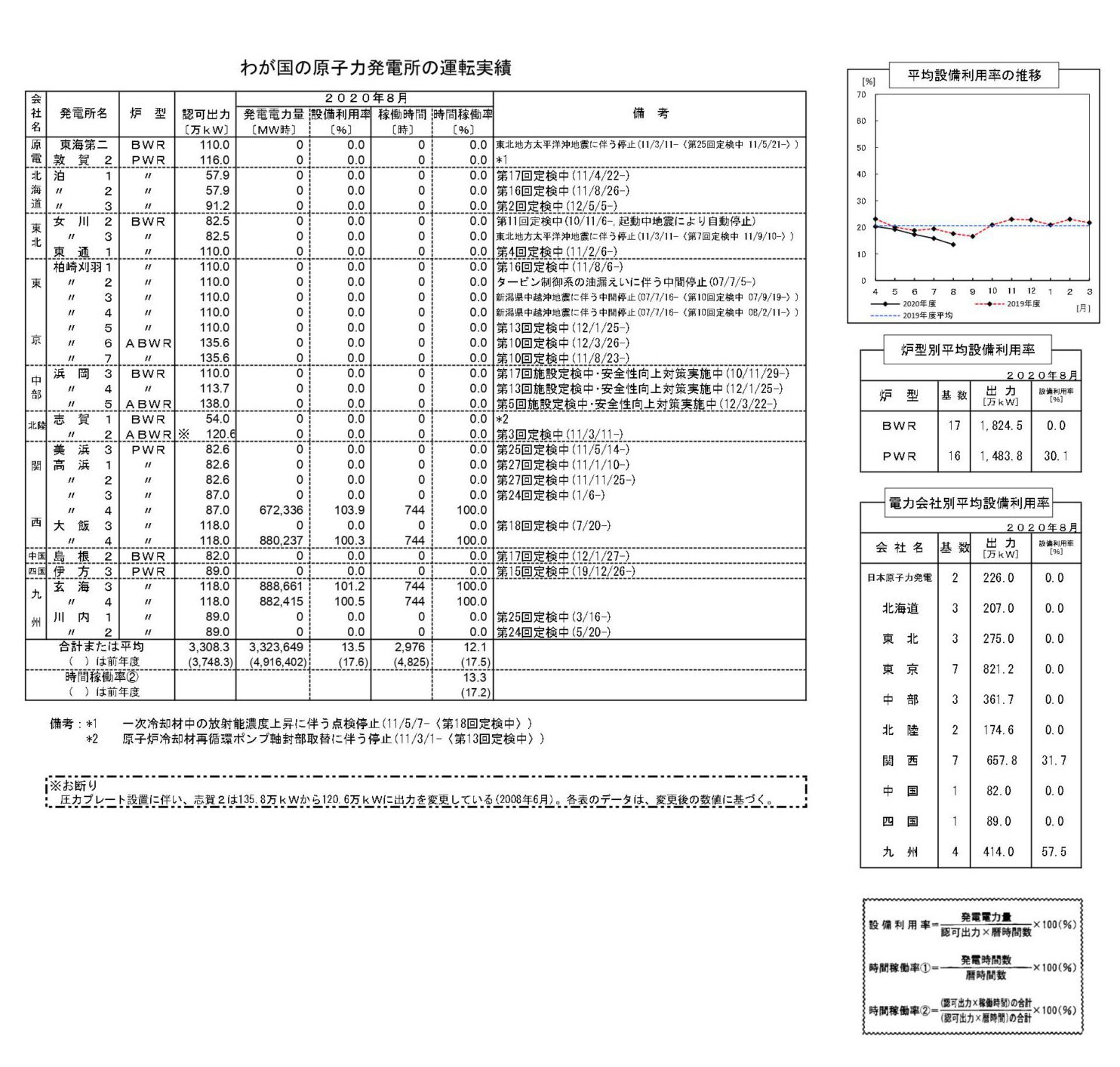

【国内】▽1日 宮城県が東北電力女川原子力発電所2号機再稼働に関する住民説明会を開始(~19日)▽3日 原産協会が総会開催、今井会長「温室効果ガスを排出しない原子力発電」の必要性を強調▽13日 寿都町が高レベル放射性廃棄物処分の文献調査応募を検討していることが明らかに▽21日 日本原燃が六ヶ所再処理工場のしゅん工時期を2021年度上期から2022年度上期に変更▽21日 エネ庁、高レベル放射性廃棄物処分の国際ラウンドテーブル報告書(OECD/NEA)を公開▽25日 梶山経産相が高レベル放射性廃棄物処分は「必ず実現しなければならない」と重要性を強調▽26日 規制委、帰還困難区域の避難指示解除拡大に向け土地活用を主目的とした放射線防護対策案を了承▽26日 規制委、日本原燃高レベル放射性廃棄物管理施設について新規制基準適合性で変更許可発出▽26日 東京電力が「浜通り廃炉産業プロジェクト室」の10月設置を発表、復興と廃炉の両立に向け▽27日 福井県が新型コロナウイルス感染症対策を含めた原子力防災訓練実施▽31日 2019年度版原子力白書がまとまる、「原子力分野を担う人材の育成」を特集▽31日 福島県の有識者委員会が2011~18年度の妊産婦調査で、早産率や先天異常の発生率は「全国的平均と大きく変わらない」と評価▽31日 東芝エネシステムズが韓国ソウル大学病院より重粒子線がん治療装置を受注と発表 【海外】▽1日 UAE、アラブ初の商業炉バラカ1号機の起動を発表▽4日 米エネ省のアイダホ研、月面探査用の原子力発電技術開発で情報依頼書の発出を発表▽3日 米USNC社のSMR開発で韓国原研と現代エンジニアリングが7月に協力協定締結 ▽6日 英ナショナル・グリッド社、ヒンクリーポイントCと変電所を結ぶ最初の鉄塔を一年後に設置へ▽6日 TVEL社の子会社、2022年にトルコのアックユ1号機に燃料装荷機納入へ▽7日 ベラルーシ初の商業炉、ベラルシアン1号機で燃料の装荷を開始▽8日 中国の田湾5号機が送電開始▽11日 米X-エナジー社、開発中の小型高温ガス炉「Xe-100」でカナダのベンダー審査に向けて作業を開始▽14日 カナダのNWMO、使用済燃料を処分場まで輸送する計画について意見募集開始▽13日 フィンランドのロビーサ発電所、2回目の運転期間延長を念頭に環境影響評価開始▽19日 UAE初の商業炉、バラカ1号機が送電開始▽20日 加ブルース・パワー社とカメコ社が次世代原子力技術センターを起ち上げ▽20日 米ホルテック社のSMR設計、カナダ安全委のベンダー審査で第1段階をクリア▽25日 WNAは「2019年に原子力で過去2番目の発電量を 達成」と発表▽26日 ロスアトム社、シベリア化学コンビナートでレミックス燃料集合体の製造へ▽26日 米エクセロン社、経済的理由でイリノイ州の2つの原子力発電所を早期閉鎖へ▽27日 テラパワー社とGEH社、ナトリウム高速炉技術による発電・貯蔵システムの開発開始▽28日 フィンランドのオルキルオト3号機の運転開始がさらに遅れ2022年2月に▽28日 ニュースケール社製SMR、設計認証取得に向け米規制委の技術審査をパス ☆過去の運転実績

14 Sep 2020

2640

資源エネルギー庁は9月9日、福島第一原子力発電所で発生する処理水について、政府としての取扱い方針を決定するための「関係者のご意見を伺う場」を都内で行った。2月の委員会報告を踏まえたもので、4月の初回開催から6回目となる。今回は、日本商工会議所、千葉県、宮城県(WEB会議システムにて参加)、茨城県(同)が意見を表明。処理水の取扱い決定に関し、丁寧な情報発信・説明と風評被害対策の拡充を訴えた。日本商工会議所の久貝卓常務理事は、処理水の放出に関し、「いまだ払拭されていない風評被害がさらに上乗せされる」といった地元商工会議所の意見、韓国を始めとする輸入規制の継続も受け、特に水産業では震災前の水準と比較し売上が激減している現状から「本当に困る。われわれを殺す気か」との切実な声も出ていることをあげ、経済的補償スキームを国が明確に示すべきと要望。千葉県の滝川伸輔副知事は、昨秋の大型台風に伴う被害にも触れ、潮干狩場や観光農園・直売場などの来客減、年間水揚量が全国1位とされる銚子漁港を有する銚子市から「地域経済全体に影響を及ぼさないよう対応を求める」との要望書が提出されたことなど、観光業も含めた風評影響に懸念を示した。宮城県の遠藤信哉副知事は、「沿岸では津波による被害を受け、基幹産業の復旧・復興、生活・生業の再建におよそ10年を要した」と、茨城県の大井川和彦知事は「福島県の漁業者とは福島第一原子力発電所事故以前、お互いの海域に入りながら漁を行っていたが、今も中断されている」などと、地元水産業が置かれた厳しい現状とともに、魚介類の検査体制や販路拡大の取組について説明。大井川知事は、処理水の取扱いに関し「現実的な方法は海洋放出および水蒸気放出」とした委員会報告について、「結論ありきの取りまとめのように見えてならない」と指摘し、「地域社会や環境に対しより影響の出ない方法は本当にないのか」も含め、既定路線にとらわれずに議論した上で、具体的な説明がなされる必要性を訴えた。

10 Sep 2020

2720

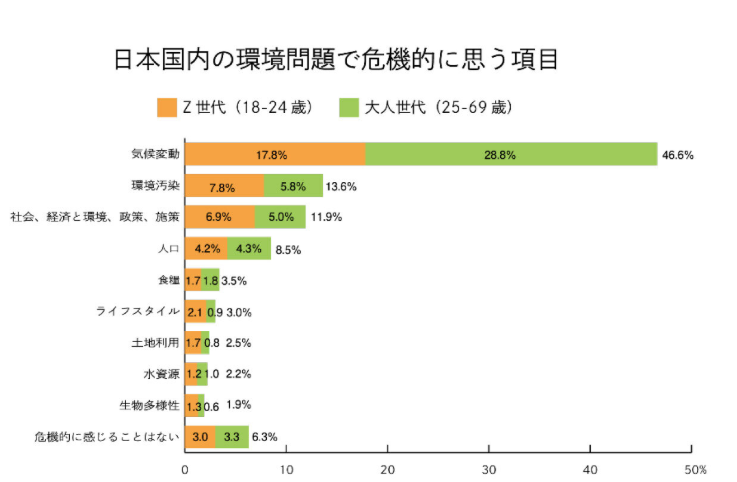

旭硝子財団は9月8日、8月にインターネットを通じて実施した日本人の環境危機意識調査の結果を発表した。全国各地の男女1,092名(18~24歳:519名、25~69歳:573名)が回答。それによると、「日本国内の環境問題において、危機的な状態にあると考える」項目として最も多かったのは、「気候変動」(46.6%)で、続く「環境汚染」(13.6%)、「社会、経済と環境、政策、施策」(11.9%)を大きくしのいでいた(図上、旭硝子財団ホームページより引用)。「気候変動」をあげた理由としては、「ここ数年の豪雨災害」、「35度C以上の異常な気温上昇」、「温暖化が年々進行している」など、気候の変化を肌で感じている回答が多く見られた。7月からのレジ袋有料化後の環境問題に関わる意識や行動については、「マイバッグを持ち歩くようになった」とする人が60.7%に達するなど、全体の74.3%が「変化があった」と回答。新型コロナウイルス感染症流行以降の環境問題に関わる意識や行動については、「変化があった」との回答が62.0%で、そのうち、「食品ロスが出ないように気を付けるようになった」(14.3%)や「省エネに気を付けるようになった」(13.5%)など、前向きな変化が全体の43.0%に上っていた。一方、「家庭ごみの量が増えた」(22.2%)、「使用する電力量が増えた」(22.1%)も多く、自宅で過ごす時間が増えた影響によるものと分析している。また、環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲で針が進むほど深刻)に例えた「環境危機時計」上、現在は、回答者全体で「6時40分」、18~24歳で「6時20分」、25~69歳で「7時00分」にあるとしており、年長者の方がより不安を感じていることが示された。旭硝子財団は、これと合わせて、毎年国内外の有識者を対象に実施している「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の2020年調査結果を発表(送付数:27,925件、回収率6.5%)。世界の「環境危機時計」の時刻は「9時47分」を指し、1992年の調査開始以来、最も高いレベル「極めて不安」の危機意識が持続している(図下、旭硝子財団ホームページより引用)。同調査では、前年に続き、パリ協定採択以降の環境問題への取組に関し、「脱炭素社会への転換の進み具合」について、「一般の人々の意識」、「政策・法制度」、「社会基盤(資金、人材、技術、設備)」の要素から定量的評価を実施。前回の調査と比べすべての要素でプラス側にシフトしており、地域によって差が見られるものの、全体として、「政策・法制度」や「社会基盤」の面は、「一般の人々の意識」ほどは進んでいないという結果だった。

09 Sep 2020

3605

日本原子力学会の専門委員会は、地球環境問題に対する原子力発電の潜在的能力の活用と役割について、IEAなどのデータに基づき定量的調査を行い、9月4日に最終報告書を発表した。日本が地球環境問題への対策強化を図り、世界の持続可能な発展への実現に貢献する上で、「安全・信頼性を高めた原子力発電技術は極めて重要な技術選択肢」との考えから、同報告書では、エネルギーセキュリティ、電力市場、放射性廃棄物を巡る諸課題も含め提言をまとめている。地球環境問題の観点から、今回の調査では、原子力の環境価値についてエネルギー技術選択モデルによる分析・評価を行った。2050年までに日本のCO2排出量を8割削減するための原子力の将来シナリオとして、既設炉の運転期間を60年として新増設を行わない「基準シナリオ」と、2050年まで現状の設備容量を維持する「維持シナリオ」を想定。「基準シナリオ」では、設備容量が2050年に2,000万kWにまで縮小し、電力供給における原子力発電への依存度が徐々に低下する。分析の結果、2050年の日本の総発電量に占める原子力発電比率は、「基準シナリオ」で9%、「維持シナリオ」で18%となった。また、2050年までの電源構成をみると、「維持シナリオ」の方が、太陽光発電、風力発電(陸上)、同(洋上)の導入量で、「基準シナリオ」よりも、それぞれ2,300万kW、1,100万kW、3,200万kW減少しており、原子力発電を維持することにより、再生可能エネルギーへの投資が大幅に抑制できることが示された。さらに、CO2排出削減に要するコストに関し、両シナリオとも、2040年代後半から急上昇する試算結果を示し、「2050年までにCO2排出8割削減を達成することは経済的にみて容易ではない」として、既存技術と新技術を最大限活用した経済的合理性のあるCO2削減に向け、「原子力発電は経済的にCO2削減を達成する上で重要なオプション」と指摘。これらを踏まえ、「原子力技術先進国」として日本は、技術開発を一層強化し、安全性をさらに高めた原子力発電所の新増設・リプレースを実現すべきとし、新興国における開発も通じ地球環境問題への国際貢献も期待されると述べている。この他、将来のエネルギー資源調達におけるリスクに向け、(1)どのような環境下でも安定的出力が期待できる、(2)短期・長期で燃料備蓄効果により燃料供給途絶にも強靭である、(3)エネルギー価格高騰を抑制する、(4)核燃料サイクルにより資源の有効利用が可能である――ことから、「エネルギーセキュリティに貢献できる重要な選択肢」と、原子力の有効性を述べている。

08 Sep 2020

2642

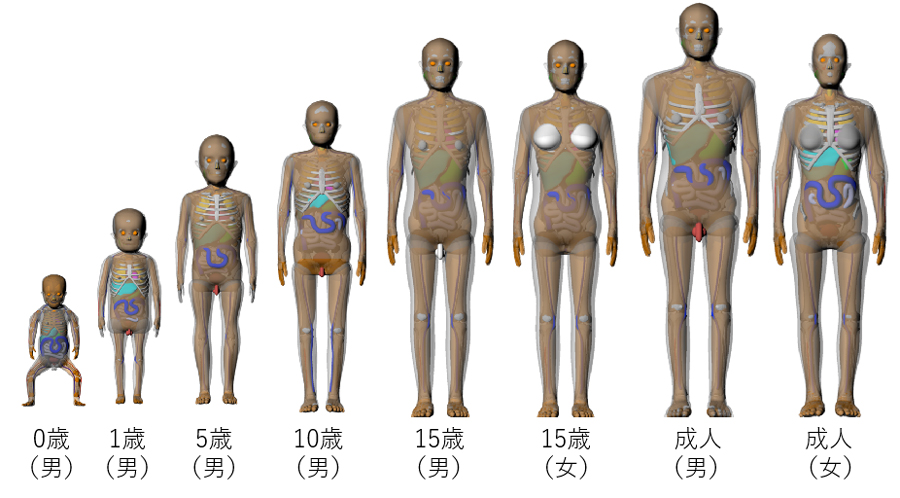

日本原子力研究開発機構は9月3日、放射線影響研究所(放影研、広島市・長崎市)他との日米共同研究により、原爆被爆者の臓器線量を精度よく評価する手法を確立し、同機構の大型計算機を用いたシミュレーションにより、約3万通りの照射条件に対する「臓器線量データセット」を整備したと発表した。〈原子力機構発表資料は こちら〉放射線による健康影響に関しては、被ばくした人のグループと被ばくしていない人のグループの発がん率を比較し影響の有無を調べる疫学調査が行われており、広島・長崎の約12万人の調査集団における疫学調査が基礎となっている。1945年の日本人標準体型に調整した在胎週別妊婦に対する人体模型(原子力機構発表資料より引用)今回の共同研究では、「原爆被爆者に対する疫学調査は、世界的な放射線防護指針を策定するための最重要データ」との認識のもと、放影研が数十年にわたり整備・改良してきた原爆被爆者線量推定システムを踏まえ、原爆投下時の日本人の標準体型を精緻に再現した人体模型や、原子力機構が開発した放射線解析コード「PHITS」を活用し被爆状況に合わせた臓器線量を再評価。再評価では、最新のCT画像などに基づき、米国国立がんセンターとフロリダ大学による臓器形状を詳細にモデル化する技術を用いて、1945年の日本人の年齢・男女別標準体型(0歳、1歳、5歳、10歳、15歳、成人、各男女)と、妊婦(8週、15週、25週、38週)に対する人体模型を開発した。本研究と現在使われている線量推定システムで計算した臓器線量の差分(原子力機構発表資料より引用)新たな手法を用いた再評価結果によると、代表的な被爆条件に対する臓器線量については、概ね現在の線量推定システムの評価結果と一致したものの、結腸や複雑な構造を有する骨髄で約15%の差が生じていた。現在のシステムは、成人、小児(3~12歳)、幼児(0~3歳)に大別し単純な面を用いて表現した人体模型で被爆者の臓器線量を計算しており、胎児の臓器線量についても、成人人体模型の子宮に対する線量で代用されていたことから、今回の再評価で最大20%程度低くなることが判明した。原子力機構の説明によると、1945年頃の日本人(成人)の平均身長は男子160cm、女子152 cm程度で、現在より数cm低かったものとみられる。原子力機構では、新たな「臓器線量データセット」を構築することで疫学調査の精緻化が可能となるとして、今後も、被爆者各人の位置、方向、遮蔽データベースとを組み合わせた臓器線量の再評価を実施するとしている。

04 Sep 2020

6199

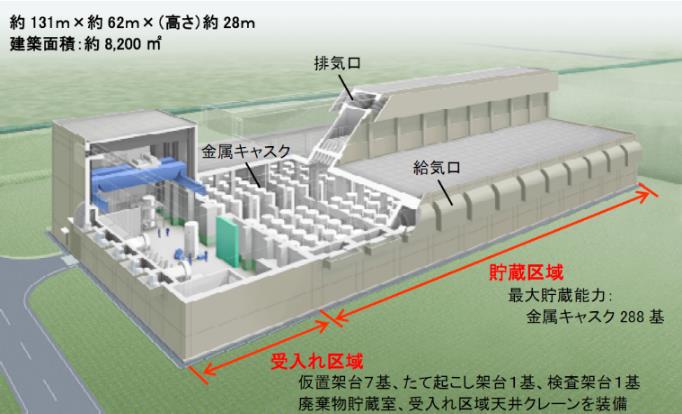

原子力規制委員会は9月2日の定例会合で、リサイクル燃料備蓄センターが新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。同施設は、東京電力と日本原子力発電の原子力発電所から発生する使用済燃料を、再処理工場へ運び出すまでの間、専用の鋼鉄製容器(金属キャスク)で安全に貯蔵・管理するもの。いわゆる中間貯蔵施設で、両社が青森県むつ市に設立したリサイクル燃料貯蔵(株)により、2010年に工事が開始され、2013年に燃料貯蔵建屋3,000トン分(最大貯蔵能力:金属キャスク288基)が完成。その後、新規制基準への適合性確認のため、2014年1月に審査の申請がなされ、およそ6年半を経て審査書案の取りまとめに至った。審査では、外部事象に関して、事業者が施設近傍の活断層「横浜断層」(15.4km)を震源とする地震動や、敷地付近の最大津波高さで青森県想定の11.5mに対し大きく保守性を持たせた23mの「仮想的大規模津波」を設定・評価しており、これらを踏まえた設計方針についても妥当性を確認したとしている。また、金属キャスクの臨界防止、遮蔽、閉じ込め、除熱などの機能が基準に適合するものと判断。会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、「ずいぶん時間がかかった」と、審査の所感を語った。また、同施設の運用開始後に関し「出ていく先がないままキャスクの許容年数が近付く」ことに不安を示し、バックエンド対策全般について長期的視点でとらえておく必要性を強調した。核燃料サイクル施設では、7月29日に日本原燃の六ヶ所再処理工場が、8月26日に同高レベル放射性廃棄物管理施設が、それぞれ新規制基準適合性審査を経て、原子炉等規制法に基づき同社に変更許可が発出されている。同MOX燃料加工工場の審査についても、更田委員長は、「大きな論点はもうない」と述べ、審査書案取りまとめの段階に入りつつあることを示唆した。

03 Sep 2020

3232

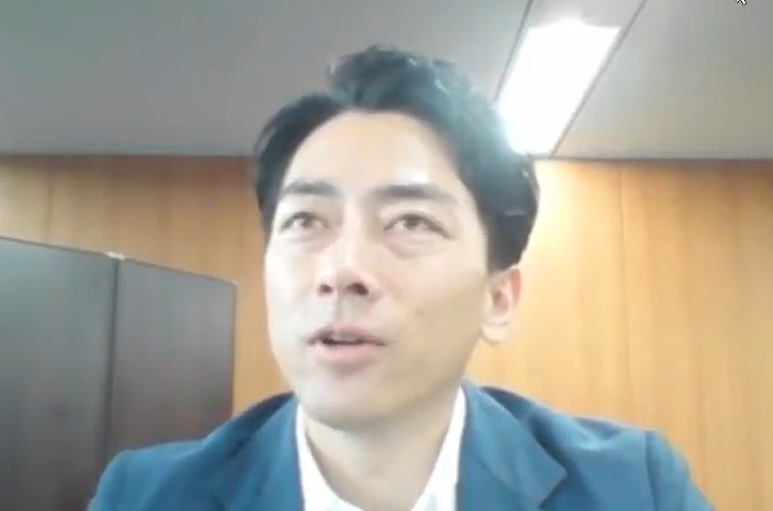

日本原子力産業協会はこのほど、米国、欧州、英国、カナダの原子力産業団体と共同で、新型コロナウイルスの世界的なパンデミックからの復興と気候変動・環境対策に関するオンライン・プラットフォーム「Platform for Redesign 2020」にビデオメッセージを提出した。〈原産協会プレスリリースは こちら〉「Platform for Redesign 2020」は、小泉進次郎環境大臣が全体議長を務めるオンラインの閣僚級会合(9月3日開催)に合わせて立ち上げられた「新型コロナウイルスからの復興×気候変動・環境対策」に関する各国の取組状況などを共有する情報プラットフォームで、各国の大臣、国際機関、地方自治体、産業界、市民などからのビデオメッセージの提出を呼びかけている。提出されたビデオメッセージは順次「Platform for Redesign 2020」のサイトに掲載されている。ビデオメッセージに登場するのは、原産協会(JAIF)の新井史朗理事長、米国原子力エネルギー協会(NEI)のマリア・コースニック理事長、欧州原子力産業協会(FORATOM)のイヴ・デバゼイユ事務局長、英国原子力産業協会(NIA)のトム・グレイトレックス理事長、カナダ原子力協会(CNA)のジョン・ゴーマン理事長。COVID-19パンデミックと気候変動という2つの直面する危機に対応するには、持続可能で強靭な社会経済システムの構築が必要であり、それに大きく貢献する原子力の価値について、安定供給、脱炭素、エネルギー安全保障、経済復興などの観点から訴えかけている。今回のオンライン閣僚級会合の立ち上げに際し、小泉環境大臣は、(1)各国の「コロナ復興×気候変動・環境」の知見共有、(2)コロナ禍によりCOP26が延期される中においても気候変動対策を後退させずむしろ世界の気運を高めていく――との目的を示した上で、1997年のCOP3以来の気候変動閣僚級会議における議長国として、「わが国が国際社会にイニシアティブを発揮してきたい」と意気込みを述べている。会合の成果は「Platform for Redesign 2020」にも掲載される。

03 Sep 2020

2292

地球温暖化対策計画の見直しを含めた今後の気候変動対策について検討する環境省と経済産業省の合同会合が9月1日に行われた。それぞれ、中央環境審議会、産業構造審議会のもとに、有識者らによる新たなメンバーが構成され、「環境と成長の好循環」を回す両輪としてキックオフ会合に臨んだ。〈配布資料は こちら〉日本は2015年7月に「2030年度に2013年度比26.0%減の水準にする」との温室効果ガス排出削減目標を国連に提出し、同12月のCOP21で国際的枠組み「パリ協定」が採択された。これを踏まえ2016年5月に地球温暖化対策計画が閣議決定されている。2020年3月には「日本のNDC(国が決定する貢献)」を国連に提出しており、ここで示された「エネルギーミックスの改定と整合的に、さらなる野心的努力を反映した意欲的な数値を目指す」とする今後の削減目標の検討に向けた方向性や、昨今の新型コロナウイルス感染症が及ぼす経済社会活動への影響もとらえながら、日本における気候変動対策について議論することとなった。経産省の総合資源エネルギー調査会では、7月にエネルギー基本計画の見直しに着手したところだ。合同会合の開始に先立ち挨拶に立った小泉進次郎環境大臣は、(1)NDCに留まらないさらなる温室効果ガスの削減努力、(2)新型コロナウイルス感染症がどのように気候変動に作用するか――を論点に掲げ、特に、コロナ禍による社会構造の変化を認識する必要性を「リデザイン(Redesign)」と強調。委員らに対し、「脱炭素社会、循環経済、分散型社会に移行する必要がある。経済社会の将来像をしっかりと見据え、今までの前提条件にこだわらず議論して欲しい」と訴えかけた。また、松本洋平経済産業副大臣は、「地球温暖化対策は、『制約』ではなく『機会』ととらえることが重要」と強調した上で、経済活動を犠牲にすることなくCO2排出削減を実現すべく、イノベーション、ファイナンス、ビジネス主導の国際展開の3本柱で取り組んでいく考えを述べた。委員からの意見表明で、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会委員を務める伊藤聡子氏(フリーキャスター)は、中小企業向けのセミナーに関わった経験から、エネルギーのコストが企業経営に与える影響を懸念し、「やはり安定的に供給できる原子力は欠かせない」とした上で、国民理解の促進なども含め、より現実的な施策を考えていく必要性を強調。環境省で脱炭素化に向けた石炭火力輸出支援に関する有識者検討会をリードした髙村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)は、「昨今環境戦略を取り入れる企業が増えてきた」と、2015年の現行エネルギーミックス策定時以降の企業経営スタンスの変化を述べ、民間投資の有効性などを指摘。様々な被災地を取材してきたという山口豊氏(テレビ朝日アナウンサー)は、昨今の豪雨災害の甚大化などに触れた上で、「地産地消と分散型社会」の構築を主張。災害に強い再生可能エネルギーのポテンシャルに関し、「工場の屋根の上など、地方には利用できる資源がまだたくさん眠っている」と述べ、長期的視点から主力電源として活用を検討していく必要性を述べた。また、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)は、「これまでの延長線上に答えはないことを肝に銘ずるべき」とした上で、中小企業がリードする仕組み、分野・部門を越えた新たなエネルギー供給システム、消費者自らによる行動とリテラシーの向上、成果の正しい評価と可視化などを議論のキーワードとして提示。この他、社会イノベーション、デジタル化、海外への技術的貢献、産業界と金融機関との対話、統計・観測データの整理に関する意見があった。

02 Sep 2020

3297

原子力委員会は8月31日、2019年度版原子力白書を取りまとめた。「原子力分野を担う人材の育成」を取り上げ、今後の取り組むべき方向性として、研究・教育の国際的なプレゼンスの向上学生を含む社会に対する原子力の魅力的な広報産業界・国立研究機関と大学との連携による教育の質的向上――を示している。白書では、同委が概ね1年間にわたり実施した有識者からのヒアリングを踏まえ、研究基盤の老朽化、学生間での人気低下、学部の大括り化による教育実験内容の希薄化など、国内の原子力教育を巡る課題を指摘。その上で、原子力分野の維持・発展のためには、「安全の確保を図りつつ、研究・開発および利用を支える人材を育成・確保していくことが必要」、「関係するセクター間での役割分担と連携により、優秀な人材を輩出していく好循環を構築していくことが重要」との考えから、今後の人材育成の参考となりうる海外での良好事例を紹介している。例えば、研究インフラ活用・整備の取組としては、米国エネルギー省(DOE)による「原子力エネルギー大学プログラム」(NEUP)をあげ、22大学で運転中の研究炉のみならず、ニュースケール社が開発する小型モジュール炉(SMR)のシミュレータ設置(3大学)など、実用炉も支援の対象となっているとした。産官学の連携としては、フランスの様々な教育機関で実施されるプログラムの集約「12EN」を例示。原子力事業者もインターンシップの受入れや実験施設の提供などを通じ参画しており、「教育は原子力新規導入国への輸出コンテンツの一つ」との位置付けから、国際的なスケールで活躍できる人材の育成を目指している。また、原子力発電所の新設が計画されている状況下、人材不足や専門的知見の喪失が課題とされる英国の取組として、産業界の主導による原子力労働需給評価(NWA、2019年)を紹介。それによると、現在計画中の原子炉(900万kW)が2030年頃までに運転するシナリオ1、その倍となる原子炉が運転開始するシナリオ2を設定・分析し、2017年の常勤雇用者数87,000人に対し、2030年までにシナリオ1では約40,000人、シナリオ2では約60,000人を新規雇用する必要があると予測している。

31 Aug 2020

2923

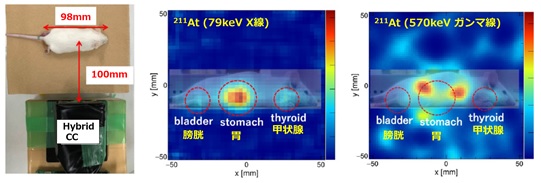

早稲田大学理工学術院の研究チームは8月27日、X線とガンマ線を1台で同時に可視化できる「ハイブリッド・コンプトンカメラ」を開発したと発表した。〈早大発表資料は こちら〉放射性物質(200keV以上のガンマ線)を可視化する装置としては、入射したガンマ線を散乱体と吸収体の2つの検出器により飛来方向を推定する小型・軽量のコンプトンカメラがあり、日本原子力研究開発機構や千代田テクノルが開発したドローン搭載型の機材が福島の環境モニタリングなどで活用されている。今回の研究成果は、このコンプトンカメラをベースとし、散乱体の中心に3×3mm程度のピンホールを開ける「アクティブ・ピンホール」という新たな仕組みを導入することで、すべてのエネルギー帯を網羅するX線・ガンマ線(数十keV~数MeV)の同時イメージングを可能にした。同研究では、大阪大学のラジオアイソトープ総合センターで、マウスにアスタチン211を投与し撮影。アスタチン211は、放射性物質を体内に取り込むことでがん治療を行う核医学治療用のアルファ線源だが、ここでは、アルファ線と同時に放出されるX線(79keV)とガンマ線(570~898 keV)をイメージングすることで、体内に集積した薬剤の可視化を試みたところ、従来のコンプトンカメラでは困難だったX線のイメージングの有効性が実証された。研究チームでは、今後装置を大型化し人体の薬剤の伝達可視化を目指すとしており、また、核医学治療薬がX線・ガンマ線を出す強さは薬剤によって異なることから、「ハイブリッド・コンプトンカメラ」の開発により、使用できる薬剤の選択肢が大きく広がるものと期待を寄せている。日本アイソトープ協会の調べによると、日本における核医学治療件数は、ラジウム223製剤(アルファ線源として日本で初めて薬事認証を受けた)による前立腺がん治療の増加に伴い、2007~17年でほぼ倍増。しかしながら、米国(白血病)やスウェーデン(卵巣がん)で既に臨床利用されているアスタチン211については、いまだ基礎研究の段階にあるなど、正常細胞への侵襲が少なく多くの症例で治療効果が確認されている核医学治療では世界各国に遅れをとっている状況だ。

28 Aug 2020

2865

原子力規制委員会は8月26日の定例会合で、帰還困難区域のうち、自治体の計画に基づき線量の低下状況を踏まえ避難指示を解除し居住可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」以外(拠点区域外)について、今後の土地活用に向けての住民往来を考慮した放射線防護対策を了承。飯舘村による復興公園整備など、拠点区域外の避難指示解除に関わる自治体や与党からの構想・要望を受けた検討の経緯について、内閣府原子力災害対策本部が説明した。今回了承された放射線防護対策は、住民が日常生活を営むことは想定せず、公園利用などの土地活用に対する地元の意向を踏まえたものだが、住民の安全確保の観点から、避難指示解除はこれまでと同様に「年間積算線量が20mSv以下となることが確実であること」が前提。具体的には、土地活用される区域を往来する(1)住民の個人線量の把握・管理、(2)住民の被ばく線量の低減に資する対策、(3)住民にとってわかりやすく正確なリスクコミュニケーション・健康不安対策――を総合的・重層的に講じることとしている。例えば、住民の個人線量の把握・管理については、土地活用される区域の入り口付近に個人線量計の貸出所を設け往来に伴う被ばく線量を住民自らが確認することや、環境整備に従事する作業員の個人線量の活用があげられた。3月に帰還困難区域で避難指示が解除された双葉駅・大野駅でも、個人線量計の貸し出し・希望者への結果通知が行われている。

26 Aug 2020

2098

梶山弘志経済産業相は8月25日の閣議後記者会見で、高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた調査受入れを北海道寿都町が検討しているとの報道に関し、最終処分は原子力発電の恩恵を享受してきた現世代の責任として「必ず実現しなければならない重要な課題」との認識を改めて示した。高レベル放射性廃棄物の最終処分(地下300m以深の地層に処分)については、計画的かつ確実な実施を目指し、2000年の最終処分法制定に基づき、実施主体として原子力発電環境整備機構が設立された。2002年より同機構が調査受入れ自治体の公募を開始し、これまで高知県東洋町による応募(2007年)があったものの取り下げられている。処分地選定に向けて同法で定められた調査は、3段階(文献調査:2年程度、概要調査:4年程度、精密調査:14年程度)に分けられ、調査の各段階で結果を公表し、次の調査段階へは改めて知事と当該市町村長の意見を聴いた上、反対の場合は先へ進まないこととなっている。文献調査は、調査の第1段階として地域固有の文献・データなどの検討材料を収集・提示する「対話活動の一環」だが、放射性廃棄物が持ち込まれることなどへの不安の声もあるため、梶山経産相は、地域に対しその位置付けについて積極的な情報提供・説明を行っていく考えを強調した。一方、北海道の鈴木直道知事は寿都町での調査に対し慎重な姿勢を示しているが、これに関し、菅義偉官房長官は24日の記者会見で、高レベル放射性廃棄物処分に対する問題意識を示した上で、「適切なタイミングで知事の意見を聴きたい」と述べている。

25 Aug 2020

2376

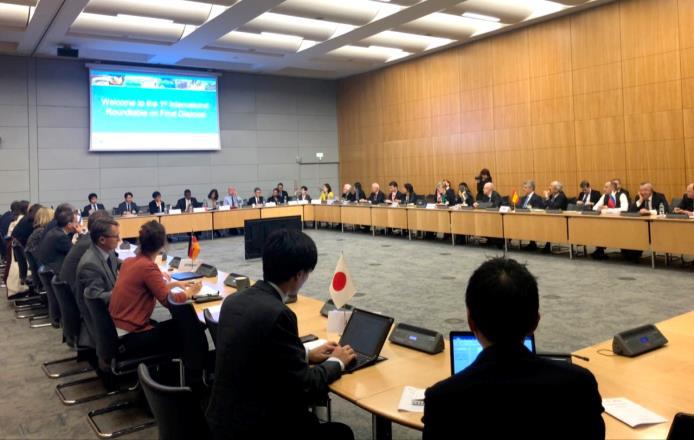

「高レベル放射性廃棄物処分の実現は、原子力を利用するすべての国の共通課題」との観点から、日米を共同議長として原子力主要国政府が参加し行われた「最終処分国際ラウンドテーブル」(=写真、資源エネルギー庁発表資料より引用)の報告書が8月21日までにOECD/NEAより公表された。同ラウンドテーブルは、2019年6月のG20軽井沢大臣会合で立ち上げが合意されたもので、同10月と2020年2月と、2回の会合を開催し、各国における理解活動の経験・知見を共有するとともに、研究施設間の協力や人材交流のあり方について議論。政策面での経験を共有し国際協力をさらに進めることの重要性を認識した。最終処分に関する国際連携はこれまで専門家レベルでの技術連携が中心となっており、国家戦略レベルでの対話は十分に実施されてこなかった。今回OECD/NEAが取りまとめた報告書は、「ハイレベル政府代表からの国際協力に関するメッセージ」との位置付け。報告書では、ベルギー、カナダ、中国、フィンランド、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ロシア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の経験は、「すべての参加国にとって学ぶべき教訓」となると、同ラウンドテーブルを通じた戦略強化を評価。最終処分の実現に向けて各国が直面する課題は、「技術的というより、社会的・政治的なもの」との議論から、報告書では、国民理解のための対話活動や意思決定プロセスに関する教訓・ベストプラクティスがあげられた。その中で、処分地選定に向けた日本の取組として、2017年7月公表の地域の科学的特性を全国地図で示した「科学的特性マップ」についても共有が図られたとしている。一方で、地元コミュニティのへの資金的なサポートに関し、「処分事業の信頼と成功を得るための最も重要な要素とは思われない」などと、単なる経済的支援にとどまらず「付加価値」がもたらされる重要性を指摘。また、若い世代の関与に向け、ソーシャルメディアや動画の活用の有用性もあげられた。技術分野での国際協力については、他国の地下研究施設の利用の有効性や、今後連携強化を検討すべき分野としてロボット・遠隔操作技術の実証などが提案された。

24 Aug 2020

3187

小型・軽量ポンプや2万種類を超す流体継手(カプラ)を製造・販売する日東工器はこのほど、全身画像診断・放射線医療用の患者体位固定具「メドー Vフィックス」(=写真、日東工器発表資料より引用)を発売した。ビーズを充填したマット内の空気を真空ポンプ(リニア駆動フリーピストン方式)で除圧することで患者の体型に合わせてマットを硬化、体位を固定させ、安定した画像診断を可能にするもの。「メドー Vフィックス」は、上半身をしっかり覆いながらもX線の透視画像に影響しないベルト素材を採用。真空ポンプが自動で動作・停止を繰り返し、マットを適切な真空圧で保持する。マットとポンプは、接続部に同社技術の接続・分離が簡単な迅速流体継手「キューブカプラ」を使用しており、ワンタッチボタン操作で着脱。また、本体、マット、接続ホースを合わせて約10kgとコンパクトな仕様だ。同社では、本製品の普及により医療事故の低減や医療業務従事者の業務環境の改善に貢献したいとしている。日東工器はこれまでも医療機器ブランド「MEDO」を立ち上げ、同社の持つポンプ技術を活かしたエアマッサージ器や在宅医療用の携帯型痰吸引器などを開発・販売してきた。空気圧で血行を促進し筋肉のコリをほぐすエアマッサージ器は、アスリートの疲労回復でも好評を博している。

21 Aug 2020

3240

原子力規制委員会は8月19日の定例会合で、2020年度より運用を開始した新たな検査制度の第1四半期(4~6月)実施状況について、原子力規制庁から報告を受けた。新検査制度は、2016年に受け入れたIAEA総合規制評価サービス(IRRS)による「さらなる実効性を確保すべき」などとする指摘から、事業者の活動全般を、いつでも、どこでも、広く確認・評価し(フリーアクセス)、その結果に応じた措置を講じていくよう従前制度への見直しが図られている。今回の報告によると、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、本庁の検査官が中心となる「チーム検査」は当初予定されていた18件中、実施は4件に留まった。 複雑な事象への対応は「事業者への刺激」となると強調する山賀氏(インターネット中継)また、事業者の日常的な安全活動を継続的に監視する「日常検査」に関しては、現地原子力規制事務所の所長として、柏崎刈羽の水野大氏(当時)、美浜の山賀悟氏、六ヶ所の服部弘美氏(当時)の3名が所感を述べた。その中で、水野氏は、「検査官の専門知識を活かし、原子力安全を包括した検査ができた」と、一定の評価を示す一方、検査対象の見極めに関し「空振り」よりも「見逃し」の心配をあげ、今後も事例の積み重ねや検査官の知識レベル向上などに努めていく必要性を強調。また、事業者の対応について、「フリーアクセスの実施にも非常に協力的だった」と、新検査制度への理解や考え方の変化を認めた上で、「納得いくものとなるには、まだまだ時間がかかる」などと、規制側・被規制側ともにさらなる継続的改善が図られるべきとした。山賀氏は、美浜3号機の海水ポンプ停止事象に関し事業者自らによる原因分析を深めさせたことに触れ、「スキルアップにつながった」との感触を受けたと評価。服部氏は、所管する核燃料サイクル施設の発電炉との違いに触れ、今後の効率的な検査の維持に向けて「検査官の育成・確保が重要な課題」と指摘した。

19 Aug 2020

2922

国立環境研究所はこのほど、福島県の大型立体地図の上に地理・社会情報や放射線量の推移などをアニメーションで映し出すプロジェクションマッピング「3Dふくしま」を開発・制作。同研究所福島支部が蓄積してきた地域の環境情報に関する調査・分析をわかりやすく「見える化」したもので、県環境創造センター交流棟「コミュタン」(三春町)に13日より常設展示されている。〈映像サンプルは こちら〉「3Dふくしま」では、高解像度の衛星画像、人口分布、放射線の空間線量率、野生動物の生息状況、温暖化の影響などに加え、昨秋の台風による浸水被害状況もコンテンツとして公開が予定されており、125,000分の1の縮尺でリアルに再現した立体地図の上に表現される超高解像度(WUXGA)情報を通じ、時間軸と空間軸の両方から福島県の姿を理解・再発見させる。「3Dふくしま」の制作に当たった地域環境創生研究室主任研究員の五味馨氏は、一般公開に際しメッセージを寄せ、「なぜ、会津若松市や福島市では特別に暑くなる日があるのか?」、「なぜ、水害に強い場所と弱い場所があるのか?」などと問いかけ、「そんな疑問の答えを『3Dふくしま』で見つけて欲しい」と呼びかけている。

17 Aug 2020

2957

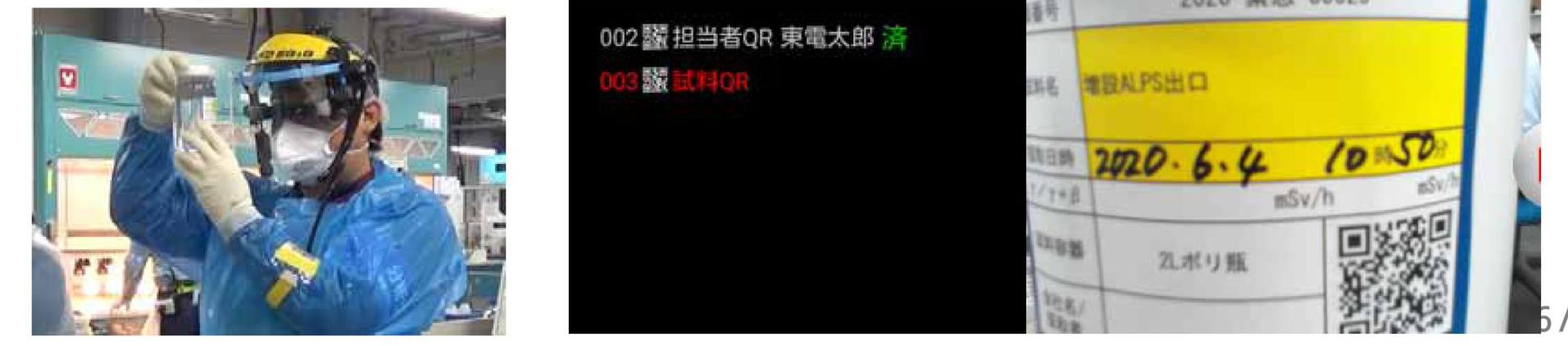

東京電力は8月6日、福島第一原子力発電所廃炉作業に伴う敷地内、港湾内、周辺海域で採取した試料の化学分析について、分析結果報告書や公表用資料の作成に至る一連の業務のシステム化を9月より運用開始することを発表した。〈東京電力発表資料は こちら〉同社では昨秋より、分析業務の効率化と正確性の向上のため、化学分析データ収集装置の現場における操作端末としてディスプレイ機能を搭載したスマートグラスの運用を開始し、試料の受領に係る作業を画面上で行うことで所要時間が半分程度に短縮され、そのオリジナル性については3月に特許を出願した。分析業務に用いられるスマートグラスは、ヘッドホン、カメラ、マイクを搭載しており、作業者はQRコードで必要なデータを読み込み、グラスを通して映し出される情報に従いデータ評価室に音声入力・映像を送信。データ評価室はカメラ画像から化学分析データ収集装置(LIMS)に入力し、試料情報として登録、分析結果報告書・公表用データが作成される。従来は分析結果を各測定装置からプリントし手入力で取りまとめていたが、9月からは公表用資料の自動作成機能を導入した新システムを運用することにより、年間約150万件のデータ手入力を約8割削減、同80万枚(1日当たり10cmファイル3冊分)のチェックシートも廃止し、燃料デブリ取り出しなど、今後の廃炉作業の進捗に伴い必要となる新たな分野の分析業務にリソースを投入していく。

07 Aug 2020

2846