キーワード:METI

-

2023年度エネ需給 CO2排出量は減少傾向続く

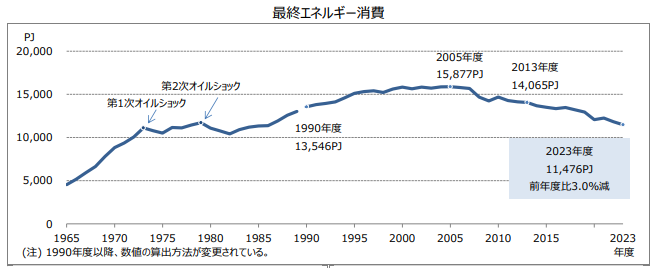

資源エネルギー庁は11月22日、2023年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。〈発表資料は こちら〉再生可能エネルギーの増加、原子力発電の再稼働により、脱炭素電源比率は31.4%にまで上昇。エネルギー自給率は15.2%と、いずれも東日本大震災以降で最高となった。最終エネルギー消費は、前年度比3.0%減の11,476PJと、2年連続の減少。企業・事業者他部門が製造業の生産活動停滞により、家庭部門がテレワーク実施率の低下などにより、各々減少したことが要因とみられている。最終エネルギー消費は、1990年以降で算出方法に変更がなされているが、1980~90年代のバブル期に上昇し、2000年代初頭でピークに達した後、近年、減少傾向にあり、1970年代のオイルショック時の水準に近付きつつある。一次エネルギーの国内供給は、前年度比4.1%減。化石燃料が同7.0%減となる一方、非化石燃料は10.6%増で、水力を含む再生可能エネルギーは11年連続で増加した。そのうち、原子力は再稼働の動きに伴い、同51.2%増と躍進。最近10年では最も高い供給量となった。2023年度中は、関西電力高浜1、2号機がそれぞれ7、9月に再稼働している。発電電力量は、前年度比1.6%減の9,854億kWhとなり、2010年度以降で最小。非化石燃料のシェアは東日本大震災以降、初めて30%を越え31.4%となった。エネルギー起源のCO2排出量は、前年度比4.8%減、2013年度比25.9%減の9.2億トンとなり、1990年以降で最小を更新。企業・事業所部門では初めて5億トンを下回った。電力のCO2排出原単位は同4.1%減となる0.45kg-CO2/kWhだった。

- 27 Nov 2024

- NEWS

-

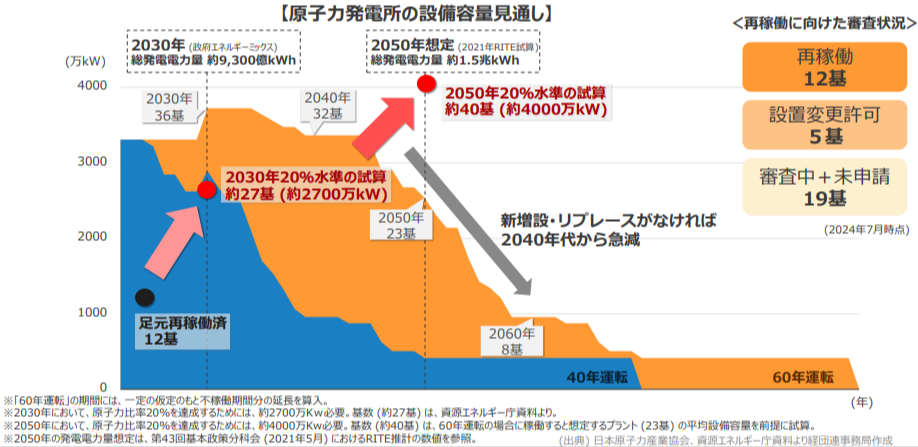

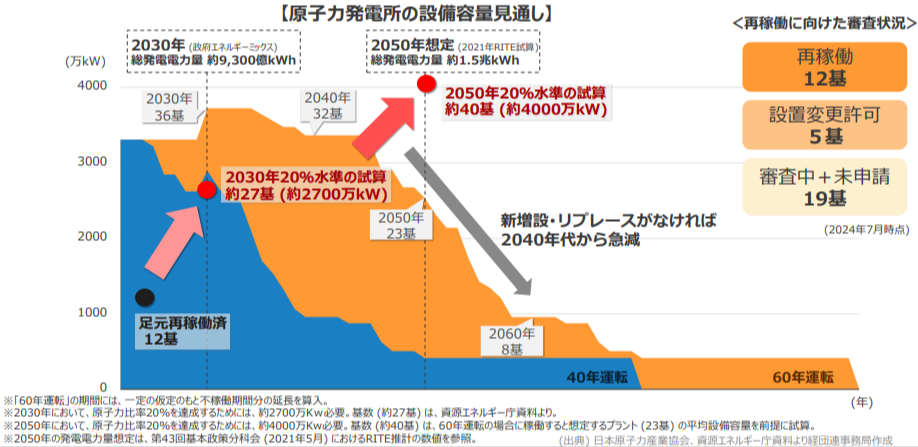

総合エネ調原子力小委 エネ基素案に向け論点整理

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は11月20日、年末を目途とする次期エネルギー基本計画の素案取りまとめに向け、これまでの議論を整理した。〈配布資料は こちら〉エネルギー基本計画の見直しについては、同調査会の基本政策分科会で5月より検討が本格化。これを受け、原子力小委員会は6月より議論を開始した。石破内閣発足後初となった10月31日の「GX実行会議」では、年内の素案提示を目指し、2040年を見据えた「GX2040ビジョン」に資するよう、新たなエネルギー基本計画および地球温暖化対策計画を取りまとめる方針があらためて示されている。今回の小委員会の冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、原子力をめぐる最近の動きとして、先般の東北電力女川原子力発電所2号機における発電再開に言及。特に東日本における電力安定供給を支える意義とともに、事業者他、関係者の尽力への敬意、原子力施設の立地地域によるエネルギー・原子力政策への理解・協力に謝意を述べた上で、今後、新規制基準をクリアしたプラントとして、中国電力島根原子力発電所2号機の再稼働にも期待を寄せた。原子力小委員会は、今夏からの論点整理の一項目として、「立地地域との共生・国民各層とのコミュニケーション」を提示。立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、これまでの会合で「国の原子力政策に対する方向性の明示」を一貫して求めてきた。今回の会合で、立地地域との共生に関して、小野透委員(日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会長代行)は、「産業の発展に立地地域が果たしてきた役割を常に意識せねばならない」と、エネルギー多消費の産業界としても、あらためて電力生産地に対する理解・謝意の必要性を示唆。昨今、地層処分地の選定に向け動きがみられているが、「バックエンドプロセスの加速化」の論点に関連し、「原子力発電の恩恵を受けてきた現世代の責任」とも述べた。委員からは、現行のエネルギー基本計画に記載される「可能な限り原発依存度を低減する」ことに係わる発言も多く、「新増設は必須」、「事業環境整備は先送りできない喫緊の課題」など、既設炉の最大限活用に加え、次世代革新炉の開発・建設を視野に、具体策を求める意見があった。「サプライチェーン・人材の維持・強化」も大きな論点となった。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、次期エネルギー基本計画の素案に向け、(1)「原子力への依存度低減」の記載を削除する、(2)新規建設を前提とした原子力の必要容量と時間軸の明記、(3)資金調達・投資回収などの事業環境整備の方針明記――を掲げた上、「民間事業者の意思決定の根拠となるような明確な指針」となるよう期待した。〈発言内容は こちら〉

- 22 Nov 2024

- NEWS

-

女川2号機が発電再開 新規制基準施行後BWRで初

東北電力の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)が11月15日、再稼働(発電再開)した。東日本大震災後、2013年の新規制基準が施行されてから、BWRの再稼働は初となる。今後、原子力規制委員会による総合負荷性能検査を経て、12月中にも営業運転復帰となる見通し。同機の発電再開は、2010年10月の定期検査入りから、およそ14年ぶり。2011年3月の東日本大震災時、起動作業中であったが、発災により自動停止した。女川2号機の新規制基準適合性に係る審査は2013年12月に申請。6年以上におよぶ審査期間を経て、2020年2月に原子炉設置変更許可に至り、同年11月には、宮城県知事他、立地自治体が再稼働への同意を表明。海抜29m高の防潮堤建設など、安全対策工事は、2024年5月に完了した。10月29日に原子炉起動となったが、11月3日に設備点検に伴い一旦停止。11月13日に再度、原子炉を起動し、11月15日18時に発電を再開した。東北電力では、今回の発電再開に際し、これまで自然ハザードに対処してきた経験を振り返りつつ、「発電所をゼロから立ち上げた先人たちの姿に学び、地域との絆を強め、福島第一原子力発電所事故の教訓を反映し、新たに生まれ変わるという決意を込めて『再出発』と位置付ける」と、コメント。東日本大震災の教訓を踏まえ、原子力発電所のさらなる安全性の向上を目指し取り組んでいくとしている。これに関し、武藤容治経済産業相は、東日本の電力供給の脆弱性、電気料金の東西格差などの観点から、「大きな節目であり、重要な一歩」とした上で、エネルギー安定供給を所管する立場から、立地自治体の理解・協力に謝意を表し、引き続き安全性が確認された原子力発電所の再稼働を進めていくとの談話を発表した。また、電気事業連合会の林欣吾会長は、11月15日の定例記者会見で、「長期間、停止していた発電所が再稼働を果たすということは、業界としても、大変感慨深く感じている」と、女川2号機発電再開の意義を強調した上で、今後、立地地域の理解を得ながら、中国電力島根原子力発電所2号機など、電力業界を挙げて早期の再稼働に取り組んでいく姿勢を示した。〈電事連コメントは こちら〉日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、メッセージを発表し、「わが国の原子力サプライチェーン維持・強化や人材育成にとっても極めて大きな意義を持つもの」と強調している。〈理事長メッセージは こちら〉

- 19 Nov 2024

- NEWS

-

経産省 ポーランドの原子力開発に向け政府間覚書

日本とポーランドにおける原子力分野での協力が進展している。経済産業省の竹内真二大臣政務官は11月3~9日、エネルギー関連企業など、計23社とともに、ルーマニアおよびポーランドを訪問。7日のポーランド訪問では、マジェナ・チャルネツカ産業相と会談し、原子力分野を中心に、両国間の協力可能性について議論した上で、覚書への署名がなされた。〈経産省発表は こちら〉会談には日本企業も同席。2040年までのポーランドのエネルギー政策に従い、同国におけるSMR(小型モジュール炉)を含む原子炉の開発・配備を通じて、「強固で強靭な原子力サプライチェーンを構築する」など、相互にとって有益な協力分野を開拓していく。ポーランドでは、石炭火力発電への依存度が高く、排出ガスに起因した酸性雨などの環境影響が深刻な問題だ。そのため、エネルギーセキュリティ確保と環境保全の両立に向けて、同国政府は、原子力発電の導入を目指し、2043年までに大型軽水炉を6基導入する計画。2022年11月には、大型炉の米国WE社製AP1000を3基建設することを正式決定。また、産業振興も視野にSMR導入を目指す動きもみられている。既に2024年5月、東芝エネルギーシステムズと地元企業との間で、蒸気タービンや発電機の供給協業で合意に至っており、民間企業レベルでの協力も進みつつある。今回の覚書のもと、日本とポーランドは、人材育成、理解促進、原子力安全確保の分野で、情報交換、セミナー・ワークショップ、企業間マッチングなどの活動を実施。国際的基準・勧告に沿った放射性廃棄物管理・廃炉など、バックエンド対策も含めて、原子力発電導入に向けた理解活動に取り組んでいく。なお、日本によるポーランドへの原子力・放射線分野の協力は、エネルギー分野のみにとどまらず、これまでも、IAEAによる支援のもと、電子線加速器を利用した排煙脱硫や、その副産物として肥料生産も行われるなど、環境保全・食料安全保障の分野での実績も注目される。

- 12 Nov 2024

- NEWS

-

福島第一2号機 燃料デブリの試験的取り出し完了

東京電力は11月7日、福島第一原子力発電所の2号機において、燃料デブリの試験的取り出しを完了した。〈東京電力発表資料は こちら〉廃止措置ロードマップで、いわば「本丸」となる燃料デブリ取り出しの初号機とされる2号機については、原子炉格納容器(PCV)の内部調査に向けて、英国との協力で開発したロボットアームの導入を予定している。今回、試験的取り出しのため、テレスコ式装置(短く収納されている釣り竿を伸ばすイメージ)を、PCVにアクセスする貫通孔の一つ「X-6ペネ」から挿入。8月22日にガイドパイプが挿入されたが、接続の手違いにより一旦作業が中断した。9月10日に、パイプの復旧作業および現場確認が完了し作業を再開。同日、「テレスコ装置の先端治具が隔離弁を通過した」ことで、試験的取り出し作業が開始となった。その後、同装置先端部のカメラからの映像が遠隔操作室のモニターに適切に送られていないことが確認されたが、10月24日にはカメラ交換作業を完了し、28日に試験的取り出し作業を再開、30日に燃料デブリに到達することができた。試験的取り出しで採取した燃料デブリは、日本原子力研究開発機構大洗研究所などの構外分析施設に輸送し、詳細分析が行われる。同研究所に隣接する日本核燃料開発では既に電子顕微鏡などを用いた分析準備も進められており、分析結果は、今後の本格的取り出しに向けた作業計画の立案や、従事者への教育・訓練にも資することとなる。今回の燃料デブリの試験的取り出し完了を受け、武藤容治経済産業相は11月8日、閣議後の記者会見の中で、「より本格的な廃炉作業を迎える中で重要な一歩となる」と、その意義を強調。加えて、今後の分析を通じ廃炉進捗に資する情報・知見の取得を期待するとともに、東京電力に対しては、引き続き安全確保に万全を期し作業を進めていくよう求めた。

- 08 Nov 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 地域共生など議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月30日、立地地域との共生・国民各層とのコミュニケーション、次世代革新炉の開発・建設、ウラン燃料のサプライチェーンに関する取組について議論した。〈配布資料は こちら〉前回、16日の会合では、核燃料サイクルを中心に議論。一週おいての開催となった今回会合の冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、引き続き「原子力政策をめぐる諸課題」について、有意義な議論がなされるよう期待を寄せた。資源エネルギー庁は、最近の原子力動向・課題・論点に関する整理の中で、10月29日晩に原子炉起動に至った東北電力女川2号機についても言及。2013年の新規制基準施行後、東日本およびBWRプラントとしては初めての再稼働となったことから、「非常に意義深い」ものと述べた。同機については、11月上旬の発電再開を想定し、各種検査・試験などが進められている。〈東北電力コメント、電気事業連合会会長コメント〉立地地域との共生に関しては、福井県、青森県について、それぞれ2021年6月、2023年11月に、関係自治体・行政機関、電力事業者の参画する「原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」が始動。今回の原子力小委員会会合の翌日、2024年10月31日には、青森県について、「地域の将来像の実現に向けた基本方針と取組」および工程表が取りまとめられ、今後、その具体化に向け、ワーキンググループ・立地市町村も含めた検討会が立ち上がることとなった。資源エネルギー庁は、今後の論点として、立地地域の持続的発展とともに、防災体制の充実・強化に向けた取組を進めていく方向性を提示。実際、2023年4月に始動した国と全国原子力発電所立地市町村協議会(全原協)が中心となって意見交換を行う「原子力政策地域会議」では、立地地域共通の課題として、避難道路の整備など、防災対策の充実があげられている。こうした状況に関し、杉本達治委員(福井県知事)は、今回、書面により意見を提出。その中で、最近の福井県議会による「安全・安心に避難するための道路整備がなされなければ、国の原子力政策に協力できない」との指摘をあげ、原子力防災対策について、実効性ある取組が次期エネルギー基本計画に明記されるよう求めた。また、防災医療の立場から、越智小枝委員(東京慈恵会医科大学教授)は、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、災害時の情報発信、広域の搬送体制も含む医療との連携について検討する必要性を指摘。国民への理解活動の一例として、資源エネルギー庁は、若年層向けのYou Tube広告「metichannel」に、2022年11月以降、累計1億回を超す再生の成果を強調したが、メディアの立場から、伊藤聡子委員(フリーキャスター)は、「新規制基準により、何がどう安全になったのか、よく理解されていない。率直な疑問に対し、『目線を降ろした丁寧な説明』が必要」と、改善の余地を示唆した。次世代革新炉の開発・建設については、原子力小委員会のもと、2024年10月22日に行われた革新炉ワーキンググループ会合での意見を整理し議論。ウラン燃料の確保については、欧米のウラン燃料支援に係る動向などを踏まえ、「同志国間での安定的・自律的なウラン燃料のサプライチェーン確保に向け、積極的に貢献していくことが重要」との方向性が資源エネルギー庁より示された。竹下健二委員長代理(東京科学大学名誉教授)は、核燃料サイクルの技術的観点から、世界のウラン燃料需給バランスの問題に言及し、西側諸国と連携したウラン濃縮の拠点を構築することを提案。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、現在、六ヶ所村で操業中のウラン濃縮に関し「オールジャパンで開発されたものであって、非常に優れたもの」と、日本の技術力を評価。さらに、「技術をサプライチェーンとともに維持していくことは、わが国のエネルギーセキュリティ戦略として極めて重要」と述べ、国における必要な支援を求めた。〈発言内容は こちら〉

- 01 Nov 2024

- NEWS

-

革新炉WGが10か月ぶり開催 核融合など議論

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=斉藤拓巳・東京大学大学院工学系研究科教授)が10月22日、およそ10か月ぶりに会合を行い、次世代革新炉の開発・建設に向けた取組状況と課題について議論した。〈配布資料は こちら〉同WGは、政府によるGX推進の方針が示された後、2022年11月、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」の素案を提示。革新炉開発について、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合の5炉型に分類した上で、その評価軸として、技術成熟度・時間軸、サプライチェーン、市場性、非エネルギー分野への波及効果などを示し、さらに深掘りを進めていくこととなった。WG上層に位置する原子力小委員会でも随時議論された後、前回、2023年12月の会合では、次世代革新炉のうち、高速炉・高温ガス炉の実証炉に係るサプライチェーン・人材確保の検討課題を整理。「各実証炉の司令塔組織の具体化に向け、必要な機能やチーム組成の検討を進める」こととされた。今回のWG会合では冒頭、前任の黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)を引き継いで座長に就任した斉藤氏が挨拶に立ち、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発につながる道筋を示す」と、あらためて意義を述べ議論に先鞭。資源エネルギー庁は、前回以降の原子力をめぐる動きについて説明し、5月に開始したエネルギー基本計画見直しを始め、脱炭素電源として、既存炉の再稼働を着実に進めていくことを第一に、次世代革新炉への建て替え具体化を検討していく必要性を述べた。内閣府(科学技術政策)で産業界協力や規制対応について検討が始まった核融合エネルギーの社会実装が、今回の会合では焦点となり、関連企業・機関75社により3月に設立された「フュージョンエネルギー産業協議会」会長の小西哲之氏が専門委員として出席し発言。同氏は、脱炭素時代における主要なエネルギー源として、核融合の有用性を強調。2030年代の発電実証に向け、海外・ベンチャーの開発競争の状況を紹介したほか、各プラズマ閉じ込め形式の実現ロードマップおよび課題を示した。特に、産業創出に向けては、早期実現を図るための具体的計画・推進体制、サイト選定、規制・法体系の整備、国際協力の観点から、国による支援強化を要望。ITER計画で適用されるトカマク以外の、ヘリカル、レーザーの各プラズマ閉じ込め方式についても、今後の技術課題・実現の見通しを整理した。また、原子力規制委員会では、3月より原子力エネルギー協議会(ATENA)他、事業者の原子力部門責任者(CNO)との意見交換の中で、実現性の高い革新軽水炉の一つとして注目される「SRZ-1200」(三菱重工業他)の規制基準に関し、議論が開始している。専門委員として出席した日本原子力産業協会情報コミュニケーション部の大野薫氏は、検討スケジュールとともに、「HI-ABWR」(日立GE)、「iBR」(東芝エネルギーシステムズ)など、他社の技術動向についてもロードマップへの記載を求めるとともに、政府に対し、革新軽水炉の技術開発と導入促進に向けた積極的な経済的支援の検討を要望した。〈発言内容は こちら〉

- 23 Oct 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 核燃料サイクルで議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は10月16日の会合で、核燃料サイクル政策を中心に議論した。5月にエネルギー基本計画の見直しに向けた検討が始まってから、同小委員会は、ほぼ2か月に1回のペースで開かれている。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、「DX・GXの進展による電力使用の増大は、世界的な傾向が見込まれており、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくためには、脱炭素原電の確保が重要」と強調。国内の原子力発電の動きに関しては、「女川2号機、島根2号機の再稼働に、より具体的見通しが見えてきた」と期待を寄せるとともに、海外については、米国におけるTMI1号機の再稼働、その電力をマイクロソフト社に供給する計画など、データセンターとの連携にも言及。その上で、「世界では、原子力のあり方が見直されている」との認識を示した。今回の議事の関連で、久米氏は、8月末に日本原燃が発表した六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場の竣工目標変更に関して、国の基本方針である核燃料サイクルの確立をあらためて述べ「竣工は必ず成し遂げねばならない重要課題」と強調し、議論に先鞭をつけた。最近の原子力をめぐる動向と課題・論点について、資源エネルギー庁より整理・説明がなされ、核燃料サイクルの確立に向けては、六ヶ所再処理工場の安全・安定的な長期利用が図られるよう、早期竣工に向けた取組とともに、中長期的課題として、メンテナンス技術の高度化、取替用部品の確保、サプライチェーン・技術の維持、使用済みMOX燃料の再処理技術などを指摘。官民での対応、運転経験で先行するフランスとの協力の重要性をあげた。使用済み燃料の中間貯蔵については、9月26日にリサイクル燃料備蓄センター(むつ市)に、規制上の使用前検査のため、東京電力柏崎刈羽原子力発電所からキャスク1基の搬入が完了している。これに関し、資源エネルギー庁は、7月に行われた青森県・宮下宗一郎知事との面談で受けた要望「中間貯蔵後の使用済み燃料の搬出先の明確化」を踏まえ、今回、「六ヶ所再処理工場を搬出先として想定」し、必要な取組を進めていく考えを示した。事業者からは、電気事業連合会の水田仁・原子力推進・対策部会長、日本原燃の増田尚宏社長が出席し説明。水田部会長は、六ヶ所再処理工場・MOX加工工場の竣工目標変更について、「稼働中のプラントに直ちに影響するものではない」としながらも、経営層への支援強化、技術・マネジメント面で、さらにオールジャパン体制で日本原燃を支援していく姿勢を強調。増田社長は、両工場の審査が遅延してきた原因として、「発電炉と異なり、唯一の施設であり、審査の前例がない。再処理工場は発電炉6~7基分の膨大な設備数。過去の認可を得ている設計を意識し過ぎて、基準適合性を説明する検討が不十分だった」などと省みた。今回、欠席のため、書面提出で意見を述べた杉本達治委員(福井県知事)は、再稼働が進む立地地域として、六ヶ所再処理工場の竣工目標変更に対し、「核燃料サイクルへの不安を生じさせるだけでなく、敷地内の貯蔵プールがひっ迫している全国発電所の安定運転、電力の安定供給に影響しかねない重大な問題」と、懸念を表明。さらに、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、「電力の大消費地を始め、国民的な議論をより深めるべき」とも訴えた。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、再処理工場のサプライチェーン維持、MOX燃料利用計画の着実な実施の必要性を指摘。これまでの新規建設に向けた事業環境整備に係る議論も振り返り、次期エネルギー基本計画の検討を行う同調査会基本政策分科会との連携を求めた。〈発言内容は こちら〉

- 18 Oct 2024

- NEWS

-

「原子力産業セミナー2026」開催 ブース出展社数は過去最高

企業と学生との採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とする「原子力産業セミナー2026」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月14日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。主に2026年に卒業予定の大学・大学院生・高専生が対象。同セミナーは10月5日に、大阪市内でも開催されている。出展企業・機関数は両会場で延べ89ブース(東京会場46ブース、大阪会場43ブース)と、2006年度の初回開催以降で最多。また、来場者数は、計433名(東京会場223名、大阪会場が210名)だった。今回、両会場ともに初出展した非破壊検査は、原子力に限らず、高経年化が進む社会インフラの健全性確保を支える「縁の下の力持ち」的な企業だ。同社の担当者は、これまで蓄積してきた技術力やそのニーズに関して「知らない学生が圧倒的に多い。もっと目を向けて欲しい」と訴え、幅広い分野の学生らからの関心に期待を寄せた。同社の技術は今年開業60年を迎える東海道新幹線のレール探傷にも係わっている。その上で「こういった仕事がある、技術基盤があるということをよく知ってもらいたい」と、初参加に際しての意気込みを話した。東京電力ホールディングスの担当者は、「自立心、情熱、多様性を持ち合わせている」人物像を標榜。「研修制度も充実させている」と話し、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働が注目されるところ、社会人としての基本的なスキル、現場見学の他、部門ごとにスキルアップを図るよう努めているという。行政機関として近年、毎回参加している原子力規制庁の担当者は、官庁訪問など、採用に向けた努力の一方で、国家公務員全般を通じ「定員割れが生じている」と、人材確保の厳しさを強調。ブースでは今回も、頻繁に説明時間を設けており、新卒に限らず、経験者採用にも力を入れている状況だ。キャリアパスの観点から、入庁後は、通常業務を離れてスキルアップを図る研修システムの充実化も図っているという。同セミナーに初回より参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)の担当者は、学生の感触として、地層処分に関し「初めて聞く」という人が多いと話す。北海道の寿都町・神恵内村では、処分地選定に向けた文献調査が進められるなど、進展がみられているが、地域の信頼を得られるよう、「プロフェッショナルの意識」を持つ人材に期待。長期にわたる処分事業の理解に向け、NUMOでは、若手タレントを起用したコンテンツの公開にも力を入れており、今後も次世代層への啓発に向け、地域でのイベント開催や出前授業も積極的に行っていくとの姿勢を示した。10月に日立造船から社名変更したカナデビア(株)は、新たなブランドコンセプト「技術の力で、人類と自然の調和に挑む」というマインドを強調。新社名は、「カナデ」(奏でる)と「ビア」(VIA・道)を合わせた造語に由来。原子力関連では、主に海外向けの使用済み燃料輸送・貯蔵容器製造などを手掛けているが、幅広く環境保全の面で企業価値向上に努めており、今回は主に工学系の学生から関心を集めているという。今回、同セミナーの来場者数は前年度より微増となったが、系列企業の各ブースを回り熱心に説明を聞く理系学生グループや、核融合や小型モジュール炉(SMR)に関して質問が交わされるブースもあり、原子力産業に対して熱意のある学生らの姿が多く見られた。

- 15 Oct 2024

- NEWS

-

総合エネ調 国際情勢など踏まえ議論

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は10月8日、電力システム改革が直面する課題や最近のエネルギーをめぐる国際情勢などを踏まえ議論した。同分科会は、5月よりエネルギー基本計画改定に向けた検討を開始しており、今回で10回目の会合開催となる。〈配布資料は こちら〉冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回のテーマに関連し「こうした議論をしている間にも大きな変化が生まれている」と、絶え間ない世界の潮流変化を強調。一例として、9月にマリオ・ドラギ氏(前欧州中央銀行〈ECB〉総裁・前イタリア首相)が、EUの産業競争力強化に向け公表した「The future of European competitiveness」(通称、ドラギレポート)の他、同月の米国コンステレーション社によるスリーマイルアイランド原子力発電所1号機の再稼働と、その全発電量を20年間にわたりマイクロソフト社に供給する計画発表などを紹介し、「欧米に見られる脱炭素化の大きな動きだ」と指摘した。エネルギー価格の関連で、「ドラギレポート」は、「高いエネルギーコストが欧州企業の成長の障害」と危惧し、送電網ネットワークへの投資促進、中長期的な小型モジュール炉(SMR)のサプライチェーン構築などを提言している。これらに対し、村瀬長官は、「現実を踏まえた政策の方向転換の現れ」との認識を示した上で、「世界の動きをタイムリーに把握して、わが国としても戦略的な方針を取りまとめていきたい」と、引き続き委員らによる活発な議論に期待した。今回の基本政策分科会会合は、10月1日の石破内閣発足後、初となった。4日に石破茂首相は国会での所信表明演説の中で「安全を大前提とした原子力の利活用」を明言している。これに関連し、杉本達治委員(福井県知事)は、立地地域の立場から、「既設炉、革新炉を問わずに、事業者が安全対策を十分に行えるよう、国が事業環境整備を行うことが重要。原子力の必要規模・開発の道筋など、原子力の将来像をより明確にする」ことをあらためて要望。さらに、核燃料サイクル政策に関しては、六ヶ所再処理工場竣工の停滞を懸念し、「さらなる延期はない」よう事業者に対する指導強化を求めた。資源エネルギー庁は、9月の国連総会サイドイベント「原子力を3倍にするためのファイナンス」会合における世界の主要金融機関14社が原子力への支持を表明したことも紹介。同調査会の原子力小委員会委員長も務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、脱炭素電源それぞれのメリット・デメリットを認識した上で、原子力発電のビジネス化に関し、「リードタイム・総事業期間が長いことに尽きる。最初に大規模な投資を図り、安定的に長く利用するもの」と、その特徴を説明。その上で、「事業の予見性が重要」と述べ、民間による投資の限界に言及しつつ、国による関与の必要性を指摘した。なお、隅分科会長らは9月20日に福島第一原子力発電所を訪問。視察結果報告がなされ、委員からは、2号機燃料デブリの試験的取り出しの停滞に関し、新たな技術導入に際し、失敗経験を活かしていくことの重要性も述べられた。また、英国の石炭火力発電が9月末にすべて運転終了となった報道に触れた上で、日本の脱炭素電源推進に資するよう示唆する声もあった。 結びに、隅分科会長は、「脱炭素化と産業競争力を両立させる現実的な政策」の必要性をあらためて強調。今後、具体的な制度設計が図られるよう、次期エネルギー基本計画に「しっかりと方針を盛り込んでいく」考えを述べた。

- 08 Oct 2024

- NEWS

-

石破内閣発足 武藤経産相が就任

10月1日午後の臨時国会での首班指名を受け、同日、石破内閣が発足。経済産業相には武藤容治氏(衆議院議員)、文部科学相にはあべ俊子氏(同)、内閣府科学技術政策担当相には城内実氏(同)が就任した。武藤経産相は同2日の閣議後、初の記者会見に臨み、石破首相からの指示として、福島第一原子力発電所の廃炉を含め、福島復興を国民への説明責任として進める「経済あっての財政」との考え方に立ちデフレ脱却を最優先とし、賃上げと投資が牽引する成長型経済を実現する電力需要の増加や脱炭素化への対応を含め、エネルギー・GX政策を推進する2025年に開催される大阪・関西万博の取組を進める――ことをあげ、政策推進に全力を尽くす姿勢を強調。2017~18年に経済産業副大臣を務めた経験を持つ武藤経産相は、エネルギーセキュリティの重要性にあらためて言及。まず、柏崎刈羽原子力発電所の現状に関し、「東京電力に対する不安の声がまだある」、「安心・安全に向けた同社の取組に対する地元の理解が進んでいない」のも事実としながらも、東日本における電力需給の脆弱性、電気料金の東西格差、脱炭素電源による電力供給の必要性に立ち、「再稼働に向けて、関係閣僚とも緊密に連携し、政府を挙げて取り組んでいく」との姿勢を示した。将来の新増設についても、AIの進展やデータセンターの増設に伴う電力需要増加の見込みから、具体的なエネルギーミックスの中で検討していく考えを述べ、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関しては「地域の声に向き合い、国が前面に立って取り組んでいく」と明言した。

- 02 Oct 2024

- NEWS

-

総合エネ調 若手団体他よりヒア

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は9月26日の会合で、「日本若者協議会」など、6団体からのヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉同調査会は、次期エネルギー基本計画策定に向け、5月より検討を開始。これまでに委員からは、次世代を担う若手との議論を求める声も寄せられていた。今回、その9回目となる会合に際し、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、「様々な観点から議論を深めていきたい」と、広範なステークホルダーによる意見の聴取をいとわない姿勢を強調。オンライン参加の団体もあり、非常に限られた時間枠でプレゼン・質疑が行われた。2015年に若者有志で発足し、気候変動・エネルギー分野の公開勉強会や政府関係者との意見交換を行っている「日本若者協議会」の冨永徹平氏は、「その時々の若者が、社会に信頼感を持って働きかけを行い、それを柔軟に政治が受け入れる姿勢をつくっていきたい」と、継続的に次世代層の意見を取り込んでいく必要性を強調。また、高校生から大学院生までのメンバーで構成され、例年COPの日本パビリオンにも登壇している「Climate Youth Japan」の加藤弘人氏らは、経済的観点や環境影響などから原子力発電の将来性に疑問を呈し、エネルギー政策の基本原則「S+3E」に長期的視点を加えた「SLEEE視点」を提唱した。また、1934年結成の日本最古とされる日米協力の学生団体「日米学生会議」代表の富澤新太郎氏らは、環境経済やエネルギー安全保障の分野における交流について紹介。日米間相互の合宿研修などを通じて得られた視点として、「わが国は、資源小国だがエネルギー大国として存在することは可能だ」と強調。次期エネルギー基本計画の検討に向けて、「エネルギー産業を成長産業として戦略的に育成」、「複数シナリオを用意して柔軟に目標を設定」と提言した。さらに、原子力発電に関しては、「マクロ的な再拡大期を迎えている」との認識を示す一方、「福島第一原子力発電所事故を受けた『原発は是か非か』という二項対立のムードが払拭されておらず、未だに内向きだ」と懸念。大学における原子力人材育成の課題にも言及した上、産学官の強力な連携を通じ「日の丸原子力産業」を成長させる必要性を訴えた。この他、米国にも拠点を持つ核融合エネルギーのベンチャー「EX-Fusion」はレーザー核融合の開発ロードマップについて紹介。早期の発電実証に向け、規制を整備する必要性を述べるとともに、開発の過程で得られる要素技術が材料加工、宇宙探査、海水淡水化など、他分野に波及する可能性を強調。「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」は、再生可能エネルギーの電源構成比率に関し、現行エネルギー基本計画の36~38%を、洋上風力・太陽光発電の大幅な増加で「2035年に60%到達は可能」と提言。大阪ガス発のベンチャー「SPACE COOL」は、光学フィルムを用いた放射冷却技術などを紹介し、「即効性の高い省エネ」に投資する必要性を訴えた。ヒアリングを受け、隅分科会長は、「徹底的に省エネを進めていかなければならないし、再エネをさらに拡大していくのもその通りだが、どこまでコスト合理的に増やせるのか。また、原子力を含む脱炭素電源をどこまで長期的に増やしていけるのか。今後、『現実解』を追及していきたい」と、さらに分析を深めていく方向性を示した。

- 27 Sep 2024

- NEWS

-

エネ基改定に向け 産業団体から意見集まる

エネルギー基本計画の改定に向けた議論が進む中、エネルギー・産業団体からの意見も集まっている。総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は8月30日の会合で、電気事業連合会、日本ガス協会、石油連盟、全国石油商業組合連合会(全石連)、再生可能エネルギー長期安定電源推進協会の5団体より意見を聴取。〈配布資料は こちら〉8月2日の前回会合では、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、日本労働組合連合会、全国消費者団体連合会より、意見聴取を実施した。30日の会合の冒頭、折しも台風10号接近に伴う被害が危ぶまれる中、齋藤健経済産業相は、「送配電事業者においては、全国で約3万人の復旧要員を備えるなど、夜間も含め迅速な復旧作業に対応する体制を構築している」と謝意を表明した上で、あらためて「エネルギー政策が日本の国力を左右する」ことを強調した。意見聴取の中で、電事連の林欣吾会長は、エネルギー基本計画の見直しに向けた重要論点として、将来の不確実性を見据えたシナリオ検討安定供給とエネルギー安全保障の重要性の明確化再生可能エネルギーの推進原子力発電の活用の明確化火力発電の維持・確保、脱炭素化の推進電化の推進GX実現に向けた環境整備――を提示。その中で、原子力発電については、「既設炉の最大限活用」、2050年以降に向けて「次世代革新炉の開発・建設」が必要不可欠なことを強調。民間として取り組んでいく上での課題として、「エネルギー基本計画における原子力の位置付けの不十分さ」、「原子力事業における投資・コスト回収予見性の不十分さ」、「バックエンド事業(再処理・最終処分等)における不確実性」、「原子力損害賠償における無過失・無限責任」をあげた。また、火力発電については、「安定供給のための供給力は調整力確保のために欠かせない電源」との位置付けをあらためて強調した上で、2050年を見据えた脱炭素火力転換への方向性を図示。GX実現に向けた産業界からの関心などを踏まえ、「2050年はすぐ先の未来。残された時間は極めて少ない」と、エネルギー政策に係る危機感をあらわにした。化石燃料の関連で、日本ガス協会の内田高史会長は、CO2を再利用し水素と合成することで生成する「e-methane」構想を紹介。石油連盟の木藤俊一会長は、石油供給の意義に関し、東日本大震災や能登半島地震など、災害発生時における救急・復旧・復興を振り返り、「緊急時の『最後の砦』としての役割」を強調。全石連の出光泰典副会長は、カーボンニュートラルや脱炭素の流れの中、「石油が悪者」というイメージから、人材確保にも影響を及ぼしている状況などを懸念するとともに、特にサービス・ステーション(SS)運営に関し、適切な規制対応がなされるよう求めた。石油に依存する離島へのガソリン輸送は、危険物取扱いに係る規制に伴い、輸送コストが割高となっている。この他、日本電機工業会、日本機械学会(動力エネルギーシステム部門)もこれまでに、提言を発表しており、それぞれ「原子力発電の再稼働加速と次世代革新炉の開発・建設」、「原子力発電の出力調整機能」を図るよう、意見を述べている。〈電工会発表資料は こちら、機械学会発表資料は こちら〉資源エネルギー庁では引き続き、「エネルギー政策に関する『意見箱』」で、エネルギー基本計画の見直しに関する意見・提案を求めている。

- 06 Sep 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 事業環境整備に関し議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)は8月20日、事業環境整備に関し、電気事業連合会、電力中央研究所、原子力エネルギー協議会(ATENA)よりヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉8月1日、政府・GX実行会議が国家戦略「GX2040ビジョン」策定に向けて行っている有識者からの意見聴取「リーダーズパネル」は、「再生可能エネルギー拡大、原子力発電所の再稼働やリプレース、火力の脱炭素化に必要な投資拡大の必要性」を課題の一つとして掲げている。今回小委員会の冒頭、資源エネルギー庁の久米孝・電力・ガス事業部長が挨拶に立ち、脱炭素エネルギーへの転換に向けた現状について、「世界がネットゼロという未知の領域に進んでいる」とあらためて強調。一方で需要面の不確実性が高いことなどから、「極めて難度の高い課題」との認識を示した上、原子力の観点からエネルギー政策の将来像について、忌憚のない意見を求めた。ヒアリングで、電事連の佐々木敏春副会長は、電気事業を取り巻く大きなトレンドとして、「世界的な脱炭素の潮流」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展によるベースロードを中心とする電力需要増」、「エネルギー・経済安全保障リスクの高まり」を提示。これらの環境変化に対する適応可能性から、原子力については「持続的かつ最大限活用していくべき電源」と強調した。既設炉の最大限活用に加え、建設のリードタイムを踏まえ、早急に次世代革新炉の開発・建設に着手する必要性を、今世紀後半までの設備容量予測により図示。さらに、2040年度末までに運転期間60年に達する4基分(高浜1・2号機、美浜3号機、東海第二)をリプレースするとした場合、必要な投資額を、2021年に総合資源エネルギー調査会が実施した発電コスト検証をもとに、約2.5兆円と試算した。厳しい財務状況を背景とした電力をめぐる資金調達環境の悪化も憂慮。原子力事業の継続性確保に向け、「円滑なファイナンスが可能となる資金調達環境整備」の早急な検討を求めた。電中研社会経済研究所研究参事の服部徹氏は、原子力事業環境整備の海外事例について紹介。新増設に係る英国、フィンランド、フランス、米国の各事例の他、既設炉維持やバックエンドの事例にも言及し、費用回収とファイナンスの課題への対応について説いた。これに関し、朝野賢司委員(電中研社会経済研究所副研究参事)は、電力事業におけるファイナンス整備の重要性を「原子力だけでなく将来必要となるあらゆる大規模な脱炭素電源への設備投資と密接に関連する」と強調。一方で、日本における次世代革新炉の開発・建設に向けては、「投資回収の予見可能性があまりに低い」ことをファイナンス整備の課題として挙げたほか、「リスクとコストの適切なバランス」について、電気事業者・大手メーカーだけに偏らず、関連するステークホルダー間で議論が進められる必要性を指摘した。ATENAは、革新軽水炉の取組として、三菱重工業が開発に取り組む「SRZ-1200」の安全対策を紹介。規制の予見性の観点から、原子力規制委員会との議論に向けた準備を進め、「高い安全性を持つ革新軽水炉導入の早期実現」を目指すとした。専門委員として出席した日本原子力産業協会の増井秀企理事長は、現在検討が進められる次期エネルギー基本計画に、原子力発電の新規建設を前提に、その基数と時期を明確に記載することを要望。その実現化に向け、資金調達・回収、革新軽水炉の規制基準について意見を述べた。〈発言内容は こちら〉今回の会合では、利用政策の観点から運転期間延長に係る審査基準についても、資源エネルギー庁より考え方が示され議論。立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、「安全が最優先。運転延長後もプラントの安全性が確保されていることが重要」と強調した。

- 20 Aug 2024

- NEWS

-

総合エネ調 経済3団体他よりヒア

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は8月2日、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所他よりヒアリングを行った。同分科会は、5月よりエネルギー基本計画の見直しに向け検討を開始しており、今回の会合はその6回目となる。〈配布資料は こちら〉経団連の岩村有広常務理事はまず、日本の有する「供給面の制約が厳しい」、「需要規模が大きい」といったエネルギー事情を踏まえ、「単一のエネルギー源に過度に依存することなく、バランスの取れたエネルギーミックスの実現を志向すべき」と強調。その上で、今後の論点として、「化石燃料依存度の低減」、「ゼロエミッション電源の最大限活用」を示した。再生可能エネルギーの主力電源化とともに、原子力の最大限活用を挙げ、次世代炉の開発に向け各技術の置かれた現状を、実用化に近い順に「実装段階」、「実証段階」、「実験段階」に分類。当面は、革新軽水炉(実装段階)の建設・活用を進めつつ、並行して高速炉や高温ガス炉(実証段階)の実証を進めていく必要性を指摘した。経団連の十倉雅和会長は7月8日の記者会見で、GX推進や国際プロジェクトにおける日本のプレゼンス向上に関連し、ITER計画への期待を述べている。今回の分科会会合における発表でも、経団連は、核融合発電(実験段階)について、「高レベル放射性廃棄物を発生させない」などの利点から、その実用化を強く求めた。再稼働に関し規制側の判断や地元の理解が注目されているが、経団連は、日本原子力産業協会他のデータに基づき、今後の原子力発電設備容量の見通し(電源構成に占める割合は20%水準、60年までの運転を想定)を図示。それによると、新増設・リプレースがなければ、2040年代から設備容量が急減することから、建設に要するリードタイムも考慮し、「次世代革新炉の建設具体化」とともに、産業界の立場から「予見性確保、資金調達の観点も踏まえた事業環境整備」の必要性を訴えた。経済同友会の兵頭誠之エネルギー委員長らも、発表の中で、2040年をポイントとして指摘。同会は東日本大震災後の「縮・原発」の姿勢を改め、昨年末に長期的な原子力活用に向けて「活・原子力」を提唱した。今回、供給側の取組として、短期、短中期、中期、中長期のタイムスパンで課題を整理。原子力に関して、短期的には、「審査合格後の早期再稼働に向け、国民にファクトベースの説明」を行う必要性を指摘した。同会の新浪剛史代表幹事は、7月16日の記者会見で、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関連し、電力消費地域の理解を進める必要性を述べている。また、中長期的な課題としては、核燃料サイクル・最終処分事業の推進とともに、「革新炉の特性を最大限に活かし、実態に即した新たな規制のあり方を検討する」、「人材・技術・サプライチェーン維持の取組を産官学一体となって推し進める」ことなどを提示。原子力の国民理解に関し、同会は、意見交換会「未来選択会議」などを通じ、若手との議論に取り組んできたが、今回の分科会でも、「社会全体を覆う『原子力を語れない空気』の払拭」が図られるよう、引き続き熟議に努めていく姿勢を示した。日商は、中小企業のエネルギーを巡る現状として、88%の企業がエネルギー価格の上昇により「経営に何らかの影響がある」と懸念していることなどを指摘。さらに、地方の観点からも、電源立地地域への産業誘致など、脱炭素化と産業活性化を両立する地域特性を踏まえたエネルギー戦略の立案を今後の議論に向け期待した。立地地域として、杉本達治委員(福井県知事)は、引き続き原子力に対する国の姿勢の明確化を切望。先般の能登半島地震にも鑑み、災害対応に資する蓄電池の活用にも言及し、電力安定供給を支える基盤確保の重要性をあらためて訴えた。今回の同分科会では、経済団体の他、日本労働組合総連合会、全国消費者団体連絡会からもヒアリングを行った。

- 05 Aug 2024

- NEWS

-

総合エネ調 安定供給と火力の脱炭素化で議論

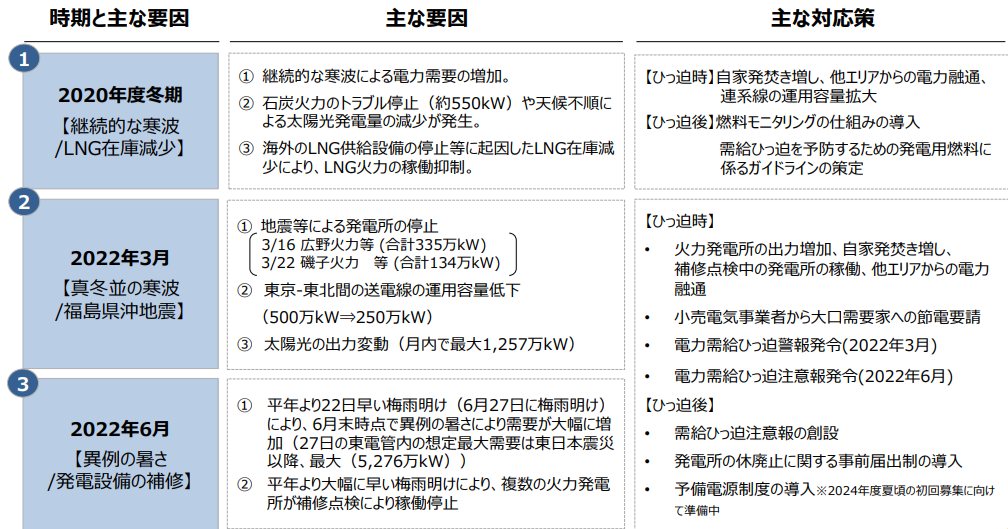

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は7月23日、安定供給の現状・課題と火力の脱炭素化のあり方について議論した。〈配布資料は こちら〉同分科会は5月15日、エネルギー基本計画の見直しに向け検討を開始。7月23日の会合で、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、これまでの議論を振り返り、「需要が増加していく中で、脱炭素電源を最大限増加していかねばならない」と強調。去る6月6日の会合では、通信ネットワーク関連企業からの発表も受け、データセンターの拡大など、AI技術普及に伴う電力需要増に関し議論されている。村瀬長官は今回、オイルショックを受け半世紀前に設立された資源エネルギー庁の理念に立ち返り、「安定供給をしっかり確保していく必要がある」との使命感をあらためて示した上、引き続き有意義な議論を期待した。脱炭素電源の現状と課題については、前回、7月8日の会合で議論。各電源のCO2排出量比較などが示された上で、委員からは、原子力の安全性、再生可能エネルギー設置に伴う環境影響、国民理解の必要性などをめぐり意見が出された。一方で、日本の一次エネルギー供給・電源構成における化石エネルギー比率(2021年)は83%と、G7各国と比較し、依然と高いレベルにある。今回、火力の脱炭素化に係る議論に際し、資源エネルギー庁は「日本は最も化石燃料のリスクにさらされている」と危惧。さらに、電力需給に関しても、7月8日には、首都圏で最高気温37℃を記録し、東京電力管内では中部電力からの電力融通が行われるなど、需給バランスは予断を許さぬ状況にある。実際、夏季・冬季の電力最大需要発生時の予備率見通しについては、2015年度以降の推移から、特に、近年では、東日本の予備率が相対的に低くなっている。安定供給に関連し、資源エネルギー庁は、近年で電力需給がひっ迫した2020年度冬季(継続的な寒波/LNG在庫減少)、2022年3月(真冬並みの寒波/福島県沖地震)、2022年6月(異例の暑さ/発電設備の補修)について、要因・対応策を整理したほか、化石燃料輸入に伴う国富流出にも触れた上で、委員より意見を求めた。委員からは、東京湾岸に集結する火力発電の電源脱落リスクに関し、「高度成長期の産業政策『太平洋ベルト地帯』は今や、首都圏直下型地震のリスクからもレジリエンス上のネックとなっている」と懸念し、火力プラントの移設とともに、原子力発電の早急な再稼働を求める意見があった。また、地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、新たなエネルギー源として期待される水素・アンモニアに関し、敦賀港を中心とした貯蔵タンクの拠点整備の一方で、「日本海側は都市が点在しており、大規模な需要が存在しているわけはない」と、産業振興の課題を述べた上で、日本海側と太平洋側が相互に連携し合う体制が構築されるよう国の支援策を求めた。

- 24 Jul 2024

- NEWS

-

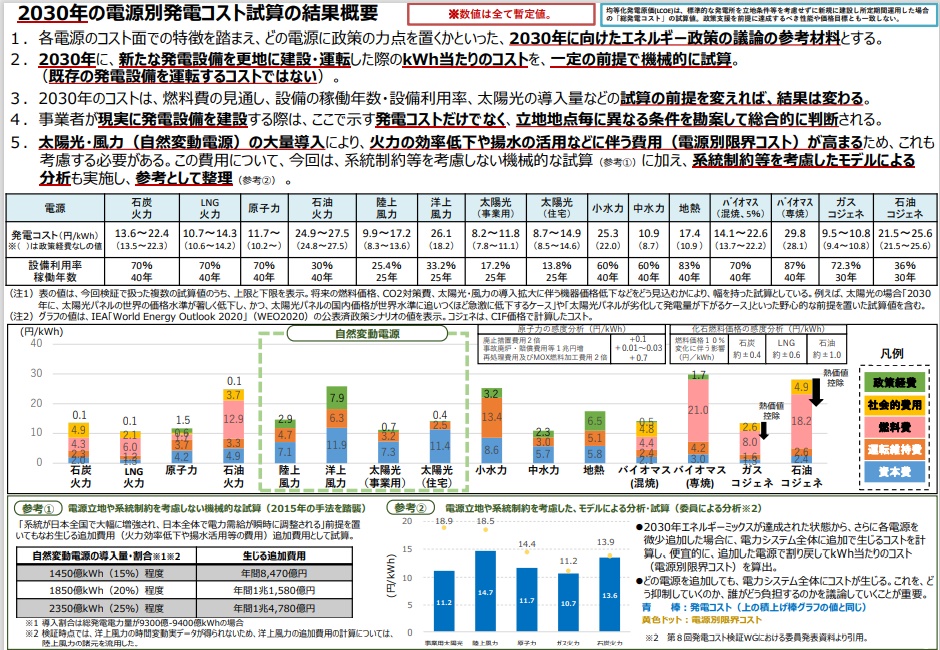

総合エネ調 発電コストの検証開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会は7月22日、発電コストワーキンググループ(座長=秋元圭吾・地球環境産業技術研究機構主席研究員)を始動した。同分科会では、5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始しており、その参考とすべく、各電源の発電コストについて試算し検討に資するもの。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち、資源エネルギー庁が現行のエネルギー基本計画策定に向け行った「2021年の発電コスト検証」について説明。石炭火力、LNG火力、原子力、風力(陸上/洋上)、太陽光(事業用/住宅)など、15の電源別に、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりのコストを、一定の計算式に基づき、2020年時点と、2030年時点で機械的に試算したもの。今後、燃料費の見通し、設備の稼働年数・利用率、再エネの導入量の他、実際の発電設備建設に際し立地点ごとに異なる条件を勘案する必要など、不確定要素が関わることから、あくまで参考モデルとして評価・分析している。それによると、原子力(設備利用率70%、稼働年数40年)は11.7円/kWh~で、LNG火力の10.7~14.3円/kWh、太陽光(事業用)の8.2~14.9円/kWhなどと比して遜色ない水準が示されている。今回、新たな発電コスト試算に際し、有識者の立場から日本エネルギー経済研究所特別主幹研究員の松尾雄司氏が発表。同氏は、「基本的な考え方は前回から大きく変えることはない」との前提に立ち、LCOE(均等化発電原価)手法による評価結果を紹介した。OECD/NEA、IEAなどの試算も参考としたLCOE手法では、各電源の稼働年数・設備利用率を通常運転で可能な最大値を想定。原子力については、それぞれ60年、85%と設定し評価した。その結果、事業用太陽光11.2円/kWh、陸上風力14.7円/kWh、原子力11.7円/kWh、LNG火力10.7円/kWh、石炭火力13.6円/kWhとのベースラインを示した上で、電気自動車やヒートポンプの普及など、今後の電力システムの柔軟性向上に応じ変化する可能性を図示。まとめとして、LCOE手法以外の有用な指標も有効活用し、電源ごとの経済性の変化や、各指標の比較などを行い、「将来のエネルギーシステムの中での各電源の特性や役割を把握し正しく国民に伝える努力が求められる」と指摘し、今後の議論に先鞭をつけた。委員からは、新たなエネルギー源として注目される水素・アンモニアに係るコスト検証を求める意見も出された。資源エネルギー庁は、発電技術そのものの評価に適した「モデルプラント方式」による試算を提案。また、中東情勢の緊迫化に伴う不確実性の高まり、GX推進など、現行のエネルギー基本計画策定以降の動きが発電コストに与える影響を考慮する必要性も示した。基本政策分科会は、概ね隔週の頻度で開催されており、エネルギー価格に対する関心が高まる昨今、WGでの検討状況がエネルギー基本計画見直しの議論に反映されていくこととなりそうだ。

- 23 Jul 2024

- NEWS

-

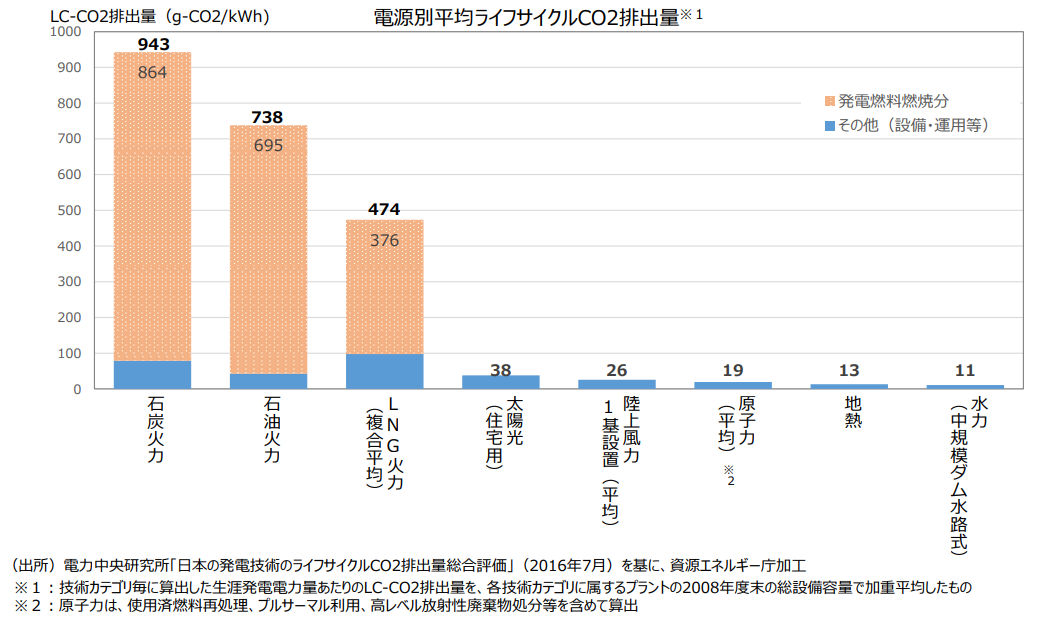

総合エネ調基本政策分科会 脱炭素電源について議論

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京日動火災保険相談役)は7月8日、脱炭素電源の現状と課題について議論した。〈配布資料は こちら〉5月よりエネルギー基本計画の見直しを開始した同分科会だが、冒頭、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官は、今回、供給面の議論に入るのに際し、「巨額の投資、一定のリードタイムを要することから、予見性確保や時間軸を踏まえた対応が必要」と強調。技術面の課題にも言及し、有意義な議論を期待した。各電源の現状と課題に関する整理の中で、資源エネルギー庁は、原子力の脱炭素電源としての特長について、ライフサイクルCO2排出量を数値比較。電源別に、石炭火力943g-CO2/kWh、石油火力738g-CO2/kWh、LNG火力474g-CO2/kWh、太陽光38g-CO2/kWh、陸上風力26g-CO2/kWh、原子力19g-CO2/kWh、地熱13g-CO2/kWh、水力11g-CO2/kWhとなっており、「水力・地熱に次いで低い水準」と説明した。また、電力需要増の要因となるデータセンターについては、前々回の会合で、その拡大に応じた電力設備の建設リードタイムも議論となっているが、IT分野における脱炭素電源活用の海外事例として、米国企業による原子力発電所直結のデータセンター整備などが紹介された。これを受け、立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、原子力政策の明確化をあらためて強調。次期エネルギー基本計画策定に向け、2040年以降、発電設備容量が激減する見通しから、「開発・建設をどのように具体化していくのか」と、必要量・時間軸の明確化とともに、再処理工場の竣工時期、高経年化、人材育成など、課題を列挙し、国の責任ある対応を求めた。澤田純委員(NTT会長)は、「福島第一原子力発電所事故を忘れるべきではない」と、原子力の安全確保の重要性をあらためて強調。インフラのレジリエンスをめぐっては、昨今、集中豪雨も頻発しており、住宅密集地では大規模水害対策に備える自治体も多いようだ。同氏は、江戸川区の「水害ハザードマップ」を例示し、原子力防災に関して「天候などの状況にも応じた避難対策を準備しておくべき」などと、複合災害に備えておく必要性を訴えた。また、革新技術開発の一例として、政府主導による高温ガス炉建設を通じた投資の予見可能性向上にも言及。発生熱によるクリーン水素製造、近隣データセンターへのオンサイト直流送電などを実施することを提案した。消費者の立場からは、河野康子委員(日本消費者協会理事)が、「これまで各電源の長所・短所が細切れで情報提供がなされてきた」などと指摘。国民自らがエネルギーについて考えるよう、的確なデータ開示の必要性を主張した。再生可能エネルギーに関しては、設置に伴う環境影響や地域理解、地産地消に係る意見も多く出された。この他、新たなエネルギー源として期待される水素・アンモニアの市場形成・投資判断促進に向けた国の関与、ガス火力発電とCO2回収・有効利用・貯留(CCUS)の組合せを通じたASEANとの連携、蓄電池の再利用などについても言及があった。

- 08 Jul 2024

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 核燃料サイクルをテーマ

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長・教授)が6月25日、4か月ぶりに開かれ、核燃料サイクルの確立に向けた取組を中心に議論した。〈配布資料は こちら〉黒﨑委員長は、今回、前任・山口彰氏を引き継ぎ、初の議事進行に臨んだ。冒頭、原子力・エネルギー政策立案をリードする責務を認識した上で、「是非前向きな議論を」と述べた。続いて、議論に先立ち、資源エネルギー庁が原子力に関する国内外動向、課題・論点を整理。同調査会の基本政策分科会では、5月にエネルギー基本計画改定に向けた検討が開始されているが、久米孝・電力・ガス事業部長は、2021年の現行基本計画策定以降、ロシアによるウクライナ侵略など、エネルギーをめぐる地政学的リスクの高まり、AIの社会実装に伴う急速な電力需要増を見据え、「脱炭素電源の安定供給をいかに確保するか」と、極めて困難な局面にある現状を強調。その中で、「原子力を活用していく上での課題」については、原子力小委員会において着実に議論していく姿勢を示した。委員からは、次期エネルギー基本計画策定に係る発言も多く、基本政策分科会の委員も兼ねる遠藤典子委員(早稲田大学研究院教授)は、最近の通信関連企業からのヒアリングに言及。データセンターの増加に伴う電力需要増に対し、「供給力をどう確保するか」を政策的課題としてあげた上で、原子力発電の建設リードタイムも見据え、今後の新増設に民間企業が投資できる制度設計を検討していく必要性を指摘した。同じく、村上千里委員(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)は、原子力発電所の建設コスト上昇を、最近の欧米における状況から懸念した上で、「新増設の賛否にかかわらず納得できるコスト検証を行って欲しい」と要望。さらに、消費者の立場から、再稼働に伴う電気料金への影響、バックエンドコストに関し使用済み燃料の直接処分にも言及した。核燃料サイクル政策について、資源エネルギー庁は、「高レベル放射性廃棄物の減容化」、「有害度低減」、「資源の有効利用」などの観点から、今後も原子力発電を安定的に利用する上で、関係自治体や国際社会の理解を得ながら、「引き続き推進することが重要」とあらためて明示。立地地域の立場から、杉本達治委員(福井県知事)は、原子力政策の明確化、立地地域の振興、原子力防災の強化とともに、核燃料サイクルの確立について要望。その中核となる六ヶ所再処理工場のしゅん工に向けては、「国が責任をもって事業者の取組状況を管理するとともに、原子力規制委員会も遅滞なく効率的に審査を行う」など、政府全体での取組が図られることを求めた。技術的観点からは、竹下健二委員長代理(東京工業大学名誉教授)が発言。ウラン濃縮については、投資促進に関する日本・カナダ・フランス・英国・米国による共同宣言「札幌ファイブ」(2023年12月、産業界による共同声明は こちら)など、国際的な動きもみられる。同氏は、「ウラン濃縮は機微技術のため、国内で開発するしかない」との基本姿勢に立ち、濃縮能力の増強、経済性の向上に向け、日本原燃による遠心分離機開発に期待。さらに、将来的な資源の有効利用を見据え、回収ウラン利用に係る技術開発、高速炉MOX燃料の再処理にも言及した。専門委員として出席した日本原子力産業協会の新井史朗特任フェローは、「既設炉の最大限の活用」、「新増設・リプレースを含めた必要容量・時間軸の明記」、「事業者が適切な時期に新規建設の投資判断ができる事業環境整備」、「革新軽水炉に関する規制基準の検討」、「原子力の価値を広く知ってもらう国民理解の促進」の5点を、次期エネルギー基本計画に向け要望した。

- 25 Jun 2024

- NEWS

-

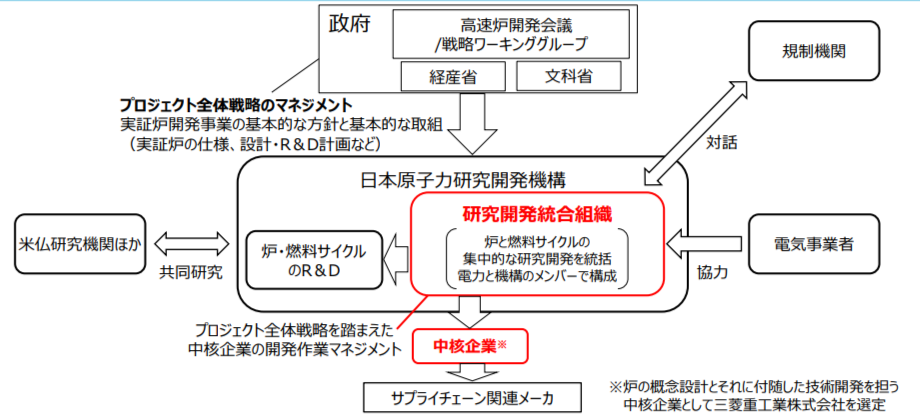

高速炉実証炉の概念設計 原子力機構に研究開発統合機能を担う組織設置へ

資源エネルギー庁が設置する高速炉開発会議の戦略ワーキンググループは6月19日、高速炉実証炉の概念設計段階における開発体制について、研究開発統合機能を担う組織を7月にも、日本原子力研究開発機構に設置する方針を決めた。〈配布資料は こちら〉2016年12月の高速増殖原型炉「もんじゅ」廃炉決定後、将来的な高速炉の研究開発方針をあらためて明確化すべく、2018年12月に原子力関係閣僚会議において「戦略ロードマップ」が決定。2024~28年度に実証炉の概念設計・研究開発を進め、2026年頃に燃料技術の具体的検討、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断を行う計画だ。経済産業相がリードする高速炉開発会議のもと、エネ庁他、文部科学省、電気事業連合会、原子力機構ら、実務者レベルで構成される戦略WGはこのほど、およそ1年ぶりに会合を行い、高速炉実証炉の概念設計、基本設計・詳細設計、建設・運転の各開発段階で必要な「司令塔機能」について整理。2023年7月には、高速炉実証炉の設計・開発を担う中核企業として、三菱重工業を選定しているが、「もんじゅ」の責任体制所在に係る教訓などを踏まえ、今後の概念設計段階に向けて、プロジェクト全体戦略のマネジメント機能は引き続き政府が担い、新たに研究開発統合機能を担う組織を原子力機構に設置することを決定した。新組織の設置は7月1日の予定。エネ庁の説明によると、かつて「もんじゅ」は、主務会社を設けず重工メーカーが横並びでプロジェクトを請け負う「護送船団方式」であったため、システム全体の設計に対し、一貫性をもって実施する責任体制の明確化が課題だったという。実際、「もんじゅ」の現場では、電力・メーカーからの出向者の知見から保安体制に係るノウハウが活かされる一方で、十分な伝承がなされていないことも指摘されてきた。19日のWG会合で、原子力機構の板倉康洋副理事長は、今回、研究開発統合機能の同機構内設置が決定したことについて、「その役割を果たすべく最大限努めていきたい」と、使命感を強調。今後、高速炉の再処理技術開発も展望し、関係者の理解・支援を求めた。また、電事連の水田仁・原子力推進・対策部長は、将来を見据え「実用炉開発を進める上で、具体的開発体制が示されたもの」と、期待を寄せるとともに、原子力機構がリードする高速炉技術開発に対し「軽水炉の運用で培った知見も活かして欲しい」などと、事業者として協力姿勢を示した。

- 20 Jun 2024

- NEWS