キーワード:METI

-

エネ庁 将来世代への理解に向け地層処分シンポ

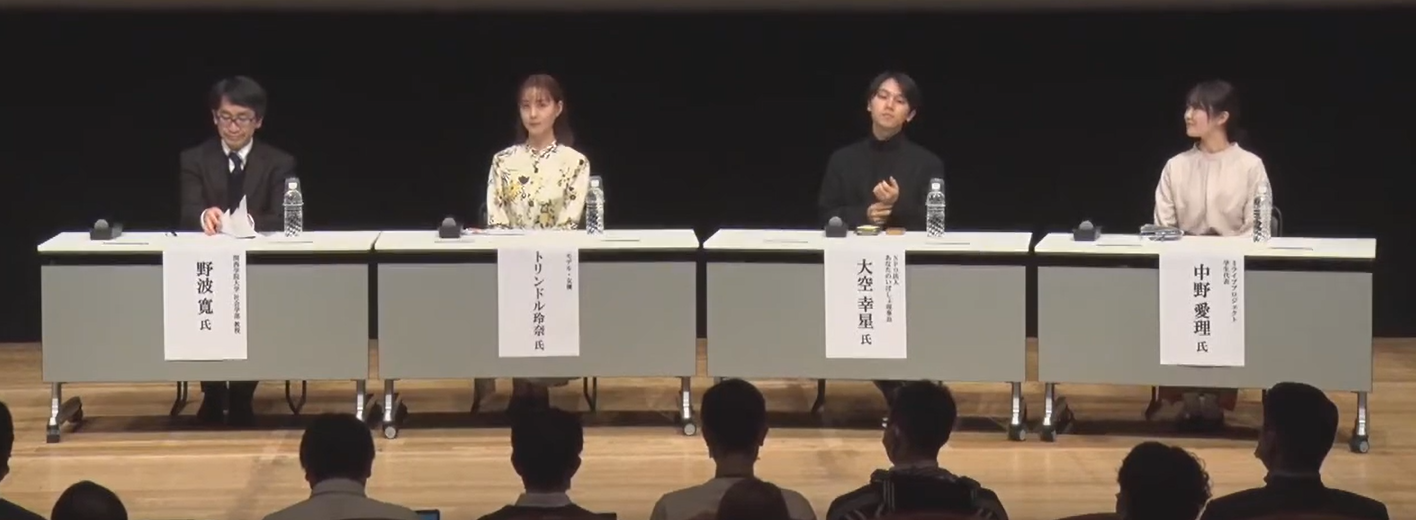

資源エネルギー庁は2月10日、高レベル放射性廃棄物の処分地選定を巡る取組について考えるシンポジウム「わたしたちの子どものための街づくり~地層処分問題と共創する未来~」を都内で開催。石川和男氏(政策アナリスト)による進行のもと、野波寛氏(関西大学社会学部教授)の他、この問題に関心を持つ若手として、トリンドル玲奈さん(モデル・女優)、大空幸星さん(NPO法人あなたのいばしょ理事長)、中野愛理さん(ミライブプロジェクト代表、武蔵野大学〈学生〉)が登壇しパネルディスカッションに臨んだ。挨拶に立つ西村経産相冒頭、挨拶に立った西村康稔経済産業相は、最終処分について、「原子力発電所から発生した使用済燃料が既に存在する以上、世界的に解決しなければならない共通の課題」との認識を改めて示した。処分地選定に向けた文献調査が北海道の寿都町・神恵内村のみで行われていることに関し、「NIMBY」(Not in My Back Yard、必要なのはわかるが自分の家の裏庭には作らないで欲しい)の意識が根底にあることに触れ、「決して特定の地域の問題にしてはならない」と、全国レベルで考える必要性を強調。折しも、同日、最終処分関係閣僚会議で、高レベル放射性廃棄物などの最終処分に係る基本方針の改定案が取りまとめられたが、西村経産相は、「文献調査の実施地域を全国に拡大していくことが大事」と、引き続き取組を強化していく考えを述べた。講演を行う片岡・寿都町長ディスカッションに先立ち寿都町の片岡春雄町長、神恵内村の高橋昌幸村長が基調講演。両首長とも、人口減少に伴う地域の将来に対する不安から文献調査応募に至った経緯を説明。その上で、それぞれ、「文献調査に応募する第3、第4の自治体が1日も早く出てくることを期待」、「身近な問題としてとらえ、多くの方々が正しい情報を共有し発信してもらいたい」と述べ、地層処分問題に関し、特に若い世代の関心が高まることを期待した。ディスカッションを進める石川氏続いて、「あなたの住む街に処分場が来たらどうする?」をテーマにパネルディスカッション。高レベル放射性廃棄物問題の認知度の低さに関して、エネルギー問題などをテーマに全国の学生と交流を行っている中野さんは「地層処分についてもともと知っていたという人は本当に少ない」と強調。虐待・DVなどに係る支援活動に取り組む大空氏も「『気候変動問題に何かアクションを取ろう』と考えている層にも届いていない」と、社会問題の中でも殊に関心が低いことを述べ、まず若手を中心に無関心層から訴えかけ話し合ってもらう必要性を指摘。また、長期にわたる処分事業に係るイデオロギーの問題に関して、野波氏は社会学の立場から、「『遠くにいて見えない被害者がいる』ことに気付かない典型」などと述べ、学校の道徳教科書でも取り上げ理解を深めることを提案。石川氏がこうした「次の世代にツケが回される問題」について問うと、大空氏は「今作られた橋や道路は100年後には直す必要が生じている」などと、社会構造上、高レベル放射性廃棄物に特化するものではないことを指摘した。六ヶ所村や柏崎市・刈羽村他への訪問経験から、中野さんは、原子力関連施設を立地する地域の想いに関して、「自分たちの手でまちづくりを行う姿に感銘を受けた」などと所感を述べた。福島の復興イベントにも参加してきたトリンドルさんは、「まずは知ってもらうことが大事」と強調。さらに、意思決定のプロセスに関して、「自分が不安に思うことを表に出さないようにしているのでは」との懸念を示し、「色々な立場・世代を越え対話することが必要」と、幅広いコミュニケーションの重要性を訴えかけた。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 17 Feb 2023

- NEWS

-

西村経産相が訪米 SMR開発を含めDOEと共同声明

西村康稔経済産業相は1月5~9日、米国を訪問。日本がG7議長国を務める年の幕開けに際し、「様々な通商・国際経済アジェンダについて、日本が議論をリードしていく必要がある」との考えのもと、ジェニファー・グランホルム・エネルギー省(DOE)長官ら、米国政府関係者と会談を行った。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉西村経産相は1月9日、グランホルムDOE長官と会談し、世界のエネルギー安全保障を取り巻く状況を踏まえ、昨夏に立上げが合意された原子力協力を始めとする「日米クリーンエネルギー・エネルギーセキュリティ・イニシアティブ」(CEESI)の強化について議論し共同声明を発表。DOEは、先般、日本政府が取りまとめた「今後の原子力政策の方向性と行動指針案」の重要性に留意。経産省とDOEは、小型モジュール炉(SMR)を含む次世代革新炉の開発・建設など、原子力協力の機会をそれぞれの国内および第三国において開拓する意向を示した。また、既設炉を最大限活用するとともに、同志国の間でのウラン燃料を含む原子力燃料および原子力部品の強靭なサプライチェーン構築に向けて取り組むとした。外交筋の報道によると13日に予定される日米首脳会談で、こうしたエネルギー協力に係る方向性が確認される見通しだ。

- 12 Jan 2023

- NEWS

-

総合エネ調分科会が安定供給の具体策取りまとめ GX実行会議に報告へ

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は12月16日、「エネルギーの安定供給の確保」に向けて具体策を取りまとめた。今夏、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」より、年末までに具体的結論を示すよう求められていたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村康稔経済産業相は、昨今のウクライナ情勢に伴う欧米諸国におけるエネルギー政策転換の動きにも言及しながら、「安定的で安価なエネルギー供給の確保は、国民生活・社会経済活動の根幹に関わるわが国の最優先課題」と強調。「強靭なエネルギー需給構造」への転換を加速すべく、需要サイドの徹底した省エネとともに、供給サイドでは、再生可能エネルギーや原子力など、脱炭素効果の高い電源を最大限活用していく考えを述べた。 原子力政策については、同調査会の原子力小委員会が8日、審査対応などで停止した期間を除外する(いわゆる「時計を止める」)ことによる運転期間の延長、廃止が決まった炉の建て替えを前提とする次世代革新炉の開発・建設などを柱とした「今後の原子力政策の方向性の実現に向けた行動指針」を大筋で了承している。同小委員会の委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)は、16日の分科会で、これまでの議論を振り返り「長期的な視点をもって『エネルギー確保の将来見通しを立てる』という視点を入れ込んで欲しい」と要望。最終処分に関しては、処分地選定に向けて文献調査が進められる寿都町・神恵内村に対し感謝の意を表する必要性を述べた上で、「全国民が自分の問題として考える」ようさらなる取組の強化を求めた。立地地域として、杉本達治委員(福井県知事)は、エネルギー基本計画の見直しに言及するとともに、原子力政策に関し「国民にわかりやすい説明」を要望。この他、委員からは、再生可能エネルギーの開発に伴う環境保全対策や、省エネ・需要サイドの対応として、リモートワークの浸透や少子高齢化など、国民生活の変化を踏まえた省庁横断的な議論の必要性を求める意見も出された。「エネルギーの安定供給の確保」に向けた具体策は近く「GX実行会議」に報告される運び。これまでの議論に関し、電気事業連合会の池辺和弘会長は、16日の定例記者会見で、「今回示された方向性は非常に大きな一歩」との認識を示した上で、2023年に向けて、「日本のエネルギーを安定的に供給するシステムを『再構築し、実行に移す年』になる」と抱負を述べた。

- 19 Dec 2022

- NEWS

-

エネ庁 ALPS処理水の理解に向け広報強化

資源エネルギー庁は、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))について、「多くの方々に知っていただく・考えていただく」きっかけとなるよう、テレビCM、新聞広告などを通じた全国規模での広報を強化している。テレビCMについては、12月13日より30秒/15秒の実写篇を放映開始(2週間程度を予定)。現在、アニメーション篇も制作中だ。新聞広告も同日、全国紙5紙、各県紙・ブロック紙(朝刊)に掲載された。また、都心部を中心とする屋外・交通広告(電車内ビジョンなど)も19日頃から行う予定。2021年4月の政府による「ALPS処理水の処分に関する基本方針」決定を受け、風評影響を最大限抑制するための国民・国際社会の理解醸成に向け、関係省庁では情報発信やIAEAによる国際的レビューに努めている。資源エネルギー庁では12月1日、ALPS処理水について科学的根拠に基づいた情報をわかりやすくまとめたウェッブサイトを新設。「みんなで知ろう。考えよう。ALPS処理水のこと」との共通メッセージとともに、情報発信・関心喚起に取り組んでおり、ウェッブ広告(12月13日から1か月程度公開)の中で西村康稔経済産業相は「是非ご覧下さい」と語りかける。ALPS処理水は来春頃に海洋放出を開始することを目途に準備が進められている。

- 14 Dec 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 行動指針案まとめる

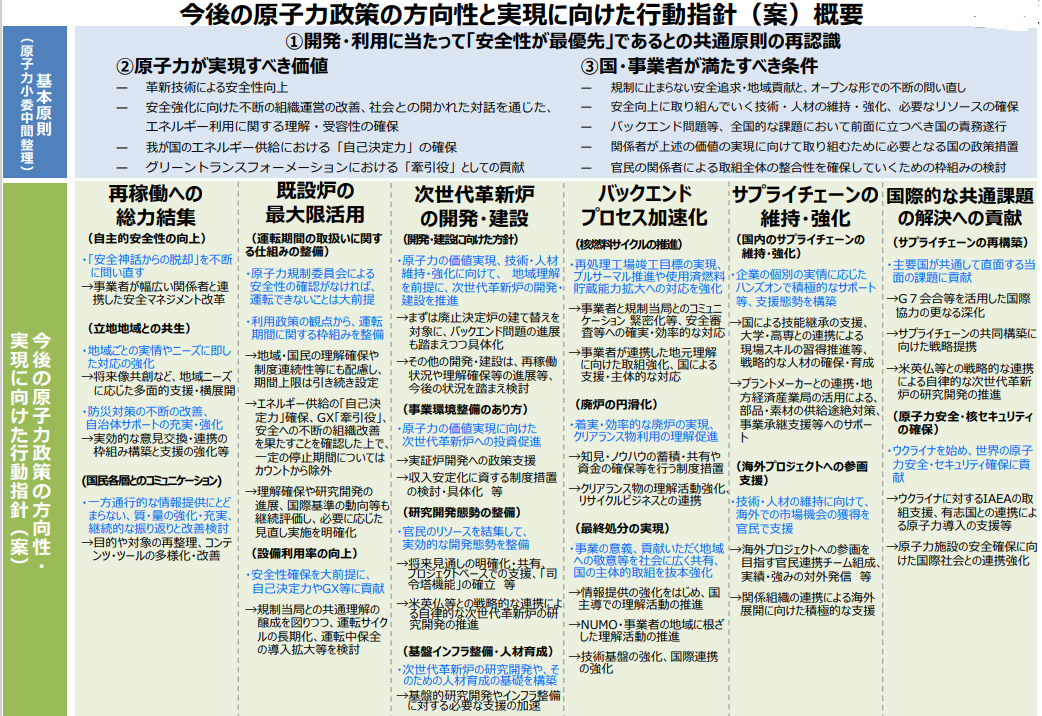

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は12月8日、「今後の原子力政策の方向性と実現に向けた行動指針」(案)を取りまとめた。前回11月28日の会合で、「アクションプラン」として提示され、委員らの意見を踏まえ修文を図ったもの。「開発・利用に当たって『安全性が最優先』であるとの共通原則の再認識」を筆頭とする基本原則のもと、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大限活用新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化サプライチェーンの維持・強化国際的な共通課題の解決への貢献――が柱。今回の行動指針案については、近く同調査会の基本政策分科会に報告され、政府「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で年末までに具体論の取りまとめが求められている「原子力政策の今後の進め方」に資する運び。〈配布資料は こちら〉 前回の同小委員会会合では、運転期間の取扱いに関する仕組みの整備として、「一定の運転期間の上限は設けつつ、追加的な延長の余地は勘案」するという選択肢で概ね委員間のコンセンサスを得ていた。つまり、現行の「40年+20年」をベースに、東日本大震災発生後の (1)法制度の変更 (2)行政命令・勧告・行政指導等(事業者の不適切な行為によるものを除く) (3)裁判所による仮処分命令等、その他事業者が予見しがたい事由――に伴って生じた運転停止期間はカウントに含めない(いわゆる「時計を止めておく」)ことが、今回、同行動指針案に盛り込まれた。次世代革新炉の開発・建設については、同小委員下のワーキンググループにおける議論も踏まえ、「まずは廃止措置決定炉の建て替えを対象に、バックエンド問題の進展を踏まえつつ具体化」と明記。これに関し、小野透委員(日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会長代行)は、原子力産業の競争力維持の観点から「革新炉開発は重要。検討を加速して欲しい」と要望。遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、昨秋策定のエネルギー基本計画との整合性に関して、現状での「2030年における総発電電力量に占める原子力の割合20~22%」の目標達成に危惧を示し、早急な検討が図られるよう訴えた。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持・強化に関し、「原子力発電プラントの建設はおよそ9割を国内で調達しており、技術は国内に集積している。原子力の持続的活用の観点から、高品質の機器製造・工事保守の供給は必須であり、エネルギー自給率が重要であることと同様、これらが国内で一貫して行われることが重要」と強調。さらに、海外プロジェクトへの参画に向け、「わが国の高い原子力技術を世界に示す場であり、世界の原子力安全と温暖化防止に貢献する機会」ととらえ、積極的に取り組んでいく姿勢を示した。〈発言内容は こちら〉この他、委員からは、MOX燃料再処理も含めたバックエンド対策の強化、電力消費地域も交えた双方向コミュニケーションの必要性などに関し意見が出された。

- 08 Dec 2022

- NEWS

-

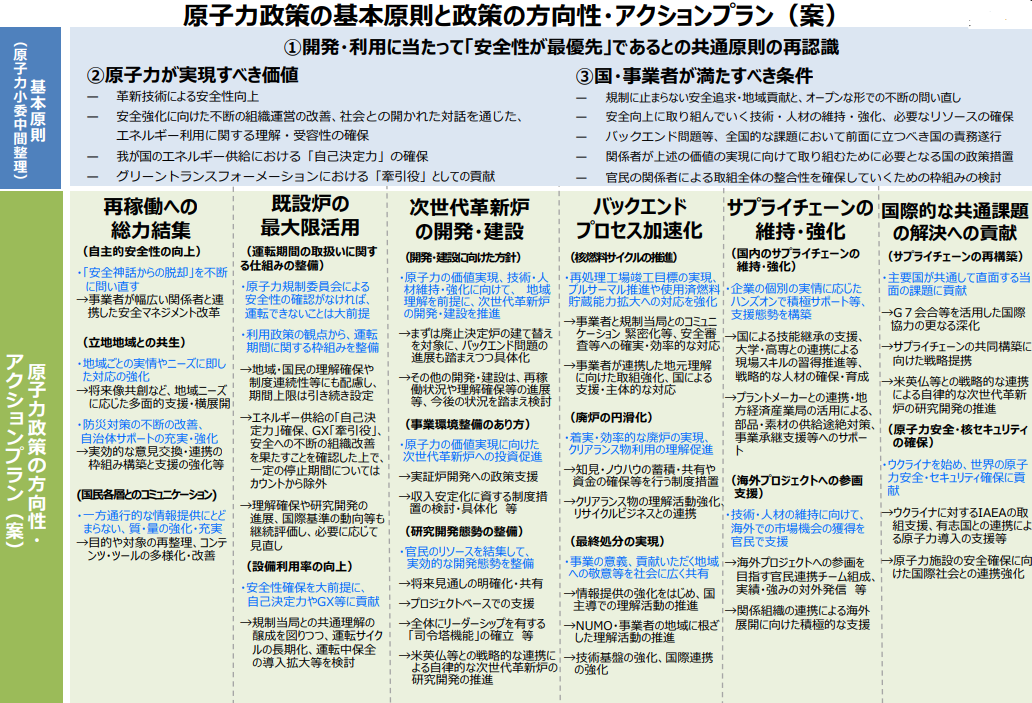

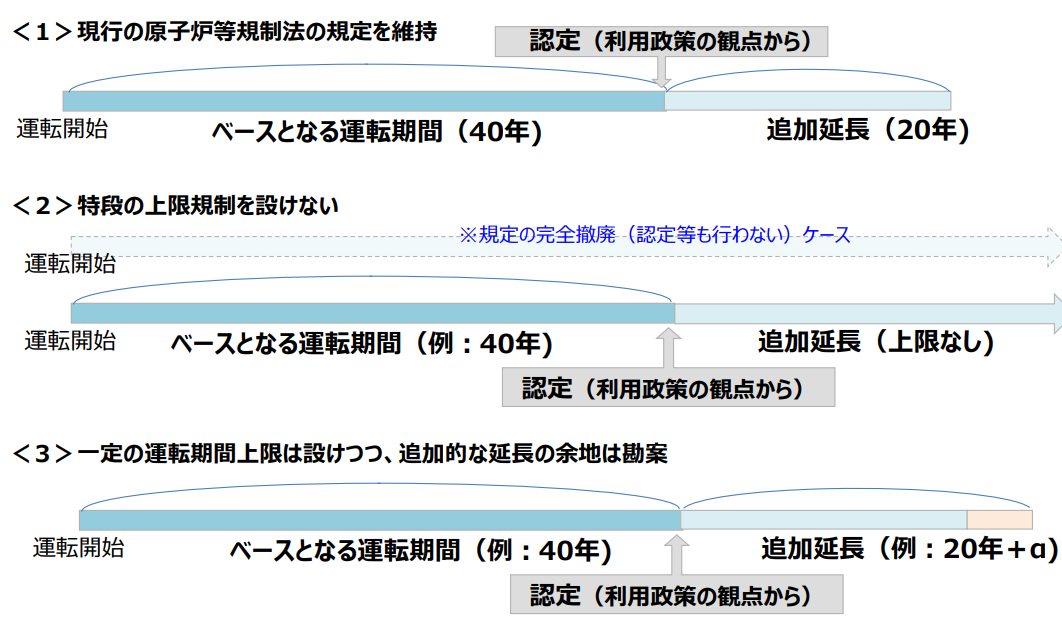

総合エネ調原子力小委 運転期間を含めアクションプラン提示

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は11月28日、「今後の原子力政策の方向性と実現に向けたアクションプラン」について議論した。〈配布資料は こちら〉同日の会合で、資源エネルギー庁は、8月に行った中間論点整理などを踏まえ、立地地域との共生、国民各層とのコミュニケーションの深化、再処理のプロセス加速化に関し、これまでの議論の状況と対応の方向性を整理。合わせて、原子力利用政策の観点からの運転期間のあり方として、前回11月8日の会合で示した現行の原子炉等規制法の規定を維持特段の上限規制を設けない一定の運転期間上限は設けつつ、追加的な延長の余地を勘案――の3案について、委員からの意見を踏まえた検討の視点として、科学技術的観点(安全規制)からの整合性福島第一原子力発電所事故の反省・教訓を踏まえた運転期間制限の趣旨国民・立地地域の理解確保エネルギー安定供給の選択肢確保次世代革新炉の開発・建設との関係事業者やステークホルダーにとっての予見性――を提示。これらの視点による評価から、将来の見直しを前提として、3案のうち「一定の運転期間上限は設けつつ、追加的な延長の余地を勘案」をベースとする方向性を示した。この運転期間の取扱いに関する仕組みの整備については、「今後の原子力政策の方向性と実現に向けたアクションプラン」の案文に盛り込まれ、現行通り、運転期間は40年、延長を認める運転期間は20年を目安とし、いわゆる「時計を止める」制度設計として、東日本大震災発生後の法制度の変更行政命令・勧告・行政指導等(事業者の不適切行為によるものを除く)裁判所による仮処分命令等、その他事業者が予見しがたい事由――に伴って生じた運転停止期間については、カウントに含めないこととされた。実際、2013年の新規制基準施行直後に審査が申請され未だ再稼働していないプラント、司法判断を含む事由によりおよそ2年にわたり停止したプラントもある。*今回の同小委員会で、専門委員の原産協会・新井史朗理事長は書面で意見を表明しました。

- 29 Nov 2022

- NEWS

-

2021年度エネルギー需給実績

資源エネルギー庁は11月22日、2021年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、最終エネルギー消費は12,330PJ(ペタ〈10の15乗〉ジュール)で対前年度比2.0%増。部門別にみると、家庭部門は新型コロナ感染の落ち着きによる在宅時間減の影響から同6.5%減、企業部門は前年度の需要減からの回復影響から4.5%増などとなった。一次エネルギー国内供給は18,575PJで対前年度比3.4%増。そのうち、化石燃料は同1.4%増で8年ぶりに増加し、再生可能エネルギーは9年連続で増加した。化石燃料は、石炭が同6.8%増、石油が同2.9%増、天然ガス・都市ガスが同6.4%減。非化石燃料は、原子力が同82.6%増、太陽光が同10.3%増。非化石燃料のシェア増加により、化石燃料のシェアは83.2%と、東日本大震災以降で最小となった。発電電力量は1兆327億kWhで対前年度比3.2%増。そのうち、非化石電源の割合は27.1%で同3.5ポイント増となった。発電電力量の構成は、再生可能エネルギーが20.3%で同0.5ポイント増、原子力が6.9%で同3.0ポイント増、火力(バイオマスを除く)が72.9%で同3.5ポイント減などとなっている。エネルギー起源CO2排出量は9.8億トンで、対前年度比1.2%増と、コロナ禍からの需要回復影響などにより8年ぶりに増加に転じた。

- 22 Nov 2022

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会が原子力政策について議論

議事を進める白石分科会長(インターネット中継)総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)は11月15日、原子力政策について議論した。〈配布資料は こちら〉8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受け、同分科会は9月にエネルギー供給体制の見直しに向け検討を開始。15日の会合では、資源エネルギー庁が同調査会下の原子力小委員会における検討状況を、再稼働への関係者の総力結集運転期間延長など、既設原子力発電所の最大限活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化国際連携の推進――の論点ごとに整理し説明。これに対し、日本原子力研究開発機構理事の大島宏之氏、大学院大学至善館の枝廣淳子氏、朝日新聞論説委員の五郎丸健一氏、原子力資料情報室事務局長の松久保肇氏(原子力小委員会委員)よりヒアリングを行った。大島氏は、原子力機構が取り組む高温ガス炉、高速炉の研究開発状況を紹介。バックエンド対策、非エネルギー分野における展望、人材育成・技術継承の課題にも触れ、次世代革新炉の実用化に向けて、計画の具体化、安全規制・基準の構築、事業の予見性確保、国の支援施策の重要性を訴えた。エネルギー政策の検討に関し討論型世論調査(2012年)や2050年を見据えたエネルギー情勢懇談会(2017~18年)に参画した経緯を持つ枝廣氏は、まず「福島原発事故がなかったかのようにエネルギー政策を考えてはならない」と強調。立地地域での対話活動の経験にも触れ、一方的な情報提供ではなく平時から双方向コミュニケーションに努める必要性を訴えた。運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設の動きに関連し、五郎丸氏は、現行のエネルギー基本計画が掲げる「可能な限り原発依存度を低減」との整合性を問い、「『つまみ食い』的に方針を転換するのではなく、基本計画の見直しも合わせて議論すべき」と主張。高レベル放射性廃棄物最終処分や核燃料サイクルの事業停滞を憂慮するとともに、再稼働に係る地元同意の範囲や避難計画・体制の実効性を「不十分」などと指摘した上で、「結論ありき、スケジュールありき」の拙速な議論に危惧を示した。ヒアリングを受け、委員の杉本達治氏(福井県知事)は、「立地地域としては安全が最優先」と述べ、事業者が安全対策に十分な投資を図れる制度設計を合わせて検討していくべきと要望。また、これまでも原子力技術開発の必要性を訴え続けてきた隅修三氏(東京海上日動火災保険相談役)は、再生可能エネルギーが持つポテンシャルの限界から、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「もう時間がない」と述べ、原子力機構が示した次世代革新炉開発に係る技術ロードマップの前倒しなどを求めた。原子力小委員会の委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)は、今後の議論に向け、「様々な問題が絡み合った連立方程式を解くようなもの。原子力ワンイシューの中で二者択一的に対立するのではなく、様々な論点を合わせて解を求めていくべき」と述べた。

- 16 Nov 2022

- NEWS

-

エネ庁 リニューアル情報サイト「エネこれ」開始

資源エネルギー庁は11月7日、ウェブ上の情報サイト「スペシャルコンテンツ」を、「エネこれ」と命名しリニューアルするとともに、エネルギーについてわかりやすく学べる特設サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから。」を新設した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉「スペシャルコンテンツ」は、エネルギー広報の取組として、2017年6月にスタート。以降、同サイトを通じ、カーボンニュートラル、福島の復興、核燃料サイクル、最終処分などをテーマに、有識者のインタビューも交え定期的に情報を発信し、6月末時点での記事数は約310本に上り、そのうち、原子力関連の記事は約60本となっている。リニューアルに合わせ「エネこれ」では、新着記事として、「エネルギー政策を考えるための、4つの理想」を掲載した。そこでは、エネルギーを考えるカギとなる4つの「理想」として、絶対に安全なものを使いたいいつでもどこでも安定して使えるようにして欲しい値上がりすると生活が苦しい。安いものがいい地球のため、環境にやさしいものを選びたい--を提示。エネルギーに係るそれぞれの「理想」に関し、福島第一原子力発電所事故の経験、世界情勢の影響による供給リスク、価格高騰の現状、大気汚染物質の排出や放射性廃棄物について考える必要性などをあげ、「4つをまとめて叶えられるような夢のエネルギーは見つかっていない」と説明。その上で、4つの理想の頭文字をとった「S+3E」(安全性、安定供給、経済性、環境への適合)を基本的視点として、エネルギー政策について考えさせている。一方、新設サイト「みんなで考えよう、エネルギーのこれから。」では、動画コンテンツも用いて、エネルギーに関する疑問に応え、エネルギー政策の基本となる考え方などをわかりやすく説明。多くの人たちがエネルギーについて考えるきっかけとなるサイトを目指す。1日に政府が決定した今冬の電力需給対策で「安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できる見通し」が示されたものの、1月の東北・東京エリアでは厳寒時の需要に対する予備率が4.1%に留まるなど、依然として厳しい見通しだ。同サイトがまず掲載した動画コンテンツでは、「朝、いつもの電車が止まるかもしれない」、「来月、電気代がものすごく高くなるかもしれない」といった電力需給ひっ迫により引き起こされる影響を述べた上で、太陽光、水力、火力、原子力他の発電所イラストが並ぶところに「万能ではないから、エネルギーをひとつには選べない。」とのテロップを掲げ問題提起。これを踏まえ、エネルギーに関する、「電気代やガス代、ガソリン代はどうして高くなっているの?」、「全部、太陽光や風力で発電したらどうなるの?」、「原子力発電所の安全性は大丈夫?」といった疑問に対し、これまで「スペシャルコンテンツ」で紹介してきた記事に誘導し応えている。

- 11 Nov 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委 運転期間延長について議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は11月8日、主に原子力発電所の運転期間のあり方を中心に議論した。〈配布資料は こちら〉8日の同小委員会会合で、資源エネルギー庁は、いずれも原子炉等規制法に基づく安全性の確認を大前提に、今後の運転期間のあり方について、現行の原子炉等規制法にある上限規定(最大60年)を維持特段の上限規制を設けない(ベースとなる運転期間を設定した上で追加延長には上限を設けない、など)一定の運転期間上限は設けつつ、現行の上限規定に対し追加的な延長の余地は勘案(新たな規制対応に伴う運転停止期間を算入しないいわゆる「時計を止める」、など)――の選択肢を提示し、委員らに意見を求めた。運転期間の延長を含む既存プラントの最大限活用については、「原子力政策の今後の進め方」((8月24日のGX実行会議で経済産業相が提出した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に記載))の中で課題の一つにあがったことから、同小委員会では今秋より検討に着手。一方、原子力規制委員会は、10月15日の定例会合で資源エネルギー庁よりヒアリングを行い、「運転期間に係る方針は利用政策側の法体系の中で検討される。規制側としては、高経年化した原子炉の安全確認のための規制について明確化する」ことを確認。これに基づき、同委は、11月2日の定例会合で、現行の運転期間延長認可と高経年化技術評価の2者を統合する新たな制度案を提示し検討を開始した。新たな制度案は、運転開始から30年以降、10年を超えない期間ごとに、安全上重要な機器の劣化状況を把握し経年劣化に関する技術評価を行うとともに、その評価結果に基づく施設の劣化を管理する「長期施設管理計画」を策定するよう事業者に対し義務付けるというもの。運転期間の上限については言及していないものの、規制委の山中伸介委員長は「現行制度よりはるかに厳しい規制となる」と述べている〈既報〉。8日の原子力小委員会会合で、杉本達治委員(福井県知事)は、昨夏に国内初の40年超運転を開始した関西電力美浜3号機を例に、長期運転に向けた取組を充実化していく必要性を述べた上で、運転期間延長に関し、利用側と規制側との整合性ある制度設計を求めるとともに、「古くなれば安全性が損なわれる可能性も高まる。住民の安全・安心を最優先に国が運転期間に責任を持つべき」と訴えかけた。また、技術的観点から、竹下健二委員長代理(東京工業大学名誉教授)は、「基本的に運転期間は、中性子照射脆化やコンクリート劣化などを含め、炉の安全性が科学的に確認できる場合は60年を超えて運転を認めるのが合理的」と説明。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「エネルギー安定供給と国際的公約である2030年46%削減((2021年4月に菅首相が表明した2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減するという目標))、2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、既存炉の早期再稼働の実現とともに、運転期間延長を含む原子力の最大限活用が不可欠」と述べた。〈発言内容は こちら〉同小委員会では今回、資源エネルギー庁が提示した運転期間のあり方に関する3つの選択肢に対し、特段の採否表明は求めていないが、委員からは、この他に、経済に及ぼす影響、政策上の整理を行う必要性、技術基準の明確化、バックエンド対策、司法判断に伴って生じた運転停止期間の除外の是非に関し意見があった。

- 09 Nov 2022

- NEWS

-

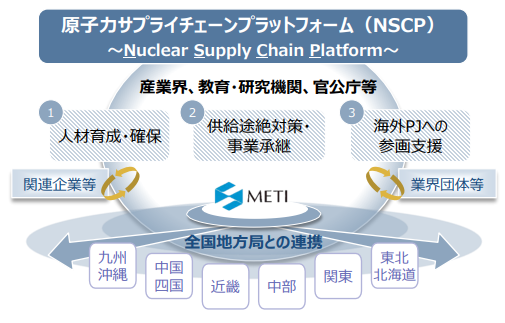

総合エネ調革新炉WG 人材育成を中心に議論

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は11月2日の会合で、次世代革新炉の建設に向けた人材育成や国民理解の促進を中心に意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉同WGは、前回10月24日の会合で、「革新炉開発に関する検討の深掘り」として、今後の論点を、事業環境整備開発体制・司令塔組織サプライチェーン・人材の維持・強化研究基盤整備――に整理。その中で、原子力サプライヤの実態に関し、資源エネルギー庁は今回の会合で、「中核技術を持つ一方で、政府支援が行き届かないまま、原子力事業から撤退する例がみられた過去の反省を踏まえ、重要企業を把握し必要な支援策を講じる体制構築が必要」との問題意識から、新たな原子力サプライチェーン新体制を提案。地域の関係機関と連携し日頃から中小企業などへの支援を行う地方経済産業局のネットワークを活用した「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を立上げ、支援策の検討・拡充が継続する仕組みを構築していくもの。資源エネルギー庁の説明によると、原子力を支えるサプライヤは全国に約400社点在しており、原子力事業以外を柱とする企業が多くを占めている。人材育成については、「原子力人材育成ネットワーク」((産業界、学術界、地方自治体、行政庁からなる国内外の人材育成のプラットフォーム))の戦略WG主査を務める吉村真人氏(日立製作所)が産業界における現状と課題について発言。同ネットワークの戦略ロードマップ改定において議論している10年後を見据えた人材構成上の課題の一つとして、建設や運転期間延長に係る人材の維持・育成を指摘。国内における建設空白期間の長期化が及ぼす影響に関し、設計、製造、調達、建設、試験・検査の各分野で「新規建設を通じてのみ習得可能な技能があるのだが、教える側も既に建設の経験がない世代になっている」などと懸念を示した。「ANEC」のカリキュラム受講学生では就職先にとして原子力分野への関心の高まりがみられている(2022年度北大拠点でのアンケート結果、文科省発表資料より引用)さらに、文部科学省研究開発局原子力課長の新井知彦氏は人材育成の取組として、2020年度から進めている複数の大学・研究機関、企業などが連携したコンソーシアムを形成し教育資源・機能の結集・相互補完を図る「ANEC」(Advanced Nuclear Education Consorsium for the Future Society)を紹介。「ANEC」をリードする北海道大学拠点のオープンカリキュラム・実習の受講学生からは「就職先として原子力・放射線分野に関心を持った」という声も多く聞かれているという。これに対し、高等教育に携わる立場から高木直行委員(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)は、原子力関係学科への進学を巡る学生の志望意識低下や親の反対など、厳しい現状を述べ、「もう大学だけの努力ではどうにもならない。これでは原子力産業の低下は不可避」と憂慮。その一方で、全学対象の原子力関連講座に多くの学生が集まっている近況を、最近の革新炉開発関連の報道などによる効果ととらえ、国においても「予見性あるビジョン」が示されることを求めた。人材育成・教育に関しては、初等中等教育・高等教育との相互連携やリテラシー向上を求める意見、サプライチェーンの維持・強化に関しては、海外プロジェクトへの支援の有効性に係る指摘もあった。また、国民理解の関連では、教育との結び付きとともに、「情報を発信して終わるのではなく、体験学習など、得た情報をもとに思考を深めてもらう機会が重要となってくる」など、今後の新規建設を見据えた意見も出された。

- 02 Nov 2022

- NEWS

-

太田経産副大臣が訪米 IAEA閣僚会議や日米原子力産業対話に出席

太田房江経済産業副大臣は10月25~28日、米国・ワシントンD.C.に出張し、IAEA主催の「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」、および「日米原子力産業対話」に出席した。〈経産省発表資料は こちら〉「21世紀の原子力に関する国際閣僚会議」(10月26~28日)は、IAEAが持続可能な発展への原子力エネルギーの貢献、原子力エネルギーの今後の課題などについてハイレベルで議論を行うため、通例4年ごとに開催している閣僚級会合で、今回は5回目となる。併せて、米国原子力エネルギー協会(NEI)が主催する日米の原子力産業界が集うサイドイベントも開催された。太田副大臣は、26日の各国演説で、岸田首相のリーダーシップのもと、グリーンエネルギー中心の経済、社会、産業構造の実現に取り組んでおり、現在、既存原子力発電所の運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設の検討を進めるとともに、IAEAの協力を得ながら福島第一原子力発電所の廃炉と処理水の海洋放出に向けた準備を進めていることなど、日本の現状について報告。加えて、ウクライナの原子力施設の安全確保や戦災からの復興に関し、IAEAの取組に敬意を示すとともに、日本としても全力で支援すると表明。さらに、世界各国における小型モジュール炉(SMR)を含む原子力発電の導入を支援していく考えにも言及した。また、26日に行われた「日米原子力産業対話」では、日本原子力産業協会とNEIとの間で合意された「未来の原子力に向けた日米産業共同声明」の署名に同席〈既報〉。太田副大臣は、原子力を活用していく上で日米を始めとする価値観を共有する国々が連携し信頼性の高いサプライチェーンを維持・強化していく重要性などについて、日米双方の産業界関係者に対し訴えかけた。なお、新興国における原子力導入支援に関し、米国国務省(DOS)は26日、同閣僚会議の場で日米両国がガーナへのSMR導入に向けパートナーシップを結んだと発表している。

- 01 Nov 2022

- NEWS

-

総合エネ調革新炉WG 検討の深掘りに向け論点整理

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の会合が10月24日に行われ、今後の検討の深掘りに向け論点を整理した。〈配布資料は こちら〉同WG は、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目的として4月に検討を開始。8月には、その中間論点整理がWG上層となる原子力小委員会において、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」(骨子案)として取りまとめられたのに続き、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」の中で、次世代革新炉の開発・建設が検討課題の一つとして盛り込まれた。さらに、文部科学省においても、次世代革新炉の開発に向けた基盤インフラの整備に関する検討会が10月17日に始動している。24日のWG会合ではまず、三菱重工業が9月に発表した革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW級)の開発を始めとする同社のカーボンニュートラルに向けた原子力事業の取組について説明。原子力の意義を「エネルギーの安定供給とともに、『2050年カーボンニュートラル』の実現に向けて活用は必至」と強調した上で、短期・中期・長期の視点からの開発ロードマップを披露した。革新軽水炉「SRZ-1200」については、開発コンセプトとして、超安全・安心地球に優しく大規模な電気を安定供給――を掲げ、「現行の規制基準に適合すべく設計しており、既に実用化が見通せる段階。2030年代半ばの実用化を目指す」と表明。委員から工期に関する質問があったのに対し、「先進工法の採用により、5年位での建設を目指す」などと説明した。また、同日の会合では、資源エネルギー庁が今後の議論の深掘りに向けて、事業環境整備開発体制・司令塔組織サプライチェーン・人材の維持・強化研究基盤整備――を論点として提示。事業環境整備については、欧米諸国の財政支援に係る事例とともに、総合エネ調下、電力需給に関する作業部会で検討中の容量市場導入や長期脱炭素電源オークション(いずれも投資回収の予見性を高める制度設計)などを、「原子力発電だけに特化するものではない」参考案件として紹介した。さらに、過去の開発における反省として、「ふげん」や「もんじゅ」に携わった関係者からのヒアリングを踏まえたプロジェクトマネジメント、予算管理、地元との信頼関係に係る課題を列挙。その中で、「まず国でしっかりとした組織・体制をつくるべき」との意見に関連し、フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)における体制を、「現場に配慮しながら、一連の関連分野を統括する開発体制が全体としてシステマティックにできている」良好事例として示唆した。その上で、革新炉開発体制を検討する要件として、強力なリーダーシップによって、開発、設計から建設、安定的な運転に至るまでの一連の工程を指揮・命令できるマネジメント体制長期間にわたる予算措置とそれを適切に管理・配分を行う機能立地地域との適切なコミュニケーションの下での協力体制――を示し、さらに議論を深めていくこととなった。

- 25 Oct 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委、安全性向上の取組に関しヒア

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は10月13日、安全性向上の取組を中心に松久保肇委員(原子力資料情報室事務局長)他よりヒアリングを行った。同委員会は、前回9月22日の会合で示した中間論点整理の中で、「『安全性が最優先』との共通原則の再確認」を第一に掲げている。〈配布資料は こちら〉松久保委員は、現在、同委員会下のワーキンググループで検討中の革新炉が備える受動的安全機能(炉心冷却にポンプを使わないなど、動的機器によらず自然法則を安全機能に採用する概念)の有効性に関し、福島第一原子力発電所事故発生時の1号機非常用復水器(IC)による冷却機能が喪失したことを例に、見直す必要性を示唆。既設原子力発電所の運転期間延長に関しては、「安全最優先の原則に照らして古い炉を使う妥当性を考えるべき」と指摘するとともに、設備利用率向上の面からも近年の原子力発電所の稼働状況低迷から高経年プラントの活用に疑問を呈した。また、専門委員の電気事業連合会・松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、新たな安全マネジメント改革の取組として、電力各社のCNO(原子力部門の責任者)らで構成する「安全マネジメント改革タスクチーム」の設置について紹介。事業者ごとに組織文化や組織構成が異なる状況に鑑み、業界横断的な情報共有・横展開を強化すべく、「各社のCNO同士で議論しトップが関与することで迅速な改善につなげていく」という設置目的を強調した。さらに、原子力安全推進協会(JANSI)の山崎広美理事長は、原子力産業界の自主規制組織として取り組むピアレビューなどの活動状況を紹介。同氏は、「今、原子力発電に対する大きな期待が寄せられているが、安全性・信頼性のあくなき追求なくしてこの期待に応えることはできない」との認識のもと、引き続き福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れず、自主的・継続的な安全性向上に向けた取組が緩まぬよう事業者を厳しく牽引していく姿勢を示した。電事連やJANSIによる取組に関し、専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「自主的・継続的な安全性向上に向け、事業者同士の連携、独立した外部組織との連携は大変有効」と発言。他の委員からは、運転期間延長に伴う経年劣化評価におけるIoT(Intrnet of Things、モノのインターネット)の活用、JANSIの活動に係わる情報発信・指標の設定などに関し意見が出された。松久保委員が昨今のウクライナ情勢にも鑑み損害賠償の法体系にも言及しながら「原子力関連施設への攻撃は想定外とはいえない時代にある」と危惧したのに対し、委員からは、事業者と国家防衛組織との連携体制に係る情報公開の要望、次期G7議長国として日本が重要インフラに対する攻撃阻止に関し対応をリードすべきとの意見があった。

- 13 Oct 2022

- NEWS

-

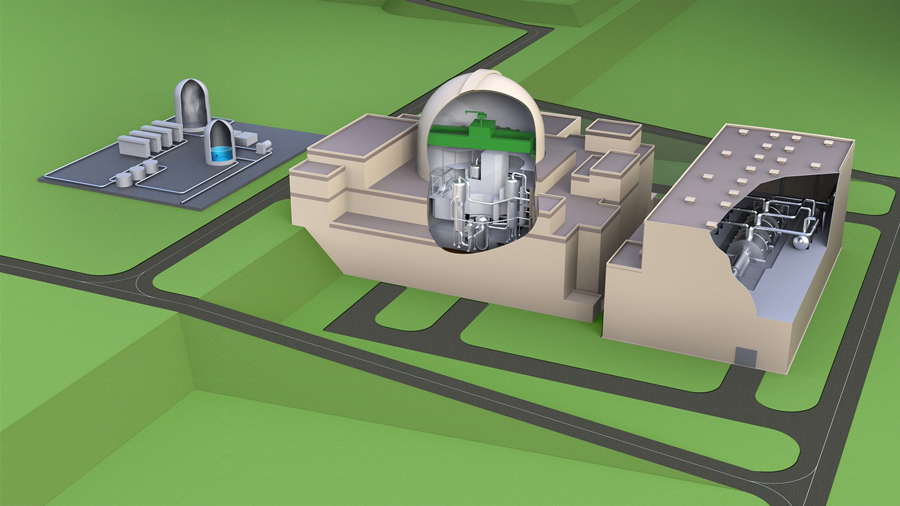

三菱重工、電力と共同で革新軽水炉「SRZ-1200」開発へ

三菱重工業は9月29日、PWRを運転する4つの電力会社(北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力)と共同で、将来にわたる日本のエネルギー安定供給に向けて、従来のPWRよりもさらなる安全性向上が図られた革新軽水炉「SRZ-1200」のプラントのコンセプトを確立し、今後、基本設計を進めていくと発表した。〈三菱重工発表資料は こちら〉同社の発表によると、「SRZ-1200」は120万kW級の発電炉で、安全系設備の強化、地震・津波などの自然災害への耐性、テロ・不測事態に対するセキュリティ強化といった安全性・信頼性向上について新規制基準を踏まえ開発を進めている。新たな安全メカニズムとしては、プラントの状態に応じて自動作動する設備(パッシブ設備)となる三菱重工独自の高性能蓄圧タンク(窒素ガス加圧による自動炉心注水)やコアキャッチャー(溶融デブリを格納容器内に確実に保持・冷却する設備)を設置するほか、万一重大事故が発生しても放出される放射能量を低減し影響を発電所敷地内に留めるためのシステム設計にも取り組む。さらに、再生可能エネルギーなど、他電源の電力量変化に柔軟に対応可能な出力調整運転や水素製造も視野に入れていく。開発を進める革新軽水炉の名称“SRZ”には、S:Supreme Safety(超安全)、Sustainability(持続可能性)R:Resilient(しなやかで強靭な)Z:Zero Carbon(CO2排出ゼロ)の意味が込められている。三菱重工が標榜する原子力技術開発の展望(三菱重工発表資料より引用)三菱重工では、これまでも原子力技術の継続的な利用に向け、既設軽水炉の再稼働推進とともに、次世代軽水炉、将来炉(小型炉、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉)、核融合炉の開発・実用化を目指し、短・中・長期にわたる開発計画を策定し取り組んできた。総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会では8月に、「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発のロードマップ」(骨子案)を取りまとめ、2050年以降を見据えた革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉の各炉型に係る研究開発、建設・運転に向けた技術ロードマップとともに、原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略を示している。原産協会の新井史朗理事長は、30日に行われた月例の記者会見で、次世代炉の開発に関し、中長期も見据え「原子力を最大限活用していく」ことへの意義を強調した。

- 30 Sep 2022

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会、エネ供給の再構築に向け議論開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が9月28日に開かれ、エネルギー供給体制の見直しに向け、議論を開始した。これは、岸田文雄首相の指示を受け8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で西村康稔経済産業相が報告した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を受けたもの。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った西村経産相はまず、「世界のエネルギー情勢はロシアのウクライナ侵略によって一変した」などと、昨今のエネルギーを取り巻く地政学的状況の変化を強調。さらに、「今後、エネルギーの争奪戦が激化する」との危機感に立ち、「エネルギーの安定供給の再構築を行うことが経産省の最重要ミッション」との強い使命感を認識した。その上で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」で示した今冬の厳しい電力需給見通しを見据えた「足元の対応」や、原子力の安全第一での運転期間延長や次世代革新炉の開発・建設などを課題としてあげた「中長期の対応」について、年末までの具体的結論に向け検討を加速化していくことを改めて明言。委員らに対し忌憚のない意見を求めた。2030年度エネルギーミックスの進捗状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)基本政策分科会では、昨夏にかけて「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月閣議決定)の原案取りまとめに向けて議論。今般、資源エネルギー庁は、新たな議論の皮切りに際し、昨今のエネルギーを巡る状況を説明。その中で、立地地域のステークホルダーなどから現行のエネルギー基本計画の早期見直しを求める意見も出ていることを述べた上で、エネルギー政策の基本的視点となる「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)を踏まえた「2030年度エネルギーミックス」の進捗状況を図示した。また、日本エネルギー経済研究所とデロイトトーマツコンサルティングがそれぞれ、2050年までの脱炭素化に向けたモデル試算、電力コストの変化がもたらす経済的影響について発表。エネ研は、将来の原子力発電設備容量として、現状の10基に留まるケース、2030年までに現時点で新規制基準をクリアした全17基が運転するケース、建設中のプラントも含めた全36基が運転するケースの他、2050年に向けては全36基が80年まで運転期間を延長するケースも想定し試算。その上で、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、「原子力発電所の運転期間延長の他、変動性再生可能エネルギー(太陽光、陸上・洋上風力)の発電単価をいかに低減させ得るかがエネルギーシステム全体の経済性に大きく影響する」と指摘した。デロイトトーマツは、長期エネルギー分析プログラム「D-TIMES」により2030年までの発電コストへの影響度を化石燃料、原子力、太陽光について感度分析するエネルギーシミュレーションを紹介。脱炭素化の実現と経済活性化の両立に向けて「電力価格の低減のためには電源の多様化を図ることが必要」などと提言した。これを受けて、原子力技術開発の必要性を度々訴えてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、先般の六ヶ所再処理工場のしゅん工延期を、核燃料サイクル事業の早期確立の観点から厳しく非難。また、「電力需給がひっ迫したらGXどころではない。大型電源の新設こそが電力の安定供給に不可欠」と、エネルギーインフラに係るスケールメリットの重要性を主張した。総合資源エネ調査会の原子力小委員会では、9月22日の会合で、先の「日本のエネルギーの安定供給の再構築」に関し、原子力政策に係る今後の検討事項として、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――をあげ議論を開始している〈既報〉。今後、基本政策分科会では、同調査会下の各小委員会における議論も吸い上げながら、年末の「GX実行会議」への報告に向け検討を進める方針だ。

- 30 Sep 2022

- NEWS

-

原子力小委、GX実行会議を踏まえ今後の検討事項を整理

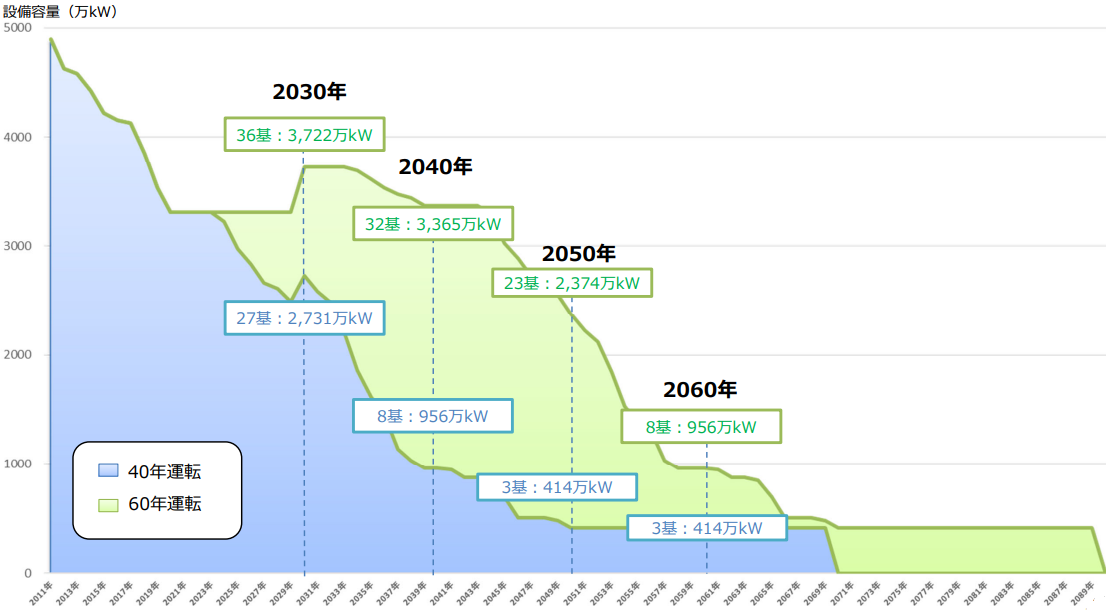

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が9月22日に開かれ、8月の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)で西村康稔経済産業相が示した「日本のエネルギーの安定供給の再構築」を踏まえ、原子力政策に関する今後の検討事項を、再稼働への関係者の総力結集運転期間の延長など、既設原子力発電所の最大活用次世代革新炉の開発・建設再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――に整理し議論した。〈配布資料は こちら〉杉本達治委員(福井県知事)は、昨秋に策定されたエネルギー基本計画を早急に見直す必要性に言及した上で、「今後、GX実行会議で決めていく内容を、わが国のエネルギー政策にどう位置付けていくべきか、政府の考えを明確にすべき」と主張。福井県内では昨夏に国内初の40年超運転として関西電力美浜3号機が再稼働。折しも22日には、同高浜3、4号機の40年以降運転に向けた特別点検の実施が発表されたが、同氏は原子力発電所の運転期間延長に関し、「科学的・技術的な根拠をもとに、規制当局も含め十分に議論すべき」と述べた。また、六ヶ所再処理工場の度重なるしゅん工延期に対し「原子力政策全体への不信につながりかねない」と危惧。「核燃料サイクルの中核を担う施設」の着実な稼働に向け、審査対応を含め政府全体での取組を求めた。運転期間の延長に関し、資源エネルギー庁は今世紀末頃までを見据えた原子力発電所の設備容量の見通しを図示。60年間までの運転期間を想定しても、このままでは設備容量が2045年以降、急激に減少し、2090年にはゼロとなる見通しだ。こうした現状を踏まえ、安全性最優先を大前提とした原子力利用政策の観点から、運転期間など、規制面の制度のあり方に関して、原子力規制委員会に対しコミュニケーションを図っていく方向性が示された。朝野賢司委員(電力中央研究所社会経済研究所副研究参事)は、「革新炉の商用運転には相当の期間を要する」ことから、国際エネルギー機関(IEA)による勧告も踏まえ、運転期間の延長に係る意思決定を第一に据え、既に建設が進められているプラントの運転開始、新増設・リプレースと、時間軸を考慮した進め方を提唱。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、早期再稼働、運転期間の延長、新増設・リプレースについて意見を陳述。運転期間の延長に関し、「取替困難な機器の劣化状況に着目し、科学的・技術的に評価し見極めるもの」とした上で、安定供給確保とともに最も経済的なCO2削減策として「既存の原子炉を最大限に活用する」必要性を強調した。〈発言内容は こちら〉また、同じく電気事業連合会の松村孝夫原子力開発対策委員長(関西電力副社長)は、六ヶ所再処理工場のしゅん工を支援する「サイクル推進タスクフォース」の設置について紹介した。

- 22 Sep 2022

- NEWS

-

政府、核融合と高速炉の実用化に向け新たな戦略示す

会見を行う高市内閣府科学技術相(内閣府ホームページより引用)総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で8月、革新炉開発の技術ロードマップ(骨子)が取りまとめられたが、内閣府、経済産業省の会議体は9月13日までにそれぞれ核融合、高速炉の実用化に向けた戦略案を相次いで示している。内閣府の統合イノベーション戦略推進会議(議長=松野博一官房長官)は9月12日、核融合の開発促進に向けて、同会議のもと、産業界からの参画も得た有識者会議を設置し検討を進める新たな戦略を決定。高市早苗内閣府科学技術政策担当大臣は、13日の閣議後記者会見で、「研究開発から産業育成を含む推進方策について検討を行い、来春を目途にわが国の戦略を取りまとめていく」と述べた。ITER計画などの国際的取組も進んでいるが、高市大臣は、「既に協調から競争の時代に入っている」と、海外動向に係る認識を示した上で、核融合開発を通じ諸外国に対する日本の技術的優位性を確保し産業競争力につなげるとともに将来のエネルギー安全保障に資することの重要性を強調した。ITERの次段階として発電を行う原型炉に関しては、現在、文部科学省の戦略タスクフォースで検討が行われている。〈内閣府発表資料は こちら〉翌13日、経産省の高速炉開発に係る戦略ワーキンググループ(資源エネルギー庁、文部科学省、三菱重工業、電気事業連合会、日本原子力研究開発機構により構成)はナトリウム冷却高速炉を「最も有望」な概念と位置付けた上で、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可の開始への移行判断を行うとする新たな高速炉開発に係る「戦略ロードマップ」を策定する方向性を示した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉2016年に「もんじゅ」(ナトリウム冷却高速炉)を廃炉とする政府方針が決定。これを受けて、現行の「戦略ロードマップ」は2018年に、同WGでの議論を踏まえ、「2024年以降に採用する可能性のある見込みのある技術の絞り込みを、政策実現性を確認する国、技術的知見を有する原子力機構、最終ユーザーであり事業化の見通しを判断する電気事業者が、技術的実現性に責任を有するメーカーの協力を得て実施する」として関係閣僚会議により策定された。13日のWG会合では、高速炉開発に係る有識者委員会の委員長を務める山口彰氏(原子力安全研究協会理事)がナトリウム冷却高速炉、軽水炉冷却高速炉、溶融塩高速炉について、「技術の成熟度と必要な研究開発」、「実用化された際の市場性」、「具体的な開発体制と国際的な連携体制」、「実用化される際の規制対応」の4つの評価軸に沿った各技術の評価結果を説明。その中で、ナトリウム冷却高速炉が、プラントの重要要素技術について技術成熟度が高く、これまで「常陽」、「もんじゅ」の設計・建設・運転・保守などで蓄積されてきた国内技術・知財の有効活用が可能で、「2024年からの概念設計開始が可能な見通し」と評価した。なお、原子力小委員会が取りまとめた革新炉開発の技術ロードマップで、高速炉については、2040年代半ばの実証炉運転開始が目標となっている。

- 14 Sep 2022

- NEWS

-

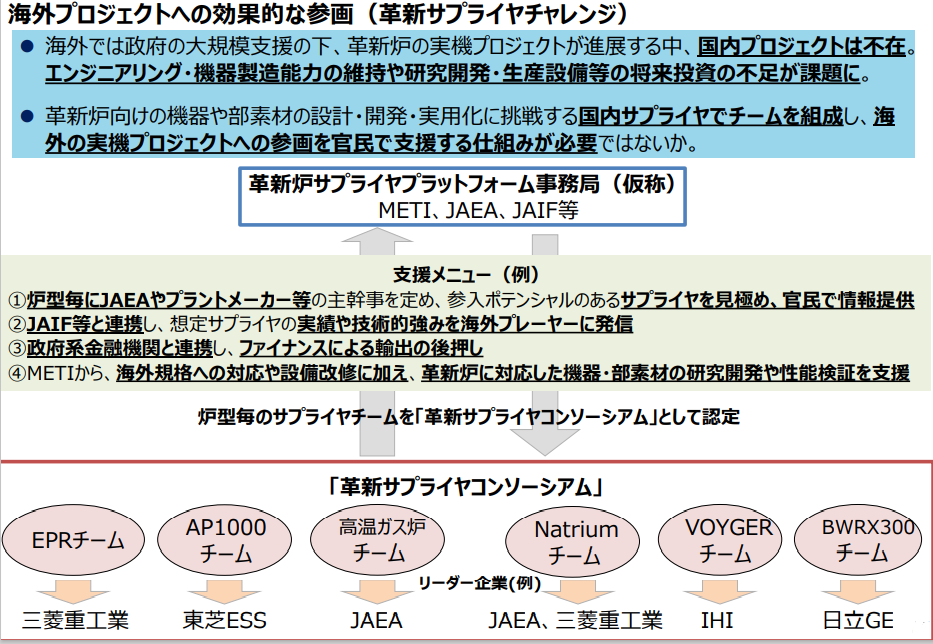

経産省が革新炉の海外市場獲得に意欲、原子力委ヒア

原子力委員会は9月6日の定例会で、8月末に取りまとめられた2023年度概算要求の原子力関連施策について、経済産業省、文部科学省、内閣府よりヒアリングを行った。その中で、経産省は、「原子力の国際協力と人材・技術・産業基盤」として、主に革新炉技術開発の取組について説明。今後、海外プロジェクトへの効果的な参画を目指し、革新炉向けの機器や部素材の設計・開発・実用化に挑戦する炉型ごとの国内サプライヤチームを「革新サプライヤコンソーシアム」として認定し、官民で支援する仕組みを構築する方向性を明らかにした。〈経産省発表資料は こちら〉革新炉開発に関しては、8月に総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉について、導入に向けた技術ロードマップが取りまとめられている。6日の原子力委員会定例会では、資源エネルギー庁原子力政策課の遠藤量太課長が経産省の概算要求について説明。軽水炉の安全性向上技術開発、高速炉開発、革新的技術開発など、原子力産業・技術支援に関しては、前年度より軒並み増額要求している。一方で、同氏は、革新炉予算について、福島第一原子力発電所事故以前、約100億円あったものの、ここ10年で半分以下に落ち込み、人材・技術基盤の維持が困難になっている現状を憂慮。今後の課題として、「民間企業を取り込んだプロジェクト組成・管理の知見蓄積が必要」と強調した。その上で、海外の市場獲得に向けて、炉型ごとに日本原子力研究開発機構やプラントメーカー等の主幹事を定め、参入ポテンシャルのあるサプライヤを見極め、官民で情報提供原産協会等と連携し、想定サプライヤの実績や技術的強みを海外プレーヤーに発信政府系金融機関と連携し、ファイナンスによる輸出の後押し経産省から、海外規格への対応や設備改修に加え、革新炉に対応した機器・部素材の研究開発や性能検証を支援――する仕組み「革新サプライヤチャレンジ」を構築する方向性を示した。炉型ごとに「革新サプライヤコンソーシアム」を組成するもので、例えば、高温ガス炉であれば原子力機構、「BWRX-300」(カナダで進められるBWR型小型モジュール炉のプロジェクト)であれば日立GEがリーダー企業となることが考えられている。経産省では今後、原子力委員会からの意見も踏まえ、研究開発や海外展開に係る司令塔機能が発揮されるよう、具体化に向けて検討を進めていく。革新炉関連では、文科省が取り組む高温ガス炉の研究開発や原子力人材育成に関しても議論が交わされ、上坂充委員長は、「国内で閉じてしまうことがないように」と強調し、米国エネルギー省(DOE)、IAEA、OECD/NEAなどとも連携が図られるよう求めた。

- 08 Sep 2022

- NEWS

-

2023年度政府概算要求が出揃う

2023年度の政府概算要求が8月31日までに各省庁より出揃った。経済産業省は、エネルギー対策特別会計として、対前年度比15%増となる8,273億円を計上。「原子力の安全性向上に資する技術開発事業」で32.5億円(対前年度比39%増)、「原子力産業基盤強化事業」で24.0億円(同約2倍)、「高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託費」で55.9億円(同29%増)と、いずれも増額の要求。引き続き、原子力産業の人材・技術・産業基盤の維持・強化、米仏との協力を通じた高速炉などの基盤技術開発を進めていく。今後の予算編成過程で金額の検討を行う事項要求としては、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策関連で「長期にわたるALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の海洋放出に伴う水産業における影響を乗り越えるための施策」などがあげられた。文部科学省は、原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組として、対前年度比24%増となる1,826億円を計上。高温ガス炉に係る研究開発の推進など、革新的な技術開発に向けた取組で235億円(対前年度比約2.5倍)、バックエンド対策で676億円(同23%増)を要求。原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進では53億円(同38%増)を計上しており、日本原子力研究開発機構の「JRR-3」と「常陽」を活用した医療用ラジオアイソトープの製造技術開発・実証にも取り組む。原子力規制委員会は、対前年度比22%増となる721億円を計上。「原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業」、「放射線監視等交付金」で、いずれも前年度より30億円超の大幅な増額要求となっている。この他、環境省は除染に伴い発生する土壌・廃棄物の中間貯蔵関連事業として1,786億円(対前年度比10%減)、内閣府は原子力防災対策の充実・強化として166億円(同58%増)をそれぞれ計上している。

- 02 Sep 2022

- NEWS