キーワード:METI

-

政府・GX実行会議が原子力政策の進め方示す、再稼働の加速など

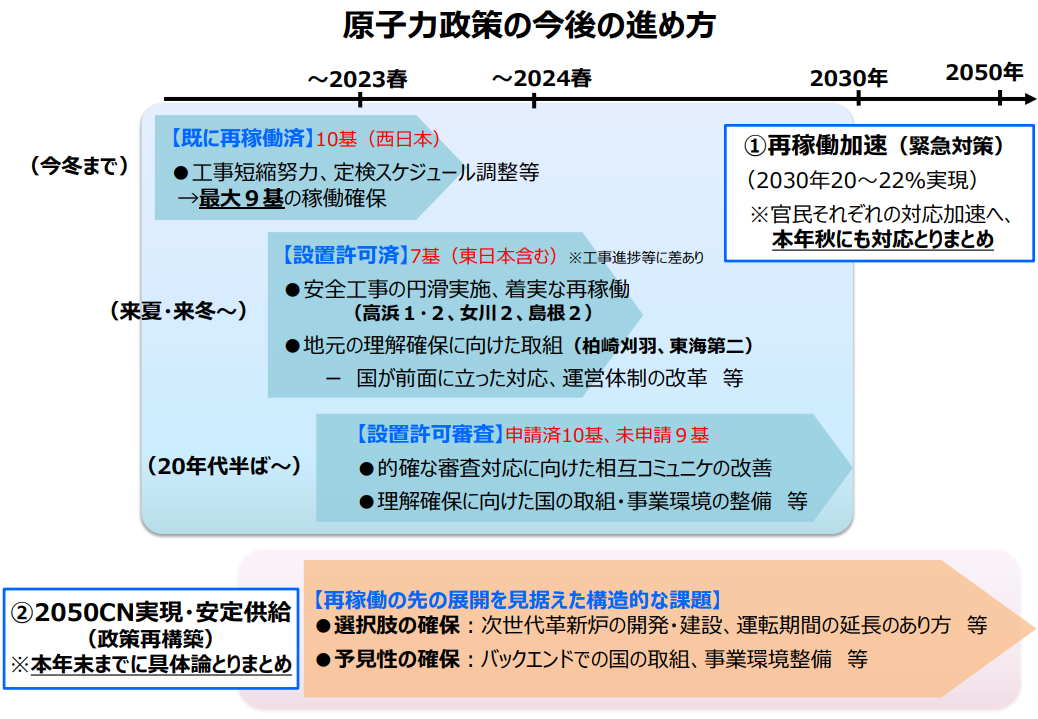

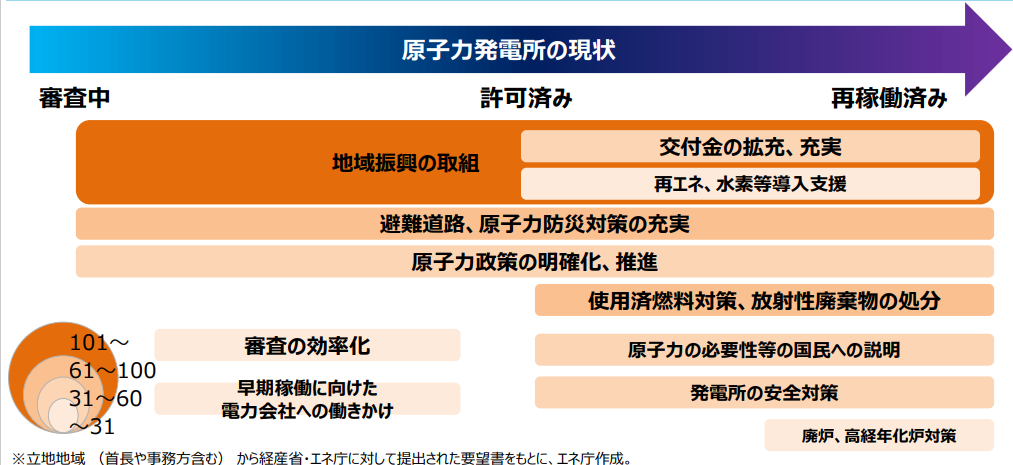

「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向けて、経済社会の変革に係る施策について検討する政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」(議長=岸田文雄首相)が8月24日、2回目の会合を開催。その中で、西村康稔経済産業相(GX実行推進担当相)は、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」として、エネルギーを巡る世界情勢や日本におけるエネルギー政策の遅滞に係る課題を整理した上で、原子力政策については、2030年までを見据え官民で再稼働の加速を図るべく今秋にも対応策を取りまとめるとした。〈配布資料は こちら〉前回、7月27日に行われた初回会合で、岸田首相は、電力・ガスの安定供給に向けて、「政治の決断が求められる項目」を明確に示すよう指示。これに対し、今回の会合で西村経産相は、原子力政策について、再稼働への関係者の総力結集安全第一での運転期間延長次世代革新炉の開発・建設の検討再処理・廃炉・最終処分のプロセス加速化――などの検討課題を提示した。国内原子力発電所の立地と再稼働に向けた現状(来夏・来冬に向けて破線囲みの7基の再稼働を目指す、資源エネルギー庁発表資料より引用)再稼働の加速化については、今冬、既に再稼働している計10基のうち、最大9基の稼働確保に向けて、工事期間短縮の努力や定期検査スケジュールの調整などを通じ設備利用率の向上を図るとともに、来夏・来冬に向けては、それ以外の新規制基準適合性審査をクリアした計7基に係る安全工事の円滑実施(高浜1・2号機、女川2号機、島根2号機)や地元の理解確保(柏崎刈羽、東海第二)が進むよう国が前面に立って対応していく。さらに、再稼働の先の展開を見据え、次世代革新炉の開発・建設、運転期間延長のあり方などに関し、年末までに具体論を取りまとめる。同日の議論を踏まえ、岸田首相は、「電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今年の冬のみならず今後数年間を見据えてあらゆる施策を総動員し不測の事態にも備えて万全を期していく」と強調。さらに、再生可能エネルギーや原子力に関しては「GXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギー」との認識を改めて示し、今後の制度設計や国民理解に係る方策の検討を加速化するとした。原子力政策に係わる政治の動きとしては、自由民主党の「原子力規制に関する特別委員会」(委員長=鈴木淳司衆議院議員)が5月に提言をまとめており、その中で、審査に伴うプラント停止期間の長期化に鑑み、審査の効率化とともに40年運転制のあり方について検討すべきなどと述べられている。今回、GX実行会議で「政治の決断が求められる項目」が示されたことに関し、翌25日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)で、杉本達治委員(福井県知事)は「立地地域の立場から評価したい」と述べ、今後、国が責任を持って原子力の将来像を明確にすべきと要望した。山下ゆかり委員(日本エネルギー経済研究所常務理事)は、再稼働の加速化に関して「短期的な電力供給の確保と2030年に向けたエネルギー政策の立て直しにとって重要」と評価するとともに、次世代革新炉の開発についても、「石油危機後、原子力技術はわが国のエネルギー安定供給の多様化を支えてきた」と期待。一方で、バックエンド対策や核燃料サイクルについて、「国が前面に立ち、長期的な整合性を念頭に方針を再確認すべき」と指摘した。同委員会では、前回9日の会合に続き、「原子力の開発・利用に当たっての『基本原則』の再確認」など、5項目からなる中間論点整理案が示された。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、「原子力の価値を再確認しておくことは政策の安定性を図る意味で重要」と強調。さらに、ものづくり基盤やサプライチェーンを維持する上で未稼働プラントの長期停止が続く現状に懸念を示し、産業競争力確保の観点から、停止プラントの早期再稼働や新規プラントの早期建設開始の必要性を訴えた。〈発言内容は こちら〉

- 25 Aug 2022

- NEWS

-

西村経産相、「危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を」と抱負

第2次岸田改造内閣発足に伴い就任した西村康稔経済産業相が8月12日、エネルギー、自動車、鉄鋼、繊維などの産業専門紙の記者団によるインタビューに応じた。1985年に「日本の将来を担う中心的な官庁」との思いから通商産業省(当時)に入省し、1999年の退官後、「より大きな視点で仕事をしたい」との決意から国政入りを目指した(2003年に衆議院議員に初当選)という西村大臣は、まず「この2つの初心をもう一度思い起こす」と強調。その上で、「コロナ禍とロシアのウクライナ侵略という2つの危機を乗り越え、強靭で柔軟な日本の経済・社会を作っていくため、今は非常に大事な局面にある。そのためのイノベーションを起こし、制度改革を行っていく。この先の5年は正に勝負だ。これまでの経験を活かし全力で取り組んでいきたい」と抱負を述べた。エネルギー需給を巡る課題に関し、西村大臣は、「燃料の着実な調達、再生可能エネルギー、原子力、火力を含め、あらゆる手を尽くしてしっかりと安定供給に努めていかねばならない」と、その重要性を改めて強調。加えて、現在、総合資源エネルギー調査会で検討が進められている電力・ガス小売全面自由化にも言及し、「総合的に取り組んでいく必要がある」とした。原子力については、「この冬に向けて、安全性の確保を大前提に、安全対策工事の加速、定期検査期間の調整などを進めながら、岸田首相の指示した『最大9基の稼働』を確保できるよう、事業者とも連携しながら着実に取り組んでいく」と明言。三井物産・三菱商事による新ロシア法人への参画に係る判断が注目されている「サハリン2プロジェクト」(日本のLNG需要量の約9%、総発電量の3%に相当)については、「権益を維持する方針は今後も変わりはない」とした上で、ロシア政府による決定の詳細を確認し意思疎通を図りながら具体的対応を検討していく考えを示した。この他、西村大臣は、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた電気自動車普及や水素還元製鉄の実用化、環境に配慮した繊維製品の社会実装を通じた日本の魅力「クールジャパン」発信などに言及。通産省勤務時代の石川県商工課長在任を契機とした地元とのつながりが今でも活きていることに触れ、地域産業の技術力支援やブランド化にも意気込みを示した。西村大臣は、内閣府経済財政政策担当相在任中(2019年9月~21年10月)、2020年3月からは安倍晋三首相(当時)の指示によりコロナ対策に係る政府対応をリードした。

- 16 Aug 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委、革新炉WGより報告受け議論

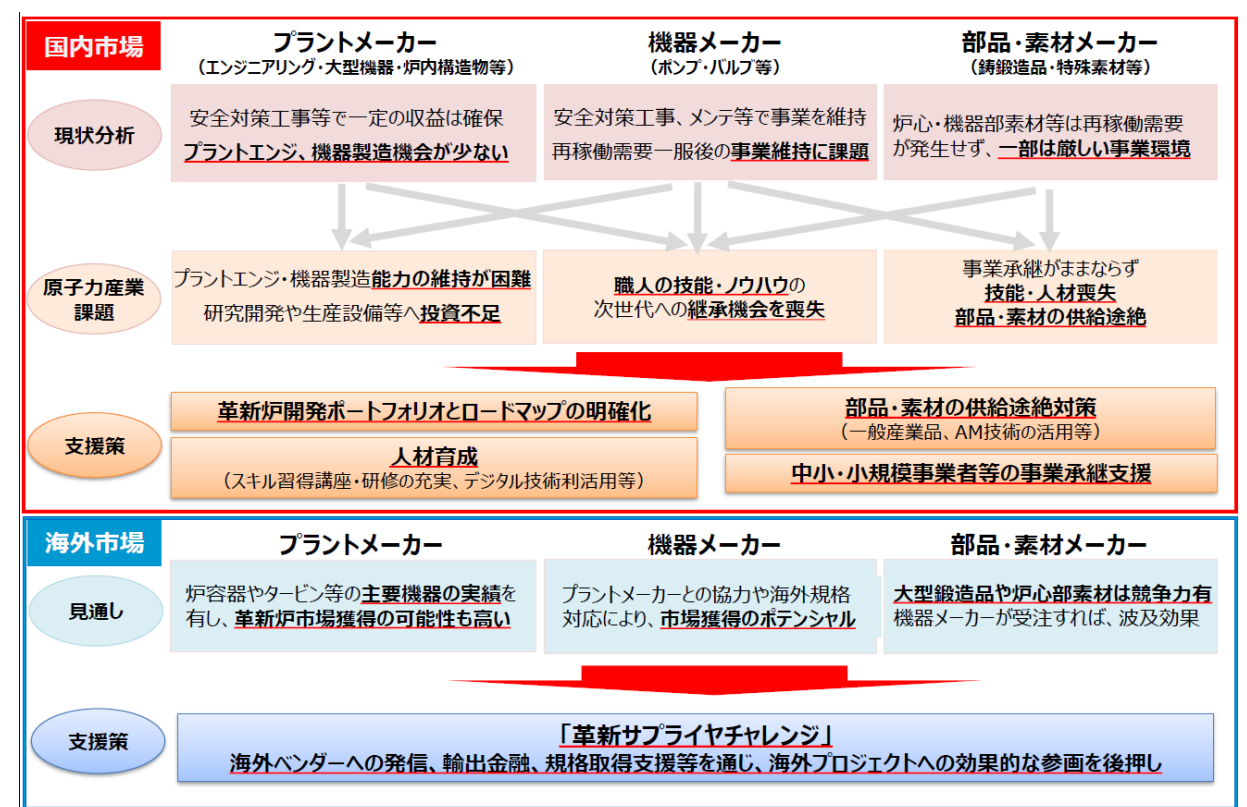

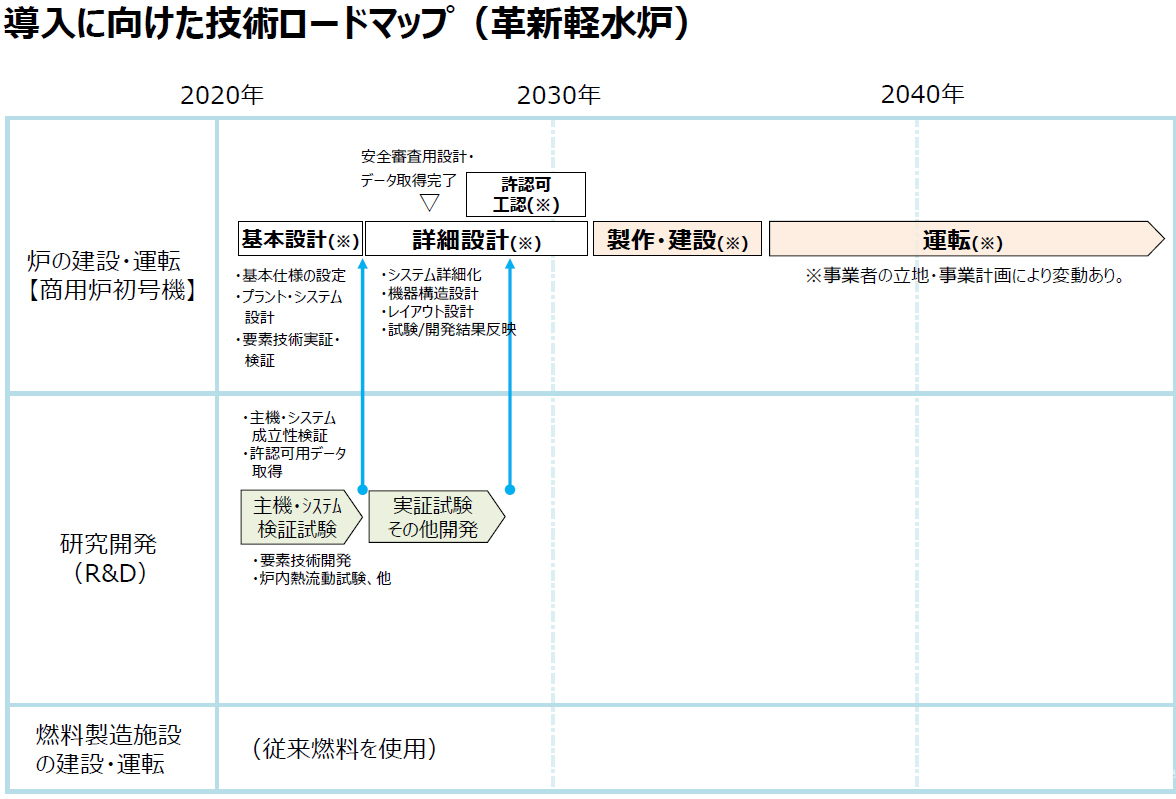

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は8月9日、同委員会下に置かれる革新炉ワーキンググループが7月29日に取りまとめた中間整理案について報告を受け意見交換。同WGは、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目的とし、4月より議論してきた。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った経済産業省の細田健一副大臣は、革新炉開発に関し、「今後のわが国の原子力技術の発展のため必要不可欠」と述べ、活発な議論を期待。同WG座長の黒﨑健氏(京都大学複合原子力科学研究所教授)が中間整理案「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」(骨子案)について説明した。2050年以降を見据えた革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉の導入に向けた技術ロードマップ、これらの技術に係る原子力サプライチェーンによる市場獲得戦略などを整理したもの。これを受け委員から、杉本達治氏(福井県知事)は、「将来の原子力規模と道筋」の明確化を要望するとともに、折しも8月9日に美浜発電所3号機事故から18年を迎えたことに際し、当時の状況を、「西川一誠知事のもと、大変緊張して対策に取り組んだ」と振り返りながら、立地地域として改めて「原子力発電は安全確保が最優先」と強く訴えた。メディアの立場から、伊藤聡子氏(フリーキャスター)も、福島第一原子力発電所事故を経験した日本として、「安全性の確保のためにも革新炉を開発するということをしっかり発信していくべき」と主張。また、技術的視点から、原子力小委員会委員長代理の竹下健二氏(東京工業大学科学技術創成研究員特任教授)は、革新炉WGによる中間整理案に関し、「色々な評価軸から俯瞰的にものを見る大変貴重な成果だ」と評価。その上で、既存炉の廃炉ラッシュも見据え、「新型炉の導入は現実的な政策」と述べるとともに、MOX燃料再処理や天然ウランの必要量など、核燃料サイクルにおける定量的評価にも言及し、「技術開発課題をパッケージ化した長期的に整合性ある原子力政策」が策定されるよう求めた。同WGの中間整理案と合わせ、今回の原子力小委員会では、資源エネルギー庁が同委の中間論点整理案として、原子力の開発・利用に当たっての「基本原則」の確認将来を見据えた研究開発態勢の再構築産業界の能動的な取組に向けた予見性の向上原子力ものづくり基盤の強化と戦略的な市場獲得立地地域との共生および国民各層とのコミュニケーションの深化――の各項目について整理。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、原子力の持続的活用・長期的な利用に関する国からの明確なメッセージ発出建設中を含めまだ再稼働していないプラントの早期稼働の実現と新増設・リプレースの検討開始原子力発電への国民理解・信頼獲得に関係者が一丸となって取り組むこと――を要望。〈発言内容は こちら〉同じく全国電力関連産業労働組合総連合の坂田幸治会長は、「既設炉の再稼働と長期安定運転の実現なくして、革新炉開発の道筋を切り拓くことは困難」と指摘。原子力事業による地域経済の活性化や雇用創出にも言及し、「人材・技術やサプライチェーンの維持・強化、そのための事業環境整備の必要性を強く打ち出すことが重要」と強調した。

- 09 Aug 2022

- NEWS

-

革新炉WG、炉型ごとの技術ロードマップ示す

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は7月29日の会合で、これまでの議論の中間整理となる「カーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ」(骨子案)を概ね取りまとめた。近く同WGの上層となる原子力小委員会に報告される。〈配布資料は こちら〉同WGは、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた海外動向や原子力全体のサプライチェーン維持・強化の必要性を踏まえ、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目的に、4月より国内研究機関・メーカーの他、米国の原子力規制委員会(NRC)や原子力エネルギー協会(NEI)とも意見交換をしながら検討を行ってきた。中間整理案では、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉について、2040~50年以降を見据え、導入までの時間軸をイメージした開発工程(研究開発、設計、製作・建設、運転など)を示す技術ロードマップを提示。また、これまでの議論から、「開発の方向性(時間軸)が不明瞭」、「具体的プロジェクトの不在、予算・制度支援の不足」、「開発体制の不備、サプライチェーンの脆弱化」、「開発活動の低下」という革新炉開発を巡る「悪循環」を指摘。その対応として、革新炉開発に係る方向性の明瞭化開発予算・施設の整備革新炉開発を支える事業環境の整備開発の司令塔機能の強化サプライチェーンの維持・強化――をあげた。委員からは、小野透氏(日本経済団体連合会資源・エネルギー対策委員会企画部会長代行)が、先般首相官邸で開かれた「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」など、エネルギー安定供給を巡る議論の高まりにも言及しながら、「新増設・リプレースに取り組む上でも、安全性向上が期待される次世代炉は国民の安心感向上につながる」と主張。その上で、革新炉開発に向けて、安全性に係る国民理解の醸成や諸外国に遜色のない予算措置を図っていくべきとした。また、高木直行氏(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)は、原子力人材育成に関わる立場から、革新炉開発の技術ロードマップに一定の評価を示す一方で、「バラバラ感」があると指摘。溶融塩炉などの研究開発にも関わった経験を持つ同氏は、炉型による燃料濃縮度の違いなどに言及し、他炉型を相互に関連させた導入シナリオやバックエンド政策を検討していく必要性を強調した。この他、新増設・リプレースとの関連性、次世代層への理解促進、司令塔機能における国・研究機関・企業の役割に関する意見が出された。これに続き同日は、高速炉開発会議の戦略ワーキンググループが、2018年12月の「戦略ロードマップ」決定以来、およそ3年半ぶりに会合を開催。戦略WGでは、安全性・信頼性経済性環境負荷低減性資源有効利用性核不拡散抵抗性、柔軟性・その他市場性――に係る高速炉サイクルの開発目標を提示。今後の議論に資するものとして革新炉WGの中間整理が参考配布された。

- 29 Jul 2022

- NEWS

-

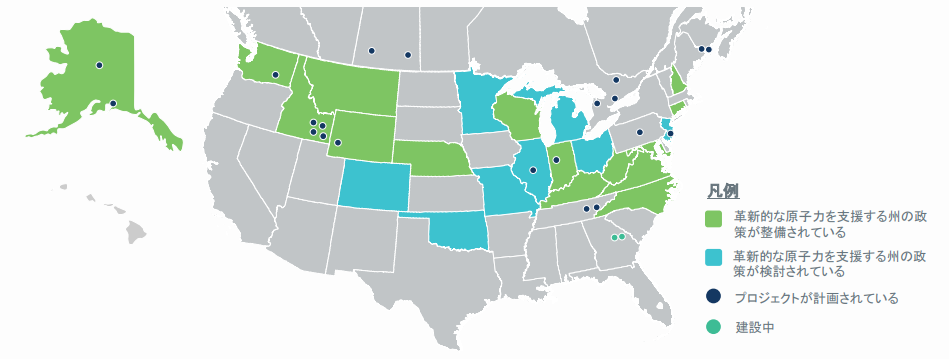

総合エネ調革新炉WG、米専門家招き意見交換

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所教授)は7月1日の会合(オンライン開催)で、米国原子力規制委員会(NRC)原子炉規制局ディレクターのモハメド・シャムズ氏、同原子力エネルギー協会(NEI)シニアディレクターのマーク・ニコル氏を招き意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉シャムズ氏は、革新炉技術に係る許認可申請の増加に備えたNRCの取組を紹介。リスク情報などを活用した「許認可近代化」を標榜し、組織の体制強化や国際協力を図っているとした。ニコル氏は北米において計画・検討されている20件以上の革新炉プロジェクトの展望を紹介。革新炉の持つ安全性、経済性を強調するとともに、2030年までに多くのプロジェクトで運転が開始されるとの見通しを示した上で、規制の効率化、強固なサプライチェーンの確立などを課題としてあげた。これに対し、同WG上層となる原子力小委員会の委員長を務める山口彰委員(原子力安全研究協会理事)が規制を向上させていく重要性を述べた上で、米国の革新炉開発における産業界と規制の関わり、国立研究機関の規制への関与について質問。ニコル氏は、許認可申請前の審査活動が一定のガイドラインの下で行われていることに関し、「申請の質も上がり、産業界としても歓迎している」とするとともに、「NRCはコンサルタントではない。規制の独立性は重要」と強調。シャムズ氏も「産業界とはある意味でパートナーシップだが、適切な独立性をキープする必要がある」と、同感の意を述べたほか、規制における国立研究機関の役割に関して、ガイドライン作成、設計のレビューなどを担っており「非常に重要だ」とした。この他、WG会合では、革新炉開発におけるサプライチェーンの維持・強化に関連し、原産協会、助川電気工業、TVE(旧東亜バルブエンジニアリング)がプレゼンテーション。原産協会からは、昨秋に154社を対象として実施したサプライチェーン調査の結果や、会員企業への海外展開支援活動の事例が紹介された。「常陽」、「もんじゅ」への電磁ポンプなどの納入実績を持つ助川電気工業は、震災を受けた原子力・エネルギー関係の売上げ減少が「転換期」となったという。同社技術の医療や自動車産業への転用例を披露した上で、再稼働が進まぬ状況下、「新たなテーマを掲げて原子力技術の活性化を」と訴えた。TVEは、バルブの主要サプライヤーとしてPWR、BWRともに多くの納入実績を持つが、新増設・リプレースによる安定的な需要が望めない見通しとともに、バルブ鋳鋼用の木型製造技術者の高齢化・後継者不足から、製造技術の維持、人材育成・技術伝承を課題としてあげた。委員からは、職人技を適切に評価する制度設計に係る要望、大学の研究施設の老朽化が人材育成に及ぼす影響を懸念する声があがったほか、革新炉開発に向けては、規制の予見性確保、海外展開に伴う多様なニーズに対応した政府の支援策、投資計画に関連して商業化を見据えた議論の必要性などに関する意見が出された。

- 01 Jul 2022

- NEWS

-

原子力小委、地域共生と国民理解の促進について議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は6月30日、地域との共生と国民理解の促進について議論。今回の議論に関連し、同調査会委員の他、全国原子力発電所立地市町村協議会(全原協)の渕上隆信会長(敦賀市長)が出席した。〈配布資料は こちら〉地域との共生に関し、資源エネルギー庁が立地自治体の人口動態、産業構造、課題、地域振興に関する取組支援例について整理。立地地域から2019~21年に寄せられた要望書をもとにした分析によると、原子力発電所の稼働状況にかかわらず、「再生可能エネルギー導入を含めた地域振興の取組支援」、「避難道路など、原子力防災対策の充実」、「原子力政策の明確化・推進」に関する要望が多く、再稼働に係る許可前では審査の効率化、許可後ではバックエンド対策や国民理解に関する要望が多くなっていた。全国紙5紙の原子力発電に関する世論調査の推移比較(資源エネルギー庁発表資料より引用)また、国民理解に関し、資源エネルギー庁が原子力発電に関する世論調査結果の推移から「福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電の再稼働について、最近、肯定意見が増加し否定意見が減少」との分析を示したのに対し、渕上会長は、「理解が進んているようにも感じるが、特に電力消費地における理解は十分とはいえない」と懸念を表明。安全確保に厳しい目を向けている立地地域の一方で、消費地・遠隔地の人たちに対しては、「安心を担保し不安を払しょく」するよう、インスタグラム、YouTube、漫画なども活用したわかりやすい理解活動の有効性を示唆した。情報発信に関し、越智小枝委員(東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座准教授)は、SNSやホームページを通じた発信について、それぞれ「感情をあおる記事だけが拡散することがある」、「調べようとする人にしか伝わらない」などと、信頼や関心を醸成する上での難しさを指摘。さらに、「過剰に不安を払拭しようとすることが却って不信感につながる」などと危惧した上で、目的や世代に応じた細やかな情報発信戦略のデザイニングがなされる必要性を訴えかけた。また、松村孝夫専門委員(電気事業連合会原子力開発対策委員長/関西電力副社長)は、事業者によるコミュニケーション活動・地域共生の取組について紹介。地域共生と理解促進の双方に関連し、伊藤聡子委員(フリーキャスター)は、「原子力発電所に従事する人を通じて『地域の美味』などを発信することで、『地域愛』も含め信頼関係が醸成されるのでは」と提案した。政策立案プロセスにも関連し、消費者の立場から村上千里委員(日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事)が「民意を反映した意思決定」を主張。一方で、エネルギー安全保障の観点から遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、「国民の賛同だけが判断基準であってはならない」と指摘した。地域振興の関連では、先般、立地自治体、国、事業者の参画による「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」(2021年6月創設)が、「ゼロカーボンを牽引する地域」、「スマートで自然を共生する持続可能な地域」を将来像に掲げ、水素・アンモニア供給拠点など、40の取組に係る工程表を取りまとめたところだ。これについて、杉本達治委員(福井県知事)は、「嶺南地域の将来像を描く意義深いもの」と評価し、他の立地地域への水平展開にも期待を示した。新井史朗専門委員(原産協会理事長)は、立地自治体も含まれる会員組織やメディアを通じた情報提供・意見交換、地域組織とも連携した立地地域相互間の情報共有などの取組を紹介。原子力発電所の運営に地域が深く関わっている現状から、「地域産業全体の技術力向上や経済波及効果のメリット」を踏まえた原子力政策が示されるよう求めた。また、学生向けのエネルギーに関する出前講座の経験から、「答えの押し付けではなく、データを提供して考えてもらう双方向の取組が理解の向上につながる」と強調した。〈発言内容は こちら〉

- 30 Jun 2022

- NEWS

-

規制委、HLW地層処分に関しエネ庁・NUMOよりヒア

原子力規制委員会は6月29日の定例会合で、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の松山泰浩氏、原子力発電環境整備機構(NUMO)の近藤駿介理事長らを招き、高レベル放射性廃棄物(HLW)の地層処分に係る取組についてヒアリングを行った。規制委員会では、処分地選定に向けた寿都町・神恵内村における文献調査開始など、地層処分に係る動きを受け、文献調査に続くプロセスとなる概要調査、精密調査、施設建設(いずれも地域の意見に反して先へは進まない)の地区選定時における「安全確保上少なくとも考慮されるべき事項」(考慮事項)の検討に1月より着手。定例会合の場で随時、集中的に議論し、6月8日には、避けるべき断層、火山、鉱物資源の鉱床などについて整理した考慮事項の案文を取りまとめた。エネ庁・松山電力・ガス事業部長29日の会合で、松山氏は、高レベル放射性廃棄物の地層処分について、「原子力発電を持続的に活用していく上で、必ず解決せねばならない重要な課題」との認識から、NUMOと連携し着実に進めていく姿勢を改めて強調。さらに、「非常に長期間にわたる廃棄物管理を安全かつ実施可能な形で行わねばならない」と、処分事業の特徴を述べた上で、「地域固有の文献データに基づく調査と並行し地域の方々との対話を深めている」と、現状を説明。考慮事項案に関しては、「処分事業に係る安全性評価は地域の安心感の観点からも非常に重要」として、意義あるものとの認識を示した。NUMO・近藤理事長また、近藤理事長は、地層処分に関係する地域の科学的特性を色分けした全国地図「科学的特性マップ」公表(2017年)を契機とする全国での広報活動を引き続き実施し、寿都町・神恵内村においては「対話の場」を通じ情報提供・意見交換に努めていると説明。海外の安全規制機関の取組についても議論となる現状から、日本の規制機関として考慮事項案が示されたことに関し「ありがたく受け止める」と述べた。これに対し、更田豊志委員長は、「これから先、まだまだ長いプロセス。社会とのコミュニケーションは大変重要」と強調。先行する欧州諸国の安全規制機関の動きも参考に「この問題に相応しい関わり方をしていきたい」などと述べた。考慮事項については、7月8日までパブリックコメントに付されている。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

- 29 Jun 2022

- NEWS

-

原産協会が定時社員総会開催、今井会長「原子力の最大活用」を強調

原産協会は6月16日、日本工業倶楽部(東京千代田区)で定時社員総会を開催した。開会に際し、今井敬会長(日本経済団体連合会名誉会長)が挨拶。今井会長は、昨今のウクライナ情勢に伴うエネルギー需給ひっ迫への懸念も示し、「エネルギーの危機的な状況を、原子力の最大活用によって一刻も早く改善していかねばならない」と強調。さらに、5月に政府が「クリーンエネルギー戦略」策定に向けた中間整理を取りまとめ、その中で「再生可能エネルギーと並んで、原子力を最大限活用する」ことが明記されたことに触れ、改めて「再稼働の着実な進展や、既設炉の徹底活用、将来の新増設・リプレースなど、原子力の最大限活用について強く訴えていきたい」と述べた。また、原子燃料サイクルの中核として2022年度上期にしゅん工が予定される六ヶ所再処理工場については、「今回こそは無事にしゅん工することを願っている」と期待を寄せた上で、「わが国における原子燃料サイクルの一日も早い確立と、最終処分事業の着実な進展に一層の努力をしていきたい」と表明。この他、高品質なサプライチェーンの維持、優秀な人材の育成と確保、原子力に係る社会全体の理解の必要性を述べた上で、原産協会として、「国民理解の促進」、「人材の確保・育成の推進」、「国際協力の推進」を3本柱に、原子力産業の再生に向けて取り組んでいく姿勢を示した。続いて、来賓挨拶に立った経済産業省の岩田和親大臣政務官はまず、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、福島の復興を最重要課題に位置付け取組を進めていくことを改めて強調。さらに、昨今のウクライナ情勢や3月の東日本における電力需給ひっ迫を振り返り、「原子力を含め、わが国のエネルギー安定供給の重要性を再確認するきっかけとなった」とした上で、2022年度の厳しい電力需給見通しを踏まえた政府による対策に関し、参集した会員企業らに対し理解・協力を求めた。再稼働の円滑な進展に向けては、「産業界と連携し的確な安全審査対応をサポートするとともに、国も前面に立ち、立地自治体、関係者、社会全体の理解と協力を得られるよう粘り強く取り組んでいく」と述べた。また、文部科学省研究開発局長の真先正人氏が末松信介大臣の挨拶を代読。「原子力イノベーションの創出に向け産業界と一体となって取り組んでいく」などと、原子力人材・技術基盤の維持・強化に向けた姿勢を示した。島田新副会長が総会後の会員交流会で就任挨拶今回の総会では7名の理事交替を決定。副会長については、宮永俊一氏(三菱重工業会長)が退任し、島田太郎氏(東芝社長)が就任した。

- 17 Jun 2022

- NEWS

-

総合エネ調基本政策分科会が10か月ぶりに開かれる

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が6月14日、約10か月ぶりに開かれた。分科会では、同調査会と産業構造審議会の合同会合による「クリーンエネルギー戦略」策定に向けた中間報告を受け、昨秋策定されたエネルギー基本計画も踏まえ意見交換。委員からは原子力政策に関する意見も多くあがった。〈配布資料は こちら〉「クリーンエネルギー戦略」は岸田内閣が掲げる重点政策の一つで、気候変動問題を、新たな市場を生む成長分野へと転換していく具体的道筋とするもの。合同会合では、2021年12月より検討を開始。5月13日には、昨今のウクライナ情勢や電力需給ひっ迫も踏まえたエネルギー安全保障の確保を始め、成長が期待される産業(水素・アンモニア他)ごとの具体的道筋、需要サイドのエネルギー転換などに係る政策対応を中間整理としてまとめた。中間整理では「再生可能エネルギー、原子力など、エネルギー安全保障および脱炭素効果の高い電源を最大限活用」と明記されたが、原子力政策に関し、福井県知事の杉本達治氏は、革新炉の研究開発投資見込みが他の脱炭素関連技術と比べ低いことをあげ、「どのように安全性を高めながら持続的に活用していくのか」などと懸念し、新増設・リプレースも含めた長期的展望が明確に示されるよう切望。また、エネルギー基本計画にも記載された高温ガス炉や高速炉の研究開発推進に関し、国際大学大学院国際経営学研究科教授の橘川武郎氏は、水素製造やバックエンド対策への有用性を述べた上で、「新しい技術との関連で原子力の意義を明確にすべき」と強調した。同調査会下、原子力小委員会の委員長を務める原子力安全研究協会理事の山口彰氏は、「日本がこれまで進めてきた核燃料サイクルのポテンシャルを明確に」としたほか、米国・英国の動向を踏まえサプライチェーン・技術力の維持・強化が図られるよう基本政策分科会での議論を求めた。プルサーマルにも関連し、MOX燃料のフル装荷を目指す電源開発大間原子力など、建設中の原子力発電所の早期運転開始に向け検討を急ぐべきとの意見もあった。

- 15 Jun 2022

- NEWS

-

政府「電力需給に関する検討会合」を5年ぶりに開く、総合対策を決定

2022年度の夏季・冬季の電力需給見通しが極めて厳しい状況にあることを踏まえ、政府は6月7日、関係閣僚らによる「電力需給に関する検討会合」を5年ぶりに開き、(1)供給対策、(2)需要対策、(3)構造的対策(予備電源の確保、燃料の調達・管理の強化など)――を3本柱とする総合対策を決定した。2022年度は夏・冬とも電力需給は極めて厳しい見通し(資源エネルギー庁発表資料より引用)資源エネルギー庁では、10年に1度の厳しい暑さ・寒さを想定し、夏季・冬季の電力需給を検証。それによると、今夏、7月の電力供給は東北・東京・中部エリアで安定供給に最低限必要な予備率3%を辛うじて上回る3.1%と非常に厳しい見通し。さらに、冬季は、1、2月、本州内の東北を除く全エリアで予備率3%を確保できず、東京エリアでは予備率がマイナスとなることが見込まれており、「国民全体で一層の節電に取り組まなければ、2022年度はさらなる電力需給ひっ迫に直面する恐れがある」と危惧されている。資源エネルギー庁が検討中の省エネ・節電を呼びかけるリーフレット(資源エネルギー庁発表資料より引用)萩生田光一経済産業相は、同日の閣議後記者会見で、供給対策として、休止電源の稼働、追加的な燃料調達、再生可能エネルギーや原子力など、非化石電源の最大限の活用を図るとしたほか、需要対策として、「この夏は節電の数値目標は定めないが、全国を対象にエアコンの室内温度を28℃に設定する、不要な照明は消すなど、できる限りの節電・省エネに協力して欲しい」と強調。東日本で原子力発電所の再稼働が進まぬ現状に関しては、「電力安定供給の確保に当たって、原子力発電所の再稼働は重要。東日本に限らず再稼働が円滑に進むよう、産業界に対し事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけるとともに、国も前面に立ち、立地自治体など、関係者の理解を得られるよう粘り強く取り組んでいく」と述べた。資源エネルギー庁では、現在、省エネ・節電を呼びかけるリーフレットの作成を急いでいる。3月の東日本における電力需給ひっ迫などを踏まえ、総合資源エネルギー調査会では、これまでにない頻度で会合を開き、電力需給見通しの精査、対策の検討を重ねている。4月以降では、定期検査に伴い3月から停止している関西電力高浜3号機(PWR、87万kW)が、設備トラブルにより工事終了時期が未定となり、夏季、冬季とも供給力の見通しが減少。一方で、石炭ガス化複合発電(IGCC)実証試験機の勿来IGCCパワー(石炭、52.2万kW)、広野IGCCパワー(石炭、54.3万kW)や、JERA姉崎新1~3号機(LNG、各64.7万kW)など、定期点検期間の短縮や試運転開始時期の前倒しにより追加の供給力となり得るプラントもある。

- 07 Jun 2022

- NEWS

-

2021年度エネルギー白書が閣議決定、ウクライナ情勢による影響分析など

2021年度のエネルギーに関する年次報告(エネルギー白書)が6月7日、閣議決定された。1年間のエネルギーを巡る状況と主な施策をまとめたもので、(1)その年の動向を踏まえた分析、(2)内外のエネルギーデータ集、(3)施策集――の3部構成。第1部では、毎年の「福島復興の進捗」に加え、「カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応」、「エネルギーを巡る不確実性への対応」をテーマにまとめている。白書の序文では、2021年度を振り返り、「『S+3E』、すなわち、安全性(Safety)、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)のうち、とりわけエネルギー安定供給にとって死活的な課題が投げかけられた年だった」と強調。第一に2022年2月24日のロシア軍によるウクライナ侵略、第二に世界的なエネルギー需給のひっ迫と価格高騰、第三に日本における電力需給のひっ迫があったと、エネルギーを巡る昨今の課題を列挙。記憶に新しい3月22日の電力需給ひっ迫に関しては、史上初の「需給ひっ迫警報」発令の背景・要因として、気温低下に伴う暖房使用増、天候不順による太陽光発電の低迷、3月16日の福島県沖地震による火力発電の被害をあげた上で、「東日本では、原子力発電が稼働していなかった。今回の事案を通じて、エネルギーを安定供給することの重要性が改めて確認された」と述べている。こうした背景から第1部でまとめた「エネルギーを巡る不確実性への対応」では、ロシアによるウクライナ侵略によるエネルギーへの影響について、(1)欧州は化石燃料のロシア依存度が高い、(2)ロシア国営企業ガスプロムのEU向け天然ガス輸出量が2021年末に向けて減少、(3)ガスプロムの長期契約価格の決定方法は天然ガス連動が大半を占めることから価格高騰に直結――と分析。エネルギー価格高騰に対する各国の政策対応として、中長期的に「原子力や石炭を含む化石燃料に対する評価が見直される傾向にある」としており、英国における原子力の資金調達を支援する枠組「規制資産モデル」(RABモデル)の検討を例示したほか、フランスについては「2050年までに最大14基の原子力発電所が新設される可能性があり、建設は早ければ2028年に開始する予定」などと述べている。

- 07 Jun 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委、安全性向上の取組と廃止措置について議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)は5月30日の会合で、安全性向上の取組と廃止措置について取り上げた。〈配布資料は こちら〉同小委員会では2014~18年、「自主的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ」において、廃炉を含む軽水炉の安全技術・人材の維持・発展について重点的に議論。これを受けて、2018年7月、電気事業者・メーカーが中心となり関係者の連携をコーディネートし安全性向上の取組を進める中核的組織として原子力エネルギー協議会(ATENA)が設立された。自主的安全性向上に向けた産業界の枠組(資源エネルギー庁発表資料より引用)今回の会合で、資源エネルギー庁は、産業界が自主的・継続的な安全性向上の取組を進めるため立ち上げたATENA、原子力安全推進協会(JANSI、2012年設立)、電力中央研究所原子力リスク研究センター(NRRC、2014年設立)の役割を整理した上で、議論の視点として、(1)自己評価、(2)外部の目(組織外からの意見を積極的に取り入れ改善に活かしていく仕組みの検討)、(3)役割の最適化、(4)双方向コミュニケーション――を提示。廃止措置については、国内で廃炉が決定した18基(福島第一原子力発電所を除く)に係る工程を見据え、原子炉を解体する「第3段階」が2020年代半ば以降に本格化する見通しを示し、事業者間連携、廃炉実務(解体廃棄物の処分・保管場所など)、資金確保などの課題を掲げ議論に先鞭をつけた。また、電気事業連合会原子力開発対策委員長を務める関西電力の松村孝夫副社長は、安全性向上の取組に関し「ATENA、JANSI、NRRCは、設立後一定の成果を上げてきているが未だ道半ばの状況」と、廃止措置については「国内での廃止措置作業に係るノウハウの蓄積はまだ不十分」などと、事業者を取り巻く現状を自己評価。今後本格化する廃止措置作業を安全かつ円滑に進め、工程・費用のさらなる効率化を図るため、(1)電力会社間の連携、(2)グレーデッドアプローチ(分類したリスクに応じ最適な安全対策を講じていく考え方)の適用、(3)クリアランスの推進、(4)解体廃棄物の処理・処分の推進――に係る課題について関係者と協議していくとした。有用資源の再利用につながるクリアランスに関しては、現在、廃止措置が進展する中部電力浜岡原子力発電所1、2号機の解体作業で発生したクリアランス金属が同発電所敷地内の側溝用蓋に加工・再利用されている事例を紹介。今後も確実・早急な社会定着を目指し、電力業界内だけでなく業界外での再利用方法も含め、電力会社間で連携し検討していくことが必要だとした。これを受け委員らによる意見交換の中で、福井県知事の杉本達治氏は立地地域の立場から発言。先般、関西電力が国内初の40年超運転を昨夏開始した美浜3号機の長期運転支援に向けてIAEAの「SALTO」(Safety Aspects of Long Term Operation)チーム受入れを決定したことに言及したほか、ATENAに対して「海外における最新の知見も収集しながら、単に効率化ということではなく地元の安全をより高めていく観点からも効果的な安全対策を提言してもらいたい」と要望。また、廃止措置に関し、周辺設備を解体する「第2段階」にあるプラント6基のうち3基が福井県内に立地するとして、廃炉に伴い発生する放射性廃棄物の処分に係る国の関与、廃炉・リサイクル産業の創出を課題として掲げ、合理的な規制基準の整備、クリアランス制度の社会定着に向けた国民理解促進の必要性などを訴えた。諸外国における廃炉実施体制(資源エネルギー庁発表資料より引用)廃炉の実施体制に関し、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授の遠藤典子氏は、民間エンジニアリング会社や国営機関が主体となる米国・英国の事業環境を参考に「日本も決定しなければならない時期にきている」と示唆。また、WiN-Japan(原子力・放射線分野で働く女性たちによる組織)理事の小林容子氏は、5月23~26日に東京で開催された「WiN年次大会」の廃炉に関するセッションで、各国参加者から作業者のリスク低減や社会とのコミュニケーションの重要性が述べられたことを紹介した。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、安全性向上に向けて、ATENA、JANSI、NRRC、それぞれによる取組の成果が上がることを強く期待。さらに、「米国では産業界による活動が安全規制にも適切に反映され、結果、原子力発電所の設備利用率が毎年90%を超えている」などと、海外の動きにも言及し、高品質な運転管理が達成されるよう「周辺事業者も含めたサプライチェーン全体の安定した事業環境」構築の重要性を強調した。〈発言内容は こちら〉

- 31 May 2022

- NEWS

-

日米首脳会談で共同声明、原子力協力の強化が盛り込まれる

岸田文雄首相は5月23日、来日中のジョー・バイデン米国大統領と首脳会談を行い共同声明を発出。原子力については、「CO2を排出しない電力および産業用の熱の重要かつ信頼性の高い供給源」として重要性を認識した上で、革新的原子炉・小型モジュール炉(SMR)の開発・世界展開、原子力サプライチェーンの構築などに向け、両国間の協力を拡大していくとした。また、会談で両首脳は「核兵器のない世界」に向けて協働する意思を改めて確認。岸田首相は、2023年に日本が議長国を務めるG7サミットの開催地を、「平和へのコミットメントを示すのにふさわしい場所」として、広島に決定したことを紹介した。萩生田光一経済産業相は24日の閣議後記者会見で、今回の日米首脳会談に言及。去る5月2~6日の米国訪問の際、ジェニファー・グランホルム・エネルギー省(DOE)長官との会談で合意した「日米クリーンエネルギー・エネルギーセキュリティ・イニシアチブ」(CEESI)の設立が共同声明に盛り込まれたことを「大きな成果」と歓迎。CEESIは、昨今のウクライナ情勢を踏まえ、水素・アンモニア、CCUS(CO2の回収・利用・貯留)/カーボンリサイクル、原子力、再生可能エネルギーなど、幅広いクリーンエネルギー分野を推進していく枠組みで、萩生田経産相は「米国との連携を一層強化していきたい」と強調した。また、今回の共同声明では、月面の有人探査を目指す「アルテミス計画」に日本人宇宙飛行士を含めることが明記され、これに関し、萩生田経産相は、文部科学相時にNASA長官との共同宣言署名を行った経緯を振り返りながら、「経産省としてもしっかり協力していく」としたほか、「月面車両のローバーは日本の、自身の地元、トヨタ自動車(東京都八王子市内の同社研究所)の技術でもある」などと述べた。

- 24 May 2022

- NEWS

-

萩生田経産相、福島第一ALPS処理水に係る規制委「審査書案」了承受け発言

萩生田光一経済産業相は、5月20日の閣議後記者会見で、東京電力福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに係る設備・関連施設の基本設計について原子力規制委員会が同18日に「審査書案」を了承したことに関し発言。今後のALPS処理水の処分に向け、萩生田経産相は、「国際的専門機関であるIAEAに客観的立場から厳正に確認してもらい、高い透明性をもってその確認結果を発信するとともに、生産者から流通・消費者に至るまで、サプライチェーン全体に対し繰り返し丁寧に説明していく」と述べ、地元を始めとする国民の理解醸成に政府一丸で取り組んでいく姿勢を改めて示した。東京電力では来春のALPS処理水希釈放出設備・関連施設の設置完了を目指している。ALPS処理水の海洋放出開始に関し、萩生田経産相は、「肌感覚で理解度を深めていくものであって、アンケートで『何%の方々が了解した』からとか、投票で決めるといった性格のものではない。一人一人心配している項目は違う」などと述べ、事故発生から11年にわたり積み重ねられた復興の取組が無にならぬよう、風評対策にきめ細かな対応を図っていく考えを繰り返し強調した。規制委員会では、2021年12月に東京電力からの審査申請を受け、原子炉等規制法とALPS処理水の処分に係る政府基本方針(2021年4月決定)に則って審査を実施。18日に了承した「審査書案」については現在、1か月間の意見募集に入っており、寄せられた意見を踏まえ7月中にも正式決定となる運び。東京電力は、「自治体の安全確認、IAEAのレビュー等に真摯に対応するともに、安全を確保した設備設計や運用、科学的根拠に基づく正確な情報の国内外への発信、モニタリング強化など、政府の基本方針を踏まえた取組をしっかりと進めていく」としている(東京電力発表資料は こちら)。また、原産協会の新井史朗理事長は、20日夕方の記者会見で、「東京電力には引き続き安全を確保しながら設備の設計・運用を進めるとともに、周辺地域の方々の不安や懸念を解消してもらうよう努めてもらいたい」とコメントした。

- 20 May 2022

- NEWS

-

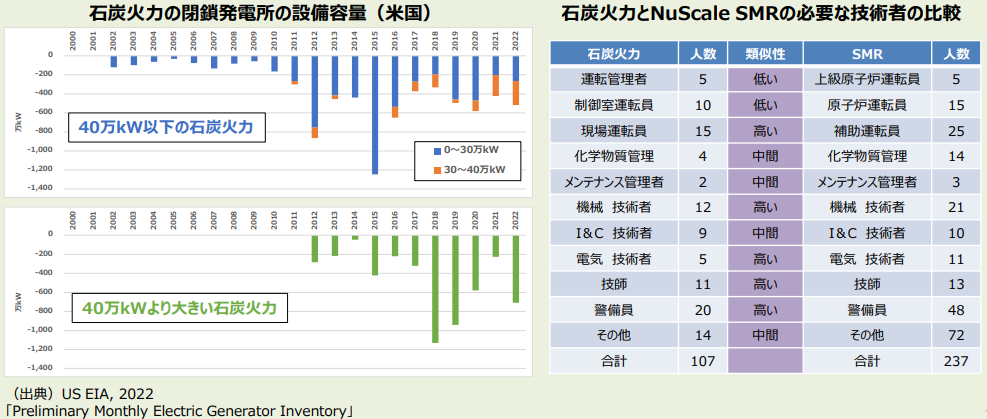

総合エネ調革新炉WG、米テラパワー社他よりヒア

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)は5月19日、2回目の会合を開催。米国テラパワー社、同ニュースケール社からの発表を受け、革新炉開発の海外動向・国際連携を中心に議論した。同WGは、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ことを目指し4月20日に始動したもの。〈配布資料は こちら〉米国エネルギー省(DOE)の原子力サプライチェーンに関する報告書によると、「米国では、今後高経年化石炭火力の多くが閉鎖され、石炭火力の設備容量を同規模の小型モジュール炉(SMR)にリプレースすることにより、既存送電線の活用および労働者の再雇用ができる」との分析結果が示されている。また、日立製作所が米国GE日立・ニュクリアエナジーと共同開発するBWR型SMR「BWRX-300」に関しては、カナダのオンタリオ州営電力(OPG)で最速2028年の運転開始を目指すプロジェクトが進んでいるが、同プロジェクトでは、製造建設段階(7年間)で約1,700人/年、運転段階(60年間)で約200人/年の雇用創出が図られる見込みだ。NATRIUMのイメージ図(テラパワー社発表資料〈仮訳〉より引用)テラパワー社からは、エンジニアリングディレクターのエリック・ウィリアムズ氏が小型ナトリウム冷却高速炉「Natrium」の開発状況を説明。同氏は、その立地に関し、原子炉建屋や燃料建屋などを配置する「ニュークリアアイランド」と、蒸気発生器やタービン建屋などを配置する「エネルギーアイランド」に敷地を二分した完成イメージを披露。初号機はワイオミング州で閉鎖される石炭火力の代替として建設が計画されており、ウィリアムズ氏は、建設ピーク時に2,000~2,500人、プラント稼働時に200~250人のフルタイム雇用が創出されるとの試算を示した上で、「地元のコミュニティが非常に前向きにとらえており喜ばしい」などと述べた。ニュースケール社がイメージする発電所のアートコンセプト(同社発表資料より引用)また、ニュースケール社からは、共同創業者兼最高技術責任者のホセ・レイエス氏が同社の開発するPWR型のSMRについて紹介。蒸気発生器と原子炉圧力容器を一体化した小型かつシンプルな設計のモジュール炉(出力5~7.7万kW、直径4.5m、高さ23m、重さ800トン)を最大12基輸送・設置し大型炉にも遜色のない90万kW程度の出力を可能とするコンセプトに関し、同氏は、「これまでの原子炉とはまったく異なり『工場で作る』もの」と強調。さらに、外部電源や送電網の喪失時にも対応できる運転機能として、単一のモジュール起動でプラントへの給電を可能とする「ブラックスタート」や「アイランドモード」を備えるなど、レジリエンス強化も図っているとした。日本原子力研究開発機構、三菱重工業他は2022年1月にテラパワー社と覚書を締結。ニュースケール社のプロジェクトにも昨春の日揮・IHIに続き、同年4月には国際協力銀行が出資を発表するなど、海外の革新炉開発への国内企業・機関の進出機運も高まっているが、今後の国際連携に関し、委員からは各国との価値観共有や国民理解の必要性などを訴える意見があった。地域との協働や啓発に関し、レイエス氏は、地元大学へのプラントシミュレーター提供について紹介するなど、次世代層への理解活動にも力点を置くニュースケール社の取組姿勢を強調した。この他、今回のWG会合では、バックエンド問題の関連で、同WG上層の原子力小委員会の委員長代理を務める東京工業大学科学技術創成研究院特任教授の竹下健二氏が、同学と原子力機構との共同開発による「統合核燃料サイクルシミュレーター『NMB4.0』」について紹介。技術導入の段階ごとに2150年までに発生する使用済燃料に基づいた廃棄物処分場面積の試算結果を示した上で、革新炉の廃棄物問題について「これまで横断的に評価されてこなかった」と指摘し、WGでの議論を求めた。

- 19 May 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委員会、核燃料サイクルと最終処分について議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が5月10日に行われた。昨秋の第6次エネルギー基本計画策定を受け、同小委員会は2月に行われた会合で、議論していくべき具体的論点を、(1)着実な再稼働、(2)革新的な安全性向上に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と高レベル放射性廃棄物の最終処分を含むバックエンド課題への取組――に整理。今回会合では、核燃料サイクルと最終処分に焦点を当てた。〈配布資料は こちら〉核燃料サイクルの中核を担う日本原燃六ヶ所再処理工場は、2022年度上期のしゅん工が予定されている。同日は、事業者として、電気事業連合会から原子力開発対策委員長の松村孝夫氏(関西電力副社長)が、日本原燃から増田尚宏社長が出席。松村氏は、(1)日本原燃への支援、(2)プルトニウム利用の促進、(3)使用済燃料対策、(4)使用済MOX燃料の扱い――に係る取組状況を説明。増田社長は、「原子力発電のメリットを最大限享受するには、原子燃料サイクルの一日も早い確立が必要」と強調する一方、「設備が10年以上の長きにわたり停止している」と、六ヶ所再処理工場の操業に係る懸念を述べた上で、安全・安定運転を確実に実施するためのアクションプランを定め、運転員の技術力維持・向上、重大事故対処に係る訓練などに取り組んでいるとした。また、最終処分に関しては、原子力発電環境整備機構の近藤駿介理事長が、全国で行っている対話・広報活動、処分地選定に向け文献調査が進められている北海道寿都町・神恵内村での「対話の場」開催の状況、文献調査の進め方、技術開発の状況について説明。4月には原子力小委員会下の放射性廃棄物ワーキンググループが約2年半ぶりに文献調査開始後では初めて招集されており、文献調査の評価や実施地域の拡大に関する意見が出ている。これらの説明を受け委員らが意見交換。再稼働が進む原子力発電所を立地する地域として、福井県の杉本達治知事は、核燃料サイクル、使用済燃料対策の推進に関し、「国が前面に立って取組を進めるべき」と改めて強調。六ヶ所再処理工場については、「しゅん工の延期が繰り返されており、着実に稼働させることが核燃料サイクル政策全体に対する国民の信頼につながる」と述べた。産業界からは、専門委員として、原産協会の新井史朗理事長、全国電力関連産業労働組合総連合の坂田幸治会長が、核燃料サイクルを進める意義、課題についてそれぞれ発言。新井理事長は、次世代層に対する理解活動の促進に向け、「原子燃料のリサイクルによる資源の有効利用や放射性廃棄物の減容は、SDGsに欠かせない概念ともいえる『サーキュラーエコノミー、循環経済』にもマッチしている」との視点からも情報発信に努めていきたいとした〈発言内容は こちら〉。坂田会長は、六ヶ所再処理工場・MOX燃料工場における近年の離職者数に関し「年間50~60名程度にまで増加しており、特に約半数を入社3年以内の若者が占めている」などと述べ、人材・技術基盤の空洞化を懸念。国に対し、原子力・核燃料サイクル政策の推進に向け、官民一体によるオールジャパン体制での取組を強化していくよう求めた。核燃料サイクルの包括的な評価に関し、東京工業大学科学技術創成院特任教授の竹下健二氏は、同学の研究グループが日本原子力研究開発機構と共同で開発した「統合核燃料サイクルシミュレーター『NMB4.0』」について紹介。最終処分に係る理解活動の関連では、WiN-Japan(原子力・放射線分野で働く女性たちによる組織)理事の小林容子氏が、理解の深化に応じ様々なメディアを用いて行う「テクニカルコミュニケーション」を提案した。この他、使用済燃料の直接処分検討やごみ問題全般に係る教育の充実化を求める意見、昨今のウクライナ情勢に鑑みウラン資源獲得競争の激化や施設への武力攻撃など、地政学的リスクに関する意見もあった。

- 11 May 2022

- NEWS

-

総合エネ調の革新炉WG、今夏目途の中間取りまとめ目指し始動

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため設置した革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の初会合が4月20日に行われた。今夏目途の中間取りまとめを目指す。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち同会合では、資源エネルギー庁が、革新炉による貢献の可能性について、安全性向上、脱炭素化(水素・熱供給)、電力ネットワーク(負荷追従による系統安定化など)、安定供給・経済安全保障、廃棄物問題などの項目ごとに整理し説明。革新炉開発に求められる価値の評価軸として、(1)技術の成熟度と必要な研究開発、(2)実用化された際の市場性、(3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制、(4)実用化する際の規制対応――を提示し、「どのように評価していくか」と、議論に先鞭をつけた。続いて、日本原子力研究開発機構、三菱重工業、日立製作所、東芝エネルギーシステムズが革新炉開発に係る取組状況を説明。日本原子力研究開発機構からは、3月28日の原子力小委員会会合でも発表を行った大島宏之理事(同WG専門委員)が改めて機構の取組について紹介。三菱重工業からは原子力セグメント長の加藤顕彦氏が「三菱革新炉ラインナップ」として、次世代軽水炉、小型軽水炉、高温ガス炉、高速炉などの開発状況を披露。その中で、コンテナ輸送が可能な「マイクロ炉」(熱出力1MW~、電気出力500kW~)は、燃料交換不要、長期間の遠隔・自動運転、メンテナンスフリーを実現する「まったく新しい」炉心構造を有するポータブル原子炉で、離島・へき地・災害地での利用が期待されている。また、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの久米正氏は、小型炉「BWRX-300」、軽水冷却高速炉「RBWR」、金属燃料ナトリウム冷却高速炉「PRISM」について紹介。同氏は、革新炉開発を巡る現状の課題として、プラント建設経験者の年齢構成や取引企業に行ったアンケートから、「技術伝承と経験あるサプライヤーの維持」を第一にあげた。東芝エネルギーシステムズの薄井秀和取締役は、静的安全系(安全機能が外部からの信号や操作なしにそれ自体の有するメカニズムで確保される)を有する東芝次世代BWR「iB1350」や事故耐性燃料「炭化ケイ素被覆管」など、「安全性に優れた炉の追求」を強調。「炭化ケイ素被覆管」は2022年度に米国で照射試験が予定されている。委員からは、革新炉の早期実用化への期待とともに、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた開発のタイムスパンや優先順位付けに係る意見も多くあがった。サプライチェーンの維持に関しては、田村多恵氏(みずほ銀行産業調査部参事役)が「世界の革新炉市場の中で日本は何%くらいシェアできるのか」などと、競争力分析の必要性を指摘。将来の人材確保に向けては、原子力教育に携わる高木直行氏(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)が、今春の新入生オリエンテーションの所感として「革新炉に関心を持つ学生も多い」と期待を寄せた。また、社会に対する説明や理解醸成に関しては、医療や遠隔操作など、原子力関連技術の非エネルギー分野における波及効果や、SDGs目標のようなわかりやすい形での発信を求める意見、また、昨今のウクライナへの軍事侵攻に鑑み、核セキュリティや地政学的リスクへの懸念や、「国際的な原子力ガバナンスについても検討すべき」といった声もあがった。

- 20 Apr 2022

- NEWS

-

萩生田経産相、今後の電力需給に危機感示す

萩生田光一経済産業相は、4月15日の閣議後記者会見で、3月末にかけての電力需給を振り返り、「追加供給力公募で休止している電源を募集し、需給ひっ迫時に再稼働させた。加えて、燃料確保についても大手電力の燃料在庫のモニタリング、公募を通じた追加調達などにより、ぎりぎり冬を越えることができた」と、全国的に極めて厳しい状況にあったことを強調。その上で、「次の冬についても同様に、追加的な供給対策が必要であり、需給ひっ迫の検証を通じて対策を具体化していきたい」と、関係機関とも連携しながら今後の電力安定供給確保に向け万全の体制で臨んでいく考えを述べた。現在、国会では脱炭素燃料・技術の利用促進などを盛り込んだ「エネルギー使用の合理化等改正法案」の審議が佳境にあるが、今回の会見で、萩生田経産相は、記者団の質問に対し、再生可能エネルギーの出力制御を調整する大型蓄電池やオンライン指令システムの開発、民間事業者による自家発電の奨励、官民連携によるLNG確保策にも言及し、今後の電力需給の厳しい見通しを見据え、エネルギー安定供給に向けた危機感・緊張感を改めて示した。2022年度冬季のエリア別電力供給予備率、赤枠内で安定供給に必要な3%を下回る(資源エネルギー庁発表資料より引用)昨今の電力需給ひっ迫に鑑み、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会では、昨秋以降、これまでにない頻度で今後の対策に向けた検討を行っている。4月12日の同小委員会会合では、3月16日に発生した福島県沖地震に伴う東京・東北エリアにおける電力需給ひっ迫に係る報告も踏まえ、2022年度夏季・冬季の電力需給対策について議論。福島県沖地震の影響を受け、計14基・647.9万kWの火力発電所が停止し、一部は既に復旧したものの、現在も計2基・200万kWの発電所が停止中だ。資源エネルギー庁が示した2022年度夏季・冬季の電力需給見通しによると、夏季は厳しい暑さを想定しても全国的に安定供給に必要な予備率3%をかろうじて確保できるものの、冬季は2023年1、2月に、北海道、東北、沖縄を除く全エリアで予備率3%を確保できず、特に東京エリアでは予備率が1月にマイナス1.7%、2月にマイナス1.5%と、極めて厳しい見通し。同小委員会では、今後の需要対策として、節電要請に加え計画停電の実施準備や電気事業法に基づく電気の使用制限についても検討課題にあげている。

- 15 Apr 2022

- NEWS

-

エネ庁、小学生の自由研究「かべ新聞コンテスト」で優秀作品発表

資源エネルギー庁は4月7日、エネルギー教育推進事業の一環として小学校高学年を対象に作品を募った「『わたしたちのくらしとエネルギー』かべ新聞コンテスト」の2021年度受賞者を発表。全国からエネルギーに関する自由研究をかべ新聞形式でまとめた394作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞(経済産業大臣賞)には北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」が選ばれた。この他、優秀賞として19作品、入賞として16作品が選ばれている。〈講評と受賞作品一覧は こちら〉最優秀賞作品の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」では、エネルギー基本計画が示す電源構成、「2050年カーボンニュートラル」の意味、電気自動車の普及、原子力発電に関する校内アンケート、旭川市の旭山動物園が取り組む環境保全の取組などを「記事」にまとめ、「地球は人間だけのものではない。私たちも空と森、そして未来のために電気の無駄使いからなくしていき、カーボンニュートラルを実現したい」と訴えかけている。「あさひやま 動物園で バイオマス たくさん学ぶ 猛暑の中で」。これは、同作品をまとめた山村理透さん(5年、応募当時)が旭山動物園を取材した感想を短歌にしたものだ。山村さんが動物園を訪れた2021年7月31日、旭川市は最高気温が37.6℃に上る記録的な猛暑となった。地球温暖化・森林破壊がホッキョクグマやオランウータンの生態に及ぼす影響、園内に設置される水・くみ取り不要のバイオトイレに関して説明を受けたとしており、昨今の異常気象を肌で感じながら、エネルギーと気候変動の関係や環境保全について考える重要性を学んだものと思われる。北海道教育大学附属札幌小学校からは、今回、優秀賞11作品、入賞6作品が選ばれており、冬季に降り積もった雪を貯蔵し施設の夏季冷房に利用する雪氷熱エネルギーや、畜牛の糞尿を発酵させて得られるメタンで熱・電気を起こすバイオガスプラント(副産物として肥料)など、地元ならではの課題がエネルギーへの還元を通じて解決される取組を現地取材した作品も幾つかあった。優秀作品にみられるこうした傾向に関し、コンテストの審査委員長を務めた山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「具体的な見学や調査に基づいて考えが述べられていた」、「自分たちの住む地域の問題に目を向けていた」などと評価。一方で、取り上げるテーマが再生可能エネルギーと地球温暖化に偏っていることを憂慮し、「もう少し広い視野が欲しい」ともコメントしている。

- 11 Apr 2022

- NEWS

-

総合エネ調、放射性廃棄物WGが約2年半ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループ(委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)が4月7日、およそ2年半ぶりに会合を開催。資源エネルギー庁および原子力発電環境整備機構(NUMO)より高レベル放射性廃棄物処分に係る最近の取組状況について説明がなされ、意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉前回の会合開催後、2020年には最終処分地の選定に向けて、北海道寿都町・神恵内村での文献調査が始まっている。2021年4月にはそれぞれの町村とNUMOにより「対話の場」が立ち上げられ、中立的な立場のファシリテーターによる進行のもと、地元住民をメンバーとして意見交換が行われるとともに、地域の将来を考える勉強会や現地視察など、議論から派生した取組も展開中。資源エネルギー庁の説明によると、「対話の場」では、「町民の多くが寿都の未来を考えるようになった」、「『対話の場』以外にも若い世代の人たちが議論する場があっていいのでは」といった前向きな意見、一方で、「根底に『議会と村長が勝手に決めた』という不信感があり、むしろ最近では文献調査について話しづらい空気になってきた」といった不安の声も出されている。次世代層による地層処分に係る最近の理解促進活動として、資源エネルギー庁は、学生たちが主体となる取組「ミライブ」について紹介。「ミライブ」は、全国から有志の学生約60名が集まり、考え、議論し、活動の輪を広げる同世代間の理解促進活動で、現地視察やグループワークの企画・運営の他、次世代層への訴求効果が高いSNSを活用した広報活動や、学生同士で学び合うオンライン自主勉協会を実施している。また、NUMOでは、引き続き地層処分の仕組みや日本の地質環境について理解を深めてもらうよう対話型全国説明会を開催しているが、最近の参加者による発言の傾向に関し、今回のWG会合に出席した近藤駿介理事長は、「最終処分問題を自分事として考えての疑問・意見が大幅に増加してきた」と述べた。さらに、寿都町・神恵内村を中心とした今後の対話活動に関しては、「地層処分について住民が参加しやすい機会づくりの検討と積極的展開」、「周辺市町村等への丁寧な対話活動」、「全国的な議論とすべく対話・広報活動を積極的に展開」などと展望。地層処分の安全性に係る理解促進に向け、日本原子力学会などのアカデミアと連携した技術コミュニケーションの必要性にも言及した。今後の課題認識の一つとして、資源エネルギー庁では、「最終処分の実現に向けては、全国のできるだけ多くの地域において文献調査を受け入れてもらうこと」をあげている。これに関し、委員からは、「2つの地域が文献調査に手を挙げたことで国民は安心した気持ちになっているのではないか。解決せねばならない社会課題であることを引き続き広く発信していく必要がある」、「文献調査が行われている2つの自治体に係る情報が全国に行き渡っていない」、「地球科学に関する国民のリテラシーが非常に不十分」といった意見があがった。

- 07 Apr 2022

- NEWS