キーワード:METI

-

エネ庁、小学生の自由研究「かべ新聞コンテスト」で優秀作品発表

資源エネルギー庁は4月7日、エネルギー教育推進事業の一環として小学校高学年を対象に作品を募った「『わたしたちのくらしとエネルギー』かべ新聞コンテスト」の2021年度受賞者を発表。全国からエネルギーに関する自由研究をかべ新聞形式でまとめた394作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞(経済産業大臣賞)には北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」が選ばれた。この他、優秀賞として19作品、入賞として16作品が選ばれている。〈講評と受賞作品一覧は こちら〉最優秀賞作品の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」では、エネルギー基本計画が示す電源構成、「2050年カーボンニュートラル」の意味、電気自動車の普及、原子力発電に関する校内アンケート、旭川市の旭山動物園が取り組む環境保全の取組などを「記事」にまとめ、「地球は人間だけのものではない。私たちも空と森、そして未来のために電気の無駄使いからなくしていき、カーボンニュートラルを実現したい」と訴えかけている。「あさひやま 動物園で バイオマス たくさん学ぶ 猛暑の中で」。これは、同作品をまとめた山村理透さん(5年、応募当時)が旭山動物園を取材した感想を短歌にしたものだ。山村さんが動物園を訪れた2021年7月31日、旭川市は最高気温が37.6℃に上る記録的な猛暑となった。地球温暖化・森林破壊がホッキョクグマやオランウータンの生態に及ぼす影響、園内に設置される水・くみ取り不要のバイオトイレに関して説明を受けたとしており、昨今の異常気象を肌で感じながら、エネルギーと気候変動の関係や環境保全について考える重要性を学んだものと思われる。北海道教育大学附属札幌小学校からは、今回、優秀賞11作品、入賞6作品が選ばれており、冬季に降り積もった雪を貯蔵し施設の夏季冷房に利用する雪氷熱エネルギーや、畜牛の糞尿を発酵させて得られるメタンで熱・電気を起こすバイオガスプラント(副産物として肥料)など、地元ならではの課題がエネルギーへの還元を通じて解決される取組を現地取材した作品も幾つかあった。優秀作品にみられるこうした傾向に関し、コンテストの審査委員長を務めた山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「具体的な見学や調査に基づいて考えが述べられていた」、「自分たちの住む地域の問題に目を向けていた」などと評価。一方で、取り上げるテーマが再生可能エネルギーと地球温暖化に偏っていることを憂慮し、「もう少し広い視野が欲しい」ともコメントしている。

- 11 Apr 2022

- NEWS

-

総合エネ調、放射性廃棄物WGが約2年半ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループ(委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)が4月7日、およそ2年半ぶりに会合を開催。資源エネルギー庁および原子力発電環境整備機構(NUMO)より高レベル放射性廃棄物処分に係る最近の取組状況について説明がなされ、意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉前回の会合開催後、2020年には最終処分地の選定に向けて、北海道寿都町・神恵内村での文献調査が始まっている。2021年4月にはそれぞれの町村とNUMOにより「対話の場」が立ち上げられ、中立的な立場のファシリテーターによる進行のもと、地元住民をメンバーとして意見交換が行われるとともに、地域の将来を考える勉強会や現地視察など、議論から派生した取組も展開中。資源エネルギー庁の説明によると、「対話の場」では、「町民の多くが寿都の未来を考えるようになった」、「『対話の場』以外にも若い世代の人たちが議論する場があっていいのでは」といった前向きな意見、一方で、「根底に『議会と村長が勝手に決めた』という不信感があり、むしろ最近では文献調査について話しづらい空気になってきた」といった不安の声も出されている。次世代層による地層処分に係る最近の理解促進活動として、資源エネルギー庁は、学生たちが主体となる取組「ミライブ」について紹介。「ミライブ」は、全国から有志の学生約60名が集まり、考え、議論し、活動の輪を広げる同世代間の理解促進活動で、現地視察やグループワークの企画・運営の他、次世代層への訴求効果が高いSNSを活用した広報活動や、学生同士で学び合うオンライン自主勉協会を実施している。また、NUMOでは、引き続き地層処分の仕組みや日本の地質環境について理解を深めてもらうよう対話型全国説明会を開催しているが、最近の参加者による発言の傾向に関し、今回のWG会合に出席した近藤駿介理事長は、「最終処分問題を自分事として考えての疑問・意見が大幅に増加してきた」と述べた。さらに、寿都町・神恵内村を中心とした今後の対話活動に関しては、「地層処分について住民が参加しやすい機会づくりの検討と積極的展開」、「周辺市町村等への丁寧な対話活動」、「全国的な議論とすべく対話・広報活動を積極的に展開」などと展望。地層処分の安全性に係る理解促進に向け、日本原子力学会などのアカデミアと連携した技術コミュニケーションの必要性にも言及した。今後の課題認識の一つとして、資源エネルギー庁では、「最終処分の実現に向けては、全国のできるだけ多くの地域において文献調査を受け入れてもらうこと」をあげている。これに関し、委員からは、「2つの地域が文献調査に手を挙げたことで国民は安心した気持ちになっているのではないか。解決せねばならない社会課題であることを引き続き広く発信していく必要がある」、「文献調査が行われている2つの自治体に係る情報が全国に行き渡っていない」、「地球科学に関する国民のリテラシーが非常に不十分」といった意見があがった。

- 07 Apr 2022

- NEWS

-

萩生田経産相が福島第一ALPS処理水の取扱いに関し全漁連と意見交換

萩生田光一経済産業相は4月5日、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長を訪れ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し意見交換を行った。ALPS処理水の取扱いについては2021年4月、有識者による検討、国際機関からの評価、関係者への説明などを踏まえ、「2年後を目処に海洋放出を開始する」とする処分に関する政府の基本方針が示された。その後も、福島県および隣接県を始めとする産業団体他、国民からの意見聴取や、海外への説明が行われ、2021年末には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画が取りまとめられている。萩生田経産相との面談で、岸会長は、全国の漁業関係者による理解を得られない状況でのALPS処理水の海洋放出に「断固反対」の姿勢を強調。今回の意見交換を踏まえ、全国の漁業関係者への丁寧なかつ真摯な説明が継続され、実効性ある具体策が示されるよう要望した。一方、萩生田大臣は、「処分に伴う風評影響について最後まで全責任をもって対策を講じていく。東京電力に対して信頼回復に努めるよう指導を徹底していく」などと述べた上で、全国の漁業者が安心して漁業を継続できるよう「政府一丸となって様々な対策を講ずる」と、改めて強調。全漁連が要望する(1)漁業者・国民への説明、(2)風評被害への対応、(3)安全性の担保、(4)漁業者の経営継続、(5)ALPS処理水を継続保管することの検討――に関し対応していく姿勢を示した。資源エネルギー庁では、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策(水産物の販路拡大基金による支援)として、2022年度予算で300億円を計上している。

- 05 Apr 2022

- NEWS

-

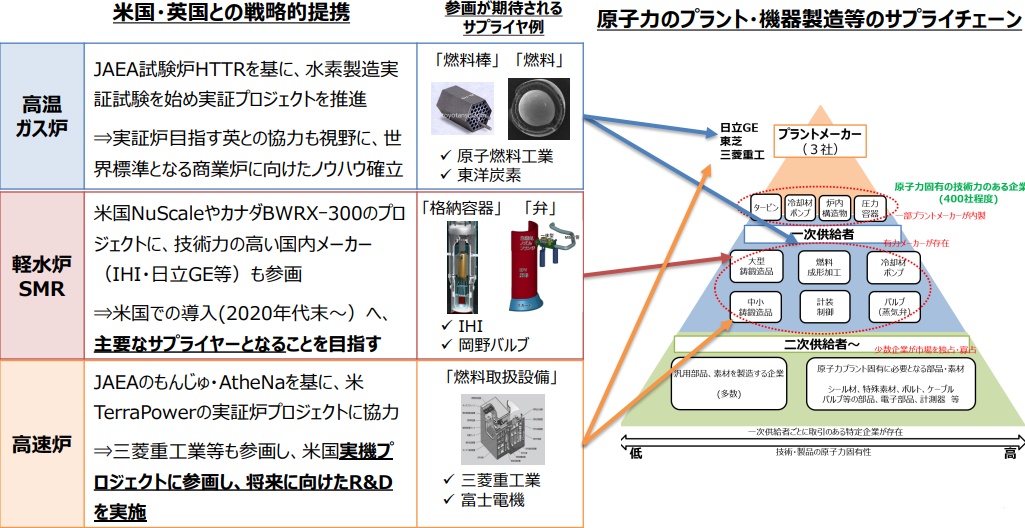

総合エネ調原子力小委、革新炉開発に関しWGで集中議論へ

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)が3月28日に開かれ、エネルギーを巡る社会動向と原子力の技術開発について議論した。〈配布資料は こちら〉同委員会では2月、約10か月ぶりに開かれた前回会合で、今後の議論に向け、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上等に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド課題への取組――の各論点を提示。論点ごとの意見整理を踏まえ、今回は、革新炉開発、原子力を支える人材・技術に係る課題を抽出。海外電力調査会上席研究員の黒田雄二氏、日本原子力研究開発機構理事の大島宏之氏からのヒアリング、意見交換を行った上で、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため、同委員会のもとに「革新炉ワーキンググループ」を設置し議論を深めることとなった。黒田氏は、米国、英国、カナダ、ロシア、中国など、世界の革新炉開発状況を紹介。小型モジュール炉(SMR)については、OECD/NEAによる報告書から、世界的展開に向けた課題として、(1)経験が限られた技術であり実現性が不確実、(2)実証プロジェクトに続く商業化にはさらなる最適化が必要、(3)サプライチェーンの構築と濃縮度の高いウランの定常的な供給が必要、(4)規制当局による円滑な安全性の審査・承認や世界的な規制体制の調和が必要、(5)社会的受容性の獲得が必要――なことを示した。大島氏は、原子力機構が技術開発に取り組む高温ガス炉と高速炉を「社会ニーズに対応可能な革新炉技術」と標榜。実用化に向けて、計画の早期具体化、次世代炉に対する安全規制・基準の構築や予見性確保、国内開発や国外開発への参入に対する国の支援施策が重要だとした。資源エネルギー庁は、日本における革新炉開発の課題として、予算措置の拡充、予見性を高める規制・法律の整備、開発・実装の工程表確立を掲げ、米国などと対比し整理。また、オランダの事例として、コスト超過・工程遅延の課題最小化のため大型軽水炉(第3世代炉+)に向かう炉型選択・市場動向を紹介。原子力関係輸出高が減少傾向にあるが、原子力サプライヤの海外進出の課題として、(1)海外規格の取得・維持、(2)海外案件のオンタイムな情報収集、(3)現地での継続的なメンテナンスサービスの提供――をあげた。委員からは、杉本達治氏(福井県知事)が、革新炉開発に関し「目標を明確にすることが重要。しっかりと議論し次のエネルギー基本計画に反映させるべき」と強調。特に、高速炉開発については、2016年に示された政府方針を省み、「もんじゅ」を含む周辺地域の研究開発における中核的拠点化を始め、国内の研究基盤の拡充を求めた。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持に関し、「原子力の持続的活用の観点から、高品質の機器製造、工事・保守などの供給は必須で、これらが国内で一貫して行われることが重要」とした上で、既存炉の徹底活用とともに、新増設・リプレースの明確な見通しなど、関連産業の長期的展望が求められると述べた。

- 28 Mar 2022

- NEWS

-

萩生田経産相がG7臨時会合に出席、ウクライナ情勢を踏まえ議論

萩生田光一経済産業相は3月10日夜、G7臨時エネルギー大臣会合(オンライン)に臨んだ。カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の各国エネルギー大臣、EUエネルギー担当委員が会し、現下のロシア・ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論。萩生田大臣は、G7と連帯し安定供給の確保やエネルギー源の多様化に取り組み、エネルギー市場の安定、エネルギー安全保障を強化していく重要性を強調。これらの観点を盛り込んだ共同声明が採択された。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉共同声明では、まず今回のロシアによる軍事侵攻に関し、「不当な大規模軍事侵略であり、国際法および国連憲章に違反し、国際安全保障と安定を損なうもの」と厳しく非難。G7メンバーによるウクライナへのエネルギー安全保障上の支援拡大を約束するとともに、原子力施設および周辺に対する武力行使を停止しウクライナ政府の安全な管理下に置かれるよう確保すべきとロシアに対し要請。チェルノブイリ原子力発電所の外部電源喪失については、「同施設の安全を保証するために必要なすべての行動を強く求める」とした。国際的なエネルギー市場への影響に関しては、「G7やそれ以外の地域でも、石油、ガス、石炭、そして間接的には電力についてさらなる大幅な価格上昇を引き起こしている」と懸念。石油・ガス生産国に対する増産の働きかけ、石油の市場放出に係る国際エネルギー機関(IEA)との連携、LNG供給への投資の必要性などを盛り込むとともに、原子力については「低廉な低炭素エネルギーを提供し、ベースロード・エネルギー源としてエネルギー供給の安全保障に貢献する」と明記された。11日の閣議後記者会見で萩生田大臣はまず、東日本大震災発生から11年を迎えたのに際し、改めて犠牲者への哀悼ならびに被災者への見舞いの意を表した上で、引き続き福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策、福島の復興を「最重要課題」と認識し全力で取り組んでいく考えを強調。前日のG7エネルギー大臣会合の関連で、国内の原子力発電所再稼働について問われたのに対し、「国も前面に立ち自治体など、関係者の理解が得られるようしっかりと粘り強く取り組んでいくとともに、産業界に対しても事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけていく」と、安全性の確保を大前提として着実に進めていく姿勢を示した。ウクライナ情勢に鑑み、エネルギー安定供給や危機管理体制に係る政治団体や自治体の動きが活発化しているが、原子力発電所が武力攻撃を受けた場合の対応に関して、萩生田大臣は「関係省庁・機関が連携し、事態の状況に応じて国民保護法に基づき警報発令や住民避難などの措置を迅速かつ的確にとる」などと説明。原油価格の高騰については、企業活動や暮らしに及ぼす影響を懸念し「引き続き主要な消費国やIEAとも連携ししっかり対応していきたい」と述べた。

- 11 Mar 2022

- NEWS

-

経産省、クリーンエネルギー戦略策定で原子力産業を議論

「クリーンエネルギー戦略」の策定に向け議論する総合資源エネルギー調査会と産業構造審議会の合同会合が3月1日に開かれ、自動車産業、原子力産業などを取り上げ話し合った。〈配布資料は こちら〉同会合は、昨秋発足の岸田内閣による「クリーンエネルギー戦略」策定の表明を受け、供給側とともに需要側各分野でのエネルギー転換の方策について、2021年12月より検討を開始したもの。今回で4回目の開催となる。冒頭、挨拶に立った萩生田光一経済産業相は、「自動車産業は多くの雇用を支える基幹産業」、原子力は実用段階にある脱炭素電源であり、『2050年カーボンニュートラル』の実現に不可欠な技術」と、今回会合で取り上げる産業分野の重要性を強調した。原子力産業に関する論点につき、資源エネルギー庁が、現状のビジネス環境、カーボンニュートラルが産業や社会に与える環境、海外プレイヤーの動向の視点から整理。先般10か月ぶりに開かれた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会でも述べられた通り、2050年に向けアジアを中心とする需要増に応じた世界の原子力市場の拡大傾向を示した上で、「米国と英国では原子力のサプライチェーンが完全に弱体化。フランスと韓国では現在立て直しを図っているところ。中国とロシアは世界の軽水炉市場の6割を席巻している」などと、海外プレイヤーの動向について概観した。また、米国テラパワー社・日本原子力研究開発機構・三菱重工業による高速炉開発に向けた覚書締結など、日本の高い技術力に期待した昨今のコラボレーションの動きを述べる一方で、国内における新規プラント建設の中断や海外への輸出案件の中止といった環境変化から、「ものづくりの現場がなくなっている。将来の投資が見通せない中で撤退する企業も多い」などと問題点を指摘。韓国の輸出支援策についても紹介した上で、政府による総合的取組を通じたサプライチェーン立て直しの必要性を示し議論を求めた。委員からは、「マーケットが狭まれば、そこに仕事を求めていく学生もいなくなる」、「製造・運転を担う人材をこれ以上失ってはならない」といった人材確保に関する危機感が多く示された。

- 02 Mar 2022

- NEWS

-

総合エネ調原子力小委が約1年ぶりに開催、新エネ基を踏まえた議論開始

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が2月24日に開かれ、昨秋策定された第6次エネルギー基本計画を踏まえた今後の原子力政策推進に向け議論を開始した。〈配布資料は こちら〉議論に先立ち資源エネルギー庁が原子力を巡る国内外動向を整理。世界の原子力市場について、米国原子力エネルギー協会(NEI)が分析した「2050年には最大で約40兆円まで拡大。革新炉のシェアは市場の4分の1規模を占める」とする右肩上がりの予測を示す一方、国内のエネルギー需給に関しては、昨今の気候変動対策の活発化やウクライナ情勢などを踏まえ、国際資源情勢の大きな変化を見据えたエネルギーセキュリティ戦略の強化を課題としてあげた。さらに、近年の電力需給ひっ迫の顕在化や電気料金の上昇傾向、再稼働の停滞と廃炉の進展、原子力産業サプライチェーンが直面する存続危機の現状など、今後の原子力エネルギーを考える視座を提示。2020年の電気料金(平均単価)は、震災前(2010年)と比べ、家庭向け、産業向けともに約28%上昇しているという。また、震災前に国内で進んでいた10基を超す原子力発電所建設計画が中断・撤回・未着工となっているほか、英国、トルコ、ベトナムに向け計画されていた輸出案件についても中止されるなど、技術基盤の維持も課題となっている。国内外における原子力発電開発プロジェクトの状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)こうした状況を踏まえ、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド問題への取組――を論点としてあげた。今回の小委員会は、およそ1年ぶりの開催となり、新たに山口彰氏(東京大学大学院工学系研究科教授)を委員長に迎えたほか、数名の委員が交替。朝野賢司氏(電力中央研究所社会経済研究所上席研究員)、岡田往子氏(東京都市大学原子力研究所客員准教授)、小林容子氏(Win-Japan理事)、佐藤丙午氏(拓殖大学国際学部教授)、竹下健二氏(東京工業大学科学技術創成研究院教授、委員長代理)、松久保肇氏(原子力資料情報室事務局長)、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)の7名が初出席した。山下氏は、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「ゼロエミッション電源である原子力の活用方針を国が前面に立ち明確にすべき」とした上で、現在、新規制基準適合性審査が途上または未申請のプラントも含めた全36基の再稼働、高い設備利用率の達成など、「原子力の最大限の活用」を主張。一方、原子力利用に慎重な姿勢をとる松久保氏は、国際機関による将来予測の信ぴょう性に疑問を呈したほか、高経年化に伴うトラブルや発電量の減少、エネルギー基本計画に記載された放射性廃棄物の輸出(国内で処理が困難な廃炉に伴い発生する大型機器類について例外的に輸出が可能となるよう規制を見直すもの)、核燃料サイクル政策の見直しに関し委員会での検討を求めた。新たに委員となった都市大・岡田氏(左)とWin-Japan・小林氏、人材確保について発言(インターネット中継)また、人材確保に関しては、岡田氏が行政主導の人材育成事業に関わった経験から「バランスのとれた技術者を育てるには分野融合の教育が必要」と、従来の縦割り的なシステムからの脱却を切望。小林氏は、英国ヒンクリーポイントC発電所のEPR新規建設において地元とともに取り組まれている体系的な教育プログラム「インスパイアエデュケーション」の良好事例を紹介した。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、(1)原子力を最大限活用するための実質的な方針、(2)早期の再稼働とともに将来に向けた新増設・リプレースに向けた明確な見通し、(3)経営の予見性を高めるような事業環境整備――が示されるよう求めた。

- 24 Feb 2022

- NEWS

-

「クリーンエネルギー戦略」策定の検討会合、企業よりヒア

「クリーンエネルギー戦略」策定に向け検討を行う産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会の第2回合同会合が1月19日に開かれ、JERA(東京電力と中部電力の火力発電部門などを統合し2015年に発足)、つばめBHB(株)、エクセルギー・パワー・システムズ、京セラ、三菱ケミカル、ダイキン工業より、脱炭素社会実現に係る取組状況について聴取し意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉同合同会合は、昨秋岸田内閣が表明した地球温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」策定を受け、12月にキックオフ。産業界や専門家からのヒアリングを通じ議論を深め、6月頃の取りまとめを目指すとしている。17日に開会した通常国会で、岸田文雄首相は、施政方針演説の中で、気候変動問題への対応の視点から「クリーンエネルギー戦略」策定の考えを改めて述べ、翌18日には同戦略に関する有識者懇談会を開催。懇談会での議論を踏まえ、岸田首相は、「送配電インフラ、蓄電池、再生可能エネルギーを始め、水素・アンモニアなど、非炭素電源、安定で低廉かつクリーンなエネルギー供給のあり方、需要側の産業構造転換や労働力の円滑な移動、地域における脱炭素化、ライフスタイルの転換、資金調達のあり方、カーボンプライシング、多くの論点に方向性を見出してもらいたい」として、経済産業省、環境省に対し検討を求めたところだ。19日の合同会合の冒頭、萩生田光一経産相は、「現場の声や実態をしっかりと聴き、よりよい戦略としていきたい」と、「クリーンエネルギー戦略」策定への意欲を改めて強調。資源エネルギー庁が同戦略の基本コンセプト、エネルギー・産業の各分野の投資を促すために検討すべき重点事項を整理。JERA、つばめBHB(株)、エクセルギー・パワー・システムズ、京セラ、三菱ケミカル、ダイキン工業より聴取が行われた。その中で、JERAは、同社の脱炭素化に向けた取組としてアンモニア混焼の実証試験計画を紹介。また、つばめBHB(株)は、既存のアンモニア製造技術「ハーバーボッシュ法」に替わる「グリーンアンモニア生産」構想について説明。再生可能エネルギー設備の余剰電力を活用し、電気分解で得られた水素を触媒により低温・低圧で窒素と合成する新たな製法で、年間3,000万kWhの発電量から石炭由来CO2約1万トンの削減が見込めるという。蓄電池技術に関しては、エクセルギー・パワー・システムズが電力系統間の連携が図りにくい島・半島向けのパワー型蓄電池、京セラが粘土を利用した高安全性、高寿命、低コストのクレイ型蓄電池を紹介。「化学品製造には水素が必要」とする三菱化学は、オレフィン(高分子化合物の一類)を例に、現存(建設中を含む)の原子力発電プラントが60年まで運転され、その発電電力すべてが水素製造に利用されたとしても、2050年時点で2021年生産量の半分しか賄えないとの試算を示した。委員からは、企業間の技術共有、海外での競争力維持、地域社会との協働、需要サイドへの働きかけ、技術開発に伴うコスト負担・投資のあり方、市場形成における政府の役割などに関する意見が出された。

- 19 Jan 2022

- NEWS

-

萩生田経産相が会見、米国との原子力協力や今冬の電力需給など

会見を行う萩生田経産相(インターネット中継)萩生田光一経済産業相は1月7日の閣議後記者会見で、6日のジェニファー・グランホルム米国エネルギー省(DOE)長官とのテレビ会談など、原子力・エネルギー政策を巡る最近の動きに関し質疑応答を行った。6日に行われたグランホルム長官とのテレビ会談では、萩生田大臣より「2050年カーボンニュートラル」や2030年度までの温室効果ガス削減目標(2013年度より46%減)達成に向けた取組について説明がなされるとともに、原子力を含めた幅広いクリーンエネルギー分野でのイノベーション・社会実装など、今後の日米間の協力について意見交換。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関しては、グランホルム長官から「海洋放出の決定を支持する」として、今後も情報発信において協力していく姿勢が示された。〈経産省発表資料は こちら〉グランホルム米DOE長官とのTV会談の模様(経産省発表資料より引用)7日の会見で、萩生田大臣は、今回の会談で小型モジュール炉(SMR)や高速炉などの実証に日本政府として取り組む方針を伝達したことに関し、「エネルギー基本計画に基づき、国際連携や民間の創意工夫を活用して研究開発や技術実証を推進していくが、現時点において国内で新規にプラントを建設することは想定していない」と明言。さらに、核燃料サイクルについては「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減や資源の有効利用などの効果をより高める高速炉開発を含め、引き続き推進していく」とした。また、この冬の電力需給見通しについて、萩生田大臣は、「全国的に厳しい。とりわけ東京電力管内では、最も供給予備率が低くなることが見込まれる2月のみならず、既に年末からかなり厳しい状況が続いており、追加的な対策を講じて安定供給に必要な供給力をぎりぎり確保している」と述べた。6日の降雪に伴う首都圏を中心とする電力需要増に関しては、「火力発電所の増出力運転や追加公募により調達した電源の稼働に加え、地域間の機動的な電力融通を行った。東京電力管内の電力使用は97%に上り、どこか1箇所でも不具合が起きれば停電が起きるところだった」と、危機感を示し、引き続き状況を注視しながら電力の安定供給確保に全力を期していくとした。

- 07 Jan 2022

- NEWS

-

経産省、「クリーンエネルギー戦略」策定の議論開始

岸田内閣が基本方針に掲げる「新しい資本主義の実現」のもと、地球温暖化対策を成長につなげる「クリーンエネルギー戦略」の策定に向けた議論が12月16日に始まった。経済産業相の諮問機関である産業構造審議会と総合資源エネルギー調査会のもと、各々が設置する小委員会の合同会合がキックオフ。6月頃の取りまとめを目指し、産業界や専門家からのヒアリングなどを通じ議論を深めていく。〈配布資料は こちら〉合同会合では、「2050年カーボンニュートラルや『2030年度に温室効果ガスを46%削減』の実現を目指す中、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保し、さらなる経済成長につなげることが重要」との問題意識のもと、グリーン成長戦略やエネルギー基本計画で示された目標に向け、供給側に加え需要側の各分野におけるエネルギー転換の方策を検討。水素・アンモニア、原子力、蓄電池など、エネルギー分野の新たな技術開発や将来の具体的な市場規模の見通しを示し企業投資を後押しすべく、従来の戦略をさらに深掘りし、「経済と環境の好循環」につなげていく。座長は今夏にエネルギー基本計画の素案をまとめた総合エネ調基本政策分科会長も務める白石隆氏(熊本県立大学理事長)。白石氏は、「日本の置かれているエネルギー環境は極めて厳しく、脱炭素の世界的流れの中で、経済安全保障も維持しながら、いかに脱炭素に向けたトランジションを進め日本の成長につなげていくか」と問題提起し、議論に先鞭をつけた。資源エネルギー庁は「クリーンエネルギー戦略」の論点の一つとして需要サイドのエネルギー転換をあげ、関連データを提示。それによると、鉄鋼、セメントを1トン製造する過程で、それぞれ約2トン、約0.8トンのCO2が発生するため、製造業におけるカーボンニュートラルの高いハードルとなっていることが示された。産業部門のCO2排出量のうち、鉄鋼・セメント製造は約40%を占めている。これらのデータを通じ、省エネ・脱炭素化など、産業部門におけるエネルギー転換の共通的な課題として、初期投資の大きさ、製品価格への影響、設備の供用期間が長く更新のタイミングが限られることなどをあげ、安価なエネルギー供給の重要性を示唆した。需要側に対する取組に関し、経済学・政策評価の視点から、大橋弘氏(東京大学公共政策大学院教授)は、「CO2排出を見える化し費用対効果がわかるような仕組み作りが必要」と、需要家の判断や選択を通じた社会変革の重要性を強調。消費者の立場から河野康子氏(日本消費者協会理事)は、「北極圏で気温38℃を記録」との最近の報道に触れ、「気候変動に対して『何か行動しなければならない』という切迫感を感じているものの、プロセスと手段がよくわからない」として、情報提供や若い世代も巻き込んだ議論の必要性を訴えた。

- 17 Dec 2021

- NEWS

-

経産省他が震災発生10年でシンポ、福島産食品の魅力発信に向け議論

東日本大震災発生から10年余りが経過した今、改めて復興の現状と課題を知り「私たちにできることは何か」について考えるシンポジウム(経済産業省・復興庁主催)が12月4日、都内のホールで開催された(オンライン併用)。今回のシンポジウムでは、被災地復興の現状と課題、福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組について、それぞれ復興庁、経産省が説明。都内の飲食業、食品流通業の関係者らも会場に招かれ、パネルディスカッションでは、風評の払拭を復興を加速化するための一つの課題ととらえ、福島県産食品の魅力発信を中心に意見が交わされた。開会に際し、石井正弘経産副大臣、新妻秀規復興副大臣が挨拶。それぞれ、「被災地に対する誤解・偏見を取り除き、全国の方々に復興の現状、地域の魅力を知ってもらう」、「地元産品のPRを進め被災地が本来有している魅力を積極的に国内外に伝えていく」などと、風評払拭に向けた取組の重要性を強調した。パネルディスカッションには、経産省復興推進グループ長の須藤治氏、福島の食の魅力発信に関し、販路拡大に取り組む(一社)東の食の会専務理事の高橋大就氏(ファシリテーター)、飲食店・テイクアウトサービスを手掛ける(株)無洲社長の浅野正義氏、旅館と生産者を結ぶ地産地消のネットワークを立ち上げたNPO法人素材広場理事長の横田純子氏の他、モデル・女優のトリンドル玲奈さんが登壇。須藤氏は福島県産食品に係る徹底した安全管理を「検査に引っ掛かるものは市場に出ていない」と強調する一方、流通に関するアンケート調査から「卸売の人は小売の人が買ってくれないのでは、小売の人も消費者が買ってくれないのでは」といった忖度が風評の固定化を生んでいることを懸念。安全性や生産者らの取組について、「事実を正しく知ってもらう」重要性を述べた。ディスカッションに続き福島産品の試食(スクリーン上、左上から時計回りに、みしらず柿、福島牛のローストビーフ、メヒカリのから揚げ、「福、笑い」)また、須藤氏が「今の時期、メヒカリのから揚げ、ヒラメの刺身などが美味しく、これに合った日本酒も福島にはたくさんある」と切り出すと、横田氏も「農家が土地に合うものを作っているのが福島だと感じる。内陸部の魚も実は素晴らしく美味しい。酒に合うものは何でもある」と共感。浪江町に在住の高橋氏は、地元の日本酒「磐城寿」と魚の相性を絶賛し、東北発の新たな食体験の概念「テロワージュ」(その土地の風土と酒・食品を調和、テロワールとマリアージュの造語)をアピール。県産日本酒のPRイベントにも取り組む浅野氏は、例年行われる全国新酒鑑評会での金賞受賞銘柄数が都道府県別で福島県は2020年度まで8連覇を達成したことを紹介し、「地域の水と米によって味はすべて違いがあるが、全体的に非常に品質が優れている」と、高く評価した。メヒカリのから揚げを試食するトリンドルさん、福島産食品に「作っている方々のパワーを感じる。太らない程度に美味しいものをたくさん食べたい」とパネルディスカッションは、JA全農福島の鈴木崇氏、福島県水産事務所の寺本航氏も加わり、福島県産食品の試食に移った。今回紹介されたのは、福島県ブランド米「福、笑い」、メヒカリのから揚げ、福島牛のローストビーフ、みしらず柿。福島牛のローストビーフは、無州が都内に有する飲食店「PIASIS」が調理。「福島牛は脂のクセがない」と浅野氏は話し、トリンドルさんも「軟らかいですね~、あっさりしていてパクパク食べられる」と絶賛。さらに、14年の歳月を費やし開発され今秋本格デビューした「福、笑い」を口に運び、甘さ、香ばしさが自身のお気に入りという米「森のくまさん」(熊本)と「つや姫」(山形)の「いいとこどり」と、顔をほころばせた。今回のシンポジウムでは、福島の食に関し、「食べてもらう」、「美味しく食べていることを生産者に伝える」、「生産者の思いを知ってもらう」、「生産地の魅力も合わせて発信する」といった向きが示されたが、東京で福島の食と酒が味わえる店は、県発行のパンフレット「まじうまふくしま! 東京の店」で知ることができる。

- 14 Dec 2021

- NEWS

-

福島第一の廃炉作業で感謝状、1/2号機排気筒解体工事でエイブル他に

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水・処理水対策で顕著な功績をあげた協力企業(作業チーム)に対する感謝状が12月3日、福島県富岡町の交流施設「まなびの森」で石井正弘経済産業副大臣より授与された。〈経産省発表資料は こちら〉最も名誉な総理大臣感謝状は、1/2号機排気筒上部解体工事に携わったエイブルと司エンジニアリングによる作業チームに対し授与。解体工事前、高さが120m あった1/2号機排気筒は、損傷・破断が生じていたほか、事故発生時の原子炉格納容器からの排気の影響で高線量であったため、廃炉作業における大きなリスクとなっていた。同作業チームは、地元企業の技術力を結集し遠隔解体装置を開発。モックアップ試験を繰り返し、装置の有効性を実証した上で、2019年8月~20年5月に現場での作業を行い、高さ59mより上部を撤去。排気筒は高さが半分になり、倒壊や被ばくのリスクが大幅に低減したほか、地域での廃炉産業集積における先駆的役割を果たし、福島の復興でも顕著に貢献した。この他、経済産業大臣感謝状が、サイトバンカ建屋(高放射性固体廃棄物貯蔵設備建屋)止水対策工事で鹿島建設、富永工業、2号機タービン下がれき撤去工事で福島第一2号機燃料取出関連工事建築共同企業体、磯田建設機工、村上工業による作業チームに授与。同副大臣感謝状が、化学分析・放射能測定および海洋モニタリング・港湾内魚類試料採取の各業務で東京パワーテクノロジー、アセンド、吉辰工業による作業チームに授与された。福島第一原子力発電所の廃炉作業における優れた功績を称え啓発することを目的とした感謝状の授与は、直近では2019年に行われた。3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しの関連で、東芝他による作業チームが総理大臣感謝状を授与されている。

- 03 Dec 2021

- NEWS

-

2020年度エネ需給実績、CO2排出量が10億トンを下回る

資源エネルギー庁は11月26日、2020年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、2020年度の最終エネルギー消費は、前年度比6.6%減の12,089PJ(ペタジュール、ペタは10の15乗)となった。一次エネルギー国内供給は、前年度比6.1%減の17,964PJ。そのうち、化石燃料は7年連続で減少。再生可能エネルギーは8年連続で増加し続ける一方、原子力は2年連続で減少した。発電電力量は前年度比2.1%減の1兆13億kWh。再生可能エネルギー(水力を含む)が19.8%(前年度比1.7ポイント増)、原子力が3.9%(同2.4ポイント減)、火力(バイオマスを除く)が76.3%(同0.7ポイント減)を占め、非化石電源の割合は23.7%(同0.7ポイント減)となった。原子力の発電電力量は388億kWhで、前年度の638億kWhより大幅に下降。2020年度は、新たな再稼働プラントはなく、九州電力川内1・2号機のテロ対策となる「特定重大事故等対処施設」整備に伴う停止期間が生じた。また、エネルギー起源のCO2排出量は、前年度比6.0%減、2013年度比21.7%減の9.7億トン。東日本大震災後、2013年度には12.4億トンにまで達したが7年連続で減少し初めて10億トンを下回った。電力のCO2排出原単位(使用端)は、前年度比0.3%悪化し、0.48kg/kWhとなった。

- 29 Nov 2021

- NEWS

-

萩生田経産相、福島第一原子力発電所事故発生後10年のIAEA国際会議でメッセージ

IAEA国際会議にメッセージを送る萩生田経産相(経産省発表資料より引用)萩生田光一経済産業相は11月10日、IAEAが福島第一原子力発電所事故発生から10年を機に開催した国際会議の中で、ビデオメッセージを通じ挨拶を述べた。〈経産省発表資料は こちら〉同国際会議は、11月8~12日にウィーンにてハイブリッド形式で開催され、事故発生後10年の間に各国・国際機関がとった行動に基づく教訓・経験を振り返り、今後の原子力安全のさらなる強化に向けた道筋を確認することを目的とし、日本の他、各国から規制当局を含む政府関係者、電気事業者らが参加。萩生田経産相は、「事故の教訓や経験を世界の原子力安全の専門家と共有し、今後の原子力安全の強化に活かしていくことはわが国の責務」との認識を改めて示した上で、福島第一原子力発電所のALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の処分に当たっては、日本政府が4月に発表した基本方針を踏まえ、高い透明性をもって対応するとともに、IAEAによる安全性に係るレビューを受け、その結果を幅広く発信していくとした。IAEA・グロッシー事務局長(IAEAホームページより引用)今回の国際会議は、折しも英国グラスゴーで開催されたCOP26の会期と重複したが、IAEAのR.M.グロッシー事務局長は、閉会に際し、「皆にとって安全な原子力発電は気候変動の解決策の一部となる」と強調した。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューに関しては、9月にリディ・エヴラール事務次長らが来日し今後のスケジュールやレビュー項目について検討が始まったのに続き、現在、11月15~19日の日程で、12月の評価派遣団来日に向けて日本側関係者との準備会合、現地視察が行われているところだ。

- 16 Nov 2021

- NEWS

-

萩生田経産相が会見、閉幕近付くCOP26に関し脱炭素社会構築に向けた考え方示す

会見を行う萩生田経産相11月10日の第2次岸田内閣発足に伴い再任となった萩生田光一経済産業相は12日、閣議後記者会見を行い、改めて「職責をしっかり果たしていきたい」と抱負を述べた。閉幕が近づくCOP26(10月31日~11月12日、英国グラスゴー)に関して、萩生田大臣は、「世界にとって喫緊の課題である気候変動問題について、各国の連携を通じ前進を図る上で重要な機会」と強調。その上で、「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」との目標に加え、「パリ協定の目標達成に向け世界全体で脱炭素化を進めていくことが必要」との考えから表明した5年間で最大100億ドルの国際的支援、アジアを中心とした脱炭素社会構築について、「多くの国から賛同と歓迎の意が表され、日本の存在感を示すことができた」との認識を示した。また、英国他の主導により自動車・エネルギー分野で様々な有志連合が立ち上がっていることに関しては、「エネルギーを巡る状況は各国で千差万別。各国ともそれぞれの事情を踏まえ対応している。脱炭素社会の実現に向けては様々な道筋があり、特定の手法に限定するのではなく、各国の事情を踏まえた包括的な脱炭素化の方策をとることが、世界全体の実効的な気候変動対策にとって重要」と強調。自国のエネルギー事情について適切に世界に対し発信していく必要性を示唆した。

- 12 Nov 2021

- NEWS

-

新たなエネルギー基本計画が閣議決定

第6次エネルギー基本計画が10月22日、閣議決定された。3年ぶりの改定。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同計画策定に向けては、総合資源エネルギー調査会で昨秋より議論が本格化し、新型コロナの影響、昨冬の寒波到来時の電力需給やLNG市場、菅義偉首相(当時)による「2050年カーボンニュートラル」実現宣言への対応などが視座となり、ワーキンググループやシンクタンクによる電源別の発電コストに関する精査、2050年を見据えた複数シナリオ分析も行われた。8月4日の同調査委員会基本政策分科会で案文が確定。その後、9月3日~10月4日にパブリックコメントに付され、資源エネルギー庁によると期間中に寄せられた意見は約6,400件に上った。新たなエネルギー基本計画は、引き続き「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境への適合)に重点を置いており、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けては、経済産業省が6月にイノベーション創出を加速化すべく14の産業分野のロードマップとして策定した「グリーン成長戦略」も盛り込まれた。同基本計画の関連資料「2030年におけるエネルギー需給の見通し」で、電源構成(発電電力量に占める割合)は、石油2%、石炭19%、LNG20%、原子力20~22%、再生可能エネルギー36~38%、水素・アンモニア1%となっている。エネルギー基本計画の閣議決定を受け、萩生田光一経産相は談話を発表。その中で、「福島復興を着実に進めていくこと、いかなる事情よりも安全性を最優先とすることは、エネルギー政策を進める上で大前提」との認識を改めて示した上で、「基本計画に基づき、関係省庁と連携しながら、全力をあげてエネルギー政策に取り組んでいく」としている。電気事業連合会の池辺和弘会長は、「2050年カーボンニュートラルを目指し、今後あらゆる可能性を排除せずに脱炭素のための施策を展開するという、わが国の強い決意が示されており、大変意義がある」とのコメントを発表。再生可能エネルギーの主力電源化、原子燃料サイクルを含む原子力発電の安全を大前提とした最大限の活用、高効率化や低・炭素化された火力発電の継続活用など、バランスの取れたエネルギーミックスの実現とともに、昨今の化石燃料価格高騰に伴う電力供給・価格への影響にも鑑み、国に対し、科学的根拠に基づいた現実的な政策立案を求めている。また、原産協会の新井史朗理事長は、理事長メッセージを発表。「2050年カーボンニュートラル」を実現するため、同基本計画が、原子力について「必要な規模を持続的に活用していく」としたことに関し、「エネルギーシステムの脱炭素化における原子力の貢献に対する期待が示された」、「原子力産業界としては、その責任をしっかりと受け止めなければならない」としている。

- 22 Oct 2021

- NEWS

-

岸田内閣発足、萩生田経産相が就任会見

就任会見を行う萩生田経産相(インターネット中継)岸田内閣が10月4日に発足し、経済産業相に第4次安倍内閣(第2次改造)と菅内閣で2年間文部科学相を務めた衆議院議員の萩生田光一氏が就任。萩生田大臣は5日、記者会見に臨み、「人材を育成し技術を身に付けてもらうことが産業の発展につながる。イノベーションなくして新しい産業は起こらない」と、文教・科学技術行政と経済産業行政の接点を強調。教育現場のICT(情報通信技術)環境整備を図る「GIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想」推進の実績などを踏まえ、「産業界で人的投資やイノベーションが拡がる環境作りにシームレスに取り組んでいきたい」と抱負を述べた。コロナ禍の日本経済再興に向けて、萩生田大臣は、グリーン、レジリエンス、デジタルなど、成長が見込まれる分野での人的投資・イノベーション推進の可能性や、岸田内閣のもと、新たに設けられた経済安全保障担当大臣との連携にも触れ、「今までの既成概念に囚われない新しい経済を実現してきたい」と強調。また、「福島の復興は経産省の最重要課題」との認識を改めて示し、福島第一原子力発電所事故に伴う廃炉・汚染水・処理水対策、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組に力を注いでいくとした。エネルギー政策に関しては、「S+3E」(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)追求を大前提に掲げ、「2050年カーボンニュートラル」実現、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けて「日本の総力を挙げ取り組んでいくことが必要」とした上で、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギーの最大限導入、安全最優先での原子力発電所再稼働を進めていくと述べた。核燃料サイクルについては、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、資源の有効利用などの観点から、「これまでの政府方針に沿ってしっかりと取り組んでいく」とした。また、福島第一原子力発電所の処理水取扱いに際し地元が抱く東京電力の対応への不安に関して、「不信感が拭えていないのが事実」と懸念し、「われわれが福島の皆様にしっかりと向き合い技術面も含め理解を深めてもらえるよう努力する」と、原子力政策において国が前面に立ち地域の理解醸成を図っていく必要性を強調。新たなエネルギー基本計画策定については、総合資源エネルギー調査会が取りまとめた素案へのパブリックコメントが4日に終了したところだが、萩生田大臣は、COP26(10月31日~11月12日、英国グラスゴー)開催までの閣議決定を目指すとしたほか、「2030年までには10年を切っている」との現状を認識し、早期に計画実行を図っていく考えを示した。

- 05 Oct 2021

- NEWS

-

福島第一処理水の安全性レビューに向け、IAEAエヴラール事務次長らが来日

IAEAと経産省の幹部が会談(経産省提供)福島第一原子力発電所に保管されたALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の安全性に関するレビューの本格実施に向け、IAEAのリディ・エヴラール事務次長ら、原子力安全・核セキュリティ局の幹部が9月6~9日に来日し、経済産業省他、関係省庁と、今後のスケジュールやレビュー項目について議論した。〈経産省発表資料は こちら〉政府は4月に「2年程度後にALPS処理水の海洋放出を開始する」とする基本方針を決定しており、今回の議論を踏まえ、(1)放出される水の性状、(2)放出プロセスの安全性、(3)人と環境の保護に関する放射線影響――について、IAEAの安全基準に照らした評価が行われる。IAEAよるレビューは数年間にわたる見込みだが、まずは12月を目途に評価派遣団が来日することで日本側と合意した。会見を行うエヴラール事務次長(オンライン)エヴラール事務次長は9日、フォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者会見に臨み、中国、フランス、ドイツ、インドネシア、ロシア、シンガポール、韓国、英国、米国の海外メディアを含む計78名の記者に対し、来日の成果について説明。同氏は来日中、江島潔経済産業副大臣、鷲尾英一郎外務副大臣他、環境省や原子力規制委員会の幹部との会談とともに、福島第一原子力発電所の視察を行い、「コロナ禍にもかかわらず対面での討議を通じ内容の濃い議論ができ、非常に貴重な経験となった」とした。今後、IAEAでは専門家で構成されるタスクフォースを立上げ、数週間以内にも東京電力による海洋放出実施計画に関し、規制、安全性、環境モニタリングの面からのレビューに着手し、最初の評価報告書を放出開始前までには公表するとしている。福島第一のタンクエリアを視察するエヴラール事務次長(東京電力ホームページより引用)ALPS処理水の取扱いに係る(1)大量の水がタンクに保管されている、(2)長期間をかけて海洋に放出していく、(3)地域の関心が高い――という特殊性を備えたIAEAとしても前例のないレビュー実施に向けて、エヴラール事務次長は、「包括的に客観性・透明性を持つことにコミットし、国際的にも明瞭に情報発信を行っていきたい」と強調した。今回のIAEA幹部の来日は、8月19日に行われた梶山弘志経産相とR.M.グロッシーIAEA事務局長との会談で合意に至ったもの。同合意のもと、福島第一原子力発電所廃炉全般に関するレビューミッションが8月末に来日したところだ。梶山大臣は、9月10日の閣議後記者会見で、「IAEAによる評価を丁寧に発信し国際社会の理解を得ていきたい」と述べた。

- 10 Sep 2021

- NEWS

-

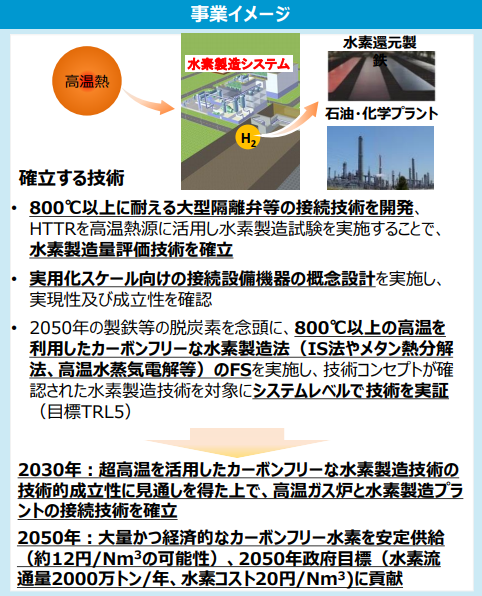

2022年度概算要求が出そろう、高温ガス炉利用や福島の水産復興で新規計上

政府の2022年度予算概算要求が8月31日に出そろった。経済産業省では、エネルギー対策特別会計で前年比11%増の8,242億円を要求。「福島の着実な復興・再生」と「2050年カーボンニュートラル/2030年温室効果ガス排出削減目標の実現」が柱。福島復興の関連では、「次世代空モビリティ(ドローン・空飛ぶクルマ)の社会実装に向けた実現プロジェクト」で新規に38億円を計上。2020年に全面開所した「福島ロボットテストフィールド」を活用し、ドローンのさらなる利活用拡大、大阪関西万博での空飛ぶクルマの活用と事業化を目標に、(1)性能評価基準の開発、(2)運航管理技術の開発、(3)国際標準化――を図る。原子力イノベーションの関連では、7月に運転を再開した日本原子力研究開発機構の高温ガス炉「HTTR」を活用する「超高温を利用した水素大量製造技術実証事業」で新規に9億円を計上。「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、2030年までに高温熱源となる「HTTR」と水素製造プラントの接続技術を確立させ、カーボンフリー水素製造が可能なことを実証し、2050年には製鉄や石油化学プラントなどへ大量かつ安価な水素を安定的に供給する産業利用につなげることを目指す。文部科学省では、原子力分野の研究開発・人材育成に関する取組として、前年比21%増の1,786億円を要求。経産省と同じく「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた技術開発で拡充を図っており、高温ガス炉に係る研究開発の推進として前年の約1.5倍となる22億円、ITER(国際熱核融合実験炉)計画の実施で前年の約1.4倍となる314億円を計上。同計画の関連で、2020年に組立が完了した量子科学技術研究開発機構の先進超伝導トカマク装置「JT-60SA」の運転本格化に向け、前年の約5.5倍となる53億円 を計上している。「福島県次世代漁業人材確保支援事業」のイメージ(復興庁発表資料より引用)復興庁では、原子力災害からの復興・再生で、前年度より微減の4,428億円を要求(事項要求あり)。観光に関わる風評被害対策として、国内外からの誘客促進に向け海の魅力を発信する「ブルーツーリズム推進支援事業」(国土交通省)で新規に3億円を計上。また、福島の水産業復興に向け、「水産業復興販売加速化支援事業」(農林水産省)、「福島県次世代漁業人材確保支援事業」(同)として、それぞれ41億円、4億円を新規に計上している。原子力規制委員会では、総額で前年比24%増の561億円を要求。昨今発生した原子力発電所のテロ対策不備事案を踏まえ、「核物質防護検査体制の充実・強化事業」として16億円を新規に計上したほか、機構・定員要求として核セキュリティ部門に首席核物質防護対策官の創設などを盛り込んでいる。内閣府では、原子力防災対策の充実・強化として、前年の約1.7倍となる172億円を要求。新型コロナウイルス感染症への対応も含めた緊急時避難の円滑化など、原子力災害対応の実効性向上に向け、関係自治体における取組の支援を図っていく。

- 02 Sep 2021

- NEWS

-

福島第一廃炉に関するIAEAレビューミッションが評価レポート、2018年以来の来日

IAEA・グゼリ氏(右)より評価レポートを受取る江島経産副大臣(経産省ホームページより引用)福島第一原子力発電所の廃炉に関するIAEAのレビューが8月27日に終了し、26の評価事項と23の助言を示した評価レポートが、来日中の同レビューミッションで団長を務めたIAEA核燃料サイクルの廃棄物技術部長・クリストフ・グゼリ氏より江島潔経済産業副大臣に手渡された。〈経産省発表資料は こちら〉IAEAによるレビューミッション来日は、2018年11月以来5回目となるが、今回は感染症対策のため、チーム全員の来日ではなく、6月末から8月初めにかけて週2回のオンラインを通じた討議を経た後、福島第一原子力発電所の現地視察についてはグゼリ氏を含む2名が23、24日に行う形となった。福島第一を訪れALPS処理水を手にするグゼリ氏(東京電力ホームページより引用)処理水の安全性に関しては、別途9月にIAEAの担当幹部が来日し専門的評価が行われる予定だが、27日にフォーリン・プレスセンターにてオンラインを通じ記者説明を行ったグゼリ氏は、4月の日本政府による処理水処分に関する基本方針決定について、廃炉計画全体の実行を促進するものとして「評価すべき点」と述べた。2018年の前回レビューミッションからの主な進展としては、3号機使用済燃料プールの燃料取り出し完了(2021年2月)、汚染水発生量が約170㎥/日(2018年度)から約140㎥/日(2020年度)に低減したことなどがあげられるが、グゼリ氏は、「東京電力の福島第一廃炉推進カンパニーは詳細な計画を示しており、安全に対する強いリーダーシップも発揮されている」と、組織・プロジェクトマネジメント力を評価。2020年4月に完了した1/2号機排気筒の解体作業にもみられた地元産業の活用についても、「地元の雇用創出や経済活性化につながるもの」などと、肯定的な見方を示した。また、2022年に2号機より着手予定の燃料デブリ取り出しについては、「包括的に性状把握を行っていく必要がある」と、7月に英国より日本に到着したロボットアームによるサンプリング調査の意義を強調したほか、廃棄物の管理や最終的な処分までを見据えた研究開発の必要性も指摘した。

- 27 Aug 2021

- NEWS