キーワード:METI

-

電事連 新テレビCM放映開始

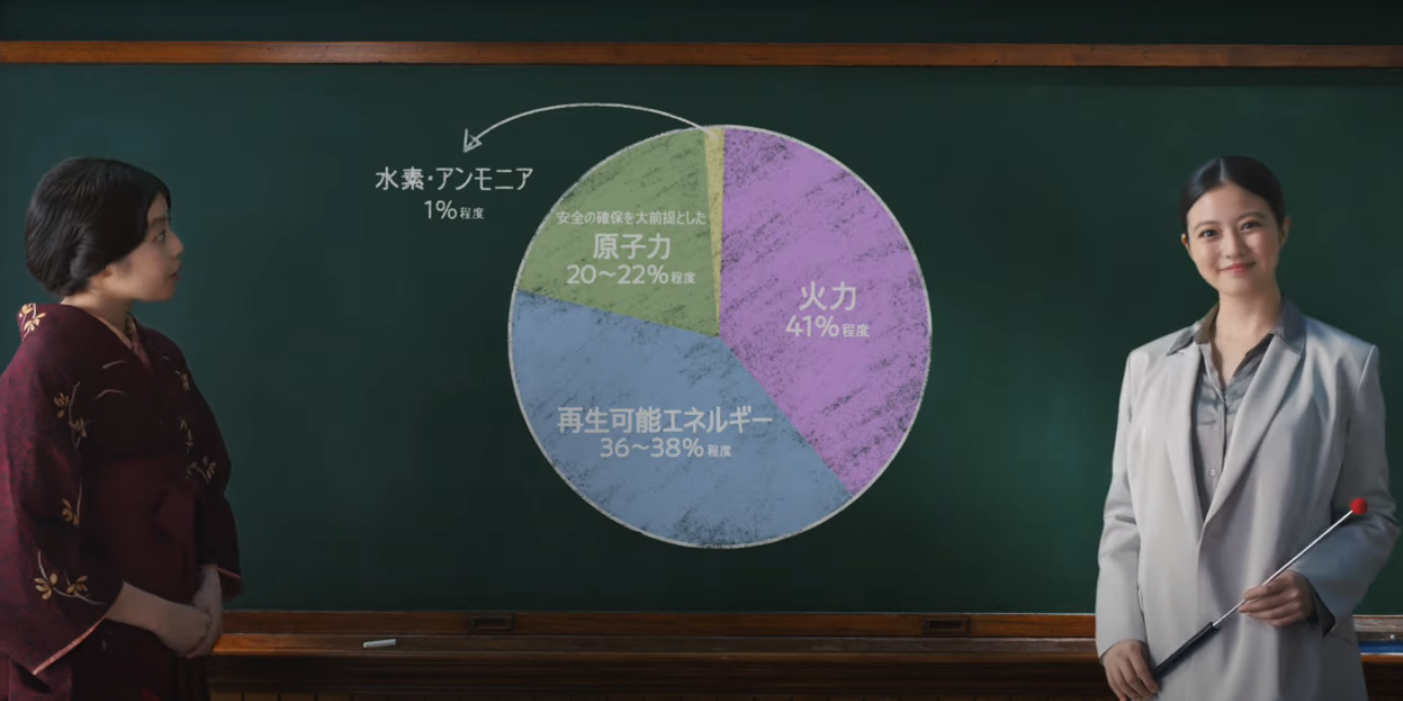

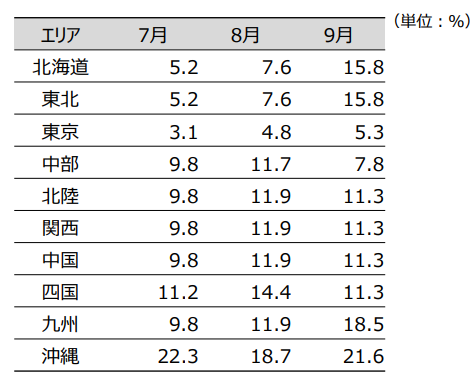

電気事業連合会は、電気の安定的な供給確保の必要性とカーボンニュートラルの取組を紹介する2種類の新テレビCM、「持続可能な電気の供給」篇と「効率的な電気の利用」篇(各30秒)を、10月1日より全国で放映開始した。〈電事連発表資料は こちら〉新CMは、電事連が昨秋に制作したテレビCMに続き、若手女優の今田美桜さんを起用。今回は、「エネルギーから、明日をおもう。」というキャッチコピーのもと、明治時代と現代の教師に扮した2人の今田さんが、各篇CMで、「持続可能な電気の供給」、「効率的な電気の利用」をテーマに、教室の黒板やプロジェクターを使って、過去と現在の電気の価値や使われ方の違いを説明する。「持続可能な電気の供給」篇では、「今では、暮らしに欠かせない存在に」と、電気の重要性を強調。エネルギー資源の8割を海外に頼る日本の電力供給の現状から、安全確保を大前提とした原子力、火力、再生可能エネルギーをバランスよく活用する必要性を円グラフ「2030年エネルギーミックス」を通じて説く。2つのCMを通じ、「私たちの暮らしに欠かせない電気を、より身近に感じもらう」のがねらい。また、電事連では、新CMに加え、若い世代への関心喚起に向け、今田さんをモデルに日々の生活の視点から電力安定供給や地球温暖化対策の取組をPRするWEBコンテンツ「ふつうの日々」も9月29日より公開している。今夏は記録的な暑さとなり、特に東京エリアで電力需給ひっ迫が心配されたが、追加供給力対策や節電効果により乗り切ることができた。9月27日に行われた総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策分科会では、今冬の電力需給見通しについて、最も厳しい北海道、東北、東京の各エリアでも、予備率が1月は5.2%、2月は5.7%と、全国エリアで安定供給に必要な3%を確保できる見込みが示されている。

- 02 Oct 2023

- NEWS

-

エネ庁長官「再び大きな危機・転換点」

資源エネルギー庁の村瀬佳史長官がこのほど、記者団のインタビューに応じ、今後の資源・エネルギー行政の推進に向け抱負を語った。この7月、折しもエネ庁設立から半世紀となる節目の年に就任した村瀬長官は、1973年の第一次石油危機を振り返りながら、「同じように、エネルギー安全保障という意味で、大きな危機・転換点を迎えている時期に着任した。正に歴史を感じており、非常に重いミッションを負っている」と強調。その上で、エネルギー政策における最大の課題として、「日本が再び50年来の大きな危機に瀕している中で、エネルギーの安定供給をいかに確保していくのか」と指摘。加えて、ロシアによるウクライナ侵攻に関連し、「従来の常識では考えられないような国際経済上のリスクが明らかとなっており、エネルギーを巡る国際的な構造は大転換を迎えている」と、あらためて危機感をあらわにした。さらに、同氏は、「カーボンニュートラルへの挑戦」を標榜。「各省庁が推進する取組を総動員し、産業・国民生活のあり方自体を変革しなければならない」とした上で、第一次石油危機時の省エネ対策を例に、「まったく新しい大きな挑戦を求められている。今後、大胆な政策を進めていく」と、意気込みを示した。丁度50年前、1973年秋に公表されたエネルギー白書では、石油の量的確保の不安定性と環境面の制約から、省エネ対策について述べており、「入手ないし使用可能なエネルギーをできる限り有効活用することによって、国民経済活動におけるエネルギー消費量の相対的引き下げを図ること」と、位置付けている。また、村瀬長官は、電力システム改革に関し、「競争するというのは事業者の体力を奪うことではなく、競争を通じて切磋琢磨されていく中で、世界と戦えるエネルギー産業が生まれるようにすること」と強調。官民連携による取組を通じ、「日本発の技術、強い企業」が台頭することに期待を寄せた。原子力政策に関しては、「安全確保を大前提とした原子力の活用」の必要性をあらためて強調。既設炉の最大限活用を始め、核燃料サイクルの推進、放射性廃棄物対策など、原子力特有の問題にも取り組むとともに、小型モジュール炉(SMR)の開発など、革新技術にもチャレンジしていくとした。次年度にも本格化する次期エネルギー基本計画の検討に際しては、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、「あらゆる手段・可能性を追求することは必須」などと、資源小国である日本におけるエネルギー需給の厳しさを再認識。水素・アンモニア、CCUS(CO2の回収・有効活用・貯留)の導入促進など、あらゆる新技術を手掛け、「柔軟性をもった検討をしていきたい」と述べた。内閣府政策統括官(経済財政運営)から資源・エネルギー行政を担う要職に移り、今後、多くの政策課題をリードする村瀬長官。座右の銘としては、夏目漱石の文学観とされる「則天去私」をあげ、「正しいことをしっかり行う」と、行政マンとして使命を果たす姿勢を強調。最近はテニスに興じ、「『国難を乗り切る』体力を養っている」と、顔をほころばせた。現在56歳。

- 20 Sep 2023

- NEWS

-

水産業支援 基金総額1,000億円超へ

福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出を理由に、一部の国・地域が輸入規制を実施している。それに対抗するため、政府は9月5日、水産業への緊急支援に向け、2023年度予備費から207億円の充当を閣議決定した。既存の基金800億円と合わせ、総額1,007億円の予算措置が図られることとなる。ALPS処理水の海洋放出が8月24日に開始され、東京電力は同日、これに伴う外国政府からの禁輸指示に対する国内事業者への賠償について発表。政府としては、全国の水産業支援に万全を期すべく、既に800億円の基金で対応している。岸田文雄首相は8月31日、それらに加え、特定の国・地域に依存した輸出市場の分散、世界の和食ブームをとらえた生業・事業の発展を促すべく、関係閣僚に対し、水産業を守る支援策について、政策パッケージの取りまとめを指示した。これを受け、農林水産省、経済産業省、復興庁、外務省は9月4日、国内消費拡大・生産持続対策風評影響に対する内外での対応輸出先の転換対策国内加工体制の強化対策迅速かつ丁寧な賠償――を5本柱とする政策パッケージを発表。このほど閣議決定された207億円の予算措置は、この政策パッケージの一部で、輸出減が顕著な品目の一時買取り・保管や新規販路の開拓、加工・流通業者の機器導入、人材活用の支援などに充てられる。2022年の水産物輸出額は総額3,873億円。国・地域別には、中国(食用)が836億円、香港(同)が498億円で、この2か国・地域(同)で全体の3割を占めている。そのうち、中国で輸出額の大半を占めるホタテは、中国で殻むき加工後、米国や東南アジアに輸出されている量も多いことから、今回の予算措置を通じ、国内における殻むき機の導入支援や、その人員確保など、加工体制を整備し直接販売できるようにする。この他、ふるさと納税を活用した国内消費拡大運動の展開などにも充てられる見通し。松野博一官房長官は、9月5日の記者会見で、日本産食品について、「安全性は科学的に証明されている」と強調し、輸入規制を講じている国に対し早期撤廃を求めていく考えをあらためて述べた。

- 05 Sep 2023

- NEWS

-

来年度政府概算要求が出揃う

2024年度の政府概算要求が8月31日までに出揃った。文部科学省では、原子力分野の取組として、対前年度比28%増の1,883億円を計上。2月に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」などを踏まえ、「原子力分野における革新的な技術開発によるカーボンニュートラルへの貢献」として、同2.6倍となる276億円を要求した。高温工学試験研究炉「HTTR」を活用した高温ガス炉の安全性実証や水素製造に必要な技術開発、高速炉技術開発の基盤となる実験炉「常陽」運転再開に向けた取組を推進するとともに、革新炉開発に資するシミュレーションシステムの開発などを進める。また、核融合研究開発の推進では、同37.3%増の292億円を計上。ITER計画などの国際枠組みによる技術開発に加え、競争的資金「ムーンショット型研究開発制度」を活用し「ゲームチェンジャーとなりうる小型化・高度化等を始めとする独創的な振興技術の支援を強化する」ため、新規に20億円を要求。この他、3GeV高輝度放射光施設「Nano Terasu」の2024年度の運用開始に向け38億円、大型放射光施設「SPring-8」の高度化で3億円がそれぞれ新規に計上されている。経済産業省では、エネルギー対策特別会計で対前年度比11%増の7,820億円を計上。最重要課題とされる「福島復興のさらなる加速」では、廃炉・汚染水・処理水対策事業費176億円など、対前年度比21%増の910億円の要求額となっている。原子力規制委員会では、対前年度比25%増の730億円を計上。高経年化対策に係る審査・検査体制などの強化に向け、安全規制管理官(課長レベル)1名設置の機構要求の他、計66名の定員要求も盛り込まれている。

- 01 Sep 2023

- NEWS

-

核燃料サイクル協議会 宮下青森県政で初開催

青森県・宮下知事©青森県核燃料サイクル政策について青森県と関係閣僚らが意見交換を行う「核燃料サイクル協議会」が8月29日、総理官邸でおよそ3年ぶりに開かれた。6月に就任した青森県・宮下宗一郎知事の要請により開催されたもの。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同協議会は、1997年以来、核燃料サイクル政策の節目をとらえ、これまで12回行われてきた。8月25日には日本原燃の六ヶ所ウラン濃縮工場が約6年ぶりに生産運転を再開。28日にはリサイクル燃料貯蔵のむつ中間貯蔵施設に係る保安規定変更が原子力規制委員会により認可されるなど、核燃料サイクル事業の進展がみられた。両施設とも、新規制基準への適合性に関し、それぞれ2017年、2020年に審査に合格(設置変更許可)している。今回の協議会には、宮下知事の他、松野博一官房長官、高市早苗・内閣府科学技術担当相、西村明宏・同原子力防災担当相、永岡桂子文部科学相、西村康稔経済産業相、電気事業連合会の池辺和弘会長らが出席した。宮下知事は、関係閣僚および電事連に対し、原子力・核燃料サイクル政策の推進原子力施設の安全性確保高レベル放射性廃棄物等の最終処分と搬出期限の遵守地域振興と立地地域との共生原子力防災対策使用済燃料対策――について、確認・要請。これに対し、政府側は、核燃料サイクルについて、「エネルギー基本計画の通り、わが国の基本的方針として引き続き堅持していく」との方針のもと、六ヶ所再処理工場やMOX燃料加工工場のしゅん工目標達成と操業に向けた準備を官民一体で進めていくと回答。歴代の青森県知事と約束してきた「青森県を最終処分地にしない」ことも引き続き遵守するとした。また、使用済燃料対策については、むつ中間貯蔵施設の事業開始に向け「地域をあげて協力してもらいたい」と要請。地域振興と立地地域との共生に向けては、方策を検討する会議体を早期に設置するとした。資源エネルギー庁では、福井県と、立地地域の将来像について検討する共創会議を2021年に立ち上げており、これを参考に会議体の具体化を図っていくものとみられる。

- 29 Aug 2023

- NEWS

-

「三陸・常磐もの」消費拡大へ 食べて応援

三陸・常磐地域(青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉)の水産業支援に向け産品の消費拡大を図る「三陸・常磐ものウィークス」が、7月15日~9月30日の日程で実施されている。昨年末、経済産業省が復興庁・農林水産省と協力し立ち上げた官民連携の枠組み「魅力発見!三陸・常磐ものネットワーク」(全国約1,000の企業・自治体・政府関係機関等が参加)によるもので、2023年2~3月に続く第2弾。同ネットワークでは、期間中、参加企業らの社内食堂のメニュー提供、弁当購入、キッチンカー巡回などを通じた地域産水産物「三陸・常磐もの」の積極的な消費を支援している。同ネットワークが参加企業らの会議・懇談会向けに紹介している「三陸・常磐もの」を使用した弁当は、一般の人も購入が可能。例えば、野村哲郎農水相が執務室で賞味した「福島産ホッキ貝入りほっき飯御膳」は、東京23区内を配達エリアとするデリバリー「すし割烹 赤酢と鮨」が販売しておりウェブサイト上でも購入できる。「やみつきカレーうどん(鹿島灘しらす入り)と岩手県産本わらび餅」などを提供するデリバリー「Haco chef」は、全国に個別配送が可能で、在宅でのオンライン親睦会にも利用できる。幹事が各地の参加者から好みの店・メニューを集約・一括注文し、指定時間に個別に配達する新しいタイプのデリバリーだ。都内の石油会社では、7月に渋谷区内のエスニック料理「TOMBOY」との協力でキッチンカーを出店(社内・近隣ビル向け)し、「常磐ものパッタイ」、「伊達鶏のグリーンカレー」などを提供。同社のキッチンカー出店は5、6月に続き3回目となる。「TOMBOY」では、港区赤坂、渋谷区道玄坂の各店舗で、9月30日まで「常磐ものグルメフェア」を開催している。「下町上野ふるさと盆踊り大会」で楽しめる福島の美味(東京電力発表資料より引用)東京下町の意気込みも注目される。葛飾区に店舗を置く「SOMY’S DELI」では、宮城県金華サバなどの「三陸・常磐もの」を使用した10種類の弁当を用意しており、いずれもコンパクトな容器に簡素な盛付けでアウトドア用にもうってつけ。東京23区内への配達の他、店舗での購入も可能。また、上野松坂屋では、8月22日まで、地下の食品売り場イベントスペースで「ふくしまフェア」を開催中。福島県産の野菜・果物、米、地酒の他、ご当地グルメ「なみえ焼そば」などを販売。これに合わせ、18~20日には、JR御徒町駅南口駅前広場で「下町上野ふるさと盆踊り大会」が予定されており、出来立ての福島の美味・お酒を楽しめる屋台群「『おいしいふくしま』てんこ盛り!」も出店される。

- 18 Aug 2023

- NEWS

-

新増設に「待ったなし」 原子力小委

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が7月26日、およそ7か月ぶりに行われた。〈配布資料は こちら〉前回の開催以降、原子力委員会「原子力利用に関する基本的考え方」の改定や、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」における議論などを踏まえ、4月に「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」が閣議決定。今回の会合では、資源エネルギー庁が「今後の原子力政策の方向性と行動指針の概要」の示す再稼働への総力結集既設炉の最大限活用次世代革新炉の開発・建設バックエンドプロセス加速化サプライチェーンの維持・強化国際的な共通課題の解決への貢献――の6つの柱に沿い、原子力政策に関する直近の動向、今後の取組について説明し、意見交換を行った。次世代革新炉の開発・建設に関しては、高速炉、高温ガス炉の実証炉開発を行う中核企業として、それぞれ7月12日、25日に、いずれも三菱重工業が選定され、今後、開発の司令塔となる組織の具体化に向け検討を進めていく。サプライチェーンの維持・強化に向けては、3月に「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が設立されており、全国約400社の関連企業に対し、(1)戦略的な原子力人材の育成・確保、(2)部品・素材の供給途絶対策や事業承継、(3)海外プロジェクトへの参画支援――など、サプライチェーン全般に対する支援態勢を強化していく。これに関し、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、韓国で躍進する重工業メーカーの視察経験を踏まえ、「日本も新増設を急がないとサプライチェーンは消滅してしまう」と危機感を示し、早急な建設具体化の必要性を強調した。また、今回の会合から、同小委員会の革新炉ワーキンググループで座長を務める黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所所長)が議論に参加。同氏は、次世代革新炉の開発・建設に向け、立地地域とのコミュニケーションの観点にも触れ、「どこに作るかをそろそろ考える時期」と訴えた。今回、資源エネルギー庁は、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度「長期脱炭素電源オークション」(初回応札を2024年1月に実施予定)に、既設原子力発電所の安全対策投資を対象とする方向性を提示。これに関し、田村多恵委員(みずほ銀行産業調査部次長)は、事業環境整備の観点から、「原子力の安全対策投資に関しては、立地条件ごとにかなり個別性が高い」と述べ、工事費用など、様々な論点で丁寧な議論の必要性を指摘した。専門委員として出席した電気事業連合会の伊原一郎原子力開発対策委員長(中部電力原子力本部長)は、最近の取組として、既設炉の早期再稼働、原子燃料サイクルの推進、革新軽水炉開発に向けた規制委との対話などについて説明。同じく原産協会の新井史朗理事長は、(1)既設炉の早期再稼働と最大限活用、(2)電力市場自由化の中での事業環境整備、(3)サプライチェーンの維持・強化――について発言。原子力発電プラントの建設に係わる技術の国内集積から、「高品質の機器製造・工事保守の供給は必須であり、そのためには早期の再稼働や新規建設着手が必要」と、強調した。

- 26 Jul 2023

- NEWS

-

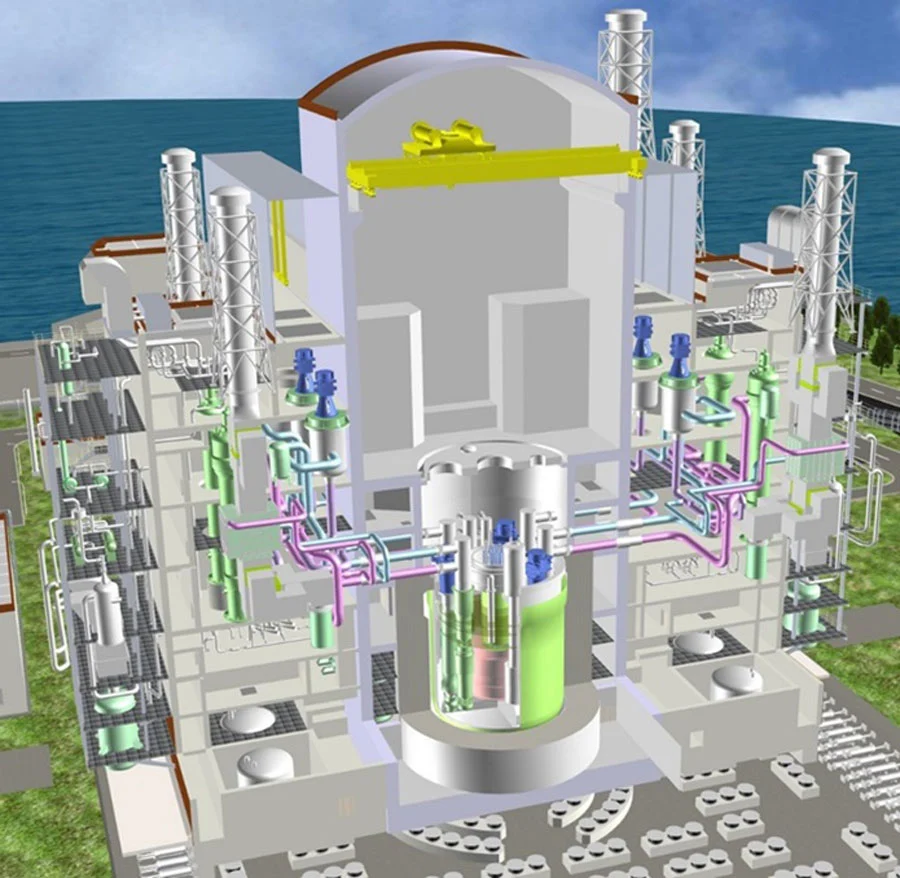

高速炉実証炉の開発 三菱重工が中核企業に

資源エネルギー庁は7月12日、高速炉実証炉の開発に向け、三菱FBRシステムズ(國嶋茂社長、MFBR)が提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」を概念設計対象に、将来的にその製造・建設を担う中核企業として三菱重工業を選定した。〈資源エネルギー庁WG発表資料は こちら〉2022年末、原子力関係閣僚会議は高速炉開発の戦略ロードマップを改訂。「常陽」、「もんじゅ」を経て、民間企業による研究開発が進展し、国際的にも導入が進んでいることから、ナトリウム冷却型高速炉を「今後開発を進めるに当たって最有望」と評価した。資源エネルギー庁では、2023年度から開始する「高速炉実証炉開発事業」(GX支援対策費)として、新規予算76億円を計上。2024年以降の概念設計を開始するに当たって最有望となるナトリウム冷却型高速炉について、その炉概念の仕様・中核企業選定のための公募を3月より行っていた。12日に行われた資源エネルギー庁の高速炉開発会議戦略ワーキンググループで、その選定結果を、技術評価委員会委員長の山口彰氏(原子力安全研究協会理事)が説明。選定されたMFBRが提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」は、設計成立性と経済性について、設計の実現と開発目標達成に向けた工程を見込むことができる耐震性向上やシビアアクシデント対策、コスト低減、基準整備などの課題に対応できる十分な計画性を有する中型の出力(電気出力65万kW)とすることで、大型炉のスケールメリットか小型炉の初期投資リスク抑制を選択し実用化につなげることができる大型炉を選択する場合、他電源と競合できるレベルであることが提示されており、実用化された際の市場性を具体的に展望できる開発が可能となる――ことから、概念設計の対象として適当と評価。また、その製造・建設を担う中核企業として、三菱重工は、高速炉のエンジニアリング会社として、MFBRと協働し日本原子力研究開発機構が行う研究開発と十分に連携した概念設計が可能である国内サプライチェーンの現状の脆弱性を具体的に整理し把握しており、その維持・拡充を図る中心となり、わが国産業全体の実力涵養に貢献できる総合的エンジニアリング能力を蓄積、継承してきており、原子力事業における設計から建設・試運転までをグループ各社で分担するプロジェクト遂行力によって高速炉開発に責任をもって取り組むことができる――ことから、適当と評価した。今回、概念設計対象として選定された「ナトリウム冷却タンク型高速炉」は、同じナトリウム冷却型でもループ型の高速増殖原型炉「もんじゅ」とは異なる仕様だが、フランス、中国、インドなど、海外では多く採用されている。今後、資源エネルギー庁では、高速炉開発の司令塔となる組織のあり方について検討していく。三菱重工は、高速炉実証炉の設計・開発を担う中核企業に選定されたことを受け、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、エネルギー資源の有効活用などの観点にも言及し、「これまで培ってきた技術と経験を活かし、MFBRとともに実証炉の概念設計ならびに設計に必要となる研究開発を開始し、高速炉の実用化に向けた取組を進めていく」とのコメントを発表した。三菱重工は、2006年に総合資源エネルギー調査会が取りまとめた「原子力立国計画」で示された高速増殖炉サイクル早期実用化の方針のもと、2007年に高速増殖炉開発のエンジニアリング中核企業に選定された経緯がある。また、日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「今後の高速炉開発に伴う関係産業の全体の実力涵養とともに、若者の原子力技術への興味を高め、人材育成にも寄与するものとして大いに期待したい」とする理事長メッセージを発表した。

- 13 Jul 2023

- NEWS

-

基本政策分科会 半年ぶりに

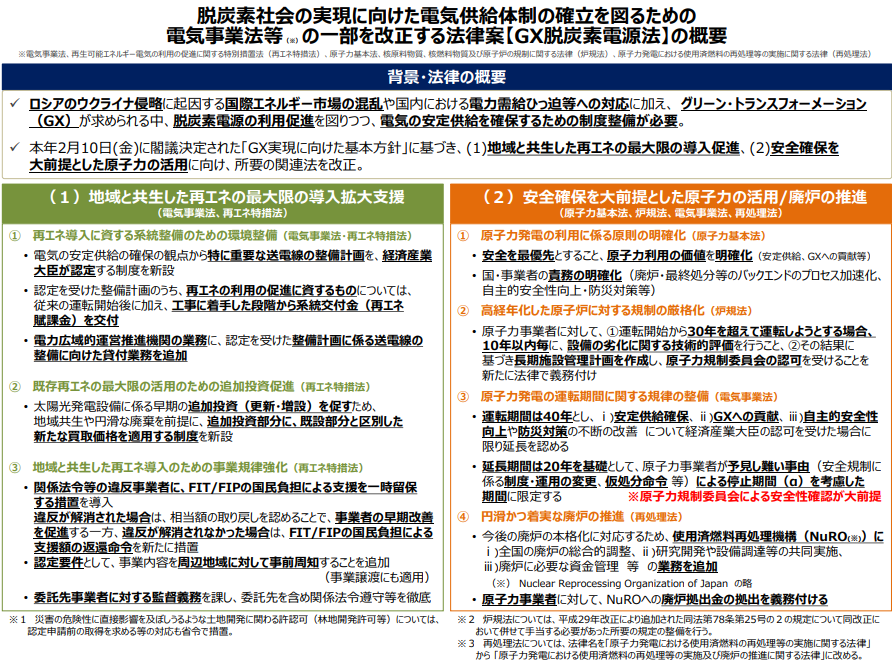

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=白石隆・熊本県立大学理事長)が6月28日に開かれ、「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」と関連法成立を受けた今後のエネルギー政策のあり方について意見交換を行った。同分科会の開催は半年ぶり。〈配布資料は こちら〉その中で、杉本達治委員(福井県知事)は、GX脱炭素電源法(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律)の成立に関し「国の責務や基本的施策が示され、原子力政策の明確化に向けた大きな一歩となった」と評価。一方で、「将来の原子力の必要な規模とその確保に向けた道筋についてはまだ明らかになっていない」と述べ、エネルギー基本計画の見直しをできるだけ早期に検討するよう求めた。現行のエネルギー基本計画(第6次)は2021年10月に閣議決定。エネルギー政策基本法で少なくとも3年ごとの見直しが求められている。この他、原子力技術の重要性を訴え続けてきた隅修三委員(東京海上日動火災保険相談役)は、「地域間の電力価格格差の最大要因は原子力が稼働しているかだ」と指摘し、再稼働の促進に向け国が前面に立った取組を切望。遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、原子力発電所部材製造現場の内外視察経験にも言及し、日本の国際競争力停滞やサプライチェーン消滅の危惧から「新増設に向けた具体的制度設計が急務」と強調した。また、最近のエネルギー戦略の動きから、水素・アンモニアの導入促進、浮体式洋上風力発電による産業競争力強化への期待や、エネルギー政策と雇用対策・産業政策・資源循環政策との連携、脱炭素化における企業評価に関する意見、今後のエネルギー基本計画見直しに向けては、科学的レビューや国民対話を求める意見も出された。

- 30 Jun 2023

- NEWS

-

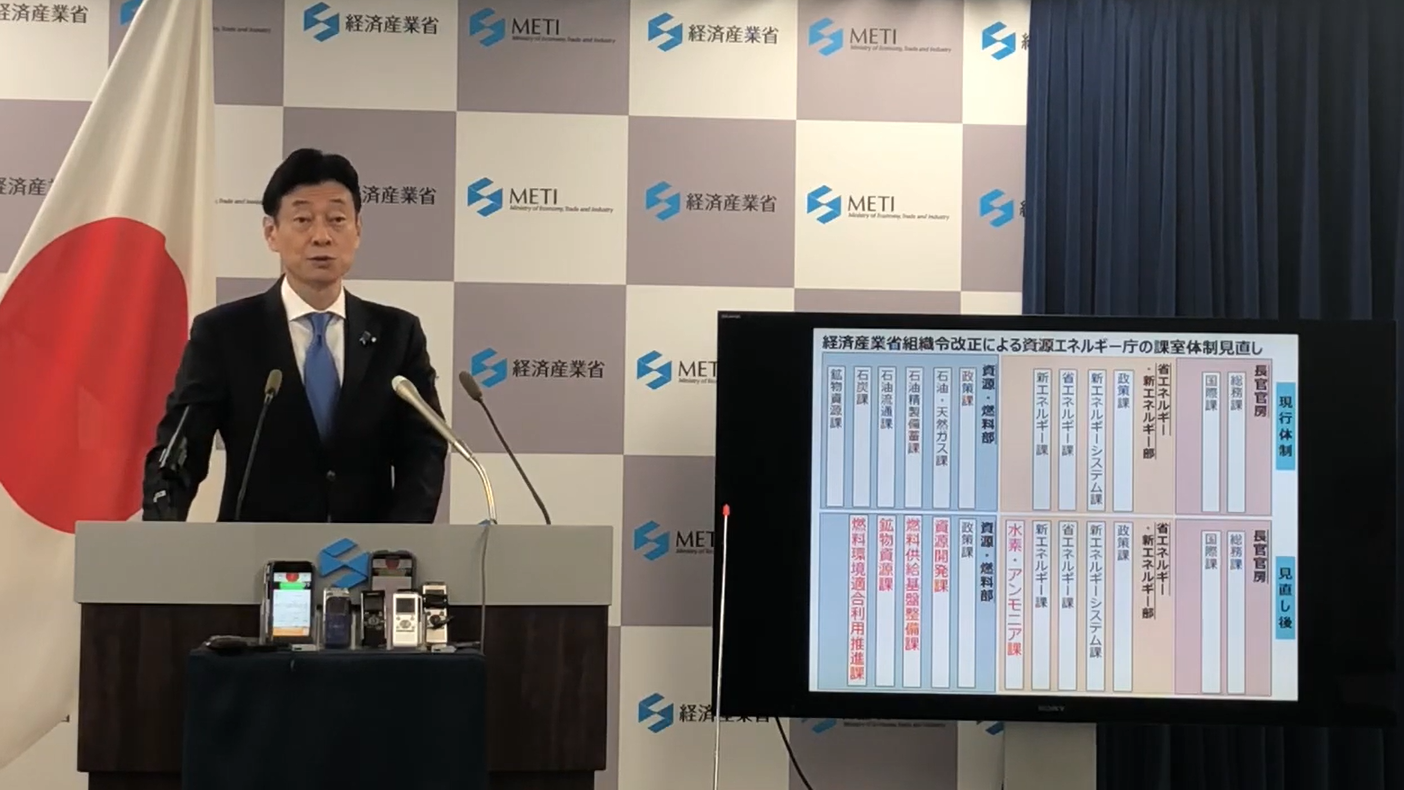

GX推進が具体化へ エネ庁も組織見直し

政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」が6月27日に開かれ、同会議の議長を務める岸田文雄首相は、GXの推進について「わが国の成長戦略の中核であるのみならず、経済安全保障の上でも大きな役割を果たす」と、政策の重要課題に位置付けられることを改めて強調。西村康稔経済産業相を中心に、関係府省庁が連携し前例にとらわれない大胆な政策の具体化を図るよう閣僚らに指示した。同会議の開催は、昨年末の「GX実現に向けた基本方針」決定以来、半年ぶり。会議終了後、記者会見を行った西村経産相は、GX推進の体制整備を見据えた7月4日付の幹部人事、資源エネルギー庁の組織見直しを発表。人事では、多田明弘事務次官の後任に、「脱炭素社会成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)の総括責任者で経済産業政策の新機軸を牽引してきた飯田祐二経済産業政策局長兼首席エネルギー・環境・イノベーション政策統括官を充てる。また、平井裕秀経済産業審議官の後任に保坂伸資源エネルギー庁長官が、同長官の後任には村瀬佳史内閣府政策統括官(経済財政運営)がそれぞれ就く。一連の幹部人事に関し、西村経産相は、「通商政策、GX推進法の詳細な制度設計、半導体・蓄電池戦略といった様々な重要施策の継続性に万全を期していく」などと述べた。資源エネルギー庁の組織見直しについては、省エネルギー・新エネルギー部に水素およびアンモニアに特化して需要と供給の両面での政策を担う「水素・アンモニア課」を、資源・燃料部にGXを見据えた資源外交戦略を担う「国際資源戦略室」をそれぞれ新設。また、資源・燃料部では、石油・天然ガス課を「資源開発課」に、石油精製備蓄課と石油流通課を統合し「燃料供給基盤整備課」に、鉱物資源課と石炭課を統合し「鉱物資源課」にそれぞれ改組。課室名から石油、天然ガス、石炭の名が消え、カーボンニュートラル時代を見据えた大幅な体制見直しとなる。西村経産相は、「時代の大きな変化を感じている。新しい時代に向けてエネルギー政策をしっかり推進していきたい」と、決意を新たにした。

- 27 Jun 2023

- NEWS

-

芸術文化で復興支援 経産省の若手有志

経済産業省の若手職員を中心とする芸術文化の力を活用した福島復興の取組が本格化しつつある。映像・芸術文化を通じた魅力あるまちづくりに向け、昨夏、経産省の若手有志職員により「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」が立ち上がり、その皮切りとして、8月に、監督、脚本家、俳優、映像制作に関わる学生、地域住民らが集う映画イベントが双葉町で開催された。これを踏まえ、経産省は6月15日、芸術家が浜通り地域に一定期間滞在し作品を制作する「滞在制作支援」など、2023年度の新規予算事業実施に伴い、「福島芸術文化推進室」を設置。16日には、西村康稔経産相が同プロジェクトに参画する若手職員(各所属部署の所掌業務の傍ら福島復興に取り組む)とともに看板掛けを行った。〈経産省発表資料は こちら〉同日の閣議後記者会見で、西村経産相は、「新しい発想で今後、福島の浜通りから心を潤してくれる映像、芸術文化を創造し、また発信することを通じて新たな魅力をつくり出してもらいたい」と、若手職員の活躍に期待。昨夏の映画イベントでは、中高生を対象に短編映画制作を体験させる合宿ワークショップも行われたが、年間100作品の劇場公開に足を運んだ往年の「映画少年」を自称し今もNetflixの動画配信をよく見るという西村経産相は、特に地元の学生たちによる映画制作への支援に意欲を示した。「東京国際映画祭」でトークセッションに臨む今泉監督、受賞作「窓辺にて」は稲垣吾郎さん主演のラブストーリー(インターネット中継)まずは映画に着目する「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」だが、2023年度からの「滞在制作支援」を見据え、2022年10月、「第35回東京国際映画祭」と連携し、福島における映画制作の将来を語り合うトークセッションが行われ、好評を博している。その中で、ダンサー・田中泯さんの生き様を描いたドキュメンタリー「名付けようのない踊り」(2022年公開)の犬童一心監督は、帰還困難区域で撮影を敢行した経験を振り返り、「映画の中で撮影しておくと記録にもなる」と、映画制作の副次的意義を強調。また、今回の映画祭で観客賞を受賞した「窓辺にて」(同)でメガホンをとった郡山市出身の今泉力哉監督は、「福島に住み続け映画を作り続ける若者」が現れることを強く期待した。

- 19 Jun 2023

- NEWS

-

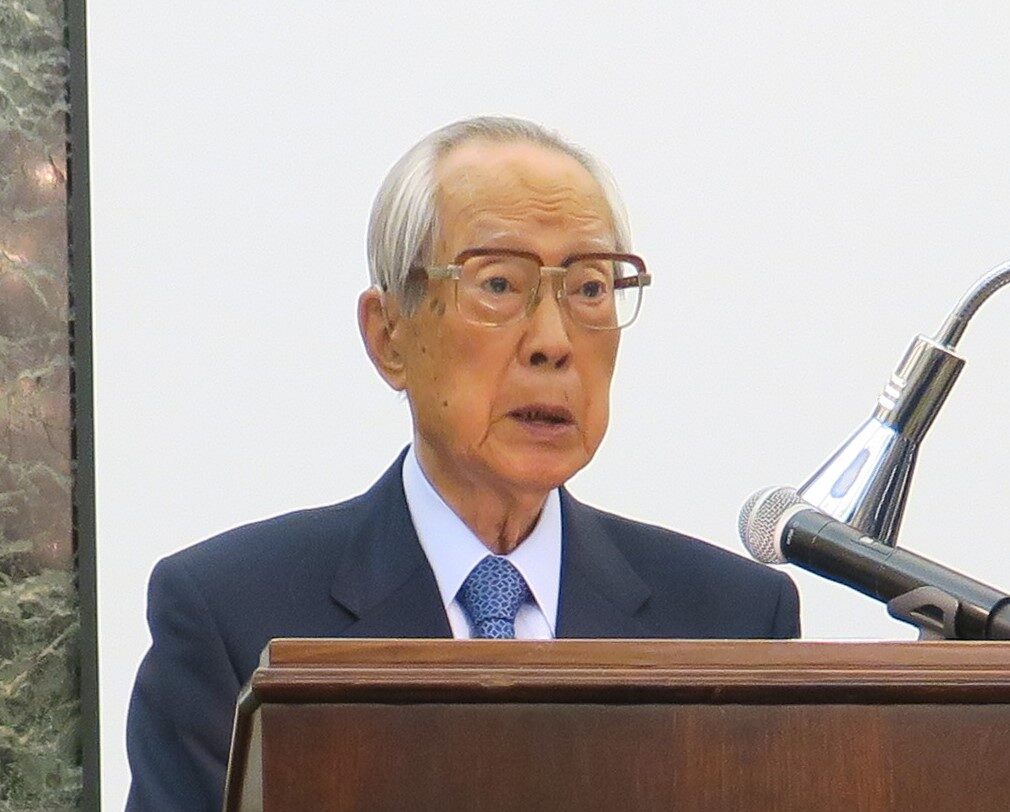

原産協会総会 三村新会長就任

日本原子力産業協会は6月15日、2023年度定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2022年度決算および事業報告が承認された。合わせて、2023年度の事業計画・予算案について報告した。今回の総会で2006年から17年間にわたり在任した今井敬会長は退任。新たに選任された理事4名のうち、総会終了後の理事会で、三村明夫氏(日本商工会議所名誉会頭)の新会長就任が決定した。総会の開会に際し、今井会長が挨拶。今井会長は、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い世界的なエネルギー危機にある現状から、「エネルギー安全保障とカーボンニュートラルを同時に解決しなければならない、という歴史的転換点に立っている」との認識を示した。日本のエネルギー自給率の低さにも言及した上で、「エネルギーは、国民生活や産業・経済活動の基盤であり、わが国の危機的な状況を改善するには、原子力を最大限活用することが必要不可欠」と改めて強調。最近、5月31日に原子力の利用価値を明確にした「GX脱炭素電源法案」(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)が成立したことについて、「大変意義深い」と歓迎し、本法の趣旨に沿い、産業界として、「再稼働の着実な進展を始め、既設炉の徹底活用や、将来の新増設・リプレースなど、原子力の持続的かつ最大限の活用を実現していく」と述べた。さらに、日本が原子力を最大限活用していく上で、特に重要なこととして、福島の復興と福島第一原子力発電所の廃炉推進六ヶ所再処理工場の早期しゅん工を始めとする核燃料サイクルの推進、高レベル放射性廃棄物処分の推進――を指摘。こうした状況を踏まえ、原産協会として、引き続き、「国民理解」、「人材確保、育成」、「国際協力」を3本柱に、放射線利用も含め原子力産業の再生に向けた取組を積極的に展開していくと述べた。西村経産相また、来賓として訪れた西村康稔経済産業相は、本年が第一次石油危機の起きた1973年から50年目の節目にあることに言及した上で、原子力活用の重要性も踏まえ「現在、エネルギー政策の再構築に取り組んでいる」と強調。原子力関連企業を支援する枠組「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立(3月)や、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」に併催した「国際原子力フォーラム」の開催(4月)を振り返った。その上で、「原子力はエネルギー安定供給とGX(グリーントランスフォーメーション)実現の両立を進めていくエンジンであり、その基盤となるものは、世界に冠たるわが国の原子力産業が有する技術・人材だ」と強調。原産協会に対し、世界の産業界を牽引するリーダーとしての役割を果たすよう期待を寄せた。続いて文部科学省研究開発局長の千原由幸氏が永岡桂子文科相の挨拶を代読。原子力の非エネルギー分野における活用、人材育成・研究開発基盤の整備、損害賠償の円滑化に向けた取組姿勢などを述べた。三村新会長なお、三村新会長は、「原子力のあるべき地位復興に向け、最大限努力する」と抱負を述べた。同氏は、2011~12年に総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会委員長を、2013年に同基本政策分科会会長を務め、東日本大震災後のエネルギー政策建て直しに向け議論をリードしてきた。

- 16 Jun 2023

- NEWS

-

今夏の電力需給 予備率3.0%以上を確保

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は5月29日、今夏の電力需給見通しを取りまとめた。30日開催の総合資源エネルギー調査会に報告される運び。それによると、全国各エリアで安定供給に最低限必要となる予備率3.0%以上を確保できる見通しとなったが、東京エリアについては、2021年度の冬季以降、電力の高需要期に実施してきた追加供給力公募、いわゆる「kW公募」による供給力増加を含めても、最も厳しい7月の予備率は3.1%と、ぎりぎりの水準が見込まれ、依然と予断を許さぬ状況にある。OCCTOでは、発電所の計画外停止などに備え、国・事業者と連携した追加対策を検討するとともに、電力需給モニタリングによる監視体制を強化し、需給ひっ迫の可能性がある場合のSNSを通じた周知を図るよう準備を進めていく。資源エネルギー庁は3月末、今夏の電力供給力対策の基本的方向性を提示。「2022年度冬季は、暖冬などの影響もあり、燃料調達に起因する電力安定供給上の支障は生じなかったものの、ウクライナ情勢は未だ収束しておらず、今後、他国の需要の伸び次第では、LNGを始めとした燃料調達がさらに激化することも予想される」ことから、今後の供給力確保に向け検討を進めてきた。その中で、東京エリアでは、「kW公募」により、JERAが長期計画停止中の広野火力2号機(重油・原油、60万kW)で落札され、今夏の供給力として57.6万kW(7・8月)分が追加されている。原子力発電の供給力は、2022年度冬季の全国最大需要時(1月25日9~10時、15,967万kWで東日本大震災以降の冬季最大需要を更新)、関西、四国、九州の3エリアで計857万kWだった。今夏の供給力見通しでは、同3エリアで計955万kW(8月)が見込まれている。

- 30 May 2023

- NEWS

-

西村経産相 ALPS処理水に係る韓国視察団受入れで「理解が深まるよう期待」

西村康稔経済産業相は5月9日の閣議後記者会見で、7、8日に行われた日韓首脳会談など、直近の外交を巡り質疑に応じた。韓国・ソウルを訪問した岸田文雄首相は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)韓国大統領と会談。福島第一原子力発電所で発生しタンクに貯蔵されているALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱いに関し、韓国国内の理解を深める観点から同国専門家からなる現地視察団の5月中の受入れが合意された。〈外務省発表資料は こちら〉これについて、西村経産相はまず、「タンクがもう一杯になる状況を含め、ALPS処理水の海洋放出が必要であり、また、それに当たってはIAEAのレビューを受けながら、安全を確保し放出設備の工事を進めている」と強調。各国・地域への説明に努めている姿勢を改めて示し、韓国からの視察団来日に際しても、「日韓双方がIAEAの取組を共通の前提に調整している」とした上で、「現場の状況を見てもらいながら丁寧に説明する。視察を通じ韓国内でALPS処理水の海洋放出について安全性の理解が深まるよう期待したい」と述べた。IAEAによるALPS処理水の安全性レビューについては、直近5月4日の規制レビューに関するものを含め、これまでに5件の報告書が公表されており、本年前半にも包括的報告書が公表される見込み。また、依然と予断を許さぬロシアによるウクライナの原子力発電所に対する武力攻撃に関して、西村経産相は、戦争犠牲者の人道的な扱いを求めたジュネーブ諸条約の観点からも「断じて容認できるものではない」と強調。経産省として、ウクライナの原子力施設の安全確保に向けた支援を図る200万ユーロのIAEA拠出、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)における原子力安全・核セキュリティの重要性を強調するコミュニケの採択を行ったことを改めて説明。さらに、大型連休を挟んだ4月29日~5月8日の欧州8か国訪問に言及し、その中で、チェコ、ポーランド、ルーマニアの関係閣僚に対し「価値観を共有する同志国とのサプライチェーン強化を働きかけた」などと述べた。今回の欧州訪問で、西村経産相は、フランスのA.パニエ=リュナシェ・エネルギー移行相と会談を行い、日仏の原子力協力深化に向け、既存原子炉の長期運転、福島第一原子力発電所の廃炉、新興国への支援、次世代革新炉開発などに係る研究開発に焦点を当てた共同声明に署名。また、チェコでも産業貿易相と会談し、原子力協力の強化に向けた協力覚書に署名を行っている。「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」のコミュニケを踏まえ、「価値観を共有する同志国」および「原子力の使用を選択する国」として、協力の重要性を認識した上、小型モジュール炉(SMR)開発などの協力を盛り込んでいる。

- 09 May 2023

- NEWS

-

原子力関連法案が衆院で可決

「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が4月27日、衆議院本会議で賛成多数により可決された。同法案は、3月30日に衆院本会議で審議入りし、経済産業委員会に付託。計6回の会合、および環境委員会と原子力問題調査特別委員会との連合審査会が行われた。〈既報〉原子力関連では、高経年化した原子炉に対する規制の厳格化に関し原子力規制委員会が答弁に立つなど、運転期間の見直しが焦点となったほか、次世代革新炉の開発・建設や海外展開の観点から、日本企業の技術基盤強化や人材確保に関しても活発な議論がなされている。30日の本会議で、西村康稔経済産業相による法案趣旨説明の後、質問に立った浅野哲議員(国民民主党)は、日本原子力産業協会による「原子力発電に係る産業動向調査2022(2021年度調査)」を引用し、「現場作業者の60%が運転停止期間の長期化によって技術の維持・伝承ができないと感じており、そのうち84%がOJT機会の喪失をその理由としてあげている。国内企業では原子力事業から撤退する企業も生じており状況は深刻」と、産業基盤の維持・強化に係る危機感を強調。これに対し、西村経産相は、3月6日に設立された原子力関連企業を支援する枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)を通じた取組に言及しながら答弁。「研究開発や技能実習、技術・技能の承継などをサポートする支援メニューを全国400社の原子力関連企業に展開している。今後ともサプライチェーンの維持・強化に向けた支援をしっかりと進めていく」と説明。また、4月26日の経済産業委員会では、「G7においても、米国、カナダ、英国、フランスといった国々と、サプライチェーンの維持・確保、人材育成などについても連携していく」などと述べ、同15、16日に行われた「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」の成果を強調した。エネルギー政策に係る重要法案として、参議院では、4月28日に、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」が修正議決された。今後は「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の審議に焦点が移りそうだ。

- 28 Apr 2023

- NEWS

-

経産省 ALPS処理水の風評影響でアンケート調査

経済産業省はこのほど、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の風評影響について、農林水産業(生産者)、食品製造・卸売・小売業者など(生産者以外)を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。復興相をヘッドとする原子力災害に伴う風評対策に関するタスクフォース会合で4月13日に報告されたもの。調査は、福島県およびその近隣道県に所在する事業者を対象として2022年11~12月に実施。生産者以外については、同道県産農林水産物の主要出荷先となる都府県(東京、神奈川、愛知、大阪など)所在の事業者も含んでおり、合計で約3,000件の回答(同一事業者が複数業種で回答したものも含む)を得た。調査結果は、生産者、生産者以外でそれぞれ整理。政府によるALPS処理水の処分方針決定後の販売動向について、生産者では約45%、生産者以外では約40%が「何らかの注視すべき動きがある」と、先行きを懸念していることがわかった。その中で、生産者については、販売価格低下、販売量減少、販売条件の悪化、販売先による取引停止、クレームの増加、問合せの増加の各項目について回答を分析。いずれの項目とも、業種別で、水産業者が最も高い比率で「販売先の動向として注視すべき動きがある」ものとしてあげていた。項目別で、全業種ともに最も比率の高かった販売価格低下をあげた事業者は、水産業者で55.1%、米農家で22.9%、野菜農家で19.8%、畜産業者で17.5%、果樹農家で17.1%だった。また、生産者以外については、販売量減少、客数の減少、他地域産品への変更要請・取引停止、問合せの増加、販売価格低下、販売条件の悪化(陳列方法など)、クレームの増加の各項目について回答を分析。「販売先の動向として注視すべき動きがある」ものとしては、食品関連業種で販売量減少をあげた比率が高く、食品製造業で29.6%、食品卸売業で29.4%、食品小売業で23.2%だった。同じく、販売価格低下については、食品製造業で12.9%、食品卸売業で19.7%、食品小売業で10.3%だった。外食業・宿泊業では、客数の減少をあげた比率が15.8%で最も高かった。一方で、自由記述の回答や個別ヒアリングの範囲からは、生産者、生産者以外のいずれとも、現時点では、取引停止などの具体的な影響が発生していることは確認されておらず、「将来的な影響の発生を懸念している事業者がほとんど」と考察している。なお、経産省では4月24日、小売関係の業界5団体(日本チェーンストア協会、全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、日本ボランタリーチェーン協会、オール日本スーパーマーケット協会)と、「ALPS処理水の処分に係る風評対策・流通対策連絡会」を開催。太田房江副大臣より、先の調査で「効果的だと思う取組」として回答割合の高かったモニタリングデータの発信、リーフレット、Q&A集の作成とともに、今後、現場での取組状況を視察してもらう勉強会を企画していることなどが説明された。

- 25 Apr 2023

- NEWS

-

西村経産相がグロッシーIAEA事務局長と初会談

西村康稔経済産業相は4月20日、IAEAのラファエル・グロッシー事務局長とオンライン会談を行った。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水((トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水))の取扱い、ウクライナ情勢が主な内容。両者による会談は初めてのこと。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉西村経産相からは、ALPS処理水の安全性に関するレビューに係る諸活動への謝意とともに、引き続き日本政府として、IAEAによる厳格なレビューにしっかり対応していくことが述べられた。さらに、IAEAによる継続的な情報発信を改めて要請するとともに、科学的根拠に基づく透明性ある情報発信の重要性を確認。加えて、先般、「G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合」(4月15、16日)が採択したコミュニケの中で、「ALPS処理水に関するIAEAによる独立したレビューを支持する」との記述が盛り込まれたことに言及した。ALPS処理水の安全性レビューで、IAEAは年内にも包括的報告書を公表することとなっている。また、ロシアからの侵攻を受けているウクライナの原子力施設の安全確保に関しては、グロッシー事務局長が「最前線で指揮を執っている」との現状。経産省として、IAEAに対し200万ユーロの拠出(2022年度補正予算で2.7億円計上)を行ったことを明らかにした。同拠出金事業は、IAEAによるウクライナ・ザポリージャ原子力発電所の安全確保・回復に向けた調査団派遣などの取組を踏まえ、日本の民間企業が有する技術や知見を活用し支援を図るもの。今後の具体的な支援内容に関し、資源エネルギー庁原子力政策課では、「まずは現地のニーズを丁寧に把握することが必要」などと説明している。

- 21 Apr 2023

- NEWS

-

エネ庁 高速炉開発の中核企業選定に向け公募開始

高速炉開発に関し実務レベルの検討を行う資源エネルギー庁の戦略ワーキンググループは3月14日、2024年以降に見込まれる高速炉の実証炉概念設計開始に向け、最有望となるナトリウム冷却高速炉について、その炉概念の仕様・中核企業を選定すべく4月中旬にかけ公募を実施することを決定した。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉同WGでは昨秋、今後の高速炉開発に関し、技術の絞り込みを段階的に行いつつ、実証炉の基本設計・許認可の開始につなげることができるよう、今夏に炉概念の仕様を選定、2024~28年度に実証炉の概念設計・研究開発、2028年頃に実証炉の基本設計・許認可手続きへの移行判断を行うとした戦略ロードマップの改訂案を提示。同案は昨年末、原子力関係閣僚会議で決定された。14日のWG会合で資源エネルギー庁は、炉概念の仕様・中核企業選定に向けた公募に際し、評価の視点として、 (1)技術の成熟度と必要な研究開発 (2)実用化された際の市場性 (3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制 (4)実用化する際の規制対応 (5)事業成立性の見通しに関する総合的な評価――を提示。特に、中核企業が備えるべき要件として、総合的なエンジニアリング能力、わが国産業全体のハブとなるべき実力・実績、サプライチェーンの維持・発展の政策目的に照らし具体的な方策や国内に閉じた技術基盤を持っているか、を強調した。これに対し、日本原子力研究開発機構の板倉康洋副理事長は「高速炉の実用化に向けた大きな一歩と考える。その開発に全力で取り組んでいきたい」と、電気事業連合会原子力開発対策委員長の松村孝夫氏(関西電力副社長)は「実証炉の概念設計に向けて、その開発の核となる炉概念の仕様並びに中核企業の選定は非常に重要なプロセスと考える」と発言。それぞれ、実験炉「常陽」を活用した研究開発、実用化を見据えた経済性を含む開発要素の重要性を強調した。

- 15 Mar 2023

- NEWS

-

原子力のサプライチェーンでシンポ

経済産業省と日本原子力産業協会は3月6日、国内原子力企業による海外展開や事業承継・人材育成支援など、原子力サプライチェーンの維持・強化策を議論するシンポジウムを都内で開催した。2022年12月末に資源エネルギー庁が提示した「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」で原子力サプライチェーンの維持・強化が重要な柱の一つとなっており、今回のシンポジウムで経産省は、原子力関連企業を支援する枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」の設立を発表した。開会挨拶に立った西村康稔経産相は、「地球規模の課題解決に向けて、今ほど原子力に注目が集まっているときはない」と、シンポジウムの開催意義を強調。日本の原子力産業に関し「半世紀以上にわたる卓越した技術・人材の蓄積がある」と評価するとともに、1月の米国エネルギー省(DOE)・ジェニファー・グランホルム長官との会談における日米間の原子力サプライチェーン構築に向けた議論にも言及し、「経済安全保障の観点からもサプライチェーンの維持・強化は喫緊の課題」と明言。新たな枠組み「原子力サプライチェーンプラットフォーム」を通じた取組を積極的に支援していく姿勢を示した。また、海外からのビデオメッセージで、IEAのファティ・ビロル事務局長は、昨今の世界的なエネルギー危機を懸念。IEAが昨夏発表した原子力の有用性を説く勧告を多くの国が実行していることに触れ、「世界が原子力にカムバックしている」と述べた。IAEAのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は、IAEAが昨秋発表した世界の原子力発電規模の高位予測から、「今後30年以内に600G((ギガ:10の9乗))Wの新規原子力開発が見込まれる」と説明。「計装機器、ギアなど、専門知識を有するサプライヤの役割」に期待する一方、「世界のあらゆる産業がサプライチェーンの課題に直面している」と懸念。サプライチェーンの維持に向け、国境を越えた議論の必要性を指摘するとともに、日本に対して、「高度なものづくり技術や研究開発基盤を多く有している」などと期待を寄せた。世界原子力協会(WNA)のサマ・ビルバオ・イ・レオン事務局長は、同じくビデオメッセージの中で、原子力サプライチェーンの維持・強化に向けて、オープンで透明性のあるビジネス環境の構築、事業の予見性向上、熱利用などの発電以外の用途への技術展開、いわゆる「セクターカップリング」の必要性を指摘した。ディスカッションで説明する原産協会・植竹明人常務理事国内における革新炉の開発状況については、三菱重工業が革新軽水炉「SRZ-1200」、日立GEが小型炉「BWRX-300」(米国GE日立と共同)の展望を紹介。日揮とIHIは、米国ニュースケール社の小型モジュール炉(SMR)開発への出資について説明した。ディスカッションでは、原産協会が海外とのビジネス交流や会員企業と海外企業とのマッチング事業について紹介。国内サプライヤとしてTVE(原子力向けバルブ)、日本ギア工業(バルブアクチュエータ)が品質保証、供給途絶対策(他企業への製造移管、製造技術の転換など)、技術継承に関する課題・取組状況を説明した。原産協会の新井史朗理事長は閉会挨拶の中で、現在、世界各国で検討されている新規建設プロジェクトに際し、「わが国の企業が海外プロジェクトに参画することで、その技術力の維持・強化を図るとともに、世界の原子力発電所の安全性向上にも寄与できる」と、強い期待を表明した。

- 08 Mar 2023

- NEWS

-

GX脱炭素電源法が閣議決定 原子力の活用を明記

政府は2月28日、エネルギー関連の5つの法改正案を閣議決定。これらをまとめた束ね法案「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(GX脱炭素電源法)として、今通常国会に提出された。GX脱炭素電源法のうち、原子力に関しては、原子力発電の利用に係る原則の明確化(原子力基本法)高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(原子炉等規制法)原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)円滑かつ着実な廃炉の推進(再処理等拠出金法)――が柱となっている。原子力基本法の改正では、従前の条文に対し、目的、基本方針の中に、それぞれ「地球温暖化の防止」、「福島第一原子力発電所事故を防止できなかったことを真摯に反省」との文言が追加され、安全最優先、原子力利用の価値を明確化。さらに、廃炉・最終処分などのバックエンドプロセスの加速化、自主的安全性向上・防災対策に係る「国・事業者の責務」について、新たに条文立てされている。高経年化炉の規制については、関連法案の成立を前提として既に原子力規制委員会で技術的検討が開始されているが、事業者に対し、①運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行う、②その結果に基づき長期施設管理計画を作成し、規制委員会の認可を受ける――ことを義務付ける。運転期間については、原子炉等規制法から電気事業法に移され、これまで通り「運転期間は40年」、「延長期間は20年」の原則を維持。安定供給確保、GX(グリーントランスフォーメーション)への貢献、自主的安全性向上や防災対策の不断の改善につき、経済産業相の認可を受けた場合に限り延長を認め、「延長しようとする期間が20年を超える」場合は、事業者が予見しがたい事由(東日本大震災以降の安全規制に係る制度・運用の変更、司法判断など)に限定して運転期間のカウントから除外することで、実質的に60年超運転を可能とする。また、再処理等拠出金法では、経済産業省の認可法人「使用済燃料再処理機構」の業務に、「各地の廃炉作業の統括」を追加している。

- 28 Feb 2023

- NEWS