キーワード:METI

-

総合エネ調 国際情勢について有識者からヒア

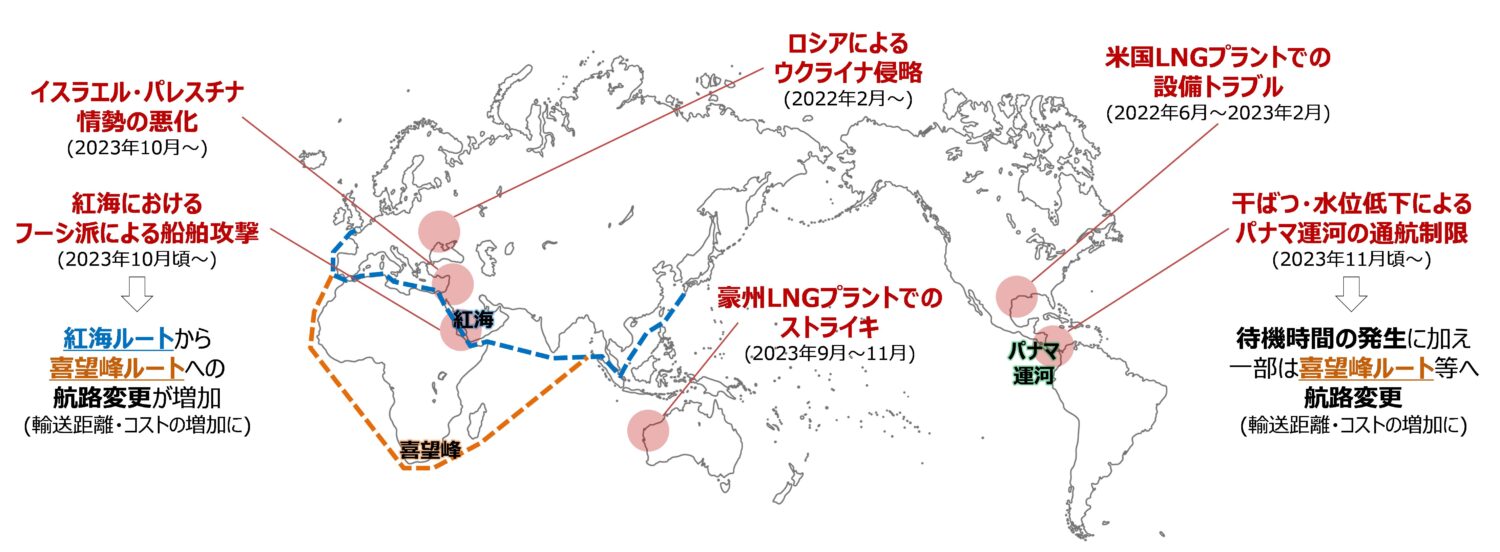

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は6月17日の会合で、エネルギーを巡る国際情勢について有識者からのヒアリングを行った。〈配布資料は こちら〉冒頭、齋藤健経済産業相は、「世界的に不確実性が高まる中で、いかにエネルギー安定供給と脱炭素化の両立を確保するか、コストの上昇にどのように対応するかが各国共通の課題。その状況を把握することは、わが国の対応を考えていく上で重要」と、今回のヒアリングを行う意義を強調。同分科会では、次期エネルギー基本計画策定に向けた検討を5月15日にキックオフ。以降、3回目となる会合に際し、齋藤経産相は、「野心を持ちつつ、着実かつ現実的なアプローチを追求していくためにも、今後、イノベーションを積極的に進めた上で、その進展状況を踏まえ、コスト面での検証を行いながら、あるべき政策の方向性を見出していく」と、さらに議論を深めていく姿勢を示した。ヒアリングでは、コスト面の課題について、中東情勢・化石燃料市場に詳しい日本エネルギー経済研究所専務理事の小山堅氏が、ウクライナ危機に伴い高騰したエネルギー価格が下降傾向にあると概観しながらも、原油価格は「歴史的観点で高水準」にあると指摘。過去のオイルショックを振り返り、中東・ウクライナ・東アジアを中心とする「地政学リスク」を筆頭に、「政策変更リスク」、「過少投資リスク」、「マーケットパワーリスク」、「需給構造変革リスク」、「自然災害・サイバーリスク」など、様々なリスクの存在をあげ、「国際エネルギー情勢にはまだまだ先行き不透明な要素がある」ことを強調。その上で、ウクライナ危機発生以降、中長期的な脱炭素化に向けた世界動向の一つとして、小山氏は、「原子力重視の潮流顕在化」をあげ、既存炉の有効活用、新規建設、新型炉の開発の他、米国で動きのある「廃炉が決定していたプラントの再稼働」にも言及した。脱炭素化に係る課題・不確実性に関しては、コスト抑制を「重要なカギ」と指摘。その他、「政策変更リスク」に関連し、11月に予定される米国大統領選挙も注目すべきとした。小山氏は、先進技術・イノベーションの役割、経済安全保障の重要性についても述べた上で、次期エネルギー基本計画に向けた論点として、新情勢を踏まえ、あらためて「S+3E」の同時達成を目指すこと総合的な観点でのコスト最小化・最適化の追求エネルギー戦略と成長戦略・産業政策の一体化・融合――などを提案。エネルギー安全保障政策を国家戦略ととらえ、GXを踏まえた政策策定を政府一体となって進める必要性を示唆した。同分科会会合のヒアリングでは、この他、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた課題に関連し、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン・シニアパートナーの堀井摩耶氏が、水素・アンモニア、CO2回収・貯留(CCUS)など、各技術の普及ペースとコスト低減の関係を整理した上で、投資加速化の重要性を主張。三菱UFJ銀行サステナブルビジネス部長の西山大輔氏は、同行が刊行する「MUFGトランジション白書」および欧米視察調査について紹介。ドイツにおける世論調査結果で、「原子力を許容」とする回答割合が、電力価格高騰を背景に、東日本大震災直後の24%から、2023年4月には59%に増加していることなどを示した。

- 18 Jun 2024

- NEWS

-

齋藤経産相 柏崎刈羽の「必要性・意義」を強調

齋藤健経済産業相は6月14日の閣議後、東京電力柏崎刈羽原子力発電所に係る対応について記者団からの質疑に応えた。前日、花角英世・新潟県知事の他、自由民主党でエネルギー政策に係る細田健一衆議院議員らによる訪問を受けて、今後の再稼働を巡り、記者会見の中で質疑応答があったもの。花角知事からは東京電力に対する指導・監督の強化、原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難道路整備などに関する要望事項が示されており、これまでも地元住民からは、元旦に発生した能登半島地震に鑑み、厳寒期の広域的な防災対策について不安の声が出されている。齋藤経産相はまず、柏崎刈羽発電所の再稼働を巡り、「様々な懸念や不安の声がある」との現状認識をあらためて示した上で、今回の新潟県知事他による要望に対しては、「しっかりと受け止めて、今後あらためて回答したい」とした。その上で、今後も「地域の方々の理解が得られるよう、柏崎刈羽発電所の必要性・意義について説明を尽くしていく」と強調。防災対策については、「能登半島地震で得られた教訓を踏まえて、内閣府(原子力防災)と連携しつつ、地域の緊急時避難対応を取りまとめていく」と説明した。現在、新潟県では、柏崎刈羽発電所の再稼働に係る判断に向けて、県の技術委員会での議論が大詰めとなっており、東京電力や関係行政機関も説明に当たっている。会見の中で、齋藤経産相は、今回の知事との会談を好機ととらえ、「今後も様々な機会をとらえ直接コミュニケーションをとっていく。地域の実情を踏まえ丁寧に説明していきたい」と強調した。なお、新規制基準適合性に係る審査をクリアした柏崎刈羽7号機について、東京電力では、燃料装荷を完了後、6月12日までに、健全性確認を一通り実施し原子炉の起動に必要な主要設備の機能が発揮できることを確認したとしている。また、一連の核物質防護に係る事案を踏まえ受け入れたIAEAによるエキスパートミッション(3月25日~4月2日)からも、6月6日公表の結果報告書の中で、「核セキュリティ文化を改善するために措置を講じている」と、高い評価が得られている。こうした事業者による取組に対し、齋藤経産相は、「安全性向上に向けて自律的な改善の取組を進めていくとともに、丁寧に地域・社会に説明して欲しい」と述べた。

- 14 Jun 2024

- NEWS

-

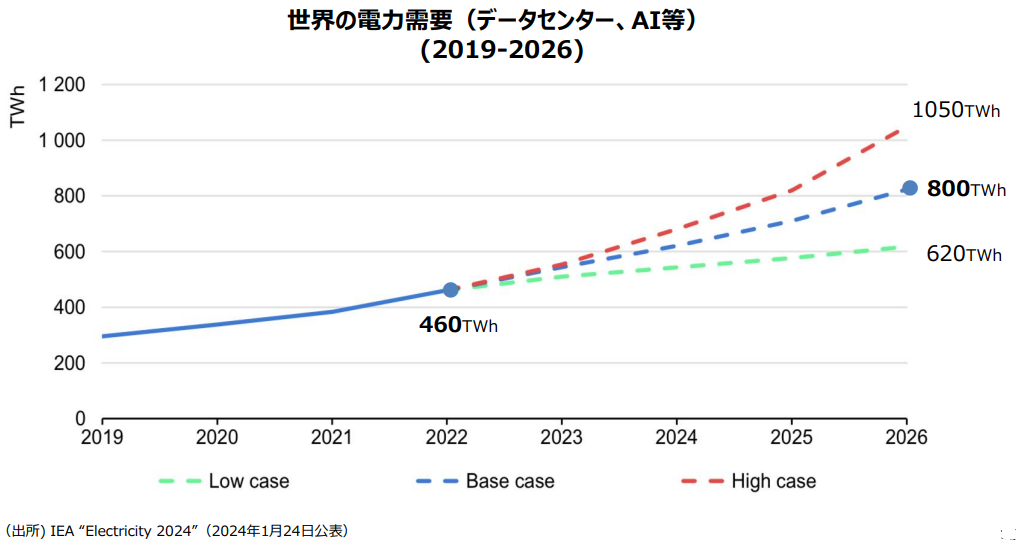

総合エネ調 データセンター等による需要急増でヒア

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動火災保険相談役)は6月6日の会合で、将来的な電力需要に関し、通信・半導体・鉄鋼関係企業よりヒアリングを実施。電力インフラへの先行投資の重要性が浮き彫りとなった。〈配布資料は こちら〉同分科会は、5月15日に次期エネルギー基本計画策定に向けた検討をキックオフ。その中で、GX(グリーントランスフォーメーション)に向けた取組の進展や、AIの社会実装に伴うデータセンター拡大など、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展による電力需要増加の可能性が指摘された。今回の会合ではまず、資源エネルギー庁がデータセンター需要の予測について整理。IEAの予測によると、2024年1月時点で、世界に8,000以上あるデータセンターの33%が米国、16%がEU、10%が中国に立地し、2022年から2026年にかけて、その電力需要はいずれも1.3倍程度増加する。また、世界のデータセンター・AIなどの電力需要は、同じく4,600億kWhから8,000 億kWhまで急増する見通しだ。英国の電力系統企業による調査では、同国のデータセンターの電力消費量が、2050年に2020年のおよそ10倍にまで達する可能性もあるという。国内のデータセンターの電力消費量については、科学技術振興機構の調査から、2018年の140 億kWhが、省エネの進展度合いに応じ、2030年に60~900億kWhに、2050年に1,100億~12兆kWhに変動すると説明した。これを受け、ソフトバンク、キオクシア、NTT、JFEホールディングスよりヒアリング。ソフトバンクは、同社が北海道苫小牧市に2029年までに整備する総受電容量30万kW級の大型AIプロジェクトなどを紹介した上で、将来的な計算需要の伸びから、国内のデータセンターが必要とする発電設備容量は、2030年から2040年の10年間で約8倍の3,300万kW(現在の国内原子力発電総設備容量に相当)に急増すると試算。電力需給それぞれの建設リードタイムに関し、データセンターが3年なのに対し、発電所はLNG6年、風力・地熱8年、原子力17年と、大きな開きがあることを示し、「発電所や系統への先行投資が必要」と、指摘した。NTTは、光通信を利用した未来のネットワーク構想「IOWN」(Innovative Optical and Wireless Network)を紹介。超低消費電力実現の可能性を述べながらも、電力事業の将来的課題として、「電力量確保」、「価格コントロール」、「連系線確保」、「法制度見直し」をあげた。半導体製造のキオクシアは「基本的に24時間・365日のフル稼働」が必要な現状を述べ、鉄鋼業のJFEホールディングスは、脱炭素化に向けて取り組む倉敷製鉄所(岡山県・水島コンビナート)の「高効率・大型電気炉」導入計画を紹介。電力需要の大幅増を見通し、それぞれ、原子力発電に係る課題として、東日本で再稼働が進まないこと、中国電力島根2・3号機の早期再稼働・運転開始の必要性などを訴えた。委員からの意見では、AIを利用した省エネの進め方・定量化の検討、需給調整に加え災害対策も見据えた蓄電池の活用などに関する提案もあった。

- 07 Jun 2024

- NEWS

-

「エネルギー白書2024」が閣議決定

2023年度の「エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2024)が6月4日、閣議決定された。エネルギー政策基本法に基づき、政府がエネルギーの需給に関して講じた施策の概況を取りまとめ国会に提出するもの。2023年度の施策状況とともに、冒頭で、福島復興の進捗カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保GX・カーボンニュートラルの実現に向けた課題と対応――に焦点を当てて紹介している。「福島復興の進捗」については、2023年8月に開始された福島第一原子力発電所におけるALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出に言及。ALPSで取り除くことのできないトリチウムも、安全基準を大幅に下回るまで海水で薄めた上で放出することから、「環境や人体への影響は考えられない」と説明している。また、帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組としては、2023年11月に「特定復興再生拠点区域」(2017年5月に創設され、5年を目途に避難指示を解除し住民の帰還を目指すもの)の全域で避難指示が解除されたのに続き、同年6月に創設された「特定帰還居住区域」制度のもと、2024年2月に、大熊町・双葉町・浪江町・富岡町における「特定帰還居住区域復興再生計画」認定を受け、今後、4町での除染・インフラ整備などを実施し避難指示解除を推進。2020年代をかけて、「帰還を希望する全住民が帰還できるよう、避難指示解除の取組を進めていく」としている。「カーボンニュートラルと両立したエネルギーセキュリティの確保」については、昨今のロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の悪化など、エネルギーに影響を及ぼす地政学的なリスクを図示。「世界のエネルギー情勢を巡る不確実性は増加の一途」との懸念を示した上で、日本のエネルギー事情に関しても、燃料価格の高水準持続、電力需要増の可能性から、「影響を与えうる『変数』も増加する」と、不確実性の高まりを危惧している。例えば、今後の電力需要に関しては、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が2024年1月に公表した2033年度までの想定を踏まえ、データセンターや半導体工場の新増設により2020~30年の約1兆kWhから、2050年に約1.35兆~1.5兆kWhに増加するとの見通しを提示。1年前の前回想定では電力需要の減少が予測されていたが、今回の想定では電力需要が増加する見通しとなったという。こうした状況を踏まえ、今回の白書は、日本のエネルギーが抱える構造的課題の解決に向けて、「エネルギー危機に強い需給構造の転換が必要」などと指摘しており、総合資源エネルギー調査会が5月に検討を開始した次期エネルギー基本計画の策定にも資する内容といえそうだ。世界規模での「GX・カーボンニュートラルの実現に向けた課題と対応」に関しては、COP28(2023年11~12月、UAE・ドバイ)において、原子力が気候変動対策として初めて明記されたことも述べている。 資源エネルギー庁では、今回の白書についてわかりやすく説明したスペシャルコンテンツ「エネルギーに関するさまざまな動きの今がわかる!」を公開し啓発に努めている。

- 04 Jun 2024

- NEWS

-

再エネ大規模導入に伴う歪み 原子力支持を押し上げか

東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)は23日、日本エネルギー経済研究所(IEEJ)と共催で、「電力消費地から原子力について考える」と題したシンポジウムを大阪で開催した。電力消費地を含む社会全体が原子力利用に対する理解を向上させることが目的。国内のみならず欧米から原子力立地地域のオピニオンリーダーらを招き、カーボンニュートラル(CN)実現とエネルギー安全保障に果たす原子力の役割を、あらためて浮き彫りにした。基調講演に立った資源エネルギー庁の原子力立地政策室長の前田博貴氏は、再生可能エネルギーの拡大や、原子力発電の再稼働の遅れなどにより、電力需給がひっ迫している現状を指摘。今後、データセンターや半導体工場の新増設などによる産業部門の電力需要がますます拡大するとの見通しを示し、原子力の重要性を再確認した。そして日本国内の世論傾向として、日本原子力文化財団が実施している世論調査を引用。「原子力発電利用の増加や維持を求める意見が増加傾向にある」と強調した。同世論調査に関しては、地球環境産業技術研究機構(RITE)主席研究員の秋元圭吾氏も言及。同世論調査結果を「個人的な実感ともかなり近い」とした上で、「近年、特に地方での講演会の場で、お年寄りから『再エネけしからん』との非難を受けるようになった」と指摘した。同氏はこの原因について、「地方における再生可能エネルギーの大規模導入に伴う歪みが表れているのではないか」と分析。「従来原子力に反対していた地方の高齢者層が、太陽光パネルなどの再生可能エネルギーの無秩序な導入によって、各自が抱いている故郷の原風景を破壊されたことで、かなり怒っている」との見方を示した。日本の原子力立地地域からは、福井県原子力平和利用協議会敦賀支部長の武内貴年氏が登壇。メディアによる風評被害の実例を紹介し、「原発」「核のゴミ」などネガティブなワードを使用しないよう呼び掛けた。また、福井県が取り組むクリアランス制度の産業化にも言及。2025年に開催される大阪万博の会場にクリアランス製品を設置し、来場者の理解を促進できないかとのアイデアを提案した。シンポジウムではその他、高レベル放射性廃棄物の最終処分問題が進展するフィンランドや、新規原子力発電プロジェクトが進展する英国のヒンクリーポイントやウィルヴァ、ディアブロキャニオン原子力発電所の閉鎖が撤回された米カリフォルニア州から、ステークホルダーを迎えてパネル討論が行われ、地域と原子力との共生について議論された。

- 27 May 2024

- NEWS

-

総合エネ調分科会 エネルギー基本計画の見直しに向け検討開始

総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会(分科会長=隅修三・東京海上日動保険相談役)が5月15日、新たな委員構成のもと、5か月ぶりに開かれ、エネルギー基本計画の見直しに向け議論を開始した。2021年10月に閣議決定された現行の「第6次エネルギー基本計画」は、今秋にも法令に定める再検討の時期を迎える。〈配布資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った齋藤健経済産業相は、ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢の緊迫化など、地政学リスクの高まりから、「世界はエネルギーの量・価格の両面でリスクに直面している」と、エネルギー安全保障に係る危機感をあらためて指摘。さらに、国内のエネルギー事情に関して、「化石燃料の輸入金額は2022年に34兆円にまで上昇しており、輸出で稼いだ国富をすべて失っている」と危惧。また、昨今、AIの社会実装やデータセンターが拡大する中、それに応じた電力の安定した供給が欠かせないとした上で、「脱炭素エネルギーへの転換は極めて困難な課題」、「今、日本はエネルギーにおける戦後最大の難局にある」と、強調した。先立つ13日には政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」で、2040年頃の日本の産業構造も含めた国家戦略「GX2040ビジョン」を策定する方針が示され、今後、有識者によるパネル討論など、集中的な議論が見込まれている。齋藤経産相は、GX実行推進担当相の立場からも、同ビジョンの検討に資するべく、「将来のエネルギー政策のあるべき姿を議論して欲しい」と、活発な議論を期待。エネルギー基本計画は、地球温暖化対策計画など、関連する政策と合わせて年度内にも改定され、「GX2040ビジョン」に盛り込まれる見通しだ。同分科会の議論再開に際しては、資源エネルギー庁が、昨今のエネルギー安全保障を巡る内外の環境変化、脱炭素に向けた世界の動向、日本の現状と課題についてあらためて整理。委員からの意見を求めた。その中で、山口彰氏(原子力安全研究協会理事)を引き継ぎ、同調査会の原子力小委員会委員長を務めることとなった黒﨑健委員(京都大学複合原子力科学研究所教授)は、大量で良質な脱炭素電源を提供できる特性、世界の趨勢などから「原子力を使わない手はない」と、原子力の価値を強調。国内においては、再稼働の速やかな推進、設備利用率の向上とともに、2050年以降に向け新増設の必要性を示唆した上で、今後の課題として、長期にわたる事業環境の整備、国民の信頼醸成、技術基盤・人材確保を図っていくことを指摘した。産業界からは、澤田純委員(NTT会長)、橋本英二委員(日本製鉄会長兼CEO)が、それぞれ核融合研究、電力多消費型産業に係る立場から「原子力開発の方向性を明確に」、「脱炭素は地球規模のニーズで、日本経済復活の大きなチャンスだ」として、多様な技術開発や電力の総合的機能発揮の重要性を強調。今回から新たに参加する小堀秀毅委員(旭化成会長)は、現行のエネルギー基本計画の進捗状況を問うた上で、地方創生や災害対策の観点から「エネルギーの多様性・分散化」を主張。いずれも政策立案における予見可能性を重視すべきことが示唆された。この他、消費者団体からは、生活への影響や原子力のバックエンド対策に対する不安、若者からの声を求める必要性などに鑑み、かつて東日本大震災後のエネルギー政策見直し時に実施された「討論型世論調査」の再度実施を求める意見も出された。資源エネルギー庁では、今後の検討に資するべく「エネルギー政策に関する意見箱」を設置し、一般からの意見公募を開始している。

- 16 May 2024

- NEWS

-

【第57回原産年次大会】「今何をすべきか」を基調テーマに開幕

「第57回原産年次大会」が4月9日、東京国際フォーラム(東京・千代田区)で開幕した。国内外より約700名が参集し(オンライン参加を含む)、10日までの2日間、「今何をすべきか 国内外の新たな潮流の中で原子力への期待に応える」を基調テーマに議論する。開会セッションの冒頭、挨拶に立った日本原子力産業協会の三村明夫会長はまず、「原子力発電の積極的な活用の機運が国内外において極めて高まっている」と強調。最近1年間を振り返り、2023年4月の「G7札幌エネルギー・環境大臣会合」では日本がG7議長国として「原子力の最大限活用」が謳われ、12月のCOP28(ドバイ)では「COP史上初めて公式に原子力が積極評価されるとともに、25か国により『原子力3倍宣言』が発出された」とした。また、直近3月には、ベルギー・ブリュッセルで、IAEAとベルギー政府の主催による史上初の原子力に特化した首脳会議「原子力サミット」が37か国参加のもとで開催されたことに言及。こうした動きをとらえ、「原子力発電の拡大を目指す国際的な動きが加速している」と、あらためて述べ、「国内外の強い原子力推進モメンタムの中で、われわれ原子力産業界は今何をすべきなのか」と、今大会基調テーマの趣旨を訴えかけた。開会セッションに続き、セッション1では「カーボンニュートラルに向けた原子力事業環境整備」、セッション2では「バックエンドの課題:使用済み燃料管理・高レベル放射性廃棄物最終処分をめぐって」、10日のセッション3では「福島第一廃炉進捗と復興状況」、同セッション4では「原子力業界の人材基盤強化に向けて」と題し、それぞれ議論する。三村会長は、これらセッションを通じ「原子力の最大活用に向けた課題と展望、日本のみならず世界のエネルギー・環境問題を解決するための糸口について、見出せることを切に願う」と、活発な議論が展開されるよう期待した。続いて、来賓挨拶に立った岩田和親・経済産業副大臣は、「福島第一原子力発電所事故の反省を一時も忘れることなく、高い緊張感を持って、安全最優先で万全の対策を行うことが大前提」と、原子力エネルギーを活用する上での姿勢をあらためて強調。さらに、元旦に発生した能登半島地震に伴うエネルギーインフラに係る被災・復旧状況も踏まえ、「不断の安全性向上に努めていくことが重要。長い積み重ねであっても、一瞬の気の緩みで信頼が失われかねない」との教訓を述べた。原子力発電に関しては、東日本大震災以降、新規プラントの建設機会喪失により、「サプライチェーン・人材を含めた原子力産業を支える事業環境は年々危機的な状況になりつつある」と懸念。次世代革新炉の建設、核燃料サイクルの推進、バックエンドの課題対応などを見据え、原子力産業の基盤を支援すべく「強靭なサプライチェーン構築に向け政策支援を一層強化していく」と、引き続き事業環境整備に取り組んでいく姿勢を示した。開会セッションでは、特別講演として、世界原子力発電事業者協会(WANO)の千種直樹CEO、元米国エネルギー省(DOE)副長官のダニエル・ポネマン氏(ビデオメッセージ)が登壇。千種氏は、1986年のチョルノービリ発電所事故を契機に設立後、世界の原子力発電事業の安全性を向上する「リーダー」となるビジョンを掲げ、35年にわたって情報交換、ベストプラクティス共有などに取り組んできたWANOの活動を紹介。WANOのメンバーとなる発電所は現在、世界で運転中460基、建設中60基に上るという。これまで蓄積された豊富なデータとその分析は「これから建設に入る国々への支援にも資する」などと、WANOのグローバルな活動姿勢を示した上で、こうした活動に対し、産業界からの一層の支援を求めた。また、同氏は、ロシアによるウクライナ侵攻に関し、「ウクライナのすべての原子力発電所にとって非常に由々しき状況」と危惧。WANOとして、IAEAとも協力し、ザポリージャ発電所に係るタスクフォースミッション派遣の他、住民らの心理的ケアも行っていることを紹介した。ポネマン氏は、「エネルギー戦略における新しい視点と原子力の役割」と題し講演。かつても原産年次大会に登壇した経験のある同氏は、あらためて原産協会との協力意義を振り返りながら、「2050年カーボンニュートラル」実現に向けた原子力の役割を強調。電力部門にとどまらず「電気自動車の普及が進むことにより、運輸部門の脱炭素化にも重要な役割を果たす」などと、産業界による技術革新への期待を述べた上で、「世界のエネルギー業界ではますます原子力の拡大が必要」と訴えかけた。さらに、同氏は、データセンターやAIの普及に伴う世界のエネルギー需要増を、「原子力発電所の新設でも賄いきれない、遥かに速いスピードで進む爆発的勢いだ」と懸念。その上で、再生可能エネルギーの限界にも言及し、原子力の役割について、「すべての人の意見が一致することはできないが、こうした深刻な懸念にも立ち向かわねばならない」などと述べ、今大会の議論に先鞭をつけた。

- 09 Apr 2024

- NEWS

-

原子力サプライチェーンシンポ 人材確保や海外プロジェクト参画など議論

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁による第2回「原子力サプライチェーンシンポジウム」が3月14日に都内ホールで開催された。〈既報〉来日中の国際原子力機関(IAEA)ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長による挨拶、「原子力産業の未来」と題するセッションに続き、サプライチェーン強化の取組として、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策の3つの個別テーマを設け議論。近藤寛子氏(マトリクスK代表)がファシリテータを務め、文部科学省、大手メーカーの他、原子力発電プラントの運用を支える国内バルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業も登壇した。その中で、人材育成・確保については、産官学によるプラットフォーム「原子力人材育成ネットワーク」で国際化分科会主査を務める日立製作所・吉村真人氏が10年先を見据えたロードマップを示し、国内外、産業界、大学・研究機関、学生らを巻き込んだ広範な取組を進めていく必要性を強調。技術者教育に関しては、東芝エネルギーシステムズの小向夕紀氏が、同社の取り組む将来の革新軽水炉「iBR」開発などを踏まえた教育プロセスを紹介。社会人としての基礎教育、ものづくり、グローバルな視点とともに、原子力技術者としての安全文化醸成も重視した「高い専門性を有するプロフェッショナル」育成を目指していると強調した。海外プロジェクトへの参画については、米国ホルテック社がミシガン州に建設する「SMR-300」(電気出力30万kW)プロジェクトにおける三菱電機との計装機器関連の協働を紹介。SMR(小型モジュール型炉)の固有の安全性、工業地域への熱供給の可能性、既存軽水炉の許認可が準用できるといったメリットをあげ、「今後、世界の需要に応えていくには、日本のサプライヤーとも協力していく必要がある」と、日本の技術力活用に期待を寄せた。また、原子力分野の国際連携強化と海外展開支援に関し、原産協会の植竹明人常務理事が2023年11月28~30日にフランス・パリで開催された「世界原子力展示会」(WNE2023)について紹介。同展示会の会場レイアウトを図示し、88か国・地域から約23,600人が参加した盛況ぶりを述べる一方、中国や韓国に比して日本の占める展示スペースが見劣りしていたことに懸念を示した。供給途絶対策については、CGD(Commercial Grade Dedication、一般品を評価・検証することで原子力施設での使用を可能とする手法)の取組が焦点となった。その中で、日本電機工業会原子力部長の小澤隆氏は、54年前の同日、国内初のBWRプラントである日本原子力発電敦賀1号機が運開したことに触れ、これまで60年余にわたり築かれた国内サプライチェーン発展の経緯を振り返るとともに、福島第一原子力発電所事故以降の状況として、新規プラント建設の停滞による経験者の高齢化・リタイヤを懸念。大手メーカーとして、日立GEニュークリア・エナジーからは、電動弁、排風機など、CGDの適用可能が確認済みの品目とともに、「原子力品としての供給力が困難となった製品、設計変更により供給不可となった製品、従来のサプライヤーが撤退した製品」の品質レベルを維持した供給に向けて、その適用意義が述べられた。また、サプライヤーとして、岡野バルブからは、「新規採用品を一般品とすることができれば、サプライヤーの候補や製品選択肢の幅が大きく広がる」メリットがある一方で、シビアアクシデント対策など、新たな調達品目により、不適合・トラブル対応時の影響や、品質管理規格の高度な要求から、労力・コストに見合った顧客対応に支障をきたす可能性が課題としてあげられた。

- 18 Mar 2024

- NEWS

-

原子力サプライチェーンシンポ開催

日本原子力産業協会と資源エネルギー庁は3月14日、国内原子力関連企業による海外展開や事業承継、人材育成支援などの原子力サプライチェーン維持・強化策を紹介・議論し、取組を加速すべく、「原子力サプライチェーンシンポジウム」を都内ホールで開催。オンラインも含め約400名が参加した。同シンポジウムの開催は、昨春に続き2回目。前回、経産省より「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の設立が発表され、NSCPの枠組みを通じ、原子力人材の育成・確保、部品・素材の供給途絶対策や事業承継、海外プロジェクトへの参画に対し、地方経済産業局とも連携した支援態勢を構築する取組が進められている。シンポジウム開会に際し、挨拶(ビデオメッセージ)に立った齋藤健経済産業相は、昨年末のCOP28の成果などから、「世界では原子力の必要性を再認識する動きが着実に加速している」と期待。その一方、国内で元旦に発生した能登半島地震にも鑑み、今後の原子力活用に向け、「福島第一原子力発電所事故への反省を一刻も忘れることなく、高い緊張感を持って安全最優先に万全の対応を行うことが大前提」とあらためて強調。さらに、東日本大震災後の13年を振り返り、原子力発電所新規建設の機会が失われていることから、「次世代にバトンを引き継ぐ時間的猶予は殆ど残されていない」と、技術基盤・人材確保の維持を危惧し、政府として官民ミッション団の北米派遣など、同志国とのサプライチェーン交流を通じて、政策支援の多角化を強化していく方針を示した。今回のシンポジウムには、来日中のラファエル・マリアーノ・グロッシー国際原子力機関(IAEA)事務局長も出席。同氏も、COP28を振り返り、「再生可能エネルギーと原子力が並び、国際的なコンセンサスが得られるようになってきた」と、原子力の役割に期待。海水淡水化やデータセンターへの運用など、原子力技術の多様な可能性にも言及したほか、近くベルギーで開催予定の各国首脳が参集する原子力エネルギーのサミットについて紹介し、新たな原子力市場・プロジェクトの開拓をリードしていくことに意欲を示した。また、グロッシー事務局長は、「産業界も規制当局も一つの傘の下で議論する必要がある」と指摘。IAEAとして「皆様と新しい時代を切り拓いていきたい」とエールを送った。また、原産協会の三村明夫会長も、挨拶の中で「原子力発電の積極的な活用の機運は、国内外にて極めて高まっている」と強調。近く検討が開始される次期エネルギー基本計画に向けて、「原子力の役割がより具体的に示される必要があり、そうなるものと信じている」とした。さらに、日本の原子力開発を振り返り、原子炉圧力容器や発電タービンなど、主要機器の国内供給比率は9割に及び、プラント保守も50年以上の経験を有すると、国内サプライチェーンの技術力を再認識し、「既存炉の最大限の活用にとどまらず、新設炉の建設において大いに力を発揮する」と期待を寄せる一方で、具体的な新規建設計画が停滞していることから、「産業基盤の劣化が進行する」と、現状を危惧。今回のシンポジウムでは学生も参加し合同企業説明会が併催されることに触れ、「これからの原子力産業界を背負っていく可能性のある皆さんに世界の原子力利用推進の熱量を感じ取ってもらいたい」と強調した。「原子力産業の未来」と題するセッションでは、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会をリードした山口彰氏(原子力安全研究協会理事)が講演を行ったほか、三菱重工業より革新炉開発の取組について発表。サプライチェーン強化の取組に関する個別テーマについては、人材育成・確保、海外プロジェクトへの参画、供給途絶対策に関する3つのセッションが設けられ、資源エネルギー庁、文部科学省、日本電機工業会、大手メーカーの他、原子力発電プラントを支えるバルブメーカー、日本の技術力に期待を寄せる海外企業などが登壇し議論した。

- 15 Mar 2024

- NEWS

-

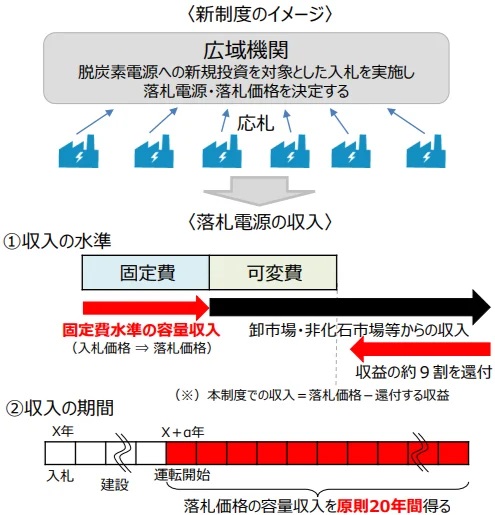

総合エネ調原子力小委 事業環境整備などを議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が2月20日に開かれ、デロイトトーマツ合同会社よりヒアリングを受け、原子力事業の資金面での課題などについて議論した。〈配布資料は こちら〉はじめに、資源エネルギー庁が直近の原子力動向を報告。東北電力女川2号機の再稼働予定が安全対策工事完了時期の見直しにより2024年9月となることを紹介した。また、元旦に発生した能登半島地震に関しては、北陸電力志賀原子力発電所の安全機能に異常はなく、「今回の地震を通じて得られた教訓等を踏まえながら、原子力防災体制の充実・強化を図っていく」とした。同調査会電力・ガス基本政策小委員会において進められている電力システム改革の検証については、1月に「長期脱炭素電源オークション」の初回応札が開始されたところだが、バックエンド事業の遅延など、原子力発電固有のリスクに係わる指摘事項を整理し、議論に先鞭をつけた。デロイトトーマツは、「長期脱炭素電源オークション」で、既設原子力発電所の安全対策投資が次回応札より対象となる見込みを踏まえ、投資回収・ファイナンスにおける課題を提起。当該制度について「容量市場と比較して、大幅に予見可能性の向上に寄与するもの」と評価する一方で、運転終了後の廃炉期間に生じる費用に関して、「事前に総額を見積もることができず、運転期間中の回収が困難となるおそれがある」などと、原子力発電固有の不確実性を懸念。官民の役割分担や民間資金活用の可能性他、ファイナンス面の課題にも言及した上、次期エネルギー基本計画において、長期的な原子力産業の戦略について明確化する必要性などを指摘した。これに対し、委員からは、「長期的な安全性、安定供給、経済効率性、環境適用に関連するリスクを抽出して、海外の取組も参考にしつつ、今後改善策を検討していく必要があると思う」とする意見、事故に備えた財務基盤の検討など、原子力に特化したリスクに係わる指摘もあり、今後さらに議論を深めていく必要性が示唆された。専門委員として出席した日本原子力産業協会の新井史朗理事長は、「事業者が投資意欲を持てるような、事業者に適切なファイナンスがつくような、事業環境整備が必要だ」と指摘した。〈発言内容は こちら〉なお、今回の会合をもって退任することとなった山口委員長は、閉会に際し、主に安全性向上の議論をリードしてきた経験を振り返りながら、「まだ道半ばと思う。これまでの議論をしっかり活かしてもらいたい」と、挨拶を述べた。

- 21 Feb 2024

- NEWS

-

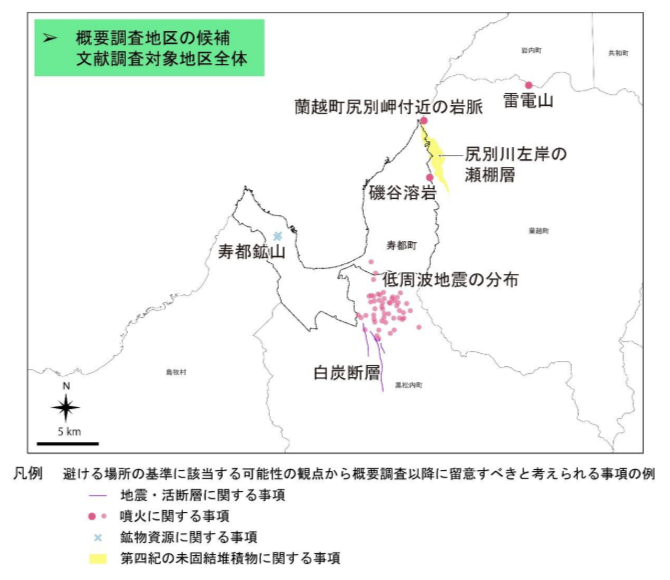

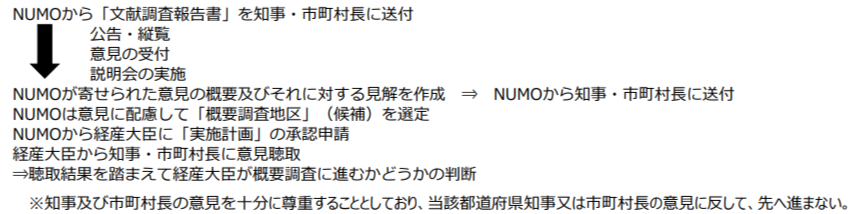

地層処分文献調査 NUMOが適地公表

総合資源エネルギー調査会の地層処分技術ワーキングループ(委員長=德永朋祥・東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)の会合が2月13日に行われ、原子力発電環境整備機構(NUMO)が、北海道の寿都町・神恵内村における高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けた文献調査の報告書案について説明。両町村ともに、文献調査に続く概要調査の候補地となることが示された。〈配布資料は こちら〉文献調査は、最終処分法で定められる処分地選定に向けた3段階の調査(文献調査:2年程度、概要調査:4年程度、精密調査:14年程度)の最初のプロセスとして行うもので、地質図や鉱物資源図など、地域固有の文献・データをもとにした机上での調査となる。次段階の概要調査に進む場合には、北海道知事および両町村長の同意が必要だ。NUMOは、2020年10月に寿都町・神恵内村からの応募を受け、同年11月に文献調査を開始。2021年4月以降は、住民との「対話の場」を設け情報提供に努めてきた。一方で、両町村以外に文献調査を受入れる自治体が現れないことから、政府は2023年4月に最終処分基本方針の改定を閣議決定し、候補地を募るべく国の関与を強化している。今回のWG会合では、冒頭、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏が挨拶に立ち、両町村による地層処分事業への理解、文献調査の受入れに対し、あらためて謝意を表明。その上で、「全国初の調査であり、今後、別の地域で調査が行われる際の参考事例ともなりうる」として、今後のプロセスを丁寧に進めていく考えを述べた。両町村における文献調査の報告書案については、NUMO技術部長の兵藤英明氏が、同WGの上層となる特定放射性廃棄物小委員会が昨秋取りまとめた「文献調査段階の評価の考え方」に基づく評価および検討プロセスの全体像を説明。技術的観点から、地震・活断層・火山などの地質特性、鉱物・地熱資源の存否や、経済社会的観点からの各評価結果、概要調査を実施する場合の論点を整理。神恵内村に隣接する積丹町には、第四紀火山の積丹岳(約250~240万年前に活動)が存在し、その山頂15km圏内(境界は明確ではないが、処分地選定の適性を色分けした科学的特性マップで「好ましくない範囲」とされる)に村の陸域大部分が入ることから、「火道・火口等に関する情報を拡充し、活動中心を再度検討する必要がある」としている。これらの技術的検討結果を踏まえ、寿都町は町全域を、神恵内村は南端部(陸域3~4平方km)を概要調査地区の候補としてあげた。報告書案に対し、同WGでは、成案取りまとめに向けて、今後、数回にわたり会合を行い、技術的立場から引き続き検討を行っていく。なお、北海道の鈴木直道知事は、今回の文献調査報告案公表に関し、概要調査への移行には「反対の意見を述べる」との意向を表明した上で、「説明会を通じて、こうした北海道の状況を広く全国に知ってもらい、最終処分事業の理解促進が進むことを期待している」とのコメントを発表した。

- 15 Feb 2024

- NEWS

-

使用済燃料対策推進協議会が2年8か月ぶりに開催

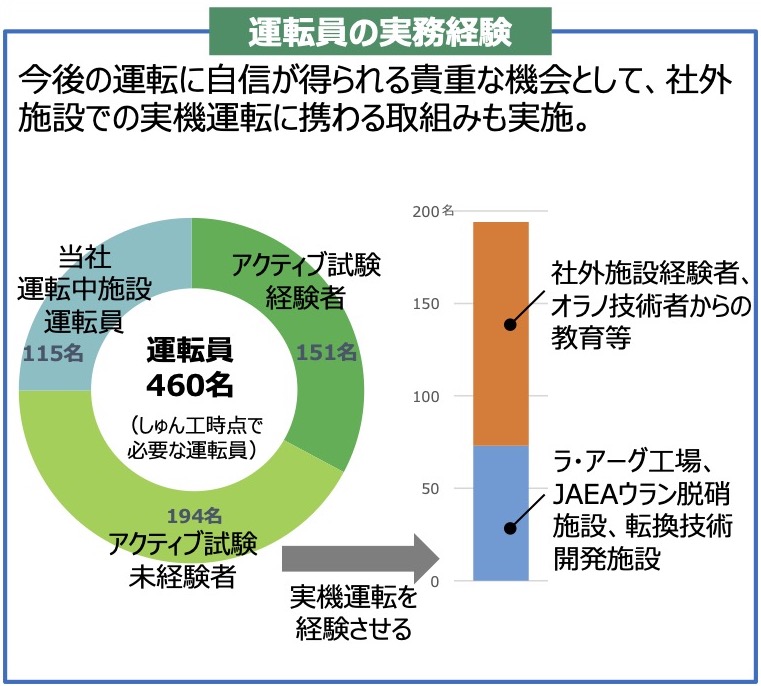

経済産業省の「使用済燃料対策推進協議会」が1月19日、2年8か月ぶりに開かれた。同協議会は、原子燃料サイクル事業の推進について、事業者と話し合う場として、2015年以来、行われている。今回は、齋藤健経産相他、資源エネルギー庁幹部、電力11社および日本原燃の各社社長が出席した。〈資料は こちら〉冒頭、齋藤経産相は、先般の能登半島地震に関し発言。被災地の発送電設備の復旧に向け、北陸電力を始めとする電力各社の尽力に謝意を表した上で、原子力発電所の安全確保について「高い緊張感をもち、安全最優先で対応に当たるとともに、地元や社会の皆様に不安を与えぬよう、速やかに信頼が得られるよう、丁寧に情報を発信して欲しい」と、要請した。これに対し、電気事業連合会の池辺和弘会長(九州電力社長)はまず、電事連ホームページ上に特設サイト「能登半島地震による各原子力発電所への影響について」を開設し、一般からの疑問・不安に対応していることを説明。続けて、原子燃料サイクルの早期確立に向けた事業者の取組として、第一に、六ヶ所再処理工場およびMOX燃料加工工場の早期しゅん工の重要性をあらためて強調し、「日本原燃の活動を全面的に支援していく」とした。使用済燃料対策については、関西電力の森望社長が、昨秋に策定した「使用済燃料対策ロードマップ」に基づく具体的取組状況を説明。同社は、高浜3・4号機でMOX燃料を装荷しているが、使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度にかけて、約200トンの使用済MOX燃料をフランス・オラノ社に搬出するとともに、その積み増しも検討していく計画だ。「使用済燃料対策ロードマップ」の根幹となる同社の「使用済燃料対策推進計画」で、福井県外における使用済燃料貯蔵施設の計画地点確定時期として記されていた「2023年末まで」の文言は、今回、削除の上、同計画を改訂。同施設の操業開始時期については、引き続き「2030年頃」を目指している。六ヶ所再処理工場のしゅん工・操業に向けた取組については、日本原燃の増田尚宏社長が説明。昨年12月に最終となる設計・工事計画認可の原子力規制委員会への申請を行い、現在、2024年度上期のできるだけ早期のしゅん工に向けて、「大詰めの段階にきている」とした。今後、本格化する使用前検査について、設備数が原子力発電所の6~7基分にも上ることから、体制・マネジメントの強化を図るなど、「一層の審査の効率化に努めていく」と強調。六ヶ所再処理工場は、2008年のアクティブ試験(原子力発電所でいう試運転)中断後、東日本大震災を挟み、15年が経過。同社では、既にアクティブ試験の経験がない社員が半数を超えている現状だ。しゅん工後の安全・安定運転に備え、フランスの再処理施設「ラ・アーグ工場」への派遣などを通じ、実機運転に係る技術維持に努めているとした。事業者からの説明を受け、齋藤経産相は、「エネルギー政策に責任を持つ政府として、事業者とともに前面に立って、関係者の理解に取り組んでいく」と強調。さらに、使用済燃料対策として、貯蔵容量の拡大については、「核燃料サイクルの柔軟性を高める上で極めて重要」と述べ、事業者全体による一層の連携強化を求めた。今回、電事連がとりまとめたところによると、国内の原子力発電所における使用済燃料貯蔵量は、管理容量22,960トンに対し、約5年後には19,680トン(前回協議会開催時の見通しより250トン増)に達する見通しだ。

- 19 Jan 2024

- NEWS

-

原子力小委 サプライチェーンの維持・強化など議論

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・原子力安全研究協会理事)が12月19日、5か月ぶりに開催され、COP28での共同宣言など、原子力政策を巡る内外動向についてあらためて整理し議論した。〈資料は こちら〉冒頭、挨拶に立った資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の久米孝氏は、今夏の関西電力高浜1・2号機の運転再開に伴い、国内の再稼働炉が12基に上り、来年は東北電力女川2号機、中国電力島根2号機と、新たにBWRの再稼働も見込まれていると期待。国内の原子力発電を巡る状況につき「足下では再稼働が着実に進んでいる」との見方を示した。先のCOP28(UAE・ドバイ)で12月2日に発表された日本を含む20国超による「2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電設備容量を3倍にする」旨の共同宣言にも言及し、日本の「第三国の革新炉導入支援や同志国と連携したサプライチェーンの強靭化などの取組を通じ、世界全体の原子力発電容量の増加に貢献する」姿勢を示した。また、サプライチェーンの維持・強化に関して、資源エネルギー庁原子力政策課は、去る3月の「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の設立および日本原子力産業協会との共催によるシンポジウム開催についてあらためて紹介。9月のNSCPウェブサイト開設や今後のシンポジウム開催検討にも言及し、議論に先鞭をつけた。原子力エネルギー協議会(ATENA)からは、自主的な安全性向上に関する取組について報告があり、2018年設立以降の評価、今後の課題・方向性について説明。委員からは、原子力安全推進協会(JANSI)との役割分担の明確化に関し意見があった。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持・強化に関連し、世界最大級の原子力展示会「WNE2023」(11月28~30日、フランス・パリ)へのブース出展について紹介。「WNE2023」には約780社の出展、24,000人の来場があったと述べ、「海外とのチャンネルをつくるよい機会」と強調した上で、今後、会員企業の海外市場展開を支援していきたいと述べた。ATENAによる自主的安全性向上の取組については、「リスク情報を活用した安全性の維持向上とプラントのパフォーマンス向上の両立を図って欲しい」と述べた。〈発言内容は こちら〉この他、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、「新増設を進めないとサプライチェーンは続かない」と強調。ファイナンスや地域の産業力調整も含め、次世代炉の開発に向けた国の関与に期待した。また核不拡散の観点からプルサーマル計画の推進にも言及している。

- 19 Dec 2023

- NEWS

-

齋藤経産相が就任 「待ったなしの課題が山積」と

就任会見を行う齋藤経産相西村康稔経済産業相が12月14日に退任したのに伴い、後任として衆議院議員の齋藤健氏が就任。同日晩、就任記者会見を行い、抱負を述べた。同氏は、安倍内閣で農林水産相などを歴任している。その中で、齋藤経産相はまず、経産省が取り組む政策分野に関し、「通商産業、エネルギー、そして災害対応と、大変幅広く、それぞれの分野で多くの課題に直面している」との問題意識を示した。さらに、東日本大震災から12年以上が経過した福島の復興、GXの具体化に向けた取組、大阪・関西万博の準備を重点課題にあげ、「待ったなしの課題が山積している」と強調。さらに、通商産業省(当時)に職員として勤務した経験を持つ同氏は、40年程前の就職当時を「あの頃、『通商産業政策を命がけでやる』という気持ちで門をくぐった」と、振り返りながら、「今、初心に立ち返りもう一度、しっかりやっていく」と、就任に際しての決意を述べた。エネルギー・環境政策については、「再稼働や核燃料サイクル含めた原子力政策、再生可能エネルギーの拡大、GXの実現など、一つ一つ確実に対応していく」と明言。福島の復興や福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に関しては、「8月に開始したALPS処理水の海洋放出について、政府として全責任をもって取り組んでいく」としたほか、「帰還困難区域の避難指示解除に向けて、交流人口の拡大などを通じ、被災地の復興を着実に進めていく」と述べた。近々議論が本格化するとみられる次期エネルギー基本計画の策定については、自身の資源エネルギー庁課長職時代の勤務経験も活かし、「まずはしっかりと現状を把握し取り組んでいきたい」と強調した。なお、齋藤経産相は、翌15日の閣議後記者会見で、COP28(11月30日~12月13日、UAE・ドバイ)が採択したUAEコンセンサスに関連し、日本の化石燃料からの脱却に向けた取組について問われたのに対して、再生可能エネルギーや原子力など、脱炭素電源への転換を進め、2050年カーボンニュートラル実現を目指す姿勢から、「整合的なものである」と明言。また、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働に関しては、一連の核物質防護事案に鑑み、「予断を持って発言することは差し控えたい」とした上で、事業者に対する徹底した指導の他、「安全確保を大前提に、発電所の必要性や意義について新潟県など、地域の理解が得られるよう引き続き丁寧に説明していく」と述べた。

- 15 Dec 2023

- NEWS

-

総合エネ調革新炉WGが1年ぶりに開催

総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合原子力科学研究所所長)が12月11日、およそ1年ぶりに会合を開催し、高速炉・高温ガス炉の実証炉、サプライチェーン・人材を中心とした次世代革新炉の今後の検討課題について整理、議論した。〈配布資料は こちら〉今会合では初めに、資源エネルギー庁が2023年2月の「GX実現に向けた基本方針」閣議決定以降の次世代革新炉の動向について、海外の動向も紹介しつつ、整理。同方針では、革新軽水炉、小型軽水炉、高速炉、高温ガス炉、核融合炉について、2050年頃までを見据えた「目標・戦略」、「GX投資」、「規制・制度」、「国際戦略」に係る各行程が示され、「安全性の確保を大前提として、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む」とされている。また、高速炉、高温ガス炉の実証炉開発に向けては、「GX経済移行債」による投資促進策として、今後3か年で高速炉に460億円、高温ガス炉に431億円を措置し、研究開発を加速していくこととなったほか、いずれも今夏には中核企業として三菱重工業が選定されている。こうした状況変化をふまえ、高速炉・高温ガス炉を中心とした次世代革新炉の技術ロードマップのさらなる具現化に向け、本WGは再開された。今回、資源エネルギー庁は、高速炉、高温ガス炉の実証炉開発における技術的検討に向け、設計段階による実証炉の仕様決定規格・基準の整備燃料製造施設のあり方その他、各炉型に係る要素技術開発――といった論点を提示。また、国内サプライチェーンの維持・強化、人材に係る課題をあらためて示した。委員からは、国内サプライチェーンの現状について、田村多恵委員(みずほ銀行産業調査部次長)が、ウクライナ侵攻以降のエネルギー自給率の重要性を鑑み、非化石電源である原子力の重要性をふまえ、「GX経済移行債を活用しながら、原子力技術の維持・強化に資する取組への支援を行う」ことを評価。人材育成に関しては、高木直行委員(東京都市大学原子力安全工学科教授)が、「意欲的な学生は増えているが、まだまだ魅力的な分野というには程遠い」と述べ、次世代層への啓発の必要性を強調した。また、小伊藤優子委員(日本原子力研究開発機構高速炉・新型炉研究開発部門)からは、サプライチェーンや人材の課題だけでなく、国民理解の観点から、「革新炉による経済や他産業への波及効果に関する議論も併せて行っていくべき」との意見も出された。一方、遠藤典子委員(慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授)は、「新増設に関する政策的な議論の深化が見られない」ことに言及、革新軽水炉開発に向けた政策推進が急務との認識を示したほか、永井雄宇委員(電力中央研究所社会経済研究所主任研究員)は、「次世代革新炉への投資活性化には、現在検討中の長期脱炭素電源オークションや非化石電源比率義務では不十分」としたうえで、費用回収リスクが発電事業者に偏らない仕組みの整備の必要性を主張した。また、産業界の立場から参加している大野薫専門委員(日本原子力産業協会)は、今後の次世代革新炉の展開の時間軸をふまえ、審査基準策定における規制当局間の国際連携、協力の必要性を提起した。今後、これら意見をふまえ、技術ロードマップの具体化や次世代革新炉の建設に向けた課題について検討していく。

- 12 Dec 2023

- NEWS

-

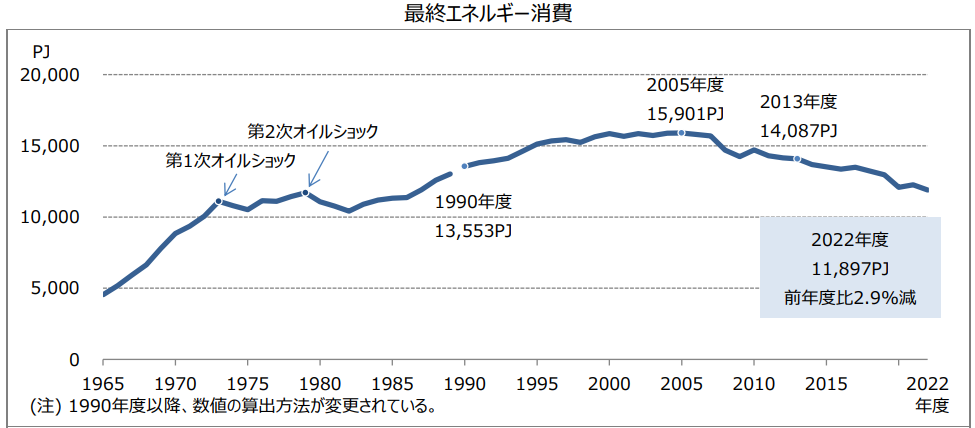

2022年度エネルギー需給実績 最終消費が2年ぶり減少

資源エネルギー庁は11月29日、2022年度のエネルギー需給実績(速報)を発表した。それによると、最終エネルギー消費は11,897PJ((ペタ〈10の15乗=千兆〉ジュール)))で、対前年度比2.9%減。部門別にみると、企業・事業所他部門は物価上昇や海外景気悪化などで生産活動が鈍化したことにより減少、運輸部門はコロナ禍からの回復により2年連続で増加、家庭部門は微増となった。2022年度、一次エネルギー国内供給は18,283PJで同2.3%減。そのうち、化石燃料は同1.9%減となった一方、再生可能エネルギー(水力を含む)は10年連続で増加。原子力は同21.7%減で、非化石燃料の同4.4%減に大きく影響した。同年度内は、計10基の原子力発電プラントが稼働。新たな再稼働プラントはなかった。また、関西電力大飯3・4号機、九州電力玄海3・4号機のテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」の設置期限が年度内に到来。それぞれ同施設整備のための停止期間があった。発電電力量は1兆82億kWhで同2.5%減。非化石発電率は27.3%で同0.1ポイント増となった。発電電力量の構成は、再生可能エネルギー(水力を含む)が21.7%で同1.4ポイント増、原子力が5.6%で同1.3ポイント減、火力(バイオマスを除く)が72.7%で同0.1ポイント減。また、エネルギー起源CO2排出量は9.6億トンで、同2.9%減、2013年度比22.5%減と、1990年度以降で最少となった。CO2排出量は、リーマンショック後の経済回復と東日本大震災後の原子力発電所停止などの影響で2013年度まで4年連続で増加したが、その後のエネルギー消費減、再生可能エネルギーの普及や原子力発電所の再稼働により減少傾向にあった。2021年度は対年度比2.0%増となったが、2022年度は企業・事業所他のエネルギー消費減が影響して2年ぶりに減少した。電力のCO2原単位は、0.46kg-CO2/kWhで、同1.8%減となった。

- 04 Dec 2023

- NEWS

-

青森県・エネ庁 原子力施設共生の将来像を検討する会議が始動

「青森県・立地地域等と原子力施設共生の将来像に関する共創会議」(資源エネルギー庁)の初会合が11月28日、青森市内で開かれた。〈配布資料は こちら〉今夏、青森県の宮下宗一郎知事が核燃料サイクル政策について県と関係閣僚らが意見交換を行う「核燃料サイクル協議会」で政府に早期設置を要請していたもの。県内には、建設中も含め、東北電力および東京電力の東通原子力発電所(東通村)、電源開発大間原子力発電所(大間町)、日本原燃六ヶ所再処理工場(六ヶ所村)、リサイクル燃料貯蔵使用済燃料中間貯蔵施設(むつ市)が立地。同会議は、国・立地自治体、事業者らが一体となり地域と原子力施設が共生していく将来像についてともに考え、築き上げていく場として、資源エネルギー庁が立ち上げた。今後、実務レベルのワーキンググループを設置し、来夏を目途にその取組の工程表が策定される運び。立地地域と原子力施設の共創会議については、2021年に福井県を対象に立ち上げられており、昨夏、将来像の実現に向けた基本方針を取りまとめている。青森県の共創会議は、立地自治体として、青森県、むつ市、六ヶ所村、大間町、東通村の各首長、事業者として、日本原燃、東北電力、東京電力、電源開発、リサイクル燃料貯蔵、電気事業連合会の各代表者の他、県の商工団体代表者、有識者らがメンバー。議論に先立ち、資源エネルギー庁が、立地4市町村の産業構造について整理。2045年に向け「生産年齢人口が大きく減少し、経済の担い手が減少」との問題意識を示した上で、むつ市は商業施設が多く卸売業・小売業が、六ヶ所村は原子力施設関連の製造業が、大間町と東通村は建設業や漁業が、それぞれ主要産業となっているなどと、各市町村の特徴を分析。宮下知事は、むつ市長在任時代にリードしていた立地市町村懇談会における検討の経緯も振り返り、「未だに立地地域に光が当たっていない」と憂慮し、「地域がまとまり国と連携し県全体が自立的に発展していく仕組みづくり」が図られるよう、共創会議での有意義な議論を期待した。立地市町村を代表し、むつ市の山本知也市長は、「運転期間延長や廃炉が進む福井県とは異なり、事業との共生、リスクとの共生が実質的にこれから始まる地域」とした上で、4市町村の共通課題として、防災安全対策と地域振興策の充実・強化を提示。六ヶ所村の戸田衛村長は、むつ小川原開発から続く産業振興策の歴史を振り返り、「先人たちがどのような思いで原子燃料サイクル施設を了承したのか。現在の六ヶ所村は、当時先人たちが描いていた未来への『道半ば』」とあらためて問題提起。大間町の野﨑尚文町長、東通村の畑中稔朗村長は、いずれも将来の町村人口の減少を懸念し、それぞれ、「建設の早期再開・本格稼働は重要」と、原子力開発の地域振興における役割を、600年の歴史を有する「下北の能舞」他、地元文化財を通じた観光振興の可能性などを強調した。これを受け、事業者として、日本原燃の増田尚宏社長は、六ヶ所再処理工場の「2024年度上期のできるだけ早期」のしゅん工を目指しオールジャパン体制で審査・工事に取り組んでいるとした上で、「地域とともに発展していくための取組」として、地元企業の活用、人材育成、地域産業の活性化をあげ、「当社事業は地域の皆様の信頼と支えなくして成り立たない」と強調した。

- 29 Nov 2023

- NEWS

-

秋の叙勲 元文科相の中山氏が旭日大綬章

旭日大綬章を受章する中山氏(2005年10月、原子力機構設立記念式典にて)政府は11月3日、秋の叙勲受章者を発表した。旭日大綬章を、元文部科学相の中山成彬氏、元石川県知事の谷本正憲氏、元経済産業相の鉢呂吉雄氏らが受章する。中山氏は、2004~05年に文科相を務め、科学技術行政では、日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構の法人統合による日本原子力研究開発機構設立、むつ市の中間貯蔵施設立地計画に係る地元対応、ITER(国際熱核融合実験炉)計画を国内施設での研究開発を通じ補完・支援する「幅広いアプローチ(BA)」活動の推進などで尽力。原子力機構法案の国会審議では、「エネルギー資源の乏しいわが国において、高速増殖炉を中核とする核燃料サイクル事業は重要であり、立地地域の協力を得ながら、円滑に進めていきたい」と、明言した。谷本氏は、石川県知事を1994~2022年、7期・28年(期数では京都府・蜷川虎三知事〈1950~78年在任〉と並び歴代都道府県知事で3位)にわたり務め、在任中は、中部電力他より申し入れられた珠洲原子力発電所建設計画の凍結や、2007年に発覚した北陸電力志賀原子力発電所1号機における臨界事故など、原子力利用に係る厳しい局面にも対応しながら、地域の産業振興に尽力。鉢呂氏は、2011年の東日本大震災発生後、経産相を務め、福島第一原子力発電所の事故収束で指揮を執ったほか、エネルギー政策の建て直しに先鞭をつけた。この他、旭日重光章を元鹿児島県知事の伊藤祐一郎氏、瑞宝重光章を元文部科学審議官の田中壯一郎氏、元文部科学事務次官の森口泰孝氏らが受章する。会談に臨む伊藤鹿児島県知事(左)と今井原産協会会長(いずれも肩書は2007年当時)伊藤氏は、2004~16年に鹿児島県知事を務め、九州電力川内原子力発電所に係る安全・防災対策で地元の立場から指導力を発揮。2007年には日本原子力産業協会の今井敬会長(当時)と、将来の原子力開発の展望を巡り会談を行ったことがある。森口氏は、旧科学技術庁で動力炉開発課長として、「もんじゅ」事故後の原子力行政建て直しで手腕を発揮。2001年の中央省庁再編後は、文科省の科学技術関連部局の審議官・局長などを歴任し、事務次官退任後は、東京理科大学副学長として高等教育の発展にも貢献した。

- 06 Nov 2023

- NEWS

-

ALPS処理水海洋放出後初 IAEAレビュー終了・年内に報告書

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関するIAEAレビューミッションが10月27日、4日間の日程を終了した。今回のミッションは、2022年2月以来、6回目で、2023年8月24日に海洋放出が開始されてからは初となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉日本を訪れたIAEAタスクフォースチームは、リディ・エヴラール事務次長、グスタボ・カルーソ氏(原子力安全・核セキュリティ局調整官)を含む、7名のIAEA職員の他、アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシアの9名の国際専門家で構成。日本滞在中、経済産業省、原子力規制委員会、外務省、東京電力との会合を通じ、海洋放出開始後のモニタリング状況、放出設備の状況などについて説明を受け、意見交換を行うとともに、25日には現地調査を実施。ALPS処理水の海洋放出の安全性について、IAEA国際安全基準に基づき技術的議論を行った。今回のミッションに関しては、年内に報告書をまとめる予定。レビュー開始に先立ち、23日にフォーリン・プレスセンターで外国人記者団らとの会見に臨んだエヴラール事務次長はまず、7月にIAEAが公表したALPS処理水の安全性レビューに係る包括報告書に言及。海洋放出計画に関し、「国際安全基準に合致しており、人および環境に対して無視できるほどの放射線影響だ」と、あらためて強調した上で、IAEAとして、海洋放出中・放出後を通じ、引き続き安全性評価にコミットしていく姿勢を示した。同氏は、ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長と上川陽子外相が9月の国連総会に伴う渡米中、署名したALPS処理水に係る日本・IAEA間の協力覚書についても紹介。IAEAによる確認・評価に関する枠組みを設定したもので、専門家の日本駐在、独立した裏付け(サンプリング・分析)、アウトリーチ・広報活動などを盛り込んでいる。会見には、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、シンガポール、韓国、中国の外国人記者が参加。エヴラール事務次長は、「独立性、客観性、透明性を確保することで、国内外の信頼醸成につながるものと考える」と、IAEA安全性レビューのスタンスを強調したALPS処理水の海洋放出は、10月23日に2回目が終了。11月2日に3回目の放出が始まる予定。

- 30 Oct 2023

- NEWS

-

NUMO「対話の場」実施状況報告 エネ調廃棄物小委

高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向け文献調査が進む寿都町、神恵内村では、現在、地域住民の間で議論を深める「対話の場」が行われている。原子力発電環境整備機構(NUMO)および、寿都町、神恵内村で第三者の立場からそれぞれ「対話の場」ファシリテーターを務める竹田宜人氏(北海道大学大学院工学研究院客員教授)、大浦宏照氏(「NPO法人 市民と科学技術の仲介者たち」代表理事)は10月13日、総合資源エネルギー調査会の特定放射性廃棄物小委員会(旧放射性廃棄物WG、委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)で報告を行った。〈配布資料は こちら〉同小委ではまず、資源エネルギー庁が、両町村における文献調査の今後の流れについて説明。技術的観点も踏まえた「文献調査段階における評価の考え方」の取りまとめ状況とともに、NUMOが今後、作成する「文献調査報告書」に関し、縦覧期間・説明会の実施期間を現行の1か月から延長するよう関係規則を改正する方向性が示された。寿都町で開催された初の「対話の場」(2021年4月、インターネット中継)「対話の場」は、両町村とも2021年4月に始動し、2023年9月までに、寿都町、神恵内村でそれぞれ17、16回開催されている。NUMOでは、その総括に向けて、「地域の多様な声を集めて、地域対話の専門家・有識者の意見を聴き、客観性を確保しつつ、総括作業を進めていく」方針だ。寿都町で「対話の場」ファシリテーターを務める竹田氏は、これまでを振り返り、まず、「自由に話せる」、「記録する」、「まとめる」、「公開する」ことの重要性を強調。初回、自身が準備したテーブルワークでの意見交換に反論があったため、「意見・質問を付箋に書き模造紙に貼付けてもらい、回答を書いていくという作業を地道に続け、それを公開、発信した」と、工夫を凝らしたプロセスを紹介するともに、地域住民にとって「生活の一部」となるテーマであることから、人権への配慮にも言及した。また、地層処分に関する勉強会の企画・運営に長く取り組んできた神恵内村の大浦氏は、「予め答えが決まっている場には関わらない」、「答えを誘導するような行為には関わらない」と、10年前から堅持している中立性の方針をあらためて強調。同村における独自の取組として、「対話の場」の生の声を地域住民に発信すべく発行・全戸配布している広報誌「オスコイ通信」を紹介。同氏も意見・疑問を拾い上げてきた効果を振り返り、「『対話の場』のアウトプットは、これまで模造紙に貼られてきた800枚の付箋だ」と述べた。両ファシリテーターからの報告を受け、社会学の立場から寿楽浩太委員(東京電機大学工学部教授)は、先般、文献調査を受入れない考えを表明した対馬市の事例から、より早い段階からの住民意見反映の仕組みを検討する必要性を指摘。また、織朱實委員(上智大学大学院地球環境学研究科教授)は、英国における理解活動を視察した経験から、「食卓の話題として語れるような土壌作りが必要」と、地層処分を身近な問題として考える必要性を指摘したほか、交付金に関し「金額が足かせになってはいないか」とも述べ、自治体にとって10億円オーダーの高額が調査受入れの圧力となることを懸念した。

- 20 Oct 2023

- NEWS