キーワード:NRA

-

規制委が日本原燃の増田社長らと意見交換

原子力規制委員会は1月12日の臨時会議で、日本原燃の増田尚宏社長らと意見交換を行った。同委員会が原子力事業者の経営層を順次招き安全性向上の取組を中心に聴取しているもの。日本原燃では、2020年に核燃料サイクルの中核となる六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場について新規制基準適合性に係る事業変更許可が発出され、現在、両施設の設計・工事計画認可(設工認)審査などへの対応が進められている。六ヶ所再処理工場、MOX燃料工場はそれぞれ、2022年度上期、2024年度上期のしゅん工予定。約400名が一堂に会し核燃料サイクル施設の審査に対応(日本原燃発表資料より引用)増田社長は、設工認審査対応に向けた社内体制の強化、業務フローの改善、電力会社からの支援、経営層によるマネジメント強化に関する取組について説明。再処理、MOX加工の両事業に係る審査対応を横断的に俯瞰すべく、新たに設工認総括責任者を任命した上で、協力会社も含め約400名が一堂に集結し対面での報告・連絡・相談がスムーズに行える体制を構築したという。体育館を利用した大部屋で幹部陣を中心に据え執務に当たる模様を示し、「車座になって若手が幹部を質問攻めにする場面も見られ非常に頼もしい。今までバラバラだった人たちも集まることで色々な議論ができるようになった」と述べた。また、核セキュリティに関しては、核燃料物質を取り扱う施設を有することから「最重要課題」ととらえ、昨今の東京電力における核物質防護事案にも鑑み講じている(1)不正行為への厳格な対処、(2)機器故障の速やかな復旧と適切な代替措置、(3)警察との連携強化――の取組を説明。2020年度からは安全性向上に向けて実施してきた小さな気付きを広く収集し改善につなげる「CAP」活動を、核セキュリティの強化にも展開しているとした。増田社長の説明を受け、伴信彦委員は、審査対応に向けた新体制構築による一体感や士気高揚の一方で、現場に関わる人員とで意識にギャップが生じることを懸念。増田社長は、「まずは操業をしっかり達成する」ことを念頭に置き、部長クラスを中心に統率を図るよう努めているとした。設工認の申請対象設備は約40,000機器にも上るが、更田豊志委員長は、これまでの原子力発電プラントに係る審査を振り返りながら、効率的に審査が進むべく日本原燃に対し工夫するよう強く要望。また、同社の有する分析技術に着目し、IAEAの保障措置活動や福島第一原子力発電所事故調査への協力にも期待を寄せた。自然ハザードに関しては、石渡明委員が、2015年に六ヶ所再処理工場で発生した落雷による機器故障を振り返り、「いつ直面するかわからない」と、油断なく備えておく必要性を強調したほか、施設周辺の火山モニタリングを継続し操業開始までに報告するよう求めた。

- 13 Jan 2022

- NEWS

-

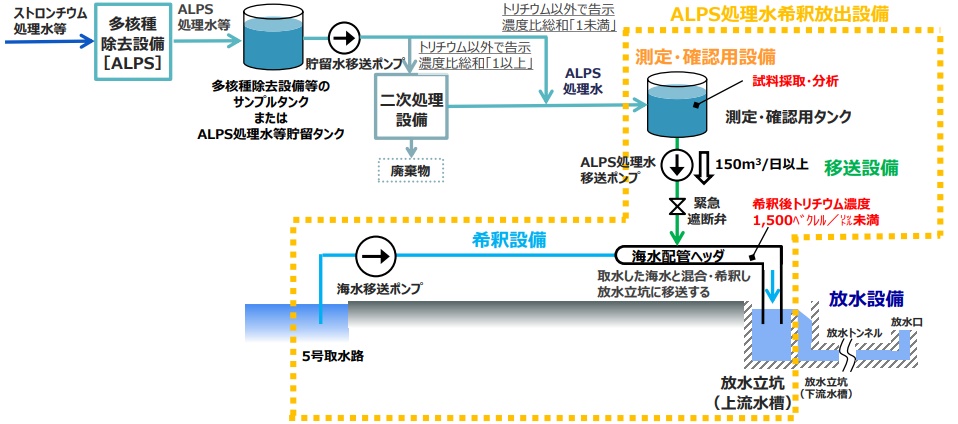

東京電力、福島第一のALPS処理水関連設備で規制委に認可申請

東京電力は12月21日、原子力規制委員会に、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水(トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準を満たす水)の希釈放出設備設置に係る認可申請を行った。申請に先立ち同社は20日、地元自治体との安全協定に基づき、福島県、大熊町、双葉町に「事前了解願」を提出している。〈東京電力発表資料は こちら〉原子炉等規制法により福島第一原子力発電所は、事故炉としての特性上、特定原子力施設に指定されており、安全確保のための設備の変更に関し、規制委員会の認可を受ける必要がある。ALPS処理水の希釈放出設備は測定・確認用設備と希釈設備で構成され、既存のタンクを転用する測定・確認用タンクでは、試料採取・分析を行い、トリチウム以外の核種が環境放出の規制基準値を下回るまで浄化されていることを確認する。続く希釈設備では、トリチウム濃度が1,500ベクレル/ℓ(WHO飲料水基準の7分の1程度)未満となるよう100倍以上の海水で十分に希釈。トリチウム放出量は年間22兆ベクレル(事故前の放出管理値)の範囲内で管理する。今回の認可申請に際し、東京電力福島第一廃炉推進カンパニーALPS処理水責任者の松本純一氏は21日、記者会見を行い、「政府の基本方針を踏まえた取組を徹底するとともに、引き続き関係者の皆様の意見を丁寧にうかがい、さらなる安全確保を図っていく」と述べた。同社では2023年4月中旬頃の設備設置完了を目指している。これを受け、規制委員会は22日の定例会合で審査の進め方を確認。今後、(1)原子炉等規制法に基づく規制基準、(2)政府が4月に取りまとめたALPS処理水の処分に関する基本方針――の観点から審査を行い、審査結果についてはパブリックコメントに付する。定例会終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、今後の審査期間に関し、「年度内に審査書案を示せるのでは」との見通しを示す一方、施設の技術的複雑さは少ないものの、国民の関心が極めて高い案件であることから、「パブリックコメントの段階で様々な意見が出てくる可能性がある」などと、予断を持たずに対応する考えを述べた。

- 22 Dec 2021

- NEWS

-

規制委が中国電力清水社長らと意見交換

原子力規制委員会は12月15日、臨時会議を行い、中国電力の清水希茂社長らと意見交換を行った。同委員会が事業者の経営陣を順次招き安全性向上の取組について聴き取りを行っているもの。同社の島根原子力発電所2号機は9月に新規制基準適合性審査に係る原子炉設置変更許可を取得したところだが、清水社長は、「グループ会社やプラントメーカーにも参画してもらい、再稼働に向けて必要な事項が一つ一つ着実に進むよう取り組んでいる」と強調。原子力発電プラントは、同機が2012年1月に定期検査入りして以来、約10年運転されておらず、運転経験を有しない発電所員の割合も約4割に達していることから、「再稼働というより本当に新しいものを運転する状況にある」と、初心に立ち返った上で、ベテランOBの助言、メーカーとの議論なども踏まえ、「現場力」の向上に努めているという。清水社長は、「特に若手は現場の音、熱、臭いなどを体験していないことから、火力発電所にも派遣し、技術力の維持、モチベーション向上を図っているが、なかなか全員にまで行き渡らない」と、さらなる改善の余地があることを示唆した。中国電力の審査対応に関し、プラント審査を担当する山中伸介委員が「若い人たちは真面目で実直な人が多い」としたのに対し、原子力界の人材育成に危機感を示す伴信彦委員は「受け身の印象もある」などと述べ、社風を踏まえた安全文化醸成活動が図られることを要望。安全性向上に関し、同社では、小さな気付きを広く収集し改善につなげる取組「CAP」の登録件数が、対象を協力会社の委託業務や教育訓練時の気付きにも拡大したことにより、2021年度上期は2020年度下期の約5倍に急増したとしている。豪雨体験訓練の模様(中国電力発表資料より引用)中国電力管内で2018年夏の西日本豪雨では甚大な土砂災害が発生しライフラインに被害が及んだが、同社では、自然災害への感受性を高めるべく、発電所構内各所に教訓を示すポスターを掲示し啓発に努めているほか、1時間に最大120ミリの豪雨を体験させるシミュレーション訓練を2020年から実施。今後も強風を付加するなど、さらに厳しい気象状況を想定した訓練を検討しているという。これに対し、自然災害対策に関する審査を担当する石渡明委員は、地球温暖化が要因とみられる昨今の気象災害の激甚化に鑑み、「改善しながら進めてもらいたい」と、継続実施を促した。建設中の島根3号機は現在新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可に向け審査途上にあり、同2号機は設計・工事計画認可などの審査が続く。更田豊志委員長が今後の審査に対する考えを尋ねたのに対し、清水社長は、「まずは2号機の再稼働に向け全努力を傾注していきたい」と述べた。

- 16 Dec 2021

- NEWS

-

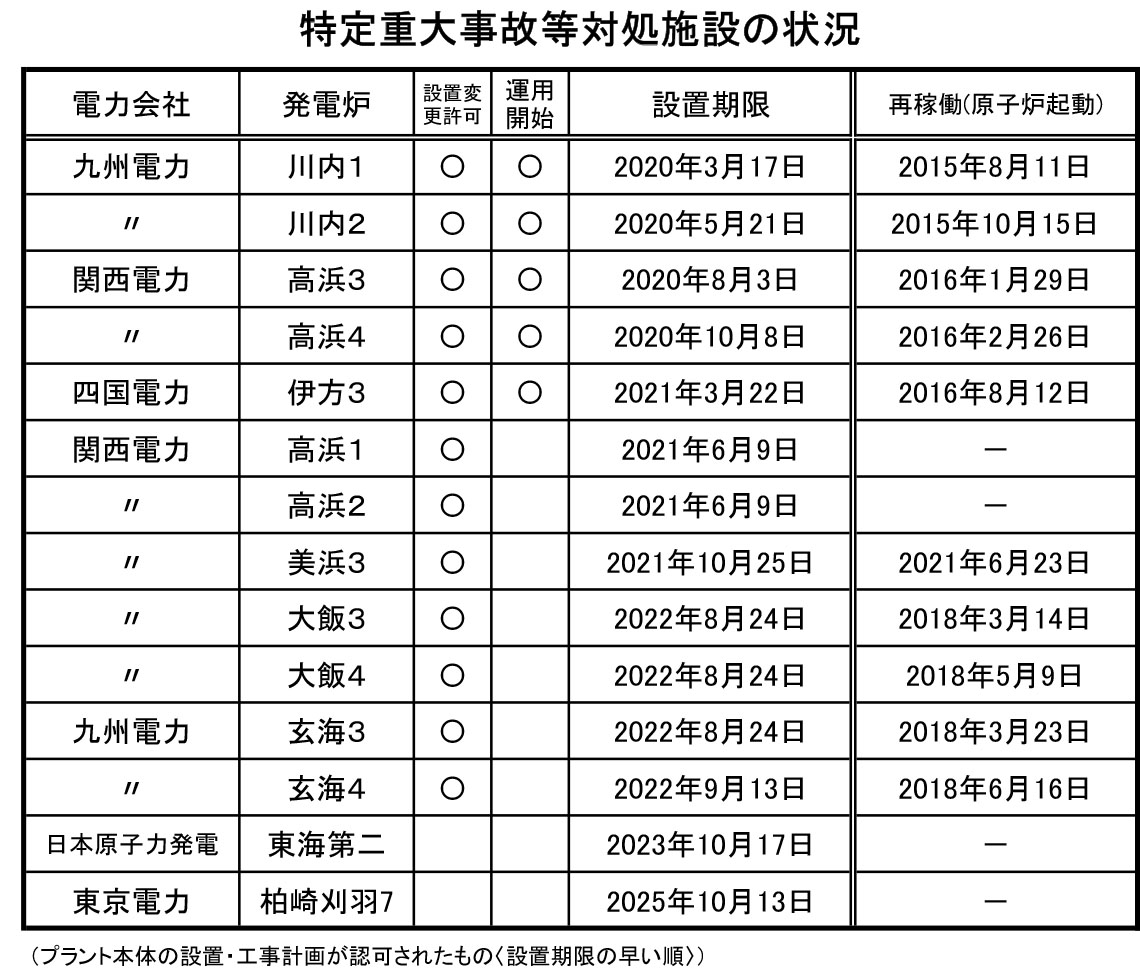

規制委が東海第二の特重施設で審査書案を了承、BWRで初

原子力規制委員会は12月1日、日本原子力発電の東海第二発電所のテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置に関し、「基準に適合している」とする審査書案を了承した。BWRでは初となる。同機は、2018年9月に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を、同年11月に60年までの運転期間延長認可をそれぞれ取得。プラント本体の設計・工事計画認可から5年間となる特重施設の設置期限は2023年10月だが、現在、安全性向上対策工事が2022年12月終了予定で進められており再稼働には至っていない。今回了承された審査書案は、原子力委員会および経済産業相の意見照会を経て正式決定となる運び。再稼働前に特重施設に係る原子炉設置変更許可が発出されるのは、国内初の40年超運転として今夏再稼働した関西電力美浜3号機に続き2例目となりそうだ。特重施設の運用を開始したプラントは現在、再稼働した10基中5基。直近では、12月2日に2年ぶりに原子炉を起動する四国電力伊方3号機で10月に運用が開始されている。

- 02 Dec 2021

- NEWS

-

規制委、シビアアクシデント対応能力向上に関し電力本部長クラスと意見交換

原子力規制委員会は10月15日、電力会社の原子力部門責任者を招き、シビアアクシデント対応能力の向上に向けた教育・訓練の取組について聴取し意見交換を行った。現在5基のプラントが再稼働している関西電力からは、原子力事業本部長の松村孝夫氏が出席。同氏は、シビアアクシデント対応能力向上のポイントとして、(1)いざというとき実際に対応できる、(2)災害が起きたときに誰でも対応できる、(3)指揮者がリーダーシップを発揮できる――ことをあげ、法定の訓練以外に同社が工夫した自主的訓練を数多く実施しスキルアップに努めているとした。その中で、関西電力グループの原子力安全システム研究所(INSS)がメンタル面でのスキル向上のため開発した「たいかん(体感、体幹)訓練」について紹介。人文系の専門家による助言も受け緊急時のリーダーシップを高めることを目的とした「間違った情報も輻輳する状況を設定し、いかにパニックに陥らないか」を学ばせる訓練プログラムで、2016年度以降、発電所当直の責任者らを対象に年4回程度実施しているという。中部電力原子力本部長の伊原一郎氏も、技術力以外のリーダーシップやコミュニケーション能力「ノンテクニカルスキル」強化の取組について説明。訓練実施中の「状況に関わる情報をメモしているか」、「落ち着いた態度で発話しているか」、「他者の発言を遮らずに傾聴しているか」などを指標とした行動観察シートによる評価・分析などを示した。規制委員会からは、事業者・発電所間を通じた良好事例共有の重要性が述べられるとともに、判断プロセスの理解やコミュニケーション能力の向上に関し、訓練におけるロールプレイの有効性が、「立場が変われば見えるものも変わってくる」などと示唆された。川内1・2号機の特重施設説明(九州電力発表資料より引用)この他、九州電力原子力発電本部長の豊嶋直幸氏が、原子力発電プラントについて定期検査終了後6か月以内の実施が求められている「安全性向上評価」を巡る課題や、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)に関する情報公開について説明。九州電力では川内原子力発電所1・2号機で特重施設が運用を開始している。特重施設の詳細については、セキュリティ上、規制委員会の公開会合でも一般向けの資料中にマスキングが施されるなど、明らかにされていないが、地元やマスコミから情報公開を求める意見が寄せられていることから、同社では、原子力規制庁との調整を踏まえ、開示可能な情報を整理した概念図を作成し対外説明を行ってきた。このほど、従前の概念図に加え設置目的・経緯、運用・訓練の概要などを付記し、より内容を充実した資料を作成し提示。規制委員会では今後も、特重施設に関する情報公開のあり方について、セキュリティと透明性のバランスにも留意し議論していく。

- 18 Oct 2021

- NEWS

-

規制委、島根2号機の新規制基準適合性で原子炉設置変更許可

原子力規制委員会は9月15日の定例会合で、中国電力の島根原子力発電所2号機(BWR、82.0万kW)の新規制基準適合性に係る審査書を正式決定。本件に関して、同社に対し原子炉設置変更許可を発出した。新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可は17基目、BWRでは5基目となる。同機の審査は、東北電力女川2号機(2020年2月に原子炉設置変更許可)とほぼ同時期の2013年12月に申請され、終盤では耐津波対策が主な焦点となっていた。規制委員会は6月23日、新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承。原子力委員会および経済産業相への意見照会、パブリックコメントが行われていた。15日の会合では、津波の他、火山事象など、自然災害への対応に関し、最新の理科年表による気象・地質学的データにも言及しながら再確認。更田豊志委員長ら5名の委員ともに原子炉設置変更許可の決定に「異存なし」で一致した。会見を行う更田規制委員長(インターネット中継)会合終了後の記者会見で、更田委員長は、「設置変更許可は一つのステップ。中国電力には安全の確保に向け改めて気を引き締めて取り組んでもらいたい」と強調。また、現在、10基の原子力発電プラントが審査中にあるが、「初心を忘れず常に問い掛け続けていく必要がある」と、審査する側の知識・技術の向上を認める一方で、緊張感の欠如や思考停止に陥ることへの危惧を示した。島根2号機に係る原子炉設置変更許可を受け、中国電力の清水希茂社長は、「再稼働に向けた大きな節目」ととらえ、引き続き、設計・工事計画認可、保安規定認可に係る審査に対し真摯に対応していくとのコメントを発表した。

- 15 Sep 2021

- NEWS

-

規制委が東北電力・樋口社長らと意見交換

意見交換に臨む原子力規制委員ら(規制委庁舎にて)原子力規制委員会は8月25日に臨時会合を開き、東北電力の樋口康二郎社長らと意見交換を行った。同委員会が原子力事業者の経営幹部を順次招き安全性向上の取組について聴取しているもの。〈配布資料は こちら〉東北電力・樋口社長ら、TV会議にて応答2020年4月に就任した樋口社長は、同社で火力部門に長く携わっており、東日本大震災発生直後の2011年6月には原町火力発電所(福島県南相馬市、石炭、100万kW×2)の所長として被害を受けた設備の復旧で陣頭指揮に当たった。こうした経験を通じ同氏は、「安全性確保を大前提に電気を安定的に届ける重要性を痛感した。原子力発電所の安全確保に社長としての責務を果たせるよう日々努めている」と強調。東北電力では女川原子力発電所2号機について、2020年2月に新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可を取得し、同年11月には立地自治体より再稼働に係る了解を得ているが、今後の原子力の事業運営に関し、樋口社長は、「事業活動の基盤は『地域社会からの信頼』」との考えを繰り返し述べ、「地域の皆様から信頼され、地域に貢献する発電所として『再出発』する」決意を改めて示した。また、人材育成については、「原子力発電所の停止期間が長期化し、運転経験のない所員が増えており、技術の継承をより一層強化する必要がある」との認識に立ち、シミュレータを活用した訓練、ベテラン社員・OBを交えた勉強会・対話、BWR各社との人材交流を通じた技術の習得・共有などに努めているとした。現在、東北電力の原子力発電プラントでは、東通1号機が新規制基準適合性に係る審査途上にあり、女川2号機では設計・工事計画認可の審査が進められている。プラント審査を担当する山中伸介委員が審査会合に若手社員を出席させていることを評価。樋口社長は、審査中のプラントについては「しっかり対応していく」とした上で、女川3号機に関しては「2号機の審査で得られた知見を踏まえ、審査申請に向けて検討しているところ」と述べた。また、自然災害対応に関する審査を担当する石渡明委員は、「7月28日に台風8号が宮城県に統計史上初めて上陸した」ことを例に、地球温暖化が原因とみられる昨今の気象災害の頻発・激甚化に備えた対策強化の必要性を指摘。樋口社長は、女川原子力発電所OBと新入社員との対話や、東日本大震災発災当時のトップ対談動画(社長、宮城県警本部長)発信などを通じた震災経験の継承に係る取組についても強調。更田豊志委員長は、「当時の経験談は非常に貴重。原子力規制庁にも展開していく必要がある」として、他社も含め震災当時の発電所長による講演シリーズを検討する考えを示唆した。※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

- 26 Aug 2021

- NEWS

-

規制委と電力の原子力本部長らが意見交換、核物質防護問題など

意見交換に臨む規制委幹部(上)とオンライン出席の電力・ATENA(インターネット中継)原子力規制委員会と電力会社の原子力部門責任者らによる意見交換会が6月10日に行われた。規制委員会からは更田豊志委員長、山中伸介委員、伴信彦委員(進行役)が、電力側からは中部電力、東京電力、関西電力、九州電力の本部長クラスの他、原子力エネルギー協議会(ATENA)の門上英理事長らが出席。東京電力の核物質防護事案を踏まえた取組や原子力発電プラントの長期サイクル運転に係る技術的課題などについて意見が交わされた。〈配布資料は こちら〉東京電力柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用、核物質防護機能の一部喪失が発覚し、規制委員会は4月に是正措置命令を発出。東京電力では、外部専門家による評価・指導を受けるとともに、他業界・海外の良好事例も積極的に取り入れるなど、核物質防護業務の抜本的改善を図ることとし、6月2日には社外委員のみで構成される「核物質防護に関する独立検証委員会」を設置した。意見交換会では、電力会社を代表し、関西電力原子力事業本部長の松村孝夫氏が東京電力の核物質防護事案を踏まえた業界全体の取組について説明。同氏は、事業者による核物質防護関連業務について、「『関連情報を他社に開示できない・他社に聞けない』との思いから、自社の閉じた世界で業務が実施されてきた」などと、一連の事案の背景にあった要因を述べた上で、改善に向けて、徹底した情報管理のもと、事業者間相互レビューを各発電所で順次実施し、12月を目途に完了させるとした。中部電力原子力本部長の伊原一郎氏も、発電所長を務めた経験を踏まえ、「『井の中の蛙』だった。もう一度足元から見直していきたい」として、安全性向上の取組と同様にCAP(通常と異なる状態を低いしきい値で確実に収集するプロセス)も取り入れて改善に努めていく考えを強調。規制委員会では6月9日の定例会合で核物質防護に係る記録文書の保存期間について議論されたところだが、更田委員長は、電力からの説明を受け、「われわれにも学ぶべきこと、反省事項があった」と自省。また、長期サイクル運転導入については、松村氏とともに、ATENAの玉川宏一理事も取組状況を説明。原子力発電プラントの運転サイクル(定期検査の間隔)は、法令上、13か月以内、18か月以内、24か月以内の3区分が規定されており、現在、国内のプラントはすべて13か月以内となっているが、海外では18か月以上の運転サイクル導入も進められている。ATENAでは、米国の80年運転の取組や国内外の経験劣化事象に関する最新知見を踏まえながら、継続的に技術課題の整理を進めており、2021年度下期を目途に技術レポートを取りまとめた上で、規制委と技術的な意見交換を行いたいとした。更田委員長は、炉心の安全解析の要否などに触れながら、意見交換に前向きな姿勢を示した。ATENAによる技術的取組に対し、プラント審査を担当する山中委員は検査の高度化に関して、更田委員長はプルサーマル発電の進展を見据えMOX燃料の経年化に係る検討をそれぞれ要望。個別の課題に関しては今後、実務レベルの意見交換会で議論されることとなる。

- 10 Jun 2021

- NEWS

-

規制委、福島第一原子力発電所事故の調査報告に対する事業者の見解を整理

原子力規制委員会は5月12日の定例会合で、3月に取りまとめた福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間報告が示す技術的事項に対し事業者より提出された見解について整理した。今後、関連の検討会で議論に付される。同委は、高い放射能汚染レベルが確認された1~3号機原子炉格納容器上部のシールドプラグ(直径約10m・厚さ約60cmの鉄筋コンクリートを3枚重ねた蓋)の汚染状況など、今回中間報告での指摘事項について、廃炉作業の進捗を見ながらさらに調査・分析を進めることとしており、今後の検討に資するべく事業者に意見を求め、10日までに東京電力を含め原子力発電所を有する計11社より報告があった。事業者に対し意見を求めた技術的事項は計9項目。例えば、ベント(格納容器内の放射性物質を含む気体を外部環境に放出し内部の圧力を降下させる措置)に関しては、1990年代以降に事業者が講じてきた自主的安全対策「アクシデントマネジメント」として整備された「耐圧強化ベントライン」の設計方針や系統構成の妥当性があげられており、これらに対する各社の見解を把握した上で、過去の安全対策の検証も通じ今後の規制基準への反映などを図っていく。各社による見解では中間報告に対し追加調査の必要性は特段みられなかったが、3号機水素爆発の関連で水素以外の可燃性ガスが寄与した可能性について、有機化合物の混在など、爆発のメカニズム解明や新知見の集約に向けて、今後規制委員会が実施する調査への協力姿勢が示された。水素挙動に関しては、1号機原子炉建屋への逆流と水素爆発との関係が未解明となっている。委員からは、BWRの水素漏えい対策について、各社から個別に聴取し議論を深めていく必要性が述べられた。

- 12 May 2021

- NEWS

-

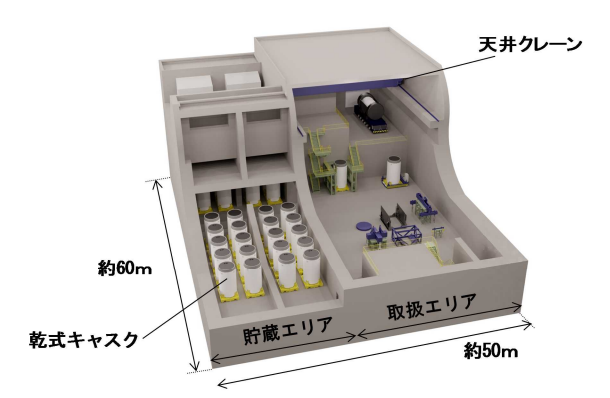

規制委、玄海の使用済燃料乾式貯蔵と福島第二の廃止措置計画を認可

原子力規制委員会は4月28日の定例会合で、九州電力玄海原子力発電所の使用済燃料乾式貯蔵施設(440トン)に係る原子炉設置変更許可を決定した。2019年1月に同社より申請された本件については、2021年3月に新規制基準に「適合している」とする審査書案を取りまとめ、原子力委員会および経済産業相への意見照会に付していた。九州電力玄海原子力発電所では、3、4号機が運転中だが、使用済燃料の貯蔵能力拡大に向け、乾式貯蔵施設の計画と合わせ、3号機ではリラッキング(使用済燃料ラックセルの材質を変更し間隔を縮小することで290トンの増容量)も進められている。使用済燃料乾式貯蔵施設は、再処理工場への搬出を前提に、使用済燃料を一時的に保管するもので、最近では2020年9、11月に、それぞれ四国電力伊方発電所(500トン)、リサイクル燃料貯蔵むつ中間貯蔵施設(3,000トン)について規制委による審査が終了したところだ。また、28日の会合では、東京電力福島第二原子力発電所1~4号機の廃止措置計画認可も決定。福島第二の全4基については、2018年6月に同社小早川智明社長と内堀雅雄福島県知事との会談の中で廃炉の方向性が示され、2019年7月の正式決定後、2020年5月に規制委に対し廃止措置計画の認可が申請された。廃止措置期間は2064年度までの44年間が見込まれており、発電所内に保管されている使用済燃料(約1万体)の貯蔵・搬出については、廃止措置に着手した1、2年後を目途に乾式貯蔵施設の認可を申請、同6年後を目途に着工し、最終的には全工程が終了するまでに再処理事業者へ全量譲渡することとしている。更田豊志委員長は、サイト内全基廃炉の特性も踏まえ、使用済燃料の冷却状況に応じた乾式貯蔵施設への早期移行など、リスク低減の取組が速やかに図られる必要性を指摘した。

- 28 Apr 2021

- NEWS

-

規制委、東京電力より福島第一ALPS処理水の海洋放出対応について聴取

原子力規制委員会の福島第一原子力発電所廃炉に関する監視・評価検討会は4月19日、東京電力より、ALPS処理水(トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで多核種除去設備等で浄化処理した水)に係る政府の基本方針を踏まえた対応について聴取した。13日に、政府の「廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚会議」は、2年後を目途にALPS処理水を海洋放出する方針を決定。これに対し、実施主体となる東京電力は、「基本方針に基づき、国際基準に準拠した原子力安全に係る規制を始め、各種方針等を厳格に遵守することはもとより、風評影響を最大限抑制するための対応を徹底するべく取り組んでいく」との姿勢を示し、16日にはALPS処理水の処分に関する対応(基本的考え方)を発表した。規制委員会は、今後の海洋放出実施に関し、同社からの福島第一原子力発電所廃炉に係る実施計画変更認可の申請を受け、排水設備の設計、希釈方法、核種濃度の測定・評価方法などの審査を行う。検討会では、東京電力福島第一廃炉推進カンパニープロジェクトマネジメント室長の松本純一氏らが説明。ALPS処理水の海洋放出に当たっては、基本姿勢として、法令に基づく安全基準はもとより、関連する国際法や国際慣行に基づくとともに、人および環境への放射線影響評価により、放出する水が安全であることを確実にし、公衆や周辺環境、農林水産品への安全を確保するとしている。放出する水については、トリチウム以外の放射性物質が規制基準値を下回るまで何回でも浄化処理し、濃度の測定・評価、第三者による確認を行い、取り除くことが難しいトリチウムは大量の海水で(100倍以上)希釈。「二次処理」、「第三者による確認」、「十分な希釈」により、安全であることを確実にする。ALPS処理水の処分完了には10年以上が見込まれるため、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信・風評被害対策、適切な賠償に努め、環境モニタリングの一環として魚類の飼育試験計画や、現状では困難なトリチウムの分離技術についても継続的に知見獲得を図っていく。海洋放出に必要な設備配置・設計に関し、検討会の有識者からは、具体的計画を順次示して欲しいとの意見や、信頼性の観点から新たな風評被害発生を懸念する声もあった。また、元原子力規制庁長官で事故直後の現場指揮に当たった経験を持つ安井正也氏は、3号機使用済燃料取り出しで生じたトラブルも振り返りながら、「確実に動かせる、何か不具合があっても対応できるバックアップ体制を築くよう、十分な資源を投資し余裕のある設計・施工がなされることを願う」と要望した。

- 20 Apr 2021

- NEWS

-

規制委、九州電力玄海の使用済燃料乾式貯蔵施設で審査書案を取りまとめ

原子力規制委員会は3月17日の定例会合で、九州電力玄海原子力発電所の使用済燃料乾式貯蔵施設に関し、設置許可基準に「適合している」とする審査書案を取りまとめた。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会を経て正式決定となる運び。九州電力は2019年1月、玄海原子力発電所の使用済燃料貯蔵の増強に向け、リラッキング(使用済燃料プール内のラックの材質改良と稠密化を図ることで、貯蔵容量が約1.5倍に増加)および乾式貯蔵施設設置に係る申請を規制委員会に対し行った。そのうち、リラッキングに関しては、2020年3月までに原子炉設置変更許可取得および工事計画認可に至っている。電気事業連合会が7月に発表した「使用済燃料対策への対応状況」によると、2020年3月時点で、九州電力玄海発電所の使用済燃料は、管理容量1,190トンに対し貯蔵量が1,010トンに上っている。同社では、今回審査書案取りまとめに至った乾式貯蔵施設の2027年度運用開始を目指しており、玄海発電所についてはリラッキングと合わせて730トン分の貯蔵能力増強が図られることとなる。この他、17日の規制委員会会合では、日本原子力研究開発機構の研究炉「JMTR」の廃止措置計画認可などが決定した。

- 17 Mar 2021

- NEWS

-

福島第一原子力発電所事故発生から10年で東京電力・小早川社長が訓示

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故発生から10年を迎え、東京電力の小早川智明社長は3月11日、社員らに対し訓示を行った(=写真上)。〈動画は こちら〉発災時の14時46分より1分間の黙とうをささげた後、小早川社長は、震災による犠牲者への哀悼の意を述べるとともに、「今なお福島の方々を始め、広く社会の方々に多大なご負担・ご心配をかけていることに心よりお詫び申し上げる」と改めて表明。その上で、社員らに対し、(1)過去から学び実践に移す、(2)常に社会やお客様の目線で考える、(3)全員が主役となって安全性や品質を高め続ける――ことの重要性を強調。事故を振り返り「防ぐことができなかった根本原因や背後要因を省み日常業務に活かして欲しい」と、一人一人の行動姿勢が体現化されることを求めた。さらに、福島県出身の野口英世の名言「過去を変えることはできない。人生で変えることができるのは自分と未来だけ」をあげ、「過去から学び、心一つにして福島の復興、福島の未来のために、それぞれの持ち場で全力を尽くしてもらいたい」と訴えかけた。続いて福島復興本社から、大倉誠代表が訓示に立ち、「福島への責任に立ち向かうことは会社の経営方針」と強調。3月末で現職を退く同氏は、発災後の避難住民の方々への支援活動を振り返りながら、信頼失墜の厳しさを改めて認識した上で、「今から5年先か、10年先か、廃炉を成し遂げたときか、『東京電力は責任に向き合い続けた』と言われる日がきっと来る。3月11日の振り返りを新しい力に」と、社員らの今後の活躍に期待を寄せた。東京電力の取組に対し、電気事業連合会の池辺和弘会長は同日発表のコメントの中で、「安全確保を最優先とした廃炉や、生活環境の再生、産業基盤・雇用機会の創出といった取組を、引き続き全力で支援していきたい」としている。また、原子力規制委員会では、更田豊志委員長が、発災10年の節目に際し同委発足時の「初心を忘れぬよう」として所感を表明(=写真下)。更田委員長は、まず、原子力行政組織における推進と規制との分離を巡り議論となったいわゆる「規制の虜」(規制当局が被規制産業である事業者の利益に傾注する〈国会事故調報告書〉)の再来を危惧。さらに、「世界最高水準」と呼ばれる新規制基準においても「継続的改善を怠ることがあってはならない」と、慢心に陥ることを戒めた上で、改めて「新たな安全神話を生まないよう十分注意していく」との決意を述べた。その上で、原子力規制庁や事業者に対して、現在進めている審査・検査のガイドライン整備などが思考停止をもたらすことを懸念し、「安全を求める戦いは想定外を減らす戦いであって、新たに考え続けることが常に不可欠。時には白紙に戻って考える『ちゃぶ台返し』も必要」と警鐘を鳴らした。〈動画は こちら〉※写真は、いずれもインターネット中継より撮影。

- 11 Mar 2021

- NEWS

-

規制委、福島第一事故に係る調査・分析で中間取りまとめ案

原子力規制委員会は1月27日の定例会で、同委の福島第一原子力発電所事故調査に係る検討会による中間取りまとめ案について報告を受けた。取りまとめ案は今後、パブリックコメントを経て、3月上旬にも正式決定となる運び。同検討会は2019年、廃炉作業の進捗に伴う原子炉建屋内へのアクセス性向上、新たな知見・情報の蓄積を踏まえ、約5年ぶりに再開。原子炉格納容器からの放射性物質の放出、原子炉冷却に係る機器の動作状況など、事故のプロセス解明に向け調査・分析を進めてきた。中間取りまとめ案では、事故発生時の2号機のベント(格納容器内の放射性物質を含む気体を外部環境に放出し内部の圧力を降下させる措置)について、原子炉格納容器から排気筒に通じるベントライン中に設置されたラプチャーディスク(外部環境との最終バウンダリ)が破裂しておらず、ラプチャーディスク付近の線量率がベントに2回成功した3号機より3~4桁低かったことから、「一度も成功しなかった」と判断。一方、ベントが行われた1、3号機についてはベントガスの逆流を結論付け、1号機では「水素が原子炉建屋に逆流した可能性がある」とみて、水素爆発との関連性を今後の調査検討課題の一つとしてあげた。また、1~3号機原子炉格納容器上部のシールドプラグ(直径約10m・厚さ60cmの鉄筋コンクリートを3枚重ねた蓋)下方の放射能汚染レベルが高いことを確認したとして、「安全面と廃炉作業面において非常に重要な意味を持つ」などと指摘。特に、2、3号機については、シールドプラグの上から1層目と2層目の間に大量のセシウム137(20~40ペタベクレル)が存在すると結論付けた。3号機水素爆発に係る「多段階事象説」のイメージ(原子力規制委員会発表資料より引用)福島中央テレビ他の技術協力を得て行われた水素爆発の詳細分析で、3号機で発生したものについては、超解像処理(毎秒60コマ)や地震計記録などから、複数の爆発・燃焼が積み重なった「多段階事象」との見方を示した。更田豊志委員長は、定例会終了後の記者会見で、今回の調査・分析を通じて確認されたシールドプラグの汚染状況について、「廃炉戦略に与えるインパクトは非常に大きい。遮蔽の施し方など、簡単ではないだろう」と述べた。

- 27 Jan 2021

- NEWS

-

更田規制委員長が年明け後初の会見、コロナ情勢に関し職員の業務体制に懸念

原子力規制委員会の更田豊志委員長は1月6日、年明け後初の記者会見を行った。新型コロナウイルスの新規感染者数が急増し、7日にも首都圏4都県への緊急事態宣言が発令されるとの報道に関し、更田委員長は、不正アクセスに伴い昨秋より通信ネットワークへの支障が継続している状況から、「どのくらい職員のテレワークが円滑にできるか」などと、業務と感染症対策とのバランスが難しい問題となっていることを強調。規制委員会では現在、内閣サイバーセキュリティセンターの支援も仰ぎ、復旧に当たっているところだが、会合の傍聴登録など、外部からの連絡は電子メールが使えず、電話やFAXによる受信となっている。また、検査要員の現地移動に関わる制約から、今後の政府の方針次第で検査対応の遅れがさらに深刻化することに懸念を示した。なお、2020年4月の緊急事態宣言発令時には、会合の開催頻度調整や一般傍聴受付の休止、原子力規制庁職員のテレワーク推進などの対応をとっている。また、6日の定例会合で規制庁より報告された新規制基準適合性に係る審査状況に関し、審査が進展している中国電力島根原子力発電所2号機について、「審査書案」取りまとめの見通しを問われたのに対し、「終盤にあるのは事実だが、まだ見通しをいえる状況にはないと思う」と述べた。規制庁では、審査中の原子力発電プラントについて、約80項目ある審査の細目ごとに、進捗状況を4つのステータスに分類・整理した一覧表を随時委員会に報告しており、現在、島根2号機に関しては、地震動評価や耐津波設計方針などで幾つか論点が残されているものの、ほとんどの項目が最終ステータスの「概ね審査済み」となっている。

- 06 Jan 2021

- NEWS

-

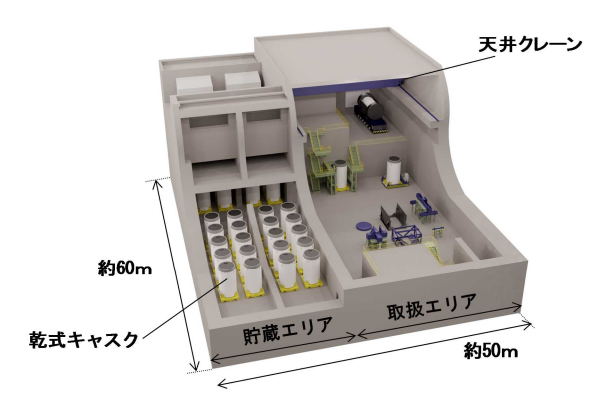

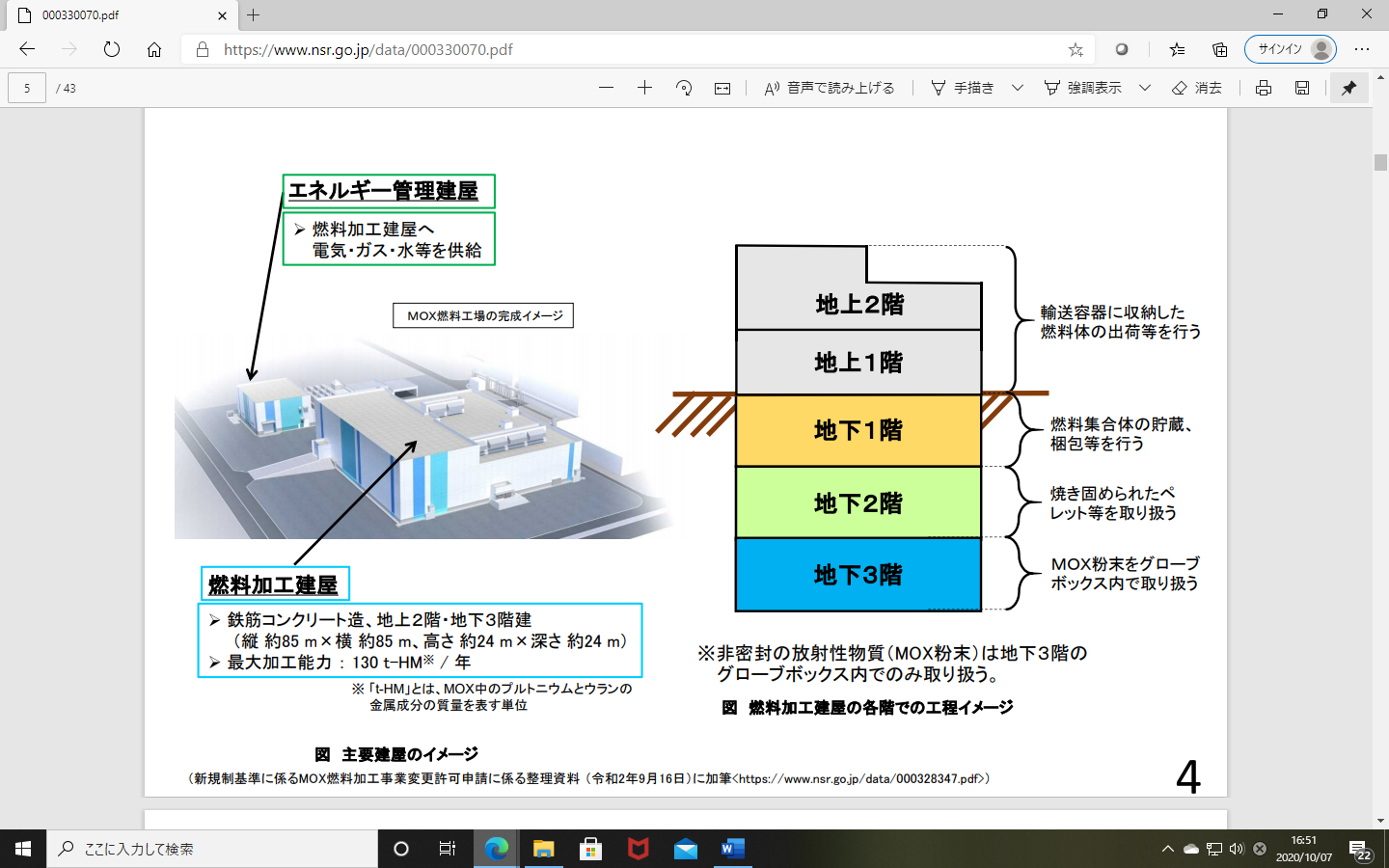

規制委、MOX燃料加工工場に関し新規制基準で事業変更許可

原子力規制委員会は12月9日の定例会合で、日本原燃のMOX燃料加工工場(青森県六ヶ所村)に関し、新規制基準に「適合している」として、原子炉等規制法に基づき事業変更許可の発出を決定した。2014年1月の審査申請からおよそ7年を経ての判断。7月には同じく六ヶ所再処理工場が事業変更許可に至った。再処理工場で使用済燃料からウランとプルトニウムを回収し、混合酸化物燃料(MOX燃料)として軽水炉で再利用する(プルサーマル発電)。今回のMOX燃料加工工場に係る決定に際し、規制委は10月7日に「審査書案」を取りまとめ、経済産業相への意見照会、パブリックコメントに付していた。計545件寄せられた一般からの意見では、六ヶ所再処理工場操業の見通し、プルサーマル計画の具体性など、核燃料サイクル政策に関するものが多くを占めた。定例会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、原子力委員会が示すプルトニウムの需給バランスにも言及し、「再処理とMOX燃料加工はセット。加工することによって安全性、核拡散抵抗性が高まる」と述べ、施設の早急な運用開始の必要性を示唆した。MOX燃料加工工場は六ヶ所再処理工場と同じく2022年度上期のしゅん工が目標となっている。日本原燃は「安全を最優先に建設工事を進め、地域の皆様に安心してもらえるよう、当社社員、グループ会社、一丸となってしゅん工に向けて全力で取り組んでいく」と、電気事業連合会は「原子燃料サイクルの実現に向けた大きな一歩。今後も業界一丸となって日本原燃を支援していく」とのコメントをそれぞれ発表した。〈日本原燃コメントは こちら、電事連コメントは こちら〉

- 09 Dec 2020

- NEWS

-

規制委が日本原燃と意見交換、六ヶ所再処理工場に係る工事計画審査や技術力維持など

原子力規制委員会は11月18日の臨時会合で、日本原燃の池辺和弘会長、増田尚宏社長と意見交換を行った(=写真、インターネット中継)。増田社長が意見交換に招かれるのは2019年2月以来2度目。同社の六ヶ所再処理工場が2020年7月に新規制基準に「適合する」として事業変更許可に至ったことから、今後の施設のしゅん工、安全・安定操業に向けた取組を中心に、経営層と現場との意思疎通、技術力の維持などについて話し合われた。六ヶ所再処理工場の規制対応に関しては、引き続き設計・工事計画の認可申請や安全対策工事など、膨大な作業量が見込まれているが、池辺会長は、電気事業連合会会長も務める立場から、「業界一丸となって日本原燃に寄り添いながら、しゅん工・運転に必要な支援に全力をあげる」と強調。増田社長は、設備工事計画の認可申請について、効率的な審査を念頭に、申請対象設備の選定と類型化を図り、12月の第1回申請に向けて全体計画を11月中にまとめる考えを示した。新規制基準適合性審査からさかのぼり、六ヶ所再処理工場は2008年以降、全体の本格的運転(2006年3月に開始したアクティブ試験で発電所の試運転に相当)が長期間行われていないことから、今回の意見交換で増田社長は、特に、フランスの再処理施設「ラ・アーグ工場」での実機訓練など、運転員の技術力維持・向上の取組について説明。委員からは、電力会社との企業文化の違い、自然災害への備え、労働安全確保、セキュリティ対策に関する質問があった。これに対し、増田社長は、若手社員による現場の案内・説明を通じたマイプラント意識の醸成、安全ハンドブックや危険体感施設を活用した安全意識の徹底や、人材育成に関しては、再処理工場の特性から化学プラント関係者の話も参考にしながら取り組むなど、今後のしゅん工・操業に相応しい体制構築を目指すとした。六ヶ所再処理工場は2022年度上期のしゅん工が見込まれている。東日本大震災の発災当時、増田社長は東京電力で福島第二原子力発電所長を務めていたが、これに関し、地震・津波対策の審査を担当する石渡明委員は、「自然災害リスクの話をすれば誰でも聞くと思う」と、同氏の現場指揮に当たった経験が伝承・活用されることを期待した。

- 19 Nov 2020

- NEWS

-

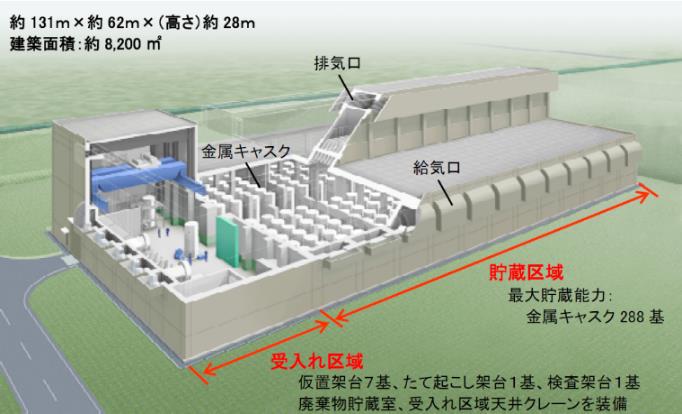

規制委、むつ中間貯蔵施設の新規制基準審査で事業変更許可

原子力規制委員会は11月11日の定例会合で、リサイクル燃料貯蔵のむつ中間貯蔵施設(青森県むつ市)に関し、新規制基準に「適合している」として、原子炉等規制法に基づき事業変更許可の発出を決定した。本件については、9月2日に「審査書案」が取りまとめられ、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントに付されていた。同施設は、東京電力と日本原子力発電の原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理するまでの間、安全に貯蔵・管理するもので、最終的な貯蔵容量は5,000トン(現在の国内貯蔵容量の2割程度)を目指し整備が進められている。2013年には貯蔵建屋(1棟目)が完成。2016年に新規制基準適合性に係る審査が申請され、およそ4年を経て事業変更許可に至った。核燃料サイクル施設に係る新規制基準適合性審査に関しては、日本原燃六ヶ所再処理工場について7月29日に事業変更許可が発出されたほか、同MOX燃料加工工場も10月7日に「審査書案」了承となるなど、進展が見られている。会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、むつ中間貯蔵施設の審査に関し、「全体的に非常に静的な施設で、安全上の議論になるところはそれほど多くなかったが、非常に時間がかかった」と、所感を述べた。今回の事業変更許可を受け、リサイクル燃料貯蔵は、「安全性向上への取組に終わりはない、という意識のもと、事業開始に向け全力で取り組んでいく」とのコメントを発表した。

- 11 Nov 2020

- NEWS

-

規制委が電力4社のCNOを招き意見交換、「安全性向上評価」活用など議論

原子力規制委員会の安全性向上に関する検討チームは10月16日、東京電力、中部電力、関西電力、九州電力の原子力部門責任者(CNO)と意見交換を行った。規制委では、事業者経営トップと安全文化醸成活動で、複数社のCNOを集め技術的課題で意見交換を行っているが、同検討チームは許認可プロセスのあり方なども含め、今後の原子力施設の継続的な安全性向上に向けて有識者を交え幅広く議論するもの。同日の会合で、各社は新規制基準で原子力発電プラントの定期検査ごとに求められる「安全性向上評価」の活用を焦点に意見を表明。その中で、九州電力常務執行役員の豊嶋直幸氏は、再稼働の先陣を切った川内1、2号機を始め、玄海3、4号機で、これまで計8件の「安全性向上評価」届出を行ったとした。それぞれ5、7月に実施した川内1、2号機「安全性向上評価」(リンクは1号機に関する九州電力発表資料)での自主的な安全裕度向上対策として、桜島の火山灰層厚評価を踏まえた燃料取替用水タンク上部における溶接強化工事の実施をあげた上で、「事業者自らの安全性向上対策を実行できる範囲の拡大」に向け、ガイドライン整備の検討を規制委員会に要望。各社とも同様の意見を述べたのに対し、行政法の立場から板垣勝彦氏(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授)は、「新しい技術を導入する際に、現在の仕組みがディスインセンティブとなっているのでは」と、これらを共通の課題ととらえ議論を深めていく必要性を示唆した。関西電力副社長の松村孝夫氏は、美浜3号機事故後の安全文化醸成活動や、同社系列の原子力安全システム研究所による研修カリキュラム開発などの取組を説明。「トップのコミットメントと現場のマインドは車の両輪」と強調し、協力会社との意思疎通を今後の改善点の一例にあげた。東京電力常務執行役の牧野茂徳氏は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた安全性向上対策を説明。その中で、「専門性から一歩離れたところから安全性向上に対する気付きを得る取組」の近況として、新入社員も含めた安全性向上コンペで若手から意外な発案が出ることや、女性社員による「クールなでしこパトロール」のメリットをあげ、「現場を見て新たに発見する」重要性を強調。自社の取組に加え、中部電力副社長の倉田千代治氏は、原子力エネルギー協議会(ATENA)と規制委員会による公開の技術的議論に触れ、「全電力で共通する課題があり、議論の成果を個社に展開していくもの」と意義を述べた。 更田規制委員長(インターネット中継)各社から安全性向上の取組に関する説明を受け、関村直人氏(東京大学工学系研究科教授)は、「マネジメントシステムの一つに位置付けられている」と、経営上重点化されていることを評価。焦点となった「安全性向上評価」は再稼働が前提となっているが、同日の意見交換を振り返り、審査中のプラントへの新技術導入に係る議論が不十分だったことを指摘した。更田豊志委員長は、「安全性向上評価」に関し「社会からの信頼を得ることが必要」などと質的向上の重要性を述べたほか、各社に対し、間もなく発生から10年を迎える福島第一原子力発電所事故について改めて振り返るよう求めた。

- 16 Oct 2020

- NEWS

-

規制委、新規制基準でMOX燃料工場の審査書案を了承

原子力規制委員会は10月7日の定例会で、日本原燃のMOX燃料工場(青森県六ヶ所村)について、新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。同施設の新規制基準に係る審査は、2014年1月に、先般事業変更許可に至った六ヶ所再処理工場とともに申請された。原子力規制庁の説明によると、計96回の審査会合と3回の現地調査を行い、立地点を同じくする再処理工場と概ね並行して審査が進められた。重大事故としては、(1)臨界事故、(2)核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失――に対して審査を行い、臨界に関しては、操作員による所要の対処などにより「技術的な想定を超えて複数回のMOX粉末の誤搬入を繰り返しても発生は想定できない」とする事業者の評価・対策の妥当性を確認。更田豊志委員長は、定例会終了後の記者会見で、再処理工場も含めた一連の核燃料サイクル施設の審査の進展に関し、原子力発電所と異なる施設の特徴や潜在的リスクから、今後の運用・運転に必要な設計・工事計画認可などに向けて、「より高い山はこれからだと思っている」と強調。また、MOX燃料に関し、技術的観点から「製造後すぐ燃焼した方が使いやすい」と、国産のメリットにも言及した。日本原燃ではMOX燃料工場の2022年度上期しゅん工を目指している。同日の定例会では、四国電力伊方発電所2号機の廃止措置計画の認可も決定。2059年度までを見込む廃止措置期間は4段階に区分されており、今回、第1段階の解体工事準備期間について認可となった。

- 07 Oct 2020

- NEWS