キーワード:NRA

-

原子力規制委員の伴氏と山中氏が再任会見、2期目に向け「初心を忘れずに」

9月19日付で再任となった原子力規制委員会の伴信彦委員と山中伸介委員が24日、記者会見を行った。伴委員は2015年、山中委員は2017年にそれぞれ委員に就任している(山中委員は、更田豊志委員の任期中の委員長就任に伴う後任で、今回は残任期間満了による再任)。山中委員は、プラント関係の審査に携わる立場から「福島第一原子力発電所のような事故を二度と起こしてはならない。微力ながら福島復興の役にも立てるよう努めていきたい」と抱負を語り、5年間の経験を積んだ伴委員は、「本当に自分でいいのか、務まるのかという思いだった」と就任当時を振り返った上で、両委員ともに「初心を忘れずに」と、2期目の職務に当たる決意を述べた。伴委員(インターネット中継)4月に運用を開始した新検査制度に関し、山中委員は、「新型コロナウイルス感染症対策により若干の遅れが生じているが、大きなトラブルもなくスタートできたと思う」とする一方、「1、2年経たないと具体的成果は見えてこない」とも述べ、今後、国民の理解が得られるよう新制度の実効性向上に努めていく考えを強調。伴委員は、「原子力規制庁職員の専門性は決して満足できる状況にはない」として、就任以来懸念を示してきた組織の原子力人材育成の課題に対し、安全研究の拡充などを通じ取り組んでいく考えを改めて述べた。また、最近の案件に関しては、9月23日の定例会合で取り上げられた東京電力柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性審査における保安規定および設計・工事計画の認可について、山中委員は、「技術的審査はほぼ終わった」と発言。保安規定には、東京電力が規制委に確約した7項目(福島第一廃炉の完遂、経済性より安全性を優先など)が定められることとなり、山中委員は、「社長の責任が果たせるかを焦点に審査に臨んだ」と振り返った上で、今後も同社の対応を監視していく姿勢を示した。伴委員は、帰還困難区域の放射線防護対策について、「除染は被ばくを少なくする一つの手段。事故から10年目となり当初と比べ線量が下がっている。そのような地点も除染する必要があるのか、状況は変わってきている」などと述べ、自治体やコミュニティの意向も踏まえ柔軟な対応が求められることを強調した。

- 24 Sep 2020

- NEWS

-

規制委、四国電力伊方発電所の乾式貯蔵施設で設置変更許可を決定

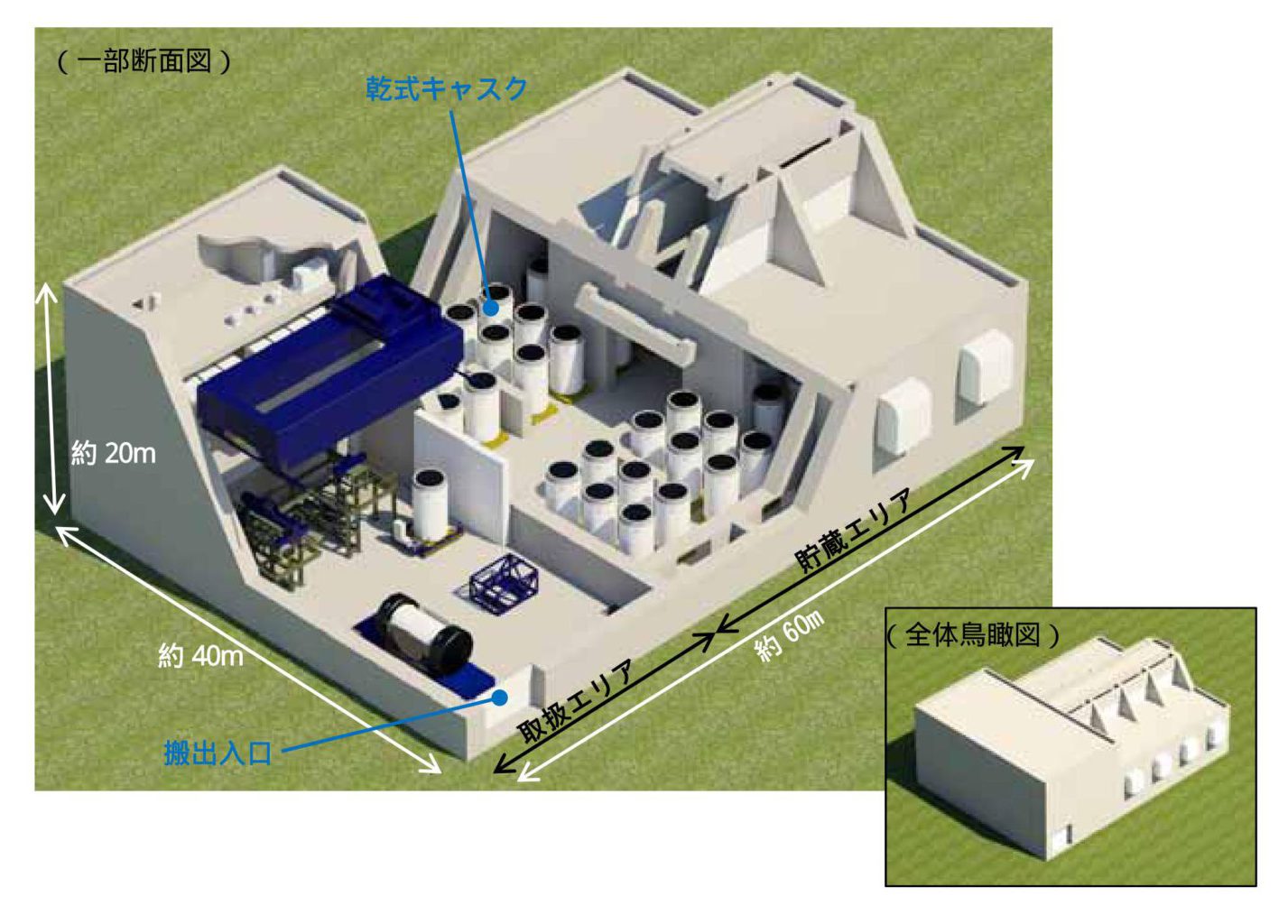

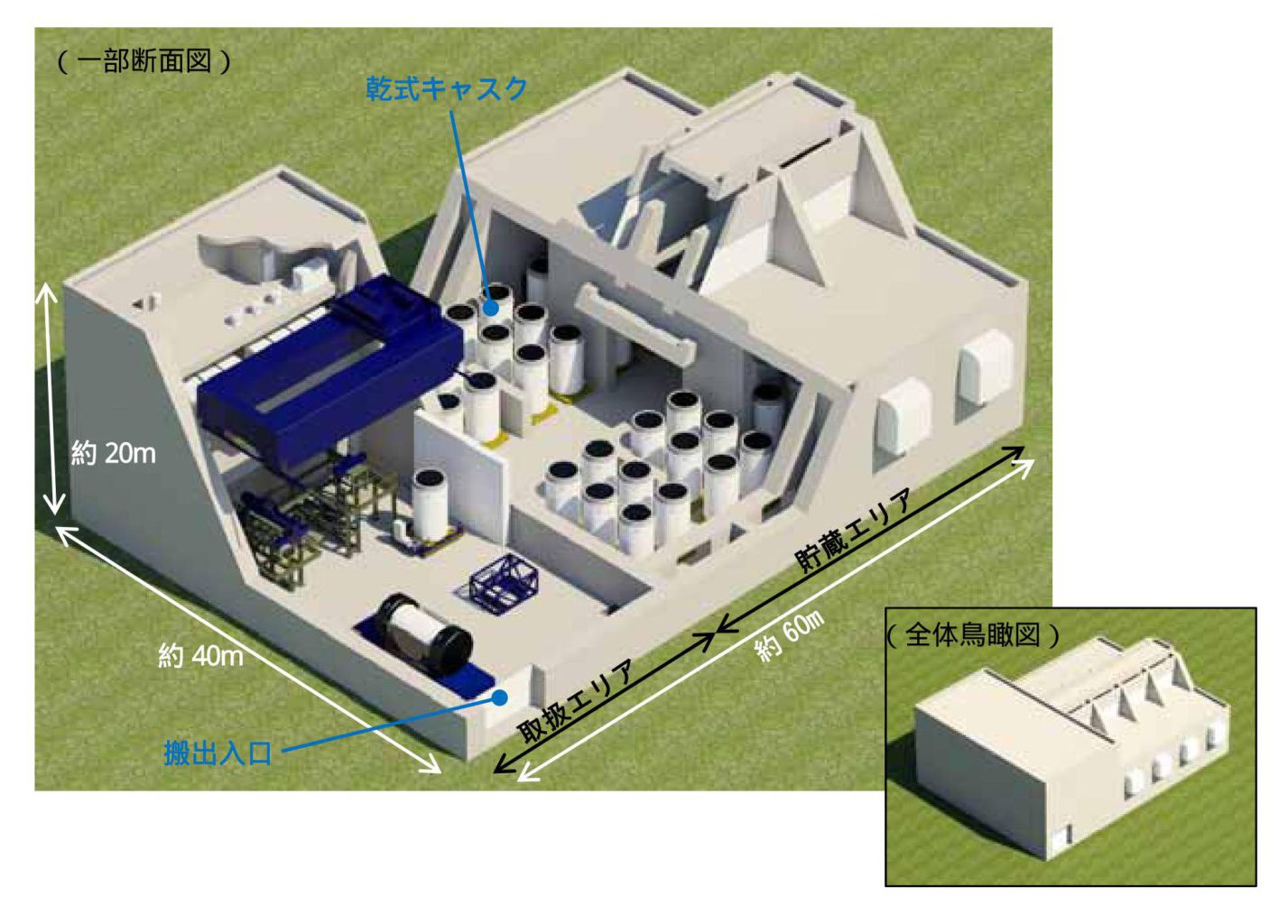

原子力規制委員会は、9月16日の定例会合で、四国電力伊方発電所の使用済燃料貯蔵対策となる乾式貯蔵施設(=図、四国電力発表資料より引用)の敷地内設置に関し、原子炉等規制法に基づき設置変更許可を発出することを決定した。伊方発電所で発生した使用済燃料を六ヶ所再処理工場へ搬出するまでの間、一時的に貯蔵するもの。同施設の審査は2018年5月に規制委員会に申請された。2020年6月に、乾式貯蔵施設の設置では初のケースとして原子炉等規制法に定める基準に「適合している」とする審査書案の了承となり、原子力委員会および経済産業相への意見照会、パブリックコメントが行われていた。伊方発電所では3号機が稼働中だが、使用済燃料貯蔵容量1,080トンに対し乾式貯蔵施設により貯蔵容量が500トン増強(審査申請時)。使用済燃料を収納する乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め、臨界防止、遮蔽、除熱)を有し、使用済燃料を輸送容器に詰め替えることなく発電所外へ搬出できる。2024年度の運用開始を目指す。電力各社では、使用済燃料の貯蔵対策に取り組んでおり、九州電力玄海原子力発電所については、2020年3月にリラッキング(プール内の使用済燃料ラックセルの間隔を狭めることにより貯蔵能力を増強)の工事計画が規制委員会より認可された。乾式貯蔵施設の敷地内設置も、玄海原子力発電所(440トン)、中部電力浜岡原子力発電所(400トン)の審査が進められている。9月2日には、東京電力と日本原子力発電によるリサイクル燃料貯蔵「むつ中間貯蔵施設」(3,000トン)について、新規制基準適合性に係る審査書案が取りまとめられたところだ。

- 16 Sep 2020

- NEWS

-

規制委、むつ中間貯蔵施設の審査書案了承

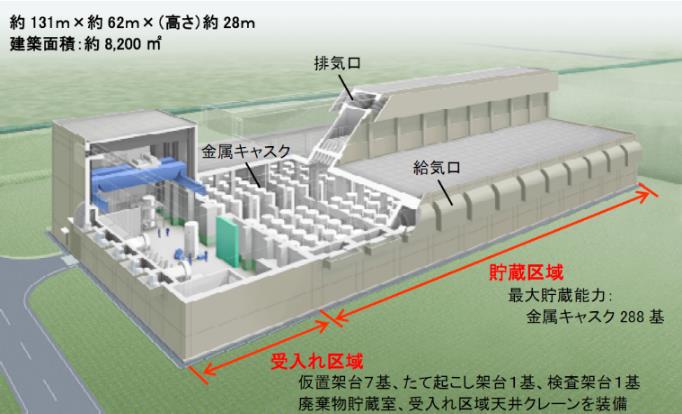

原子力規制委員会は9月2日の定例会合で、リサイクル燃料備蓄センターが新規制基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。同施設は、東京電力と日本原子力発電の原子力発電所から発生する使用済燃料を、再処理工場へ運び出すまでの間、専用の鋼鉄製容器(金属キャスク)で安全に貯蔵・管理するもの。いわゆる中間貯蔵施設で、両社が青森県むつ市に設立したリサイクル燃料貯蔵(株)により、2010年に工事が開始され、2013年に燃料貯蔵建屋3,000トン分(最大貯蔵能力:金属キャスク288基)が完成。その後、新規制基準への適合性確認のため、2014年1月に審査の申請がなされ、およそ6年半を経て審査書案の取りまとめに至った。審査では、外部事象に関して、事業者が施設近傍の活断層「横浜断層」(15.4km)を震源とする地震動や、敷地付近の最大津波高さで青森県想定の11.5mに対し大きく保守性を持たせた23mの「仮想的大規模津波」を設定・評価しており、これらを踏まえた設計方針についても妥当性を確認したとしている。また、金属キャスクの臨界防止、遮蔽、閉じ込め、除熱などの機能が基準に適合するものと判断。会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、「ずいぶん時間がかかった」と、審査の所感を語った。また、同施設の運用開始後に関し「出ていく先がないままキャスクの許容年数が近付く」ことに不安を示し、バックエンド対策全般について長期的視点でとらえておく必要性を強調した。核燃料サイクル施設では、7月29日に日本原燃の六ヶ所再処理工場が、8月26日に同高レベル放射性廃棄物管理施設が、それぞれ新規制基準適合性審査を経て、原子炉等規制法に基づき同社に変更許可が発出されている。同MOX燃料加工工場の審査についても、更田委員長は、「大きな論点はもうない」と述べ、審査書案取りまとめの段階に入りつつあることを示唆した。

- 03 Sep 2020

- NEWS

-

帰還困難区域の避難指示解除拡大に向け、土地活用を主目的とした放射線防護対策策定へ

原子力規制委員会は8月26日の定例会合で、帰還困難区域のうち、自治体の計画に基づき線量の低下状況を踏まえ避難指示を解除し居住可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」以外(拠点区域外)について、今後の土地活用に向けての住民往来を考慮した放射線防護対策を了承。飯舘村による復興公園整備など、拠点区域外の避難指示解除に関わる自治体や与党からの構想・要望を受けた検討の経緯について、内閣府原子力災害対策本部が説明した。今回了承された放射線防護対策は、住民が日常生活を営むことは想定せず、公園利用などの土地活用に対する地元の意向を踏まえたものだが、住民の安全確保の観点から、避難指示解除はこれまでと同様に「年間積算線量が20mSv以下となることが確実であること」が前提。具体的には、土地活用される区域を往来する(1)住民の個人線量の把握・管理、(2)住民の被ばく線量の低減に資する対策、(3)住民にとってわかりやすく正確なリスクコミュニケーション・健康不安対策――を総合的・重層的に講じることとしている。例えば、住民の個人線量の把握・管理については、土地活用される区域の入り口付近に個人線量計の貸出所を設け往来に伴う被ばく線量を住民自らが確認することや、環境整備に従事する作業員の個人線量の活用があげられた。3月に帰還困難区域で避難指示が解除された双葉駅・大野駅でも、個人線量計の貸し出し・希望者への結果通知が行われている。

- 26 Aug 2020

- NEWS

-

規制委、新検査制度運用開始で現地事務所長から意見聴取

原子力規制委員会は8月19日の定例会合で、2020年度より運用を開始した新たな検査制度の第1四半期(4~6月)実施状況について、原子力規制庁から報告を受けた。新検査制度は、2016年に受け入れたIAEA総合規制評価サービス(IRRS)による「さらなる実効性を確保すべき」などとする指摘から、事業者の活動全般を、いつでも、どこでも、広く確認・評価し(フリーアクセス)、その結果に応じた措置を講じていくよう従前制度への見直しが図られている。今回の報告によると、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、本庁の検査官が中心となる「チーム検査」は当初予定されていた18件中、実施は4件に留まった。 複雑な事象への対応は「事業者への刺激」となると強調する山賀氏(インターネット中継)また、事業者の日常的な安全活動を継続的に監視する「日常検査」に関しては、現地原子力規制事務所の所長として、柏崎刈羽の水野大氏(当時)、美浜の山賀悟氏、六ヶ所の服部弘美氏(当時)の3名が所感を述べた。その中で、水野氏は、「検査官の専門知識を活かし、原子力安全を包括した検査ができた」と、一定の評価を示す一方、検査対象の見極めに関し「空振り」よりも「見逃し」の心配をあげ、今後も事例の積み重ねや検査官の知識レベル向上などに努めていく必要性を強調。また、事業者の対応について、「フリーアクセスの実施にも非常に協力的だった」と、新検査制度への理解や考え方の変化を認めた上で、「納得いくものとなるには、まだまだ時間がかかる」などと、規制側・被規制側ともにさらなる継続的改善が図られるべきとした。山賀氏は、美浜3号機の海水ポンプ停止事象に関し事業者自らによる原因分析を深めさせたことに触れ、「スキルアップにつながった」との感触を受けたと評価。服部氏は、所管する核燃料サイクル施設の発電炉との違いに触れ、今後の効率的な検査の維持に向けて「検査官の育成・確保が重要な課題」と指摘した。

- 19 Aug 2020

- NEWS

-

規制委、日本原燃の六ヶ所再処理工場に係る新規制基準審査で変更許可を発出

原子力規制委員会は7月29日、日本原燃の六ヶ所再処理工場について、新規制基準に「適合している」との審査書を決定し、同社に対し原子炉等規制法に基づき変更許可を発出。2014年1月の審査申請から約6年半を要した。同案件については、2020年5月13日に審査書案が取りまとめられ、30日間のパブリックコメントが行われていた。また、再処理施設の運転に係る審査は同委として初めてのケースであることから、審査書の決定に際して行われる経済産業相への意見照会では、エネルギー基本計画との整合性を含め意見を求めており、これに対し、原子燃料サイクル推進の基本的方針から、六ヶ所再処理工場のしゅん工に関して「同計画と整合している」との回答があった。29日の規制委員会定例会合で、原子力規制庁の市村知也新基準適合性審査チーム長代理らがパブリックコメント結果について説明。計574件の意見が寄せられたとしている。これを受けて取りまとめられた審査書の最終案を、更田豊志委員長他、4名の委員いずれも決定することで了承した。更田委員長は、同日の定例記者会見で、「品質管理の問題で審査が一旦中断することもあり、共通の理解を得る上で結構な時間がかかった」と、長期にわたった審査を振り返った。今後、六ヶ所再処理工場の運転開始に向けて設備工事計画の審査などが必要となるが、膨大な数の対象機器類を擁することから、更田委員長は「非常にチャレンジングだ」と、かなり難航する見通しを示した。今回の変更許可を受け、日本原燃の増田尚宏社長はコメントを発表し、「再処理工場のしゅん工、その後の安全な操業に向けての大きな一歩」との認識を示した上で、安全性向上対策の確実な実施、継続的な改善に努める決意と、立地地域からの支援に対する謝意を述べた。同社では2021年度上期の再処理工場しゅん工を予定。また、電気事業連合会の池辺和弘会長も「再処理工場のしゅん工に向けた大きな節目であり、大変意義深い」とコメント。原子力発電のベースロード電源としての活用、原子燃料サイクルの重要性を強調し、今後も業界一丸となって日本原燃を支援していくとしている。

- 29 Jul 2020

- NEWS

-

村からの脱却

「公益事業を担う電気事業者として今回の問題を大変重く受け止めており、多大なるご心配やご迷惑をお掛けしていることを、同じ電気事業に携わる者として改めて心よりお詫び申し上げる」この発言を聞いた時、率直に言って強い違和感を禁じ得なかった。2019年10月18日、電気事業連合会会長の定例会見における冒頭の挨拶の一部分だ。関西電力の役職員が高浜発電所の立地自治体である福井県高浜町の故森山栄治元助役から多額の金品を受領していたことが判明、電事連会長が交代した直後の会見である。この事件、最初にニュースを聞いた際、原子力発電所の立地自治体の元幹部が電力会社に世間の常識を超える金品を提供した理由がまず全く理解できなかった。関電の第三者委員会が今年3月14日に提出した『調査報告書』を読んで合点が入ったのは、森山氏が原子力発電所に関連した建設事業や警備事業に関わっていたことである。報告書には、「森山氏が社会的儀礼の範囲をはるかに超える多額の金品を提供したのは、その見返りとして関西電力の役職員に、自らの要求に応じて自分の関係する企業へ工事等の発注を行わせ、そのことによってそれらの企業から経済的利益を得る」ことが主たる目的であったと判断するのが、「自然かつ合理的」だと書かれていた。立地自治体に強力な影響力を持ち、関電に対して強い立場にあると同時に、関電から事業を受注する側でもあったわけだ。非常に素晴らしいビジネスモデルと言えるだろう。ただし、金品の提供は1990年代から認められると報告書にある。当時、電力価格は総括原価方式によって市場における競争なく決定されていた。キロワットアワー単位にすれば微々たる額とは言え、電力料金を原資に発注された事業で得られた資金が電力会社の役職員に還流していたとすれば、それは公益事業として大きな問題なのではないか。原子力発電所を建設し、運転して安定的に電力を供給するには、立地自治体との良好な関係が極めて重要であることは想像に難くない。また、地域によって様々な事情もあるだろう。しかし、少なくとも2011年の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故、その後の原子力を取り巻く大きな環境の変化、制度設計の改革は、事故の当事者である東京電力のみならず、原子力に関わる業界にとってそうした古くから慣行を断ち切らなければならない機会だったはずだ。「同額程度の返礼をした」、「返すつもりで保管していた」との申し開きもあったようだが、1)受け取った金品を会社でなく自宅に保管していたこと、2)事件の発覚が金沢国税局による森山氏の関係する会社への税務調査であったこと…の2点により、どのような言い訳も空疎に聞こえてしまう。ちなみに、電事連の会見に違和感を感じたのは、同連合会は電力業界の団体とは言え、本件はあくまで一会員企業の不祥事であるからだ。調査報告書を読む限り、この件について電事連、他の電力会社に責任があるとは思えない。自らの責任の範囲外のことを謝罪するのは、果たして正しいこと、良いことなのだろうか。むしろ、電事連会長がお詫びされたことにより、業界全体にこうした慣行があるのではないかと社会に疑われかねない。原子力発電所を所有・管理・運転する他社にそうした事例がないのであれば、電事連は関電により厳しい姿勢で臨むべきだったと考える。それが、「原子力村」と揶揄される状況からの脱皮だろう。電力・ガスシステム改革により、電力事業は自由化され、電気事業者各社は名実ともに競合になった。業界団体も当然ながらあり方を変えていくべきなのではないだろうか。 立地自治体に権限はあるのか?今回の関電の事件を通じて改めて感じるのは、原子力発電に関する電力会社、国、そして地方自治体の関係の難しさだ。例えば、2016年7月の鹿児島県知事選挙では、新人(当時)の三反園訓前知事が選挙の公約として『6つのお約束』を発表、そのなかには「熊本地震の影響を考慮し、川内原発を停止して、施設の点検と避難計画の見直しを行う」とあった。しかし、立地自治体の首長とは言え、県知事には原子力発電所の稼動に関する法的な権限がない。権限のないことが公職の座を争う選挙の公約とされるのは、冷静に考えれば非常に不思議なことである。改めて書くまでもなく、原子力に関する国の法令で、発電所の稼動・停止に関して地方自治体に何らかの権限を与える規定は存在していない。原子力規制委員会が規制基準に適合していると認めた場合、稼動の判断は事業者、即ち発電所を保有・運営する電力会社に委ねられる。福島第一原子力発電所の事故を背景に原子力に関わる法制、国の組織が一新され、2012年9月19日、国家行政組織法第3条に基づく原子力規制委員会が設立されたが、それ以前の制度でも、それ以後の制度の下でも、立地自治体に発電所の稼働に関する権限がないのは同様だったのである。権限がないと言うことは、即ち法的な責任もないと言うことだ。仮に原子力発電所で事故が起こり、周辺環境に何らかの被害が生じた場合、その責任は専ら国と事業者が負わなければならない。これは、原子力発電所が立地する自治体の首長、議会を守る意味もあると考えられる。そうした法体系の下、立地自治体が原子力発電所の稼動に権限を持つとの解釈があるのは、電力会社と立地自治体の間で締結したいわゆる「安全協定」があるからだろう。この安全協定は、原子力発電所を保有・管理・運転する電力事業者が、立地自治体、場合によっては立地自治体の周辺自治体に対し、安全の確保や放射性廃棄物、核燃料などの厳格な管理、自治体による立入調査の受け入れや事業計画などの報告、住民に損害が生じた場合の賠償、さらには事故・故障時の連絡などに関して約束事項を列記したものであり、言い換えれば立地自治体、周辺自治体との信頼関係を文書にしたものだ。原子力発電は、福島第一原子力発電所の例で衝撃的なまでに実感させられたように、万が一事故があった場合には、立地自治体、周辺自治体に筆舌に尽くし難い大きな負担を強いる。従って、事業者は安全の確保を最優先するだけではなく、それらの自治体に対し日頃から十分な配慮をすべきであると共に、理解を得るための地道な努力が極めて重要であることは間違いない。安全協定は、そのための重要な役割を果たしている。ただし、いかなる私的協定も法令を超えるものではないし、そうした規定は盛り込まれていないはずだ。原子力発電所の起動・運転・停止の決定は、法令上、原子力規制委員会の監督の下、あくまで電力事業者にその責任と権限が与えられているのである。 求められる「果断な政治判断」あってはならないことだが、原子力発電所に再び大きな事故が起こり、周辺の住民に何らかの被害が及んだ場合、法令上、責任を負うのはあくまで国と事業者だ。しかし、立地自治体、周辺自治体がその発電所の稼働に権限を持って同意していた場合、それらの自治体も責任を問われる可能性がある。それは、自治体の役割としては余りにも重過ぎるだろう。だからこそ、法令は自治体に権限を付与していないのである。今後、日本で原子力発電を継続するのであれば、この点を再確認する必要があるのではないか。法令に基づく日本の制度設計では、原子力発電は国と事業者の責任において行うものだ。立地自治体、周辺自治体へ状況を丁寧に説明し、理解を求める努力を惜しんではならないが、既設の発電所に関して再稼働の同意を必須要件とすることは、国のエネルギー政策を極めて不透明にするだけでなく、立地自治体に背負い切れない責任を負わせることにもなりかねない。県道や港湾を管理する自治体が原子力発電所の稼働を妨げる何らかの措置を講じたとしても、日本は法治国家である。一致できない点は、法律に基づいて解決すべきだろう。これは、福島第一原子力発電所に積み上がったトリチウム水の問題にも言えることだ。資源エネルギー庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、今年2月10日に発表した『報告書』により、トリチウム水について、「社会的影響は大きい」としつつも、「海洋放出」、「水蒸気放出」を「現実的な選択肢」とした。この結論は、4月2日に公表された国際原子力機関(IAEA)による『フォローアップレビュー報告書』において、「包括的・科学的に健全な分析に基づいており、必要な技術的・非技術的及び安全性の側面について検討されている」と評価されている。また、原子力規制委員会の更田豊志委員長は、2018年8月22日の会見において、「規制を満たす形での(トリチウム水の)放出である限り、環境への影響やひいては健康への影響等は考えられない」と説明した上で、記者の「希釈することによって、総和を考慮した上で法令濃度、法令基準を下回れば、規制委員会としては海洋放出については是とするということで良いか」との質問に対し「おっしゃる通り」と回答した。こうした専門家の議論を見る限り、トリチウム水(更田委員長は「処理済水」と呼ぶように促している)の処理は、科学的問題ではなく、優れて政治・経済及び社会的課題と言える。福島第一原子力発電所の事故により、周辺にお住まいであった方々や企業が極めて厳しい状況に追い込まれ、農業関係者や漁業関係者が今も風評被害に苦しんでおられることは深刻な問題だ。一方、福島第一原子力発電所敷地内における処理済水の貯蔵が限界に近付いていることも間違いない。IAEAのフォローアップレビューには、処理済水の処分方針に関し、「安全性を考慮しつつ全てのステークホルダーの関与を得ながら、喫緊に決定すべき」とあった。それは、処理済水の貯蔵が増えれば増えるほど、むしろ管理、処分は難しくなり、法令基準を超える濃度のトリチウム水が環境に漏出するリスクが高まるからだろう。原子力発電所の稼働、福島第一原子力発電所の処理済水の最終処分、こうした問題に直面して、日本の政治は往々にしてコンセンサスの醸成を重視し、迅速性を欠いて結果をより悪いものとする傾向があるように思う。さらに、ステークホルダーを必要以上に増やすことが、森山氏のような人物の影響力を強める要因になっているのではないか。関係する方々の意見や悩みを真摯に聞き、対応策を立てることは極めて重要だ。ただし、その悩みや苦しみを早く緩和するためにも、法令に基づく果断な政治判断が求められているだろう。 過去のしがらみを断つか、原子力を諦めるか原子力を見る社会の目は依然として極めて厳しい。そうしたなか、原子力規制委員会は、昨年6月12日、テロ対策のための「特定重大事故等対処施設」が定められた期限内に完成し、使用前検査に合格しない場合、発電用原子炉施設の使用停止を命じると決定した。その結果、このスケジュールを満たせなかった九州電力川内原子力発電所1、2号機が既に停止、関西電力高浜発電所3、4号機も10月までに停止する見込みだ。規制委員会は、2015年5月、新たな規制基準における特定重大事故等対処施設の設置に関し、「本体施設の工事計画認可から5年間」の猶予期間を設けると決めた。つまり、5年間の時間があったにも関わらず、間に合わなかったわけだ。原子力発電所は堅固な地盤の上に立っており工事が想定外に難渋した、原子力規制委員会の審査に予想外の時間を要したなど、電力会社にしてみれば様々な止むを得ない事情があったのかもしれない。しかし、どのような理由があろうと、与えられた期間に課されたミッションを果たせなかったことは、明らかに電力会社の失態である。約束を守れなかった企業が原子力発電所を運転することについて、社会はそれを容認するだろうか。一方、規制委員会の立場に立つと、ここで電力会社の求めに応じてさらに猶予期間を設けていれば、同委員会の社会的・政治的信頼性が揺らいでいたと見られる。それは、例えば原子力発電所の運転差し止めを求めた仮処分申請、本訴で原子力発電に対する裁判官の目が厳しくなるなど、結果として原子力の未来をより暗いものにしていたであろう。規制委員会の判断は、その担う責任から全く正しいと言え、これは事業者側の立場に寄り過ぎた過去の原子力安全行政との決別を示す好例の1つになったと考えられる。また、去る6月15日、関西電力は、森山氏から金品の提供を受けていた5名の元同社取締役に対し、善管注意義務違反があるとして、総計19億3,600万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたと発表した。判断は司法に委ねられるが、これは同社が原子力村のしがらみを断ち、社会の信頼を回復する上で非常に重要な一歩になるのではないか。お叱りを恐れずに書けば、原子力事業を継続するためには、法令に基づかない古い慣行やシステムからの脱却が最重要課題の1つと言える。政府についても、コンセンサスの醸成に努力する一方で、ある段階に達した時はより果断な政治判断が必要なのではないか。官民ともにそれができなければ、様々なステークホルダーの利害調整が優先され、時間の経過が不祥事の温床となり、結局、原子力不要論が世の中の大勢になりかねないだろう。

- 28 Jul 2020

- STUDY

-

規制委福島第一事故検討会が水素爆発映像の分析へ、テレビ局の協力も得て

原子力規制委員会の福島第一原子力発電所事故に関する検討会は、1、3号機で発生した水素爆発の映像を用いた調査分析に着手する。6月25日の同検討会会合に、映像を提供する福島中央テレビ/日本テレビが出席し説明に臨んだ。福島中央テレビによると、爆発の瞬間をとらえたカメラ(富岡町)は、福島第一、第二発電所から南西の方向に、それぞれ約17km、約10kmの距離にあり、JCO事故を受けて同局が2000年に設置したもの。その後、機材の高度化・増設が進められ、東日本大震災発生当時はバックアップ用となっていたが、山側の電源ルートを使用していたことにより停電を免れ唯一発電所の状況を撮影できた。爆発発生当時について、「原子炉建屋で白い煙が上がった」ことを確認し、放送中の番組を中断して映像を流し「いち早く発信することで報道としての責任を果たした」などと振り返った上で、「事故を検証し後世に伝えていくべき」と、映像提供の意義を強調。また、福島中央テレビと日本ニュースネットワーク(NNN)でつながる日本テレビの森田公三報道局長は、テレビが与えるインパクトの強さを改めて述べた上で、今回の映像提供に関し「事故の真相解明は極めて大事な責務」として、画像鮮明化などの技術面で引き続き規制委員会に協力していく姿勢を示した。同委検討会は昨秋5年ぶりに再開。前回までの会合で原子炉格納容器破損時の水素挙動が論点の一つとしてあがっていた。今後、水素爆発発生時の映像を用い、建物の変形、爆煙の広がり方、飛散物など、さらに調査分析を進め、年内を目途に一定の取りまとめがなされる見通し。

- 26 Jun 2020

- NEWS

-

規制委、伊方発電所の使用済燃料乾式貯蔵で審査書案を了承

原子力規制委員会は6月24日の定例会で、四国電力伊方発電所における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置について、原子炉等規制法で定める許可基準に「適合している」とする審査書案を了承した。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。乾式貯蔵施設の設置に係る審査書案了承は同委として初のケース。同施設は、伊方発電所で発生した使用済燃料を再処理工場へ搬出するまでの間一時的に貯蔵するもので、輸送・貯蔵兼用の使用済燃料貯蔵容器(乾式キャスク、高さ5.2m、直径2.6m)45基分の貯蔵容量を持つ。輸送・貯蔵兼用の乾式キャスクは、4つの安全機能(閉じ込め機能、臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能)を有し、使用済燃料を別の輸送容器に詰め替えることなく発電所外へと搬出できる。四国電力では乾式貯蔵施設を2023年度より運用開始する予定。原子力発電所を有する電力各社では、使用済燃料の貯蔵能力拡大に取り組んでおり、その一つとなる発電所敷地内の乾式貯蔵の審査は、2018年5月に申請された伊方発電所の他、九州電力玄海原子力発電所、中部電力浜岡原子力発電所について進行中。資源エネルギー庁が同年12月に発表した資料によると、乾式貯蔵施設を設置することで、使用済燃料貯蔵の余裕年数(同一サイト内で廃炉を除く全プラントの一斉稼働を仮定)が、伊方では11年から36年、玄海では3年から10年、浜岡では2年から8年へとそれぞれ延長すると試算されている。規制委員会の更田豊志委員長は、定例会終了後の記者会見で、東日本大震災に見舞われた福島第一原子力発電所内の乾式貯蔵施設について触れ、「あれだけの地震・津波にもかかわらず燃料に対する影響はまったくなかった」ことから、一定の冷却が進んだ使用済燃料は再処理までの間乾式貯蔵されることを改めて推奨した。

- 24 Jun 2020

- NEWS

-

規制委、事業者の自主的・継続的な安全性向上を促す新たなアプローチの検討へ

原子力規制委員会は、事業者による自主的・継続的な安全性向上に向けた取組をより円滑かつ効果的なものとすべく新たなアプローチの検討を開始する。法令などに基づき事業者が講ずべき措置を具体的に示す、いわゆる「規制」に加え、安全確保上の目標を設定しインセンティブにより事業者の目標達成を促す枠組み・制度のあり方を検討するもの。〈規制委発表資料はこちら〉原子力発電所に係る法令に基づく対応としては、事業者に対し定期検査終了後6か月以内に安全性向上に向けた取組の実施状況や有効性について調査・評価させ、結果の届出を求める「安全性向上評価」(FSAR)がある。新規制基準施行後、再稼働の先陣を切った九州電力川内1号機については、5月に3回目の「安全性向上評価」が規制委員会に提出された。その中で、自主的な安全性向上対策として、桜島からの降灰に関する厳しい評価を実施し安全性に影響がないことを確認した上で、さらなる安全裕度の確保に向けて、燃料取替用水タンクの溶接部強化工事を計画するなどしている。規制委員会では、こうした「安全性向上評価」や、既に許認可を受けた施設が新知見に基づく規制要求に適合することを確認する「バックフィット」など、これまでの取組における制度面・運用面での改善点を抽出し、新たなアプローチに向けて考え方を示すべく、今後外部専門家も含めた検討チームを7月にも始動し、概ね1年程度で検討結果を取りまとめる。更田豊志委員長は6月10日の定例記者会見で、事業者が自らの言葉で施設の安全性を語る重要性を改めて述べた上で、「これまでインセンティブを起源とする取組が少なかった」として、検討チームにおける有意義な議論に期待を寄せた。

- 10 Jun 2020

- NEWS

-

規制委、新規制基準でHTTRの原子炉設置変更許可

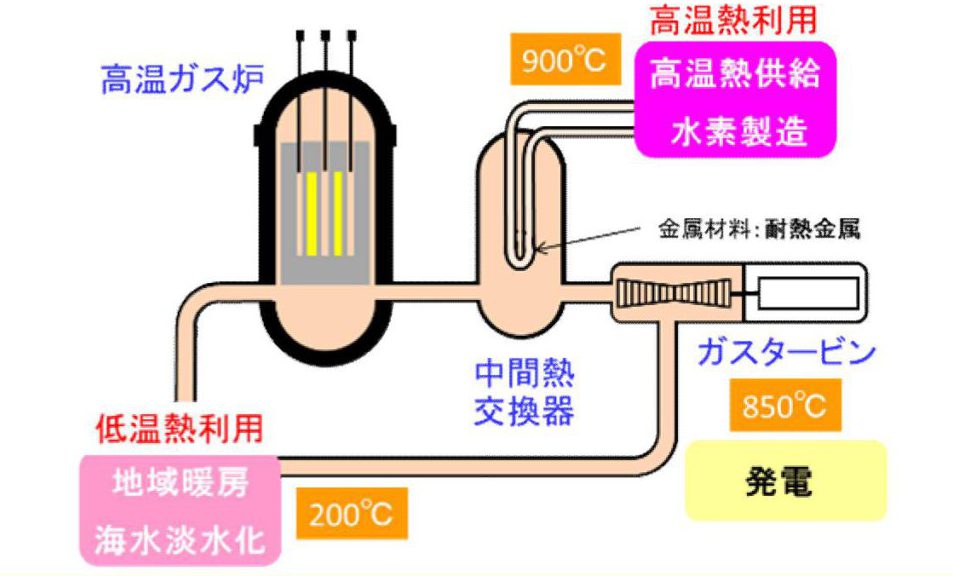

原子力規制委員会は6月3日、日本原子力研究開発機構の高温工学試験研究炉「HTTR」(茨城県大洗町、高温ガス炉、熱出力3万kW)が新規制基準に「適合している」との審査書を決定し、同機構に原子炉設置変更許可を発出した。本件は、3月25日の審査書案取りまとめを受け、原子力委員会と文部科学相への意見照会、パブリックコメントが行われていたもの。2014年11月の審査申請から約5年半を要した。HTTRの燃料体構造(原子力機構発表資料より引用)高温ガス炉は、電気出力100万kW 規模が主流の軽水炉に比べ小型だが、原子炉出口温度850~950度C(軽水炉は約300度C)の高温熱は、水素製造、海水淡水化、地域暖房など、幅広い利用が可能。また、原子炉から熱を取り出す冷却材には高温でも化学的に安定なヘリウムガスを用いているほか、1,600度Cにも耐える放射性物質の閉じ込め性能を持った「セラミックス被覆燃料」からなる燃料体構造などから、安全性にも優れている。原子力機構では今後、「HTTR」の2020年度内の運転再開を目指し、安全対策工事を着実に進めていく。運転再開後はまず、OECD/NEAの枠組みによる安全性実証試験「炉心強制冷却喪失(LOFC)プロジェクト」を実施。同プロジェクトでは、2010年度までの第1段階試験(30%出力、ガス循環機停止)で高温ガス炉の自然停止・冷却などの安全特性が示されており、今後も原子炉にとって厳しい条件を付加した試験を行い、得られた成果を通じ高温ガス炉に関する安全基準の国際標準化に向け貢献していく。

- 04 Jun 2020

- NEWS

-

原子力委が六ヶ所再処理の平和利用担保を「妥当」、規制委審査の意見照会で

原子力委員会は6月1日、原子力規制委員会より新規制基準適合性審査の中で意見を求められていた日本原燃六ヶ所再処理工場(青森県六ヶ所村)で行われる事業の平和利用の担保について、「妥当」とする答申を決定した。六ヶ所再処理工場では、原子力発電所の使用済燃料から再利用できるウランとプルトニウムを取り出し、そこで回収されたウラン・プルトニウム混合酸化物はMOX燃料加工工場へと送られる。原子力委員会は2018年に、原子力平和利用の透明性をより高めるため、「わが国におけるプルトニウム利用の基本的考え方」を改定し、プルサーマル発電の着実な実施、それに必要なだけの再処理を行うことにより「プルトニウム保有量を減少させる」とする日本の姿勢を示した。今回の原子力委員会の答申は、これを踏まえた日本原燃による事業方針・計画、および規制委員会による判断の妥当性が確認されたもの。一方、規制委員会では、5月13日に六ヶ所再処理工場について新規制基準に「適合している」との審査書案を取りまとめたのを受け、現在、正式決定に向け6月12日までパブリックコメントを実施中。1日にはテレビ会議で規制委員会と日本原燃とを結び、同じく新規制基準適合性審査が大詰めとなっているMOX燃料加工工場に関する審査会合が行われ、その中で、今後六ヶ所再処理工場が運転するために必要となる設計・工事計画の認可申請についても質疑応答があった。原子力規制庁の新規制基準適合性審査チームは、「建屋だけでも20近くあり、安全上重要な機器も1万を超える」などと、再処理工場の審査に係る膨大な物量を懸念し、全体的な計画が示される必要性を指摘。日本原燃は、審査の効率性も考慮した上で、設計・工事計画の認可申請を当初の22分割から4分類程度に大括りで整理し直すとし、秋口頃に説明を行う見通しを示した。

- 02 Jun 2020

- NEWS

-

規制委、六ヶ所再処理工場について新規制基準に「適合」との審査書案まとめる

原子力規制委員会は5月13日の定例会合で、日本原燃の六ヶ所再処理工場が新規制基準に「適合している」とする「審査書案」(概要版はこちら)まとめた。今後、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントを経て、正式決定となる運び。経済産業相に対しては、再処理施設の運転に係る判断が同委として初めてとなることを踏まえ、「エネルギー基本計画」との整合性も含め意見を求める。日本原燃は2014年1月に六ヶ所再処理工場の審査を申請。「審査書案」取りまとめまで6年以上を要した。申請から5年が経過した2019年2月に規制委員会は、主な論点の確認をほぼ終了したことから、重大事故対策に係る審査方針の明確化を図り、同3月に「審査書案」取りまとめに向けた討議用資料を作成。日本原燃からの既出書類に対する補正申請を確認しながら、航空機落下の影響など、残る論点に関し審査の詰めに入った。今回取りまとめられた「審査書案」では、施設の敷地近傍を横断し「地震動評価に与える影響が大きい」とされる出戸西方断層(11km)に関し、日本原燃による調査結果・評価の妥当性を確認。また、設計方針では、航空機落下による損傷防止について、再処理の主要工程(使用済み燃料受入れ・貯蔵、前処理、分離、精製、ウラン・プルトニウム混合脱硝、高レベル廃液固化)ごとの標的面積・落下確率に関する評価から「追加的な防護措置は不要」とした。再処理施設特有のものとしては、化学薬品の漏えいによる損傷防止対策などを確認。更田豊志委員長は、会合終了後の記者会見で、「品質管理の問題で中断となった期間、審査体制の組み直しもあった」と、審査が長期にわたった要因を振り返った上で、「終盤にかかって議論も密になり今回まとめることができた」などと、所感を述べた。また、六ヶ所再処理工場の運転開始に向け、「検査の対象機器も多いことから、技術的な精密さをどれだけ日本原燃が押さえられるかがカギ」として、長期的な対応となる見込みを示唆した。日本原燃は、六ヶ所再処理工場の2021年度上期しゅん工を目指している。同社は、「審査書案」取りまとめを受け、「大きな前進であり、引き続き審査合格に向けて全力で取り組んでいく」とのコメントを発表した。

- 13 May 2020

- NEWS

-

規制委が審査会合をテレビ会議へ、新型コロナ拡大防止で

原子力規制委員会は4月8日の定例会合で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、当面の審査会合などをテレビ会議・電話会議での開催を基本とすることとした。ウェブサイトでのライブ中継もこれまで通り実施する。現在通信試験のための模擬会合が行われており、最終的なチェックを経て運用を開始するが、審査会合については原則火・木曜の開催となる見通し。テレビ会議は、3月に福島第一原子力発電所に関する監視・評価検討会で、東京の本庁と現地原子力規制事務所と発電所サイトとを結んで行われたことがある。地震・津波関係の審査など、事業者が会場で図面を示しながら議論することが必要な会合については、サイト担当者が東京に出向くことを極力避けるよう、個別に人数を限定した審査会合の開催を検討する。また、セキュリティの観点からテレビ会議が利用できないテロ対策の「特定重大事故等対処施設」に関する審査や、判断・指示事項が明らかな案件については、委員の了解を得て書面審査とし、機微情報へのマスキングを施した上で文書を公開。規制委員会の新規制基準適合性に係る審査会合は、概ね日に1回程度開催されていたが、3月27日を最後に中断となっている。前回4月1日の定例会合で、審査を総括する原子力規制庁の山形浩史氏は、「審査に遅れが生じないように努めていく」として、早急に今後の審査会合の進め方をまとめる考えを示していた。7日には新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言が7都府県に発令されたが、更田豊志委員長は8日の定例会合終了後の記者会見で、実施期間中の留意事項として、原子力施設にトラブルが生じた際の緊急時対応体制の維持の他、医療用放射性同位元素に係る申請への対応も重要などと述べた。なお、定例会合は当面これまでの毎週から隔週の開催となる。

- 08 Apr 2020

- NEWS

-

更田規制委員長、新型コロナ拡大防止対策に伴う規制庁の体制を説明

原子力規制委員会の更田豊志委員長は4月1日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に関し「最も注意を払っている」とした上で、当面の原子力規制庁の特別な勤務体制について質疑に応じた。原子力規制庁では、3月30日~4月10日の間、業務内容に応じた必要最小限の人数のみの登庁とし原則在宅勤務としている。これに関し、更田委員長は、「さらに状況が進んだときにも緊急時対応体制は確実に維持しなければならない」として、課室ごとに職員を2チームに分け、接触をできるだけ避けることにより、万が一の際にも「共倒れにならないよう」対応すると述べた。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国際協力への影響については、来日中の米国検査官の急きょ帰国や海外研究機関との情報交換の予定がすべてキャンセルとなったことなどをあげた。一方で、IAEAによる保障措置の査察活動には「規制庁も同行せざるをえない」として、世界的な混乱の最中「どさくさに紛れた盗取」を許さぬためにも、核セキュリティの確保に向けた対応が変わらず重要なことを強調。1日の規制委員会定例会合では、新規制基準適合性に係る審査の進捗状況が報告された。その中で、原子力規制庁新規制基準適合性審査チーム長の山形浩史氏は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を踏まえた今後の審査会合の進め方について、ウェブ会議・TV会議を基本とし書面審議も併用しながら必要最小限の関係者を来場させるなどと、準備状況を説明し、「審査に遅れが生じないように努めていく」と述べた。

- 01 Apr 2020

- NEWS

-

規制委が原子力機構の高温ガス炉で「審査書案」まとめ

原子力規制委員会は3月25日の定例会合で、日本原子力研究開発機構の高温ガス炉「HTTR」(茨城県大洗町、熱出力30,000kW、=写真<原子力機構発表資料より引用>)が新規制基準に「適合している」とする「審査書案」をまとめた。今後、原子力委員会と文部科学相への意見照会、パブリックコメントを経て正式決定となる運び。施設の位置、構造に関し、「HTTR」は標高36mの高台に設置され取水設備を設置しておらず、原子力機構はこれらを踏まえ不確かさを十分に考慮した津波評価を行っており、審査では、津波により安全機能を損なうおそれがないことを確認。また、事故の想定・進展に関する評価の中で、炉心構造材の黒鉛が酸化し一酸化炭素が発生しても燃焼する濃度には至らず、また、原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失の対策として、建屋の目張り処置で放射性物質放出の影響緩和が可能などとしており、複合的な事故発生に対しても拡大防止に向けた対策・体制が図られることを確認した。950度Cの熱を取り出せる「HTTR」は、水素製造、発電、海水淡水化など、幅広い利用が期待されるほか、高温でも放射性物質の閉じ込め機能を保つ直径約1mmのセラミックス被覆燃料、化学的に安定なヘリウム冷却材、耐熱温度2,500度Cの黒鉛構造材を有する特徴から安全性にも優れている。1998年の初臨界後、2004年には定格熱出力で原子炉出口温度950度Cを、 2010年には連続50日の950度C運転を達成。2014年11月に新規制基準適合性に係る審査が申請された。原子力機構では、24日に原子炉安全性研究炉「NSRR」が耐震工事を終え運転再開しており、その他の研究炉についても早急な運転再開を目指すとしている。

- 25 Mar 2020

- NEWS

-

規制委、女川1号機と玄海2号機の廃止措置計画を認可

原子力規制委員会は3月18日の定例会合で、東北電力女川原子力発電所1号機と九州電力玄海原子力発電所2号機の各廃止措置計画の認可を決定した。廃止措置期間は、女川1号機が2053年度まで、玄海2号機が2054年度までとなっており、いずれも「解体工事準備期間」から「建屋等解体撤去期間」までの4段階に分けられ、そのうちの第1段階に実施する具体的事項について2019年に申請されていたもの。女川発電所では、2月26日に2号機について新規制基準適合性に係る原子炉設置変更許可が出されており、審査において、2号機の設備工事により津波発生時も敷地への流入防止が図られ1号機使用済み燃料の冷却機能が維持できることを確認したとしている。女川1号機の使用済み燃料プールには、使用済み燃料821体、新燃料40体が貯蔵されており、廃止措置の第2段階開始(2027年度以降)までに、それぞれ3号機使用済み燃料プール、加工施設へ搬出される予定。一方、玄海2号機については、作業スペースの有効活用による工期短縮や作業安全向上などのため、既に廃止措置実施中の1号機と工程が並行するよう、両機に係る廃止措置計画の認可となった。また、18日の会合では、九州電力川内原子力発電所について、テロに備えた「特定重大事故等対処施設」に係る保安規定の変更申請に関し、「審査基準を満足している」との取りまとめが示された。近く同施設に係る初の保安規定変更認可となる見通し。川内1号機は「特定重大事故等対処施設」の設置期限を迎え3月16日に定期検査入りしており、検査期間中に新規制基準が要求する同施設や直流電源設備(3系統目)の設置工事などが行われる。

- 18 Mar 2020

- NEWS

-

福島第一原子力発電所事故から9年、東京電力・小早川社長が訓示

東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から9年を迎え、東京電力の小早川智明社長は3月11日、社員に訓示を行った。発災時刻の14時46分に合わせ1分間の黙とうを行った後、小早川社長はまず、「震災で亡くなった方々のご冥福を祈るとともに、ご遺族の皆様に深い追悼の意を表したい。今なお福島の皆様、広く社会の皆様に多大なご負担・ご心配をかけていることに心からお詫び申し上げる」と述べた。その上で、先般の双葉町、大熊町、富岡町の一部地域での避難指示解除、14日には常磐線の全線開通、26日には東京オリンピック聖火リレーの「Jヴィレッジ」スタートが予定されるなど、福島の復興に向けた動きをあげ、「今後は『復興と廃炉の両立』が大きなテーマ」、「地域の皆様に信頼してもらえるよう取り組んでいく」と強調。福島第一原子力発電所の廃炉に関わる産業創出などを通じた復興へのさらなる貢献に意欲を示した。また、福島第一原子力発電所事故の反省に立ち、「原点は福島。安全に終わりはない」と社員らに訓示。「福島への思いを新たに日々の業務にしっかりと取り組み、一丸となって福島への責任を果たしていく」と強調した。同日、原子力規制委員会では、更田豊志委員長が原子力規制庁職員に訓示を行った。「多くの方々の人生を変え、いまだに多くの方々が不自由な生活を余儀なくされている」と、福島第一原子力発電所事故の及ぼした影響を強調し、職場で事故について考え話し合う時間を持って欲しいと述べた。また、業務への取組姿勢に関して、「人間には現状維持を望む傾向がある」と危惧し、4月からの新検査制度導入も踏まえ、既存の文書や前例に過剰に依存することなく、「そもそもどうあるべきか」に立ち返って考えるよう職員らに求めた。

- 11 Mar 2020

- NEWS

-

女川オフサイトセンターが震災後9年を経て再建

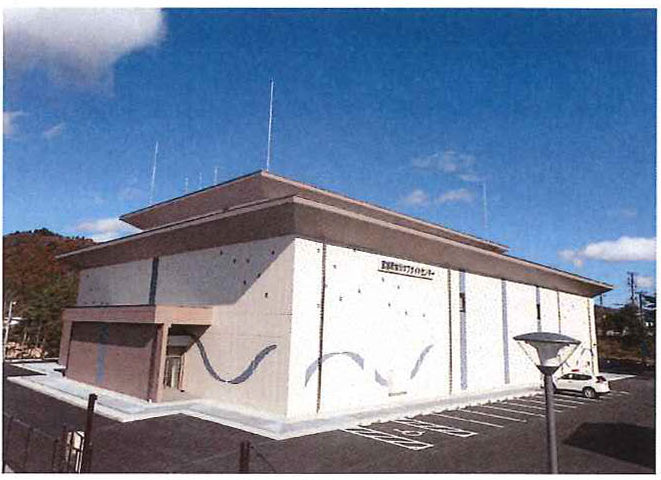

内閣府(原子力防災)は3月4日の原子力規制委員会定例会合で、東北電力女川原子力発電所に係るオフサイトセンターの概要を説明し同委に意見を求めた。オフサイトセンターは、原子力災害発生時に現地対策本部が設置され、国、地方自治体、事業者、関係機関が参集し、モニタリング、被ばく医療、避難、住民への情報発信などを指揮する拠点となるものだが、女川オフサイトセンターは東日本大震災に伴う津波で壊滅的な被害を受け使用不能となったため、発電所から約53km離れた仙台市内の旧消防学校校舎を暫定的に使用してきた。津波で崩壊した旧女川オフサイトセンター(内閣府発表資料より引用)内閣府では2017~18年度、女川オフサイトセンターの再建事業として総額27億円を計上し宮城県に費用を交付。このほど、発電所の北西約7km、海抜約39mの地点に、免震構造3階建ての鉄筋コンクリート建屋が完成した。TV会議システム、電話・FAX装置、統合原子力防災ネットワークなど、所要の通信設備、合同対策協議会や報道対応に供する各種スペースを備えているほか、隣接する学校のグラウンドに大型ヘリの離発着が可能。また、複合災害に備え、仙台市と大崎市の発電所からそれぞれ約54km、約49kmの地点に2か所の代替オフサイトセンターが指定されている。内閣府の説明を受け、地震・津波関連の審査を担当する石渡明委員は、発電所周辺の道路が急峻で蛇行していることを踏まえ、「複数のルートを確保しておくことが大事」と強調。さらに更田豊志委員長は、今後のオフサイトセンター整備に関し、「県庁からの距離が、島根発電所のように近い場合もあるし、女川発電所のように遠い場合もある」などと地域特性をあげた上で、自治体の機能についても合わせて検討する必要性を指摘した。新たな女川オフサイトセンターは、3月2日より暫定運用を開始しているが、今回の原子力規制委員会への意見照会を踏まえ、近く正式に政府より指定を受ける運び。

- 04 Mar 2020

- NEWS

-

規制委、女川2号機の新規制基準審査で原子炉設置変更許可

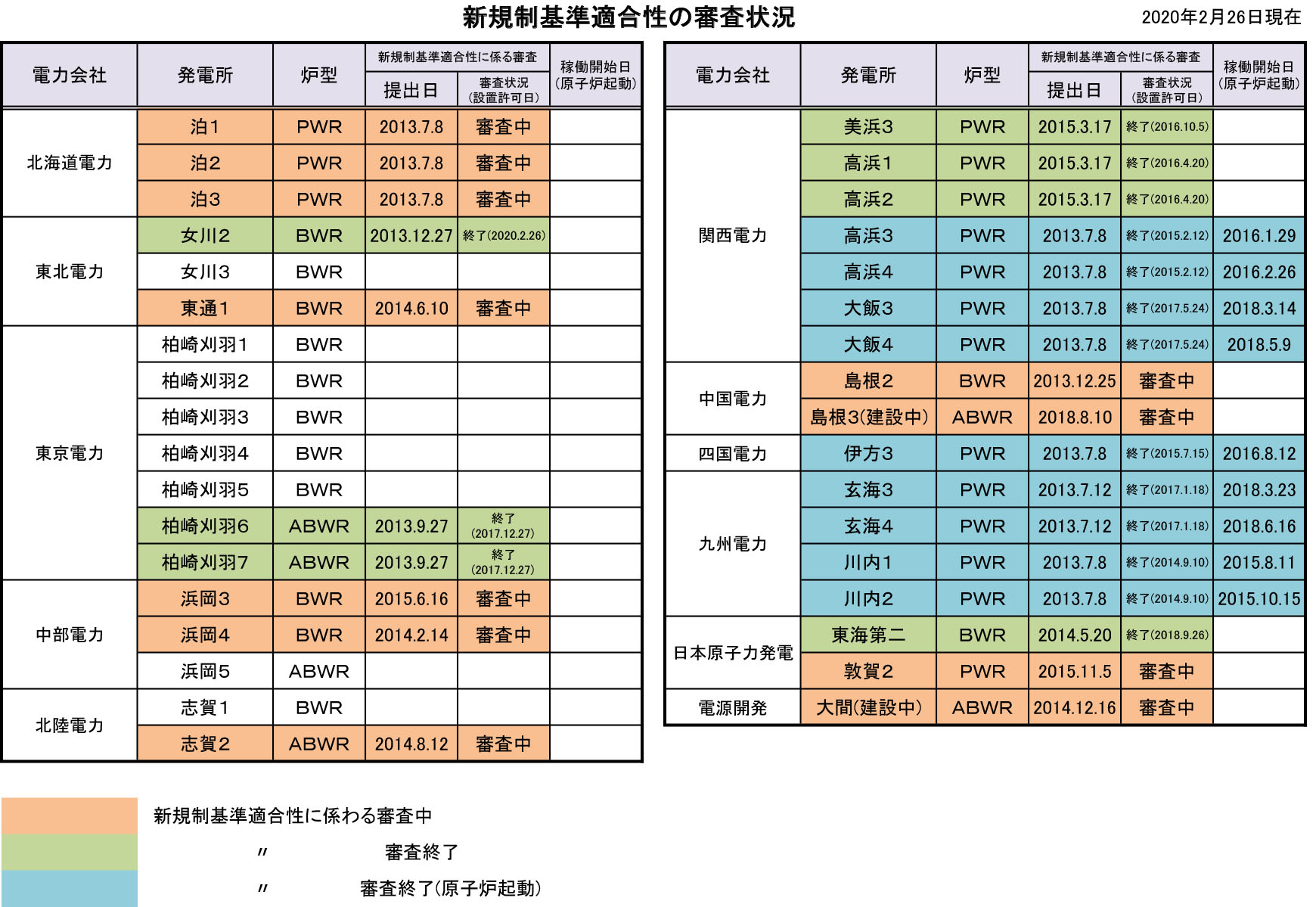

原子力規制委員会は、2月26日の定例会合で、東北電力の女川原子力発電所2号機(BWR、82.5万kW)が新規制基準に「適合している」とする審査結果を決定し、同社に対し原子炉設置変更許可を発出した。同案件については、11月に「審査書案」を了承し、原子力委員会と経済産業相への意見照会、パブリックコメントが行われていた。新規制基準適合性に係る審査をクリアしたプラントは16基となり、BWRでは4基目。同機の審査は、2013年12月に申請され、過去に大地震を経験してきた地理的特性から、地質・地震動評価や耐震設計に関して慎重な審査が行われた。定例会合終了後の記者会見で、更田豊志委員長は、「東北電力には概ねきちんと対応してもらえた」と、6年以上に及んだ審査を振り返った。東北電力の原田宏哉社長は、2月4日に行われた規制委員会が随時実施する事業者意見交換の後、記者団の取材に応じ、「審査が合格となりモチベーションも上がっている」と、女川2号機の再稼働に向けた現場の意識高揚を強調した。同社では、2020年度の工事完了を目指し、海抜約29mの防潮堤建設などの安全対策工事を進めていく。

- 26 Feb 2020

- NEWS