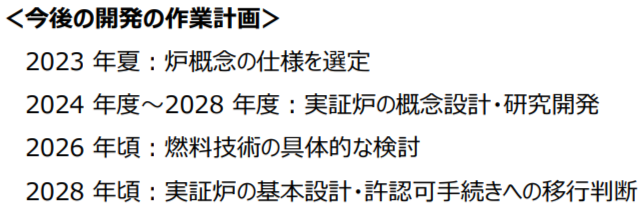

日本原子力研究開発機構、三菱重工業、三菱FBRシステムズ(MFBR)、米国テラパワー社は10月31日、2022年1月に4者が締結した「ナトリウム冷却高速炉技術に関する覚書」を、高速炉の実証計画を含むよう拡大したことを発表した。昨年末に改訂された日本における高速炉開発の戦略ロードマップで、実証炉の概念設計が2024年より開始されることとなり、テラパワー社が関心を持つ高速炉の経済性向上に向けた大型化の検討や、金属燃料の安全性などを新たな協力範囲として追加。カーボンニュートラル実現に貢献すべく、高速炉開発に係る日米協力を強化していく。〈原子力機構発表資料は こちら〉テラパワー社は、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が設立した原子力技術革新企業。同社が米エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プラグラム」(ARDP)による支援のもと、開発を進めている小型ナトリウム冷却高速炉「Natrium」炉(電気出力34.5万kW)は、米西部ワイオミング州に石炭火力の代替として建設が計画されており、早ければ年内の着工、2030年の運転開始が見込まれている。また、日本では、2022年12月に高速炉開発の戦略ロードマップを改訂。2023年夏頃に炉概念の仕様を選定し、2024~28年度に実証炉概念設計・研究開発を行うとする今後の開発作業計画を踏まえ、2023年7月には、MFBRが提案する「ナトリウム冷却タンク型高速炉」(電気出力65万kW、「もんじゅ」とは異なるタイプ)が、実証炉の概念設計対象として選定された。今回の覚書拡大を受け、原子力機構の小口正範理事長は「日米間の高速炉開発協力を発展させていきたい」と、三菱重工の加藤顕彦原子力セグメント長は「長年培ってきた技術と経験を活かしていきたい」と、それぞれコメント。また、テラパワー社のクリス・レベスク社長は、新型炉の市場投入に向けた日本の意欲に期待を寄せたほか、カーボンニュートラル実現を目指し、「世界中の国で2030年代から新型炉を配備する必要がある」として、日米協力を通じた大型ナトリウム冷却炉開発の意義を強調した。

31 Oct 2023

2891

福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出に関するIAEAレビューミッションが10月27日、4日間の日程を終了した。今回のミッションは、2022年2月以来、6回目で、2023年8月24日に海洋放出が開始されてからは初となる。〈資源エネルギー庁発表資料は こちら〉日本を訪れたIAEAタスクフォースチームは、リディ・エヴラール事務次長、グスタボ・カルーソ氏(原子力安全・核セキュリティ局調整官)を含む、7名のIAEA職員の他、アルゼンチン、英国、カナダ、韓国、中国、フランス、ベトナム、マーシャル諸島、ロシアの9名の国際専門家で構成。日本滞在中、経済産業省、原子力規制委員会、外務省、東京電力との会合を通じ、海洋放出開始後のモニタリング状況、放出設備の状況などについて説明を受け、意見交換を行うとともに、25日には現地調査を実施。ALPS処理水の海洋放出の安全性について、IAEA国際安全基準に基づき技術的議論を行った。今回のミッションに関しては、年内に報告書をまとめる予定。レビュー開始に先立ち、23日にフォーリン・プレスセンターで外国人記者団らとの会見に臨んだエヴラール事務次長はまず、7月にIAEAが公表したALPS処理水の安全性レビューに係る包括報告書に言及。海洋放出計画に関し、「国際安全基準に合致しており、人および環境に対して無視できるほどの放射線影響だ」と、あらためて強調した上で、IAEAとして、海洋放出中・放出後を通じ、引き続き安全性評価にコミットしていく姿勢を示した。同氏は、ラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長と上川陽子外相が9月の国連総会に伴う渡米中、署名したALPS処理水に係る日本・IAEA間の協力覚書についても紹介。IAEAによる確認・評価に関する枠組みを設定したもので、専門家の日本駐在、独立した裏付け(サンプリング・分析)、アウトリーチ・広報活動などを盛り込んでいる。会見には、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、シンガポール、韓国、中国の外国人記者が参加。エヴラール事務次長は、「独立性、客観性、透明性を確保することで、国内外の信頼醸成につながるものと考える」と、IAEA安全性レビューのスタンスを強調したALPS処理水の海洋放出は、10月23日に2回目が終了。11月2日に3回目の放出が始まる予定。

30 Oct 2023

2075

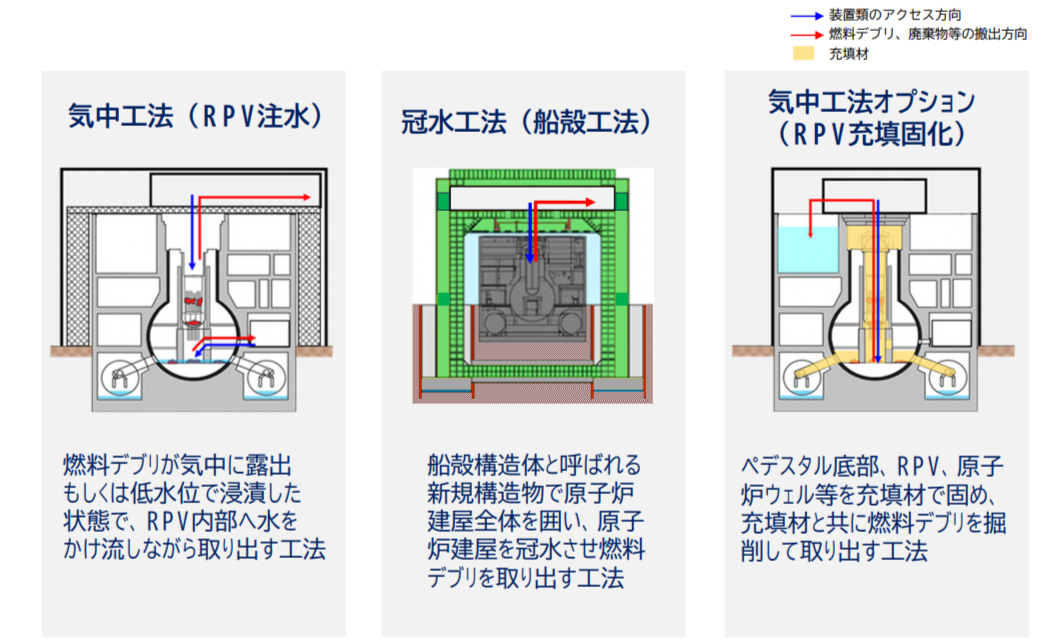

福島第一原子力発電所の廃炉に係る技術的支援を行う原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)は10月18日、「技術戦略プラン2023」を公表。3号機に関して概念検討が進められている燃料デブリ取り出し規模の拡大に向け、気中工法、冠水工法に加え、新たに充填固化工法も提案した。充填固化工法は、固体の充填材によって燃料デブリを一旦固めて安定化させ、掘削などにより、燃料デブリを構造物や充填材ごと回収する手法だ。充填固化によって燃料デブリを安定化でき、充填材が一定の遮蔽の役割を果たすといった利点があるものの、充填材の種類や充填範囲の検討や、固められたものの掘削・切断・回収方法の技術的検討などが今後の課題となる。東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの小野明プレジデントは、26日の定例記者会見で、充填固化工法の一番の利点として、作業時にダストの舞い上がりを抑えられる可能性など、被ばく抑制の観点から優位性をあげる一方で、廃棄物が大幅に増えることを懸念。NDF提案の3工法に関して、現時点では「一長一短」との認識を示した。「技術戦略プラン2023」公表に先立ち、NDFの山名元理事長は10月10日、資源エネルギー庁主催の廃炉・汚染水・処理水対策に関する地元評議会で、NDFの技術評価委員会における検討結果として、燃料デブリの大規模取り出しに向けた3工法について説明。その中で、同氏は、「世界的にも前例のない技術的挑戦で、長期にわたる廃炉の成否を決める」と述べ、その技術的困難さとして、格納容器の内部が非常に高線量で、人は近づけず、機器もダメージを受けるそのため、建屋内では短時間しか作業ができない燃料デブリの性状や分布などがまだ十分にわかっていない――ことをあらためて強調した。その上で、3工法に関し、「それぞれ利点と課題を持っている。現時点ではまだ優劣を付けられる状態にはない」とするとともに、「これら以外の工法や3工法の組合せも考えられる」と、さらなる検討の余地があることを示唆した。なお、燃料デブリ取り出しについては、中長期ロードマップに基づき、2号機を手始めに、2023年度後半目途に少量での試験的な取り出しに着手することとされており、アーム型装置を格納容器内に挿入するための貫通孔(X-6ペネ)ハッチの開放作業が10月16日に完了。入り口付近が堆積物で覆われていることが確認された。

27 Oct 2023

3473

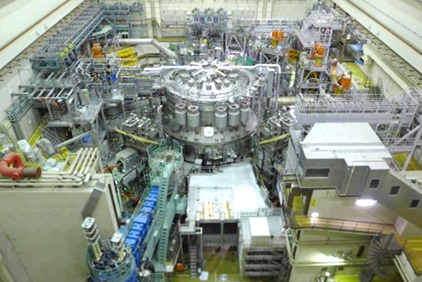

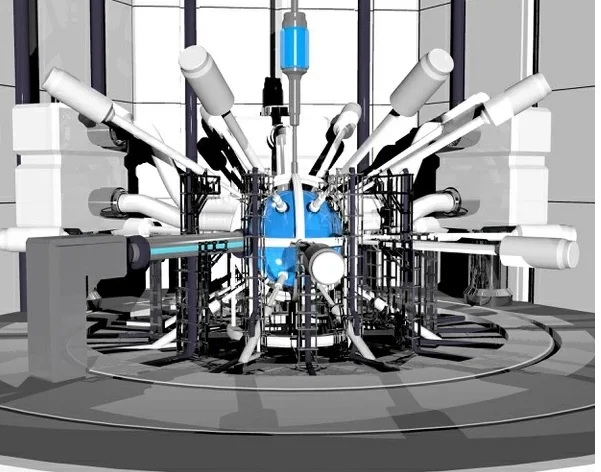

量子科学技術研究開発機構(QST)は、那珂核融合研究所(茨城県那珂市)にある核融合超伝導トカマク型実験装置「JT-60SA」で、10月23日夕刻、初プラズマ生成に成功した。〈QST発表資料は こちら〉「JT-60SA」は、国際熱核融合実験炉(ITER)計画を補完・支援するものとして日欧共同で取り組む「幅広いアプローチ(BA)」活動の一つで、海外が200億円超の大型資金を日本設置の研究開発装置に投資する初の事例。世界各国が核融合開発にしのぎを削る中、今回の初プラズマ生成は、日本が主導する国際プロジェクトの大きな成果といえよう。「JT-60SA」の建設・運転に向けては、2007年より日本原子力研究開発機構(当時、核融合研究開発を担っていた)により、前身の「JT-60」の改修が着手された。2013年より組立が始まり、2019年には心臓部となる「中心ソレノイドコイル」の据付けが行われ、2020年4月に完成。当初は2020年秋頃の初プラズマ生成を目指し、統合試験運転が進められていたが、クライオスタット(超伝導コイルを超低温に維持)内のトラブルにより中断。QSTはEUが設立した事業体「F4E」とともに改修を進め、今秋の初プラズマ達成に向けて2023年5月より再び統合試験運転を行っていた。核融合は、重水素や三重水素(トリチウム)のような軽い原子核を融合させ、別の重い原子核になるときに発生する大きなエネルギーを取り出す。高温プラズマ閉じ込めが技術的ポイントで、「JT-60SA」は、約マイナス269℃(絶対温度約4度)に冷却された強力な超伝導コイルを使用して、1億度にも達するプラズマを閉じ込める。今回の初プラズマ生成で、「JT-60」が停止した2008年以来15年ぶりに日本国内のトカマク型装置が始動。QSTでは、「各構成機器が連動してシステムとして機能することを実証でき、BA活動の大きなマイルストーンを達成した」と評価。「JT-60SA」で得られた知見をITERおよび将来の原型炉計画に積極的に活かすとともに、核融合エネルギーの早期実用化に向けた中核的拠点として研究開発を推進していく考えだ。

25 Oct 2023

6702

企業と学生の採用就職活動支援と原子力産業への理解向上を目的とするエネルギー未来フォーラム「原子力産業セミナー2025」(主催=日本原子力産業協会・関西原子力懇談会)が10月7日、都立産業貿易センター(東京都港区)で開催された。同セミナーは、毎年、東京と大阪で開催されており、今回は主に2025年卒の大学・大学院生・高専生が対象。東京会場に続き、28日には、梅田スカイビル(大阪市)でも行われる。東京会場の参加学生数は計283名(オンライン参加も含む)で、前年度より25名増。出展企業・機関数は、それぞれ東京会場が46ブース、大阪会場が39ブースで、合わせて延べ85ブースと、2006年度の初回開催以降、最多となった。東京会場では、今回、初参加の企業が3社。そのうち、茨城県を中心に放射線安全設計のコンサルティング業務などを手がける東京ニュークリア・サービスの担当者は、「企業の年齢構成が上がっており、技術的な継承を早めに進めねばならない」と、参加の動機を話した。同社ブースを訪れた学生に対する印象として、「熱意、高い志を持った学生が非常に多い」と、関心の高さを強調する一方で、若年人口の減少にも鑑み、今後の人材獲得に向けては、「厳しい状態が続いている」と懸念。その上で、「他社の取組も参考になる」などと、今回のセミナーも活用し手探りで模索していく考えを述べた。原子力発電所の40年超運転で注目される関西電力の担当者は、「長期にわたって運転していくには、優秀な人材をできるだけ多く確保しなければならない」と、全国から幅広い専攻分野の人材を確保すべく、地元の大阪会場と合わせ東京会場に出展した意義を強調。また、2025年開催の大阪・関西万博への出展にも関連し、「新しいことに挑む」重要性をアピール。来場する学生たちには、「色々な業界を見て知って、『自分の可能性がどこにあるのか』を見つけて欲しい」と、期待を寄せた。同セミナーに初回からに参加している原子力発電環境整備機構(NUMO)のブースでは、際立って多くの学生たちが参集。担当者は、「今回は圧倒的に理系の学生が多い」と話しながらも、地層処分に関しては、「『初めて聞いた』という学生が何人もいた」と述べ、認知度向上の必要性を痛感していた。

24 Oct 2023

2259

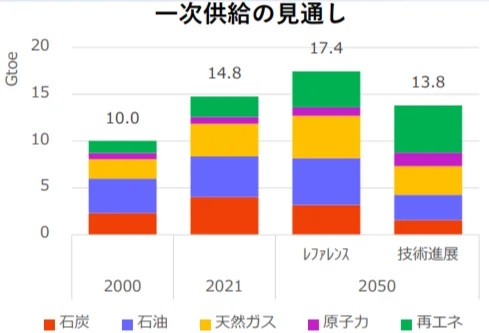

日本エネルギー経済研究所は10月20日、2050年までの世界全体のエネルギー需給見通し「IEEJアウトルック2024」を発表。2050年のエネルギー需要の中心は、中国からインド・アフリカ諸国へシフトするとの見通しを示した。同需給見通しは、毎年、同研究所が発表しているもので、技術・政策の動向に応じ、過去の趨勢的な変化が継続する「レファレンスシナリオ」、エネルギー安定供給や気候変動対策のために技術導入が強化される「技術進展シナリオ」の2つのシナリオで分析。それによると、「レファレンスシナリオ」では、2050年のエネルギー消費は2021年の1.2倍に増加。これまで世界の需要増の要因となってきた中国のエネルギー需要は2030年頃にピークを迎え、インド・ASEAN・中東・アフリカが需要増の中心となる見通し。一方、「技術進展シナリオ」では、2030年頃にエネルギー消費は頭打ちとなり、2050年に消費量は2021年の概ね0.9倍程度に減少すると見込んでいる。2050年までのCO2排出量は、「レファレンスシナリオ」でほぼ横ばい、「技術進展シナリオ」では2021年比56%減の147億トンとなる見通し。しかしながら、カーボンニュートラル実現には道半ばで、非電力部門、新興・途上国での脱炭素化が引き続き課題となると指摘している。また、2050年の発電量は、経済成長や電化に加え、グリーン水素用需要の押し上げなどにより増加し、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.7倍、「技術進展シナリオ」で同2倍となる見通し。増分の大半は新興・途上国が占めるとともに、電源構成が大きく変化。「技術進展シナリオ」では、電源の約85%が脱炭素電源となり、その過半を占める変動再生可能エネルギーに対応した需給安定対策が極めて重要な課題となる。化石燃料の一次供給については、2050年に、「レファレンスシナリオ」で2021年の1.2倍に増加し全体の73%に、「技術進展シナリオ」では2020~30年代以降減少に転じるものの53%を占め、依然と高水準が維持される見通し。引き続き、消費効率改善やCCS(CO2回収・貯留)導入など、CO2排出量削減に向けた取組とともに、安定供給確保の必要性を指摘している。

23 Oct 2023

2554

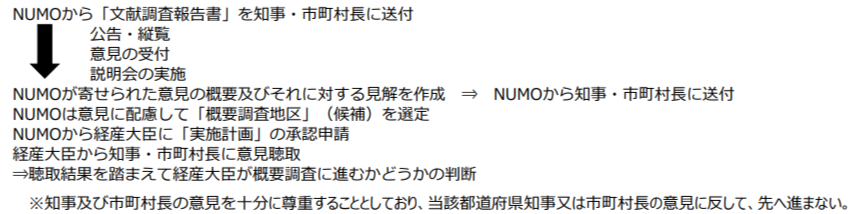

高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定に向け文献調査が進む寿都町、神恵内村では、現在、地域住民の間で議論を深める「対話の場」が行われている。原子力発電環境整備機構(NUMO)および、寿都町、神恵内村で第三者の立場からそれぞれ「対話の場」ファシリテーターを務める竹田宜人氏(北海道大学大学院工学研究院客員教授)、大浦宏照氏(「NPO法人 市民と科学技術の仲介者たち」代表理事)は10月13日、総合資源エネルギー調査会の特定放射性廃棄物小委員会(旧放射性廃棄物WG、委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)で報告を行った。〈配布資料は こちら〉同小委ではまず、資源エネルギー庁が、両町村における文献調査の今後の流れについて説明。技術的観点も踏まえた「文献調査段階における評価の考え方」の取りまとめ状況とともに、NUMOが今後、作成する「文献調査報告書」に関し、縦覧期間・説明会の実施期間を現行の1か月から延長するよう関係規則を改正する方向性が示された。寿都町で開催された初の「対話の場」(2021年4月、インターネット中継)「対話の場」は、両町村とも2021年4月に始動し、2023年9月までに、寿都町、神恵内村でそれぞれ17、16回開催されている。NUMOでは、その総括に向けて、「地域の多様な声を集めて、地域対話の専門家・有識者の意見を聴き、客観性を確保しつつ、総括作業を進めていく」方針だ。寿都町で「対話の場」ファシリテーターを務める竹田氏は、これまでを振り返り、まず、「自由に話せる」、「記録する」、「まとめる」、「公開する」ことの重要性を強調。初回、自身が準備したテーブルワークでの意見交換に反論があったため、「意見・質問を付箋に書き模造紙に貼付けてもらい、回答を書いていくという作業を地道に続け、それを公開、発信した」と、工夫を凝らしたプロセスを紹介するともに、地域住民にとって「生活の一部」となるテーマであることから、人権への配慮にも言及した。また、地層処分に関する勉強会の企画・運営に長く取り組んできた神恵内村の大浦氏は、「予め答えが決まっている場には関わらない」、「答えを誘導するような行為には関わらない」と、10年前から堅持している中立性の方針をあらためて強調。同村における独自の取組として、「対話の場」の生の声を地域住民に発信すべく発行・全戸配布している広報誌「オスコイ通信」を紹介。同氏も意見・疑問を拾い上げてきた効果を振り返り、「『対話の場』のアウトプットは、これまで模造紙に貼られてきた800枚の付箋だ」と述べた。両ファシリテーターからの報告を受け、社会学の立場から寿楽浩太委員(東京電機大学工学部教授)は、先般、文献調査を受入れない考えを表明した対馬市の事例から、より早い段階からの住民意見反映の仕組みを検討する必要性を指摘。また、織朱實委員(上智大学大学院地球環境学研究科教授)は、英国における理解活動を視察した経験から、「食卓の話題として語れるような土壌作りが必要」と、地層処分を身近な問題として考える必要性を指摘したほか、交付金に関し「金額が足かせになってはいないか」とも述べ、自治体にとって10億円オーダーの高額が調査受入れの圧力となることを懸念した。

20 Oct 2023

2327

政財界の要人らが出席するシンポジウムや祝賀会などでは、昨今の社会情勢から保安体制が強化されるようになった。入場時に金属探知機でアラームが鳴るとSPによる念入りなボディチェックがなされ、大人数が集まる行事では開始・進行が遅れることもある。こうしたデメリットの解消にもつながりそうなX線検査機を、衣料品の検品・修整を手がける桑原が10月17日に販売を開始した。〈桑原発表資料は こちら〉このほど桑原が販売を開始したX線検査機は、AI画像認識技術を活用。従来のX線検査機では、それ自体が異物混入を検知することはなく、熟練の検査員がX線画像を直接見て判断することが求められ負担が大きかった。新たなX線検査機は、同社がイメージテック(X線検査機の開発・製造・販売)、システム計画研究所(AI・画像処理システム開発)と協同で開発したAI異物判定システム「FASHION DOCTOR」を搭載。混入した異物の箇所をピンポイントで囲み表示しビープ音で知らせることで、異物の発見がしやすく、検査員の負担軽減と検査効率の向上の他、検査員の新人教育にも役立つ。現在のところ、桑原のX線検査機は衣料品の検品が主な用途だが、同社ではICT事業分野への本格参入を目論んでおり、今後、「FASHION DOCTOR」の技術は、物流全般、保安、医療の分野への応用も期待できそうだ。「FASHION DOCTOR」では、桑原が長年の検査経験に基づき、衣料品・バッグ・靴などのアパレル製品、約400点以上の異物サンプル群から撮影したX線画像を、専用の開発ソフトでAI学習を行い集めた7万点以上の実検査画像をもととする「標準AI検査モデル」を使用。同社では、今後もAI学習を積み重ね、新たな検査アイテムや検知異物の対象拡大、検知率の向上を目指していく。

19 Oct 2023

1757

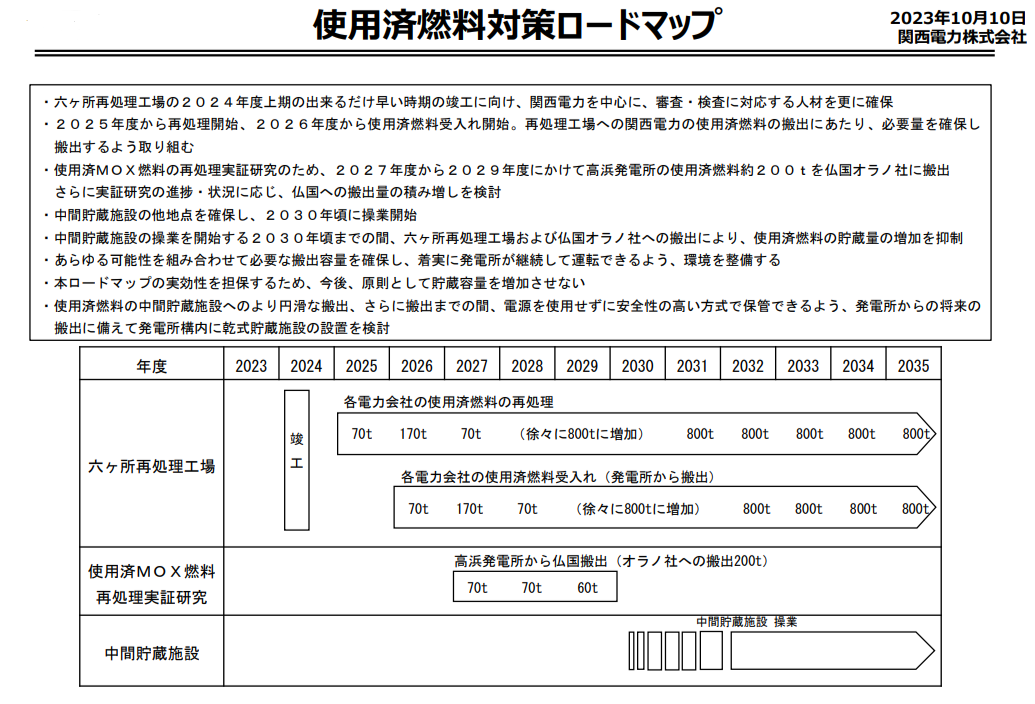

関西電力は10月10日、自社の使用済燃料対策ロードマップを公表した。これを受け、福井県の杉本達治知事は13日、関西電力の森望社長、西村康稔経済産業相との会談後、関西電力の計画を容認した。関西電力は、2021年2月に、使用済燃料の中間貯蔵について、「2023年末までに計画地点を確保する、確保できない場合は、確定できるまでの間、3基(美浜3、高浜1・2)の運転は実施しない」ことを、知事に報告していたが、これで3基の運転継続が可能になった。使用済燃料対策ロードマップは、関西電力が2021年2月に改訂した使用済燃料対策推進計画を補完するもので、六ヶ所再処理工場が2026年度から使用済燃料の受入れを開始することを前提に、必要量を確保し搬出することを目指す使用済MOX燃料の再処理実証研究のため、2027~29年度に高浜発電所の使用済燃料約200トンをフランスに搬出し、進捗・状況に応じ積み増しも検討する中間貯蔵施設の他地点を確保し2030年頃の操業開始を目指し、それまでの間、使用済燃料の貯蔵量増加を抑制する発電所構内に乾式貯蔵施設の設置を検討する――ことがポイント。福井県議会全員協議会で答弁する杉本知事(福井県ホームページより引用)資源エネルギー庁政策統括調整官の山田仁氏、関西電力原子力事業本部長の水田仁氏が10日に開かれた福井県議会全員協議会にて説明。議員からは、乾式貯蔵施設の具体的計画・貯蔵年限、地域振興策、地元との信頼関係などに関し、質問・意見が出されるとともに、核燃料サイクル政策に対する疑義の声もあがった。例えば、北川博規議員(民主・みらい)は、核燃料サイクル政策の破綻に係る不安を表明。これに対し、山田調整官は、「高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減、資源の有効利用の観点から、核燃料サイクルの推進が政府の基本方針であることに変わりはない」と明言。中核となる六ヶ所再処理工場については、「総力を挙げて事業者の指導に当たり、円滑なしゅん工を目指す」と強調した。さらに北川議員は、関西電力の努力に理解を示した上で、使用済MOX燃料の搬出先であるフランスのラ・アーグ工場における貯蔵量の現状などから、ロードマップが示す「原則として貯蔵容量を増加させない」ことの信憑性について質問。水田本部長は、「同工場を操業するオラノ社とは、搬出計画について十分議論を進め理解を得ている」と述べ、ロードマップの計画的、確実な実施に努めていく姿勢を示した。この他、田中宏典議員(自民党福井県議会)は核燃料サイクル事業推進の環境整備を、宮本俊議員(同)は民間企業による取り組みの限界についてそれぞれ言及し、国が前面に立つよう要望した。杉本知事は13日、敦賀市内で、関西電力・森社長と会談し、あらためて説明を受けた後、「一つ一つの回答が十分であったとまでは言えないと考えているが、決意や覚悟を確認した」と述べた。また、同日、西村経産相とも会談し、「全体として一定の前進があったと評価する。総合的な観点から来年以降の原発の運転の継続に理解を示す」と述べ、同社の計画を容認する考えを伝えた。西村経産相は、「関西電力から示された核燃料の県外への搬出を着実に進めるために、政府としての最大限の指導を行っていく」としている。

18 Oct 2023

3253

運開当時の高浜2号機(左)、隣接の1号機とともに現在は事故時環境線量低減のため鉄筋コンクリート造のドーム型屋根が設置されている(原産新聞1975年11月20日号より)関西電力の高浜発電所2号機(PWR、82.6万kW)が10月16日、原子力規制委員会による最終検査を終了し、およそ12年ぶりに営業運転を再開した。同社、美浜3号機、高浜1号機に続き、国内3基目の40年超運転となる。高浜2号機の再稼働に向けては、同1号機、美浜3号機とともに、2015年3月に規制委員会への新規制基準適合性に係る審査が申請された。運転開始から60年までの運転期間延長については、高浜1・2号機合わせて2015年4月に認可申請がなされ、本体審査は両機並行の格好で進捗。2016年4月に揃って審査合格となった。その後、安全対策工事、地元の了解を経て、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」については、それぞれ2023年7月14日、8月31日に整備を完了し運用開始。1号機は先行して、8月2日に発電を再開し、同28日に営業運転に復帰。2号機も9月20日に発電を再開した。高浜2号機の営業運転再開により、関西電力では原子力発電プラント7基体制(美浜3、高浜1~4、大飯3・4)が確立。これについて、同社・森望社長は、「原子力発電所を最大限活用していくことは、S+3E(安全確保、エネルギーセキュリティの確保、経済性、地球環境問題への対応)の観点から、非常に有意義である」とコメント。今後も安全・安定運転の実績を着実に積み重ねていく考えをあらためて述べた。高浜2号機は、同1号機からちょうど1年後となる1975年11月14日に、国内10基目の商業炉としてデビュー。これにより日本の原子力発電設備容量が500万kWを超えた。当時、国内では13基の商業炉が建設中にあった。

17 Oct 2023

3869

福島第一原子力発電所周辺の海洋試料を採取し分析を行う、モナコ所在のIAEA海洋環境研究所(MEL)の専門家一行が、10月16~23日の日程で調査を開始した。日本の海域モニタリングの信頼性・透明性確保に向け、IAEAや国内外分析機関による分析結果を比較評価するもので、2014年より継続実施されている。〈外務省発表資料は こちら〉今回、さらなる透明性向上の観点から、IAEA/MELに加え、IAEAから指名されたカナダ、中国、韓国の専門家も新たに参加する。中国の参加に関し、日本サイドとして同調査をリードする原子力規制委員会の山中伸介委員長は、11日の定例記者会見で、「IAEAの客観的モニタリングについて、中国も含めた第三者が加わったことで、より中立性、透明性、公平性が高まった」と、期待を寄せた。調査期間中、専門家一行は海水・海底土、水生生物・水産物などの試料を採取。評価結果は、IAEAが別途、実施しているALPS処理水の取扱いに関する安全性レビューの裏付けにも資する。例えば、水産庁が参画する水産物の採取については、福島県で漁獲される6種程度を予定しており、19日にいわき市沿岸で採取した後、20日に海洋生物環境研究所(千葉県御宿町)で分析状況の確認を行う。直近、2021年度実施分の報告書では、「日本の分析機関の試料採取方法は適切であり、高い正確性と能力を有している」と、評価されている。ALPS処理水の海洋放出は8月24日~9月11日の初回分が終了し、続く2回目が10月5日から約17日間の予定で行われている。海洋放出開始後、初となるIAEAの安全性レビューミッションは、10月24~27日に来日する予定。今回、調査を行うタスクチームには、IAEA職員の他、独立した立場で参加するアルゼンチン、豪州、カナダ、中国、フランス、韓国、マレーシア、マーシャル諸島、ロシア、米国、英国、ベトナムの各国出身の国際専門家11名が含まれる。

16 Oct 2023

2346

東京工業大学は10月12日、核融合エネルギーのスタートアップ企業「EX-Fusion」と、日本発のレーザー核融合商用炉の早期実現を目指し、協働研究拠点を設立したと発表した。〈東工大発表資料は こちら〉核融合は、重水素や三重水素のような軽い原子核を融合させ、別の重い原子核になるときに発生する大きなエネルギーを取り出す。豊富な燃料資源、固有の安全性、高い環境保全性が利点だ。核融合エネルギー利用実現の技術的ポイントとなるプラズマ閉じ込め方式は、トカマク型、ヘリカル型、ミラー型に加え、これらとまったく異なるレーザー方式があり、国内ではそれぞれ、量子科学技術研究開発機構(QST)、核融合科学研究所、筑波大学、大阪大学が主に研究開発を進めてきた。核融合の主な閉じ込め方式(文科省発表資料より引用、原子力機構の核融合研究は現在はQSTで行われている)トカマク型の実証については、国際共同プロジェクトITER(国際熱核融合実験炉)計画が進められており、日本も機器類の物納で貢献している。レーザー核融合の研究開発は、阪大が1972年から本格着手。パワーレーザー施設「激光12号」は世界トップレベルだ。阪大レーザー科学研究所が最近、文部科学省の専門家委員会で示した開発ロードマップによると、レーザー核融合エネルギーによる発電実証は2040年頃が見込まれている。「EX-Fusion」は、レーザー核融合の実用化に向けた技術開発の加速化とともに、その実現に向けた過程で得られる最先端の技術・知見を活用し、エネルギー分野にとどまらず、様々な産業分野における技術開発への貢献を目指す、阪大発の若手研究者によるスタートアップ企業。豪州にもレーザー分野で「高い市場潜在力を持つ」と期待をかけ子会社を設立するなど、海外への事業展開も始めている。このほど設立された「EX-Fusion liquid metal 協働研究拠点」の共同研究テーマは、「レーザー核融合商用炉実現に向けた液体金属デバイスの高度化研究」で、拠点の設置期間は2026年9月末まで。鉛とリチウムの液体合金に関する研究を通じ、エネルギーを取り出す重要機器「液体ブランケットシステム」の概念設計を行い、これらの技術成果を、「EX-Fusion」が開発するレーザー核融合へ統合させ、10年以内のレーザー核融合エネルギーの実現とともに、深宇宙探索、海水淡水化、環境保全など、多様な分野への波及効果も目指す。

13 Oct 2023

3681

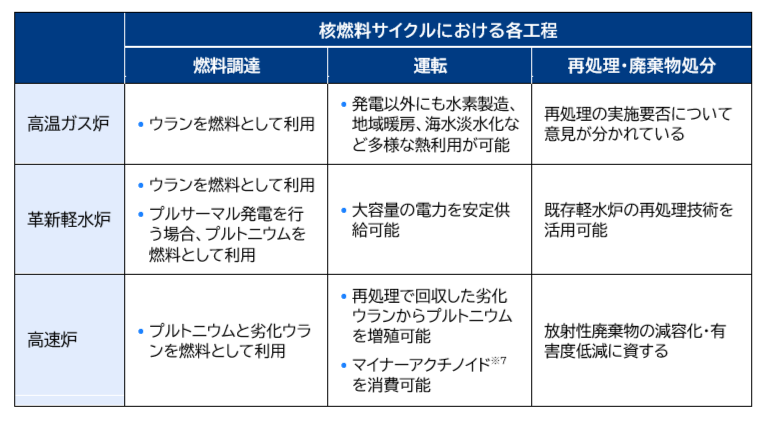

三菱総合研究所は9月21日、「ウラン資源の確保」と「利用目的のないプルトニウムを持たない」ことを柱とする、核燃燃サイクル全体を俯瞰した次世代炉の望ましい炉型の組合せ「次世代炉ベストミックス」の考え方を発表した。〈三菱総研発表資料は こちら〉その中で、同社は、2月に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」など、原子力発電所の開発・建設に向けた政府方針策定の動きから、「次世代炉導入は各炉の技術的特徴・役割等を中心に複数の評価軸で議論が進められている」と評価。一方で、次世代炉の再処理方針を含む核燃料サイクルの今後のあり方や開発方針については、「依然として言及されていない」と厳しく指摘。使用済燃料に含まれるウラン、プルトニウムを再処理によって取出し燃料に加工して再利用する現行の政策路線「クローズドサイクル」を、今後、導入される次世代炉についても採用するかは、「議論の上、決定する必要がある」と問題提起している。その上で、日本の核燃料サイクルにおいて、安全保障の観点から、発電に必要なウラン資源を確保する核不拡散の観点から、利用目的のないプルトニウムを持たずに保有量を必要最小限にとどめる――必要性をあらためて強調。これまでの軽水炉主体だった日本の原子力発電を踏まえ、次世代炉を導入するに当たり、核燃料サイクルに組み込まれる炉型の多様化が想定されることから、「どのような炉型を、どのようなタイミングで、どれくらいの量、導入していくのが理想的であるかを議論の上、決定する『次世代炉ベストミックス』の考え方」を提唱している。例えば、高温ガス炉では、再処理の技術的難易度が高い被覆粒子燃料を使用することから、「再処理を選択しない場合、高温ガス炉の割合が大きくなるほど、核燃料サイクル全体で見たときのウラン資源有効利用の効果が小さくなる。結果的に多くのウラン資源が必要になる」と指摘。多量のプルトニウムが燃料として必要となる高速炉では、並行する軽水炉利用にも関連し「高速炉での利用に向け、プルトニウムを一定量貯蔵するなどの考慮が必要」と、プルサーマル発電の計画的実施の必要性に言及している。これらを踏まえ、今回の三菱総研による提言では、「核燃料サイクルの絵姿」を時系列で描くシナリオを複数設定し、比較評価を行う必要性を指摘している。

11 Oct 2023

4308

日本原子力産業協会の新井史朗理事長は10月6日、記者会見を行い、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水の海洋放出について発言した。8月24日から17日間かけて行われた1回目の海洋放出は、安全かつ着実に実施され、海域モニタリングや魚のトリチウム濃度分析においても異常値は検出されておらず、10月5日からは2回目の放出が始まっている。今のところ、福島県内魚介類の価格低下はみられず、むしろ「常磐もの」の流通量が不足していることから、新井理事長は、「全国の多くの方々が福島を応援している」と、原子力産業に携わる立場から謝意を表した。一方で、中国や北朝鮮による科学的根拠によらない主張や、中国による日本の海産物輸入の全面停止を「大変遺憾に思う」と非難。特に、北海道産ホタテへの影響を憂慮した。さらに、新井理事長は、先般、開催されたIAEA総会(ウィーン、9月25~29日)への出席、「原子力とグリーントランスフォーメーション(GX)」をテーマとする日本ブース展示について紹介。そのオープニングセレモニーは、高市早苗内閣府科学技術担当相の「処理水海洋放出を科学的根拠に基づき透明性のある形で説明し続けることが重要」とのスピーチで幕を開け、浜通り地方の日本酒を来訪者に振る舞い福島の復興をアピールしており、「好評だった」と所感を述べた。その上で、新井理事長は、処理水の海洋放出に関し、「何十年にもわたって続く長い取組」との認識をあらためて示し、「東京電力が着実に安全に海洋放出を継続することが大前提であり、その上で、一日一日、異常がないというデータが積み重なっていくことが極めて重要」と強調した。また、新井理事長は、9月29日に資源エネルギー庁と共同で公開したウェブサイト「原子力サプライチェーンプラットフォーム」について紹介。日本国内では、1970年以降に運転開始した原子力発電所の多くで、原子力技術の国産化率が90%を超えるなど、国内企業にその技術が集積されており、国内の発電所の安定利用や経済・雇用に貢献してきた。しかしながら、東日本大震災以降は、再稼働の遅れや新規建設プロジェクトの途絶により将来の事業見通しが立たず、重要な技術を持つ中核サプライヤーの撤退が相次いでいる。こうした状況を踏まえ、3月に原子力サプライチェーンの維持・強化を目的とした「原子力サプライチェーンプラットフォーム」が資源エネルギー庁により設立され、原産協会が共同事務局を務めることとなった。このたび公開したウェブサイトでは、人材や技術の維持・強化に向けた各事業者の取組事例、補助金・税制に関する紹介の他、海外の建設プロジェクトへの参画に向けた情報公開を行っていく。

10 Oct 2023

1647

技術イノベーションによる気候変動対策について世界の産学官のリーダーが話し合うICEF(Innovation for Cool Earth Forum、運営委員長=田中伸男氏〈元IEA事務局長〉)の年次総会が10月5日、2日間の日程を終了した。前回に続き都内のホテルを会場としてオンライン併用のハイブリッド形式での開催となり、79か国・地域から約1,700名が参集。故安倍晋三元首相の提唱により始まったICEFは10年目を迎え、閉幕に際し発表されたステートメントでは、これまでの成果を振り返るとともに、将来のイノベーション創出に向け次世代層の活躍にも力を入れていく考えが記された。4日、開会に際し、挨拶に立った西村康稔経済産業相は、世界中からグリーントランスフォーメーション(GX)関連分野の有識者が日本に集まる「東京GXウィーク」の一環となった今回の年次総会開催を歓迎した上で、「全世界がともに取り組むべき待ったなしの喫緊の課題」と気候変動に対する問題意識をあらためて述べ、世界全体のカーボンニュートラル実現に向けて、「イノベーションこそが解決の最も重要なカギ」と繰り返し強調。パケ駐日EU大使、ライオンの絵を示し「野心的に今すぐ行動すべき」と強調続くキーノートスピーチでは、元米国エネルギー省(DOE)長官で1997年ノーベル物理学賞受賞者のスティーブン・チュー氏(スタンフォード大学教授、オンライン参加)と、宇宙飛行士の野口聡一氏が登壇し、2日間の議論に向け問題提起。チュー氏は、エネルギーの脱炭素化に向け、水素利用の有望性を披露し、貯蔵やタンカー輸送における日本の技術力発揮に期待。小型モジュール炉(SMR)やCO2貯留技術の展望にも言及した。また、3回の国際宇宙ステーション滞在を経験した野口氏は、“Cool Earth”の視点から、「宇宙から見た地球は本当に息を飲むほど美しい。ダイナミックでそこには命が満ちあふれている」と強調。一方で、気候変動や生物多様性の喪失といった世界的な環境リスクの顕在化を指摘し、課題解決に向け「見える化、分析、処方箋のポジティブなサイクル」が生まれるようイノベーションの創出に期待を寄せた。さらに、最初のセッションで講演を行ったジャン=エリック・パケ駐日EU大使も「野心的に今すぐ行動すべき」と、警鐘を鳴らし、イノベーションにおける政策立案に関する議論に先鞭をつけた。例年行われる若手セッション、メディアの役割や途上国教育の問題も指摘された今回のICEF年次総会では、核融合に着目。5日に行われた各国スタートアップ企業の動きを中心に議論する技術セッションでは、日本から「Helical Fusion」代表取締役の田口昂哉氏が新技術や実用化への課題について発表。同氏は、若手専門家とICEF運営委員らとの対話セッションにも登壇し、「核融合は夢ではない」と、実用化に向け意気込みを語った。同セッションでは、2006年ノーベル生理学・医学賞受賞者のアンドリュー・Z・ファイアー氏(スタンフォード大学教授)もオンライン参加。科学技術に対する信頼の重要性を指摘したほか、若手パネリストに対し、「世界の大統領に向けて1分間でコメントして欲しい」と発言を求めるなど、次世代層からのリーダー台頭に期待を寄せた。議論を総括する田中運営委員長閉会に際し挨拶に立ったICEF運営委員長の田中伸男氏(元IEA事務局長)は、2日間の議論を振り返り、気候変動問題の解決における「革新的なファイナンス」の重要性を指摘し、次回年次総会のテーマにあげることを示唆。AIの活用、ガバナンス機関の創設、科学の説明責任、ジェンダーバランスの課題などにも言及した上、「今後も是非皆が協力しイノベーションを続けて欲しい」と強調した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

06 Oct 2023

1950

慶應大予防医療センターに導入された全身用立位・座位CT(同学発表資料より引用)慶應義塾大学の研究グループは9月27日、産学連携により開発を進めてきた全身用立位・座位CTを、11月より同学予防医療センターに導入し健診に活用していくと発表した。〈慶應大学発表資料は こちら〉同センターは、東京・港区内に今夏、しゅん工した日本最高の超高層ビル「麻布台ヒルズ森JPタワー」(約330m)の6階に、現在の新宿区内・慶應病院から移転し、11月6日より運用を開始する。同研究グループでは、世界初となる全身用立位・座位CTの臨床1号機を2017年に慶應病院に導入。臨床研究により、寝台に仰向けとなって撮影を行う従来のCT検査と比べて、検査時間の短縮、感染リスクの回避など、複数の有用性があることを明らかにした。また、これに続いて、2023年5月には、その臨床2号機が藤田医科大学病院(愛知・豊明市)にも導入されている。検査に訪れる健常者にとって、「靴を脱いで寝台に横たわる」ことは、できれば省略したいプロセスだ。立ったまま検査できる利便性は高く、慶應大学ではこのほど移転・開設する予防医療センターに、全身用立位・座位CTを導入することとした。新たなCTの有用性として、研究グループでは、検査のワークフロー改善完全非接触・遠隔化による感染リスク回避立位で症状が出る患者や異常所見が明らかになる病態診断の有用性運動器疾患のような荷重のかかる病態の早期診断骨盤底筋の緩み(尿失禁の原因)の判定筋肉量の経時変化体位によってサイズが変化する静脈の機能性に関する研究――をあげており、「超高齢化社会において健康長寿社会が重視される中で、重要な役割を果たす」と期待を寄せている。

05 Oct 2023

3458

東京電力は、安心・安全な北海道・三陸常磐エリアの水産物をPRし、国内での消費拡大を推進すべく、JR御徒町駅前・おかちまちパンダ広場(東京・台東区)で、「緊急プロジェクト! ホタテ祭り in おかちまちパンダ広場」を10月5日まで開催している。日本の国産水産物は、中国政府による輸入停止措置の影響により大きな打撃を受けている。現在、特に、国産ホタテが行き場を失っており、漁業関係者を中心に損害が発生している状況だ。今回のイベントでは、北海道産ホタテを中心に加熱調理し販売。「1トン相当のホタテ(殻付きで約5,000個)を食べつくす!」を目標に、ホタテに合うお酒として、福島県産の地酒やクラフトビールも提供。立食も可能だが、ゆっくりと北海道・三陸常磐の味を堪能してもらえるよう、テーブル席(要予約)が用意されている。ホタテは定番の浜焼き屋台販売がメイン。会場直近のJR御徒町駅高架ホームにまで、熱々の香ばしさが漂い、背中にホタテ貝を描いたネイビーブルーのTシャツに身を包むスタッフらの威勢の良い呼び込み声が聞こえてくる。東京・六本木のスペイン料理店「アサドール エル シエロ」もキッチンカーを出店し洋食風に調理し販売。イベント初日の3日、16時の開場前から入場待ちの行列ができ、開始後2時間ほどで用意されたホタテは完売する大盛況ぶりだった。開催時間は、4日が16~21時、5日が16~20時(ラストオーダー19時30分)。雨天決行・荒天中止。〈詳細は こちら〉

04 Oct 2023

3765

日本学術会議の地球惑星科学委員会(委員長=田近英一・東京大学大学院理学系研究科教授)は9月26日、より強靭な原子力災害対策に向け「放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべき」との見解を発表した。見解では、福島第一原子力発電所事故の発生直後、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)((原子力施設から大量の放射性物質が放出された場合や、その恐れがある事態に、周辺環境における放射性物質の大気中濃度、および被ばく線量等の環境影響を、放出源情報、気象条件、地形データをもとに迅速に予測するシステム))の情報が住民避難などの防護措置に活用できなかったことをあらためて指摘。事故を教訓として、「放射性物質の拡散に伴う災害を軽減・回避する手立てについて、国、原子力規制委員会、自治体、科学者コミュニティは、様々な取組を通して模索してきたが、解決への道のりが見出せたとは言いがたい」と、SPEEDIを有効活用する必要性を示唆している。その上で、「国民の安全を確保するためには、放射性物質の拡散に関するあらゆる科学情報を収集し、防護措置の判断に活用することが必要不可欠」と強調。アカデミアとして、放射性物質の拡散に対して国民の安全を確保するための防護策は、モニタリングデータだけでなく、数値シミュレーションによる予測から得られる科学的な情報と知見を最大限に活用して策定規制委員会は現行の「原子力災害対策指針」を改訂し、拡散予測情報の活用指針を統一し、責任の所在を明らかにした上で、最適な防護策を策定・施行規制委員会は科学者・専門家の能力を最大限に活用国、規制委員会、自治体、科学者コミュニティ、市民は互いに協力し、市民の視点から防護策を策定し、緊急時に確実に運用するため準備――すること、と提言している。規制委員会では、2012年の発足以降、事故の教訓を踏まえ、「原子力災害対策指針」および、これに付随するマニュアル・ガイドラインの見直しを進めてきたが、気象予測の不確かさから、緊急時における避難など、防護措置の判断に当たって、SPEEDIによる計算結果は使用しないこととしている。一方で、原子力施設の立地地域からは、複合災害を見据え、SPEEDIの有効活用を求める声もあがっていた。SPEEDIは、放射性物質の拡散予測だけでなく、2000年の三宅島噴火時に、火山性ガスの分析にも活用できることが検証されている。日本原子力研究開発機構でSPEEDIの開発に長く取り組んできた茅野政道氏(現在、量子科学技術研究開発機構理事)は、福島第一原子力発電所事故後、国外事故時や緊急時海洋モニタリングに備え、世界版SPEEDI、SPEEDI海洋版の開発も提唱してきた。

03 Oct 2023

3763

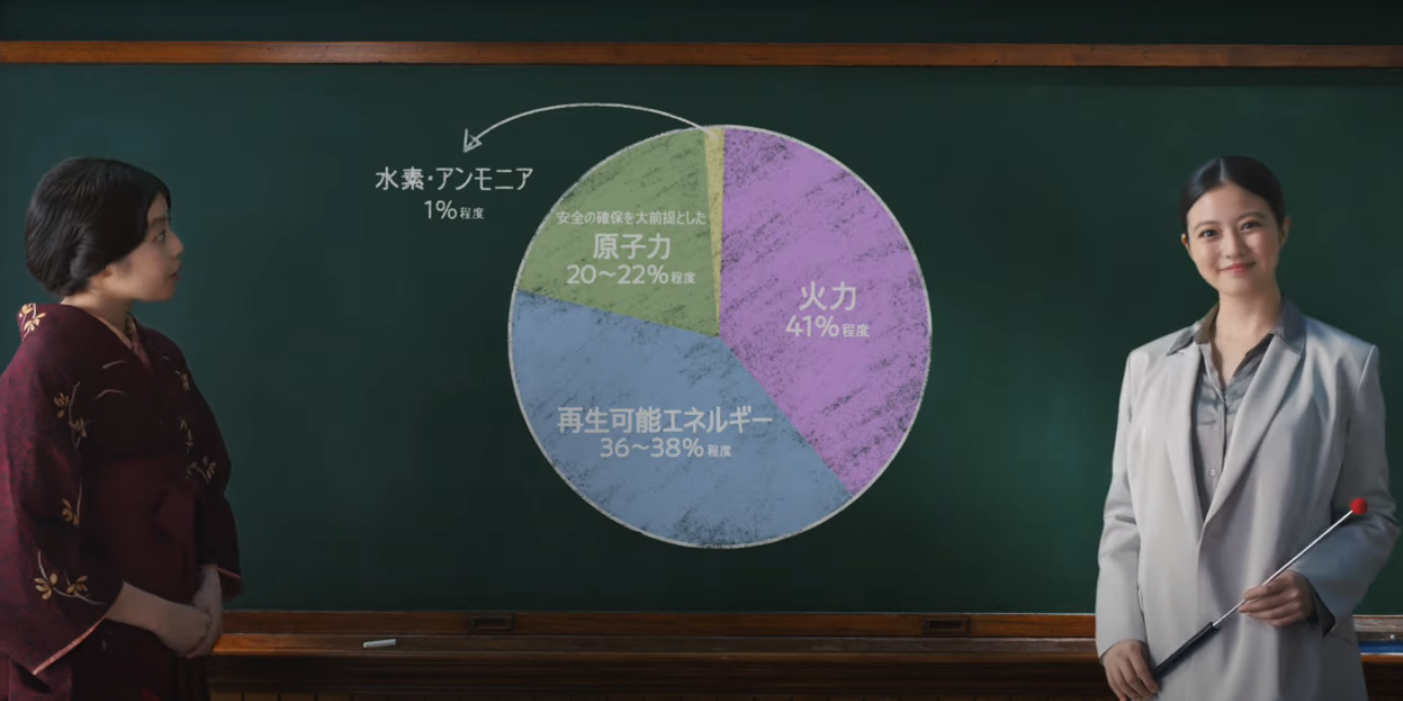

電気事業連合会は、電気の安定的な供給確保の必要性とカーボンニュートラルの取組を紹介する2種類の新テレビCM、「持続可能な電気の供給」篇と「効率的な電気の利用」篇(各30秒)を、10月1日より全国で放映開始した。〈電事連発表資料は こちら〉新CMは、電事連が昨秋に制作したテレビCMに続き、若手女優の今田美桜さんを起用。今回は、「エネルギーから、明日をおもう。」というキャッチコピーのもと、明治時代と現代の教師に扮した2人の今田さんが、各篇CMで、「持続可能な電気の供給」、「効率的な電気の利用」をテーマに、教室の黒板やプロジェクターを使って、過去と現在の電気の価値や使われ方の違いを説明する。「持続可能な電気の供給」篇では、「今では、暮らしに欠かせない存在に」と、電気の重要性を強調。エネルギー資源の8割を海外に頼る日本の電力供給の現状から、安全確保を大前提とした原子力、火力、再生可能エネルギーをバランスよく活用する必要性を円グラフ「2030年エネルギーミックス」を通じて説く。2つのCMを通じ、「私たちの暮らしに欠かせない電気を、より身近に感じもらう」のがねらい。また、電事連では、新CMに加え、若い世代への関心喚起に向け、今田さんをモデルに日々の生活の視点から電力安定供給や地球温暖化対策の取組をPRするWEBコンテンツ「ふつうの日々」も9月29日より公開している。今夏は記録的な暑さとなり、特に東京エリアで電力需給ひっ迫が心配されたが、追加供給力対策や節電効果により乗り切ることができた。9月27日に行われた総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策分科会では、今冬の電力需給見通しについて、最も厳しい北海道、東北、東京の各エリアでも、予備率が1月は5.2%、2月は5.7%と、全国エリアで安定供給に必要な3%を確保できる見込みが示されている。

02 Oct 2023

2203

日本原子力産業協会は9月28日、フランスで開催された「新しい原子力へのロードマップ」会合に参加。各国の原子力産業団体が連名で、気候変動の緩和およびエネルギー・セキュリティの強化へ向け、原子力発電の迅速かつ大規模な導入を強く訴える共同ステートメントを発表した。同会合は、OECD原子力機関(NEA)と仏エネルギー移行省の共催で、パリのOECD本部で開催された官民のハイレベル会合。今回が初開催となる。OECD加盟各国政府並びに各国の原子力関連団体が参加。共同ステートメントに署名したのは、日本原子力産業協会の他、米原子力エネルギー協会(NEI)、世界原子力協会(WNA)、カナダ原子力協会(CNA)、英原子力産業協会(NIA)、欧州原子力産業協会(nucleareurope)、仏原子力産業協会(Gifen)、韓国原子力産業協会(KAIF)、CANDUオーナーズグループ(COG)の計9団体。同ステートメントは、今年の4月に札幌で「G7気候・エネルギー・環境相会合」に併せ、原産協会らが採択した同種のステートメントをベースとしている。今回のステートメントは参加団体が増えただけでなく、対象をG7からOECD加盟国へ拡大。OECD加盟国の原子力産業界の決意を表明するとともに、各国政府や、11月から始まる国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)に参加する世界のリーダーたちへ向けた要望を、とりまとめた。具体的には、官民が連携して取り組む重要事項として既存炉の最大限活用新規炉導入の加速国際協力によるサプライチェーンの構築原子燃料分野のロシア依存低減原子力部門におけるジェンダーバランスの改善などを指摘。そして、2050年までの炭素排出量実質ゼロ目標を達成するには、原子力発電設備容量を現在の2~3倍に拡大する必要があるとの認識の下、原子力への投資を促進するよう市場環境を整備規制基準の標準化および効率化原子力を他のクリーンエネルギー源と同等に、気候変動緩和策として認めることなどを要望している。近年、世界の原子力産業界の間では、エネルギー・セキュリティの確保と、CO2排出量の実質ゼロ化の両立に、原子力が果たす役割を世間に周知しようと、個別ではなく国際間で連携して活動する風潮が主流となっている。先月ロンドンで立ち上げられた「ネットゼロ原子力(Net Zero Nuclear=NZN)」イニシアチブも同様の流れだ。11月のCOP28では、国際原子力機関(IAEA)だけでなく、世界の原子力産業界も共同でブースを立ち上げる計画であり、原子力が果たす多大な貢献を世界中に周知し、原子力開発の世界規模での拡大を目指している。

02 Oct 2023

2677

原子力発電環境整備機構(NUMO)は、教育関係者(教員を目指す学生も含む)を対象としたワークショップを、9月16日の福岡市会場を皮切りに開始した。「高レベル放射性廃棄物の最終処分」について、学校の授業で取り上げてもらうことを狙った同WSの開催は、10年ぶりとなる。地層処分事業は、まだ多くの国民に知られているとは言いがたい。しかも長期にわたることから、次世代層にも知ってもらうため、学校教育が一つのカギとなる。今回、NUMOでは、同WSを、教育現場からの「『エネルギー自給率の向上や脱炭素化を図っていく流れの一つに地層処分がある』といったストーリー性のある授業が必要」との声に応える形で企画。初回のWSに参加したのは、福岡県内の学校教員ら8名。専門家による講演、NUMOからの情報提供をもとに、グループワークを通じ意見交換が行われた。講演ではまず、世界のエネルギー動向を巡り「日本がエネルギーとどう向き合う必要があるのか」、理科教育に関連し「エネルギーに関する単元がSDGsの目標とどう関連するのか」などと問題提起。これを受け、グループワークでは、今後のエネルギー教育に関し「すべての教科を横断的して扱うべきテーマだ」との指摘があった。さらに、NUMOからは、地層処分について、次世代層への教育を支援する意義、支援内容などについて説明。その中で、NUMOは、教育支援ツールの一つとして、ボードゲーム「地層処分って何だろう? ジオ・サーチゲーム」を紹介し、同ゲームのプレイ体験のあるWS参加者からは、「異なる意見を交わし合い議論するには非常によい教材。是非授業で活用してみたい」といった期待の声もあがった。一方で、「地層処分だけに多くの時間を割くのは難しい」と指摘する参加者も。こうした意見交換を通じて、授業での地層処分問題に関する取扱いに向け、事情の異なる教員らが交流する必要性などが浮き彫りになった。初回のWSを終えて、NUMOの担当者は、「エネルギー教育では、発電と消費については比較的授業で取り扱いやすいが、高レベル放射性廃棄物については、学習指導要領に載っていないのが現状。このようなWSを通して、少しでも関心を持ち授業で扱ってもらえたらありがたい」と、話している。同WSは引き続き、愛媛県松山市(9月30日)、福井県(日程未定)と、開催される運び。

29 Sep 2023

1723

筑波大の陽子線治療施設、累計の治療患者数は7,000人を超える(医用財団ホームページより引用)筑波大学は9月25日、画像情報から放射線治療中の臓器の三次元的な動きを予測する支援技術を開発したと発表した。〈筑波大発表資料は こちら〉放射線がん治療は、早期の社会復帰が可能な非侵襲的医療として期待が高まっている一方、周辺の正常な臓器にも影響が及ぶ可能性があり、近年のMRI撮影による二次元画像を取得しながらの治療でも、動きのある病変組織への適切な照射が治療成績の向上に向け課題となっている。同学では、「呼吸のように規則正しい動きは、機械学習などを用いて予測できるが、周辺臓器との接触などによる不規則な動きは予測が困難」なことから、放射線治療中、リアルタイムで3方向から患部付近の断面を撮影し、周辺臓器との位置関係から各臓器の三次元的な動きを予測する技術を開発した。具体的には、治療前、患者本人の対象臓器および周辺臓器を含む三次元モデルを構築し、コンピューターを用いた「接触シミュレーション」と呼ばれる手法で三次元的な動きを予測。これを、二次元画像の撮影ができる放射線治療装置と併用することで、患部の位置をより正確に把握し正常な臓器への影響を防ぐというもの。今回、同技術の検証のため、症状が出にくく進行が速いことから「がんの王様」とも呼ばれるすい臓がんに着目。20症例の公開MRIデータについて、すい臓の位置を計算した結果、誤差は、1方向のみの二次元画像では5.11mmだったのに対し、3方向を用いた場合は2.13mmと、精度の向上が確認された。筑波大では、陽子線治療で多くの実績を積んでいるが、今回の新技術に関し、「体内での臓器は常に動いており、そのような動きを正確にとらえることは、放射線治療を始めとする、より正確で安全な治療技術の確立につながる」と、実用化に向け期待を寄せている。

27 Sep 2023

2147

宮城県は9月27日より、女川町全域を対象に、原子力災害時の住民避難を支援するスマートフォンアプリの運用を開始する。〈宮城県発表資料は こちら〉ポケットサイン社が手がけるマイナンバーカードを活用した防災デジタル身分証アプリ「ポケットサイン防災」によるもので、災害発生時には、マイナンバーカードの情報をもとに、住民の年齢・性別・住所などに応じた避難指示を、スマートフォンを通じ瞬時に通知。住民は迅速かつ正確に避難指示を受取り避難に移れる。発災時、住民は避難所の二次元コードをスマートフォンで読み取りチェックイン。自治体はいつ、誰が、どこにチェックインしたかをリアルタイムに把握。さらに、アンケート機能を活用し避難所のニーズを即座にキャッチ。チェックイン時に発信された避難者の数や特性のデータと組み合わせることで、避難所の状況を一目で確認できる。宮城県は8月に同社と原子力防災システムの契約を締結。同契約のもと、東北電力女川原子力発電所での重大事故を想定した「ポケットサイン防災」の実証試験が住民も協力し行われた。その結果、避難車両に付着した放射性物質の検査場において、避難車両10台の通過にかかる時間が、アプリ方式では約9分と、従来手法の約15分より約4割短縮。実証試験に参加した村井嘉浩知事は、「アプリは圧倒的に便利で早く、誰が通過したかが瞬時にわかる」と評価している。原子力防災向けの機能として安定ヨウ素剤の服用に関する説明も送信。宮城県では、買物に利用できるポイント付与により口コミを通じた普及を図る考えだ。運用地域については、発電所から概ね30km圏の地域に順次拡大される予定。国内では依然と大規模災害が後を絶たないが、2021年に東日本大震災発生10年を機に日本学術会議が開催した学協会連携シンポジウムでは、避難所の光景が1959年の伊勢湾台風の頃からほとんど変わっていないことが指摘されている。複合災害、感染症対策、プライバシー保護など、災害対応における新たな課題が顕在化する昨今、こうした通信ネットワーク技術により避難所運営に変革がもたらされることが期待できそうだ。

26 Sep 2023

2212

日立製作所は9月20、21日、顧客・ビジネスパートナーとの「協創に向けたきっかけ作りの場」とする日立グループのイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN」を、東京ビッグサイト(東京・江東区)で開催。4年ぶりの対面開催となった今回は、有識者を交えた討論、最新の技術開発の成果を紹介する展示など、60以上のセッション・ブースが設けられ、人気のコーナーには入場待ちの行列ができるほどの盛況ぶりだった。21日に行われたセッション「脱炭素社会における原子力の役割」(モデレーター=間庭正弘氏〈電気新聞新聞部長〉)では、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの稲田康徳氏他、東京大学公共政策院特任教授の有馬純氏、脳科学者の中野信子氏が登壇。カーボンニュートラル実現に向けた原子力の果たす役割、人材確保・科学リテラシーに係る課題を巡り意見交換がなされた。稲田氏は、エネルギーに由来するCO2排出量の各国比較データを示し、日本のエネルギー需給における脱炭素化の課題として、「化石由来の電源を減らすことが大変重要」と強調。さらに、東京大学との共同研究による試算から、今後のデジタル社会の発展に伴い「日本の電力需要は現在の1.5倍程度となる」可能性を示した。一方で、「天候の影響を大きく受ける再生可能エネルギーは、電力系統の安定性からも課題がある」と指摘。その上で、原子力発電のメリットについて、「運転時にCO2を排出しないという基本的価値に加え、天候の影響を受けず、昼夜を問わず大規模な電力を安定的に供給できる。ベースロード電源として最適」と述べた。日立の取り組む新型炉開発について、稲田氏は、米国GE日立と共同開発する電気出力30万kW級小型炉「BWRX-300」と、135~150万kWの大型炉「Hi-ABWR」(Highly innovative ABWR)を紹介。それぞれの技術的・経済的特長・開発スケジュールについて説明した。科学技術行政に係る取材経験の豊富な間庭氏は、“Innovation”を切り口に原子力に対する人々の理解に関し問題提起。これに対し、脳科学・心理学で多くの著書を有する中野氏は、社会学的観点から、人々の「不安」に関しては、それを背景とする数多くの映画・小説が発表され「エンターテイメントにもなっている」とする一方、「安全」に関しては、「日常不可欠のことでまったくエンターテイメントになっていない」と述べ、「実際、エンターテイメントは人々の『不安』をもとに創られている」と指摘。さらに、「正しく怖がる」科学リテラシーの重要性について、昨今の新型コロナに係る情報流布にも言及し、「残念ながら十分とは言えない。現代社会を生きていくには不可欠のもの」と強調し、理科教育、教員の育成、いわゆる「大人の学び直し」の必要性などを訴えた。展示会場ではデモも、写真は人間が行うような複雑作業を高放射線環境下で実現する「筋肉ロボット」また、間庭氏は、原子力産業のサプライチェーン維持・強化の観点から、人材育成の問題を提起。これに対し、高等教育の立場から有馬氏は、「日本の学生は講義を聴くだけで、人前で発言しない傾向にある。一方で、海外の学生は子供の頃から『議論しながら確かめていく』マインドが養われている」と、コミュニケーション能力の課題をまず指摘。さらに、稲田氏は、バーチャル空間やシミュレーションなど、デジタル技術を活用した技術伝承の取組を紹介したほか、海外プロジェクトへの参画を通じ若手に対する原子力技術への関心喚起を図っていく考えを示した。

22 Sep 2023

2603