総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会が「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため設置した革新炉ワーキンググループ(座長=黒﨑健・京都大学複合科学研究所教授)の初会合が4月20日に行われた。今夏目途の中間取りまとめを目指す。〈配布資料は こちら〉議論開始に先立ち同会合では、資源エネルギー庁が、革新炉による貢献の可能性について、安全性向上、脱炭素化(水素・熱供給)、電力ネットワーク(負荷追従による系統安定化など)、安定供給・経済安全保障、廃棄物問題などの項目ごとに整理し説明。革新炉開発に求められる価値の評価軸として、(1)技術の成熟度と必要な研究開発、(2)実用化された際の市場性、(3)具体的な開発体制の構築と国際的な連携体制、(4)実用化する際の規制対応――を提示し、「どのように評価していくか」と、議論に先鞭をつけた。続いて、日本原子力研究開発機構、三菱重工業、日立製作所、東芝エネルギーシステムズが革新炉開発に係る取組状況を説明。日本原子力研究開発機構からは、3月28日の原子力小委員会会合でも発表を行った大島宏之理事(同WG専門委員)が改めて機構の取組について紹介。三菱重工業からは原子力セグメント長の加藤顕彦氏が「三菱革新炉ラインナップ」として、次世代軽水炉、小型軽水炉、高温ガス炉、高速炉などの開発状況を披露。その中で、コンテナ輸送が可能な「マイクロ炉」(熱出力1MW~、電気出力500kW~)は、燃料交換不要、長期間の遠隔・自動運転、メンテナンスフリーを実現する「まったく新しい」炉心構造を有するポータブル原子炉で、離島・へき地・災害地での利用が期待されている。また、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの久米正氏は、小型炉「BWRX-300」、軽水冷却高速炉「RBWR」、金属燃料ナトリウム冷却高速炉「PRISM」について紹介。同氏は、革新炉開発を巡る現状の課題として、プラント建設経験者の年齢構成や取引企業に行ったアンケートから、「技術伝承と経験あるサプライヤーの維持」を第一にあげた。東芝エネルギーシステムズの薄井秀和取締役は、静的安全系(安全機能が外部からの信号や操作なしにそれ自体の有するメカニズムで確保される)を有する東芝次世代BWR「iB1350」や事故耐性燃料「炭化ケイ素被覆管」など、「安全性に優れた炉の追求」を強調。「炭化ケイ素被覆管」は2022年度に米国で照射試験が予定されている。委員からは、革新炉の早期実用化への期待とともに、「2050年カーボンニュートラル」を見据えた開発のタイムスパンや優先順位付けに係る意見も多くあがった。サプライチェーンの維持に関しては、田村多恵氏(みずほ銀行産業調査部参事役)が「世界の革新炉市場の中で日本は何%くらいシェアできるのか」などと、競争力分析の必要性を指摘。将来の人材確保に向けては、原子力教育に携わる高木直行氏(東京都市大学大学院総合理工学研究科教授)が、今春の新入生オリエンテーションの所感として「革新炉に関心を持つ学生も多い」と期待を寄せた。また、社会に対する説明や理解醸成に関しては、医療や遠隔操作など、原子力関連技術の非エネルギー分野における波及効果や、SDGs目標のようなわかりやすい形での発信を求める意見、また、昨今のウクライナへの軍事侵攻に鑑み、核セキュリティや地政学的リスクへの懸念や、「国際的な原子力ガバナンスについても検討すべき」といった声もあがった。

20 Apr 2022

4091

原子力発電の安全性をより高めるため、事故耐性燃料の開発が国内外で進んでいる。福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、燃料の被覆管を金属でコーティングすることにより、事故時の事象進展を遅らせ、かつ水素発生を抑えるものだ。海外では、既に米国で事故耐性燃料の試験装荷が行われているほか、欧州委員会(EC)が2月にドラフト案を承認したEUタクソノミー(EUが気候変動緩和・適合のサステナビリティ方針に資する経済活動の認定基準とする、いわば「グリーン・リスト」)の中で、原子力発電については2025年までの事故耐性燃料装荷が適合条件の一つとされるなど、実用化に向けた動きが出始めている。こうした世界の開発状況に鑑み、資源エネルギー庁、文部科学省の委託事業で事故耐性燃料の研究開発プロジェクトにそれぞれ取り組む日本原子力研究開発機構と東京大学大学院工学系研究科は、「原子力事故への耐性が高い国産の新型炉燃料で安全性向上を目指す」技術ワークショップを3月11日にオンラインにて開催。約230名の参加者を集めた。事故耐性燃料の開発状況(資源エネルギー庁発表資料より引用)事故耐性燃料には、コーティング被覆管、改良ステンレス鋼被覆管、炭化ケイ素燃料被覆管、事故耐性制御棒があるが、材料の脆性やデータ不足など、実用化までにはそれぞれ課題を有している。そのうち、国内では、三菱重工業他によるコーティング被覆管の開発が最も進んでおり2030年代前半の実用化が見込まれている。これは、表面に金属クロムなどの被覆をコーティングすることにより耐酸化性の向上や水素発生の抑制を図るもの。原子力機構・山下氏(ZOOM撮影)今回のWSでは、東京大学大学院工学系研究科教授の阿部弘亨氏、原子力機構原子力基礎工学研究センターの山下真一郎氏らが講演を行いその開発状況を紹介。阿部氏は原理実証から実用化に至るまでの技術成熟度(TRL)を海外と対比させながら、また、山下氏は2015年頃からの開発経緯や民間事業者による要素技術開発を振り返り、それぞれ国内外を通じた連携体制強化の重要性を示した。原子力機構・杉山氏(ZOOM撮影)続くパネルディスカッションでは、阿部氏、山下氏の他、原子力機構安全研究センターの杉山智之氏、三菱原子燃料の佐藤大樹氏らが登壇し、事故耐性燃料の国内導入に係る課題をテーマに討論。研究機関として基盤技術開発に係る立場から、山下氏は、国内で試験を行う施設が限られる状況を懸念し、「海外の研究炉で得られた試験データを有効活用する」必要性を繰返し強調。杉山氏は、規制支援機関としての取組を紹介した上で、「事故耐性燃料は、原子炉施設の安全評価、リスク評価、機器設計、新設炉の設計、防災計画などにも影響を及ぼしうる重要な技術だ」と述べた。東大・阿部氏(ZOOM撮影)佐藤氏は、日本原子力学会の炉心燃料分科会メンバーとして、事故耐性燃料に係る3つの専門ワーキンググループの活動を紹介。学協会による規格基準類策定に関し、同分科会の主査を務めている阿部氏は、科学的・技術的な根拠に基づいた検討を貫くアカデミアとしての姿勢を強調する一方で、企業の経営判断が新技術導入のネックとなる可能性にも言及し、メーカー・ユーザーや規制サイドも含めた総合的理解が必要なことを示唆した。事故耐性燃料導入のベネフィットとして、参加者からは、事故時対応の裕度向上の他、制御棒の長寿命化による定期検査期間の短縮など、経済的・副次的効果に関しても指摘があった。今回のWS開催に際して原子力機構軽水炉研究推進室長の川西智弘氏が取材に応じ、「事故耐性燃料は、短期的な経済合理性だけならば、開発が先行する米国から購入する方法もあるが、中長期的に技術基盤・人材の維持・確保を考えた場合、自主開発が必要」と話している。

19 Apr 2022

4129

萩生田光一経済産業相は、4月15日の閣議後記者会見で、3月末にかけての電力需給を振り返り、「追加供給力公募で休止している電源を募集し、需給ひっ迫時に再稼働させた。加えて、燃料確保についても大手電力の燃料在庫のモニタリング、公募を通じた追加調達などにより、ぎりぎり冬を越えることができた」と、全国的に極めて厳しい状況にあったことを強調。その上で、「次の冬についても同様に、追加的な供給対策が必要であり、需給ひっ迫の検証を通じて対策を具体化していきたい」と、関係機関とも連携しながら今後の電力安定供給確保に向け万全の体制で臨んでいく考えを述べた。現在、国会では脱炭素燃料・技術の利用促進などを盛り込んだ「エネルギー使用の合理化等改正法案」の審議が佳境にあるが、今回の会見で、萩生田経産相は、記者団の質問に対し、再生可能エネルギーの出力制御を調整する大型蓄電池やオンライン指令システムの開発、民間事業者による自家発電の奨励、官民連携によるLNG確保策にも言及し、今後の電力需給の厳しい見通しを見据え、エネルギー安定供給に向けた危機感・緊張感を改めて示した。2022年度冬季のエリア別電力供給予備率、赤枠内で安定供給に必要な3%を下回る(資源エネルギー庁発表資料より引用)昨今の電力需給ひっ迫に鑑み、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス基本政策小委員会では、昨秋以降、これまでにない頻度で今後の対策に向けた検討を行っている。4月12日の同小委員会会合では、3月16日に発生した福島県沖地震に伴う東京・東北エリアにおける電力需給ひっ迫に係る報告も踏まえ、2022年度夏季・冬季の電力需給対策について議論。福島県沖地震の影響を受け、計14基・647.9万kWの火力発電所が停止し、一部は既に復旧したものの、現在も計2基・200万kWの発電所が停止中だ。資源エネルギー庁が示した2022年度夏季・冬季の電力需給見通しによると、夏季は厳しい暑さを想定しても全国的に安定供給に必要な予備率3%をかろうじて確保できるものの、冬季は2023年1、2月に、北海道、東北、沖縄を除く全エリアで予備率3%を確保できず、特に東京エリアでは予備率が1月にマイナス1.7%、2月にマイナス1.5%と、極めて厳しい見通し。同小委員会では、今後の需要対策として、節電要請に加え計画停電の実施準備や電気事業法に基づく電気の使用制限についても検討課題にあげている。

15 Apr 2022

2143

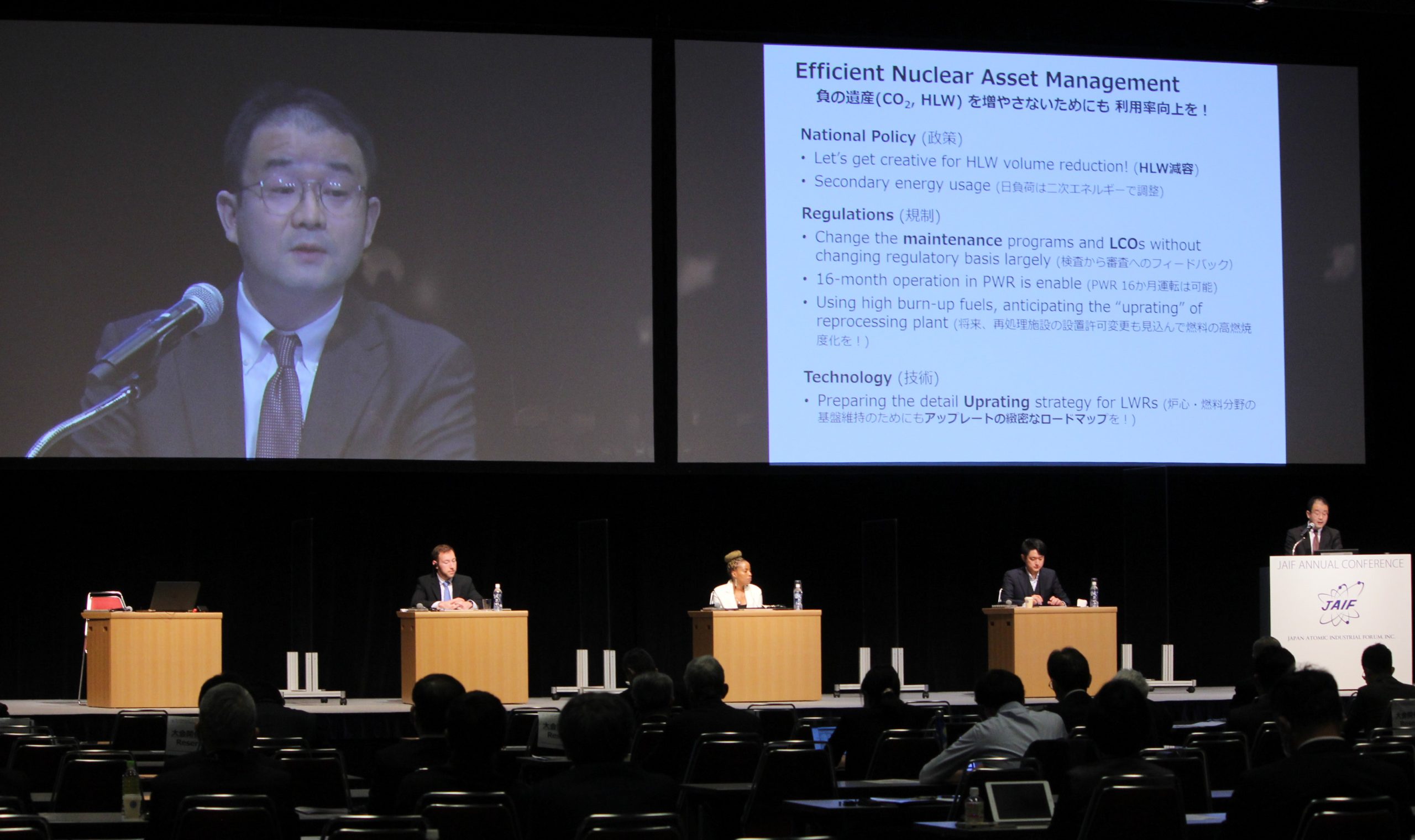

第55回原産年次大会を締めくくるセッション5では、原子力の将来を担う若手が原子力の現状をどのように捉え、原子力の未来をどのように描くのかについて、国内外の有識者を迎え、パネル討論を実施。東京大学大学院工学研究科付属レジリエンス工学研究センター 准教授の村上健太氏がモデレーターを務めた。パネリストの発表に先立ち、村上氏からは「既存の原子力施設から新しい価値を生み出すには」という題で、ステークホルダーの孤立と不健全あるいは不十分な関与を問題設定として挙げ、将来の原子力技術がどのように社会的受容性を高めながら活躍の場を確保し続けることができるのかが問われた。事業者、規制機関、ステークホルダー がどのように対話しながら安全性を高めていけるのかという観点でINSAG(国際原子力安全諮問グループ)の2017年の報告書からR.メザーブ議長の提言を引用。独立した規制機関によって原子力事業の安全性を監視すること、事業者同士が協力し安全性を高めていくこと、規制機関も国際的なピアレビューの中で安全性を高めることが求められているとした。日本においては、日本の特徴的な組織構造と、それを当然と考える日本人のマインドセットが指摘されている。国際原子力機関の福島事故の報告書の中では人的・組織的および技術的要因との相互作用を考慮して安全に対する体系的なアプローチを確立することが謳われている。2022年に第二民間事故調が、福島第一事故から10年後の検証をまとめた。その中で東京大学公共政策大学院教授の鈴木一人氏が、規制当局が設定した「宿題」を、事業者がこなすという宿題型の規制のあり方に警鐘を鳴らしている。本来は、規制当局が目標と効果を定め、方法は事業者が定めるもの。規制当局はその方法を監督し、よりよい規制につなげていくことが望ましい。こうした背景を踏まえ、「60年超長期運転と新設を選べる環境づくり」「負の遺産(CO2や高レベル廃棄物) を増やさないための利用率向上」「時間軸と規模を切り分けての未来への種まき」という3つの論点を政策、規制、技術の視点で展開した。そして想定よりも長い間停止しているプラントが多いことを踏まえ、村上氏は停止プラントの政策的意味づけを考える必要があると指摘。さらには次世代炉の新設あるいは同程度の安全性を持つ既設炉の60年超運転をオプションとし、どちらがよりステークホルダーにとって好ましいかを話し合える環境をつくりながら原子力事業を進めていくことが求められているとした。また、それに伴い、運転期間延長認可制度や、事故耐性燃料活用時の安全要件など革新的な規制基準が求められる。ここには両者の安全パフォーマンスを比較評価するための技術も必要となる。負の遺産については、昨今、重視されるカーボンニュートラルを原子力の追い風にすることが出来ておらず、原子力は「CO2を出さないが放射性廃棄物は出す」という捉え方をされている現状がある。「原子力業界が再エネ導入を邪魔する」といった誤解を解く必要もある。プラント利用燃料の高燃焼度化のための研究開発は、将来的に廃棄物の減容につながる技術を追求すべき。そのためには、炉心・燃料分野の基盤維持のためにも、研究開発人材を増やす施策をとらねばならない。とはいえ、研究の予算や公的資金は、短期的な課題解決に優先的に充てられる。SDGsでさえも2030年を目標にしている。こうした現状を原子力産業も研究コミュニティも認識し、既存の原子力に関するいろんな基盤技術を使い、エネルギー問題を短期間で解決しようという視点で研究開発を再考する必要があるとした。衛生や教育の環境改善に貢献し、なおかつ将来的には日本にとっても種になるような技術開発というのを大学としても考えていきたいと述べ、冒頭の問題提起とした。♢ ♢最初のパネリストとして、北米原子力若手連絡会(NAYGN)のカナダ最高執行責任者であるマシュー・メイリンガー氏が登壇。カナダにおける原子力の状況と、アドボカシー活動について発表した。メイリンガー氏 発言要旨カナダではカナダ型重水炉(CANDU)が19基稼働し、国内の電力の最大15%を占める。天然ウランと重水を使用しており、水平のカランドリア管から運転中に燃料を交換することが可能。停止系統は2つあり、過圧防護のための真空建屋が存在する。そのほかの州では原子力が普及していないが、今後は小型モジュール炉(SMR)の普及で変わっていくものと期待する。原子力の概要は、サスカチュワン州とオンタリオ州がそのほとんどを占める。サスカチュワン州では、ウラン採掘と破砕・粉砕、および一部の研究開発を、粉砕工程以降はすべてオンタリオ州で行われる。オンタリオ州はサプライチェーンを継続し、発電と廃棄物管理の大部分を占める。メイリンガー氏カナダの核燃料サイクルについては、世界第2位のウラン生産国で、13%がサスカチュワン州北部で採掘と破砕・粉砕されている。オープンサイクルなので再処理はしない。2002年に核燃料廃棄物法が施行され、核燃料使用計画を策定・実施するためにカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)が設立された。3年にわたる調査とパブコメを経て、NWMOの適応的段階的管理計画(深層地層処分)が選択された。最終的にサウスブルースとイグナスの2自治体に候補が絞られ、来年決定する。使用済燃料の深地層処分場(DGR)は2043-2045年に稼働する予定となっている。連邦政府レベルでは、2020年、連邦天然資源省がカナダの1996年の放射性廃棄物政策を見直すこととした。2つの構成要素があり、一つは、既存の放射性廃棄物政策の枠組みを更新する。国民の理解を得て、国際的なベストプラクティスに合わせる。もう一つは、低・中レベル放射性廃棄物を含めた包括的な放射性廃棄物管理戦略を開発するための対話を主導するようNWMOに要請した。NWMOの戦略案は第2四半期に発表される予定となっている。2050年までにネット・ゼロを達成するために、原子力エネルギーが重要な役割を果たすことに積極的に言及している。例えば、がん治療など医療用の放射性同位体(ラジオアイソトープ)を世界に供給する技術力や、2050年までに廃棄物処理インフラを整備するという連邦政府のコミットメントが強調されている。カナダのエネルギーの見通しは、全てのセクターの電力需要は、2050年まで着実な増加が見込まれる。また、再生可能エネルギーと原子力の予測も増加している。2050年までにネット・ゼロを目指すという目標を掲げている。原子力発電が現在の15%から25%に伸びるという想定をしている。オンタリオ州では、石炭火力発電がなくなり、電力部門からの温室効果ガス排出量は大幅に削減された。しかしながら、カナダの発電量のうち石炭火力発電はまだ7%を占めている。今後増えることが見込まれる電力需要に対応するためには、今後30年間で発電量を3倍に増やす必要がある。それと同時にゼロカーボンを達成しなければならない。化石燃料から脱却するために、2050年までにグリッドスケールでSMR 45基、大型原子炉20基、その他 水力発電などの自然エネルギーに加え、遠隔地では小型原子炉も必要になることが見込まれる。主な原子力プロジェクトとして、ブルース・パワー社とオンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社が原子力発電所の大規模改修を実施している。カナダ最大のインフラプロジェクトであり、スケジュール通り予算内で収まる見込みだ。カナダは、SMR技術の開発と商業化において、世界をリードする位置付けにある。廃棄物管理、規制体制、国際協力を含むSMRロードマップもあり、SMRがクリーンエネルギーミックスをサポートするためのシナリオも考えられている。オンタリオ州では、12月にOPG社がGE日立ニュクリア・エナジー社と共同で、ダーリントン原子力発電所にBWRX-300(SMR)を設置すると発表。また、OPG社との合弁会社である原子力会社Global First Power社がUltra Safe Nuclear社と提携し、熱出力15MWのマイクロ原子炉を、2026年を目標に建設する予定となっている。連邦政府の動きとして、5,000万カナダドルをこうした事業者に出資している。放射性同位体では、半世紀以上にわたって、カナダは医療用アイソトープと放射性医薬品の研究開発・製造において国際的にリードしてきた。カナダ原子力安全委員会は、カナダ国内で250以上のアイソトープの使用と製造を許可している。原子力発電所関連についてはコバルト60が、1970年代からピッカリング原子力発電所で生産され、ダーリントン原子力発電所でもまもなく生産される予定。モリブデン99とテクニチウム99mは、ダーリントン原子力発電所で今年から製造される。その他の同位体については、かつて廃棄物と考えられていたものが、社会にとって価値のあるものだと見直されている。♢ ♢続いてAfrica4Nuclearの創設者であるプリンセス・トンビニ氏が発表。アフリカ大陸でのステークホルダー・インボルブメントについて自身の活動を踏まえて紹介した。Africa4Nuclearを設立した背景を、同氏のお気に入りの作家が「TED Talks」で語った“The Danger of a Single Story”(シングルストーリーの危険性)を挙げて説明した。トンビニ氏 発言要旨私たちの社会はさまざまな文化や価値観の中で構成されるストーリーがあることを忘れてはいけない。原子力は危険な技術というシングルストーリーを、TMI、チョルノービリ、福島をもとに展開し、開発に反対する動きは根強い。その一方で、原子力により得られる恩恵は大きい。アフリカでの原子力開発を守るために、2021年10月にAfrica4Nuclearが設立された。AUアジェンダ2063の達成に向けて原子力を推進することを目的とするアドボカシー・キャンペーンである。あくまでもアフリカ大陸における原子力プログラムの開発が目的であり、各国政府に対してどの技術を導入すべきかを規定するものではない。アフリカ大陸が原子力を含むエネルギーミックスを追求する理由は、エネルギー貧困を解消貧困、不平等、失業という脅威への対処気候危機の問題への対処経済復興と復興計画ポストパンデミックで重要な役割を果たすこと──が挙げられる。大規模な工業化に踏み切るためにも、エネルギー貧困に対処することは喫緊の課題である。トンビニ氏Africa4Nuclearは原子力に特化したシンクタンクとして、ステークホルダーと協力しながら、持続可能な開発に向け、原子力についての啓蒙活動を行い、短編ビデオなどを活用したソーシャルメディアキャンペーンを通じて情報を提供したりする。オピニオンリーダーとして、論説を書き、イベントやウェビナーにも参加する。SDG7(安価でクリーンなエネルギー)の実現は、SDGsの全項目を達成するために不可欠であり、政策立案者や指導者に原子力の利点を伝えることで、原子力を含むエネルギー政策に影響を与えることを目標とする。アフリカの原子力開発の動向として、ガーナは6月、商用利用されている原子力発電所の技術を評価するため、情報提供依頼書(RFI)を発行。中国、フランス、カナダ、韓国、ロシア、アメリカから15のベンダーがRFIに回答した。国際原子力機関(IAEA)はアフリカのケニアとウガンダで統合原子力基盤レビュー(INIR)会合を2度開催し、各国の原子炉インフラストラクチャ―開発の進捗状況を確認した。ナイジェリア政府は、5つの原子力関連規制を承認、可決した。 400万kWの原子力施設建設のための入札が近頃公開された。南アフリカは 250万kWの新規原子力発電所のための計画を承認した。調達プロセスは2024年までに終了する予定。ザンビアの放射線防護局は、国内の原子力技術の使用に対する規制体制が整ったことを発表。ルワンダは今後短期間のフィージビリティ・スタディに関する契約締結を予定している。ニジェールは政府の開発プログラムに含まれる原子力プログラムを確実に実行に移すことを確認した。考慮すべきは、アフリカでは、いまだ6億人が電気のない生活を送っていること。貧困撲滅に向けた国際的な取り組みを成功させる方法としてクリーンな近代的エネルギーを活用できることが不可欠と考える。大陸が直面する社会経済的課題を見れば、エネルギーミックスの重要性は明らか。ガスは、CO2収支の面でメリットが大きいが、一部の国では、パイプラインで発電所にガスを供給するためのインフラを開発する必要がある。南アフリカでは2030年以降、石炭火力発電所の老朽化による設備の廃止により容量1,000- 2,400万kW超分のエネルギーが失われる予定。他のエネルギーに置き換えるにも水不足が大きな課題であり、水力発電という選択肢はあり得ない。アフリカ諸国の現状を、イギリスの家庭1世帯が1日に2回お湯を沸かすために使う電力は、マリ国民1人当たりの年間電気使用量の5倍である。アフリカが目指す原子力の将来像は、適正な価格で確実なエネルギーが供給されること。「持続可能な開発のためのアジェンダ」実現のカギを握る原子力を、若い世代が、気候変動の解決に役立つクリーンなエネルギー源として評価する未来を描く。「メイド・イン・アフリカ」のSMR技術を商業利用にむけた共同研究の機会提供も検討される。アフリカには、軽水炉、SMR、HTRなど、豊富な原子力市場がある。日本の組織・機関には、アフリカが原子力開発の新たなフロンティアであり、原子力技術を有するすべての国が機会を求めて競い合い、すでに自らを位置づけていることを認識してほしい。Africa4Nuclearやその関係者とネットワークを構築し、アフリカ大陸の環境についてより深く理解し、機会を追求しないことは、日本にとって不利である。原子力に関しては、技術不足がアフリカが抱える課題だが、同様に原子力発電、原子力設置許可、サイト選定、原子力インフラの運転などの経験がなかったアラブ首長国連邦はバラカ原子力発電所を、2012年7月に建設を始め、2018年12月に完成させている。南アフリカは、ここで述べた大半の経験がある。50年以上にわたって研究炉SAFARI-1を運転しており、今や南アフリカは核医学において世界のトップクラスを誇る。クバーグ原子力発電所は1984年以来、安全に稼働している。こうした実績が、アフリカ大陸全体に、能力の面で競争力につながっている。ネルソン・マンデラ氏は、「奴隷制やアパルトヘイトと同様、貧困は自然のものではない。人間が生み出したものだ。それゆえに人間の行動で貧困を克服、撲滅させることができる。貧困や不正、差別がこの世からなくなるまでは、誰一人として本当に休むことはできない」と言っていた。原子力産業で働く現在の若い世代として、「包括的な成長と経済開発を基盤とした豊かなアフリカ」を築くことを約束する!♢ ♢続いて京都大学総合生存学館 特定准教授の武田秀太郎氏が、核融合スタートアップの状況について発表した。武田氏 発言要旨30年先の技術と言われながらも、急速に加速する核融合業界。その背景には核融合スタートアップの存在がある。公的な長期ビジョンに基づく戦略的プロジェクトと民間資金によるアジャイルなイノベーションが並走する土壌が醸成されつつある。先月、ホワイトハウスで核融合サミットが開催され、米エネルギー省が、民間部門と協力しながら、商用核融合エネルギーの実行可能性を加速させる「核融合エネルギーとプラズマ科学10か年国家戦略計画」を策定と表明。メジャーな米紙や日経新聞でも核融合の話題が取り上げられている。この一年を見ても英国のB.ジョンソン首相により「グリーン産業革命に向けた10項目の計画」が発表され、2040年までに商用利用可能な核融合発電炉の建設を目指すとした。さらに民間ではMITのスピンアウトであるCommonwealth Fusion Systems社は「2030年に発電」するとし、ビル・ゲイツ氏から2,000億円の資金調達に成功している。Googleが1,200億円を出資するTAE Technologies社も「2030年に原型炉完成」を目指す。国家レベルで20年、民間レベルではあと8年で発電開始が見込まれる。武田特任教授核融合は、国家レベルで予算が与えられるビッグサイエンスの位置付けを確立した。ビッグサイエンスプロジェクトとは、国際宇宙ステーションが代表的。このビッグサイエンスにベンチャーが進出した。特に有名なものとしてはスペースX社が挙げられる。2020年5月にスペースX社は歴史上初の民間による有人宇宙飛行を実現し、国際宇宙ステーションへの輸送コストをわずか1/20に削減した。ベンチャー企業によるビッグサイエンス領域への参入という新しい時代の幕開けが核融合業界にも起きつつある。核融合による新エネルギー開発の超大型国際プロジェクト(ITER)という長期ビジョンに従ったプロジェクトがある。その一方で民間資金によるアジャイルのイノベーションを狙う動きがある。核融合は各国政府によりビッグサイエンスとして半世紀以上研究されてきた。2050年頃に実用化が見込まれている。そんな中、この20年間、核融合関係のスタートアップは増えている。自社で核融合炉建設からエネルギー利用までを目指すと宣言する民間スタートアップの数は、過去20年間、増加の一途を辿り、これら企業の68%が過去10年間に、56%が過去5年間に設立されている。欧米が先行するが、国内でも京都大学発の京都フュージョニアリング社に続いて大阪大学発のEX-Fusion社が誕生した。74%の核融合スタートアップが2030年代に送電開始を想定しており、起業の勢いはますます加速する。さらに、IAEAの核融合装置データベースによれば、数ベースでは既に建設・計画中装置の半数が民間によるものとなっている。民間資金も2021年単年でも3,000億円に達する。新たなステークホルダーとして団体投資家が核融合という窓口を通じて続々と原子力業界に参入している。環境志向により、ESG投資((環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素を考慮した投資))先として核融合を選択する動きがある。長期ビジョンに基づいた公的なプログラムと、より活力のあるイノベーション思考の民間スタートアップ。こうしたものが同じ領域に存在する。さらに民間には、新しい風が常に吹き込まれる。こうした状況は核融合業界のみならず原子力業界全体にとっても望ましい方向性と言える。次世代原子力の有する環境上の利点を客観的に訴求し、かつイノベーションにより小型化・低コスト化・早期実現が可能であることを示すことで、新たなプレーヤーである民間投資家やスタートアップを惹きつける。♢ ♢パネル討論では、ステークホルダーの多様性と共感できるビジョンの提示について議論。原子力産業に対する理解を広めるにあたりどのような活動をしているのかについて、「絵本を使った読み聞かせや作文コンクールの実施、実際に設備を見学する機会をつくるなど地域コミュニティとの交流」(メイリンガー氏)、「短編ビデオの活用や若手への技術継承」(トンビニ氏)、「ライバルであり共に核融合業界を築くコミュニティの形成」(武田氏)が挙げられた。村上氏は、産業界と研究コミュニティの距離が生まれていることに懸念を示しつつ、コミュニケーションを取りながらいろんなステークホルダーの意見が意思決定に取り入れられる重要性を強調した。

15 Apr 2022

3571

2日目午後のセッション4では、国内外の専門家を迎え、核燃料サイクルを取り上げた。著名なジャーナリストである細川珠生氏がモデレーターを務めた。年次大会での核燃料サイクルをテーマとしたセッションは十数年ぶり。日本は原子力導入の初期段階から核燃料サイクルの確立を目指してきたが、核燃料サイクルを取り巻く環境は厳しいものとなりつつある。サイクル確立のキーとなる六ヶ所再処理工場の竣工が間近に迫る中、いま一度、核燃料サイクル確立の意義について、これまでの進捗もレビューしながら、今後の課題や将来に向けた期待について議論を深めるのが本セッションの狙いだ。♢ ♢初めに国際原子力機関(IAEA)核燃料サイクル・廃棄物技術部長のクリストフ・グゼリ氏が「核燃料サイクルの現在」と題して講演。SDGsの実現とサーキュラーエコノミー(CE=循環経済)のアプローチにおける核燃料サイクルの意義を強調した。グゼリ氏 発言要旨バックエンドの選択肢は2つある。直接処分とリサイクルだ。リサイクル、すなわち再処理は、使用済み燃料を管理するための選択肢としてすでに確立されており、日本を含む世界中で40年以上の経験がある。再処理により抽出したプルトニウムは燃料に使用されるが、現在は多くの場合、25〜50%程度のMOX燃料を部分的に装荷し、残りはウラン燃料を装荷している。中にはフルMOX炉心にも対応できる新設計の原子炉もある。こうした軽水炉でのプルトニウムのリサイクルにより、ウラン資源の最大25%を節約することができる。ロシアでは高速炉BN-800にMOX燃料を装荷して発電している。長期的に見ると、原子力利用が2050年に終わるわけではない。核分裂技術が地球が抱える問題の解決策の一つである限り、2150年、さらには2350年までも活用され続ける。となると資源の有効活用としての再処理は非常に重要となる。軽水炉で再処理燃料と新燃料を混合するだけでなく、近い将来、再処理のみによる燃料サイクルが成立しうる。IAEAグゼリ部長MOX燃料の設計/運用/管理に関するIAEAの技術レポートによると、REMIX燃料((使用済み燃料からウランとプルトニウムの混合物を分離せずに回収し、最大17%の濃縮ウランを加えて製造する軽水炉用の原子燃料))やCORAIL((より高濃度の MOX 燃料と濃縮度 5%以下のウラン燃料を集合体として構成、エネルギーの低下を補う))など新しいMOX燃料も検討が進んでいる。さまざまな種類の原子炉、SMRや高温ガス炉(HTGR)についても、本年9月に開催予定のフォーラムで報告されるだろう。また、来週開催されるFR22(高速炉と核燃料サイクルに関する国際会議)の場で、多くのIAEA加盟国から賛同を得ることになるだろう。原子力発電は2つの非常に重要なことを満たす。 エネルギー安全保障と脱炭素化だ。いずれも持続可能な開発目標(SDGs)であり、SDGsを達成するために多くの国が、原子力を視野に入れている。SDGsからさらに一歩踏み込んだところにCEがあり、それへの関心からリサイクルが後押しされている。CEというワードは、SDGsに追加されるものではなく、SDGsの一部である。CEはSDG12の「つくる責任 つかう責任」に直接関係しているのだ。再処理は核燃料サイクルの長期的な持続可能性のために必要な、資源回収の機会でもある。原子力発電所の長期的な運転もまたCEに適合している。再処理によって廃棄物の量が減容するため、燃料サイクルの各ステップでの廃棄物回避もCEの一部だ。燃料効率改善もCEの一部になる。CEは社会的に非常によく知られた言葉である。CEと原子力を絡めて話し合うことは効果的であり、社会の中で原子力を主流化する一つの手段になるだろう。♢ ♢続いて原子力安全研究協会理事の山口彰氏(前・東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授)が「核燃料サイクル その価値と意義について」と題して講演。カーボンニュートラルという目標に向かって、あらためて核燃料サイクルの意義を認識すべきだと強く訴えた。山口氏 発言要旨山口先生日本原子力文化財団の世論調査によると、核燃料サイクルの意義を認めている人の割合は22.7%に過ぎない。原子力発電の社会への貢献については、徐々に認知されているように感じているが、核燃料サイクルについてはほとんど知られていない。中性子の有効利用について考えてみると、現在主流となっている軽水炉=熱中性子炉のエネルギーが極めて小さいのに対し、高速炉で発生する中性子のエネルギーは莫大である。この莫大なエネルギーを持つ中性子が、多様な価値を生むのだ。これまで日本ではウラン資源を有効に使うために、中性子を「増殖」に使おうと取り組んできた。それ以外にも中性子を用いて、高レベル廃棄物の容積を減らす、毒性を減らすことができる。将来的にはさらにまだまだ利用価値がある。つまり原子力を利用するということは、中性子を最大限利用することなのだ。それが再処理であり、核燃料サイクルであり、高速炉である。世界の1次エネルギー消費は、年々増え続けている。原子力を含む非化石燃料の割合は小さく、CO2排出量も年々増え続けている。我々が持続可能社会を築いていくためには、さらに一歩踏み込んだエネルギーの技術開発・政策が必要になる。カーボンニュートラルという大きな制約がかかった中、エネルギーを安定して確保するためには、核燃料サイクルを用いて資源を有効利用するしかないだろう。♢ ♢続いて日本原燃社長の増田尚宏氏が講演。同社の六ヶ所再処理施設の状況を説明した。増田氏 発言要旨六ヶ所再処理施設は、廃棄物管理から再処理、濃縮など1か所で実施する世界に類を見ない「燃料サイクルが集結した工場」である。電力/ゼネコン/メーカーがオールジャパン体制で協力している。六ヶ所再処理施設では新規制基準への対応として、水素爆発を防ぐ可搬型空気圧縮機の導入など、新たな重大事故対策を実施している。「設工認(工事の方法)」の対応としては、原子力発電所でいうと5-6基分の対応を1か所で実施していることになる。対応分野も多岐にわたるため、メーカーやゼネコンの担当者(約400人)が体育館で一堂に会し、連携を強化している。安全性向上対策工事には毎日5千人が従事しており、六ヶ所村特有の厳冬期対策として、コンクリート打設時の強度低下を防ぐ冬季養生、温風機を使用した塗装乾燥時間の短縮化等を実施している。JNFL増田社長今後も安全対策工事を設工認の審査と並行して実施していくが、竣工も間近である。2007年のガラス固化試験の不具合以降、再処理施設全体の本格的な運転は長期間中断していた。ガラス固化試験については過去の不具合を洗い出して改良し、すでに2013年には運転方法を確立しており、再稼働が近い。ただし長期間の運転中断により運転員の技術力低下リスク、工程の立ち上げリスクがあると考えており、アクションプランを定めて取り組んでいる。運転員の技術力維持・向上のため、運転員を仏ラ・アーグ再処理工場に研修派遣し、実機運転、起動や停止操作を実施している。実機運転を通じて、剪断時の作動音や燃料端末の落下音などを肌で感じることや、パラメータの動きから運転状況を把握できるようになるなど、運転操作に自信を持てるようになったようだ。また、重大事故の対処スキル向上のため、外部電源喪失による重大事故を想定したさまざまな訓練を、繰り返し実施している。外部知見も積極的に取り入れており、海外専門家や外部機関によるレビューを継続して実施している。特に再処理工場は化学物質を扱う「化学プラント」であることから、原子力の視野のみならず化学の視野を持ってプラント運営等にあたるよう心掛けている。核燃料サイクルを実施するには地元の人々からの信頼が不可欠である。地元に密着した工場である特徴を活かし、地元出身の社員が広報活動を実施し、拾い上げた声を会社運営に反映させている。コロナの影響や遠隔地であることから、なかなか実際に視察してもらうことが難しくなっていることから、ウェブ視察コンテンツを導入している。♢ ♢最後に仏オラノ社最高経営責任者(CEO)のフィリップ・クノル氏が講演。気候変動問題、CEの課題解決に貢献する原子力の位置付けや日本への期待が述べられた。クノル氏 発言要旨JAIF年次大会は、原子力と気候問題について議論し、燃料サイクルの進化がどのようにCEの課題に取り組むことができるかをあらためて浮き彫りにする絶好の機会だ。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)などで算出された数値を参考にすると、人類にとって持続可能な気候を維持するためには、地球の気温上昇を2℃未満に抑える必要がある。そのためにはCO2排出量を現在の4分の1とし、2050年の発電由来の炭素排出をゼロにする必要があり、我々の生活を電化することが重要なポイントになる。この変革には、より多くの低炭素電力が必要だ。電力需要は今後数十年で倍増し、その大部分を再生可能エネルギーのみならず原子力発電が占めることになるだろう。原子力は確実にソリューションの一部であり、持続可能な方法で気候問題に対処することに貢献している。オラノ社のクノルCEOフランスでは54基の原子力発電所が稼働している。原子力シェアは7割以上で、電気と熱の発生はCO2排出量の主な原因ではない。一方、日本では10基の原子力発電所が再稼働したにもかかわらず、電気と熱の発生による炭素排出が、フランスの炭素排出量のほぼ2倍である。そのため、フランスが自動車の電化、建物や産業用のエネルギー効率の改善、発電量の増加に取り組む一方で、日本は既存の電力部門の脱炭素化にも取り組まねばならない。どの国も期限は2050年であり、日本は二倍の労力と投資が必要となるだろう。オラノの事業は、採掘、転換、濃縮から使用済み燃料の再処理まで、燃料サイクルのあらゆる分野を網羅している。また、燃料サイクル業界向けに輸送・エンジニアリングサービスも提供している。フランスは燃料リサイクルでCEの課題に対処しており、1990年代のメロックス工場の操業開始とともに、多くの国々が使用済み燃料の再処理に関心を示した。今後は、使用済みMOX燃料や廃棄物に含まれる貴重な資源を再利用して発電する機会が増えるだろう。燃料サイクルを構築することは、CEを強化し、原子力に対する国民の意識を改善するための第一歩なのだ。日本で使用済み燃料のリサイクルに成功することは、オラノにとって重要であり、日仏は信頼できる長期的な関係を築いている。オラノはこの2年間、既存の軽水炉向けにMOX2と呼ばれる新型MOX燃料を開発している。MOX2の最初の照射実験は2030年までにPWRで計画されており、MOX装荷認可炉に実装できる新型燃料を2040年代に供給することを目標としている。一方、商用高速炉につながる研究開発プログラムを成功させるためには国際協力が不可欠である。オラノは主要な国際パートナーシップとの連携を進めており、米国ではARDP(先進的原子炉実証プログラム)の枠組みで、テラパワー社らと協力関係を構築している。また多国間プログラムを通じて、溶融塩炉(MSR)やナトリウム冷却高速炉(SFR)などの高速炉開発を加速させていく。野心的な目標としては、2035年までにプルトニウムを燃料とする小型MSR実証機の建設に貢献したい。2050年には、MOX2を燃料とする軽水炉で構成される原子炉群が送電を開始し、SFR/MSRが軽水炉群で発生する放射性廃棄物を再処理することが想定される。軽水炉とSFR/MSRの双方にこのような相乗的な関係を築けると、高レベル廃棄物の大幅な削減につながる可能性がある。原子力は今、再び注目されており、日本は次世代原子炉の開発に活用できる多くのノウハウを持っている。日本の三菱重工と原子力研究開発機構は最近、Natrium炉に投資を決定したが、オラノは日本のパートナーによる新型炉開発を支援する準備ができている。♢ ♢その後ここまでの講演を踏まえ、①サーキュラーエコノミー(CE=循環経済)における原子力の役割と価値、②核燃料サイクルの意義、③国民理解--の3テーマでパネルディスカッションが行われた。社会の成熟に伴い、過去に例のないほど複数の目標を同時に解決しなければならない現代において、原子力や核燃料サイクルが、いかに多くの地球規模の課題のソリューションとなりうるかをあらためて気付かされるセッションとなった。

15 Apr 2022

3301

「第55回原産年次大会」では4月13日、セッション3「福島第一原子力発電所の廃炉進捗状況と課題」が行われた。同セッションでは、東京電力福島第一廃炉推進カンパニープレジデントの小野明氏が「福島第一における廃炉・汚染水対策の現状と課題」について報告。また、IAEA原子力安全・核セキュリティ局調整官のグスタボ・カルーソ氏が「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水放出の安全性に関するIAEAレビュー」と題して講演(ビデオメッセージ)を行った。福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し、政府は丁度1年前、折しも前回年次大会の会期中でもあった2021年4月13日に、「2年後を目処に海洋放出を開始する」との基本方針を決定。小野氏は、「福島第一原子力発電所事故から11年が経った。廃炉作業は着実に進捗しており、その『本丸』ともいえる燃料デブリ取り出しの着手にあと一歩のところにまできている」などと述べ、事故発生からこれまでの歩みを振り返るビデオを紹介し、(1)汚染水・処理水対策、(2)使用済燃料プール内の燃料取り出し、(3)燃料デブリの取り出し――に係る取組状況を説明。ALPS処理水を保管するタンクの容量に関しては現在、敷地内の雨水などを踏まえ満杯となる時期について精査中としているが、「今後、よりリスクの高い燃料デブリの保管場所の確保など、バランスよく廃炉を進めるためには、敷地を有効に活用していく必要がある。タンクを建設し続けることは現実的に難しい」との現状を述べ、ALPS処理水の処分に向け、モニタリングの拡充・強化、タンクからの漏えい防止、情報発信と風評抑制に努めていくとした。東京電力は2022年3月24日に海域モニタリング計画を策定しており、小野氏は、これに基づき、4月18日より発電所近傍や福島県沿岸における試料採取を開始すると発表。今後、ALPS処理水放出の実施主体として、海水、魚類、海藻類を採取し、トリチウムを中心とした拡散状況や海洋生物の状況を放出前から継続して確認していく計画だ。1号機原子炉建屋の全景(左)と大型カバー設置工事の開始となったアンカー(鋼製のボルト)削孔作業(東京電力発表資料より引用)使用済燃料プール内の燃料取り出しについては、3、4号機で2021年2月、2014年12月にそれぞれ完了。続く1号機では2027~28年度、2号機では2024~26年度に取り出し開始が予定されており、そのうち、1号機については、まず、原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、同カバー内でガレキ撤去などの作業を実施することとなっている。小野氏は、「当初は開放型で実施する予定だったが、周辺地域の皆様の安全・安心を最優先と考え、放射性物質を含むダストが万が一にも飛散しないよう検討したもの」と説明。折しもカバーの設置作業がこのセッション当日の4月13日に開始されており、「2024年のカバー設置完了を目指し安全かつ着実に作業を進めていく」と強調した。2号機についてもダスト飛散の抑制など、安全確保を最優先として、建屋を解体せず建屋南側からアクセスする工法を採用の上、現在、燃料取り出し用の構台設置工事が進められているところだ。原子力機構楢葉センターに到着したロボットアーム(東京電力発表資料より引用)燃料デブリの取り出しについては、最初となる2号機で2022年内の試験的取り出しが予定されている。小野氏は、これに向けて英国で開発・製造されたロボットアーム(全長約18m)について、2021年7月の日本到着から現在行われている日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センターでのモックアップ試験・操作訓練に至る経緯をまとめたビデオを紹介。「今後の燃料デブリ取り出しの段階的な規模拡大につなげていきたい」などと述べた。1号機では原子炉格納容器の内部調査に向けて、2022年2月より潜水機能付きボート型ロボット(水中ROV)が投入されている。2号機に続く燃料デブリ取り出しは、建屋内の環境改善の進捗状況などから3号機が先行するとの見通しだ。小野氏は、福島に拠点を持つ企業による1・2号機排気筒の解体工事完了(2020年5月)など、廃炉作業における地元企業との連携の重要性にも触れながら、東京電力が取り組む「復興と廃炉の両立」について紹介し報告を終えた。IAEA・カルーソ氏ALPS処理水の処分に関し、2021年7月8日には、日本政府とIAEAとの間で、(1)日本へのレビューミッションの派遣、(2)環境モニタリングの支援、(3)国際社会に対する透明性の確保に関する協力――に係るIAEAによる支援について署名がなされた。今回のセッションでは、IAEAレビューの概要に関し、当初登壇する予定だったリディ・エヴラール事務次長に替わりカルーソ氏が説明。カルーソ氏は、そのうちのIAEAレビューについて、「レビュー要請者(経済産業省と東京電力)による放出開始前の計画と行動が国際的な安全基準に従っているか」、「原子力規制委員会が放出に係る施設の審査・確認・認定を行う上での計画と行動が国際的な安全基準に従っているか」の2つの側面があると概観した。さらに、「短期(認可前)、中期(認可から海洋放出)、長期(海洋放出後)に焦点を当て、IAEAによる安全基準をベンチマークに結論を導き出す。その安全基準に書かれた記述に照らして一つ一つ確認し、『遵守されているのか』を検証する」と、長期的かつ厳正にレビューに臨む姿勢を強調。また、同氏は、IAEA・グロッシー事務局長の指示によりIAEA内に設置されたレビューの主要組織となるタスクフォースについて触れ、加盟国の専門家らも含む同組織の座長として、「それぞれの持つ専門分野を結集して『IAEA安全基準が守られているのか』を確認し、結論を導き出していく」と、リーダーシップの発揮に意欲を示した。IAEAレビューミッションは、感染症拡大に伴う制約も生じたが、2022年2月に経済産業省と東京電力に対し、3月には原子力規制委員会に対し派遣が開始した。それぞれ、報告書は4月末~5月初め、6月に公表される予定で、その後、2022年後半にはフォローアップミッションの実施、2023年前半(海洋放出開始の2か月前目途)にはタスクフォースの指摘事項と結論をまとめた統合報告書の公表が計画されている。

14 Apr 2022

2436

初日のトリを飾るセッション2では、国内外から高名な有識者を迎え「原子力発電の最大限活用に必要な事業環境とはなにか?」をテーマに、原子力発電を取り巻く環境についてさまざまな観点から議論した。エネルギー政策を専門とする慶應義塾大学の遠藤典子特任教授が、モデレーターを務めた。最初に日本電機工業会・原子力政策委員長の薄井秀和氏(東芝エネルギーシステムズ取締役)が登壇し、原子力プラントに携わるメーカーの立場から、日本の原子力産業を取り巻く環境について整理。多くの課題を浮き彫りにさせるとともに、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、国への要望や産業界としての取り組みについて紹介した。薄井氏 発言要旨日本国内の既設原子力発電所が全て60年運転したとしても、2040年以降は大幅に設備容量が減少する。2030年の原子力シェア=22%を達成できたとしても、2050年カーボンニュートラル実現には、原子力発電所の新規建設が不可欠となる。原子力のプラント建設は長期的なプロジェクトであり、今から着手しなければならない。一方、日本の原子力産業界はさまざまな課題を抱えている。第一にサプライチェーンの維持。原子力発電事業のライフサイクルは長く、それぞれのステージで多くの業種、企業の参画が必要だ。しかし、新規制基準向け安全対策工事やプラント再稼働対応のみが実施されている現状では、維持できる技術分野やサプライチェーンが偏っている。その結果、多くの企業で原子力特有技術の発注が途切れ、人材と製造ラインの維持が困難となり、事業撤退を検討している。原子力産業に欠かせない企業に事業を継続させるには、早期再稼働と新規建設の見通しを明確に示すことが必要不可欠である。薄井氏プラントメーカーにおいても幅広い技術と人材の確保は課題となっている。福島第一原子力発電所の廃炉や、再稼動対応のみでは、やはり技術分野が偏っており、原子力プラントの新規建設に必要な人材が確保できない。また高齢化により建設経験者も減少している。原子力産業を志望する学生については、数だけでなくその内訳も大きな問題である。震災以降、原子力系の学生は同程度を維持しているが、それ以外の機械系や電気系は大幅に減少している。電気、機械系の学生は就職先の選択肢が多く、業界に魅力がないと人が集まらない。研究開発を支える設備・機会の喪失も課題である。原子力事業の先行きが不透明の中、民間での大型設備や研究設備を維持するのは困難だ。これらの設備は研究目的だけでなく、若手に実習を通じて教育する場としても重要な役割を担っている。海外の照射炉活用などの国際連携と並行して、国内の人材育成、国産技術の競争力強化のためにも国内インフラの整備は必要だ。原子力発電は、現時点で実用段階にあるカーボンフリー電源として、脱炭素化に貢献する実績ある技術であり、2050年カーボンニュートラル実現に向け、国には新増設・リプレースの方針明確化を求めたい。国の方針が明確になることで、電力会社における新増設・リプレースの計画が具体化され、プラントメーカーやサプライチェーンにおいても、技術力の維持向上に向けた実効的な取組みが可能となる。さらに、学生の原子力産業への参入意欲が向上し、さらなる安全性向上や技術開発に必要な人材の拡充を見込むことができる。加えて国には、核燃料サイクル実現に向けた高速炉開発推進も要望したい。使用済み燃料に含まれるプルトニウム利用/有害度低減は理論的に可能であり、バックエンド問題の解決にもつながる。これは国民の理解にもつながる。また高速炉開発は、学生や若い技術者が、革新的で夢のある開発に取り組む場の提供にもなる。高速炉のような長期開発には民間が投資しにくく、産官学・国際協力の枠組み構築や研究インフラの整備を国がリードしてほしい。産業界においても2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、さまざまな取り組みが行われている。次世代軽水炉は、世界最高水準の安全性と経済性を有し、再生可能エネルギーとも共存し、社会に受け入れられやすいプラントとして開発がすすめられている。小型軽水炉は近年、国内外で開発が活発化しているが、小型化により原子炉システムを単純にすることが可能であるため、建設時のイニシャルコストが抑えられる。高温ガス炉(HTGR)は発電の他、水素製造など、産業分野の脱炭素化への貢献が期待されている。これらの新型炉は開発から実用化されるまでは、長期にわたるプロジェクトになり、国の明確な方針の下、産官学が連携して原子力産業界を魅力あるものにしていきたい。原子力発電が幅広く社会から受け入れられるためには、福島第一の事故を教訓として再稼働プラントにおいて、安全/安定運転を実績として積み重ねていくことが重要だと考えている。そのためには、運転プラントの保全活動の品質を幅広く支えている産業基盤をしっかりと維持向上させていきたい。原子力の安全・安定運転を支えるとともに、今後の社会ニーズに応えることができる高度な技術基盤を維持向上/強化することは、プラントメーカーやサプライチェーンを含む原子力産業界の大きな責務と考える。再稼働/長期運転/新増設計画/革新炉開発計画など、国の長期的かつ明確な方針のもと、原子力プラントが社会に受け入れられ、有効に活用されるように、これからも真摯に取り組んでいく。♢ ♢続いて世界原子力協会の理事であり、ハントン・アンドリュース・カース外国法事務弁護士事務所のジョージ・ボロバス氏が、新規原子力プロジェクトに関してファイナンスの側面から考察。資金調達の際に重要となるリスクの考え方を整理した。ボロバス氏 発言要旨原子力プロジェクトを進める上で、ファイナンシング(資金調達)は非常に大切である。資金調達にあたってはリスクを考えなくてはならない。財務リスクとしては、これまでのプロジェクトの遅延やコスト超過、電力市場の将来見通しの不確実性、長期的な人材育成の必要性、莫大な初期投資と長期に及ぶ工期、原子力損害賠償責任ーー等が問題になってくる。またリスク解析にあたっては風評リスクも考えなければならない。原子力の負のイメージ、政治的なリスクやPA問題、福島第一事故のイメージ、核不拡散、バックエンド問題など、こうした風評リスクと呼ばれるものは、プロジェクトの遅延やコスト超過を招き、誰もが敬遠するものだ。ボロバス氏原子力ファイナンスの有効なモデルはなにか?と聞かれることが多いが、2022年現在、「単一の原子力ファイナンスモデルはコレ!」というものは存在しない。輸出信用機関(ECA)やベンダーが提供するファイナンスが中心になっているが、基準となるモデルはない。世界銀行のような多国籍の支援もない。原子力プロジェクトのファイナンスを考えるとき、まずはリスクを最小化することが肝要だ。そのためにはプロジェクトの安全性を確実にすること、サプライチェーンを確保すること、経験豊富なベンダーによるマネジメント、所有者とベンダーが連携したプロジェクトマネジメントの実施、規制当局の能力、政府の支援体制、長期にわたる人材育成ーーなどが必要になってくる。投資家にとってプロジェクトにおいて重要なことは、「テクノロジー」ではない。投資家が注目する点は、収益の確実性、政府の役割の明瞭性、規制体制の対応力、風評上の懸念、プロジェクトマネジメントのリスク、市場リスクなどである。こうした投資家にとっての信用補完措置としては、政府の保証が考えられる。原子力はプロジェクトファイナンスの対象になっておらず、政府による支援が不可欠なのだ。しばしば他業界から「原子力がそんなに優秀ならば、なぜ原子力に政府の支援が必要なのか?」と問われる。答えは簡単だ。原子力が提供するメリット(エネルギー安全保障、気候変動の緩和、産業開発、教育レベルの向上、研究開発の促進など)は、社会的な価値であり、そのコストとメリットをプロジェクトファイナンスの分析に載せることはできないのだ。社会的なメリットがあるのだから、社会がサポートするべきなのだ。しかし政府資金だけに依存すると、財政規律/アカウンタビリティ/効率性がなくなってしまう。政府からの資金は民間からの投資の“呼び水”として必要だと考えるべきだ。投資家に説明する際にはエンジニアの言葉ではなく投資家の言葉で説明しなければならない。「最新技術」を誇っても、投資家には「FOAKリスク」((first of a kind いわゆる初号機リスク))としか思えない。「コンソーシアム」を強調しても、投資家には「内部統制の複雑さ」しか想起されない。SMRは原子力業界で今最もエキサイティングな話題だ。SMRには数多くのメリットがあるがFOAKリスクは免れない。規制構造も実証されていない。したがって資金調達は容易ではないだろう。ただ長期的に見れば、先行者利益を得る機会が存在することは間違いない。♢ ♢続いて英ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)の原子力・廃炉部長クリス・ヘファー氏が、英国のエネルギー政策について発表。原子力分野で日英が協力して、エネルギー安全保障の確保やネットゼロの実現に取り組んでいきたいと強い意欲を示した。ヘファー氏 発言要旨第55回原産年次大会は世界にとってとても重要な時期に開催されている。 現在のウクライナにおける悲劇と国際的な化石燃料価格の上昇は、エネルギーの自立と安全の必要性を浮き彫りにしている。脱炭素化とエネルギー安全保障の両面から、迅速なクリーンエネルギーへの移行は、日英両国にとって不可欠であり、英国は原子力を重要な手段と見なしている。現在英国は、大型炉とSMRの両方を新規プロジェクトとして進めることに注力している。英国と日本には、長年にわたる原子力協力の歴史がある。今後もエネルギー安全保障の確保やネットゼロの実現など、共通の課題に取り組んでいきたい。ヘファー氏過去数年間で、英国の原子力政策にはいくつかのエキサイティングな進展があった。B.ジョンソン首相の「10ポイント計画」と「エネルギー白書」のどちらも、クリーンエネルギー源として原子力を推進するという政府の目標を強調している。大小の原子炉開発支援のため最大5億2500万ポンドがコミットされている。また、サイズウェルC原子力発電所プロジェクトについて交渉が開始され、本議会会期中に少なくとも1つの単独プロジェクトを最終投資決定(FID)に持っていくことを支援するために170万ポンドが手当てされた。サイズウェルCは、600万世帯に電力を供給するのに十分な約320万kWの電力を発電し、年間約900万トンの二酸化炭素排出量を削減する。事業者との交渉は来年春に完了する予定である。昨年10月には、新規原子力プロジェクトへの規制資産ベース(RAB)の資金調達モデルの来年実施を目標とし、「原子力融資法案」が議会に提出された。また、将来の原子力参入への支援を提供する1億2,000万ポンドの「将来の原子力開発を可能にするための基金(Future Nuclear Enabling Fund)」を公表した。さらに、本年後半には、将来の英国が必要とする大型炉あるいは先進炉に絞った原子力ロードマップを公表する予定だ。ウクライナの情勢は、英国のエネルギー安全保障戦略に影響を与えている。2016年、政府はヒンクリーポイントC原子力発電所(HPC)の支援を決定。これにより2基の欧州加圧水型炉(EPR)が運転を開始する。HPCは、地域経済と英国経済の両方に大きな影響を与え、25,000人以上の新規雇用を創出する。初号機は2026年6月に運開予定だ。HPCが完成するとロンドン全体の約2倍にあたる600万世帯に相当する電力が供給可能となる。これは、英国が2050年のネットゼロの目標を達成するためのカギとなる。2016年、政府はHPCの差金決済(CfD)契約を決定した。これは、当時の状況に鑑みると適切な資金調達のモデルだった。 CfD契約では、消費者は発電所の発電開始まで一切のコスト負担がない。しかしその後、RABモデルの大規模単一資産プロジェクトへの有効性が証明され、既存のサプライチェーンや最近のプロジェクト建設によって積み上げられた専門知識を利用することで、さらに費用対効果を向上できることがわかった。「原子力融資法案」は、将来の原子力発電プロジェクトのための規制資産ベースのモデルの使用を可能にし、RABモデルの範囲で、事業者が効果的な方法で新しいプロジェクトを推進するインセンティブとなる。 RABモデルにより、投資家はプロジェクトの建設リスクの一部を消費者とシェアすることができる。このモデルは、消費者の支払を建設中においてもプロジェクト費用に充当でき、あらゆるリスクが消費者、投資家と事業者の間で分担され、資金調達コストを引き下げることになるだろう。それにより電気料金も下がることになる。英国の民生用原子力施設の安全な廃止措置とクリーンアップは国の優先事項である。英国は、しっかりとした費用対効果の高いクリーンアップと廃止措置の計画と、すべての放射性廃棄物を安全に管理および処分する能力を有している。このタスクの重要性は、年間約30億ポンドに維持されているNDAの予算に反映されており、英国は、原子力発電所やその他のセクターから発生する放射性廃棄物を何十年にもわたって管理してきた。廃棄物の約94%は放射能が低く、既存の施設で安全に処分されている。残りの高レベル廃棄物は、現在、英国内の施設で安全かつ確実に保管されており、地層処分施設(GDF)で最終処分する計画だ。イングランドとウェールズではGDFに適した候補地の調査が進行中であり、4サイトが選定プロセスに入っている。SMRやGDFのような革新的な原子力技術の開発を目指すとき、国民の間で原子力発電が認知されていることが重要である。英国がCOP26 でホストを務める際、英国は国民の原子力への認識を克服するという重大な課題を抱えていた。2021年3月時点で、英国民の原子力発電への支持は38%にすぎなかった。にも関わらず、COP 26で原子力は非常に大きな存在感を示すことができた。COP26では、2週間にわたって多数の興味深く魅力的なイベントが行われ、原子力について話し合う若者の多様な声が、前向きな議論をもたらした。♢ ♢最後にモデレーターの遠藤氏が「原子力発電とエネルギー安全保障」と題して講演。日本及び世界の原子力をめぐる状況を概観し、あらためて課題を洗い出した。遠藤氏 発言要旨ロシアによるウクライナ侵略により世界は一変した。しかも日本は電力市場自由化というプロセスを経て、発送電が分離され、非常に需給が逼迫している。そこにウクライナの問題が起き、ロシアからのガス/石油の調達が途絶える。これは特に欧州を中心に起こっているのだが、グローバルマーケットの中で日本にも大きな影響を与えている。これまで欧州は石炭を焚くことに否定的だったが、石炭も必要だとなった。天然ガスについてはパイプラインを通じた生ガスではなく、LNGを調達するようになった。これによりこれまで世界第二位のLNG調達国であった日本にも大きな影響を与えようとしている。それに対して日本政府は、12日の衆議院の本会議で岸田首相がようやく「原子力を含めあらゆるエネルギー源が必要である」と発言した。それまではどうしても政府は選挙のタイミングになると、原子力に関する発言が少なくなる傾向にあり、昨年のエネルギー基本計画でもリプレースが言及されなかった。遠藤氏原子力事業を持続可能なものにするときの留意点は、エネルギー安全保障に寄与できるかどうかだ。電化やDXの進展によって、需要が圧倒的に膨らむ世の中がやってきている。2030年の日本の電源構成目標は原子力シェアが20-22%と実現が危ぶまれている。それと2050年以降も原子力が必要だということになると、当然リプレースが必要になる。それが可能なのかどうなのか?リプレースをするときに、どういう事業体がリプレースをするのか?どういう炉でリプレースをするのか?そして資金調達をはじめとする政策的な支援であるとか、民間事業としての存立の可能性。そういったものを検討しなくてはならない。各電力会社共通の課題である廃炉の実施についても、廃炉を単独でやっていくのか?連携してやっていくのか?あらためて考える必要がある。そしてグローバル市場の開拓。国内で2030年代に建つ原子炉はゼロであり、日本は海外のマーケットに対して西側諸国の一員としてどう貢献できるのかということも考えていかなくてはならない。日本では、原子力がベースロード電源としてkWh不足(電力不足)の問題に寄与できていない。これは電力市場自由化に伴う構造的な問題である。震災前の2009年の数字では原子力シェアは31%。2021年になると原子力はわずか3%で、ベースロードにほとんど入っていない。カーボンニュートラル、グリーンエネルギーと唱えながらも、石炭を焚き、LNGがベースロードの役割を果たすような状況になっているのが日本の現状だ。そして再稼働の遅れ。原子力規制委員会発足時は、審査期間は5か月程度だと言われていた。最初に新規制基準に適合した川内1号機は、申請から767日かかっている。その後審査期間は延び続け、最近では5年近くかかっている。日本は資源を輸入で調達しており、その間の日本の逸失利益は4.7兆円((日本エネルギー経済研究所による試算))に上る。これに炭素価格を上積みすると11兆円になるとの試算もある。世界を見ると原子力発電所の新設は、ほとんど中露の炉型に限定されている。これは核不拡散上の問題なのだが、なかなか西側の炉が流通しない。原子力は着工から廃炉まで80年のプロジェクトになる。その資金を中国の国家が手当てし、いわば相手国を借金漬けにする、といった関係の固定化が危惧されている。SMRに米英が注力している背景には、中露のビジネスモデルを転換していくという意図もあるのではないかと感じている。♢ ♢パネルディスカッション遠藤氏 電力市場自由化によって日本は総括原価方式を失ったが、英国のRABモデルを通して、原子力がどうやってファイナンスがついて、事業の予見性があって、維持できるのか、日本が学ぶべき点は多いと思う。ヘファー氏 RABモデル適用は始まったばかり。HPCではCfDモデルを用いた。これはFOAKリスクに起因するコスト超過のリスクを負担させるものだ。HPCは英国のプロジェクトというよりも、フランスと中国の国家プロジェクトと言っていいだろう。リスクを消費者と事業者との間で負担するより良い方策を模索し、RABモデルが出てきた。これはこれまで高速道路やトンネル工事のような建設プロジェクトに用いられていたものだ。RABモデルでは、負担の仕方が変わる。政府がプロジェクトに対して個別に出資するということだ。英国は色々な政策モデルを試すのが好きなのだ。遠藤氏 CfDによるストライクプライスが高値になってしまった反省から、RABモデルでは総括原価方式のように固定化し、安定性を保とうとするのが主眼だと思うが、建設中から資金負担を利用者に求めるというのは理解を得られるのだろうか?ボロバス氏 日本の場合、英国の経験を見ることがとても大切だと思う。英国は長年こうしたモデルを使っており、また検討も長年やっている。こうしたファイナンスモデルを開発するというプロセスそのものから学べることは多い。パネル風景英国政府であろうと日本政府であろうと、建設リスクは全く負担したくないものだ。民間企業が発電所を作りたいのならば作ればいい。発電を開始したならば、保証価格で買い取るぞと。そうすると事業者は初期段階で大きなリスクを抱えることになる。それでもプロジェクトを遂行するには2つのことが必要だ。まず、政府がプロジェクトをバックアップしているという保証。それと高いプライスを組み込んで、リスクに見合うものを手当てすること。基本的にこれは英国のプロジェクトであり、英国民のものであると。全てのリスクを1当事者のみにかけるのは現実的ではない。したがってリスクシェアリングが必要になってくる。なぜそれが必要なのか、長期的にそれが節約につながるのだと、きちんと説明しないと国民の理解は得られないだろう。実際に米フロリダ州では、失敗したケースがある。フロリダには裕福な高齢者が多く、生きてもいない将来のために負担したくないという考えが強かったようだ。ウクライナ危機を通じて、今はエネルギー安全保障等について納得してもらえる環境になりつつあるのではないか。遠藤氏 ウクライナ危機でエネルギー安全保障が社会的課題として浮上してきた。もう一つカーボンニュートラルの問題もある。どちらかというと公がコントロールする側面が大きくなってきて民の部分が小さくなっている。国の原子力政策に対する責任のあり方はどうあるべきか?薄井氏 国が長期的な研究開発の投資や明確な方針を示すことで、産業界も具体的な計画を立てられる。最終的には人材が大事であり、人材は欲しいからといってすぐに育つものではない。原子力産業が魅力ある産業になっていかなければならない。ボロバス氏 それに加えてPPPモデル(官民のパートナーシップモデル)で考えなければならない。これはインフラの根幹を担う問題で、経済の土台になるものだということをみんなで認識し、官民で一緒にやるしかないと思う。ヘファー氏 また原子力開発は政府がやるべきことだと思われる。英国にはまだ公的な関与が薄い。財務リスクも公で担う部分が増えていくだろう。遠藤氏 新型炉はなぜこれほどまでにトレンドなのか?ボロバス氏 確かに新型炉やSMRには勢いがある。工期が短く、安全性も高い。だが原子力のプロジェクトは電力を供給しなければならない。エンジニアは独自技術を高めていくことに熱心だが、グリッドへの売電に漕ぎつけねばならない。どんなに優れたテクノロジーでも発電まで辿り着かないと意味がない。また既存の規制の体系が新型炉に合っていないかもしれない、というリスクも忘れてはならない。遠藤氏 米国で、規制との連携によってコストが下がるという指摘を聞いた。日本ではNuScaleへの出資というニュースもあるが、国内においては、小型炉を建設するということは現実的ではないとの声もある。薄井氏 SMRは早い安い安全性高いというのがメリットだが、日本はどうか。一概には言えないが、日本はグリッドが大きく、立地候補点が限られている。一般的には小型炉は大型炉に比べると経済性が低いはずである。初期コストが低いとはいえ、限られた立地点に建設する際に小型炉が選ばれるか疑問だ。何が一番経済性に優れているかという観点で考えるべきで、SMRありきというのは行き過ぎだと思う。ヘファー氏 新型炉にエンジニアはワクワクしてる。夢に溢れている。問題はどれくらい早く進められるか?SMRはメリットもあるが原子力特有の核セキュリティやバックエンドという逃れられない負の側面もある。私見ではSMRも大型炉と変わらないコストになってしまうのではと思う。しかしプロジェクトの規模が小さいので失敗しても影響は少ないだろう。この分野は国際協力がとても大事になってくる。SMRをグローバル市場にすれば、コストやリスクもシェアできる。経済性は今後変わってくる。まずは地元の同意を得てSMRを建設することだ。それと地元経済に資する面も否定できない。遠藤氏 高温ガス炉はどうか?どう考えても水素を遠方から運ぶよりも効率が良いと思うが。薄井氏 さまざまな選択肢ができることはいいこと。それが業界の魅力を高めることにもなる。そのうちの一つが高温ガス炉だ。水素製造や産業への熱源供給に期待できる。日本では産業のためのエネルギー消費が大きい。高温ガス炉に限らずSMRは夢がある。開発に多くの方が関わって活性化すればいいと思う。遠藤氏 これからサプライチェーンを考える際、中国/ロシアに対抗した西側の連携が大切になるのでは?ボロバス氏 おっしゃる通りで、中露のモデルの標語は政府が全面的に負担する。ワンストップショップで済むのが魅力的だ、だがそれは現実ではない。ワンストップショップでは済まない。西側は十分に対抗できる。ただしプロジェクト遅延、コスト超過、どんな民間企業もそのリスクを負担することはできない。政府がそこを管理する必要がある。民間企業が国際的に中露モデルと対抗できる環境を整備する必要がある。遠藤氏遠藤氏 「政府の方針を決める=社会の合意を得る」だと思うが、原子力を事業として維持するための負担を国民に求めることに理解は得られるか?ボロバス氏 世界を見回すと、原子力発電所の地元は原子力を支持している。情報も多いし、メリットも感じている。こうしたメリットを伝えることが大切だ。安全の話をすることは大切だが、安全の話しかしていない気がしている。安全が一番だと言うが、一番の優先事項は「安全な原子力発電の運転」である。飛行機が安全に飛ぶ理屈を説明する航空会社はない。テスラもカッコいいからみんなが関わりたがる。そうやって魅力を感じるものだ。遠藤氏 原子力の国有化のメリットはあるのか?弊害は?ボロバス氏 初号機を作る段階であれば国有化もアリだが、効率が悪くなっていく例を数多く見てきた。4-5号機目以降は民間もリスクを取るべきだろう。同じものを何回も使うことが大事。ツマラないかもしれないが同じ技術を使い続ける(シリーズ建設する)ことで、民間でも可能になってくるのではないだろうか。薄井氏 FOAKリスクを国がとるのは効果があるかもしれない。同じ炉型をシリーズ建設するのも有効だろう。ヘファー氏 ツマラないかもしれないが同じ炉型を作り続けるのは効果的だ。英国政府は多くのリスクを負担する覚悟はあるが、民間による競争の果たす役割も大きいと思う。

13 Apr 2022

4204

セッション1では「各国におけるストラテジーとしての原子力開発利用」をテーマに、4か国から原子力政策が紹介された。モデレータを務めた日本エネルギー経済研究所・戦略研究ユニットの村上朋子原子力グループマネージャーは、セッション内容の説明に際し、世界の33か国・地域が原子力を利用している理由として、「人口や経済規模の大きい国が大量のエネルギーを必要としたから」という考え方に言及。あるいは逆に、原子力のように安定したエネルギーを利用してきたからこそ、多くの人口を維持し経済発展を遂げたとも考えられるが、実際の原子力利用国では単にエネルギー問題の解決のみならず、他の様々な事情も考慮されてきたことが想像できるとした。同氏はまた、日本の「原子力開発利用長期計画」では原子力はエネルギー政策としてだけでなく、長期的な産業振興政策の一つとしても優良な選択肢であった点を指摘した。その上で、原子力はある日突然、必要になったからと言って「泥縄式に」手に入るものではないし、何十年もの間に万が一の事態が発生することに備えて、二重三重の対策を講じておくことがエネルギー政策だと強調。本セッションでは、原子力の開発利用を巡る各国の諸事情を直接伺いたいと述べた。♢ ♢カポニティ次官補代理米国エネルギー省(DOE) 原子力局のA.カポニティ次官補代理(原子炉フリート及び先進的原子炉担当)は、CO2排出量が実質ゼロの経済で不可欠な先進的原子炉の開発について、米国の現状を次のように述べた。J.バイデン大統領は地球温暖化への取り組みを最優先に考えており、DOEは国内外のCO2排出量の削減目標達成に向けて、SMR等の先進的原子炉設計を早急に市場に出す準備を積極的に展開中。この意味で新規の原子炉建設は非常に重要なものになっており、バイデン政権は①2020年代末までに米国のCO2排出量を50%以上削減、②2035年までに米国の電源ミックスを100%クリーンなものにする、③2050年までにCO2排出量が実質ゼロの経済を獲得する、などの目標を設定。このような意欲的な目標を達成するには、原子力のようにクリーンで信頼性の高いベースロード電源が不可欠だとDOEは考えている。現在、米国の原子力発電所は総発電量の約20%を供給しているが、クリーン電力だけ見ると年間総発電量の半分以上が原子力によるもの。これらは平均92%という世界で最も高い設備利用率で稼働中であり、他のいかなる電源よりも高い数値である。このような事実から、原子力は米国で最も信頼性の高い、最大の無炭素電源と位置付けられており、既存の大型軽水炉の運転継続を支援し、SMRやマイクロ原子炉等の先進的原子炉設計を新たに市場に出すことは、米国における地球温暖化対応戦略の主要部分となっている。先進的原子炉設計の商業化を支援するに当たり、DOEでは次の3つのアプローチをとっている。すなわち、①DOE傘下の国立研究所で基礎研究開発を進める、②先進的原子炉の開発事業者が国立研究所の専門的知見や能力、関係インフラを利用しやすくなるよう連携する、③技術面と規制面の主要リスクに官民が連携して取り組み、2020年代の末までに先進的原子炉の初号機を送電網に接続する、である。そのためにDOEが具体的に実施している方策としては、先進的原子力技術の商業化支援構想「原子力の技術革新を加速するゲートウェイ(GAIN)」が挙げられる。GAINでは、技術開発支援バウチャー(国立研究所等の施設・サービス利用権)プログラムなどを通じて、民間企業が国立研究所のインフラ施設や専門的知見、過去のデータ等を活用できるよう財政支援を実施。DOEが2019年に傘下のアイダホ国立研究所(INL)内に設置した「国立原子炉技術革新センター(NRIC)」では、技術の実証に使える試験台や実験インフラを提供している。また、官民の連携アプローチでは、DOEは3つの先進的原子炉設計を選定して、実証炉の開発プロジェクトを支援中。その1つ目はニュースケール・パワー社の軽水炉型SMRで、2029年までにINL内で最初の実証モジュールを稼働させる。出力7.7万kWのモジュールを6基連結することにより、合計46.2万kWの出力を得る計画である。2つ目は、テラパワー社がGE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社と共同で進めている、ナトリウム冷却高速炉「ナトリウム(Natrium)」計画。ワイオミング州内で閉鎖予定の石炭火力発電所で電気出力34.5万kWの実証炉を建設することになっており、火力発電所のインフラ設備や人員を活用する予定になっている。3つ目は、X-エナジー社が開発している小型のペブルベッド式高温ガス冷却炉「Xe-100」。ワシントン州内で初号機の建設が予定されており、その高い出口温度によって水素製造に適した高品質の蒸気を生産するほか、4基のモジュールを組み合わせて32万kWの発電設備とする計画である。♢ ♢ポペスク局長ルーマニア・エネルギー省のE.ポペスク・エネルギー政策・グリーンディール局長は同国の原子力開発戦略を次のように紹介した。ルーマニアを含む欧州南東部は依然としてエネルギー安全保障の脆弱性という問題を抱えているため、供給保証の確保と調達先の多様化は引き続き、この地域におけるエネルギー政策の基本要素である。2030年までの期間、温室効果ガス(GHG)排出コストの上昇にともない、低炭素な風力や太陽光、原子力等の設備拡大ペースも早まっていくと想定。長期的なエネルギーシステムの開発に関するシナリオはすべて、大規模な水力発電や再エネ、原子力、エネルギー貯蔵など、利用可能なあらゆる低炭素技術の活用を前提としたものであり、これらの技術はルーマニアにおける「低炭素でバランスの取れた多様なエネルギーミックス」の構築に不可欠な貢献を果たす。欧州連合(EU)はエネルギーと気候関係で2030年までの目標を多数掲げているため、加盟国は2030年まで10年間の総合的な国家エネルギー・気候計画(NECP)を策定しなければならない。ルーマニアが2030年までを目処に設定した目標としては、EU排出量取引制度(ETS)の中でGHG排出量を2005年比43.9%削減;最終エネルギーの総消費量に占める再エネの割合を30.7%に拡大;ルーマニアの「国家復興・強靭化計画(RRP)」ではこの割合を34%とする、などがある。原子力に関しては、ルーマニアはその利用可能性や高い競争力、環境への影響が少ないこと等から、電力部門の持続可能な発展のための解決策と認識。発電における戦略的選択肢であるとともに、国家エネルギーミックスの安定した構成要素と考えている。現状では、チェルナボーダ1、2号機(各70万kW級のカナダ型加圧重水炉=CANDU炉)が送電開始以降、CO2を累計で1億7,000万トン削減したほか、毎年約1,000万トンを削減中。総発電量に占める原子力発電の割合は18~20%だが、クリーンエネルギーでは全体の33%を両炉が供給している。また、原子力関係の売上高は2017年の累計で5億9,000万ユーロ(約802億円)にのぼり、2030年までの総投資額は80億~90億ユーロ(1.09兆~1.2兆円)に達する見通しである。ルーマニアの脱炭素化目標では、2030年までにCO2排出量を現状から55%削減し、輸入エネルギーへの依存度も現在の20.8%を17.8%まで削減する。このため、原子力ではチェルナボーダ1号機の運転期間延長に加えて、建設工事が1989年にそれぞれ15%と14%で停止した同3、4号機(各70万kW級CANDU炉)を2031年までに完成させる。また、SMRを6モジュール分(46.5万kW)設置するほか、チェルナボーダ発電所内ではトリチウム除去施設(CRTF)を建設、回収したトリチウムは安全に長期保管するほか、国際核融合実験炉計画(ITER)等に役立てる方針である。1号機の運転期間延長については、フェーズ1の作業が終了間近となり、次の段階では延長プロジェクトの実施でEPC契約を締結するほか関係許認可を取得、最終投資判断(FID)も行われる。実際の改修工事は、フェーズ3で2026年12月から2028年12月まで効率的に遂行する。3、4号機を完成させる工事については、ルーマニア国営原子力発電会社(SNN)の子会社であるエネルゴニュークリア社が2021年11月、SNC -ラバリン社グループのCANDU炉製造企業であるCANDUエナジー社と契約を締結している。SMR関係では、SNNが米ニュースケール・パワー社製SMRの国内建設を目指して、2021年11月に同社と協業契約を締結した。欧州初のSMRとして約46万kW分を設置し、毎年400万トンのCO2排出を抑制するという計画。SNNは2022年4月末までに、建設サイトを決定する予定である。♢ ♢ギブルジェ-ツェトヴェルティンスキ次官ポーランド気候環境省のA.ギブルジェ-ツェトヴェルティンスキ次官は、同国における原子力発電開発とその利用戦略について、次のように解説した。ポーランド政府は、2040年までを見通したエネルギー戦略やCO2排出量の実質ゼロ化を達成する上で原子力の利用は欠かせないと考えており、そのための2つの重要文書「2040年に向けたポーランドのエネルギー政策」と「ポーランドの原子力開発計画」を策定した。ともに2043年までに原子炉を6基、600万~900万kW建設することを想定。出力100万~150万kWの初号機については2033年までに運転を開始し、その後2年おきに残りの5基を完成させていく計画である。「2040年に向けたエネルギー政策」では低炭素なエネルギー・システムに移行するための枠組みを設定しており、このようなシステムの構築に必要な技術の選定に関する戦略的決定事項を明記した。また、信頼性の高い電源として、原子力がポーランドの電源構成の中で極めて重要な部分を担っていることを再確認。原子力はまた、出力調整が可能なベースロード電源であるため、再生可能エネルギー源を着実に建設していく一助になる。2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成することは、未だに総発電量の約7割を石炭火力で賄っているポーランドにとって非常に大きな挑戦だが、それでもポーランドはエネルギーの安定供給と経済競争力を維持しつつ、電源構成を改善していくと決定。最終的に総電力需要の約20%を原子力で賄い、ポーランドの脱炭素化に向けた取り組みの主翼とする方針である。原子力発電の導入を実現する重要要素としては、「サイトの選定」、「事業モデルの構築」、「採用技術」の3点があり、立地点については最初の発電所の建設に適したサイトとして、事業会社のPEJ社が北部ポモージェ県ホチェボ自治体内の「ルビアトボ-コパリノ地区」を選定した。採用技術としては、確証済みの技術を採用した第3世代+(プラス)の大型PWRを検討。事業モデルに関しては、これから選定するパートナー企業が事業会社のPEJ社に最大49%出資し、事業リスクを分散してくれることを期待している。PEJ社については、2021年3月に政府が同社株を100%取得したことから、政府が同社を直接監督している。同社は最近、最初の発電所建設と運転が周囲の環境に及ぼす影響について評価報告書(EIA)を取りまとめており、現在は「サイトの評価報告書」を作成中。今後数か月の間に発電所に採用する原子炉技術を選定してベンダーと契約するほか、EPC(設計・調達・建設)コントラクターとも契約を締結、政府からは「環境条件に関する承認」を取得するため、原子力発電プログラムは特に忙しくなる。政府はまた、2020年後半に改訂版の「原子力発電計画」を採択。このため、原子力発電に必要な人的資源の開発や国民とのコミュニケーション、原子力発電所の建設と運転に参加する国内産業界の準備支援等を優先的に実施していく考えだ。政府はさらに、2021年12月に「地元の産業支援計画」を承認した。同計画では、様々な産業活動への国内企業の参加を促す予定。原子力では新たなイノベーション産業がポーランドで生まれると期待されており、原子力発電所建設事業の70%までを国内企業が実施することになる。♢ ♢ブイット部長フランス環境移行省エネルギー・気候局(DGEC)のG.ブイット原子力産業部長は、フランスにおける今後の原子力エネルギーの展望について以下のように説明した。フランスでは現在、56基のPWRで3,350億kWhを発電(2019年実績)しており、発電シェアは全体の67%、これらの平均稼働年数は36年である。2015年に「グリーン成長のためのエネルギー移行法(LTECV)」が成立し、2019年にはその内容を補完する「エネルギー気候法(LEC)」が公表された。これらではエネルギーの移行に向けて、野心的な国家中長期目標を設定。すなわち、「2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成」、「2030年までに化石燃料の消費量を2012年比で40%削減」、「2012年から2050年までの間に最終エネルギーの消費量を50%削減」、「2030年までに最終エネルギー消費量の33%を再エネとする」、などである。2020年4月には、LECの目標を達成するための補足文書として、①(2028年までの)多年度エネルギー計画(PPE)、②国家低炭素戦略(SNBC)が制定された。PPEの第一期(2019年~2023年)では、原子力部門の将来に向けた行動計画を提示。原子炉の運転年数を40年以上に延長することや、再処理戦略が再確認されている。一方、送配電企業のRTEは2021年10月、政府の指示により、国内の電源構成を完全に脱炭素化しつつ長期的な電力ニーズを満たすためのシナリオを6つ作成。それぞれの費用やリスク評価した結論として、「原子力を完全に廃止したシナリオでは、2050年までに電源構成の脱炭素化という目標を達成できないリスクがある」、「新規の原子炉建設は経済的観点から妥当」などと発表した。このような状況を受けてE.マクロン大統領は2021年11月、2050年までにCO2排出量の実質ゼロ化を達成するため、再エネ源の大規模開発継続に加えて、原子炉建設を行う新しいプログラムを設置したと発表している。2022年2月には、「国内で新たに6基の改良型EPR(EPR2)を建設し、さらに8基建設するための研究を開始する」、「効率的な発電能力を維持している既存の原子炉は、最高水準の安全性が確保されている限り廃止しない」などの方針を明らかにした。現在、フランス政府はエネルギー・気候政策の定期的な見直しとして、PPE第二期(2024年~2028年)の戦略策定に向けた意見を2021年秋から幅広く聴取中。議会は2023年の夏ごろ、新たな方針を盛り込んだ法律の制定に向け議論を実施する予定で、次回の改訂では新規原子炉の建設に関してさらなる詳細が示される。一方、原子力産業界ではフランス電力(EDF)が中心となってPWRタイプのSMR「NUWARD」を開発しており、2040年までに国内エネルギーミックスに組み込む方針。「NUWARD」では、1つの建屋に出力17万kWの原子炉を2基設置、静的安全システムによって様々な事故シナリオに対応可能になる。このような産業界を支援する戦略として、政府は2020年9月に「フランス復興計画」を発表した。原子力産業界の設備・能力の近代化関係で1億ユーロ(約136億円)、原子力研究開発に2億ユーロ(約272億円)の支援を行うほか、「NUWARD」の予備設計支援で5,000万ユーロ(約68億円)を投じることになった。また、2021年10月にはマクロン大統領が、将来に向けた新たな大規模投資計画「フランス2030」を発表。2030年までに国民の生活や生産活動をより良いものとするための目標10項目を掲げており、エネルギーを含む様々な重要分野に対応。原子力関係では、小型原子炉その他の革新的な原子炉の台頭促進が目標の一つであることから、10億ユーロ(約1,358億円)の公的資金の投入方針を明らかにしている。

13 Apr 2022

3307

「第55回原産年次大会」が東京国際フォーラム(東京都・千代田区)で4月12日に開幕した(オンライン配信併用)。13日までの2日間、国内外660名の参加者のもと、「世界の持続可能な発展と原子力への期待」を基調テーマに、原子力が能力と価値を最大限発揮し、気候変動対応や社会・経済の持続的発展のため、どのような役割を果たすべきかについて考える。開会セッションでは、冒頭、原産協会・今井敬会長が所信を述べた。今井会長は、「世界ではカーボンニュートラルの目標のもと、原子力をその具体的な解決策とした取組が積極的に推進されている」として、最近の英国とフランスにおける原子力推進の動きを例示。さらに、「わが国も含め、新型炉開発など、イノベーションの分野でも各国支援のもと、多数のプロジェクトが進められている」とも述べ、「脱炭素社会の実現に向けた具体的手段」としての原子力に対する世界的な評価を改めて強調。加えて、昨今のウクライナ危機を始めとする世界情勢の不安定化に鑑み、「エネルギー安全保障の面からも原子力の重要性はより一層高まっている」とした。今井会長は、今回大会の各セッションがねらう論点を紹介。12日のセッション1と2では、「原子力の開発・利用、事業環境の整備について、日本や欧米各国がどのような国家戦略のもと、対処しようとしてるのか」を考えるとした。翌13日のセッション3では福島第一原子力発電所の廃炉、セッション4では六ヶ所再処理工場を始めとするバックエンド事業の意義とこれに対する期待、セッション5では国内外の若手パネリストを招き「若手が考える原子力の未来」について、それぞれ話し合う。細田経産副大臣続いて、細田健一経済産業副大臣が来賓挨拶。細田副大臣は、先般の電力需給ひっ迫を踏まえ電力の安定供給確保に努めるとともに、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策と福島の復興を引き続き「最重要課題」と位置付け着実に取り組んでいくことを改めて述べた。さらに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に関しては、「わが国のエネルギー安定供給構築の重要性を再確認するきっかけとなった」とするとともに、ロシア依存からの脱却を見据えた燃料調達の多様化の中で、原子力を再評価する欧州の動きにも言及。「四方を海に囲まれ資源の乏しいわが国において、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合のすべてを満たす単一の完璧なエネルギー源は存在しない。原子力を含めた多様なエネルギー源をバランスよく活用することが重要」と、日本におけるエネルギー供給の現状を認識した上で、当面の課題である原子力発電所の再稼働に向けては、「円滑に進むよう、産業界とも連携し的確な安全審査対応をサポートするとともに、国も前面に立って立地自治体等、関係者の協力を得られるよう粘り強く取り組んでいく」とした。開会セッションでは、この他、OECD/NEA事務局長のウィリアム・マグウッド氏と国際エネルギー機関(IEA)チーフエネルギーエコノミストのティム・グールド氏による特別講演(ビデオメッセージ)、「リーダー・パースペクティブ」としてテラパワー社長兼CEOのクリス・レベスク氏のプレゼンテーションが行われた。OECD/NEA事務局長・マグウッド氏マグウッド氏は、「ネットゼロを目指して-原子力エネルギーの必要性と課題」と題し講演。同氏は、「各国で資源の賦存状況など、政策意思決定の要因は色々と異なるが、どの国もエネルギー安全保障について真剣に考えねばならない」と繰り返し述べた上で、石炭利用の縮小やCO2排出削減目標などを背景に、現在、多くの国々で原子力が重要な戦略要素として再浮上しているとした。さらに、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の「1.5℃特別報告書」(世界の平均気温上昇を産業革命以前から1.5℃未満に抑える検討)が示す90のシナリオを分析して得た「世界の原子力設備容量を2050年までに2020年の3倍に増加する必要がある」とのNEAによる評価を紹介。これに関し、IEAとNEAによる「発電コスト予測」(2020年版)から、「原子力発電所の建設コストは平均して下がっている一方、石炭はほとんどの市場で競争力を失っている。今は原子力発電所を長期運転することが最も低コストなオプションだ」と強調。その上で、マグウッド氏は、「国によって原子力の規制プロセスが異なるほか、運転期間の延長に多額の投資が必要な場合もある。何よりも市場がプラントのもたらす価値を明確にとらえていないことが大きな問題だ」と、原子力によるネットゼロの実現に向けた課題を示唆した。IEA・グールド氏また、グールド氏は「IEAの視点-安定したエネルギー転換における原子力の役割」と題し講演。同氏は、IEAの「2050年ネットゼロシナリオ」を披露し、今後30年で原子力発電容量が倍増する見通しを示した上で、「拡大する再生可能エネルギーを補完するものとして、原子力の役割が重要」との考えを繰り返し述べた。世界の電力需給に関して、電化の進展により2050年の電力需要は2020年の約3倍に拡大し、電力供給では、原子力と水力を基盤として風力と太陽光のシェアが大幅に伸びるといった予測を図示。一方で化石燃料の減少に伴い、「ネットゼロの実現に向けて、蓄電池や水素ベース燃料など、調整力を持つ様々な電源が必要になる」とも指摘。日本に対するメッセージとして、グールド氏は、「安全に原子力発電所を再稼働することは、CO2排出削減と電力の安定供給の両方の目的にとって大変重要だ」と述べた。テラパワー社長・レベスク氏(右、オンラインにて)とエネ研・村上氏「リーダー・パースペクティブ」では、村上朋子氏(日本エネルギー経済研究所)がモデレーターを務め、米国テラパワー社が取り組む新型炉開発についてレベスク氏が紹介。テラパワー社は高速炉「ナトリウム」の2028年運開を目指しており、日本の「常陽」や「もんじゅ」の経験に期待を寄せ、1月には日本原子力研究開発機構、三菱重工業他とナトリウム冷却高速炉の技術協力に関する覚書を締結している。レベスク氏は、「日本が学んできた色々な経験・教訓を安全確保に活かしていきたい」と強調。また、同氏は、「ナトリウム」プロジェクトが米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉実証プログラム」(ARDP)による支援獲得に行った経緯についても言及し、原子力技術における米国のリーダーシップ再興に向けた戦略的な動きをアピールした。「ナトリウム」の実証炉は、ワイオミング州ケンメラー市で閉鎖予定の石炭火力発電所に建設される計画となっている。レベスク氏は、「過去100年以上にわたり地域コミュニティは米国のエネルギー産業に大変貢献してきた」と述べ、テラパワー社による革新技術に地元が参画することに強い期待を寄せた。同氏の発表を受け、村上氏との間で、「ナトリウム」に関し、初号機以降の建設計画やマーケティング戦略などに関し質疑応答がなされた。

12 Apr 2022

2916

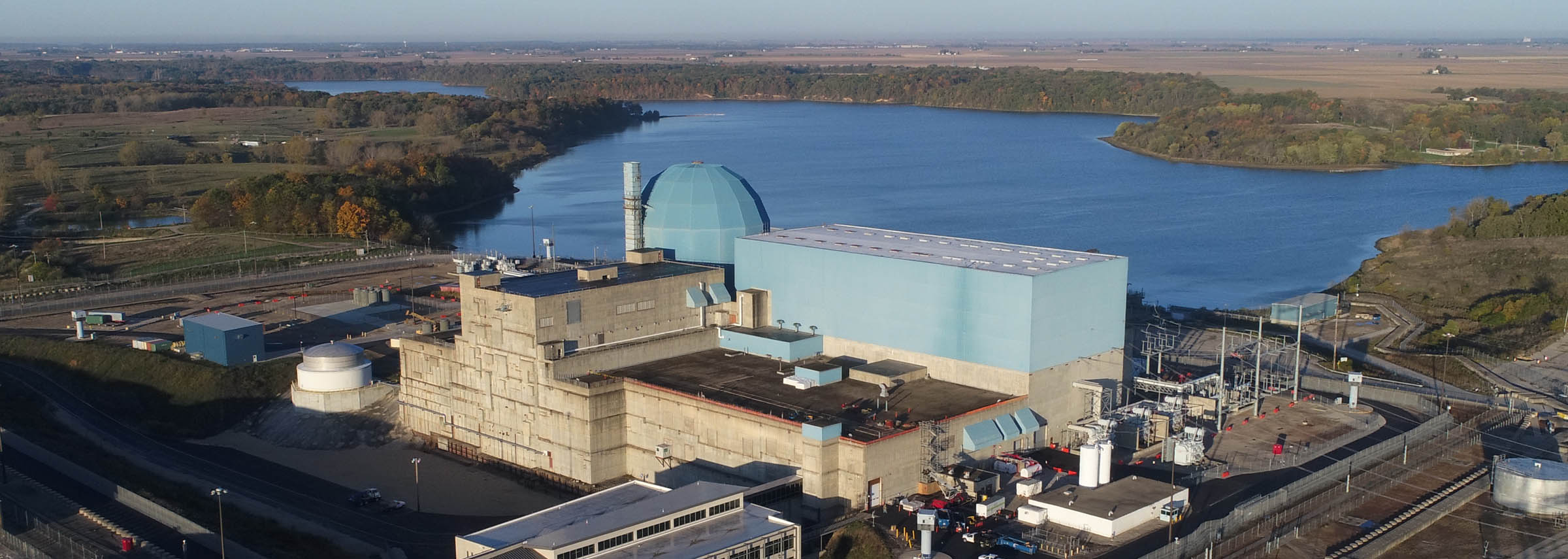

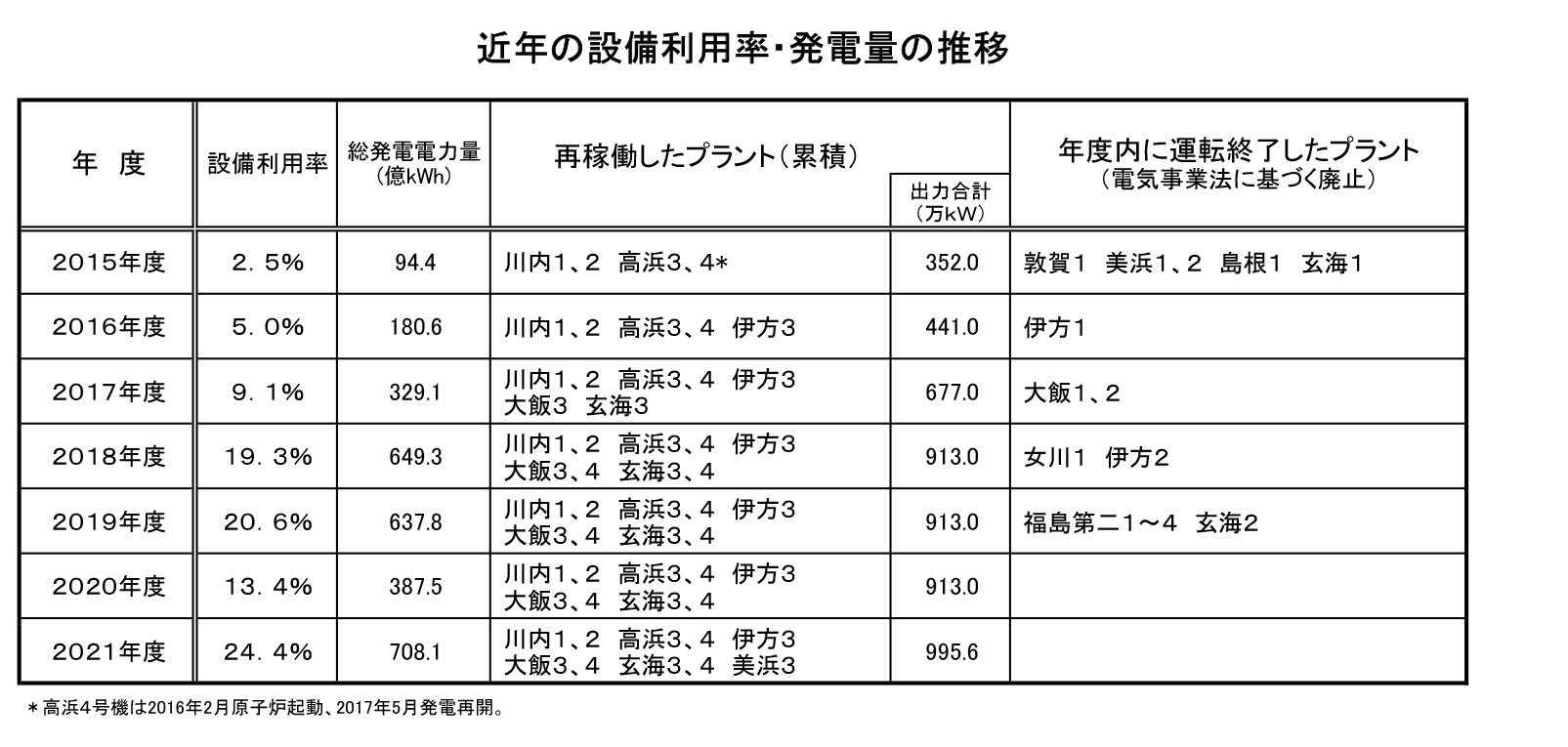

原子力産業新聞が電力各社から入手したデータによると、2021年度の国内原子力発電の設備利用率は24.4%、総発電電力量は708億510万kWhとなり、いずれも新規制基準が施行された2015年度以降で最も高い水準となった。これまでに再稼働したプラントは、2021年6月に国内初の40年超運転として発電を再開した関西電力美浜3号機が加わり計10基(総出力995.6万kW)となっている。12月には司法判断などにより停止していた四国電力伊方3号機が2年ぶりに運転を再開した。一方、美浜3号機は、テロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」が設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年間)までに整備されず、10月に定期検査入り。同機は2022年11月中旬に本格運転に復帰予定。*各原子力発電プラントの2021年度運転実績(2022年3月分を併記)は こちら をご覧下さい。

12 Apr 2022

8246

資源エネルギー庁は4月7日、エネルギー教育推進事業の一環として小学校高学年を対象に作品を募った「『わたしたちのくらしとエネルギー』かべ新聞コンテスト」の2021年度受賞者を発表。全国からエネルギーに関する自由研究をかべ新聞形式でまとめた394作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞(経済産業大臣賞)には北海道教育大学附属札幌小学校(札幌市)の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」が選ばれた。この他、優秀賞として19作品、入賞として16作品が選ばれている。〈講評と受賞作品一覧は こちら〉最優秀賞作品の「地球を救おう ~カーボンニュートラルで~ 新聞」では、エネルギー基本計画が示す電源構成、「2050年カーボンニュートラル」の意味、電気自動車の普及、原子力発電に関する校内アンケート、旭川市の旭山動物園が取り組む環境保全の取組などを「記事」にまとめ、「地球は人間だけのものではない。私たちも空と森、そして未来のために電気の無駄使いからなくしていき、カーボンニュートラルを実現したい」と訴えかけている。「あさひやま 動物園で バイオマス たくさん学ぶ 猛暑の中で」。これは、同作品をまとめた山村理透さん(5年、応募当時)が旭山動物園を取材した感想を短歌にしたものだ。山村さんが動物園を訪れた2021年7月31日、旭川市は最高気温が37.6℃に上る記録的な猛暑となった。地球温暖化・森林破壊がホッキョクグマやオランウータンの生態に及ぼす影響、園内に設置される水・くみ取り不要のバイオトイレに関して説明を受けたとしており、昨今の異常気象を肌で感じながら、エネルギーと気候変動の関係や環境保全について考える重要性を学んだものと思われる。北海道教育大学附属札幌小学校からは、今回、優秀賞11作品、入賞6作品が選ばれており、冬季に降り積もった雪を貯蔵し施設の夏季冷房に利用する雪氷熱エネルギーや、畜牛の糞尿を発酵させて得られるメタンで熱・電気を起こすバイオガスプラント(副産物として肥料)など、地元ならではの課題がエネルギーへの還元を通じて解決される取組を現地取材した作品も幾つかあった。優秀作品にみられるこうした傾向に関し、コンテストの審査委員長を務めた山下宏文氏(京都教育大学教育学部教授)は、「具体的な見学や調査に基づいて考えが述べられていた」、「自分たちの住む地域の問題に目を向けていた」などと評価。一方で、取り上げるテーマが再生可能エネルギーと地球温暖化に偏っていることを憂慮し、「もう少し広い視野が欲しい」ともコメントしている。

11 Apr 2022

5651

【国内】▽1日 萩生田経産相がIEA臨時閣僚会合に出席、エネ市場安定化に向け計6,000万バレルの石油協調放出に合意▽1日 エネルギー使用の合理化等改正法案が閣議決定、脱炭素燃料・技術の利用促進など▽1日 経産省の「クリーンエネ戦略」検討会合が原子力産業について議論▽8日 消費者庁が食品の風評被害に関する実態調査結果発表、2012年度以降15回目▽10日 萩生田経産相がG7臨時会合に出席、ウクライナ情勢を踏まえたエネルギー問題について議論▽14日 原産協会がウクライナの原子力施設の安全確保に向け海外団体と共同で声明を発表▽14日 早大・都市大による大学院「共同原子力専攻」が設立10周年記念シンポ開催▽16日 福島県沖を震源とする最大震度6強の地震発生、続く調査で福島第一にタンクの位置ずれが確認されるも原子力発電所に大きな影響なし▽18日 電事連池辺会長が定例会見でウクライナ情勢や電力需給ひっ迫に鑑み、エネルギーの「S+3E」の重要性を強調▽18日 原子力文化財団が2021年度世論調査結果を発表、再稼働への否定的な見方は減少傾向に▽21日 IAEAの福島第一ALPS処理水に関する規制レビューチームが来日(~25日)▽21日 資源エネルギー庁が東京電力管内に電力ひっ迫警報、地震の影響による火力停止や厳寒予報で(22日には東北電力管内にも)▽23日 JANSIが「アニュアルコンファレンス」開催、原子力安全のレジリエンス向上で議論▽25日 規制委の委員長に山中委員を充てる人事案に衆参両院の同意がそろう、9月就任予定▽25日 農水省が福島県産品の2021年度流通実態調査結果を発表、マーケティングに係る社会実証も▽27日 日本原燃のウラン濃縮工場が操業30周年(28日には記念式典開催)▽28日 総合エネ調原子力小委が革新炉開発に関し集中議論するWGの設置を決定▽30日 東北電力が女川2号機の安全対策工事について「2023年11月の完了を目指す」と発表、再稼働は2024年2月の見込み▽30日 九州電力が玄海3・4号機の運転計画変更を発表、今夏に迎える特重施設設置期限および電力需給を踏まえ▽30日 東京電力が柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護事案を踏まえた改革進捗状況を発表、本社機能の新潟移転など▽30日 全国知事会がウクライナ情勢に鑑み、原子力発電所に対する武力攻撃に関し政府に緊急要請 【海外】▽3日 ロシアによるウクライナ侵攻を受けIEA、EUがロシアからの輸入天然ガス依存から脱却するための10方策を公表▽3日 フィンランドのフォータム社、2回目の運転期間延長でロビーサ原子力発電所を2050年まで稼働させる方針を決定▽4日 ロシア軍の砲撃によりウクライナのザポリージャ原子力発電所で火災発生、その後無事に鎮火とウクライナ国家原子力規制検査庁が発表▽6日 ロシア軍がザポリージャ原子力発電所を制圧するも運転は継続とIAEAが発表▽7日 英規制当局、ロールス・ロイス社製SMRの包括的設計認証審査(GDA)を開始▽9日 スイス国民の意識調査で原子力支持率が回復傾向に▽10日 カナダのOPG社、ダーリントンでのGEH社製SMR「BWRX-300」の建設でサイト準備作業開始へ▽10日 米エネ省、先進的原子炉の廃棄物削減プロジェクト11件に合計3,600万ドルを交付▽12日 欧州初のEPR、フィンランドのオルキルオト3号機が送電開始▽14日 スウェーデンのプロジェクト開発企業、複数のSMRの国内建設に向けGEH社と協力覚書▽16日 英国のニュークレオ社、小型の鉛冷却高速炉の開発でイタリアの新技術・エネルギー・持続可能経済開発局と協力▽17日 チェコの国営電力、ドコバニ原子力発電所の増設計画でサプライヤー3社の入札開始▽17日 カナダ政府、WH社製マイクロ原子炉「eVinci」の国内建設に向け約2,700万加ドル投資▽17日 英国の超党派議員連盟、「2035年までに少なくとも1,500万kWの原子力発電設備新設が必要」と訴え▽18日 ベルギー政府、2025年に設定した脱原子力の達成時期を延期、最も新しい2基を2035年まで運転へ▽21日 ウクライナのチョルノービリ原子力発電所で、ロシア軍が制圧以降初めてスタッフ全員の交代が完了▽24日 UAEで国内2基目のバラカ2号機が営業運転開始▽25日 中国で2基目の「華龍一号」である福清6号機が試運転を終え、営業運転認可を取得▽28日 フィンランドのハンヒキビ1号機建設計画に一部出資のバンター市が撤退を表明▽28日 オンタリオ州などカナダの4州、SMRを開発・建設するための共同戦略計画を策定▽29日 ポーランドの原子力事業会社、大型炉の建設計画でポモージェ県内の候補地の環境影響評価報告書を提出▽30日 IAEAのグロッシー事務局長、ウクライナの南ウクライナ原子力発電所を訪問▽31日 ロシア軍がチョルノービリ原子力発電所から撤退開始▽31日 チェコ電力、同国初のSMR立地点としてテメリン原子力発電所を選択

11 Apr 2022

2398

総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループ(委員長=髙橋滋・法政大学法学部教授)が4月7日、およそ2年半ぶりに会合を開催。資源エネルギー庁および原子力発電環境整備機構(NUMO)より高レベル放射性廃棄物処分に係る最近の取組状況について説明がなされ、意見交換を行った。〈配布資料は こちら〉前回の会合開催後、2020年には最終処分地の選定に向けて、北海道寿都町・神恵内村での文献調査が始まっている。2021年4月にはそれぞれの町村とNUMOにより「対話の場」が立ち上げられ、中立的な立場のファシリテーターによる進行のもと、地元住民をメンバーとして意見交換が行われるとともに、地域の将来を考える勉強会や現地視察など、議論から派生した取組も展開中。資源エネルギー庁の説明によると、「対話の場」では、「町民の多くが寿都の未来を考えるようになった」、「『対話の場』以外にも若い世代の人たちが議論する場があっていいのでは」といった前向きな意見、一方で、「根底に『議会と村長が勝手に決めた』という不信感があり、むしろ最近では文献調査について話しづらい空気になってきた」といった不安の声も出されている。次世代層による地層処分に係る最近の理解促進活動として、資源エネルギー庁は、学生たちが主体となる取組「ミライブ」について紹介。「ミライブ」は、全国から有志の学生約60名が集まり、考え、議論し、活動の輪を広げる同世代間の理解促進活動で、現地視察やグループワークの企画・運営の他、次世代層への訴求効果が高いSNSを活用した広報活動や、学生同士で学び合うオンライン自主勉協会を実施している。また、NUMOでは、引き続き地層処分の仕組みや日本の地質環境について理解を深めてもらうよう対話型全国説明会を開催しているが、最近の参加者による発言の傾向に関し、今回のWG会合に出席した近藤駿介理事長は、「最終処分問題を自分事として考えての疑問・意見が大幅に増加してきた」と述べた。さらに、寿都町・神恵内村を中心とした今後の対話活動に関しては、「地層処分について住民が参加しやすい機会づくりの検討と積極的展開」、「周辺市町村等への丁寧な対話活動」、「全国的な議論とすべく対話・広報活動を積極的に展開」などと展望。地層処分の安全性に係る理解促進に向け、日本原子力学会などのアカデミアと連携した技術コミュニケーションの必要性にも言及した。今後の課題認識の一つとして、資源エネルギー庁では、「最終処分の実現に向けては、全国のできるだけ多くの地域において文献調査を受け入れてもらうこと」をあげている。これに関し、委員からは、「2つの地域が文献調査に手を挙げたことで国民は安心した気持ちになっているのではないか。解決せねばならない社会課題であることを引き続き広く発信していく必要がある」、「文献調査が行われている2つの自治体に係る情報が全国に行き渡っていない」、「地球科学に関する国民のリテラシーが非常に不十分」といった意見があがった。

07 Apr 2022

3543

長崎大学の核兵器廃絶研究センター(センター長=吉田文彦教授)と同原爆後障害医療研究所(所長=宮﨑泰司教授)は4月6日、被爆地としての経験を踏まえた放射線被害者支援に関する政策提言を発表した。同日、記者会見を行った核兵器廃絶研究センター副センター長の広瀬訓教授は、「2017年に国連で採択され、昨年1月に発効した核兵器禁止条約の第1回締約国会議(2022年6月にウィーンで開催予定)を念頭にまとめた」と、今回の提言のスタンスを説明。続けて、「非人道的な兵器の使用による犠牲者を生まないための完全な対策は兵器そのものを禁止すること。そして、もう一つは不幸にしてそのような兵器の犠牲になった人が現れた場合には速やかに支援・救済すること」と、核兵器禁止条約の主旨を説いた。同条約の締約国会議は2年に一度行われることとなっている。提言では、その初回会議で、放射線被害者への支援・救済に関し、締約国、非締約国、専門家、NGOの参加を得て、医療上の課題を検討する「医療ワーキンググループ」と、制度設計や法的な問題の解決などに取り組む「支援制度ワーキンググループ」を設置し実務的な作業を進めるよう要望。広瀬教授は、「長崎大の原爆後障害医療研究所には、実際に長崎で被爆した方々へのケアに関し非常に長きにわたる経験・蓄積がある。これを国際的により有効に役立ててもらいたい」と、同学による貢献の可能性を強調した。「医療ワーキンググループ」については、核爆発による影響を受けたと思われる地域や人々に関する情報・データの収集、国際データベースの構築、国際的な支援基準・ガイドラインの策定などの検討を行うものとしている。これに関し、原爆後障害医療研究所の高村昇教授は、「被災者の健康影響を考えるとき、線量の把握が非常に重要。広島・長崎の被爆に係るこれまでの知見がスタンダードとなる」と、データ・資料を着実に整理していく必要性を強調。さらに、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故で被災地の復興支援に取り組んできた経験から、今回の提言を通じ、災害・被ばく医療に係る人材育成が図られることにも期待を寄せた。支援のための資金調達に関し、広瀬教授は、「核兵器禁止条約を既に批准した国々をみると、先進国はあまり多くなく、むしろ開発途上国が多い」と、締約国に財政負担を求める難しさを述べた上で、WHO主導によるコロナワクチン供給の国際ファンドにも言及するなど、柔軟なメカニズムが構築される必要性を示唆した。

07 Apr 2022

1908

萩生田光一経済産業相は4月5日、全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長を訪れ、福島第一原子力発電所で発生するALPS処理水(トリチウム以外の核種について環境放出の規制基準を満たす水)の取扱いに関し意見交換を行った。ALPS処理水の取扱いについては2021年4月、有識者による検討、国際機関からの評価、関係者への説明などを踏まえ、「2年後を目処に海洋放出を開始する」とする処分に関する政府の基本方針が示された。その後も、福島県および隣接県を始めとする産業団体他、国民からの意見聴取や、海外への説明が行われ、2021年末には、基本方針の着実な実行に向けた行動計画が取りまとめられている。萩生田経産相との面談で、岸会長は、全国の漁業関係者による理解を得られない状況でのALPS処理水の海洋放出に「断固反対」の姿勢を強調。今回の意見交換を踏まえ、全国の漁業関係者への丁寧なかつ真摯な説明が継続され、実効性ある具体策が示されるよう要望した。一方、萩生田大臣は、「処分に伴う風評影響について最後まで全責任をもって対策を講じていく。東京電力に対して信頼回復に努めるよう指導を徹底していく」などと述べた上で、全国の漁業者が安心して漁業を継続できるよう「政府一丸となって様々な対策を講ずる」と、改めて強調。全漁連が要望する(1)漁業者・国民への説明、(2)風評被害への対応、(3)安全性の担保、(4)漁業者の経営継続、(5)ALPS処理水を継続保管することの検討――に関し対応していく姿勢を示した。資源エネルギー庁では、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策(水産物の販路拡大基金による支援)として、2022年度予算で300億円を計上している。

05 Apr 2022

3145

原産協会の新井史朗理事長は4月1日、会見を行い記者団との質疑に応じた。新井理事長はまず、現下のウクライナ情勢に関し、「市民を含め多くの犠牲者が出ている現状に心を痛めるとともに、一刻も早い停戦合意を願っている。当協会としては、ウクライナの原子力発電所や関連施設に対して行われているあらゆる軍事的攻撃や、安全性を脅かすすべての行為について強く反対する」と改めて述べた(参照:理事長メッセージ〈3月11日発表〉)。原産協会では3月14日、カナダ原子力協会、FORATOM(欧州原子力産業協会)、米国原子力エネルギー協会、英国原子力産業協会、世界原子力協会、世界原子力輸送協会とともに「ウクライナにおける原子力施設および職員の安全とセキュリティを確保すべくIAEAの活動を支援する用意がある」との声明を発表したほか、ウクライナの原子力施設に関する情報を随時発信している。続いて新井理事長は4月12、13日に開催される「第55回原産年次大会」(於:東京国際フォーラム〈オンライン配信併用〉)について説明。今回のテーマ「世界の持続可能な発展と原子力への期待」に関し、「主要国がカーボンニュートラルを目指す中、コロナからの経済回復と相まって、昨年来、化石燃料価格が高騰。ロシアのウクライナ侵攻を機に、世界のエネルギー供給はますます不安定になっている。こうした地球規模の環境問題や地政学的リスクの解として原子力発電の評価が高まりつつある」と、原子力を巡る世界情勢を概観し、大会での議論が広く発信されることを期待した。同大会2日目のセッション「核燃料サイクルの意義と期待」に関しては、「本年は六ヶ所再処理工場のしゅん工が予定されている」と、時宜を踏まえた議論を期待。「今、世界では先進炉や小型モジュール炉(SMR)の開発が推進されているほか、こうした開発プロジェクトには多くの優秀な若者が携わっている」とも述べ、同2日目のセッション「若手が考える原子力の未来」では、原子力技術のイノベーションへの期待や問題意識について国内外の若手関係者から話を聞き、今後の課題・対策を考えていきたいとした。また、昨今の電力需給ひっ迫を踏まえ、原子力の果たすべき役割について質問があったのに対し、新井理事長は3月28日に行われた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会での発言内容を説明。危機的状況への対応の重要性を強調した上で、「常日頃から再稼働できるプラント基数を増やすよう努め、ベースロード電源として原子力の厚みを確保しておくこと」とした。

04 Apr 2022

1829

小口新理事長©原子力機構日本原子力研究開発機構の理事長に4月1日、元三菱重工業副社長の小口正範氏が就任した。2005年に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構との統合により発足した同機構の理事長は6代目となる。〈原子力機構発表資料は こちら〉小口理事長は、就任に際しメッセージを発表。カーボンニュートラル実現に向け、エネルギー基本計画の具体化に関する議論が進められている現状などを踏まえ、原子力に関する総合的研究開発機関として、「果たすべき使命は誠に重大」、「強い責任感をもって行動する」と、抱負を述べている。「原子力科学を通じて人類社会の福祉と繁栄に貢献する」という原子力機構の使命を改めて強調。「安全を最優先する」大前提のもと、カーボンニュートラルに貢献する軽水炉・高温ガス炉・高速炉の研究開発、人材育成プラットフォーム機能の充実、福島第一原子力発電所事故の対処に係る研究開発、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する技術開発、持続的なバックエンド対策などに重点を置いて取り組むとしている。児玉前理事長©原子力機構これに伴い退任した児玉敏雄・前理事長は、2015年4月に松浦祥次郎氏の後任として就任。新任の小口理事長と同じく三菱重工の出身で、7年間の在任中、研究炉の審査対応・運転再開、「もんじゅ」集中改革、バックエンド対策を見据えた施設中長期計画の策定・推進など、多くの課題に取り組んだほか、量子ビーム・核融合分野に係る放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構)との再編統合でも組織間の相乗効果に向け手腕を発揮した。また、4月1日付で、副理事長(敦賀事業本部長)に、伊藤洋一氏の後任として、板倉康洋執行役を充てる役員人事も発表された。

01 Apr 2022

4761

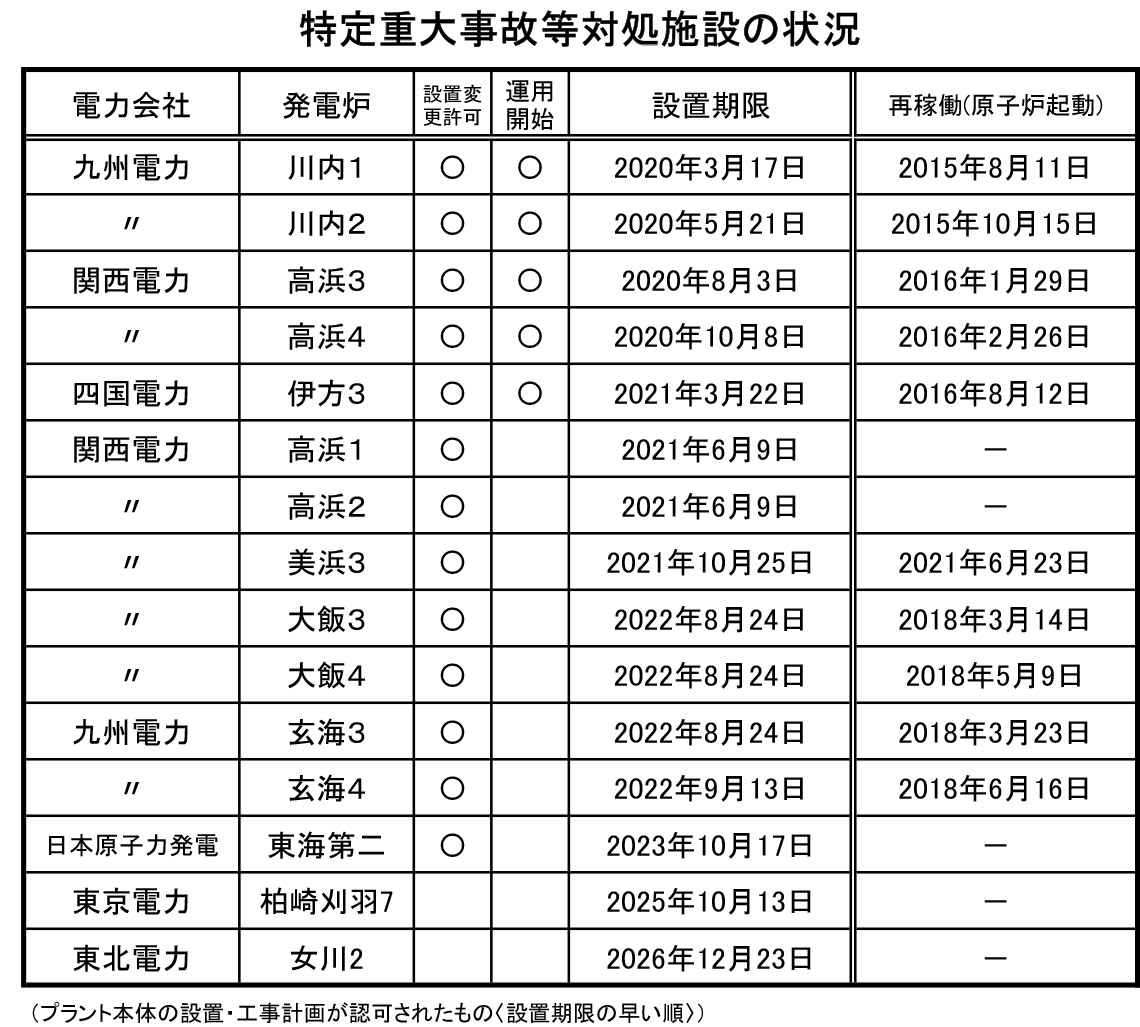

九州電力は3月30日、玄海原子力発電所3・4号機の運転計画変更を発表した。〈九州電力発表資料は こちら〉新規制基準で要求されるテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)の設置工事に係る状況を踏まえたもの。玄海3・4号機は、それぞれ2022年8月24日、9月13日に特重施設の設置期限(プラント本体の設計・工事計画認可から5年間)を満了するが、いずれも設置工事は未了。新たな運転計画では、現在、定期検査中の3号機の発電再開予定を2022年6月25日から2023年1月20日に遅らせる一方、2022年4月30日より定期検査入りする4号機については、夏季の電力需給確保の観点から工程を見直し、発電再開予定を9月21日から7月10日に前倒しした上、次期の定期検査入り(特重施設整備を含む)を9月12日、その後の発電再開予定を2023年2月23日とした。両機はいずれも2018年に再稼働している。特重施設の設置期限到来に伴う最近のプラント停止としては、2021年10月に定期検査入りした関西電力の美浜3号機がある。また、東北電力は3月30日、女川原子力発電所2号機の安全対策工事について、「2023年11月の完了を目指す」と発表。再稼働は2024年2月を見込む。同機は2020年2月に新規制基準適合性に係る審査をクリア。安全対策工事の完了時期は「2022年度中」とされていたが、2021年12月の設計・工事計画認可を踏まえ、工事完了時期について改めて評価を行ったもの。〈東北電力発表資料は こちら〉

31 Mar 2022

6828

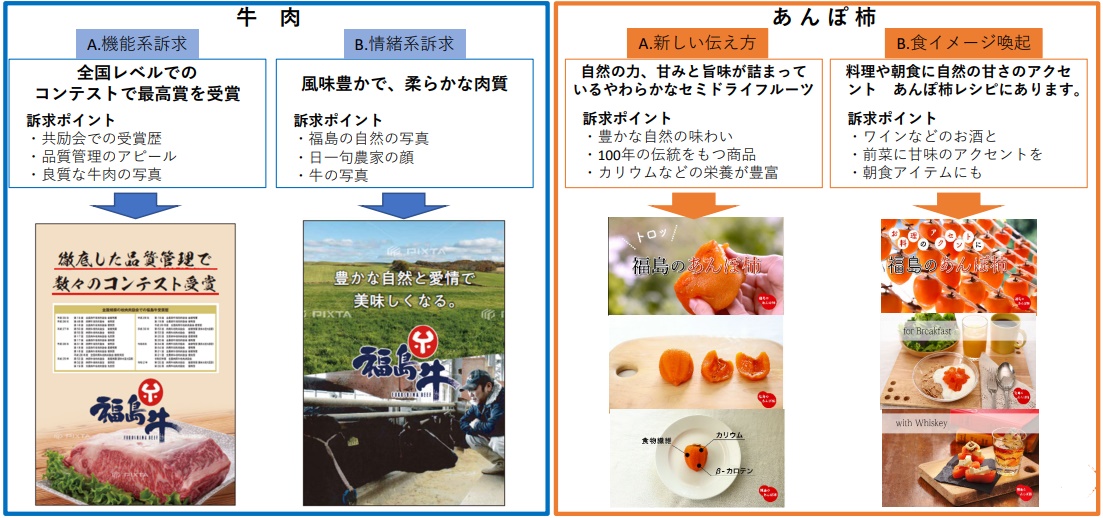

農林水産省は3月25日、福島県産農水産物に関する2021年度の流通実態調査結果を発表した。例年調査を継続する重点6品目の米、牛肉、桃、あんぽ柿、ピーマン、ヒラメについては、依然と出荷量が震災前の水準まで回復しておらず、全国平均との価格差も徐々に縮小してはいるものの、牛肉、桃で約10%下回っており、「引き続き販売不振の解消に向けた取組が必要」としている。一方で、納入業者が納入先の取扱姿勢を実態よりネガティブに評価する(「福島県産品を紹介しても嫌がるだろう」など)姿勢は概ね改善傾向にあった。福島県産品に対する流通段階における認識齟齬の改善に関しては、前回調査で、「ナッジ」(人の感情に働きかけて“何となく”行動を促す行動科学の手法)を活用したチラシ配布による効果も確認されている。また、前回調査では福島県産品と他県産品の価格差の固定化に関し、「ブランド力が弱く市場の需給バランスに左右されている」といったマーケティングの課題が指摘されたことから、今回の調査では、牛肉とあんぽ柿を対象に成果指標(認知度やブランド理解)の改善を目指しマーケティング実証調査を行った。牛肉については、コンテスト受賞歴などの品質評価を切り身の写真とともに記載した「機能系訴求」と自然の風景や農家・牛の写真で感情に訴える「情緒系訴求」の2種類の販売促進ポスター・のぼり旗を作成し、協力店舗への設置前と後のそれぞれにつき来店者アンケートを実施。「ブランド力がある」との評価に関しては両訴求でほとんど差はなかったが、「高級である」では具体的な実績を示した「機能系訴求」の方が優れていた。他方、「情緒系訴求」は、「健康によい」、「品質が安定している」、「伝統がある」といった点の評価が優れていた。あんぽ柿については、特徴や伝統などを伝える「新しい伝え方」と食べ方を訴求する「食イメージ喚起」の2種類の動画を作成し同様に調査。動画を店舗で流す前と後で購入・食用意向の上昇幅を比較したところ、50代までの消費者では、「新しい伝え方」の方が高く、60代以上の消費者では「食イメージ喚起」の方が高くなっていた。今回のマーケティング実証調査では、消費者の購買プロセスにおける課題を踏まえた企画立案の重要性や、消費者の属性によって施策への反応が異なることが示され、福島県産品の価格回復に向けた実態として、「対象品目ごとに課題を調査・整理し仮説を立ててマーケティング活動に取り組むことが重要」ととらえている。

29 Mar 2022

2482

総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会(委員長=山口彰・東京大学大学院工学系研究科教授)が3月28日に開かれ、エネルギーを巡る社会動向と原子力の技術開発について議論した。〈配布資料は こちら〉同委員会では2月、約10か月ぶりに開かれた前回会合で、今後の議論に向け、(1)着実な再稼働の推進、(2)革新的な安全性の向上等に向けた取組、(3)国民・自治体との信頼関係の構築、(4)原子力の安全を支える人材・技術/産業基盤の維持・強化、(5)原子力の平和利用に向けた国際協力の推進、(6)核燃料サイクルの着実な推進と最終処分を含むバックエンド課題への取組――の各論点を提示。論点ごとの意見整理を踏まえ、今回は、革新炉開発、原子力を支える人材・技術に係る課題を抽出。海外電力調査会上席研究員の黒田雄二氏、日本原子力研究開発機構理事の大島宏之氏からのヒアリング、意見交換を行った上で、「原子力発電の新たな社会的価値を再定義し、わが国の炉型開発に係る道筋を示す」ため、同委員会のもとに「革新炉ワーキンググループ」を設置し議論を深めることとなった。黒田氏は、米国、英国、カナダ、ロシア、中国など、世界の革新炉開発状況を紹介。小型モジュール炉(SMR)については、OECD/NEAによる報告書から、世界的展開に向けた課題として、(1)経験が限られた技術であり実現性が不確実、(2)実証プロジェクトに続く商業化にはさらなる最適化が必要、(3)サプライチェーンの構築と濃縮度の高いウランの定常的な供給が必要、(4)規制当局による円滑な安全性の審査・承認や世界的な規制体制の調和が必要、(5)社会的受容性の獲得が必要――なことを示した。大島氏は、原子力機構が技術開発に取り組む高温ガス炉と高速炉を「社会ニーズに対応可能な革新炉技術」と標榜。実用化に向けて、計画の早期具体化、次世代炉に対する安全規制・基準の構築や予見性確保、国内開発や国外開発への参入に対する国の支援施策が重要だとした。資源エネルギー庁は、日本における革新炉開発の課題として、予算措置の拡充、予見性を高める規制・法律の整備、開発・実装の工程表確立を掲げ、米国などと対比し整理。また、オランダの事例として、コスト超過・工程遅延の課題最小化のため大型軽水炉(第3世代炉+)に向かう炉型選択・市場動向を紹介。原子力関係輸出高が減少傾向にあるが、原子力サプライヤの海外進出の課題として、(1)海外規格の取得・維持、(2)海外案件のオンタイムな情報収集、(3)現地での継続的なメンテナンスサービスの提供――をあげた。委員からは、杉本達治氏(福井県知事)が、革新炉開発に関し「目標を明確にすることが重要。しっかりと議論し次のエネルギー基本計画に反映させるべき」と強調。特に、高速炉開発については、2016年に示された政府方針を省み、「もんじゅ」を含む周辺地域の研究開発における中核的拠点化を始め、国内の研究基盤の拡充を求めた。専門委員として出席した原産協会の新井史朗理事長は、サプライチェーンの維持に関し、「原子力の持続的活用の観点から、高品質の機器製造、工事・保守などの供給は必須で、これらが国内で一貫して行われることが重要」とした上で、既存炉の徹底活用とともに、新増設・リプレースの明確な見通しなど、関連産業の長期的展望が求められると述べた。

28 Mar 2022

3364

原子力安全推進協会(JANSI)は3月23日、「アニュアルコンファレンス」をオンラインで開催し、「原子力安全のレジリエンス向上」をテーマにパネル討論を行った。約600名が参集。開会に際し挨拶に立ったウィリアム・エドワード・ウェブスター・ジュニア会長は、「原子力産業界が一堂に会し『原子力安全の最高水準を真摯に追及する』という協会としての決意を新たにする場」と、開催の意義を強調。加えて、11日に福島第一原子力発電所事故発生から11年を迎えたことを受け「事故の教訓を改めて心に刻みたい」と、JANSI発足の原点を省みた上、今後の活動に向けて有意義な議論となるよう期待した。続いて、原子力規制委員会の更田豊志委員長、電気事業連合会の池辺和弘会長、世界原子力発電事業者協会(WANO)のトム・ミッチェル議長が来賓挨拶。規制委・更田委員長更田委員長は、現職に就いてからの4年半を振り返りながら、「専門的な知識・見解は『〇〇課長』といった職名に付くものではなく、あくまで個々人に属するもの」、「極端な仮定を置いた評価は安全に対するある種の思考停止を意味し、決して信頼につながるものではない」などと、組織文化に係る視点から、判断におけるプロセス・責任所在、安全神話復活への危惧、行動に結び付く議論の必要性に関し自身の考えを述べた。電事連・池辺会長池辺会長は、世界的な気候変動問題への関心の高まり、自然災害の頻発・甚大化、電力需給のひっ迫、化石燃料の価格高騰など、電気事業を巡る様々な情勢変化やリスクを列挙。エネルギー需給における「S+3E」(安全、安定供給、経済効率性、環境への適合)の実現に向け、安全最優先で原子力発電所の再稼働・安定運転を進めていく必要性を強調するとともに、今回のテーマに関し、「旧来の考え方に固執することなく、しなやかな発想を持って改善の取組を継続していくことが非常に重要」と述べた。WANO・ミッチェル議長ミッチェル議長は、今回、ビデオメッセージとなったが、現下のウクライナ情勢に関し、同国で原子炉15基を運転するエネルゴアトム社とチェルノブイリ原子力発電所への支援について説明。「現実に即したあらゆる形で効果的に支援を提供できるよう組織体制を整えている」とWANOとしての使命を強調するとともに、「ウクライナの会員事業者が安全に職務を遂行できるよう介入が一切ないことを望む」と繰り返し訴えかけた。スウェーデン・リンショーピング大学名誉教授のエリック・ホルナゲル氏による基調講演「健全・安全で効果的な組織とは」を受けたパネル討論には、同氏に加え、大場恭子氏(日本原子力研究開発機構技術副主幹、座長)、ジャック・レガルド氏(フランス電力副社長)、中島和江氏(労働者健康安全機構理事)、長井啓介氏(四国電力社長)、山﨑広美氏(JANSI理事長)が登壇。ホルナゲル氏は、講演の中で「レジリエンス・エンジニアリング」の考え方から、組織全体に関わる潜在能力として、「対処」、「監視」、「学習」、「予見」の重要性を提唱。「予見」に関連し、長井氏は、組織のレジリエンス強化に向け、(1)多くの「気付き」を収集できる、(2)各階層が原子力安全にフォーカスした判断ができる――ことをポイントとしてあげた。レガルド氏は6年間のWANO議長経験も踏まえた原子力安全文化醸成の取組について説明。また、医療現場の事例から中島氏は、組織のレジリエンス発揮に向け「心理的安全とチーミング(境界を超えて協働する即興のチームワーク)」の重要性を説いた。心理的安全に関し、ホルナゲル氏は、「人は今何が起きようとしているのかを理解し、自分が行動することで確実性を高めようとする。それによって安心し穏やかな気持ちで仕事ができる」としたほか、安全文化の醸成については「10年、20年もかかる。シンプルな解決策はない」とも述べ、さらに議論を深めていく必要性を示唆した。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

24 Mar 2022

2294

三菱電機は3月23日、米国子会社の三菱電機パワー・プロダクツを通じて、米国ホルテック・インターナショナル社と、小型モジュール炉「SMR-160」(軽水炉方式、16万kW)向けの計装制御システムの設計契約を締結したと発表した。〈三菱電機発表資料は こちら〉「SMR-160」は、ホルテック社の子会社であるSMR社が開発中の次世代炉で、事故時にも外部からの電源や冷却材の供給なしで炉心冷却が可能な受動的安全系を備えている。ホルテック社は、2020年12月に米国エネルギー省(DOE)の「先進的原子炉建設の実証プログラム」(ARDP)による支援金の対象企業として選定された。ARDPで、「SMR-160」は「実用化時期:2030~34年」のカテゴリーに位置付けられており、資金援助額は7年間で1億1,600万ドル。同社では「SMR-160」実証炉建設に向けた設計・エンジニアリングや許認可手続きを進めている。三菱電機とホルテック社は、ARDP選定を受け実証炉建設計画の一部が具体化したことを受け、「SMR-160」向けに2016年から共同開発を進めてきた計装制御システムの設計をもとに、実証炉建設に向けた設計を加速している。三菱電機は、今回の設計契約のもと、計装制御システムの機能や運転性を検証するシミュレーターの製作を行う。「SMR-160」には、三菱電機製の計装制御システム「MELTAC(メルタック)」が採用される計画。同社は、米国の規制に準拠した品質保証プログラムをもとに、米国向け計装制御システム「MELTAC Nplus S(メルタックエヌプラスエス)」の開発を完了し、2018年に米国原子力規制委員会(NRC)から米国の原子力発電所への適用許可を取得済みだ。

23 Mar 2022

3974

福島の未来について考えるシンポジウム「福島、その先の環境へ。」(環境省他共催)が3月12日、ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」(福島県双葉町)で開催された。環境省が2020年8月に福島県と締結した連携協力協定を踏まえ推進している「福島再生・未来志向プロジェクト」の一環として行われたもの。開会挨拶に立つ穂坂環境大臣政務官開会に際し、環境大臣政務官の穂坂泰氏が挨拶。前日には東日本大震災・福島第一原子力事故発生から丸11年を迎え、改めて犠牲者への哀悼および被災者への見舞いの言葉を述べた上で、除染事業やそれに伴う除去土壌の中間貯蔵事業に着実に取り組んでいくことを強調。「脱炭素等、未来に向けた環境施策を通して、福島を新たなステージに持っていきたい」と述べ、議論に先鞭をつけた。対談する村尾氏(左)と土井氏福島の未来の可能性に関し、民間企業の立場から日産自動車常務執行役員の土井三浩氏が基調講演。「新しいモビリティを活用したまちづくりへの貢献」を標榜する同氏は、電気自動車開発の変遷を振り返った上で、(1)CO2排出量が少ない、(2)「再生可能エネルギー100%」の電池製造でガソリン車比6割以上のCO2削減(再エネ促進への貢献)、(3)電池が廃車後にも活用できる、(4)電池が非常時の電源としても活躍する――といった環境保全・災害対策上の利点を披露し、これからの「環境車」としての将来性を強調。電池の廃車後リサイクルに関しては、日産自動車では福島県浪江町に企業を立上げ、雇用の拡大にもつながっているとした。土井氏は講演に続き関西学院大学教授の村尾信尚氏と対談。発災当時もニュースキャスターとして幾度も福島を訪れていたという村尾氏は、「福島以外の人たちの福島に対する理解はまだ道半ばだと思う」などと問題提起。これに対し、土井氏は、浪江町の避難指示解除全域を対象としたオンデマンド乗り合いサービス「なみえスマートモビリティ」実証試験(2021年11月~2022年2月)の成功事例などから、「地元にはそこにしかない素晴らしいアイデアがある」と強調し、浜通り地域を起点とし、今後も地方創生の取組を全国展開していく意欲を示した。学生参加の渡邉さん(右)と紺野さんパネルディスカッションに移り、穂坂氏、土井氏、村尾氏(進行役)に加え、(一社)LOVE FOR NIPPON代表のCANDLE JUNEさん、女優の武田玲奈さん、また、福島の未来に向けた環境分野の取組を表彰する「FUKUSHIMA NEXT」(環境省主催)で環境大臣賞を受賞した東京農業大学・渡邉優翔さん、作文コンクール「チャレンジ・アワード」(同)で福島県教育委員会教育長賞を受賞した福島県立郡山高校・紺野陽奈さんが登壇。CANDLE JUNEさん渡邉さんは、富岡町でのツツジ再生プロジェクトを通じた気付きとして「地域資源を活用することが復興への第一歩」と強調。花酵母を用いた新カクテルブランドの立上げ構想にも触れた上で、県外からも復興に向けた様々なアイデアが寄せられることを望んだ。被災地で若い人たちとともに復興支援に取り組むCANDLE JUNEさんは、こうした自由な発想に強く期待。その一方で、「有意義な学び・アクションがせっかく芽生えても、社会を作る大人たちが『企業という箱』の中に閉じ込めてしまったら、活かせないのではないか」などと懸念し、若手社会人の活動に係る工夫の必要性を示唆した。武田玲奈さんまた、福島に係る情報やイメージに関し、紺野さんは、「『Fukushima』で検索したことはありますか?出てくるのは津波と原発の写真のみ」と述べ、「マイナスイメージをプラスに変えていく」ことを切望。愛知県から訪れた福島県出身の大学生は、「友人やバイト先から『福島?あー、原発ね』と言われる。11年経っても変わっていないのでは」と憂慮。いわき市出身で福島の伝統・魅力を紹介するショートムービーのナビゲーターも務めている武田玲奈さんは、「以前は東京の仕事場で『大丈夫だった?』と聞かれることが多かったが、今では『福島はあれが美味しいよね』とも言われるようになり、福島に対するイメージは少しずつ変わっているのではないか」と語った。かつて「Jヴィレッジ」が福島第一原子力発電所事故収束の前線拠点だった頃、取材に訪れていた村尾氏は、今回のシンポジウムで同じ場に臨み「再生した姿を見て嬉しい」と、施設が本来の役割を取り戻したことに改めて喜びを示した。その上で、「ゴールをアシストするのは私たち。まずは福島に来て、人と会って、対話し、美味しいものを食べて下さい」と、今後の復興に向けて福島以外の人たちの支援が欠かせぬことを強調し、ディスカッションを締めくくった。※写真は、いずれもオンライン中継より撮影。

22 Mar 2022

2663

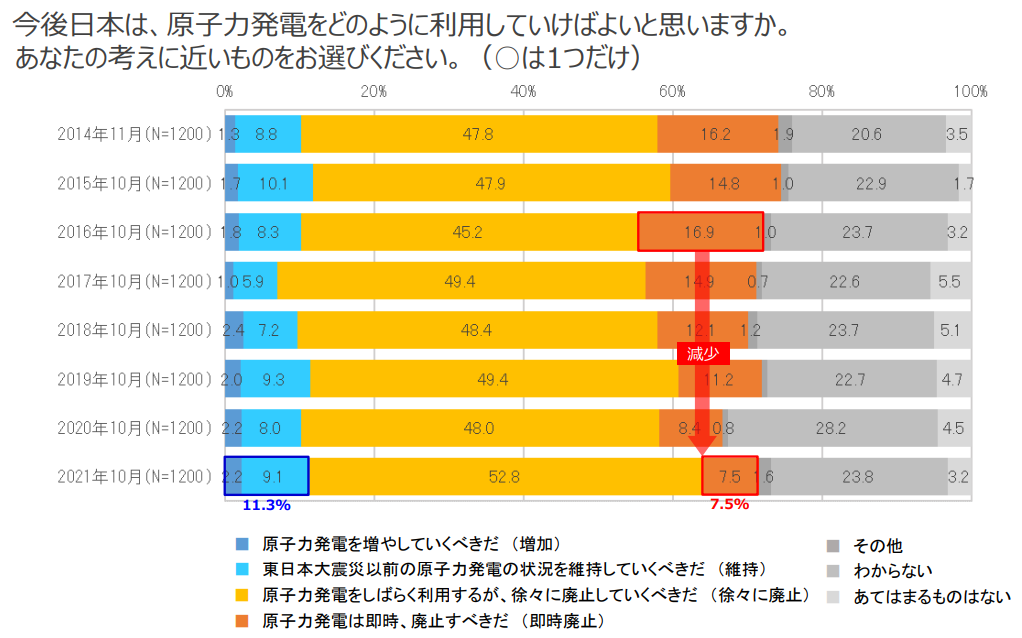

日本原子力文化財団は、2021年度の「原子力に関する世論調査」結果を3月18日までに取りまとめ発表した。2006年度から継続的に実施しているもので15回目となる。今回、2021年10月に全国15~79歳の男女1,200人を対象に調査を行った。それによると、「今後日本は原子力発電をどのように利用していけばよいと思うか」との質問に対し、最も多かった回答は「しばらく利用するが、徐々に廃止していくべき」(52.8%)で、「わからない」(23.8%)、「東日本大震災以前の状況を維持していくべき」(9.1%)、「即時廃止すべき」(7.5%)、「増やしていくべき」(2.2%)がこれに次いだ。これに関し、同財団では「原子力発電は、しばらく使わざるをえない技術と認識されている」などと分析している。「即時廃止」の回答割合は2016年度から継続して減少。「維持していく」と「増やしていく」の回答割合は近年であまり変化はないものの、年代別にみると若年層ほど高く24歳以下では合わせて21.0%となった。また、原子力発電所を再稼働することに関しては、11の項目から肯定的な回答(複数回答可)と否定的な回答(同)を対比し、2017年度以降の推移を分析したところ、否定側の回答割合は全項目とも減少傾向。特に、電力の安定供給、経済への影響、新規制基準適合への信頼に係る項目で、肯定側の回答割合が否定側を最大16.4ポイント引き離し逆転していた。「地球温暖化対策を考えると、原子力発電の再稼働は必要」との見方に関しては、肯定側・否定側の回答が15.8%で拮抗。一方で、「再稼働を進めることについて、国民の理解は得られていない」(46.3%)、「放射性廃棄物処分の見通しも立っていない状況では、再稼働するべきではない」(36.4%)が引き続き上位に上がっている。これらの調査結果を受け、同財団では「直近5年間で、原子力利用の『即時廃止』、再稼働に対する否定的な意見は減少傾向にある」と分析。また、高レベル放射性廃棄物に関しては、「聞いたことがない」が約5割で推移しており、「国民全体で考えねばならない問題であるため、情報をいかに全国に届けるかが最重要課題」としている。今後日本が利用・活用すべきエネルギーについて尋ねたところ(複数回答可)、太陽光発電(76.5%)、風力発電(62.8%)、水力発電(56.8%)、地熱発電(39.5%)の順に回答割合が多く、2011年度以降、上位項目に変化はなかった。原子力発電は18.4%で前回2020年度調査の14.4%よりやや上昇。今回の調査で初めて天然ガス火力発電を上回った。また、「原子力発電は発電の際にCO2を出さないので、地球温暖化防止に有効か」、「核燃料サイクルは、プルサーマルは役に立つか」に関し、「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」との回答割合は、いずれも2015年度以降の調査で最高のそれぞれ41.8%、22.2%となったほか、性別では男性が女性を上回り、年代別では24歳以下で最も多かった。さらに、原子力に関する情報保有量別(多、中、少、無)に分析すると、「多」の層では肯定的回答の割合が顕著に高くなっていた。今回の調査で、原子力に対するイメージとして、「危険」、「不安」、「信頼できない」は2年連続で減少。出来事やニュースで伝えられる情報量もこうした変動に影響しているものと推測される。自由記述の意見では、「事故やトラブルが起きたときにしか話題にならない。普段からの取組を国民に知らせることが大事なのではないか」(60代・男性)、「良いことと悪いことは『表と裏』である。良いことばかりを言うのではなく、悪い面はどんなことかも伝えた上で判断すべき」(70代・女性)といった指摘もある。さらに、「原子力やエネルギー、放射線に関する情報提供の中で、参加・利用したことがあるもの(したいもの)」について、施設見学会、実験教室、動画配信、オンライン講演会など、選択肢を設け尋ねたところ、「当てはまるものはない」との回答が引き続き大多数に上っていた。同財団では今後の広聴・広報に向け、「原子力に関する知識の普及活動における大きな課題だ」ととらえている。

18 Mar 2022

10002